KAFKA NON L’AVREBBE MAI FATTO

Sogni con uomini e donne straordinari

1

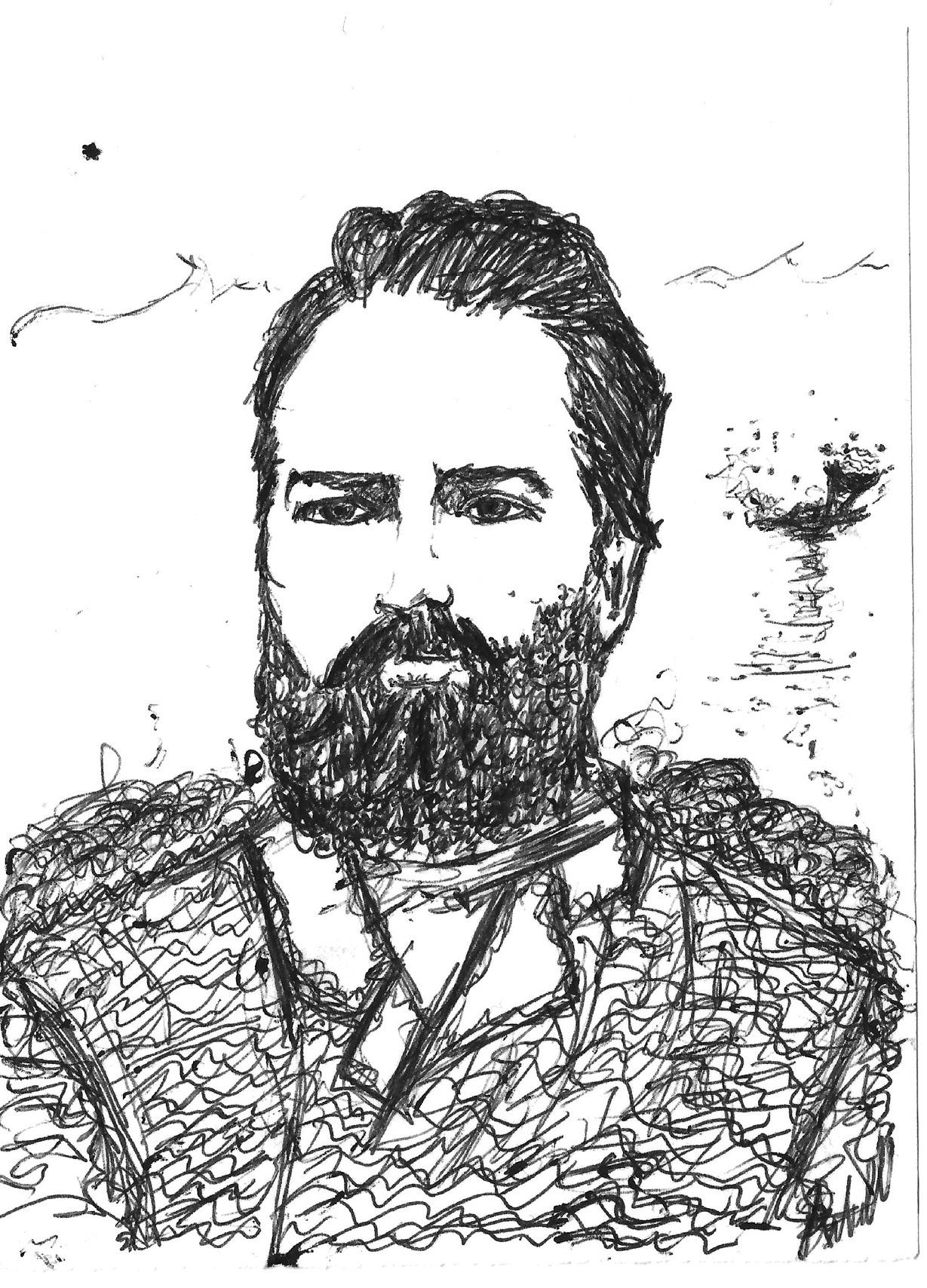

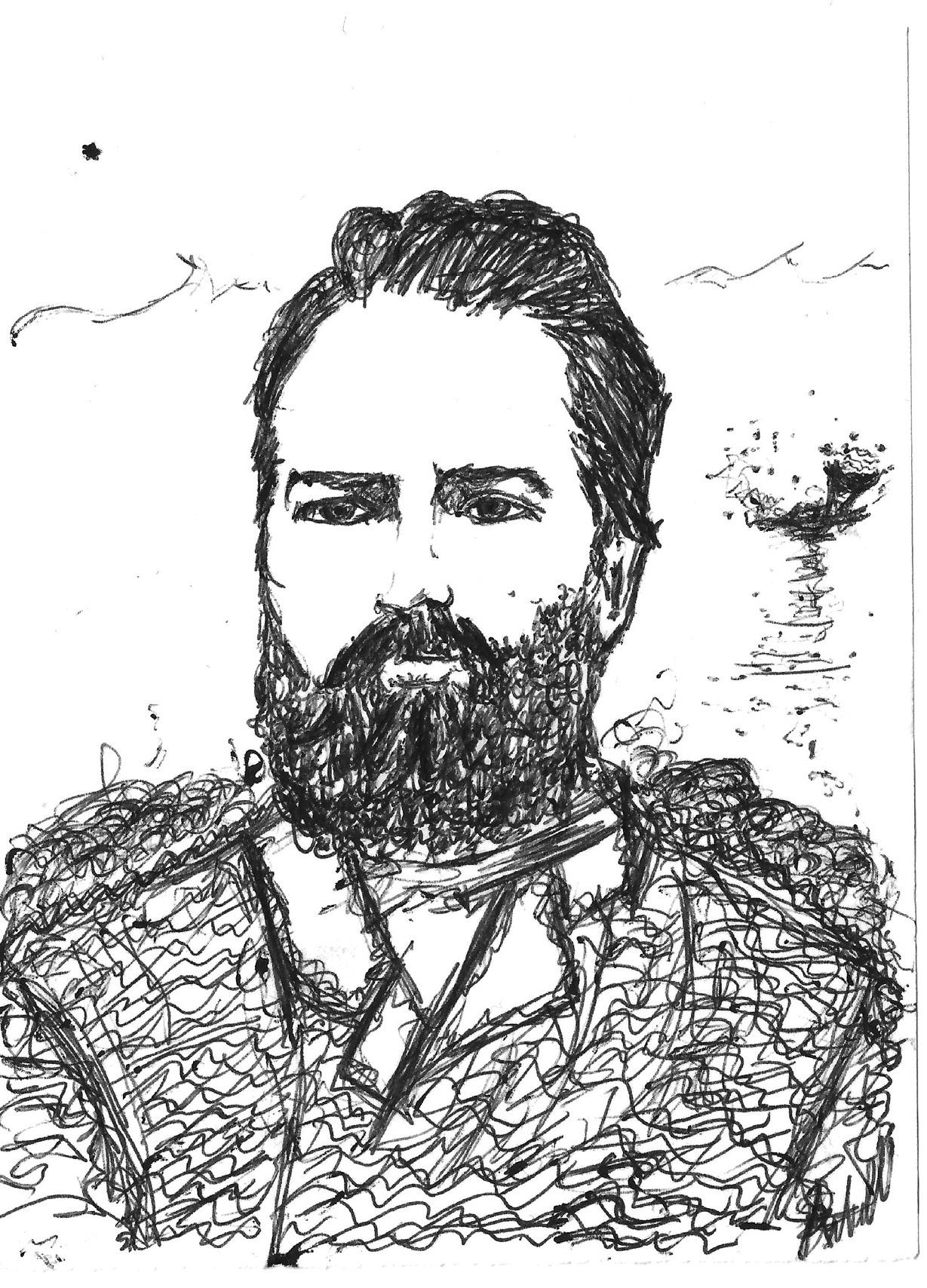

Jacques Lacan

Lacan è nel suo studio, è seduto su una enorme poltrona di pelle verde che sembra respingerlo più che accoglierlo. Noi riusciamo a vedere anche quello che sta scrivendo su un enorme quaderno marrone scuro, non ha mai usato taccuini, anche se tutti hanno sempre detto il contrario. Noi riusciamo a leggere le frasi seguenti “Giunge alla nostra osservazione il 12/5, sbaglia per tre volte il palazzo, si siede sul marciapiede e comincia a regalare pacchi di caramelle agli astanti. Nonostante la temperatura mite, o forse proprio per quello, indossa una pesante giacca di fustagno marrone scuro, maglione ocra a collo alto, gilet di pelliccia di castoro, cappello di pelo e mantella di cotone ignifugo. Un paio di occhiali a specchio da elicotterista romeno, parole sue, completano il quadro. Beve 7 caffè freddi che chiede di travasare in un decanter di acciaio, che porta con sé legato alla schiena. Diffusa presenza di tic primari, movimento incontrollato dell’astragalo, un tatuaggio posticcio a forma di tacchino sul mento. Concordiamo l’inizio di un percorso terapeutico. prima di uscire estrae dalla tasca della giacca una fetta di fontina e la lascia cadere sulla scrivania. Giunge alla nostra osservazione il 24/6, sbaglia per due volte lo stabile, infrange con la testa la vetrina di un ristorante cinese. Entra in studio con un uramaki al sesamo appeso all’orecchio destro. Denota una singolare iperattività psicomotoria, compulsa con frenesia il cellulare, chiede un caffè con nove bicchieri d’acqua. Rimane in silenzio per una decina di minuti, accavalla e disaccavalla le gambe seguendo una sua persona-

lissima coreografia mentale. Episodi di derealizzazione, si vede come “un granchio che su uno scoglio tenta di afferrare l’infinito e ha voglia di una birra”. Lamenta che il tema è un altro ma non specifica di quale tema si tratti. Lancia delle freccette immaginarie contro un bersaglio immaginario urlando MENO MENO. Arrovescia gli occhi prima di parlare; dal torace emergono sessantasette fili colorati, la carcassa di un tacchino, delle matite colorate. Curiosamente ha un paio di occhiali sulla schiena. Si decide l’inizio di un ciclo di sedute terapeutiche con, per il momento, una modesta assunzione di agrifoglio in barrette. Uscendo dallo studio svelle la porta dai cardini e si giustifica dicendo che è povero e che a casa la utilizzerà come tavolo da pranzo. Da rivedere con urgenza. Paziente seguito personalmente da un semestre. Ingegno brillante, con saltuari tratti di ipervigilanza, ipotonia vagale derivante da assunzione di pinoli tostati come snack. Si presenta alla nostra osservazione con un occhio giallo e un orecchio verde, il destro. Al collo ha sette macchine fotografiche, sei delle quali prive di obiettivo: la settima, gialla, è di legno. Fotografa la maniglia della porta sostenendo che la macchina fotografica che sta usando è stata fatta a Nervi e non ha bisogno di obiettivo. Parla diffusamente di una condizione di disagio derivante da una sconfitta subita a ping pong nel luglio del 1987, pare per eccesso di scorrettezze da parte dell’avversario. Rappresenta il desiderio di tingersi i capelli di blu e di usare della colatura di alici per deodorare le parti intime, usanza, lui dice, tipica dei popoli amerindi, di cui si ritiene uno dei massimi cultori liguri. Si inizia una terapia farmacologica a base di suppose di passiflora e crema di asparagi.

Preso in carico il 12/5, ritorna alla Nostra osservazione in data odierna. Tono dell’umore migliorato, leggera disti-

mia ipovagale, afferra delle inesistenti lucciole che sostiene volteggiargli davanti senza ucciderle: non visto, finge di inghiottirle repentinamente. Indossa un loden verde dal collo di pelo di foca per ripararsi dal vento di origine baltica che è sceso in questi giorni (parole sue). Invitato a sedersi, preferisce restare in piedi per proseguire i suoi esercizi di contrazione dei glutei. Ha con sé uno zaino giallo, capacità cinquantasei litri, dal quale estrae due torroni, quattro fette di pandoro, un panettone Motta, un tronchetto della felicità vaniglia e pistacchio mangiato a metà, delle caramelle gommose al rabarbaro, sette paia di occhiali da sole, un costume da spiaggia con vistose applicazioni in cashmere, tre barbe finte, un paio di cuffie da alta montagna, 6 sciarpe, un cappotto in finta pelliccia di lapin, 5 paia di stivali texani di produzione cipriota, un flauto traverso rotto, un pettine. Rimette tutto a posto e mangia le gommose al rabarbaro dopo essersi messo la cuffia. Si prescrive un blando ansiolitico in supposte da 65 mg. Riaggiorniamo la seduta. Prima di uscire butta nel vaso di fiori una rana, che aveva tenuto in tasca per tutto il tempo.

Torna alla nostra attenzione dopo un lungo periodo di latenza da lui trascorso, dice, in Bassa Sassonia ad allevare tortore da riporto. Alla nostra osservazione relativa alla possibilità molto elevata che le tortore da riporto non esistono scuote la testa, che osserviamo essere molto piccola e dalla curiosa forma a triangolo isoscele e dice ad alta voce IN SASSONIA È PIENO DI TORTORE DA RIPORTO. SE LEI NON SI MUOVE MAI DALLO STUDIO NON È COLPA MIA.

Alla fine richiude il taccuino che non è un taccuino e si accende un sigaro, mentre afferra un libro dalla copertina rossa, ma il fatto fondamentale è stato che noi siamo riusciti a leggere tutto.

Ho sognato Dio. Era molto gentile, molto alto, molto luminoso. Sembrava indaffarato. Mi ha detto di non prenderla sul personale ma che era molto impegnato, e che doveva andare via. Mi ha suggerito una dieta povera di grassi e ricca di fibre. Era abbronzato. Molto abbronzato, forse troppo, ma non mi era sembrato opportuno dirglielo, in quanto Dio.

A un certo punto si è alzato per poi risedersi subito, sono ovunque e comunque, non ho bisogno di andare in nessun posto per essere in quel posto, quindi non ho alcun bisogno di alzarmi da questa sedia. In quanto Dio, i miei bisogni esistono solo se voi li avvertite, se no non ci sono.

Proclo. Forse a Costantinopoli, ma non ne sono sicuro, nei sogni i contorni delle persone sono slabbrati e i nomi della città sono coperti dai contorni slabbrati, quindi non posso esserne del tutto sicuro. Era una città, c’erano delle strade e dei carretti, questo signore con una barba molto lunga era seduto su un carrello e stava scrivendo. Gli ho chiesto il nome di una via che adesso non mi ricordo più, è strano che abbia chiesto a questa persona che non conoscevo il nome di una via di una città che non conoscevo, è stato molto gentile e mi ha detto “Strano che tu mi chieda il nome di una via di una città che non conosci, ma sono cose che possono succedere. Questa città è Atene, io mi chiamo Proclo Licio Diacono, dirigo l’Accademia di Atene, e so già quando morirò, il 17 aprile del 485. Tu non lo sai, quindi vivi leggero, cammina molto, guarda spesso il cielo e non raccogliere i fiori, perché è come se li uccidessi.”

Con un cenno del capo mi ha salutato e si è avviato dalla parte opposta rispetto alla mia. Poco dopo mi sono svegliato, ho guardato il cielo e ho versato molta acqua alla base del vaso di Nelumbo nucifera vicino alla finestra, augurandole una buona giornata.

4

Charles Darwin e Senofonte

Darwin era sdraiato sull’erba davanti a un cottage col tetto di paglia e le pareti rosa, tre pareti rosa e una rossa, forse le pareti erano originariamente tutte rosse e il sole dello Shropshire, dopo tre secoli, le aveva scolorite fino a farle diventare rosa. Charles Darwin era disteso tra due alberi, parzialmente coperto dalle foglie, e stava fissando con intensità dei fili d’erba, vicini a lui. Sapevo per antica e ormai consunta esperienza che sarebbe meglio evitare di disturbare chi osserva dei fili d’erba così da vicino ma ero pur sempre in un sogno, il mio sogno, e sentivo di potermi prendere delle libertà sconosciute alla vita di chi non sta dormendo. Ma non sapevo che Darwin era collerico, molto collerico, e all’arrivo di Senofonte ho deciso di svegliarmi, Darwin e Senofonte nello stesso sogno era troppo anche per me.

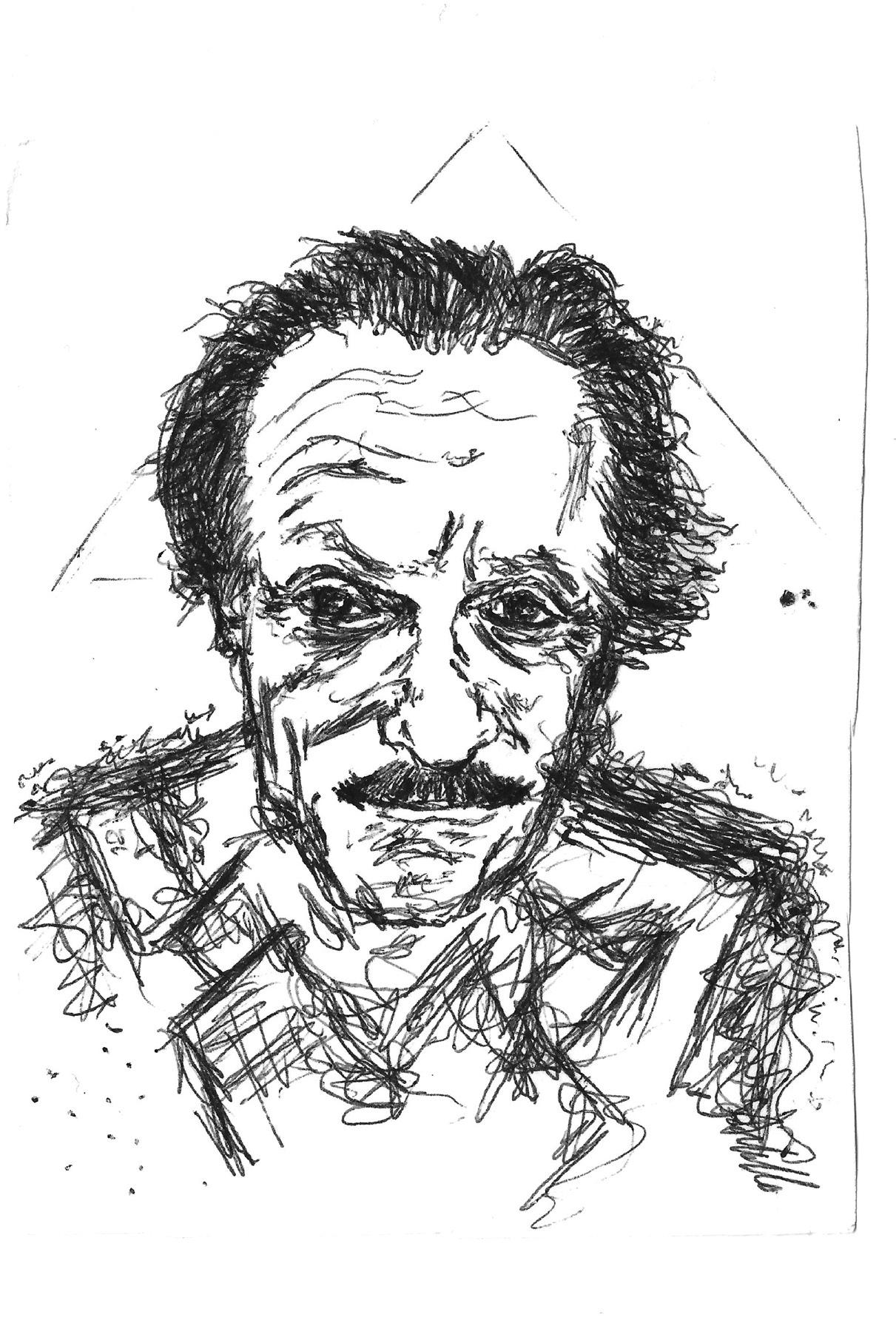

Bertolt Brecht

C’era Brecht in fondo a una strada, non sapevo come facevo a sapere che fosse Brecht ma lo sapevo, in qualche modo lo avvertivo, sapevo che quella persona in fondo alla strada era Brecht e che era uno che scriveva, di solito commedie, e immaginavo che fosse in fondo a quella strada perché passare la propria vita a una scrivania a scrivere parole che poi diventano frasi, più o meno complesse, tutto il giorno, tutti i giorni, fosse una attività sfiancante, una cosa che ti divora lentamente il cervello, un a tenia che era appostata sulla sella turcica, che avrebbe usato come scivolo. Nel sogno il mio pensiero era questo, era un pensiero sdoppiato, aveva un dito che puntava verso Brecht, in fondo alla strada, e un secondo dito che mi toccava la tempia e mi faceva pensare alla mia sella turcica, che doveva essere senza tenia o piccioni o altri animali perché io, in quel momento, non stavo pensando a niente. Volevo, però, fare qualcosa, in quel sogno, e ho deciso di avvicinarmi alla persona che sapevo essere Brecht e ho deciso di chiedergli cosa stesse facendo, in piedi, in fondo alla via, il tutto usando il linguaggio universale dei sogni, metà polacco e metà ungherese.

“Sono uscito a prendere un gelato al pistacchio”, mi rispose Brecht, con un forte accento francese.

Graham Greene I

Era su una spiaggia in giacca. Fumava. Non sapevo cosa chiedere a uno che fuma in giacca in spiaggia. Sotto indossava un paio di pantaloni corti gialli. Dopo aver visto i pantaloni mi sono svegliato. Poi mi sono riaddormentato, per essere certo che i pantaloni fossero veramente gialli e non bianchi, ad esempio. Se c’è una cosa che nei sogni non funziona molto bene sono i colori, che sono sempre molto diversi da come appaiono da sveglio. La veglia definisce, il sonno slabbra. Da sempre. Anche nel caso dei pantaloni di Graham Greene.

Benny Goodman

Non tutti i clarinetti vanno a vapore, quello di Benny Goodman sì. I clarinetti a vapore non si differenziano dagli altri che per poche, trascurabili inezie ma è nelle inezie che si nascondono i diavoli, e quindi dobbiamo osservarle con attenzione. Il clarinetto a vapore emetterà sbuffi laterali a intervalli sapientemente irregolari, in modo tale da ingenerare confusione e senso di crescente fastidio nell’ascoltatore, fino al punto da condurlo a una specie di stordimento dei sensi, che verrà risolto non appena il vapore sparirà, essendo controllato con perizia consumata dal clarinettista. Si distingueranno nettamente tre tipi diversi di sbuffi di vapore, ossia uno sbuffo basso, uno medio e uno acuto. Lo sbuffo basso ha la caratteristica di durare più a lungo di tutti gli altri, si accende e prenda vita soprattutto quando il clarinettista avverte il desiderio insopprimibile di aggiungere vita alla sua interpretazione, e considera questo sbuffo basso un elemento propulsore della sua creatività: essendo però ad oggi ancora incomprensibile il significato di elemento propulsore, molti clarinettisti si tengono lontani da questa variabile pericolosa, non ben definita, ancora inserita nell’alveo dell’ignoto, e preferiscono usare un più comodo sbuffo medio. Lo sbuffo medio può essere usato sia in ambiente chiuso che aperto, molto utile nella musica da camera soprattutto quando chi dice che dirà due parole prima del concerto avrà già parlato per cinquantasei minuti e emessi 78.976 parole; in queste situazioni un robusto, centrato sbuffo medio porterà l’orrendo individuo affetto da logorrea sulla terra, dove ver-

rà prima denudato e poi cosparso di pece. In ambienti aperti lo sbuffo medio potrà essere motivo di sorpresa per grandi, piccini e medi, ossia uomini o donne di altezza compresa tra il metro e ventitré centimetri e il metro e settantaquattro centimetri. Come elemento di ricchezza interpretativa se ne consiglia l’utilizzo nelle Elegie, pezzi notoriamente mortali, e nelle trascrizioni di brani operistici, che conducono gli ascoltatori a un distacco dal proprio corpo e a un inizio di derealizzazione psichica. Lo sbuffo acuto è territorio infido, appannaggio esclusivo dei virtuosi dello strumento, soprattutto se biondi senza barba. Vera prova di forza che tenta di trascendere le caratteristiche tecniche dello strumento, che pure sono molto ampie, può ricordare il suono delle buccine romane, che venivano regolarmente distrutte dai legionari a cui capitavano sotto le mani; essendoci oggi una relativa penuria di legionari possiamo affermare come lo sbuffo acuto sia invece di straordinaria utilità in ambito agricolo, laddove la collocazione di un clarinettista particolarmente versato in questa tecnica può aumentare in modo sensibile la presenza di uova fresche rilasciate sul terreno da galline terrorizzate dal suono. Molto usato da Hindemith che non era una gallina. Esisterebbe, e il condizionale è d’obbligo, uno sbuffo intermedio, che si situa tra quello basso e quello acuto, ma come tutte le cose intermedie viene poco praticato perché guardato con ingiustificato sospetto. Non che esso non abbia la ventura di avere conosciuto il brivido pertinace dell’esistere, ma l’intermedio non viene praticato se non in pochi, controllatissimi casi. Collocato in una zona di tregua uditiva, l’intermedio non funziona per chi abbia in uggia il sovracuto proprio in quanto intermedio, cioè non completamente espresso, né incontrerà i favori di chi abbia in pancia l’amore per i suoni gravi perché essi sono, appunto, inter-

medi: c’è però una grazia sottile nel suono mediano, come quella di un pascolo con ancora poche mucche, che deve essere sorvegliata con attenzione, perché è possibile che le mucche possano aumentare. Il suono mediano non venga mai confuso col suono mediocre, che è cosa ben diversa, quasi antitetica, se non si avesse paura di scrivere antitetica. Questo è quello che mi è apparso nel sogno dei clarinetti a vapore, che erano più di uno. Benny Goodman ha tenuto lo smoking per tutto il tempo.

Piersandro Pallavicini

Viaggio tranquillo, poca gente, un paio di orette, non ore, per il professor P. le ore erano solo quelle di lavoro, quando non era in università le ore diventavano orette, e il lucido aeromobile con scritto British Airways sulle fiancate atterrava a Heathrow in perfetto orario. Piccolo bagaglio a mano, un impermeabile appoggiato con disinvoltura consumata sul braccio destro, all’altezza della articolazione del gomito, come aveva sempre visto fare a David Niven, scarpe non completamente lucide ma con piccoli aloni opachi all’altezza delle caviglie, calze rosse con piccole aragoste gialle, occhiali da sole dalla montatura in finta tartaruga, il professor P. era pronto a salire sulla metro per Londra quando, improvvisamente, la borsa in vitellino spazzolato cominciò a gonfiarsi, a sibilare, sfuggì dalle mani di un professor P. terrorizzato, volò in alto, rimase in aria per una decina di minuti, e quando atterrò non c’era più la borsa ma al suo posto era apparso un fenicottero gonfiabile rosa, altro circa due metri. “Devo aver preso la borsa sbagliata” pensò il professore, prima di svenire, con eleganza, su un divanetto in sala d’attesa.

Quando si riprese, un paio di minuti dopo, aveva entrambi i polsi tra le mani di due persone, un uomo e una donna: l’uomo era un dentista madrileno che avrebbe poi scoperto chiamarsi Miguel, una fantasia sfrenata per i nomi devono avere a Madrid, pensò il professore, mentre al termine del braccio che finiva con il polso femminile c’era Renate, tedesca, oftalmologa in viaggio per lavoro. “Anche gli

oftalmologi viaggiano” pensava il professore. Dietro di loro si intravedeva una sagoma rosa, era ancora lì, era il fenicottero, stavolta il professore riuscì a resistere al successivo mancamento.

«NON È MIO, non capisco che cosa possa essere successo ma non è MIO»

«Ma non si preoccupi» disse in un italiano quasi perfetto ma dalla strana cadenza veneta il dentista madrileno «no deve preoccuparsi, su, non è un problema. Tutti abbiamo bisogno di qualcosa che ci sostenga, la vida es complicata.

Lei sembra una persona molto impegnata sì? Un professore, sembra. Sono uscite alcune carte col suo nome sopra, con degli articoli scientifici».

«Carte?» disse con una voce ancora timida il professore “carte?”

«Sì carte nel senso di papers, in inglese si capisce meglio, articoli scientifici, sono dentista e non ho capito quasi niente ma sembrano formule chimiche. Comunque non deve preoccuparsi, le abbiamo recuperate tutte io e questa signora. Sono tutte sistemate sotto il culo del fenicottero».

La testa del professor P. si girò verso il viso della oftalmologa tedesca, se gli avessero detto solo 24 ore prima che si sarebbe trovato seduto sul divanetto di una sala di attesa dell’aeroporto di Heathrow insieme a un dentista spagnolo e a una oftalmologa tedesca impegnato a cercare di spiegare disperatamente che quel fenicottero rosa alto due metri non era suo non ci avrebbe mai creduto, ma la realtà come spesso accade supera anche i nostri sogni, in questo caso incubi, più arditi, ed era proprio lì, tra uno spagnolo, una tedesca e un fenicottero rosa.

La tedesca non parlava, fissava prima lui e poi il fenicottero e poi ancora lui con un viso sul quale il disprezzo

lottava con la sorpresa, e con un movimento della mano che forse significava Tutto bene, ora me ne vado disegnava dei piccolo cerchi davanti a sé. Miguel, il dentista, si era rimesso lo giacca e stava andando verso la banchina della metro. «Tutto a posto, si è ripreso, del resto con i fenicotteri non si scherza, si sarà spaventato» disse con un osceno, così parve al professor P., movimento dello zigomo destro, e dopo avergli stretto con forza la mano era già sparito. La tedesca si era smaterializzata, era passata da uno stato fisico a uno plasmatico, l’unico che era rimasto al suo posto era il fenicottero. Deciso a uscire da quella situazione non tanto spiacevole quanto folle, e continuando a chiedersi cosa ci facesse un fenicottero gonfiabile nella sua borsa di vitellino, in mezzo ai suoi lavori scientifici, e continuando a ripetere a sé stesso, come in un mantra QUESTO FENICOTTERO ROSA NON È MIO, NON HO NIENTE CONTRO I FENICOTTERI ROSA

MA QUESTO NON E’ MIO E SE LO FOSSE LO AVREI ALMENO SCELTO BLU, si sistemò, si rialzò dal divanetto come se nulla fosse, tolse i suoi lavori scientifici da sotto il culo del fenicottero, preso l’animale di gomma per il becco, attraversò l’atrio seguito dallo sguardo tra il sorpreso e il preoccupato di due agenti di polizia, e si diresse ai bagni. Qui giunto, estrasse un mazzo di chiavi, prese quella a stella della baita di St. Moritz, si era sempre chiesto cosa farsene di una baita a St. Moritz e ora lo capì, impugnando la chiave a stella cercò la giugulare del fenicottero di gomma, la colpì con fredda determinazione, il fenicottero si sgonfiò e cadde tra le sue braccia, proprio mentre una comitiva di olandesi entravano nei bagni. Visto il professor P. con tra le gambe la pelle di un fenicottero, rosa, di due metri, gli olandesi fecero quello che fanno sempre gli olandesi, mangiarono una aringa e lo salutarono.

Qui viene citata, per completezza oniromantica, la lettera che il professor P. scrisse all’addetto dei bagagli dell’aeroporto di Luton, nel quale fece scalo al ritorno

«Carissimo Eward, tra gli anfratti e le forre del tuo aspro girovagare, hai per caso scorto qualche traccia, anche filamentosa, del mio fenicottero rosa di gomma? Esso, come ricorderai, aveva una calotta di brillantini in zircone nano e una scritta in latino sul culo. I fenicotteri hanno culi piuttosto vasti. Mi accontenterei anche di filamenti, come ti scrivevo sopra, perché ho ormai sviluppato una strana capacità di tipo manuale, tu mi dai un filamento e io ti realizzo in pochi minuti un fenicottero, verde, il colore rosato sopraggiunge al terzo anno di utilizzo. Ho una grande fiducia nei filamenti, ingiustamente sottovalutati: uno legge filamento e pensa a una cosa di poco conto, irrilevante, quale errore marchiano, figlio di una cultura che schiaccia verso il basso questo nobile e misterioso materiale! Peraltro, ti è mica rimasto anche del lievito bio che devo fare una torta di mele senza mele?»

9 Thomas Mann

Era una montagna molto strana, per essere una montagna. In primo luogo era bassa, piatta, piena d’erba, non si è mai sentito di una montagna bassa, le montagne sono alte oppure non sono montagne, avevo sempre creduto che le montagne per essere tali dovessero essere alte, avere una altezza congrua, ma non avevo mai capito che cosa volesse dire congruo, era un termine che non avevo mai posseduto e se i termini non li possiedi, non li invadi, non li soggioghi, in qualche modo ti sfuggono e non sono più tuoi, se mai lo sono stati. Quindi c’era questa montagna che non sembrava una montagna perché era bassa, almeno da come la vedevo io, e c’era questo signore molto distinto, molto alto, o forse sembrava alto solo perché la montagna mi sembrava bassa e faceva diventare alto lui, portava con la disinvoltura di chi è nato disinvolto un paio di baffetti molto curati, un completo grigio, una camicia bianca col colletto duro e fumava in continuazione. Per tutto il tempo in cui sono stato in sua compagnia continuava a fumare, sempre la stessa sigaretta, senza avvertire il bisogno di accenderne altre. Camminava, fumava, e parlava, faceva uscire dei fonemi pasticciati, a volte tronchi, a volte citava dei nomi, sono sicuro di avere sentito Friedemann, che dovrebbe essere un cognome, e poi Paul, che dovrebbe essere un nome, seguito subito dopo da Ehrenberg, che era invece un cognome, e intanto continuava a fumare la solita sigaretta, e a torcersi il mignolo della mano destra, che impugnava la sigaretta che non aveva intenzione, apparentemente, di esaurirsi. Poi, improvvisa-

mente, come era apparso scomparve, camminando oltre la linea dell’orizzonte imitando il passo di un’anitra selvatica. (Thomas Mann Mann amava anche recitare nei suoi anni giovanili: quando Ernst von Wolzogen mise in scena L’anitra selvatica di Ibsen, Thomas interpretò la parte del commerciante Werle. Non è importante, o forse sì).

Herman Melville

Entrando in quella sala bassa e di forma conica, sempre che una sala possa avere una forma conica, cosa di cui non siamo affatto certi, ci si ritrovava, dopo essersi persi in un piccolo dedalo noto come dedalino o dedaluccio, in un vestibolo largo, dal soffitto opprimente e tutto storto, anch’esso insicuro della sua forma come lo era la sala, rivestito di vetusti pannelli di legno che ricordavano, a un ubriaco, le murate di qualche vecchio legno cassato dai ruoli. A un sobrio non avrebbero ricordato niente. Da un lato era appeso un quadro a olio, di dimensioni incongruamente generose, talmente scurito dal fumo di tabacchi passati dalle bocche di così tante persone e sfigurato in tanti modi, che a guardarlo in quella luce debole, proveniente da più parti, forse si poteva arrivare a capirne il senso soltanto con un esame accurato, attraverso una serie di ispezioni sistematiche, unite a una grande pazienza, a un occhio, almeno uno, che vedesse e soprattutto prescindendo dalla domanda delle domande, la metadomanda, la domanda iniziale; perché devo capire un quadro e non posso invece limitarmi a guardarlo. Sulla tela si alternavano in modo ineguale masse così difficilmente comprensibili di ombre alternate a un buio fitto seguito da piccoli intervalli ocra chiaro, tendente a un altro colore che non era però rimasto sulla tela, in una tale cacofonica serie di peti cromatici che veniva quasi naturale pensare che un pittore giovane e ambizioso, probabilmente magro e con un neo sul mento, probabilmente mezzo francese e mezzo polacco, avesse tentato, senza riuscirci, di rappresentare il

momento esatto in cui l’ordine avrebbe avuto il sopravvento sul Caos, in ciò sbagliando grossolanamente perché l’Ordine non vince MAI sul Caos. Ma era un pittore, aveva un neo sul mento, ed era anche magro. Ci sentiamo di perdonarlo, e lo invitiamo a farsi rimuovere chirurgicamente quel neo. Purtuttavia lasciando tutti i nostri pregiudizi in portineria, con la promessa che saremmo passati a riprenderceli ben presto, questa idea, per quanto sconcertante, poteva non essere completamente infondata, solo che ci eravamo dimenticati di quale idea stavamo parlando, essendo troppo impegnati a pensare al neo. I nei, soprattutto quelli sul mento, distraggono. Di tanto in tanto un’idea brillante ma ahimè ingannevole vi saettava per la mente: “È una tempesta notturna nel Mar Nero. No, nel mar Nero non ci sono tempeste notturne, ci sono solo di giorno. Di notte al massimo piove. No, è la lotta mostruosa dei quattro elementi primordiali. Ma siamo sicuri che fossero solo quattro ? Essendo primordiali magari erano cinque, o sei, o sette. Forse è una brughiera devastata, come solo le brughiere devastate sanno essere. Un inverno artico. Freddo. Essendo artico e essendo inverno deve essere per forza freddo. È lo spezzarsi dei ghiacci con fragore nella infinita serie dei giorni che formano il Tempo”. Ma alla fine tutte queste fantasie erano sconfitte da quel non so che di misterioso in mezzo al quadro e dalla necessità di orinare al più presto, possibilmente non vicino al quadro. Una volta spiegato quello, tutto il resto sarebbe stato chiaro. Un momento! Non somiglia vagamente a un gigantesco granchio? Forse a un avanotto, anch’esso gigantesco? Non era, quindi, un pesce, bello grosso? C’era una cosa che lasciava ammollare il cervello di chi guardava quella tela più di altre, quello che ingenerava una confusione senza speranza la lunga, intermittente, poderosa massa similbluastra di qualcosa di

grosso che si estendeva al centro del quadro, come si estende una mucca svizzera quando non si trova in Svizzera, essendo la Confederazione Elvetica molto rigorosa in fatto di mucche: un vago senso di nausea afferrava la vista quando la si impegnava cercando di identificare alcune sottoforme più piccole di quella al centro, lontanamente e confusamente perpendicolari, che ondeggiavano in mezzo a un fermento indefinibile, che abbiamo però appena definito. Un quadro melmoso, fradicio, serpigno, da fare perdere la testa a un nevrastenico, che essendo nevrastenico qualche problema già se lo porta dietro. Eppure, in esso, c’era una specie di sublimità indefinita, di tenerezza inespressa. Alla fine è arrivato Melville con un capodoglio di plastica in mano, e io mi sono svegliato.

Leonardo Fibonacci

È così inappropriato. È sempre tutto così inappropriato. E inutile. Ero pieno di vergogna, zampillavo vergogna, mi vergognavo della mia stessa vergogna per il fatto che fosse una vergogna. Così sono fuggito dalla stanza e mi sono chiuso in bagno, e per fortuna avevo con me quel piccolo libretto sulla meditazione che mi avevate dato l’ultima volta, quello in cui c’è scritto che meditare è meglio di curare e che se anche la lettura delle parole che ci sono scritte sopra non è sufficiente, è possibile iniziare un percorso terapeutico personalizzato, si paga anche col POS ma sarebbe meglio in contanti. Mi feci una doccia fredda. Nel bagno dell’appartamento dove davano la festa. Gli altri invitati tempestavano di pugni la porta, e intanto, sotto la doccia fredda, io pensavo: “Sto facendo la cosa giusta, sto facendo la cosa giusta”. E ne sono fiero! Ho raccontato questa storia alla mia terapista la settimana scorsa e lei mi ha suggerito di scrivere una lettera ad una delle donne che io mi immagino quando, diciamo, tendo a masturbarmi, cosa che faccio abbastanza spesso. L’ho fatto e lei mi ha detto che dovevo leggerla ad alta voce nella mia sessione di gruppo, in piedi. Più o meno, eccola.

Caro Leonardo, prima di tutto io non so se tu ti chiami realmente Fibonacci, ma io ti chiamerò così. Forse un giorno ci incontreremo e io imparerò il tuo vero nome.

Forse ti vedrò camminare per strada, o ti incontrerò sulla metropolitana, o forse ci troveremo seduti vicini in un cinema. Spero che ciò accada così avrò l’occasione di chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto, non capendo se tu eri

veramente Fibonacci o no. Voglio chiederti scusa, anche se non c’è un motivo vero per chiederti scusa, quindi ne userò uno falso. E vorrei anche chiederti quella storia del ragno, Se un ragno ogni giorno si arrampica lungo un muro per un certo numero di passi e ogni notte scivola indietro di un numero fisso di passi, quanti giorni gli ci vogliono per arrivare in cima al muro? Ma non sono sicuro se sia una cosa che può essere chiesta a chi non è di Pisa, o meno. Non so se i ragni ci sono ovunque, ecco. Poi, mi sveglio.

Francesco Bacone

Bacone che sogna Bacone che sogna ancora Bacone che riesce a dire che stava sognando un pinguino. Francis Bacon, gran cancelliere di Inghilterra, barone di Verulamio, visconte di Sant’Albano, alfiere della scienza e della filosofia moderna. Sognare i pinguini non è una cosa molto normale, i pinguini non sono quasi mai protagonisti dei sogni, per il semplice e imprescrittibile motivo che un pinguino ha una vita di una tale noiosa ripetitività che anche nei sogni, anzi soprattutto nei sogni, uno si annoia e tende a svegliarsi subito. Solo che c’era un problema, Francesco Bacone era un originale e aveva questa spiccata propensione a dormire, come tutti, e a sognare i pinguini, come pochi. Ogni piccolo assopimento, ogni momento di sonno che appulcrava la sua vita da sveglio era immancabilmente punteggiato da pinguini, di ogni forma e misura, che saltellavano da una parte all’altra del suo spazio di sogno. Erano, a tutti gli effetti, dei pinguini saltellanti. Bacone aveva tre obiettivi ben precisi nella vita, scoprire la verità, servire il suo paese e servire la sua chiesa, e fare l’avvocato sembrava soddisfare tutte e tre gli scopi che aveva assegnato alla sua esistenza, per poter ottenere i quali doveva anche riposare, ogni tanto, e quando lo faceva gli apparivano in sogno questi pinguini saltellanti. Non camminavano, non strisciavano, non stavano fermi, ma saltellavano in continuazione. Di giorno Bacone si pronunciava a favore della unione di Scozia e Inghilterra, ascoltava i sermoni, seri e puritani, di William Travers in compagnia della madre, e di notte sognava pinguini saltellanti, appa-

rentemente muti, non emettevano alcun suono: c’è da dire che, da sveglio, Bacone rifletteva sul fatto che anche qualora questi suoi pinguini, ormai li considerava suoi, avessero parlato con molta probabilità non li avrebbe capiti, perché non parlava il pinguinese ma solo l’inglese. Bacone sarebbe morto dopo avere eviscerato un pollo e averlo riempito di neve, per vedere quanto avrebbe resistito da congelato; nel fare ciò avrebbe contratto la polmonite, ed è piuttosto singolare che una persona che aveva passato tutta la sua vita da addormentato a sognare pinguini, sia morto per vedere quanto avrebbe resistito un pollo congelato artigianalmente.

Questo, mentre sognava i pinguini, non gli era venuto in mente.

William Shakespeare

C’era un ampio prato verde, di forma circolare, con alcuni fiorellini bianchi che seguivano il perimetro del prato, tutti perfetti, forse troppo perfetti per essere veri, infatti erano di plastica anche se sembravano veri. In mezzo al prato cìè una persona che cammina in cerchio, poi si ferma, continua a camminare e poi si ferma ancora. Capisco che è Shakespeare perché indossa abiti moderni, anzi per meglio dire non indossa abiti ma solo una t-shirt bianca con scritto sopra Shakespeare a caratteri cubitali, lettere gialle se vedo bene. Non sono sicuro che siano gialle perché sono abbastanza lontano e non mi sembra gentile né avvicinarmi né, tantomeno, una volta avvicinatomi, vedere che tipo di caratteri hanno deciso di usare per la t-shirt. È pur sempre Shakespeare e io, anche se sto sognando, mi immagino tenuto ad osservare quello che credo sia un codice di condotta. Però, questo bisogna dirlo, i codici di condotta nei sogni sono molto diversi da quelli da sveglio, e decido di avvicinarmi lo stesso. Si gira, io mi giro, ci giriamo quasi nello stesso momento e uno sembra dire all’altro qualcosa ma nessuno parla, è come se volessimo parlare ma è come se ci fosse qualcosa o qualcuno che vuole impedircelo, anche se non si capisce perché, sarebbe utile, molto utile sapere se questa nostra impossibilità di parola sia voluta o imposta, sia nostra o di qualcuno che non vuole che comunichiamo, arriva una nuvola, prima a piedi, è una strana nuvola con alcune piccole gambette, quasi delle zampe, nessuno aveva mai visto una nuvola con le zampe, nemmeno Shakespeare, che la fissa a lungo e sembra volere

dire qualcosa ma non riesce, forse pensa che sia Marlowe che assumeva spesso la fattezza di una nuvola, poi la nuvola si alza in cielo e si colloca esattamente sopra le nostre teste, io nel frattempo mi ero avvicinato pur sentendomi in colpa e in ansia, nel sogno c’era molta colpa e altrettanta ansia ma non in parti uguali, la colpa sovrastava l’ansia di alcune misure. Appena arrivata sulle nostre teste, forse più su quella di Shakespeare che sulla mia, la nuvola si ingrossa, diventa scura, e comincia a piovere. A quel punto Shakespeare parla, guarda la nuvola e dice “Tu dici che ami la pioggia, ma quando piove apri l’ombrello”. Poi si gira verso di me, mi guarda, mi dice Hello, fa una capriola all’indietro e se ne va.

Adriano Olivetti

Non una caffettiera, una macchina del caffè; il sogno postfordista dell’archetipo era questo, una macchina del caffè che potesse soddisfare ogni sua esigenza di caffeina lungo le ventisette ore che caratterizzavano la sua giornata, le tre ore in più erano state guadagnate grazie a un salto quantico che lo aveva imprigionato nella tarda primavera del 1983, da allora tutte le sue giornate erano fatte di ventisette ore, non ventiquattro. Nel suo intimo Adriano Olivetti detto Mamo dalla domestica cubana di colore, che nel sogno in cui c’era anche la macchina per il caffè continuava a tagliare banane in fette perfette di due millimetri di spessore, avrebbe voluto inventare la macchina per il caffè ma si era dovuto accontentare di alcuni blandi strumenti di scrittura, che non erano in grado di fare il caffè. Per questo sognava spesso di sognare di essere sognato, anche se faceva molta fatica a rendersene conto.

Ennio Flaiano

Ennio Flaiano stava passeggiando in zona EUR, strascicando leggermente il piede destro. Questa piccola e quasi impercettibile zoppìa rendeva la sua camminata incerta, simile a quella di un piccolo animale da tana che cerca di scappare da un suo predatore, anche se non lo vede. La città era immersa in un silenzio pieno di suoni fatto di qualche piatto che cadeva per terra, il rumore di un motorino, i palazzi con alcune finestre illuminate che sembravano fluttuare con una rapinosa leggerezza, come se fossero palloncini sospesi in aria, con tutti i loto abitanti che guardavano verso il basso. Mentre camminava, Flaiano notò la porta di una antica libreria, con una insegna a forma di oca, o di anatra, o di entrambe. Mentre cercava di capire se fosse un’oca o un’anatra Flaiano spinse la porta prima con la punta delle scarpe e solo in un secondo momento con le mani, lui praticava da sempre una gerarchia degli arti quando doveva aprire una porta, e si ritrovò in un salone molto grande, con pareti azzurre e rosse e con centinaia di libri che svolazzavano per la stanza, pronti per essere letti o ignorati, essendo questo il destino dei libri, l’attenzione o la dimenticanza. Al centro della stanza, su un tavolo di legno molto scuro con sole tre gambe, anch’esse a forma di oca o di anatra, c’era un libro aperto, fatto di più di trecento pagine bianche che cominciarono a riempirsi di parole solo quando Ennio si avvicinò, e solo dopo aver superato un momento di sbalordimento Flaiano si rese conto che quelle parole non gli erano per niente estranee, anzi, le conosceva benissimo, erano quasi tutte

parole e frasi che aveva già usato nei suoi libri, solo alcune di esse, pur non essendogli sconosciute, seguivano sentieri diversi che si componevano all’istante sulla pagina, anche se non tutte si comportavano allo stesso modo. Le parole che finivano in a erano più veloci, si disponevano all’inizio e alla fine della pagina, quelle che terminavano in e erano più sfuggenti, più inquiete, apparivano, davano l’impressione di volersi collocare comodamente al centro del foglio e poi fuggivano, trasformandosi spesso in verbi irregolari, al centro campeggiava un verbo scritto in stampatello ESACERBARE, e Flaiano non lo riconosceva, lui non aveva mai scritto esacerbare in nessuna delle pagine che aveva pubblicato fino ad allora, forse nelle recensioni teatrali, no, neanche in quelle, nessuna delle commedie a cui aveva assistito lo aveva propriamente esacerbato, forse annoiato, quello sì, ma esacerbato no, quel verbo gli aveva creato uno stato d’animo che il suo amatissimo Swift non avrebbe esitato a definire di “bewilderment”, di stupore improvviso e imprevisto. Il silenzio della libreria venne interrotto dalla terza Variazione Goldberg di Bach, Flaiano la riconobbe immediatamente, e giratosi vide un uomo di piccola statura, molto magro al limite della cachessia, vestito con un frac molto elegante ma estremamente consumato, che la stava eseguendo con una apparente svogliatezza. L’uomo sollevò lo sguardo e sorrise a Flaiano, invitandolo a sedersi accanto a lui. “Quelle sono le tue parole, tutte le tue parole, ci sono quelle che hai già detto e quelle che hai scritto, quelle che non hai ancora detto e che dirai, i verbi che sono dentro di te e non sono ancora usciti perché non era ancora il loro momento, le nuvole, so che a te piacciono molto le nuvole, che stazionano sopra la tua testa e che non hai ancora visto perché camminando, giustamente, guardavi in basso. Il che non è sbagliato, ma

blocca un po’ le cose, a volte.” Mentre Flaiano ascoltava, sia la musica che le parole, cercava di non fissare troppo negli occhi quell’ometto che sembrava stare insieme per errore, che eseguiva quella musica celestiale con delle manine piccole, ossute, con le falangette percorse da mille venuzze bluastre, ecco gli guardo le mani e non guardo le nuvole, pensava Flaiano, per poi correggersi immediatamente, sono in una sala non posso vedere le nuvole, dovrei uscire, tornare in strada, sapeva perfettamente cosa avrebbe dovuto fare ma non ci riusciva, la musica e il piccolo uomo che suonava il pianoforte lo avevano soggiogato, e mentre avvertiva questa sua condizione di mollezza degli arti la musica si fece più forte, tutto attorno a lui iniziò a dissolversi, come se fosse fatto di fumo e che sia lui che il pianista fossero dentro un sigaro che veniva fumato da qualcuno molto più grande di loro. Con un sussulto, Flaiano si svegliò, giusto in tempo per spegnere un sigaro che aveva dimenticato, acceso, tra le lenzuola.

Nora Ephron

Il collo no. Il collo, decisamente, no. Non va bene. Su tutto il resto possiamo raggiungere un compromesso, metterci d’accordo in qualche modo, ma sul collo no. Il collo deve restare grinzoso, flaccido, l’abbronzatura deve fare esaltare le rughe che devono rimanere bianchicce e sudate, perché il collo è la sola parte del corpo umano femminile che resta attaccato alla verità dopo la chirurgia estetica. Voi le avrete viste, quelle donne alte, bionde, sottili e algide come la loro dieta low carb, che quando girano di scatto il collo alzano la gamba destra perché il chirurgo ha toccato qualche nervo e ormai quello che tira da una parte finisce da quella opposta? Guardate con discrezione il loro collo, è un disastro. Un macello. Sembra una fermata della metropolitana abbandonata da 5 anni, che è il tempo medio di riformazione di una ruga di espressione dopo il passaggio della mano del chirurgo. Non so se lo avete notato, ma i chirurghi hanno spesso delle mani con dita enormi, fanno una certa impressione. Si avvicinano con quelle chele e manipolano a pagamento dei corpi che dopo qualche anno ritorneranno ad essere peggio di come sono prima della loro manipolazione, costosa come tutte le manipolazioni. Il collo no, il collo è intoccabile, o meglio loro lo toccano ma il risultato è completamente fallimentare, e le loro dita, quando lo vedono, si bloccano. È il crampo del collo, succede a tutti i chirurghi plastici, si sbloccano solo dopo aver rifatto un paio di tette o aver aspirato del grasso in eccesso da un gluteo. Una volta ebbi uno scambio di mails con un chirurgo, del New England ma di

origine siriana, mi scrisse una mail in piena notte, essendo insonne leggo immediatamente le mails che mi arrivano in piena notte, e questa mail diceva “Per favore”, “Devo vederla”. L’umlaut del mio computer non funziona. Ho un congresso in Svezia. Lei è la sola persona che può aiutarmi.” Ma dove in Svezia? In che città della Svezia ? Perché proprio io avrei dovuto aiutarlo, forse per via del collo. Il mio collo con le rughe mi aveva assegnato una rispettabilità che non avevo mai avuto. Non c’era modo di sapere in che città della Svezia avrebbe dovuto partecipare al congresso, soprattutto se uno non è mai stato prima in Svezia. Sapevo, lo avevo appena letto sull’iPad, che in Svezia esistono città come Gröndal, Södermalm, Hornsgatan, che si poteva bere un caffè di soia a Bellmansgatan e cercare un tipico bistrot svedese a Brännkyrkagatan, e che i nomi delle persone che avrebbero partecipato al congresso sarebbero state Sandberg, Gullberg, Holmberg, Niedermann e Nieminen, questi forse cugini, e poi ancora la serie dei Jonasson, Fredriksson, Mårtensson, Torkelsson, Svensson, Johansson, Svantesson, Fransson, e una città che si chiamava Svavelsjö dalla quale era necessario passare per arrivare a Södertälje che era prima di Ekström e subito dopo Strängnäs, la richiesta di una umlaut era quindi del tutto pertinente, ma io non avevo nessuna umlaut pronta, né avrei avuto la possibilità di averle in futuro, e, pur sentendomi in colpa, ignorai la sua lettera, muovendo il collo in su e in giù per recuperare un po’ della elasticità perduta.

C’era una volta un piccolo uomo, magro e con le gambette storte, piccole ed esili ombre che si proiettavano sulle strade come zampette offese di un grillo dalla sessualità incerta. Questo individuo era solito insidiare alcune delle menti più illustri del suo secolo, che per pura avventura aveva avuto modo di conoscere, con interrogativi banali e privi di senso, quali dove poter trovare un polpo morto in collina, come vedere film porno senza pagare, come aggiustare di sale un piatto di fritto misto scroccato alla mensa del fratello, come cuocere un uovo sodo mantenendo una consistenza adeguata perché se no gli faceva schifo. Il tenore delle domande rifletteva con drammatica nettezza la disarmante sordidezza di questo orrido individuo, che girava per le città italiane chiedendo a tutto SCUSI LEI COME FA LE UOVA SODE? Lui non era molto interessato alle uova sode, voleva solo sapere come venivano preparate quelle degli altri perché avrebbe voluto rubare tutte quelle che trovava sulla sua strada e tenerle tutte per sé. Era un uomo divorato da una avarizia incontenibile. Tutto questo andava avanti da anni, in mezzo alla noja degli interrogati e alla colpevole indifferenza delle strutture di contenimento coattivo di tale immenso rompicoglioni. Fino a quando, un bel giorno, tutto, improvvisamente, tacque; basta domande, basta uova, basta vocine sibilanti da donnetta, basta pretesti inani per attaccare bottone. L’omino era stato portato in campagna, buttato in una buca profonda 18 metri, e poi ricoperto di vitello tonnato bio senza grassi. Davanti alla buca

un tavolo in frassino anticato accoglieva alcune delle menti migliori della nostra generazione, intente a mangiare una frittata di cipolle. Un enorme uovo di plastica, a centro tavola, era illuminato.

Lui, mentre cadeva nella buca, aveva detto che avrebbe voluto essere ricordato col nome di Molière perché Jean-Baptiste Poquelin gli sembrava, a ragione, troppo lungo.

Bix Beiderbecke

La casa di Bismarck Beiderbecke, Bix non era altro che la contrazione di Bismarck, anche se forse non era proprio così, era in fondo alla strada e dalle finestre spalancate sul giardino, negli afosi pomeriggi dell’estate dell’Iowa tra quelle nuvole dense di afa e di aria immobile le prime note della tromba di Bix cominciavano, a fatica, a farsi largo. “Non ho niente contro le fotografie ma non ho neanche qualcosa di particolare a favore, i fotografi fanno rumore, parlano troppo e ti puntano addosso quella specie di fucile che spara luce spargendo polvere dappertutto. Io sono amante del buio perché così nessuno ti può vedere, anche se guarda. Il vantaggio inarrivabile del buio è, molto semplicemente, quello di poter evitare di essere visti anche se uno, o una, sta fissandoti. Alla luce per non essere visto devi cercare di scappare, al buio puoi stare fermo, tranquillo, immobile, e nonostante questo non ti vedono. Certo, sì, c’è il problema del respiro, come dice sempre Adrian (Rollini), ma lui suona il sax basso che non è esattamente uno strumento musicale ma piuttosto uno stato d’animo, di uno incazzato, quindi deve respirare molto e spesso, io suono la cornetta, e posso usare solo un soffio, leggero, e la musica esce lo stesso.” “Quella storia dell’organo a canne del battello? Quando dissi di saperlo suonare per potermi imbarcare? Tutto verissimo, solo che avevo dodici anni e sapevo suonare solo le prime tre battute di una canzoncina scandinava che avevo ascoltato un pomeriggio dalle finestre spalancate dei nostri vicini di casa. A Davenport era pieno di tedeschi, svedesi, scandina-

vi, per essere precisi, tutta gente bionda con la pelle bianco latte e gli occhi azzurri e inespressivi. Gli occhi azzurri sono talmente trasparenti che non riescono a bloccare quello che c’è dietro. Sono delle porte aperte. Io odio le porte aperte, ho sempre preferito quelle chiuse. Ma torniamo alla storia dell’organo, ci avevo provato perché sapevo che i musicisti suonavano sulle barche e potevano mangiare tutto quello che volevano. Purtroppo non mi hanno preso e mi hanno rispedito a casa, al 1934 di Grand Avenue, praticamente vicino alla curva, in quella casetta tutta bianca dentro e fuori che a me piaceva solo per via del giardinetto sul retro, dove davo la caccia alle lucertole. Poi un giorno vidi questa cornetta. Era settembre, credo, gli alberi stavano sicuramente perdendo le foglie perché mi ricordo che quando arrivai a casa con la valigetta dello strumento quasi scivolai sulle foglie bagnate, pensando SE CADO GLI FACCIO SCUDO

COL MIO CORPO. Fortunatamente il mio corpo non dovette fare lo scudo a niente perché riuscii a stare in piedi, tenendo la scritta Conn-Victor, la marca della cornetta, perfettamente parallela alla mia gamba destra. Un tatuaggio sulla mia gamba destra CONN-VICTOR CORNET. Trentacinque dollari pagabili a rate, senza dirlo a mio padre, non dicevo quasi mai niente a mio padre.” “Non la comprai subito, la cornetta. Questo no. Ci volle un po’ di tempo prima che decisi di farmela comprare a rate. Ero poco convinto che fosse la scelya goista, non mi sembrava uno strumento adatto a me, avevo le mani troppo piccole e non avevo capito come tenerla in mano, mi sembrava una specie di teiera con i tasti. La prima cornetta che vidi era ammaccata, nerastra, non era di nessuno, appoggiata sul fondo di un armadio nella palestra della scuola; non appena la presi in mano mi successe una cosa molto strana, vidi il perimetro. Vidi lo spazio

dentro il quale potevo muovermi, vidi che in quello spazio ancora vuoto avrei potuto muovermi senza che nessuno mi dicesse cosa o come fare o perché farlo. Era uno spazio in cui avrei potuto fare quello che volevo, e io volevo suonare quel pezzo di ottone annerito dal tempo e dall’abbandono. E cominciai a farlo, spesso di notte, davanti al grammofono, cercando di seguire quello che faceva Nick La Rocca con la Original Dixieland Jazz Band: all’inizio, però, fu una tragedia. Non usciva niente di sensato, solo sibili, rumori metallici, mi graffiavo le labbra e non riuscivo a fare niente di quello che mi girava in testa, ma non smettevo. Non avevo preso in considerazione l’ipotesi di smettere, per nessun motivo al mondo lo avrei mai fatto, e quindi andavo avanti, seduto, in piedi, sdraiato sul letto, allungato sul pavimento, infilavo i piedi sotto al letto e spingevo, soffiavo dentro quella cornetta come un indemoniato perché io sapevo, io lo sentivo, io avevo un ingombro, dentro, che doveva uscire, e la sola strada che poteva seguire era quella della cornetta che avevo tra le mani.”

Alfred Hitchcok

Poi c’è stata quella volta in cui Hitchcock voleva ammazzare Hitchcock. Sapeva che era già morto, ammazzare un morto è una impresa inutile, essendo impossibile, ma voleva vedere come sarebbe morto una persona che in tutta la sua vita aveva ammazzato decine di persone. Le aveva ammazzate per finta, solo nei suoi film, ma anch’io lo avrei ammazzato per finta, diceva, essendo già morto. Era solo per vedere come ammazzare uno che non si sarebbe mai aspettato di essere ammazzato; per una volta si sarebbe trovato dalla parte opposta della macchina da presa. Il primo problema che gli si era presentato era decidere se farlo soffrire o meno. Si trattava di una uccisione simbolica, non priva di una sua etica, il pensiero di fare soffrire la vittima sarebbe stato insostenibile, quindi si doveva pensare a una morte innocua. Un meccanismo letale ma dolce. Si poteva pensare a una torta avvelenata, ma sembrava troppo banale. Poi che torta? Che veleno? Se si fosse sbagliata la quantità di sostanza velenosa e la torta non fosse stato in grado di ucciderlo al primo colpo? Se il risultato fosse stato quello di avere un altro Hitchcock solo catatonico ed egualmente flaccido e non morto? Se, in una situazione di progressivo indebolimento delle sue facoltà mentali, ottenebrato nelle sue capacità registiche, si fosse messo a scrivere romanzetti rosa? Che responsabilità immensa sarebbe stata quella di aver creato un mostro del genere? Il più celebrato, iconico, imprescindibile maestro del cinema giallo che, per colpa di un omicidio mal riuscito, si mette a scrivere di palpitazioni cardiache di signorine in

corrisposte? Non andava mica bene. No. Anche come vaneggiamento sarebbe stato tremendo. Ci voleva un metodo più sicuro. Incidente d’auto? Hitchcock non guidava. Coinvolgere nella uccisione anche l’autista? In qualità di complice o di malcapitata vittima non prevista ma necessaria per portare a termine il progetto? Troppi rischi. Troppe possibilità di errore. Il modo forse c’era, e lo avevamo sotto gli occhi, e proprio per quel motivo non lo avevamo ancora preso in considerazione. Bisognava fare morire l’altro Hitchcock di indigestione. Uomo di appetito insaziabile, bastava una cena ad altissima intensità calorica per eliminarlo. Ucciso da due chili di tacchino con carote seguito da una torta a sette piani di fragole e panna seguita a sua volta da un doppio set di fagianelle arrosto con patate al burro e verdure miste. Le verdure ripassate in pastella, diversamente sarebbero state troppo salutari e odiosamente inutili. L’idea era buona, il progetto stava prendendo corpo, ma all’improvviso Hitchcock decise di non ammazzare l’altro Hitchcock perché sapeva che era già morto, è inutile ammazzare un morto per il semplice fatto che è già morto. Per quella cautela che ti afferra quando non serve a niente essere cauti, dopo essermi svegliato e aver sognato di uccidere sé stesso per indigestione Hitchcock, per postrema cautela, quella mattina non fece colazione. Solo un caffè. Senza zucchero.

Nel mese di giugno del 2016, ed è di quella volta che vogliamo parlare, senza applicare il possente maglio della censura, le persone devono sapere, senza distinzione di censo o razza, e, laddove possibile, non commettere gli stessi errori. Il 6 giugno 2016 Graham Greene si era svegliato molto presto, nonostante fosse morto, per i suoi standards, sovrapponibili a quelli di un sauropode del Giurassico inferiore, intorno alle 11.26 del mattino, e dopo aver consumato una colazione frugale, una banana capitozzata perché le punte lo impaurivano, una tazza di caffè solubile scaduto nella primavera di sette anni prima, e del latte di soia con vistose gore di muffa, si vestì per andare in banca, dopo reiterate telefonate da parte del direttore della filiale che chiedeva ulteriori approfondimenti su un bonifico di 2340 euro a favore di una ditta denominata Pussies Kingdom, Jamaica, New York, indossando quello che caratterizzava il suo abbigliamento estivo, nell’ordine 1) boxer in finto cashmere con carta da forno sui testicoli, soffriva di geloni epididimiali, tre canottiere di lana, due camicie da finto boscaiolo, un maglione girocollo da donna, un maglione a collo alto da bambino, un reggiseno a balconcino per i dolori intercostali che lo affliggevano dopo aver fatto jogging per 2 minuti tre settimane prima 2) giacca a vento gialla con toppe di vero coniglio, loden color merda senza una manica e 3) due paia di pantaloni da sci, un paio di pantaloni da vela rosa fucsia, un tuta da saldatore e una gonna plissettata vinta, barando, a tombola. In testa un colbacco con piuma gialla a destra.

Graham Greene (II)

La giornata era fresca e non voleva rischiare colpi di freddo. Così vestito fece le scale in un balzo, atterrò sul barboncino colitico della signora Thuram, sua vicina di casa novantenne, lo rialzò appoggiandolo alla parete salutando la signora con calore eccessivo, e cominciò a cercare la sua macchina. Dopo tre ore di ricerca infruttuosa, non ricordava né il colore né il modello, nella sua teca cranica modestamente popolata cominciava a farsi strada il sospetto di non possedere una macchina, decise di andare a piedi, essendo la banca a 130 metri da casa sua e essendo la signora Thuram, quella del barboncino colitico, la madre del direttore della banca, che si chiamava Emerenziano, come il barboncino, e che dal cane aveva ereditato una intensa motilità intestinale, parossistica quando vedeva Graham Greene. Arrivato alla banca cercò di aprire la porta al contrario per un paio di volte e dopo aver incastrato il colbacco davanti alla fotocellula riuscì ad entrare, dopo essersi acceso una sigaretta. Il direttore era alla sua scrivania, in fondo alla stanza, la testa collocata esattamente davanti ai testicoli del toro del quadro appeso alle sue spalle, aveva la stessa dimensione di quello destro: Graham Greene stava per sedersi davanti a lui, che già lo fissava con occhi dilatati dalla congiuntivite nervosa che insieme alla colite lo perforavano quando vedeva Graham Greene quando quest’ultimo si fermò, improvvisamente, facendo cadere la cenere della sigaretta sulla testa di una signora colombiana nana che lo precedeva: alla sua destra aveva visto una porta a soffietto, una enorme porta a soffietto bianca, che lo fissava minaccioso ondeggiando come una anaconda sui suoi cardini laschi. In pochi minuti vide tutta la sua vita passargli davanti, mentre la nana colombiana stava prendendo fuoco; le vacanze in campeggio, la sua elezione truccata a capo manipoli dei giovani esploratori, la

volta in cui si rinchiuse in ascensore per cercare una larva di zanzara e venne poi liberato dai pompieri che lo picchiarono per sette ore di fila, la prima settimana bianca in cui si presentò per errore con una tavola da surf perché aveva letto male l’annuncio, tutto questo era lì, davanti a lui, un mosaico di azioni e pensieri composto come una pala d’altare su quella porta a soffietto bianca. Rimase fermo ancora per qualche minuto, le nocche delle mani erano bianche per la continua tensione muscolare che vi imprimeva, la nana colombiana era ormai un tizzone ardente, quando, improvvisamente, anni di PNL e di altre cazzate del tipo È TUTTO OK TU SEI A POSTO sono solo gli altri che sbagliano affiorarono alla luce, vennero spinte come un razzo dai suoi precordi e fu un attimo, il corpo si fece freccia di un arco tenuto non si da chi e si avventò con la furia primigenia di un berserker vichingo contro la porta a soffietto, prendendola a calci urlando fino a divellerla dai suoi cardini. La porta cadde a terra, dietro di essa apparve la segretaria del direttore vestita di un delizioso completo intimo malva, il direttore urlò dalla parte opposta della stanza e dopo aver afferrato un rotolo di carta igienica si precipitò in bagno che però era occupato risolvendosi quindi a defecare dietro una pianta di plastica a foglie lanceolate, Graham Greene si accesa una seconda sigaretta e chiese alla segretaria in completo intimo color malva cosa usasse per le doppie punte, che vedeva perfettamente e sapientemente contrastate da una hennè al sapore, e al profumo, di banana.

Joris-Karl Huysmans

Huysmans e la nebbia sono sempre stati una cosa sola, dove finiva uno cominciava l’altra, dove finiva la nebbia apparivano subito le gambette rachitiche e ipotoniche di Huysmans, solcate da reticoli di venuzze bluastre, segno evidente dei suoi stravizi alimentari, della sua pinguedine cerebrale, che copriva tutta la zona amorfa della sua scatola cranica, della sua incapacità di fare più di 387 metri in linea retta senza avvertire il bisogno di chiamare un taxi, che non sarebbe stato in grado di pagare. Per questo amava la nebbia, che gli impediva di vedere e anche di essere visto, fino a quando, un giorno, in apparenza uguale a tanti altri giorni, andò a sbattere contro uno stenditoio di zinco, e si accorse che la nebbia poteva essergli di aiuto per molte cose ma non per evitare gli stenditoi di zinco.

Erri de Luca

Erri non aveva mai posseduto pentole, aveva solo un piatto verde rotto al centro e riparato con la malaccortezza che lo accomunava a un cirripede e tre posate, due cucchiai sottratti a una festa dell’Unità con la faccia di Occhetto e un coltello peruviano rubato alla presentazione di un libro di Erri De Luca, che poi era lui, di cui non si ricordava il titolo anche se sarà stato sicuramente troppo lungo; non riusciamo a capire per quale motivo fosse presente un coltello peruviano alla presentazione di un libro di Erri De Luca ma non capiamo neanche i libri di Erri De Luca come non li capisce lui che li ha anche scritti quindi su questo particolare di folklore armeno non ci soffermeremo, ma sulla pentola a pressione sì, perché di ritorno dalla presentazione del suo libro Erri, che indossava ancora un poncho in materiale plastico donatogli dalla psicologa del consultorio, trovò davanti alla porta di casa una scatola di cartone, la aprì, era diventato velocissimo ad aprire con i denti le scatole di cartone, e dentro trovò una pentola a pressione, nuova, intonsa, riccamente avvolta da una pellicola trasparente che rendeva ancora più lucido quello che c’era dentro. Mentre cercava di togliersi il poncho senza strangolarsi aveva anche pensato di liberarsi della pentola e tenere solo la pellicola, che gli sarebbe tornata utile per foderare l’interno del frigorifero che lasciava sempre aperto per avere più fresco in casa, ma colto da uno dei suoi rapinosi momenti di esaltazione, durante i quali pensava di essere un epistemologo omosessuale esperto di teologia della forma, decise non solo di tenerla ma anche di

usare la pentola a pressione per cucinare un piatto che era in cima alla sua lista di priorità imprescindibili alimentari, il polpo con patate e pomodorini confit. Il pomodorino confit avrebbe conferito nobiltà al polpo, sottraendolo al suo ineluttabile destino di eterna gommosità, di plasticità ininterrompibile, di masticabilità complessa. Il confit era la pietra angolare della possibilità, per il polpo, di ascendere al livelli di sarago, addirittura di trota, forse anche di salmone, e tutto questo Erri lo sapeva molto bene.

Claudio Monteverdi

Arrivato in Lapponia Claudio Monteverdi cercò subito una sedia, era stanco, e del succo di mirtillo, era assetato. E cominciò subito a chiedersi cosa ci facesse, in Lapponia. L’unione della sedia col succo di mirtillo sarebbe stato perfetto ma poiché la perfezione non è di questo mondo decise di bere il succo in piedi, non avendo trovato nessuna sedia. Staranno sempre in piedi in Lapponia, pensava, mentre irrorava la sua epiglottide con ruscelli di mortella di palude, uno degli altri nomi del mirtillo rosso insieme a mirtillo rosso, appunto, o mirtillo palustre. In quel momento non era in una palude ma davanti alla fermata di un bus lappone, segnalata da un cartello di fermata in lappone, aspettando un bus lappone che lo portasse in albergo, anche se non si ricordava in quale albergo dovesse andare. Questo è un problema che risolverò quando sarò sul bus, pensò, mentre finiva di stillare le ultime, disperate e transeunti particole di liquido ancora presenti nella bottiglia; C. M. era alto, molto alto, e per raggiungere tutte le parti del suo corpo, anche le più remote, il succo doveva fare un viaggio lunghissimo, punteggiato di varie, imprecisate fermate, alcune prevedibili, altre meno. Mentre il liquido stava facendo il suo lavoro, era arrivato il bus lappone: bianco, con alcune scritte rosse sulle fiancate, una diversa per fiancata, era guidato da un autista nano con un paio di enormi baffi a manubrio e una giacca blu, la divisa degli autisti lapponi pensava C. M., che gli tirava tremendamente sul torace, con un bottone centrale pronto a schizzare a velocità supersonica verso gli occhi del

primo malcapitato: fortunatamente la giornata di sole aveva invitato con perentorietà C. M. a indossare un paio di vistosi occhiali da sole gialli con delle piccole perle, finte, ai lati, che lo metteva al sicuro da eventuali, improvvide partenze verso Sirio del bottone centrale dell’autista; la partenza improvvida avvenne poco dopo, seguita da un rumore secco, improvviso, una detonazione, col bottone che fendeva come una lama di Toledo un panetto di burro il vetro anteriore dell’automezzo, creando una enorme crepa a forma di ano di struzzo al centro del vetro, che pochi minuti dopo andava in frantumi, tra le grida di stupore dei passeggeri: tutti erano preoccupati non tanto per la rottura del vetro quanto per la comparsa, sia pure provvisoria, del culo di uno struzzo sul vetro che stava per andare in frantumi. Mentre tutto questo si srotolava sotto il sole che avvolgeva la città di Inari, dove stava succedendo tutto questo, C. M. si era seduto in un posto in terza fila, accanto al finestrino, non si era tolto gli occhiali e dopo aver soffiato sul vetro di sua pertinenza, dopo aver dato pietosa sepoltura ai cadaveri di tre zanzare ivi presenti dalla primavera di sette anni prima, aveva disegnato un pentagramma sul vento opacizzato dal suo fiato e stava componendo un pezzo, intitolato Fattish Ostrich, ossia lo Struzzo grasso. Dopo tre curve affrontate con baldanzosa sicumera, C. M. arrivò davanti al suo albergo, circondato da siepi di eucalipto e alcune ortensie, tutte verdi. Senza farsi notare C. M. afferrò tre ortensie e le mangiò, insieme al loro gambo, che considerava la parte migliore del fiore; fin da piccolo aveva sviluppato una forte, incontenibile passione per i gambi di ortensia, e quando gli capitava di vederne uno non riusciva a controllarsi. C. M. quando mangiava le ortensie attivava la sua mente musicale, gli appariva un brano tra le commessure cerebrali, in questo caso l’Orfeo

di Monteverdi, che era lui, quindi era giusto che sognasse qualcosa di suo, non stava rubando niente a nessuno, e quello era il brano che canticchiava mentre saliva nella sua camera, la 345897689, lato sud.

Sonny Rollins

Il poliedro è un solido geometrico, con un numero finito di facce piane poligonali. Quando questa persona si avvicina al suo strumento, con una circospezione avvertita, non casuale, programmata, il poliedro comincia a prendere forma dietro la sua testa, essendo le teste delle persone uno dei luoghi di elezione dei poliedri. Suona uno strumento a fiato, questa persona, gli strumenti a fiato sono strani perché prima che una persona ci soffi dentro, o attraverso, sono materiale inerte, sono volute di ottone, pezzi di ebano con delle ghiere e delle chiavette che, quando sfiorate, fanno un piccolo rumore di posata caduta a terra. Poi, quando uno, o una, si avvina a questo manufatto silenzioso la quiete e l’abbandono precedente diventano un suono, due suoni, 60 suoni, dipende dal tempo e dal fiato. Questa persona, quella che si avvicina al suo strumento con circospezione, comincia a suonare ben prima di prendere in mano il suo strumento, in questo caso un sax tenore, e segue delle idee che gli girano tra i lobi parietali da qualche ora prima. Poi lo afferra, con la circospezione di cui parlavamo più sopra, e comincia a fare uscire dei globi di note, dei frattali con dei suoni che gli girano dentro, che fluttuano un po’ nell’aria e che poco dopo, ordinatamente, senza nessun obbligo apparente, diventano dei piccoli, succosi poliedri, fatti di immagini, con le note che sono, in questo caso solo un tramite necessario. Un poliedro diventa una nuvola, poi si accartoccia, una delle sue facce cambia direzione e diventa una freccia, che prima va molto in alto, poi in basso, poi si ferma per diventare un

albero, uno di quei faggi racemosi, coi fiori messi in cerchio, sempre che i faggi abbiano dei fiori, ma in questo caso non è così importante. Poi arriva il mare e il blu e il bianco e il suono dell’acqua che va a sbattere sugli scogli, questo perché l’acqua ha un suono, anzi più di uno, e questa persona ha la speciale abilità di riuscire a trovare anche i suoni che non esistono, che diventano tali dopo che li ha scoperti lui. Si sente un rumore diverso per ogni diversa goccia d’acqua che cade sullo scoglio, poi scivola via ma il suono resta sempre dentro la testa di chi lo guarda. Poi c’è lo sguardo, che è quello che afferra il suono che non esiste ancora e che dopo arriva a esistere con una stoica, indomita petulanza; non esiste suono più forte, più imponente, più gloriosamente contento di esistere di quello che prima non c’era. È tutto così, alla fine: è silenzio e poi suono, suono e poi silenzio, brusio e chiacchiera netta, gerundio invasivo e piccolo, nascosto condizionale, e ti accorgi, se hai la curiosità sufficiente per farlo, che sta arrivando un suono nuovo quando questa persona schiaccia leggermente, in un modo avvertito forse solo dal suo nervo zigomatico, l’occhio destro, forse per vedere meglio il mare. Alla fine di tutto si volta verso di te e scopri che è Sonny Rollins.

Richard Feynman

Giova sapere che Feynman aveva elaborato un metodo, cristallizzato in alcune slides di presentazione che aveva catalogato sotto la sigla Donuts fractals o D. F. contenute in una cartellina di colore giallo che campeggiava al centro del computer del suo laboratorio, proprio al centro della bocca dello squalo morto che utilizzava come salvaschermo, per mangiare in modo soddisfacente le ciambelle, odiando la differenza e l’invarianza nella serialità. In tale metodo veniva chiarito, senza possibilità di errori, che la ciambella infrasettimanale deve avere un diametro non superiore ai 9 mm, non deve presentare bruciacchiature o commessure sulla superficie, deve essere cotta in modo uniforme e contenere un numero massimo di tre bolle di cottura: alla mancata corrispondenza di uno di questi elementi il manufatto dolciario deve essere smaltito con l’umido. Se il prodotto soddisfa tutte le caratteristiche appena descritte, può passare alla fase di degustazione, che si strutturerà a sua volta in due sottofasi successive, fase 1 collocazione della ciambella sul piattino, di colore bianco, con una inclinazione di cinquantaquattro gradi rispetto all’asse radiale del piattino stesso, e fase 2, utilizzo di una forchettina da dolce in wolframio anticato, con sottile impugnatura in bachelite, non trattata, con la quale praticare sette incisioni a uguale distanza sul lato destra e altre sette sul lato sinistro, in ognuna della quali verrà versato del succo di ribes appena spremuto. La nota penuria di ribes da spremere non fermerà il nostro Feynman, che creerà una spuma di ribes col cascame di lavorazione del pesce palla,

particolarmente gustosa. Feynman piaceva alle donne in modo estremo. Non è che piacesse alle donne in quanto donne singole che poi tutte insieme non cessano di essere donne ma sicuramente non sono più singole, ma viene adorato da esse in modo parossistico, lo stesso vertiginoso aumento del ritmo cardiaco che prova chi deve comprare una marmellata di arance ma si ritrova alla cassa con della marmellata di ribes perché nel momento della scelta ha sperimentato un subitaneo e significativo abbassamento della vista, avendo appena visto passare Feynman, avvolto da una camicia bianca con ascelle intonse e asciutte, nonostante i cinquanta gradi all’ombra. Egli non cammina come i suoi mortali compagni di camminata ma scivola su un tappeto di gomma che lo tiene a 6 centimetri di distanza rispetto al suolo, e non prova nessuna fatica affrontando camminate di centinaia di chilometri; se deve andare a comprare degli insaccati, che adora, si reca nel punto più lontano rispetto a quello in cui si trova quando ha pensato che doveva comprare degli insaccati, e una volta arrivato, emanando un delizioso profumo di menta e rodio, numero atomico 45, dopo aver rivolto la parola alla commessa sarà testimone dello svenimento della poverina, che dopo essersi riavuta scoprirà di aspettare un figlio da lui, che chiamerà Omicron. Nell’avvicinarsi al fornello Feynman venne assalito da una marea di dubbi angosciosi, era il suo fornello, era quello del vicino di casa, come era possibile adottare un metodo scientifico che permettesse ai fornelli di essere riconosciuti come tali e, soprattutto, come sarebbe stato possibile collegare ogni singolo fornello al suo proprietario, partendo dall’assunto che ogni fornello avesse un solo proprietario, cosa ancora da verificare? E come era possibile partire da un assunto senza muoversi da casa? Questo angoscioso interrogativo, unito a lievi, intermittenti

fitte al trillice del piede sinistro occupavano una parte significativa delle circonvoluzioni cerebrali di Feynman, alcune migliaia, che stava chiudendo la porta di casa con una chiave magnetica di sua invenzione. Questa chiave magnetica, da lui chiamata Magnetochiave perché era un amante delle parole complesse, era il risultato finale di un progetto che, iniziato alcuni mesi prima, lo aveva visto trionfare alla fiera del mobile componibile di Lima col suo comodino a frattali, che si scomponeva e ricomponeva seguendo l’umore del possessore, e arrivare terzo alla fiera campionaria di Lubecca con il suo prototipo di bici senza pedali, la sua pedaless bike, con la quale il sindaco di Lubecca si era schiantato contro un furgoncino che consegnava banane bio, in divieto di sosta. La chiave era molto efficiente, funzionava anche da grandi distanze, e se non fosse stato per la lunghezza, sette metri, e il peso, 156 chili, sarebbe stata un sicuro successo, ma queste sue caratteristiche così evidenti avevano obbligato Feynman a farne un uso di eminente domesticità. La lunghezza e il peso avevano infatti fatto nascere forti dubbi negli angeli investitori del progetto che avevano preferito aderire a una richiesta, arrivata da una multinazionale finlandese del sesso a pagamento, di un apparecchio trasparente a forma di triangolo isoscele che avrebbe dovuto fornire orgasmi a comando dietro il versamento di un piccolo obolo in denaro che avrebbe dovuto essere inserito nel manufatto in monete di plastica dal valore traslazionale, ossia deciso dal singolo utente. A dieci orgasmi consecutivi scattava di ufficio la possibilità di averne tre gratis, ma nella maggior parte dei casi l’utente era svenuto e doveva essere trasportato via di peso dalla struttura, che i finlandesi avevano chiamato Orgasmikone.

Honorè de Balzac

Dopo essere arrivato in Giappone senza essere certo di volere andare in Giappone, e dopo avere preso in locazione un appartamento di diciassette metri quadrati senza avere mai avuto l’intenzione di farlo ma ormai era lì, Honoré de Balzac, nome che significava Honoré de Balzac, appoggiò le borse a terra, tre, si tolse il giaccone, si sedette sulla tazza del cesso, e vide subito davanti a sé una serie di luci verdi, poi gialle, poi ancora verdi, poi arancioni mentre un braccio telescopico alla fine del quale era innestato in pennello in pelo di martora che visitava con una gentilezza seconda all’ostinazione i suoi testicoli. Aveva conosciuto il famoso cesso giapponese, o della tazza autopulente. Sapeva, dopo aver esperito nei lunghi giorni che precedevano la partenza del suo primo vero viaggio dopo ventisette anni, che il Giappone era lontano, che mangiavano un pesce velenoso e che in quel Paese la tazza del cesso faceva tutto da sola ma un conto è leggere queste cose su una guida al Giappone stampata male su carta riciclata, un altro conto è sentirsi i testicoli vellicati da un braccio meccanico azionato da un pulsante che non volevi premere che agisce in modo coordinato su entrambi. E’ tutto molto diverso. Dopo aver aspettato che finisse questa pratica criptoerotica, dopo aver pensato e aver deciso che no, non era il caso che si fumasse una sigaretta né che chiedesse al cesso se aveva un nome e se tutte le volte sarebbe successa la stessa cosa o doveva considerare quello che era successo un evento del tutto straordinario, con i testicoli perfettamente puliti e profumati si alzò per uscire

dalla stanza, angusta, dove era ospitato il piccolo trono della peristalsi. Nel farlo non poté sottrarsi a un’occhiata furtiva ai testicoli coi quali conviveva da alcuni decenni, e gli parvero entrambi perfettamente rotondi, senza quelle ostentate differenze di volume e posizione che aveva sempre notato: effetto della pulizia intratazzale, rifletté, o forse semplice suggestione, riflettè sulla precedente riflessione. Honoré era un maestro della riflessione doppia, prima pensava a una cosa, poi a una cosa diversa, quindi tendeva a dimenticarle entrambe. Uscito dal bagno, andò a schiantarsi contro un comodino rettangolare con gli spigoli in titanio, sopra il quale era appoggiato un cavallo di plastica blu, una deità che, in teoria, avrebbe dovuto proteggere la stanza e i suoi occupanti, che però cambiavano spesso quindi doveva essere più che altro legato alla stanza che agli occupanti, essendo un cavallo azzurro un Dio animale abbastanza inaffidabile, almeno in apparenza. I diciotto metri quadrati dell’appartamento erano occupati da un bagnetto di 3,5 metri, una cucina a cubicolo di due metri, uno spazio vuoto che occupava i metri restanti e una scala in legno di faggio che portava a un soppalco sopra il quale c’era un futon, tipico, scomodissimo, insensato letto giapponese e il poster pubblicitario di una birra alla ciliegia con la parte destra piena di numeri di telefono, per lo più illeggibili. Dopo aver strappato il poster si sentì subito meglio ma poco dopo si sentì subito peggio perché il poster copriva il disegno fatto probabilmente da qualche ubriaco ipovedente di un topo, presumibilmente giapponese anche se aveva tutte le caratteristiche di un topo europeo, che cercava di mangiare quello che restava di un piatto di ramen. Prese quindi quello che restava del poster e lo rimise sopra al topo. Ora aveva fame. Probabilmente il topo ricoperto gli aveva messo fame, in qualche modo

doveva cercare di mangiare qualcosa, se possibile di commestibile anche per un non giapponese. Dopo un ultimo, fuggevole sguardo al topo ormai ricoperto, uno sguardo che non si sapeva se descrivere meglio come appunto fuggevole o trasognato, uscì da quella che sarebbe diventata la sua casa per il prossimo anno e subito inciampò in un gatto di gomma rosa con una zampa che andava su e giù in modo inconsulto. Non era tanto il fatto che fosse di gomma rosa, dava per scontato che in Giappone ci fossero molti gatti di gomma rosa, ma che si muovesse da solo, cosa che un gatto di gomma di regola non dovrebbe fare, gli fece nascere una fuggevole perplessità, che era però già scomparsa quando arrivò davanti a una banca, e non cercava una banca, e poi a un bar, e non cercava un bar, infine davanti a quello che cercava, un locale di sei metri per tre, con le pareti rosso ciliegia, che gli era stato consigliato da Flaubert, il suo amico esploratore artico che era però diventato famoso come scrittore, anche se la sua vera passione era esplorare l’artico senza muoversi da casa, che dopo avere esplorato migliaia di chilometri di ghiacciai si era trasferito a Tokio da due anni, senza muoversi da Bordeaux. Avrebbe dovuto incontrarlo nei prossimi giorni, se riusciva a trovare il biglietto giallo sul quale aveva segnato la via in cui avrebbero dovuto vedersi: un francese, morto due secoli prima, e un islandese a Tokio, un bel titolo per un romanzo, pensò, che non avrebbe letto nessuno, pensò ancora, tanto nessuno legge più niente, pensò per la terza volta. Quando arrivò la quarta volta non stava già più pensando e stava svegliandosi.

Francesco Petrarca

Gli armadi ad ante scorrevoli sono in tutto e per tutto identici agli armadi senza ante scorrevoli, con la sola preziosa differenza che hanno un numero imprecisato di ante scorrevoli. Quelli che le hanno, gli altri no. Dentro uno di questi armadi in noce, si capiva che era legno di noce per via delle nervature molto evidenti, dicevo che dentro uno di questi armadi in noce era seduto un uomo, di aspetto serio ma non troppo, era Francesco Petrarca. Delle ante sappiamo infatti che scorrono ma non sappiamo quasi mai quante sono, se in numero pari o dispari, se sono pesanti o leggere, se allo scorrimento fanno rumore o meno, se gettano chi le sta per utilizzare in un gorgo buio o in mulinello chiaro, se petrarchescamente “Ché non poss’io cangiar teco vïaggio?”, ma è altamente probabile, laddove non quasi certo, che Petrarca non possedesse armadi ad ante scorrevoli, forse neanche armadi, ma a questo riguardo Egli, ormai morto da secoli, è sempre stato sfuggente. Anche sulla pizza non ha mai fornito informazioni, e questo ci appare eccessivo. Esulando per un momento dalla infrascritta questione sulle ante scorrevoli, perché, in relazione a chi o a cosa, per quale motivo il Petrarca non parla MAI di pizza, dove risiede la scaturigine della sua ostinata deflessione dall’affrontare l’argomento, che dobbiamo supporre essere stato per lui spinoso? Irto, quindi, degli aculei della verità urente? Come mai non c’è pizza in Petrarca? Questa domanda ci interroga, in quanto domanda, e si fa largo nei recessi più nascosti della nostra ragione, mentre poco o niente possiamo dire dei recessi del-