Espaço Cultural Itinerante

de Conclusão de curso II

Orientadora: Profª. Drª. Andressa Carmo Pena Martínez

Gostaria de agradecer, primeiramente, à minha orientadora Andressa, que me motivou a desenvolver esse trabalho e ofereceu todo o apoio, sempre apresentando caminhos que agregam e engrandecem o processo.

Agradeço à minha família, pai, mãe, meus irmãos e meus quatro sobrinhos, por todo o amor incondicional e por apoiar sempre meu trabalho, dando todo o suporte necessário para atingir meus objetivos.

Ao meu amigo e professor Dr. Mateus Petrauski, que auxiliou a otimizar o modelo por meio de seus amplos conhecimentos em estruturas.

Aos meus amigos que, mesmo à distância, serviram de refúgio em meio à turbulência e sempre ajudaram a tornar a vida mais leve.

Um agradecimento especial a todos os professores que, mesmo em tempos difíceis como o que estamos passando, lutam diuturnamente, presencialmente e à distância, por uma educação de qualidade no Brasil.

A arquitetura por muitas vezes foi imaginada como um produto final a ser concebido. No entanto, como forma de incorporar novas óticas, esse trabalho de conclusão de curso busca não considerar a arquitetura como finalidade em si mesma, mas como um instrumento capaz de provocar novas relações com o espaço urbano.

Diante desse princípio, o projeto busca relacionar a cidade, arte e novas tecnologias ao propor um Espaço Cultural Paramétrico e Itinerante de Artes Visuais. Sua proposição visa valorizar a paisagem urbana e sua relação com o usuário, articular novos encontros, inserir novos conhecimentos à população local, fortalecer coletivos e dar visibilidade aos artistas locais.

Relacionado ao paramétrico e voltado ao projeto algorítmico, o intuito é explorar as variabilidades que esse sistema permite, visando um controle dinâmico da forma e ocupação do espaço, na intenção de aumentar a eficiência do processo. Além disso, essas ferramentas possibilitam e facilitam a incorporação da fabricação digital.

A partir dos métodos de fabricação digital, o projeto será elaborado de maneira que toda sua estrutura seja desmontável, visando a sua incorporação em diferentes localidades e impactando vários territórios. Criar um projeto com essas características possibilita a elaboração de um programa flexível que se adapta ao lugar, fornecendo uma agenda cultural efervescente com o suporte dos artistas locais. Além disso, sua itinerância permite deixar marcas no local, criando uma teia de relações que incentivam projetos e iniciativas populares que não se desfazem com sua desmontagem.

A seguir, é apresentado um breve resumo das discussões trazidas na disciplina anterior.

A cidade, desde a antiguidade, foi um espaço público democrático construído pela coletividade humana e responsável por agregar a produção cultural de um povo, possibilitando o encontro entre diferentes realidades, trocas de saberes e sendo palco de discussão política. No entanto, agravado pela pressão da era industrial, a cidade acabou se tornando um local de desigualdade e insalubridade, transformando-se em um espaço fragmentado que foi progressivamente perdendo seu caráter de decisão coletiva para ser apenas um dado a ser administrado e gerido com conhecimentos técnicos (DE SOUZA, 2012).

A metrópole se despolitiza também ao perder gradualmente sua característica de lugar de socialização. O espaço público se torna primariamente espaço de circulação; as distâncias aumentam bruscamente, os espaços são rasgados e descaracterizados para dar vazão ao tráfego; o espaço urbano passa a ser caminho a ser cruzado entre os ambientes privados da casa, do trabalho ou da diversão, gerando uma convivência pública cada vez mais exígua e socialmente homogênea. A comunicação e convivência se privatizam de maneira crescente, seja através de meios de telecomunicação, seja nos espaços privados que simulam imagens de “urbanidade” [...] ou em espaços públicos devidamente vigiados, livres das atividades informais de populações mais pobres. (DE SOUZA, 2012, p. 36)

É diante dessa despolitização que a cidade se assemelha a produtos e mercadorias que são administradas, vendidas e consumidas visando alcançar o maior lucro. Na intenção de criar uma imagem positiva e atrair diferentes mercados, são criados modelos genéricos de identidade coletiva nos cenários urbanos como forma de valorização mercantil. Diante disso, as cidades são seletivamente estetizadas, tornando objeto e palco para o consumismo em função da reprodução de uma alienação à realidade social (DE SOUZA, 2012).

Um processo muito atrelado à estetização da cidade é a questão da instrumentalização da cultura. Chauí (2002) define que cultura é a maneira pela qual os humanos se humanizam e criam a sua sua existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística, sendo ela a invenção da relação com o Outro (seja a natureza, os deuses, os estrangeiros, as etnias, as classes sociais, os antepassados, os inimigos e os amigos). No entanto, na tentativa de mercadorização do espaço urbano, se criam espaços esvaziados de uso e sentido. É nesse ponto que a atenção com o âmbito cultural se torna uma esperança de reintegrar populações deslocadas e promover uma “reconciliação” com a cidade (DE SOUZA, 2012).

Uma ala específica de produção cultural geral são as atividades artísticas e suas interações políticas com o espaço urbano. Um momento radical de crítica e expansão das fronteiras da arte se deu com as “neovanguardas” das artes visuais dos anos sessenta.

Em seu livro “Um lugar após o outro: arte in situ e identidade local” (tradução livre), Miwon Kwon (2002) sintetiza esse momento nos seguintes pontos:

a aspiração estética buscou exceder as limitações dos meios tradicionais e seguros (como pintura e escultura) e dos seus aparatos tradicionais (como os museus);

o significado da obra se deslocou para as contingências do seu contexto;

o modelo cartesiano (observador) foi substituído por um fenomenológico (modelo participativo de vivência corporal que necessita da presença do observador);

o desejo autoconsciente de produzir trabalhos artísticos que não podem ser transportados ou vendidos, deixando de ser um produtor de obras para se tornar um produtor de situações, resistindo às forças do mercado

Na tentativa de reavaliar os espaços institucionais, os artistas buscaram novos lugares, promovendo, consequentemente, novas manifestações estéticas. O artista ‘público’ contemporâneo, passou a trabalhar analisando as condições do lugar, visto que a obra depende da recepção do observador. Diante disso, ele passou a expandir seus meios e a incorporar novas referências, como os computadores, o cinema, o som, a iluminação, a biologia, etc (CARTAXO, 2009).

No período moderno, a cidade era imaginada na dimensão da função. Hoje ela se inscreve na

dimensão da existência. As artes visuais participam ativamente desse processo, uma vez que a arte nos espaços públicos não se constitui como um produto, mas como um objeto que vai ser consumido, visto que já é intrínseco ao organismo da cidade. Ela passou a pertencer a todos os espaços (sem distinção entre os espaços interno e externo, individual e coletivo, privado e público) e a ser empregada como uma grande ferramenta de valorização cultural, portanto, “a arte nos espaços públicos é, simultaneamente, meio de reflexão e lugar” (CARTAXO, 2009).

moda

cinema

som

condicionantes confluências observador computação

É importante destacar que as artes visuais (a partir das “neovanguardas” dos anos sessenta) se integraram cada vez mais com as tecnologias contemporâneas, possibilitando novos olhares e interpretações. Momento que também revolucionou o estado de fazer e ensinar arquitetura, substituindo progressivamente os métodos tradicionais de desenho por novas possibilidades proporcionadas pela computação, nomeado CAD (Computer-Aided Design, ou Desenho Assistido por Computador).

E foi justamente em 1982 que a Autodesk liberou a primeira versão comercial do AutoCAD, uma ferramenta que possibilitou o desenho digital 2D e que incorporou um kernel 3D em 1985, como aponta Inês Caetano e António Leitão (2020). Em 1998, a Robert McNeel & Associates lançou o software Rhinoceros 3D, que se concentrava na produção matematicamente precisa de curvas e superfícies. O advento desse software também viabilizou a inserção de ferramentas adicionais de simulação, análise e otimização.

Uma ferramenta adicional ao Rhinoceros 3D que gerou grandes resultados é o plugin Grasshopper (incorporado no software base a partir da versão 6), que é uma linguagem de programação visual capaz de automatizar e parametrizar a modelagem. Seu surgimento, em 2007, fez com que as técnicas de modelagem algorítmica se intensificassem na comunidade arquitetônica, principalmente por fornecer uma solução atrativa, mais intuitiva economicamente viável (CAETANO e LEITÃO, 2020).

Desde o início do século XXI, os arquitetos têm buscado usar os métodos computacionais de projeto como forma de potencializar o fluxo de trabalho e explorar vertentes alternativas na pesquisa. No entanto, o uso dessas ferramentas necessita de um conhecimento especializado, combinando o conhecimento com outras áreas. Essa interseção de saberes provocou o surgimento de novos termos que em muitos momentos foram colocados de maneira ambígua ou conflitante (CAETANO, SANTOS e LEITÃO, 2020).

Assim, começamos distinguindo Projeto Computacional (PC) de Projeto Digital (PD). Consideramos PD como o uso de ferramentas de computador no processo de design, enquanto PC envolve o uso de computação para desenvolver designs. Nessa perspectiva, o PC é ortogonal ao PD, ou seja, podemos ter PC sem o uso de ferramentas digitais, podemos usar ferramentas digitais sem depender de PC, ou podemos ter ambos. (CAETANO, SANTOS e LEITÃO, 2020, tradução livre)

Os autores abordam que, além das distinções entre Projeto Computacional e Projeto Digital, surgem novos termos na literatura quando se trata de PC, sendo os mais conhecidos e citados: Projeto Paramétrico, Projeto Generativo e Projeto Algorítmico.

“Em suma, a taxonomia proposta apresenta as seguintes definições principais:

• Projeto Generativo é uma abordagem de projeto que usa algoritmos para gerar projetos.

• Projeto Algorítmico é uma abordagem generativa caracterizada por uma correlação identificável entre o algoritmo e seu resultado.

• Projeto Paramétrico é uma abordagem de projeto

uso de computação para desenvolver projetos

Figura 1. Interseção entre projeto computacional e digital. Fonte: o autor (2021).

uso de ferramentas de computador no processo de projeto

baseada no uso de parâmetros para descrever conjuntos de projetos.” (CAETANO, SANTOS e LEITÃO, 2020, tradução livre)

Hoje, com o aumento da capacidade computacional das ferramentas e as várias estratégias de projeto computacional abordadas, foi possível expandir os limites conceituais dos arquitetos e tornálos mais eficientes, tornando possível explorar e avaliar soluções complexas, fabricar usando técnicas avançadas e controlar vários estágios do processo de projeto (CAETANO, SANTOS e LEITÃO, 2020).

Muitos arquitetos, de fato, incorporaram o CAD como ferramenta de desenho. No entanto, alguns profissionais romperam a simples barreira da representação e passaram a utilizar a computação para fabricar seus elementos arquitetônicos. É o que motivou o crescimento do CAM (Computer Aided Manufacturing, ou Manufatura Auxiliada por Computador) que, tendo como base os modelos matemáticos desenvolvidos no CAD, é capaz de encaminhar todas as coordenadas de produção para um maquinário de peso atribuído à criação de elementos arquitetônicos (PUPO, 2009).

Esse tipo de equipamento, principalmente as máquinas de controle numérico (CNC - Computer Numeric Control), até então de uso quase exclusivo da engenharia mecânica, é hoje amplamente utilizado na arquitetura, como responsável pela produção de fôrmas ou elementos construtivos que irão compor fisicamente o projeto idealizado pelo arquiteto. (PUPO, 2009) No processo e na produção da arquitetura, o uso de fabricação digital tem sido responsável por auxiliar a otimização do projeto, ganho de tempo, antecipação das falhas por meio de simulações e um menor desperdício de materiais (MIOTTO, 2016).

Apesar do reconhecimento das potencialidades da fabricação digital, no Brasil ainda existem restrições no uso das ferramentas. Conforme Silva et al (2009), a carência do uso em massa dessas ferramentas no país deve-se nesse momento essencialmente à desinformação e à falta de qualificação profissional no contexto de ensino de projeto de arquitetura. Uma década depois, ainda é possível observar esse cenário em nosso país, sendo que essa falta de produção não é limitada pela ausência de recursos destinados a essa finalidade, mas sim pela desinformação dos profissionais sobre essa tecnologia, o que justifica a relevância de se aprofundar sobre a larga possibilidade de construção utilizando ferramentas computadorizadas.

Além de serem capazes de produzir elementos que podem ser incorporados a edifícios, o uso das ferramentas CAM, associadas a projetos paramétricos, torna possível o controle de todo o processo construtivo, desde a sua concepção (otimizada por meio do uso de ferramentas algorítmicas) até a fabricação final que deve ser encaminhada à obra. Isso, por exemplo, torna possível o controle e a criação total de sistemas de construção de arquitetura temporária.

Na terceira edição do seu livro Portable Architecture, KRONENBURG (2003) comenta que os benefícios da arquitetura portátil são fáceis de compreender. No entanto, é complexa a maneira como as pessoas respondem às características temporárias das estruturas que estão acostumadas a pensar como permanentes. O autor destaca 4 principais vantagens desse modelo de arquitetura: função: edifícios portáteis, além de poder fazer quase tudo que os permanentes podem, são frequentemente capazes de realizar atividades impossíveis por outros meios.

ambiental: os impactos ambientais são consideravelmente baixos, visto que podem ser localizados em áreas rurais ou urbanas com efeitos mínimos de longo prazo. alcance: podem ser incorporados em locais estrategicamente pensados para aumentar o número de pessoas alcançadas em um determinado período de tempo visão: por se tratar de uma estrutura incomum temporariamente localizada em um ambiente familiar, é possível que os olhares das pessoas sobre o ambiente ali estabelecido mude, tornando mais reconhecíveis seus atributos positivos e negativos.

As arquiteturas nômades e itinerantes podem trazer novos olhares ao território urbano, onde esse elemento irá contribuir para revigorar o espaço dando a ele novos significados e redesenhando o lugar, ao mesmo tempo em que se beneficia do local de instalação (MARTINEZ, 2008).

Para se ter um olhar sobre arquitetura temporária, é necessário saber distinguir os tipos específicos. Kronenburg (2003) separa em três categorias simples:

• Edifícios portáteis: são aqueles que podem ser transportados inteiros e intactos, geralmente têm incorporado um método de locomoção.

• Edifícios relocáveis: aqueles que são transportados em partes e, quase instantaneamente, podem ser montados no local.

• Edifícios desmontáveis: aqueles que são transportados em várias peças para a montagem no local. Mais flexível em questão de tamanho e layout e tem a vantagem da compactação no transporte.

Os métodos convencionais de construção geralmente têm dificuldade de adaptação (ou desmontagem) que facilite a recuperação dos materiais de forma economicamente viável. Muitos motivos estão atrelados a isso, como o custo massivo de conexões (como grampos e adesivos) difíceis de serem desfeitas e o uso constante de minerais inorgânicos e orgânicos (como o petróleo) em detrimento de materiais renováveis e baseados em fibra (GUY et al, 2003).

De acordo com a NBR 15575-1 (2013), as estruturas dos edifícios são projetadas para durar no mínimo 50 anos. Entretanto, quando analisa-se a duração funcional no uso de um edifício, observa-se que ela é mais curta que a vida técnica dos materiais utilizados em seus componentes construtivos (BARRETO, 2017, apud DURMISEVIC, 2006). Isso gera dois grandes problemas: a questão econômica, visto que há uma parcela do valor despendido que não reflete em seu uso, e a questão sustentável, havendo a exploração de um recurso natural que será desperdiçado no futuro.

Portanto, é necessário mudar essa percepção de que a incorporação de elementos e sistemas projetados para montagem/desmontagem são destinados a ter vidas e afetam negativamente questões de estética e segurança de um edifício (GUY et al, 2003).

Fonte: archdaily.com (2013).

Fonte: archdaily.com (2014).

Fonte: comoprojetar.com.br (2017).

Construída na cidade de Varna, na Bulgária, a Rapana é uma biblioteca de rua projetada pelos arquitetos Yuzdzhan Turgaev, Boyan Simeonov, Ibrim Asanov e Mariya Aleksieva. Eles utilizaram ferramentas de design paramétrico para projetar e fabricar todo o sistema, feito de 240 peças de madeira.A leveza das peças e o método construtivo tornou o pavilhão facilmente desmontável.

Esse estudo viabiliza a análise de um sistema desmontável funcional que tem também um apelo educacional e social. Além disso, sua própria estrutura apresenta uma boa funcionalidade, tornando o modelo otimizado.

O processo de projeto se inicia com a delimitação de um centro de geração e um arco de abrangência. A partir dele, uma seção vertical desenhada pelo arquiteto percorre todo o arco, criando a malha da biblioteca.

O fatiamento paralelo ao plano do piso possibilitou a utilização dessas peças como estantes para expor e compartilhar livros, com capacidade total de 1500 livros.

O uso dessas ferramentas permitiu experimentar diferentes formas e variações, como altura e largura e a distância entre os fatiamentos. Essas análises permitiram também encontrar um projeto que atendesse o conceito e encaixasse dentro do orçamento.

O modelo final parte de um círculo com raio 0,5m possui 12m de comprimento por 6m de largura (que coincide com a largura da seção) e uma altura total de aproximadamente 3,15m. Além disso, há um pequeno assento interno de raio 2,5m.

Resultado de um concurso de projeto em 2004, o Metropol Parasol (projetado pelo arquiteto Jürgen Mayer H) foi o escolhido para a reconstrução da Plaza de La Encarnación em Sevilha na Espanha. O programa era fornecer um novo museu subterrâneo, lojas e mercado no térreo e uma praça com bares e restaurantes acima do solo.

Essa edificação é um grande exemplo de produção integrada ao projeto. Desde a primeira fase de sua concepção, a geometria dos modelos 3D virtuais desenvolvidos pelos arquitetos eram diretamente modificadas e otimizadas pelos engenheiros de acordo com os resultados obtidos (KOPPITZ, 2011). Portanto, todos os dados da relação entre forma e forças eram calculados conjuntamente, o que possibilitou alcançar um produto final que atendesse a todos os membros da equipe de construção.

Com o intuito de criar uma área sombreada no local, o arquiteto projetou uma superfície livre que parte de 6 pontos no térreo e se funde a uma malha a aproximadamente 28m de altura. A partir disso, a geometria é submetida a um fatiamento (slicing) em dois sentidos ortogonais, seguindo a lógica waffle de geração. O fatiamento seguiu um espaçamento de 1,5x1,5m para facilitar a montagem no local.

No processo de fabricação podemos notar as grandes vantagens do uso das ferramentas paramétricas. As informações do modelo arquitetônico desenvolvido pelo arquiteto Jürgen Mayer H foram integradas com os dados dos engenheiros estruturais da Arup que, por sua vez, produzem os arquivos de corte para o empreiteiro de madeira (FFM). Os resultados gerados também foram enviados para outros especialistas (IB Harrer) que puderam fazer novas verificações (KOPPITZ, 2011).

A Wikihouse é um sistema colaborativo aberto (open-source) de fabricação digital. Ele possibilita que qualquer pessoa possa projetar, fabricar e montar casas personalizadas de acordo com as próprias demandas. Sua estrutura é feita usando compensado de madeira usinada por uma fresadora CNC e disponível para qualquer pessoa na rede para aperfeiçoar ou produzir.

O modelo analisado foi o Wikished, que foi desenvolvido a partir do WikiHouse v3.0 por Eric Schimelpfenig. Usando a biblioteca aberta de componentes do Wikihouse, ele desenvolveu um galpão simples para se aprofundar sobre o modelo construtivo antes de se iniciar a elaboração de uma residência, seu objetivo final.

A escolha desse caso se dá pelo fato de que é um dos únicos modelos disponíveis publicamente para fabricação que possuem vários exemplares construídos. E também pelo fato de que é um sistema que possui muitas particularidades em relação aos encaixes e pela flexibilidade no acoplamento a outras estruturas.

As informações do exemplar foram retiradas de um arquivo que o autor disponibilizou no site GitHub (com necessidade de ajustes finais). Nele contém vídeos, imagens, modelo 3D, arquivos de corte, planilhas e imagens.

Figura 11. Tipos principais de peças.

Fonte: o autor (2021), seguindo modelo do desenvolvedor.

O exemplar segue uma lógica de pórticos que se conectam entre si. Assim como os conectores, é possível separar o modelo em três sistemas: os pórticos modulares, o travamento intermediário e as vedações. Esse último tem uma importância fundamental, pois, além de fechar todo o modelo do exterior (paredes, piso e cobertura), também é responsável pela rigidez do conjunto, o que finaliza o travamento.

Todo o sistema se estabiliza por meio de encaixes, evitando o uso de materiais diferentes, o que tornaria o processo mais trabalhoso. O grande diferencial é o sistema S-Joint que, por ser simples, sua estrutura é constituída de menos peças e facilita a parametrização da geometria. Esse sistema é

inclusive utilizado na elaboração de formas curvas em outros modelos, o que demonstra as maiores vantagens desse encaixe.

Segundo a planilha fornecida pelo autor, o Wikished possui 45 tipos de peças (separadas em estruturas, conectores, fechamentos de parede, de piso e de cobertura) com um total de 407 peças. Essas peças, após planificação, são enviadas para um software CAM capaz de configurar as coordenadas de movimento para usinagem em uma router CNC.

A montagem se dá por etapas. Após a separação de cada tipo de peça, é iniciado no solo a montagem dos pórticos e acopladas as peças de travamento horizontal. Nisso, insere-se o pórtico oposto por cima das peças, permitindo a elevação do sistema. Por fim, encaixam-se as placas de travamento para completar a rigidez.

A desmontagem segue o procedimento inverso, começando pela remoção das placas de vedação, disposição da estrutura no solo, remoção do pórtico oposto e das peças de travamento e a desmontagem do primeiro pórtico. É importante destacar que uma pessoa sozinha teria dificuldade de montar todo o modelo, dado o peso do objeto após montagem, sendo necessária duas ou mais pessoas.

Figura 12. Encaixe S-Joint.

Fonte: MENDONÇA et al (2018) p. 3

No intuito de desenvolver um Espaço Cultural Itinerante de Artes Visuais que abrangesse aos estudos abordados anteriormente, foram atendidos os seguintes princípios:

Flexibilidade: princípio norteador do projeto, no qual ele deve possibilitar diferentes arranjos espaciais, permitindo configurações diferentes quando situado em contextos (ou necessidades) diferentes. A elaboração de um espaço que não seja rígido formalmente permitirá que os usuários se apropriem do lugar;

Simplificação: padronizar o modelo e elaborar peças construtivas que sejam simples e leves deve proporcionar que os próprios usuários participem e opinem na sua montagem, integrando a população local, os próprios usuários do espaço;

Parametrização: otimizar a produção arquitetônica por meio da modificação de parâmetros pré-estabelecidos e visualizar suas consequências em tempo real;

Permeabilidade: o projeto não deve se isolar no espaço urbano, permitindo a visibilidade e caminhabilidade no espaço inserido; e

Efemeridade: permitir a instalação no local por um período de tempo limitado, permitindo oficinas e cursos de curta duração que acentuem as práticas artísticas locais e insira novos olhares para diferentes realidades.

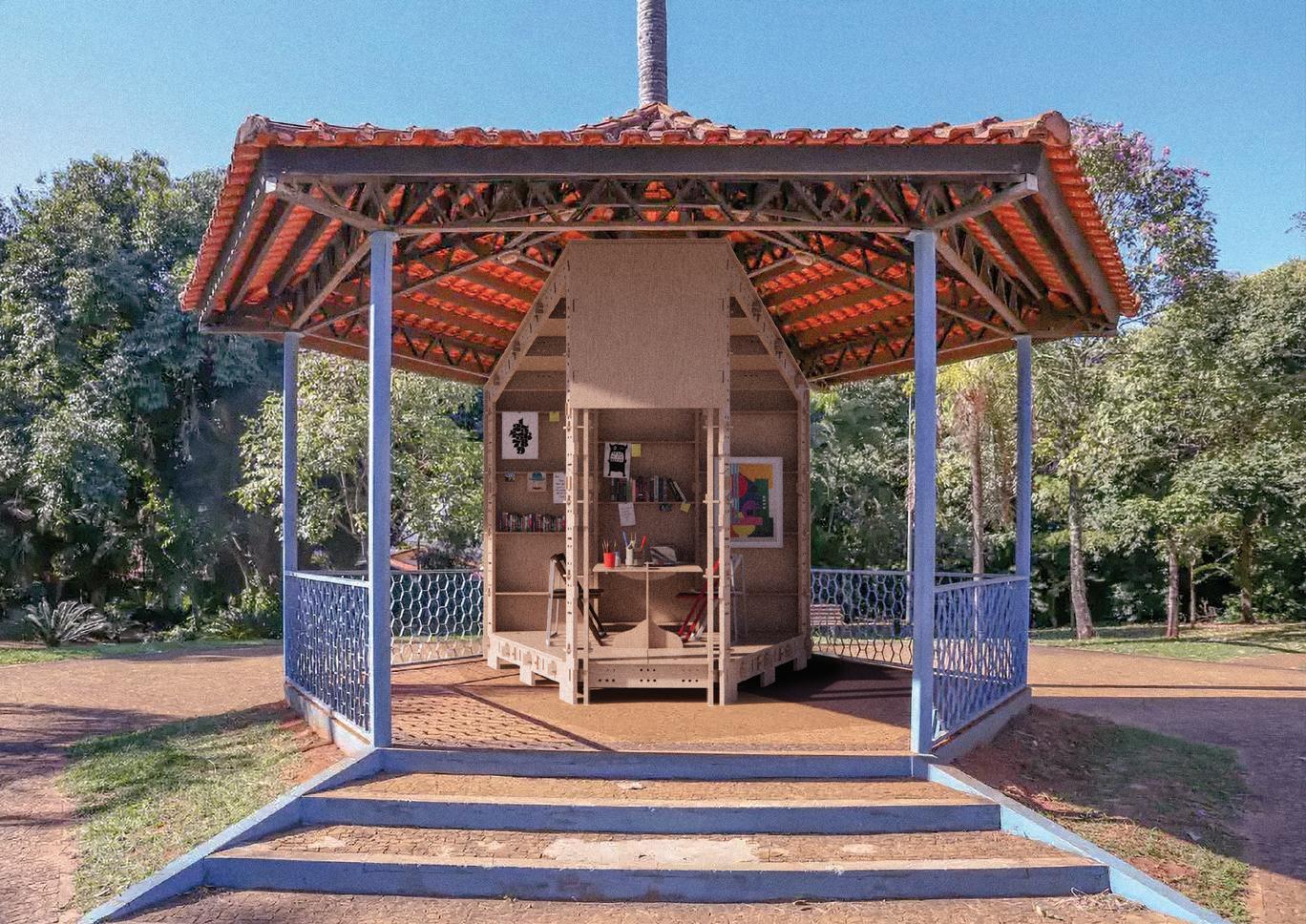

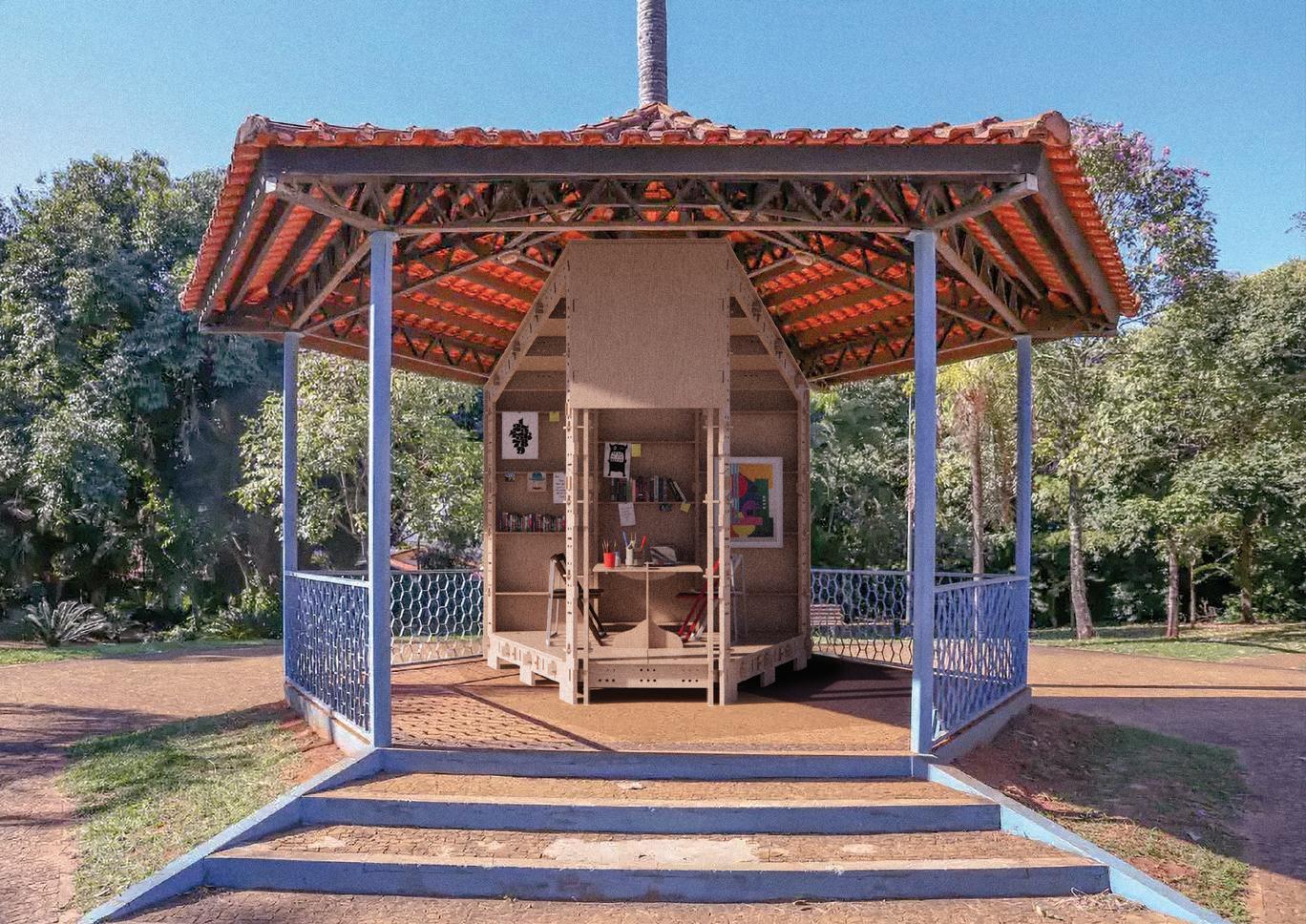

Para que a proposta seja implantada, algumas condicionantes devem ser observadas a princípio. O estágio atual do projeto permite que ele seja implantado em lugares que tenham estruturas de apoio próximas, fornecendo acesso à rede elétrica, banheiros e água potável.

Além disso, o ambiente deve possuir uma cobertura para proteger o espaço de intempéries e uma topografia plana e nivelada, facilitando sua instalação e uso.

Estrutura de apoio

Figura 13. Condicionantes necessárias ao local. Fonte: o autor (2021).

Como sugestão e exemplos de inserção, esse projeto poderia ser implantado em espaços como:

Quadras e pátios cobertos de escolas

Centros comunitários

Espaços Multiuso

Praças cobertas

Coretos

Coberturas temporárias

Destacando a importância de que a instalação seja feita em espaços públicos, o que ajuda a democratizar o acesso à cultura do lugar onde está inserido.

Os responsáveis pelo espaço poderão ser divididos em 3 equipes:

Equipe itinerante: um corpo de profissionais que dá suporte presencial e acompanha o edifício em todos os locais onde está inserido;

Equipe remota: profissionais que podem, à distância, ministrar oficinas teóricas não presenciais, organizar os deslocamentos para diferentes territórios

e cuidar da administração;

Artistas locais: é visado que as equipes remotas encontrem artistas e profissionais locais para dar suporte em oficinas e organizar exposições específicas sobre o local onde ele está inserido

Figura 14. Equipes atuantes no espaço. Fonte: o autor (2021).

Para organização do programa, os espaços poderão ser divididos em 2 ambientes gerais para as oficinas, com os seguintes núcleos fixos:

Atelier/Estudos: dedicados ao estudo das composições artísticas bidimensionais, com o núcleo de Desenho e Pintura;

Espaço Maker: criação de modelos físicos preparados digitalmente (mas com suporte para fabricação manual), com o núcleo de Fabricação Digital;

Desenho e Pintura

Desenho com grafite e carvão;

Técnicas aguadas

aquarela);

Desenho de observação;

Criação de quadrinhos;

Livre: onde o edifício dará suporte, mas o protagonista será o próprio espaço urbano, com o núcleo de Fotografia.

Os núcleos citados foram pensados como fixos em cada local de instalação. No entanto, com as particularidades de cada local em que ele se insere, esses ambientes podem dar suporte a diferentes oficinas, valorizando a produção artística local

Criação de mobiliário urbano;

física e

Urban Sketch;

Fotografia Urbana;

Instalações artísticas contemporâneas;

Semelhante à estratégia da Wikished (Wikihouse), a proposta visa gerar pórticos que se conectam por meio de peças de travamento horizontais. No entanto, com o diferencial de criar módulos que podem ser submetidos a diferentes combinações, criando soluções com diferentes geometrias, não necessariamente lineares.

A criação dos pórticos foi desenvolvida no software Rhinoceros + Grasshopper, partindo dos parâmetros básicos de medida, como comprimento - espaço interno caminhável - menor altura do pé direito e maior altura do pé direito. Por meio do deslocamento (offset) dessa geometria interior, é criada a moldura do pórtico, respeitando a largura estipulada pelos parâmetros.

Na sequência é adicionado aos limites externos uma base e seus encaixes de vedação (paredes, piso

e cobertura) para em seguida serem perfurados para passagem das peças de travamento.

No intuito de criar peças padronizadas, são inseridas também as posições dos planos de recorte no pórtico. Tanto na base (que se prolonga até a cobertura), quanto nas paredes.

Havendo criado o pórtico inicial, é determinado um plano inclinado onde se é projetado, criando dois padrões de peças.

Por fim, tendo o pórtico inicial e inclinado desenvolvidos, é feito o rebatimento/espelhamento dessas geometrias, resultando em em uma base trapezoidal. Essa base é o diferencial desse sistema, permitindo que sejam feita diferentes combinações, gerando arranjos diversos.

Delimitação dos limites internos

Deslocamento da moldura Criação da base e encaixes de vedação

Perfuração para peças de travamento

Determinação do limite das peças Criação do plano inclinado

Projeção do pórtico no plano criado

Rebatimento dos pórticos criados

Figura 15. Processo de geração da forma. Acervo do autor (2021).

Figura 16. Script desenvolvido no Grasshopper para o processo. Acervo do autor (2021).

Como o módulo se insere em um trapézio, é possível que haja o acoplamento de diferentes maneiras, tornando o espaço cultural singular em cada contexto de implantação.

De acordo com as variáveis do lugar (necessidades, restrições de tamanho, fluxo de pessoas, valorização da paisagem, etc) os módulos podem se conectar de modo que potencialize as características do ambiente em que está inserido.

Como modo de tornar o espaço mais participativo,

essa própria configuração pode ser feita em contato com a população, tornando os próprios usuários responsáveis pelo produto final.

Além disso, de acordo com as demandas apresentadas em decorrência do uso, novos módulos podem ser incorporados ou removidos, tornando sua implantação sempre dinâmica.

Sendo assim, o espaço não se limita a métricas pré-determinadas dos espaços, podendo se modificar a cada destino em que seja feita sua montagem.

Para atender a uma proposta inicial de implementação do Espaço Cultural, foi estipulada uma estratégia de acoplamento preliminar que atenda ao programa básico proposto.

Seu programa consiste em quatro módulos acoplados entre si, sendo dois voltados ao espaço de atelier/estudos e dois voltados às práticas de fabricação digital/espaço maker.

Essa estratégia, com aproximadamente 27,5m², apresenta dois espaços de entrada e saída, facilitando a incorporação de barreiras quando o espaço não estiver em uso.

Partindo desse programa base, em cada local ele poderá ser implantado de maneira distinta para melhor atender às demandas do local, mudando o número total de módulos e podendo incorporar plataformas.

Figura 20. Planta baixa do Programa Base. Acervo do autor (2021).

Furos de 23mm foram estrategicamente posicionados nas peças dos pórticos para permitir a passagem de energia elétrica, sustentar luminárias e usos diversos.

Para o ambiente é sugerido o uso de mobiliários flexíveis que podem se compactar. Exemplo: Cadeira Skip, Connubia.

Algumas peças podem ser suprimidas ou reduzidaspara criar novos acessos sem prejudicar a rigidez do sistema.

Suportado pelas peças de travamento horizontal, é possível acoplar mesas que servem de apoio para todo o ambiente interno.

Espaço com suporte para práticas artísticas e estudos diversos.

Utilizando as mesmas peças, a mesa pode alternar de posição para melhorar o fluxo interno e também servir como um painel de exposição dos trabalhos.

Espaço com suporte para fabricação digital e manuseio de ferramentas de produção.

Foram inseridos furos de diâmetro de 80 mm no piso para facilitar a passagem de instalações elétricas.

As peças de travamento horizontal em todo o sistema podem ser utilizadas também como estante, potencializando o uso do espaço

A partir da modificação de algumas peças do pórtico, é possível aproveitar a peça do piso e criar uma mesa que atenda ao espaço interno.

Figura 22. Esquema explodido do Programa Base. Acervo do autor (2021).

Como todo o módulo opera por meio de encaixes, ele pode ser fabricado utilizando apenas um material. Sendo assim, esse modelo foi desenvolvido para ser produzido utilizando Chapas de Madeira Compensada Naval 18mm com dimensões 2200mm x 1600mm. Essas chapas são formadas por lâminas de madeira sobrepostas e coladas, possuindo alta resistência.

Além de ser um material renovável, o uso da madeira aliado às máquinas de controle numérico

(CNC) tornam a sua produção eficiente e reduzindo o tempo de fabricação.

A planificação de todas as peças necessárias para a construção de um módulo resultou em 25 chapas de 18mm

De acordo com a tabela SINAPI¹ para Minas Gerais, cada chapa de madeira compensada naval em novembro de 2021 custa cerca de R$ 327,46. Sendo assim, o custo para produzir cada módulo completo seria cerca de R$ 8.186,64.

Figura 28. Pranchas para a fabricação de um módulo. Acervo do autor (2021).

Foram desenvolvidos 3 equipamentos adicionais a serem incorporados eventualmente nos módulos, sendo eles:

Mesa híbrida: uma mesa que se acopla nos travamentos da estrutura por meio de um conector especial. Esse conector permite que a mesa tenha duas configurações, na posição horizontal, que serve de suporte utilitário para 4 pessoas e na posição vertical, para aumentar o espaço de circulação e servir também como painel de exposição.

Mesa paralela: essa mesa segue paralela à aresta maior do trapézio de inserção e funciona por meio da substituição das peças A1-2 e A2-2 dos pórticos. Devido a isso, seu uso deve ser previsto durante a montagem do referido módulo. O seu tampo utiliza as mesmas peças do piso (D2-3), o que facilita a padronização na fabricação.

Fechamento: imaginando um cenário onde é necessário isolar o sistema quando não estiver em uso, foram desenvolvidas peças que usam o mesmo sistema de encaixe dos módulos para atender a essa finalidade, dificultando o acesso.

Outra alternativa para proporcionar diferentes variações no conjunto e delimitar um espaço é a criação de plataformas.

Elas são produzidas utilizando as mesmas peças de piso e travamento com uma pequena variação nas peças dos pórticos, totalizando 6 chapas de compensado para a produção.

A partir do programa base estipulado, é possível fazer uma estimativa de como será o transporte de todo o conjunto do Espaço Cultural Itinerante.

Partindo da premissa de que serão necessárias 119 chapas no para sua implantação no total (incorporando 4 módulos e os equipamentos adicionais) e que cada chapa possui 2200 x 1600 mm com espessura 18mm, obtemos um volume de aproximadamente 7,6 m³ de carga.

O Veículo Urbano de Carga (VUC), mais adequado a vias urbanas, possui largura máxima de 2,2 metros e comprimento máximo de 7,2 metros (de acordo com a portaria nº 031/16-SMT de São Paulo). Portanto, a depender do tipo de carroceria, em duas pilhas de chapas é possível transportar nesse veículo (em carrocerias altas pode ser possível transportar em apenas uma).

4 módulos completos (25 chapas cada)

100 chapas destinadas à produção da estrutura

2 mesas híbridas (1 chapa cada)

1 mesa paralela (6 chapas)

2 fechamentos (6 chapas cada)

19 placas destinadas aos equipamentos adicionais

Com exceção das peças de vedação e cobertura, todas as demais partes possuem perfurações que, além de permitir um uso geral, possibilita a passagem de tubulações elétricas.

A figura a seguir apresenta exemplos de possíveis passagens de tubulações aparentes, tornando o sistema flexível a ponto de permitir a passagem em diferentes posições e se adaptar às diferentes necessidades e demandas da instalação.

Possíveis fontes de energia

Tubulações nos pórticos

Tubulações no piso

Tubulações entre os travamentos horizontais

Figura 29. Exemplificação de passagem de circuitos elétricos. Acervo do autor (2021).

O travamento horizontal, dado a limitação de tamanho proporcionado pelas dimensões das chapas de compensado, é inserido intercalando suas posições.

Diante disso, é possível fazer a troca de posições do conjunto decorrente das necessidades ou para explorar diferentes composições formais quando em contato com outros módulos.

Visando a padronização das peças, a cobertura foi desenvolvida de maneira independente do conjunto. Caso haja a necessidade de inverter a face mais alta

Figura 30. Demonstração de variações no travamento. Acervo do autor (2021).

do módulo, basta rotacionar as peças superiores dos pórticos, mantendo o mesmo formato e número de peças.

Figura 31. Indicação de mudança de sentido na cobertura. Acervo do autor (2021).

As peças começadas em A são as referentes aos pórticos, sendo as peças A1 referentes aos pórticos centrais e A2 os da extremidade.

São as únicas peças que devem ser duplicadas (inseridas lado a lado para dobrar a espessura), visando sustentar toda carga estrutural.

Para sua fixação é necessário utilizar as Juntas-S desenvolvidas para esse sistema.

Análogo aos pórticos, as peças B1 se acoplam no centro do sistema e usam cunhas para sua fixação, enquanto as peças B2 (das extremidades) localizadas no piso e cobertura são fixadas por meio de cunhas duplas.

As peças da face menor de vedação são classificadas como C1, enquanto as da face maior são identificadas como C2.

Seu método de fixação é dado por meio de encaixes simples.

C1-1

EMPREGO: VEDAÇÃO REPETIÇÕES: 2x

C2-1

EMPREGO: VEDAÇÃO REPETIÇÕES:

C1-2 EMPREGO: VEDAÇÃO REPETIÇÕES:

C2-2 EMPREGO: VEDAÇÃO REPETIÇÕES:

São 3 tipos de conectores utilizados no sistema: a cunha simples, que ocorre em várias partes do sistema, a cunha dupla, que ocorre apenas nos travamentos e a Junta-S, recorrente apenas nos pórticos.

EMPREGO:

EMPREGO:

EMPREGO:

EMPREGO:

EMPREGO:

EMPREGO:

As últimas peças a serem montadas nos módulos são as de cobertura (D1) e piso (D2), fixando-se por meio de encaixes, como nas peças de vedação.

EMPREGO:

EMPREGO:

EMPREGO:

Sobrepor em solo as respectivas peças dos pórticos A1, resultando em peças dobradas

Repetir o mesmo processo com as peças dos pórticos A2

As peças dos pórticos A1 deverão ser conectadas entre si por meio das Juntas-S

Repetir o mesmo processo com as peças dos pórticos A2

Escolher um pórtico A1 e inserir as respectivas peças de travamento horizontal (B1)

cunha cunha cunha

Inserir as peças de travamento B2 destinadas a conectar os pórticos A1 e A2, usando cunhas simples e duplas

Com ajuda das cunhas o outro pórtico A1 deve ser conectado por meio das peças de traavamento horizontal

No ano de 2019, foi desenvolvido um estudo no NÓ.lab (UFV) sobre a aprimoração do modelo Wikished, em colaboração com Nayara Elisa Silva de Paula para a elaboração de sua dissertação de mestrado voltada para a produção de abrigos emergenciais.

Nele, além de estudar a lógica da construção, foi construído um modelo na escala 1:1,6, participando de todo o processo produtivo.

Esse foi o primeiro contato com esse sistema construtivo, o que ofereceu subsídio inicial para a elaboração desse Trabalho de Conclusão de Curso.

No intuito de estudar o modelo durante o processo de projeto, foi desenvolvida uma maquete na escala 1:6 em MDF com espessura 3mm.

O objetivo foi identificar a melhor forma de montagem e verificar a rigidez do sistema. Após

análise junto à profissionais de engenharia civil, especialistas em estruturas, verificou-se que era necessário reduzir o número de peças e melhorar o modo de encaixe das vedações. Diante disso, essas situações foram corrigidas, resultando no modelo que foi apresentado.

ABNT. NBR 15575-1: Edifícios habitacionaisDesempenho - Parte 1: requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2013. 60p.

ABULNOUR, Adham Hany. The post-disaster temporary dwelling: Fundamentals of provision, design and construction. HBRC Journal, Volume 10, Issue 1, April 2014, Pages 10-24, ISSN 1687-4048.

ALVES, Fabíola Cristina. O “estado da arte” do ensino de artes visuais: novos e velhos Desafios Plures Humanidades, v. 17, n. 1, 2016.

BARBOSA, A. M. Redesenhando o desenho: educadores, política e história. São Paulo: Editora Cortez, 2015.

BARRETO, Benício Daniel Hassegawa Teixeira; SCHMID, Aloísio Leoni. UM OLHAR SOBRE O DESIGN SCIENCE RESEARCH: CONSTRUÇÕES EDESAFIOS POSSÍVEIS DE UMA ARQUITETURA

TEMPORÁRIA. Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782), v. 2, n. 1, 2017.

BROD, G.A.; PIRES, J.F.; SILVA, A.B.A. Processo generativo digital para arquitetura através da geometria parametrizada. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO UFPEL, 14., 2012, Pelotas. Anais... Pelotas: UFPel, 2012. Recurso eletrônico.

CAMPOLONGO, E. L. P. S. MackHaus: fabricação digital subtrativa aplicada à produção de habitações por meio de encaixes em madeira. Universidade Presbiteriana Mackenzie, S.Paulo, 2019.

ETANO, Inês; LEITÃO, António. Architecture meets computation: an overview of the evolution of computational design approaches in architecture Architectural Science Review, v. 63, n. 2, p. 165174, 2020.

CAETANO, Inês; SANTOS, Luís; LEITÃO, António. Computational design in architecture: Defining parametric, generative, and algorithmic design Frontiers of Architectural Research, 2020.

CARTAXO, Zalinda. 1. ARTE NOS ESPAÇOSPÚBLICOS: a cidade como realidade. O percevejo online, v. 1, n. 1, 2009.

CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural – O direito à cultura. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.

DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sóciocultural. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, v. 194, p. 136-162, 1996.

DE SOUZA, Gabriel Girnos Elias. Estética, política e cidades: apontamentos sobre a dimensão crítica de intervenções artísticas em espaço urbano no final do século XX. Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online), n. 16, p. 35-49, 2012.

DUVE, Thierry de. Fazendo escola ou refazendo-a (?). Chapecó: Argos, 2012.

FERREIRA, Maria Alice. Arte Urbana no Brasil: expressões da diversidade contemporânea. Guarapuava, Nove de Julho, 2011.

FEDERAL, Caixa Econômica. SINAPI – Índice da Construção Civil. Brasil, Governo Federal. Disponível em:< http://www1.caixa.gov. br/gov/gov_social/ municipal/ programa_des_urbano/SINAPI/index. asp>

FJELDSTED, A. S.; ADALSTEINSDOTTIR, G.; HOWARD, T. J.; MCALOONE, T. Open Source Development of Tangible Products. NordDesign 2012. Anais..., p. 1-9, 2012. Aalborg, Dinamarca.

GUY, Bradley et al. Design for Disassembly in the built environment. City of Seattle: WA, Resource Venture, Inc. Pennsylvania State University, 2003.

KOPPITZ, Jan-Peter et al. Metropol ParasolDigital Timber Design. In: Computational Design Modelling. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. p. 249-257.

KRONENBURG, Robert. Architecture in Motion: The history and development of portable building 2013. Routledge, Oxford, p. 318.

KWON, Miwon. One place after another: sitespecific art and locational identity. Cambridge: The MIT Press, 2002.

LIU, Y. T.; LIM, C. K. New Tectonics: a preliminary framework involving classic and digital thinking Design Studies, v. 27, n. 3, p. 267-307, 2005.

KRONENBURG, Robert. Portable architecture. Routledge, 2003.

MARTINEZ, ANDRESSA CARMO PENA. Pequenas Intervenções em Espaços Livres Públicos: itinerância, flexibilidade e interatividade / Andressa Carmo Pena Martinez. - - Rio de Janeiro: PROURB-FAU/ UFRJ, 2008

MENDONÇA, David; PASSARO, Andrés; CASTRO HENRIQUES, Gonçalo. WikiHouse: A Generative and parametric tool to customize curved geometries. (D. Sperling, S. Vizioli, Eds.) Proceedings XXII SIGraDi , IAU-USP. Anais. S.Carlos: SIGraDi, Blucher, 2018.

PASSARO, A.; ROHDE, C. Casa Revista: arquitetura de fonte aberta. Gestão & Tecnologia de Projetos, v. 11, n. 2, p. 25–42, 2016.

PUPO, Regiane Trevisan et al. Inserção da prototipagem e fabricação digitais no processo de projeto: um novo desafio para o ensino de arquitetura. 2009.

SALDANHA, Claudia Werneck. A Escola de Artes Visuais do Parque Lage: A formação do artista / Claudia Werneck Saldanha. 2019

SILVA, N. F.; BRIDGES, A. H.; LIMA, E. M.; MORAIS, H. R. A.; JÚNIOR, F. A. S.. A indústria da construção civil está pronta para a fabricação digital e a customização em massa? Uma pesquisa sobre um caso Brasileiro. Sigradi, São Paulo, nov. 2009.

VALGAS, Paulo Henrique Torres. Urban Sketchers e o heroísmo moderno. Revista Latino-Americana de História-UNISINOS, v. 8, n. 21, p. 69-91, 2019