7 minute read

II.3 - L’habitat intermédiaire : une économie sur tous les points ?

3 - L’HABITAT INTERMÉDIAIRE : UNE ÉCONOMIE SUR TOUS LES POINTS ?

A - Économie foncière ?

Advertisement

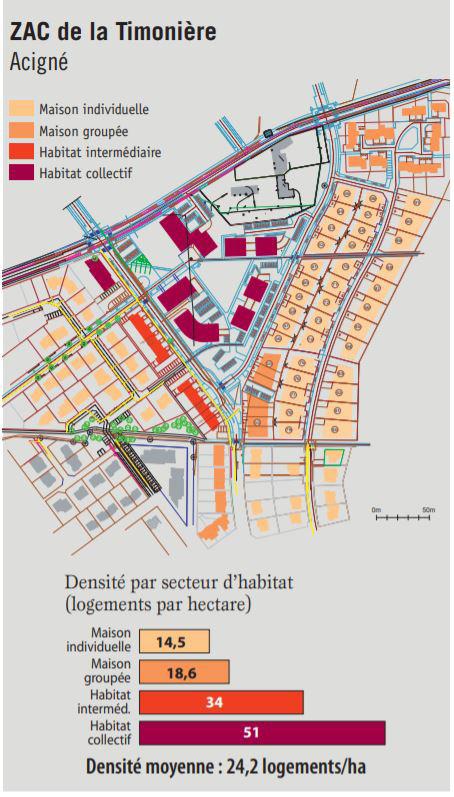

Le prix du foncier, en France, d’autant plus dans les communes se situant à proximité d’une grande agglomération, est de plus en plus élevé, dû à la raréfaction et forte demande de celui-ci. L’habitat intermédiaire, de par sa forme et sa possibilité de superposer les logements, induit automatiquement une économie de foncier en comparaison à de l’habitat pavillonnaire. Pour cela, il faut bien entendu que la densité produite soit suffisante pour le rentabiliser. Grâce à cette économie de départ, les logements sont proposés à des prix attractifs sans pour autant être dans des immeubles collectifs. Après l’achat du terrain, des économies sont également réalisées sur la charge foncière en comparaison avec du pavillonnaire ou de l’individuel groupé. La charge foncière est constituée de tous les coûts engendrés pour rendre le terrain constructible (nivellement, évacuation de cailloux, terres etc., construction des systèmes d’arrivée et d’évacuation d’eau etc.). Cette économie foncière réalisée reste néanmoins moins attractive que celle des HLM ou autres logements collectifs puisque l’habitat intermédiaire monte moins haut, il y a donc moins d’habitants au m². 1

B - Économie sur le coût de construction et d’entretien ?

L’un des plus importants coûts liés à la construction concerne les fondations et la structure du bâti, le gros œuvre. Ce coût dépend directement de la forme du bâtiment ainsi que des matériaux structurels sélectionnés. Plus les décrochements de volumes en façade sont nombreux, plus le coût est élevé. Le coût de construction d’une opération de logements intermédiaires semble plus rentable que celui du même nombre de logements en maison individuelle, grâce à une économie de matériaux.2

En comparaison à du collectif, le coût de construction n’apparaît pas plus important dans les opérations d’intermédiaires, selon l’étude Urbitat.3 Cela reste cependant une hypothèse non vérifiée puisqu’aucune comparaison des coûts n’a été réalisée. On peut en revanche noter que nombre d’opérations d’habitats intermédiaires ont une visée écologique et utilisent de ce fait des matériaux qualitatifs et plus respectueux de l’environnement. Ces matériaux sont souvent coûteux. Or, il faut calculer sur la durée, plus les matériaux utilisés sont de bonne qualité, moins le bâtiment nécessite de rénovations en aval (fuites, ravalements de façades, renouvellement de l’isolation etc.) Cependant nous pouvons supposer que, les coûts structurels, répartis sur moins de logements dans les opérations de logements intermédiaires en accession auront plus d’impact qu’en collectifs.

Les parkings soulèvent également une réelle problématique financière. Créer des stationnements en infrastructure, est certes, un gain de place considérable devant les opérations. Cela permet une économie de foncier ainsi qu’une sécurité maximisée pour les véhicules. Cependant d'après les études AUDIAR, cette initiative engendre des surcoûts considérables lors de la construction.4 Intégrer des garages au sein des bâtiments est également une solution pour les opérations dont la forme s’apparente à de l’individuel groupé. Or, le coût de construction augmente également, tout comme le foncier ainsi que les coûts liés aux pertes énergétiques. En effet intégrer un garage au sein même du bâtiment revient ainsi dire à intégrer « un volume froid dans un volume chaud » .

4

Afin de limiter les coûts liés aux stationnements, il faut veiller à les adapter selon la typologie des habitats intermédiaire ainsi qu’aux contraintes urbanistiques. La réponse « juste » à cette problématique ne semble pas exister.

Financièrement, le principal atout de l’habitat semi-collectif réside dans la diminution, voire l’absence de charges collectives. En effet les frais de gestion sont diminués de par la réduction des espaces collectifs en rapport avec les habitats collectifs. Dans l’étude Urbitat, un gestionnaire témoigne «les charges sont faibles», « il n’y a pas de gardien » et pourtant « il n’y a aucun problème de maintenance». 1 Les habitants se chargent souvent eux même de l’entretien des espaces partagés et collectifs. Le chauffage et l’électricité, également groupés sont moins coûteux que pour un logement individuel. Un gain de coût significatif est également effectué sur les Voiries et Réseaux Divers (VRD).

D’une manière générale, on remarque l’absence importante d’études comparatives des coûts entre l’intermédiaire et les autres formes d’habitat. Les informations concernant le sujet restent de simples suppositions à prendre avec des pincettes. D’un point de vue économique, le programme d’habitat intermédiaire semble presque être improvisé. Une chose est sûre, cet aspect financier ne fait la plupart du temps, pas partie des motivations premières de ce type d’habitats, du moins pas dans ses premières apparitions.

C - Économie d’impacts sur l’environnement : l’habitat intermédiaire, un habitat durable et écologique

Les logements intermédiaires sont non seulement économes sur l’utilisation d’espace naturels grâce aux démarches de limitation d’étalement urbain mais aussi en termes de pollution urbaine notamment en ce qui concerne la de pollution de construction. Il se présente comme un type d’habitat durable en favorisant une gestion économe de l’espace, en s’adaptant aux énergies renouvelables de même qu’en prônant une efficacité énergétique grâce à ses formes plus compacte que l’habitat individuel par exemple.1 De plus, il limite l’étalement urbain et de ce fait diminue les déplacements motorisés. D’une manière générale, aujourd’hui les architectes et constructeurs conçoivent leurs édifices tout en prenant compte l’aspect écologique. Certains, plus que d’autres et parmi ceux-ci certains habitats intermédiaires affirment privilégier leur visée écologique et pérenne. Le projet Le bois de la mare 3 à Donges fait partie de ces habitats responsables. Il est constitué de 23 logements éco-responsables de par leur basse consommation d’énergie ainsi que par l’utilisation de matériaux sains. La consommation énergétique de ces logements est de seulement 47.6 kWh/m²/an soit moins de 50 kWh et correspond alors à la classe A. En France la moyenne est de 250 kWh/m²/an, classe E.4 Des économies financières sont donc faites, la classe A correspondant à 250€ /an de dépenses contre une fourchette allant de Le bois de la marre à Donges (fig.40) 1151€ à 1650€ pour la classe E.

1 Étude sur l’habitat intermédiaire en Centre-Est menée par Urbitat menée en 2008 , chapitre «Satisfaction des gestionnaires» p.43 2 BARBEYER Ph., MIALET F., PLANES C., Avril 2003, Étude action sur L'habitat intermédiaire, synthèse, CAUE Savoie, p.8 3 Projet des architectes Atelier du Lieu, présenté lors de la semaine de l’architecture 2016 du CAUE 44 4 Source : total.direct-energie.com 24

La structure ainsi que le bardage sont en bois, un matériau durable et naturel tout comme l’isolation, elle, constituée de fibre de bois. Des capteurs solaires sont installés sur le toit et les ouvertures au sud sont maximisées. Le chauffage collectif se fait par une chaudière à gaz naturel, une solution contemporaine écologique et moins polluante que la moyenne.

Le bois de la mare intérieur logement (fig. 41) Le bois de la mare (fig. 42)

Logements intermédiaires à Jouy le Moutiers (fig. 43)

Logements intermédiaires à Jouy le Moutiers (fig. 44)

De plus, le bâtiment a recours aux énergies renouvelables puisque 30% de la production d’eau chaude sanitaire est assurée par une pompe à chaleur, ce qui permet d’obtenir la performance énergétique HQE – RT 2012- 10%. Le projet de 18 logements intermédiaires au sein de l’opération de 65 logements (partant de l’individuel allant jusqu’au collectif) à Jouy-Le-Moutiers, présenté par l’observatoire CAUE, part de la volonté du maître d’ouvrage de constituer un des tous premiers quartiers libellés comme étant bio-sourcés.1

Le bois, matériaux sain et naturel, est utilisé sur la majeure partie des édifices, de façon diversifiée et alternée comme on peut le voir ci-contre. Il est intégré aux façades tout comme dans la charpente, les loggias, les persiennes, les menuiseries, les escaliers, les portes ou encore les parquets. Le bois représente au total 20,25kg/ m² de la surface du plancher plaçant ainsi l’opération au-delà des exigences de premier niveau du label « bâtiment bio-sourcés », étant de 18kg /m².

Logements intermédiaires à Jouy le Moutiers (fig. 45)

1 Définition bio-sourcé : « se dit d’un produit ou d’un matériau entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d’origine biologique » source notre-planète.info 2 Il existe 3 niveaux qui correspondent chacun au respect d’un certain taux minimal d’incorporation au bâtiment de matériaux biosourcés 18 kg/m² de Surface de Plancher pour le niveau 1, 24 kg/m² pour le niveau 2, 36 kg/m² pour le niveau 3.