À la mémoire de mon cher grand-père, qui, bien que ne pouvant être présent physiquement le jourdemasoutenance, demeureéternellementdans mon cœuret dans messouvenirs.C'est avec une profonde gratitude que je lui dédie cette thèse, car c'est grâce à son amour, son soutien indéfectible et ses sages conseils que j'ai pu entreprendre ce voyage académique. Son héritage de persévérance et de sagesse continue de guider chacun de mes pas, et j'aurais souhaité ardemmentqu'ilpuissepartagercemomentderéussiteavecmoi.Sonesprit demeureunesource inépuisable d'inspiration, et cette humble contribution académique est dédiée à sa mémoire, en reconnaissance éternelle de son impact sur ma vie.

Je remercie Dieu tout puissant de m’avoir donné le courage, la force et la volonté d’accomplir ce travail.

Je tiens à remercier ma mère du fond du cœur pour m'avoir toujours soutenue, encouragée et cru en moi. A mon père, de m'avoir guidé et d'avoir toujours veillé à ce que je suive le bon chemin.Amon frère qui m’a toujours encouragé.

Je tiens à remercier mon encadrant monsieur Tarik Zoubdi pour ses précieux conseils, sa patience et son aide lors de la rédaction du mémoire, et le partage de son expérience professionnelle qui ont alimenté ma réflexion. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude envers les membres du jury qui ont consacré leur temps à la lecture de cette thèse. J'espère que mon mémoire est à la hauteur de vos attentes.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes très chers amis, Chaimae, Aymane, Kaoutar, Yahya, Mamoune, Nada, Aya et Youssef, qui ont toujours été là pour moi dans les moments les plus difficiles. Leurs encouragements m’ont transformée en une personne plus forte, chacun d'entre eux a apporté une richesse inestimable à ma vie, et pour cela, j’en suis profondément reconnaissante.

Je tiens aussi à remercier les membres du club UIR MUSICIANS, qui ont contribué à faire de moi une personne plus heureuse, plus sûre de moi et plus créative. Notre passion partagée pour la musique a créé un lien spécial, et les moments que nous avons passés ensemble resteront gravés dans ma mémoire. Le club a été une vraie source d'inspiration pour moi.

Et comme on dit, le meilleur pour la fin, je souhaite remercier Simba, mon chien, qui a illuminé mavie,Saloyautéinconditionnelle,sajoieetson amoursans réserveont apportéunedimension spéciale à mon quotidien. Chaque journée était meilleure en sa présence, et je suis reconnaissante d'avoir un compagnon aussi merveilleux à mes côtés.

RésuMé

iNTRODucTiON

1- L’effort physique chez l’homme en préhistoire

1-1- La base de la survie

1-2- L’histoire de l’humanité

1-3- La mécanisation

1-4- La robotisation

2- Évolution des pratiques du sport chez l’homme

2-1 – Histoire du sport

2-2 - Sport, jeux et plaisir

• La notion de compétition

• La notion de plaisir

• La chimie du corps suite à l’activité physique

2-3- L’évolution du corps humain

2-4- Bienfaits du sport sur la santé

• Bienfaits physiques

• Bienfaits physiologiques

1- Introduction historique

2- Un perspective physiologique

2-1- la pyramide de Maslow

2-2-Besoins physiologique de l’homme

2-3- Bienfaits pour la santé

2-4- La chimie du corps en contact avec la nature

HOMMe eT aRcHiTecTuRe

1- L’influence de l’architecture sur les sens de l’homme

• Les sens extérieurs

• Les sens intérieurs

2- La perception architecturale

• La perception visuelle

• La perception auditive

• La perception tactile

3- Impact de l’architecture sur la chimie du corps

• Le cortisol

• L’endorphine

• La sérotonine et lumière naturelle

• Cognition et dopamine

aRcHiTecTuRe eT NaTuRe

1- Le biomimétisme : la nature comme source d’inspiration

2- Architecture Organique

3- L’architecture japonaise

4- Éco-architectures : les matériaux biosourcés

5- Rapport de ces types d’architecture avec la nature

aRcHiTecTuRe eT spORT DaNs la NaTuRe

1- Le sport en nature

2- Les bienfaits du sport en nature

3- La qualité d’ouverture d’espace

4- Objectif de construire une architecture pour les sportifs dans la nature

pROjeT aRcHiTecTuRal

cONclusiON

Table Des illusTRaTiONs

RéféReNces bibliOgRapHiques

La thèse analyse la relation mutuelle entre l'homme, l'architecture et la nature en cinq chapitres.

Le chapitre 1 analyse l'impact du sport sur la vie humaine, tandis que le chapitre 2 traite de la relation étroite entre l'homme et la nature. Le chapitre 3 explore la manière dont l'architecture affecte la vie quotidienne, tandis que le chapitre 4 se concentre sur l'interaction entre l'architecture et la nature. Enfin, le chapitre 5 intègre les thèmes en examinant comment l'architecture sportive peut être harmonieusement intégrée dans l'environnement naturel. Cette approche interdisciplinaire vise à développer une compréhension plus profonde de ces dynamiques complexes, à fournir une perspective interdisciplinaire pour guider la recherche future et à influencer la pratique architecturale afin de contribuer au bien-être de la société dans son ensemble.

The thesis analyzes the mutual relationship between man, architecture and nature in five chapters. Chapter 1 analyses the impact of sport on human life, while Chapter 2 deals with the close relationship between man and nature. Chapter 3 explores how architecture affects everyday life, while Chapter 4 focuses on the interaction between architecture and nature. Finally, Chapter 5 integrates the themes by examining how sports architecture can be harmoniously integrated into the natural environment. This interdisciplinary approach aims to develop a deeper understanding of these complex dynamics, provide an interdisciplinary perspective to guide future research, and influence architectural practice to contribute to the well-being of society as a whole.

Ce mémoire explore la relation profonde entre l'homme, le sport, la nature et l'architecture et propose une vision holistique du bien-être. Il analyse l'évolution physique de l'homme et du sport depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en soulignant l'évolution frappante vers la mécanisation et la robotisation. Le lien intime entre l'homme et la nature est exploré d'un point de vue physiologique, soulignant les bienfaits pour la santé d'une connexion profonde avec la nature. L'impact puissant de l'architecture sur les sens humains est exploré et son effet sur la chimie du corps est décrypté. Inspirée par la nature, l'architecture biomimétique et organique sera explorée et sa relation avec les approches éco-architecturales sera examinée.

Cette recherche aboutira à une fusion de l'architecture, du sport et de la nature avec une analyse du sport dans la nature. Les avantages, les qualités de l'ouverture de l'espace et les objectifs de la construction d'espaces sportifs en nature seront discutés. L'objectif est de poser les bases d'une harmonie architecturale dans laquelle le sport, l'homme et la nature coexistent en harmonie. Le choix d'un site et l'esquisse d'un moodboard ont pour but de donner les première réflexion du projet. Ce voyage nous invite à repenser la conception de notre environnement afin que l'activité humaine, l'architecture inspirante et la splendeur naturelle puissent coexister en harmonie.

1- L’effort physique chez l’homme en préhistoire

Ce chapitre vise à explorer et examiner les activités physiques qui sont essentielles à la survie des hommes à l’époque de la préhistoire, et voir l’évolution de l’activité physique de la préhistoire à nos jours.

En premier lieu, on va analyser l’effort physique chez l’homme à travers l’histoire, en se focalisant sur l’époque préhistorique. On va examiner les habitudes sportives des premiers hommes, ensuite on analysera l’anatomie de l’homme préhistorique et sa comparaison avec l’homme d’aujourd’hui.

On va analyser l’anatomie des hommes préhistorique et faire une comparaison entre l’époque préhistorique, et le changements remarqués jusqu’à maintenant, afin de comprendre l’importance de l’effort physique .

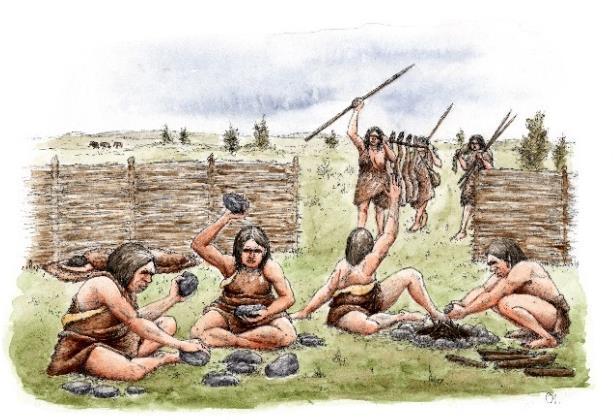

Le sport en tant que pratique humaine est bien plus que des compétitions physique ou divertissement quotidien. Il a des origines anciennes qui remontent au début de l’humanité. L’activité physique à toujours été nécessaire pour se nourrir, se protéger contre les dangers de la nature, pour la construction de refuges et la fabrication d’outils et d’arme de chasse. Le début du sport remontent à l’époque de la préhistoire, où la survit dépendait de la force, l’endurance et l’habilité.

Dans lapréhistoire, ledébut del’effort physiqueàété lefait departirseprocurerdelanourriture et se protéger contre les prédateurs, les animaux sauvage, etc… Les premiers humains étaient des chasseur qui devaient à tout prix se déplacer, de longue distance pour trouver de la nourriture, ce qui implique que l’homme fera régulièrement un effort physique comme la course, la chasse, la pêche.

La chasse demandait beaucoup d’effort pour suivre leurs proie sur de longues distances, d’utilisé des armes qui ne sont pas forcement léger, ainsi qu’une tactiques en groupe pour partager le travail entre eux. Ces activités intense exigeait plusieurs partie du corps

Si nous étudiant l’anatomie osseuse des homme en préhistoire, on peut noter qu’ils étaient habitués àun modedeviequi exigeait uneffort physiqueimmense,d’oùleurs physiquerobuste, ils avaient des os solides qui soutenaient l’activité intense quotidienne. Leurs os longs, étaient trèsdéveloppésàcausedelacourse,lachasseetlesautresactivitésquidemandaient unegrande force et endurance. En comparaison avec les humains modernes, les hommes préhistoriques avaient une structure osseuse plus adaptés et plus développés pour les activités physiques

quotidiennes,leursosétaientplusépaisetplusdense,etplusdur,Larobustessedeleuranatomie leur permettait de tolérer des blessures que les humains modernes pourraient trouver difficiles à supporter Les os des humains préhistorique dévoilaient souvent des signes de blessures anciennes liés à leur mode de vie très actifs. On observait aussi des dommages répétés causée par les efforts physiques quotidien.

Labasedelasurvie:

Au cœur des débute de l’humanité, Pour les premiers hommes, la chasse était l'une des activités les plus importantes. Armés d'outils primitifs mais astucieux, nos ancêtres déployaient de grands efforts physiques pour traquer et attraper leurs proies.

La chasse n'était pas seulement un moyen de se procurer de la nourriture, mais aussi un moyen d'affirmer la domination de l'homme sur le monde animal. L'effort physique nécessaire à la chasse ne se limitait pas à la seule force. La coordination entre les membres d'un groupe était nécessaire pour encercler, capturer et tuer des proies parfois beaucoup plus rapides et agiles. Cette coopération a donné naissance aux premières formes de communication et de planification, des compétences qui ont ouvert la voie à une évolution sociale plus complexe. La nécessité de chasser a également entraîné des adaptations physiques. La vue, l'ouïe et l'odorat se sont affinés au fil du temps, permettant aux chasseurs d'évaluer leur environnement. L'endurance était également importante, car la poursuite d'une proie pouvait s'étendre sur des distances considérables.

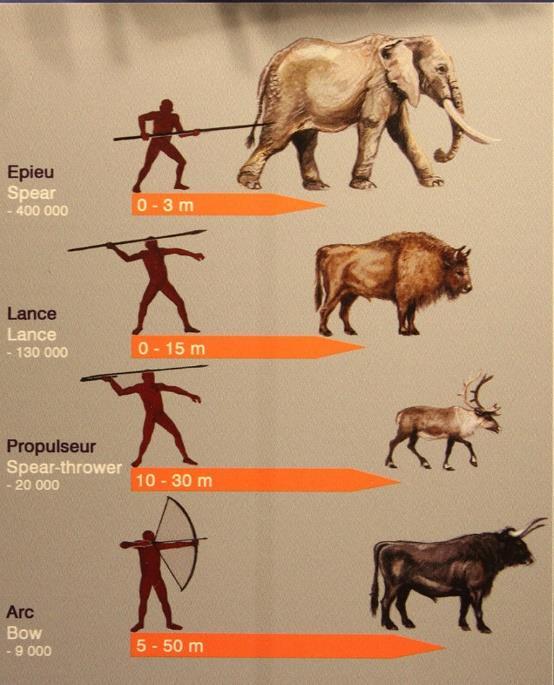

Les armes de chasse à la Préhistoire étaient : Arc, flèche, lance, épieu, bola, propulseur, pointe de la gravette (emmanchée sur une sagaie), microlithe (lame et lamelles de pierre) destinées à être fichés dans des armes de bois ou d’os(1)

Les épieux, les sagaies : Les lances constituent une innovation particulièrement importante au Paléolithique car elles nécessitent une préparation (choix du bois, taille, affûtage, etc.), un entraînement et, finalement, une coordination individuelle pour

mettre en œuvre les stratégies de chasse. Les pieux, les lances et les bâtons de jet étaient fabriqués en bois, dont les pointes étaient sculptées et parfois brûlées pour augmenter la résistance.

La course est un autre aspect de la survie. La capacité à réagir rapidement et efficacement à l'apparition d'un prédateur redoutable était essentielle. La fuite était souvent le seul moyen d'échapper aux mâchoires acérées de l'ennemi. Cette aptitude se transmettait de génération en génération, créant un système adapté à la vitesse et à la coordination qui augmentait les chances de survie. L'adaptation physique s'est révélée être un processus dynamique, reflétant les pressions environnementales constantes exercées sur les individus et les populations. Les modifications de la taille du corps, de la forme et de la structure des membres indiquent que l'activité physique ne répondait pas seulement à des besoins immédiats, mais qu'elle anticipait également les défis futurs.

La cueillette est l'une des activités humaines les plus anciennes. Elle remonte à la préhistoire. C'était avec la chasse une ressource alimentaire essentielle, depuis il y a trois millions d'années jusqu'au début de l'agriculture vers 4500 avant J.-C3. Le recours aux plantes sauvages n'a que partiellement régressé et fluctué, au gré des aléas de la météo, des cultures, de l'économie ou au fil des saisons. « Lieutaghi » met en évidence l’ambiguïté de la relation entre l'homme moderne et les "mauvaises herbes" qui se muent en salades ou tisanes(2)

Lors de la révolution néolithique, les tribus nomades se sédentarisent et commencent à domestiquer les plantes et les animaux. Avec l’éveil des premières civilisations humaines, l’agriculture voit le jour et la cueillette de ‘trouvaille’ (ou sauvage) se transforme en travail raisonné et systématique : la récolte.(3)

Il existe deux catégories générales de collecte. La collecte sauvage, également appelée "recherche", et la collecte durable ou cultivée, également appelée "cueillette", en particulier pour les produits agricoles.

La cueillette à l'état sauvage est une activité populaire, principalement dans les pays développés. Certaines plantes peuvent êtredirectement ramassées et consommées dans les forêts, les champs et même dans les zones urbaines. Ce type de cueillette répond également au désir de se reconnecter à la nature et de redécouvrir les saveurs locales. Il dépend principalement de l'expérience et d'une bonne connaissance des techniques et des outils adaptés à la collecte des plantes. Pour protéger la biodiversité, il existe des règles concernant les espèces qui peuvent être récoltées, la quantité de récolte, les zones autorisées et la durée de la collecte. Des actions de sensibilisation sont également menées pour familiariser les amateurs avec le cycle de croissance des plantes et pour protéger les jeunes pousses.

La récolte est l'une des tâches que les jardiniers et les maraîchers amateurs accomplissent après la maturation des fruits et des légumes. Si tout le monde s'accorde sur la fonctionnalité des outils de récolte, les avis divergent sur les gestes utilisés lors de la récolte manuelle. Par exemple, certains préfèrent faire tournerles fruits lorsdelarécolte, tandis qued'autres préfèrent les cueillir avec les mains.

Les origines de la pêche remontent à la préhistoire, au moins au paléolithique. En témoignent les restes d'os et d'écailles retrouvés dans les fouilles préhistoriques autour des campements, des bords de mer, des marais et des foyers (à partir de ces indices paléontologiques,

il est possible de reconstituer la taille des poissons privilégiés par les groupes qui les ont laissés et même l'âge de certains poissons.

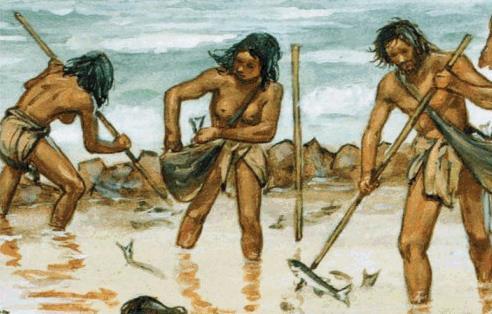

Les premières méthodes de pêche, qui remontent à la préhistoire, étaient manuelles. Les hommes passaient la main sous les rochers et les cailloux, attrapaient les poissons et les relâchaientsurlabergeoùilssuffoquaient.Uneautreméthodeconsistaità construireuntronçon de rivière avec de simples branches afin de créer un piège pour attraper les poissons qui remontaient le courant. Ces méthodes ne nécessitaient pas de matériel précis. Il existe d’autre méthodes de pêche comme la pêche à la nasse ou au filet qui nécessite certaines compétences en matière de tissage. Il ne fait aucun doute que nos ancêtres possédaient de telles compétences, mais, malheureusement, aucune trace de tissage à partir de ces fibres naturelles n'a été conservée.

Enfin, de la pêche à la ligne on n’a retrouvé que les hameçons dans la stratigraphie de nombreux sites magdaléniens datant de -18 000 ans. Les harpons ou les foënes attachées au bout d’une lance devaient nécessiter une grande agilité et rapidité pour surprendre et attraper les poissons.(4)

Ainsi, les origines de l'activité physique, symbolisées par la chasse, la course, la cueillette et la pêche, ont marqué l'humanité. Ces expériences primitives ont façonné notre corps et notre esprit, jeté les bases de notre survie et contribué au développement de la civilisation. Chaque pas, chaque recherche et chaque interaction avec la nature sauvage a été un élément constructif

dans la relation de l'homme avec l'environnement. Cet entrelacement d'activités physiques et de stratégies de survie forme une histoire continue qui confirme l'importance cruciale des activités physiques dans le parcours évolutif de l'homme. L'adaptation et la maîtrise de ces activités sont des éléments clésqui déterminent la capacitédel'hommeà survivreet àprospérer, et donc, l'effort physique est lié à la résilience humaine et au progrès de l’homme

L’histoirede l’humanité:

Larelation entrel'homme et l'animalremonteauxorigines del'humanitéet lieces deuxmondes.

Cette relation a évolué au fil du temps, reflétant les différentes façons dont les humains interagissent avec les différentes espèces animales.

L’exploitation des animaux :

Au début de l'évolution, une des premières formes de cette relation consistait à manger les carcasses laissées par d'autres prédateurs. Par la suite, la chasse est devenue une stratégie de survie essentielle pour l'homme. Les premiers chasseurs-cueilleurs ont développé des techniquesdepistageet depiégeagequi ont étroitement liéleurdestinàcelui des animauxqu'ils chassaient. Cet événement a marqué un tournant dans les relations entre l'homme et l'animal, la chasse devenant plus qu'une activité alimentaire, mais aussi une activité physique.

L'étape suivante a été la domestication, lorsque l'homme a commencé à sélectionner et à élever des animaux pour répondre à ses besoins en matière de travail, de nourriture et de compagnie. Cette révolution agricole n'a pas seulement modifié le mode de vie des hommes, créant les conditions nécessaires à la colonisation, mais elle a également laissé une marque indélébile sur l'évolution génétique de nombreuses espèces animales. Avec la domestication des animaux, l'élevage est devenu le fondement de la société humaine, favorisant le développement de l'agriculture et créant des relations complexes entre l'homme et le monde animal.

Ces différents types de relations entre l'homme et l'animal ne représentent pas seulement des étapes de l'évolution biologique, mais constituent également un aspect important de l'évolution culturelle de l'humanité. Ils ont marqué la société, les croyances, les rituels et même la création artistique, témoignant de l'importance de ces relations complexes et profondes qui transcendent les frontières entre le monde animal et le monde humain. Le lien homme-animal reste donc un aspect fondamental de notre histoire commune, illustrant la richesse et la diversité des interactions qui ont façonné notre parcours co-évolutif

Cependant, si l’animal est redouté, le plus redoutable pour l’Homme c’est l’Homme lui-même.(5)

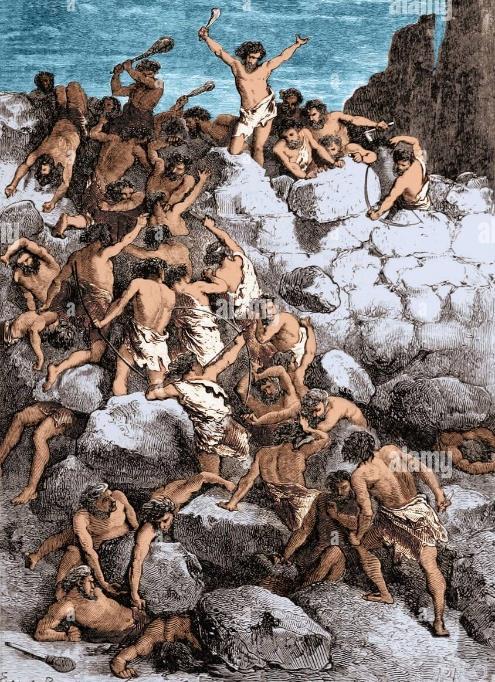

En préhistoire, le défi de s’approprier des ressources était une réalité inévitable. les hommes devaient lutter pour assurer les éléments essentiels pour leur survie, comme la nourriture, l’eau, les territoires… Cette compétition d’appropriation des biens d’autrui prenait plusieurs formes :

Les conflits territoriaux entre les groupes humains constituaient un aspect important de la lutte pour la survie et l'accès aux ressources. Les territoires étaient considérés comme de riches opportunités de chasse, de cueillette et d'autres ressources nécessaires à la subsistance. Les groupes utilisaient souvent des repères naturels et la topographie pour délimiter officieusement leurs frontières et définir leur territoire. Des tensions sont apparues lorsque des groupes voisins ont cherché à étendre leur territoire ou à accéder à des terres riches en ressources. Ces conflits territoriaux se caractérisent par des affrontements violents, des stratégies de défense des frontières et des négociations en vue de trouver des solutions raisonnable. L'issue de ces conflits pouvait avoir de graves conséquences sur la survie de la communauté, en affectant sa capacité à fournir de la nourriture, à assurer la sécurité de ses membres et à maintenir l'équilibre écologique de son environnement immédiat. Ainsi, les conflits territoriaux préhistoriques ont eu un impact significatif sur les dynamiques sociales et les stratégies d'adaptation des communautés humaines.

Les luttes pour le leadership se sont poursuivies sans relâche tout au long de l'histoire de l'humanité.Dèslessociétéspréhistoriques,ladynamiquedupouvoirétaitcrucialepourlasurvie et le bien-être des communautés. Au sein des groupes humains, les préoccupations relatives à l'allocation des ressources, aux décisions stratégiques et à la protection contre les menaces extérieures ont souvent donné lieu à des conflits pour déterminer qui exercerait le leadership. Ces conflits étaient parfois basés sur des critères tels que la force physique, la maîtrise des techniques de chasse ou les qualités charismatiques et la capacité de prise de décision. Ces conflits ont pu se manifester de différentes manières, allant de conflits internes au sein de petits groupes à des conflits à plus grande échelle entre différentes communautés.

Les questions de leadership étaient particulièrement importantes lorsque la survie dépendait fortement de la capacité à chasser, à cueillir et à coordonner la vie quotidienne. Les chefs devaient prendre des décisions cruciales pour assurer la sécurité et le bien-être, ainsi que pour guider le groupe dans la recherche de ressources.

Les guerres, en préhistoire, étaient souvent tribales et liées à des causes précises, mais le concept moderne de guerre organisée n'était pas encore apparu.Voici quelques types de conflits qui ont pu caractériser cette période

Guerres tribales :

les guerres tribales étaient courantes à la préhistoire. Elles étaient souvent alimentées par des conflits territoriaux, des conflits pour l'accès à des ressources limitées, des conflits culturels et des vengeances.

Guerres pour les femmes et le bétail :

Certains conflits étaient motivés par le désir d'augmenter le nombre de membres de la tribu, par exemple en enlevant des femmes à d'autres groupes. De même, la possession de bétail était souvent associée à la richesse, ce qui pouvait également déclencher une guerre.

Guerre rituelle ou symbolique :

Certains conflits avaient une dimension rituelle ou symbolique et étaient liés à des croyances culturelles et à des pratiques rituelles. Ces guerres étaient motivées non seulement par des considérations pragmatiques, mais aussi par des éléments symboliques ou religieux.

Il est important de noter que ces récits sont basés sur des déductions faites à partir de découvertes archéologiques et anthropologiques, peu de témoignages directs ayant survécu à la préhistoire. Les motivations des conflits et les méthodes de guerre peuvent varier considérablement d'une région à l'autre et d'une période à l'autre.

La mécanisation :

Introduction :

La mécanisation telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire la substitution de machines à l'effort humain, n'a pas eu lieu à la préhistoire. La préhistoire fait référence à la période précédant l'invention de l'écriture et, par conséquent, l'utilisation de machines mécaniques complexes était inaccessible à la société de l'époque. Cependant, il est possible d'aborder l'évolution des outils et de la technologie au cours de la préhistoire.

Au cours de la préhistoire, les premiers outils en pierre, en os et en bois ont été développés pouraiderlesgens dans leur vie quotidienne. Ces outils étaient principalement utilisés pour des tâches de survie telles que la chasse, la cueillette, la pêche et la construction d'abris.

Bien que ces outils aient considérablement amélioré l'efficacité du travail humain, ils étaient encore loin des machines mécanisées d'aujourd'hui.

Dès la préhistoire, le travail physique faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Les travaux physiquement exigeants comprenaient des activités de subsistance telles que la chasse, le transport de matériaux de construction et la transformation des ressources naturelles.

Cependant, avec la révolution industrielle qui a débuté au XVIIIe siècle, des machines alimentées par des sources d'énergie telles que la vapeur sont apparues. La mécanisation a transformé les processus de production et éliminé la nécessité d'un travail physique parfois pénible. Au début, les gens vivaient dans des maisons en pierre et gagnaient leur vie par la chasse, la pêche et la cueillette. Ils étaient peu nombreux, se déplaçaient en petits groupes et profitaient des richesses de la terre sans trop de difficultés. Tout cela a changé vers 12 500 av. La grande

période de glaciation s'est achevée et le Moyen-Orient s'est couvert d'herbe (céréales). Les habitants de la région n'ont plus besoin de se déplacer pour se nourrir.

Ils se rassemblaient dans des villages pour des raisons sociales, culturelles et rituelles et parce que c'était plus confortable. C'est particulièrement le cas pour les femmes enceintes, les personnes s'occupant de bébés et d'enfants en bas âge, les handicapés et les personnes âgées. Mais le confort s'accompagne d'une augmentation de la population des villages. Les gens doivent se déplacer de plus en plus loin pour trouver de la nourriture. Pour s'épargner cette peine, des personnes avisées sèment leurs propres graines à la périphérie du village. C'est la naissance de l'agriculture et de la colonisation. Nous sommes les ultimes héritiers de cette "révolution néolithique". Grâce à l'ingéniosité humaine, nous avons réussi à multiplier par mille la population de la planète.

Les hommes profitent-ils de cette révolution ? Certes, les hommes se multiplient, grâce à de meilleures conditions de vie induites par une alimentation plus régulière et un mode de vie sédentaire. Cependant, leurcondition physique(taille,corpulence,dentition, etc.)s'est dégradée en raison des travaux agricoles lourds et répétés.

Si le mode de vie sédentaire a apporté la sécurité nutritionnelle, les travaux agricoles lourds ont entraîné des limitations physiques, et l'évolution des modes de vie s'est accompagnée d'une évolution du corps humain. En bref, si la révolution agricole a apporté des avantages en termes de sécurité alimentaire, elle a également entraîné des défis physiques.

Les avantages de la révolution agricole ont également stimulé l'évolution des techniques et des technologies. Pour soulager les travailleurs des contraintes physiques excessives, la créativité humaine a conduit à la création de machines et d'outils adaptés à l'agriculture.

L'invention de dispositifs mécanisés visait à faciliter les tâches répétitives et pénibles, réduisant ainsi l'impact sur la santé physique des individus. Cette évolution technologique a permis de libérer du temps et de l'énergie.

Cependant, la mécanisation croissante s'accompagne de l'inconvénient de la perte de la condition physique qui caractérisait l'homme préhistorique. Comme les machines ont pris en chargedes tâches autrefois effectuées àlamain,lesactivités physiquementexigeanteset variées qui caractérisaient la vie préhistorique ont progressivement cédé la place à des mouvements plus restreints et plus spécifiques. En conséquence, la variété des efforts physiques requis pour les activités préhistoriques telles que la chasse et la cueillette a diminué, entraînant l'atrophie de certaines capacités physiques.

En résumé, la mécanisation a apporté des avantages en termes de productivité, mais elle a également affecté l'adaptation physique de l'homme et a profondément modifié la manière dont nous interagissons avec notre environnement.

Conclusion :

S'il est indéniable que la mécanisation a augmenté la productivité et facilité de nombreux aspects de la vie quotidienne, elle a également affecté l'adaptation physique de l'homme. La réduction de la variété des efforts physiques requis, caractéristique de la vie préhistorique, a entraîné des changements morphologiques et la perte de certaines capacités physiques.

Cette évolution a pu accroître la participation des hommes modernes aux activités sportives. Pour compenser la diminution de l'activité physique liée à la mécanisation, les individus se sont intéressés au sport, qui mettait en avant le besoin inhérent à l'homme d'entraîner son corps et de trouver un équilibre entre l'effort physique et la modernité technique. En d'autres termes, l'homme moderne redécouvre l'importance de l'effort physique dans le maintien de la santé et du bien-être.

On entend par robotisation le fait que les robots assument de plus en plus de tâches de notre quotidien. Si le phénomène n’est pas neuf (les usines de production utilisent des robots industriels depuis bien longtemps), le nombre de travailleurs « traitant » réellement avec des robots reste relativement restreint. Une situation qui risque sans doute de changer dans les années à venir, en raison notamment du recours croissant aux robots de service.(6)

Il est indéniable que la robotisation, accompagnée de l'automatisation et de l'utilisation de technologies avancées dans divers secteurs, a modifié la nature du travail humain et contribué à la disparition du travail physique dans certaines activités. Cette évolution est le résultat de la recherche constante d'efficacité, de productivité et de réduction des coûts dans de nombreux secteurs.

Dans les secteurs de la production et de la fabrication, les robots remplacent les tâches physiquement exigeantes qui étaient auparavant effectuées par des travailleurs humains. Les robots sont capables d'effectuer des tâches répétitives, lourdes ou dangereuses plus rapidement et avec plus de précision que les humains. Cela a réduit l'effort physique requis pour ces tâches spécifiques, mais soulève également des questions quant à l'impact sur l'emploi humain et la nécessité de développer de nouvelles compétences.

Dans la sphère domestique, l'automatisation a également réduit le travail physique requis pour certaines tâches ménagères. Des appareils tels que les lave-vaisselle, les lave-linge et les aspirateurs automatiques ont réduit la charge des travaux ménagers et libéré du temps et de l'énergie.

Ilconvient toutefois denoterque larobotisation nesignifiepas l'élimination dutravail physique dans tous les domaines. Dans certains cas, elle peut accroître la demande de main-d'œuvre dans les domaines liés à la conception, à l'entretien et à la gestion de la technologie robotique.

Par conséquent, la robotisation a des répercussions économiques, sociales et humaines complexesetil convient deréfléchirattentivementàlamanièredegérerleschangementsqu'elle entraîne, notamment en redéfinissant la valeur accordée au travail physique dans différents contextes.

L’histoire de la robotisation :

Bien que l'histoire de la robotisation remonte au début du XXe siècle, les premiers robots industriels n'ont été développés et mis en pratique que dans les années 1950. Conçus à l'origine poureffectuerdestâches répétitivesetdangereusesdansl'industriemanufacturière,lespremiers robots ont été largement utilisés dans l'industrie automobile, en particulier pour le soudage et l'assemblage.

Depuis, la robotique a évolué et ses applications se sont diversifiées : dans les années 1970, les robots ont commencé à s'étendre à d'autres domaines, tels que la médecine. Par exemple, les robots chirurgicaux ont révolutionné la médecine en permettant des opérations plus précises et moins invasives.

La logistique a également bénéficié de la robotisation grâce à l'introduction de systèmes de gestion d'entrepôts automatisés. Des robots autonomes sont désormais souvent utilisés pour déplacer des marchandises, ce qui améliore l'efficacité des opérations logistiques.

Dans l'agriculture, les robots commencent à être utilisés pour des tâches telles que la récolte automatisée et la surveillance des cultures. Ces progrès augmentent la productivité et contribuent à remédier à la pénurie de main-d'œuvre agricole.

La robotisation s'est également étendue à l'industrie des services, les robots étant utilisés dans l'hôtellerie, les centres d'appel et même l'enseignement. Les robots sociaux, conçus pour

interagir avec les gens de manière amicale, sont de plus en plus utilisés dans des situations telles que l'assistance aux personnes âgées et le soutien à l'éducation.

Ce développement de la robotisation dans différents domaines a été rendu possible par des avancées technologiques majeures, notamment des améliorations au niveau des capteurs, de l'intelligence artificielle et des algorithmes de traitement des données. À mesure que la robotisation progresse, il devient de plus en plus important de gérer les implications éthiques, sociales et économiques de ces innovations technologiques rapides. Un équilibre doit être trouvé entre les gains d'efficacité économique apportés par les robots et les défis auxquels les travailleurs et la société dans son ensemble peuvent être confrontés.

Les avantages de la robotisation :

Larobotique joueun rôle important dans l'augmentationdela productivité et dela compétitivité des entreprises. Les robots sont très efficaces parce qu'ils peuvent travailler de manière autonome sans assistance humaine.

L'un des principaux avantages des robots est leur flexibilité. Ils peuvent être programmés pour effectuer une variété de tâches et de processus, ce qui les rend adaptés à un large éventail de processus de fabrication. Ils deviennent encore plus efficaces lorsqu'ils sont associés à des applications de vision.

Cette flexibilité a un impact positif sur l'approvisionnement, car les tâches peuvent être regroupées au sein de la cellule robotisée et les stocks intermédiaires peuvent être réduits. La standardisation apportée par les robots contribue également à améliorer la qualité des produits en réduisant le nombre de produits défectueux après l'installation.

En termes de coûts, les robots offrent un retour sur investissement rapide en réduisant les coûts demain-d'œuvre, en particulierpourlestâches àfaiblevaleurajoutée. Ilscontribuent également à la réduction des coûts de production car ils peuvent travailler en continu.

En améliorant les conditions de travail, les robots libèrent les opérateurs de tâches répétitives et potentiellement dangereuses. L'ergonomie est donc un élément important dans la conception

des cellules robotisées. En outre, des protocoles de sécurité stricts garantissent la protection des opérateurs, en particulier dans les applications collaboratives.

D'un point de vue environnemental, la technologie robotique contribue à réduire la consommation d'énergie et les déchets grâce à une production plus efficace et à une meilleure qualité des produits.

Les inconvénients de la robotisation :

De nombreuses personnes s'inquiètent de l'utilisation croissante des robots dans l'économie, en particulier dans le domaine de l'emploi. Certains pensent que si les robots prennent des emplois aux humains, cela pourrait entraîner du chômage et nuire à l'économie. Certains experts pensent même que cela pourrait entraîner de graves problèmes économiques à l'avenir, car le chômage augmentera et la consommation diminuera. Cela pourrait également poser des problèmes aux gouvernements, car il y aurait moins de pression sur les travailleurs et plus de pression sur les bénéficiaires de l'aide sociale.

Certains ont même suggéré de taxer les robots pour décourager les entreprises de les utiliser et pouraiderlestravailleurs qui pourraientperdreleuremploi àcaused'eux.Toutefois, l'utilisation

de robots s'accompagne également de coûts cachés. Si les coûts directs de production des robots peuvent être faibles, il peut y avoir d'autres coûts difficiles à estimer, comme l'adaptation des composants qui interagissent avec les robots.

En résumé, l'intégration croissante des robots dans l'économie suscite des inquiétudes quant à leur impact sur l'emploi et l'équilibre économique. Il reste à voir comment cette révolution technologique se déroulera, quels avantages elle apportera et quels problèmes elle causera.

Évolution future de la robotisation : Intelligence artificielle (IA) : Grâce à l'intelligence artificielle (IA), les robots du futur deviendront plus intelligents. Cela signifie que les robots seront capables d'apprendre et de s'adapter à de nouvelles situations. Ils pourront prendre des décisions plus complexes sans être programmés en permanence. Par exemple, les robots intelligents seront capables d'ajuster leur comportement en fonction de ce qui se passe autour d'eux, ce qui les rendra plus flexibles et plus efficaces dans différentes situations.

Coopération homme-machine: À l'avenir, on peut s'attendre à ce que les robots travaillent plus étroitement avec les humains. Plutôt que de remplacer complètement les humains, les robots pourraient commencer à coopérer avec eux. Les humains auront l'intelligence, la créativité et la compréhension du monde, tandis que les robots auront la vitesse, la précision et la capacité d'effectuer des tâches répétitives. Cela pourrait donner naissance à des équipes fortes qui utilisent les atouts de chacun.

La robotique sociale : les robots du futur pourraient devenir plus sociaux et interactifs. Ils pourraient être programmés pour comprendre les émotions humaines et interagir plus naturellement. Par exemple, les robots sociaux pourraient être utilisés pour travailler avec les personnes âgées, les aider dans leurs tâches quotidiennes ou même enseigner aux enfants. Cet aspect social rendra les robots plus polyvalents et plus utiles dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, en particulier dans les domaines des soins et de l'éducation.

En résumé, l'avenir de la robotique promet d'être passionnant, car les robots seront plus intelligents, plus collaboratifs et plus sociaux. Ces évolutions devraient rendre les robots plus utileset plus adaptables àdifférentessituations, tout enfavorisant lesinteractions positives avec les humains.

Le sport est une pratique sociale distincte qui remonte à la Grèce antique. Il n'est pas très différent des autres activités humaines. Historiquement, il s'est développé dans des sociétés fortes et a connu une évolution continue. Il n'existe aucune trace du sport dans la période méditerranéenne antique. La raison en est que l'objectif de la compétition était de vaincre des rivaux plutôt que de battre des records. Le sport sous sa forme actuelle est une invention des deux derniers siècles. Le sport s'est développé parallèlement à la croissance de l'État, notamment en termes d'influence économique et géopolitique. Sport amateur à l'origine, il est devenu un sport de spectateurs de plus en plus professionnalisé, médiatisé et rémunéré.

Depuis le XXe siècle, le domaine de la physiologie de l'exercice s'est considérablement développé et, au XXIe siècle, la science est devenue une composante importante du sport, avec des disciplines de pointe telles que la biologie moléculaire, la biomécanique et la physique des matériaux. En fait, toutes les disciplines de la médecine clinique et des sciences appliquées sont impliquées, de la génétique à la psychologie en passant par les neurosciences et la technologie.

Histoire du sport :

Préhistoire :

La période de la préhistoire, antérieure à 3000 av. J.-C., a été caractérisée par des activités physiques rudimentaires profondément enracinées dans la vie quotidienne des premiers êtres humains. Ces sociétés, principalement constituées de chasseurs-cueilleurs, dépendaient étroitementdesactivitésphysiquespourleursurvieetleursubsistance.Lachasse,enparticulier, a exigé des compétences physiques telles que l'agilité, l'endurance et la coordination motrice fine. Ces activités étaient bien plus que des moyens de subsistance ; elles jouaient un rôle essentiel dans le développement des aptitudes physiques fondamentales.

Au sein de ces sociétés tribales, les activités physiques étaient souvent intégrées à des rituels tribaux, créant ainsi un contexte où des compétitions informelles pouvaient avoir lieu. Ces compétitions, qu'il s'agisse de courses, de lancers ou de jeux de balle rudimentaires, dépassaient le simple démonstration de compétences physiques. Elles contribuaient également à renforcer les liens sociaux au sein de la communauté, favorisant ainsi la cohésion et l'unité tribales.

L'activité physique à cette époque revêtait également un caractère symbolique et culturel. Les peintures rupestres et les artefacts découverts dans des sites archéologiques suggèrent que certaines activités physiques étaient associées à des croyances spirituelles ou à des rituels sacrés. Ces pratiques avaient unimpact profond sur lamanière dont lespremières communautés humaines percevaient et intégraient l'activité physique dans leur vie quotidienne.

Civilisations antiques :

La période des civilisations antiques, s'étendant de 3000 av. J.-C. à 476 ap. J.-C., est marquée par une riche intégration des activités physiques et des jeux dans la vie quotidienne des sociétés de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome. Ces activités ont joué un rôle essentiel dans la vie sociale, culturelle et même religieuse de ces civilisations.

Dans la Mésopotamie ancienne, les fresques et les artefacts découverts témoignent de l'importance accordée à des activités physiques telles que la chasse, la pêche et la pratique de jeux. Ces activités n'étaient pas seulement des moyens de subsistance, mais elles étaient également liées à des aspects rituels et symboliques de la vie quotidienne.

L'Égypte antique a également mis en avant des activités physiques, reflétées dans les peintures murales et les bas-reliefs des tombes. La danse, la gymnastique et d'autres formes d'exercice étaient pratiquées, non seulement pour des raisons récréatives, mais aussi en lien avec les croyances religieuses et les rituels funéraires.

Les Grecs anciens ont introduit une dimension nouvelle et plus formelle aux activités physiques en instituant les célèbres Jeux olympiques antiques au IXe siècle av. J.-C. Ces jeux, organisés à Olympie, étaient bien plus que de simples compétitions sportives. Ils étaient imprégnés de symbolisme religieux, et les athlètes considéraient la compétition comme unhonneur divin. Les Jeux olympiques ont inclus une variété de disciplines telles que la course, le lancer du disque, le saut en longueur, la lutte et la boxe.

À Rome, les activités physiques étaient également une partie intégrante de la vie quotidienne. Les Romains ont adopté et adapté certains des sports grecs, mais avec une emphase particulière sur les aspects compétitifs. Les amphithéâtres romains étaient souvent le lieu de spectacles sportifs, y compris des combats de gladiateurs et des courses de chars.

En résumé, la période des civilisations antiques a vu un développement significatif des activités physiques, passant de simples pratiques du quotidien à des compétitions sportives plus formelles et ritualisées. Ces pratiques ont joué un rôle crucial dans la formation des bases du sport tel que nous le connaissons aujourd'hui, en apportant des éléments culturels, religieux et sociaux à cette expression humaine fondamentale.

Moyen Âge :

Pendant la période du Moyen Âge, qui s'étend de 476 à 1453, les tourments politiques et les bouleversements sociaux ont eu un impact sur la pratique des compétitions sportives qui étaient souvent associées à la stabilité et à l'opulence des sociétés antérieures. Les structures qui soutenaient ces activités, telles que les amphithéâtres romains, ont souvent été négligées ou abandonnées. De plus, la préoccupation accrue pour les questions de survie et de sécurité personnelle en temps de conflit a probablement détourné l'attention des compétitions sportives formelles.

Cependant, malgré ce déclin, des vestiges de traditions sportives ont persisté. Les jeux populaires et les compétitions locales ont continué d'exister dans de nombreuses régions. Le tir àl'arc, lalutteet divers jeuxéquestres sont parmi lesactivités qui ont survécuet sesont adaptées aux conditions changeantes. Ces compétitions étaient souvent ancrées dans la culture locale et jouaient un rôle dans le maintien du moral et de la cohésion au sein des communautés.

Les tournois de chevalerie, une forme de compétition équestre associée à des idéaux chevaleresques, ont émergé comme une manifestation sportive spécifique pendant le Moyen Âge. Ces tournois étaient des événements spectaculaires qui combinaient des compétitions de combat à cheval, des épreuves d'adresse et des démonstrations de force physique. Bien que souvent associés à des valeurs nobiliaires, ces tournois étaient également des occasions où différentes classes sociales pouvaient participer et observer.

Renaissance et Époque moderne :

La période de la Renaissance, du XVe au XVIIIe siècle, a été marquée par un renouveau intellectuel, culturel et artistique en Europe. Un aspect notable de cette époque a été l'intérêt accru pour un équilibre entre les activités physiques et intellectuelles, rompant avec les préoccupations plus utilitaires du Moyen Âge.

En Angleterre, cette époque a été témoin de la naissance de plusieurs sports qui allaient jouer un rôle crucial dans le développement ultérieur du sport moderne. La crosse, un précurseur du hockey moderne, a gagné en popularité, impliquant le maniement d'une balle ou d'un objet avec un bâton courbé. Le cricket, avec ses racines dans les jeux médiévaux, a commencé à prendre une forme plus organisée, avec des règles standardisées émergeant progressivement. La boxe, bien que pratiquée de manière informelle depuis l'Antiquité, a également connu une organisation plus formelle et des règles codifiées.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte plus large de transformation sociale et culturelle. Les activités physiques n'étaient plus uniquement associées à la guerre ou aux tournois de chevalerie, mais devenaient des loisirs accessibles à un public plus large. Ces développements ont contribué à établir les bases d'une culture sportive plus diversifiée et ont jeté les fondements du sport organisé et compétitif qui caractériserait les époques ultérieures.

Ainsi, la Renaissance et l'Époque moderne ont été des périodes cruciales pour l'évolution du sport, marquées par un changement d'attitude envers les activités physiques et un élargissement du champ des pratiques sportives. Ces développements ont contribué à façonner le paysage sportif à venir et ont laissé un héritage durable dans la manière dont nous percevons et participons au sport aujourd'hui.

XXIe siècle :

Au 21e siècle, le sport a beaucoup changé à cause de la technologie, de la science du sport et des médias sociaux. Les gadgets comme les trackers, les capteurs et les analyses de données aident les athlètes à s'améliorer. Les nouvelles technologies d'entraînement et de récupération sont aussi bénéfiques. Les fans peuvent vivre des expériences de visionnage plus immersives grâce à la réalité virtuelle.

La science du sport a progressé, permettant des programmes d'entraînement personnalisés et une meilleure prévention des blessures. Les médias sociaux ont créé une connexion mondiale entre athlètes, équipes et fans, facilitant les discussions en temps réel.

Cependant, ces avancées ont aussi posé des problèmes. Le dopage, le respect de la vie privée des athlètes et la dépendance aux technologies sont des sujets de débat. Les questions éthiques liées à la manipulation génétique et à l'intelligence artificielle sont également soulevées, remettant en question les valeurs du sport.

En résumé, le 21e siècle a vu une transformation majeure du sport grâce à la technologie, à la science et aux médias sociaux. Cela offre des opportunités, mais pose aussi des défis qui demandent une réflexion éthique pour assurer un futur équitable et durable pour le sport mondial.

Sport , jeux et plaisir :

Dès les premiers stades de l'existence humaine, l'effort physique faisait inévitablement partie de la vie quotidienne et était nécessaire à la survie et au bien-être. Cependant, au cours de l'évolution, l'homme a dépassé le simple besoin d'effort physique et a adopté diverses formes de plaisir et de jeu, notamment par le biais des jeux. Ce chapitre explore les liens intemporels entre l'effort physique, le plaisir et le jeu.

Au début de l'évolution humaine, l'effort physique était essentiel à la survie et étroitement lié à des activités telles que la chasse, la recherche de nourriture, la construction d'abris et la défense contre les prédateurs. Confrontés à un environnement hostile, les hommes préhistoriques ont développé une relation indissociable avec le travail physique nécessaire à leur subsistance quotidienne.

Mais au fur et à mesure que la société humaine progressait, l'effort physique a commencé à transcender son rôle utilitaire initial. Le jeu est apparu comme une expression instinctive de la nature humaine, ajoutant un élément de plaisir à ce qui était autrefois un acte purement fonctionnel. Souvent associé à des rituels sacrés et à des célébrations sociales, le jeu a ouvert la voie à la transformation culturelle.

Qu'ils soient compétitifs ou coopératifs, les jeux ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité en tant que médiateurs entre l'effort physique et le plaisir. Des compétitions athlétiques antiques aux jeux traditionnels des sociétés tribales, les activités ludiques ont permis de canaliser l'énergie physique innée des êtres humains vers des expériences agréables et gratifiantes. Dans les civilisations anciennes, les compétitions athlétiques, telles que les Jeux olympiques grecs, étaient des événements au cours desquels un effort physique intense était transformé en une célébration de l'habileté, de la force et de l'endurance. Ces événements constituaient également d'importants rassemblements sociaux qui unissaient les communautés grâce à l'effort physique partagé et à l'excellence athlétique.

Dans les sociétés tribales, les jeux traditionnels étaient souvent l'occasion de se divertir et de renforcer les liens communautaires. Malgré l'effort physique qu'ils impliquaient, ces jeux donnaient souvent lieu à une compétition sincère et amicale. Les membres de la communauté pouvaient ainsi s'amuser tout en conservant la vitalité physique nécessaire à leur mode de vie.

Au fil du temps, cette relation entre l'effort physique et le plaisir a évolué et s'est manifestée dans de nombreux jeux et sports à travers les cultures. Que ce soit dans des arènes modernes ou dans des espaces communautaires informels, les jeux continuent de jouer un rôle important en offrant un cadre pour la réalisation agréable et gratifiante de l'effort physique.

La notion de compétition :

Le concept de compétition est profondément ancré dans les sports et les jeux. Depuis les premiers jours de l'existence humaine, la compétition a été une force puissante pour le développement physique, mental et social. L'instinct de compétition pousse les individus à s'améliorer constamment, qu'il s'agisse d'innovation dans les performances athlétiques, de stratégie de jeu ou de conception de nouveaux sports.

La compétition dans le sport et les jeux va au-delà de la simple rivalité et fournit une arène dans laquelle les individus peuvent mesurer leurs compétences, tester leurs limites et viser l'excellence. Cette dynamique compétitive crée un environnement propice à l'épanouissement personnel et à l'apprentissage. La victoire procure un sentiment d'accomplissement et renforce la confiance en soi ; la défaite offre des possibilités d'apprentissage et de récupération.

En outre, la compétition sportive contribue à développer des valeurs telles que la loyauté, le respect et le travail d'équipe. Les athlètes apprennent à gérer la pression, à faire preuve d'esprit sportif et à célébrer la réussite de leurs pairs.

En résumé, le concept de compétition dans le sport et les jeux est un aspect fondamental de l'expérience humaine et favorise le progrès individuel et collectif ainsi que le désir inné de repousser les limites et d'atteindre l'excellence.

La notion de plaisir :

Après avoir évoqué la notion de compétition, il est important de parler du plaisir qui accompagne la pratique sportive. La compétition est motivante, mais c'est le plaisir qui rend l'expérience vraiment agréable et mémorable.

Le plaisir du sport vient souvent du plaisir de bouger, de la satisfaction de bien faire et de la liberté de s'exprimer à travers les gestes sportifs. Qu'il s'agisse de marquer un but, de danser avec grâce ou simplement de jouer au ballon, la joie est le plaisir du mouvement physique.

En outre, la joie provient également du temps passé avec d'autres joueurs. Les encouragements, les célébrations communes et les amitiés nouées lors des entraînements créent une atmosphère positive. Le sport permet de partager des moments, de créer des souvenirs et de développer des amitiés.

Plus important encore, le sport n'est pas seulement une question de compétition. Même les joueurs sérieux apprécient le jeu, veulent s'améliorer et apprécient l'opportunité de jouer.

En d'autres termes, le plaisir du sport joue un rôle important dans l'équilibre de la compétition.

Nonseulement il rend l'entraînement et la compétitionpassionnants, mais il est aussi unesource de plaisir, de bonheur et d'épanouissement personnel.

Pourquoi la notion de plaisir est-elle essentiels ?

Tout d'abord, le plaisir est essentiel à la motivation à long terme. Pour que l "activité physique devienne une routine, il est important de trouver une discipline qui vous procure du plaisir. Le

plaisir est un puissant facteur de motivation qui influence l'envie de répéter une activité. En effet, les sentiments d'anxiété et d'inconfort ont un impact important sur la persévérance.

De plus, le plaisir est une composante importante de la socialisation, en particulier dans les sports de groupe. Bien que les bénéfices pour la santé soient indéniables, la socialisation est également un objectif important, en particulier pour les femmes. Les motivations diffèrent entre les hommes et les femmes ; les femmes sont souvent motivées par le désir de socialiser, tandis que les hommes se concentrent sur le désir de performance et d'excellence. Le plaisir que procure le sport est souvent associé à l'équilibre entre défi et compétence et renforce les liens entre les individus.

Enfin, le plaisir joue un rôle important dans la réduction de l'anxiété de performance et de la compétitivité associées à la pratique sportive. Dans le sport, en particulier dans les sports d'équipe, l'esprit de compétition est souvent mis en avant. Mais c'est surtout le plaisir de l'activité physique qui est mis en avant. Cette leçon devrait être enseignée à la fois à l'école et à la maison, car elle contribue à une approche positive et durable de l'activité physique.

La chimie du corps suite à l’activité sportive :

La notion de plaisir associée à l'activité sportive est liée à des réactions chimiques dans le corps. Lorsque nous bougeons, notre corps libère un certain nombre de substances chimiques. Parmi celles-ci, les endorphines et l'adrénaline jouent un rôle important.

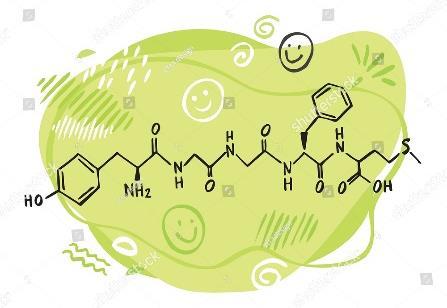

Souvent appelées "hormones du bonheur", les endorphines sont produites naturellement par le cerveau en réponse à des stimulitels quel'exercice.Les endorphinesagissent commeun analgésique naturel et induisent des sentiments de bien-être et d'euphorie. Les endorphines libérées pendant l'exercice, souvent appelées "rush" chez les coureurs ou "high" après une séance d'entraînement, provoquent des sensations agréables et contribuent à la notion de plaisir associée à l'activité sportive.

Il s’agit en fait d’une morphine naturelle produite par notre organisme. Une fois sécrétée, elle se disperse dans le système nerveux central, dans les tissus de l’organisme et dans le sang. Le taux d’endorphines produit par notre corps dépend de l’intensité, de la durée mais aussi de la nature de l’activité physique. Ainsi, les sports d’endurance sont plus endorphinogènes que les autres pratiques : course à pied, vélo, natation, balades en raquettes, en ski de fond, sports en salle de type cardio training, aérobic, step…(7)

De nombreuses études ont montré que les endorphines ont des effets bénéfiques sur notre organisme. Ces effets sont similaires à ceux de la morphine et des opiacés. Comme vous le savez déjà, le sport stimule davantage la production d'endorphines. En d'autres termes, le sport stimule les effets positifs des endorphines.

Effets anxiolytiques :

Les endorphines ont un effet anxiolytique reconnu, comparable à celui de la morphine. Elles contribuent à réduire les émotions et les sentiments négatifs. Le sport contribue à soulager le stress, l'anxiété et la dépression et, dans de nombreux cas, les personnes qui font régulièrement de l'exercice ressentent moins de stress que celles qui n'en font pas. Pour y parvenir, vous devez faire de l'exercice pendant au moins 20 minutes. L'exercice doit représenter au moins 70 % de la fréquence cardiaque maximale de l'athlète. L'effet anxiolytique des endorphines dure de 2 à 6 heures.

Effets antalgiques :

Les endorphines ont également des propriétés antalgiques. Elles se lient à des récepteurs spécifiques dans le cerveau et bloquent la transmission des signaux de douleur. Chez les athlètes, ces hormones suppriment la douleur dans les muscles et tendineuses lors de l’activité sportive. Elles améliorent ainsi les performances sportives. L'effet antalgique des endorphines dure environ 4 heures.

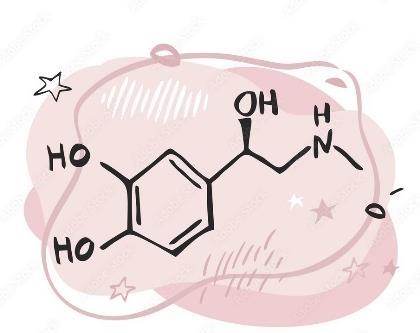

Adrénaline :

Lorsque nous vivons des moments de stress, d'urgence, de survie ou de forte émotion, nous parlons souvent d’une "poussée d'adrénaline". L'adrénaline et la noradrénaline sont deux hormones très proches qui donnent de l'énergie à l'organisme, aussi bien pendant l'effort que dans les situations de stress physique ou émotionnel. Ces hormones agissent très rapidement et disparaissent en quelques secondes. Lorsque ces hormones pénètrent dans la circulation sanguine, elles fournissent rapidement à l'organisme une source d'énergie grâce au métabolisme des graisses (lipolyse) et à la libération de glucose, ce qui augmente le taux de glucose dans le sang. Dans le même temps, le rythme cardiaque s'accélère et la pression artérielle augmente.

« Chaque jour, davantage de personnes nécessitent leur dose d’adrénaline pour briser la monotonie. Elle peut nous mener à expérimenter la vie à son maximum ou nous entraîner vers des situations à risque afin de combler des vides. » -auteur anonyme-

L'adrénaline présente de nombreux avantages. Elle nous donne l'énergie nécessaire pour relever des défis incroyables, nous procure une sensation de bien-être et peut créer une dépendance. Elle nous aide à nous adapter au stress, à réaliser de bonnes performances dans les sports à risque, à exceller dans les examens et profiter des moments romantiques.

Elle joue un rôle important dans le sport. Cette hormone présente de nombreux avantages physiques et mentaux. Tout d'abord, elle libère du glucose dans le sang, ce qui fournit rapidement de l'énergie aux muscles et leur permet de travailler plus longtemps et plus intensément.

En outre, l'adrénaline améliore la circulation sanguine et fournit plus d'oxygène aux muscles. Lors d'événements sportifs, l'adrénaline prépare notre corps à réagir rapidement, augmente la vigilance et la concentration. En outre, l'adrénaline induit une agréable sensation d'euphorie pendant l'exercice, ce qui rend l'exercice agréable. Elle nous aide également à faire face au stress mental en améliorant la concentration et la clarté mentale.

Les dangers de l’adrénaline :

Tout le monde ne réagit pas de la même manière à la libération d'adrénaline. Pour certains, il s'agit d'une sensation désagréable et incompréhensible. Le cœur s'emballe, la tension artérielle augmente et tout le corps est en alerte ! Vous vous sentez vivant. Ces personnes sont prêtes à tout pour obtenir de l'adrénaline et se mettent dans des situations stressantes ou dangereuses pour ressentir les effets de l'adrénaline.

C'est comme n'importe quelle autre drogue. Ces toxicomanes aiment les sports extrêmes à risque (parachutisme, saut à l'élastique) et, avec le temps, ils ne se rendent plus compte des dangers associés à ces activités. Ils sont prêts à tout pour l'adrénaline, à ignorer les conditions de sécurité et à risquer le plus possible. Lorsque l'adrénaline vient à manquer, ils se sentent fatigués, irritables et agités.

En conclusion, l'adrénaline a évolué dans le corps humain pour des raisons différentes de celles initiales. À l'origine, l'adrénaline permettait à l'homme préhistorique de réagir rapidement en cas de danger. Sa présence dilate les pupilles pour élargir la vision, intensifie tous les sens, et contracte tous les muscles.

Avec le temps, cette fonction a évolué vers une réaction au stress. Aujourd'hui, alors qu'il y a moinsdedangersphysiques,lecorpssécrètetoujoursdel'adrénalineenréponseaustress,même s'il n'y a pas de menace immédiate. Cette réaction peut parfois être excessive, car le corps produit de l'adrénaline même lorsque cela n'est pas nécessaire, ce qui peut avoir des conséquences sur notre bien-être.

L’évolution du corps humain :

Il est important de noter que l'étude de l'évolution du corps humain dans la préhistoire est complexe et ouverte à différentes interprétations. Cependant, il existe des tendances générales qui sont souvent discutées par les anthropologues et les paléoanthropologues.

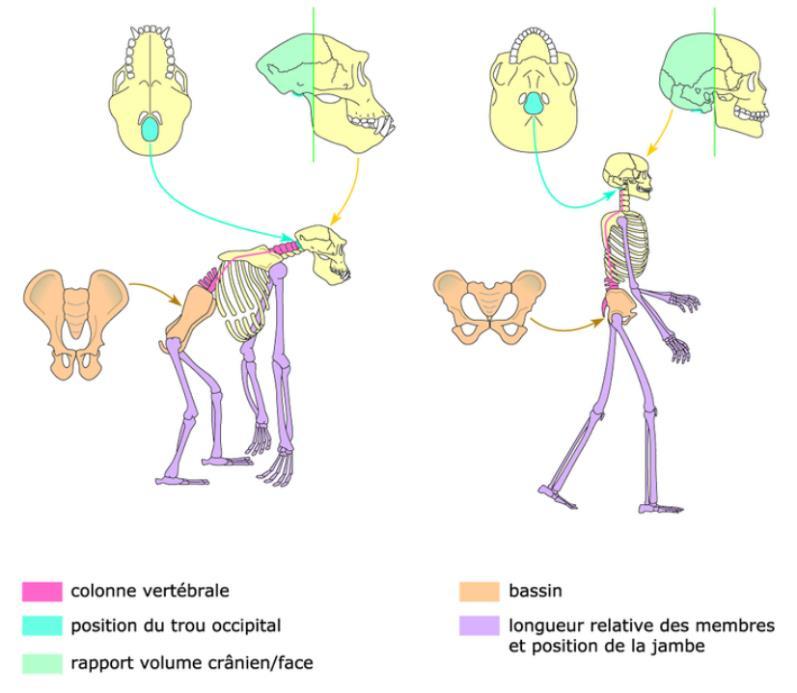

La bipédie :

L'adoption de la bipédie est un tournant majeur dans l'évolution humaine et marque une divergence importante par rapport à un ancêtre commun avec les autres primates. Cette transition a entraîné des changements majeurs dans les adaptations anatomiques.

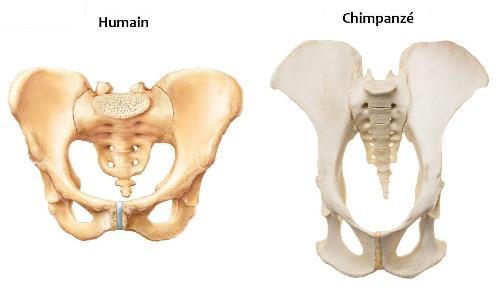

Le bassin a subi des changements majeurs, devenant plus large et plus court pour supporter le poids et réduire le stress sur la colonne vertébrale pendant la locomotion bipède.

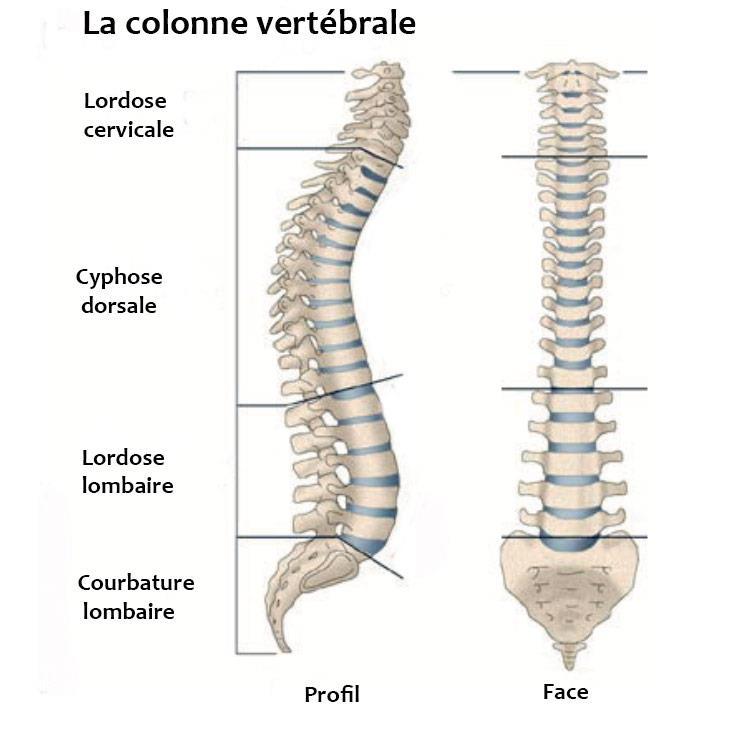

La colonne vertébrale humaine a développé quatre courbures sous forme de "S" qui a absorbé l'impact de la marche sur deux jambes. Ces courbures agissent comme des ressorts, stabilisant la posture verticale, mais il est clair que cet appareil doit aussi être fortement protégé et ne peut supporter l'effet de voûte tel qu'on l'observe chez les quadrupèdes ! Les ligaments de la colonne vertébrale s'adaptent à cette position et "verrouillent" la structure, mais ils n'échappent pas à l'exagération pathologique.

Les membres inférieurs ont également subi des modifications : le fémur s'est allongé pour une foulée plus efficace et les pieds se sont cambrés pour un meilleur soutien. Ce changement anatomique a libéré les mains et favorisé leur développement, notamment l'utilisation d'outils.

La transition vers la bipédie n'a pas été un événement unique, mais un processus évolutif complexe qui s'est déroulé sur une longue période, mais elle a eu un impact significatif sur le mode de vie et les capacités des hominidés préhistoriques.

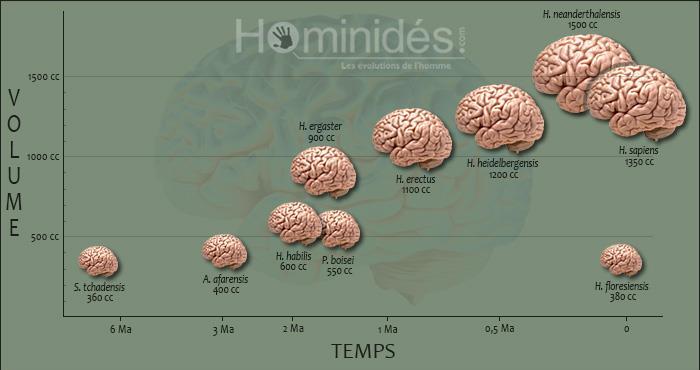

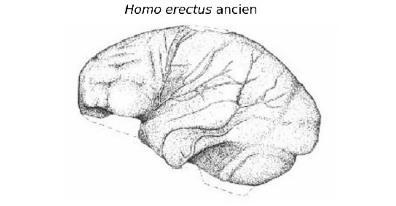

L'évolution du cerveau humain s'est caractérisée par une augmentation marquée de son volume, en particulier dans les régions corticales frontales associées à des fonctions cognitives supérieures. Cette expansion du cerveau est le résultat de processus évolutifs complexes et a été provoquéepardespressionsdesélectionquifavorisentlesindividuscognitivementcompétents.

Le cortex frontal est considéré comme la partie la plus développée du cerveau et joue un rôle important dans des capacités telles que la planification, la résolution de problèmes, la prise de décision et la communication. Ces caractéristiques ont joué un rôle clé dans la survie et l'adaptation des populations humaines. Le développement du cortex frontal a également eu un impact significatif sur la communication humaine en améliorant les compétences linguistiques

et en facilitant la communication complexe. Ainsi, l'évolution du cerveau a contribué de manière significative au succès adaptatif de l'espèce humaine, lui permettant de répondre avec souplesse aux changements de l'environnement.

L’évolution de la forme du crâne :

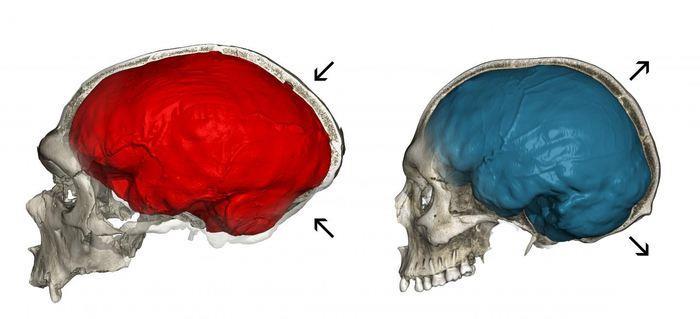

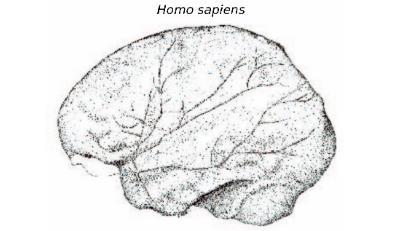

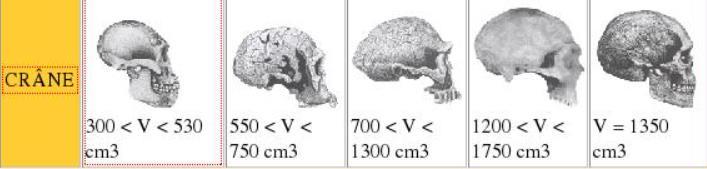

L'évolution de la forme du crâne depuis la préhistoire reflète un parcours fascinant d'adaptation anatomique en réponse aux changements environnementaux, aux besoins biologiques et aux pressions de sélection. Aux premiers stades de l'évolution humaine, le crâne des hominidés arboricoles était relativement long et adapté à la posture quadrupède et à l'escalade des arbres. Cependant, avec le développement de la bipédie, la forme du crâne a changé radicalement.

La variation de la taille globale du crâne au fil de l'évolution humaine, particulièrement chez les premiers hominidés, témoigne d'une variété d'adaptations anatomiques liées à la bipédie, ainsi qu'à des changements dans les habitudes de vie et le régime alimentaire.

Au départ, les hominidés primitifs avaient souvent des crânes plus longs, une caractéristique liée à la morphologie liée à la position quadrupède et à la vie dans les arbres. La bipédie, qui an

émergé au fil del'évolution, aeuunimpact significatifsurlastructuredu crâne.Ledéplacement vers une posture plus verticale a modifié la position du trou occipital, favorisant un équilibre de la tête au sommet de la colonne vertébrale. Cette adaptation a modifié l'alignement du visage et a contribué à l'alignement du visage et la prognathie faciale, c'est-à-dire la proéminence des mâchoires.

Figure 19: Ce sont des moulages de crânes issus de l’évolution humaine. De gauche à droite : Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus et Homo neanderthalensis

L'arrondissement du crâne est également associé à l'expansion du cerveau au cours de l'évolution humaine. Les premiers hominidés avaient des cerveaux relativement petits, mais la taille du cerveau a augmenté considérablement au fil du temps, en particulier avec l'émergence du genre Homo. Des changements dans la forme du crâne pour s'adapter au volume accru du cerveau ont suivi cette expansion cérébrale.

La position du trou occipital, l'ouverture à la base du crâne par laquelle passe la moelle épinière, est une adaptation anatomique importante dans l'évolution humaine. Ce changement a eu un effet profond sur la posture et l'équilibre de la tête par rapport à la colonne vertébrale.

Ce déplacement du trou occipital a joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'équilibre général de la tête au sommet de la colonne vertébrale. Cette adaptation est probablement apparue en réponse aux nouvelles exigences liées à la bipède. En positionnant le trou occipital vers le bas, la tête est devenue plus stable et le risque de déséquilibre a été réduit pendant la marche et d'autres activités quotidiennes.

Cette modification anatomique a également eu une incidence sur la répartition du poids de la tête. Un meilleur équilibre permettait de porter la tête plus efficacement et de maintenir une posture droite plus longtemps. Cela s'est avéré particulièrement avantageux lorsque les hominidés sont devenus plus actifs et ont intégré la manipulation d'outils et d'objets dans leur vie quotidienne.

En résumé, le déplacement du trou occipital vers la partie inférieure du crâne est une adaptation anatomique importante dans l'évolution humaine. Ce changement a amélioré l'équilibre de la

tête et favorisé la posture verticale, un avantage adaptatif important qui a conduit à l'évolution de la bipédie et des activités humaines.

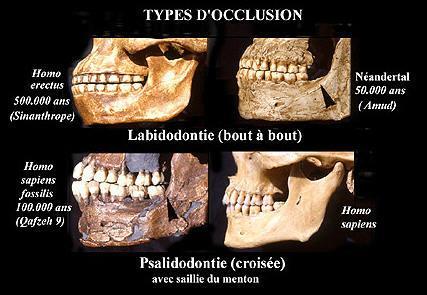

La dentition chez l’homme préhistorique :

La saillie du menton n’existe pas. Avec Homo sapiens l’occlusion est psalidodonte, croisée antérieurement. Ceci est dû au recul de l’arcade alvéolo-dentaire mandibulaire sur l’arcade basilaire. Ce qui, à notre avis, met en évidence le menton.(8)

Les changements observés dans les tissus dentaires des hominidés, en particulier lors de la transition vers l'utilisation d'outils et de méthodes de préparation des aliments, reflètent d'importantes adaptations liées aux changements de régime alimentaire et d'habitudes technologiques.

Les dents des hominidés primitifs étaient initialement adaptées à un régime alimentaire plus varié. Cela se traduisait par des dents relativement grandes et fortes, adaptées à la mastication des fibres végétales, de la viande crue et d'autres ressources alimentaires disponibles dans l'environnement.

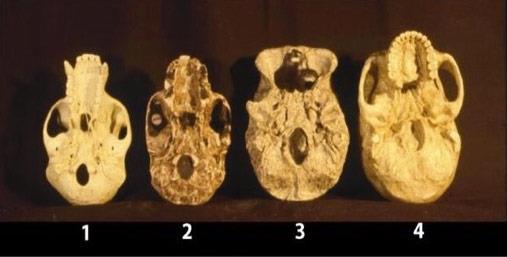

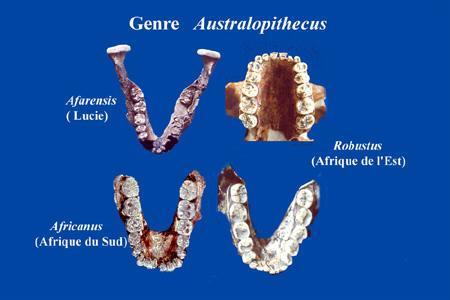

LesAustralopithèques spécialisés différemment des autres Hominidés par leurs dents (fig.20)

Les canines et les incisives des Australopithèques sont de petite taille. Cependant, les prémolaires et les molaires en se spécialisant, se développent fortement grâce à leur mode de vie végétarien. Ils peuvent avoir un volume de deux à deux fois plus grand que le nôtre. Elles sont en série croissante, la dent de sagesse est la plus grande, mais elle trouve toujours sa place dans l'arcade.

Dans le genre Homo, la morphologie des 32 dents n’a pas beaucoup de différence avec la nôtre, en revanche il existe une grande variabilité de taille. Les molaires sont généralement en série décroissante. La Première est la plus volumineuse. La dent de sagesse est soit plus petite, soit égale, soit supérieure en taille à la seconde. La morphologie radiculaire peut varier d’un groupe à l’autre.

Dans les formes les plus primitives, tels Homo habilis, les dents sont de type moderne à la mandibule comme au maxillaire. Des différences de taille se remarquent d’un morphotype à un autre. En simplifiant nous dirons que les dents d’Habilis peuvent être considérées comme la forme primitive du genre Homo, donc de la nôtre (fig.21).(8)

Avec l'apparition des outils, les hominidés ont pu modifier leur régime alimentaire en utilisant une plus grande variété de ressources alimentaires, y compris des aliments plus mous. L'utilisation d'outils pour couper et transformer les aliments a progressivement réduit le besoin de dents adaptées à la mastication intensive de matériaux durs.

Dans le même temps, les progrès de la technologie culinaire ont contribué à rendre les aliments plus tendres et plus digestes.

Ces changements technologiques ont également eu un impact sur la dentition, avec des dents plus petiteset unemodificationdelaformedes molaires. Les dents sont devenues moins solides car elles n'avaient plus à supporter de lourdes charges de mastication. En conséquence, les hominidés sont devenus plus aptes à transformer les aliments, en utilisant des outils et des méthodes de cuisson nécessitant moins d'efforts de mastication.