20 minute read

Bedürfnisgerechte Information von Angehörigen kritisch Kranker Eine Analyse des Informationsangebots auf Webseiten bayrischer Intensivstationen Cornelia Kölblin und Doris Eberhardt

by Hogrefe

Eine Analyse des Informationsangebots auf Webseiten bayrischer Intensivstationen

Advertisement

Cornelia Kölblin und Doris Eberhardt

Angehörige kritisch kranker Menschen haben ein vielschichtiges und umfassendes Bedürfnis nach Informationen. Die Webseiten von Intensivstationen könnten mit relevanten und verlässlichen Informationen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Angehörige im Umgang mit der belastenden Situation zu unterstützen. In Rahmen einer Bachelorarbeit wurde untersucht, inwiefern die Webseiten bedürfnisgerechte Informationen anbieten.

Die Bedeutung der Suche nach Informationen

Die Aufnahme eines Menschen auf eine Intensivstation hat vielfältige Auswirkungen auf seine Angehörigen. Als zen trale Aspekte arbeiteten Nagl-Cupal und Schnepp (2010) in ihrer Metasynthese zu den Auswirkungen und Bewältigungsstrategien von Angehörigen kritisch Kranker „Leben mit der Unsicherheit“, „Emotionale Reaktionen“ und „Veränderte Rollen und Verantwortlichkeiten“ heraus. Um diese Auswirkungen bewältigen zu können, entwickeln Angehörige verschiedene Bedürfnisse. An erster Stelle steht hier das Bedürfnis nach Informationen (Davidson, 2009; Nagl-Cupal, 2012). Nagl-Cupal und Schnepp kommen auf Basis ihrer Metasynthese auch zu dem Schluss, dass „… der Bedarf an Informationen häu g viel größer als angenommen ist und viel höher als er auch befriedigt wird“ (ebd. S. 76). Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Zufriedenheit mit der Kommunikation nicht immer ausschlaggebend dafür ist, ob Angehörige aktiv nach weiteren Informationen suchen. Denn eine hohe Zufriedenheit mit der Kommunikation von Fachpersonen führt nicht automatisch zu einem ausreichenden Verstehen von Diagnose, Prognose und Behandlung (Mathew et al., 2015).

Gerade dieses Verständnis stellt jedoch eine zentrale Voraussetzung für Angehörige dar, stellvertretend die richtigen Entscheidungen tre en zu können (Cox et al., 2014). Die eigene Suche scheint daher durch das Bedürfnis motiviert zu sein, zu einem vertiefteren Verständnis der Krankheit und Situation der Betro enen zu gelangen (Chan & Twinn, 2007; Nguyen et al., 2017). Zudem kann eine Nicht-Erfüllung des Informationsbedürfnisses mit der gleichzeitigen Anforderung, Entscheidungen tre en zu müssen, bei Angehörigen kritisch Kranker das Risiko erhöhen, eine post-traumatische Belastungsstörung zu erleiden (Azoulay et al., 2005). Diese geht mit verschiedenen Reaktionen einher, wie z. B. Unzufriedenheit, Ängsten, Schla osigkeit, Depressionen, die unter dem Komplex „postintensive care syndrome-family“ (Davidson, et al., 2012) zusammengefasst werden. Das tiefere Verstehen trägt damit in gewisser Weise auch zur Bewältigung der mit der Situation verbundenen eigenen Be lastung der Angehörigen bei. Daher kann es für Angehörige wichtig sein, auch bei einem als zufriedenstellend erlebten, standardmäßigen Informationsangebot durch das Fachpersonal selbst nach Informationen zu suchen.

Auf Intensivstationen gehört die Vermittlung von Informationen im Wesentlichen zur Aufgabe zweier Professionen. Behandelnde Ärzt_innen sind gemäß § 630c PRG (Patientenrechtegesetz) verp ichtet, Patient_innen zu Beginn und im Verlauf der Behandlung wesentliche Umstände in verständlicher Weise zu erläutern. Auch P egende sind laut § 5 P BG (P egeberufegesetz) zur Beratung und Begleitung der zu p egenden Menschen in allen Lebensphasen verp ichtet. Die Betro enen hierbei immer auch zu unterstützen, selbständig Gesundheitsinformationen zu nden, diese zu verstehen und zur Entscheidungs ndung zu nutzen, kurz gesagt, Gesundheitskompetenz zu fördern (Sørensen et al., 2012, S. 3), kommt in zweifacher Hinsicht Bedeutung zu. Aus Sicht der Angehörigen scheinen die eigene Suche nach und Auseinandersetzung mit Informationen eine wichtige Bewältigungsfunktion einzunehmen. Aus professioneller Sicht fordert die Umsetzung des nationalen Gesundheitsziels „Förderung von Gesundheitskompetenz“ von allen Gesundheitsprofessionen, qualitätsgesicherte Gesundheitsinformationen zu empfehlen (Schae er et al., 2018).

Wesentliche Voraussetzung für die Empfehlung qualitativ hochwertiger Gesundheitsinformationen stellt deren Existenz dar. Der S3-Leitlinie für evidenzbasierte Gesundheitsinformation (Lühnen et al., 2017) zufolge werden in qualitativ hochwertigen Gesundheitsinformationen relevante Informationen zu Gesundheitsentscheidungen umfassend, verständlich, transparent, unverzerrt und objektiv dargestellt. Außerdem werden anhand patientenrelevanter Ergebnisparameter, wie z. B. Mortalität, Morbidität oder Lebensqualität, Aussagen über Verlauf und Auswirkungen von Erkrankungen sowie Nutzen und Schaden von Maßnahmen getro en. Beim Einsatz von Webseiten kommen zusätzliche Qualitätskriterien zum Tragen. Kandari et al. (2011) stellen hierfür ein Instrument mit 22 Kriterien zur Verfügung, die sich im Rahmen einer Metasynthese der 20 bedeutendsten Modelle zur Bewertung der Informationsqualität von Webseiten aus Anwenderperspektive herauskristallisierten. Hier werden unter anderem Aspekte wie Aktualität, Sicherheit, Navigation, einfache Bedienung und Zugänglichkeit berücksichtigt. Teilweise decken sich diese Kriterien mit den Empfehlungen der oben genannten S3-Leitlinie für evidenzbasierte Gesundheitsinformation.

Welche Informationen wünschen sich Betroffene?

Neben allgemeinen Qualitätsmerkmalen müssen Gesundheitsinformationen vor allem Relevanz für die Nutzer_innen aufweisen. Daher stellt sich die Frage, welche Informationen für Angehörige kritisch kranker Menschen bedeutsam sind. Um ein besseres Verständnis hierüber zu erlangen, ließen Ho mann et al. (2018) 26 Angehörige kritisch kranker Patient_innen, 28 Ärzt_innen und 282 Intensivp egende die Priorität unterschiedlicher Informationen einschätzen. Die Befragten erhielten hierfür Fragen zu spezi schen Themen, die aus einer qualitativen Studie zum Informationsbedürfnis von Angehörigen kritisch Kranker (Peigne et al., 2011) entnommen wurden. Aus der Studie von Hofmann et al. wird ersichtlich, dass für Angehörige folgende fünf Informationen die größte Bedeutung haben: 1. Krise / Verlauf: z. B. Aktuelle Verschlechterung der Werte oder der Psyche 2. Meine Mithilfe: z. B. Was kann ich beitragen? 3. Keime im Krankenhaus: z. B. Was ist für mich als Angehöriger wichtig zu wissen (bezüglich Händedesinfektion,

Isolierung usw.)? 4. Körperliche Schmerzen: z. B. Hat mein Angehöriger

Schmerzen? Was wird gegen die Schmerzen getan? 5. Wahrscheinlichkeiten / Annahmen: z. B. Wie geht es nach der Intensivstation weiter?

Darüber hinaus deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass Angehörige kritisch kranker Menschen sowohl ein breites als auch ein vertieftes Informationsbedürfnis haben. Um zu einem besseren Verständnis für die Erkrankung zu gelangen, benötigen sie umfangreiche Informationen zum aktuellen Be nden, zur Prognose und Behandlung der Patient_innen. Informationen zu organisationsbezogenen Aspekten und zu psychosozialen bzw. spirituellen Unterstützungsangeboten sind hierbei gleichermaßen von Bedeutung. Und nicht zuletzt geht aus der Untersuchung hervor, dass die Priorisierung von Angehörigen und Fachpersonal zum Teil deutliche Di erenzen aufweist. Weder Umfang noch Gewichtung der einzelnen Themen aus Betro enensicht scheinen dem Fachpersonal von Intensivstationen bisher in Gänze bewusst zu sein.

Webseiten als kaum genutztes Potential

Das Internet stellt eine niederschwellige, jederzeit und überall verfügbare Informationsquelle dar. Auch Angehörige kritisch Kranker greifen häu g darauf zurück, wenn sie versuchen, ihr Informationsbedürfnis zu erfüllen (Bouju et al., 2014; Nguyen et al., 2017). Dabei besteht der mehrheitliche Wunsch, von Gesundheitsprofessionen eine Liste mit zuverlässigen Webseiten zu erhalten (Nguyen et al., 2017). Dementsprechend könnten die Webseiten von Intensivstationen eine wichtige Funktion bei der Förderung von Gesundheitskompetenz und Bewältigungsprozessen von Angehörigen kritisch kranker Menschen einnehmen. Im Allgemeinen nutzen Kliniken jedoch kaum gezielt das Potential ihrer Webseiten und es entsteht der Eindruck, dass Patient_innen und Angehörige nicht die primäre Zielgruppe sind, für die Informationen auf den Webseiten angeboten werden (Maucher, 2010). Diese Erkenntnis tri t auch auf Intensivstationen in Bezug auf das Angebot evidenzbasierter, bedürfnisgerechter Patienteninformationen zu. So existieren lediglich einzelne Best-Practice-Beispiele, wie z. B. die Webseite www.angehörige.at, eine zugangsgeschützte und interaktive Webseite, die von Ho mann et al. (2018a) entwickelt wurde. Eine legitime und ressourcenschonende Möglichkeit für Intensivstationen, den Informationsbedürfnissen von Angehörigen auf ihren Webseiten Rechnung zu tragen, stellt auch die Verlinkung zu entsprechenden externen Inhalten dar. So

Tabelle 1. Gesamtpopulation in Bayern

Gruppe Bettenanzahl Anzahl der einschlussfähigen Intensivstationen

1 bis 249 Betten 20

2 250 – 499 Betten

3 500 – 999 Betten 17

18

hat z. B. die Universitätsklinik Augsburg die von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin und dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten e. V. entwickelte Webseite „www.zurueck-ins-leben.de“ verlinkt. Diese Möglichkeit wird jedoch gegenwärtig wenig genutzt.

Fragestellung und Zielsetzung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bedürfnisgerechte Information von Angehörigen kritisch Kranker – die auch die Empfehlung qualitätsgesicherter, weiterführender Informationen einschließen sollte – zur Aufgabe des Fachpersonals von Intensivstationen gehört. Webseiten von Intensivstationen bieten sich als Kommunikationsmedium an, um die mündlichen Ausführungen des Personals parallel zu unterstützen und Angehörigen ein tieferes Verständnis der Situation zu ermöglichen. Hierzu müssen Webseiten jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen. Wie bereits beschrieben, umfasst die Informationsqualität von Gesundheitsinformationen im Allgemeinen und von Webseiten im Besonderen unterschiedliche Dimensionen. Diese Komplexität konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht abgebildet werden. Da die inhaltliche Relevanz der Informationen für Nutzer_innen eine zentrale Rolle spielt und nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Fachpersonal von Intensivstationen über ein geteiltes und zutre endes Verständnis der für Angehörige bedeutsamen Themen verfügt (Ho mann et al., 2018), erfolgte eine Fokussierung auf die Inhalte der Webseiten.

Vor diesem Hintergrund sollte folgende Frage beantwortet werden: Bieten Webseiten von Intensivstationen bedürfnisgerechte Informationen für Angehörige kritisch kranker Menschen an? Die Ergebnisse der Arbeit geben Aufschluss darüber, welche Themen gegenwärtig abgedeckt bzw. nicht abgedeckt werden und können genutzt werden, um Implikationen für die zielgruppengerechte inhaltliche Weiterentwicklung der Webseiten abzuleiten.

Methodisches Vorgehen

Die Fragestellung wurde mit der Methode der quantita tiven Inhaltsanalyse bearbeitet. Diese eignet sich für die deduktive Erfassung von Ausprägungen unterschiedlicher formaler und inhaltlicher Merkmale von Dokumenten anhand eines vollstandardisierten Katego riensystems. Die Merkmalsausprägungen werden dabei quanti ziert und die dadurch gewonnenen Messwerte anschließend statistisch ausgewertet (Döring & Bortz, 2016).

Population und Stichprobenkonstruktion

Aus forschungsökonomischen Gründen wurde die Auswahl der Kliniken auf das Bundesland Bayern begrenzt. Dies erfolgte durch das Suchkriterium „Region“ im deutschen Krankenhausverzeichnis. Eingeschlossen wurden alle Kliniken, die im besagten Verzeichnis mit folgenden Merkmalen aufgeführt waren: „Intensivmedizin“, „Angehörigenbetreuung / -beratung / -seminare“ und „Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen“. Anhand der Bettenzahl der Kliniken gliederte sich das Suchergebnis in vier Gruppen (Tabelle 1). Die Untersuchungspopulation umfasste 61 Kliniken. Um eine merkmalspezi sch-repräsentative Stichprobe zu erreichen, wurde eine Kombination aus Zufalls- und nicht-proportionaler Quotenstichprobe angewandt (Döring & Bortz, 2016).

Da die Gruppen 1 – 3 zahlenmäßig in einem vergleichbaren Größenverhältnis lagen, wurden aus diesen Gruppen mit Hilfe einer einfachen Zufallsstichprobe je 25 % der Tre er ausgewählt. Die Zufallsauswahl wurde mit Hilfe eines online verfügbaren Zufallsgenerators durchgeführt. Aus Gruppe 4 wurde eine nicht-proportionale Quotenstichprobe gezogen. Dazu wurden 50 % der Tre er mit Hilfe einer einfachen Zufallsstichprobe und einem Zufallsgenerator ausgewählt. Für diese Vorgehensweise gab es zwei Gründe: • Kliniken mit 1000 Betten und mehr stellen im bundesweiten Vergleich ca. 25 % der gesamten Intensivbetten zur Verfügung. Mit nur zwei untersuchten Kliniken wäre die Schwerpunktversorgung der Intensivpatienten nicht berücksichtigt worden. • Bei fünf von sechs Kliniken dieser Gruppe handelt es sich um Hochschulkliniken. Neben der Versorgung der

Patienten werden sie unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben aus Forschung und Lehre in die bayerische Krankenhausplanung mit einbezogen. Die sechste bayrische

Universitätsklinik Regensburg hat 885 Betten und ist folglich Gruppe 3 zugeordnet.

Der prozentuale Anteil wurde in ganze Zahlen ab- bzw. aufgerundet.

Entwicklung des Analyseinstruments

Das Instrument zur Analyse der Webseiten wurde in einem mehrstu gen Verfahren entwickelt. Um zu entscheiden, welche Themen des Original-Fragebogens aus der Studie von Ho mann et al. (2018) in das Analyseinstrument aufgenommen werden, wurde eine Expertengruppe zusammengestellt. Bei der Zusammensetzung der fün öp gen Gruppe (eine P egewissenschaftlerin, zwei P egefachpersonen, ein Facharzt für Intensivmedizin und Anästhesie, ein medizinischer Laie) wurde darauf geachtet, alle Perspektiven einzubeziehen. Die Experten bewerteten unabhängig voneinander, zu welchen Themen ihrer Meinung nach auf einer Webseite angemessene Informationen angeboten werden können. Als Wertung war eine dreistu ge intervallskalierte Antwort (geeignet, teilweise geeignet, nicht geeignet) möglich. Jede Expertenmeinung wurde gleichstark gewichtet. Hierbei erfolgte der Ausschluss der

Themen „Krise / Verlauf“ und „Erinnerungen“. Zur Beurteilung der Angemessenheit und Handhabbarkeit des Bewertungsinstruments erfolgte anschließend ein Pretest mit drei Webseiten der Gruppen 1 – 3 und 2 Webseiten der Gruppe 4, die nicht Teil der Untersuchung waren. Hierbei erwiesen sich die Themen „Informationen erhalten“ und „News“ als mehrdeutig, so dass diese ebenfalls nicht in das Analyseinstrument übernommen wurden. Das nale Analyseinstrument kann in Abbildung 1 eingesehen werden.

Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte im Juni 2019. Mithilfe einer Likert-Skala wurde jedem der im Analyseinstrument festgelegten Themen eine von vier Ausprägungen zugeteilt: • 0 = Webseite bietet keinerlei Informationen • 1 = Webseite bietet kaum Informationen • 2 = Webseite bietet einige Informationen • 3 = Webseite bietet vollumfängliche Informationen

Nr. Themen

1 Neurologischer Status

Exemplarische Beschreibung

Bewusstsein, sehen können

2 Fieber 3 Krankheiten Risiko und Folgen, Unterkühlung Häufige Erkrankungen, Komplikationen

4 Erscheinungsbild Starke Rötung oder Blässe

5 Vitalfunktionen 6 Untersuchungen Blutdruck, Atemfrequenz, Herzschlag Röntgen, Herzultraschall

7 Operationen

Herzoperation, Magenoperation 8 Behandlung & Therapie Neueste Therapiemethoden 9 Entwöhnung vom Beatmungsgerät Dauer, Komplikationen 10 Beatmungsgerät Schläuche- u. Gerätefunktionen 11 Medikamente Wirkung, Nebenwirkungen 12 Krankheitsdauer Durchschnittliche Zeit bis zur Gesundung 13 Todesfall Mit wem muss ich sprechen, was ist zu tun? 14 Wahrscheinlichkeiten/Annahmen Wie geht es nach der Intensivstation weiter? 15 Auskunftsrechte und Information Warum brauchen wir ein Codewort? Wer darf Informationen erhalten? 16 Psychische Belastung 17 Wohlbefinden steigern 18 Körperliche Schmerzen 19 Ernährung 20 Schlafen 21 Sprechen 22 Antworten 23 Berührungen Angst, Stress bei Patient_innen und Angehörigen Wohlbefinden von Patienten und Angehörigen steigern Hat mein Angehöriger Schmerzen? Was wird dagegen getan? Durch Magensonde oder Infusion? Warum schläft mein Angehöriger? Auf welchen Wegen kann mein Angehöriger mit mir sprechen? Kann mein Angehöriger antworten? Darf ich meinen Angehörigen berühren?

24 Hören

Kann mein Angehöriger mich hören? 25 Meine Mithilfe Was kann ich beitragen? 26 Termine auf der Intensivstation Tagesablauf, wann kann ich mit einem Arzt sprechen? 27 Team Wer hat welche Aufgabe bei der Behandlung und Betreuung? 28 Telefon Wo kann ich wann anrufen?

29 Besuchszeiten 30 Keime im Krankenhaus 31 Familienkonferenz 32 Belastung und Sorge 33 Religion 34 Länge des Aufenthalts 35 Rückfall 36 Folgeerkrankungen 37 Verlegung 38 Tod und Trauer Wer darf wann kommen? Was ist für mich als Angehöriger wichtig zu wissen z.B. Händedesinfektion, Isolierung? Entscheidungsfindung Wo gibt es Hilfe? Wie kann ich einen religiösen Beistand für uns finden? Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Was kann vorsorglich getan werden? Mangelernährung, Wundliegen, Immobilität Wo kommt mein Angehöriger hin und warum? Tipps für die Entlassung Abschiednehmen, Kindern den Tod erklären

Abbildung 1. Analyseinstrument (eigene Darstellung in Anlehnung an Hoffmann et al., 2018, 68 f.); farbig markiert sind Themen, denen von Angehörigen die höchste Priorität zugeschrieben wird.

Datenauswertung

Für die deskriptive Analyse der ordinalskalierten Daten wurde Microsoft Excel 2016 genutzt. Für jedes Thema wurden sowohl die Verteilung der einzelnen Ausprägungen als auch die von Top Box (Codes 2 + 3) und Bottom Box (Codes 0 + 1) ermittelt. Zusätzlich erfolgten gruppenbezogene Auswertungen.

Ergebnisse

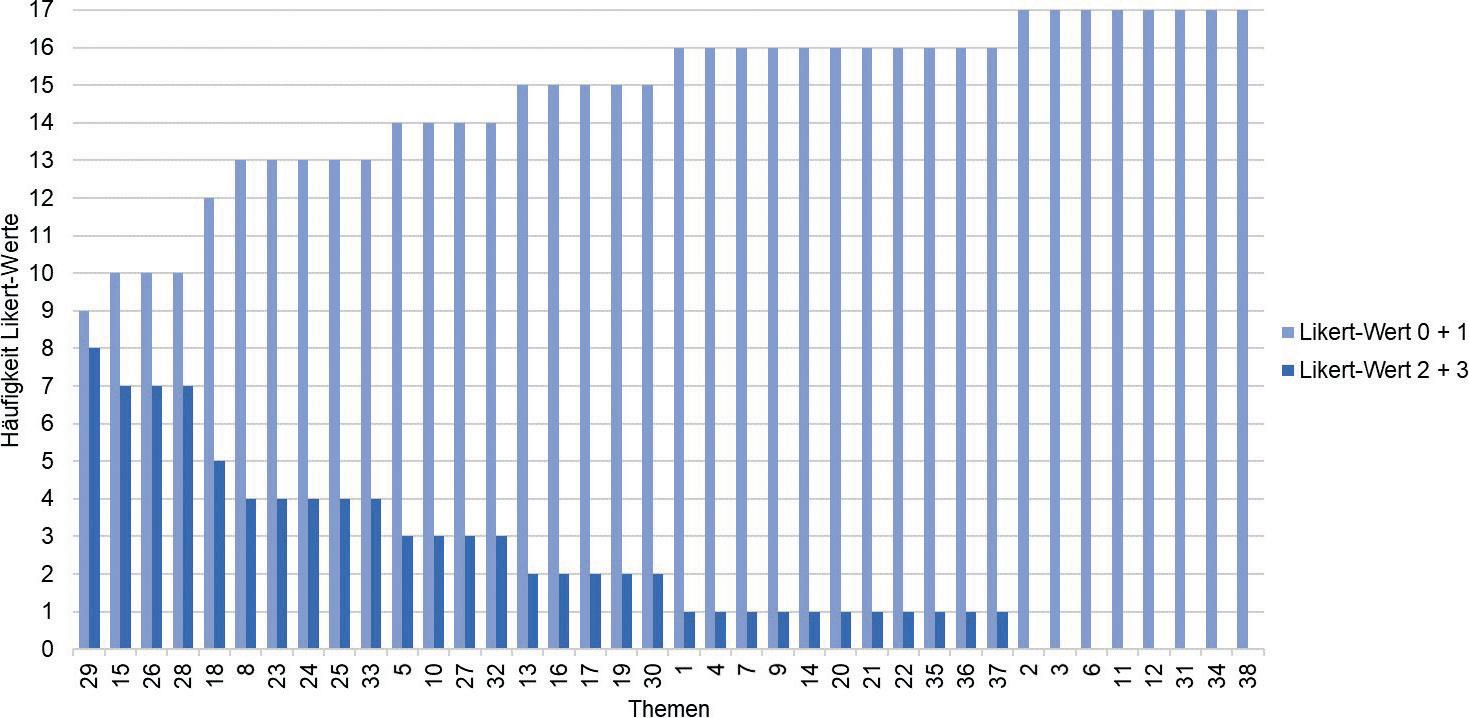

Da die ausführliche Darstellung aller Ergebnisse den Rahmen dieses Artikels sprengt, wurde eine Auswahl getroffen. Neben dem graphisch dargestellten Gesamtüberblick über den Umfang der Informationen zu jedem Thema, wird vor allem auf die am stärksten und schwächsten abgebildeten Themen sowie auf die Themen mit größter Bedeutung für Angehörige eingegangen.

Stichprobe

Insgesamt wurden 17 Webseiten analysiert. Fünf Webseiten stammen von Kliniken aus Gruppe 1, vier Webseiten von Kliniken aus Gruppe 2, fünf Webseiten aus Gruppe 3 und 3 Webseiten aus Gruppe 4.

Informationsangebot

Informationsangebot zu allen Themen

Die Ergebnisse zeigen, dass in der Fläche keines der untersuchten Themen auch nur annähernd gut abgedeckt ist. So existiert kein Thema, zu dem auf allen Webseiten vollumfängliche oder zumindest einige Informationen angeboten werden (Abbildung 2; die den Nummern zugeordneten Themen können in Abbildung 1 eingesehen werden). Am besten schneiden die Themen „Besuchszeiten“, „Telefon“ und „Termine“ ab. Im Gegensatz dazu sind folgende drei Themen am schlechtesten repräsentiert: „Fieber“, „Krankheitsdauer“ und „Tod und Trauer“. Zu diesen konnten auf allen Webseiten keinerlei Informationen gefunden werden.

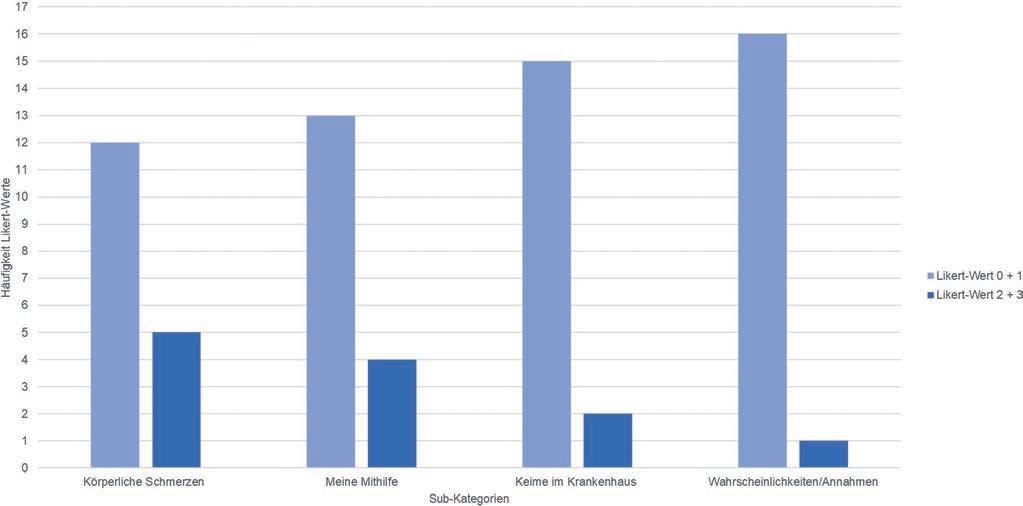

Wie bereits beschrieben, konnten von den fünf Themen, die aus Sicht der Angehörigen als prioritär eingeschätzt wurden, vier in das Analyseinstrument aufgenommen werden (Abbildung 1). Auch zu diesen nden sich überwiegend keine oder kaum Informationen auf den untersuchten Webseiten. Die vergleichsweisen umfangreichsten Informationen werden zum Thema „Körperliche Schmerzen“ angeboten. Das spärlichste Informationsangebot besteht hinsichtlich des Themas „Wahrscheinlichkeiten / Annahmen“ (Abbildung 3).

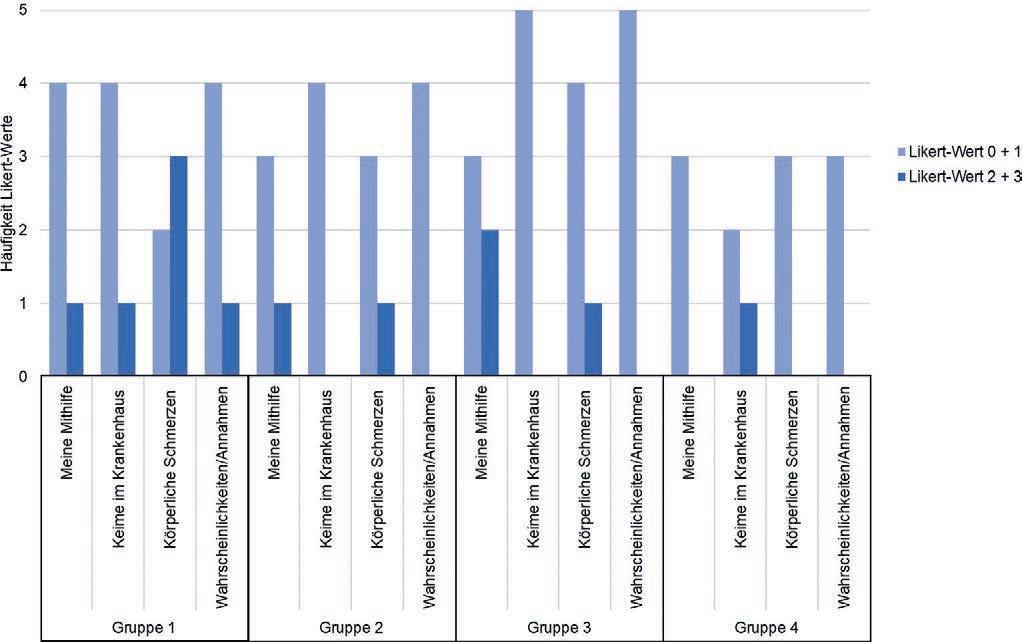

Auch wenn keine der Gruppen für sich beanspruchen kann, zur überwiegenden Zahl der Themen mit der größten Bedeutung für Angehörige ausreichend Informationen zu bieten, ergeben sich bezüglich des Informationsumfangs gruppenbezogene Unterschiede. So kann in Gruppe 1 das umfangreichste und in Gruppe 4 das geringste Informationsangebot verzeichnet werden (Abbildung 4).

Diskussion

Aus den Daten geht hervor, dass auf Webseiten von Intensivstationen gegenwärtig nur in stark begrenztem Ausmaß bedürfnisgerechte Informationen für Angehörige kritisch kranker Menschen angeboten werden. Es wird ebenfalls deutlich, dass das Informationsangebot eine heterogene Struktur aufweist.

Weder bestimmte Themen noch bestimmte Gruppen heben sich eindeutig positiv oder negativ ab. So bieten zwar alle Webseiten zu den vier Themen mit der größten Bedeutung für Angehörige Informationen an, dies jedoch überwiegend in geringem Umfang.

Dass diese nicht zu den am umfänglichsten beantworteten zählen, verstärkt den Eindruck, dass das Fachpersonal von Intensivstationen insgesamt wenig über das Informationsbedürfnis von Angehörigen weiß, wodurch die Ergebnisse bereits vorliegender Untersuchungen (Davidson, 2009; Ho mann et al., 2018) untermauert werden können. Ebenso kann vermutet werden, dass die Bedeutung bedürfnisgerechter Gesundheitsinformationen noch zu wenig im Bewusstsein der Fachpersonen verankert ist. In jedem Fall bestätigen die Ergebnisse das ungenutzte Potential von Webseiten und den Eindruck, dass die Betroffenen selbst nicht (immer) als primäre Zielgruppe von Klinikwebseiten gesehen werden (Maucher, 2010).

Die Ergebnisse lassen auch erkennen, dass die angebotenen Informationen vor allem organisatorische Themen abdecken. So wird am umfangreichsten über Besuchszeiten, Telefonnummern und Termine informiert. Auch wenn dem Fachpersonal bewusst zu sein scheint, dass es Angehörigen wichtig ist, ihre Nächsten zu besuchen und sich telefonisch nach deren Be nden zu erkundigen (Ho mann et al., 2018), sorgen diese Informationen gleichzeitig für möglichst reibungslose Abläufe. So ist bekannt, dass Besuchszeiten auf Intensivstationen traditionell eher restriktiv gehandhabt werden (Metzing, 2004). Daher liegt die Vermutung nahe, dass durch die Angabe dieser Information auch die Einhaltung der Zeiten erreicht werden soll. Ähnlich verhält es sich mit der Angabe der Telefonnummer. Als allgemeine Kontaktinformation hat sie für alle möglichen Personengruppen Relevanz und sichert allgemein die Erreichbarkeit der Abteilung. Dass zur Planung von Terminen und Abläufen mit am meisten Informationen zu nden sind, obwohl die Relevanz dieses

Abbildung 2. Informationsangebot zu den einzelnen Themen, 0 + 1 = keinerlei oder kaum Informationen, 2 + 3 = einige oder vollumfängliche Informationen.

Abbildung 3. Informationsangebot zu den 4 Themen mit größter Bedeutung für Angehörige, 0 + 1 = keinerlei oder kaum Informationen, 2 + 3 = einige oder vollumfängliche Informationen.

Themas für Angehörige von Fachpersonen deutlich geringer eingeschätzt wird, als von Angehörigen selbst (Ho mann et al., 2018), spricht ebenfalls dafür, dass die Auswahl von Inhalten gegenwärtig vor allem aus der Perspektive betrieblicher Prozesse erfolgt. Vor dieser Annahme ist es nachvollziehbar, dass zu den Themen „Fieber“, „Krankheitsdauer“ und „Tod und Trauer“ auf keiner der Webseiten Informationen angeboten werden. Die fehlenden Informationen zu spezi schen Aspekten der Bewältigung von Verlusten und Trauer sind angesichts der bekannten De zite interprofessioneller Teams im Umgang mit Tod und Sterben (Mercadante et al., 2018) wenig überraschend. Dieses Ergebnis steht vielmehr im Einklang mit der Lücke in der palliativen Versorgung, die im Kontext von Intensivstationen zu verzeichnen ist (ebd.; Davidson et al., 2017).

Bei der gruppenbezogenen Auswertung der Themen mit der größten Bedeutung für Angehörige fällt auf, dass Gruppe 4 das vergleichsweise geringste Informationsangebot aufweist. Dies verwundert insofern, da dieser Gruppe drei Universitätskliniken angehören. Mit einem umfassenden, di erenzierten medizinischen Leistungsangebot, in-

Abbildung 4. Gruppenbezogener Vergleich des Informationsangebots zu den 4 Themen mit größter Bedeutung für Angehörige, 0 + 1 = keinerlei oder kaum Informationen, 2 + 3 = einige oder vollumfängliche Informationen.

klusive eines Auftrags für Forschung und Lehre, nanziert aus ö entlicher Hand, könnte man annehmen, dass Universitätskliniken auch bezüglich bedürfnisgerechter Angehörigeninformation eine Vorreiterrolle einnehmen können. Die meisten Informationen zu den Themen mit der größten Bedeutung für Angehörige nden sich hingegen in Gruppe 1. Mit Blick auf diese Ergebnisse wird deutlich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass in größeren Einrichtungen eine bedürfnisgerechtere Information von Patienten und Angehörigen erfolgt bzw. das Potential der Webseiten dort besser genutzt wird und umgekehrt.

Stärken und Limitationen der Untersuchung

Die größte Stärke der Arbeit liegt in der empirischen Begründung des Analyseinstruments. Dadurch orientiert sich die Untersuchung hochgradig an der Wirklichkeit der Angehörigen und ermöglicht aussagekräftige Schlussfolgerungen hinsichtlich der bedürfnisgerechten Gestaltung der Webseiten. Zudem ist durch das gewählte Stichprobenverfahren davon auszugehen, dass die Stichprobe die Untersuchungspopulation angemessen abbildet. Anders sieht es mit der bundesweiten Verallgemeinerung der Ergebnisse aus. Auch wenn es keinen Grund zur Annahme wesentlicher Unterschiede im Angebot von Gesundheitsinformationen zwischen den Bundesländern gibt, lassen sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf Kliniken außerhalb Bayerns übertragen. Hierzu wäre eine deutschlandweite Untersuchung notwendig. Zudem wurde statistisch nicht ausgeschlossen, dass die gruppenbezogenen Unterschiede zufällig entstanden sind. Um eindeutige Zusammenhänge zwischen der Einrichtungsgröße und dem Umfang des Informationsangebots feststellen und die in der Untersuchung angedeuteten Trends bestätigen zu können, sind weitere Untersuchungen mit größeren Fallzahlen erforderlich.

Fazit

Die Untersuchung gibt Aufschluss über Art und Umfang des Informationsangebots auf Webseiten von Intensivstationen. Aus den Ergebnissen lässt sich eindeutig Verbesserungspotential hinsichtlich der bedürfnisgerechten Gestaltung der Webseiten ableiten. Zentrale Bedeutung kommt hierbei der Sensibilisierung von Fachpersonen für das subjektive Informationsbedürfnis der Betro enen zu.

Literatur

Azoulay et al. (2005). Risk of post-traumatic stress symptoms in family members of intensive care unit patients. American journal of respiratory and critical care medicine, 171 (9), 987 – 994.

Bouju et al. (2014). Internet use by family members of intensive care unit patients. A pilot study. Intensive care medicine, 40 (8), 1175 – 1176. Chan, K.-S. & Twinn, S. (2007). An analysis of the stressors and coping strategies of Chinese adults with a partner admitted to an intensive care unit in Hong Kong. An exploratory study. Journal of clinical nursing, 16 (1), 185 – 193. Cox, C. E., White, D. B. & Abernethy, A. P. (2014). A universal decision support system. Addressing the decision-making needs of patients, families, and clinicians in the setting of critical illness.

American journal of respiratory and critical care medicine, 190 (4), 366 – 373. Davidson, J. E. (2009). Family-centered care. Meeting the needs of patients' families and helping families adapt to critical illness.

Critical care nurse, 29 (3), 28 – 34. Davidson, J. E., Jones, C. & Bienvenu, O. J. (2012). Family response to critical illness. Postintensive care syndrome-family. Critical care medicine, 40 (2), 618 – 624. Davidson et al. (2017). Guidelines for Family-Centered Care in the

Neonatal, Pediatric, and Adult ICU. Critical care medicine, 45 (1), 103 – 128. Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften (5. Aufl.). Berlin:

Springer. Hoffmann et al. (2018a). Onlineinformation für Angehörige von kritisch Kranken. Pilottestung zur Nutzbarkeit der ICU Families

Website. Medizinische Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin. Hoffmann et al. (2018). Prioritizing information topics for relatives of critically ill patients. Cross-sectional survey among intensive care unit relatives and professionals. Wiener klinische Wochenschrift, 130 (21 – 22), 645 – 652. Lühnen, J., Albrecht, M., Mühlhauser, I. & Steckelberg, A. (2017).

Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Evidenzbasierte Leitlinie. Hamburg. Verfügbar unter http://www.leitlinie -gesundheitsinformation.de/ Kandari, J., Jones, E. C., Nah, F. F. H. & Bishu, R. R. (2011). Information quality on the World Wide Web. Development of a framework.

International Journal of Information Quality, 2 (4), 324. Mathew, J. E., Azariah, J., George, S. E. & Grewal, S. S. (2015). Do they hear what we speak? Assessing the effectiveness of communication to families of critically ill neurosurgical patients.

Journal of anaesthesiology, clinical pharmacology, 31 (1), 49 – 53. Maucher, T. (2010). Das Krankenhaus im World Wide Web. Wie Kliniken erfolgreich im Internet auftreten können (1. Aufl.). Hamburg:

Diplomica Verlag. Mercadante, S., Gregoretti, C. & Cortegiani, A. (2018). Palliative care in intensive care units. Why, where, what, who, when, how.

BMC anesthesiology, 18 (1), 106. Nagl-Cupal, M. (2012). Bedürfnisse und Bedürfniserfüllung von

Angehörigen auf der Intensivstation. Eine Wiener Pilotstudie an mehreren Krankenhäusern. Pflegewissenschaft, 15 (4), 205 – 216. Nagl-Cupal, M. & Schnepp, W. (2010). Angehörige auf Intensivstationen. Auswirkungen und Bewältigung. Eine Literaturübersicht über qualitative Forschungsarbeiten. Pflege, 23 (2), 69 – 80. Nguyen et al. (2017). „RéaNet“, the Internet utilization among surrogates of critically ill patients with sepsis. PloS one, 12 (3). Peigne et al. (2011). Important questions asked by family members of intensive care unit patients. Critical care medicine, 39 (6), 1365 – 1371. PflBG. Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PflBG) vom 17. Juli 2017. PRG. Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und

Patienten (Patientenrechtegesetz – PRG) vom 20. Februar 2013. Schaeffer, D., Hurrelmann, K., Bauer, U. & Kolpatzik, K. (Hrsg.) (2018).

Nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Die Gesundheitskompetenz in Deutschland stärken. Berlin: KomPArt 2018. Sørensen et al. (2012). Health literacy and public health. A systematic review and integration of definitions and models. BMC public health, 12 (80), 1 – 13.

Cornelia Kölblin, B. A.

Pflegepädagogin und Fachkrankenschwester für Intensiv und Anästhesie, Lehrkraft am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Erding

cornelia.koelblin@ bildungszentrum-erding.de

Prof. Dr. Doris Eberhardt

Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften, Technische Hochschule Deggendorf

doris.eberhardt@th-deg.de

Anzeige

Wie erleben alte Menschen einen Schlaganfall?

Elke Steudter Stroke – die unbestimmbare Krankheit

Erleben von alten Menschen in der Schlaganfall-Akutphase 2020. 272 S., 8 Abb., 10 Tab., Kt € 39,95 / CHF 48.50 ISBN 978-3-456-85951-4 Auch als eBook erhältlich

www.hogrefe.com