Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA

Renovación y transformación del IMTA. Entrevista a Patricia Guadalupe Herrera Ascencio | Crisis hídrica en América Latina. Yolanda Alicia Villegas González | Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios. Carlos Alejandro Rangel Patiño | El campo industrializado: más allá de la emisión de gases. Helios

Revista auxiliar de difusión del Sacmex dirigida a la población y profesionales interesados en el sector agua.

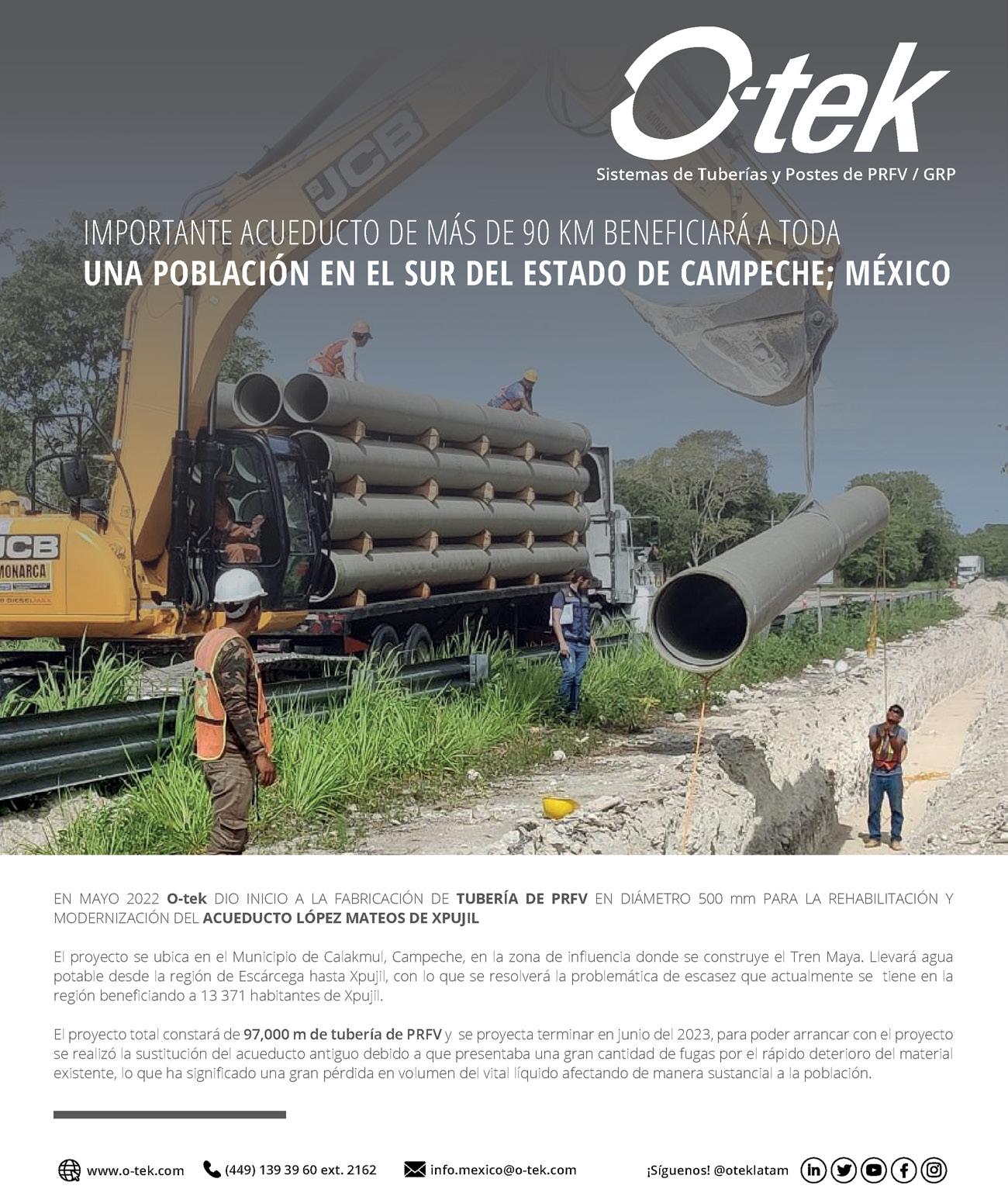

Planta de tratamiento de aguas residuales de Valle de Bravo, Estado de México.

La planta de tratamiento de Valle de Bravo, que fue ampliada y modernizada por Fypasa Construcciones, alcanza ya una capacidad de procesamiento de 150 litros por segundo, satisfaciendo la actual norma NOM-001-SEMARNAT-2021, así como la norma NOM-003-Semarnat-1996, ya que su efluente descarga en el vaso de la presa de Valle de Bravo, que forma parte del sistema de regulación de los afluentes del río Cutzmala, el cual es usado como fuente de abastecimiento de agua potable.

La modernización de esta planta se implementó en tres módulos de 50 litros por segundo de capacidad cada uno, habiéndose aprovechado parcialmente los dos módulos existentes, integrándose con las unidades de tratamiento siguientes:

Pre-tratamiento.- Se compone de unidades de desbaste y desarenación. Las primeras tienen por objeto retener basura, objetos, y materia flotante, y fueron resueltas en tres módulos que incluyen primeramente cribas de desbaste mecánico medio con apertura de barras de 15 milímetros, y en seguida cribas mecánicas de desbaste fino con apertura de barras de 6 milímetros, dos en operación y una en reserva, todas ellas de acero inoxidable.

Complementariamente para retener arena y material granular se incluyeron nuevas unidades de desarenación en lugar

de los dos canales de desarenación gravimétrica, implementadas con dos unidades mecanizadas de flujo helicoidal tipo Vortex de 2 metros de diámetro.

Tratamiento primario simplificado:- Se incluyeron 3 módulos de hidrotamices estáticos en acero inoxidable autolimpiables de barras, de 3 metros de ancho cada uno con apertura de 1.5 milímetros.

Tratamiento secundario.- Se conforma con un proceso biológico en modalidad de nitrificación, desnitrificación, y remoción de fósforo. Para el caso se tienen 3 módulos de reactores anaeróbicos, anóxicos, y aeróbicos de lodos activados en serie, para remover sólidos suspendidos, materia orgánica, nitrógeno y fósforo.

Tanto los reactores anaeróbicos como los anóxicos han sido equipados con mezcladores mecánicos, para mantener la biomasa activa homogénea y en suspensión. Así mismo los reactores anaeróbicos recibirán además del agua residual cruda, una recirculación de lodo activado de los sedimentadores secundarios, en tanto que a los anóxicos les llegará una recirculación interna de licor mezclado procedente de los reactores aeróbicos.

Los 3 reactores aeróbicos son de 2,600 m3 de capacidad cada uno, y estarán equipados con un sistema de aeración con 2,610

difusores de aire de poro fino cada uno, alimentados por un sistema de sopladores de aire comprimido del tipo centrífugo.

El licor mezclado de los reactores biológicos pasa a una operación de sedimentación final, para separar el lodo activado del agua tratada. Esta operación se realiza por medio de 3 unidades de sedimentación de 14.50 metros de diámetro, que están equipadas con mecanismos de rastras de tracción central y rastras espirales de alta eficiencia.

Finalmente, el agua tratada biológicamente, antes de su descarga al lago, es sometida a desinfección por medio de un proceso dual integrado en una primera etapa por cloración con dióxido de cloro, y en una segunda con luz ultravioleta.

Tratamiento del lodo residual.- Se ha conformado con unidades de espesamiento, estabilización, y desaguado.

Espesamiento.- Se han integrado 2 mesas de banda de 1.0 metro de ancho de banda, una en operación y otra en reserva. Para lograr un espesado eficiente se han instalado dosificadores de polielectrolitos para flocular adecuadamente los lodos.

Estabilización.- Se realiza mediante un proceso biológico aeróbico en dos digestores de 585 m3 cada uno, los que

cuentan con un sistema de aeración de 550 difusores de aire alimentado por sopladores de aire comprimido.

Los lodos estabilizados son conducidos a un tanque de lodos digeridos de 60 metros cúbicos de capacidad, de donde se bombean a la operación subsecuente de desaguado. Para mantener los sólidos en suspensión esta unidad está equipada con mezclado mecánico.

Desaguado del lodo estabilizado.- Se realiza en dos filtros prensa de banda de 1 metro de ancho de banda, uno en operación y otro en reserva. Para un desaguado eficiente se han instalado dosificadores de polielectrolitos para flocular adecuadamente los lodos.

El lodo estabilizado y desaguado efluente está en condiciones de manejarse como desecho sólido (biosólido), el cual eventualmente, por su calidad y contenido de nutrientes, puede aplicarse en suelos agrícolas, forestales, ó bien usarse como mejorador de suelos.

De este modo Fypasa Construcciones colabora con el saneamiento de los cuerpos de agua del país, coadyuvando para conservar su calidad, mantener su aprovechamiento, y solucionar los problemas de contaminación que los afectan.

AL LECTOR

H2OGestióndel agua, un instrumento informativo de opinión y de debate respetuoso, fundamentado y sustantivo, está abierta a la participación de quienes deseen poner a consideración del Consejo Editorial sus puntos de vista. Puede hacernos llegar sus contribuciones a helios@heliosmx.org

Contenido

TEMA DE PORTADA

Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944

México-EUA

KamelAthieFlores

ENTREVISTA

Renovación y transformación del IMTA

PatriciaGuadalupeHerrera

Ascencio

RIESGOS

Crisis hídrica en América Latina

YolandaAliciaVillegasGonzález

MEDIO AMBIENTE

Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios

CarlosAlejandroRangelPatiño ycols.

MEDIO AMBIENTE

El campo industrializado: más allá de la emisión de gases

Helios

TECNOLOGÍA

Una nube ávida de agua

Helios

EL AGUA EN EL MUNDO

Contrastes en Brasil: abundancia y escasez

Helios

BREVES CALENDARIO

PROFESIONAL ARTE / CULTURA

Revista auxiliar de difusión del Sacmex dirigida a la población y profesionales interesados en el sector agua.

Mayo 2025

Portada: Composición: Helios con imágenes de Adobe Firefly

Consejo Editorial

Ramón Aguirre Díaz

Víctor Hugo Alcocer Yamanaka

Luis Eduardo de Ávila Rueda

Victor Javier Bourguett Ortiz

Rafael Bernardo Carmona Paredes

Fernando González Villarreal

César Herrera Toledo

Adalberto Noyola Robles

Adrián Pedrozo Acuña

César Ramos Valdés

Luis Robledo Cabello

Jorge Carlos Saavedra Shimidzu

Dirección Ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección Editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de Contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección Comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección Operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS COMUNICACIÓN

+52 (55) 29 76 12 22

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista H2OGestióndelaguacomo fuente. Para todo asunto relacionado con H2O Gestióndelagua , dirigirse a helios@heliosmx.org H2O Gestión del agua , publicación trimestral. Mayo de 2025. Editor responsable: Daniel N. Moser. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-072517282900-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16133. Domicilio de la publicación: Nezahualcóyotl 109, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc 06080 Ciudad de México. Impresión y distribución: Helios Comunicación, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo 11830, Ciudad de México. H2OGestióndelagua es una revista auxiliar de difusión del Sacmex dirigida a la población y profesionales interesados en el sector agua. Nezahualcóyotl 109, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080. Ciudad de México. Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625.

Planeación,

para no repetir errores

Los retos que se plantean para el manejo integral del agua –que procura su conservación en calidad y cantidad adecuada para sus diversos usos–demandan, además de una cantidad considerable de recursos financieros, la capacidad de la sociedad en su conjunto, gobierno y usuarios, para cuidarla y utilizarla adecuadamente. La escasez del agua apta para satisfacer las necesidades inmediatas de los usuarios y los deficientes servicios de suministro agregan un contenido político a su administración, lo cual se convierte en presiones sociales que deben atenderse con urgencia. De ahí que con alarmante frecuencia se implanten soluciones de corto plazo que no sean las más convenientes y sustentables en el mediano y largo plazo. La administración del agua como bien de la nación recae en el gobierno federal, y la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son responsabilidad primera de los municipios. Ambas actividades requieren infraestructura hidráulica indispensable para adecuar la cantidad, la calidad y la disponibilidad del agua. La construcción, operación y mantenimiento de las nuevas obras, además de la rehabilitación o reemplazo de la existente, demandan recursos que se estima rebasan los 100,000 millones de pesos anuales y sostenidos por un periodo de 15 años –cifra inalcanzable.

Solo como hipótesis de trabajo: si esos recursos estuvieran disponibles, ¿podrían ser invertidos en forma eficiente? Debería disponerse de estudios básicos, proyectos ejecutivos, constructores con experiencia, vías de trabajo libres para hacer las obras y, fundamentalmente, consenso entre los usuarios que podrían verse beneficiados o afectados por las obras. Además, la realización de estas actividades necesitaría el soporte de planeación de largo plazo que garantice la continuidad de proyectos que superan los tres o seis años de las autoridades federales o municipales que con probabilidad alta serán removidas durante o al terminar su mandato. Los usuarios son los que mayor probabilidad tienen de permanecer en sus comunidades, y eso los convierte en factores esenciales del seguimiento de los proyectos. Si la planeación de largo plazo señala la necesidad de traer más agua a la cuenca del Valle de México, el proceso de estudios y de convencimiento, más la elaboración de los estudios y proyectos y la construcción se llevarían al menos de siete a ocho años. Habría que empezar de inmediato. Los proyectos de saneamiento de los ríos Atoyac, Tula, Lerma y otros se iniciaron en la década de 1970; se reunieron autoridades federales y estatales con usuarios, arrancaron algunas acciones y a la fecha los resultados son nulos. Habría que tomar las experiencias para no repetir errores y para crear los mecanismos orientados a la continuidad de las acciones y la participación de los usuarios.

Los mecanismos institucionales también son fundamentales para la calidad de la planeación y ejecución de las obras, así como para la operación de estas. Es riesgoso improvisar en cambios de personal o en el debilitamiento de las instituciones actuales.

Jorge Carlos Saavedra Shimidzu

Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA

KAMEL ATHIE FLORES

Consultor independiente en temas de gestión del agua.

Los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas forman parte de la federación de los Estados Unidos Mexicanos, y como tales están sujetos a los derechos y obligaciones que se consagran en su Constitución política. Conforme a lo anterior, están obligados a cumplir con los tratados internacionales signados por la federación, entre ellos el Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, celebrado el 3 de febrero de 1944. El cumplimiento de los tratados internacionales tiene la misma jerarquía que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de la Distribución de las Aguas Internacionales es un documento muy amplio. Consta de siete capítulos o apartados y 28 artículos con múltiples incisos, en los cuales se definen la distribución de las aguas, precisando los afluentes principales y sus tributarios de cada país, así como los compromisos de entregas de agua por parte de ambos. Para efectos de este documento, solo se tratarán los compromisos básicos, que son los siguientes:

Artículo 4: Las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México se asignan a [México]:

c. Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas en concordancia con lo establecido en el inciso c)del párrafo B de este artículo [tercera parte que no será menor en conjunto en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos de 431.721 millones de metros cúbicos anuales].

Artículo 10: De las aguas del río Colorado […] se asignan a México […] el volumen garantizado de 1,850.23 millones de metros cúbicos […] anuales.

Este volumen se entrega por Mexicali y se usa para la agricultura y agua potable de esa ciudad, de Tecate y Tijuana.

Cumplimiento del tratado

El cumplimiento del tratado se establece en el artículo 4°, el cual define que el balance de los pagos de los volúmenes comprometidos se efectuará en forma quinquenal, y se contabilizarán las entregas anuales al final de cada periodo de cinco años, advirtiendo que “en casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431,721,000 metros cúbicos […] los faltantes que existieren al final de un ciclo aludido de cinco años, se repondrán en el ciclo siguiente”.

En los 81 años del tratado, solo en cinco ocasiones México no ha entregado el volumen comprometido por causa de la

Tema de portada

sequía, lo cual –como ya se estableció– está previsto en el documento. La primera ocurrió en el ciclo octubre de 1953-octubre de 1958; la segunda en el ciclo junio de 1982-junio de 1987; la tercera en el ciclo septiembre de 1992-septiembre de 1997; la cuarta correspondió al ciclo 34 del periodo 2011-2015. En este último se tuvo un déficit estimado de 324 millones de metros cúbicos (Mm3), que se saldó en el primer año del ciclo 35. La quinta ocasión será la del ciclo 36, comprendido entre octubre de 2020 y el 24 de octubre de 2025.

Conviene recordar que en el ciclo 35, que se venció en octubre de 2020, se arrastraba un adeudo de 233.5 Mm3, los cuales la Conagua pretendió cubrir con aguas de la presa La Boquilla, pero los productores se opusieron en virtud de que el volumen que la autoridad del agua pretendía extraer era de 1,000 Mm3, es decir, cuatro veces más del adeudo, lo cual suscitó el conflicto entre los productores del sur del estado y autoridades del gobierno federal, con los lamentables resultados de violencia y agresiones ya conocidos. A pesar de estos incidentes, el saldo de 233.5 Mm3 se pagó con aguas de las presas internacionales La Amistad de Coahuila y Falcón en Tamaulipas.

Estatus actual del tratado

El próximo 24 de octubre se vence el ciclo 36, y de los 2,158.6 Mm3 que deberían pagarse a Estados Unidos, solamente

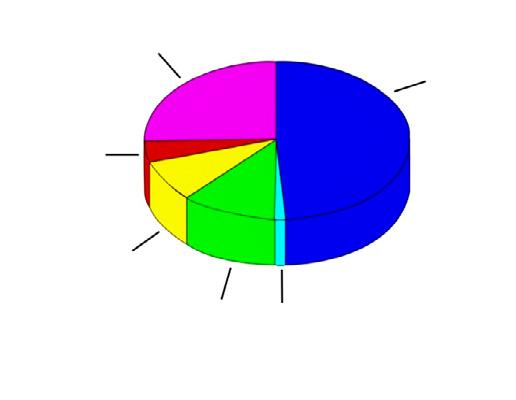

se han entregado 525 Mm3, es decir que se adeudan 1,633.6 Mm3, en un ambiente en que la sequía –cuya clasificación varía entre severa, extrema y excepcional– ha afectado mayormente a los estados del norte del país. A continuación se dan a conocer los niveles de las presas con los que se paga el tratado, incluyendo las internacionales, con datos al 21 de marzo de 2025: La Amistad, Coahuila, 13.9%; Falcón, Tamaulipas, 8.7%; La Boquilla, Chihuahua, 15.04%, y Luis L. León (El Granero), Chihuahua, 62.29% (figura 1).

Debe destacarse que en este ciclo 36 aplica la salvedad prevista en el artículo 4 del tratado, por estarse experimentando sequía extrema, y, de acuerdo con el Acta 234, el adeudo podrá diferirse y cubrirse sin falta al finalizar el ciclo 37, que vence en octubre de 2030 (CILA, 1969).

Inconformidad del gobierno de EUA y protestas de los productores texanos y tamaulipecos

Recientemente, senadores de Texas solicitaron al presidente Donald Trump que exija a México el cumplimiento del tratado, al argumentar que sus adeudos han generado afectaciones económicas.

Por su parte, los productores tamaulipecos también están protestando, porque en el Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se resolvió utilizar las aguas de los ríos Álamo y San Juan para abonar el adeudo vigente (punto núm. 8). Es explicable la inconformidad de los productores del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, porque tendrían que extraer agua de la presa Marte R. Gómez y afectar su ciclo primavera-verano. Igualmente, las aguas del río San Juan se decantan en la presa El Cuchillo, que abastece de agua potable a la zona conurbada de Monterrey.

En este mismo sentido, muy recientemente el Departamento de Estado de EUA ha declarado que “por primera vez” cancelará la entrega de agua del río Colorado a Tijuana, como medida de presión por la falta de cumplimiento en la entrega de agua a los granjeros texanos.

Más aún, tanto el gobernador de Texas Greg Abbot, como el senador Ted Cruz, le han pedido al presidente Trump que incluya en las negociaciones arancelarias presión para que México cumpla con la distribución de aguas pactada en el tratado.

Figura 1. Estado actual de las presas en Tamaulipas.

Conclusiones y recomendaciones

1. El tratado de 1944 ha sido benéfico para ambos países, porque se logra una distribución racional de las aguas internacionales que beneficia a poblaciones y áreas de riego de ambos lados de la frontera.

2. Queda claro que el saldo deudor que tiene México con EUA en el ciclo 36, por 1,666.3 Mm3, puede pagarse al finalizar el ciclo 37 en octubre de 2030: así esta previsto en el tratado, conforme se tiene estipulado en el Acta 234 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, signada por ambos países el 2 de diciembre de 1969.

3. Igualmente, se pone de relieve el riesgo que se corre, de incumplir México con el tratado en los próximos años, por las nuevas condiciones que está imponiendo el cambio climático, así como por el crecimiento poblacional y la apertura de nuevas superficies de riego con cultivos sedientos, pero sobre todo por la ineficiencia con que se utiliza el agua para riego.

4. En cuanto a las expectativas que se tienen sobre el cumplimiento del tratado, si es que prevalecen las circunstancias de ineficiencia y de menor disponibilidad, será cada vez más difícil cumplir con los volúmenes pactados con EUA, por lo que es inaplazable tomar un conjunto de medidas para atemperar y solucionar esta problemática y evitar su recurrencia.

5. En virtud de lo anterior, la primera medida que se recomienda adoptar es iniciar los estudios técnicos para la rehabilitación y modernización de los siete distritos de riego relacionados con el Tratado de Aguas: 014 Río Colorado, Baja California; 113 Alto Río Conchos, Chihuahua; 005 Delicias, Chihuahua; 090 Bajo Río Conchos, Chihuahua; 004 Don Martín, Coahuila y Nuevo León; 025 Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, en Tamaulipas. Esta acción demanda recursos presupuestales de 2025 hasta por unos 75 millones de pesos, en virtud de que los estudios deben incluir tanto el mejoramiento de las redes de conducción y distribución como la adopción de tecnologías para el riego parcelario, tomando en cuenta tipo de cultivos, suelos y clima.

Es pertinente advertir que este tipo de estudios requieren por lo menos un año para su formulación, debido a lo cual se recomienda elaborar cuanto antes los catálogos de concepto, así como las bases para concursarlos, ya que una vez concluidos se conocerán los costos de moderniza -

Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA

ción de cada proyecto y, por ende, el paquete de los siete distritos, lo cual a su vez permitirá hacer las previsiones presupuestales para 2026 y buscar fuentes externas de financiamiento con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

6. Con el fin de valorar objetivamente la relevancia que tiene la modernización de los distritos de riego, no solo para asegurar el pago de las aguas del tratado, sino también para elevar la productividad y ahorrar agua, pongo como ejemplo lo que ocurre con los tres de Chihuahua vinculados con el tratado: el 113 Alto Río Conchos, el 005 Delicias y el 090 Bajo Río Conchos, los cuales, cuando hay agua, riegan en conjunto –incluyendo pequeñas unidades de riego– alrededor de 110,000 ha, cuyas eficiencias generales se han estimado en 45, 47 y 40%, respectivamente, lo que se explica por las prácticas rudimentarias utilizadas en el riego parcelario, pero también por la obsolescencia de los canales de conducción, de las redes de distribución y de estructuras aforadoras (SHCP y otros, 2020).

Pues bien, esos distritos de riego tienen una asignación volumétrica aproximada por parte de la Conagua de casi 1,100 Mm 3 anuales, y cuando hay disponibilidad consumen en promedio 1,000 Mm3 anuales. Si se lograra elevar su eficiencia global al 75% en promedio, podrían liberarse volúmenes para hasta por 400 Mm3 anuales.

Elaborado con información de Conagua/CILA.

Figura 2. Tributarios del río Bravo.

Tema de portada

Situación actual y expectativas del Tratado de Aguas de 1944 México-EUA

Tabla 1. Distritos contemplados en el Programa Nacional de Tecnificación de Riego

Distrito de riego Hectáreas bajo riego Plan de tecnificación % Asignación 2025-2030

014 Río Colorado, B. C. 155,000 Falta por definir Falta por definir Falta por definir

005 Delicias, Chih.

026 Bajo Río San Juan, Tamps. 76,000

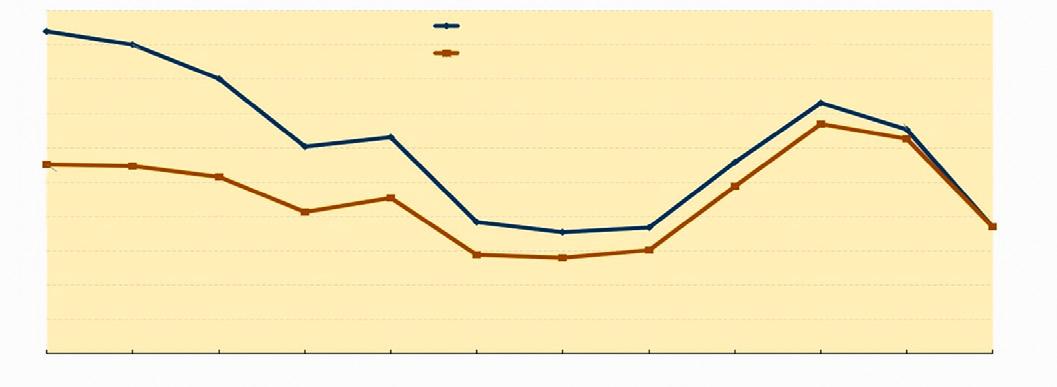

Figura 3. Presupuesto anual nominal y real 2014-2025.

Millones de pesos constantes de 2025 Millones de pesos corrientes

Hay que tomar en cuenta que el río Conchos aporta en promedio al pago del tratado el 49% del los 431.7 Mm3 pactados, esto es que, además de asegurar su cuota anual, aportaría 150 Mm3 adicionales para resolver carencias de agua potable en algunas ciudades de la región (figura 2).

7. El Programa Nacional de Tecnificación de Riego, puesto en marcha por la presidenta el pasado 27 de marzo, es un documento alentador porque reconoce el pésimo estado en que se encuentra la infraestructura hidráulica de riego del país, y propone su modernización tanto en conducción como en el riego parcelario, e incluye a tres de los siete distritos de riego que tienen que ver con el tratado. Sin embargo, sería muy deseable que para 2026 se incluyera a los cuatro distritos de riego faltantes y se contemplara el 100% de la superficie regable, ya que el programa puesto en marcha no las incluye, según se muestra en la tabla 1.

8. Es recomendable que las secretarías de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Conagua y en coordinación con los gobiernos estatales suscriban convenios de coordi-

nación con los productores, quienes están organizados en módulos de riego, con la finalidad de gestionar financiamiento con las instituciones nacionales de crédito para adquirir equipos modernos para eficientar el riego parcelario. 9. Finalmente, es oportuno hacer énfasis en la necesidad de que el presupuesto de la Conagua sea incrementado de manera significativa en 2026, ya que solo así podrá enfrentar los retos de la cada vez menor disponibilidad de agua y conservación de la infraestructura existente, e iniciar proyectos nuevos, pues en los últimos años se ha venido reduciendo en forma dramática, según se muestra en la figura 3, donde se observa que incluso el presupuesto de 2025 es menor en 43% al de 2024

Referencias

Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos. Acta 234 del 2 de diciembre de 1969. Resolución núm. 2.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP; Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE; Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, CILA; Financiera Nacional de Desarrollo (2020). Marco para la atención de la cuenca del río Conchos, para mejorar la tecnología en el uso del agua y promover el cambio de cultivos.

Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman , Texas, hasta el Golfo de México (1944).

Renovación y transformación del IMTA

El uso eficiente del agua sigue siendo uno de los pendientes nacionales. Seguimos desaprovechando el recurso, seguimos necesitando procesos tecnológicos para medición. Pero no solo es la cuestión tecnológica: tenemos que integrar a la sociedad en esta responsabilidad de eficientar el uso del agua, involucrarla a través de procesos participativos o mediante un programa nacional para acercar la ciencia a la ciudadanía.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a lo que se venía realizando y cuáles son los cambios o novedades que se plantea poner en práctica?

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) estaba atravesando un proceso de desaparición, que llevó a un abandono del equipo y a que los tecnólogos sufrieran presión por la posible pérdida de su fuente de trabajo. Al asumir la titularidad de esta noble institución encontramos una situación de cierta desesperanza entre el personal.

Tengo más de 30 años trabajando en el IMTA, como tecnóloga la mayor parte de ellos, y conozco muy bien su funcionamiento. Lo primero que nos planteamos fue fortalecer a los tecnólogos, fortalecer la actualización del co-

nocimiento, fortalecer su seguridad. Tenemos nuevamente la confianza de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para retomar los temas tecnológicos y los de capacitación; esta era nuestra principal fuerza en el acompañamiento para la toma de decisiones de la autoridad única.

Me llama la atención que afirme que estaba en proceso de desaparecer. ¿A qué se debió eso? ¿De dónde surgió la intención de desmantelar al instituto y qué es lo que cambió ahora?

Considero que hubo una confusión en cuanto a la percepción de las instituciones que duplicaban funciones y actividades. El instituto, desde su nacimiento, siempre fue considerado el brazo tecnológico de la Conagua. Era el que suministraba el avance tecnológico y la capacitación con una visión transdisciplinaria. Esa fue una punta de

Entrevista a PATRICIA GUADALUPE HERRERA ASCENCIO. Directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

lanza del instituto, la integración del sector social con el tecnológico y las ciencias duras.

Cuando la doctora Claudia Sheinbaum asume la presidencia, se percata de que hay una base científica que puede ser utilizada para la toma de decisiones en el sector hídrico. Se confirmaba así que la Conagua y el IMTA son complementarios en su actuar.

¿Eso implicó algún ajuste en materia de presupuesto, de equipo, de tecnología, de personal?

No. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, el IMTA tiene asignados 200 millones de pesos, aproximadamente, que cubren salarios y no alcanzan para hacer frente a las otras necesidades, como mantenimiento de instalaciones, laboratorios, reactivos, etc. Por ello, al ser un organismo descentralizado, pude tener patrimonio propio, es decir, ingresos propios por un monto similar,

que resultan en un presupuesto aproximado total de 400 millones de pesos, y así ha sido desde años anteriores.

¿Han hecho alguna estimación para plantear a las autoridades un aumento justificado del presupuesto?

Sí. Trabajamos tanto con el Poder Ejecutivo como con el Legislativo para sensibilizar sobre las necesidades de tener una institución al máximo de su capacidad operativa.

¿Puede el IMTA recurrir al servicio del sector empresarial para obtener recursos económicos adicionales?

En general no, aunque ha habido casos puntuales en los que sí. En este último supuesto, evidentemente sí tenemos que hacer algún estudio; el hecho de que se financie no quiere decir que el IMTA va a entregar resultados manipulados a favor de quien aporte los recursos. La neutralidad y el rigor científico en los resultados no son negociables.

Renovación y transformación del IMTA

Al día de hoy, ¿están en el nivel ideal o aceptable las instalaciones y los recursos en general, tanto materiales como tecnológicos y humanos en el IMTA? ¿Cómo calificaría este asunto y qué habría que hacer para corregir, si fuera necesario?

Estamos en un nivel aceptable; podemos trabajar con lo que actualmente tenemos. Hay algunas carencias que debemos resolver, pero estamos en el nivel aceptable, sobre todo por el grado de conocimiento de los tecnólogos.

¿Existe un adecuado recambio generacional en el cuerpo de investigadores y tecnólogos?

Gran parte de nuestro personal envejeció; y ante la amenaza de eliminación de la institución muchos se retiraron, se jubilaron. Pero estamos trabajando precisamente en ese relevo generacional a través de integrar a los “maduros” –como nosotros les decimos– con los jóvenes para que se pueda hacer la transferencia del conocimiento. Les he pedido a mis colegas que no se retiren si no tienen a un joven a su lado a quien le estén entregando lo que ellos han trabajado durante muchos años. Esa es la política que hemos implementado para poder concretar este relevo generacional. En un periodo muy breve vamos a avanzar en ello. Hay otra política en la que estamos trabajando: algunos de nuestros investigadores se fueron y enriquecieron su conocimiento en otras instituciones, en otras áreas. Les

hemos pedido que regresen a apoyar al IMTA, y ellos con gusto han regresado a la institución porque quieren aportar al instituto en esta renovación. Así le he llamado yo: la renovación y transformación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos lleve en un muy breve tiempo a estar entre los pilares más fuertes en materia tecnológica. Es un reto que me he impuesto y espero lograrlo muy pronto.

Le planteé sobre los recursos en general. Usted se refirió al personal, al recurso humano. ¿Qué hay en materia de laboratorios, de equipos, de tecnología?

Tenemos un laboratorio que presumo mucho: el Laboratorio de Hidrología Isotópica, que cuenta con una tecnología muy avanzada, porque afortunadamente se continuó con el convenio que tenemos con la Organización Internacional de Energía Atómica.

En él se realizan modelos físicos reducidos para simular la fenomenología del agua en el medio subterráneo y proporciona servicios analíticos de medición de tritio ambiental, carbono 14 e isótopos estables de oxígeno e hidrógeno en muestras de agua natural. Contamos con profesionales jóvenes que se preparan tomando cursos en Viena.

Tenemos nuestro Laboratorio de Calidad del Agua, con equipo que tiene más de 30 años y cuyo costo es muy elevado, pero al cual, con el conocimiento de nuestras colegas, se

le saca el mayor provecho. Lo mismo sucede con otros equipos, que habremos de modernizar o reemplazar por otros de nueva generación, según los casos, cuando se cuente con los recursos necesarios, pero que aún nos son útiles.

¿Cuáles son los objetivos y las prioridades de su gestión, las políticas, los instrumentos y acciones para concretarlos? ¿Es necesario redefinir objetivos y alcances del IMTA, o se pueden hacer o cumplir sin necesidad de redefinirlos?

La estructura del IMTA tiene cuatro coordinaciones. Se requiere un replanteamiento pero no vamos a entretenernos en ello. Hay una que considero fundamental por ser vital para el ahorro del agua mediante la tecnificación de distritos de riego, que es una de las prioridades nacionales en materia hidráulica, que hoy debo priorizar.

Otro asunto estratégico es la medición del uso del recurso agua. Para ello vamos a integrar la inteligencia artificial en el proceso de gestión de la tecnología en el sector. En el IMTA tenemos la posibilidad, la capacidad y el conocimiento, y estaremos trabajando en breve con algunos modelos en la gestión del recurso agua, que se requiere sobre todo en el tema de seguridad hídrica.

El concepto de uso eficiente del agua fue el que definió en su origen la estructura orgánica y el quehacer del IMTA. ¿Cree que

es válido este concepto en la actualidad? ¿Sería conveniente revisarlo, actualizarlo, cambiarlo o en su caso modificar la organización también del IMTA?

El uso eficiente del agua sigue siendo uno de los pendientes nacionales. Seguimos desaprovechando el recurso, seguimos necesitando procesos tecnológicos para medición. Pero no solo es la cuestión tecnológica: tenemos que integrar a la sociedad en esta responsabilidad de eficientar el uso del agua, involucrarla a través de procesos participativos o mediante un programa nacional en el que estamos trabajando –seguimos en su conceptualización– para acercar la ciencia a la ciudadanía: que la sociedad pueda percibir la urgente necesidad y conveniencia del cuidado del uso racional, necesario, suficiente pero austero del agua.

Además de compartir en términos comprensibles para la sociedad los aspectos tecnológicos y científicos del manejo del agua, el otro tema es el cultural: generar conciencia sobre las graves consecuencias del desperdicio del agua, la necesidad de evitarlo y las formas de hacerlo, así como el impacto económico que tiene en el presupuesto público y en el bolsillo del ciudadano. Se sabe que en México en particular la gente gasta muchísimo dinero en agua embotellada y, sin embargo, cuando se le quiere cobrar una tarifa por el suministro público de agua se resiste a pagarla aunque es muy inferior al costo del agua embotellada. En la

Renovación y transformación del IMTA

medida en que pueda medirse el consumo, se podrían establecer criterios de cobro.

Sí, evidentemente hay mecanismos de persuasión, y casi siempre los económicos son de los más convincentes. Hay un principio que se estableció en 1992, durante una reunión de expertos donde el IMTA participó, que fue la Conferencia de Dublín. Se trató de una conferencia previa a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llevó a cabo en Brasil, y donde se recogieron los Principios de Dublín para el tema del agua; quedó asentado en la Agenda 21, en el capítulo 18. ¿Qué fue lo que se dijo ahí?: que quien contamina paga.

Me habría gustado que se dijera “el que contamina repara”, porque a veces ese criterio de que “el que contamina paga” es como un “permiso” para que quien tiene dinero tenga la libertad de desperdiciar o contaminar el recurso. El que no tiene dinero se perjudica. La contaminación de los ríos viene de las poblaciones y de las industrias, y en

este último caso la contaminación es mucho más fuerte. Entonces, si aplicamos el principio de que si contaminas, reparas, creo que es mucho mejor.

En la Ley de Agua de 1972 había varios artículos que me parece fundamental rescatar: si yo te doy una concesión, pero tú descargas y contaminas, te quito la concesión. Entonces, ¿eso a qué obligaba? Tenían que garantizar que sus descargas estuvieran limpias, según las normas, para no perder la concesión.

Con respecto a la población, tomando en consideración lo que priva en escala internacional y lo que la ONU ha establecido como el mínimo para consumo humano, mi perspectiva es que debería otorgarse sin costo cierta cantidad de agua; pero pasando ese límite de consumo indispensable, se comienza a cobrar según una tabla que va en aumento a medida que se incrementa el consumo, porque quiere decir que hay un desperdicio, o que se está utilizando para una actividad distinta o adicional a la indispensable –por ejemplo, lavar un auto, llenar una alberca o alguna actividad empresarial o comercial no registrada ante las autoridades, o simplemente hay fugas y desperdicio que no se atienden.

Aquí hay un tema relevante que usted mencionó: la medición formal del consumo. Porque no es lo mismo el consumo en una casa con seis personas en la familia, que el consumo de una casa con dos personas o con una.

Déjeme comentarle algo. Acabo de hacer una visita al organismo operador de León: el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), que creo es ejemplo en el país. Además de estar totalmente tecnificados, hacen algo que me parece maravilloso: si detectan que en un domicilio se está utilizando mayor cantidad –porque SAPAL lleva un monitoreo excelente–, lo visitan, y ellos mismos revisan toda la instalación para determinar si hay fugas. Entonces, le entregan su diagnóstico al propietario y le dicen: “Aquí está tu problema. Sería conveniente que lo repararas, o si no tienes quién lo repare, nosotros te ayudamos”. Ellos mismos le apoyan y después pueden volver a revisar. Eso es excelente. Me parece que se hizo también en la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua en la Ciudad de México fue más allá: les da capacitación a las personas que habitan la casa para que ellas mismas estén pendientes de las instalaciones y puedan hacer las reparaciones y el mantenimiento básico o sepan cuándo recurrir a un profesional.

Otro tema es que no mucha gente lava ni sus cisternas ni sus tinacos; ese es un problema: cómo pueden beber esa agua con confianza si no mantienen el ejercicio regular de lavar sus instalaciones o de revisar su propia tubería interna.

Volviendo a la experiencia de SAPAL, en León, ellos incluso ya están trabajando en el suministro de agua tratada para los usos en que es requerida este tipo de agua.

¿Existe algún tipo de convenio entre el IMTA y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), que agrupa a los organismos operadores del manejo del recurso?

El IMTA es una organización descentralizada y podemos tener ese tipo de contactos. Recibimos la visita de representantes de la ANEAS y, por supuesto, ellos quieren que los apoyemos en sus programas de capacitación. Nosotros tenemos el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Les pedimos a los organismos operadores que se registren en este sistema que cuenta con una serie de indicadores para que los propios organismos vean cómo están avanzando y puedan intercambiar información. Contamos también con una base de datos que permitiría ver el avance en cuanto al suministro del recurso, porque en muchos estados existen problemas, por ejemplo, de personal que no está capacitado, que cambia cuando cambian las autoridades del municipio, y eso no está bien porque lo que se requiere es un cuerpo directivo permanente que reúna conocimiento y experiencia en el manejo a través de cierto periodo, que es lo que le permitiría avanzar.

Sí, ese es un tema importante, porque apenas están adquiriendo el conocimiento, la experiencia del manejo del recurso, y ya se tienen que ir. Con cada cambio de autoridad municipal, que apenas es de tres años, se está perdiendo la experiencia.

Sí. Entonces, por ejemplo, mantener al personal le ha dado a SAPAL esa sapiencia, ese nivel de eficiencia que lamentablemente no se replica en todos los organismos operadores. En SAPAL no dependen del municipio; se manejan de manera independiente, y tienen un muy alto nivel de cobro: alrededor del 83%.

Y eso lo logran también porque dan buenos resultados a los clientes.

Claro, entonces los usuarios valoran el servicio y están dispuestos a pagar lo que cuesta, pero sobre todo a ver con respeto su conservación.

¿Le gustaría comentar sobre algún asunto que no le haya planteado?

Me interesa mencionar la importancia de la participación ciudadana en el tema de la gestión del recurso, sin entrar en temas técnicos o científicos de más complejidad: solo a partir del acercamiento a la sociedad con el conocimiento. Sobre todo una sociedad como la nuestra, tan participativa, ya es tiempo de que empiece a tomar acción también en materia de agua. Ese es un asunto que me parece importante destacar

Entrevista de Daniel N. Moser

Crisis hídrica en América Latina

Hoy en día, según datos de la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cerca de 2,000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable, y la mitad de la población global enfrenta escasez severa de agua durante al menos una parte del año. Las proyecciones indican que estas cifras aumentarán debido al crecimiento poblacional y al cambio climático. América Latina, aunque cuenta con importantes recursos hídricos, no es inmune a estos desafíos y ya enfrenta problemas de gestión ineficiente, contaminación de fuentes y una distribución desigual del agua entre sus territorios.

YOLANDA ALICIA VILLEGAS GONZÁLEZ

Doctora en Estudios Humanísticos con foco en agua y energía.

De toda el agua existente en el planeta, apenas el 0.5% es agua dulce utilizable y disponible para consumo humano (OMM, 2022). En regiones que dependen del agua proveniente de deshielos en cordilleras como los Andes, el suministro hídrico durante los meses cálidos y secos se verá gravemente afectado. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2022), se prevé que el retroceso de glaciares y la disminución de la cobertura de nieve a lo largo del siglo reduzcan significativamente la disponibilidad de agua en estas zonas, lo que pone en riesgo a las poblaciones que dependen de ella. Esto es especialmente preocupante en áreas donde reside más de una sexta parte de la población mundial, muchas de ellas ubicadas en países latinoamericanos como Perú, Bolivia y Chile. Por otro lado, el aumento del nivel del mar incrementará la salinización de los acuíferos en zonas costeras, con lo que se reducirá aun más la disponibilidad de agua dulce para personas y ecosistemas. Esta situación amenaza tanto a comunidades urbanas como a sectores productivos clave como la agricultura y la pesca, que dependen de fuentes subterráneas de agua. Como se ha visto a lo largo de la historia, los impactos del cambio climático varían significativamente entre regiones, y América Latina está entre las más vulnerables debido a su dependencia de sistemas hídricos sensibles a la variabilidad climática. Además de afectar la cantidad de agua disponible, el cambio climático también deteriora su calidad. Muchas fuentes superficiales y subterráneas en América Latina ya enfrentan problemas de contaminación por actividades agrícolas e industriales, con lo que se agrava aun más la situación.

La crisis hídrica tiene también profundas implicaciones para la seguridad alimentaria. Para dar una idea general, alrededor del 70% del agua dulce utilizada se destina a la agricultura, y para producir la alimentación diaria de una persona se requieren entre 2,000 y 5,000 litros de agua (FAO, 2019). La combinación de escasez de agua, crecimiento poblacional y presión por producir

Unsplash

Riesgos

más alimentos generará mayores desafíos para los sistemas agrícolas de la región, especialmente en países como México, Brasil y Argentina, donde la agricultura es un pilar económico fundamental.

Panorama general de la disponibilidad de agua en América Latina

América Latina es una de las regiones con mayores recursos hídricos del mundo, pero la distribución de estos es desigual, tanto entre los países como dentro de cada uno. México es un excelente ejemplo de este fenómeno. Las regiones norte y centro suelen sufrir de escasez de agua, mientras que la región sur tiene gran disponibilidad de este importante recurso. La combinación de esta distribución desigual con desafíos de gestión, contaminación y variabilidad climática agrava la situación y afecta el acceso al agua para las personas y los sectores productivos.

Brasil, gracias al Amazonas, concentra alrededor del 53% del total de los recursos hídricos de la región, mientras otros países, como Perú, enfrentan problemas significativos de escasez en determinadas zonas.

En la Ciudad de México, una de las metrópolis más importantes del continente, millones de habitantes sufren raciona-

mientos de agua. En Perú, la mayoría de los recursos hídricos se concentran en la vertiente amazónica, mientras que la costa, donde reside la mayor parte de la población, sufre escasez permanente. Chile, por su parte, tiene regiones con climas extremadamente diversos, desde el desierto de Atacama en el norte –uno de los más áridos del mundo– hasta las regiones del sur con abundante agua, donde se encuentran numerosos lagos y ríos. Países como Haití y Cuba enfrentan desafíos por su limitada infraestructura y alta dependencia de las lluvias estacionales. Además, los ciclones y fenómenos climáticos extremos afectan su seguridad hídrica de forma recurrente.

Esta disparidad se ve exacerbada por problemas de infraestructura, distribución ineficiente y falta de inversión en gestión hídrica. A pesar de la abundancia de recursos, un tercio de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a agua potable y saneamiento, especialmente en comunidades rurales y marginalizadas (Ballestero etal. , 2005).

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más del 35% de los recursos hídricos de la región latinoamericana está subutilizado, y muchos países carecen de la infraestructura necesaria para aprovechar el agua de manera eficiente.

Netilion Water Network Insights

Optimice y automatice sus redes de agua, en cualquier lugar y en cualquier momento

• Monitoreo basado en la nube con visualización personalizada de su agua y redes de aguas residuales

• Seguimiento continuo de parámetros cuantitativos y cualitativos en toda su red

• Tecnologías de medición probadas para flujo, análisis, presión, nivel, temperatura y registro

• Análisis de tendencias y pronósticos basados en datos que utilizan información meteorológica.

• Notificación y alerta por correo electrónico y mensajes de texto (SMS)

Si desea conocer más sobre Netilion Water Network Insights escaneé el siguiente código QR o ingrese a la siguiente liga: https://eh.digital/h2o-nwni_mx

Riesgos

La crisis hídrica afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, especialmente a las zonas rurales y marginalizadas. En áreas rurales, las familias deben caminar varios kilómetros diariamente para conseguir agua, muchas veces de fuentes no seguras. En zonas urbanas, las comunidades de bajos ingresos suelen ser las más afectadas por cortes y racionamientos. En contraste, los sectores más privilegiados suelen tener acceso a sistemas privados de abastecimiento, lo que agrava la desigualdad. Esta situación genera brechas sociales que contribuyen a la exclusión y la pobreza. Así, a pesar de contar con una amplia riqueza hídrica, América Latina enfrenta desafíos significativos en la distribución y gestión del agua. Las desigualdades geográficas y la falta de infraestructura adecuada aumentan la vulnerabilidad de grandes sectores de la población. El desarrollo de políticas públicas sólidas y una mayor inversión en infraestructura son esenciales para garantizar el acceso al agua en toda la región, especialmente en un contexto de cambio climático y crecimiento poblacional acelerado.

Principales factores que agravan la crisis hídrica

Todo el continente enfrenta múltiples desafíos que agravan la crisis hídrica, desde la presión por crecimiento poblacional y expansión urbana, hasta la contaminación de fuentes hídricas y los efectos del cambio climático. Esta compleja interacción entre factores sociales, económicos y ambientales ha llevado a una situación de vulnerabilidad que afecta tanto los ecosistemas como a las comunidades más desfavorecidas.

La urbanización acelerada en países como México, Brasil y Colombia ha generado una mayor demanda de agua en las ciudades y superado la capacidad de las fuentes hídricas y la infraestructura de distribución. Ciudades como Lima, Ciudad de México y São Paulo ya enfrentan escasez periódica de agua, con millones de personas viviendo sistemas de racionamiento o cortes frecuentes. La creciente demanda también deriva en una mayor explotación de acuíferos subterráneos, lo que provoca sobreexplotación y hundimiento de terrenos en algunas zonas urbanas.

Además, muchas ciudades tienen redes de distribución obsoletas que generan pérdidas importantes del vital líquido. En la Ciudad de México, hasta el 40% del agua potable se pierde

por fugas en el sistema de distribución de agua (UNAM, 2022). El crecimiento descontrolado y la falta de planificación agravan el problema y obligan a las ciudades a importar agua de otras regiones o a construir costosos sistemas de tratamiento y transporte.

El sector agrícola consume aproximadamente el 70% del agua disponible en la región (FAO, 2011), siendo los monocultivos como la soya, el aguacate y la caña de azúcar especialmente demandantes. En países como Brasil, Argentina y México, la expansión de la agricultura intensiva ha llevado al agotamiento de acuíferos y al desvío de ríos para sistemas de riego.

El uso industrial igualmente ejerce presión sobre los recursos hídricos. Industrias como la minería, que emplea grandes cantidades de agua para extraer y procesar minerales, generan conflictos con las comunidades locales al competir por el acceso al agua. Ejemplos de esto se encuentran en la industria del litio en Argentina y Chile, donde las operaciones mineras han reducido significativamente los niveles de agua en salares y ecosistemas frágiles.

La contaminación es otro factor que agrava la crisis hídrica. La falta de sistemas de saneamiento adecuados y la gestión deficiente de residuos industriales ha contaminado ríos y acuíferos en toda la región.

Por su parte, el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación en América Latina y generado periodos de sequía más prolongados en algunas regiones, mientras que en otras se producen lluvias más intensas y repentinas que provocan inundaciones. Además, el derretimiento de glaciares en la Cordillera de los Andes está reduciendo la disponibilidad de agua para comunidades y sectores productivos que dependen del agua de deshielo. A nivel costero, el aumento del nivel del mar está provocando salinización de acuíferos, lo que afecta tanto el suministro de agua potable como los ecosistemas acuáticos.

La falta de acceso al agua potable tiene graves consecuencias para la salud pública. Enfermedades como la diarrea, el cólera y otras infecciones se propagan rápidamente en comunidades sin agua segura ni sistemas de saneamiento adecuados. Según la OMS, más de 1,600 niños mueren cada año en América Latina por enfermedades relacionadas con la falta de acceso al agua potable.

Papel de la tecnología y las soluciones sostenibles

Las tecnologías emergentes están transformando la gestión del agua en todo el mundo y ofrecen alternativas viables para afrontar la crisis hídrica en la región. Aunque tradicionalmente es costosa, la desalinización de agua marina está ganando popularidad en áreas costeras con escasez de agua dulce. En Chile, por ejemplo, ya se utilizan plantas desalinizadoras para abastecer de agua tanto a comunidades costeras como las operaciones mineras. Las nuevas tecnologías de ósmosis inversa y otras alimentadas por fuentes de energía renovable están reduciendo los costos y aumentando su viabilidad.

El uso de sensores, redes de datos y algoritmos de inteligencia artificial permite monitorear en tiempo real el uso y calidad del agua. Estas herramientas ayudan a detectar fugas, optimizar el riego y mejorar la distribución del recurso. En Brasil, la implementación de sistemas de gestión inteligente ha mejorado la eficiencia del suministro en ciudades como São Paulo.

Las innovaciones en sistemas de captación y almacenamiento permiten aprovechar el agua pluvial para reducir la demanda de fuentes convencionales, especialmente en comunidades rurales. En países como Colombia y Bolivia, esta tecnología ha demostrado ser esencial para garantizar el acceso al agua en épocas de sequía.

Otro punto importante, frecuentemente subestimado, es la educación y la sensibilización, que desempeñan un papel crucial en la promoción de un uso racional y consciente del agua. Sin un cambio cultural que fomente hábitos responsables, las soluciones tecnológicas y basadas en la naturaleza serán insuficientes. Fomentar la conciencia sobre el uso eficiente del agua desde edades tempranas es fundamental.

La participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua es clave para lograr soluciones sostenibles. En Bolivia, la movilización social ha sido crucial para exigir una gestión pública y transparente del agua, como ocurrió durante la Guerra del Agua en Cochabamba.

De igual manera, la colaboración entre el sector privado, gobiernos y organizaciones civiles puede generar soluciones innovadoras para fomentar un uso eficiente del agua. Un ejemplo es la iniciativa Water Funds en América Latina, donde empresas, comunidades y gobiernos colaboran para financiar la protección de cuencas hidrográficas.

Desafíos pendientes y el futuro del agua en América Latina

El manejo eficiente y sostenible del agua en nuestro continente enfrenta diversos desafíos estructurales, políticos y ambientales. La combinación de inversiones en infraestructura moderna, una gobernanza más efectiva y la capacidad de adaptación a fenómenos futuros como el cambio climático y el crecimiento poblacional será clave para garantizar la seguridad hídrica en las próximas décadas.

Solo un 30% del agua residual en la región recibe tratamiento adecuado (Saravia et al., 2022), lo que no solo provoca la contaminación de ríos y acuíferos, sino que también reduce la disponibilidad de agua para consumo humano e industrial. La inversión en plantas modernas es crucial para mejorar la reutilización del agua y reducir la contaminación.

Con la creciente variabilidad de las lluvias debido al cambio climático, es fundamental desarrollar presas, embalses y sistemas de captación de agua de lluvia que permitan almacenar el recurso para los periodos de sequía. Sin embargo, muchos gobiernos locales carecen de los recursos necesarios para financiar obras de gran envergadura. Es por ello que las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, han tenido un papel relevante al otorgar créditos y financiamiento para proyectos de agua, pero es necesario fortalecer las alianzas público-privadas para asegurar inversiones sostenibles a largo plazo.

Desgraciadamente, en varios países de la región la corrupción afecta la distribución de recursos y la implementación de proyectos hídricos. Casos de desvío de fondos o licitaciones irregulares retrasan la construcción de infraestructuras esenciales, mientras que la falta de transparencia en las decisiones genera desconfianza en la población.

Se espera que la población en el continente continúe creciendo, con una mayor concentración en áreas urbanas. Esto incrementará la demanda de agua para consumo humano, industrial y agrícola, e imprimirá mayor presión sobre los acuíferos y sistemas de distribución. Si no se toman medidas para mejorar la eficiencia y promover el uso responsable del agua, muchas ciudades podrían enfrentar crisis severas de abastecimiento.

A futuro, será esencial adoptar un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos que considere los aspectos sociales, ambientales y económicos. Además, la cooperación

Riesgos

Se espera que la población en el continente continúe creciendo, con una mayor concentración en áreas urbanas. Esto incrementará la demanda de agua para consumo humano, industrial y agrícola, e imprimirá mayor presión sobre los acuíferos y sistemas de distribución. Si no se toman medidas para mejorar la eficiencia y promover el uso responsable del agua, muchas ciudades podrían enfrentar crisis severas de abastecimiento. A futuro, será esencial adoptar un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos que considere los aspectos sociales, ambientales y económicos. Además, la cooperación regional será clave para gestionar cuencas compartidas.

regional será clave para gestionar cuencas compartidas, como la del río Amazonas y la del Plata. Iniciativas como los acuerdos internacionales sobre el manejo de cuencas transfronterizas deben fortalecerse para evitar conflictos y asegurar un manejo sostenible del recurso.

Conclusión

Los factores que agravan la crisis hídrica en América Latina son múltiples y complejos. La expansión urbana, la demanda agrícola e industrial, la contaminación y el cambio climático se entrelazan para crear una situación de creciente vulnerabilidad. Esta crisis no solo tiene implicaciones ambientales; también afecta a millones de personas, profundiza las desigualdades sociales y genera conflictos. Para enfrentar estos desafíos, será esencial implementar políticas integrales que prioricen la gestión sostenible del agua y garanticen su acceso equitativo para todas las comunidades.

El futuro del agua en América Latina presenta desafíos complejos que requieren acciones inmediatas y una visión de largo plazo. La inversión en infraestructura moderna y sostenible, la mejora de la gobernanza y la cooperación regional serán esenciales para enfrentar los impactos del cambio climático y el crecimiento poblacional. La crisis hídrica es una realidad que solo podrá superarse a través de soluciones integrales que combinen tecnología, participación ciudadana y un enfoque basado en la naturaleza. Solo así se podrá garantizar la seguridad hídrica para las generaciones presentes y futuras.

La crisis hídrica en nuestro continente es un desafío que requiere acciones inmediatas y coordinadas. El agua es un recurso fundamental para la vida y el desarrollo, pero su escasez y mala gestión están afectando cada vez más a las comunidades más vulnerables. Es imprescindible avanzar hacia una gestión hídrica

más equitativa y sostenible que asegure el acceso universal al agua potable, proteja los ecosistemas y promueva un uso eficiente en todos los sectores.

Gobiernos, empresas y ciudadanos tienen la responsabilidad de ser parte activa de la solución. Los gobiernos deben invertir en infraestructura resiliente, mejorar la gobernanza y garantizar que las políticas de gestión del agua prioricen el bienestar social y ambiental. Las empresas deben asumir un papel de liderazgo adoptando prácticas sostenibles, reduciendo su consumo y contaminación, e impulsando la innovación. Finalmente, cada ciudadano puede contribuir mediante hábitos responsables, exigiendo transparencia en la gestión del agua y participando en iniciativas locales.

El tiempo para actuar es ahora. Si no se toman medidas decisivas, la escasez de agua continuará erosionando el bienestar social, económico y ambiental de la región. Solo a través de la colaboración y un cambio profundo en nuestra relación con el agua podremos asegurar un futuro en el que este recurso vital esté disponible para todos, hoy y siempre

Referencias

IPCC (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. www. ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGII_FactSheet_FoodAndWat er.pdf

Organización Meteorológica Mundial, OMM (2022). Protect our people and future generations: Water and climate leaders call for urgent action. wmo.int/media/ news/protect-our-people-and-future-generations- water-and-climate-leaders-call-urgent-action.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2011). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. www.fao.org/4/i1688s/i1688s.pdf

FAO (2019). Water at a Flance: The relationship between water, agriculture, food security and poverty. www.fao.org/4/ap505e/ap505e.pdf

Ballestero, M., et al. (2005). Administración del agua en América Latina: situación actual y perspectivas. Santiago: CEPAL.

UNAM Global. (2022). 40 por ciento del agua de la CDMX se pierde en fugas. unamglobal.unam.mx/global_revista/40-por-ciento-del-agua-de-la-cdmx-sepierde-en-fugas

Saravia, S., et al. (2022). Oportunidades de la economía circular en el tratamiento de aguas residuales en América Latina y el Caribe. Recursos Naturales y Desarrollo 213. Santiago: CEPAL.

Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios

El agua es un elemento indispensable para el desarrollo y supervivencia de muchas especies. En el caso de los anfibios, la pérdida del agua en su ambiente impone un reto aún más desafiante por su alta dependencia de este recurso para su subsistencia y reproducción. Si bien los anfibios han desarrollado estrategias que les permiten hacer frente a los diversos retos ambientales a los que son expuestos, es necesario contar con estudios que permitan entender su vulnerabilidad ante escenarios actuales y futuros.

LALEJANDRO RANGEL PATIÑO

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.

os anfibios son un grupo de vertebrados que se caracterizan por poseer una piel lisa, con muchos vasos sanguíneos y con una gran diversidad de glándulas mucosas que sirven para mantener la piel húmeda y evitar la deshidratación. Algunas especies también presentan glándulas que segregan sustancias tóxicas o venenosas para protegerse de sus depredadores. Además de esto, su piel también actúa como principal órgano respiratorio, aunque pueden respirar igualmente a través de pulmones o branquias. Los anfibios son los únicos vertebrados que pueden llevar a cabo un proceso de metamorfosis mediante el cual pueden transitar de ambientes acuáticos (fase larval) a terrestres (fase adulta). Otra característica que distingue a los anfibios es que son especies ectotermas o de sangre fría. Esto hace referencia a que no tienen la capacidad de producir su propio calor corporal, sino que dependen de la temperatura del ambiente para mantener su temperatura interna. Esta particularidad hace que los anfibios sean aún más vulnerables al cambio climático, ya que su temperatura corporal cambia de acuerdo con la temperatura del ambiente.

Distribución y diversidad de anfibios

Actualmente los anfibios están clasificados en tres principales grupos: Anura (ranas y sapos), Caudata (salamandras y ajolotes) y Gymnophiona (cecilias). Las ranas y sapos se caracterizan porque en su fase adulta poseen cuatro extremidades bien desarrolladas, pero no presentan cola. Se encuentran distribuidos en todos los continentes (excepto la Antártida), especialmente en

CARLOS ALBERTO MASTACHI LOZA

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.

ARMANDO SUNNY

Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, UAEM.

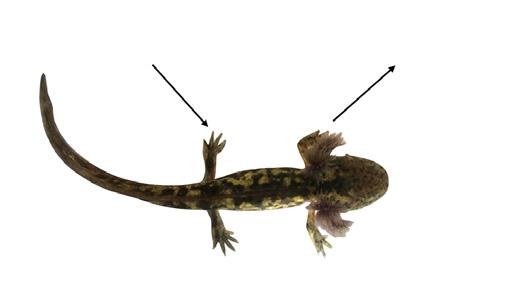

las zonas tropicales. Las salamandras (también conocidas como tlaconetes) y ajolotes se diferencian del resto de los anfibios porque en su fase adulta poseen una cola bien desarrollada. Estas especies se ubican en el Hemisferio Norte (aunque algunas especies han logrado establecerse en Sudamérica), principalmente en ecosistemas templados como los bosques, en los que se resguardan bajo la corteza de troncos caídos, tocones y del sustrato. En cuanto a las cecilias, estas poseen un cuerpo vermiforme que carece de extremidades y su distribución es la más restringida, al ubicarse únicamente en los trópicos. En escala global, la diversidad de anfibios está constituida por 8,799 especies: 7,756 anuros, 821 caudados y 322 cecilias. De forma particular, México posee una diversidad de anfibios de 435 especies, siendo los anuros el grupo más abundante, seguido por los caudados y las cecilias (Lemos-Espinal y Smith, 2024) (figura1).

Importancia del agua y su regulación en anfibios

El agua es un factor indispensable para todos los anfibios, al ser un medio para su reproducción y crecimiento. Muchas de las especies acuáticas y semiacuáticas presentan fertilización externa –las hembras colocan los huevos en el agua y posteriormente son fertilizados por los machos–.

Posteriormente, el agua se vuelve el ambiente en el que la larva encontrará los recursos necesarios para su crecimiento. Además, el agua es un elemento fundamental para el metabolismo de los anfibios. En general, el cuerpo de los anfibios está constituido por un 70 u 80% de agua, por lo que es importante mantener un balance entre la ganancia y pérdida del agua de

CARLOS

Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios

Anuros: 271 especies

ECR: 241 especies

Caudados: 161 especies

Cecilias: 3 especies

ECR: 154 especies

ECR: 3 especies

Figura 1. Diversidad de anfibios de México y número de especies presentes bajo alguna categoría de riesgo (ECR) de acuerdo con la UICN (2022).

su cuerpo. La ruta principal de adquisición de agua en los anfibios es a través de la piel por un fenómeno físico denominado ósmosis, que se produce cuando el agua se mueve a través de la piel debido a una diferencia de concentración de sales, aunque también pueden obtener el agua con el alimento. En los anfibios terrestres, la obtención de agua se genera al presionar su cuerpo contra el sustrato para absorber el agua. En el caso de las salamandras, estas poseen una piel con pliegues en los costados de su cuerpo que permiten canalizar el agua de la región ventral a la dorsal (figura 2).

La pérdida de agua en el cuerpo de los anfibios se lleva a cabo por distintas vías, como la evaporación, la respiración y la excreción. Los anfibios terrestres y semiacuáticos son más vulnerables a la pérdida de agua por evaporación, en especial si están expuestos por tiempos prolongados a ambientes con temperaturas altas y con poca humedad en el aire. Para evitar la pérdida de agua corporal, los anfibios han desarrollado distintos mecanismos morfológicos, fisiológicos y conductuales. A través de su comportamiento, pueden evitar su deshidratación al modificar su periodo de actividad (día/noche), utilizar posturas que favorezcan la retención del agua en el cuerpo, así como al seleccionar sitios que sean más húmedos dentro de su hábitat. En periodos prolongados de sequía, algunas especies pueden buscar refugio debajo del sustrato, donde permanecen inactivas hasta que las condiciones ambientales vuelven a ser favorables. De forma similar, algunas especies forman un capullo con varias capas de piel para recubrir el cuerpo creando un saco que mantiene al organismo húmedo (Zug etal. , 2001).

Acuaticos Agua Iones I>A

Fotos: Rangel-Patiño.

Terrestres Agua Agua

Pliegues costales

Figura 2. Movimiento del agua por ósmosis en anfibios en ambientes acuáticos y terrestres. En la tierra la concentración interna de iones (I) es menor a la concentración de iones en el ambiente (A), por lo que son hipoosmóticos. En ambientes acuáticos, los individuos son hiperosmóticos debido a que la alta concentración de iones internos provoca que el agua se mueva al interior del cuerpo (I>A).

Vulnerabilidad de los anfibios

Hoy en día los anfibios son uno de los grupos de vertebrados con una mayor tasa de extinción en el mundo. El declive de las poblaciones de anfibios está relacionado con distintos factores como la destrucción de su hábitat, la introducción de especies exóticas, enfermedades emergentes (causadas por hongos acuáticos), uso de agroquímicos y la modificación de los regímenes de temperatura y precipitación asociada al cambio climático. Particularmente, la deforestación y el cambio de uso de suelo son las principales amenazas para los anfibios de México (Parra-Olea etal. , 2014; IUCN, 2022). Un resultado de estas actividades es la formación de zonas expuestas a la radiación solar en los bosques, que incrementan la temperatura y disminuyen la humedad disponible en el ambiente. En consecuencia, la tasa de

Fotos: Rangel-Patiño, y Van den Berghe.

Agua y biodiversidad: la perspectiva de los anfibios

Tlaconete de Roberts (Pseudoeurycearobertsi)

Tlaconete pinto (Isthmurabellii)

deshidratación es mayor para los anfibios que habitan en este tipo de condiciones, lo que puede generar una restricción en sus periodos de actividad; por ejemplo, al salir de su refugio un anfibio se encuentra hidratado, pero corre el riesgo de deshidratarse de forma más rápida al desplazarse para buscar alimento o una pareja para reproducirse. Esta reducción en su actividad también puede estar asociada al bajo nivel de hidratación, ya que al perder un 20-30% de agua corporal se reduce su desempeño locomotriz (Greenberg y Palen 2021). Por lo anterior, la tasa de pérdida de agua en anfibios terrestres depende del ambiente térmico e hídrico en el que se encuentran.

Desafortunadamente, cada vez es más común encontrar ambientes fragmentados en bosques y selvas, que son los ecosistemas con mayor perturbación por la tala inmoderada. Por ejemplo, se ha reportado una pérdida de más de 100 ha de bosque al año en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, donde habitan cuatro especies de salamandras terrestres endémicas de México, las cuales se encuentran amenazadas: el tlaconete pinto (Isthmura bellii) , el tlaconete regordete (Aquiloeurycea cephalica) , el tlaconete dorado (Pseudoeurycea leprosa) y el tlaconete de Roberts (Pseudoeurycea robertsi) (González-Fernández etal. , 2022). Estas cuatro especies de salamandra comparten la característica de no poseer pulmones; al respirar a través de la piel, dependen en mayor medida de la humedad corporal que puedan mantener. Es importante mencionar que el tlaconete de Roberts es endémico de la región del Nevado de Toluca, lo que resalta la necesidad de evaluar su riesgo de extinción a través de estudios enfocados en su fisiología, conducta y condiciones

ambientales a las que está sujeta. En este sentido, en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México se está evaluando la tasa de resistencia a la evaporación, así como sus requerimientos de temperatura y humedad en su hábitat.

Conclusiones

Debido a su alta dependencia al agua, los anfibios se han convertido en uno de los grupos de vertebrados más vulnerables en escala global. México es uno de los países con mayor diversidad de anfibios; sin embargo, la mayoría de estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo debido a la perturbación del hábitat en el que se encuentran. Estas perturbaciones pueden exponer a los anfibios a sus límites térmicos e hídricos y restringir sus periodos de actividad, su capacidad de desplazamiento y su distribución. Por esta razón, es importante realizar estudios que permitan identificar la sensibilidad de los anfibios frente a las condiciones climáticas actuales y futuras con el propósito de desarrollar estrategias de conservación mediante la protección de ambientes que reduzcan su exposición fuera de sus límites fisiológicos

Referencias

González-Fernández et al. (2022). Forest cover loss in the Nevado de Toluca volcano protected area (Mexico) after the change to a less restrictive category in 2013. Biodiversity and Conservation 31: 871-894.

Greenberg, D. A., y W. J. Palen (2021). Hydrothermal physiology and climate vulnerability in amphibians. Proceedings of the Royal Society B. 288: 20202273.

Lemos-Espinal, J. A., y G. R. Smith (2024). The distribution, diversity and conservation of the Mexican herpetofauna among its biogeographic provinces. Journal of Nature Conservation 82: 126714.

Parra-Olea, G., et al. (2014). Biodiversidad de anfibios en México. Revista Mexicana de Biodiversidad 85: S460-S466.

Zug, G. R., et al. (2001). Herpetology: an introductory biology of amphibians and reptiles Nueva York: Academic Press.

Figura 3. Áreas expuestas en bosques dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, derivadas del cambio de uso de suelo.

Fotos: Rangel-Patiño.

El campo industrializado: más allá de la emisión de gases

Andrii Yalanskyi

Adobestock

La contaminación del agua por la agricultura y la ganadería intensivas tiene un alto costo sanitario y medioambiental. Es un problema de solución tan compleja como urgente. Tenemos que ser capaces de dar seguridad alimentaria a 8,000 millones de personas sin deteriorar el medio ambiente. Un agua libre de contaminantes indicará que lo hemos conseguido.

Hace unos 12,000 años, cuando el Homosapiens empezó a sembrar semillas y a domesticar animales, se inició un lento e inexorable proceso de transformación del mundo. La especie humana comenzó a alterar la naturaleza para lograr alimento sin necesidad de desplazarse; la abundancia de calorías, obtenidas principalmente de los cereales, permitió crear las ciudades y las industrias artesanales, y la población comenzó a aumentar como nunca lo había hecho.

La agricultura y la ganadería han sido desde entonces las bases en las que se ha sustentado la supervivencia humana, pero con notables diferencias entre el mundo rico y el pobre. En el primero, la industrialización de los cultivos y la explotación del ganado han sido imparables desde la Segunda Guerra Mundial. Los fertilizantes, insecticidas y forrajes se hicieron pronto imprescindibles para sacar el máximo provecho económico a las explotaciones; por otra parte, la tecnificación permitió la creación de “macrogranjas”, unas instalaciones cuyo objetivo es producir la mayor cantidad de alimentos al mejor precio para competir en el mercado global.

La masiva industrialización del “campo” es un hecho que algunos científicos consideran uno de los marcadores del Antropoceno, la era geológica caracterizada por la alteración que la humanidad ha causado en la Tierra.

La lacra de los fertilizantes y plaguicidas

Según la FAO, la producción mundial de fertilizantes fosfatados y nitrogenados aumentó de 51 millones de toneladas en 1961 a 187 millones en 2019. En la actualidad las tierras agrícolas reciben anualmente cerca de 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados inorgánicos. Alrededor del 20% de ellos acaban acumulándose en los suelos y la biomasa, pasando

a los cuerpos de agua mediante el riego, que es el mayor generador de aguas residuales del planeta, más que las ciudades y la industria. Se calcula que el 35% de esta agua dulce contaminada por fertilizantes acaba en los océanos.

Por lo que respecta a los plaguicidas químicos, durante los últimos 50 años el mercado creció de cerca de 900 millones de dólares anuales a más de 35,000 millones. La FAO señala que más de 4.6 millones de toneladas de estos productos se vierten al medio ambiente cada año. El 75% de este volumen proviene de los países desarrollados económicamente, pero los más pobres se llevan las peores consecuencias: el 99% de las muertes debidas a la intoxicación por plaguicidas se dan entre los que menos recursos sanitarios tienen.

El desarrollo ganadero, en el ojo del huracán

El crecimiento de la ganadería arroja también cifras espectaculares. El número de cabezas de ganado se ha más que triplicado en todo el mundo desde 1970: actualmente en la Tierra viven unos 25,000 millones de gallinas; 2,100 millones de bovinos y 950 millones de porcinos. Se estima que solo el ganado bovino es responsable de alrededor del 14.5% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en todo el mundo: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).

La ganadería intensiva se ha extendido y está causando un alto grado de contaminación por purines, que son una mezcla líquida de excrementos y orina de los animales. Los purines son ricos en nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, pero al concentrarse en exceso, como ocurre en las macrogranjas, están causando daños sanitarios y ambientales notables que afectan prácticamente a todos los cuerpos de agua. Las explotaciones porcinas son las que más cantidad de purines generan: dos metros cúbicos por cerdo al año, lo que supone alrededor de 60 millones de toneladas anuales.

El campo industrializado: más allá de la emisión de gases Medio

De igual modo a lo que ocurre con los fertilizantes agrarios, la contaminación del agua por purines está actualmente mucho más extendida que la contaminación orgánica de las aguas negras provenientes de las áreas urbanas. Se trata de una contaminación que afecta a miles de millones de personas y genera enormes costos anuales.

Daños para la salud y para el medio acuático

Las aguas contaminadas por los purines aumentan el riesgo de enfermedades como la gastroenteritis, la fiebre tifoidea, la hepatitis y la leptospirosis, y también pueden ser cancerígenas. La OMS recomienda no consumir agua que contenga más de 25 miligramos de nitratos por litro. Por otra parte, la orina de los animales excreta también los antibióticos, vacunas y hormonas del crecimiento que se les administran sistemáticamente; así, estos productos pasan a formar parte de los denominados “contaminantes emergentes”, que están presentes cada vez más en el agua usada para el consumo.

La eutrofización es la alteración más significativa que causan la agricultura y ganadería intensivas en el medio ambiente. Es un proceso por el que los nitratos y fosfatos, provenientes de los fertilizantes y aguas negras, abonan las algas y el fitoplancton;

wearewater.org

estos se reproducen de forma descontrolada y desequilibran los ecosistemas receptores. Lo peor viene cuando las algas y plantas mueren en áreas donde el agua se regenera poco, ya que, al descomponerse, generan zonas sin oxígeno (hipoxia) donde la vida acuática no puede sobrevivir.

Un caso paradigmático del daño que puede llegar a causar la eutrofización es el de la manga del mar Menor, en el sureste de España. Esta albufera, desde décadas una de las zonas acuáticas más degradadas por las prácticas agrícolas descontroladas, sufrió en octubre de 2019 un episodio de intensas lluvias que arrastraron a sus aguas entre 500 y 1,000 toneladas de nitratos y más de 100 de fosfatos. Tres semanas después, 3 toneladas de peces y todo tipo de crustáceos aparecieron muertos por falta de oxígeno.