COSMOGRAFÍA PRINCIPIOS DE

ARTURO MANUEL MONFORTE OCAMPO

Editada y producida por

Derechos reservados conforme a la ley.

D.R. © Arturo Manuel Monforte Ocampo, 2013

Primera edición: mayo de 2013

Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier procedimiento sin la autorización de los titulares del copyright.

Producción editorial:

HELIOS Comunicación

Av. Insurgentes Sur 4411 edificio 7, departamento 3 Col. Tlalcoligia 14430 México, D.F.

Impreso en México en los talleres de Drokers Impresiones de México, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes No. 100 304-O Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc 06600, México, D.F. Tiro: 500 ejemplares.

Expreso mi agradecimiento a las empresas Servicios de Ingeniería en Vía Terrestre, S.C., Consultores y Constructores Escalante, S.A. de C.V., Freyssinet de México, S.A. de C.V., Construcciones JALO, S.A. de C.V. y PICIE, S.A. de C.V., por su amistoso y desinteresado apoyo.

1. Círculos de una esfera .....................................................................

2. Eje y polos

3. Distancias esféricas ..........................................................................

4. Zonas .................................................................................................

5. Ángulo entre una recta y un plano ................................................

6. Ángulos diedros ...............................................................................

7. Ángulos esféricos .............................................................................

8. Triedros .............................................................................................

9. Triángulos esféricos .........................................................................

10. Coordenadas esféricas ...................................................................

11. Fórmulas trigonométricas

12. La elipse ...........................................................................................

13. La parábola

1. La astronomía ...................................................................................

2. Los astros

3. Ramas de la astronomía ..................................................................

4. Cosmografía

5. Importancia de la astronomía ........................................................

..........

1. La esfera celeste

2. Movimiento diurno .........................................................................

3. Rotación de la Tierra

4. El metro .............................................................................................

CAPÍTULO IV. COORDENADAS GEOGRÁFICAS .............

1. Longitud y latitud

2. Arco-tiempo .....................................................................................

Ejercicios propuestos

CAPÍTULO V. COORDENADAS HORIZONTALES

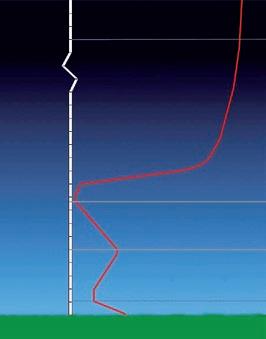

1. Horizonte ..........................................................................................

2. Acimut y altura

Ejercicios propuestos ...........................................................................

CAPÍTULO VI. COORDENADAS ECUATORIALES ...........

1. Definiciones ......................................................................................

2. Coordenadas ecuatoriales ...............................................................

3. Altura del polo ..................................................................................

4. Más sobre el movimiento diurno ...................................................

5. Comparación de los dos sistemas de coordenadas ......................

Ejercicios propuestos

CAPÍTULO VII. MEDIDA DEL TIEMPO

1. Tiempo solar medio .........................................................................

2. Tiempo sideral

...........................................................................

CAPÍTULO VIII. MEDIDA DE LAS COORDENADAS

ECUATORIALES

1. Triángulo astronómico ....................................................................

2. Anteojo ecuatorial

3. Obtención de las coordenadas ecuatoriales .................................. a partir de las horizontales

4. Otro método para obtener las coordenadas ecuatoriales

5. Las coordenadas horizontales deducidas de las ecuatoriales .....

6. Distancia angular entre dos astros .................................................

Ejercicios propuestos

1. Relación entre la hora y la longitud de un lugar ...........................

2. Determinación de la longitud

3. Determinación de la latitud ............................................................

Ejercicios propuestos

1. Las estrellas .......................................................................................

2. Las constelaciones ............................................................................

3. Reglas para reconocer constelaciones ...........................................

4. Magnitudes aparentes ......................................................................

5. Evolución de las estrellas y su clasificación ...................................

1. Movimiento anual aparente del Sol ...............................................

2. La eclíptica

3. Precesión de los equinoccios ..........................................................

4. Nutación

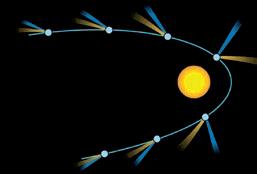

5. Traslación de la Tierra .....................................................................

6. Movimiento helicoidal del Sol

7. Zonas geográficas .............................................................................

8. El día y la noche

9. Distancia cenital meridiana del Sol ...............................................

10. Calendario

11. Calor del Sol en la Tierra...............................................................

12. Estaciones

13. Climas de México ..........................................................................

Ejercicios propuestos

1. Movimiento propio de la Luna

2. Fases de la Luna ................................................................................

3. Lunación

4. Edad de la Luna ................................................................................

5. Fiestas movibles

6. Rotación de la Luna .........................................................................

7. Libraciones

8. Relación entre las revoluciones siderales terrestre y lunar, y la sinódica lunar ..................................................................

9. Eclipses ..............................................................................................

Ejercicios propuestos ...........................................................................

1. Clasificación .....................................................................................

2. Movimientos aparentes ...................................................................

3. Movimientos reales

4. Explicación de los movimientos aparentes ...................................

5. Distancia de los planetas al Sol

6. Fases de los planetas ........................................................................

7. Satélites

Ejercicios propuestos ...........................................................................

DE LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR

1. Mercurio ...........................................................................................

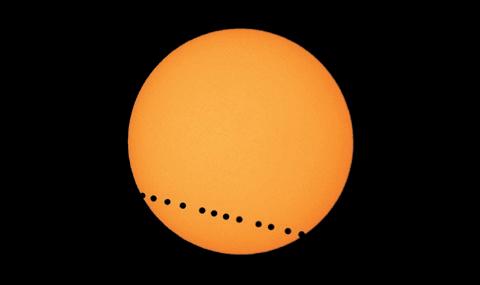

2. Venus

3. Tierra .................................................................................................

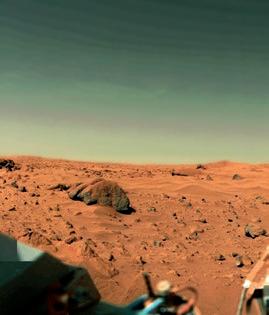

4. Marte

5. Planetoides entre Marte y Júpiter ...................................................

6. Júpiter

7. Saturno ..............................................................................................

8. Urano .................................................................................................

9. Neptuno

CAPÍTULO

1. Características ..................................................................................

2. Visibilidad

3. Composición ....................................................................................

4. Masa

5. Órbitas ...............................................................................................

6. Cometas notables .............................................................................

1. Meteoritos o estrellas fugaces .........................................................

2. Visibilidad .........................................................................................

3. Origen................................................................................................

4. Leónidas ............................................................................................

5. Aerolitos

6. Choques con la Tierra .....................................................................

CAPÍTULO

EL UNIVERSO ........................................

1. Las estrellas

2. Vía Láctea ..........................................................................................

3. La metagalaxia

4. Historia del conocimiento del Universo .......................................

5. Primeros conocimientos

Ejercicios propuestos ...........................................................................

CAPÍTULO

1. Paralaje de un astro

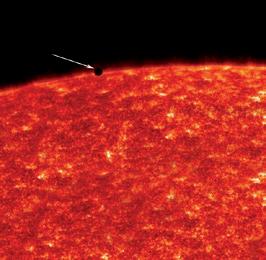

2. Acerca del Sol ..................................................................................

3. Aberración de la luz

4. Fuerza de gravitación de la Luna ....................................................

5. Cosmología .......................................................................................

6. Eras geológicas

7. Agujeros negros................................................................................

8. Tamaños aparentes

9. Algoritmo para calcular el día de la semana .................................

10. Velocidad de escape

11. Giovanni Papini .............................................................................

1. Unidades de temperatura y conversiones .....................................

2. Fórmulas útiles y equivalencias ......................................................

3. Dimensiones de los planetas del Sistema Solar, en km, y su número de satélites .......................................................................

4. Dimensiones .....................................................................................

5. Distancias entre astros .....................................................................

6. Velocidades de traslación

7. Ángulos de paralaje .........................................................................

8. Semidiámetros aparentes

9. Edad estimada ..................................................................................

10. Temperaturas del Sol y sus planetas

11. Algunas propiedades de los planetas ...........................................

.........................................................................

Tabla I. Posiciones geográficas de las principales ciudades mexicanas .............................................................................

Tabla II. Hora sideral

Tabla III. Catálogo de estrellas (coordenadas en 1950) ...................

Tabla IV. Catálogo de estrellas (coordenadas en 2011)

Tabla V. Coordenadas ecuatoriales del Sol en 1946 .........................

Tabla VI. Epacta (año gregoriano)

Tabla VII. Número N para calcular la edad de la Luna ...................

Tabla VIII. Reglas para el uso del calendario perpetuo ...................

Tabla IX. Calendario para el siglo XX

Tabla X. Para el calendario juliano .....................................................

Tabla XI. Para el calendario gregoriano

Tabla XII. Domingo de Pascua en el calendario gregoriano (siglos XVI a XIX)

Tabla XIII. Domingo de pascua en el calendario gregoriano (siglos XX y XXI)

Tabla XIV. Fechas recientes de conjunciones y oposiciones ...........

Un día de mediados de 2011, platicaba con el muy distinguido ingeniero Modesto Armijo Mejía acerca de las materias que se impartían en las escuelas preparatorias mexicanas hace más de 40 años; en particular, conversábamos de la materia de Cosmografía. Le comenté que siendo estudiante de preparatoria en la Universidad de Yucatán me tocó utilizar como libro de texto El Universo. Nuevas Lecciones de Cosmografía , escrito en 1947 por el ingeniero yucateco Joaquín Ancona Albertos, libro que yo deseaba obtener para releerlo, y que no lo encontraba ni en la propia Universidad de Yucatán, a lo que me respondió el ingeniero Armijo, que fue amigo del ingeniero Ancona Albertos, que él tenía un ejemplar.

En efecto, unos días después me obsequió el mismísimo libro que yo había llevado como texto en la preparatoria en 1963, lo que mucho le agradecí. Después de hojearlo y recordar los temas tan interesantes que trata el libro, decidí escribir sobre esta rama de la astronomía, a fin de compartir con mis amigos, y sobre todo con aquellos que no tuvieron la oportunidad de cursar la materia, los conocimientos que esta disciplina permite adquirir sobre el Universo y nuestro

Sistema Solar. Por supuesto, este trabajo también lo haré llegar a jóvenes estudiantes que no tienen ahora la oportunidad de cursar la materia en la preparatoria, toda vez que ya no se imparte.

Este trabajo solamente pretende ser una humilde aportación de conocimientos de varios temas que capacitarán al lector para determinar las coordenadas horizontales, ecuatoriales o eclípticas que permitan localizar y observar astros a simple vista o con telescopio. También podrá el lector conocer las propiedades, características y antigüedad de los cuerpos celestes del Sistema Solar, como nuestro astro rey, la Luna, los planetas y planetoides, los cometas y los astrolitos. Será capaz de calcular la fecha exacta de cada fase de la Luna, de saber cuándo habrá Luna llena en cualquier mes y año, y cuándo acaecerá la Semana Santa de cualquier año. También podrá entender, entre otros fenómenos, los eclipses solares y lunares, totales y parciales.

Consideré conveniente incluir un esbozo acerca de los conocimientos y descubrimientos de los primeros astrónomos de la historia, así como algunas frases célebres de grandes personajes como epígrafe en cada capítulo. También decidí anotar

algunas reflexiones filosóficas elaboradas por el escritor italiano Giovanni Papini (1881-1956), con gran sentido del humor, acerca de la astronomía y el Universo.

He incluido en algunos capítulos problemas prácticos acompañados del desarrollo de sus soluciones, así como otros para que resuelva el lector, a fin de que se ejercite en la obtención de respuestas a diversos problemas, si así lo desea. De estos últimos se proporcionan las soluciones al final del libro.

En cuanto al perfil que debe tener el lector para comprender los conceptos asentados, bastan los conocimientos de matemáticas y de geometría bien adquiridos en la preparatoria.

Ha sido mi intención hacer amigable este trabajo; es por eso que se imprimió con letra lo suficientemente grande para que nadie, o casi nadie, requiera anteojos para leerlo. También se preparó

con márgenes amplios en los cuatro bordes, con el objetivo de que sea de lectura cómoda, e incluso para hacer algunas anotaciones.

Es mi más ferviente deseo que los lectores de este libro lo encuentren claro, útil, que se interesen en los temas y también que se pongan a resolver los ejercicios propuestos. Con eso me sentiría muy satisfecho y se cumplirían todas mis expectativas generadas en el momento en que decidí escribirlo.

Conozco bien a mis amigos y sé que muchos de ellos se adentrarán en todos los capítulos, y me temo que posiblemente me harán ver errores cometidos en el tratamiento de algunos temas, lo cual obviamente no me dará mucho gusto, aunque sí lo apreciaré enormemente. Arturo Manuel Monforte Ocampo

Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Arquímedes (287-212 A. C.)

Círculos de una esfera

Si se corta una esfera por un plano en cualquier posición, la sección obtenida es un círculo (véase figura I.1). Así, las líneas ABA’C, DEFD, PBP’B’P, GHIG y KLRK son circunferencias.

Se llama círculo máximo a aquel cuyo plano pasa por el centro de la esfera. Si el plano no pasa por el centro, determina un círculo menor. Los círculos de una esfera tienen las siguientes propiedades:

1. Por dos puntos cualesquiera de la superficie de la esfera puede trazarse sólo un círculo máximo, a menos que esos dos puntos sean los extremos de un diámetro, en cuyo caso pueden trazarse por ellos infinidad de círculos máximos.

2. Todos los círculos máximos de una esfera son iguales.

Figura I.1

3. Todo círculo máximo divide a una esfera en dos partes iguales que se llaman hemisferios.

4. Dos círculos máximos se dividen mutuamente en partes iguales.

5. Por tres puntos de la superficie de una esfera sólo puede hacerse pasar una circunferencia, que en general corresponderá a un círculo menor.

El eje de un círculo cualquiera obtenido de una esfera es el diámetro de ésta, perpendicular al plano de dicho círculo. Los polos de un círculo son los puntos en que su eje toca la superficie de la esfera. Todos los círculos cuyos planos son paralelos tienen el mismo eje y los mismos polos. Si dos círculos máximos son perpendiculares entre sí, cada uno pasa por los polos del otro. Si un

círculo máximo pasa por los polos de un círculo menor, divide a éste en dos partes iguales; así, en la figura I.1, el círculo máximo PBP’B’P corta en dos partes iguales cada uno de los círculos DEFD, GHIG, JKLJ y ABA’B’. Si un círculo máximo y uno menor se cortan oblicuamente, se dividen uno a otro en partes desiguales: la diferencia entre las dos partes de cada uno es tanto mayor, cuanto más lejos del centro de la esfera se halle el plano del círculo menor (véase figura I.2).

Distancias esféricas

La distancia entre dos puntos de una superficie esférica es el arco de la circunferencia máxima que pasa por ellos y se mide en grados, lo que se logra uniendo ambos puntos al centro de la esfera; así se obtienen los dos radios. El ángulo que forman, al igual que el arco, se llama distancia angular entre los dos puntos. Todos los puntos de la circunferencia de un círculo cualquiera de la esfera, perpendicular al eje, equidistan de cada polo del círculo, y esta distancia se llama distancia polar del círculo. Por ejemplo, la distancia polar de un círculo máximo vale 90 grados.

I.2

Se llama zona esférica, o zona, a la parte de la superficie de una esfera comprendida entre las circunferencias de dos círculos paralelos. Estas circunferencias son las bases de la zona. Si uno de los planos paralelos es tangente a la esfera, la zona obtenida es un casquete (véase figura I.3).

Casquete polar

Zona templada del norte

Zona tórrida

I.3

En nuestro planeta existen la zona tórrida, las zonas templadas y los casquetes polares.

Ángulo entre una recta y un plano

Es el ángulo a que forma la recta con su proyección ortogonal sobre el plano (véase figura I.4).

I.4 A a B Perpendicular al plano

Proyección de AB

Ángulos diedros

Si se cortan dos planos, la abertura comprendida entre los dos se llama ángulo diedro o sólo diedro. Los dos planos son las caras del diedro y su inter-

sección es la arista. Si desde un punto cualquiera de la arista se trazan rectas perpendiculares a ésta en cada cara, el ángulo diedro es el formado por dichas rectas (véase figura I.5).

I.5

Ángulos esféricos

La abertura comprendida entre dos arcos de circunferencia máxima que parten de un mismo punto de la superficie de una esfera se llama

I.6 A B O P P’

ángulo esférico. El punto (P) se llama vértice del ángulo esférico. El ángulo se mide trazando desde el centro de la esfera los radios de ambas circunferencias máximas sobre el círculo máximo perpendicular a aquéllas. En la figura I.6 las circunferencias máximas son PAP’ y PBP’; el círculo máximo perpendicular a ellas es el OAB. El ángulo esférico se mide con el ángulo plano AOB.

Triedros

Son las figuras formadas por tres planos que concurren en un mismo punto: el vértice (véase figura I.7). Las intersecciones de cada dos planos son las aristas. Los ángulos planos que forman cada dos aristas son las caras del triedro, y los ángulos que forman cada dos caras son los ángulos diedros.

forman el triedro correspondiente al triángulo esférico (véase figura I.8). Cada lado del triángulo tiene la misma medida que la cara respectiva del triedro y cada ángulo del triángulo mide lo mismo que el diedro al que corresponde.

Triángulos esféricos

Un triángulo esférico es la porción de la superficie de una esfera comprendida entre tres arcos de círculo máximo que se cortan dos a dos. Los puntos de intersección de los arcos son los vértices, y los arcos de vértice a vértice, los lados. Si los vértices se unen con el centro de la esfera, sus radios

Los ángulos de un triángulo esférico suman más de 180° y menos de 540°. Un triángulo esférico puede tener dos de sus ángulos, o aun los tres, rectos u obtusos. Un triángulo esférico se llama birrectángulo o trirrectángulo, según tenga dos ángulos rectos o los tres.

Si dos círculos máximos de una esfera pasan por los polos de un tercero (véase figura I.6), forman con él dos triángulos birrectángulos que tienen un lado común, como sucede con los triángulos APB y AP’B.

Los ángulos PAB y PBA son rectos. En efecto, por ejemplo, el ángulo PAB es igual que el arco opuesto PB, que a su vez es igual al ángulo POB = 90°. Además, a PA y PB se les llama cuadrantes.

Si en una esfera se trazan dos círculos máximos

PAP’ y EAB perpendiculares entre sí (véase figura I.9), la esfera queda dividida en cuatro husos iguales. Si se traza un tercer círculo máximo PBP’ perpendicular a la intersección de los dos primeros, la superficie esférica queda dividida en ocho triángulos trirrectángulos iguales, cuyos lados son todos cuadrantes.

y por ende perpendicular a él, al que llamaremos círculo de las ordenadas. Sea M, una de las intersecciones de los círculos, el origen. Para determinar la posición de un punto A de la superficie esférica, se hace pasar por él un círculo máximo que contenga los polos P y P’ del círculo de las abscisas, y sea N el punto donde corta a éste. Se miden los arcos MN y NA, así se obtienen la abscisa y la ordenada esférica del punto A. El arco MN corresponde al ángulo MON y el arco NA es igual al ángulo NOA.

Coordenadas esféricas

En la figura I.10, sea el círculo máximo XMX’M’X el círculo de las abscisas, y PMP’M’P otro círculo máximo que pasa por los polos P y P’ del primero

Fórmulas trigonométricas

Conviene que recordemos aquí dos propiedades trigonométricas de los triángulos esféricos:

1. En todo triángulo esférico, los senos de los lados son proporcionales a los de los ángulos opuestos. Si designamos como A, B y C los án-

gulos y como a, b, y c los lados respectivamente opuestos, esta propiedad se expresa mediante la fórmula:

sen a = sen b = sen c (1)

sen A sen B sen C

2. En todo triángulo esférico, el coseno de un lado es igual al producto de los cosenos de los otros dos lados, más el producto de los senos de los mismos lados por el coseno del ángulo que forman. Esta propiedad se expresa con la fórmula:

cos a = cos b cos c + sen b sen c cos A (2)

Es importante estudiar esta figura plana, por ser la que describen los astros del Sistema Solar en su movimiento de traslación alrededor de otros astros del propio sistema.

La elipse es el lugar geométrico de un punto P que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos F y F’ es una constante igual a 2a, donde a es el semieje mayor de la elipse.

Se puede dibujar una elipse (véase figura I.11) fijando los extremos de un hilo de longitud AA’ = 2a en dos puntos fijos F y F’ llamados focos, que

distan entre sí FF’ = 2c. A continuación se lleva el hilo tenso, con la punta de un lápiz, a todas las posiciones posibles en torno de F y F’. Los segmentos PF y PF’ son los radios vectores de un punto P cualquiera de la elipse.

La elipse tiene dos ejes de simetría: la recta AA’, que pasa por los focos (eje mayor), y la recta BB’ (eje menor), perpendicular y bisectriz de la línea FF’. La intersección O de ambos ejes es el centro de la elipse, y los extremos A, A’, B y B’ son sus vértices. La longitud del semieje menor es b. Cada uno de los radios vectores de los extremos B y B’ del eje menor es igual al semieje mayor a , que representa la distancia media de todos los puntos de la elipse a uno cualquiera de sus focos.

Se llama excentricidad de la elipse a la relación c/a (semidistancia focal dividida entre semieje mayor). Su achatamiento es la relación (a – b)/a. Una elipse es más alargada mientras mayor sea su excentricidad o su achatamiento. Cuando la elipse es circular, su excentricidad vale 0, ya que los focos coinciden con el centro; además, su achatamiento es nulo.

La ecuación de la elipse es + = 1 y se deduce de la siguiente manera:

F’P + FP = 2a, por definición; entonces:

{(x – c)2 + y2}1/2 + {(x + c)2 + y2}1/2 = 2a

Elevando al cuadrado ambos términos y simplificando:

a (x2 + 2cx + c2 + y2)1/2 =

Elevando al cuadrado y simplificando:

De acuerdo con la figura I.11, FB = FB’ = a, por lo que a2 – c2 = b2

∴ x2b2 + y2a2 = a2b2

Dividiendo entre a2b2 nos queda la ecuación de la elipse:

x2 + y2 = 1 a2 b2

La parábola

Es el lugar geométrico de un punto P que se mueve de tal modo que equidista siempre de una recta y de un punto, ambos fijos. La recta DD’ (véase figura I.12) se llama directriz, el punto F foco, y la distancia de cada punto P de la parábola al foco se llama radio vector

La parábola tiene un eje de simetría que es la perpendicular AX a la directriz (pasando por el foco) y un vértice V en que la curva corta a su eje; éste está situado en el punto medio de la distancia FA del foco a la directriz.

I.12

La ecuación de la parábola es y 2 = 4 px . De acuerdo con la figura I.12, PF = {(x – p)2 + y2}1/2 y PN = x + p

Entonces, [(x – p)2 + y2]1/2 = x + p

∴ (x – p)2 + y2 = (x + p)2

Simplificando se obtiene la ecuación de la parábola: y2 = 4px

Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. PitágorAs (585-495 A. C.)

La astronomía

La astronomía estudia los astros, sus movimientos tanto aparentes como reales, sus distancias, dimensiones, estructura y condiciones físicas, así como las acciones mutuas que ejercen unos sobre otros por atracción y por sus radiaciones, su historia probable y su evolución futura.

Los astros

Los cuerpos celestes que estudia la astronomía y que genéricamente se denominan astros son:

1. La Tierra.

2. El Sol.

3. La Luna.

4. Los planetas, incluyendo sus satélites.

6. Los meteoritos, cuerpos diminutos que viajan alrededor del Sol y que penetran en la atmósfera terrestre y producen las estrellas fugaces.

7. Las estrellas, cuerpos análogos al Sol.

8. Las nebulosas, grandes masas de gas y de polvo que flotan en el espacio y que se muestran al telescopio como nubecillas informes.

9. Las galaxias, conjuntos inmensos de soles y nebulosas que constituyen verdaderos universos análogos a aquél del que formamos parte (Vía Láctea), pero que por su enorme distancia sólo se revelan a los telescopios como débiles manchitas difusas.

5. Los cometas o astros cabelludos, que giran en torno al Sol como los planetas, aunque difieren de ellos por su estructura y forma de movimientos.

Los astros anteriores pueden agruparse así:

• El Sistema Solar, es decir: el Sol, los planetas, satélites, cometas y meteoritos.

• La galaxia o sistema de estrellas y nebulosas al que pertenece el Sistema Solar.

• La metagalaxia o conjunto de sistemas análogos a nuestra galaxia.

Ramas de la astronomía

Son cuatro las ramas de la astronomía:

1. La astronomía práctica, que da métodos adecuados para la deducción de los datos empleados en las otras ramas de la astronomía y, en particular, para medir el tiempo y determinar la situación geográfica de un punto cualquiera de la Tierra.

2. La astronomía de posición o astrometría, que enseña procedimientos rigurosos para calcular las posiciones presentes, pasadas y futuras de los astros, y para predecir fenómenos celestes; también para medir los astros, sus distancias y las velocidades reales de sus movimientos.

3. La astrofísica, que estudia las características físicas de los astros, especialmente de los externos al Sistema Solar, para conocer su temperatura, la naturaleza y condiciones de sus atmósferas, de sus superficies y de sus interiores, así como sus dimensiones, distancias y movimientos reales.

4. La cosmogonía, que estudia la evolución del Universo, así como el nacimiento, el desarrollo

y el fin probable de cada uno de los astros que lo integran.

Cosmografía

Se encarga de la descripción del Universo; abarca todas las ramas de la astronomía y expone sus conclusiones sin detallar ni profundizar en los métodos, aunque los esboza con claridad suficiente para que pueda aquilatarse el valor de los conocimientos astronómicos; es un estudio elemental de la astronomía. Su objetivo fundamental es mirar el Universo en conjunto para comprender la posición que en él ocupa el ser humano.

Importancia de la astronomía

La regularidad del movimiento aparente de los astros, como el movimiento diurno de las estrellas, las salidas y puestas del Sol, la sucesión de las fases de la Luna, entre otros, ha llevado al ser humano a saber medir el tiempo. El primero de tales fenómenos es el único medio de regular los relojes. Dichos acontecimientos también han sido los únicos medios para guiar a los viajeros en el mar y en el desierto, y son el mejor recurso en las operaciones topográficas y geodésicas para fijar la posición de cada lugar, así como para la construcción de mapas de la superficie terrestre. El estudio de la astronomía ha enseñado al ser humano la existencia de las leyes naturales, inmutables, y lo ha librado de la creencia supersticiosa de que cuanto ocurre en el mundo es producto del azar o del capricho de los dioses.

CAPÍTULO III

El gran libro de la Naturaleza está escrito en símbolos matemáticos. gAlileo gAlilei (1564-1643)

La esfera celeste

Las estrellas o soles son cuerpos luminosos por sí mismos diseminados en el espacio moviéndose en diferentes direcciones con velocidades enormes que alcanzan decenas y aun centenares de kilómetros por segundo. A simple vista, todas nos parecen igualmente lejanas; además, se hallan tan enormemente distantes de nosotros, que sus movimientos nos pasan inadvertidos. Para entender esto recuérdese que si vemos pasar un avión, su movimiento parece tanto más lento cuanto más alto pase. Así, las estrellas nos parecen fijas y a la misma distancia, como si estuvieran adheridas a la superficie de una esfera hueca en cuyo centro estuviéramos nosotros.

Esta esfera ideal se llama esfera celeste.

La distancia angular de dos astros es el ángulo de las visuales dirigidas a ellos, o el arco de círculo

máximo de la esfera celeste comprendido entre las posiciones de dichos astros.

Movimiento diurno

A pesar de que las estrellas se mueven independientemente en el espacio, están tan lejos que la distancia angular entre dos de ellas no ha variado desde que el ser humano las comenzó a observar hace decenas de siglos. Sin embargo, si comparamos la posición de una estrella cualquiera con algún punto fijo de la Tierra, como el borde de una pared alta, descubriremos un movimiento de los astros con relación a la pared. Si vemos astros y pared hacia el Oriente, en pocos minutos las estrellas irán subiendo; si miramos hacia el Occidente, las veremos bajar y desaparecer detrás de la pared.

Viendo hacia el Norte, notaremos que las estrellas muy altas se mueven de derecha a izquierda, es decir, de Oriente a Poniente; en cambio, las muy bajas se moverán de izquierda a derecha; veremos que cada una describe una circunferencia en sentido inverso al de las manecillas del reloj, en torno de un punto llamado polo celeste norte.

Las estrellas “cercanas” al polo completan su circunferencia y podemos verlas tanto cuando pasan encima de él, como cuando se desplazan por debajo. Estas estrellas se llaman circumpolares. Respecto a las estrellas cuya distancia aparente al polo es muy grande, una parte de su trayectoria circular queda por debajo de la Tierra, y por tanto fuera del alcance de nuestra observación, por lo que salen y se ponen todos los días, lo mismo que el Sol. La observación atenta y continua de este movimiento de las estrellas ha permitido descubrir las siguientes leyes:

1. Todas las estrellas se mueven en el mismo sentido, de Oriente a Occidente, en la parte superior de su curso.

2. Cada estrella describe en el cielo una circunferencia con movimiento uniforme.

3. Las circunferencias que describen las estrellas pertenecen todas a planos paralelos, por lo que tienen un eje y polo comunes (véase “Eje y polos”, capítulo I). El eje de todos los círculos paralelos que describen las estrellas se llama eje del mundo, y sus extremos, polos celestes. El que nos queda enfrente cuando tenemos el Oriente a la derecha se llama polo norte; el opuesto,

polo sur. El polo celeste norte es visible desde cualquier punto del territorio mexicano; el polo sur es invisible.

4. Las estrellas emplean el mismo tiempo en dar cada vuelta completa. Este tiempo es el día sideral, que es muy constante. Medido en nuestro reloj común, dura 23 horas 56 minutos y 4 segundos, casi 4 minutos menos que el día solar, a cuyo ritmo se acomodan nuestros relojes.

El movimiento diurno de las estrellas se puede hacer patente en una fotografía de larga exposición que se tome con una cámara fija dirigida hacia el polo celeste norte. Cada estrella deja marcado un arco de círculo, o éste completo si la exposición dura lo que el día sideral. Si la exposición dura una hora, el arco marcado es de 15 grados.

El movimiento diurno se explica considerando que la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de un eje fijo que pasa por su centro en sentido inverso al del movimiento aparente del cielo, es decir, de Occidente a Oriente, o lo que es lo mismo, en el sentido de las manecillas del reloj, si se observa desde el polo celeste sur. La recta que llamamos antes eje del mundo es la prolongación del eje de rotación de la Tierra. El centro de la esfera celeste es el de nuestro planeta, y si nos parece tenerlo en los ojos es porque el radio terrestre es prácticamente nulo si se compara con las distancias a que se hallan las estrellas.

Aunque más adelante se tratará la traslación de la Tierra, conviene adelantar aquí únicamente que su órbita alrededor del Sol es también en el sentido dextrorso (el de las manecillas del reloj) si se observa desde el polo celeste sur.

El radio medio de la Tierra es de 6,371.23 km; la estrella menos lejana dista 40 millones de millones (billones) de kilómetros de nuestro planeta. Si tratamos de indicar en escala gráfica estas dos longitudes, entenderemos por qué el eje del mundo pasa por nuestros ojos.

Supongamos (en la figura III.1) que el círculo grande es la esfera celeste y que el pequeño concéntrico es nuestro planeta (T). Si estamos en la Ciudad de México, cuyas coordenadas geográficas son latitud N 19° 26’ 05”, longitud WG 99° 07’

54”, cuyo cenit es Z y su horizonte H-H, y nos movemos hacia el Norte, de modo que el cenit sea ahora Z’ con el horizonte H’-H’, el eje del mundo irá formando con el horizonte un ángulo cada vez más grande –inicialmente α y después β– (véase figura III.1), lo que nos irá permitiendo ver un mayor número de estrellas circumpolares.

Si llegáramos al Polo Norte, todas las estrellas parecerían moverse sobre círculos paralelos al horizonte, entendiendo por “todas”, las del hemisferio boreal, ya que no veríamos ninguna del austral. Si salimos de nuestra localidad hacia el Sur, cada vez veremos menos estrellas circumpolares; al llegar al Ecuador, el horizonte coincidirá con el eje del mundo y ya no veremos estrellas circumpolares; todos los astros permanecerán medio día sobre el horizonte y medio día debajo. Más al Sur ya no se vería el Polo Norte y el Polo Sur aparecería sobre el horizonte, tanto más alto cuanto más avancemos. Las estrellas circumpolares, cada vez más numerosas, se verán al Sur girando en el mismo sentido de las manecillas del reloj.

El metro

Antiguamente, hasta antes de 1789, había una gran cantidad de medidas de longitud, por lo que la Convención Nacional de París, con objeto de establecer uniformidad, decidió en 1789 crear un sistema único, el sistema métrico, y que la unidad de longitud fuese función de las dimensiones de nuestro planeta. Esa unidad, llamada metro, sería la diezmillonésima parte del cuadrante del me-

ridiano terrestre (considerando que el diámetro ecuatorial de la Tierra es de 12,756 km, y el polar de 12,714 km, el promedio resulta de 12,735 km, que multiplicados por π dan 40,008 km, y que divididos entre 4 dan 10,002 km, es decir, aproximadamente 10’002,000 m).

Se encargó el proyecto a Méchain y Delambre, quienes midieron el arco de meridiano entre Dunkerque, en el extremo norte de Francia, y Barcelona, España. Esta distancia, del orden de 880 km, fue extrapolada para obtener la correspondiente a un cuadrante de meridiano. Finalmente, el metro patrón resultó una quinta

parte de milímetro menor que la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano; aunque el error es pequeño, la definición anterior de metro resulta errónea, por lo que para evitar problemas, se modificó por la expresión: “el metro es la longitud, a 0° C, de una regla metálica llamada Metro Patrón Internacional, que se conserva en la Oficina de Pesos y Medidas de París.”

La definición que implantó en 1983 la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, y que permanece vigente, es: “El metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un lapso de 1/299’792,458 de segundo.”

Longitud y latitud

Asumamos que la Tierra es una esfera de cerca de 13,000 km de diámetro que gira sobre sí misma en el sentido de las manecillas del reloj si la observáramos desde el Polo Sur, dando cada vuelta completa en un día sideral.

Los puntos P y P’ de la figura IV.1, en los que el eje de rotación corta la superficie de la esfera, son los polos terrestres Norte y Sur, respectivamente.

El círculo máximo EmE’ perpendicular al eje de rotación es el Ecuador, y determina en el planeta dos hemisferios: el boreal, que contiene al Polo Norte, y el austral, que contiene al Polo Sur. Los círculos máximos –como el PMmP’– que pasan por los polos, es decir, que tienen como diámetro común el eje de rotación, se llaman meridianos. Figura IV.1

Lo que es afirmado sin pruebas puede ser negado sin pruebas. euClides (325-265 A. C.)

Meridiano de Greenwich

La posición de un punto M cualquiera de la superficie terrestre se determina por sus coordenadas, tomando como círculos de referencia el Ecuador y el meridiano del Observatorio Astronómico de Greenwich, cerca de Londres (figura IV.2, p. 129, meridiano rojo). Volviendo a la figura IV.1, la abscisa esférica Om se llama longitud y la ordenada mM, latitud. Así, la longitud geográfica de M es el ángulo esférico OPM que forma su meridiano con el de Greenwich, y su latitud es el ángulo que forma la vertical del lugar con el plano del Ecuador, o bien, el valor en grados del arco mM.

La longitud se mide de 0° a 180° de uno y otro lado del Meridiano de Greenwich, considerando positivas (Este) las de los lugares situados al oriente de este meridiano y negativas (Oeste) las de aquellos que se ubiquen al poniente. También se suele expresar la longitud en tiempo, para lo cual se divide el círculo del Ecuador en 24 arcos iguales que se llaman horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos; los segundos se dividen en decimales.

La latitud se cuenta de 0° a 90° del Ecuador a los polos, con signo (+) en el hemisferio boreal y (−) en el austral. La Tabla I, al final de este libro, proporciona las coordenadas geográficas de las principales ciudades de México.

Arco-tiempo

Para convertir arco en tiempo o viceversa es necesario considerar que el círculo del Ecuador

se divide en 360° o 24 horas, y que cada arco de una hora equivale a la vigésima cuarta parte de 360°, esto es, 15°. Puesto que tanto la hora como el grado se dividen en 60 minutos, cada minuto de tiempo abarca 15 minutos de arco, y cada segundo de tiempo abarca 15 segundos de arco. Así, para convertir en arco una longitud expresada en tiempo, basta multiplicar por 15 esta última expresión.

Ejemplo 1. Expresar en arco 6 h 36 min 31.6 s.

Solución. 6 h × 15 = 90°

36 min × 15 = 540’ = 9°

31.6 s × 15 = 474” = 7’ 54”

Respuesta. 99° 07’ 54”

Ejemplo 2. Expresar en tiempo 99° 07’ 54”

Solución. 99°/15 = 6 h y sobran 9° = 540’

547’/15 = 36 min y sobran 7’ = 420”

474”/15 = 31.6 s

Respuesta. 6 h 36 min 31.6 s

Ejercicios propuestos

1. Expresar en arco la longitud geográfica de 7 h 42 min 18 s.

2. Expresar en tiempo un arco de Ecuador de 37° 29’ 45”.

3. Expresar en tiempo la longitud geográfica de la localidad del lector o de la más próxima que aparezca en la tabla I.

Horizonte

Se llama vertical de un lugar a la dirección del hilo de la plomada o de la caída libre de un cuerpo pesado; es normal a la superficie del agua en reposo.

La vertical de un punto toca la esfera celeste en dos puntos opuestos: el cenit, sobre nuestra cabeza, y el nadir.

Divide las dificultades que examines en tantas partes como sea posible, para su mejor solución. desCArtes (1596-1650)

Horizonte aparente

Todo plano que contiene la vertical de un lugar es un plano vertical; todo plano perpendicular a la vertical es un plano horizontal. El horizonte racional es el plano horizontal que pasa por el centro de la esfera celeste y tiene por eje la vertical del lugar, y por polos el cenit y el nadir. Podemos considerar que el horizonte racional es tangente a la Tierra en el punto de observación, o que pasa por nuestros ojos o por el centro de la Tierra, de- Figura V.1

pendiendo de las necesidades del problema que se estudie.

Cuando el horizonte racional se traza tangente a la superficie de la Tierra, se llama horizonte matemático; cuando se le hace pasar por el centro de la Tierra se llama geocéntrico o astronómico. Los círculos menores de la esfera celeste paralelos al horizonte racional se llaman almicántaras.

El horizonte aparente es el círculo que vemos a nuestro alrededor cuando estamos en alta mar o en una llanura extensa sin accidentes del terreno. Es la línea de contacto del cono de nuestra visual con la superficie de la Tierra (véase figura V.1).

El plano vertical que contiene al eje del mundo, y que por ende pasa por los polos, se llama meridiano astronómico (véase figura V.2); su

intersección con la superficie de la Tierra es el meridiano geográfico del punto de observación. En consecuencia, el meridiano astronómico pasa por el lugar de observación. La intersección del meridiano astronómico con el horizonte racional es una recta que se llama meridiana y es tangente al meridiano geográfico; va de Norte a Sur o viceversa. El plano vertical perpendicular a la meridiana se llama primo vertical; por definición, pasa por el cenit y por la línea Este-Oeste.

El extremo de la meridiana situado para nosotros, que estamos en el hemisferio boreal, en la región de las estrellas circumpolares, es el Norte o Septentrión; el opuesto es el Sur o Mediodía.

La intersección del primo vertical con el horizonte racional toca la esfera celeste en dos puntos,

vertical

Esfera celeste (al centro está la Tierra)

Meridiano astronómico

Meridiana

Horizonte racional

Esfera celeste

situado cada uno a 90° del Norte o del Sur: el Este, Oriente, Orto o Levante queda a la derecha de un observador que mira hacia el Norte, y el Oeste, Poniente, Ocaso u Occidente queda en la región opuesta. El Norte, Sur, Este y Oeste son los puntos cardinales. Ya vimos cómo determinar la posición de un punto sobre el planeta a través de las coordenadas geográficas. Ahora, para fijar la posición de un astro en la esfera celeste, se usan varios sistemas de coordenadas.

Acimut y altura

El sistema de coordenadas horizontales (véase figura V.3) tiene como círculo de abscisas el horizonte racional, con origen en el extremo sur de la

meridiana. Se cuenta de 0° a 360° desde el extremo sur y en sentido dextrorso, es decir, el de las manecillas de un reloj colocado sobre una mesa con la carátula hacia arriba, y se llama acimut. Para el caso de la figura V.3 es el ángulo SOa mayor de 180° marcado con arco punteado.

El círculo de las ordenadas es el meridiano; se mide la ordenada, que se conoce como altitud de un astro o altura sobre el horizonte o elevación, a partir del horizonte racional. Así, la altitud de un astro

A (véase figura V.3) es el ángulo AOa que forma la visual dirigida al astro con el horizonte racional. Se mide de 0° a 90° del horizonte al cenit. Si el astro está abajo del horizonte, su altitud es negativa. Suele usarse también la distancia cenital ZA, complemento de la altura, que se mide de 0° a 180°

sobre el círculo máximo vertical que pasa por el astro, con el cenit como origen.

En vez del acimut suele usarse el rumbo, que se mide de 0° a 90°, desde el Norte o desde el Sur y en uno u otro sentido. El número de grados y sus fracciones se escribe entre dos letras, que señalan el origen y el sentido de la medición. Por ejemplo, el rumbo S 24° 35’ W equivale a un acimut de 24° 35’; el rumbo N 72° 05’ W equivale a un acimut de 107° 55’. En operaciones topográficas suele tomarse como origen del acimut el extremo norte de la meridiana, conservando el sentido dextrorso.

Las coordenadas horizontales de un astro se pueden medir con el teodolito, que se compone esencialmente de dos círculos graduados, como puede observarse en la figura V.4.

Los círculos, uno horizontal y el otro vertical, son llamados limbos (figura V.4). El primero, H, gira alrededor de un eje vertical OZ y está graduado de 0° a 360°, en sentido dextrorso. El segundo, J, gira alrededor de un eje horizontal y está graduado de 0° a 180°, con un anteojo astronómico de poco aumento, cuyo eje óptico AB define la visual dirigida al astro que se observa. La visual se determina con auxilio de la retícula, constituida por dos hilos cruzados en ángulo recto en el interior del anteojo, uno de los cuales es horizontal.

El anteojo puede colocarse en cualquier posición sin que el eje OZ pierda su verticalidad, y su eje AB describe sobre los limbos del teodolito sendos ángulos que pueden determinarse con las

graduaciones. Si hacemos coincidir el eje óptico con la meridiana y miramos al Norte poniendo en ceros previamente las graduaciones de ambos limbos, al mover el anteojo para dirigir una visual a una estrella, su eje óptico describirá sobre el limbo horizontal el ángulo NOE que, aumentado en 180°, nos dará el acimut de la estrella. Sobre el limbo vertical, el ángulo DO’B será su altura sobre el horizonte. El complemento ZO’B de ese ángulo será la distancia cenital de la estrella.

Ejercicios propuestos

1. Si la distancia cenital de un astro es de 8° 21’ , ¿cuál es su altura sobre el horizonte?

2. Si la distancia cenital de un astro es de 118° 50’ , ¿cuál es su altura sobre el horizonte?

3. Decir cuál es el acimut de un astro, si su rumbo es:

a) N 67° 39’ E

b) S 22° 18’ E

c) N 42° 42’ W

4. Obtener el rumbo S-W del inciso a); N-W del b); S-E del c) de un astro si su acimut es de:

a) 39° 20’ 34”

b) 101° 30’ 00”

c) 359° 59’ 59”

Definiciones

Se llama ecuador celeste al círculo máximo de la esfera celeste perpendicular al eje del mundo; es prolongación del Ecuador terrestre. Dado que para fines prácticos el centro de la esfera celeste está en nuestros ojos, por ellos pasa también el ecuador celeste.

Todo círculo menor de la esfera celeste perpendicular al eje del mundo es un paralelo. Los círculos máximos que contienen el eje del mundo son círculos horarios.

Si admitimos que la Tierra y el cielo son dos esferas concéntricas (véase figura VI.1), con eje y polos comunes, un mismo círculo máximo perpendicular al eje común determina en ambas Figura VI.1

El verdadero conocimiento es saber que sabemos lo que sabemos, y saber que no sabemos lo que no sabemos.

NiColás CoPérNiCo (1473-1543)

el ecuador. Los círculos máximos que contienen al eje común son, en la Tierra, meridianos, y en el cielo, círculos horarios. Debido a la rotación de la Tierra, cada meridiano coincide sucesivamente, durante un día, con todos los círculos horarios.

El sistema de coordenadas ecuatoriales para determinar la posición de un astro tiene como círculo de las abscisas el Ecuador, y como origen el punto vernal (γ). Este punto se determina de la siguiente manera: observando diariamente la posición del Sol en el globo celeste, se encuentra que en un año le ha dado una vuelta completa al cielo sobre un círculo máximo que recibe el nombre de eclíptica,

cuya inclinación respecto al ecuador celeste es de 23° 27’ (véase figura VI.2).

La intersección γγ’ de la eclíptica con el Ecuador es la línea de los equinoccios, y sus extremos, los equinoccios. Uno de ellos, γ, donde el Sol corta al Ecuador al pasar del hemisferio austral al boreal, es el punto vernal o equinoccio de primavera, que sirve de origen a este sistema de coordenadas ecuatoriales. El punto γ’ es el equinoccio de otoño. El círculo horario que los contiene es el coluro de los equinoccios.

El círculo de las ordenadas es el coluro de los equinoccios. La abscisa esférica γPAa = γa = áng γOa se llama ascensión recta, y la ordenada aA = áng aOA se denomina declinación. La ascensión recta se mide de 0° a 360°, aunque con más frecuencia de 0 h a 24 h a partir del punto vernal, en sentido opuesto al movimiento diurno, es decir, en el mismo sentido de las manecillas del reloj mirando desde el Polo Sur hacia el Polo Norte.

La declinación es el arco aA del círculo horario que pasa por el astro, medido del Ecuador a éste, en grados, con signo positivo en el hemisferio boreal y negativo en el austral. En vez de la declinación, suele tomarse la distancia polar PA, contada en grados, desde el Polo Norte hasta el astro, y se le conoce como codeclinación; se le asigna siempre signo positivo.

También se utiliza el ángulo horario, similar a la ascensión recta, que es el diedro que forma el círculo horario de un astro con el meridiano del lugar de observación. Se mide sobre el arco

de ecuador que interceptan ambos círculos, en horas corridas de 0 a 24, a partir del meridiano del lugar y en el mismo sentido del movimiento diurno, es decir, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, mirando hacia el Polo Norte desde el Polo Sur. Si el astro no ha pasado por el meridiano, puede medirse su ángulo horario en sentido opuesto, con signo negativo.

Altura del polo

Supongamos de nuevo que la Tierra y el cielo son dos esferas concéntricas (véase figura VI.3) y que aquélla es un punto en el centro de éste. Sea PP’ el eje del mundo, EFWF’ el Ecuador, OZ la vertical del lugar y NESW el horizonte racional. La altura

del Polo Norte sobre el horizonte del lugar es el ángulo NOP que el eje del mundo forma con el horizonte. La latitud geográfica del lugar es el ángulo FOZ que la vertical OZ forma con el Ecuador; estos dos ángulos son iguales (lados respectivamente perpendiculares). Así, en un lugar dado, la altura del polo sobre el horizonte es igual a la latitud geográfica del lugar. También, la latitud del lugar es precisamente la declinación del cenit.

Más sobre el movimiento diurno

Un paralelo celeste cuya distancia polar sea igual a la latitud geográfica del lugar, y que en consecuencia toca el horizonte en N (véase figura VI.4), define un casquete boreal con el Polo Norte en el

centro, en el que se hallan comprendidas las estrellas circumpolares para esa latitud. Lo mismo puede decirse de otro paralelo similar pero en la parte austral, el cual define un casquete austral cuyas estrellas circumpolares no podemos ver. La zona intermedia tiene estrellas que salen y se ponen. En efecto, una estrella A dentro del casquete boreal, cuya distancia polar sea menor que la latitud geográfica del lugar de observación, describe su circunferencia diurna completa sobre el horizonte en sentido opuesto al de las manecillas del reloj y pasa por el meridiano del lugar dos veces: encima y debajo del polo. Esto sucede en el casquete austral, aunque en México no podemos ver sus estrellas circumpolares. Las estrellas de la zona intermedia salen y se ponen, ya que los paralelos que describen cortan el horizonte y por lo tanto son visibles en la parte superior de su curso e invisibles en la inferior.

Cada estrella culmina (alcanza su posición más alta) cuando pasa por el meridiano del lugar. En la figura VI.4, la recta NS es la meridiana (recuérdese que la meridiana es la intersección del meridiano astronómico del lugar con el horizonte racional) y EW la línea Este-Oeste. Las estrellas situadas sobre el ecuador, como la B, salen por el punto E, exactamente al Este, y se ponen por el W, precisamente al Oeste, y como el horizonte corta al ecuador en dos partes iguales, entonces de la salida a la puesta transcurre medio día sideral o sidéreo.

Una estrella C situada en la parte boreal de la zona intermedia sale por el punto m y se pone por

el m’, hacia el norte del primo vertical, y como su paralelo queda dividido por el horizonte en partes desiguales, de la salida a la puesta transcurre más de la mitad del día sidéreo: un tiempo tanto más largo cuanto mayor sea la declinación de la estrella.

Para un observador situado en el Polo Norte, todas las estrellas del hemisferio celeste boreal parecen describir circunferencias paralelas al horizonte, porque el eje del mundo es vertical; las estrellas del hemisferio austral le son perpetuamente invisibles.

Las coordenadas horizontales de un astro varían continuamente a causa del movimiento diurno; al salir una estrella, su altura sobre el horizonte es nula y su distancia cenital es de 90°; cuando culmina, su altura es máxima y su distancia cenital es mínima (recuérdese que aunque culmina, no necesariamente pasa por el cenit) y ambos arcos se miden entonces sobre el meridiano (hay que recordar que el meridiano pasa por el lugar de observación y por el Norte y Sur). En este mismo instante el acimut es de 0° o de 180°, según que la estrella culmine al sur o al norte del cenit; así, las coordenadas horizontales de un astro fijan la posición de éste, en un instante dado, con relación al horizonte y al meridiano del lugar; de aquí que al medirlas deba anotarse la hora de la observación.

En cambio, la ascensión recta y la declinación no varían, a causa del movimiento diurno, por lo cual sirven para fijar la posición de cada astro con relación al ecuador y al coluro de los equinoccios.

Estas coordenadas también varían, aunque muy lentamente, por causas distintas del movimiento diurno y que estudiaremos más adelante.

Conviene apuntar que el ángulo horario de un astro (ángulo formado por su círculo horario y el meridiano del lugar) es nulo en el momento de su culminación.

3. ¿Cuál es la distancia cenital del polo celeste norte en un lugar cuya latitud geográfica es de 19° 26’ 05”?

4. Si la latitud geográfica de un punto es de 20° 56’ 17”, ¿a qué distancia del cenit corta el meridiano del lugar al ecuador celeste?

5. Si la latitud geográfica de un lugar es +20°, diga entre qué límites de declinación se hallan: a) las estrellas circumpolares, b) las que salen y se ponen, c) las que están sobre el horizonte medio día sideral, d) las que permanecen sobre el horizonte más de 12 horas, y e) las que no pueden verse desde ese lugar.

Ejercicios propuestos

1. ¿Cuál es la declinación del polo celeste boreal y cuál la del austral?

2. ¿Cuál es la ascensión recta del punto vernal?

6. Consultando la tabla III, elija una estrella que se encuentre en cada uno de los casos del ejercicio 5.

Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los suizos, que era un físico alemán; y los alemanes, que era un astrónomo judío. Albert eiNsteiN (1879-1955)

Tiempo solar medio

Como consecuencia de la rotación de la Tierra, todos los astros participan del movimiento diurno aparente del cielo, pero si se compara el lapso que transcurre entre dos culminaciones sucesivas de una estrella (lapso llamado día sideral y que mide aproximadamente la duración de una vuelta completa de la Tierra sobre sí misma) con el tiempo que transcurre entre dos culminaciones sucesivas del Sol, se verá que este último dura unos cuatro minutos más. El tiempo que transcurre entre dos culminaciones sucesivas del Sol se llama día solar verdadero, el cual no es rigurosamente constante, por lo que se adopta como unidad de medida del tiempo el valor medio de los días solares, con el

nombre de día solar medio o, simplemente, día medio. El día medio se divide en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos y el segundo en partes decimales. Este es el tiempo medio que mide nuestro reloj común.

El día solar verdadero se cuenta a partir de la media noche, o instante del paso inferior del Sol por el meridiano del lugar. Para fijar el inicio del día medio, hay que imaginar un Sol medio, ficticio, cuyo movimiento aparente tuviese la velocidad media del Sol verdadero: el día medio se cuenta a partir de la media noche media o instante en que el Sol medio pasa por la parte inferior del meridiano. El día así medido se llama día civil, y el tiempo que marca un reloj con arreglo a él, tiempo civil.

En un instante dado, los relojes de dos lugares no situados sobre el mismo meridiano geográfico marcan distinta hora civil. Por necesidades de orden práctico, se ha convenido dividir la Tierra en 24 husos horarios de 15° cada uno, y en acomodar los relojes de todo el huso a la hora civil de su meridiano central. De este modo, se desprecian las diferencias en tiempo que no llegan a una hora, y de un huso al inmediato la diferencia es de una hora exacta. El primer huso horario es el que tiene como meridiano central el de Greenwich. En México se usa la hora del meridiano de 90° WG, excepto en los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, donde se usa la del meridiano 105° WG. El tiempo así medido se llama tiempo legal u oficial. La tabla I proporciona en su columna “Δ”, para distintas localidades del país, la diferencia entre la hora oficial y la hora civil, de modo que restando esa diferencia a la hora

Ejemplo. Determinar la hora civil en la Ciudad de México cuando oficialmente son las 21:00 h.

Solución. La tabla I da en su columna “Δ” la diferencia entre la hora legal u oficial y la hora civil. Para la Ciudad de México la diferencia es de 36 min 31.6 s; así, hora oficial–hora civil = 36 min 31.6 s. Entonces, hora civil = hora oficial–36 min 31.6 s = 20 h 23 min 28.4 segundos.

Respuesta. 20 h 23 min 28.4 s.

oficial que marca nuestro reloj, obtenemos la hora civil.

Tiempo sideral

Se llama día sideral al lapso comprendido entre dos culminaciones sucesivas del punto vernal. El día sideral es un poco más breve que el solar, unos cuatro minutos menos. En efecto, sea T la Tierra (véase figura VII.1) animada del movimiento de rotación alrededor de su eje y de traslación en derredor del Sol en las direcciones indicadas por las flechas (vista desde el Norte, como es el caso de la figura VII.1, la Tierra gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y se traslada alrededor del Sol en ese sentido contrario; vista desde el Sur, la Tierra gira en el sentido de las manecillas del

Figura VII.1

reloj, y se traslada alrededor del Sol también en el sentido de las manecillas del reloj). Si el Sol, S, se encuentra en el meridiano de un lugar, L, al mismo tiempo que un astro, A, en una fecha cualquiera, 24 horas siderales después, cuando la Tierra haya girado 360° sobre sí, la estrella A estará nuevamente en el meridiano T’L’, y el Sol parecerá haberse desplazado, debido a la traslación de la Tierra. El tiempo que tarda ésta en girar ese pequeño ángulo alrededor de su eje representa el exceso del día solar verdadero sobre el día sidéreo.

Como el ángulo TST’ es igual que el L’T’L’’, resulta que la traslación de la Tierra de T a T’ en un día es igual al ángulo que debe girar después de terminada una rotación entera para que se complete el día solar verdadero. Si llamamos τ al tiempo que tarda la Tierra en girar el ángulo

L’T’L’’, o lo que tarda en recorrer el arco TT’, puede escribirse la siguiente igualdad: día solar verdadero = día sideral + τ

El valor de τ es de 3 min 56.555 s, casi 4 min. Así, la hora sideral es 10 segundos más breve (4 min/día × 60 s/1 min × 1 día/24 h = 10 s/h) que la solar. Se ha diseñado un reloj sideral que mide el tiempo sideral; cuenta las horas corridas de 0 a 24 y marca 0 en el instante de la culminación del punto vernal. En otro instante cualquiera, el ángulo horario del punto vernal se mide con este reloj, de modo que en cualquier instante la hora sideral es el ángulo horario del punto vernal. Si se coloca un reloj sideral cuya carátula coincida con el plano

del ecuador celeste y de frente al Polo Norte, su horario señala hacia el punto vernal.

Aproximadamente, la hora sideral coincide con la hora civil media al iniciarse el día 22 de septiembre de cada año; a partir de esa fecha se adelanta los 3 min 56.555 s (3.9426 min) ya mencionados por día, respecto de la hora civil. Son casi 4 min que hacen dos horas por mes y 24 horas por año. Así, al iniciarse el día 1 de enero siguiente, es decir, a la hora civil cero (no a la hora oficial cero) del primer día de cada año, el reloj sideral marca las 6 h 34 min, aproximadamente, porque habiendo transcurrido 100 días desde el 22 de septiembre anterior, se ha adelantado ya 6 h 34 min (8 días de septiembre, 31 días de octubre, 30 días de noviembre y 31 días de diciembre hacen 100 días × 3.9426 min = 394.26 min = 6 h 34 min).

Para obtener la hora sideral aproximada en un momento cualquiera de otra fecha distinta, añadiremos a esas 6 h 34 min los días transcurridos del año multiplicados por 3.9426 min, más la hora civil del momento considerado.

Ejemplo 1. Calcular la hora sideral aproximada en Mérida, Yucatán, el día 15 de mayo de cualquier año, a las nueve de la noche, hora oficial. Solución. A partir del 1 de enero han transcurrido 31+28+31+30+14 = 134 días, que multiplicados por 3.9426 min arrojan un adelanto de 8 h 48 min, que sumadas a las 6 h 34 min dan un adelanto total del reloj sideral de 15 h 22 minutos.

Si la hora oficial es 21 h 00 min, al consultar la tabla I obtenemos para Mérida una diferencia de –1 min 29.7 s, que restada a la hora oficial da: 21 h 00 min –(–1 min 29.7 s)

= 21 h 1.5 minutos.

Entonces, la hora sideral buscada es 15 h 22 min + 21 h 1.5 min = 36 h 23.5 min – 24 h = 12 h 23.5 minutos.

La tabla II permite calcular la hora sideral con una aproximación de una décima de minuto.

Ejemplo 2. Hacer el mismo cálculo del ejemplo 1 para el año 2012, utilizando la tabla II.

Solución. De acuerdo con la tabla II, Ts = T +

To + Tf + Th – L, donde:

Ts = hora sideral; T = hora oficial; To, Tf y Th = datos tomados de las tablas A, B y C; L = longitud del lugar, menos 6 horas.

Entonces, procedamos al cálculo:

T = 21 h 00 min

To = 14 h 36.3 min + 0.1 min por cada cuatrienio que pase del año 1951. Así, son 15 cuatrienios que multiplicados por 0.1 min arrojan

1.5 min, que sumados a las 14 h 36.3 min

dan To = 14 h 37.8 min.

Tf = 0 h 55.2 min; Th = 3.45 min;

Long = 89° 37’ 25” = 89° 37.4167’ = 5 h 56 min + 2.5 min = 5 h 58.5 min.

Entonces, L = long – 6 h =5 h 58.5 min –

6 h = –1.5 min.

Así, Ts = 21 h 00 min + 14 h 37.8 min + 0 h 55.2 min + 0 h 3.45 min – (–1.5 min) = 35 h

97.95 min = 36 h 38 min –24 h = 12 h 38 min.

Ejercicios propuestos

1. Calcular la hora civil en Puebla, Puebla, cuando oficialmente son las 12:00 h.

2. Por el método de la sección “Tiempo sideral”, calcular la hora sideral aproximada cuando oficialmente sean las 19:00 h en Tepic, Nayarit, del 21 de marzo.

3. Calcular la hora sideral para Tepic, Nayarit, cuando oficialmente sean las 19:00 h del 21 de marzo de 2013 (utilizar la tabla II).

Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento. isAAC NewtoN (1642-1721)

Triángulo astronómico

Se llama triángulo astronómico (véase figura VIII.1) al de la esfera celeste cuyos vértices son el cenit Z, el Polo Norte N y el astro A que se observa. Sus lados son la distancia cenital ZA del astro, la distancia cenital ZP del polo o colatitud del lugar de observación y la distancia polar PA o codeclinación del astro. Sus ángulos son el ángulo horario ZPA (arco ZA) del astro, el PZA, que es igual a 180° menos el acimut del astro, si éste se observa después de su culminación, o el acimut menos 180° si se observa antes de que alcance el meridiano, y el ángulo paraláctico PAZ.

La figura VIII.1 permite establecer la siguiente ecuación:

Eγ = γa + Ea, donde:

Eγ = ángulo horario EPγ del punto vernal, que expresado en tiempo es la hora sideral en el momento de la observación.

γa = ángulo γPa o ascensión recta de la estrella.

Ea = ángulo EPa = ángulo horario de la estrella.

Entonces, en un instante dado, la hora sideral

T es la suma de la ascensión recta α de un astro cualquiera y del ángulo horario H de éste, es decir:

T = α + H (1)

Anteojo ecuatorial

Es un anteojo montado en un mecanismo que permite seguir el movimiento diurno aparente del cielo mediante una sola rotación en torno del eje principal del instrumento (véase figura VIII.2).

Este eje AB, llamado eje polar, es paralelo al eje de rotación de la Tierra, es decir, forma con el horizonte un ángulo igual a la latitud geográfica del lugar y apunta al polo celeste del norte o al sur si el instrumento está instalado en el hemisferio austral. El eje polar lleva un círculo H perpendicular a AB, y por lo tanto es paralelo al ecuador celeste; está dividido en horas y sus fracciones para poder leer el ángulo horario del astro que se observa.

En el extremo B del eje polar va montado el eje de declinación CE, que puede moverse describien-

do un plano perpendicular a AB. En el extremo C del eje de declinación va montado el anteojo FG, de modo que a su vez pueda moverse describiendo un plano perpendicular a CE. El eje CE lleva un círculo D que coincide siempre, cualquiera que sea la posición del anteojo, con el círculo horario del astro observado, y está dividido en grados y sus fracciones para medir la declinación del astro, o bien, su distancia polar.

Cuando el anteojo está en la posición que indica la figura VIII.2, esto es, paralelo al eje polar del instrumento, y viendo hacia arriba, su eje óptico queda exactamente dirigido al polo celeste, y los dos círculos, el ecuatorial y el de declinación, marcan 0. Si se dirige el anteojo hacia un astro, en el círculo ecuatorial H se lee el ángulo horario y

en el D la declinación o la distancia polar. Una vez colocada una estrella en el cruce de los hilos de la retícula, o simplemente en el centro del campo del anteojo, se le puede dar seguimiento moviendo el instrumento únicamente en torno del eje polar y no en torno del de declinación. El ángulo constante que durante el movimiento forman los ejes AB y FG es la distancia polar del astro que se observa; en cada instante, el círculo ecuatorial del instrumento marcará el ángulo horario. Para obtener este resultado, el anteojo debe girar en torno de su eje polar con movimiento perfectamente uniforme, idéntico al movimiento diurno del cielo, y para el efecto está provisto de un mecanismo de relojería impulsado por pesas o energía eléctrica.

La disposición del anteojo ecuatorial permite tomar fotografías con exposiciones que duran el tiempo que sea necesario.

Con este anteojo podemos medir las coordenadas de un astro: su declinación se lee directamente en el círculo D; su ascensión recta la obtenemos restando el ángulo horario que da el círculo H a la hora sideral que se tiene en el momento de la observación, con base en la fórmula (1) del apartado anterior.

Si tomamos de un catálogo la ascensión recta de una estrella y medimos su ángulo horario en el anteojo ecuatorial, obtendremos la hora sidérea por medio de la fórmula (1).

Ahora, si deseamos localizar una estrella de coordenadas conocidas, podemos deducir H = T – α y colocamos el instrumento de modo que en

su círculo ecuatorial H se lea el ángulo horario H y en el círculo D la declinación del astro.

Obtención de las coordenadas ecuatoriales a partir de las horizontales

En el triángulo astronómico de la figura VIII.1 tenemos que:

cos PA = cos ZP cos ZA+sen ZP sen ZA cos PZA

Con base en la trigonometría plana o esférica, sabemos que el seno de un ángulo o de un arco de círculo es el coseno de su complemento y viceversa, y que los cosenos de dos ángulos suplementarios son iguales y de signo contrario. Entonces, considerando que PA = codeclinación o 90° – declinación (δ) del astro; ZP = distancia cenital del polo = 90° – latitud (φ) del lugar; ZA = distancia cenital del astro = 90° – altitud (a) del astro; PZA = 180° – acimut (U) o acimut (U) –180°, la ecuación anterior queda como:

cos(90°– δ) = cos(90°– φ)cos(90°– a) + sen(90°–φ)sen(90°– a)cos(180°–U), o bien, cos(90°– δ) = cos(90°– φ)cos(90°– a) + sen(90°–φ)sen(90°– a)cos(U – 180); entonces:

sen δ = sen φ sen a + cos φ cos a (– cos U)

sen δ = sen φ sen a – cos φ cos a cos U (2)

Con la expresión anterior podemos obtener la declinación δ en función de las coordenadas horizontales y de la latitud geográfica. Para obte-

ner ahora la ascensión recta α bastaría obtener el ángulo horario H y recurrir a la ecuación (1) de este capítulo. Veamos:

Por el triángulo astronómico, sabemos que:

Sen ZPA/sen ZA = sen PZA/sen PA, esto es,

Sen H/sen (90° – a) = sen (180° – U)/sen (90° – δ), es decir,

Sen H/cos a = sen U/cos δ, de donde:

Sen H = cos a sen U/cos δ, y entonces, ya conocido H, α = T – H

Existen catálogos de estrellas en los que se refieren las coordenadas ecuatoriales de miles de ellas para una época determinada. En la tabla IV pueden hallarse las coordenadas de las estrellas más brillantes del cielo para 2011.

En la tabla número III pueden verse las coordenadas para 1950, que se incluyen con fines ilustrativos para observar la diferencia entre ellas. Comparando ambas, se encuentra que sus coordenadas difieren unos cuantos minutos-tiempo y minutos-ángulo.

Otro método para obtener las coordenadas ecuatoriales

Ascensión recta

Si en la fórmula (1) de este capítulo se asume H = 0, resulta que T = α, por lo que se puede obtener la ascensión recta de un astro con sólo observar la hora sideral de su paso por el meridiano. Para ello, existe en los observatorios el anteojo meridiano, un instrumento cuyo anteojo carece de

movimiento acimutal y se halla situado de modo que, girando en torno de un eje horizontal, describe el plano meridiano; es decir, el único limbo graduado que tiene es vertical y coincide con el meridiano. Un hilo vertical en su retícula traza en el cielo el meridiano astronómico.

Declinación

La declinación de un astro es igual a la latitud geográfica del lugar de observación, más o menos la distancia cenital del astro en el momento de su culminación, según ésta ocurra al norte o al sur del cenit (véase figura VIII.3).

Supongamos que el astro culmina al norte del cenit. Se tiene entonces que EA = EZ + ZA, esto es, δ = φ + Z (Z es la distancia cenital del astro). Si el astro B culmina al sur del cenit, entonces EB = EZ – ZB, o bien, δ = φ – Z.

Ocurrirá en ocasiones que al aplicar la fórmula anterior el resultado sea negativo, porque la distancia cenital del astro observado C sea mayor que la latitud geográfica del lugar de observación, lo cual significará que se ha elegido un astro del hemisferio austral cuya declinación es negativa.

Así, la declinación de un astro puede obtenerse por la fórmula:

δ = φ ± Z (3)

debiendo usarse el signo (+) para los astros que culminan al norte del cenit y (–) para los que culminen al sur. Si en la ecuación (3) se supone Z = 0, resulta que δ = φ, lo que demuestra que sólo pasan por el cenit aquellos astros cuya declinación es igual a la latitud geográfica del lugar.

Las coordenadas horizontales deducidas de las ecuatoriales

Puede ocurrir que se necesite saber con anticipación la altura y el acimut de un astro para un instante dado. Para resolver este problema es necesario conocer la latitud del lugar, la hora sideral de la observación, que puede deducirse de la oficial (“Tiempo sideral”, del capítulo VII) y las coordenadas ecuatoriales del astro que se considere, que supondremos tomadas de un catálogo.

En el triángulo astronómico (véase figura VIII.1) tenemos:

cos ZA = cos PZ cos PA + sen PZ sen PA cos ZPA, esto es,

cos (90°– a) = cos (90°– φ) cos (90°– δ) + sen(90°–φ) sen (90°– δ) cos H

sen a = sen φ sen δ + cos φ cos δ cos H (4)

En la expresión anterior falta conocer H (ángulo horario), el cual se puede obtener con la fórmula H = T – α.

Conocida ya la altura sobre el horizonte, sólo nos falta conocer el acimut, para lo cual hacemos lo siguiente:

sen ZPA/sen ZA=sen PZA/senPA (5)

donde:

ZPA = H

ZA = 90° – a

PZA = 180 – U si ya culminó o U – 180° si no ha culminado.

PA = 90° – δ, entonces:

sen H/cos a = sen PZA/cos δ, por lo que

sen PZA = sen H cos δ/cos a (6)

Obtenido el ángulo PZA, que en el caso de la figura VIII.1 (triángulo astronómico) es el rumbo NW del astro, puede deducirse fácilmente el acimut.

Ejemplo. Determinar en qué punto del cielo veremos la estrella Sirio, si queremos observarla desde Tonanzintla, Puebla, un 16 de marzo a las 8 de la noche (Sirio es la estrella más brillante del firmamento).

Datos. De la tabla I, las coordenadas geográficas de Tonanzintla son: φ = 19° 01’ 58’’ = 19.033°; long WG = 98° 18’ 50’’ = 6 h 33 min 15.33 s. De la tabla III, la ascensión recta α de Sirio es de 6 h 42 min 57 s y la declinación δ es de –16° 38’ 44’’ = –16.646°.

Solución. Debemos calcular la altura sobre el horizonte y el acimut o el rumbo para encontrar Sirio en la fecha y hora señaladas. Para ello, tenemos que calcular primero el ángulo horario de la estrella: hora oficial = 20:00 h; hora civil = hora oficial – valor tabla I = =20 h 00 min – 0 h 33 min = 19 h 27 min. Hora sideral, T = 6 h 34 min + (31 días ene. + 28 días feb. + 16 días mar.) × 3.9425 min/día + 19 h 27 min = 6 h 34 min + 295.7 min+19 h 27 min = 30 h 57 min – 24 h = 6 h 57 min.

Entonces, de acuerdo con la ecuación (1) de este capítulo, el ángulo horario, H, de Sirio vale: H = T – α = 6 h 57 min – 6 h 43 min = 14 min, que equivalen a 3.5°.

La altura sobre el horizonte la podemos calcular con la ecuación (4): sen a = senφsenδ + cosφcosδcosH = = sen19.03°sen(–16.646°)+cos19.03°cos (–16.646°)cos3.5° = = –0.093 + 0.904 = 0.811.

Así, a = 54.19° = 54° 11.4’’, esto es, distancia cenital = 35.41°

Téngase en cuenta que Sirio tiene una declinación negativa, por lo que es austral, es decir, se verá al Sur. Además, ya se obtuvo que su ángulo horario es positivo (+3.5°), y como se mide en el sentido del movimiento diurno a partir del meridiano del lugar, entonces ya culminó, por lo que se le verá por el Oeste y por el Sur, es decir, en el cuadrante SW.

Ahora obtengamos el acimut o el rumbo aplicando la ecuación (6): sen PZA = sen H cos δ/cos a = sen 3.5° cos (–16.646°)/cos 54.19° = 0.061 × 0.958/0.585 = 0.100; entonces PZA = 5.739° = 5° 44’ 20’’, que es el acimut buscado y es también el rumbo S 5° 44’ 20’’ W. Con éste y con la altura de 54° 11’ 24’’ se encontrará fácilmente a Sirio.

Como se comentó, este ejemplo fue resuelto con las coordenadas de Sirio correspondientes a 1950, de la tabla III. Si se utiliza la tabla IV, los resultados son: rumbo = S 4° 58’ 48’’ W y altura = 54° 06’, que no representan una diferencia importante con los valores obtenidos antes.

Distancia angular entre dos astros Sea (véase figura VIII.4) PP’ el eje del mundo; EE’ el Ecuador, y A y B dos astros cuyas coordenadas ecuatoriales se conocen.

En el triángulo PAB, tanto PA como PB son las codeclinaciones de los astros estudiados; el ángulo comprendido entre ellos, APB, es la diferencia de sus ascensiones rectas, esto es, APB = αB – αA.

La distancia angular entre los dos astros, lado AB, se puede calcular por la ecuación:

cos AB = cosPA cosPB+senPA senPB cosAPB = = senδA senδB + cosδA cosδB cos(αB – αA)

Ejercicios propuestos

Las respuestas de estos ejercicios se obtuvieron con las coordenadas de las estrellas para 1950 (tabla III). Se deja al lector el cálculo con las coordenadas para 2011 de la tabla IV.

1. Calcular la hora sideral cuando el ángulo horario de Sirio es de 2 h 17 minutos.

2. Calcular la hora sidérea cuando el ángulo horario de La Cabra (Capella, α de Aurigæ o Cochero) es de 22 h 42 minutos.

3. ¿Qué ángulos se deben marcar en los círculos de un anteojo ecuatorial para localizar Cástor en el instante en que el reloj sideral marque 9 h 25 minutos?

4. ¿A qué distancia cenital culmina Sirio si la latitud geográfica del lugar es de a) 21°; b) en la Ciudad de México.

5. Calcular las coordenadas horizontales de Sirio para las ocho de la noche (hora oficial) del 14 de mayo en Mérida, Yucatán.

6. Calcular la distancia angular entre Aldebarán y Arturo.

IX

Relación entre la hora y la longitud de un lugar