FASCÍCULO I. SOCAVACIÓN GENERAL, SOCAVACIÓN POR ESTRECHAMIENTO Y ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

Arturo M. Monforte Ocampo Claudia Rojas Serna

Subcomité de Socavación

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES, A.C. XX MESA DIRECTIVA

“POR UNA RED DEL CONOCIMIENTO DE LAS VÍAS TERRESTRES”

Manual de Socavación de Puentes FASCÍCULO I. SOCAVACIÓN GENERAL, SOCAVACIÓN POR ESTRECHAMIENTO Y ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

Comité Técnico de Puentes de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, A.C.

© Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

Primera edición, 2015

Edición: Helios Comunicación, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur 4411, 7-3

Col. Tlalcoligia 14430 Tlalpan

México, D.F.

Foto de portada: SCT

XX Mesa Directiva

Presidente

Luis Rojas Nieto

Vicepresidentes

Carlos Bussey Sarmiento

Luis Humberto Ibarrola Díaz

Miguel Ángel Vega Vargas

Secretario

Óscar Enrique Martínez Jurado

Prosecretario

Aarón Ángel Aburto Aguilar

Tesorero

Carlos Alberto Correa Herrejón

Subtesorero

José Mario Enríquez Garza

Vocales

Alejandro Alencaster González

Amado de Jesús Athié Rubio

Germán Francisco Carniado Rodríguez

Héctor Armando Castañeda Molina

Jorge Colonia Albornoz

José María Fimbres Castillo

Belisario García Name

José Roberto Vázquez González

Jesús Felipe Verdugo López

Coordinadores

Héctor Manuel Bonilla Cuevas

Ernesto Cepeda Aldape

Julio César Chacón Vivanco

Verónica Flores Déleon

Bernardo José Ortiz Mantilla

Gerente General

Miguel Sánchez Contreras

Comité Técnico de Puentes

Presidente

Rubén Frías Aldaraca

Secretario

Abraham Morales Linares

Jorge Arriola Aguilar

Gabriel Atala Barrero

Amílcar Galindo Solórzano

Ángel García García

Ignacio E. Hernández Quinto

Héctor Hernández Sánchez

Fernando Isunza Mohedano

Manuel Jara Díaz

José M. Jara Guerrero

Arturo M. Monforte Ocampo

Salvador Ortiz Tapia

Alberto Patrón Solares

Arturo Pérez Aguilar

Guillermo B. Pérez Morales

Vicente Robles Jara

Ismael Rodríguez Bonilla

Luis Rojas Nieto,

Claudia Rojas Serna

Fernando Romero Magaña

Jesús Sánchez Argüelles

Pericles Sánchez Leal

Juan Téllez Muñoz

Andrés Torres Acosta

El fascículo II contendrá los temas: Socavación local, Obras de protección contra la socavación, Estudios topohidráulicos y Ejemplos

Desde su fundación, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC) tiene por objetivo primordial la transferencia de conocimientos para las nuevas generaciones de ingenieros en vías terrestres en todo el país, razón por la cual se incrementó el interés en la creación de comités técnicos que generen intercambio de conocimientos y la constante actualización de información en cuanto a ingeniería se refiere.

Las innovaciones en la ingeniería y el crecimiento de México en materia de infraestructura obligan a nuestra asociación a brindar actualización en la tecnología y un fácil acceso a la información para todos nuestros miembros, especialmente los estudiantes, que son el futuro de nuestro país.

En el Comité Técnico de Puentes de la AMIVTAC, del cual orgullosamente formo parte, nos fijamos la meta de actualizar los conocimientos en materia de puentes. La socavación es un problema importante en México y en todo el mundo por causa del cambio climático; de ahí que el comité lo haya seleccionado como un tema primordial de estudio, para dar pie al presente Manual de Socavación de Puentes

Toda la información aquí recabada está basada en conocimientos, experiencias, investigación y métodos de trabajo de grandes especialistas que con ética y compromiso han logrado impulsar esta rama tan importante de la ingeniería y lo que representa para un país como el nuestro, expuesto a eventos climáticos como los que hemos vivido en los últimos años: el conservar y mantener en servicio todas nuestras carreteras durante estos eventos.

Uno de los compromisos de la AMIVTAC y sus comités técnicos se cumple con la publicación de este manual. Por ello agradezco ampliamente la participación de todos los involucrados, principalmente a la SCT, el Comité de Puentes y el Subcomité de Socavación por su gran esfuerzo, con el deseo de que los objetivos que se han fijado se vayan cumpliendo por el bien de nuestra ingeniería.

Ing. Luis Rojas Nieto Presidente de la XX Mesa Directiva “Por una Red del Conocimiento de las Vías Terrestres”

El Comité Técnico de Puentes de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres se integró en el año 2013 con especialistas en el área cuyo propósito es contribuir con la asociación en sus principales objetivos, uno de los cuales es difundir conocimientos y experiencias.

Para ello, durante las reuniones de trabajo se decidió llevar a cabo dos trabajos escritos por los integrantes del comité: el Manual de Socavación de Puentes y el Manual de Proyecto de Puentes, además de realizar un seminario internacional de puentes, una visita técnica al puente San Marcos de la carretera México-Tuxpan y elaborar algunos artículos técnicos sobre puentes para su publicación en la revista de la AMIVTAC.

El trabajo que aquí se presenta es la primera parte del Manual de Socavación de Puentes, elaborado con el propósito de crear un material de apoyo para los profesionales de las diversas dependencias gubernamentales y empresas privadas dedicadas al proyecto de puentes.

La idea de este proyecto nace de la experiencia de haber visto numerosos puentes colapsados en nuestra red carretera debido a la ocurrencia de fenómenos naturales, y la causa principal de los colapsos es el fenómeno de la socavación. Ello ha permitido catalogar como imperiosa la necesidad de fomentar mayores conocimientos del fenómeno de la socavación que conduzcan a mejores diseños de la cimentación de los puentes del país.

Por lo anterior, este volumen contempla una descripción de la socavación, su origen, los diferentes factores que intervienen en su ocurrencia, los conceptos que deben considerarse para calcular su magnitud y los métodos que existen para ello

Este fascículo abarca únicamente la socavación general, la socavación por estrechamiento y estudios hidrológicos. La socavación local y otros aspectos serán considerados en la segunda parte de este manual, en la que el Comité Técnico de Puentes continuará trabajando, al igual que en la elaboración del Manual de Proyecto de Puentes

Ing. Rubén Frías Aldaraca Presidente del Comité de Puentes AMIVTAC

I.1. Introducción

La socavación es un fenómeno que consiste en el descenso del fondo del cauce de una corriente natural de agua durante el paso de una creciente, al ser arrastrados por el flujo los materiales que constituyen el lecho de dicho cauce. Ello puede provocar daños importantes a la cimentación de los puentes, desde una erosión menor en las márgenes adyacentes del cauce o en los terraplenes de acceso hasta el colapso de la estructura del puente o de sus accesos.

Tanto en México como en otros países –desarrollados o en vías de desarrollo–, la causa principal de los colapsos de los puentes, por no decir que casi la única causa, es el fenómeno de la socavación. Con esta afirmación puede vislumbrarse la importancia de conocer, estudiar y entender tal fenómeno causante de la falla de muchos puentes, que son estructuras estratégicas de comunicación y elementos indispensables de las diversas vías terrestres de comunicación, como las carreteras, las vialidades urbanas y los ferrocarriles.

El fenómeno que nos ocupa es muy complejo, y por consiguiente muy difícil de predecir; sin embargo, se ha avanzado mucho en los últimos 40 años y la metodología ofrecida por los diversos investigadores cada vez es menos incierta y más confiable.

En este manual se proporcionan los elementos necesarios para calcular o, mejor dicho, para estimar la profundidad total de socavación que puede ocurrir en los puentes. Tal profundidad tiene diversos componentes en función de los tipos de socavación que existen: la socavación general en sus diversas modalidades, la socavación por contracción y la socavación local.

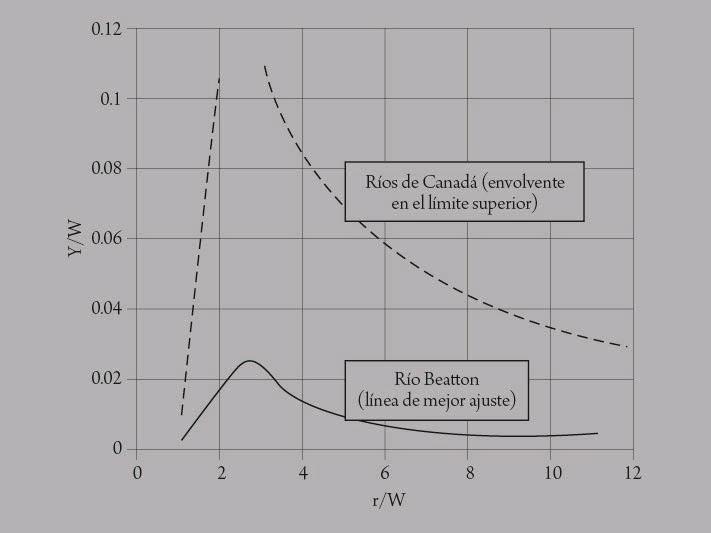

Para la predicción de algunos de los tipos de socavación general, como la provocada en las curvas de los cauces, o la que ocurre por la confluencia de dos corrientes y por las formas que adquiere el fondo de los cauces, se requiere aún más investigación, al igual que para predecir la migración lateral de los cauces.

En este Manual de Socavación de Puentes se recogen los más recientes avances en la materia alcanzados por los más importantes investigadores del mundo; especial mención merecen los trabajos desarrollados por Bruce W. Melville y Stephen E. Coleman en su libro Bridge Scour, editado por Water Resources Publications, LLC, 2000.

II.1. Introducción

El diseño estructural de un puente tiene bases teóricas muy confiables. En cambio, la mecánica de flujo y erosión en cauces no está bien definida y no es posible estimar con alto grado de confianza los cambios que pueden ocurrir en los ríos y en su intersección con puentes sujetos a una cierta avenida o creciente. Ello se debe no solamente a la extrema complejidad del problema, sino también al hecho de que las características de los ríos, la geometría de l cauce bajo al puente y las interacciones entre suelo y agua son diferentes para cada puente y para cada avenida.

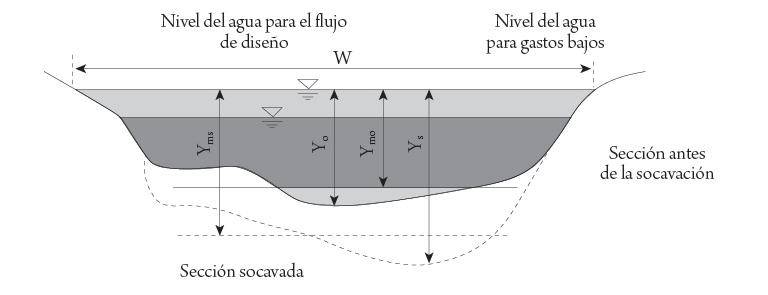

Al ocurrir la socavación, la elevación del nivel del fondo del río disminuye a causa de la erosión del agua, por lo que puede quedar expuesta la cimentación de un puente. Tal disminución respecto al nivel natural del fondo del río que existe al inicio de la erosión se llama profundidad de socavación. Los tipos de socavación que pueden ocurrir en el cauce de un puente son:

a) socavación general

b) socavación por estrechamiento

c) socavación local

En la figura II.1 se ilustran los tres tipos de socavación, que ocurren simultáneamente.

en un puente.

II.2. Socavación general

Ésta ocurre independientemente de la existencia de un puente, y puede desarrollarse a largo o a corto plazo. La de corto plazo se desarrolla durante una o varias avenidas que ocurren con separaciones temporales breves. En general, esta socavación es transitoria y ocurre sólo durante la creciente; en la mayor parte de los casos se recupera el nivel del fondo al disminuir la creciente. La socavación de largo plazo tiene una mayor escala de tiempo, que puede ser de varios años, e incluye degradación progresiva y erosión de los márgenes. La degradación progresiva es la disminución casi permanente de la elevación del fondo, debida a cambios hidrometeorológicos (por ejemplo, flujos altos y prolongados), cambios geomorfológicos (por ejemplo, disminución del fondo debido a fuertes ajustes geomorfológicos en la cuenca) o actividades humanas (por ejemplo, construcción de presas). La erosión marginal puede provocar que el puente sea flanqueado por el río al cortarse los accesos, o que fallen por socavación sus estribos; se debe a migración de meandros, a la intervención humana en el control del río o a un cambio repentino del curso del río, por ejemplo causado por el corte de un meandro.

La socavación general incluye también aquélla debida a cambios en la forma del cauce y la causada por migración de las formas de fondo.

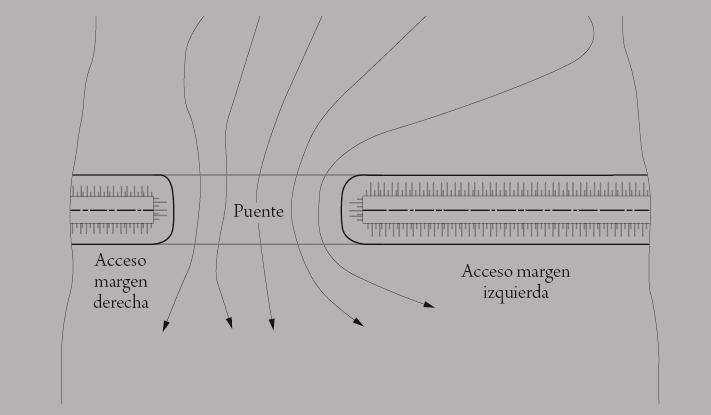

II.3. Socavación por estrechamiento

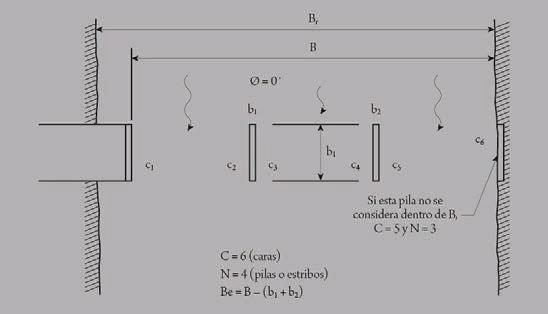

A diferencia de la socavación general, la socavación por estrechamiento y la socavación local (llamadas juntas socavación localizada) se deben a la existencia del puente. El flujo usualmente converge a medida que se aproxima al puente, ya que éste o sus accesos estrechan el flujo; este último se acelera y provoca una socavación adicional a la natural, que se llama socavación por estrechamiento.

II.4. Socavación local

Ocurre por la interferencia de pilas y estribos en el flujo, y se caracteriza por la formación de una poza alrededor de tales elementos o adyacente a ellos. También es socavación local la que ocurre en espigones y otras obras en los ríos.

La socavación por estrechamiento y la local sumadas se conocen como socavación localizada, y puede ocurrir tanto en aguas claras (las que no llevan sedimentos) como en aguas que arrastran sedimentos (fondo vivo). La primera ocurre cuando el material del fondo aguas arriba del área de socavación queda en reposo; en este caso, la máxima profundidad de socavación se alcanza cuando el flujo ya no puede remover el material del fondo del área de socavación. La socavación en aguas que arrastran sedimentos ocurre cuando existe transporte

generalizado de sedimentos en el río. La profundidad de socavación de equilibrio se alcanza cuando el ritmo de transporte de material de fondo en la poza de socavación es igual al ritmo con que dicho material es extraído de ella.

Es necesario asegurarse de que la profundidad de socavación de diseño incluya todas las causas posibles de socavación. Debe suponerse, en general, que las profundidades de socavación, considerando todos sus tipos, son acumulativas, lo que conducirá a una estimación conservadora.

CAPÍTULO III

PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN EN PUENTES

III.1. Introducción

Son muchos los factores que afectan la profundidad de socavación en puentes. Los más importantes son los que se mencionan a continuación, que se han dividido en cuatro grupos (véase tabla III.1).

III.2. Factores geomorfológicos

Pueden dividirse en a) características de la cuenca y b) características del río, y son más importantes para la socavación general que para la socavación localizada. Las características de la cuenca influyen en los factores topográficos, de vegetación, de suelo y climáticos. La fuente principal de los cuerpos flotantes como troncos y ramazón que se atoran y acumulan en los puentes es la erosión marginal, aunque también inciden en esto los deslizamientos en zonas montañosas.

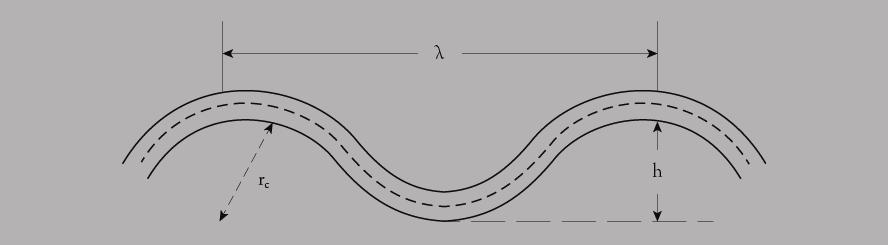

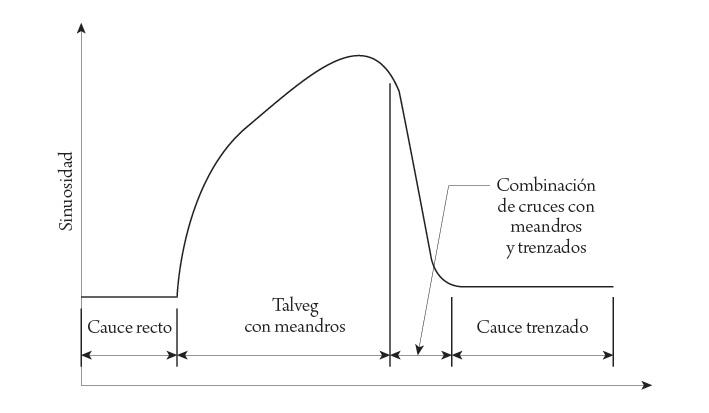

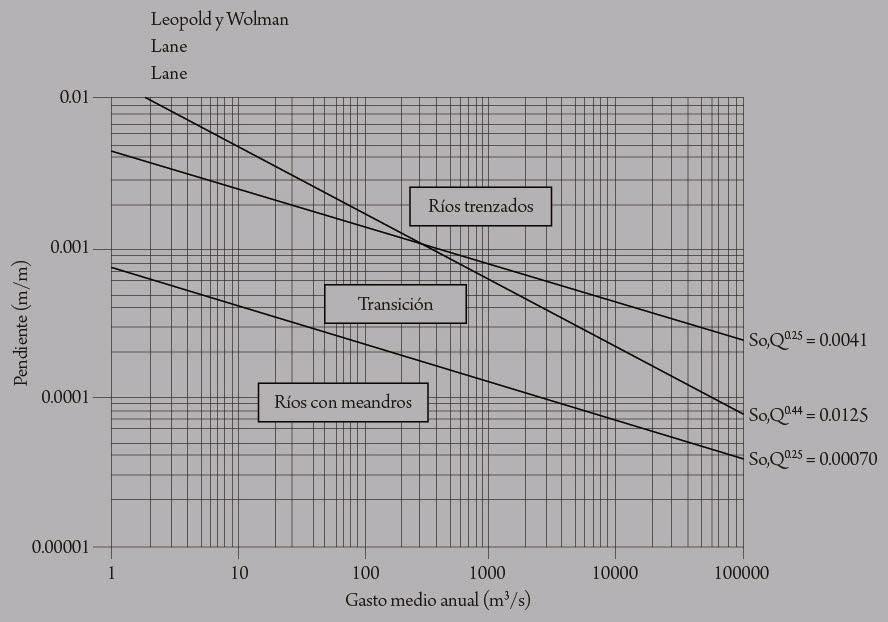

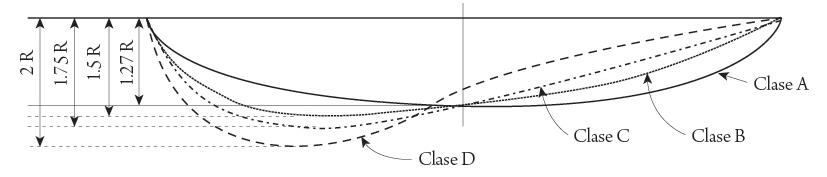

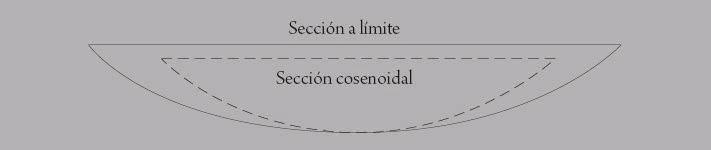

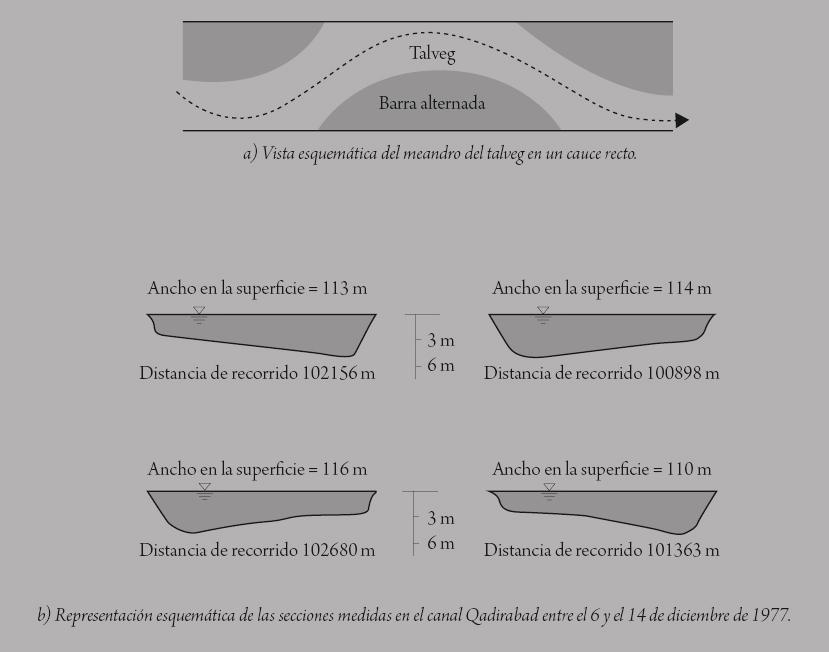

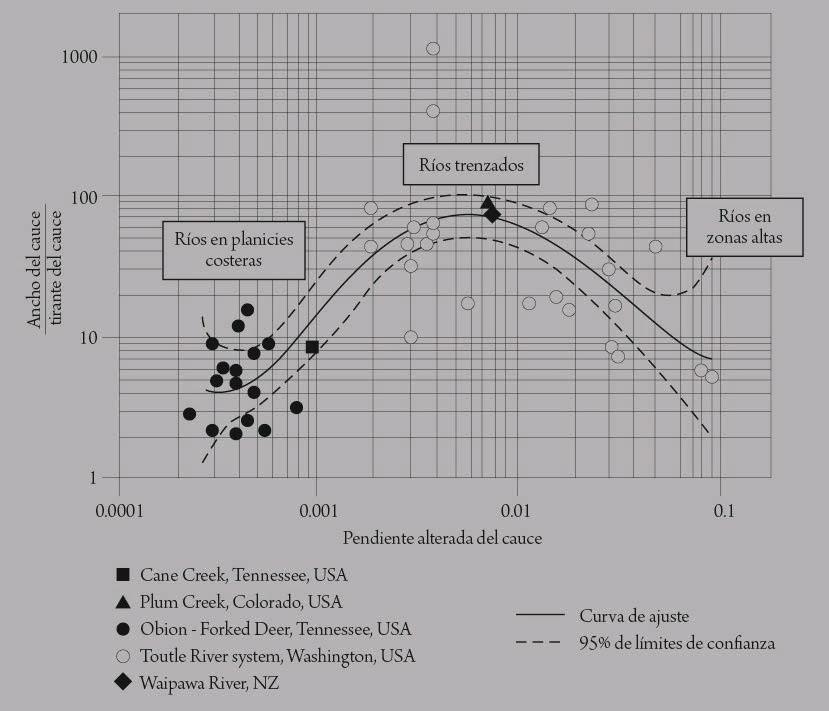

Las características del río son la orografía, la forma de la sección del cauce, su alineamiento horizontal y las propiedades del material del cauce. Los ríos en regiones montañosas son empinados (de pendiente fuerte), con cauces bien definidos y material grueso en el fondo. Desde el punto de vista de su alineamiento horizontal, los ríos pueden ser rectos, sinuosos, con meandros y ramificados (con cauce muy amplio, dividido en varios canales, el flujo generalmente acarrea mucho sedimento). Los ríos con meandros se caracterizan por un continuo desarrollo de curvas, de modo que tienen un alto potencial de problemas relativos a erosión marginal y migración del cauce. En los ríos ramificados, los canales más profundos pueden tener una fuerte erraticidad durante avenidas.

Se refiere al transporte de agua, sedimentos, de troncos y ramazón. Son importantes para determinar la socavación general y la localizada. El transporte de sedimentos determina si las condiciones son de socavación de fondo vivo o de aguas claras. En condiciones de fondo vivo, son importantes los factores de gasto sólido y de forma del fondo. La socavación en el puente puede ser fuertemente incrementada por la acumulación de cuerpos flotantes en las pilas.

Características de la cuenca

Geomorfológicos / hidrológicos

Tabla III.1. Factores que influyen en la profundidad de socavación en puentes

Factores que influyen en la socavación general

Factores que influyen en la socavación localizada

Hidráulicos

Precipitación Frecuencia de avenidas

Características físicas

-Topografía /Pendiente

-Dimensión -Forma Hidrograma

Velocidad de flujo

Vegetación

Suelos: -Tipo -Erosionabilidad

Características del río

Tirante

Sedimentos del fondo

Mediana de los diámetros d!"

Gasto Q Desviación estándar geométrica �!

Media v Estratificación vertical

Longitud

Geometría del puente

Grado de contracción

Sumergencia de la superestructura

Duración T Cohesión c Pilas Tipo

Posición en el cauce de avenidas y en el principal

Distribución lateral Distribución espacial forma Sh

Corrientes secundarias

Fondo rocoso:

-Erosionabilidad -Profundidad

Dimensiones, longitud, ancho (diámetro) l, b, D

Tirante en el cauce principal y Alineamiento �

Distribución lateral

Gasto sólido �!

Cauce: -Variabilidad del ancho -Ancho a cauce lleno -Ancho de las planicies de inundación -Forma de la sección transversal -Pendiente del cauce -Grado de labrado del cauce

Controles hidráulicos

Transporte de sedimentos

Magnitud de las formas de fondo

Forma del transporte de sedimentos

Cuerpos flotantes Ramazón y basura

Estribos Tipo

Posición en el cauce de avenidas y en el principal

En zona plana Forma Sh

Altura y longitud l

Alineamiento �

Localización respecto a curvas

Medidas de protección

Revestimientos, espigones represas, canalizaciones modificaciones de puentes, etc.

Forma en planta:

-Recto

-Sinuoso/meandros -

Trenzado/ramificad o -Desarrollo de barras

Paredes y fondo del cauce

-Material de las márgenes

-Estabilidad de las márgenes

-Cubierta vegetal

III.4. Material del fondo

Incluye el tipo, el tamaño y la distribución de las partículas del fondo. Para suelos no cohesivos, es importante la distribución espacial, tanto horizontal como vertical, de los diámetros del material. La susceptibilidad a la socavación de los suelos cohesivos no puede evaluarse con base en los tamaños de las partículas, debido a la compleja interacción físico-química entre las partículas coloidales, los efectos de presión de poro y los efectos de precarga. Muchos de estos factores no solamente varían grandemente con el tiempo en un sitio particular, sino también de un sitio a otro, aun en el mismo depósito de finos. Un estrato rocoso determina el límite probable de socavación en la cimentación de un puente. Las cimentaciones en roca pueden estar sujetas a socavación si la roca es erosionable.

Los factores geométricos del puente son importantes en la evaluación de la socavación localizada. Incluyen el grado de estrechamiento del flujo, la geometría de la cimentación, la ubicación del puente respecto a las curvas del cauce y la presencia de obras de protección contra la socavación. El estrechamiento puede ser lateral debido a un puente que no cubra todo el ancho del cauce y vertical si el agua rebasa la superestructura. La geometría de las pilas del puente puede describirse por su tipo, forma, longitud, ancho y alineamiento respecto a la dirección del flujo. Similarmente, la geometría de los estribos se describe por su tipo, la forma de su extremo, su longitud y alineamiento, incluyendo el terraplén de acceso. Las posiciones de las pilas y estribos en el cauce son importantes. Por ejemplo, las cimentaciones ubicadas en el cauce de avenidas pueden estar sujetas a socavación en aguas claras, mientras que las condiciones de las cimentaciones en el cauce principal generalmente son de fondo vivo. Las

pilas localizadas cerca de un estribo merecen una atención especial, ya que pueden sufrir una socavación más profunda. También las pilas localizadas en la orilla del cauce principal pueden experimentar un flujo lateral significativo, y ser susceptibles a una mayor socavación debida al esviaje del flujo.

III.6. Medidas de protección

Pueden ser clasificadas de acuerdo con el tipo de socavación que se intente controlar. Las obras de protección contra la erosión marginal incluyen revestimientos con enrocamiento, espigones, diques, tetrápodos y siembra de árboles como rompedores de energía. La degradación puede controlarse con el empleo de represas y con protección local en pilas y estribos. Las medidas de control de depósitos o azolvamiento incluyen trabajos de canalización de ríos y compensación de áreas hidráulicas que hayan sido reducidas; esta compensación se logra elevando el puente o ampliando su longitud. Más adelante se dan detalles.

III.7. Mecanismo de falla de los puentes

Además de la suspensión temporal de acceso a un puente por sumersión del tablero, el agua y los cuerpos de arrastre pueden causar diversos daños a la estructura. Al quedar una pila al descubierto por socavación, pierde capacidad de soporte, con los subsecuentes daños en la superestructura. Las pilas y la superestructura pueden ser dañadas o destruidas por el impacto de cuerpos flotantes, troncos principalmente, o de arrastre, particularmente boleos. Las fuerzas laterales y verticales sobre un puente, debidas a cargas provocadas por cuerpos flotantes y de arrastre, pueden ser magnificadas por los efectos del atoramiento de éstos en el puente. Los sedimentos pueden provocar acumulación de azolve bajo un puente y causar un incremento en la frecuencia de los casos en que la superestructura es sobrepasada por el agua. La erosión del pie o de la cara de un estribo puede provocar la pérdida de capacidad de soporte de su cimentación y sufrir su colapso. Los puentes pueden quedar aislados cuando el terraplén de acceso es deslavado, y aunque resulten sin daños no cabe duda de que por un tiempo tienen una utilidad nula. Este proceso se conoce como “flanqueo del puente”.

IV.1. Introducción

Este capítulo tiene como objetivo servir de guía metodológica para la realización de los estudios hidrológicos necesarios en el análisis y revisión de la socavación de puentes en carreteras federales y autopistas.

El concepto fundamental en la elaboración de los estudios hidrológicos es la unidad hidrológica o cuenca hidrográfica superficial, definida como una zona de la superficie terrestre delimitada por los puntos topográficos más altos y donde la lluvia que cae es drenada por un sistema de drenaje hasta un punto en la red hidrográfica, o bien hasta la desembocadura a otro río, a un lago o al mar. En adelante se utilizará la palabra “cuenca” para referirse a la cuenca hidrográfica superficial.

Para el cálculo de la socavación es fundamental conocer el gasto que estaría llegando al puente. El gasto es el volumen de agua que escurre en el río durante un intervalo de tiempo; generalmente se expresa en metros cúbicos por segundo. La metodología del estudio hidrológico para determinar este gasto depende de la información disponible en la cuenca. En este capítulo se sugieren algunos métodos aplicables a dos tipos de cuencas que disponen de diferente información. El primer tipo de cuencas se refiere a las “aforadas”, es decir, a las cuencas que disponen de alguna estación de aforo. El segundo tipo de cuencas son las “no aforadas”, ya que no tienen estación que registre sus escurrimientos.

IV.2.Cálculo de gastos en cuencas con estación de aforo

La cuenca aforada dispone de alguna estación hidrométrica o estación de aforo. Para que los registros de aforo sean considerados en el cálculo del gasto, la estación hidrométrica debe estar localizada en el mismo punto de la red hidrográfica en el que se ubica el puente en estudio. Si la estación de aforo no está localizada en el sitio del puente, se pueden utilizar los registros sólo si se cumple con lo siguiente: considerar un factor de escala para el área drenada, que la estación de aforo se localice sobre el mismo río y que su distancia hasta el sitio del cruce no exceda el 25% de la longitud total del cauce. El factor de escala se calcula con una simple regla de interpolación entre las dos áreas de aportación; una es el área de la cuenca hasta el sitio del cruce y la otra es el área de la cuenca hasta la ubicación de la estación de aforo. Los datos de aforo se deben multiplicar por el factor de escala antes de ser utilizados para calcular el gasto.

* En el desarrollo de este capítulo participaron Mayra Olivia Sánchez Martínez y Jaime Alejandro Romano Cervantes, alumnos del último año de la licenciatura en Ingeniería hidrológica de la UAM, Unidad Iztapalapa.

En el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales de la Comisión Nacional del Agua se puede consultar la localización de las estaciones hidrométricas del país y obtener sus registros históricos de aforos. Al final de este capítulo se presenta la localización de las 2,070 estaciones de aforo que conforman actualmente la red hidrométrica nacional.

IV.2.1.Análisis estadístico de los datos de aforo

De la estación de aforo se deben extraer los registros de gastos máximos anuales. Ha de disponerse al menos de 10 registros para utilizar la serie de datos anuales.

Primeramente se debe definir si la serie de gastos máximos anuales puede ser utilizada para obtener los gastos necesarios para el cálculo de la socavación. Para esto se tienen que revisar sus parámetros estadísticos y realizar pruebas de homogeneidad e independencia. Una vez que se ha aceptado que la serie de datos es homogénea e independiente, se aplica la teoría de análisis de frecuencias.

Revisión de los parámetros estadísticos de la serie de aforos

Se calculan los siguientes parámetros estadísticos: media, mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis. La serie de gastos máximos anuales deberá tener coeficiente de asimetría igual a cero y coeficiente de curtosis igual a 3.

En hidrología se recomienda el uso de los estadísticos muestrales, ya que generalmente se trabajan con muestras relativamente pequeñas.

Media: � = ! ! �! ! ! !! :

Varianza poblacional: �!! = ! ! �! � ! ! ! !!

Varianza muestral: �! ! = ! ! ! �!! = ! ! ! �! � ! ! ! !!

Desviación estándar poblacional: �! = �!!

Desviación estándar muestral: �! = �! !

Coeficiente de asimetría poblacional: �! = !! ! ! ! !!! ! !! !

Coeficiente de asimetría muestral: �! = !! ! ! ! ! �! = ! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! !

Coeficiente de curtosis poblacional: �! = !! ! ! ! !!! ! !! !

Coeficiente de curtosis muestral: �! = !! ! ! ! ! ! ! �! = !! !! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !! !

Coeficiente de variación: �� = ! !

Revisión de la independencia de la serie de aforos

La prueba de independencia consiste en determinar si una serie es independiente con respecto a otra población o a sí misma, es decir que la serie esté compuesta por variables aleatorias. La prueba de independencia de Anderson (Salas et al., 1988) se expresa por medio del coeficiente de autocorrelación �!

donde

Si al menos el 90% de los datos de la serie quedan dentro de los límites de confianza, entonces se asegura la independencia de la serie. Los límites de confianza se expresan como sigue:

�! = �! ± �! �!

donde:

�! : límites de confianza superior e inferior

�! : evento obtenido a partir de la función de distribución para cierto periodo de retorno

�! : desviación normal estándar para un nivel de confianza �

� = 0.05: parámetro para límites de confianza de 95%

�! = 1.960395: parámetro para límites de confianza de 95%

�! : desviación estándar de los eventos estimados para un periodo de retorno T

Revisión de la homogeneidad de la serie de aforos

La prueba de homogeneidad permite identificar alteraciones en el registro de gastos, las cuales puede deberse a diferentes circunstancias, tales como: cambios en la localización de la estación de aforo, deforestación, construcción de embalses, nuevas áreas de cultivo, etc. Los parámetros

estadísticos de referencia para la prueba de independencia corresponden a la media y a la desviación estándar. Las pruebas sugeridas para las series de tiempo son las siguientes: t de Student, Helmert y Cramer.

Prueba estadística de Helmert. Consiste en analizar el signo de las desviaciones de cada gasto máximo registrado de la serie respecto a su valor medio. Si una desviación de un cierto signo es seguida por otra del mismo signo, entonces se dice que se forma una secuencia S; de lo contrario se considera un cambio (C). La serie se considera homogénea si se cumple:

Prueba estadística � de Student. La prueba estadística t de Student indica que una muestra es homogénea cuando td es menor o igual al estadístico tc de la distribución t de Student de dos colas, para n1+n2–2 grados de libertad.

donde:

X! : media de la primera muestra

X ! : media de la segunda muestra

S1: varianza de la primera muestra

S2: varianza de la segunda muestra

n1: número de datos de la primera muestra

n2: número de datos de la segunda muestra

Prueba estadística de Cramer. Esta prueba se utiliza con el propósito de verificar la homogeneidad en el registro �! ! de la serie j para � = 1,2,3, … , �! y también para determinar si el valor medio no varía significativamente de un periodo a otro. Con este propósito se consideran tres bloques: el primero del tamaño total de la muestra �! ; el segundo de tamaño �!" (60% de los últimos valores de la muestra �! ) y el tercero de tamaño �!" (30% de los últimos valores de la muestra �! ). La prueba compara el valor de � ! del registro total con cada una de las medias de los bloques elegidos �!" ! y �!" ! . Para que se considere la serie analizada

como estacionaria en la media, se deberá cumplir que no exista una diferencia significativa entre las medias de los dos bloques.

IV.2.2. Análisis de frecuencia de gastos máximos anuales

El análisis de frecuencia de gastos máximos anuales se emplea para calcular la magnitud de un gasto � , asociado a cierto periodo de retorno � Se aplican diferentes funciones de distribución de probabilidad FDP y se selecciona la que mejor se ajuste a la serie registrada de gastos máximos anuales. El objetivo de las FDP es relacionar la magnitud de un evento extremo con su probabilidad de ocurrencia. En hidrología se utilizan diversas FDP, siendo fundamental seleccionar la que mejor se ajuste a nuestros datos y con ella determinar los eventos de diseño. La selección de la función o distribución de probabilidad que mejor se ajusta a los datos se realiza calculando el error estándar de ajuste (EEA). La función de probabilidad cuyo EEA sea el de menor valor será la que mejor se ajusta a la serie de gastos

máximos, y con esta función se calcularán los gastos de diseño asociados a cierto periodo de retorno. El periodo de retorno se define como el número de años que transcurren en promedio para que un evento de una magnitud dada sea igualado o excedido, por lo menos una vez, en ese periodo.

��� = �! ! �! ! ! !! ! !! �! �� ! !

donde:

�! ! son los gastos máximos anuales �!! ordenados de mayor a menor con un periodo de retorno asignado � = !! !! ! y una probabilidad � de no excederse � = 1 ! !

�! es la longitud de años del registro de gastos máximos anuales

� es el número de orden del registro

� = 1 para el gasto anual más grande

� = �! para el gasto anual más chico

�! ! son los gastos máximos calculados por la función de probabilidad para cada periodo de retorno � asignado a la serie original y ordenada �!!

�� es el número de parámetros de la función de probabilidad

Las funciones de probabilidad FDP más utilizadas son las siguientes: Normal, LogNormal, Gamma, Log-Pearson III y Gumbel. El cálculo de los parámetros respectivos a estas distribuciones de probabilidad se puede realizar aplicando métodos distintos, entre los que se hallan los siguientes: mínimos cuadrados, momentos, máxima verosimilitud, momentos de probabilidad pesada, momentos L y máxima entropía. En este manual se sugiere utilizar la técnica de momentos, ya que es la más simple; sin embargo, puede utilizarse cualquier otra técnica de estimación de parámetros.

Método de momentos. El método de momentos consiste en igualar los momentos de la población de datos con los momentos de la muestra. Los momentos poblacionales pueden ser con respecto al origen o con respecto a la media. Los momentos muestrales (estadísticos) se obtienen con las siguientes expresiones.

Distribución normal. La función de densidad de probabilidad (FDP) es:

� = 1 � 2� � ! ! ! ! ! !

Estimadores por momentos:

Esta función no tiene inversa, por lo que no se puede estimar el evento directamente. Para estimar los eventos se recurre a una solución aproximada.

= � + ��!

Para el cálculo de �! se tiene la siguiente expresión para 0 < � (� ) ≤ 0.5:

donde:

Para una probabilidad � � > 0.5 se cambia � (� ) por 1 � (� ) en el cálculo de V y se le cambia el signo a �! .

Distribución log-normal de dos parámetros. Función de densidad de probabilidad (FDP):

Para � > 0

Los estimadores por momentos son:

Los eventos se estiman con la siguiente expresión:

Distribución gamma de dos parámetros. La función de distribución de probabilidad (FDP) para esta función es:

donde � � es la función gamma completa

Estimadores por momentos

Distribución log Pearson tipo III. La función de distribución de probabilidad (FDP) para esta función es:

Para � > 1

Los estimadores por el método indirecto son:

Los eventos se estiman con la siguiente expresión:

Distribución Gumbel. La función de densidad de probabilidad (FDP) es:

Estimadores por momentos: � = � 0.45 � � = 0.78 �

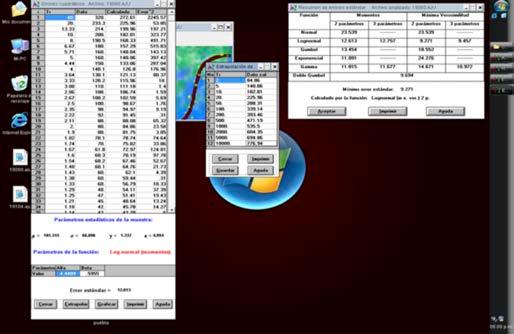

Software para análisis de frecuencia

Existen diversos programas para realizar análisis de frecuencias; un ejemplo es el programa AX, utilizado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Con este programa se pueden ajustar 6 FDP a la muestra e identificar la mejor función de se ajuste a los datos, ya que calcula el EEA de cada FDP. Las funciones de probabilidad disponibles en AX son: Normal, Log-Normal, Gumbel, Exponencial, Gamma y Doble Gumbel. Este programa requiere Windows XP.

IV.3. Cálculo de gasto en cuencas sin estación de aforo

En el caso de que en la cuenca de estudio no exista alguna estación de aforo o que el periodo de registros hidrométricos sea menor a 10 años, el gasto asociado a cierto periodo de retorno se puede calcular aplicando algún modelo lluvia-escurrimiento. El modelo lluviaescurrimiento representa la transformación de la lluvia que cae en la cuenca a su escurrimiento superficial. Este escurrimiento se calcula en unidades de volumen por unidad de tiempo, es decir, en gasto en metros cúbicos por segundo. Para aplicar un modelo lluvia-escurrimiento es necesario determinar las características físicas y climáticas de la cuenca. Las principales características físicas que son necesarias para los métodos más sencillos son: área de la cuenca, pendiente del cauce y su longitud, tipo de suelo y su uso.

Tabla IV.1. Valores de coeficientes de escurrimiento (Aparicio, 1992)

Tipos de área drenada

Zonas comerciales

Coeficiente de escurrimiento Mínimo Máximo

Zona comercial 0.75 0.95

Zona mercantil 0.70 0.90

Vecindarios 0.50 0.70

Zonas residenciales

Unifamiliares 0.30 0.50

Multifamiliares espaciados 0.40 0.60

Multifamiliares compactos 0.60 0.75

Semiurbanas 0.35 0.40

Casa habitacíon 0.50 0.70

Zonas industriales

Espaciado

0.50 0.80

Compacto 0.60 0.90

Cementerios y parques 0.10 0.25

Campos de juego 0.20 0.35

Patios de ferrocarril y terrenos sin construir 0.20 0.40

Zonas suburbanas 0.10 0.30

Calles

Asfaltadas 0.70 0.95

De concreto hidráulico 0.80 0.95

Adoquinadas o empredados, junteados con cemento 0.70 0.85

Adoquín sin juntear 0.50 0.70

Terracerías 0.25 0.60

Estacionamientos 0.75 0.85

Techados 0.75 0.95

Praderas

Suelos arenosos planos (pendientes: 0.02 o menos) 0.05 0.10

Suelos arenosos con pendientes medias (0.02-0.07) 0.10 0.15

Suelos arenosos escarpados ( 0.07 o más) 0.15 0.20

Suelos arcillosos planos (0.02 o menos) 0.13 0.17

Suelos arcillosos con pendientes medias (0.02-0.07) 0.18 0.22

Suelos arcillosos escarpados (0.07 o más) 0.25 0.35

La principal característica climática que es necesaria es la altura promedio de la lluvia y su altura efectiva. Es necesario conocer el coeficiente de escurrimiento, el cual se puede identificar de acuerdo con el tipo de cuenca en estudio (véase tabla IV.1).

Principales características físicas de la cuenca

Área de la cuenca

El área drenada es probablemente la característica más importante de la cuenca, ya que refleja el volumen de agua que puede generar la lluvia que cae sobre la zona de estudio y hasta el sitio del puente. El área drenada es delimitada por las cotas topográficas más altas que rodean toda la red hidrográfica de la corriente en estudio, esto es, el parteaguas de la cuenca. Actualmente los sistemas de información geográfica facilitan la delimitación, ya que permiten integrar la información de las cartas topográficas, modelos digitales de relieve y cualquier otro mapa temático, por ejemplo de uso de suelo, geología, etcétera.

Pendiente media del cauce

El método de Taylor-Schwarz es el más utilizado para determinar la pendiente del cauce �!

Este método considera calcular la pendiente del cauce como la de un canal de sección transversal uniforme que tenga la misma longitud y tiempo de recorrido que la corriente en estudio.

donde:

�! es la pendiente media del cauce principal de la cuenca, adimensional

� es la longitud total del cauce principal

�! es la longitud del tramo � , donde � = 1,2,3, … , �

�! es la pendiente del tramo � , donde � = 1,2,3, , �

Característica climática: precipitación máxima

La precipitación máxima en la cuenca se puede determinar con los polígonos de Thiessen. Este método delimita con mediatrices las áreas de influencia de las estaciones climatológicas. El procedimiento para el cálculo es el siguiente:

• Se unen las estaciones climatológicas adyacentes con líneas rectas.

• Se trazan mediatrices a las líneas que unen las estaciones.

• Se prolongan las mediatrices hasta el límite de la cuenca o hasta su intersección con otra mediatriz.

• Se calcula el área formada por las mediatrices para cada estación. Esta área es la zona de influencia de la estación climatológica analizada.

Los registros de precipitación máxima de la estación climatológica se consideran sólo para la zona de influencia.

Modelos lluvia-escurrimiento

Método racional

El método racional es una fórmula matemática que relaciona el gasto pico �! con el área de la cuenca �, la intensidad de la lluvia � y el coeficiente de escurrimiento � Únicamente tiene validez de aplicación en cuencas pequeñas urbanas y suburbanas con áreas entre 2.5 y 3 ��!

�! = 0.278���

El coeficiente de escurrimiento depende de las características del suelo y su cubierta vegetal (véase tabla IV.1); la intensidad de lluvia está expresada en milímetros por hora y el área de la cuenca se expresa en kilómetros cuadrados.

La intensidad de la lluvia debe ser la intensidad de la precipitación asociada al periodo de retorno para el cual se quiere determinar el gasto. La intensidad de la lluvia se puede obtener de las isoyetas editadas por la SCT y considerando la duración de la lluvia, igual al tiempo de concentración. La intensidad de la lluvia también se puede determinar aplicando análisis de frecuencias a los registros de precipitaciones máximas de las estaciones climatológicas, considerando la lluvia de influencia de acuerdo con los polígonos de Thiessen. El tiempo de concentración se puede determinar con la fórmula de Kirpich.

�! = 0 06636 �! � ! !"#

donde:

�! es el tiempo de concentración en horas

� es la longitud del cauce principal en kilómetros

� es la pendiente del cauce principal

Hidrograma unitario

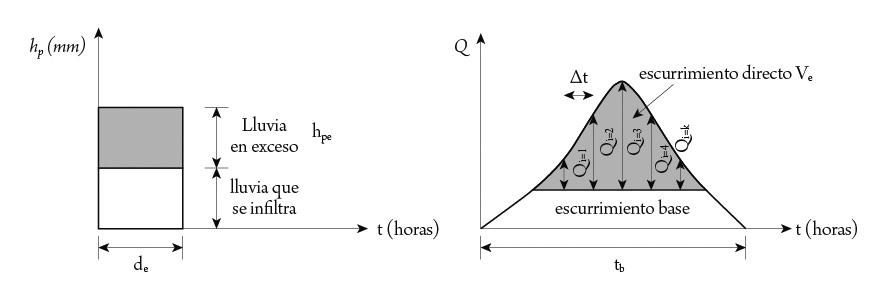

El hidrograma unitario HU de una cuenca se define como el hidrograma de escurrimiento directo producido por unidad de lluvia en exceso –generalmente se considera 1 mm de lluvia en exceso– que cae con una intensidad uniforme sobre toda la cuenca durante un tiempo conocido como duración en exceso, y con su aplicación se puede predecir la forma del hidrograma de la avenida del gasto máximo. Generalmente es utilizado para cuencas que tienen áreas entre 30 y 30,000 km2

Figura IV.1. Características del hidrograma unitario.

Se debe conocer el área de la cuenca !, la avenida máxima registrada en ella y la tormenta que la produce. Es importante conocer la duración de la avenida y definir un intervalo de tiempo !! para identificar el gasto !! correspondiente a cada incremento de dicho !! . A partir de esto se determina el volumen del escurrimiento directo !! , su tiempo base !! , la altura de precipitación efectiva !!" y la duración en exceso !! Las ecuaciones matemáticas para determinar cada una de estas variables son las siguientes:

! !! !! ! ! !!

donde ! es el número de incrementos del intervalo de tiempo !! en que se dividió el hidrograma de la avenida analizada.

! !! !

El HU se calcula dividiendo el escurrimiento directo calculado entre la altura de precipitación efectiva !!" .

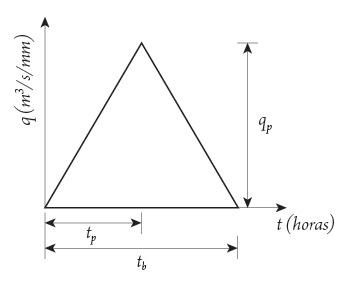

Hidrograma unitario triangular

El hidrograma unitario triangular (HUT) se aplica en cuencas pequeñas y su forma es triangular (véase figura IV. 2). El gasto pico se obtiene con la siguiente ecuación:

!! ! !!!"# ! !!

donde !! es el gasto pico en !! !!!!!

A es el área de la cuenca en !"!

!! es el tiempo pico en horas

El tiempo pico !! y el tiempo base !! se evalúan con las siguientes expresiones:

!! ! !! ! ! !!!

!! ! !!!" !!

donde !! es el tiempo de concentración de la cuenca hidrológica de estudio. El hidrograma de escurrimiento directo se calcula multiplicando cada una de las ordenadas del HUT por la lluvia efectiva !! que se considera en milímetros.

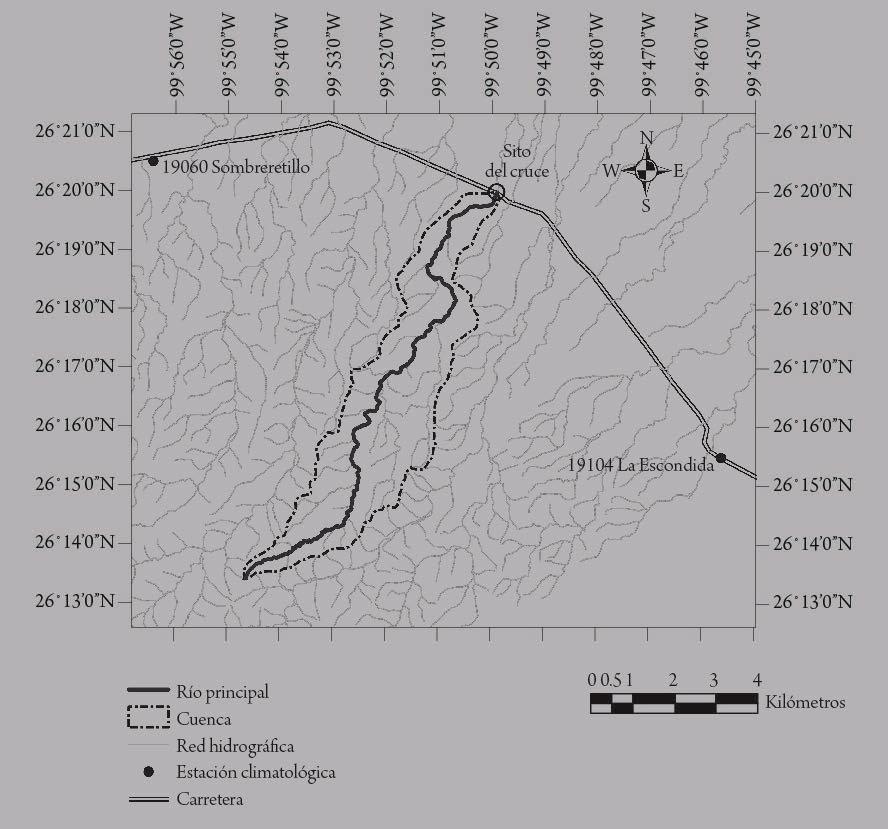

Figura IV.3 Cuenca visualizada a través de Google Earth La línea roja es el parteaguas de la cuenca; la línea blanca es la carretera federal donde está el puente en estudio. Se observan las estaciones 19060 y 19104.

Método de Chow

Este método permite conocer el gasto máximo del hidrograma de escurrimiento directo asociado a cierto perio-do de retorno. Sólo se aplica a cuencas no urbanas y con área menor a 25 km2.

El gasto pico del escurrimiento directo se calcula con la siguiente ecuación: !! ! ! !"#!" !! !!

donde:

! es el área de la cuenca en km2

!! es la duración en exceso en horas

!! es la lluvia efectiva en milímetros

! es el factor de reducción del gasto p ico que está en función del cociente !! !!

!! es el tiempo de retraso, es decir, tiempo que transcurre del centro de masa de la precipitación al pico del hidrograma !! ! ! !!"

Ejemplo de aplicación: cuenca sin estación de aforo

La cuenca en estudio se ubica en el estado de Nuevo León y el sitio del puente está localizado en las coordenadas 29° 16’ 37.92’’ N y 99° 52’ 05.00’’ O. Se requiere calcular el gasto asociado a los siguientes periodos de retorno: 2, 5, 10, 50, 100, 500 y 1,000 años.

Datos generales y metodología

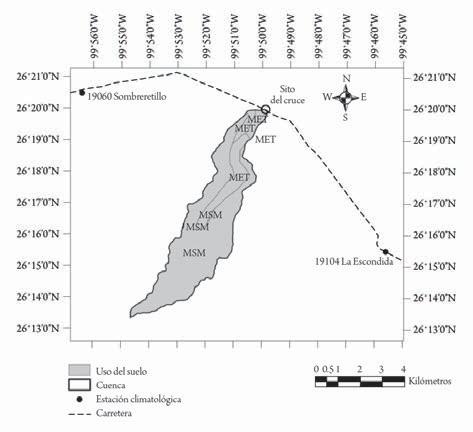

La identificación del sitio de estudio se realizó en Google Earth (figura IV.3). En este caso, se trata de una cuenca sin estación de aforo, por lo cual se aplicarán modelos lluvia-escurrimiento para de-terminar el gasto de diseño. Las cartas topográficas digitales con escala 1:50000 utilizadas son G14A87 y G14A77 (véase figura IV.4). Estas cartas son obtenidas de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía En las figuras IV.5 y IV.6 se muestran la edafología y el uso de suelo

Figura IV.5. Edafología de la zona de estudio. En la tabla IV.2 se presentan los datos de uso de suelo y edafología.

Figura IV.6. Uso de suelo de la zona de estudio. En la tabla IV.2 se presentan los datos de uso de suelo y edafología.

El área de influencia que tiene cada estación en la cuenca se calcula mediante polígonos de Thiessen. Con esto se conocen los valores de precipitación máxima correspondientes a la cuenca (véase la figura IV.7).

Uno de los indicadores más importantes del grado de respuesta de una cuenca a una tormenta es la pendiente del cauce principal. La pendiente media se calcula con el método de Taylor-Schwarz (véase la tabla IV.3).

Tabla VII.2. Edafología y uso de suelo Edafología

Clave Suelo 1 Subsuelo 1 Suelo 2 Subsuelo 2 Textura Fase física

I+E/2 Litosol Rendzina Media

I+E/2 Litosol Rendzina Media

Vp/3/LP Vertisol Pélico Fina Lítica profunda

Kh/3 Castañozem Háplico Fina

Jc+Vp/3/G Fluvisol Calcárico Vertisol Pélico Fina Gravosa

Jc+Vp/3/G Fluvisol Calcárico Vertisol Pélico Fina Gravosa

Uso de suelo

Clave Tipo de información Tipo ecológico Tipo de vegetación Área (km2)

MSM Ecológica-florística-fisonómica Matorral xerófilo

MET Ecológica-florística-fisonómica Matorral xerófilo Matorral espinoso tamaulipeco

MET Ecológica-florística-fisonómica Matorral xerófilo Matorral espinoso tamaulipeco 0.80

MET Ecológica-florística-fisonómica Matorral xerófilo Matorral espinoso tamaulipeco 0.01

MSM Ecológica-florística-fisonómica Matorral xerófilo Matorral submontano 0.19

MET Ecológica-florística-fisonómica Matorral xerófilo Matorral espinoso tamaulipeco 3.76

De acuerdo con el uso del suelo y su clasificación se obtiene un número de escurrimiento ponderado.

Con la fórmula de Kirpich se calcula el tiempo de concentración. Las principales características de la cuenca son las siguientes:

Área = 28.47 km2

Longitud del cauce principal = 20.26 km

Pendiente del cauce principal = 0.01367

Coeficiente de escurrimiento = 77

Tiempo de concentración = 3.5 h

Tabla IV.3. Cálculo de la pendiente media del cauce con el método de Taylor-Schwarz

1.0212

1.2323

1.1459

1.5994

1.9055

2.2207

2.2908

1.8640

1.0042

14302.7311

18599.1113

suma = 20.2600 180889.48

S= 0.013

El análisis de frecuencia se realiza con el software AX. En las figuras IV.8 a IV.10 se muestran los ajustes para la estación 19060. Este mismo procedimiento se realiza para la estación 19104. En la tabla IV.4, para la estación 19060, se presentan los valores de precipitación máxima para diferentes periodos de retorno y para las funciones de distribución de probabilidad mencionadas Longitud (km)

IV.3.1. Anlálisis de frecuencia para las precipitaciones máximas

De la observación de las figuras anteriores y de la tabla IV.3 se desprende que el mejor ajuste se realiza con la función Log Normal, ya que el error estándar de ajuste es de 9.27.

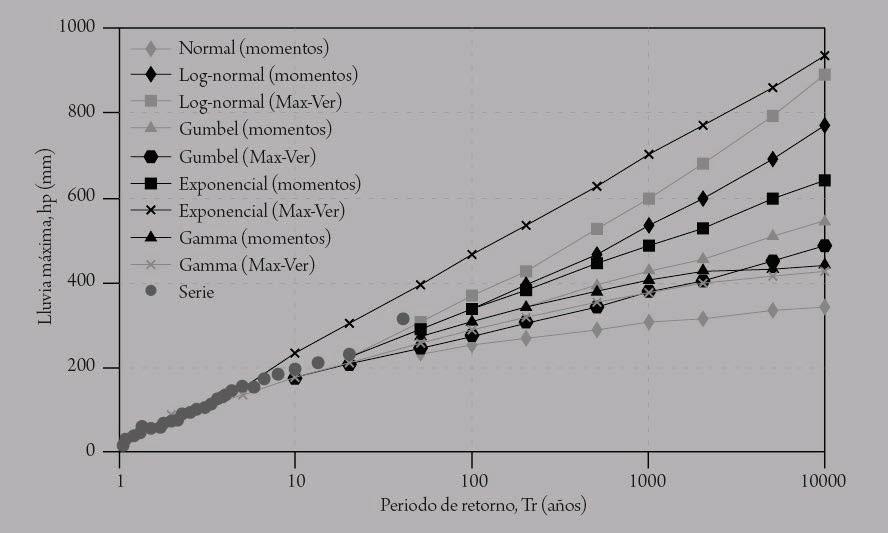

En la figura IV.11 se observan los valores registrados y los valores calculados con las funciones de probabilidad utilizadas.

Tabla IV.4. Lluvias máximas asociadas a diferentes periodos de retorno Tr, obtenidas a través del ajuste de diferentes funciones de distribución de probabilidad, para la estación 19060

Figura IV.11. Funciones de distribución de probabilidad ajustadas a la serie de lluvias máximas de la estación 19060.

Cálculo del gasto de diseño

El cálculo del gasto máximo se realiza aplicando el método racional, el método del HUT y el método de Ven Te Chow. Los gastos para diferentes periodos de retorno se muestran en la tabla 5; allí también se presentan la lluvia máxima a 24 horas !!!!! 24, y la lluvia media.

Tabla IV.5. Gastos máximos de modelos lluvia- escurrimiento

Figura IV. 12. Hidrogramas para diferentes periodos de retorno, con base en el Hidrograma Unitario Triangular.

El cálculo del hidrograma conforme al gasto pico se realiza mediante el HUT; en la figura IV.12 el hidrograma adimensional del SCS tiene un tiempo al gasto pico igual a 2.99 horas.

IV.4. Censo de estaciones de aforo

La Conagua cuenta con una base de datos –oficial y disponible de forma gratuita – de 1,127 estaciones hidrométricas repartidas espacialmente en todo el país. En la figura IV.13 se muestra la localización de estas estaciones de aforo. En la tabla IV.6 se presenta el censo de las 1,127 estaciones de aforo y se indica para cada estación la siguiente información: clave, río o corriente que afora, cuenca hidrológica y coordenadas geográficas de localización.

Tabla IV.6. Censo de estaciones de aforo en el país

57 09070 Las Pilas

58 09072 Abraham González

59 09076 Chanate Carretera

60 09077 Seris Carretera

61 09078 Km 0+400

62 09079 Hermosillo extracciones

63 09087 Abraham González

64 09088 Abraham González

65 09089 Cocoraque

66 10018 Puente Sudpacífico

67 10020 Puente Cañedo

68 10021 Tierra Blanca

69 10022 Bocatoma

70 10023 Puente Nuevo

71 10026 Picachos

72 10027 El Bledal

73 10029 Naranjo

74 10031 Guamúchil

75 10033 Palos Blancos

Canal Tesia

Río Papigóchic

Canal Chanate

Canal Viejo de Seris

Canal Bajo

Canal ppal. del DR Hermosillo

Canal Margen Derecha

Canal Margen Izquierda

Arroyo Cocoraque

Río Culiacán

Río Tamazula

Río Humaya

Canal Canedo

Canal Rosales marg. der.

Río Tamazula

Arroyo El Bledal

Arroyo Ocoroni

Río Mocorito

Río Humaya

Río Mayo -109.358333 27.168055

Río Aros -107.475000 28.500000

Río Sonora -110.920833 29.066666

Río Sonora -110.920833 29.058333

Río Yaqui -109.900000 27.816666

Río Sonora -110.920833 29.083333

Río Papigóchic -107.473333 28.490833

Río Papigóchic -107.473333 28.490833

Arroyo Cocoraque -109.628333 27.415000

Río Culiacán -107.404166 24.805555

Río Culiacán -107.391666 24.811111

Río Culiacán -107.400000 24.829166

Río Culiacán -107.412500 24.798611

Río Culiacán -107.416666 24.805555

Río Culiacán -107.147222 24.812500

Río Tamazula -107.145833 24.804166

Arroyo Cabrera -108.469444 25.802777

Río Mocorito -108.091666 25.469444

Río Culiacán -107.384722 24.925000

76 10034 Zopilote Arroyo Cabrera Río Sinaloa -108.359722 25.741666

77 10035 Naranjo Canal Trinidad Arroyo Ocoroni -108.469444 25.791666

78 10036 Jaina Río Sinaloa Río Sinaloa -108.013888 25.900000

79 10037 Huites Río Fuerte Río Fuerte

80 10038 San Blas Río Fuerte Río Fuerte

81 10040 Santa Cruz

26.883333

Río San Lorenzo Río San Lorenzo -106.952777 24.484722

82 10041 Sanalona II Río Tamazula Río Culiacán -107.162500 24.800000

83 10045 Km 0+710.60

84 10046 Lateral A

85 10048 Bomba Sufragio km 0+660

86 10049 Km 12+290

87 10050 Miguel Hgo Vidal

88 10051 Las Cañas

89 10052 Km 24+140

90 10053 Álamos

91 10054 Km 1+732.6 Puente Gato

92 10055 Km 0+680 (Ant. Puente Gato)

Canal Sufragio

Río Fuerte

26.041666

Canal Lateral Derecho Río Fuerte -108.939444 25.908333

Canal Bomba Sufragio

Canal Sicae

Canal Miguel Hidalgo

Río Fuerte

Canal Sicae

Arroyo Álamos

Canal Tastes

Canal Tastes

Río Fuerte -108.814444 26.043611

Río Fuerte -108.876944 25.970833

Río Fuerte -108.933333 25.904166

Río Fuerte -108.588888 26.472222

Río Fuerte -108.943611 25.912500

Río Fuerte -108.741666 26.393055

Río Fuerte

Río Fuerte

-108.942222 25.920000

-108.933333 25.920833 93 10056 Km 46+780

Canal Sicae

Río Fuerte

25.908333 94 10057 Bamícori

Arroyo Barotén Río Fuerte

26.375000 95 10058 Bocatoma Sufragio

Río Fuerte

Río Fuerte -108.779166 26.073611 96 10060 Km 2+310

Canal Cahuinahua

Río Fuerte -108.879166 26.008333 97 10061 Puente Dren

10062 Santa Rosa

10063 Batopilas

Canal Principal marg. izq.

Canal Santa Rosa

Río Batopilas

Río Culiacán

Fuerte

24.788888

25.901944

10091 Km 0+700

124 10112 Guatenipa II Río Humaya

125 10113 La Huerta

126 10117 Km 0+700

127 10118 Puente Las Cabras

128 10119 Jesús Cruz

129 10120 Guasave puente carr.

130

11008 San Felipe

Humaya

Valle del Carrizo

Álamos

11014 Acaponeta

11015 Caboraca

Peñasco Prieto

173 12022 Reforma núm. 1

174 12023 Reforma num. 2

175 12034 Maravatio

176 12067 Emenguaro

177 12093 Zinzimeo

178 12102 Las Islas

179 12109 Batanes

180 12113 Molinos de Caballero

181 12114 La Rosa

182 12115 Pateo

183 12117 Maravatío

184 12120 Huaracha

185 12121 San Nicolás II

Canal Reforma

Canal Ardillas

Canal Maravatío

Río Lerma

Río Queréndaro

Canal Islas

Canal San Isidro

Río Lerma

Canal Paquisihuato

Canal Tungareo

Río Lerma -100.883333 20.191666

Canal Reforma -100.883333 20.195833

Río Lerma

Río Lerma

-100.904166 20.198333

-100.875000 20.170833

Lago Cuitzeo -100.976388 19.870833

Río Lerma -101.066666 20.283333

Río Lerma

-100.904166 20.204166

Río Lerma -100.214444 20.069444

Río Lerma -100.304166 19.923611

Río Lerma

Arroyo Cachivi Río Lerma

19.904166

Canal Huaracha Río Lerma -100.300000 19.922222

Canal San Nicolás Río Lerma -100.904166 20.200000

186 12128 Corona Río Santiago Río Santiago -103.083333 20.404166

187 12131 Armadillo Río Lerma

188 12139 Ziritzícuaro

189 12140 Ziritzícuaro

190 12145 Zempoala

191 12148 Ziritzícuaro

192 12162 Compuertas Chicas

193 12192 Compuertas Grandes

194 12194 Ojuelos

195 12209 El Tambor

196 12210 Vertedor Potrerillos

197 12213 Puente FC Chicalote

198 12214 Emenguaro

199 12218 El Águila

200 12219 Cointzio

201 12221 Atapaneo

202 12224 Chiquito

203 12227 Tizcareno

204 12232 Paso de Ovejas

205 12233 Corrales

206 12234 Brisenas

207 12237 Munguía (Zatemaye)

208 12238 Pericos

209 12239 Sn Pedro Piedra Gorda

210 12249 Pateo

211 12254 San Isidro

212 12257 Tarandacuao

213 12258 Lavaderos

214 12268 Excamé I

215 12271 Palmitos

216 12274 Monterrubio

217 12277 San Bartolo

218 12278 Atoyac

219 12280 Túnel núm. 2

220 12281 Km 1+400 (presa Jocoque)

221 12283 Zacapendo

222 12288 Zapotlanejo

223 12310 La Estanzuela

224 12312 Cointzio

225 12314 Queréndaro

226 12315 Calera

227 12323 Salidas de Malpaís

228 12328 Guaracha

229 12331 El Pueblito

230 12335 La Estanzuela

Río Lerma -101.050000 20.279166

Canal Puroagua Río Lerma

Canal San Lorenzo Río Lerma

Canal Extracciones

-100.494444 20.020833

-100.429166 19.954166

Laguna de Yuriria -101.075000 20.316666

Canal Peña Blanca Río Lerma

Canal Extracciones

Canal Alimentador

Río Lerma

Río Lerma

Río Pabellón

Río Chicalote

Canal Eménguaro

Río Santiago

Río Grande de Morelia

Río Grande de Morelia

Río Chiquito

Río Morcinique

Río Lerma

Río Lerma

Río Lerma

Río Tigre

Río de la Laja

Río San Pedro

Río Tlalpujahua

Canal San Isidro

Arroyo Tarandacuao

Río Grande de Morelia

Río Tlaltenango

Río Santiago

Canal La Huerta

Canal San Bartolo

Río Atoyac

Túnel Derivación

Canal Principal

-100.427777 19.955555

Laguna de Yuriria -101.075000 20.295833

Río Lerma -101.065277 20.279166

Río Lerma

Río Lerma

-100.987500 20.262500

-100.237500 19.994444

Río San Pedro -102.435277 22.234722

Río Aguascalientes -102.254166 22.006111

Río Lerma

-100.879166 20.137500

Río Aguascalientes -102.410000 22.136388

Lago Cuitzeo -101.258333 19.641666

Lago Cuitzeo -101.176388 19.725000

Río Grande de Morelia

-101.190277 19.695833

Río Aguascalientes -102.425000 21.920833

Río Lerma

Río Lerma

-100.456944 19.991666

-101.804166 20.195833

Río Lerma -102.558333 20.275000

Río Lerma

Río Lerma

Río Aguascalientes

Río Lerma

Río Lerma

Río Lerma

Lago Cuitzeo

Río Bolaños

-100.559722 20.111111

-101.108333 20.525000

-102.350833 22.445833

-100.316666 19.890277

-100.908333 20.208333

-100.512500 19.994444

-101.072222 19.848611

-103.357500 21.651111

Río Aguascalientes -102.412222 22.137500

Río Grande de Morelia

Río Grande de Morelia

-101.238888 19.654166

-101.011111 19.815277

Laguna de Sayula -103.483333 20.016666

Río Pabellón

-102.442777 22.234722

Río Santiago -102.345000 22.133055

Canal Zacapendo Río Grande de Morelia

Canal Zapotlanejo

Río Duero

Canal La Huerta

Río Queréndaro

Río Teocaltiche

Río Queréndaro

Canal Guaracha

Río del Pueblito

Canal San Simón

-101.004166 19.815277

Río Santiago -103.087500 20.404166

Río Lerma

Río Grande de Morelia

-102.370833 20.116666

-101.256944 19.637500

Lago Cuitzeo -100.889444 19.811666

Río Verde

-102.595833 21.490277

Lago Cuitzeo -100.875555 19.831944

Río Sahuayo -102.579166 19.958333

Río Apaseo

Río Duero

-100.437500 20.512500

-102.362500 20.120833

12347 Santiago Undameo

12355 Agostadero Río San Matías

12369 Cuarenta

12370 San Gaspar

de Lagos

12378 Presa Calles

263 12395 Urepetiro

264 12396 Camécuaro

265 12397 Camecuaro

266 12400 Las Juntas

267 12402 Km 0+262

268 12403 Km 2+500

269 12404 Puente Canal

270 12405 El Tecomate

271 12408 El Aguila

272 12409 Chaparaco

273 12410 Platanal

274 12411 La Calzada

275 12412 Jaripo

276 12415 Puente San Isidro

277 12417 La Estancia

278 12418 Los Castillos

279 12422 Cuarenta II

280 12423 Puente Atlacomulco

281 12424 Puerta del Monte

282 12425 Ajojúcar

283 12427 Puente San Isidro

284 12428 Bolaños

285 12436 Las Américas

286 12438 La Yesca

287 12439 Orandino II

288 12440 Puente San Isidro

Tlazazalca

Desagüe del Lago Lago de Camñecuaro -102.216666 19.916666

Río Santiago Río Santiago -103.275000 20.731944

Canal Principal Tepetitlán

Canal Tepetitlán

Canal Enyege

Río Juchipila

Canal Águila Viejo

Canal Calvario

Río Jaltepec -99.951944 19.659722

Canal principal Tepetitlán -99.930555 19.650000

Canal principal Tepetitlán -99.933333 19.648611

Río Santiago -103.050000 21.543055

Canal Principal marg. der. -102.258333 19.979166

Canal Principal marg. der. -102.266666 19.970833

Canal Principal marg. der. Río Duero -102.254166 19.945833

Río de los Gómez

Río Jaripo

Río de la Patera

Canal Alto

Arroyo Los Castillos

Río de Lagos

Río Lerma

Río Turbio -101.683333 21.087500

Río Sahuayo -102.600000 19.958333

Río Angulo -101.525000 19.858333

Manantial La Estancia -102.354166 19.979166

Río de los Gómez -101.679166 21.175000

Río Verde -101.752777 21.488888

Río Lerma -99.893055 19.788888

Canal Alimentador Río Lerma -101.033888 20.264444

Canal Principal

Canal del Banadero

Río Bolaños

Río Guanajuato

Río Santiago

Desagüe del Lago

Canal de la Peñita

Río Aguascalientes -102.437500 21.543055

Río de la Patera -101.533333 19.858333

Río Santiago -103.783333 21.825000

Río Lerma -101.316666 20.850000

Río Santiago -104.090277 21.193055

Río Duero -102.329166 19.966666

Río de la Patera -101.529166 19.858333

289 12443 La Estancia

290 12451 Puente Carretera II

291 12452 Achoquén

292 12454 Lagos

293 12456 Peñuelitas

294 12466 Jerécuaro

295 12469 Cuixtla

296 12470 Huaynamota

297 12471 San Cristóbal

298 12472 Arcediano

299 12473 Santa Rosa

300 12474 El Sauz

301 12476 Km 0+340

302 12477 Jaral

303 12479 Guanajal

304 12483 Canal núm. 1

305 12484 El Platanito

306 12485 El Zapote

307 12486 Capitiro

308 12487 La Florida

Canal Bajo

Río Lerma

Salidas Presa

Río de Lagos

Río de la Erre

Río Tigre o Coroneo

Río Cuixtla

Río Huaynamota

Río Santiago

Río Santiago

Río Santiago

Río Santiago

Canal Principal

Canal Extracciones

Río Pedrito

Manantial La Estancia -102.354166 19.979166

Río Lerma

-99.523611 19.279166

Arroyo San Nicolás -103.076388 21.521388

Río Verde -101.913888 21.362500

Río de la Laja -100.879166 21.108333

Río Lerma -100.522222 20.141666

Río Santiago -103.441666 21.051388

Río Santiago -104.711111 21.843055

Río Santiago -103.443055 21.048611

Río Santiago -103.280555 20.741666

Río Santiago -103.718055 20.913888

Río Santiago -104.709166 21.835277

Río de Lagos -101.741666 21.481944

Laguna de Yuriria -101.058333 20.341666

Río de los Gómez -101.879166 21.079166

Canal Principal Río Tlaltenango -103.363055 21.652777

Río San Juan Capistrano

Río Tlaltenango

Río Huaynamota -104.063055 22.568055

Río Bolaños -103.398611 22.065555

Canal Ing. Antonio Coria Río Lerma -101.020833 20.287500

Río Valparaíso Río Tlaltenango -103.603611 22.686388

309 12488 La Gloria Río Colotlán Río Bolaños -103.396388 22.068055

310 12489 Teocaltiche

311 12490 San Nicolasito

312 12493 Castillos

313 12496 Capomal

314 12499 La Patiña

315 12504 La Cuna

316 12505 Achimec I

317 12507 Despeñadero

318 12508 Boquilla Tenasco

319 12510 Obregón

320 12511 Orandino

321 12512 Silao

322 12513 Vertedor Castillos

323 12514 El Caimán

324 12515 la Aurora

325 12516 Mololoa

326 12517 Control

327 12520 Huaynamota II

328 12521 Santa Rosa II

329 12522 El Niágara II

330 12523 Nanchi

331 12525 El Tule

332 12526 Yurécuaro II

333 12527 Ibarrilla

334 12529 Laborio

Río Teocaltiche Río Verde -102.580000 21.441666

Río Lerma

Canal Los Castillos

Río Santiago

Arroyo La Patiña

Río Verde

Río Tepetongo

Río Santiago

Río Chico

Río de la Laja

Canal Alto

Río Silao

Arroyo Los Castillos

Río Bolaños

Canal La Aurora

Río Tepic

Extracciones presa Alemán

Río Huaynamota

Río Santiago

Río Aguascalientes

Canal Principal marg. izq.

Río Tule

Río Lerma

Arroyo Ibarrilla

Río Lerma -100.406111 19.919444

Arroyo Los Castillos -101.666666 21.191666

Río Santiago -105.118055 21.825000

Río de los Gómez -101.700000 21.175000

Río Santiago -102.833055 21.004166

Río Jerez

-103.223333 22.324166

Río Santiago -104.720833 21.843055

Río Colotlán -103.229166 22.172222

Río Lerma -101.108333 21.333333

Manantial Orandino -102.325000 19.966666

Río Guanajuato -101.441666 20.958333

Río de los Gómez -101.666666 21.194444

Río Santiago

Río Santiago

Río Santiago

-104.080555 21.201388

-103.169444 20.516666

-104.879166 21.502777

Río Tlaltenango -103.364444 21.650000

Río Santiago

-104.715277 21.854166

Río Santiago -103.726388 20.922222

Río Verde

Río Santiago

Río Zula

Río Lerma

-102.375000 21.801388

-105.054166 21.797222

-102.433333 20.716666

-102.258333 20.337500

Río de los Gómez -101.641666 21.183333

Canal Laborío Río Lerma -101.062500 20.375000 335 12532 San Cristóbal II

336 12533 Urepetiro II

337 12534 Atotonilco II

338 12535 Cinco Señores

Río Santiago

Río Tlazazalca

Río La Gavia

Río Santiago -103.429166 21.038888

Río Duero -102.154166 19.950000

Río Lerma -99.776388 19.452777

Arroyo San Damián Río de la Laja

20.958333 339 12537 El Sifón

Canal Zanja Sur Presa Malpaís

19.826388 340 12539 San Bernabé

341 12540 La Villita (exced. p La Villita)

Río Lerma

Arroyo La Villita

Río Lerma -99.720000 19.472777

Río Tlaltenango -103.352500 21.583333 342 12541 La Red

343 12543 Calixtlahuaca

344 12544 Agua Blanca

345 12545 El Niágara III

Río Calderón

Río Tejalpa

Salidas presa El Chique

Río Aguascalientes

Río Santiago -102.798611 20.719444

Río Lerma -99.687500 19.338888

Río Juchipila -102.900000 21.991666

Río Verde -102.375000 21.779166 346 12546 González

Arroyo Tlaxcalilla

Río de la Laja -100.845833 20.887500

347 12548 Peñuelitas

348 12549 Yurécuaro

349 12553 Canal núm. 1

350 12554 Canal núm. 2

Canal Extracción

Canal marg. izq.

Canal Margen Derecha

Canal Margen Izquierda

351 12556 Cerro Blanco Río Mojarras

352 12557 Cuquio

353 12558 El Batán

354 12559 Lagunillas

de la Erre

Lerma

Lerma

Santiago

Río Gigantes

Río del Pueblito Río Apaseo

Río Tepatitlán

355 12560 Xoconole Canal Xoconole

356 12561 Temascalcingo

Río Lerma

357 12562 La Trinidad Arroyo Temascatío

358 12568 El Tejocote

Río Chiquito

359 12570 La Codorniz Río La Labor

360 12572 La Experiencia

361 12573 La Experiencia

Canal La Experiencia

San Juan de Dios

362 12574 Los Velázquez Río El

12579 El Pinito

366 12581 San Bartolo del Llano Río Sila

12585 Calerita

368 12586 Cuixtla

12587 Cuixtla

12588 El Plan

372 12592 Santa María del Llano

Verde

Grande de Morelia

Lerma

Calvillo

San Juan de Dios

núm. 2 marg. der.

Grande de Morelia

Santo Domingo Río Lerma

373 12601 El Pescado núm. 2 Río El Pescado

Santo Domingo

19.779166 374 12602 Boca del Tesorero Río Jerez

376 12605 Temascales II

20.062500

377 12606 Santa Ana Arroyo de Los Ocotes Río Lerma -101.958333 20.379166

378 12607 La Yerbabuena

379 12608 Los Fresnos

380 12609 Urepetiro

381 12611 Hacienda de Sánchez

382 12612 Angamacutiro

383 12613 Angamacutiro

384 12615 Palomas (salidas p. Palomas)

385 12618 Los Gómez

386 12619 Km 0+050

387 12620 Tarimbaro

388 12621 La Boquilla

389 12622 La Boquilla

390 12623 La Boquilla

391 12624 Derivadora de Toxi

392 12625 Derivadora de Toxi

393 12628 La Boquilla

394 12648 La Yerbabuena

395 12649 La Yerbabuena

396 12652 La Begoña

Río de Los Morales Río Zula -102.750000 20.583333

Río Andamácuaro Río Lerma

Canal Margen Izquierda Río Tlazazalca -102.154166 19.950000

Canal Gugorrones Río Lerma -100.900000 20.220833

Canal Margen Izquierda

Canal Margen Derecha

Río Palomas

Río Angulo -101.704166 20.133333

Río Angulo -101.700000 20.125000

Río Juchipila -102.806944 22.345000

Río de Los Gómez Río Turbio -101.758611 21.061944

Canal Principal Presa La Codorniz -102.681944 21.991666

Arroyo Guadalupe Río Grande de Morelia -101.223611 19.789444

Canal núm. 1 marg. der. Río Juchipila -103.397222 21.058333

Canal núm. 2 marg. der. Río Juchipila -103.402777 21.052777

Canal núm. 3 marg. der. Río Juchipila -103.402777 21.052777

Canal núm. 1 marg. der. Río Lerma -99.915277 19.844444

Canal núm. 2 marg. izq. Río Lerma -99.918611 19.848611

Canal Margen Izquierda Río Juchipila -103.397222 21.058333

Canal Margen Derecha Río de los Morales

Canal Margen Izquierda Río de los Morales -102.750000 20.583333

405 12671 Achimec

406 12673 Guanajal II

407 12693 El Carrizal

408 12700 Achimec II

409 12710 Yurécuaro II

410 12711 El Mezquite

411 12712 El Zapote

412 12713 Angamacutiro II

413 12716 Ibarrilla II

414 12717 El Chapín

415 12718 Ameche

416 12719 Tres Guerras

417 12720 San Nicolás III

418 12728 Tepalcates

419 12729 Trojes

420 12731 Agostadero

421 12732 Agostadero

422 12734 El Sifón

423 12735 El Sifón

Canal Principal

Río Pedrito

Río Santiago

Río Tepetongo

Canal marg. izq. núm. 2

Canal principal marg. der.

Canal Margen Derecha

Río Angulo

Arroyo Ibarrilla

Río La Sauceda

Río Querétaro

Río de la Laja

Canal San Nicolás

Canal Tepalcates

Río Temoaya

Canal Margen Derecha

Canal Margen Izquierda

Río Tepetongo -103.224166 22.324722

Río de los Gómez -101.841666 21.020833

Río Santiago -104.774722 21.842222

Río Jerez

-103.223333 22.323055

Canal Principal marg. der. -102.252222 20.333333

Río Lerma

-102.246388 20.340000

Canal Principal marg. der. -102.248888 20.336111

Río Lerma -101.708333 20.137500

Río de los Gómez -101.637500 21.194444

Río Guanajuato -101.235555 20.871388

Río de la Laja -100.587500 20.558333

Río Lerma -100.772222 20.520833

Río Lerma -100.889444 20.202222

Río Guanajuato -101.370833 20.740277

Río Lerma -99.611944 19.428333

Río San Matías -102.347222 21.366111

Río San Matías -102.346666 21.365000

Canal Zanja Sur marg. der. Río Queréndaro -100.881111 19.835277

Canal Zanja Sur marg. izq. Río Queréndaro -103.087500 20.404166 424 12737 Zona Industrial

Canal Desagüe Oriente Río Verdiguel

425 12738 Universidad Río Verdiguel

426 12739 Miltepec

427 12740 Tlacopa

428 12741 La Loma

429 12742 Melchor Ocampo

Canal Desagüe Norte Río Verdiguel -99.656388 19.324166

Canal Principal Desagüe N Río Verdiguel -99.633333 19.317222

Canal Desagüe Oriente Río Verdiguel -99.556666 19.288333

Canal vertedor presa M Ocampo Río Lerma -101.780000 20.166666

430 12743 San Juan Temascatío Arroyo Temascatío Río Lerma -101.224166 20.733333

431 12744 Copalillo

Río Guanajuato Río Lerma -101.346666 20.721666

432 12748 El Sauz Arroyo Zarco Río Guanajuato -101.333055 20.777222

433 12749 Atequiza II

434 12750 Urepetiro

435 12751 Tlacopa núm. 1

436 12752 Tlacopa núm. 2

437 12753 Tlacopa núm. 3

438 12754 Sauces Chicos

439 12755 Angamacutiro II

440 12756 Angamacutiro II

441 12758 El Colorado

442 12759 El Cubo

443 12760 Sauces Chicos

444 12761 La Yerbabuena

445 12762 El Tigre

446 12764 Atemajac

447 12765 San Andrés

448 12767 La Sauceda

449 12769 Amado Nervo

450 12908 Arandas

451 12932 Zinzimeo

452 13001 Paso de Arocha

453 13002 El Refilión

454 14003 Los Rosillos

455 14007 Las Gaviotas II

456 14008 La Desembocada

457 14010 Puente Ameca

458 14011 Puente FFCC II

459 14014 El Colomo

460 14015 La Vega

461 14016 La Vega

462 14017 El Salitre

Canal Atequiza Río Santiago -103.094444 20.398333

Canal marg. der. núm 2 Río Tlazazalca -102.154166 19.950000

Canal Desagüe NE marg. der. Río Lerma -99.633333 19.317500

Canal Desagüe NW Canal ppal Desagüe Norte -99.633333 19.317500

Canal Desagüe NE marg. izq.

Canal Principal

Canal Margen Derecga

Canal Margen Izquierda

Canal ppal Desagüe Norte

Río Encarnación

Río Angulo

Río Angulo

Arroyo Colorado Río Turbio

Dren Tarimoro

Río Encarnacion

Arroyo La Yerbabuena

Arroyo El Tigre

Arroyo Atemajac

Arroyo San Andrés

Río de la Sauceda

Canal Principal marg. izq.

Río de la Llave

Canal Zinzimeo

Río Huicicila

Río Huicicila

Canal Los Rosillos

Río Ameca

Río Mascota

Río Ameca

Río Ahualulco

Canal Principal marg. der.

Río Lerma

Río Aguascalientes

Río Silao

Río Silao

-93.633333 19.317500

-102.144722 21.613611

-101.704166 20.133333

-101.704166 20.133333

-101.882500 20.650000

-100.899444 20.280277

-102.142777 21.611111

-101.363611 21.062500

-101.463333 21.071388

Río San Juan de Dios -102.340000 20.723055

Río Santiago -103.281666 20.715000

Río Lagos -101.851111 21.351388

Río Santiago -105.036666 21.730555

Río Guanajuato -101.370833 20.712500

Canal Zacapendo -101.008333 19.825555

Río Huicicila -105.075000 21.283333

Río Huicicila -104.900000 21.300000

Laguna Colorada -103.987500 20.758333

Río Ameca

20.908333

Río Ameca -105.158333 20.733333

Río Ameca -104.050000 20.550000

Río Ameca -103.858333 20.591666

Río Ameca -105.116666 20.900000

Canal Principal marg. der. Río Ameca -103.850000 20.591666

Canal Principal marg. izq.

Río Cocula

Río Ameca -103.866666 20.583333

Río Ameca -103.866666 20.533333

15007 Cajón de Peña

Zopilota

Arroyo La Zopilota

476 15010 Tecomates Arroyo Tecomates

15011 Cihuatlán

15014 Higuera Blanca II

15015 Cajon

La Resolana

La Resolana

San Nicolás

16022 Callejones

487 16026 El Grullo

Canal El Grullo marg. izq. Río Armería

19.850000 488 16027 El Grullo

Canal El Grullo marg. der.

16029 Tacotán II

490 16030 Tacotan D. A. Derrames y arroyo Chapala

16031

494 16034 Peñitas

495 16035 Callejones

Tuxcacuesco Río Armería -103.991666 19.666666

Canal Principal marg. izq. Río Armeria -103.816666 19.316666

496 16036 Las Peñitas II Río Armería

497 16040 Las Piedras

499 18005 San Jacinto Río Atoyac

18089 El Rodeo II

Armería

alimentador Perritos

Rodeo

18094 Cotija Río Cotija

18095 El Puerto Río Cotija

504 18129 Los Granjenos

Río Quitupan

Itzícuaro

Itzícuaro

Tepalcatepec -102.879166 19.930000 505 18131 Los Filtros Canal Los Filtros marg. der.

506 18135 Panotla Río Zahuapan

507 18137 San Juan Molino

508 18140 Xicotzingo

509 18141 El Carmen

510 18148 Echeverría

511 18151 San Francisco

Balsas

Río Atoyac Río Balsas -98.379166 19.287500

Río Zahuapan

Río Atoyac -98.250000 19.166666

Río Atoyac Río Zahuapan -98.450000 19.312500

Río Atoyac

Río Poblano -98.283333 18.970833

Río Alseseca Río Atoyac -98.183333 18.966666

515 18167 Ahuatepec (km 24+769) Canal principal Valsequillo

517 18175 Oacalco Canal Cuarta Toma

518 18176 El Zapote Canal El Zapote

519 18177 El Almeal

Canal El Almeal

521 18182 Cuarta Toma

522 18187 Tercera Toma

523 18188 Quinta Toma

524 18189 Segunda Toma

525 18192 Agua Dulce

526 18193 Yautepec

527 18195 Ziritzícuaro

528 18197 Itzamatitlán

529 18198 Las Minas

530 18199 Oaxtepec

531 18200 Cocoyoc

532 18201 El Cajón

533 18202 El Mentidero

534 18203 Taza Chica

535 18204 Taza Grande

536 18210 Valle de Juárez

537 18219 Perritos núm. 2

538 18223 Ticumán

539 18225 Cuautla

540 18232 Amacuzac

541 18237 Portezuelo

542 18240 Arroyo del Chivo

543 18252 Chamacua II

544 18253 Chamacua

545 18255 Placeres del Oro

546 18257 San José Quesería

547 18261 Aratichanguío

548 18264 Zacatepec

549 18269 Alpuyeca

550 18270 Alpuyeca

551 18271 Temixco

552 18272 Temixco

553 18277 San Andrés

554 18280 San Diego

555 18287 A-12 La Comunidad

556 18288 A-1 César Matadero

557 18291 A-10 Texcaltitlán

558 18292 A-3 San Miguel Ayala

559 18293 A-4 Alpanocan

560 18294 A-8 Totolmajac

561 18295 A-9 El Molino

562 18296 A-11 Real de Arriba

563 18303 A-2 Huilango

564 18311 El Gallo

565 18316 la Cuera

566 18317 Palos Altos I

567 18319 Toma Tecomatapec

568 18322 Tlax

569 18323 Tetlama

570 18324 Atlanga km 0+220

571 18325 Atlanga km 0+060

572 18327 Oropeo

573 18329 Pinzán Morado

574 18335 Acatlán

575 18337 Camotlán

576 18338 Xatán

577 18339 El Pejo

578 18340 San Lucas

Barranca Amatzinac Río Balsas -98.770833 18.779166

Barranca Amatzinac Río Balsas -98.762500 18.800000

Barranca Amatzinac Río Balsas -98.770833 18.779166

Barranca Amatzinac Río Balsas -98.737500 18.829166

Canal Agua Dulce Manantial Agua Dulce -98.933333 18.808333

Río Yautepec

Río Amacuzac -99.050000 18.895833

Río de la Parota Río El Marquez -101.973333 19.091666

Canal Tercera Toma Río Itzamatitlán -99.020833 18.904166

Filtraciones presa MA Camacho Río Balsas -98.075000 18.895833

Canal Segunda Toma Río Cacahuatitla -98.966666 18.900000

Canal Primera Toma

Río El Cajón

Río El Cajón

Barranca Cacahuatitla -98.966666 18.900000

Río Tepalcatepec -102.752777 18.968055

Río Tepalcatepec -102.669444 19.055555

Canal Taza Chica Manantiales Cuautla -98.954166 18.837500

Canal Taza Grande Manantiales Cuautla -98.954166 18.837500

Canal de Extracciones

Canal Perritos

Río Yautepec

Río Cuautla

Río Amacuzac

Río Quitupan -102.930555 19.938888

Río Tembembe -99.329166 18.779166

Río Amacuzac -99.104166 18.791666

Río Amacuzac -99.950000 18.808333

Río Mezcala -99.370833 18.600000

Canal Portezuelo Río Atoyac -98.279166 18.958333

Arroyo El Chivo

Río Amuco

Canal Principal marg. izq.

Río Placeres del Oro -101.009722 18.401388

Río Balsas -100.688888 18.265277

Río Amuco -100.700000 18.265277

Río Placeres del Oro Río Balsas -100.994444 18.422222

Río Cuirio

Río Balsas -100.730555 18.261111

Arroyo Barrillos Río Balsas -101.358333 18.488333

Río Apatlaco

Río Tetlama

Canal Xoxocotla

Río Apatlaco

Canal Segunda Toma

Río Ajuchitlán

Río Quitupan

Río Verde

Río César Matadero

Río Texcaltitlán

Río Ahuitzoc

Río Amacuzac

Río San Gaspar

Río Ixtlahuaca

Río El Vado

Río Huitzilac

Río Cutzamala

Río de la Cuera

Río Poliutla

Río Tequimilpa