RENOUVEAU DES VILLAGES DE MONTAGNE

FOKUS FOCUS VERBANDSNACHRICHTEN VIE ASSOCIATIVE

6 LEBENDIGE RANDREGION

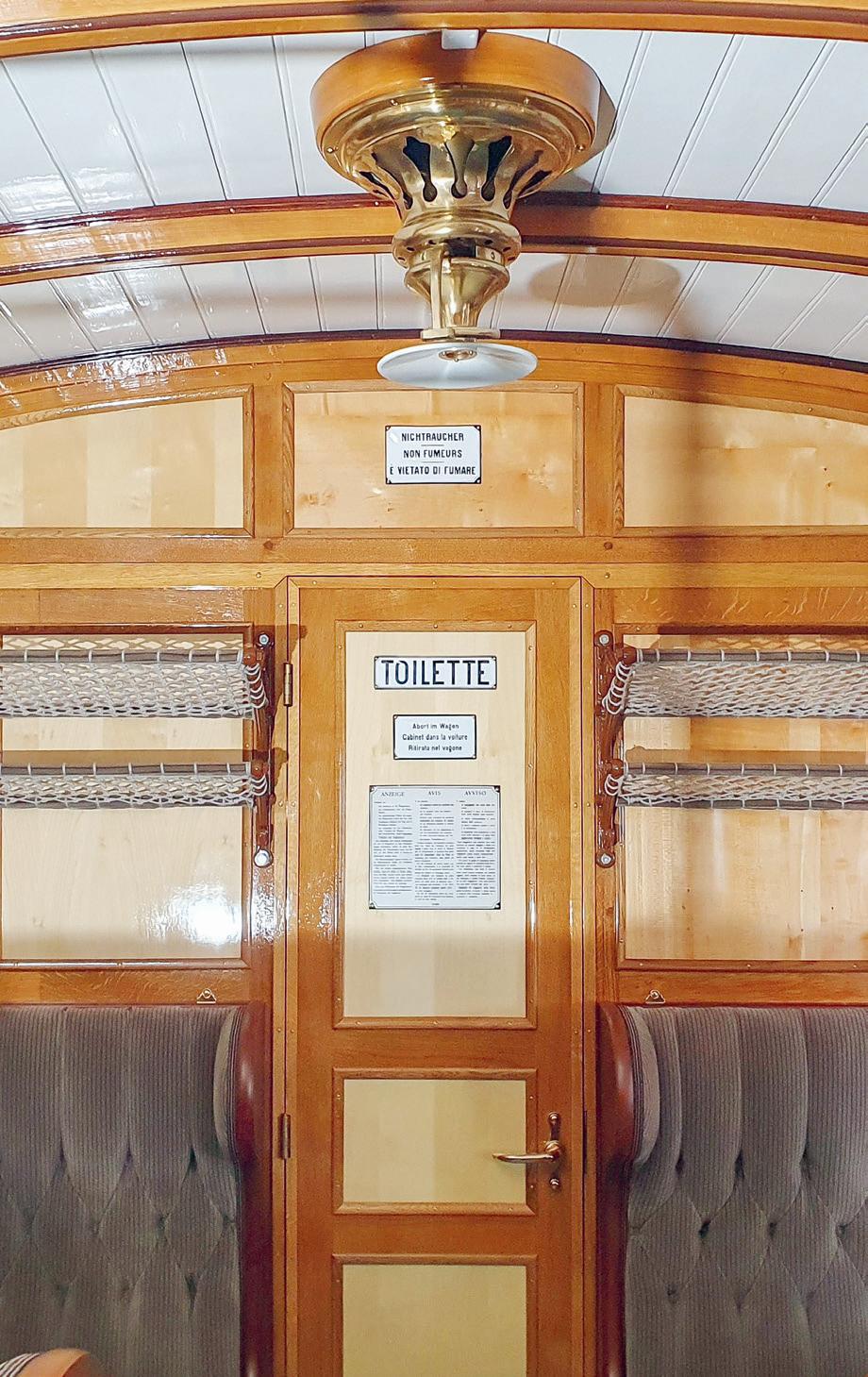

PÉRIPHÉRIE VIVANTE 38 IN DER WAGGONWERKSTATT

2 In aller Kürze

Fokus

BEGEGNUNGEN RENDEZ-VOUS

VOM FRIEDHOF ZUM STADTPARK

CIMETIÈRE AU PARC URBAIN

6 Lebendige Randregion

11 Poschiavo in Bewegung

12 «Altes beleben, Neues bewirken»

17 Dort, wo der Stein wieder spricht

20 Das Goms lädt zum Dialog

24 Hoch hinaus für gute Ideen

Verbandsnachrichten

26 Vom Friedhof zum Stadtpark

31 Für Natur und Heimat

32 Unterwegs in den Gassen

34 Zwei neue Ferienangebote

Begegnungen

38 In der Waggonwerkstatt

42 Verbindende Freiräume 44 Unterwegs mit Lucienne

46 Wir empfehlen

48 Schlusspunkt

Titelseite: Blick auf Grengiols (VS) Page de couverture: Vue de Grengiols (VS)

2 En bref

Focus

6 Une périphérie vivante 11 Poschiavo en mouvement 12 «Faire revivre l’ancien, inventer le nouveau»

17 Là où la pierre reprend voix

20 Goms invite au dialogue

24 Les idées prennent de la hauteur

Vie associative

cimetière au parc urbain

la nature et le patrimoine

Deux nouvelles offres

«Habiter l’imprévu»

Rendez-vous

Dans l’atelier des wagons

Des espaces qui créent du lien

Chemin faisant avec Lucienne 46 Coups de cœur

Point final

Christian Beutler/Keystone

Historische

BERGWÄRTS! SOULEVONS DES MONTAGNES!

Unser diesjähriger Wakkerpreis an Poschiavo gibt Anlass, den Blick auf die Berggebiete zu richten: Was hält die Gemeinden zusammen? Wo liegen Chancen, wo die Herausforderungen? Mit welchen Strategien begegnen sie der Abwanderung?

Das Valposchiavo hat sich vom vermeintlich «verlorenen Tal» zum Modell für regionale Eigenständigkeit entwickelt. Die Berggemeinde zeigt beispielhaft, wie der Zusammenhalt und die Nutzung lokaler Stärken Lebensqualität schaffen können.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte im Tessin das Kollektiv Squadra, das in Mosogno di Sotto ein Umbauprojekt zur «Res publica» erhob. Nicht nur das Resultat zählt, sondern vor allem der Weg dorthin: gemeinschaftlich, zuhörend, lernend.

Dieser Austausch auf Augenhöhe wird im Goms in Form von Dorfgesprächen zur Methode. Dabei geht es nicht um schnelle Lösungen, sondern um die Anerkennung und Diskussion unterschiedlicher Perspektiven als Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben.

Was all diese Beispiele eint, ist eine entscheidende Erkenntnis: Es stehen nicht Bauten, sondern Beziehungen im Vordergrund. Dieser Fokus schafft aussergewöhnliche und tragfähige Lösungen, die beweisen: Die Stärke der Berggemeinden liegt im Miteinander.

Im Miteinander liegt auch die Stärke des Schweizer Heimatschutzes. Der Jahresbericht, der dieser Ausgabe beiliegt, zeigt, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit Ihnen – als Mitglied, Gönnerin oder Partner – erreichen konnten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

La remise du Prix Wakker 2025 à Poschiavo offre l’occasion de se tourner vers les régions de montagne: qu’estce qui unit les communes? Où résident les opportunités, où se situent les défis? Avec quelles stratégies combattentelles l’émigration?

Autrefois perçu comme une «vallée oubliée», le Valposchiavo est devenu un modèle d’autonomie régionale. Cette commune de montagne montre de manière exemplaire comment la cohésion et l’exploitation responsable des forces locales peuvent générer une réelle qualité de vie.

Au Tessin, le collectif Squadra a poursuivi une approche similaire en faisant d’un projet de transformation à Mosogno di Sotto une cause publique. Ce qui importe, ce n’est pas seulement le résultat, mais surtout le chemin pour y parvenir: un parcours collectif, attentif et ouvert à l’apprentissage.

À Goms, ces échanges d’égal à égal prennent la forme d’ateliers village. Il ne s’agit pas d’y trouver des solutions rapides, mais de reconnaître et de débattre de perspectives différentes, une condition nécessaire à une cohabitation harmonieuse.

Tous ces exemples ont en commun un constat décisif: ce ne sont pas les bâtiments qui priment, mais les relations humaines. Cette perspective aboutit à des solutions hors du commun et durables qui font leurs preuves: la force des régions de montagne réside dans la communauté.

Cette conclusion s’applique aussi à Patrimoine suisse. Le rapport annuel qui est annexé à ce numéro présente ce que nous avons accompli avec vous, nos membres, nos donateurs, nos partenaires. Un grand merci pour votre soutien!

Natalie Schärer und Peter Egli, Redaktion

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

ACTUALISATION DE L’ISOS POUR FRIBOURG ET LES GRISONS

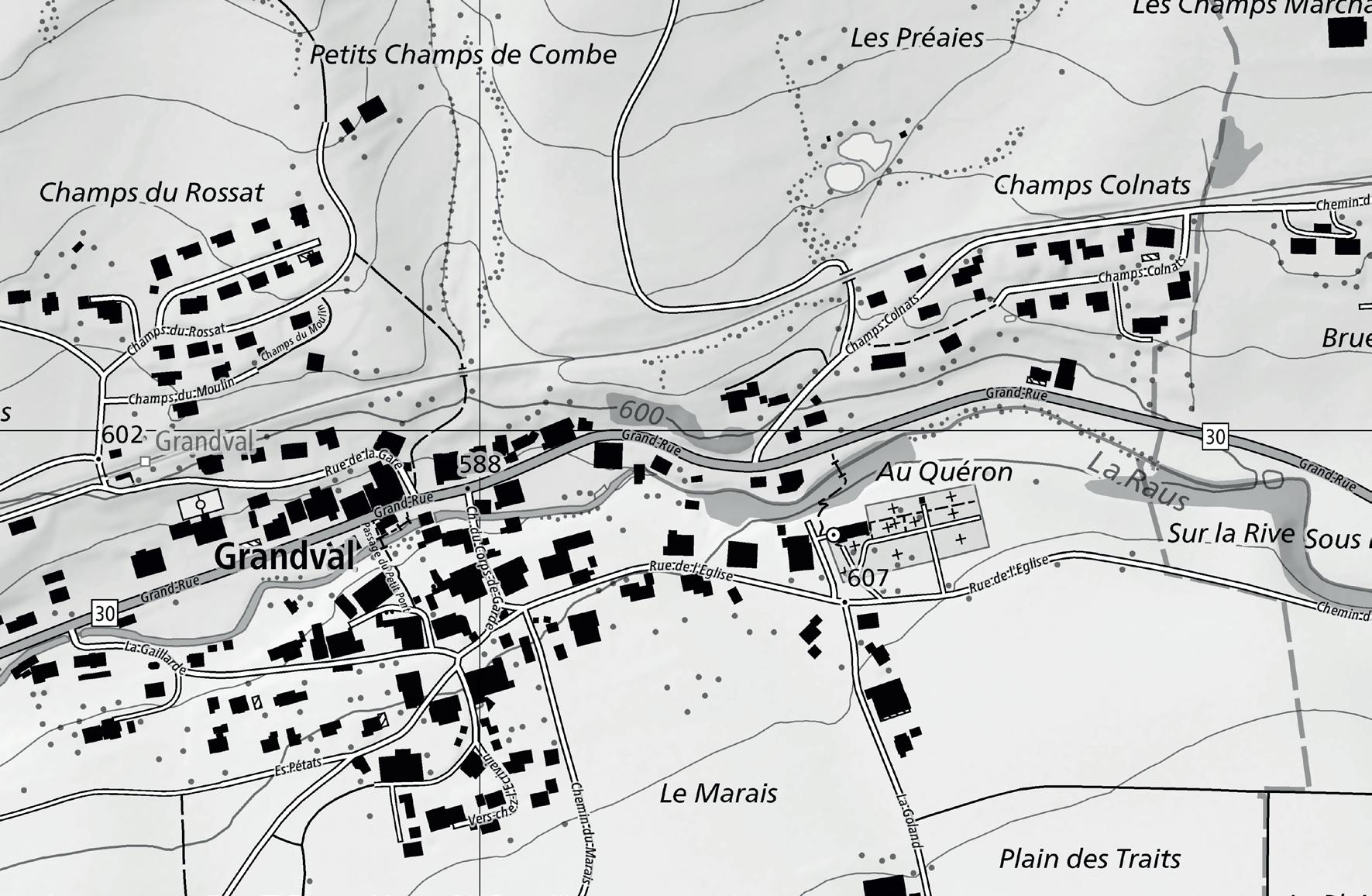

En mars 2025, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle mise à jour de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Après l’actualisation de l’inventaire dans le district de la Broye (2024), les travaux se sont concentrés sur les districts de la Glâne et de la Gruyère. Ne présentant plus les qualités requises, Chavannes-les-Forts, Mézières, Promasens, Rueyres/Treyfayes et Villars-sousMont (Bas-Intyamon) sont ôtés de la liste des sites d’importance nationale.

Dans les Grisons, la mise à jour concerne les régions de Moesa, Prättigau/Davos et Surselva. Le village de Siat entre à l’inventaire fédéral, les sites de Grono con Pont del Ram e San Clemente, Grüsch/Schmitten, Küblis, Luven, Sagogn et Sumvitg en sortent.

Les nouveaux relevés de sites (9 pour Fribourg, 17 pour les Grisons) seront disponibles dès le 1er mai 2025 sous forme de géodonnées et de PDF sur les géoportails de la Confédération et de l’ISOS.

L’ISOS apporte une contribution essentielle à une culture du bâti de qualité. Il fait partie des inventaires d’objets d’importance nationale établis par la Confédération sur la base de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

Nouveaux relevés de sites ISOS map.geo.admin.ch, gisos.bak.admin.ch

MITMACHEN

EINSATZ IN LIONZA

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Arbeiten am «Heidehüs» (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 3/2024) nimmt die Stiftung Baustelle Denkmal mit der «Casa Fiscalini» ein neues Projekt in Angriff. Das Wohnhaus liegt im historischen Dorfkern von Lionza (TI), eingebettet in die reiche Kulturlandschaft des oberen Centovalli. Das ortsbildprägende Gebäude mit weitgehend erhaltener Originalsubstanz und reichen Schablonenmalereien steht seit Jahrzehnten leer und verfällt zunehmend. Nun soll es unter grösstmöglicher Substanzerhaltung instandgestellt werden – wiederum unter der Anleitung einer Fachperson und mithilfe von Freiwilligen und Zivildienstleistenden. Für diesen Einsatz sucht die Stiftung noch helfende Hände, die im Sommer 2025 tatkräftig mit anpacken!

Informationen und Anmeldung baustelle-denkmal.ch/einsatz-in-lionza

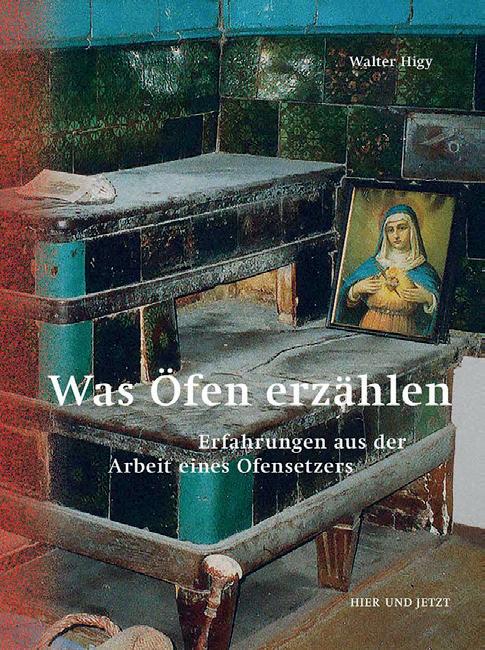

SONDERANGEBOT

BURGENKARTE DER SCHWEIZ

Die Schweiz gehört zu den burgenreichsten Landschaften Europas. In den beiden Karten werden über 4 000 Objekte von der prähistorischen Zeit bis zur Frühen Neuzeit kartografisch in 23 verschiedenen Objektklassen dargestellt. Eine Begleitbroschüre enthält Detailkarten, Kurzbeschreibungen und Ortsangaben sämtlicher Objekte und erleichtert damit das Auffinden. Die Karte bildet mit den Erläuterungen eine ausgezeichnete Grundlage für Fachleute und alle, die an Kultur und Geschichte interessiert sind. Die Karte im Massstab 1 : 200 000 wurde von Swisstopo und dem Schweizerischen Burgenverein herausgegeben. Da Swisstopo nun den Bestand liquidiert, werden beide Blätter als Sonderangebot zum Preis von CHF 20.– (ursprünglich CHF 89.–) angeboten.

Zu bestellen beim Schweizerischen Burgenverein: info@burgenverein.ch, burgenverein.ch

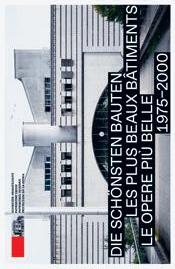

AUSSTELLUNG

WAS WAR WERDEN KÖNNTE

Während früher der Neubau im Vordergrund stand, gelten heute der Erhalt und die Pflege des Gebäudebestandes als die Zukunft der Disziplin. Vor diesem Hintergrund erhält die Denkmalpflege eine neue Dringlichkeit. Sie sieht den Bestand als eine wertvolle Ressource und hat verschiedene Methoden und Ansätze entwickelt, um das Vorhandene behutsam und sinnvoll in die Zukunft zu überführen. Was lässt sich daraus lernen, und welche neuen Impulse können aus einem vertieften Dialog zwischen Denkmalpflege und Architektur entstehen? Die aktuelle Ausstellung im SAM «Was War Werden Könnte» wurde in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege (Prof. Dr. Silke Langenberg) der ETH Zürich entwickelt. Sie nimmt das 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs 1975 zum Anlass, einen Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Denkmalpflege zu werfen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Architektur auszuloten.

Was War Werden Könnte: Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur Schweizerisches Architekturmuseum, 5. April bis 14. September 2025

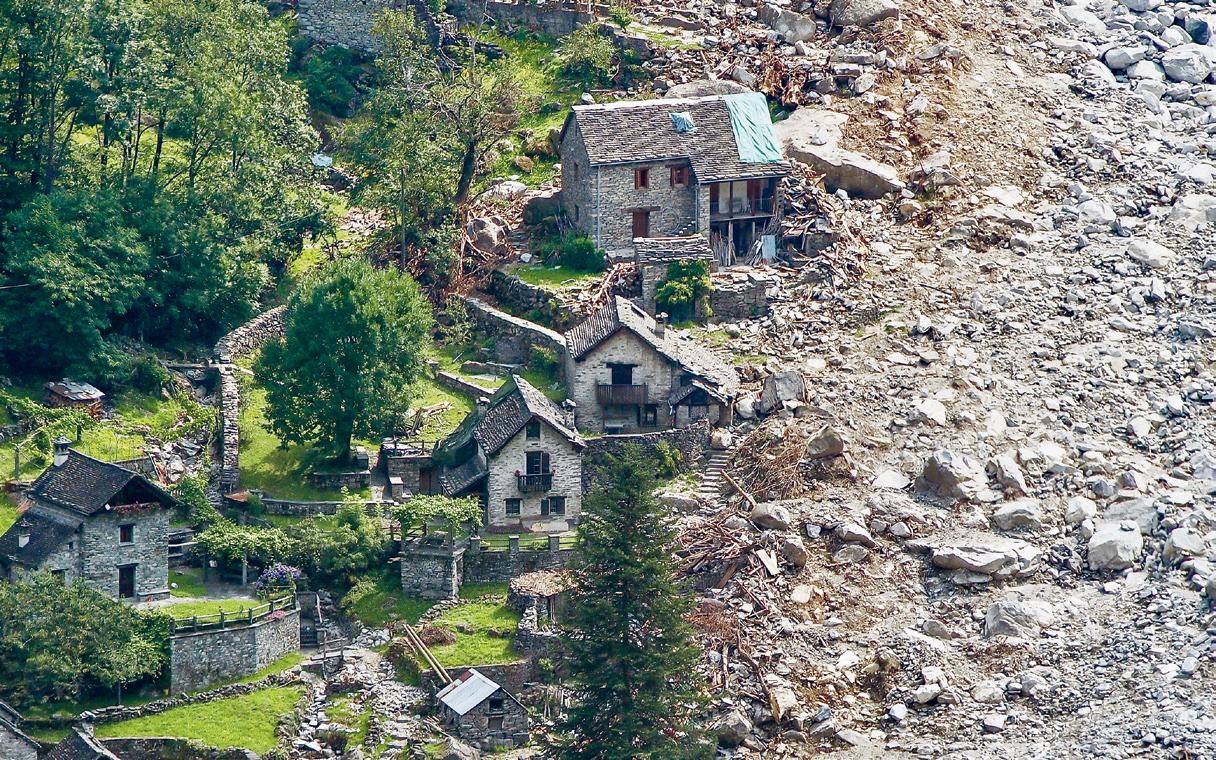

«La tâche que doit diriger la cellule de crise spécialement instituée après la catastrophe est titanesque. Dans le haut du village, aucune maison n’a été épargnée par le torrent en furie. Pourtant, la commune tient à conserver l’âme de son centre historique. Elle décide donc d’établir un plan d’aménagement prévoyant la restauration des bâtiments endommagés dans le respect de critères architecturaux et historiques précis et en profite pour moderniser son infrastructure. Aujourd’hui, ces travaux sont achevés et les craintes de la population se sont très vite dissipées. [...]

À Poschiavo, l’homme et la nature se sont réconciliés.»

«Un bilan, pas trop désastreux?»

À propos des inondations du 18 juillet 1987 à Poschiavo Marco Badilatti, Heimatschutz/Sauvegarde 4/1999

Gay Menzel / Emmanuel Dorsaz

JUBILÄUM

AUSSTELLUNG

VERS UNE ARCHITECTURE: REFLEXIONEN

Nach der Winterpause öffnet der Pavillon am Ufer des Zürichsees mit einer neuen Ausstellung seine Türen. Hauptexponat ist und bleibt das einzige von Le Corbusier entworfene Haus in Zürich. Sein letztes Haus bildet den Rahmen, um die 100-jährige Schrift Vers une architecture zu verhandeln. Acht heterogene Gastbeiträge bespielen den Pavillon und nehmen mehr oder weniger Bezug zu Le Corbusiers Buch, das als Manifest und Grundstein der Moderne gilt. Der in die Zukunft weisende Titel animierte die ausstellenden Studios dazu, zukünftige Perspektiven einzunehmen. So analysieren beispielsweise Grillo Vasiu zusammen mit Christine Gertsch die Struktur und Sprache der Publikation neu, und zeigen Textmuster auf, die auf einem grossen Screen über einer Charlotte-Perriand-Liege projiziert werden, während im ersten Stockwerk Bauruinen und architektonische Fantasien einer KI über Bildschirme flimmern. Platz für Vertiefung bleibt dabei wenig, die Ausstellung muss sich hinter dem Haus und dem grossen Meister, so scheint es, bescheiden zurücknehmen.

Vers une architecture: Reflexionen

Pavillon Le Corbusier, 25. April bis 23. November 2025

Die Stiftung Ferien im Baudenkmal des Schweizer Heimatschutzes feiert 2025 ihr 20jähriges Bestehen. Noch bis im November finden in ausgewählten Baudenkmälern «Tage der offenen Tür» statt. Sie sind herzlich eingeladen, in die Geschichte der Häuser einzutauchen und mitzufeiern.

Jubiläumsprogramm und Angebote der Stiftung Ferien im Baudenkmal ferienimbaudenkmal.ch/20-jahre

DISTINCTION

PAYSAGE

JUBILÄUM

100 JAHRE BSLA

Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) feiert sein 100-jähriges Bestehen. 1925 als Bund Schweizer Gartengestalter gegründet, ist der BSLA heute eine einflussreiche Organisation mit 800 Mitgliedern und 250 Büros in allen Landesteilen. Das Jubiläum steht unter dem Motto «Transformation» und wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Zum Jubiläum erscheint das Jahrbuch Anthos. Transformation, das die Entwicklung der Landschaftsarchitektur in der Schweiz reflektiert und einen Blick in die Zukunft der Disziplin wagt. Die Publikation versammelt Beiträge von Fachpersonen und dokumentiert 15 Projekte aus 100 Jahren, die auch auf der Plattform bsla100.ch präsentiert werden.

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (SL-FP) a décerné le prix du «Paysage de l’année» 2025 au Val Bavona (TI). Les lauréates sont la Fondazione Valle Bavona et la commune de Cevio qui sont récompensées pour le soin apporté depuis de nombreuses années au paysage culturel traditionnel de cette vallée, mais aussi pour l’action scrupuleuse et solidaire de la fondation et de la commune après les terribles intempéries de juin 2024. Plutôt que de rétablir l’état antérieur dans la précipitation, elles ont lancé un processus participatif afin de traiter le paysage d’une manière nouvelle et durable en concertation avec la population. Le projet prévoit de conserver une trace des évènements, de prendre en considération les dangers naturels et de maintenir la qualité de l’entretien du paysage.

Le prix rend également hommage au réseau de bénévoles et de donateurs de la Fondazione Valle Bavona. Par l’attribution de ce «Paysage de l’année», la SL-FP met en relief les acteurs d’utilité publique et les actions solidaires dans le domaine de la préservation du paysage.

Val Bavona (TI)

Paysage de l’année 2025

bsla100.ch

UNTERSTÜTZEN

BUCHPROJEKT

GEORG RAUH

Ein neues Buchprojekt würdigt das Werk des wenig bekannten Architekten Georg Rauh (1906–1965). Rauh brachte in den 1930er-Jahren die Ideen des Bauhauses in die Ostschweiz und passte sie dem dortigen Kontext an. Seine architektonische Handschrift zeigt sich im Detail und nicht in der grossen Geste. Zudem baute er oft für ein kleines Budget.

In der geplanten Publikation arbeiten die Herausgeberinnen Christine Egli und Dorothy Holt Wacker den Nachlass von Georg Rauh auf. Fotografien von Ladina Bischof sowie Essays von Ita HeinzeGreenberg, Gregory Grämiger und Patrick Schoeck-Ritschard verleihen dem Buch inhaltliche Tiefe. Die Buchvernissage findet am 13. September in St. Gallen statt. Unterstützen Sie die letzte Meile des Projekts mit einer Spende!

wemakeit.com/projects/ buchprojekt-georg-rauh

IBAN: CH62 0690 0062 6117 1000 8, Notiz: Buchprojekt Georg Rauh

LEBENDIGE RANDREGION UNE PÉRIPHÉRIE VIVANTE

Daniele

Papacella, Journalist

Nach Jahrzehnten der Rezession hat Valposchiavo neues Selbstvertrauen gewonnen. Geschickt nutzt das Tal regionale Ressourcen und gestaltet seine Zukunft im Dialog mit der Welt.

Après des décennies de récession, le Valposchiavo avance aujourd’hui avec une confiance retrouvée. Il mise habilement sur ses ressources régionales et façonne son avenir dans un dialogue ouvert avec le monde.

Die periphere Lage als Chance sehen: Poschiavo, ausgezeichnet mit dem Wakkerpreis 2025 des Schweizer Heimatschutzes, ist ein Vorbild für weitere Berggemeinden. Faire d’une situation périphérique une opportunité: Poschiavo, lauréate du Prix Wakker 2025 décerné par Patrimoine suisse, est un exemple pour d’autres communes de montagne. Foto: Christian Beutler/Keystone

Der 2327 Meter hohe Berninapass verbindet das Engadin mit dem italienischsprachigen Valposchiavo. Auch im Winter bleibt er dank Strasse und Berninabahn eine bedeutende Verkehrsverbindung über die Alpen.

Le col de la Bernina, haut de 2327 mètres, relie l’Engadine à la région italophone du Valposchiavo. Même en hiver, il reste un axe alpin important grâce à la route et au chemin de fer.

1957 beschrieben Riccardo Tognina und Romerio Zala das Tal als «das verlorene Tal», eine abgelegene und beinahe vergessene Region. Die schwierige Lage war vor allem der geografischen Abgeschiedenheit geschuldet, aber nicht nur. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte der Bau der Berninabahn und der Wasserkraftwerke Modernität ins Tal. Doch in der wirtschaftlichen Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit blieb Valposchiavo weitgehend aussen vor. Fehlende Perspektiven führten zu einer massiven Abwanderung, wie in vielen peripheren Regionen. Zwischen 1950 und 2000 verlor das Tal ein Fünftel seiner Bevölkerung und zählte nur noch 4427 Einwohnerinnen und Einwohner.

Doch in jüngster Zeit kam es zu einer Kehrtwende. Erste Anzeichen dafür zeigten sich Mitte der 1980er-Jahre, als einige Landwirte begannen, Heilkräuter anzubauen – ein innovatives Produkt, das den Weg für weitere Entwicklungen ebnete.

Aufschwung nach Katastrophe

Im Sommer 1987 brachte ein dramatisches Ereignis eine unerwartete Wende. Nach anhaltenden Regenfällen traten die Bäche über die Ufer. Eine gewaltige Schlammlawine aus dem Val Varuna überschwemmte den Hauptort Poschiavo. Auch in anderen Dörfern entstanden schwere Schäden. Das Unglück erregte grosse mediale Aufmerksamkeit, und aus der gesamten Schweiz strömte Solidarität ins Tal. Jahrelang arbeiteten die Bewohnerinnen und Bewohner an der Wiederherstellung der Häuser und der Sicherung des Gebiets. Der Ortskern von Poschiavo, den einst ausgewanderte Konditoren prachtvoll gestaltet hatten, erstrahlte erneut in altem Glanz. Gleichzeitig erlebte der Tourismus einen neuen Aufschwung.

En 1957, Riccardo Tognina et Romerio Zala décrivaient le Valposchiavo comme la «vallée perdue», une région lointaine et presque oubliée. Sa situation précaire était due avant tout à sa position géographique, mais pas seulement. Au début du XXe siècle, la construction de la ligne de la Bernina et des centrales hydroélectriques avait fait souffler un air de modernité. Mais le Valposchiavo demeura largement en marge du boom économique de l’après-guerre. Le manque de perspectives provoqua, comme dans de nombreuses régions périphériques, une hémorragie démographique massive. Entre 1995 et 2000, la vallée perdit un cinquième de sa population, qui n’atteignait plus que 4427 habitants.

Mais un virage est intervenu récemment. Les signes avant-coureurs sont apparus au milieu des années 1980 quand quelques agriculteurs ont commencé à cultiver des plantes médicinales – une production innovante annonciatrice d’autres évolutions.

Rebondir après une catastrophe

Mais un évènement entraîna à l’été 1987 un tournant inattendu. Après des jours de déluge, les torrents sortirent de leur lit. Une énorme masse de boue provenant du Val Varuna submergea Poschiavo, le chef-lieu, et les autres villages subirent aussi d’énormes dégâts. La catastrophe souleva l’attention des médias et des élans de solidarité affluèrent de toute la Suisse. Durant des années, on travailla à la reconstruction des maisons et à la sécurisation du territoire. Le centre de Poschiavo, autrefois aménagé avec faste par des pâtissiers émigrés, retrouva toute sa splendeur. Dans le même temps, le tourisme connut un nouvel essor.

Poschiavo erzählt bis heute die Geschichte eines einst florierenden Handelsorts zwischen Graubünden und Italien. Neue Bauten orientieren sich an traditionellen Grundsätzen, um das Ortsbild zu erhalten.

Poschiavo raconte aujourd’hui encore l’histoire d’un ancien centre commercial florissant entre les Grisons et l’Italie. Les nouvelles constructions s’inspirent de principes traditionnels pour préserver l’image du village.

Regionale Stärken nutzen

Ein Jahrzehnt später führte die periphere Lage zu einem weiteren unerwarteten Vorteil. Swisscom wählte Valposchiavo als Testregion für neue digitale Technologien aus. Das Interesse war gross, und im Jahr 2000 hatte das Tal die höchste Internetdichte der Schweiz. Vor Ort wurde der technologische Wandel aktiv begleitet. 2002 entstand das Polo Poschiavo, ein Weiterbildungszentrum für Erwachsene in Valposchiavo und Bregaglia. Die Hoffnung auf eine breite Nutzung von Telearbeit erfüllte sich zwar nicht, doch das Projekt förderte die Entstehung von Unternehmen im IT- und Dienstleistungssektor. Dadurch gewann die lokale Wirtschaft an Stabilität.

Parallel dazu führte die Liberalisierung des Energiemarkts zu einer weiteren positiven Entwicklung. Der Kanton Graubünden forcierte die Fusion mehrerer Wasserkraftunternehmen. Die ehemaligen Forze Motrici Brusio wurden dabei zum stärksten Partner in der neuen Unternehmensstruktur. So wurde Poschiavo zum Hauptsitz von Repower, was zusätzliche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Ressourcen ins Tal brachte. Auch die Landwirtschaft entwickelte sich weiter und fand mit der Bioproduktion eine zukunftsweisende Nische. Besonders innovativ war ein Projekt, das 2007 mit der Restaurierung der alten Mühle von Aino begann. Eigentlich als kulturelles Vorhaben gestartet, entwickelte sich daraus eine Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben zum Anbau von Buchweizen und Roggen.

Dieses kleine Projekt war der Ausgangspunkt für eine grössere Initiative: 100% Valposchiavo. Die Idee war, Landwirtschaft, Tourismus und kulinarisches Erbe unter einer gemeinsamen Marke zu vereinen. Regionale Produkte wurden

Miser sur les forces régionales Une décennie plus tard, la situation périphérique de la vallée amène Swisscom à la choisir pour tester sa nouvelle technologie numérique. L’essai soulève un grand intérêt et, en 2000, le Valposchiavo dispose de la plus grande densité de connexions Internet en Suisse. De vastes projets sont lancés: en 2002 est créé le Polo Poschiavo, un centre de formation continue pour les adultes dans le Valposchiavo et le Val Bregaglia. Mais la promesse des nouveaux modèles de télétravail reste vaine. Cependant, le projet favorise l’apparition de sociétés actives dans les secteurs de l’informatique et des services. Les compétences acquises renforcent le tissu économique. En parallèle, la libéralisation du marché de l’énergie offre une nouvelle opportunité. Le canton des Grisons encourage la fusion de plusieurs entreprises hydroélectriques. Les anciennes Forze Motrici Brusio deviennent le partenaire le plus puissant dans la nouvelle entité et Poschiavo accueille le siège de Repower. Ce regroupement crée des ressources économiques et des places de travail supplémentaires. De son côté, l’agriculture n’est pas en reste et a trouvé un débouché d’avenir dans les produits bio. Un projet particulièrement innovant a été développé dès 2007 avec la restauration de l’ancien moulin d’Aino. À vocation culturelle au départ, cette initiative a débouché sur une collaboration avec des exploitations agricoles pour la culture de sarrasin et de seigle. Ce projet modeste a donné le coup d’envoi à une aventure à plus large échelle, couronnée de succès et qui va bien audelà du monde paysan: 100% Valposchiavo. L’idée était de réunir sous une même marque la promotion touristique, l’agriculture et l’héritage culinaire – les produits régionaux

100% Valposchiavo: Die Mulino Aino mahlt den gesamten Buchweizenertrag des Tals, das gewonnene Mehl wird lokal weiterverarbeitet.

100% Valposchiavo: le Mulino Aino moud toute la récolte de sarrasin de la vallée. La farine entre dans la fabrication de produits locaux.

zu Botschaftern des Tals. Durch den Fokus auf Qualität und Tradition erlebte der Tourismus einen regelrechten Boom und erreichte Jahr für Jahr neue Rekorde.

Die Kraft der Gemeinschaft

Ein entscheidender Erfolgsfaktor war das soziale Gefüge. In Valposchiavo kennt man sich, und viele Ideen entstehen durch den direkten Austausch der Menschen. Ebenso wichtig war der Kontakt zur Aussenwelt. Fast alle Jugendlichen verlassen das Tal für ihre Ausbildung in der restlichen Schweiz. Doch viele kehren zurück – mit neuen Erfahrungen und wertvollen Kompetenzen.

Trotz seiner Abgeschiedenheit ist dieser Mikrokosmos immer im Dialog mit der Welt. Doch das wahre Erfolgsgeheimnis liegt in der sozialen Kohäsion. Mit fast 80 Vereinen und Organisationen – von Fussball über Museen bis hin zu Tanz und Philatelie – bietet das Tal ein aussergewöhnlich reiches gesellschaftliches Leben.

In Valposchiavo, einer peripheren Region der Schweiz mit einer sprachlichen Minderheit, wissen alle: Lebensqualität und Erfolg hängen direkt von der gemeinsamen Initiative ab. Dieses Bewusstsein hat die wirtschaftliche, kulturelle und demografische Wiederbelebung ermöglicht.

Die Übergabe des Wakkerpreises an Poschiavo findet am 23. August 2025 im Rahmen einer öffentlichen Feier statt. Eine Publikation zum Wakkerpreis 2025 mit Beiträgen in deutscher und französischer Sprache erscheint demnächst. heimatschutz.ch/wakkerpreis

étant devenus les ambassadeurs de la vallée. En se concentrant sur la qualité et la tradition, le tourisme a enregistré de nouveaux records d’année en année.

La force de la communauté

Le tissu social a joué un rôle déterminant dans ce succès. Dans le Valposchiavo, les gens se connaissent et beaucoup d’idées naissent de ces échanges directs. Mais les contacts avec l’extérieur ont été importants également: presque tous les jeunes partent se former dans le reste du pays et nombre d’entre eux reviennent, avec des expériences nouvelles et de précieuses compétences.

En dépit de son isolement, ce microcosme est en dialogue permanent avec le monde extérieur. Mais le vrai secret de la réussite réside dans la cohésion sociale. Avec plus de 80 sociétés et organisations, du football à la danse en passant par la philatélie et les musées, la vallée propose une vie associative d’une rare richesse.

Dans le Valposchiavo, une région périphérique peuplée d’une minorité linguistique, on a pleinement conscience que la qualité de vie et le succès dépendent directement de l’action commune. C’est ce sentiment qui a permis sa renaissance économique, culturelle et démographique.

La remise du Prix Wakker à Poschiavo aura lieu le 23 août 2025 dans le cadre d’une fête publique. Une publication consacrée au Prix Wakker 2025, avec des articles en allemand et en français, paraîtra prochainement. patrimoinesuisse.ch/wakker

Christian Beutler/Keystone

POSCHIAVO IN BEWEGUNG POSCHIAVO EN MOUVEMENT

Ein Streifzug durch die Archive von SRF, RTS und RTR zeigt Poschiavo im Wandel: mal gefordert, mal hoffnungsvoll, mal stolz. Archivbilder aus fünf Jahrzehnten dokumentieren, wie sich die Gemeinde den Herausforderungen gestellt und neue Perspektiven geschaffen hat.

Une plongée dans les archives de la SRF, de la RTS et de la RTR montre la mutation de Poschiavo – tantôt mise à rude épreuve, tantôt traversée par de grands espoirs ou emplie de fierté. Sur cinq décennies, les images montrent comment la commune a affronté les défis et s’est créé de nouvelles perspectives.

1971

Vom stockenden Ausbau der Berninastrasse bis zu leer stehenden Wohnungen infolge des Bevölkerungsrückgangs: Das Porträt von 1971 zeigt ein Poschiavo im Kampf gegen die Abwanderung, zugleich reich an Kultur, Rohstoffen und Handwerkskunst.

2016

100 % Valposchiavo: eine Initiative mit dem Ziel, die ganze Wertschöpfungskette in der Region zu halten. Gästen und Einheimischen soll eine Vielfalt an regionalen Produkten angeboten werden. Die Initiative stärkt die lokale Wirtschaft und den Tourismus.

1977

Deux habitants du Valposchiavo racontent leur région pour les caméras de la télévision romande. Partis pour gagner leur vie loin des Grisons, ils évoquent l’immigration, le retour au pays et surtout leur attachement à leur vallée.

2025

Poschiavo reçoit le Prix Wakker décerné par Patrimoine suisse. L’émission présente la commune de montagne et donne un reflet de ses accomplissements: un cinéma dans une ancienne grange, le «Centro di conservazione dei beni culturali» ou le développement de la production locale.

1981 Begrenzte Ausbildungsmöglichkeiten und fehlende Arbeitsplätze zwingen viele Puschlaverinnen und Puschlaver zur Abwanderung. Vor allem Jugendliche sehen im Tal kaum Perspektiven. Arbeitsmöglichkeiten gibt es fast nur in der Marmor- und Holzverarbeitung, in der Landwirtschaft, in Elektrizitätswerken und bei der Bahn. In diesem Beitrag erzählen junge Erwachsene von den Hürden bei der Arbeitssuche, ihren Ideen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und ihrer Hoffnung, eines Tages zurückkehren zu können. Trotz der Herausforderungen bleibt die Verbundenheit mit dem Tal spürbar.

Videos anschauen: Eine Zusammenstellung der Videoausschnitte finden Sie unter heimatschutz.ch/ videoarchiv.

Regarder les vidéos: vous trouverez les extraits vidéo sous patrimoinesuisse.ch/ archives-video.

zVg

GESPRÄCH MIT BEAT RITZ

ENTRETIEN AVEC BEAT RITZ

«ALTES BELEBEN, NEUES BEWIRKEN» «FAIRE REVIVRE L’ANCIEN, INVENTER LE NOUVEAU»

Marco Guetg, Journalist Marion Nitsch, Fotografin

Sorgenkind Dorfkern. Während man hier wie dort noch nach Lösungen sucht, hat die Walliser Gemeinde Grengiols für sich eine gefunden: mit dem dezentralen Hotel POORT A POORT. Was dahinter steckt? Mitinitiant und Stiftungsratspräsident Beat Ritz gibt Auskunft.

Drehen wir die Zeit zurück in die Jahre vor der Jahrtausendwende und werfen wir einen Blick auf Grengiols. Welches Bild zeigt sich uns?

Am Dorfrand stehen zahlreiche Neubauten, erstellt von Einheimischen, die eine Familie gegründet und sich ausserhalb des Dorfzentrums ein neues Heim errichtet haben. Wir sehen aber auch die Folge davon: Alte Häuser im Dorfkern wurden weniger bewohnt und stehen leer.

Ich habe gelesen, dass damals auch Gefahr bestand, dass in Grengiols plötzlich keine Beiz mehr vorhanden sein könnte und Sie diese Perspektive aufgescheucht hat. Ja, das war im vergangenen Jahrzehnt. Grengiols hatte im Dorf drei Beizen: Insider nannten sie «Oberschta», «Mittleschta» und «Unnerschta». Als die langjährige Wirtin des Restaurants Bettlihorn 2014 verkündete, im Frühjahr 2015 aufzuhören, läuteten bei mir die Alarmglocken. Mit Jahrgang 1949

Les centres historiques sont un cassetête dans de nombreuses communes. Mais le village valaisan de Grengiols a trouvé une solution avec l’hôtel décentralisé POORT A POORT. Beat Ritz, qui a contribué à lancer cet établissement et préside le conseil d’administration, explique ce concept.

war sie die jüngste der drei Wirtinnen am Ort. Somit bestand die Gefahr, dass in Grengiols die zwei anderen Restaurants auch schliessen und wir ein Dorf ohne Beiz wären. Also meldete ich mich beim Gemeindepräsidenten und beim Landschaftspark Binntal (LP Binntal). Dort rannte ich offene Türen ein, da man bereits beschlossen hatte, das früher angestossene Projekt «Dorfkernerneuerung» zu aktivieren.

Und dieses Projekt führte in Grengiols schliesslich zum dezentralen Hotel POORT A POORT?

Tatsächlich wurde im LP Binntal bereits ab 2005 über ein dezentrales Hotel nachgedacht, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Es ging vor allem um die Bewirtschaftung der Ferienwohnungen. Diese Idee fing jedoch nie richtig Feuer. Einen neuen Anlauf starteten wir 2011/12. Nach einem Gang durchs Dorf hockten wir an einen runden Tisch, breiteten unsere Ideen aus, setzten einen kreativen Prozess in

Si nous remontons le temps, comment se présente Grengiols au tournant du siècle?

De nombreux bâtiments modernes s’élèvent à la périphérie du village. Ils appartiennent à des gens de la région qui ont fondé une famille et construit hors du centre. Avec pour conséquence que les maisons anciennes du centre sont désertées et restent vides.

J’ai lu que l’on redoutait alors qu’il n’y ait plus de bistrot au village et que cette perspective vous avait effrayé ... Oui, c’est ce que l’on craignait il y a une décennie. Grengiols avait trois cafés: les habitants les nommaient «Oberschta», «Mittleschta» et «Unnerschta». J’ai entendu le signal d’alarme lorsque la gérante du restaurant Bettlihorn a annoncé en 2014 qu’elle arrêterait son activité au printemps 2015. Née en 1949, elle était la plus jeune parmi les trois tenancières! On voyait soudain se profiler la fermeture des deux autres bistrots et le village aurait été privé de

Beat Ritz vor dem ehemaligen Restaurant Bettlihorn im Zentrum von Grengiols, der Auftakt zum dezentralen Dorfhotel POORT A POORT. Beat Ritz devant l’ancien Restaurant Bettlihorn au centre de Grengiols, le point de départ de l’hôtel décentralisé POORT A POORT.

Gang und stellten fest, wie der Gedanke eines dezentralen Hotels immer wieder ein Thema wurde.

Was Sie weiter verfolgt und schliesslich mit dem Hotel POORT A POORT auch realisiert haben. Wie sind Sie konkret vorgegangen?

In den Jahren 2010 und 2011 haben wir den Bestand im Dorfkern inventarisiert, dabei den Typ der Wohnungen festgehalten und in welchem Zustand sie sind. Geklärt wurde auch die Frage der Nutzung und der Eigentümerschaft und was diese mit den leer stehenden Wohnungen vorhat.

Wie aber brachten Sie die Eigentümerschaft dazu, das Restaurant Bettlihorn samt Wohnung im oberen Stock der Stiftung Dorf am Bettlihorn zu verkaufen?

Die Eigentümer verfolgten unsere Arbeit mit Interesse und sahen, dass wir mit dem Projekt POORT A POORT am gleichen Ort ihren geliebten Gastbetrieb weiterführen wollen. Sie waren begeistert. Etwas mehr Überzeugungskraft war beim Erwerb der einstigen Wirtewohnung im oberen Stock nötig, die bisher von einem Sohn der Erbengemeinschaft als Ferienwohnung genutzt wurde. 2022 war es dann so weit.

Ideen entwickeln ist das eine, sie umzusetzen, das andere. Wie sind Sie in Grengiols vorgegangen?

Um eine juristische Person als Ansprechpartner zu haben, gründeten wir zuerst einen Verein mit dem Zweck

tout établissement public. J’ai contacté le président de la commune et la direction du Parc naturel de la vallée de Binn (LP Binntal) et j’ai constaté que je prêchais des convertis car ils avaient déjà décidé de relancer le projet «Renouveau du centre historique».

Et ce projet a abouti au concept d’hôtel décentralisé POORT A POORT? Une réflexion avait déjà été engagée dès 2005 au sein du LP Binntal autour d’un hôtel décentralisé, avec une autre priorité. Il s’agissait avant tout d’exploiter des logements de vacances. Mais l’idée n’a jamais vraiment pris. Nous l’avons relancée vers 2011–2012. Après une visite du village, nous nous sommes réunis autour d’une table, avons échangé nos réflexions, lancé une démarche créative et constaté qu’on en revenait toujours au concept d’un hôtel décentralisé.

Une idée que vous avez approfondie et finalement réalisée avec l’hôtel POORT A POORT ... Comment avezvous procédé concrètement? En 2010 et 2011, nous avons effectué un inventaire des bâtiments au centre, en relevant le type et l’état des logements. Les questions de l’utilisation et de la propriété avaient aussi été abordées, ainsi que les intentions des propriétaires concernant les logements vacants.

Comment avezvous convaincu les propriétaires de vendre le restaurant Bettlihorn, avec l’appartement à l’étage, à la fondation Dorf am Bettlihorn?

Les propriétaires suivaient notre travail avec intérêt et ont constaté que le projet POORT A POORT permettrait de poursuivre l’exploitation de leur cher restaurant au même endroit – bref, ils étaient enthousiastes. Il a fallu davantage d’efforts pour acquérir l’ancien appartement du cafetier à l’étage, qui était alors utilisé comme résidence secondaire par un des fils de la communauté d’héritiers. On y est parvenu en 2022.

Développer des idées est une chose et les réaliser en est une autre. Comment avezvous procédé à Grengiols?

Afin d’agir en tant que personne morale, nous avons d’abord créé une association dédiée à la «rénovation et à l’animation du centre historique». Elle se concentre sur les manifestations: on peut citer la fête du village en 2019 durant laquelle nous avons présenté une chambre témoin et lancé le financement participatif pour l’hôtel. En avril 2019, la société POORT A POORT Dorfhotel AG a été fondée et en décembre la fondation Dorf am Bettlihorn. D’emblée, il était important que le projet soit porté par une fondation, pour réunir les moyens financiers et pour assurer la séparation du patrimoine de la fondation. Le prêtre

Eduard Imhof, récemment décédé, a été notre premier gros donateur.

C’est lui qui a trouvé le nom POORT A POORT ...

Eduard Imhof était un homme plein de fantaisie, qui connaissait la langue et les coutumes du village. Il nous a sou-

Meine Vision: Dass in möglichst vielen Wohnungen abends ein Licht brennt – als Zeichen dafür, dass hier gelebt wird. Ma vision est de voir une lumière allumée

le soir dans un grand nombre de logements, montrant ainsi que l’on y habite.

Er hat dem Hotel auch den Namen POORT A POORT gegeben. Pfarrer Imhof war ein fantasievoller und mit der Sprache und den Gepflogenheiten des Dorfes vertrauter Geist. Er hatte uns eine Liste mit rund 30 Namen zur Auswahl vorgelegt. Das Walliserdeutsche POORT A POORT hat uns für unser Projekt mit den damit verbundenen Zielen am besten gefallen.

Das Projekt stand, der Name auch. Nebst der Frage, wie die Erneuerung des Dorfkerns gestalterisch umgesetzt werden kann, beschäftigte wohl auch die Frage der Finanzierung? Mit der Inventarisierung hatten wir uns schon ein gutes Bild über die infrage stehenden Objekte machen können. 2017 hatten wir – Monika Holzegger, die das Projekt Dorfkernerneuerung beim LP Binntal geleitet hat, Architekt David Ritz und ich – bereits sehr konkrete Vorstellungen und wünschten, unsere Vision am Ort des einstigen Restaurants Bettlihorn realisieren zu können. Und ja, die Finanzierung dafür war eine Knacknuss. Immerhin mussten rund zwei Millionen Franken aufgetrieben werden. Ein Meilenstein war im März 2022 die Zusage einer grossen Spende. Jetzt wussten wir, dass wir wichtige Schritte wagen können: den Kauf und den Umbau des Restaurants Bettlihorn samt darüber liegender Wohnung.

Welche gestalterischen Prämissen bestimmten den Umbau?

Unser Slogan «Altes beleben, Neues bewirken» bringt diese Prämissen gut zum Ausdruck. Unser Ziel war, so viel wie möglich zu erhalten und nur das zu ändern, was für die Realisierung

Mit dem dezentralen Dorfhotel soll Leben

L’hôtel décentralisé doit redonner vie au village.

nötig und sinnvoll ist. So wurden die Aussenmauern im Erdgeschoss Ost fachmännisch bearbeitet und an zwei Ecken mit Verzierungen versehen, wie sie in anderen Gebäuden im Dorfkern vorhanden sind. Die Fenster wurden erneuert, aber nicht ersetzt. Im Innern der Zimmer blieb vieles beim Alten. Die Tragbalken samt Inschriften machen die Geschichte des Hauses lesbar. Grössere Eingriffe erfolgten im Restaurant, das über die Jahre immer wieder umgebaut worden war. Neu präsentiert es sich als grossen Raum mit passender Holzmöblierung. Im Raum stehen geblieben ist ein Giltsteinofen von 1896, den wir sanieren liessen.

Hotel wie Restaurant wurden im September 2024 eröffnet. Was bietet das Dorfhotel POORT A POORT rein räumlich an?

Das Dorfhotel umfasst aktuell das Restaurant im Erdgeschoss und darüber drei Zimmer mit eigenen Nasszellen sowie einzelne Nebenräume. 2023 hat die Stiftung eine weitere Wohnung oberhalb des Restaurants Grängierstuba gekauft, das von einem Wirtepaar betrieben wird. Mit ihnen haben wir uns betrieblich so arrangiert, dass in Grengiols immer eine Beiz offen ist.

Wenn Sie als Präsident der Stiftung Dorf am Bettlihorn nicht an Finanzen denken müssten: Was wäre in Grengiols noch wünschenswert?

mis une liste d’une trentaine de noms. L’expression haut-valaisanne POORT A POORT nous a plu et nous a paru la plus en phase avec nos objectifs.

Le projet a été lancé, et le nom trouvé. Au delà de la renaissance du centre se pose aussi la question du financement?

Lors de l’inventaire, nous avons déjà pu nous faire une idée des objets qui entraient en ligne de compte. En 2017, Monika Holzegger, qui a dirigé le projet «Renouveau du centre historique» au sein du LP Binntal, l’architecte David Ritz et moi-même avions déjà des vues très concrètes et nous entendions réaliser notre projet sur le site de l’ancien restaurant Bettlihorn. Mais oui, le financement était un casse-tête: il fallait réunir quelque 2 millions de francs. Une étape a été franchie en mars 2022 avec la promesse d’un don important. Dès lors, nous savions que nous pouvions avancer avec l’achat et la transformation du restaurant et de l’appartement.

Quelles étaient les conditions formelles régissant la transformation? Notre slogan «Faire revivre l’ancien, inventer le nouveau» illustre bien ces conditions. Notre objectif était de préserver autant que possible et de ne changer que ce qui était nécessaire et judicieux pour la réalisation. À l’est, le mur extérieur au rez-de-chaussée a été rénové par des professionnels et «Erneuerung und Belebung des Dorfkerns». Dieser Verein fokussiert sich in erster Linie auf Veranstaltungen. Eine war das Dorffest von 2019, an dem wir einerseits Musterzimmer präsentierten, andererseits das Crowdfunding für das Dorfhotel lancierten. Im April 2019 wurde die POORT A POORT Dorfhotel AG gegründet, im Dezember desselben Jahres die Stiftung Dorf am Bettlihorn. Dass das Projekt von einer Stiftung getragen wird, war von Anfang an wichtig, allein schon wegen der Mittelbeschaffung und zur personellen Entflechtung des Stiftungsvermögens. Mit dem kürzlich verstorbenen Dorfpfarrer Eduard Imhof hatten wir den ersten Hauptstifter.

ins Dorfzentrum zurückkehren.

Nach der Inventarisierung haben wir uns beim Dorfhotel zuerst auf vier Objekte festgelegt: Das Restaurant POORT A POORT mit drei Hotelzimmern ist realisiert. Die Baubewilligung liegt vor, um auch die 2023 erworbene Wohnung oberhalb der «Grängierstuba» umbauen zu dürfen. Es sind aber noch ein paar Sachen zu klären und die nötigen Geldmittel zu beschaffen. Aktuell suchen wir noch einen Raum, um dort die hoteleigene «Waschküche» unterbringen zu können. Ein Objekt, das wir in der Inventarisierung erfasst hatten, wurde von privater Seite erworben und umgebaut. Das ist gut so und passt durchaus zu den Zielen der Belebung und Erneuerung des Dorfkerns. Wir schätzen selbstredend auch entsprechende private Initiativen. Was wir uns später einmal – die personellen Kapazitäten vorausgesetzt – durchaus vorstellen könnten, sind Dienstleistungen für Wohnungsbesitzer bei der Vermietung von Ferienwohnungen.

Bei der Eröffnung von POORT A POORT sprachen Sie von einem «Puzzle im Gesamtkonzept». Wie sieht das Bild aus, wenn das letzte Puzzleteil gesetzt ist?

Ich wünsche mir die Zusammenarbeit von allen im Dorf, damit die Wohnungen im Dorf möglichst zeitgemäss umgebaut und neu genutzt werden und damit das Dorf wieder mehr belebt wird. Meine Vision: Dass in möglichst vielen Wohnungen abends ein Licht brennt – als Zeichen dafür, dass hier gelebt wird.

Sie wurden für Ihr Engagement mit Auszeichnungen geehrt. Denken Sie, dass Grengiols für andere Gemeinden Modell stehen könnte?

Durchaus. Während unseres Findungsprozesses habe ich Gemeinden mit ähnlichen Problemen und Aktivitäten besucht. Ich war in Vnà im Unterengadin; mit dem Projektteam haben wir das Albergo diffuso in Corippo (TI) angeschaut und uns im bündnerischen Valendas schlau gemacht. Wir haben die nationale Dorfkerntagung 2019 erstmals hier in Grengiols (mit)organisiert und dabei unser Konzept vorgestellt; andere Orte präsentierten ihre Visionen und Lösungen. Klar, jeder Ort hat seine spezifischen Probleme, doch ich bin überzeugt, dass das, was wir hier entwickelt haben, durchaus Modellcharakter haben kann.

pourvu de décorations comme on en voit sur d’autres bâtiments dans le village. Les fenêtres ont été rénovées, mais pas remplacées. Les éléments anciens ont été largement conservés dans les pièces. Avec leurs inscriptions, les poutres racontent l’histoire du bâtiment. Le restaurant, qui avait déjà été largement modifié au fil des ans, a été l’objet d’interventions plus étendues. Il comporte maintenant un grand espace ouvert, aménagé avec des meubles en bois choisis avec soin et un poêle en pierre ollaire de 1896 que nous avons fait restaurer.

L’hôtel et le restaurant ont été ouverts en septembre 2024. Comment se présente aujourd’hui l’offre de l’hôtel POORT A POORT?

L’hôtel villageois se compose actuellement du restaurant au rez et à l’étage de trois chambres équipées de salles de bains ainsi que de locaux annexes. En 2023, la fondation a acquis un autre appartement au-dessus du restaurant «Grängierstuba» qui est exploité par un couple. Nous nous sommes arrangés avec eux de manière qu’il y ait toujours un café ouvert à Grengiols.

Si vous faites abstraction des aspects financiers, qu’est ce que vous considérez comme souhaitable pour le village en tant que président de la fondation Dorf am Bettlihorn?

Après l’inventaire, nous nous sommes investis en premier lieu pour l’hôtel villageois et pour quatre autres objets. Le restaurant POORT A POORT avec ses trois chambres est réalisé. Nous disposons du permis de construire pour transformer l’appartement acquis en 2023 au-dessus du café «Grängierstuba» – il y faut encore clarifier quelques aspects et réunir le financement. Actuellement, nous sommes encore à la recherche d’un local afin

d’y installer la buanderie de l’hôtel. Un objet que nous avions inscrit sur notre inventaire a été acquis et rénové par un particulier. C’est bien ainsi et ça correspond en gros à nos objectifs d’animation et de réhabilitation du centre. Bien entendu, nous ne pouvons qu’approuver de telles initiatives privées. Pour ce qui nous concerne et dans la mesure des capacités en personnel, nous pouvons tout à fait imaginer fournir des services aux propriétaires qui louent des appartements de vacances.

Lors de l’ouverture de POORT A POORT, vous aviez parlé d’un «puzzle dans un concept global». Que représentera le puzzle lorsque la dernière pièce aura été posée?

Je souhaite que tout le monde collabore dans le village pour que les appartements soient rénovés et occupés, afin que le village soit plus vivant. Ma vision est de voir une lumière allumée le soir dans un grand nombre de logements, montrant ainsi que l’on y habite.

Vous avez été récompensés pour votre engagement. Pensezvous que Grengiols puisse servir d’exemple pour d’autres communes?

Sans aucun doute. Durant la procédure de recherche, j’ai visité des communes qui se heurtaient aux mêmes problèmes et menaient les mêmes actions. Je suis allé à Vnà, en Basse-Engadine, nous avons rencontré l’équipe de l’Albergo diffuso à Corippo (TI) et nous nous sommes inspirés de Valendas (GR). En 2019, nous avons coorganisé pour la première fois la journée nationale «Cœur de village» et présenté notre projet aux côtés d’autres localités. Naturellement, chaque site est confronté à des difficultés spécifiques mais je suis convaincu que ce que nous avons développé ici revêt un caractère exemplaire.

Mehr erfahren: Unter heimatschutz.ch/interview findet sich eine ausführliche Version des Gesprächs. Darin verrät Beat Ritz zum Beispiel, wie die Dorfgemeinschaft auf das Projekt reagiert hat oder wie der Betrieb im letzten Herbst angelaufen ist.

Pour en savoir plus: sous patrimoinesuisse.ch/interview, l’entretien est à disposition en intégralité. Beat Ritz y révèle par exemple comment la communauté villageoise a réagi au projet. Il tire aussi un premier bilan de l’exploitation durant l’automne dernier.

LÀ OÙ LA PIERRE REPREND VOIX

DORT,

WO DER STEIN WIEDER SPRICHT

Au fond de la vallée tessinoise d’Onsernone, là où le silence se mêle aux façades de pierre, Mosogno di Sotto veille. Sept âmes y vivent à l’année, gardiens d’un passé que l’oubli menace. Mais aujourd’hui, patiemment, des mains reconstruisent et redonnent souffle à ces murs qui racontent une histoire ancienne.

Mosogno di Sotto compte plus de maisons que d’habitants. C’est dans ce petit hameau suspendu au relief escarpé que certains membres du collectif Squadra ont pris part à la restauration de deux maisons du village, en collaboration avec leurs propriétaires et une communauté élargie d’artisans et d’amis. Pas en bâtisseurs conquérants, mais en alliés du lieu, en médiateurs entre l’architecture et le territoire. Leur ap -

Am Ende des Tessiner Onsernonetals, wo Stille die Steinfassaden umgibt, liegt Mosogno di Sotto. Sieben Seelen leben dort das ganze Jahr über, Hüterinnen einer vom Vergessen bedrohten Vergangenheit. Heute bauen geduldige Hände verlassene Mauern wieder auf und hauchen ihnen neues Leben ein.

In Mosogno di Sotto gibt es mehr Häuser als Einwohnerinnen und Einwohner. In diesem Weiler, der an einem steilen Berghang klebt, haben einige Mitglieder des Kollektivs Squadra zusammen mit Eigentümerinnen, Handwerkern und Freundinnen zwei Häuser restauriert. Nicht als erobernde Baumeister, sondern als Verbündete des Ortes, als Vermittlerinnen zwischen Architektur und Territorium. Ihr Ansatz? Eine partizipative Architektur, bei der die Baustelle zu einem Ort des Lernens und der Weitergabe wird, wo jeder gesetzte Stein das Ergebnis eines Dialogs zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist. In Mosogno di Sotto haben diese Eingriffe es ermöglicht, vernachlässigte Räume wiederzubeleben und eine fragile, aber lebendige Verbindung zwischen dem Wissen von gestern und den Gewohnheiten von morgen herzustellen.

Bauen im Dialog mit der Vergangenheit

Der Bau der Casa Giuseppina in Zusammenarbeit mit Isabel Lehn-Blazejczak und Florian Stieger war eine Gratwanderung zwischen Erhalt und Anpassung. Die jahrhundertealten, vom Zahn der Zeit gezeichneten Steinmauern wurden verstärkt, ohne in eine sterile Musealisierung zu verfallen. Der historische Terrazzo, der Tadelakt im Badezimmer, Holz und Granit aus der Region zeugen von einem tiefen Respekt vor der Identität des Ortes. Hier zielt jeder Eingriff in erster Linie darauf ab, das Bestehende zu erhalten und bewohnbar zu machen, im ständigen Dialog mit dem Gebäude und seinen ursprünglichen Materialien.

Aber nicht nur die architektonische Qualität macht dieses Projekt zu einem Erfolg. Es ist auch die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde: eine offene Baustelle, auf der lokale Handwerker, Studentinnen und Freunde gemeinsam dazu beigetragen haben, den verlassenen Häusern neues Leben einzuhauchen. «Man musste immer auf das Vorhandene reagieren, sich dem Unerwarteten anpassen», sagt Alessio Gottardi, einer der Architekten des Kollektivs.

Weit entfernt von einem starren Ansatz nahm Squadra jede Entdeckung – ein versteckter Sturz, eine vergessene Steinstruktur – zum Anlass, das Projekt zu überdenken. Diese Flexibilität spiegelte sich auch im wirtschaftlichen Modell der Baustelle wider: Ohne eine fest vorgegebene Planung entwickelte sich der Auftrag im Laufe der Zeit, in einem Gleichgewicht zwischen Notwendigkeit und Intuition. Squadra konnte auf eine Bauherrschaft zählen, die ihnen vertraute

Stefania Boggian, architecte EPFL, Patrimoine suisse

À Mosogno di Sotto, le collectif Squadra a restauré deux maisons et recherché le dialogue avec les habitants. In Mosogno di Sotto hat das Kollektiv Squadra zwei Häuser restauriert und den Dialog mit den Einheimischen gesucht.

Dario

Bosio

Entre préservation et transformation, les interventions apportées à la Casa Giuseppina respectent la substance bâtie et la font évoluer en douceur. Zwischen Erhalt und Weiterentwicklung: Die Eingriffe in der Casa Giuseppina respektieren den Bestand und führen ihn behutsam weiter.

proche? Une architecture participative, où le chantier devient un espace d’apprentissage et de transmission, où chaque pierre posée est le fruit d’un dialogue entre le passé et le présent. À Mosogno di Sotto, ces restaurations ont permis de raviver des espaces délaissés, tissant un lien, fragile mais vivant, entre les savoir-faire d’hier et les usages de demain.

Construire en dialogue avec le passé

La construction de la Casa Giuseppina, en collaboration avec Isabel Lehn-Blazejczak et Florian Stieger, a été un exercice d’équilibre entre conservation et adaptation. Les murs de pierre centenaires, fatigués par le temps, ont été consolidés sans les figer dans une muséification stérile. Le terrazzo historique au sol, le tadelakt dans la salle d’eau, le bois et le granit local témoignent d’un respect profond pour l’identité du lieu. Ici, chaque intervention vise avant tout à préserver l’existant et à le rendre habitable, en dialogue constant avec le bâti et ses matériaux d’origine.

und eine organische Entwicklung akzeptierte, bei der die Entscheidungen sowohl von den materiellen Gegebenheiten als auch von den Möglichkeiten des Ortes bestimmt wurden. Durch die Beschränkung der Eingriffe auf das Notwendigste und die Einbindung des lokalen Know-hows ist es gelungen, die Seele des Ortes zu bewahren und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Jede Baustelle ist mehr als nur eine Frage der Effizienz, sie wird zu einem Lernraum, in dem das Experiment und die Weitergabe eine zentrale Rolle spielen.

Architektur als soziale Strategie

Die Frage nach der Zukunft der abgelegenen Dörfer beschränkt sich nicht auf die bauliche Instandsetzung. Im Tessin wie anderswo verändert das Phänomen der Zweitwohnungen das soziale Gefüge grundlegend. Viele Weiler verlieren nach und nach ihre ständige Bewohnerschaft und machen Platz für Ferienhäuser, die die meiste Zeit des Jahres unbewohnt sind. Squadra versucht auf diese Herausforderung zu

Pierre Marmy

Mais ce qui fait de ce projet une réussite, ce n’est pas seulement la justesse architecturale. C’est aussi la manière dont il a été mené: un chantier ouvert, où artisans locaux, étudiants et amis ont contribué ensemble à redonner vie à ces maisons abandonnées. «Il fallait toujours réagir à la substance préexistante, s’adapter à l’inattendu», confie Alessio Gottardi, l’un des architectes du collectif.

Loin d’une approche figée, Squadra a privilégié un processus évolutif, où chaque découverte – un linteau caché, une texture de pierre oubliée – devenait une opportunité de repenser le projet. Cette souplesse s’est aussi reflétée dans le modèle économique du chantier: sans planification immuable, l’intervention s’est construite au fil du temps, dans un équilibre entre nécessité et intuition. Squadra a pu compter sur des maîtres d’ouvrage prêts à leur faire confiance, acceptant une progression organique où les décisions étaient guidées autant par les contraintes matérielles que par les potentialités révélées par le site lui-même. En limitant les interventions au strict essentiel et en s’appuyant sur les savoir-faire locaux, ils ont su préserver l’âme du lieu tout en maîtrisant les coûts. Plus qu’une simple question d’efficacité, chaque chantier devient un espace d’apprentissage, où l’expérimentation et la transmission jouent un rôle central.

L’architecture comme stratégie sociale

La question de l’avenir des villages reculés ne se limite pas à leur restauration physique. Au Tessin, comme ailleurs, le phénomène des résidences secondaires transforme profondément le tissu social. De nombreux hameaux se vident peu à peu de leurs habitants permanents, laissant place à des maisons saisonnières inhabitées une grande partie de l’année. Squadra cherche à répondre à ce défi en intégrant une communauté élargie dans le processus, en favorisant une réappropriation collective des lieux, en redonnant une vocation vivante et partagée à ces espaces. Leur approche ne vise pas à faire revivre un village comme une carte postale figée, mais à l’ancrer dans une dynamique contemporaine, où l’architecture devient aussi un outil de lien social et pas seulement un moyen de préservation.

Et après?

L’histoire de Mosogno di Sotto ne s’arrête pas là. D’autres maisons abandonnées attendent leur tour, et avec elles, la question du futur de ces villages reculés. Peut-on leur insuffler une nouvelle vie sans les transformer en simples résidences secondaires? Peut-on recréer une dynamique communautaire, un espace où habiter ne serait pas seulement un acte privé, mais un engagement envers un territoire?

Pour Squadra, l’enjeu dépasse le simple cadre de la rénovation architecturale. C’est une réflexion sur la manière dont nous habitons le monde, dont nous prenons soin des lieux et des mémoires qu’ils portent. À Mosogno di Sotto, ils ont esquissé une réponse: en construisant ensemble, en respectant les rythmes du lieu, en laissant la pierre respirer. En faisant de l’architecture aussi un acte d’écoute, et pas seulement de transformation.

Squadra est un collectif d’architectes indépendants installés à Bellinzone, Barcelone, Bâle et Zurich, qui met l’accent sur la collaboration, le partage de connaissances et les processus participatifs. L’objectif consiste à rapprocher la planification et la réalisation, afin de faciliter le dialogue entre les intervenants et d’aboutir à un processus créatif plus libre.

reagieren, indem es einen gemeinsamen Prozess anstrebt, eine kollektive Wiederaneignung der Orte fördert und diesen Räumen eine lebendige und gemeinsame Bestimmung zurückgibt. Ihr Ansatz zielt nicht darauf ab, ein Dorf wie eine erstarrte Postkarte wiederzubeleben, sondern es in einer zeitgenössischen Dynamik zu verorten, in der die Architektur auch zu einem Instrument zur sozialen Bindung wird und nicht nur ein Mittel zur Erhaltung bleibt.

Wie geht es weiter?

Die Geschichte von Mosogno di Sotto ist nicht zu Ende. Weitere verlassene Häuser warten auf ihre Nutzung und mit ihnen die Frage nach der Zukunft dieser abgelegenen Dörfer. Kann man ihnen neues Leben einhauchen, ohne sie zu reinen Zweitwohnsitzen zu machen? Kann man eine gemeinschaftliche Dynamik wiederherstellen, einen Raum, in dem das Wohnen nicht nur eine private Angelegenheit ist, sondern eine Verpflichtung gegenüber dem Ort?

Für Squadra geht es um mehr als den rein baulichen Eingriff. Es geht um die Art und Weise, wie wir die Welt bewohnen, wie wir mit den Orten und den Erinnerungen, die sie in sich tragen, umgehen. In Mosogno di Sotto haben sie eine Antwort skizziert: indem sie gemeinsam bauen, die Rhythmen des Ortes aufnehmen und den Stein atmen lassen. Indem sie Architektur auch zu einem Akt des Zuhörens und nicht nur der Transformation machen.

Squadra ist ein Kollektiv freischaffender Architektinnen und Architekten in Bellinzona, Barcelona, Basel und Zürich. Sie setzen auf kollaboratives Arbeiten, Wissensaustausch und partizipative Prozesse. Ihr Ziel ist es, die Planung und Umsetzung näher zusammenzubringen, um die Kommunikationswege zu verkürzen und eine freiere Gestaltung zu ermöglichen.

La «chambre d’été», sous le toit, est à nouveau habitable grâce à Squadra. Das «Sommerzimmer» ist dank des Einsatzes von Squadra wieder bewohnbar.

Pierre Marmy

DAS GOMS LÄDT ZUM DIALOG

GOMS INVITE AU DIALOGUE

Norbert Russi, Architekt und Raumplaner, Siedlungsberatung EspaceSuisse

Der Andrang war gross, als die Walliser Gemeinde Goms ihre Zweitwohnungsbesitzerinnen und besitzer letzten Sommer zu einem Dorfgespräch einlud. Der Anlass zeigte, dass die Zweitheimischen nicht nur konsumieren und fordern, sondern auch mittun, mithelfen und mitdenken – und vor allem gut informiert sein wollen.

Es ist voll, laut und die Stimmung gesprächig an diesem Samstagmorgen in der Mehrzweckhalle von Münster, dem grössten Dorf der Oberwalliser Gemeinde Goms. Bei einem Glas Wein und einem Imbiss sitzen Vertreter der Gemeinde und sowie Besitzerinnen und Besitzer von Zweitwohnungen zusammen und lassen den Vormittag Revue passieren. Die Gemeinde hat zum Dorfgespräch eingeladen. Dieses niederschwellige Beratungsangebot des Raumplanungsverbands EspaceSuisse fand bereits mehrmals erfolgreich in verschiedenen Gemeinden der Schweiz statt – jeweils begleitet und moderiert vom Team Siedlungsberatung von EspaceSuisse. Die Geschichte beginnt allerdings ein bisschen früher: Fünf Gemeinden haben sich 2017 zur Gemeinde Goms zusammengeschlossen. Gesamthaft besteht die Gemeinde heute aus 13 Dörfern und Kleinsiedlungen. Gemäss Gemeindepräsident Gerhard Kiechler hat die Bevölkerung der einzelnen Ortschaften die Fusion gut «verdaut». Dennoch war es ihm ein Anliegen, den Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung die Gelegenheit für einen offenen Austausch zu bieten. Und so konnte EspaceSuisse

DAS DORFGESPRÄCH

Das Beratungsinstrument von EspaceSuisse bietet Gemeindebehörden ein Gefäss, um mit der Bevölkerung einen Dialog über die Zukunft ihres Dorfes zu führen. Teilnehmende diskutieren an einem öffentlichen, unabhängig moderierten Anlass in Gruppen und im Plenum über verschiedene aktuelle Themen und mögliche Entwicklungsstrategien. Die Aussensicht und die externe Moderation helfen mit, zu neuen Ideen, Anregungen und Einschätzungen zu gelangen. Zur Vorbereitung des Gesprächs gehört ein intensiver Austausch mit den Verantwortlichen der Gemeinde zur Ist-Situation – meist in Verbindung mit einer ganztägigen Begehung vor Ort. Das Dorfgespräch erfordert Mut: In der Regel erfolgt die Wahl der Inhalte und Themen durch die Expertinnen und Experten von EspaceSuisse. Nur in Ausnahmefällen lassen sie sich in die Karten schauen. Bisher hat es laut EspaceSuisse noch keine Gemeinde bereut.

espacesuisse.ch

La salle était pleine à craquer lorsque la commune valaisanne de Goms a invité l’été dernier les propriétaires de résidence secondaire à participer à un atelier village. La manifestation a montré que les hôtes réguliers de la commune ne se contentent pas de consommer et d’exiger, mais qu’ils participent, aident et réfléchissent, et surtout qu’ils veulent être bien informés.

En ce samedi matin d’août 2024, la salle polyvalente de Münster, le plus grand village de la commune haut-valaisanne de Goms (aussi appelée Conches en français), est pleine à craquer et les discussions sont animées. Réunis autour d’un apéritif, les représentants de la commune et les propriétaires de résidence secondaire passent en revue la matinée. La commune a organisé un atelier village. L’équipe du conseil en aménagement d’EspaceSuisse a déjà conduit de nombreuses fois cette forme de conseil, destinée à faciliter la participation de la population, avec succès dans plusieurs communes suisses.

L’histoire commence quelques années plus tôt. En 2017, cinq communes haut-valaisannes ont fusionné pour former la commune de Goms. Aujourd’hui, la nouvelle entité communale compte 13 villages et petites entités urbanisées. De l’avis de son président, Gerhard Kiechler, la population des différentes localités a bien «digéré» la fusion. Il souhaitait cependant donner aux habitantes et habitants de la commune l’occasion d’un échange de vues ouvert, lors d’une manifestation publique. EspaceSuisse a donc pu organiser un premier atelier village au début de l’été 2023. Les discussions ont montré que la sécurité, la circulation, le vivre-ensemble et l’avenir de la commune en tant que destination touristique étaient les thèmes brûlants aux yeux de la population locale.

Seulement pour la population locale … L’exécutif avait à dessein invité seulement la population locale à ce premier atelier village. Il voulait entendre les voix de celles et ceux qui habitent et travaillent toute l’année dans la commune. Depuis la fusion, il y a sept ans, les représentants de la commune doivent en effet mener de front une double tâche d’intégration: améliorer la confiance et favoriser la cohésion de la population dans les différentes localités, d’une part, et coordonner le vivre-ensemble entre la population locale, les propriétaires de résidence secondaire et les hôtes de Goms, d’autre part. La commune a un taux de résidences secondaires supérieur à 75 % (état en 2023; en 2011, le taux était encore de 57 %), ce qui n’est pas sans conséquences: la population locale et les propriétaires de résidence secondaire n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes préoccupations, ce qui crée inévitablement des tensions.

im Frühsommer 2023 ein erstes Dorfgespräch durchführen. Es zeigte sich, dass der einheimischen Bevölkerung die Themen Sicherheit, Verkehr, Zusammenleben im Goms und die Zukunft ihrer Gemeinde als Tourismusdestination am stärksten unter den Nägeln brennen.

Nur für Einheimische … Zu diesem ersten Dorfgespräch hatte die Gemeinde bewusst nur die einheimische Bevölkerung eingeladen. Sie wollte die Stimmen derer hören, die das ganze Jahr über in der Gemeinde leben und arbeiten. Seit der Fusion vor sieben Jahren hat die Gemeinde eine doppelte Integrationsleistung zu bewältigen: das Vertrauen und den Zusammenhalt der Bevölkerung

… et pour les propriétaires de résidence secondaire

Encouragé par les réactions positives au premier atelier village, le conseil municipal de Goms décida d’organiser une deuxième manifestation avec EspaceSuisse, cette fois pour les propriétaires de résidence secondaire. L’invitation suscita un tel écho qu’il fallut chercher une plus grande salle. Le nombre des participants a finalement été limité à 160 personnes. En amont de l’atelier village, les propriétaires de résidence secondaire ont pu répondre à un questionnaire qui portait sur la vie en commun, la communication, la participation et les problèmes qui les préoccupaient. Le questionnaire a été envoyé à 2130 personnes, et 245 y ont répondu. Les attentes des participants à l’égard de l’atelier village étaient donc grandes.

Das schmucke Reckingen ist eines der 13 Dörfer und Kleinsiedlungen der Walliser Gemeinde Goms. Reckingen, et son cadre pittoresque, est l’un des 13 villages et petites entités urbanisées de la commune valaisanne de Goms.

Florian Inneman, EspaceSuisse

in den verschiedenen Siedlungen fördern sowie das Zusammenleben der Einheimischen mit Zweitheimischen und Gästen im Goms koordinieren. Die Gemeinde weist einen Zweitwohnungsanteil von über 75 Prozent auf (Stand 2023; 2011 waren es noch 57 %). Dies hat Konsequenzen: Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer haben nicht dieselben Bedürfnisse und Anliegen, was unweigerlich zu Spannungen führt.

… und für Zweitheimische

Die positiven Reaktionen auf das erste Dorfgespräch haben den Gemeinderat von Goms ermutigt, zusammen mit EspaceSuisse einen zweiten Anlass für die Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer zu organisieren. Das Echo auf diese Einladung war so gross, dass ein grösserer Versammlungsraum gesucht werden musste. Die Teilnehmerzahl wurde schliesslich auf 160 Personen beschränkt.

Im Vorfeld des Dorfgesprächs konnten die Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer eine Online-Umfrage zum Zusammenleben, zur Kommunikation, zur Mitwirkung sowie zu Problemen, die sie beschäftigen, ausfüllen. 2130 Personen wurden angeschrieben, 245 haben die Umfrage ausgefüllt. Und so kamen die Teilnehmenden mit hohen Erwartungen zum Austausch.

Tâter le terrain

Revenons maintenant à ce samedi matin d’août 2024, au cours duquel les personnes présentes ont pu poser leurs questions et exprimer leurs points de vue en plénum et dans des petits groupes. La situation était inhabituelle pour beaucoup d’entre elles, et il était donc important de bien préparer l’animation et le déroulement des discussions pour que la manifestation soit structurée et constructive.

L’atelier village n’a pas vocation de résoudre des problèmes à court terme.

Lors d’un atelier village, le regard extérieur amené par EspaceSuisse peut parfois prendre la forme de postulats provocateurs et impertinents. Dans le cas de Goms, l’exécutif communal a été courageux, car il ne savait pas sur quels sujets les deux experts proposeraient de discuter. Et en effet, après une

Die Bevölkerung tauschte sich in den Dorfgesprächen über die Zukunft der Gemeinde Goms aus. EspaceSuisse schafft damit einen niederschwelligen Dialog auf Augenhöhe, der neue Formen des Miteinanders hervorbringt. La population a échangé sur l’avenir de la commune de Goms dans le cadre des ateliers village. EspaceSuisse instaure ainsi un dialogue accessible et sur un pied d’égalité, propice à l’émergence de nouvelles formes de cohabitation.

Auf den Busch geklopft

Zurück also zu diesem Vormittag im August 2024: Die Anwesenden hatten Gelegenheit, im Plenum oder in Kleingruppen Fragen und Anliegen vorzubringen. Dieses Setting war für viele ungewohnt. Gerade deshalb sind eine gut vorbereitete Moderation und eine Strukturierung des Ablaufs entscheidend, um die Veranstaltung in geordnete Bahnen zu lenken. EspaceSuisse bringt beim Dorfgespräch eine Aussensicht in Form von manchmal provokativen und zugespitzten Thesen ein. Im Fall von Goms bewies die Gemeindeexekutive viel Mut: Sie wusste nicht, welche Themen die beiden Experten zur Diskussion stellen würden. Und tatsächlich starteten diese nach einem kurzen Einstieg mit zwei «heissen Eisen» rund um die Zweitwohnungen: dem Zusammenleben und dem zunehmend knapper werdenden Wohnraum für die Einheimischen. Weitere Themen waren der Verkehr sowie die Rolle der Landschaft.

Probleme identifizieren

Das Format hat diejenigen enttäuscht, die schnelle Lösungen für ihre Fragen erwartet hatten. Das Dorfgespräch löst kurzfristig keine Probleme – dafür ist es nicht gedacht. Vielmehr hilft es, Berührungsängste abzubauen, Anliegen und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu identifizieren, Probleme anzusprechen und Lösungsansätze zu diskutieren.

Das

Dorfgespräch löst kurzfristig keine

Probleme – dafür ist es nicht gedacht.

So zeigte sich ein grosser Wunsch der Zweitheimischen der Gemeinde Goms: Sie wollen besser informiert sein und die Fragen und Herausforderungen, die sich der Gemeinde stellen, besser verstehen (auch die politischen). Neben den bestehenden Informationskanälen (touristische Angebote, Gemeinde-App) sollen neue Formen des Austauschs gesucht und angeboten werden. Die Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer wünschen sich mehr Gelegenheiten, mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Viele sind auch bereit, sich aktiv in der Gemeinde zu engagieren. Ein diskutierter Vorschlag: ein «Gommertag», der von Ein- und Zweitheimischen gemeinsam organisiert wird.

Nachbearbeitung darf nicht fehlen

Wie weiter? Neben der Auswertung und dem Bericht zum Dorfgespräch gibt das Team Siedlungsberatung Empfehlungen an die Gemeinde ab. So kann das Dorfgespräch als Katalysator für Massnahmen wirken und Prozesse auslösen, die sowohl die ständige Bevölkerung als auch die Gäste mittragen. Eine erfreuliche Weiterführung wäre natürlich eine weitere Einladung der Gemeinde Goms zu einem dritten Anlass –an dem Ein- und Zweitheimische gemeinsam am Apéro anstossen könnten.

Dieser Artikel erschien erstmals im Dezember 2024 im Inforaum – Magazin für Raumentwicklung von EspaceSuisse.

brève introduction, les experts ouvrirent la discussion sur deux sujets brûlants en rapport avec les résidences secondaires: le vivre-ensemble et le manque croissant de logements pour la population locale. Les autres thèmes abordés furent la circulation et le rôle du paysage.

Identifier les problèmes

Les personnes qui attendaient des solutions rapides en réponse à leurs questions ont peut-être été déçues par le format. L’atelier village n’a pas vocation de résoudre des problèmes à court terme. Il aide plutôt à aborder des sujets délicats, à identifier les préoccupations et les besoins des participantes et participants, à évoquer des problèmes et à discuter des pistes de solution.

Il est ainsi ressorti qu’un souhait majeur des propriétaires de résidence secondaire est d’être mieux informés et de mieux comprendre les questions et les enjeux (aussi politiques) que la commune doit traiter. À cet effet, de nouvelles formes d’échange devraient être étudiées et proposées en plus des canaux d’information existants (offres touristiques, application numérique communale). Les propriétaires de résidence secondaire souhaitent avoir davantage d’occasions de rencontrer la population locale. Beaucoup sont aussi prêts à s’investir activement dans la commune. Parmi les propositions discutées, on peut mentionner une «Journée de Goms», qui serait organisée conjointement par la population locale et les propriétaires de résidence secondaire.

Analyse et synthèse nécessaires

Et après? En plus de l’analyse des résultats et d’un rapport final sur l’atelier village, le team conseil en aménagement fournit des recommandations à la commune pour les étapes suivantes. L’atelier village peut donc avoir un rôle catalyseur pour des mesures et initier des processus qui seront alors soutenus aussi bien par la population locale que par les hôtes. Pour la suite, il serait évidemment réjouissant que la commune de Goms propose une nouvelle manifestation où la population locale et les propriétaires de résidence secondaire pourraient partager un verre à l’apéritif.

Cet article est paru en décembre 2024 dans Inforum – Le périodique du développement territorial suisse d’EspaceSuisse.

L’ATELIER VILLAGE

Ce conseil d’EspaceSuisse offre un cadre aux autorités communales pour débattre de l’avenir du village avec la population. À l’occasion d’une manifestation publique, les habitantes et habitants discutent en petits groupes, puis en plénum, sur des thèmes actuels du village et sur les stratégies de développement possibles. La vision extérieure et l’animation par des personnes externes à la commune sont propices aux idées nouvelles, aux suggestions et aux évaluations. La préparation d’un atelier village nécessite un échange intense avec les responsables communaux sur la situation actuelle. Cet échange est combiné avec une visite d’une journée sur place. L’atelier village demande du courage: ce sont en effet les expertes et experts d’EspaceSuisse qui choisissent les contenus et les thèmes, et il est rare qu’ils ou elles dévoilent leurs cartes à l’avance. Selon EspaceSuisse, aucune commune ne l’a jusqu’ici regretté.

espacesuisse.ch

HOCH HINAUS FÜR GUTE IDEEN LES IDÉES PRENNENT DE LA HAUTEUR

71 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz sind Berggebiete (blau eingefärbt). In den 814 Berggemeinden lebt ein Viertel der ständigen Wohnbevölkerung. Die Siedlungen, Dörfer und Kleinstädte stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Abwanderung, Überalterung, Energieversorgung oder leer stehende Bauten. Doch innovative Konzepte und lokales Engagement bringen viele neue Ideen hervor. Sechs Beispiele aus den Bergen.

Les zones de montagne occupent 71 % de la surface totale de la Suisse (en bleu). Un quart de la population résidente vit dans ces 814 communes.

Les hameaux, les villages et les petites villes affrontent des défis semblables: exode, vieillissement de la population, approvisionnement énergétique et bâtiments inoccupés. Mais des concepts innovants et des initiatives locales génèrent de nouvelles idées. Six exemples en altitude.

1

LA MARCHANDE, SAIGNELÉGIER (JU)

Initiative contre la mort des petits magasins 985 m.

La Marchande, à Saignelégier, est une épicerie en vrac qui propose avant tout des produits locaux et de saison. L’idée revient à trois personnes qui voulaient rétablir la proximité entre les producteurs et la clientèle. Dans une commune de montagne victime de la disparition des petits commerces, ce concept contribue à l’activité locale et offre une alternative aux grands distributeurs. Les clients peuvent acheter exactement la quantité nécessaire – un avantage pour les plus âgés. Ce modèle innovant soude la communauté et permet de réduire les déchets.

SENIORS ET PAYSAGES, CHÂTEAU-D’OEX (VD)

Des paysages pour les seniors 959 m.

Un quart de la population de Château-d’Oex a plus de 65 ans, ce qui est nettement supérieur à la moyenne suisse. Et la topographie montagneuse des lieux constitue un défi pour ces résidents. Le projet «Seniors Paysages» devait rendre le paysage environnant plus accessible aux seniors grâce à l’installation, par exemple, de bancs, de rampes et de poubelles. Des ateliers et des forums ont permis d’impliquer activement les seniors dans la planification. En 2024 est née l’association «Seniors et Paysages», qui réunit les personnes intéressées grâce à des activités et des manifestations. 4

VEREIN KRONE TROGEN, TROGEN (AR)

Rettung und Revitalisierung der «Krone» 897 m ü. M.

Das 1727 erbaute Gasthaus Krone in Trogen ist das zweitälteste erhaltene Haus der Zellweger-Dynastie am Landsgemeindeplatz. Nach Jahren des Leerstands und der Spekulation von Immobilienhändlern rettete es die eigens gegründete Stiftung Krone Trogen im Jahr 2023 unter grossem Zeitdruck. Was einst der gesellschaftliche Mittelpunkt des Dorfes war, lebt heute als Bistro, Kulturort und Gästehaus wieder auf. Über 175 Freiwillige engagieren sich für diesen Wandel. Die Krone ist mehr als ein gerettetes Gebäude – sie steht für den Zusammenhalt eines Dorfes und den Mut, alte Mauern mit viel Herzblut mit neuem Leben zu füllen.

FERNWÄRMEANLAGE, ALT ST. JOHANN (SG)

Fernwärme mit lokalen Holzschnitzeln 894 m ü. M.

Das obere Toggenburg gehört zu den Pionieren in Sachen Fernwärme. Bereits 1995, bevor Energiekrise und Ressourcenknappheit zu allgegenwärtigen Begriffen wurden, entstand hier eines der ersten Holzfernwärmewerke der Region – mit gerade mal neun Anschlüssen. Heute versorgt das Netz rund 85 Haushalte mit nachhaltiger Energie aus Holzschnitzeln aus den umliegenden Wäldern. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, entsteht nun eine neue, zentrale Heizzentrale für Alt St. Johann und Unterwasser. Damit werden lokale Ressourcen genutzt, CO2-Emissionen reduziert und die regionale Wertschöpfung gestärkt.

WG MISCHER, SAANEN (BE)

Wohnung für junge Menschen in Ausbildung 1036 m ü. M.

Mitten in der alpinen Landschaft des Saanenlands liegt die WG Mischer: eine Wohngemeinschaft für junge Menschen in Ausbildung. Das innovative Wohnprojekt, das im Jahr 2021 gegründet wurde, bietet einerseits bezahlbaren Wohnraum und ermöglicht es den Bewohnerinnen und Bewohnern andererseits, ihre Selbstständigkeit und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken. Eine Fachperson begleitet das Zusammenleben und vermittelt bei Konflikten. Mit diesem Modell hat die WG Mischer 2023 den Innovationspreis Berner Oberland gewonnen und zeigt, wie kreative Lösungen die regionale Ausbildungslandschaft stärken können.

TRANSFORMATION DE MONTE, MONTE (TI)

Pour favoriser les rencontres dans le village 680 m.

À Monte, un petit village de la Valle di Muggio, le bureau d’architectes studioser a procédé à des interventions dans l’espace public afin d’améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants âgés. Après une analyse approfondie et des entretiens avec la population, sept mesures ont été identifiées, prenant la forme de sièges, de fontaines, de mains courantes ou encore d’une armoire à pain devant la Butega (épicerie) … Chaque action est en lien avec l’histoire du lieu, améliore l’accessibilité, ménage des possibilités de rencontres intergénérationnelles et renforce la cohésion sociale.

VOM FRIEDHOF ZUM STADTPARK DU CIMETIÈRE AU PARC URBAIN

Johannes Stoffler, Landschaftsarchitekt

Der Kannenfeldpark in Basel ist eine Erfolgsgeschichte. Sie erzählt von einer gelungenen Umnutzung, die Erinnerung und soziale Teilhabe miteinander verbindet. Das unkonventionelle Projekt von Stadtgärtner Richard Arioli (1905–1994) bleibt bis heute lebendig. Es ist längst ein Denkmal und erfindet sich doch immer wieder neu – ausgezeichnet mit dem Schulthess Gartenpreis 2025 des Schweizer Heimatschutzes.