Bereits jetzt, gerade mal ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des neuen Cannabisgesetzes CanG, offenbaren sich die inhaltlichen Schwachstellen in den Details des zu bürokratischen und zu komplexen Regelwerks. Von allen Seiten hagelt es Kritik, dem einen zu liberal, dem nächsten zu restriktiv, so richtig zufrieden will mit der neuen Lage niemand sein.

Vor allem die für die gemeinschaftliche Versorgung gedachten Anbauclubs kommen in vielen Regionen Deutschlands nicht richtig aus den Startlöchern. In einigen Fällen zeigten sich schon Schwierigkeiten bei der Klärung der Zuständigkeiten für Antragsbearbeitung, Lizenzvergabe und Überprüfung der Cannabisclubs. Nun, da die Ampelkoalition eine sagenhafte Bruchlandung hinlegt, stellt sich ohne-

hin die Frage, was uns mit einer kommenden Regierung, mutmaßlich mit Unionsbeteiligung, in Sachen Cannabisgesetzgebung erwartet.

Dennoch können Zweifel und Kleinigkeiten bei vielen die Freude nicht trüben, die nun ihren ersten Festivalsommer ohne Cannabis-Repressalien verbringen durften, Autofahrer leider ausgenommen. Wer ohne Teilnahme am Straßenverkehr Musik, Fest und Cannabis genossen hat, für den war der letzte Sommer vielleicht wirklich ein wahr gewordener Traum. Und mal ehrlich, neben einiger Kritikpunkte lässt es sich dann schon ganz gut leben mit der neuen Freiheit.

TEXT PETER LEIS

Die Erzählung von der gar nicht so harmlosen Einstiegsdroge „Marihuana und Haschisch“ war eine Kernaussage aus den „Keine Macht den Drogen“-Broschüren in den 1990er Jahren.

Cannabis, so hieß es darin, werde zwar als weiche Droge und natürliches Betäubungsmittel bezeichnet, doch das für den „Rausch“ verantwortliche Tetrahydrocannabinol (THC) stelle vor allem für junge Konsumenten eine Gefahr dar und führe oft zu härteren Suchtmitteln. Eine Drogenkarriere mit immer schädlicheren Rauschgiften sei vorprogrammiert, und ein Abwärtsstrudel aus Kontrollverlust, Sucht, Beschaffungskriminalität − und manchmal sogar Prostitution − folge zwangsläufig. Was mit einem Zug an einer seltsam riechenden Zigarette beginnt, endet schließlich mit einer Spritze im Arm und extremen Konsequenzen für die eigene Gesundheit und das soziale Umfeld.

Bei der landesweiten Anti-Drogen-Kampagne für Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen ging es vor allem um Abschreckung und das Schüren von Ängsten – wissenschaftliche Daten oder Begriffe wie „Harm Reduction“ spielten dabei keine Rolle. Cannabis wurde mit anderen illegalen Drogen wie LSD, Kokain und Heroin gleichgesetzt, während die legalen Drogen Tabak und Alkohol kaum Beachtung fanden. In Kombination mit den

bebilderten Horrorgeschichten aus den staatlichen Drogenpräventionsheftchen wurde häufig der eindrucksvolle Film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ gezeigt, um einen maximalen Schockeffekt zu erzielen. Mit diesen „Aufklärungsmaterialien“ wurde auch ich von 1994 bis 1998, im Alter von 12 bis 16 Jahren, in der Unter- und Mittelstufe eines Gymnasiums in BadenWürttemberg ständig konfrontiert. Im Gegensatz zu dem ebenfalls aus der Zeit gefallenen, aber zumindest voyeuristisch informativen Dokufilm über heroinabhängige Kinder aus dem geteilten Westberlin, waren die „Keine Macht den Drogen“-Pamphlete nicht einmal unterhaltsam. Leider. Nicht umsonst galt es bei Lehrern aller Fachrichtungen als beliebte Strafarbeit, renitente oder im Unterricht „schwätzende“ Schüler die offensichtlich sehr einseitigen Texte aus den Präventionsheftchen mit der abgestürzten Marionette auf dem Cover abschreiben zu lassen.

Bei den älteren Mitschülern in der Raucherecke fiel jedoch auf, dass die dort kiffenden Oberstufler keinen abgewrackten Eindruck à la Christiane F. machten. Zwar rochen ihre selbst gedrehten Lungentorpedos seltsam und ihre Frisuren waren ungewöhnlich, aber die häufig kichernden Haschbrüder und Grasschwestern mit ihren Gesprächen über Musik, Politik und Geschichte waren mir definitiv näher als die saufenden Neo-Nazis aus der Region mit ihren stumpfen Parolen und den mit

Asbach-Cola gefüllten Gießkannen. Über den vergleichsweise „kulturnahen“ Alkoholismus der halbstarken Skinheads gab es aber natürlich keine bunten Präventionsheftchen.

Vielleicht wegen dieser eindeutigen Asymmetrie verfehlte die einseitig auf Abschreckung setzende Drogenprävention bei mir völlig ihr Ziel. Nach vier Jahren der Gehirnwäsche begann ich mit 17 Jahren „Marihuana und Haschisch“ zu rauchen, und Cannabis erwies sich auch bei mir als Einstiegsdroge – allerdings nicht in Richtung Ecstasy, LSD, Kokain oder gar Heroin, wie in den Broschüren prophezeit, sondern überraschenderweise hin zu einer legalen Droge, von der dort kaum die Rede war: Tabak.

Da Cannabis üblicherweise mit industriell produziertem Zigarettentabak gemischt geraucht wird, entwickelte sich bei mir fast unbemerkt eine hartnäckige Nikotinsucht, und ich blieb über zwei Jahrzehnte Zigarettenraucher.

Dieses Problem ist auch 25 Jahre später noch hochaktuell. Rauchen bleibt die beliebteste Konsumform von Cannabis, und über 80 % der geschätzt 4,5 Millionen erwachsenen Cannabisnutzer in Deutschland mischen ihr Cannabis vor dem Inhalieren mit Tabak – meist Tabak, dem suchtverstärkende Substanzen wie Ammonium oder Zucker zugesetzt sind.

Immerhin gibt es mit der Verdampfungstechnologie mittlerweile eine inhalative

Alternative, bei der Cannabis pur konsumiert und verdampft, statt verbrannt wird. Die vergleichsweise lungenschonende Anwendung wurde Anfang der 2000er Jahre in Baden-Württemberg serienreif entwickelt. Nachdem die als Vaporizer, Vaporisatoren oder Verdampfer bekannten Medizintechnikgeräte seit den 2010er Jahren zunächst vor allem in den USA heiß begehrt waren, sind sie seit dem Gesetz „Cannabis als Medizin“ vom März 2017 auch im Mutterland des „Haschöfele“ nicht mehr wegzudenken. Die Geräte aus dem Schwarzwald sind zudem die einzigen Inhalatoren ihrer Art, deren Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, zumal sie auch von stark mobilitätseingeschränkten Patienten genutzt werden können.

Die

moderne Suchtprävention –

zwischen

Die These von Cannabis als einer Einstiegsdroge in Richtung harter Drogen wird von Prohibitionsbefürwortern zwar nach wie vor bemüht, ist aber wissenschaftlich längst widerlegt. Moderne Suchtprävention hat sich seit dem Launch der „Keine Macht den Drogen“-Kampagne unter dem ewigen Helmut Kohl vor fast 35 Jahren deutlich verändert und basiert heute auf modernen Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, der Psychologie und der Soziologie. Während früher − auch aus Mangel an entsprechenden Daten − stark auf Abschreckung gesetzt wurde, liegt der Fokus mittlerweile auf Aufklärung, Schadensminimierung und wissenschaftlich fundierten Ansätzen. Moderne Präventionsprogramme sind auf das Indi-

viduum zugeschnitten, versuchen die Ursachen hinter einem bestimmten Verhalten zu verstehen und berücksichtigen deshalb soziale, psychische und familiäre Faktoren. Dabei geht es nicht nur darum, den Konsum an sich zu verhindern, sondern auch den Schaden für Konsumenten zu minimieren – etwa durch die Verbreitung von Informationen über sichere Konsumpraktiken und die Risiken des Mischkonsums. Beim Thema Cannabis geht es in diesem Zusammenhang unter anderem um die Schädlichkeit des Rauchens und die Gefahr der Nikotinabhängigkeit. Diese vor allem in Europa weitverbreitete Suchtproblematik im Zusammenhang mit der weltweit am häufigsten konsumierten illegalen Droge wird auch in meinem voraussichtlich im Frühjahr 2025 erscheinenden Tatsachenroman “HIGH auf Rezept – Saschas Feldweg mit Carmen, Cannabis und Corona – vom Kraichgau über Frankfurt bis nach Kanada und Kolumbien” thematisiert. In der Dokufiktion geht es aber generell um die positiven und negativen Potenziale von Cannabis. Die Ambivalenz des Cannabiskonsums in Bezug auf die individuelle Lebensqualität wird vor allem am Feldweg von Carmen deutlich.

In HIGH auf Rezept wird im Detail seziert, wie die junge Frau in ihrer Jugend durch den Mischkonsum von Cannabis, Tabak, Alkohol und Ecstasy eine Suchtstörung entwickelt und diese dann An-

fang der 2000er Jahre mit therapeutischer Unterstützung überwindet. Fast 15 Jahre später profitiert Carmen vor dem Hintergrund einer Krebserkrankung von THC-dominantem Cannabis als einer hochwirksamen und verhältnismäßig nebenwirkungsarmen Schmerzmedizin, die ihr auch in spiritueller Hinsicht beim Umgang mit ihrer schwerwiegenden Erkrankung hilft.

Sucht als Bewältigungsstrategie

HIGH auf Rezept transportiert die komplexen, unkonventionellen und tiefgründigen Ansichten zum Thema Sucht des ungarisch-kanadischen Arztes Gabor Maté. Die Thesen in den Büchern der Koryphäe der Suchtforschung basieren auf seiner umfangreichen Erfahrung in der Arbeit mit Süchtigen sowie auf Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und der Psychologie. Maté betrachtet Sucht nicht als eine Krankheit im traditionellen Sinne, sondern als eine Bewältigungsstrategie für tieferliegende emotionale Schmerzen und Traumata. Danach greifen Menschen zu Suchtmitteln, um mit unerträglichen Gefühlen oder unerfüllten emotionalen Bedürfnissen umzugehen. Eine zentrale These Matés ist, dass die Wurzel aller Sucht in frühkindlichen Traumata liegt.

Diese Traumata, die oft in Form von Vernachlässigung, Missbrauch oder emotionaler Abwesenheit der Eltern auftreten, hinterlassen tiefe Spuren im Gehirn und in der emotionalen Entwicklung eines Kindes.

Suchtforscher Maté betont die Rolle des Gehirns bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtkrankheiten. Traumatische Erlebnisse können die Entwicklung des Gehirns beeinflussen, insbesondere die Bereiche, die für Stressbewältigung, Selbstkontrolle und Belohnung zuständig sind. Dies kann die Anfälligkeit für Sucht erhöhen. Neben individuellen Traumata sieht Maté auch gesellschaftliche Faktoren als wesentliche Einflüsse auf Suchtverhalten. Er argumentiert, dass eine ungesunde Gesellschaft, die auf Wettbewerb, Isolation und Materialismus basiert, zur Verbreitung von Sucht beiträgt. Maté plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz in der Suchtbehandlung, der über die reine Abstinenz hinausgeht. Er betont die Notwendigkeit, die zugrunde liegenden emotionalen und psychologischen Probleme anzugehen, und spricht sich für Ansätze aus, die Körper, Geist und Seele einbeziehen. Ein weiteres zentrales Element in Matés Ansatz ist die Bedeutung von Verbindung und Mitgefühl. Er glaubt, dass Heilung nur in einem Umfeld geschehen kann, das von Empathie und authentischen menschlichen Beziehungen geprägt ist. Süchtige benötigen

Unterstützung und Verständnis, keine Verurteilung oder Strafe.

In seinen Büchern zum Thema Abhängigkeit verbindet Maté wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Geschichten und klinischen Erfahrungen, um seine Sichtweise auf Sucht und Heilung zu veranschaulichen. Der Philosoph und Cannabisforscher Dr. Sebastian Marincolo schlägt in dieselbe Kerbe. So argumentiert der Cannabispionier aus dem Schwabenland, dass Cannabis, wenn es bewusst und gezielt eingesetzt wird, das Bewusstsein erweitern und positive kognitive Effekte haben kann, beispielsweise durch eine verbesserte Fähigkeit zur Fokussierung der Aufmerksamkeit, eine intensivierte Fähigkeit zur Imagination und Mustererkennung und die Bereicherung von kreativen Denkprozessen.

In seinen Büchern und Essays befasst sich der Bewusstseinsforscher Dr. Sebastian Marincolo hauptsächlich mit der Idee, dass Cannabis weit mehr als nur eine Freizeitdroge ist. Der promovierte Philosoph setzt sich für eine differenzierte, wissenschaftlich fundierte Betrachtung des Cannabishighs ein. Marincolo interessiert sich besonders für die positiv nutzbaren Wirkungen von Cannabis auf

das Bewusstsein.

Das Konzept vom multidimensionalen High beschreibt die Vielfalt der Bewusstseinsveränderungen, die durch den Konsum von THC-haltigem Cannabis ausgelöst werden. Marincolos Modell bezieht sich darauf, dass das High nicht nur eine einzige Wirkung hat, sondern durch ein breites Spektrum an Effekten auf verschiedene Aspekte des Bewusstseins charakterisiert ist. Dazu zählt der Bewusstseinsforscher unter anderem:

1. Veränderung der Aufmerksamkeit: Cannabis kann die Fähigkeit verstärken, sich auf bestimmte Reize zu konzentrieren, während andere ausgeblendet werden.

2. Intensivierung der Sinneswahrnehmung: Sinneseindrücke, wie Geschmack, Geruch und Berührungen, werden oft intensiver und detaillierter erlebt.

3. Verbesserung der episodischen Erinnerung: Menschen erleben oft lebhafte Erinnerungen an vergangene Erlebnisse und können diese detailliert durchleben.

4. verbesserte Mustererkennung: Nutzer erleben oft, dass sie Verhaltensmuster an sich oder an anderen besser wahrnehmen.

5. verbesserte Imagination: Während eines Highs scheinen Nutzer sich oft besser verschiedene Situationen vorstellen zu können.

6. Veränderung der Zeitwahrnehmung: Nutzer berichten häufig, dass die Zeit bei einem High langsamer oder schneller vergeht.

7. Bereicherung der Kreativität: Das High kann spontane kreative Ideen und Einsichten fördern sowie assoziative Gedankengänge beschleunigen.

8. Modulation der Stimmung: Neben einer stimmungsaufhellenden oder entspannenden Wirkung, kann es bei einer falschen Dosis auch zu Angstzuständen kommen.

9. Eine Verbesserung des empathischen Verstehens: Gesunde Nutzer erleben während eines Highs oft empathische Einsichten, und auch viele Menschen im autistischen Spektrum scheinen in einem solchen Bewusstseinszustand zu einer verbesserten sozialen Kognition fähig zu sein.

Das multidimensionale High umfasst also eine Vielzahl an möglichen kognitiven, emotionalen und sensorischen Veränderungen, die individuell unterschiedlich ausfallen können. Wenn wir diese besser verstehen, so lernen wir auch mehr darüber, warum manche Menschen eine problematische Beziehung zu Cannabis entwickeln − und können diesen dann gezielter mit therapeutischen Ansätzen helfen. Damit liefert Marincolo

einen konkreten Ansatz für eine moderne Suchtprävention, die auch den Umgang mit dem Cannabishigh berücksichtigt und der Schadensminderung auf diese Weise eine neue Dimension gibt.

Mit dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) wurde in diesem Jahr der gemeinschaftliche, nicht gewerbliche Eigenanbau von Cannabis für Erwachsene in Cannabisanbauvereinigungen (CAV) gesetzlich geregelt. Laut § 23 Abs. 4 KCanG sind diese Anbaugenossenschaften verpflichtet, zu einem umfassenden Jugendschutz beizutragen und ihre Mitglieder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis anzuhalten.

Die Notwendigkeit der Benennung eines Präventionsbeauftragten wird hoffentlich zu einer wissenschaftlich fundierten Cannabisprävention 2.0 à la Gabor Maté und Sebastián Marincolo führen. In jedem Fall muss jeder Ansatz dadurch gekennzeichnet sein, dass das nach wie vor tabuisierte Thema Sucht endlich vom Stigma der Schwäche befreit wird. Die Betroffenen sind keine wertlosen „Junkies“, sondern Teil dieser Gesellschaft und mitten unter uns, auch wenn sie im Gegensatz zu den Drogenkranken im Frankfurter Bahnhofsviertel oft unsichtbar sind.

PR-MANAGER, FRANKFURT A. M.

Mit über fünf Jahren Erfahrung als Kommunikationsprofi zählt der gebürtige Heidelberger zu den Pionieren der jungen Cannabisindustrie in Deutschland. Als am Main.

Als Autor des voraussichtlich Anfang 2025 erscheinenden Tatsachenromans HIGH auf Rezept – Saschas Feldweg mit Carmen, Cannabis und Corona – vom Kraichgau über Frankfurt bis nach Kanada und Kolumbien thematisiert er seine 25-jährige Reise mit der polarisierenden Hanfpflanze, sowohl innerhalb als auch außerhalb der medizinischen Cannabiswirtschaft. Das Erkenntnisinteresse des 1982 geborenen Absolventen der Politischen Wissenschaft, Psychologie und Rechtswissenschaften gilt generell dem positiven und negativen Potenzial von Cannabis.

Erkundigt man sich online nach Cannabis als Medizin, kann man leicht feststellen, dass der Zugang zu diesem natürlichen Medikament in Deutschland wohl noch nie so gut war wie heute.

Gerade die CanG-Reform, die am 1. April 2024 in Kraft trat, hat die Verschreibung von Cannabis für Ärzte enorm erleichtert. Da die Entstigmatisierung angesichts der erst wenigen Jahre legaler cannabismedizinischer Praxis noch längst nicht vollständig gelungen ist, wird dies teilweise noch skeptisch betrachtet, doch die Akzeptanz wächst und das Verständnis für die Vorteile der guten Verfügbarkeit von Cannabismedikamenten ebenso.

Telemedizin ermöglicht die Versorgung von Cannabispatienten in ländlichen Regionen

Auch wenn die mediale Berichterstattung manchem den Eindruck vermitteln mag, dass man bei jedem Arzt eine Cannabis-Verordnung erhalten kann, ist das mitnichten der Fall. Der Erfolg von Cannabis als Medizin in Deutschland ruht auf den Schultern einer Minderheit von liberalen Me-

dizinern, die sich mit der Pflanze und ihren Heilwirkungen beschäftigen und ihren Patienten diese als Medizin zur Verfügung stellen wollen. Vor allem in konservativ geprägten, häufig ländlichen Regionen sind solche verschreibungswilligen Ärzte schwer zu finden. Die Telemedizin ermöglicht eine flächendeckende Patientenversorgung mit Medizinalcannabis in Deutschland, da dort spezialisierte Mediziner zusammenfinden, für die Cannabis als Medizin oft den Schwerpunkt ihres Behandlungsangebots bildet. Das bietet den Patienten große Vorteile, die der Managing Director der tetrapy GmbH, Alex Gutjahr, wie folgt zusammenfasst: “Die Telemedizin ermöglicht einen hochwertigen Zugang zu Cannabis-Therapien, auch für Patienten in abgelegenen Regionen, und bietet durch individuelle Betreuung eine ebenso effektive Behandlung wie der direkte Praxisbesuch.”

Nicht nur für Patienten, die auf dem Land wohnen und keinen Praxisarzt für eine Cannabistherapie finden können, ist die Nutzung von Online-Verschreibungen eine der wenigen Möglichkeiten, Cannabis als Medizin zu erhalten. Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wird der Zugang durch Telemedizin massiv erleichtert. Wie man also sieht, für zahlreiche

Patienten in der Bundesrepublik ist eine Behandlung mit Cannabismedikamenten durch die Nutzung von TelemedizinDienstleistungen überhaupt erst möglich. Die Plattform tetrapy ist auf die verantwortungsbewusste Cannabistherapie spezialisiert und kann hier auf langjährige Erfahrung bei der cannabismedizinischen Begleitung von Patienten aus dem kanadischen Militär- und Rettungsdienst zurückblicken.

Ist es positiv, dass Cannabis als Medizin so leicht verfügbar ist?

Selbstverständlich ist der verantwortungsbewusste Umgang mit Cannabis, ob als Medizin oder Genussmittel, enorm wichtig. Plattformen wie tetrapy eröffnen interessierten Medizinern die Möglichkeit, sich in einem spezialisierten Umfeld der Behandlung von Patienten mit Cannabismedikamenten zu widmen und da-

bei von der Expertise zu profitieren, die sich die dort tätigen Ärzte durch Erfahrung und Weiterbildung aneignen konnten. Auch die Ärztin Dr. med. Teresa Thalmaier ist spezialisiert auf Cannabis als Medizin und betont: "Cannabis ist nicht für jeden Patienten geeignet, kann jedoch bei fachgerechter Dosierung und individueller Sortenauswahl ein großes therapeutisches Potenzial entfalten. Eine sorgfältige Anpassung und regelmäßige Evaluation der Therapie sind entscheidend für den Behandlungserfolg.”

Mit der Cannabis-Entkriminalisierung hat der Gesetzgeber für Freizeitkonsumenten zwei Möglichkeiten geschaffen, sich mit Cannabis zu versorgen: den Eigenanbau und den Bezug über eine Anbauvereinigung. Dieser Zugang zu Cannabis als Genussmittel ist mit viel größeren Hürden verbunden als eine ärztliche Verordnung. Der Eigenanbau erfordert einige Mühen und vor allem Geduld, bis man die erste Ernte einfahren kann. Anbauclubs hingegen sind in Deutschland noch längst nicht omnipräsent. Viele davon haben noch keine Betriebserlaubnis oder zumindest noch kein Cannabis an ihre Mitglieder abgeben können.

Cannabis aus der Apotheke ist in ausreichenden Mengen verfügbar, und vor allem kann man es unmittelbar beziehen, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dass die Anzahl der Patienten, die eine Behandlung mit Cannabis erhalten, mit dem CanG schnell ansteigen würde, war also eigentlich nicht überraschend, und diese Entwicklung ist auch keineswegs als etwas Negatives zu verurteilen. Dass Cannabis nicht mehr auf dem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden muss, eröffnet auch die Behandlung von Erkrankungen,

die nicht als schwerwiegend gelten, bevor sämtliche Standardtherapien ausgeschöpft sind. Da die herkömmlichen medikamentösen Alternativen oft selbst gesundheitliche Risiken durch Neben- und Wechselwirkungen bergen, ist das auch völlig in Ordnung.

Die gute Verfügbarkeit von Medizinalcannabis auch in Zukunft zu gewährleisten, ist unter anderem Aufgabe der tetrapy GmbH, die ausschließlich mit spezialisierten Ärzten mit Sitz in Deutschland

zusammenarbeitet, welche sich regelmäßig fachspezifisch weiterbilden.

Schon allein die Tatsache, dass Menschen über Apotheken Zugang zu sauberem Cannabis erhalten, ist zu begrüßen, denn das Rezept als Zugang zu sicherem, qualität sgeprüftem Cannabis bedeutet einen großen Schritt für den Gesundheitsschutz in Deutschland. Vor allem aber bedeutet Telemedizin für Patienten in Regionen ohne verschreibungswillige Praxisärzt, oder auch für all diejenigen mit Mobilitätseinschränkungen, eine praktikable Möglichkeit, eine Behandlung mit Cannabis als Medizin in Anspruch zu nehmen.

TEXT DAVID GLASER

Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert des Aufschwungs. Die Industrialisierung setzte ein. Wichtige grundlegende medizinische Entdeckungen stammen aus dieser Zeit. Besonders erwähnenswert ist, dass Hanf in diesem Jahrhundert eine zentrale Rolle spielte. Die weltweite medizinische Verwendung von Hanf erreichte damals ihren Höhepunkt. Gleichzeitig wurde aber auch das Ende seiner Ära eingeläutet, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann ein förmlicher Feldzug gegen die Hanfpflanze. Aus rein ideologisch und politisch motivierten Hintergründen wurde die Pflanze verdrängt und verteufelt.

Über ein gesamtes Jahrhundert hinweg saß die durch Medien indoktrinierte Gehirnwäsche in der breiten Bevölkerung so tief, dass diese selbst heute nur sehr mühsam mit objektiven Fakten rückgängig gemacht werden kann. Im 19. Jahrhundert war Hanf eine vollkommen normale

Kulturpflanze, die in vielen Bereichen des Lebens und der Industrie zum Alltag gehörte. Es war das Jahrhundert vor dem Verbot. Nun befinden wir uns langsam aber sicher im Jahrhundert nach dem Verbot, wobei sich manche Vorurteile bis heute absolut hartnäckig halten.

Im 19. Jahrhundert waren Zubereitungen aus Hanf eines der am häufigsten eingesetzten Heilmittel bei vielen zur damaligen Zeit verbreiteten Erkrankungen. Zwar geht die medizinische Verwendung von Hanf bereits über Jahrtausende bis ins alte China zurück, erlebte aber besonders in Europa im 19. Jahrhundert noch einmal einen Höhepunkt. Einer der wichtigsten Pioniere zu dieser Zeit war der irische Arzt William Brooke O’Shaughnessy. Er ging 1833 nach Indien und befasste sich dort eingehend mit der traditionellen Volksmedizin. In diesem Zusammenhang lernte er natürlich auch Hanf kennen, da dies einer der zentralen Bestandteile der indischen Naturmedizin war. Er brachte seine Erkenntnisse über Hanf mit nach Europa und setzte ihn gegen eine Vielzahl von Leiden ein. Unter anderem behandelte er damit Epilepsie, rheumatische Erkrankungen und Cholera. Auch

als krampflösendes Mittel bei Tollwut und Tetanus wurde Hanf von ihm erfolgreich eingesetzt.

Brooke O’Shaughnessy veröffentlichte mehrere Werke über die medizinische Verwendung von Hanf, die auf breiten Anklang stießen.

Auch der britische Neurologe John Russell Reynolds empfahl Hanf gegen eine Reihe von Krankheiten. Als Leibarzt von Königin Victoria verschrieb er Hanf unter anderem gegen Menstruationsbeschwerden. Der französische Psychiater JacquesJoseph Moreau studierte die Wirkung von Hanf auf den Geist und versuchte daraus potenzielle Behandlungsmöglichkeiten abzuleiten. Seiner Ansicht nach war es möglich, durch den starken Perspektivenwechsel, der durch die Wirkung von Cannabis erzeugt wird, Depressive von ihren gedanklichen Sackgassen abzulenken und auf diese Weise zu heilen. Zusätzlich versuchte er unter der bewusstseinserweiternden Rauschwirkung, die Gedankengänge von Geisteskrankheiten nachvollziehen zu können und auf diese Weise Ideen für die Behandlung zu bekommen. 1845 veröffentlichte er seine

Erkenntnisse in einem über 400 Seiten dicken Buch, mit dem Namen „Haschisch und Geisteskrankheiten“.

Vor allem in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts war Hanf eine der am häufigsten verschriebenen Arzneien überhaupt. Man kann sich das analog etwa so vorstellen, wie Aspirin in der heutigen Gesellschaft. Ein Medikament gegen Alltagsleiden, das praktisch jeder zu Hause hat. Es gab keinerlei gesetzliche Beschränkungen im Besitz und niemand wäre auf die Idee gekommen, Patienten zu kriminalisieren. Dies sollte sich jedoch im darauffolgenden Jahrhundert drastisch ändern. Wenige Jahrzehnte vor dem Verbot kam eine Expertenkommission des britischen Unterhauses in Indien noch zu dem Schluss, dass ein Verbot nicht gerechtfertigt ist. In den Jahren 1893 – 1894 verfassten 1200 Fachleute ein über 3200 Seiten langes Dokument, den sogenannten Indian Hemp Report. Es ging darum, herauszufinden, welche negativen Auswirkungen der weitverbreitete

Gebrauch von Hanf in der Bevölkerung von Britisch-Indien hat. Man folgerte, dass ein modera-

ter Konsum weder gesellschaftliche noch gesundheitliche negative Auswirkungen hat und daher ein Verbot nicht gerechtfertigt ist. Im Gegenteil - es wurde festgestellt, dass der gelegentliche Konsum von Hanf gesundheitliche Vorteile mit sich bringen kann.

Besonders beliebt war dort Dawamesk. Dabei handelt es sich um eine orientalische Süßspeise, die aus Hanf hergestellt wird. Auch in der breiten Bevölkerung war das Rauchen von Hanf zu dieser Zeit weitverbreitet. Deswegen wurde es auch in Comics aufgegriffen. Es gibt die berühmte Bildergeschichte „Krischan mit der Piepe“ von Wilhelm Busch aus dem Jahr 1864, die davon erzählt, wie ein Junge heimlich die Hanfpfeife seines Vaters raucht.

In der Industrie spielte Hanf primär in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Europaweit war zu dieser Zeit Hanf neben Flachs und Wolle der wichtigste Ausgangsstoff für die Textilindustrie. In den USA erlebte der Anbau von Nutzhanf zu dieser Zeit einen Höhepunkt, während er gegen Ende des Jahrhunderts zunehmend von Baumwolle ver-

Natürlich war auch der berauschende Effekt unter Künstlern bestens bekannt und geschätzt. Jeder, der schon einmal in den Genuss von THC gekommen ist, wird die stark inspirierenden, tiefgründigen und teils nicht mit Worten beschreibbaren Gedankengänge kennen. Typischerweise sind diese oft von einer Flut neuartiger Ideen und Einsichten geprägt. Genau diesen Effekt machten sich zur damaligen Zeit auch Künstler und Schriftsteller zunutze, um neue Inspirationen zu erlangen. Der französische Schriftsteller Charles Baudelaire war bekannt für seinen Konsum von Haschisch. Auch der US-amerikanische Schriftsteller Fitz Hugh Ludlow nutzte die psychedelische Wirkung von Hanf. Sein Buch „Der Haschischesser“ kann als eine Art Tripbericht verstanden werden, in welchem er versuchte, die psychedelische Wirkung von Haschisch in Worte zu fassen. Die wahrscheinlich bekannteste Gruppe von Künstlern, die sich mit der psychoaktiven Wirkung von Hanf beschäftigten, war der Club der Haschischesser. Der Club wurde 1844 in Paris vom französischen Psychiater Jacques-Joseph Moreau gegründet. Einmal im Monat traf sich dort eine aus 14 Personen bestehende literarische und künstlerische Elite von Paris, um die Wirkung und den Nutzen von Haschisch zu studieren.

Kosten: Pro Dreh zahlst du nur symbolische 5 € und die Versandkosten. Diese variieren je nach Land – fair und transparent. Garantierter Wert: Jedes Paket hat einen Mindestwert von 25 €. Kein Risiko, nur Belohnung!

PREIS: 5€ PRO

drängt wurde. Der Anbau von Nutzhanf konzentrierte sich hauptsächlich auf die Staaten Kentucky, Missouri und Tennessee. Die geernteten Stängel wurden aufbereitet, bis man die eigentlichen Fasern mittels Wälzen vom äußeren Bereich des Stängels trennen konnte. In der Aufbereitungsphase unterscheidet man zwischen einer Feldröste und einer Wasserröste. Bei der Feldröste lässt man die Stängel einige Wochen am Feld liegen, bis sich durch die Feuchtigkeit die Fasern leichter ablösen lassen, während bei der Wasserröste dies durch Einlegen in Flussufer und Teiche geschah. Das Grundprinzip ist auch heute noch im Wesentlichen identisch, allerdings stark

automatisiert. Fasern händisch zu gewinnen war relativ aufwendig, weshalb die einfacher zu erntende Baumwolle Hanf zunehmend verdrängte. Nicht zuletzt standen jedoch auch wirtschaftliche und ideologische Interessen hinter diesem Wandel. Ein großer Vorteil der Hanffaser ist allerdings ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit, weshalb sie über Jahrhunderte als Ausgangsstoff für Schiffssegel diente. Im 19. Jahrhundert wurden Schiffe weitgehend auf Dampfkraft umgestellt, weshalb Segel ihre Bedeutung verloren.

Die Widerstandsfähigkeit von Textilien, die aus Hanf hergestellt werden, war auch für die Kleidungsindustrie lange

von Bedeutung, bis diese von Baumwolle abgelöst wurden. In der Papierindustrie spielte Hanf in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch eine zentrale Rolle. Fast das gesamte Papier wurde aus Hanf hergestellt. In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann jedoch die Herstellung von Papier aus Holz zunehmend an Bedeutung und löste Hanf fast gänzlich ab. Obwohl der Zellulosegehalt in Hanf höher ist als in Holz, setzte sich letztlich die Papierherstellung aus Holz durch. Zu erwähnen ist jedoch die Langlebigkeit von Hanfpapier. Aufgrund seiner starken Widerstandsfähigkeit wurde Hanfpapier unter anderem zur Herstellung von Geldscheinen benutzt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bis vor dem Verbotswahn nach der darauffolgenden Jahrhundertwende Hanf eine der wichtigsten Nutzpflanzen überhaupt war. Die Wichtigkeit des Hanfanbaus auf den Feldern lässt sich bis zum heutigen Tag sogar an der Namensgebung mancher Ortschaften herleiten. Der Ort Hanfthal in Niederösterreich war über Jahrhunderte für den Hanfanbau bekannt. Urkundlich wurde der Ort im Mittelalter erstmals unter dem Namen Hanifthal erwähnt, was sich vom altdeutschen Wort für Hanf ableitet.

TEXT DIETER KLAUS GLASMANN

Das Auge isst mit. Das ist weit mehr als nur eine bedeutungslose Floskel, denn es stimmt. Ein schön angerichteter Teller ist unserem Appetit weit förderlicher als die Pappschachtel, in der wir eine Pizza geliefert bekommen, und eine frische gelbe Banane wirkt für die meisten appetitlicher als eine matschig-braune. Was für die Nahrungsaufnahme gilt, trifft auch beim Konsum von Cannabis zu, egal ob medizinisch oder in der Freizeit.

Vaporizer gibt es in unzähligen Formen, Farben und Designs, und wenn man sein Gerät auch gern überallhin mitnehmen möchte, legt man neben der Funktionalität auch Wert auf eine schöne Optik. Der Hizen Stilus Pro Max macht hier in jeder Hinsicht eine gute Figur. In einer Limited Edition gibt es diesen großartigen Vaporizer nun auch in Forest Green.

Mit 12 × 14,8 Millimeter verfügt der Hizen Stilus Pro Max über eine wirklich große Kräuterkammer. Etwa ein halbes Gramm Kräuter findet darin problemlos Platz, sodass man den Vaporizer in ausgedehnten Sessions genießen kann, ohne ständig nachladen zu müssen. Da das Gerät mit Konvektion heizt, ist es im Gegensatz zu Konduktionsverdampfern nicht zwingend nötig, die Kräuterkammer immer ganz vollzumachen. Sie kann auch mit weniger Pflanzenmaterial geladen werden. Das KonvektionsHeizsystem sorgt auch für ein klares

und unverfälschtes, aromatisches Erlebnis.

Der Hizen Stilus Pro Max bringt die Aromen deiner Kräuter zur vollen Entfaltung, ohne Spuren der Verbrennung. Durch den großen Temperaturbereich, der von 80 bis 220 Grad Celsius reicht, kann der Vaporizer mit einem breiten Spektrum von Kräutern verwendet werden, Lavendel, Kamille, Cannabis und vieles mehr. Dabei holt der Stilus Pro immer das Beste aus den Wirkstoffen der Pflanze.

Die Bedienung des Hizen Stilus Pro Max ist intuitiv und einfach. Mit einem übersichtlichen Display und drei Knöpfen hast du alles unter Kontrolle und kannst auf die durchdachten Modi und Funktionen des Vaporizers zugreifen, endless Timer, normal oder Time Mode, Vibrationsalarm und haptisches Feedback, Temperaturregulierung und andere Einstellungen. Die Temperatur kann beim Hizen Stilus Pro Max stufenlos reguliert werden, sodass jeder seinen individuellen Sweetspot findet, sein optimales Dampferlebnis in Wirkung und Geschmack.

Der 18650 LG Akku kann selbstverständlich über den USB-CAnschluss am Gerät geladen werden, muss er aber nicht. Das ist ein Feature, das in der ganzen Vaporizer-Landschaft enorm selten ist, dabei ist es gleichermaßen einfach und genial: Der Akku ist austauschbar. Diese Tatsache bringt einige tolle Vorteile mit sich. Die Möglichkeit, den Akku zu wechseln, ist nicht nur nachhaltig, sondern auch praktisch, denn mit einem Zweitakku kann man den Vaporizer verwenden, während der zweite Akku extern aufgeladen werden kann. Auch für die Langlebigkeit des Geräts an sich ist das Austauschen des Akkus spitze, denn sollte die Ladekapazität durch häufigen Gebrauch irgendwann einmal nachlassen, kann mit einem neuen Akku die volle Leistung einfach wieder abgerufen werden.

Neben dem Dampf auch ein optischer Hochgenuss

Nachdem all die Funktionen und technischen Daten bereits klarstellen, dass der Hizen Sti-

lus Pro Max ein Statement für Technik und Qualität bei Vaporizern setzt, darf abschließend dann auch ein Blick auf das Erscheinungsbild geworfen werden. Ein schlankes Design verbindet sich hier mit einer erstklassigen Handlage und hochwertigen Materialien wie Metall und Glas, für den echten, vollen Kräutergeschmack. Das Glasmundstück ist austauschbar und man kann es zum Beispiel durch einen separat erhältlichen Bubbler ersetzen, der den Dampf noch besser kühlt und dadurch besonders mild macht.

Mit dem Stilus Pro Max hat Hizen einen Vaporizer geschaffen, der nicht nur Funktionalität und Qualität vereint, sondern der auch durch ein tolles Äußeres besticht. In der Limited Edition erstrahlt der Stilus Pro in einem satten Forest Green, während das klassische Modell in einem edlen Schwarz schimmert. Ob man den Vaporizer also dezent mag oder das Gleiche in Grün, optisch ist der Stilus Pro Max in jeder Variante ein Hingucker und in jedem Fall ist er der TopBegleiter für dein bestes Dampferlebnis, überall.

TEXT ANDRÉ SCHNEIDER

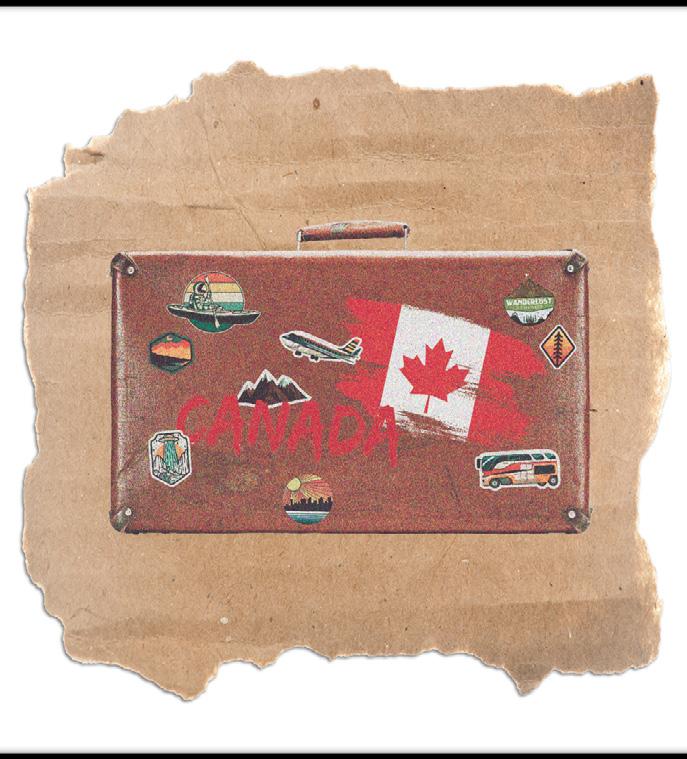

Seit der Entkriminalisierung von Cannabis in Deutschland und der wachsenden globalen Akzeptanz hält die Cannabispflanze zunehmend Einzug in private Haushalte. Damit stellt sich für viele die Frage: Wie lässt sich eine selbst angebaute Pflanze auf konventionelle Weise am besten nutzen?

Allgemein bekannt ist vorwiegend der Konsum der Blüten in gerauchter Form oder die Verarbeitung zu sogenannten HaschKeksen. Auch grundlegende Informationen aus dem Superfood-Bereich sind vielen Cannabis-Interessierten vertraut: Produkte wie Hanfproteinpulver, Hanfmehl oder das aus Hanfsamen gewonnene Öl sind für ihre positiven Wirkungen auf den menschlichen Organismus weithin geschätzt.

Wer jedoch eine eigene Pflanze zu Hause kultiviert, stellt schnell fest, dass genau diese Produkte nicht so einfach aus der heimischen Ernte zu gewinnen sind – der potenzielle gesundheitliche Nutzen der Pflanze bleibt dadurch häufig ungenutzt. Zwar lässt sich eine ertragreiche Samenproduktion recht unkompliziert erzielen, doch sie ist im privaten Anbau meist gar nicht erwünscht.

Doch abseits der bekannten Produkte und Konsumformen gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, eine Cannabispflanze umfassend zu nutzen –auch im kulinarischen Bereich. Einige der gängigen Methoden zur Verarbeitung der Ernte setzen auf Extraktionsverfahren, deren Komplexität jedoch ein eigenes, vertiefendes Thema darstellt. Ein kurzer Einblick in diesen Bereich wird dennoch gegeben.

In diesem Fall möchten wir jedoch ganz unten ansetzen –bei der Wurzel. Denn sie eignet sich hervorragend, um auf einige bemerkenswerte Aspekte aufmerksam zu machen.

Dem organisch arbeitenden Cannabis-Anbauer stehen in der Regel nur selten Wurzeln zur Verfügung, die sich vollständig von Erd- und Substratresten befreien lassen. Dennoch gibt es praktikable Möglichkeiten, diese im Haushalt sinnvoll zu nutzen.

Die wohl einfachste Methode, sich die positiven Eigenschaften der Cannabis-Wurzel körperlich zunutze zu machen, ist ein Alkohol-Ansatz – also die Herstellung eines sogenannten „medizinischen Schnapses“. Schon in früheren Jahrhunderten war die Cannabis-Wurzel, insbesondere bei spezifischen

Gerade in Zeiten eines steigenden Gesundheitsbewusstseins und dem Wunsch, unerwünschte Substanzen im Körper möglichst zu vermeiden, sollte auch beim Verzehr von Cannabis auf Qualität geachtet werden. Deshalb empfehlen wir, nur Pflanzen zu konsumieren, die möglichst organisch angebaut wurden. Wie bei allen Lebensmitteln können auch im Cannabisanbau eingesetzte Düngemittel und Pestizide erhebliche gesundheitliche Risiken bergen. Und damit zurück zur Wurzel –im wahrsten Sinne. Schon im Altertum wurden der Wurzel der Cannabispflanze medizinische Wirkungen nachgesagt.

Frauenleiden, eine gefragte Zutat in der Volksmedizin. Seit jeher werden Wurzeln, Kräuter und Rinden in Alkohol eingelegt, um ihre ätherischen Öle zu lösen und in trinkbarer Form dem Körper zugänglich zu machen. Nach einer gründlichen Filtration spielen eventuelle geringe Rückstände von organisch gedüngter Erde in der Regel keine Rolle mehr.

Eine weitere Möglichkeit der Nutzung: die kulinarische Verarbeitung. Mit sauber vorbereiteten Wurzeln lassen sich kreative Speisen zubereiten – etwa ein Selleriepüree mit einem Schuss Hanfwurzel für eine besondere Note?

RAUCH-AROMA:

KULINARISCHE

EXPERIMENTE MIT

CHARAKTER

Was oft achtlos entsorgt wird, birgt ebenfalls verstecktes Potenzial: Stamm und Äste der Cannabispflanze gelten gemeinhin als unbrauchbar – dabei enthalten sie noch wertvolle Pflanzenstoffe wie Terpene, Flavonoide und sogar Cannabinoide. Auch hier bietet sich ein alkoholischer Auszug in Form einer Tinktur an. Je nach Ver-

hältnis von Pflanze zu Alkohol lässt sich so eine potente Basislösung herstellen. Diese kann anschließend beispielsweise für die Herstellung von infundiertem Zucker oder aromatisiertem Salz verwendet werden – eine elegante Möglichkeit, auch den vermeintlichen „Resten“ noch einen Nutzen zu geben.

Ein oft übersehener Weg, das Stamm- und Astwerk einer Cannabispflanze kulinarisch zu nutzen, führt über das Aroma. Beim Verglimmen entwickeln die Hölzer der Cannabispflanze ein ganz eigenes Duft- und Geschmacksprofil – vergleichbar, aber deutlich differenzierter als bei klassischen Räucherhölzern wie Rosmarin, Birke oder Buche. Naheliegend ist daher, dieses spezifische Aroma in die Zubereitung von Räucherwaren zu integrieren – sei es zur Gänze oder als akzentuierende Beigabe. Dabei gelten die gleichen Grundregeln wie bei anderen Räuchermaterialien: Überdosierung kann zu Bitterkeit führen.

Eine weitere kreative Möglichkeit: die Verwendung von Ästen als Spieße. Ähnlich wie Rosmarinzweige oder Zitronengras geben auch Cannabis-Äste bei Erhitzung Aromastoffe an das Gargut ab – ein

sensorisch spannender Ansatz für experimentierfreudige Köche.

DAS BLATTWERK –VIELSEITIG, ABER NICHT

GLEICHWERTIG

Cannabisblätter lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Blätter aus der Wachstumsphase (Vegetation) und Blätter aus der Blütephase. Beide Typen lassen sich nochmals nach Größe differenzieren – wobei insbesondere die größeren „Sonnensegel“ aufgrund ihrer faserigen Struktur eher ungeeignet für den Rohverzehr sind. Doch selbst diese groben Blätter lassen sich sinnvoll nutzen: als Aromaträger in Kräuterhüllen, Gemüsebetten oder als getrocknetes, fein vermahlenes Gewürzpulver.

Feinere Blätter hingegen – speziell junge Blätter aus der oberen Pflanzenstruktur – sind hervorragend für den Rohverzehr geeignet. Mit einem leichten Dressing verfeinert, bringen sie grüne Frische in jeden Salat. In gebratener Form lassen sich kleinere und mittlere Blätter –ebenso wie Blüten – zu spannenden Beilagen oder sogar Hauptgerichten verarbeiten. In etwas Fett und Knoblauch sautiert, entfalten sie ein nussiges, erdiges Aroma. Dabei ist zu beachten: Auch nicht decarboxylierte Blätter entwickeln durch Erhitzen eine gewisse psy-

choaktive Wirkung – ein Aspekt, den insbesondere Neulinge nicht unterschätzen sollten.

Die Blüte ist unbestritten das Herzstück jeder Cannabispflanze – und das nicht nur wegen ihrer Potenz. Auch kulinarisch bieten die Blüten überraschend vielfältige Möglichkeiten. Entscheidend ist dabei die Frage: Geht es um die psychoaktive Wirkung – oder um Aromen und Terpenprofil?

Wer sich auf den berauschenden Effekt konzentriert, muss decarboxylieren. Nur durch dieses Verfahren wird THCA in THC umgewandelt und damit überhaupt wirksam. In der Küche gilt daher: „Wer sein Cannabis essen will, muss es decarboxylieren.“ Wer jedoch als echter Kulinar auf Geschmack setzt, sollte auf die Decarboxylierung verzichten. Denn selbst bei vorsichtiger Durchführung gehen wertvolle Terpene und Flavonoide verloren. Als Würzkraut entfalten zerkleinerte, rohe Blüten eine außergewöhnliche Aromatik – ob in herzhaften oder süßen Speisen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ob als Akzent in Soßen, als Würze im Teig oder als Bestandteil komplexer Aromakompositionen – stets

gilt: Qualität, Potenz und Dosierung mit Bedacht wählen.

Die kulinarische Verwertung der Cannabispflanze ist ein faszinierendes Feld voller Möglichkeiten – weit über Blüten und Edibles hinaus. Vom Wurzelextrakt bis zum Rauchholz, vom Gewürzblatt

bis zur Terpenbombe: Wer sich traut zu experimentieren, wird mit neuen Geschmackserlebnissen belohnt. Die Küche der Zukunft ist grün – und sie duftet nach mehr als nur Kräutern.

TEXT DIETER KLAUS GLASMANN

Menschen, die an einer Multiplen Sklerose leiden, kämpfen mit dem eigenen Körper. Die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems greift das körpereigene Immunsystem und Teile des Gehirns und Rückenmarks an, wodurch Nervenimpulse nicht mehr korrekt weitergeleitet werden. Dies führt mitunter zu schmerzhaften Muskelverkrampfungen, zu Seh- und Koordinationsstörungen. Ebenfalls können Schlaf- und Sprachstörungen auftreten sowie ein Zittern bestimmter Körperteile. Insgesamt kann davon gesprochen werden, dass MS-Patienten ein stark eingeschränktes Leben führen, das auch oft mit Depressionen verbun-

den ist. Während die Medizin bei einer solchen Erkrankung regulär auf Muskelrelaxantien und Antiepileptika sowie verschiedene andere Medikamente aus dem Arzneimittelschrank setzt, die oft mit starken Nebenwirkungen besetzt sind, hat sich in gewisser Weise nun auch Cannabis bei MS etabliert. Da manch Patient auf den Einsatz der natürlichen Medizin schwört und viel bessere Ergebnisse als mit regulären Medikamenten erzielen kann, hat auch die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft inzwischen keine Ängste mehr, über den Einsatz des einst noch sehr verpönten Krautes zu informieren. Sogar die Folgen der Teillegalisierung stehen dort

jetzt im Interesse, was dazu führte, dass man eine Frage- und Antwortrunde mit Prof. Dr. Kirsten Müller-Vahl und der Vorsitzenden des DMSGBundesverbandes, Frau Prof. Dr. Judith Haas, stattfinden ließ. Bei dem jetzt veröffentlichten Videovortrag wurde dazu auch ein grober Überblick

über das gesamte Themengebiet geboten.

Prof. Dr. Kirsten MüllerVahl, Neurologin und Psychiaterin von der Medizinischen Fachhochschule Hannover, gilt als Expertin bezüglich Cannabis in

der Medizin. Schon in den frühen Neunzigerjahren nutzte sie die Naturarznei bei Menschen mit einer Tick-Krankheit, hat aber auch viel Erfahrung bei dem Einsatz von Cannabis und Cannabinoiden bei MS. In dem auf Vimeo veröffentlichten Video gibt sie einen Überblick über die Geschichte des Endocannabinoidsystem des Menschen, klärt über cannabisbasierte Medikamente auf und spricht die aktuelle Gesetzeslage an. Dazu wird genauer auf erhältliche Medikamente auf Cannabisbasis im Kontext der Multiplen Sklerose eingegangen und was das Cannabisgesetz (CannG) für Patienten und Ärzte bedeutet. So wird erläutert, dass Cannabis nahezu in allen Kulturen zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt wurde und das teils bereits vor tausenden Jahren. Dabei wird auch die deutsche Benediktinerin Hildegard von Bingen erwähnt, die Cannabis in ihrem Kräutergarten züchtete und es als schmerzstillendes, verdauungsförderndes Heilkraut erkannte oder

es auch bei rheumatischen und bronchialen Erkrankungen einsetzte. Dass Cannabis in Apotheken vor circa 200 Jahren dann gleich zum Standardrepertoire zählte, wurde Prof. Dr. MüllerVahl bei einem Besuch im historischen Juliusspital in Würzburg bewiesen. Doch zum Beginn des 20.

Jahrhunderts wurde ein Niedergang der Cannabismedizin in die Wege geleitet, da synthetisch hergestellte Arzneimittel der Vorrang gewährt wurde. Eine fehlende Standardisierung, Dosierungsprobleme und dass die chemische Struktur von Cannabis nicht ermittelt werden konnte, tat

seinen Teil dazu. Die Prohibition von Cannabis in den USA führte dann zu dem Teil der Geschichte, der das natürliche Arzneimittel für viele Jahrzehnte unter das strenge Verbot stellte.

1964 schaffte es dann der israelische Hochschullehrer Dr. Raphael Mechoulam das Blatt zu wenden, da er als erster den berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) aus Cannabis isolieren konnte. Auch fand er etwa zwanzig Jahre später heraus, dass alle Säuge- und Wirbeltiere ein körpereigenes Endocannabinoidsystem besitzen, was die Erkenntnisse über die Wirkungsweisen weit voranbrachte. Erklärt wird in dem Vortrag, dass das auf Botenstoffe reagierende System auch durch von außen zugeführten Cannabinoiden stimuliert werden kann, was den Nutzen und das Interesse an Cannabisarzneimitteln erklärt.

So fand man im Laufe der Zeit auch heraus, dass über 500 Inhaltsstoffe in der Pflanze vorkommen. Man hat mehr als 115 verschiedene Cannabinoide sowie viele weitere Bestandteile entdeckt. Prof. Dr. Müller-Vahl gibt auch einen Überblick über die erhältlichen und bekanntesten Arzneimittel auf Cannabisbasis, die sich aktuell auf dem Markt etabliert haben. Dass bislang THC und das unter der Abkürzung CBD bekannte Cannabidiol im größten Interesse der Medizin stehen, wird im Detail und unter genauerer Erklärung wiedergegeben.

So gibt es beispielsweise für eine therapieresistente Spastik bei Multipler Sklerose in Deutschland ausschließlich das Medikament

Sativex, das für diese spezielle Form der Erkrankung eine dafür nötige Zulassung erhalten hat. Hier darf das Medikament via regulären Rezepten verschrieben werden und die Krankenkasse hat die Kosten zu übernehmen. Zwar wirkt Sativex auch bei Schmerzen, hier muss aber ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt werden. So verhält es sich auch bei Rezepturarzneimitteln wie Cannabisblüten, die zwar theoretisch bei jeglicher Form verschrieben werden dürften, jedoch bezüglich der Kostenübernahme mit der Krankenkasse stets im Vorfeld abgesprochen werden sollten.

Um die jüngste Geschichte von Cannabismedizin in Deutschland aufzudecken, erklärt Prof. Dr. Müller-Vahl, dass die Legalisierung von Medizinalhanf auch hierzulande nicht durch ein Vorhaben der Politik, sondern aufgrund von Gerichtsentscheidungen stattfand. Wie auch in anderen Teilen der Erde klagten Patienten bis vor die höchsten Gerichte, damit sie ihre Leiden mit Cannabis behandeln durften. Erst nach Urteilen der Richter zogen die Politiker nach. So geschehen ebenfalls in Deutschland, wo ein MS-Patient das Recht erhielt, selbst Cannabis zur Behandlung seiner Krankheit

anbauen zu dürfen. Da dies der damaligen CDU-geführten Regierung ein Dorn im Auge war, entwickelte man 2017 eine Strategie und erlaubte Cannabis als Medizin über den gewöhnlichen Weg zur Apotheke. Damit war das errungene Recht auf Eigenanbau nicht mehr durchsetzbar, weil eine Versorgung unter den passenden Voraussetzungen nun regulär gewährleistet wurde. Zu diesen Voraussetzungen zählte neben der schwerwiegenden Erkrankung aber auch, dass andere Therapieformen ausgeschöpft wurden und eine „nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome“ besteht. Dennoch stets mit Anträgen betreffend der Kostenübernahme der Medikamente bei den Krankenkassen verbunden.

Bei Multipler Sklerose macht Sativex zwar einen gewissen Teil der Behandlungen aus, doch im großen Ganzen wird bei dieser Krankheit auf Cannabisblüten und Extrakte der Cannabispflanze gesetzt. Um herauszufinden, inwieweit der Einsatz positive Ergebnisse erzielt, hat

das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Begleiterhebung durchgeführt und die Erfahrungen von Ärzten mit Cannabis in der Therapie gesammelt. Dabei wurden die Fälle insgesamt sowie die jeweiligen Arzneimittel gelistet. Von Cannabisblüten über Cannabisextrakte hin zu Sativex und Dronabinol.

Auffällig wurde dabei, dass es eine hohe Anwendungsquote von Cannabisblüten bei Multipler Sklerose und Spastiken gab. 45,5 Prozent der von diesen Symptomen Betroffenen wurden demnach vor dem Gebrauch von Blüten mit Sativex behandelt, was darauf hindeutet, dass Cannabisblüten einen besseren Behandlungserfolg mit sich brachten. Auch nach Umfragen gab es das Ergebnis, dass der Gebrauch von Cannabis bei den verschiedensten Leiden der Patienten als vorteilhaft wahrgenommen wurde.

Eine weitere Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab dazu, dass die häufigste Krankheit, bei der die Kosten für das benötigte Cannabis von den Krankenkassen übernommen werden, Multiple Sklerose ist. Auch ist MS eine der am weitesten untersuchten Erkrankungen, bei denen Cannabis hilfreich zum Einsatz kommt, wobei die Wirksamkeit gegen Spastiken und Schmer-

zen im Allgemeinen als eher moderat eingestuft wird. Als sinnvoll wurde es in anderen Studien erkannt, wenn ein Cannabismedikament gemeinsam mit anderen Arzneimitteln genutzt wird.

Im Allgemeinen gelten Cannabismedikamente als gut verträglich, doch auch diese können unerwünschte Nebenwirkungen für die Patienten haben, die aber als vorübergehend und nicht schwerwiegend eingestuft worden sind. Nach einer Auswertung von 25 Studien kam man zu dem Ergebnis, dass die auftretenden Nebenwirkungen sich nicht sonderlich von denen unterscheiden, die bei Placebomedikamenten auftreten. Die Verträglichkeit wird daher insgesamt als gut bewertet.

Die häufigsten Nebenwirkungen sind laut Beipackzettel des Medikaments Sativex unter anderem Müdigkeit und Schwindel, was aber bei allen Cannabismedikamenten, die THC enthalten, empfunden werden könnte. Abhängig ist das Auftreten der Nebenwirkungen nach Forschungsergebnissen jedoch, dass auch die Dosierung eine Rolle spielt. Man soll daher langsam und mit wenig Wirkstoff die Therapie beginnen und auf diesem Wege eine Toleranz entwickeln, um später die Dosis erhöhen zu können, falls nötig. 2,5 Milligramm THC stellen daher einen guten Wert zum Beginn einer Therapie dar, den man nach zwei bis drei Tagen um wieder 2,5 Milligramm erhöhen kann.

Die Maximaldosis wird zwar als individuell angegeben, doch es gibt einen Richtwert zwischen 10 und 20 Milligramm. Bezüglich Kontraindikationen werden von Experten besonders zwei Dinge genannt: Zum einen eine Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der jeweiligen Präparate und zum anderen, wenn ein Patient unter einer akuten Psychose leiden sollte. In beiden Fällen wird dann von einem Gebrauch abgeraten.

Seit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes zu Konsumzwecken hat sich der Status von Medizinalhanf auch geändert. Nun werden Cannabismedikamente nicht länger als Betäubungsmittel eingestuft, sodass die Arzneimittel über ganz normale Rezepte von Ärzten verschrieben werden können. Somit ist das Ausstellen einer Verordnung für Mediziner sichtlich erleichtert worden, Apotheker haben einen geringen bürokratischen Aufwand und Patienten sind im Besitz eines 30 Tage - anstatt nur sieben Tage - gültigen Rezeptes.

Auch was den Straßenverkehr betrifft, wird von Prof. Dr. Müller-Vahl erklärt, dass der THC-Grenzwert nicht für Patienten gilt. Nutzer von Cannabismedikamenten haben das sogenannte Medikamentenprivileg, sodass sie nach dem Einsatz ihrer Medizin bei bestehender Fahrtüchtigkeit auch weiterhin ein Fahrzeug führen dürfen. Erwähnt wird zudem, dass jetzt das zuvor noch angewandte Strafrecht bei Selbstversorgern,

die ohne eine Kostenübernahme der Krankenkassen an Cannabis aus den verschiedensten Quellen gelangten, nicht mehr gilt. Der Anbau, die Mitgliedschaft in einer Anbauvereinigung und der Besitz sind schließlich legalisiert worden. Befürchtungen existieren aber, dass Ärzte aufgrund der Veränderungen ihre Patienten in Anbauvereine schicken könnten, wo das Cannabis jedoch nicht unter den nötigen Arzneimittelvorschriften produziert werden wird. Ebenfalls gab es bereits wieder einmal Engpässe in den Apotheken, da sich jetzt „Pseudopatienten“ mit Privatrezepten dort das verfügbare Medizinalcannabis in großen Mengen besorgten. Betont wird in dem Videobeitrag noch, dass die jetzt geltenden Abstandregelungen zu Schulen, Spielplätzen und anderen Orten auch von Patienten eingehalten werden müssen, was jedoch in Zukunft möglicherweise korrigiert werden wird, da man dies als Nachteil für die Betroffenen bezeichnen kann.

Auf Vimeo kann man sich den gut einstündigen Videobeitrag von Prof. Dr. MüllerVahl und der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft anschauen und weitere Details über Cannabis und Multiple Sklerose erfahren. In den letzten zwanzig Minuten des Videos steht Prof. Dr. Müller-Vahl noch Fragen von Teilnehmern des Livestreams zur Verfügung und gibt konkrete Auskunft über die jeweiligen Anliegen von Patienten und Zuschauern. Definitiv einen aufmerksamen Blick wert!

TEXT DIETER KLAUS GLASMANN

Es gibt tausende Sorten von Hanf. Jede von ihnen ist ein Gemisch aus unzähligen Cannabinoiden, Terpenen und weiteren Inhaltsstoffen, die in Spuren vorkommen. Jede Sorte zeichnet sich durch ihr individuelles Wirkstoffprofil aus. Möchte man für eine spezifische medizinische Indikation eine bestimmte Hanfsorte benutzen, ist es wichtig, das Wirkstoffprofil sehr genau zu kennen, um zu wissen, ob sie für die jeweilige Person die perfekte Lösung darstellt.

Auch der Freizeitkonsument möchte wissen, welches Verhältnis aus THC und CBD seine Pflanze hat und welche weiteren Cannabinoide enthalten sind. Doch wie kann man feststellen, welche Cannabinoide in

welcher Konzentration in einer Sorte enthalten sind? Es gibt viele Analyseverfahren, mit denen sich der Gehalt an verschiedenen Wirkstoffen in den einzelnen Hanfsorten feststellen lässt. Einer der absolut bewährten Standards, der in der analytischen Methodik am häufigsten eingesetzt wird, ist HPLC. Dies ist eine Abkürzung aus dem Englischen und steht für high performance liquid chromatography, also Hochleistungsflüssigkeitschromatografie. HPLC ist aus dem Laboralltag nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, in einer Hanfsorte den Gehalt an verschiedenen Inhaltsstoffen extrem genau zu bestimmen. Aber auch Streckmittel, Pestizide und andere unerwünschte Beimengungen können mittels HPLC aufgespürt werden. Es gibt am Markt mehrere Anbieter von HPLC-Anlagen, die speziell auf die Analyse von Hanfprodukten ausgelegt sind.

Das Kernstück einer solchen Anlage ist die HPLC-Säule. Diese besteht im Wesentlichen aus einem Rohr, welches mit einem zum Chromatografieren geeigneten Medium wie Kieselgel gefüllt ist. Durch dieses Rohr lässt man nun eine flüs-

sige Probe diffundieren, die durch das Kieselgel in ihre Bestandteile aufgespalten wird. Metaphorisch gesprochen kann man sich das Funktionsprinzip am besten so vorstellen wie ein Fluss, in dem sich Steine befinden. Das Wasser, welches in diesem Fluss fließt, spült verschiedene Dinge mit sich, wie Sand, Zweige, Algen und Ähnliches. Während kleine Partikel wie Sand sehr rasch mit diesem Fluss mitgespült werden und in kurzer Zeit an einem bestimmten Ort ankommen, brauchen die größeren Bestandteile länger, weil sie sich immer wieder zwischen den Steinen verfangen und abgebremst werden. Exakt dieses Prinzip nutzt man im Grunde bei HPLC. Dies ist eine sehr bewährte Methode, um ein Cannabisextrakt in seine einzelnen Bestandteile aufzutrennen. Eine Probe des zu testenden Hanfproduktes wird zunächst in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst. In der Regel verwendet man hier Methanol oder Acetonitril. Dann lässt man diese Lösung durch die Säule aus Kieselgel fließen. Dort findet, wie in dem obigen Beispiel mit dem Fluss, eine Auftrennung in alle Bestandteile statt, die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten an einem Detektor am Ende

der Röhre ankommen. Am Detektor stehen nun mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie die einzelnen Komponenten identifiziert werden können. Für die Identifikation von Cannabinoiden kommt meist eine UV-Detektion zum Einsatz. UV-Licht von einer bestimmten Wellenlänge wird von den einzelnen Cannabinoiden in unterschiedlicher Weise absorbiert. Genau diese Absorption misst ein Photosensor und leitet den Messwert in einen Computer weiter, der diesen mit einer Datenbank abgleicht und auf diese Weise das Cannabinoid identifizieren kann. Bei der Suche nach anderen Substanzgruppen kommen verschiedene weitere Detektionsmethoden zum Einsatz. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Brechungsindex der einzelnen Komponenten zu messen und daraus auf den Bestandteil zu schließen. Substanzen brechen Licht unterschiedlich. Dies kann man sich zunutze machen, um sie zu unterscheiden. Ein Löffel sieht in einem durchsichtigen Glas aus Wasser gebrochen aus. Wäre anstelle von Wasser eine andere Flüssigkeit im Glas, würde der Löffel anders aussehen. Genau diese unterschiedliche Lichtbrechung je Substanz kann man mit entsprechend empfindlichen Sensoren messen und sie so identifizieren. Auch Massenspektrometrie kommt bei HPLC zum Einsatz. Jede Substanz weist eine ganz spezielle elektrische Ladung auf, wenn sie ionisiert wird. Man kann sich das vorstellen wie einen elektromagnetischen Fingerabdruck. Genau diese Ionisierung der einzelnen Komponenten kann ein Massenspektrome-

ter messen und so die Substanz identifizieren. Diese Form von HPLC nennt man auch HPLC-MassenspektrometrieKopplung oder HPLC-MS. Das Ergebnis ist ein Liniendiagramm, auch Chromatogramm genannt, welches alle detektierten Substanzen in ihrer Häufigkeit darstellt. Mittels HPLC können Bruchteile von Nanogramm einer jeden Substanz in der Probe gefunden werden. Diese enorme Genauigkeit kann mit anderen gängigen Methoden bislang nicht erreicht werden. Viele handelsübliche tragbare Laborkits, die ebenfalls zur Analyse von Cannabisproben genutzt werden können und auch für Privatpersonen erschwinglich sind, liefern deutlich ungenauere Ergebnisse. Die Analysemethode basiert bei den meisten Modellen auf Infrarotspektroskopie und kann Genauigkeiten mit einer Toleranz von 1–2 Prozent liefern. Zusätzlich sind diese Geräte meist nur darauf ausgelegt, die wichtigsten Cannabinoide wie THC und CBD zu bestimmen. Sämtliche exotische Cannabinoide werden mit dieser Analysemethode in der Regel nicht erfasst.

HPLC ist heute der absolute Standard, wenn es darum geht, in kurzer Zeit ein vollständiges Wirkstoffprofil einer Hanfsorte zu erstellen. Mit kaum einer anderen Methode lässt sich so schnell und genau eine quantitative Auflistung aller Cannabinoide erstellen. Aussagen über die medizinische Verwen-

Als akkreditiertes Labor für die Cannabisanalyse bieten wir Ihnen Analysen über Cannabinoide, wie zum Beispiel THC und CBD, sowie Prüfung auf Rückstände, Inhaltsstoffe und mikrobiologische Belastungen in Cannabis-Blüten, -Ölen und -Produkten an. Darüber hinaus besitzen wir eine Erlaubnis zur Teilnahme am Medizinalcannabisverkehr nach § 4 MedCanG. Mit unserem Prüfbericht erhalten Sie einen Nachweis über die Inhaltsstoffe Ihrer Produkte, der auch vor den Behörden Rechtssicherheit bietet.

Schaffen Sie mit unserem Prüfsiegel Vertrauen bei Ihren Konsumenten!

dung einer bestimmten Sorte könnten bei Weitem nicht so effizient getroffen werden, wenn HPLC nicht zur Verfügung stehen würde. Ein großer Vorteil von HPLC ist, dass es zu keinen Verfälschungen des Wirkstoffprofils durch thermische Einwirkungen kommt. Bei anderen Analyseverfahren, bei denen Wärme erforderlich ist, kann durch die einsetzende Decarboxylierung das Ergebnis verfälscht werden, da die Cannabinoidsäuren zunehmend in Cannabinoide übergehen. Dieses Problem fällt bei HPLC weg. Auf diese Weise ist es möglich, sehr genau das Verhältnis aus THCA und THC zu bestimmen. Auch Qualitätskontrollen von CBD-Ölen werden üblicherweise mittels HPLC durchgeführt. Ein gewisses Limit dieser Technologie stellt, je nach verwendeter HPLC-Anlage, die Bestimmung des Gehalts der verschiedenen Terpene dar. Terpene sind auch bei Raumtemperatur deutlich flüchtiger als Cannabinoide, weshalb bei einigen Formen der HPLC-Analytik deren Bestimmung ungenau sein kann. Häufig wurden bislang die Konzentrationen der einzelnen Terpene mittels Gaschromatografie ermittelt, da sich durch deren niedrigen Siedepunkt diese Methodik anbietet und Gaschromatografie bei flüchtigen Substanzen das bevorzugte Mittel ist. Mittlerweile gibt es jedoch deutlich weiterentwickelte HPLC-Anlagen, die auch das Terpenprofil parallel zum Cannabinoidprofil bestimmen können. Diese Kombinationsanlagen werden auch als zweidimensionale HPLC-Anlagen bezeichnet. Auch aus der Qualitätssiche-

rung von medizinischem Cannabis ist HPLC nicht wegzudenken. Mit diesem Analyseverfahren können Proben sehr sicher auf Verunreinigungen durch Pestizide oder Schwermetalle geprüft werden. Auch Mykotoxine lassen sich auf diese Weise aufspüren. So kann eine Charge, die mit Aspergillus oder anderen Schimmelpilzen verunreinigt ist, aus dem Verkehr gezogen werden. Leider gibt es genau diese dringend notwendige Form der Qualitätssicherung in den meisten Ländern der Welt nicht, wenn es um Freizeitkonsum geht. Hier bleibt dem Endverbraucher nichts anderes übrig, als sich auf das zu verlassen, was er auf der Straße verkauft bekommt. Erste Modelle von HPLC-Anlagen wurden in den 1960er-Jahren entwickelt. An der Technologie forschten weltweit mehrere Pioniere aus der Chemie. Unter anderem leistete auch der österreichische Chemiker Josef Franz Karl Huber auf diesem Gebiet Pionierarbeit. Die Methodik wurde im Laufe der folgenden Jahrzehnte immer weiter verfeinert. Heute ist HPLC aus dem analytischen Laboralltag nicht mehr wegzudenken.

Auch wenn das Blut auf THC oder andere Drogen untersucht werden soll, kommt HPLC zum Einsatz. Man kann Blutproben mit den geeigneten Lösungsmitteln aufbereiten und in der gleichen Weise chromatografieren. Auf diese Weise können Bruchteile von

einem Nanogramm THC im Blut nachgewiesen werden. Auch vor Gericht sind ausschließlich mit dieser Genauigkeit durchgeführte Blutuntersuchungen verwertbar. Schnelltests dienen aufgrund ihrer Ungenauigkeit nur als mögliches Indiz und sollten verweigert werden. Auch wenn der derzeitige Grenzwert von 3,5 ng/ml in Deutschland noch immer weit entfernt von einer Gleichstellung mit Alkohol ist, lässt sich unabhängig davon dennoch festhalten, dass eine derartig genaue Bestimmung von Substanzspuren im Blut ohne Techniken wie HPLC nicht durchführbar wäre.

Die Legalisierung von Cannabis als Medizin in Deutschland im März 2017 ist für viele schwer erkrankte Menschen ein Meilenstein und ein Wendepunkt ihrer persönlichen Krankengeschichte. Auch ich weiß noch genau, wo ich in dem Moment gewesen bin und was ich gerade getan habe, als ich erfahren habe, dass es nun über ein Rezept für Betäubungsmittel möglich ist, medizinisches Cannabis aus der Apotheke zu erhalten.

Jahre der Versuche, meine Schmerzen mit allerhand Chemie in den Griff zu bekommen, ohne dabei unter einer Vielzahl an Neben- und Wechselwirkungen leiden zu müssen, sollten bald der Vergangenheit angehören. Die Voraussetzung dafür aber sollte sein, dass man einen Arzt findet, der bereit ist und sich dazu imstande sieht, eine Cannabistherapie zu verordnen und zu begleiten.

Da ich zum Zeitpunkt der Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Universitätsstadt Heidelberg mit ihrem medizinischen Schwerpunkt lebte, ging ich davon

aus, dass die Anzahl moderner und liberal eingestellter Mediziner so groß sei, dass es nicht lang dauern sollte, bis ich mein erstes Cannabisrezept in Händen halte.

Die Ursachen meiner Schmerzen sind orthopädischer Natur und auf diversen bildgebenden Verfahren, CT, MRT und Röntgen dokumentiert und sichtbar. Somit ging ich davon aus, dass Zweifel an der Schwere meiner Erkrankung, oder gar an ihrer Existenz, für mich kein Hindernis sein würden.

Die Realität sollte mich schon bald einholen, als ich mich von Praxis zu Praxis, von Arzt zu Arzt, und dabei auch leider von “Nein“ zu “Nein“ kämpfte. Nicht selten verließ mich der Mut, ich zweifelte an mir, meiner Wirbelsäulenerkrankung und der Legitimität meines Anspruchs auf eine Behandlung mit medizinischem Cannabis. Immer wieder musste ich mich aufraffen und den Kloß im Hals runterschlucken, bevor ich wieder eine Praxis anrief, um dort nicht selten schon vom Thekenpersonal mit einem “Nein, mit Drogen machen wir hier nichts!” abgewimmelt zu werden, ohne dass die Ärztin oder der Arzt überhaupt von meinem Anliegen erfahren hat. Meine Erstverschreibung kam schließlich im Frühjahr 2018 über

Kontakte durch einen Neurologen zustande. Für diesen Moment bin ich noch heute unendlich dankbar, denn damit begann ein Lebensabschnitt mit einer völlig neuen Lebensqualität. Die regelmäßigen Fahrten zum verschreibenden

Arzt waren stets lang und haben mehr als einen halben Tag beansprucht, doch dies nahm ich gern in Kauf.

Ende 2019 erforderten die Lebensumstände dann einen Umzug, der noch viele weitere Kilometer zwischen mich und mein Rezept bringen sollte, in eine sehr ländlich geprägte Gegend. Hier einen Arzt zu finden, der meine Cannabistherapie weiter begleiten wird, war gänzlich unvorstellbar. In zweimonatigen Intervallen versuchte ich, die Termine bei meinem weit entfernten Neurologen wahrzunehmen, doch es brauchte wirklich eine andere Lösung - praktikabel und realisierbar.

Erste Berührungspunkte mit Telemedizin - und mit GreenMedical

Als ich zum ersten Mal von

der Möglichkeit erfuhr, medizinisches Cannabis auf Rezept durch Online-Ärzte zu erhalten, gefiel mir die Vorstellung auf Anhieb, dass es so einfach sein könnte. Die ersten neugierigen Besuche bei Telemedizin-Plattformen weckten bei mir zunächst keinen besonders seriösen Eindruck, und ich stand der Sache allgemein ein wenig skeptisch gegenüber. Dennoch probierte ich die Dienstleistungen der Telemedizin aus und machte tatsächlich auch erste positive Erfahrungen, wenn auch nicht ausschließlich. GreenMedical kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, auf diese Plattform bin ich leider erst wesentlich später gestoßen.

Mein erster Kontakt mit GreenMedical ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Noch heute bin ich beeindruckt, wie schön und klar alles gestaltet ist und wie schön man durch den Prozess geführt wird, mit allen notwendigen Erklärungen und Informationen. Die Auswahl von Medikamenten und Apotheken war sehr einfach, obwohl die Anzahl der verschiedenen Cannabismedikamente kaum zu

überschauen war. Trotzdem fühlt man sich in keinem Moment damit überfordert, da alles sehr übersichtlich und anschaulich dargestellt ist. Mir sind einige Punkte klar geworden, die bei der Auswahl eines seriösen Anbieters wichtig sind.

Die Zahl der Telemedizin-Plattformen hat seit der CanG Reform stark zugenommen. Da wird es immer wichtiger, den Anbieter mit Sorgfalt zu wählen, dem man sein Geld, seine Sorgen und vor allem auch persönliche Daten anvertrauen möchte. Am Beispiel von

GreenMedical kann man sich einige Details ansehen, auf die man achten sollte. Hinter GreenMedical steht eine etablierte Unternehmensgruppe der Gesundheitsbranche mit eigenem Krankenhaus und Labor mit Sitz in Deutschland. Auch die kooperierenden Ärzte sind in Deutschland registriert und verfügen über eine deutsche Approbation.

Alle Daten der Plattform werden nach allen geltenden DSGVO-Standards in einem inländischen Rechenzentrum gehostet. Neben der Sicherheit legt GreenMedical auch größten Wert auf Kundenbetreuung. Darüber hinaus steht den Patienten ein engagiertes Support-Team mit Sitz in Berlin zur Seite, das schnell, zuverlässig und persönlich

bei Fragen und Anliegen unterstützt.

Nach nur wenigen Augenblicken auf der GreenMedical Plattform hat man den Aufbau und die Funktionen verstanden und findet sich hervorragend zurecht. Als Erstes wird das Cannabisprodukt ausgewählt, das zu den individuellen Bedürfnissen passt. Anschließend ist der medizinische Fragebogen vollständig auszufüllen, um den Gesundheitszustand zu erfassen, der die Grundlage für eine Therapie mit Cannabis als Medizin ist. In diesem Anamnesefragebogen können die Patienten auch bereits ihren Medikationswunsch angeben.

Nach der Überprüfung und gegebenenfalls Rücksprache kann der Arzt über die Verschreibung entscheiden und das Rezept freigeben. Dies kann direkt vom Arzt zur Apotheke gesendet werden, die der Patient ausgewählt hat. Bequem, sicher und schnell können die Medikamente so direkt an die Haustür geliefert werden. Gerade für Patienten, die nicht in großen Städten wohnen, oder auch für chronisch kranke Menschen, für die der Weg in eine Praxis sehr beschwerlich ist, ist diese komfortable Möglichkeit eine willkommene Alternative, um Cannabis als Medizin nutzen zu können. Alternativ kann das Rezept aber per Post erhalten werden und persön-

lich bei der Apotheke der Wahl eingereicht werden.

Alles, was man zu Cannabis als Medizin wissen muss und mehr

Sehr praktisch fand ich auch das unkomplizierte Einsehen der Bestellhistorie, da man so etwa ein Wunschmedikament wiederfinden kann, das man in der Vergangenheit bereits über GreenMedical bezogen hat. Patienten mit einer sehr konstanten Medikation können im Grunde einfach ihre letzte Bestellung wiederholen, insofern das betreffende Medikament bei der Apotheke vorrätig ist. Mit dem Live-Bestands-Tracker lässt sich jederzeit überprüfen, ob die bevorzugte Blüte oder der gewünschte Extrakt in der Wunschapotheke verfügbar sind.

Wer sich noch nicht auskennt und sich erst einmal erkundigen möchte, findet im Bereich “Wissen“ viele Informationen zu Krankheiten, Symptomen, Cannabisblüten, Extrakten und Apotheken. Ergänzend sind im Q&A Bereich noch die wichtigsten Fragen zu Cannabis als Medizin beantwortet, insbesondere alle anfallenden Fragen um den Ablauf des Bestellprozesses und der Cannabistherapie. Egal, mit welchem Vorwissen man die Homepage von GreenMedical besucht – die Orientierung fällt leicht, und selbst Kenner entdecken stets

neue Details. Der ohnehin bereits sehr einfach und intuitiv gestaltete Bestellprozess soll in Zukunft ermöglichen, neben dem Rezept auch das medizinische Cannabis direkt über die Plattform zu bezahlen. Zuvor wurde bei GreenMedical lediglich die Bezahloption für das Rezept angeboten, während der Kauf der Medikamente direkt bei der jeweiligen Apotheke abgeschlossen wurde. Diese Optimierung wird die Patientenerfahrung noch ein wenig verbessern, die Bestellungen für Patienten weiter vereinfachen und den Ablauf beschleunigen.

Apropos beschleunigen: Im Verlauf der Erstellung dieses Beitrags wurde ebenfalls eine Bestellung bei GreenMedical durchgeführt. Zwischen der Eingabe des Rezeptwunschs und der DHL-Lieferung quer durch die Republik lagen hier weniger als 48 Stunden. Der Service und die Auswahl lassen also wirklich keine Wünsche offen und machen GreenMedical für viele Patienten zur ersten Wahl für ihr Cannabisrezept.

Der Tatsachenroman HIGH auf Rezept – Saschas Feldweg mit Carmen, Cannabis und Corona – vom Kraichgau über Frankfurt bis nach Kanada und Kolumbien basiert auf meiner 25-jährigen Reise mit der polarisierenden Hanfpflanze in einem größtenteils illegalen, jedoch stets als legitim empfundenen Kontext. Das literarisch aufgepimpte Mischwerk aus Sachbuch, Dokumentation und fiktionaler Erzählung über das positive und negative Potenzial von Cannabis wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 in einem noch nicht festgelegten Verlag erscheinen.

Hauptfigur von HIGH auf Rezept ist der 1982 in Heidelberg geborene Sascha. Sein offizieller Name lautet eigentlich Alexander, jedoch wird das Kind von russlanddeutschen „Frühaussiedlern“ und Menschenrechtsaktivisten aus der Sowjetunion innerhalb seiner Familie stets mit dem russischen Kosenamen Sascha angesprochen. Dieser Rufname etabliert sich schließlich auch in seiner Heimat im Kraichgau, der Hügellandschaft zwischen Heidelberg und Karlsruhe.

Saschas Verständnis von Freiheit, Heimat und Lebensqualität steht im Mittelpunkt der fünf Kapitel: (1) Carmen, (2) Cannabis, (3) Das kanadische Vordach, (4) Corona und (5) Die kolumbianis-

che Telenovela. Geprägt vom Einfluss der sowjetischen Lady Oma Ruth und seines urbadischen Freundes Peter, entwickelt die statistische Anomalie bei seiner alleinerziehenden Mutter eine individuelle Mischung aus Musik, Internationalismus, Leberwurst und badischer Mundart.

Ende der 1990er Jahre beginnt Saschas Feldweg mit Cannabis. Die in seinem Provinzgymnasium allgegenwärtigen und einseitig auf Abschreckung setzenden „Keine Macht den Drogen“-Broschüren verfehlen bei ihm letztlich völlig ihr Ziel, und es kommt trotz oder gerade wegen der staatlichen Gehirnwäsche zum illegalen Supergau im Kraichgau. Partner in Crime ist Klassenkamerad und Freund Johannes, aka Mustard. Da die beiden Cannabis-naiven „Highstapler“ weder an gutes Gras kommen noch einen „Oddel“, „Wickel“ oder „Dübel“ genannten Joint „bauen“ können, lackieren sie sich mit einer kaputten Acrylbong und schlechtem Haschisch ihre Leberwursthelme.

In den folgenden beiden Jahrzehnten stapft der grüne Held von HIGH auf Rezept auf den psychoaktiven Spuren von Komponist Peter Tschaikowsky und Schriftsteller Fjodor Dostojewski durch Heidelberg, München und Mannheim. Begleitet von den fesselnden Gitarrensoli des genialen Musikers Frank Zappa nutzt Sascha das High ohne Rezept unterbewusst für kreative Prozesse und zur Bewältigung emotionaler Ausnahmesituationen. „Druff wie ein Flieger“ schlürft er mit seinen badischen Haschbrüdern sedierende Haschischmilch und inhaliert mit Zahnarsch Heinz in Highdelberg die ein oder andere „Spacezigarette“, bevor er sich mit

Cannabis-Amis und ihren „Knife Hits“ kompromisslos die Hirnknifte zuschmiert.

Die ersten beiden Kapitel, Carmen und Cannabis, greifen am deutlichsten das Leitmotiv von HIGH auf Rezept auf, wonach ein Cannabishigh das physische und psychische Wohlbefinden fördern und erweitern, aber auch schädigen und einengen kann – manchmal sogar innerhalb derselben Biografie. Insbesondere inhalierte Cannabisblüten lassen sich aufgrund des schnellen Anflutens des psychoaktiven Wirkstoffs THC im Blut leicht als suchtfördernde Droge missbrauchen, aber auch als hochwirksame Naturmedizin mit einem günstigen Nebenwirkungsprofil nutzen. 2018 bekommt Saschas Feldweg mit Cannabis aufgrund der Krebserkrankung seiner ebenfalls 35-jährigen Freundin Carmen eine gänzlich neue Bedeutung. Als „Cannabistherapie-Beauftragter“ des Zugvogels aus dem rumänischen Banat führt ihn die Suche nach Zugang zu dem pflanzlichen Arzneimittel erneut in Richtung Schwarzmarkt. Dieses Mal empfindet Sascha die Abhängigkeit von illegalen Quellen aber als sehr gefährlich, absolut unwürdig und grundfalsch. Vor diesem Hintergrund begibt sich der Cannabisseur aus der badischen Provinz Ende 2018, nach insgesamt 20 Jahren außer-

halb des Gesetzes, sendungsbewusst in den legalen Rahmen der im März 2017 geschaffenen medizinischen Cannabisindustrie in Deutschland.

Saschas fünfjährige, aber gefühlt 50-jährige Etappe als PR-Manager im medizinischen Canna-Business von 2018 bis 2023 macht mehr als zwei Drittel der Dokufiktion HIGH auf Rezept aus. Mit einer kündigungsbedingten

Unterbrechung im Zuge des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 arbeitet er in den Europazentralen von zwei börsennotierten, aber kulturell und ideologisch sehr unterschiedlichen Joint Ventures aus Nord- und Südamerika.

Auch Saschas professionelle „Tour de Cannabis“ beginnt im Kraichgau. Sein erster cannabisbasierter Arbeitgeber wird 2015 in einem unscheinbaren Gewerbegebiet gegründet − weniger als acht Kilometer von seinem Heimatdorf mit Stadtrecht entfernt. Das vom Stammzellenbiologen Dr. Bashir Zappa aus New York angeführte MedCann steht seit 2016 unter dem kanadischen Vordach des weltgrößten Cannabiskonzerns Baldachin Growth und ist in deutschen Apotheken mit seiner medizinischen Marke Spektrum Cannabis präsent. Sascha wird erst durch Carmen im Sommer 2018 auf das börsennotierte Start-up aus dem badischen Cannabis-Urschleim aufmerksam, bewirbt sich direkt auf eine ausgeschriebene Stelle als PR-Redakteur und bekommt nach drei Vorstellungsgesprächen schließlich die Zusage für den Kommunikationsjob.

Anders als ursprünglich vorgesehen befindet sich der Arbeitsplatz der Hauptfigur von HIGH auf Rezept jedoch nicht im Kraichgau bei der einheimischen Cannabiskönigin Sabine Hunger, sondern in der gerade eröffneten Europazentrale von Baldachin im 8. Stock eines Wolkenkratzers − in Carmens Herzensstadt Frankfurt am Main. Während es am badischen Stammsitz des Pionierunternehmens einen großen Betäubu-

ngsmittelkeller gibt und Hochdeutsch als kulturfremd gilt, wird bei den internationalen Cannabisexoten in der inoffiziellen deutschen Cannabishauptstadt „Mainhattan“ hauptsächlich Englisch gesprochen − und das grüne Gold aus Kanada ist Theorie.

Mit Blick auf die Skyline schwebt Sascha über dem Drogenelend des berühmtberüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertels. Der Neuling schließt seinen Teamleiter nicht nur wegen des vertrauten Vornamens sofort ins Herz. Schließlich kennt er den Philosophen Dr. Johannes Schmidt bereits seit einigen Jahren als den Cannabisautor Sebastián Marincolo. Der Bewusstseinsforscher vermittelt Sascha von Anfang an, dass es bei Baldachin neben den Themen Patientenzentriertheit und Lebensqualität auch um sehr viel Geld, Expansion um jeden Preis und das Streben nach einer Cannabisweltrevolution geht.

Deutschland ist ein zentraler Zielmarkt für den internationalen Cannabiskonzern aus Kanada. Mit dem Gesetz „Cannabis als Medizin“ vom März 2017, das nicht zuletzt wegen der Verankerung der Kostenerstattung für Cannabistherapien durch die gesetzlichen Krankenkassen weltweit Beachtung findet, zählt das bevölkerungsreichste Land Europas im Dezember 2018 bereits etwa 50.000 Cannabispatienten. Das Gesamtpotenzial in der Bundesrepublik wird sogar auf über 800.000 Personen geschätzt.

Die hohen Wachstumserwartungen werden weiter angeheizt. In Pressemeldungen und internen Dokumenten