HYDRONIQUE MODERNE 2025

RATIONALISER ET OPTIMISER

Rationalisation de la conception des systèmes

Impact de l’antigel dans un réseau hydronique

Incidences du PEX comme choix de matériau

Trois fonctions dont une application industrielle

Rationalisation de la conception des systèmes

Impact de l’antigel dans un réseau hydronique

Incidences du PEX comme choix de matériau

Trois fonctions dont une application industrielle

Fabriqué au Canada, par des Canadiens, pour des Canadiens

• Propylène glycol vierge d’origine nord-américaine

• Aussi performant — voire supérieur — à tout autre fluide caloporteur offert au Québec

• Entièrement non toxique

• Biodégradable et sans danger pour l’environnement

• Approuvé pour les installations alimentaires

• Offert en concentrations de 30 %, 35 %, 40 %, 50 %, et 100 %.

• Disponible en 20 L, 205 L, 1000 L et en vrac.

Pour plus d'avantages, renseignez-vous auprès de votre succursale Wolseley ou visitez le site Web www.chemfax.com ou duboischemicals.com

www.wolseleyexpress.com

PAR JEAN-CLAUDE RÉMY

POURQUOI LE PEX GAGNE-T-IL EN IMPORTANCE SUR L’ACIER DANS LES CONCEPTIONS HYDRONIQUES ?

Je travaille dans le domaine de l’hydronique depuis plusieurs décennies. Vous ne serez donc pas surpris de lire que ce qui se fait aujourd’hui dans ce secteur s’avère considérablement différent de ce qui se faisait il y a 20 ans. Néanmoins, les changements se sont particulièrement accélérés dans les dernières années, entraînant au passage les sources de chaleur, les commandes et les stratégies de tuyauterie. Non seulement la technologie a-t-elle changé la donne, mais également la nécessité. Les systèmes hydroniques sont devenus plus performants, offrant un confort thermique optimal grâce aux systèmes rayonnants.

Conséquences directes et indirectes de ces améliorations : les systèmes sont devenus plus complexes et plus coûteux. Autre changement de dynamique : la nouvelle génération d’installateurs. D’un côté, les jeunes entrepreneurs ont reçu une formation diversifiée et d’actualité. En revanche, les nouvelles connaissances – matériaux de tuyauterie, particularités d’assemblage, méthodes d’installation… – représentent un défi de taille pour les écoles de métiers. Conséquemment, les finissants ont eu moins de temps pour approfondir chaque technique, et encore moins les plus anciennes.

Les méthodes traditionnelles de pose de tuyauterie en cuivre et en acier (soudage et filetage) se révèlent ainsi aujourd’hui beaucoup moins connues, ce qui se traduit par des délais d’assemblage plus longs, davantage de fuites et une responsabilité accrue. De nombreux entrepreneurs –principalement spécialisés dans les immeubles multifamiliaux et les petits bâtiments commerciaux – n’utilisent plus autant de tuyaux en acier. Cette nouvelle réalité influence grandement le choix du matériau de la tuyauterie ainsi que la méthode d'assemblage utilisée pour réaliser les projets.

Il est plus facile de suspendre un tuyau PEX en place et d'effectuer le raccordement au plafond.

Alors que plusieurs nouveaux produits et méthodes d’assemblage ont été lancés avec un succès variable dans le domaine de la plomberie, les ingénieurs et les entrepreneurs ont eu tendance à privilégier l’acier pour le domaine hydronique, du moins pour les réseaux d’eau chaude. Dans les applications d’eau potable, on peut désormais affirmer que le PEX-a et les raccords homologués selon la norme ASTM F1960 (à mémoire de forme) supplantent le cuivre. En ce qui concerne les applications hydroniques, on a également constaté une utilisation accrue du polyéthylène réticulé (PEX), au détriment de l’acier.

S’il existe de nombreuses bonnes raisons de passer au PEX, on ne peut pas en dire autant de conserver l’acier. Le PEX est beaucoup plus léger que l’acier, ce qui permet une manipulation plus rapide et plus facile. On trouve maintenant des tuyaux en PEX dans des diamètres jusqu’à 3 po (et même 4 po dans les milieux souterrains et non coupefeu). Ces tuyaux se transportent plus facilement sur le chantier, sont moins à risque de blessures (au dos ou ailleurs) et ne nécessitent pas de machinerie lourde (chariots élévateurs, grues).

«

La flexibilité du PEX permet également de réduire le nombre de raccords, ce qui joue en faveur de la diminution du risque, car l’utilisation de moins de raccords signifie moins de points de fuite potentiels. »

EXEMPLE CONCRET

Il y a quelques années, le réseau de distribution hydronique d’un immeuble de bureaux de 10 étages à Trois-Rivières a dû être remplacé. L’opération a dû être effectuée en présence des occupants : des professionnels, dont certains portaient des habits à 800 $. Les locaux étaient recouverts de tapis soyeux, de mobilier exotique et d’une décoration raffinée. Pas besoin de préciser que la précaution était de mise.

L’entrepreneur a utilisé de la tuyauterie en PEX-a et des raccords F1960, ce qui a facilité et accéléré

les raccordements, particulièrement dans les espaces restreints. Il est assurément plus facile de suspendre le tuyau en place et d’effectuer le raccordement au plafond. Il est aussi beaucoup plus facile d’y glisser un tuyau de remplacement en PEX qu’en acier. Ainsi, les travaux ont été nettement moins intrusifs, nécessitant des ouvertures plus petites et moins nombreuses dans les murs et les plafonds. Mine de rien, cette technique a permis d’économiser une somme considérable en cloisons sèches, joints et peinture. En matière d’équipement, aucune fileteuse n’a été requise pour graver des filets sur un tuyau en acier de 2 po de nomenclature 40 : une économie de temps, d’expertise et de ressource. Un tuyau en PEX de 2 po se raccorde facilement et proprement avec un outil Milwaukee. D’ailleurs, où auraient été installés la fileteuse et le bidon de fluide de coupe dans cet environnement?

FLEXIBILITÉ ET POLYVALENCE

En outre, le manque de familiarité avec l’acier s’est aggravé avec la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. D’un autre côté, certains fabricants

• Chauffe-eau électrique commercial (60 kW-300 kW): Conception compacte avec commandes avancées avec une efficacité de 100% et zéro émission.

• Série FT (301 et 399 MBH): Murale ou au sol (avec support en option), ce chauffe-eau à gaz compact a la flexibilité de tout faire.

• MagnaTherm® FT (1000-3000 MBH): Une technologie puissante avec une plage de réglage précise et élevée offre des performances optimales sur un large éventail d'exigences.

• NeoTherm® XTR (399-1500 MBH): Notre tout nouveau chauffe-eau à haut rendement offrant des performances XTR-ordinaires!

Entreprise de

Construit pour être le Meilleur MC

Entreprise de systèmes de chauffage

Découvrir les solutions commerciales sur laars.com

de PEX proposent des formations complètes, souvent sur place. Il s’agit d’un avantage non négligeable, surtout si les projets durent suffisamment longtemps pour qu’il y ait plus d’une équipe de tuyauteurs à l’œuvre. Dans cette éventualité, les nouveaux employés peuvent être formés rapidement et efficacement. En plus d’enseigner les rudiments d’un bon raccord aux installateurs, la formation peut inclure des notions complémentaires, comme (1) tirer parti de la flexibilité de diamètres plus petits pour éliminer des raccords; (2) se rendre aux appareils de façon optimale; (3) comprendre l’action des supports verticaux/horizontaux; et (4) assurer la dilatation thermique du réseau.

À ce propos, il peut être judicieux de se renseigner sur les offres des fabricants et des distributeurs, au-delà des pièces et des prix. Par exemple, certains proposent une vaste gamme de raccords de transition et de vannes, dont l’un se rend jusqu’à 3 po : raccords F1960 avec embout à souder, à sertir, fileté, rainuré, en PVC-C, et même avec bride Vanstone de 150 psi de capacité.

La flexibilité du PEX permet également de réduire le nombre de raccords, ce qui joue en faveur de la diminution du risque, car l’utilisation de moins de raccords signifie moins de points de fuite potentiels. « Savoir, c’est pouvoir », comme on dit, et c’est aussi la clé pour satisfaire les attentes des clients, éviter les problèmes (juridiques et d’assurance), ainsi que bâtir une entreprise rentable et réputée.

Les solutions de support sont également plus faciles avec le PEX. En fait, plus le matériau est léger, plus les choses s’avèrent simples et rapides. Il y a quelques années, un important fabricant de PEX a proposé des solutions qui rendent le PEX très concurrentiel en considération de son installation globale. Par exemple, des brides de colonne montante ingénieuses permettent à la fois de supporter efficacement le poids du tuyau, mais aussi de contrôler la dilatation thermique (éliminant le

Tuyau en PEX (ASTM F876) contenu : 100 % d’eau à 120 °F (49 °C) perte de charge : 4 pi CE / 100 pi vitesse : 1,5 pi/s (min.) / 5,0 pi/s (max.)

Tuyau en acier (nomenclature 40) contenu : 100 % d’eau à 120 °F (49 °C) perte de charge : 4 pi CE / 100 pi vitesse : 1,5 pi/s (min.) / 5,0 pi/s (max.)

Figure 1 : Comparaison du débit entre des tuyaux en PEX et en acier de mêmes dimensions.

« S’il existe de nombreuses bonnes raisons de passer au PEX, on ne peut pas en dire autant de conserver l’acier. »

besoin de boucles de dilatation). Il suffit d’installer une bride à chaque plancher, une autre à chaque deux plafonds (pour les températures de fluide chaud inférieures à environ 140 °F/60 °C), et le tour est joué ! Si l’espace où se trouve la colonne montante s’avère particulièrement encombré ou si une conduite froide touche pratiquement à la cloison sèche, il est suggéré d’installer un guide de mi-étage pour prévenir les points de condensation.

Au cours de ma carrière, et en tant que formateur national, j’ai participé à des ateliers et des discussions techniques avec de nombreux ingénieurs et des milliers d’entrepreneurs. À la lumière de cette expérience, voici deux des choses qui m’inquiètent le plus chez les entrepreneurs en chauffage : (1) je traite tous mes projets de la même façon, et ça va très bien; (2) ce diamètre de tuyau ne convient pas, comme j’ai utilisé tel type de tuyauterie de telle dimension toute ma vie sans problème. Je vous accorde que la même méthode peut convenir à plusieurs bâtiments, mais ce n’est pas toujours le cas. Voilà d’ailleurs un excellent sujet

pour un autre article. Aujourd’hui, penchons-nous sur les caractéristiques de (1) débit de la tuyauterie (exprimé en gallons par minute, gal/min), de (2) vitesse (en pieds par seconde, pi/s) et de (3) perte de charge (en pieds de colonne d’eau, CE).

Pour ceux qui n’ont jamais fait de calculs, et dont la façon de faire consiste à remplacer un élément par un élément de même nature, je vous invite particulièrement à porter attention à ce qui suit. En ce qui concerne le matériau de la tuyauterie, on peut souvent obtenir un diamètre identique au cuivre avec le PEX, au moins pour les diamètres de 1-1/2 po et moins. Ce n’est pas le cas avec l’acier, lorsqu’on conçoit un réseau hydronique. Bien que le tuyau en PEX soit beaucoup plus lisse et qu’il offre moins de résistance à l’écoulement que le tuyau en acier, le diamètre intérieur de ce dernier s’avère néanmoins bien plus grand. Soulignons également que, si vous utilisez un raccord à sertir plutôt qu’un raccord homologué selon la norme ASTM F1960, la différence sera encore plus grande en raison de la résistance accrue des raccords à sertir. Afin de faire la lumière sur ce point, j’ai utilisé le calculateur en ligne d’Uponor pour comparer le débit d’un contenu 100 % d’eau (gal/min) dans un tuyau en PEX (ASTM F876) et dans un tuyau en acier (nomenclature 40) de différentes dimensions, aux paramètres suivants : température (120 °F / 49 °C), perte de charge (4 pi CE), vitesse minimale (1,5 pi/s) et vitesse maximale (5,0 pi/s).

Les résultats sont illustrés à la Figure 1

Il est à noter que tous les raccords F1960 n’ont pas les mêmes caractéristiques d’écoulement (facteur Cv). De ce fait, ce calculateur n’est valable que pour les produits de ce fabricant. Oui, je sais, le débit est plus important dans la tuyauterie en acier. Cela démontré, quel est l’objectif final de tout réseau de tuyauterie, peu importe son diamètre? De fournir un système (1) performant (plus que simplement fonctionnel), (2) durable et (3) à un prix concurrentiel.

Je ne vous apprends rien en disant que l’acier est désormais plus cher. Ce faisant, son utilisation affectera négativement le coût final d’un projet : un aspect que les entrepreneurs regardent avec le plus grand intérêt. Comme se plaît à le répéter un de mes collègues : « les entrepreneurs ont tous la même calculatrice » ! Et, pendant que j’y pense, le nettoyage chimique du PEX s’avère beaucoup moins dispendieux, long et agressif que celui de l’acier. Il s’agit d’un autre élément à ajouter dans la balance.

Avant de conclure cet article sur le PEX, je dois malheureusement aborder un sujet désagréable. Comme les ventes annuelles de ce secteur dépassent le milliard de dollars en Amérique du Nord (toutes applications confondues), de nouveaux acteurs se sont immiscés dans le marché pour en avoir une part. Généralement, il s’agit de compagnies qui ne fabriquent pas de tuyaux, mais qui les importent. De prime abord, à qualité égale, la concurrence ne serait pas déloyale. Hélas, ce n’est pas le cas! La crédibilité des entrepreneurs et la sécurité des clients reposent sur la mise aux normes des produits utilisés. Par exemple, lors de la mise en place d’un réseau de distribution complet dans tout établissement au-delà d’une maison unifamiliale, trois normes doivent être respectées, lesquelles permettent, entre autres, d’éviter les incendies. Il s’agit des normes CAN/ULC S102.2 (propagation flamme/fumée 25/50), CAN/ULC S115 (pénétrations coupe-feu nécessitant un

calfeutrage ou un manchon) et CAN/ ULC S101 (ensembles pour plancher/ plafond). De nombreux cas de nonconformité ont eu des conséquences dévastatrices ces dernières années. Je pourrai approfondir cet aspect une prochaine fois.

D’ici là, j’espère que cet article vous a fourni des pistes de solution quant aux choix de vos produits de tuyauterie et de leur provenance. De grâce, ne vous laissez pas guider par le prix du pied linéaire d'un produit! Dans le cas d’un problème, qui en fera les frais pensez-vous?

Jean-Claude Rémy cumule plus de 25 ans d’expérience dans le développement et la formation de solutions de plomberie et de chauffage chez GF Building Flow Solutions (Uponor). En plus de siéger au comité de direction du Conseil canadien de l’hydronique (CCH), il est président du comité de relations gouvernementales (codes et normes) et siège au comité organisateur de conférences nationales. Il peut être joint au Jean-Claude.Remy@ uponor.com.

PAR JOHN SIEGENTHALER

J’ai l’habitude de lancer un commentaire plutôt sarcastique lorsqu’on évoque l’utilisation d’antigel dans un réseau hydronique : « Le seul avantage de l’antigel, c’est qu’il ne gèle pas » . Cette remarque repose sur le fait que l’utilisation d’antigel dans un réseau hydronique : a) augmente le coût du système; b) augmente la puissance de pompage nécessaire pour atteindre le taux de transfert thermique nominal (par rapport à de l’eau seule); c) diminue la capacité de stockage thermique du fluide dans le réseau; et d) nécessite des contrôles chimiques périodiques.

Cependant, dans les pires conditions (par exemple, des températures sous le point de congélation pendant des heures ou des jours, une panne d’électricité et l’impossibilité d’ouvrir les vannes de vidange du système), une solution antigel dans le réseau s’avèrera le seul moyen d’éviter le gel et les dégâts afférents.

CONCEPTION RÉSILIENTE

Un concept qui suscite de plus en plus d’intérêt chez les ingénieurs en chauffage, ventilation et climatisation (CVC) est la « conception résiliente ». Il s’agit d’une approche qui, idéalement, permet aux systèmes de rester opérationnels dans des conditions très anormales ou minimise les effets susceptibles de leur causer des dommages importants en cas de panne.

Les méthodes utilisées par les concepteurs pour parvenir à une conception résiliente varient. Par exemple, on peut penser

qu’intégrer une génératrice de secours à démarrage automatique à un bâtiment équipé d’un réseau hydronique offre une protection suffisante contre le gel en cas de panne de courant. Ce serait le cas, dans la mesure où la génératrice démarre au moment prévu et où elle dispose de suffisamment de carburant pour fonctionner pendant toute la durée de la panne. Un concepteur plus pragmatique privilégiera de l’antigel dans l’ensemble du réseau hydronique afin de garantir l’absence de gel, quelle que soit la durée de la panne de courant.

Au cours des dernières décennies, plusieurs fluides ont été mélangés à de l’eau pour produire des solutions antigel. Parmi ceux-ci figurent l’éthylène glycol inhibé, le propylène glycol inhibé, le méthanol, l’éthanol, le chlorure de calcium et d’autres sels. Toutes ces solutions présentent des avantages et des inconvénients. Par exemple, les solutions de méthanol, relativement acceptées dans le secteur des thermopompes géothermiques, présentent une viscosité plus faible et une chaleur spécifique supérieure à celles du

glycol. Cependant, le méthanol est à la fois toxique et hautement inflammable.

L’éthanol (l’alcool utilisé dans les boissons alcoolisées) est un produit chimique réglementé. Son achat nécessite généralement un permis. Des restrictions gouvernementales s’appliquent également au transport légal de ces matières inflammables. Il est impossible de simplement charger un fût de 55 gallons de méthanol dans votre camionnette, de l’attacher avec quelques sangles et de prendre la route en toute légalité.

Les sels comme le chlorure de calcium peuvent abaisser le point de congélation de l’eau, mais leur talon d’Achille est la corrosion, en particulier sur les métaux ferreux. Les liquides antigel les plus utilisés dans les systèmes de CVC sont l’éthylène glycol et le propylène glycol. L’éthylène glycol – bien que possédant des propriétés fluides et thermiques plus intéressantes que le propylène glycol – s’avère toxique, même en quantités relativement faibles. De ce fait, ma préférence va au propylène glycol inhibé. Je parie que tous ceux qui lisent cet article ont déjà ingéré du

Distributeur officiel

Le nouveau nom au Canada en matière de thermopompes haute performance.

confort optimal en toute saison avec les fonctions intelligentes que vos clients recherchent et la fiabilité dont vous avez besoin.

• Réfrigérant R32 – faible PRG, utilisé par Hitachi depuis 2013

• Wi-Fi intégré avec l’application AirCloud Go™

• Chauffage fiable jusqu’à -30 °C

• Capteur de mouvement pour des économies d’énergie intelligentes

• Serpentins autonettoyants FrostWash™ 3.0

• Modèles : 400, 600, 800 et multizone

• Filtre au charbon actif PM2.5 –testé en laboratoire pour capter les particules fines

Ce n’est pas seulement nouveau au Canada. C’est un confort plus intelligent, plus propre, et fin prêt pour le printemps.

DÉCOUVREZ LES INCITATIFS OFFERTS DANS LE PROGRAMME DE DÉTAILLANTS HITACHI

Visitez master.ca/hitachi ou parlez à votre représentant Master dès aujourd’hui.

POUR PLUS D’INFORMATION

Figure 1 – Comparaison de la masse volumique de l’eau avec celle de solutions glycol/eau à 30 % et 50 % sur une plage de températures donnée.

propylène glycol de qualité alimentaire. On l’utilise aussi dans les gouttes ophtalmiques, les bonbons, les boissons gazeuses, l’acétaminophène, l’aspirine, et bien d’autres produits.

Cependant, le propylène glycol de qualité alimentaire n’est pas un liquide antigel idéal pour les réseaux hydroniques. Il peut se dégrader à des températures élevées, favoriser la prolifération de microbes et, avec le temps et les températures élevées, devenir acide.

C’est là qu’intervient le terme « inhibé ». Le propylène glycol inhibé contient des additifs chimiques qui stabilisent le fluide et réduisent le risque de corrosion entre le fluide et certains métaux du système (cuivre, fer, aluminium, etc.).

CONSIDÉRATIONS THERMIQUES

Le taux de transfert d’énergie thermique d’un fluide monophasique peut être déterminé par la formule 1 suivante.

Formule 1 :

q = 8,01Dc(f)(∆T)

o ù :

q = taux de transfert thermique (Btu/h)

D = masse volumique du fluide (lb/pi³), qui dépend de sa température

c = chaleur massique du fluide (Btu/lb/ ° F), qui dépend également de sa température

f = débit du fluide (gallons US par minute)

∆T = variation de température du fluide lorsqu’il absorbe ou libère de la chaleur à travers un dispositif ( ° F)

8,01 = constante nécessaire, en relation avec les unités

Plus la masse volumique et la chaleur massique du fluide sont élevées, plus le taux de transfert thermique est important pour un débit et une variation de température donnés. Le graphique de la Figure 1 illustre la masse volumique de l’eau, ainsi que celle de solutions à 30 % et 50 % de propylène

2 – Comparaison de la chaleur spécifique de l’eau et des solutions eau/glycol sur une plage de températures donnée.

glycol (PG) inhibé offertes sur le marché commercial.

La Figure 2 illustre la chaleur massique de ces mêmes fluides. La masse volumique de tous les fluides diminue avec l’augmentation de la température, tandis que la chaleur spécifique des deux solutions de glycol augmente avec la température. Il est à noter que la chaleur spécifique de l’eau varie peu sur la plage de températures illustrée à la Figure 2 .

La multiplication de la masse volumique (D) par la chaleur spécifique (c) représente l’« effet net » de l’effet de différents fluides sur le transfert thermique. Le tableau de la Figure 3 compare ce résultat à trois températures différentes : 50 ° F, 100 ° F et 150 ° F. Dans chaque cas, le résultat (D x c) des solutions de glycol est exprimé en pourcentage de celui de l’eau. Cela permet de comparer la capacité de stockage thermique de l’antigel par rapport à celle de l’eau.

Ces chiffres montrent que la capacité de stockage thermique des solutions de glycol s’avère inférieure à celle de l’eau, notamment à basse température et à forte concentration de glycol.

Pourtant, à des températures relativement élevées, comme 150 ° F, la capacité de stockage thermique d’une solution de propylène glycol à 30 % n’est inférieure que d’environ 3 % à celle de l’eau. Cela implique qu’un réservoir de stockage devrait contenir environ 3 % plus de solution de propylène glycol à 30 % que d’eau pour stocker la même quantité de chaleur et subir la même variation de température.

CONTRAINTES

Une autre caractéristique des solutions de glycol est leur viscosité supérieure à celle de l’eau à température égale. Cette propriété, combinée à une densité supérieure à celle de l’eau, entraîne une perte de charge (et une chute

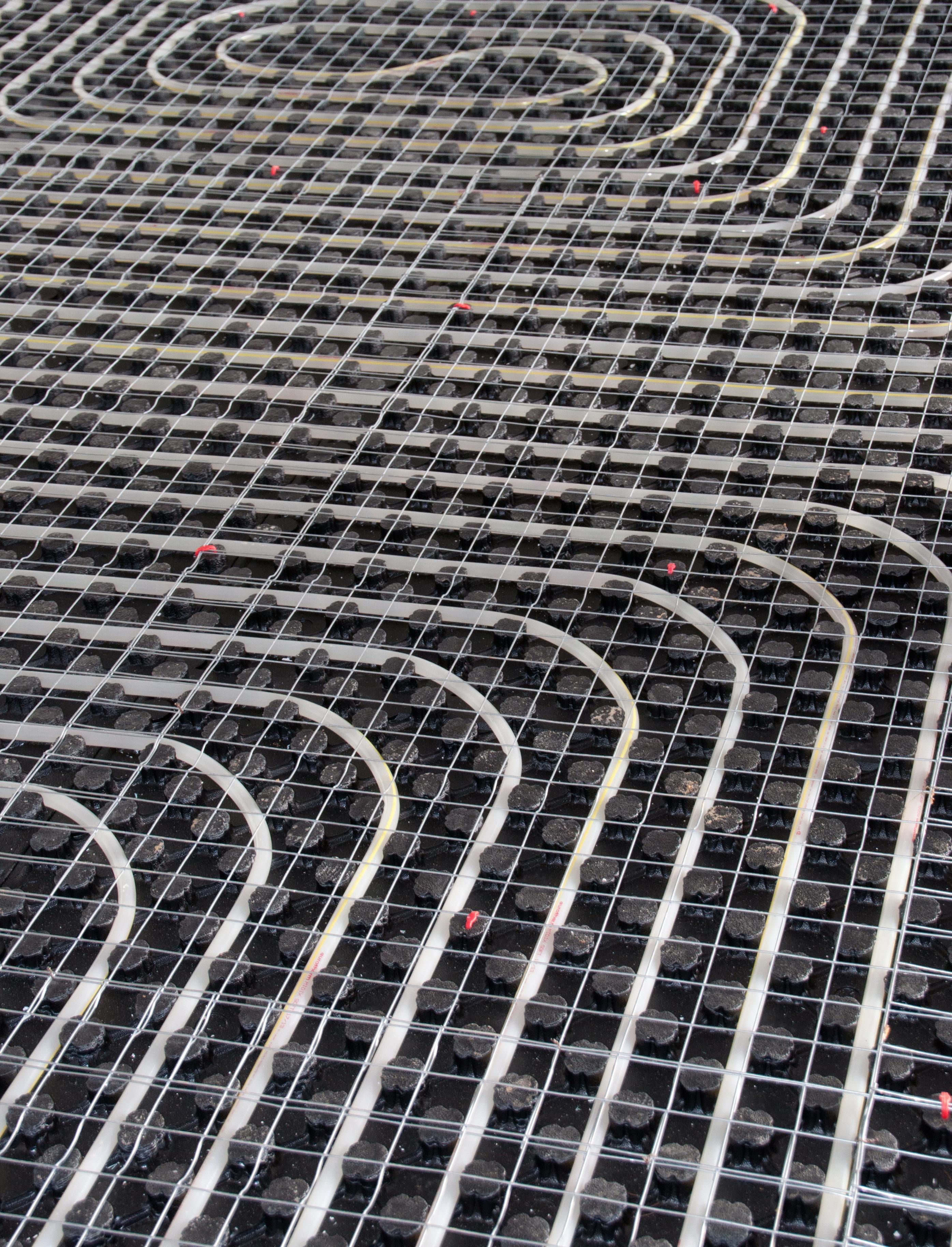

Le collecteur et les tuyaux idéaux pour la distribution du fluide caloporteur dans les systèmes de chauffage radiant

Grâce à notre configuration idéale pour les installateurs, qui utilisent nos débitmètres uniques sur chaque boucle du collecteur, les collecteurs en acier inoxydable IVAR garantissent un équilibre parfait du système, ce qui permet d’optimiser la consommation d’énergie, tout en offrant un confort thermique de qualité supérieure.

Chaque ensemble de collecteur est vendu avec tous les composants nécessaires qui sont inclus dans la boîte, ce qui assure un processus de mise en service efficace aux installateurs de systèmes de chauffage radiant.

Associez les collecteurs IVAR à nos tuyaux en PE-RT VIPERTMC avec barrière d’oxygène, fabriqués spécifiquement pour les systèmes de chauffage radiant, et vous obtiendrez une solution gagnante en tout temps.

Profitez de notre expertise interne en matière d’hydronique, notamment du système de conception LoopCAD et des schémas personnalisés pour chacun de vos projets résidentiels et commerciaux.

Capacité de stockage thermique comparée à l'eau

50 ºF 1,00 0,944 0,876

100 ºF 1,00 0,959 0,898

150 ºF 1,00 0,973 0,916

Figure 3 – La capacité de stockage thermique s’avère particulièrement affectée à basse température et à forte concentration de glycol.

de pression associée) plus importante dans tout circuit hydronique, quel que soit le débit. Une perte de charge plus importante implique une puissance de pompage plus importante pour atteindre et maintenir un débit donné dans un circuit, comparativement à l’utilisation d’eau seule dans ce même circuit.

Le tableau de la Figure 4 fournit une autre comparaison entre les pertes de charge de solutions de propylène glycol à 30 % et 50 % aux mêmes trois températures que celles de la Figure 3 . Par exemple, la perte de charge d’une solution de PG à 30 % à 100 °F s’avère 1,24 fois supérieure à celle de l’eau à 100 °F dans le même circuit et au même débit.

La perte de charge d’une solution à forte teneur en glycol par rapport à l’eau se révèle considérable à basse température. L’utilisation d’une solution de PG à 30 % dans la boucle géothermique d’une thermopompe géothermique en représente un bon exemple. À une température de fluide de 32 °F, la perte de charge d’une solution à 30 % de PG est environ 40 % supérieure à celle causée par l’eau. Certaines boucles géothermiques peuvent fonctionner à des températures allant jusqu’à environ 25 °F, ce qui accroîtrait encore la viscosité et la perte de charge résultante. Il sera important de tenir compte de ce facteur lors du dimensionnement des circulateurs de boucles géothermiques.

Les effets combinés d’une chaleur massique plus faible et d’une viscosité plus élevée impliquent des débits et des pertes de charge plus élevés pour obtenir la même capacité de transfert thermique entre un circuit donné contenant une solution antigel et un circuit contenant de l’eau. Ces effets combinés sont facilement évaluables à l’aide de logiciels tels que Hydronics Design Studio . Pour démontrer l’effet net de l’utilisation de solutions de propylène glycol, j’ai créé un circuit simple composé de 100 pi de plinthes à ailettes résidentielles, d’une longueur totale équivalente à 200 pi de tuyau en cuivre de type M de 3/4 po, d’un circulateur Taco 007 et d’une température de fluide d’alimentation de 160 °F. La Figure 5 illustre ce circuit simple, et la Figure 6 illustre le débit et la puissance calorifique du circuit lors du changement de fluide (toutes les autres conditions de fonctionnement demeurant identiques). Les chiffres en rouge entre parenthèses indiquent la variation du débit et de la puissance calorifique en pourcentage par

Perte de charge comparée à l'eau

Figure 4 – La perte de charge s’avère particulièrement importante avec une solution à basse température et à forte concentration de glycol.

rapport à l’utilisation d’eau dans le circuit. La baisse du taux de transfert thermique avec une solution à 30 % de PG n’est pas trop importante : un peu plus de 3 %. En revanche, la baisse du taux de transfert thermique avec une solution à 50 % est de près de 10 %. C’est certainement représentatif. Cette perte de capacité de transfert thermique pourrait être compensée par : 1) l’utilisation d’un circulateur plus puissant ou d’une vitesse plus élevée sur un circulateur multivitesse; 2) l’augmentation du diamètre des conduites pour réduire la perte de charge; et 3) la recherche de composants de substitution susceptibles de réduire les pertes de charge.

La variation de densité des solutions de propylène glycol avec la température s’avère supérieure à celle de l’eau. Cela signifie que les réservoirs de dilatation utilisés dans les systèmes avec des solutions de glycol peuvent nécessiter une dimension plus importante pour fonctionner dans les mêmes limites de pression.

J’ai utilisé le module Expansion Tank Sizer du logiciel Hydronics Design Studio pour calculer le volume minimal du réservoir de dilatation pour un réseau contenant 50 gal de fluide, dans une plage de températures allant de 60 °F (remplissage à froid) à 180 °F (température maximale).

J’ai supposé que le haut du système se situait à 10 pi au-dessus du raccord du réservoir de dilatation ( équipé d ’une soupape de surpression de 30 psi). Les volumes minimaux du réservoir de dilatation (paroi) calculés pour ce scénario sont indiqués à la Figure 7 .

Dans ce cas, le volume requis pour un réseau contenant une solution de propylène glycol à 30 % est environ 25 % supérieur à celui requis pour un réseau contenant uniquement de l’eau. Je suis convaincu qu’il est utile de surdimensionner légèrement les réservoirs de dilatation lors de la conception des systèmes hydroniques, en particulier ceux contenant de l’antigel. L’un des avantages de ce surdimensionnement est que le réservoir pourra stocker une « réserve » de fluide, laquelle s’écoulera dans le réseau une fois que l’air capté au démarrage sera éliminé. Dans un réseau de chauffage classique, la température du fluide ne devrait pas descendre en dessous de sa

Depuis son lancement révolutionnaire en 1994 – comme premier appareil de traitement d'air compact à automatisation intégrée – GOLD a constamment redé ni les normes de l'industrie.

Aujourd'hui, nous célébrons trois décennies d'innovation, dont dix ans de rendement reconnu en Amérique du Nord.

Conception durable, performances inégalées.

GOLD permet de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone opérationnel des bâtiments neufs et rénovés, grâce à une optimisation du carbone incorporé.

Découvrez la norme GOLD swegon.com/na

température d'alimentation à 160 ºF

circulateur

Taco 007

circuit de 200 pi équivalent en tuyau 3/4 po

température ambiante à 70 ºF

100 pi de plinthes résidentielles

Figure 5 – Circuit simple composé de 100 pi de plinthes à ailettes résidentielles.

température de remplissage et de mise en service; ce qui est souvent le cas avec les boucles géothermiques, les systèmes solaires thermiques, ainsi que les réseaux de refroidissement hydronique et de fonte de neige/glace.

Dans de telles situations, il est déconseillé que la membrane du réservoir de dilatation se dilate complètement contre la paroi interne du réservoir. Si cela se produit, le réservoir de dilatation ne pourra plus restituer de fluide dans le réseau lors d’une baisse de température et d’une rétractation du fluide. Cela pourra entraîner une pression inférieure à la pression atmosphérique à certains endroits dans le réseau. Des dispositifs – tels que des purgeurs d’air automatiques ou des séparateurs d’air – situés à ces endroits agiront alors comme des brise-vides, laissant l’air pénétrer dans le réseau.

Bien qu’il existe des moyens de calculer le volume de fluide supplémentaire nécessaire pour éviter cette situation, un surdimensionnement du réservoir de dilatation de 20 à 25 %, et une augmentation de la pression du système de 5 psi lors de la mise en service suffisent généralement à garantir la disponibilité d’un volume de fluide résiduel lorsque les températures descendront sous le seuil de congélation.

L’antigel à base de glycol ne doit pas simplement être mélangé à l’eau disponible sur le site. Idéalement, les solutions devraient être combinées à de l’eau déminéralisée afin de minimiser toute interaction chimique avec le chlore, les minéraux, les microbes ou autres contaminants

Figure 6 – Modifications du débit et de la puissance calorifique du circuit lors d’un changement de fluide.

Vol. min. du réservoir de dilatation pour un réseau de 50 gal (60 à 180 ºF)

fluide vol. min. du réservoir

eau 3,9 gallons

30 % propylène glycol 4,9 gallons

50 % propylène glycol 5,8 gallons

Figure 7 – Calculs du volume minimal du réservoir de dilatation fluide débit (gpm) puiss. calor. (Btu/h) eau

présents dans l’eau du site. Plusieurs entreprises proposent désormais des équipements permettant de produire de l’eau déminéralisée sur site.

N’allez pas croire que ce mélange peut ensuite être pompé dans un système nouvellement construit ou un système existant vidangé. Les nouveaux systèmes contiennent souvent des résidus de flux de soudure, d’huiles issues des procédés de fabrication ou d’autres débris. Les systèmes existants peuvent contenir des oxydes de fer ou des résidus d’anciennes solutions antigel.

La meilleure pratique consiste à utiliser un « détergent hydronique », que l’on peut se procurer auprès de plusieurs fournisseurs en Amérique du Nord. Ce produit permettra de nettoyer l’intérieur du réseau avant d’y ajouter la solution antigel. Cette façon de faire prolongera la durée de vie de l’antigel et réduira les risques d’interactions chimiques.

Les entreprises qui fournissent des antigels à base de glycol indiquent souvent deux températures applicables à un pourcentage donné de concentration de leur antigel. La « température de point de congélation » est la température la plus basse qui empêche la formation de cristaux de glace dans la solution. La solution peut fonctionner indéfiniment à cette température ou au-dessus. La « température de point d’éclatement » est la température la plus basse à laquelle le fluide puisse se trouver avant de passer de l’état liquide à l’état solide, entraînant le bris de tuyaux ou d’autres composants. La température de point d’éclatement est nettement inférieure à la température de point de

VOUS AIMEZ CET ARTICLE ?

Consultez les articles antérieurs de John Siegenthaler au PCCMAG.CA dans la section ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

0 10 20 30 40 50 60 70

Figure 8 – Exemple de variation du point de congélation et du point d’éclatement en fonction des concentrations et des températures pour un antigel au propylène glycol.

congélation. La Figure 8 illustre l’évolution des températures de point de congélation et de point d’éclatement d’un antigel à base de propylène glycol courant en fonction de la température.

RESTEZ AU FRAIS TOUT L’ÉTÉ AVEC CONFORTO

Les solutions antigel sont le seul moyen de protéger les réseaux hydroniques autonomes du gel. Elles sont essentielles pour les boucles géothermiques, ainsi que les réseaux solaires thermiques et de fonte de neige/glace. La plupart des fabricants de thermopompes air/eau monoblocs exigent également l’utilisation d’antigel avec leurs unités. Il les protègera du gel en hiver, ainsi que des cristaux de glace en été, lesquels pourraient se former dans l’évaporateur en mode climatisation lorsque les températures extérieures sont basses.

En résumé, (1) adaptez vos conceptions pour compenser les différences de perte de charge et de capacité de transfert thermique des solutions antigel et augmentez la dimension des réservoirs de dilatation si nécessaire. (2) N’utilisez pas de concentrations nettement supérieures aux valeurs requises. (3) Vérifiez la qualité de l’eau par rapport aux spécifications du fabricant de l’antigel, et assurez-vous de tester régulièrement la solution pour vérifier le point de congélation et les niveaux de réserve d’inhibiteur. (4) Enfin, dormez bien pendant les froides nuits d’hiver, sachant que la chimie agit pour protéger vos systèmes.

John Siegenthaler, PE, est ingénieur professionnel agréé. Il compte plus de 40 ans d’expérience en conception de systèmes de chauffage hydroniques modernes, incluant la quatrième édition de son livre « Modern Hydronic Heating ».

Les thermopompes Maximum de Conforto gardent votre maison agréablement fraîche pendant les journées les plus chaudes de l’été — tout en offrant une efficacité énergétique remarquable. Optez pour le système central à décharge latérale pour un confort total ou pour le Mini-split sans conduit afin de climatiser une pièce précise. Ces deux systèmes sont silencieux, certifiés ENERGY STAR® et conçus pour offrir un rendement fiable tout au long de l’année — même quand l’hiver revient..

PAR DANNY BOWES

Après avoir remporté de prestigieux prix au fil des ans, la Fromagerie Nouvelle France a décidé de relocaliser ses activités dans un tout nouvel atelier de fabrication de fromages fins à Racine, dans les Cantons-de-l’Est. L’installation d’un système de chauffage hydronique a constitué une étape clé du projet, comme ce dernier contribue directement à la performance du bâtiment et à la qualité de la production des fromages fins au lait de brebis de l’entreprise. Cet aspect a été confié à la firme Thermo 2000 – un concepteur et fabricant d’équipements de chauffage pour l’eau domestique et pour les systèmes hydroniques résidentiels, commerciaux et institutionnels – établi à Richmond, dans la même région.

CHOIX DE L’ÉQUIPEMENT

« Le chauffage dans une fromagerie, c’est névralgique. C’est une part importante des coûts d’exploitation », lance Marie-Chantal Houde, copropriétaire de la Fromagerie Nouvelle France. « Sans eau chaude, on ne produit pas.

C’est aussi simple que ça ! Voilà pourquoi le choix des équipements est rapidement devenu un point crucial dans notre projet. »

Déjà au fait du potentiel que représentait le chauffage hydronique dans leur type d’activités, les copropriétaires ont aussi fait le choix d’écarter le gaz naturel au profit de l’électricité comme énergie de base. Ainsi, l’entreprise est devenue l’une des rares fromageries au Québec à opter pour l’électricité pour des raisons pratiques, économiques et environnementales.

En matière d’équipement, une chaudière Voltmax SCR de 180 kW se trouve au cœur de trois systèmes distincts :

• d’eau chaude domestique pour les opérations de lavage/stérilisation des équipements de production;

• d’eaux de procédés pour le chauffage des cuves et étuves de production;

• et d’eau recirculée pour le plancher chauffant.

« La chaudière électrique alimente également deux réserves thermiques connectées à un échangeur plaque à plaque qui maintient l’eau chaude d’un bassin de fabrication. »

« Le chauffage représente une part importante de nos coûts d’exploitation, puisqu’il est présent à pratiquement toutes les étapes de nos opérations. Ça exigeait une solution qui, non seulement allait nous permettre de réduire nos coûts, mais aussi d’économiser l’eau. C’est exactement ce que la solution Thermo 2000 nous a permis de concrétiser », explique Mme Houde.

EAU DOMESTIQUE

Alimenté par la chaudière électrique de 180 kW, un seul chauffe-eau indirect instantané TurboMax suffit pour produire l’eau domestique destinée à l’usage courant et, surtout, aux activités de nettoyage exigeant une température d’eau à 140 °F. « Le lavage des équipements compte pour environ 60 % de nos procédés. C’est majeur dans notre quotidien de transformateur », précise Mme Houde.

EAUX DE PROCÉDÉS

La chaudière électrique alimente également deux réserves thermiques connectées à un échangeur plaque à plaque qui maintient l’eau chaude d’un bassin de fabrication, lequel maintient à son tour la température constante pour les quatre cuves de production. Ainsi, à la manière d’immenses bains-marie, le lait est chauffé simplement par pont thermique. « Ce procédé nous assure une constance de production essentielle dans la fabrication de fromages fins », fait valoir la copropriétaire.

Schéma d’installation des équipements des systèmes hydronique et de procédé.

Chaudière électrique VoltMax

En complément aux eaux de procédés, la chaudière électrique et les réserves thermiques alimentent le réseau de tuyaux du plancher à chauffage rayonnant installé dans une dalle de béton sur une surface de plus de 2600 pi ca. L’installation de ce plancher chauffant combiné à deux réserves thermiques s’avère un élément clé de la performance énergétique de la fromagerie. Elles ont permis de répondre aux besoins de chauffage

autant augmenter la puissance de la chaudière. Cette stratégie permet de prioriser les activités de fabrication le jour et de tirer parti de la masse thermique du plancher chauffant, afin de limiter l’appel de puissance. Il est ainsi possible de contrôler les appels de puissance maximale et de profiter d’un prix au kWh des plus avantageux.

Jean-Philippe Turcotte, directeur général de Thermo 2000 est particulièrement fier de ce projet. « La conception du système de la fromagerie intègre plusieurs de nos solutions. Globalement, la solution déployée permet une source d’énergie moins puissante pour une même production de chaleur. Il s’agit d’un projet qui démontre l’extraordinaire complémentarité et la performance du chauffage hydronique. »

Après quatre ans d’utilisation du système, Mme Houde se félicite encore de leur choix. « Le chauffage hydronique nous permet de limiter nos coûts d’exploitation et notre consommation en eau domestique. C’est génial ! Dans une logique de production écoresponsable à laquelle nous adhérons totalement,

l’électricité se révèle une combinaison gagnante sur toute la ligne », conclutelle.

Le fabricant souligne que tous les équipements installés sur le site de cette étude de cas sont contenus à l’intérieur d’une salle mécanique de seulement 100 pi ca.

Danny Bowes, ing., est ingénieur de systèmes hydroniques chez Thermo 2000. Cumulant plus de six ans d’expertise dans le domaine, il assiste les ingénieurs et les entrepreneurs dans leurs divers projets de systèmes hydroniques. (thermo2000.com)

La Fromagerie Nouvelle France se spécialise dans la production artisanale de fromages fins au lait de brebis. Depuis 2010, la compagnie a remporté plus de 40 prix, dont celui du Meilleur fromage du Québec en 2011, 2014, 2022 et 2023 pour le Zacharie Cloutier : un fromage à pâte ferme, 100 % brebis. L’approvisionnement est assuré par la bergerie laitière intégrée à l’entreprise familiale. Découvrez-en plus sur l’entreprise en visitant son site Internet (fromagerienouvellefrance.com).

PAR JOHN SIEGENTHALER

RÉDUIRE LA COMPLEXITÉ ET LES COÛTS DES SYSTÈMES TOUT EN AMÉLIORANT LEUR RENDEMENT

On m’a récemment demandé d’examiner un projet de système de chauffage pour une école, dans lequel deux chaudières électriques avaient été ajoutées pour compléter l’apport de chaleur d’une chaudière à gaz en fonte. Les chaudières électriques avaient été choisies pour profiter des faibles tarifs d’électricité en heures hors pointe.

Le système alimentait quatre zones de plancher chauffant à basse température, nécessitant toutes la même température d’eau d’alimentation à la charge nominale. Le concepteur avait prévu de faire fonctionner la chaudière à gaz à des températures suffisamment élevées pour éviter une condensation prolongée des gaz de combustion. Il avait également prévu d’installer un « circulateur de dérivation » afin d’augmenter la température d’entrée de la chaudière à gaz et (soi-disant) d’éviter la condensation des gaz de combustion.

Un mitigeur motorisé à trois

voies serait utilisé pour chacune des quatre zones afin de réduire la température de l’eau d’alimentation des chaudières. Le schéma proposé pour le système est illustré à la Figure 1 .

Bien que le système en question aurait probablement pu fournir de la chaleur pour satisfaire la charge, il l’aurait fait dans des conditions de fonctionnement indésirables, et après un coût d’installation nettement supérieur à celui requis.

ERREURS DE CONCEPTION

Voici une liste des problèmes et quelques modifications proposées pour les corriger :

1) Ne jamais raccorder des chaudières – ou toute autre source de chaleur hydronique – en série. Cela n’offre aucun avantage, et présente de nombreux inconvénients, comme l’impossibilité de démonter une chaudière pour l’entretien sans modifier temporairement la tuyauterie afin de maintenir le fonctionnement du système.

Dans le cas de chaudières modulantes à condensation (mod/ con) ou de thermopompes, le raccordement en série réduira l’efficacité des sources de chaleur en aval en raison de la température d’entrée d’eau plus élevée. Le passage de l’eau chaude dans des chaudières à combustion inactives

augmente également inutilement les pertes thermiques par la paroi et la cheminée.

2) Bien qu’il soit possible d’utiliser le système proposé ( Figure 1 ) à des températures d’eau plus élevées et d’utiliser des mitigeurs pour atteindre les températures d’alimentation plus basses nécessaires aux circuits de plancher chauffant, cela n’est pas nécessaire – particulièrement avec des chaudières électriques qui ne produisent pas de gaz de combustion susceptibles de se condenser.

La chaudière à gaz peut être protégée contre la condensation prolongée des gaz de combustion en installant un mitigeur motorisé à trois voies qui détecte et réagit à la température à l’entrée de la chaudière. Ce mitigeur tentera de maintenir la température d’entrée de la chaudière à 130 °F ou plus, en autant que possible. Le circulateur de dérivation illustré à la Figure 1 ne réagit pas à la température à l’entrée de la chaudière – il ne peut donc pas assurer une protection anticondensation constante.

3) Aucun clapet antiretour pour

les circuits de zone individuels ne figure à la Figure 1 . Cela permettrait pourtant l’inversion du flux dans les zones inactives lorsque d’autres zones fonctionnent. Lorsque le zonage est réalisé à l’aide de circulateurs à commande indépendante, chaque circuit de zone doit être équipé d’un clapet antiretour.

4) La Figure 1 ne présente aucun robinet de vidange ni séparateur d’air central. De ce fait, le remplissage et la vidange du réseau illustré nécessiteraient de nombreuses heures pénibles.

5) Bien que l’aspect suivant ne constitue pas une erreur majeure, les sondes de température d’eau associées à tout type d’ensemble mitigeur doivent être installées en aval du circulateur associé, dans la mesure du possible. Cette façon de procéder garantit un mélange complet des flux chaud et froid avant que l’écoulement traverse la sonde qui commande l’ensemble mitigeur.

Le schéma illustré à la Figure 2 propose une approche qui élimine tous les

problèmes décrits précédemment. Les trois sources de chaleur sont désormais raccordées en parallèle, et chaque chaudière a été équipée d’une vanne permettant de l’isoler (voire de la retirer) pour l’entretien, et ce, sans affecter le fonctionnement des autres sources de chaleur.

De plus, chaque chaudière possède son propre circulateur, lequel ne fonctionnera que lorsque la chaudière sera active. Chaque chaudière est également équipée d’un clapet antiretour pour empêcher l’inversion du flux, et d’un robinet de vidange pour accélérer l’évacuation de l’air lors de la mise en service initiale ou après l’entretien.

La chaudière à gaz est désormais protégée contre la condensation prolongée des gaz de combustion par un mitigeur motorisé à trois voies qui réagit à la température à l’entrée de la chaudière. Lorsque cette température sera inférieure à 130 °F, l’orifice froid du mitigeur sera complètement fermé. Cela créera une « recirculation » de l’eau sortant de la chaudière, la retournant directement à l’intérieur.

Très peu de chaleur sera dirigée vers les collecteurs. Cela permettra à la chaudière de se réchauffer rapidement au-dessus des conditions provoquant une condensation prolongée des gaz de combustion avant d’acheminer de la chaleur aux circuits de charge.

Les trois sources de chaleur sont reliées par des collecteurs de grande dimension qui mènent à un séparateur hydraulique. En plus d’isoler la dynamique de pression des circulateurs de la source de chaleur de celle des circulateurs de charge, le séparateur hydraulique assure une séparation efficace des impuretés et de l’air potentiellement présents dans le réseau.

Je recommanderais également d’équiper le séparateur hydraulique d’un aimant pour capturer les particules de métaux ferreux circulant dans le flux. Cette pratique est recommandée pour les nouveaux systèmes, et elle s’avère particulièrement importante dans les projets de modernisation.

La température de l’eau à la sortie –côté charge du séparateur hydraulique

sonde de temp. extérieure

collecteurs de bonne dimension

clapets antiretour

régulateur de chaudière à plusieurs étages

– est surveillée par un régulateur de source de chaleur à trois étages. Ce régulateur actionne les trois sources de chaleur en fonction de ses paramètres.

De façon générale, la chaudière à gaz est utilisée comme premier étage (en supposant que le prix du chauffage au gaz soit inférieur à celui du chauffage par résistance électrique en période de pointe). Les chaudières électriques sont utilisées comme deuxième et troisième étages, afin de maintenir une température d’eau d’alimentation adéquate pour les circuits de charge. Cette température est basée sur la commande de réglage extérieure.

Les quatre mitigeurs motorisés à trois voies illustrés dans la conception d’origine ( Figure 1 ) peuvent être supprimés. Ils ne sont plus nécessaires. Le mélange s’effectue désormais entièrement dans le séparateur hydraulique. Le régulateur de source de chaleur à plusieurs étages fournit toute la logique et le fonctionnement

de

de la source de chaleur nécessaires pour atteindre et maintenir la température d’eau d’alimentation requise. L’élimination des quatre mitigeurs motorisés, ainsi que du matériel de commande requis à leur fonctionnement, permettrait d’économiser plusieurs milliers de dollars sur un système de cette taille. Enfin, chacune des quatre zones est équipée d’un clapet antiretour pour empêcher l’inversion du flux, et d’un robinet de vidange pour accélérer l’évacuation de l’air et le remplissage.

Bien que l’expression « ingénierie de la valeur » soit parfois utilisée ironiquement pour sous-entendre une « dévalorisation » de la conception sans se soucier du rendement, son objectif réel se veut un concept très pertinent que tous les concepteurs de systèmes devraient appliquer. Une véritable ingénierie de la valeur réduit les coûts sans compromettre la qualité.

Dans de nombreux cas, l’ingénierie de la valeur peut également améliorer l’efficacité, la fiabilité et la facilité d’entretien du système à long terme. Son application dans la conception de systèmes hydroniques repose sur une compréhension approfondie des conceptions éprouvées relatives à la tuyauterie, aux vannes, au rendement des circulateurs, aux concepts de commande et aux caractéristiques de fonctionnement de toutes les sources de chaleur en cause.

Plus vous consacrerez de temps à l’apprentissage des bases de la conception hydronique, mieux vous identifierez les occasions d’« élagage » des conceptions proposées pour atteindre des résultats optimaux.

John Siegenthaler, PE, est ingénieur professionnel agréé. Il compte plus de 40 ans d’expérience en conception de systèmes de chauffage hydroniques modernes, incluant la quatrième édition de son livre « Modern Hydronic Heating ».

Énergie renouvelable de l’air à zéro émission de C02

• Aucune licence en réfrigération requise pour l’installation et l’entretien

• Contrôle avancé de la température modulable

• Fonctionnalité de réinitialisation à l’extérieur

L’injection de vapeur améliorée (EVI) augmente l’efficacité, diminue la plage de température ambiante de fonctionnement jusqu’à -22 °F / -30 °C et augmente la température maximale de l’eau d’alimentation

• Extrêmement silencieuse : niveau sonore en fonctionnement de 38 à 53 dB

• Interface 24 V CA pour une connexion facile au thermostat

• Fiabilité accrue grâce au nombre réduit de pièces mobiless

• Sécurités de contrôle de débit et de limite haute intégrées

Solution de décarbonisation facile à installer pour un confort tout au long de l’année

Viega propose des solutions pour les réseaux d'eau potable à hydronique – et tout ce qui se trouve entre les deux – dans des dimensions et configurations qui répondent à tous vos besoins commerciaux et résidentiels.

Un seul fournisseur. Un seul outil.

Les systèmes de raccords et vannes Viega offrent le summum de l'efficacité.

Raccord de transition en bronze sans plomb MegaPress® de Viega (1/2 po à 2 po)

Le premier et le seul raccord à sertir permettant une transition fluide entre différents matériaux de tuyauterie.

Vannes ProPress® de Viega (1/2 po à 4 po) conçues pour résister aux conditions les plus rigoureuses.

Offrant plus de configurations et de certifications, nos vannes à sertir de haute qualité réduisent les rappels de service et le coût de main-d'œuvre des projets