[ anamnesis ]

giovanna almeida cunha

para Lulipara os Almeida Cunha & todos os agregados

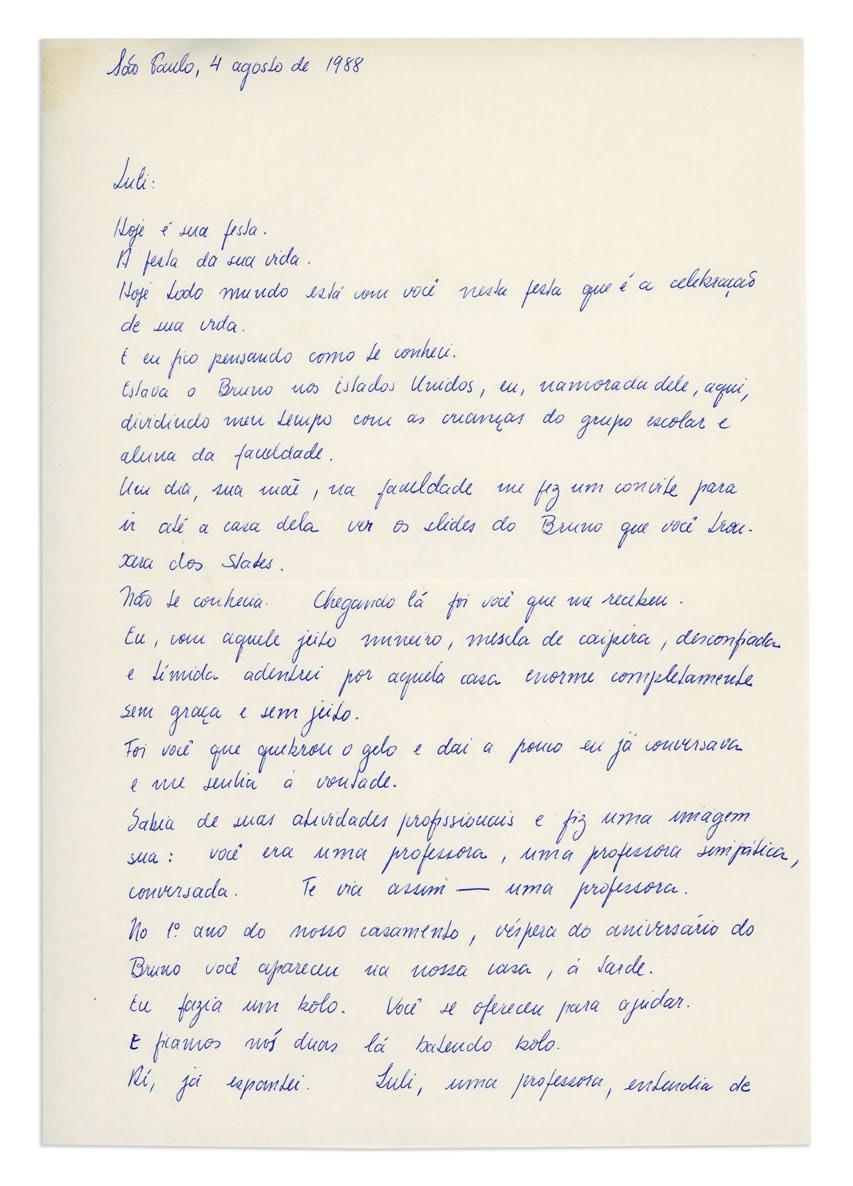

[ Rogério Almeida Cunha, em carta para Luli – agosto de 1988]

Aqui você encontra duas histórias: uma mais curta, que está escrita, com tudo que eu sei. E outra infinitamente maior, com tudo que eu não sei e que, portanto, eu inventei (para caber nessas páginas) ou peguei emprestada (dos papéis que achei dentro das caixas).

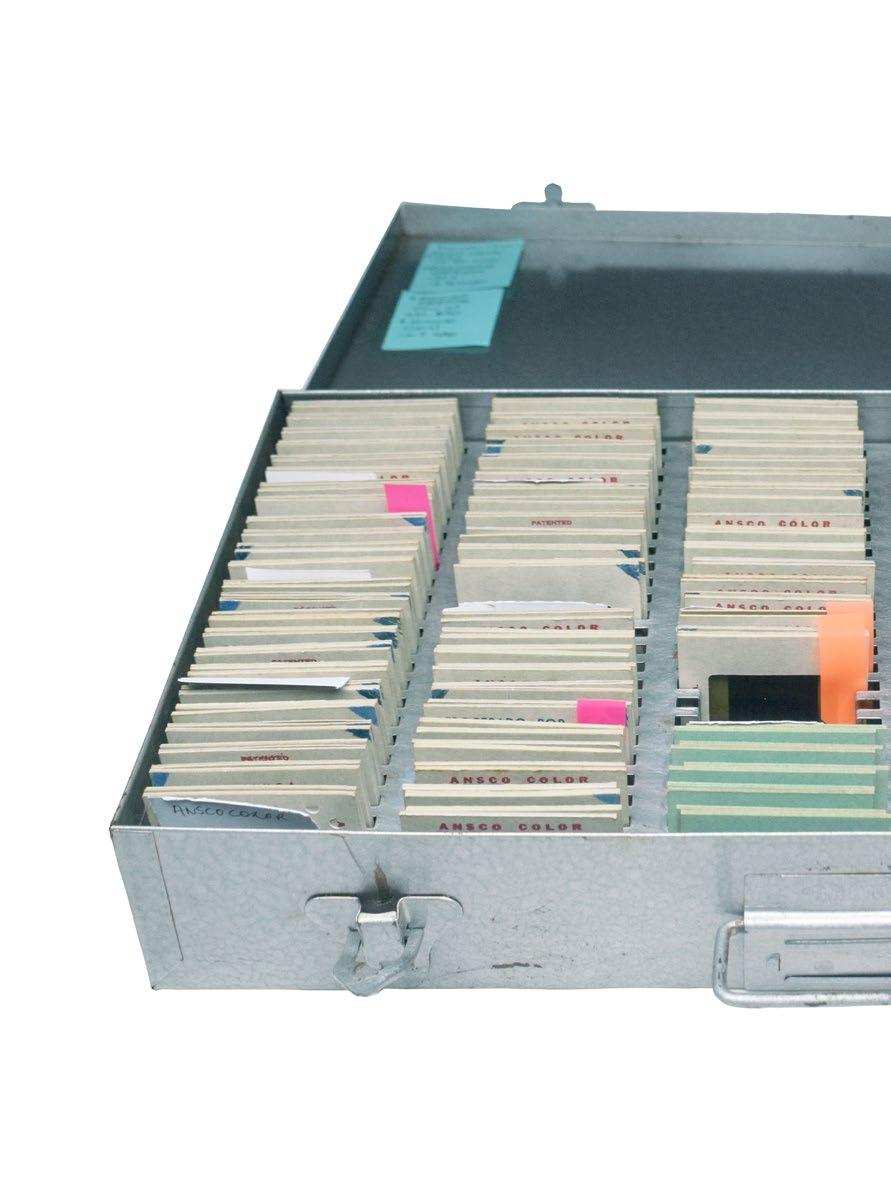

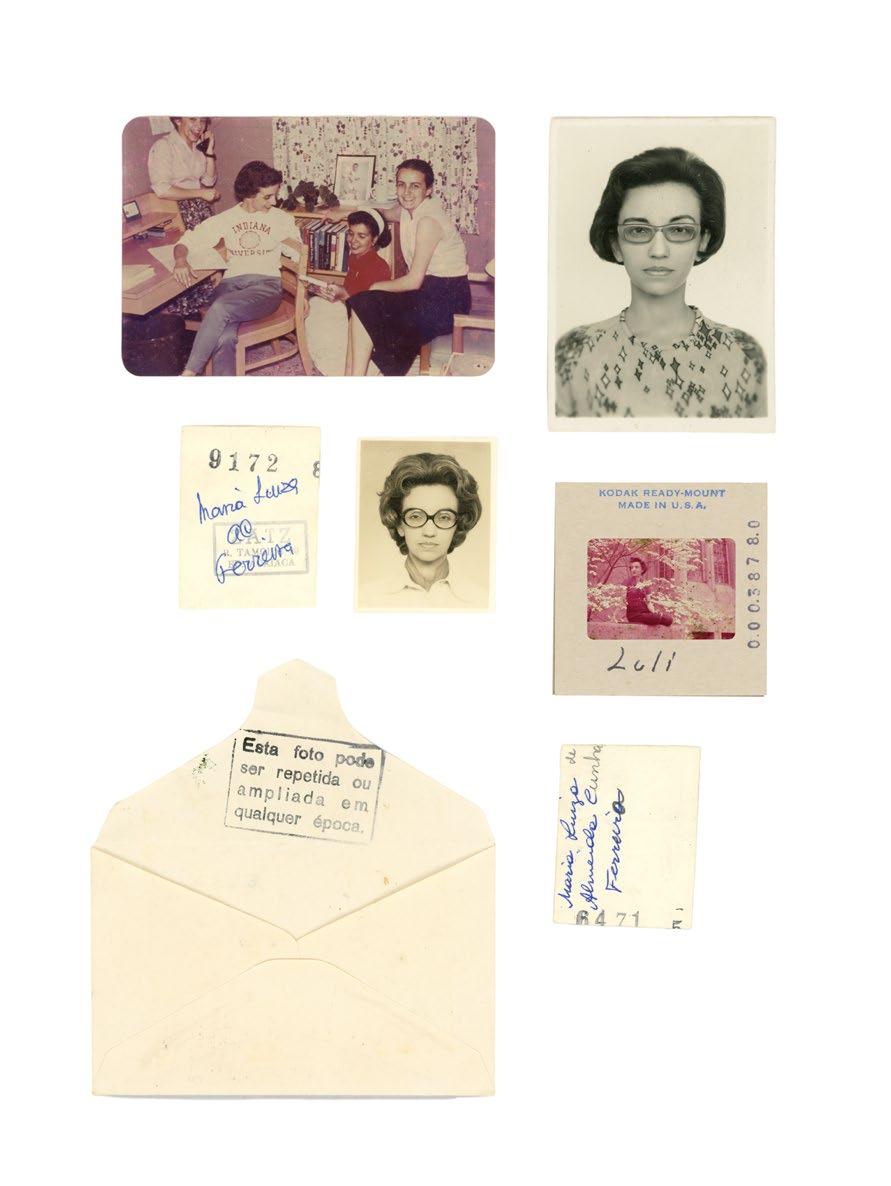

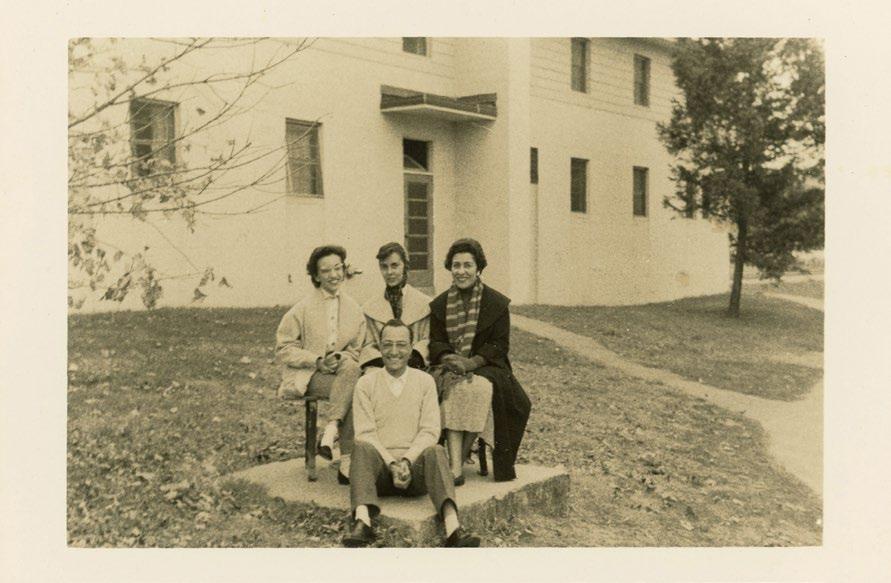

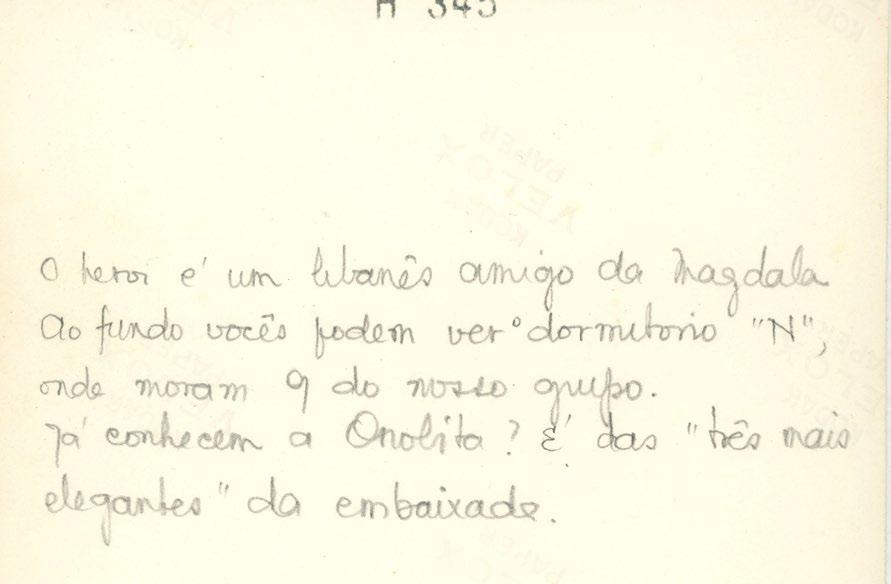

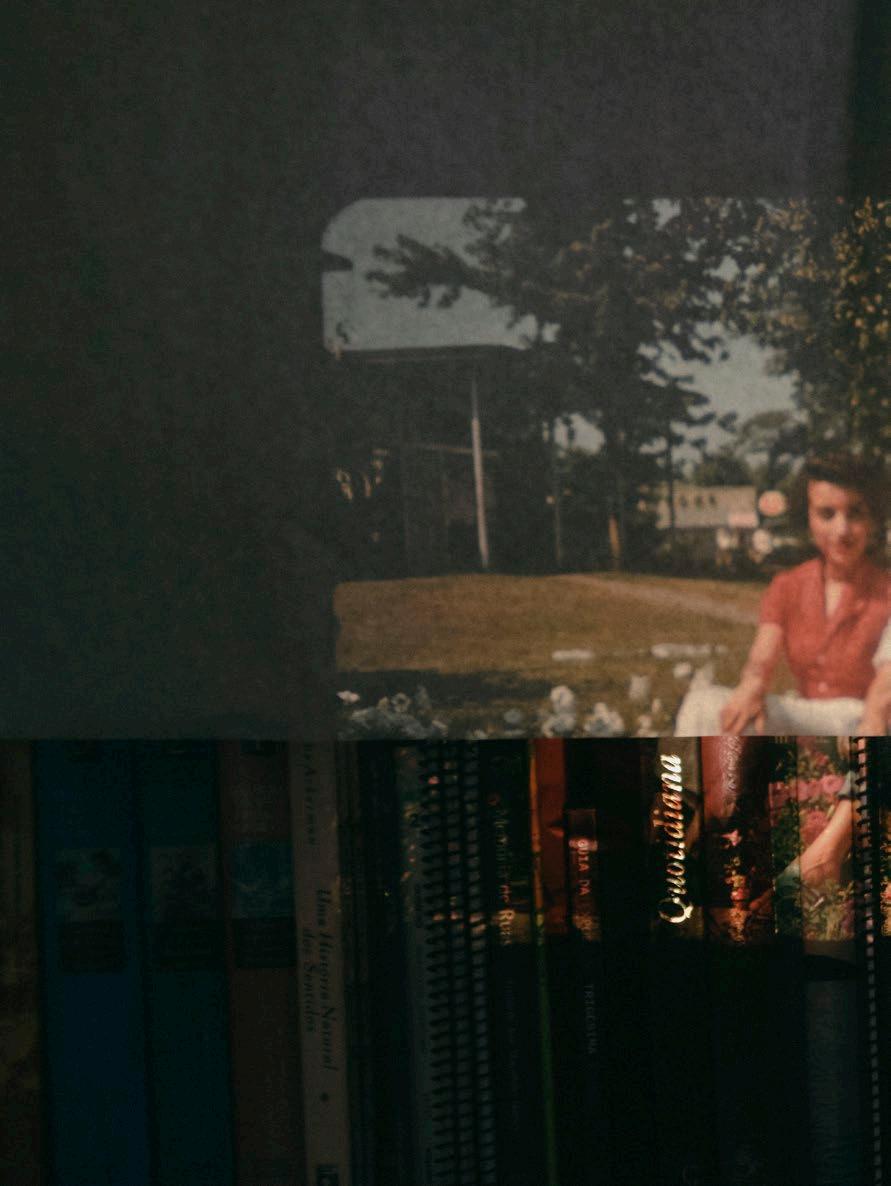

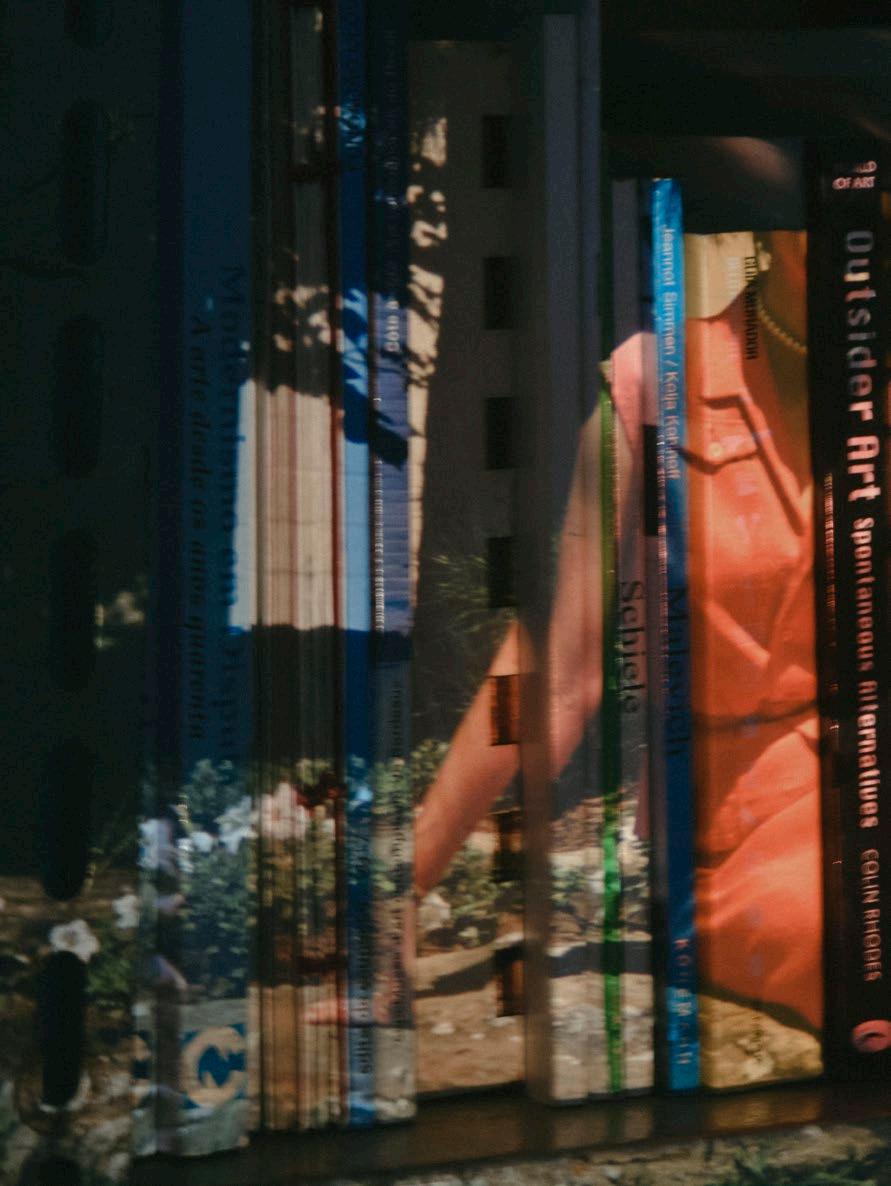

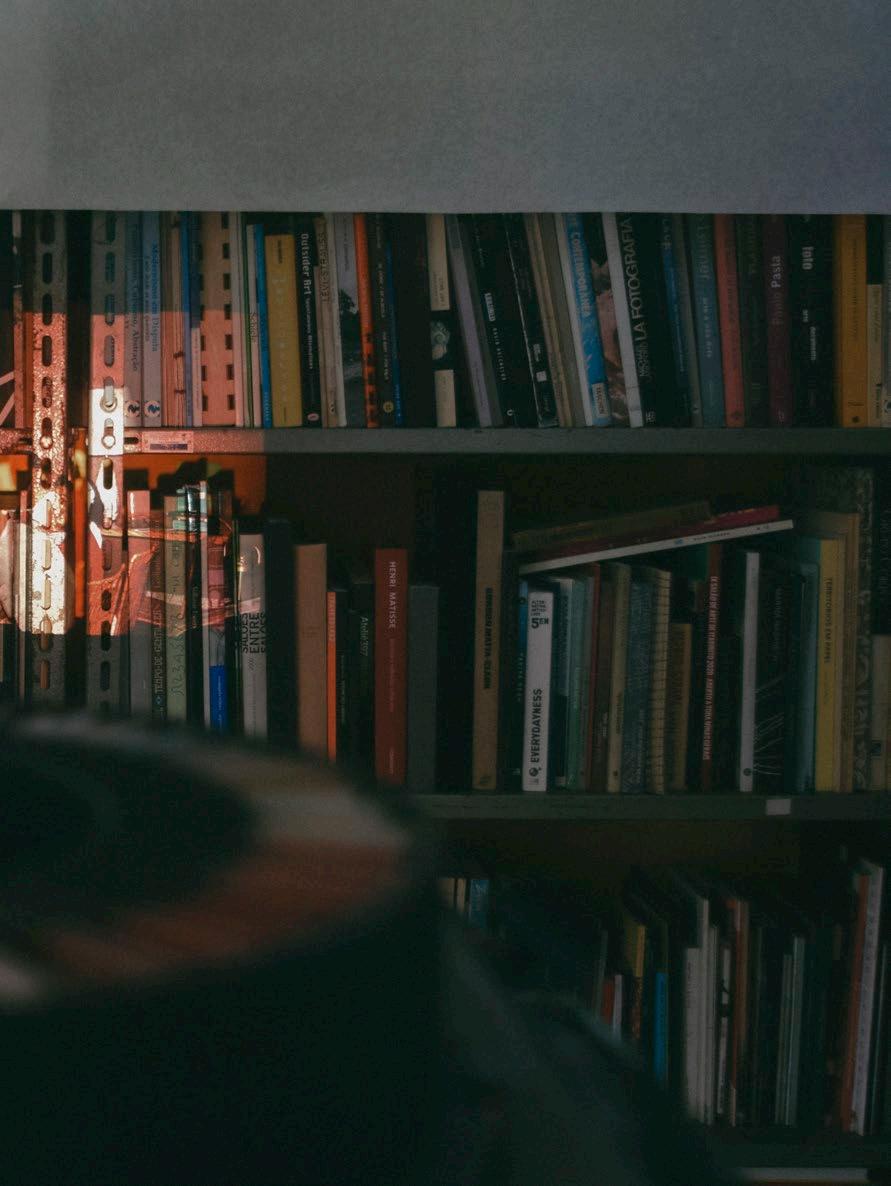

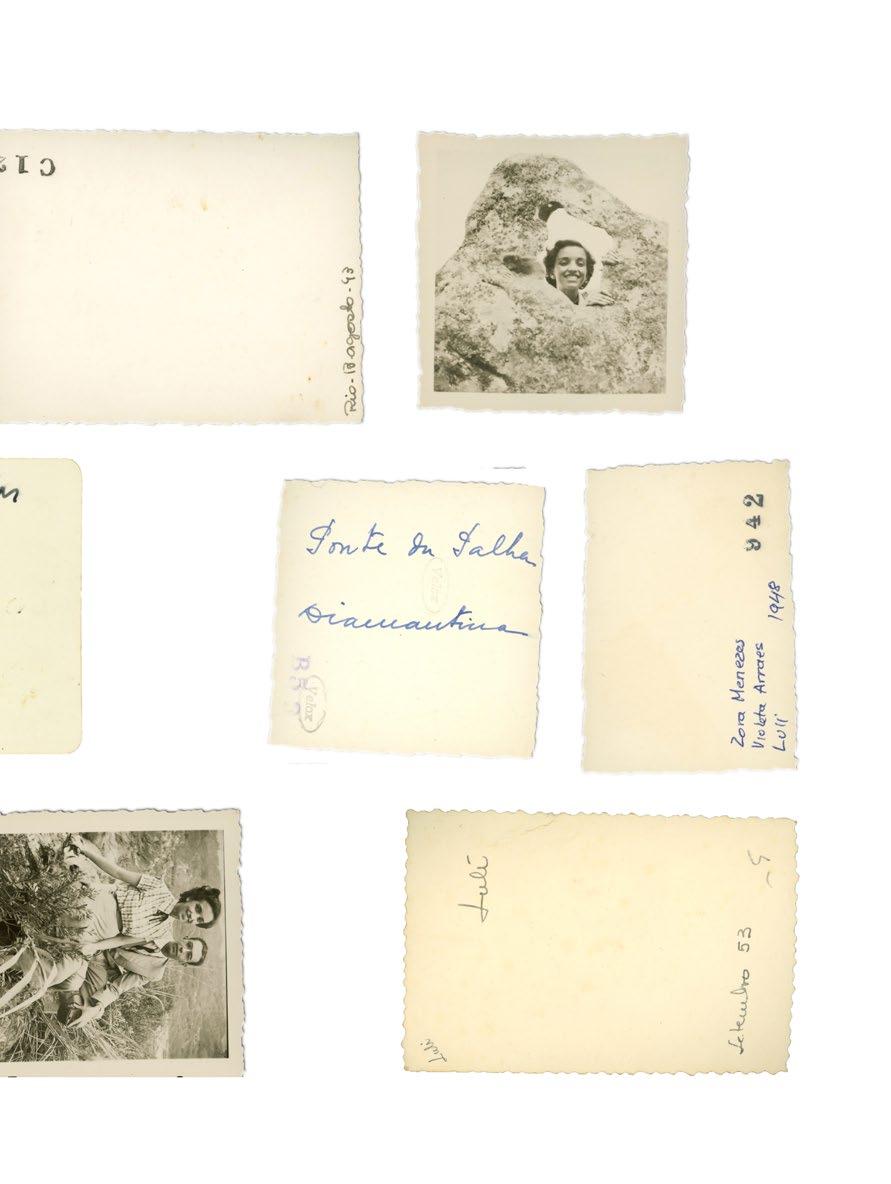

Aqui você encontra 23 anos de fotografias em slide (c.1953 - 1976): tiradas por José Ângelo Ferreira, categorizadas e anotadas por sua esposa, Maria Luisa de Almeida Cunha Ferreira, e guardadas pelo seu filho, Roberto de Almeida Cunha Ferreira, até serem encontradas por mim.

[ as andanças ]

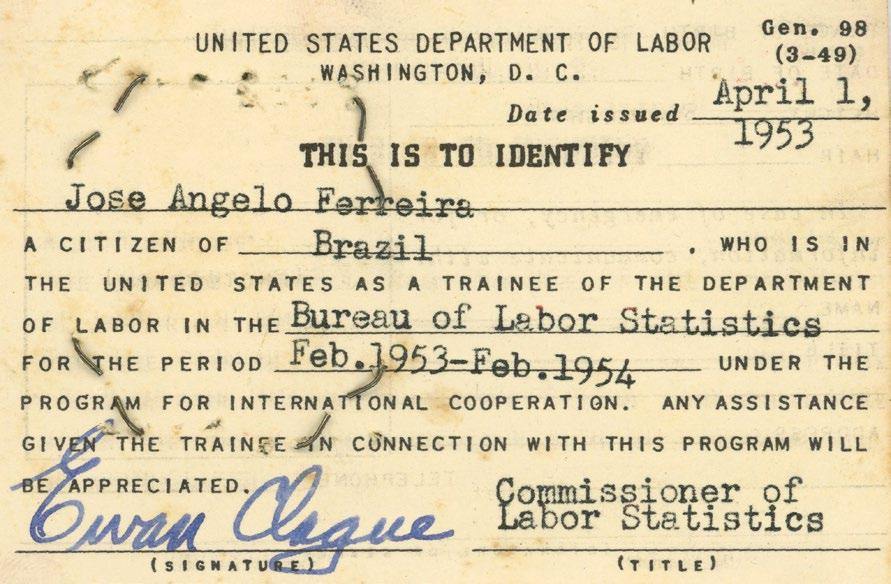

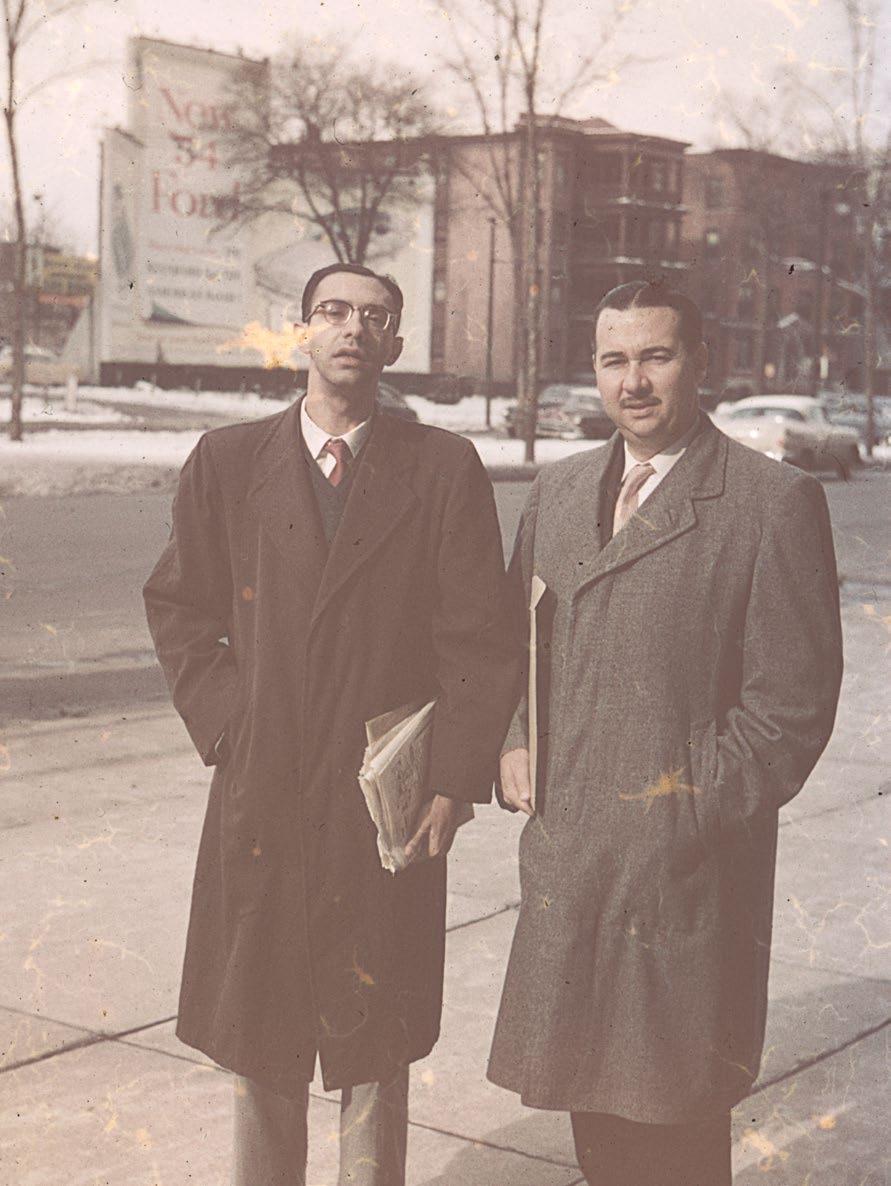

Zé Ângelo visita os Estados Unidos.

Por quase um ano, habita a cidade de Washington e, depois, Mineápolis. Talvez solteiro, talvez já casado, mas definitivamente, nesse momento, estava só.

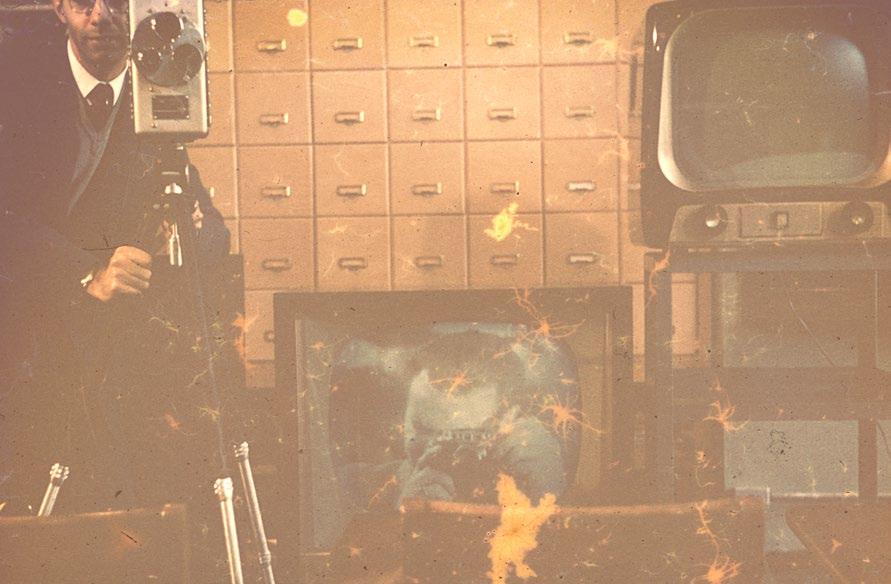

[ o fotógrafo anônimo ]

Encontro Dodora pela primeira vez no hall de entrada de seu hotel – não nos vemos há alguns anos, não sei dizer quantos, e a primeira surpresa é como ela parece pequena. Mas eu sei que na verdade sou eu que cresci, fiquei comprida e pontuda de uma maneira que não é muito Almeida Cunha da minha parte. Os cumprimentos carregam carinho e empolgação, com a intimidade de duas pessoas que se conhecem muito bem apesar de terem convivido muito pouco. Estranhas e familiares, somos uma dupla curiosa.

Enquanto almoçamos, ela fala em tom de voz baixo para o ambiente barulhento do restaurante. Tenho que me esforçar para escutá-la sobre o burburinho das outras mesas e o tintilar dos talheres na louça. Ela me conta um resumo meticulosamente bem estruturado de uma história que começa no final do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro. Fala dos Lacombe, de Mabel, de Marilu e Roberto. Fala do Colégio Jacobina e do Instituto de Manguinhos. Fico hipnotizada, tentando guardar com maior riqueza de detalhes possíveis esse conto primordial da nossa mitologia familiar. Mas é difícil prestar atenção, porque só consigo pensar em como ela fala com os mesmos jeitos de sua irmã mais velha, Luli. Educada, elegante, articulada. Sempre cuidadosa com a escolha de palavras, nunca indiferente às minhas perguntas e comentários. O tom de voz, a cadência, tudo está ali. E como se isso não fosse semelhança o suficiente, noto também que a lembrança da irmã se faz presente em suas mãos. Mãos pequenas, delicadas, brancas, um pouco trêmulas. Não me lembrava particularmente das mãos da minha avó, até vê-las de novo agora. Pergunto pra mim mesma se essa memória aparentemente aleatória é de fato minha ou uma invenção ficcional para preencher um buraco, e não encontro nenhuma resposta que me agrada. Só um par de mãos

bonitas, que gesticula em uma dança tímida enquanto ela me conta sobre pessoas que não conheci e um tempo que não existe mais.

Preciso controlar meu entusiasmo, porque cada palavra é interessante de tal forma que seria um sacrilégio interromper o fio da história. Vez ou outra, ela mesma se interrompe, no geral para saber de mim. Faz uma ou duas perguntas hesitantes, quase como se tentasse entender quem eu sou. Quer saber da minha graduação, da minha infância em Belo Horizonte, do tempo que viajei pela Dinamarca. São perguntas que rapidamente se dissolvem na conversa, porque eu mesma não consigo ter muito interesse por mim. Sinto que tenho pouca história, que meus 23 anos não me permitiram carregar qualquer coisa que fosse minimamente notável. E estou focada: quero saber sobre nossa família. Quero ouvir, mais do que quero falar.

A verdade é que tudo que ela dissesse me seria valioso, mas ali, naquele momento, estou preocupada com a tarefa impossível de construir uma narrativa mais ou menos linear. E a história das fotografias que encontrei começa, em primeiro lugar, pelo fotógrafo. Quero perguntar sobre Zé Ângelo, quero saber como ela se lembra dele. Só consigo tomar coragem para tocar no assunto bem depois, quando já estamos comendo a sobremesa. Ela me olha do outro lado da mesa um pouco surpresa com a mudança de tópico. E então eu tenho que me justificar. É que é ele quem tirava as fotos, eu digo. Mas ele não tirava fotos só como um pai tira fotos da esposa e dos filhos para guardar em um álbum de família. Era mais que isso. Ele tirava fotos como alguém que se importa com o próprio ato de tirar fotos.

E era um bom fotógrafo? – ela me pergunta. Era, eu respondo, sem precisar pensar.

[ um homem sério, ou quase sério ] Dodora explica, um pouco sem graça, que não conheceu Zé Ângelo muito bem. Ela, que passou a maior parte da vida adulta em São Paulo, não conviveu muito com o cunhado. E durante a repressão, especialmente, não vinha fazer visitas à Belo Horizonte. Minha imaginação tem dificuldade de ver a jovem revolucionária que habita o passado dessa mulher sofisticada, mas racionalmente eu consigo entender a complexidade das duas personagens. São complementares, não opostas. E são a mesma. Lembro, de repente, que Dodora esteve em Belo Horizonte quando eu tinha dez ou doze anos de idade, para o lançamento do livro de sua tese de doutorado. Na época, fui proibida de comparecer ao evento, pela minha pouca idade. Quando minha irmã, que contava com só dois anos a mais de maturidade, voltou para casa, fiquei sabendo o título do livro: Tortura – testemunhos de um crime demasiadamente humano. Não esqueci o título, mesmo na época não sabendo o que ele significava.

Vejo a inocência da minha pergunta, que agora parece quase indelicada, quando ela começa a explicar também que mesmo quando convivia com Zé Ângelo essa convivência era sempre marcada pela grande diferença de idade entre os dois. Afinal, Dodora é a irmã caçula (temos isso em comum). Nasceu doze anos depois de Luli, que por sua vez era seis anos mais nova que Zé Ângelo. Esses dezoito anos de diferença entre ela e o cunhado fazia com que a relação dos dois fosse respeitosa, mas sem muita intimidade.

Naquele momento provavelmente foi perceptível a minha decepção, porque rapidamente ela voltou atrás, se corrigindo. Disse que mesmo não convivendo muito, lembrava bem dele. Era um homem sério, mas muito carismático. Um intelectual, ela me garantiu. Tinha um in -

teresse particular por assuntos do campo da psicologia, e era sobre esses temas que mais conversavam nas raras ocasiões que se encontravam. Era sério, sim, mas nunca severo, se corrigiu, adiantando que eu poderia estar tomando conclusões precipitadas. Tinha um jeito quieto que não chegava a ser tímido, e um senso de humor irônico e afiado. Andava bem vestido. Sempre sabia o que estava acontecendo no noticiário. Ela diz que queria saber dizer mais, que vai tentar se lembrar do resto. Mas me dá uma pista: converse com o Olímpio, ela diz. Ele era o afilhado, e vai se lembrar do padrinho. Ele cresceu junto do seu pai, porque Memélia e Luli eram tão próximas que os Ferreiras e os Pimentas sempre estiveram um pouco misturados.

de corda

A única fotografia impressa de Zé Ângelo que existe na minha casa mora em um porta-retratos que fica em cima da cristaleira, em um canto pouco iluminado da nossa sala. É um móvel antigo de madeira escura e pesada, com uma presença sólida e imponente. O porta-retratos, por outro lado, é uma moldura fina e espelhada, prateada, e é só mais um dos vários porta-retratos que habitam nas estantes do móvel, em diferentes tamanhos e materiais descombinados. Parecem ser objetos que pertencem a duas décadas diferentes, como de fato são. Mas ficam reunidos ali no canto, como alguma espécie de altar.

Na foto, Zé Ângelo não olha diretamente para câmera. Sorri, mas com o rosto em três quartos, olhando para a direita. Um sorriso que parece sincero, espontâneo. A armação metálica dos óculos de grau repousa sobre o nariz reto. Mas a foto tem um ângulo de visão bem fechado e só é possível enxergar esse rosto meio de lado, com olhar fixo num horizonte imaginário, e um pouco dos seus ombros e o nó da gravata. As cores já tão desbotadas que parecem mais um cor-de-rosa do que um sépia. É um bom retrato, do tipo que seria impossível datar em um palpite. Ele não me parece particularmente novo nem particularmente velho. Parece ter a idade indefinida que todas as pessoas que não tivemos a chance de conhecer têm. É um bom retrato, principalmente porque Zé Ângelo parece feliz.

A seu lado direito, em uma moldura também metálica, mas bem mais moderna, fica um retrato de Luli. Mas é Luli exatamente como eu me lembro dela. Já com os cabelos brancos e as rugas nos cantos dos olhos. Sentada no cantinho do sofá, rindo para a câmera como se tivesse acabado de ouvir uma boa piada. Não é só um sorriso, parece o fim de uma gargalhada.

Quem tirou a foto clicou no obturador quando o som da risada havia acabado de sair de seus lábios. Entre os dois retratos, fica uma moldura de madeira escura menor; que, ao invés de uma foto, exibe um poema de Luli intitulado: É sábia a natureza. E à esquerda de Zé Ângelo, fica um velho e dourado relógio de corda; que já não bate, mas ainda é dourado. Antes de revirar as caixas e vasculhar as gavetas, não tinha visto muitas fotos do Zé Ângelo. Mas minha memória infantil foi capaz de criar uma síntese sincera, e hoje consigo reconhecer com bastante facilidade o rosto desse meu avô que não conheci. Um homem alto, bem magro, de óculos. Cabelo moreno e curto, um pouco calvo. Sempre de terno e gravata. Um homem misterioso e silencioso. Distante, quase estrangeiro. Se você olhar meio de longe, ou talvez olhar meio de lado, ou talvez olhar como uma criança que tenta imaginar qualquer coisa sobre o seu avô enquanto estuda poesia na escola, você consegue ver que ele lembra, um pouco, Carlos Drummond de Andrade.

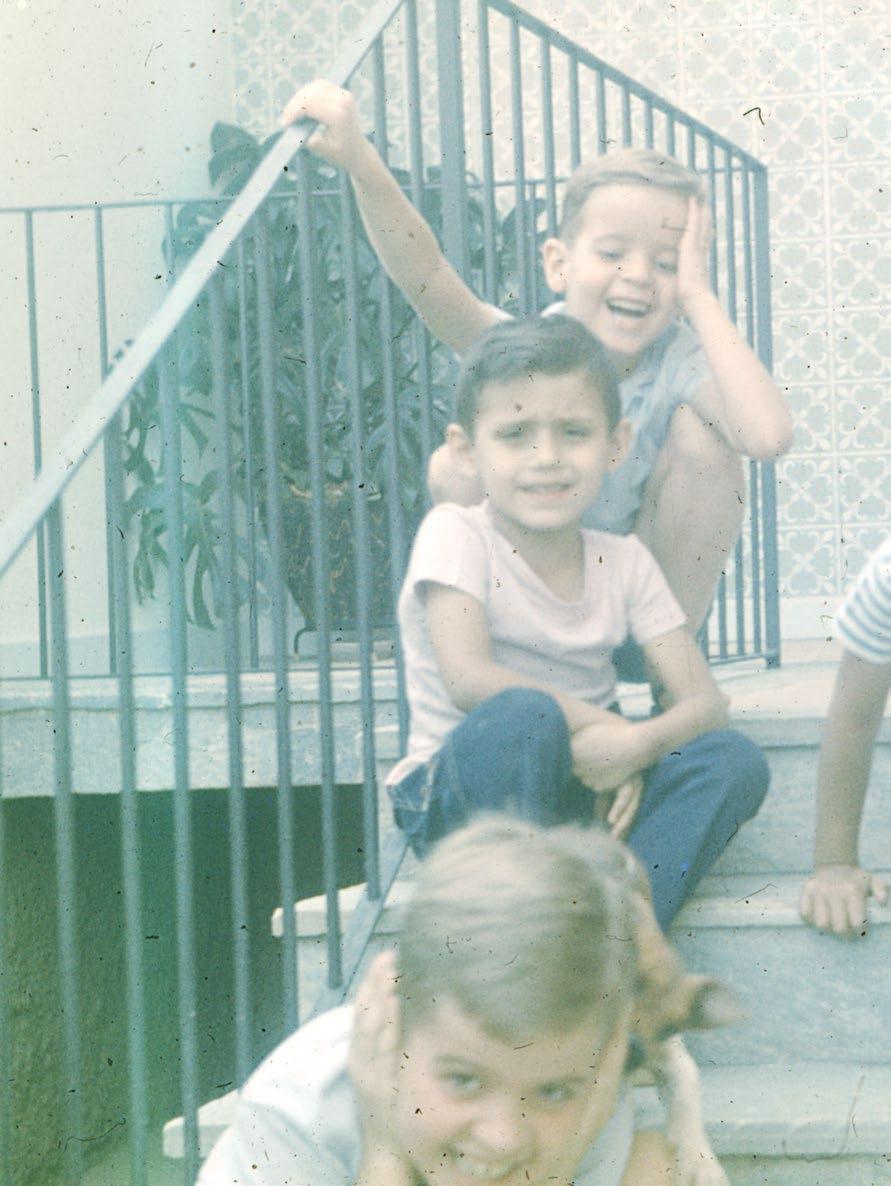

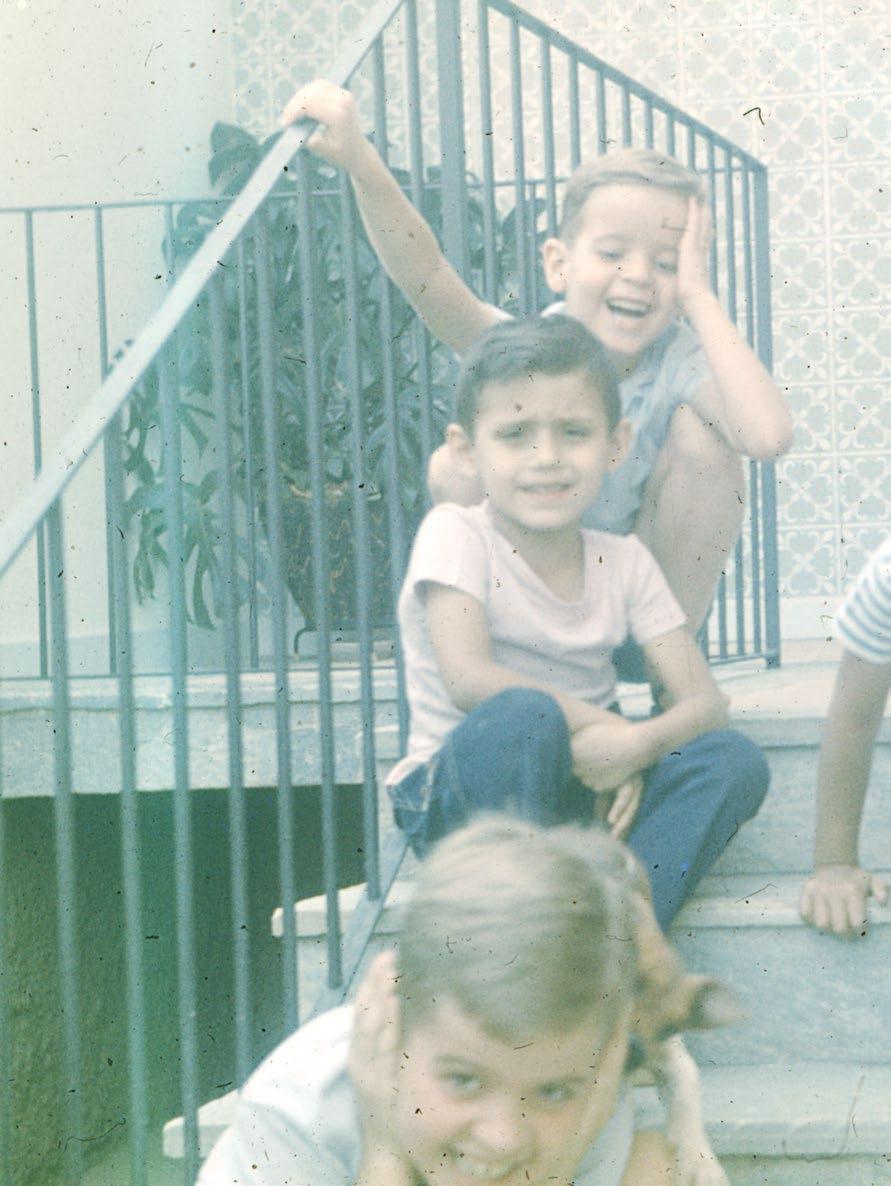

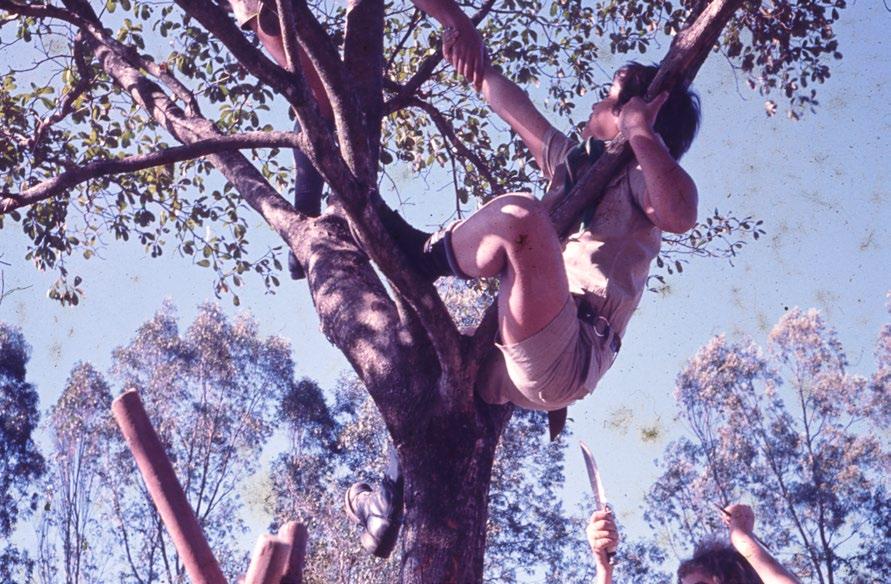

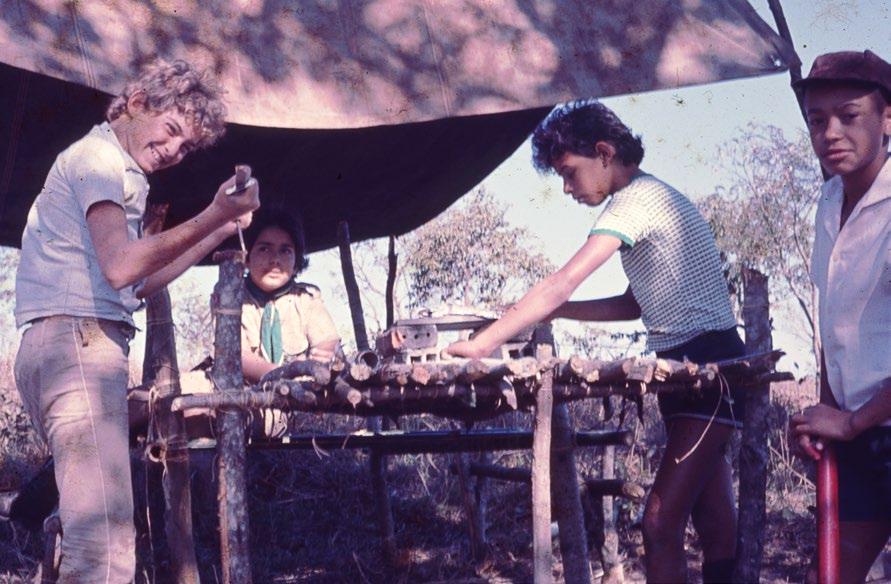

Olímpio me recebe na sua casa. É um domingo de abril, fim de tarde, daqueles dias que parecem empoeirados. O resto da família dele está dormindo ou não está em casa. Ele sorri muito, coça a barba, ajeita os óculos, acende um cigarro. Enquanto isso, vou me explicando num tom de voz baixo, tirando da maleta as molduras de slides, montando a mesa de luz em cima da mesa de jantar. Ele se empolga. Primeiro com a quantidade, depois com as imagens. Busca um copo d’água e vamos juntos realizar essa estranha empreitada de arqueologia do passado. Olímpio tem um talento especial para identificar as crianças. São seus irmãos, seus primos e suas primas. Acho os rostos infantis quase impossíveis de associar aos rostos adultos que eu conheci, mas pra ele as equivalências são óbvias. Era criança junto com essas crianças, e dar os nomes é tão fácil que parece ficar surpreso quando não consigo reconhecer de imediato.

Com meu encontro com Dodora ainda fresco, sinto que já consigo tatear melhor a direção da conversa; sei como formular perguntas, consigo começar a entender o que me interessa dentro de todas as histórias possíveis de serem contadas. Reconheço melhor os nomes dos personagens da nossa grande família, é só uma ou duas vezes que confundo quem é quem. Penso num jogo de quebra cabeça que é impossível de ser finalizado, ou uma colcha que sempre se fura e sempre precisa de mais um retalho.

Assim que começa a falar de Zé Ângelo, Olímpio constrói com riqueza de detalhes uma imagem muito diferente daquela que Dodora havia me entregado. Diz que tio era, pra ser sincero, um sujeito gozado. Era alto, magro, com um sorriso dourado. Era expansivo, contagiante. Quem o conhecia, sabia que ele era engraçado. Era um padrinho muito presente, bastante carinhoso. Mas sempre brincalhão e irônico, gostava de importunar o afilhado. Era ótimo em fazer imitações. Imitava o trocador do ônibus, a dançinha daquela atriz famosa que ele já não lembra o nome, a voz de um locutor da rádio. Sempre fazia pequenos comentários mordazes. Ficava ainda mais engraçado no clube, aos domingos, ou quando a família viajava toda junta.

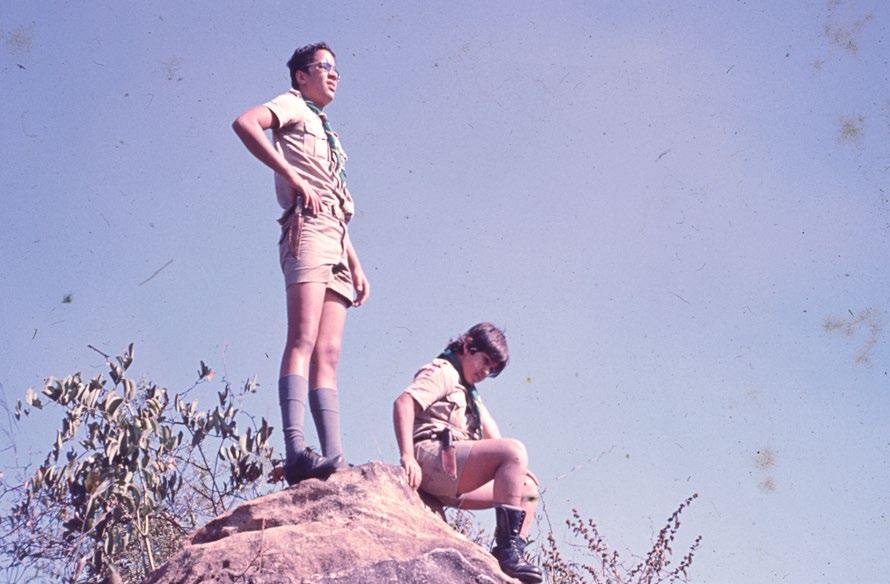

Um dia quando eu tinha uns doze ou treze anos, Olímpio diz, fui pra uma viagem com a escola. Uma excursão, ou um acampamento, algo desse gênero. Aí quando voltamos o ônibus deixou as crianças todas na porta da escola. Tinha uma menina na minha turma que eu era doido com ela. Chamava Thaís. Aí nesse dia quando saí do ônibus, o tio Zé Ângelo estava lá, pra me buscar, com a Luli e meus pais, ou não, sei lá. Mas ele tinha uma faixa, bem grande, escrito assim: “Eu te amo, Thaís!”. E aí eu fiquei fulo, destruí a faixa, fiz uma cena. E ele só sabia rir.

[ as fotografias, por direito, pertencem àqueles que não saíram na fotografia ]

Olímpio conta mais duas ou três histórias do Zé Ângelo. Em todas, escuto a mesma fábula: o padrinho que debocha do afilhado, enche sua paciência, faz piadas às suas custas, até a criança se zangar. E aí o padrinho que volta, carinhoso, cheio de desculpas para o afilhado, bem mais manso. Mas que ele era assim você já devia saber, diz Olimpio. Não, não sabia, eu respondo. Ele pergunta se meu pai não me contou. E eu digo que não, que meu pai não fala muito sobre o próprio pai. Que não me contou nenhuma história assim.

Olímpio olha para as paredes da sua própria sala de estar, procurando alguma ajuda nos quadros ali pendurados. Mas nem mesmo o bordado de Memélia que fica emoldurado na parede do corredor consegue soprar uma resposta. E então ele improvisa, como bom filósofo, diz pra eu não dar importância. Que na verdade o Zé Ângelo era assim como padrinho, mas que como pai ele devia ser de outro jeito. Sempre parecia ser bravo com os meninos, um pai exigente. Só que quando essa explicação fica no ar, ela não parece ser o suficiente. Então Olímpio acrescenta: na verdade é que existem os Almeida Cunha do futuro e os Almeida Cunha do passado. Os que são do futuro se importam com fazer, com construir, com mudar. Pensam sempre pra frente. E os do passado se preocupam com lembrar, com guardar papel, com essa ladainha de contar história comprida. Zé Ângelo e Luli, com certeza, eram Almeida Cunhas do futuro. Olímpio é Almeida Cunha do passado. E eu não decidi ainda qual é meu posicionamento.

[ as fotografias, por direito, pertencem àqueles que não saíram na fotografia ]

Olímpio conta mais duas ou três histórias do Zé Ângelo. Em todas, escuto a mesma fábula: o padrinho que debocha do afilhado, enche sua paciência, faz piadas às suas custas, até a criança se zangar. E aí o padrinho que volta, carinhoso, cheio de desculpas para o afilhado, bem mais manso. Mas que ele era assim você já devia saber, diz Olimpio. Não, não sabia, eu respondo. Ele pergunta se meu pai não me contou. E eu digo que não, que meu pai não fala muito sobre o próprio pai. Que não me contou nenhuma história assim.

Olímpio olha para as paredes da sua própria sala de estar, procurando alguma ajuda nos quadros ali pendurados. Mas nem mesmo o bordado de Memélia que fica emoldurado na parede do corredor consegue soprar uma resposta. E então ele improvisa, como bom filósofo, diz pra eu não dar importância. Que na verdade o Zé Ângelo era assim como padrinho, mas que como pai ele devia ser de outro jeito. Sempre parecia ser bravo com os meninos, um pai exigente. Só que quando essa explicação fica no ar, ela não parece ser o suficiente. Então Olímpio acrescenta: na verdade é que existem os Almeida Cunha do futuro e os Almeida Cunha do passado. Os que são do futuro se importam com fazer, com construir, com mudar. Pensam sempre pra frente. E os do passado se preocupam com lembrar, com guardar papel, com essa ladainha de contar história comprida. Zé Ângelo e Luli, com certeza, eram Almeida Cunhas do futuro. Olímpio é Almeida Cunha do passado. E eu não decidi ainda qual é meu posicionamento.

[ aglomerado de ausências ] uma foto de alguém que não está mais aqui em um momento que já não existe, por um fotógrafo que não conheci

[ mise en place ]

Uma sala de jantar escura. Não, uma sala de estar. A sala de estar da casa da avenida Bias Fortes, que nunca vi nas fotos. Duas ou quatro crianças inquietas, barulhentas. Não, entediadas. Morrendo de tédio. Derretendo nas poltronas, loucas de vontade de ir para casa. Os adultos em pé, em semicírculo. Segurando taças de vinho. Não, vinho do porto. Na verdade, era cerveja. Equilibrado em cima de uma pilha de livros ou catálogos da telefônica, um projetor de slides carrossel. A lâmpada amarela perfeita e brilhante. As imagens projetadas na parede entre uma estante e um quadro, quase atravessadas por uma viga que sustenta a fundação da casa. Uma foto, depois outra. Sempre acompanhadas de um pequeno comentário. Uma anedota. Uma história curta, que cabe em duas frases. Um gracejo. Uma piada. Outra foto. Discordam sobre os detalhes da viagem. Sobre o nome das pessoas. Mas se divertem. Parecem hipnotizados. Dividem, por aquele momento, memórias guardadas.

[ o mar e as semelhanças ]

Enquanto meu pai calça o sapato na entrada do apartamento, faço uma pergunta hesitante. E a câmera do Zé Ângelo? O que aconteceu com ela?

A pergunta carrega uma crença não dita, uma esperança de que seria possível saber qualquer coisa que seja a partir das semelhanças silenciosas que existem entre as pessoas e os objetos que elas têm. Quero acreditar que conseguiria entender melhor o fotógrafo, se encontrasse em minhas mãos sua objetiva. Como se fosse possível conhecer um poeta só por se olhar a sua biblioteca, ou ver as anotações que fez nos cantos das páginas de seus livros. Ou entender mais sobre os segredos de um chef só olhando seus ingredientes em cima da bancada e analisando as espátulas e a batedeira. Ou saber o que produziu um marceneiro semana passada, só de passar os olhos pelas resmas de madeira em cima da mesa de sua oficina. E talvez o maçarico e o martelo e os alicates realmente sejam capazes de dizer os mistérios de seu ourives, mas tenho a suspeita que é o botão do obturador que me sussurraria as perguntas que mais me coçam.

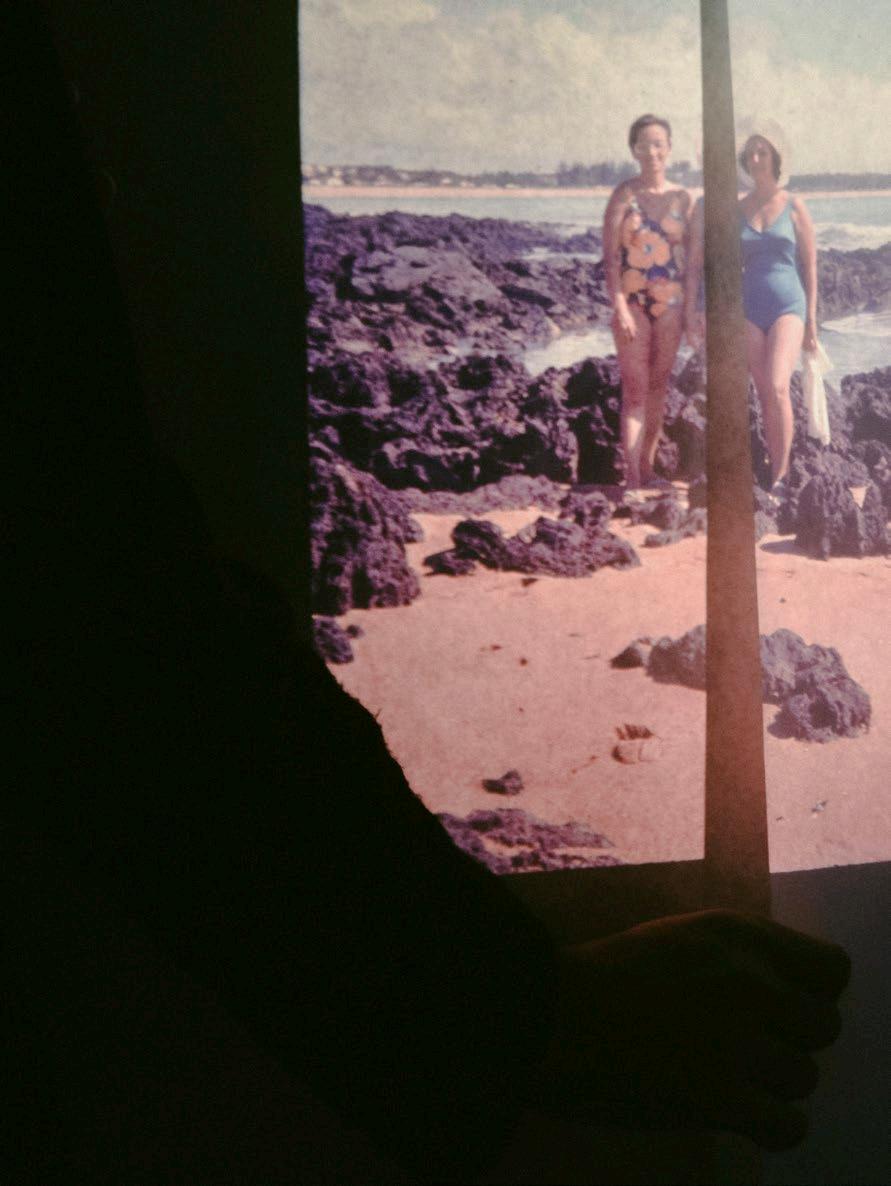

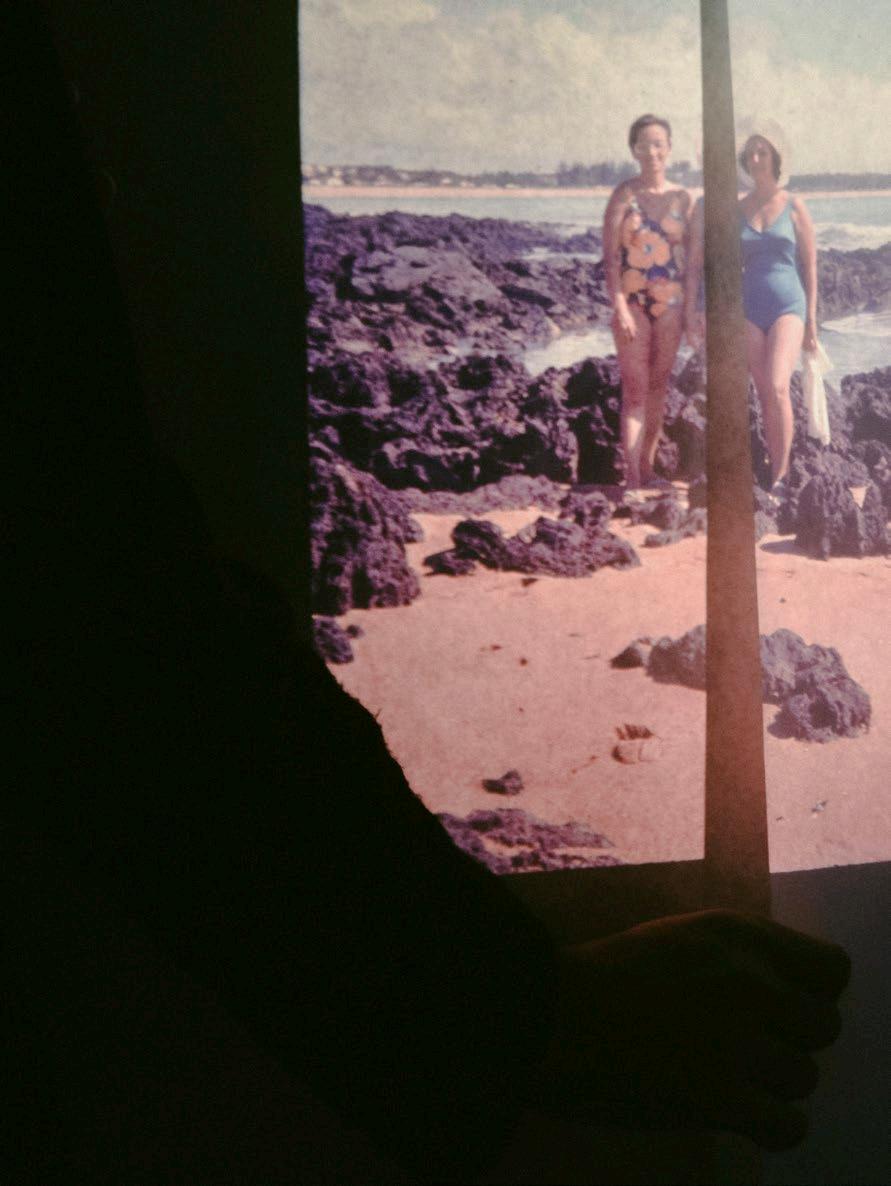

Meu pai responde rápido. Ah, sei lá. Não lembro direito. Acho que caiu no mar, um dia quando a gente estava numa viagem na praia. Deve ter estragado. Depois não sei.

Mas você lembra qual câmera que era? Eu tento.

Era uma dessas alemãs.

Uma praktica? Uma leica?

Isso. Acho que era uma leica. Uma leica afundada nas profundezas do mar, corroída e oxidada pela água salgada. Ou uma leica que foi até levada pra casa, carregada até um técnico especializado e depois descartada em uma lixeira qualquer, uma vez que determinado que o conserto seria muito caro. De qualquer forma, um tesouro, e como um bom tesouro é daqueles que se perdeu. Sinto um luto melancólico mas conformado, que consegue até enxergar certa justiça no fato. E a resposta, no fim das contas, não me diz nada.

[ 1956 - 1957 ]

Luli e Zé Ângelo visitam os Estados Unidos.

Por cerca de oito meses, começando na primavera, habitam a cidade de Bloomington, e Luli frequenta a University of Indiana. Renato, primogênito do casal, fica no Brasil, sob os cuidados atentos dos Almeida Cunha.

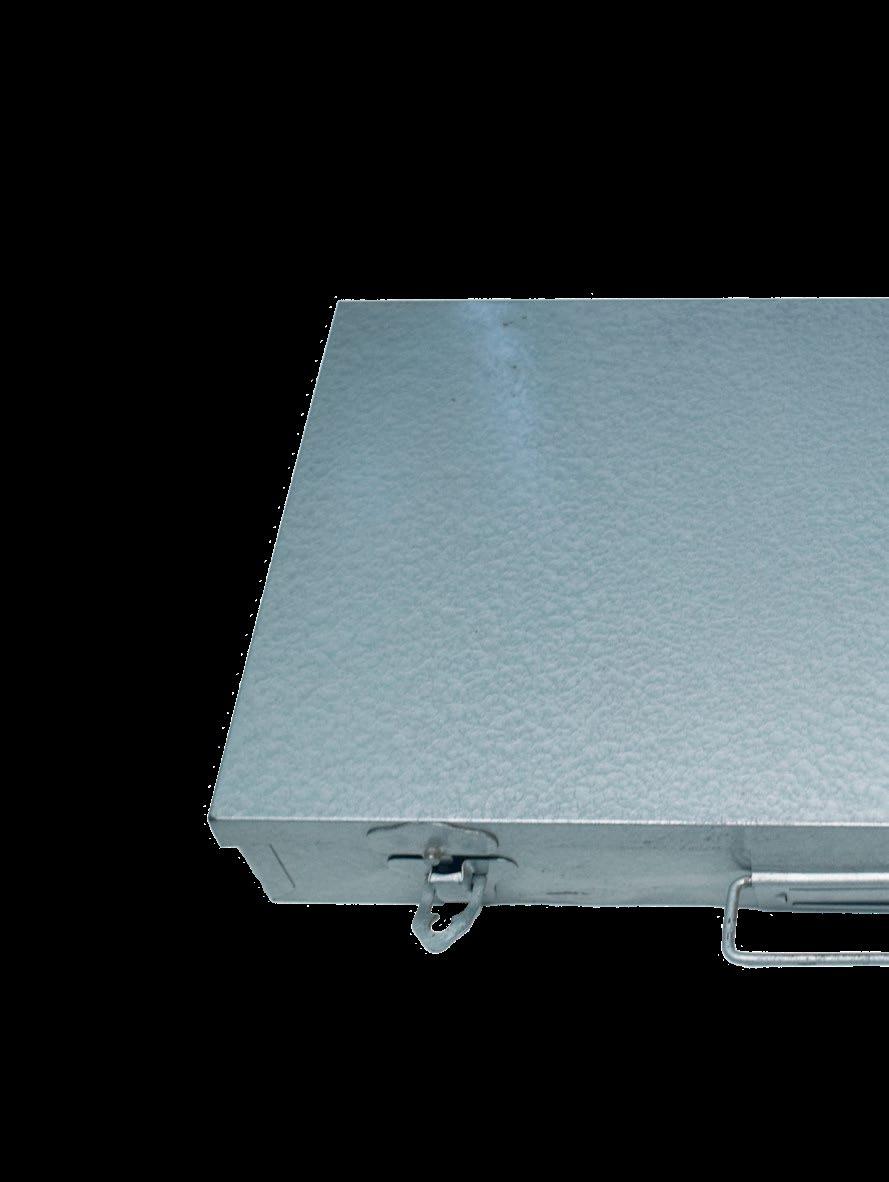

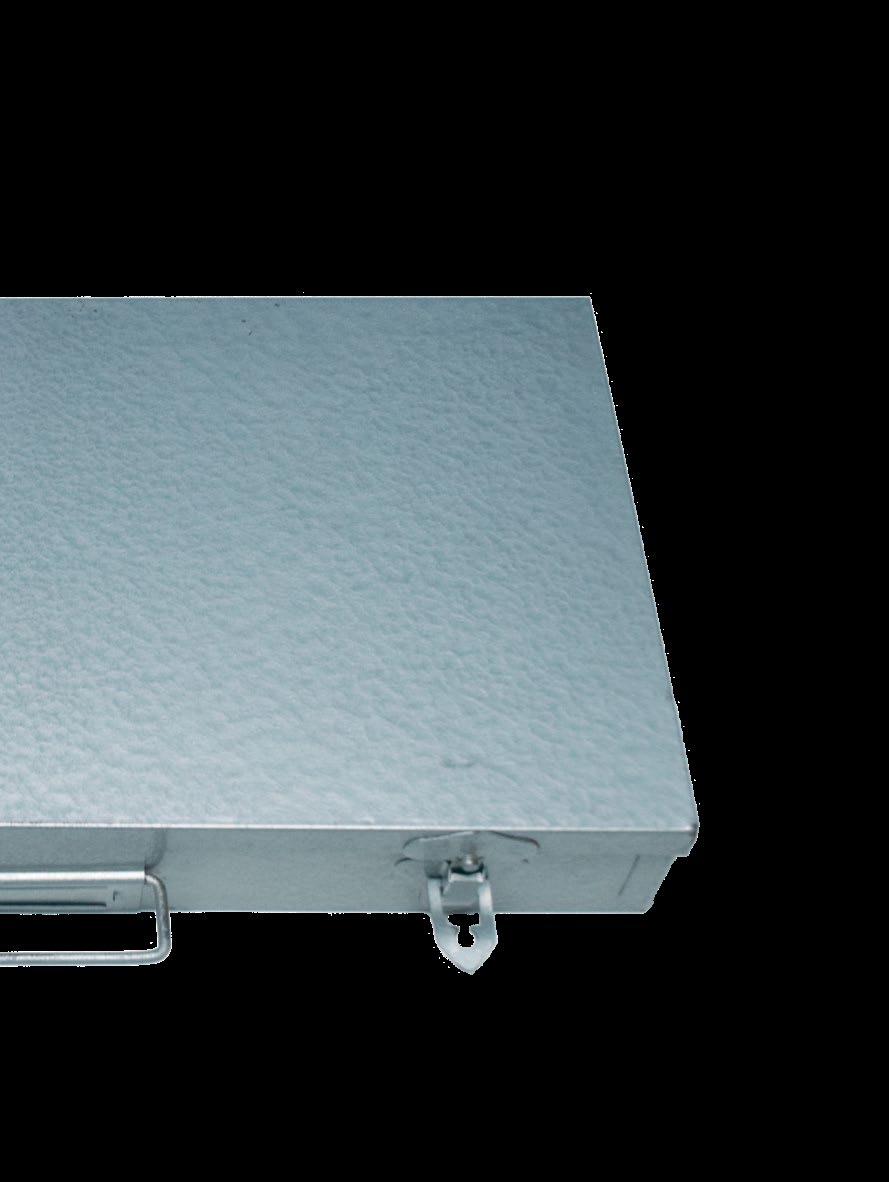

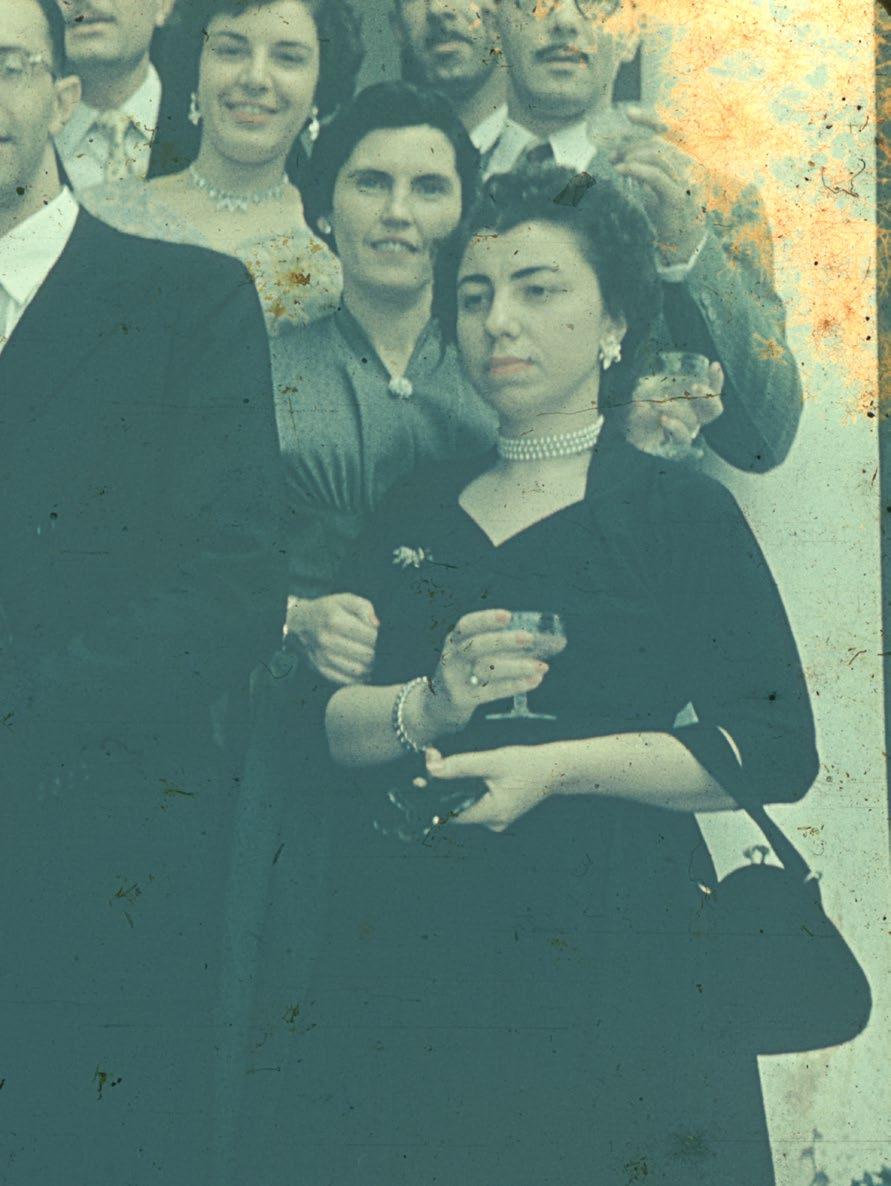

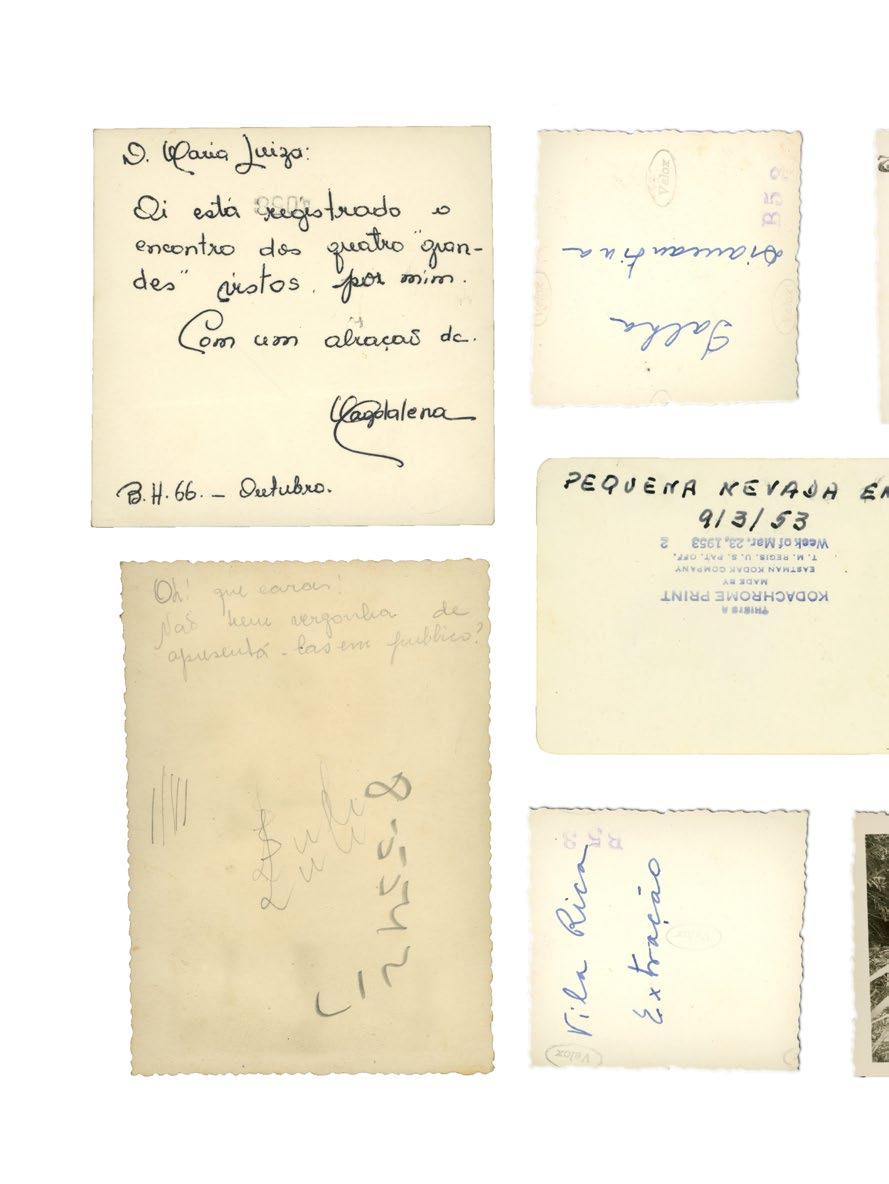

Depois do almoço no hotel, convido Dodora para minha casa. Pegamos um taxi juntas, e subindo no elevador eu aviso logo para não reparar a bagunça. Pelas últimas semanas, a mesa de jantar da sala havia se tornado algo como uma mesa de autópsia, com molduras de slide empilhadas, fotos impressas, caixas e mais caixas de textos, cadernos, cartas. Um caos organizado, mesmo que sem aparentar muita organização. Ela se senta na cabeceira da mesa de oito lugares, e eu distribuo as caixas e os montinhos de papel para abrir um espaço a sua frente. Trago a mesa de luz, e equilibro o cabo entre duas cadeiras para ligá-la, montando uma pequena armadilha. Quando começo a tirar os slides da maleta de metal, Dodora tem um brilho no olhar, entusiasmada. Arrumo uma lupa escolar arranhada na gaveta do escritório da minha mãe, porque é difícil discernir as pequenas imagens. E ficamos ali pelo que parecem ser horas, olhando foto por foto, tentando identificar rostos ou lugares, até a visão arder um pouco de tanto encarar a luz. Dodora me conta uma ou outra história que vem à mente, fala de seus pais, da infância que viveu na casa da avenida Bias Fortes. Ela reconhece as fotos de Zé Ângelo que foram tiradas em Washington, porque reconhece o monumento que aparece em várias. A primeira dificuldade aparece quando tentamos supor datas. As fotos do casamento foram antes ou depois das viagens? Em que ano Luli se casou com Zé Ângelo? E quando que ficou pronta a construção da casa da rua Bambuí? Veja só, ela me explica, essa foto só pode ter sido depois que Roberto se foi, porque nessa época mamãe começou a vestir preto e nunca mais tirou. Falando mais sobre Luli, Dodora parece se lembrar da irmã mais velha com um misto de saudade e de respeito. Diz, algumas vezes, que Luli sempre foi professora. Existe quem se torna professora, que assume essa profissão como verdade e exerce o ensino com louvor. Mas existe também, é claro, quem é professora desde sempre, que tem na alma esse cuidado. E numa família com tantos irmãos, os mais velhos cuidam dos mais novos. Então desde muito cedo Luli herdou

alma de professora ]

Depois do almoço no hotel, convido Dodora para minha casa. Pegamos um taxi juntas, e subindo no elevador eu aviso logo para não reparar a bagunça. Pelas últimas semanas, a mesa de jantar da sala havia se tornado algo como uma mesa de autópsia, com molduras de slide empilhadas, fotos impressas, caixas e mais caixas de textos, cadernos, cartas. Um caos organizado, mesmo que sem aparentar muita organização. Ela se senta na cabeceira da mesa de oito lugares, e eu distribuo as caixas e os montinhos de papel para abrir um espaço a sua frente. Trago a mesa de luz, e equilibro o cabo entre duas cadeiras para ligá-la, montando uma pequena armadilha. Quando começo a tirar os slides da maleta de metal, Dodora tem um brilho no olhar, entusiasmada. Arrumo uma lupa escolar arranhada na gaveta do escritório da minha mãe, porque é difícil discernir as pequenas imagens. E ficamos ali pelo que parecem ser horas, olhando foto por foto, tentando identificar rostos ou lugares, até a visão arder um pouco de tanto encarar a luz. Dodora me conta uma ou outra história que vem à mente, fala de seus pais, da infância que viveu na casa da avenida Bias Fortes. Ela reconhece as fotos de Zé Ângelo que foram tiradas em Washington, porque reconhece o monumento que aparece em várias. A primeira dificuldade aparece quando tentamos supor datas. As fotos do casamento foram antes ou depois das viagens? Em que ano Luli se casou com Zé Ângelo? E quando que ficou pronta a construção da casa da rua Bambuí? Veja só, ela me explica, essa foto só pode ter sido depois que Roberto se foi, porque nessa época mamãe começou a vestir preto e nunca mais tirou. Falando mais sobre Luli, Dodora parece se lembrar da irmã mais velha com um misto de saudade e de respeito. Diz, algumas vezes, que Luli sempre foi professora. Existe quem se torna professora, que assume essa profissão como verdade e exerce o ensino com louvor. Mas existe também, é claro, quem é professora desde sempre, que tem na alma esse cuidado. E numa família com tantos irmãos, os mais velhos cuidam dos mais novos. Então desde muito cedo Luli herdou não só o nome da mãe, mas sua dedicação com a educação. Ajudava os irmãos mais novos com os trabalhos da escola, e os beliscões na mesa de jantar podiam também ser dados por ela. É um dos raros casos em que uma professora é professora porque sempre foi, e sempre seria, e o magistério serviu apenas como espaço seguro para multiplicar o alcance da sua vontade de ensinar.

E pense bem, Dodora acrescenta, Luli era especialista em executar as revoluções sutis. Fazia do seu jeito. Com o mesmo nome da mãe, e com a mesma profissão também, era ainda sua própria pessoa. Mais de uma vez, na sua vida profissional, colegas professores ficavam surpresos ao conhecer ela, por já terem ouvido o nome Maria Luisa Almeida Cunha no meio, mas entenderem que Luli era jovem demais para ser Maria Luisa. De fato, não estavam errados em duvidar. Só não sabiam que se tratava de mãe e filha, não uma só. E Luli se dedicou à educação com o carinho e a constância de quem encontra um lugar para si, mas que não perde a chance de construir esse lugar. Viajou, muito, e aprendeu, sempre. Mudou de ideia todas as vezes que lhe cabia ter uma ideia diferente, apaixonada pelo projeto de uma educação diferente, mais humana, mais pessoal. Naquela época era impensável deixar o filho no Brasil para perseguir um mestrado nos Estados Unidos, e ainda sim ela o fez. Voltou com a mala cheia de ideias novas, sem vincos nem dobras, e com os textos de Piaget frescos na memória. Não parecia ter medo de ser julgada, pois era corajosa, e continuou a ser corajosa sempre. Dodora me diz que se lembra de Luli, principalmente, pela alma de professora e pela coragem.

Um dia quando estou conversando com minha irmã ela me pergunta, incerta, se estou mesmo conseguindo escrever sobre nossa avó.

Digo que estou tentando, mas é mais difícil do que me parecia que seria. Porque para escrever sobre Luli, precisei escrever primeiro sobre Zé Ângelo. Não faria sentido de outra forma, tento me justificar. Como ele era o fotógrafo, eu não poderia escrever sobre as fotos sem escrever, primeiro, sobre ele. E quando comecei pensei que esse seria apenas um prelúdio, mas agora já conseguia entender que é, na verdade, uma parte indissociável do todo. Mais que isso: para escrever sobre Luli, eu precisava também escrever sobre Memélia, sobre Marô, sobre Madalena, sobre Tei, sobre Dodora, sobre Tarcísio. E até mesmo sobre meu pai, sobre seus irmãos, sobre seus primos e primas. Precisava escrever sobre todos os Almeida Cunha, sobre o casarão, sobre as quatro gerações dessa família enorme e diversa. E há tanto que precisava escrever que vinha me sentido perdida, pois me doía a ideia de deixar qualquer um de fora. Minha irmã não segura o sorriso cúmplice. Ela me lembra que já passou pelo mesmo labor. Que uma vez tentou escrever um ensaio sobre Luli, quando estava ainda nos primeiros semestres de sua graduação em letras. Quando colocou o ponto final no texto, percebeu, surpresa, que havia escrito só sobre Tei. Luli por pouco não aparecia ali, mesmo sendo a principal motivação para a escrita. Era personagem secundária, como se ela própria recusasse, humildemente, tomar o lugar principal. E minha irmã parecia achar graça nisso, porque afinal havia ali nesse fato algo que era a cara de Luli. A dificuldade de se falar diretamente dela falava, muito, sobre ela.

Nesse mesmo dia, mas já à noite, me encontro inquieta, ruminando um significado para nossa tal dificuldade. E é me revirando na cama que me vêm à mente algo que se assemelha a uma resposta. Talvez seja esse o mal das famílias grandes e diversas, que conseguem, por algum milagre e por muito esforço, se manter unidas. É um raro caso em que são todos personagens secundários. Como um pacto bonito, nunca articulado em voz alta, de que é necessário acreditar que todas as histórias importam. E que todas as pessoas importam, também. Portanto, podemos dizer que não existe herói na mitologia familiar, porque são todos parte um dos outros, contribuindo e construindo juntos uma história comum. Não consigo falar de Luli sem falar sobre os Almeida Cunha e, agora é cristalino, não deveria nem tentar fazer de outra forma. Adormeço pensando que no dia seguinte vou acordar cedo pela manhã e escrever sobre isso – mas não acordo cedo e nem escrevo.

Por algumas semanas, não faça nada. Mas não fique parada. Vá ao teatro e obedeça quando disserem para que você tire seus sapatos. Derrube café na sua calça favorita, mais de uma vez. Tire fotos dos rostos que andam ao seu lado. Vá a festas suspeitas em ambientes desfavoráveis, e sinta saudade de pessoas que você viu no último sábado. More, por pelo menos cinco dias, em uma casa em que não mora ninguém. Não recuse nenhum ingresso dado de graça. Observe, à distância média de um braço, dois amigos seus se apaixonarem, e então se desapaixonarem. Dê uma festa clandestina, e depois dê uma festa legalizada. Adoeça, um pouquinho, se isso for realmente necessário. Faça pausas regulares, para esticar as pernas ou olhar o céu no fim da tarde. Vá para o Rio de Janeiro e encontre uma colega da faculdade. Saia para jantar. Saia para falar, quase sem tomar pausas para respirar, sobre tudo que você quer escrever, numa mesa de bar, quando conseguir o ouvido de um simpático desavisado. Fale muito, fale pelos cotovelos. Organize uma viagem com logística duvidosa. Ofereça caronas sempre. Descubra um autor chileno particularmente agradável, e leia todos os livros dele que você conseguir encontrar. Depois, leia os livros que esse autor parece gostar. Veja o sol nascer, no mínimo duas vezes. Marque consultas médicas para se esquecer de comparecer a elas, e responda aquela carta que você recebeu em março. Invente prazos impossíveis, com consequências vagas e indeterminadas para o não comprimento desses falsos contratos. Mas não escreva, porque você não ousa escrever. E porque não escrever é uma forma de escrita, também.

[ maria luisa, maria luisa, maria luisa, marie-louise ]

Em meados de abril, decido arriscar minha sorte. Quero saber o que existe, na internet, sobre Luli. Imagino, afobada, que alguém já deve ter escrito algo sobre minha avó. Escrevo na barra de pesquisa: Maria Luisa de Almeida Cunha. Os resultados se acumulam na tela em uma bagunça vertiginosa. Páginas da plataforma Lattes, links do escavador. Uma página na Wikipédia. Um link para o site da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O arquivo em pdf de uma tese de doutorado. Mas só de passar os olhos pelos títulos vejo que está tudo embaralhado. O erro é óbvio e na verdade é meu: pesquisei apenas Maria de Luisa Almeida Cunha, e já devia saber que esse nome completo, tão particular, na verdade é vago demais. Afinal, Luli era Maria Luisa de Almeida Cunha Ferreira. Mas sua mãe, minha bisavó, era Maria Luisa de Almeida Cunha. E há, ainda, outra questão: sua irmã, Maria Madalena, deu a uma de suas filhas o nome Maria Luisa Almeida Cunha Castro. E ali, no Google, eu via essas três completamente misturadas. O que é de se esperar, mas também existe outra camada: Maria Luisa de Almeida Cunha e Maria Luisa de Almeida Cunha Ferreira eram educadoras. Ambas foram professoras do ensino primário e universitário. E Maria Luisa Almeida Cunha Castro até se formou como arquiteta e atuou na área, mas atualmente é professora universitária. Com quase o mesmo nome, e dividindo a profissão, essas três mulheres de gerações diferentes da mesma família estavam ali misturadas. Uma só. E se não bastasse, eu tenho o segredo dessa charada, a última peça que só quem conhece minha família saberia conectar. Existe ainda uma quarta Maria Luisa, da minha geração. É a filha de Maria Beatriz, a irmã de Maria Luisa Almeida Cunha Castro. Mas seu nome é Marie-Louise Grudzinski. Tem 28 anos de idade. Reside em Paris. Concluiu os estudos em medicina no ano passado.

[ em duas frases ]

Luli era muito moderna, chegou até a comprar o seu próprio celular. Mas andava sempre com ele desligado, porque o celular servia para ela falar com os outros, não para que os outros falassem com ela.

Memélia, todo natal, fazia sua clássica receita de claras em neve. Mas Olímpio diz que ela odiava ovo, e que nunca comia nada que tivesse gosto de ovo. Marô, ao lembrar-se das irmãs, dizia: “A Memélia era a mais bonita, a Luli a mais inteligente e eu... a mais velha!”. Sempre com um sorriso no rosto pela própria piada. Tarcísio gostava de jogar dominó com as suas sobrinhas-netas, mas toda vez que Helena passava por perto ela repreendia: “ Tarcísio! Que feio!”. Só fui entender depois, bem mais velha, que ele sempre ganhava porque sempre trapaceava.

Maria Luisa foi, até o último de seus dias, uma mulher devota e apaixonada. Quando perdeu Roberto, vestiu preto e nunca mais tirou – usava seu luto todos os dias, por todos os anos que viveu como viúva.

antes de ser avó ]

Tenho uma memória vaga de infância – porque, é necessário explicar, todas as memórias de infância são vagas. São quase como sonhos, em que nos lembramos de coisa ou outra no meio da bruma de uma sensação maior. O narrador, por excelência, nunca é confiável. Porque as crianças, por natureza, não são confiáveis – em que estou no quarto de Luli, sentada obediente no canto da cama. Ela tira uma caixa de fotos do fundo de seu armário, e se senta ao meu lado.

Eu devia ter, nesse momento, oito ou nove anos de idade. Sei disso porque foi antes, com certeza, de quando Luli ficou doente. Foi antes das enfermeiras de branco e antes da cama de madeira pesada ser trocada pela maca hospitalar de metal. Foi quando era tudo um pouco mais simples e eu não sabia quase nada. Imagino que ela estava me ajudando com alguma lição da escola, um desses trabalhos em que a professora pede que você escreva sua árvore genealógica em uma cartolina branca, com a letra bem caprichada. Mas eu não saberia dizer ao certo qual o motivo desse momento, porque nas memórias de infância sobra pouco espaço para se preocupar com contextos ou finalidades.

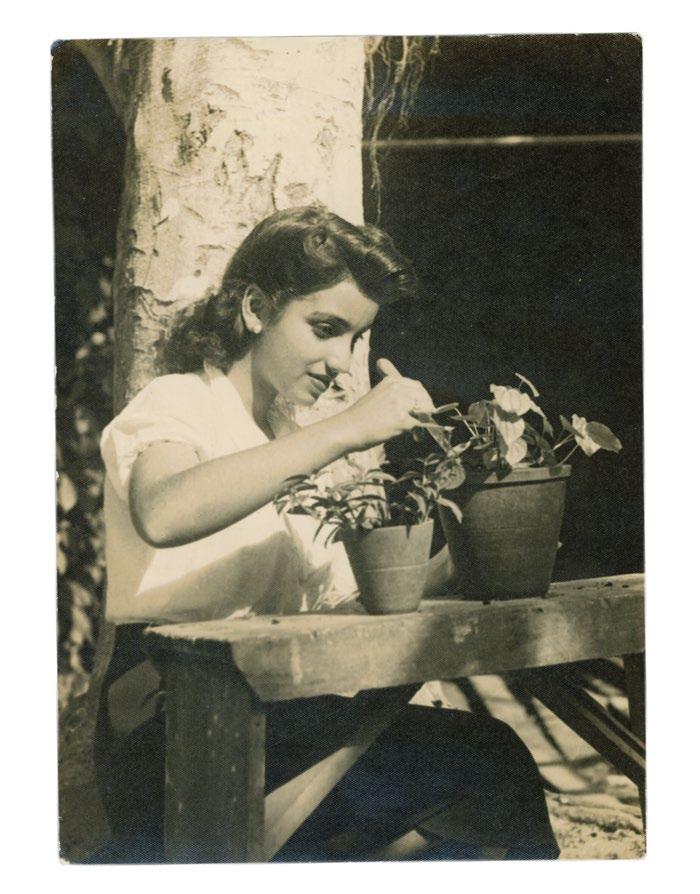

Luli tira da caixa uma foto grande, cuidadosamente dobrada ao meio, o papel já muito amarelado. Na imagem está um grupo de mulheres. Vinte ou vinte e cinco, talvez mais, elas posam uma ao lado da outra, dividas em duas fileiras intercaladas. É uma fotografia nítida, muito bem tirada, que provavelmente foi encomendada. Na fileira do fundo, bem ao meio, está Luli. Um pouco mais velha que todas as outras, e um pouco mais sorridente também. Ela me explica, provavelmente escolhendo as palavras com muita calma, que antes de ser minha avó, ela foi professora. E essas, na foto, eram suas alunas. E que essas alunas estavam estudando para serem, também, professoras. Luli era professora, mas um tipo especial de professora, que ensina para as outras professoras.

Fico, na falta de melhor palavra, maravilhada. Primeiro - com a ideia de que Luli havia sido outra coisa antes de ser avó. Porque, se é que é possível decifrar a lógica de uma criança, para mim Luli sempre tinha sido e sempre seria avó. Era, eu tinha certeza, sua única razão de ser. Era tão perfeita avó que só poderia ter aprendido esse ofício muito cedo, sem poder se dedicar a nenhum outro. Segundo - com a percepção, talvez um pouco tardia, de que professoras precisam aprender a serem professoras. Que surpresa, eu senti, ao perceber que existem professoras que ensinam professoras. E fiquei mais surpresa ainda, é claro, com a conclusão inevitável de que a existência de professoras de professoras pressupõe a existência de professoras-alunas. Isso foi capaz, àquela época, de dissolver um pouco o espaço que eu via entre mim e as educadoras que passaram por mim nos meus anos de escola. Porque se elas eram eternamente um pouco alunas, eram um pouco parecidas comigo.

gente-grande, gente-pequena ]

Lembrar, por mais que eu tente, não é tarefa fácil. Porque as lembranças se misturam, se contradizem, quase sempre não se encaixam. E uma criança parece escolher, ao absoluto a caso, aquilo que se lembra e aquilo que deixa escapar. Quase sempre o que resgato ao lembrar não é como a última peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente no resto; mas é, ainda assim, real. E, mais importante ainda, é de uma realidade que é toda minha. Todas as minhas lembranças de Luli são, à sua maneira, especiais. Acontece que tivemos pouco tempo juntas, porque quando cheguei ela já estava quase indo embora. Tivemos um pouquinho mais que dez anos, se não me engano nas contas. Mas foi uma década muito importante: a primeira para mim, e a última para ela. E por causa disso o quebra-cabeça que eu procuro se assemelha, muito mais, a um caleidoscópio confuso e irregular.

Enquanto lembro vejo o extraordinário se misturando com o banal, e percebo que, muito por causa de Luli, tive a sorte de viver uma infância mítica, como aquelas que os poetas mencionam com a língua doce e o maior cuidado. Lembro, com uma precisão invejável, de fatos que quem escuta poderia achar que não dizem nada. É cristalina uma imagem com o sol da manhã, quando Luli me colocava na mesa da cozinha de sua casa e passava um café. Sentava ao meu lado com a xícara fumegante, e separava com cuidado o miolo do pão. Eu era uma criança bem chata, dessas que não gosta de nada. E Luli, com um respeito solene às minhas vontades (respeito esse que sempre parecia faltar nos adultos), me dava só o miolo, porque eu não gostava da casca.

A verdade é que passei muitas tardes no reino encantado que é uma casa de vó, e quando olho para trás esses dias se misturam um no outro. Na fronteira do bom-senso, Luli autorizava, mediava e participava das brincadeiras mais singulares. Uma terça-feira, talvez, ela poderia colocar seu casaquinho vermelho e me pegar pela mão, para descer de elevador até a quadra do prédio, onde se sentava paciente, segurando uma cumbuca vazia, enquanto eu corria pelos canteiros e trazia de volta pequenas sementes ou tatu-bolinhas semi-vivos. Numa sexta feira, quem sabe, ela deixaria eu e minha irmã saquear seu armário, recolhendo preciosos colares de pérola para vender um bazar imaginário, feito de um varal esticado entre duas poltronas e notas de dinheiro falso. E um dia quando risquei de giz de cera a parede branca do corredor, para criar um desenho desengonçado, Luli disse, rindo, que não tinha a menor importância a parede manchada.

Mas a memória é um bicho do mato, escorregadio, mestre de camuflagem. Quando falo da parede do corredor, minha mãe não acredita – diz que não se lembra disso, ou que nunca ficou sabendo que tinha acontecido. Depois acrescenta que Luli era mesmo muito engraçada, fazendo todas as nossas vontades. E minha irmã não se lembra dos tatu-bolinhas, mas lembra que a casa de vó era um reino com regras a parte, em que havia bolo todos os dias e você poderia ganhar um livro vários anos antes de conseguir ler suas páginas. Vez ou outra minha irmã também me corrige: o relógio dourado batia sim, uma época. Mandaram arrumar, mas fazia muito barulho a noite e por isso nosso pai parou de dar corda nele. E nem juntando o que eu lembro, por acaso, ao que ela lembra, por acaso – nem assim conseguimos lembrar tudo. Nenhuma de nós se lembrava muito bem das histórias que Luli pedia para que a gente escrevesse, até eu encontrá-las guardadas em uma das caixas . Eu escrevi uma sobre um palácio fantástico, e minha irmã escreveu outra sobre uma menina com um chapéu amarelo que fazia seus desejos se tornar realidade. Mesmo naquilo que esquecemos, vejo vestígios, provas e prenúncios de que Luli possuía um dom especial. Era poliglota: um raro exemplo de gente-grande que consegue falar a língua de gente-pequena. E era cúmplice: foi criança junto comigo.

[ os ensaios ]

Quando a tarde empoeirada já virava noite empoeirada no apartamento de Olímpio, e recordar só parecia trazer outras versões da mesma história, ele se lembra de relíquias que guardou na gaveta da escrivaninha do escritório. Pede um minuto, e vai buscá-las. Volta com duas apostilas escolares, de papel ofício encadernado com espiral transparente, e um montinho de slides amarrado por uma faixa de papel e fita crepe. As apostilas eu reconheço, porque já vi cópias como essas rodando nas mãos dos Almeida Cunha nas festas de natal. Mas primeiro, olhamos as fotos.

São, claramente, fotos tiradas por Zé Ângelo. Até as molduras são iguais a outras que tenho na minha maleta. Mas na mesa de luz, fica ainda mais óbvio. Sou eu! Olímpio explica, quase orgulhoso. Nas fotos um bebê de talvez oito ou dez meses está sentado na varanda da casa da rua Bambuí, sorridente. São vários ângulos, composições levemente diferentes, um pequeno ensaio fotográfico do novo caçula dos A.C. Pimenta. Ele acrescenta que essas fotos pertenciam à sua mãe, que deviam ser algum presente dado pelo padrinho. Fico fascinada, porque agora consigo entender um pouco mais minha coleção. Abro a caixa e mostro para Olímpio: tenho fotos de inúmeros bebês, sempre nessa varanda, sempre mais de uma. E é até possível dizer que são de anos diferentes, porque as molduras e os filmes usados não são iguais. Algumas estão datadas e identificadas com os nomes das crianças, mas a maioria não tem anotações. Imagino, com certo carinho, que Zé Ângelo era, eu estava cada vez mais certa disso, um fotógrafo, e não só alguém que tinha uma câmera. Porque se dedicava e se oferecia para tirar fotos dos bebês da família, e executava com cuidado essas fotografias, para então presentear os pais com a memória dos filhos. Há um romance nessa percepção,

mas vejo a mesma atitude que, atualmente, me cativa e me move a fotografar. Temos algo em comum.

Depois, olhamos as apostilas. É mesmo o que eu estava imaginando: dois exemplares das clássicas coletâneas de textos da nossa família. A primeira é chamada “Mamãe & Nós”. Foi organizada por Luli em 95, na ocasião do centenário de sua mãe. A edição trás um texto de cada irmão, reunindo memórias sobre a matriarca. E na página ao lado, os nomes de seus respectivos filhos e netos bem organizados em listas. Olímpio lê para mim, em voz alta, o texto que Memélia escreveu. Na sua voz declamada, escuto uma história curta sobre as brincadeiras dos quatro filhos mais velhos. Meus olhos ficam marejados, porque na voz de Olímpio as palavras de Memélia são ainda mais especiais.

A segunda apostila não tem título, porque trás na capa apenas uma foto do casamento de Memélia e Miro, e uma dedicatória assinada. Ele me explica que essa não faz parte das empreitadas editoriais de Luli. Foi feita por Memélia, e na verdade é um único texto, mais longo, que conta a história completa dos Pimenta. Olímpio pergunta se quero levar as apostilas emprestadas, desde que eu tenha muito cuidado, é claro. E eu aceito, mas na verdade já estou pensando em outra coisa. Minha atenção está em outro lugar, enquanto eu tento lembrar se era na despensa ou no escritório da minha casa que guardamos as caixas dos papeis de Luli. Não sei por que, mas tinha me esquecido dos textos. E quero correr pra casa, encontrar tudo que está esperando para ser encontrado nas palavras. Realmente já está ficando tarde.

[ as casas ]

Maria Luisa de Almeida Cunha, uma breve biografia não-oficial ]

Maria Luisa de Almeida Cunha, carinhosamente conhecida como Isa ou Marilu, nasceu em 1895, em Barra Mansa, filha de Maria Aguiar Neves [Marieta] e de José da Rocha Neves. Marieta trabalhava como engomadeira, indo de casa em casa na região; já José, se dedicava a atividades de comerciante. No dia de seu batizado, o padre profetizou: “esta menina vai ser muito feliz”. E Maria Luisa garantia que a profecia estava correta. Com sete ou oito anos de idade, seu avô, que conhecia Isabel Jacobina Lacombe, ficou sabendo que ia se formar um grupo de meninas para estudar sob a batuta de Da. Belinha. Pediu que Maria Luisa fosse incluída no grupo. Ela foi aceita, e isso teve consequências constantes e boas na sua vida. Fez o “curso Jacobina” como aluna brilhante, mas, mais que isso, foi acolhida como filha pelo casal Lacombe, e permaneceu com essa família até seu casamento.

Maria Luisa cresceu cercada de conhecimento e oportunidades, sob a tutela sempre generosa de Isabel. O Colégio Lacombe era a novíssima instituição de ensino do Rio de Janeiro, bem no coração do Botafogo. Foi uma das primeiras escolas a oferecer o ensino das humanidades para meninas, na emergente capital da virada do século. Seu currículo contava com literatura hindu, grega, hebraica e brasileira, além de cadernos da história da Igreja. E a vida doméstica com os Lacombe era social e movimentada, com a casa frequentada por grandes nomes da sociedade acadêmica carioca. Eram anfitriões estimados, se dedicavam a organizar sarais literários e festas religiosas. Quando se formou, em 1911, Maria Luisa falava inglês e francês fluentemente e já dava aulas no Colégio. Muitas vezes ia a pé de Laranjeiras até Copacabana, para economizar seus ganhos para ajudar nas despesas da casa.

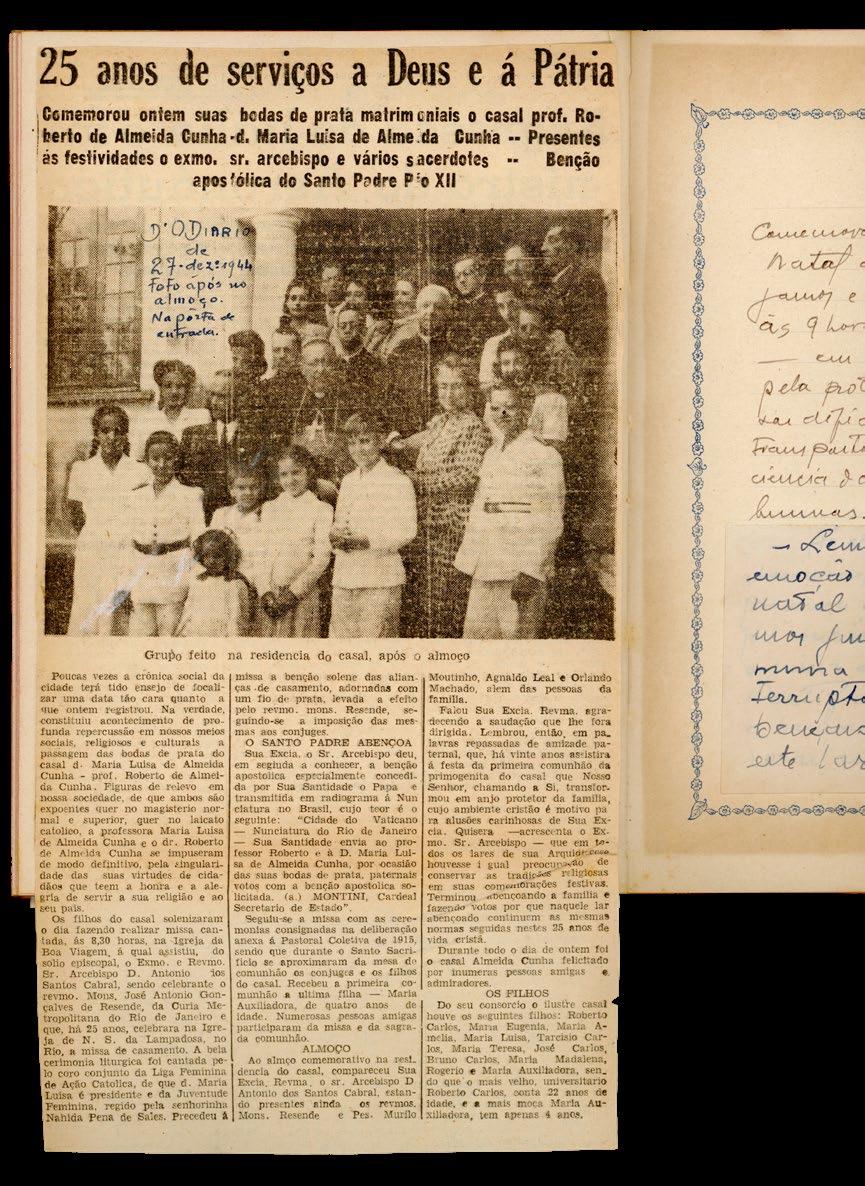

Entre o final dos estudos e o casamento, a vida de Maria Luisa deu uma reviravolta. Para acompanhar o irmão doente, que devia procurar tratamento para tuberculose em Belo Horizonte, deixou seu posto de professora e veio começar uma vida nova, munida apenas de cartas de recomendação aos amigos dos Lacombe, coragem e fé em Deus. Conheceu, por esse motivo, Roberto de Almeida Cunha, “bom partido” cobiçado, jovem doutor em medicina, formado pelo Instituto Manguinhos sob orientação de Oswaldo Cruz. Seus alunos do Rio sentiam saudade. Um desses pequenos telefonou para ela no dia do seu casamento perguntando: “Marilu, você vai casar hoje? De verdade?”

Casaram-se em 1919, na paróquia de Nossa Senhora de Lampadosa, no Rio de Janeiro. E começaram a vida matrimonial com bastante dificuldade, num chalé na rua Maranhão que tinha canteiros de mirtilo. Roberto ensinou Maria Luisa a acender o fogão de lenha e a preparar café e mingau de aveia – as duas coisas que ele sabia fazer. Ali residiram até 1927 e nessa fase nasceram os primeiros cinco filhos. As duas meninas mais velhas, Lelena e Micici, morreram de doenças infecciosas que, naquele tempo, ceifavam vidas infantis impiedosamente. Quando Marô nasceu, Roberto estava ao lado da cama de hospital, fazendo os croquis para o projeto de um novo endereço. Luli foi o primeiro bebê da casa própria, que ficou pronta em 1928, localizada na avenida Bias Fortes, mas com saída para a rua Bernardo Guimarães.

Já estabelecida em Belo Horizonte, Maria Luisa retornou ao magistério. Dessa vez, empreendeu trabalhar no ensino público, no qual deixou sua marca de mulher atuante e otimista. Começou no Serviço de Inspeção do Ensino Primário. Depois, graças a sua fluência em francês, integrou a equipe de Helena Antipoff no Laboratório de Psicologia criado para pesquisa educacional. Uma iniciativa pioneira, que traria para Minas as ideias mais avançadas, diretamente do Instituto Jean Jacques Rousseau. Mesmo com as visitas quase que anuais à maternidade da Hilda Brandão, onde nasceram seus treze filhos (oito meninas e cinco meninos), Maria Luisa seguia ativa e dedicada à sua vocação no magistério. Sua carreira começou em torno de 1928 e durou até 1965, quando ela completou 70 anos e caiu na compulsória.

Passou por grandes instituições mineiras de ensino, e como professora de História e Filosofia, lecionou por mais de 20 anos no Curso de Aperfeiçoamento Escolar (atual Pedagogia da UEMG). Mais tarde, ingressou no ensino superior quando se organizou o curso de Pedagogia da atual Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo depois da aposentadoria, continuou a estudar - com 75 anos fez um curso na PUC com Pe. Gruen, que durou todo o ano letivo. Ela saía para a aula cedo de manhã e voltava só na hora do almoço – arranjou um esquema de caronas com os jovens da universidade que acabaram achando “um barato” aquela velinha insaciável de saber. Pelos colegas de profissão e pelos alunos, Maria Luisa sempre foi lembrada não só com respeito, mas com grande estima. Até o fim de sua vida, recebia rosas em seu aniversário, de ex-alunos que conservavam no coração o depósito de carinho que ficara do convívio com Marilu. Aliás, essa marca de luminosidade abriu caminho para todos os seus filhos, pois o nome “Dona Maria Luisa” se consagrou como referência abre-alas.

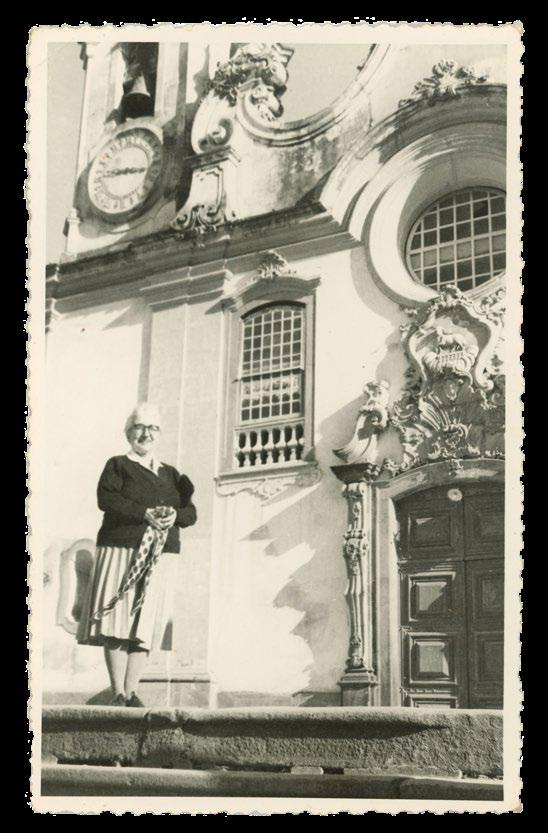

Paralelamente a sua jornada no magistério, Maria Luisa se dedicava também a um caminho de missionária. Em 1927, conheceu Padre Agnaldo Leal, e, a partir desse momento, esteve ligada a todos os movimentos e etapas significativas da Igreja em Belo Horizonte. Participou de grupos como o “Mães Cristãs”, a “Obra das Vocações Sacerdotais e o “Mater Christi”. Em 1934, organizou, com as amigas mais próximas, a “Obra dos Tabernáculos”, que tinha como objetivo costurar para as igrejas mais pobres. Quando começou a guerra mundial, a Obra forneceu ao Exército Brasileiro altares portáteis para os campos de batalha, e terços feitos com lágrimas de Nossa Senhora e sabão de macaco. Na casa da avenida Bias Fortes, foi construída uma pequena capela, que contava com a bula papal na parede de entrada e tinha permissão para oficializar casamentos e outras cerimônias. Também nessa casa, Maria Luisa e Roberto acolheram os religiosos que vinham fundar colégios novos em Belo Horizonte – as irmãs do Colégio São Paulo, e os padres jesuítas do Colégio Loyola. Grande anfitriã, muito bem treinada pelo exemplo dos Lacombe, tinha na manga os aprendizados da arte de receber pessoas e espalhou para os filhos o amor pela literatura. Por muitos anos, os sarais eram parte de suas festa de natal e de aniversário, e as crianças mantinham um simpático jornal períodico chamado “O Nós”, com as notícias mais recentes da família. Pelos netos, Maria Luisa foi carinhosamente apelidada de “super-avó”. Esse título veio do uniforme de ministro da Eucaristia que ela idealizou e que usava todas as vezes que ia exercer seus deveres sagrados, distribuindo comunhão para os doentes do bairro. Era um conjunto todo branquinho, com uma capa imaculadamente alva, que lembrava a capa de asperges que os padres usam na hora da benção ou as capas dos super-heróis da TV. Maria Luisa, como mãe e amiga, era feita de uma insuperável facilidade de comunicação e de convívio com as pessoas mais díspares. Empreendedora destemida, ela não acreditava mesmo na maldade alheia. Depois que Roberto faleceu, em 1958, uma parte da alegria esfuziante que a caracterizava foi “para o céu junto com meu velho”. Mas continuou distribuindo, com todos que se aproximavam dela, força, serenidade, tarefas e um grande exemplo de generosa disponibilidade para tudo. Ao ser convidada para falar de seus 80 anos de vida, ela respondeu: “minha filha, vamos falar do futuro”. Mas se a gente cavucar a história da cultura de seu tempo, verá que realmente ela foi um grande mulher de um metro e cinquenta de altura. No dia 14 de abril de 1982, ela “voltou para a casa do Pai” para encontrar com “meu velho”, de quem tinha uma saudade contínua.

Os azulejos azuis eu vi na casa de Tarcísio e na casa de Memélia, em Águas Santas. O banco do jardim foi morar por muitos anos no quintal de Madalena. Esses artefatos alimentavam minha imaginação junto às histórias que a geração dos filhos de Maria Luisa contavam. Ouvi, muitas vezes, sobre o ipê amarelo que ficava no quintal e floria todo mês de agosto, sem falta. Sobre o armário de Lelena, reino secreto em que os meninos eram proibidos de entrar. Sobre as festas de aniversário de Maria Luisa, que envolviam recitais bem ensaiados e os sarais que se tornaram tradição consagrada. Sobre os seríssimos jantares em família, que aconteciam todos os dias pontualmente ao mesmo horário, e para os quais se exigia o traje correto de paletó e camisa bem passada.

A casa era sempre populosa e bem habitada, seja pelos numerosos hóspedes ou pelos próprios Almeida Cunha. Era uma casa bem vivida, bem movimentada, bem cuidada, bem aventurada. Roberto tinha encomendado até mesmo a capela, com um altar para Nossa Senhora. Maria Luisa providenciou a permissão do arcebispo para realizar cerimônias, e as filhas puderam ter o raro privilégio de celebrar seus casamentos na intimidade de estar em casa. O resto foi construído em partes, à medida que a família crescia. Em 1943, mandaram fazer “a Austrália”. Era um anexo que tinha uma suíte, dois pequenos quartos e um longo corredor, além do apelido inventado por Maria Eugênia, porque ficava “do outro lado do mundo”. Precisaram construir “a Austrália” duas vezes, porque a primeira tentativa desabou em uma noite de chuva forte. Olimpio me contou que sua infância também foi nessa casa, pois Memélia voltou a morar lá em 1962, após uma longa temporada alocada em São João. Na época, Marô também residia ali, com seus 11 filhos. Era uma convivência nem sempre pacífica, mas muito valiosa. Os Pimentas foram os residentes mais duradouros dentre a segunda geração, ficando até 82. Mas os outros irmãos, por um motivo ou outro, sempre vinham passar temporadas na casa paterna. Primeiro os Filgueiras, depois os Castro, depois os Ferreira, depois Zé Carlos e Ste

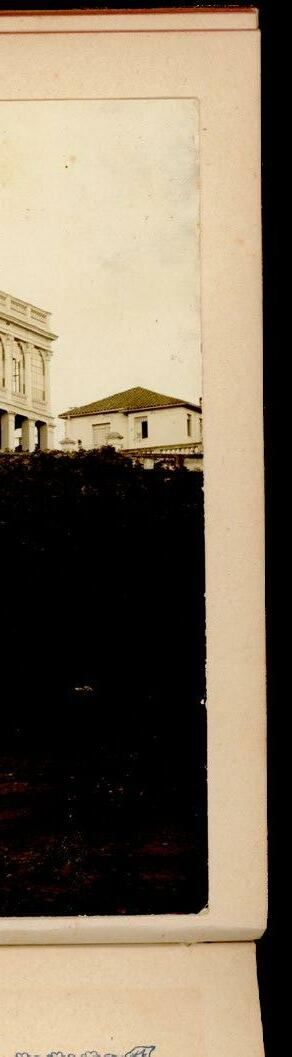

A casa de Maria Luisa e Roberto de Almeida Cunha ficava na Avenida Bias Fortes, mas na verdade a entrada preferida era pela Rua Bernardo Guimarães. Era um casarão neocolonial, em um terreno inclinado. Originalmente, havia só o andar de cima: três quartos de frente, uma saleta, dois quartos laterais, o quarto de casal, a cozinha, o banheiro. Em algumas fotos a casa era branca, em outras parece que tinha um tom de amarelo claro. Quem vinha pela avenida, precisava subir a escada de concreto que serpenteava o jardim até a entrada principal. Começava com dois lances de cinco degraus, para a esquerda, em ângulo reto. Uma passarela, mais três degraus, e um pequeno descanso no banco de pedra cinza claro, encostado contra o muro de hera, com os azulejos de pintura azul. Mais dois degraus à esquerda, a subida continuava em uma rampa suave. A segunda base para repouso: esta com uma gravura portuguesa, também pintada de azul em azulejos, como as outras. Para não perder o impulso, uma escolha. Esquerda ou direita? De qualquer forma, faltavam só seis degraus. Depois dessa subida toda, chegava-se ao adro com piso de tijolos, bem na frente da casa, e lá estava. A porta com duas partes, imponente e emoldurada. Os dois últimos painéis de azulejos ficavam nas paredes opostas do adro, cada qual representando uma igreja de São João Del Rey.

Quando era criança, toda vez que ouvia falar da casa de Maria Luisa eu imaginava um palácio. Na minha cabeça a casa era grande o suficiente para uma pequena aldeia, e tinha quartos incontáveis alinhados no seu corredor. Depois, mais velha, descobri que minha imaginação não estava assim tão errada, pois a casa chegou a ter, com todos os acréscimos e puxados, mais de trinta quartos e quase dois mil metros quadrados. De Luli e suas irmãs, eu ia colecionando rastros dessa casa. Ela estava na pintura que Marô fez, que vi exposta nas festas dos Filgueiras. Havia a esfinge, candelabro que mais tarde ficou de herança para meu pai. Os azulejos azuis eu vi na casa de Tarcísio e na casa de Memélia, em Águas Santas. O banco do jardim foi morar por muitos anos no quintal de Madalena. Esses artefatos alimentavam minha imaginação junto às histórias que a geração dos filhos de Maria Luisa contavam. Ouvi, muitas vezes, sobre o ipê amarelo que ficava no quintal e floria todo mês de agosto, sem falta. Sobre o armário de Lelena, reino secreto em que os meninos eram proibidos de entrar. Sobre as festas de aniversário de Maria Luisa, que envolviam recitais bem ensaiados e os sarais que se tornaram tradição consagrada. Sobre os seríssimos jantares em família, que aconteciam todos os dias pontualmente ao mesmo horário, e para os quais se exigia o traje correto de paletó e camisa bem passada.

A casa era sempre populosa e bem habitada, seja pelos numerosos hóspedes ou pelos próprios Almeida Cunha. Era uma casa bem vivida, bem movimentada, bem cuidada, bem aventurada. Roberto tinha encomendado até mesmo a capela, com um altar para Nossa Senhora. Maria Luisa providenciou a permissão do arcebispo para realizar cerimônias, e as filhas puderam ter o raro privilégio de celebrar seus casamentos na intimidade de estar em casa. O resto foi construído em partes, à medida que a família crescia. Em 1943, mandaram fazer “a Austrália”. Era um anexo que tinha uma suíte, dois pequenos quartos e um longo corredor, além do apelido inventado por Maria Eugênia, porque ficava “do outro lado do mundo”. Precisaram construir “a Austrália” duas vezes, porque a primeira tentativa desabou em uma noite de chuva forte.

Olimpio me contou que sua infância também foi nessa casa, pois Memélia voltou a morar lá em 1962, após uma longa temporada alocada em São João. Na época, Marô também residia ali, com seus 11 filhos. Era uma convivência nem sempre pacífica, mas muito valiosa. Os Pimentas foram os residentes mais duradouros dentre a segunda geração, ficando até 82. Mas os outros irmãos, por um motivo ou outro, sempre vinham passar temporadas na casa paterna. Primeiro os Filgueiras, depois os Castro, depois os Ferreira, depois Zé Carlos e Ste -

lla. Rogério aparecia em tempos variados. Durante a repressão, vieram também os filhos de Dodora, quando ela precisou se esconder. Tempo terrível mesmo, pois a casa passou a ser vigiada pelo DOPS. Acreditava-se que o telefone estava cheio de arapongas e havia um medo incerto no ar. Um dia Roberto e Maria Luisa chegaram em casa para serem surpreendidos por uma interrogação da equipe do Fleuri, mandada diretamente de São Paulo. São tantas as histórias que a casa cresce de tamanho a cada nova informação que aprendo sobre ela. As paredes esticam como se quisessem tocar o céu, crescem e crescem para aguentar guardar toda a memória que têm. O ipê amarelo muito bem pode ter sido um bosque de frondosas árvores, a capela certamente era na verdade uma catedral, e a casa só poderia ter sido um palácio. Abrigou três gerações de Almeida Cunha, simultaneamente, generosamente, havendo sempre espaço para mais um. Mas quando Maria Luisa partiu, em 1982, os herdeiros se viram com um dilema. Precisavam pesar: passado e futuro. Foi decido, em conjunto e com certa democracia, que a casa seria vendida, para evitar que confundissem herança e legado. Foi decido, em conjunto e com certa democracia, que escolheriam pensar no futuro, ao invés de se ater ao passado. Salvaram as louças, os quadros, o candelabro de esfinge, os azulejos da fachada, o banco do jardim. Salvaram os livros, os cadernos, os bordados, a estátua de Maria, e as fotografias. Dizem que Bruno tentou até mesmo salvar as pedras do altar da capela, mas é incerto se obteve sucesso em seu desejo arqueológico. Olímpio me contou que na época da demolição ele devia ter 18 ou 20 anos, havia acabado de começar a faculdade. A decisão dos adultos foi ouvida com enorme tristeza. Depois que botaram a casa no chão, ele visitou o terreno uma última vez, e tirou fotos das ruínas com sua fiel Olympus Trip. Quando conversamos, ele prometeu que um dia vai encontrar esses negativos para me mostrar. Imagino essas imagens capturam a destruição, a aceitação e o seguir em frente – e não consigo evitar de pensar que talvez prefira só conhecer a casa assim, como já conheço nas fotos que vi até então. Inteira.

Lembro que, quando tinha dez ou doze anos, tio Tarcísio veio até mim com um pedido muito especial. Na época, eu havia começado a fazer aulas de pintura. Eram sempre nos sábados de manhã, para não atrapalhar a concentração na escola durante a semana. Estava apreendendo a usar tinta a óleo, que exigia uma paciência que eu ainda não tinha. Tarcísio trouxe algumas fotos amareladas e perguntou se eu podia fazer uma pintura pra ele, “da casa da mamãe”. Eu disse que sim, mas por quase um ano depois disso não consegui trabalhar na pintura da casa. Achava que minhas pinturas não estavam boas assim, que esse trabalho era muito importante e deveria ser tratado com a maior seriedade. Fiz alguns esboços, mas nada do quadro. Ensaiava justificativas dizendo que demoraria demais, que não ia ficar bem feito, que as fotos não tinham cores para eu imitar. Até que meu pai decidiu intervir. Tentou me explicar que não havia tempo a perder, e que eu estava me complicando, e que Tarcísio talvez não tivesse mais aqui ano que vem. Suplicou que eu fizesse qualquer coisa que fosse possível, não precisava nem ser com a temida tinta a óleo. Não entendi muito a urgência súbita, nem consegui imaginar muito bem aonde que Tarcísio iria, mas sabia que os adultos guardam segredos que não se permitem dizer às crianças. Desisti da pintura e fiz um desenho com giz pastel, bem colorido, copiando a foto mais nítida que achei da casa. Entreguei morrendo de vergonha, quase pedindo desculpa por ter falhado. Mas Tarcísio adorou, me elogiou, bateu palmas. Disse que era meu primeiro mecenas e que eu ainda receberia muitas encomendas. Fez questão de me pagar uma quantia simbólica, como meus honorários. Prometeu que ia mandar emoldurar. Só que meu pai estava certo. Nem seis meses depois, ele já não estava mais. E nos próximos anos, vi o palácio se desfazendo no ar, virando mitologia vaga das memórias que não podem ser plenamente acessadas, a cada vez que um filho de Maria Luisa saía pela porta de entrada.

[ os latims particulares ]

Uma sexta-feira de manhã no atelier da universidade, Lucas vem se sentar ao meu lado. Estou no meio da tarefa repetitiva de carregar as bandejas do scanner com molduras de slides que tiro da maleta de metal. Anoto o nome dos arquivos digitais em pedaços de papel que envolvem os slides já escaneados quando os coloco de volta no lugar. Lucas trás um livro encardido, que alugou na biblioteca alguns dias atrás. E pergunta, animado, se pode ler para mim um parágrafo.

Eu digo que sim. E ele, com uma pontada de teatralidade improvisada, lê um fragmento escrito por Natalia Ginzburg em Léxico Familiar:

Somoscincoirmãos.Moramosemcidadesdiferentes,algunsdenósestãonoexterior:enão noscorrespondemoscomfrequência.Quandonosencontramos,podemosser,umcomooutro,indiferentesoudistraídos.Mas,entrenós,bastaumapalavra,umafrase:umadaquelas frasesantigas,ouvidaserepetidasinfinitasvezes,notempodenossainfância.Bata-nosdizer:“NãoviemosaBergamoparanosdivertir”ou“Doqueéqueoácidosulfúricotemcheiro”, parareestabelecerdeimediatonossasantigasrelações,nossainfânciaejuventude,ligadas indissoluvelmente a essas frases, a essas palavras. Uma dessas frases ou palavras faria com que nós, irmãos, reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta, entre milhõesdepessoas.Essasfrasessãoonossolatim,ovocabuláriodenossostemposidos,é comooshieróglifosdosegípciosoudosassírio-babilônicos,otestemunhodeumtempovital quedeixoudeexistir,quesobreviveemseustextos,salvosdafúriadaságuas,dacorrupção dotempo.Essasfrasessãoofundamentodenossaunidadefamiliar,quesubsistiráenquan-

to estivermos no mundo, recriando-se e ressuscitando nos mais diferentes pontos do planeta,quandoumdenósdisser–IlustresenhorLipmann–elogoressoaremnossosouvidas avozimpacientedemeupai–Paremcomessahistória!Eujáouviissomaisdemilvezes!

Não conhecia Natalia Ginzburg, mas essas palavras dela me fizeram companhia por várias semanas. Imagino essa gruta escura como uma torre de babel subterrânea, onde milhares de vozes se misturam tentando encontrar memórias em comum. E cada qual falando seu latim inventado, uma língua particular que dividimos com pouquíssimas pessoas no mundo, que se faz viva apenas na distância de dois ouvidos familiares. Imagino, também, quase porque é necessário, quais seriam essas frases que me permitiriam encontrar minha família. Meus primos certamente eu encontraria dizendo “Me diz a verdade: é brabuleta ou borboleta?” ou até mesmo “Bolo Búlgaro é o melhor bolo do mundo”. Pra minha irmã bastaria um “Gioconda” ou um “murta-que-geme”. E nos textos de Madalena e Rogério, vejo testemunho de um latim ainda mais antigo, que figurava personagens como Nossa Senhora de Lampadosa e enfermidades terríveis conhecidas como rebordosas. Mas entre o meu latim e esse latim anterior a mim é possível traçar ainda algumas frases que estão vivas nos dois, e nos encontrar-mos-ia de novo com um “Almeida Cunha é sócio da telefônica” murmurado em voz baixa, na cacofonia dessas milhares de vozes estrangeiras. Ou tatearíamos infinitamente no escuro, perguntando a todos que passassem se hoje é dia de chapeleiro ou dia de choppe lero. Mas saberíamos, pois é impossível não saber, todas as frases que engatilham esse nosso latim. Vocabulário de nossos tempos idos, testemunho de um tempo vital que deixou de existir.

No meio do mês de maio, decido ir pra São Paulo, em cima da hora. A viagem é para visitar um amigo querido, Diego, que mora por lá já há alguns anos. Ele conseguiu um ingresso para que eu pudesse ver sua banda no palco de um festival de música que ia acontecer durante o final de semana – havia um pioneirismo no convite, por ser um dos primeiros shows grandes em que eles iriam tocar após essa época confusa de poucas oportunidades. Peguei, sozinha, um ônibus noturno, e cheguei na Tietê na manhã de sexta feira, um pouco apavorada pela jornada. São Paulo estava exatamente como da última vez que a vi: fria, indecisa, enferrujada, atarefada.

Encontro meu amigo em sua casa, na Theodoro Sampaio. Ele me explica que vai ter um dia cheio, que precisa ir até a produtora e, durante a tarde, ainda vai acontecer um último ensaio. Digo pra ele não se preocupar comigo, que não vou perturbar seu trabalho. E com uma inspiração inusitada para meu jeito cerimonioso, decido ligar para Dodora. Fazia três semanas desde nosso último encontro, quando ela ainda estava em Belo Horizonte e vimos juntas os slides na mesa de luz, usando aquela lupa escolar arranhada.

Enquanto Diego vai para a produtora, vou encontrar Dodora em sua casa. Chego no meio da tarde, e ela me recebe na portaria do prédio com uma garoa fina caindo na calçada. O abraço tem uma saudade que não parece caber no pouco espaço de tempo que ficamos sem se ver. Coloca a mão no meu braço, e seguimos juntas até uma tradicional padaria que fica logo na esquina. Dodora veste, por alguns momentos, o chapéu de tia-avó, que lhe cai muito bem. Ela me conta, animada, que essa é sua padaria favorita desde que veio morar no Alto de Perdizes, vinte anos atrás. Ela pede no balcão quatro empadas, e insiste que eu escolha no mínimo duas sobremesas. Fico sem graça, mas aceito um tartelete de frutas vermelhas e uma éclair de chocolate. A atendente simpática embala tudo para gente levar para casa, e ao pagar a conta no caixa Dodora explica, pomposa, que sou sua sobrinha de Minas e que vim visitá-la.

Descemos a rua de novo, com os quitutes conquistados. No apartamento de Dodora, ela deixou a mesa posta e o café prontinho, para me esperar. Primeiro, me dá um tour completo do espaço. O apartamento é lindo, cuidadosamente decorado. Ela me mostra que da janela do quarto de hóspedes dá pra ver o campus da PUC São Paulo, onde ela dava aulas. Mostra também a foto de Roberto no Instituto Manguinhos, que fica emoldurada em cima da mesa de seu escritório. Fico enfeitiçada, pesando que essa talvez seja a imagem fotográfica mais antiga que temos na família. O apartamento de Dodora, que eu nunca tinha visitado, tem algo dela que não seria possível de ser colocado em palavras.

Vamos comendo e vamos conversando. Conto pra ela que agora já consegui organizar os slides, que estou digitalizando as imagens e logo vou começar a escrever. Ela pergunta o que estou fazendo em São Paulo, e explico sobre a banda, o show e a saudade. Dessa vez o papo vai correndo leve, muito mais despreocupado. Somos velhas conhecidas, estranhas familiares. Ela fala muito da casa de Maria Luisa, descreve, com a língua doce e o maior cuidado, tudo que se lembra sobre os ipês. E diz que falar do passado com a minha geração é sempre uma tarefa complicada. Nós, pequenos, por vezes interpretamos a tradição de forma errada – temos essa tendência a acreditar que o mundo era muito rígido, muito simples, e muito chato. Mas, pelo menos na casa dos Almeida Cunha, ela aprendeu que tradição também pode ser sinônima de liberdade. Porque foi a rigidez, a educação e os costumes que conseguiram criar essa família enorme, sem personagens secundários. Eram católicos, sim, no geral conservadores, também. Mas Maria Luisa e Roberto educaram os filhos acreditando, sempre, na ciência, no conhecimento e na liberdade. Imaginando um futuro, nunca se deixando abalar por qualquer adversidade. O resultado foi esse que conheci mais tarde.

Dodora vai tecendo, com calma, um fio narrativo de sua vida em São Paulo. Quando se mudou pra lá, para a faculdade, morou também na Theodoro Sampaio (achamos a coincidência engraçada). Cursou Psicologia, ingressou no movimento universitário. E então se casou, teve filhos, acabou construindo uma vida aqui, longe das irmãs. E é claro, a repressão. Por muitos anos Dodora não podia nem visitar, porque os olheiros da revolução estavam por todas as partes. Esses foram tempos terríveis, muito também pela saudade que sentia de todos os Almeida Cunha. Dodora diz que perdeu muito, muito mesmo, quando foi tirada da convivência dos irmãos. E quando a noite cai pesada do lado de fora do apartamento, ela me faz uma última confidência inspirada: diz, escolhendo bem as palavras, que sentia que era esse o verdadeiro aprendizado de Maria Luisa e Roberto. O aprendizado da convivência. Porque é na convivência que floresce a amizade, e é mesmo só a amizade que seria capaz de manter unido um grupo tão diversificado. Despedimos-nos com outro abraço, e vou embora pensando que Dodora está certa. Nas últimas semanas, por causa das fotos e dos papeis e das caixas, pude conviver com ela. E acredito sim, por otimismo e certo carinho, que fiz uma nova amizade.

Dodora vai tecendo, com calma, um fio narrativo de sua vida em São Paulo. Quando se mudou pra lá, para a faculdade, morou também na Theodoro Sampaio (achamos a coincidência engraçada). Cursou Psicologia, ingressou no movimento universitário. E então se casou, teve filhos, acabou construindo uma vida aqui, longe das irmãs. E é claro, a repressão. Por muitos anos Dodora não podia nem visitar, porque os olheiros da revolução estavam por todas as partes. Esses foram tempos terríveis, muito também pela saudade que sentia de todos os Almeida Cunha. Dodora diz que perdeu muito, muito mesmo, quando foi tirada da convivência dos irmãos. E quando a noite cai pesada do lado de fora do apartamento, ela me faz uma última confidência inspirada: diz, escolhendo bem as palavras, que sentia que era esse o verdadeiro aprendizado de Maria Luisa e Roberto. O aprendizado da convivência. Porque é na convivência que floresce a amizade, e é mesmo só a amizade que seria capaz de manter unido um grupo tão diversificado. Despedimos-nos com outro abraço, e vou embora pensando que Dodora está certa. Nas últimas semanas, por causa das fotos e dos papeis e das caixas, pude conviver com ela. E acredito sim, por otimismo e certo carinho, que fiz uma nova amizade.

Maria Luisa de Almeida Cunha Ferreira, uma breve biografia não-oficial ]

Maria Luisa de Almeida Cunha Ferreira, carinhosamente conhecida como Luli, nasceu em 1928, em Belo Horizonte, filha de Maria Luisa de Almeida Cunha e Roberto de Almeida Cunha. Veio em um tempo difícil, logo depois da morte de Lelena, no ano de mudança para a casa própria semi-acabada, pouco antes da famosa revolução de 30 que deixou marcas de tiro nos azulejos encomendados para a fachada. Mas veio também para completar o duo Gegê-Meméi, e como “tout de bon c’est à trois”, a vida das irmãs a partir desse tempo esteve conectada.

Luli foi uma criança mofina, tão cheia de doenças que Maria Luisa decidiu consagrá-la à Nossa Senhora. Por esse motivo, obrigava a menina a vestir apenas azul e branco. A promessa durou até que Luli ganhou de seu padrinho um vestido vermelho de bolinhas brancas e, na base do choro, conseguiu que ela obtivesse licença do padre Resende para romper o compromisso. Foi também na base do choro que Luli conseguiu antecipar sua ida para a escola. Morria de inveja dos irmãos e primos mais velhos, que já frequentavam o Colégio Imaculada Conceição. Começou o jardim de infância por volta dos três anos de idade, e data desse tempo a sua empenhada carreira intelectual que hoje conhecemos.

A família só crescia, e Maria Luisa foi desenvolvendo a habilidade exemplar de delegar tarefas. Os mais velhos cuidavam, muito, dos mais novos. E Luli cumpria suas funções com grande carinho. Levava os pequenos para escola, ajudava com as lições, podia até ela mesma aplicar os beliscões para pedir ordem na mesa de jantar. Cumpria até quando era particularmente desafiador, como quando colocar Dodora para dormir num domingo acabava frustrando as expectativas de participar do footing na Praça da Liberdade. Mas uma vez terminados os estudos em línguas (por Mme. Gillot em francês e por Miss Susan Mallins em inglês), Maria Luisa decidiu mandar as três meninas mais velhas para o Rio de Janeiro. Uma mudança e tanto. Marô foi morar com Amélia Lacombe, na Gávea, enquanto cursava Museologia. Memélia e Luli foram para casa de Isabel Lacombe, no Cosme Velho, estudar no agora já bem-estabelecido Curso Jacobina. Separadas pelo corcovado. Com os novos professores cariocas e sendo as únicas crianças numa casa só de adultos, as duas precisaram de muito esforço para se adaptar à exigência dos estudos. As paredes da casa Almeida Cunha se desfizeram naturalmente, e as três irmãs viram que atrás de morro tem mar. As consequências foram imensas, a cabeça mudou e os olhos passaram a enxergar mais longe. Foram dois anos no Rio para Memélia e Marô, três anos para Luli.

Na volta, a faculdade. Luli escolheu Filosofia, sem titubear. Ingressou na recém estabelecida Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Política estudantil, congressos da UNE, teatro universitário, escola do Parque, Aliança Francesa, Cultura Inglesa. Eram muitas as atividades e as ideias, e não havia tempo a perder. Luli organizava elaborados recitais para as aulas de francês, participava dos debates do Clube de Estudos Cinematográficos, e ainda se dedicava às tarefas da Ação Católica. Concomitantemente, as três mais velhas começaram a trabalhar. Luli começou no IBGE, para depois de formada passar para o magistério. Mas foi no IBGE que conheceu seu cúmplice de caminhada.

Zé Ângelo era diamantinense apaixonado, filósofo também, um homem sério ou quase sério. Havia se mudado para Belo Horizonte para concluir os estudos, mas conservou sempre uma enorme saudade de sua terra. No IBGE, atuava como estatístico. O casamento foi uma cerimônia íntima, celebrada pelo Padre Resende na capela da casa de Maria Luisa e Roberto. Luli usou o mesmo vestido de casamento que foi usado por Marô e Memélia, o que tinha mangas compridas e botões envelopados, um camafeu oval alinhado na gola. Em todas as fotos do casamento, sejam as impressas ou os slides, não é possível encontrar uma data. Mas Renato, o primogênito do casal, nasceu em 1956. Era uma criança alegre e risonha, inquieta,

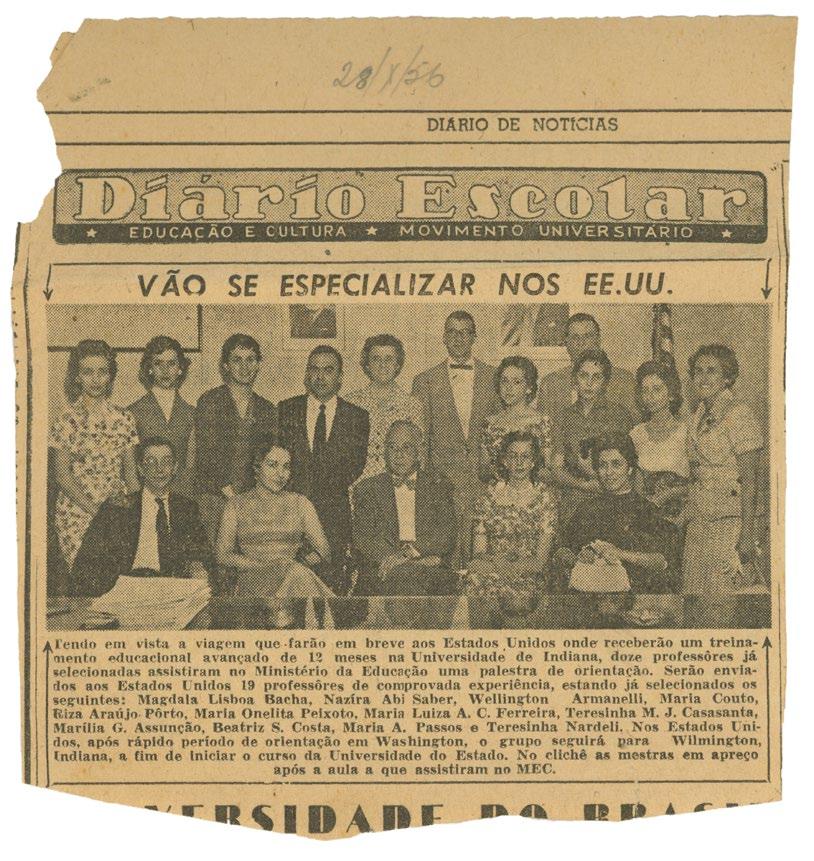

que nunca aprendeu a falar a língua dos adultos, por bem ou por mal. Nessa época Luli e Zé Ângelo já tinham ido morar na casa da Rua Bambuí, na esquina com a Rua do Ouro. E desde o começo, esteve com eles Divina, carinhosamente conhecida como Vina ou Bi, a depender de qual geração dos Almeida Cunha Ferreira você perguntar. Por mais de 50 anos, Divina trabalhou para Dona Luli, sempre presente, cuidadosa, e um tanto debochada. Entre 1954 e 1956, Luli ocupou a cadeira de História e Filosofia da Educação no Curso Normal do Instituto de Educação de Belo Horizonte. Por causa desse cargo, foi convidada a participar do Programa Brasileiro-Americano de Assistência ao Ensino Elementar (PABAEE), implantado no governo de Abgar Renault. Como membro da equipe do Programa, de 1957 a 1958, pôde fazer juntamente com um grupo de treze professores um ano de formação nos Estados Unidos, mais especificamente na University of Indiana, onde estudou sobre o desenvolvimento infantil, aprendizagem, ajustamento, testes e medidas de avaliação. Ao voltar para o Brasil, iniciou seu trabalho nas propostas do PABAEE, e lecionou Psicologia nos cursos de formação para professores, que passaram a ser oferecidos a partir do final daquele ano. Em 1960, nasceram os gêmeos: Marcelo e Roberto. A atividade de Luli na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) começou pouco depois, no ano de 1965, lecionando Psicologia da Educação no Departamento de Ciências Aplicadas à Educação. Permaneceu nesse cargo até 1968.

Em 1969, Luli e Zé Ângelo se mudaram para o Rio de Janeiro, levando os três filhos e Divina. Nesse período, os gêmeos fundaram um jornal periódico conhecido como The Hole (O Furo), para compartilhar notícias da família Ferreira com os Almeida Cunha de Belo Horizonte. Eram tempos de um mercado editorial Almeida Cunha muito aquecido, e The Hole competia por assinantes ao lado de outras publicações já mais bem estabelecidas, como o jornal “Galera” (mantido pelos Filgueiras, filhos de Marô). Pelo menos, o jornal “Morcegada” (mantido pelos Castro, filhos de Madalena) ainda não havia sido lançado. De qualquer forma, a competição não era muito acirrada, pois um único Almeida Cunha certamente não deixaria de assinar todos os periódicos. Mantinham-se todos muito bem informados de qualquer feito jornalístico reportado pelos sobrinhos. Luli, nessa época, trabalhou por dois anos como vice-diretora pedagógica do Colégio Jacobina. Quando retornaram para Belo Horizonte, em 1971, começou a trabalhar na assessoria da Secretaria Estadual de Educação, e também foi indicada ao Conselho Estadual de Educação, onde atuou no conselho diretor da Fundação Estadual de Educação Rural, ao lado de Helena Antipoff. Em 1977, retornou à cadeira de Piscologia da Educação na UFMG. Em 1979, foi para a França, em viagem proporcionada pela direção do Centre National de Tele Enseignement – CNTE. No ano seguinte, defendeu sua dissertação de mestrado, que explorava a questão dos alunos de suplência do primeiro grau em periferias urbanas. Seguiu lecionando até 1991, quando teve de ceder ao inevitável destino de cair na compulsória.

Mas mesmo depois da aposentadoria, Luli não parou quieta. Encontrava tarefas e missões a todos os cantos, e persistia a alma de professora que sempre foi característica sua. Nos netos, encontrou a chance de ter seu próprio laboratório de experiências pedagógicas, e se dedicou de corpo inteiro à esse jardim. Vivia batendo perna ou chamando taxi, por qualquer motivo que fosse. Afinal, não sabia dirigir (por uma série de acontecimentos trágicos que não vêm ao caso), mas isso nunca foi obstáculo para sua liberdade. No seu tempo livre, escrevia poemas, crônicas e contos. Muitos deles inspirados pela convivência com os pequenos. Foi editora chefe das empreitadas literárias dos Almeida Cunha, e organizou a impressão de clássicos como “Mamãe & Nós” e “Zerô? Tá novo!”. Aventurou até explorar a literatura infantil, escrevendo suas próprias histórias para contar para os netos. Chegou a manter, por muitos anos, um grupo de estudos de escrita criativa, em parceria com o Prof. Ronald Claver. Organizava as viagens com as irmãs, os famosos chapeleiros (para quem era de chá) e o

pré-natal (pois, democraticamente, o natal dos Almeida Cunha acontecia sempre algumas semanas antes do natal “de verdade”, para evitar sobreposição de datas com outros compromissos familiares). Quando foi inaugurado o Instituto Inhotim em Brumadinho, chegou a pedir que Dodora viesse de São Paulo conhecer essa novidade. Quando popularizaram os computadores na virada dos anos 2000, ela tratou de arrumar um professor particular para ensinar a digitar seus textos no Word. Estava sempre atarefada, porque caso faltasse tarefa ela mesma inventava algo para se ocupar.

Luli é lembrada como um raro caso de generosidade e amor infinito, uma apaixonada pela inocência e pelo aprendizado. Era capaz de dizer em uma frase aquilo que muitas pessoas gastam várias páginas para explicar. Luli era um oásis - sabia criticar as ideias, sem criticar as pessoas. Luli era um barquinho navegante. Luli era a flor favorita de uma criança. Tinha a sabedoria de quem sabe inspirar. Tinha as mãos pequenas, alvas e delicadas, um pouco trêmulas. Em 8 de dezembro de 2008, Luli “voltou para casa do Pai”, para encontrar todos os Almeida Cunha que moravam em sua saudade.

[ Luli em família – três contos curtos ]