PROGETTO BABELE

RICOMINCIAMO DALLA...

PAROLA

Non è vero che le parole sono "solo parole". Ce ne sono alcune che ti accarezzano il cuore ed altre che fanno più male di uno schiaffo. Ci sono parole che volano via con il vento ed altre che rimangono incise nell'anima per sempre... Alcune lasciano cicatrici profonde, altre diventano ricordi meravigliosi... Le parole non sono mai "solo parole", ma attimi di vita che lasciano segni indelebili dentro ad ognuno di noi.

A CURA DELLA PROF.SSA

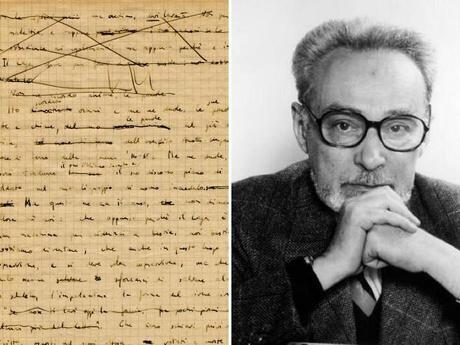

ANNA SARACENORITORNO AL FUTURO DELLA PAROLA

Noi abbiamo bisogno di fare pace col tempo e la parola, carica di storia, tradizione, paternità, garantisce il primato e la rivincita del tempo, perché tende il filo ininterrotto che tiene insieme la memoria dei padri e il destino dei figli.

Viviamo in un'epoca di paradossi e ossimori: a fronte della globalizzazione e di Internet reagiamo con

tutta una serie di muri fisici e mentali; a fronte del web planetario e del maximum dei mezzi di comunicazione sperimentiamo il minimum della comprensione; a fronte della complessità e moltiplicazione dei problemi economici, sociali e morali operiamo una riduzione e un impoverimento del lessico Si è rotto il patto, di catoniana memoria, tra le "cose" (res) e le "parole" (verba). La parola non tiene più dietro alla cosa, divorzia da essa e persegue una sciagurata autonomia Degradata a vocabolo e identificata con il mezzo di comunicazione, rischia di perdere il proprio destino, e l'unico modo di renderle giustizia sembra esserecome ammoniva Beckett - il silenzio del lutto. Ridotta a chiacchiera ed ormai preda dell'ignoranza e dell'ipocrisia, è la parola stessa a chiederci di ricongiungersi alla cosa Un compito difficile e, a tratti, drammatico, perché la realtà si fa sempre più sfuggente e smaterializzata L'incuria delle parole è una delle cause principali della volgarità dei nostri giorni e parlare male, già lamentava Platone,

oltre a essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima Costruttori di una quotidiana Babele, avvertiamo il bisogno di un'ecologia linguistica che restituisca alla parola il potere di illuminare, non di nascondere e sequestrare la realtà; che ci consenta di capirci e di leggere il mondo con occhi non affollati da giudizi né offuscati da pregiudizi; che ci insegni, come ad Adamo, l'arte dell'imposizione dei nomi La parola non è proprietà personale né creazione del presente, ma si iscrive nella dimensione sociale e storica Moduliamo le stesse parole con le quali i nostri antenati per secoli hanno organizzato e promosso il pensiero. Quando diciamo crisi, etica, fisica, logica, politica, tecnica, noi parliamo greco; quando diciamo classico, cultura, repubblica, religione, morale, natura, scienza, noi parliamo latino. Delle tre parole più usate in questi due anni orribili, pandemia è greca, virus e vaccino sono latine Il continuum della tradizione ci ricollega e ci imparenta con quanti hanno parlato e scritto prima di noi e per noi Questa eredità diventa orizzonte di alterità e alternativa per i nostri giorni, nei quali la profondità, verticalità e metamorfosi del tempo - affidate alla parola - sono messe

all'angolo e soppiantate dalla superficie, orizzontalità e linearità dello spazio. Saturi di presente e impigliati nella grande rete del mondo, siamo dimentichi dei padri e noncuranti dei posteri, crediamo di essere gli unici detentori delle azioni di quel capitale che si chiama vita. Noi abbiamo bisogno di fare pace col tempo e la parola, carica di storia, tradizione, paternità, garantisce il primato e la rivincita del tempo, perché tende il filo ininterrotto che tiene insieme la memoria dei padri e il destino dei figli La parola, teorizzava il sofista Gorgia, è "un potente sovrano", al quale tutto è possibile e, aggiungeva, tutta la vita è "una lotta di parole", nel segno della duplicità e dell'ambiguità, perché la parola è un phármakon, "medicina" e "veleno"

e tremenda la parola? Perché è il nostro segno distintivo: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti, ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un'occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o la mutilazione della parola negano l'identità, escludono dalla comunità, confinano alla

solitudine e riducono allo stato animale Nel tempo della retorica totale, dove la parola sembra più che mai essere il destino di ognuno di noi e dove i colpi di Stato si fanno a suon di parole prima ancora che di armi, la vera tragedia è che i padroni del linguaggio mandino in esilio i cittadini della parola. In questa prospettiva la filologia, "la cura amorevole della parola", trascende il significato di disciplina specialistica e si eleva a impegno severo e nobile di ogni uomo che non intenda né censurare né censurarsi In questa prospettiva siamo tutti filologi, chiamati a un duplice compito: richiamare dall'esilio le parole dei padri e creare parole nuove per nominare il nostro tempo, scontando il fallimento di ogni parola che muore e testimoniando il successo di ogni parola che vive

NOI PARLIAMO ANCHE COSÌ OPEN DAY 2023-2024

COME NASCE LA PAROLA

A CURA DI ESTHER MARIA CAROLEO IIH SCIENTIFICO

La parola è un potente mezzo di comunicazione che ha sempre occupato un posto importante nelle relazioni umane di tutti i giorni. È ormai risaputa la relazione tra il cervello e la capacita di parlare, la quantità di muscoli che partecipa a questa semplice azione, oltre 100, e altre informazioni inerenti. Ma è sempre stato così? Fin dall’antichità si credeva che al centro delle attività umane ci fosse il cuore, nucleo dei sentimenti e sede dell’anima, investito di un considerevole valore simbolico Era visto da diverse popolazioni come centro della saggezza e dello spirito e molto importante per il raggiungimento della vita dopo la morte, legato sempre in qualche modo ai culti praticati dalla popolazione Oggi, invece, siamo a conoscenza che il cervello ci permette, collaborando con altri parti del corpo, di comprendere, analizzare e pianificare le parole correttamente Ma come si è arrivati a questa conclusione? Tutto iniziò dai tempi della civiltà Egizia e Greca. Già allora si riteneva che ci fosse un collegamento tra il cervello e la parola, tanto che Archimede, famoso filosofo greco, arrivò a

pensare che il cervello avesse un ruolo nella percezione sensoriale e nel controllo motorio Verso la fine del XVIII sec. d.C. Franz Joseph Gall, un medico di origine tedesca, introdusse la frenologia, dottrina psicoscientifica secondo la quale singole funzioni psichiche dipenderebbero da particolari zone o “regioni” del cervello Nonostante questa dottrina fu poi screditata, essa fu la base dell’idea che diverse aree del cervello siano specializzate per specifiche funzioni, come il linguaggio Nel 1861, Paul Broca, antropologo, neurologo e chirurgo francese, identificò una specifica regione cerebrale, conosciuta oggi come area di Broca, fondamentale per la produzione del linguaggio. Inoltre, grazie ad un’autopsia fatta al corpo di un suo paziente, Louis Victor Leborgne, capì che eventuali lesioni a quella determinata area avrebbero comportato diversi deficit espressivi Un’altra scoperta importante fu quella di un’altra zona del cervello che si occupa della comprensione del linguaggio, l’area di Wernicke, fatta dal neurologo Carl Wernicke Nel 1874 scoprì che questa area si trovava nell’emisfero sinistro del cervello e che, al contrario dell’area di Broca, fondamentale per la produzione del linguaggio. Inoltre, grazie ad un’autopsia fatta al corpo di un suo paziente, Louis Victor Leborgne, capì che eventuali esioni avrebbero comportato difficoltà di tipo comprensivo, ma perfette capacità espressive. Nel XX – XXI sec. d. C. tecniche neurologhe avanzate, come l’MRI, PET, e fMRI, hanno consentito ai ricercatori di studiare la struttura del cervello con maggiore precisione rispetto al passato Queste tecniche hanno aiutato a individuare non solo la localizzazione della capacità di

parlare all’interno del nostro cervello, ma hanno contribuito, anche, alla nostra comprensione della rete neurale, partecipe ai processi della parola Le ricerche sulla relazione tra la parola e il cervello aprono costantemente nuove strade nell’ambito della neuroscienza cognitiva e della linguistica. Le scoperte attuali stimolano una comprensione più profonda di come il cervello elabora il linguaggio e come ciò influisce sulla nostra cognizione e comunicazione quotidiana. Guardando al futuro, è emozionante immaginare le possibili direzioni della ricerca in questo campo, che potrebbero portare a nuove scoperte e applicazioni rivoluzionarie. Continuare a esplorare il legame tra la parola e il cervello non solo arricchirà la nostra conoscenza scientifica, ma potrebbe anche avere implicazioni significative per il miglioramento della comunicazione e della salute mentale L’indagine su questo affascinante argomento rimane una priorità per la comunità scientifica, che invita ad un’incessante ricerca di conoscenza e comprensione

UN RAPIDO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA DELLE NOSTRE PAROLE

A CURA DI DOMENICO GORGONE IIIA CLASSICO E ANTONIO GUERRISI IIID SCIENTIFICO

Ogni giorno noi utilizziamo la parola come strumento di comunicazione, ne abbiamo inventate milioni in milioni di lingue diverse Ma ci siamo mai chiesti come si è arrivato ad avere le parole che tutti i giorni escono dalle nostre bocche? L'evoluzione della parola nel corso della storia è un fenomeno che riflette non solo i cambiamenti linguistici, ma anche le trasformazioni culturali e sociali dell'umanità.

Nelle sue fasi più primitive la comunicazione umana si basava su suoni e gesti semplici Con il tempo le comunità svilupparono lingue sempre più complesse, adattandole alle loro esigenze quotidiane L'invenzione della scrittura, come ad esempio i geroglifici egiziani o le tavole cuneiformi sumere, segnò una svolta fondamentale, permettendo la conservazione delle parole nel tempo. Per esempio, opere come le leggi di Hammurabi o i testi omerici sono giunte a noi perché incise sul granito come nel primo caso o perché fatte mettere per iscritto da Pisistrato nel 750 a. C. in occasione delle feste Panelleniche Nel corso dell'antichità, le lingue si diffusero grazie a conquiste e scambi commerciali. Il latino, ad esempio, divenne la lingua principale nell'Impero Romano, che possedeva la maggior parte dei territori del mondo allora conosciuti, ciò gli permise di influenzare molte lingue europee moderne. L'evoluzione delle parole era strettamente legata ai movimenti migratori e alle interazioni tra culture, basti

pensare alle parole derivate dall’arabo, dallo spagnolo e dal francese. Dopo la caduta dell’Impero Romano vediamo la diffusione delle lingue così dette volgari, tra cui dobbiamo citare le lingue d’Oc e d’Oil Col passare degli anni si iniziò ad utilizzare il volgare pure nei documenti ufficiali, come il Giuramento di Strasburgo pronunciato e messo per iscritto nell’ 842d C da Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo o i Placiti Cassinesi scritti nel 960 d C , considerati tra i primi documenti in lingua italiana. Con il passare dei secoli, l'ascesa di imperi e la globalizzazione fecero sì che le parole si mescolassero e si rricchissero reciprocamente Nuovi termini e concetti emersero durante il Rinascimento, periodo in cui la nascita delle prime stampe, come quelle del tedesco Gutenberg o dell’inglese Caxton, contribuì alla diffusione della parola tramite la lettura in quanto vennero abbattuti i costi dei libri. l XVIII secolo vide la nascita dei primi dizionari, il primo modo di registrare e definire ogni parola di una lingua Questo fu un passo importante nell'organizzazione e nella comprensione del vasto vocabolario disponibile Nel XIX sec l'industrializzazione e l'era dell'informazione portarono a una proliferazione di neologismi e specializzazioni linguistiche. Le parole si si adattarono per descrivere

nuove tecnologie e concetti emergenti e i nuovi metodi di trasporto favorirono i viaggi e lo scambio culturale e linguistico. Il XX secolo fu segnato da movimenti culturali e sociali che influenzarono il linguaggio, ne sono prova i diversi termini creati per appellare le diverse invenzioni di quel periodo che in seguito vennero importate in tutto il mondo e anche in Italia.

Questa epoca di italianizzazione

. terminò con l’avvento della globalizzazione che portò alla diffusione di milioni di parole straniere che tutti i giorni noi utilizziamo Nei decenni più recenti infatti, l'uso di internet e dei social media ha ulteriormente accelerato l'evoluzione delle parole, dando vita a nuovi modi di comunicare e esprimersi, il cosiddetto “slang” giovanile e le milioni di parole coniate appositamente per essere più semplici da scrivere dai milioni di pollici che ogni giorno digitano lettere sugli schermi dei nostri smartphone In conclusione, l'evoluzione della parola nel corso della storia è un viaggio che riflette la ricchezza e la complessità della nostra esistenza Le parole sono il mezzo attraverso il quale trasmettiamo pensieri, emozioni e volontà, esse sono in continua evoluzione. Anche in questo momento nel mondo qualcuno starà pronunciando una nuova parola che in futuro non troppo lontano troveremo sui dizionari.

PENSO, DUNQUE PARLO

A CURA DI ALESSANDRA BARONE IH SCIENTIFICO

Come recita l’articolo 19 della nostra Costituzione, ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni, costituisce un pilastro della democrazia e, così come affermato dalla Consulta, è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra costituzione, una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del mondo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico e sociale Il diritto alla libertà è considerato un concetto basilare nelle democrazie liberali. Tale diritto include la libertà di opinione o di comunicare idee e informazioni senza che vi possa essere alcuna limitazione o ingerenza da parte delle autorità pubbliche Per me qualsiasi persona deve poter esprimere la propria opinione e confrontarsi con quelle altrui per allargare la propria visione del mondo e della vita Il diritto di espressione è molto importante anche per i cittadini di qualunque città, perché, attraverso la libertà di espressione che permette loro la protesta contro qualche decisione, si possono rafforzare altri principi fondamentali, come la libertà di riunione La libertà d'espressione fa parte di tutte le libertà civili, una delle più importanti perché riguarda la vita trascendente dell'essere umano. La libertà di manifestazione del pensiero è una libertà che definisce l’uomo nuovo “illuminato”, un uomo capace non solo di produrre informazioni, ma un uomo capace di comprendere adeguatamente le informazioni che riceve e regolarsi di conseguenza In questo periodo storico c’era povertà e analfabetismo,

i libri erano poco diffusi e il loro costo era molto elevato, ciò vuole dire che la maggior parte delle persone non se li potevano permettere Nel piano politico-religioso c’era la lotta del potere religioso Il problema della libertà di espressione nasce infatti in ambito religioso poiché non si potevano esprimere concetti diversi da quelli riguardanti la religione e la chiesa Nel 1455 venne inventata la stampa, e il primo libro in assoluto fu “La Bibbia”, risalente ad un ampio periodo che va dal 250 a C circa al 68 d.C. ciò ampliava la conoscenza religiosa. Nel 1700 nasce il giusnaturalismo, (un filone filosofico secondo cui esistono delle leggi non poste dalla volontà umana e sono i diritti e i doveri naturali, inviolabili anche dai poteri pubblici ) grazie al giusnaturalismo possiamo dire che ognuno è portatore della propria verità, dai propri pensieri, ed è libero di esprimere la propria opinione Lasciando circolare tesi false molti crederanno alle cosiddette

"Fakenews”. Negli USA troviamo Tocqueville, (nato a Parigi, Alexis de Tocqueville apparteneva a una famiglia aristocratica di fede monarchica e legittimistica, è stato un filosofo, politico e precursore della sociologia, giurista e magistrato francese) studia la democrazia in America e sostiene che come viene tutelata la libertà di espressione in America è differente in Europa In Italia la prima disposizione sulla libertà di espressione la troviamo nello Statuto Albertino del 1848, una costituzione flessibile e facile da modificare, precisamente all’ art. 28, che recita la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi Solo dopo la liberazione dal regime fascista l’Italia costituì una nuova Costituzione (1948) con nuove disposizioni sulla libertà di espressione. Esistono tanti e vari tipi di esigenze nel manifestare sulla libertà d'espressione come le esigenze di giustizia, dove c’è la possibilità di limitare la libertà di manifestazione del pensiero per esigenze di giustizia. Il prestigio delle istituzioni è un limite alla libertà di espressione, in caso le istituzioni si offendessero si andrebbero a lodare alcuni valori costituzionali. La libertà di espressione, anche in democrazia, può avere dei limiti, come per i cosiddetti reati di opinione Dove la manifestazione di un’opinione risulta aggressiva, ovvero non rispettosa verso qualcun altro Un esempio di limite è il limite dei segreti, in cui bisogna far sì che i propri interessi non vengano messi come pubblici, cioè non renderli visibili a nessuno Un altro limite è quello alla propaganda politica, una legge sul par condicio che fissa dei limiti a ridosso delle elezioni sulle partecipazioni dei politici in tv. La diffamazione, ai sensi dell'art 595 del codice penale, la quale punisce tutti coloro che comunicano a più persone qualcosa che offenda la reputazione e l'onore altrui

L’EQUILIBRIO TRA LE PAROLE E LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

A CURA DI GAIA MOSCHELLA IH SCIENTIFICO

Nel vasto panorama delle dinamiche sociali e politiche, pochi concetti sono tanto fondamentali e dibattuti quanto quello della censura e della libertà di espressione Questi due pilastri sono intrinsecamente legati, delineando i confini entro cui la società naviga tra il desiderio di proteggere la dignità individuale e la necessità di garantire la diversità di pensiero e il libero scambio di idee La censura, un'ombra costante nella storia dell'umanità, si manifesta in molteplici forme e contesti, riflettendo le dinamiche politiche, sociali e culturali di ogni epoca. Essa può assumere le sembianze di leggi oppressive che limitano la libertà di stampa e di espressione, oppure può operare in modo più sottile attraverso la manipolazione dell'informazione e la censura preventiva di contenuti online. Storicamente, la censura è stata impiegata per preservare il potere politico e sociale delle classi dominanti, per sopprimere movimenti dissidenti e per consolidare il controllo sulle masse L'utilizzo della censura come strumento di repressione politica è stato particolarmente evidente durante periodi di guerra o crisi politiche, quando il governo ha giustificato la limitazione della libertà di espressione come necessaria per la sicurezza

nazionale. Tuttavia, anche in contesti democratici, la censura può trovare spazio attraverso politiche di limitazione dell'accesso ai media o attraverso la pressione economica sui giornalisti e sui media indipendenti Nell'era digitale, la censura si è evoluta in forme nuove e più complesse, con le piattaforme online, algoritmi di moderazione del contenuto, politiche di utilizzo dei dati e pressioni politiche che deviano i contenuti e possono influenzare in modo significativo ciò che gli utenti vedono e leggono online, contribuendo a imporre l'opinione pubblica e a limitare il libero scambio di idee La libertà di espressione rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle società democratiche, è la linfa vitale di un dibattito pubblico sano che consente ai cittadini il diritto di manifestare le proprie opinioni, idee e convinzioni senza timore di persecuzioni o repressioni da parte dello Stato o di altri enti Questo principio è sancito in numerosi documenti internazionali sui diritti umani, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, sottolineando la sua centralità nel contesto delle società moderne Tuttavia, la libertà di espressione non è assoluta e incontrastabile, ma piuttosto soggetta a limiti e restrizioni, inoltre, la libertà di espressione può entrare in conflitto con altri diritti fondamentali, come il diritto alla privacy o il diritto alla reputazione, rendendo necessario trovare un equilibrio delicato tra i diversi interessi coinvolti. L'impatto della censura sulla società è profondo e complesso, influenzando molteplici aspetti della vita pubblica e privata Uno dei primi effetti della

censura è la limitazione della diversità di opinioni Quando certi punti di vista vengono soppressi o ignorati, si rischia di privare la società di prospettive cruciali per la comprensione dei problemi e per la ricerca di soluzioni condivise Questo può portare alla formazione di una cultura dell'auto censura Quando il governo o altri attori autoritari cercano di controllare il flusso di informazioni e di manipolare la verità, si rischia di alimentare il sospetto e la paranoia nella popolazione, aprendo la strada a teorie del complotto, come successo già in precedenza, per casi specifici, come la recente pandemia Un altro problema legato alla censura riguarda la libertà di stampa e il giornalismo indipendente, doveroso di informare il pubblico in modo imparziale e accurato. Senza una stampa libera e indipendente, i cittadini rischiano di essere privati delle informazioni necessarie per prendere decisioni informate e partecipare attivamente alla vita democratica Infine, la censura può avere gravi conseguenze sulla libertà artistica e culturale, limitando la creatività e la diversità nel panorama culturale di una società.In generale, l'impatto della censura sulla società è estremamente negativo e va contro i fondamenti stessi della democrazia e della libertà individuale. Per questo motivo, è essenziale combattere attivamente contro ogni forma di censura e difendere con determinazione i principi della libertà di espressione e del libero scambio di idee.

Nella lotta contro la censura, emergono diversi strumenti di resistenza che sfruttano la tecnologia e la mobilitazione civica per difendere la libertà di espressione, tra questi strumenti, i media indipendenti, la società, i giornalisti coraggiosi, le emergenti figure degli influencer e svolgono un ruolo fondamentale nel portare alla luce le violazioni dei diritti umani e nel dare voce alle vittime della censura Organizzazioni non governative, attivisti e difensori dei diritti umani lavorano per promuovere la libertà di stampa e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce alla libertà di espressione, esse si battono per creare un ambiente favorevole alla libertà. Le tecnologie digitali offrono anche nuove opportunità per resistere alla censura e per proteggere la libertà di espressione Strumenti come le reti virtuali private (VPN), i browser anonimi e le tecnologie di crittografia consentono agli utenti di aggirare i blocchi online imposti dai regimi autoritari e di accedere liberamente alle informazioni e ai contenuti censurati

Inoltre, le piattaforme digitali possono essere utilizzate come spazi di resistenza e di protesta, permettendo agli utenti di condividere notizie e opinioni, organizzare mobilitazioni e coordinare azioni di protesta contro la censura L'evoluzione tecnologica pone nuove sfide e opportunità per il futuro della censura e della libertà di espressione La diffusione di disinformazione e fake news attraverso i social media rappresenta una minaccia per la qualità del dibattito ma, l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data possono essere impiegate per identificare e contrastare la diffusione di disinformazione e propaganda online, promuovendo una sfera pubblica più informata e consapevole. Tuttavia, il futuro della censura e della libertà di espressione dipenderà anche dalle scelte politiche e dalle azioni dei governi e delle istituzioni internazionali È fondamentale che le democrazie del mondo si impegnino per proteggere e promuovere la libertà di espressione come principio fondamentale dei diritti umani, garantendo la libertà dei media, la tutela della privacy online e la sicurezza degli individui contro la censura e la repressione governativa. Guardando al futuro, per quanto riguarda la censura e la libertà di parola, dobbiamo essere consapevoli delle sfide che ci attendono, la tecnologia continuerà a evolversi e ad offrire nuove opportunità per la diffusione delle idee e la resistenza, ma sarà anche necessario un impegno politico e sociale per garantire che queste potenzialità siano utilizzate per il bene comune e non per il controllo autoritario

Il destino della censura e della libertà di espressione è nelle nostre mani Possiamo scegliere di difendere i valori democratici e umani che sono alla base della nostra società, o possiamo permettere che le forze dell'oppressione ci portino verso un futuro di oscurità e repressione La scelta è nostra e dobbiamo essere pronti a lottare per difendere la libertà e la dignità di tutti gli individui, oggi e nelle generazioni future.

LA PAROLA: IL SENSO, IL POTERE

A CURA DI MARTA PUGLIESE IA CLASSICO

Interrogato su quale fosse la co più bella tra gli uomini, Diogene Sinope disse La libertà di paro Ancor prima di Diogene, Confuc aveva avuto modo di dire: quando parole perdono il loro senso, persone perdono la libertà. Dunqu “libertà di parola” come cosa p bella tra gli uomini per Diogene m allo stesso tempo, per com sosteneva Confucio, occorre che parole mantengano “il loro senso” modo da evitare che un significa distorto possa in realtà privare uomini della loro libertà Per Dioge la Parola, o meglio, la libertà di parola, rappresenta una delle tematiche più importanti del suo pensiero Egli è il filosofo dell’autodeterminazione, rifiuta le convenzioni sociali, rifiuta il potere, rifiuta la gloria e la ricchezza. suo modo di vivere coincide con il suo concetto di libertà Per vivere l’uomo ha bisogno di poco, non ha bisogno di potere e di ricchezza perché più si elimina il superfluo e più si è liberi

Dormiva in una botte e di giorno, vestito di cenci, camminava per le strade con una lanterna accesa gridando cerco l’uomo In questo modo egli, con il suo stesso aspetto trascurato, voleva ritrovare l’essere umano ed indicare la vera essenza della vita Per Diogene l’uomo è un essere libero, l’uomo non deve temere il potere ed ha libertà di parola anche davanti ai potenti Ed infatti, per come è raccontato dagli storici, pare che Diogene non ebbe paura di esprimersi, di parlare liberamente e di manifestare il suo disprezzo per il potere, neppure davanti all’Imperatore Alessandro Magno. A raccontare dell’incontro tra Diogene ed Alessandro Magno sono stati lo storico Diogene Laerzio e Plutarco I due danno una versione diversa dell’episodio dell’incontro tra l’imperatore ed il filosofo: -secondo Diogene Laerzio, Alessandro rese visita al filoso e lo trovò disteso a terra a endere il sole Volendo esaudire un suo desiderio, Alessandro chiese a Diogene osa desiderasse, per tutta risposta Diogene rispose stai fuori dalla mia luce -Dal anto suo, Plutarco racconta che in occasione dell’incontro con Diogene, essandro gli chiese se volesse qualcosa e Diogene rispose : Si, stai un po’ fuori al mio sole A questa risposta gli accompagnatori di Alessandro si misero a ridere erché trovavano stupido che un uomo non approfittasse della volontà di un Re di saudire ogni suo desiderio Alessandro invece, nonostante ben sapesse il sprezzo che nei suoi confronti nutriva Diogene, apprezzò molto la risposta di ogene e nel riprendere la strada ebbe a dire “se non fossi Alessandro vorrei esse ogene”. In tutto questo si esprime la filosofia di Diogene: il potere, rappresentato alla figura di Alessandro, non lo impressiona e non lo lusinga. Non vuole nulla da essandro; Alessandro deve solo spostarsi, non fare ombra, deve solo non mpedire ai raggi del sole di riflettersi su di lui Nell’epoca in cui i fatti si svolsero on tutti avuto il coraggio di parlare davanti ad Alessandro Magno e, soprattutto, parlare e manifestare liberamente il proprio pensiero dato che con la sua sposta, in buona sostanza, Diogene disse ad Alessandro di togliersi dai piedi

Confucio, diversamente da Diogene fu tutt’altro che un anarchico. Il pensiero di Confucio si basa sulla riflessione politica. Egli auspica una buona organizzazione dello Stato: una società fondata sul rispetto delle regole e sul valore della giustizia La libertà di parola rappresenta per Confucio il mezzo attraverso il quale si realizza la sua idea di Stato. Tuttavia, Confucio non si esprimeva facendo riferimento alla libertà di parola bensì parlava di rettificazione dei nomi Alla domanda di un suo discepolo, il quale gli chiese cosa avrebbe fatto se si fosse trovato a governare un regno, Confucio rispose :per prima cosa rettificherei i nomi. Il suo discepolo, ben sapendo che un uomo chiamato a governare ha cose più importanti da fare che non mettersi a cambiare il nome delle cose, chiese al maestro di spiegarsi meglio e Confucio rispose: se i nomi non sono corretti, cioè se non corrispondono alla realtà ,il linguaggio è privo di oggetto Se il linguaggio è privo di oggetto, agire diventa complicato, tutte le vicende umane vanno a rotoli e gestirle diventa impossibile e senza senso. Per questo il primo compito di un vero uomo di Stato è rettificare i nomi Per nomi Confucio intendeva i termini, le parole con cui si indicano le cose ed i fatti Le parole devono essere pronunciate secondo il loro significato reale e non in modo

temi affrontati da Confucio e Diogene nella Cina e nella Grecia di quattrocento anni prima della nascita di Cristo sono temi attuali. Il linguaggio dei politici è spesso un linguaggio che non esprime il vero significato di quello che in realtà dicono ed è anche un linguaggio che dimostra timore. Penso, in particolare, a Ilaria Salis, la ragazza italiana antifascista arrestata in Ungheria perché a Budapest avrebbe procurato lesioni a due militanti neonazisti Tutti sono rimasti colpiti dalle incivili condizioni carcerarie in cui Ilaria è costretta da un anno. La famiglia ed il suo avvocato hanno chiesto l’aiuto del Governo italiano in modo che Ilaria possa tornare in Italia ed aspettare la sentenza agli arresti domiciliari La risposta del Governo italiano rappresenta l’esempio di quanto Confucio sosteneva Infatti, dopo l’incontro tra la nostra Presidente del Consiglio ed il Capo del Governo ungherese, la nostra Presidente ha dichiarato che della questione se ne occuperanno i giudici, mentre il Capo del Governo ungherese ha riferito che Ilaria sarà trattata secondo equità. Con queste parole i due capi di Governo sembrano aver dato concreta risposta al problema ma, in realtà, si tratta di parole che non esprimono il significato positivo che tutti ci aspettavamo: le parole riferite dalla nostra Presidente del Consiglio non ci dicono niente di nuovo perché tutti sanno che dei processi si occupano i giudici; le parole dette dal Capo di Governo ungherese invece ci fanno riflettere perché non sappiamo cosa intende per equità visto che tutti dicono che sia un capo di governo poco democratico

Al pensiero di Diogene, invece, ci porta quanto sostenuto sulla vicenda di Ilaria Salis dal nostro Ministro della Giustizia L’avvocato ed il padre di Ilaria hanno chiesto l’intervento del nostro Ministro affinchè il Governo interpellasse l’autorità ungherese e spiegasse come in Italia esiste un sistema più democratico che consente, per quel tipo di reato contestato a Ilaria, la possibilità di stare agli arresti domiciliari anziché in carcere Il Ministro non ha dato ascolto alle richieste della famiglia di Ilaria perché ha ritenuto che i giudici ungheresi potrebbero infastidirsi Io mi chiedo: perché mai i giudici ungheresi dovrebbero infastidirsi? Perché il nostro Stato deve tacere anziché spiegare che da noi esistono leggi democratiche e garantiste? La decisione del nostro Ministro ricorda il pensiero di Diogene: il timore da parte del nostro Governo nei confronti del Capo di Governo ungherese che si traduce, probabilmente, nella necessità di non guastare i rapporti tra Capi di Governo Può l’Italia, uno Stato fondato su una Costituzione che il mondo ci invidia proprio per i principi democratici e garantisti che afferma, avere timore di offendere un dittatore? Gli Stati democratici hanno il dovere di non tacere i concetti di uguaglianza giustizia e libertà Anche nella nostra vita quotidiana è importante l’uso corretto delle parole. La parola rappresenta il mezzo attraverso il quale l’uomo trasmette le sue idee, le sue emozioni, i suoi valori Con le parole l’uomo può ingannare, modificare la realtà delle cose, influenzare la mente degli altri sia in bene che in male Per questo motivo, io ritengo che non basta ascoltare ciò che l’altro dice ma bisogna sforzarsi e capire l’animo di chi parla.

IL VALORE SOCRATICO DELLA PAROLA

A CURA DI GIUSEPPE BATA IIIA SCIENTIFICO

La parola ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella filosofia, poiché è attraverso di essa che è possibile esprimere e trasmettere conoscenze, pensieri, idee. Per Socrate, in particolare, il potere della parola risiede nella sua capacità di condurre al raggiungimento della verità Secondo il celebre filosofo greco, la parola è uno strumento prezioso per il confronto, il dialogo e la discussione Infatti solo attraverso il dialogo e il confronto è possibile mettere alla prova le proprie idee e confrontarle con quelle degli altri. Solo così è possibile avvicinarsi alla verità e all'acquisizione della conoscenza Socrate non si considerava un sapiente, ma un "maieuta", un "ostetrico delle anime". La maieutica di Socrate è un metodo di insegnamento filosofico che si basa sull'arte di porre domande e stimolare la riflessione critica degli interlocutori. Egli riteneva che la verità fosse innata nell'anima dell'individuo e che il suo ruolo fosse soltanto quello di aiutarla a emergere attraverso un dialogo interrogativo La maieutica di Socrate si distingue da altre forme di insegnamento perché non si basa sulla trasmissione di contenuti già pronti, ma piuttosto sulla ricerca congiunta della verità Socrate non dava risposte, ma poneva domande che spingevano gli interlocutori a rimettere in discussione le proprie convinzioni e ad approfondire i loro ragionamenti L'interrogatorio socratico, fondamentale nella maieutica, consisteva nell'affrontare una serie di domande sui concetti esposti dagli altri, seguendo un percorso logico che portava ad evidenziare contraddizioni, ambiguità o mancanza di coerenza nelle loro argomentazioni Socrate credeva

che questo fosse un metodo efficace per condurre gli interlocutori alla consapevolezza delle loro lacune e delle loro contraddizioni. La maieutica di Socrate non era finalizzata all'acquisizione di una conoscenza esterna, ma al riconoscimento della propria ignoranza Socrate sosteneva che solo colui che si rende conto di non sapere può iniziare un percorso di apprendimento e di ricerca della verità Il suo famoso detto So di non sapere rappresenta appunto l'umiltà e lo spirito critico che caratterizzavano il suo approccio filosofico Attraverso la maieutica Socrate mirava anche a promuovere l'autonomia e la capacità di pensiero critico degli individui. Egli riteneva che ognuno avesse la capacità di ragionare in modo logico e di sviluppare un proprio punto di vista, ma spesso questa abilità veniva bloccata da pregiudizi e da credenze non ragionate Socrate, pertanto, cercava di favorire l'autonomia di pensiero dei suoi interlocutori, incoraggiandoli a dubitare, ad analizzare e a sperimentare La maieutica di Socrate ha profondamente influenzato il pensiero filosofico occidentale e ha stabilito un modello di insegnamento che pone al centro l'apprendimento attivo e critico Questo metodo socratico è tuttora ampiamente utilizzato in molti contesti educativi, non solo nello studio della filosofia, ma anche in settori come l'educazione civica, l'etica e la formazione del pensiero critico. La parola, per Socrate, diventa dunque uno strumento di ricerca e conoscenza, un mezzo per mettere in discussione le proprie

certezze e avvicinarsi alla verità. Attraverso il dialogo la parola permette di confrontare le diverse opinioni, di scoprire nuove prospettive e di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. La parola, dunque, ha un enorme potere poiché è in grado di condurre al raggiungimento di una vita migliore e più consapevole.

LA PAROLA È MEMORIA

A CURA DI ISABELLA CAVALLARO ED EVA PICCOLO IA CLASSICO

Le parole sono un complesso di fonemi, mediante i quali l’uomo esprime una nozione generica, che si precisa e determina nel contesto di una frase. Quest’ultime forniscono una definizione a tutto ciò che ci circonda, sono il mezzo principale con cui avviene la nostra comunicazione e che ci permettono di riconoscere tutto quel che è reale In ambito letterario, possiamo considerare la letteratura stessa come forma di linguaggio, in quanto tramite libri, brani, componimenti comunichiamo l’uno con l’altro ed esprimiamo i nostri pensieri ed idee. Quindi, la letteratura dipende dalla parola poiché purché essa esista deve essere espressa linguisticamente. La parola può essere adoperata per scopi differenti, in questo articolo tratteremo la parola come testimonianza delle conseguenze che i due grandi conflitti mondiali hanno avuto sull’uomo dell’epoca. Il primo dopoguerra, in Italia, fu caratterizzato da una profonda crisi socio-economica che ebbe serie ripercussioni sulla vita dello Stato Sebbene il conflitto fosse finito, la tensione della guerra appena conclusa era ancora presente a discapito delle classi sociali più povere Il Paese si ritrovò in uno stato critico ed allarmante: durante la prima

guerra mondiale l’Italia subì gravi perdite umane, circa sessantamila persone, e pesanti danni materiali. Per questo motivo la situazione economica fu compromessa e di conseguenza aumentò il costo della vita Inoltre, tale situazione venne aggravata dalla presenza di un sistema politico che mostrava segni di fragilità, e incapace di porre fine alle rivolte sostenute dalla classe contadina e operaia Tali problematiche indebolirono il governo a tal punto da costringerlo a indire nuove elezioni, dove comparve per la prima volta una nuova organizzazione: i Fasci, fondati da Benito Mussolini nell’aprile del 1919, che ben presto assunse caratteristiche antidemocratiche In tale contesto la popolazione è sofferente, patisce le problematiche creatasi e i poeti alleggeriscono il proprio animo, colmo di dolore, nella creazione di un nuovo movimento letterario Negli anni Venti sorse una corrente letteraria, denominata “Ermetismo” nel 1936 da Francesco Flora, critico letterario, che scelse tale nome riferendosi al linguaggio oscuro, enigmatico usato dai poeti Il termine Ermetismo rimanda ad una concezione mistica della parola poetica poichè fa riferimento alla figura di Ermete, il dio greco delle scienze occulte, che indica ciò che è chiuso e difficilmente ensibile Ad influenzare que poesia fu il periodo storico in ppò, ovvero gli anni Trenta nta; dunque il fascismo rivestì ante ruolo, tant’è che spins a dedicarsi alla scrittura di u pura che esprimesse il v della realtà, cogliendo zze dell’uomo. La Poesia pur mponimento libero da o pratica, essenziale, se educativo, in grado esprim lici concetti.

Il tema principale è il senso della solitudine disperata dell'uomo moderno che ha perduto fede negli antichi valori e non ha più certezze a cui ancorarsi saldamente La soluzione è la poesia, che viene considerata un’illuminazione improvvisa durante la quale si coglie l’essenza segreta della vita, trasmettendo verità che solo l’inconscio può percepire Sul piano letterario sono poesie dal carattere chiuso e complesso, solitamente ottenuto attraverso un susseguirsi di analogie, metafore, similitudini e allitterazioni. Nonostante ciò il lessico è elementare e semplice, come il componimento, difatti i versi sono liberi e sciolti. I principali esponenti furono Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti, quest’ultimo considerato un precursore ed un modello da seguire da parte degli altri poeti. Costui naque nel 1888 ad Alessandria d’Egitto Nel 1912 trascorse un lungo periodo di tempo a Parigi dove entrò in contatto con un ambiente culturale internazionale Rientrato in Italia nel 1914 partecipò alla campagna interventista e si arruolò come volontario, combattendo sul fronte del Carso. La vita in trincea risultò del tutto differente rispetto a ciò che si era aspettato, e questa terribile

esperienza fece si che il poeta rivalutasse la propria concezione della vita e i valori della solidarietà umana, a cui si ispirarono le poesie

Il porto sepolto e Allegria di naufragi. Dopo la guerra visse tra Parigi e Roma. Ungaretti si trasferì in Brasile, nel 1936, per insegnare Letteratura italiana all’Università di San Paolo, dove morì il figlio Antonietto, lasciando il poeta in uno stato di acuto dolore e d'intensa prostrazione interiore Nel 1942 ritornò in Italia, dove morì nel 1970

La poetica di Ungaretti rielabora in modo molto originale il messaggio formale dei simbolisti coniugandolo con l'esperienza atroce del male e della morte nella guerra. Tutto ciò accresce nel poeta il desiderio di fraternità nel dolore, in questo caso nella guerra, a cui si associa la volontà di ricercare una nuova armonia con il cosmo e l’intera umanità Con le sue poesie, Ungaretti vuole portare avanti lo slancio vitale verso il senso più profondo dell'esistenza che deriva dalla sensazione di precarietà della vita e dalla visione della morte attraverso i corpi inermi dei compagni di battaglia Il brano inizia con un verbo impersonale “si sta”, equivalente a stiamo ovvero siamo stabili, il verbo è seguito da un paragone: siamo stabili come le foglie d’autunno sugli alberi. In realtà è una stabilità apparente, poiché le foglie d’autunno cadono come gli uomini che muoiono in guerra Il paragone tra la vita umana e quella delle foglie è un topos letterario molto antico, presente già nell’Iliade di Omero, nell'episodio del mancato duello tra Glauco e Diomede Inoltre, come in molte

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.

Di che reggimento siete fratelli? Parola tremante nella notte Foglia appena nata Nell’aria spasimante Involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua fragilità Fratelli

altre delle sue liriche, anche in questa il poeta non utilizza alcun tipo di punteggiatura per esprimere un flusso continuo, come se il tempo si fosse fermato. Dunque la vita dei soldati e dei civili durante la guerra è in una continua condizione instabile tra la vita e la morte. Invece, Fratelli venne scritta quando Ungaretti era sul fonte del Carso; partito come volontario, di fronte al dolore e alla morte riscopre il senso della fragilità della vita e il valore della fratellanza, in un mondo dove questo concetto è stato oppresso dalle continue guerre in atto La poesia si apre con una domanda, di che reggimento siete fratelli?, l’autore chiede da che parte stanno gli altri uomini che incontra sul fronte, sono amici o nemici? Nonostante ciò sono fratelli, che combatto contro i propri fratelli Nella seconda frase, il termine parola sostituisce fratelli, quest’ultimi tremano poiché hanno paura di morire, patiscono l’assenza di conforto, di solidarietà e di fratellanza La parola fratello è come una foglia appena nata, fragile poiché in guerra viene meno il concetto di fratellanza, tutti sono nemici senza avere alcun motivo di esserlo. Quindi gli uomini sono consapevoli delle proprie fragilità e anche del fatto che se decidessero di comportarsi come fratelli e non come estranei sarebbe una forma di ribellione nei confronti della guerra Dunque nel dramma della guerra il poeta riscopre i valori principali della vita, il testo è un inno alla solidarietà umana, scritto in uno dei momenti più duri della storia mondiale

Tramite il componimento Giuseppe Ungaretti intende mostrare la fratellanza dagli orrori della guerra Nel componimento il linguaggio è essenziale, nudo e spoglio, la punteggiatura ridotta a un unico punto interrogativo posto all’inizio del primo verso ed è caratterizzato da spazi bianchi e l’uso frequente di enjambement, creano un silenzio evocativo, che vale più di mille parole e sembra esprimere il dolore e il senso di sospensione vissuto dai soldati nella trincea Quindi, Giuseppe Ungaretti con le sue poesie esprime la sofferenza provata dai soldati durante i conflitti, ribadisce l’inutilità della guerra e come quest’ultima possa opprimere l’umanità che è presente in ognuno di noi A sottolineare ulteriormente tale concetto fu Primo Levi, autore appartenete alla corrente letteraria neorealistica e sopravvissuto agli orrori causati dall’odio nazista Il secondo dopoguerra italiano raffigura il Paese in uno stato di confusione e miseria La crisi economica ebbe gravi ripercussioni anche in ambito sociale, causando guerre civili e proteste e accentuando il divario, già preesistente, tra Settentrione e Meridione, il primo ancora occupato dai Tedeschi, al contrario del sud difeso dagli Alleati Ciò rappresentava l’assenza di un governo stabile e funzionale, in quanto ogni Paese dedicava la propria attenzione alla risoluzione dei problemi creati dal conflitto

appena concluso. Il 17 dicembre 1942, infatti, i capi di governo di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica emanarono la prima dichiarazione congiunta in cui si menzionava ufficialmente l’uccisione in massa degli Ebrei europei e in cui si esprimeva l’intenzione di perseguire i responsabili di tutte le violenze contro le popolazioni civili Nel 1943 avveniva il Processo di Norimberga, nome usato per indicare due distinti gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e nella Shoah. Tutti i partiti politici che avevano lottato insieme nella Resistenza con l’obiettivo di superare la crisi costituirono un governo oppositore del fascismo e dell’occupazione tedesca: il Comitato di Liberazione Nazionale Oltre ai problemi economici legati alla ricostruzione, tale governo dovette affrontare problemi politici e chiamò in voto i cittadini per: scegliere quale forma di governo avrebbe dovuto rappresentare il Paese, la monarchia o la repubblica, e eleggere i rappresentanti dell’Assemblea costituente. Le elezioni politiche si tennero il 2 giugno 1946 per la prima volta dopo il periodo dominato dalla presenza della dittatura fascista In base ai risultati del referendum, le preferenze dei cittadini furono indirizzate verso la repubblica e il re venne esiliato in Portogallo. L’Italia divenne una Repubblica democratica, dotata di una propria Costituzione, approvata ll’Assemblea costituente il 22 cembre 1947 La lotta partigiana e Resistenza italiana furono portanti fattori i quali portarono o sviluppo di una nuova corrente teraria. La Resistenza italiana onda le sue radici ll'antifascismo, sviluppatosi ogressivamente nel periodo che dalla metà degli anni venti, ando già esistevano deboli forme di opposizione al regime fascista,

fino all'inizio della seconda guerra mondiale Ottant'anni fa, l'8 settembre 1943, con l'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile firmato dal governo Badoglio, l'Italia si arrese alle Nazioni Unite, e i nazifascisti la occuparono Nella confusione non erano state previste delle misure difensive della capitale e l’esercito, lasciato senza ordini, si dissolse. Nacque una vera e propria guerra civile e i cittadini furono costretti a prendere posizione I partigiani entrarono in azione contro i Tedeschi, inizialmente con scarsi risultati. In seguito il movimento partigiano, che poteva contare sul sostegno degli Alleati, cominciò a liberare vari territori occupati dai nazifascisti. Benito Mussolini tentò allora di scappare e rifugiarsi in Svizzera, ma la contrario venne catturato e ucciso: questo evento rappresenta ufficialmente la conclusione della lotta partigiana e la sconfitta del fascismo e del nazismo. Ripresa quindi la vita democratica i letterati sentirono il bisogno di testimoniare quanto accadde nei decenni precedenti, dall’insorgere del fascismo alla fine del conflitto. Fino ad allora, infatti, i testi venivano sottoposti ad un processo di censura e il pensiero di letterati e intellettuali aveva subito in modo passivo tale influenza. Da questo “desiderio di verità” nacque il Neorealismo, un movimento che abbracciò ogni arte e forma d’espressione dell’uomo, insegnando a rappresentare il Paese nella sua realtà.

In letteratura il Neorealismo si presenta con un fiorire di opere di tipo memorialistico e autobiografico che rispondono al bisogno individuale di raccontare le proprie esperienze e sofferenze. Era come se gli autori volessero fissare i loro ricordi sulla carta, come nel caso di Primo Levi, grande rappresentante di tale corrente letteraria insieme a Beppe Fenoglio, Elio Vittorini, Cesare Pavese, Italo Calvino e Elsa Morante Primo Levi nacque a Torino nel 1919, primogenito di Cesare Levi e Ester Luzzati, di origini ebraiche. Dopo le scuole elementari ricevette lezioni privati per un anno; frequentò il ginnasio e in seguito il liceo Da giovane fu un ragazzo diligente e interessato alle scienze: tale passione lo spinse ai iscriversi a un corso di laurea di chimica presso l’università di Torino Nel novembre del 1938 entrarono in vigore in Italia le leggi razziali dopo quelle in Germania, dove già l'antisemitismo si era manifestato attraverso atti di violenza e sopraffazione Ciò ebbe delle ripercussioni sul percorso

dell’intellettuale poiché le leggi razziali precludevano l'accesso allo studio universitario agli ebrei, ma concedevano di terminare gli studi a coloro che li avessero già intrapresi Pur in regola con gli esami, a causa delle leggi razziali ebbe difficoltà a trovare un relatore per la sua tesi, finché nel 1941 si laureò con lode Intanto la pressione causata dal fascismo accresceva sempre di più e nel 1943 Primo Levi si rifugiò in montagna, unendosi a un nucleo partigiano operante in Valle d'Aosta. Il periodo di militanza tra i partigiani fu definito da Levi stesso come un’esperienza di giovani ben innovativi, ma sprovveduti e privi d’armi e solidi contatti Il 22 febbraio 1944 Levi e altri 650 ebrei, donne e uomini, furono stipati su un treno merci Furono portati al campo di concentramento di Auschwitz in Polonia Levi fu qui registrato con il numero 174517 e subito condotto al campo di Buna-Monowitz, allora conosciuto come Auschwitz III, dove rimase fino alla liberazione da parte dell'Armata Rossa, avvenuta il 27 gennaio 1945 Lo scrittore attribuì la propria sopravvivenza a una serie di incontri e coincidenze fortunate e volle testimoniare attraverso la letteratura e la poesia il dolore che l’esperienza dei Lager aveva inflitto nel suo cuore L’ansia di raccontare quanto accaduto ispirò la scrittura di “Se questo è un uomo” accettato dall’editore Einaudi nel 1958

Questa poesia precede il romanzo Se questo è un uomo e ce ne dà già i caratteri principali Si tratta infatti di un testo programmatico all’interno del quale l’autore esprime il proprio pensiero sull’argomento che andrà a trattare Il vero titolo della poesia è Shemà, un termine ebraico che tradotto significa ascolta: la poesia infatti si apre con un voi che invita subito il lettore all’ascolto. I primi versi della poesia riportano una condizione di sicurezza, tipica della vita di ogni uomo Il v 5 richiama l’attenzione del lettore, in quanto dal v. 6 l’autore inizia a descrivere e a presentare una serie di immagini degradanti che ribaltano l’equilibrio iniziale Levi ci spinge a riflettere sulle condizioni disumane della vita di uomini, donne e bambini nei Lager, attraverso pochi versi che esprimono un contrasto tra noi uomini comuni e i deportati della seconda guerra mondiale. Nei versi successivi ribadisce l’obbligo di ricordare i terribili eventi verificatisi nei campi di concentramento e chiede al lettore di averne piena consapevolezza

Primo Levi venne liberato nel gennaio del 1945 dall’esercito sovietico, riuscì a tornare a Torino solo dopo circa dieci mesi, al seguito di un lungo viaggio attraverso la Polonia, l’Ucraina, l’Ungheria e l’Austria In seguito riprese il suo percorso di letterato e chimico Furono proprio le sue conoscenze in ambito chimico e la sua professione che gli permisero di sopravvivere: la sua esperienza si rivelò estremamente preziosa poiché gli permise di ottenere un posto presso un laboratorio farmaceutico e dunque di vivere in condizioni relativamente migliori rispetto a quelle degli altri prigionieri. Levi nella sua raccolta di racconti Il sistema periodico narra sia esperienze autobiografiche sia eventi fantasiosi, ad ogni modo legati alla sua professione Ognuno dei ventuno racconti ha come titolo il nome di un elemento della tavola periodica ed è a esso collegato. In particolare Primo Levi dedica parte del racconto intitolato Ferro al personaggio di Sandro, un compagno di università con cui l’autore aveva instaurato una solida amicizia nonostante le differenze che permanevano tra i due, Sandro era figlio di un muratore, proveniva da una famiglia povera ed era stato indirizzato verso lo studio nel tentativo di aiutare la famiglia con la sua futura professione, come ci riporta Levi: Era nato sulla Serra d’Ivrea, terra bella ed avara: era figlio di un muratore, e passava le estati a fare il pastore. Non il pastore d’anime: il pastore di pecore, e non per retorica arcadica né per stramberia, ma con felicità, per amore della terra e dell’erba,

e per abbondanza di cuore Mi insegnava di piante e di bestie, ma della sua famiglia parlava poco. Il padre era morto quando lui era bambino, erano gente semplice e povera, e poiché il ragazzo era sveglio, avevano deciso di farlo studiare perché portasse soldi a casa Nonostante la difficile e precaria situazione di Sandro e della sua famiglia, l’autore definisce il ragazzo come fatto di ferro e legato ad esso da un’antica parentela. Ma ciò non era solamente dovuto al mestiere praticato dai suoi antenati, i quali erano stati calderai e fabbri, ma soprattutto perché Sandro amava partire all’avventura, inseguendo il suo istinto e non curandosi neppure del meteo. Per Sandro ogni stagione era buona e d’inverno: legava gli sci alla bicicletta rugginosa, partiva di buonora, e pedalava fino alla neve, senza soldi, con un carciofo in tasca e l’altra piena d’insalata: tornava poi a sera, o anche il giorno dopo, dormendo nei fienili, e più tormenta e fame aveva patito, più era contento e meglio stava di salute Possiamo ben capire che tipo di persona fosse Sandro: un ragazzo molto avventuroso ma che non amava parlare delle sue imprese con gli altri. Il giovane ragazzo entrò a far parte della Resistenza partigiana: Sandro Delmastro fu il primo caduto del Comando Militare Piemontese del Partito d’Azione, ucciso da un soldato della repubblica di Salò il 3 aprile 1944 durante una missione nel cuneese. In suo onore la brigata GL Valle Roia, comandata da Nino Monaco, prende il suo nome e in corso IV Novembre a Cuneo, una targa commemora l’ufficiale di marina e comandante partigiano, Sandro Delmastro, caduto lottando per la giustizia e la libertà. Ricevette la medaglia d’argento al valore militare con la seguente motivazione: Subito dopo l’armistizio, con fedeltà e decisione, intraprendeva la lotta di liberazione,

distinguendosi nelle formazioni partigiane della città di Torino come animatore ed organizzatore di grandi capacità e come combattente deciso e valoroso Catturato durante un rastrellamento e tradotto a Cuneo, si gettava disarmato sulla scorta, ma colto da una scarica, cadeva colpito a morte Dunque, per commemorare i soldati caduti venivano realizzate delle lapidi, al contrario per le vittime della Shoah vennero installate le Pietre d’inciampo. Quest’ultime furono un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, la memoria dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti L'iniziativa consiste nell'incorporare, nel selciato stradale delle città, davanti alle ultime abitazioni delle vittime di deportazioni, dei blocchi in pietra ricoperti da una piastra di ottone posta sulla faccia superiore L'espressione inciampo deve dunque intendersi non senso fisico, ma visivo e mentale, per far fermare a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell'opera Inoltre quest’ultima è mutuata dalla Bibbia e dall'Epistola ai Romani di Paolo di Tarso (9,33): Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo; ma chi crede in lui non sarà deluso Dunque, nonostante abbiano suscitato reazioni controverse, ad oggi le Pietre d’inciampo sono diffuse in tutta Europa e sono all’incirca 71 000 Perciò la parola, soprattutto in ambito letterario, usata come testimonianza ha lo scopo di far riflettere l’uomo sul valore della vita e sull’importanza del rispetto reciproco, rammentando il peso che gli eventi passato hanno sul nostro futuro

LA PROPAGANDA

A CURA DI ALESSANDRO PIRROTTINA VH E GIOVANNA LUPPINO IVH SCIENTIFICO

I totalitarismi del ‘900

La parola, ossia il linguaggio, è, forse, tra tutti il più potente ed efficace mezzo di comunicazione a nostra disposizione Conversare, chiacchierare, dialogare, discutere, dibattere sono solo una piccola parte della grande mole di parole che significano molti aspetti tra loro lievemente diversi della medesima azione: parlare Ciò è indicativo non solo dell’immensa importanza che attribuiamo a questa attività, ma anche della molteplicità di forme in cui essa si può manifestare. La parola è alla base, in quanto esseri sociali, delle nostre vite e coloro i quali sanno sfruttare a proprio vantaggio i modi e i mezzi della comunicazione hanno il potere di controllare subdolamente miriadi di persone. Tutti quanti siamo, in misura diversa, “schiavi della parola”, ovvero possediamo delle convinzioni che non sono fondate dal punto di vista logico o che non sono frutto dei nostri pensieri, ma che invece provengono dall’esterno, dalla bocca e dalla testa di qualcun altro Nel corso della storia qualsiasi politico, condottiero, imperatore ha tentato di sfruttare questo meccanismo per trasmettere le proprie idee e attirare il consenso delle masse, la cosiddetta opinione pubblica; questo tentativo, tuttavia, è stato portato al suo assoluto estremo, assumendo la forma di propaganda, durante la prima metà del 1900, l’età dei totalitarismi.

Contesto storico e sociale

Prima di approfondire singolarmente i tre totalitarismi, fascismo, nazismo e stalinismo, è opportuno contestualizzare dal punto di vista storico e sociale il periodo oggetto della trattazione In primo luogo, il XX secolo decretò la definitiva maturazione della società di massa, ovvero quel tipo di società caratterizzato dall’importanza delle masse popolari nella vita politica e sociale, ma anche dalla loro sempre più crescente omologazione, facilità di manipolazione e perdita di individualità e autonomia da parte degli individui, che valgono solo in quanto membri dello stato. La società di massa aveva cominciato a stabilire le proprie radici già alla fine del XIX secolo, in concomitanza della seconda rivoluzione industriale e della nascita delle popolose classi proletarie, tuttavia, grazie all’aumento demografico, all’urbanizzazione, all’omogeneizzazione culturale, alla nuova industria del consumo e all’avvento di nuovi mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, cinema, ecc ), essa si affermò ulteriormente agli inizi del ‘900 In secondo luogo, l’esperienza traumatica della Prima Guerra Mondiale aveva sconvolto gli equilibri politici e sociali dell’Europa degli anni Dieci. In particolare i nuovi confini nazionali disegnati senza rispettare i principi di nazionalità e di autodeterminazione dei popoli, le eccessive riparazioni di guerra imposte ai Paesi sconfitti e la crisi economica conseguente all’ingente sforzo bellico avevano creato un clima di instabilità politica e agitazione sociale In queste circostanze di incertezza, in Italia, Germania e Russia (ma anche in Spagna e altri paesi dell’Est Europa) sorsero dei veri e propri regimi autoritari, dittatoriali e totalitari, i quali, sfruttando i punti deboli della società di massa e facendo largo uso della propaganda per creare il consenso popolare, riuscirono a prevalere sulle deboli forze politiche liberali.

I simboli

Il Fascismo

Il primo paese a sperimentare la dittatura fu l’Italia, la quale assistette alla graduale ascesa del fascismo, guidato dall’ex socialista Benito Mussolini, a partire dalla fondazione agli inizi del 1919 e dalla Marcia su Roma dell’ottobre del 1922, giungendo alla definitiva affermazione in seguito alla promulgazione delle leggi fascistissime tra il 1925 e il 1926 Questo cammino, seppur lento, non sarebbe stato possibile senza l’appoggio di una sezione rilevante della popolazione, che il regime seppe persuadere e ammaliare Per raggiungere tale obiettivo il regime fascista (come faranno in seguito anche gli altri regimi totalitari) fece ampio uso di un'attenta ed efficiente opera di propaganda, che permeava ogni ambito della vita civile dei cittadini-sudditi.

LA DIALETTICA DI MUSSOLINI

Il primo strumento della macchina propagandistica fascista fu sicuramente l’uso, da parte del leader del Partito, di una dialettica estremamente precisa, altisonante e convincente, tipica del giornalismo e capace di persuadere le migliaia di persone che riempivano con le cosiddette adunate oceaniche le piazze, luogo prescelto dei suoi discorsi, basati sullo schema ciclico “acclamazionediscorso pausa” Altra caratteristica fondamentale dell’oratoria del Duce l’uso accurato del linguaggio non

verbale: la mano appoggiata sul fianco, la testa alta, il palmo rivolto verso l’alto sono solo alcuni degli atteggiamenti adottati da Mussolini con il fine di esprimere sicurezza, fermezza, audacia e lealtà. Il gesto del pugno chiuso viene invece spesso utilizzato per incutere timore e per affermare il proprio potere indiscutibile La presenza costante delle autorità dello Stato durante le manifestazioni contribuisce ad esaltare e rafforzare il suo potere, generando anche un certo entusiasmo tra le folle

Mussolini cerca, inoltre, attraverso la posizione eretta, la mascella protesa in avanti, il petto in fuori, le gambe divaricate, le braccia incrociate o le mani appoggiate sui fianchi, di personificare l’ideale dell’uomo nuovo e forte

Infine, anche l’utilizzo di frasi ad effetto, di veri e propri motti (come i celebri “Me ne frego!” oppure “Boia chi molla!”), i quali rimanevano facilmente impressi nella memoria, contribuivano a produrre una visione idealizzata di virtù e potere che creava una certa suggestione del fascismo

Un altro strumento fondamentale della propaganda fu la formulazione di un insieme di simboli propri del fascismo. I più celebri erano sicuramente la camicia nera, ripresa dagli arditi e il cui colore rappresenta la morte; il manganello, utilizzato dagli squadristi e emblema di forza e virilità, accompagnato spesso dall’olio di ricino; il saluto romano, ereditato dall’antichità classica e ripreso da D’Annunzio durante l’impresa a Fiume, considerato come virile e militaresco Proprio il tema della romanità e del recupero dei fasti dell’Impero Romano fu al centro della propaganda fascista I richiami al passato includono, innanzitutto, il fascio littorio, rappresentante il potere di vita o di morte sui condannati, ma anche il conteggio degli anni dell’”era fascista” a partire dalla marcia su Roma, utilizzando le formule “a fascistibus restitutis”, “a renovatis fascibus” o “a resumptis fascibus”, l’introduzione del passo romano nelle sfilate, l’uso dell'aquila romana e del “Voi”, in sostituzione del “Lei”, considerata una formula effeminata. Il tema della romanità fu anche sfruttato per giustificare la politica estera bellicista adottata dal regime ed in particolare la conquista dell’Abissinia e la conseguente nascita dell’Impero Italiano A tal proposito venne inoltre strumentalizzata la disfatta di Adua del 1896, per la quale sarebbe stata necessaria una “vendetta” ai danni dell’Etiopia stessa In questo ambito la propaganda fu curata dall’Istituto fascista Dell’Africa italiana, il quale esaltava la grandezza dell’impresa coloniale e delle sue positive ricadute sull'economia

Feste e appuntamenti collettivi

Un’altra prerogativa chiave della propaganda erano le feste e le ricorrenze In particolare furono introdotte tre nuove festività: la befana fascista (6 gennaio), che prevedeva la consegna di pacchi ai bambini poveri; il Natale di Roma (21 aprile), data della leggendaria fondazione di Roma e sostitutiva del 1 maggio come festa del lavoro; la Marcia su Roma (28 ottobre), ricordata ogni anno, commemorando i martiri fascisti. Altrettanto importanti erano gli appuntamenti collettivi, come le grandi adunate militaresche, il Sabato fascista (che comportava giochi, gare e occasioni di istruzione) e i Littoriali dello sport, ovvero gare di atletica per studenti universitari. Tutte queste attività avevano l’unico fine comune di istruire ed educare le masse alla dottrina del fascismo e, di conseguenza, accattivarsi il favore dell’opinione pubblica

Sulla stessa scia del fascismo, sorse in Germania il Nazismo, guidato da Adolf Hitler Il nazismo fonda le sue origini a Monaco, quando nel gennaio 1919 nacque il Partito dei lavoratori tedeschi, che Hitler, un ex caporale di origine austriaca, allargò nel 1920, trasformandolo nel Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (Nsdap) Dopo un fallito colpo di stato nel 1923, il cosiddetto Putsch di Monaco, il nazismo salì al potere per via legale nel 1933 e Hitler, divenuto cancelliere e in seguito presidente federale, diede sin da subito avvio ad una politica del terrore

Nonostante il nazismo si impose solo a partire dagli anni Trenta, la sua opera di propaganda e di agitazione politica ebbe inizio già dagli anni Venti, in seguito al rientro in libertà da parte di Hitler, il quale capì presto che coniugare la violenza squadrista alla conquista del consenso sarebbe stato necessario La dialettica di Hitler

Come Mussolini, anche Hitler riuscì a sfruttare il linguaggio verbale e non verbale per persuadere e manipolare i suoi uditori. Egli, infatti, conscio dell’importanza delle tecniche di comunicazione, prese lezioni presso scuole di recitazione e ipnotizzatori e si esercitò instancabilmente anche da solo, divenendo un abilissimo oratore

Anche il Führer, come il Duce, attraverso la sua gestualità, intendeva trasmettere indicazioni e sensazioni ben precise al popolo e comunicare con precisione in nuovi canoni del perfetto uomo ariano e dell’ideologia nazista, espressa nel Mein Kampf e basata sui concetti di razza, disuguaglianza, antisemitismo e antibolscevismo. In particolare, la testa dritta e la posizione degli occhi indicano neutralità; l’accurata posizione delle mani indica fiducia in se stessi; il palmo della mano rivolto verso il basso indica neutralità

La sua plateale gestualità viene spesso accompagnata, durante i suoi discorsi pubblici, da espressioni facciali spesso esasperate e quasi artificialmente deformate, con il fine di elevare il fattore emotivo e trasferire l’interlocutore nella dimensione privata di Hitler stesso, estraendolo da quella della realtà del messaggio comunicato.

La sua rabbia, durante i discorsi, insieme al gesto del pugno chiuso, serve inoltre ad evidenziare la determinazione del suo messaggio e a suggestionare la folla, portandola in una dimensione catartica riguardo all’inevitabilità del nazionalsocialismo. Valsa

I simboli Le somiglianze tra nazismo e fascismo possono riscontrarsi anche nella simbologia adottata Entrambi i regimi utilizzarono l’aquila come uno degli emblemi principali e insieme ad essa anche la croce celtica, adottata in realtà da molti movimenti di estrema destra Furono adottati dalle SS (Schutzstaffel, ovvero “reparti di difesa”), inoltre, molti simboli runici, ovvero quelli utilizzati dalle tribù germaniche in età precristiana sia per la scrittura ordinaria e che per quella magica Tra questi il più celebre è il simbolo “Siegrune”, che significa “Vittoria” e fu utilizzato come stemma stesso delle SS Nonostante ciò, l’emblema di gran lunga più rappresentativo del nazismo fu la croce uncinata, detta Svastica Questo icona, di origine religiosa e proveniente dalle culture indoeuropee dell’Eurasia, aveva inizialmente un significato divino e augurale, tuttavia fu ripreso da Hitler, sotto il consiglio del generale e storico tedesco Karl Haushofer, come simbolo della razza ariana e fu addirittura inserito nella bandiera del Partito Nazionalsocialista Anche l’utilizzo del saluto romano, segno di trionfalismo e assoluta fedeltà infine, caratterizzò profondamente la simbologia del regime, avvicinandolo ulteriormente al fascismo italiano.

Il linguaggio del nazismo

Un altro aspetto caratterizzante della propaganda fu sicuramente l’adozione di un linguaggio proprio, basato su alcune idee-forza fondamentali che veicolavano il messaggio nazista e sull’identificazione di termini e idee negatici, destinati ad essere disprezzati pubblicamente Tale sistema linguistico non conosceva dunque sfumature, risultando molto polarizzante. Le tre principali idee-forza erano le seguenti:

● la comunità di popolo (Volksgemeinschaft): i nazisti si proposero come i soli e veri rappresentanti della volontà del popolo, inteso come comunità nazionale, e Hitler veniva identificato come l’unico capace di ridare al popolo tedesco la sua unità;

● lo spazio vitale (Lebensraum): lo spazio al quale la nazione tedesca avrebbe avuto diritto per sviluppare le proprie potenzialità ed affermare i propri diritti sul piano internazionale;

● la razza (Rassa): il popolo è una comunità organica, una totalità razzialmente omogenea unita dallo stesso sangue (blut) e legata alla stessa terra (boden) Chi non è di sangue tedesco non può essere cittadino, e lo spazio vitale per cui combattere è la realizzazione storica della superiorità della razza tedesca sulle altre Il Nazismo, inoltre, alterò il significato di molte parole, conferendo, per esempio, un’accezione positiva ai termini “barbaro” e “fanatico” e una negativa ai termini “democrazia” e “intellettuale”

Organizzazioni e indottrinamento

L’indottrinamento delle masse da parte del Partito Nazionalsocialista incluse anche, come per il fascismo, la creazione di istituti e organizzazioni, principalmente rivolte ai giovani, finalizzate a sopprimere la libertà di pensiero. Già dal 1933 fu fondato il Ministero per la Propaganda e l’Educazione popolare e fu affidato alla direzione di Joseph Goebbels. Questo organo dello stato fu fondamentale per accrescere la popolarità del Partito e attirare il favore dell’opinione pubblica. Fu inoltre istituita la Gioventù hitleriana (in tedesco "Hitlerjugend"), la quale, accostandosi all’Opera nazionale balilla, esercitava uno stretto controllo sulla scuola e sull’insegnamento Anche l’arte, la cultura e la scienza furono poste sotto controllo. Fu cruciale per accrescere il consenso anche la figura stessa di Hitler, che con il suo carisma e la sua leadership riuscì a imporsi come capo assoluto non solo attraverso la forza, ma anche attraverso il favore dei suoi collaboratori e dell’intero popolo tedesco. Per imporre la propria ideologia, infine, il regime nazista fece ricorso anche a metodologie più brutali, che portarono, il 10 maggio 1933, al rogo dei libri (in tedesco “Bücherverbrennungen”), durante il quale furono arsi più di venticinquemila volumi di libri “non tedeschi”, dando così avvio ad una censura totale della cultura

Lo Stalinismo

Il periodo dello Stalinismo, sotto la leadership di Josif Vissarionovič Džugašvili, detto Stalin, in Unione Sovietica, è stato caratterizzato, come gli altri regimi totalitari, da un intenso sfruttamento della parola come potente strumento propagandistico. La propaganda è stata una delle principali leve attraverso cui il regime ha cercato di consolidare il proprio potere, controllando l’opinione pubblica e manipolando le masse attraverso i discorsi, i manifesti, le opere letterarie e altri mezzi di comunicazione. La parola, in questo contesto è stata utilizzata per creare un'immagine idealizzata del regime e del suo leader, per demonizzare gli avversari e per promuovere gli obiettivi politici e ideologici del Partito Comunista

La dialettica di Stalin

Per quanto riguarda il modo di fare discorsi, Stalin, discostandosi da Mussolini e Hitler, si distingueva per la modestia dei suoi comportamenti, senza accentuare in modo teatrale la propria gestualità. Stalin aveva una vera e propria fobia della folla e non amava declamare in pubblico, in quanto non possedeva un’adeguata capacità oratoria e non era neppure sicuro della correttezza della sua parlata russa, essendo di origine georgiana

Uno dei gesti che comunque caratterizzò la comunicazione di Stalin fu quello di tenere sempre nascosta la mano destra, probabilmente a causa di una malattia oppure alla sua ipotetica appartenenza alla massoneria.

Il leader sovietico, nonostante tutto, si contraddistinse per il suo atteggiamento sempre rassicurante e protettivo e, attraverso la sua espressione spesso sorridente, intendeva esprimente il dominio incontrastato del suo potere Il culto della personalità

Inoltre, una delle tecniche propagandistiche più utilizzate durante il periodo dello Stalinismo

fu la glorificazione del leader attraverso un linguaggio adulatorio e idolatrante. Stalin venne

dipinto come un eroe infallibile e un salvatore del popolo sovietico, con espressioni come

“padre della patria” e “genio del popolo”, che venivano ampiamente diffuse attraverso discorsi ufficiali e testi propagandistici Questo vero e proprio culto della personalità, che sfiorava la celebrazione religiosa del leader, mirò a creare un senso di devozione assoluta nei suoi confronti, limitando la critica e consolidando il controllo del regime.

La parola fu oltretutto utilizzata per creare un’atmosfera di paura e sospetto verso gli oppositori del regime Gli avversari politici vennero dipinti come traditori, agenti stranieri o nemici del popolo, attraverso un linguaggio che li demonizzava e li isolava dalla società

L’uso di termini come “nemici del popolo” o “spie capitalistiche” alimentò una cultura della denuncia e della persecuzione politica, in cui chiunque osasse criticare il regime era considerato un nemico da eliminare

La critica agli oppositori

La propaganda è stata utilizzata per promuovere gli obiettivi politici e ideologici del Partito Comunista, attraverso la diffusione di concetti come il "socialismo reale" e la "guerra di classe" La parola è stata impiegata per giustificare la politica economica del regime, come la collettivizzazione agricola e i piani quinquennali, presentandoli come passi necessari verso la costruzione di una società più equa e giusta Allo stesso tempo, la propaganda ha alimentato la percezione di una costante minaccia esterna, utilizzando termini come "imperialismo occidentale" per giustificare la necessità di un forte controllo statale e di una difesa militare

In definitiva, nel periodo dello Stalinismo, l'uso della parola come strumento propagandistico fu estremamente efficace nel manipolare le masse e consolidare il potere del regime

Attraverso la glorificazione del leader, la demonizzazione degli avversari politici e la promozione degli obiettivi del Partito Comunista, la propaganda ha plasmato l'opinione pubblica e controllato il dibattito politico, contribuendo così al successo del regime totalitario di Stalin.

Conclusione

La parola, in conclusione, come strumento di potere e manipolazione, ha permeato ogni aspetto dei regimi totalitari del XX secolo, dall’eloquenza persuasiva di Mussolini, alla retorica infuocata di Hitler, fino alla propaganda spietata di Stalin Questi leader, consapevoli del potenziale delle parole, ne hanno fatto uso per plasmare opinioni, controllare masse e mantenere il proprio dominio tirannico. Attraverso discorsi adulatori, simboli suggestivi e una manipolazione linguistica accurata, hanno creato una realtà distorta e oppressiva, incanalando le aspirazioni delle masse verso i propri fini In questo intricato gioco di parole e potere, la verità è stata distorta, le coscienze sono state ingannate e la libertà di pensiero è stata soffocata E così, nel labirinto della propaganda e della retorica, l’umanità ha conosciuto il suo lato più oscuro, in cui la parola stessa è diventata arma e catena, trasformando interi popoli in marionette e i leader in dittatori onnipotenti

QUANTO PUO’ PESARE UNA PAROLA

A CURA DI GIUSEPPE PURRONE E DARIA ORSINO IVB CLASSICO

Le prime tracce di homo sapiens comparse sulla terra sono racchiuse entro un arco temporale che va dai 200 000 ed i 100 000 anni Dalla prima comparsa si è assistito ad una lenta evoluzione biologica nel fisico e nel linguaggio Da una prima emissioni di suoni gutturali si è passati a forme di comunicazione più complesse, fino a quando l’uso del linguaggio è diventato uno strumento di comunicazione e mezzo di relazioni associative. La parola, quindi, è quella che ci distingue, unitamente a capacità cognitive superiori dagli animali. Con l’uso di essa gli uomini hanno iniziato a conoscersi, perché essa è la proiezione del nostro modo di essere, della nostra capacità di relazionarci, di intrecciare rapporti e di dissolverli. La parola, come mezzo di comunicazione del pensiero,ci rappresenta per quello che siamo, non solo nel caso in cui un linguaggio forbito divenga esternazione di competenze grammaticali, ma anche e soprattutto per il fatto che essa esprime idee e concetti sui diversi aspetti della realtà che ci circonda, rivela quindi la nostra personalità più profonda, non solo per le parole dette, ma anche per quelle sottointese