AUTOMNE 2024 - CATALOGUE n°4

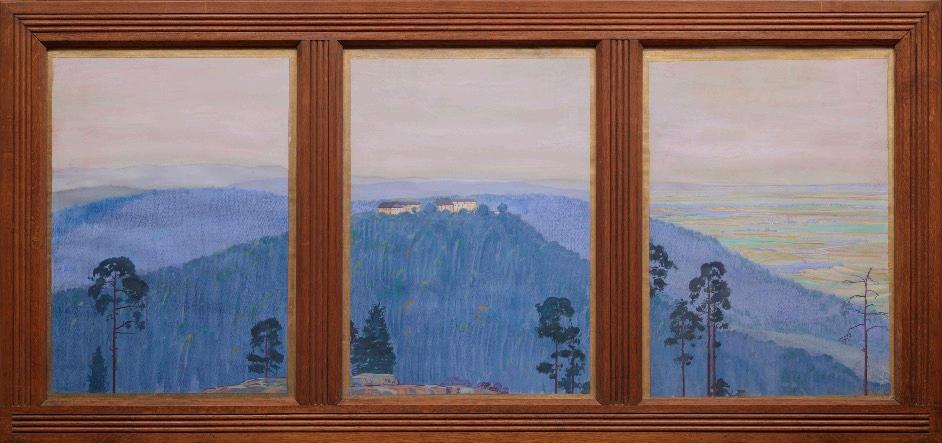

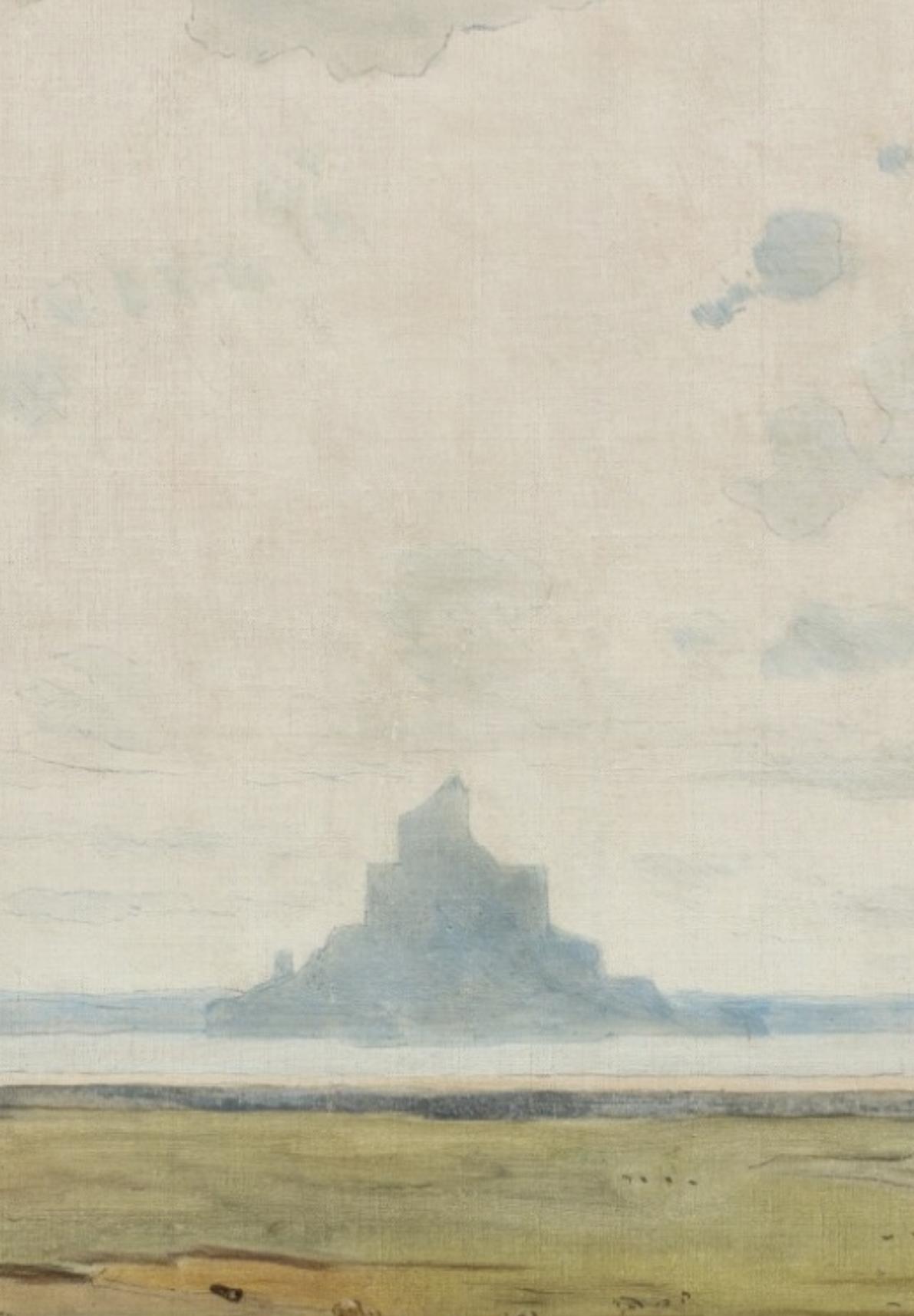

Henri Rapin - Le Mont-Saint-Odile - 1925

Maquette pour un décor de l’Exposition des Arts Décoratifs

Acquis auprès de la galerie par le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

Dear Collectors,

Dear Friends,

This is the fourth catalog published by the gallery.

You will find a selection of drawings, paintings and sculptures from the 1850s to the 1950s.

Our new season has been marked by two events. The first is the gallery's move to the right bank of Paris. From now on, we'll be delighted to welcome you by appointment to a larger, more attractive space next to the Opéra Garnier.

The second is the acquisition of our Henri Rapin triptych by the Musée d'Art Moderne et Contemporain in Strasbourg, confirming the institutions' interest in our work.

Chers collectionneurs,

Chers amis,

Voici le quatrième catalogue publié par la galerie.

Vous y trouverez un ensemble de dessins, tableaux et sculptures, des années 1850 à 1950.

Notre rentrée a été marquée par deux évènements. Le premier est le déménagement de la galerie sur la rive droite de Paris. Nous aurons désormais la joie de vous accueillir sur rendez-vous dans un plus grand et bel espace, à côté de l’Opéra Garnier.

Le second est l’acquisition de notre triptyque d’Henri Rapin par le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, qui confirme l’attention des institutions à nos oeuvres.

Jean Rideau

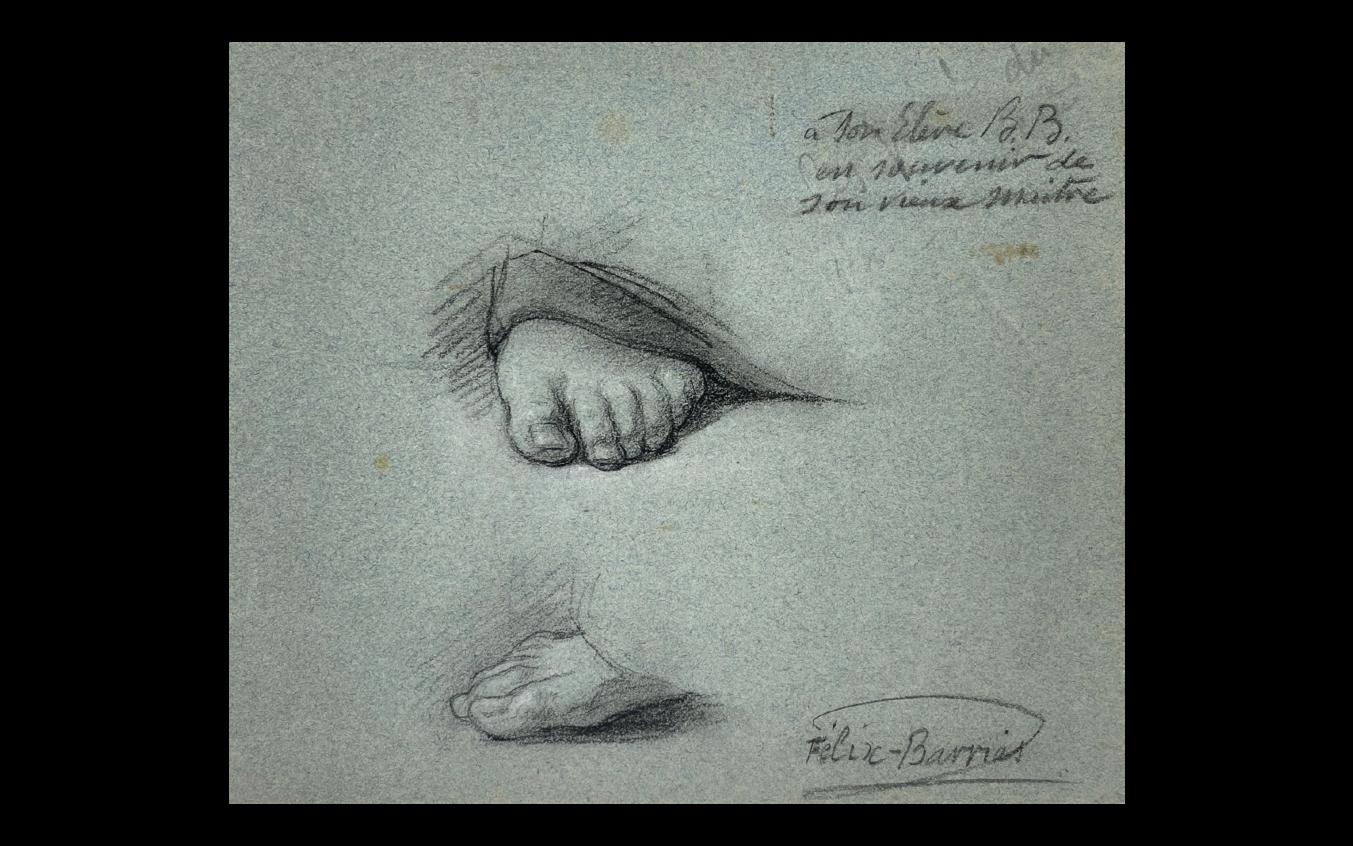

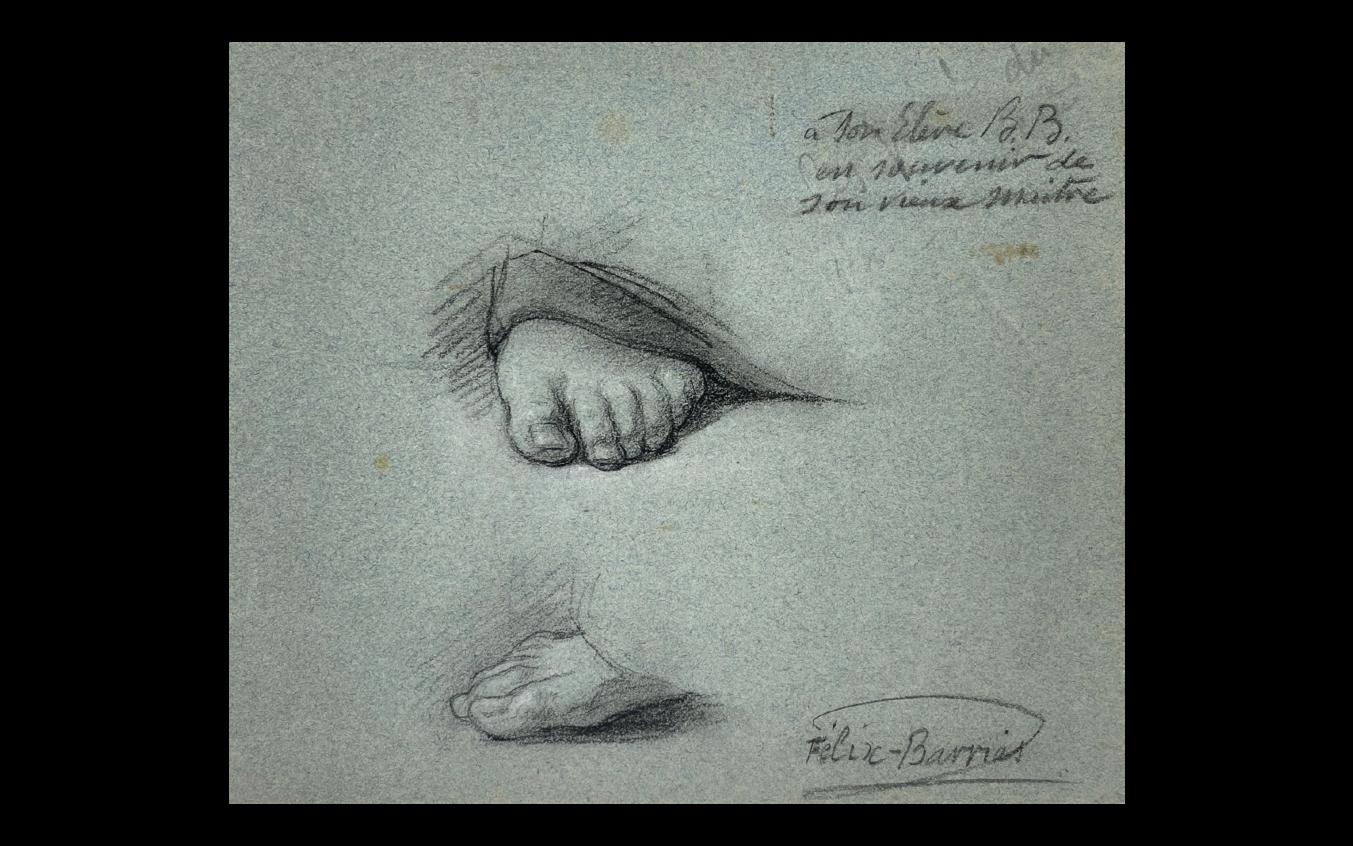

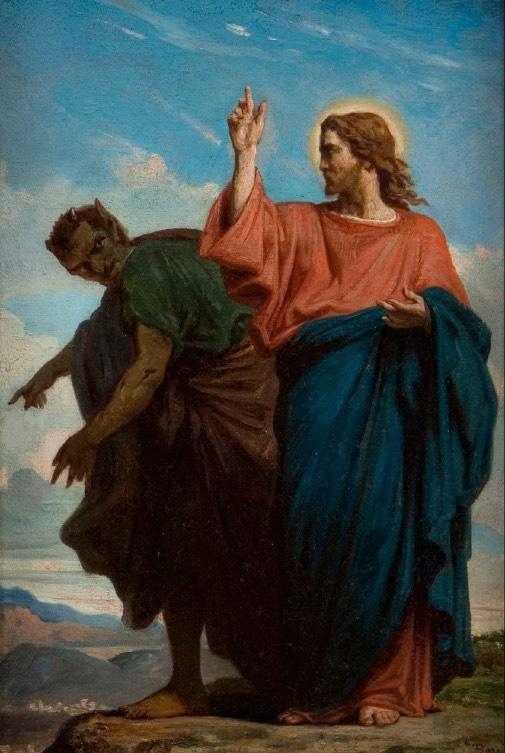

Félix-Joseph BARRIAS (1822-1907)

Etude de pieds pour « La Tentation du Christ »

1860

Crayon et craie sur papier bleu

16,5 x 19 cm.

Ce dessin prépare l’un des célèbres tableaux de l’artiste, exécuté en 1860 et conservé au Philbrook Muséum de Tusla dans l’Oklahoma (USA). Il s’agit en effet d’une étude pour les pieds du Christ tenté par Satan au désert.

L’envoi dans l’angle supérieur droit doit être adressé à Etienne Prosper BerneBellecour, élève de Barrias qui se spécialise dans la peinture militaire.

Félix Barrias est un élève de Léon Cogniet qui obtient le prix de Rome en 1844. Il débuta au Salon de 1840 et fut à son époque, un des représentants les plus caractéristiques et les plus féconds de la peinture académique en France. Outre ses envois au Salon, il réalise plusieurs décors d’églises et monuments parisiens (église Notre-Dame de Clignancourt, église de la SainteTrinité, église Sainte Eustache, et deux plafonds pour l’Opéra)

Musées :

Paris : Petit Palais, Musée d’Orsay, Musée du Louvre ; Baltimore :Walters Art Muséum ; Cracovie, etc.

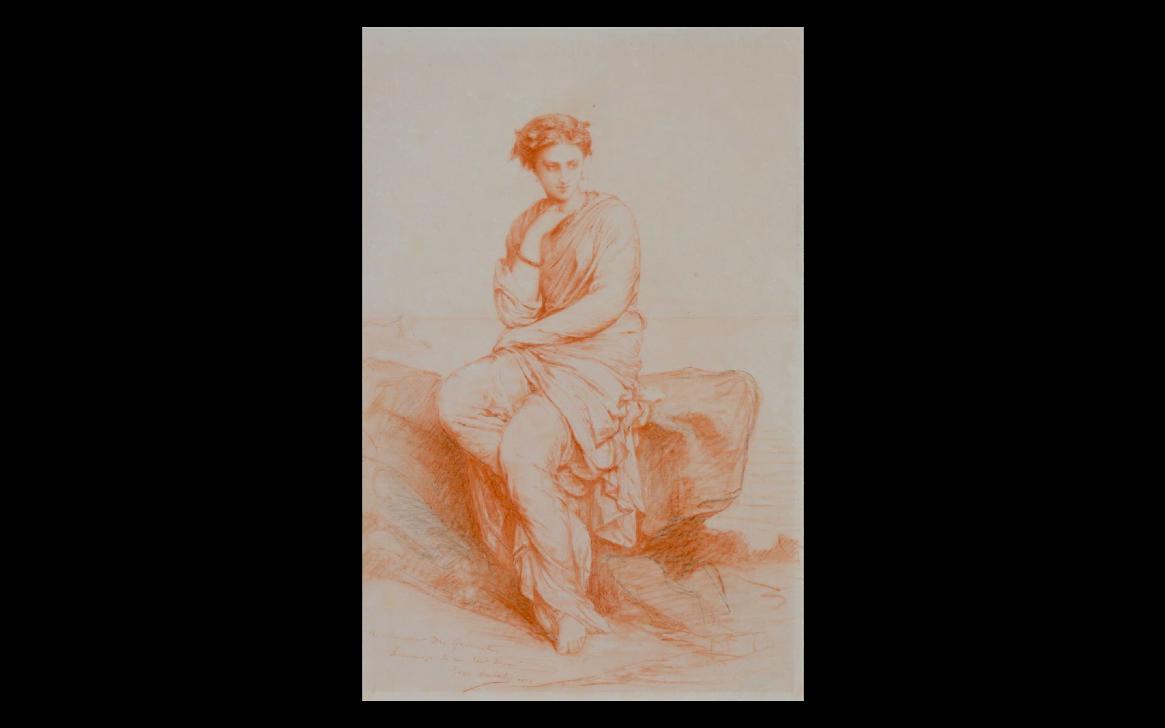

Jean-Ernest AUBERT (1824-1906)

Sappho

1874

Sanguine, signé et dédicacé en bas à droite

43 x 28 cm

Aubert est un artiste parisien qui obtient le prix de Rome de gravure en 1844. Elève de Paul Delaroche, il est une figure de l’académisme français au XIXème siècle.

Il est plusieurs fois récompensé au Salon. Le dessin que nous

présentons est une reprise d’une oeuvre qu’il déclinera tout au long de sa carrière.

Plusieurs esquisses peintes ont déjà été proposées sur le marché, ainsi qu’une grande toile datée de 1859 (Une huile sur papier, 21 x 15 cm., Artcurial, 3 mai 2008 ; une huile sur toile adjugée à Berne, 88 x 63 cm, 21 mai 2015 lot 2136, illustrée cicontre)

Une reproduction de ce tableau parut dans la presse sous le titre de Sappho.

Cette grande feuille témoigne de l’habileté de l’artiste, de sa science du drapé et du modelé, acquis grâce à la transposition en gravure des grands maîtres.

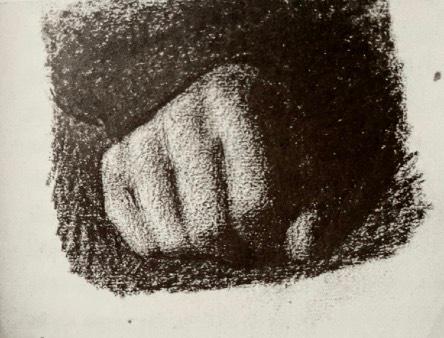

Léon BONVIN (1834-1866)

Etude de mains

Vers 1850-1855

Fusain et estompe

11,5 x 15,2 cm.

Ecarté volontaire des Salons et des expositions officielles, des honneurs mondains, Léon Bonvin ne connut de gloire que posthume. Artiste maudit retrouvé pendu à la branche d’un arbre dans sa trente troisième année, Léon Bonvin aura seulement produit environ cent vingt oeuvres.

Ses aquarelles et ses dessins sont aujourd’hui principalement répartis entre le Musée d’Orsay et le Walters Art Museum de Baltimore. (Henry Walters ayant été le principal et premier collectionneur de l’artiste)

Initié au dessin par son demi-frère François, Léon Bonvin a façonné une œuvre en harmonie avec sa vie. Bistrotier aux portes de Paris par nécessité, Léon Bonvin était artiste par vocation. Il sut faire de la pauvreté et de la simplicité de sa vie les motifs d’une oeuvre lumineuse et profondément personnelle.

Une attention très poussée pour ce qui est faible, fragile et éphémère caractérisent son art. Ici, la main forte d’un adulte recouvrant celle fébrile d’un l’enfant nous fait découvrir la sensibilité d’un artiste préoccupé par les destins modestes.

Cette feuille fait partie de ses premiers travaux. Elle est tirée d’un précieux carnet daté des années 1850-1855, et conservé jusqu’à cette année par la famille. Empreinte d'une étonnante sincérité, elle témoigne de la précocité de l’artiste et de sa maîtrise lumineuse des noirs. A sa vue l’on partage les impressions rapportées par l’aquarelliste Hennet après une visite à Bonvin : « Je ne me lassais pas de feuilleter le carton (…) des choses vues, longtemps regardées, prises dans l'étroit rayon de sa vie de tous les jours. Tout cela avait l'intimité d'une confidence ; on y sentait l'effort solitaire, concentré, d'une âme contemplative ».

Notre dessin est référencé, comme oeuvre non localisée, dans le dernier catalogue raisonné publié en 2022 à l’occasion de l’exposition consacré à l’artiste par la fondation Custodia.

Bibliographie:

- M. Guichané, « Léon BONVIN, une poésie du réel", 2002, 127, p. 260

- G. Weisberg, Small works and simplified forms in the Art of Leon Bonvin, 1987, 117, p. 57

L. Bonvin, étude de main provenant du même carnet Vente anonyme, Normandie, mars 2024, lot 198 22.260 €

4

Jules BLANCHARD (1832-1916)

Portrait d’une enfant, la tête

ceinte d’une couronne de fleurs 1867

Terre cuite, datée et signé

H.: 28 cm.

N é non loin d’Orléans, Jules Blanchard est un sculpteur dont les oeuvres sur le marché sont rares.

Et pour cause, l’artiste, prix de Rome de sculpture en 1832, s’est surtout distingué grâce à l’édification de monuments publics.

Chargé notamment du rétablissement de la fontaine du palmier sur la place du Châtelet, ses oeuvres jalonnent les promenades parisiennes.

Nous retrouvons par exemple au jardin du Luxembourg sa ‘Bocca della Verita’, et sur la place de l’hôtel de Ville une allégorie en bronze de la Science. Le musée d’Orsay conserve de son côté une monumentale Andromède en pierre calcaire. (RF 3893)

Notre buste, resté dans la famille de l’artiste jusqu’à aujourd’hui, est une oeuvre plus intime.

Quoique plus séduisant, et d’un travail plus fouillé, on peut rapprocher notre buste de celui de Clotilde Lameire, qui est aussi conservé au Musée d’Orsay (RF MO ODO 2015 2 33)

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Mater Dolorosa, Esquisse 1874

Terre cuite

H.: 72 cm.

12. 000 €

Catalogue tiré à part sur demande

V irginie Demont-Breton fut la deuxième femme, après Rosa Bonheur, à obtenir la Légion d’Honneur ; consécration d’une carrière, d’un talent, et d’un engagement hors du commun.

Fille de Jules Breton, Virginie développe des talents précoces pour le dessin et participe pour la première fois au salon à l’âge de 19 ans seulement. Elle y obtient une première médaille. L’année suivante, elle est encore distinguée, et en 1883, l’Etat acquiert son immense tableau « La Plage » (Arras, MBA, F/ 21/7653). En 1893, elle expose au Pavillon de la Femme de la World’s Columbian Exhibition de Chicago.

Profitant de sa notoriété, Virginie Breton obtiendra l’ouverture des portes de l’Ecole des Beaux-Arts aux femmes, et la possibilité, nouvelle pour elles, de concourir au prix de Rome. Une égalité acquise de haute lutte avec sa consoeur la sculptrice Hélène Bertaux.

Virginie Breton épouse en 1880 le peintre Adrien Demont. Dans leur villa du Typhonium ils établissent tous les deux la colonie des peintres de Wissant. Pendant plusieurs décennies ils planteront leur chevalet devant les paysages de la côte d’Opale, s’inspirant du spectacle, beau et cruel, de la mer, et de la vie des familles de pêcheurs. Les oeuvres de Virginie Breton, servies par un trait précis, sont évidemment héritières du naturalisme. Mais la peinture des sentiments, des affres de l’attente ou des joies profondes, se superposant à celle des visages et des corps, teinte ses oeuvres d’un symbolisme naissant.

- G.Schurr, Dictionnaire des Petits Maîtres du 19e siècle

- A. Bourrut Lacouture, Le Typhonium, in bulletin de la Société de l'Art français, 1989. (p.277-296).

- V. Demont-Breton, Les maisons que j'ai connues, Ed. Aubier Montaigne, 1926-1930

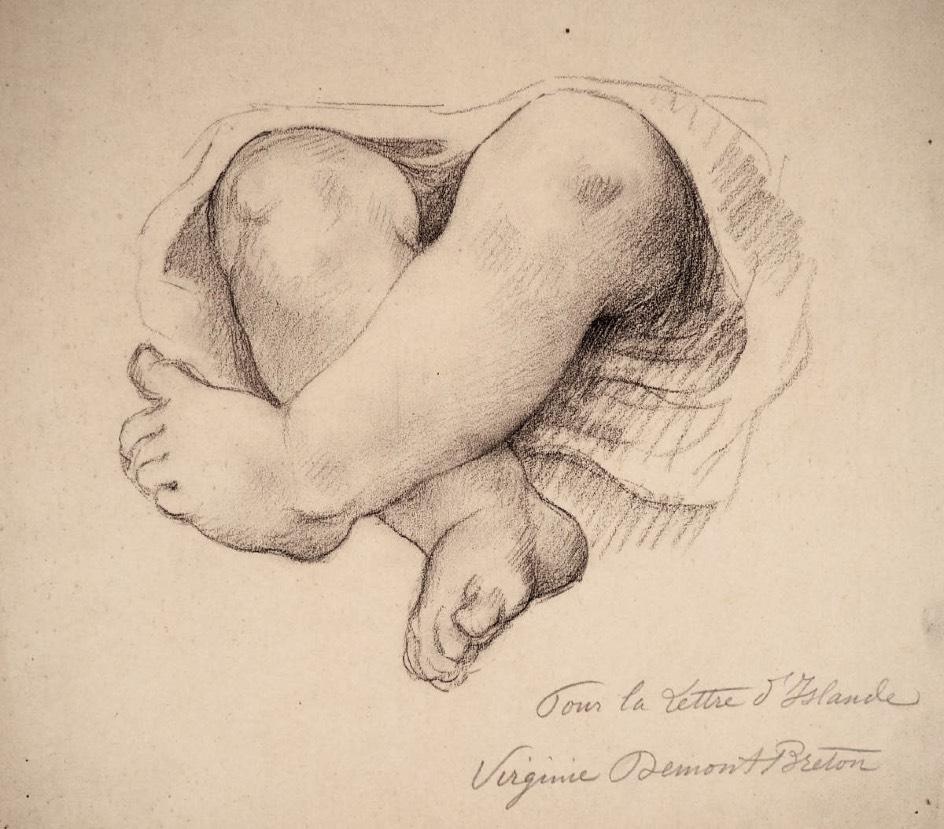

Virginie DEMONT BRETON (1859-1935)

Au cran aux oeufs, Eliane a posé

Huile sur panneau

25 x 35 cm.

Les trois oeuvres que nous présentons donnent un bel aperçu de la production et des attachements de l’artiste. Sur l’esquisse peinte ci-dessus le calme méditatif de la femme tranche avec le déferlement d’une mer déchaînée. Cet abandon dans l’attente est un motif récurrent dans l’oeuvre de la peintre. Van Gogh y a été sensible qui a repris ‘L’homme est en mer’ de notre artiste. Le titre poétique nous informe que c’est la fille de l’artiste, Eliane, qui a posé, aux abords du Cap Gris-Nez, un lieu tout à fait spectaculaire de la côte d’opale. Eliane mourra précocement en 1914, c’est sans doute la raison pour laquelle cette oeuvre est restée jusqu’à aujourd’hui dans la famille.

Virginie DEMONT BRETON (1859-1935)

Portrait d’une jeune bretonne, Douarnenez

Encre sur papier

50 x 32 cm.

Virginie Breton séjourne plusieurs fois à Douarnenez en Bretagne, notamment en 1890. Sur la plage du Ris elle reprend ses crayons, attentives la vie des marins qui l’entourent.

Le dernier dessin (6) , plein de vie et de mouvement, est préparatoire au tableau de Salon ‘Lettre d’Islande’, présenté en 1911 et aujourd’hui disparu.

Virginie DEMONT BRETON

Etude de pieds pour « Lettre

d’Islande

1911

Crayon sur papier

35,5 x 30,5 cm.

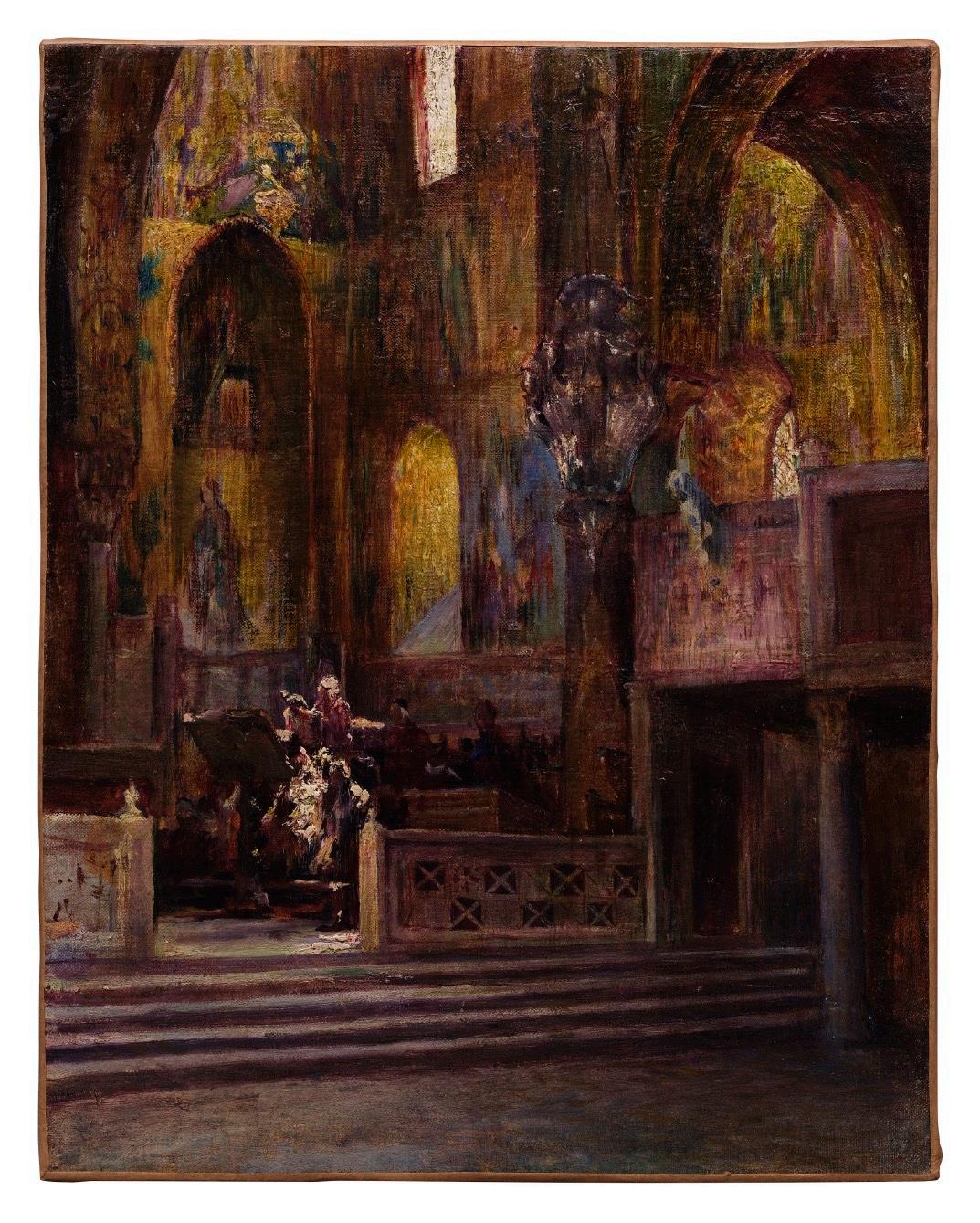

Henri LE RICHE (1866-1944)

Palerme, la chapelle palatine

Vers 1900

Huile sur toile

36 x 30 cm.

Isérois, Le Riche naît à Grenoble en 1868. Admis à l’école des Beaux-Arts de Paris, il se forme auprès de deux grands maîtres de son temps : William Bouguereau et Robert-Fleury, tous deux chefs de file de l’Académisme.

Lauréat du prix de Rome en 1888, Le Riche se fait connaître par ses gravures à l’eau-forte. Cette technique de gravure lui vaut l’estime des écrivains et des artistes. Il collabore alors à l’illustration de nombreux ouvrages d’écrivains voyageurs et de poètes.

Lui-même grand voyageur, il a parcouru et représenté les quatre coins du globe. Dans les années 1910-1920, Le Riche poursuit une brillante carrière et rentre à l’Académie des Beaux-Arts.

Défendu par la galerie George Petit qui lui consacre plusieurs expositions, son oeuvre rencontre un vif succès à Paris.

Peintre voyageur, Le Riche se rendra au Maghreb, au Japon et en Chine. Sur cette route vers le bout du monde, Le Riche séjourne à Palerme.

La Chapelle palatine du palais des Normands est l’édifice le plus emblématique du style arabo-normand, qui combine des éléments d’architecture romans et arabes. Entièrement revêtue de mosaïques byzantines du XIIème siècle. Cette église catholique bâtie pour Roger II de Sicile n’a pas d’équivalent.

La richesse de l’ornementation, qui couvre l’intégralité des murs et du plafond, et le volume relativement petit donne au visiteur l’impression de pénétrer dans une chasse en or, un coffre à bijoux au luxe inouï.

10

André-Charles COPPIER (1867-1948)

Jeune fille de Nancroix

(Vallée de la Tarentaise, Savoie)

1899

Aquarelle et gouache sur traits de crayon

15 x 15,5 cm..

N

otre oeuvre apparait en page de titre du livre Maurienne. Illustré et écrit par Coppier, et paru à Chambéry en 1931, il est un des plus importants ouvrages jamais consacrés à la Savoie.

Rappelons que Coppier est né à Annecy et mort à Talloires. Ayant connu à Paris les honneurs d’une carrière d’artiste remarquable, l’homme est resté attaché à sa terre. Il habitait « la Pergola au roc de Chère, sur le lac d’Annecy.

Il s’est attaché à dépeindre, par le texte et l’image, les paysages, costumes et coutumes de son pays. Il représente ici une jeune fille de Nancroix, un châle sur les épaules, coiffée de la frontière

A.C. Coppier

fille de garde de Saint-Alban, aquarelle Vente Beaussant-Lefèvre, hôtel Drouot, 2 avril 2008, lot 52 (3500 €)

Jugeons comme chez Coppier la précision du pinceau vaut celle de la plume

« C’est par la route qui passe à Hautecour et Montgirod, qu'on peut retrouver l'ancien costume […] C’est là que se maintient le port de la frontière, coiffure longtemps commune à toutes les paroissiennes du Val-de-l'Isère, mais qui n'est plus portée dans les hameaux sillonnés par les autos de la route du SaintBernard. La frontière est une emboîture frontale, assez semblable à celles dessinées par Holbein, au début du XVIe siècle, et qui caractérise Marie Stuart. Elle se compose d'une moitié d'armet de carton, échancré de deux demilunes, dégageant une pointe aiguë, en saillie au milieu du front.

Ce cartonnage est toujours bordé de larges galons d'or ou d'argent, rehaussés de broderies chantantes où les verts Véronèse, les rouges, les violets s'opposent hardiment. Mais l'essentiel de la coiffure locale tient à la façon de tresser les cheveux en cordelettes, nouées en cercle par un entrelacs de rubans hérissé d'épingles dorées. Aux jours de fête, d'amples nœuds plats de hauts rubans d'or fleuris en broderie de soie, complètent ces élégances. Ils forment de grands papillons multicolores, rehaussés de clinquant, dont l'aspect somptueux se hiératise par la retombée d'une lourde jugulaire de perles tressées. Ce ruban ornemental, large de deux doigts, pend, libre, sous le menton, en partant des pointes basses de la frontière. »

La

11

Alexandre SÉGÉ (1819-1885)

Le Mont-Saint-Michel et le rocher de Tombelaine

Vers 1870

Huile sur toile

51 x 76,5 cm.

Provenance :

- Atelier de l’artiste, son cachet en bas à droite, - Vente Artcurial, 31 mars 2016, lot 159

« [C’est] à coup sûr un des plus grands paysagistes de notre époque … la nature est pour lui l’objet d’un culte sincère et pieux ; il éprouve une émotion véritable quand il prend ses pinceaux pour la peindre… ».

Ces mots de Louis Henaut, publiés dans Paris Salon en 1882, traduisent bien l’admiration des critiques et du public pour Ségé. Arsène Houssaye dans L’Artiste soulignait en 1877 le talent du peintre. Tentant d’en définir la nature il affirmait : « [Il] ne se trompe jamais sur la gamme des ciels, des eaux, des arbres et des herbes. Il en pénètre l’harmonie intime »

En posant son chevalet dans les prés salés de la baie du Mont-Saint-Michel, Alexandre Ségé confirme ces propos. C’est une terre qu’il connait bien, puisqu’il découvre la Bretagne voisine dès ses vingt ans. Il séjourne longuement sur la cote d’Emeraude, à quelques kilomètres du Mont.

Comme pour ses tableaux beaucerons, Ségé fait surgir au fond d’une vaste étendue la silhouette caractéristique du pays. A Chartres, c’était les deux flèches de la cathédrale que l’on voyait émerger au dessus des labours. Ici, c’est l’abbaye médiévale qui ponctue la composition.

Coupant court au débat qui oppose impressionnisme et académismes, Ségé offre une nouvelle forme de paysage que l’on pourrait qualifier ici de synthétique. Encore pittoresque, mais déjà attaché aux effets d’une lumière fragmentée, Alexandre Ségé fait figure d’avant garde.

Le Mont-Saint-Michel bénéficie durant la seconde moitié du XIXème siècle d’un considérable regain d’intérêt. Classé monument historique en 1862, l’abbaye est coiffé d’une flèche en 1889. Cette flèche, naturellement invisible sur notre tableau, est elle même sommée de l’archange de Fremiet en 1897. L’endroit est aujourd’hui le plus visité en France en dehors de l’Ile-de-France.

A. Ségé

En pays chartrain 1884

MBA de Chartes

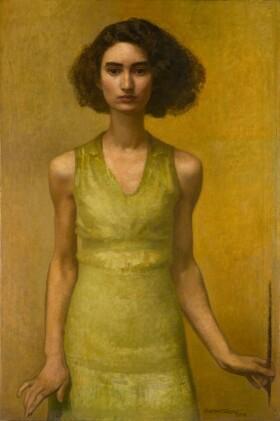

Suzanne FABRY (1904-1985)

Nu assis, vers 1950

Huile sur toile

100 x 70 cm.

Née à Bruxelles en 1904, Suzanne Fabry est la fille du peintre symboliste belge Émile Fabry (1865-1966). Trois ans avant la naissance de Suzanne, son père est nommé professeur de dessin à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Suzanne grandit dans la maison-atelier de la rue Verte à Woluwe-Saint-Pierre, un quartier du sud-est de Bruxelles.

Au début de la Première Guerre mondiale, les Fabry s'installent en Angleterre, d'abord dans le Herefordshire puis en Cornouailles. De retour à Bruxelles, la famille retrouve sa maison. En 1923, Suzanne s'inscrit à l'Académie Royale des Beaux-Arts. Elle est l’élève de Jean Delville (1867-1953) et Constant Montald (1862-1944), deux des fondateurs, avec le père de Suzanne, du groupe « L'art monumental ».

Leur objectif est de « produire un art pour la sphère publique, monumental et ancré dans la tradition culturelle de l'époque, destiné à élever la conscience publique par la représentation de thèmes idéalisés et universels. » Leurs nus imposants constitueront une source d'inspiration importante pour l'œuvre de Suzanne Fabry.

Diplômée de l'Académie en 1928, Suzanne participe au Salon triennal d'Anvers (1930) et au Salon quadriennal de Liège (1931).

Sotheby’s, London, 23 mars 2022, lot 28, 35.280 £

S. Fabry

Autoportrait

Vente

À la même époque, son père achève un cycle de grandes peintures pour l'entrée et l'escalier de l'opéra de Bruxelles, La Monnaie, où, bien des années plus tard, Suzanne et son mari Edmond Delescluze (1905-1993) seront employés respectivement comme costumier et décorateur.

Cette collaboration débute en 1948. Il en résulte plus de 900 esquisses et maquettes conservées aujourd'hui dans les archives de l’Institution.

En parallèle, Suzanne Fabry poursuit son travail de peintre, plus confidentiel et plus personnel. En 1976, une rétrospective de so En œuvre est donnée à la galerie

L’Écuyer à Bruxelles

C’est la première étape d’une reconnaissance un peu tardive pour l’oeuvre peint de l’artiste.

La découverte, en grande partie posthume, de son travail et de son atelier, et les passages en ventes aux enchères de ses oeuvres, révèleront aux amateurs la forte personnalité artistique, et l’étendu du talent de Suzanne Fabry.

S. Fabry

Autoportrait

Vente Sotheby’s, Paris, 22 mars 2023, lot 56, 25.400 €

Bibliographie :

- G.Mayer, « Suzanne Fabry », in Éliane De Wilde, Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours, t. 1, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1995, p. 429.

- P.Piron, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècle , t. 1, Ohain, Art in Belgium, p. 560.

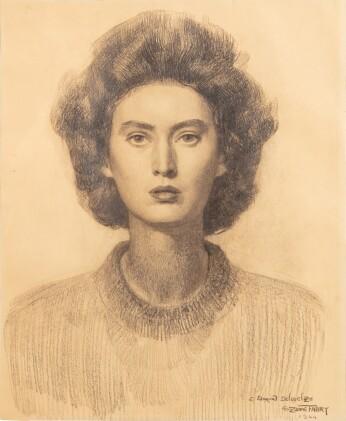

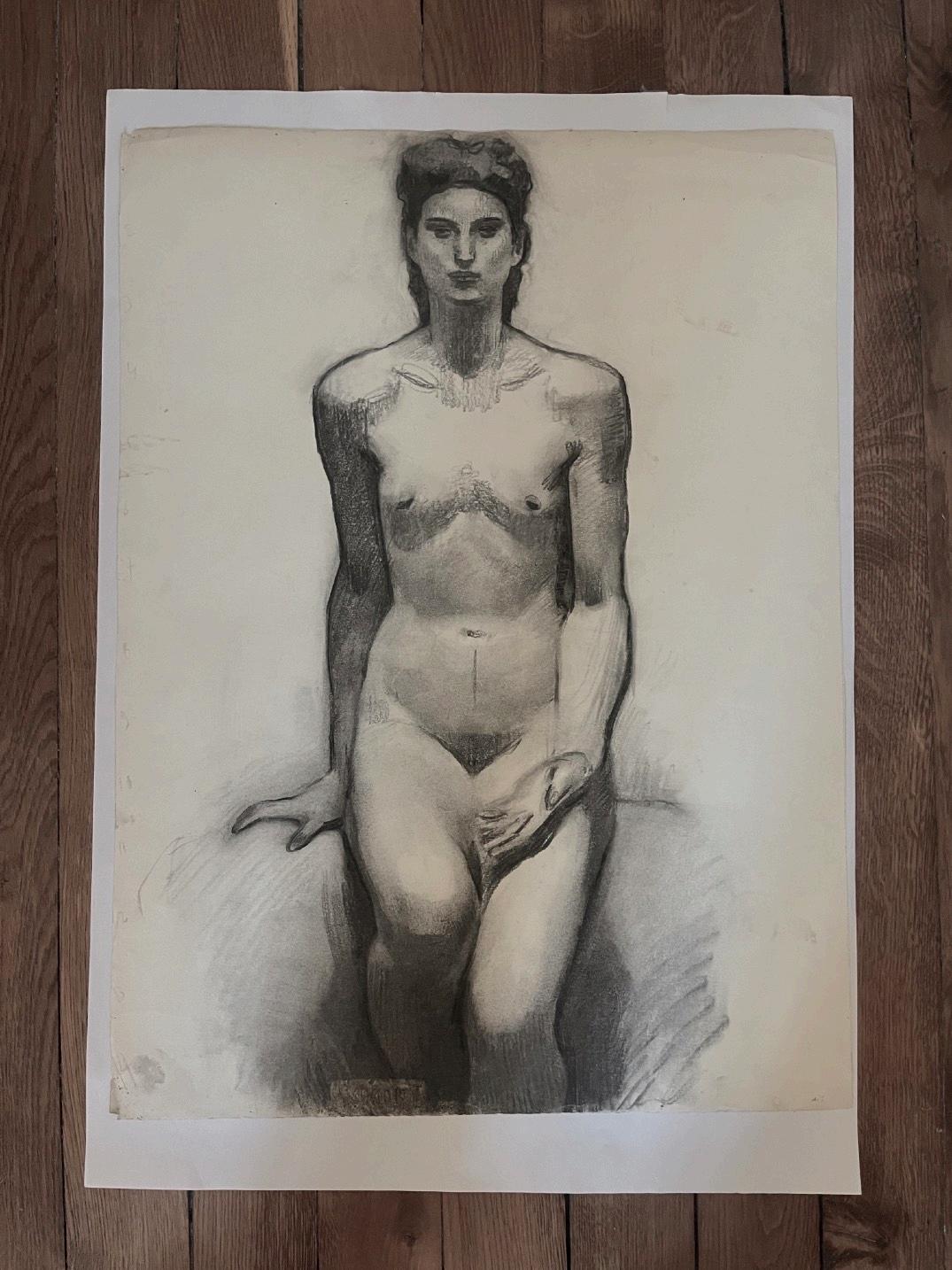

Suzanne FABRY (1904-1985)

71,3 x 53 cm.

Autoportrait

Fusain

Ecole du XIXème siècle ; entourage d’Edwin Henry LANDSEER (1802-1873)

Cavalier King Charles endormi

Huile sur toile

11 x 14 cm.

LISTE DES PRIX, NETS ET EN EUROS