GRANDE GUERRA

ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI

E DEGLI ITINERARI

CARNIA

udine, RETROVIE FRIULANE E PORDENONESE

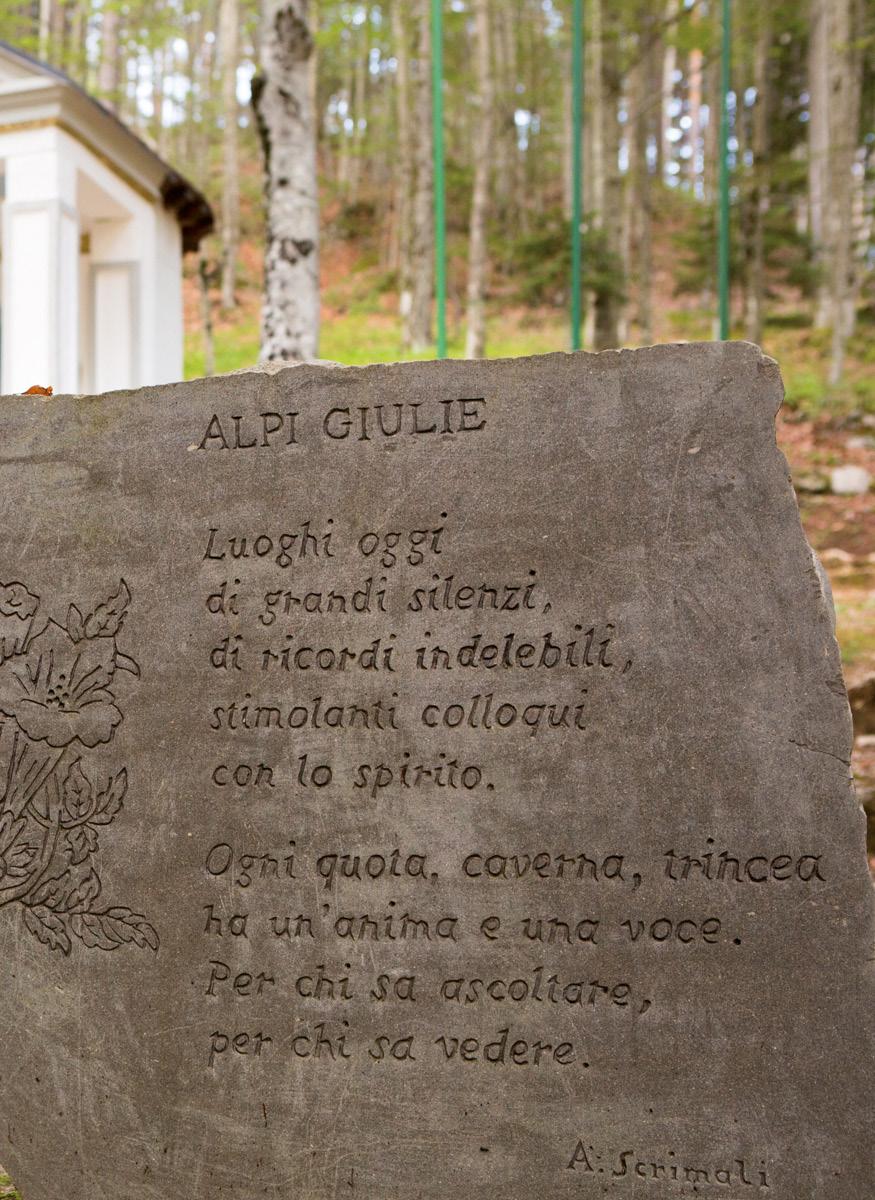

Alpi Giulie

CIVIDALE E Valli del Natisone

GORIZIA, Collio E CARSO ISONTINO

Fogliano Redipuglia Doberbò del Lago

Duino-Aurisina

TRIESTE E Carso TRIESTINO

LEGENDA

TRIESTE E CARSO TRIESTINO PAG. 6

GORIZIA, COLLIO e CARSO ISONTINO PAG. 20

CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE PAG. 42

UDINE, RETROVIE FRIULANE E PORDENONESE PAG. 48

ALPI GIULIE PAG. 66

CARNIA PAG. 78

Avvertenze per gli itinerari:

Per godersi in sicurezza gli itinerari proposti si consiglia di munirsi di vestiario e attrezzatura adeguati: abbigliamento sportivo, scarpe adatte allo sterrato (o sentieri di montagna), una scorta d’acqua e una fonte di illuminazione per inoltrarsi in caverne e gallerie. Si consiglia inoltre di avere sempre con sé una mappa, cartacea o digitale, della zona che si vuole visitare e di controllare le previsioni meteo prima di ogni escursione.

Inserito nel cammino Walk of Peace

Per maggiori informazioni www.thewalkofpeace.com

Scopri tutti gli itinerari presenti nell’applicazione FVG Outdoor!

Paluzza

Malborghetto-Valbruna

Chiusaforte Resia

Caluzetto

Palmanova

Aquileia

Prosecco

Gradisca d’Isonzo

Sagrado

Monfalcone

Ragogna

SULLE ORME DELLA STORIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli Venezia Giulia sorprende per la varietà dei popoli che hanno attraversato queste terre e vi hanno impresso i segni indelebili del loro passaggio. Fin dai tempi antichi questi luoghi hanno ospitato lingue e culture diverse che hanno potuto incontrarsi e intrecciarsi, dando vita a un unicum storico.

Visitando oggi questa meravigliosa Regione si ha la possibilità di ammirare coi propri occhi le testimonianze di oltre duemila anni di storia: dai resti romani di Aquileia e Zuglio alle tracce longobarde a Cividale del Friuli, dagli imponenti castelli medievali che costellano tutto il territorio alle architetture di età veneziana che spiccano a Udine e dintorni, fino all’eredità asburgica che caratterizza le città di Gorizia e Trieste

Insieme a tutto ciò si può godere dell’impareggiabile ricchezza naturalistica che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia: dal panorama alpino ai paesaggi marittimi, attraversando il Friuli collinare e il Carso Territori non solo ricchi di fascino artistico e naturale ma anche palcoscenico di alcune tra le più importanti vicende che hanno segnato la storia del Novecento Prima tra queste, sicuramente, la Grande Guerra Esplorando il Friuli Venezia Giulia si potrà scoprire e approfondire un capitolo importante della storia italiana ed europea, ripercorrendo i luoghi che hanno ospitato il fronte del conflitto e visitando i numerosi musei, sacrari e monumenti che custodiscono la memoria di ciò che è accaduto.

1914 – 1918: LA GRANDE GUERRA

Il territorio del Friuli Venezia Giulia, dai monti al mare, custodisce ancora oggi i segni indelebili della Grande Guerra. I “luoghi della memoria” che raccontano questo evento tragico ed epocale sono molteplici, in ragione del fatto che tra il 1915 e il 1918 il territorio regionale divenne zona di operazioni e di retrovia.

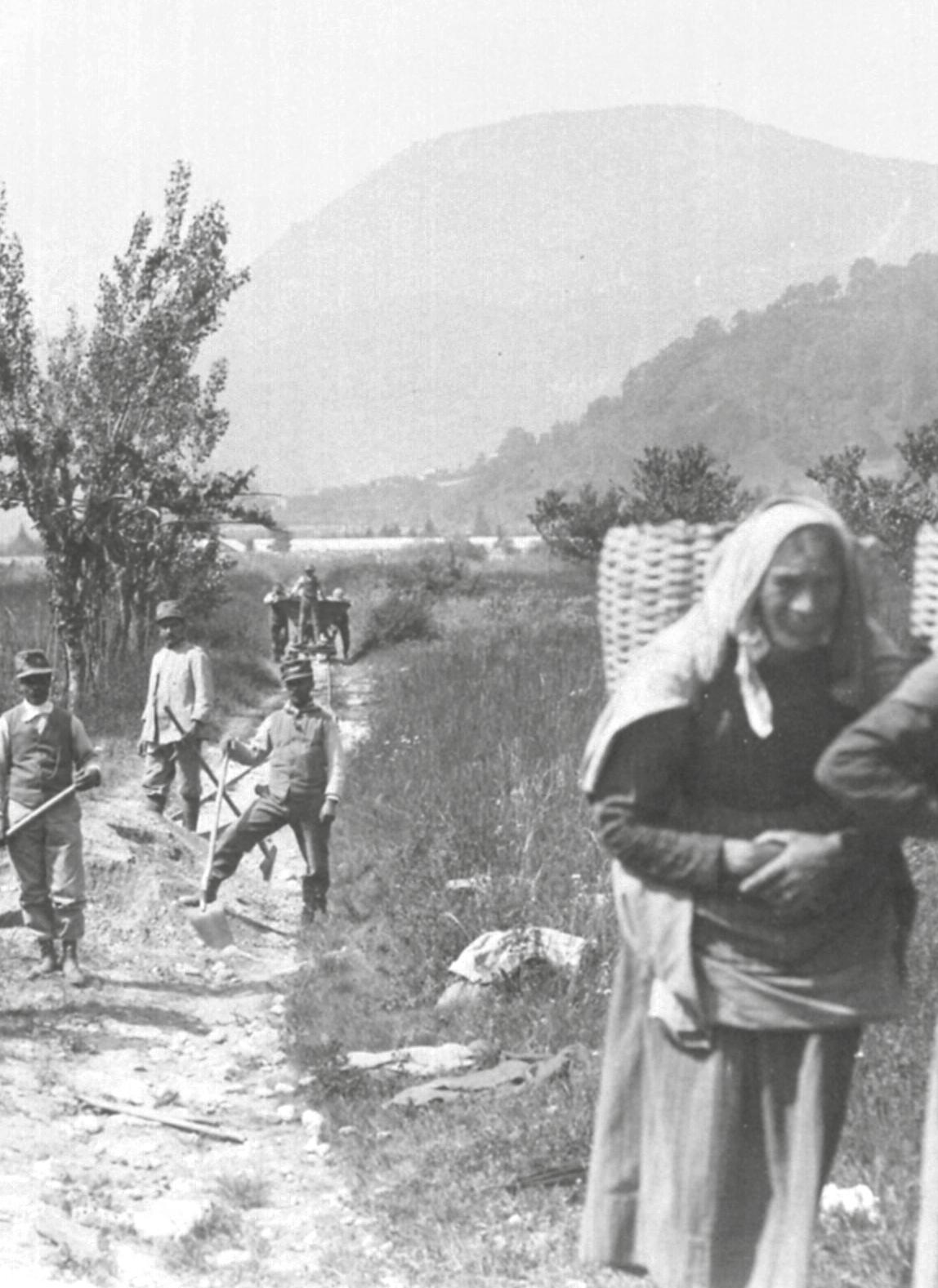

I rilievi montuosi di confine, dalla Carnia alle Alpi Giulie, dall’alto Isonzo sino al Carso furono segnati dalla guerra di trincea, dalla costruzione di molteplici linee difensive, ancora visibili sulle montagne, nei luoghi più aspramente contesi come l’altopiano carsico, oppure sotto forma di postazioni fortificate, come lungo il corso del Tagliamento. Le zone a ridosso del fronte furono modellate da intensi lavori militari: trincee, ricoveri, strade, linee ferroviarie, depositi e magazzini. Se i soldati vissero le esperienze drammatiche della guerra di alta montagna e di trincea, la popolazione delle retrovie fu intensamente mobilitata, basti considerare il caso delle donne carniche, impiegate come “portatrici” per rifornire le truppe ad alta quota; la guerra plasmò anche la vita sociale ed economica di paesi e città, profondamente trasformati dalla vasta presenza militare e dai servizi logistici; esemplare il caso di Udine che, sede del Comando Supremo di Luigi Cadorna e meta delle delegazioni alleate, divenne la “capitale della guerra”, salendo alla ribalta nazionale. La dimensione della guerra totale lasciò tracce profonde non solo nella memoria collettiva ma anche nel territorio e nel tessuto urbano, attraverso i monumenti ai caduti, i cimiteri di guerra e i grandi sacrari militari, testimoni silenziosi del lutto di massa e oggi simbolo di riconciliazione tra i popoli e monito contro gli orrori della guerra.

CRONOLOGIA

1914

28 giugno. Assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo a Sarajevo

28 luglio. L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, i giovani di Trieste e delle contee di Gradisca e di Gorizia sono chiamati a combattere con l’esercito austro-ungarico

1915

23 maggio. Il Regno d’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria

24 maggio. Le truppe italiane varcano il confine italo-austriaco e entrano nel Friuli orientale. Il Friuli diviene zona di operazioni e di retrovia, sottoposto all’autorità militare

23 giugno – 7 luglio. Prima Battaglia dell’Isonzo

17 luglio – 3 agosto. Seconda Battaglia dell’Isonzo

20 agosto. Udine subisce il primo bombardamento aereo

18 ottobre – 4 novembre.

Terza Battaglia dell’Isonzo

11 novembre – 5 dicembre.

Quarta Battaglia dell’Isonzo

18 novembre. Gli italiani bombardano Gorizia, all’epoca città dell’Impero asburgico

1916

11 – 15 marzo. Quinta Battaglia dell’Isonzo

Marzo. Scontri sulle Alpi Giulie e nella Zona Carnia (Pal Piccolo-Freikofel)

25 giugno. Attacco austro-ungarico con i gas sul Monte San Michele

16 – 18 luglio. Scontri tra le cime dello

Jôf di Miezegnot e del Piccolo Miezegnot, nelle Alpi Giulie

6 agosto – 17 agosto. Sesta Battaglia dell’Isonzo

9 agosto. Le truppe italiane entrano a Gorizia

14 – 17 settembre. Settima Battaglia dell’Isonzo

30 settembre – 11 ottobre.

Ottava Battaglia dell’Isonzo

1 - 4 novembre. Nona Battaglia dell’Isonzo

1917

12 maggio – 5 giugno. Decima Battaglia dell’Isonzo. Offensive dell’esercito italiano sul settore carsico e isontino

19 agosto – 19 settembre. Undicesima Battaglia dell’Isonzo. L’esercito italiano conquista l'altopiano della Bainsizza

24 ottobre. Inizio Dodicesima Battaglia dell’Isonzo. Inizia l’offensiva austro-germanica a Caporetto

9 novembre. L’avanzata dell’esercito austrogermanico si esaurisce di fronte al corso del Piave. L’intero territorio regionale è occupato dalle truppe asburgiche

Dicembre. Il Comando supremo austro-ungarico dispone che le truppe di occupazione debbano sostenersi con le sole risorse presenti nei territori occupati

1918

3 – 4 novembre. Dopo la decisiva vittoria sul Piave l’esercito italiano riprende possesso dei territori perduti dopo la ritirata di Caporetto

3 novembre. Il Cacciatorpediniere Audace giunge a Trieste sancendo il passaggio della città al Regno d’Italia

4 Novembre. Firma dell’armistizio a Villa Giusti. Si conclude il conflitto

I testi di approfondimento storico della guida sono stati curati da Matteo Ermacora all’interno del progetto PRIN 2022 PNRR “Cultural heritage of war on the borderland. Politics of memory, economic development and local communities”, diretto dal Tommaso Piffer (Università degli Studi di Udine) e Patrick Karlsen (Università degli Studi di Trieste)

TRIESTE E CARSO TRIESTINO

Molo Audace ‒ Trieste

Il Carso è un crocevia di diversità naturali, culturali e tradizioni popolari che si estende lungo tutto il confine sud-orientale del Friuli Venezia Giulia. In questo territorio è possibile immergersi nella natura, esplorando ad esempio la Grotta Gigante, visitando le risorgive del fiume Timavo, e percorrendo il Sentiero Rilke, che deve il nome al poeta che qui trovò l’ispirazione per le sue Elegie Incastonata nella natura carsica e tesa verso il mare ecco Trieste, città letteraria e capitale mitteleuropea d'eccellenza; tesoriera di un patrimonio artistico e storico ineguagliabile. Qui si può passeggiare tra le rovine di epoca romana e i sontuosi palazzi risalenti al periodo austro-ungarico, in cui la città divenne un centro di scambio commerciale e culturale grazie all’istituzione del porto franco. Il clima di pace e la convivenza culturale trovarono, però, un punto d’arresto agli inizi del Novecento. Nel 1914 la città e tutto il territorio circostante entrarono in guerra assieme al resto dell’Impero e, nell’anno successivo, divennero un obiettivo per il Regno d’Italia. La città fu difesa strenuamente dagli austro-ungarici e oggi, nel territorio che la circonda, è possibile riscoprire quel pezzo di storia visitando i numerosi resti delle fortificazioni asburgiche. Mentre in città spiccano i monumenti che celebrano il passaggio della città al Regno d'Italia.

MUSEI ED ESPOSIZIONI

CIVICO MUSEO DELLA GUERRA PER LA PACE "DIEGO DE HENRIQUEZ"

Il Museo della Guerra per la Pace nasce come musealizzazione delle straordinarie collezioni di Diego de Henriquez, studioso a cui è intitolato il museo, che comprendono circa 15 000 pezzi inventariati. Si propone come il “museo della società del Novecento in conflitto con i propri demoni e i propri orrori” evidenziando così la necessità di una pace che possa essere duratura. Lo spazio espositivo è stato ricavato negli edifici dell’ex Caserma “Duca delle Puglie” la cui ampiezza consente di esporre anche una vasta selezione di mezzi militari e pezzi di artiglieria pesante. Il piano terra dell’hangar 3 è interamente dedicato alla Grande Guerra: l’esposizione, intitolata “1914-1918 Il Funerale della Pace”, alterna i veicoli militari e i pezzi di artiglieria ad altri cimeli, tra cui divise, armi, attrezzature militari e materiale di propaganda, corredati da pannelli informativi e immagini dell’epoca. Il piano superiore è invece dedicato alla storia di Trieste durante il primo conflitto mondiale e al periodo che intercorre tra il 1918 e il ritorno della città all’Italia, nel 1954, toccando alcuni eventi della Seconda Guerra Mondiale. Qui si può scoprire anche la storia del collezionista triestino Diego de Henriquez, strettamente interconnessa a quella della sua città natale. Al termine del piano si trova un’ampia sala destinata a ospitare eventi e mostre temporanee.

3

CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN

Il Museo del Risorgimento di Trieste, allestito al primo piano della Casa del Combattente, consente di ripercorrere gli eventi che hanno interessato questo territorio a cavallo tra ‘800 e ’900. Qui sono esposti cimeli, fotografie e documenti legati all’Irredentismo dai moti del 1848 alla Grande Guerra. L’edificio stesso ha una notevole rilevanza storica in quanto comprende alcune parti dell’austriaca “Caserma grande” e la cella in cui l’irredentista Guglielmo Oberdan venne rinchiuso prima di essere giustiziato per diserzione e per aver avuto l’intenzione di attentare alla vita dell’Imperatore. Nel Sacrario a lui dedicato si trova un imponente gruppo scultoreo a opera di Attilio Selva.

2 Via XXIV Maggio, 4 presso Piazza Oberdan 34100 Trieste

MUSEO PRIVATO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ZENOBI

Il museo dell’Associazione Culturale F. Zenobi raccoglie oggetti che risalgono al periodo tra la fine dell’Ottocento e il 1918. Al suo interno si possono ammirare uniformi, fondine per armi, cartucce, Kappenabzeichen (distintivi militari austro-ungarici), decorazioni e altri cimeli. È visibile anche una raccolta di cartoline, oggetti di propaganda, documenti militari e materiali di casermaggio

Loc. Caresana ‒ Mackovlje, 12 34018 San Dorligo della Valle (TS)

MONUMENTI ED EDIFICI STORICI

FARO DELLA VITTORIA

Lungo la panoramica Strada del Friuli che dal centro città porta alla frazione di Prosecco si erge il Faro della Vittoria. Fu progettato nel primo dopoguerra dall’architetto triestino Arduino Berlam e dallo scultore Giovanni Mayer. Dopo quattro anni di lavori, dal 1923 al 1927, il faro fu inaugurato alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, per sottolinearne il carattere di celebrazione per l’annessione della città al Regno d’Italia. Il faro, alto circa 70 metri, poggia su un basamento che faceva parte dell’ex forte austriaco Kressich, rivestito di pietra bianca di Orsera, su cui è incisa la frase attribuita a D'Annunzio “Splendi e ricorda i caduti sul mare”. Il faro stesso ha le sembianze di una colonna sulla cui sommità è posta la lanterna che illumina il Golfo e che è visibile ad una distanza di 22 miglia nautiche, pari a più di 40 km. In cima alla lanterna c’è una Nike alata, mentre a decorare la base della colonna Mayer volle una statua raffigurante un marinaio. Poco più in basso è ancora visibile l’ancora del cacciatorpediniere Audace.

CELEBRAZIONI E MONUMENTI

NEL PRIMO DOPOGUERRA

Nel primo dopoguerra tutti i paesi coinvolti nel conflitto organizzarono manifestazioni ed eressero una serie di monumenti per commemorare i propri caduti e, se vincitori, per celebrare l’esito della guerra. L’Italia non fece eccezione, e in tutti i comuni vennero eretti lapidi e monumenti dedicati ai caduti in guerra e alla vittoria. Questa pratica si diffuse anche nelle “nuove Province”, territori che avevano una valenza simbolica particolare, perché è per il loro possesso che l’Italia entrò in guerra, ed è in buona parte su di essi e nelle aree limitrofe che i soldati italiani combatterono e morirono a centinaia di migliaia. Pertanto, in queste terre la stessa presenza di monumenti dedicati ai caduti e alla vittoria vuole essere una forte riaffermazione di quest’ultima e dell’avvenuta annessione all’Italia, presentata come compimento dell’opera di unificazione nazionale risorgimentale. È per questo che nelle “terre redente” e nelle immediate vicinanze si eressero alcuni dei più grandi e maestosi monumenti d’Italia, come il Faro della Vittoria di Trieste, l’Ossario di Udine, e, in seguito, i sacrari di Redipuglia, Oslavia, Caporetto e Timau. Analogamente, il luogo scelto per l’avvio della più grande manifestazione del dopoguerra, la scelta della salma del “Milite Ignoto” e la sua partenza per il Vittoriano a Roma, fu la Basilica di Aquileia, simbolica culla ancestrale della cristianità e della latinità dell’area ormai interamente “redenta” grazie alla vittoria.

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA E MOLO AUDACE

Uno degli scorci più belli e noti di Trieste è senza dubbio la Piazza Unità d’Italia, punto di incontro tra il mare e le strade cittadine. La piazza, aperta sul mare, è chiusa su tre lati da importanti palazzi storici come il Municipio, il palazzo della Regione (ex Lloyd Austriaco, poi Triestino) e altri ancora. Dopo il tramonto, la bellezza della piazza è esaltata dalle luci che ne delineano i contorni. Chiamata in passato semplicemente “Piazza Grande”, nel 1918 venne rinominata per celebrare l’annessione di Trieste al Regno d’Italia. Sul lato mare ci sono due pili alla base dei quali si trovano le statue dei soldati assegnati ai servizi automobilistici. I pili sono alti 25 metri e culminano in un’alabarda, simbolo della città di Trieste. Al di là della piazza, traversata la Riva Caduti per l’italianità di Trieste, si incontra la Scala Reale impreziosita dalle sculture di Fiorenzo Bacci raffiguranti a sinistra un Bersagliere con bandiera, a destra le “ragazze di Trieste” unite da un tricolore che le due stanno cucendo. Proseguendo in Riva 3 Novembre, si accede al Molo Audace, già molo San Carlo. Costruito sui resti di un antico veliero, il nome attuale ricorda il cacciatorpediniere italiano che il 3 novembre 1918, a guerra praticamente finita, attraccò al molo. Particolarmente apprezzato dai cittadini e dai visitatori che amano prendersi qui una pausa dal trambusto cittadino, il molo è anche il luogo ideale per chi voglia ammirare il mare da vicino.

IL CACCIATORPEDINIERE AUDACE E LA FINE DELLA GUERRA

Durante l’ottobre del 1918 prese avvio il processo di dissoluzione dell’AustriaUngheria e il governatore di Trieste abbandonò la città il 1° novembre 1918. Le autorità politiche e militari italiane inviarono via mare un corpo di spedizione per procedere all’occupazione della città che, assieme a Trento, era stata uno dei massimi simboli della sanguinosa guerra che si stava per concludere. La prima nave ad arrivare in città fu il cacciatorpediniere Audace, che il 3 novembre 1918 attraccò presso il molo San Carlo (poi ribattezzato Audace), dove fece sbarcare i primi bersaglieri e il generale Carlo Petitti di Roreto, nominato dall’Italia quale suo primo governatore di Trieste.

ARA DELLA TERZA ARMATA

In cima al Colle di San Giusto si trova l’Ara della Terza Armata, inaugurata nel 1929 da Emanuele Filiberto duca d’Aosta. L’opera in pietra bianca poggia su un piedistallo. Sui quattro lati sono incise le epigrafi “Le vittoriose armi qui consacrò la III Armata al comando di Emanuele Filiberto di Savoia”, “Isonzo” e “Piave” in memoria dei principali fiumi dove operò l’Armata. Sui riquadri dell’ara sono raffigurati svariati equipaggiamenti militari.

Piazza della Cattedrale 34143 Trieste

PARCO DELLA RIMEMBRANZA

Sulle pendici del Colle di San Giusto, in centro a Trieste, si trova il Parco della Rimembranza, inaugurato nel maggio del 1926 per commemorare i caduti in guerra. Esso è diviso in 26 settori in cui sono disposte le pietre carsiche su cui sono stati incisi i nomi degli irredentisti triestini caduti in guerra. Le pietre dedicate alla Prima Guerra Mondiale sono comprese tra i settori 16 e 25. Il Parco può essere raggiunto salendo da Piazza Goldoni attraverso la spettacolare Scala dei Giganti

Via Capitolina ‒ Viale della Rimembranza 34131 Trieste

MONUMENTI AI CADUTI DI TRIESTE

Al termine del Parco della Rimembranza si incontra un monumento dedicato ai caduti nella Prima Guerra Mondiale, opera di Attilio Selva. Un gruppo bronzeo alto oltre cinque metri, posto su una base in pietra bianca d’Istria, raffigura tre uomini che soccorrono un ferito, mentre un altro regge uno scudo. Sulla base è scolpita la frase “Trieste / ai caduti / nella guerra di liberazione / MCMXV - MCMXVIII” dove “guerra di liberazione” sintetizza l’idea, cara al nazionalismo dell’epoca, di una Trieste italiana liberata dall’Austria-Ungheria.

Piazza della Cattedrale, angolo Via Giuseppe Rota 34143 Trieste

STATUA DI NAZARIO SAURO

Sulle Rive della città, di fronte alla Stazione Marittima di Trieste, si trova la statua raffigurante Nazario Sauro, irredentista istriano giustiziato a Pola per alto tradimento dalle autorità austroungariche nel 1916. A Sauro è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla Memoria. L’opera di bronzo, realizzata da Tristano Alberti, è stata eretta in occasione del 50° anno dalla morte di Sauro.

Piazzale Marinai d’Italia ‒ Molo dei Bersaglieri, 3 34124 Trieste

MONUMENTO AI LUPI DI TOSCANA

A San Giovanni di Duino si trova il monumento dedicato alla Brigata Toscana, che prese parte a un’azione della Decima Battaglia dell’Isonzo. La brigata è rappresentata da due lupi in bronzo posti su un masso: il primo è rivolto verso il Monte Ermada, la cui conquista era il fine della battaglia, mentre l’altro guarda verso il basso minacciando e controllando il nemico. Sul fianco del masso lo scultore Arduino Berlam intagliò i primi versi dell’Eneide in occasione del bimillenario della nascita di Virgilio, cantore delle bocche del Timavo. Accanto si trova il cippo dedicato al Maggiore Giovanni Randaccio 10

Strada Statale SS14 ‒ incrocio strada per la foce del Timavo ‒ Località San Giovanni di Duino 34011 Duino Aurisina (TS)

OSSARI, SACRARI E CIMITERI

11 CIMITERO MONUMENTALE DI SANT'ANNA

Il cimitero monumentale sul Colle Sant’Anna a Trieste custodisce, oltre alle tombe di illustri personaggi quali Umberto Saba e Italo Svevo, alcuni monumenti funerari legati al primo conflitto mondiale. Tra questi, l’Ara dei Caduti conserva le spoglie dell’irredentista Guglielmo Oberdan e di settantadue volontari caduti nella Grande Guerra. Non distante si trova la tomba della famiglia Stuparich che Giani Stuparich volle in ricordo del fratello Carlo, volontario irredento morto nel 1916.

CIMITERO MILITARE

AUSTRO-UNGARICO DI PROSECCO

Il cimitero militare di Prosecco è attualmente uno dei più importanti in Italia. Ospita le tombe di 5733 caduti di cui solamente 578 hanno conservato l’identità, le quali testimoniano le diverse provenienze dei soldati della monarchia asburgica. Il cimitero è in fondo a una dolina racchiusa da un muro di cinta; a sinistra dell’ingresso ci sono alcune lapidi originali. Il sito è raggiungibile in breve a piedi dal Monumento alla Resistenza di Prosecco.

Lungo la SP1 in direzione Campo Sacro, località Prosecco ‒ 34121 Trieste

CIMITERO MILITARE

AUSTRO-UNGARICO DI AURISINA

Il cimitero militare di Aurisina raccoglie le spoglie di 1934 caduti nelle battaglie dell’Isonzo tra Monfalcone e il Monte Ermada, e quelli deceduti nell’ospedale da campo di Aurisina-Nabrežina. Al suo interno è conservato il monumento originale del cimitero, con copie delle due urne. Il cimitero si può raggiungere a piedi partendo dalla piazza di Aurisina oppure in auto (fino a un certo punto) seguendo le indicazioni turistiche lungo la SP 5.

Dolina carsica Šišček lungo il sentiero CAI 32 ‒ 34011 Duino Aurisina (TS)

13

Via dell’Istria, 206 ‒ 34145 Trieste

LE DIFESE AUSTRO-UNGARICHE SUL CARSO

Così come già accaduto su diversi fronti aperti nella Prima Guerra Mondiale, nel volgere di poco tempo anche su quello italiano si assisté alla trasformazione del conflitto in guerra di posizione o guerra di trincea. Questa tipologia di conflitto richiedeva che entrambi gli schieramenti avversari erigessero fortificazioni, costituite da svariate linee, lungo estesissime aree del fronte. Per questo motivo il Friuli Venezia Giulia venne costellato di costruzioni militari come ridotte, casematte, postazioni per le artiglierie e l’avvistamento e, soprattutto, trincee. Il Carso è un esempio paradigmatico del fronteggiarsi dei due schieramenti perché rappresentava uno snodo cruciale per la difesa del confine dell’Impero asburgico: la sua difesa coincideva, infatti, con la difesa della città di Trieste. E difendere Trieste significava non solo impedire l’avanzamento del nemico, ma proteggere l’obiettivo stesso per cui l’Italia era scesa in guerra. Tutt’oggi lo splendido paesaggio carsico è caratterizzato dalle tracce che il conflitto ha lasciato dietro di sé: tra queste i numerosi resti delle fortificazioni austro-ungariche a partire dal campo di addestramento per soldati di Prosecco fino alla primissima linea sul Monte Ermada.

ITINERARI E PARCHI TEMATICI

PARCO DELLA TRINCEA DEL LITORALE

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati (CAI 12), strade forestali e sentieri non segnalati

Dislivello

Non significativo

Lunghezza

2 km

Durata

2 ore circa

Consigliato

tutto l’anno

Cartografia

cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Parcheggio del Santuario

Mariano di Monte Grisa

La Trincea del Litorale è un’imponente struttura difensiva allestita a cura dei comandi austroungarici per difendere Trieste da un eventuale attacco via mare. Da Duino-Devin la trincea arrivava fino a Cittanova (Novigrad, Croazia). Conservata o leggibile in gran parte, alcune sezioni della trincea sono oggi visitabili al Parco 40, un museo all’aperto nei pressi del Santuario di Monte Grisa

Il sentiero che lo attraversa, immerso nella natura carsica, è di facile percorrenza e offre suggestivi scorci sul golfo. La prima sezione del parco, raggiungibile in circa 10 minuti seguendo una traccia nella vegetazione, comprende due tratti di trincea visitabili che permettono di studiare le tecniche costruttive dei muri di sostegno, realizzati in pietra a secco, nonché gli accorgimenti per facilitare la posizione di tiro dei soldati. Procedendo e continuando a seguire la traccia, aiutati anche dai pali con relativo QR code, si imbocca la strada forestale che conduce alle due tappe successive: a monte si raggiunge una trincea dotata di alcune feritoie interrotta da un varco d’accesso. Tornando sui propri passi e seguendo infine il sentiero CAI 12 si può visitare l’ultimo sito: una postazione fortificata con due caverne e un camminamento. Proseguendo per il sentiero CAI 12 si tornerà in direzione del Santuario di Monte Grisa, fino al parcheggio.

15

PARCO 97 – CAMPO DI ADDESTRAMENTO

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati (CAI 1 e 19), strade forestali e sentieri non segnalati

Dislivello

Non significativo

Lunghezza

2 km

Durata

2 ore circa

Consigliato

tutto l’anno

Cartografia

cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Parcheggio all’ingresso del Bosco Fornace

DI PROSECCO

Il Parco 97 all’interno del Bosco Fornace di Prosecco è un museo all’aperto unico nel suo genere. Permette di scoprire un aspetto trascurato ma interessante del primo conflitto mondiale: l’addestramento dei soldati arrivati da altri campi di battaglia. Qui venne realizzato un poligono militare indicato in antiche mappe catastali, attorno al quale, durante la Grande Guerra, vennero realizzate strutture ricettive in caverna per i militari. Il sentiero, superata la Grotta Priamo, già ricovero di guerra con opere ben conservate sia all’interno che all’esterno, si snoda accanto ai cumuli di sassi realizzati all’epoca del poligono per fermare i proiettili destinati ai bersagli. Proseguendo nel percorso, svoltando a destra si imbocca il sentiero CAI 19 per raggiungere la trincea addestrativa, una vera e propria trincea costruita dagli stessi soldati che poi vi si esercitavano per adattarsi alle condizioni del nuovo fronte. Da notare le piste alle estremità della trincea, delimitate da sassi che simulano i camminamenti d’approccio. La trincea scavata nella roccia fronteggia una diversa posizione difensiva realizzata con muretti a secco. Infine, dopo che il sentiero avrà svoltato a destra, con una piccola deviazione dal tracciato si giungerà alla Grotta del Bersaglio Militare e ai resti di una baracca, già posto di guardia. Alla grotta si accede seguendo una scalinata scavata nella roccia che porta nella cavità, illuminata da un foro venutosi a creare con un crollo di parte della volta. Da qui si torna all’ultima deviazione descritta per poi seguire il sentiero CAI 1 fino al parcheggio da cui si è partiti.

MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE ERMADA

Difficoltà

Turistico su sentieri

segnalati (CAI 3)

Dislivello

181m da Ceroglie alla Quota 323 163m da Medeazza alla Quota 298

Lunghezza

6 km (totale)

Durata

3 ore per percorso

Consigliato da ottobre a maggio

Cartografia

Cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Paesi di Ceroglie e di Medeazza

A poca distanza da Trieste è possibile visitare uno dei luoghi più significativi della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia: il Monte Ermada, ultima linea difensiva austro-ungarica sulla via per Trieste. Un insieme di colline chiude l’accesso al Carso triestino tra il mare e il vallone di Brestovica (SLO). Il territorio è stato fortificato sin dal 1915 per venir poi rinforzato nel 1916, dopo la Sesta Battaglia dell’Isonzo. La quota principale è raggiungibile dal paese di Ceroglie con un itinerario ad anello che porta ai siti di interesse storico: la dolina del mortaio da 30,5, la grotta Dörfler o la caverna di Monte Querceto, già stazione di trasformazione della corrente elettrica. Sull’anticima del monte c’è un posto di combattimento per un comando di battaglione: qui sono riconoscibili le tracce del posizionamento di un periscopio che permetteva di controllare il terreno antistante. La cima è circondata da resti di trincee, cavernette e fortificazioni blindate e offre uno sguardo panoramico sui campi di battaglia dal mare alle Alpi Giulie. Scegliendo invece di partire dal paese di Medeazza, ultima località del Carso triestino, si raggiunge dapprima la zona del Monte Cocco con la linea degli osservatori blindati, uno dei quali conserva un’importante epigrafe, per poi spingersi fino alle caverne Karl e Zita, i cui nomi di guerra rimandano all’ultimo imperatore e all’ultima imperatrice d’Austria-Ungheria. Dalle caverne si sale facilmente la quota 298, detta impropriamente “dosso della trincea”, sito sul quale insistono i resti di una postazione antiaerea, unico esempio del genere conservato sul Carso triestino.

GORIZIA CARSO ISONTINO E COLLIO

Dolina del XV Bersaglieri

Circondata dai colli e attraversata dall’Isonzo, Gorizia è una città affascinante che raggiunse il culmine del prestigio quando divenne la principale città dell’omonima Contea Principesca dell’Impero asburgico. All’epoca si guadagnò il nome di “Nizza dell’Adriatico” o “Nizza Austriaca”, per il suo clima mite molto apprezzato dalla borghesia viennese. I meravigliosi parchi ed edifici dell’epoca tutt’oggi caratterizzano gran parte della città. In tempi più recenti, Gorizia è divenuta uno dei luoghi più significativi della storia dell’Europa e dell’Unione Europea. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, infatti, l'allora territorio di Gorizia venne diviso dal nuovo confine tracciato tra Italia e Jugoslavia: il cosiddetto "Muro di Gorizia", di cui oggi rimane traccia in Piazza della Transalpina - Trg Evrope. Il paesaggio che circonda la città è caratterizzato a nord dal Collio e a sud dal Carso isontino e dallo scorrere del fiume Isonzo, simbolo delle vicende che lo hanno visto protagonista durante la Grande Guerra. Nei primi giorni di conflitto, infatti, l’esercito italiano riuscì ad avanzare fino alle alture carsiche. Questo territorio divenne il fronte principale della guerra tra italiani e austro-ungarici: si combatterono ben undici battaglie prima della decisiva Dodicesima Battaglia dell’Isonzo che porterà alla ritirata di Caporetto e allo spostamento del fronte verso il Piave.

MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DEL MONTE SAN MICHELE

Il Museo della Grande Guerra del Monte San Michele offre oggi un’esperienza davvero unica grazie a strumenti e contenuti multimediali interattivi in italiano e in inglese. Le tre sale, completamente riallestite nel 2018, sono l’esempio di come, oggi, la tecnologia possa contribuire alla divulgazione storica. All’interno si trovano alcuni reperti bellici e due schermi tattili con contenuti 3D e 2D in modalità interattiva che permettono di esplorare la Cannoniera di Cima 3 e la Caverna Lukachich (quest’ultima oggi non accessibile) e scoprire, attraverso un cursore temporale, cartografia, foto e informazioni storiche relative ai vari fronti della Prima Guerra Mondiale. Ma il cuore di questo allestimento si trova nella sala dedicata alla realtà virtuale (Virtual Reality - VR 360°): le postazioni VR con visori e cuffie consentono di compiere un’esperienza immersiva sul fronte isontino durante la Grande Guerra. È possibile ascoltare le testimonianze dei soldati e i racconti dei corrispondenti di guerra, vedere le trincee sotto attacco, la vita quotidiana dei soldati, la cura dei feriti in una struttura sanitaria militare, assistere al tragico attacco con i gas asfissianti del 29 giugno 1916 e sorvolare l’altopiano di Doberdò sull’aereo Spad XIII di Francesco Baracca. Al termine della visita, vale la pena dirigersi verso la terrazza panoramica. Osservando il meraviglioso paesaggio, ancora oggi si può intuire l’importanza di questa cima per il controllo del territorio.

Via Zona Sacra c/o cima del Monte San Michele ‒ 34078 Sagrado (GO)

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI GORIZIA

Il Museo della Grande Guerra di Gorizia è allestito nei sotterranei di due edifici cinquecenteschi di Borgo Castello: casa Dornberg e casa Tasso. Il museo è di natura narrativa e divulgativa e mira a far conoscere, in particolare, la vita quotidiana dei soldati e dei civili durante la guerra. Il racconto si incentra sul fronte dell’Isonzo non tralasciando aspetti più generali della guerra che aiutano a comprendere la portata dell’evento. La ricca collezione museale, articolata in nove sale, comprende divise, oggetti e cimeli di soldati italiani e austro-ungarici, documenti, plastici e numerose fotografie. La sala dedicata alla città di Gorizia approfondisce l’esperienza di una città “in prima linea” e la ricostruzione a grandezza naturale di una trincea permette al visitatore di vivere l’esperienza del fronte, anche grazie alla presenza degli assordanti suoni ambientali che riproducono i rumori della guerra. L’ultima sala, allestita anche con materiali del fondo Diaz, introduce il visitatore alla comprensione degli anni successivi alla guerra. Il percorso si conclude con un focus sulla memoria del conflitto, dai piccoli cimiteri di guerra ai grandi sacrari.

Borgo Castello, 13 ‒ 34170 Gorizia

MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA DI REDIPUGLIA

Accanto al Sacrario Militare di Redipuglia è visitabile il Museo multimediale della Grande Guerra, allestito nella sede dell’ex stazione ferroviaria, che permette di approfondire il conflitto attraverso un’esperienza interattiva con la realtà aumentata. Il visitatore può interagire e scoprire la storia di sei personaggi: un’infermiera della Croce Rossa, un soldato italiano e uno austriaco, un ardito, un alpino e il comandante della Terza Armata Italiana Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. Sono inoltre presenti approfondimenti sui luoghi del fronte per ogni anno in cui è stata combattuta la guerra e un ricco archivio fotografico di oltre 1200 immagini digitalizzate navigabile in autonomia dal visitatore. Oltre al Museo, in questa sede è presente anche lo IAT di Redipuglia, punto di partenza di molte visite guidate nonché luogo dove poter noleggiare diverse audioguide.

c/o Ex stazione ferroviaria di Redipuglia

Via Terza Armata, 35 ‒ 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

La mostra permanente “Ricordi della Grande Guerra” allestita in un piccolo museo privato nel centro di San Martino del Carso costituisce un’ottima integrazione alla visita degli itinerari che si snodano tra questa località e il Monte San Michele. L’esposizione comprende diversi reperti e materiali rinvenuti proprio a San Martino, sul Monte San Michele e nei territori circostanti.

Via Zona Sacra loc. San Martino del Carso 34078 Sagrado (GO)

MONUMENTI ED EDIFICI STORICI

COLLE SANT’ELIA DI REDIPUGLIA

Il Colle di Sant’Elia, di fronte al Sacrario di Redipuglia, è un'altura che in passato ospitò il Cimitero degli Invitti della Terza Armata, il primo sacrario monumentale italiano della Prima Guerra Mondiale. Il cimitero fu inaugurato nel 1923 e raccoglieva le spoglie di trentamila soldati caduti nei territori circostanti. In seguito all’inaugurazione del Sacrario di Redipuglia nel 1938, il luogo venne riconvertito in Parco della Rimembranza

La struttura del cimitero voleva ricordare il vero campo di battaglia: era formato infatti da sette settori concentrici, sviluppati in altezza e scavati nella roccia carsica. Sulla sommità venne creato un piazzale dove culminavano i lunghi viali che attraversavano il camposanto. Dal piazzale, su cui si stagliavano una cappella votiva e un obelisco a forma di faro, era ben visibile la linea del fronte sul Carso isontino e il Monte Sei Busi. Le sepolture erano disposte a settori che rimandavano al luogo di esumazione delle salme dai numerosissimi cimiteri sparsi lungo il fronte durante il conflitto ed erano segnalate da opere realizzate con residuati bellici ritrovati sui campi di battaglia. Oggi, dopo la riconversione in Parco della Rimembranza, sono visibili le riproduzioni dei cimeli e delle epigrafi originali disposte sul grande viale a gradoni. Sulla cima, al posto della cappella e dell’obelisco, è stata posata una colonna romana proveniente da Aquileia in memoria dei caduti di tutte le guerre. 21 Via

III Armata ‒ 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

ARA PACIS MUNDI DI MEDEA

L’Ara Pacis Mundi di Medea è un complesso monumentale realizzato nel 1951 per ricordare i caduti di tutte le guerre. L’iniziativa venne presa in risposta agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, con l’obiettivo di condurre simbolicamente l’uomo verso la pace e la fratellanza. Per ospitare l’ambizioso progetto, che fu portato a termine in soli sei mesi, venne scelto il colle di Medea, un piccolo paese della pianura friulana che fu il punto di osservazione del Re Vittorio Emanuele III durante la Grande Guerra. Il maestoso complesso monumentale, che si estende per 1500 metri quadrati, è visibile da chilometri di distanza. Un imponente recinto in marmo travertino alto 13 metri circonda e protegge l’ara. I lati di questo recinto posti a nord e a sud sono aperti al centro e permettono l’accesso all’interno, mentre quello rivolto a est è articolato in 14 pilastri ravvicinati. L’ara vera e propria, lunga tre metri e alta cinque, è posta al centro di questo recinto. Al suo interno è custodita un’urna in legno e bronzo che contiene zolle di terra degli 800 cimiteri di guerra presenti in Italia. Quest’urna, su cui vi è incisa la scritta Odium parit mortem, vitam progignit amor (l’odio produce morte, l’amore genera vita), venne posta all’interno dell’ara dopo essere stata benedetta sull’Altare della Patria a Roma.

Via Ara Pacis ‒ 34076 Medea (GO)

CAPPELLA UNGHERESE

DI VISINTINI

La cappella ungherese a Doberdò del Lago è uno dei principali luoghi della memoria per i soldati ungheresi caduti nel Carso isontino. Nel 1918 i soldati del Regio esercito ungherese (honvédség) iniziarono a costruire la cappella per commemorare i connazionali caduti. Al termine della guerra, l’edificio non ancora terminato venne utilizzato come fienile e magazzino. Dopo un restauro a opera di operai ungheresi e cittadini del luogo, nel 2009 è stato infine consacrato e inaugurato.

Località Palchisce ‒ 34070 Doberdò del Lago (GO)

CASA CADORNA A DOBERDÒ DEL LAGO

Il rifugio Casa Cadorna si trova nei pressi del Monte Castellazzo a 106m s.l.m. all’interno della Riserva Naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa Venne edificato nel 1916 lungo una strada carsica utilizzata prima dagli austroungarici e, dopo lo spostamento del fronte verso est, dagli italiani. La dedica al Generale risale a quando Cadorna visitò le truppe in questo luogo, ritenendolo ben protetto da eventuali attacchi nemici. Il rifugio è visibile lungo il sentiero CAI 77 che collega il Centro Visite della Riserva al Lago di Doberdò.

Lungo il sentiero CAI 77 (partenza da Via Vallone) 34070 Doberdò del Lago (GO)

CASA BERGAMAS A GRADISCA

La figura del Milite Ignoto è probabilmente l’emblema della commemorazione dei caduti nel primo dopoguerra. La scelta della salma da custodire al Vittoriano fu affidata a Maria Bergamas, madre di Antonio Bergamas, un giovane irredento caduto e disperso durante la Grande Guerra. A Gradisca d’Isonzo, città che ha dato i natali a Maria, è ancora presente e visibile la casa dove lei e suo figlio abitarono prima di trasferirsi a Trieste.

Via Bergamas, 37 ‒ 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

COLONNA DELLA REDENZIONE

DI GRADISCA

La Colonna della Redenzione, inaugurata nel 1924 al centro di Piazzale Unità a Gradisca d’Isonzo, è un monumento simbolico alto circa 10 metri e culminante con la statua del Leone di San Marco che mantiene il libro aperto, simbolo della sovranità di Venezia su Gradisca fino al 1511. I lati della base cubica sono decorati da quattro bassorilievi che raffigurano alcuni dei momenti più significativi della città di Gradisca, tra cui una Vittoria Alata con incisa la data del 4 novembre

Piazzale Unità d’Italia (di fronte al Teatro comunale) ‒ 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

ARA CADUTI PER L’ITALIA

E COLONNA CADUTI PER L’AUSTRIA-UNGHERIA

A Gradisca d’Isonzo sorgono due monumenti che rappresentano la complessità delle vicende della Grande Guerra in queste terre. Allo scoppio del conflitto, l’attuale provincia di Gorizia era infatti territorio asburgico, ma alcuni cittadini decisero di disertare e arruolarsi nel Regio esercito italiano. L’Ara dedicata ai Caduti gradiscani per l’Italia e la Colonna ai Caduti gradiscani per l’AustriaUngheria ricordano simbolicamente le vicende dei caduti di questo territorio.

Giardini Pubblici angolo Via Gorizia-Via Regina Elena ‒ 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

GALLERIE CANNONIERE DEL MONTE FORTIN

Il Monte Fortin fu un punto strategico a supporto dell’avanzata italiana e venne occupato nei primi giorni di guerra dai fanti della brigata Regina. All’interno vi furono scavate tre gallerie cannoniere, rinforzate col calcestruzzo. Esse comprendevano nove bocche da fuoco che consentivano di coprire la maggior parte del territorio circostante. Oggi, all’entrata delle gallerie, è stato posizionato un monumento alla pace intitolato “Numquam in bello” che rappresenta due soldati nell’atto di stringersi la mano, in piedi sopra ai resti di armi spezzate. L’area è proprietà privata dell’azienda vinicola Tenuta Villanova. L’accesso alle Gallerie è consentito solo previa prenotazione.

Società Agricola Tenuta Villanova Srl Via Contessa Beretta, 29 – 34072 Farra d’Isonzo (GO)

PARCO UNGARETTI DI SAGRADO

L’obiettivo del parco è accompagnare il visitatore alla scoperta della relazione tra Giuseppe Ungaretti, il paesaggio carsico e la Grande Guerra. I territori di San Martino del Carso hanno infatti visto combattere il grande poeta e hanno ispirato la sua raccolta di poesie Il porto sepolto. Il parco è suddiviso in tre aree, tra cui un labirinto di pali in legno grezzo che custodisce al suo centro una lastra di ottone con inciso il ritratto di Ungaretti in età matura, a opera di Franco Dugo.

c/o Azienda Agricola Castelvecchio

Via Castelnuovo, 2 ‒ 34078 Sagrado (GO)

GIUSEPPE UNGARETTI

E LA LETTERATURA

Numerosi studenti, intellettuali, futuristi, nazionalisti, poeti, divenuti accesi interventisti, parteciparono come volontari al conflitto mondiale. Tra di essi vi fu anche il giovane poeta Giuseppe Ungaretti, la cui opera letteraria è legata indissolubilmente all'esperienza bellica. Soldato semplice nella Brigata Brescia, Ungaretti giunse al fronte nell’autunno del 1915, partecipò alla Quinta Battaglia dell’Isonzo e alla conquista del Monte San Michele nell’agosto del 1916. Le sue poesie di guerra, contrassegnate dalle località del fronte - Cima Quattro, Valloncello di Cima Quattro, Cotici, Quota 141 - descrivono il poeta e i suoi compagni in un paesaggio devastato dalla guerra e dalla morte, tra “budella di macerie”, tra “brandelli di muro”, in trincea, nel fango, tra la pietra del San Michele, “fredda” e “dura” del Carso. Le sue parole cariche di angoscia e di speranza diventarono un manifesto di vita e di fratellanza, una rivendicazione di umanità e di armonia nell’universo turbato dalla guerra e dalla morte. Questo primo nucleo di poesie, raccolto ne Il porto sepolto pubblicato a Udine nel dicembre del 1916 grazie all’aiuto dell’amico ufficiale Ettore Serra, influenzò per lungo tempo il panorama poetico nazionale.

OSSARI, SACRARI E CIMITERI

SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA

Il Sacrario Militare di Redipuglia, inaugurato il 18 settembre 1938, è il più grande sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande Guerra: esso custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti. La struttura rappresenta simbolicamente l’esercito schierato che scende dal cielo, guidato dal proprio comandante, per percorrere la “Via Eroica”. In cima, tre croci richiamano l’immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo. Il primo livello è costituito dalla Via Eroica: una strada lastricata in pietra delimitata da 38 targhe in bronzo su cui sono incisi i nomi delle località carsiche contese durante la Grande Guerra. Attraversata la via si giunge alle tombe dei generali Tra queste, spicca il sepolcro in marmo rosso della Val Camonica del comandante della Terza Armata Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. Alle spalle si elevano i 22 gradoni (alti 2,5 metri e larghi 12) che custodiscono le spoglie di 39857 soldati identificati. Al centro del primo gradone si trova l’unica donna qui sepolta, l’infermiera Margherita Kaiser Parodi. Le scalinate laterali permettono di raggiungere i gradoni successivi e muoversi lungo i loculi sistemati in ordine alfabetico. In cima, due grandi tombe custodiscono i resti di oltre 60 mila soldati ignoti. Infine, sul retro dell’ultimo gradone si trovano due sale museali dove sono esposti documenti, reperti bellici e gli affreschi di Giuseppe Ciotti che decoravano la cappella del colle Sant’Elia.

Via III Armata ‒ 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

LA NASCITA DEGLI OSSARI

E DEI SACRARI MILITARI

Alla fine del conflitto mondiale il paese si trovò ad affrontare il doloroso compito di dare una degna sepoltura e commemorare il sacrificio dei circa 600.000 soldati caduti al fronte. Se durante il periodo bellico i soldati venivano sepolti in cimiteri improvvisati, a partire dal 1920 l’Ufficio Centrale per la Cura e le Onoranze alle salme dei Caduti di Guerra ebbe il compito di localizzare i cimiteri di guerra, recuperare le salme dei dispersi ed accertarne l’identità. Furono individuati oltre 2.800 cimiteri, di cui 200 in Friuli, e migliaia di tombe. Mentre le famiglie dotate di mezzi finanziari riuscirono a riportare le salme dei propri cari nei paesi d’origine, nel periodo 1919-1922 la società civile e le autorità locali ricordarono i caduti mediante la realizzazione di statue, cippi e lapidi, le commemorazioni del Milite Ignoto del 1921 e una prima sistemazione ai sacrari militari nelle “zone inviolabili” (1922) presso i monti San Michele, Pasubio, Grappa, Cengio, Ortigara e il colle di Sant’Elia nel Carso. Tali interventi apparivano provvisori per cui nel 1927, in un clima segnato dalla celebrazione fascista della guerra vittoriosa, si costruirono nuovi grandi ossari e sacrari militari. Esemplare il caso del Sacrario di Redipuglia, inaugurato da Mussolini nel 1938: la grandiosa opera, strutturata come una scalinata sormontata da tre croci, custodiva le spoglie di 100.000 soldati noti e ignoti; la scritta “presente” sui gradoni rimarcava l’immortalità dei caduti e celebrava il regime che fondava il suo mito di fondazione nel conflitto mondiale.

SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA

Il Sacrario Militare di Oslavia è collocato in corrispondenza della Quota 153 del Monte Calvario Venne edificato nel 1938, come il Sacrario di Redipuglia, con l’obiettivo di raccogliere le spoglie dei soldati caduti nelle battaglie combattute nella zona di Gorizia e Tolmino (oggi in Slovenia). Il Sacrario è composto da quattro torri disposte in un’area triangolare: tre sono situate ai vertici della figura e la quarta, più grande delle altre, è posta al suo centro. Lungo le pareti di ogni torre sono custoditi i loculi dei caduti identificati, per un totale di circa 20 mila nomi, di cui 138 austro-ungarici. Altre 36 mila spoglie non identificate sono invece tumulate in tre grandi ossari situati nelle torri esterne. Ogni torre è dotata di una cripta, collegate tra loro tramite tunnel sotterranei. La cripta più importante è quella della torre centrale, dove sono custodite le tombe di tredici uomini decorati con la Medaglia d’Oro al Valore Militare, fra cui il Generale Achille Papa, morto il 5 ottobre 1917, il Generale Ferruccio Trombi, colpito a morte ad Oslavia il 28 novembre 1915 e il Generale Alceo Catalocchino, ucciso nelle Valli del Natisone il 27 agosto 1917. Nella torre principale si trova anche una grande croce in marmo scuro mentre all’esterno, vicino al vertice sinistro del Sacrario, è stata collocata una campana denominata Chiara

Località Ossario, Oslavia (GO) ‒ 34170 Gorizia

CIMITERO AUSTRO-UNGARICO DI FOGLIANO

Nel cimitero austro-ungarico di Fogliano Redipuglia sono sepolte 14.550 salme di soldati caduti sul fronte isontino. Sul portale d’entrata è ben visibile la scritta Im Leben und im Tode vereint (Uniti nella vita e nella morte). 2550 soldati identificati sono ricordati da piccoli cippi in calcestruzzo. Una grande tomba custodisce le salme di 7000 soldati ignoti. Qui una targa bilingue omaggia i soldati morti per amore della patria. Infine, altri 5000 soldati ignoti sono sepolti in due tombe comuni

Via III Armata (km 11 VIII) 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

CIMITERO AUSTRO-UNGARICO DI BRAZZANO

Il cimitero civile di Brazzano ospita un’area dedicata a centinaia di caduti austro-ungarici della Grande Guerra. Il prato è ricoperto da croci in pietra bianca e sul muro di cinta son state affisse delle lapidi. Sotto le croci di ferro, invece, riposa chi perse la vita nel campo di prigionia che venne allestito in questa località. In fondo è visibile un grande monumento piramidale risalente al 1918 su cui è incisa la frase Freund und Feind / Im Tode vereint (Amico o nemico uniti nella morte).

Via Pittoni, Loc. Brazzano ‒ 34071 Cormons (GO)

ITINERARI E PARCHI TEMATICI

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati (CAI 83 e 84)

Dislivello

variabile in base agli ambiti scelti, in ogni caso inferiore ai 100m

Lunghezza

variabile in base agli ambiti scelti

Durata

variabile in base agli ambiti scelti (da 1 a 4 ore)

Consigliato da ottobre a maggio

Cartografia

cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Parcheggio di Piazzale Tommaseo (Monfalcone) o salita di Mocenigo

PARCO TEMATICO DELLA GRANDE GUERRA DI MONFALCONE

Il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone si estende per circa 4kmq sulle alture carsiche alle spalle della città; sentieri facilmente percorribili e ben segnalati ne collegano i tre ambiti. Questi possono essere visitati in un’unica giornata o in momenti diversi. Il primo ambito è dedicato alla ridotta di Quota 121, caposaldo austriaco conquistato dagli italiani durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. Qui si attraversa un groviglio di trincee per arrivare a una ricostruzione didattica di un osservatorio e di alcune postazioni per fucilieri. Da quota 121, la trincea della Selletta e le adiacenti postazioni di artiglieria portano verso l’ambito di Quota 85. Questa è zona monumentale caratterizzata da numerosi cippi che ricordano i reparti combattenti e alcuni decorati al valore, tra cui Enrico Toti, soldato volontario che qui cadde nel 1916 e a cui è dedicata la quota. Il terzo e ultimo ambito si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria e si snoda tra la Trincea intitolata al generale francese Joseph Joffre, la grotta Vergine, cavità naturale che diede riparo a centinaia di soldati, e la trincea Cuzzi. Lungo le trincee si trovano numerosi graffiti di guerra e ricoveri per le truppe

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati

Dislivello

Non significativo

Lunghezza

2,5km

Durata

2 ore circa

Consigliato da ottobre a maggio

Cartografia

cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Parcheggio segnalato del museo all'aperto lungo la strada provinciale

Via del Carso (Redipuglia)

MUSEO ALL’APERTO DELLA DOLINA DEL XV BERSAGLIERI

Il Museo all’aperto del Comprensorio difensivo della Dolina del XV Bersaglieri si estende alle spalle del Sacrario di Redipuglia, nell’area del Monte Sei Busi. Il percorso si snoda principalmente lungo delle doline, conche del terreno carsico usate come postazioni dai soldati. Il nome della dolina principale è dato dalla presenza di un fregio del XV reggimento bersaglieri; questa è nota anche come dolina dei 500 a causa del gran numero di caduti qui sepolti durante il conflitto. Numerose sono le testimonianze belliche visibili: camminamenti, epigrafi, una galleria artificiale e i ruderi di un edificio utilizzato come punto di primo soccorso. Risalita la dolina, a poche centinaia di metri si può raggiungere la linea fortificata del Monte Sei Busi, parte del cosiddetto Trincerone Italiano che dal San Michele si sviluppava fino a Monfalcone. Camminando parallelamente alla linea difensiva, in cui è possibile entrare all’altezza di alcuni punti, si possono osservare le postazioni per mitragliatrici, le feritoie dei fucilieri, i cunicoli scavati per depositare le munizioni o per allestirvi ricoveri e diverse scritte lasciate dai soldati durante la loro permanenza.

MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE SAN MICHELE

E SAN MARTINO DEL CARSO

Difficoltà

Turistico su sentieri

segnalati (CAI 73 e 76)

Dislivello

non significativo

Lunghezza

variabile in base alle zone scelte

Durata

variabile in base alle zone scelte (da 1 a 4 ore)

Consigliato

tutto l'anno

L'Area delle Battaglie da ottobre a maggio

Cartografia

cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Parcheggio nei pressi dell’Area delle Battaglie o parcheggio del Museo del Monte San Michele

L’area che comprende il Monte San Michele e San Martino fu aspramente contesa tra il Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico e divenne famosa anche in virtù delle poesie che Giuseppe Ungaretti vi scrisse. Le numerose testimonianze del conflitto sono visibili lungo tre itinerari di facile percorrenza e adatti a tutti. Il primo percorre la cosiddetta Area delle Battaglie, lungo la strada che collega Sagrado a San Martino, dove si svolsero duri scontri tra il 1915 e il 1916. Oggi sono visibili i resti della Trincea delle Frasche, il Cippo della Brigata Sassari e il Cippo dedicato a Filippo Corridoni. Il secondo itinerario percorre le strade di San Martino del Carso dove si può visitare il museo privato “Ricordi della Grande Guerra” e il Cippo dedicato al 4° Honved, un reggimento di fanti ungheresi che ha combattuto a lungo in questo settore. L’ultimo itinerario si snoda sul Monte San Michele (275 metri s.l.m.).

Dal piazzale, in cui è visitabile il Museo Multimediale della Grande Guerra del San Michele, inizia il suggestivo Percorso dei Cippi che collega le 4 cime del monte e conduce alle numerose postazioni militari austro-ungariche e italiane, tra cui lo Schönburgtunnel, la Caverna del Generale Lukachich e la Galleria cannoniera della Terza Armata

NASCITA DEI SOCCORSI

D’URGENZA SUL FRONTE

Durante la Grande Guerra il numero dei feriti in combattimento è tale da imporre un ripensamento generale dei sistemi di sanità militare dei singoli eserciti che dovevano provvedere al primo soccorso, sgombero, ricovero e cura dei numerosi soldati feriti, malati e persino avvelenati dal gas. In questo contesto l’intervento tempestivo, in moltissimi casi essenziale per poter salvare la vita del soldato, si impone come una necessità: nascono quindi i soccorsi d’urgenza al fronte, il cui compito è quello di raccogliere i feriti e portarli in luoghi sicuri dove poter effettuare le prime medicazioni nel più breve tempo possibile.

Queste operazioni, necessarie dopo ma soprattutto durante i combattimenti, richiedevano un’organizzazione strutturata della sanità militare che doveva prevedere diversi posti di medicazione al fronte, talvolta anche in prima linea, e una vera e propria rete ospedaliera nelle retrovie. I pazienti venivano smistati in base alla gravità delle loro condizioni e alla loro trasportabilità. I casi più gravi venivano operati d’urgenza nei punti di medicazione o negli ospedaletti da campo o in altri ripari nelle immediate vicinanze del fronte mentre gli altri, a seconda delle possibilità, venivano curati sul posto o nelle strutture ospedaliere nelle retrovie.

PERCORSO STORICO DEL MONTE BRESTOVEC

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati (CAI 74)

Dislivello

Non significativo

Lunghezza

3,8 km

Durata

2 ore circa

Consigliato da ottobre a maggio

Cartografia

cartina Tabacco 047

Punto di partenza

Parcheggio del Centro Sportivo di San Michele del Carso (Savogna d’Isonzo)

Nei pressi del Monte San Michele è possibile esplorare il Percorso Storico del Monte Brestovec. La cima del monte, a 208 metri s.l.m., fu un punto di osservazione e controllo dell’esercito austroungarico e divenne una linea trincerata italiana dopo la Sesta Battaglia dell’Isonzo. L’itinerario, ben segnalato e di facile percorrenza, è pensato come un percorso ad anello storico-didattico per sollecitare una riflessione critica sulla guerra, la pace, la vita e l'esperienza dei soldati al fronte. Il percorso inizia nei pressi del Centro Sportivo di San Michele del Carso e prosegue lungo via Devetaki in direzione del Brestovec. Dopo circa mezz'ora di camminata si giungerà alla linea trincerata. Dopo di essa si troverà la Cannoniera, interamente visitabile, che ad oggi ospita installazioni con informazioni di carattere storico e racconti di vita di un soldato italiano e di uno austro-ungarico. Per tornare al punto di partenza si dovrà percorrere il sentiero CAI 74.

Difficoltà

Turistico su strade comunali

Dislivello

190 m

Lunghezza

10 km

Durata

variabile in base alle zone scelte (da 2 a 4 ore)

Consigliato

tutto l’anno

Cartografia

mappa stradale della città

Punto di partenza

Sottopasso ferroviario

Aurelio Baruzzi

ITINERARIO DEL MONTE CALVARIO E DELLA CITTÀ DI GORIZIA

L’itinerario che si snoda tra il Monte Calvario e Gorizia permette di scoprire i numerosi monumenti edificati nel primo dopoguerra per celebrare il passaggio della città al Regno d’Italia. Questo itinerario può essere percorso con mezzi propri o interamente a piedi, seguendo la tappa 8 del Walk of Peace. Si può partire dal sottopasso ferroviario intitolato ad Aurelio Baruzzi, primo soldato italiano a entrare in città l’8 agosto 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. Da qui, attraverso la sentieristica che si stacca dal centro di Piedimonte, si raggiunge la vetta del Calvario (240 metri s.l.m.) per osservare tre monumenti che commemorano i soldati italiani: l’Obelisco, lo spiazzo con Tre Croci e il Cippo ai Volontari Giuliani. Scendendo dall’altro versante si trova, segnalata da dei cipressi, la tomba di Scipio Slataper. Entrando in città, superato il Ponte del Torrione, si può osservare il Monumento alla Sesta Battaglia dell’Isonzo. Infine, nel centro della città si possono ammirare i monumenti presenti nel Parco della Rimembranza e nei Giardini Pubblici, dedicati a Enrico Toti e al Fante d'Italia.

PARCO DELLA PACE DEL MONTE SABOTINO

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati

Dislivello

Non significativo

Lunghezza

7,5 km (dal punto di partenza della strada del Sabotino

1,5 km a piedi)

Durata

2 ore circa

Consigliato

tutto l’anno

Cartografia

cartina Tabacco 054

Punto di partenza

Presso il rifugio sul Sabotin raggiungibile da Solkan (Slovenia)

Il Parco della Pace del Monte Sabotino (Sabotin Park Miru, in sloveno) è un museo all’aperto transfrontaliero tra Italia e Slovenia, a pochi chilometri a nord-est di Gorizia. L’itinerario conduce alla scoperta della seconda linea difensiva austro-ungarica conquistata dalla Seconda Armata italiana il 6 agosto 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo. L’inizio del sentiero si trova in territorio sloveno, a est del paese di Gonjače. L’entrata è raggiungibile in macchina ed è segnalata da una piramide di pietra ben visibile, simbolo del Parco. Col proprio mezzo si prosegue lungo la strada e si raggiungeranno due ulteriori piramidi che furono erette per ricordare il punto di partenza degli attacchi italiani decisivi per la conquista del Sabotino. Oltre queste piramidi si troverà un ampio parcheggio in cui poter lasciare il proprio mezzo per proseguire a piedi. In pochi minuti si raggiunge il rifugio del monte e l'adiacente museo. Da qui partono diversi sentieri ben indicati: quello a sinistra attraversa una trincea e giunge alla caverna delle 8 cannoniere, mentre quello alle spalle del rifugio porta all’articolato sistema di gallerie su più piani, costruito dagli austro-ungarici e migliorato in seguito dagli italiani. Il terzo e ultimo sentiero, di facile percorrenza, conduce alla cima (Quota 609) in circa mezz’ora. Percorrendolo si troveranno diversi lavori di trinceramento, osservatori italiani e austro-ungarici e le postazioni d'artiglieria.

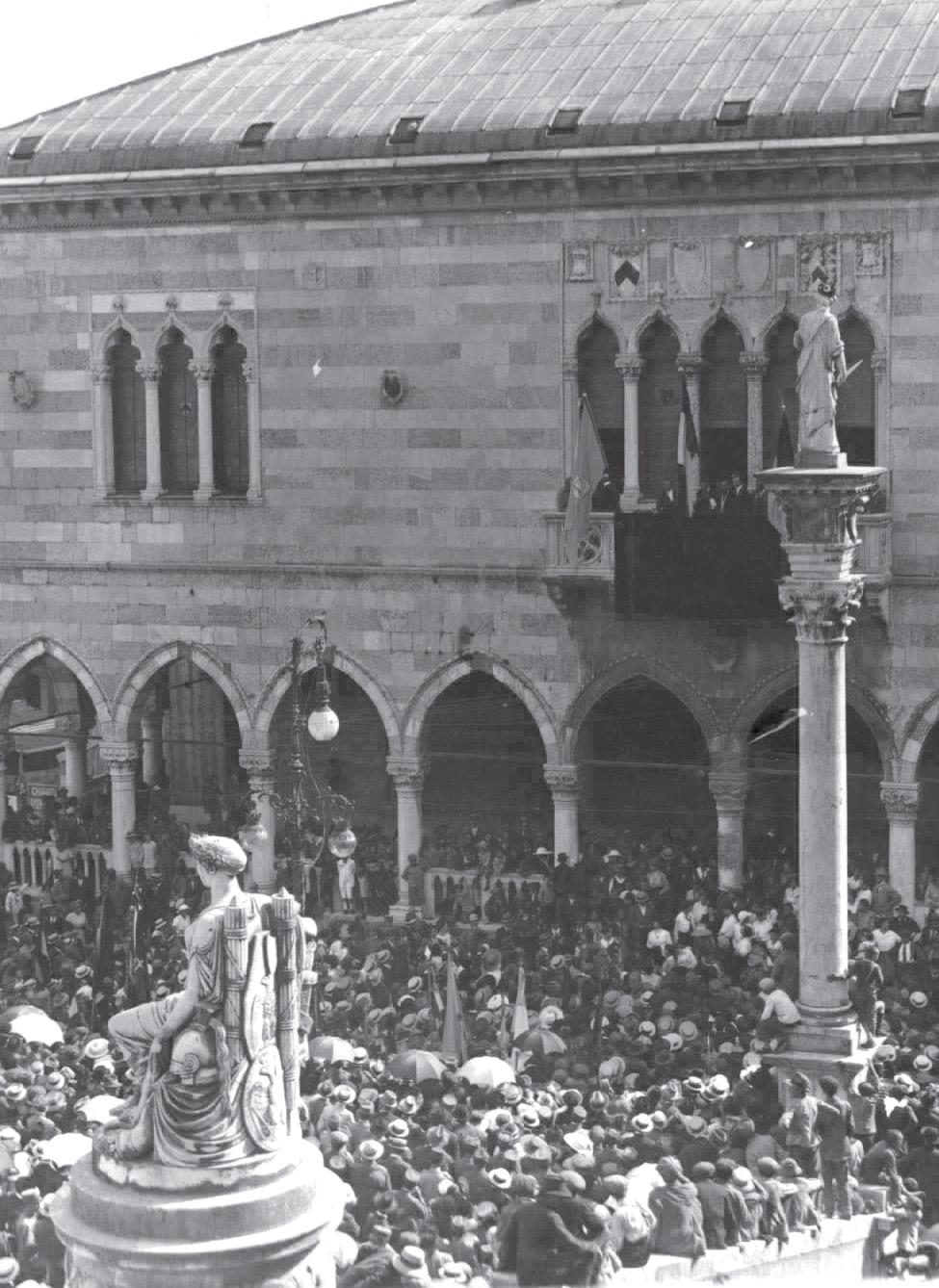

GORIZIA CITTÀ AL FRONTE

Durante il primo conflitto mondiale la cittadina di Gorizia divenne il simbolo del fronte dell’Isonzo. All’inizio del conflitto la città non venne evacuata e diventò un importante centro militare e logistico per l’esercito austro-ungarico; l’esercito italiano, nel tentativo di conquistarla, la sottopose a numerosi bombardamenti che distrussero tra il 30 e il 50% degli edifici. Nell’autunno del 1915 dei 30.000 abitanti non ne rimanevano che 5.000, costretti a rifugiarsi nelle cantine e ad affrontare gravi privazioni alimentari. La svolta avvenne nel 1916 durante la Sesta Battaglia dell’Isonzo quando le truppe italiane, dopo aver conquistato i monti Sabotino e San Michele, l’8-9 agosto entrarono a Gorizia. La vittoria, che costò la perdita di circa 100.000 soldati italiani e austro-ungarici, ebbe una vasta risonanza nazionale in quanto la città isontina era simbolo, assieme a Trieste, dell’irredentismo italiano e dell’unità nazionale. Tuttavia, con la disfatta militare di Caporetto dell’ottobre del 1917, la città, deserta e distrutta, ritornò sotto il controllo austro-ungarico. Ciò nonostante, i tentativi di ricostruzione e di ripopolamento furono ostacolati dalla mancanza di mezzi e dalla grave crisi dell’Impero. Le truppe italiane rientrarono a Gorizia il 6 novembre 1918; la città venne infine annessa formalmente al Regno d'Italia nel 1921.

CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE

Monte Matajur

Le vicende che hanno interessato Caporetto durante la Grande Guerra sono notissime, al punto da aver dato luogo a un modo di dire comunemente usato quando ci si riferisce a una circostanza particolarmente negativa. Questa piccola località, oggi città slovena (Kobarid), ha avuto un ruolo fondamentale nella storia italiana ed europea. Fu qui, infatti, che l’esercito austroungarico, supportato da quello tedesco, colse di sorpresa le truppe italiane durante la Dodicesima Battaglia dell’Isonzo, costringendole a ritirarsi frettolosamente fino al Piave. Nella ritirata le truppe attraversarono proprio le Valli del Natisone, un insieme di vallate all’estremo oriente del Friuli Venezia Giulia dove si sviluppano le prime cime delle Prealpi Giulie

Dove le valli lasciano il posto alla pianura, ecco che si trova Cividale, Patrimonio UNESCO per i suoi tesori longobardi. Dapprima città importante per le retrovie, fu in seguito teatro dei primi tentativi di fermare l’avanzata austro-germanica.

MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO CASA RURALE DI DRENCHIA

Nella frazione di Trinco (Drenchia) è possibile visitare il piccolo museo Casa Rurale dedicato alla vita contadina nelle Valli del Natisone. Qui sono esposti oggetti e attrezzi che ripercorrono la storia del territorio dalla fine del XIX alla metà del XX secolo. Tra questi si trovano anche testimonianze relative alla Grande Guerra come cimeli e fotografie storiche. Trinco, infatti, si trova ai piedi del Monte Kolovrat, in cui passavano la seconda e terza linea difensiva italiana, oggi sede di un museo all’aperto sulla Grande Guerra.

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI CIVIDALE

Il museo, allestito nella storica stazione ferroviaria di Cividale del Friuli, offre una panoramica della Grande Guerra attraverso cimeli, ricostruzioni ambientali e strumenti multimediali. Il piano interrato, sulla cui parete è posta una foto che ritrae una tregua tra l’esercito italiano e quello austro-ungarico, ospita la ricostruzione di una sezione di trincea Al pianterreno è visibile il plastico della linea ferroviaria militare che collegava Cividale a Caporetto, costruita nei primi mesi di guerra, e un’importante collezione di cimeli, armi e uniformi. Infine, al primo piano una sala dotata di visori per la realtà aumentata permette di immedesimarsi nelle vicende che hanno interessato questo territorio.

Piazza Paolo Diacono, 10 ‒ 33043 Cividale del Friuli

Frazione Trinco, 1 ‒ 33040 Drenchia (UD)

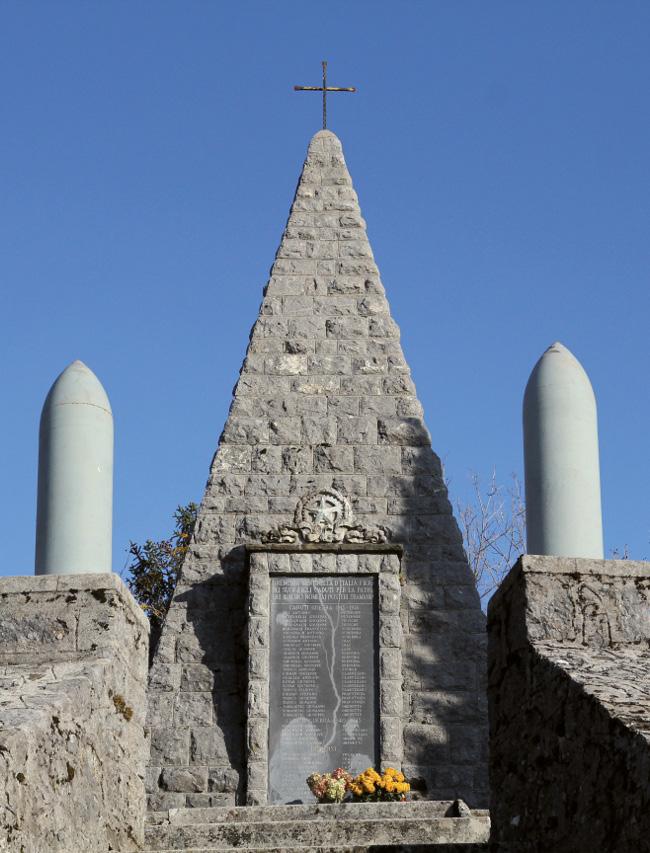

MONUMENTO AI CADUTI DI SAN VOLFANGO

Durante la Grande Guerra, l’area cimiteriale di San Volfango accolse le salme di circa 500 caduti, tra cui l’alpino Riccardo Giusto, considerato il primo caduto della Grande Guerra. Negli anni '30 del '900, il cimitero militare fu soppresso e le spoglie rimaste in loco vennero traslate al Tempio Ossario di Udine. Ad oggi rimane visibile il grande monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre costruito dalla popolazione locale e arricchito dalla successiva epigrafe posta in memoria dei Caduti del Comune di Drenchia. L’imponente opera, posta al termine di una scalinata, ha una forma piramidale con una base quadrata. Culmina con una grande croce di ferro posta in cima.

c/o Cimitero di San Volfango‒ 33040 Drenchia (UD)

OSSARI, SACRARI E CIMITERI

CHIESETTA DI SAN NICOLÒ A IAINICH

La Chiesetta di San Nicolò, edificio di culto medievale situato lungo la strada provinciale SP31 che da Castelmonte porta a Stregna, fu testimone dei combattimenti avvenuti il 27 ottobre 1917, durante la ritirata di Caporetto. Qui si trovano quattro lapidi poste nel 1918 che ricordano alcuni militari tedeschi, la lapide di un ufficiale italiano e l’epigrafe a ricordo dell’impegno della popolazione locale nella raccolta dei caduti.

Frazione Iainich - SP31 direzione Tribil Inferiore 33040 San Leonardo (UD)

ITINERARI E PARCHI TEMATICI

MUSEO ALL’APERTO DEL KOLOVRAT

Difficoltà

Turistico su sentieri segnalati (CAI 746)

Dislivello

300 m

Lunghezza

4,5 km

Durata

3 ore circa

Consigliato

tutto l’anno

(in inverno possibile presenza di neve)

Cartografia

cartina Tabacco 041

Punto di partenza

Parcheggio presso

Rifugio Solarie

La visita al Museo all’aperto del Kolovrat, la “terza linea di difesa italiana”, permette di scoprire le vicende della Dodicesima Battaglia dell’Isonzo e della ritirata di Caporetto. Il museo all’aperto si trova sull’omonimo altopiano al confine tra Italia e Slovenia ed è raggiungibile percorrendo la SP45 che collega Ponte San Quirino a Drenchia. Il punto di partenza è il parcheggio sul Passo Solarie, poco prima dell’ex valico tra Italia e Slovenia. Qui si trova il monumento dedicato al primo militare italiano caduto nella Grande Guerra, l’alpino Riccardo Giusto. Imboccando il sentiero CAI 746, una strada asfaltata leggermente in salita, si giunge a un piccolo spiazzo dotato di un pannello informativo dedicato alla presentazione del museo. Su sentiero si volge al Monte Podklabuc/Na Gradu (q. 1114) e al Passo Zagradan, attraversando le trincee e le postazioni in caverna ripristinate nel cuore del Museo all’aperto. Spingendosi oltre il Passo verso nord, in pochi minuti si raggiunge un punto panoramico eccezionale sopra la Valle dell’Isonzo: ecco il luogo dove, alla sera del 24 ottobre 1917, agirono le compagnie tedesche comandate dal celebre tenente Erwin Rommel. Procedendo lungo il sentiero che segue la dorsale del Monte Piatto si troveranno i resti di piazzole d’artiglieria e i ruderi di alcuni edifici. Conclusa la visita, sarà sufficiente percorrere a ritroso il sentiero CAI 746 per raggiungere lo spiazzo da cui si è partiti.

ERWIN ROMMEL

Distintosi per brillanti azioni compiute sul fronte francese e transilvano, nell’autunno del 1917 il giovane tenente tedesco Erwin Rommel (1891-1944) venne inviato con il gruppo d’élite dell’Alpenkorps bavarese nell’alto Isonzo. Il 24 ottobre del 1917, durante l’offensiva di Caporetto, sfruttando il devastante bombardamento a gas che disorientò le prime linee italiane, Rommel e i suoi uomini risalirono le pendici boscose dell’altipiano del Kolovrat e raggiunsero la sommità del monte catturando circa 500 soldati. Dopo essere riuscito a occupare i rilievi del Nagoj e del Kuk, infiltrandosi tra le linee delle brigate Arno e Salerno, il 26 ottobre 1917 Rommel conquistò il Monte Matajur (1641 m.): una posizione strategica che consentì alle truppe austro-germaniche di scendere nelle Valli del Natisone, raggiungere Cividale e dilagare nella pianura friulana. I successi militari si ripeterono anche oltre il corso del Tagliamento, nei primi giorni del novembre 1917 quando, attraversando le Prealpi pordenonesi, Rommel riuscì a catturare ottomila soldati italiani in ritirata, un’azione che gli valse la massima onorificenza militare. La sua audacia gli consentì di costruire una carriera militare che lo portò al vertice dell’Afrika Korps nel 1941, guadagnandosi il soprannome di “volpe del deserto”. Accusato di aver complottato contro Hitler, morì suicida nel 1944.

UDINE, RETROVIE FRIULANE

E PORDENONESE

Cimitero degli Eroi ‒ Aquileia

Alle spalle della linea fortificata del fronte, l’esercito italiano aveva allestito una gigantesca macchina bellica nelle retrovie, che svolse un ruolo fondamentale di supporto logistico. Le retrovie comprendevano, in particolare, la pianura e le colline friulane: in molti piccoli paesi vennero costruiti edifici per il riposo delle truppe, locali per lo svago dei soldati ma anche ospedali da campo e cimiteri di guerra

Diversi personaggi illustri attraversarono queste terre: Gabriele d’Annunzio, Giuseppe Ungaretti ed Emilio Lussu, che descrive Aiello del Friuli all’inizio del suo celebre libro “Un anno sull’altipiano”. Udine divenne la “Capitale della Grande Guerra”, sede del Comando Supremo, e Torreano di Martignacco ospitò persino la residenza del Re. Lo scenario cambiò in seguito alla ritirata di Caporetto: la resistenza di piccoli gruppi di soldati italiani non fu sufficiente ad arrestare l’avanzata degli austro-germanici che occuparono queste terre e il pordenonese per oltre un anno (ottobre 1917-novembre 1917).

MUSEI ED ESPOSIZIONI

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI RAGOGNA

Costituito nel 2006 con un progetto europeo e potenziato in anni recenti, il Museo della Grande Guerra di Ragogna approfondisce le vicende della Prima Guerra Mondiale, focalizzandosi sulle battaglie della ritirata di Caporetto e sulla difesa del Tagliamento. Custodisce migliaia di reperti originali, rinvenuti sul terreno e acquisiti anche grazie alle donazioni dei discendenti dei soldati. Avvalendosi di un grande plastico in rilievo, di un aggiornato percorso illustrativo e di ricostruzioni multimediali il museo narra la storia militare del territorio e approfondisce svariate tematiche (tra cui la fortificazione permanente, la profuganza e lo spionaggio). Include anche un ricco archivio documentale, una biblioteca specializzata e una sala conferenze. Può essere preso come punto di partenza o di arrivo dei quattro itinerari del parco tematico “I luoghi della Grande Guerra nel Friuli Collinare” che si trovano nei dintorni.

Via Roma, 23 Loc. San Giacomo ‒ 33030 Ragogna (UD)

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA E DELLA FORTEZZA DI PALMANOVA

Il Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova permette di scoprire la storia di questa affascinante città-fortezza, gioiello di architettura militare, dalla sua fondazione (1593) ai nostri giorni. È composto da tre aree espositive: Porta Cividale, il Palazzo del Governatore delle Armi e l’area fortificazioni. Attualmente le sedi sono chiuse al pubblico.

Piazza Grande, 21 ‒ 33057 Palmanova (UD)

SALE CIMELI DEL COMANDO BRIGATA ALPINA “JULIA”

Le Sale Cimeli allestite nella caserma “di Pràmpero” a Udine ospitano un’esposizione permanente che ripercorre la storia del corpo degli Alpini, dalla sua costituzione fino ai giorni nostri. Una di queste sale è dedicata alla Grande Guerra e custodisce reperti di varia natura: armamenti e uniformi originali, la riproduzione di una trincea, una selezione di preziose fotografie storiche e la minuziosa ricostruzione di un alloggio in alta quota per ufficiali.

Caserma “di Pràmpero” Via Sant'Agostino, 8 33100 Udine

MUSEO STORICO DEL FRIULI OCCIDENTALE

Nel Museo Storico del Friuli Occidentale di San Vito al Tagliamento è esposta una collezione privata di numerosi reperti militari, cimeli del XX secolo, uniformi, documenti, filmati e fotografie storiche. L’esposizione si articola in tredici sale che ripercorrono la storia dai moti garibaldini al secondo dopoguerra, con particolare attenzione alle vicende che hanno interessato il territorio circostante e un approfondimento sulla Grande Guerra.

Piazza IV Novembre, 10 Fraz. Ligugnana ‒ 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

MONUMENTI ED EDIFICI STORICI

MONUMENTO AI NOVE CADUTI

A CASTIONS DI STRADA

Il monumento ha un grande valore simbolico e storico in quanto onora i militari italiani caduti in quello che è passato alla storia come l’ultimo scontro del fronte italo-austriaco, avvenuto il 4 novembre 1918 (nell’imminenza dell’entrata in vigore dell’armistizio). Eretto “dai compagni d’arme del XXVIII Corpo d’Armata”, il manufatto fu inaugurato il 13 aprile 1919 con l’intervento del Duca d’Aosta Comandante la 3a Armata.

Incrocio Via Ippolito Nievo - Via Castions, Loc. Bivio Paradiso ‒ 33050 Castions di Strada (UD)

MONUMENTO ALLA POESIA

“M’ILLUMINO D’IMMENSO”

Durante la Grande Guerra, il paesino di Santa Maria la Longa si trovava in una posizione ottimale per far riposare le linee in retrovia. Vi riposò anche Giuseppe Ungaretti che proprio qui, il 26 gennaio 1917, compose le sue poesie: Dormire, Solitudine e la famosissima Mattina, capolavoro dell’ermetismo. Nel 2005 è stato inaugurato un monumento dedicato al poeta: una statua raffigurante un corpo che si innalza e si inarca. Nei pressi sono presenti anche tre pietre carsiche dove sono state incise le tre poesie

Divisione Julia ‒ 33050 Santa Maria la Longa (UD)

LAPIDE DEL PRIMO COLPO SPARATO DELLA GRANDE GUERRA A CORNO

Nella località di Visinale dello Judrio (Corno di Rosazzo) si trova il monumento, in ricordo del primo colpo sparato dal fronte italiano la notte del 23 maggio 1915, poco prima della formale apertura delle ostilità. Sulla lapide si trova una lastra bronzea, opera dello scultore Giovanni Mayer, che raffigura un militare intento a sparare, guidato dall'Italia Turrita. La targa racconta la storia del primo colpo sparato e dei finanzieri di guardia presso il confine che, grazie a esso, sventarono un attentato nemico al ponte sullo Judrio.

Incrocio SS356 - Via Primo Maggio, Loc. Visinale dello Judrio ‒ 33040 Corno di Rosazzo (UD)

P.zza

OSSARI, SACRARI E CIMITERI

CIMITERO DEGLI EROI DI AQUILEIA

Il Cimitero degli Eroi di Aquileia, allestito nel cuore della città di epoca romana a partire dal 1915, è un luogo di straordinaria importanza storica e simbolica per la memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Da qui, infatti, nel 1921 iniziò il percorso celebrativo della salma del Milite Ignoto verso l’Altare della Patria. Si tratta, inoltre, dell'unico cimitero di guerra italiano ad aver mantenuto la struttura originale. Ogni tomba è caratterizzata dalla presenza di una croce in ferro su cui sono incisi il nome del caduto e la citazione oraziana Dulce et decorum est pro Patria mori (Morire per la Patria è dolce e onorevole). Sono qui custodite anche diverse opere monumentali, tra cui l’arcosolio – un sarcofago incassato in una nicchia – in cui riposano 10 militi ignoti tumulati nel 1921 e la tomba di Maria Bergamas, la madre che scelse il feretro da traslare all’altare della Patria. Sono qui sepolti anche Giovanni Randaccio, comandante dei "Lupi di Toscana", e il maggior generale Alessandro Ricordi, della Brigata Murge. Infine, due sculture realizzate da artisti soldato commemorano i caduti: Il Crocifisso e il Sacrificio del combattente di Edmondo Furlan (1921) raffigura Cristo in croce mentre conforta due fanti morenti ai suoi piedi e L’Angelo della carità di Ettore Ximenes (1917) rappresenta una figura femminile che con le ali sostiene un soldato morente.

Via Sacra (alle spalle della Basilica) ‒ 33051 Aquileia (UD)

TEMPIO OSSARIO DI UDINE

Il Tempio Sacrario di San Nicolò, noto come Tempio Ossario di Udine, si trova in pieno contesto urbano. Ideato dal parroco don Clemente Arturo Cossettini e progettato dagli architetti Alessandro Limongelli e Provino Valle, venne realizzato in più fasi fra il 1925 e il 1940. Raccoglie le spoglie di oltre 20.000 militari italiani morti nel primo conflitto mondiale, prima sepolte nei cimiteri di guerra sparsi sulle Prealpi, in parte della Carnia, nel Canal del Ferro, nella Pianura Friulana, nel Friuli Collinare e nella Destra Tagliamento. Vi riposano anche 344 caduti della Seconda Guerra Mondiale, accolti in periodi successivi. Il Tempio appare maestoso. La facciata, d’ispirazione romanica, è impreziosita da quattro severe statue che raffigurano “il Marinaio”, “l’Alpino”, “il Fante” e “l’Aviatore”, con dettagli afferenti alla Grande Guerra. Nei grandi spazi interni spiccano pregevoli elementi artistici, fra cui le 14 stazioni della “Via Crucis” di Giannino Castiglioni (che lavorò anche nei Sacrari di Redipuglia, Caporetto, Timau e Monte Grappa), poste dinnanzi alle sepolture delle cappelle laterali. Nella grandiosa cripta sotterranea si susseguono i tanti loculi dei corpi identificati, mentre due sole grandi tombe comuni custodiscono gli oltre 5600 ignoti evocati dall’epigrafe “Et nomen una cum sanguine pro Patria dedimus” (Insieme al sangue, anche il nome abbiamo dato alla Patria).

Direzione della Parrocchia S. Nicolò Tempio Ossario Piazzale XXVI Luglio ‒ 33100 Udine

UDINE CAPITALE DELLA GUERRA