LATINOAMÉRICA CIRCULAR

Latinoamérica Circular: Un espacio para aprender, compartir y transformar

Panorama de la sostenibilidad en las empresas salvadoreñas

Química Verde: un puente hacia la economía circular

Consumo y Producción Sostenible

Latinoamérica Circular: Un espacio para aprender, compartir y transformar

Panorama de la sostenibilidad en las empresas salvadoreñas

Química Verde: un puente hacia la economía circular

Consumo y Producción Sostenible

Publicación de:

Red Latinoamericana de Eficiencia de Recursos, Producción Más Limpia y Economía Circular

Administración revista: Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Luis Muñoz lmuñoz@cgpl.org.gt

Publicidad: Kelly de León

Contacto: kdeleon@cgpl.org.gt

Diseño editorial:

María Fernanda Sierra Pineda

Contacto: (502) 5201-8020

03 06 09 10 18 21 23

Latinoamérica Circular: Un espacio para aprender, compartir y transformar

Consumo y producción sostenible

La gestión hídrica en Guatemala, un verdadero reto

Integrando la Economía Circular en los modelos de negocio de la industria ecuatoriana

Panorama de la sostenibilidad en las empresas salvadoreñas

Química Verde: un puente hacia la economía circular

Transición hacia los negocios circulares

Instituciones que forman parte de la Red Latinoamericana

La Red Latinoamericana de Eficiencia de Recursos, Producción Más Limpia y Economía Circular ha trabajado durante décadas con un propósito claro: promover y facilitar la implementación de estrategias y herramientas que impulsen la sostenibilidad en el sector productivo y comercial. Con presencia en más de 12 países de la región y más de 28 años de experiencia acumulada, sus miembros han desarrollado innumerables proyectos, iniciativas y casos de éxito que han fortalecido tanto la competitividad como el desempeño ambiental de empresas de todas las escalas.

Un elemento común entre los integrantes de la red es su compromiso con la educación ambiental y la difusión de conocimiento. En este esfuerzo por compartir historias, aprendizajes y buenas prácticas, surge Latinoamérica Circular, una publicación que refleja la esencia de la red. Con esta primera edición, consolidamos un espacio donde especialistas, instituciones y empresas pueden intercambiar experiencias y aprendizajes que inspiren acciones concretas en favor del ambiente.

En esta edición inaugural, presentamos artículos que abordan temas clave para la región: la transición hacia modelos de negocio circulares, el panorama de la sostenibilidad en Latinoamérica, la gestión eficiente del agua, la producción y el consumo sostenible, y la química verde, entre otros. Estas contribuciones, elaboradas por miembros de la red, no solo destacan desafíos y oportunidades, sino que también ofrecen herramientas y estrategias prácticas para avanzar hacia un desarrollo más

equilibrado y respetuoso con los recursos naturales. Estamos convencidos de que Latinoamérica Circular se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan incorporar la sostenibilidad en sus actividades y compromisos. Desde la red, extendemos una invitación abierta a sumarse a este diálogo, aprovechando la infraestructura, el conocimiento y las conexiones existentes para motivar a más personas y organizaciones a adoptar prácticas más eficientes y responsables con el ambiente.

Creemos firmemente que la eficiencia, entendida en un sentido amplio, no solo es la mejor alternativa para las empresas, sino también una oportunidad única para abordar los grandes retos ambientales globales. Ser parte de la solución no es solo una meta, sino un compromiso que podemos asumir juntos.

Acompáñanos en este recorrido hacia una Latinoamérica más circular, donde la innovación y la sostenibilidad se encuentren al servicio de un futuro mejor.

ARTÍCULO TÉCNICO

M. en C. Sergio Ponce López

Director U.S Mexico Chamber of Commerce Chapter Guanajuato

Director Centro de Producción más Limpia del Bajío

Hoy los hábitos de producción y consumo son insostenibles, ya que exceden las capacidades del planeta y generan enormes problemas de índole ambiental, social y económicos que obstaculizan el progreso de la humanidad. Los altos niveles de consumo y producción superan en un 25% la capacidad ecológica de la tierra. Esto significa que los seres humanos nos estamos gastando el capital natural del planeta a un ritmo mayor al de su regeneración.

La producción y consumo que hoy se tiene no solo desgasta el capital natural, también propicia problemas ambientales globales como la escasez de agua y el cambio climático.

El cambio climático afecta al agua presente en el planeta de formas complejas. Desde patrones de precipitación impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo, pasando por el aumento del nivel del mar, inundaciones y sequías (ONU-Agua). Dos mil millones de personas no tienen acceso al agua potable segura y más de la mitad de la población mundial sufre una grave escasez y se estima que estas cifras vayan en aumento debido a la aceleración del cambio climático (Organización Mundial Meteorológica). Así mismo, las grandes ciudades necesitan cada día más servicios y mayor movilidad. Los gobiernos no pueden resolver estos problemas por si solos, se necesita la participación empresarial y social a través de la Eficiencia Productiva y de prácticas de Responsabilidad Social.

Por lo anterior, y con el objeto de reducir los impactos negativos al medio ambiente y a la sociedad, sumados a la mejora productiva y a la reducción del consumo de recursos naturales y su mejor aprovechamiento, se han puesto en marcha diversos programas y proyectos a nivel internacional y nacional. Algunos de estos programas o proyectos son:

1. El Proceso de Marrakech, que apoya a la implementación de políticas y proyectos piloto sobre Consumo y Producción Sustentable.

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU), “son medidas adoptadas por los líderes mundiales para proteger el planeta, luchar contra la pobreza y tratar de erradicarla con el objetivo de construir un mundo más próspero, justo y sostenible para las generaciones futuras”.

3. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “busca que las empresas se comprometan a alinear sus estrategias y operaciones a diez principios universales aceptados en cuatro áreas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción”.

4. Centros Nacionales de Producción más Limpia, que apoyan al sector empresarial de los países en vías de desarrollo a ser más eficientes y competitivos respecto a los procesos productivos y a implementar herramientas de prevención de la contaminación.

5. Responsabilidad Social Empresarial, que busca el compromiso continúo de las empresas por integrar dentro de sus procesos y operaciones herramientas de sustentabilidad, en conjunto con valores y ética aplicados por sus colaboradores y comunidad en general para mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo económico.

6. Criterios ESG, “es la inversión sostenible y responsable (ISR), es una filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG por sus siglas en español y ESG, en inglés) en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión”. Es la inversión responsable en una empresa.

7. Parques Eco-industriales, mediante el cual “Una comunidad de empresas manufactureras y de servicios ubicadas juntas en una propiedad común. Las empresas miembros buscan mejorar el desempeño ambiental, económico y social a través de la colaboración en la gestión de asuntos ambientales y de recursos “.

8. Economía Circular, “modelo innovador, que busca que los materiales sean lo más biodegradables posibles y que la fabricación de los productos sea lo menos invasiva, con el fin de que no contaminen y cuyo objetivo final es que, cuando haya que desecharlos porque no se puedan reutilizar, se reciclen de una manera respetuosa con el medioambiente”.

9. Huella Hídrica, “indicador que refleja el uso total de agua fresca que se emplea para producir los bienes y servicios consumidos por individuos, comunidades o producidos por empresas”.

10. Huella de Carbón, “representa la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emitieron a la atmósfera por medio de alguna actividad humana, que puede ser un producto o un servicio, o por la acción diaria de un habitante”.

Entonces si la humanidad ya cuenta con programas y proyectos bien establecidos y conocidos, surge la siguiente pregunta ¿Cómo podemos participar como sociedad económicamente productiva en estos programas o proyectos?

Algunas de las respuestas serían a través de desarrollar líneas de trabajo (planes de acción), generando indicadores de sustentabilidad, fomentando y aplicando la educación en todas sus expresiones, generar vinculaciones entre los sectores educativos-empresariales-gobierno-y sociedad, dando a conocer nuestras ideas, poner en práctica la ética y los valores, ser participativos ante la sociedad, promoviendo políticas públicas que se traduzcan en leyes, normas o reglamentos, generando incentivos ya sea económicos, fiscales o que propicien el reconocimiento empresarial y social por buenas prácticas operativas, esto solo por mencionar algunas.

En conclusión, para generar un consumo y producción sostenible se tiene que partir del conocimiento aplicado a través del uso de herramientas de ecoeficiencia en los procesos productivos y en los hábitos de consumo. Esta es una tarea de todos como individuos y sociedad, y solo así, estaremos contribuyendo en la Estrategia Internacional y Nacional de prevención de la contaminación y de generar bienestar social y economías justas, que apoyarán al planeta para que nos siga proporcionando sus recursos naturales por muchos años más.

Ing. Samuel Colop

Coordinador Técnico del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia

En Guatemala, al igual que otros países en Latinoamérica, no se cuenta con una gestión hídrica idónea para cuidar el recurso como se debería de estar haciendo. Para el nivel de intensidad y estrés hídrico que hay en el mundo, es preocupante que, como país, no tengamos una ley de aguas que permita regular cualquier uso del mismo. Actualmente en el país, esta falta de ley da lugar a que se cometan actos que son perjudiciales para la población como para el medio ambiente ya que la mala práctica como la explotación desmedida de un pozo, como el desvío de un río, son actividades que de momento no está regulado en el país.

Hablando con unos colegas latinoamericanos, justo se sorprendieron en mi intervención, cuando se enteraron que en Guatemala no existe esta ley considerando el crecimiento económico del país

y la relevancia que tiene a nivel centroamericano y que países hermanos como El Salvador y Honduras, independientemente de las controversias, cuentan con ley de aguas en su marco legislativo.

No es de extrañarse entonces que, en los diferentes sectores del país, exista una mala gestión hídrica a nivel general, el informe IARNA establece que el 90% de las fuentes superficiales en el país cuentan con una mala calidad del agua lo que indica que actualmente no es seguro llegar a un río o lago del país y poder pasar un rato agradable sin preocuparse sobre la posible consecuencia a la salud sobre entrar en contacto con esta agua. La cuestión es que muchas familias y poblaciones cercanas a estas fuentes, dependen directamente de ellos para sus labores diarias. Lo que provoca enfermedades en personas y niños.

Este porcentaje de contaminación está ligada a la calidad de agua que los cuerpos reciben como agua residual. En este tema si existe una normativa siendo el AG-236-2006 el cual, indica los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que los entes generadores deben de cumplir para el descarte de aguas residuales. Aunque este reglamento se encuentra vigente y en su última etapa de estabilización, aun existen empresas y generadores como municipalidades en donde no se cuenta incluso con plantas de tratamiento.

No está de más mencionar que el factor corrupción es algo que también golpea nuestro hermoso país, un cáncer que afecta a nuestros países hermanos de Latinoamérica y que se han realizado esfuerzos para erradicarlo. Este tema juega un papel importante en Guatemala ya que debido a que todos los sectores tienen sus puntos de vista, es imposible quedar bien con todos, lo que ha hecho que no exista un acuerdo entre los diferentes sectores que han presentado iniciativas de ley de aguas y que cada quien adecúa a sus necesidades.

Pasando de este tema general a la industria, no está de mas imaginarse que no existe una adecuada gestión hídrica en el sector industrial. Guatemala es en donde la manufactura y la agricultura tienen una participación del 23.4% del PIB de Guatemala y justo en estos sectores es en donde hemos detectado como CGP+L que existen deficiencia en cuanto a la gestión hídrica.

Hace un par de meses se visitó una de las empresas más importantes en cuanto a la producción de azúcar. Si bien es cierto ellos cuentan con estudios específicos sobre temas agrícolas, sistemas de irrigación e incluso tienen el cálculo de su huella hídrica (algo relativamente nuevo y de momento, con poca relevancia en el país) pero, en cuestiones de gestión hídrica no contaban con un análisis como tal.

Por otro, El CGP+L ha tenido la oportunidad de poder evaluar diferentes gestiones hídricas de diferentes sectores, lo que hace poder marcar una tendencia en la falta de atención en este tema.

En Guatemala, cuando se hablan de proyectos ambientales, siempre la primera opción son los de eficiencia energética ya que es en donde pega económicamente y normalmente un proyecto como la colocación de paneles solares es rentable a mediano plazo, algo válido si se piensa en el cuidado del medio ambiente y de temas como la reducción de la huella de carbono, sin embargo, son pocos los proyectos que están ligados al cuidado del recurso hídrico.

Nuevamente se cae a la falta de legislación en este tema, ya que las empresas al tener el mal concepto que los pozos son privados y, por ende, el agua es de ellos, se suelen tener malas prácticas, esto complica el hecho de poder implementar proyectos de esta índole haciéndolos poco rentables y dejándolos a costa de la buena voluntad de cada empresa.

La aplicación de P+L en procesos de uso hídrico ha permitido identificar también que una empresa no dedica tiempo a determinar el costo real por metro cúbico extraído o utilizado, lo que indica la poca atención que se le brinda a este tema y pobre gestión que se tiene. Un inconveniente muy recurrente es cuando una empresa empieza con operaciones con cierta capacidad limitada y según el éxito que se tiene, la empresa se ve en la necesidad de ampliar esta capacidad de producción, lo que implica utilizar más recursos y ampliar la distribución hídrica. El problema surge cuando el requerimiento es tanto que salen diferentes ramificaciones del sistema principal, pasan los años y cuando se quiere gestionar el recurso, el sistema se vuelve una serie

nudos y tuberías que nadie conoce su verdadero funcionamiento, lo que imposibilita implementar grandes en el país

Sin embargo, en Guatemala no todo es malo, existen empresa con buena voluntad y varios casos de éxito, por ejemplo, existen empresas con plantas de tratamiento de agua residual con la capacidad de tratarla a tal punto de obtener agua con calidad comparadas a la de un pozo y que perfectamente podrían tratarse para volverla como agua potable. Esta capacidad permite reutilizar el agua en ser vicios auxiliares como un pre-lavado de cajas de plástico, lavados en general e incorporación de agua en el sistema de inodoros También agua

o suavizado cuya calidad no es apropiada para la elaboración del producto, pero es perfectamente utilizable para ser vicios auxiliares

Aun el país se encuentra muy lejos de poder incorporar la metodología propuesta en el manual del Water Footprint en donde exista un interés

genuino en conocer la huella hídrica (verde, azul y gris) de los productos elaborados a nivel nacional y así generar información que provea datos con respecto al verdadero uso de agua en el país y que sea comparable con datos que se están generando en el mundo Si bien es cierto la metodología aun es relativamente nueva e incluso la determinación de la huella hídrica gris sigue en constante desarrollo, es posible generar esta información valiosa para un país hermoso como Guatemala.

Sin duda alguna, el recurso hídrico y su gestión, tomará mucha relevancia en el mundo y el cálculo de la huella hídrica será incluso más relevante que la famosa huella de carbono que es necesaria hoy en día incluso para poder acceder a los necesarios créditos verdes Por tal razón, la industria tanto en Guatemala como en el resto de Latinoamérica debe de prepararse en este sentido y estar un paso delante de un repentino giro en las tendencias actuales y la gestión hídrica será indispensable para estar listos

Miriam Orbea Directora Ejecutiva del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos

El modelo de producción lineal, caracterizado por un consumo desenfrenado y una disposición irresponsable de los recursos, ha llevado a una crisis ambiental global. La extracción constante de materias primas y la generación de residuos están agotando nuestros recursos naturales y degradando los ecosistemas. Ecuador, un país con una rica biodiversidad, enfrenta desafíos ambientales acuciantes. La transición hacia una economía circular se presenta como una alternativa viable para mitigar estos impactos y garantizar un futuro sostenible y el bienestar de las futuras generaciones.

La Economía Circular, según la norma ISO 59004:2024, se define como un “sistema económico que aplica un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de los recursos, abarcando ciclos técnicos y biológicos, mediante la recuperación, retención o aumento de su valor, contribuyendo al desarrollo sostenible”. Este modelo

busca romper con el ciclo lineal de “producir, usar y desechar”, priorizando la reutilización, el reciclaje y la regeneración de materiales, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales y promoviendo la eficiencia en todos los procesos productivos. Para aplicar este modelo en su economía, Ecuador ha desarrollado una serie de instrumentos legales que consolidan un marco normativo robusto que va trazando una ruta de transición. Entre los primeros se encuentra el Libro Blanco de Economía Circular, luego se desarrolló la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (2021), su reglamento (2023), la Estrategia Nacional (2024); y, se ha adoptado normas internacionales como la AFNOR XP X3090, la serie de normas ISO 59000, consolidando este marco normativo. Además, disponemos de incentivos como la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde e incentivos tributarios al uso de máquinas, equipos y tecnologías eficientes que han impulsado la adopción de prácticas circulares en diversos sectores de la economía.

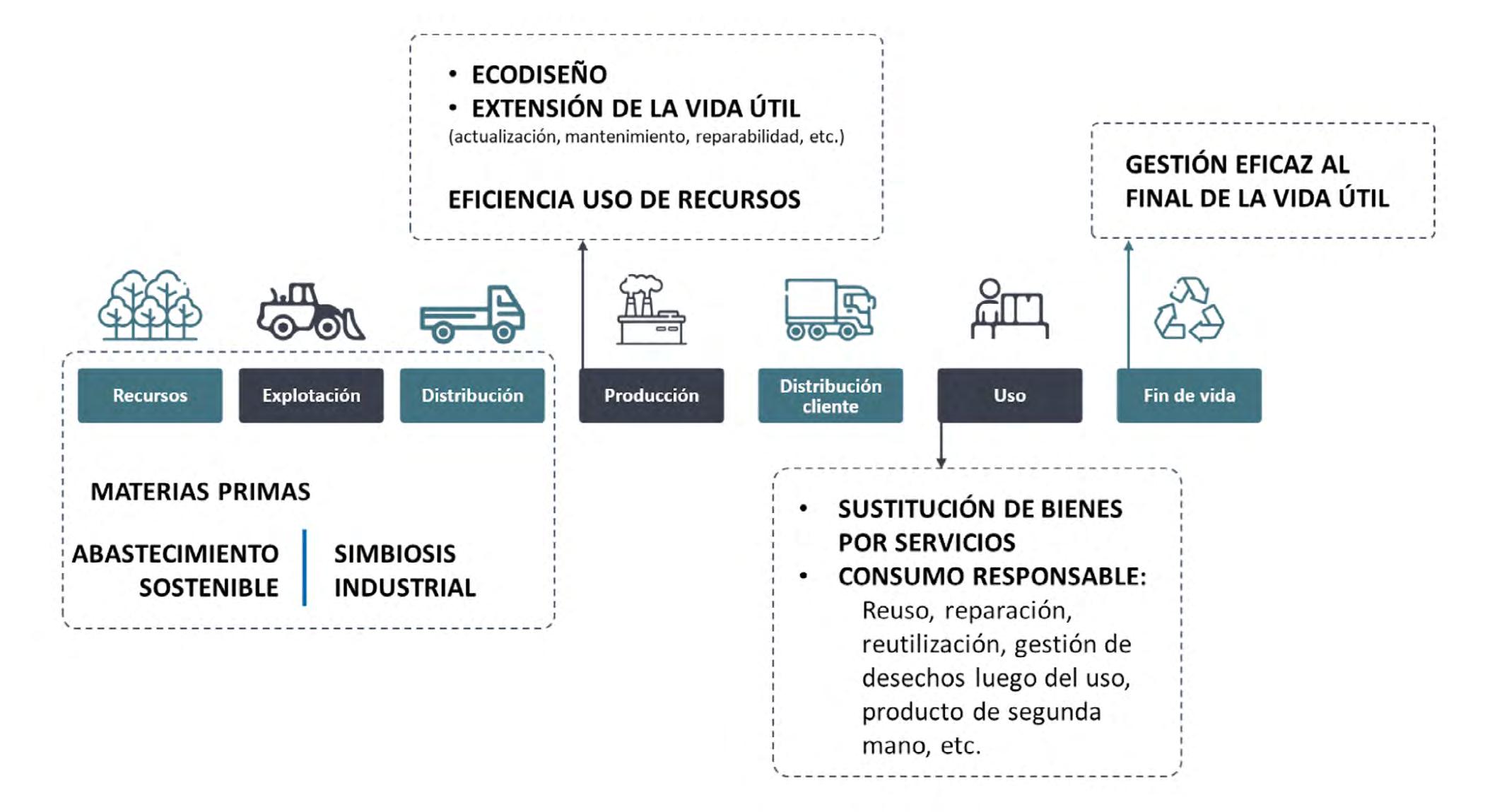

El Libro Blanco de Economía Circular, hace un análisis y prioriza cinco macro sectores para trabajar de manera prioritaria, agricultura, manufactura (agroindustria, recursos forestales y madera, plástico, metalmecánica); comercio (enseres domésticos, venta de vehículos, alimentos y bebidas); construcción y minería. A partir de esto, articula estrategias en cuatro ejes: Política y Financiamiento, Producción Sostenible, Consumo Responsable y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Una empresa se considera circular cuando integra los principios de la economía circular en cada etapa del ciclo de vida de sus operaciones.

Tomando como referencia los siete campos de acción propuestos en la norma AFNOR XP X30901 aplicados a la cadena de valor, se puede trabajar en economía circular de la siguiente manera. En la adquisición de materias primas, las empresas pueden implementar prácticas de abastecimiento sostenible, asegurando que estos insumos provengan de procesos de producción responsables. Además, fomentar la simbiosis industrial permite que los desechos de una empresa

se transformen en recursos valiosos para otra. Durante la fase de producción, se puede enfocar en el ecodiseño y en la extensión de la vida útil de los productos, buscando minimizar el impacto ambiental. En cuanto a la gestión de residuos, puede establecer un sistema eficaz que garantice la correcta disposición y recuperación de materiales al final de su ciclo de vida. Al relacionarse con los consumidores, las empresas pueden promover programas de consumo responsable que eduquen y motiven a los clientes a tomar decisiones sostenibles. Asimismo, no hay que dejar de lado a la economía de la funcionalidad, que incentiva el alquiler de bienes en lugar de su compra.

Ilustración 1. Aplicación de la economía circular en el ciclo de vida de un producto.

A continuación, me permito comentar a modo de ejemplo, algunas iniciativas de economía circular que se han desarrollado en varios sectores.

En el sector agrícola se ha trabajado en producción orgánica y otras certificaciones de sostenibilidad que tienen prácticas de protección de suelos y uso restringido de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Estas prácticas son mayormente utilizadas por sectores exportadores como banano, cacao, flores cortadas, palma africana, frutas. En el procesamiento y comercialización se pierde y desperdicia 939 000 t de alimentos de los cuales se ha podido recuperar 3 203 t por los Bancos de Alimentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, beneficiando a más de 120 000 personas.

La agroindustria, un sector clave de nuestra manufactura, ha adoptado prácticas innovadoras para optimizar el uso de recursos y trabajar en

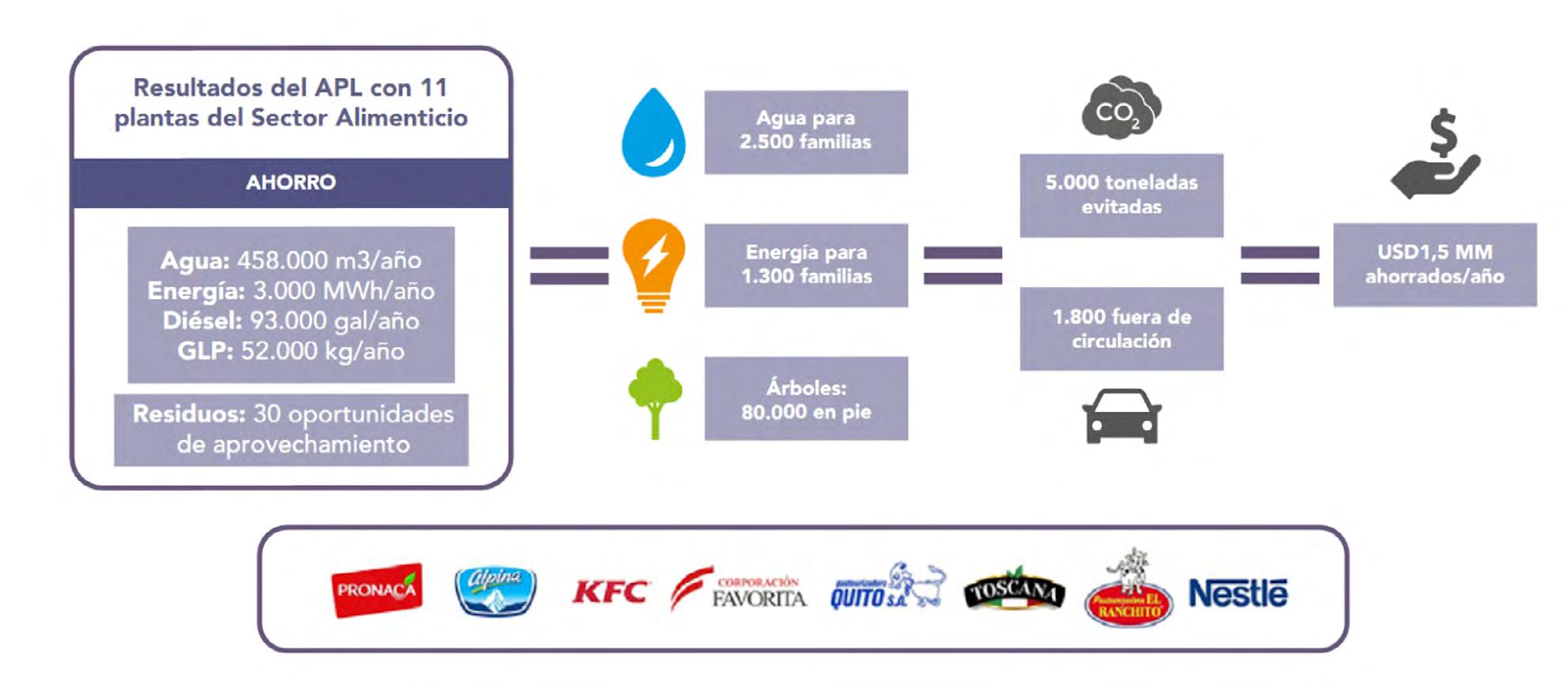

circularidad. En la elaboración y conservación de pescado, camarón y otros productos marinos, se ha implementado una economía circular muy buena. Los residuos, como escamas, vísceras y huesos, se transforman en insumos de alto valor agregado, como harina de pescado, concentrados proteicos y carbonato de calcio. Asimismo, el biogás generado a partir de las aguas residuales se aprovecha como fuente de energía renovable, sustituyendo combustibles fósiles y reduciendo la huella de carbono. En el Acuerdo de Producción Limpia entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, CEER con 11 plantas industriales de los sectores lácteos, procesamiento de carne, demuestra el potencial de optimización del uso de recursos:

Ilustración 2. Resultados APL agroindustria.

La industria forestal, en particular la fabricación de madera contrachapada, ha adoptado un enfoque circular al aprovechar los residuos de madera para generar energía térmica. Mediante la utilización de calderas de biomasa, estos residuos se transforman en vapor, impulsando los procesos productivos. Además, la producción de pellets de madera a partir de los subproductos forestales fomenta la creación de una cadena de valor sostenible, al ofrecer una alternativa limpia y renovable a los combustibles fósiles para diversos sectores industriales.

La industria de bebidas embotelladas ha dado un paso significativo hacia la economía circular al establecer una alianza con recicladores locales para gestionar la recolección de botellas PET a nivel nacional. Esta colaboración ha permitido cerrar el ciclo de vida del plástico, incorporando el PET reciclado en la producción de nuevos envases. De esta manera, el sector no solo aborda el desafío de la gestión de residuos, sino que también fomenta un modelo de producción y consumo más sostenible.

El reciclaje de metales juega un papel fundamental en la industria metalmecánica. A través de la colaboración con recicladores de base, se garantiza un suministro continuo de materia prima secundaria para las fundidoras ecuatorianas. Estos establecimientos transforman los metales recuperados en una variedad de productos, principalmente destinados al sector de la construcción, contribuyendo así a la sostenibilidad y la eficiencia de la industria.

La transformación hacia una economía circular requiere un compromiso a largo plazo y una acción decidida por parte de la alta dirección de las empresas. Al adoptar una mentalidad de mejora continua y fomentar la innovación, las empresas pueden hacer realidad esta transformación y liderar el camino hacia un futuro más sostenible.

ARTÍCULO TÉCNICO

Yolanda María Salazar Directora Ejecutiva Fundación CNPML El Salvador

En los últimos años, el tema de la sostenibilidad ha ganado protagonismo en las agendas empresariales de todo el mundo, y El Salvador no es la excepción. A medida que los efectos del cambio climático son más notorios, la escasez de recursos se presenta más claramente y las desigualdades sociales se intensifican, las empresas salvadoreñas están adoptando prácticas sostenibles, no sólo como una respuesta a las regulaciones emergentes, sino como una estrategia para mejorar su competitividad y asegurar su viabilidad a largo plazo, como penetrar a mercados internacionales con altos estándares ambientales y sociales. Las empresas salvadoreñas están cada vez más consientes que deben de incorporar los temas ambientales, económicos y sociales en sus estrategias empresariales.

Desde 1998, El Salvador cuenta con la “Ley de Medio Ambiente”, que ha permitido avanzar en la implementación de políticas que promuevan la sostenibilidad, aunque el desarrollo aún está en proceso. La aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje en 2020 marcó un hito importante, al igual que las iniciativas gubernamentales para promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética en las empresas. Después de años de debate, en 2022 se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, una ley clave para la regulación y gestión del agua en El Salvador.

Además, la creciente presión internacional y el compromiso de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas

han influido en el comportamiento empresarial. Las empresas que exportan o están vinculadas a cadenas de suministro globales han adoptado criterios de sostenibilidad para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales.

Uno de los sectores en el que la sostenibilidad ha tenido un impacto más visible en El Salvador es en el uso de energías renovables y mejora de la eficiencia energética. Cada vez más empresas están adoptando energías limpias, como la solar, la eólica y la biomasa, para reducir sus costos energéticos y minimizar su huella de carbono. Esta tendencia ha sido impulsada tanto por la necesidad de disminuir la dependencia de combustibles fósiles como por la disponibilidad de financiamiento sostenible.

Programas apoyados por entidades internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (World Bank), han proporcionado

reembolsable, para que las empresas implementen tecnologías limpias y prácticas de ahorro energético, lo que les permite mejorar su rentabilidad y reducir su impacto ambiental. Adicionalmente, el IFC (Corporación Financiera Internacional) ha sido un actor clave en el impulso de iniciativas de desarrollo sostenible en El Salvador, mediante el

no reembolsable para mejorar las capacidades de las empresas locales Esto ha sido esencial para sostenibilidad, y la creación de oportunidades económicas más equitativas en el país

Otra de las áreas claves en las que se ha avanzado en El Salvador, es la gestión de residuos y la transición hacia una economía circular Si bien el reciclaje y la reutilización de materiales aún están en sus primeras etapas en El Salvador, algunas empresas han comenzado a explorar modelos de negocio circulares Estas iniciativas incluyen desde la reducción de residuos en el proceso productivo hasta la implementación de estrategias de reciclaje y reutilización de insumos, como es el caso de sectores como el alimentario y el manufacturero

El rol de organizaciones como la Fundación Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML El Salvador) ha sido fundamental en asesorar a las empresas sobre cómo incorporar principios

de producción más limpia en sus operaciones,

y la minimización de desechos La Fundación CNPML ha desempeñado un papel fundamental en la promoción y ejecución de los Acuerdos de Producción Limpia (APL) en el país Los APL son acuerdos entre el gobierno, las empresas y otras

en el uso de recursos, reducir la contaminación y minimizar el impacto ambiental de los procesos productivos, todo dentro del marco de sostenibilidad económica.

El CNPML El Salvador actúa como un asesor clave en el diseño e implementación de los APL, proporcionando a las empresas asistencia técnica

productivos Esto incluye la optimización del uso de energía, agua, y materias primas, así como la reducción de emisiones y desechos

El CNPML ha sido un catalizador en el proceso de adopción de prácticas sostenibles en El Salvador a través de los Acuerdos de Producción Más Limpia. Su experiencia técnica y su capacidad para promover alianzas público-privadas han permitido que numerosas empresas adopten modelos

contribuyendo así al desarrollo sostenible del país

La sostenibilidad empresarial en El Salvador prácticas de responsabilidad social corporativa

(RSC). Muchas empresas están ampliando su enfoque de sostenibilidad para incluir no sólo el aspecto ambiental, sino también el social, promoviendo mejores condiciones laborales, iniciativas de inclusión y equidad, así como el apoyo a comunidades vulnerables.

Empresas del sector agroindustrial, textil, como el café y el azúcar, han implementado programas de sostenibilidad social que incluyen el acceso a mejores condiciones para los trabajadores, la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y la creación de comunidades más resilientes frente al cambio climático.

Aunque el panorama de la sostenibilidad en las empresas salvadoreñas ha avanzado, aún enfrenta desafíos importantes. Uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento y recursos para implementar cambios profundos en las operaciones empresariales. Además, muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) aún consideran que la sostenibilidad es un costo más que una inversión.

Sin embargo, existen oportunidades significativas. El acceso a financiamiento sostenible, tanto a nivel nacional como internacional, se está incrementando. Fondos de inversión, bancos multilaterales y bancos comerciales están dispuestos a financiar proyectos sostenibles que no sólo generen beneficios económicos, sino también sociales y ambientales.

Además, las empresas que logren integrar la sostenibilidad de manera efectiva en sus modelos de negocio tendrán una ventaja competitiva frente a sus competidores locales e internacionales.

El futuro de la sostenibilidad en las empresas salvadoreñas dependerá en gran medida de la capacidad del país para consolidar políticas y marcos regulatorios que incentiven prácticas responsables, así como del compromiso del sector privado de avanzar hacia una mayor innovación en sus procesos productivos. Las empresas que asuman un rol proactivo en la adopción de tecnologías limpias, la economía circular y las prácticas laborales justas no sólo contribuirán al desarrollo sostenible del país, sino que estarán mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro.

En resumen, el panorama de la sostenibilidad en las empresas salvadoreñas es prometedor, con avances importantes en áreas clave como las energías renovables y la gestión de residuos, pero aún con un largo camino por recorrer. La clave estará en la capacidad de las empresas para reconocer que la sostenibilidad no es sólo una moda, sino una estrategia de negocio esencial para sobrevivir y prosperar en un mundo en constante cambio.

En SUPRA Reciclaje, estamos transformando la manera en que los residuos del sector de la construcción y las industrias relacionadas son manejados. Nuestra misión es impulsar la economía circular mediante el upcycling (Supra Reciclaje), revalorizando los desechos que resultan de procesos industriales y de construcción. Al trabajar con nosotros, las empresas optimizan el manejo de sus desechos, cumplen con las normativas locales de sostenibilidad y reducen su impacto ambiental.

Nos especializamos en soluciones de reciclaje a gran escala que abarcan todo el ecosistema de la construcción, desde la producción de materiales hasta el desarrollo de proyectos. Nuestra tecnología avanzada nos permite transformar materiales como escoria de acero, concreto, plásticos y otros residuos industriales, convirtiéndolos en recursos reutilizables y de mayor valor.

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON SUPRA RECICLAJE

REVALORIZACIÓN DE MATERIALES

Transformamos los residuos de construcción en materiales reutilizables, optimizando su valor y utilidad.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS AMBIENTALES

Garantizamos que las empresas cumplan con las leyes locales de gestión de residuos y sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

Proporcionamos soluciones innovadoras que alinean los objetivos empresariales con prácticas responsables en el manejo de residuos, promoviendo la economía circular en todo el ciclo de la construcción.

EL ALIADO ESTRATÉGICO PARA LAS EMPRESAS QUE DESEAN INTEGRAR PRÁCTICAS SOSTENIBLES Y APROVECHAR AL MÁXIMO SUS DESECHOS, CREANDO UN IMPACTO POSITIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

MSc Ing. Marcos Alegre Chang MiF Ing. Maricé Salvador Alejos CER/ Grupo GEA

La química verde se presenta como un enfoque fundamental para abordar los desaf íos ambientales actuales, promoviendo la sostenibilidad a través de la innovación en procesos y productos químicos El presente artículo explora cómo la química verde se interrelaciona con la economía circular, proporcionando un marco técnico que resalta su importancia en el desarrollo de soluciones sostenibles

La química verde, también conocida como química sostenible, tiene como objetivo desarrollar productos y procesos que sean más seguros para por el químico Paul Anastas y el ingeniero John C. Warner en 1998 como el diseño de productos químicos y procesos que reducen o eliminan el uso de sustancias peligrosas, se basa en un conjunto de principios que buscan minimizar el impacto ambiental de las prácticas químicas Los 12 principios de la química verde son:

1. Prevención de residuos: Diseñar procesos que generen la menor cantidad de residuos posible.

2. Economía atómica: Maximizar el uso de átomos reactivos innecesarios

3. Síntesis menos peligrosas: Desarrollar métodos que reduzcan o eliminen el uso y generación de sustancias tóxicas

4. Diseño de productos químicos seguros: Crear productos que sean efectivos pero que no presenten riesgos para la salud humana o el medio ambiente.

5. Uso de materias primas renovables: Priorizar recursos que se regeneran naturalmente sobre los no renovables

6.

7. Uso de catalizadores: Emplear catalizadores reacciones químicas

8. Minimización del uso de solventes: Siempre que sea posible, evitar el uso de solventes o utilizar solventes más seguros

9. Análisis en tiempo real para prevención de contaminación: Implementar técnicas analíticas para monitorear procesos y prevenir la formación de contaminantes

10. Diseño para degradación: Crear productos que se descompongan en productos no tóxicos al

11. Química en condiciones benignas: Favorecer reacciones que se realicen a temperatura y presión ambiente.

12. Inherente a la química sostenible: Promover la investigación y desarrollo hacia prácticas químicas que sean sostenibles a largo plazo

Asimismo, la economía circular busca cerrar el ciclo de vida de los productos, promoviendo la fomentando la reutilización y el reciclaje. La química verde proporciona las herramientas para facilitar este proceso mediante:

• El diseño de procesos y productos químicos que minimizan el uso y generación de sustancias peligrosas, así como en la reducción de residuos y el uso de recursos renovables Este enfoque busca transformar la forma en que se producen y utilizan los productos químicos, priorizando métodos que sean más seguros para el medio ambiente y la salud humana. Por ejemplo, al desarrollar procesos químicos que utilizan temperaturas y presiones más bajas, se logra disminución en el consumo de energía.

• Por otro lado, la economía circular es un modelo económico que busca cerrar el ciclo de vida de los productos promoviendo la reutilización, reciclaje y recuperación de materiales Esto implica diseñar productos desde el inicio para que sean más fáciles de reparar, reutilizar o la química verde proporciona metodologías que facilitan la implementación de prácticas circulares

Uno de los principales puntos de convergencia entre la química verde y la economía circular es el desarrollo de nuevos materiales, como los biomateriales biodegradables, que se descomponen sin generar residuos tóxicos, reduciendo así el volumen de desechos en vertederos Además, la química verde impulsa innovaciones en reciclaje, como la despolimerización química del plástico, que permite reutilizar sus monómeros para fabricar nuevos

necesidad de materias primas vírgenes

No obstante, la implementación de la química verde es un proceso complejo que requiere la colaboración de múltiples actores En este sentido, la ONUDI, con el apoyo técnico del Centro de Química Verde e Ingeniería Verde de la Universidad de Yale, está llevando a cabo el Programa Global de Innovación y Redes de Química Verde (https:// ww w globalgreenchem com), que no solo ofrece herramientas pragmáticas para enfrentar los desaf íos ambientales, sino que también fomenta la rentabilidad, reduce riesgos y genera nuevas oportunidades de mercado en los negocios

S o s t e n i b i l i d a d e n e l b i e n e s t a r l a b o r a l y

e f i c i e n c i a d e r e c u r s o s

M o n i t o r e o s d e h i g i e n e o c u p a c i o n a l y e f i c i e n c i a d e r e c u r s o s

Los monitoreos ocupacionales no solo garantizan la seguridad y salud de los trabajadores, sino que también ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia de los recursos utilizados en el entorno laboral. En INAF GROUP, integramos el concepto de economía circular en nuestros servicios de monitoreo, ayudando a las empresas a optimizar sus recursos y mejorar las condiciones de trabajo del colaborador.

P r o t e c c i ó n y O p t i m i z a c i ó n e n l a G e s t i ó n d e R e c u r s o s

Por ejemplo, la implementación de controles para monitorear el ruido en instalaciones industriales no solo protege la salud auditiva de los empleados, sino que también permite a las empresas identificar áreas donde se puede mejorar el aislamiento o el uso de maquinaria más eficiente. Asimismo, el monitoreo de factores como la iluminación y la temperatura en ambientes laborales ayuda a optimizar las condiciones de trabajo, promoviendo el ahorro energético y reduciendo la necesidad de sistemas de climatización que puedan consumir recursos de forma innecesaria.

El enfoque en monitoreos ocupacionales desde la perspectiva de la economía circular es clave para que las empresas en Guatemala gestionen de manera responsable sus recursos, protejan a sus trabajadores y contribuyan a un futuro más sostenible.

Reducción de residuos y optimización de recursos.

Ahorro energético mediante prácticas sostenibles

Mejora en las condiciones laborales y aumento de la productividad

Cumplimiento con normativas de seguridad y salud.

Para más información y programar tu monitoreo ocupacional, contáctanos:

relacionescomerciales@inafgroup.com 2305-4400 7a calle 18-51 VH1 zona 15, Ciudad de Guatemala

ARTÍCULO TÉCNICO

Sra. Daira Gómez

Directora Ejecutiva, CEGESTI

El mercado de la economía circular representó en el año 2023, 566 billones de dólares y se espera que para el 2030 crezca a niveles de 1233 billones de dólares (NMSC, 2023). Estas proyecciones representan una clara tendencia a hacer un uso racional de los recursos reconociendo los límites planetarios y a cambiar nuestra percepción sobre los residuos, tomando conciencia que son recursos de alto valor.

El mercado de la economía circular seguirá creciendo en la medida que todos los actores, gobierno, academia, sociedad civil y el sector privado establezcan estrategias de transición con el objetivo de desacoplar el crecimiento del consumo de recursos finitos.

En el ámbito empresarial, y en particular en la industria del plástico, la estrategia de transición debería plantear negocios más circulares que permitan aumentar la productividad de los recursos, incidir en patrones de consumo responsable y contribuir a la regeneración de los ecosistemas y su biodiversidad.

Con el fin de contribuir con esta transición, CEGESTI en colaboración con la Cámara de la Industria del Plástico de Costa Rica (ACIPLAST) y en el marco del proyecto PROMAR: Prevención de los Residuos Marinos en el Mar Caribe – Promoviendo Soluciones de Economía Circular; financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, desarrolló una metodología para integrar prácticas de economía circular en las empresas.

La metodología es el resultado de los aprendizajes de CEGESTI al haber participado activamente en el desarrollo de las normas sobre economía circular, serie 59000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) y la implementación empresas asociadas a ACIPLAST.

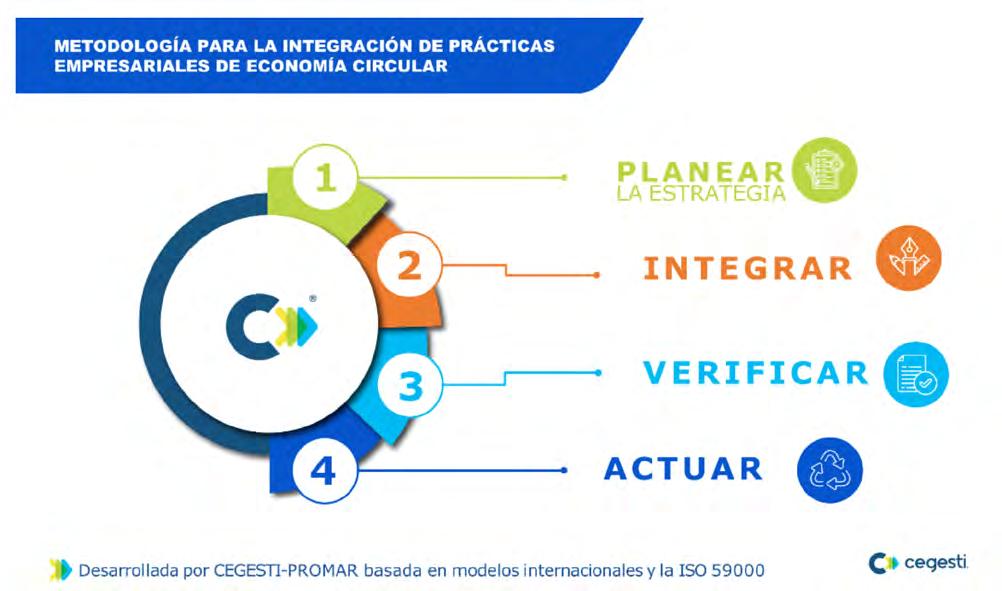

La metodología tiene la particularidad de haber sido diseñada para su aplicación en empresas, independientemente del país en el que se localicen y sigue las cuatro etapas del círculo de mejora continua: Planear, Integrar, Verificar y Actuar según se visualiza en la siguiente figura y la misma está

disponible al público en https://promar.org/es/ integracion-de-practicas-de-economia-circularen-empresas-de-la-industria-del-plastico

La primera etapa, la de Planear se subdivide en tres grandes actividades.

• La comprensión de los conceptos.

• El levantamiento de la línea base.

• El diseño de la estrategia en economía circular.

La metodología guía en la comprensión del concepto de economía circular y sus principios facilitando ejercicios para el aprendizaje. Se invita a las organizaciones a apropiarse de los principios describiendo acciones concretas de cómo llevarnos a la práctica. Por ejemplo, comentando cómo se adopta la perspectiva de ciclo de vida en el desarrollo de productos, o bien, acciones para facilitar la resiliencia de los ecosistemas.

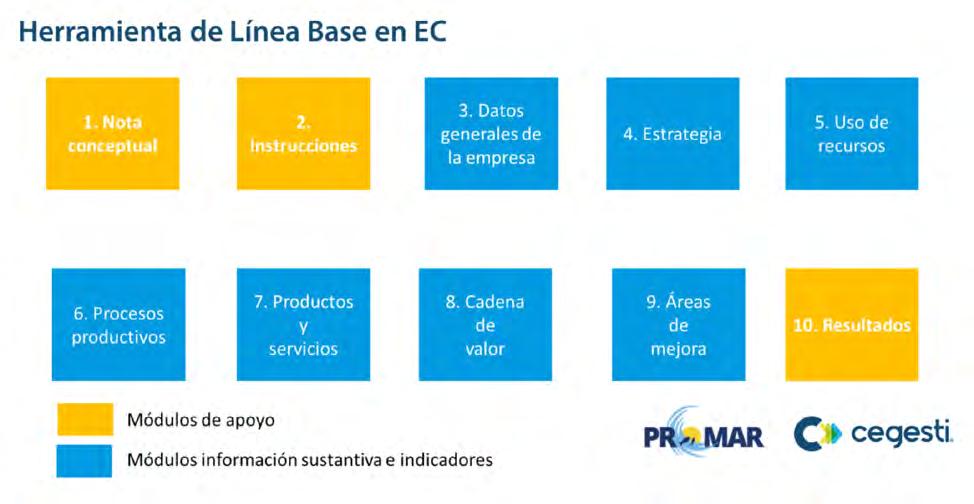

Comprendidos los conceptos, se invita a la empresa a completar la herramienta de línea base la cual permite conocer el nivel de implementación de economía circular a través de la evaluación de cinco temas específicos, estos son: estrategia, uso de recursos, procesos productivos, productos y servicios, y cadena de valor (ver figura)

Se resalta que CEGESTI facilitó la aplicación de la línea base en 25 empresas de la industria del plástico, de esta experiencia se destaca el avance de las empresas en las categorías de productos y servicios con prácticas claras en el uso eficiente de los recursos, la minimización de desperdicios, pero con la necesidad de fortalecer la estrategia empresarial en economía circular y a la cadena de valor. Las empresas requieren objetivos específicos e indicadores que les permitan medir su transición hacia la economía circular, así como, desarrollar acciones de información hacia la cadena de valor sobre la economía circular. (ver figura)

Posteriormente corresponde el diseño de la estrategia en economía circular. La herramienta facilita a la empresa el análisis de contexto, la definición de objetivos e indicadores en economía circular y la definición de riesgos.

Concluida la etapa de planificación, se avanza con la integración de las acciones propuestas, así como, el establecimiento de un sistema disciplinado de seguimiento a los objetivos, la verificación de acciones y la actuación para la mejora.

Como resultado de la aplicación de la metodología en cuatro empresas, CEGESTI identificó oportunidades de negocios circulares los cuales pueden también resultar atractivos para las empresas en Centroamérica. Analicemos algunas de esas oportunidades.

La primera oportunidad es incorporar el ecodiseño para minimizar el impacto ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida. La aplicación del ecodiseño facilita crear productos con una mayor vida útil, con características que

permitan aumentar la intensidad en su uso, o bien, reducir el consumo de materias primas vírgenes. En la industria ya se aplican prácticas que permiten reducir el peso de los envases, diseñar boquillas para un consumo más responsable, o bien, aumentar el número de veces que se puede utilizar un empaque. La oferta de productos como servicio se presenta como otra oportunidad de negocio. Bajo este modelo se brinda una mirada diferente a los productos para crear negocios orientados a la prestación de servicios que permiten mantener la propiedad del material para así controlar el momento adecuado para su sustitución, o su reciclaje. Un ejemplo de este modelo, es la reutilización de los empaques y embalajes de plástico. Este servicio se ha convertido en un pilar de la economía circular ya que maximiza el aprovechamiento de los materiales hasta el fin de su vida útil evitando la extracción de materias primas vírgenes y la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el apoyo de CEGESTI a las empresas se propició la innovación disruptiva en este ámbito y surgieron varias posibilidades de negocio.

Una tercera oportunidad es ofrecer productos con mayor contenido de material reciclado. A nivel industrial esto es posible si se invierte en la maquinaria y la formulación adecuada para procesar el material y obtener los productos con los requisitos solicitados por el cliente. En algunas de las empresas que participaron en el proyecto

se apreció la definición de metas para aumentar el consumo de material reciclado, lo cual tendrá una consecuencia positiva en la cadena de valor de la recuperación de material.

Las empresas también identificaron como oportunidad implementar prácticas de logística reversa en alianza con sus clientes con miras a recuperar productos post consumo para su adecuado reciclaje, o bien, su reutilización.

En la industria del plástico la recuperación de los residuos para ser transformados en resina de alta calidad, es fundamental para cerrar el ciclo del plástico. Estos negocios promueven el encadenamiento de cientos de recolectores de residuos con empresas de reciclaje generando puestos de trabajo dignos y evitando la llegada al mar de los residuos.

Desde la experiencia de CEGESTI en la ejecución del proyecto PROMAR consideramos que es posible acelerar el ritmo de adopción de los negocios circulares en Centroamérica si se continúa promoviendo la innovación, el uso de la infraestructura científico-tecnológica, así como, la educación de clientes y consumidores para generar cambios radicales en los patrones de consumo.

Instituciones que son parte de la Red Latinoamericana: