3 minute read

3.4 Definizione delle ipotesi d’uso Pag

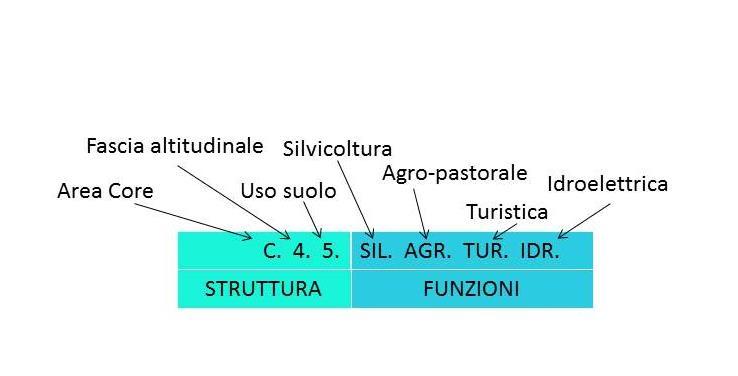

Tale sistema prevede codici dedicati rispettivamente alle classi di copertura/uso del suolo (struttura della Unità di Paesaggio), alle classi di altimetria (che rilevano il contesto delle fasce vegetazionali), alle strutture/elementi antropici (che rilevano le funzioni). Tali codici vengono sintetizzati in un unico codice finale che consente di tracciare le caratteristiche strutturali e di contesto, sia le funzioni presenti portando ad alla definizione delle diverse combinazioni per cogliere rapidamente le caratteristiche di ogni singola Unità di Paesaggio. Nel caso esemplificativo elaborato per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave il codice sintetico è strutturato in maniera che i primi tre caratteri identificano la struttura, mentre le successive sigle indicano le possibili funzioni (figura 3).

Fig. 3: struttura del codice sintetico elaborato per il Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. (C= codice area core, 4= codice fascia altitudinale, 5= codice uso del suolo , SIL= silvicoltura, AGR=agro-pastorale, TUR=turistico, IDR= idrioelettrica.

Le Unità di Paesaggio identificate a partire dalle coperture del suolo permettono attaverso il percorso sopra descritto di rilevare anche le funzioni legate alle componenti ambientali. Infatti, nel caso di Unità di Paesaggio prive di strutture antropiche relazionate con attività produttive la funzione sarà quella di salvaguardia naturale (intesa come sostegno ai processi naturali), determinata dall’assortimento di habitat che la compongono. In questo senso non si parlerà di Unità di Paesaggio prive di funzioni in senso lato, bensì di Unità di Paesaggio prive di funzioni legate alle attività antropiche.

3.4 Definizione delle ipotesi d’uso Le modalità per l’individuazione e la caratterizzazione delle unità di paesaggio costituiscono uno strumento conoscitivo di supporto per l’identificazione di specifiche criticità e le successive fasi di valutazione delle necessità rispetto alle misure di tutela e di confronto con provvedimenti già in essere (si ricorda che i territori dei WHS sono compresi quasi interamente all’interno di Parchi, o aree di tutela ambientale dotati di propri strumenti di gestione).

In particolare il legame tra caratteri strutturali, dinamiche e funzioni permette di ragionare su aspetti che interessano diversi ambiti come ad esempio:

quello turistico. Alcune tematiche sulle quali può essere posta l’attenzione vengono citate dal documento di monitoraggio dell’IUCN dell’ottobre 2011 che chiama a riflettere sullo sviluppo di stazioni sciistiche all’interno delle aree del Patrimonio Mondiale e delle aree cuscinetto, sulle politiche per un utilizzo turistico e ricreativo ecologicamente sostenibili e sul recupero di valori naturalistici del paesaggio compromessi da attività umane all’interno del Bene;

quello relativo all’abbandono delle attività silvo pastorali che svolgono un ruolo determinante nel mantenimento della tipicità del paesaggio delle Dolomiti, contraddistinto dalla diversità di colori generata dal contrasto tra le alte cime rocciose con le praterie e le foreste sottostanti;

quello delle dinamiche guidate dall’azione dell’acqua e del relativo rischio idrogeologico che rappresentano temi di interesse prioritario e di forte attualità in particolare in un’ottica di fruizione del Bene. Molto importanti sono anche le dinamiche di carattere più generale, evidenziabili con l’analisi diacronica, che rappresentano le spinte evolutive del territorio e consentono di rilevare persistenze ed evoluzioni come caratteristiche intrinseche dei siti.

L’impostazione data al metodo di costruzione delle Unità di Paesaggio permette di inquadrare singoli temi sviluppabili all’interno di attività progettuali mirate, nel contesto dei quali vagliare l’opportunità e la necessità di predisporre opportune misure di gestione. Infatti, l’identificazione delle Unità di Paesaggio nel territorio del WHS e la loro caratterizzazione in termini di attività antropica in ambiente GIS, consente di svolgere una serie di interrogazioni delle basi di dati che diventa funzionale alla identificazione di eventuali punti di conflitto e criticità rispetto ai quali definire specifici ambiti di progetto.

A titolo di esempio, si riporta la caratterizzazione delle Unità di Paesaggio condotta nel Sito delle Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (figura 4) la quale evidenzia una distribuzione delle funzioni legate alle attività antropiche nettamente prevalente nell’area Buffer e concentrata lungo le valli nell’area Core.

Fig. 4: compresenza di funzioni derivate da attività antropiche nelle Unità di Paesaggio nel Sito Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave (la linea bianca indica il perimetro dell’area Core, i numeri in legenda indicano il numero di funzioni legate ad attività antropiche coesistenti).

Inoltre, si possono evidenziare una serie di criticità legate ad esempio alla presenza di vie di accesso (sentieri) fino alle aree più alte che presentano geositi e altri elementi di valore particolarmente vulnerabili, oppure ambiti vocati allo sviluppo di servizi escursionistici (figura 5).