MARTINA REINHOLZ: «DIE TEUERSTE FLÄCHE IST DIE, DIE NICHT GENUTZT WIRD»

ENERGIEVERSORGUNG MIT WASSERSTOFF DIPLOMFEIER LFMM: DIE KÖNIGSDISZIPLIN

Du hast das Know-how. Wir liefern die Argumente. Hol dir jetzt den LEDVANCE-Leitfaden für den LED-Umstieg.

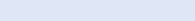

Prädiktive Aufzugswartung: Ein KI- und Cloud-basierter Aufzugsservice reduziert Kosten, Energie und Betriebsausfälle.

Strom ist in grossen Mengen schlecht speicherbar. Hier kommt Wasserstoff als ergänzender Energieträger ins Spiel.

Wir sprachen mit Martina Reinholz (SVIT FM Schweiz) über die FM-Branche, über Verbände und über den Beruf der Facility Manager.

04 Editorial

34 Marktplatz

35 Branchenadressen

39 Impressum

34 Veranstaltungskalender

■ MANAGEMENT

17 «Die teuerste Fläche ist die, die nicht genutzt wird» – Interview mit Martina Reinholz (SVIT FM Schweiz)

■ FLÄCHE & INFRASTRUKTUR

21 Lebenszyklus: Mit BIM-Modellen 50 Jahre voraus gedacht

24 Energieversorgung mit Wasserstoff

■ MENSCH & ORGANISATION

30 Igeho 2025: Volle Kraft voraus

■ INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG

06 Fokus Maintenance: Prädiktive Aufzugswartung –wenn der Lift um Hilfe ruft

08 Fokus Maintenance: Drohnen – mehr Sicherheit, weniger Aufwand

10 Fokus Maintenance: maintenance Schweiz 2025 – Zwei Tage Praxiswissen im Zeichen der Instandhaltung

12 Fokus Maintenance: Maintenance Rendezvous 2025 – Erste Ausgabe Deutschschweiz

14 Fokus Maintenance: Die Zukunft der industriellen Instandhaltung mit künstlicher Intelligenz

■ FMPRO VERBAND

27 Bildung: Diplomfeier am Institut für Facility Management

28 Diplomfeier LFMM: Die Königsdisziplin

32 Fünf Fragen an …

37 Page Suisse romande : L’avenir de la maintenance industrielle avec l’intelligence artificielle

40 Page Suisse romande : Cérémonie de remise des diplômes DFMM – La discipline reine

Titelbild: Pixabay

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder von fmpro

Am 26. und 27. November 2025 findet in Zürich die Fachmesse «maintenance Schweiz» statt. Auch fmpro wird dort sein, und wir freuen uns, wenn wir uns dann vor Ort untereinander austauschen können, über industrielle Instandhaltung und Trends wie beispielsweise die künstliche Intelligenz, aber auch über unsere Bildungsangebote im Bereich Maintenance, unsere Fachbücher oder unsere Netzwerke.

Der Herbst ist immer auch die Zeit, in der wir mit unserer Schwerpunktausgabe zum Thema Maintenance erscheinen. In der diesjährigen Ausgabe haben wir vor allem zwei Rosinen herausgepickt: Aufzüge und Drohnen.

Zwei Autoren fokussieren auf die Aufzugswartung. Sie empfehlen die prädiktive Wartung. Entsprechende Sensoren können in fast alle Aufzüge – unabhängig vom Hersteller – eingebaut und mit einer WartungsApp verbunden werden. Das gilt auch für ältere Modelle. Damit wird die Anlage wieder auf den Stand der Technik gebracht und ist mit der nötigen Konnektivität für prädiktive Wartung und zukünftige digitale Services ausgestattet.

Eine andere Autorin widmet sich dem Thema Drohnen. Von Alarmverifikation über Inspektionsflüge bis hin zur Unterstützung in kritischen Situationen eröffnen Drohnen auch in der Maintenance neue Möglichkeiten. Sie liefern Bilder aus schwer zugänglichen Bereichen und machen damit die Arbeit sicherer und effizienter.

Natürlich liefert diese Ausgabe nicht nur Inhalte rund um die industrielle Instandhaltung. Von Wasserstoff über Lebenszyklus bis zu den neusten diplomierten Fachleuten finden auch in dieser Ausgabe alle Teilbereiche des FM und der Maintenance spannende Inhalte.

Ihr

Stefan Kühnis Chefredaktor «fmpro service»

fmpro Sponsoren

IM FOKUS: MAINTENANCE

›› Ein KI- und Cloud-basierter Aufzugsservice reduziert Kosten, Energie und ärgerliche Betriebsausfälle. Die dazu nötigen Sensoren lassen sich auch in ältere Modelle einbauen und mit einer Service-App verbinden. Mittelfristig wird die vorausschauende Wartung Standard sein.

Autoren: Maximilian Fiedler und Matthias Meiner

Maximilian Fiedler

Offering & Sales Development Manager Digital Services bei KONE.

Matthias Meiner Modernization

Offering and Sales Development Manager bei KONE.

Notrufsysteme, mit denen man aus einem stillstehenden Aufzug mit einer Alarmzentrale kommunizieren kann, gibt es schon länger. Neu ist, dass auch die Aufzüge in eigener Sache Hilfe anfordern können. Man spricht von prädiktiver Wartung: Im Aufzug und im Schacht verbaute Sensoren übermitteln laufend Parameter wie Auslastung, Bewegung oder Geschwindigkeit in die Cloud, wo sie mit Referenzwerten ähnlicher Aufzüge abgeglichen werden. Selbstlernende Algorithmen optimieren das System, sodass dieses frühzeitig erfährt, wenn etwas nicht stimmt, und über die Erstintervention entscheidet.

Bild: KONE

Ein prädiktiv gewarteter Aufzug erhält eine Vielzahl von Sensoren, die Livedaten in die Cloud übermitteln.

Ein konkretes Beispiel: Ein bekanntes Ärgernis für Fahrgäste ebenso wie für Immobilienverwalter und Servicetechniker sind zitternde Aufzugstüren, die sich mehrmals öffnen, nervös hin- und herfahren, plötzlich stillstehen und die Wartungskosten in die Höhe treiben. Ursachen für die Störung mag es viele geben. Mit einer rechtzeitigen Intervention lässt sich aber eine grössere Reparatur oder ein Ersatz von Komponenten vermeiden. Voraussetzung dafür ist, dass Unregelmässigkeiten im Betrieb frühzeitig erkannt werden.

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Das Prinzip ist nicht neu: Auch beim Menschen ist es teurer und komplizierter, erst dann zum Arzt zu gehen, wenn nichts mehr funktioniert. Deshalb gibt es Vorsorgeuntersuchungen – und zunehmend Telemedizin. Sensoren am Handgelenk oder in Apps sammeln Daten, künstliche Intelligenz vergleicht sie mit anderen Patientenprofilen und erkennt Muster. Krankenkassen übernehmen vorbeugendes Screening, weil es über die gesamte Lebensdauer hinweg die Kosten senkt.

Melden die Sensoren eines Aufzugs ein Problem, findet eine erste KI-gesteuerte Triage statt. Kleine Unregelmässigen, die den Betrieb zumindest kurzfristig nicht beeinträchtigen, für den nächsten ordentlichen Wartungstermin notiert. Sie können aber von den Liegenschaftsverwaltungen in Echtzeit im OnlineKundenportal oder auf der App eingesehen werden. Bei schwerwiegenden Problemen informiert das System sofort die Verwaltung und einen Techniker, oft bevor die Bewohner überhaupt etwas bemerken.

KOSTEN- UND ANDERE EINSPARUNGEN

Die Einsparungen durch prädiktive Wartung sind enorm. KONE hat ermittelt, dass die entsprechend aufgerüsteten Aufzüge in den ersten zwei Jahren über 40 Prozent weniger Ausfälle verzeichnen. 60 Prozent aller potenziellen Fehler können proaktiv identifiziert werden. Die Zahl der Anrufe wegen Störungsfällen ist durch die prädiktive Wartung um bis zu 40 Prozent gesunken. Und der Effekt reicht über die reine Kosteneinsparung hinaus – längere Lebensdauer, weniger Anfahrten und geringerer Materialverbrauch leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Die Cloud-basierte Aufzugswartung ist ein selbstlernendes System. Die Lifte senden permanent Signale über Auslastung, Bewegungsprofile oder Geschwindigkeit. All das wird gespeichert, in die Cloud übertragen und mit Referenzwerten abgeglichen. Diese stammen entweder aus dem bisherigen Betrieb der Anlage oder aus den Daten anderer, vergleichbarer «Lift-Kollegen» weltweit. Algorithmen optimieren das System kontinuierlich.

Für das Liegenschaften-Management bedeutet das konkret: Der Zustand der Anlagen ist in Echtzeit auf Knopfdruck kontrollierbar. Die Ausgaben von morgen, etwa für grössere Reparaturen, sind heute schon bekannt und werden in einer Service-App in mehrjährigen Übersichten ausgewiesen. Die in der Cloud validierten Nutzungs- und Zustandsdaten ermöglichen eine zuverlässigere Investitionsplanung.

PRÄDIKTIVE WARTUNG AUCH FÜR ÄLTERE ANLAGEN

Die Sensoren können in fast alle Aufzüge – unabhängig vom Hersteller – eingebaut und mit einer Wartungs-App verbunden werden. Das gilt auch für ältere Modelle. In der Praxis geschieht das entweder durch die Installation einer Auswerteeinheit auf dem Kabinendach oder im Rahmen einer Modernisierung des alten Aufzugs, die nebst dem Austausch der Steuerung bei Bedarf auch weitere Komponenten wie Türen und Antrieb umfasst, oder durch einen Komplettaustausch. Damit wird die Anlage wieder auf den Stand der Technik gebracht und ist mit der nötigen Konnektivität für prädiktive Wartung und zukünftige digitale Services ausgestattet.

LEBENSERWARTUNG DER AUFZUGSKOMPONENTEN

Prädiktive Wartung verlängert die Lebensdauer eines Aufzugs. Sie kann aber nicht verhindern, dass zentrale Komponenten nach einer gewissen Zeit in ein kritisches Alter kommen. Die Steuerung – das Gehirn eines Aufzugs – wird in der Regel nach gut 20 Jahren ersetzt. Die Lebensdauer der für die Kabinenbewegung essenziellen Leistungselektronik, beim Seilaufzug Wechselrichter oder auch Frequenzumrichter genannt, beträgt in etwa 15 bis 20 Jahre. Auch das Türsystem ist ab 15 bis 20 Jahren eine typische Störquelle, insbesondere wenn man bedenkt, dass einzelne Türen bis dahin bereits eine Million Öffnungen hinter sich haben können und dementsprechend Ausfälle durch Verschleiss erzeugen. Meist ist der Türmotor dann an seinem Lebensende.

Somit ist gut erkennbar, dass bei Wohnhäusern spätestens 20 Jahre nach der Inbetriebnahme ein guter Zeitpunkt für die Planung der Aufzugsmodernisierung darstellt – nicht nur aufgrund der Lebenserwartung der Komponenten, sondern auch weil die Technologie mangels Ersatzteilen eventuell nicht mehr reparierbar ist, oder nur mit hohem Kostenaufwand. Bei höher frequentierten Aufzügen, zum Beispiel in Büros, Hotels oder medizinischen Einrichtungen, sollte schon früher eine Modernisierung geprüft werden. Prädiktive Wartung unterstützt die Liegenschaftenverwaltungen dabei, den optimalen Zeitpunkt für eine Modernisierung zu bestimmen, bevor die Anlage ungeplant längerfristig ausfällt. ‹‹

Die Swisscom wird Ende 2025 das 3G-Netz einstellen, um Ressourcen für die effizienteren Mobilfunkstandards 4G und 5G freizumachen. Andere Anbieter haben diesen Schritt bereits gemacht oder dürften es demnächst tun. Der Notruf in vielen Aufzügen läuft allerdings immer noch über 3GFrequenzen und muss bis Ende Jahr auf 4G aufgerüstet sein.

In der Verantwortung stehen die Hausverwaltungen und Liegenschaftsbesitzer, die für die Sicherheit der Anlagen zuständig sind. Sie, und nicht die Telekom-Anbieter oder der Aufzugshersteller, kommen für die Kosten der Aufrüstungen auf – es sei denn, das Update ist im Service-Paket inbegriffen.

Das Notrufsystem im Aufzug ist über ein Modem mit einem Mobilfunknetz verbunden und ermöglicht eine direkte Sprechverbindung aus der Aufzugskabine mit dem KONEKundendienst. Basiert der Notruf noch auf dem 20 Jahre alten 3G-Standard, wird er nach der Auslaufphase nicht mehr funktionieren. Damit der Aufzug der Norm entspricht, muss das Modem ersetzt werden.

Eine Aufrüstung auf 5G ist zurzeit nicht möglich, da dieses Netz nicht flächendeckend verfügbar ist und noch keine 5G-Notrufsysteme zertifiziert sind. Einige Service-Pakete enthalten aber eine kostenlose 5G-Aufrüstung, sobald diese verfügbar oder Pflicht ist. Pläne für eine 4G-Abschaltung gibt es zurzeit nicht.

Facility Manager und ServiceTechniker können den Zustand eines via Cloud gewarteten Aufzugs jederzeit in der App abrufen.

AREALSCHUTZVERSTÄRKUNG

Ein Alarm geht los – ein häufiges Szenario bei bewachten Arealen. Handelt es sich um eine echte Bedrohung oder um einen Fehlalarm? Eine 50:50Chance, dass ein Einsatz vor Ort notwendig ist. Diese oftmals uneindeutigen Situationen fordern und frustrieren die Sicherheitsteams. Vielfach bedeutet ein physischer Einsatz verschwendete Ressourcen.

›› Von Alarmverifikation über Inspektionsflüge bis hin zur Unterstützung in kritischen Situationen: Drohnen eröffnen im FM und in der Maintenance neue Möglichkeiten. Sie liefern Bilder aus schwer zugänglichen Bereichen und machen damit die Arbeit sicherer und effizienter.

Um die Vorteile der Drohnen sicher und einfach nutzen zu können, müssen diverse Faktoren ineinandergreifen.

Autorin: Franziska Höflin

Gebäude zu betreuen, bedeutet Verantwortung: für Sicherheit, reibungslose Abläufe und den Werterhalt der Infrastruktur. Klassische Inspektions- und Wartungsmethoden sind aufwendig, kostenintensiv und stossen oft an ihre Grenzen. Wie können Facility Manager:innen trotzdem effizient und sicher den Überblick behalten?

DROHNEN ALS ERGÄNZUNG IM WERKZEUGKASTEN

FM- und Maintenance-Teams profitieren von einem neuen Blickwinkel, den Drohnen einbringen. Die zusätzliche Perspektive kann bestehende Systeme ergänzen. Eine Überwachungskamera löst einen Alarm aus – die Drohne fliegt hin und liefert innerhalb von Sekunden das mobile Lagebild. Während ein Kontrollgang nur das zeigt, was am Boden sichtbar ist, erweitert die Drohne diesen Blick auf Dächer, Fassaden und schwer erreichbare Bereiche. So entsteht ein Zusammenspiel von Technologie und Mensch, das die Sicherheit erhöht und Abläufe effizienter macht.

Drohnen schaffen hier Klarheit. Sie starten automatisch, fliegen die betroffene Zone ab und liefern in Echtzeit ein visuelles Lagebild. Dadurch lassen sich Fehlalarme verifizieren und vergebliche Einsätze reduzieren. Den Einsatzkräften wird zudem eine verlässliche Grundlage für ihr weiteres Vorgehen geliefert. Auch bei temporären Baustellen, Events oder weitläufigen Arealen sind Drohnen eine wertvolle mobile Ergänzung zur bestehenden Sicherheitsinfrastruktur.

INFRASTRUKTUR- UND INSPEKTIONSFLÜGE Drohnen bringen nicht nur in der Sicherheit, sondern auch in der Instandhaltung einen entscheidenden Mehrwert. Viele FM-Bereiche sind schwer zugänglich. Oft müssen Mitarbeitende auf Dächer klettern oder in Höhen arbeiten, gesichert durch eine zweite Person. Das kostet Zeit und ist nicht ungefährlich. Drohnen reduzieren diesen Aufwand und senken das Risiko für Unfälle: Die Fachkräfte bleiben am Boden und erhalten trotzdem die nötigen Aufnahmen für ihre Beurteilung.

Drohnen übernehmen diese Aufgaben schnell und sicher:

■ Dächer, Fassaden, Glasflächen oder Solarpanels lassen sich ohne Gerüst oder Hebebühne überprüfen.

■ Thermografische Aufnahmen machen Wärmeverluste oder überhitzte Module sichtbar.

■ Risse, Undichtigkeiten oder Verschmutzungen werden frühzeitig erkannt.

KLARHEIT STATT UNSICHERHEIT IM NOTFALL Wenn ein Brand ausbricht, Wasser eindringt oder Naturgefahren drohen, zählt jede Minute. Drohnen liefern in kürzester Zeit einen Überblick über die Lage –aus sicherer Distanz und ohne dass Menschen in Gefahrenzonen geschickt werden müssen. Gerade in solchen Situationen zeigt sich: Drohnen sind nicht nur für Routineaufgaben da, sondern verschaffen den Verantwortlichen in Notsituationen Klarheit, damit sie Entscheidungen schnell und richtig treffen können.

DIGITALE, EFFIZIENTE UNTERSTÜTZUNG

Drohnen unterstützen und erleichtern zahlreiche komplexe und aufwendige Aufgaben im Facility Management. Sie liefern bei Inspektionen und Sicherheitsaufgaben sicher, schnell und präzise Bilder, die eine solide Grundlage für die weiteren Tätigkeiten darstellen. Drohnen sind ein Werkzeug, das FMTeams unterstützt und zugleich neue Perspektiven

aufzeigt. Für die Nutzung von Drohnen im FM-Umfeld gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Man schafft sich eine Drohne an, absolviert die Drohnenpilotenprüfung und kümmert sich selbst um Bewilligungen, Wartung und den Betrieb.

2. Man sucht sich einen Dienstleister, der das Zusammenspiel aus Technik, Regulierung und Betrieb für einen übernimmt und somit alles von der Flugplanung über die Überwachung bis hin zur gewünschten Aufbereitung der Daten erledigt.

DROHNEN ALS SERVICE

Um die Vorteile der Drohnen sicher und einfach nutzen zu können, müssen diverse Faktoren ineinandergreifen:

■ Regulatorischer Rahmen und Sicherheitssysteme: Drohnenflüge unterliegen den Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL). Dieses verlangt den Einsatz von Systemen zur Erkennung anderer Luftverkehrsteilnehmer sowie zur Einschätzung der Personendichte am Boden. Beides sorgt dafür, dass Drohnen nur dort fliegen, wo es sicher ist.

■ Technische Basis: Drohnen müssen jederzeit 4G/5GVerbindung haben, um automatisiert eingesetzt zu werden und Lagebilder in Echtzeit zu übertragen. Das ermöglicht es, Entscheidungen sofort auf einer verlässlichen Datengrundlage zu treffen.

■ Betrieb und Steuerung: Die Drohnen starten und landen selbstständig aus Dockingstationen, die man sich wie grosse Drohnen-Ladestationen vorstellen kann. Automatisierte Drohnenflüge können geplant stattfinden oder durch ein Ereignis, wie beispielsweise einen Alarm einer Videokamera, ausgelöst werden. Diese Flüge müssen von fern, zum Beispiel über ein zentrales Operation Control Center, in dem zertifizierte Drohnenpilot:innen rund um die Uhr arbeiten, überwacht werden. Sie stellen sicher, dass der Flug jederzeit gemäss den Vorgaben stattfindet und die Drohne schliesslich wieder in der Dockingstation landet.

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sind bekannt – wie gross ihr tatsächlicher Nutzen ist, zeigt sich allerdings erst in der Praxis. ‹‹

DROHNENSERVICE IN DER SCHWEIZ

Im Winter 2025 startet Swisscom Broadcast mit dem Aufbau eines schweizweiten Drohnennetzwerks. Den Anfang machen vier Standorte in der Region Jurasüdfuss. Von dort aus wird das Netzwerk schrittweise erweitert – mit dem Ziel, Drohnendienste für Sicherheit und Inspektionen bald schweizweit verfügbar zu machen. Mehr Infos zum Drohnennetzwerk: swisscom.ch/de/business/broadcast/sicherheitsloesungen/ drohnennetzwerk-schweiz.html

Infoabend Daten/Anm.

Instandhaltungsfachmann:frau, eidg. Fachausweis

Start: 11. August 2026 (2½ Semester) / Infoabend: 18. November 2025, 18.00 Uhr *

Leiter:in in Facility Management und Maintenance, eidg. Diplom

Start: 6. Mai 2026 (3½ Semester) / Infoabend: 18. November 2025, 18.00 Uhr *

Bereichsleiter:in Hotellerie-Hauswirtschaft, eidg. Fachausweis

Start: 12. Februar 2026 (3 Semester) / Infoabend: 9. März 2026, 18.00 Uhr **

Technische(r) Kaufmann:frau, eidg. Fachausweis

Start: 10. August 2026 (4 Semester) / Infoabend: 28. Januar 2026, 18.00 Uhr *

Leadership 4R, Zertifikat wbz

Start: 11. September 2026 (4 Semester) / Infoabend: 18. November 2025, 18.00 Uhr *

Anschlussbewilligung Art. 15 NIV 4., 5., 6., 11., 12., 19. und 20. Mai 2026 / 8.00 bis 16.15 Uhr

* kostenlos und unverbindlich, Anmeldung erforderlich

* für den Start 2026 beraten wir Sie gerne telefonisch

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter: Tel. 062 885 39 02 weiterbildung@wbzlenzburg.ch, www.wbzlenzburg.ch

MAINTENANCE SCHWEIZ 2025

›› Die 17. Ausgabe der «maintenance Schweiz» findet am 26. und 27. November 2025 in der Messe Zürich statt – wieder parallel zur «PUMPS & VALVES Zürich» sowie zur «AQUA Suisse». Als Leitmesse für die industrielle und digitale Instandhaltung bündelt sie Lösungen und Trends rund um die zukunftssichere Anlagenwartung, effiziente Ersatzteillösungen, Smart Maintenance, die Arbeitssicherheit und modernste technische Services, darunter auch Anwendungen von künstlicher Intelligenz (KI) zur Produktivitätssteigerung. Quelle: maintenance Schweiz

Die Schweizer Leitmesse adressiert zentrale Aufgaben der Instandhaltungsindustrie: höhere Anlagenverfügbarkeit, Energie- und Ressourceneffizienz, Dekarbonisierung, digitale Transparenz und OT-Sicherheit. Smart-Maintenance-Ansätze mit KI, Condition-Monitoring und eine vorausschauende Wartung verschieben den Fokus von der reaktiven auf die zustandsbasierte Instandhaltung und machen Lebenszyklusdaten nutzbar. Darüber hinaus prägen Retrofit-Strategien, die Datenqualität entlang des

Asset-Lebenszyklus, die Fachkräftesicherung sowie der belastbare Transfer aus der Forschung in die Anwendung, die aktuelle Diskussion. Hochschul- und Industrieprojekte wie zu Predictive-MaintenanceAlgorithmen oder Lifecycle-Management liefern dafür belastbare Grundlagen. Die «maintenance Schweiz» verdichtet diese Entwicklungen und zeigt, wie Unternehmen sie in robuste und industrietaugliche Betriebsmodelle überführen.

BEKANNTE UND NEUE AUSSTELLER IN GEMÜTLICHER ATMOSPHÄRE ENTDECKEN Als Aussteller bereits angemeldet sind wieder bekannte, aber auch neue Ausstellende, darunter CBRE GWS (Premiumpartner, der Services entlang des Anlagenlebenszyklus anbietet), FANUC Switzerland (Robotik), Testo (Mess- und Prüftechnik), Membrain Switzerland (SAP-Integration), ZIEHL-ABEGG (Antriebs-/Lufttechnik), HYTORC (verschraubungstechnische Systeme), argvis und GreenGate (Instandhaltungs-/Workforce-Management). Die praxisnahen Beispiele der Ausstellenden reichen von der akustischen Lecksuche (Transmetra mit Fluke ii910/ii900) bis zu digital gestützten Wartungs-Workflows und CMMS-Integrationen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND VORTEILE FÜR BESUCHENDE: «MAINTENANCE TALKS» Die «maintenance Schweiz» 2025 bietet Fachbesuchenden einen kompakten Überblick über aktuelle Lösungen und Entwicklungen in der industriellen und digitalen Instandhaltung. Mit über 210 Ausstel -

Die 17. Ausgabe der «maintenance Schweiz» findet am 26. und 27. November 2025 in der Messe Zürich statt.

lenden und Partnern – gemeinsam mit den parallel stattfindenden Fachmessen «AQUA Suisse» und «PUMPS & VALVES Zürich» – eröffnen sich wertvolle Synergien. Die Veranstaltung ermöglicht ein komprimiertes Branchen-Update in nur zwei Messetagen und liefert praxisorientierte Einblicke durch das kostenfreie Vortragsprogramm der «maintenance talks» in Halle 3. Hier teilen Expertinnen und Experten ihr Wissen zu aktuellen Herausforderungen, Best Practices und Zukunftstechnologien. Das Programm ist demnächst unter maintenance-schweiz.ch/de/ programm zu finden.

NACHHALTIGES NETWORKING MIT DIGITALEM

TOOL «TOUCH & COLLECT»

Neben der Wissensvermittlung steht das Networking im Vordergrund: Die Messe schafft Raum für den direkten Austausch mit Fachleuten, Entscheidungsträgern und potenziellen Geschäftspartnern. Durch die kostenfreie Vorregistrierung im Wert von 30 Franken erhalten Besuchende ohne Weiteres Zugang zu allen Messebereichen – mit Gratis-Kaffee.

Mit dem digitalen Tool «Touch & Collect» können Besuchende unkompliziert Kontaktinformationen und Unterlagen von Ausstellenden sammeln – ein schnel -

Mit dem Gutscheincode «1600» maintenance-schweiz.ch/de/ ihr-messeticket/

ler und nachhaltiger Weg, um nach der Messe weiter im Gespräch zu bleiben: maintenance-schweiz.ch/de/ touch-collect-fuer-besucher/

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen der Veranstaltung, insbesondere von Easyfairs. Mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept fördert die «maintenance Schweiz» die ressourcenschonende An- und Abreise, die Abfallvermeidung sowie energieeffiziente Messestände. Mehr erfahren Sie unter: maintenance-schweiz.ch/de/nachhaltigkeit/

Darüber hinaus ist die «maintenance Schweiz» Teil der internationalen «Maintenance European Series» und profitiert vom fachlichen Austausch innerhalb dieses Netzwerks, das führende Instandhaltungsveranstaltungen in Europa verbindet und den grenzüberschreitenden Wissenstransfer stärkt. ‹‹

Hygiene & Sauberkeit für den Container

Garantiert nachhaltig!

Reinigung & Desinfektion von Kehricht- und Grüngutcontainern sowie von Unterflurcontainern

Schweizer Qualitätsservice mit modernster Technik

Umweltfreundlich im geschlossenen Wasserkreislauf

Regelmässiger Service - direkt vor Ort

Vermeidung Geruchsemission & Reduzierung Keime

Werterhalt & Erhöhung der Lebensdauer der Container

Ihr Partner für professionelle Containerhygiene: Contreag Container-Reinigungs AG 052 235 39 00 info@contreag.ch www.contreag.ch

Mehr Infos unter:

›› Am 12. Juni 2025 versammelten sich rund 20 Fachleute im Hotel Euler in Basel, um strategische Herausforderungen der industriellen Instandhaltung und des Facility Managements zu diskutieren. Die erste deutschsprachige Ausgabe des bereits in der Westschweiz etablierten Maintenance Rendezvous wurde gemeinsam von SOA People, I-care und fmpro organisiert. Autoren: Marco Stäuble, Hervé Voilquin und Thomas Schell

In einem konstruktiven Rahmen bot dieser Tag die Möglichkeit, in professioneller und kooperativer Atmosphäre konkretes Feedback zu geben, innovative Lösungsansätze zu erörtern und den unternehmensübergreifenden Dialog aktiv zu fördern.

EIN UMFASSENDES UND PRAXISORIENTIERTES PROGRAMM

■ Vorteile von Ready4 CMMS (SOA People)

■ Auswahl, Implementierung und Nutzen von Predictive Maintenance (Biogen Schweiz)

■ Lösungen und Einsatz von Predictive Maintenance (I-care)

■ Mobilität zur Verbesserung der Leistung im Aussendienst (SOA People)

■ Podiumsdiskussion

Die Präsentationen sind (mit Ausnahme von Biogen) auf der fmpro-Website verfügbar oder können per E-Mail an marketing@soapeople.com angefordert werden.

PREDICTIVE MAINTENANCE BEI BIOGEN SCHWEIZ

Mirko Zanon (Head of Facilities Engineering) erläuterte zunächst die Herausforderungen zu Projektbeginn bei Biogen im Jahr 2022 sowie die Kriterien bei der Auswahl eines geeigneten Partners. Highlights der Pilotphase:

■ Klare Zielsetzung:

■ Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit

■ Reduzierung der Risiken für einen ungeplanten Stillstand

■ Instandhaltungskosten optimieren

■ Messbare Kriterien und Ergebnisse:

■ Klare Anforderungen bezüglich Technologie, Nutzen und Kosten

■ Von allen mitgetragene Entscheidungskriterien und -Matrix

Rund 20 Fachleute kamen zum Maintenance Rendezvous 2025 ins Hotel Euler in Basel.

Die Veranstaltung widmete sich zentralen Themen, um die grössten Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Highlights waren:

■ Instandhaltung als Leistungsträger im Unternehmen (fmpro)

■ Erfolgreicher Rollout einer unternehmensweiten Instandhaltungsstrategie (Lhoist)

■ Sechs ungeplante Stillstände konnten ver mieden werden

■ Finale Entscheidung für I-care aufgrund des fundierten Know-hows, Erfahrung und der engen Zusammenarbeit

Yemin Dogan (Head of Facilities & Utilities Maintenance) berichtete anschliessend über die Erfolge der letzten zwei Jahre im produktiven Betrieb. Die Highlights im produktiven Einsatz waren:

■ Erfolgreicher sukzessiver Übergang von geplanter auf bedarfsorientierte Wartung

■ Konsequente Umsetzung der Handlungsempfehlungen von I-care

■ Visualisierung der Reduzierung der jährlichen Aufwände (Stunden) um rund 90 Prozent anhand von mehreren Beispielen

■ Regelmässige Prozessoptimierung durch Meetings auf verschiedenen Ebenen

■ Vision: Ausbau der Lösung auf alle kritischen, rotierenden Maschinen

LÖSUNGEN UND EINSATZ VON PREDICTIVE MAINTENANCE

Thomas Schell (Customer Care Manager Deutschschweiz bei I-care) stellte die bei Biogen implementierte Predictive-Maintenance-Lösung sowie weitere ergänzende Dienstleistungen vor.

Highlights:

■ Lösung WaaS (Wi-care as a Service)

■ Bereitstellung der kompletten notwendigen Infrastruktur (Hardware, Plattform für Daten, Dienstleistungen)

■ Tägliche automatische Messungen und Analyse der Messdaten

■ Detaillierte Handlungsempfehlung an Kunden bezüglich spezifischer Fehlerarten (wie Schmierung, Unwucht, Kavitation, Resonanzen und weitere)

■ Zusätzliche Dienstleistungen

■ Spezifische manuelle Messungen und Analysen (Vibration, Ultraschall, Thermografie, HighSpeed-Kamera und weiteres)

■ Assessments im Bereich Schmierung und Reliability (Prozesse, Tools, Reifegrad und weiteres)

■ Integration und Schnittstellen zu externen Systemen wie CMMS, ERP, IoT Prozessdaten.

FAZIT UND FEEDBACK DER TEILNEHMENDEN

Vor dem Ende der Veranstaltung fand eine Podiumsdiskussion mit allen Teilnehmenden statt. Sie gaben eine positive Resonanz zu den vorgestellten innovativen Ansätzen zur Prozessverbesserung und bewerteten die Relevanz der Themen für viele Teilnehmende als hoch, viele haben eine mittelfristige Umsetzung geplant. Der branchenübergreifende Austausch wurde als besonders wertvoll angesehen, das Veranstaltungsformat «Runder Tisch» kam gut an, und viele Teilnehmende wollen am nächsten Maintenance Rendezvous 2026 wieder teilnehmen. ‹‹

Ergänzen Sie Ihr Team um

50 Milliarden Reinigungskräfte – mit

Die einzigartige Kombination aus Prä- und Probiotika sorgt für eine schnellere und lang anhaltende Reinigungswirkung und baut Quellen für unangenehme Gerüche aktiv ab.

strategischer Faktor: Grundlage für Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Geschäftskontinuität.

Es ist daher kein Zufall, dass seit Jahren nach einer Lösung gesucht wird, die Probleme rechtzeitig signalisiert und teure, unvorhersehbare Ausfälle verhindert. Hier kommt die vorausschauende Instandhaltung ins Spiel, deren Ziel es ist, bevorstehende Ausfälle vorherzusagen – noch bevor sie eintreten. PRECOG ist ein neues, speziell für Industrie- und Gebäudeinfrastrukturen optimiertes KI-System, das in diesem Bereich einen Durchbruch erzielt hat.

DER WEG DER INSTANDHALTUNGSSTRATEGIEN:

VON REAKTIV BIS VORAUSSCHAUEND

Drei Hauptansätze haben sich etabliert:

Die Digitalisierung und Automatisierung der Industrie erfordern zunehmend Systeme, die nicht nur Daten sammeln, sondern Entscheidern verständliche und nützliche Informationen liefern.

Autor: Tibor Vida

›› In der Gebäudebewirtschaftung, in Industrieanlagen oder im Transportwesen bedeutet jede Minute Stillstand erhebliche Verluste. Ein ausgefallener Motor, eine plötzlich stoppende Pumpe oder eine defekte Klimaanlage können eine Kettenreaktion auslösen, die zu Ausfällen, Mehrkosten und sogar Sicherheitsrisiken führen.

Fällt in einem Rechenzentrum die Klimaanlage aus, kann innerhalb weniger Minuten der Betrieb des gesamten Serverparks gefährdet sein. Ein defekter Aufzug ist im Alltag lästig, in einem Krankenhaus kann er jedoch lebenswichtige Prozesse behindern. Der Ausfall der Lüftungsanlage eines Einkaufszentrums stellt sogar ein direktes Sicherheitsrisiko dar.

In solchen Situationen zählt jede Minute, und jeder unerwartete Ausfall verursacht hohe Kosten. Deshalb ist die Instandhaltung in der Gebäudebewirtschaftung nicht nur eine technische Aufgabe, sondern ein

■ Reaktive Instandhaltung: Geräte werden repariert, wenn sie bereits defekt sind. Auf den ersten Blick kostengünstig, aber der Ausfall einer Kühlanlage in einem Rechenzentrum, eines Heizsystems in einem Hotel oder einer Produktionslinie in einer Fabrik kann enorme Schäden verursachen.

■ Präventive Instandhaltung: Inspektionen oder Austausche erfolt in geplanten Abständen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Ausfälle, verursacht aber auch viele un nötige Kosten.

■ Vorausschauende Instandhaltung: Basierend auf Echtzeitdaten werden Defekte vorhergesagt, und Eingriffe erfolgen nur, wenn sie wirklich notwendig sind.

Die Theorie ist seit langem attraktiv, die Praxis stiess jedoch lange auf Schwierigkeiten. Die meisten bisherigen prädiktiven Lösungen sind teuer, langsam oder schwer an veränderte Umgebungen anzupassen. Häufig treten Fehlalarme auf, oder die Systeme können die Vielzahl an Geräten nicht bewältigen.

DIE ENTSTEHUNG VON PRECOG UND INTERNATIONALE ANERKENNUNG

Die Entwicklung begann vor 15 Jahren: Ingenieure und Mathematiker entwickelten ein Algorithmensystem, das speziell für die Vorhersage von Fehlern in elektrisch angetriebenen Geräten optimiert wurde.

Als Erfinder des Systems habe ich die Technologie seitdem an über 2000 Geräten, in sechs Branchen und mit sieben Billionen Datenpunkten perfektioniert und sie mit den neuesten KI-Lösungen kombiniert. 2025 gewann PRECOG auf der Internationalen Erfindungsmesse in Genf die Silbermedaille unter 83 eingereichten Erfindungen. Dies ist nicht nur eine fachliche Anerkennung, sondern auch ein Beweis dafür, dass die Technologie einen echten Durchbruch darstellt.

PRECOG knüpft Fehlermeldungen nicht an vordefinierte Grenzwerte, sondern erlernt das individuelle

Verhalten jedes Geräts. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu früheren Systemen.

Die Prozessschritte:

■ Identifikation der häufigsten Fehler: Für jeden Gerätetyp werden die sechs typischsten Ausfälle bestimmt, die 80 bis 85 Prozent der Fälle abdecken.

■ Überwachung relevanter physikalischer Faktoren zur Fehlererkennung: Energieverbrauch, Stromaufnahme, Vibration, Temperatur oder Position.

■ Echtzeit-Datenanalyse: Die Algorithmen erlernen das Verhalten der jeweiligen Maschine, erkennen jede Abweichung vom gewohnten Betrieb und leiten diese sofort zur weiteren Prüfung an die KI weiter.

■ KI-basierte Identifikation: Die KI vergleicht die Abweichung mit einer Datenbank validierter Fehler.

■ Einfache, verständliche Meldung für den Wartungstechniker: wo, wann und welcher Fehler zu erwarten ist, gegebenenfalls mit Hinweisen zur Behebung.

■ Rückmeldung des Technikers: Der Fachmann kann den Fehler mit «Ja/Nein» bestätigen, wodurch das System kontinuierlich lernt und immer präziser wird.

Dieser Ansatz ermöglicht, dass PRECOG keine unnö -

tigen Alarme auslöst und KI-«Halluzinationen» ausschliesst, da ausschliesslich mit realen Daten gearbeitet wird.

UNTERSCHIEDE ZU ANDEREN PRÄDIKATIVEN SYSTEMEN

Die Hauptprobleme bestehender Systeme:

■ Vorgegebene Grenzwerte lösen häufig Fehlalarme aus, insbesondere bei Aussengeräten.

2025 gewann PRECOG auf der Internationalen Erfindungsmesse in Genf die Silbermedaille unter 83 eingereichten Erfindungen.

Während sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, übernimmt Bilfinger als führender Industriedienstleister die Instandhaltung der Anlagen.

Bild: zVg

PRECOG wählt andere mathematische Ansätze.

■ Übergrosse KI-Modelle: Grosse, allgemeine Modelle sind langsam und ressourcenintensiv, daher für Echtzeitanalysen ungeeignet.

■ Allgemeine Vorhersagealgorithmen sind unzuverlässig.

■ Mangel an Flexibilität: Jede Maschine muss einzeln angelernt werden, was zeitaufwendig und teuer ist.

PRECOG hingegen wählt andere mathematische Ansätze:

■ Es passt sich automatisch an den Betrieb jeder Maschine an.

■ Ein detailliertes Modellieren jedes Geräts ist nicht nötig, Tests pro Maschinenklasse genügen.

■ Es arbeitet in Echtzeit und zieht die KI nur bei Bedarf hinzu.

■ Schon nach den ersten Tagen erreicht es eine Genauigkeit von über 90 Prozent, die sich in wenigen Monaten nahezu 100 Prozent annähert.

■ Zuverlässig sowohl in Innen- als auch Aussenbereichen.

■ Einfache Integration dank einer Open-SourceSchnittstelle, nutzbar sowohl in der Cloud als auch auf einem lokalen Server.

■ Kompakte, optimierte Modelle sind schnell und kosteneffizient.

Es handelt sich nicht nur um ein IT-System: PRECOG liefert dort, wo Messdaten verfügbar sind, auch einen Geschäftsprozess, der Rohdaten in wertvolle Informationen verwandelt.

WELCHE VORTEILE BIETET PRECOG?

■ Minimierung ungeplanter Ausfälle.

■ Kostensenkung: Wegfall unnötiger präventiver Austausche sowie geringerer Bedarf an Ersatzteillagern.

■ Effizientere Arbeitsorganisation: Wartungsaufgaben können im Voraus geplant werden, sodass ein Team mehrere Standorte betreuen kann.

■ Benutzerfreundliche Bedienung: Keine ingenieurmässige Datenanalyse erforderlich, da das System in einfachen Meldungen mit dem Techniker kommuniziert.

■ Wissensaustausch: Die Erfahrung einer Fehlererkennung wird automatisch auf andere,

ähnliche Geräte übertragen.

■ Echtzeit-Überwachung des Verbrauchs.

■ Energieoptimierung: Vergleich ähnlicher Maschinen, Erkennung von Abweichungen.

■ Untersuchung der Saisonalität (Aufdeckung der Ursachen variierender Verbrauchsmuster).

■ Berechnung vergangener und zukünftiger Energieverbräuche nach Zeiträumen, in Kosten und Energie.

■ Anpassbare Berichte.

PRECOG ist breit einsetzbar in allen Bereichen, in denen Systeme von Elektromotoren angetrieben werden. Es funktioniert sowohl bei kontinuierlich als auch periodisch arbeitenden Maschinen:

■ HLK-Systeme (Klimaanlagen, Lüftungen, Kühlungen, Heizungen),

■ Aufzüge und Rolltreppen,

■ Rechenzentren, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Hotels,

■ Industrielle Produktionslinien und Roboter,

■ Öffentliche Verkehrsmittel (Türen, Weichen), Flughäfen,

■ Öl- und Energieindustrie.

Das System kann auf vorhandene Messinfrastrukturen aufbauen, bietet aber auch eigene Sensoren und lässt sich so flexibel an jede Umgebung anpassen.

DIE INSTANDHALTUNG DER ZUKUNFT

PRECOG stellt ein neues Niveau in der vorausschauenden Instandhaltung dar: Es kombiniert Echtzeitbetrieb, zuverlässige Prognosen und benutzerfreundliche Kommunikation. Hier erscheint künstliche Intelligenz nicht als komplexes Rechenmodell, sondern als einfaches, praxisnahes Werkzeug, das Fachkräfte direkt unterstützt.

Die Anerkennung in Genf ist nur der erste Schritt: PRECOG eröffnen sich bedeutende internationale Chancen. Die Digitalisierung und Automatisierung der Industrie erfordern zunehmend Systeme, die nicht nur Daten sammeln, sondern Entscheidern verständliche und nützliche Informationen liefern.

Die Betriebsführung der Zukunft bedeutet nicht, Fehler nachträglich zu beheben, sondern im Voraus zu wissen, wann und wo ein Problem zu erwarten ist – und darauf vorbereitet zu sein.

Darüber hinaus bietet die Technologie weiteres Entwicklungspotenzial. Mittelfristiges Ziel ist die Schaffung eines KI-Assistenten, den man frei zum aktuellen und zukünftigen Zustand der Systeme befragen kann und der komplexe Analysen und Prognosen liefert – sowohl mündlich als auch schriftlich.

INTERVIEW: MARTINA REINHOLZ

›› Martina Reinholz übernahm im März 2025 das Präsidium von SVIT FM Schweiz. Wir sprachen mit ihr unter anderem über das FM in der Schweiz, über den Verband, über internationale Unterschiede, über Trends wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit und über Vergabemodelle.

Autor: Interview: Stefan Kühnis

Martina Reinholz stammt aus München und startete ihre Laufbahn mit einem Psychologiestudium. Kurz darauf fokussierte sie aber auf die Immobilienökonomie und wuchs immer mehr in diese Branche hinein –und «fand irgendwie nicht mehr heraus», wie sie sagt. Sie ist seit rund 25 Jahren im Consulting rund um Gebäudebewirtschaftung tätig, sass unter anderem in der Geschäftsleitung eines internationalen Beratungshauses mit rund 100 Mitarbeitenden und zog vor neun Jahren in die Schweiz. Hier machte sie sich selbstständig mit einem eigenen Beratungsunternehmen, vier Mitarbeitenden und zehn externen Fachleuten, die sie unterstützen. Auch mit diesem Unternehmen ist sie international ausgerichtet und fokussiert vor allem auf den gesamten DACH-Raum.

SIE HABEN EINEN BREITEN ERFAHRUNGSSCHATZ AUS DEM REAL ESTATE UND PROPERTY MANAGEMENT – WELCHE ROLLE SPIELT DAS FACILITY MANAGEMENT BEI INVESTOREN UND EIGENTÜMERN ÜBERHAUPT?

Je höher die Position, desto weniger steht es im Fokus und desto operativer wird es wahrgenommen –das FM schraubt, putzt und mäht. Natürlich ist vielen Investoren und Eigentümern klar, dass wir vieles steuern können und deshalb ein grosser Werttreiber sind. Wir machen eine Immobilie werthaltiger. Diese Wahrnehmung nimmt zu, und das FM wird für Investoren und Eigentümer immer relevanter. Wenn wir über Asset- oder Property Management reden, ist und bleibt der Fokus natürlich auf der Rendite, aber in der Bewertung der Immobilie wird das FM immer wichtiger und mehr und mehr gesehen.

GIBT ES DA UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND BEISPIELWEISE DEUTSCHLAND ODER ÖSTERREICH?

In Deutschland und in Österreich wird mit diesen Themen teilweise stringenter umgegangen. Die einzelnen Player sind in den Leistungsbereichen klarer voneinan -

der getrennt. Das kann man dadurch erklären, dass das Thema FM normiert ist. Die Gebäudebewirtschaftung wird in ihren Leistungsblöcken über die DIN-Norm klar in Facility Management und Facility Services gegen die weiteren Immobilienbereiche abgegrenzt. Portfoliomanagement, Property Management oder Asset Management können in den Leistungseinheiten sehr unterschiedlich zugeordnet sein – zumeist sind diese Strukturen in den Unternehmen seit langem in vorhandener Aufteilung verankert. In Unternehmen, deren Objektstrukturen eher kleiner sind und in der Regel in Personalunion geführt werden, liegen Organisationsund Leistungsstrukturen unweigerlich näher zusammen. In Deutschland sind die Portfolien oftmals internationaler. Obwohl in der Schweiz grössere Immobilienhalter auch mit teilweise europaweiten oder sogar internationalen Portfolien agieren, sind die Leistungsbereiche nicht immer eindeutig zugeordnet. Auch hierzu wird innerhalb der SVIT Schweiz diskutiert und Unterstützung angeboten.

NEBEN IHREM EIGENEN UNTERNEHMEN SIND SIE SEIT FRÜHLING 2025 AUCH PRÄSIDENTIN VON SVIT FM SCHWEIZ – WAS BEWOG SIE ZU DIESEM ENGAGEMENT?

Ich war schon seit meiner Anfangszeit in dieser Branche sehr verbandsorientiert, war in Deutschland bei der RealFM aktiv, dem Pendant zu SVIT FM. Als ich in die Schweiz kam, sprach mich der damalige Präsident von SVIT FM an, ob ich nicht auch hier im Verband aktiv sein wolle. Das machte ich gerne und war bis März 2025 während sieben Jahren auch Vizepräsidentin. Mich treibt die Branche stark, ich bin tief in ihr veran -

«WIR WERDEN DEM FM DEN HAUSMEISTERKITTEL NUR AUSZIEHEN, WENN WIR TATSÄCHLICH EINEN MEHRWERT FÜR DAS KERNGESCHÄFT GENERIEREN.»

kert. Mich begeistern die Themen und Herausforderungen, und ich glaube, dass wir Dinge branchenorientiert und übergreifend standardisieren sollten, um Mehrwerte zu erzielen und effizienter zusammenzuarbeiten. Wir müssen uns den vielen Trends und Entwicklungen stellen, Mehrwerte bieten.

WELCHE TRENDS UND ENTWICKLUNGEN GIBT ES DENN AUS IHRER SICHT?

Natürlich gibt es da den ganzen Bereich der Nachhaltigkeit, die Digitalisierung oder auch das Thema Vergabemodelle. Zuerst zur Digitalisierung: BIM und KI sind die grossen Treiber, welche die Branche künftig verändern werden – und wenn wir diese Treiber jetzt nicht

mitgestalten, werden sie an uns vorbeigehen. Wir haben jetzt die Chance, vom Bild des Putzens und Schraubens wegzukommen, hin zu übergreifenden Steuerungsmöglichkeiten und einem Verständnis, dass wir einen Mehrwert generieren. Wir müssen Daten zu unseren Gebäuden haben, die wir auswerten können. Wir werden in 3D-Modellen planen und rund um die Wartung oder andere technische Themen vermehrt auf KI setzen. Wir werden die benötigten Energieströme dank genauen und sekundenschnell verfügbaren Daten beeinflussen können und dadurch Einsparungen erzielen, was uns ökonomische, aber auch ökologische Fortschritte bietet. Ich denke ausserdem, dass wir in zehn oder fünfzehn Jahren stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und ESG-konform unterwegs sind und dass sich nur noch Gebäude halten werden, die nachhaltig bewirtschaftet werden können. All das sind Dinge, die mich treiben und wo ich gerne mein Wissen einbringen und dieser Branche einen Mehrwert bieten möchte. Das FM ist nicht nur einfach der Hausmeister, sondern bietet einen klaren Steuerungsanteil zur Mehrwertgenerierung der Immobilie – das müssen wir auch nach aussen tragen.

WIR ARBEITEN SCHON LANGE AN DIESER VERÄNDERTEN WAHRNEHMUNG UND SIND AUCH SCHON WEIT GEKOMMEN, ABER ES GIBT IMMER NOCH EINEN GEWISSEN WEG ZU GEHEN.

Das denke ich auch. Und ich glaube, wir werden dem FM den Hausmeisterkittel nur ausziehen, wenn wir tatsächlich einen Mehrwert für das Kerngeschäft generieren. Das heisst, einmal ganz platt gesagt, dass wir es verstehen müssen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort genau die Fläche bereitzustellen, die das Kerngeschäft braucht – und darin sehr flexibel sind. Wenn wir dies verstehen, sind wir ein Mehrwert. Ansonsten sind wir ein Kostenfaktor.

WELCHE ROLLE KANN EIN VERBAND WIE SVIT

FM SCHWEIZ DABEI SPIELEN?

Wir haben in der Schweizer FM-Branche drei Verbände, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und in der gleichen Liga spielen, aber unterschiedlich ausgerichtet sind. Die IFMA befasst sich sehr stark mit Standards und einer internationalen Ausrichtung, das ist absolut legitim, vor allem für alle, die über den Tellerrand hinausschauen. fmpro ist sehr stark in der Lehre und im Bereitstellen von Netzwerkplattformen und vertritt den Bereich Healthcare mehr als andere. SVIT FM Schweiz ist für mich nach wie vor ähnlich wie die RealFM in Deutschland und führend für das Thema Gebäudebewirtschaftung. Ich glaube, wir müssen hier klare Mehrwerte für unsere Mitglieder generieren, sie in ihren alltäglichen Herausforderungen unterstützen und praxisgetragene sowie bewährte Lösungswege anbieten. Wir engagieren uns stark DACH-orientiert, unter dem Label FM3. Hier sehen wir, dass die Dinge nicht immer grundlegend

anders sind, sondern meistens sehr gleich. Es macht Sinn, Arbeitskreise zusammenzuführen, den Austausch mit unseren Nachbarn zu fördern, voneinander zu lernen und auf Zusammenarbeit zu setzen.

SIE HABEN GLEICH ZU BEGINN IHRES PRÄSIDIUMS VIEL ZEIT INVESTIERT, UM IHREN MITGLIEDERN ZUZUHÖREN.

Alle Mitglieder, die Interesse hatten, mich persönlich kennenzulernen, konnten einen Termin für ein Online-Meeting vereinbaren und mir erzählen, was ihnen auf der Seele liegt, was sie vom Verband erwarten oder auch was sie nicht gut finden. Das habe ich alles mitgenommen. Viele sagten mir, dass sie einen Ansprechpartner wünschen, wenn sie Fragen haben, wenn sie im Kerngeschäft gewisse Herausforderungen nicht lösen können. Sie suchen nach Antworten oder nach passenden Kontakten, die ihnen weiterhelfen könnten. Das ist ein ganz zentraler Ansatz, den wir mitnehmen müssen.

GAB ES WEITERE RÜCKMELDUNGEN, DIE VON MEHREREN MITGLIEDERN GEWÜNSCHT WURDEN?

Viele sagten auch, dass der Verband mehr Aktivität zeigen solle. Das war in den letzten Jahren nicht ganz so intensiv der Fall. Wir werden im Vorstand nun noch etwas wachsen und mehr Kapazität haben, wir werden ausserdem die Mitglieder noch mehr einbinden, um Arbeitskreise zu leiten. Das alles hilft dabei, unsere Aktivitäten wie Roundtables, Dokumentationen oder Arbeitskreise zu steigern. Ich sitze beispielsweise im DIN-Normungsausschuss für BIM FM, und wir werden im Oktober die DIN SPEC91555 veröffentlichen, in der klar deklariert ist, welche Daten für

Für Martina Reinholz ist klar: wenn wir die aktuellen Treiber jetzt nicht mitgestalten, werden sie an uns vorbeigehen.

das FM relevant sind und wie diese während der Bauphase gekennzeichnet und ergänzt werden müssen, damit die bewirtschaftungsrelevanten Daten in die CAFM-Systeme übernommen werden können. Das sind in der Regel nur rund zehn Prozent der Baudaten. Diese müssen wir in CAFM-Modellen, BIM-Modellen oder auch einfach in einem Excel einsetzen können. Welches Modell sich da besser eignet, ist tatsächlich nicht generell zu beantworten. Es geht letztlich um die Menschen, die damit bestmöglich arbeiten müssen. Der Mensch, der vor den Daten sitzt, ist der eigentliche Lösungsfaktor, aber ohne Grundlagen geht es nicht.

DAS FM IST UND BLEIBT ALS EINE MENSCHBEZOGENE BRANCHE?

Absolut. Das ist auch das, was ich persönlich so gerne mag am FM. Es ist eine hemdsärmelige Geschichte und Branche. Was ich in meinem Consulting oder im Verband mache, muss auch jeder Geschäftsführer, für den ich Konzepte erstelle, verstehen. Und auch jede Reinigungsfachkraft muss das letztlich verstehen und anwenden können. Wenn das, was ich da oben mache, dort unten nicht ankommt, dann funktioniert es nicht.

INWIEFERN BEWEGT SICH SVIT FM SCHWEIZ AUCH AUF POLITISCHEM PARKETT?

Wir sind die FM-Kammer von SVIT Schweiz und sind politisch aktiv. Dort gibt es ganz klare Aktivitäten durch die unterschiedlichen Gremien bis ins Bundeshaus hinein – und wir als FM-Kammer werden da natürlich mitgezogen. Aktuell war das Thema Legionellen sehr präsent, auch die Frage, ob es für die FM-Branche Vorgaben für entsprechende Überprüfungen geben soll – und das spielt auch ins Thema Leerstandsmanagement hinein. Ganz grundsätzlich finde ich es gut, wenn das Bundeshaus auf Fachexperten zurückgreifen kann und diese zu ihren Kernthemen einen Beitrag leisten können. Wenn das nicht der Fach- oder Branchenverband ist, wer sollte es dann sein?

SVIT FM SCHWEIZ HAT DEN FM-MONITOR 2025 HERAUSGEGEBEN UND VERSCHIEDENE TRENDS UND ENTWICKLUNGEN ERFASST. WIR SPRACHEN BEREITS ÜBER DIE TRENDS, DIE SIE SELBST ERKENNEN. DECKEN SICH IHRE EINSCHÄTZUNGEN MIT DEN RESULTATEN AUS DEM FM-MONITOR?

Zum grössten Teil – aber manches hat mich auch überrascht. Zum Beispiel der Trend in den Vergabemodellen. Ich hätte eher gedacht, dass es nicht in die Einzelvergaben geht, sondern eher in Richtung integrale oder gewerbespezifische Aufteilungen. Das kann an der Befragtenstruktur liegen oder auch an den immer noch verbreiteten «Landesfürsten» in den Auftraggeberunternehmen, denen man keine Vorgaben machen

möchte und die ihre Gärtchen auch nicht abgeben wollen. Dass wir in Sachen ESG und Nachhaltigkeit etwas hinterherhinken, hat mich weniger überrascht. Auch dass KI noch nicht so stark angewandt wird, war mir eigentlich klar. Innovationen kommen in der Regel nicht von den Dienstleistungsfirmen. Die sind eher Leistungsausführer und nicht Leistungsdefinierer – es wird zumeist das gemacht, was der Auftraggeber sagt und bezahlt. Und dass wird auch immer so bleiben. Innovation muss aus jenen Unternehmen kommen, die mit ihren Flächen wirklich arbeiten und ihr Kerngeschäft verstehen.

SIE SPRACHEN SCHON DAS THEMA VERGABEMODELLE AN. WAS ENTWICKELT SICH HIER?

Ich finde es enorm wichtig, dass wir auskömmliche Vergabemodelle haben. Ich vergleiche das immer mit einer Ehe. In einer Partnerschaft – ob in der Ehe oder im Geschäft – müssen die Dinge von Anfang an für beide Seiten auskömmlich aufgesetzt werden, sonst wird und muss diese Partnerschaft scheitern. Dann ist jeder einzelne Franken, den ich da reinbuttere, von Anfang an schlecht investiert. Es ist deshalb auch eine Aufgabe von uns Verbänden, für auskömmliche Vergabemodelle einzustehen und zu sagen, was tatsächlich auskömmliche Preise sind und was nicht. Und hier sind wir genau bei der «Charta FM Ausschreibungen».

Erfahren Sie mehr!

SVIT FM SCHWEIZ HAT DIESE CHARTA VON FMPRO MITGESTALTET UND UNTERSTÜTZT. WAR DAS EINE EINFACHE ENTSCHEIDUNG?

Ja, ich finde die Charta FM Ausschreibungen eine wunderbare Initiative und kann das nur unterschreiben. Wichtig ist für mich einfach, dass wir im Empfehlungsmanagement bleiben und nicht versuchen, Dinge zu sehr festzuzurren. In der Praxis gibt es nun mal viele Unterschiede, sei es im Bereich Zahlungsfristen, in den Reihenfolgen der Vergabeprozesse oder rund um die Teuerungsreserve. Das alles sollte für möglichst viele Unternehmen und Organisationen der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand passen, aber wählbar sein.

ZURÜCK ZUR PARTNERSCHAFT: IN EINER EHE

GEHT MAN BESTIMMT DAVON AUS, DASS SIE LÄNGER ALS ZWEI JAHRE DAUERT. WENN IM FM ALLE ZWEI JAHRE NEU AUSGESCHRIEBEN WIRD, IST DAS SCHWIERIG. Das ist richtig. Im ersten Jahr übernehmen Dienstleister Daten und Strukturen, müssen sich im Gesamtumfang des Auftrags einfinden – die Anlagen, Systeme und Aufträge kennenlernen – und allenfalls in ein Modell überführen, mit dem sie selber klarkommen. Dafür brauchen sie Zeit, und deshalb ist es tragisch, wenn Unternehmen in regelmässigen kurzen Abständen neu ausschreiben. Dienstleister können in solchen Fällen nicht mit einem langfristigen Ansatz an ihre Aufgabe herangehen und schon gar nicht ein nachhaltiges Konzept durchgängig umsetzen.

UND: AN EINER PARTNERSCHAFT MUSS MAN AUCH ARBEITEN KÖNNEN.

Klar. Wenn Modelle nicht funktionieren, sollte man – sofern die «Ehe» noch nicht zerrüttet ist –miteinander sprechen und Lösungswege finden, die eine gemeinsame Basis bieten. Im FM heisst das, wir können uns den Vertrag und Leistungsbeschrieb anschauen und über Preise sprechen, wir können über Konzepte und Qualifikationen sprechen. Wenn beide Seiten bereit sind, an diesen Dingen zu arbeiten, um sich zu verändern, kann man sich gemeinsam und nachhaltig weiterentwickeln. Und das übrigens auch während Ausnahmesituationen, wie wir sie beispielsweise während der Covid-Pandemie erlebten. Da mussten Dienstleister flexibel sein, Einschnitte aushalten und partnerschaftlich Lösungen finden.

VIELES WAR NICHT NUR VORÜBERGEHEND, SEIT DER PANDEMIE HABEN SICH DIE FLÄCHENNUTZUNG ODER DAS WORKPLACE MANAGEMENT STARK VERÄNDERT. Themen wie Homeoffice und Workplace-Konzepte sind für mich mittlerweile eher old fashion, das ist längst durch – und betrifft nur das Büro, weil in der Produktion der Arbeitsplatz nicht frei gewählt wer-

den kann. Was sich in Büros durch die Pandemie veränderte, war längst überfällig. Eine gewisse Flexibilität war schon vorher da, sie hat sich nun aber manifestiert. Die ganzen Bürokonzepte im Sinne von «Schöner Wohnen» bringen nicht viel – mit Rutschbahnen im Büro gewinnt man keinen Krieg.

«WAS SICH IN BÜROS DURCH DIE PANDEMIE VERÄNDERTE, WAR LÄNGST ÜBERFÄLLIG.»

Was aber klar ist: Es wird weniger Bürofläche gebraucht. Wenn jemand in Immobilien investieren möchte, ist Wohnen derzeit bestimmt attraktiver als Arbeiten. Wohnen müssen die Menschen immer. Auch viele Einkaufszentren tun sich schwer, da wird vieles umgenutzt – plötzlich ist eine Arztpraxis, wo früher ein Laden war. Wir müssen flexibler, innovativer und offener sein, damit wir unsere Flächen nutzen können. Die teuerste Fläche ist die, die nicht genutzt wird.

WIE NEHMEN SIE EIGENTLICH DAS KNOW-HOW DER FM-FACHKRÄFTE WAHR?

Es ist grundsätzlich genügend Know-how vorhanden. Aber wir müssen mehr junge Menschen gewinnen, die bereit sind, in diese Branche einzusteigen. Sie ist immer noch ein bisschen verstaubt – halt so, wie man den Hausmeister sieht. Grundsätzlich bietet die FM-Branche viele Aufstiegsmöglichkeiten und Karrierepositionen, die in den Unternehmen zunehmend wichtiger werden. Es ist eine aufsteigende Branche, die auch nicht durch Reinigungsroboter oder KI ersetzt wird. Wir werden mehr und mehr wichtiger. Es gibt eine stetige Erhöhung des Technisierungsgrades in den Gebäuden, was eine wirklich fundierte Bedienung benötigt.

EIGENTLICH MÜSSTE ES FÜR JUNGE MENSCHEN SEHR ATTRAKTIV SEIN, WENN SIE EINEN GEWICHTIGEN EINFLUSS AUF NACHHALTIGKEIT AUSÜBEN ODER SPANNENDE KI-ANWENDUNGEN VORANTREIBEN KÖNNEN. Das finde ich auch, und ich weise immer wieder darauf hin, was wir als FM-Branche eigentlich machen, was wir steuern und wo es Anknüpfungspunkte für Menschen aus dem digitalen Bereich oder aus der Ingenieurwelt gibt. Tatsächlich unterstellt man der neuen Generation, dass sie sehr ökologisch denkt und Nachhaltigkeitsfaktoren für wichtig erachtet. Im FM kann man einen grossen Beitrag dazu leisten. ‹‹

schleissteile bei der späteren Planung zwingend im Blick zu behalten. Gleiches gilt für die Ausstattung der einzelnen Gebäude von Fenstern und Türen bis zu Wand- und Bodenbelägen. Daher reicht eine nutzbringende Bestandsaufnahme weit über eine schlichte Dokumentation der Gebäudehülle hinaus.

SCHRITT 2: ERGÄNZEN DER DATEN

Anschliessend sind die vorhandenen Daten um jene Angaben zu ergänzen, die noch fehlen und unvollständig sind. Ausserdem sind alle Daten zu korrigieren, die veraltet oder fehlerhaft sind.

Wie also geht man für BIMgestützte langfristige Prognosen vor, und was ist hierbei besonders wichtig?

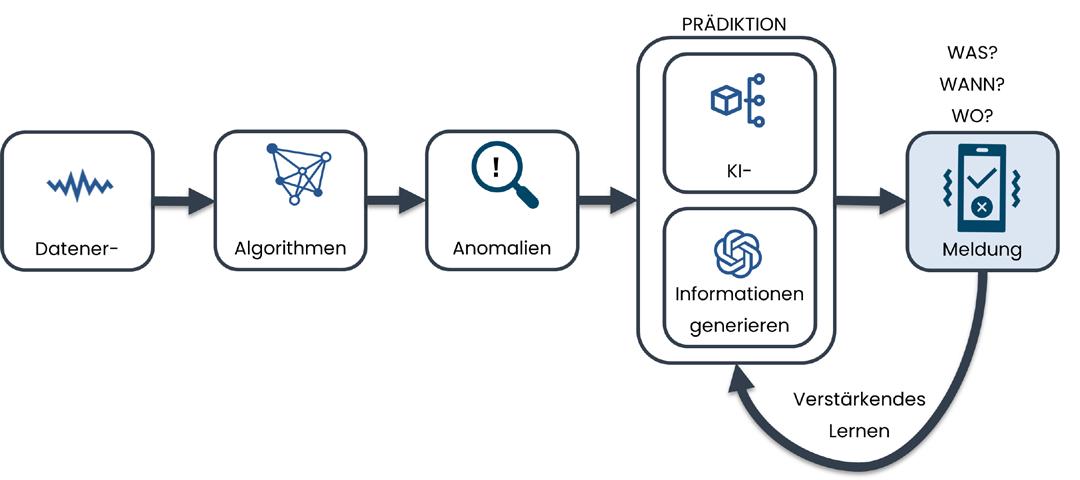

Autor: Michael Plat

›› Das BIM-Modell ist ein wichtiger Bestandteil im Lebenszyklusmanagement von Gebäuden. Angefangen bei der Planung über den Betrieb bis zum Rückbau ist es in vielfältiger Weise nützlich. Noch lohnender ist, den singulären Blickwinkel zu verlassen, denn kombinierte BIM-Modelle ermöglichen mit ihren umfassenden Daten sogar Prognosen für eine langfristige Portfolioplanung.

Wenn von BIM-Daten gesprochen wird, geschieht das zumeist im Kontext von Neubauten. Gelegentlich spielen BIM-Modelle auch eine Rolle, wenn eine tiefgreifende Sanierung oder ein grundlegender Umbau von Bestandsgebäuden angestrebt wird. Wer dagegen sein Gesamtportfolio in BIM-Modellen vorliegen hat, dem eröffnen sich wesentlich umfassendere Perspektiven. Mit einem solchen Portfolio-Modell lassen sich nämlich Entwicklungen im Bestand simulieren, berechnen und vorplanen, selbst über Zeiträume von 50 Jahren. Eine solche Planung war das Ziel eines Schweizer Anwenders. Das Vorgehen bei diesem Projekt ist die perfekte Blaupause für derartige Projekte generell. Wie also geht man für BIMgestützte langfristige Prognosen vor, und was ist hierbei besonders wichtig?

SCHRITT 1: BESTANDSAUFNAHME

Im ersten Schritt ist das Gesamtportfolio zu bestimmen. Welche Gebäude sollen, welche müssen in die Planung einbezogen werden? Und wie ist die aktuelle Datenlage dieser Gebäude? Das sind die beiden Kernfragen zu einer ersten Aufgabenliste. Sie betrifft die Erfassung des Datenbestands zu den obligatorisch zu berücksichtigenden Immobilien und zielt nicht allein darauf, zu klären, ob es ein BIM-Modell gibt, sondern welche relevanten Gebäudedaten überhaupt vorliegen. Denn neben Dach und Wänden sind auch die vielfältigen technischen Anlagen von Heizung und Klima bis zu Aufzügen und Fahrtreppen als Ver-

Für Gebäude, deren BIM-Modell unvollständig ist, müssen die Lücken in den Modellen durch Nacharbeiten geschlossen werden. Gibt es für Gebäude noch kein BIM-Modell, sind diese neu zu erfassen und zu modellieren. Je nach Planungsziel kann diese Modellierung rein geometrisch und nur für den Baukörper erfolgen oder bestimmte technische Anlagen miteinschliessen, sie muss in der Regel aber nicht die hohen Anforderungen an ein BIM-Modell für einen Neubau erfüllen.

Wichtig ist auch, externe Datenquellen mit heranzuziehen. Im Fall des durchgeführten Projekts war das beispielsweise ein frei zugängliches Geoportal der Kommune, aus dem sich die erforderlichen geodätischen Daten gewinnen liessen. Diese Daten bildeten eine wichtige Grundlage des Projekts und wurden abhängig von der gegebenen Detailtiefe mit eigenen 3D-Laserscan-Aufnahmen ergänzt, um ein vollumfassendes Bild des Geländes und seiner aktuellen Bebauung zu erhalten.

Nach den Aufnahmen des Areals folgte die Aufnahme der auf diesem befindlichen Gebäude, sofern die erforderlichen Daten noch nicht oder nicht in der notwendigen Qualität vorlagen. Abhängig von der erforderlichen Detailtiefe kamen für die Erfassung verschiedene Technologien zum Einsatz. Für einfache Aufmasse waren das klassische Tachymeter, für detailreiche Darstellungen wurden Punktwolken mit Laserscannern erzeugt. Um Fassaden und Dachflächen fotografisch dokumentieren zu können, waren zusätzlich Drohnenbefliegungen notwendig, für die Fluggenehmigungen einzuholen waren.

SCHRITT 3: PRÄZISION DES KLÄRUNGSBEDARFS Nachdem alle erforderlichen Daten zusammengetragen waren, wurde der Klärungsbedarf über den geplanten Betrachtungszeitraum präzisiert. Der gewünschte Erkenntnisgewinn lautete: Wie entwickelt sich mein Areal über die kommenden 50 Jahre?

Eine solche Frage muss grundsätzlich flexibel beantwortet werden, es sind daher in den nachfolgenden Arbeitsschritten Varianten zu simulieren, denn erst sie erlauben, mögliche Entscheidungen gegeneinan -

der abzuwägen oder auch Ansätze aus einer Simulation mit Ansätzen einer anderen zu kombinieren – in Abwandlung gilt auch hier die rhetorische Regel variatio delectat, denn die Vielfalt der Planungsmöglichkeiten bietet Impulse für eine optimierte Entscheidungsfindung. Mögliche Fragen, die in diesen Projektschritt einfliessen sollten, lauten:

■ Welche Immobilie wird renoviert werden müssen?

■ Welche Immobilie ist zu sanieren?

■ Welche Gebäude werden abgerissen und neu gebaut?

■ Welches Bauwerk wird zuerst, welches später berücksichtigt?

Über die rein baulichen Fragestellungen hinaus sind auch organisatorische Aspekte mit einzubeziehen. Mögliche Fragen lauten:

■ Können und sollen im Zuge von Modernisierungsmassnahmen Abteilungen verlegt werden?

■ Sind zukünftig Abteilungen zusammenzufassen, und falls «Ja», in welchem Zeitfenster?

■ Werden Abteilungen entfallen aufgrund der technischen oder demografischen Entwicklung?

■ Was muss wegen sich ändernder demografischer, technischer oder anderer Anforderungen erweitert oder ersetzt werden?

■ Welche Folgen haben diese Veränderungen auf den Gebäudebestand?

■ Welche Folgen haben die Veränderungen auf das Areal, zum Beispiel mit Blick auf Zuwegungen, Transportwege und Verbindungsstrassen?

Im Zuge der Planungsgespräche werden sich individuell weitere Fragen ergeben, die gleichfalls in den Anforderungskatalog mit aufgenommen werden müssen, um später belastbare und realitätsnahe Prognosen erstellen zu können.

SCHRITT 4: DIGITALE ZWILLINGE

Da eine langfristige Planung ganzer Areale sehr komplex ist, empfiehlt es sich, einen umfassenden digitalen Zwilling von Gelände und Gebäuden zu erstellen, quasi ein städtebauliches BIM-Modell. Gut hieran ist, dass so auch nicht aus dem Blick geraten kann, welche geologischen Besonderheiten des jeweiligen Areals zu berücksichtigen sind, also ob und welche Gebäude mit welchen Gebäudeteilen auf felsigem Untergrund stehen oder ob es wegen morastiger Untergründe besondere Fundamente gibt. Damit ist auch leicht zu erkennen, in welchen Bereichen des Geländes die Freiheiten bei Bauvorhaben eingeschränkt sind. Bei einem komplexen Geländeverlauf ist die Modellierung zwar anspruchsvoll, doch lohnt sich der Aufwand, weil er vor genau dem schützt, was später Kosten explodieren lässt: vor der bösen Überraschung.

EXKURS: SOFTWAREPORTFOLIO

Abhängig von den Lieferanten der erforderlichen Daten sowie den Zeitpunkten und den jeweils verwen -

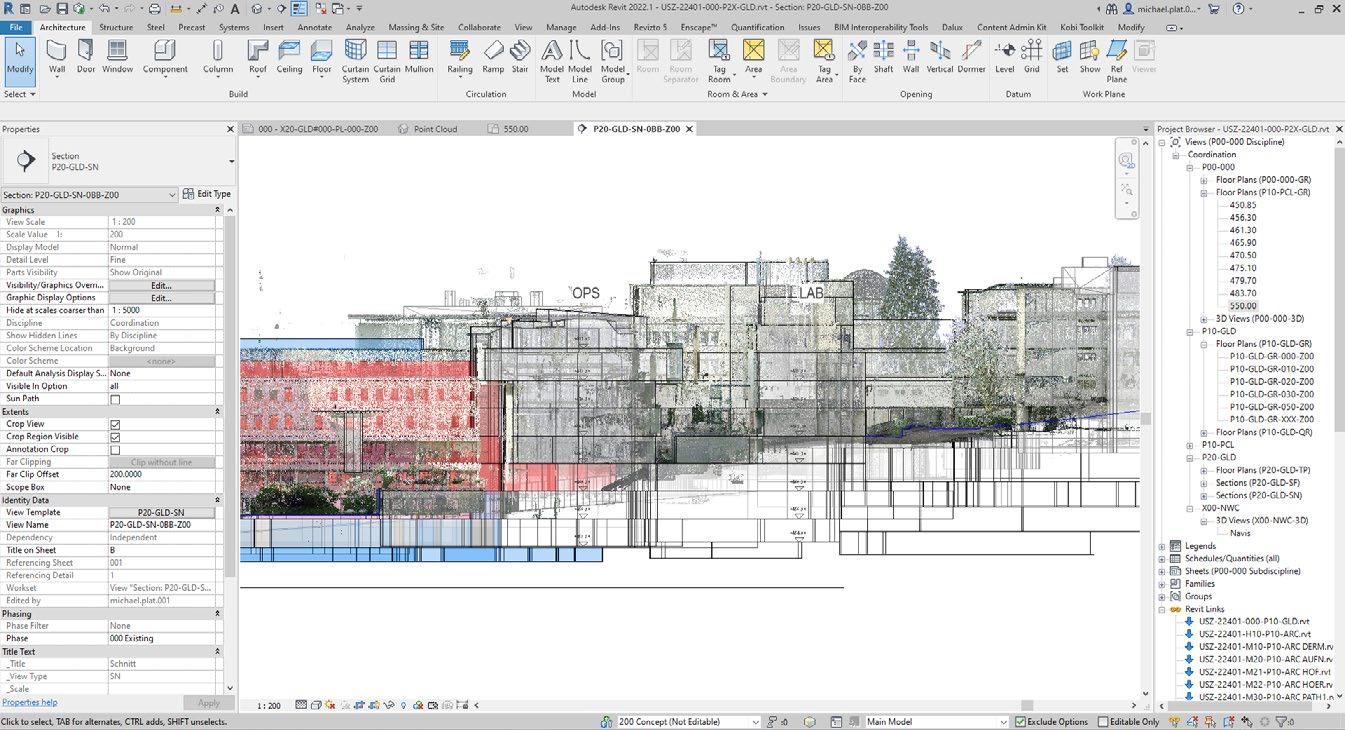

deten Technologien und Anwendungen, mit denen diese Daten erstellt wurden, wird ein breites Software-Portfolio notwendig sein. Verschiedene Fachbereiche wie Hoch- und Tiefbau, Geodäsie und Infrastrukturbau haben ihre jeweils eigenen Programme, dazu kommen die Anwendungen für 3D-Laserscanning oder BIM-Software. Das Potpourri der Datenlieferanten sollte mit einem übergreifenden und integrativen Common Data Environments (CDE) ergänzt werden, in dem die vielfältigen Daten zentral gehalten werden, um sie mit den unterschiedlichen Anwendungen teilen und bearbeiten zu können.

Im konkreten Fall kamen allerdings vorrangig etablierte Lösungen des Softwarehauses Autodesk zum Einsatz: Revit diente der Erstellung von BIM-Bestandsmodellen, ReCap der Bearbeitung von Laserscans, Civil 3D der Modellierung von Geländedaten und InfraWorks der Visualisierung von Infrastrukturund Tiefbauprojekten. Ergänzt wurde dieses Set-up durch die Autodesk Construction Cloud, die eine reibungslose Koordination aller Projektbeteiligten ermöglichte. Das darauf abgestimmte Prozessdesign wurde mit Autodesk Dynamo realisiert. Parallel dazu wurden die mit Leica-Geräten aufgenommenen Laserscans in Leica Cyclone Register 360 optimiert und für weitere Anwendungen aufbereitet.

SCHRITT 5: DIE PLANUNG

Nachdem die Datenlage den Anforderungen entsprechend aufbereitet war, konnte die eigentliche Arbeit beginnen – die Analyse des aktuellen Zustands des Geländes, der einzelnen Gebäude und Anlagen und die Prognose, wie sich dieser Bestand entwickeln wird, mithin also, wie für die Zukunft zu planen sein würde.

Ein Betrachtungswinkel war rein architektonisch: Wie ist der aktuelle Zustand und wie die Beschaffenheit der Gebäude und ihrer Anlagen? Wo steht zeitnah Renovierungs- und Sanierungsbedarf an? Wo ist damit später zu rechnen und in welchen Zeitfens-

Da eine langfristige Planung ganzer Areale sehr komplex ist, empfiehlt es sich, einen umfassenden digitalen Zwilling von Gelände und Gebäuden zu erstellen, quasi ein städtebauliches BIM-Modell.

Nachdem alle erforderlichen

Daten zusammengetragen waren, wurde der Klärungsbedarf über den geplanten

Betrachtungszeitraum präzisiert.

Der gewünschte

Erkenntnisgewinn lautete: Wie entwickelt sich mein Areal über die kommenden

50 Jahre?

tern? Bei welchen Gebäuden und Anlagen lohnt sich der Erhalt? Und wo rechnet sich wegen mangelhafter Bausubstanz ein Neubau?

Ebenfalls untersucht wurde, wo sich bereits heute zeigt, dass ein Gebäude seinem Einsatzzweck nicht mehr gerecht wird oder wo in naher Zukunft damit zu rechnen ist. Gründe können Neuerungen in Gebäudetechnik oder der Technik für die im Gebäude geleisteten Arbeiten sein, ebenso die mutmassliche Gebäudenutzung. Gründe können auch sein, dass bestimmte Nutzungsszenarien nicht mehr, in anderem Umfang oder anderer Ausprägung ausgeführt

Geräte für die bAUMPFLEGE: GTA 40, MSA 190 T, MSA 220 T und FSA 400 K

Entwickelt für die Pflege junger Bäume: Unser Sortiment an starken Akku-Geräten bietet unübertroffene Leistung, mühelose Handhabung und Laufzeiten für echte Profis.

SuperClean Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz.

Mehr Informationen dazu erhalten Sie in Ihrem STIHL Fachhandel oder unter stihl.ch

werden sollen oder müssen. Um das belastbar beurteilen zu können, wurden im durchgeführten Planungsszenario demografische Entwicklungsszenarien, insbesondere Fragen der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung und den sich hieraus ergebenden veränderten Bedürfnissen und Ansprüchen, hinzugezogen.

Da die Zukunft vorauszusagen zwar grob, aber nicht im Detail möglich ist, wurden – wie oben schon angemerkt – verschiedene Varianten entwickelt und geprüft. Eine solche variable Vorplanung schafft Sicherheit, um notwendige Bau- und Umbaumassnahmen jetzt vorzuplanen, notwendige Rücklagen fristgerecht aufbauen und die Arbeiten zum Stichtag in der Zukunft schneller umsetzen zu können. Denn für die möglichen Ausprägungen der zukünftigen Sachverhalte sind bereits grundlegende Antworten vorformuliert, die lediglich in Details anzupassen sein werden. Womit die dann ausführende Generation von Verantwortlichen den Planungen ihrer Vorgänger leichten Herzens zustimmen kann, denn spätestens dann bewahrheitet sich das besagte Credo: Variatio delectat.

und insbesondere im Hinblick auf eine stabile Versorgung kann dieser auch als gespeicherter Strom angesehen werden.

Das übliche Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff ist die Elektrolyse. Für den Betrieb der Elektrolyse ist Strom einzusetzen, welcher im besten Fall regenerativ erzeugt wird, da nur so die Klimarelevanz erfüllt ist.

›› In Zeiten, wo die Energieversorgung transformiert werden muss, tragen Facility Manager eine grosse Verantwortung. Bei praktisch allen Unternehmen sind grosse Immobilienkomplexe zu betreuen. Dies betrifft sowohl den Bereich der Dienstleistungen als auch Industrie und Gewerbe.

Mit einer Wasserstoffversorgung wird die Immobilie weniger abhängig von volatilen Energiemärkten.

Autor: Stefan Jäschke

Gebäude werden zunehmend komplexer und ohne eine gesicherte und stabile Energieversorgung ist der Betrieb künftig nicht mehr denkbar. Trotz aller Bemühungen, Energie effizient einzusetzen, ist es eine Tatsache, dass der Energiebedarf, insbesondere der Strombedarf, jährlich steigt. Die genutzten Immobilen haben zum Teil erhebliche Energiebedarfe.

Die Energieversorgung ist auf eine zunehmende Nutzung von elektrischem Strom ausgerichtet. Dabei muss jedem bewusst sein, dass der Strom, der im Moment verbraucht wird, zeitgleich an anderer Stelle erzeugt werden muss. Das Problem ist, dass Strom in grossen Mengen schlecht speicherbar ist.

WASSERSTOFF ALS ALLROUNDER

Hier kommt nun Wasserstoff als ergänzender Energieträger ins Spiel. Wasserstoff ist ein Gas, das aber in der Nutzung sehr viel vielseitiger ist als beispielsweise Erdgas. Wasserstoff ist, so gesehen, ein Allrounder im Bereich der Energieträger.

Wasserstoff kann sowohl als Brennstoff dienen, wird aber auch als Rohstoff in der Produktion eingesetzt

Für die Elektrolyse wird also vorzugsweise sogenannter Überschussstrom eingesetzt, also der Strom, den eine Photovoltaikanlage erzeugt, der nicht unmittelbar verbraucht wird. Insbesondere in den Sommermonaten besteht bei vielen grösseren Photovoltaikanlagen ein erheblicher Anteil an sogenanntem Überschussstrom. Da dieser nicht direkt gespeichert werden kann, ausser es wird Wasserstoff produziert, wird derzeit vielfach dieser Stromanteil ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Dies wird zunehmend unattraktiver, da die Rückvergütungstarife laufend sinken.

Mit der lokalen Wasserstoffproduktion besteht mithilfe der Elektrolyse eine Möglichkeit, überschüssigen Strom in Wasserstoff umzuwandeln, diesen zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung zu stellen. Wasserstoff als gespeicherter Strom ist somit ein Weg, die Energie saisonal zu verschieben.

Insbesondere bei Photovoltaikanlagen besteht in den Sommermonaten ein Überangebot und damit eine Menge an Überschussstrom, der umgewandelt in Wasserstoff durch Rückverstromung mithilfe einer Brennstoffzelle wiederum als Strom zur Verfügung gestellt werden kann. Auf diese Art und Weise ist es möglich, Strom nicht nur zu speichern, sondern zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu nutzen.

WIRKUNGSGRADE VON

WASSERSTOFFSYSTEMEN

Kritiker dieses Verfahrens verweisen auf die mässigen Wirkungsgrade, die bei den beteiligten technischen Prozessen erreicht werden. Beim Vorgang der Umwandlung von Überschussstrom zu Wasserstoff und Wasserstoff wiederum zu Strom muss davon ausgegangen werden, dass von der ursprünglichen Überschussstrommenge zu einem späteren Zeitpunkt (Wintermonate) nur etwa die Hälfte wieder zur Verfügung steht.

Andererseits ist der Vorteil dieses Vorgehens, dass auf diese Art und Weise überhaupt eine Energiemenge (Strom) saisonal gespeichert werden kann. Selbst wenn die Wirkungsgrade zu einem markanten Verlust führen, lässt sich mithilfe dieser Technologie ein hoher Autarkiegrad erreichen und somit der

Strombezug aus dem öffentlichen Netz stark reduzieren. Bei etwa 1,8 Millionen Gebäuden in der Schweiz würde ein grossflächiger Einsatz solcher Technologien die allgemeine Stromerzeugung deutlich reduzieren oder entlasten. Renditeberechnungen zeigen, dass bei Immobilien, die rückverstromten Überschussstrom im Winter Mietern zur Verfügung stellen, beziehungsweise zu einem für die Mieter attraktiven Tarif verkaufen, eine ansehnliche Rendite erzielt werden kann.

Damit eine sichere Energieversorgung realisiert werden kann, muss eine ausreichende Menge Wasserstoff produziert und bereitgestellt werden. Ob eine dezentrale oder lokale Wasserstoffproduktion zur Versorgung einer Immobilie sinnvoll ist oder nicht, ist im Einzelfall zu prüfen. Alternativ dazu kann auch eine zentrale Wasserstoffproduktion die Versorgung sicherstellen.

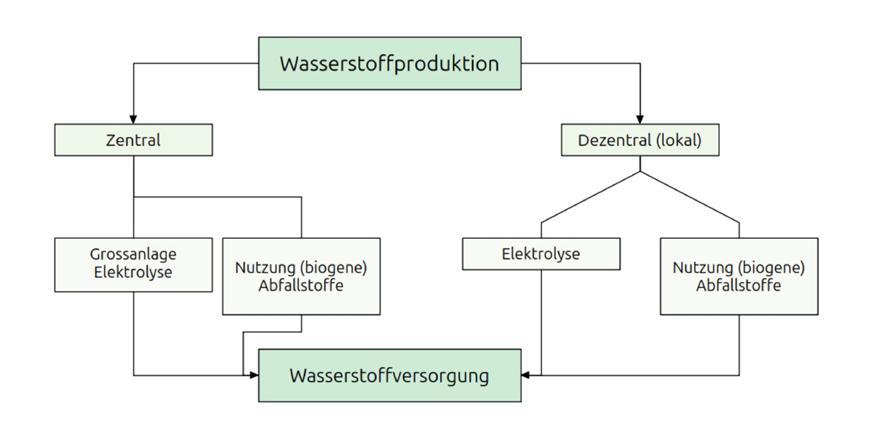

ZENTRALE ODER DEZENTRALE PRODUKTION

Eine Wasserstoffproduktion kann also zentral oder dezentral realisiert sein. Der limitierende Faktor bei der dezentralen oder lokalen Wasserstoffproduktion ist die Verfügbarkeit von ausreichend günstigem oder nicht nutzbarem regenerativem Strom.

Eine zentrale Wasserstoffversorgung aus einem Schweizer Versorgungsnetz wird nicht vor dem Jahr 2040 möglich sein. Nicht jede Unternehmung kann so lange warten.

Im Kontext mit Immobilien wird die Wasserstoffproduktion in aller Regel mithilfe von Photovoltaikanlagen realisiert. Die Produktionskapazität wird durch die verfügbaren Dach- und Fassadenflächen bestimmt. Das primär eingesetzte Verfahren zur Wasserstoffproduktion ist dann eine Elektrolyse vor Ort. In seltenen Fällen können auch andere Verfahren eingesetzt werden wie etwa die Nutzung von biogenen Abfallstoffen.

Bei einer zentralen Wasserstoffproduktion sind es Grossanlagen, die Wasserstoff im Tonnenmassstab herstellen. Dies können beispielsweise Elektrolyseanlagen bei Flusskraftwerken oder bei Windparks sein.

Eine andere attraktive Möglichkeit ist auch hier die Nutzung biogener Reststoffe. Allerdings müssen diese im hohen Tonnenmassstab, beispielsweise 20 000 Tonnen pro Jahr, zur Verfügung stehen. Diese können mit geeigneten Verfahren (wie Pyrolyse) zu Wasserstoff umgewandelt werden. Solche Verfahren sind besonders attraktiv, da diese nur etwa ein Drittel an einzusetzendem Strom benötigen, um die gleiche Menge Wasserstoff zu produzieren, die eine vergleichbare Elektrolyseanlage erzeugen kann.

Bild: zVg

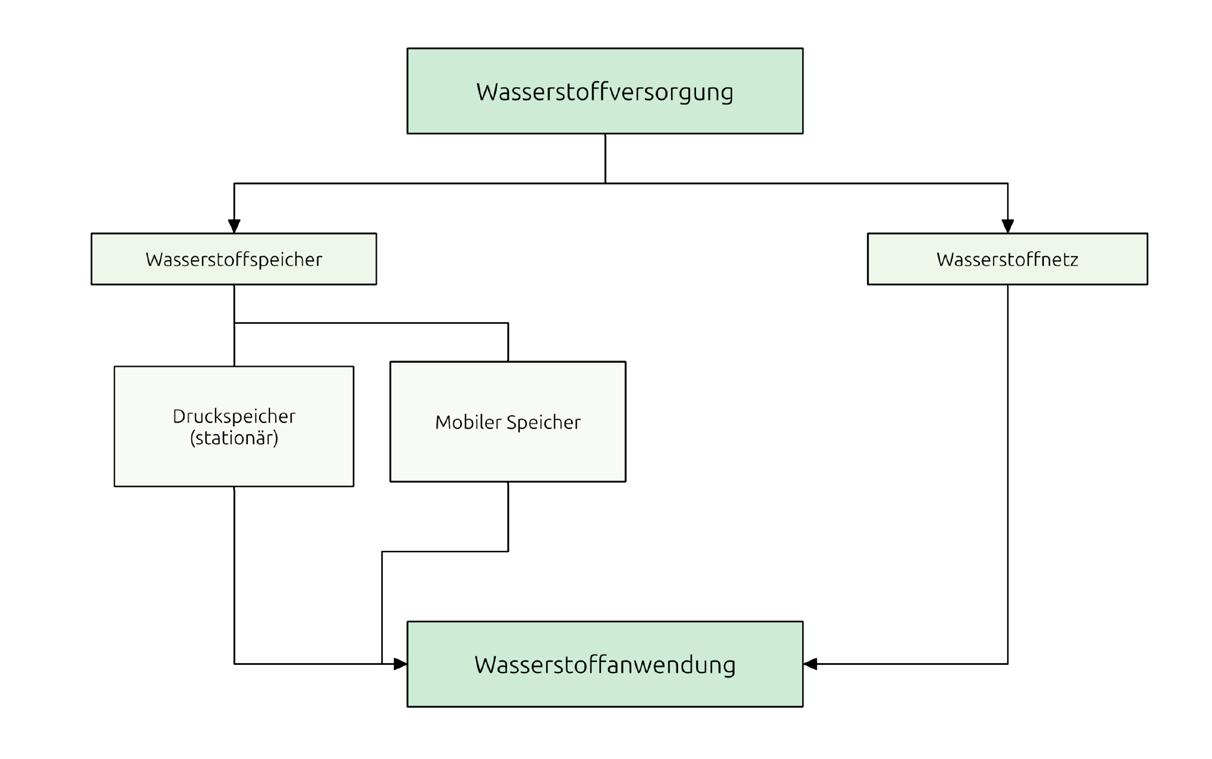

Werden nun grosse Mengen Wasserstoff produziert, ist eine geeignete Speichermöglichkeit vonnöten. Für die Speicherung von Wasserstoff haben sich im Wesentlichen drei mögliche Verfahren durchgesetzt:

■ In kleineren Mengen kann Wasserstoff gut in sogenannten Druckspeichern, also in Druckflaschen mit etwa 300 bar, komprimiert werden. Die Flaschen werden in Bündeln bereitgestellt. Bei grossen Immobilien reicht diese Speichermenge aber meist nicht aus.

■ Eine weitere gute Möglichkeit, Wasserstoff zu speichern, sind sogenannte Feststoffspeicher, also die Anlagerung von Wasserstoff an Metallhydriden. Die Metallhydridspeicher weisen vergleichsweise geringe Drücke (unter 50 Bar) auf. Somit können diese auch gut an und in Gebäuden benutzt werden.

■ Die dritte Möglichkeit, vor allem für grössere Mengen von Wasserstoff, ist die Speicherung in Eisengranulatspeichern, wie sie die Firma Ambartec zur Verfügung stellt. Der Vorteil dieser Speichertechnologie ist, dass der Wasserstoff drucklos und absolut gefahrlos in mobilen Containern speicherbar ist. Die Speichercontainer enthalten aufgrund des innovativen Speicherprinzips keinen Wasserstoff. Mit dieser Mobilität ist dann auch eine Wasserstoffversorgung durch Anlieferung realisierbar.

Bei der von AMBARtec (Infos unter envenion.ch) entwickelten Lösung dienen Eisenoxid-Nuggets als Wasserstoffspeicher zum kosteneffizienten, kompakten und sicheren Transport von Wasserstoff vom Erzeuger zu industriellen und kommunalen Verbrauchern. Kennzeichen sind:

■ höherer Strom-zu-H2-Wirkungsgrad

■ geringerer Platzbedarf

■ geringerer Wasserverbrauch bei der H2-Erzeugung

■ vereinfachte Genehmigungsverfahren

■ kein Gefahrgut

■ verfügbare, nachhaltige Materialien

Die Lösung der zuverlässigen Versorgung mit Wasserstoff durch mobile Speichereinheiten ist eine logistische Aufgabe, die nur mithilfe von Simulationsberechnungen bewältigt werden kann. Entscheidend ist, wofür der Wasserstoff und in welcher Menge und zu welcher Zeit benötigt wird. Dazu muss die Nutzung der Immobilie gut bekannt sein. Hier kommt

Eine Wasserstoffproduktion kann zentral oder dezentral realisiert sein.

das Unternehmen bietet Analysen, Zielsetzungen, Simulationen und Vordimensionierungen rund um Nachhaltigkeit, Wasserstoff, CO2-Reduktion und Versorgungssicherheit.

Die Lösung der zuverlässigen Versorgung mit Wasserstoff durch mobile Speichereinheiten ist eine logistische Aufgabe.

der Facility Manager ins Spiel. Als Verantwortlicher für den Gebäudebetrieb weiss er sehr genau, wo, wann und wie viel Energie benötigt wird.

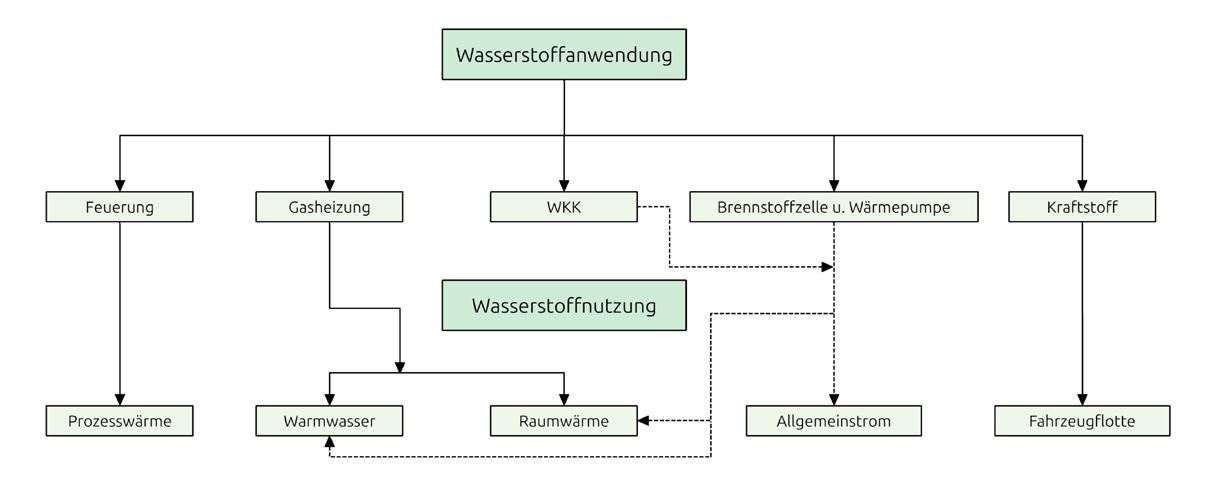

Da Wasserstoff flexibel einsetzbar ist, gibt es grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten, diesen zu verwenden. Einerseits kann Wasserstoff als Brennstoff genutzt werden. Dies ist insbesondere dort interessant, wo zwingend Heizöl oder Erdgas für die Wärmeerzeugung in grossen Mengen ersetzt werden soll, beispielsweise in grossen Hotelkomplexen.

Im industriellen Bereich wird Erdgas häufig zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt, auch diese Wärmeerzeugung kann auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung mit WärmeKraft-Kopplung, die wärmegeführt betrieben wird. Die gleichzeitige Wärme- und Stromerzeugung mindert die im vorgelagerten Prozess beschriebenen Effizienzverluste.

Soll vor allem elektrischer Strom bereitgestellt werden, ist eine Rückverstromung des Wasserstoffs notwendig. Dies kann mit Hilfe von Brennstoffzellen realisiert werden. Die am häufigsten eingesetzte Technologie ist eine sogenannte PEM-Brennstoffzelle. Alternativ dazu und mit sehr viel höheren Wirkungsgraden kann auch eine Hochtemperaturbrennstoffzelle (SOFC) eingesetzt werden. Eine SOFC arbeitet besonders effizient mit den Eisengranulatspeichern zusammen.

Ist in der Unternehmung vor allem der Energieeinsatz für Mobilität vorherrschend, kann Wasserstoff auch für Fahrzeuge eingesetzt werden, entweder direkt als Treibstoff in Wasserstofffahrzeugen mit einer Brennstoffzelle oder mit einem Wasserstoffmotor oder durch vorherige Rückverstromung in Elektrofahrzeugen.

Obwohl landläufig die Meinung vorherrscht, dass Wasserstoff nicht als Brennstoff eingesetzt werden sollte, ist es gleichzeitig so, dass aktuell ein Überangebot an Wasserstoff auf dem Schweizer Markt existiert und die Abnehmer fehlen.

Obwohl landläufig die Meinung vorherrscht, dass Wasserstoff nicht als Brennstoff eingesetzt werden sollte, ist es gleichzeitig so, dass aktuell ein Überangebot an Wasserstoff auf dem Schweizer Markt existiert und die Abnehmer fehlen. Für die mobile Versorgung (mit Speicher-Containern) existiert bereits heute ein Markt, wo Wasserstoff zu 5–6 CHF/kg verfügbar ist.

Bei grossen Heizzentralen mit Leistungen im Megawattbereich ist der Ersatz von Heizöl oder Erdgas durch eine klimafreundliche Alternative eine Herausforderung. Mit Nutzung von Wasserstoff kann dieses Problem gelöst werden.

Bei einer existenten Gasheizung ist es problemlos denkbar, die Feuerung des Wärmeerzeugers von beispielsweise Erdgas auf Wasserstoff umzustellen. Die Heizungsindustrie und die Brennerhersteller haben bereits technische Lösungen zur Verfügung.

Die jeweilige Lösung für das Unternehmen, die betriebene Immobilie oder die Immobilien ist im Einzelfall zu erarbeiten. Dazu empfiehlt sich eine umfassende Simulationsberechnung, die auf dem Lastenheft, also der Formulierung der zu erreichenden Ziele, basiert.

Mithilfe einer solchen Simulation oder Machbarkeitsstudie kann der Facility Manager risikolos eine gute Entscheidungsgrundlage erarbeiten lassen.

Gelingt es, die Immobilie weitgehend unabhängig oder selbstständig zu versorgen – entweder durch Eigenproduktion von Wasserstoff mit Überschussstrom oder durch die Anlieferung von Wasserstoff mit mobilen Speichern oder einer Kombination dieser beiden Möglichkeiten – können Energiebezugskosten gespart und gleichzeitig Erlöse durch Stromverkauf oder durch die Vermeidung der CO2 -Abgabe erreicht werden.

Mit der Etablierung einer Wasserstoffversorgung wird die Immobilie nicht nur unabhängiger und sicher versorgt, sondern ist langfristig unabhängiger von volatilen Energiemärkten. ‹‹

›› Ende August 2025 fand im Technopark Zürich die Diplomfeier des Instituts für Facility Management statt. ZHAW-Diplome für insgesamt 74 Bachelor in Facility Management, 22 Master in Real Estate und Facility Management sowie drei MAS konnten überreicht werden.