INTERVIEW MIT LUKAS VON ROTZ: «DIE ZITRONE IST IRGENDWANN AUSGEPRESST»

BLOCKCHAIN & FACILITY MANAGEMENT IN DER SCHWEIZ: EINE ANALYSE

CHARTA FM AUSSCHREIBUNGEN VON FMPRO

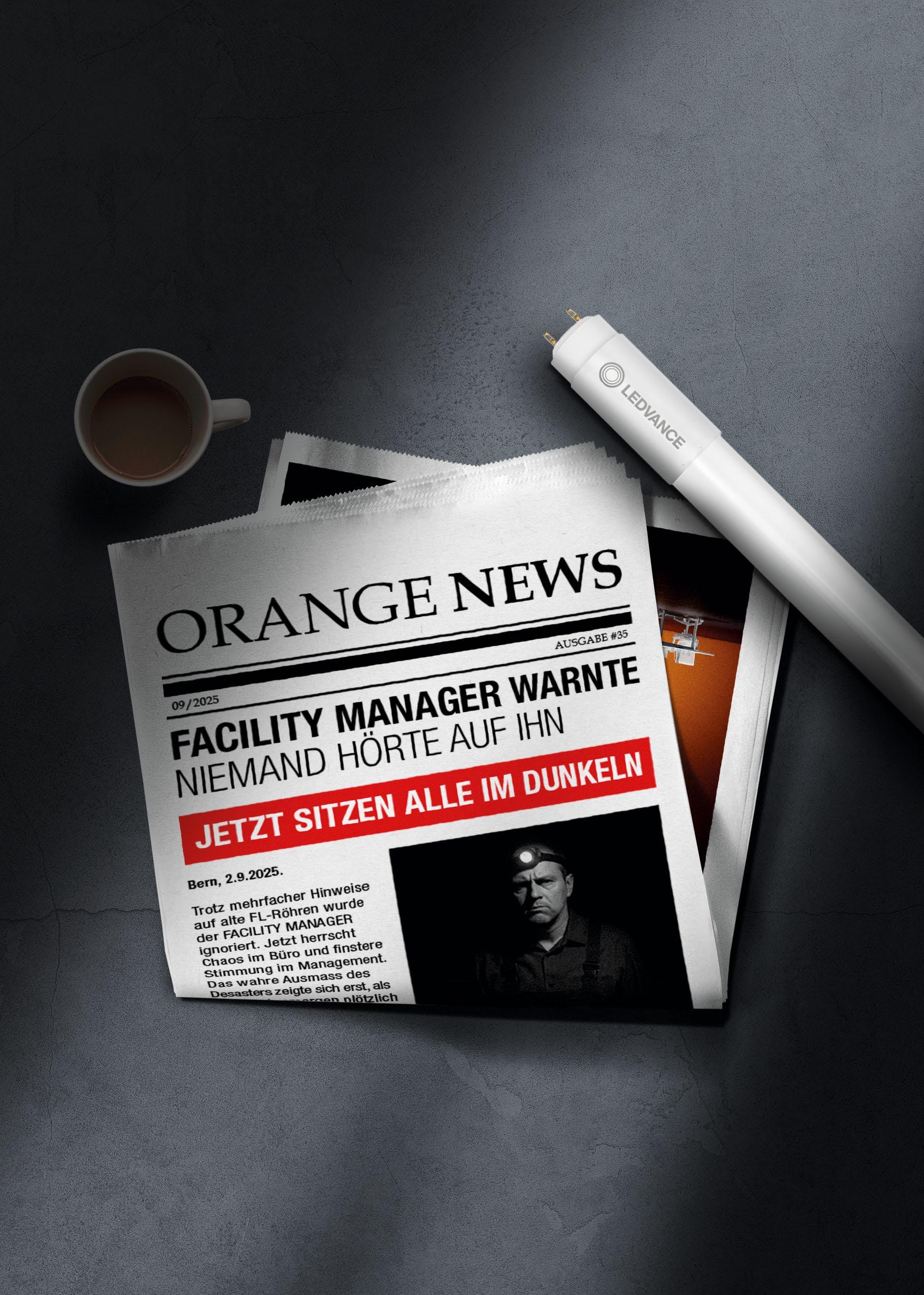

Du hast das Know-how. Wir liefern die Argumente. Hol dir jetzt den LEDVANCE-Leitfaden für den LED-Umstieg.

Die Integration der BlockchainTechnologie ins FM stellt einen disruptiven

Wandel dar, der die Schweizer Immobilienwirtschaft nachhaltig prägen könnte.

fmpro hat eine Charta rund um die Auslagerung von FM-Dienstleistungen veröffentlicht.

Wir sprachen mit Lukas von Rotz (Alpha IC AG) über verschiedenste Trends und Entwicklungen im FM.

04 Editorial

30 Marktplatz

31 Branchenadressen

42 Impressum

42 Veranstaltungskalender

■ MANAGEMENT

06 Fokus Digitalisierung: Blockchain & Facility Management in der Schweiz – Eine Analyse

10 Fokus Digitalisierung: Wie die digitale Kultur über den Erfolg von Digitalisierung im FM entscheidet

17 Interview mit Lukas von Rotz (Alpha IC AG):

«Die Zitrone ist irgendwann ausgepresst»

25 9. Marktübersicht Komplettanbieter im FM

■ FLÄCHE & INFRASTRUKTUR

14 Fokus Digitalisierung: Das Kantonsspital Baden als Vorzeigeprojekt der Digitalisierung

■ MENSCH & ORGANISATION

32 Erfolgreicher Hospitality Summit rückt Zukunft in den Fokus

34 Focus Food Save 2025: Wie Visionen zu Taten werden

35 Swiss Cleaning Summit 2025

■ INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG

12 Fokus Digitalisierung: Generative KI in der Instandhaltung –Drei Anwendungsbeispiele aus der Praxis

36 maintenanceXchange anstelle fmpro Instandhaltungstag 2025

■ FMPRO VERBAND

21 Charta FM Ausschreibungen von fmpro

28 Fünf Fragen an …

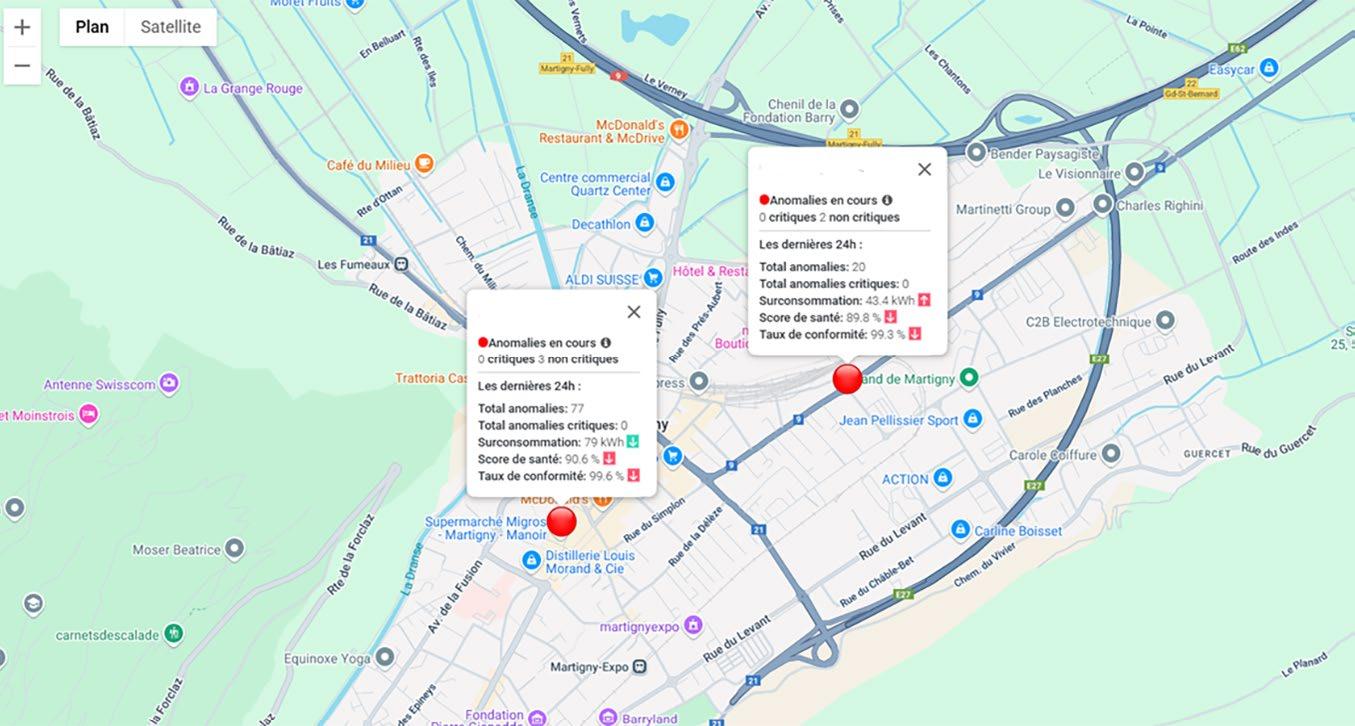

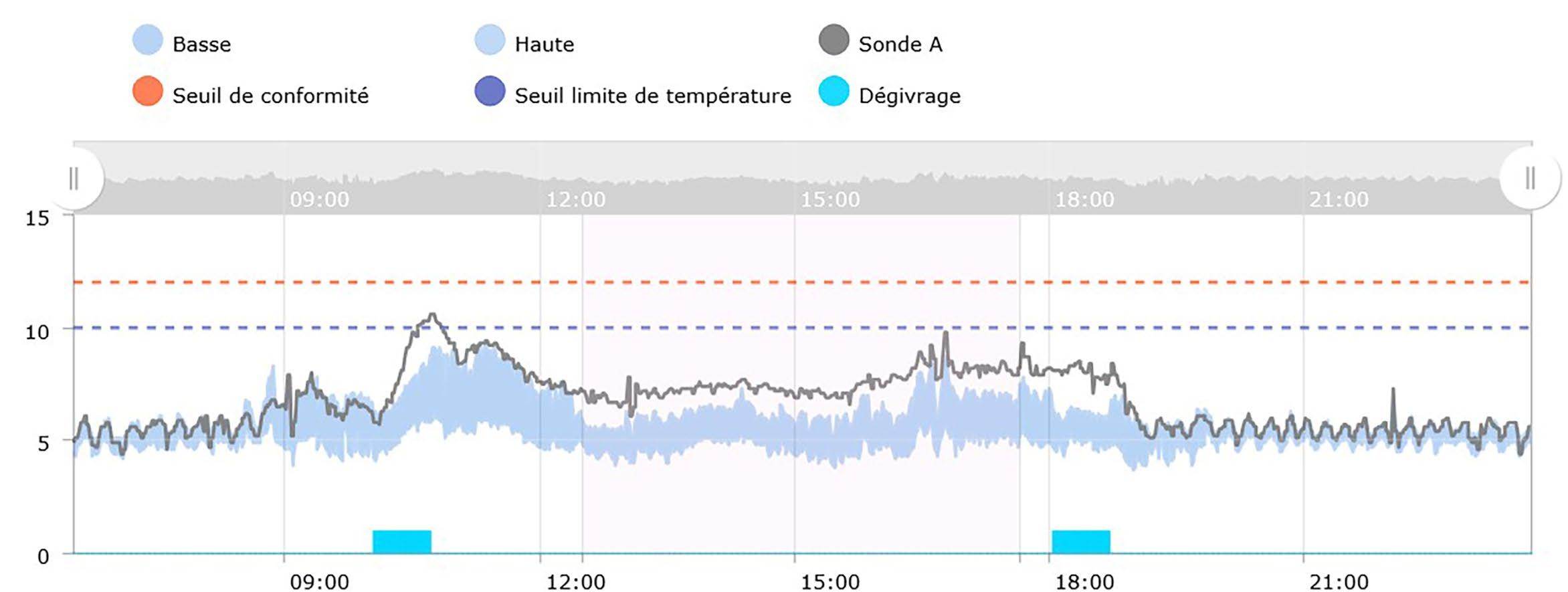

37 Page Suisse romande : Réfrigération intelligente –

Comment l’IA optimise bien plus que l’énergie

40 Page Suisse romande : FM Day 2025 –L’Événement Incontournable des Acteurs du FM

41 Page Suisse romande : Appels d’offres –Charte appels d’offres FM

Titelbild: Gerd Altmann / Pixabay

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder von fmpro

EDV, IT, Digitalisierung, KI, Blockchain … eigentlich geht es immer in etwa um das gleiche – neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten und wecken Hoffnungen. So sagt unser Interviewpartner in dieser Ausgabe beispielsweise: «KI wird als eierlegende Wollmilchsau betrachtet – wenn wir etwas nicht lösen können, hoffen wir, dass eine künftige Technologie uns das Problem löst, weil wir unsere Hausaufgaben nicht machen.»

Machen wir uns also an die Hausaufgaben. Dafür bietet Ihnen die aktuelle Ausgabe zum Schwerpunkt Digitalisierung etwas Lektüre. Zum Beispiel rund um KI und Blockchain, aber auch rund um die digitale Kultur oder um besondere Anwendungen digitaler Möglichkeiten in der Praxis. Lassen Sie sich inspirieren!

Digitalisierung und KI wecken im FM auch deshalb viele Hoffnungen, weil die Margen immer enger werden. Oder, um erneut unseren Interviewpartner zu zitieren, «die Zitrone irgendwann ausgepresst ist». Das widerspiegelt sich oft auch in Ausschreibungen.

Bei der Auslagerung von FM-Dienstleistungen sind faire Rahmenbedingungen, klare Ausschreibungsprozesse und eine vertragsgerechte Leistungserbringung Grundlagen einer erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Im Kern selbstverständliche Voraussetzungen, an welchen es in der Praxis oft mangelt.

Auf Input von Branchenvertretern hat fmpro diese Thematik aufgenommen, mit dem Ziel, zu Grundsätzen von FM-Ausschreibungen und der daraus folgenden Zusammenarbeit eine Charta zu formulieren. Diese Charta finden Sie einerseits in der Heftmitte dieser Ausgabe – um sie leicht aus dem Heft lösen zu können – und andererseits online unter fmpro-swiss.ch.

Bereits haben erste Unternehmen und Organisationen das Commitment zu dieser Charta bestätigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich ebenfalls anschliessen und die Charta verbreiten und unterstützen.

Ihr Stefan Kühnis Chefredaktor «fmpro service»

fmpro Sponsoren

›› Die Integration der Blockchain-Technologie [A] in das Facility Management stellt einen disruptiven Wandel dar, der die Schweizer Immobilienwirtschaft nachhaltig und dauerhaft prägen könnte. Dieser Bericht erläutert, wie dezentrale Ledger-Systeme [B], Smart Contracts [C] und neue Regulierungen das Property Management von Immobilien effizienter, automatisierter und rechtlich sicherer machen können. Autor: Peter Nidetzky

Peter Nidetzky Senior Projektleiter Real Estate Consulting, Wincasa AG.

Die Integration von BlockchainLösungen in bestehende

CAFM-Systeme wie SAP oder IBM TRIRIGA erweist sich als komplex.

In der Schweiz sorgen neue Gesetze wie das DLT-Gesetz (Distributed Ledger-Technologie [B]) und Initiativen wie diejenige der Swiss Blockchain Federation für ideale Bedingungen von Blockchain-Lösungen im Facility Management. Dank ihrer Pionierrolle in der Fintech-Regulierung ist die Schweiz für diese Anwendungen besonders gut aufgestellt.

TECHNOLOGISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSFELDER

■ Dezentrale Datenverwaltung in der Gebäudebewirtschaftung: Die Blockchain-Technologie [A] ermöglicht die Erzeugung von unveränderlichen, digitalen Zwillingen (Digital Twins [D]) von Immobilien. Hierbei werden alle Wartungsprotokolle, Energieverbrauchsdaten und Vertragsdetails chronologisch gespeichert. Anders als bei herkömmlichen CAFM-Systemen (Computer-Aided Facility Management) verhindert die dezentrale Architektur, dass zentrale Instanzen Daten weder manipulieren, noch löschen können. Diese

Gegebenheit ist essenziell für sicherheitsrelevante Nachweise und Tests, da jeder Block innerhalb des vorherigen Blocks verschlüsselt ist. Ein praktisches Beispiel aus Zürich: Wartet ein Techniker ein Lüftungssystem, werden alle Schritte automatisch dokumentiert – mit Zeitstempeln, Sensordaten und digitalen Signaturen. Eigentümer, Mieter und Behörden können diese Daten sofort einsehen ohne Medienbrüche und ohne manuelle Übertragung.

■ Automatisierung durch Smart Contracts: Smart Contracts [C] regeln Verträge im Facility Management automatisiert. Sie verknüpfen sowohl bereitgestellte Arbeitsaufträge als auch Zahlungen an vordefinierten Bedingungen. Ein Beispiel aus Genf: Ein beauftragter Reinigungsdienstleister erhält die Zahlung automatisch, sobald Sensoren die im Hygienesektor vereinbarte Reinigungsqualität bestätigen. Das reduziert den Verwaltungsaufwand um bis zu 40 Prozent und verhindert Streitfälle sowie Zahlungsrückstände. Laut Lünendonk-Studie aus dem Jahr 2025 werden bis 2030 über 70 Prozent der FM-Verträge in der Schweiz Smart-Contract-Elemente [C] enthalten.

■ Supply-Chain-Transparenz für Baumaterialien: Die Rückverfolgbarkeit von Baustoffen wird mit Blick auf die Schweizer Klimastrategie 2050 zu einem zentralen Thema. Blockchain-Systeme [A] dokumentieren den CO₂-Fussabdruck [E] jedes verbauten Materials – vom Stahlträger bis zur Dämmung. Hierzu ein Praxisbeispiel aus Basel: Ein Facility Manager kann belegen, dass die verbauten Solarpaneele ESG-konform produziert wurden. Die komplette Lieferkette bis zum Rohstoffabbau ist digital dokumentiert. Diese Transparenz erleichtert die SFDR-Berichterstattung (SFDR > EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) und sie erhöht zugleich den Wert von nachhaltigen Gebäuden für Investoren.

RECHTLICHE UND REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

■ Das Schweizer DLT-Gesetz als Enabler: Seit dem 1. August 2021 gilt in der Schweiz das DLT-Gesetz (DLT > Distributed Ledger [B] Technologie). Es ist das erste umfassende Regelwerk für blockchainbasierte Finanzinstrumente weltweit. Für das Facility Management ist die neue DLT-Handelslizenz zentral, denn sie erlaubt den Handel von tokenisierten [F] Gebäudeanteilen. Ein konkretes Anwendungsszenario: Wartungsverträge können als digitale Wertrechte ausgegeben und gehandelt werden. In Zürich tokenisiert [F] ein Property Manager das Reinigungsbudget eines Bürogebäudes. Über eine regulierte Plattform wird es verkauft – so entsteht sofortige Liquidität für Reparaturen.

■ Datenschutzkonformität nach DSG (Datenschutzgrundverordnung) und FADP (Federal Act on Data Protection): Die dezentrale Speicherung von sensib -

len Gebäudedaten muss DSG- und FADP-konform erfolgen. Laut Bundesgericht gelten alle Beteiligten mit Schreibzugriff als gemeinsame Verantwortliche. Facility-Manager müssen personenbezogene Daten – wie Zutrittsprotokolle – pseudonymisieren oder in privaten Blockchains speichern. Diese Blockchains [A] sollten nur begrenzten Teilnehmerkreisen zugänglich sein. Die Crypto Valley Association empfiehlt Hybridmodelle: Nur Hash-Werte liegen auf der öffentlichen Blockchain. Die sensiblen Rohdaten werden verschlüsselt in lokalen Swarm-Netzwerken gespeichert.

■ Haftungsfragen bei Smart-Contract-Fehlern: Smart Contracts [C] können fehlerhaft sein, in diesem Fall liegt ein ungeklärtes Rechtsrisiko vor. Falsche Programmierung führt zu automatisierten Fehlbuchungen. Das Obligationenrecht regelt diesen Fall bislang nicht explizit. Das SIF (Staatssekretariat für internationale Finanzfragen) empfiehlt daher Sicherheitsmechanismen, zum Beispiel bei Transaktionen über CHF 10 000 soll eine manuelle Freigabe in den SLAs verankert werden. Zusätzlich können sogenannte Oracle-Dienste [G] eingesetzt werden, sie prüfen externe Datenquellen und übernehmen im Streitfall die Rolle einer digitalen Schiedsinstanz.

INITIATIVEN UND LEUCHTTURMPROJEKTE IN DER SCHWEIZ

■ Crypto Valley Zug-Testbed (wissenschaftl. Forschungsplattform) für blockchainbasiertes FM: Zug ist das Zentrum der Schweizer BlockchainSzene – mit über 512 angesiedelten Unternehmen vor Ort. Seit 2023 testet die Stadt Zug im Rahmen des Projekts «Smart City Zug», innerhalb der städtischen Liegenschaften, blockchainbasierte FMLösungen. Smart Contracts [C] steuern dort die Energieverteilung zwischen Rathaus, Stadtbibliothek und öffentlichem Parkhaus, basierend auf Echtzeit-Verbrauchsdaten. Ergebnis: 18 Prozent weniger Energieverbrauch bei gleichzeitig 22 Prozent geringeren Betriebskosten.

■ Genf Digital Twin Initiative: Die Westschweiz setzt auf digitale Zwillinge [D] bei kritischen Infrastrukturen. Der Flughafen Genf nutzt ein blockchainbasiertes System (Digital Twin [D]), das Wartungsdaten von Startbahnen, Gepäckanlagen und Sicherheitstechnik integriert. Machine-LearningAlgorithmen berechnen beziehungsweise prognostizieren «wahrscheinliche» Ausfallrisiken, und bei Bedarf werden automatisch Wartungsaufträge an geprüfte Dienstleister ausgelöst. Bis 2027 soll dieses Modell auf alle Schweizer Flughäfen ausgeweitet werden.

■ Zürich Blockchain Real Estate Platform (ZüriBEP): Ein Konsortium aus UBS, Swiss Life und der Zürcher Kantonalbank entwickelt gemeinsam eine Blockchain-Plattform. Ziel dieser Bestrebungen

ist es, das durchgängige Lebenszyklus-Management von Gewerbeimmobilien zu optimieren. Kernpunkt der Lösung ist die Tokenisierung [F] von Mietverträgen, wodurch diese digitalen Verträge als Kreditsicherheiten genutzt werden können. Ab Q3 2025 startet die Testphase. Geplant ist die Integration von 50 Bürogebäuden mit einem Gesamtwert von CHF 2,3 Mrd.

HERAUSFORDERUNGEN UND RISIKEN

■ Interoperabilität zwischen Legacy-Systemen [I]: Die Integration von Blockchain-Lösungen in bestehende CAFM-Systeme wie SAP oder IBM TRIRIGA erweist sich als komplex. Eine Studie der ETH Zürich identifizierte drei wesentliche Hauptprobleme: 1. Inkompatible Datenformate zwischen relationalen Datenbanken und dezentralen Ledgern [B], 2. Latenzzeiten bei der Synchronisierung grosser Asset-Datensätze, 3. Fehlende Standard-APIs [I] für die Anbindung von IoT-Geräten. Abhilfe schaffen Middleware-Lösungen wie Chainlink, die Echtzeitdaten aus Gebäudesystemen in Smart Contracts einspeisen.

■ Skalierbarkeitsprobleme bei grossen Immobilienportfolios: Blockchain-Protokolle wie Ethereum stossen bei Transaktionen aus über 100+ Gebäuden an ihre Leistungsgrenzen. Die Credit Suisse hatte vor einigen Jahren Sharding-Ansätze

Bild: https://bruviti.com/ - Digital Twin

Die Schweiz hat das Potenzial, zur globalen Benchmark für blockchainbasiertes Facility Management zu werden. Die Westschweiz setzt auf digitale Zwillinge bei kritischen Infrastrukturen.

[K] und Layer-2-Lösungen [L] wie Polygon getestet. Diese zeigten aber noch Stabilitätsprobleme bei hohen Transaktionsvolumina.

■ Regulatorische Fragmentierung im internationalen Kontext: Schweizer FM-Anbieter mit grenzüberschreitenden Services stehen vor komplexen Herausforderungen, denn EU (MiCA), USA (SEC) und Asien verfolgen unterschiedliche BlockchainRegulierungen. Die Swiss Blockchain Federation fordert eine Harmonisierung bestehender Blockchain-Vorschriften, durch die Schaffung eines globalen Anerkennungsrahmens durch die BIS (Bank for International Settlements).

ZUKUNFTSAUSBLICK UND STRATEGISCHE EMPFEHLUNGEN

Experten erwarten den folgenden Pfad zur Mainstream-Adaption bis 2030:

■ 2025–2027: Breite Einführung von Blockchainbasierten [A] Dokumentationssystemen für Nachhaltigkeitsberichte gemäss TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures / ESRS –European Sustainability Standards)

■ 2028–2029: Tokenisierung [F] von mindestens 15 Prozent aller Schweizer Gewerbeimmobilien als Security Tokens

■ 2030: Vollständige Integration von Smart Contracts [C] in 60 Prozent der Facility-Service-Verträge

Empfehlungen für Facility-Management-Unternehmen:

■ Investition in Hybrid-Architekturen: Kombination aus privaten Blockchains [A] für sensible Betriebsdaten und öffentlichen Netzen für vertragsrelevante Transaktionen

■ Partnerschaften mit RegTech-Anbietern: Nutzung von Tools wie Chainalysis für Compliance-Monitoring und Anti-Geldwäsche-Prüfungen

Experten erwarten bis 2030 eine vollständige Integration von Smart Contracts in 60 Prozent der Facility-Service-Verträge. Bild: Andy Beales / Unsplash

■ Upskilling der Belegschaft: Zertifizierungsprogramme in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und der Swiss Blockchain School Politische Handlungsfelder:

■ Schaffung eines schweizweit einheitlichen Blockchain-Katasters für Grundstücksdaten

■ Einführung steuerlicher Anreize für FM-Unternehmen, die >30% ihrer Prozesse automatisieren

■ Aufbau einer nationalen Testinfrastruktur (Sandbox) unter Federführung des SIF (Staatssekretariat für internationale Finanzfragen)

Dieser Bericht zeigt, dass die Schweiz durch die Synergie aus fortschrittlicher Regulierung, technologischer Expertise und branchenspezifischem Know-how das Potenzial hat, zur globalen Benchmark für blockchainbasiertes [A] Facility Management zu werden.

Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch die Lösung bestehender Herausforderungen wie beispielsweise unterschiedlicher international geltender Standards, Interoperabilität zwischen Legacy-Systemen [I], Skalierbarkeit grosser Immobilienportfolios und eine enge Kooperation zwischen Gesetzgebern, Technologieanbietern und der Immobilienwirtschaft. ‹‹

Bild: www.freepics.com

Smart Contracts regeln Verträge im Facility Management automatisiert. Sie verknüpfen sowohl bereitgestellte Arbeitsaufträge als auch Zahlungen an vordefinierten Bedingungen.

[A] Blockchain

Blockchain im Facility Management (FM) bezeichnet den Einsatz der Blockchain-Technologie zur sicheren, transparenten und effizienten Verwaltung von Gebäuden, Anlagen und damit verbundenen Prozessen. Im Kern ist eine Blockchain eine dezentrale, manipulationssichere Datenbank, die Transaktionen in Blöcken speichert und diese chronologisch zu einer unveränderlichen Kette verbindet. Dies gewährleistet, dass einmal gespeicherte Informationen nicht mehr verändert werden können, was die Datenintegrität und -zuverlässigkeit stark erhöht.

[B] Dezentrale Ledger-Systeme (DLT)

Dezentrale Ledger-Systeme, auch bekannt als Distributed Ledger Technology (DLT), sind digitale, verteilte Datenbanken, in denen Transaktionen und Informationen nicht zentral, sondern gleichzeitig auf vielen unabhängigen Rechnern (Knoten) gespeichert und verwaltet werden. Im Immobilienbereich bieten diese Systeme eine transparente, sichere und manipulationsresistente Plattform zur Dokumentation von Eigentumsrechten, Transaktionen und weiteren relevanten Daten.

[C] Smart Contracts

Smart Contracts im Facility Management (FM) sind digitale, selbstausführende Verträge, die auf der Blockchain-Technologie basieren und Facility-Service-Verträge automatisiert abbilden und steuern. Sie prüfen eigenständig, ob vordefinierte Bedingungen erfüllt sind, und führen daraufhin automatisch Aktionen aus, wie etwa die Freigabe von Zahlungen oder das Auslösen weiterer Prozessschritte.

[D] Digital Twins

Ein Digital Twin im Immobilienbereich bezeichnet eine möglichst umfassende, digitale Nachbildung eines realen Gebäudes oder Immobilienobjekts. Dabei wird nicht nur die physische Struktur und Ausstattung des Gebäudes digital abgebildet, sondern auch sein Verhalten und seine Nutzung in Echtzeit erfasst und simuliert.

[E] CO₂-Fussabdruck

Der CO₂-Fussabdruck für Gebäude beschreibt die Menge an Kohlendioxid (CO₂) und anderen Treibhausgasen, die durch den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes verursacht werden. Er umfasst dabei vor allem die Emissionen, die durch den Betrieb des Gebäudes (Heizung, Warmwasser, Stromverbrauch) sowie durch Herstellung, Transport und Entsorgung von Baumaterialien entstehen.

[F] Tokenisierung im Finanzwesen und bei Vermögenswerten Im Finanz- und Immobilienbereich beschreibt Tokenisierung die Umwandlung von realen oder immateriellen Vermögenswerten in digitale Token auf einer Blockchain. Dabei wird ein Vermögenswert – etwa eine Immobilie, Rohstoffe, Aktien oder Rechte – in digitale Anteile (Tokens) zerlegt, die dann gehandelt oder investiert werden können. Diese Token repräsentieren Eigentumsrechte oder Beteiligungen und sind durch die Blockchain-Technologie fälschungssicher, transparent und manipulationsgeschützt. Die Tokenisierung ermöglicht es, Vermögenswerte in kleinere, handelbare Einheiten zu teilen und so einer breiteren Investorenbasis zugänglich zu machen. Beispielsweise kann eine Immobilie in viele digitale Anteile aufgeteilt werden, die dann von verschiedenen Investoren gehalten werden können. Die rechtliche Strukturierung, Emission und Verwaltung erfolgt meist über Smart Contracts auf der Blockchain.

[G] Oracle-Dienste

Oracle-Dienste im Kontext der Blockchain sind vertrauenswürdige externe Informationsdienste, die reale, ausserhalb der Blockchain existierende Daten an Smart Contracts auf der Blockchain liefern. Da Smart Contracts selbst keine direkten Zugriffe auf Daten ausserhalb der Blockchain haben, fungieren Oracles als Brücke zwischen der Blockchain und der Aussenwelt.

[H] Collateral

Collateral im Bereich Kredite, auch im Facility Management (FM), bezeichnet Vermögenswerte oder Sicherheiten, die ein Kreditnehmer einer Bank oder einem Kreditgeber als Garantie für einen Kredit bereitstellt. Diese Sicherheiten dienen dazu, das Kreditrisiko für den Kreditgeber zu reduzieren, indem sie im Falle eines Zahlungsausfalls des Kreditnehmers als Ausgleich oder Rückzahlung herangezogen werden können.

[I] Legacy-Systeme

Legacy-Systeme sind veraltete Computerhardware, Softwareanwendungen oder IT-Infrastrukturen, die trotz ihres Alters und oft fehlender moderner Funktionen weiterhin in Unternehmen genutzt werden.

[J] Standard-APIs

Standard-APIs im Facility Management (FM) sind definierte Schnittstellen (Application Programming Interfaces), die es ermöglichen, dass verschiedene Softwareanwendungen und Systeme im FM nahtlos miteinander kommunizieren und Daten austauschen können.

[K] Sharding-Ansätze

Sharding-Ansätze im Facility Management (FM) beziehen sich auf die Anwendung von Sharding-Techniken zur effizienten Verwaltung und Skalierung grosser Datenmengen, die im FM anfallen, etwa aus Gebäudedaten, Sensorinformationen oder Wartungsprotokollen.

[L] Layer-2-Lösungen

Layer-2-Lösungen im Facility Management (FM) beziehen sich auf Technologien, die auf bestehenden Blockchain-Netzwerken (Layer 1) aufbauen, um deren Skalierbarkeit, Effizienz und Transaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. Diese Lösungen verlagern Teile der Datenverarbeitung und Transaktionsabwicklung von der Haupt-Blockchain auf eine zusätzliche Schicht (Layer 2), wodurch die Belastung der Hauptkette reduziert wird

›› Die Digitalisierung zählt zu den grössten Herausforderungen im Facility Management (FM). Laut dem «PwC Facility Management Monitor 2025» sehen 84 Prozent der befragten FM-Fachpersonen in der Digitalisierung eine der grössten Herausforderungen. Um sie zu meistern, braucht es eine digitale Kultur.

Autor: Joel Sidler

Im FM kann Digitalisierung von der automatisierten Raumbuchung über sensorbasierte Wartungszyklen bis hin zu Support-Apps für Mitarbeitende reichen. Und immer mehr rücken Faktoren in den Vordergrund, die weniger technischer Natur und oft weniger sichtbar sind. Eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsprojekten braucht deshalb eine digitale Kultur, die Offenheit, Lernbereitschaft und Zusammenarbeit im Alltag zulässt.

Joel Sidler FM-Student an der ZHAW und Praktikant im Business Advisory bei ISS Schweiz. In Studienprojekten, einem InnosuisseProjekt und mit der Mitgründung der studentischen Initiative

„Bridged” setzt er sich vertieft mit Stakeholderbedürfnissen, digitaler Transformation und Innovation im FM auseinander.

Digitale Kultur lässt sich als die gemeinsamen Werte, Haltungen und Verhaltensweisen beschreiben, die ein Team beim digitalen Wandel verfolgt. Sie entscheidet darüber, wie neue Technologien aufgenommen, bewertet und in bestehende Arbeitsprozesse integriert werden. Damit beeinflusst sie den Erfolg digitaler Vorhaben im FM direkt.

In diesem Beitrag werden die typischen Barrieren im Alltag aufgezeigt, die entstehen können. Darüber hinaus werden die kulturellen Voraussetzungen erläutert, die für eine gelungene Digitalisierung im FM wirklich benötigt werden und es werden konkrete Ansätze erläutert, mit denen sich eine förderliche digitale Kultur gestalten lässt.

TECHNIK WIRKT NUR, WENN MENSCHEN SIE

TRAGEN

Systeme werden eingeführt, Prozesse digitalisiert und Daten neu vernetzt. Ob diese Massnahmen im Arbeitsalltag tatsächlich Wirkung entfalten, hängt nicht allein von der Qualität der Tools ab, sondern auch von der Bereitschaft der Menschen, mit den Veränderungen umzugehen. In der Praxis ebenso wie in der Fachliteratur zeigen sich immer wieder bestimmte

Aspekte, welche die digitale Kultur in Organisationen ins Stocken bringen. Für FM-Teams sind insbesondere die folgenden Aspekte relevant:

1. Unterschiedliche digitale Kompetenzen im Team

Wer sich mit digitalen Anwendungen sicher fühlt, nutzt sie aktiv. Wer wenig Erfahrung mitbringt, begegnet ihnen oft mit Unsicherheit oder meidet sie. Aus diesem Kompetenzgefälle ergeben sich in der Praxis zwei typische Phänomene:

■ Schatten-IT: Digitale Tools werden auf eigene Faust eingeführt oder genutzt, ohne offizielle Freigabe oder Integration. Das kann zu Problemen mit dem Datenschutz, aber auch zu ineffizienten Parallelstrukturen führen.

■ Fehlnutzung: Selbst offiziell eingeführte Systeme entfalten ihren Nutzen nur, wenn sie korrekt und konsequent angewendet werden. Fehlbedienung, unvollständige Nutzung oder Missverständnisse im Umgang mit Funktionen können die Datenqualität beeinträchtigen und Prozesse verlangsamen.

Diese Phänomene schwächen nicht nur die Wirkung einzelner Tools, sondern auch das Vertrauen ins Gesamtsystem.

2. Unklare Erwartungen und fehlendes Vertrauen

Wenn nicht transparent kommuniziert wird, was digitale Tools leisten können und was nicht, entstehen unrealistische Vorstellungen. Werden diese enttäuscht, wächst die Skepsis gegenüber der gesamten Digitalisierung. Gerade im FM, wo Prozesse oft über Jahre hinweg eingespielt sind, wird Vertrauen zur zentralen Voraussetzung für Veränderungen.

3. Generationsübergreifende Unterschiede

Verschiedene Generationen bringen unterschiedliche Stärken in Digitalisierungsprozesse ein. Jüngere Mitarbeitende sind häufig mit digitalen Technologien aufgewachsen und bewegen sich selbstverständlich in digitalen Umgebungen. Ältere Generationen verfügen oft über fundierte Praxisund Systemerfahrung. Damit diese Vielfalt wirksam wird, braucht es gezielte Begleitung und gegenseitigen Austausch, sonst drohen Missverständnisse und Brüche im gemeinsamen Vorgehen.

FÜNF PRINZIPIEN FÜR EINE GELEBTE DIGITALISIERUNGSKULTUR

Die zuvor skizzierten Herausforderungen zeigen, dass technische Lösungen von einer digitalen Kultur getragen werden müssen, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Die folgenden fünf Prinzipien unterstützen den Aufbau einer digitalen Kultur.

1. Austausch fördern – Digitalisierung als Dialog verstehen: Regelmässiger, offener Austausch im Team schafft Raum für Fragen, Feedback und Erfahrungsberichte. Durch die Etablierung solcher Formate wird das gemeinsame Verständnis gestärkt und dadurch auch die Akzeptanz neuer Prozesse.

2. Erwartungen klären – Transparenz über Chancen und Grenzen: Neue digitale Tools sollten nicht mit überhöhten Erwartungen eingeführt werden. Es muss von Anfang an klar sein, was sie leisten können und was nicht. Ehrliche Kommunikation verhindert Frustration, schafft Vertrauen und ermöglicht einen realistischen Umgang mit digitalen Möglichkeiten.

3. Kompetenzen sichtbar machen – Jüngere Mitarbeitende einbinden: Jüngere Fachkräfte bringen oft ein hohes Mass an digitaler Kompetenz mit. Wenn sie gezielt in Digitalisierungsinitiativen eingebunden werden, profitiert das gesamte Team. Gleichzeitig wird so der informelle Wissenstransfer im Alltag gestärkt, der ein entscheidender Hebel für kulturellen Wandel ist.

4. Gemeinsames Lernen ermöglichen – Wissen ausgleichen: Ein ausgeglichener Wissensstand im Team ist zentral. Gezielte Schulungen, Peer-Learning-Formate oder interne Mentoring-Programme helfen dabei, digitale Kompetenzen auf breiter Basis aufzubauen und bestehende Unsicherheiten abzubauen.

5. Verantwortung teilen – Digitalisierung als gemeinsame Aufgabe begreifen: Digitalisierung betrifft alle Mitarbeitenden. Wenn Teams auf allen Ebenen, vom operativen Bereich bis zur Führung, beteiligt werden, entsteht eine Kultur der Offenheit, welche die Identifikation stärkt und Veränderungen langfristig tragfähig macht.

DIGITALE KULTUR BEGINNT IM ARBEITSALLTAG

Die Digitalisierung verändert nicht nur Prozesse, sondern auch die Zusammenarbeit, die Kommunikation und die Verantwortungsbereiche. Gerade im FM, wo operative Realität und strategische Anforderungen eng miteinander verflochten sind, entscheidet der alltägliche Umgang mit digitalen Möglichkeiten über den langfristigen Erfolg.

Digitale Werkzeuge entfalten ihren Mehrwert im FM nur dann, wenn sie auf eine Kultur treffen, die ihre Nutzung im Alltag ermöglicht und unterstützt. Aspekte wie digitale Kompetenzen, Vertrauen und der Umgang mit Unterschiedlichkeit beeinflussen unmittelbar, ob Digitalisierung akzeptiert, verstanden und sinnvoll genutzt wird. Wer diese Faktoren gezielt adressiert, schafft die Voraussetzungen dafür, dass digitale Veränderungen nicht nur eingeführt, sondern tatsächlich wirksam werden. ‹‹

Verschiedene Faktoren fördern die digitale Kultur und schaffen die Voraussetzungen, dass Veränderungen tatsächlich wirksam werden.

USE CASE 2: KI-GESTÜTZTER SPRACHASSISTENT FÜR INSTANDHALTUNGSMELDUNGEN

Die Erfassung von Störungsmeldungen stellt in vielen Unternehmen eine grosse Herausforderung dar. Techniker sind oft unterwegs, haben keine direkte Zugangsmöglichkeit zu digitalen Systemen oder arbeiten in Umgebungen mit schlechten Netzabdeckungen. In vielen Fällen erfolgt die Dokumentation deshalb erst verzögert oder unvollständig, was zu Informationsverlusten und ineffizienten Prozessen führt.

Ein KI-gestützter Sprachassistent kann diese Probleme lösen. Über eine rund um die Uhr erreichbare Festnetznummer können Mitarbeitende per Spracheingabe Störungsmeldungen aufgeben. Die KI analysiert die gesprochene Nachricht in Echtzeit, extrahiert relevante Informationen wie Schadensbeschreibung, betroffene Komponenten und Dringlichkeit und überträgt diese strukturiert in das Instandhaltungssystem. Parallel wird das Gespräch transkribiert und als Dokumentation abgelegt.

Autoren: Hassan El-Zein und Johannes Hofmann

›› Die Herausforderungen in der industriellen Instandhaltung sind vielfältig. Unternehmen müssen hohe Anforderungen an Anlagenverfügbarkeit erfüllen, gleichzeitig Kosten senken und regulatorische Vorgaben einhalten. In vielen Bereichen sind Instandhaltungsprozesse noch stark von manuellen Tätigkeiten geprägt, was zu Ineffizienzen und Qualitätsproblemen führt.

Generative KI bietet hier innovative Lösungen, die nicht nur Abläufe automatisieren, sondern auch die Entscheidungsfindung verbessern. Drei Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen bereits heute von dieser Technologie profitieren.

USE CASE 1: AUTOMATISIERTE ERSTELLUNG VON INSPEKTIONSPLÄNEN

Hassan El-Zein

Senior Consultant bei Orianda Solutions AG.

Johannes Hofmann Consultant bei Orianda Solutions AG.

Viele Unternehmen müssen regelmässig umfangreiche Inspektionsprotokolle auswerten – oft in unstrukturierten Formaten wie PDF oder handschriftlichen Notizen. Die manuelle Analyse dieser Dokumente ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig.

Hier setzt Generative KI an: Durch den Einsatz von Natural Language Processing (NLP) kann die KI unstrukturierte Inspektionsprotokolle analysieren, relevante Inhalte extrahieren und automatisch strukturierte Inspektionspläne erstellen. Dabei erkennt das System Muster, standardisiert Informationen und generiert Vorschläge für Wartungsmassnahmen. Fachexperten müssen diese nur noch prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Arbeitsaufwand für die Erstellung von Inspektionsplänen reduziert sich drastisch – von mehreren hundert Arbeitstagen pro Jahr auf wenige Tage. Gleichzeitig verbessert sich die Konsistenz und Qualität der Daten erheblich, da menschliche Fehlerquellen minimiert werden. Zudem ermöglicht die standardisierte Dokumentation eine bessere Nachvollziehbarkeit und optimierte Weiterverarbeitung der Daten in nachgelagerten Systemen.

Diese Lösung bietet gleich mehrere Vorteile: Zum einen reduziert sie Medienbrüche und manuelle Eingabeprozesse, was Zeit spart und die Datenqualität verbessert. Zum anderen ermöglicht sie eine schnellere Reaktionszeit auf Störungen, da Informationen unmittelbar und in standardisierter Form ins System überführt werden. Besonders in kritischen Instandhaltungsumgebungen, in denen jede Minute zählt, kann dies zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führen.

USE CASE 3: AUTOMATISIERUNG VON STAMMDATENPROZESSEN

Im Bereich des Asset Lifecycle Managements stellt die präzise und effiziente Verwaltung von Stammdaten eine wesentliche Herausforderung dar. Ein innovatives KI-Tool zur Automatisierung von Stammdatenprozessen trägt entscheidend zur Verbesserung der Datenqualität und Produktivität bei.

Stammdaten sind das Rückgrat jedes Instandhaltungsprozesses und müssen stets korrekt, vollständig und aktuell sein, um faktenbasierte und automatisierte Entscheidungsfindungen zu unterstützen. Die Automatisierung dieser Prozesse durch künstliche Intelligenz bietet erhebliche Vorteile. Das Tool adressiert die typischen Herausforderungen der Stammdatenverwaltung, darunter das Handling grosser Datenvolumina, sprachliche Vielfalt, komplexe Transformationen, Dubletten, unzureichende Standardisierung und vormals manuelle Prozesse.

Der Einsatz von KI in diesem Use Case führt zu einer signifikanten Reduktion der Zeit und des Aufwands bei der Datenmigration und -transformation. Das Tool extrahiert und migriert Stammdaten aus struk-

turierten und unstrukturierten Quellen und Bildern, unabhängig von heterogenen Spaltenbezeichnungen und verschiedenen Formaten, und transformiert sie in uniforme Formate. Es füllt Datenschemas automatisch aus, erkennt Dubletten über regelbasierte Ansätze hinaus und normalisiert mehrsprachige Daten, was eine präzise und effiziente Datenmigration sicherstellt.

Die Integration solcher KI-Technologien in die Instandhaltungsprozesse von SAP-Systemen ermöglicht Unternehmen, ihre Stammdatenverwaltung erheblich zu verbessern. Beispielsweise kann durch die Implementierung des Tools eine Reduktion der Stammdatenmigrationszeit um bis zu 57 Prozent erreicht werden, was letztlich zu effizienteren und präziseren Geschäftsentscheidungen führt.

Dieses Tool unterstreicht die Rolle der künstlichen Intelligenz als Katalysator für die Digitalisierung in der Instandhaltung und bietet eine solide Grundlage für die Optimierung von Asset Lifecycle Management-Prozessen. Unternehmen profitieren von einer besseren Datenqualität und können auf dieser Grundlage fundierte Entscheidungen treffen, die ihren Geschäftserfolg massgeblich fördern.

FAZIT UND AUSBLICK

Diese drei Anwendungsfälle verdeutlichen, wie Generative KI die Instandhaltung revolutioniert. Durch die Automatisierung von Dokumentations- und Meldeprozessen können Unternehmen nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch eine höhere Datenqualität und eine effizientere Wartung gewährleisten. Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten für vorausschauende Analysen und datengetriebene Optimierungen.

Unternehmen, die frühzeitig auf KI-gestützte Prozesse setzen, schaffen die Grundlage für eine intelligente und zukunftssichere Instandhaltungsstrategie. In den kommenden Jahren wird sich Generative KI weiterentwickeln und neue Anwendungsmöglichkeiten erschliessen – von der prädiktiven Wartung bis hin zur vollständig autonomen Instandhaltung. Wer heute investiert, wird morgen die Früchte ernten. ‹‹

Infoabend Daten/Anm.

Unternehmen, die frühzeitig auf KI-gestützte Prozesse setzen, schaffen die Grundlage für eine intelligente und zukunftssichere Instandhaltungsstrategie.

Leadership 4R, Zertifikat wbz

Start: 12. September 2025 (4 Semester) / Infoabend: 2. September 2025, 18.00 Uhr *

Instandhaltungsfachmann:frau, eidg. Fachausweis

Start: 11. August 2026 (2½ Semester) / Infoabend: 2. September 2025, 18.00 Uhr *

Leiter:in in Facility Management und Maintenance, eidg. Diplom

Start: 6. Mai 2026 (3½ Semester) / Infoabend: 2. September 2025, 18.00 Uhr *

Bereichsleiter:in Hotellerie-Hauswirtschaft, eidg. Fachausweis

Start: 12. Februar 2026 (3 Semester) / Infoabend: 3. September 2025, 18.00 Uhr *

Technische(r) Kaufmann:frau, eidg. Fachausweis

Start: 10. August 2026 (4 Semester) / Infoabend: 16. Oktober 2025, 18.00 Uhr *

10., 11., 17., 18., 23., 24. und 25. September 2025 / 8.00 bis 16.15 Uhr

* kostenlos und unverbindlich, Anmeldung erforderlich

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter: Tel. 062 885 39 02 weiterbildung@wbzlenzburg.ch, www.wbzlenzburg.ch

›› Das Internet der Dinge (IoT) revolutioniert zahlreiche Industrien und ist mittlerweile auch im Gesundheitswesen nicht mehr wegzudenken. Durch die intelligente Vernetzung von Geräten, Systemen und Sensoren ermöglicht IoT eine effizientere Nutzung von Ressourcen, optimierte Prozesse und mehr Komfort für Patient:innen und das Spitalpersonal. Ein Leuchtturmprojekt in diesem Bereich ist das Kantonsspital Baden (KSB). Quelle: Siemens Schweiz, Smart Infrastructure

Durch die Zusammenarbeit mit Siemens Smart Infrastructure ist in Baden mit dem KSB-Neubau «Agnes» eine der modernsten Krankenhausinfrastrukturen des Landes entstanden. Für Spitäler bieten neuartige Digitalisierungslösungen und die Möglichkeiten, die das Internet der Dinge (IoT) bietet, enorme Vorteile: Von der Patient:innenbetreuung bis hin zur Optimierung des Energieverbrauchs. Smarte Technologien gestalten den Klinikalltag zudem nachhaltiger und sicherer.

Die digitale Transformation des KSB basiert auf der offenen Business-Plattform Siemens Xcelerator.

Diese Plattform vereinfacht und beschleunigt die Implementierung digitaler Lösungen und ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit. Durch die Verbindung zahlreicher Datenströme im neuen Klinikgebäude wird eine intelligente Krankenhausumgebung geschaffen, die sowohl den Patient:innen als auch den Mitarbeitenden zugutekommt. Über 7000 IoTSensoren, die in eine digitale Plattform integriert sind, verbessern die Betriebsabläufe und optimieren das Patient:innenerlebnis.

In sechseinhalb Jahren Bauzeit ist mit dem KSB-Neubau «Agnes» ein Spital entstanden, das bezüglich Architektur, Design sowie Innovation neue Massstäbe setzt. Mit einer Nutzfläche von 76 215 Quadratmetern bietet der Neubau rund dreissig Prozent mehr Fläche als das Gebäude, in dem das KSB seit 1978 untergebracht war. Offiziell eröffnet wurde das neue KSB am 25. Februar 2025. Der eigentliche Umzug ging einige Tage später über die Bühne. Dabei wurden fast 4600 Kubikmeter Medizintechnik und weitere Anlagen und Geräte umgezogen. Das entspricht der Ladung von 76 Vierzig-Tonnen-Lastwagen. Zudem wurden auch alle stationären Patient:innen vom alten ins neue Spital verlegt.

Das 600 Millionen Franken teure High-TechGebäude basiert auf den Prinzipien der Healing Architecture und ist konsequent auf die Bedürfnisse der Patient:innen und Mitarbeitenden ausgerichtet.

Mit seinem Neubau kommt das KSB dem selbst gesetzten Ziel näher, das führende Zentrumsspital der Schweiz zu werden. Das 600 Millionen Franken teure Hightech-Gebäude basiert auf den Prinzipien der Healing Architecture und ist konsequent auf die Bedürfnisse der Patient:innen und Mitarbeitenden ausgerichtet: Helle Innenräume und Farben sowie natürliche Materialien wie Holz prägen das Gebäude. Die 400 Patient:innenzimmer sind so angeordnet, dass man von überall einen Blick ins Grüne und in die Umgebung geniessen kann. In der Allgemeinstation sind die Zimmer mit zwei Betten belegt, in der Privatstation im sechsten Stock werden Einzelzimmer angeboten.

SMART HOSPITAL:

DIE DIGITALE TRANSFORMATION DES KSB

Eine zentrale Massnahme zur Verbesserung des Patient:innenerlebnisses ist die Einführung eines digitalen Navigationssystems. Über die hauseigene KSB-HeyPatient-App können Patient:innen schnell und einfach Behandlungsräume, Cafés oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel auf dem Krankenhausgelände finden. Dies reduziert Wartezeiten und steigert die Effizienz der Behandlungsprozesse.

Darüber hinaus ist das KSB mit 2000 Asset-Tags ausgestattet, die an essenziellen medizinischen Geräten wie Krankenhausbetten oder Rollstühlen angebracht sind. Echtzeit-Ortungsdienste erleichtern dem Krankenhauspersonal das Auffinden dieser Gegenstände, was den Arbeitsaufwand reduziert und letztlich zu einer besseren Patient:innenversorgung

beiträgt. Laut einer Studie von Frost & Sullivan verbringen Mitarbeitende in Spitälern ohne solche Systeme durchschnittlich 72 Minuten pro Schicht mit der Suche nach Geräten – Zeit, die durch smarte Technologien effektiver genutzt werden kann.

Dank dieses Systems können zudem Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an mobilen Geräten viel besser geplant und durchgeführt werden, weil für die Fachleute jederzeit ersichtlich ist, wo sich ein Gerät befindet. Ein:e Servicetechniker:in, der/die beispielsweise mit Revisionsarbeiten an Rollstühlen oder an mobilen Beatmungsgeräten beauftragt ist, hat somit die Gewissheit, dass er/sie an seinem/ihrem Einsatztag die fraglichen Geräte auch wirklich findet und lückenlos bearbeiten kann.

SUPPORT VON START-UP-FIRMEN

Die Apps, die im Umfeld des KSB-Neubauprojekts zum Einsatz kommen, gehören zu den weltweit ersten Anwendungsfällen, die von Partnerfirmen auf der Siemens Xcelerator-Plattform entwickelt wurden. Siemens arbeitete dabei mit mehreren Startups zusammen.

Das Partnerunternehmen Synapses unterstützt das Krankenhaus bei der Verwaltung aller Ortungsdaten und anderer relevanten Asset-Informationen über eine neue, skalierbare RTLS-basierte Plattform (Real Time Locations System). Die Plattform ist zudem offen für die Integration BLE-fähiger (Bluetooth Low Energy) medizinischer Geräte von Drittanbietern. Die hauseigene Navigation wurde in den Ökosystemanwendungen des Siemens Xcelerator-Partners HeyPatient integriert. Diese Anwendung hilft mit, das Patient:innenerlebnis im Kantonsspital Baden zu verbessern. Eine weitere Partnerfirma ist PointR, die die sogenannte Blue-Dot-Funktionalität für die dynamische Echtzeit-Navigation zur Verfü -

gung stellt, um den Patient:innen eine bessere Orientierung im Spital zu gewährleisten.

GEBÄUDEAUTOMATION ALS HERZSTÜCK DES NEUEN KSB

Ein weiterer zentraler Pfeiler der Digitalisierung im KSB ist die moderne Gebäudeautomation. Desigo CC ist eine umfassende Managementplattform für die Gebäudeautomation, die eine Vielzahl technischer Systeme integriert und steuert. Sie ermöglicht die Überwachung und Bedienung von HLK-Anlagen, Sicherheits- und Brandschutzsystemen sowie des Energieverbrauchs über eine benutzerfreundliche, grafische Oberfläche. Mit Funktionen wie Alarmmanagement, Trendanalysen, Berichterstellung und flexibler Raumverwaltung optimiert Desigo CC den Krankenhausbetrieb und gewährleistet Komfort, Produktivität und Energieeffizienz.

INNOVATIVE STEUERUNGSMECHANISMEN FÜR EINE HÖHERE EFFIZIENZ

Die intelligente Gebäudeautomation im KSB bietetzahlreiche Vorteile. Nachfolgend einige Beispiele:

■ Automatisierte Beschattung für ein optimales Raumklima: Wetterstationen auf dem Dach erfassen den Sonnenstand und steuern die Sonnenschutzvorrichtungen entsprechend. Dies reduziert die Überhitzung im Sommer und unterstützt die Heizung im Winter. Patient:innen und Personal können die Automatik bei Bedarf manuell anpassen.

■ Energieeffiziente Lichtsteuerung: Die Konstantlichtregelung sorgt dafür, dass die Beleuchtung automatisch an das Tageslichtniveau angepasst wird. Dimmbare LED-Leuchten senken den Stromverbrauch erheblich, während Bewegungsmelder dafür sorgen, dass ungenutzte Bereiche nicht unnötig beleuchtet werden.

■ Überwachung von Medizinalgasen und Kühlketten: Ein zentrales Überwachungssystem kontrolliert

Copyright KSB

Die Implementierung modernster Gebäudeautomation im KSB setzt neue Massstäbe für das Gesundheitswesen.

Beim Umzug wurden fast 4600 Kubikmeter Medizintechnik und weitere Anlagen ins neue Gebäude verlegt. Das entspricht der Ladung von 76 VierzigTonnenLastwagen.

permanent die Druckwerte von Medizinalgasen, um eine sichere Nutzung im Operationsbereich zu gewährleisten. Auch Medikamentenkühlschränke sind mit Sensoren ausgestattet, die bei Temperaturabweichungen sofort Alarm schlagen.

■ Zutritts- und Sicherheitssysteme: Die Zugangskontrollen des Krankenhauses sind vollständig in die Gebäudeautomation integriert. Bereichsschiebetüren verriegeln automatisch zu festgelegten Zeiten, während Notausgänge kontinuierlich überwacht werden. Kamerasysteme ermöglichen eine Echtzeitüberwachung unbefugter Zutritte.

■ Mit dem Brandschutzsystem Sinteso wird das Hauptgebäude mit vier Zentralen, mehr als 7300 Meldern, 6500 Indikatoren und neun Rauch ansaugsystemen überwacht. Die Brandfallmatrix beinhaltet mehr als 2000 Steuerungspositionen, die auf der Management station ersichtlich sind.

Durch die intelligente Vernetzung von IoT-Technologien und digitalen Services wird ein effizienterer, sicherer und patient:innenfreundlicher Klinikbetrieb gewährleistet. Die Kombination aus smarter Steuerung, Echtzeit-Überwachung und automatisierten Prozessen macht das KSB zu einem Vorzeigeprojekt für Krankenhäuser der Zukunft.

Im Jahr 2021 hat das Kantonsspital Baden (KSB) mit Siemens Healthineers einen umfassenden technologischen Partnerschaftsvertrag mit einem Volumen von über 40 Millionen Franken abgeschlossen. Die «Value Partnership» ist auf acht Jahre ausgelegt und umfasst die Beschaffung und Wartung der medizintechnischen Bildgebungssysteme, das ganzheitliche Gerätemanagement mit Betriebszeitgarantie, Vor-Ort-Management, Ausbau der Telemedizin, Technologie- und Bedarfsprüfungen, Prozessoptimierung und zertifizierte Schulungsprogramme für die Mitarbeitenden. Dank dieser Technologiepartnerschaft mit Siemens Healthineers verfügt das KSB stets über die modernsten Geräte. Diese leisten immer mehr: weniger Strahlung, mehr Tempo, bessere Bilder. Die KSB-Mitarbeitenden wiederum bleiben durch ständige Aus- und Weiterbildungen stets auf dem neuesten wissenschaftlichen und technischen Stand. So wird sichergestellt, dass die Patient:innen die beste Qualität der Diagnostik und Therapie bei maximaler Sicherheit erhalten und dadurch die Gesundheitsversorgung in der Region weiter verbessert wird. Siemens Healthineers hat im Rahmen des Partnerschaftsvertrags u.a. auch den Umzug aller Geräte in den neuen Spitalbau «Agnes» und die Inbetriebnahme aktiv begleitet. Zudem unterstützt Siemens Healthineers den Ausbau der Forschungsaktivitäten, beispielsweise im Bereich der Mammographie.

›› Lukas von Rotz ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Alpha IC Schweiz AG. Wir sprachen mit ihm über Trends und Entwicklungen im Facility Management. Interview: Stefan Kühnis

Hand bis zu CREM-Organisationen, von Baubegleitung bis zu Betriebsoptimierungen. Im Moment sind wir sieben Mitarbeitende und möchten noch ein bisschen wachsen, aber auch nicht zu viel – das persönliche und familiäre Umfeld ist mir wichtig, und genau deshalb habe ich das Unternehmen auch mitgegründet. Das zeigt sich auch rund um unseren Kundenstamm: Uns bereitet es Freude, komplexere Projekte zu betreuen, für die man viel Umsetzungskompetenz benötigt und die man länger begleiten kann als nur über wenige Monate. Wir fühlen uns als Teil dieser Organisationen und werden gelegentlich auch an Weihnachtsfeiern oder Geburtstagsfeste eingeladen. Das Zwischenmenschliche ist uns sehr wichtig.

«KI ist ein massiver Hype, aber das Tal der Tränen kommt schon bald auf die einen oder anderen zu», sagt Lukas von Rotz.

Vom Chemielaborant über den FM-Studenten zum Berater – das war, in kürzester Zusammenfassung, die berufliche Entwicklung von Lukas von Rotz. Und in der Beratung landete er eigentlich nur, weil er nach dem Studium davon ausging, dass er hier am schnellsten ein Netzwerk aufbauen und viel Wissen anhäufen könne. Er hatte nicht vor, das lange zu machen, tut es nun aber schon seit 12 Jahren und ist inzwischen Mitgründer und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Alpha IC. Ausserdem unterrichtet er an einer Schweizer Universität und drei Fachhochschulen in der Schweiz und in Deutschland und er engagiert sich in Verbänden wie RCIS und fmpro.

WAS MACHT ALPHA IC GENAU?

Wir sind ein Beratungsunternehmen für Facility Management und Immobilienmanagement. Wir decken die ganze Klaviatur und den ganzen Lebenszyklus ab –von institutionellen Investoren über die öffentliche

MIT WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN SETZEN SIE SICH AKTUELL AUSEINANDER?

Einerseits merken wir, dass sich der Markt derzeit wenig bewegt und eher stagniert. Hinzu kommen Themen wie Gen Z, Regulatorien, KI, Nachhaltigkeit und ESG oder Savings.

WELCHE HERAUSFORDERUNG BRINGT DIE GEN Z? Mit der Integration der neuen Generation ins Geschäftsleben tun sich tatsächlich viele Unternehmen schwer. Da muss man teilweise Entwicklungsarbeit leisten. Wir selbst haben damit weniger Probleme, wir könnens ganz gut mit der Gen Z. Wir sind zudem wenige Mitarbeitende, da kann man sich nicht verstecken, und wenn es Reibereien gibt, ist das schlussendlich immer positiv. Aber viele Organisationen haben Mühe, weil die jungen Menschen Fragen stellen, die andere Generationen nicht stellten. Führungskräfte fühlen sich vor den Kopf gestossen, weil sie auf gewisse Fragen schlicht keine Antworten ha -

Bild: zVg

ben. Es ist ein Aufeinandertreffen verschiedener Werte und letztlich sind diese Herausforderungen auch eine Frage des Führungsstils.

WAS BESCHÄFTIGT RUND UM DIE REGULATORIEN?

Wir spüren, dass Basel III – das internationale Regelwerk zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Banken und zur Minimierung systemischer Risiken – Anfang Jahr implementiert wurde. Das heisst, dass institutionelle Investoren nicht mehr so einfach Hypotheken erhalten, und das spüren wir im Bereich der Neubauaktivitäten. Zudem kann man nicht mehr nur

«KI WIRD ALS EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU BETRACHTET – WIR HOFFEN, DASS EINE KÜNFTIGE TECHNOLOGIE UNS DAS PROBLEM LÖST, WEIL WIR UNSERE HAUSAUFGABEN NICHT MACHEN.»

auf der grünen Wiese planen, sondern muss verstärkt mit dem Bestand arbeiten. Das verlangt nach anderen Kompetenzen und bringt andere Komplexitäten mit sich, weil man auf bestehenden Strukturen aufbauen muss. Auch der politische Aspekt nimmt Einfluss, beispielsweise die vielen Rekurse zu geplanten Objekten. Und natürlich spielt die globale politische Lage eine Rolle, allerdings denke ich nicht, dass dieser Einfluss in der Schweiz aktuell besonders hoch ist.

SIE NANNTEN AUCH KI ALS HERAUSFORDERUNG.

Hier ist der Druck enorm hoch, einerseits von aussen, aber auch intern. Viele Verwaltungsräte verlangen, dass man «etwas mit KI macht». Da sind viele Unternehmen überfordert. Nur wenige Mitarbeitende wissen, welche Daten und Kalkulationsweisen dahinterstehen, deshalb ist es schwierig, die richtigen strategischen Ziele für einen KI-Einsatz zu setzen. Viele Organisationen sind sogar noch kaum bereit für Digitalisierung, und nun kommt schon KI. Manche denken, sie müssten ihre Daten gar nicht mehr strukturieren, weil KI das künftig machen werde. Aber solche Strukturen sind das A und O, um überhaupt ein bisschen in Richtung Digitalisierung und KI gehen zu können. Es gibt hier viel Unwissen, und KI wird als eierlegende Wollmilchsau betrachtet – wenn wir etwas nicht lösen können, hoffen wir, dass eine künftige Technologie uns das Problem löst, weil wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Da staune ich schon, vor allem, wenn man den Fehler nun zum zweiten Mal macht, dass man seine Datenbasis nicht im Griff hat. Hinzu kommt: Viele Unternehmen betrachten nur einen Teilbereich ihrer Prozesse und wollen diesen mittels KI lösen. Sie vergessen aber

das ganze System rundherum. KI muss immer Endto-end gedacht werden, vom Anfang des Prozesses bis zum Schluss. Diese Sichtweise fehlt in vielen KIProdukten. So werden sie zu Blendern, eigentlich nette Applikationen oder Anwendungen, die aber in der Umsetzung nicht funktionieren. Man denkt nicht sauber nach, man steckt zu wenig Zeit in die Analyse und in die Grundlagen, und das bereut man bei der Implementierung. Und ich fürchte, dass man die Menschen dabei vergisst – wer arbeitet letztlich damit? Das ist meistens Betriebspersonal, das von KI nicht viel versteht. Kurz gesagt: KI ist ein massiver Hype, aber das Tal der Tränen kommt schon bald auf die einen oder anderen zu.

WIE GROSS IST DER HYPE UM NACHHALTIGKEIT NOCH?

Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein grosses Thema. Wenn wir von ESG reden, sind die Umweltthemen, also das «E», schon ganz gut fixiert. Hier haben wir Wege gefunden, beispielsweise mit Labels und Standards. Wir sind nun an einem Punkt, wo wir sehr viele Massnahmen umgesetzt haben, die aber allesamt nicht besonders schmerzten. Nun kommen jene, die weh tun. Behaglichkeit ist ein Stichwort. Es gibt das sogenannte Konzept 2226, hier baut man ohne Anlagen zu Heizung, Lüftung, Klima und Kälte und verzichtet auf viel Gebäudetechnik. Das ist unfassbar nachhaltig, aber bedeutet auch, dass es im Büro während Hitzeperioden vielleicht 26 oder 27 Grad warm wird. Will man Nachhaltigkeit wirklich umsetzen, müssen wir mit Behaglichkeitseinbussen rechnen, auch mit Qualitätseinbussen. Wir müssen entscheiden, dass wir nicht mehr alles zur Verfügung stellen können, sonst erreichen wir das Ziel nicht.

WIE STEHT ES UM DIE BUCHSTABEN «S» UND «G» IN ESG?

Sie wurden noch nicht gleichermassen durchexerziert wie das «E». Hier bieten sich auch Interessenskonflikte. Anleger verlangen Rendite, aber wie können «RUND UM ESG GEHT ES IN UNSERER BRANCHE WENIGER UM NACHHALTIGKEIT, SONDERN EHER UM DIE MONETÄREN EFFEKTE.»

sich soziale Aspekte auf die Rendite auswirken? Das «E» kann man umsetzen und es hat einen direkten Einfluss auf die Effizienz und auf Energiekosten. Diesen monetären Mehrwert kann man bei «S» und «G» weniger gut kalkulieren. Und wenn man das nicht kann, wird es schwierig, das Thema der Geschäftsleitung gut zu verkaufen. Das ist auch meine Kritik an ESG in unserer Branche: Es geht uns weniger um Nachhaltigkeit, sondern eher um die monetären Effekte.

SIE SPRECHEN AUCH VOM THEMA «SPAREN»

ALS HERAUSFORDERUNG.

Ja, viele Organisationen fokussieren sich auf Effizienz und Effektivität und stellen Nebenschauplätze zurück. Sie konzentrieren sich auf das Kerngeschäft – auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation – und Entwicklungs- oder Innovations-Budgets sind derzeit rar. Das hat auch mit dem Fachkräftemangel zu tun.

WIE STEHT ES UM DEN FACHKRÄFTEMANGEL?

Ich nehme ihn heute weniger dramatisch wahr als noch vor 18 Monaten. Wir spüren das anhand der Anzahl Blindbewerbungen, aber auch anhand der Anzahl ausgeschriebener Stellen. Gewisse Organisationen haben sich auf die Situation eingestellt – Projekte

«IM FM GEWINNT MAN ÜBER KUNDENBINDUNG, KUNDENVERSTÄNDNIS

UND ÜBER GENERIERTE MEHRWERTE.

DAS WERDEN WEITERHIN DIE MEN-

vergessen, dass diese Generation ein Produkt unserer Erziehung, unserer Bildung, unserer Politik und unserer Schule ist. Die sind nicht einfach plötzlich da. Und auch meine Mutter hat mir nie gesagt, ich solle mich unter Wert verkaufen. Klar, die heutige Generation ist tatsächlich wahnsinnig gut im Verhandeln. Das hätten wir uns nicht gleichermassen getraut. Das bedeutet aber auch: Wenn man sie richtig einsetzt, werden das sehr starke Profile.

WAS SOLL MAN DER GEN Z – ODER AUCH ANDEREN FACHKRÄFTEN – DENN BIETEN?

BRINGT EIN GUTER LOHN ETWAS?

Kurzfristig kann auch der Lohn helfen. Aber viele junge Menschen sind nicht mehr so monetär orientiert, es geht eher um Sinnhaftigkeit. Wenn man als Unternehmen einen hohen Lohn bieten muss, um Mitarbeitende zu gewinnen, sollte man sich allerdings ein paar Fragen stellen: Wie ist unsere Kultur? Haben wir gute Jobs? Macht unser Kerngeschäft Sinn? Ich habe mich auch schon gegen einen höheren Lohn entschieden – der kann nämlich auch schlicht ein Schmerzensgeld sein, täglich dorthin zu fahren. In Niedriglohn-Jobs ist er dann allerdings viel eher

Das Zwischenmenschliche ist Lukas von Rotz und seinem Beratungsunternehmen sehr wichtig.

investieren, um eine Performance zu erreichen, man muss entwickeln und weiterbilden, man muss Zeit aufwenden. Weiterbildungen an sich bringen ein fachliches Thema näher, aber ein Job ist nicht nur Fachwissen, sondern besteht auch aus Sozialkompetenzen, Führungskompetenzen und Erfahrungswerten. Man kann niemanden einfach nachbesetzen, der oder die eine Aufgabe 15 Jahr lang wahrgenommen hat.

KÖNNTE KI FEHLENDE FACHKRÄFTE ERSETZEN?

Ich glaube nicht, dass KI die Fachkräfte so bald ersetzen kann. Für gewisse Aufgaben geht das, Robotics und Drohneneinsätze für Reinigung, Wartung oder Überwachung sind beispielsweise ein aktuelles Thema, aber generell geht das nicht. Und eine KI muss auch trainiert werden, das verlangt ebenfalls nach Ressourcen. Auch deshalb verstehe ich nicht, wie man sich über den Fachkräftemangel beklagen kann, aber gleichzeitig über die Gen Z herzieht und die Ü50-Mitarbeitenden ausschliesst. Das ist alles äusserst widersprüchlich und hat erneut mit dem Thema Behaglichkeit zu tun.

SIE ERWÄHNTEN ROBOTICS UND DROHNEN –WELCHEN EINFLUSS WERDEN DIESE THEMEN AUF DAS FM HABEN?

Robotics ist schlussendlich ein Bereich von Automation und Steuerung, was schon sehr alte Themen sind. Auch ein System zur Gebäudeautomation ist eigentlich Robotics. Nun geht es um Roboter, die fahren, denken und entscheiden können. Das wird in gewissen Branchen zu gewissen Revolutionen führen, beispielsweise in der Logistik. Aber im FM sind wir derart auf Menschen und Leistungen fokussiert,

dass uns Roboter nur langweilige Routineaufgaben abnehmen können, was auch richtig ist, aber nicht den gleichen Stellenwert erreichen werden wie in der Logistik. Im FM gewinnt man über Kundenbindung, Kundenverständnis und über generierte Mehrwerte. Das werden weiterhin die Menschen generieren und lässt sich nicht so schnell durch Roboter ersetzen.

DAS HEISST, AUCH TECH-GIGANTEN WERDEN NICHT VON HEUTE AUF MORGEN FM MACHEN? Ich vertrat lange die These, dass die grossen TechGiganten künftig Machbarkeitsstudien, Planen und Bauen sowie den Betrieb übernehmen können. Sie kennen unsere Interessen, können Prozesse automatisieren, verstehen Abläufe und können mit Schnittstellen umgehen. Zudem sind sie nicht linear aufgestellt, sondern stark in Matrix-Prozessen. Das alles prädestiniert sie dafür, effizient planen und bauen zu können, weil es hier letztlich immer um Regeln geht. Heute glaube ich aber, dass es doch nicht ganz so passieren wird. Ein Grund ist die Individualisierung. Dieses Bedürfnis nimmt derzeit stark zu, nachdem man in den letzten 20 Jahren stark standardisierte. Heute fehlt uns der Individualismus. Klassische Modulthemen kann man mittels Copy/Paste lösen, aber sobald etwas ein bisschen anders sein soll, funktioniert das nicht mehr. Und wir wissen ja, dass vieles in unserer Umwelt plötzlich ein bisschen anders ist.

ALLES IN ALLEM – WIE STEHT DIE FMBRANCHE HEUTZUTAGE DA?

In der Schweiz ist sie extrem professionalisiert und sehr stark standardisiert – fast ein bisschen zu stark. Individuelle Themen wurden in den letzten Jahren vernachlässigt, das führt heute zu gewissen Problemen. Es stellt sich nun die Frage, wie viel Individualität wir in Systemen und Strukturen bereitstellen können. Und: Wir haben viel Effizienz geschafft, aber es scheint mir, dass die Branche zu optimiert ist und vieles an der Grenze des Möglichen liegt. Welche Schrauben kann man nun noch drehen, um noch mehr Leistung und Produktivität zu erreichen? Auch wird die Heterogenität stark zunehmen, schon heute liegen viel mehr Themen auf unseren Tischen als noch vor 20 Jahren. Die Branche muss Lösungen finden, wie sie künftig mit der Vielfalt der Aufgaben ihre Ressourcen noch managen kann. Plötzlich kam das Thema Energie, dann Nachhaltigkeit, dann KI, Regulatorik – auch als kleinere Organisation muss man sich sehr breit aufstellen. Das Skills-Set für FM-Mitarbeitende wird immer anspruchsvoller und das FM bekommt den allgemeinen Preisdruck immer ab. Wir arbeiten vor allem auf der Aufwandsseite der Erfolgsrechnung. Doch die Ertragsseite ist jene, die das Geld reinbringt. Weil man am Ertrag mit dem Kerngeschäft nicht mehr schrauben kann, wird am Auftrag geschraubt. Doch diese Zitrone ist irgendwann ausgepresst. ‹‹

›› Bei der Auslagerung von FM-Dienstleistungen sind faire Rahmenbedingungen, klare Ausschreibungsprozesse und eine vertragsgerechte Leistungserbringung Grundlagen einer erfolgreichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Im Kern selbstverständliche Voraussetzungen, an welchen es in der Praxis oft mangelt.

Auftraggeber tendieren dazu, hohe Forderungen zu Tiefstpreisen zu stellen und Risiken zu überwälzen, welche für die Provider kaum tragbar oder zu verantworten sind. Im Gegenzug werden Angebote abgegeben, deren Einhaltung realitätsfremd ist. Ausserdem muss die vereinbarte Leistungserfüllung in einem Ausmass kontrolliert werden, das ein zu erwartendes Selbstverständnis übersteigt. Diese Problematik ist seit langem bekannt und belastet die Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermassen.

bile, auf Vertrauen basierende Geschäftsbeziehungen ermöglicht. Die Zusammenarbeit basiert auf Nachhaltigkeit und Partnerschaftlichkeit: Es wird ein Fokus auf beidseitig vorteilhafte Geschäftsbedingungen gelegt als Grundlage für eine stabile und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Diese Charta wurde unter der Leitung des Schweizerischen Verbandes für Facility Management und Maintenance fmpro zusammen mit Vertretungen aus den Reihen der Anbieter und der Auftraggeber erarbeitet. Sie wird mitgetragen von Allpura (Arbeitgeberverband Gebäudedienstleistungen) und SVIT FM Schweiz.

Die Charta stützt sich in einzelnen Teilen auf die strengeren, gesetzlichen Regeln des öffentlichen Vergaberechts. Diese sind für nicht öffentliche Ausschreibungen nicht gleichermassen relevant und sollen sinngemäss der entsprechenden Ausschreibungsform angepasst werden. Die Charta ist nicht bindend, was den Parteien erlaubt, bei Bedarf flexibel auf besondere Umstände zu reagieren.

Diese Charta beschreibt Grundlagen für eine faire und nachhaltige Partnerschaft zwischen Anbietern und Auftraggebern im Bereich Facility Management und Maintenance.

Auf Input von Branchenvertretern hat fmpro diese Thematik aufgenommen, mit dem Ziel, zu Grundsätzen von FM-Ausschreibungen und der daraus folgenden Zusammenarbeit eine Charta zu formulieren.

Diese Charta beschreibt Grundlagen für eine faire und nachhaltige Partnerschaft zwischen Anbietern und Auftraggebern im Bereich Facility Management und Maintenance. Das Ziel ist die Förderung einer Zusammenarbeit, welche über kurzfristig profitorientierte Vertragsbeziehungen hinausgeht und sta -

Mit einem Commitment stimmen Organisationen und Unternehmen der Charta zu und setzen sich dafür ein, dass die formulierten Grundsätze in der Praxis umgesetzt und gelebt werden. Bereits haben erste Unternehmen und Organisationen das Commitment zu dieser Charta bestätigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich ebenfalls anschliessen und die Charta verbreiten und unterstützen.

Die Charta ist auf den folgenden Seiten abgedruckt –absichtlich in der Heftmitte, damit Sie diese herauslösen können. Ausserdem finden Sie die Charta und alle dazugehörigen Informationen unter fmpro-swiss.ch/ verband/charta-fm-ausschreibungen/ ‹‹

1. Vergabeprozess und Fristen

Bei Ausschreibungen halten wir bezüglich Fristen mindestens den gesetzlichen Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens ein und erweitern diese �e nach Au�ragsvolumen und Komplexität. Besich�gung und Frage-�Antwortrunde erfolgen zeitnah zur Publika�on der Ausschreibung �im ersten �ri�el der Eingabefrist� und sind zeitlich klar eingegrenzt. Für die Implemen�erung planen wir der Komplexität entsprechend 3 Monate oder mehr ein. Als Anbieterin entsenden wir zur Begehung Fachleute, welche den Au�rag verstehen und auf die Kalkula�on Ein�uss nehmen.

2. ����unika��n w�hrend der �usschrei�ung �ie Kommunika�on während der laufenden Ausschreibung gestalten wir für alle Anbietenden gleich. Bei offensichtlichen Fehlern oder mangelnder Informa�on durch den Au�raggeber geben wir allen Anbietern die Möglichkeit nachzubessern.

3. �nge��ts�r�senta��n

Als Au�raggeber planen wir eine Angebotspräsenta�on und laden nur Anbieter ein, welche eine rechnerische beziehungsweise eine realis�sche Chance auf den Zuschlag haben.

Idealerweise klären und bereinigen wir Preisanpassungen oder Korrekturen bereits vor der Präsenta�on. �ie Bewertungsgrundlagen legen wir offen.

4. Zuschlagskriterien

�ie Zuschlagskriterien bewerten wir au�raggebersei�g in erster Linie anhand innova�ver Lösungsansätze und konkreter Umsetzungsbeispiele, wobei der Fokus auf dem inhaltlichen Konzept und nicht auf standardisierten Textbausteinen liegt. Entsprechend gestalten wir anbietersei�g unsere Angebote individuell und au�ragsbezogen. Im �ormalfall kontak�eren und befragen wir die von der Anbieterin angegebenen Referenzen. Sollte im Voraus klar sein, dass die Referenzangaben ausschliesslich zur Abfrage von Au�ragseckwerten ohne direkte Kontaktaufnahme dienen, deklarieren wir dies in den Submissionsunterlagen entsprechend.

5. Gewichtung und Bewertung

Bei Submissionen legen wir die Bewertungskriterien und deren Gewichtung transparent offen, ebenso die bei der Beurteilung des Preises angewendete Preisspanne. Ist eine hohe Qualität für die Beau�ragung entscheidend, muss sich dies auch in der Gewichtung widerspiegeln und entsprechend mehr als 50% ausmachen, um ein ausgewogenes und nachhal�ges

Vergabeergebnis zu erzielen.

6. Feedback nach Vergabe

Wir geben uns im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten transparent und wohlwollend gegensei�ges Feedback zum Submissionsprozess. Wir bieten jeder Anbieterin die Möglichkeit, im Rahmen eines Debriefings ihre Bewertungsresultate einzusehen und zu besprechen. Ausserdem bieten wir jeder Au�raggeber die Möglichkeit, mi�els fachlichem, anbieterinnensei�gem Feedback, ihre Submissionsverfahren zu op�mieren.

7. Leistungserfüllung

Die vereinbarten Service Level sehen wir als verbindliche Grundlage für die Erfüllung und Prüfung der erbrachten Leistungen. Als Anbieterin gewährleisten wir eigenverantwortlich die konstante, vollumfängliche Umsetzung der definierten Leistungen und setzen eine wirkungsvolle Selbstkontrolle ein. Mehr- und Minderbedarf an Leistungen melden wir uns gegensei�g proak�v. Wo sinnvoll und verhältnismässig zum Vertragsvolumen, definieren wir KPIs, deren Erfüllung Einfluss auf die Entschädigung haben.

Nachweislich nicht erbrachte Leistungen haben immer eine entsprechende Zahlungsreduk�on zur Folge. Zudem können wir in Abhängigkeit zu den vertraglichen Vereinbarungen einen angemessenen Malus in Abzug bringen (Empfehlung: 2 – 3%, max. 5% des jährlichen Au�ragswerts oder definierte absolute Beträge für konkrete Ereignisse�. Der Malus ist als Ausgleich für durch die nicht erbrachten Leistungen entstandenen Mehraufwände beim Au�raggeber zu sehen.

Höhere Penaltys können wir für Fälle vorsehen, die so schwerwiegend sind, dass sie mit einer unmi�elbaren Vertragsauflösung einhergehen (z.B. Verletzung der �eheimhaltungs- und Datenschutzvorschri�en�.

8. �a�ung

Die Ha�ung durch die Anbieterin legen wir verhältnismässig und risikobasiert fest und begrenzen sie in der Ausschreibung und im Vertrag. Bekannte, schwerwiegende Risiken weisen wir aus. Die deklarierten Risiken und die geforderte Ha�ung berücksich�gen wir bei der Ausgestaltung des Angebots

9. Rechnungsstellung / Zahlungsfristen

Die Abrechnung führen wir nach erfolgreich erbrachter und abgenommener Leistung durch. Für den �rundau�rag (Abonnement� verrechnen wir die jährliche Vertragspauschale in zwölf gleichbleibenden, monatlichen Teilbeträgen jeweils im Voraus, um eine Synchronisierung mit der Lohnzahlung der ausführenden Mitarbeitenden sicherzustellen. Etwaige Mehr- oder Minderleistungen gleichen wir im Folgemonat entsprechend aus

Die Rechnung für Zusatzleistungen stellen wir nach erfolgreicher Erbringung und abgenommener Leistung.

Als Au�raggeber halten wir die marktübliche Zahlungsfrist von 30 Tagen ein.

10. Datenqualität, Mehrungen und Minderungen

Die au�raggebersei�g gelieferten Daten verifizieren wir im Rahmen der Implemen�erung und teilen uns Änderungen während des Regelbetriebs gegensei�g proak�v mit.

Mehr- oder Mindermengen stellen wir plausibel dar und passen die Abgeltung entsprechend an.

Dabei wenden wir die offerierten Einheitssätze (z.B. Stundensätze, Quadratmeter- und Stückpreise, Leistungszahlen) an. Wenn die Mehr- oder Mindermengen mehr als 20% betragen, prüfen wir deren Auswirkung auf die Einheitssätze (Hinzukommen bzw. Wegfallen von Synergien und Skaleneffekten) und suchen basierend auf einer plausiblen und nachvollziehbaren

Herleitung eine einvernehmliche Lösung für eine allfällige Anpassung.

Zur Umsetzung von Mehr- oder Mindermengen räumen wir eine adäquate Frist ein (Kündigungsfrist ausführende Mitarbeitende).

11. Teuerungsausgleich und Preiserhöhungen

Den Umgang mit der Teuerung definieren wir im Voraus. Der Teuerungsausgleich berücksich�gt einerseits die gesetzlichen Änderungen (z.B. GAV, gesetzliche Mindestlöhne oder Anpassung an AHV/IV/BVG-Vorgaben), andererseits die Teuerung indexiert nach dem Landesindex für Konsumentenpreise.

Wenn wir au�raggebersei�g die Teuerung für die internen Kostenbewilligungsprozesse vorab kennen müssen, geben wir vor, welche Teuerung ins Angebot eingerechnet werden soll. Per Ende jedes Kalenderjahrs gleichen wir dann die angenommene Teuerung mit der effek�ven Teuerung ab und setzen eine entsprechende Differenzzahlung bzw. -gutschri� um.

12. Vertragsdauer

Für eine effiziente Zusammenarbeit und eine angemessene Abschreibungsdauer der Inves��onen streben wir Vertragslaufzeiten von mindestens drei �ahren an. Verlängerungs- und Kündigungsop�onen gestalten wir für beide Parteien fair und ausgewogen.

Als Anbieterin übergeben wir das Mandat am Ende so, wie wir es selbst gerne übernehmen würden. Die Infrastruktur ist ordnungsgemäss unterhalten und die Dokumenta�onen sind aktuell nachgeführt.

›› Der Anbietermarkt für Facility Management (FM)-Leistungen zeichnet sich durch die Vielfalt von Dienstleistern sowie die Breite der angebotenen Dienstleistungen aus. Vertreten sind unzählige Unternehmen vom Ein-Personen-Reinigungsunternehmen bis hin zum internationalen, integralen Facility Management-Anbieter mit mehreren tausend Mitarbeitenden. Die neue digitale 9. Ausgabe «Real Estate Service Monitor –Marktübersicht Komplettanbieter im Facility Management 2024» schafft Transparenz und leistet einen Beitrag zur Strukturierung der Branche. Autor: Stefan Kühnis, Quelle: Drees & Sommer Schweiz

Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die grössten zehn FM-Akteure auf dem Schweizer Markt und fördert die Markttransparenz. Die FMAnbieterprofile sind auf dem neusten Stand und bauen auf den Marktdaten der Jahre 2021, 2022 und 2023 auf. Pro Komplettanbieter werden Informationen zu Leistungsangebot, Eigenfertigungsgrad, Marktgebiete sowie Umsatzzahlen und Beschäftigten im Bereich Facility Management präsentiert.

DIE WICHTIGSTEN MARKTDATEN

Der Bericht enthält auch die Umsatzzahlen von acht der zehn grössten Anbieter – sie haben zusammen im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von über 2,1 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaftet. Während Anbieter wie Apleona, CBRE oder Reasco die grössten Teile ihrer Umsätze im technischen Facility Management generierten, taten dies Anbieter wie Honegger, Sodeco oder ISS vermehrt im Bereich infrastrukturelles FM.

Die Umsatzentwicklung pro Mitarbeitende im Vollzeitäquivalent stieg in den letzten Jahren von CHF 151 104 im Jahr 2021 auf CHF 166 745 im Jahr 2023.

Weitere Marktdaten und Kennzahlen finden sich im vollständigen Bericht, der kostenlos heruntergeladen werden kann: dreso.com/ch/real-estate-servicemonitor-2024

SOZIALE

Ausserdem enthält der Bericht einen ausführlichen Fachartikel zu den Entwicklungen im Bereich der so -

zialen Nachhaltigkeit innerhalb des Facility Managements. Neben den sozialen Aspekten von ESG-Strategien und dem sozialen Engagement von Unternehmen wird der Fokus auf zentrale Konzepte wie Diversität, Inklusion und Mitarbeitergesundheit gelegt, die für Facility-Management-Anbieter zunehmend wichtiger werden. Zusätzlich werden internationale Standards, Zertifizierungen und gesetzliche Vorgaben vorgestellt, die Unternehmen bei der Förderung und Umsetzung sozialer Nachhaltigkeit unterstützen.

Soziale Nachhaltigkeit wird im Facility Management immer wichtiger, besonders aufgrund der Verpflichtung zur Berichterstattung über nichtfinanzielle Belange, die vor allem die ESG-Themenbereiche Umwelt, Soziales, Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung betrifft. Hierunter fällt der «Social»-Aspekt, der Themen wie Arbeitsbedingungen, Diversität, faire Bezahlung und die Förderung der Mitarbeitergesundheit umfasst.

In der Schweiz sowie in Deutschland und Österreich ist Facility Management eine stark beschäftigungsintensive Branche, die oft im Bereich Infrastrukturelles Facility Management aufgrund des Fachkräftemangels auf weniger qualifizierte Arbeitskräfte setzt. Dies birgt eine besondere Verantwortung für soziale Standards und faire Arbeitsbedingungen, die durch Initiativen und Zertifizierungen wie SA8000 (Social Accountability), die Global Reporting Initiative (GRI) und den UN Global Compact unterstützt werden können. Andererseits gibt es auch Bereiche wie das Technische Facility Management mit einer hohen Qualifizierung unter den Arbeitskräften. Um gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen, müssen sich Unternehmen auch durch soziale Aspekte von anderen abheben. Im Rahmen des Berichtes wurden Komplettanbieter zu diesem Thema befragt, um ihre Anforderungen und Wünsche besser zu verstehen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sämtliche Facility-Management-Anbietende eine stärkere Gewichtung der sozialen Nachhaltigkeit in Ausschreibungen wünschen.

ESG-Richtlinien haben den sozialen Aspekt als integralen Bestandteil etabliert. Während sich die Umweltund Governance-Aspekte oft auf Effizienz und strukturelle Compliance fokussieren, geht es im sozialen Bereich vor allem um die Förderung von Diversität und Inklusion, die Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsplätze sowie die Förderung von Chancengleichheit. Ein wichtiger Rahmen für die Berichterstattung und das Benchmarking im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit wird durch die EU-Taxonomie geschaffen, die ebenfalls auf soziale Standards Wert legt. Laut den befragten Unternehmen ist es entscheidend, dass Kunden mit Anbietenden zusammenarbeiten, die dieselben Werte teilen und eine

Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die grössten zehn FM-Akteure auf dem Schweizer Markt und fördert die Markttransparenz.

langfristige Partnerschaft aufbauen möchten, die auf gegenseitigem Vertrauen und nachhaltiger Leistungserbringung basiert.

Einige Facility-Management-Anbietende demonstrieren vorbildlich, wie soziale Nachhaltigkeit in der Praxis umgesetzt werden kann. Dazu gehören regelmässige Berichte über Massnahmen zur Diversität und Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit, die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle sowie die Implementierung von Gesundheitsprogram -

men. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der Schaffung fairer Arbeitsbedingungen gewidmet, unabhängig von Position oder Herkunft. Sämtliche Komplettanbieter betonen die Wichtigkeit von Chancengleichheit, Lohngleichheit, der Förderung von Vielfalt und Inklusion sowie nachhaltigen und fairen Lieferketten. Unter anderem handelt es sich dabei um spezifische Beiträge zu sozialen KPIs wie Gesundheits- und Sicherheitsprogramme, Mitarbeiterschulung, Initiativen zur Förderung der Vielfalt, Engagement für die Gemeinschaft und ethische Standards leisten können.

Die Einbindung von Zertifikaten und Standards könnte eine Möglichkeit darstellen, das Thema soziale Nachhaltigkeit vermehrt mitabzuholen. Dabei stehen die folgenden globalen Zertifizierungen und Standards vor allem für die international vertretenen Anbietenden – bereits zum Zeitpunkt der Leistungsbeschaffung – zur Verfügung:

■ SA8000 (Social Accountability): Diese Zertifizierung setzt den Fokus auf Arbeitsrechte und gibt Unternehmen einen Rahmen vor, um faire und ethische Arbeitsbedingungen zu schaffen. Themen wie die Verhinderung von Kinderarbeit, sichere Arbeitsbedingungen und faire Löhne gehören zu den zentralen Kriterien.

■ Global Reporting Initiative (GRI): Die GRI-Standards bieten Unternehmen eine strukturierte Grundlage zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsleistungen. Sie umfassen soziale Indikatoren, die den Einfluss auf Mitarbeitende und Gemeinschaften messbar machen.

■ UN Global Compact: Diese freiwillige Initiative der Vereinten Nationen fordert Unternehmen auf, soziale Verantwortung in ihre Geschäftsstrategie zu integrieren und regelmässig Berichte zu veröffentlichen.

■ ISO 26 000: Diese Norm bietet Leitlinien zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen. Sie adressiert unter anderem faire Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und den Schutz der Arbeitnehmerrechte, ohne jedoch eine Zertifizierungsmöglichkeit anzubieten.

■ BSCI (Business Social Compliance Initiative): Dieses europäische System unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung sozialer Standards in globalen Lieferketten. Es legt besonderen Wert auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung.

Gleichzeitig können auch die Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung durch eigene Anforderungen die soziale Nachhaltigkeit vorantreiben. Drees & Sommer selbst bindet vermehrt Leistungsbeschaffung in Ausschreibungen mit ein:

■ Aufzeigung von mandatsspezifischen KPIs mit Fokus auf Mitarbeitende, unter anderem die Weiterbildungsquote und Fluktuations-Angaben

■ Erstellung von Anreizsystemen wie Ideenförderung der Mitarbeitenden

■ Sicherstellung von grösseren Pensen, beispielsweise durch anteilsmässig höhere Tagesreinigung

FAZIT UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Die Umsetzung sozialer Nachhaltigkeitsstrategien bringt Herausforderungen mit sich. Unternehmen müssen genaue Daten erfassen, um den Ausgangszustand zu ermitteln, dabei jedoch den Schutz der Mitarbeiterdaten gewährleisten. Eine weitere Hürde ist das Risiko des «Social Value Washing», bei dem soziale Nachhaltigkeit nur vorgetäuscht wird, ohne substanzielle Massnahmen zu ergreifen. Angesichts der wachsenden Bedeutung der ESG-Kriterien und der steigenden Nachfrage nach sozial verantwortungsvollen Dienstleistungen wird soziale Nachhaltigkeit im Facility Management künftig jedoch eine noch grössere Rolle spielen. Unternehmen, die diesen Aspekt konsequent in ihre Strategien einbinden, sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile und sind besser auf Marktanforderungen vorbereitet. Verantwortungsbewusste Anbietende im Facility Management können nicht nur das Vertrauen von Kunden und Investoren stärken, sondern auch die Zufriedenheit und Loyalität ihrer Kunden nachhaltig fördern.

Die Umsetzung sozialer Nachhaltigkeitsstrategien bringt Herausforderungen mit sich.

Funktionell. Effizient. Vernetzt. Effizient, vernetzt und über zeugend: das ist LAUFEN Smart. Setzen Sie in öffentlichen Sanitäranlagen auf eine kabellose Anbindung an Ihre Gebäudeleittechnik, auf unser Dashboard oder auf unsere App. Das macht das Einstellen, Auswerten und Warten schneller, kostengünstiger, ökologischer, hygienischer – und vor allem smart.

UMFRAGE:

›› In unserer Rubrik «Fünf Fragen» porträtieren wir in jeder Ausgabe von «fmpro service» drei

Persönlichkeiten aus unserer Branche und stellen ihnen jeweils die gleichen fünf Fragen.

Umfrage: Stefan Kühnis

HEUTE IM FOKUS:

Marcel Jeannet

Spezialist Facility Management bei Pilatus Aircraft Ltd.

Andrea Stuber

Leiterin Patienten-Hotellerie bei der Insel Gruppe.

Dario Zurbriggen Anlageingenieur Lonza AG.

1. WELCHE GRUNDAUSBILDUNG GENOSSEN SIE UND WELCHE BRANCHENSPEZIFISCHE WEITERBILDUNG MACHTEN SIE DANN?

Marcel Jeannet: Nach einer Lehre zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ folgten ein Handelsdiplom, diverse Zertifikate, der HF-Abschluss FM & Maintenance sowie zwei CAS der ZHAW im MAS FM & RE zu Leadership sowie Immobilien Bewertung & Marketing.