Antonio Bibalo - Die Glasmenagerie

Kammeroper in 8 Szenen nach dem gleichnamigen Schauspiel von Tennessee Williams.

Charaktere und Stimmen:

Amanda Wingfield (Mutter): Dramatische Sopran

Laura Wingfield (Tochter): Lyrischer Sopran.

Tom Wingfield (Sohn): Tenor

Jim O´Connor (Freund und Arbeitskollege von Tom): Bariton

Genre: Literaturoper

Libretto: Das von Antonio Bibalo verfasste Libretto basiert weitgehend auf dem Originaltext von Tennessee Williams mit einigen Auslassungen, Kürzungen und Umstellungen.

Uraufführung: 03.11.1996 in Trier mit Helen Centner (Amanda), Kirsten Hasselmann (Laura), Jonas Kaufmann (Tom) und Andreas Scheel (Jim) unter Leitung von Christoph Slowinski

Zur Musik:

• Stil:

FreitonalmitEinflüssenvomklassischenJazzderZwanziger-Dreißigerjahre. Bibalobekannte mit der Glasmenagerie eine zeitgenössische Oper, aber mit einem Hauch von „hoffnungsloser Romantik“ komponiert zu haben, und dass er der Musik einen typisch amerikanischen Charakter verleihen wollte. Somit ist die musikalische Stimmung der Oper hauptsächlich von Nostalgie und Poesie geprägt, überlagert von zeit-idiomatischen Elementen aus dem Amerika der Dreißigerjahre, sei es Filmmusik, Swing oder Ragtime.

• Strukturelemente:

◦ Wiederholungselemente:

Neben lautmalerischen und illustrativen Gesten im Orchester werden folgende Wiederholungselemente (leitmotivische Gesten) verwendet:

▪ Laura-Motiv: Fallende (große u. kleine) Sekunde - Schüchternheit, Unsicherheit und Resignation. Erscheint Lauras Charakter bei Tennessee Williams gegenüber Tom und Amanda etwas undeutlich gezeichnet, stellt Bibalos Oper sie stärker in den Vordergrund,indemsiemusikalischauchdortpräsent ist,wosienichtexplizit im Text erwähnt wird (Nbsp. 1).

▪ Fluchtmotiv: Sechzehntel-Figur in diversen Variationen, meist Tom zugeordnet. (Nbsp. 2)

▪ Glissando-Geste im Orchester, vor allem in den Streichern, als musikalische Geste für Instabilität, charakteristisch für Amanda. Sie wirkt überdreht, anmaßend und zugleich unsicher und instabil, als ob ihr eine realistische Basis fehlte (Nbsp. 3).

▪ Fallendes Akkordmotiv - Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit (Nbsp. 4).

◦ Ariose, liedhafte Passagen

◦ gesprochene und gesungene Rezitative

◦ Musik in der Musik:

▪ Grammophon-Musik: Neben ihrer Glasmenagerie spielen die Grammophonplatten ihres Vaters eine herausragende Rolle in Lauras Fantasiewelt (künstlich erzeugte Musik, die Illusionen schafft).

▪ Live-Musik aus dem Tanzsaal: Darstellung der Außenwelt, die Laura im Tanz mit Jim erfährt, und an deren desillusionierenden Konfrontation sie schließlich zerbrechen wird. Musik ist hier in zwei Ebenen präsent: einmal als Musik auf der Bühne, die von den Charakteren im Stück gehört wird, und zum anderen als Musik aus dem

Orchestergraben, die nur dem Publikum zugänglich ist.

• Instrumentation:

Das Kammerorchester der Glasmenagerie besteht aus einem kleinen Streicherensemble (3 Violinen, 2 Violas, 2 Cellos und einem Kontrabass), einem Klavier, einer Harfe, einem kleinen Schlagzeug-Ensemble (Triangel, zwei Becken, zwei Crotales, Glasglocken und Vibrafon) und einfach besetzten Bläsern (Flöte, Oboe, B Klarinette, Tenor-Saxofon, Horn in F und Fagott). Bis auf das Horn werden die Blechbläser zugunsten der weicher und transparenter klingenden Holzbläser ausgespart. Der so erzielte gedämpfte Orchesterklang vermittelt den Eindruck eines Schleiers, analog zu dem gedämpften Licht, in dem das Stück laut Regie-Anweisung des Autors getaucht sein soll. (Als Spiel der Erinnerung ist es gedämpft beleuchtet, sentimental und unrealistisch ). Zeit- und stil-idiomatische Instrumente für die amerikanische Musik der Zwanziger-Dreißigerjahre sind das Tenor-Saxofon und die Klarinette, die in mehreren Passagen an die berühmte Rhapsody in Blue von George Gershwin erinnert

• Gesangsstil:

Gesprochene Monologe und Dialoge, deklamatorischer Sprechgesang, lyrisch-belcantohafte Abschnitte, wenn die handelnden Personen von ihren Wunschträumen und Sehnsüchten singen.

Handlung

Szene 1 - Appartement der Wingfields

Prolog des Erzählers

Sprechtext - Vorstellung des zeitlichen und gesellschaftlichen Kontextes Tom tritt auf und führt sich als Erzähler dieses Dramas ein. Er erläutert den zeitlichen und gesellschaftlichen Rahmen des Stücks zu Beginn der Dreißigerjahre in Amerika, zur Zeit des spanischen Bürgerkriegs und der Weltwirtschaftskrise.

Die Musik setzt ein - Vorstellung der Personen [Das elektronische Klavier steht für die Gegenwart des Erzählers, fallende große u. kleine Sekund (Laura- /Seufzermotiv) in den Streichern, schmerzliche Erinnerung]

Er erläutert, dass das Stück ein Produkt der Erinnerung sei und daher poetisch, sentimental und nicht realistisch. Er stellt die handelnden Charaktere vor: sich selbst, Amanda, seine Mutter [GlissandoGeste - Amandas Überdrehtheit], Laura, seine Schwester [fallende Kleinsekund in der Singstimme zu „my sister Laura“ (Laura-Motiv), absteigende melodische Linie in Klarinette und Flöte - Lauras Schüchternheit], den Verehrer, der später im Stück auftreten wird [aufsteigende Sexte in der Gesangslinie - Jims Optimismus] und seinen abwesenden Vater [nostalgisches g-Moll, Sechzehntelläufe (Fluchtmotiv)], der zwar nie auftritt, aber dennoch eine wichtige Figur im Stück einnimmt.Erhatteseine Familielangezuvorverlassen.Sein letztesLebenszeichenwareinePostkarte aus Mexiko mit den Zeilen „Hallo, lebt wohl!“. Ein Porträtfoto im Wohnzimmer und ein paar zerkratzte Schallplatten erinnern noch an ihn.

Kurzes Instrumentales Zwischenspiel

[Fallendes Sekundmotiv, das in einer Achtel-Triolen-Bewegung weitergeführt wird, Zeitsprung zurück in die Vergangenheit]

Szene – Abendessen der Familie

Vorstellung der familiären Situation und der Grundthemen des Stücks

Amanda ruft Tom zu Tisch, um mit dem Tischgebet beginnen zu können [Choral].

[Buffo-Arietta - Vivace - Glissandi und Pizzikati in den Streichern, Staccato-Akzente im Klavier und in den Holzbläsern] Während des Essens bringt Amanda Tom mit ihren hartnäckigen Belehrungen, wie er sein Essen zu kauen habe, in Rage [schroffe Sforzati im Klavier, Sechzehntelläufe (Fluchtmotiv)].

Als Laura aufsteht, um den Tisch abzudecken, weist Amanda sie an, sich wieder hinzusetzen und sich frisch zu halten für kommende Verehrer. [Amandas Song „One sunday afternoon in Bluemountain“Musikalischer Stimmungswechsel: lyrisch sentimentaler Gesangsgestus, Synkopen, pentatonische Blues-Harmonien, romantisierende Arpeggios in Harfen und Klavier - Nbsp. 5] Amanda gerät ins Schwärmen von ihrer Jugend in der Südstaatenaristokratie, mit der die ärmlichen Verhältnisse, in denen sie jetzt lebt, nichts gemein haben. Dabei erzählt sie zum etlichen Malund unbeirrt durch Toms ironische Kommentare die Geschichte eines Sonntagnachmittags in den Blauen Bergen, als siebzehn reiche Verehrer um sie warben, [Fallendes Akkord-Motiv (Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit)] sie sich aber später für Toms und Lauras Vater, einen Telefonisten aus einfachen Verhältnissen entschieden habe.

Laura erwidert, dass kein Verehrer je für sie kommen würde. Gegenüber Tom, der sich genervt zeigt, bedauert sie, dass ihre Mutter befürchte, dass sie als Altjungfer enden würde.

[Ein kurzes Orchesternachpiel schließt mit dem Laura-Motiv ]

Konfrontation zwischen Mutter und Tochter [Nur Streichorchester und Klavier, Harfe u. Vibrafon]

Laura bei ihren Lieblingsbeschäftigungen: Sie hört Grammophonplatten, die ihr Vater zurückgelassen hatte, und poliert ihre Glastiersammlung.

Dabei wird sie von Amanda, die eher als erwartet zurückkehrt, überrascht. Sie gibt vor, sich mit Schreibmaschinenübungen zu befassen, [ostinate Sechzehntel Tremoli und Stakkati in Streichern und Klavier (Fluchtmotiv)] doch Amanda konfrontiert sie voller Entrüstung damit, dass sie sich beim College, auf dem Laura bei einem Wirtschaftskurs eingeschrieben ist, nach ihren Fortschritten erkundigt habe und dabei erfahren musste, dass Laura seit einem nervösen Zusammenbruch den Unterricht nicht mehr besuche.

[verträumte Streicherkantilene, unterstützt von Harfen-Arpeggios und Vibrafon, basierend auf dem Laura-Motiv] Laura gibt zu, Amanda die ganze Zeit getäuscht zu haben und anstatt ins College ins Kunstmuseum, [Scherzando - Lauras kindliche Freude ausdrückend] in den Zoo, ins Kino und in den Botanischen Garten gegangen zu sein.

[ostinate Sechzehntel Tremoli und Stakkati] Der Hoffnung auf eine berufliche Karriere ihrer Tochter beraubt erscheint Amanda eine Heirat als der einzige Ausweg, die Zukunft ihrer Tochter sicherzustellen.

[Streicherkantilene mit Klavierbegleitung] Sie fragt Laura, ob sie jemals in einen Jungen verliebt gewesen sei. [Arioso - Hier tritt Laura stimmlich mit breiten belcanto-ähnlichen Legatolinien im oberen Register aus ihrer sonstigen Zurückhaltung heraus. - Nbsp. 6] Laura erzählt ihr, dass sie in der High -School für einen Jungen namens Jim geschwärmt habe. Dieser habe ihr den Spitznamen

„Blaue Rose“ gegeben, nach einem Missverständnis, als Laura ihm auf seine Nachfrage eine Brustfellentzündung (Pleurosis) als Grund für ihre Abwesenheit angegeben, er aber Blaue Rose verstanden habe. Er sei mit einem Mädchen gegangen und Laura mutmaßt, dass er bereits verheiratet sei.

Als Amanda Laura in Aussicht stellt, dass sie ebenfalls bald verheiratet sein würde, reagiert Laura mit großer Verzweiflung und erinnert ihre Mutter daran, dass sie doch ein Krüppel sei. [Sechzehntel Tremoli] Amanda ermahnt ihre Tochter, dieses Wort nie mehr zu verwenden und stattdessen [Ragtime] ihren Charme zu kultivieren, so wie einst ihr Vater.

Vor dem Mond, der jetzt am Fenster sichtbar ist, fleht sie um „nur ein kleines bisschen Glück“ . [Harfenglissandi, Vibrafon, verminderte Skala auf H - In Abweichung zur Dramenvorlage betont Bibalo hier mit dem Hinzufügen einer zusätzlichen Mond-Episode die Sphäre des Mythischen und Poetischen, wie sie als Nacht-Thematik auch einen gewichtigen Teil seines Werks (u. a. die Oper „Das Lächeln am Fuße der Leiter“, die „Sinfonia Notturna“ , die Klaviersonate "La Notte") verbindet.]

Szene 3 - Toms Zimmer

Konfrontation zwischen Mutter und Sohn

[Abwärts schreitendes Akkord-Motiv] Amanda ermahnt Tom sich zu kämmen, da auch sein Vater niemals ungepflegt ausgesehen habe und nicht zu viel zu rauchen. [litaneiartige Pendelbewegung] Sie rechnet ihm vor, wie viel Geld er indessen sparen könne, genug für einen Abendkurs an der Universität.

Als Tom erwidert, lieber zu rauchen, schimpft sie ihn einen Egoisten. Es kommt zum Streit. [ostinate Sechzehntel-Stakkati, fanfarenartige Einwürfe im Xylofon] Tom beklagt, dass seine Mutter ihm keine Privatsphäre erlaube und selbst seine Bücher konfisziere. Amanda bestätigt, eine Novelle von dem ihrer Ansicht nach geisteskranken D.H.Lawrence in die Bibliothek zurückgebracht zu haben und einen derartigen Schund nicht in ihrem Haus zu dulden. Tom entgegnet, dass er allein für Miete und Unterhalt der Familie sorge, und will gehen.

Amanda hält ihn zurück. Sie hält ihm vor, durch sein nächtliches Ausbleiben seinen Job und damit die Sicherheit der Familie aufs Spiel zu setzen. Tom äußert seinen Frust über die Arbeit in der Schuhfabrik. Wenn Amanda ihn allmorgendlich mit ihrem „Morgenstund hat Gold im Mund“ wecke, wäre er am liebsten tot. [Fallendes Akkord-Motiv] Für einen Hungerlohn habe er nur der Familie zuliebe all seine Träume und Zukunftshoffnungen geopfert. Wäre er selbstsüchtig, wie Amanda ihm vorwerfe, wäre er längst gegangen, wie sein Vater.

Als er endlich fortgehen möchte, fragt Amanda ihn, wohin er gehe. Sie glaubt ihm nicht, als er ihr sagt, er gehe ins Kino. Tom reagiert mit bitterem Sarkasmus und erzählt ihr eine mit Bildern aus Gangsterfilmen ausgeschmückte Geschichte. [Gangster-Filmmusik-Parodie im vollen Orchester mit Tenor-Saxofon, Xylofon und vollem Schlagzeug, Sechzehntel Ostinati (Fluchtmotiv) Im gesamten Abschnitt sind hohe Flöte und Piccolo dominant, wie um zu veranschaulichen, wie aufgebracht Tom ist. Verwendung lautmalerischer Elemente, wie der Piccolo-Triller auf As und B bei "Wir werden alle in die Luft fliegen, Mutter" und die Sehzehntel-Figur bei "Ich führe ein Doppelleben" zuerst in der Flöte und dann als Inversion in den Violinen. - Nbsp. 7] Dabei steigert er

sich in Rage und beschimpft seine Mutter als geifernde alte Hexe [die Gesangslinie ist fast identisch mit dem Hexenlied aus der 1. Szene von Bibalos Oper „Macbeth“ - Nbsp. 8a].

Tom schleudert seinen Mantel durch den Raum und trifft dabei Lauras Glasmenagerie. Laura schreit wie getroffen auf und Amanda droht kein Wort mehr mit Tom zu sprechen, solange er sich nicht entschuldigt habe. Voller Reue gegenüber seiner Schwester sammelt Tom das heruntergefallene Glas auf. [Fallendes Akkordmotiv und Laura-Motiv]

Szene 4 - Toms Zimmer

Bruder-Schwesterverhältnis Tom /Laura - Toms Zärtlichkeit für seine Schwester

Instrumentale Einleitung [Klarinetten-Solo mit Ähnlichkeit zur berühmten „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin, ziehendes Glissando im Melodieverlauf, lautmalerisch für Toms Berauschtheit - Nbsp. 9]

Laura erwacht in der Nacht, betritt Toms Zimmer und bemerkt sein leeres Bett.

[Stolperndes Sforzato im Klavier] In dem Moment poltert Tom betrunken zur Tür herein. Laura fragt ihn besorgt, wo er die ganze Nacht über gewesen sei. Tom schwärmt ihr von einer großen Kinonacht und anschließender Bühnenshow mit einem Magier vor. Dann gibt er ihr einen regenbogenfarbenen Schal, den er als Souvenir von dem Magier erhalten hatte und [ruhig pendelnde Achtelbewegung in Streichern und Harfe] suggeriert ihr fantastische Verwandlungen.

Laura befürchtet, Amanda würde durch Toms zu lautes Sprechen geweckt. Tom bemerkt sarkastisch, dass er ihr damit das "Morgenstund hat Gold im Mund" heimzahlen würde. Dann legt er sich aufs Bett und schläft ein.

[ausklingendes Klarinetten-Solo, pendelnde Sekundbewegung]

Szene 5 - Toms Zimmer

Beginn der Haupthandlung

Instrumentale Einleitung

[Refrain: Modifiziertes Akkord-Motiv mit Unisono-Melodie der Holzbläser - Nbsp. 10]

Eine Stunde später: Tom schläft.

Ein Wecker klingelt in Amandas Zimmer. Sie ruft ihr tägliches Weckritual „Morgenstund hat Gold im Mund“ und weist Laura an, Tom zu wecken, da sie seit dem Streit nicht mehr mit ihm spricht. Tom steht schlaftrunken auf, und Laura fleht Tom an, sich bei ihrer Mutter zu entschuldigen und den Streit zu beenden. [Rhapsody in Blue-Reminiszenz, diesmal im Cello]

Sprechtext

Amanda schickt Laura zum Einkaufen. Auf dem Weg zur Treppe stolpert Laura und schreit auf. Erschreckt eilen Tom und Amanda herbei. Laura ist aber wohlauf und geht los.

[Streicherensemble und Klavier] Seinen Morgenkaffee trinkend, entschuldigt Tom sich schließlich bei seiner Mutter, worauf Amanda unter Tränen beklagt, dass ihre jahrelange Aufopferung für das Wohl ihrer Kinder sie hassenswert gemacht habe. [drängende Achteltriolen-Begleitung, Synkopen im Unisono der Streicher. Bibalo bringt hier Amandas Zärtlichkeit und Zerbrechlichkeit im Gegensatz zu dem sonst für sie charakteristischen Stakkato zum Ausdruck.]

Sie äußert ihre Sorge, dass Tom, ihre einzige Hilfe, zum Trinker werden könnte. Mit einsilbigen Phrasen versucht Tom Amanda zu beschwichtigen.

[Buffo-Arietta - Stakkati und Glissandi, wie in Amandas Ess-Belehrungen der ersten Szene] Geduldig erträgt er ihre Ermahnungen, den Kaffee nicht zu heiß und ohne Frühstück zu trinken.

Sprechtext

Amanda erklärt ihm, dass sie Laura weggeschickt habe, um ungestört mit ihm über sie reden zu können. Widerstrebend lässt sich Tom auf das Gespräch ein.

[Refrain: Modifiziertes Akkord-Motiv] Sieerzähltihm,dassLauraletzthinseinetwegengeweinthabe, [drängende Synkopen im Unisono] aus der Befürchtung, Tom sei zu Hause nicht glücklich. Amanda offenbart ihm, dass sie seinen Vater einst geliebt habe. Wie sein Vater zuvor bliebe nun auch Tomnächtelangaus undbetrinkesichstark.Siebefürchtet,dass auchereinesTagesfortlaufenwürde. Sie fragt ihn nach dem Grund für seine Rastlosigkeit und wohin er allabendlich gehe.

[Ostinato-Figuren, Jazz-Rhythmus, Anklänge an Filmmusik] Tom erklärt ihr, dass er im Kino die Abenteuer suche, die er im täglichen Leben vermisse. Der Mann sei von seinem Instinkt her ein Liebhaber, Jäger und Kämpfer. Amanda weist Tom scharf zurecht: nur Tiere müssten ihren Instinkt befriedigen, er als Mensch aber solle doch höheren Zielen folgen.

Rezitativ mit Akkordbegleitung im Klavier

Als Tom sich zum Gehen in die Arbeit aufmachen will, hält Amanda ihn zurück. Sie spricht von ihrer Sorge um Lauras Zukunft und die Notwendigkeit, Pläne für sie zu machen.

[Refrain: Modifiziertes Akkord-Motiv, Synkopen im Unisono der Streicher] Sie fleht Tom an wenigstens solange für seine Schwester zu sorgen, bis sich ein geeigneter Ehemann für sie gefunden habe. Dann könne Tom gehen, wohin er wolle.

Rezitativ

Sie bittet ihn, an seiner Arbeitsstelle Umschau nach einem passenden Verehrer für Laura zu halten. Um sich endlich loszureißen, willigt Tom ein und geht.

Sprechtext

Amanda tätigt ein Telefonat mit der Abonnentin einer Frauenzeitschrift, die sie vertreibt, um Geld für Lauras Aussteuer zu sammeln.

Szene 6 - Appartement der Wingfields

Instrumentale Einleitung

[Kantable Melodie in Flöte, Klarinette und Cello, Akkordbegleitung in Harfe und Klavier]

Sprechtext - Tom als Erzähler

Tomerzählt,dassdieIdee,einenVerehrerfürLaurazufinden,zunehmendzurObsessionfürAmanda und zur Belastung für Laura und Tom wurde.

[Arietta – Ladies, who think in terms, elegante Ragtime-Synkopen im Streichensemble, punktierte Rhythmen und Achteltriolen, kantable Melodie aus der Einleitung - Nbsp. 11]

Er schwelgt ironisch von dem idealisierten Frauenbild in den Zeitschriften, die Amanda in ihrer Telefonwerbekampagne vertreibt.

Sprechtext

Man hört Amanda ein erfolgloses Telefonat mit einer Abonnentin führen.

[Solokadenz im Klavier]

Amanda bemerkt Tom, der gedankenverloren aus dem Fenster in den Mond schaut.

[Rhapsodie-in-Blue-Reminiszenz in der Klarinette, ähnlich der Einleitung von Szene 4 - Toms Wunschtraum von einem freien Leben als Dichter, kurzes Aufscheinen des Laura-Motivs, ebenfalls in Klarinette - Amandas Wunschtraum von einem Verehrer für Laura] Als sie ihn fragt, ob er sich denn etwas gewünscht habe, weigert sich Tom, ihr das zu verraten. [Sechzehntel-Stakkato Wendung in Oboe und Klarinette (Fluchtmotiv) - Toms Wunsch, aus der familiären Situation auszubrechen, Sforzato Akkorde im Klavier]

[Arioso – Glissando-Geste, Blues-Pentatonik, pathetischer Gesangsgestus] Amanda bekennt, dass ihr ganzes Wünschen nur dem Glück und Erfolg ihrer Kinder gelte.

[Bagatella - Streicherglissandi und Pizzikati, Stakkato in Holzbläsern und Klavier, dialogischer Wechsel zwischen Bläsern, Klavier und Streichern, buffonesker Charakter]

Auf ihren Wunsch nach einem Verehrer für Laura anspielend, überrascht Tom sie mit der Ankündigung, einen Kollegen aus der Schuhfabrik zum Abendessen eingeladen zu haben. Als er ihr mitteilt, dass derBesuchbereits fürdennächsten Abenderwartet werde,gerät Amandain Panik,nicht genügend Vorbereitungszeit zu haben. Toms Ermahnung, keine Umstände zu machen, hält sie nicht zurück. Außer sich vor Aufregung fragt sie Tom über seinen Kollegen aus, dass dieser bloß kein Trinker wie Toms Vater sei. [drängender 2/4 Takt, Sechzehntel-Läufe in der Harfe (FluchtmotivFlucht von Amandas Ehemann)] Sie möchte Laura vor einer Enttäuschung in der Ehe wie der ihren bewahren. [Swing Rhythmus - charakteristisch für Jim] Tom stimmt sie euphorisch: Sein Kollege heißt Jim O'Connor, ist irischer Abstammung, kein Trinker und belegt zudem Abendkurse in RadiotechnikundRhetorik. [Fallendes Akkordmotiv – Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit] Er warnt sie allerdings vor falschen Hoffnungen: Er habe Jim lediglich als Gast zum Abendessen eingeladen. [Solo-Violine, Flöte u. Vibrafon - Lauras fragile Traumwelt] Von Laura solle sie sich nicht zu viel erwarten. Sie sei unnahbar scheu und lebe ganz in ihrer eignen Welt.

Rezitativ

Tom steht auf, um zu gehen. Amanda möchte wissen, wohin. Er antwortet, dass er ins Kino gehe, und verlässt trotz der Einwände seiner Mutter das Appartement.

[H-Moll-Akkord, darüber pendelnde Sekundbewegung in Achteltriolen - Harfe, Triangel und Vibrafon Schlussakkord in H-Dur] Am Fenster stehend, vor dem Silberstreifen des Mondes, bittet Amanda, dass ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen möge.

Szene 7 Appartement der Wingfields

Haupthandlung

Instrumentale Einleitung

[ruhig schreitende Akkorde in Harfe, Klavier und Streicherensemble, Kadenz im Tenorsaxofon, Swing-Rhythmus in Streichern und Bläsern - Jim O'Connor - Nbsp. 12 u. 13]

Sprechtext - Tom als Erzähler

Tom stellt dem Publikum Jim O'Connor vor. Beide waren auf derselben High-School. Dort war Jim ein Held, allseits beliebt und in allem herausragend. Doch sechs Jahre nach dem Abschluss hat er einen Job, der kaum besser ist als der von Tom. In der Schuhfabrik ist er Toms einziger Freund.

Wegen dessen Gewohnheit, während der Arbeitszeit heimlich Gedichte zu schreiben, nennt er ihn Shakespeare. Tom weiß auch, dass Jim und Laura sich auf der High-School gekannt hatten und Laura ihn für seine Stimme bei den schulischen Gesangsdarbietungen bewundert hatte. Er ist sich aber nicht sicher, ob Jim sich überhaupt noch an Laura erinnern würde, da diese sehr unauffällig war.

[Arpeggios im Klavier und Harfe, beschwingte Achteltriolen]

Amanda hatte keinen Aufwand gescheut, das Apartment für den Herrenbesuch herauszuputzen. Sie ist dabei, Laura ein neues Kleid anzupassen und [Streicherglissandi, pochende SechzehntelStakkati] ihre Brüste aufzupolstern. Laura, wegen der von Amanda verbreiteten Unruhe angespannt und nervös, lässt widerwillig die Prozedur über sich ergehen.

[Amandas Arioso I - Solovioline und Klavierbegleitung, Anklänge an Salonmusik aus Amandas Jugend] Amanda zieht ein Kleid aus ihrer Jugendzeit an und schwelgt in Erinnerungen an Tanzabende, Ausritte und Picknicks mit ihren zahlreichen Verehrern, [Song: So lovely that country in may - Nbsp. 14] sowie ihrer Leidenschaft für Narzissen. Ihre Erzählung endet wie immer mit der unglücksbringenden Begegnung mit ihrem Ehemann.

Ein Gewitter zieht auf. Laura erkundigt sich nach dem Namen des erwarteten Besuchs. [fallender Sekundgang (Lauras Angst), insistierende Tonwiederholungen und Stakkati (Amandas Zorn)]

Als sie erfährt, dass es ihre Jugendliebe Jim O'Connor ist, weigert sie sich mit zu Tisch zu kommen. Wie es an der Tür klingelt, kommt es zwischen der verängstigten Laura und der immer zorniger werdenden Amanda zur Auseinandersetzung, wer die Tür öffnen soll. Laura beugt sich schließlich dem Druck ihrer Mutter und macht auf.

[schreitende Akkorde aus der Einleitung, Tenorsaxofon und Swing-Rhythmus] Nach einer verlegenen Begrüßung eilt Laura sofort auf ihr Zimmer. Tom entschuldigt ihr Verhalten mit ihrer extremen Schüchternheit. Jim ist überrascht, dass Tom eine Schwester hat.

Gesprochener Rezitativ

Tom weiht Jim in seine Zukunftspläne ein. Er habe das Lagerhaus und auch das Kino satt.

[Toms Arioso - die perpetuum-mobileartig fortlaufende Achtelbewegung in den Streichern mit Stakkato Akzenten in den Bläsern veranschaulicht die Monotonie des Alltags – Fluchtmotiv - Nbsp. 15]

Er möchte nicht zu den Leuten gehören, die lieber den bewegten Bildern zusehen, als sich selber zu bewegen, deswegen habe er sich als Matrose beworben. [Achtel- zur Sechzehntel-Bewegung akzeleriert: gesprochener Rezitativ] Auf Jims Einwand, was denn dann aus seiner Mutter und Schwester werden solle, entgegnet Tom stolz, dass er nach seinem Vater geraten sei.

Amandatritt auf, im Erscheinungsbildeinerjugendlichen Südstaatenschönheit.Siesetzt ihren ganzen beredten Charme ein, als sie Jim begrüßt. Sie schickt Tom, um nach Laura zu sehen und sie zu Tisch zu holen.

[Amandas Arioso II - Tremolo am Steg in den 1. Violinen, Klavier, Harfe, Flöte und Crotales erzeugen eine irreale Atmosphäre] Indessen preist sie Jim gegenüber Lauras Schönheit und Häuslichkeit an und erzählt ihm schließlich ihre immer gleiche Lebensgeschichte, von dem Glanz ihrer Jugendzeit in den Südstaaten,[Klagende Melodie im Tenorsaxofon, trauermarschartige Verkehrung der Viertel-Begleitung zu Amandas Song: So lovely that country in may" im ersten Arioso] dem finanziellen Abstieg und ihrer missglückten Ehe.

[Rezitativ - schreitende Akkorde aus der Einleitung, in Sekunden fallende Melodielinie im Tenorsaxofon (Ableitung aus Laura Motiv)] Tom richtet von Laura aus, dass diese sich nicht wohlfühle und deshalb nicht am Abendessen teilnehmen möchte. Erst auf Amandas nachdrückliche Aufforderung hin, schleppt sich Laura zu Tisch. Sie erleidet dabei einen Schwächeanfall, [RagtimeTenorsaxofon] sodass Tom sie ins Wohnzimmer aufs Sofa bringt. [schleppendes Streicher-Unisono unterstützt von arpeggierenden Akkorden im Klavier, Amandas Ringen um Fassung ausdrückend] Während es draußen donnertund regnet, bittet Amandazum Tischgebet. Mit Müheunterdrückt Laura ihr Schluchzen.

[instrumentales Nachspiel: verminderter g-Moll Akkord mit großer Sept im Streichertremolo, darüber eine klagende Tenorsaxofon-Melodie mit Portamento-Übergängen]

Szene 8 Intrada

Soloklavier - "Candlelight-Dinner"

[Allegretto - schnelle Sechzehntel-Stakkati (Fluchtmotiv), punktierte Rhythmen]

Einige Zeit später, nach Beendigung des Abendessens, geht plötzlich das Licht aus. Amanda zündet Kerzen an und bittet Jim, die Sicherungen zu überprüfen.

[flüchtige Sechzehntel-Triolen im Pedal] Derweil philosophiert sie über die Wissenschaft, die alle Geheimnisse erklären solle, dabei aber nur neue schaffe

[gesungenes Rezitativ] Als Jim an den Sicherungen keinen Fehler finden konnte, fragt Amanda Tom, ob er denn die Stromrechnung bezahlt habe. Tom gerät in Verlegenheit, denn das Geld für die StromrechnunghatteerfürseineBewerbungals Matroseverbraucht. [Rezitativ mit Klavierbegleitung] Jims Humor entspannt die Situation. Kerzenlicht sei ihm sowieso das liebste Licht. Amanda bittet Jim darum, Laura Gesellschaft zu leisten, [gesungenes Rezitativ] während sie und Tom sich um den Abwasch kümmern.

Szene 8a

Sprechtext

Mit Charme und Feingefühl gelingt es Jim allmählich, Lauras Scheu zu brechen und sie dazu zu bringen, sich zu ihm auf den Boden zu setzen. Auf Jims Frage, ob sie schüchtern sei, weicht Laura verlegen aus.

[Lauras Bewunderung für Jim wird durch ein aus aufsteigender Achteltriole, punktierter Achtel und fallender Sekund gebildeten Motiv charakterisiert (Bewunderungsmotiv) - con passione, fließende Achteltriolen, Legato und leggiero-Passagen drücken Lauras zunehmende Gelöstheit aus. - Nbsp. 16] Sie erinnert ihn an ihre gemeinsame Zeit auf der High-School und gesteht ihm, wie sehr sie damals seine Stimme bewundert hatte. Jim kann sich zunächst kaum an sie erinnern. Erst als sie den Spitznamen „Blaue Rose“ erwähnt, kommt sie ihm wieder ins Gedächtnis, [Jim und Laura im Duett „Blue Roses“ - Nbsp. 17] vor allem, dass sie sehr schüchtern war. Laura bekennt traurig, dass sie immer versucht habe es nicht sein, aber in ihrer Art gefangen sei.

Gesprochener Rezitativ mit Klavierbegleitung

[Unisono -semplice ma espressivo - im Abstand von 3 Oktaven] Sie erzählt ihm, dass sie ihn nach einer Schulvorstellung um ein Autogramm bitten wollte, sich aber nicht getraut habe. Jim bittet sie ihm das Programmheft von damals zu holen und signiert es.

[Bewunderungsmotiv, Legato und Leggiero] Ererkundigt sichnachihremWerdegangnach derHighSchool. [Legato-Achtel Figur im Klavier, dessen Wiederholungscharakter Lauras Gefangensein in ihrer Isolation darstellt] Sie erzählt ihm, dass sie sowohl die High-School wie auch einen Wirtschaftskurs aufgrund von Magenproblemen abgebrochen habe und beinahe die ganze Zeit mit ihrer Glasmenagerie verbringe.

Szene 8b

volles Orchester

[Jims Arietta - G-Dur (Jonisch), energische Fortesprünge, Stakkato-Akzente und stampfender 4/4 Takt, volles Orchester mit Tenorsaxofon und Vibrafon, der emphatische Gesangsgestus mit aufsteigenden Quint- und Septsprüngen charakterisiert Jims Selbstvertrauen, Optimismus und ziemlich naiven Glauben an den American Dream - Nbsp. 18] Jim glaubt, einen Minderwertigkeitskomplex bei Laura festzustellen und erklärt ihr, wie er den eigenen überwunden habe, durch die Teilnahme an Abendkursen in Rhetorik und Elektrodynamik, wovon er sich eine brillante und zukunftsorientierte Karriere erhoffe.

[Laura-Motiv] Auf Jims Nachfrage, ob es denn nichts gäbe, wofür Laura sich besonders interessiere, [Im Gegensatz zur Bestimmtheit von Jims Musik ist Lauras fragile Traumwelt instrumental durch zarte, subtile Klanggebungen in Flöte, Harfe, Klavier, Vibrafon, Triangel und Gong, dynamisch im Piano- und Pianissimo-Bereich gehalten, charakterisiert. Zitternde Streichertremoli am Steg illustrieren das Vibrieren von Glas. - Nbsp. 19] antwortetsie,dass sieganzfürihreGlastiersammlung lebe. Sie gibt Jim ihr Lieblingsexemplar, ein Einhorn zur Betrachtung. Er bemerkt, wie einsam sich doch das Einhorn seiner Einzigartigkeit wegen fühlen müsse. Die Parallele zu Laura, zerbrechlich wie Glas in einer eigenen, einsamen Welt mit einer Behinderung, die sie von anderen unterscheidet, ist offensichtlich.

Gesprochener und tonlos gesungener Rezitativ

Als Jim das Fenster öffnet, um zu sehen, ob es noch regnet, hört man Musik aus dem Paradies Tanzlokal gegenüber. Trotz Lauras anfänglicher Zurückhaltung führt er sie schließlich in einem holprigen Walzer durch den Raum. Dabei stößt Jim versehentlich an den Tisch, auf dem er das Einhorn zuvor abgestellt hatte. Dieses fällt zu Boden und verliert dabei sein Horn.

[klagende Klarinetten-Melodie mit Synkopenbegleitung in den gedämpften Streichern] Laura nimmt es mit einiger Gelassenheit. Jetzt unterscheide sich ihr Einhorn nicht mehr von den anderen Pferden.

Jim hat im Laufe des Abends eine Zuneigung zu der schüchternen und fragilen Laura entwickelt [Flirrende Tremolo-Ketten in den hohen Streichern drücken Lauras Erregung aus] und sagt ihr, wie schön sie in ihrem Anderssein sei, bevor er sie im Überschwang auf die Lippen küsst. Laura hat nun die Bestätigung des Mannes erhalten, von dem sie heimlich über Jahre geträumt hatte, um zugleich aufs Tiefste enttäuscht zu werden.

[Der dramaturgische Höhe- u. Wendepunk der Oper gipfelt in einer Fermate, was einen Vergleich mit dem Liebesgeständnis im 4. Akt der Oper „Pelleas et Melisande“ von Claude Debussy, wo das Orchester nach einer Steigerung quasi den Atem anhält, nahelegt. Das Stilmittel der auskomponierten Stille und die Dramaturgie von Pausen hatte Bibalo bereits am eindrücklichsten in der Klaviersonate „La Notte“ (1975) verwendet. - Nbsp. 20]

Rezitativ [Cello-Melodie] Jim bedauert sogleich, die in ihn gesetzten Hoffnungen zerschlagen zu müssen. Daher werde es auch kein weiteres Treffen zwischen Laura und ihm mehr geben.

[Jims Song: I´m steady with a girl named Betty - Swing mit durchlaufenden Sechzehnteln in der Begleitung und Synkopen und Punktierungen in der Melodie] Er erzählt ihr, dass er bereits mit einem irischen Mädchen namens Betty verlobt sei.

Rezitativ

Um Fassung ringend überreicht Laura ihm das zerbrochene Einhorn als Andenken. [unbegleiteter Song „Lemonade“, mit dem Amanda ihre schlecht versteckten Erwartungen zu überspielen versucht und der in seiner Banalität im denkbaren Gegensatz zur emotionalen Spannung der Situation steht. Auch hier bietet sich der Vergleich mit dem unbegleiteten Lied an, das Melisande zu Beginn der Turmszene im Dritten Akt der Oper „Pelleas et Melisande“ singt. - Nbsp. 21] Da kommt Amanda, einen Kinderreim singend, herein und serviert Erfrischungsgetränke. [crescendierende Achtel-Triolen, fallende Sekundbewegung]

LaurasernsterGesichtsausdruckbeunruhigtsie. [Agitierte Sechzehntel-Läufe (Flucht-Motiv) in Harfe und Klavier, eingefasst von einem über vier Oktaven gespreizten Quint-Orgelpunkt in Kontrabass, ersten Violinen und Crotales drücken Amandas Angst vor dem Zerplatzen ihrer Illusion aus.] Als Amanda darauf besteht, dass Jim von nun an einen häufigen Gast bei ihr sein würde,

gesprochener u. gesungener Rezitativ entschuldigt sich Jim verlegen. Betty warte schon auf ihn.

[Sechzehntelläufe - Fluchtmotiv im Klavier, Verlegenheit und Beklemmung zu überspielen bemühte, mit Pausen durchsetzte Swing-Melodik]

Seine Hochzeit mit ihr stünde kurz bevor. Auf Amandas verstörte Nachfrage, weshalb Tom ihr davon nichts erzählt habe, erklärt er ihr, dass er, um Gerede zu vermeiden, seine Hochzeitspläne vor seinen Kollegen bisher geheim gehalten habe.

[schreitende Akkorde zu Jims Auftritt in Szene 7] Er verabschiedet sich und geht.

Zu Amandas Fassungslosigkeit versucht Laura sich mit dem Grammophon zu trösten. [Dialog zwischen Bläsern, Streichern und Klavier, Sechzehntelläufe (Fluchtmotiv)] Außer sich vor Wut und Enttäuschung ruft Amanda Tom herein und beschuldigt ihn, Laura und ihr einen bösen Streich gespielt zu haben. Tom zeigt sich erstaunt über Jims Verlobung und versichert, davon nichts gewusst zu haben. Er forsche nicht das Privatleben seiner Kollegen aus. [Streichertremolo, Unisonogeste (con passione) mit Sechzehtellauf (Fluchtmotiv)] Amanda schimpft Tom einen Träumer und Egoisten. [Sforzatoschläge im 2/4 Takt, hämmernde Achteltriolen im Fortissimo] Sie gibt ihm die ganze Schuld für die vergeblichen Ausgaben. Tom knallt die Tür hinter sich zu und verlässt Mutter und Schwester für immer.

Orchesterzwischenspiel

[Fluchtmotiv in der Harfe, zögernd in Augmentation auf Vierteln einsetzend über Achtel zu Sechzehntel beschleunigend, versetzter Orgelpunkt: Fagott /Cello (Tremolo am Steg), Horn /Viola (Tremolo am Steg) - Nbsp. 22]

Epilog des Erzählers

[Der Einsatz des elektronischen Klaviers deutet den Zeitsprung in die Gegenwart des Erzählers an, Laura-Motiv in Oboe und Horn, im Tritonus pendelnde Achtelbegleitung im elektronischen Klavier, ternäre Synkopen, dialogisch in Streichern und Bläsern, melancholische Melodie in Tenorsaxofon und Flöte.] Tom erzählt, dass er in die Fußstapfen seines Vaters getreten und rastlos durch die Welt gereist sei, [Vivo - von Jazzsynkopen beschwingtes leggiero molto - Bläser, Streicher, Klavier und Vibrafon] immer auf der Suche nach etwas, das er nicht definieren könne. [Meno Mosso -

Achtelbegleitung im elektronischen Klavier] So sehr er auch versuche, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, die Erinnerung an seine Schwester Laura und ein Gefühl von Schuld holten ihn ein, wo immer er sich auch befinde. [elektronisches Klavier, Harfentremolo] Als er die Glasfläschchen in der Auslage einer Parfümerie betrachtet, [Laura-Motiv in Tenor-Saxofon und Horn, verzerrt, eindringlich und verstörend; traurige Melodie im Solo-Cello (intenso) - Nbsp. 23] fühlt er ihre Gegenwart.

Cadenza und Reziativ [Kombinationen von Laura- und Fluchtmotiv im Orchester] In seiner Vorstellung erscheint ihm ihr Gesicht im Kerzenschein. Laura erhört seine Bitte - blas deine Kerzen aus – (Nbsp. 24) und bläst ihre Kerzen aus, auf sein endgültiges Lebewohl. [Verlöschen der Szene mit molto ritardando ausklingendem Fluchtmotiv in der Harfe - Nbsp. 25]

Interpretation

Symbole und Themen:

Typisch für die Werke von Tennessee Williams ist die ausführliche Verwendung von Symbolen sowie die starke autobiografische Bezogenheit. Das trifft vor allem auch auf Die Glasmenagerie zu. Das zentrale Symbol in diesem Bühnenstück ist die titelgebende (für Laura den Fluchtpunkt vor der Realität darstellende) Glasmenagerie mit dem dazugehörigen Einhorn. Ein Einhorn ist ein in der Realität nicht existentes Fantasiewesen, dem Eigenschaften wie Scheue, Seltenheit und Einzelgängertum zugeschrieben werden. Mit ebendiesen Eigenschaften wird auch Laura Wingfield, die zentrale Figur im Stück, charakterisiert. Nicht zufällig zerbricht Lauras gläsernes Einhorn durch eine Unachtsamkeit Jims. Genauso zerbricht auch die gläsern-fragile Laura am Ende des Stücks innerlich, ebenfalls aufgrund einer ungewollten „Unachtsamkeit“. Dies ist jedoch nur eines von zahlreichen in der Glasmenagerie vorhandenen Symbolen.

In vielen Theaterstücken von Tennessee Williams wird die Selbstverwirklichung der Figuren thematisiert. Das Motiv der Realitätsflucht ist diesbezüglich ein bestimmendes Element in der Glasmenagerie. Während Amanda und Laura nicht (mehr) in der Lage sind, ihr „Selbst“ nach Außen hin zu verwirklichen, und daher mehr oder weniger in ihren Traumwelten Zuflucht suchen (Amanda, indem sie ständig von ihrer blühenden Jugend schwärmt, und Laura, indem sie sich in ihrer Glastiersammlung verliert), bricht Tom am Ende aus seiner Traumwelt (Kino, Alkohol) aus und erschafft sich durch seine „reale“ Flucht ein neues Leben. Die Erinnerung an seine Familie vor allem an seine Schwester Laura lässt ihn allerdings nicht los.

Autobiographischer Hintergrund:

Die Handlung der Glasmenagerie spielt in St. Louis. Hier verbrachte Williams einen Teil seiner Jugend in beengten, ärmlichen Verhältnissen. In der Schilderung der entbehrungsreichen gesellschaftlichen Zustände und der familiären Beengtheit wird diese düstere Grundstimmung im Stück besonders bildhaft. Die Ehe seiner Eltern war zerrüttet. Der Vater Cornelius Coffin Williams, ein Bekleidungsverkäufer, der seine Freizeit mit Trinken, Poker spielen, außerehelichen Affären und Prostituierten verbrachte, schlug seine Frau und Kinder. Für die dichterischen Ambitionen und homosexuellen Neigungen seines Sohnes Thomas (Tennessee war sein später gewählter Künstlername) hatte er keinerlei Verständnis. Die Mutter Edwina Williams, Tochter eines episkopalen Priesters, stammte aus einer vormals wohlhabenden Südstaatenfamilie. Sie verachtete die Gewohnheiten ihres Mannes und empfand das Leben an seiner Seite als ihrer aristokratischen

Herkunft nicht angemessen. Sein jüngerer Bruder Dakin Williams wurde vom Vater gegenüber Tennessee bevorzugt. Seine ältere Schwester Rose Isabel Williams (In der Glasmenagerie gibt Jim O`Connor gibt Laura den Namen Blue Roses), war psychisch krank und emotional instabil und verbrachte daher einen Großteil ihres Lebens unter ärztlicher Aufsicht. Dass an ihr eine Lobotomie vorgenommen wurde, zu der die Eltern ihr Einverständnis ge -eben hatten, verzieh ihnen Tennessee Williams nie.

Rose Isabel Williams (1909 -1996), das reale Vorbild für Laura Wingfield.

Rose Isabel Williams wurde 1909 in Gulfport, Mississippi, als erstes Kind von Edwina und Cornelius Williams geboren. Ihr Bruder Thomas (Tennessee) kam drei Jahre später zur Welt. Die Geschwister standen sich so nahe wie Zwillinge, wie Lyle Leverich in seiner Tennessee Williams Biographie

„Tom: Der unbekannte Tennessee Williams“ (1995) schreibt:

„Tennessee Williams hatte zeitlebens zwei übergeordnete Bestimmungen: seine Karriere als Schriftsteller und seine Schwester Rose“. Sie fand Eingang in sein schriftstellerisches Werk von seinen frühesten Anfängen an. Zunächst stolz auf seine Tochter mit ihren ausdrucksstarken graugrünen Augen und kastanienbraunen Locken, wandte sich ihr Vater später gegen seine beiden älteren Kinder. Auch die Beziehung zu seiner Frau verschlechterte sich und ihre daraus resultierende Abneigung gegen Sexualität hatte schwerwiegende Auswirkungen auf Rose und Tom - die einer tiefen und dauerhaften Verletzung. Rose würde ihr ganzes Leben lang Jungfrau bleiben.

Als Kinder fuhren die Geschwister Fahrradrennen, schnitten Papierpuppen aus riesigen Katalogbüchern aus und erfanden wundervolle neue Spiele. Rose hatte die Fähigkeit, phantasievolle Geschichten zu erzählen und soll dabei sogar ihren Bruder übertroffen haben. Tennessee war fasziniert von seiner älteren Schwester und verspürte ein Gefühl des Verrats, als sie in die Pubertät kam und sich für andere Jungs zu interessieren begann. „Mit fünfzehn wartete meine Schwester nicht mehr ungeduldig am White Star Pharmacy Corner auf mich, sondern stürzte sich sich kopfüber in die Entdeckung der Liebe“.

Sie wuchs kontaktfreudig auf, schminkte sich früher als andere Mädchen und wurde als „überaus hübsch, doch ein bisschen distanziert“ beschrieben. Aber im frühen Jugendalter schlug ihr Frohsinn zunehmend in extreme Stimmungsschwankungen mit hysterischen Weinkrämpfen um. Von 1925 an war Roses Verhalten für ihre kränkliche Mutter zu unberechenbar geworden, und es wurde beschlossen, sie in Vicksburg in die Schule zu schicken - eine weitere Trennung von ihrem Bruder. Der „Wild Jazz Age Summer“ von 1925 war für Tennessee eine Erinnerung an Rose und ihre Freunde, die Charleston tanzten. Rose war mit hübschen Kleidern beschäftigt und sah hinreißend aus. Aus ihrem „Exil“ in Vicksburg schrieb sie an ihren Bruder: „Hier sitze ich in Agonie. Mein Gesicht ist mit grünem Schönheitston bedeckt. Ich muss dir nicht erklären, wie verblüffend die Wirkung ist. Ich finde es schön, dass du mir so oft schreibst, obwohl ich nicht antworte ... so oft ich sollte. Du weißt ja, dass

die Briefmarken teurer geworden sind und ich so beschäftigt bin“. Ihr Lieblingslied war „Poor Butterfly“.

Mit achtzehn Jahren fühlte Rose sich ungeliebt und die Beziehungen zu ihrem Umfeld verkomplizierten sich zunehmend. Edwina, ihre Mutter, erkannte: „In den letzten Jahren hatte sich der Psyche unserer temperamentvollen, aufgeweckten Rose etwas Unbegreifliches und Schreckliches abgespielt“. Man hoffte, dass eine gute Ehe sie beruhigen würde, aber schon ihr erstes Rendezvous war laut Edwina „ein Fiasko von Anfang an, wie scheinbar Alles in Roses Leben“.

Die Lokalzeitung veröffentlichte eine Heiratsanzeige mit großem Foto einer wehmütig dreinblickenden Rose, aber keiner der Bewerber bat um ein zweites Treffen.

An der örtlichen Handelshochschule sollte Rose zur Sekretärin ausgebildet werden, aber sie konnte sich die Schreibmaschinentastatur nicht merken und starrte über viele Stunden auf die Tastentabelle vor sich. „Ruhe“ ermahnte Mutter Edwina Tennessee dann, „deine Schwester studiert die Tabelle“. Schließlich schien sie den Inhalt zu beherrschen, bis die wöchentliche Schnellschreibübung in der Schule ihren Geist und ihre Finger einfror. Am Ende hörte sie heimlich auf, am Unterricht teilzunehmen, verließ das Haus aber jeden Morgen zur üblichen Zeit und verbrachte die Unterrichtsstunden stattdessen im Museum, im Park und im Kino, bis ihre Mutter die Schule anrief, um ihre Fortschritte zu erfragen, und so der Schwindel aufflog.

Eine Anstellung als Empfangsdame im Büro eines jungen Zahnarztes dauerte nur einen Tag. Sie war nicht in der Lage gewesen, Umschläge richtig zu adressieren. Der Zahnarzt hatte sie entlassen, und sie hatte sich weinend in der Toilette eingeschlossen. „Sie haben uns zu Hause angerufen, und wir mussten ins Büro, um sie zu überreden, ihren Rückzugsort zu verlassen“, erinnert sich Tennessee in seinen Memoiren. Damit endete ihre berufliche Laufbahn.

Bald darauf ließen Bauchschmerzen und Magenkrämpfe Rose glauben, dass jemand versuche, sie zu vergiften. Zu Hause eskalierten die Auseinandersetzungen mit ihrem Vater, der ständig damit drohte, die Familie zu verlassen. Sie wurde schließlich einem Psychiater überstellt. Dieser diagnostizierte eine Sexualphobie, die er auf Repressionen, die ihr durch Miss Edwinas Puritanismus auferlegt würden, zurückführte und riet zu einer therapeutischen Ehe

Mit 26 Jahren begann Roses Leben vollends aus dem Gleichgewicht zu geraten.

„Das Haus ist voller Elend. Rose hat wieder einen ihrer neurotischen Anfälle, fantasiert davon, eine Invalidin zu sein, redet auf alberne Art und Weise, läuft in Negligés um das Haus herum. Ekelhaft!“ , schreibt Tennessee Williams in sein Tagebuch. Als Williams dies drei Jahre später noch einmal las, fügte er eine Notiz hinzu: „Gott, vergib mir das“. „Du darfst dich niemals über den Wahnsinn lustig machen“, tadelte Rose ihren Bruder einmal, „er ist schlimmer als der Tod“. Eine „in Schweigen gemessene Distanz“ wuchs zwischen den Geschwistern und diese Entfremdung ging der bevorstehenden Tragödie voraus. Cornelius lehnte die Kosten einer privaten Behandlung ab und

drohte damit, Rose in die staatliche Irrenanstalt zu bringen. Tennessee fand es unmöglich, damit umzugehen: „Wir hatten keine Todesfälle in unserer Familie, aber hier vollzog sich allmählich etwas viel Hässlicheres und Schrecklicheres als der Tod“. „Schade, dass die Kirche keinen Platz für Mädchen wie Rose hat“, schrieb ihre Mutter. Ein traumatischer Wendepunkt war es, als Tennessee seine Schwester in einem später vielfach bereuten Moment der Unbeherrschtheit anschrie: „Ich will dein hässliches, altes Gesicht nicht mehr sehen“ DasGrausamste,waserseinerMeinungnachjemals getan hatte. Tags darauf griff Rose zu einem Küchenmesser und ging damit auf ihren Vater los. Rose wurde daraufhin in das Barnes Hospital gebracht, wo bei ihr „Dementia Precox (alter Begriff für Schizophrenie) mit paranoiden Zügen“ diagnostiziert und ihr eine Insulinschock- und MetrazolTherapie verordnet wurde. Zur weiteren Behandlung wurde sie in das State Hospital in Farmington eingewiesen.

Im Sommer 1937 bei einem ihrer Besuche zu Hause, erlebte sie, wie ihr betrunkener Vater auf ihre Mutter einschlug. Rose geriet außer Kontrolle und als Cornelius versuchte, sie zu bändigen, beschuldigte sie ihn, sie auf sexuell intime Weise berührt zu haben und steigerte sich in eine tagelang anhaltende Hysterie hinein. Wie Edwina eines Abends nachHausekam, fand sieRosein einemZustandvonrasender Hysterie vor, Beschimpfungen gegen ihren Vater richtend, dass dieser betrunken in ihr Schlafzimmer gekommen sei, ihr unzüchtige Angebote gemacht und grob darauf bestanden habe, dass sie mit ihm ins Bett ginge. Außerstande sie zu beruhigen, wurde sie wieder in das Farmington State Hospital zurückgebracht.

Im Herbst 1937 teilte ein Psychiater Cornelius mit, dass Roses Krankheit so weit fortgeschritten sei, dass sie zu extremer Gewalt fähig sei. „Rose wird wahrscheinlich eines Nachts runtergehen, sich ein Fleischermesser holen und Ihnen die Kehle durchschneiden“, warnte er ihren Vater. Sie war von sexuellen Phantasien besessen. Als Tennessee und Edwina sie in der Anstalt besuchten, hatte Rose ihre Freude daran, ihre puritanische Mutterzuentsetzen: „Mutter, weißt du, wir Mädchen am All Saints College haben uns mit Altarkerzen befriedigt, die wir aus der Kapelle gestohlen hatten“…Mutter schrie wie ein Pfau“, erinnert sich Tennessee. „Sie eilte zum Chefarzt und bat: Tun Sie Alles, Alles, um sie zum Schweigen zu bringen“.

Eine drastische Entscheidung wurde ohne Tennessees Wissen getroffen, als er die Universität von Iowa besuchte. Er wurde erst informiert, als es bereits geschehen war: Im Alter von 28 Jahren erhielt Rose eine bilaterale präfrontale Lobotomie (eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden), die von Edwina Williams veranlasst wurde. Tennessees einziger Kommentar war ein Vers im Tagebuch:

Großartig, Gott sei mit dir.

Ein gebrochener Akkord, 1000 Meilen entfernt.

Rose. Ihr Kopf aufgeschnitten. Ein Messer drang in ihr Gehirn.

Ich, hier, rauchend.

Mein Vater, gemein wie ein Teufel, schnarchend.

1000 Meilen entfernt.

Obwohl Miss Edwina in ihren Memoiren „Erinnerungen für Tom“ behauptete, dass ihr Ehemann die endgültige Entscheidung getroffen habe, hatte nur sie die rechtliche Autorität.

"Sie gab die Erlaubnis, es tun zu lassen, während ich weg war. Ich glaube, sie hatte Angst vor Roses sexuellen Phantasien. Aber das war auch alles, was sie waren - Fantasien! Sie ist diejenige, welche die Lobotomie genehmigt hat“… Mutter entschied sich für Roses Lobotomie. Mein Vater wollte es nicht. Tatsächlich weinte er. Es war das einzige Mal, dass ich ihn weinen sah. Er war in einem Zustand der Trauer, als er erfuhr, dass die Operation durchgeführt worden war“.

„Cornelius hat Rose nach ihrer Lobotomie nie mehr besucht“, schrieb Edwina. „Für ihn war es, als wäre sie von der Erde verschwunden“.

Medizinischer Statusbericht nach der Lobotomie, 14. August 1939:

„Hat nicht funktioniert. Manifestationen von Verfolgungswahn. Lächelt und lacht, wenn sie von einer Person erzählt, die plane, sie zu ermorden. Spricht frei und irrelevant. Bezeugt auditive Halluzinationen. Verhält sich still auf der Station. Masturbiert häufig. Sie drückt auch verschiedene somatische Wahnvorstellungen aus, die alle sexueller Natur sind. Ihr Gedächtnis für die ferne Vergangenheit ist gleich null."

Tennessees hielt den ersten Besuch bei seiner Schwester nach der Lobotomie im Dezember 1939 in seinem Tagebuch fest: „Besuchte Rose im Sanatorium - schrecklich, schrecklich! Ihre Sprache war so obszön, sie lachte und sagte ständig Obszönitäten. Mutter bestand darauf, dass ich hineingehe, obwohl ich es fürchtete und draußen bleiben wollte. Wir sprachen danach mit dem Arzt, einem kalten, unsympathischen Mann. Er sagte, ihr Zustand sei hoffnungslos und dass wir nur eine fortschreitende Verschlechterung zu erwarten hätten. Es war eine schreckliche Tortur. Zumal ich ein solches Ende für mich selber fürchte.

Egal welchen Weg Tennessee in seiner nomadischen unruhigen Existenz zurücklegte, Rose war ihm wie kein anderer teuer. Gebrechlich und heimgesucht, eine Kreatur aus einer anderen Zeit, kindlich und bis zum Äußersten zart wie ein Schmetterling, wie die zerbrechlichste Blume mit ihren verlorenen graugrünen Augen und dem weichen kleinen Gesicht und dem krummen kleinen Lächeln. Er behandelte sie mit größter Würde und Zärtlichkeit.

Der Erfolg von Endstation Sehnsucht (A Streetcar Named Desire) im Jahr 1947 ermöglichte es ihm, die private Betreuung seiner Schwester zu finanzieren. Bis zu seinem Tod (er verschluckte sich an einem Korken) im Jahr 1983 zahlte Tennessee weiterhin für ihren Unterhalt. Seine Mutter, die im Jahr 1979 im Alter von 94 Jahren starb, beschuldigte er zeitlebens, die Erlaubnis für Operation gegeben zu haben. Williams Nachlass wurde der Universität des Südens in Sewanee, Tennessee, überlassen, wobei er den Großteil seines Vermögens seiner Schwester vererbte. Mit ihrem Toderhielt die Universität 7 Millionen Dollar. Rose Isabel Williams starb am 5. September 1996 im Alter von 86 Jahren in Tarrytown, New York, einen Monat vor der Uraufführung der Oper „Die Glasmenagerie“ von Antonio Bibalo am 3. November in Trier.

Elegie für Rose

Sie ist ein Stück Metall, geschmiedet aus Liebe, zu flüchtig, zu feurig dünn, dass ihre Substanz verloren ginge als plötzlicher Blitz oder als Wind. Und doch bleibt der Geist von ihr, reflektiert im Metall, ein Schatten wie wechselnde Blätter bei Mondaufgang oder im frühen Morgengrauen. Eine Art Entrückung, nie wieder ganz besessen, doch lange belagert liegt das Herz von einem Geist, wieder eingefangen in einem Netz aus Gesang.

Tennessee Williams

Zur Entstehung der Oper

Heinz Lukas-Kindermann ist einer der profiliertesten deutschen Opernregisseure, der für seine künstlerische Unabhängigkeit und Ernsthaftigkeit gewürdigt wird. Unter seiner Intendanz des Kieler Opernhauses kam bereits Bibalos dritte Oper Gespenster nach dem gleichnamigen Schauspiel von Henrik Ibsen anlässlich der Eröffnung der Kieler Woche 1981 zur Uraufführung. Zehn Jahre später erteilte er dann als neu ernannter Chefregisseur und Intendant des Opernhauses Dortmund den Auftrag für die Oper „Die Glasmenagerie“ nach Tennessee Williams, welche 1996 unter seiner

Regie uraufgeführt wurde.

Kindermann begegnete Bibalo jedoch schon viele Jahre zuvor

1976 in Kiel. Bibalos zweite Oper Fräulein Julie sollte in Kiel aufgeführt werden und Kindermann besuchte das Theater zum Zeitpunkt der Generalprobe. Anwesend war auch der Komponist, der gerade aus Norwegen eingetroffen war. Dabei war Kindermann aufgefallen, dass alle an der Produktion Beteiligten über Bibalos Ankunft höchst besorgt gewesen waren, weil sie mehrere Änderungen und Kürzungen ohne vorherige Rücksprache mit dem Komponisten vorgenommen hatten. Während der Probe wurde daher gespannt auf Bibalos Reaktion gewartet. Bibalo schwieg während der gesamten Aufführung. Nachdem der Vorhang gefallen war, wandte er sich an seinen Nebenmann und fragte: „Von wem ist diese Oper?“ Als das künstlerische Team feststellte, dass seine Stimmung nicht nur freundlich und entspannt, sondern sogar humorvoll war, ging eine Welle der Erleichterung durch das Theater. Kindermann bezeichnet diese Anekdote als typisch für Bibalos Haltung, seine kreative Flexibilität, seine Bereitschaft, sich anzupassen und eine Sache neu zu durchdenken und nicht zuletzt seinen Mangel an pompöser Selbstbezogenheit.

Kindermann erinnert sich der Kieler Aufführung von Fräulein Julie als stark und großartig, kurzum eine fantastische Produktion. Wie zuvor in Dänemark und Hamburg handelte es sich um die ursprüngliche Orchesterversion. Der Beifall war groß, nicht nur von Kritikern und Publikum, sondern auch von Sängern und Orchester. Kindermann war beeindruckt und nachdem er 1979 die Direktorenstelle in Kiel übernommen hatte, kontaktierte er Bibalo, um eine neue Oper von ihm für sein Theater in Auftrag zu geben. Bibalo antwortete ihm mit dem Vorschlag von drei möglichen Sujets. Kindermann zog Ibsens Gespenster vor.

Dies markierte den Beginn einer langen Zusammenarbeit. Kindermann besuchte Bibalo in seinem Häuschen in Larvik, wo sie gemeinsam die Adaption des Stücks ausarbeiteten und die Instrumentierung besprachen. Als Kindermann nach Deutschland zurückkehrte, hielt der Kontakt über nahezu tägliche Telefonkonferenzen an. Die Oper gedieh und von Beginn der Proben an war Bibalo in Kiel, besuchte alle Proben und nahm kontinuierlich Anpassungen und Verbesserungen an seiner Partitur vor, während die Produktion ihre Form annahm.

Es war eine fantastische Erfahrung, eine solche gelungene Zusammenarbeit mit dem Komponisten gehabt zu haben,sagteKindermann.Dieintensive Kommunikationwährend dergesamtenProbenzeit war inspirierend und anstrengend zugleich, es war immer etwas los. Erneut erlebte er Bibalos Offenheit und kreative Herangehensweise an den Produktionsprozess. Sie besprachen die Schnitte, die Übersetzung ins Deutsche, die vielen Aspekte der Regie und die ganze Zeit herrschte ein gutes, freundschaftliches Vertrauensgefühl.

Kindermann beschreibt die musikalische Sprache, die Bibalo für diese Oper verwendete, als „musikalische Poesie“ und findet, dass sie perfekt zum Stück passt. Schon die Ouvertüre, gespielt von einem Solo-Piano, während die restlichen 65 Musiker im Orchestergraben warten, hat einen umwerfenden Effekt und steht für Bibalos einzigartigen Sinn für Dramatik. Kombiniert mit seiner ebenso starken Intuition für die Psychologie des Stücks gewinnt das Werk eine bemerkenswerte Intensität und Spannung sowie eine tiefe emotionale Verständlichkeit. Kindermann betonte auch, wie raffiniert sich Musik und Worte verbinden, um die verborgenen Familienbeziehungen zu entlarven und wie exquisit im Finale die Streicher das Empfinden unheimlicher Spannung vermitteln, das die Oper beschließt.

Gespenster war ein großerErfolg mit lobenden Kritikenaus ganz Deutschland.Bereits im Jahrdarauf, als Kindermann ans Theater in Dortmund kam, kontaktierte Bibalo erneut wegen eines möglichen Opernprojekts. Diesmal sollte es eine Kammeroper werden.

Wieder antwortete Bibalo mit einer Liste von Projektvorschlägen. Diesmal waren es vier Stücke: Alexander Puschkins „Mozart und Salieri“, Jean-Paul Sartres „Bei geschlossenen Türen“, John BoyntonPriestleys„ein Inspektor kommt“undschließlichTennesseeWilliams„Die Glasmenagerie“, wobei seine eigene erste Wahl auf das letzte Stück fiel. Er wollte damit seinen alten Traum zu verwirklichen, eine Oper auf der Grundlage von Tennessee Williams „Die Glasmenagerie“, diesem herrlichen Theaterstück, zu schreiben. Kindermann teilte seine Begeisterung für das Stück und so begann eine neue Zeit enger und fruchtbarer Zusammenarbeit. Wieder wechselten zahlreiche Briefe zwischen Larvik und Deutschland hin und her, welche große Hoffnungen wie auch Momente tiefer Verzweiflung während des langen Entstehungsprozesses widerspiegeln.

Die Verzweiflung war in der Tat groß, denn diesmal standen sie vor anderen Problemen als den rein künstlerischen Herausforderungen, ein neues Stück zu konzipieren. Die gesetzliche Zustimmung der Tennessee Williams Foundation wurde benötigt, um das Stück zu einem Opernlibretto verarbeiten zu dürfen. Diese zu erlangen stellte sich als eine Verstrickung in eine endlose Bürokratie und beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten heraus. Sechs Jahre vergingen von der ersten Idee bis zur Uraufführung – vier davon benötigten sie zur näheren Ausarbeitung des Projekts. Die ganze Zeit über waren sie im Ungewissen, ob es ihnen jemals vergönnt sein sollte, die Früchte ihrer langen Arbeit einem Publikum zu präsentieren.

Es waren Jahre voller Aufregung und Schmerz, erinnert sich Kindermann, und die Briefe zischen ihnen waren so dramatisch wie die Oper. In der Zwischenzeit war Kindermann als Intendant des dortigen Theaters nach Trier gewechselt und stand nun vor der Aufgabe, die nötige finanzielle Unterstützung für das Projekt an einem neuen Standort zu erhalten. Dies gelang ihm dank der Rheinland-Pfalz Kulturstiftung. Aber immer noch hatten die US-Anwälte keine Genehmigung erteilt. Schließlich begab sich Bibalos dänische Verlegerin Tine Birger Christer persönlich nach Boston und konnte die Genehmigung erwirken.

Wieder war die Uraufführung ein voller Erfolg. Die Pressestimmen in ganz Deutschland waren begeistert. Kindermann beschreibt die „Die Glasmenagerie“ als Psychodrama und kammermusikalisches Meisterwerk. Dabei erwähnt er besonders die psychologische Intensität in Verbindung mit einer „glasartigen Musik“. Die doppelte Transparenz sowohl der Instrumentation als auchdesLibrettosverliehderInszenierungeineganzbesondereAtmosphäreunheimlicherSpannung.

Vier Jahre harte Arbeit und Ringen waren einem Sieg gekrönt. Kindermann schließt damit, indem er Bibalos tiefgründiges Verständnis von Tennessee Willams Stück betont, ein Verständnis, das später ebenfalls von den New York Opera News bewundert wurde: „Bibalo lässt die Musik sprechen, wo Worte nicht zureichen, und lässt die Handlung sich gleichzeitig auf mehreren Ebenen entfalten. Es ist mehr als nur eine brillante Literaturoper. Es eine Oper mit Seele.“

Notenbeispiele:

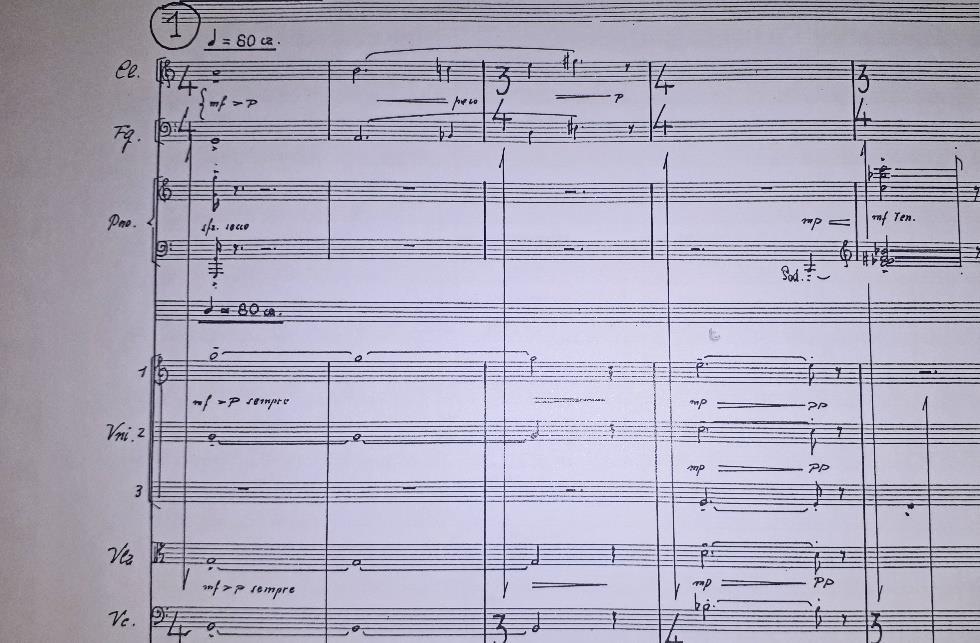

Nbsp. 1: Laura-Motiv (fallende Sekunde)

Nbsp. 2: Fluchtmotiv (Sechzehntelläufe)

Nbsp. 3: Glissando-Geste (kennzeichnend für Amanda)

Nbsp. 4: Absteigendes Akkordmotiv

Nbsp. 5: Szene 1 - Amandas Song „One sunday afternoon in Bluemountain“

Nbsp. 6: Szene 2 - Lauras Arioso „his name was Jim“

Nbsp. 7: Szene 3„I lead a double life“ Sechzehntelfigur (Flöten) und ihre Umkehrung (Violinen)

Nbsp

Nbsp. 8a: Szene 3 - Anspielung auf das Hexenterzett aus der Oper Macbeth

Nbsp. 8b - Bibalo Macbeth: Hexenterzett Szene 1

Nbsp. 9: Szene 4 - Rhapsodie in Blue Reminiszenz

Nbsp. 10: Szene 5 - Modifiziertes Akkord Motiv

Nbsp. 11: Szene 6

Toms Arietta „Ladies, who think in terms…“

Nbsp 12: Szene 7 Einleitung - Schreitendes Akkordmotiv (Jim O'Connors Auftritt)

Nbsp. 13: Szene 7 Einleitung - Swing-Rhythmus (charakteristisch für Jim O'Connor)

Nbsp 14: Szene 7 - Amandas Song „So lovely that country in may“

Nbsp. 15: Szene 7 - Toms Arioso „Movies?“, Fluchtmotiv

Nbsp. 16: Szene 8a – Bewunderungsmotiv

Nbsp. 17: Szene 8a - Jim und Laura im Duett „Blue Roses“

Nbsp. 18: Szene 8b - Jims Arietta „I took up public speaking“

Nbsp. 19: Szene 8b

Lauras Glasmenagerie „if you breathe it breaks“

Nbsp. 22: Orchesterzwischenspiel - Augmentation des Fluchtmotivs in der Harfe

Nbsp. 23: Epilog – traurige Melodie im Solo-Cello (intenso)

Nbsp. 24: Epilog – Laura-Motiv „Blow out your candle, Laura“

Nbsp. 25: Epilog – Verlöschen der Szene mit ausklingendem Fluchtmotiv in der Harfe