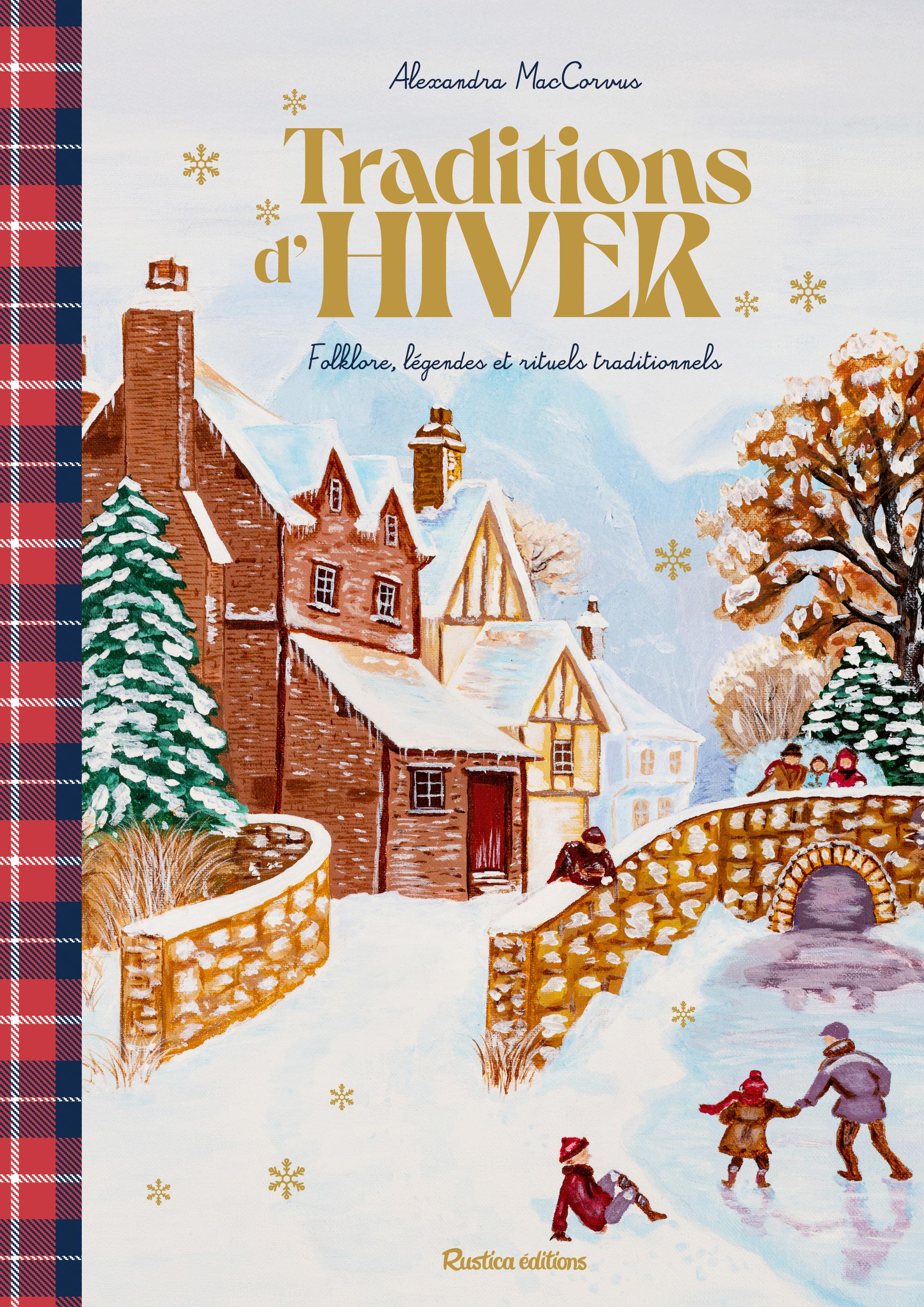

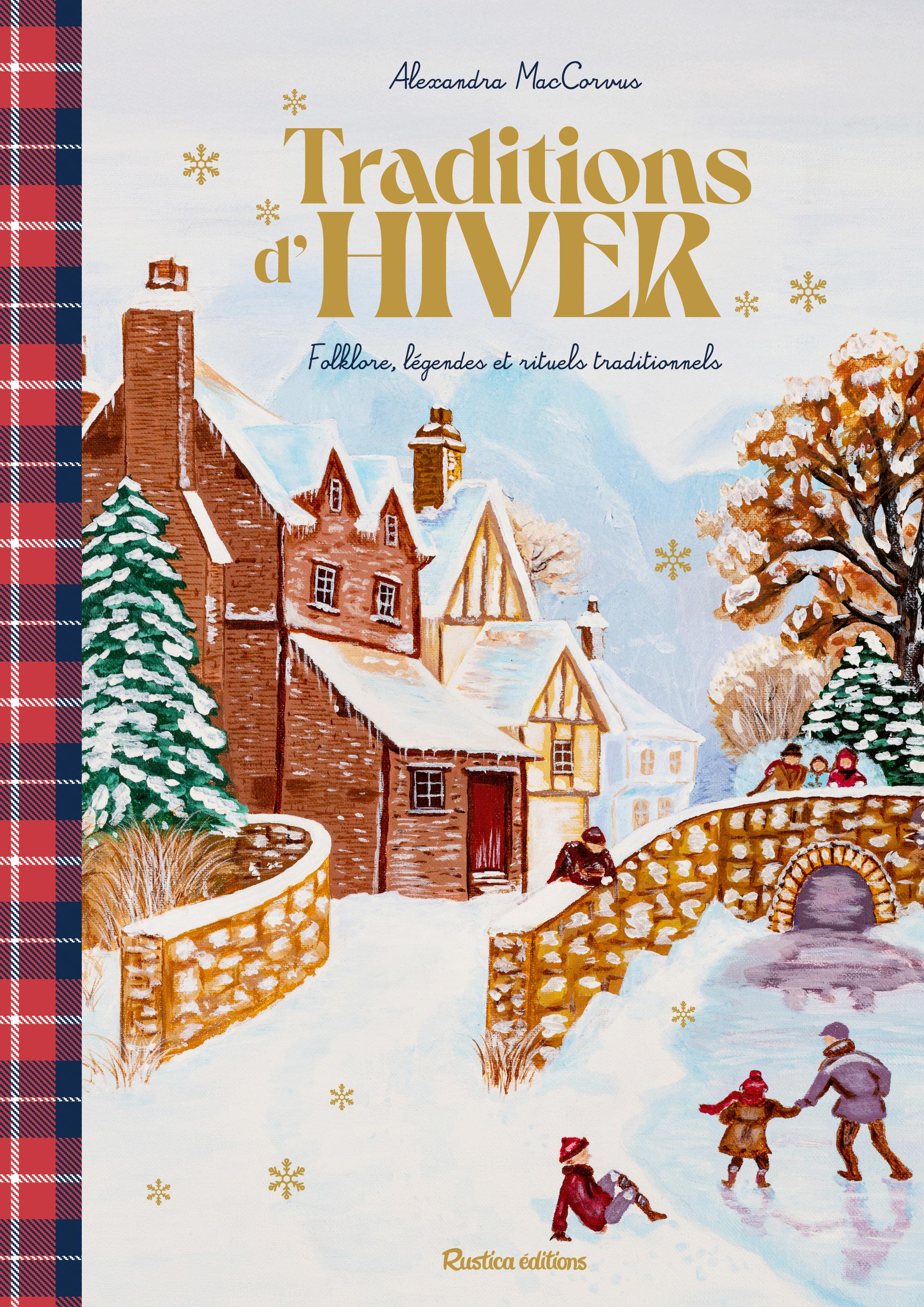

L’hiver est une saison de contrastes. Tandis que les nuits s’étirent et enveloppent le monde d’un voile sombre, la lumière, bien que plus rare, semble gagner en intensité. Le givre capture les premiers rayons du matin, reflètent la clarté du jour, et la lueur des bougies devient un réconfort face à l’obscurité grandissante.

C’est une période où la nature paraît en sommeil, mais où la lumière joue un rôle essentiel. Le solstice d’hiver, ce moment où la nuit atteint son apogée, marque aussi le retour progressif du soleil. Dans les traditions anciennes, cette transition était célébrée par des feux, des guirlandes de houx et de lierre, symboles de renouveau et de persévérance.

L’hiver invite à l’introspection, à la pause, mais il est aussi le théâtre de mille éclats : ceux du givre sur les branches, des étoiles dans les ciels limpides, des flammes qui dansent dans l’âtre. Une saison d’ombre, certes, mais où chaque lueur semble d’autant plus précieuse.

Au plus profond de l’hiver, l’obscurité a toujours poussé les gens à se réunir. C’est d’ailleurs la période où l’on peut trouver le plus de célébrations dans le calendrier. Les lumières, les bougies, le feu dans l’âtre, le fait d’être entouré de ceux qu’on aime – famille de sang ou de cœur – et, surtout, les petites douceurs réconfortantes de l’hiver, tout cela nous aide à rendre cette période sombre bien plus lumineuse.

Ces traditions réchauffent le cœur parce qu’elles nous unissent. Elles sont un rempart contre l’isolement, une manière de tisser des liens et d’insuffler un peu de magie dans le quotidien. Elles nous rappellent que, même dans la nuit la plus longue, il y a toujours une lueur à partager.

Novembre est un mois de transition, un seuil entre l’automne finissant et l’hiver naissant.

Chaque jour, la lumière décline un peu plus, et le soleil, plus bas dans le ciel, teinte l’horizon de reflets pâles et froids. Le vent emporte les dernières feuilles dorées, laissant les branches nues frissonner sous les nuages gris. Peu à peu, l’obscurité s’installe, enveloppante et silencieuse, annonçant le temps du repli, des lumières douces et des histoires murmurées au coin du feu. On s’emmitoufle alors dans de grandes écharpes moelleuses, comme pour mieux apprivoiser l’arrivée de l’hiver.

“Novembre est le mois des brumes et des au revoir.

celui des flammes et des retrouvailles.

“

Avant le père Noël, il y avait saint Nicolas. Cet évêque du ive siècle vivant en Asie Mineure, est devenu le protecteur des enfants et des plus démunis.

Célébré le 6 décembre dans de nombreuses régions d’Europe, notamment en Alsace, en Lorraine, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, il apporte encore aujourd’hui des friandises, des oranges et des petits cadeaux aux enfants sages. Peu à peu, son image a inspiré la figure moderne du père Noël, troquant sa mitre et sa crosse contre un bonnet rouge et un grand manteau.

Barbe blanche, manteau rouge, rire tonitruant et traîneau volant : le père Noël est aujourd’hui une figure incontournable des fêtes de fin d’année.

Pourtant, derrière ce personnage jovial se cache un long tissage de traditions, de croyances et de métamorphoses.

Ses origines remontent à saint Nicolas, évêque bienveillant du ive siècle, connu pour sa générosité envers les enfants et les plus démunis. Mais d’autres influences, plus anciennes encore, s’entrelacent dans sa silhouette : celle de l’Homme Vert, esprit païen des forêts, gardien du renouveau et de la fertilité. Comme lui, le père Noël veille sur les cycles, surgit au cœur de l’hiver et porte en lui l’image d’une nature généreuse et bienveillante.

Au fil des siècles, cette figure s’est transformée. Dans les pays germaniques, il emprunte des traits aux porteurs de lumière et aux esprits de l’hiver. Puis, au xixe siècle, il devient Santa Claus aux États-Unis : vêtu de rouge, volant dans les airs grâce à ses rennes, distribuant les cadeaux avec l’aide de lutins dans un atelier caché au pôle Nord, où l’attend, dit-on, une mère Noël aussi discrète que précieuse.

Mais au-delà de son apparence, c’est la puissance de l’imaginaire collectif qui lui donne vie. Chaque année, des millions d’enfants écrivent, espèrent, guettent — et c’est dans cette attente partagée que la magie opère. Le père Noël devient alors bien plus qu’un personnage de conte : il est une croyance active, une force nourrie par les cœurs qui y croient.

Partout dans le monde, il porte d’autres noms et d’autres visages : Sinterklaas aux Pays-Bas, Ded Moroz en Russie, Julenissen en Norvège, ou encore Papá Noel en Espagne et en Amérique du Sud.

Tous disent, chacun à leur manière, qu’au cœur des nuits les plus longues, il existe un souffle d’espoir, une promesse de joie, et la chaleur d’un cadeau venu du cœur.