herbier sorcière

de

et usage des plantes magiques

Séchage et collage de vos plantes de sorcière

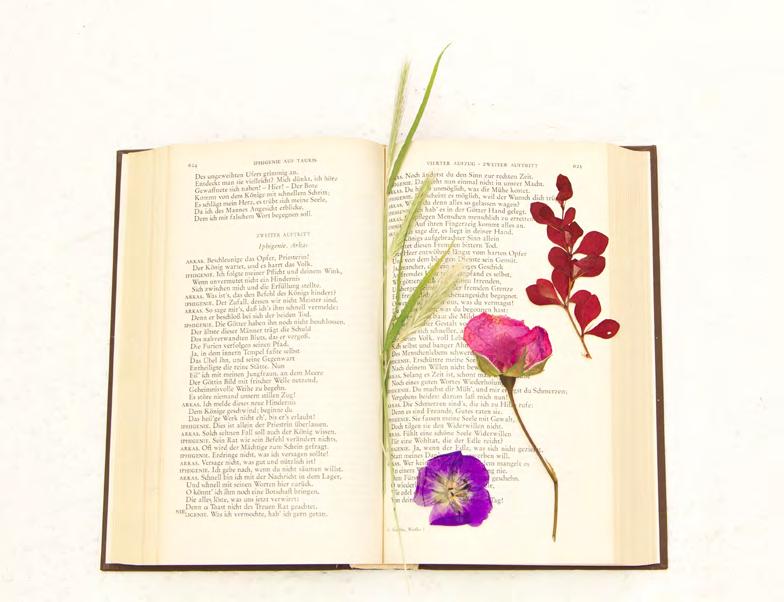

Le séchage est un moment très important pour avoir un bel herbier. Tout d’abord, il faut faire sécher les plantes aussitôt après la récolte, avant qu’elles ne flétrissent. Ensuite, il est indispensable de bien aplatir les plantes afin

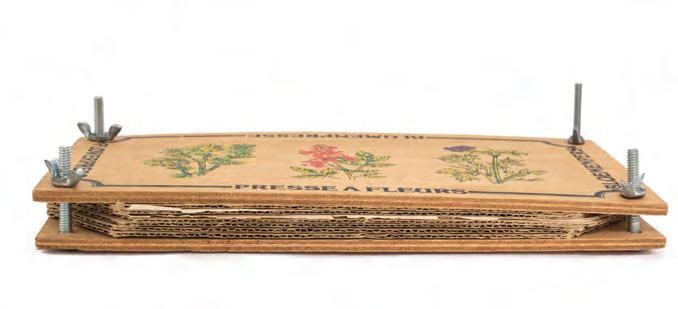

Voilà pourquoi je vous conseille d’acheter ou de créer vous-même un pressefleurs. Il s’agit d’un outil permettant de faire sécher les fleurs dans des conditions optimales avant de les insérer dans votre herbier. Vous pouvez également faire sécher vos plantes à l’intérieur d’un gros dictionnaire que vous n’utiliserez plus, car les fleurs tachent les pages. Dans les deux cas, étalez soigneusement vos plantes pour qu’elles sèchent correctement.

Une fois qu’elles sont bien sèches, vous pourrez alors coller vos plantes dans votre herbier avec une colle sans acide, afin d’éviter que les f avec le temps. Appliquez de la colle liquide en fine couche à l’ directement sur votre page puis déposez en douceur votre plante séchée dessus. Laissez bien sécher votre herbier. Puis ajoutez un bout de maskingtape sur la tige de la plante si cela vous plaît esthétiquement.

D Y : fabrication d’un presse-fleurs

Objectif : créer un presse-fleurs artisanal pour sécher et préserver des plantes et fleurs

2 planches de bois (dimensions recommandées : 30 cm x 30 cm, en bois léger mais robuste comme le pin)

Au moins 4 feuilles de carton (dimensions identiques aux planches en bois)

4 boulons (de préférence de 5 à 7 cm de long) avec écrous papil

4 rondelles en métal (pour répartir la pression uniformément)

Du papier buvard ou absorbant

Une perceuse

Un mètre ruban ou une règle

Un crayon

Facultatif : une scie

Préparation du presse-fleurs

1

Sinon, il faudra utiliser une scie pour découper deux carrés de bois de taille identique (30 cm x 30 cm). Veiller à les poncer pour éliminer les et les rendre lisses.

2 planches en bois (30 cm x 30 cm), ou légèrement plus petites. un carton de récupération, en s’assurant qu’il soit assez rigide pour ne pas se déformer trop facilement.

3

Ils doivent être placés à environ 2 cm de chaque bord, à chaque Pour chaque planche, marquer quatre points de perçage (un à cha

4

Percer chaque point marqué sur les planches de bois. Si vous avez prévu des cartons aux mêmes dimensions que les planches, percez-les aux mêmes endroits pour assurer un alignement parfait.

ssemblage et utilisation

du presse-fleurs

1 Placer l’une des planche de bois sur une surface plane. Sur cette planche, déposer un carton, puis une feuille de papier buvard.

3 Disposer les plantes que vous souhaitez presser, en veillant à bien les espacer.

4 Recouvrir les plantes d’une autre feuille de papier buvard et d’un autre morceau de carton.

5 Recommencer autant de fois que vous le souhaitez pour créer des « étages » de cartons. À la fin, recouvrir avec la deuxième planche en bois.

7 Aligner les trous de chaque planche avec les cartons et commencer à insérer les boulons dans les trous.

8 Mettre une rondelle puis un écrou papillon sur chaque boulon. Serrer chaque écrou pour appliquer une pression uniforme.

Astuces et idées

Pour une meilleure pression, vous pouvez ajouter davantage de rondelles ou utiliser un ressort pour maintenir une pression constante. Si vous pressez plusieurs fleurs à la fois, assurez-vous qu’elles ne se chevauchent pas pour éviter qu’elles ne se déforment.

Vous pouvez personnaliser le bois de votre presse- fleurs en le décorant avec de la peinture ou en le pyrogravant.

Séchage des fleurs

Laisser les fleurs dans le presse-fleurs pendant deux à trois semaines. Ajuster la pression en serrant les boulons de manière régulière. Durant les trois premiers jours, ouvrir une fois par jour la presse pour vérifier l’état des buvards et les aérer une heure environ. Pour une meilleure préservation, changer le papier buvard si nécessaire pour éliminer l’humidité.

Entretien du presse-fleurs

Après utilisation, démonter le presse-fleurs, nettoyer les planches et le carton (si nécessaire) et ranger le presse-fleurs dans un endroit sec.

conit napel

Aconitum napellus (Ranunculaceae)

Char de Vénus, casque de Jupiter, tue-loup… l’aconit napel est l’une des plantes les plus toxiques de la flore de France. Selon L’Odyssée d’Homère, l’aconit naquit de l’écume de Cerbère, le chien des Enfers. Elle fut abondamment utilisée, avec la belladone, comme poison durant l’Antiquité. Plus tard, les Gaulois s’en servirent pour enduire leurs flèches. Une cuillère à café de sa racine réduite en poudre suffit à paralyser le muscle cardiaque et conduit à la mort. L’intoxication se manifeste par un effet anesthésique « glaçant le sang ». Le suicide d’Aristote aurait été en partie provoqué par une absorption d’aconit. Pline l’Ancien considérait cette plante comme un « arsenic végétal ». L’aconit fait partie des onguents de vol utilisés par les sorcières pour oindre leurs balais lors de certains sabbats. Les vertus hallucinatoires de l’onguent donnaient l’impression de voler à celles qui chevauchaient les balais.

Propriétés thérapeutiques

Aujourd’hui, les substances actives de l’aconit sont utilisées en médecine allopathique de manière très ciblée. L’aconitine, principal alcaloïde de l’aconit, permet de soulager les douleurs de névralgies faciales. En médecine homéopathique, Aconitum napellus L. est largement utilisée dans le traitement des infections inflammatoires, particulièrement en début d’infection de type angine, bronchite, laryngite, otite ou état fébrile lié à un coup de froid. Les granules d’Aconitum sont également conseillées en cas d’insomnie provoquée par une crise de panique au moment de l’endormissement (5 granules en 7 CH au coucher) et, de manière générale, pour calmer les crises d’angoisse liées à la peur de la mort ou aux paniques avec agitation.

Récolte

De juin à août (avec des gants).

Conservation

Séchée.

Usages

En amulette : dans une petite fiole en verre, il protège des énergies négatives et apaise le mental. En fumigation : en encens, il permet de consacrer les athamés ou les couteaux rituels.

En rituel : lié à la déesse Hécate et à Saturne, il permet de travailler

rtémisia

Artemisia annua (Asteraceae)

Artemisia tient son nom d’Artémis, la déesse des païens et la mère des sorcières, déesse de la Lune, mère de toutes les créatures, chasseresse, sage-femme, celle qui guérit par les plantes. Originaire d’Asie, l’armoise est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles. Près de 400 espèces de la plante poussent maintenant à travers le monde, parmi lesquelles Artemisia annua (armoise annuelle). Elle est une source importante de phytoconstituants actifs, plus particulièrement de l’artémisinine. De nombreuses recherches se concentrent sur ses effets anticancéreux et antiviraux, notamment pour lutter contre le VIH, le paludisme, la malaria et la Covid-19.

Propriétés thérapeutiques

Renforce le système immunitaire.

Possède des effets anticancéreux, antiviraux.

Soulage les insolations, les maux de tête.

Traite la grippe, diminue la fièvre.

Soulage les troubles intestinaux et digestifs (diarrhées, coliques, flatulences, vers intestinaux…).

Diminue les contractures et courbatures intenses, notamment sur les membres inférieurs.

Soulage les crises d’épilepsie et les règles douloureuses ou les infections urinaires chez la femme.

Soulage les douleurs liées aux phlébites et aux varices.

Stimule l’appétit dans le traitement de l’anorexie.

Récolte

Récoltez les feuilles à la fin de l’été, avant la floraison.

Conservation

En feuilles séchées.

Belladone

Atropa belladonna (Solanaceae)

Herbe au diable, empoisonneuse, cerise empoisonnée, morelle furieuse… On l’appelle également belle-dame (bella done) sans doute pour ses propriétés mydriatiques qui amenaient les Vénitiennes à s’en servir pour dilater leurs pupilles et rendre l’œil brillant ! La belladone était déjà connue des Égyptiens, des Grecs et des Romains comme un poison violent. Cléopâtre l’expérimenta sur ses esclaves afin de déterminer quel poison utiliser après la défaite de son mari Marc Antoine. Elle constata que ses effets étaient rapides, mais très douloureux, et lui préféra donc le venin de l’aspic. Durant l’Antiquité, elle entrait dans la composition de breuvages pour les prêtres et prêtresses qui souhaitaient entrer en transe. Comme de nombreuses plantes toxiques, la belladone dégage une odeur fétide. N’en plantez pas dans votre jardin si vous avez des enfants, et coupez la fleur lorsqu’elle se fane pour empêcher la production de ses baies toxiques et sucrées, dangereusement attractives. Utilisez TOUJOURS des gants de protection lorsque vous manipulez une belladone.

Propriétés thérapeutiques

La belladone renferme des alcaloïdes tropaniques. Toutes les parties de la plante la rendent potentiellement mortelle et provoquent des troubles digestifs, cardiaques et respiratoires, accompagnés de délire et d’hallucinations, qui conduisent au coma et à la mort par paralysie de l’appareil respiratoire. Malgré tout, la belladone, dont on sait aujourd’hui extraire les principes actifs en laboratoire, a des propriétés analgésiques, antispasmodiques, réduisant les sécrétions. On l’utilise en médecine contre les spasmes de l’appareil digestif, les sueurs des fiévreux, les toux via des médicaments contre l’asthme, antispasmodiques, antitussifs, antalgiques et des collyres destinés à dilater la pupille. On peut l’utiliser en toute sécurité sous forme homéopathique. Avec les granules de Belladonna, vous pouvez soulager vos douleurs sans aucun risque d’intoxication.

Contre les inflammations (surtout lorsqu’elles se traduisent par des rougeurs sur la peau) et les brûlures : 5 granules 9 CH toutes les heures.

Contre la fièvre avec délire : 5 granules 15 à 30 CH toutes les 10 à 15 minutes.

Contre les bouffées de chaleur : 5 granules 9 CH par jour pendant 3 mois.

En cas de maladies infectieuses : 5 granules 4 à 9 CH toutes les 1 à 2 heures en fonction de l’intensité de la pathologie, puis espacez les prises selon l’amélioration.

Récolte

Juin à octobre (avec des gants).

Conservation Séchée.

Bourrache

Borago officinalis (Boraginaceae)

La bourrache était utilisée durant l’Antiquité et le Moyen Âge comme aphrodisiaque, voire comme une potion tonique et énergisante. On raconte qu’elle portait chez les Grecs le nom d’euphrosinon, en relation avec ses qualités euphorisantes, et « rendait l’homme joyeux et heureux », selon Pline l’Ancien. Ses fleurs et ses feuilles sont utilisées depuis longtemps en cuisine, pour agrémenter les salades. Elles sont réputées pour améliorer le transit intestinal, grâce aux mucilages qu’elles contiennent. Selon le dicton anglais « Borage brings courage », la bourrache apporte du courage.

Paul Ferris raconte qu’à « chaque fois qu’un paysan devait affronter les éléments déchaînés ou simplement la colère de sa femme, il accrochait un petit bouquet de fleurs bleues à sa boutonnière ».

Propriétés thérapeutiques

Ses graines (dont est issue l’huile de bourrache) :

Améliorent la souplesse et l’élasticité de la peau.

Renforcent les ongles et les cheveux cassants.

Retardent le vieillissement de la peau, les rides, les vergetures.

Préparent la peau à l’exposition solaire.

Atténuent les rhumatismes et les douleurs prémenstruelles.

Luttent contre la sécheresse de la peau et les dermatoses (herpès, eczéma, psoriasis).

Ses fleurs et feuilles :

Possèdent des actions diurétiques, émollientes, toniques, aphrodisiaques, cicatrisantes, laxatives.

Sont antitussives, expectorantes, soulagent les troubles respiratoires.

Provoquent la sudation.

Agissent contre les irritations cutanées.

Récolte

Fleurs, de juin à août.

Conservation Séchée.

Camomille romaine

Anthemis nobilis (Asteraceae)

Connue depuis l’Antiquité, la camomille romaine était utilisée sous forme d’huile de friction contre les névralgies et les douleurs par les médecins arabes. Galien, un éminent médecin grec, disait qu’en Égypte, la camomille était dédiée au dieu Soleil du fait de son efficacité contre les fièvres et les accès de chaleur. De nos jours, elle est employée en usage culinaire, médicinal (particulièrement en tisane), et cosmétique. Elle ne doit pas être confondue avec deux autres plantes médicinales lui ressemblant et appelées aussi localement « camomille » : la petite camomille (Matricaria recutita) et la grande camomille (Tanacetum parthenium). La camomille romaine se trouve à l’état sauvage dans le centre de la France et sur la façade atlantique, où les Celtes l’utilisaient déjà comme remède druidique.

Propriétés thérapeutiques

Est un puissant sédatif du système nerveux central (relaxante, anxiolytique, inductrice du sommeil).

Possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Calme les douleurs menstruelles en augmentant la fluidité du sang.

Favorise la cicatrisation (désinfectant cutané et cicatrisant).

Est un antispasmodique digestif. Lutte contre les névralgies (affection douloureuse causée par un nerf).

Améliore les problèmes ophtalmiques (conjonctivites et blessures).

Récolte En juin.

Conservation

Séchée, ou en macérat.

Usages

En amulette : portez une fleur de camomille en pendentif pour recevoir chance, amour et réussite. En sachet magique : associez-la avec une rune de protection (Algiz) pour vous protéger et briser les mauvais sorts. En pulvérisation : pulvérisez

Grâce à cet herbier, vous pourrez : reconnaître, récolter, et utiliser les plantes magiques et médicinales que la nature vous offre ; fabriquer votre propre presse-fleurs, afin de faire sécher vos plantes favorites ; collectionner ces plantes dans les pages prévues à cet effet, et créer ainsi votre propre herbier de sorcière.

Grâce au ruban qui permet d’ajuster la position de la reliure, toutes vos plantes

Textes : Stéphanie Ribeiro

Illustrations : Marion Kieu

www.rusticaeditions.com