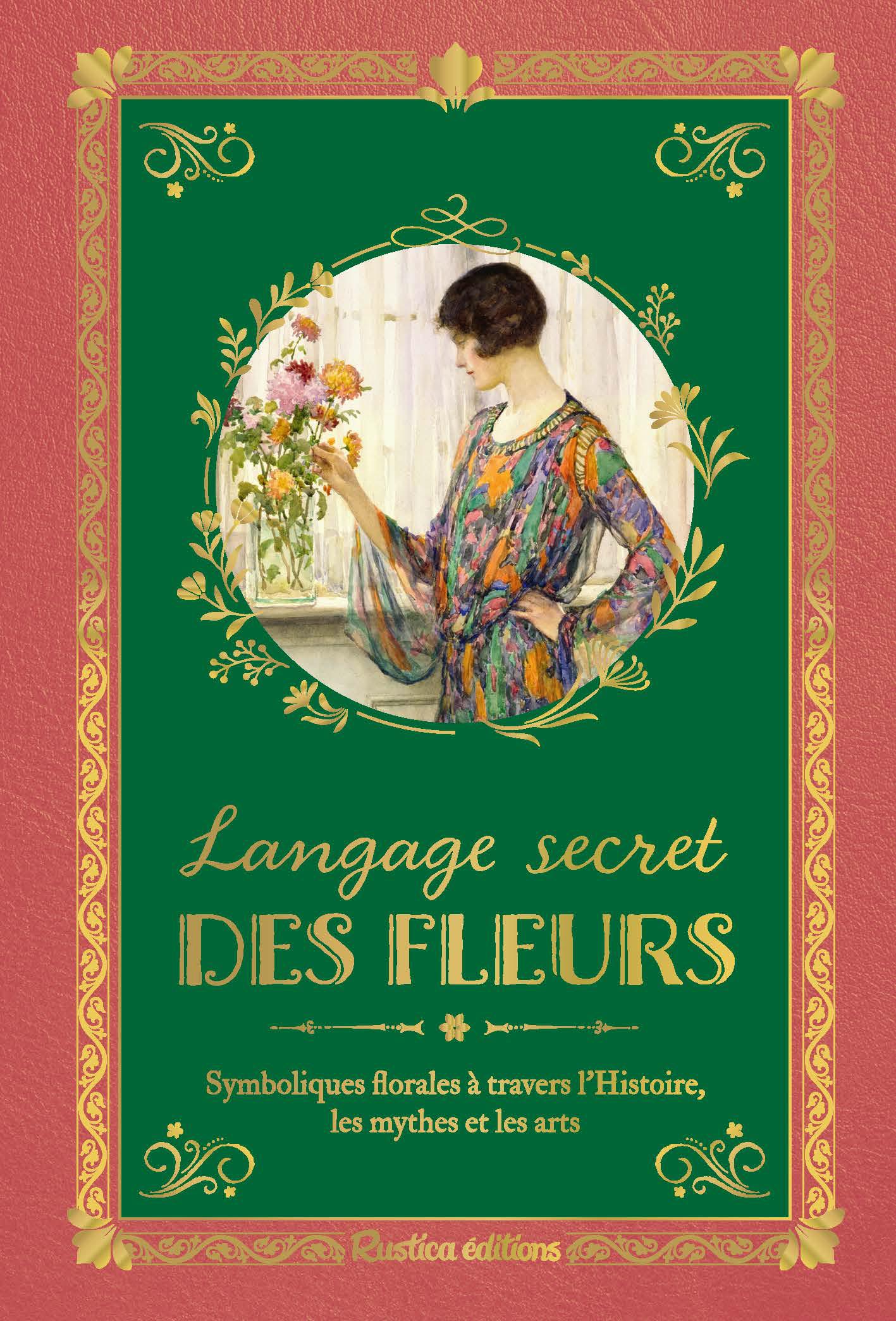

[…] Derrière les ennuis et les vastes chagrins

Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse, Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse

S’élancer vers les champs lumineux et sereins ;

Celui dont les pensers, comme des alouettes,

Vers les cieux le matin prennent un libre essor,

– Qui plane sur la vie, et comprend sans effort

Le langage des fleurs et des choses muettes ! Charles Baudelaire (1821-1867), Les Fleurs du mal.

Elles parlent beaucoup. Et depuis longtemps. Sont-elles d’inguérissables bavardes ? Le laisser entendre serait peu courtois. Disons, plutôt volubiles, prolixes… Mais peut-être, à y bien réfléchir… Charles Baudelaire le suggère d’ailleurs… si elles en disent tant… eh bien c’est qu’elles sont muettes ! « Et pour ne parler que du silence, n’attend-il pas toujours son musicien ? » demande Samuel Beckett. Oui, leur langage, c’est un peu cela… une musique du silence, une musique qui ne parle qu’au cœur, ou qu’au sang, court-circuitant d’un souffle, d’un parfum peut-être, les centres nerveux du langage. On le perçoit, ce que disent les fleurs, sur une longueur d’onde toute particulière… Amour FM… Radio Passion… Et tout est dans la qualité d’écoute. Au reste, la recette est simple. La voici, elle nous est donnée par George Sand : « […] Quand j’étais enfant, ma chère Aurore, j’étais très tourmentée de ne pouvoir saisir ce que les fleurs se disaient entre elles. […] Je m’y obstinai. Je m’exerçai à marcher si doucement, sans frôler le plus petit brin d’herbe, qu’elles ne m’entendirent plus et que je pus m’avancer tout près, tout près ; alors, en me baissant sous l’ombre des arbres pour qu’elles ne vissent pas la mienne, je saisis enfin des paroles articulées. Il fallait beaucoup d’attention ; c’était de si petites voix, si douces, si fines, que la moindre brise les emportait et que le bourdonnement des sphinx et des noctuelles les couvrait absolument. […] »

Voilà, vous savez tout. C’est comme ça qu’il faut faire. Essayez vousmême… Se taire… Écouter… C’est simple, trop simple même, et c’est pour ça que c’est difficile. Pas question de notes, bien sûr… Il faut tenter, après coup, de se rappeler – était-ce bien cela ? Ai-je rêvé ? À l’exemple de l’enfant Aurore Dupin, je m’y suis tapi, moi, dans mes massifs. Je les ai écoutées, mes fleurs. Et voici les quelques bribes que, dans mon filet trop peu fin, j’ai pu recueillir de leur mental et fugace babil !

Michel Beauvais

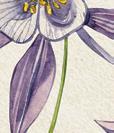

En bouquet comme en poésie, l’ancolie n’est pas la plus gaie ni la plus insouciante des fleurettes…

Amour fou ou amour trahi ?

Avec ses teintes douces et fraîches et ses formes délicates et curieuses, elle symbolise en effet à la fois la folie – dont la couleur est le violet – et l’amour trahi.

SYMBOLIQUE : folie, amour fou, aveu d’infidélité

SYNONYMES : gant de Notre-Dame, gant de bergère, aiglantine, clochette, cornette, bonne-femme, cinq-doigts, colombine, galantine, gonneau, manteau royal…

Mélancolique ancolie…

Elle est parfois confession d’infidélité, mais, sous son aspect d’humble fleur des champs, elle se fait alors prière à l’être cher de bien vouloir oublier le passé et les errements pour aborder une étape nouvelle, et croire en le renouveau d’un sentiment toujours vivace. Cependant, l’ancolie est aussi, et c’est sans doute la version à retenir parce que la plus belle, aveu de folie, certes, mais de folie d’amour…

Pour les poètes, l’ancolie appelle naturellement la mélancolie… Ce dernier terme, d’ailleurs, a peut-être influencé l’évolution du latin aquilegia vers le nom moderne de la plante. Ainsi, au XVe siècle, Christine de Pisan associait déjà les deux termes à la rime – fort riche ! – d’un poème empreint d’une douce tristesse, pleurant les amours déçues, l’oubli et le dédain.

Et au XVIe siècle, Rabelais, dans Gargantua, se gaussant des « transporteurs de noms », affirme qu’ils donnent « de l’ancholie, pour mélancolie » !

Bien plus tard, Guillaume Apollinaire lui fera écho, sur le même thème et sur le même ton, en quatre vers sur le mode mineur (voir p. 12). Toutefois, c’est peut-être Gérard de Nerval qui, dans « El Desdichado », donne la résonance la plus noire à l’innocente fleur des champs, sans la nommer toutefois, en la liant au tombeau et au « Soleil noir de la Mélancolie ».

William Shakespeare, dans Hamlet, met entre les mains de la pâle Ophélie un bouquet dont elle jette au roi les fleurs, comme autant de reproches : “There’s fennel for you and columbines” (« Voici du fenouil, pour vous, et des ancolies »). Le public du théâtre du Globe en saisissait parfaitement la signification : les deux espèces, qui l’une et l’autre se fanent très vite, étaient les symboles de l’adultère masculin, de l’ingratitude, de l’abandon et de la traîtrise. En outre, avec ses clochettes qui paraissent renversées, surmontées de longues étamines recourbées, évoquant le bonnet du fou du roi, l’ancolie était aussi l’emblème de la démence – et c’est bien entendu pour cela aussi que la pauvre Ophélie, en proie à l’égarement, l’élit.

L’ancolie n’évoque pas toujours la tristesse. Elle participe aussi d’une autre tradition, plus populaire et plus joyeuse, puisqu’on l’appelait, dans certaines campagnes, le « gant de Notre-Dame » et qu’elle passait pour la fleur du Saint-Esprit…

L’anémone et l’ancolie

Ont poussé dans le jardin

Où dort la mélancolie

Entre l’amour et le dédain

Il y vient aussi nos ombres

Que la nuit dissipera

Le soleil qui les rend sombres

Avec elles disparaîtra

[ . . . ]

Guillaume Apollinaire (1880-1918), Alcools.

Comme l’anémone semble légère, fragile et délicate

ainsi perchée sur sa tige grêle ! Le moindre souffle, la brise la plus impalpable l’animent…

Une fleur aérienne

SYMBOLIQUE : abandon, rupture, persévérance, amour fragile, tristesse (anémone violette), attachement (anémone bleue)

SYNONYMES : fleur du vent, fleur de Pâques…

N’en soyons pas surpris, car c’est la fleur du vent – c’est d’ailleurs la signification de son nom en grec. Elle est aussi le symbole de la rupture, de l’abandon, peut-être parce qu’une fleur amoureuse du vent ne peut être que délaissée par un bien-aimé furtif et pressé, toujours courant, toujours au loin… Offrir un bouquet d’anémones, c’est donc un peu se plaindre de se sentir abandonné(e) ou bien négligé(e). C’est également une manière d’exprimer une crainte devant la fragilité de l’amour. Surtout quand les fleurs sont violettes, puisque cette couleur est alors synonyme de tristesse et de mélancolie. Toutefois, l’anémone traduit aussi la persévérance dans l’amour, malgré les vicissitudes.

C’est une histoire d’amour et de jalousie : le dieu du Vent, le beau Zéphyr, a un coup de foudre pour une charmante petite nymphe qui est au service de son épouse, la puissante Flore, déesse des Fleurs et des Jardins. La belle porte le joli nom d’Anémone, « fleur du vent », et se laisse volontiers séduire. Mais Flore a… vent de l’affaire et se révèle affreusement jalouse. Plus rapide

que la brise, elle exile la jeune fille en Arcadie, à la cour de Pomone. Alors, Zéphyr – véritable tourbillon et toujours en voyage ! – s’empresse de la rejoindre. Flore, qui s’en doute, le suit sous la forme d’une hirondelle et, furieuse de découvrir les deux amants, transforme en fleur fragile la tendre Anémone. C’est pourquoi celle-ci ne s’épanouit que lorsque le vent souffle sur sa corolle.

Toutefois, la légende d’Anémone et de Zéphyr laisse également entendre que la jeune fille était peut-être prête à répondre aux caresses… du premier vent qui passait ! Dès lors, la fleur pourrait bien représenter une forte pulsion érotique, la tentation de l’amour physique. C’est en tout cas le sens qu’elle prend sous la plume d’Alexandre Dumas père, dans son roman inachevé, Isaac Laquedem :

« Oh ! si j’avais pu, seul, et en liberté dans ce jardin, baiser l’herbe encore mal relevée sous la pression de son pas ! si j’avais pu recueillir une à une ces fleurs qu’elle avait cueillies ! toucher de mes lèvres les pétales imbibés de carmin qui enrichissent le front penché de l’anémone […] »

L’aubépine… l’imaginaire part au galop… c’est l’univers des sorciers, à la fois mystérieux et maléfique ! Oui, mais ce n’est pas que cela…

SYMBOLIQUE : courage, espérance, prudence

SYNONYMES :

épine blanche, aubépin, épine de mai, bois de mai, albépine, noble épine, sénelier, poire de mai, sable épine…

Neige de printemps, fleur immaculée du renouveau, l’aubépine évoque la virginité. Pendant les noces, en Grèce, les invités la portaient comme vœu de fertilité. Et bien plus tard, sous nos contrées, le bois de l’aubépine blanche servait à faire les torches qui éclairaient les chambres nuptiales ! Car la floraison de l’aubépine, c’est un merveilleux événement, qui met la joie au cœur. L’arbuste était autrefois l’un des principaux constituants des haies, au bord des chemins creux et en pays bocager, et c’est la campagne tout entière qui, en mai, hissait ses bannières blanches !

Cet épanouissement printanier, éblouissant et enivrant, est sans nul doute ce qui donne à l’aubépine, dans le langage des fleurs, sa signification d’espérance. D’autant que c’est aussi une bonne plante, pour la phytothérapie. Mais le courage et la prudence ? C’est que l’arbuste, outre ses grappes orales qui embaument, a pour caractéristique ses épines : droites, longues, solides, acérées, véritablement dangereuses. Et ce sont précisément ces

armes qui lui ont valu de constituer des haies éminemment défensives, et de protéger les braves gens – et aussi les animaux, qui trouvent parmi ses branches un abri contre les prédateurs… et les méchantes gens ! C’est cet aspect qu’évoque Pierre de Ronsard dans son « Ode » au bel aubépin : il décrit le grand arbuste vieillissant, prenant des allures d’arbre, avec un tronc boursouflé et des branches noueuses, et qui, telle une véritable arche de Noé, accueille rossignols et abeilles (« avettes » dans le poème), et sert de support à la viorne (« lambrunche » dans le poème).

Pierre de Ronsard, Victor Hugo, Guillaume Apollinaire… L’aubépine inspire les poètes. Mais c’est au cœur de Marcel Proust, sans doute, que la fleur de mai a le plus parlé, au point que son odeur imprègne dirait-on les longues phrases de la Recherche du temps perdu, et que l’on croit souvent la percevoir, prodige poétique, dans le papier même du livre ! La générosité des corymbes de fleurs et leur parfum, sauvage et doux, déclenchent magiquement pour Marcel Proust le phénomène de la mémoire, et leur force poétique est supérieure au temps et à la mort (voir ci-contre). Nous nous permettrons donc d’ajouter, à la dimension symbolique « officielle » du bel aubépin, celle de fleur de la mémoire.

L’épine ensorcelée

Paradoxalement, ce symbole de pureté figure parmi les fleurs les plus mystérieuses, les plus maléfiques peut-être… On disait même que la demeure d’une sorcière se reconnaissait à sa haie d’aubépines, mais que celle-ci, à l’approche d’un importun, avait la malignité de se transformer en innocente barrière de ronces ! L’évocation de l’aubépine, dans le poème de Guillaume Apollinaire « Merlin et la vieille femme », est donc loin d’être fortuite. Elle se réfère en effet à une vieille légende selon laquelle la fée Viviane aurait enfermé l’enchanteur dans l’arbuste, au point qu’on l’y entend, dit-on, parfois gémir.

[…] Et pourtant ce parfum d’aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d’une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l’eau de la rivière et qui crève aussitôt, mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d’années successives, tandis qu’alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. […]

Marcel Proust (1871-1922), Du Côté de chez Swann