Textes : Philippe Brochard

Illustrations : Lukas Thelin et Jean-Baptiste Stienne

Textes : Philippe Brochard

Illustrations : Lukas Thelin et Jean-Baptiste Stienne

C’était il y a bien longtemps. Plus de mille ans. L’Empire romain avait pris fin depuis des centaines d’années déjà. Entre-temps, des peuples venus de contrées lointaines et inconnues avaient déferlé sur l’Occident. On les appelait Wisigoths, Alains, Francs, Alamans, Vandales, Burgondes, et bien d’autres encore. Chacun avait conquis une petite partie de l’Empire sans pouvoir vraiment y faire régner l’ordre et la justice.

Et puis, bien plus tard, un homme avait rétabli une sorte de loi commune à tous, unifiant les peuples sous l’esprit du christianisme. Cet homme fut sacré empereur par le pape, à Rome, en l’an 800. Il s’appelait Charles. Ce fut un grand empereur. On le surnomma pour cette raison Charlemagne , Carolus Magnus, c’est-à-dire « Charles le Grand » en latin.

Son règne ne dura que quelques années. Et l’Occident se divisa de nouveau. Il y eut d’autres envahisseurs : les Vikings, venus du nord,

les Hongrois, venus de l’est, les Arabes, venus du sud. Souvent impuissants à les arrêter, les grands seigneurs de l’époque, évêques, ducs et comtes, déléguèrent leurs pouvoirs à des hommes de leur entourage, qui reçurent chacun mission de gouverner et protéger un petit territoire où ils édifièrent les premiers « châteaux forts ». Ils firent appel à des volontaires pour s’engager à leurs côtés : des gens courageux et fidèles, qui savaient combattre, qui pourraient se procurer des armes et qui auraient surtout de quoi entretenir au moins un cheval. Alors entrèrent dans l’Histoire les CHEVALIERS.

Les chevaliers des premiers temps du Moyen Âge nous sont mal connus car ils n’ont laissé que de rares traces. Comme peu de gens savaient lire et écrire, nous n’avons retrouvé que quelques récits, souvent légendaires.

Néanmoins nous savons que chaque homme, s’il en avait les capacités, pouvait devenir chevalier. Il accédait alors à un rang supérieur : à partir du xiie siècle, tous les chevaliers seront considérés comme nobles.

À cette époque, hommes et femmes se répartissent en effet en trois catégories, que l’on appelle des « ordres » : on dit qu’il y a « ceux qui combattent » et qui détiennent le pouvoir, les nobles ; « ceux qui prient », les moines, les prêtres et les clercs (les gens savants) ;

« ceux qui travaillent pour produire de quoi vivre », les artisans, les marchands et surtout les paysans qui sont l’immense majorité de la population. On estime alors que chaque ordre a sa fonction, indispensable aux autres.

On ne devient pas chevalier du jour au lendemain, c’est un long apprentissage. Les garçons se préparent dès leur plus jeune âge et deviennent pages, puis écuyers avant d’être reconnus en tant que chevaliers. Il n’existe pas une « école » de chevaliers, ils s’entraînent sur le terrain.

Tous les chevaliers ne connaîtront pas la même existence. Dans la noblesse, chacun se trouve sous la dépendance d’un personnage plus puissant que soi, son « suzerain ».

On dit aussi qu’il est son « homme » et il lui prête un serment de fidélité, l’« hommage ». En échange, le suzerain confie à son « vassal » la défense d’un village, de ses habitants et des terres qui s’y rattachent, dont il tirera ses revenus. Ce sera son « fief » – d’où vient le mot « féodal ». Mais un seigneur local, qui a plusieurs petits vassaux, est lui-même le vassal d’un autre seigneur, plus puissant encore et ainsi de suite, jusqu’au roi.

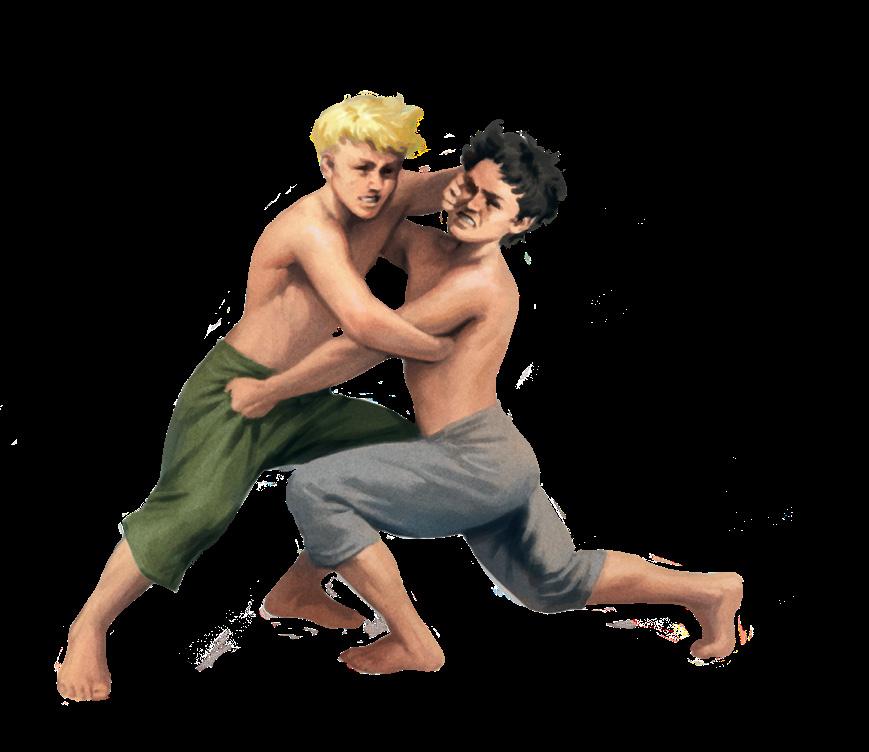

Au Moyen Âge, les enfants, garçons et filles, vivent auprès de leur mère jusqu’à l’âge de 7 ans environ. Au-delà, le fils d’un chevalier va suivre son père dans toutes ses occupations. À ses côtés, il apprend les bases de son futur métier : monter à cheval et s’occuper de sa monture, tirer à l’arc, chasser avec l’aide d’un oiseau de proie comme le faucon. Vers 12 ans, son père le place comme page auprès de son suzerain. Le jeune garçon commence un apprentissage très rude. Il s’entraîne à combattre avec d’autres jeunes de son âge : plaies et bosses ne manquent pas, mais ils vivent tous ensemble, logés et nourris dans la famille du suzerain. Les liens d’amitié et de solidarité qui se créent pourront durer toute une vie.

Le page atteint ses quinze ans. On l’appelle maintenant un « damoiseau » s’il vient d’une famille de bonne naissance, ou « varlet » quand il est d’origine modeste. Chacun rêve d’aller plus loin et plus haut. Le jeune homme cherche alors à se placer comme écuyer auprès d’un plus grand seigneur, afin de poursuivre son entraînement. Dès ce moment, il apprend aussi à servir. Chaque jour, au matin, il va réveiller son maître et lui apporter de quoi s’éclairer, surtout en hiver quand il fait bien sombre. Il lui remet ses vêtements et de quoi faire sa toilette. Ce rôle de « chambellan » est une fonction très recherchée quand elle se pratique auprès des grands seigneurs car on y apprend beaucoup de petits secrets.

Le jeune écuyer est aussi de service lors des repas. Il aide à dresser la table, puisqu’au Moyen Âge les tables fixes n’existent pas. Ce sont des plateaux qu’on pose sur des tréteaux, recouverts de tissus. Il y a souvent de nombreux convives et l’écuyer doit veiller à placer le seigneur et sa dame au bon endroit. Durant le repas, il sert le pain et le vin, il découpe les viandes. Lors des jours de fête, qui sont nombreux, il rencontre souvent des personnages venus d’ailleurs. À leurs côtés, il apprend d’autres usages et améliore son comportement.

Le jeune apprenti chevalier doit surtout se perfectionner dans le métier des armes. En expédition, il accompagne son maître qui lui confie son bouclier, qu’on appelle un « écu » – d’où vient le mot « écuyer ». Cette pièce de bois renforcée de cuir ou de métal permet de se protéger contre les coups portés par l’adversaire ou contre les flèches lancées par les archers. Généralement, sur l’écu, sont peintes les armoiries du seigneur qui servent de signe de ralliement dans la bataille.

L’épée est l’arme symbolique d’un chevalier. Elle est faite de trois pièces : la lame, la garde et la poignée. La lame est forgée en acier : c’est du fer que l’on travaille longtemps, de diverses manières, afin de le rendre extrêmement dur. Elle a deux tranchants et une pointe, ce qui permet de combattre d’estoc (pour percer) et de taille (pour couper). La garde sert à retenir l’arme dans la main qui, sinon, pourrait glisser. La poignée est également faite de métal, recouverte de bois ou de cuir pour aider à mieux la saisir. Fabriquer une épée est la spécialité d’artisans recherchés, qui détiennent les secrets du travail du métal. Les meilleures épées viennent d’Espagne ou d’Allemagne.

Au repos, l’épée se conserve dans un fourreau, de bois et de cuir, que le chevalier porte à sa ceinture, du côté gauche pour que la main droite puisse la saisir facilement. Comme elle est assez lourde, on double la ceinture par un baudrier qui passe par-dessus l’épaule. Certaines épées gigantesques doivent être manipulées avec les deux mains.

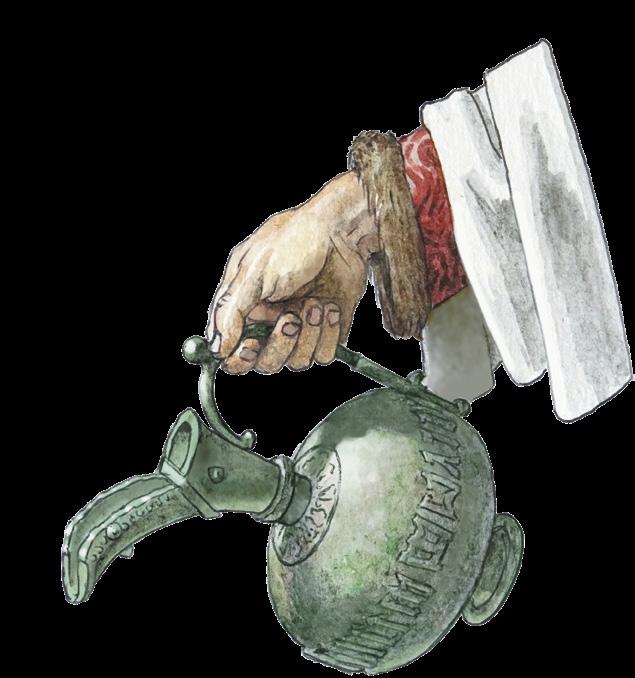

Masse d’armes

n plus d’une épée, les chevaliers emploient d’autres armes. Certains aiment se servir d’une masse d’armes. À l’origine, c’était un simple gourdin muni d’une tige de fer pointue. Peu à peu, on la forge entièrement en métal. L’extrémité est alors hérissée de plusieurs pointes. Le fléau est une masse d’armes articulée sur une chaîne. La lance est une longue hampe terminée par un fer pointu. D’autres combattants préfèrent la hache, plus ou moins grosse selon la musculature du combattant. Certaines haches ont une pointe recourbée à l’arrière : elle sert à désarçonner l’adversaire.

Toutes ces armes sont précieuses car elles coûtent cher. L’écuyer doit apprendre à bien les entretenir, pour éviter qu’elles ne rouillent, et à les aiguiser.

L’écuyer doit aussi s’occuper des chevaux. Il apprend à dresser les jeunes bêtes, et à reconnaître leurs qualités et leurs défauts. Il s’exerce à monter, à tenir toutes les allures, à réagir en toute circonstance. Il s’entraîne à combattre à cheval et à porter la lance sur ce dernier. L’exercice le plus difficile est la « quintaine » : le cavalier doit, du bout de sa lance, frapper le bouclier d’un mannequin qui simule un adversaire. Mais attention : celui-ci est articulé et cogne par l’arrière sur la nuque des maladroits qui tombent à terre et se ridiculisent. Certains d’ailleurs ne s’en relèvent pas. Selon son habileté et ses prouesses, l’écuyer tente de se distinguer des autres.