Europasaurus était un petit sauropode du Jurassique européen. Adapté aux îles qui formaient l’Europe, il ne mesurait que 6 mètres de long.

Il y a 201 millions d’années, entre le Trias et le Jurassique, une extinction de masse se produit. La Pangée commence à se fracturer (les continents s’écartent les uns des autres) et l’activité volcanique est intense.

Les dinosaures auraient pu disparaître, mais ils survivent, contrairement à de nombreux autres grands reptiles. Cela leur permet de coloniser de nouveaux environnements et de diversifier leur alimentation. Certains deviennent gigantesques, atteignant jusqu’à 20 mètres de long, tandis que d’autres, menus et agiles, se voient dotés de plumes et commencent à sauter et à planer : ce sont les premiers oiseaux.

Au Crétacé, grâce à l’apparition des plantes à fleurs et à la séparation des continents qui se poursuit, de nouveaux habitats se forment et de nouvelles familles de dinosaures voient le jour. Afrique, Europe, Inde… Chaque continent abrite des dinosaures uniques ! C’est l’époque de tous les excès et des morphologies les plus farfelues. Certains dinosaures sauropodes, ceux au long cou, atteignent des tailles incroyables de 40 mètres de long ! Pendant ce temps, des dinosaures de la famille des oiseaux deviennent plus légers et inventent le vol battu, prenant réellement leur envol.

Concavenator, un carnivore découvert en Espagne, vivait au Crétacé, il y a 125 millions d’années. Son squelette presque complet et sa morphologie étonnante ont captivé les paléontologues et le public.

Il y a 66 millions d’années, une extinction de masse met fin à 170 millions d’années de domination des dinosaures. Les paléontologues ont décrit environ 1 300 espèces, mais cela n’est sûrement qu’une petite partie de toutes celles qui ont existé. Et ce n’est pas fini : chaque mois, de nouvelles espèces sont découvertes et nommées par les paléontologues, révélant un peu plus l’incroyable diversité de ce groupe !

Sais-tu que le mot « dinosaure » vient du grec deinós qui veut dire « terrible », et sauros qui signifie « lézard » ? Ce terme a été inventé en 1842 par le naturaliste anglais Richard Owen pour décrire des « lézards terriblement grands », car les os fossilisés ressemblaient à ceux des reptiles actuels, mais étaient de taille gigantesque ! À l’époque, le mot « dinosaure » paraissait très scientifique et barbare. Aujourd’hui, il est devenu un terme courant connu de tous, petits et grands.

Dans la dernière partie du Crétacé, il y a 72 à 66 millions d’années, la disposition des continents est presque similaire à celle que l’on connaît aujourd’hui. Le climat est chaud et humide, avec des températures supérieures à 18 °C. Il y a des plantes à fleurs et une grande variété d’insectes. Les dinosaures, répartis en cinq grands groupes, sont présents partout. Ayant eu des millions d’années pour se diversifier et se spécialiser, chacun d’entre eux a acquis un mode de vie et d’alimentation bien spécifique.

a

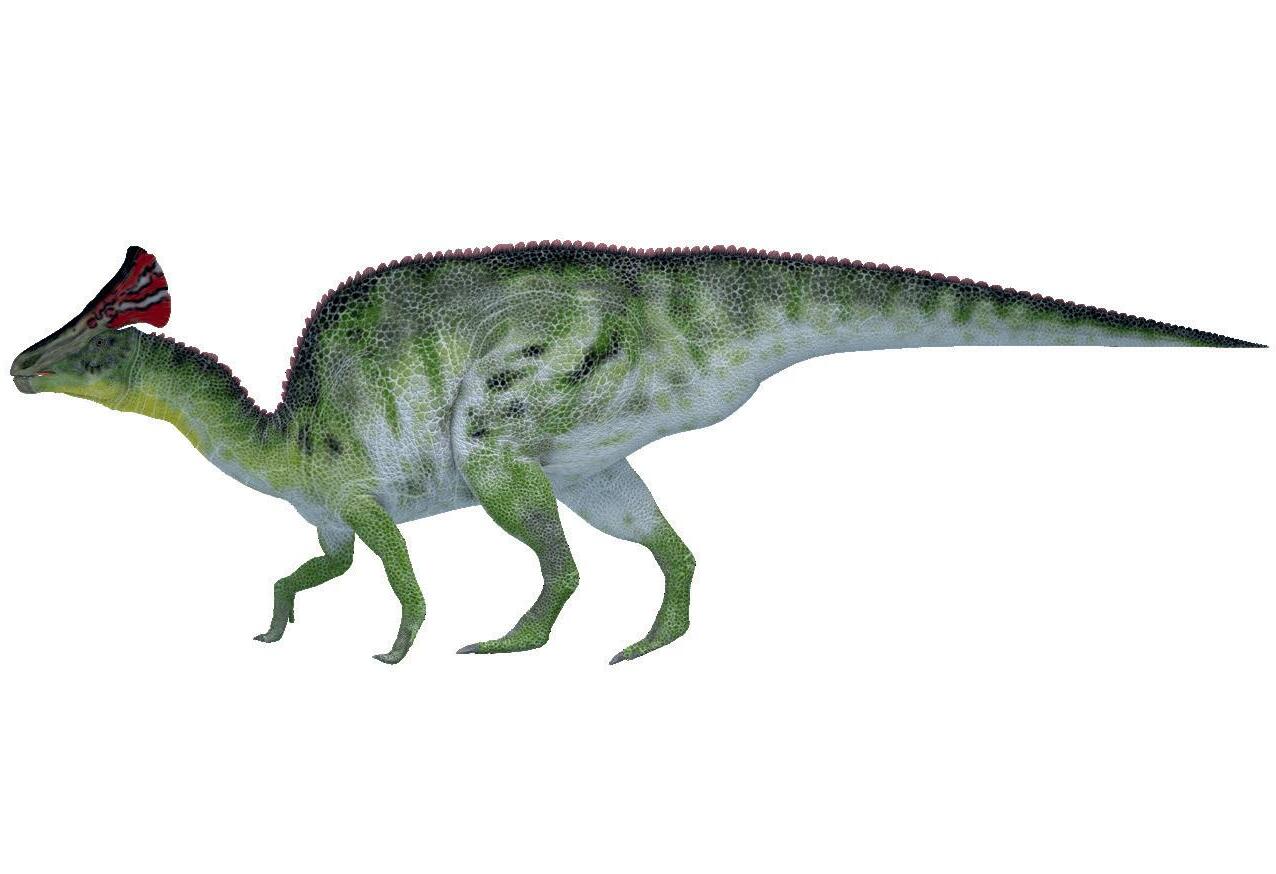

Les adultes mesuraient jusqu’à 8 mètres de long et leur tête était ornée d’une jolie crête.

Celle-ci était sans doute très colorée chez les mâles.

Les théropodes, présents sur tous les continents, incluent des carnivores célèbres comme Majungasaurus en Afrique et Tyrannosaurus en Amérique du Nord. Certains sont omnivores, comme les ornithomimosaures (« lézards qui imitent les oiseaux ») en Amérique du Nord et en Asie, et les oviraptorosaures (« lézards voleurs d’œufs ») en Asie, tandis que les bizarres thérizinosaures (« lézards faucheurs ») sont herbivores. Ce groupe est le plus polyvalent à la fin du Crétacé et c’est celui qui a donné naissance aux oiseaux.

Bien que leur nom signifie « pieds d’oiseaux », à cause de leurs pieds tridactyles (à trois doigts) comme ceux des oiseaux, ils n’ont aucun lien de parenté avec ces derniers. Ce sont en quelque sorte les « vaches » du Crétacé. Les ornithopodes sont de gros herbivores, quadrupèdes et un peu patauds. Leur système digestif perfectionné est très efficace pour digérer les plantes. Les plus gros peuvent atteindre 10 mètres de long, soit presque la taille d’un bus scolaire.

Ce sont tous des herbivores à bec dotés de protections autour de leur tête. Les pachycéphalosaures (« lézards à tête épaisse ») vivent seulement en Amérique du Nord. Bipèdes, ils ont un crâne très résistant, en forme de dôme, empli de protubérances osseuses et même parfois de piques. Les cératopsiens (« têtes cornues ») sont présents en Amérique du Nord et en Asie. Leur crâne est de grande taille, orné de cornes ou de collerettes, et parfois d’une combinaison des deux.

Des centaines de fossiles de Pachycephalosaurus ont été découverts, dont beaucoup de crânes, car ils sont très résistants. L’os formant le dôme crânien peut mesurer jusqu’à 20 cm d’épaisseur !

Tous les ankylosaures sont des herbivores avec un petit bec parfait pour croquer des fougères. Ils ont un corps trapu et une incroyable armure cuirassée. Leur tête, leur dos, et parfois même leur queue, sont recouverts de plaques osseuses épaisses. Ces plaques peuvent être plates, bosselées ou en forme de pointes. Pour certains, leur meilleure arme est leur queue : elle se termine souvent par une lourde massue qu’ils utilisent pour se défendre ou pour effrayer leurs ennemis.

Ankylosaurus était très commun en Amérique du Nord. On estime sa taille à 8 mètres et son poids à quelque 8 tonnes, l’équivalent de deux éléphants !

Les titanosaures (nommés d’après les titans de la mythologie grecque) sont les seuls sauropodes à vivre encore à la fin du Crétacé. Et ils portent bien leur nom ! Ces herbivores comprennent certains des plus grands animaux à avoir jamais marché sur Terre. Patagotitan, découvert en Argentine, est considéré comme le plus grand animal terrestre connu ! Au cours de leur croissance, ces géants aux longs cous passent d’un œuf de la taille d’un ballon de foot à des adultes pouvant atteindre 12 mètres de haut pour 35 mètres de long.

Le titanosaure Alamosaurus possède un humérus (l’os de la patte avant, le même que celui entre ton épaule et ton coude) de 1,35 mètre de long, la taille d’un enfant de 10 ans ! Son dos était couvert de plaques osseuses qui faisaient office de protection.

Quand la météorite frappe le fond de l’océan, une énorme explosion se produit. Une onde de radiation brûle tout ce qui se trouve à 900 kilomètres autour, soit la distance entre Paris et Nice ! Un immense nuage de vapeur brûlante remplit l’atmosphère. L’air devient tellement chaud que des plantes prennent feu, déclenchant de gigantesques incendies. Le choc crée aussi un bruit assourdissant et une onde de choc qui entraîne des tsunamis et secoue toute la planète. Des débris retombent très loin de la zone d’impact. Depuis 2022, on sait que la collision a eu lieu au printemps, très probablement au mois d’avril.

Les incendies autour du Mexique durent des jours, voire des semaines.

Les dinosaures et autres animaux ont dû survivre dans un environnement extrême et désolé pendant des dizaines d’années après l’impact.

Comme la météorite est tombée dans une zone peu profonde de l’océan, un minéral, appelé gypse, présent en grande quantité dans le fond marin, est projeté dans les airs. Cette poussière bloque la lumière du Soleil, plongeant la Terre dans l’ombre. L’air devient pollué et les températures chutent partout en quelques jours. Sans soleil ni chaleur, les plantes cessent de pousser. En quelques semaines, la nourriture commence à manquer pour les animaux.

En 2022, grâce aux technologies modernes, un autre cratère a été découvert sous l’eau, près des côtes de la Guinée, en Afrique. Curieusement, ce cratère est aussi daté de 66 millions d’années. Il pourrait donc être lié à l’astéroïde responsable du cratère principal ! Il est bien plus petit, avec un diamètre de 8,5 kilomètres. Les scientifiques pensent qu’il aurait été créé par un fragment du même météoroïde, tombé en formant une seconde météorite. De futures recherches aideront à mieux comprendre cette découverte intrigante.

En Inde se trouve une région volcanique qui n’est plus active appelée les trapps du Deccan. Les « trapps » sont un type de roches formées par d’anciennes coulées de lave expulsées par des volcans. Aujourd’hui, cette lave séchée couvre une surface gigantesque en Inde, preuve que les volcans ont libéré d’énormes quantités de lave il y a environ 66 millions d’années. Les éruptions auraient duré extrêmement longtemps, avant et après la météorite, près d’un million d’années ! Ces trapps représentent les traces de la deuxième plus grande éruption volcanique connue sur Terre, un événement incroyable dans l’histoire de notre planète.

Quand la lave refroidit, elle forme des roches solides sur lesquelles on peut marcher, et même des montagnes. Par endroits, les trapps atteignent 2,4 kilomètres d’épaisseur, soit 8 tours Eiffel empilées !

Sur le court terme, les éruptions volcaniques en Inde libèrent beaucoup de dioxyde de carbone (CO2) et de gaz toxiques dans l’air, perturbant gravement les animaux et les plantes. Ces éruptions provoquent aussi des pluies acides, endommageant considérablement l’environnement, surtout dans les zones proches de l’Inde. Elles affectent sans doute les espèces de dinosaures vivant dans ces zones-là avant l’impact de l’astéroïde. Sur le long terme, les éruptions contribuent à un réchauffement climatique global. Les scientifiques pensent que le volcanisme des trapps du Deccan n’a pas été la cause principale de l’extinction des dinosaures, mais qu’il a aggravé les effets de la crise.

À la toute fin du Crétacé, le niveau des mers et des océans baisse drastiquement à l’échelle mondiale. Ce changement, qui se fait très lentement, ébranle la faune et la flore sous l’eau et sur la terre. De nombreux animaux marins sont impactés, certains perdant même leur habitat habituel. Sur terre, les côtes ayant reculé, le climat devient plus continental, avec des saisons plus marquées : les étés sont plus chauds et les hivers plus froids. Ces changements de températures perturbent les habitudes de vie de nombreux animaux terrestres, dont les dinosaures.

La baisse du niveau de l’eau agrandit les terres et repousse les côtes, obligeant certains dinosaures à s’adapter à de nouveaux habitats ou à migrer pour survivre.

Non, la disparition des dinosaures n’est pas instantanée et ne se produit pas en un jour après l’impact de la météorite. C’est un processus lent, qui dure des milliers d’années et varie selon les continents. Certaines régions restent dans l’obscurité plus longtemps, tandis que d’autres souffrent du retrait de l’eau. Les animaux et les plantes doivent affronter des conditions très difficiles, ce qui mène à l’extinction progressive de certaines espèces. Avant la chute de l’astéroïde, le volcanisme et la baisse globale du niveau des mers ont déjà affaibli de nombreux êtres vivants. Mais la météorite donne le coup de grâce, provoquant l’extinction de masse.

Certaines espèces de dinosaures ont disparu très vite lors de la crise, tandis que d’autres ont survécu pendant plusieurs générations avant de s’éteindre à leur tour.

Il y a eu cinq extinctions de masse au cours de l’histoire de la planète :

• Il y a 443 Ma, entre l’Ordovicien et le Silurien.

• Il y a 359 Ma, entre le Dévonien et le Carbonifère.

• Il y a 252 Ma, entre le Permien et le Trias, au début de l’ère Mésozoïque.

• Il y a 201 Ma, entre le Trias et le Jurassique.

• Il y a 66 Ma, entre le Crétacé et le Paléocène, au début de l’ère Cénozoïque.

L’extinction de la fin du Crétacé n’a pas été la plus meurtrière, mais c’est la dernière !

Elle a façonné les flores et faunes que nous connaissons aujourd’hui.