56 pierres et roches à découvrir

Les minéraux sont les constituants des roches. Ils sont un peu comme les briques, qui, assemblées, les construisent. Mais on les trouve aussi en très petites quantités chez les êtres vivants…

Certaines roches ne sont faites que d’un seul minéral, comme les calcaires purs ou le gypse. On parle alors de roches monominérales. Mais, le plus souvent, les roches sont composées par l’assemblage de minéraux différents : ce sont des roches polyminérales. Le granite, par exemple, est constitué d’un assemblage de grains de quartz, de feldspaths et de micas.

Les minéraux permettent aux géologues d’identifier les roches et de connaître leur histoire. Comment et où se sont-elles formées ? Comment ont-elles évolué après leur naissance ? Pour cette raison, ils les étudient très finement.

On trouve en très petites quantités des minéraux cachés ailleurs que dans les roches : chez les êtres vivants. L’hydroxyapatite (un phosphate de calcium) est la principale composante minérale de l’émail dentaire, de la dentine et de l’os. C’est le tissu le plus dur du corps humain.

La coquille de nombreux organismes marins est faite, en partie, de carbonate de calcium (CaCO3). Le carbonate de calcium qui est fabriqué par l’animal pour faire sa coquille peut avoir deux formes minéralogiques différentes, la calcite ou l’aragonite. Certains mollusques ont une coquille entièrement en calcite, d’autres entièrement en aragonite. Parfois, une même coquille est construite par la superposition de couches de chacun de ces deux minéraux. Ce mélange forme la nacre que tu peux observer sur les moules, de nombreux coquillages ou encore les perles d’huîtres.

Les roches construisent le sous-sol. Elles sont donc le plus souvent invisibles puisqu’elles sont recouvertes par les sols. On peut les observer lorsqu’elles affleurent naturellement (dans les montagnes, les falaises) ou lors de travaux (routes, carrières). Les roches ont des physionomies très variables. Certaines sont cohérentes et dures, comme le granite ou le marbre, alors que d’autres sont friables. La craie ou le talc, par exemple, se rayent et s’effritent lorsqu’on les gratte avec l’ongle. Le sable, formé de grains indépendants les uns des autres, est une roche meuble (qui « coule » dans la main). Certaines roches sont totalement imperméables à l’eau alors que d’autres la laissent pénétrer (elles sont poreuses) et passer (elles sont alors perméables).

Les géologues classent les roches en fonction de leur origine. Les roches magmatiques proviennent du refroidissement d’une lave (un magma). Elles sont qualifiées de volcaniques quand elles se forment à la surface de la Terre, lors des éruptions. C’est le cas du basalte. Et on les appelle plutoniques quand elles se forment en profondeur. C’est le cas du granite.

Les roches sédimentaires naissent à la surface de la croûte terrestre, lorsque des matériaux se déposent au fond d’une mer, sur la côte, dans une rivière, un glacier ou, plus rarement, à la surface d’un continent. Ces matériaux, les sédiments, proviennent de la dégradation (l’érosion) des autres roches. Parmi ces roches, tu as sans doute déjà vu les calcaires, les grès ou encore les argiles.

La notion d’espèce minérale est très différente de la notion d’espèce animale ou végétale. Elle s’appuie sur deux caractéristiques : la composition chimique et la structure cristalline (arrangement dans l’espace). On peut décrire un minéral lorsqu’on connaît ces deux critères. Les minéralogistes utilisent donc la chimie pour connaître la composition chimique du minéral et la cristallographie pour déterminer sa structure. On connaît actuellement entre 3 500 à 4 000 espèces minérales ! Et on en découvre encore…

Chaque minéral a une composition chimique précise, qui est indiquée par sa formule chimique. Par exemple, le quartz est du dioxyde de silicium, qui s’écrit SiO2. La calcite est du carbonate de calcium, ce qui s’écrit CaCO3

La formule chimique a pour but de présenter, sous une forme simple, les proportions des différents éléments qui entrent dans la composition du minéral. Dans l’exemple du quartz, la formule SiO2 indique qu’il y a deux fois plus d’atomes d’oxygène (symbole : O) que de silicium (symbole : Si). Chaque minéral possède ainsi sa formule. Tu pourras les découvrir dans les fiches. Bien sûr tu n’as pas à les connaître toutes par cœur !

En analysant les roches qui constituent la croûte terrestre, on a calculé la composition chimique moyenne de l’écorce terrestre : 46,5 % d’oxygène, 27,5 % de silicium, 8 % d’aluminium, 5 % de fer et 11 % de calcium, sodium, potassium, magnésium. Restent seulement 2 % d’éléments plus rares. L’oxygène et le silicium sont donc les deux principaux éléments chimiques de l’écorce terrestre.

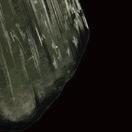

Les minéraux présentent une organisation ordonnée : ce sont des cristaux. Pourtant, ils ne ressemblent le plus souvent pas aux cristaux parfaitement formés que l’on voit dans les bourses aux minéraux ou dans les musées. Ainsi, les minéraux qui constituent le granite (quartz, orthose et mica) ne sont que des petits grains à l’intérieur de la roche parce qu’ils sont formés en étant coincés au milieu des autres minéraux. Pour avoir une belle forme extérieure, il faut que le minéral ait pu se développer en ayant de la place, dans une fissure ou un espace ouvert (une géode, par exemple) et sans être gêné par les minéraux voisins.

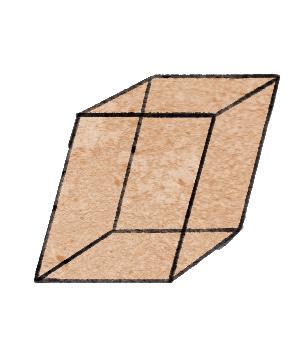

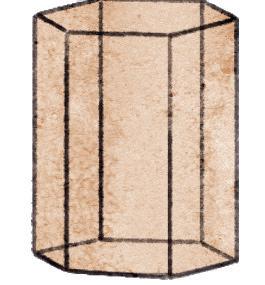

Dans un cristal, les atomes sont disposés de façon ordonnée dans l’espace suivant des lois géométriques. Ces lois dépendent à la fois de la nature chimique du minéral et des conditions de sa formation. Le système cristallin est un classement des cristaux sur la base de ces caractéristiques de symétrie. Il existe sept systèmes cristallins, définis chacun par un polyèdre géométrique simple : le prisme cubique, le prisme quadratique (droit à bases carrées), le prisme orthorhombique (droit à bases rectangles), le prisme monoclinique (oblique selon une direction), le prisme triclinique (oblique selon deux directions), le prisme rhomboédrique (six faces identiques, comme le cube, mais en forme de losange), et enfin le prisme hexagonal (bases de forme hexagonales). Ainsi, toutes les formes des cristaux dérivent de l’un ou l’autre de ces polyèdres.

Le plus souvent, les cristaux d’une même espèce cristalline se collent entre eux en désordre. Mais on observe parfois des cristaux qui font penser à des « frères siamois » : ils sont soudés l’un à l’autre. On parle de cristaux maclés.

PRISME CUBIQUE

PRISME TRICLINIQUE

PRISME QUADRATIQUE

PRISME RHOMBOÉDRIQUE

PRISME ORTHORHOMBIQUE

PRISME HEXAGONAL

PRISME MONOCLINIQUE

PRISME MONOCLINIQUE

Les minéraux se créent et se transforment dans la nature par différents processus chimiques et physiques, et ils évoluent au cours du temps…

Les minéraux naissent lors de différents événements géologiques qui transforment les roches. Ils sont donc les témoins de l’histoire des roches et des conditions qu’elles ont traversées. Les scientifiques classent les minéraux en deux grands types :

Les minéraux endogènes se forment en profondeur, à des températures et des pressions élevées. Ce sont les minéraux des roches issues du refroidissement de laves (magmas) très chaudes.

Les minéraux exogènes apparaissent dans la partie superficielle de l’écorce terrestre, sous l’action d’agents physiques et chimiques de l’atmosphère, de l’hydrosphère et de la biosphère, à des températures basses et à des pressions voisines de celle de l’atmosphère.

Les minéraux grandissent et se développent si les conditions sont bonnes et le temps suffisant.

Au cours de leur vie, ils peuvent ensuite subir des transformations si la pression et/ou la température change. De nouvelles associations de minéraux apparaissent alors que d’autres disparaissent. Les roches issues de la transformation des roches déjà existantes sont appelées des roches métamorphiques. Cette « métamorphose » s’opère le plus souvent lors de la formation d’une chaîne de montagnes, lorsque l’enfouissement des roches en profondeur les porte à des températures et des pressions élevées.

Identifier un minéral est bien plus complexe que reconnaître un champignon ou un oiseau. On ne peut pas deviner leur formule chimique en les observant et ils ne présentent que rarement de belles formes cristallines. On utilise le plus souvent leurs propriétés, qu’elles soient directement visibles ou déterminées grâce à des instruments de mesure.

La couleur est un des premiers caractères utilisés pour décrire les minéraux. Toutefois, les minéraux qui sont toujours de la même couleur sont peu fréquents. Il faut donc être prudent et bien prendre conscience que la couleur de la plupart des minéraux est variable. On distingue trois grands types de coloration, en fonction de l’origine physico-chimique.

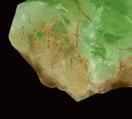

La coloration peut être produite par un des éléments chimiques constitutifs du minéral (présents dans la formule chimique). Le minéral possède alors toujours sa couleur propre. Ainsi, le cuivre colore les minéraux en vert ou en bleu (comme pour l’azurite), le manganèse en rouge, le lithium en rose et le magnésium en jaune.

La coloration peut aussi provenir de la présence de certains éléments, en très petite quantité, à l’état de « traces ». Sans impureté, de tels minéraux sont incolores. Ainsi, la coloration vert intense des émeraudes (une variété de béryl) s’explique par la présence de chrome.

La coloration peut enfin être due à des phénomènes optiques (dispersion, diffusion ou diffraction de la lumière). Par exemple, l’iridescence de l’opale (jeu de couleurs rappelant l’arc-en-ciel) est due à la diffraction de la lumière par des couches ordonnées de billes de cristobalite.

Certains minéraux réémettent de la lumière lorsqu’on les illumine. La lumière émise et celle qui provoque l’excitation sont de couleurs différentes. Il faut ainsi projeter sur les minéraux une lumière ultraviolette (invisible) pour qu’ils émettent ensuite une lumière visible. Les minéraux sujets à ce phénomène sont dits luminescents. On utilise parfois le terme de fluorescence (qui vient de la fluorite).

Il n’y a que très peu de minéraux qui sont toujours luminescents. En revanche, beaucoup d’autres le sont occasionnellement (fluorite, apatite, calcite, aragonite, zircon…). Des impuretés sont responsables de cette luminescence occasionnelle, en particulier le manganèse (Mn) et le bismuth (Bi).

Les minéraux transparents laissent passer la lumière alors que les minéraux opaques l’arrêtent plus ou moins complètement. Seuls les minéraux de la classe des sulfures et des oxydes sont vraiment opaques. On dit qu’un minéral est translucide lorsque qu’il laisse passer la lumière tout en masquant le contour des objets observés au travers.

L’éclat d’un minéral permet de décrire son aspect plus ou moins brillant ou au contraire terne. Il dépend de la proportion de lumière réfléchie par rapport à la quantité de lumière reçue. Les minéraux transparents réfléchissant peu la lumière ont un éclat gras ou vitreux (le quartz) alors que les minéraux transparents la réfléchissant beaucoup ont un éclat adamantin (le diamant). Les minéraux opaques présentent un éclat plus ou moins métallique.

La dureté reflète la résistance opposée par la structure cristalline aux contraintes mécaniques. En pratique, c’est la résistance à la rayure. Un minéral est dit plus dur qu’un autre minéral lorsqu’il le raye. La mesure de la dureté se fait par comparaison avec dix minéraux de référence qui constituent l’échelle de dureté dite de Mohs. Par exemple, la pyrite raye l’orthose mais est rayée par le quartz : elle a donc une dureté de 6,5.

La densité est le rapport entre le poids d’un certain volume de minéral et le poids d’un même volume d’eau. Un minéral de densité 1 flotte ! La plupart des minéraux ont une densité de 2 à 4. Mais elle varie entre les minéraux les plus légers (de densité 1 à 2) et les minéraux très lourds, de densité supérieure à 6, comme la galène ou l’or.

Certains minéraux sont conducteurs d’électricité : ils laissent circuler le courant électrique. Les métaux natifs (fer, cuivre, aluminium, zinc, plomb…) en sont les plus beaux exemples. En dehors de cette famille de minéraux, cette propriété est rare. On la retrouve par exemple chez le graphite.

Certains minéraux non conducteurs peuvent être électrisés par chauffage (pyroélectricité) ou bien par pression (piézoélectricité). La tourmaline s’électrise ainsi lorsqu’on la chauffe en la frottant sur un tissu. Le quartz s’électrise quand on le comprime. Ce phénomène a de nombreux usages en électronique (montre à quartz).

Certains minéraux, en particulier ceux qui contiennent du fer, sont sensibles au champ magnétique. Mais seulement deux minéraux sont fortement attirés par un aimant : la magnétite (Fe3O4) et la pyrrhotine (FeS). Les

Les minéraux fascinent par leurs formes étonnantes et leurs couleurs variées, parfois changeantes. Sais-tu qu’ils sont présents tout autour de toi, et que tu en utilises même certains au quotidien sans le savoir ?

Dans ce guide, découvre leurs propriétés et apprends à les reconnaître, grâce à 56 fiches te présentant les minéraux les plus remarquables, afin de pouvoir les identifier comme un géologue.

En bonus, tu pourras même apprendre à en fabriquer un dans ta cuisine !

www.rusticaeditions.com