Ladifférence,c’estquoi ?est un outil qui permet de sensibiliser vos enfants à ce thème tout en les éveillant à la tolérance et en développant certaines aptitudes de raisonnement.

Grâce aux nombreux exemples concrets indiqués sur les cartes, les échanges resteront accessibles et ludiques, l’idée étant de partager en famille un moment de réflexion qui ouvrira les esprits.

À l’aide des trente cartes illustrées, je vous propose d’aborder six types de différences que l’on peut retrouver entre les êtres humains, cette catégorisation étant bien sûr une possibilité parmi d’autres.

Pour vous guider, je me suis inspirée des nombreux échanges que j’ai animés dans le cadre des ateliers philosophiques Les petitesLumières*, un projet d’initiation à la philosophie pour enfants et adolescents que j’ai fondé en 2014. Avec une vingtaine d’intervenants, LespetitesLumières ont déjà éveillé à cette discipline plus de quinze mille enfants !

Ici, à travers des images et des questions philosophiques sus citées par une situation concrète, je vous invite à explorer avec vos enfants les différences physiques, les différences culturelles, les différences de sexe, les différences de goûts, les différences d’origine et les différences de croyance.

*Site Les petites Lumières : www.ateliersdephilosophiepourenfants.com

« Une différence qui n’offre aucun sens à la raison n’est pas une différence », écrivait Johann Wolfgang von Goethe dans ses Maximes et Réflexions (1833). Mais alors, qu’est-ce qu’une différence ?

Au-delà des aspects communs, les êtres humains ont tous quelque chose d’unique qui les rend différents les uns des autres. Quand on regarde autour de soi, dans la rue, à l’école ou au sein de la famille, la première chose qui saute aux yeux, ce sont nos diffé rences : il y a des gens grands et d’autres petits, des filles et des garçons… Ces différences, qui peuvent nous accompagner dès notre naissance ou bien être acquises tout au long de la vie (par exemple, en s’initiant à un certain sport ou à un instrument de musique), sont très importantes car elles contribuent à notre identité et nous définissent chacun en tant qu’être unique.

La plupart du temps, nous vivons tous ensemble, avec nos dif férences, sans y penser et sans que cela pose problème. Mais, parfois, vivre ensemble n’est pas si facile et certaines personnes sont discriminées, c’est-à-dire rejetées parce qu’elles ne sont pas « comme tout le monde » ! Transformer nos différences en richesses au lieu de les considérer comme un obstacle, voilà une attitude qui peut nous aider à mieux vivre ensemble.

Cet étui de trente cartes est conçu pour guider l’enfant de façon accessible et précise dans une réflexion sur le vaste thème de la différence. Ces trente concepts sont divisés en six catégories : les différences physiques, les différences culturelles, les différences de sexe, les différences de goûts, les différences d’origine et les différences de croyance. Ladifférence,c’estquoi ? offre un espace d’expression libre et de réflexion guidée pour que les enfants puissent aborder des sujets aussi divers que le handicap ou le transhumanisme, les différentes façons d’exprimer une émotion selon la culture d’appartenance ou les stéréotypes véhiculés par les jouets, les changements de mode selon les contextes ou la pluralité des croyances selon la religion que l’on pratique (ou non)...

Ce dispositif peut être utilisé par des parents ou des grandsparents qui souhaitent partager un moment de complicité avec leurs enfants ou petits-enfants, mais aussi par des enseignants ou des animateurs qui aspirent à mettre en place des ateliers de philosophie sur le sujet.

Dans l’idéal, il est préférable que les enfants choisissent eux-mêmes la carte et donc la notion à aborder. Dans le cadre des ateliers philo, si les enfants n’arrivent pas à se mettre d’accord, il est possible de procéder par vote ou tirage au sort. Il est envisageable également de co-construire un parcours logique entre les différentes cartes, les concepts étant souvent

Une première catégorie de différences que l’on peut constater entre les individus est représentée par les différences physiques, comme l’identité génétique, la couleur de la peau, la taille... Si une fonction physique ou mentale est diminuée dans ses capacités, on parlera de handicap, si elle est augmentée, on fera en revanche référence à la notion de transhumain.

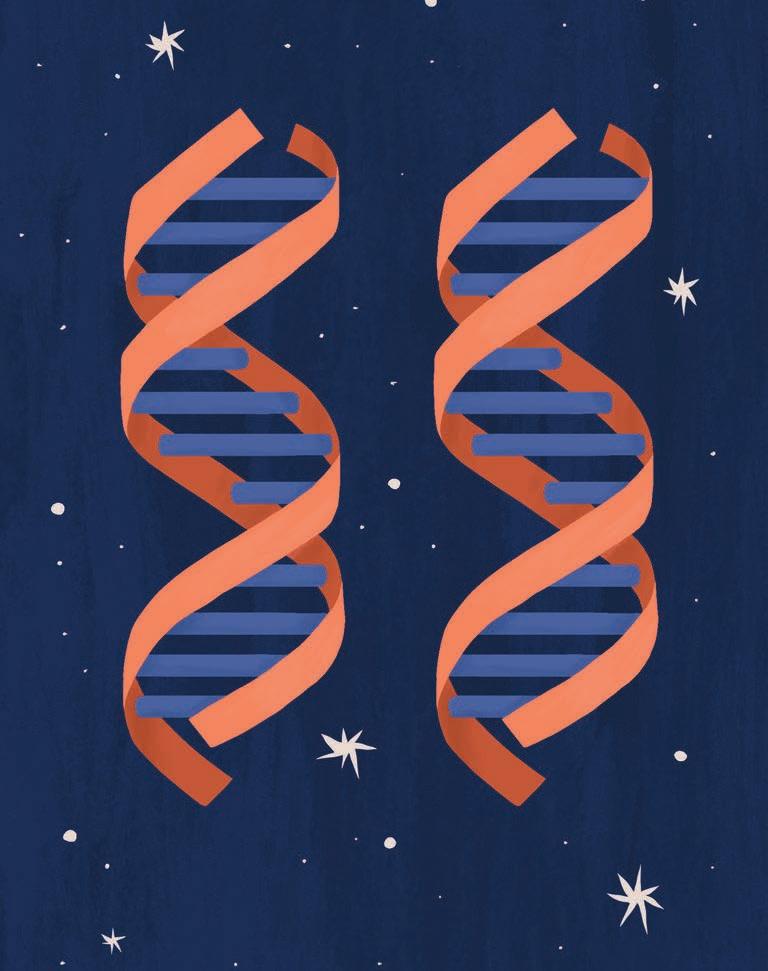

La plupart des différences physiques entre les êtres humains sont dues à des différences au niveau de leur ADN (d’autres différences physiques pourraient survenir par exemple par accident). ADN est l’acronyme de l’acide désoxyribonucléique, un acide présent dans le noyau de presque toutes les cellules des êtres vivants ainsi que dans de nombreux virus. Structuré en chromosomes, l’ADN contient le génome, c’est-à-dire l’infor mation génétique qui permet le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. Les cellules humaines contiennent 46 chromosomes. La structure en double hélice de l’ADN, commune à toutes les espèces, a été mise en évidence en 1953 par le Britannique Francis Crick et l’Américain James Watson.

La peau, qui permet à l’homme d’explorer son environnement par le toucher, joue un rôle fondamental dans la sensibilité à la pression, à la température et à la douleur. Ce sont des pigments, appelés mélanine, qui sont responsables de la coloration de la peau. La couleur de la peau chez les êtres humains peut aussi varier en fonction de l’origine, de l’exposition au soleil, de l’état émotionnel, de l’état de santé…

Joie, peur, tristesse, surprise, colère et dégoût sont les six émotions fonda mentales reconnues par le psychologue américain Paul Ekman à la suite de ses études sur les expressions faciales. Et pourtant, la manière de montrer ses émotions est très différente selon les pays et dépend des cultures. Si les émotions sont souvent exprimées directement en Amérique latine ou dans les pays méditerranéens, dans certaines cultures, en Thaïlande ou au Japon par exemple, il n’est pas convenable de les montrer, surtout dans l’espace public.

L’espace public, c’est-à-dire l’ensemble des rues, des places, des rivières, des forêts, etc., où tout le monde peut passer, est habité de façon différente selon les pays. Par exemple, alors qu’en Europe il est commun de manger et de boire n’importe où, ce n’est pas le cas en Asie, où il n’est généralement pas toléré de le faire dans les transports en commun sous peine d’amende. Au Japon, il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la rue et il est très mal vu de se moucher en public (il faut se rendre aux toilettes).

«Cequiestsoumisaujugementdupublicacquiertdelapublicité.»Jürgen Habermas,L’espace public,1978.

Référencephilo :codesocial

Lecodesocialestunensembledesignes,deticsdelangage,degestesémis parlesindividuspourmarquerleurappartenanceàungroupe,àunecommunautéouàuneclassesocialeetpouryêtreacceptés.

Fille ou garçon ? C’est l’une des premières questions que l’on se pose quand on attend un bébé, et la réponse est donnée biologiquement par le sexe de ce dernier. Si le sexe renvoie à une différence biologique, la notion de genre définit en revanche une identité culturellement et socialement construite des hommes et des femmes (évidente souvent à travers les stéréotypes transmis par les jouets, les préjugés et les discriminations concernant les femmes dans certains métiers, l’écart entre les salaires…).

Le sexisme est une forme de discrimination qui consiste à considérer qu’un sexe est supérieur à l’autre. Comme toute discrimination, le sexisme est fondé sur un préjugé ou un stéréotype, qui vise à établir des différences parmi les êtres humains de façon illégitime.

Tandis que le sexe définit l’identité biologique, le genre renvoie à l’identité culturellement et socialement construite des hommes et des femmes, à laquelle s’ajoutent d’autres identités possibles. Une personne peut être cisgenre (si son genre est en concordance avec le sexe – fille ou garçon – qui lui a été assigné à la naissance), ou bien transgenre (s’il n’y a pas cette concordance).

« Onnenaîtpasfemme,onledevient. » SimonedeBeauvoir,Le Deuxième Sexe,1949.

Les « vrais » jumeaux (monozygotes) ont à la naissance 100 % de leur génome en commun. Deux personnes qui ne sont pas jumelles ont en moyenne 99,9 % de leur matériel génétique en commun. Un être humain et une souris partagent 99 % de leur génome, un être humain et une banane 40 %.

• Sommes-nous différents les uns des autres ?

Justifie ta réponse par des arguments.

• Les êtres humains sont-ils différents des autres animaux ? Et des plantes ?

Trouve des ressemblances et des différences.

• Quelles différences les ADN de deux personnes distinctes peuvent-elles produire ?

Donne des exemples et catégorise-les.

• Que se passerait-il si tous les humains avaient le même ADN ?

Formule une hypothèse et évalue ses conséquences.

• Y a-t-il des cas où tu trouverais légitime de modifier le génome ?

Donne des exemples pour justifier ta réponse.

La peau est l'organe le plus étendu et le plus lourd du corps humain. Chez l'adulte sa surface est d'environ 2 m2 et son épaisseur varie de 1 à 3 mm. Sa couleur et son grain peuvent varier d’une personne à l’autre.

• Quelles sont les différences de peau que deux personnes peuvent présenter ? Donne des exemples et catégorise-les.

• La peau peut-elle changer chez une même personne ? Donne des exemples pour justifier ta réponse.

• La couleur de la peau est-elle importante ?

Justifie ta réponse par des arguments.

• Qu’est-ce que le racisme ? Donne une définition.

• Doit-on discriminer quelqu’un en raison de la couleur de sa peau ?

Justifie ta réponse par des arguments.

de philo

À partir d’exemples concrets, ces cartes illustrées vous offrent des points de départ pour parler des différences avec votre enfant. Vous pourrez vous appuyer sur les questions proposées afin de l’aider dans sa réflexion. Physiques, culturelles, de goûts, de sexe, d’origine ou de croyance, les différences nous entourent au quotidien. Ce support est idéal pour accompagner votre enfant dans ses questionnements et l’éveiller à la tolérance.

> 30 cartes inspirées des nombreux échanges que l’autrice a animés dans le cadre des ateliers philo Les petites Lumières.

> 6 thématiques et un code couleur très clair qui permet à l’enfant de choisir le concept qui l’inspire le plus en fonction de ses propres questionnements.

> Un livret explicatif, qui montre que les différences sont aussi des richesses et qui met en avant les bienfaits de la pratique de la philosophie dès le plus jeune âge. En les incitant à penser par et pour eux-mêmes, les enfants développent leur autonomie de raisonnement, une faculté qui leur servira toute leur vie.

Chiara Pastorini est enseignante à l’université Paris 9 Dauphine, philosophe praticienne, formatrice et fondatrice des ateliers d’initiation à la philosophie Les petites Lumières pour enfants et adolescents. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages sur le sujet.