LE SYSTÈME SOLAIRE

Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre. Autour de lui tournent huit planètes et leurs satellites. Les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont celles qui sont les moins distantes du Soleil et celles qui tournent le plus vite autour de lui. Plus loin viennent les planètes géantes : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Des planètes naines et des milliards de petits corps (astéroïdes, comètes, poussières interplanétaires) participent aussi à cette ronde autour du Soleil.

Les planètes tournent toutes dans le même sens autour du Soleil. Elles tournent également sur elles-mêmes.

Si nous pouvons voir une planète dans le ciel, c’est parce qu’elle reflète la lumière visible du Soleil. Mais elle-même n’émet pas de lumière visible, à l’inverse du Soleil, qui est une étoile.

Aux limites du Système solaire se trouve le nuage de Oort, qui contiendrait plus de 300 milliards de comètes.

La ceinture de Kuiper

Le Soleil

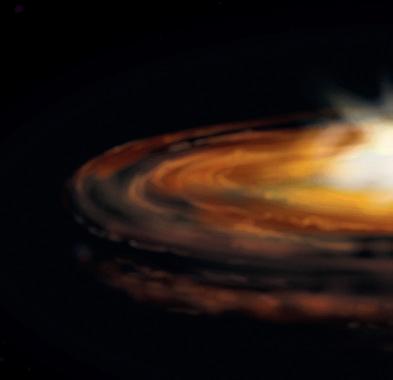

La naissance du Système solaire

Le Système solaire est né il y a 4,56 milliards d’années, à partir d’un immense nuage de gaz et de poussières. Le nuage, s’effondrant sous son propre poids, se met à tourner de plus en plus vite et s’aplatit pour former un disque. Au centre, où la température est élevée, naît ce qui sera le Soleil. Puis, à mesure que la chaleur diminue dans le disque, des grains de poussières s’agglomèrent, se collent, grossissent, deviennent des rochers, entrent en collision, se soudent, puis grossissent encore pour former une planète. Dans la partie externe du disque, les plus massives retiennent du gaz, donnant les planètes géantes. Les planètes rocheuses se forment par collision de petits corps dans la partie interne du disque.

Notre Système solaire est situé dans la Voie lactée, notre galaxie, qui compte 200 milliards d’étoiles. Le Soleil est l’une d’entre elles. Cette énorme boule de gaz très chaude représente à elle seule plus de 99 % de la masse totale de tous les corps du Système solaire.

Les planètes rocheuses

Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont essentiellement formées de roches et de métaux. Petites et denses, ces planètes ont une surface dure.

Jupiter

Jupiter est plus massive que toutes les autres planètes réunies. La masse d’un corps est la quantité de matière qu’il contient, indépendamment de l’endroit où il se trouve. La masse est différente du poids.

Uranus

Les satellites sont des corps qui tournent autour des planètes.

Une comète

La ceinture principale d’astéroïdes

Les planètes géantes

Jupiter et Saturne, appelées « géantes gazeuses », sont surtout composées de gaz (hydrogène et hélium). Uranus et Neptune sont nommées géantes glacées en raison des glaces diverses qu’elles contiennent (glaces d’eau, de méthane, d’ammoniac).

Toutes ces planètes géantes sont entourées d’anneaux plus ou moins fins et accompagnées d’un cortège de satellites. Volumineuses et peu denses, elles ne possèdent pas de surface solide.

La ceinture d’astéroïde

Entre Mars et Jupiter s’étend un disque formé de millions de petits corps rocheux. Les plus gros sont Cérès, Vesta, Pallas et Hygeia.

La ceinture de Kuiper

Cette zone au-delà de Neptune abrite des milliards de corps glacés. On y trouve des planètes naines, comme Pluton et Éris. Elle serait 20 fois plus large et peut-être 200 fois plus massive que la ceinture principale d’astéroïdes.

UNE MYSTÉRIEUSE NEUVIÈME PLANÈTE ?

En étudiant la trajectoire de certains corps glacés en orbite lointaine autour du Soleil, des chercheurs pensent qu’il pourrait exister une neuvième planète dans le Système solaire. Cependant, les recherches menées depuis près de 10 ans n’ont pas permis de la détecter.

Pluton

Mercure

Vénus

La Terre

Jupiter

Saturne

Neptune

Mars

La Lune

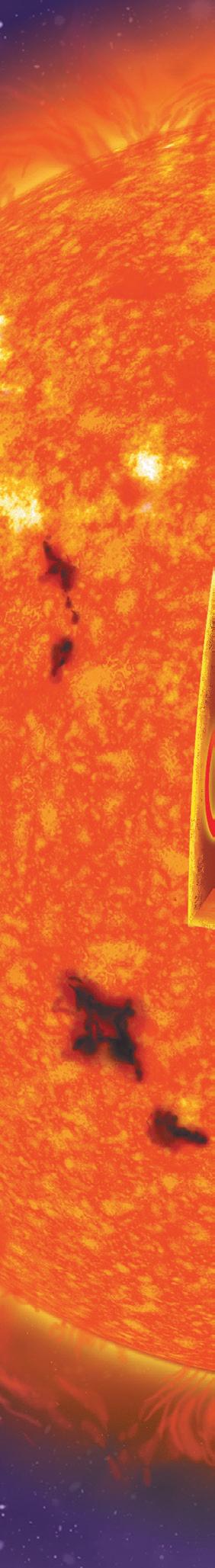

Le Soleil

LE SOLEIL

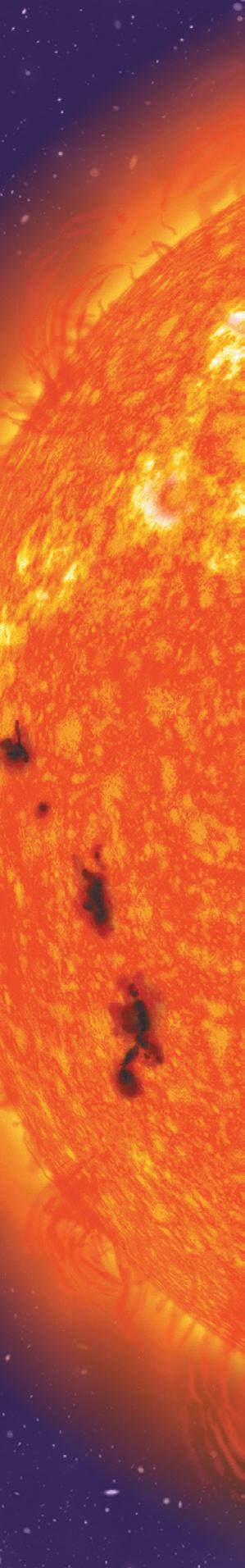

Le Soleil est une étoile comme il en existe des milliards dans notre galaxie. Avec ses 1,392 million de kilomètres de diamètre, il est 109 fois plus grand que la Terre. Composé d’hydrogène et d’hélium, c’est une énorme boule de gaz très chaude qui produit une formidable énergie.

C’est elle qui nous éclaire et nous réchauffe et a permis l’éclosion de la vie sur Terre. Il faut à la lumière un peu plus de 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre. Le Soleil tourne sur lui-même en 26 jours et autour du centre de notre galaxie en 240 millions d’années.

Les cycles du Soleil

Tous les 11 ans environ, le Soleil connaît une période de grande activité. Dans la photosphère, il se couvre de taches sombres, qui se multiplient jusqu’à atteindre le point culminant de l’activité solaire. De la matière est alors éjectée dans l’espace et des particules électriques frappent notre Terre. À chaque nouveau cycle, le champ magnétique du Soleil s’inverse : le pôle Nord devient le pôle Sud et vice versa. Le dernier pic d’activité a eu lieu en octobre 2024.

La couronne

Le champ magnétique, comme un bouclier, protège la Terre du vent solaire. Lorsque des particules du vent solaire heurtent ce bouclier, le choc produit de l’électricité à l’intérieur de celui-ci. Celle-ci chasse alors d’autres particules présentes dans le champ magnétique vers les pôles de la Terre, où elles créent de splendides aurores polaires, de couleur verte ou rouge.

Elle est faite de gaz chargés d’énergie électrique. On peut l’apercevoir lors d’une éclipse totale, quand la Lune masque entièrement le disque du Soleil. En temps normal, le disque solaire est si éclatant de lumière qu’il empêche de voir la couronne, moins lumineuse. La température de la couronne atteint plus de 1 million de degrés, beaucoup plus que la surface du Soleil (5 800 °C).

Pourquoi cette différence ?

Les astrophysiciens tentent de percer ce mystère.

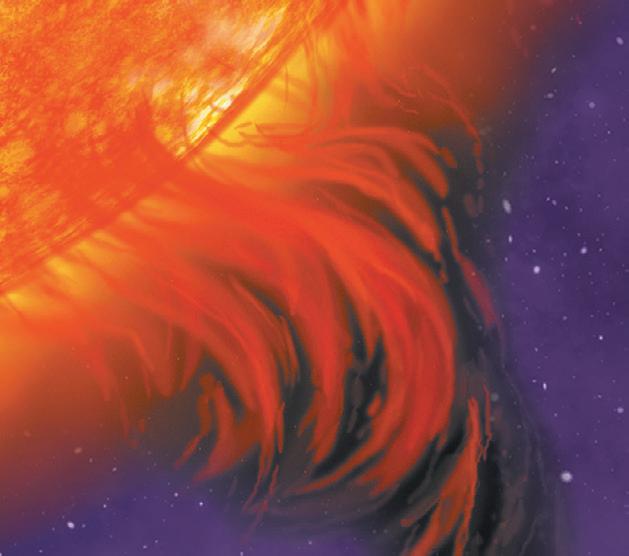

LES ÉRUPTIONS SOLAIRES

Dans ses périodes de grande activité, le Soleil expulse dans l’espace de gigantesques bulles de matière de sa couronne, lancées à des vitesses allant jusqu’à 3 000 km/s, ainsi que des rayonnements énergétiques de la même nature que ceux produits par des explosions nucléaires. Il projette ainsi vers la Terre un flux d’énergie, qui produit non seulement des aurores polaires mais cause aussi d’importantes perturbations : satellites endommagés, transports déréglés, pannes d’électricité et d’Internet, système de GPS faussé, mise en danger des astronautes dans l’espace…

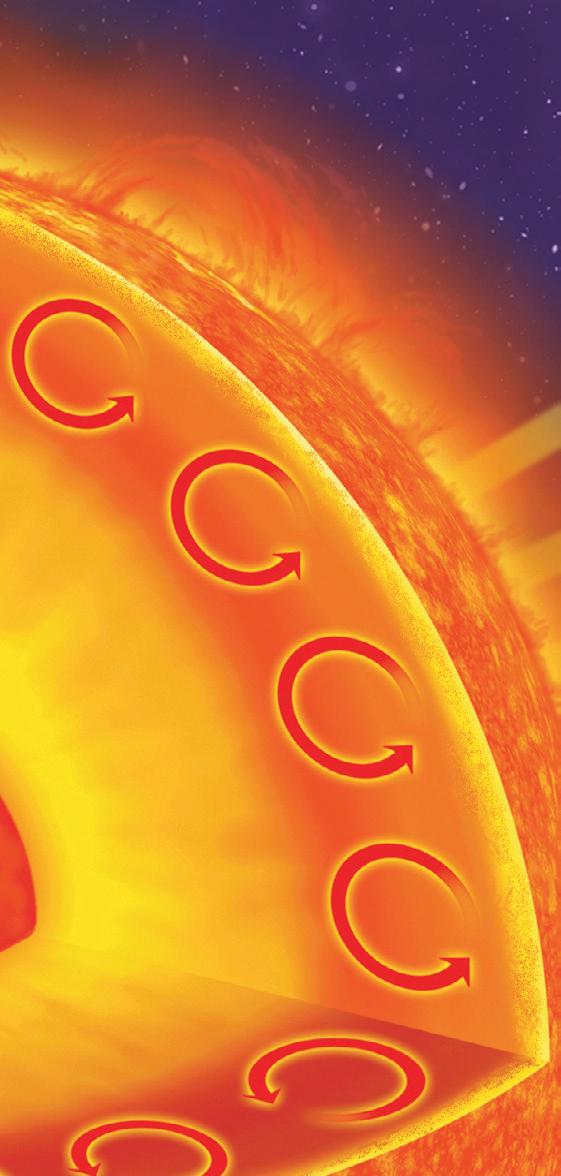

La chromosphère

Fin liseré rougeâtre situé entre la photosphère et la couronne, c’est l’atmosphère du Soleil, qui s’étend sur 500 à 2 000 km.

La

photosphère

Épaisse de 150 km environ, cette enveloppe de gaz est la surface visible du Soleil. Elle n’est pas lisse mais parsemée de grains qui éclatent, comme les bulles dans de l’eau qui bout. Des taches solaires, plus sombres, apparaissent dans certaines zones et y refroidissent les gaz.

Couronne

million de degrés

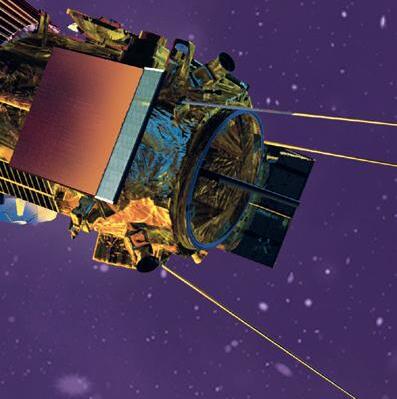

Sous haute surveillance

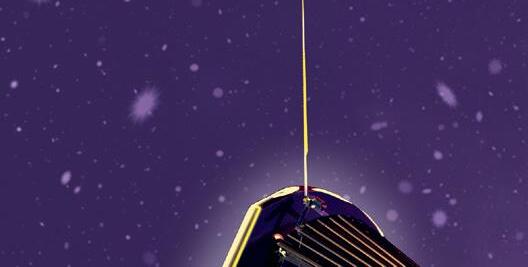

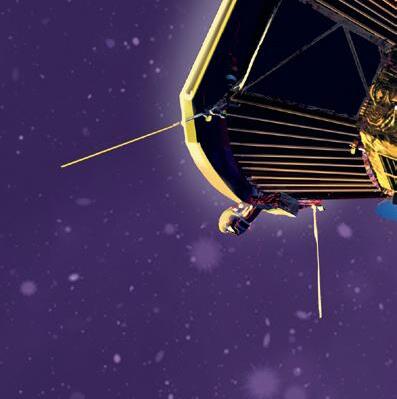

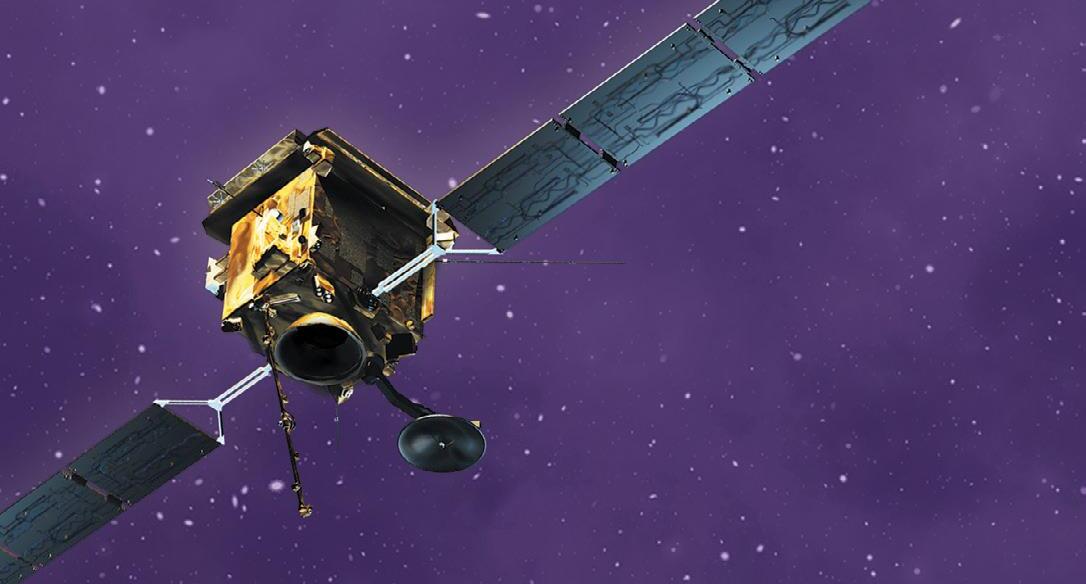

Le Soleil est surveillé 24 heures sur 24 depuis le sol par des télescopes solaires ou depuis l’espace par des satellites. Les sondes Solar Probe et Solar Orbiter par exemple, lancées en 2018 et 2020, sont chargées de percer les mystères du Soleil, en effectuant des passages dans les parties de l’atmosphère solaire encore jamais explorées. Elles peuvent ainsi détecter la propagation des éruptions solaires et permettre de mieux s’en protéger. Ces deux sondes ont montré que l’énergie qui alimente le vent solaire provient des grandes fluctuations du champ magnétique du Soleil. Solar Orbiter peut prendre avec ses six instruments d’observation des images rapprochées du Soleil. Solar Probe est le premier satellite à pouvoir s’approcher assez du Soleil (à environ 6,2 millions de kilomètres au-dessus de sa surface) pour explorer sa couronne.

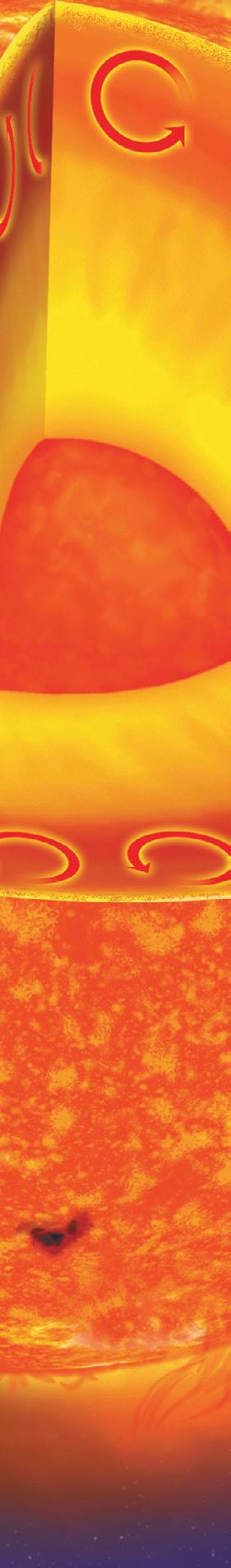

Le noyau

Dans le noyau, de colossales quantités d’hydrogène sont soumises à d’énormes pressions et à des températures atteignant plus de 15 millions de degrés. Sous leur effet, l’hydrogène se change en hélium, libérant ainsi de l’énergie. Cette énergie mettra quelques centaines de milliers d’années pour traverser les diverses couches de gaz du Soleil, avant de s’échapper dans l’espace sous forme de lumière.

Les protubérances

De grandes arches de gaz, les protubérances, s’élèvent de la couronne, parfois jusqu’à 100 000 km de haut.

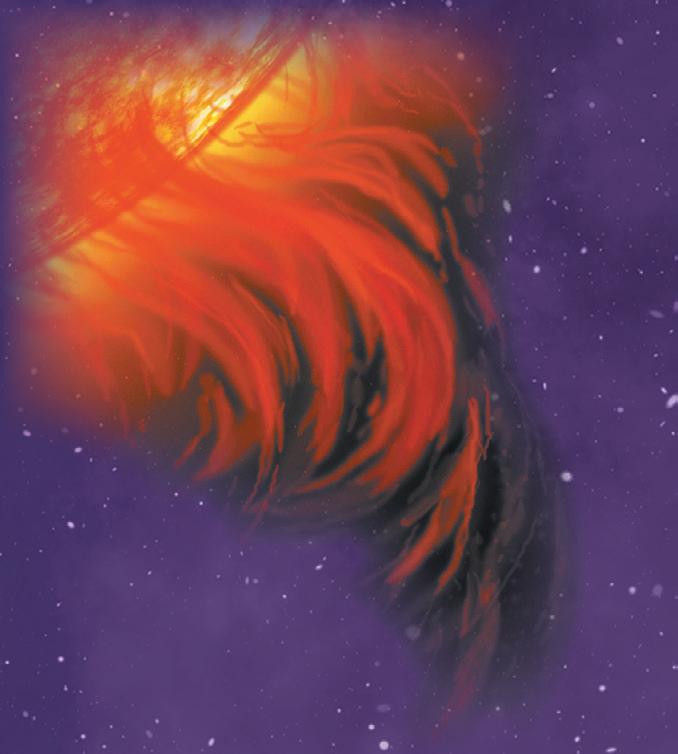

LA MORT DU SOLEIL

Le Soleil, comme toutes les étoiles, est condamné à mourir. Actuellement, il en est à la moitié de sa vie. Dans 5 milliards d’années, quand il aura épuisé l’hydrogène qui lui sert de combustible, il ne restera plus que de l’hélium en son centre. Il deviendra alors une étoile géante rouge (1) et sera environ 100 fois plus grand qu’aujourd’hui. Puis, quand l’hélium se sera à son tour entièrement consumé, le Soleil, s’effondrant sur lui-même, se transformera en une étoile naine blanche (2), peu lumineuse. Enfin, on pense qu’il pourrait s’éteindre, devenir froid, et se transformer alors en naine noire (3).

Solar Probe

Orbiter

La lumière, visible ou invisible, se propage à la vitesse d’environ 300 000 km/s.

Photosphère

800 °C

Noyau

15 millions de degrés

Noyau

L’EXPLORATION DES PLANÈTES

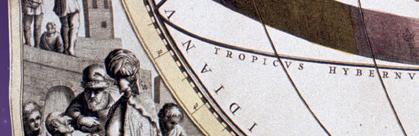

C’est avec Galilée et sa lunette astronomique que débute l’observation détaillée des planètes, il y a 4 siècles. Puis, grâce à des lunettes et télescopes toujours plus perfectionnés, on découvre des planètes non visibles à l’œil nu, ainsi que de nombreux autres corps célestes. Dans les années 1960 démarre la conquête de l’espace. Des sondes y sont envoyées pour étudier les planètes et larguer des robots à leur surface. Enfin, dès 1995, la découverte de planètes hors de notre Système solaire ouvre un nouveau champ d’exploration.

Galilée explore le Système solaire

En 1609, Galilée (1564-1642) pointe une lunette astronomique vers le ciel. Une énorme surprise l’attend : la Lune lui apparaît couverte de cratères et de montagnes ! Puis, avec sa lunette qui grossit environ 30 fois, il découvre les quatre gros satellites de Jupiter et comprend que Vénus, comme la Lune, change de forme (disque, fin croissant...) selon la façon dont elle est éclairée par le Soleil. Il en conclut donc qu’elle tourne autour de ce dernier. Les découvertes de Galilée vont bouleverser la conception de l’Univers, prouvant la validité du modèle de l’astronome polonais Copernic (1473-1543), qui affirmait que le Soleil, et non la Terre, était au centre du monde et que les planètes tournaient autour de lui. Grâce aux évolutions des lunettes et des télescopes, les astronomes découvrent au XVIIIe siècle Uranus. Neptune, la huitième planète, ne sera identifiée qu’au XIXe siècle.

Premières observations à l’œil nu

Pendant longtemps, les hommes n’ont vu les planètes que comme de petits points lumineux parmi des étoiles. Ils leur attribuèrent une nature divine. Chez les Babyloniens, la planète Vénus, facile à observer, était la maîtresse des cieux. Pour les Grecs, la Terre, immobile, était le centre de l’Univers. À cette époque, on ne connaissait, en plus de la Terre, que les cinq planètes visibles à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

L’exploration spatiale

Le premier astre visé par l’exploration spatiale est la Lune, avec l’envoi, en 1959, de Luna 1, la première sonde à survoler le satellite à une distance de 6 000 km. Au début des années 1960, tandis que les Américains lancent le programme Apollo, destiné à envoyer les premiers hommes sur la Lune, commence l’exploration des planètes rocheuses : Vénus et Mars. Après la conquête de la Lune en 1969, débute, dans les années 1970, l’exploration des planètes géantes : Jupiter et Saturne.

Après avoir survolé Jupiter en 1979 et Saturne en 1980, la sonde Voyager 1 se trouve maintenant dans le champ magnétique interstellaire, à 25 milliards de kilomètres de distance du Soleil. Elle est l’objet le plus lointain lancé par l’homme !

Les sondes spatiales

LES TÉLESCOPES SPATIAUX

Les télescopes spatiaux, placés en orbite autour de la Terre, ont l’avantage de ne pas être perturbés par l’atmosphère terrestre. Le télescope spatial James Webb, situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, fonctionne 24 heures sur 24 et envoie des données à distance aux scientifiques. Il a découvert en 2024 la plus lointaine galaxie jamais observée, JADES-GS-z14-0. Le télescope spatial James Webb observe essentiellement dans l’infrarouge (rayonnement invisible permettant de remonter plus loin dans l’espace et le temps et de voir des objets très froids).

L’exploration d’une planète se fait en plusieurs étapes : on la survole avec une sonde, puis on en place une autre en orbite autour d’elle pour l’étudier. Enfin, on envoie une sonde qui largue sur elle un atterrisseur ou un rover (un véhicule pour se déplacer à sa surface). Tous ces robots, bardés d’instruments scientifiques, retransmettent des observations sur Terre aux scientifiques. On utilise également des drones aériens, comme le drone hélicoptère Ingenuity, qui a effectué 72 vols dans l’atmosphère de Mars entre 2021 et 2024, ou le drone hélicoptère Dragonfly pour explorer Titan, une lune de Saturne en 2034. Les drones peuvent guider les rovers et prendre des clichés.

La première image d’une exoplanète prise par le VLT en 2004. Il s’agit de la planète 2M1207 b (en rouge).

LES TÉLESCOPES AU SOL

Les télescopes au sol permettent d’étudier un grand nombre d’objets célestes et des planètes lointaines peu explorées par des sondes spatiales. Les télescopes sont construits en altitude ou dans des déserts pour éviter la pollution de l’air. Le VLT(VeryLargeTelescope, ci-dessus), situé au Chili, en plein désert d’Atacama, à 2 550 m d’altitude, abrite quatre des plus puissants télescopes du monde, de 8,2 m de diamètre. On lui doit la première photographie d’une exoplanète en infrarouge. En 2018, le VLTa détecté pour la première fois de l’histoire une exoplanète géante gazeuse au moment de sa formation, autour d’une étoile proche. Cette planète, nommée PDS 70b, est plus massive que Jupiter, la plus grosse planète du Système solaire.

Vue d’artiste du télescope spatial James Webb.

DANS LA MÊME COLLECTION :