FALTER

Nr. 27a/25

Nr. 27a/25

Fahren. Parken. Reisen. Forschen.

Wie wir die Verkehrswende scha en und was uns dabei bremst

Reportagen: Das blaue Entsiegelungswunder von Wels +++ Zu Besuch in der Fahrrad-Hauptstadt Europas

Meinung: Wo Patriarchat und Mobilität kollidieren +++ Braucht es ein Auto in der Stadt?

Pionier-Porträts: Hermann Knoflacher +++ Pedi-Bus Währing +++ Christoph Schwarz +++ Poxrucker Sisters Tipps: Zugreisen +++ Bücher +++ Dokumentarfilme

Jetzt FALTER abonnieren inklusive Hängematte von Ticket to the Moon aus besonders leichter Fallschirmseide. Ab € 180,–

abo.falter.at

Sie haben bereits ein Abo: Hängematte um € 65,–

FAHREN

5 Porträt: Peter und Jakob Kühnberger, Grätzllabor Währing

6 Essay: Wo und wieso die Verkehrswende stockt – und was das mit dem Patriarchat zu tun hat

10 Infografik: Tempolimits für Anfänger

12 Der Kabare ist Berni Wagner über drei seltene Straßen-Spezies

14 Wieso kaufen alle (Wiener) einen SUV?

PARKEN

19 Porträt: Klimaaktivist und Künstler Christoph Schwarz

20 Das blaue Entsiegelungswunder von Wels

23 Der ewige Streit um den Wiener Gürtel

24 Zum 85er: Begegnung mit dem Verkehrsplaner Hermann Knoflacher

REISEN

27 Porträt: Poxrucker Sisters, Dialektpop-Trio

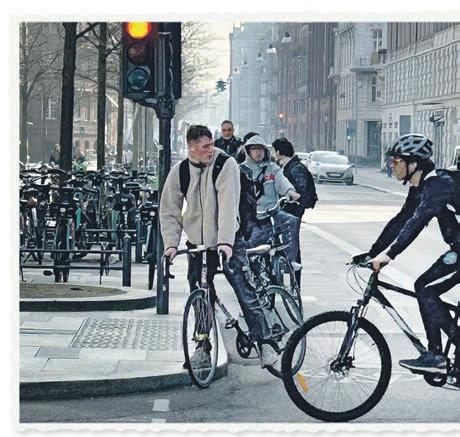

28 Zu Besuch in Europas Rad-Hauptstadt Kopenhagen

31 Platzt der Traum vom grünen Fliegen?

32 Der Viel-Zugfahrer und Autor Othmar Pruckner im Interview

FORSCHEN

35 Porträt: Cornelia Dlabaja, Stadtforscherin

36 Stanz: Das gallische Dorf Österreichs

40 Die kühnsten Mobilitätsutopien und was aus ihnen wurde

42 Das Grüne Band oder: Wieso Arten wandern müssen

44 Mobilitätsbücher und Dokus

46 Pro/Contra: Braucht es in Wien ein eigenes Auto?

Irgendwo zwischen Testosteron, Aluminium und Asphalt steckt die Verkehrswende fest. Was tun?

Zugreisen sind mühsam, teuer und kompliziert? Nicht unbedingt, meint der Autor Othmar Pruckner

Auf den Straßen des Landes kommt alles zusammen: Die Bevölkerung teilt sich in verfeindete Gruppen von Radfahrern, Autofans und überzeugten Zufußgehern. Straßenbauprojekte, die neue Stadtteile erschließen sollen, stoßen auf Unmut und Widerstand. Für Parkplätze, Wege und Einfamilienhäuser (samt Garage, versteht sich) versiegeln wir munter weiter, als gäbe es unendlich viele Hektar fruchtbaren Bodens. Und der Verkehrssektor ist immer noch das Sorgenkind in der österreichischen Klimabilanz.

Für dieses nun dritte Klimamagazin haben wir uns deshalb eine Frage gestellt: Wie kommen wir

26 18 34

IMPRESSUM

Wieso der Künstler Christoph Schwarz mitten in Wien sein „Cabriobeet“ parkt.

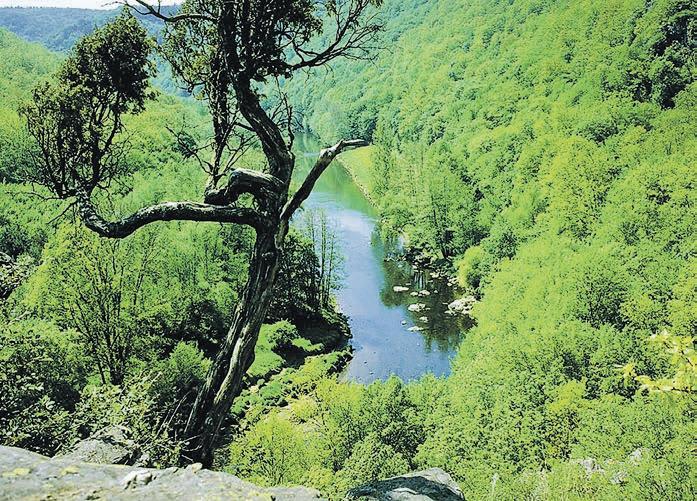

Bis 2007 galt die Wildkatze in Österreich als ausgestorben. Weil sie wandern kann, ist sie zurück.

da raus? Wo sind die vielversprechenden, Hoffnung machenden oder einfach nur schönen Projekte im Land? Die Entsiegler, Aktivistinnen, Forscher, Zugfahrerinnen? Die Zufußgeher, Pionierinnen und Aussteiger? Sie lesen auf den nächsten 48 Seiten eine Fülle an Antworten auf die Frage, wie wir die Verkehrswende stemmen können – und wo es noch hakt. Und das in verschiedenen Formaten. Um eine Auswahl zu geben: Mein Kollege Jürgen Klatzer hat sich zum Beispiel angesehen, wie tief Tempolimits in unserer Gesellscha verankert sind, Antonia Zeiss hat die Zahlen und Fakten illust-

riert (so wie darüber hinaus noch mehr in diesem He ). Gerlinde Pölsler berichtet von der Stanz, wo sich die Bewohner gegen die Landflucht wehren. Anna Goldenberg hat Innovationen auf den Prüfstand gestellt. Der freie Autor Ralf Waldhart war in Wels, um das größte Entsiegelungsprojekt Österreichs zu begleiten. Und unser Fotograf Christopher Mavrič hat wie jedes Jahr vier Vorreiterinnen und Vorreiter abgelichtet.

Wir hoffen, dass Sie Inspiration und Reiselust finden – um den Straßenkampf kurz zu vergessen.

FALTER Zeitschri für Kultur und Politik. 48. Jahrgang. Aboservice: T: +43-1-536 60-928, E: service@falter.at, www.falter.at/abo Herausgeber: Armin Thurnher Medieninhaber: Falter Zeitschri en Gesellscha m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9, T: +43-1-536 60-0, F: +43-1-536 60-912, E: wienzeit@falter.at Chefredakteur: Florian Klenk Redaktion: Katharina Kropshofer Herstellung: Falter Verlagsgesellscha m.b.H. GRAFIK: Barbara Blaha, Dirk Merbach KORREKTUR: Regina Danek, Helmut Gutbrunner Geschä sführung: Siegmar Schlager Finanz: Claudia Zeitler Marketing: Barbara Prem Leitung Sales: Ramona Metzler (kar.), Sheila Martel, Christian Fabi Abwicklung: Jana Buchner, Oliver Pissnigg Vertrieb: PGV, St. Leonharder Straße 10, 5081 Anif Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH Erscheinungsort: Wien, Verlagspostamt 1011 Wien Homepage: www.falter.at. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,

7 MILLIARDEN EURO: So hohe Investitionen wären laut einer Grundlagenstudie von Bund und Ländern aus dem Jahr 2022 nötig, um den Radverkehr in Österreich zu verdoppeln und somit auf 14 Prozent im Modal Split zu bringen (der Anteil des Rad- am Gesamtverkehr). Laut einem Bericht des Klimaministeriums aus dem Jahr 2024 liegt dieser österreichweit bei circa sieben Prozent.

Verkehrsanteil der Fahrräder: 7%

128.000 Kilometer So lang ist Österreichs Straßennetz. Es ist somit um zwei Drittel länger als jenes in der ähnlich großen Schweiz. Die Klimakrise macht vor ihm nicht halt: In den vergangenen Jahren haben sich die Kosten für Reparaturen aufgrund von Muren, Hochwasser und Stürmen verdreifacht.

820.000

Wiener ÖffiJahreskarten

700.000

Autos in Wien

DEN ZWEITEN PLATZ belegt Wien in einer europaweiten Umfrage zur Qualität des Öffi-Netzes. Geschlagen wird die Stadt nur von London. 820.000 Öffi-Jahreskarten gibt es hier – im Vergleich zu 700.000 Autos.

Wer blockiert die Verkehrswende?•Tempolimits für Anfänger•Wagners Staßenkunde•Die SUV-Falle

DAS EUROPÄISCHE REH (CAPREOLUS CAPREOLUS)

„Ihr Menschen müsst euch mehr anstrengen!“

TIERFLÜSTERER: PETER IWANIEWICZ

W as glauben Sie, wie viele Wildtiere werden in Österreich jährlich durch den motorisierten Straßenverkehr getötet? Das Kuratorium für Verkehrssicherheit erhebt diese Zahlen, spricht aber lieber von Unfällen und Fallwild. Kollidiert ein Auto mit nur 50 km/h mit einem 80 Kilo schweren Wildtier, dann wirkt ein Aufprallgewicht von zwei Tonnen. Auf den Fahrer. Und wir Rehe fallen einfach um. Ein Unfall eben, was soll man denn machen, wenn Menschen nachts mit 100 km/h durch die Lebensräume anderer Lebewesen bolzen? Sich noch ein größeres SUV zulegen? Deswegen gab es in der letzten (Jagd-)Saison auch fast 70.000 gefallene Wildtiere, 40.000 davon waren Rehe. Offiziell, denn weniger als zwei Prozent der Wildunfälle werden registriert. Läu einem eine Katze vor die Stoßstange oder knallt einem eine Meise an die Windschutzscheibe, gilt die Delle nur als Bagatelle und wird gar nicht erst erhoben. Dabei ist der Straßenverkehr für manche Tierarten wie Luchs, Dachs oder Feldhase die häufigste

Todesursache und für mehr als 50 Prozent der Gesamtsterblichkeit verantwortlich. Mehr als 39 Prozent aller auf der Straße getöteten Wildtiere verendeten in Niederösterreich, dem weiten Land, in dem fast 1,3 Millionen erwachsene Menschen mehr als 600.000 Pkw besitzen. Sehr aufschlussreich ist auch die Begründung dafür: Landesjägermeister Josef Pröll erklärt die Zahlen damit, dass Wildtiere, um Futter zu finden, sehr viele Straßen queren müssen und naturnahe Lebensräume öfters als in anderen Bundesländern von Verkehrswegen zerschnitten werden.

Diese Analyse überrascht uns nicht. Ja, durch Straßenbau werden fruchtbare Böden versiegelt, der motorisierte Individualverkehr attraktiv gehalten und der bislang schon hohe Anteil von 60,6 Prozent an den gesamten CO₂-Emissionen weiter erhöht. Falls ihr Menschen weiterhin als intelligenteste Lebewesen dieses Planeten gelten wollt, dann müsst ihr euch schon etwas mehr anstrengen! F

Jakob und Peter Kühnberger

LA21.wien, Grätzllabor und Initiatoren des „Pedibus“ Was macht einen guten Bus aus? Natürlich viele Füße – zumindest, wenn ein „Pedibus“ gemeint ist. Dieser „fährt“ momentan in Wien-Währing, dort bald auf 13 „Linien“. Das Ziel: rechtzeitig, gemeinsam und zu Fuß in der Schule anzukommen. Peter und Jakob Kühnberger – Vater und Sohn – haben mit Währingern im „Grätzllabor“ schon viele Projekte ausgetüftelt. 2024 unterstützten sie den Pedibus zunächst an drei Volksschulen.

Ab Herbst sollen es vier sein: Beim Elternabend stecken sie dann Pinnnadeln auf einen Stadtplan, verbinden diese mit Wollfäden – und suchen so nach den besten und vor allem sichersten Routen. Sechs bis zwölf Wochen gehen die Eltern den Weg dann gemeinsam mit ihren Schützlingen, je nachdem, wie viele Kreuzungen und Hindernisse es zu überwinden gilt. „Die ,Busfahrer‘ wechseln sich ab“, sagt Peter Kühnberger – so haben die Eltern „freie Tage“. Irgendwann können die Kinder alleine „fahren“ – „und haben viel Freude daran“.

Auf Wiens Straßen herrscht ein ungleiches Krä ezerren zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern. Die Verkehrswende hingegen scheint festzustecken. Woran liegt das? Und vor allem: Wie kommen wir da raus?

ESSAY: KATHARINA KROPSHOFER

D as Herz schlägt mir immer noch bis zum Hals. Gerade habe ich mein Fahrrad vor dem Büro abgesperrt, taumle wütend und zugleich geschockt die Stiegen hinauf. Nur wenige Minuten zuvor hat mich ein Autofahrer fast umgebracht. Es war kein Versehen, keine Unaufmerksamkeit. Es war diese alltägliche, fast banale Absicht, die ich und viele andere Fahrradfahrerinnen in Wien nur zu gut kennen.

Jeden Tag passiere ich diese Kreuzung: Der Radweg führt zuerst über eine autobreite Spur, die sich Busse, Taxis und die morgendliche Fahrrad-Herde teilen. Am Ende der Burggasse zwackt die Spur nur noch einen schmalen Streifen ab, um schließlich – und hier kommt der gefährliche Part – ganz abzubrechen. Die Straßenzeichen zeigen den Radlern an, sie mögen sich vor den Autos positionieren und so die Poleposition für den Straßenkampf einnehmen: Denn nun sind die ausgleichenden Krä e aufgehoben. Dort, wo der Weg zur dreispurigen Straße wird, wo die einen rechts am Museumsquartier vorbei den Getreidemarkt runterfahren, andere links Richtung Norden abbiegen und viele so wie ich geradeaus zum vergleichsweise ruhigen Ring wollen. „Du scheiß Fotze“, höre ich zu meiner Linken, als ich genau diese Geradeaus-Spur wähle, die nun kein Fahrradweg mehr ist. „Fahr nach rechts, auf die Seite“, schreit mir ein Taxifahrer entgegen und gestikuliert wild. Ich will ruhig bleiben, deute nur auf den Pfeil am Boden, der nach vorne zeigt, doch ahne spätestens dann Böses, als der SUV mit nur wenigen Zentimetern Abstand an mir vorbeizischt, meinen Ellbogen leicht strei .

Ich fahre weiter, will rechts an ihm vorbei. Doch den gut tätowierten Fahrer im Muskel-Shirt hat die „Road Rage“ gepackt: Er steuert sein Auto zur Seite, schneidet mir wiederholt den Weg ab, sodass ich nur knapp abbremsen kann. Ich erspare Ihnen den Wortwechsel, den sein heruntergekurbeltes Fenster anregt.

Später, als sich der Schock gelegt hat und nur noch Wut und Unverständnis überbleiben, weiß ich eines: Irgendwo hier, zwischen Testosteron, Aluminium und Asphalt, steckt die Verkehrswende fest. Während die Industrie immer mehr auf grüne Technologien setzt, der Strom schon großteils aus erneuerbaren Quellen kommt, ist der Verkehrssektor der einzige, dessen Emissionen seit 1990 gestiegen sind. Die Steiermark hat

den Lu hunderter großteils wieder abgeschafft, das EU-Parlament diskutiert über ein Aus des Verbrenner-Aus und die österreichische Regierung streicht Förderungen für E-Autos, während sie Teile der Pendlerpauschale erhöht.

Auch wenn in Wien die Anzahl der Radwege wächst, der U-Bahn-Ausbau und die Nachtzug-Vorherrscha stolz machen, baut Österreich weiterhin mehr Straßenkilometer als Schienen. Mit entsprechenden Opfern: 2024 wurden österreichweit immer noch knapp 10.000 Menschen bei Unfällen mit Fahrrädern verletzt. Vor allem die Zahl der Schwerverletzten stieg um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 32 Menschen starben. Die überwältigende Mehrheit der Zusammenstöße passierte nicht auf abgetrennten Radwegen, sondern auf Straßen, auf denen verschiedene Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen.

Wie also sollen wir die Verkehrswende schaffen, wenn weiterhin Straßenkampf herrscht, jede Verkehrsmittelwahl so eng an Identität geknüp ist? Wie will Österreich bis 2040 und die EU bis 2050 klimaneutral sein, wie die Stadt Wien es schaffen, dass bis 2030 ganze 85 Prozent aller Wege per Rad, Öffis oder zu Fuß zurückgelegt werden?

Rrrrrrrumm. „Früher hä e ich den Kopf gedreht und mir gedacht: Urleiwand“, sagt Bojan Jovanovic. „Aber heute denke ich mir: Wie peinlich!“ Der Wiener sitzt in einem italienischen Café im ersten Bezirk und überkreuzt entspannt die Beine, als ein Fahrer in einem aufgemotzten Wagen für ein paar Meter Gas gibt. Früher. Damit meint Jovanovic die Zeit, als er noch Motorradrennen und Rallyes gefahren ist („der unfairste Sport des Planeten“), für die Zeitschri Der Reitwagen geschrieben und jede freie Minute in dieser Welt verbracht hat. Als seine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Wien-Liesing zog, fand der Vater schnell einen Job beim dortigen Porsche-Händler. Jovanovic wuchs sogar in der Porschestraße auf, machte die HTL für Kra fahrzeugtechnik, später begann er Alufelgen zu designen. Ein Leben für den Verbrenner. Heute ist sein Leben in ein „Davor“ und ein „Danach“ geteilt. Die Transformation begann, als ihn ein alter Freund wieder an seine Leidenscha fürs Radfahren erinner-

Fortsetzung nächste Seite

Das Auto ist zur Normativität geworden, der alles untergeordnet wird, meinen Fachleute. Wer per Fahrrad, Öffis oder zu Fuß unterwegs ist, weicht so vom Status quo ab

te. Sie setzte sich fort, als Jovanovic vor sechs Jahren nach Indien fuhr, sich auf die Suche nach sich selbst und nach Entschleunigung begab – und ihm der „Wahnsinn des Individualverkehrs“ bewusst wurde. Als er dann zurück in seiner schnellen Welt war, kam er mit dieser nicht mehr klar.

Nach 30 Jahren Unterbrechung fährt Jovanovic nun Fixie, also ein Fahrrad mit starrem Gang, hat seine Leidenscha für starke Motoren auf zwei dünne Räder und schmale Sättel umgelenkt. 10.000 Kilometer legt er darauf in den besten Jahren zurück, reist per Rad über die Dolomiten oder entlang des Eisernen Vorhangs. Vor vier Jahren hat er sein letztes Auto verkau . Der Weg zu dieser Entscheidung war kein leichter, der Abschied selbst eine Bagatelle. Seine Geschichte ist vielleicht kein Klassiker, keine Anleitung für einen Umstieg. Und doch erzählt sie viel über unsere motorfixierte Gesellscha . Für Jovanovic war es die Selbstverständlichkeit, mit der das Auto sein Leben dominierte. „Ich kann die Faszination verstehen“, sagt er. „Aber am Ende schränkt einen diese vermeintliche Freiheit nur ein.“ Vielleicht wirkt es schneller, günstiger, praktischer (und manchmal ist es das auch), mit dem Kombi von A nach B zu fahren. Doch viele Kosten bleiben versteckt: Services, Versicherungen, Parkpickerl, CO2-Steuer.

steuerliche Begünstigung für Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen auch privat nutzen dürfen) verzichten. So rechnet es das Wifo vor.

cars ein Standardspielzeug sind – und wie bitte heißen die absurden elektrischen Miniautos, mit denen Kleinkinder über die Donauinsel rattern?

Diese Normativität geht so weit, dass ein Abbau von Parkplätzen als Freiheitsentzug erlebt wird, und kaum eine Maßnahme laut Umfragen für so viel Unmut sorgt wie die Forderung nach mehr Tempolimits (auch wenn dies der einfachste Weg wäre, um Emissionen einzusparen, siehe Seite 10). Kein Wunder also, dass sich der Taxifahrer mit seinem fetten SUV aufregte, als ich mit meinem zarten Blechesel seinen Weg blockierte.

Doch die Welt der PS und Zylinder, der Schnellstraßen und Parkhäuser zeigt sich noch auf einer anderen Ebene: Autofahren befriedigt viele Sinne. Das Rumoren, der Geruch, das Vibrieren zwischen oder unter den Beinen. Besonders Männer spricht das wohl an. Das beschreibt der deutsche Autor Boris von Heesen in seinem Buch „Mann am Steuer. Wie das Patriarchat die Verkehrswende blockiert“. Tempo, Größe, Status, Leistung: Autos sind eng mit einem gewissen (auch falsch verstandenen) Männlichkeitsbild verknüp . Wer dann ein (zu) großes Auto kritisiert, bedroht automatisch auch die Identität des Fahrers.

Die Regierung subventioniert das auch: 5,7 Milliarden Euro könnte Österreich einsparen, würde das Land auf das Dieselprivileg (also eine geringere Besteuerung von Diesel im Vergleich zu Benzin), die Pendlerpauschale (eine Abgeltung für tägliche Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz) oder das Dienstwagenprivileg (eine

„Autonormativität“ nennen Experten und Expertinnen diese unhinterfragte Normalität, mit der alles dem Kfz unterworfen wird: Wir bauen unsere Städte nach dem Prinzip des „Auto first“, verpflichten uns zu Garagenplätzen für jede neue Wohnung. Fahrradfahren oder Zufußgehen wird so automatisch zur Abweichung vom Status quo. Und der Teufel steckt auch im Detail. So schreibt die Autorin und Verkehrswende-Aktivistin Katja Diehl, dass das Handynetz in Deutschland als Erstes entlang von Autobahnen ausgebaut wurde. Wer das nächste Mal über das schlechte Internet auf einer Zugreise jammert, kann sich bei der Autolobby bedanken. Sie hat sich auch in unseren Alltag jenseits der Straßen eingeschlichen: Wer sagt denn, dass die Helden unserer Filme immer im schnellen Rennauto ihre Mission antreten müssen? Dass Bubenkleidung immer mit Baggern überzogen sein muss, Bobby-

Die neu gestaltete Praterstraße in Wien gilt als Vorzeigebeispiel für den Ausbau von Fahrradwegen. Doch reicht es, mehr Angebot zu schaffen, um die Zahl der Verbrenner wirklich zu reduzieren?

Die Vorherrscha der Männer am Steuer zeigt sich nicht nur hinter dem Lenkrad, sondern geht hinauf zu den wichtigsten Entscheidungsträgern: Auch heute sind die Vorstände fast aller deutschen Autokonzerne männlich. Von Heesen nennt das einen „eingeschworenen, anachronistischen Boys Club“, der nicht nur die Wirtscha , sondern auch die Politik umfasst – von Bürgermeistern, die Flächen versiegeln, um neue Straßen und Parkplätze zu bauen, bis hin zu Ministerien, die Subventionen, Tempolimits oder Straßenverkehrsordnungen beschließen. Männlichkeit und fossile Vorherrscha , das geht zusammen wie Schnitzel und Kartoffelsalat.

Aber natürlich ist die falsch verstandene, möglicherweise auch toxische Männlichkeit nicht alleine schuld daran, dass die Verkehrswende stockt. Es sind auch nicht alle Radfahrer heilig (auch ich kenne die Wut, will manchmal auf Autos einprügeln und Kühlhauben, die über den Gehsteig ragen, am liebsten mit destruktiver Kra aus dem Weg räumen) oder alle SUV-Fahrer männlich, geschweige denn toxisch. Doch das momentane System schadet nicht nur

dem Klima und somit uns allen, sondern insbesondere den Männern selbst: Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass Männer doppelt so viele Verkehrsunfälle mit Personenschaden haben wie Frauen. Und sogar dreieinhalb- bis viermal so o im Verkehr sterben.

Wir alle scheinen jedenfalls zu anderen Menschen zu werden, sobald wir in ein Auto steigen. Das Gefühl der Überlegenheit vermischt sich mit dem der Unzerstörbarkeit. Wie sonst soll man sich diese Geschichte aus Paris erklären: Dort war ein SUV-Fahrer in eine Diskussion mit einem Radfahrer gekommen, nachdem der Autofahrer versucht hatte, sich auf einem Radweg an den Stauschlangen vorbeizuschummeln. Es endete nicht beim Wortgefecht: Der Lenker überfuhr den 27-Jährigen, laut Zeugen mit Absicht. Kurz darauf starb dieser.

Seit langem frage ich mich deshalb: Wieso muss nicht jeder und jede bei der Führerscheinprüfung eine verpflichtende Fahrrad-Stunde absolvieren? Mittlerweile bin ich überzeugt: Das ist kein Witz, sondern eine Notwendigkeit. Eine von vielen.

Ein sozialer Kipppunkt ist wohl dann erreicht, wenn nicht nur der Markt in eine gewisse Richtung zeigt, sondern sich auch Werte und Einstellungen ändern. Wie das erreicht werden kann? Mit einer Mischung aus großen und kleinen, schnellen und langsamen Maßnahmen: von der Abschaffung klimaschädlicher Auto-Privilege hin zum Ausbau des Angebots, aber auch der Vision eines nicht-autonormativen Lebens.

„Klar kann ich mich über die verspätete U-Bahn aufregen – aber die Zeit, die man beim S-Bahn- oder Zugfahren gewinnt, sieht niemand“, meint Bojan Jovanovic. Eine gute Klima-Governance, also eine strenge, führende Hand, stellt den „Verboten“ die Vorteile gegenüber, das, was wir gewinnen könnten. Vor kurzem erschien etwa eine Studie in der Fachzeitschri PNAS. Sie zeigte, dass die Aufregung über neue Vorschri en verfliegt, sobald sie einmal umgesetzt sind. Egal ob Rauchverbot, Verbrenner-Aus oder Tempolimit.

Es stimmt positiv, dass in China 2024 bereits mehr E-Autos als Verbrenner zugelassen wurden und dass das wohl auch dem Weltmarkt zeigt, wohin die Reise geht. Aber wer eine echte Verkehrswende will, muss weiter gehen, kann nicht nur neue Technologien erfinden und alle Verbrenner durch E-Autos ersetzen. Und auch mehr tun, als nur Infrastruktur aus- und umbauen.

Es geht nicht darum, alle Autos sofort von den Straßen zu verbannen – das wäre in vielen Fällen auch sozial ungerecht. Aber wir müssen Freiheit und Mobilität neu denken, diese nicht mehr als „individuelles Recht verstehen“, wie es die Autorin Katja Diehl formuliert. Vor allem, wenn sie die Freiheit, die Sicherheit und das Wohlergehen anderer gefährden. Etwa durch eine höhere Risikobereitscha , wie sie Jovanovic schon früh lernte, das mentale Zusammendenken von Leistung und Stärke. Ich habe übrigens versucht, den Taxifahrer, der mich fast ins Krankenhaus gebracht hat, zu kontaktieren. In meiner Wut hatte ich ein Foto seines Autokennzeichens gemacht. Ich wollte mit ihm reden, ihn fragen, wieso er in mir ein Feindbild sieht, was ihn stört an den Radfahrern der Stadt, wo seine Wut herkommt. Gemeldet hat er sich nicht. Aber wer weiß – vielleicht findet sich für ein solches Gespräch ja ein Leser dieses Textes. Redebedarf gäbe es genug. F

10.000

Menschen wurden 2024 österreichweit bei Unfällen mit Fahrrädern verletzt

20

Prozent mehr Schwerverletzte gab es dabei im Vergleich zum Vorjahr

32

Menschen starben sogar

2040

Bis dahin will Österreich klimaneutral sein

85

Prozent aller Wege sollen bis 2030 in Wien per Rad, zu Fuß oder per Öffis zurückgelegt werden

5,7

Milliarden Euro könnte Österreich laut Wifo einsparen, würde das Land auf klimaschädliche Subventionen verzichten

Irgendwo hier, zwischen Testosteron, Aluminium und Asphalt, steckt die Verkehrswende fest

DANN KOMM RAUS AUS DEINER BLASE! LERNE MEHR ÜBER DEN KLIMAWANDEL UND UNSERE MISSION NULL-EMISSION. Unsere Zukunft braucht frischen Wind statt heißer Luft! Deshalb reden wir nicht nur drüber – wir handeln! Begleite uns auf unserer Mission, unsere Produktionsstandorte bis 2030 emissionsfrei zu machen. Wir klären auf, was das bedeutet und an welchen Innovationen wir dafür arbeiten. www.sonnentor.com/co2

FRAGEN?

AUF!

In Österreich sind Autofahrer besonders schnell unterwegs. Eine Temporeduktion hä e viele Vorteile für Klimaschutz, Gesundheit und Geldbörserl. Der Falter hat die wichtigen Fakten und Zahlen

ZAHLENSUCHE: JÜRGEN KLATZER

Da standen die Vertreter des Klimarats und überreichten der Regierung ihre Empfehlungen. Es sind Empfehlungen, wie man die Umwelt und das Klima besser schützen kann. 93 Stück sind es. Viele von ihnen kennt man: öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, Bodenverbrauch bremsen, klimaschädliche Subventionen abschaffen. Es sind die Klassiker unter den Klimaschutzmaßnahmen. Was fehlt, ist das Tempo-100-Limit auf Autobahnen.

Was der Klimarat im Juni 2022 in seinem Bericht verschri licht hat, gilt auch heute noch: Geschwindigkeitsbeschränkungen sind ein heißes Pflaster. In Österreich wird das Limit auf Autobahnen eher erhöht (Stichwort Pilotprojekt 140) statt reduziert. Auf bis zu 130 km/h zu beschleunigen, ist vielen zu wichtig, um stattdessen für den Umweltund Klimaschutz vom Gas zu gehen.

Daten aus dem jüngsten Nationalen Klimabericht zeigen, dass der Verkehrssektor (neben Energie und Industrie) zu den Hauptverursachern der heimischen Treibhausgasemissionen zählt. Der Straßenverkehr schneidet besonders schlecht ab. Seit 1990 sind die CO2-Emissionen um rund 50 Prozent gestiegen. Der Grund: mehr Autos. Größere Autos. Ältere Autos. Und: schnellere Autos. Schon lange fordern Experten also, die Tempohöchstgrenzen zu senken. 100/80/30 heißt die Lösung: 100 km/h auf der Autobahn, 80 km/h auf Freilandstraßen und 30 km/h im Ortsgebiet. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts stößt ein durchschnittlicher in Österreich zugelassener Pkw bei Tempo 130 pro Kilometer 171 Gramm CO2 aus, bei Tempo 100 nur 132. Gleichzeitig sinkt der Spritverbrauch um 23 Prozent. Nicht zu vergessen: Langsamer bedeutet auch leiser. Auf mehr als der Häl e der 2300 Autobahnen-Schnellstraßen-Kilometer stehen bereits Schutzwände. Sie sollen verhindern, dass Anrainer vom Verkehrslärm belästigt werden. Von 2016 bis 2021 wurden dafür über 250 Millionen Euro ausgegeben. Bei einer Temporeduktion auf 100 km/h würden 17,8 Prozent weniger Menschen von Autolärm belästigt werden. Trotz der Vorteile für den Klimaschutz, die Gesundheit und das eigene Geldbörserl ist von neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen aktuell keine Rede. Ein bisschen Hoffnung existiert aber doch: Seit 2024 können Gemeinden schneller und einfacher das Limit auf Tempo 30 reduzieren. Ein kleiner Schritt im rasenden Österreich. F

Je höher das Tempo, desto mehr CO2 wird ausgestoßen und desto höher ist der Kra stoffverbrauch

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten darf in Österreich besonders schnell gefahren werden

VERKEHRSLÄRM

Je höher das Tempo, desto intensiver ist der Lärm. An vielen Autobahnstellen stehen deshalb Lärmschutzwände

Mehr als fühlen sich von Verkehrslärm stark beeinträchtig

2/3

Bei einer Tempogrenze von 100 km/h auf Autobahnen sind 17,8 % weniger Menschen von Lärm betroff en

SIND SIE FÜR NEUE TEMPOLIMITS?

47 Prozent können sich laut einer Umfrage neue Tempolimits vorstellen. 47 Prozent sind gegen beide Varianten

30 % für VARIANTE 117 % für VARIANTE 2

40

Ortsgebiet

30 90 80

Freilandstraßen

Nach der Temporeduktion war es in Zürich tags um 1,57 Dezibel und nachts um 1,69 Dezibel leiser (im Durchschni )

130 Auf 62 % des Autobahn- und Schnellstraßennetzes gilt das Tempo

3/4 BEISPIEL ZÜRICH: VON 50 KM/H AUF 30 KM/H

SIND SIE ZU SCHNELL UNTERWEGS?

In Österreich wird ö er das Geschwindigkeitslimit überschri en als in der Schweiz

FREILANDSTRASSE

TODESFÄLLE

349 Menschen sind 2024 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um 13,2 Prozent weniger als 2023

% der tödlichen Unfälle sind auf eine nichtangepasste Geschwindigkeit zurückzuführen

GESCHWINDIGKEITSMESSUNGEN

In 30er-Zonen überschreiten 71,8 Prozent der Autofahrer das Tempolimit, auf der Autobahn sind es noch immer fast 20 Prozent

der Strafen der Verkehrspolizei geht auf erhöhte Geschwindigkeit zurück 6 Mio.

FREILANDSTRASSE

Unfälle/tödliche Unfälle 2024 ingesamt: 37.117

ÜBERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT

2024 wurden 6.145.227 Verwaltungsstrafen wegen überhöhter Geschwindigkeit gezählt

6.145.227

Eigentlich ist Berni Wagner ja Kabare ist – aber als Biologe quasi prädestiniert, die Schlüsselarten auf Wiens Straßen zu charakterisieren.

Eigentlich ist das ja paradox. Aber beim Thema Mobilität bewegt sich irgendwie nicht viel. An Diversität scheitert es dabei ausnahmsweise nicht. In einer Stadt wie Wien kann man sich immerhin auf unzählige Arten fortbewegen. U-Bahn: Super! SBahn: Warum nicht? Straßenbahn: Okay. Seilbahn: Bisher nur ein Gerücht (aber kommt wahrscheinlich trotzdem noch früher an als die Badner Bahn).

Auf den Autobahnauffahrten tummeln sich immer wieder Fiaker und Rasenmähfahrzeuge. Am Heldenplatz kann man zu-

Es gibt viele Fortbewegungsmi el in der Stadt. Doch täglich kämpfen drei Arten um ihre Vorherrscha . Der Biologe und Kabare ist Berni Wagner hat sie beobachtet

FOTOS: CHRISTOPHER MAVRI Č

SCHERZARTIKEL: BERNI WAGNER

mindest einmal im Jahr nicht nur auto-, sondern sogar Panzer stoppen. Es gibt E-Scooter, Segways und Hoverboards für die sogenannte Mikromobilität (womit aber bitte nicht die batteriebedingte Reichweite gemeint sein soll!). Skateboards fährt jetzt eine neue Generation, die genauso aussieht wie wir früher. Als wären sie geklont aus den Zellen unserer abgeschür en Knie mit Proben aus den Halfpipes – gruselig. Inlineskates gibt’s auch wieder – noch gruseliger!

Die Donau kann man rudernd, im Tretboot oder im Twin City Liner befahren. Und auch

wenn Kickls Polizeiklepper inzwischen in Beamtenpension sind: Wer Freunde zum Pferdstehlen hat, wird in der Spanischen Hofreitschule nach wie vor fündig. Die berittene Flucht durch den Rathauspark ergäbe dann sogar eine ganz neue Art von „Park & Ride“. Wobei man ja am Rathausplatz in den kalten Monaten ein noch exotischeres Vergnügen erleben kann: wie es ist, beim „Eistraum“ mitten in einer Großstadt zwischen historischen Gebäuden und weltberühmten Sehenswürdigkeiten mit den Eislaufschuhen im Stau zu stehen.

Nein, an Vielfalt mangelt es dem Ökosystem Betonwüste sicher nicht. Aber sein Gleichgewicht ist bedroht. Denn täglich kämpfen hier drei Spezies um die Verkehrsvorherrscha . Ein spektakuläres Naturschauspiel und hochspannend für einen Biologen wie mich (nein, wirklich, ich hab das studiert!). In jahrelanger Beobachtung habe ich daher den Habitus dieser drei Schlüsselarten dokumentiert.

Auto (Motoris maximus):

Sie sind die Top-Prädatoren in der Nahrungskette der urbanen Mobilität. In riesigen Rudeln patrouillieren sie den Gürtel entlang und schwärmen in jede noch so verwinkelte Einbahn aus. Wenn sie sich bedroht fühlen, verteidigen sie ihr Territorium mit Zähnen und Klauen (also Kühlergrill und Stoßstange). Und sie fühlen sich o bedroht. Nicht nur wegen der Baustellen, die im Sommer pilzgleich aus dem Boden schießen. Viele Autos sind ja invasive Arten, also neu im urbanen Dschungel – und deshalb noch nicht vollständig an das Stadtleben angepasst. Wer jemals gesehen hat, wie der mächtige Landrover in seinem natürlichen Lebensraum (schlammige Forststraße mit 25 Prozent Steigung) vergnügt durch den Matsch tollt, merkt erst, wie betrüblich es ist, ihn eingepfercht in kleinen Gässchen erleben zu müssen. Und wer dann noch sieht, wie ein majestätischer SUV verschämt versucht, sich in einen Motorrad-Parkplatz hineinzulavieren, dem wird klar: Diese Fahrzeuge hätten hier nie angesiedelt werden dürfen. Sowas hält man nicht in der Stadt – da sind sie doch arm!

Apropos: Ein Auto beherbergt meistens einen sogenannten Endosymbionten. Dieser verbringt den Großteil seines Lebens im Autoinneren und kommt teils nicht einmal mehr zur Nahrungsaufnahme oder zum Ablaichen heraus. Dieser sogenannte „Fahrer“ ist o so eng mit dem Auto verbunden, dass er sich zu 100 Prozent mit seinem Wirt identifiziert und nicht mehr sagen kann, wo er selbst beginnt und das Auto au ört. Solche Exemplare stehen direkt vor einem, sagen aber: „Ich stehe dort drüben.“ Doch auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Autofahrer waren einst selbst nur – oh Schreck! – Fußgänger. Womit wir bei der nächsten Art sind.

Fußgänger (Pedestrus pedestrus): Fußgänger sind die zahlreichste Gruppe im urbanen Verkehr – und gleichzeitig seine tragischen Helden. Sie bewegen sich auf dem einzigen Fortbewegungsmittel, das nicht subventioniert wird: den eigenen Bei-

nen. Dadurch sind sie die natürlichen Opfer aller anderen Verkehrsteilnehmer und ein Spielball ihrer Launen. So werden Fußgänger zum Beispiel gerne als bewegliche Slalomstangen benutzt. Oder es wird ihr ausgeprägter Fluchtreflex aktiviert, indem man sie anhupt oder anklingelt: Eine solche Machtdemonstration lässt sie verlässlich und auf amüsante Weise hochschrecken. Wie wenn ein Kind in eine Gruppe Tauben hineinläu , um die eigene Wirkmächtigkeit zu spüren: ein lustiges Spiel für alle mit dem Empathielevel von Fün ährigen. Der Fußgänger fühlt sich also ebenfalls bedroht. Aber zu Recht. Findige Notare sollen inzwischen Büros an besonders unübersichtlichen Straßenübergängen mieten – und verdienen so gutes Geld mit Fußgängern, die vor dem Queren noch ein schnelles Testament machen wollen. Doch gerade aus ihrer so bescheidenen Position im mobilen Ökosystem ziehen die zu Fuß Gehenden ihren Stolz. Ja, manche bestehen sogar darauf, dass sie noch mehr zu Fuß gehen als andere – und trotzdem nur wenige Paar Schuhe brauchen! Solche stolzen Sohlengänger fühlen sich dadurch ganz nah an Mutter Erde (das heißt: dem darüber liegenden Asphalt). Wem das zu he ig ist, hat inzwischen die Option des Barfußschuhs, das gefühlsechte Kondom unter den Latschern. Doch Obacht: Manche Zeitgenossen der städtischen Savanne sehen nur so aus, als wären sie Fußgänger. In Wirklichkeit haben sie sich längst weiterentwickelt – zum Radfahrer!

Radfahrer (Bicicletta pedalus):

Für immer getrieben vom Freiheitsgefühl, als das erste Mal ihre Stützräder abgenommen wurden, sind diese Rebellen des Nahverkehrs der natürliche Feind des Autos. Zwar sind sie kleiner und leichter gebaut. Aber dadurch wendiger. Besser an ihre ökologische Nische angepasst. So provoziert allein ihre Existenz die plumpen Pkw-Platzhirsche. Denn trotz geringerer PS ist das Fahrrad in der Stadt o schneller als das Auto. Zum Beispiel wenn das Auto gerade an einer Ampel steht und sich das Rad bis vorne vorbeischlängelt. Oder noch mehr, wenn es die rote Ampel zugegebenermaßen ein klitzekleines bisschen ignoriert. Alles für den Etappensieg und die positive CO2-Bilanz!

Bei Fahrrädern gibt es eine Unzahl an ausdifferenzierten Unterarten: Rennrad, Klapprad, Lastenrad – Letzteres eine Art manövrierfähiger urbaner Rammbock, in dessen hölzernem Bug der Nachwuchs wie ein Bobteam im Eiskanal die harten Kurven aerodynamisch mitschunkelt. Das Einrad –leider seit Jahren nicht mehr gesichtet. Es dür e zusammen mit dem Männerdutt und dem gezwirbelten Schnurrbart in die ewigen Jagdgründe eingegangen sein. Das Tandem dagegen gab es in Wien noch nie, weil fröhlich vergnügte Liebespaare hier verboten sind. Stattdessen ist eine

der engsten städtischen Beziehungen jene zwischen einem Rad und seinem Fahrer. Auch hier besteht eine Art Symbiose. Aber sie ist dank Klickpedalen jeden Moment lösbar, und Rad und Fahrer können o bis zu 30 Minuten voneinander getrennt überleben – solange der Fahrer in der Zwischenzeit o genug erwähnt, dass er eh mit dem Rad da ist. Radfahrer haben sich ihr enges Territorium hart von den Autos erkämp und verteidigen es nun mit ihren schnittig schmalen Vorderrädern (vulgo: „Dackelschneider“) gegen Eindringlinge jeder Art. Doch es ist ihnen nicht genug. Sie wollen mehr.

So besteht also die Sorge, dass die Räder bald die Autos völlig verdrängen könnten. Denn während sich die Räder fröhlich vermehren, kommen viele Autos kaum noch vom Fleck. Vom Fahrzeug zum Stehzeug ist es o nur ein kleiner Schritt. Der wird selbstverständlich nicht gegangen, sondern gefahren! Aber irgendwann hört jegliche Bewegung endgültig auf. Wie versteinert blockieren die fossilen Ungetüme dann Quadratkilometer an Stadtfläche. Ein trauriges Schauspiel!

Trotzdem müssen wir kritisch bleiben gegenüber einer erstarkenden Lobby für Wiederaufzucht: Ein großes Reservat in der Lobau soll es den Autos ermöglichen, nach Herzenslust zu quietschen und zu qualmen. Niemand soll sich mehr sorgen müssen um den Bestand von Mustang, Jaguar und Panda (solange sie Reifen haben). Aber soll sich der Mensch hier wirklich einmischen? Die Natur erscheint o grausam, aber wenn die Selektion eben vorgibt, dass die Zeit des Stadtautos zu Ende geht – wer sind wir, um hier zu seinen Gunsten eingreifen zu wollen? F

Zur Person Bernhard „Berni“ Wagner (*1991) ist ein österreichischer Kabare ist. 2022 hat er den Österreichischen Kabare preis für sein Programm „Galápagos“ bekommen, in dem es um Klimawandel, Nachhaltigkeit und Wissenscha sfeindlichkeit geht, 2024 für sein Programm „Ghöst“. Momentan steht er mit „Monster“ auf der Bühne. Vor seiner KabareKarriere studierte er an der Universität Wien und forschte für die Österreichische Akademie der Wissenscha en. Seine Doktorarbeit hat er über die Basis für Musik bei Menschen, Affen, Ra en, Schweinen und Wellensi ichen geschrieben.

Paris, Graz, Tokio: Viele Städte wollen ihre SUVs loswerden. Wien hingegen verzeichnet die meisten Neuzulassungen. Was ist da los?

BERICHT: KATHARINA KROPSHOFER

ILLUSTRATION: ANTONIA ZEISS

Fast wäre es ein Klischee zu viel. Der graumelierte Herr steigt aus seinem weißen Wagen, sucht nach der Zigarre in der Mittelkonsole, klemmt sie in den Mundwinkel und sagt: „Völliger Schwachsinn.“

Der Mann fährt SUV, so der eingebürgerte Produktgruppenname für den überdimensionierten VW Touareg, den er hier parkt. Mit Schwachsinn meint er aber etwas anderes.

Im Februar 2024 machten die Pariser in ausgewählten Gemeindelokalen ihre Kreuze: „Plus ou moins de SUV à Paris?“, also mehr oder weniger SUVs, so die simple Frage der Bürgerbefragung. Sie entschieden sich zu 54,5 Prozent für „moins“, also weniger. Zwar lag die Wahlbeteiligung bei nur sechs Prozent (aus Desinteresse oder fehlender Information), doch das Ergebnis ist wegweisend: Das Auto, das optisch die Apokalypse überstehen könnte, scheint dem Untergang geweiht.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will Besitzern von über 1600 Kilo schweren Wagen, die in die Stadt fahren, mehr Geld fürs Parken abverlangen. Seit Oktober vergangenen Jahres ist es soweit: 18 Euro die Stunde zahlen Besucher dann in der Innenstadt; macht ganze 225 Euro für all jene, die sechs Stunden bleiben, bummeln oder Sightseeing machen wollen.

Die sozialistische Stadtregierung will so „Belästigungen“ (Lärm, Emissionen, vor allem Lu verschmutzung) bekämpfen. Und eine Botscha an die Autoindustrie senden. Denn diese fährt seit Jahren diesen Trend: Größer, stärker, schwerer werden ihre Fahrzeuge, das Stadt- und Landbild ist schon davon geprägt. Nicht nur in Paris. Ist Paris das Vorbild, um knappen Stadtraum gerechter zu verteilen? Oder will die Bürgermeisterin mit Populismus ihre Wähler bei Laune halten? Eine Spurensuche in sechs Kapiteln.

48,8 %

DER NEUZULASSUNGEN 2024 WAREN SUV

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass das durchsetzbar ist – schon gar nicht in Wien“, meint der Wiener SUV-Fahrer, der weder Name noch Foto in der Zeitung sehen will. Seit zehn Jahren fährt er Autos dieses Kalibers, er fühle sich wohler, sicherer. Mehr fürs Parken zu zahlen würde ihn nicht davon abbringen. Das tat schließlich auch der höhere Benzinverbrauch nicht.

Er spricht für viele Autofahrer in diesem Land. 2024 haben die Behörden so viele „Sport Utility Vehicles“ wie noch nie zugelassen: 2010 waren 12,9 Prozent der neuen Autos SUVs, nun schon rund 49 Prozent. Die meisten davon spuren nicht durch hochalpines Gefilde, sondern ausgerechnet in Wien über asphaltierte Alleen.

„Das ist ein Trend, den man nur als Fehlentwicklung bezeichnen kann“, sagt Michael Schwendinger von der Mobilitätsorganisation VCÖ. Ressourcen- und Energieverbrauch, und das in Ballungsräumen mit immenser Flächenkonkurrenz. Nur ein Teil der Gesellscha scheint davon zu profitieren: Autokonzerne. „Die freuen sich über die Umsätze“, so Schwendinger. SUVs sind groß und schwer, nicht notwendig für Transporte im Alltag, bringen

den Herstellern aber bessere Margen. Das sind keine Landscha sfahrzeuge mehr, sondern Bequemlichkeitsmaschinen und Statussymbol. Vor allem, scheint es, in Wien.

%

DER STRASSENFLÄCHE WIENS SIND FÜR PARKPLÄTZE RESERVIERT

Die Touristen auf dem Gehsteig gegenüber suchen die beste Perspektive. Doch ein ideales Foto des Café Bräunerhof, Thomas Bernhards Stammlokal, werden sie heute nicht schießen. Die olivgrüne Wucht von einem Wagen verstellt an diesem Donnerstagvormittag die Sicht.

Zwei bis drei Quadratmeter mehr Fläche braucht ein SUV im Vergleich zum Durchschnitts-Pkw, so der VCÖ. „In Städten ist der öffentliche Raum knappes Gut“, sagt auch Paul Pfaffenbichler, Verkehrsforscher an der Universität für Bodenkultur. „Und je knapper, desto teurer ist es normalerweise.“ Für ihn sind Preisgestaltungen wie in Paris also zulässig.

28 Prozent des Wiener Straßenraums sind für Parkplätze reserviert. Im Vergleich: In München sind es 21, in Rotterdam lediglich 15 Prozent. Je größer das Auto, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reifen, ein Stück Motorhaube über die blaue Linie ragt. Seit Oktober 2022 stra die

Stadt sogar mit 36 Euro, sollte ein Teil eines abgestellten Fahrzeugs in Gehsteige oder Radwege ragen. Wie rigoros die Parksheriffs das ahnden, geben die Zahlen nicht her. Wo die wilden Wagen wohnen, fehlt der Platz o woanders: Radfahrer, die gegen die Einbahn fahren dürfen, weichen aus oder warten, bis ein gar dickes Auto vorbeigezogen ist. 2024 blockierten unachtsam abgestellte Autos auch die Straßenbahnen der Stadt durchschnittlich viermal am Tag, so die Wiener Linien. „Wir merken, dass Autos breiter werden, das kann zum Problem werden“, sagt eine Sprecherin. Die Zahl sinkt, seitdem die Strafen auch hierfür steigen. Und selbst in Garagen gibt es Wachstumsschmerzen. Wer nicht mehr selbst einparken kann, bekommt o Hilfe von hauseigenen Mitarbeitern. Zwei von ihnen schrubben heute in der Operngarage eine Karosserie. 2010 haben die beiden hier angefangen, seit 2017 fahren 80 bis 90 Prozent ihrer Kunden nur noch SUVs. „Wir haben eine eigene Klientel, aber normale Kleinwagen pflegen wir selten“, sagt der eine. Neue Garagen, wie jene an der Freyung, werden bereits mit 2,65 Meter Parkplatzbreite geplant, alte o nachgerüstet. Die Smart-en Jahre sind vorbei. Trotzdem hört man den Zeigefinger fast nach oben schnellen, wenn man mit Severin Karl telefoniert. Er ist seit 20 Jahren Chefredakteur von Auto Bild Österreich und kann nur wiederholen, was viele Branchenkenner sagen: „Der Begriff SUV ist zu beliebig.“ Ein

»In Städten ist der öffentliche Raum knappes Gut. Und je knapper, desto teurer ist es normalerweise

PAUL PFAFFENBICHLER, VERKEHRSFORSCHER AN DER BOKU

Tesla Model 3 zum Beispiel, der als Elektro-Limousine gilt, ist breiter als ein Mazda CX-5, der als SUV verkau wird. „Was, wenn der neue Trend Familienvan heißt?“ Dieser sei mindestens so hoch, genieße aber ein anderes Image.

Wer SUV sagt, meint nicht immer das Gleiche. Das Wort habe die Werbung geschaffen, heißt es beim Verkehrsclub ÖAMTC, dem – wenn man so will – weniger ökologischen Gegenpart des VCÖ. Der pauschale Kampf gegen SUVs? Unzulässig.

93,6 %

WAHRSCHEINLICHER IST ES, ALS FUSSGÄNGER VON EINEM SUV ALS VON EINEM NORMAL GROSSEN AUTO UMGEBRACHT ZU WERDEN (JEDOCH IN DEN USA)

Doch warum setzt nun halb Wien auf solche Autoriesen? Komfort und Sicherheit sind die stärksten Argumente. Dass sie die schützen, die darin sitzen, ist vielfach bewiesen. Doch wenn es um die anderen Verkehrsteilnehmer geht, wird die Sache komplizierter. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit erhebt keine Zahlen für diese Karosserieklasse, aber kennt Studien.

Fortsetzung nächste Seite

WirschauenaufsGanze. DieBiobäuerinnen&Biobauern

MehrInfoszumEU-Bio-Logo: bio-austria.at/EU-Bio-Logo

DieBio-Landwirtscha leistetdurcheinevielfältigeFruchtfolge,Humusau auimBodenundden Verzichtaufchemisch-synthetischePflanzenschutzmi eleinenwichtigenBeitragzumSchutzder Biodiversität.DasistgutfürdieUmwelt,machtaberauchfitfürnotwendigeAnpassungenanden Klimawandel.ZumBeispielsorgenRegenwürmerundandereKlein-undKleinstlebewesenfür lebendige,gutstrukturierteBio-Böden.DiesespeichernmehrFeuchtigkeitundkönnenrasch großeWassermengenaufnehmen–gutbeiTrockenheitalsauchHochwasser.

was-ist-biodiversitaet

Darin zeigen Forscher der belgischen KU Leuven: Wenn zwei Autos kollidieren, von denen eines mindestens doppelt so schwer ist wie das andere, erleiden die Insassen des leichteren Autos dreimal häufiger schwere Verletzungen.

Oder diese viel zitierten US-amerikanischen Studien aus dem Jahr 2023: Hohe Motorhauben sowie stumpfe Profile normal hoher Autos seien besonders tödlich. Vergleicht man SUVs mit anderen Autos, ist die Wahrscheinlichkeit, als Fußgänger bei einem Linksabbiege-Unfall zu sterben, ganze 93,6 Prozent höher.

Dann sind da aber noch Forschungsergebnisse aus Deutschland und der Schweiz: In den meisten Fahrzeugkategorien führen schwere Fahrzeuge nicht automatisch zu tödlichen Unfällen. War ein SUV Unfallgegner des Fußgängers, waren diese nur um sieben Prozent häufiger schwer oder lebensbedrohlich verletzt. Die Unfallsituation, das Fahrverhalten des Lenkers und die Geschwindigkeit waren relevanter für den Ausgang.

„Die eigene Sicherheit geht zulasten aller“, sagt der Verkehrsplaner Ulrich Leth, der an der TU Wien forscht. Und das, obwohl Wien der sogenannten „Vision Zero“ folgt, also auf null Verkehrstote im Jahr abzielt. 20 waren es im Jahr 2024.

Trotzdem sagte der ÖAMTC-Verkehrsjurist Matthias Wolf im Februar 2024 in einem Interview auf Ö1: „Leute, die SUVs kaufen, denken an ihre Kinder.“ Zumindest an ihre Sicherheit, wohl nicht an ihre Zukun .

%

MEHR TREIBSTOFF ALS DER DURCHSCHNITTLICHE NICHT-SUV VERBRAUCHT EIN SUV

Der Verkehr ist das Problemkind der Klimapolitik: Die Emissionen in Österreich sinken leicht, der Autoverkehr bildet die stinkende Spitze. Das macht den SUV nicht nur zum Symbol, sondern zum realen Problem: Hätten die Fahrzeuge nicht derart zugelegt, wären die Emissionen des Motorsektors zwischen 2010 und 2022 um 30 Prozent stärker gefallen, so eine Analyse der Global Fuel Economy Initiative. So wird der SUV zum Schnitzel unter den Autos. Ein kleiner Genuss für den Einzelnen, ohne an die Ressourcen der vielen zu denken. Etwa 20 Prozent mehr Treibstoff als der durchschnittliche Nicht-SUV verbrauchen die Autos laut der Internationalen Energieagentur (IEA).

Denn mit dem Lu widerstand der hohen Front steigt der Energieverbrauch. Wird das Auto schwerer, braucht es wiederum mehr Energie, um überhaupt auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Was die Autobauer in den vergangenen Jahren dank neuer Technologie an Emissionen sparen, haben sie in Größe, Ausstattung und Gewicht der Fahrzeuge wieder zugelegt.

Die Masse dient aber nicht nur der Freude an der Überlegenheit, sie stammt auch von der Sicherheitstechnik. Selbst Kleinwagen würden viel schwerer, sagt der Mo-

Die Leute kaufen ihre Autos nach dem GAUPrinzip: größter anzunehmender Urlaub

MICHAEL SCHWENDINGER, VERKEHRSCLUB VCÖ

torjournalist Severin Karl. Abstandsradare, Spurhalteassistenten, selbst manche Komfortprodukte sind nun Standard. Auch der Golf – eines der meistgebauten Pkw-Modelle – hat sich seit seiner Geburt fast verdoppelt: 1974 wog der erste Golf noch 750 Kilo, der neue Golf in achter Generation wiegt mindestens 1300 Kilo.

Oder genau das ist das Problem: „Die Leute kaufen ihre Autos o nach dem GAU-Prinzip: größter anzunehmender Urlaub“, sagt Schwendinger vom VCÖ. Eine Dimension, in der im Notfall Couch und fünf Koffer Platz finden – selbst wenn das nur einmal im Jahr notwendig ist, man auf Carsharing oder Automiete setzen könnte.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat SUVs den Kampf angesagt

Planungsdirektor

Thomas Madreiter setzt auf einen breiten Ansatz

Für Michael Schwendinger vom VCÖ sind SUVs eine absolute Fehlentwicklung

SUVS LEGTEN DIE TYRE EXTINGUISHERS IN WIEN-DÖBLING LAHM

Ein SUV-Fahrer scheint multitaskingfähig zu sein, jedenfalls in der anekdotischen Stichprobe. Kaum einer fährt ohne Wurstsemmel in der Hand oder Airpods in den Ohren durch Wien. Die zweite Beobachtung lautet: Der Haargel- und Hyaluron-Koeffizient korreliert mit der Autogröße. Geschlecht und Alter scheinen keine Rolle zu spielen. Die blonde junge Frau auf dem Weg ins Fitnessstudio fährt genauso Porsche Cayenne wie der melierte Rolex-Träger. Manche Aktivisten haben sich auf diese Fahrzeugklasse und ihre Steuermänner eingeschossen. „Achtung, Ihr Spritfresser ist tödlich“, steht auf dem Flugblatt, das immer wieder hinter etlichen Scheibenwischern klemmt. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Gezeichnet: Die „Tyre Extinguishers“. Die Aktivisten ließen weltweit SUVs die Lu aus den Reifen, weil sie in ihnen den Ausdruck jenes Verhaltens sehen, das uns die Klimakatastrophe beschert. In Döbling legte der lokale Ableger der Gruppe so bereits 15 bis 20 (laut Polizei) beziehungsweise 80 SUVs (laut Aktivisten) lahm, ein Fahrer hatte den Zettel nicht bemerkt und fuhr auf den Gehsteig. Mittlerweile sind die Aktionen weniger geworden.

Die Protestform ist gefährlich, doch die Wissenscha findet starke Worte: „Die Form des SUVs ist schon ein absurdes Konzept, das allen verkehrsplanerischen Erfahrungen widerspricht“, sagt der TU-Forscher Leth. Sportlich und gefährlich statt zweckmäßig und effizient.

Die andere Seite hört sich so an: „Wenn ich von Wien 1 nach Wien 7 fahre, brauche ich keinen SUV. Aber wir sehen keinen Handlungsbedarf, den Eigentümern etwas vorzuschreiben“, sagt der Verkehrsjurist Matthias Wolf vom ÖAMTC. Die WKOVertretung der Fahrzeugindustrie will erst gar nicht mit dem Falter reden. „Danke für das Angebot, wir werden davon keinen Gebrauch machen“, schreibt ein Sprecher. Ist die Diskussion wirklich so verhärtet, dass Gegner Hand anlegen, während die Befürworter nicht einmal zum Gespräch bereit sind? Dass Radfahrer auf große Autos spucken, die ihnen den Weg versperren, und aggressionsgeladene Fahrer mit Gewalt drohen? Vielleicht machen es sich die Aktivisten mit ihrem blanken Hass auch zu einfach: Ein SUV-Fahrer verzichtet vielleicht eher auf eine Flugreise, steigt vielleicht öfters aufs Rad und nützt sein Auto nur für gelegentliche Wochenendausflüge.

ALLER NEU VERKAUFTEN FAHRZEUGE WERDEN 2030 ELEKTRISCH SEIN

Soll man SUVs nun aus der Stadt sperren, als Sündenbock für die fossile Verkehrspolitik der Gegenwart? „Ein SUV ist nicht per se böse“, sagt der Journalist Severin Karl. Hochleistungs-SUVs mit 400 PS brauche kein Mensch, aber auch manch braves Familienauto gelte als SUV. Auch in der elektrischen Variante. Mehr als ein Drittel aller Neuwagen, die 2030 auf dem Markt zu finden sind, werden mit Strom fahren, schätzt die Internationale Energieagentur. Warum sollten die nicht in komfortabler Form kommen?

Weil große, schwere E-Autos nicht unbedingt viel klimaschonender sind als kleine, benzinbetriebene Wagen. Die Produktion brauche schlichtweg zu viele Ressourcen, so der American Council for an Energy-Efficient Economy. Dieser Nachteil gleicht sich, wenn überhaupt, dann erst im späten Autoleben aus: Im schlechtesten Szenario verursacht ein E-Auto über die Lebensdauer um 37 Prozent weniger CO2 als ein Benziner. Im besten Fall um 83 Prozent.

Und dann gibt es noch das Platzproblem. Es gehe darum, nicht nur das Parken für große Autos teurer zu machen, sondern billiges Parken an sich einzuschränken, den Autoherstellern auf EU-Ebene bessere Vorgaben für schlankere Autos zu geben, da sind sich alle Gesprächspartner einig.

Der Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter spricht von einem „breiten Aktionsansatz“, um die Leute zu Fußgängern, Rad- oder Öffifahrern zu machen. Über SUVs als solche sagt er nur, dass der Begriff „mobilitätsfachlich zwiespältig“ sei, die Definition – wie schon gehört – fehle.

Seit 2021 jedenfalls brauchen Wiener in allen Bezirken ein Parkpickerl, das hat den Pendlerverkehr reduziert – doch den Binnenverkehr begünstigt. Wer jetzt überall im Bezirk leicht einen Parkplatz findet, muss sich den Garagenplatz nicht mehr leisten. Auch hier lohnt der Blick ins ferne Paris: 160 Parkzonen zählt die Stadt allein im Zentrum – in Wien wäre das ein Gebiet so groß wie die Donaustadt. Und mehr Zonen heißt weniger Bewegung. Noch sehnsüchtiger blicken die Forscher aber nach Osten: Wer in Tokio ein Auto anschaffen will, muss beweisen, einen privaten Stellplatz zu haben. Das Parken im öffentlichen Raum ist quasi verboten. „Es geht nicht darum, alles autofrei zu machen, sondern die Nutzung von Autos auf ein vernün iges Fundament zu stellen“, sagt der Forscher Pfaffenbichler. Die Wiener Stadtregierung habe das teilweise erkannt. Jetzt muss es nur noch wer den Wienern sagen. F

Dieser Artikel erschien zuerst in Falter 7/2024

Jetzt 10 % Rabatt* auf Ihre PV-Anlage sichern

Familie Fühler

Photovoltaik-Fans

Rabatt von minus 10 % gilt auf den Netto-Preis für die Errichtung der Photovoltaik-Anlage inkl. der Kosten für die Planung, Errichtung und Inbetriebnahme, ausgenommen allfällige Regiekosten. Der Rabatt ist für alle Kund*innen gültig, die im Zeitraum von 01.04.2025–31.08.2025 über die Website ein Angebot einholen und den unterzeichneten Vertrag innerhalb der Angebotsfrist an Wien Energie übermitteln. Eigenen Sonnenstrom produzieren und sich dabei unabhängiger machen? Dieser Plan kann ganz leicht aufgehen! Holen Sie sich schnell das maßgeschneiderte Komplettangebot für Ihre PV-Anlage auf: wienenergie.at/pv-anlagen

blockieren falsch geparkte Autos im Durchschnitt Trams und Busse in Wien. Oder in absoluten Zahlen: 939 Mal pro Jahr. 2010 waren es sogar noch 3600 Falschparker, 2020 dann 1649 – die Zahl sinkt somit.

aller Gehsteige und aller Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Wien gelten als barrierefrei. Das heißt: abgesenkte Gehsteige, behindertengerechte Querungen, taktile Leitsysteme oder sensorgesteuerte Ampeln. 2024 hat die Stadt deshalb den „Access City Award“ der Europäischen Kommission gewonnen.

Öffentliche Parkplätze & Fahrbahnen verbleibender öffentlicher Raum

10 EURO PRO MONAT kostet die Parkometerabgabe, mit der man in Wien ein „Parkpickerl“ beantragen kann. Rund 480.000 öffentliche Parkplätze gibt es in Wien – gemeinsam mit den Fahrbahnen nehmen sie damit zwei Drittel des verfügbaren Platzes ein. Kritiker haben damit ein Problem: Autos sollten in Garagen und Parkhäusern abgestellt werden, anstatt so viel öffentlichen Raum zu beanspruchen. Doch momentan kostet das teilweise zehnmal so viel.

Das blaue Entsiegelungswunder•Der ewige Gürtel-Streit•Hermann Knoflacher im Porträt

DER GROSSE REGENWURM AKA TAUWURM (LUMBRICUS TERRESTRIS)

„Das nächste Hochwasser kommt bestimmt.“

TIERFLÜSTERER: PETER IWANIEWICZ

D as Erdreich ist der Regenwald der Industrienationen. Denn er ist genauso artenreich wie diese tropischen Lebensräume. Wenn man ihn versiegelt oder unsachgemäß bewirtscha et, passiert genau das Gleiche wie mit den Regenwäldern: Der Lebensraum wird vernichtet. Wie im Kinderlied über die hustenden und dann verschwindenden Regenwürmer werden wir ohne freie Böden immer weniger. Und das mit einer bedrohlichen Geschwindigkeit. Menschen machen zum Vergleich gerne bildha e, aber ungenaue Angaben, die zwischen 11 und 18 Fußballfeldern liegen. Dazu passt eine Aussage des Philosophen Konrad Paul Liessmann: „Das hat mit Füßen zu tun, es wird getreten [...] und ist damit eine Form der Herrscha sausübung.“

Auch Bodenversiegelung ist eine Herrscha sausübung über die Natur, die das Umweltbundesamt 2022 erhoben hat: Täglich werden in Österreich 11,3 Hektar Fläche neu in Anspruch genommen und davon etwa die Häl e versiegelt. Um der Lebensrealität

der Österreicher besser zu entsprechen, kommuniziert man diese Fläche mit einem alltagsnahen Bild: 23 Supermärkte inklusive Parkplätzen werden pro Tag zum sogenannten Dauersiedlungsraum – der Antithese zu Gebirgen, Flüssen, Wiesen und Wäldern. Wisst ihr denn nicht, wie differenziert und wunderbar dieser Lebensraum ist, den ihr mit Beton abdichtet? In einem fast magischen Prozess verbinden sich bei der Passage durch unseren Darm Mineralstoffe mit organischer Substanz zu Humus. In einer naturnahen Wiese können bis zu 500 von uns ein Tunnelsystem anlegen, das einen schnellen Wasserabfluss durch den Boden ermöglicht, das Erdreich belü et und Wurzelkanäle für Pflanzen schafft. Auf einer Fläche mit Acker- und Grünland von 50 Hektar bauen wir ein Tunnelsystem in der Länge des zehnfachen Erdumfangs. Ein Boden ohne uns reagiert auf Regen wie ein verstop es Sieb: Es kommt nicht mehr viel durch. Betonieren Sie nur weiter, aber das nächste Hochwasser kommt bestimmt. F

Christoph Schwarz

Filmemacher, Medienkünstler, Klimaaktivist

Es ist nicht sein erster Parkplatz – und vermutlich auch nicht der letzte. Seit eineinhalb Jahren parkt das Cabriobeet am Währinger Gürtel, knapp vor der Nussdorfer Straße. „Um den Wunsch der Anrainer für die Begrünung der Parkspur am Gürtel zu unterstützen“, sagt Christoph Schwarz. Er ist kein Unbekannter: Seit 2021 macht der Wiener mit seinen künstlerischen Interventionen auf sich aufmerksam. Das Cabriobeet ist sein

auffälligstes Projekt. Es soll auf einen „Fehler im System“ hinweisen: Zehn Euro im Monat zahlt Schwarz für das Anrainerpickerl, das seien verschenkte zehn Quadratmeter öffentlicher Raum. Besonders am Gürtel sei das doppelt ungerecht: Die Anwohner müssten schon Lärm, Schmutz und Hitze von drei Fahrspuren aushalten – dazu komme eine Parkspur. „Der Autobestand geht zwar zurück, aber die Gürtelfahrbahnen werden trotzdem nicht reduziert.“ So gebe es auch 2025 nur eine Möglichkeit, eine Gürtelspur zu begrünen: ein Cabrio mit Kräutern zu bepflanzen.

Die Stadt Wels will auf ihrem Messegelände 40.000 Quadratmeter entsiegeln –und einen riesigen Park bauen. Doch steckt dahinter wirklich Klimaschutz?

Auf dem ehemaligen Gelände der Messe Wels sollen 13 Hallen abgerissen und 40.800 Quadratmeter für einen Park entsiegelt werden (oben)

Dafür verantwortlich sind unter anderem der Baudirektor der Stadt, Wolfgang Pichler und die Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ)

Das Licht in der großen, leerstehenden Halle ist schummrig. Dreck und Staub überziehen den Boden, drei Männer sitzen um einen Tisch. Darauf steht eine brennende Tafelkerze, leere Bierflaschen, eine au lasbare E-Gitarre. Sie haben sich heute in Halle 6 der Messe Wels zusammengefunden, um Abschied zu nehmen. Ein letztes Mal wollen sie die unzähligen Konzerte, die sie hier veranstaltet und miterlebt haben, Revue passieren lassen. Denn an diesem frühsommerlichen Apriltag startet der Abriss dieser Hallen –und damit auch Österreichs größtes Entsiegelungsprojekt.

Christa Raggl-Mühlberger erinnert sich mit etwas Wehmut an die Konzerte, die sie hier in der Messe Wels miterlebt hat. Sie ist Vizebürgermeisterin (FPÖ) und politisch für das Projekt „Volksgarten neu“ verantwortlich. Gemeinsam mit Wolfgang Pichler, dem Baudirektor der Stadt Wels, spaziert sie das Traunufer entlang.

Seit ihrer Kindheit sind die Messehallen so etwas wie unverrückbare Barrieren, die den Fluss von der Stadt trennen. „Wasser und Fluss, das sind immer ganz positive Elemente“, erzählt Raggl-Mühlberger und meint damit: Wenn die Hallen wegfallen, wird der Fluss wieder sichtbarer, rückt er näher an die Stadt heran. Steht man neben den heruntergekommenen, mit Graffiti beschmierten Hallen, spürt man von dieser „positiven Energie“ noch nichts. Auf dem schmalen Weg müssen die beiden Verantwortlichen immer wieder stehen bleiben, um Radfahrerinnen auszuweichen.

Mit der Umgestaltung des Areals soll sich all das ändern: Dann werden 13 der 21 bestehenden Hallen abgerissen, 40.800 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Bis zum Sommer 2026 soll so eine mehr als zehn Hektar große Parkanlage mit 500 neuen Bäumen und einem großen Seerosenteich entstehen. Statt Beton und Asphalt wird der Park den Bewohnern dann künftig mehr Platz für Freizeit, Bewegung und Erholung bieten. Eine terrassenartige Bucht wird den Zugang zur Traun ermöglichen – das hatten

Das ist kein vorrangiges Klimaschutzprojekt, es ist ein Lebensqualitätsprojekt

BÜRGERMEISTER ANDREAS RABL (FPÖ)

sich die Anrainer während eines Bürgerbeteiligungsprozesses gewünscht. Gut ankommen dür e das Projekt. Eine junge Mutter, die an den Hallen vorbeispaziert, freut sich auf den zusätzlichen Platz, auf dem sie sich mit ihrem Baby dann auch mal „in Ruhe ausbreiten kann“.

Projekte wie der neue Volksgarten in Wels machen auch Klimaexperten Hoffnung – denn wenn es um das Thema Boden geht, sieht die Rea-

lität in Österreich meist anders aus: 23 Jahre sind vergangen, seit die blauschwarze Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel in ihrer „Strategie zur nachhaltigen Entwicklung“ den Bodenverbrauch erstmals begrenzen wollte. Zielvorgabe: bundesweit maximal 2,5 Hektar pro Tag. Auch wenn sich der Verbrauch seither um circa die Häl e reduziert hat –gelungen ist das bis heute nicht. Stattdessen verbrauchen die Österreicher

weiterhin jeden Tag rund zwölf Hektar wertvollen Boden, die Häl e davon wird mit Beton oder Asphalt versiegelt. Das führt dazu, dass mittlerweile eine Fläche der Größe von Wien und Vorarlberg versiegelt ist – und mit ihr auch wichtige Funktionen des Bodens passé sind. Ist dieser lu - und wasserdicht abgedeckt, kann er weder zur Ernährungssicherheit beitragen noch Abkühlung verschaffen oder für saubere Lu und sauberes Trinkwasser sorgen noch Schutz bei Hochwasser und anderen Naturkatastrophen garantieren.

Dass ein verbindliches Ziel zum Erhalt dieser Ressource trotzdem so schwer realisierbar ist, liegt auch an

Fortsetzung nächste Seite

Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See setzt 2025 gezielt auf nachhaltiges Urlauben und strebt das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen an.

In 2025 stehen in der Region nicht nur Zukunftsfragen des umweltbewussten Reisens im Fokus, sondern auch konkrete Projekte, die zeigen sollen, wie gelebter Umweltschutz in der Praxis funktionieren kann. Im Zentrum: die letztjährige Kampagne „mein SEE.“ und eine Auszeichnung, die nachhaltiges Engagement sichtbar macht.

Innovation am Faaker See Regionale Betriebe und Bildungseinrichtungen wurden eingeladen, innovative Projekte zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Faaker Sees zu präsentieren. Beim Tourismustag 2025 der Region wurde daher erstmals der „mein KRISTALL. Faaker See Award“ verliehen – eine Auszeichnung für das herausragendste Engagement im Bereich nachhaltiger Tourismus, ausgewählt aus einer Vielzahl eingereichter Projekte.

Auszeichnung für Herzensprojekt

Mit einem durchdachten Nachhaltigkeitskonzept der Genussreduktion überzeugte der Gewinner

– der „Grüne Heinrich“: Vom plastikfreien Frühstück über einen Unverpackt-Laden bis hin zu Zero-Waste-Ideen reicht das Engagement, das mit dem Faaker See Award ausgezeichnet wurde. Auch die 3AT der Tourismusschule Villach wurde mit dem Zukunftsaward geehrt. Ihr Projekt fokussierte sich auf Bewusstseinsbildung im Bereich Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen Wie engagierte Betriebe und Mithelfer:innen in der Region zeigen, braucht es oft nicht viel: ein Frühstück mit regionalen Produkten, ein Clean-Up-Spaziergang am Seeufer oder ein bewusstes Gespräch mit Gästen – kleine Gesten mit großer Wirkung. Denn alles, was am und rund um den Faaker See geschieht, hinterlässt Spuren für das Wasser, für die Natur, für alle, die hier leben und urlauben. Das nächste Ziel für die Region: Das Erlangen des österreichischen Umweltzeichens für Destinationen.

Mehr zur Kampagne auf www.mein-see.at

Fortsetzung von Seite 21

den unterschiedlichen Interessen von Bund, Ländern und Gemeinden. Finanziell ist es für Letztere ein Vorteil, wenn sich Betriebe auf ihrem Gemeindegebiet ansiedeln. Mehr Einwohnerinnen und Unternehmen bedeuten mehr Steuergeld, das sie über den Finanzausgleich vom Bund bekommen. Ein ökologischer und ökonomischer Teufelskreis, aus dem auch die aktuelle Regierung einen Ausweg sucht.

ÖVP, SPÖ und Neos wollen bis 2026 einen Zielpfad erarbeiten, wie sie das 2,5-Hektar-Ziel erreichen und Bundesländer bei Planungs- und Widmungsfragen stärker in die Pflicht nehmen können. Für die Umweltschutzorganisation WWF zumindest ein positiver Aspekt des Regierungsprogramms. In bodenschutzrelevanten Punkten bleibt es sonst vage. Ist also ausgerechnet eine blau regierte Stadt Vorreiter, wenn es um Klimaschutz und Klimawandelanpassung geht? „Wir haben einen sehr starken Fokus auf Parkanlagen“, sagt der Bürgermeister von Wels, Andreas Rabl (FPÖ). Entsiegelungsprojekte wie hier in Wels sind ein wichtiger Schritt, um Städte an eine immer heißere Welt anzupassen, Menschen vor Hitze zu schützen. Will man sich dem 2,5-Hektar-Ziel annähern, werden sie kün ig unumgänglich sein.

Es geht nicht mehr nur um Vermeidung weiterer Versiegelung, sondern längst auch darum, gesetzte Schritte rückgängig zu machen, bringt es Gernot Stöglehner, Professor für Raumplanung an der Boku, in seinem Buch „Rettet die Böden“ auf den Punkt. Das sieht auch der Bundesrechnungshof so: In einem neuen Bericht lobt er den neuen Volksgarten explizit und sieht das Projekt als Vorbild für andere Städte.

Dass so ein bedeutendes Entsiegelungsprojekt ausgerechnet in einer FPÖ-geführten Stadt umgesetzt wird, mag auf den ersten Blick verwundern. Doch Bürgermeister Rabl relativiert. Dass der neue Volksgarten zu einem „großen Klimaschutzprojekt hochstilisiert wird“, stört ihn. Sein selbsterklärtes Ziel ist ein anderes: „Das ist kein vorrangiges Klimaschutzprojekt, es ist ein Lebensqualitätsprojekt.“ Dass beide Dinge unzertrennlich miteinander verbunden sind, ist für ihn kein valides Argument: „Bei mir stehen die Menschen an erster Stelle und nicht das Klima. Wenn das zusammenkommt, ist es positiv. Nur für den Klimaschutz hätte ich es aber nicht gemacht.“ Seit 2021 ist auch der grüne Umwelt-Stadtrat Thomas Rammerstorfer in das Projekt involviert. Als Rabl 2015 zum ersten blauen Bürgermeister von Wels gewählt wurde, beschloss Rammerstorfer, auch in die Politik zu gehen: „Nicht aus Faszination, sondern weil ich immer zivilgesellschalich, ökologisch und antifaschistisch bewegt war.“ Das Hin und Her um die Deutungshoheit sieht er pragmatisch: „Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob Rabl dieses Umweltprojekt als Lebensqualität oder Heimatschutz

Die ehemaligen Veranstalter der Konzerthalle kamen im April ein letztes Mal zusammen (links), bald werden die Hallen (unten) abgerissen

oder was auch immer verkau .“ Die positive Wirkung ist für ihn unumstritten.

Mittlerweile beschreibt er die Zusammenarbeit als professionell. Trotzdem wird er nicht müde, zu erwähnen, dass im Gemeinderat niemand so o gegen „die Blauen“ stimmt wie seine Fraktion. In Rabl sieht er einen „ausgesprochen vifen Strategen“, der dieses Umweltprojekt auch ein Stück weit als „Mediengag nutzt, um sich ein Denkmal zu setzen“. Was er noch in ihm sieht: einen Populisten – mit allen Vor- und Nachteilen: „Er schafft es, sowohl das rechtsextreme Milieu bei der Stange zu halten als auch bis weit in das bürgerliche, liberale Spektrum vorzudringen.“

Auch wenn die Richtung beim neuen Volksgarten stimmt: Rund um Wels gingen zwischen 2018 und 2022 auch 26 Hektar Grünland verloren. Dabei würde genau dieses Grünland dabei helfen, „die städtische Lebensqualität auch bei veränderten klimatischen Verhältnissen nachhaltig zu sichern“, hält der Bundesrechnungshof in seinem Bericht fest. Und somit das Anliegen, das Bürgermeister Rabl so am Herzen liegt. Rammerstorfer sieht deshalb Handlungsbedarf: „Wir haben jetzt schon relativ viel Bauland, das noch nicht bebaut wurde. Bevor man neue Widmungen macht, müsste man zuerst das mobilisieren und bei den Umwidmungen auf die Bremse steigen.“

Diese Einschätzung teilt auch Barbara Birli, Expertin für Boden- und Flächenmanagement im Umweltbundesamt: „Das Beste für den Bodenschutz wäre es, gar nicht erst zu ver-

reiche Bewerbung für die Landesgartenschau 2027. Immerhin ziehe das Touristen an. Kosten wird dieses Leuchtturmprojekt rund 65 Millionen Euro. Dafür werde man sich intensiv um Förderungen bemühen, betont Rabl. Über neue Schulden müsse sich die Stadt aber ohnehin keine Gedanken machen. Finanziell stehe Wels mit Ersparnissen von rund 120 Millionen Euro auf stabilen Beinen. Zu verdanken ist das auch einem Verkauf von Aktienanteilen der Sparkasse Oberösterreich aus 2016. Erlös: 72 Millionen Euro. Neben den Abbrucharbeiten, der Umsetzung des Parks und den Kosten für die Landesgartenschau ist in den 65 Millionen auch der Bau einer neuen, modernen Messehalle inkludiert. Die Messe Wels zählt immerhin zu den erfolgreichsten Messegesellschaften Österreichs – und das soll auch so bleiben. „Wenn wir uns als Messestadt weiterhin vorne positionieren wollen, brauchen wir Ersatz. Die Hallen haben einfach nicht mehr den modernen Anforderungen entsprochen“, erklärt Rammerstorfer. Neu versiegelt müssen sie dafür nicht. Sie entstehen auf dem Gelände der alten Landwirtscha shallen, die bereits im Jänner 2025 auf dem Areal abgerissen wurden.

siegeln.“ Also nicht auf der grünen Wiese zu bauen, sondern alte Standorte – wie in Wels – zu „revitalisieren“. Entsiegeln ist teuer, technisch aufwendig und nicht überall durchführbar, ergänzt Elias Grinzinger, Projektassistent für Regionalplanung und Regionalentwicklung an der Technischen Universität Wien. Damit sich der Boden erholen und wieder wichtige Funktionen als Wasserspeicher oder Lebensraum wahrnehmen kann, bedarf es mehr, als Asphalt und Beton wegzureißen. Eventuell vorhandene Schadstoffe müssen abgetragen, der Boden gelockert und neuer Boden aufgetragen werden. „Durch Entsiegelung bekommt man nur manche Bodenfunktionen zurück, aber in keinem Fall alle“, betont Grinzinger. Bis der Boden wieder als landwirtscha liche Fläche zur Verfügung steht, kann das je nach Standort bis zu 100 Jahre dauern.

Dass am Messegelände Fläche entsiegelt wird, um dort eine große Parkanlage zu errichten, war nicht immer selbstverständlich. Wohnanlagen, ein 30-stöckiges Messehotel oder ein neuer Uni-Campus: Viele Ideen zirkulierten im Gemeinderat, bevor Bürgermeister Rabl das Projekt 2021 erstmals unter dem Namen „Central Park“ vorstellte. Ein Name, den er auch heute noch gerne verwendet, „weil sich die Leute darunter sehr schnell etwas vorstellen können“. Das „Sahnehäubchen“ war für Rabl jedoch die erfolg-

Doch bei all der guten Zusammenarbeit bei diesem Vorhaben: Blau und Grün bleiben politisch doch zwei Welten. In Wels lässt sich das an einem Zaun veranschaulichen, der den Park in den Nachtstunden absperren soll. Während Rabl sich bei dieser Maßnahme auf den Schutz vor Vandalismus beru , sind die Gründe, warum Rammerstorfer dem Zaun etwas abgewinnen kann, ganz andere: „Durch die Verringerung der Lichtverschmutzung und des Lärms ist es Kleintieren gerade in diesen ökologischen Zonen durchaus zuträglich.“ Die wahren Motiven des Bürgermeisters könnten andere sein, mutmaßt Rammerstorfer: Seit Jahren streitet die Stadt über ein Campierverbot für Roma und Sinti auf dem Messeparkplatz.

Doch nicht nur der Volksgarten hält den Welser Gemeinderat auf Trab, sondern auch das neue Mobilitätskonzept, an dem die Stadt gerade tü elt. 80 Prozent wünschen sich in einer Bürgerbefragung eine AutoVerkehrsberuhigung, Radinfrastruktur und öffentlicher Verkehr werden besonders schlecht bewertet. Auch der Messebetrieb, der Volksgarten und die Landesgartenschau fließen bereits in das Konzept mit ein. Ein Bahnanschluss am Messegelände ist bereits vorhanden.

Eines ist sicher: Die Folgen des Klimawandels machen auch vor Wels nicht halt. Sie sind bereits jetzt spürbar. Daran wird auch die kürzlich präsentierte Klimastrategie nichts ändern. Konkrete Handlungsanleitungen oder Empfehlungen sucht man darin nämlich vergeblich.

Die Geschichte von Wels erzählt aber nicht nur vom größten Entsiegelungsprojekt Österreichs. Sie ist auch eine Blaupause für rechte Parteien, wie sie der eigenen Klientel Klimaschutz verkaufen kann. F

ANALYSE:

SORAYA PECHTL

ILLUSTRATION:

ANTONIA ZEISS

Zu hören waren an diesem Tag nur Musik, Menschen, die sich unterhielten, und das Klingeln von Fahrradglocken. Keine Motorengeräusche, kein Gehupe. Am 2. Mai wurde der Wiener Gürtel für wenige Stunden zum Radhighway. Knapp 600 Menschen fuhren mit ihren Rädern beim vierten Gürtel-Bike-Ride über die Straße. Ziel ihres Protests: eine sichere Radinfrastruktur. Der Wiener Gürtel ist die meistbefahrene Landstraße Österreichs. Zwischen 60.000 und 70.000 Autos brettern täglich über bis zu vier Fahrspuren. Aber der Gürtel ist auch Lebensraum für hunderttausende Stadtbewohner, die den Abgasen und dem Dröhnen der Autos und Lkws ausgesetzt sind. Über 70 Dezibel zeigt die Lärmkarte des Klimaschutzministeriums hier an. Doch einen durchgängigen Gürtelradweg gibt es nicht. Die Radfahrer teilen sich den Weg über weite Strecken mit den Fußgängerinnen. „Das führt o zu Konflikten“, sagt Judith Brocza, Sprecherin der Initiativen „Radeln For Future“ und „Parents For Future“, die den Radprotest organisierten.

Ist das noch zeitgemäß? Sollte der Gürtel nach Pariser Vorbild zum grünen Boulevard mit Radweg werden? Oder braucht es die Straße, damit Grätzel vom Verkehr entlastet werden?

26. Mai, Neubaugürtel, Ecke Felberstraße. Der Frühverkehr hat nachgelassen, trotzdem ist viel los auf der vierspurigen Straße. Ein Lkw hupt einen zögerlichen Autofahrer an. Radfahrer schlängeln sich an den Fußgängern vorbei. Und am Mittelstreifen sind an diesem Tag zahlreiche Journalisten versammelt. Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner präsentieren ihre Pläne für die Verbesserung des Gürtel-Radwegs. Viele würden sagen: Endlich!

Mitte Juni wird die innere Fahrspur auf dem Abschnitt zwischen Christian-BrodaPlatz und Stollgasse zu einem baulich getrennten Zweirichtungsradweg. Die Autofahrer haben auf diesem 250 Meter langen Abschnitt kün ig weniger Platz. 250 Meter klingen nicht nach viel, trotzdem bringt der Abschnitt deutliche Verbesserungen für den Radverkehr. Die zahlreichen Ampeln auf der Westbahnhof-Seite fallen weg, die Radler müssen nicht mehr so o anhalten, sie teilen sich den Streifen nicht mehr mit Fußgängerinnen und sie müssen die Straße nicht mehr queren, wenn sie am Gürtel entlangfahren wollen. Ist das der ersehnte Au akt zu einem Gürtel-Radhighway? Im neuen rot-pinken Regierungsprogramm ist zwar von einer Verbesserung des Gürtel-Radwegs die Rede, was das genau heißt, bleibt aber unklar.

Pläne dafür gebe es bereits. Die Grünen haben vor einem Jahr ihre Vision für einen grünen Gürtel vorgestellt. Lkws und

Wie viel Platz sollen Autos in der Stadt bekommen? Und wie viel Radfahrer

und Fußgängerinnen? Am Wiener Gürtel entzündet sich ein Streit um die Verkehrspolitik der Stadt

Autos sollen ab 2030 nur noch zwei anstatt vier Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung haben. Die freigewordene Fläche stünde für Pflanzen und Menschen bereit. Auf beiden Seiten könnte ein 3,5 Meter breiter Radschnellweg entstehen, wie ihn die Initiativen „Radeln For Future“ und „Parents For Future“ fordern.

Die Magistratsabteilung 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), die Sima untersteht, war bisher gegen eine Verkehrsberuhigung am Gürtel. Schließlich sei dieser die Hauptverkehrsachse im Süden und Westen Wiens. Erst die Bündelung des Verkehrs am Gürtel ermögliche es, dass in angrenzenden Grätzeln weniger Autos fahren würden.

So sieht das auch die ÖVP – die dritte Partei, die den Gürtel umgestalten will. Geht es nach der Volkspartei, soll der Autoverkehr bleiben, aber am Margaretengürtel in einem Tunnel verschwinden. Zwischen Eichenstraße und Schönbrunner Straße soll eine 60.000 Quadratmeter große Grünfläche entstehen, die über die drei Fahrspuren ragt. Über den Lerchenfelder Gürtel soll ein auf Stelzen geführter Hoch-Radweg entstehen.

Die Frage, ob eine Verkehrsberuhigung am Gürtel sinnvoll ist, scheint die Stadt zu spalten. Ist sie überhaupt möglich?

Ja, sagt Barbara Laa, Verkehrswissenscha erin an der TU Wien. Nur Fahrspuren am Gürtel zu reduzieren wird aber nicht reichen. Wenn die Stadt wirklich wollte, müsste sie erst den Verkehr in den Grätzeln lähmen, etwa mit Bodenschwellen, Begegnungszonen und Tempolimits. Dann würden die Autos nicht vom Gürtel auf umliegende Straßen ausweichen. Der Automobilclub ÖAMTC hingegen sieht das ein wenig anders. „Die Verkehrsbelastung am Gürtel ist abschnittsweise sehr unterschiedlich. Man kann nicht einfach eine ganze Spur wegnehmen, sondern müsste jeden einzelnen Abschnitt gesondert prüfen“, sagt Matthias Nagler, Referent für Verkehrspolitik beim ÖAMTC.

Allerdings ist der Autoverkehr am Gürtel in den vergangenen Jahrzehnten teilweise um bis zu 15 Prozent zurückgegangen. Ein Trend, der sich mit weniger Fahrspuren fortsetzen könnte. „Wenn wir weniger Autoverkehr wollen, werden wir ihm weniger Fläche zur Verfügung stellen müssen“, sagt Laa. Derzeit sind rund 65 Prozent der Verkehrsfläche in Wien für den Autoverkehr vorgesehen. Radwege kommen nur auf ein Prozent.

Am Neubaugürtel – dort, wo nun ein Radweg entsteht – zeigt sich im Kleinen, dass der Autoverkehr auch mit weniger Fahrspuren auskommt. In den vergangenen eineinhalb Jahren war dort wegen einer Baustelle eine Fahrspur gesperrt. Laut Verkehrsanalysen der Stadt hatte das keine nennenswerten Auswirkungen auf den Fließverkehr. F

– und bis heute recht behält

BEGEGNUNG:

FLORIAN KLENK

FOTO:

HERIBERT CORN

W enn Hermann Knoflacher in Wien mit Journalisten unterwegs ist, trägt er manchmal ein Holzgestell auf den Schultern. Es sieht aus wie ein überdimensioniertes Quadrat mit Nummerntafeln –und wirkt auf Passanten wie ein Akt der Verzweiflung oder ein Stück Straßentheater. Manche lachen. Manche fotografieren. Manche schütteln den Kopf.

Was da auf den Gehsteigen Wiens wackelt, ist ein Statement. Es ist Knoflachers berühmtes „Gehzeug“, eine Mobilitätsskulptur, gebaut in den 1970er-Jahren, um zu zeigen, wie viel Platz ein Mensch beansprucht, sobald er sich in ein Auto setzt.

Knoflacher, Jahrgang 1940, emeritierter Professor für Verkehrsplanung an der Technischen Universität Wien, nennt das Gehzeug sein liebstes Argument gegen die Auto-Gesellscha .

Er hat sein ganzes Berufsleben gegen das Auto gekämp . Gegen das „Virus Auto“, wie er es auch in seinem vergriffenen Buch nennt.

Jahrzehntelang galt Knoflacher als spinnerter Weltverbesserer, belächelt von Autofahrern, ignoriert von Politikern, verspottet von Wirtscha slobbys. Heute ist vieles von dem, was er einst forderte, in Umsetzung oder wird von Fachleuten – viele davon seine Schüler – eingefordert. Wien diskutiert über autofreie Innenstädte, Fahrrad-Highways, verkehrsberuhigte Bezirke. Knoflacher wird in wenigen Wochen 85 Jahre alt. Zeit für eine Zwischenbilanz.