5 minute read

Unsichtbare Spitzenforschung Seite

Unsichtbare Spitzenforschung

In Mobilfunkchips der neuesten Generation steckt Know-how aus Linz, erklärt Andreas Springer von der JKU Linz und Mitglied der ÖFG ARGE Hochfrequenztechnik

Herr Springer, was fällt alles unter Hochfrequenzforschung? Andreas Springer: Prinzipiell alles, was mit Funktechnologie zu tun hat: Allen voran Mobilfunk, WLAN, Bluetooth, aber auch Radar. Darüber hinaus findetman Hochfrequenztechnik auch in messtechnischen Anwendungen wie industriellen Füllstandmesssystemen oder in bildgebenden Verfahren in der Medizin. In der allgemeinen Wahrnehmung ist Radar die am weitesten entwickelte Technologie. Fast jeder Neuwagen kommt mit einem Radarsystem als Spurhalteassistent oder Tempomat und Cruise Assistent, um automatisch die Spur und den nötigen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Autonomes Fahren ist ohne Radartechnologie undenkbar. Noch weiter verbessern kann man es, wenn man die Steuerung des Fahrzeugs mit zusätzlichen Daten, etwa von Verkehrsleitsystemen, Wetterdiensten oder anderen Fahrzeugen in der Nähe, unterstützt. Da kommt dann wieder der Mobilfunk und damit 5G ins Spiel.

Was unterscheidet 5G von den bisherigen Mobilfunkstandards? Springer: Bei den bisherigen Standards ging es prinzipiell darum, telefonieren und SMS versenden zu können – mit den Smartphones kam auch das Surfen im Internet dazu. Dann wollte man nicht nur surfen, sondern sich auch Videos ansehen. Damit wurden immer höhere Übertragungsraten notwendig. Bei 5G gibt es einen Perspektivenwechsel. Dieser Standard ist nicht nur auf die Kommunikation zwischen Menschen oder Menschen und Maschinen ausgelegt. Es geht darum, dass Maschinen problemlos miteinander kommunizieren können: Fahrzeuge, Produktionsanlagen oder Sensoren. Die Herausforderung dabei sind die unterschiedlichen Anforderungen an diese Kommunikationsstandards: Einerseits soll es möglich sein, gesamte Städte mit Sensorik auszustatten etwa für Wetterdaten, die Messung von Feinstaubbelastung oder für die Steuerung von Verkehrsströmen. Da sind schnell Tausende Funkknoten innerhalb eines Quadratkilometers. Man spricht von der „massive machine type communication“. Sensoren sollen mit einer Batterie gleich einmal zehn Jahre lang funktionieren können. Die Herausforderung ist hier, eine sichere und energieeffizient Übertragung zu gewährleisten, auch wenn die Datenmengen sehr klein sind. Wenn ich alles zweimal senden muss, wird der Stromverbrauch deut-

INTERVIEW: WERNER STURMBERGER

„Ziel der ARGE war, den Dialog zwischen den jeweiligen Standorten zu fördern“

ANDREAS SPRINGER, JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT (JKU) LINZ lich steigen. In anderen Szenarien spielt der Energieverbrauch keine Rolle, dafür hat die Verbindungsstabilität oberste Priorität. Stellen Sie sich vor, Sie müssen in einen Tiegel mit flüsigem Stahl steuern. Dann darf dabei nichts schiefgehen. Es ist sehr schwierig einen Standard zu formulieren, der das alles abdeckt – angefangen von hohen Bandbreiten bei geringer Latenz bis hin zu äußert zuverlässigen Verbindungen.

Wie lässt sich diese breite Palette an unterschiedlichen Anwendungsszenarien umsetzen? Springer: Ich war anfangs skeptisch, dass sich alle Anforderungen in diesem Rahmen bewältigen lassen. Mittlerweile zeigt sich, dass manches wohl erst in späteren Ausbaustufen realisiert werden wird. Bei einem solch komplexem Standard ist nicht von vornherein defiiert, wie er schlussendlich aussehen wird. Da gibt es Updates im Jahresrhythmus. Vieles ist erst im Entstehen begriffenund richtet sich auch nach der wirtschaftlichenNachfrage. Die war bisher vor allem bei den Smartphones sehr hoch. Der Bereich der Machine-to-Machine-Kommunikation litt darunter, dass jeder Hersteller eigene Standards verwendet hat. Mit 5G gibt es jetzt einen gemeinsamen Standard. Aktuell fehlen aber noch preiswerte Chips, die die Anforderungen einer solchen Maschinenkommunikation erfüllen, sowie Anwendungsszenarien mit entsprechendem Mehrwert. Das ist aber sicherlich das nächste große Wachstumsfeld im Bereich von 5G.

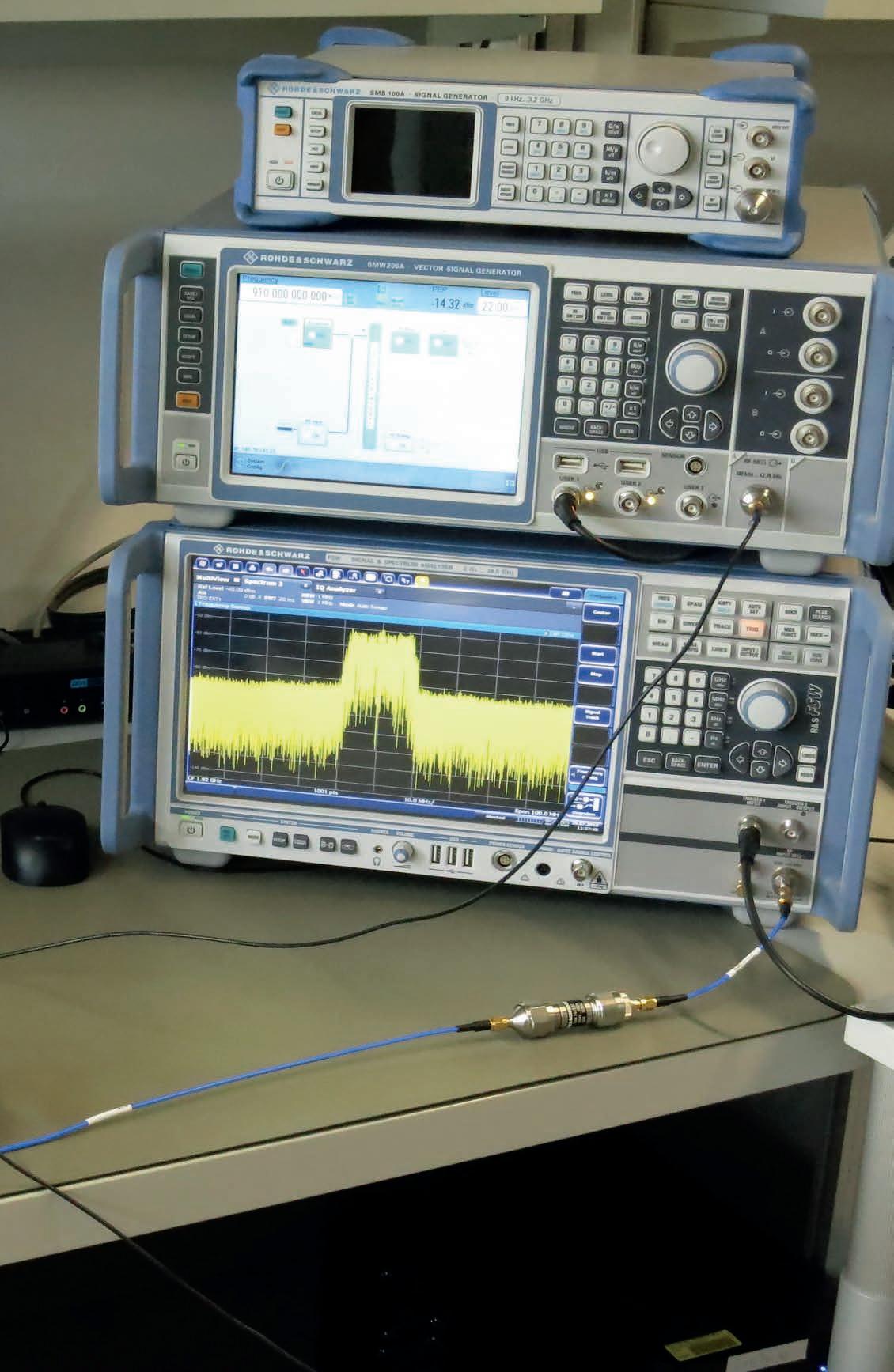

Sie forschen selbst im Rahmen des Christian Doppler Labors für digital unterstützte Hochfrequenz-Transceiver in zukünftigen mobilen Kommunikationssystemen an der JKU Linz an 5G. Was sind die großen Herausforderungen? Springer: Wir arbeiten hauptsächlich an Mobilfunkchips. Die Anforderungen an diese integrierten Schaltungen, die Funksignale empfangen und erzeugen können, steigen stetig. Das Problem ist, die Transistortechnologie wird immer schneller, ist aber dafür optimiert, digitale Schaltungen zu realisieren, nicht analoge. Das letzte Stück in der Hochfrequenztechnik, die Funkverbindung, ist aber immer analog. Darum wird es schwieriger mit dieser Technologie, Schaltungen mit jener Leistungsfähigkeit, wie sie Standards wie 5G oder zukünftig 6G oder 7G benötigen, umzusetzen. Eine Lösung lautet, Hochfrequenzschaltungstechnik mit digitaler Signalverarbeitung zu kombinieren. Mit den verwendeten Algorithmen kann man einen Teil der Probleme, die dadurch entstehen, dass die Transistoren immer kleiner werden, kompensieren. Gleichzeitig überlegt man sich auch andere Schaltungskonzepte, in denen der analoge Anteil möglichst klein ist. Das ist im Grunde die Kernkompetenz unseres Labors. Dabei geht es nicht ausschließlich um 5G. Eine neu entwickelte Schaltkreisarchitektur kann auch für ältere Standards wie GSM, 3G oder 4G relevant sein. Das Ziel ist nicht ausschließlich, eine bessere Signalqualität zu erzielen. Es kann auch darum gehen, den bisherigen Funktionsumfang effizientezu realisieren, etwa mit geringerem Energieaufwand oder in einer kompakteren Form. Dahinter können sich oft umfassende Neuerungen verstecken, die für den Endkunden aber kaum wahrnehmbar sind, weil es die Anwendung verbirgt. Das macht es schwierig, unsere Leistungen für Laien sichtbar zu machen.

Wie kam es zur Gründung des Christian Doppler Labors an der JKU? Springer: Die Christian Doppler Labors sind ein weltweites Best-Practice-Modell im Bereich der Forschungsförderung. Die Finanzierung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftstandort und die beteiligten Unternehmen. Eine Besonderheit ist, dass dreißig Prozent der Forschungstätigkeit der freien Forschung dienen. Untypisch ist auch die lange Laufzeit von sieben Jahren, die einen stabilen Rahmen für langfristige Kooperationen schafft.Die Planung erfolgt dabei immer nur für die nächsten zwei bis drei Jahre. Alles andere wäre aufgrund der schnellen Innovationszyklen äußert spekulativ. Vor etwa sechs Jahren haben mein Kollege Mario Huemer und ich festgestellt, dass wir eigentlich ideale Voraussetzungen für ein Christian Doppler Labor mitbringen. Er leitet das Institut für Signalverarbeitung und ich die Abteilung Nachrichtentechnik. Gerade in Hinblick auf 5G profitieen beide Institute von einer Zusammenarbeit. Einige unserer ehemaligen Studierenden sind an relevanten Positionen für einen unserer wichtigsten Industriepartner tätig. So hat sich eine stabile und langfristige Zusammenarbeit entwickelt. Gemeinsam haben wir dann beschlossen, diese Zusammenarbeit im Rahmen eines Christian Doppler Labors noch einmal auszubauen und zu vertiefen. Davon profitieen nun alle Seiten gleichermaßen. Gerade im Bereich der Entwicklung von Mikrochips sind Forschungseinrichtungen auf die Kooperation mit

-Partnern-aus-der-Wirtschaft-angewiesen.Mit-wenigen-Ausnahmen-verfügen-nur-diese-über-diese-Hightech-Produktionsanlagen.

Welche Rolle spielt Österreich in Hochfrequenzforschung? Springer: Im-Verhältnis-zur-Größe-sind-wirrecht-gut-aufgestellt,-sowohl-akademischmit-der-TU-Wien,-TU-Graz,-JKU-Linz,-UniInnsbruck-und-der-FH-Kärnten-als-auchwirtschaftlich -Mit-Infin on,-NXP-Semiconductors,-ams,-AT&S-oder-TDK-Electronics,um-hier-nur-einige-der-großen-Firmen-zunennen,-gibt-es-in-Österreich-starke-internationale-Partner-aus-der-Industrie.-Wir-müssen-uns-nicht-verstecken.-Aber-wirtschaftlich-und-akademisch-kann-man-ohnehin-nurin-internationalen-Kooperationen-bestehen.Betrachtet-man-die-Fördermittel-proportional-zu-Größe-des-Landes,-muss-man-sagen,-dass-da-mehr-drinnen-wäre.-Das-werden-Sie-aber-auch-von-vielen-anderen-Forschenden-in-Österreich-hören.-Die-Hochfrequenzforschung-ist-da-keine-Ausnahme.-

Welche Aufgabe erfüllt die Arbeitsgemeinschaft Hochfrequenztechnik der ÖFG? Springer: Alle-relevanten-Player-der-heimischen-Hochfrequenzforschung-arbeiten-mitihren-eigenen-wirtschaftliche -und-wissenschaftliche -Kooperationspartnern.-Im-Forschungsalltag-bleibt-da-oft-nicht-viel-Zeit-fürVernetzung.-Lange-Zeit-war-es-so,-dass-mannicht-im-Detail-gewusst-hat,-woran-die-anderen-Forschungsgruppen-gerade-arbeiten,auch-wenn-man-vielleicht-nur-200-Kilometer-entfernt-ist.-Das-Ziel-der-Arbeitsgemeinschaft-war,-den-Dialog-zwischen-den-jeweiligen-Standorten-zu-fördern.-Das-geschahvor-allem-im-Rahmen-von-Workshops,-indenen-Vortragende-aus-der-Wissenschaft aber-auch-aus-der-Wirtschaft-Einblicke-inihre-Arbeit-gaben-und-neue-Perspektivenaufzeigten.-Nachwuchsforschende-hattenhier-auch-immer-wieder-die-Möglichkeit,in--einer-relativ-entspannten-Atmosphäreihre-Ergebnisse-vorzutragen-und-Feedbackzu-ihren-Arbeiten-zu-erhalten.-

5G ist ja nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch ein Politikum. Es gab in Europa und den USA die Befürchtung, in den Geräten des Herstellers Huawei könnte etwas versteckt sein, das China erlaubt, Daten auszuspionieren. Welche Lehren gilt es daraus zu ziehen? Springer: Es-ist-wahrscheinlich-nahezu-unmöglich,-in-einem-Chip-eine-Hintertür-ausfindi -zu-machen.-Wenn,-dann-wird-man-soetwas-eher-zufällig-finden -Aber-unabhängig-davon,-ob-diese-Chips-tatsächlich-spionieren-oder-nicht,-gibt-es-sehr-gute-Gründe,hier-den-Anschluss-nicht-zu-verlieren.-DiePandemie-hat-deutlich-werden-lassen,-wieweit-fortgeschritten-die-Zentralisierung-imMikrochip-Sektor-schon-ist.-Wenn-ein-Werksteht,-hat-das-Auswirkungen-auf-die-gesamte-globale-Lieferkette.-Was-macht-man,wenn-Mobilfunkchips-doppelt-so-viel-kosten-oder-gar-nicht-verfügbar-sind?-Aus-einergeopolitischen-Perspektive-ist-es-gefährlich,sich-von-einem-Land-oder-einer-Region-sostark-abhängig-zu-machen.-5G-ist-wie-Qantencomputer-oder-Machine-Learning-eineSchlüsseltechnologie.-Es-ist-darum-sinnvoll,in-der-Forschung-wie-in-der-Fertigung-europäische-Kapazitäten-auszubauen.-