Les influences

La couverture végétale d'une zone est essentiellement influencée par :

1/ L’altitude, étant donné que la température moyenne diminue de 0,55°C tous les 100 m et contribue ainsi à déterminer le nombre de jours de gel ou encore la durée d’enneigement.

2/ Le climat, les différences influences aux caractéristiques variés déterminent les séries végétales en fonction des précipitations, températures moyennes et jours d’ensoleillement.

3/ La géologie et la composition des sols sont les facteurs déterminants les plus importants, la nature des roches et du sol influençant le pH et la disponibilité en certains éléments nutritifs et donc le type de végétation présent.

Les espèces

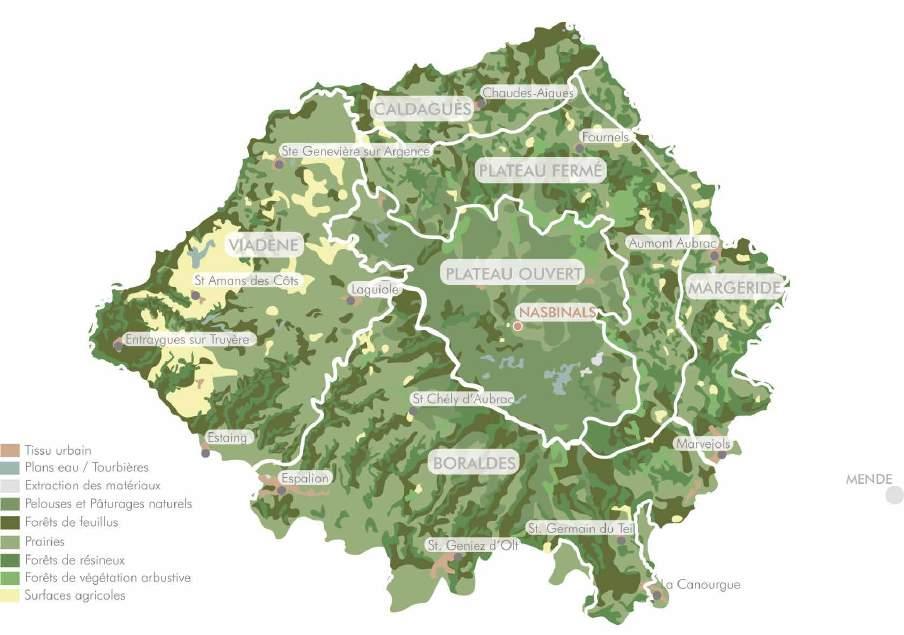

En Lozère, les forets couvrent presque la moitié de la surface du département (45%), surface qui continue a croître gagnant environ 500 hectares par an. La surface boisé est cependant très irrégulière, sa présence plus au moins prononcée étant en relation directe avec la force de l'emprise humaine sur le territoire. Les conifères représentent une majeur partie des espèces végétales présentent en Lozère (70% des surfaces boisées) et ce du au climat montagnard et à l'influence méditerranéenne ainsi qu'aux travaux de replantation qu'a entreprit le département dans les années 1960's pour la fixation des sols des pentes érodées.

Le pin sylvestre est l'arbre résineux le plus présent, couvrant a lui seul 42% des surfaces boisées, son omniprésence est principalement liée à sa grande adaptabilité aux différents sols (calcaires comme acides) et sa résistance au froid comme à la sécheresse. Le pin sylvestre forme des peuplements ouverts et souples qui peuvent être pâturés, il laisse donc passer la lumière offrant ainsi des sousbois diversifiés qui abritent une multitudes d'espèces consommables (champignons, myrtilles etc.) mais également des jeunes de hêtres et de plus tolérants

Les Cévennes représentent les paysages les plus boisés de Lozère, seuls les pentes et les fonds de vallées étroits restent ouverts et non boisés, l'orientation sud du terrain et la composition schisteuse de ses sols ont favorisés la présence d'espèces méditerranéennes (chênes pubescents, chênes verts) qui côtoient en altitude des paysages de type subalpin.

Les Causses offrent des paysages monospécifiques de résineux denses, la partie occidentale du territoire ainsi que les petits causses, notamment celui de Mende ont en effet été sujets à un reboisement en pins noirs d'Autriche.

La Margeride, est composée d’un enchaînement d'espaces ouverts et espaces boisés qui traduit la concentration des activités agricoles sur les terres les plus facilement mécanisables, en raison du caractère pauvre et peu productif des sols les prairies sont vite épuisées par les cultures et les troupeaux ovins laissant les espaces à l'abandon ou sous-utilisés et progressivement colonisés par les bois

Les grands espaces vides du département sont ceux où l'élevage est intensivement pratiqué, particulièrement les zones d'élevage bovins en Aubrac et sur le Mont Lozère, qui participent activement à l'économie Lozérienne et font sa réputation au niveau national.

L’irrégularité des surfaces boisées en Lozère constitue donc un avantage économique non seulement du point de vue de l'agriculture et de l'élevage mais également d'un point de vue touristique en offrant des paysages riches et variés

64 65

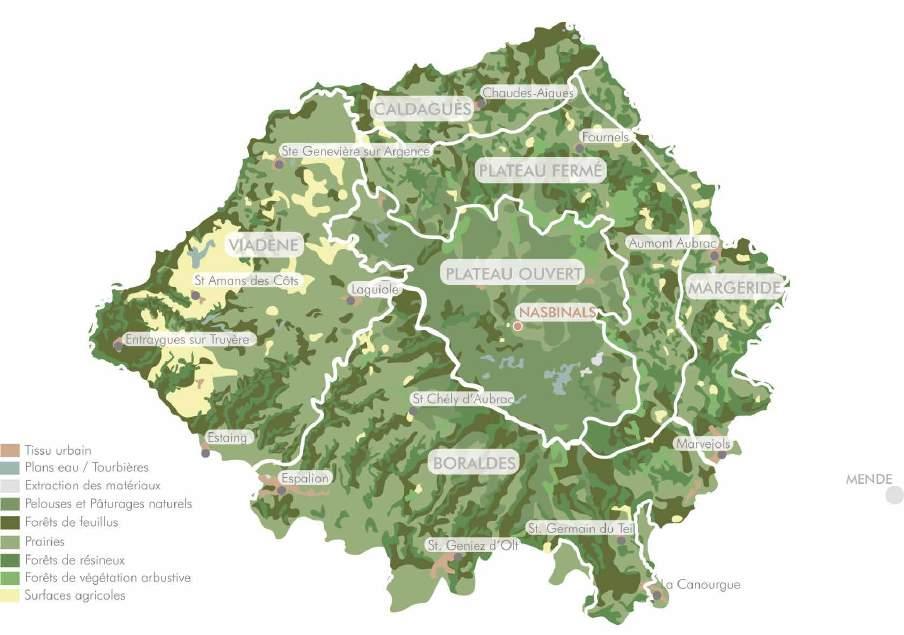

L’Aubrac

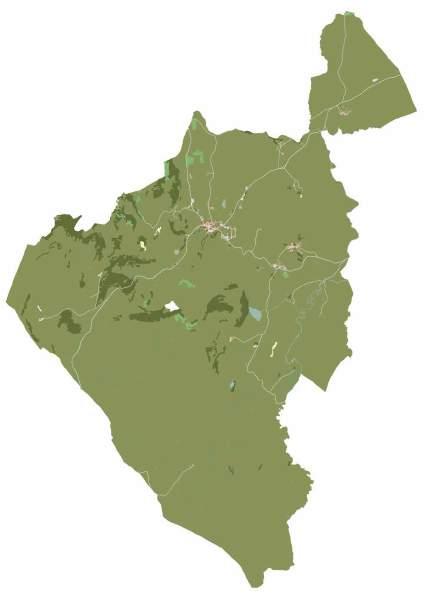

L’Aubrac étant une région aux caractéristiques variés, il n’est donc pas surprenant que sa couverture végétale le soit également. La région est connue pour son élevage bovin, la race locale portant le nom de la région mais la végétation qui varie en fonction de la composition de sols procure à l’Aubrac des paysages remarquables qui la rendent attractif d’un point de vue touristique (terrains de randonnées, gites, maisons de retraite...).

CARLADEZ

Ste

Chaudes-Aigues

Fournels

VIADÈNE

St Amans des Côts

Entraygues sur Truyère

Estaing

PLATEAU OUVERT

NASBINALS

Aumont Aubrac

MARGERIDE

Marvejols

BORALDES

Espalion

MENDE

St. Germain du Teil St. Geniez d’Olt

Genevière sur Argence CALDAGUÈS PLATEAU FERMÉ

Laguiole

St Chély d’Aubrac

3 KM

La Canourgue

66 67

La composition des sols Les sites d’inventaire

naturalistes

La région est composée principalement de roches volcaniques aux sols argileux, riches en fer propices aux cultures qui associé au climat montagnard à forte pluvosité donnent sur le plateau ouvert et la partie nord des Boraldes d'excellents paturages.

Les basaltes de la région assurent une meilleure rétention d'eau et sont en conséquences plus favorables à la croissance de l'herbe donnant lieu a des prairies permanentes qui associé à la présence de lacs glaciers rendent le plateau de l'Aubrac idéale pour l'élevage bovin

Les roches métamorphiques et granitiques sont elles aussi plus propices aux pâturages qu’aux cultures ce qui explique l'absence de zones d'agriculture majeures sur l'Aubrac.

La couverture végétale d’une zone participe à la création d’écosystèmes qui peuvent dans certains cas présenter des enjeux locaux de conservation et/ ou de protection, on retrouve à cet effet sur l’Aubrac trois sites d’inventaires naturalistes :

• Une Zone Importante pour la Conservation (ZICO) des Oiseaux de 8 725ha

• Une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type I de 38 910 ha

• Une ZNIEFF de Type II de 120 445 ha.

Ces zones se superposent par endroit et s’étendent sur l’axe Nord-Sud central du territoire qui passe par Chaudes-Aigues, Laguiole, Saint Chély, Saint-Germain-duTeil, Saint-Geniez-d’Olt, La Canourgue et Nasbinals.

Le plateau

Le plateau est un espace peu boisé et assez minéral, composé de prairies, vastes étendues herbeuses sur les anciennes coulées de laves, de petites vallées en périphérie des monts d’Aubrac et de lacs glaciaires qui génèrent des zones humides.

La haute vallée du Bès

La vallée du Bès et ses affluents qui recouvre une partie périphérique du territoire est une vaste étendue herbeuse et humide qui draine une partie des écoulements de Nasbinals.

Les Monts d’Aubrac

Les monts d’Aubrac au relief plus marqué se caractérisent quant à eux par de grands pâturages destinés à l’élevage de bovins et d’ovins ainsi que par des espaces boisés massifs et sombres en raison de la présence de conifères, ils sont cependant non exploitables car placés sur les versants des monts, malgré la présence de boisements.

La narcisse, surnommé « l’or blanc » du plateau fait partie des plantes emplématiques de l’Aubrac, elle est récoltée à la fin du printemps et envoyé à Grasse où elle sera utilisée pour l’industrie du parfum.

Le thé d’Aubrac ou «Calament à grandes fleurs» est une plante sauvage aux fleurs roses pourprées qui pousse dans les sous-bois des forêts de hêtres. Elle est en réalité consommée en tisane car elle ne possède pas de théine. On apprécie son goût aux légères notes mentholées mais également ses vertus digestives et relaxantes.

68 69

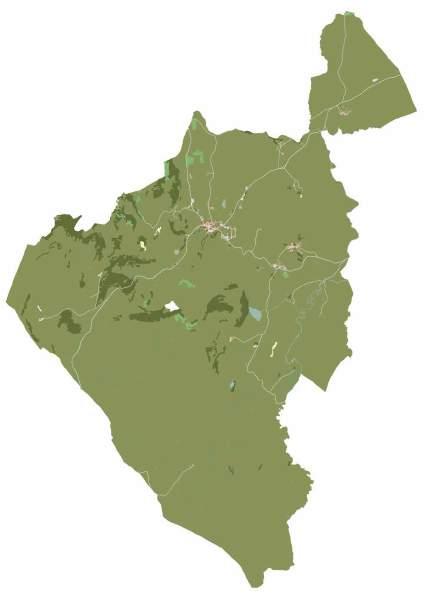

Nasbinals

Z ones Bâties

Z ones Non-Bâties

Formations Arbustives et Sous -Arbrisseaux

Peuplement Mix te

Peuplement de Conifères

Peuplement de Fe uillus

Formations Herbacées

Sols Nus

Z ones à Matériaux Minéraux

Surfaces d'E au

Chaudes-Aigues

CARLADEZ

Ste Genevière sur Argence

CALDAGUÈS PLATEAU FERMÉ

Fournels

VIADÈNE

St Amans des Côts

Laguiole

Entraygues sur Truyère

PLATEAU OUVERT

La surface boisée est relativement peu importante sur la commune de Nasbinals, elle fait en effet partie des cinq communes les moins boisées du territoire (inventaire forestier de 1992). Les bois y sont constitués de feuillus à la forme noueuse en raison des rigueurs du climat et de conifères positionnés de façon linéaire notamment au nord du bourg de Nasbinals où ils sont utilisés comme pare vent, ils sont également utilisés par les particuliers pour former des clôtures opaques. Les feuillus sont eux aussi organisés le long des murets de manière linéaire formant un léger rideau, ces formations arborées linéaire participent à donner une impression de paysage bocager au village. La variété et la qualité de la flore locale nécessite une protection, c’est pour cela qu’on retrouve sur la commune neuf ZNIEFF (une de type II et huit de type I.

Aumont Aubrac

MARGERIDE

St Chély d’Aubrac

BORALDES

NASBINALS La

70

Germain du Teil

Geniez d’Olt

MENDE Marvejols St.

St.

Espalion Estaing

Canourgue 3 KM 70

La Géographie Le Climat

Le climat joue un rôle majeur dans l’implantation, la forme et la composition du bâti. En effet l’orientation par rapport au vent et au soleil est cruciale à une bonne adaptation au contexte, on peut par exemple s’abriter des vents froids en s’implantant dans les plis du terrain et favoriser certaines expositions en fonction des températures moyennes. Le climat est un élément qui influence également la morphologie du bâti et des éléments qui le composent, la pluviosité et enneigement influencent par exemple la forme et la pente de la toiture et les moyennes de températures sont quant à elles à prendre en compte lors du choix des matériaux qui composent les façades et la couverture du toit. Il est donc tout à fait impossible de réaliser un projet en lien avec son territoire sans une intime connaissance du climat local et de ses différentes spécificités.

Moyenne Nationale Maximales

Moyenne

Source Linternaute.com d’après Météo France

Source

Hiver 2020

Moyenne nationale Lozère / Nasbinals

Source : Linternaute.com d’après Météo France

Source

Hiver

Source : Linternaute.com d’après Météo France

Source

La Lozère est caractérisée par un climat de type montagnard, la température y décroit en fonction de l'altitude, la température moyenne de saison en Lozère étant en dessous de la moyenne nationale.

Le département est soumis à deux flux dominants : un flux océanique en partie ouest qui connait de fortes précipitations et un flux méditerranéen qui apporte quant à lui des précipitations à l'intersaison déclenchant des épisodes cévenol (épisodes de pluie violents qui provoquent souvent de graves inondations).

La Lozère fait partie des départements les plus pluvieux de France, les précipitations y sont de 800 à plus de 2000 mm / an suivant l'exposition des régions, en 2020 le département a connu 827 mm de pluie contre une moyenne nationale de 773 mm.

Le département a connu 2 140 heures d'ensoleillement (équivalent à 89 jours ), contre une moyenne nationale des départements de 2 089 heures de soleil.

Les vents dominants sont ceux du nord et de l'est dans le nord du département, et ceux de l'ouest et du midi dans le sud, la vitesse des vents correspondant généralement à la moyenne nationale de saison.

A Mende, capitale de la Lozère située au centre du département sur la vallée du Lot, on relève en 2020 une précipitation annuelle moyenne de 124 mm/an, 2090 heures de soleil et des températures moyennes de −8°C et 36.4°C.

Jan -10 0 10 Températures (°C) Moyenne Nationale Maximales Source Linternaute.com d’après Météo France

: Linternaute.com d’après Météo France Maximales en Lozère Maximales à Nasbinals Hiver 2020 Moyenne nationale Lozère / Nasbinals Source : Linternaute.com d’après Météo France Hiver 2020 Moyenne nationale Lozère Nasbinals Prinetmps 2020 Eté 2020 Automne 2020 Prinetmps 2020 Eté 2020 Automne 2020 Moyenne Nationale Minimales Minimales en Lozère Minimales à Nasbinals 20 30 0 200 400 Heures de soleil 600 800 1000 0 50 100 Hauteur de pluie (mm) 150 200 300 250 Fev Mar Avr Mai Juin Juil Oct Nov Dec Aout Sept Jan -10 0 10 Températures (°C)

Source

Maximales en Lozère Maximales à Nasbinals

Lozère Nasbinals

2020 Eté 2020 Automne 2020 Prinetmps 2020 Eté 2020 Automne 2020

2020 Moyenne nationale

Prinetmps

Nationale Minimales Minimales en Lozère Minimales à Nasbinals 20 30 0 200 400 Heures de soleil 600 800 1000 0 50 100 Hauteur de pluie (mm) 150 200 300 250 Fev Mar Avr Mai Juin Juil Oct Nov Dec Aout Sept Jan -10 0 10 Températures (°C) Moyenne Nationale Maximales

Linternaute.com

d’après Météo France

: Linternaute.com d’après Météo France Maximales en Lozère Maximales à Nasbinals Hiver 2020 Moyenne nationale Lozère / Nasbinals

: Linternaute.com d’après Météo

Hiver 2020 Moyenne nationale Lozère Nasbinals Prinetmps 2020 Eté 2020 Automne 2020 Prinetmps 2020 Eté 2020 Automne 2020 Moyenne Nationale Minimales Minimales en Lozère Minimales à Nasbinals 20 30 0 200 400 Heures de soleil 600 800 1000 0 50 100 Hauteur de pluie (mm) 150 200 300 250 Fev Mar Avr Mai Juin Juil Oct Nov Dec Aout Sept

France

72 73

L’Aubrac

Le climat de l’Aubrac est donc comme le reste de la Lozère de type montagnard, caractérisé par une forte pluviosité, supérieure à 800 mm/an sur tout le territoire, un enneigement hivernal fort et long directement dépendant de l’altitude. On distingue 3 grandes zones climatiques qui connaissent localement des variations microclimatiques,

Les flancs ouest et sud-ouest

D’influence atlantique, les températures moyennes y sont comprises entre 9 et 12°C. La région connait des précipitations croissantes avec l'altitude, fluctuant entre 1 100 mm et 1 400 mm/ an à la transition avec le plateau. Au-dessus de 800 mètres, la période hivernale dure de novembre à mars et l’été de juin à septembre.

Le plateau haut

D'une altitude supérieure à 1 200 mètres, il subit le climat le plus austère.

Les températures moyennes y sont de l’ordre de 6 à 8°C, l'effet de froid y est accentué par des vents forts.

Les précipitations moyennes annuelles sont souvent comprises entre 1 000 et 1 500 mm. Le plateau connait des épisodes neigeux abondants et de longue durée (d’octobre à mai) et une période végétative relativement courte (de 140 à 150 jours).

La vallée du Lot et les flancs sud et sud-est

D’influence méditerranéenne, la région connait un climat doux due à l’encaissement de la vallée, qui est abritée des influences du nord par le plateau.

Les températures moyennes annuelles y sont plus clémentes que dans les 2 autres zones climatiques, entre 11 et 13°C. Les volumes de précipitations y sont les plus faibles avec moins de 1 000 mm (pour la région d’Espalion).

Nasbinals se situe sur le plateau de l’Aubrac, elle est donc caractérisée par un climat montagnard assez rude, frais l’été et froid l’hiver avec une moyenne communale de 50 jours de neige par an. Etienne Andrieu et Claude Petit dans «Mémoire d’Aubrac», éd. SUBERVIE disent du territoire sur lequel se trouve la commune que : «Cette région, face au nord-est et à ses influences continentales est la plus rude du plateau, soumise au caprise de la bise».

74 75

Nasbinals

L’évolution de l’habitat individuel en milieu

rural : Nasbinals

Frise historique

Frise démographique

L’évolution urbaine de Nasbinals

L’évolution du bâti à Nasbinals

Centre Bourg

Périphérie

76 77

IIe s av. J-C Ier s av. J-C

Entre 100 av. J.-C. & 200 apr. J.-C.

Ad. Silanum

27 av. J.-C. Auguste, 1er empreur

Satation routière romaine

235 apr. J.-C. Fin de la pax romaine

Premières invasions barbares

Frise historique & démographique

Entre 700 & 800 apr. J.-C. Fondation de Nasbinals

476 apr. J.-C. Fin de l’empire romain d’occident

486 apr. J.-C. Baptême de Clovis

1074 apr. J.-C.

Construction de l’église Sainte-Marie de Nasbinals et son prieuré

800 apr. J.-C. Couronnement de Charlemagne

987 apr. J.-C. Eléction de Hugues Capet

1105 apr. J.-C.

Tentative de création d’une sauveté à Nasbinals

Entre 1135 & 1267 apr. J.-C. 2 Granges crées par l’hôpital d’Aubrac sur la commune de Nasbinals

Entre 1095 & 1291 apr. J.-C.

1135 apr. J.-C.

Le prieuré est rattaché à la Domerie d’Aubrac

Entre 1337 & 1453 apr. J.-C.

Village et partie de l’église brulés

Les Croisades Entre 1337 & 1453 apr. J.-C.

La Guerre de Cent Ans

1790 apr. J.-C.

Création du département de la Lozère

1492 apr. J.-C. Découverte des Amériques

Entre 1562 & 1598 apr. J.-C.

Les Guerres de Religions en France

A partir de 1300 apr. J.-C. Foires aux animeaux à Nasbinals

Epoque Romaine

XXe siècle

Exode rural

1784 apr. J.-C. 1ere Révolution Industrielle 2021 apr. J.-C. Aujourd’hui

1940 apr. J.-C.

Moyen age

Création d’un Maquis au sud de Nasbinals

1789 apr. J.-C. Révolution Française

1870 apr. J.-C. 2nde Révolution Industrielle

Entre 1914 & 1918 apr. J.-C. WWI

Entre 1939 & 1945 apr. J.-C. WWII

Temps Modernes Epoque Contemporaine Futur

Ier siècle IIe siècle IIIe siècle IVe siècle Ve siècle VIe siècle VIIe siècle VIIIe siècle IXe siècle Xe siècle XIe siècle XIIe siècle XIIIe siècle XIVe siècle XVe siècle XVIe siècle XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle XXe siècle XXIe siècle

Entre 100 av. J.-C. & 200 apr. J.-C. Ad. Silanum Satation routière romaine

Entre 700 & 800 apr. J.-C. Fondation de Nasbinals

1074 apr. J.-C. Construction de l’église Sainte-Marie de Nasbinals et son prieuré

1105 apr. J.-C. Tentative de création d’une sauveté à Nasbinals

Entre 1135 & 1267 apr. J.-C. 2 Granges crées par l’hôpital d’Aubrac sur la commune de Nasbinals

1135 apr. J.-C. Le prieuré est rattaché à la Domerie d’Aubrac

A partir de 1300 apr. J.-C. Foires aux animeaux à Nasbinals

Entre 1337 & 1453 apr. J.-C.

Village et partie de l’église brulés

1790 apr. J.-C. Création du département de la Lozère

1940 apr. J.-C. Création d’un Maquis au sud de Nasbinals

XXe siècle Exode rural

Epoque Romaine Moyen age

Temps Modernes Epoque Contemporaine Futur

1300 1400

78 79 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

L’évolution urbaine de Nasbinals

EPOQUE ROMAINE MOYEN AGE

XIXe siècle

XXe siècle XXIe siècle

Nasbinals (la commune) fait partie de l’Aubrac antique.

Placée au cœur du pays des Gabales, peuple gaulois demeurant en Gévaudan (Lozère aujourd’hui).

Le premier site habité sur le territoire de la commune a été identifié comme étant à Puch-Crémat-Bas, à 5km au sud du bourg de Nasbinals.

En effet, les vestiges d’une ancienne station routière romaine ont été retrouvés en 1866, ils correspondraient à Ad Silanum, une station routière mentionnée sur la table de Peutinger sur l’itinéraire de Anderitum (Javols) à Segodunum (Rodez).

Ad Silanum aurait été selon les hypothèses des archéologues une ‘mansio’, un relais qui servait à la fois d’auberge, d’écurie, d’abreuvoir et d’atelier de réparation, positionné tous les 30 à 50 km sur les voies romaines.

L’occupation de Nasbinals remonte au VIIIe siècle. En 1074 les moines de Saint-Victor de Marseille firent construire l’église Sainte-Marie de Nasbinals, de style roman auvergnat ainsi qu’un prieuré autour de cette dernière. Nasbinals jouait ainsi un rôle essentiel dans en offrant un abri aux voyageurs et pèlerins lors de leur traversée de l’Aubrac. Entre les X et XIIe siècles, l’Aubrac a connu une période de forte implantation de mas paysans pratiquant polyculture et élevage ovin.

En 1135 le prieuré est rattaché à la Domerie d’Aubrac et ce jusqu’à la révolution, cette dernière a d’ailleurs entrepris à partir du XIIIe siècle la construction de granges sur l’ensemble du territoire de l’Aubrac et ce en réponse à la désertion des mas à la fin du XII siècle, dont deux sur la commune de Nasbinals.

Lors de la Guerre de Cent Ans le village de Nasbinals fut pris et brûle ainsi qu’une partie de son église et prieuré. A partir du XIV siècle, le territoire de l’Aubrac se spécialise dans la transhumance bovine. Des foires aux animaux sont organisées sur le plateau notamment à Nasbinals, qui sont à l’origine de la place du foirail (toujours présente aujourd’hui).

Le village de Nasbinals s’est tout d’abord implanté autour de l’église Sainte-Marie et son prieuré, principalement sur la rive gauche du ruisseau des Gourgues (aujourd’hui ruisseau de Nasbinals).

Le développement urbain du bourg a été influencé par la géographie du site ainsi que les conditions climatiques locales. L’implantation initiale sur le rebord du plateau permettait ainsi de s’abriter des intempéries et du vent.

L’urbanisation s’est déployée vers la fin du XIXe et début du XXe siècles sur la vallée située sur la rive droite du ruisseau, tout en évitant certaines barrières naturelles dictatrices de l’urbanisation telles que les zones humides (marécages) et les zones à relief important au sud et à l’ouest.

Le village de Nasbinals, comme le reste des villages de l’Aubrac Lozérien, donne l’impression d’être replié sur lui même prenant la forme d’un «village nucléaire» au tissu relativement dense, composé de bâtiments de 2 à 5 niveaux ainsi que de bâtiments utilitaires de plus petite taille

Le village de Nasbinals a continué de s’étendre durant le XX siècle. Le développement urbain s’est fait en étoile le long des axes de circulation. Durant la période d’après guerre on favorise tout d’abord les reconstructions puis les constructions reprennent pendant la deuxième moitié des trentes glorieuses.

Plusieurs lotissements sont apparus autour du bourg, le long des voies principales notamment le lotissement de la Devezette I sur la D900 en direction de Marvejols et le lotissement des Gentianes au Nord. L’évolution de la forme urbaine a été influencée par l’apparition des lotissement qui ne se raccordent pas au bâti existant du bourg. L’implantation et l’orientation des constructions dans les lotissements est souvent irrégulière et presque aléatoire et ne repose pas sur un principe de composition d’ensemble adapté au site.

Les construction nouvelles, profitent des techniques modernes et fonctionnent sur le principe d’adaptation du terrain à la construction à travers des remblais excessifs devant les maisons, ce qui contraste avec les constructions du bourg qui sont généralement partiellement enterrés.

Aujourd’hui Nasbinals continue d’évolution dans la continuité de l’urbanisation du XXe siècle.

Des nouveaux lotissements ont été construits et certains construits le siècle précédant (XXe on été complétés voir étendus par des projets d’extensions comme le lotissement de la Devezette II.

Néanmoins la tendance est plutôt à la construction de maisons individuelles isolées n’appartenant pas à un lotissement en particulier. Elles suivent cependant la même logique d’implantation en étoile le long des axes routiers, elles sont cependant en retrait de la voie, souvent en arrière de parcelle et très éloignés les unes des autres. Leur orientation est comme pour les lotissements quelque peu aléatoire sans réelle adaptation au site.

En raison de la crise sanitaire due à la Covid-19 (2020-2021), les villages ruraux comme Nasbinals ont gagnés en attractivité, on s’attend donc à voir de plus en plus de projets de maisons individuelles, résidences principales ou secondaires sur le village.

0 200 m 200 m 0 200 m

NASBINALS Ad Silanum Banassac Anderitum Condate Javols MENDE Lanuéjols Bagnols-les-Bains Saint-Bonnet-de-Montauroux NIMES MILLAU RODEZ CLERMONT-FERRAND LYON Civitas des Gabales 10 km Banassac MENDE Lanuéjols Bagnols-les-Bains NIMES MILLAU RODEZ Civitas des Gabales 10 km 0 10 km 0 10 km

0 200 m 80 81

L’évolution du bâti à Nasbinals

EPOQUE ROMAINE MOYEN AGE

Les fouilles réalisées à Puch-Crémat-Bas ont permis de restituer trois ou quatre bâtiments répartis des deux côtés de la voie antique. Ils sont implantés à proximité d’un cours d’eau (ruisseau des Fontanilles) ainsi qu’en contre-bas du puech (montagne en occitan) ce qui les mets à l’abri des vents.

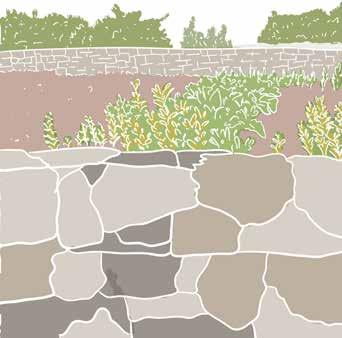

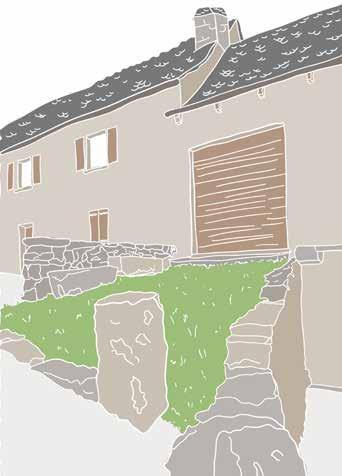

Le Bâtiment principal, coupé aujourd’hui par la voirie est un rectangle de 36m par 30m. Les restes apparents aujourd’hui montrent l’utilisation des matériaux locaux dans la construction, notamment la pierre granit et basalte qui constituent la quasi-totalité des sols de l’Aubrac. Les murs étaient à double parement assemblés en appareil régulier de petite taille de moellons, d’une épaisseur allant de 45 cm à 90 cm et un calage grossier au mortier de chaux. La toiture quant-a-elle était en Tegulae, des tuiles plates en forme de trapèze isocèle faites d’argile cuite au four.

Les bâtiments étaient donc construits dans le respect des «canons» de la méthode romaine en s’adaptant au contexte local.

Les bâtiments datant du moyen âge sont peu nombreux à Nasbinals car souvent repris et adaptés en fonction des besoins au cours des siècles. Cependant l’église Notre Dame de Nasbinals reste malgré les nombreaux traveaux de rénovation et extention qu’elle a connue le bâtiment de cette époque le mieux conservé dans le village.

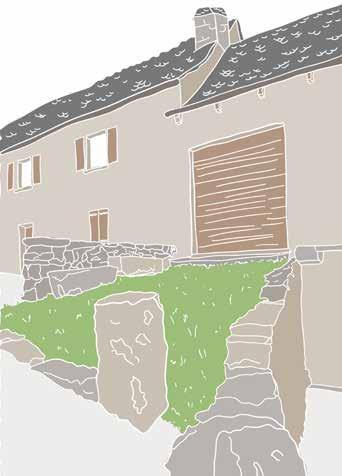

L’église a été construite entre le XIe et XIIe siècle dans le style roman auvergnat. Ses murs sont en granite de Margeride avec quelques éléments en basalte ainsi qu’une couverture en lauzes composée de feuilles de schiste, calcaire ou grès, ce type de toiture deviendra caractéristique de la région car elle offre une protection contre les rigeurs du climat surtout lors des longs et rudes hivers aubraciens.

L’église de par sa position ainsi que son architecture a donné le ton à l’architecture locale notamment en terme d’aspect extérieur, faisant de la polychromie des façades qui allient les deux pierres locales granit et basalte ce qui donne au village son identité visuelle.

XIXe siècle

Les bâtiments construits au XIXe siècle à Nasbinals viennent en continuité du style locale établi au moyen age. Les matériaux utilisés restent les mêmes en façade et en couverture.

On remarque en effet que les constructions même si elles différent en terme de taille on retrouve toujours les pierres locales de granit et basalte soit en appareil irrégulier de petite taille percé d’ouvertures étroites encadrées de pierres de taille en granit ou en appareil régulier en pierres de granit de plus grande taille qui donnent un aspect plus uniforme à la façade.

Les toitures sont a deux pentes ou en croupe, parfois percées de lucarnes ou châssis de toiture, les matériaux de couverture restant les mêmes qu’au moyen âge, principalement de la lauze avec parfois de l’ardoise.

Cette période a été caractérisée par l’élevage, forte activité agricole et artisanale qui s’est traduite à cette époque dans les constructions et notamment les maisons. Les maison d’agriculteurs étaient accesible en traversant l’étable qui faisait la transition entre l’espace public et l’espace privé et les maisons d’artisans et de commerçants accueillaient au rez-de -chaussée les ateliers et commerces.

XXe siècle XXIe siècle

Les constructions au XXe siècle à Nasbinals restent du même style typologique qu’au siècle précédent, utilisant les mêmes matériaux et techniques ainsi que la même forme et organisation. Cependant, après la deuxième guerre mondiale (WWII) on remarque une rupture, en effet les constructions commencent à se détacher de l’architecture traditionnelle du bourg et s’implantent d’avantage en périphérie du village et s’organisent en lotissement ou s’isolent les unes des autres. On note deux typologies durant cette période: le néo-buron et la maison pavillonnaire cette dernière étant beaucoup présente.

Le néo-buron, comme son nom l’indique est une forme modernisée du buron Aubracien traditionnel. Il utilise les matériaux locaux en façade (Granit) ainsi qu’en toiture (Lauze de schiste).

Au XXIe siècle les constructions à Nasbinals se sont complètement défaites des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale.

La rapidité de construction et le fort rapport qualité / prix des maisons individuelles de style pavillonnaire les rend aujourd’hui les plus attractives au public comme aux investisseurs. Résultat direct de la globalisation, leur forme universelle facilite la fabrication et l’accès aux matériaux et éléments de composition.

Les matériaux locaux ont été abandonnés pour des matériaux industriels standardisés. On a délaissé les pierres locales (granit et basalte) pour du parpaing, béton préfabriqué et coulé sur place et la lauze en toiture pour de l’ardoise industrielle venue d’Espagne.

Toiture Lauze

Toiture Tuile

Plat e « »alugeT

Pierre B asalte

Pierre G r anit

Pierre B asalte

Pierre G r anit

Pierre B asalte

La maison pavillonnaire, a gagné en popularité durant l’aprèsguerre. Elle répond aux besoins modernes en intégrant les dernières avancées technologiques de l’époque. D’un point de vue paysager, ces maisons se détachent du contexte locale et notamment du bourg de par leur revêtement de façade en enduit crépit trop clair et donc trop voyant. Elles gardent cependant une certaine cohérence au niveau de la toiture qui reprend l’aspect de la lauze traditionnel même si dans ce cas elle est en ardoise et non en schiste.

Ce phénomène est entrain de mener vers une incohérence paysagère du territoire ce qui pourrait sur le long terme avoir des conséquences désastreuses sur l’économie en raison du déclin du tourisme qui repose principalement sur l’authenticité et l’identité visuelle du village.

Il devient donc impératif de remettre en cause cette évolution, et de proposer un moyen de retrouver une qualité et de revaloriser des aspects perdus de la construction locale tout en l’adaptant au contexte actuel.

Toitu

P

r e Ardoise Parpaing Enduit Endu t

ierre Gran Toiture Lauze

82 83

Une évolution en deux temps

En me basant sur mes recherches et quelques visites j’ai tout d’abord établi l’hypothèse d’une évolution du bâti à Nasbinals qui s’organise en trois temps, un temps étant équivalent à un siècle auquel j’ai attribué une typologie et ses variations. Cependant dans leur ouvrage «Vire à Nasbinals:

Etude in situ d’un bourg du plateau de l’Aubrac», Juliette Martin-Guihéneuc et Thibaut Martin étudient l’architecure et l’urbanisme du village en détail en ayant eu l’avantage d’une connaissance personnelle du site et de ces habitants qui ont ouverts leurs portes aux deux architectes pour la réalisation de relevés et selon leur analyse le bâti à Nasbinals s’organise plutôt en deux temps distincts, particulièrement du point de vue typologique.

Premier temps

De la création du village au moyen age à la deuxième moitié du XXe siècle

Deuxième temps

De la deuxième moitiée du XXe siècle à aujourd’hui.

Le Centre Bourg

84 85

Les Typologies du Centre Bourg

Avant l’éssor industriel des trentes glorieuses le bâti dans le village était une mosaïque de 3 typologies principales qui étaient utilisées et réutilisées de siècle en siècle, le choix de la typologie était influencé par le statut social et l’occupation des propriétaires. Juliette Martin-Guihéneuc et Thibaut Martin classent le bâti du centre-bourg en 3 catégories : La maison Bloc, la maison de Parisien, la maison de ville.

0 100 m

Maison Bloc

Ferme/Étable

Maison de Ville

Maison de Parisien

Equipement

Organisation urbaine

L’habitat dans le centre bourg du village de Nasbinals est regroupé en tissu assez dense, disposé en lignes qui suivent les chemins et routes autour de l’église, qui représente le noyau central du village. Ces bâtiments ont majoritairement une orientation Nord/Sud avec certains alignements de maisons plus éloignés du centre orientés Est/Ouest.

Les trois typologies sont réparties d’une façon assez homogène spatialiement dans le village, ce qui n’est pas le cas en terme de nombre car la typologie la plus présente est la Maison Bloc à hauteur de 47% puis la Maison de Ville qui représente 21% et enfin la Maison de Parisien à 1,5%.

Organisation et implantation

86 87

LA MAISON BLOC LA MAISON DE VILLE LA MAISON DE PARISIEN

A B C

Limites et implantation

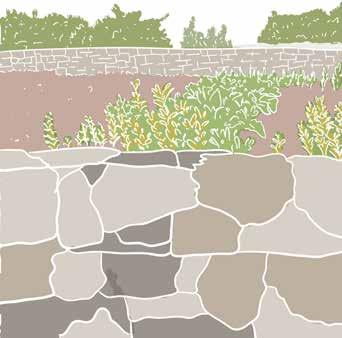

Les parcelles des Maisons Blocs et Maisons de Ville ont des petites surfaces et des formes étroites, elles sont limités par les bâtiments voisins ainsi que par des murets de 1 à 2 mètres de haut environs, en pierres arrondies de granit et/ou basalte qui sont des pierres locales utilisés dans la construction.

Ces murets suivent le tracé des chemins et routes, ils peuvent servir de soutènement notamment lorsque le jardin ou la cour sont plus haut que le niveau du chemin.

Les bâtiments de ces typologies sont généralement implantées soit en fond de parcelle en recul du chemin ou en bordure de parcelle donnant directement sur la route, l’espace en bordure restant est utilisé comme cour ou jardin

La cour est pavée aux abords des accès et des portes avec des caniveaux qui permettent de dégager les eaux pluviales.

Éléments sur la parcelle

Les constructions de cette période étaient conçues de façon à accommoder les humains et les animaux, on retrouve ainsi sur un même terrain que l’habitation une étable attenante qui donne sur la cour ou le jardin. On retrouve dans les trois typologies du centre bourg des étables sur le terrain même dans les Maisons de Parisiens qui ont en construit pour se donner une légitimité et montrer leur appartenance au village même si ces espaces n’ont jamais acceuilli d’animaux.

Limites et implantation

Les Maisons de Parisiens comme leur nom l’indique ont été construites par des riches parisiens venus s’installer à la campagne. Elles sont ainsi de plus grande taille, en surface au sol mais également en terme d’étages.

Les parcelles sur lesquelles elles viennent s’implanter sont de taille et forme variées et les constructions sont positionnées de façon différente pour chacune des maisons dont on compte que 5 dans le village à proximité du Foirail, centre économique du village.

Les parcelles sont comme celles des deux autres typologies limitées par des murets de pierres, on remarque également sur les parcelles des Maisons de Parisiens des escaliers en pierres qui permettent d’accéder à l’entrée principale de la maison qui se trouve souvent plus haut que le niveau de la rue.

Cas de la Maison Bloc

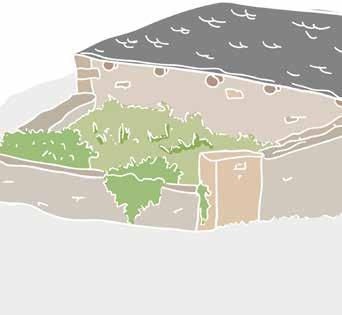

Les Maisons Blocs du centre bourg sont souvent partiellement enterré avec un faîtage parallèle à la pente du terrain. Cela leur permet d’avoir une meilleure inertie et d’avoir ainsi une température adaptée au stockage des du foin et des aliments en toute saison. Dans certains terrains la famille cultive de quoi se nourrir dans un terrain agricole mitoyen ou pas au terrain principal d’habitation.

88 89

A A A B B C C

Toiture et ses accessoires

Forme de la toiture

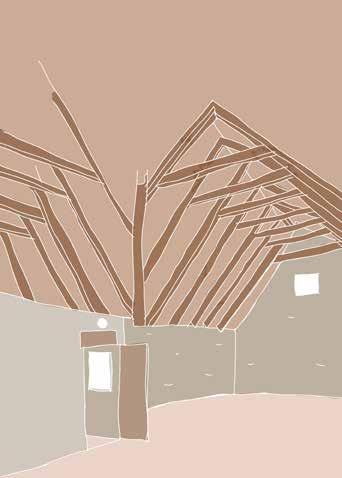

La toiture est un des éléments les plus marquants du paysage Aubracien. Les toitures des bâtiments du centre bourg de Nasbinals sont presque toutes en Lauzes, feuilles de schiste, de calcaire ou de grès.

La couverture est placée sur des corbeaux ou des corniches en pierre et le débord de toiture est assez faible en façade arrière et pratiquement nul en pignon. Ce type de toiture en lauze permet de protéger le bâtiment contre les rigueurs du climat de l’Aubrac qui connait de fortes chutes de neige en hiver.

Les toitures sont généralement à deux pentes entre 70 et 110 % on retrouve cependant certains bâtiments avec des toits en croupe. Le bas des pentes de toits se termine par des coyaux qui changent l’inclinaison et contribuent à rejeter l’eau à distance du mur et des bois de charpente afin de les protéger.

Les toitures à coyaux sont à l’origine dépourvues de chéneau ou de gouttière, cependant la majorité des maisons du centre de Nasbinals qui sont actuellement habités ont été équipées de système d’écoulement des eaux de pluie.

Lucarnes :

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour éclairer et aérer le comble ou pour y accéder.

Chiens assis :

Une lucarne de petite dimension propre aux toits à faible pente, couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit, destinée à assurer principalement une fonction de ventilation.

Cheminée :

Près du faîtage, à souche intégrée et solin taillé dans le bloc de pierre du conduit avec un couronnement haut en pierre.

Châssis :

Le châssis de toit est un châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Accessoires de toiture

90 91 A A A B B B B C C C

Ouvertures

Emplacement & proportions

Les ouvertures dans les constructions du centre bourg varient en fonction de la taille de la maison et du statut social du propriétaire, les proportions restent les mêmes dans toutes les typologies mais le nombre, la taille et l’ornementation varient. Les ouvertures donnent presque toutes sur la façade principale du bâtiment, elles sont relativement grandes et font en moyenne 80 cm de largeur et 140 cm de hauteur. Les ouvertures sont souvent alignées les unes par rapport aux autres, superposées d’étage en étage avec des linteaux à la même hauteur.

Cas de la Maisons Bloc

Menuiseries

On retrouve sur les façades des Maisons Blocs et certaines Maisons de Ville des fenestrons, ouvertures de taille réduite de 30 cm environs qui permettent d’éclairer des petits espaces comme les escaliers. La porte d’entrée fait souvent la même largeur que les fenêtres, la porte de la grange/étable quant à elle fait dans 2 m de largeur. On retrouve sur certains bâtiments des portes qui varient en largeur à l’étage, elle permet d’accéder au grenier et d’y monter le foin à l’aide d’une poulie afin de le stocker.

Les menuiseries dans le centre bourg du village sont principalement en planches de bois verticales avec de la serrurerie en acier.

Les fenêtres principales sont à deux vantaux avec une ou plusieurs vitres par vantail, elles sont équipées de volets en bois à planches verticales de styles différents, on retrouve dans le centre bourg de Nasbinals des voltes en barres écharpe, pentures contre pentures et barres écharpe.

Il ne reste pas beaucoup de portes d’entrée datant d’avant WWII dans le village, les quelques exemplaires qui ont été conservés sont des portes en planches de bois verticales à un ou deux ouvrant

Les portes de grange sont également en planches verticales en bois à deux ouvrants en barres écharpe, pentures contre pentures et auvergnats.

Formes de volets

92 93

A A A A B B B C C C

Volets Barres écharpe Volets Penures contre petures Volets Barres écharpe

Façades

Façade Polychrome

A B

Les façades polychromes sont composées de pierres apparentes de granit et basalte qui sont les pierres dominantes dans la composition géologique du territoire. Elles sont organisées en appareil irrégulier de petite taille avec des joints en enduit de chaux assez épais qui donnent aux façades un effet de mosaïques qui renforce le contraste entre le gris clair du granit et le gris très foncé voir noir du basalte.

On retrouve ce type de façade le plus souvent dans les Maisons Blocs car plus économique et facile à mettre en oeuvre, il existe également quelques exemples de Maisons de Ville à façade polychromes dans le centre bourg de Nasbinals

Façade Enduite

A

Certaines façades sont recouvertes d’un enduit à la chaux, qui varie entre le beige, le blanc cassé et le gris clair. Les encadrements sont toujours en pierres apparentes, les pierres d’angles sont quelques fois également apparentes ce qui permet d’encadrer visuellement la façade. Ce type de façade est assez rare dans le village.

Pierre G r anit

Façade en Granit

Enduit

PierreBas

alte

Pierre G r anit

Certaines façades sont composées de pierres apparentes de granit uniquement, l’appareil est plus au moins régulier et les pierres de plus au moins grande taille en fonction des maisons. Les joints sur ces façades sont plus fins et leur couleur se confond avec celle des pierres. Le granit varie en couleur, on remarque sur certaines façades une légère variation de teintes tandis que d’autres sont complètement uniformes. Ce type de façade est le plus populaire dans le village, le granit étant la pierre la plus présente dans le territoire. Cette façade est facilement adaptable à la forme du bâtiment, la qualité de la pierre, de sa mise en oeuvre et la taille des éléments varient en fonction des moyens des propriétaires. Elle donne au village une unité visuelle et permet de l’ancrer dans le paysage qui l’entour.

Encadrements

Les encadrements des ouvertures sont presque toujours en granit de taille, trois pierres par piédroit pour les fenêtres, une pierre pour les fenestrons et quatre pour les portes d’entrée. Les pierres d’encadrements ainsi que les pierres d’angles contrastent souvent avec le reste de la façade, elles sont plus précisément taillé, de plus grande taille et faites d’un granit plus clair que le reste des pierres. On retrouve sur certaines façades, gravé sur le linteau de la porte d’entrée l’année de la construction de la maison.

94 95

Pierre G r anit

A A

C C

B B B C

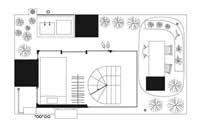

Plans A

ORTA (1)

GRANGIOU (2)

VERSADOU (3)

ANCIENNE

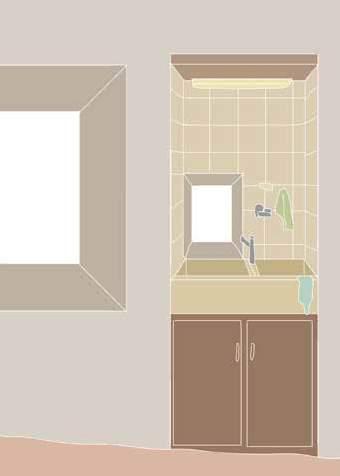

Les dispositions originales de la Maison Bloc sont : le Versadou, l’Estaplou (étable), la Grangiou, la cave voutée et l’habitation. L’épaisseur des murs est habitée, on y retrouve l’évier aisni que des Alcobres (lits alcôves).

Les Maisons Blocs sont les maisons les plus modestes qu’on retrouve à Nasbinals mais elles comportent le plus d’éléments remarquables uniques au village, ces éléments architecturaux sont liés à des usages quotidiens et constituent un patrimoine à sauvegarder et à potentiellement intégrer dans les nouvelles constructions afin préserver l’identité architecturale du village.

1 - Orta

Petits potagers utilisés dans le centre bourg du village. Il est possible que le potager d’une maison ne soit accolé à cette dernière. Le potager recouvrait souvent la totalité de l’espace libre de la parcelle et était délimité par des murets de pierres sèches qui laissent passer l’eau, ces potagers n’étaient pas arrosés par les propriétaires qui les laissaient se faire arroser par la pluie.

2 - Grangiou

Granges qui servaient à stocker le foin pour nourir les animaux l’hiver. Ces espaces à usage agricole permaitaient de garder la chaleur produite en partie par les animaux logés dans l’estapou et participaient ainsi à l’isolation thermique de la maison. La grange était reliée à l’Estapou (étable) par le Fenadou qui est une trappe qui permettait de faire tomber le foin afin de nourrir les bêtes.

ALCOBRE (4)

ANCIEN

96 97

RANGEMENT

CANIVEAU

CHEMINÉE

FENADOU

MANGEOIRE

CHAUDIÈRE

COMPOSTE ÉVIER (5)

ESTAPOU FUMARIER (6)

CAVE

ANCIENNE SOUE À COCHON

4 M

3 - Versadou

Rampe qui permettait d’accéder au premier étage pour faire rentrer les chars de foin tirés par des boeufs dans la grange pour le stockage. On retrouvait souvent en dessous du Versadou la soue à cochon ou le poulailler.

Ces rampes garantissent aujourd’hui l’accès au premier étage et mettent à distance l’habitation de la rue.

5 - Évrier

L’évier était aménagé dans l’épaisseur du mur au droit d’une fênetre, il était un espace à part entière et n’empiètait par sur la pièce principale.

Cet espace humide était donc ventilé par la fênetre qui permettait également d’apporter de l’eau de la fontaine depuis l’extérieur et de jeter l’eau sale directement dans la cour.

4 - Alcobre

Lit alcôve, situés la plus part du temps dans les pièces du bas au nombre d’une ou deux par maison : une pour les parents et une pour les enfants. l’Alcobre comportait uniquement un lit et était fermé par des rideaux.

Ces alcôves permettaient d’obtenir une certaine intimité dans la pièce principale afin de séparer l’espace d’une manière économique où l’on réduit l’espace pour dormir au minimum. Le lit était chauffé par les briques ou par des chauffes lits.

6 - Fumarier

Espaces situés à la sortie des granges et délimités par des murets de pierre sèche.

Comme son nom l’indique, le Fumarier est un espace qui retenait le fumier que l’on faisait tomber dans la rigole, le fumier était ensuité balayé à l’aide de balais en bois et transporté dans des chars jusqu’au pré où au printemps on l’étalait et ensuite à l’aide d’une herse attelée à des boeufs on l’écrasait au sol.

98 99

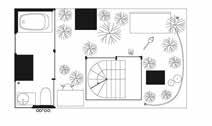

Les Maisons de Ville appartenaient aux commerçants et artisans du village, elles étaient situées dans le centre du village autour du foirail et de la place de l’église afin d’assurer une meilleure visibilté. Plus grandes que les Maisons Blocs, elles accueillaient l’activité des propriétaires au rez-dechaussée avec dans certains cas une grange attenante, le plan ci-dessous représente une Maison de Ville qui appartient à un loueur de vélos dont la partie habitation a été divisée en 3 gîtes.

Les Maisons de Parisiens appartenaient à des riches commerçants ou des parisiens venus s’intaller à la campagne. Elles se situent à proximité du foirail et profitent d’un emplacement priviligié dans le village. Ces maisons sont reconnaissables à leur façades de granite parfaitement taillé, organisées en trois travées de baies verticales surmontées de lucarnes sur trois étages. Elles possèdent une grange ainsi qu’une étable même si cette dernière n’a jamais utilisée et servait de symbole d’appartenance au village.

B 4 M 4 M C GITE 01 GITE 02

CHAUDIÈRE / ANCIENNE CHEMINÉE

DE LOCATION DE VÉLO

ANCIENNE SALLE DE BAIN

GITE 03 GUICHET

BUREAU

100 101

Fiche de Synthèse

Typologie 01 : Maison Bloc

A

Nom : Maison Bloc

Fonctions : Agriculture, Habitation

Limites et Implantation : Petites parcelles étroites, limités par les bâtiments des voisins ainsi que par des murets de pierre sèche. La maison est implantée en fond de parcelle en recul du chemin, partiellement enterée avec un faîtage parallèle à la pente du terrain.

Toiture : Lauzes de schiste, calcaire ou grès. Accesoire de toiture : Cheminée et Chassis.

Ouvertures : De taille relativement grande, elles donnent presque toutes sur la façade principale du bâtiment. On retrouve sur cette typologie des fenestrons d’environs 30 cm qui permettent d’éclairer les petits espaces, la porte d’entrée fait la même largeur que les fênetres (80 cm) et la porte de la grange et/ ou l’étable fait dans les 2 m de largeur.

Façades : Façade polychrome, façade en granit, façade enduite. Encadrements en granit.

Éléments remarquables : Versadou, Estapou, Grangiou, Cave, Alcobres, Orta, Fumarier, Evier dans l’épaisseur du mur.

Fiche de Synthèse

Typologie 02 : Maison de Ville

B

Nom : Maison de Ville

Fonctions : Commerce / Artisanat, Habitation

Limites et Implantation : Petites parcelles étroites, limités par les bâtiments des voisins ainsi que par des murets de pierre sèche. La maison est implantée en bordure de parcelle donnant directement sur la route.

Toiture : Lauzes de schiste, calcaire ou grès. Accesoire de toiture : Cheminée, Chassis, Chiens assis, Lucarnes.

Ouvertures : De taille relativement grande 80 cm de largeur et 140 cm de hauteur en moyenne, elles donnent presque toutes sur la façade principale du bâtiment. Les encadrements des ouvertures sont presque toujours en granit de taille, trois pierres par piédroit pour les fenêtres, une pierre pour les fenestrons et quatre pour les portes d’entrée.

Façades : Façade polychrome, façade en granit, façade enduite. Encadrements en granit.

Éléments remarquables : Rez-dechaussée aménagée pour accueillir un commerce ou une activité d’artisanale.

102 103

Fiche de Synthèse

Typologie 03 : Maison de Parisien C

Nom : Maison de Parisien

Fonctions : Habitation

Limites et Implantation : Parcelles relativement grandes pour le village, de formes variées. Les constructions sont positionnées de façon différente pour chaque maison. On remarque également sur les parcelles des escaliers en pierres qui permettent d’accéder à l’entrée principale de la maison.

Toiture : Lauzes de schiste, calcaire ou grès. Accesoire de toiture : Cheminée, Chiens assis, Lucarnes.

Ouvertures : Elément remarquable de la façade des maisons de Parisiens, les ouvertures sont encadrées de granite parfaitement taillé, organisées en trois travées de baies verticales surmontées de lucarnes sur trois étages.

Façades : Façade en granit, façade enduite. Encadrements en granit.

Éléments remarquables : Grangiou, Estapou (non utilisé), escaliers et jardin d’agrément à l’arrière de la maison.

104 105 ToitureLau ze PierreBas alte Pierre G r anit Enduit Constantes architecturales

MAISON BLOC LA MAISON DE VILLE LA MAISON DE PARISIEN A B C

LA

La Périphérie

106 107

Les Typologies de la Périphérie

Avant l’éssor industriel des trentes glorieuses le bâti dans le village était une mosaïque de 3 typologies principales qui étaient utilisées et réutilisées de siècle en siècle, le choix de la typologie était influencé par le statut social et l’occupation des propriétaires. Juliette Martin-Guihéneuc et Thibaut Martin classent le bâti du centre-bourg en 3 catégories : La maison Bloc, la maison de Parisien, la maison de ville.

D E

LA MAISON PAVILLONNAIRE LE NÉO-BURON

Maison Pavillonnaire

Néo-Buron

Maison jumelle

Hangar

Equipement

Organisation urbaine

L’habitat en pérphérie du village de Nasbinals s’organise de deux façons : maisons individuelles de type Pavillonnaire isolées et éloignées les unes des autres ou lotissements planifiés «Coustergnouse» et non planifiés «La Devezette & 1 et 2».

En terme de typologies dans la périphérie, la majorité des maisons sont de type Pavillonnaire 42% avec un seul lotissment en typologie de Néo-buron celui de Coustergnouse qui compte 11 maisons soit 6,5% des construction de la zone. On note également la présence d’une dizaine de maisons jumelles à hauteur de 4%. On retrouve autour de Nasbinals de nombreux hangars qui représentent 11% des constructions ainsi que quelques épuipements publics notamment l’EHPAD et le Centre médical

108 109 Organisation et implantation 0 100 m 0 100 m

Les parcelles des Maisons Pavillonnaires sont relativement grandes, elles font en moyenne deux à trois fois la taille des parcelles du centre bourg, souvent de forme carrée ou rectangulaire. Elles sont délimités par des murets et/ou clôtures d’environs 1m ou de haies allant jusqu’à 2m, dans certains cas un le muret en parpaing est surmonté d’une haie.

Les constructions sont non-uniformes organisées en tissu urbain lâche au bâti discontinu, les maisons sont implantées de manière presque aléatoire souvent au milieu de la parcelles. Elles ne se touchent pas les unes les autres et leur orientation ne tien pas compte du contexte, organisées pour intéragir uniquement avec la route qui les dessert.

Une des caractéristiques principales des Maisons Pavillonnaires est la présence d’un grand jardin qui entoure souvent la maison de tout les côtés, ces espaces extérieurs sont cependant peu aménagés, manquent d’intimité et nécessitent beaucoup d’entretient

La voiture joue un rôle central dans l’organisation des lotissments et des parcelles, le garage vient donc remplacer l’étable ou la grange des typologies du centre bourg.

Cas du Néo-Buron

Le lotissement de Coustergnouse est un lotissement planifié située au nord du centre bourg de Nasbinals. Dans une recherche «d’authenticité» le lotissement est construits dans le style du Néo-Buron, une imitation esthétique des Burons : constructions solitaires traditionnelles de la région, non destinées à l’habitation permanante, elles accueillaient les éleveurs et étaient utiliées pour la fabrication et le stockage par la suite du fromage.

Organisé autour d’une raquette, les constructions sont isolées les unes des autres et le bâti est discontinu. Ce lotissement en dehors de l’aspet extérieur des maisons certaines utilisent les mêmes matériaux que les burons notamment la pierre et la lauze reste identique à n’importe quel autre lotissement ailleurs en France, de son organisation centré autour de la voiture à l’aménagement intérieur des maisons. En effet la typologiee du Néo-buron n’est ici qu’un appareil de marketing attire de part son apparence mais qui passe à coté des vraies leçons à tirer des typologies locales.

La typologie du Néo-Buron étant peu présente à Nasbinals contrairement à la maison pavillonnaire, elle ne sera pas analysé. En effet mon choix de sujet est basé principalement sur le constat que la maison pavillonnaire entant que typologie a pris le dessus sur les typologies traditionnelles, le Néo-buron est une exception mais qui permettera lors du projet de fin d’études de définir les erreurs à éviter afin de pas tomber dans le pastiche lors de la réalisation d’un projet contextuel.

110 111

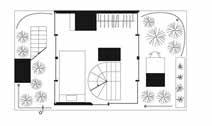

Limites et implantation

E D GARAGE CUISINE SALON SDB CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE SALON CUISINE SDB SALLE DE JEU RESERVE DE BOIS ENTRÉE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ENTRÉE DU GITE 4 M PLAN RDC NÉO-BURON PLAN R+1 NÉO-BURON

Toiture et ses accessoires

Forme de la toiture

Emplacement & proportions

D D

Les toitures des bâtiments de la périphérie de Nasbinals sont presque toutes en Ardoise d’Espagne, de couleur grise presque bleu. La forme des ardoises varie en fonction des maisons du carrée au rectangle à certains exemples en écaille.

Certaines Maisons Pavillonnaires se démarquent en utilisant une couverture en bac acier qui reste dans les mêmes tons que l’ardoise.

Les toitures sont généralement à deux pentes entre 26 et 30 % on retrouve cependant des variations avec des bâtiments à toits en croupe ou à quatre pans. Les ardoises se fixent soit sur des voliges, soit sur des liteaux et peuvent être posées au clou ou au crochet en pureau entier. Les toitures se terminent en général par une gouttière pendante en zinc qui permet d’évacuer les eaux pluviales.

En ce qui concerne les accessoires de toiture, la maisons pavillonnaire en comparaison aux typologies du centre bourg est assez pauvre. En effet, on retrouve sur les maisons de la périphérie du village seulement deux types d’accessoires : la cheminée et le chassis, la cheminée étant présente sur une grande majorité des constructions, quelques maisons sont quant à elles équipées de lucarnes.

Les ouvertures dans les constructions de la périphérie ne suivent aucune logique de proportion ou d’organisation, elles ne sont pas choisies selon la vue ni l’orientation de la maison mais plutôt en fonction de la pièce qu’à laquelle elles appartiennent. Les portes et fenêtres ne sont pas forcément allignées, elles traduisent en façade l’organisation intérieur qui varie de maison en maison, ce type de construction étant bien souvent vendu «sur plan» dessiné par des constructeurs, il est donc standardisé et produit en série. La taille des ouvertures est donc également standardisée, l’allège des fênetres est d’environs 1m avec certaines petites fênetres situées plus en hauteur et qui servent à ventiler les pièces humides (Salle de bain et WC). La porte d’entrée principale fait presque toujours 2m15 de haut et entre 80 cm et 1m de large.

Menuiseries

Les menuiseries sont en majeur partie en PVC blanc car moins cher, plus accessible et disponibles dans une multitude de tailles et formes. On note cependant certaines maisons où les menuiseries sont en aluminium, elles se donnent un air plus moderne en utilisant également une toiture en bac acier et du bardage bois en façade, se démarquant ainsi du reste des maisons Pavillonnaires même si leur organisation intérieure reste la même.

112 113

Ouvertures

Façades

Plans

Façade Enduite

Parpaing

Les façades des maisons pavillonnaires de la périphérie du village de Nasbinals sont presque toutes exactement les mêmes, les murs sont en parpaign et ciment et enduits d’un eneduit dont seule la couleur varie légèrement de maison en maison mais reste dans les teintes beiges proches du jaune orangé.

Certaines maisons «plus modernes» voulant se démarquer de l’esthétique pavillonnaire classique sont enduites en blanc, blanc cassé ou gris avec des détails de bardage bois souvent au niveau des terrasses. Inversement d’autres constructions voulant se donner un air plus «authentique» et «rustique» emploient de la pierre même si cette dernière n’est souvent pas locale et reste seulement qu’un parement pierre posé sur un mur en parpaing, sous la forme de soubassement, de pierre d’angle ou sur la totalité de la façade principale qui donne sur la route.

Les ouvertures sont ratement encadrées et quand elles le sont ces encadrements sont de simples moulures en béton très discrètes, enduites du même enduit que la façade ou d’une teinte légèrement différente.

Toiture A r doise

Enduit

CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE CUISINE SDB SALON WC GARAGE CAVE BUANDERIE CAVE SALON ENTRÉE 4 M D D

114 115

L’organisation de la maison pavillonnaire relève de variations d’un plan universel que l’on peut retrouver n’importe où en France voir dans le monde entier. Ces maisons sont souvent des «maisons sur plan» c’est-àdire qu’elles ont été dessinées par des constructeurs et qu’elles sont donc standardisées afin d’être produites en série. Le plan est en effet une addition de plusieurs pièces de taille et de forme standard afin d’accommoder les meubles, les menuiseries, les revêtements de sols etc.

Les promoteurs proposent aux familles un catalogue de modèles parmi lesquels choisir en fonction du nombre de pièce et du budget dont elles disposent. Ces maisons sont donc une traduction spatiale assez litérale d’une liste de demandes, elles ne prennent en aucun cas compte du contexte dans lequel elles viennent s’implanter, les matériaux restent les mêmes : parpaign, ciment, béton, ardoise, enduit, PVC etc.

La Maison Pavillonnaire a comme éléments qui la caractérise par rapport à d’autres typologies et notamment celles du centre bourg du village :

- Un grand jardin qui entoure la maison, recouvert de pelouse avec très peu de végétation moyenne ou haute ce qui le rend difficile à entretenir et souvent peu agréable en été en raison du manque d’ombre.

- Des pièces modernes à usage unique telles que la buanderie, la salle de jeux etc.

- Des espaces extérieurs autres que le jardin tels que les terrasses, balcons ou loggias qui peuvent générer des ponts thermiques mais qui restent agréables pour les usagers en saison estivale.

Fiche de Synthèse

Maison Pavillonnaire D

Nom : Maison Pavillonnaire

Fonctions : Habitation

Limites et Implantation : Les parcelles sont grandes, de forme carrée ou rectangulaire. Les constructions sont positionnées de façon différente pour chaque maison. On remarque que l’organisation des parcelles ainsi que l’orientation des maisons sont très fortement liées à la voiture.

Toiture : Ardoise d’Espagne carrée, rectangulaire ou en écaille . Accesoire de toiture : Cheminée, Chassis.

Ouvertures : Les ouvertures ne suivent aucune logique de proportion, elles traduisent en façade l’organisation intérieur et ne sont pas choisies selon la vue ni l’orientation de la maison quant aux menuiseries elles sont en grande majorité en PVC.

Façades : Façade enduite avec des ouvertures rarement encadrées. Éléments remarquables : Grand jardin, garage, buanderie, terrasse.

116 117

Plans

Comparaison Centre bourg / Périphérie

A B C E

Centre bourg

Périphérie

Evolution de l’habitat individuel à Nasbinals : Conclusion

L’évolution de l’habitat individuel à Nasbinals a connu comme beaucoup d’autres villages ruraux un moment de rupture fort après la deuxième guerre mondiale. Pendant les trentes glorieuses on voit apparaitre la maison pavillonnaire comme typologie dominante adoptée pour les nouvelles constructions. Au modèle répétitif, facile à fabriquer et bon marché, cette typologie a rendu le fait de devenir propriétaire de sa propre maison plus facile qu’auparavant. Ces maisons sont souvent vendues «sur plan» et conçues sans architectes, elles s’adaptent facilement au budget des acheteurs en proposant un catalogue de plusieurs modèles qui varient en taille, couleur et matériaux de façades toute en suivant une même logique. Elles sont reproduites partout en France et même partout dans le monde et sont complétement détachées du contexte dans lequel elles sont implantées.

Comme l’a montré l’analyse de l’architecture du centre bourg de Nasbinals, les typologies traditionnelles locales se sont constituées en tenant compte du contexte, des ressources disponibles et de l’occupation des habitants. Elles sont faites pour répondre aux besoins de la population locale et cela à travers plusieurs éléments architecturaux qui ont des fontions particulières spécifiques au village tels que le Versadou : rampe qui permet de ranger le foin dans la grange, les Ortàs : potagers partagées qui compensent la petite taille des parcelles et qui reflètent l’esprit de communauté qui règne dans le village ou l’évier et les Alcobres qui profitaient de l’épaisseur des murs pour y intégrer des fonctions et ainsi réaliser un gain d’espace et d’énergie de chauffage.

Le contraste entre l’architecture vernaculaire du centre bourg et les lotissements est d’autant plus flagrant étant donné que les typologies du centre sont restées les mêmes pendant des siècles et ont utilisées les mêmes matériaux et techniques de construction indépendamment de leur taille et du statut de leur proriétaires. Cette rupture qui apparait tout d’abord être uniquement visuelle se prolonge à l’intérieur des maisons, l’organisation standardisée du pavillonnaire vient refléter une différence dans les modes de vie des habitants. On passe en effet d’une culture de vivre ensemble et de partage des biens (potagers, terres, naucs...) à un mode de vie plus individualiste : la maison est repliée sur elle même, cachée par de hautes haies et éloignée du centre du village, la voiture devient le seul lien entre ce dernier et la maison.

118 119

D

La pandémie du Covid-19 a donné au débat sur le vivre ensemble une place centrale, la question est d’actualité aujourd’hui car après plusieurs confinements on remarque un début d’éloignement de cette idée de la maison comme espace détaché de son contexte (spatial et social). L’exode urbain que l’on remarque depuis le début de la pandémie est le résultat d’une envie de retour vers des modes de vie qui favorisent l’esprit de communauté et la notion de partage et de proximité aux voisins, traditionnellement associés au monde rural.

Le télé-travail qui a été adopté pendant le confinement et qui continue d’être utilisé dans les domaines auquel il est le plus adapté deviendra sûrement un mode de travail de plus en plus courant. Cette notion de travail à distance qui a déja permis à plusieurs personnes de s’installer dans le milieu rural tout en conservant leur travail, il est donc impératif de prendre en compte ce nouveau mode de travail dans la conception des habitations dans les villages ruraux. Cet exode urbain qui va se prolonger dans les années à venir va nécessiter la création de nouvelles constructions pour accueillir les nouveaux habitants, la question qu’on doit se poser aujourd’hui est donc la suivante: «Faut-il continuer de construire des lotissements autour des villages qui en sont totalement dissociés ou il y a t-il un potentiel a exploiter dans les bourgs anciens ?»

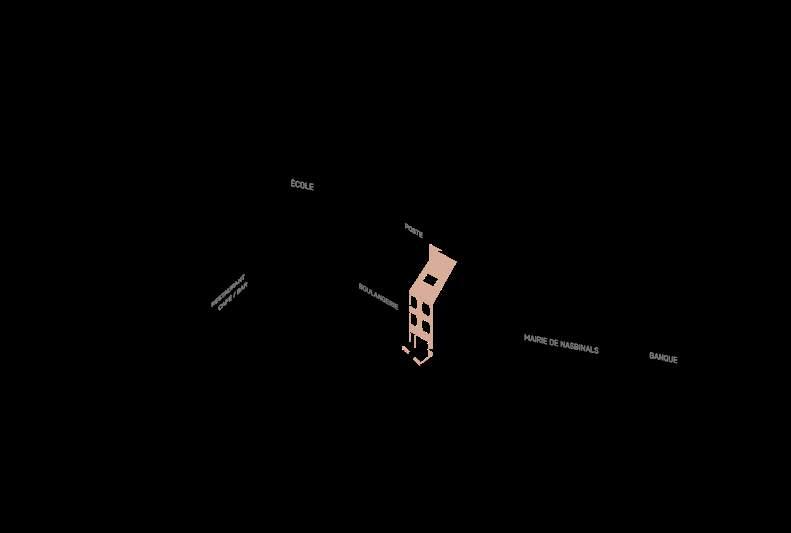

En effet, un recensement réalisé par le CAUE de la Lozère en partenariat avec la mairie de Nasbinals en 2020 a montré que plus de 15% du centre bourg du village était inhabité et 30% des constructions servaient de maisons secondaires. On remarque donc que le centre historique est largement inoccupé une majeur partie de l’année et constitue ainsi une richesse non-exploitée. C’est donc en me basant sur ce constat que j’ai choisi d’implanter mon projet dans une des parcelles vacantes du centre bourg, la parcelle choisi est stratégique car elle se trouve au coeur du village, à proxilité de l’église et de sa place, de la mairie ainsi que des commerces principaux du village.

Le projet de fin d’études a donc pour but de proposer une nouvelle façon d’habiter le centre bourg qui reprend et adapte des qualités d’habiter typiques du village aux besoins et attentes d’aujourd’hui. Permettant ainsi de proposer une alternative aux constructions pavillonnaires en périphérie en prouvant que les centres bourgs sont encore sous-exploités alors qu’ils possèdent une richesse d’un point de vue architectural et urbain.

Résidence Principale

Résidence Seconaire

Gites / Hôtels et Logements loués sur courte durée

Logements Vacants Habitables

Logements Vacants Non - Habitables

Logements Communaux Loués

Logements Communaux Disponibles

Locaux Commerciaux Vacants Propriété

de la COMCOM 0 10m 46% 31% 6% 7% 7% 1% 1% 120 121

Le Projet de Fin d’Etudes, Dent creuse dans le centre bourg

Nasbinals

Les Références de projet

Les Principes et les Orientations du projet

Les Détails Techniques

Le Projet

122 123

Les Références de projet

Dilater l’espace, illusion d’espace

GARDEN HOUSE

RYUE NISHIZAWA JAPON

TRANSPARENCE ENTRE LES ESPACES ET VERS L’EXTÉRIEUR ESCALIER OUVERT QUI PERMET UNE TRAVERSÉE VERTICALE

VUES TRAVERSANTES DONNANT L’ILLUSION D’UN ESPACE PLUS GRAND

Les Références de projet

Espace étroit en longueur

RIFFRAFF 3+4

MEILI, PETER & PARTNER & STAUFER & HASLER SUISSE

BANDE SERVANTE

ESPACE TRAVERSANT TRAVAILLER UN ESPACE LONG ET ÉTROIT

124 125

Les Références de projet

Espace modulable

HOUSING FOR YOUNG PEOPLE

LÓPEZ RIVERA

ESPAGNE

ESPACE MODULABLE, ÉVOLUTIF, ADAPTABLE

CLOISONS COULISSANTES, ESPACES QUI S’OUVRENT SUR LES AUTRES

ESPACES SERVANTS EN BANDE POUR LIBÉRER L’ESPACE

Les Références de projet

Matérilité contextuelle

ALPINE SPORTS SILVRETTA MONTAFON

BERNARDO BADER ARCHITEKTEN AUTRICHE

MATÉRIALITÉ QUI CORRESPOND AU CONTEXTE DU PROJET

PIERRE EN APPAREIL IRRÉGULIER «TRADITIONNEL» EN GRANIT

INTÉRIEUR MODERNE, ADAPTÉ AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI ÉLÉMENTS DE MENUISERIES EN BOIS POUR ADOUCIR

126 127

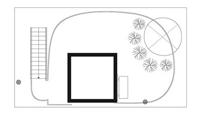

Les Principes et les Orientations

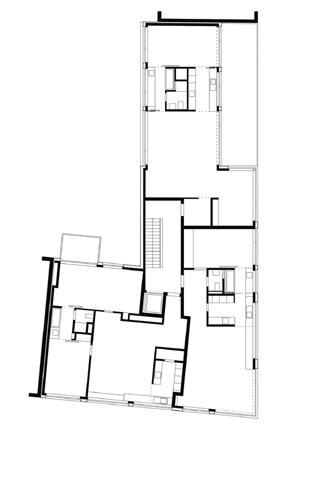

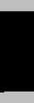

L’implantation / Le contexte

100 M 20 M 4 M 2 M

PHOTO AÉRIENNE 1950

43 m2 128 129

53 m2

CONTEXTE IMMÉDIAT :

- PARCELLES MITOYENNES DES DEUX COTÉS

- PARCELLE AU COEUR DU VILLAGE

- MAIRIE À L’EST

- BOULANGERIE À L’OUEST

- PLACE DU VILLAGE ET ÉGLISE AU SUD

- PARCELLE ÉTROITE, DENT CREUSE

- EMPLACEMENT ATTRACTIF ADAPTÉ À UN COMMERCE AU RDC

LA PARCELLE :

- SUPERFICIE AU SOL : 96 M2

- LARGEUR MIN : 4,75 M

- LARGEUR MAX : 6,50 M

- LONGUEUR : 17,50 M

- ORIENTATION : NORD/SUD

LA JARDIN :

AU NORD DE LA PARCELLE

ESPACE PRIVÉ, INTIME

VÉGÉTATION ET OMBRE

ACCÈS SECONDAIRE À LA MAISON

AU NIVEAU HAUT DE LA PARCELLE (+4M)

Jardin Maison

EXISTANT :

- ON RETROUVE SUR LA PARCELLE :

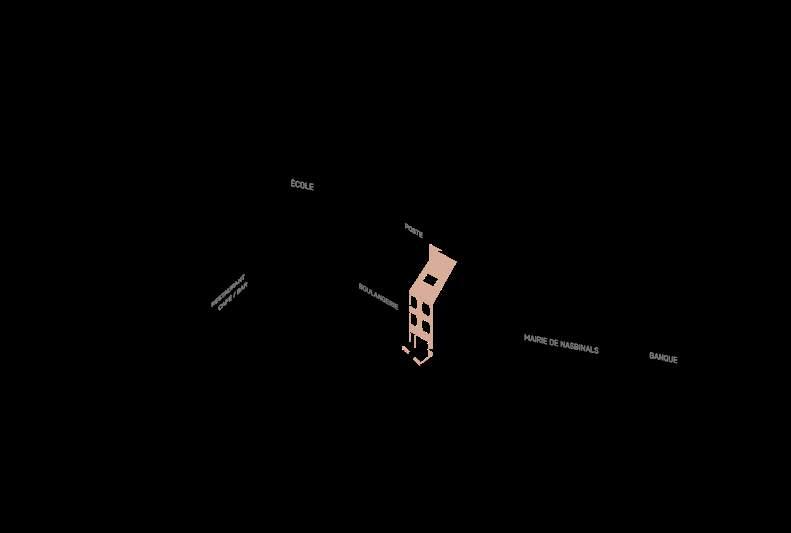

• UN MURET EN PIERRE MITOYEN À LA MAIRIE

• UN MUR DE FAÇADE AU MILEU DE LA PARCELLE, LE MUR EST EN APPAREIL DE PIERRE IRRÉGULIER DE GRANIT ET BASALTE TYPIQUE DU VILLAGE

• ON DÉDUIT DE LA FAÇADE RESTANTE ET DES PHOTOGRAPHIES D’ÉPOQUE QU’UNE MAISONS ÉTAIT CONSTRUITE SUR LE FOND DE LA PARCELLE

• LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX RESTANTS NOUS AMÈNENT À CROIRE QUE LA MAISON QUI SE TROUVAIT SUR LA PARCELLE ÉTAIT PROBABLEMENT DU TYPE MAISON BLOC

• LE PROJET VISE DONC À INTRODUIRE DES ÉLÉMENTS DE CETTE TYPOLOGIE TOUT EN LES ADAPTANT AUX ATTENTES ET STANDARD DU JOUR

Les Principes et les Orientations Les espaces extérieurs Cour

LA COUR :

AU SUD DE LA PARCELLE

COMMUNIQUE AVEC L’ESPACE PUBLIC

MINÉRAL, CALPINAGE SOL EN GRANIT

ACCÈS PRINCIPALE À LA MAISON

ACCÈS COMMERCE, EXTENSION/DEVANTURE

AU NIVEAU BAS DE LA PARCELLE (+0M)

130 131

Maison Commerce

Les Principes et les Orientations

Les vues

Cour publique

Jardin

Mairie

VUE PAYSAGE

Le Village

Place du village

Eglise

Paysage

VUE PLACE DU VILLAGE

VUE ÉGLISE SAINTE-MARIE

VILLAGE

VUE

132 133

Les Principes et les Orientations

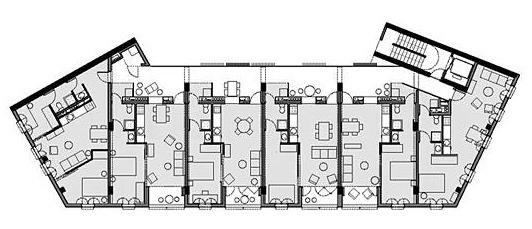

Rez-de-chaussée actif

RDC COMMERCIAL / ACTIF

- TYPOLOGIE MAISON DE VILLE : MAISON BLOC AVEC COMMERCE AU RDC

- SOUVENT IMPLANTÉE EN CENTRE BOURG

- COMMICATION AVEC L’ESPACE PUBLIC

- COUR QUI ÉTEND LE COMMERCE

- LA MAISON APPARTIENT ET EST HABITÉE PAR LES PROPRIÉTAIRES DU COMMERCE

- L’IMPLANTATION DU PROJET LE REND PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ À ACCUEILLIR UN COMMERCE AU RDC

- LE COMMERCE CHOISI COMME EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT DU RDC EST UN ATELIER DE POTERIE AVEC UN ESPACE DE VENTE

Les Principes et les Orientations

Percées visuelles / Dilatation espace

LES PERCÉES VISUELLES & LA DILATATION DE L’ESPACE

- VUES QUI TRAVERSENT LA PARCELLE

- LIBÉRER LES FAÇADES

- PROLONGER L’ESPACE DE FAÇADE EN FAÇADE

- DONNER L’IMPRESSION DE PLUS D’ESPACE

- PROFITER DE LA LONGUEUR DE LA PARCELLE

- INTRODUIRE PLUS DE LUMIÈRE ET DONNER

L’ILLUSION D’UN ESPACE PLUS GRAND

- AU REZ DE CHAUSSÉE : TRAVERSÉE VISUELLE JUSQU’AU JARDIN, FAIRE COMMUNIQUER LES ESPACES EXTÉRIEURS VISUELLEMENT D’ENTRÉE PUBLIC AU JARDIN INTIME ET UTILISER LE DÉNIVELÉ

- ESCALIER OUVERT POUR CRÉER UNE TRAVERSÉE VERTICALE DE L’ESPACE ET FAIRE COMMUNIQUER LES ÉTAGES ENTRE EUX

B GITE 01 GUICHET DE LOCATION DE VÉLO BUREAU

134 135

Les Principes et les Orientations

Circulations & Degrés de privatisation

LES CIRCULATIONS

- CIRCULATIONS LE LONG DES MURS MITOYENNES

- CIRCULATION VERTICALE : ESCALIER DROIT, OUVERT, QUI ACCENTUE LA LONGUEUR, SUPERPOSÉ À TOUT LES ÉTAGES

- OUVERTURES ALIGNÉS AUX CIRCULATIONS POUR LES RYTHMER

LE PRIVÉ / PUBLIC

- FLOUTER LES LIGNES ENTRE PRIVÉ ET PUBLIC

Privé Commun

SemiPartagé

- VARIER LES DEGRÉES DE PRIVATISATION DES ESPACES ET LEUR PARTAGE : ESPACES PRIVÉES AU NORD (CHAMBRES ET SALLE DE BAIN), ESPACES SEMI-PARTAGÉS LE LONG DE LA CIRCULATION PRINCIPALE (RANGEMENT, BUREAU), ESPACES COMMUNS AU SUD (SALON, ESPACE LECTURE, SALLE DE JEUX)

- RÉINTERPRÉTER L’ORGANISATION INTÉRIEUR DE LA TYPOLOGIE LA PLUS COMMUNE DANS LE VILLAGE : LA MAISON BLOC, QUI TRAVAILLE L’ESPACE INTÉRIEUR COMME UNE SEULE GRANDE PIÈCE AVEC DES ALCOVES PRIVÉES QUI

PEUVENT ÊTRE FERMÉES OU OUVERTES SUR L’ESPACE PRINCIPAL DE VIE

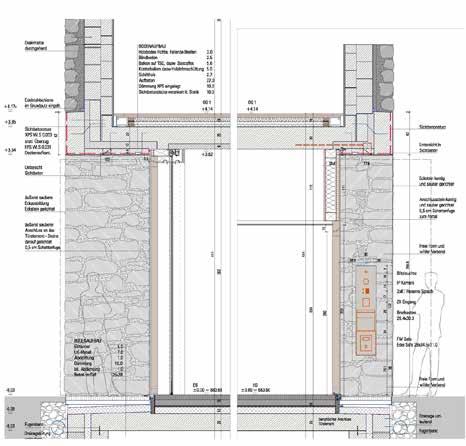

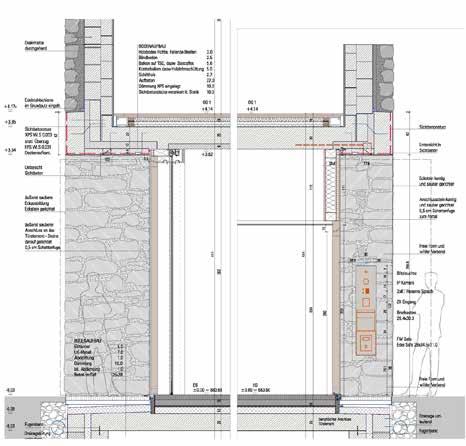

Les Détails technique Matérialité

LA MATÉRIALITÉ

- FAÇADES NORD, EST ET SUD : PIERRE GRANIT ET REVETEMENT EXTÉRIEUR EN GRANIT ET BASALTE EN APPAREIL IRRÉGULIER AVEC ISOLATION INTÉRIEURE

- FAÇADE OUEST MITOYENNE : OSSATURE BOIS, ISOLATION ENTRE PORTANTS

- PLANCHERS : OSSATURE BOIS, PARQUET SUR CHAPE

- LES FAÇADES APPARANTES DEPUIS LA RUE SONT EN PIERRE POUR MIEUX S’INTÉGRER AU CONTEXTE ET CRÉER UNE

CONTINUITÉ AVES LES BÂTIMENTS VOISINS

- LE RESTE DU PROJET EST EN OSSATURE BOIS POUR GAGNER DE L’ESPACE COMPTE TENU DE LA PETITE TAILLE DE LA PARCELLE

136 137

Les Détails technique

Liaison Fondation/Plancher

Les Détails technique

Liaison Façade/Plancher

Mur de soutènement en béton (30 cm)

Mur en granit (30 cm)

Dalle en béton (13 cm)

Sable (5 cm)

Couche de pose (3 cm)

Dalle en pierre (2 cm)

Isolant (10 cm)

Tout venant compacté

Fondation semelle en béton

Béton de propreté

Placo (2 cm)

Isolant (13 cm)

Mur en granit (30 cm)

Revêtement appareil irrégulier de granit et basalte (30 cm)

Parquet en bois (2 cm)

Chape (5 cm)

OSC (2 cm)

Poutre en bois (20 x 5 cm)

Isolant (20 cm)

Placo (1 cm)

138 139

Les Détails technique

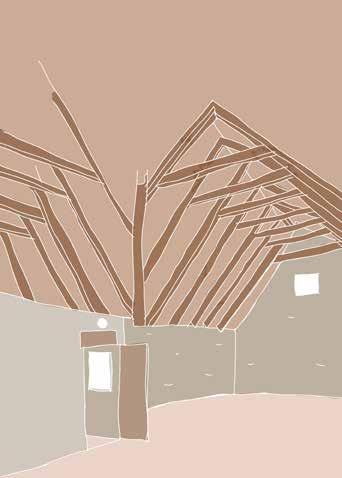

Charpente bois

Poinçon

Faux entrait

Jambe de force

Couverture en Lauze

Panne faîtière

Chevron

Panne

Arbalétrier

Lauze lignolet croisé

Lauze (40 x 20 cm)

Chevron (10 cm)

Isolant (25 cm)

Arbalétrier (20 cm)

Poinçon (30 cm)

Le Projet

Insertion dans le contexte

AXONOMÉTRIE

Faux entrait (20 cm)

140 141

FAÇADE SUD

Le Projet Organisation intérieure

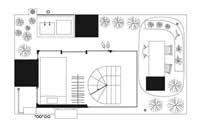

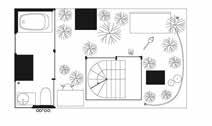

Four Exposition Accueil Caisse Atelier 6.20 m 4.70 m 5.30 m 7.10 m PLAN RDC PLAN R+1 142 143

Le Projet Organisation intérieure

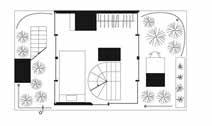

PLAN R+2 PLAN R+3

144 145

Le Projet Organisation intérieure

PERSPECTIVE SÉJOUR / SALON R+1

PERSPECTIVE ESPACE PARTAGÉ ENFANTS R+3

COUPE LONGITUDINALE

146 147

Conclusion

La réalisation du parcours recherche en master m’a permis d’expérimenter la recherche en architecture et de me préparer ainsi à la réalisation d’une thèse doctorale après l’obtention de mon diplôme.

Cette expérience m’a permis de comprendre dans quelle mesure la pratique et la théorie en architecture s’influencent mutuellement, en effet la réalisation du mémoire qui constitue la partie théorique et analytique m’a permis de remettre en question les pratiques architecturales dans le milieu rural et plus particulièrement dans le village de Nasbinals sur lequel je me suis concentrée. A travers différentes analyses à plusieurs échelles (départementale, territoriale, au sein du village) et depuis plusieurs angles d’études (géographique, démographique, historique, urbain, architectural), j’ai pu me rendre compte des pratiques et de leur évolution au fil du temps, ayant ainsi une vision plus globale qui m’a poussé à questionner les pratiques architecturales au sein du village qui finalement étaient similaires à celles que l’on peut trouver dans tout les autres villages ruraux. On remarque notamment le phénomène de l’étalement urbaine et la prédominance du modèle pavillonnaire comme norme et presque choix par défaut pour toute nouvelle construction.

C’est donc alimentée par mes analyses et mes études théoriques sur le village et donc de ma connaissance des différentes évolutions qu’à connu le bâti à Nasbinals, que j’ai choisi de proposer une alternative au modèle classique du pavillonnaire et de m’orienter vers une densification du centre bourg avec une architecture qui allie certaines caractéristiques et qualités locales aux besoins et attentes modernes. Le but étant de proposer un projet complet qui prend en compte le contexte dans le quel il vient s’implanter, ce qui n’aurait pas pu être possible sans une étude approfondie de ce dernier.

Ce mémoire recherche m’a permis de me rendre compte du lien fort qui existe entre théorie et pratique en architecture, les deux sont indissociables et ont une relation circulaire, la recherche alimente et réintéroge le processus de réalisation du projet et le projet permet de tester les théories, de valider ou non les hypothèses et d’en poser des nouvelles, prolongeant ainsi la recherche qu’il permet d’approfondir en lui procurant une dimension pratique essentielle à l’architecture.

148 149

Bibliographie

SITES INTERNET

• Définition du Trésor de la Langue Française informatisé, Site La langue française

URL : https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/rural

Dernière consultation le : 21/11/2020

• Jean-Claude Bontron, « Le monde rural : un concept en évolution », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 1996

URL : http://journals.openedition.org/ries/3303

Dernière consultation le : 21/11/2020

• Jean-Benoît Bouron et Pierre-Marie Georges, Les territoires ruraux en France. Une géographie des ruralités contemporaines, Ellipses, 2015

URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ruralite

Dernière consultation le : 21/11/2020

• Quand le cinéma Français met à l’honneur la ruralité, Business Herald, 2018

URL :https://business-herald.com/non-classe/cinema-francais-met-a-lhonneur-ruralite

Dernière consultation le : 20/02/2021

• Climat Lozère, 2020

URL : https://www.linternaute.com/voyage/climat/lozere/departement-48

Dernière consultation le : 20/07/2021

• Climat Nasbinals, 2020

URL : https://www.linternaute.com/voyage/climat/nasbinals/ville-48104

Dernière consultation le : 20/07/2021

• L’organisation des paysages de Lozère

URL : http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Lozere/organisation.html

Dernière consultation le : 13/08/2021

• Les fondements des paysages de la Lozère

URL : http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Lozere/fondements.html

Dernière consultation le : 13/08/2021

• Office du tourisme de Nasbinals

URL : https://www.otnasbinals.fr/decouverte-de-l-aubrac/les-villages/villages-du-canton-commune-de-nasbinals

Dernière consultation le : 13/08/2021

• Fiches Insee - Populations légales de la commune de Nasbinals pour les années 2006-2018

URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques

Dernière consultation le : 13/08/2021

• Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui, l’École des hautes études en sciences sociales

URL : http://cassini.ehess.fr/fr/html/fiche.php?select_resultat=24601

Dernière consultation le : 13/08/2021

LIVRES / ARTICLES

• INSEE Analyses, N°77, « Du rural éloigné au rural proche des villes : cinq types de ruralité », 2019.

• INSEE Réflexions et avancées statistiques, « Une nouvelle approche sur les espaces à faible et forte densité ».

• Cristina D’Alessandro (Cnis), David Levy (Insee), Théodore Regnier (ENS), Une nouvelle définition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires et de leurs transformations.

• MM. Jean FRANÇOIS-PONCET et Claude BELOT, fait au nom de la délégation à l’aménagement du territoire, Rapport d’information n° 468 (2007-2008), 2008.

• PNR de l’Aubrac, Diagnostic territorial, 2015.

• Michel Verdier, Aubrac, les hautes terres, lumières du Sud, Equilibre, 1997.

• Bilyana Katsarova, Entre théorie et pratique - qu’elle est l’utilité du végétal dans le projet architectural ?, 2016. [Mémoire]

• Lucile Perrin, Quel est l’intérêt de la végétalisation dans le projet architectural ? Le cas de la tour M6B2, 2017. [Rapport de licence]

• Commune d’Erquy, Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, Cahier réglementaire - Annexe 1 Vocabulaire, 2016.