Sommaire Remerciements

2 SOMMAIRE

3 REMERCIEMENTS

4 INTRODUCTION

6 Choix du sujet

8 But de la recherche

10 Méthode de la recherche

12 La ruralité pour moi

14 La ruralité

22 Choix du cas d’étude

24 LE TERRITOIRE

26 Définitions du Territoire

28 L’Aubrac

30 La Géographie

30 La Topographie

42 La Géologie

52 L’hydrographie

62 La Couverture Végétale

72 Le Climat

76 L’ÉVOLUTION DE L’HABITAT INDIVIDUEL EN MILIEU RURAL : NASBINALS

78 Frise historique / démographique

80 L’évolution urbaine de Nasbinals

82 L’évolution du Bâti à Nasbinals

84 Une évolution en deux temps

85 Centre Bourg

106 Périphérie

118 Comparaison entre le centre bourg et la périphérie

119

122

124

128 Les principes du projet

137 Les détails techniques

141 Le projet

148 Conclusion PFE 149

En premier lieu, je remercie mon directeur de mémoire, Monsieur Stéphane Bosc de m’avoir encadré, orienté, aidé et conseillé.

J’adresse mes sincères remerciements à tous les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé mes réflexions et ont accepté de me rencontrer et de répondre à mes questions durant mes recherches.

Je suis particulièrement reconnaissante envers Juliette Martin-Guihéneuc et Thibaut Martin pour leur aide précieuse, leur écoute et communication. Leur ouvrage «Vire à Nasbinals: Etude in situ d’un bourg du plateau de l’Aubrac» a été une des sources principales d’informations sans laquelle ce mémoire n’aurait pas pu être mené à bien.

Je remercie mes amis qui ont contribué par leur soutien, leurs conseils et leurs encouragements.

Enfin, je remercie mes parents et mes frères pour leur suivi et relecture ainsi que leur aide quotidienne, tant moralement que matériellement ou financièrement, qui m’ont permis de mener à terme mes travaux, et ce, dans les meilleures conditions possibles.

À tous ces intervenants, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude.

Introduction

Choix du sujet

But de la recherche

Méthode de la recherche

La ruralité pour moi

La ruralité

Choix du cas d’étude

Choix du sujet

Je suis née et ai vécu toute ma vie en plein centre-ville, mes parents sont tous deux nés en ville, je fais partie de la deuxième génération d’habitants des villes issues de l’exode rurale.

Mes grands-parents habitaient des petits villages dans les hauteurs des montagnes de Kabylie en Algérie. Ils ont quitté leurs campagnes dans les année 1950-1960’s pour s’installer en ville, à cause de l’insécurité et du manque de ressources. A l’âge de 10 ans je suis allée visiter le village natal de mes grands-parents maternels. Le village est situé au sommet d’une montagne, il n’est que partiellement accessible en voiture, la maison de mes grands-parents étant une des maisons seulement accessibles à pieds car situé dans la partie la plus ancienne du village.Ce voyage m’a marqué, je redécouvrais où et comment mes grands-parents vivaient et leurs parents et grands-parents avant eux. Ce qui m’a le plus choqué durant cette visite était la nature des maisons du village et le contraste entre les maisons dites « modernes » et les maisons traditionnelles dont il restait moins d’une dizaine, en très mauvais état.

La maison de mes grands-parents ayant été abandonnée est restée intacte, assez dégradée par le temps et les éléments mais qui montre bien la typologie architecturale locale Les maisons traditionnelles sont petites, construites en pierre calcaire locale en appareil irrégulier avec des toits en tuiles rouges, les plus anciennes étaient en rez-de chaussé avec une mezzanine pour dormir et les plus récentes sont à un étage, certains exemples sont enduits d’autres non. Les nouvelles maisons qui constituent aujourd’hui la grande majorité du village sont en briques industrielles avec des planchers en béton, des menuiseries en aluminium et des toits terrasses. J’ai trouvé triste le fait qu’on ait abandonné le style architectural, les savoir-faire, les matériaux locaux qui faisaient la richesse du village pour des constructions standards qu’on pourrait trouver n’importe où dans le monde.

Durant mes études la question de la conservation du patrimoine et des savoir-faire locaux a donc été un sujet auquel je me suis tout particulièrement intéressée. Lorsque j’ai dû choisir un sujet de mémoire je me suis naturellement orientée vers la construction neuve en milieu rural et comment mieux l’intégrer dans son contexte.

But de la recherche

Ce travail porte sur l'évolution et le développement de l'habitat individuel en milieu rural. Sujet qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui en raison de la crise sanitaire, qui a provoqué un exode urbain, les habitants des villes préférant se confiner à la campagne afin de profiter de la nature, de l'air frais et des liens sociaux renforcés.

Cependant, les autorités et les architectes ont longtemps fermé les yeux sur ce qui se déroulait en terme de construction dans les milieux ruraux, le principal était la satisfaction immédiate des habitants dans le respect du budget, sans réelle réflexion sur les spécificités de ces constructions. En effet ces dernières années l'étalement urbain est tel qu’affin de répondre à la demande, les lotissements se prolongent de plus en plus loin des villes, allant au delà des zones péri-urbaines vers la campagne rurale.

Ce phénomène floute dorénavant les limites entre le péri-urbain et le rural de sorte à ce que dans certaines régions on n'arrive plus à faire la différence entre les deux. C'est alors que des organismes privés et publics transforment des terrains agricoles en lotissement, profitant de la liberté qu'offre les territoires ruraux. Cette liberté est cependant ce qui a donné naissance au problème qui va être abordé dans cette analyse, en effet les grandes étendues libres ont donné carte blanche aux promoteurs leur permettant de proposer des projets d'habitations qui n'ont aucun rapport avec les constructions traditionnelles qu'on trouve dans la région, perturbant ainsi le paysage et portant atteinte à l'intégrité architecturale des villages.

C'est donc à partir de ce constat et alimentée par mes souvenirs d'enfance, qu'aujourd'hui en tant que future architecte, je souhaite aborder d'une manière analytique et concrète cette question qui me hante depuis longtemps. Il est donc question de comprendre l'évolution de l'habitat en milieu rural. Afin de pouvoir proposer des façons nouvelles de le concevoir, en l'intégrant dans son contexte et en l'inscrivant dans la suite logique des construction pré-existante dans le but d'éviter à d'autres villages le même sort que celui de mes grand-parents.

Méthode de la recherche

La relation entre la recherche et le projet dans le domaine de l’architecture est en effet une relation circulaire, la recherche permet d’alimenter et de remettre en question le processus de conception du projet et le projet alimente la recherche.

L'analyse qui constitue ici la phase recherche, permet de justifier la remise en question de la façon dont on fait l'architecture en milieu rural aujourd'hui. Elle permet ainsi de diriger l'évolution de l'habitat rural vers une direction plus adaptée à son contexte afin d'arriver à un projet complet et cohérent.

L'architecture vernaculaire est le résultat de l'adaptation des êtres humains à leur environnement immédiat et c'est dans la continuité de cette philosophie que prend place la méthode utilisée dans le cadre de cette étude, qui a pour but d'être appliquée et adaptée à n'importe quel milieu rural. Elle s’organise en deux parties, à deux échelles différentes : une analyse du territoire ainsi qu'une étude approfondie de l'évolution de l'habitat dans la zone d’intervention

L'analyse du territoire est organisée en plusieurs parties qui abordent chacune les composantes paysagères importantes qui le structurent : Les caractéristiques géographiques telles que la topographie, la géologie, l'hydrographie et le climat mais également l'histoire du territoire ainsi que son développement démographique et urbain. Les différentes parties et sous-parties étant bien sur adaptés en fonction du territoire étudié.

L'étude de l'évolution de l'habitat est quant à elle liée aux transformations urbaines qu'a connue la zone choisie et les formes typologiques majeurs qui en ont découlé. Il est donc tout d'abord nécessaire de définir les grandes étapes urbaines, leur implantation les unes par rapport aux autres et les typologies qui les caractérisent, ces typologies sont ensuite étudiées et comparés afin d'identifier les qualités d'habiter qu'elles proposent dans le but de les adapter aux besoins modernes afin de les réintroduire dans le bâti neuf, conservant ainsi l'identité locale du bâti.

Afin de déterminer un cas à étudier qui correspond à mon sujet il m’a semblé important de définir tout d'abord la ruralité d’un point de vue académique et technique, sous différents angles mais également ce que le concept représentait pour moi.

Ayant grandi au centre d’une grande ville, j’ai toujours eu tendance à considérer tout ce qui se situe en dehors des limites de la ville comme faisant partie du territoire rural. Ce qui est bien sur une vision généraliste et quelque peu extrême du concept complexe qu’est la ruralité. Pour moi il y a cependant plusieurs degrés de ruralité une fois sorti de la ville, considérée comme le noyau central :

Les villes de taille moyenne :

Elles se situent généralement dans un rayon de 30 minutes en voiture (de la grande ville), souvent considérées comme villes dortoirs qui dépendent de la grande ville d’un point de vue administratif, elles possèdent des équipements scolaires, sportifs, des grandes surfaces, on y retrouve également des espaces verts et plus de végétation urbaine que dans la grande ville.

Les villages péri-urbains :

Ils se situent dans un rayon d’une heure en voiture (de la grande ville), on y trouve presque uniquement des maisons pavillonnaires. Ces villages possèdent souvent une école primaire uniquement ainsi que quelques équipements sportif de petite taille et une grande surface, ils dépendent soit d’une ville moyenne ou directement de la grande ville. Les habitants des villes les plus aisés s’installent souvent dans ces villages afin de bénéficier de plus de place, le type de construction le plus présent est en effet celui de la maison familiale construite sur un grand terrain (souvent anciennement agricole).

Les petits villages de campagne :

Ces villages sont les plus éloignés des centres attractifs (grande ville et villes moyennes), les activités économiques présentes sont essentiellement agricoles ou artisanales. Les constructions y sont souvent des petites maisons traditionnelles et des fermes familiales, les services et équipements y sont rares et assez éloignés. Ces villages ruraux ne sont souvent pas desservit par les réseaux de transports en communs et parfois seulement accessibles par des petites routes de campagne ce qui les rend peu accessibles et donc coupé du monde extérieur.

La grande ville

Les villes de plus petite taille

Les villages péri-urbains

Les petits villages de campagne

Le schéma a pour base sur la ville où j’ai grandi, Blida, Algérie.

Etymologie :

Rural : adj. [En parlant d’une chose]

Du latin ruralis, qui appartient aux champs, qui concerne les champs, la campagne; de la campagne1

Ruralité : subst. fém. Condition des choses et des gens de la campagne; caractère, état de ce qui est rural.

"Qu'est-ce que la ruralité? C'est la coutume issue des travaux des champs, de leur ordre et de leur méthode "(L. Daudet,Stup. XIXes., 1922, p. 166).

Définition générale :

Cette notion s’appuie sur trois dimensions fondatrices :

-La prééminence des activités agricoles et pastorales dans les formes de l’organisation économique et sociale.

-Une spécificité du système de valeurs (rôle de la famille, de la propriété du sol, de la tradition...) et des modes de vie (autoconsommation, travail, solidarités villageoises...) par rapport aux habitants des villes.

-Les particularités d’un mode de colonisation de l’espace et d’utilisation des ressources du sol qui aboutit à une occupation extensive du territoire avec pour corollaire la dispersion et la faible densité du peuplement.

Géographie :

L’espace rural est constitué de communes dont la population moyenne (600 habitants) est dix fois inférieure à celle de l’urbain, plus petites elles offrent moins d’équipements, ce qui nécessite un temps de trajet moyen important pour accéder aux services de la vie courante, 7,7 minutes contre 3,2 minutes pour la population urbaine.

La part de surface artificialisée des communes rurales (2 %) est huit fois plus faible que celle des communes urbaines Ces communes étant plus souvent situées en zone de montagne, leur altitude moyenne dépasse celle des communes urbaines.

La ruralité fait référence à l’ensemble des représentations collectives associées à la vie dans les espaces ruraux. Proche de l’idée de mode de vie, le mot est apparu à la fin des années 1990 pour désigner un lien, dans sa dimension anthropologique, aux différents contenus de l’espace rural (de moins en moins agricole mais plus tourné sur l’environnement, le patrimoine et les paysages). Devenue une notion globalisante pour désigner un mode d’habiter (Mathieu, 1996) qui permet d’atténuer une opposition franche entre la ville et la campagne devenue obsolète.

On notera cependant qu’une dimension politique tend aujourd’hui à rattraper le terme, et impose d’y apporter un regard critique, tant le monde politique et la presse l’utilise de plus en plus fréquemment (« assises de la ruralité », « hyper-ruralité », défense de la ruralité…). »

Administration :

À l’INSEE, deux principales approches du rural ont été précédemment utilisées, l’une « morphologique » et l’autre « fonctionnelle ». Celles-ci définissent le rural de façon résiduelle par rapport à l’urbain, mais elles se différencient par la manière de caractériser les territoires, selon la forme d’urbanisation, et le lien par rapport aux pôles d’emploi.

L’approche morphologique repose sur une définition de « l’urbain » au sens des unités urbaines (…) Toutes les communes n’appartenant pas à une unité urbaine étaient considérées comme rurales et l’approche dite fonctionnelle est fondée sur le zonage en aires urbaines, le rural était ainsi défini par le résidu de l’urbain.

Il a été décidé à l’issu de l’étude réalisée par L’INSEE en Avril 2021, de ne plus définir la ruralité «en creux» ou «vide» mais en «plein» grâce à la «grille de densité» : sont ainsi considérées comme rurales les communes peu denses ou très peu denses (validé lors du comité interministériel des ruralités du 14/11/2020).

La nouvelle définition du rurale se base ainsi sur un critère morphologique de densité, en phase avec la définition européenne ce qui facilite les comparaisons au sein de l’UE. Elle fait en effet apparaître la France (en comparaison avec les pays à la population équivalente) comme le deuxième pays le plus rural avec 33% de sa population faisant partie du territoire rural.

Démographie :

Depuis la nouvelle définition de la ruralité (INSEE 2021) le «rural» passe de 4,5% de la population (si l’on retient comme zonage celui en aires urbaines, et que l’on considère que le rural correspond aux communes isolées hors influence des pôles), à 32,8% si l’on retient comme critère les communes très peu denses et peu denses. Le nombre de ruraux passe ainsi en nombre absolu, selon les données du recensement millésime 2017, d’environ 3 millions à près de 22 millions de personne

Le solde migratoire dans l’ensemble rural est largement positif, on y enregistre un solde naturel déficitaire de 0,2 % en moyenne depuis 1990 ce qui signifie que les décès sont supérieurs au nombre des naissances. Cette contribution négative est surcompensée par un solde migratoire positif de 0,8 % pour la période 1999-2005, les arrivants sont donc plus nombreux que les partants, ce qui n’est pas le cas des villes. Le solde migratoire positif dans l’ensemble rural a quasiment triplé par rapport à la période 1990-99 et il est huit fois plus important que le solde migratoire de l’ensemble urbain sur la période 1999-2005. Cette forte attractivité des zones rurales résulte des bonnes performances des couronnes rurales des pôles d’emplois et des autres communes rurales.

Entre 2007-2017, la croissance de la population est plus forte dans le rural où elle a augmenté de 0,66 % contre une augmentation de 0,38 % en moyenne annuelle dans les communes urbaines. Dans le rural autonome peu dense, la population a augmenté chaque année de 0,28%, cette variation se décompose en une diminution de 0,16 % due au solde naturel et une augmentation de 0,44 % due au solde migratoire

Économie :

(…) Le second aspect concerne la structure même de l’économie. Si, dans les pays les moins développés, l’activité rurale gravite presque exclusivement autour de l’agriculture, ce n’est plus le cas dans la majorité des autres pays

L’économie s’est largement diversifiée par l’installation d’industries agroalimentaires ou d’industries qui sont fortes utilisatrices de main-d’œuvre (bois, textile, sous-traitances diverses), par le tourisme qui, là où il s’est développé significativement, est créateur d’emplois directs et indirects. Par ailleurs, l’économie des services a tardivement mais largement pénétré le milieu rural, autour notamment du secteur de la santé.

Au total, l’agriculture apparaît actuellement très minoritaire par l’offre d’emplois qu’elle assure au sein des activités de nombreuses régions rurales (voir tableau ci-après pour certains pays).

Arts : Littérature

Le roman littéraire :

Pierre Barral dans son article "Littérature et monde rural" pour la revue "Économie rurale" paru en 1988, se questionne sur ce que peut apporter le roman à une connaissance objective du milieu rural.

Il remarque qu'aucun des grands écrivains ayant abordé le sujet ne l'ont réellement pratiqué, les paysans eux mêmes écrivent peu, préoccupés par des soucis d'argents et de survie. L'une des rares exceptions au XIXe et XXe siècles est Émile Guillaume, exploiteur passionné d'écriture. Barral met donc en garde de ne pas prendre les récits des écrivains pour des représentations fidèles de la vie en milieu rural, la vision de l'écrivain "artiste" comportant souvent des risques de déformations.

Le récit de voyage :

Un autre genre littéraire qui aborde souvent la question du monde rural est le récit de voyage

Contrairement au roman le récit de voyage privilégie la réalité à la fiction, il a donc été depuis longtemps une source importante pour les historiens.

C’est souvent dans une volonté de s’évader et de s’isoler pour méditer sur soit que certaines personnes, écrivains et écrivaines de carrière, photographes, journalistes ou simples aventuriers et aventurière choisissent de traverser la campagne.

Arts : Photographie

Jean-Luc Mayaud dans son article "L’œil photographique et la révolution agricole. Images et non-images de la technologie aux champs" pour la revue "Économie rurale" paru en 2007, affirme que la modernisation agricole de la seconde moitié du 20e siècle s’est accompagnée d’un profond renouvellement iconographique par la photographie.

Il note une évolution de la place de la photographie du rural et sa relation au domaine scientifique, qui l'ignore initialement au profit de textes et statistiques mais qui l'adopte assez progressivement car devenue indispensable pour la conquête du grand public.

arts : cinéma

Le cinéma Français a depuis longtemps accordé un intérêt au monde rural Des années 1930 à aujourd’hui les films centrés sur la France rurale oscillent régulièrement entre comédies, long métrages intimiste et mélancoliques et œuvres optimistes et sans condescendance

Les cinéastes évoquent chaleureusement la difficulté de filmer cet univers si particulier et reviennent souvent sur les pittoresques conditions de réalisation de ces films qui leur donne un caractère singulier.

Le concept de la ruralité est un concept complexe, aux limites floues qui varie en fonction du filtre par lequel on l'étudie. Il est en évolution constante et entretient un rapport fort avec l'évolution et l'expansion urbaine. En effet, la ruralité n’existe pas sans l’urbanité, la définition de la première est et sera toujours relative à l’état actuel de la deuxième. Il est donc difficle de donner une définition définitive et absolue de la ruralité, on peut cependant affirmer qu’un élément constant de la ruralité est sa dépendance à l’être humain qui pratique et ou habite le milieu rural et lui donne ainsi son identité.

Choix du cas d’étude

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle (Pandémie de la Covid-19), travailler sur le village de mes grands-parents était impossible. Il m’a donc fallu identifier les caractéristiques principales du village afin de trouver son équivalent relativement proche et facile d’accès depuis Montpellier afin de pouvoir multiplier les visites. Le village choisi doit également correspondre à ma définition ainsi qu’aux diverses définitions de la ruralité dans plusieurs domaines.

Le village de mes grand-parents est un petit village rural située dans les montagnes de Kabylie à plusieurs à environs 1000 m d’altitude, il est caractérisé par une architecture traditionnelle de pierres qui intègre les activités agricoles ainsi que l’élevage. Le village est accessible en partie en voiture avec certaines parties, plus anciennes seulement accessibles à pieds. L’élément le plus important et celui qui a inspiré mon sujet est l’évolution de l’habitat dans le village, plus particulièrement le fort contraste entre les maisons traditionnelles dans le centre ancien et les nouvelles construction (année 1960/70 jusqu’à aujourd’hui).

Mon choix s’est donc porté sur le village de Nasbinals sur le plateau de l’Aubrac en Lozère. Il se situe à 1 080 m d’altitude est compte 542 habitants (2018).

Le village est composé d’un centre-bourg dont les bâtiments datent du 19e siècle, organisé autour de l’Église Sainte- Marie de Nasbinals, église de style Roman Auvergnat.

Il comprend également depuis 2012 le lotissement de la Devezette qui compte une vingtaine de maisons individuelles ou petits appartements ainsi que des pavillons individuels en bordure du village.

A l'image du village de mes grand-parents, on remarque à Nasbinals une évolution de l'habitat individuel qui manque de cohérence vis-à-vis de son contexte. Le fort contraste entre les constructions neuves et les constructions traditionnelles font de Nasbinals un cas qui correspond donc tout à fait à l’étude que je souhaite mener.

Le Territoire

Définitions du Territoire

L’Aubrac:

La Géographie : La Topographie

La Géographie : La Géologie

La Géographie : L’hydrographie

La Géographie : Le Climat

La Géographie : La Couverture Végétale

Définitions du «Territoire»

Les définitions du «Territoire» varient en fonction des chercheurs et des courants de pensée, la définition adoptée est souvent adaptée au domaine d’étude du chercheur/courant de pensée : architecture, politique, géographie, économie etc. Ce mémoire étant centré autour de la de l’évolution de l’architecture dans un territoire rural choisi, il est donc question de trouver une définition du «Territoire» qui s’applique au domaine de l’architecture.

Alberto Magnaghi :

Vittorio Gregotti :

Dictionnaire :

La définition «principale» ou «générale» du terme «Territoire» peut être considérée comme celle du dictionnaire,Larousse par exemple définit le territoire comme « une portion de l’espace terrestre dépendant d’un État, d’une ville, d’une juridiction ; espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérente, physique, administrative et humaine ». Cette définition relève cependant principalement de la notion de réglementation, qui considère le territoire comme étant défini par son appartenance à un groupe ou une entité plutôt que par ses propriétés spécifiques.

Gion Caminada :

La vision de l’architecte Suisse Gion Caminada du territoire aborde une dimension sensible, illustrée par son emploi du terme «lieu», en effet dans «S’approcher au plus près des choses», de Émeline Curien sur l’architecte Caminada, le terme de lieu est privilégié à celui de territoire, cet usage s’appuie sur une distinction faite entre ce qui est concret et ce qui est abstrait, la notion de «Territoire» étant associée dans l’imaginaire collectif à des paramètres concrets, tels que des limites géographiques. Pour Caminada un territoire est définit par « l’ensemble des relations visibles et invisibles spécifiques qui le constituent », c’est un tout qui ne peut se contenter de prendre en compte uniquement les caractéristique spatiales mais doit également englober des notions abstraites telles que l’histoire et la mémoire. La relation entre la nature et ses habitants est ce qui selon lui (Caminada) crée le territoire, la présence humaine sur un territoire engendre « la construction d’un paysage social et culturel spécifique ». L’architecture de Caminada cherche à renforcer l’identité des territoires, qu’il considère comme étant « un besoin humain fondamental »

Le géographe et chercheur Alberto Magnaghi, contrairement à Caminada, pour qui un territoire et l’activité humaine qui s’y établit sont indissociables, considère qu’un territoire a une identité qui lui est propre sans nécessiter une quelconque intervention et que la présence humaine peut l’enrichir, même s’il considère qu’elle n’est que temporaire. Il affirme ainsi dans son ouvrage «Le projet local» que : « Le territoire est une œuvre d’art ». Magnaghi utilise le terme «néo-écosystème» pour définir le territoire en tant qu’entité modifiée et influencée par les établissements humains, selon lui les civilisations humaines ont intérêt à préserver leurs territoires et ce dans leur propre intérêt et non dans celui de la nature. Leur présence et leur activité sur un territoire conduisent à créer des néo-écosystème, dont la durée de vie dépend de celle des civilisations qui les habitent

L’architecte Vittorio Gregotti quant à lui utilise pour structurer sa réflexion sur le territoire la notion de «paysage», il dédie un chapitre de son ouvrage «Le territoire de l’architecture» à établir une définition de ce qui fait un territoire qu’il nomme «La forme du territoire»

Pour l’architecte, un paysage n’existe que si l’humain lui donne une valeur esthétique, selon lui « l’environnement est le produit des efforts de l’imagination et de la mémoire collective ». Le paysage est donc défini par ceux qui l’habitent et n’a pas de valeur s’il est inconnu.

Les trois définitions se rejoignent dans l’idée que le «Territoire» englobe non seulement les caractéristiques concrètes, physiques d’un espace mais également la dimension abstraite qui le caractérise. Le territoire est donc une notion qui prend en compte non seulement les propriétés géographiques d’un espace : topographie, géologie, climat, couverture végétale etc. mais égalemeent l’histoire des établissements humains qui l’occupent car il est en effet impossible de décrire un territoire qui n’a pas été altéré par l’anthropocène.

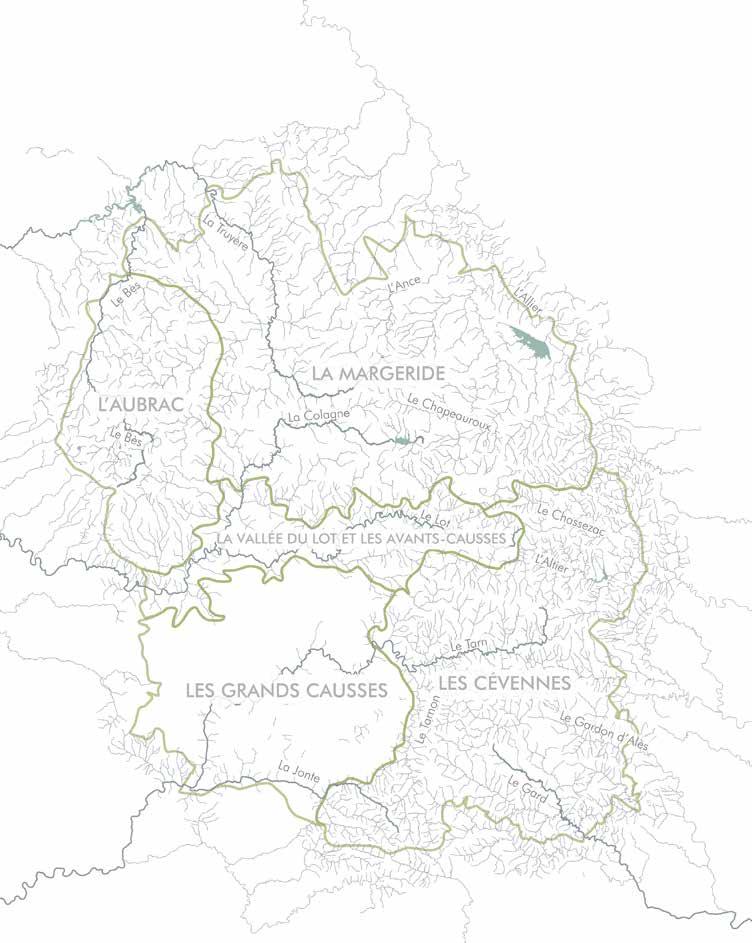

Ce mémoire se concentre sur l'étude du village de Nasbinals en Lozère, le village se situe au Nord-Ouest du département sur les plaines de l'Aubrac, à cheval sur la Lozère, l’Aveyron et le Cantal .

La Truyère

Le Parc Naturel Régional de l'Aubrac situe son territoire d'intervention au centre-sud du Massif central, le considérant comme le massif montagneux délimité au sud par le Lot, au nord-est et au nord-ouest par la Truyère et au sud-est par la Colagne.

PÉRIMÈTRE DU PNR DE L'AUBRAC

La Viadène

Le pays de Peyre

Laguiole

Boraldes

St Chély d'Aubrac

Nasbinals

Marvejols

Le Lot

Espalion

La Colagne

Il est cependant nécessaire de prendre en compte que les limites définies par des entités telles que le PNR ne correspondent pas toujours aux limites pratiquées par les habitants d'un territoire. Les Aubraciens sont en effet les plus aptes à définir l'unité de leur territoire, ces derniers cernent souvent leur espace quotidien par 4 barrières intangibles. Au nord la Truyère, à l’est le pays de Peyre, au sud les Boraldes et la vallée du Lot et à l’est la Viadène

Le périmètre défini par le PNR à pour principales limites les cours d'eau qui traverses l'Aubrac, le Lot, la Truyère et la Colagne car ces derniers forment des coupures physiques du territoire créant une séparation tangible avec les grands paysages voisins notamment la Margeride et la Vallée du Lot.

La définition du territoire par ses habitants s'appuie elle aussi sur les cours d'eau mais on remarque cependant qu'elle va au delà des repères géographiques

L’Aubrac

Les Aubraciens donnent en effet comme limites Est et Ouest à leur territoire le pays de Peyre et la Viadène qui sont eux mêmes des plus petits territoires dont les limites sont contestées et varient en fonction des personnes. Cela montre que le territoire ne dépend pas seulement de la géographie mais également du sentiment d'appartenance que peuvent avoir les habitants vis à vis de ce dernier et ce d'un point de vue culturel et social.

On remarque que les deux périmètres ont des limites assez similaires. On choisi de considérer pour cette étude territoriale, les limites de l'Aubrac comme celles définies par le PNR et ce uniquement afin de disposer de limites fixes

15

12 : Département de L’Aveyron

15 : Département du Cantal

48 : Département de la Lozère

La topographie d’un lieu est indissociable du projet architectural qui vient y prendre place, elle en devient même parfois le thème central. Le projet est en effet influencé par la topographie du site qui détermine l’implantation de la construction et donc de ce fait son organisation intérieure. On retrouve en architecture deux écoles en ce qui concerne le rapport à la topographie, l’une adapte la construction au terrain alors que l’autre adapte le terrain à la construction. Traditionnellement la topographie du terrain était considérée comme une contrainte à respecter, le remaniement des terrains naturels ou terrassement est une pratique relativement moderne.

La Lozère constitue le rebord sud du massif central et est considérée comme le département le plus haut de France en moyenne. Classé dans son ensemble en "zone de montagne", l'altitude moyenne élevé se traduit par une multitude de plateaux arrondis, sans reliefs saillants.

Les Cévennes Les grands causses

Au sud du département, elles sont constituées de nombreux massifs de faible ou moyenne altitude. Elles viennent en continuité des Cévennes Gardoises mais sont cependant plus diversifiées d'un point de vue topographique et paysager que ces dernières. En effet on y retrouve des vallées, des plateaux étroits et des hauteurs remarquables.

Les Cévennes Lozériennes sont arrêtées par le massif du Bougès et la masse du Mont Lozère, qui accueille le plus haut sommet du département avec le Finiels à 1 699 m.

Plateau karstique fortement érodé qui prend la forme d'une épaisse couche de calcaire entaillée par les rivières (le Lot au nord, le Tarn au centre et la Jonte au sud ) qui mettent à nu les falaises et forment les gorges : Le causse de Sauveterre s'étend entre Lot et Tarn, le causse Méjean entre Tarn et Jonte, et le causse Noir au sud de la Jonte.

Les Causses constituent d'immenses espaces ouverts isolé par les gorges et ouverts au ciel. Elles génèrent également des paysages souterrains d'avens et de grottes dont les plus remarquables sont l'aven Armand sur le causse Méjean et les grottes de Dargilan sur la portion de Causse noir Lozérien.

La Lozère est composée d'une juxtaposition de paysages divers et contrastés. On identifie le plus souvent 5 ensembles paysagers remarquables, qui partagent une même identité territoriale : Les Cévennes, les Grandes Causses, la vallée du Lot et les avants-Causses, la Margeride et l'Aubrac.

La vallée du Lot &

Les avants-Causses La margeride

Zone de rencontre des quatre paysages principaux de la Lozère, traversant le département d'est en ouest, la vallée du Lot n'appartient à aucun autre paysage. Elle prend certains traits des paysages voisins tout en affirmant son individualité. On y remarque des reliefs remarquables dessinés par Le Lot et ses affluents. Ces reliefs prennent la forme de petits causses nommées "Avants-Causses", formant des tables isolées dans la vallée ou concentrés au nord en contrebas de la Margeride.

Le Lot et ses affluents forment également deux plaines principales : celle de Mende caractérisée par des pentes douces et celle de Brenoux où trône la masse du Truc de Balduc. Les buttes-témoins calcaires résiduelles forment des Trucs qui marques les paysages de Marvejols et Chanac.

Paysage couvrant la plus vaste étendue parmi les cinq grands paysages de la Lozère, se prolongeant au nord dans le Cantal. La Margeride prends la forme d'un plateau bosselé où se succèdent de légères élévations arrondies et des fonds aplanis

Elle se compose de 3 unités principales: la montagne de la Margeride, qui s'étend sur l'axe nord-sud et se démarque par une altitude plus élevée, dominant les espaces creusés par la vallée de la Truyère. Les 2 autres unités principales de la Margeride sont les plateaux occidentaux et orientaux de part et d'autre de la montagne, plats et plus propices à l'activité humaine. On remarque également sur la Margeride, aux marges de ses trois grandes unités des reliefs particuliers notamment des Gorges et des Vallées profondes.

L’Aubrac

L’Aubrac est un plateau qui s’élève vers le sud. Sur ses 2282 km2 les altitudes passent de 300 m environ dans les vallées à près de 1 500 m au point culminant, le Signal de Mailhebiau. Il se compose de 4 grands paysages topographiques.

Le plateau ouvert Le plateau boisé

Paysage le plus emblématique de l’Aubrac, il s’étend sur tout le centre de l’Aubrac. Il prend la forme de reliefs arrondies et doux, d’une altitude supérieure à 1000m et constitue la tête du bassin versant du Bès et de plusieurs autres cours d’eau.

Au sud le plateau ouvert s’achève sur ses sommets les plus hauts offrant ainsi une vue sur les grands paysages remarquables des Boraldes de la Vallée du Lot et des Grands Causses.

Se situe sur les limites nord et est de l’Aubrac au bord de la Truyère et de la Colagne, le plateau permet la transition avec la Margeride vers l’est.

La délimitation entre le plateau boisé et le plateau ouvert est nette cependant la délimitation entre le plateau boisé et la Margeride est assez délicate et fluctuante, presque imperceptible dans la réalité.

Les quelques indicateurs de délimitation sont : La hauteur plus importante des reliefs du côté de l’Aubrac, ouvrant des vues dominantes vers l’est ainsi que des marqueurs géologiques tels que la meilleure qualité du granit Aubracien qu’on remarque à travers sa forte utilisation dans l’architecture ainsi qu’une différence dans la couverture végétale des deux paysages, la Margeride étant plus favorable à la forêt que l’Aubrac.

Les Boraldes La haute vallée du Bès

Formant une des descentes les plus importantes dans le département, les Boraldes se caractérisent par des croupes aux dos plus ronds que les serres cévenoles, qui descendent sur 900 mètres des hauteurs de l’Aubrac (1 469 m au signal de Mailhebiau) jusqu’à la vallée du Lot

Le relief des Boraldes est composé d’une succession d’espaces fermés et d’espaces ouverts, caractérisé notamment par de profonds vallons, inversion de relief résultant de l’érosion causée par les cours d’eau. Ces vallons offrent un paysage qui alterne les vallées pointues et boisées et les interfluves prairiaux, voire bocagers

Le Bès est un des principaux affluents de la Truyère qui dessine une haute vallée au nord-ouest de l’Aubrac.

Large et douce cette vallée offre un paysage de gorges abruptes et boisées, encadré de part et d’autre par la Viadène et le Caldaguès, rebords aux altitudes plus basses qui s’inclinent progressivement vers la vallée.

On remarque des pentes plus faibles aux formes adoucies en Viadène alors que le Caldaguès est quant à lui plus fortement incisé par les torrents qui le parcourent du sud au nord.

Nasbinals

La commune de Nasbinals se situe à une altitude de 1050 m au nord, puis elle s’élève régulièrement vers le sudouest pour atteindre plus de 1350 m.

Le territoire communal est marqué par le volcanisme et les glaciations qui ont laissés de nombreuses traces géomorphologiques. Il se compose de trois entités paysagères : La vallée du Bès au Nord-Est, le plateau au centre et au Nord-Est et les monts d’Aubrac au Sud-Ouest. La majorité du bâti de la commune dont le village de Nasbinals se situent sur le plateau, au relief vallonné peu marqué à l’abri des collines qui l’entourent.

Sous-Serviès

Mas de Tally

Sous-Serviès

Mas de Tally

Les Tourettes

Les Tourettes

Grange de Soldadier

Costerougnouse

Costerougnouse

La Rosée du Matin

La Rosée du Matin

NASBINALS

La Fage

Grande de Gizard

Grande de Gizard

La Cessat

La Cessat

La Fage

Las Cavalettes

Las Cavalettes

Lou Fraou

Lou Fraou

La Grange du Four

Borio Grande (Ruines)

La Grange du Four

Borio Grande (Ruines)

La Grange de Douro

La Grange de Douro

Antiole

Antiole

Puech Fouiret

Puech Fouiret

Malanviole

Malanviole

Les Baulès

Les Baulès

NASBINALS

Malanviole

LOTISSEMENT

NASBINALS

ÉCOLE

Ouest

LOTISSEMENT

Malanviole

Est

Ouest

Est

La Rosée du Matin

NASBINALS Grange de Soldadier

ÉCOLE MAIRIE

La Grange du Four

La Rosée du Matin

NASBINALS Grange de Soldadier

ÉCOLE MAIRIE

La Grange du Four

Nord Sud

La géologie joue un rôle majeur dans la composition et compréhension des paysages Lozériens.

Le département est un carrefour géologique, rassemblant des formations très variées formées depuis plus de 500 millions d'années. Cette richesse géologie se traduit par une grande variété de modes de vie qui se retrouvent dans l’habitat, les pratiques agricoles et même la culture des différentes régions de la Lozère.

L’Aubrac La Margeride

Alluvions

Dépots glaciaires

Calcaires / Jurassique moyen et supérieur

Calcaires / Jurassique inférieur

Grès rouges

Granites

Schistes, Micaschistes et Gneiss

Roches volcaniques

La Géographie La Géologie

Les Grands Causses

Les Cévennes

Les formes géologiques sont parmi les principales caractéristiques qui permettent d’identifier les différents paysages de la Lozère, chaque grand paysage étant grandement influencé par sa composition géologique qui lui procure toute son identité.

Les Cévennes Les grands causses

La vallée du Lot & Les avants-Causses

La margeride

Caractérisées par une base schisteuse de serres et de valats se prolongeant depuis les Cévennes Gardoises avec la vallée Longue, la vallée Française et la vallée Borgne.

Des hauteurs granitiques arrondies, dont les plus remarquables sont le Mont Lozère, allongé d’est en ouest accompagné de contreforts et le massif du Bougès, plus petit offrant des pentes schisteuses au sud et granitiques au nord.

Des plateaux schisteux et calcaires étroits au-dessus des vallées cévenoles, tels que le plan de Fontmort, ou la cham de la Garde-Guérin (schiste) et la can de l’Hospitalet, la can et les pentes des Bondons (calcaire). Des pentes et vallées au nord et à l’ouest forment une transition entre les paysages schisteux-granitique cévenol et les calcaire des causses et au nord du Mont Lozère le Chassezac forme la transition avec la Margeride

Prennent la forme d’une épaisse couche de calcaire révélée sur les flancs crées par les différents cours d’eau qui traversent le territoire.

La nature calcaire des sols influence grandement les paysages des Causses, incapables de retenir l’eau, ils sont peu propices aux cultures et donc à l’implantation humaine, mis en valeur principalement par l’élevage ovin.

Le relief karisitque des Grands Causses a également généré de remarquables paysages sous-terrains sous la forme d’avens et de grottes

L’ensemble des formes géologiques se rencontre au cour du département le long de la vallée du Lot, les calcaires plus anciens des avants-causses, les schistes des Boraldes en contrebas de l’Aubrac, les granites du rebord sud de la Margeride et du rebord ouest du mont Lozère, auxquels s’ajoutent les grès rouges près de la Canourgue.

Uniforme, elle est composée presque entièrement de granit. La Margeride est encadrée de à l’est et à l’ouest par des entités de roches volcaniques, à l’est l’Allier sépare la Margeride des étendues ouvertes et basaltiques du Devès alors qu’au nordouest, le Bès entaille les basaltes Aubraciens et granites de la Margeride à leur intersection.

Les zones de contact entre les différents paysages géologiques se remarquent au changement des typologies, modes de construction et matériaux utilisés dans l’architecture; la composition des toits varie entre les lauzes ,l’ardoise et les tuiles et on peut remarquer sur les façades l’apparition de blocs de basaltes qui se mêlent au granit prenant la forme d’un appareillage moucheté.

L’Aubrac

L’Aubrac se caractérise par une diversité géomorphologique qui résulte des 6 épisodes géologiques majeurs qu’a connu le plateau. On remarque effectivement une grande variété de blocs qui structurent le paysage et lui donnent toute son identité, des hauts sommets et falaises basaltiques aux Boraldes granitiques post-glaciaires. Cette diversité et richesse se remarquent notamment en surface de par l’utilisation qu’en a fait l’homme.

CARLADEZ

Ste Genevière sur Argence

Chaudes-Aigues

CALDAGUÈS PLATEAU FERMÉ

Fournels

VIADÈNE

St Amans des Côts

Laguiole

Entraygues sur Truyère

PLATEAU OUVERT

NASBINALS

St Chély d’Aubrac

Estaing

BORALDES

Espalion

St. Geniez d’Olt

St. Germain du Teil

Aumont Aubrac

MARGERIDE

Marvejols

MENDE

La Canourgue

En Aubrac, la répartition territoriale des formes géomorphologiques qui composent le territoire est relativement homogène, il est possible d’associer à chaque grand paysage Aubracien une géologie particulière.

Les plateaux

Le plateau ouvert prends la forme d’une superposition de couches rocheuses, au sud-ouest la roche volcanique, principalement du basalte, résultats de l’empilement de plusieurs coulées successives qui ont recouvert le socle granitiques.

Ce socle réapparaît progressivement au nord-est, sur le plateau boisé et continuant vers la Margeride ou il est dominant. Cette transition se remarque en surface, à l’utilisation de blocs rocheux pour délimiter les prairies, plus présent sur les sols granitiques ainsi qu’à la couverture végétale qui varie en fonction de la capacité de rétention d’eau des sols.

Les hauteurs sur la partie Lozérienne de l’Aubrac, à la jonction des deux plateaux sont quant à eux des dépôts glaciaires qui résultent du retrait d’une calotte de glace qui a recouvert 500 km2 de l’Aubrac il y a plus de dix milles ans de cela.

La haute vallée du Bès

La vallée est une des régions Aubraciennes les plus complexes en terme de composition géologique.

Les abords immédiats du Bès sont des plaines alluviales dont les sols présentent une forte hétérogénéité, constitués de sédiments de débris et matériaux variés (alluvions) qui ont été déposés lors des crues.

Les gorges, paysages caractéristiques de la vallée du Bès sont d’origine volcanique, les roches basaltiques se continuant sur le plateau ouvert de l’Aubrac dont elles constituent la majeur partie.

La Viadène et le Caldaguès se composent quant à eux de : roches métamorphiques au Nord du Caldaguès et au Sud de la Viadène se prolongeant vers la vallée du Lot et de granites dans la partie sud du Caldaguès en limite avec le plateau boisé et la Margeride et au nord de la Viadène sur l’Aubrac Aveyronnais.

Les Boraldes

La calotte de glace qui a formé les hauteurs de l’Aubrac a également constitué de profondes vallées qui par inversion de relief dû à l’érosion ont donné lieu aux Boraldes.

Au nord l’érosion provoquée par les cours d’eau ont révélé des orgues basaltiques, necks et cascades, formes liées à l’activité volcanique sur le plateau ouvert.

Lorsque que les Boraldes commencent a descendre en direction du Lot, dès lors que les altitudes sont suffisamment basses et que le paysage géologique n’est plus influencé par les coulées basaltiques on remarque une composition des sols qui consiste essentiellement de roches métamorphiques (schistes, micaschistes, gneiss, phyllades...).

La descente progressive vers le Lot au sud s’accompagne d’un changement de paysage due à la transition vers le versant nord de la vallée du Lot, aux reliefs de roches sédimentaires principalement calcaires.

Nasbinals

La commune de Nasbinals se situe au cœur de l’Aubrac et possède donc la plupart des caractéristiques géologiques du plateau. Elle se présente sous la forme d’un vaste plateau granitique surmonté de roches basaltiques en son centre qui s’étirent du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Le village de Nasbinals se trouve sur la limite entre les montagnes basaltiques (qui forment «l’épine dorsale» de l’Aubrac) à l’ouest et le socle granitique à l’est. Aux portes du village, vers le nord-ouest, se trouve le sommet basaltique de la Sentinelle (1 270 m) qui offre un panorama très intéressant sur tout l’Aubrac. On retrouve encore aujourd’hui sur le territoire du Parc naturel régional (PNR) de l’Aubrac ainsi que dans sa périphérie immédiate des carrières de pierre de construction encore actives dont les carrières de schiste, à Lachamp, Carrières de Schistes à St Hippolyte, Carrière de Basalte à Cantoin, Ardoisières du Cayrol, Basalte de Bouzentès à St Flour.

L’eau contribue à la qualité des paysages non seulement grâce aux morphologies naturelles qu’elle génère mais également à travers son influence sur l’architecture. On retrouve effectivement de nombreuses constructions qui sont en lien direct avec l’eau, générées pour répondre aux problématiques de franchissement tels que les ponts mais également à la question de la gestion de l’eau, de son stockage et de son utilisation. Dans le but d’apprivoiser l’eau, l’homme a adapté ses constructions et espaces urbains afin d’en tirer tout les avantages possibles et de les traduire en qualités d’espaces. La relation entre l’architecture et l’eau peut également se lire dans les territoires où celle-ci est absente, les constructions sont effet prévues pour piéger l’eau du ciel et l’acheminer vers des espaces de stockage à partir desquels elle rendu accessible aux habitants.

L'eau occupe une place importante en Lozère, elle fait en effet partie des caractéristiques fondamentales du département. Peu visible dans le paysage en surface, l'eau est omniprésente sur tout le territoire Lozérien sous différentes formes, qui varient en fonction de la composition géologique des sols et la forme topographique des paysages.

La Lozère est le seul département continental ne recevant pas de ruisseau extérieur, ses rivières sont alimentées par des précipitations abondantes, on compte sur le département trois bassins versants majeurs, celui du Rhône avec le Chassezac et les gardons sur les pentes cévenoles, celui de la Loire avec l'Allier et ses affluents et enfin celui de la Garonne avec le Lot, la Truyère et le Tarn, qui domine en terme de superficie, couvrant les ¾ ouest du département.

L'impact de l'eau sur le paysage est grandement influencé par la nature géologique des socles. Certaines roches sont plus propices à la rétention de l'eau alors que d'autre sont plus sensibles à l'érosion et c'est cette interaction variée entre roches et eau qui donnent naissance à une grande diversité des paysages. Sur une grande partie du territoire la présence de l'eau en surface se fait progressivement et discrètement, devenant de plus en plus remarquable en mesure qu'elle se fraie un chemin à travers les vallées, creusant des cascades et des gorges : sombres dans les granites et les basaltes et lumineuses dans le calcaire

Sur les sols de schistes, plus sensibles à l'érosion, la formation de valats marque les Cévennes. Ces ruisseaux encaissés occupent l'essentiel du territoire des Cévennes, structurant son paysage et le marquant de points de vues spectaculaires.

L’abondance générale de l'eau en Lozère ne s'applique cependant pas aux régions dont le socle géologique est de nature karistique. Le calcaire étant caractérisé par une incapacité de retenir l'eau, il génère en surface de vastes étendues de pelouses et des masses de végétation capables d'aller chercher l'eau en profondeur. Les seuls points d'eau sont discrets et presque imperceptibles dans le paysage, souvent sous la forme de lavognes, dépressions aménagées par l'Homme, tapissées d'argiles, capables de piéger l'eau et utilisées voire aménagées comme abreuvoirs pour les troupeaux.

La présence de l'eau en Lozère n'est pas uniquement d'origine naturelle, on retrouve également des aménagements hydrauliques pour les réserves d'eau (barrages) et la production hydroélectrique (centrales) notamment en Margeride, qui permettent une gestion équilibré des ressources en eau et une qualité adaptée aux usages.

L’Aubrac

En Aubrac, comme dans le reste de la Lozère, l’eau occupe une place importante quoique peu perceptible dans le paysage. La région étant d’une composition géologique complexe et varié les paysages hydrographiques le sont également. Le réseau hydrographique de l’Aubrac est remarquable par densité qui résulte de l’imperméabilité des terrains et d’une topographie relativement plane.

CARLADEZ

Ste Genevière sur Argence

Chaudes-Aigues

CALDAGUÈS PLATEAU FERMÉ

Fournels

VIADÈNE

St Amans des Côts

Laguiole

Entraygues sur Truyère

PLATEAU OUVERT

NASBINALS

St Chély d’Aubrac

Estaing

BORALDES

Espalion

St. Geniez d’Olt

St. Germain du Teil

Aumont Aubrac

MARGERIDE

Marvejols

MENDE

La Canourgue

Les cours d'eau en Aubrac ne sont pas organisés en divergeant autour d'un sommet comme dans le reste de la Lozère, deux rivières principales encadrent le plateau et collectent les eaux de précipitations. Ces cours d'eau constituent effectivement comme vu précédemment ( voir Le territoire : L'Aubrac) les limites du territoire, le Lot au sud et la Truyère au Nord.

La haute vallée du Bès

Les plateaux

Les Boraldes

Les gorges de la Truyère et du Lot sont encaissées et boisées, laissant un espace plus propice aux cultures et à l’activité humaine en raison d'un relief moins marqué. Le Bès, affluant de la Truyère est quant à lui le seul cour d'eau majeur qui traverse l'Aubrac, il prend sa source dans le flanc nord du Signal de Mailhebiau et emprunte une vallée ouverte avant de s’engager dans des gorges aux versants abrupts et boisés de nature volcanique.

Le haut plateau, caractérisé par une topographie douce présente un paysage de vastes estives sur lesquelles se trouvent des tourbières, créées par l’accumulation de matière organique abritant plusieurs espèces végétales rares et emblématiques ainsi que des lacs naturels hérités de l'époque glaciaire: les lacs des Salhiens, de Souveyrols, de Saint-Andéol et de Born.

Au sud, sur les Boraldes qui prennent la forme de longues croupes creusées de profondes vallées descendant vers la vallée du Lot, l'érosion due aux cours d'eau torrentueux à révélé des roches de schiste sur les altitudes basses, sur les zones éloignés de l'influence des coulées volcaniques donnant naissance à des paysages de cascades spectaculaires

L'eau a également un rapport important à l'économie, elle constitue dans des zones telles que l'Aubrac ou elle est présente en grande quantités, une richesse non négligeable. A partir du XIXe siècle l'activité industrielle s'est quasiment exclusivement implanté au bord des cours d'eau, les usages économiques sont aujourd'hui tombés en abandon mais ils ont cependant laissés en héritage un riche patrimoine bâti de moulins, scieries et canaux d'irrigation. Aujourd'hui l'eau participe à l'économie en étant utilisée pour les loisirs : baignade, kayak, cannoé , peche, grottes etc. ce qui fait de sa préservation, gestion et qualité un enjeu majeur.

Nasbinals

RuisseaudeNasbinals

Zoom sur : Les Naucs

Les Nauc sont des auges taillés dans le granit, aujourd’hui alimentés par l’eau municipale et principalement utilisés par les marcheurs, ils étaient autrefois utilisés par tous pour toutes les taches quotidiennes qui nécessitaient de l’eau. En effet avant l’arrivée de l’eau courante dans le village, ces abreuvoirs étaient utilisés pour faire boire les bêtes mais également pour cuisiner, faire le ménage etc.

«C’est comme une auge pour faire boire les bêtes et ça servait aussi pour les habitants, comme l’eau courante, pour tous les besoins boire, cuisiner, se laver...On rinçait aussi le café là-bas, par exemple quand je travaillais chez Bastide, il n’y avait pas l’eau et il fallait monter tous les jours dans les chambres. Et je ne te dis pas les jours de foire quand il fallait aller laver après les poivrots»

-Un habitant du village à propos des Nauc, 2020

Le réseau hydrologique est important sur la commune en raison de son appartenance au territoire de l’Aubrac considéré comme un véritable «château d’eau».

La commune est traversée par une multitude de ruisseaux, qui s’écoulent dans un sens général Nord-Est depuis les monts d’Aubrac à travers le plateau, les plus importants sont : le ruisseau du Bès, r. de Places-Naltes, r. des Salhiens, r. des Plèches, r. de Sagne Nègre et le ruisseau des Gourges autour duquel s’organise le bourg de Nasbinals.

Les ruisseaux alimentent les lacs des dépressions glaciaires, deux sont recensés sur la commune : le lac des Salhiens et celui de Souveyrols.

On retrouve également sur le territoire communal deux étangs dans les monts d’Aubrac, ils sont entourés de zones humides générées par les ruisseaux en raison du relief.

Le rapport qu’entretient l’architecture à la végétation estfinalementlerapportqu’entretientl’êtrehumainàcette dernière. En effet la végétation joue un rôle majeur en ce qui concerne le bien-être de l’homme, entant qu’élément visuelle elle permet de mettre en contact l’architecture et donc l’homme avec un élément vivant en constante évolution qui contraste avec la minéralité et l’inertie du bâti.

La végétation influence également en fonction de sa densité et de sa composition l’implantation de l’homme dans une région et entant qu’élément physique qui possède un volume et une forme elle a le potentiel d’être utilisée comme structure de l’espace ou marqueur de limites.

La Margeride

L’Aubrac

La Vallée du Lot et les Avants-Causses

Les Grands Causses

Les Cévennes

Z ones Bâties

Surfaces d E au

Z ones à Matériaux Minéraux

Sols Nus

Peuplement de Fe uillus

Peuplement de Conifères

Formations Arbustives et Sous -Arbrisseaux

Peuplement Mix te Formations Herbacées

Z ones Non-Bâties