Projet de Fin d’Études

Bigot-Renard Eve

Atelier Architecture, Villes et Territoires en Transition Septembre 2022 Mathieu Mercuriali et Antoine Barjon

Bigot-Renard Eve

Atelier Architecture, Villes et Territoires en Transition Septembre 2022 Mathieu Mercuriali et Antoine Barjon

Bigot-Renard Eve

Atelier Architecture, Villes et Territoires en Transition

Septembre 2022 Mathieu Mercuriali et Antoine Barjon

Manuel de construction

Vivre le mobilier

Présentation du projet 7 77 107

En France, plus de 80% de la population vit en ville. Espace de rencontre, de savoir et de déambulation, celle-ci tient une place prépondérante dans la vie quotidienne de ses usager·e·s. Personnellement, j’ai eu l’occasion de parcourir des villes de différentes échelles à divers moments de ma vie. Je me suis alors souvent questionnée sur la position que j’occupe dans l’espace public et aux inégalités qui peuvent s’y trouver. Cette réflexion m’a poussée à mener des recherches sur le sujet de l’inclusivité urbaine, donnant lieu à la réalisation de mon mémoire et aujourd’hui à l’élaboration de ce Projet de Fin d’Étude.

Eve Bigot-Renard

Pratiques urbainesRéflexions sur le pouvoir du genre dans l’appropriation de la ville

ENSASJanvier 2022

Réflexions sur le pouvoir du genre dans l’appropriation de la ville

Sous la direction d’Alexandra Pignol-Mroczkowski

ENSAS - Janvier 2022

Durant ce mémoire, je me suis interrogée sur l’appropriation de l’espace urbain par les parcours que nous empruntons et les endroits que nous évitons. Chaque individu a une manière personnelle et individuelle de vivre, ressentir et de se sentir en sécurité dans la ville. Ma réflexion s’est alors portée sur les pratiques urbaines et plus particulièrement sur le pouvoir du genre dans l’appropriation de la ville. J’ai ainsi pu constater son caractère exclusif en analysant la vision fonctionnaliste et techniciste historiquement instaurée dans la planification urbaine. Cependant, mon questionnement a été de remettre en considération le caractère sensible de la déambulation et ainsi de ne pas réduire les individus au rôle d’usager·e·s rationnel·le·s sans prendre en compte leurs ressentis. J’en ai ainsi conclut qu’une ville plus inclusive porterait sur la dévalorisation du caractère « marketing » de l’espace urbain et sur une conception plus respectueuse des rapports subjectifs des lieux. Cette méthode qualifierait ses usager·e·s sans prendre en compte des caractéristiques comme le sexe, l’âge, le handicap, le milieu social …

Par mes recherches, j’ai également pu comprendre qu’une invisibilisation d’une partie de la société était présente dans l’espace public. Me focalisant sur le genre, j’ai constaté l’existence d’une éducation historiquement instaurée sur la présence féminine dans la rue et notamment à sa condition de personne vulnérable devant être accompagnée et ne pouvant déambuler seule. Ce sexisme est également perceptible dans les comportements individuels et collectifs qui perpétuent et légitiment des inégalités de genre. Il peut se manifester de nombreuses manières. Dans l’espace urbain, il peut être une cause d’exclusion, notamment avec des comportements comme le harcèlement de rue, adressé aux personnes dans les espaces publics visant à les interpeller avec des messages intimidants, insistants, irrespectueux ou menaçants en raison de leurs sexes, de leurs genres ou de leurs orientations sexuelles.

Cette ville androcentrique se manifeste également par ses aménagements genrés, poussant la population à se classer dans un sexe mais également restreignant les activités des minorités. L’exemple des toilettes publiques nous montre que l’accessibilité pour tou·te·s n’est pas encore acquise. Cette absence d’espaces accessibles pose la question de l’appropriation.

La libération actuelle de la parole et la démocratisation de la différence donne lieu à une mise en oeuvre d’actions permettant de lutter contre la ville androcentrée analysée. L’espace urbain est alors sujet à la ré-appropriation notamment par le fait d’imposer sa présence, ses actions et ses comportements. C’est en changeant les pratiques et les mentalités que la ville peut devenir un espace d’égalité réel. Pour se faire, deux axes de progrès sont nécessaires : la justice spatiale et l’ambiance urbaine. C’est en se questionnant sur ces phénomènes spatiaux, quantitatifs et qualitatifs à travers une variable de genre, de milieu social et de besoins que la ville pourra prétendre à être plus inclusive. Afin de dé-normer les comportements, il est essentiel de dé-normer la ville.

Pour ce Projet de Fin d’Étude, je me demande comment l’espace urbain pourrait évoluer et devenir égalitaire pour tou·te·s, sans se restreindre exclusivement à la question du genre. Il serait tout d’abord nécessaire de créer une ville permettant de se sentir légitime de la traverser, mais également à l’aise afin de se l’approprier. L’enjeu est alors d’intégrer dans les projets d’aménagement une dimension humaniste, centrée sur une approche du sensible, et de ne pas envisager l’usager·e seulement comme un passant rationnel de la ville, consommateur d’espace et de temps, mais comme un être qui évalue l’espace. Aujourd’hui, la notion d’hospitalité vient alors s’associer à celle d’inclusivité afin de questionner l’accueil et la prise en compte des habitant·e·s dans les aménagements urbain. L’hospitalité se définie en trois étapes clefs que sont secourir, accueillir et appartenir. Secourir signifie d’aider, de sécuriser et de loger les personnes du territoire. Accueillir est le fait d’être capable de subvenir aux besoins de chacun·e tout en faisant une place aux personnes exclues. Enfin appartenir exprime la capacité d’offrir des lieux de pauses urbaines en collaborant avec les usager·e·s, tout en créant une attractivité permettant de laisser la possibilité à l’appropriation. L’hospitalité, contraire à l’hostilité, signifie alors d’offrir une égalité d’accès et de faire usage d’un territoire, d’offrir un meilleur endroit pour chacun·e.

Ce projet s’adresserait tout d’abord à des personnes exclues de la planification urbaine que sont les personnes en situation d’urgence. À Strasbourg, on estime à 3000 personnes en situation d’urgence et à 900 sans hébergement. Il est alors par exemple pertinent de se demander quels services et programmes une personne sans domicile fixe aurait besoin. Pour le savoir, j’ai imaginé des profils fictifs sur la base de personnes réelles. Nous avons alors Marc, une personne vivant dans la rue avec son chien et vivant grâce à la maraude et à l’aide d’associations. Il faudrait alors penser à des espaces pouvant accueillir ses besoins de premières nécessités mais également à des lieux de répit, d’accueil et de sociabilisation. Nous pouvons également s’adresser à des profils de personnes dans le besoin immédiat à la suite d’une agression par exemple. Jeanne est une femme battue qui a fui son domicile et qui se retrouve à la rue avec son bébé, à la recherche d’un endroit où se réfugier et où elle pourrait ne pas être retrouvée. Elle aurait donc besoin d’une solution d’urgence, d’un accueil et d’une écoute. Enfin, il est important de garder en mémoire les flâneur·se·s urbain·e·s qui se promènent dans la ville, la pratiquent et l’habitent. Il est essentiel que les habitant·e·s ne sentent pas ces interventions comme des contraintes mais comme des opportunités. Alex est une personne non binaire qui aime flâner mais qui ne se sent pas en sécurité en se promenant. Iel ne se reconnait également pas dans les organisations genrés de certains lieux publics. Ces lieux auraient alors pour vocation d’être hospitaliers même pour ces personne ayant besoin d’une ville sécuritaire, reposante et animée.

Dort dans la rue depuis 3 ans avec son chien

Se rend 2 à 3 fois par semaine dans les locaux de l’association Strasbourg Action Solidarité (SAS) pour récupérer des colis alimentaires

Fait la manche rue du Fossé-des-Tanneurs Souffre d’addictions à la cocaïne

37 ans

Mère d’un enfant de 13 mois

Subit des violences physiques et verbales de la part de son mari depuis 2 ans

S’est retrouvée à la rue avec son enfant après une agression de son mari

Ne sait pas où trouver un abris et demander de l’aide sans être retrouvée

Ne trouve pas de place dans les logements d’urgence à cause de son chien

57 % des sans abris à Strasbourg dorment dehors

57 % des sans abris à Strasbourg dorment dehors

57 % des sans abris à Strasbourg dorment dehors

Espace de repos et centre de soins

Espace d’accueil et d’écoute

66,7 % des sans abris à Strasbourg sont des hommes

66,7 % des sans abris à Strasbourg sont des hommes

66,7 % des sans abris à Strasbourg sont des hommes

15% de plus de femmes battues dans les maisons des femmes et les centres d’hébergements d’urgence

Sanitaires publics et points d’eau gratuits

Lieu de repos

66,7 % des sans abris à Strasbourg sont des hommes

73,8 % des sans abris à Strasbourg ont entre 25 et 54 ans

73,8 % des sans abris à Strasbourg ont entre 25 et 54 ans

57 % des sans abris à Strasbourg dorment dehors 73,8 % des sans abris à Strasbourg ont entre 25 et 54 ans

Lieu d’accueil et d’écoute

73,8 % des sans abris à Strasbourg ont entre 25 et 54 ans

19 ans

Personne non-binaire vivant dans un studio sur le campus universitaire de Strasbourg

Evite de rentrer seul·e la nuit Contrôle la manière dont iel s’habille selon les endroits qu’iel traverse

Aimerait pouvoir flâner dans les rues à toute heure de la journée et de la nuit

Ne se reconnait pas dans l’organisation genrée des toilettes publiques

Espace de premières nécessités : Sanitaires publics, points d’eau, table à langer ...

40%des femmes renoncent à fréquenter certains lieux Entre 00h et 1h, 70% des usager·e·s du quartier Gare sont des hommes

40%des femmes renoncent à fréquenter certains lieux Entre 00h et 1h, 70% des usager·e·s du quartier Gare sont des hommes

Sanitaires non-genrés

Rues sereines

Lieux attractifs et sécurisants

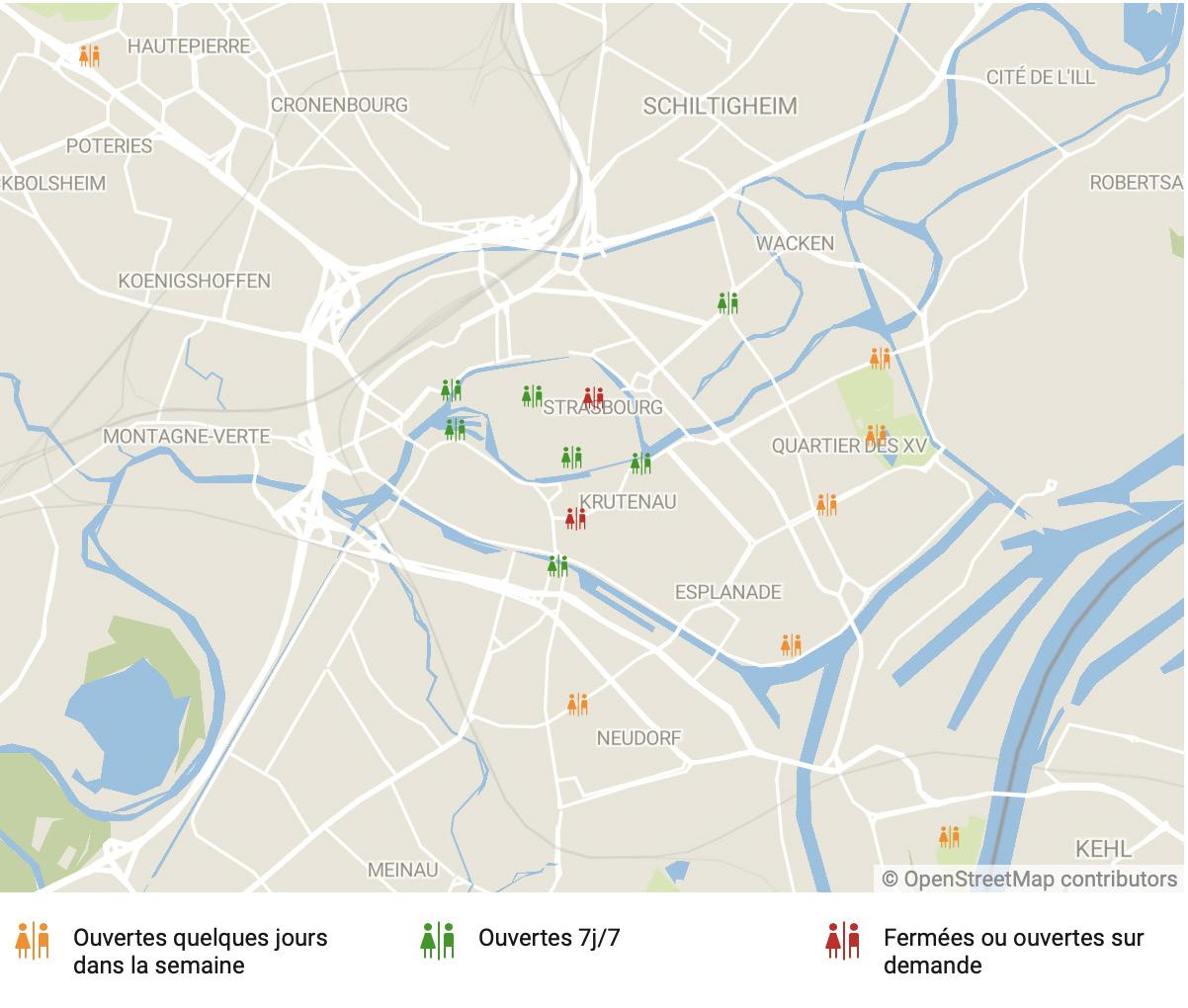

Cartographie des toilettes publiques selon l’Eurométrople de Strabsourg

Mes études se basant sur la ville de Strasbourg et la pratiquant quotidiennement, j’ai décidé d’y porter mon PFE. Je me suis alors questionnée sur son caractère inclusif et hospitalier, tant par le biais des ressentis, des appropriations que des aménagements. De manière plus concrète par exemple, nous observons une centralisation et un nombre réduit de points d’eau publics et accessibles sur le territoire. Cependant, les personnes les plus touchées par l’inégalité d’accès aux toilettes publiques, par exemple, sont les femmes sans abri. En effet, ce manque s’est particulièrement fait ressentir lors de la période de couvre-feu 2021. Les personnes sans abri se sont ainsi retrouvées sans accès à des toilettes le soir et la nuit après 18h du fait de la fermeture de ces structures. Des associations telles que Patates (association d’aide aux démunis) ont alors distribué du papier toilette pour permettre aux personnes de se soulager dans par rue. Malgré tout, cela engendrait un danger supplémentaire pour ces femmes vivant dans la rue et devant se cacher dans les ruelles. Cette « solution » n’est pas pérenne et ce manque est toujours d’actualité hors couvre feu avec une fermeture des toilettes publiques généralement vers 20h. En plus d’accentuer une inégalité de genre et de classe sociale, ces données concernent toutes les strates de la population : femmes enceintes, enfants, personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie telle que celle de Crohn,… Ne pas offrir une maille fine de points d’eau accessibles à tou·te·s ne permet pas d’affirmer que le territoire y est hospitalier.

Points d’eau publics

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)

Réseau ferroviaire

Réseau de tramway

Réseau de bus

Trame des Maisons de Solidarité

Trame des FOLI·E·S

Trame de mobilier urbain 0 500 1 500 3 000 m

Strasbourg, terreau d’hospitalité

Nous pouvons malgré tout observer une forte présence d’associations de tout types laissant penser à une volonté de changer les choses. En effet, la ville de Strasbourg s’est engagée dans une lutte pour une ville égalitaire par un plan d’action créé durant l’été 2018. Celui-ci se compose de formations d’agent·e·s en charge de l’urbanisme, d’aménagements et de développements sociaux aux questions d’égalité, d’organisation d’expositions, de conférences, de liens avec les maîtres d’œuvre pour l’intégration homme/femme dans les projets urbains ou les équipements publics, de marches exploratoires, de luttes contre le harcèlement de rue… Avec cette démarche, la ville de Strasbourg tente de se rapprocher de ses habitant·e·s afin de créer une ville en harmonie avec elleux et approcher d’une ville égalitaire. De plus, Strasbourg Eurométropole a récemment mis en place une mission pour rendre la ville plus hospitalière notamment par l’occupation transitoire. Des démarches d’urbanisme et d’installations temporaires ont alors émergés un peu partout sur le territoire. Aujourd’hui, des locaux, privés et publics, ont été mis à leur disposition afin d’y créer à la fois des logements d’urgence, des squats et des collocations participatives en lien avec les différents acteurs et associations mais également directement avec les personnes dans le besoin. Ils sont actuellement dans une phase d’expérimentation à géométrie variable tant pour le foncier, le quartier que le programme. L’objectif à terme est de constituer un manuel de la ville hospitalière, consultable et utilisable par tou·te·s. Ce PFE mis en place ici est alors imaginé comme élément complémentaire aux actions réalisées par la ville de Strasbourg. Il a pour but de s’ancrer au cœur de la ville afin d’offrir des espaces pour chacun·e·s au sein même de l’espace urbain. Le contexte actuel de la ville de Strasbourg est alors propice à l’installation d’un tel projet.

Je m’interroge alors aujourd’hui sur la manière dont la ville pourrait évoluer afin de permettre une plus grande inclusion des usager·e·s au sein même de l’espace urbain. Comment la ville hostile peut-elle se transformer en ville hospitalière?

Les études effectuées ces deux dernières années m’ont mené à imaginer le projet FOLI·E·S. Celui-ci a pour but de proposer des espaces urbains à plusieurs échelles capables d’accueillir toutes les personnes occupant l’espace.

Je me demande alors, comment des interventions autonomes et ponctuelles peuvent-elles répondre à un besoin humain | commun | urbain de première nécessité?

Ma réflexion se pose sur des aménagements disposés à des endroits stratégiques sur l’ensemble du territoire et permettant d’accueillir des programmes multiples. Les interventions se fonderaient sur le principe de flexibilité et de polyvalence plutôt qu’une définition des fonctions. Cette agilité de l’espace permettrait à la fois une plus grande capacité d’appropriation mais également une prévention sur les espaces isolés par un contrôle naturel de fréquentation favorisant l’aspect sécuritaire du lieu. Cette idée serait la création d’espaces pensés pour les corps, renversant les valeurs, autorisant le brouillage des genres et bousculant les règles des classes. Garante d’une ambiance urbaine ludique et apaisée, elle se caractérise par le respect de la liberté de mouvements de chacun·e· et par la présence d’espaces de répit.

La difficulté de créer une ville accessible et accueillante pour tou·te·s est de ne pas dériver dans la victimisation et les stéréotypes. J’ai ainsi mis en place 3 principes afin de créer ces lieux.

Tout d’abord, les éléments du projet FOLI·E·S combinent un programme de première nécessité gratuit, accessible et non genré (des toilettes publiques, douche ou encore des lieux de repos) avec un espace animé (un commerce, un évènement, un centre d’information). Il s’agira également de s’implanter sur le site par une requalification de l’espace que lia folie occupe. L’objectif serait de créer des lieux de vie tout en offrant un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin.

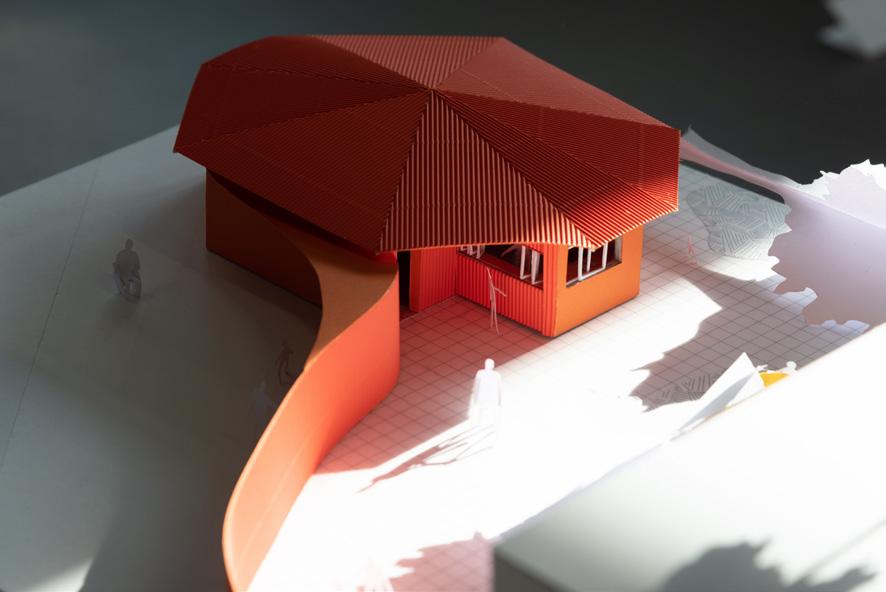

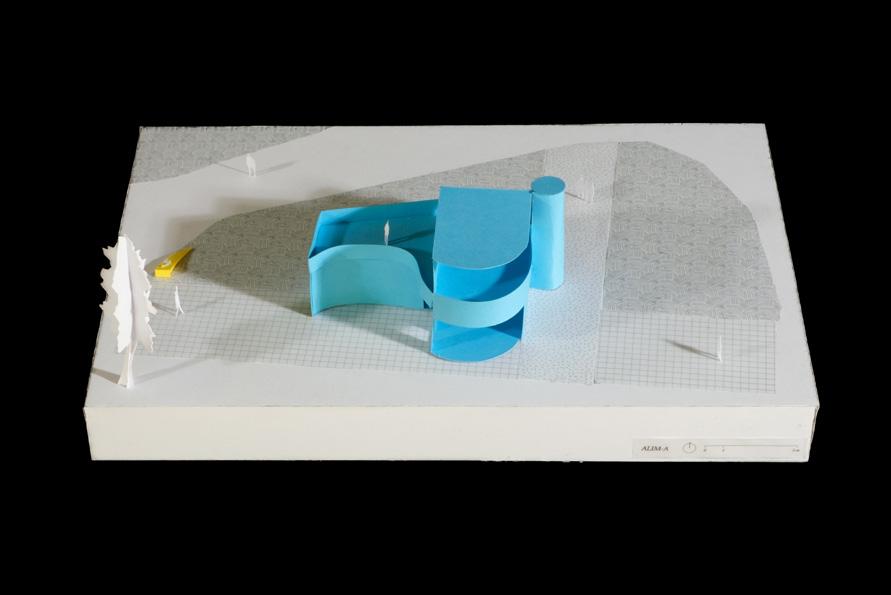

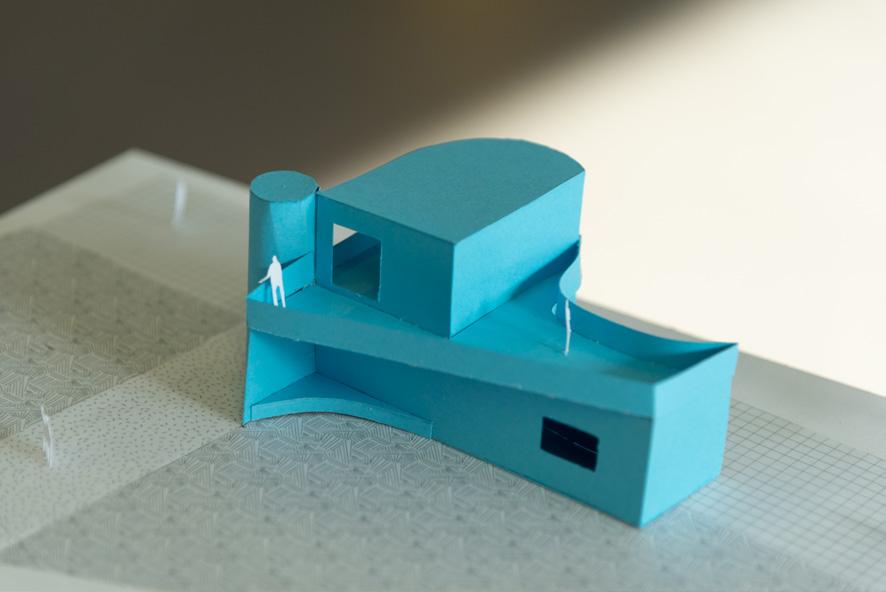

L’idée est également de rendre visible et repérable ces FOLI·E·S par une forme atypique mais surtout un système colorimétrique révélant la fonction primaire de besoin abritée. Par exemple le rose signifie la présence de toilettes publiques, accessibles et non genrées, le orange des sanitaires avec douches, toilettes et tables à langer, le bleu des salles mises à dispositions comme des espaces de travails ou des chambres d’urgences et enfin le jaune détermine la présence de mobilier urbain. La multiplication et l’animation de ces espaces permettraient néanmoins de les rendre anonymes et sécurisantes, il faut connaitre le code colorimétrique pour le comprendre.

Enfin, leur localisation se répand sur l’ensemble du territoire grâce à un système de trames sans se focaliser dans les espaces aujourd’hui catégorisés problématiques mais en permettant à chacun·e de se retrouver ou de se réfugier dans un endroit adapté dans chaque quartier, car le danger, l’urgence et la flânerie peuvent émerger dans tout lieux.

Foli·e·s trois en un

Toilettes publiques accessibles et non-genrées

Programme d’urgence

+ +

Sanitaires publics accessibles et non-genrés Douches, toilettes, lavabos, tables à langer...

Programme de présence, d’attractivité et d’accueil

Requalification du site

Espaces mis à disposition

Chambre, espace de travail, salle de shoot ...

Bancs, fontaines, abris, luminaires, ...

Trames d’implantation

Insertion des FOLI·E·S

Trame ré-ajustée aux sites

Triple trame rigide

Territoire

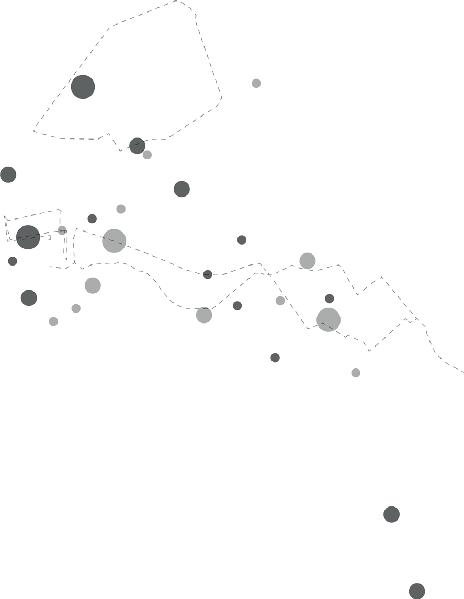

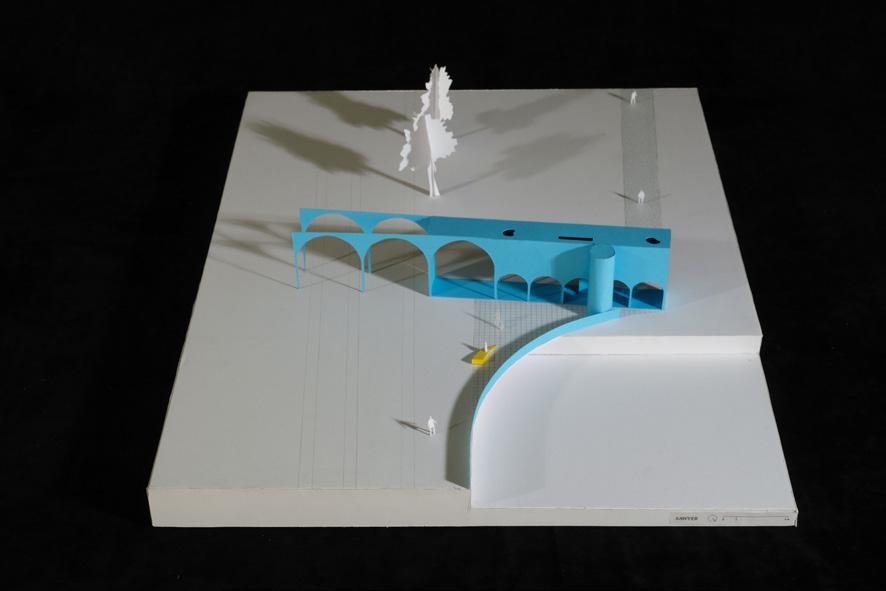

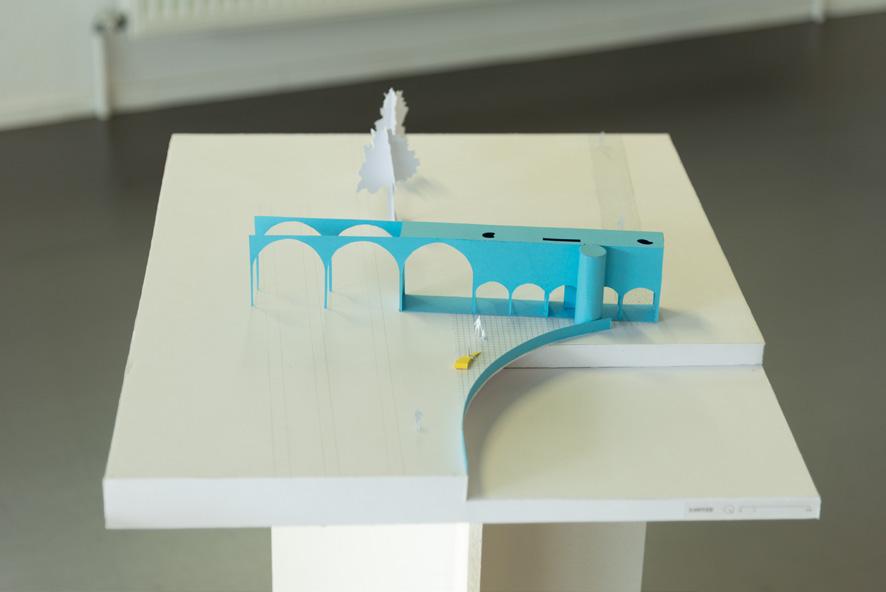

Maquette conceptuelle des FOLI·E·S Strasbourgeois·e·s

Aujourd’hui, je me suis concentrée sur une bande située au sud de la Grande Ile. Ce cadrage me permet d’aborder différents contextes et de répondre à des besoins divers.

La suite de cette présentation parlera alors de ce parcours allant de l’arrière Gare au quartier Port du Rhin. Le projet FOLI·E·S a été pensé afin de se déployer par plusieurs supports de différentes échelles. Je vais alors commencer par présenter les 5 FOLI·E·S à l’échelle de kiosques urbain qui se répartissent tous les km, la Maison de Solidarité qui vient se placer tous les 6 km sur Strasbourg et enfin les mobiliers urbain tous les 500m.

Ces structures sont nommées par des prénoms internationaux, non genrés et dont leur signification ont un lien direct avec les fonctions abritées ou les lieux dans lesquels elles sont disposées.

Réseau ferroviaire

Réseau de tramway

Pistes cyclables

Réseau de bus

Arrêts de transports en commun

Trame des Maisons de Solidarité

Trame des FOLI·E·S

Trame de mobilier urbain

Tout d’abord, nous avons donc des FOLI·E·S à l’échelle du kiosque qui permettent une première approche de lieux hospitaliers et inclusifs. Iels sont ainsi réparti·e·s tous les kilomètres.

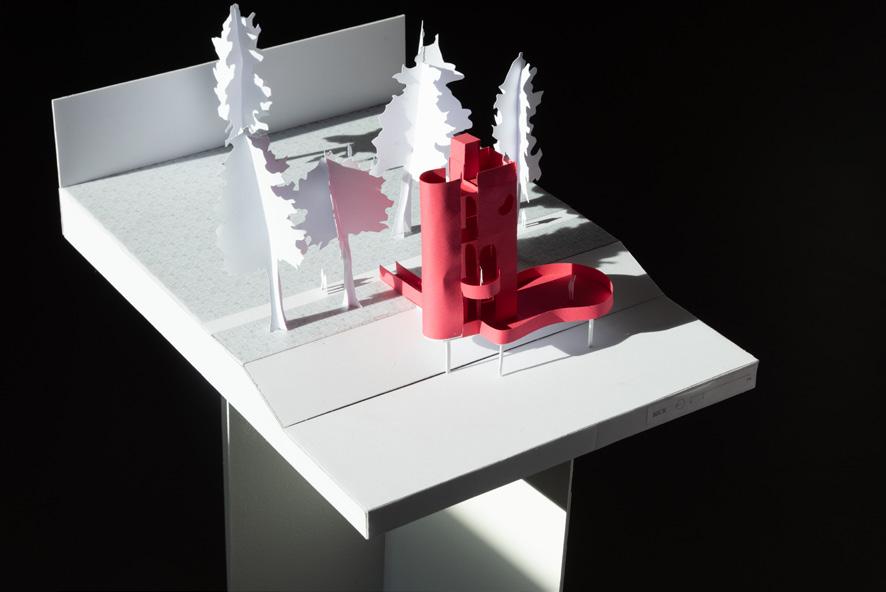

Leur forme découle du lieu dans lequelle iels sont présent·e·s. BECK par exemple vient s’élancer pour donner un nouveau point de vue sur son environnement. Iel vient également se placer sur une plateforme, accoudée aux berges et se poursuivant dans l’eau. Cette typologie permet de prolonger les quais et d’offrir un nouvel usage de cet espace aujourd’hui délaissé. Repérable de plusieurs endroits comme la promenade de la tour du diable qui longe le musée d’art moderne ou le pont Vauban, iel permet d’agir comme signal d’un endroit sécurisant. Sa couleur rose identifiable signifie la présence de toilettes publiques. L’Ill

L’habitant·e du cours d’eau prénom Nordique

Plan rez-de-chaussée

48°34’43.7’’N 7°44’14.0’’E

Quai de Malte

Plan R+3 Plan R+2 Plan R+1 0 1 5 m 0 1 5 m

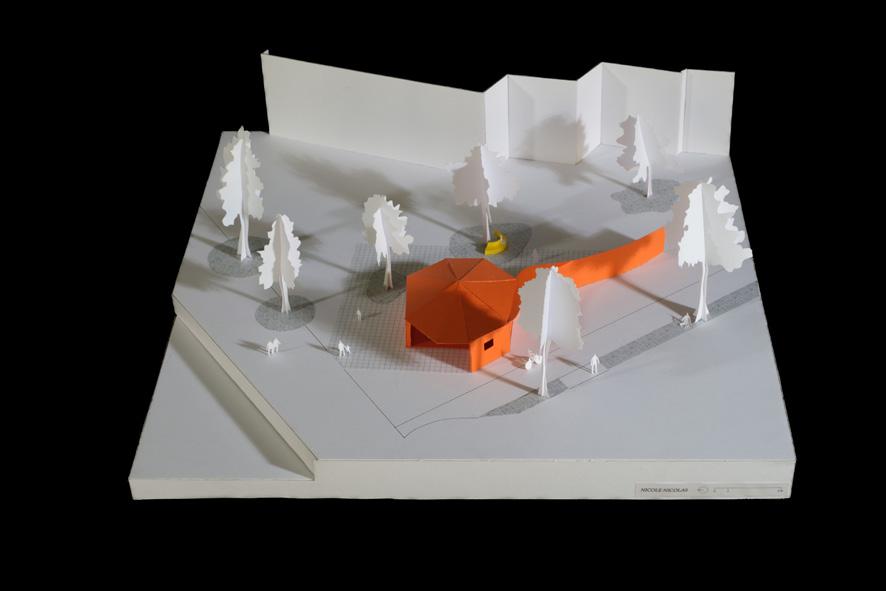

Adoucir son regard

Les FOLI·E·S sont des lieux de vie capables d’apporter un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin grâce à une équipe présente sur les lieux et formée à apporter de l’aide pour tou·te·s en toute sécurité. Les FOLI·E·S ont ainsi tou·te·s la caractéristique de bénéficier d’un comptoir, à l’abris des regards permettant de demander de l’aide aux personnes lia tenant sans être vu ou stigmatisé. Par exemple NICOLE·NICOLAS, de couleur orange, abrite un espace de sanitaire avec casiers, douches et toilettes. A ce programme de besoin s’ajoute un espace de présence, ici un fleuriste. Le ruban permet à la fois de requalifier la place mais également de guider l’entrée vers ce comptoir permettant de communiquer de manière intimiste avec le personnel FOLI·E·S sans devoir rentrer chez le fleuriste.

Plan de situation Pontdu Corbeau

Lia résident·e du quai prénom Européen Place du Corbeau 48°34’45.6’’N 7°45’04.7’’E

Solives métalliques réccupérées de la déconstruction

Comptoirs en bois issus du recyclage d’anciens éléments

Terrazzo à base d’anciennes briques pilées Béton issu de la transformation de gravats de chantiers

Coupe technique du comptoir d’accueil

La fonction d’urgence quant à elle est significative des besoins réels du lieu et des programmes déjà présents sur le site. Les 5 folies présentent ici sont ainsi tou·te·s différent·e·s tant dans leur fonction première, leur programme de présence que leur aspect formelle. ALIM·A par exemple est de couleur bleu, signifiant la présence d’un lieu de vie mis à disposition. Situé·e au coeur du campus universitaire, iel abrite une salle de travail mais également une buvette permettant son ouverture à des horaires décalées par rapport aux lieux de travail déjà présents sur le site. Cette FOLI·E·S a été imaginé pour des étudiant·e·s n’ayant pas la possibilité de travailler chez elleux et ayant besoin d’un espace en soirée par exemple. Tenu·e par une personne formée pour soutenir des personnes dans le besoin et abritant également des sanitaires, ALIM·A permet à chacun·e de se réfugier pour travailler mais aussi obtenir de l’aide.

René Descartes Allée Gaspard Monge

Lia savant·e prénom Arabe Campus Universitaire 48°34’45.4’’N 7°45’54.1’’E

Plan rez-de-chaussée

Plan R+1 0 1 5 m 0 1 5 m Coupe

Enfin, une re-qualification de l’espace accueillant les FOLI·E·S est effectué tant par le mobilier urbain, le traitement du sol que l’intégration de rubans perçus comme des murs d’expression libre. Par exemple pour ALOÏS, nous pouvons imaginer des slogans , notamment féministes, placardés sur son ruban comme collages permettent un éveil des consciences et un sentiment d’appropriation des genres notamment. Les sanitaires révélés par sa couleur sont associés à un centre d’information. Le ruban pourrait alors permettre une diffusion de ce savoir.

Lia sage prénom Allemand Place d’Islande 48°34’50.0’’N 7°46’32.0’’E

Les kiosques FOLI·E·S ont également pour vocation d’être évolutifs. En effet, les programmes de présence abrités peuvent se transformer afin de répondre aux besoins du site. Les structures légères des rubans peuvent leur permettre de s’étendre et de se déployer afin de modifier l’aspect du lieu et la déambulation.

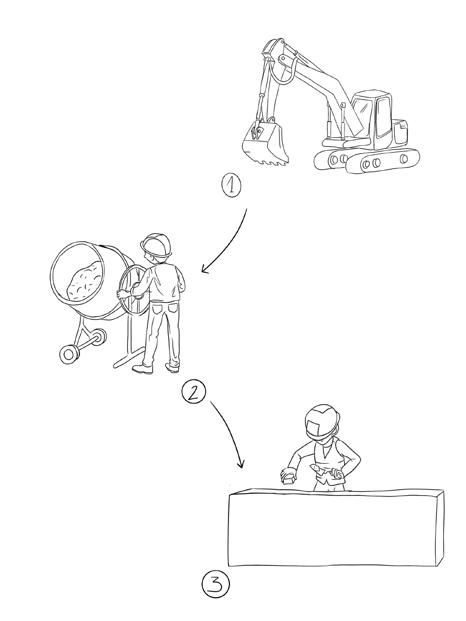

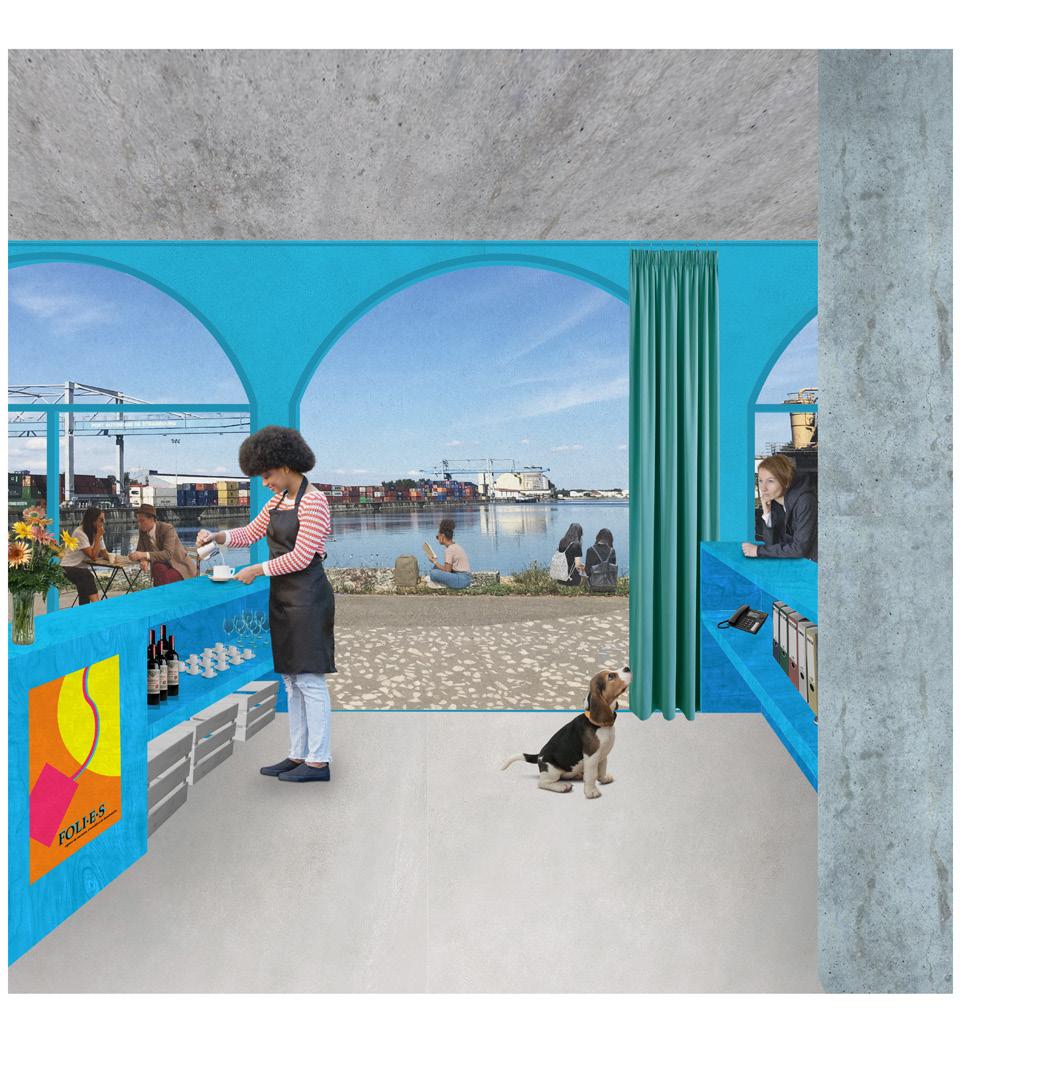

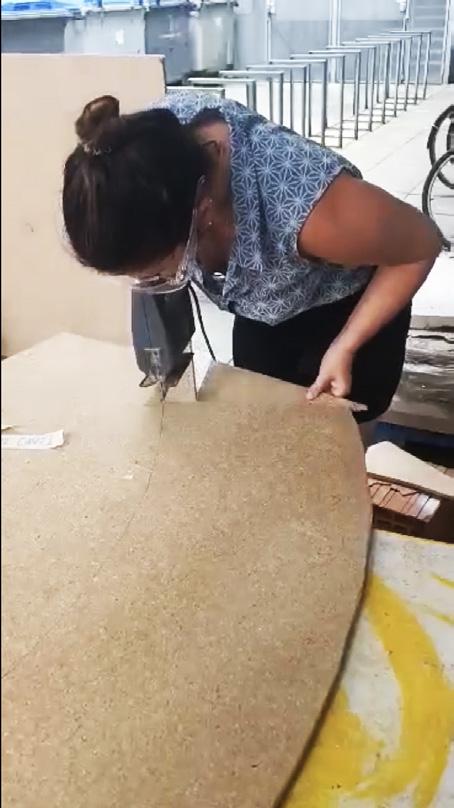

Ce principe évolutif passe notamment par l’utilisation de matériaux recyclés et locaux pour l’ensemble des éléments mis en place. Pour la première réalisation à Strasbourg, les FOLI·E·S seraient construit·e·s en partenariat avec des structures telles que La Maison du Recyclage 68 ou encore BOMA afin d’accéder à des matériaux issus de chantiers de destruction et permettant un ré-emploi brut ou une transformation. Des éléments pourraient alors provenir directement de chantiers à proximité et permettre une adaptation formelle des FOLI·E·S. Les chantiers de construction de ces structures ont également pour volonté d’être à échelle humaine tant par leur taille que par leur idéologie. Ils seraient alors participatifs et en lien avec des associations de ré-insertion. Chez SAWYER par exemple, située à port du Rhin, on peut retrouver des chambres d’urgences et une buvette afin d’avoir un contrôle nocturne sur les abris. En journée, un atelier bois prend place et prend le relais. Cet espace est imaginé comme un lieu de formation à la construction en lien avec des associations de ré-insertion. Cela pourrait être chez SAWYER que l’on construit une partie des éléments de construction des FOLI·E·S.

Déconstruction lors de chantiers en Alsace

Construction des FOLI·E·S au cours de chantiers participatifs et en liens avec des associations de ré-insertion

Récupération des matériaux par des associations locales comme BOMA ou La Maison du Recyclage 68 : recyclage, remise en état et revalorisation des matériaux

Plan de situation

Promenade le long des berges

Lia coupeu·r·se de bois prénom Celte

Port du Rhin 48°34’36.2’’N 7°47’16.7’’E

Plan rez-de-chaussée Plan R+1 0 1 5 m 0 1 5 m Coupe

Après-midi ensoleillée sur le port

Dans un deuxième temps, des Maisons de Solidarité sont présentes tous les 6 km afin de bénéficier d’un accueil plus long ou de prises en charges particulières. Celles-ci permettent d’accueillir des lieux de formations pour les personnes responsables de chaque FOLI·E·S et de créer des centralités solidaires à cette constellation. Elles abritent ainsi des programmes plus lourds. De la même manière que les FOLI·E·S, elles sont également dotées de programmes de présence. Imaginées sur le même principe que les kiosques, leur forme et leurs programmes découlent des sites dans lequels elles s’implantent.

Lee par exemple est une Maison de Solidarité située à l’arrière gare. Dotée d’un espace de formation afin d’accueillir, supporter et éduquer le personnel tenant les FOLI·E·S, elle garde néanmoins l’aspect inclusif et hospitalier des kiosques. En effet, on retrouve une brasserie solidaire permettant d’apporter de l’animation mais également de favoriser la distribution alimentaire. À l’étage supérieur, des salles de consommation et d’injection à moindre risque sont imaginées comme un parcours, permettant de venir anonymement mais également d’avoir la possibilité de bénéficier d’une aide ou simplement d’un moment de répit. A Strasbourg, 1 salle de consommation est accessible à l’hôpital civil mais n’est ouverte que quelques heures dans l’après midi. L’ajout de ce nouvel espace permettrait un accueil dans un environnement plus calme à des horaires nocturnes. Cet espace de consommation est ainsi doté d’un lieu d’accueil, de cellules de shoot, d’une infirmerie, d’un lieu de parole et de soutient mental mais surtout d’un espace de repos. Des logements d’urgence sont également présents pour des périodes plus longues que les chambres dans les kiosques ou encore pour accueillir des familles. La requalification du lieu passe à la fois par la création d’une place et d’un petit amphithéâtre en contre bas mais aussi par un parcours réhabilitant la butte de cet arrière gare aujourd’hui délaissé. Ce parcours relie les deux parties de l’arrière gare par une passerelle donnant sur un jardin plus intimiste. Celui-ci permet d’offrir aux personnes le traversant d’accéder à un moment de répit au coeur de la flore.

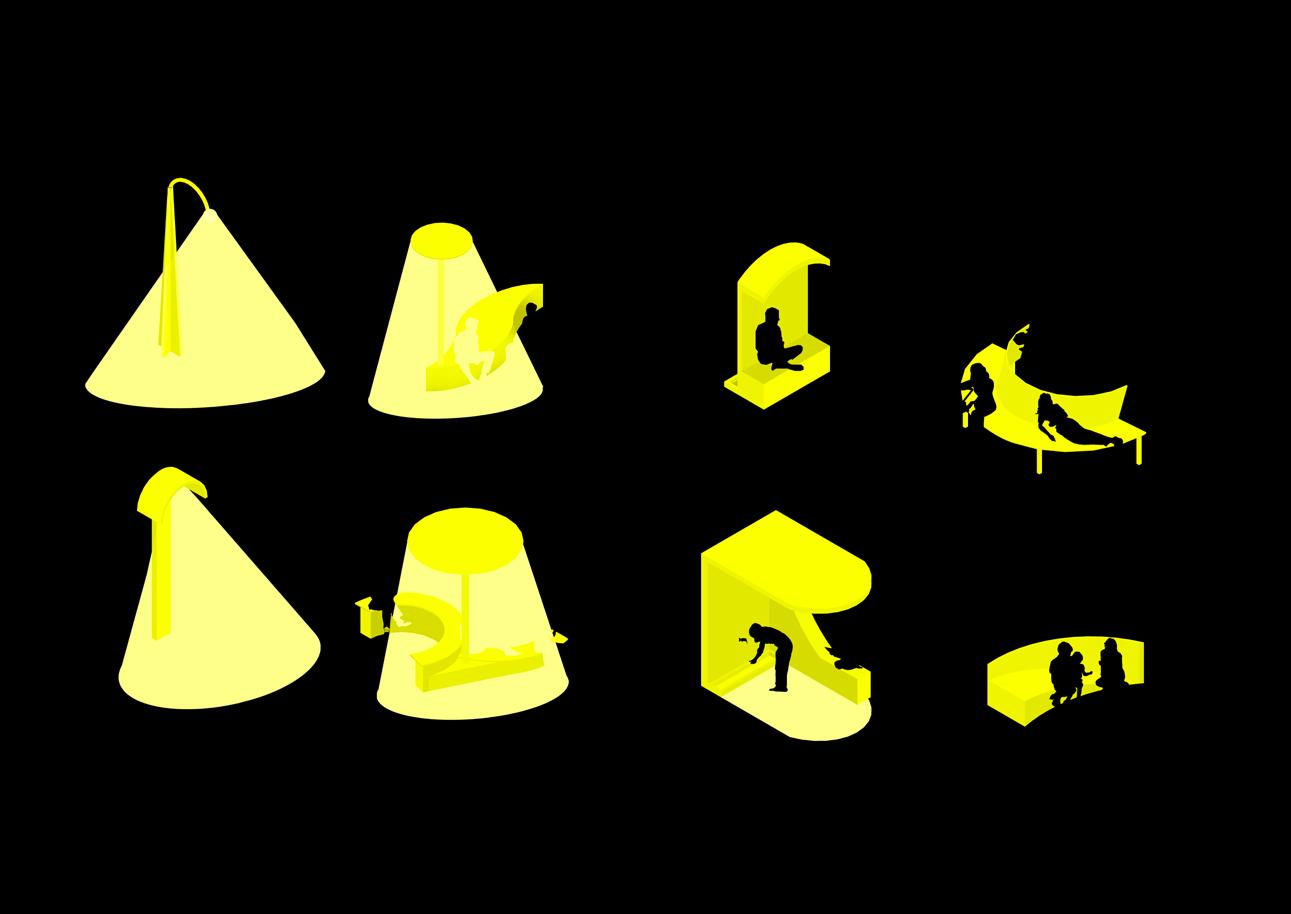

Rue de Rothau

La maison près du bois prénom Anglais

Arrière gare 48°34’49.2’’N 7°43’39.4’’E

Au creux de mon arbre

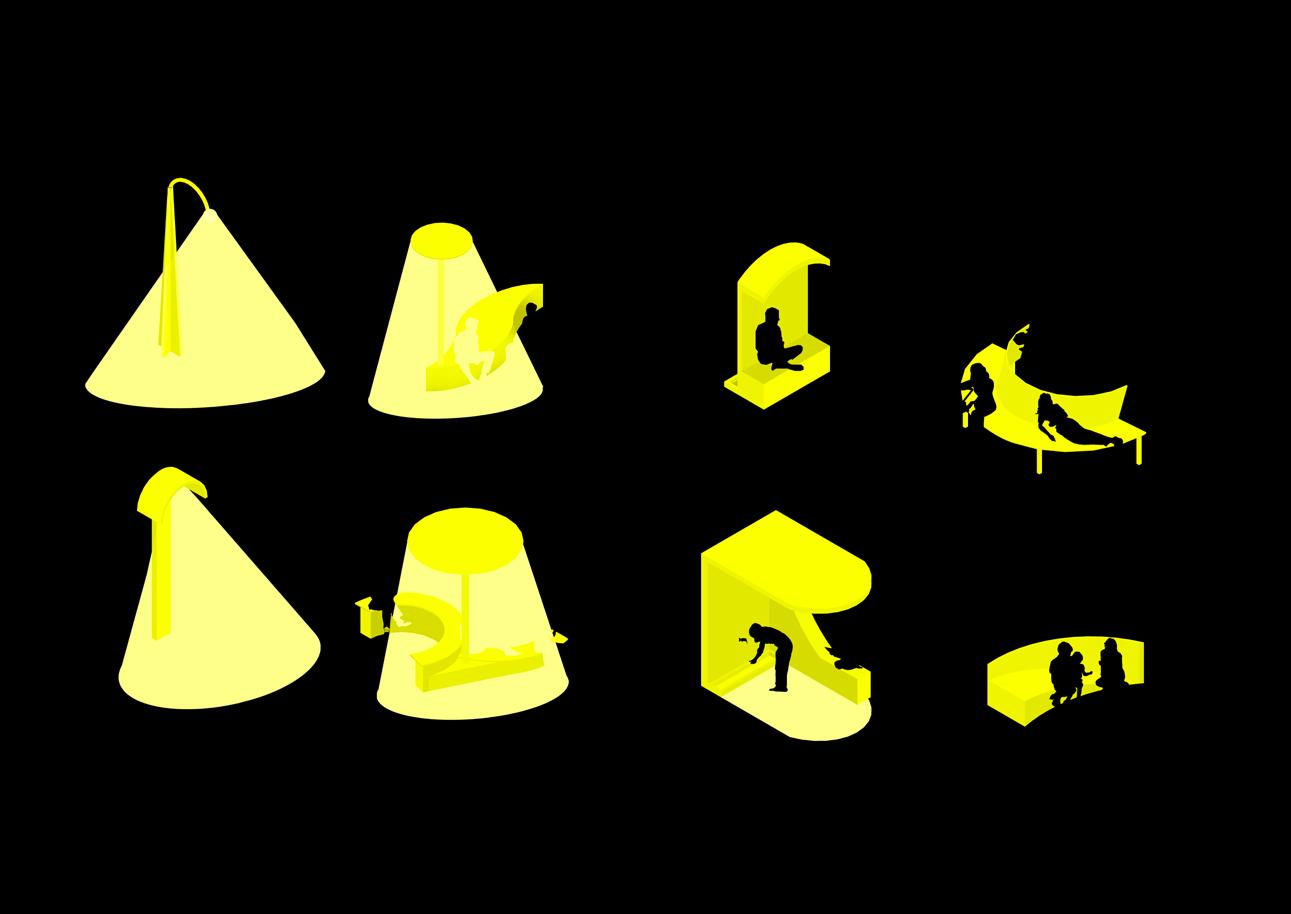

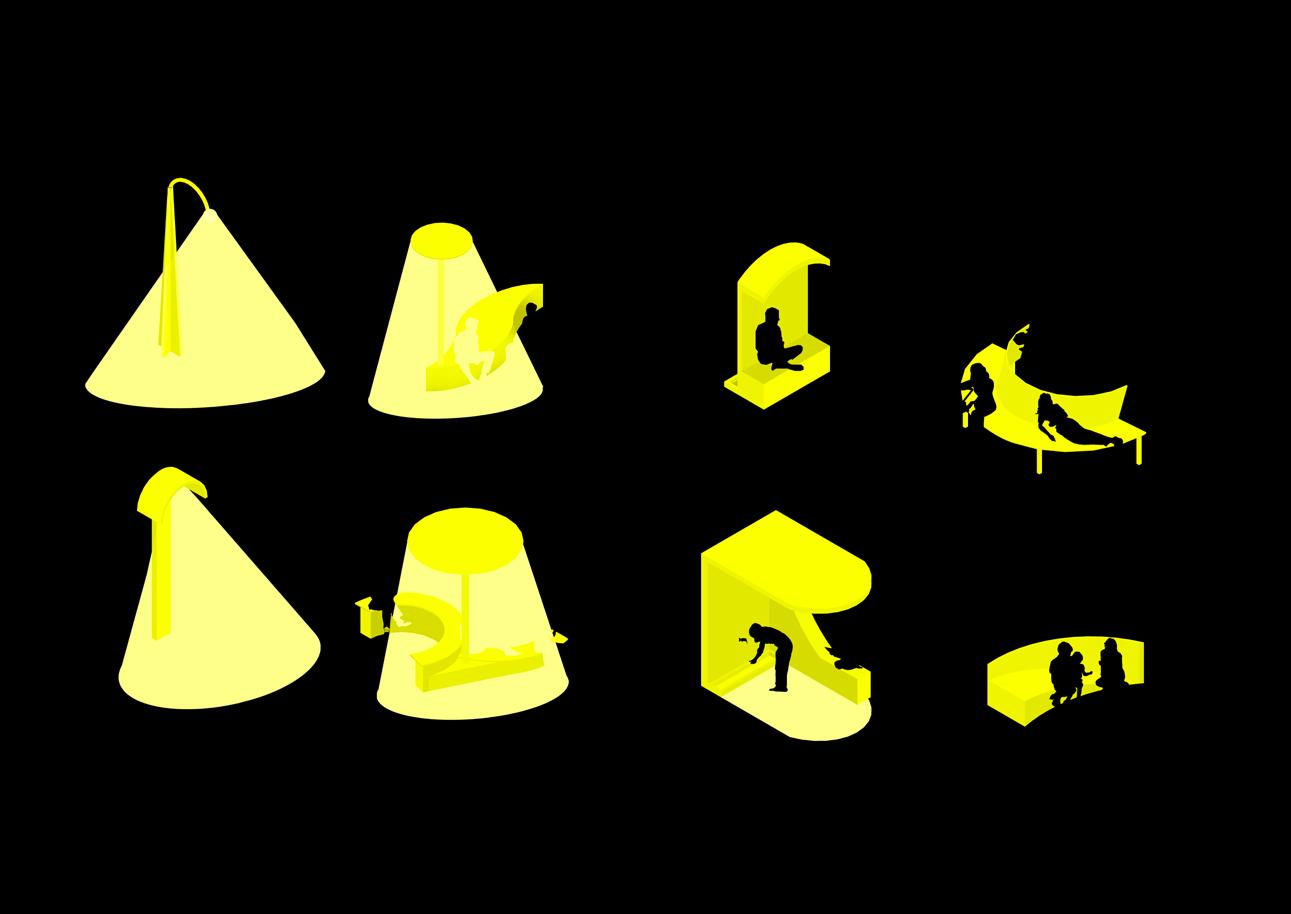

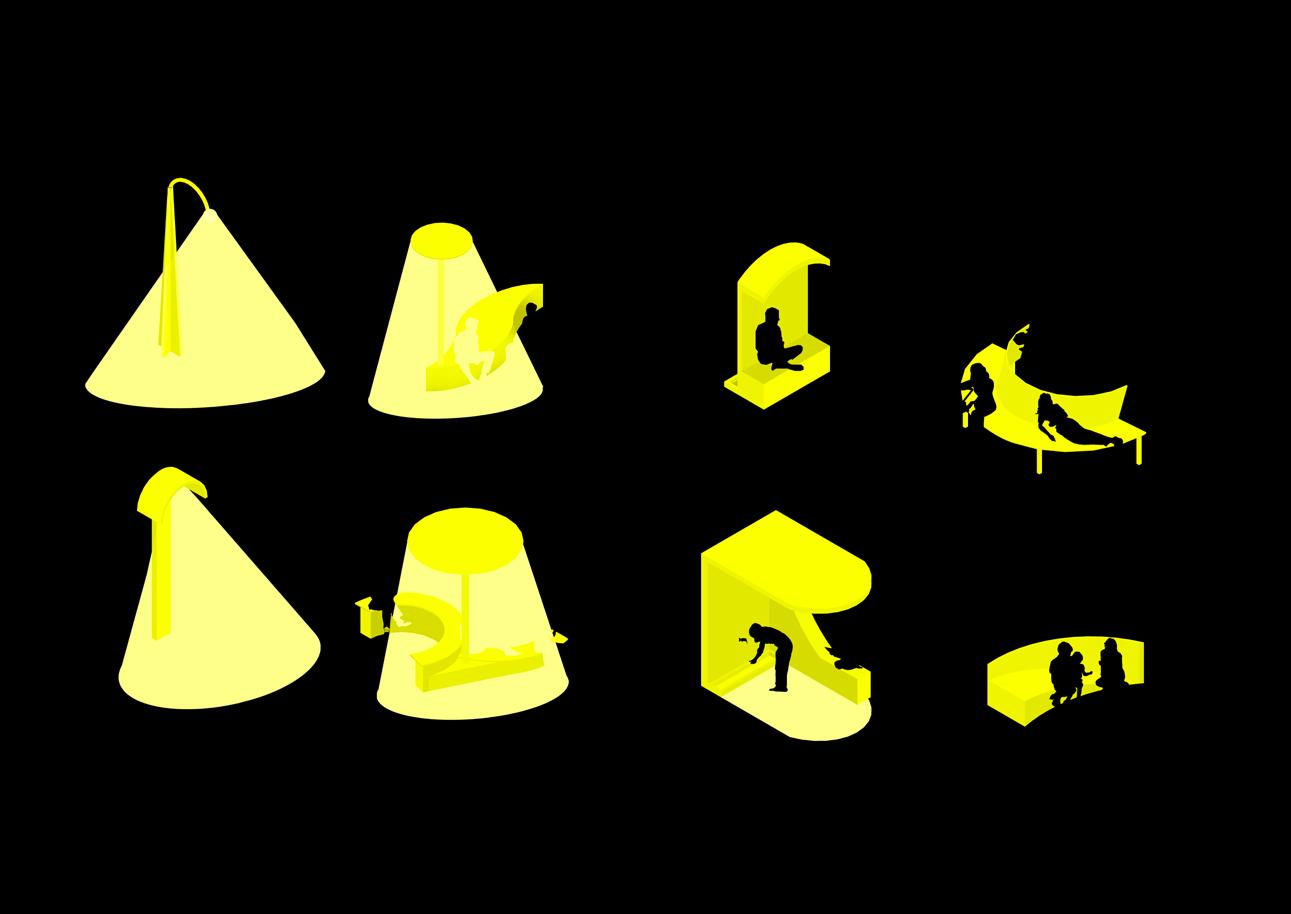

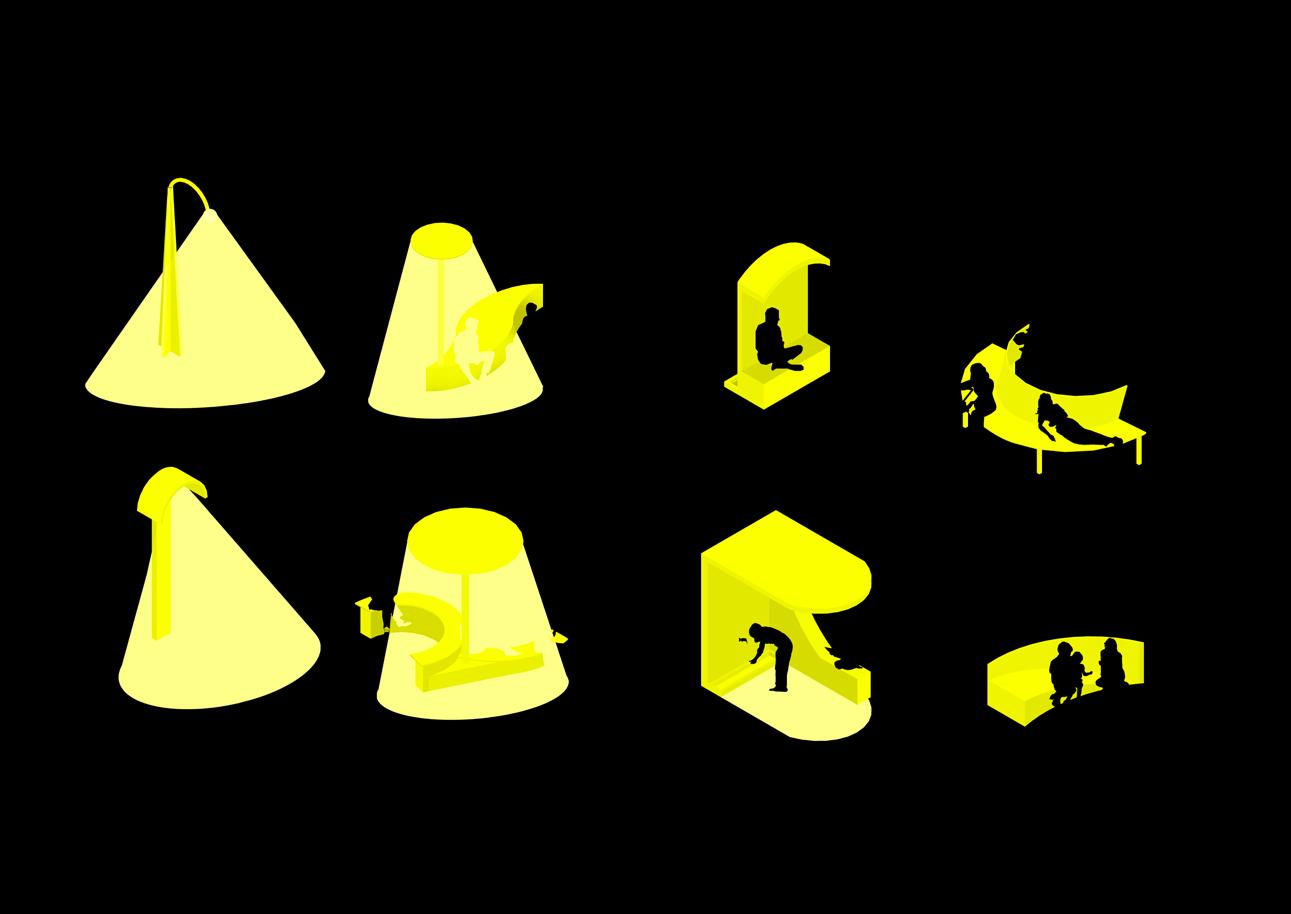

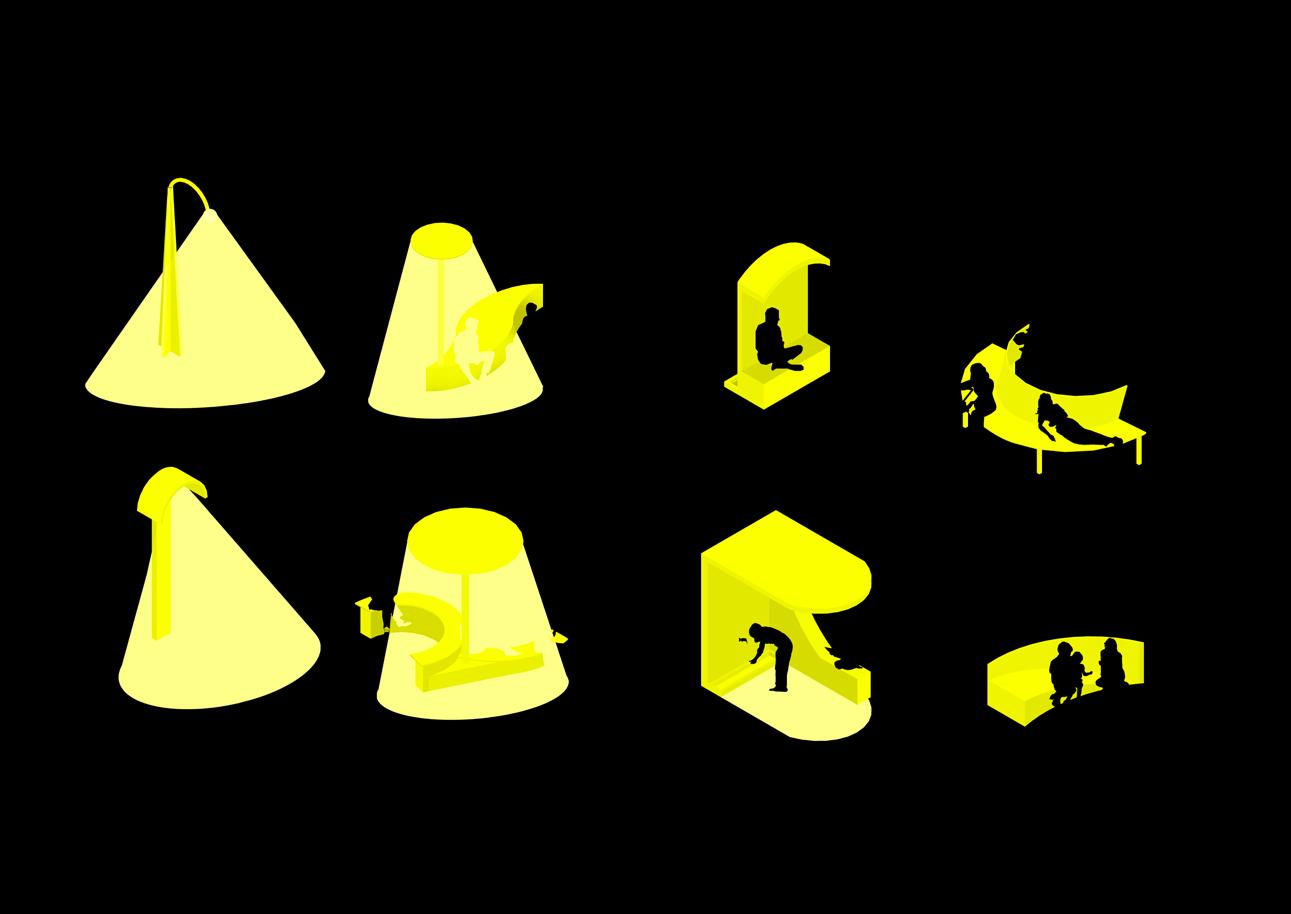

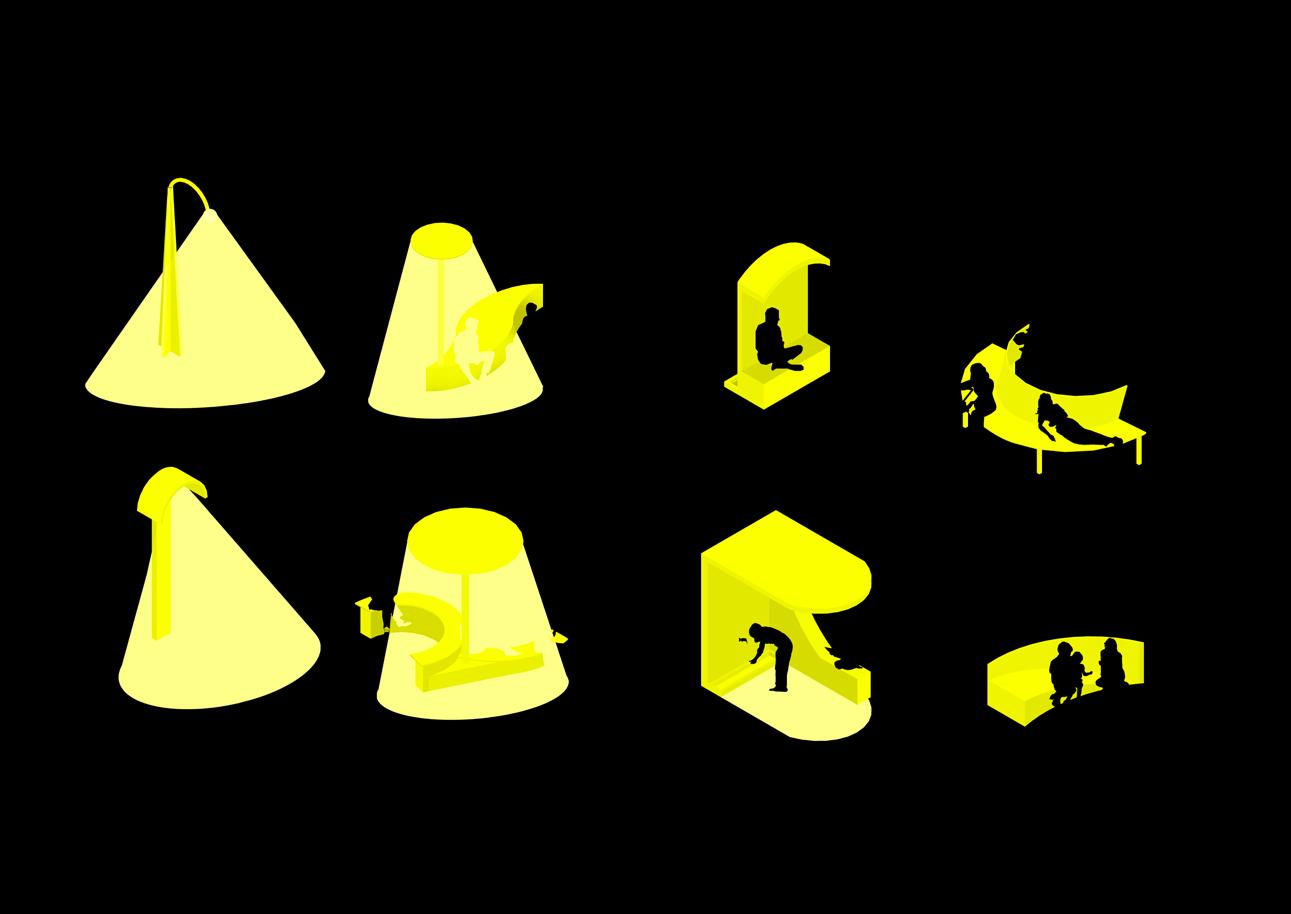

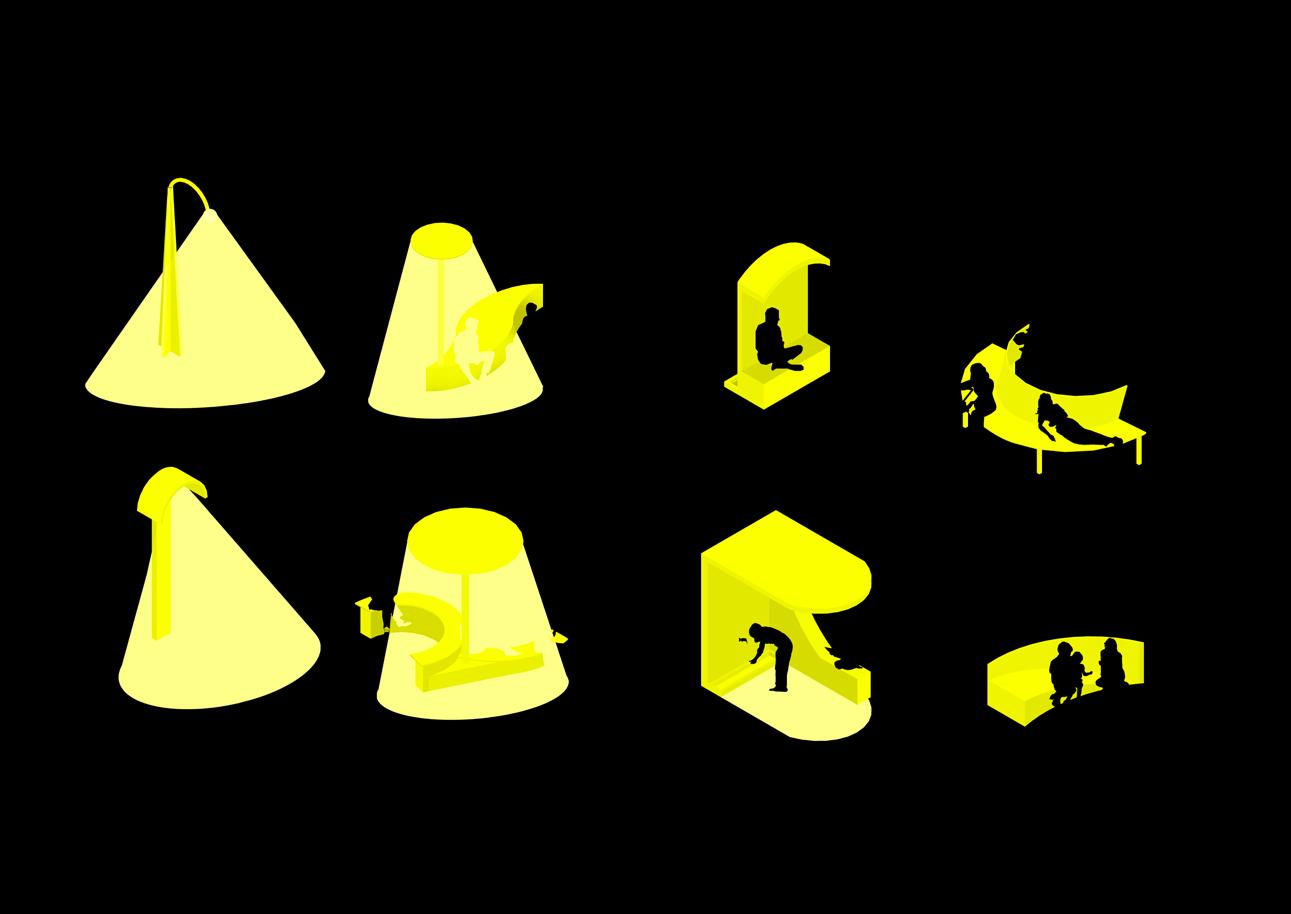

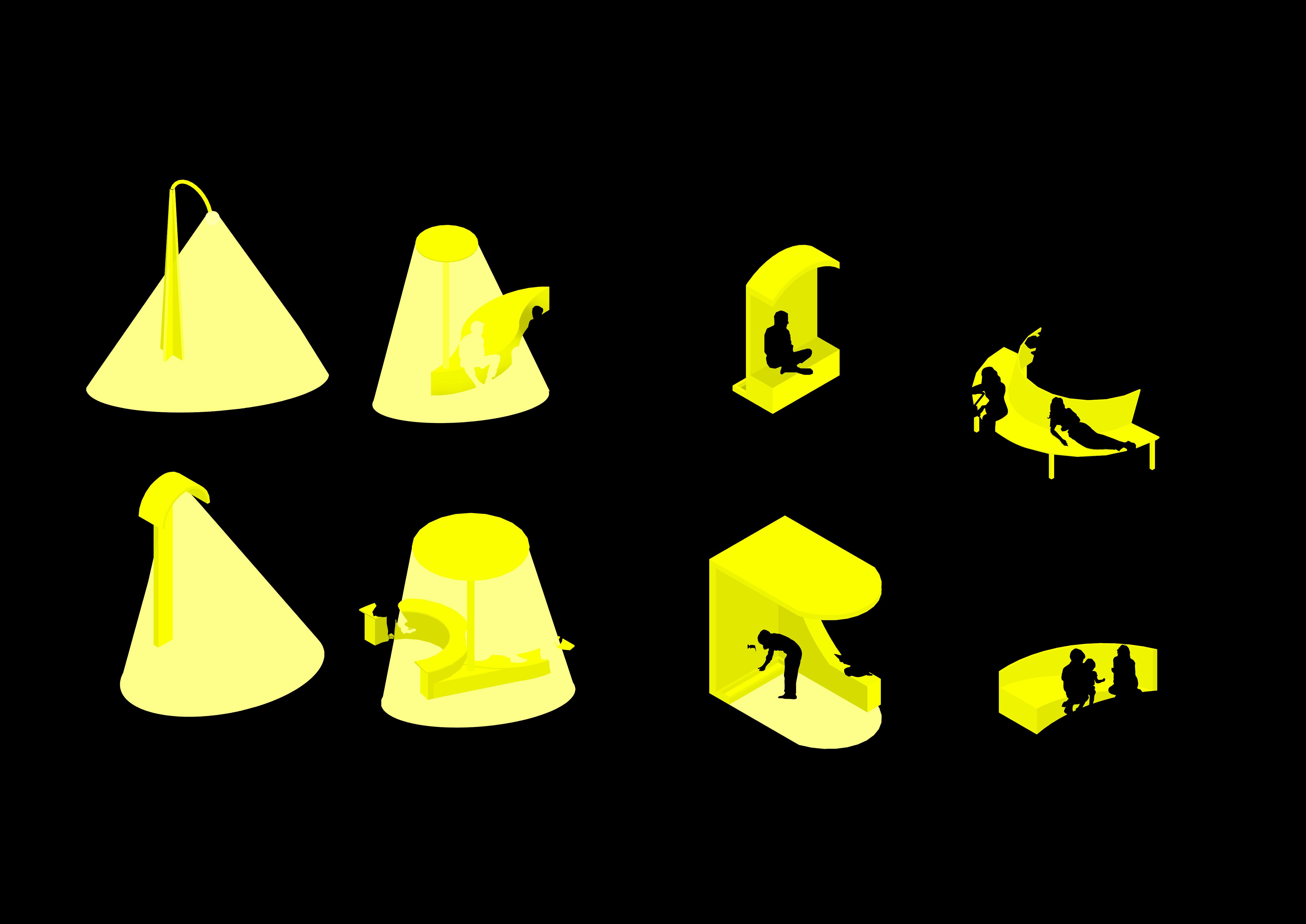

Enfin de petites interventions inclusives à l’échelle du mobilier comme de l’éclairage, des bancs, des fontaines, des abris … se répartissent sur une trame de 500m en gardant le même lexique que les FOLI·E·S et permettant une diffusion du principe. L’installation de mobilier inclusif pourrait avoir le pouvoir de rendre un environnement agréable, de changer le ressenti que l’on en a et, de ce fait, l’usage que l’on en aura. Il est alors essentiel de penser diversité plutôt qu’usages exclusifs lors de la planification urbaine. Cette agilité formelle permettrait une appropriation de tou·te·s.

Le mobilier urbain FOLI·E·S a pour but de répondre aux besoins tout en offrant la possibilité de développer de nouvelles pratiques sur ces lieux. Leurs configurations autorisent les usager·e·s à pratiquer la ville autrement et à s’asseoir, manger, travailler, flâner, discuter, jouer ou encore dormir. Cette diversité d’usages est combinée avec une pluralité d’assemblages permettant de choisir de se faire face, de se tourner le dos, d’être côte à côte, d’être assis·e ou allongé·e … C’est cette liberté qui nourrit le sentiment de sécurité et de bienveillance. L’installation de mobilier inclusif permettrait aux individus d’être plus à l’aise, de les laisser s’approprier le lieux comme iels l’entendent sans avoir peur que leurs tenues ne soient pas convenables ou que leurs comportements ne correspondent pas aux lieux.

Disposés sur l’ensemble du territoire, la mentalité présente dans les FOLI·E·S pourrait alors s’étendre sur l’entièreté de la ville.

La question de la luminosité est également une question essentielle dans la lutte à l’hospitalité urbaine. L’éclairage, tant dans sa quantité que dans son intensité, permet de cibler les espaces, analyser son environnement et anticiper son parcours. Il est ainsi essentiel pour le mobilier FOLI·E·S de contenir de l’éclairage respectueux tant de l’environnement que de tout être vivant.

Pour ce projet, j’ai décidé de réaliser un de ces mobiliers à l’échelle un. Celui-ci a été pensé sur ce principe FOLI·E·S. Deux assises permettent de s’asseoir ou de les chevaucher et ainsi de choisir son point d’observation. La première en arc de cercle est construite à une hauteur de 50cm. Sa forme favorise l’échange. La deuxième en croissant de lune s’y appuyant permet une plus grande facilité à la position allongée. Sa hauteur de 30cm accorde un espace d’assise pour tout·te·s peu importe son âge ou sa taille et autorise un adossement à la première assise. Un lampadaire a été pensé comme connexion aux deux éléments et vient créer une tablette. Celui-ci est composé de deux sources de lumières orientées dans des directions diverses. Un auvent vient surplomber la structure permettant à la fois la création d’un abris ou auvent mais également la protection des êtres volants de la source lumineuse.

Nous avons disposé ce mobilier dans plusieurs endroits de nuit et de jour et avons capté des moments de vie permettant de comprendre que ce prototype permet une facilité d’échange et une pluralité d’utilisations. Vous pourrez retrouver à la fin de cet ouvrage le livre de photographies de ces moments de vie ayant été réalisé pour la présentation mais également un manuel de construction pas à pas.

Le détail de construction est à retrouver dans le chapitre Manuel de construction

L’entièreté des photographies sont à retrouver dans le chapitre Vivre le mobilier

Le principe de FOLI·E·S est également diffusé dans le paysage urbain par une communication permettant à la fois de comprendre le principe programmatique et visuel des interventions mais également l’idéologie inclusive et hospitalière inculquée dans celles-ci. Cette communication passe à la fois par l’expansion d’affiches expliquant la marche à suivre en cas de besoin mais également par la distribution de flyers permettant d’expliquer la démarche , comprendre le principe et localiser les différentes structures.

Le programme complet FOLI·E·S permettrait alors de lutter contre l’exclusion urbaine mais également pour le bien être en ville tant par la forme urbaine que par l’éducation.

Ce travail de maillage fin de FOLI·E·S sur Strasbourg à différentes échelles serait envisagé comme un principe reproductible à d’autres territoires et adaptable à différents modes de vie.

L’objectif est d’expérimenter une méthode capable de lutter pour l’hospitalité urbaine afin d’offrir un meilleur cadre de vie pour tou·te·s.

À Strasbourg, on estime à 1 toilette publique pour 16 745 habitant·e·s*.

Dans les FOLI·E·S de couleur rose vous pourrez retrouver des toilettes publiques, non genrées et accessibles entretenues par notre équipe.

En cas de problème, trouvez du soutien dans ces structures.

Le programme FOLI·E·S inclut des structures minimes abritant un programme de première nécessité gratuit comme des toilettes accessibles et non-genrées, des douches ou encore des lieux de repos avec un espace animé (commerce, évènement, centre d’information). Ces structures sont des lieux de vie capables d’apporter un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin grâce à une équipe formée pour apporter de l’aide pour tou·te·s en toute sécurité. Pour un accueil plus long ou des prises en charge particulières, trouvez refuge dans nos Maisons de Solidarité situées Rue des Remparts, Rue de St-Nazaire et Route de la Wantzenau. Enfin, sentez-vous libre de vous accorder une pause dans votre trajet grâce au mobilier urbain disposé sur l’ensemble de votre parcours en vous essayant, allongeant, observant… FOLI·E·S, pour redonner à la ville son caractère d’espace de rencontre, d’entraide et de déambulation. Retrouvez plus d’information sur le programme FOLI·E·S sur www.foli·e·s.strasbourg.fr

* Selon Villes et collectivités locales, toilettespubliques.net

En France, plus de 200 000 personnes n’ont pas accès à une douches ou à des toilettes dans leurs logements*.

Retrouvez des des sanitaires, avec toilettes et douches, accessibles, propres et gratuits pour tou·te·s dans les FOLI·E·S oranges.

En cas de problème, trouvez du soutien dans ces structures.

Le programme FOLI·E·S inclut des structures minimes abritant un programme de première nécessité gratuit comme des toilettes accessibles et non-genrées, des douches ou encore des lieux de repos avec un espace animé (commerce, évènement, centre d’information). Ces structures sont des lieux de vie capables d’apporter un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin grâce à une équipe formée pour apporter de l’aide pour tou·te·s en toute sécurité.

Pour un accueil plus long ou des prises en charge particulières, trouvez refuge dans nos Maisons de Solidarité situées Rue des Remparts, Rue de St-Nazaire et Route de la Wantzenau.

Enfin, sentez-vous libre de vous accorder une pause dans votre trajet grâce au mobilier urbain disposé sur l’ensemble de votre parcours en vous essayant, allongeant, observant…

FOLI·E·S, pour redonner à la ville son caractère d’espace de rencontre, d’entraide et de déambulation.

Retrouvez plus d’information sur le programme FOLI·E·S sur www.foli·e·s.strasbourg.fr

* Selon un rapport de la direction générale de la Commission européenne chargée de l’information

À Strasbourg, on estime à 3000 personnes en situation d’urgence et à 900 sans hébergement*.

Retrouvez des studios ou chambres d’urgence dans les FOLI·E·S bleu·e·s ainsi que des salles de repos ou de travail.

En cas de problème, trouvez du soutien dans ces structures.

Le programme FOLI·E·S inclut des structures minimes abritant un programme de première nécessité gratuit comme des toilettes accessibles et non-genrées, des douches ou encore des lieux de repos avec un espace animé (commerce, évènement, centre d’information). Ces structures sont des lieux de vie capables d’apporter un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin grâce à une équipe formée pour apporter de l’aide pour tou·te·s en toute sécurité.

Pour un accueil plus long ou des prises en charge particulières, trouvez refuge dans nos Maisons de Solidarité situées Rue des Remparts, Rue de St-Nazaire et Route de la Wantzenau. Enfin, sentez-vous libre de vous accorder une pause dans votre trajet grâce au mobilier urbain disposé sur l’ensemble de votre parcours en vous essayant, allongeant, observant… FOLI·E·S, pour redonner à la ville son caractère d’espace de rencontre, d’entraide et de déambulation. Retrouvez plus d’information sur le programme FOLI·E·S sur www.foli·e·s.strasbourg.fr

* Estimation des membres de’l’association de la Nuit des Solidarités

Sentez-vous libre de vous asseoir, de vous allonger, d’observer ou d’effectuer une pause dans votre parcours.

Le mobilier FOLI·E·S est mis à disposition pour tou·te·s dans Strasbourg.

Le programme FOLI·E·S inclut des structures minimes abritant un programme de première nécessité gratuit comme des toilettes accessibles et non-genrées, des douches ou encore des lieux de repos avec un espace animé (commerce, évènement, centre d’information). Ces structures sont des lieux de vie capables d’apporter un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin grâce à une équipe formée pour apporter de l’aide pour tou·te·s en toute sécurité.

Pour un accueil plus long ou des prises en charge particulières, trouvez refuge dans nos Maisons de Solidarité situées Rue des Remparts, Rue de St-Nazaire et Route de la Wantzenau.

Enfin, sentez-vous libre de vous accorder une pause dans votre trajet grâce au mobilier urbain disposé sur l’ensemble de votre parcours en vous essayant, allongeant, observant…

FOLI·E·S, pour redonner à la ville son caractère d’espace de rencontre, d’entraide et de déambulation.

Retrouvez plus d’information sur le programme FOLI·E·S sur www.foli·e·s.strasbourg.fr

En France, plus de 80% de la population vit en ville. Espace de rencontre, de savoir et de déambulation, celle-ci tient une place prépondérante dans la vie quotidienne de ses usager·e·s. Chaque individu a une manière personnelle et individuelle de vivre, ressentir et de se sentir en sécurité dans l’espace urbain. Il est alors important de concevoir des espaces pour les habitant·e·s afin de favoriser le bon vivre de chacun·e tout en respectant les rapports subjectifs des lieux. Cette méthode qualifierait ses usager·e·s sans prendre en compte des caractéristiques comme le sexe, l’âge, le handicap, le milieu social …

Pour se faire, nous avons imaginé le programme FOLI·E·S. Celui-ci a pour but de proposer des espaces urbains à plusieurs échelles capables d’accueillir toutes les personnes occupant l’espace.

Disposé·e·s à des endroits stratégiques sur l’ensemble du territoire, les FOLI·E·S permettent d’accueillir des programmes multiples. Ces interventions se fonderaient sur le principe de flexibilité et de polyvalence plutôt qu’une définition des fonctions. Cette agilité de l’espace permettrait à la fois une plus grande capacité d’appropriation mais également une prévention sur les espaces isolés par un contrôle naturel de fréquentation favorisant l’aspect sécuritaire du lieu.

Cette idée serait la création d’espaces pensés pour les corps, renversant les valeurs, autorisant le brouillage des genres et bousculant les règles des classes. Garante d’une ambiance urbaine ludique et apaisée, elle se caractérise par le respect de la liberté de mouvements de chacun·e et par la présence d’espaces de répit.

Les personnes à qui s’adressent ces FOLI·E·S sont multiples : cela peut être des personnes n’ayant pas accès à des sanitaires et vivant dans la rue, des personnes se baladant et ayant subit une agression ou un problème nécessitant une écoute et une prise en charge, ou encore des personnes se promenant sans but et profitant des programmes des FOLI·E·S

Programme d’urgence

Bénéficiant chacun·e d’un comptoir à l’abris des regards, il est possible de demander de l’aide à notre équipe tenant lia FOLI·E sans être vu ou stigmatisé.

Un travail de maillage fin de FOLI·E·S a été envisagé comme un principe reproductible à d’autres territoires et adaptable à différents modes de vie. L’objectif est d’expérimenter une méthode capable de lutter pour l’hospitalité urbaine afin d’offrir un meilleur cadre de vie pour tou·te·s.

Programme de présence, d’attractivité et d’accueil

FOLI·E·S, pour redonner à la ville son caractère d’espace de rencontre, d’entraide et de déambulation.

Toilettes publiques accessibles et non-genrées Espaces mis à disposition Chambres, espaces de travail, ...

Requalification du site

Retrouvez plus d’information sur le programme FOLI·E·S sur www.foli·e·s.strasbourg.fr

Sanitaires publics accessibles et non-genrés Douches, toilettes, lavabos, tables à langer Mobiliesr urbains Bancs, fontaines, abris, luminaires, ...

Le programme FOLI·E·S inclut des structures minimes abritant un programme de première nécessité gratuit comme des toilettes accessibles et non-genrées, des douches ou encore des lieux de repos avec un espace animé (commerce, évènement, centre d’information). Ces structures sont des lieux de vie capables d’apporter un accueil physique et mental aux personnes dans le besoin grâce à une équipe formée pour apporter de l’aide pour tou·te·s en toute sécurité.

Pour un accueil plus long ou des prises en charges particulières, trouvez refuge dans nos Maisons de Solidarité

Enfin, sentez-vous libre de vous accorder une pause dans votre trajet grâce au mobilier urbain disposé sur l’ensemble de votre parcours en vous essayant, allongeant, observant…

3 Maisons de Solidarité 57 FOLI·E·S

157 Mobiliers urbains

Réseau de tramway Réseau de bus Réseau féroviaire

Introduction Phase 1 : Préparation des pièces 67

Phase 2 : Mise en œuvre Phase 3 : Livraison et utilisation

62 77 87

Le mobilier urbain FOLI·E·S a pour but de répondre aux besoins tout en offrant la possibilité de développer de nouvelles pratiques sur les lieux sur lesquels ils s’implantent. Leurs configurations autorisent les usager·e·s à pratiquer la ville autrement et à s’asseoir, manger, travailler, flâner, discuter, jouer ou encore dormir. Cette diversité d’usages est combinée avec une pluralité d’assemblages permettant de choisir de se faire face, de se tourner le dos, d’être côte à côte, d’être assis·e ou allongé·e … L’éclairage, tant dans sa quantité que dans son intensité, permet de cibler les espaces, analyser son environnement et anticiper son parcours. Il est ainsi essentiel pour le mobilier FOLI·E·S de contenir de l’éclairage respectueux tant de l’environnement que des individus.

Le mobilier construit aujourd’hui a été pensé dans cette idéologie FOLI·E·S. Deux assises permettent de s’asseoir ou de les chevaucher et ainsi de choisir son point d’observation.

La première en arc de cercle est construite à une hauteur de 50cm. Sa forme favorise l’échange. La deuxième en croissant de lune s’y appuyant permet une plus grande facilité à la position allongée. Sa hauteur de 30cm accorde un espace d’assise pour tout·te·s peu importe son âge ou sa taille et autorise un adossement à la première assise. Un lampadaire a été pensé comme connexion aux deux éléments et vient créer une tablette. Celui-ci est composé de deux sources de lumières orientées dans des directions diverses. Un auvent vient surplomber la structure permettant à la fois la création d’un abris ou auvent mais également la protection des êtres volants de la source lumineuse.

A = Plateaux

B = Pieds

C = Traverses

D = Tasseaux

E = Vis

x 1 x 7 x 12 x 12 x 20 x 40 x 48

x 1 x 5 x 8 x 8

x 1

x 1 x 1

x 1 x 2 x 2 x 17 x 7

A = Plateau

B1 = Pied

B2 = Pied B3 = Pied C = Traverses D = Tasseaux E = Vis

F = Auvent G= Pied et système éléctrique

x 1 x 1

PREMIÈRE ÉTAPE : PENSER LES PIÈCES EN BOIS RECYCLÉ

Étape 1 : assemblage tasseau central / pied

Étape 2 : ajout des traverses latérales

B

Étape 3 : assemblage des bases de pieds ensemble

Étape 4 : Fixation du plateau

Étape 1 : assemblage tasseaux / traverses

Étape 2 : ajout de la face principale

Étape 3 : ajout des faces latérales

Étape 4 : Fixation du plateau

Étape 5 : Insertion du pied et du système électrique

Étape 6 : Ajout du auvent