11 minute read

Réalisation PIERRE MASSIVE À DOMICILE Frédéric Frank et Stefano Zerbi

from Temps

by espazium.ch

Textes : Frédéric Frank et Stefano Zerbi, photographies : Leo Fabrizio Dans un contexte légal particulièrement contraignant, l’opération en cours d’achèvement à Plan-les-Ouates, réalisée sur la base d’un concours gagné par le consortium Perraudin Archiplein en 2016, ne manque pas de créer la surprise. Première réalisation helvétique en pierre massive dédiée à de l’habitation collective depuis des décennies, les deux immeubles semblent tenir du mirage dans le contexte actuel.

Les maçons ont dû s’habituer à manipuler des éléments de gros œuvre qui seront également la couche de finition, sans plâtre, qui nécessitaient un soin tout particulier.

BÂTIMENTS DE LOGEMENT DANS LE QUARTIER DES SCIERS À PLAN-LES-OUATES (GE)

Concours : 2016 Construction : 2019-2021 Programme : 46 appartements en location (ZDLOC,

HM, LUP) Maître d’ouvrage :

Commune de Plan-les-Ouates Architecture :

Perraudin Archiplein consortium Direction des travaux :

Architech Génie civil :

Perreten et Milleret Maçonnerie :

Marti construction Ressource :

Carrières de Provence et France Pierre Coût HT CFC2 :

CHF 23 mio Le canton de Genève est connu pour l’application particulièrement exigeante de sa réglementation en matière de réalisation d’ensemble d’habitation collective. Celle-ci s’est assouplie depuis une dizaine d’années mais certains points restent plus complexes à appréhender que dans d’autres cantons. En effet, dans les périmètres colloqués en zone de développement, la mixité entre types d’appartements est obligatoire et la surface par pièces des appartements est fixée, celle-ci étant globalement plus basse que dans d’autres régions de Suisse, ce qui a un impact typologique, certains plans d’appartement n’étant pas réalisables alors qu’ils le sont à Bâle ou à Zurich. Sur la base du nombre de pièces habitables cumulées dans la totalité de l’immeuble, un budget cadre est attribué : il est identique quelle que soit la construction et il est impossible d’y déroger.

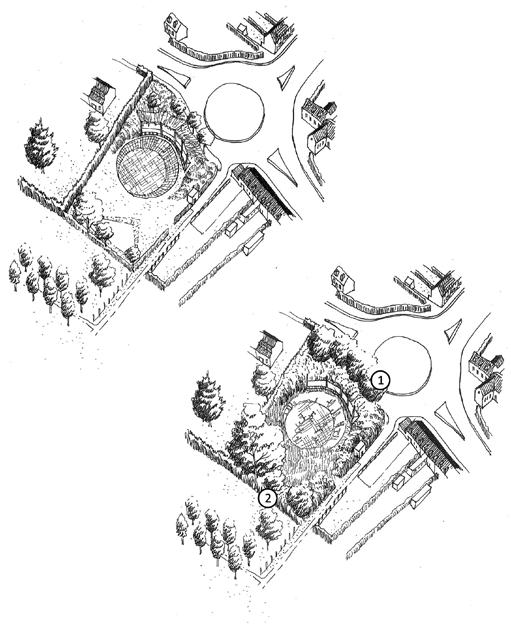

C’est dans ce contexte légal particulièrement contraignant que voient le jour les deux immeubles en pierre massive de Planles-Ouates. Sur un sous-sol en béton se développent 4 à 8 niveaux hors-sol, dont le système porteur vertical est intégralement réalisé en pierre massive1, les dalles étant quant à elles réalisées en béton. Trois anneaux concentriques structurent le plan d’étage-type : l’anneau extérieur et l’anneau intermédiaire, qui sont porteurs, et l’anneau intérieur, qui est autoporteur. L’utilisation de pierres en provenance de trois carrières de calcaire différentes s’effectuant en fonction de leurs propriétés mécaniques et de leur résistance aux éléments naturels.

En dehors de telles contraintes, un tel projet créerait déjà l’étonnement ; il parvient à créer la surprise lorsque sont prises en compte les contraintes particulièrement importantes ayant pesé sur le projet qui a pu voir le jour grâce à l’investissement des architectes et de leur direction de travaux, le bureau Architech, ainsi que du maître de l’ouvrage, qui n’est autre que la Commune de Planles-Ouates. Parmi ces contraintes, il s’agit de relever trois éléments qui ont dû être dépassés par les architectes : le plan financier établi sur une durée de vie de la façade de 15 ans, à l’instar d’une isolation périphérique ; le rapport défavorable entre surface brute de planchers et surface nette dû à l’épaisseur des murs porteurs en pierre massive ; le surcoût engendré par celle-ci qui a dû être compensé par d’autres éléments, le budget total étant identique aux constructions soumises à la même réglementation, qu’elles soient construites en béton, en briques ou en bois.

Le travail a donc consisté à intégrer ces contraintes2 pour ensuite se concentrer sur la nature encore expérimentale3 de la construction en pierre massive pour l’habitation collective dans le contexte helvétique contemporain. Différents aspects mériteront d’être interrogés dans le futur proche, à l’instar de l’expression architecturale du bâtiment – dont l’achèvement complet à l’automne est attendu pour en mesurer les effets et la relation établie avec « les apports valables de l’histoire »4 –, mais aussi dans un futur plus lointain, lorsque l’expérience produira ses premiers résultats : appropriation, usure et vieillissement dus aux habitants, à l’intérieur des immeubles, patine due aux intempéries, à l’extérieur de ceux-ci.

À ce stade de la réalisation, ce qui peut d’ores et déjà être évalué c’est le caractère exceptionnel que la matérialité des trois anneaux en pierre massive confère à l’espace domestique qui échappe complètement à la critique acerbe – et justifiée – sur la standardisation des espaces intérieurs de l’habitation collective. L’épaisseur totale des murs de façade (de 65 cm) renvoie à la densité murale définie dans les recherches de Nicolas Bassand6. La pierre massive apparaît dans les appartements par les embrasures de fenêtres et dans les loggias. À l’intérieur, la cage d’escalier frappe par sa façade intérieure, qui propose une continuité de matériaux et de teintes – blond pâle – avec l’extérieur. Mais c’est probablement l’anneau intermédiaire, et certains murs mitoyens, qui qualifient le plus l’espace domestique. Son impact est premièrement typologique, car il marque une césure spatiale forte entre couche centrale de l’appartement – accueillant les surfaces distributives et les services – et couche périphérique, accueillant chambres et espaces de vie. Dès lors, plusieurs pièces bénéficient d’un ou de plusieurs murs en pierre massive apparente, aussi bien dans les séjours et

Carrière du calcaire oolithique de Brétigny à Jardres dans la Vienne, France (à gauche), carrière du calcaire oolithique de Migné, Migné-Auxances, France (à droite) (archiplein)

Comme John Ruskin l’écrivait dans Les pierres de Venise, les pierres naturelles qui constituent un bâtiment peuvent raconter des histoires à ceux qui sont capables de les lire1. Pour les bâtiments de Planles-Ouates, nous aimerions en raconter deux. La première concerne le matériau choisi, le calcaire : à Genève, c’est un choix qui s’adapte à l’environnement construit. Cette ville présente, en particulier dans les bâtiments réalisés après la première moitié du 19e siècle, un large emploi de calcaires provenant autant du Jura que de la région Rhône-Alpes2. Des calcaires plus résistants et de porosité réduite dans les socles des bâtiments, corniches et modénatures, et des calcaires de duretés inférieures – et donc de façonnage plus aisé – pour les façades et les éléments décoratifs. Certains de ces matériaux, et en particulier ceux de provenance suisse, ne sont plus disponibles aujourd’hui. Notre histoire se termine donc par une double interrogation : comment concilier l’impossibilité d’employer la ressource « locale » et la recherche d’une possible intégration des constructions dans leur contexte bâti, formé par toutes les couches géologiques et historiques3 . La deuxième histoire parle de la ressource et de son emploi. La pierre naturelle a été utilisée pour la réalisation de toutes les structures verticales des bâtiments. Le système structurel choisi est celui d’une façade et d’un noyau intérieur porteurs, formés par des maçonneries en pierre naturelle. Selon le vieux principe de la bonne pierre au bon endroit, pour les bâtiments de Plan-les-Ouates, trois pierres naturelles ont été employées. Des calcaires qui ont des caractéristiques mécaniques et de résistance aux agents atmosphériques différentes. Le calcaire fossilifère de la carrière des Estaillades a été employé pour les maçonneries non porteuses d’épaisseur 14 cm qui séparent les pièces de service dans le noyau des bâtiments. Ce calcaire poreux se trouve donc dans une partie non exposée. Les maçonneries porteuses du noyau central d’épaisseur 30 cm sont constituées par le calcaire oolithique de Migné. Le même calcaire, avec une épaisseur de 40 cm, a été employé pour les maçonneries des façades en dehors des éléments les plus sollicités statiquement, comme les linteaux, ou par les agents atmosphériques, comme le socle, les corniches et la balustrade de l’acrotère. Pour ces éléments, le choix s’est porté sur le calcaire oolithique de Brétigny. Le volume total de pierre naturelle mise en œuvre atteint les 2200 m3 ou 10 000 blocs de pierre naturelle. Les éléments de grandes dimensions, posés avec un mortier de chaux et ciment, présentent des surfaces brutes de sciage. Ce choix, imposé aussi pour des raisons de coûts, rend les bâtiments clairement reconnaissables et les différencie des anciens édifices, qui présentent une mise en œuvre « classique » du matériau. Dans le passé, les calcaires étaient « ravalés » pendant la mise en œuvre afin de rendre les surfaces les plus homogènes possibles. Ces traitements de surface permettaient également de produire des ombres et des « vibrations » dans le matériau. La surface brute de sciage, paradoxalement, produit ces mêmes effets grâce aux traces laissées par les disques diamantés. Des effets similaires sont visibles dans les bâtiments de logement de Fernand Pouillon, Gilles Perraudin ou Jørn Utzon, tous réalisés avec des calcaires. Les deux immeubles en cours de réalisation aux Sciers démontrent que la pierre naturelle massive structurelle peut être employée pour la construction de bâtiments de logements contemporains à loyer modéré4. Ils montrent également que le matériau pierre naturelle n’est pas seulement un choix constructif contemporain, mais qu’il peut également contribuer à enrichir nos villes en significations.

Stefano Zerbi est architecte, professeur à la SUSPI et rédacteur de la revue Archi.

1 « Ces couleurs, en plus de leur délicatesse d’adaptation, renferment toute une histoire ; par la façon dont elles sont placées dans chaque morceau de marbre, elles nous disent par quels moyens fut produit ce marbre et par quelles transformations il a passé. » [Ruskin, J. 1934:177178] John Ruskin, Les pierres de Venise. Études locales pouvant servir de direction aux voyageurs séjournant à Venise et à Vérone, Paris, H. Laurens

Éditeur, 1934, pp. 177-178. 2 « Les carrières de la région Rhône-Alpes apporteront les roches dures d’Hauteville et de Villebois ou encore les calcaires tendres d’Estaillades et de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Du nord et de l’est de la France arriveront les pierres tendres de Morlay et Savonnières qui supplanteront souvent de façon partielle la molasse sur un même édifice ». « Quelques aspects genevois relatifs à la pierre de taille », in : Association Romande des Métiers de la Pierre, Charte d’éthique et de bienfacture pour la réfection de monuments et de bâtiments, Lausanne, ARMP, 2000, p. 28. 3 Pour approfondir : Guillaume Habert, « C’è abbastanza pietra in Svizzera ? », Archi, 5/2018, pp. 36-37. 4 Pour approfondir : Gilles Perraudin, «Sobrio e frugale », Archi, 5/2018, pp. 31-35.

2

3

La pierre massive nous évoque le temps géologique et l’inscription de l’architecture dans la longue durée. Mais le temps du chantier, lui, a été très rapide, raconte Marlène Leroux (Archiplein). Si le choix constructif est inhabituel, le rythme de la mise en œuvre était en effet ordinaire et les maçons ne pouvaient pas perdre une minute sur le chantier. Celui-ci a été documenté par le photographe Leo Fabrizio, fin connaisseur de l’œuvre de Fernand Pouillon. Les techniques de pose développées spécifiquement pour ce chantier ressemblent en tous points à celles de l’architecte français: le bloc est levé par un grutier avec une pince de levage et réceptionné par deux hommes en communication par talkie-walkie qui étalent le mortier entre deux poses. Le procédé s’est avéré bien plus rapide qu’initialement calculé.

les chambres que dans les salles d’eau. On en est d’autant plus interpellé, et réjoui, que la réalisation accueille, conformément à la législation genevoise, aussi bien des appartements en propriété par étage et en loyer libre que des logements sociaux.

Très loin des mood-boards proposés de plus en plus fréquemment par les acteurs du monde immobilier pour « différencier les appartements de la concurrence », les appartements dessinés par l’Atelier Archiplein et Perraudin architectes proposent de qualifier l’espace domestique par la structure porteuse et sa matière brute, telle qu’elle est, avec ses joints irréguliers, ses variations et ses traces d’outillage : un véritable tour de force.

Frédéric Frank est architecte, professeur à la HEIA-FR et rédacteur de la revue Archi.

1 La cage d’ascenseur est réalisée en béton mais elle est structurellement déconnectée du système porteur. 2 Par exemple, un des abaissements de coûts a été réalisé par l’absence de finitions apportées à certains murs porteurs, la surface du matériau brut correspondant à la surface finie. 3 L’expérimentation se poursuit, l’Atelier Archiplein ayant gagné un concours à La Coulouvrenière, à Genève, pour la Fondation Nicolas Bogueret en 2018, où leur proposition lauréate est en pierre massive. 4 Selon entretien avec Francis Jaquier, Atelier Archiplein, 28 mai 2021. 5 Il s’agissait d’un des thèmes développés dans l’exposition Svizzera 240 :

House Tour, au Pavillon suisse de la Biennale de Venise en 2018, par Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg et Ani Vihervaara. 6 Nicolas Bassand, Densité et logement collectif innovations architecturales et urbaines dans la Suisse contemporaine, Thèse EPFL n.4276, Lausanne, 2009.

LES RENCONTRES ROMANDES DU BOIS 7, 8 ET 9 OCTOBRE 2021 FOCUS SUR LA JOURNÉE ‹CONSTRUCTION›