Schweizerische Bauzeitung

Schweizer Wald in der Klimakrise

Vom Waldsterben zur Waldkrise Kastanienselve – quo vadis?

Schweizer Wald in der Klimakrise

Vom Waldsterben zur Waldkrise Kastanienselve – quo vadis?

r

fo r um z ukun bauen um ukun bauen um ukun bauen um

espazium – Der Verlag für Baukultur und SIA laden ein.

«What if … ?»

27. August 2024, 12–14 Uhr

Was wäre, wenn … wir nur noch auf bebautem Land weiterbauen und Bestehendes transformieren würden?

Melden Sie sich gleich an und diskutieren Sie mit! bit.ly/forum_zukunft_bauen

Ist der Herbst die schönste Jahreszeit in den Wäldern? Die Blätter ergeben ein sattes Farbenspiel – Grün, Orange, Rot und Gelb vor einem klaren, blauen Himmel. Vorbei das eher eintönige sommerliche Grün der Bäume in flirrender, schwüler, fast bleifarbener Luft. Eintönig grün? Schön wäre es. Mittlerweile dünnt sich das Grün aus. Die Baumkronen sind weniger dicht, in trockenen Sommern leiden Bäume unter Stress. Rostrot bis braun ist die angesagte Farbe beim Blattwerk. Erholen sich Laubbäume im Lauf der Zeit eventuell wieder von solchen Perioden, sieht es bei Nadelbäumen düsterer aus. In ausgetrockneten Waldstrichen, am liebsten in Monokulturen, feiern Borkenkäfer ein Fest. Bilder, etwa aus Deutschland, sind erschreckend. Aber liegt der Wald hierzulande auch schon derart im Argen? Sucht man im Internet nach Bildern mit schadhaftem Wald in der Schweiz, wird man nicht leicht fündig. Man findet meist nur kraftstrotzende Bäume in gewaltiger alpiner Kulisse. Alles bestens also? Wohl nicht ganz. Trockenheit ist auch in der Schweiz ein Thema, wie auch sämtliche übrigen Naturereignisse, die dem Wald mitspielen – von Vulkanausbrüchen einmal abgesehen. Und am Wald der Zukunft wird hier auch bereits geforscht. Wie oder was soll am besten aufgeforstet werden, damit der künftige Wald dem Klimawandel standhält und auch weiterhin genutzt werden kann? Der Mensch – weltweit –täte gut daran, Bäume als Partner zu verstehen. Auch sie lechzen wie wir in einem heissen Sommer nach dem kühlen Herbst.

Peter Seitz, Redaktor Bauingenieurwesen

Highlight: Bellerivestrasse 36 Projektbesichtigung mit C.F. Møller Architects

10. September 2024 | Kongresshaus Zürich

Programm und Anmeldung auf www.symposium-solares-bauen.ch

Veranstalter

3 Editorial 7 Wettbewerb

Ausschreibungen |

Aus Mode- wird Wohnhaus – Gesamtsanierung und Umnutzung

Steinenvorstadt 5, Basel

12 Neubau

Die Sonnenfänger am Zugersee – Neubau

Residenz Rigiblick, Walchwil

15 Baurecht

Recht eindeutig

16 Umwelt

Waldforscher im Tessin 19

Aus unserem Verlag

20 Vitrine

Aktuelles aus der Baubranche

22 Biodiversität

«Schützen, was wir brauchen»

25 Agenda 36 Stellenmarkt

38 Unvorhergesehenes

Südsee überall

39 Impressum

Während die Rüben im Vordergrund noch grün leuchten, ist das Blätterkleid der Bäume in der Ajoie (2019) aufgrund des Trockenstresses ausgedünnt.

26 Vom Waldsterben zur Waldkrise

Lukas Denzler Die Klimakrise setzt dem Wald zu. Ein anfälliger Wald wird letztlich aber dem Menschen Probleme bereiten. Wie steht es um den Schweizer Wald und kann er seine Aufgaben weiterhin erfüllen?

32 Kastanienselve, quo vadis?

Stefan Breit Alte Kastanienbäume sind aufwendig zu bewirtschaften. Die Haine verschwinden daher immer mehr. Ist eine Renaissance der Kastanienkultur möglich, gar an unvermuteten Orten?

Studienauftrag Schul- und Sportanlage, Bubikon

Zweistufiger Studienauftrag im selektiven Verfahren

Veranstalter

Gemeinde Bubikon

Verfahrensart

Studienauftrag nach SIA 143, selektives Verfahren für Generalplaner, zweistufig, mit Präsentation pro Stufe

Gegenstand

Projektvorschlag für die Sanierung und Erweiterung der bestehenden

Primarschule sowie Erneuerung der bestehenden Sportinfrastruktur mit einer Dreifachsporthalle und einer Schwimmhalle

Teilnahmeberechtigte

Generalplanerteams aus Planern Fachbereiche Architektur / Baumanagement / Landschaftsarchitektur / Bauingenieurwesen

Eignungskriterien

Die Kriterien sind den Submissionsunterlagen zu entnehmen.

Termine

Bewerbung Präqualifikation

13.09.2024

Start Projektwettbewerb 04.11.2024

Abgabe der Projekte 1. Stufe (voraussichtlich) 24.01.2025

Abgabe der Projekte 2. Stufe (voraussichtlich) 30.04.2025

Unterlagen

Zu beziehen ab dem 09.08.2024 unter www.simap.ch

Verfahrensbegleitung

hmb partners AG, Reitergasse 11, 8004 Zürich

OBJEKT/PROGRAMM

EPFL, Réhabilitation du domaine de Bassenges, Ecublens

www.simap.ch (ID #767-01)

AUFTRAGGEBER

EPFL VPO-DC CNST, Domaine

Développement et Constructions 1015 Lausanne

Gemeinde Buttisholz

VERFAHREN/ FACHGEBIETE

Projektwettbewerb, selektiv; Architektur und Landschaftsarchitektur

FACHPREISGERICHT TERMINE

David Barbier, François Dupuy, Anthony Fayt, Pierre-Antoine Gatier, Pierre Gerster und weitere

Bewerbung

19. 8. 2024

Abgabe 9. 12. 2024 Entwicklung Dorf Nord, Buttisholz

www.simap.ch (ID #743-01)

Neubau Schulhaus «Dorf», Suhr

www.simap.ch (ID #1699-01)

Construction d’un EMS de 120 chambres, Vouvry

https://old.simap.ch (ID 282625)

Schul- und Sportanlage, Bubikon

www.simap.ch (ID #1438-01)

Erweiterung Primarschulhaus, Untereggen

www.simap.ch (ID #869-01)

Erweiterung Stadthaus, Affoltern am Albis

www.simap.ch (ID #629-01)

Nouvelle Haute école pédagogique du Valais, Saint-Maurice

www.simap.ch (ID #496-01)

Neubau Gesundheitszentrum & Alterswohnungen Thurgauerstrasse, Zürich

www.simap.ch (ID #1421-01)

Organisation: Landis 8954 Geroldswil

Gemeinde Suhr 5034 Suhr

Organisation: Righetti Partner Group 8005 Zürich

EMS Riond-Vert 1896 Vouvry

Studienauftrag, selektiv; Generalplanung

Gemeinde Bubikon

Begleitung: hmb partners 8004 Zürich

Gemeinde Untereggen

9033 Untereggen

Stadt Affoltern am Albis Organisation: Planzeit 8004 Zürich

Canton du Valais, Service Immobilier et Patrimoine 1951 Sion

Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 8001 Zürich

Weitere laufende Wettbewerbe auf competitions.espazium.ch

Wegleitung zu Wettbewerbsverfahren: www.sia.ch/142i

Gesamtleistungswettbewerb, selektiv

Projektwettbewerb, offen; Architektur und Bauingenieurwesen

Studienauftrag, selektiv, zweistufig; Generalplanung

Inserat S. 6

Studienauftrag, selektiv; Architektur, Bauingenieurwesen und Landschaftsarchitektur

Studienauftrag, selektiv; Generalplanung

Projektwettbewerb, offen; Architektur und Bauingenieurwesen

Projektwettbewerb, offen; Generalplanung – konform

Marcus Casutt, Sacha Michael Fahrni, Hansjörg Gadient, Enzo Gemperli, Tanja Temel

Peggy Liechti, Andreas Burgherr, Bertram Ernst, Christoph von Arx

Philippe Venetz, Nicolas Corger, Eik Frenzel, Adrian Kramp

Bewerbung

28. 8. 2024

Abgabe Projektidee 20. 12. 2024 Projekt 9. 5. 2025

Bewerbung 6. 9. 2024 Abgabe 3. 3. 2025

Anmeldung 13. 9. 2024

Abgabe Pläne 11. 10. 2024 Modell 13. 10. 2024

Johannes Käferstein, Barbara Neff, Paul Rickli, Monika Schenk Bewerbung 13. 9. 2024 Abgabe 1. Stufe 24. 1. 2025 2. Stufe 30. 4. 2025

Jeannette Geissmann, Dominik Hutter, Martin Inauen Bewerbung 13. 9. 2024 Abgabe Pläne 14. 3. 2025

Sibylle Kost, Detlef Schulz, Silva Ruoss, Marco Ziegler

Philippe Venetz, Patrick Aeby, Adrian Kramp, Vincent Pellissier, Tanya Zein

Sibylle Aubort Raderschall, Philipp Fischer, Raphael Frei, Caspar Hoesch, Ursula Müller, Martin Schneider

Bewerbung 19. 9. 2024 Abgabe Pläne 7. 3. 2025 Modell 14. 3. 2025

Anmeldung 4. 11. 2024

Abgabe Pläne 20. 12. 2024

Modell 21. 1. 2025

Abgabe Pläne 17. 12. 2024 Modell 21. 1. 2025

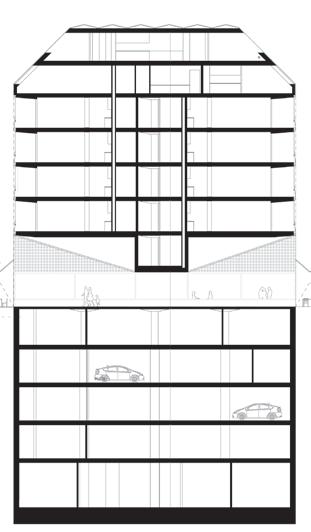

Ackermann Architekt zeigt in einem privaten Studienauftrag vorbildlich auf, wie ein ehemaliges Mode- und Geschäftshaus in der Steinenvorstadt «d’Staine» in Basel mit wenigen Eingriffen und viel Ressourceneffizienz zu einem Wohnhaus umgestaltet wird.

In den letzten Jahren hat der Onlinehandel – nicht zuletzt wegen der Pandemie – viel Aufwind erfahren. Gleichzeitig hat das Kaufhaussterben zugenommen. Vor allem aus den Innenstädten zieht sich der Einzelhandel zurück, da die Mieten zu teuer geworden sind. Doch der Leerstand bietet zugleich die Chance für neue Nutzungen, etwa als Wohnraum, wie ein Beispiel in der Basler Steinenvorstadt zeigt.

In der Fussgängerzone finden sich viele kleinere, eher günstige Modelabels, aber auch Bars und Restaurants, die die Strasse nicht nur tagsüber, sondern auch am Abend beleben. Auch hier haben der Onlinekonsum und die Rezession Spuren hinterlassen: Vor einem Jahr musste ein weiteres grosses Kino in der bekannten Ausgehmeile schliessen, und das traditionsreiche Schweizer Modegeschäft Spengler ist schon vor gut 20 Jahren aus der Steinenvorstadt 5 ausgezogen. Abgesehen von der Zwischennutzung durch eine dänische Modemarke steht das Gebäude seit Ende 2022 praktisch leer. Nun reagiert die Eigentümerin Swiss Prime Site Immobilien auf den Strukturwandel, indem sie das Mode- und Geschäftshaus von 1980 im Zuge einer Totalsanierung umnutzt. Neben Gastronomie- und Verkaufsflächen im Erdgeschoss sind in den oberen Stockwerken vor allem Wohnungen vorgesehen. Für die Umgestaltung und Sanierung des Gebäudes schrieb die Immobiliengesellschaft einen einstufigen Studienauftrag aus, in dem auch auf die Neugestaltung des parallel zur Steinenvorstadt gelegenen Birsig Park platzes verwiesen wird. Der Name dieser Sackgasse mit vielen Parkplätzen bezieht sich auf den

Nach einem weiteren grossen Kino schliesst nun auch das praktisch leerstehende Mode- und Geschäftshaus seine Tore. Das Gebäude soll im Rahmen einer Totalsanierung zu einem Wohnhaus umgenutzt werden. Wie genau, das zeigen Ackermann Architekt und Schnetzer Puskas Ingenieure. Visualisierung.

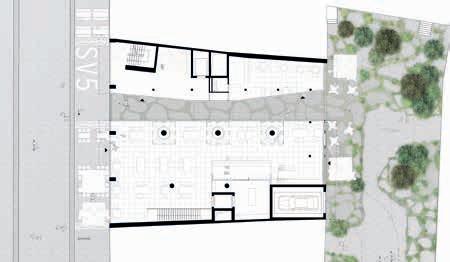

Das ehemalige «Spenglerhaus» liegt zwischen der Fussgängerzone und dem «Birsig Garten». Die Stadt will die Sackgasse in den nächsten Jahren in eine ansprechende Flaniermeile verwandeln. Dem neuen Durchgang kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Grundriss Erdgeschoss, Mst. 1 : 500.

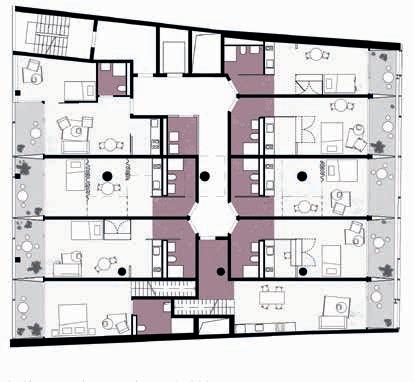

Auf die bestehende Stützenstruktur nimmt das Team keine Rücksicht und schafft vielfältige Wohnungen. Grundriss zweites Obergeschoss, Mst. 1 : 250.

Fluss, der in den 1950er-Jahren überdeckt wurde. Um diesen unwirtlichen Strassenraum in einen attraktiven Ort zu verwandeln, plant die Stadt, das in einem Studienauftrag ausgewählte Projekt der Arbeitsgemeinschaft XM Architekten, Studio Vulkan Landschaftsarchitektur und Paweł Althamer zu realisieren. In «Birsig Garten Basel» zeichnen einfache Pavillons den unterirdischen Flusslauf nach und werten den Stadtraum auf.1

Mit der Transformation des Parkplatzes zur Flaniermeile soll auch ein neuer Durchgang im Erdgeschoss des ehemaligen Modehauses entstehen, der als Tor zum «Birsig Garten» eine neue Durchwegung der Innenstadt ermöglicht.

So viel wie möglich erhalten

Zum Studienauftrag wurden fünf Architekturbüros eingeladen, wo-

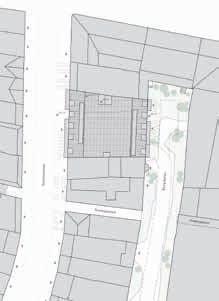

Die Schliessung des Modehauses eröffnet neue Chancen . Das Projekt zeigt exemplarisch, wie Bestand neu gedacht werden kann. Situationsplan, Mst. 1 : 1500.

Gesamtsanierung und Umnutzung

Steinenvorstadt 5, Basel Studienauftrag auf Einladung

EINGELADENE TEAMS

Siegerteam Ackermann Architekt, Basel; Schnetzer Puskas Ingenieure, Basel

Team 02

baubüro in situ, Basel; wh-p Ingenieure, Basel

Team 03

kollektive architekt KLG, Basel; Schmidt & Partner Bauingenieure, Basel

Team 04

Miller & Maranta, Basel (kein Projekt eingereicht)

Team 05

Steib Gmür Geschwentner Kyburz, Zürich; Plácido Pérez, dipl. Bauingenieure, Domat/Ems

FACHJURY

Axel Humpert, Architekt, Zürich/ München (D); Claudio Meletta, Architekt, Basel/Zürich; Beat Schneider, Architekt, Aarau; Roger Weber, Architekt, Zürich

SACHJURY

Drazenka Dragila Salis, Swiss Prime Site Immobilien, Head Development and Construction, Zürich (Vorsitz); Frank Heinrich, Projektleiter Bauherr, Swiss Prime Site Immobilien, Zürich; Reto Pedrocchi, Bereichsleiter Areale

Basel Nord / stv. Abteilungsleiter Städtebau, Basel-Stadt

Das Siegerprojekt schlägt vor, die Glasfassaden auf beiden Gebäudeseiten mit PV-Elementen zu bedrucken. In der Zwischenzone ergibt sich eine Art klimatischer Puffer. Der heterogene Aufbau passt in das bestehende Bild der Innenstadt. Axonometrie ohne Massstab.

von vier Teams ein Projekt einreichten. Der Entwurf des Büros Ackermann Architekt aus Basel überzeugte die Jury. Das Team studierte den städtebaulichen Kontext

Die Decke über dem Erdgeschoss fällt zur Gebäudemitte hin ab und entwickelt damit eine Sogwirkung. Schnitt, Mst. 1 : 550.

eingehend, geht sensibel mit dem Bestand um und nutzt die vorhandenen Ressourcen. Die sorgfältige Untersuchung zeigt, dass die Ladenfronten entlang der Steinenvorstadt mehrheitlich eingeschossig ausgebildet sind. Diesem Vorbild folgt der Sockel der neuen Fassade. Zur Akzentuierung der Passage zwischen Fussgängerzone und zukünftigem «Birsig Garten» reichen die Öffnungen über zwei Geschosse. Zur Mitte des Gebäudes hin fällt die Decke des öffentlichen Durchgangs auf das Erdgeschossniveau ab und steigt zur anderen Seite hin wieder an. Diese räumliche Sogwirkung betont den Übergang vom öffentlichen zum halböffentlichen Raum, denn in der Mitte des Durchgangs liegt das neue, grosszügige Entrée für die Wohnungen, flankiert von möglichen Bars, Restaurants oder Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Quer über der Passage befindet sich die horizontale, innen liegende Wohnungserschliessung. Das bestehende Gebäude umfasst fünf Untergeschosse, ein Erdgeschoss und sieben Obergeschosse, die abgesehen von den zwei Attikage -

Der zweischichtige Fassadenaufbau schafft die notwendige Privatsphäre für die Wohnungen und eine zurückhaltende Hülle zur Steinenvorstadt. Modellfoto.

schossen alle erhalten bleiben. Das Konzept baut auf den bestehenden Decken und inneren Betonstützen sowie dem vorhandenen Treppenhaus, dem Lift und den Schächten entlang der nördlichen Brandwand auf. Vorbildlich ist, dass Teile der zurückgebauten Fassaden für den Ausbau der Loggien und der Passage wiederverwendet werden sollen. Nur das Projekt von baubüro in situ aus Basel erhält mehr Elemente des Bestands.

Zugunsten eines möglichst vielfältigen Wohnungsangebots nimmt das Siegerteam bei den neuen Grundrissen keine Rücksicht auf die bestehende Tragstruktur. Dadurch stehen die Betonstützen teilweise mitten in den Räumen und auch im innen liegenden Stichgang. Über diesen werden im ersten Obergeschoss sieben einseitig orientierte Studios und eine Zweizimmerwohnung erschlossen; vom zweiten bis zum fünften Geschoss sind es sieben Studios und je eine zweiseitig orientierte Maisonettewohnung.

Die Grundrisse der Studios können entweder durch eine Schiebewand oder ein drehbares Schrank-

möbel aufgeteilt werden und weisen damit eine hohe Flexibilität auf. Weitere Maisonettewohnungen und Studios liegen im sechsten Geschoss und im Dachgeschoss, die die bestehenden Attikageschosse durch eine neue Holzbaukonstruktion ersetzen. Diese unterstützt das Konzept der nachträglichen Erdbebenertüchtigung des Bestands. Als Abschluss bietet die grosszügige Dachterrasse zur Steinenvorstadt einen halböffentlichen Aussenraum an, die privaten Aussenräume richten sich dagegen zum zukünftigen «Birsig Garten» aus.

Ein neues Gesicht mit viel Licht

Die Ausloberin Swiss Prime Site orientierte sich für diesen Studienauftrag am Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) und legte damit grossen Wert auf die Anforderungen hinsichtlich Energie sowie Optimierung des Mikroklimas. Aus diesem Grund schlägt das Siegerprojekt vor, die neuen Glasfassaden auf beiden Gebäudeseiten mit PVElementen zu bedrucken. Damit ergibt sich eine Art Klimapuffer.

In die zweite dämmende Fassadenschicht sollen Fenster aus anderen Rückbauten der näheren Umgebung integriert werden. Dies entspricht den Vorgaben, ressourcen- und umweltschonende Materialien einzusetzen oder Baumaterialien wiederzuverwenden. Zudem schafft der zweischichtige Fassadenaufbau den Spagat zwischen der notwendigen Einführung eines geschützten, privaten Aussenraums für die Wohnungen und der zurückhaltenden Gestaltung zur Steinenvorstadt. Diese Aufgabe konnte bei den drei weiteren Projekten nicht zufriedenstellend gelöst werden.

Baubüro in situ nutzt die bestehenden Pflanztröge zu Balkonen um und belässt damit die äussere Fassadenschicht so, wie sie ist, was die sehr grosse Gebäudetiefe nicht verbessert. Kollektive architekt, ebenfalls aus Basel, ersetzt die Fassade durch Bandfenster mit integrierten Loggien zur Steinenvorstadt und Balkone zum Birsig Park, was «typologisch nicht passend» erscheint und wenig räumlichen Mehrwert im Innenraum bietet. Und auch die kleinen Loggien in der neuen Fassade von Steib Gmür Ge-

schwentner Kyburz aus Zürich können in den Regelgeschossen der Wohnungen nicht überzeugen.

Dagegen integriert sich der zweischichtige, heterogene Aufbau des Siegerprojekts gut in die Innenstadt. Aber auch hier ist fraglich, ob genug Licht durch die bedruckte Fassade in die Wohnungen gelangt, weshalb diese nochmals überarbeitet werden soll.

Mit wenigen Eingriffen in die Substanz und durch die Wiederver wendung der Bauteile des ehemaligen Geschäftshauses und anderer Bauten folgt das Gewinnerprojekt den notwendigen und geforderten Nach haltigkeitszielen. Zugleich verzichtet es nicht darauf, seinen architektonischen Ausdruck zu erneuern und zeigt auf, wie mit einfachen Mitteln flexible und spannende Wohnungsgrundrisse entstehen können.

Das Projekt für die Transformation des Modehauses wird derzeit weiterbearbeitet; aufgrund von Rückmeldungen aus Vorabklärungen mit der Stadtkommission wird sich der für 2025 geplante Baubeginn verzögern. Da die Arbeiten für die langfristige Umgestaltung des «Birsig Gartens» frühestens 2036 aufgenommen werden, ist eine Zwischennutzung des heutigen Unorts angedacht. •

Katharina Marchal schreibt als Kritikerin für die Fachpresse und betreut Architekturbüros in der PR- und Medienarbeit.

Anmerkung

1 vgl. espazium.ch/de/aktuelles/ ein-fluss-aus-holz

Visualisierung.

Zusatzmaterial

Weitere Informationen, Pläne und Bilder auf competitions.espazium.ch

Am «Chlimattli», einem steilen Hang am Ostufer des Zugersees, schuf die ARGE Atelier Burkhalter Sumi / Oxid Architektur ein überraschendes Ensemble. Zwischen Bahnlinie und Hauptstrasse bilden die vier Punktbauten ein durch Tunnel verbundenes Gefüge mit Blick auf die Rigi.

Text: Jennifer Bader

Es gibt Projekte, die brauchen viel Ausdauer und noch mehr Geduld. Die «Residenz Rigiblick» der diesjährigen «Prix Meret Oppenheim»Preistragenden Marianne Burkhalter und Christian Sumi in Zusammenarbeit mit Oxid Architektur gehört dazu: Am Ufer des Zugersees liegt das steile Grundstück «Chlimattli», eingeklemmt zwischen dem Bahntrassee auf Höhe der Haltestelle Walchwil Hörndli und der Hauptstrasse. Nach dem Gewinn des privaten Studienauftrags im Jahr

2013 musste das Projekt vorerst auf Eis gelegt werden, weil die SBB die Bahnlinie bei Walchwil auf einer Länge von 1.7 km zu einer Doppelspur ausbaute. Die üblichen Einsprachen verzögerten das Teilprojekt der Gesamterneuerung der Strecke Zug–ArthGoldau und damit auch den Baustart des Wohnprojekts. Wo heute die «Residenz Rigi blick» steht, zeigt das Satellitenbild noch eine grüne Wiese. Die starke Hanglage wird erst vor Ort spürbar: Zwischen der Bahnlinie

und der Zugerstrasse, die der Uferlinie folgt, liegen ganze 27 m Höhenunterschied. Eine Herausforderung für alle, die hier bauen wollen. Ein Klassiker an solch extremen Lagen: Das beliebte und kontrovers diskutierte Terrassenhaus. Doch die ARGE Atelier Burkhalter Sumi / Oxid Architektur dachte um und entschied sich für vier identische Punkthäuser in Schmetterlingsform. Durch die gestaffelte Anordnung konnte das Team die Aushubmenge auf ein vernünftiges Mass

reduzieren. Der Hang wurde mit einer rückverankerten Spritzbetonwand gesichert.

Inzwischen sind Wildblumen über die Aufschüttung gewachsen und die Gebäude fügen sich harmonisch in den Hang ein. Zum See hin zeigen sich die Häuser transparent; mit viel Glas und eindrücklichen Ausblicken auf den Zugersee und die Rigi. Zum Hang hin ist der Rücken mit Beton verstärkt. Jenen, die nun denken, die Wohnungen seien im absoluten Luxussegment angesiedelt, sei ein Blick auf die Mietpreise 1 empfohlen. Diese zeigen, dass die Bauherrschaft nicht eine maximale Rendite anstrebt, sondern zusammen mit einer cleveren Architektur einen Kompromiss zwischen wirtschaftlicher und sozialverträglicher Bebauungsstrategie gesucht hat.

Die einladende Zufahrt und die geknickten Baukörper nehmen die Geste der vorliegenden Bucht auf. Im Zickzack führt ein Weg zu den Häusern hinauf. Wie ein Kaninchen

Das gemeinschaftliche Schwimmbad, ebenfalls mit Aussicht auf die Rigi, erinnert an Luxusresidenzen, steht hier aber zu durchschnittlichen Mietkonditionen allen Bewohnenden zur freien Nutzung zur Verfügung.

bau verbindet ein im Hang verstecktes Tunnelsystem alle vier Gebäude miteinander. Ausgangspunkt ist eine grosszügige Lounge, die nicht nur als Aufenthaltsraum, sondern auch als Verteiler dient. Dieser Raum greift das Thema der sozialen Utopie von Wohnbauten der 1960erund 1970erJahre auf: Hier können sich die Bewohnerinnen und Be

«DIE GEBÄUDEHÜLLEN-SPEZIALISTEN»

Silvia Gemperle Leiterin Energiestrategie

VORTRÄGE VON GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ

AN DER 53. MESSE BAUEN & MODERNISIEREN 26. bis 29.9.2024 Messe Zürich

Mehr erfahren

wohner treffen, gemeinsam kochen oder Fussballspiele anschauen. Vor der Lounge schliesst eine Terrasse mit einer Feuerschale für gesellige Abende an. War das Projekt ursprünglich als Alterswohnsitz mit entsprechendem Augenmerk auf eine hindernisfreie Architektur und Raum für den sozialen Austausch angedacht, leben heute vor allem Berufstätige in den Wohnungen. Und es zeigt sich: In einer Zeit, in der es immer mehr Single und Zweipersonenhaushalte gibt, gewinnt das soziale Konzept wieder an Bedeutung. Neben verschiedenen Freizeitaktivitäten wird die Lounge tagsüber auch gerne als Workspace benutzt.

Ein goldfarben gestrichenes Volumen stülpt sich in den Raum und verweist auf das darüberliegende Schwimmbad. Die goldenen Stützen scheinen sich von der Lounge nach oben in das Bad durchzubohren, weinrot gestrichene Farbflächen und Spiegelwände

zieren die Sichtbetonwände. Wer hier im Wasser seine Bahnen zieht, geniesst gleichzeitig den Ausblick auf die symmetrische Bergspitze der Rigi.

Zurück in der Lounge zweigen zwei Gänge ab. Die ausgeklügelte Signaletik aus hochglänzender Kunststofffolie von Chalet5 nimmt das Relief des Sichtbetons auf und weist den Weg durch die verästelten Korridore. Die Symbole stehen für die vier Häuser und die beiden gemeinschaftlichen Räume: Im einen Gang führen einen schwarze Tropfen zum Schwimmbad und grüne Dreiecke zum Haus 54. Im anderen Gang signalisieren goldene Rhomboide die Lounge und weinrote Quadrate den Zugang zu Haus 52. Weiter gibt es orangefarbene Sechsecke, die zu Haus 50 und blaue Kreise, die zu Haus 48 führen. Die Farben finden sich auch in den Treppenhäusern, an den Eingangstüren sowie an den Aussenstützen wieder und sorgen für Identität und Orientierung. Wie die

Die Verknüpfung von privaten und gemeinschaftlich genutzten Räumen verdeutlicht die Überlagerung im Plan. Grundriss 4. Obergeschoss, Mst. 1:500.

Neubau Residenz Rigiblick, Walchwil

Bauherrschaft

Cortom, Walchwil, vertreten durch Bentom, Zug

Architektur

ARGE Atelier Burkhalter Sumi und Oxid Architektur, Zürich

Bauleitung

Hürlimann + Beck Architekten, Walchwil

Bauingenieur

Wismer + Partner, Rotkreuz ZG

Gebäudetechnik

Tobias Hürlimann Sanitär, Heizung, Metallbau, Walchwil ZG

Bauphysik

Bakus Bauphysik & Akustik, Zürich

Landschaftsarchitektur

Neuland, Zürich

Fertigstellung

2022

Auftragsart

Studienauftrag auf Einladung

Das Panorama des Zugersees ist in jeder Wohnung dank der Vollverglasung besonders gut erlebbar.

Prof. Dr. iur. Hubert Stöckli leitet das Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht an der Universität Freiburg.

Die versetzten Punktbauten nutzen die Hanglage, während die eingegrabenen Gemeinschaftsräume der Terrainlinie folgen. Schnitt, Mst. 1 : 500.

Arme eines Oktopus verbinden die langen, rhythmisierten Gänge die Häuser miteinander. An den Enden findet man über die farbigen Treppenhäuser wieder ans Tageslicht und in die Schmetterlingsbauten zurück.

Quer schnit t Q2 1:100

dass die beiden am Ende der Begehung die Schaukel auf dem Spielplatz oben am Hang gleich selbst testen, zeigt, dass sie ihre Unbekümmertheit nicht verloren haben. •

Auch nach zahlreichen realisierten Bauten webt das Duo Burkhalter Sumi ebenfalls bei der Residenz «Rigiblick» mit einem Augenzwinkern bekannte Details ein: So beispielsweise den «Schwalbenschwanz» auf dem betonierten Dach, der an die Handschrift von Le Corbusier erinnert. Und auch,

Jennifer Bader, Redaktorin Architektur

Anmerkung

1 Nettomietzins für eine 2.5 Zimmer Wohnung mit 55 m 2 ab 1750 Fr./Mt. oder 3.5 Zimmer Wohnung mit 102 m 2 ab 3200 Fr./Mt.

Wer sich mit Recht befasst, weiss, dass dabei nicht selten Unschärfen in Kauf zu nehmen sind. Das ist nicht etwa eine Unzulänglichkeit des Rechts, sondern eines seiner Wesensmerkmale. So ist es keine Kapitulation, sondern geradezu ein Indiz für Fachkunde, wenn man sich bei der rechtlichen Analyse irgendeines Sachverhalts die folgende Devise vor Augen hält: «Es kommt darauf an.» Allerdings gibt es auch die Fälle, in denen die Dinge recht eindeutig sind. So hatte sich das Bundesgericht vor Kurzem mit einem Fall befasst, in dem sich die Verkäufer von Eigentumswohnungen (eigentlich: Stockwerkeigentumseinheiten), die es bei Vertragsschluss noch gar nicht gab, auf den Standpunkt stellten, sie hätten für Baumängel nicht einzustehen. Das ist eine eigenartige Position, zumal sie sich in den entsprechenden Verträgen dazu verpflichtet hatten, «die Stockwerkseinheiten […] schlüsselfertig zu erstellen», und die Verträge ihre Haftung offenbar nicht beschränkten. Entsprechend mussten die Verkäufer vor Bundesgericht krachend scheitern. Warum sie ihren Fall bis vor Bundesgericht trieben, ist nicht ohne Weiteres klar. Ging es bloss darum, die Dinge zu verschleppen? Klar ist aber, dass die Haftung für Werkmängel auch eine Vertragspartei treffen kann, die selbst gar nicht gebaut hat. Ausschlaggebend ist, wozu sie sich im Vertrag verpflichtet hat. •

Gegenwärtig verändert sich der Wald auf der Alpensüdseite in atemberaubendem Tempo. Ein Gespräch über die treibenden Faktoren mit dem Tessiner Forstingenieur Marco Conedera.

Gespräch: Lukas Denzler

Mit einem Anteil von mehr als 50 % an der Kantonsfläche ist das Tessin der Kanton mit dem höchsten Waldanteil in der Schweiz. Seit 1900 hat sich die Waldfläche im Tessin ungefähr verdoppelt. Seit einiger Zeit aber sterben auffallend viele Kastanienbäume ab. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Trockenheit, hohe Temperaturen, Krankheiten und Schädlinge. Aber auch die fehlende Bewirtschaftung ist ein wesentlicher Faktor. Seit über 35 Jahren beschäftigt sich Marco Conedera mit den Wäldern und Ökosystemen auf der Alpensüdseite. Im Gespräch zieht der promovierte Forstingenieur Bilanz und benennt aktuelle Herausforderungen.

Herr Conedera, wie haben Sie den Wald als Kind erlebt? Welche Bedeutung hatte er für Sie?

Mein Vater war Holzhändler und hatte eine Sägerei. Als Kind war der Wald für mich primär ein Holzproduzent. Auch die Kastanienwälder waren vor allem Nutzwälder: Pfähle für die Reben, Streu für das Grossvieh, die Ziegen trieben wir in den Kastanienwald. Mein Grossvater war Steinhauer. Er unterhielt aber auch einen kleinen Bauernbetrieb. Einige Kühe, ein Schwein, 15 Ziegen. Später hatten mein Vater und ich nur noch die Ziegen, und nachdem mein Grossvater gestorben war, hatten wir auch diese nicht mehr. Die klassische Landnutzung im Tessin habe ich in der Schlussphase noch erlebt.

Später haben Sie an der ETH Zürich Forstwissenschaften studiert bzw. Forstwirtschaft, wie es damals noch hiess.

Ich wollte nicht in die Fussstapfen meines Vaters treten.

An der ETH hörten wir im ganzen Studium aber kaum etwas über den Wald auf der Alpensüdseite. Das dominierende Thema war das Waldsterben. 1988 kam ich zurück ins Tessin. Über die SanasilvaWaldschadensforschung hat die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL – damals noch Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen – zwei Pilotprojekte in der Süd und Westschweiz gestartet, um den Nutzen von regionalen Aussenstellen zu testen. Meine erste Aufgabe bestand vor allem darin, Erkenntnisse zum Waldsterben, die an der WSL erarbeitet wurden, in der italienischen Schweiz bekannt zu machen.

Eigentliche Waldforschung gab es in der Südschweiz damals nicht? Seitens der WSL gab es damals nur drei Forschungsthemen, die alle mit dem Kastanienrindenkrebs zu tun hatten. Diese

Krankheit wird durch einen nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschleppten Pilz verursacht. Man suchte nach Ersatzbaumarten für die Kastanie, denn man glaubte, diese sei in ihrer Existenz bedroht. Erst die Untersuchung des Pilzes zeigte, dass dieser selber wiederum von einem Virus befallen wurde und deshalb weniger aggressiv war als anfänglich angenommen.

An Herausforderungen mangelte es also nicht.

Die Leute hier waren es gewohnt, keine spezifische Unterstützung von den Forschungsinstitutionen oder der Berner Bundesverwaltung zu erhalten. Zudem blickte man vorwiegend durch die Deutschschweizer Brille auf den Wald der Alpensüdseite. Die Förster übernahmen zum Beispiel die direkte Umwandlung der Kastanienwälder mit raschwüchsigen Nadelbaumarten. Als wir mit dem Revierförster und dem Kreis

förster in Arosio im Malcantone zum ersten Mal ein Projekt für die Wiederherstellung einer eingewachsenen Kastanienselve vorgeschlagen hatten, sagte der Kreisförster zu mir, er habe erstmals gespürt, dass sich die Bevölkerung dafür interessiere, was wir machen wollten. So entstand das erste Projekt der Wiederherstellung einer Kastanienselve im Tessin. Das Ergebnis waren freigestellte Fruchtbäume, weitgehend ohne Zwischenbewuchs, auf einer Weide. Vorbilder dazu hatten wir in Italien und Frankreich gesehen.

Man spricht auch von einer Kastanienkultur. Wie hat die Renaissance angefangen?

Auf der Alpensüdseite war uns immer bewusst, dass es bei den Kastanien verschiedene Sorten gibt. Wir wussten auch, dass die Marroni, die man überall an den Ständen kaufen kann, aus Italien kommen. Warum das so ist, war mir aber nicht klar. Und so habe ich begonnen, alte Bücher und Berichte über die Kastanie zu lesen.

Überall wo die Kastanie als Nahrungsmittel wichtig war, hatte jede Familie fünf bis sieben Sorten [...] angebaut.

Sie wollten wissen, wieso im Tessin keine Marroni angebaut werden?

An den Wochenenden habe ich begonnen, ein Inventar der Sorten zu erstellen. Und habe so begriffen, dass es einen Anbau für das Überleben der Menschen gab und einen für den Handel. Überall wo die Kastanie als Nahrungsmittel wichtig war, hatte jede Familie fünf bis sieben Sorten mit unterschiedlichen Eigenschaften angebaut. Wichtig waren vor allem auch Sorten für die Mehlproduktion. Oder solche für die Mast der Nutztiere. Die Sorten unterschieden sich auch im Reifezeit

punkt der Kastanien. Wo hingegen gute Bodenverhältnisse vorlagen, ein günstiges Klima herrschte, was in der Südschweiz eben oft nicht der Fall ist, und es darüber hinaus einen Zugang zu Absatzmärkten gab, wurden und werden heute noch Marroni kultiviert.

Wie konnten Sie die in der Südschweiz vorkommenden Sorten lokalisieren?

Von am Dialektwörterbuch der italienischen Schweiz beteiligten Personen erhielt ich Angaben von Sortennamen, die gemäss einer Umfrage Anfang des 20. Jahrhunderts in jeder Gemeinde vorkamen. Auf diese Weise erstellte ich für jede Sorte ein Blatt und vermerkte, wo sie vorkommen sollte. Über die Gemeindekanzleien nahm ich Kontakt auf mit den Präsidenten der Bürgergemeinden, um zu erfahren, welche alten Leute im Dorf noch etwas zu den Kastaniensorten wissen könnten. Dann ging ich vorbei, suchte das Gespräch mit ihnen und erwähnte die Namen der Sorten. Oft kamen dann die Erinnerungen, und zusammen konnten wir noch stehende Bäume von mehr als 50 Sorten finden. So entstand für jedes Dorf ein Plan.

Und dann ging es richtig los mit der Restaurierung der Kastanienselven.

Die Kastanienselve in Arosio war ein grosser Erfolg. Der Förster im Malcantone, Carlo Scheggia, realisierte weitere Projekte. Jede Gemeinde wollte ihre eigene Selve haben. Sowohl der Kanton Tessin wie auch Graubünden und vor allem der Fonds Landschaft Schweiz unterstützten die Projekte. Inzwischen werden in der Südschweiz ungefähr 450 Hektar Kastanienselven wieder bewirtschaftet.

Viele Selven im Malcantone, Misox und Bergell sind wiederhergestellt. Aber werden sie künftig auch gepflegt? Lebt sie, die Kastanienkultur?

Das Bundesamt für Landwirtschaft gewährt für die Pflege der Kastanienselven Direktzahlun

Dr. Marco Conedera studierte Forstwirtschaft an der ETH Zürich und begann 1985 für die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL zu arbeiten, seit 1988 im Tessin. Conedera doktorierte über Feuerökologie, Waldbrandgeschichte und Waldbrandrisiko in der Südschweiz. Ende Jahr gibt er die Leitung der WSL Forschungsgruppe auf der Alpensüdseite an die jüngere Generation weiter.

gen, obwohl diese rechtlich zum Waldareal zählen. Damit können Pächter die Bewirtschaftung dieser Flächen in ihren Betrieb integrieren. Wichtig waren auch touristische Initiativen wie der Sentiero del Castagno im Malcantone sowie die Lancierung von Kastanienprodukten. Wir führten auch Forschung im Bereich der Biodiversität durch und konnten zeigen, dass gepflegte Selven ein Hotspot der Biodiversität sind. Das hat alles sehr geholfen. Eine wichtige Rolle spielt auch der Zusammenschluss der Bewirtschafter in der Associazione castanicoltori della Svizzera italiana. Die Kastanienkultur ist inzwischen breit abgestützt.

Ein anderes wichtiges Thema sind Waldbrände. Wie wurde das Feuer zu einem Forschungsthema?

Um 1990 gab es nur wenige Personen, die sich für das Thema interessierten. Der damalige Kantonsförster Ivo Ceschi erstellte aus eigener Initiative eine Liste mit den Waldbränden, die sich seit 1900 im Tessin ereignet haben, mit Ort, Datum, Zeit, Grösse und Ursache. Diese Daten bildeten das Grundmaterial für hundert Jahre Feuergeschichte. Wir stellten beim «Nationalen Forschungsprogramm 31 Klimaänderungen und Naturkatastrophen» ein Gesuch zur

Aufbereitung und Analyse der Daten. Das Projekt wurde bewilligt. So entstand die erste Waldbranddatenbank für das Tessin und Misox, die seither vielen Forschungsprojekten als Grundlage dient und als nationale Waldbranddatenbank weiterentwickelt worden ist.

Und was waren die ersten Erkenntnisse?

Wir haben wichtige Zusammenhänge erkannt, zum Beispiel, dass der Haupttreiber vieler Brände in den 1960erJahren nicht das Klima war, sondern die Änderung respektive die Aufgabe der Landnutzung.

Die zunehmenden Sommerdürren sind vor allem für die Kastanie ein Problem.

Dann folgten weitere Projekte. Ich beantragte weitere Projekte, zum Beispiel eines über Waldplanung nach Waldbrand sowie ein Nationalfondsprojekt über Erosion nach Waldbrandereignissen. Wir konnten auch bei EUForschungsprojekten mitwirken. Die Zusammenarbeit mit Willy Tinner, einem Paläoökologen der Universität Bern, brachte weiteren Schub. Anhand von Pollenuntersuchungen erforschten wir langfristige Zusammenhänge zwischen der Vegetation und Waldbränden, die noch heute als Basis zum Verständnis der Feuerökologie unserer Waldbaumarten dienen.

In der Südschweiz sterben viele Bäume ab, zum Teil auf grösserer Fläche. Was sind die Gründe dafür?

Die Probleme zeigen sich vor allem in den unteren Lagen im sogenannten Kastaniengürtel. Dort sind die Kastanienbäume aufgrund der menschlichen Nutzung viel stärker verbreitet, als sie es von Natur aus eigentlich wären. Diese Waldbestände sind eigent

lich Monokulturen mit sehr kurzen Umtriebszeiten. Wenn sie nicht genutzt werden, werden diese schnell alt. Zum Teil kippen dann ganze Stöcke mit ihren gross gewordenen Ausschlägen um. Der Schutzwald wird so selber zu einem Risiko.

Inwiefern machen die Trockenheit und Krankheiten den Bäumen zu schaffen?

Die zunehmenden Sommerdürren sind vor allem für die Kastanie ein Problem. Im extremen Jahr 2003 litten die Bäume vor allem im Mitteltessin, während 2022 die Trockenheit ihre Spuren im Südtessin hinterliess. Hinzu kommt die hohe Anfälligkeit der Kastanie gegenüber eingeschleppten Krankheiten und Schädlingen. Dies alles führt zu einer Schwächung der Kastanienbäume, die nun hektarweise absterben.

Wann wurden die Neophyten im Wald zu einem Thema?

Die Robinie bereits um 1970. Sie war eine Pionierin auf aufgegebenen Landwirtschaftsflächen. Dass immer mehr Neophyten im Wald Fuss fassen, stellen wir ungefähr seit 2000 fest. Naturschutzfachleute bemerkten damals, dass Götterbäume in Auenwäldern und auf Magerwiesen aufkommen.

Sind diese neuen invasiven Arten eine echte Bedrohung?

Das Problem sind meiner Meinung nach nicht die neuen Arten selber, sondern unsere mangelnden Kenntnisse über ihre Ökologie und Eigenschaften, insbesondere betreffend der verschiedenen Schutzwirkungen wie Bodenstabilisierung oder Schutz gegen Steinschlag. Viele dieser Arten werden sich mit der Zeit aber einpassen und schwächer werden. Langfristig dürfte sich das einpendeln. In den Schutzwäldern werden wir aber Probleme bekommen.

Inwiefern?

Von den neuen invasiven Arten kennen wir das Schutzpotenzial noch nicht im Detail und wegen der hohen Wildbestände

wird es für die meisten einheimischen Baumarten immer schwieriger, hochzukommen. In Schutzwäldern müssen jedoch junge Bäume aufwachsen können, damit die Schutzwirkung gewährleistet bleibt. Gerade in den geschwächten, gleichförmigen und labilen Kastanienwäldern sind die Verjüngung und das Aufwachsen von anderen Baumarten zentral. Es sind vor allem Rothirsche und zum Teil auch Rehe, die an den Trieben der Bäumchen fressen und die Rinde abschälen.

Was müsste getan werden? Es gibt viele Interessen, und die Waldfachleute können ihre Anliegen oft nicht durchsetzen. Es braucht einen breit abgestützten politischen Willen, dann ist sehr viel möglich. Das geschieht erfahrungsgemäss aber erst nach einer Katastrophe. Nach den dramatischen Waldbränden im Jahr 1973 reagierte die Tessiner Politik und investierte sehr viel in die Prävention und Bekämpfung von Waldbränden. Heute ist der Kanton Tessin beim Waldbrandmanagement in der Schweiz führend.

Sie sind vor mehr als 35 Jahren ins Tessin zurückgekommen. Wie hat sich seither Ihr Blick auf den Wald und die Ökosysteme in der Südschweiz verändert?

Früher war ich hoffnungsvoller. Ich dachte, wir könnten eingreifen und die Wälder überführen und anpassen, mit der Natur arbeiten. Da bin ich heute viel skeptischer. Der Spielraum ist eng geworden. Gelingt es uns nicht, die Wildproblematik zu lösen, so werden wir mittelfristig grosse Probleme mit der Schutzwirkung der Wälder bekommen. •

Das Gespräch führte Lukas Denzler, dipl. Forst Ing. ETH, Journalist, Korrespondent TEC21.

Das Interview in voller Länge ist nachzulesen auf espazium.ch/de/aktuelles/ kastanie-interview-marco-conedera

E-Dossier Umwelt

Klimawandel und Waldwirtschaft, 35 Jahre Umweltverträglichkeitsprüfung, Trinkwasserknappheit oder Biotope in Gleisnähe –unser digitales Dossier «Umwelt» versammelt lesenswerte Artikel zum Thema Ökologie. • espazium.ch/de/aktuelles/umwelt

VORSCHAU

TEC21 18/2024, 23. August 2024

Roche-Arealentwicklung

Basel

Städtebauliche Verschiebung – Übersicht der realisierten und geplanten Bauten | Gigantomanie oder he rausragende Innovation? – Acht Kommentare espazium.ch/de

Archi 4/2024, 5. August 2024

Heinz Isler e la sua eredità nella progettazione digitale Materializzare forme libere nello spazio | La ricerca di forme strutturali innovative | Heinz Isler in Ticino espazium.ch/it

Redaktion: Doro Baumgartner

HYDROPLANT

Oasen der Zukunft

Hydroplant begrünt seit über zehn Jahren Fassaden in verschiedenen Formaten und bringt dadurch Natur in dicht besiedelte städtische Gebiete. Diese Vertikalgärten steigern die Lebensqualität, das Wohlbefinden und die Biodiversität. Neben ästhetischen Vorteilen schützen sie Fassaden vor Witterungseinflüssen, binden Feinstaub und CO², wirken schalldämmend und helfen, Heizkosten zu reduzieren. Verschiedene Begrünungssysteme wie das Fytotextile®-System ermöglichen eine schonende und effektive Fassadenbegrünung. • www.hydroplant.ch

SCHMIDLIN

Ein Garant für Tiefenentspannung

Schmidlin präsentiert mit der neuen Badewanne Aria die weltweit erste Badewanne aus glasiertem Titanstahl mit einer Tiefe von 50 cm. Diese Wanne bietet maximalen Komfort durch ergonomische Rückenschrägen auf beiden Seiten und einen mittigen Ablauf, der auch das Baden zu zweit angenehm macht. Aria ist in acht verschiedenen Grössen erhältlich und kann als Vario-Produkt massgefertigt bestellt werden, was

eine schnelle Lieferung sowie transparente und feste Preise garantiert. • www.schmidlin.ch

BODENSCHATZ Perfekte

Organisation

Bodenschatz hat für seine neue Accessoire-Linie Signa die Bedürfnisse und Rituale im Badezimmer untersucht und gemeinsam mit Schweizer Designern massgeschneiderte Lösungen entwickelt. Signa bietet individuell anpassbare Produkte, darunter eine hochklappbare Vierfach-Badetuchstange, einen Seifenspender mit brauner Glasflasche für die Dusche sowie einen Duschkorb mit Haken für den Handrasierer und einen Duschwischer. Ergänzt wird das Sortiment durch eine Seifenschale und einen WC-Papierhalter mit Ablagefläche für Mobiltelefone, Feuchttücher oder Raumduft. Die Accessoires können dank der AdesioKlebelösung auch an dünnen Wänden und auf Glas befestigt werden. • www.bodenschatz.ch

GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ Energieeffiziente Gebäude

Gebäudehülle Schweiz ist auf Gebäudemodernisierung spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für Dächer, Fassaden und Photovoltaikanlagen. Mit dem Königsweg e+ führen sie eine nachhaltige Modernisierung in Etappen durch – von Dämmung über Solarstrom bis Heizungsersatz und eMobilität – und schaffen so energieeffiziente und komfortable Häuser. • www.gebäudehülle.swiss

KONRAD KELLER AG

Bauen mit Holz aus dem eigenen Wald

Viele Gemeinden stehen vor der Herausforderung, zusätzlichen Raum für das Bildungs- und Gesundheitswesen schaffen zu müssen. Dafür eignet sich der nachhaltige Rohstoff Holz ganz besonders. Da viele Gemeinden oder auch Kantone Wald besitzen, ist es naheliegend, für Bauvorhaben der öffentlichen Hand das eigene Holz zu nutzen. Für eine erfolgreiche Realisierung ist eine gute Vorbereitung und Begleitung wichtig. Konrad Keller ist ein verlässlicher und erfahrener Partner bei der sogenannten InhouseBeschaffung von Holz. • www.konradkellerag.ch

SECURITY ESSEN

Security Essen feiert 50-jähriges Jubiläum

Einbruch- und Brandschutz, Zutrittskontrolle und Schutz vor Cyberkriminalität – der Bedarf in Industrie und privaten Haushalten an passgenauen Sicherheitslösungen steigt kontinuierlich. Was 1974 begann, hat sich längst zu einer internationalen Erfolgsgeschichte entwickelt: Die Leitmesse Security Essen bringt die Sicherheitswirtschaft vom 17. bis 20. September 2024 zusammen und zeigt mit rund 500 Ausstellern und einem spannenden Rahmenprogramm die Innovationen der Branche. • www.security-essen.de

SUTER INOX

Schwarze Perfektion – wie aus einem Guss

Der Trend zu Farben in der Küche ist ungebrochen. Passend dazu präsentiert sich die Granitspüle Linero Cristadur von Suter Inox in der Premium-Materialqualität Cristadur® von Schock. Die elegante schwarze Spüle besticht durch ihre feine Materialstruktur und eine anmutig schimmernde Oberfläche. Mit den passenden Ventilbestandteilen in Schwarz entsteht eine makellose Einheit, wie aus einem Guss. Robust, pflegeleicht und stilvoll – Linero Cristadur ist die ultimative Wahl für anspruchsvolle Küchenliebhaber. • www.suter.ch

«Schützen, was wir brauchen»

Der SIA unterstützt die Biodiversitätsinitiative. Mit Vorstandsmitglied Sarah Schalles hat er über die Wichtigkeit der Biodiversität gesprochen: Wie sie das Ästhetikbewusstsein verändert und inwiefern sie Zielkonflikte und Chancen für Planende darstellt.

Interview: Josef Adler und Jasmine Scheidegger Woods

Frau Schalles, am 22. September 2024 stimmen wir über die Biodiversitätsinitiative ab. Wieso ist Biodiversität wichtig?

Sarah Schalles: Wir vergessen häufig, dass wir Teil der Biodiversität sind, Teil des Ökosystems und diese Ökosysteme für uns unzählige Leistungen erfüllen.

Welche Leistungen sind das konkret?

Wir reden bei den Ökosystemleistungen von vier Leistungsgruppen. Das sind die bereitstellenden Leistungen: Also alles, was mit Ressourcen zu tun hat wie Nahrungsmittel, Wasser, Holz, Energieträger und Medizin. Dazu kommen regulierende Leistungen, die für Städte und Siedlungsräume wichtig sind – Wasser und Luftqualität, Klimaregulierung sowie Minderung von Überschwemmungen. Biodiversität erfüllt aber auch kulturelle Leistungen, denn unsere Landschaft ist immer auch identitätsstiftend. Wir orientieren uns an ihr beim Entwerfen und Entwickeln einer Umgebung. Zuletzt sind die unterstützenden Leistungen zu nennen – Biodiversität hält unser Ökosystem zusammen und regeneriert es.

Welche dieser Leistungen sind für Planende relevant? Man muss aufpassen, wir teilen gerne auf und ordnen ein. Die Einteilung in Ökosystemdienstleistungen ist menschengemacht, aber spiegelt die Realität nicht wider. Die Leistungen hängen zusammen und wir profitieren gesamthaft von ihnen.

Können Sie Beispiele hierzu nennen?

Offensichtlich sind die produktiven Leistungen des Bodens und die Bestäubung von Nutzpflanzen. Aber die Biodiversität ist für unser generelles Wohlbefinden und unsere Gesundheit fundamental. Im Stadtraum brauchen wir Biodiversität beispielsweise für die Umsetzung des Konzepts der Schwammstadt, damit Regenwasser bei Starkregenfällen versickert und gespeichert werden kann und die Verdunstungskühlung über die Vegetation schafft bei Hitzeereignissen Abhilfe. Hier ist die Biodiversität also zentral für die Anpassung an den Klimawandel.

Die Schweiz hat einen Frühsommer mit Starkregen hinter sich. Inwiefern kann Biodiversität vor Naturkatastrophen schützen und wie muss sie dafür ausgestaltet sein?

Biodiversität schützt unsere gebaute Umwelt und somit auch uns. Um Hitzeinseln zu mindern, brauchen wir Grünflächen, die vielfältiger sind als ein kurz geschnittener Rasen. Es braucht Wiesen und Bäume, die Schatten spenden und eine grosse Verdunstungsfläche aufweisen. Wir brauchen weniger mineralische Oberflächen in der Stadt und mehr Versickerungsflächen, die unsere Städte eben zu Schwämmen machen. Auch bei Fliessgewässer gilt: Je naturnaher sie sein dürfen und je mehr sie sich entfalten können, desto mehr Schutz bieten sie vor Hochwasser.

Sarah Kristin Schalles ist an der SIADelegiertenversammlung Ende April 2024 in den Vorstand gewählt worden. Die diplomierte Architektin ist Geschäftsführerin der «Association suisse pour des quartiers durables». In dieser Funktion setzt sie sich mit Quartierentwicklung und Nachhaltigkeit auseinander und ist für die Einführung und Verwaltung der SEED Zertifizierung zuständig. Als Vorstandsmitglied setzt sich Sarah Schalles für Interdisziplinarität und Nachhaltigkeit ein.

Sie engagiert sich im Fachrat Energie und für den Aktionsplan Klima, Energie und Ressourcen.

Wenn man Ihnen zuhört, dann bekommt man den Eindruck, dass bezüglich Biodiversitätsförderung noch viel passieren muss. Wie steht es in der Schweiz, insbesondere im Siedlungsgebiet?

Wir haben grosses Ausbaupotenzial. Es gibt zwar gute Ansätze, aber noch wenig Leuchtturmprojekte, die auf unterschiedliche Aspekte der Biodiversität eingehen, diese ganzheitlich konzipieren und vielfältige Räume, sogenannte «Milieus», schaffen. Wenn wir heute Grünräume gestalten, sind diese oft zu eindimensional und ungenügend vernetzt.

Können Sie das ausführen?

Egal ob Tier oder Pflanze, jede Art braucht eine Varietät an Milieus, um ihren Lebenszyklus zu durchlaufen. Wir Menschen brauchen auch mehr als eine Raumfunktion, um unsere täglichen Bedürfnisse zu decken und ebenso Freiräume, in denen wir uns bewegen können. Doch anderen Arten weisen wir häufig nur ein Habitat zu. Auch wenn Biodiversität bei einem Projekt mitgedacht wird, dann geschieht das häufig zu wenig funktional.

Was meinen Sie genau?

Wer zum Beispiel einen Teich anlegt, der regenerativ wirkt und zur Kühlung beiträgt, tut gut daran, an die Vögel zu denken, die die semiaquatischen Insekten wie Mücken oder Eintagsfliegen essen. Vielleicht bringt man dann gleich Nisthilfen für Vögel an der Fassade an. Man muss übergreifend denken und lernen, die Komplexität nicht herunterzubrechen, sondern ihr holistisch zu begegnen.

Da stellen sich für Planende ja einige Herausforderungen, wenn sie Biodiversität mitdenken wollen. Wichtig ist, dass Biodiversität bereits beim Planungsstart funktional mitgedacht wird und dass man auf ihr beharrt. Das ist eine weitere Zutat, die man dem Topf zugibt. Als Planende suchen wir ja die Herausforderung. Darum sollten wir nicht vor der Biodiversität zurückschrecken, sondern uns auf das Thema einlassen.

Wieso ist dieses Beharren auf Biodiversität wichtig?

Weil sie häufig als erstes wieder rausfällt. Obwohl wir übergreifend von der Vielfalt profitieren, wird sie nur selten ökonomisch mitgerechnet. Wenn man Biodiversität von Beginn an miteinplant, müssen Leistungen wie zum Beispiel die Kühlung später nicht künstlich hinzugefügt werden. Man muss sich nur einmal im Sommer unter eine Bushaltestelle aus Glas oder Metall stellen und im Vergleich unter

einen Baum, dann versteht man, was gemeint ist. Zudem lässt sich Biodiversität nicht weiterverrechnen; Bienen bezahlen keine Miete für die Quadratmeter, die man ihnen zur Verfügung stellt. Allerdings verlangen sie für ihre Arbeit auch kein Salär.

Wo sehen Sie Chancen für Planende, Biodiversität zu integrieren?

Wenn Biodiversität gut funktional eingeplant ist, dann ist später der Unterhalt der Flächen viel weniger problematisch, weil sich das Ökosystem selbst regeneriert und generiert. Das World Economic Forum erachtet den Biodiversitätsverlust als eines der fünf wichtigsten globalen Risiken. Es ist also dringend an der Zeit, dass die Biodiversität in der Planung mehr Gewicht erhält.

Biodiversität schützt unsere gebaute Umwelt und somit auch uns.

Aber es bestehen sicher auch Zielkonflikte, wenn beim Bauen die Biodiversität mitgedacht wird?

In dicht besiedelten Gebieten sind unsere Böden komplex. Teilweise ist es schwierig, Bäume zu pflanzen, weil der Unterboden voll ist mit Leitungen. Dann ist man plötzlich mit einer Komplexität konfrontiert, der man sich vielleicht zu Beginn nicht stellen will. Zudem verlangt das Mitplanen von Biodiversität nach einem neuen Ästhetikverständnis.

Sie meinen, wir brauchen mehr Mut zur Unordnung?

So würde ich das nicht formulieren. Aber wir mögen Gradlinigkeit und Grenzen. Alles hat seinen Platz, und es muss sauber aussehen. Hier hat sich zum Glück schon einiges getan. Man sieht heute in Städten vermehrt Nutzpflanzen, auch wenn nur in Pflanzkübeln. Anstatt Unordnung verlange ich nach einem Abbau von Grenzen. Biodiversität braucht keinen Zaun.

Man muss sich überlegen, wie man verschiedene Milieus verbindet und welche Wege man wie anlegt, sodass nicht nur Menschen sich frei bewegen können, sondern auch andere Arten.

Gibt es Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte, wenn es um Biodiversität geht?

Man sollte verhindern, Solaranlagen auf natürlichem Boden anzubringen. Da denkt man besser in horizontalen Schichten –Biodiversität gehört auf den Boden, Solarpaneele sollten darüber angebracht werden. Das ist sinnvoll sowohl für Technik wie auch für die Natur.

Gerade der Ausbau von erneuerbaren Energien wird häufig als Argument gegen die Biodiversitätsinitiative angeführt. Zu Recht? Es freut mich, dass das Stromgesetz mit beinahe 69 Prozent angenommen wurde. Die Vorlage hatte es allerdings einfach, weil sie monetär legitimiert werden konnte. Der Nutzen von biologischer Vielfalt wird hingegen ökonomisch noch zu wenig mitgerechnet. Dennoch zielen beide Vorlagen auf die Lösung des gleichen Problems ab: Es geht um das langfristige Wohlergehen der Menschen und unserer Umwelt. Die Biodiversitätsinitiative ist darum eine wichtige Ergänzung zum Stromgesetz. Wir haben begriffen, dass beide zusammengehen. Und darum müssen wir schützen, was wir brauchen. •

Josef Adler, Themenverantwortlicher Raumplanung beim SIA; josef.adler@sia.ch, Jasmine Scheidegger Woods, Fach spezialistin Kommunikation SIA, jasmine.scheidegger@sia.ch

Am 20. August 2024 findet ein SIA-inForm-Kurs zu «Biodiversität im Siedlungsraum; Mehrwert planen, schaffen und messen» statt.

Weitere Informationen und Anmeldung: biodiversitaet-siedlungsraum.events.sia.ch

JETZT AUCH MIT MULTIFUNKTIONALEN ARMATUREN

BADEN – POWERED BY SODA FRESH

Soda Fresh Schweiz AG, Industrie Birren 10B, 5703 Seon www.soda-fresh.ch

Wohnungsnot, steigende Mietpreise, Gentrifizierung, Verdrängung –Schlagworte, die unsere Gesellschaft mehr denn je beschäftigen und vor allem in den grossen Städten in aller Munde sind. So auch in Basel, wo seit Frühjahr 2022 neue Wohnschutzbestimmungen gelten, die derlei Entwicklungen entgegenwirken sollen. Doch wie umgehen mit Regeln, Normen und Vorschriften, die rechtlich binden und das Miteinander beeinflussen? Wie können und sollen Gesetze und Normen dem Zeitgeist folgen? Wie viel staatliche Intervention ist nötig und wo ist liberale Selbstbestimmung notwendig? Diesen und weiteren Fragen geht die diesjährige Veranstaltungsreihe im Schauraum B nach. •

Ort: Schauraum B, Austrasse 24, Basel Infos: www.blaserarchitekten.ch/schauraum-b

BESICHTIGUNG

7. SEPTEMBER 2024, 10 BIS 17 UHR

TAGUNG 18. SEPTEMBER 2024

Gebäudetech

TAGUNG

29. AUGUST 2024

Am 29. August 2024 findet der GlasTermin von SIGAB im Erweiterungsbau «Quai Zurich Campus» der Zürich Versicherungen statt. Zu «Trends & Innovationen – neuste Erkenntnisse aus Forschung und Anwendung» präsentieren Experten der ETH Zürich, der ETH Lausanne, der Technischen Universität Darmstadt, des europäischen Verbands Glass of Europe sowie Fassadenplaner und -bauer aktuelle Nach haltigkeitstrends und regulatorische Entwicklungen. Jetzt anmelden und dabei sein! •

Ort: Quai Zurich Campus, Zürich Infos: www.glas-termin.ch

AUSSTELLUNG

BIS 15. SEPTEMBER 2024

Infos: stadt-zuerich.ch/gsz-ausstellungen VERANSTALTUNGSREIHE

Der Gebäudetechnik-Kongress ist die Plattform für Fach- und Führungskräfte, um Chancen und Herausforderungen im Bereich der Gebäudetechnik gesamtheitlich zu analysieren und Lösungsansätze zu diskutieren. Unter dem Motto «Nachhaltig in eine digitale Zukunft» wird erörtert, wie digitale Werkzeuge und künstliche Intelligenz den Planungs- und Bauprozess verbessern oder gar revolutionieren können. Im Zentrum steht die Frage: Wie schaffen wir den Spagat zwischen Nachhaltigkeit, Kostendruck und Fachkräftemangel? •

Ort: Trafo Baden Infos: www.gebaeudetechnik-kongress.ch

Vor zwei Jahren haben rund 15 000 Personen die Baustellen des Projekts «Zukunft Bahnhof Bern» erkundet. Auch in diesem Jahr zeigen die Stadt Bern, der RBS und die SBB ihre Fortschritte. Wie baut der RBS einen neuen Tiefbahnhof unterhalb eines anderen Bahnhofs? Wie kann die SBB eine Unterführung bauen, wenn oben Züge fahren? Erleben Sie, wie die Herausforderungen des Grossprojekts bewältigt werden. Besuchen Sie die Baustellen, informieren Sie sich an den Infoständen und fragen Sie die Fachleute alles, was Sie schon immer wissen wollten zu «Zukunft Bahnhof Bern». •

Ort: Bahnhof Bern Infos: www.zukunftbahnhofbern.ch

Im Sommer wird die Stadt zur Wärmeinsel, weil sich Gebäude, Strassen und Plätze an sonnigen Tagen stark aufheizen. Zudem hat sich das Klima über die letzten Jahrzehnte verändert, Hitzetage und Tropennächte nehmen zu. Viele Menschen leiden unter der Hitze. Damit das Stadtleben angenehm bleibt, muss jetzt gehandelt werden. Die Ausstellung in der Stadtgärtnerei erklärt einerseits die Gründe für die Erwärmung. Andererseits werden Elemente und Massnahmen gezeigt, die einen kühlenden Effekt haben. •

Ort: Stadtgärtnerei, Zürich

Viele weitere Veranstaltungen finden sich in der Agenda für Baukultur auf events.espazium.ch oder via oben stehendem QR-Code.

Folgen Sie uns auch auf Instagram oder LinkedIn oder abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter auf espazium.ch/de/newsletter

In Mitteleuropa verändern sich gegenwärtig die Wälder augenfällig. Das zeigen auch wissenschaftliche Studien und Forstinventare. Klimaerwärmung und extreme Ereignisse machen den Bäumen zu schaffen. Was ist zu tun, damit die Wälder ihre vielfältigen Leistungen auch in Zukunft erbringen können?

Text: Lukas Denzler

In den 1980er-Jahren war das Waldsterben das grosse Thema der Umweltpolitik. Das Phänomen bezeichnete damals neuartige Waldschäden, die die Wissenschaft der Luftverschmutzung und dem sauren Regen zuschrieb. Die Politik reagierte und erliess wirksame Vorschriften zur Luftreinhaltung für Kraftwerke und den motorisierten Verkehr. Der Katalysator wurde obligatorisch. Die deutsche Bezeichnung «Waldsterben» fand damals Eingang in andere Sprachen. Nun ist seit einigen Jahren in Deutschland vermehrt von einer «Waldkrise» die Rede. Vor allem die Forstbranche verwendet die neue Wortkombination. Die Anlehnung an den Begriff Klimakrise kommt nicht von ungefähr und beschreibt Hauptursache und Herausforderung gleichermassen. Aber auch die Politik begreift zunehmend den Zusammenhang. So liess sich etwa Cem Özdemir, der deutsche Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, mit folgenden Worten zitieren: «Die Klimakrise hat unseren Wald fest im Griff, lang andauernde Trockenheit und hohe Temperaturen der letzten Jahre haben bleibende Schäden hinterlassen. Nur noch jeder fünfte Baum ist vollständig gesund. Der Wald entwickelt sich zum Dauerpatienten.» 1

In unserem nördlichen Nachbarland gibt es Regionen, wo es dem Wald augenfällig nicht gut geht. Das vielleicht prominenteste Beispiel ist der Harz. In diesem bewaldeten Mittelgebirge im Grenzgebiet von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen veränderte sich das Waldbild in den letzten Jahren dramatisch. Die trockenen und heissen Jahre setzen insbesondere den Fichten zu. Der Borkenkäfer hat ein leichtes Spiel. Der «Spiegel» berichtete kürzlich in einer Reportage über «gespenstische» Landschaften. 2

Grosse Waldschäden im Jura

Auch in der Schweiz gibt es Regionen mit grossen Waldschäden. Der heisse und trockene Sommer 2018 machte vor allem den Wäldern im Jura zu schaffen. Besonders stark betroffen waren die Buchenwälder in der Ajoie im Kanton Jura. Im Sommer 2019 rief die Kantonsregierung den Zustand der Waldkatastrophe aus. So wurden etwa Wanderwege wegen der Gefahr umstürzender Bäume gesperrt. «Nach dem Notfall- und Krisenmanagement besteht die Herausforderung nun darin, den Übergang zu klimaangepassten Wäldern zu bewältigen», sagte David Eray, der jurassische Umweltminister im Mai 2023. 3

Wie einst das Waldsterben, beschäftigt der gegenwärtige Zustand der Wälder wiederum die Wissenschaft. Im Fokus stehen heute der Klimawandel und Extremereignisse. Aber auch andere Einwirkungen wie Schädlinge und hohe Stickstoffeinträge, die den Nährstoffhaushalt der Böden aus dem Gleichgewicht bringen, werden untersucht.

Dass sich Europas Wälder verändern, konnten Wissenschaftler der ETH Zürich und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL eindrücklich aufzeigen. 4 Anhand von Satellitenbildern ermittelten die Forscher die «Grünheit» der Wälder in Europa in den Sommermonaten von 2002 bis 2022. Ein «grüner» Wald steht dabei für einen mehr oder weniger gesunden Wald, während in einem «braunen» Wald etwas geschehen ist. Gründe für ein reduziertes Waldgrün im Sommer können Borkenkäferbefall, Windwurfflächen, Waldbrandflächen, Blattverfärbung im Sommer oder allenfalls auch die Waldbewirtschaftung sein.

Weil die Waldwirtschaft gemeinwirtschaftliche Leistungen erbringt, wird sie mit Mitteln der öffentlichen Hand unterstützt.1 2022 belief sich dieser Betrag auf 182.3 Mio. Fr. Die Kantone steuerten ihrerseits etwa 160 Millionen Franken bei. Den grössten Anteil der Bundesbeiträge hat mit 86.6 Mio. Fr. die Schutzwaldpflege. Die übrige Waldbewirtschaftung (Jungwald- und Stabilitätswaldpflege, die Erstellung von forstlichen Planungsgrundlagen sowie Walderschliessung ausserhalb des Schutzwaldes) wurde mit 28.7 Mio. Fr. unterstützt. Für den Schutz und die Förderung der Waldbiodiversität wurden 23 Mio. Fr. ausbezahlt. Das Programm Schutzbauten und Gefahrengrundlagen hat das Ziel, Menschenleben und erhebliche Sachwerte vor Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag, Felssturz, Rutschungen und Murgängen zu schützen. Dafür wurden 37.9 Mio. Fr. zur Verfügung gestellt.

Während von 2013 bis 2020 nur eine leichte Erhöhung der Bundesbeiträge erfolgte, wurden die Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um 25 Mio. Fr. pro Jahr aufgestockt. Grund dafür war die von beiden Räten angenommene Motion «Sicherstellung der nachhaltigen Pflege und Nutzung des Waldes» von Ständerat Daniel Fässler. Der Präsident von WaldSchweiz, dem Verband der Waldeigentümer, sorgte mit einer weiteren Motion mit dem Titel «Wald. Rasche Anpassung an den Klimawandel ist dringend», die im Juni 2024 ebenfalls sehr deutlich angenommen wurde, dafür, dass diese zusätzlichen Mittel ab 2025 weiterhin gesichert sind. 2 • (ld)

Anmerkung

1 Bundesamt für Umwelt, Jahrbuch Wald und Holz 2023

2 www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suchecuria-vista/geschaeft?AffairId=20234155

Der Vergleich der einzelnen Jahre zeigt im trockenen Jahr 2003 eine Abnahme der «Grünheit», damals aber noch auf wenige Gebiete begrenzt. Flächenhaft sticht das Phänomen in Mitteleuropa erstmals 2018 hervor. Im Jahr 2022 erreicht es schliesslich ein Maximum. Und etwas besorgt fragt man sich, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren wohl weitergeht und ob wir tatsächlich mit einer verbreiteten Waldkrise konfrontiert sind, auch hierzulande.

Landesforstinventar rüttelt auf

Für die Schweiz liefert das Landesforstinventar vertiefte Einblicke. Anhand von Stichproben erhebt es den Waldzustand, derzeit bereits zum fünften Mal. In einer ersten Zwischenbilanz wird für die Jahre 2018 bis 2022 eine höhere Zahl von toten oder geschädigten Bäumen aufgrund von Trockenheit oder Schädlingen festgestellt. 5

Regional änderte sich die Baumartenzusammensetzung. So ist die wirtschaftlich wichtigste und häufigste Baumart der Schweiz, die Fichte, im Jura, im Mittelland und in den Voralpen zurückgegangen. Vor allem im Jura erhöhte sich die Nutzung der Buche nach dem trockenen Sommer 2018. Der Bestand der Eschen ist wegen einer eingeschleppten Pilzerkrankung stark rückläufig. Auf der Alpensüdseite erleidet vor allem die Edelkastanie Einbussen (vgl. «In den Schutzwäldern werden wir Probleme bekommen», espazium.ch/de/ aktuelles/kastanie-interview-marco-conedera).

Teilweise zeichnet sich auch beim Holzvorrat –das Gesamtholzvolumen der lebenden Bäume und Sträu-

cher mit einem Durchmesser von mehr als 12 cm auf Brusthöhe – eine Trendwende ab. Nur noch in den Alpen und auf der Alpensüdseite nimmt dieser zu. In den Voralpen blieb er im Vergleich zur vorherigen Erhebungsperiode gleich, während er im Jura erstmals und im Mittelland erneut abnahm. Hier macht sich vor allem auch der kontinuierliche Rückgang der Fichte bemerkbar. Das Landesforstinventar weist noch auf einen anderen wunden Punkt hin. In immer mehr Wäldern wachsen wenig junge Bäume nach. Ein wichtiger Grund für die ungenügende Verjüngung sind die hohen Bestände der wildlebenden Huftiere: Rehe, Hirsche oder auch Gämsen. Durchschnittlich ein Viertel der Wälder sind davon betroffen – in den Alpen und insbesondere auf der Alpensüdseite jedoch wesentlich mehr.

Ein weiteres Phänomen ist der Vormarsch invasiver Neophyten. Augenfällig ist das vor allem in der Südschweiz. Der Götterbaum und die Chinesische Hanfpalme breiten sich vor allem in siedlungsnahen Wäldern aus (vgl. TEC21 48/2018 «Das Dilemma mit den neuen Arten»). Immer mehr dürfte das diesen Arten auch auf der Alpennordseite gelingen. Der Bundesrat verschärft deshalb dem Umgang mit invasiven Arten und ergänzt die Liste mit einigen Pflanzen, die nach dem 1. September 2024 nicht mehr verkauft und angepflanzt werden dürfen. Dazu zählen etwa der Kirschlorbeer oder auch die Chinesische Hanfpalme. Aus diesem Grund versuchen die Händler in den letzten Monaten, noch möglichst viele Restbestände der Palmen zu verkaufen.

Das flächige Absterben der Wälder im Jura war ein Weckruf. Claude Hêche, ehemaliger Ständerat des Kantons Jura, forderte 2019 mit einer Motion vom Bundesrat, dass dieser eine Strategie für die Anpassung des Waldes an den Klimawandel vorlegt. Die Landesregierung verabschiedete den bestellten Bericht im Dezember 2022.6

Als Hauptziel legte der Bundesrat fest, dass der Schweizer Wald als vielfältiges, resilientes und damit anpassungsfähiges Ökosystem mit seinen Leistungen erhalten bleibt und seine Funktionen für Gesellschaft und Wirtschaft auch unter veränderten Klimabedingungen erfüllen kann (Anpassung). Daneben sollen eine erhöhte Sequestrierung respektive CO2 -Bindung im Wald, eine langfristige Speicherung von CO2 in Holz und eine Substitution von fossilen Materialien und Energien einen wesentlichen Beitrag zur Minderung des Klimawandels leisten (Minderung). Zudem sollen aufgrund zunehmender Wetterextreme vermehrt auftretende Waldschäden bewältigt werden und die betroffenen Wälder soweit erforderlich in ihrer Regeneration unterstützt werden können.

Wald, Holznutzung und Klimaschutz

Gelingt die Anpassung der Wälder an den Klimawandel nicht, sind verschiedene Waldleistungen gefährdet. Etwa die Beiträge der Wald- und Holzwirtschaft zur Minderung des Treibhauseffektes.

Mittels Photosynthese wandeln Bäume CO2 in Kohlenstoff um und lagern diesen in ihre Biomasse ein. Dieser Prozess wird auch als Sequestrierung oder Speicherung im Wald bezeichnet. Wird Holz geerntet, ist dessen Verwendung entscheidend. In langlebigen Holzprodukten bleibt der Kohlenstoff gebunden. Ein Substitutionseffekt entsteht, wenn Holz anstelle von energieintensiven Materialien wie Zement, Kunststoffen oder Stahl eingesetzt wird oder als Ersatz für fossile Brennstoffe dient.

Eine nachhaltige Nutzung des Waldes sowie das Abschöpfen des jährlichen Holzzuwachses ist aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll. Holz soll, wenn immer möglich, stofflich genutzt werden. Der Holzbau sowie eine mehrfache Verwendung des Holzes sind hierfür der Schlüssel. Doch die Zusammenhänge zwischen Wald, Holznutzung und Klimaschutz sind äusserst komplex. Zu beachten sind der Kohlenstoffspeicher im Wald und in Holzprodukten, deren Veränderungen sowie die Substitutionseffekte der materiellen und energetischen Verwendung von Holz.

Die Bundesverwaltung erhebt die nationale Treibhausgasbilanz jährlich. Diese entscheidet, ob die Schweiz die international vereinbarten Ziele zur Reduktion der Treibhausgase erreicht. Weil bei der Treibhausgasbilanz des Wald- und Holzsektors sowohl diejenige des Waldes als auch der Holzprodukte betrachtet wird, ist es nicht zielführend, die Holznutzung massiv zu steigern und dabei gleichzeitig den im Wald gespeicherten Kohlenstoff stark zu reduzieren.

Wie verschiedene Studien zeigen, liegt der Schlüssel in einer optimalen Kombination. Auch die Studie «Klimaschutzleistung der Waldbewirtschaftung und Holzverwendung in der Schweiz» des Bundesamtes für Umwelt, deren Ergebnisse derzeit mit der Branche diskutiert werden, bestätigt diesen Befund. 7 Die Erkenntnisse der Studie werden im Rahmen einer allgemein verständlichen BAFU-Publikation Ende 2024 veröffentlicht werden.

Einen neuen Aspekt bringt die Klimastrategie 2050 der Schweiz mit dem Ziel Netto-Null 2050. Ab 2050 soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgasemissionen ausstossen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden. Um auf Netto-Null zu kommen, ist eine Kompensation der unvermeidbaren Restemissionen, die auf rund 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr geschätzt werden, mit negativen Emissionstechnologien (NET) unumgänglich. 8

Wald und Holz können dabei einen wertvollen Beitrag leisten, auch wenn dieser nicht überschätzt werden darf. Denkbar wären Aufforstungen oder eine nachhaltige Holznutzung mit anschliessender Verwendung des Holzes in langlebigen Produkten. Für Aufforstungen im grossen Stil stehen in der Schweiz allerdings keine Flächen zur Verfügung. Beim Holzbau stellt sich mittelfristig die Herausforderung, dass er fast ausschliesslich auf Nadelholz ausgerichtet ist. Der Klimawandel aber wird zu deutlich höheren Laubholzanteilen vor allem im Schweizer Mittelland führen.

Kernset

Abies alba – Weisstanne

Acer pseudoplatanus – Bergahorn

Fagus sylvatica – Buche

Larix decidua – Lärche

Picea abies – Fichte

Pinus sylvestris – Föhre

Pseudotsuga menziesii – Douglasie (gebietsfremde Baumart aus Nordamerika)

Und wie lange muss das Holz überhaupt erhalten bleiben, damit es als negative Emission wirklich einen dämpfenden Effekt auf die Klimaerwärmung hat (Permanez)?

Eine spätere Verbrennung des Holzes macht den Speichereffekt nämlich wieder zunichte, da das CO2 wieder in die Atmosphäre gelangt. Es geht nicht um eine Speicherung von zwanzig bis dreissig Jahren, sondern um mehrere Jahrhunderte. 9

Letztlich ist die Anpassung des Waldes an den Klimawandel zentral. Dass Baumarten mit dem künftigen Klima zurechtkommen, ist die erste Voraussetzung für eine spätere Holznutzung. Doch das allein ist nicht ausreichend. Zur besseren Ausschöpfung des Potenzials muss die Nutzung von Holz gesellschaftlich akzeptiert sein und sich die Bewirtschaftung der Wälder für Forstbetriebe und Eigentümer lohnen. Und die Waldwirtschaft muss Holzsortimente liefern, die der Markt auch nachfragt. Keine leichte Aufgabe unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen.

Nachdenklich stimmt diesbezüglich die kürzlich publizierte Forststatistik für das Jahr 2023, die durch das Bundesamt für Statistik erhoben wird. Demnach hat die Holzernte in den Schweizer Wäldern nach einer stetigen Zunahme in den letzten vier Jahren 2023 erstmals wieder abgenommen, und zwar um knapp sechs Prozent. Besonders ausgeprägt mit einem Minus von 12 Prozent war dies beim Stammholz (Sägeholz) der Fall. Zugenommen hat hingegen das Hackholz, das für die Bereitstellung von Energie verwendet wird. Der Anteil des Energieholzes an der gesamten Holzernte hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt.10

Damit der Wald die Leistungen auch künftig erfüllen kann, wird die Waldwirtschaft finanziell unterstützt (vgl. «Unterstützte Waldbewirtschaftung», S. 28). Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die Anpassung des Waldes an den Klimawandel. Aktives Eingreifen sollte jedoch wohlüberlegt und auf besonnene Art und Weise erfolgen. Ein blinder Aktionismus könnte in eine falsche Richtung führen.

Eine wichtige Frage ist, auf welche Baumarten denn gesetzt werden soll. Zum einen hofft man, dass die einheimischen Baumarten über ein gewisses Anpassungspotenzial verfügen und die jungen Bäumchen

Quercus petraea – Traubeneiche

Tilia cordata – Winterlinde

Ergänzungsset

Acer opalus – Schneeballblättriger Ahorn

Acer platanoides – Spitzahorn

Cedrus atlantica – Atlaszeder (gebietsfremde Baumart aus Nord afrika/Mittelmeerraum)

Corylus colurna – Baumhasel (gebietsfremde Baumart aus dem Mittelmeerraum / Kleinasien)

Juglans regia – Nussbaum

Prunus avium – Kirschbaum

Quercus cerris – Zerreiche (gebietsfremde Baumart aus dem östlichen Mittelmeerraum)

Quercus robur – Stieleiche

Sorbus torminalis – Elsbeere

www.testpflanzungen.ch

aus den Samen der Mutterbäume auf natürlichem Weg hervorgehen. Zum anderen gibt es Überlegungen, fremdländische Baumarten wohldosiert einzuführen, weil einige einheimische Baumarten den erwarteten Klimaveränderungen möglicherweise nicht gewachsen sind.

Oft wird dabei die Douglasie, eine ursprünglich aus Nordamerika stammende Art, ins Spiel gebracht. Der Nadelbaum hat den Vorteil, dass sein Holz im Holzbau geschätzt ist. Bei möglichen weiteren gebietsfremden Baumarten richtet sich der Fokus jedoch primär auf den angrenzenden Mittelmeerraum.

Im von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL geleiteten Projekt «Testpflanzungen» (vgl. «Testpflanzungen», S. 30) werden auf 57 Versuchsflächen in der Schweiz 18 Baumarten getestet, die in den Schweizer Wäldern im Klimawandel als potenziell zukunftsfähig gelten. Das Kernset umfasst neun Baumarten, das Ergänzungsset weitere neun. Ein Teil der zukunftsfähigen Baumarten kommt bereits vor, während einige noch fehlen.

Auf den jeweiligen Versuchsflächen werden mindestens vier Baumarten, auf sechs sogar alle 18 Baumarten getestet. Zu beantworten ist, welche der Baumarten, die gegen Ende des 21. Jahrhunderts auf einem Standort als geeignet gelten, dort schon heute gedeihen können. Dafür werden mehr als 55 000 Bäumchen über 30 bis 50 Jahre beobachtet. Finanziert wird das Projekt durch Bund und Kantone.

Den Wald vor lauter Bäumen nicht aus den Augen verlieren

Die Herausforderung der Waldbewirtschaftung wird auch weiterhin darin bestehen, die verschiedenen Ansprüche unter einen Hut zu bringen. Auf politischer Ebene bedeutet dies, die Waldpolitik mit der Ressourcenpolitik Holz, der Energiepolitik, dem Klimaschutz, dem Schutz der Biodiversität und weiteren Anspruchsgruppen auf kluge Weise zu verknüpfen.

Waldverjüngung nach Sturmschäden am Zürcher Pfannenstiel. Die Schösslinge werden gegen Wildverbiss geschützt.

Dies war wohl auch Absicht der ehemaligen Bundesrätin Simonetta Sommaruga, als sie im Sommer 2022 der Verwaltung den Auftrag erteilte, eine integrale Waldund Holzstrategie auszuarbeiten. Damit sollen ab 2025 die Waldpolitik und die Ressourcenpolitik Holz des Bundes zusammengeführt werden. Derzeit ist das Bundesamt für Umwelt daran, einen Strategiebericht zu erstellen. Dieser soll demnächst interessierten Akteuren zur Stellungnahme vorgelegt werden.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die gute Balance zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen dabei eine zentrale Rolle spielt. Letztlich stellt sich – unabhängig von der unsicheren Waldentwicklung angesichts des Klimawandels – jedoch auch die grundsätzliche Frage, inwiefern Urproduktion in einem Hochlohn-Dienstleistungsland wie der Schweiz überhaupt noch möglich ist. •

Lukas Denzler, dipl. Forst-Ing. ETH / Journalist, Korrespondent TEC21, lukas.denzler@bluewin.ch

Anmerkungen

1 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Pressemitteilung Nr. 43/2024 – Waldzustand: Nur jeder fünfte Baum ist gesund, 13. Mai 2024.

2 Der Spiegel / Claus Hecking: Waldsterben durch den Borkenkäfer – Tod aus der Rammelkammer, 25/2024.

3 Medienmitteilung Bundesamt für Umwelt: Unter wachsendem Druck – Der Schweizer Wald soll sich dem Klimawandel anpassen, 4. Mai 2023.

4 Mauro Hermann et al: Meteorolgical history of low-forest-greenness events in Europe in 2002–2022. Biogeosciences 20, 11554-1180, 2023. WSL-News vom 31. März 2023.

5 Medienmitteilung zu den Zwischenergebnissen des fünften Landesforstinventars – Der Schweizer Wald leidet unter den Wetterextremen, 30. Mai 2023. WSL-News vom 30. Mai 2023.

6 Schweizerische Eidgenossenschaft: Anpassung des Waldes an den Klimawandel. Bericht des Bundesrats, 2. Dezember 2022. Medienmitteilung.

7 www.bafu.admin.ch > Themen > Thema Wald und Holz > Fachinformationen > Funktionen und Leistungen > Wald, Holz und CO 2

8 Schweizerische Eidgenossenschaft: Langfristige Klimastrategie der Schweiz. Bundesrat, 27. Januar 2021, Website BAFU.

9 Stadt Zürich / Amt für Hochbauten / Fachstelle Umweltgerechtes Bauen: Bilanzierung von Negativemissionen (NET) im Bauwesen, März 2023.

10 www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/medienmitteilungen.assetdetail.32030498.html

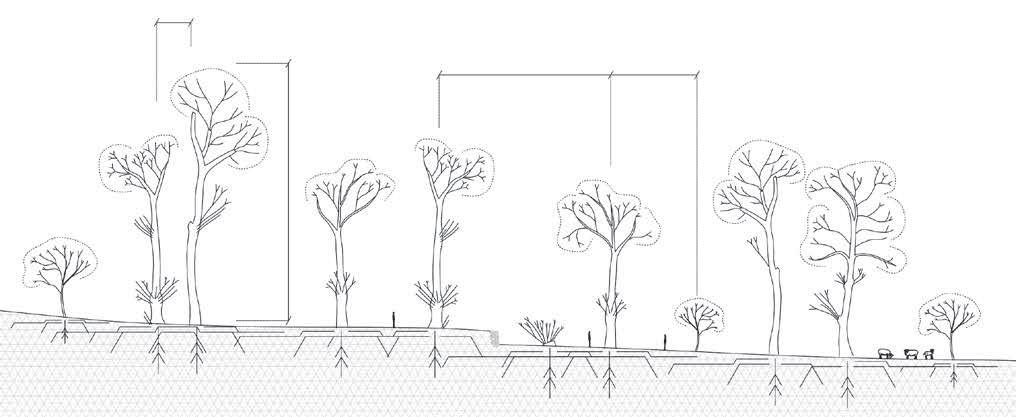

Kastanienselven gehören zu den traditionellen Agroforstsystemen der Schweiz. Die meisten Haine sind mittlerweile aufgegeben und verschwunden. Nur noch auf Restflächen werden die alten Praktiken der Kastanienkultur erhalten. Es entstehen aber auch neue Ideen für die Zukunft der «Chestene» – gar im urbansten Raum der Nordschweiz.

Im preisgekrönten «Blutbuch» beschreibt Kim de L’Horizon die Kastanie als einen Baum, der sich schon immer bewegt hat: «Wenn ich nun aber heute an die Kastanien denke, dann denke ich, (…) dass Kastanien seit jeher magisch sind, dass jeder Baum männliche und weibliche Blüten trägt, dass sie tausend Jahre alt werden können, dass sie so magisch sind, dass sie jeden Herbst Heerscharen von Kindern verzaubern, dass sie die Römer*innen verzaubert haben, (...), dass die Kastanienmagie sich die Beine der Kolonialist*innen anzog, dass die Kastanien mit den ausgeliehenen römischen Körpern durch ganz Europa liefen, sich überall anpflanzen liessen und an Orte kamen, an die sie ohne Beine niemals gekommen wären, dass sie im Gegenzug die armen Bergbauern beispielsweise im Tessin durch viele Winter am Leben hielten.»

Als die Römer vor über 2000 Jahren begannen, das Gebiet der heutigen Schweiz zu erobern, brachten sie nicht nur eine neue Sprache, Religion und Kultur mit –sie hatten neben Rebstöcken auch jede Menge Edelkastanien im Gepäck. An den hügeligen, mageren und südlich ausgerichteten Hängen der Alpentäler, an denen Getreide nur schlecht gedeiht, pflanzten sie Kastanienbäume zur Sicherung ihrer Nahrungsmittelversorgung. Alte Eichenwälder mussten der neuen Pflanze weichen.

In Castasegna ganz im Süden des bündnerischen Bergell zeugt noch die ehemals grösste und mittlerweile schönste traditionelle Kastanienselve Europas von diesem Umbruch. Auf einer Fläche von über 20 Fussballfeldern wachsen Hunderte von Kastanienbäumen unterschiedlichen Alters in die Höhe. Selven gehören nebst den Hochstammobstgärten in der Ost- und Zentralschweiz und den Wytweiden im Jura zu einem der drei traditionellen Agroforstsystemen in der Schweiz.