À CŒUR OUVERT

La retraite un mercredi midi

GESTION

La colère est-elle appropriée au travail ?

DROIT

Pharmacien en tout lieu et en tout temps ?

La retraite un mercredi midi

La colère est-elle appropriée au travail ?

Pharmacien en tout lieu et en tout temps ?

SUR LES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

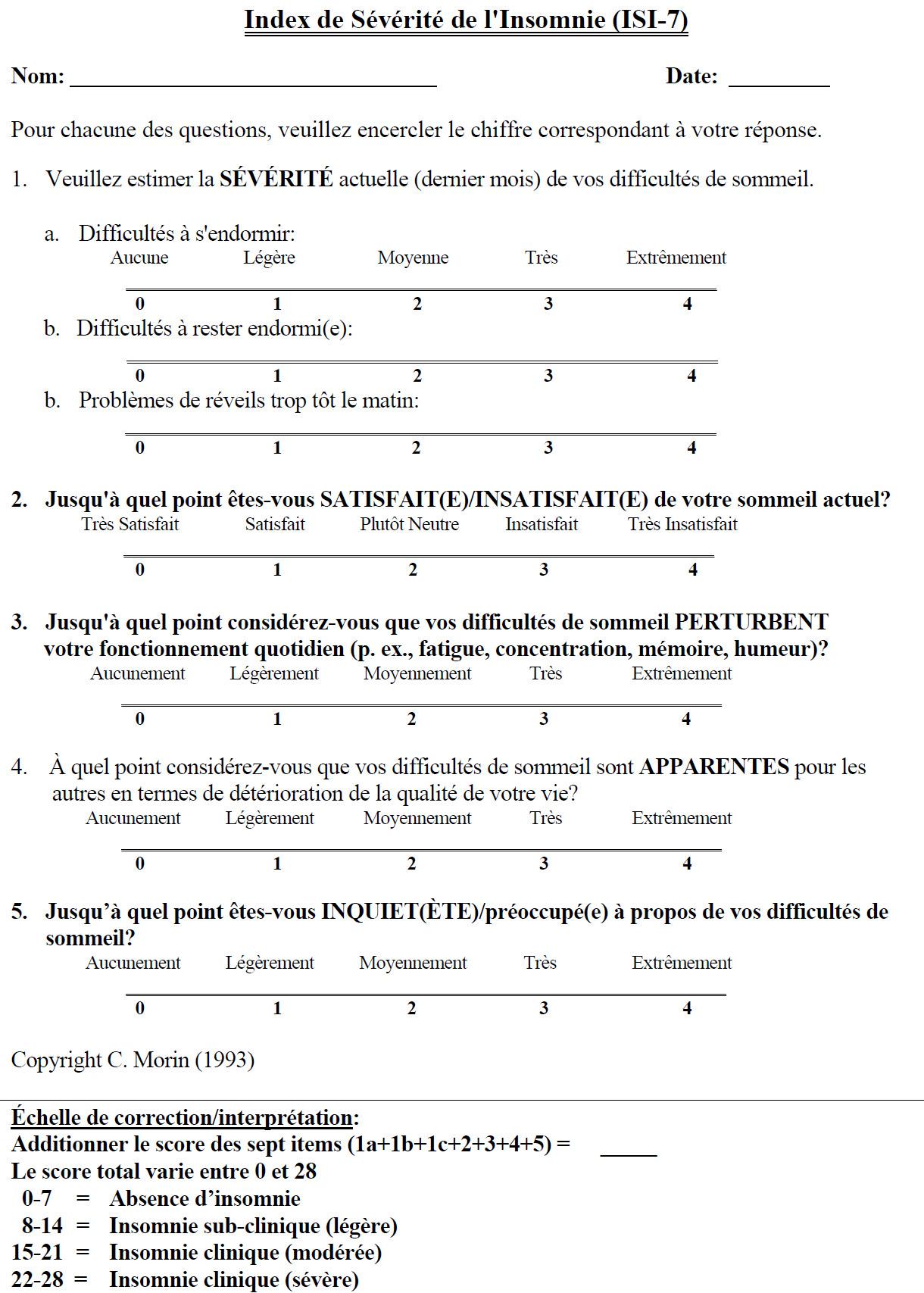

Prise en charge de l’insomnie chronique en première ligne : introduction à la thérapie comportementale brève

LE PREMIER ET SEUL ANTAGONISTE NON HORMONAL DE LA NEUROKININE B (NKB)

INDIQUÉ POUR LE TRAITEMENT DES SYMPTÔMES

VASOMOTEURS ASSOCIÉS À LA MÉNOPAUSE1-3*.

ANTAGONISTE NON HORMONAL* DE LA NKB

VEOZAH (comprimés pelliculés de fezolinetant) est indiqué pour le traitement des symptômes vasomoteurs (SVM) modérés à sévères associés à la ménopause1

VEOZAH a obtenu des réductions statistiquement significatives de la fréquence des symptômes vasomoteurs modérés à sévères entre le début de l’étude et la semaine 12 (p < 0,001; paramètres d’évaluation principaux conjoints) par rapport au placebo1† Réduction de 63,5 % de la fréquence des symptômes vasomoteurs modérés à sévères par 24 heures avec VEOZAH par rapport à 43,1 % avec le placebo (variation moyenne par rapport aux valeurs initiales, calculée selon la MMC : -7,5 par rapport à -5,0 respectivement).

Utilisation clinique :

• Enfants (moins de 18 ans) : non indiqué.

• Personnes âgées (≥ 65 ans) : aucune donnée n’est disponible; par conséquent, aucune indication n’a été recommandée.

Contre-indications :

• Cirrhose avérée

• Insuffisance rénale sévère ou terminale

• Patientes qui utilisent de façon concomitante des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP1A2

• Grossesse avérée ou présumée

Mises en garde et précautions pertinentes :

• Incidence sur d’autres affections malignes;

• Considération du rapport risque/bénéfice pour le traitement des femmes atteintes d’un cancer du sein avéré ou antérieur ou d’autres affections malignes œstrogénodépendantes;

• Risque d’hyperplasie endométriale et de carcinome endométrial;

MMC : méthode des moindres carrés.

* La portée clinique comparative est inconnue.

• Non recommandé en cas d’insuffisance hépatique chronique modérée (classe B de Child-Pugh); non étudié en cas d’insuffisance hépatique chronique sévère (classe C de Child-Pugh) et non recommandé pour cette population;

• Risque d’élévation des transaminases hépatiques et d’hépatotoxicité;

• Effectuer des analyses sanguines de base pour évaluer la fonction hépatique et vérifier l’absence de lésions (y compris les taux sériques d’alanine aminotransférase [ALT], d’aspartate aminotransférase [AST], de phosphatase alcaline [PA] et de bilirubine [totale et directe]), avant de commencer le traitement par VEOZAH. Effectuer des analyses de laboratoire hépatiques tous les mois pendant les 3 premiers mois, à 6 mois et à 9 mois après l’instauration du traitement;

• Non recommandé aux femmes qui allaitent.

Pour plus d’information : Consultez la monographie du produit à l’adresse www.veozahmonographie.ca pour obtenir des informations importantes sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant le 1-888-338-1824.

† SKYLIGHT 2 était une étude de phase 3 à double insu, à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, à groupes parallèles, dans laquelle des femmes ayant atteint la ménopause ont été réparties aléatoirement entre deux groupes : VEOZAH à 45 mg (n = 167) et un placebo (n = 167) une fois par jour pendant 12 semaines. Après la période de traitement à double insu de 12 semaines, toutes les patientes ont reçu du fezolinetant pendant une période de prolongation de 40 semaines. Les femmes participantes sous placebo ont été re-randomisées dans le groupe VEOZAH afin d’en évaluer l’innocuité pour un total de 52 semaines d’exposition. La population des études comprenait des femmes ayant atteint la ménopause présentant une moyenne minimale de 7 symptômes vasomoteurs modérés à sévères par jour. Les paramètres d’évaluation principaux conjoints de l’efficacité étaient la variation de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à sévères entre le début de l’étude et les semaines 4 et 12. Fréquence moyenne des symptômes vasomoteurs modérés à sévères sur 24 h au début de l’étude : 11,8 avec VEOZAH, 11,6 avec placebo1

RÉFÉRENCES : 1. Monographie de VEOZAH. Markham, ON : Astellas Pharma Canada, Inc. 2. The North American Menopause Society (NAMS). Menopause. 2023;30(6):573-590. 3. Données internes. Astellas Pharma Canada, Inc. 4.Yuksel N, Evaniuk D, Huang L, et al. Directive clinique no 422a : Ménopause : symptômes vasomoteurs, agents thérapeutiques d’ordonnance, médecines douces et complémentaires, nutrition et mode de vie. J Obstet Gynaecol Can. 2021 Oct;43(10):1188-1204.e1.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Astellas Pharma Inc. ou ses sociétés affiliées.

MAT-CA-VEO-2025-00047 03/25

CP 83621, Montréal QC H2J 4E9 1 877 687-7321 n téléc. 1 888 889-9522 n www.professionsante.ca

GESTION DE LA MARQUE

PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, CANADA, GROUPE SANTÉ

Donna Kerry 416 786-6315 dkerry@ensembleiq.com

ÉDITORIAL

RÉDACTEUR EN CHEF ET ÉDITEUR ADJOINT

Christian Leduc n cleduc@ensembleiq.com

RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE

Aude Boivin Filion n abfilion@ensembleiq.com

JOURNALISTES

Anaïs Bouitcha n abouitcha@ensembleiq.com

Geoffrey Dirat n gdirat@ensembleiq.com

RÉVISION LINGUISTIQUE

Sylvie Gourde

COLLABORATEURS

Christophe Augé, pharmacien

Lyne Beausoleil, conseillère en ressources humaines

Line Blackburn, conseillère en ressources humaines

Mélanie Carrier, pharmacienne

Marie-Hélène Dufays-Marinescu, journaliste

Paul Fernet, avocat et pharmacien

Rachel Fournier, conseillère en ressources humaines

Lu-Ann Murdoch, pharmacienne

Laurie Noreau, journaliste

COMITÉ DE RÉDACTION

PROFESSION SANTÉ

Christophe Augé, pharmacien

Guylaine Bertrand, pharmacienne

Christine Larivière, pharmacienne

Céline Léveillé-Imbeault, pharmacienne

Mathieu Pelletier, médecin

Geneviève Tirman, pharmacienne

MEDACTUEL

Johanne Blais, médecin

Roger Ladouceur, médecin

Diane Poirier, médecin

VENTES ET PUBLICITÉS

DIRECTEURS DE COMPTES

Norman Cook 647 290-3967 ncook@ensembleiq.com

Scott Tweed n 416 230-4315 n stweed@ensembleiq.com

GESTIONNAIRE DES PROJETS

Tiffany Kim n tkim@ensembleiq.com

COORDONNATRICE, VENTES ET ÉDITORIAL

Sylvie Graveson 514 805-0634 sgraveson@ensembleiq.com

CONCEPTION/PRODUCTION/MARKETING

DIRECTRICE, CRÉATION

Nancy Peterman n npeterman@ensembleiq.com

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Dino Peressini n dperessini@ensembleiq.com

GESTIONNAIRE DE LA PRODUCTION

Lisette Pronovost n lpronovost@ensembleiq.com

GESTIONNAIRE DU MARKETING

Aline Kirimli akirimli@ensembleiq.com

SERVICE DES ABONNEMENTS

Questions relatives à l’abonnement contact@professionsante.ca

ABONNEMENT IMPRIMÉ

Canada 118 $ par an, 15,40 $ l’exemplaire. ABONNEMENT NUMÉRIQUE

68 $ par an, 111 $ pour deux ans POUR NOUS LIRE EN LIGNE

Profession Santé se trouve sur le site sécurisé ProfessionSante.ca (inscription gratuite). Site accessible aux professionnels de la santé, aux étudiants en médecine et en pharmacie, ainsi qu’aux résidents.

DIRIGEANT(E)S

PRÉSIDENTE ET CHEFFE DE LA DIRECTION Jennifer Litterick

PREMIÈRE DIRECTRICE, FINANCES Jane Volland

PREMIÈRE DIRECTRICE, RESSOURCES HUMAINES Ann Jadown

CHEF DES OPÉRATIONS Derek Estey

Profession Santé est publié 7 fois par an par EnsembleIQ. Le contenu du magazine ©2025 par Stagnito Partners Canada Inc. ne peut pas être reproduit sans autorisation. Profession Santé reçoit de temps à autre des commentaires et des documents (y compris des lettres à l’éditeur) non sollicités. Profession Santé, ses sociétés affiliées et cessionnaires peuvent utiliser, reproduire, publier, rééditer, distribuer, garder et archiver ces soumissions, en tout ou en partie, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sans aucune rémunération de quelque nature. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec – 1980, Bibliothèque du Canada –1980, ISSN 0229-9429, Convention de la poste-publication N° 42940023

Y a-t-il vraiment un « choc des générations » ? 7 BRÈVES

L’indomptable Mammouth – Réflexions sur le système de santé au Québec

Hormonothérapie et santé urinaire des femmes : un lien complexe 11

Dr Thierry Petry – La retraite un mercredi midi 16

Urgence climatique – « Votre voix, votre engagement, peuvent faire la différence » 23

11 23

16

Ce que les patrons attendent vraiment de la relève Dans la peau (et le cerveau) d’un patron médecin

Portrait de la relève idéale en pharmacie

2025

SUR LES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE

49

Prise en charge de l’insomnie chronique en première ligne : introduction à la thérapie comportementale brève

Nouveaux produits, nouvelles indications et avis de Santé Canada

La colère est-elle appropriée au travail ?

Contribution stratégique unique – Un levier essentiel dans un milieu en transformation

Pharmacien en tout lieu et en tout temps ?

PrREXULTIMD est indiqué en appoint à des antidépresseurs pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez les adultes ayant obtenu une réponse inadéquate aux traitements antérieurs avec des antidépresseurs prescrits pour l’épisode dépressif en cours3 .

COMME OPTION DE TRAITEMENT D’APPOINT DE 1,2*

Pour les patients ayant obtenu une réponse inadéquate au traitement antidépresseur pour l’épisode de TDM en cours

Les lignes directrices 2023 du CANMAT recommandent d’envisager sans délai une option d’appoint en cas de réponse insu sante au premier ou au deuxième antidépresseur utilisé1

Usage clinique :

Découvrez les médicaments d’appoint recommandés en première ligne contre le TDM dans les lignes directrices du CANMAT

Lorsqu’il considère le recours à REXULTI à titre de traitement d’appoint du TDM, le clinicien doit tenir compte des préoccupations relatives à l’innocuité associées aux antipsychotiques, qui constituent la classe de médicaments à laquelle REXULTI appartient. Les préoccupations relatives à l’innocuité de cette classe de médicaments comprennent : le gain pondéral; l’hyperlipidémie; l’hyperglycémie; la dyskinésie tardive et le syndrome malin des neuroleptiques. REXULTI ne devrait être prescrit à des patients atteints de TDM que par des cliniciens qui ont de l’expérience dans le dépistage précoce et la prise en charge des problèmes d’innocuité associés à cette classe de médicament et qui en connaissent l’importance.

L’e cacité et l’innocuité de REXULTI dans le traitement d’appoint du TDM ont été démontrées lors d’essais contrôlés par placebo de 6 semaines menés à double insu chez des patients adultes. On ignore donc la durée requise du traitement d’appoint par REXULTI. Lorsque REXULTI est prescrit en association avec des antidépresseurs pour traiter un TDM, ce doit être pour la période la plus brève qui est cliniquement indiquée. On ignore si l’e cacité de ce produit dans le cadre du traitement d’appoint est attribuable à REXULTI seulement ou si elle est le résultat du traitement d’appoint à un antidépresseur.

• L’innocuité et l’e cacité de REXULTI n’ont pas été évaluées de manière systématique chez les patients de 65 ans et plus atteints de TDM. Il faut administrer ce médicament avec prudence chez les patients âgés. • REXULTI n’est pas indiqué chez les enfants (de moins de 18 ans) et n’est pas recommandé chez ces derniers.

Mises en garde et précautions les plus importantes : Mortalité accrue chez les patients âgés atteints de démence : Les patients âgés atteints de démence traités par un antipsychotique atypique présentent un risque de décès plus élevé que ceux recevant un placebo. L’analyse des résultats de 13 études contrôlées par placebo utilisant divers antipsychotiques atypiques (durée modale de 10 semaines) menées auprès de tels patients a révélé que le taux de mortalité était 1,6 fois plus élevé en moyenne chez les patients traités. Même si les causes de mortalité étaient variées, la plupart des décès étaient soit d’origine cardiovasculaire (p. ex., insu sance cardiaque, mort subite), soit d’origine infectieuse (p. ex., pneumonie).

Autres mises en garde et précautions pertinentes :

• Régulation de la température corporelle

• Risque de chutes et de somnolence

• Contient du lactose

• Hypotension orthostatique

• Risque d’allongement de l’intervalle QT

• Les patients doivent faire l’objet d’une évaluation visant à déceler tout antécédent d’abus de drogue

• Conduite de véhicules et utilisation de machines

• Des cas d’hyperglycémie et d’acidose diabétique ont été signalés

• Gain pondéral

• Dyslipidémie

• Hyperprolactinémie

• Priapisme

• Risque de leucopénie/neutropénie

• Thromboembolie veineuse

• Réactions d’hypersensibilité graves

• Syndrome malin des neuroleptiques

• Dyskinésie tardive

• Risque de crises d’épilepsie/convulsions

• Risque de suicide

• Risque de comportements compulsifs/ troubles du contrôle des impulsions

• E ets indésirables cutanés graves

• Dysphagie

• Ne pas utiliser durant la grossesse ou l’allaitement

• Administrer avec prudence aux patients âgés vu la possibilité d’un risque accru d’événements indésirables cérébrovasculaires potentiellement mortels

• Surveillance et tests de laboratoire : la glycémie, le bilan lipidique à jeun et le poids corporel, de même que la formule sanguine complète, la numération et la formule leucocytaires, le taux de prolactine et la tension artérielle doivent être déterminés au début du traitement et vérifiés périodiquement par la suite.

Pour de plus amples renseignements : Consultez la monographie du produit au www.rexultimonographie.ca pour obtenir des renseignements importants sur les e ets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également obtenir la monographie en appelant au 1 877 341-9245

CANMAT : Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments.

* Consulter les lignes directrices pour connaître toutes les recommandations.

Références : 1. Lam RW, Kennedy SH, Adams C, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2023 Update on Clinical Guidelines for Management of Major Depressive Disorder in Adults. Can J Psychiatry. 2024;69(9):641-87.

2. CANMAT. Données internes. Lettre du CANMAT au CCPP.

3. Monographie de REXULTI. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Toutes les marques de commerce suivies des mentions MD ou MC sont protégées (déposées ou non) par leurs propriétaires ou concédants de licence. Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le www.otsukacanadatm-mc.ca © Otsuka Canada Pharmaceutique et Lundbeck Canada Inc. Tous droits réservés.

On attribue au sociologue et philosophe allemand Karl Mannheim (1893-1947) la paternité de la notion de « choc des générations ».

En somme, les membres d’un même groupe d’âge partagent des expériences collectives qui font en sorte qu’une identité générationnelle se dégage. Cette nouvelle identité peut cependant entrer en collision avec celles des générations précédentes.

À titre d’exemple, on dit des nouveaux travailleurs qu’ils accordent une place plus importante à la conciliation travail-vie personnelle, quitte à changer plus rapidement de milieu de travail si les conditions d’emploi ne leur conviennent pas.

Dans le milieu de la santé, ce trait générationnel pose un défi aux gestionnaires de 40 ans et plus. Certains d’entre eux arguent que les patients ne choisissent pas lorsqu’ils sont malades et que le travail le soir et les fins de semaine est une nécessité.

Cette réticence aux heures de travail prolongées peut être vraie chez une partie de la relève, mais les nouveaux cliniciens arrivent aussi sur le marché du travail avec une tonne de nouvelles idées pour améliorer la prestation de soins et de services. Bref, comme tout phénomène de société, une myriade de nuances s’impose.

Dans notre dossier de une (à la page 23), nous avons donné la voix aux patrons des cliniques médicales, des unités de soins hospitalières et des pharmacies afin qu’ils partagent leurs attentes vis-à-vis des jeunes professionnels qu’ils supervisent en stage

ou en résidence. Que cherchent-ils exactement chez leurs successeurs ?

On y découvre notamment qu’un chef des soins intensifs comme le Dr François Marquis cherche chez les nouveaux cliniciens des traits de caractère différents de ceux que la Dre Guila Delouya, qui exerce en radio-oncologie, estime importants.

ticipation des patients-partenaires dans leurs cursus. Mais rien ne remplace le vécu en GMF, à l’hôpital, en pharmacie ou dans les autres milieux de soins.

Cette réalité du terrain constitue actuellement un véritable baptême de feu pour la relève. Les jeunes professionnels arrivent trop souvent dans des milieux de travail vétustes, aux prises avec des pénuries importantes de personnel et qui font l’objet de coupes budgétaires.

Les jeunes médecins entament d’ailleurs leur pratique au moment où le gouvernement envisage d’imposer des mesures « d’imputabilité » au corps médical qui seraient basées sur de nouveaux indicateurs de performance. Au moment d’écrire ces lignes, rien ne porte à croire que le projet de loi 106 sera modulé pour tenir compte de la réalité des jeunes médecins par rapport à celles des médecins ayant plus d’expérience.

ARRIVENT TROP SOUVENT

DANS DES MILIEUX DE TRAVAIL VÉTUSTES, AUX

PRISES AVEC DES PÉNURIES

IMPORTANTES DE PERSONNEL ET QUI FONT L’OBJET DE COUPES BUDGÉTAIRES.

La relève en pharmacie fait face à des défis différents. Avec la publication des règlements en lien avec la loi 31 (anciennement le projet de loi 67) le 11 juin dernier, les nouveaux pharmaciens commencent leurs carrières avec un rôle de clinicien passablement élargi. Avec la levée des contraintes légales précédentes, les pharmaciens se trouvent désormais face à une page blanche professionnelle. Cela est à la fois grisant et aussi intimidant. Un temps d’acclimatation sera nécessaire pour apprivoiser ce nouveau rôle et faire la pédagogie requise auprès des patients sur ce qui leur sera possible ou non de faire pour les aider.

De l’avis des patrons que nous avons interviewés, l’un des principaux défis auxquels est confrontée la relève demeure la communication avec les patients. À cet égard, il faut reconnaître que les facultés des sciences de la santé ont fait un pas de géant dans les dernières années afin de préparer les étudiantes et étudiants à la réalité du terrain, notamment avec la par-

C’est là que le mentorat des « anciens » est fondamental. Car, même s’il y a parfois un choc entre les générations, il y a aussi une transmission des savoir-faire et des savoirêtre pour accompagner la relève dans ce qu’elle s’apprête à accomplir pour les patients québécois. n

Recommandés comme traitement de première intention des douleurs musculosquelettiques aiguës1,2*

Voltaren est le seul AINS topique vendu sans ordonnance au Canada. Il contient un anti-inflammatoire puissant qui soulage les douleurs musculaires et articulaires1,9-11.

:

Recommandé comme traitement de première intention des douleurs migraineuses, des céphalées de tension, des douleurs dentaires et des douleurs menstruelles3-8†

La tolérabilité et le profil d’innocuit ardiovasculaire d’Ad

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ DU SOULAGEMENT DE LA DOULEUR ET TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR LES OPTIONS DE TRAITEMENT EN VENTE LIBRE

AINS : anti-inflammatoire non stéroïdien

* D’après les lignes directrices 2020 de l’American College of Physicians et de l’American Academy of Family Physicians

† D’après les lignes directrices de l’European Headache Federation (2019), de la revue Le Médecin de famille canadien (2015), de l’American Dental Association (2020), de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (2017) et de l’American Family Physician (2021).

RÉFÉRENCES : 1. VOLTAREN EMULGEL Extra fort et VOLTAREN EMULGEL Douleur articulaire Extra fort. GSK Soins de santé aux consommateurs SRI. 10 janvier 2022. 2. Qaseem A, et al Ann Intern Med. 2020;173(9):739-748. 3. ADVIL comprimés, caplets, et gélules; ADVIL ExtraFort; ADVIL Muscles et Articulations; ADVIL 12 Heures. GSK Soins de santé aux consommateurs SRI. 18 juin 2020. 4. Steiner TJ, et al J Headache Pain. 2019;20:57. 5. Becker WJ, et al Can Fam Physician. 2015;61(8):670-679. 6. Oral Analgesics for Acute Dental Pain. American Dental Association. Publié en 2020. Dernière mise à jour en septembre 2022. Consulté le 12 juin 2023. https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/oral-analgesics-for-acute-dental-pain. 7. Burnett M, Lemyre M. J Obstet Gynaecol Canada. 2017;39(7):585-595. 8. McKenna KA, Fogleman CD. Am Fam Physician. 2021;104(2):164-170. 9. Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada, février 2024. 10. Predel HG, et al Med Sci Sports Exerc. 2012;44:1629-1636. 11. Duteil L, et al. Clin Exp Dermatol. 1990;15:195-199. 12. Moore N, et al Clin Drug Investig. 1999;18(2):89-98. 13. Andersohn F, et al Circulation. 2006;113(16):1950-1957. 14. García Rodríguez LA, et al J Am Coll Cardiol. 2008;52(20):1628-1636. 15. Van Staa TP, et al J Intern Med. 2008;264:48192. 16. Fosbøl EL, et al Clin Pharmacol Ther. 2009;85(2):190-197. 17. McGettigan P, Henry D. PLoS Med. 2011;8(9):e1001098.

Pour en savoir plus sur la façon d’évaluer les risques du produit par rapport à ses bienfaits, veuillez consulter la monographie. Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette. et le profil d’innocuité cardiovasculaire d’Advil ont été bien étudiés et établis3,12-17.

Haleon Canada, Mississauga (Ontario) L5R 4B2

Marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Haleon.

©2024 Haleon ou son concédant de licence.

PM-CA-ADV-23-00161

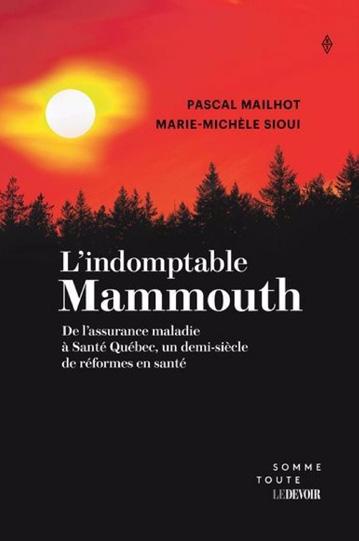

L’INDOMPTABLE MAMMOUTH

Publié en avril dernier, l’essai L’indomptable Mammouth retrace un demi-siècle de réformes politiques du système de santé afin d’améliorer l’offre de soins aux Québécois.

MARIE-HÉLÈNE DUFAYS MARINESCU

Coécrit par la journaliste Marie-Michèle Sioui et l’ancien conseiller politique Pascal Mailhot, le livre de 270 pages repose sur les témoignages d’une trentaine de personnalités ayant contribué à façonner le réseau de la santé depuis plus de 50 ans.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, deux de ses prédécesseurs, les Drs Gaétan Barrette et Philippe Couillard, ainsi que la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, ont été conviés à participer à un panel de discussion sur les réformes du réseau lors du lancement du livre, le 5 mai dernier. Le panel était animé par le directeur du quotidien Le Devoir, Brian Myles.

Santé Québec, un aboutissement ?

Lors du panel, Christian Dubé a affirmé que Santé Québec représente une occasion d’effectuer un grand nombre de changements qui n’ont pas pu être réalisés au cours des nombreuses réformes précédentes.

Ex-ministre de la Santé et ex-premier ministre du Québec, Philippe Couillard a souligné qu’environ dix années seront nécessaires pour vraiment évaluer l’impact de Santé Québec sur l’offre de soins à la population. Entre-temps, il suggère de ne plus entreprendre une nouvelle réforme de cette ampleur, mais plutôt de se concentrer à faire des ajustements en cours de route.

À titre d’exemple, Philippe Couillard a mis de l’avant l’importance de revoir la rémunération des médecins dans le réseau afin d’y inclure une composante en lien avec la qualité des services rendus à la population et non seulement le volume. Idem pour le financement des hôpitaux, qui devrait tenir compte des résultats pour les patients et ne pas reposer uniquement sur l’historique budgétaire.

L’Indomptable mammouth : de l’assurance maladie à Santé Québec : un demi-siècle de réformes en santé

Marie-Michèle Sioui et Pascal Mailhot Édition Somme Toute 270 pages

Outre l’importance de revoir les mécanismes de rémunération du réseau, Joanne Castonguay estime également qu’un effort supplémentaire doit être apporté à l’intégration des services.

Actuellement, les indicateurs de performance, notamment de l’amélioration de la santé de la population, seraient toujours insuffisants, a poursuivi la commissaire. Elle a d’ailleurs annoncé qu’elle présentera en juin la première partie de ses travaux à ce sujet. Cette évaluation permettra de comparer le Québec aux autres provinces canadiennes, ainsi qu’au reste du monde.

Sans dévoiler tout le contenu du rapport, Joanne Castonguay a néanmoins précisé que le manque d’indicateurs pour mesurer la santé en matière de promotion et prévention est un élément qui en ressortira, de même que l’accès inadéquat aux soins malgré une augmentation du nombre d’inscriptions auprès des groupes de médecins de famille.

Selon Philippe Couillard, des indicateurs devraient être développés du point de vue des usagers qui obtiennent des services, notamment sur le plan de l’accessibilité, de la sécurité des soins, des résultats d’intégration et de continuité des soins. n

Donna Kerry, vice-présidente principale du Groupe Santé d’EnsembleIQ, est heureuse d’annoncer la nomination de Christian Leduc à titre d’éditeur adjoint. Il cumulera cette nouvelle fonction à celle de rédacteur en chef du magazine Profession Santé et du site ProfessionSanté.ca, qu’il occupait déjà.

Christian Leduc est devenu journaliste pour L’actualité pharmaceutique en 2007, puis chez Profession Santé en 2009. Il a été nommé rédacteur en chef adjoint à la fin de l’année 2016, puis rédacteur en chef en janvier 2021. Il est également directeur de la rédaction de Québec Pharmacie depuis 2018.

LAURIE NOREAU

La thérapie hormonale est considérée comme une solution potentielle dans le traitement ou la prévention des symptômes génito-urinaires. Pourtant, chez les femmes ménopausées, la prise d’hormones serait associée à une moins bonne santé de la vessie.

C’est ce que révèle une étude transversale menée auprès de 3126 femmes âgées de 18 ans ou plus à différents stades de la ménopause1. Les chercheurs ont pu brosser un portrait de l’effet des hormones sur la santé urinaire des femmes à différents moments de leur vie.

Il apparaît qu’en préménopause, la prise d’hormones semble plutôt inoffensive dans la santé et la fonction de la vessie des femmes ainsi que dans la prévalence des symptômes des voies urinaires inférieures. En se basant sur des échelles d’évaluation de la santé urinaire, les résultats des utilisatrices de contraceptif oral, d’anneau vaginal, de dispositif intra-utérin (DIU) ou de timbre contraceptif étaient similaires à ceux des non-utilisatrices.

En revanche, chez les femmes en périménopause et en postménopause, la prise d’œstrogène topique ou d’hormonothérapie systémique était associée à un résultat plus faible pour pratiquement tous les critères de santé de la vessie. En postménopause, la prise d’hormones entraînait une différence de 5 à 6 points pour chaque critère sur l’échelle BHS (Bladder Health Scales).

Tous les indices de la fonction urinaire étaient aussi significativement plus bas chez les utilisatrices d’hormones en postménopause. En périménopause, les résultats se sont révélés plus faibles dans la fréquence, la sensation et la rétention urinaire par rapport aux non-utilisatrices. Les symptômes d’incontinence urinaire d’urgence et d’incontinence urinaire d’effort étaient aussi plus fréquents.

Ces résultats n’ont toutefois pas permis d’établir de relation de cause à effet entre l’hormonothérapie et la santé urinaire. En

effet, les chercheurs ne peuvent écarter la possibilité que certaines femmes présentant davantage de symptômes d’incontinence urinaire ou une fonction urinaire plus faible se tournent vers l’hormonothérapie comme traitement potentiel, amplifiant le risque réel posé par la thérapie hormonale.

L’étude transversale ne tenait pas compte d’autres facteurs de risque, comme l’obésité, le tabagisme ou le niveau d’activité physique.

Près de 40 % (n=469) des femmes en préménopause ayant participé à l’étude ont rapporté la prise d’hormones. Chez les femmes en périménopause, 21,5 % (n=56) ont indiqué faire l’usage d’hormones et chez les femmes en postménopause, cela concernait 13,2 % (n=216) d’entre elles.

Deux outils de validation ont été utilisés pour établir la santé de la vessie, soit le BHS (Bladder Health Scales) et le BFI (Bladder Fonction Indices). La fréquence des symptômes cliniques des voies urinaires inférieures a été évaluée grâce au LURN Symptoms Index qui répertorie les dysfonctions urinaires s’étant produites dans les sept jours précédents.

Les effets d’une thérapie locale ou systémique

Comme l’ont montré des études récentes, la voie d’administration de l’œstrogène influencerait son effet sur la santé urinaire. Une hormonothérapie systémique pourrait exacerber ces symptômes, notamment l’incontinence urinaire, alors que l’œstrogène localisé apaiserait les symptômes de vessie hyperactive et certains symptômes génito-urinaires liés à la ménopause.

Selon les auteurs, ces résultats ne soutiennent donc pas une recommandation systématique d’hormones pendant la périménopause et en postménopause. Ils plaident également pour une stratégie de traitement plus personnalisée.

« Les efforts visant à promouvoir la santé de la vessie et à prévenir les symptômes des voies urinaires inférieures devraient cibler les femmes avant la ménopause pour l’évaluation des symptômes, le dépistage et les interventions de prévention », concluent les auteurs de l’étude parue dans la revue Menopause n

1. Vaughan C, Markland AD, et coll. Association of menopausal status and hormone use with bladder health and lower urinary tract symptoms in US women: results from the RISE FOR HEALTH study. Menopause. Publié en ligne le 29 avril 2025.

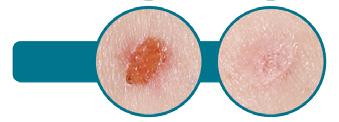

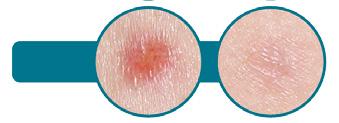

CABTREO (phosphate de clindamycine, adapalène et peroxyde de benzoyle) est indiqué pour le traitement topique de l’acné vulgaire chez les patients de 12 ans et plus.

GEL TOPIQUE À APPLICATION UNIQUOTIDIENNE

Veuillez consulter la monographie du produit pour obtenir les renseignements complets sur la posologie et l’administration recommandées.

Balayez le code pour en savoir plus sur CABTREO.

Consultez la monographie du produit à l’adresse https://bauschhealth.ca/wp-content/uploads/2024/08/CABTREOPM-F-2024-08-01.pdf pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant au 1-800-361-4261.

* La portée clinique comparative est inconnue.

Référence : Monographie de CABTREO. Bausch Health.

bauschhealth.ca/fr

Merci du vote de confiance!

La marque no1 de supplément de fer en vente libre recommandée à l’échellepancanadienne depuis 10 ANNÉES consécutives!†

Balayez ce code pour visiter la page Praticien de santé sur feramax.com/fr/

Mise en garde: Tenir hors de portée des enfants. L’emballage contient assez de fer pour causer de sérieux dommages à un enfant. Une dose de plus de 35 mg par jour peut causer de la constipation, de la diarrhée ou des vomissements. Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation en cas d’allergie aux préparations à base de fer ou à tout ingrédient de ces produits, en cas de grossesse ou d’allaitement ou en cas d’ulcère gastro-duodénal, d’entérite régionale ou de colite ulcéreuse. Cesser l’utilisation en cas de nausée, de vomissements, de douleurs abdominales, d’hématémèse (vomissement de sang) ou de diarrhée. Cesser l’utilisation en cas de réactions allergiques. Conserver à température ambiante (15-30 °C). Ne pas entreposer dans un endroit exposé à une forte humidité. † Enquête 2025 sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre (MVL) de Pharmacy

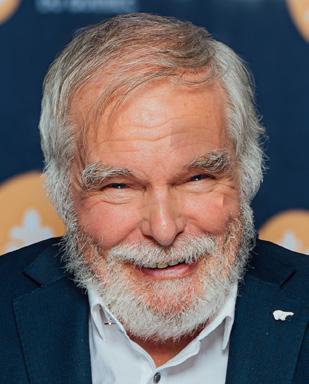

DR THIERRY PETRY

Depuis 40 ans, le Dr Thierry Petry pratique une médecine empreinte d’altruisme et de bienveillance. Lauréat du prix Humanisme 2025 du Collège des médecins, cet anesthésiologiste se consacre à remettre les gens « à la verticale ». Rencontre avec un homme qui n’a jamais cessé de marcher vers l’autre.

GEOFFREY DIRAT

Le prix Humanisme du Collège des médecins du Québec (CMQ) est remis chaque année à un praticien qui se distingue « par la pertinence de son engagement social » et qui contribue « de manière significative au bien-être et à l’épanouissement de sa patientèle et de la communauté ». De plus, la carrière de cette personne « doit être marquée par le dévouement, le partage et l’entraide, tant auprès des collègues qu’à l’égard du public ».

Le lauréat de cette année, le Dr Thierry Petry, a été honoré pour « son parcours exem-

plaire, reflet d’un dévouement hors du commun ». Parcours que son entourage résume avec une formule bien sentie : « Un médecin de campagne à l’envergure planétaire. »

Depuis son arrivée au Québec il y a 40 ans, ce Français d’origine a toujours été proche de ses patients pour lesquels il a donné de son temps et de sa personne en fondant la Clinique de la douleur de l’hôpital de Gaspé. En parallèle, il a effectué de nombreuses missions humanitaires pour Médecins sans frontières (MSF) et il a travaillé régulièrement à Kuujjuaq, au Nunavik. Amoureux de la nature et d’aventures, il est également connu pour ses traversées à ski de la Terre de

Baffin et du Groenland, ou encore pour avoir atteint le pôle Sud en totale autonomie.

Lorsque le CMQ lui a annoncé la nouvelle, le Dr Petry a d’abord été surpris, y voyant même une « certaine dérision », lui qui garde en mémoire un mauvais souvenir de cette « institution très, très rigoureuse ». Après un début de carrière à Nancy, dans l’est de la France, il est embauché en 1985 à l’hôpital de Gaspé. « J’avais un permis d’exercice restrictif que je devais renouveler tous les six mois. Pendant longtemps, j’ai eu le Collège sur le dos deux fois par an pour avoir le droit d’exercer », se souvient-il.

Quant au prix Humanisme à proprement parler, le médecin avoue l’avoir reçu avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance.

« C’est un magnifique cadeau qui m’a profondément touché », reconnaît le Dr Petry. Pour lui, cette distinction lui a été remise en raison de son empathie pour les plus vulnérables.

« J’ai toujours travaillé comme ça, avec une ouverture aux autres, une ouverture aux patients un peu marginaux qu’on peut retrouver en clinique de douleur parce qu’ils n’ont pas de médecin. Souvent, ils n’ont pas de carte d’assurance maladie. Parfois, ils ont des problèmes de dépendance. Mais peu importe, ça reste des personnes qui ont besoin d’attention et de soins. », insiste-t-il.

De garde pendant une décennie

Ce qui caractérise aussi sa pratique, c’est sa grande disponibilité. Pendant plus d’une décennie, le Dr Petry a été le seul anesthésiologiste en poste à l’hôpital de Gaspé.

« J’étais de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », se remémore-t-il avec un sourire espiègle. Car cette astreinte ne l’a pas empêché d’assouvir sa passion pour le plein air. « Ceux qui avaient besoin de moi savaient où me trouver en cas d’urgence », explique celui qui se décrit comme un homme des bois. « On m’a déjà ramené à l’hôpital en Ski-Doo ou en zodiac ! Un jour, je m’y suis même rendu à cheval parce que je n’avais pas le temps de m’arrêter à l’écurie », raconte-t-il avec truculence.

Depuis une dizaine d’années, Dr Petry ne fréquente plus les salles d’opération. Il se consacre entièrement à la clinique de la douleur où il se passionne pour la « verticalisation »; un néologisme qu’il définit comme la faculté à remettre les gens sur pied. « On était programmé pour marcher à quatre pattes, on s’est relevé, mais le bas de la colonne n’a pas vraiment suivi. Ça reste problématique pour beaucoup de monde, particulièrement pour les personnes âgées », explique l’algologue. « Quand j’arrive à les remettre debout et à augmenter leurs capacités, c’est considérable. Ça change leur vie ! »

À la clinique, comme à l’hôpital autrefois, le Dr Petry fait preuve de disponibilité en s’adaptant à ses patients. Il peut commencer ses journées à l’aube pour recevoir les pêcheurs et les forestiers avant qu’ils ne partent au travail. Il consulte aussi les same-

dis et dimanches où il lui arrive aussi de s’occuper de patients hospitalisés qui ont besoin d’une infiltration. Quant aux personnes marginalisées, « je me rends disponible pour les voir à différents endroits, même au bistro du coin », mentionne-t-il modestement. Ce besoin d’aider et servir son prochain, le Dr Petry l’a également comblé dans le Grand Nord. Durant plus de 20 ans, il s’est rendu régulièrement à l’Hôpital de Kuujjuaq, selon les besoins. « Je faisais un petit peu d’anesthésie avec un ORL et surtout la clinique de douleur », précise le médecin qui s’est bien entendu avec les Inuits, « des gens bien logiques, naturels, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui aiment rire ». Ces patients-là, le Dr Petry a trouvé très gratifiant de « les revoir à la verticale, alors qu’ils arrivaient tout croche en consultation. Ils vivent de chasse et de pêche. Donc un Inuit qui peut marcher et courir, c’est un Inuit de sauvé », s’exclame-t-il.

«

C’EST UN MERVEILLEUX

MÉTIER QUI ME

MOTIVE ENCORE. »

Dr Thierry Petry

Son côté baroudeur et aventurier l’a également conduit à s’impliquer auprès de Médecins sans frontières (MFS). Sierra Leone, Sri Lanka, Haïti ou encore Syrie, le praticien a effectué 26 missions dans des pays en guerre ou dévastés par des cataclysmes. Pour lui, « c’était quelque chose de tout naturel ». Comme médecin, il dit avoir vécu des « expériences exceptionnelles » en prenant en charge « des pathologies qui nous échappent dans nos pays développés ». En

tant qu’homme, il s’est « confronté aux besoins basiques de nos frères humains ».

L’anesthésiologiste a particulièrement été marqué par sa dernière mission en 2019 à Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, un pays dont il garde un « excellent souvenir ». Aux côtés de six gynécologues et de quatre infirmiers anesthésistes, il pratiquait dans une maternité où une centaine de femmes venaient accoucher chaque jour. « Ça tournait, ça tournait. J’ai beaucoup aimé la densité de travail et l’organisation que ça exigeait pour rester fonctionnel et efficace. J’ai aussi aimé le contact avec ces patientes et ces consœurs gynécologues dans un pays où les relations homme-femme sont assez singulières. »

Le prix Humanisme du Collège vient aussi souligner les nombreux engagements du Dr Petry auprès de sa communauté. Dans sa région d’adoption, il s’est notamment impliqué dans la promotion de la culture du plein air et le développement de la pratique du ski de fond. Il fut ainsi une des chevilles ouvrières de la Grande Traversée de la Gaspésie à ski. Dernièrement, il a fait don de 100 000 $ à l’organisme sans but lucratif Han-Logement pour la construction à Gaspé de 32 logements abordables destinés aux personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Aujourd’hui âgé de 75 ans, le Dr Petry a toujours le feu sacré de la médecine. « Je ne sais pas si c’est le plus beau métier du monde, mais c’est un merveilleux métier qui me motive encore », déclare-t-il. Sa passion intacte est liée à la découverte scientifique, « bien sûr », mais aussi à la possibilité de surpasser les limites, « ces ornières forgées par nos éducations. Il y a des choses qui peuvent nous sembler impossibles à faire ici, mais qu’on peut accomplir ailleurs avec une équipe différente », souligne-t-il en ajoutant que « sans être perfectionniste, l’objectif reste de trouver une solution satisfaisante pour le patient, pour l’autre, donc pour nous ».

Malgré tout, le médecin voit poindre la retraite : « C’est sûr que j’y pense, parce que ça va s’arrêter tôt ou tard. » Il ne sait pas encore quand, mais il a décidé que ce serait un mercredi midi. « Parce que vous êtes là le matin, en milieu de semaine, et puis on ne vous trouve plus l’après-midi. » Une manière de partir « sans tambour ni trompette », en toute discrétion et humilité. Autrement dit, un départ à son image. n

Découvrez PhareClimat Santé, le premier répertoire public d’initiatives de lutte et d’adaptation aux changements climatiques mises en place dans des établissements de santé au Québec.

Vous aussi, faites briller vos projets et joignez-vous au virage écoresponsable du réseau de la santé.

Découvrez DAYVIGOMD et les considérations

Vos patients ont-ils des difficultés à s’endormir ou à rester endormis? DAYVIGO (lemborexant) est indiqué pour le traitement de l’insomnie, qui se caractérise par des difficultés à s’endormir et/ou à maintenir son sommeil1 .

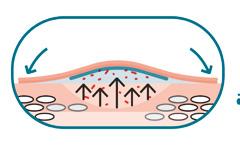

COMPRENDRE LE CYCLE DU SOMMEIL

• Le cycle du sommeil est divisé en quatre stades : les stades N1 à N3 correspondant au sommeil lent (NREM) et le stade de sommeil paradoxal (REM)2,3

• La plupart des gens effectuent quatre à six cycles de sommeil par nuit 2,3 .

• Les stades du sommeil sont définis à partir de l’analyse de l’activité cérébrale pendant le sommeil et présentent des caractéristiques distinctes 2,3 .

Les stades du sommeil 2,3

Stade 1

Enregistrement EEG : ondes thêta - faible voltage. Le stade le plus léger du sommeil. Le tonus musculaire est présent dans les muscles squelettiques et la respiration est régulière.

Chaque cycle dure environ 90 minutes.

Enregistrement EEG : ondes bêta - semblables aux ondes cérébrales pendant l’éveil. Le REM est associé au rêve et n’est pas considéré comme réparateur. Mouvements oculaires rapides. Le rythme respiratoire est erratique et irrégulier.

DAYVIGO (lemborexant) est indiqué pour le traitement de l’insomnie, qui se caractérise par des difficultés à s’endormir et/ou à maintenir son sommeil1

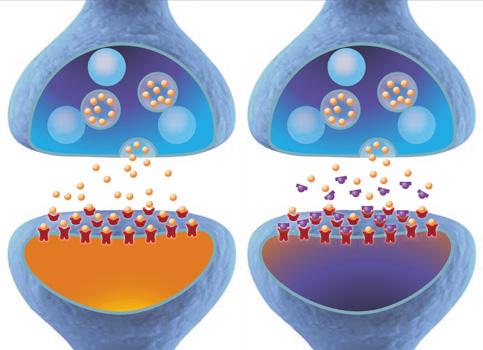

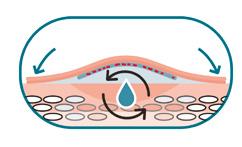

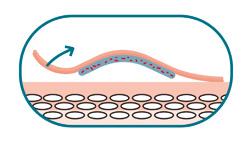

MODE D’ACTION DE DAYVIGO*

DAYVIGO est un hypnotique. Il appartient à la classe pharmacologique des antagonistes doubles des récepteurs des orexines1. Les études suggèrent que les orexines, des neuropeptides, jouent un rôle important dans le maintien et la régulation de l’état de veille4.

• Types d’orexine : orexine A et orexine B 4

• Types de récepteurs de l’orexine : les actions des orexines dépendent de deux récepteurs : les récepteurs de l’orexine de type 1 (OX1R) et de type 2 (OX2R) 4

DAYVIGO est un antagoniste compétitif des deux récepteurs de l’orexine, OX1R et OX2R, avec une affinité plus élevée pour OX2R1

• Le système de signalisation du neuropeptide orexine est un système central qui favorise l’état de veille1

• L’inhibition de la liaison des neuropeptides favorisant l’éveil, l’orexine A et l’orexine B, aux récepteurs OX1R et OX2R supprimerait l’état de veille1

L’inhibition de la liaison des neuropeptides favorisant l’éveil, l’orexine A et l’orexine B, aux récepteurs OX1R et OX2R supprimerait l’état de veille.

Enregistrement EEG : fuseaux de sommeil et complexes K. Un sommeil plus profond que le stade 1. Le rythme cardiaque et la température corporelle diminuent.

Enregistrement EEG : ondes delta - fréquence la plus basse, amplitude la plus élevée. Également connu sous le nom de sommeil à ondes lentes (SWS). Le stade le plus profond du sommeil. Stade duquel il est le plus difficile de se réveiller.

Expliquer le fonctionnement de DAYVIGO à vos patients

DAYVIGO appartient à un groupe de médicaments appelés « antagonistes doubles des récepteurs de l’orexine ». Les orexines sont des substances chimiques qui se lient à certains récepteurs dans votre cerveau pour vous maintenir éveillé. DAYVIGO bloque temporairement les récepteurs de l’orexine. Cela peut vous aider à vous endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps1

• Pendant la journée, les orexines nous aident à rester éveillés.

• La nuit, DAYVIGO bloque temporairement les récepteurs de l’orexine, ce qui peut vous aider à vous endormir et à rester endormi.

PHARMACODYNAMIE :

ARCHITECTURE DU SOMMEIL

Chez les patients souffrant d’insomnie, DAYVIGO a entraîné une augmentation du sommeil non REM et REM, d’après les résultats de la polysomnographie. L’augmentation du sommeil REM était significativement supérieure sur le plan statistique pour les deux doses de DAYVIGO par rapport au placebo, aussi bien au début (jours 1 et 2) qu’à la fin du traitement (jours 29 et 30)1

EFFICACE RAPIDEMENT, DÈS LES NUITS 1,2 (moyenne calculée sur les nuits 1,2)1† DAYVIGO 5 mg et 10 mg ont été supérieurs au placebo en termes de délai d’endormissement lors des nuits1, 2. Le principal critère d’efficacité était la variation moyenne de la latence avant le sommeil persistant (LASP) entre le début et la fin du traitement, mesurée objectivement par polysomnographie. La LASP était définie comme le nombre de minutes écoulées entre le moment où les lumières étaient éteintes et les 10 premières minutes consécutives de sommeil sans réveils.

• Chacun des 4 à 6 cycles de sommeil par nuit dure environ 90 minutes. Toutefois, la durée d’un cycle de sommeil peut varier au cours de la nuit 2,3

• Pendant la première moitié de la nuit, la majeure partie du temps est consacrée au sommeil profond : le stade N3 dure généralement entre 20 et 40 minutes. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avance, le temps consacré au sommeil paradoxal augmente, tandis que celui consacré au sommeil profond diminue2,3 .

Architecture du sommeil : l’analyse des différents cycles et stades du sommeil est communément appelée « architecture du sommeil ». Elle fournit des renseignements sur les facteurs susceptibles de modifier l’architecture du sommeil, comme les troubles du sommeil2

Variation moyenne de la LASP par rapport aux valeurs initiales lors des nuits 1,2 :

DAYVIGO 5 mg : -17 minutes ( p < 0,01)

DAYVIGO 10 mg : -19 minutes ( p < 0,001)

placebo : -6 minutes

Réduction significative du temps d’éveil après endormissement1†

DAYVIGO 5 mg et 10 mg ont été supérieurs au placebo en termes de réduction du temps d’éveil après endormissement (TÉAE) lors des nuits 1,2. Le critère secondaire d’efficacité était la variation moyenne, entre le début et la fin du traitement, du temps d’éveil après endormissement (TÉAE), mesuré objectivement par polysomnographie. Le TÉAE était défini comme le nombre de minutes d’éveil entre le début du sommeil et le réveil.

Variation moyenne du TÉAE par rapport aux valeurs initiales lors des nuits 1,2 :

DAYVIGO 5 mg : -51 minutes ( p < 0,001)

DAYVIGO 10 mg : -60 minutes ( p < 0,001)

placebo : -18 minutes

DAYVIGO 5 mg a atteint une signification clinique par rapport au placebo

Dans le cadre de deux études, DAYVIGO 5 mg a démontré une efficacité clinique significative par rapport au placebo, aussi bien en termes de latence d’endormissement que de temps d’éveil après endormissement, évaluée de manière subjective par les patients et de manière objective par polysomnographie1†‡.

DONNÉES D’EFFICACITÉ À 12 MOIS

DAYVIGO a démontré une amélioration durable du sommeil sur une période de traitement de 12 mois1

* Portée clinique inconnue.

† Une étude de phase III multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, avec groupes parallèles, d’une durée d’un mois, menée auprès de 1006 patients (263 patients ont été randomisés pour recevoir le comparateur actif) âgés de 55 ans et plus et souffrant d’insomnie, à l’aide d’une polysomnographie et de journaux de sommeil tenus par les patients.

‡ Essai multicentrique à long terme, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, chez des patients adultes âgés de 18 ans ou plus répondant aux critères de l’insomnie du DSM-5. L’étude comportait deux périodes : une période de traitement de six mois contrôlée par placebo (période 1), suivie d’une période de six mois (période 2) au cours de laquelle les patients qui avaient reçu le placebo ont été re-randomisés en double aveugle pour recevoir uniquement le traitement actif : DAYVIGO 5 mg ou DAYVIGO 10 mg.

La somnolence a été l’effet indésirable le plus fréquent

Dans les essais cliniques menés chez des patients souffrant d’insomnie traités par DAYVIGO 5 mg ou 10 mg, l’effet indésirable le plus fréquent (signalé chez 5 % ou plus des patients traités par DAYVIGO et à un taux supérieur à celui du placebo) a été la somnolence (7 % pour DAYVIGO 5 mg, 11 % pour DAYVIGO 10 mg, 2 % pour le placebo). DAYVIGO a été associé à une augmentation de la somnolence liée à la dose1

Pourcentage de patients ayant éprouvé des effets indésirables apparus en cours de traitement1

(Incidence d’au moins 1 % dans n’importe quel groupe traité par DAYVIGO et supérieure à celle du groupe placebo, dans le cadre des études Sunrise 1 et Sunrise 2.)

Placebo DAYVIGO

Troubles

Infections et infestations

Troubles

Troubles du système nerveux

Troubles psychiatriques

Autres

Effet indésirable le plus fréquent entraînant l’arrêt du traitement

La somnolence a été l’effet indésirable le plus fréquent entraînant l’arrêt du traitement, avec une incidence similaire à celle du placebo : 1 % pour DAYVIGO 5 mg, 2 % pour DAYVIGO 10 mg et 1 % pour le placebo1

Innocuité à long terme

Sur 12 mois de traitement continu, les effets indésirables ont été comparables à ceux observés au cours du premier mois de traitement1

Dépendance physique et profil de sevrage

Lors des études cliniques menées sur DAYVIGO, il n’y a pas eu de signes évidents de dépendance physique ou de symptômes de sevrage à l’arrêt d’une utilisation prolongée de DAYVIGO, selon le questionnaire de Tyrer symptômes de sevrage benzodiazépines1

La prudence est de mise lors de la prescription de DAYVIGO aux personnes ayant des antécédents de dépendance aux médicaments ou à l’alcool, ou d’usage abusif de ces substances, en raison du risque de mésusage ou d’usage abusif1

CONSEILS POUR VOS PATIENTS PRENANT DAYVIGO

Posologie

Conseils d’utilisation de DAYVIGO1

• Prenez DAYVIGO juste avant le coucher : prenez DAYVIGO une fois par jour, quelques minutes avant de vous coucher.

• Accordez-vous le temps nécessaire : ne prenez DAYVIGO que lorsque vous pouvez dormir au moins sept heures.

• Évitez de manger à l’approche de la prise : le délai d’endormissement peut être retardé en cas de prise pendant ou peu après un repas.

• Ne pas mélanger : ne prenez pas DAYVIGO avec de l’alcool, des sédatifs ou des médicaments qui peuvent vous rendre somnolent.

• Utilisez selon la prescription de votre médecin : parlez à votre médecin si, après 7 à 10 jours, vos problèmes de sommeil ne s’améliorent pas ou s’aggravent; cela peut signifier qu’une autre affection est à l’origine de vos problèmes de sommeil.

• Ne prenez une dose oubliée que si vous avez le temps de dormir sept heures. Si vous oubliez une dose et que vous avez la possibilité de dormir pendant au moins sept heures avant de devoir vous réveiller, prenez votre dose comme à l’habitude. Si vous n’avez pas le temps de dormir pendant au moins sept heures avant de devoir vous réveiller, ne prenez pas votre dose. Prenez-la la nuit suivante lorsque vous pouvez vous assurer d’avoir au moins 7 heures avant de vous réveiller.

Voir la monographie du produit pour obtenir des renseignements complets sur la posologie et l’administration.

DAYVIGO est couvert par la plupart des régimes d’assurance privés canadiens¶.

Utilisation clinique :

DAYVIGO n’est pas recommandé pour les patients âgés de moins de 18 ans.

DAYVIGO n’est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère.

Contre-indications :

• Hypersensibilité à ce médicament ou à tout ingrédient de la préparation, y compris tout ingrédient non médicinal, ou composant du contenant.

• Patients atteints de narcolepsie.

Doses de 5 mg et 10 mg

Commencez par la dose efficace la plus faible pour le patient1

• La dose recommandée de DAYVIGO est d’un comprimé de 5 mg à prendre au maximum une fois par jour, quelques minutes avant le coucher, et au moins 7 heures avant l’heure prévue du réveil1 .

• La dose peut être augmentée jusqu’à la dose maximale recommandée de 10 mg en fonction de la réponse clinique et de la tolérabilité1.

• La réponse doit être évaluée après 7 à 10 jours. Si les symptômes persistent après 7 à 10 jours, il faut envisager la présence d’un trouble psychiatrique ou physique susceptible d’en être la cause première1.

Ajustements posologiques1

Enfants (moins de 18 ans)

Personnes âgées (65 ans et plus)

Insuffisance hépatique

Ajustement de la dose Aucun ajustement Prendre uniquement 5 mg Non recommandé

Mises en garde et précautions pertinentes :

• Pensées anormales et modifications du comportement

• Dépresseurs du SNC (incluant l’alcool), altération de l’état de veille diurne et risque de chutes

• Comportements complexes liés au sommeil

• Paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques/ hypnopompiques et symptômes semblables à la cataplexie

• Aggravation de la dépression/idées suicidaires

• Interactions médicamenteuses – inhibiteurs et inducteurs du CYP3A

• Patients présentant une intolérance au galactose

• Conduite de véhicules et utilisation de machines

• Patients ayant des antécédents de dépendance, tolérance et risque d’usage abusif

• Insomnie de rebond

• Patients présentant une insuffisance hépatique

• Patients présentant une altération de la fonction respiratoire

• Femmes enceintes ou qui allaitent

Pour obtenir de plus amples renseignements : Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse https://ca.eisai.com/fr-CA/our-products pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui ne sont pas abordés dans cet article. Vous pouvez également obtenir ce document en composant le 1 877 873-4724.

¶ Données internes, Eisai limitée.

Références:

Inducteurs du CYP3A

Dépresseurs du SNC

Lorsque DAYVIGO est pris avec des dépresseurs du SNC, il peut être nécessaire d’ajuster la dose de DAYVIGO et/ou des autres médicaments en raison d’effets additifs potentiels.

1. Monographie de DAYVIGO, Eisai limitée, 30 janvier 2025. 2. Suni E. Stages of Sleep: What happens in a Sleep Cycle. The Sleep Foundation 2023. www.sleepfoundation.org/stages-of-sleep (consulté le 10 mars 2025). 3. Patel AK, et al. Physiology, Sleep Stages. NIH, National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526132/ (consulté le 28 mars 2025). 4. Mieda, M. The roles of orexins in sleep/wake regulation. Neuroscience Research 2017;118:56–65.

«

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers vient de publier un essai intitulé Santé planétaire – Prescriptions médicales pour un environnement sain. La médecin de famille y présente les multiples effets que les changements climatiques, la pollution atmosphérique et le déclin de la biodiversité ont sur la santé humaine.

PROPOS RECUEILLIS PAR GEOFFREY DIRAT*

Ces enjeux restent dans l’angle mort de la protection de notre environnement, observe l’omnipraticienne. Alors que, si l’on mettait la santé au cœur des préoccupations face aux crises écologiques, elle est convaincue qu’on pourrait « accélérer le virage et la mise en place des changements sociétaux requis en générant des bénéfices sanitaires et économiques majeurs ». Entrevue avec une clinicienne en quête de solutions pour « dessiner un avenir sain ».

En 2015, encore étudiante en médecine, vous vous positionniez déjà publiquement sur les liens entre santé et environnement. Depuis 2018, vous êtes la présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement. Pourquoi cet essai-là, maintenant ?

J’ai été chanceuse, car j’ai été contactée par une maison d’édition qui m’a donné carte blanche. Ça m’a aidée à me lancer et à travailler pendant deux ans sur ce projet. Je

trouvais qu’un tel livre manquait dans l’espace public. Il n’y avait pas en librairie d’ouvrage qui résumait adéquatement les impacts et les conséquences des changements climatiques, de la pollution et de la biodiversité sur notre santé. Cet aspect-là de la question environnementale est encore peu présent dans les discours publics. L’argument de la santé reste souvent négligé, relégué au second plan, probablement parce qu’on ne le connaît pas assez et qu’on le sous-estime. Avec ce >

livre, je veux vraiment offrir un regard actuel, avec des données probantes, dans une approche scientifique, pour que tous ces éléments soient pris en considération lorsqu’on prend collectivement des décisions écologiques.

« LA DIFFÉRENCE ENTRE UN RÉCHAUFFEMENT

PLANÉTAIRE DE 2,9°C ET DE 3,1° C EST IMPORTANTE EN TERMES D’IMPACTS SUR LES ÉCOSYSTÈMES.

CHAQUE FRACTION DE DEGRÉ

SUPPLÉMENTAIRE, ON DOIT TOUT FAIRE POUR L’ÉVITER. »

Dans la préface et la postface de votre livre, vous évoquez votre maternité récente. Le fait de devenir maman a-t-il changé votre perception des enjeux environnementaux ?

C’est clair que ça remet les choses en perspective. Je me demande quels défis mon garçon va devoir affronter dans 15, 30 ou 50 ans. On n’aura pas le choix d’éduquer nos enfants pour qu’ils aient une résilience plus grande et pour leur donner des outils afin qu’ils puissent s’épanouir dans un monde qui va être plus difficile que celui qu’on connaît. Ça, c’est mon engagement personnel comme maman. Mais après, il ne sera jamais trop tard pour essayer d’améliorer leur futur, pour faire un changement positif. On le sait, on s’enligne sur un réchauffement planétaire de plus de trois degrés. La différence entre le 2,9 et le 3,1 est importante en termes d’impacts sur les écosystèmes. Chaque fraction de degré supplémentaire, on doit tout faire pour l’éviter.

Ce qui ressort dans votre livre, c’est qu’en tant que médecin, vous atteignez une certaine limite dans le sens où vous ne pouvez pas prescrire un environnement sain.

Je travaille dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier de Montréal où il y a moins de verdure qu’ailleurs, plus d’îlots de chaleur, plus de pollution industrielle. Un quartier historiquement très ouvrier, pas très riche,

qui n’a jamais été adéquatement représenté, où l’espérance de vie est moindre pour une multitude de facteurs. Ce n’est pas à coups de pilules que je vais régler quelque chose. Du moins, les pilules ont leurs limites. Si mes patients ne peuvent pas bouger de façon sécuritaire parce qu’il n’y a pas de pistes cyclables protégées, parce qu’il n’y a pas d’arbres dans leur quartier ou que leur parc, c’est une bande de deux mètres en bordure d’une autoroute, je n’y arriverai pas. J’ai dernièrement pris en charge un garçon qui faisait de l’asthme. Ses parents venaient de déménager sur le bord de la rue Notre-Dame, qui est quand même une autoroute où circulent beaucoup de camions. Je n’ai pas eu le choix d’avoir une discussion avec eux sur l’influence de cet environnement qui va potentiellement contribuer à aggraver ou à fragiliser le contrôle asthmatique de leur enfant. Sauf que ce n’est pas donné à tout le monde de déménager. Trouver un logement à prix abordable qui a des dimensions adéquates pour une famille, c’est de plus en plus difficile, surtout quand on a des moyens limités. Mais moi, dans mon bureau, je ne peux pas régler la pollution sur la rue Notre-Dame.

Vous mettez de l’avant le concept de « santé planétaire ». En quoi consiste-t-il ?

C’est un concept avec lequel je suis littéralement tombée en amour parce qu’il répond à tout ce que je cherchais. Il a été développé dans le monde anglo-saxon, il y a une dizaine d’années environ, en réponse aux limites du concept Une seule santé et de celui de santé mondiale ou globale. La « santé planétaire » se définit comme « la santé de la civilisation humaine et l’état des écosystèmes desquels elle dépend ». Elle repose sur l’idée que notre santé est interdépendante non seulement des écosystèmes dans lesquels on évolue, mais aussi de leur vitalité. Cela revient à concevoir que la santé n’est pas seulement déterminée dans un cadre hospitalier ou d’un système de soins. Elle dépend d’une multitude d’éléments, comme la qualité de l’eau, la qualité de l’air, la qualité des sols, le modèle agricole, etc. Autrement dit, si l’on veut réduire le fardeau de la maladie, la mortalité, augmenter l’espérance de vie et surtout la qualité de vie, il faut considérer les déter-

minants écologiques. Et ça, malheureusement, ça ne se fait encore que trop peu. On en a plein d’exemples récents au Québec dans lesquels on espère réduire la maladie à coups d’investissements dans le système de santé. Mais ce n’est pas avec des technologies de quatrième ou cinquième ligne que l’on va agir sur le plus grand nombre de personnes. Surtout dans un contexte où l’on sait que les pressions écologiques vont continuer de s’aggraver.

« LA SANTÉ N’EST PAS SEULEMENT DÉTERMINÉE DANS UN CADRE

HOSPITALIER OU D’UN SYSTÈME DE SOINS. ELLE DÉPEND D’UNE MULTITUDE D’ÉLÉMENTS COMME LA QUALITÉ DE L’EAU, LA QUALITÉ DE L’AIR, LA QUALITÉ DES SOLS, LE MODÈLE AGRICOLE, ETC. »

Vous rapportez dans votre livre de nombreuses études qui montrent les liens évidents entre la santé, l’environnement en général et les changements climatiques en particulier. En dépit de cette littératie, pourquoi la santé restet-elle dans l’angle mort des enjeux écologiques ?

Cela tient selon moi à une méconnaissance généralisée. On commence à peine à intégrer ces réalités dans le cursus des médecins à l’Université de Montréal. C’est le fruit d’un travail de fond que nous avons mené ces dernières années avec Éric Notebaert et d’autres collègues. Je pense que, si davantage de professionnels de la santé étaient adéquatement formés sur la question, il n’y aurait pas vraiment de doute sur la pertinence de l’action environnementale pour améliorer la santé des gens. Ça permettrait également de contaminer un petit peu les autres sphères. Dernièrement, on a rencontré des attachés politiques, des ministres, des sousministres, etc. Ils ont été surpris de découvrir les bienfaits de la verdure en milieu urbain. C’était une information nouvelle pour eux. Je trouve cela hallucinant. >

Ça vous surprend d’autant plus que vous considérez que la santé peut être un axe de mobilisation pour inciter le grand public à agir en faveur du climat.

J’y crois à cent pour cent et c’est un élément central derrière ce livre. Je pense que la santé peut changer le cours des conversations. Il n’y a rien qui fait autant l’unanimité que la santé. Il n’y a personne, aucun politicien qui n’a pas la santé à cœur. À Noël, au jour de l’An, à nos fêtes, on se souhaite toujours une bonne santé. C’est une valeur commune à nos sociétés, peu importe les origines culturelles, religieuses ou les orientations sexuelles. La santé peut servir à mobiliser les gens dans l’action environnementale. Pour moi, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c’est ni plus ni moins une politique de santé pour éviter les décès provoqués par la pollution de l’air et le réchauffement planétaire. La ligne est très claire, mais on doit la tracer sans cesse pour que d’autres la voient aussi clairement que nous.

«

DE GAZ

EFFET

SERRE, C’EST NI PLUS NI MOINS UNE POLITIQUE DE SANTÉ POUR ÉVITER LES DÉCÈS

PROVOQUÉS PAR LA POLLUTION DE L’AIR ET LE RÉCHAUFFEMENT

PLANÉTAIRE. »

Malgré tout, depuis la pandémie de COVID-19, la crise climatique est repassée sous les radars.

Il y a un enjeu de connaissance, mais aussi de communication. Cette question-là obsède les chercheurs dans différents domaines : pourquoi on n’arrive pas à transmettre adéquatement l’urgence de l’action climatique ? Il y a plusieurs hypothèses que j’aborde un peu dans le livre, mais c’est surtout une question de distance psychologique. Les gens ont de la misère à percevoir la menace comme réelle et proche. Mais cet été, on va revivre des canicules, on va revivre des feux de forêt et on

va ramener cette conversation-là dans l’espace public. Je pense aussi qu’il y a une forme de protection. C’est tellement difficile d’imaginer un futur qui serait différent du présent que l’on connaît. On espère encore une technologie miracle qui va nous sauver. Mais cette technologie-là n’arrivera pas. On n’a pas le choix de retourner à l’essentiel, de ralentir, de profiter de la nature, de produire moins et de consommer moins. On peut avoir du bonheur en sortant un peu de cette société de performance, de surconsommation. Quand on parle de réduire un petit peu, les gens ont souvent l’impression qu’on va revenir en 1850, se chauffer au bois et qu’on mangera du pain au souper. Il y a clairement un juste milieu, mais on manque de modèles qui montrent que c’est possible.

Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer les professionnels de la santé à leur niveau ?

Notre premier engagement est « d’abord, ne pas nuire ». On doit néanmoins reconnaître que l’on travaille dans un réseau de la santé qui pollue, qui consomme énormément d’énergie et dans lequel la gestion des déchets est défaillante. Donc, nos milieux de soins finissent par nuire en contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. Cela dit, les possibilités de faire mieux sont multiples. La difficulté, c’est que les médecins, les pharmaciens et les dentistes se sentent un peu seuls dans leur coin. Ils ne savent pas trop par où commencer. Je les invite à venir voir ce qu’on fait à l’Association québécoise des médecins pour l’environnement. Depuis deux ou trois ans, on héberge une communauté de pratique écoresponsable qui s’appelle Éco Propulsion et qui est super active. L’ambition est de partager les bonnes pratiques un petit peu partout à travers le réseau. Les professionnels peuvent s’inspirer, prendre des idées et on va les aider à les mettre en œuvre. C’est plus stimulant quand on agit collectivement, ça crée un sentiment d’appartenance et ça donne du sens à notre engagement.

Santé planétaire – Prescriptions médicales pour un environnement sain

Claudel Pétrin-Desrosiers

Écosociété

224 pages

Au-delà d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, les professionnels de la santé n’ont-ils pas aussi un devoir d’advocacy ?

Je ne m’attends pas à ce que tous les médecins aillent voir leur député demain. Il y a d’autres formes d’action. Je pense par exemple qu’on n’a pas le choix d’identifier nos patients qui sont vulnérables à la chaleur extrême ou à la fumée provenant des feux de forêt, de les conseiller et de les aider à trouver des solutions cliniquement appropriées à leur condition. Après, qu’on le veuille ou pas, on a, comme médecin, une certaine forme d’autorité éthique et morale. Pour moi, cela vient avec une certaine responsabilité qui dépasse un peu notre responsabilité clinique. Il y a trois ou quatre ans, la vingtaine de médecins de notre clinique s’est publiquement opposée contre un projet logistique dans le quartier. Nos patients ont eu le sentiment d’être entendus, d’être compris et que leurs médecins se souciaient d’un enjeu qui était important pour eux. Ça a créé des liens de confiance entre nous. Les gens veulent être pris au sérieux et compris. Même si on ne règle pas leur problème, ils se sentent plus respectés. n

* Les propos ont été adaptés par souci de clarté.

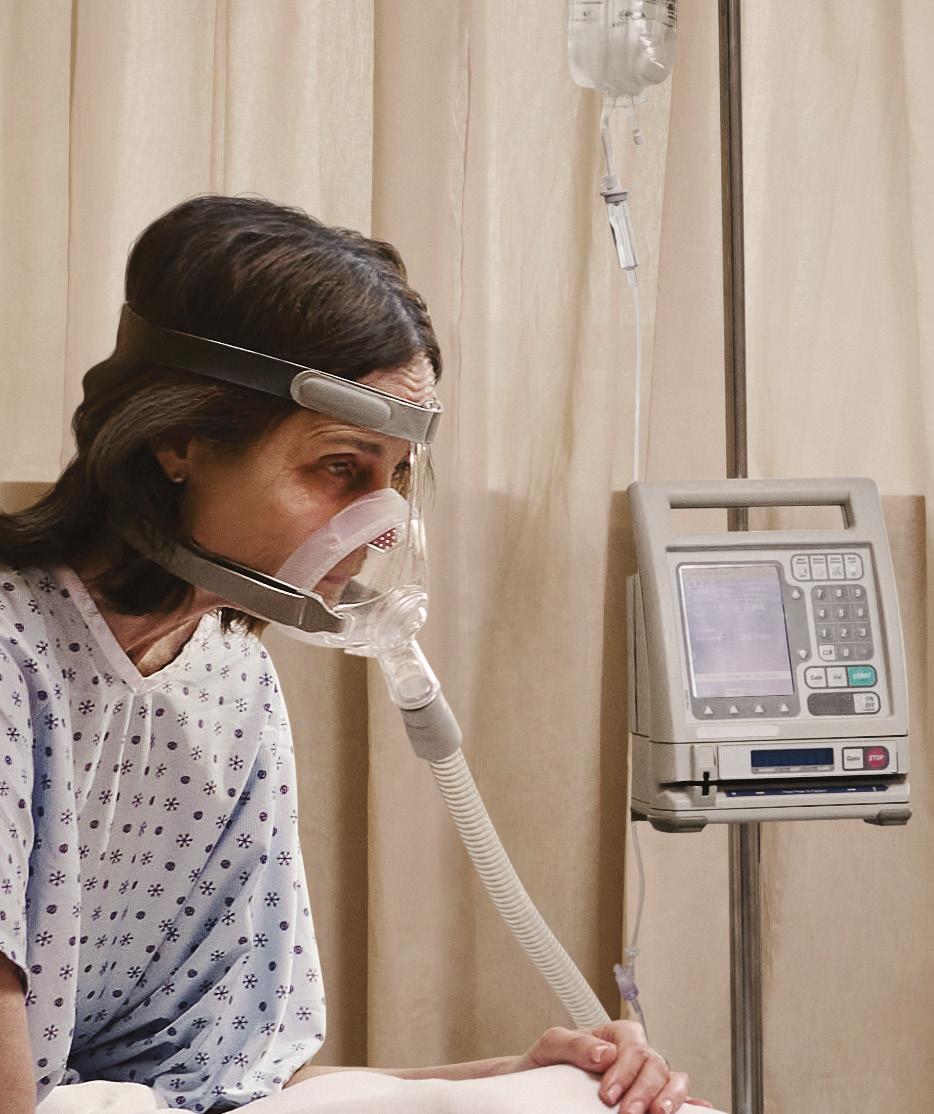

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus ou celles qui ont des problèmes de santé chroniques ou un système immunitaire affaibli, le VRS peut avoir des répercussions graves, et même être fatal1,2 . Chez les adultes âgés hospitalisés en raison d’une infection par le VRS :

• ~1 patient sur 9 âgé de 65 ans et plus est décédé dans les 30 jours3*

• ~1 patient sur 7 âgé de 60 ans et plus a montré une perte d’autonomie au moment du congé de l’hôpital4†‡

Passez à l’action en amorçant la conversation dès aujourd’hui

Aidez à éviter les répercussions inutiles du VRS.

Numérisez le code pour connaître les faits ou visitez le site knowthetoll.ca

VRS = virus respiratoire syncytial.

* Toutes causes confondues. Étude de cohorte rétrospective de l’Ontario, au Canada. Données sur les hospitalisations recueillies pour les saisons 2010–2011 à 2018–2019 des virus respiratoires.

† Diff érence de 14 % : 40 % des patients vivaient de façon autonome avant l’hospitalisation (n = 122/302) comparativement à 26 % au moment du congé de l’hôpital (n = 79/302, p < 0,01).

‡ 302 adultes de 60 ans et plus hospitalisés en raison d’une infection par le VRS confi rmée par un laboratoire ont été inscrits. La situation de vie a été évaluée 2 semaines avant l’hospitalisation, au moment de l’inscription et au congé de l’hôpital.

1. Centers for Disease Control and Prevention. RSV in older adults fact sheet. Disponible au : https://www.cdc.gov/rsv/older-adults. Consulté en mars 2025. 2. Gouvernement du Canada. Virus respiratoire syncytial (VRS) : Pour les professionnels de la santé. Disponible au : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ maladies/virus-respiratoire-syncytial-vrs/professionnels-sante.html. Consulté en mars 2025. 3. Branche AR, et al. Change in functional status associated with respiratory syncytial virus infection in hospitalized older adults. Infl uenza Other Respir Viruses 2022;16:1151–1160. 4. Hamilton MA, et al. Predictors of all-cause mortality among patients hospitalized with influenza, respiratory virus, or SARS-CoV-2. Influenza Other Respir Viruses 2022;16:1072–1081.

Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

Médicament indiqué à la fois dans la gestion du poids à long terme et pour réduire le risque d’IM non mortel chez les adultes atteints d’une MCV établie et ayant un IMC ≥ 27 kg/m2*

Pour les adultes atteints d’obésité ± une MCV OU un surpoids + une MCV ou d’autres facteurs de risque

Quelles sont les indications de Wegovy® ?

Wegovy® (sémaglutide injection) est indiqué1 :

• en complément d’un régime alimentaire hypocalorique et d’une augmentation de l’activité physique pour la gestion du poids à long terme chez les patients adultes présentant un indice de masse corporelle (IMC) initial de 30 kg/m2 ou plus (obésité) ou de 27 kg/m2 ou plus (surpoids) en présence d’au moins un facteur de comorbidité liée au poids comme l’hypertension, le diabète de type 2, la dyslipidémie ou l’apnée obstructive du sommeil;

• afin de réduire le risque d’infarctus du myocarde non mortel chez les adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire établie et ayant un IMC égal ou supérieur à 27 kg/m2 .

Wegovy® ne doit pas être utilisé en association avec tout autre médicament contenant du sémaglutide (p. ex., Ozempic® et Rybelsus®) ou tout autre agoniste du récepteur du GLP-1.

Quel est le mode d’action de Wegovy® ?**

Le GLP-1 est un régulateur physiologique de l’appétit et de l’apport calorique1. Le sémaglutide est à 94 % semblable au GLP-1 humain et agit comme agoniste du récepteur du GLP-1 qui se lie aux récepteurs du GLP-1 et les active. Comparativement au GLP-1 naturel, le sémaglutide a une demivie prolongée d’environ 1 semaine. Le principal mécanisme de la protraction est la liaison à l’albumine, qui entraîne une diminution de la clairance rénale et une protection contre la dégradation métabolique. Par ailleurs, le sémaglutide est stabilisé contre la dégradation par l’enzyme DPP-41.

Quelles sont les recommandations des lignes directrices?

Le sémaglutide à 2,4 mg est recommandé comme option de prise en charge de l’obésité par les Lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte2

Quelles ont été les données tirées des essais cliniques sur l’efficacité de Wegovy® ?

ESSAI STEP 5 : À la semaine 104, chez les adultes atteints d’obésité ou présentant un surpoids et au moins une comorbidité liée au poids, une puissante perte de poids à deux chiffres a été démontrée avec Wegovy® sur une période de deux ans, comparativement au placebo3£†.

* La portée clinique comparative n’a pas été établie.

**La portée clinique n’a pas été établie.

*

∆ Selon l’estimation de la politique de traitement.

† Plan de l’étude STEP 5 : Essai de phase 3, randomisé, à double insu, contrôlé par placebo, d’une durée de 104 semaines, mené auprès de 304 patients atteints d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) ou présentant un excès de poids (IMC ≥ 27 à < 30 kg/m2) et au moins une comorbidité liée au poids; les patients diabétiques ont été exclus. Les patients ont été répartis aléatoirement selon un rapport 1:1 pour recevoir le sémaglutide 2,4 mg ou le placebo une fois par semaine, en complément d’un régime alimentaire hypocalorique et d’une augmentation de l’activité physique. Les co-critères d’évaluation principaux étaient la variation en pourcentage du poids corporel entre le début de l’essai et la semaine 104 et l’atteinte d’une perte de poids ≥ 5 % du poids initial à la semaine 1043 ‡ Plan de l’étude STEP 1 : Essai de phase 3, randomisé, à double insu, contrôlé par placebo, d’une durée de 68 semaines auquel ont participé 1961 patients atteints d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) ou de surpoids (IMC ≥ 27 kg/m2 à < 30 kg/m2) et présentant au moins une complication liée au poids, qui ont été répartis aléatoirement selon un rapport 2:1 entre le sémaglutide à 2,4 mg et un placebo. Les patients diabétiques ont été exclus. Tous les patients ont suivi un régime hypocalorique et ont augmenté leur activité physique pendant toute la durée de l’essai. La majorité des patients présentaient au moins une complication liée au poids. Les critères d’évaluation principaux de l’efficacité étaient le pourcentage de variation du poids corporel entre le début de l’essai et la semaine 68 et le pourcentage de patients atteignant ≥ 5 % de réduction du poids corporel4

Wegovy® (n = 152)

Placebo (n = 152) +

et

Poids corporel moyen ± É.-T. à la semaine 0 = 105,6 ± 20,8 kg (Wegovy®) et 106,5 ± 23,1 kg (placebo). Population en IDT; analyse de l’IM.

D’après Garvey, WT et al. (2022)3

La dose d’entretien de Wegovy® est de 2,4 mg une fois par semaine1. Veuillez consulter la monographie de produit ou la section sur la posologie de ce document pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la posologie recommandée.

ESSAI STEP 1 : À la semaine 68, chez les adultes avec l’obésité ou présentant un surpoids et au moins une comorbidité liée au poids, Wegovy® a montré des effets sur les paramètres cardiométaboliques sélectionnés, la maîtrise de la glycémie et le fonctionnement physique (critères d’évaluation secondaires)1,4‡.

Les critères d’évaluation secondaires de soutien n’ont pas été contrôlés pour la multiplicité. Wegovy® n’est pas indiqué pour traiter ces paramètres cardiométaboliques ni le fonctionnement physique.

Tour de taille

Tension artérielle systolique

Tension artérielle diastolique

HbA1C

Fonctionnement physique

Cholestérol total

Cholestérol LDL

Cholestérol HDL

Triglycérides

Paramètres cardiométaboliques et glycémiques à la semaine 68 (Wegovy® [départ], placebo [départ], différence en % vs placebo [MMC; IC à 95 %], respectivement) : Tour de taille : -13,5 cm (114,6 cm); -4,1 cm (114,8 cm); -9,4 (-10,3, -8,5) p < 0,0001 (analyse bilatérale non ajustée pour la supériorité). Tension artérielle systolique : -6,2 mmHg (126 mmHg); -1,1 mmHg (127 mmHg); -5,1 (-6,3, -3,9) p < 0,001 (analyse bilatérale non ajustée pour la supériorité). Tension artérielle diastolique : -2,8 mmHg (80 mmHg); -0,4 mmHg (80 mmHg); -2,4 (-3,3, -1,6). HbA1C : -0,5 % (5,7 %); -0,2 % (5,7 %); -0,3 (-0,3, -0,2). Cholestérol total : -3,3 % (4,9 mmol/L); 0,1 % (5,0 mmol/L); -3,3 (-4,8, -1,8). Cholestérol LDL : -2,5 % (2,9 mmol/L); 1,3 % (2,9 mmol/L); -3,8 (-5,9, -1,5). Cholestérol HDL : 5,2 % (1,3 mmol/L); 1,4 % (1,3 mmol/L); 3,8 (2,2, 5,4). Triglycérides : -21,9 % (1,4 mmol/L); -7,3 % (1,4 mmol/L); -15,8 (-18,8, -12,7)1,4.

analyse IM : analyse d’imputation multiple; É.-T. : écart-type; GLP-1 : glucagon-like peptide-1 (peptide-1 analogue au glucagon); HbA1C : hémoglobine glyquée; HDL : lipoprotéine de haute densité; IC : intervalle de confiance; IDT : intention de traiter; IM : infarctus du myocarde; IMC : indice de masse corporelle; MCV : maladie cardiovasculaire; LDL : lipoprotéine de faible densité; MMC : moyenne des moindres carrés.

La proportion des patients ayant obtenu des améliorations cliniquement significatives du fonctionnement physique était définie comme étant la proportion des patients ayant obtenu une amélioration du score de fonctionnement physique d’au moins 3,7 points selon le questionnaire SF-36v2 et d’au moins 14,6 points selon le questionnaire IWQOL-Lite-CT : respectivement (Wegovy® comparativement au placebo) : SF-36v2 : 39,8 % vs 24,1 %; IWQOL-Lite-CT : 51,8 % vs 28,3 %#.

ESSAI SELECT1,5§

• Parmi les 17 604 patients qui ont participé à l’essai SELECT, le délai moyen de suivi était de 39,8 ± 9,4 mois.

• Le critère d’évaluation principal était le temps écoulé entre la répartition aléatoire et la première survenue d’un événement cardiovasculaire indésirable majeur (ECIM), défini comme un critère d’évaluation composite consistant en : un décès d’origine CV, un infarctus du myocarde non mortel ou un accident vasculaire cérébral (AVC) non mortel.

• Un événement cardiovasculaire indésirable majeur (ECIM) est survenu chez 569 patients (6,5 %) dans le groupe Wegovy® et chez 701 patients (8,0 %) dans le groupe placebo (RR = 0,80; IC à 95 % [0,72, 0,90]; p < 0,001).

Chez les adultes présentant une MCV établie et un surpoids ou de l’obésité et recevant les soins usuels CV, une puissante réduction du risque relatif d’IM non mortel a été démontrée avec Wegovy® comparativement au placebo (critère d’évaluation secondaire de soutien, les deux en association avec des soins usuels)1,5§.

Réduction de 28% du risque relatif d’IM non mortel RR = 0,72; IC à 95 % [0,61, 0,85]; critère d’évaluation secondaire de soutien

+SoC

Temps écoulé depuis la répartition aléatoire (mois)

D’après la monographie de Wegovy®.

Wegovy® : 2,7 % (234 événements; n = 8803) p/r au placebo : 3,7 % (322 événements; n = 8801), les deux en association avec des soins usuels.