LE RIGUET-MINARRO

les architectes randonneurs - TOME I

- AVANT PROPOS -

Ce guide en architecture a été écrit dans le cadre d’un projet de fin d’études entrepris par deux étudiants en architecture au parcours singulier. Antoine a étudié à la Cambre-Horta avant de venir à Versailles pour poursuivre ses études. Après avoir obtenu un bac STD2A, Mélissa obtient une licence professionnelle en architecture à l’EPSAA, ouvrant les portes à l’ENSA Versailles. Cette équipe est bâtie sur une sensibilité particulière.

Nous avons choisi de marcher et de partir en quête de notre diplôme à travers la Suisse. Pays de l’architecture et de l’archétype, nous avons traversé sur un rythme doux les cantons de Vaud et du Valais. Chaque étape a révélé ses particularités. Nous avons été sensibles à l’égard des éléments qui composent l’architecture. Cette sensibilité nous a permis de mieux comprendre et apprécier la profondeur et la subtilité de chaque bâtiment, qu’il soit ancien ou contemporain.

Ce guide est conçu pour partager avec vous les leçons que nous avons apprises. Que vous soyez étudiant en architecture, professionnel du domaine ou simple amateur éclairé, nous espérons que ce guide vous offrira une source précieuse de connaissance et d’inspiration, tout en éveillant en vous une sensibilité architecturale renouvelée.

Bonne lecture et bon voyage à travers l’architecture Suisse.

- édité le Lundi 17 Juin 2024 à Versailles,

01.

VIA FRANCIGENA

PAGE 07

Présentation du chemin du pèlerinage historique et de notre organisation avant le départ, ainsi que la synthèse de notre expérience.

02.

VFS : VIA FRANCIGENA SUISSE

PAGE 35

La Via Francigena Suisse détaille étape par étape avec les cartes IGN mettant en parallèle des références architecturales et picturales. Les étapes sont séparées en quatre environnements.

03.

VFCC : VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE

PAGE 203

Nous avons choisi d’analyser quatre sujets le long du trajet. Parfois une méthode de construction, un bâtiment ou un mode de vie.

04.

VFP : VIA FRANCIGENA PROJET

PAGE 333

Cette dernière partie révèle nos propositions à la suite de la culture constructive que nous avons acquise. Les projets s’accrochent à un existant et aux éléments environnants en reprenant les archétypes et les modes de constructions locales.

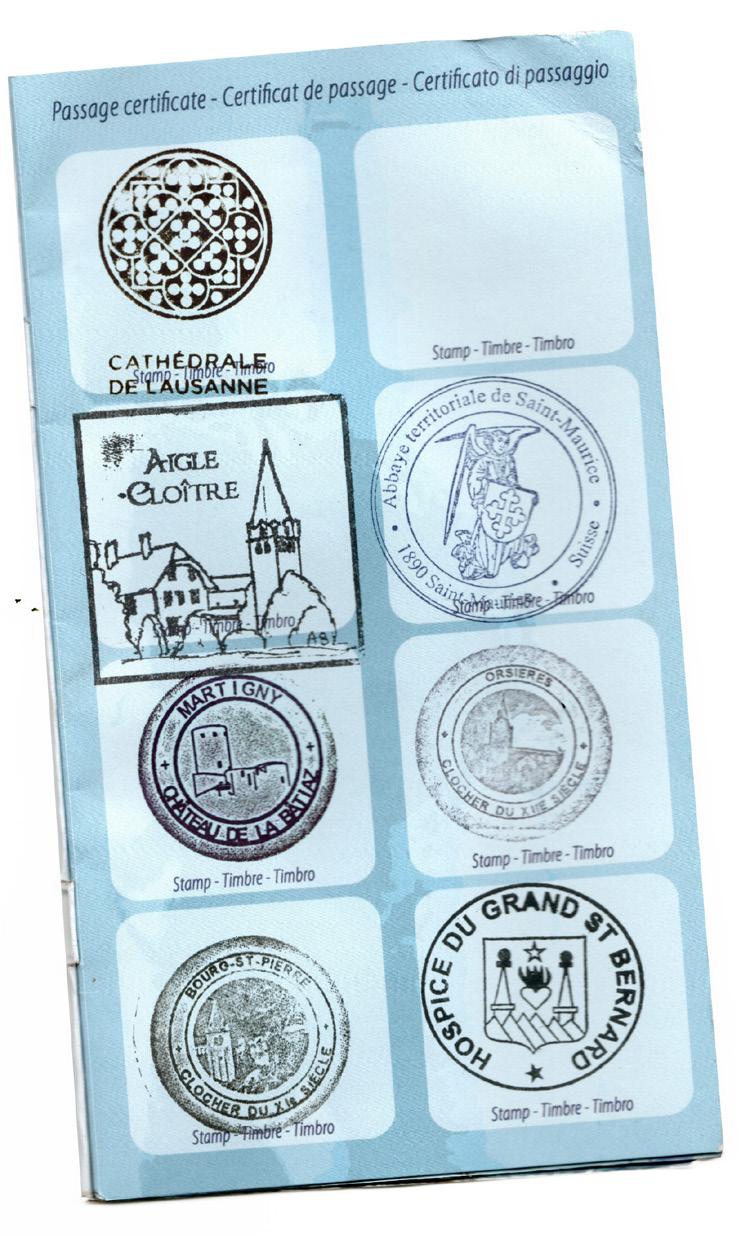

P09 IL ÉTAIT UNE FOIS SIGÉRIC

P11 NOTRE RANDONNÉE

P13 NOUS SOMMES

P18 NOTRE MATÉRIEL DE RANDONNÉE

P27 TROUVER REFUGE

VIA FRANCIGENA

DÉPART :

- IL ÉTAIT UNE FOIS SIGÉRIC -

Depuis l’antiquité, la Via Francigena est la liaison la plus courte entre la mer du nord et Rome. Cette voie historique passait par la Suisse. Elle était l’épine dorsale du système routier de l’Europe Occidentale du temps de Jules César. La Via Francigena permit ainsi à Rome de devenir la principale destination de pèlerinage chrétien jusqu’au Xè siècle.

La Via Francigena fut surtout utilisée par les marchands, les soldats, les pèlerins et les brigands ! Il faut remonter en 990 au moment de la visite de l’Archevêque de Canterbury, Sigéric, au pape Jean XV à Rome, pour découvrir son existence. Selon les écrits de l’archevêque, le parcours était constitué de 79 étapes sur un parcours long de quelques deux mille kilomètres. Aujourd’hui le parcours se constitue de 49 étapes.

Entre le premier et le deuxième millénaire, la pratique du pèlerinage se développa de façon croissante en Europe. La Via Francigena représentait alors la voie de conjonction de toutes les grandes routes de la foi. Elle a permis un essor du commerce et de nombreux centres urbains situés le long de son parcours, Son rôle était stratégique, notamment dans le transport vers les marchés du nord de l’Europe.

La Via Francigena a également constitué une voie de communication de la plus grande importance pour la réalisation de l’unité culturelle européenne au Moyen-Âge. Elle a non seulement facilité le déplacement des personnes et des marchandises, mais aussi la diffusion de la connaissance, des idées, de la spiritualité et des expériences, ceci avec le rythme lent et profond de celui qui se déplace à pied.

« Aujourd’hui, nous réalisons, si nous considérons la réalité et regardons attentivement l’histoire, qu’il y a quelque chose de plus important que les soldats et les marchandises qui passent sur les routes ; ce quelque chose, ce sont les cultures. C’est la que la Via Francigena peut, je pense être considérée essentiellement, comme un chemin des cultures. »

- Jacques Le Goff, historien médiéviste.

CANTON DE VAUD

- NOTRE RANDONNÉE -

CANTON DE FRIBOURG

ARRÊT N°2 VEVEY

ARRÊT N°1 : LAUSANNE

CANTON DE BERNE

CANTON DE VAUD

ARRÊT N°3 AIGLE

ARRÊT N°4 : ST MAURICE

CANTON DU VALAIS

ARRÊT N°5 MARTIGNY

ARRÊT N°6 ORSIÈRES

FRANCE

CANTON DU VALAIS

ARRÊT N°7 : BOURG ST PIERRE

ARRÊT N°8 :

La découverte de ce chemin de pèlerinage s’est faite par l’étude de la capitale italienne : Rome. Au semestre dernier, nous avons étudié cette ville et notamment son réseau de transport en commun. Notre conclusion a été que pour arpenter Rome, il vaut mieux être à pied. Et puis, vous connaissez le dicton, « tous les chemins mènent à Rome ». Et bien : OUI ! Nous avons découvert ce grand chemin de pèlerinage qui part d’Angleterre et qui arrive à Rome : la Via Francigena.

Nous avons décidé de partir en Suisse pour plusieurs raisons. La première raison était liée à la nature des sentiers, en Italie le chemin est très routier et pas très bien balisé. La Suisse romande nous a attirée par la diversité des environnements

« Les adeptes des très longs parcours généralement effectués à pied, de traversées des jours, voir des semaines durant, de région en région, avec toujours en ligne de mire un objectif défini avant même leur départ, un but précis, un exploit : atteindre une basilique, arriver en bord de mer, remonter un fleuve, franchir une frontière, un massif ou une chaîne de montagnes. »

- De la Soudière Martin, Arpenter le paysage, Anamosa, 2019.

Nous nous sommes fixé un objectif avant de partir ; atteindre le col du Grand Saint Bernard, la frontière entre la Suisse et l’Italie. Pour notre première expérience de voyage en sac à dos, nous avons choisi un terrain de moyenne difficulté, une rive de lac, une plaine. L’ascension vers le col commence à Martigny, ce sont des étapes plus difficiles avec un dénivelé positif de 900 m en moyenne sur chaque journée.

ITALIE

RANDONNEUR EN AUTONOMIE n.m

DÉFINITION : Un randonneur en autonomie est un marcheur transportant son matériel et son équipement de vie dans son sac à dos afin d’assurer un confort minimal.

mot associé AUTONOMIE n.f

DÉFINITION : Capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas être dépendant d’autrui; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d’autre chose.

DURÉE DE LA MARCHE : planifier en amont, durée déterminé pouvant varier selon les envies et les objectifs.

STYLE VESTIMENTAIRE : un sac à dos volumineux avec ceinture ventrale, de bonnes chaussures de randonnée, des bâtons de marche selon le type de terrain.

- NOUS SOMMES -

Nous sommes deux étudiants en architecture qui n’ont pas d’expérience dans la randonnée itinérante et autonome. Mélissa a fait du camping avec sa famille et ses amis, elle a randonné auprès de ses parents dès le plus jeune âge aux quatre coins de la France, notamment dans les Gorges du Verdon, les Pyrénées et les Alpes. Son père est un sportif qui pratique le trail et l’ultra trail en montagne, il marche aussi beaucoup pour faire de la photographie.

Antoine pratique la montagne principalement l’hiver, il part au ski en famille. Adepte des sports de raquettes, il a cette fois décidé de les chausser pour aller gravir le Col du Grand Saint Bernard. Cette expérience est le tremplin de futures randonnées, et notamment le célèbre GR20 en Corse prévu cet été.

Nous sommes partis avec des amis qui nous ont soutenus et appris quelques notions du trekking. Léonor Delcroix, qui a une très grande expérience et affinités avec la vie mobile. Elle a aménagé un van avec une copine pour partir faire un tour en Europe. C’est une sportive qui pratique la randonnée et la course à pied.

Un autre camarade, nous a rejoint, Erwan Aumont. C’est un garçon avec une âme d’aventurier, adepte du trekking avec le strict minimum, il a dormi à la belle étoile de nombreuses fois. C’est un habitué de la vie simple. Lorsqu’il part en aventure, il dort dans un hamac suspendu dans les arbres, il sait faire du feu en frottant des cailloux, connaît les techniques pour rendre l’eau potable. Il nous a partagé son savoir pour améliorer notre confort simplement.

- NOUS NE SOMMES PAS -

PÈLERIN n.m

DÉFINITION : Un pèlerin est un voyageur croyant qui fait un voyage vers un lieu de dévotion, vers un lieu sacré selon sa religion.

DURÉE DE LA MARCHE : Plusieurs mois, plusieurs années et parfois pour toujours.

STYLE

VESTIMENTAIRE : À l’époque le pèlerin portait la robe de bure, un chapeau et des sandales. Aujourd’hui il s’habille comme un scout, avec un béret, un foulard, une chemise rentré dans le short, les chaussettes sortant des chaussures de marches. Il porte des badges et des écussons ainsi que des croix.

mot associé PÈLERINAGE n.m

DÉFINITION : Voyage à un lieu saint dans un esprit de dévotion. Voyage pour rendre hommage à un lieu, à un Homme.

Marcher sur un chemin de pèlerinage, ne fait pas de nous des pèlerins. Nous ne pratiquons aucune religion. Pèlerins ou non, libre à tous de parcourir la Via Francigena et d’en faire la durée qu’il souhaite. Cette randonnée s’effectue sur le long d’un itinéraire balisé. C’est une activité physique, un sport et un loisir de découverte et de contemplation.

- AVANT DE PARTIR -

Avril. 2024. Nous sommes partis, sac sur le dos. Les conditions climatiques étaient idéales. Très peu de pluie, pas beaucoup de vent, pas de très grosses chaleurs. Mais un grand delta de température entre les premières et les dernières étapes. Les conditions climatiques ont été la clé pour organiser notre sac à dos et planifier nos lieux de couchages.

Faire son sac à dos pour la première fois n’est pas un exercice facile. Il existe de nombreux retours d’expérience en ligne, via des comptes Instagram, des livres etc. Le trekking et le bivouac sont des disciplines en pleine expansion. De plus en plus de voyageurs partent découvrir un pays à pied, d’autant plus dans le contexte actuel où l’on cherche à voyager en réduisant son empreinte écologique.

C’est notre première expérience à pied et en bivouac, c’est la première fois que nous constituons un sac à dos. Nous avons fait et défait notre sac à plusieurs reprises. Avant de partir, chaque objet est analysé afin d’estimer sa nécessité, le « au cas où ».

Dans l’équipement de base du trek, cinq objets majeurs sont les clés d’une bonne aventure.

1. LE SAC À DOS

Le poids et le confort du sac à dos. Il est important d’avoir un sac à dos en proportion de son poids. C’est le premier conseil que l’on nous a donné, notre sac doit représenter 10 à 15% de notre poids maximum.

2. LES CHAUSSURES

Il y a deux types de chaussures de randonnées : les montantes, au-dessus de la cheville et les basses, tout juste au niveau de la cheville. Il est recommandé de prendre des chaussures hautes pour des marches sur des terrains escarpés avec un poids sur le dos.

Le matériel suivant est une balance à trouver entre la qualité, le poids et son prix pour optimiser son confort la charge du sac à dos. Il est important de questionner son confort avant de partir pour éviter de vivre dans l’inconfort.

3. LE DUVET

Il faut des duvets en forme de sarcophage lors d’aventures en trek durant cette saison. Pour choisir son duvet, il faut estimer à l’avance. En partant au mois d’Avril, les nuits sont encore fraîches en moyenne 10° lors des nuits en extérieur. Nous avons alors prêté attention à la «température de confort», permettant d’estimer le modèle à choisir.

4. LE MATELAS

C’est la première barrière contre le froid venant du sol. Il est important de regarder la R-Value, comme pour les isolants dans le bâtiment. Plus le coefficient est élevé et plus le matelas est isolant.

5. LA TENTE

Encore une affaire de poids et de confort. Nos tentes se montent et se démontent facilement. Elles étaient plutôt compactes pour ne pas prendre trop de place.

Les pages suivantes détaillent notre matériel commun à tous les deux. Sans compter les chargeurs de chaque appareil électronique et batteries externes. Antoine avait un poids supérieur, dû à son gabarit plus robuste. Il portait en plus un drone, un appareil photo, une enceinte. Mélissa avait des provisions et une trousse de pharmacie.

3.

1. Sac à dos

2. Bâtons de marches

Tente

4. Couteau Suisse

5. Gourde

6. Savon

7. Serviette microfibre 8. Casquette

9. Crème solaire

10. Lampe frontale

11. Réchaud à gaz 12. Matelas 13. Duvet

14. Pantalons

15. T Shirt manches longues

16. T-shirt manches courtes

17. Baskets

18. Chaussettes

19. K-Way

Hors sac:

20. Chaussures de randonnée

VFS07

Aigle à Saint Maurice, Réserve Forestière d’Ollon,

Aigle à Saint Maurice,

VFS08

Saint Maurice à Martigny, Marre du Torrent de l’Échelle,

- TROUVER REFUGE -

Partir en avril en Suisse a nécessité une organisation en amont. Le camping sauvage est limité dans les cantons de Vaud et du Valais. Et selon les environnements, il n’était pas facile de trouver un endroit pour installer le campement. Le long du lac Léman, la réservation d’un emplacement de camping était nécessaire. Nous avons dormi aux campings municipaux des villes de Lausanne et de Vevey, près du lac. Il n’y a pas de terrain sauvage pour s’installer, l’urbanisation des rives y est tellement intense. Les nuits ont été fraîches et l’air était humide.

Pour la suite des étapes, les trois nuits en plaine, nous avons également dormi dans nos tentes au camping des villes d’Aigle, de Saint Maurice et de Martigny. Ces trois nuits étaient mouvementées, des rafales de vents secouant les toiles de nos tentes et une nuit à entendre la pluie frapper ce léger tissu déperlant.

Nous étions les seuls à camper à cette période de l’année, les campings étaient remplis de voitures aménagées, de voitures avec caravane qui restaient plusieurs nuits et semblaient être présents en communauté. Nous avons fait le choix de dormir en camping pour assurer notre confort hygiénique. La douche après une journée d’effort était pour notre première expérience indispensable.

Pour les étapes suivantes, plus de campings. Soit ils n’étaient pas encore ouverts (seulement de mai à septembre), soit ils étaient inexistants. Nous avons trouvé refuge dans une auberge à Orsières puis au gîte des pèlerins à Bourg-SaintPierre. Pour la dernière étape, nous avons souhaité vivre l’expérience à l’Hospice du Grand Saint Bernard, le seul endroit où l’on peut dormir au col. Nous avons d’ailleurs dû réserver en avance pour nous garantir une place.

nuit calme

- SYNTHÈSE DE NOS HUIT NUITS -

10° nuit calme

ALT. 387m

NUIT 1 : pelouse ombragé

rafale à 30 km/h

NUIT 3 : pelouse 9°

ALT. 405m

3° pluie

0° neige

ALT. 383m NUIT 2 : pelouse en bord de lac

8° rafale à 35 km/h

ALT. 414m

NUIT 4 : terrain sec et rocheux

-5° très froid

ALT. 487m NUIT 5 : pelouse

ALT. 1632m NUIT 7 : gîte des pèlerins

ALT. 893m

NUIT 6 : auberge (chambre privée)

ALT. 2473m

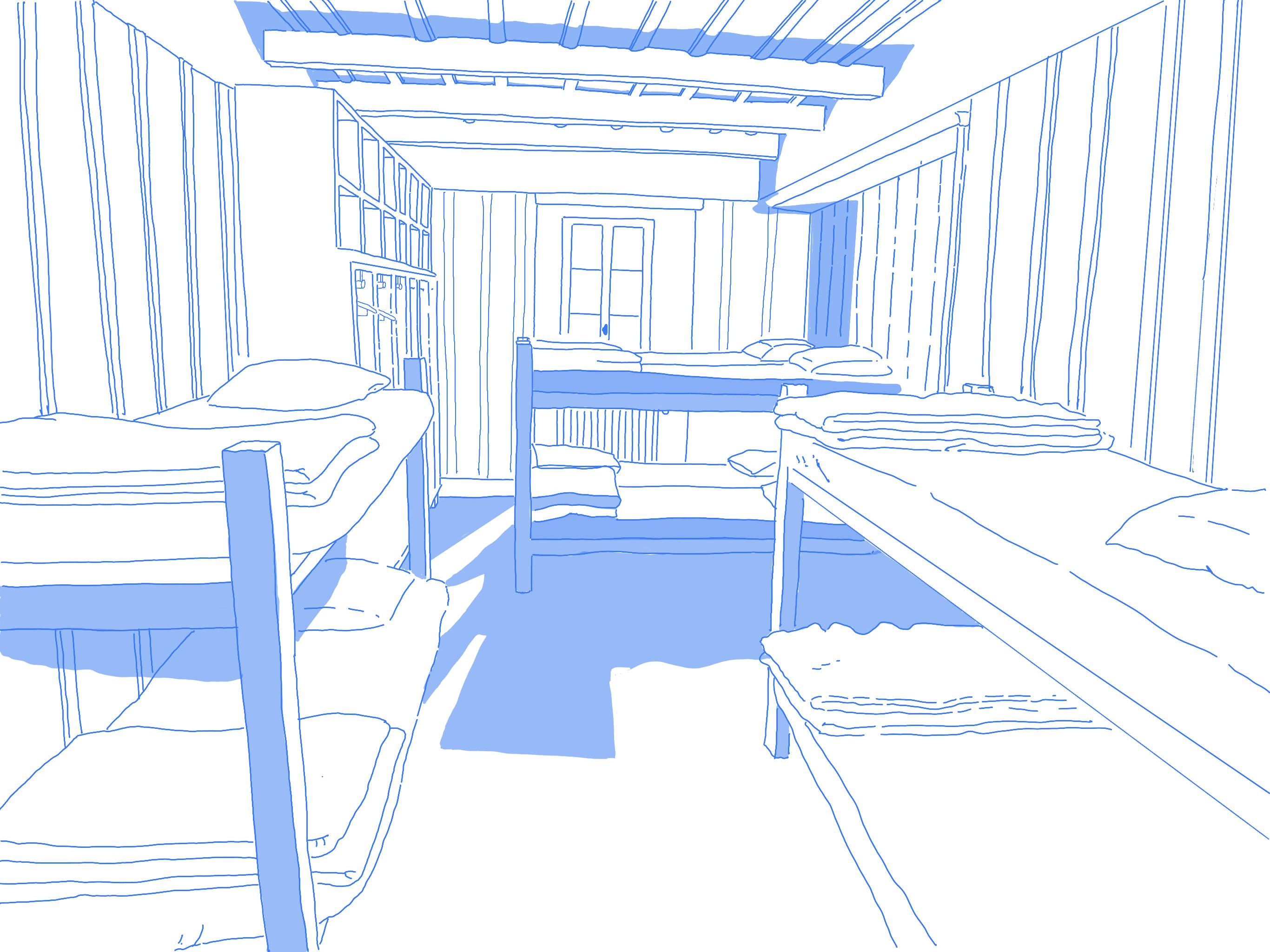

NUIT 8 : dortoir à l’hospice

Lausanne à Vevey, Camping de la Maladaire à Vevey,

Vevey à Aigle, Camping de la piscine à Aigle,

Orsières à Bourg-Saint-Pierre, Refuge des Pèlerins à Bourg-Saint-Pierre,

Bourg-Saint-Pierre au Col du Grand Saint Bernard, Hospice du Grand Saint Bernard,

P37 LES RIVES DU LÉMAN

P79 LA PLAINE DU RHÔNE SUISSE

P123 LA VALLÉE D’ENTREMONT

P151 LE COL DU GRAND-SAINT BERNARD

SUISSE

VFS : VIA FRANCIGENA

LES RIVES DU LAC LÉMAN

POPULATION

SUPERFICIE

DENSITÉ

POPULATION : 26 230 hab.

SUPERFICIE : 33.37 km²

DENSITÉ : 786 hab/km²

POPULATION : 5 960 hab.

SUPERFICIE : 32.04 km²

DENSITÉ : 186 hab/km²

MONTREUX

VILLENEUVE

une grande diversité - MOYEN DE DÉPLACEMENT - - MIGRATIONS -

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 24,4 km

D+ : 350 m

D- : 330m

Durée : 6h

Difficulté : Moyenne -

De nombreux endroits de ravitaillements jusqu’à Lutry mais prévoyez à boire et à manger avant de vous lancer dans les vignes !

VFS05 : Lausanne - Vevey

Cette étape marque le début de votre aventure, elle débute à Lausanne, la ville olympique. Le chemin parcourt les quais d’Ouchy longeant les ports et les bateaux à voiles côtoyant les grandes bâtisses pittoresques.

Les chemins minéraux longent les rives du Lac Léman. La légion Lémanique est densément peuplée et les rives fortement aménagées. Seules 3% se trouvent encore à l’état sauvage. De nombreuses infrastructures touristiques ont conduit à l’artificialisation des rives.

Très rapidement, le chemin mène aux collines verdoyantes du vignoble de Lavaux. Vous traverserez de nombreux villages comme celui de Saint Saphorin et ses ruelles étroites, bâtiments en pierre et surtout son église médiévale. Vous traverserez les domaines agricoles les plus anciens, comme le célèbre Dézaley cultivé depuis des siècles. Ses sols argilocalcaires et le microclimat de la colline sont propices à la culture de la vigne.

En descendant vers la ville, vous passerez devant la villa du Lac construite par Le Corbusier pour ses parents en 1923. Vous arriverez à Vevey, ville commerciale et fluviale importante au Moyen-Age. Elle est aujourd’hui très culturelle grâce aux nombreux centres d’arts et son intérêt pour le cinéma grâce à Charlie Chaplin.

Les grandes maisons bourgeoises, les ports privés, les pontons. Bordés de jardins fleuris et de pelouses bien entretenues, les quais sont un lieu idéal pour se détendre, faire du jogging ou simplement profiter de la vue spectaculaire sur le lac et les montagnes environnantes.

Le long du Lac Léman, Chemin de la Flore,

- FERDINAND HODLER -

Le peintre du Léman.

Parmi les quelques six cents tableaux de paysages laissés par Hodler, un tiers représente des lacs, et plus de la moitié de ses œuvres ont pour sujet le Léman, un motif facilement accessible pour l’artiste. Hodler partage avec les impressionnistes un intérêt pour les séries, où chaque œuvre capture les subtils changements de notre perception induits par la saison, le temps ou l’heure du jour.

Cependant, Hodler va au-delà de la simple représentation visuelle, cherchant à atteindre un symbolisme qui transcende la réalité extérieure pour exprimer une vision intérieure du paysage. Ses œuvres, telles que celles du Grammont, évoquent davantage les expressionnistes que les paysagistes français, offrant des paysages qui sondent notre lien avec le monde, des «paysages planétaires» comme les appelait Hodler.

Son style artistique a été influencé par le symbolisme, mouvement artistique qui cherchait à exprimer des idées et des émotions à travers des symboles et des métaphores. Hodler a rapidement développé une palette de couleurs riches et une technique précise qui se combinent pour créer des compositions puissantes et émotionnelles.

Les thèmes récurrents dans l’œuvre de Hodler incluent la nature, la spiritualité, l’amour, et la mort. Il était particulièrement célèbre pour ses portraits et ses paysages, qui reflétaient souvent une profonde introspection et une recherche de vérité intérieure. Ses portraits étaient caractérisés par des formes simplifiées, des lignes claires et des expressions intenses, capturant l’essence même de ses sujets.

En plus de son travail pictural, Hodler a également joué un rôle central dans la promotion des arts visuels en Suisse, contribuant à la fondation de la Société suisse des artistes et sculpteurs en 1899. Son engagement envers l’art moderne et ses efforts pour unifier les différents courants artistiques de son époque ont eu un impact durable sur la scène artistique suisse.

Le Léman vu de Lutry, 1891,

- LE CORBUSIER -

LA VILLA DES PARENTS VEVEY

La villa «Le Lac» est une villa construite par Le Corbusier pour ses parents en 1923 à Corseaux près de Vevey. Perchée sur une pente légèrement inclinée, la villa «Le Lac» offre une vue imprenable sur le lac et les Alpes environnantes. Son design épuré et géométrique se fond harmonieusement avec le paysage environnant. Les lignes épurées, les formes cubiques et les grandes baies vitrées caractérisent l’esthétique minimaliste de Le Corbusier, tandis que les matériaux naturels comme le béton et le bois ajoutent une chaleur et une authenticité à la structure.

À l’intérieur, la villa est fonctionnelle. Les espaces sont ouverts et lumineux, avec un agencement fluide qui favorise la circulation et la connexion avec l’extérieur. Les grandes fenêtres inondent les pièces de lumière naturelle, tandis que les vues panoramiques sur le lac créent une sensation de calme et de sérénité.

Outre son importance architecturale, la villa «Le Lac» témoigne également de l’histoire personnelle du Corbusier. C’était sa résidence d’été, un refuge où il pouvait se retirer de l’agitation urbaine et puiser inspiration et créativité dans la beauté apaisante de la nature.

Les vignes de Lavaux sont les terres sacrées de la région Vaudoise. Elles représentent une grande importance historique et culturelle viticole, elles sont l’intégrité visuelle du paysage.

Les vignobles de Lavaux attirent de nombreux touristes venant visiter les caves des producteurs et goûter le vin. Le tourisme viticole contribue à dynamiser l’économie locale en générant des revenus pour les producteurs, les restaurateurs, les hébergements et autres entreprises touristiques de la région.

VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE :

LES MURS DE LAVAUX

14,800

15,250

Les Vignes de Lavaux, Chemin des Grands Crus Dézaley,

Les Vignes de Lavaux, Chemin des Grands Crus Dézaley,

«Marcher, c’est découvrir le monde à travers des paysages qui se déploient lentement, c’est laisser le temps graver dans notre mémoire chaque détail des villes et des chemins.»

C’est ainsi que nous quittons le chemin des vignes pour nous rendre à Vevey.

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 25,3 km

D+ : 395m

D- : 120m

Durée : 5h40

Difficulté : Moyenne

VFS06 : Vevey - Aigle

Votre dernière étape, le long des rives du Léman, ce soir vous dormirez en plaine ! Vous continuez votre chemin sur les contours sinueux du lac. Vevey est une ville chargée d’histoire qui existait bien avant que les Romains développent la ville. Au fil des siècles, Vevey prospère grâce aux commerces, notamment grâce à son port. La ville donne une grande importance au cinéma et à l’art influencé par l’écrivain britannique Charlie Chaplin qui a vécu de nombreuses années à Vevey.

Vous quittez Vevey pour atteindre rapidement Montreux aussi appelée La Riviera. Destination de choix pour l’aristocratie au XIXe siècle, les bâtiments sont généreusement ornés de l’architecture Belle Époque. La ville est le témoin de nombreuses époques. Le Château médiéval de Chillon datant du XIIe siècle contraste avec le Centre de Congrès et le casino.

Enfin Villeneuve, dernière ville du Léman, fait la transition avec la vallée du Rhône. Vous traverserez ce que l’on appelle une entrée de ville, une zone industrielle et commerciale, un nœud de transport avec des infrastructures routières qui se croisent.

Puis tout à coup, vous sentirez le revêtement sous vos pieds changer. Le premier sentier fait de granulats provenant probablement des premières carrières de la vallée situées sur votre gauche.

L’environnement a changé, les montagnes sont désormais de part et d’autre et l’horizon n’est plus aussi dégagé. De l’eau accompagne toujours le chemin, un cours d’eau timide. Un premier village authentique, Roche. La nature est calme jusqu’à votre arrivée à Aigle.

Le Château de Chillon,

Francigena,

- KONRAD WITZ

-

«La Pêche Miraculeuse» est une peinture emblématique qui trouve son origine dans un passage biblique du Nouveau Testament, où Jésus accomplit un miracle en faisant une pêche miraculeuse, remplissant les filets des pêcheurs de poissons après une nuit infructueuse.

À travers la peinture, le peintre a cherché à capturer l’essence même du miracle, mais aussi à transmettre des messages symboliques plus profonds. «La Pêche Miraculeuse» est souvent interprétée comme une métaphore de la foi et de la confiance en Dieu, où les pêcheurs représentent l’humanité confrontée à l’incertitude et aux défis de la vie, et où Jésus incarne la capacité à surmonter ces défis avec foi.

Dans les interprétations plus contemporaines, le tableau peut également être vu comme une allégorie de l’abondance et de la grâce divine, ou même comme un commentaire sur la nature de la foi et du doute. Quelle que soit l’interprétation, «La Pêche Miraculeuse» demeure une œuvre fascinante qui continue d’inspirer et de susciter la réflexion.

La Pêche Miraculeuse, 1444, détrempe sur bois, 132 x 154 cm

P85 VFS07 : AIGLE - SAINT MAURICE

P103 VFS08 : SAINT MAURICE - MARTIGNY

P115 VFS09 : MARTIGNY - ORSIÈRES

LA PLAINE DU RHÔNE SUISSE

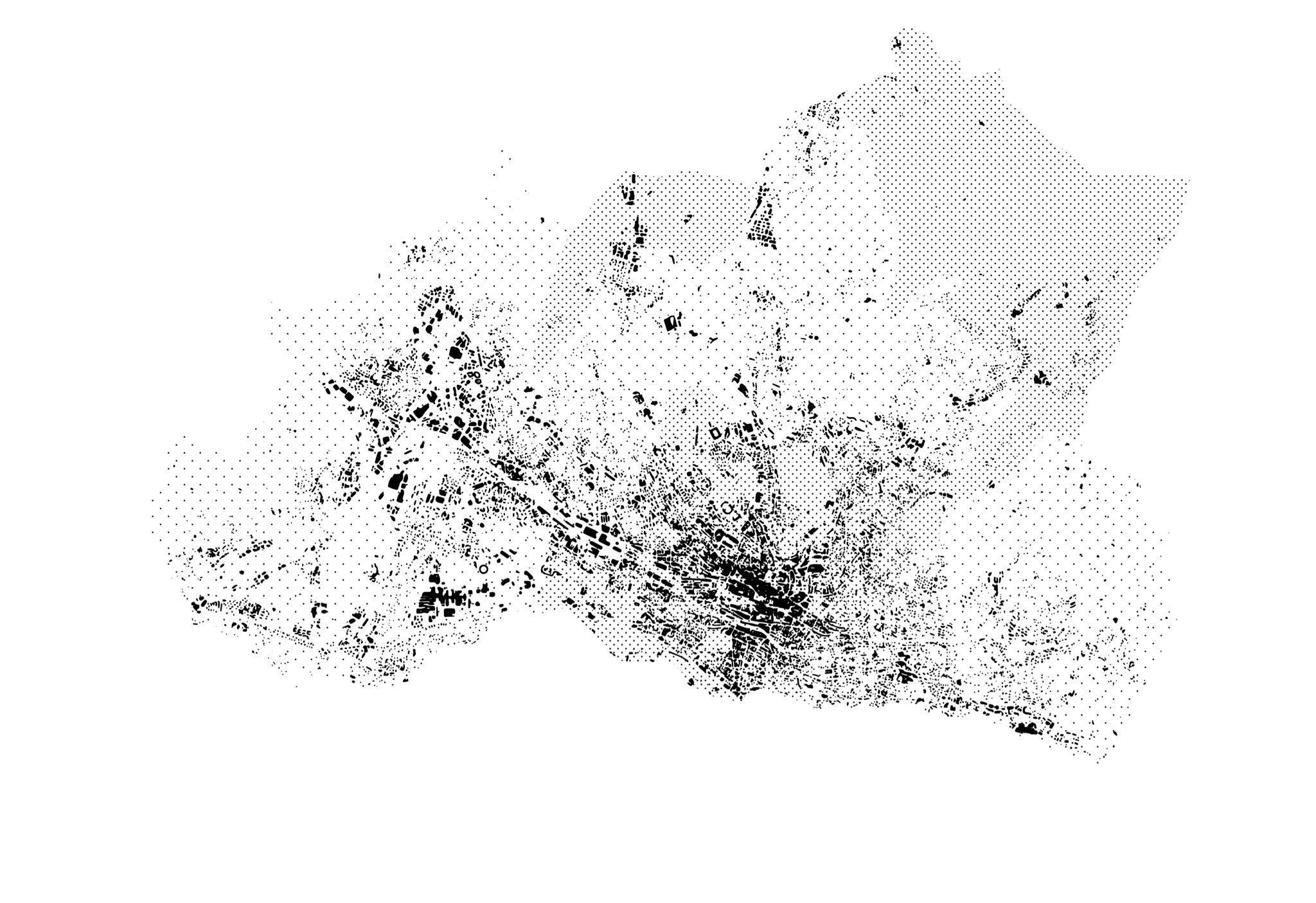

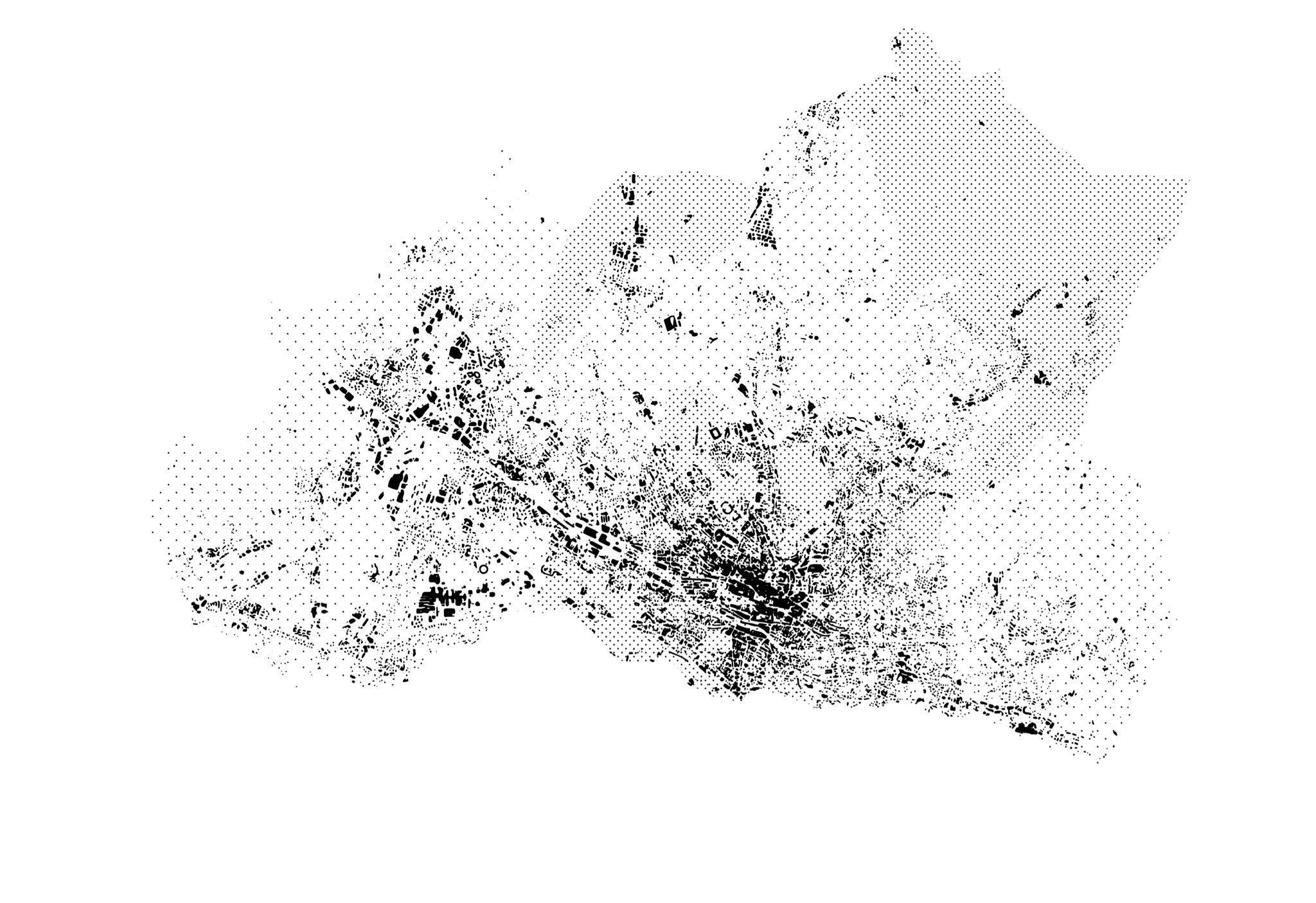

LES TÂCHES URBAINES

7 AGGLOMÉRATIONS TRAVERSÉES

1 : 150 000

POPULATION

SUPERFICIE

POPULATION

SUPERFICIE : 59.56 km

DENSITÉ : 134 hab/km

POPULATION : 1 490 hab.

SUPERFICIE : 6.63 km²

DENSITÉ : 299 hab/km²

MASSONGEX

SE DÉPLACER

une grande diversité - MOYEN DE DÉPLACEMENT - - MIGRATIONS -

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 22,3 km

D+ : 602 m

D- : 420m

Durée : 5h30

Difficulté : Moyenne

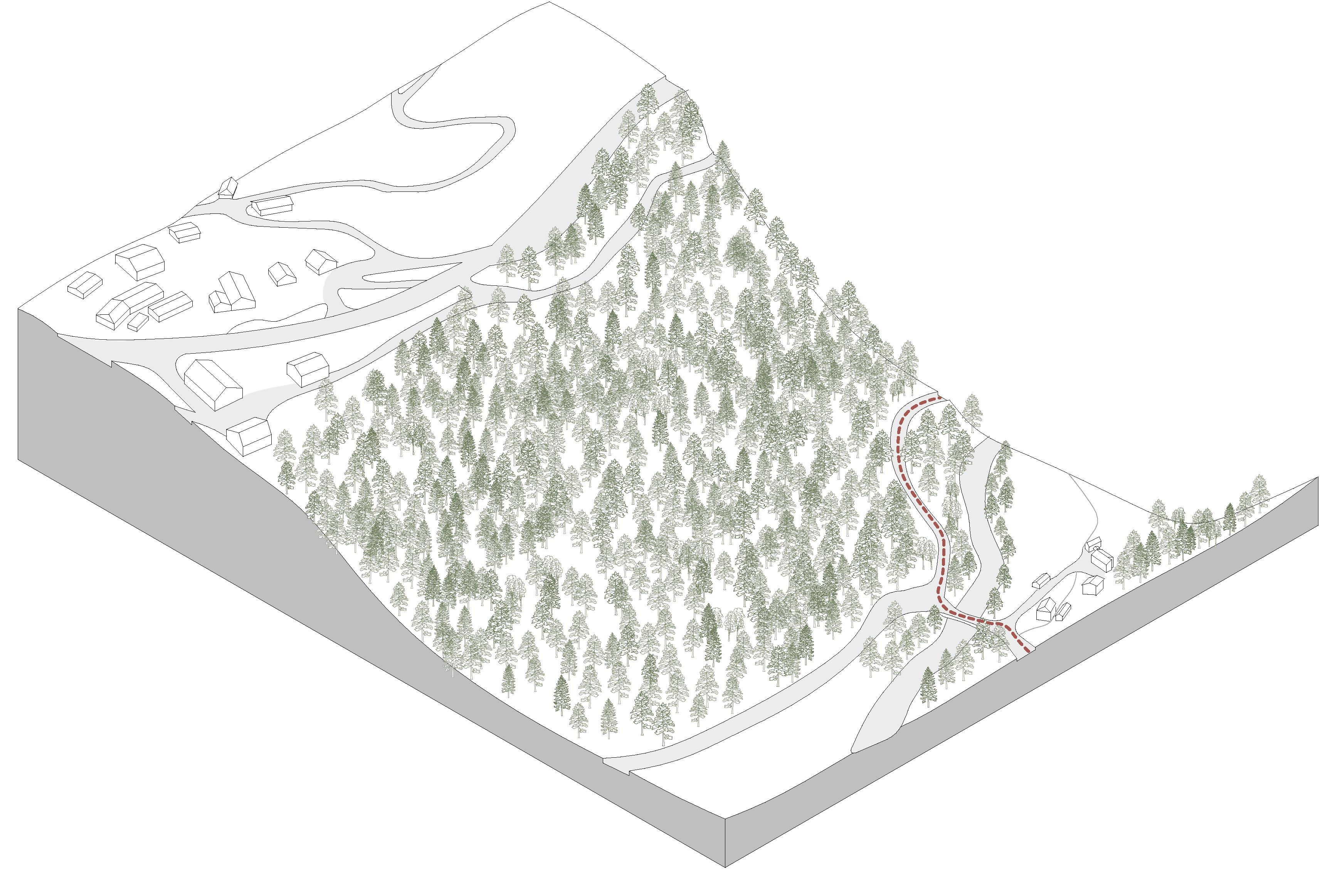

VFS07 : Aigle - Saint Maurice

En partant vers Saint Maurice, vous passerez à côté du château d’Aigle au milieu des vignes. Une route puis un sentier monte dans la forêt de la Glaive. Fort dénivelé à prévoir sur de courtes portions, récompensé par de larges panoramas sur la vallée. La descente vous emmène vers le village d’Ollon.

Ollon offre une pause, des fontaines sont dispersées à travers le village. L’activité du vin y est encore largement répandue, vous allez d’ailleurs rejoindre les coteaux et reprendre de la hauteur. Le chemin du pèlerin, nommé ainsi, traverse un bois, avant de déboucher sur une vue dégagée. Encore des vignes. Le sentier descend à travers les vignes, vous marchez sur les traces des vignerons qui travaillent, vous n’avez jamais été aussi près des pieds de vignes.

Vous changez de cap et vous traversez la vallée dans sa largeur, le long de la rivière de la Gryonne jusqu’à son embouchure dans le Rhône. Vous passez au-dessus de l’autoroute A9. Vous longez le Rhône jusqu’à Massongex où cette fois vous traversez le fleuve, prenant conscience de sa puissance qui peut être dévastatrice.

Il vous reste ainsi un peu moins de cinq kilomètres avant d’apercevoir l’église historique de Saint Maurice.

Château d’Aigle, Chemin de la Poya du Chateau,,

Réserve forestière d’Ollon, Chemin de Sans Souci,

Cette région bénéficie d’un microclimat très favorable, du soleil et un vent chaud et sec. C’est l’effet de Fœhn. Les vignes, introduites par les Romains, puis développées dès le Moyen-Âge par les seigneurs et les abbayes, s’élèvent sur la rive ensoleillée, plein sud, du Rhône entre 350 et 800 mètres d’altitude. Les anciens vignerons ont construit à flanc de montagne des réseaux de canaux d’irrigation en bois, appelés les bisses. Morcelé en de multiples parcelles escarpées, soutenu par 1 600 km de murettes, murs en pierre sèche, c’est un vignoble créé par des bâtisseurs.

Des populations restées nomades jusqu’au début du XXe siècle se déplaçaient selon les saisons, entre plaine et montagne, culture des vignes et des champs, élevage du bétail. Après les vendanges, elles remontent dans la vallée leur production pour élaborer un vin issu de plusieurs millésimes, selon le système de la « solera ».

Les Fontaines, Via Francigena,

L’Abbaye de Salaz, Rue de l’Abbaye,

De nombreuses carrières se placent à flanc de montagnes ou comme ici sur la falaise d’un bloc erratique. Les blocs erratiques sont des énormes rochers qui se sont décrochés du haut de la montagne et qui ont été transportés par un glacier.

Ici la carrière de Sous-Vent est placée stratégiquement au plus près de l’un des échangeurs de l’A9 qui traverse la plaine dans son axe Nord-Sud. La voie ferroviaire traverse le Rhône sur un pont en arc.

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 16,3 km

D+ : 410m

D- : 284m

Durée : 4h20

Difficulté : Facile

VFS08 : Saint Maurice - Martigny

Profitez de cette étape pour reprendre des forces. C’est l’étape avant l’entame de l’ascension. Ce parcours présente moins de curiosités, ce qui laisse plus de temps pour méditer et rêver. La vallée se resserre. Après avoir traversé une industrie plutôt spécialisée sur l’extrait de matériau. Cette deuxième partie de la plaine utilise ses ressources hydroélectriques aux pieds des montagnes.

A la sortie de Saint Maurice, un barrage et son usine. Le long du Rhône, deux sites célèbres, la cascade de la Pissevache et les gorges du Trient. La cascade est alimentée par une usine de force motrice. Cette chute d’eau varie en fonction de la production d’électricité de l’usine.

Vous passerez par des vignobles, des champs et des zones boisées. Située au cœur du canton du Valais en Suisse, Martigny est une ville dynamique et stratégique, connue pour son emplacement au «Coude du Rhône». Cette particularité géographique où le Rhône change brusquement de direction, fait de Martigny un carrefour naturel. Cette particularité géographique place la ville en première ligne lorsqu’il s’agit de gérer les risques de crues du Rhône.

Entre Villeneuve et Martigny, il y a des barrages hydrauliques sur le Rhône. Cette section du Rhône est exploitée pour la production hydroélectrique, et plusieurs installations permettent de gérer le débit et de produire de l’électricité.

C’est le seul barrage présent dans le secteur du Rhône suisse. Mis en service en 1902, le barrage est amélioré d’année en année afin de s’inscrire dans le plan environnemental de la vallée du Rhône. Ce barrage et son usine produisent près de la moitié des besoins en électricité des services industriels de la plaine.

«L’expérience du paysage ne se réduit pas à la vue : elle implique aussi le corps»- Martin De La Soudière, Arpenter le paysage.

Gravière dans le fleuve,

du Rhône,

Cascade de la Pissevache, Via Francigena,

Usine d’éléments de préfabrication en béton, Chemin de la Lantze,

Réserve Forestière de l’Arpille, Chemin de la Bâtiaz,

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 21,7 km

D+ : 878 m

D- : 210m

Durée : 6h20

Difficulté : Moyenne

VFS09 : Martigny - Orsières

C’est le début de l’ascension vers le Col du Grand-SaintBernard, les trois prochaines étapes ont un bon nombre de dénivelés positifs. L’étape entre Martigny et Orsières est une belle journée de randonnée de 18 km à travers les Alpes valaisannes, qui devrait vous prendre environ 5 à 6 heures. Quittez la ville en suivant les panneaux de la Via Francigena, qui vous guideront le long du Rhône. Vous serez bientôt entourés de vignobles en terrasses, une vue magnifique surtout aux premières lueurs du jour. En quittant Martigny, le chemin monte progressivement. Vous passerez par les villages de Vétroz et Charrat. À mi-chemin, vous atteindrez le village de Sembrancher, situé à environ 717 m d’altitude.

Après Sembrancher, vous entamez une montée progressive vers Orsières. Le chemin devient plus alpin et vous traverserez des forêts et des prairies verdoyantes. Les vues sur les montagnes environnantes deviennent de plus en plus impressionnantes à mesure que vous gagnez en altitude.

Vous arriverez enfin à Orsières. Ce joli village alpin est l’endroit parfait pour terminer votre journée de randonnée. Orsières offre une atmosphère accueillante avec ses rues pittoresques, ses commerces et ses restaurants où vous pourrez savourer des spécialités locales.

Vallée de Sembrancher, Via Francigena,

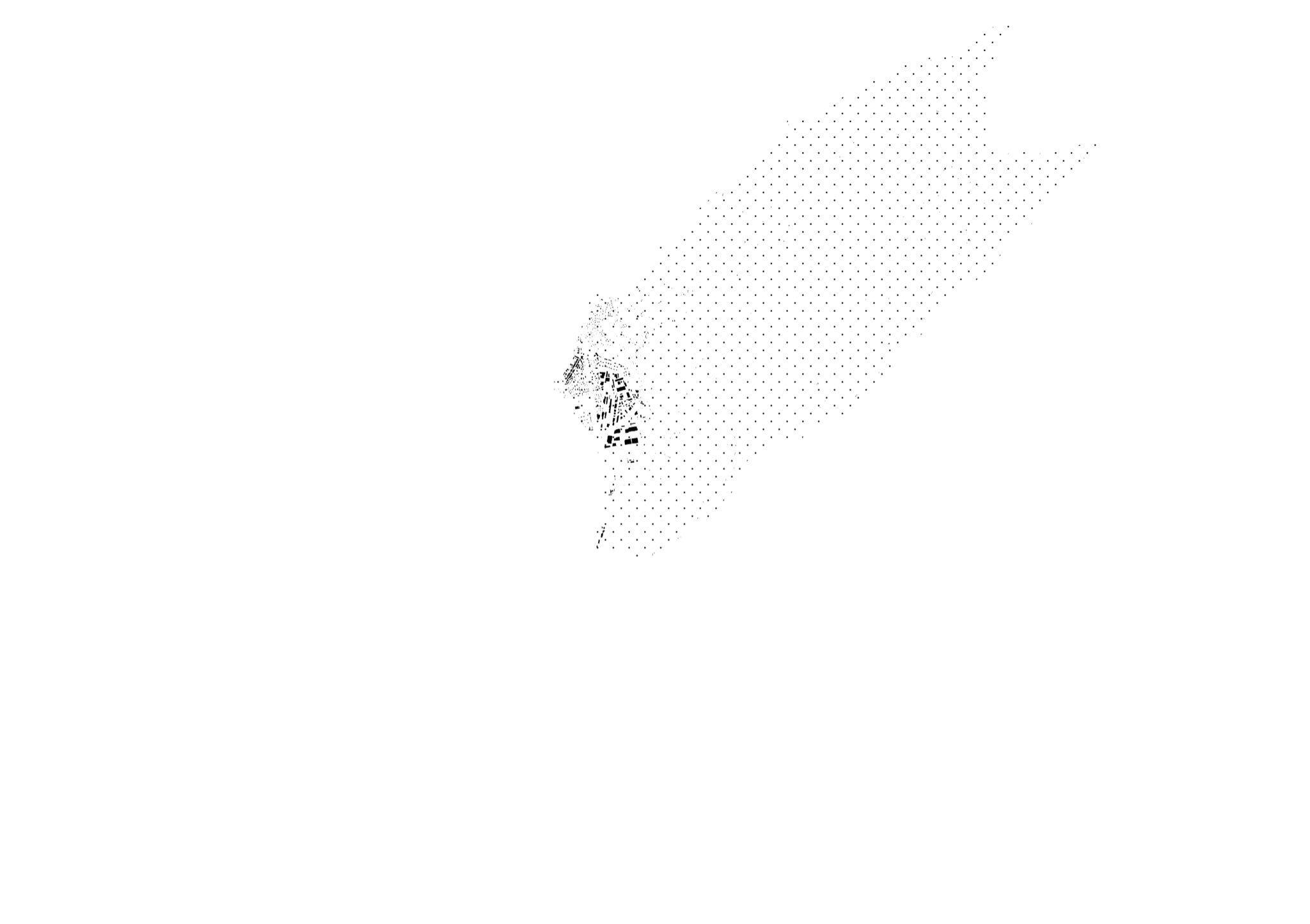

LA VALLÉE D’ENTREMONT

SE DÉPLACER

une grande diversité - MOYEN DE DÉPLACEMENT -

DÉPLACER

grande diversité

- MIGRATIONS -

JUSQU’À ORSIÈRES

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 14,2 km

D+ : 936 m

D- : 222 m

Durée : 5h30 min

Difficulté : Difficile

VFS10 : Orsières - Bourg-Saint-Pierre

Depuis le centre du village d’Orsières, vous partez en direction de la vallée d’Entremont. La route monte progressivement dès la sortie d’Orsières.

La route forestière serpente vers le sommet. De gros tuyaux descendent vers la plaine, ces tuyaux précipitent une grande quantité d’eau sur plusieurs hauteurs vers les turbines des centrales. Plusieurs exploitations agricoles, des fermes avec le bétail sur la route qui devient peu à peu un sentier forestier. Des ruisseaux traversent le chemin, souvent franchissables à pied sur des ponts pour les passages les plus délicats. Les forêts d’épineux sont à perte de vue.

La vallée est plutôt étroite, le chemin suit la Dranse que vous traversez sur un pont près de la rivière, puis sur un autre haut perché après avoir monté un bon dénivelé. La Dranse prend sa source près du Col du Grand Saint Bernard et rejoint le Rhône à Martigny. Vous quittez la Dranse et montez au village de Liddes où l’architecture de montagne se fait ressentir, le bois de construction est très présent, les toitures sont désormais en pierre plate et débordent généreusement du bâtiment. L’environnement a changé, la nature est plus sauvage, vous aurez peut-être la chance de voir des marmottes et bouquetins qui sont très répandus.

Vous arrivez à Bourg-Saint-Pierre par la route principale, l’entrée du village est marquée par l’hôtel-restaurant du Napoléon, bâtiment mythique du hameau. Le nom de ce bâtiment nous évoque la traversée du petit Caporal.

Fontaine Dessous, Route de Fornex,

La Dranse, Via Francigena,

Vichères, Via Francigena,

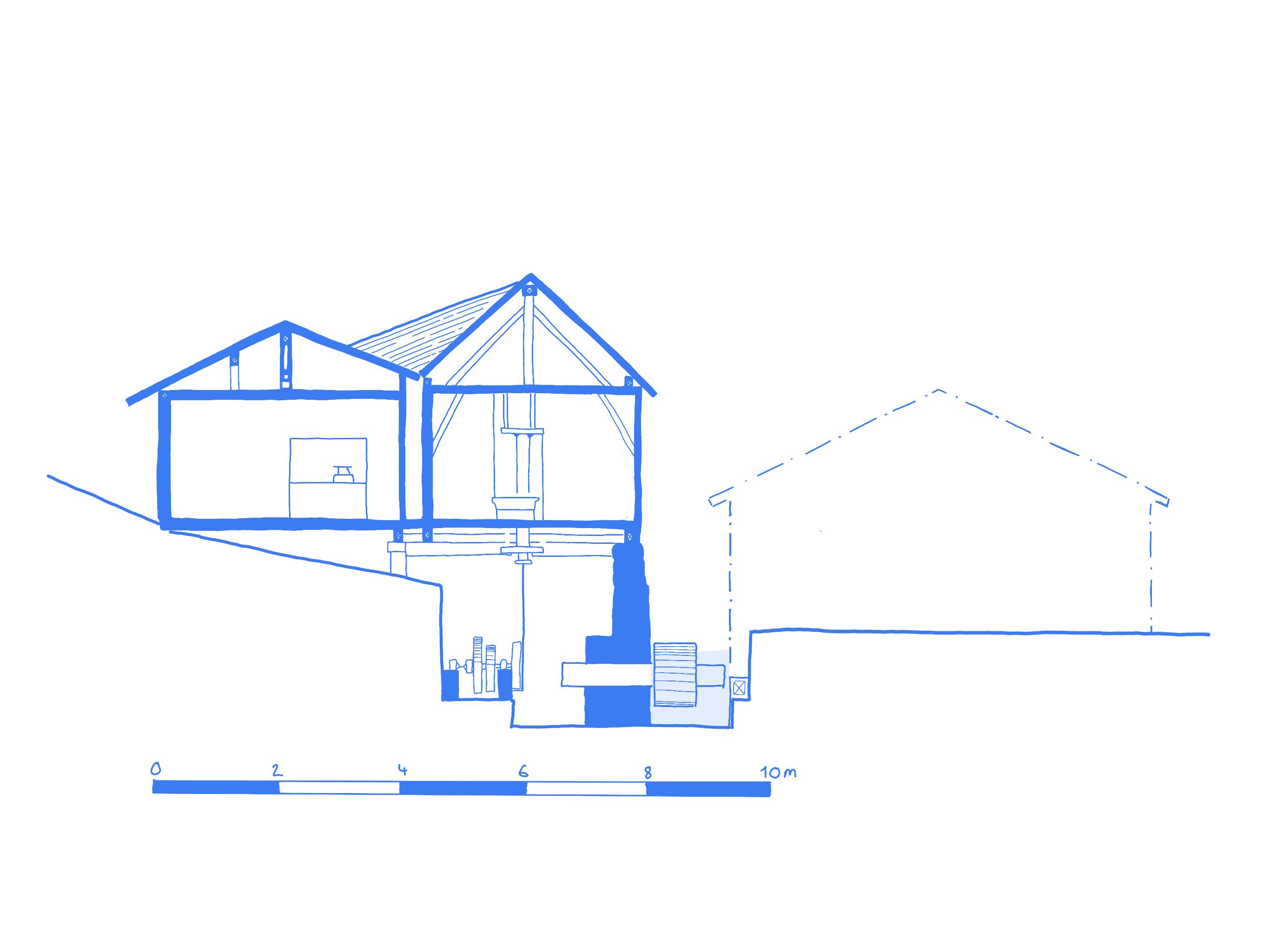

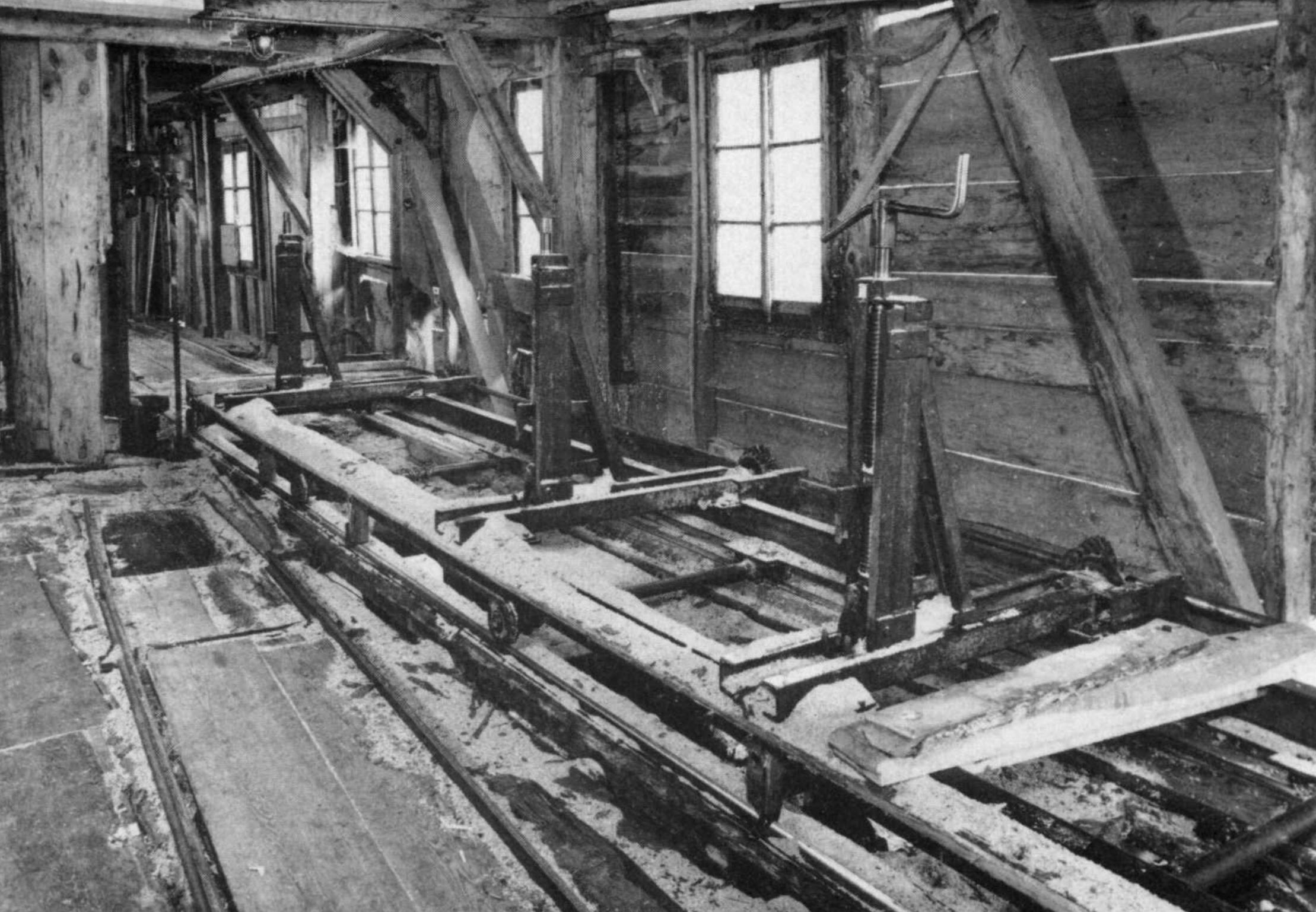

Sur la route du Grand-Saint-Bernard qui relie la Suisse occidentale au Piémont, la commune de Liddes occupe la partie médiane du val d’Entremont entre Orsières et BourgSaint-Pierre. La ville longe la Dranse sur plus de six kilomètres. Les usines aux fonctions multiples ont abondé dans toute l’Europe occidentale et centrale. En Valais, en descendant du Grand-Saint-Bernard, une trentaine de Bourg-Saint-Pierre à Orsières qui utilisaient une centaine de roues à eau.

Parmi elles, le complexe usinier du Glarey, les Moulins de Liddes.

+ VFCC03

VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE :

LES MOULINS DE LIDDES

- FRÉDÉRIC RÉGAMEY -

« Dans les chalets primitifs des montagnes, le touriste difficile et prétentieux ne trouvera pas ce qu’il désire. Mais le touriste robuste et expérimenté y sera parfaitement bien logé et ils lui rendront ordinairement de bons services. » p54

« Là, comme dans toute la région, se trouvent des raccards, greniers paraissant construits d’une ingénieuse façon. Ces chalets en bois, isolés des habitations, à cause des incendies possibles, posent sur des piliers de deux pieds de haut couronnés de chapiteaux faits d’une grande pierre plate qui les débordent largement et interdisent l’accès aux rats et autres pilleurs de grains. Le sol creusé procure à peu de frais une sorte de remise et d’abri pour les volailles. » p58

« Vieille église dont le clocher date du onzième siècle. Près de la tour, sur le mur, une borne milliaire romaine. C’est là qu’était, lors du fameux passage effectué du 15 au 21 mai 1800 par Bonaparte et ses 30 000 hommes, la dernière étape de l’armée avant l’arrivée au sommet, et une auberge. » p62

« Ce village n’est composé que de baraques couvertes de planches, avec des granges d’une grandeur immense où nous couchâmes tous pêle-mêle. Là, on démonta tout notre petit parc, le Consul présent. L’on mit nos trois pièces de canon dans une auge ; (chaque demi- brigade avait alors son artillerie) au bout de cette auge il y avait une grande mortaise pour conduire notre pièce gouvernée par un canonnier fort et intelligent qui commandait quarante grenadiers. » p75

1894, Frédéric Régamey, Une excursion au Grand Saint Bernard la route - l’hospice.

La traverse de Rive-Haute, 1894, Gravure , 21x30 cm

A Bourg Saint Pierre, 1894, Gravure , 21x30 cm

Palasuit,

Chemin des Moulins,

119,050

Vallée d’Entremont,

- MOYEN DE DÉPLACEMENT - - MIGRATIONS -

INFOS PRATIQUES

DISTANCE : 13,9 km

D+ : 1 200 m

D- : 120 m

Durée : 4h18 min

Difficulté : Difficile -

Pour une ascension en hiver, consultez les bulletins d’avalanches pour connaître les tendances du terrain. Équipez-vous de ski, ou de raquettes et d’un kit DVA.

Prévenez des personnes de votre ascension et de votre descente, l’hospice par exemple.

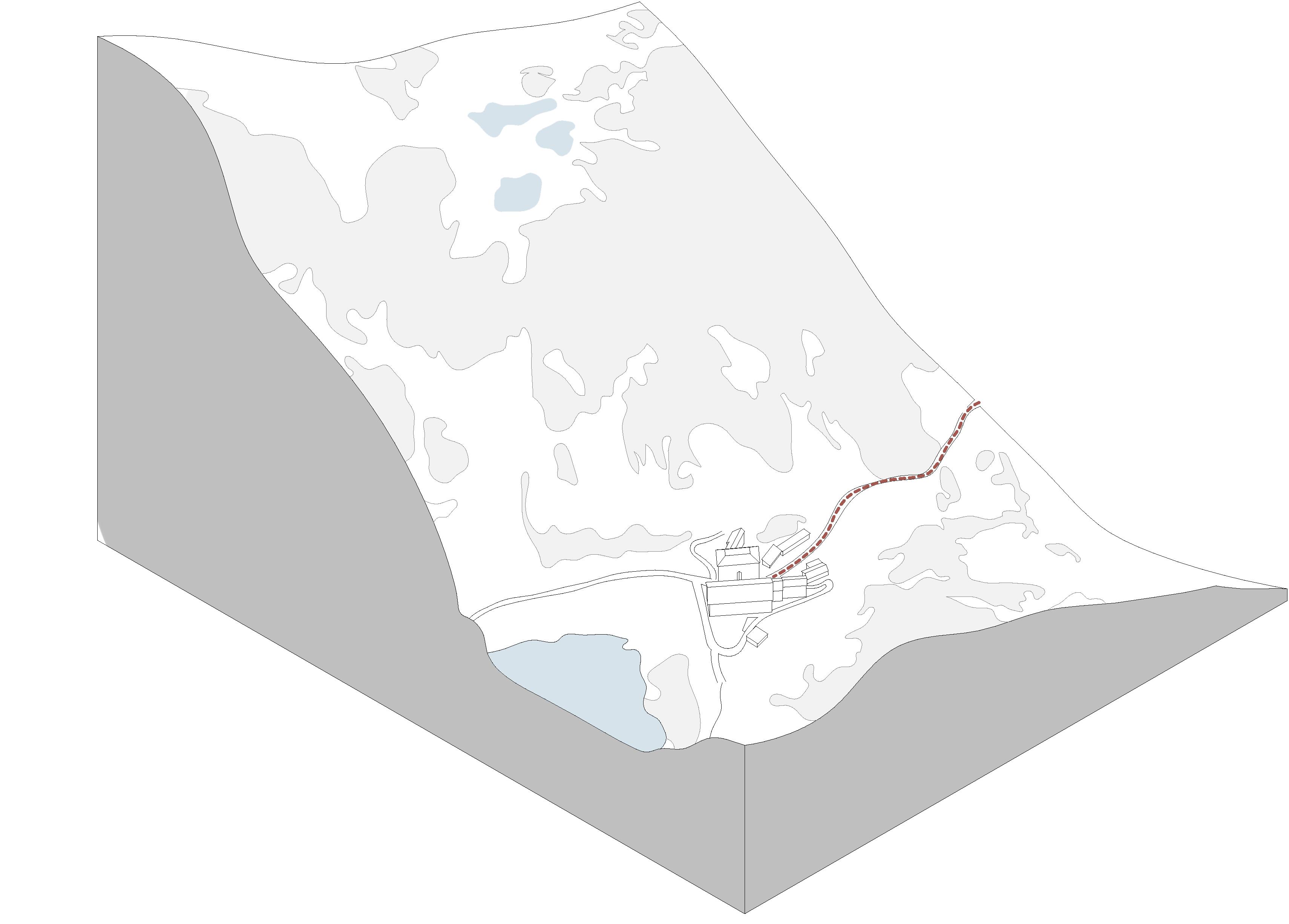

VFS11 : Bourg-Saint-Pierre - Col du Grand Saint-Bernard

La dernière étape pour atteindre le Col ! Cette dernière marche demande beaucoup de concentration, le terrain est escarpée, et les chevilles très sollicitées. Prenez le temps de profiter de cette étape emblématique avant d’atteindre l’hospitalité promise des moines de l’hospice. Cette randonnée est une immersion dans l’histoire et la nature.

Le sentier commence par une montée douce à travers des prairies alpines et des forêts de conifères. Un ancien pont en pierre enjambe la Dranse. En montant, vous passerez par une série de petits lacs de montagne appelés Lacs de Fenêtre. Le plus impressionnant est le Lac des Toules.

Sur le chemin, vous pourrez voir les ruines d’un ancien hospice utilisé avant la construction de l’hospice actuel au col du Grand Saint Bernard. C’est l’hospitalet, il y a un téléphone pour appeler à l’aide en cas de besoin. Ces vestiges témoignent des efforts déployés depuis des siècles pour assurer la sécurité des voyageurs.

Une section du sentier, pavée de grandes dalles de pierre, rappelle l’importance stratégique du col à travers les âges. Cette étape est une randonnée marquante, alliant défis physiques, beautés naturelles et découvertes historiques.

C’est une émotion de marcher sur les traces des pèlerins et des grands voyageurs et conquérants d’antan, tout en profitant de l’hospitalité intemporelle de l’hospice.

Partir au mois d’Avril nous a permis de ne pas avoir trop chaud le long du Lac Léman et en plaine et d’être plutôt confortable avec nos équipements en montagne. Mais partir au mois d’Avril, c’est trouver un col sous des dizaines de mètres de neige. La route est déneigée jusqu’au parking d’une ancienne station de ski : le Super Saint-Bernard.

La période hivernale dure huit mois, de mi-Octobre à mi-Juin, la route est fermée et la seule manière d’accéder au col c’est à pied. Mais pour marcher sur la neige, il faut être équipé, soit de ski, soit de raquettes de randonnée.

L’ascension du Col du Grand-Saint-Bernard en hiver représente un véritable danger, le chemin d’hiver suit la route empruntée par les automobilistes l’été. C’est une route à flanc de montagnes, et l’hiver, les pentes à 30° forment un risque accru d’avalanche sur une grande partie des sept kilomètres pour rejoindre le col.

Alors pour cette ascension au col, il était essentiel de nous équiper et pourquoi pas d’avoir un accompagnateur, connaisseur du terrain. Avant de partir, Mélissa accroche une paire de raquettes à son sac, lourde et encombrante, on établit très rapidement que l’on va devoir en louer sur place.

Conscients du danger que représente la montagne, nous avons cherché un guide pour nous accompagner lors de notre montée au Col. Nous avons appelé le bureau des guides locaux, mais le prix de l’excursion était bien trop onéreux pour nous, étudiants en architecture. Un message posté sur le groupe de la Via Francigena, et Jean-Marc nous répond positivement. Enseignant, il ne sera finalement pas disponible le jeudi, jour de notre ascension. Il sera malgré tout de très bon conseil sur les conditions climatiques et les portions compliquées de notre futur parcours. C’est alors que nous contactons la gérante de notre refuge à Bourg-Saint-Pierre : Martine.

C’est une femme qui s’occupe de la Maison Saint-Pierre, très gentille elle nous propose de nous fournir quatre paires de raquettes et de nous accompagner au Col.

Le Jour-J, Martine nous donne rendez-vous à 10h au parking de la station de ski abandonnée à Bourg-Saint-Bernard. Nous ne sommes pas partis à pied depuis le Village de Bourg-SaintPierre car le sentier entre le bourg et le point de rendez-vous était lui aussi très exposé aux éboulements de terrains. Très chanceux d’avoir une météo clémente, le soleil augmente la fonte de la neige et donc le risque d’avalanche, il était important de ne pas monter après midi.

Sur le parking, nous rencontrons Martine et son fabuleux accent. Nous chaussons les raquettes gentiment prêtées, elle met des peaux de chamois sous ses skis. Nous commençons l’ascension, les premiers mètres, nous cherchons notre rythme avec nos raquettes. Pas facile de marcher avec des raquettes . Elle nous raconte pleins d’anecdotes, nous marquons des pauses pour prendre le temps d’échanger. C’est un moment important dans notre randonnée. Le rythme est encore plus lent, par le dénivelé, par l’inhabitude de marcher avec des raquettes, par le manque d’oxygène en montagne et tout simplement par l’épuisement de la semaine de marche.

Nous traversons la combe des morts où elle évoque le nombre importants d’accidents mortels qui a lieu chaque année. Pas plus tard qu’une semaine avant notre montée. Martine avait tenu à ce que l’on porte un kit DVA avec sonde et pelle pour être localisable en cas d’avalanche. Dans la combe, elle nous demande de nous espacer d’environ 15m les uns des autres pour que l’on ne soit pas tous emportés.

Infrastructrure du tunnel souterrain du Grand Saint-Bernard,

Un téléphérique rouillait et à l’arrêt depuis des années, comme plusieurs autres dans la région, de nombreux petits domaines skiables mettent la clé sous la porte. Les stations restent en état en raison du coût de démontage qui pose problème.

Juste avant de monter à l’hospice et en redescendant, vous croiserez cette rangée de pylônes d’un téléphérique rouillé qui est à l’arrêt depuis 2010. La station du Super Saint Bernard est pourtant placée à un endroit stratégique, trois vallées se rencontrent, un nœud routier permettant sa déserte.

Nous avons rencontré l’ancien directeur de la station qui est désormais le directeur du Napoléon, l’hôtel restaurant à Bourg-Saint-Pierre. « Pour le paysage, quand on arrive d’Italie par le Col du Grand-Saint -Bernard et qu’on voit ça... »

La Dranse en contre bas, Route du Grand Saint-Bernard,

- NOTRE GUIDE, MARTINE -

« Camarade de votre guide qui restera toujours, non pas humble, mais attentif et respectueux, vous éveillerez en lui un sentiment de reconnaissance qu’il vous témoignera par toutes sortes de soins et de prévenances. Il s’ingéniera à vous rendre les étapes non seulement moins pénibles, mais plus gaies, vous apprenant bien des choses de la vie des gens et des bêtes dans la montagne qui ne seront pas sans valeur. »

- Régamey Frédéric, Une excursion au Grand Saint Bernard : la route - l’hospice , Firmin-Didot éditeurs, 1894

Martine fait partie de la confédération des chanoines. « Ils m’ont proposé de discerner avec eux, alors je discerne, comme ils appellent ça...».

Elle multiplie les allers-retours entre sa première et sa deuxième maison : l’Hospice et sa maison en plaine. « Alors c’est sur quand je suis en plaine, des fois je me dis : Nan mais Martine, reste en plaine ! Oublie ça (l’Hospice ndlr.), pis d’un coup je suis tellement mal que je dois remonter ! C’est comme un appel... C’est vraiment ça... C’est un truc qui vient normalement en fait, c’est comme ont dit je vais devenir médecin ou je vais devenir ingénieur, c’est un truc qui est beaucoup plus fort en fait, c’est intérieur. Ça ne s’explique pas. »

Avant d’intégrer la confédération, Martine avait un autre métier ; « Je suis graphiste, je dessinais les timbres postes pour la Suisse, j’avais un poste incroyable, mais ça ne me correspondait plus, j’ai lâché.»

Nous demandons la date de sa première montée à l’Hospice. « En 2016, pour une période puis euh... Plus longue que prévu. Je suis restée trois semaines la première fois. C’est long là-bas au bout de trois semaines, c’est beaucoup plus intense en plaine où on a ce rythme, boulot, dodo, j’aurais envie de dire, avec des loisirs, avec une semaine à cinq jours...»

pour remonter quoi ». Ainsi que la difficulté à s’approvisionner sur cette longue saison. « Les boîtes (de conserve ndlr.), c’est bien joli mais on en a un peu marre hein. Parce que comme il y a la route en faite, avant de fermer la route, ils font le plein, ils remplissent les caves avec des patates, des carottes, des gros gros sacs, on fait vraiment le plein, les fromages aussi, les gros fromages, des grosses meules. On fait vraiment de grosses réserves, mais après il manque toujours quelque chose.»

Merci Martine

130,150

L’Hospitalet,

Les derniers mètres pour arriver à l’Hospice, Via Francigena,

Bourg-Saint-Bernard, Via Francigena,

« - Et cette montagne qui domine à gauche sombre et nue ?

- Monsieur, c’est le « Mont-Mort ».

Les derniers gradins sont escaladés. Au pied de l’hospice sur le versant italien, un lac.

- Ça, c’est le lac des morts, Madame.

Il ne me reste plus qu’à s’approcher de ce petit bâtiment de pierre, la « Chapelle des Morts » et à regarder par la porte-fenêtre le caveau où sont rangés une quarantaine de squelettes. »

1894, Frédéric Régamey, Une excursion au Grand Saint Bernard la route - l’hospice, p94

- DAVID JACQUES LOUIS

-

La traversée du col du Grand Saint Bernard par Napoléon et son armée en mai 1800 était une manœuvre stratégique audacieuse pour surprendre l’armée autrichienne en Italie. Ce mouvement a conduit à la victoire française à la bataille de Marengo.

Cette œuvre monumentale représente Napoléon Bonaparte traversant le col du Grand Saint Bernard lors de la campagne d’Italie en mai 1800. Il existe plusieurs versions de cette peinture, mais elles partagent toutes des caractéristiques clés qui en font une image emblématique de l’héroïsme de Napoléon.

Napoléon Bonaparte est représenté sur un cheval cabré, vêtu d’un uniforme militaire flamboyant, avec un manteau rouge vif flottant au vent. Son visage est tourné vers le spectateur, affichant une expression déterminée et sereine. Le cheval est représenté dans une pose dramatique, avec les pattes avant levées, soulignant le mouvement et l’énergie de la scène.

Le fond du tableau montre un paysage montagneux escarpé et enneigé, évoquant les difficultés et les dangers de la traversée du col du Grand Saint Bernard. Les montagnes sont peintes de manière dramatique, avec des lignes anguleuses et des ombres profondes. Sur les rochers, près des sabots du cheval, les noms de Hannibal, Charlemagne et Bonaparte sont gravés, liant Napoléon aux grands conquérants de l’histoire qui ont également traversé les Alpes.

Le drapeau et les couleurs du manteau de Napoléon contrastent fortement avec les tons froids du paysage, attirant l’attention sur lui comme figure centrale.

ci-contre, Bonaparte, premier consul, franchissant le Grand-Saint-Bernard, 1800, huile sur toile, 271 x 232 cm

VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUCTIVE : L’HOSPICE DU GRAND SAINT BERNARD

Col du Grand-Saint-Bernard, Via Francigena,

- NOTRE EXPÉRIENCE A L’HOSPICE -

Due au fort dénivelé, l’Hospice apparaît d’abord en contreplongée laissant timidement dépasser un bâtiment de faible hauteur. Les derniers mètres sont les plus durs. Notre objectif est là, alors chacun puise ses dernières forces pour donner l’impulsion aux jambes, pour oublier une dernière fois le poids du sac à dos.

Le soleil a réellement sublimé notre lente progression, nous avons été émerveillé par le contraste de la neige et du ciel bleu. L’Hospice se découvre enfin et l’on avait regardé des photos en amont, ce bâtiment nous a saisi. De nombreux skieurs arrivent en même temps que nous, mais l’endroit est silencieux. Seul le glissement des skis sur la neige, la fonte de la neige qui goutte de la toiture dans un rythme régulier, quelques discussions étouffées par les montagnes.

Nous passons tout juste sous la passerelle, puis le panorama des montagnes italiennes nous subjugue. Martine nous présente chacune de celles-ci. En hiver, le lac du Grand-SaintBernard est gelé, le paysage est totalement différent de celui de l’été. Des mètres de neige enfouissent le grand rez -de -chaussée de l’hospice. Nous sommes rentrés à niveau dans le bâtiment alors qu’en été il y a un escalier.

Les gens qui montent en hiver ne sont pas du tout les mêmes qu’en été. « En hiver, on doit fournir un effort important pour monter jusqu’à l’hospice depuis le bas du col. Cela permet d’éteindre l’agitation intérieure. Les passants de l’hiver se comptent par milliers, ils montent le matin et descendent le soir ou bien qu’ils restent plusieurs jours... »

- Chanoine Frédéric

ci-contre : le garage à ski situé sous le niveau de la neige.

« La vie se fait au rythme des montagnes, des humeurs que l’on apprend à respecter. Au sein de ce petit monde se vit une aventure humaine riche, intense, parfois fatigante, mais si intéressante. Et tout son intérêt se résume à une seule chose : vivre ensemble. On n’est jamais seul à l’hospice » - L’intendant de l’hospice, Pascal Catouillard

L’Hospice est un endroit religieux tenu par des chanoines qui vivent sur place. L’Hospice du Grand-Saint-Bernard est l’un des plus anciens et le plus renommé, avec une histoire riche et une tradition d’hospitalité qui perdure depuis presque un millénaire. Les chanoines s’occupent du fonctionnement de l’Hospice, ils assurent les repas, le nettoyage, la laverie des couettes, les réservations et les temps de prières.

Les prières et les repas dictent le rythme des journées, ce sont des horaires précis sur lequel tout le monde est réglée. La première particularité de cette hospice est sa grande église où se tiennent les grandes messes comme celle de Pâques ou encore Noël. Pour les prières quotidiennes, une chapelle plus intime située au premier niveau est utilisée. Les prières ne sont pas obligatoires.

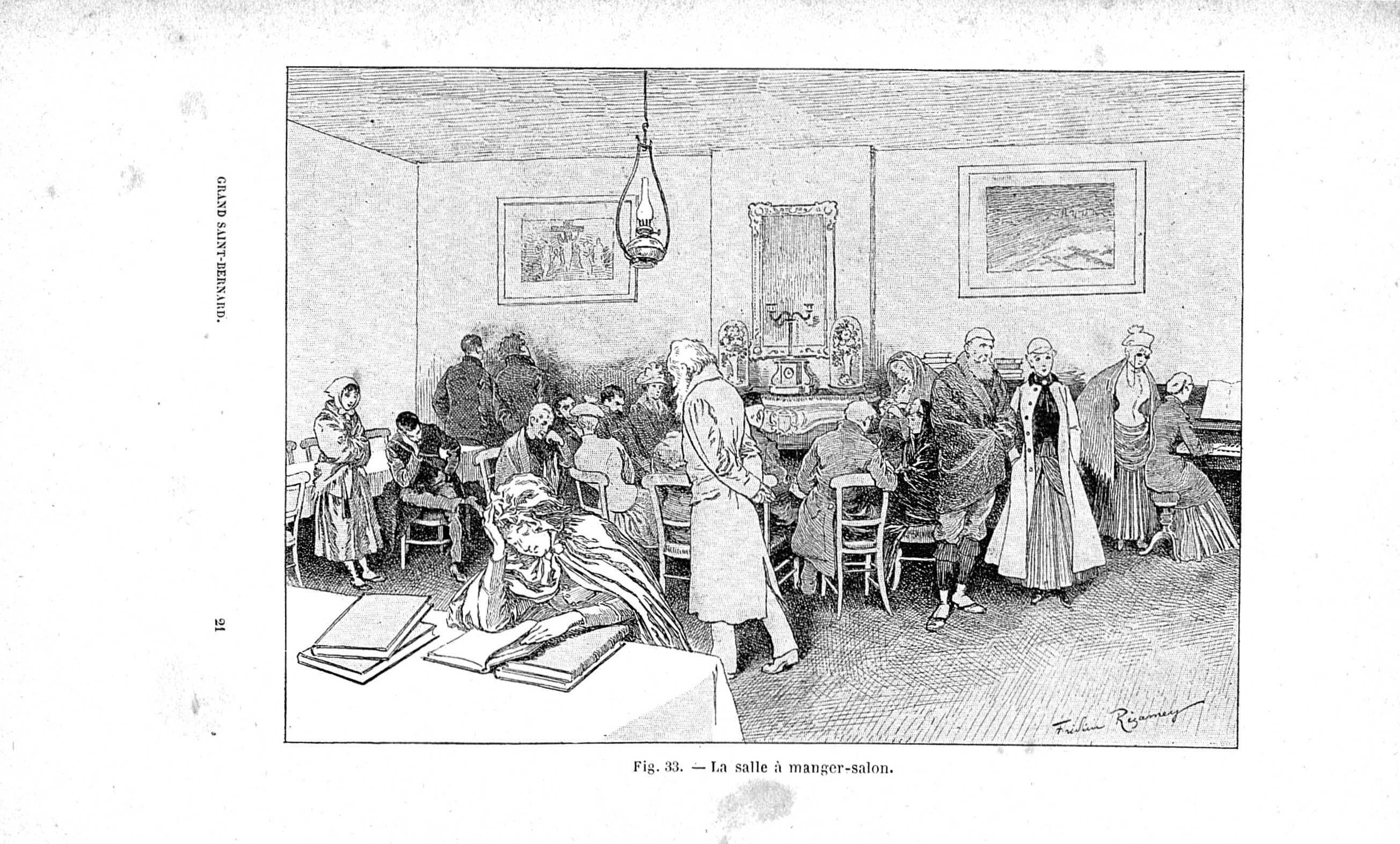

Les repas sont organisés dans deux salles, « Le Poêle » et une autre pièce attenante. Le Poêle est une des pièces les plus anciennes de l’Hospice, c’est ici que les chanoines se sont toujours regroupés pour leurs activités collectives à occuper les longs hivers, ou durant les grosses tempêtes de neige où très peu de visiteurs passent à l’Hospice. A l’époque c’était la seule pièce pour se tenir chaud autour du poêle, alors tout les habitants s’y réunissaient, c’est pour cette raison que la pièce tient son nom, aujourd’hui il n’y a plus de poêle.

ci-contre : notre ticket de bienvenue avec notre numéro de dortoirs et le programme des temps de repas et de prières.

FRÉDÉRIC RÉGAMEY

« Dans la vaste salle à manger, seule pièce où il y ait un peu de chaleur, les voyageurs sont rassemblés. Le temps a marché ; ce sera bientôt l’heure du dîner. En effet, à onze heures et demi la cloche donne le signal du repas. Le dîner, servi lentement, se finit.. Les deux domestiques occupés à desservir puis à remettre la table pour une seconde fournée de voyageurs... Ils jouent aux cartes dans la salle du poêle avec de l’eau-de-vie. Bien que la cheminée soit vide ceux qui restent se groupent, s’assoient en cercle devant les cendres refroidies. »

« Le froid et cette tristesse, c’est plus que peuvent supporter les indifférents. Ils se glissent les uns après les autres et regagnent la salle à manger où, au moins, il fait presque chaud. De nouveaux voyageurs qui viennent d’arriver ont pris les places devant le feu. Ils racontent que, du côté de l’Italie, à une heure seulement plus bas il fait un soleil radieux, à peine un peu de vent. On s’exclame un moment, puis la même vie monotone reprend son cours. »

1894, Frédéric Régamey, Une excursion au Grand Saint Bernard la route - l’hospice, p94 -

à gauche, La salle à manger-salon, 1894, Gravure , 21x30 cm à droite, L’Église, 1894, Gravure , 21x30 cm

- SIR EDWIN LANDSEER -

Sir Edwin Landseer (1802-1873) était un peintre britannique célèbre pour ses représentations de scènes animalières et de portraits. Sa maîtrise remarquable de l’art animalier lui a valu une renommée internationale, et il était particulièrement habile à capturer l’expression et le caractère des animaux dans ses œuvres. Bien que l’œuvre de Landseer soit principalement axée sur les animaux, il a également réalisé des œuvres traitant de sujets humains, souvent avec une touche narrative et émotionnelle profonde.

Imaginez une scène basée sur le style et les thèmes de Sir Edwin Landseer : Deux hommes se promènent dans un paysage pittoresque, peut-être une lande écossaise ou une forêt dense. Ils découvrent un homme blessé, allongé au sol, entouré de la beauté sauvage de la nature. L’homme blessé semble vulnérable, mais il est entouré de la quiétude de son environnement, où les ombres et la lumière jouent sur la scène, créant une atmosphère à la fois dramatique et paisible.

Les hommes, habillés dans des vêtements d’époque, regardent avec préoccupation l’homme blessé, évoquant un sentiment de compassion et de réflexion profonde. Le paysage autour d’eux, peint avec les couleurs riches et les détails minutieux typiques de Landseer, renforce l’émotion de la scène et accentue la beauté naturelle qui contraste avec la douleur humaine.

Cette scène, inspirée par le style et l’approche artistique de Sir Edwin Landseer, illustre non seulement sa maîtrise technique mais aussi sa capacité à capturer l’essence même de la vie sauvage et humaine à travers l’art. Landseer était connu pour sa capacité à transcender la simple représentation visuelle pour exprimer des émotions complexes et des récits poignants à travers ses peintures, faisant de lui l’un des artistes les plus appréciés de son temps.

Deux hommes trouvant une homme blessé 1820, huile sur toile, 40 x 61 cm

- LE SAINT BERNARD -

Les premiers chiens ont été amenés à l’hospice au XVIIe siècle. On pense qu’ils descendent de mastiffs asiatiques, introduits en Europe par les Romains et croisés avec des races locales pour s’adapter aux conditions montagnardes. Le nom «Saint Bernard» est associé à l’hospice du Grand Saint Bernard, où ces chiens étaient élevés. Ils sont grands, robustes, avec un pelage épais adapté aux conditions hivernales rigoureuses.

Les chiens Saint Bernard étaient spécialement entraînés pour rechercher et secourir des personnes perdues ou ensevelies dans la neige. Leur puissant odorat et leur endurance en faisaient des sauveteurs naturels. Ils étaient souvent envoyés en patrouille par petits groupes, capables de retrouver des personnes ensevelies sous plusieurs mètres de neige. Lorsqu’ils trouvaient une personne ensevelie, les chiens creusaient pour dégager la victime et aboyaient pour alerter les moines ou d’autres membres de l’équipe de secours.

Aujourd’hui, les chiens Saint Bernard de l’hospice ne sont plus utilisés pour les sauvetages en raison des avancées technologiques dans les techniques de sauvetage en montagne. Néanmoins, ils restent des symboles vivants de l’histoire de l’hospice et de la bravoure de ces animaux.

Les chiens Saint Bernard incarnent l’esprit de secours et de bienveillance des moines de l’hospice du Grand Saint Bernard. Leur histoire illustre le courage et la dévotion nécessaire pour sauver des vies dans des conditions extrêmes. Ils sont devenus des emblèmes culturels, représentant la fidélité, le dévouement et le service à l’humanité.

ci-contre :

Saint-Bernard de l’Hospice du Grand Saint-Bernard, 1880, gravure, 28 x 35 cm

- BARRY -

Barry, un des chiens Saint Bernard les plus célèbres, a vécu au début du XIXe siècle à l’hospice du Grand Saint Bernard. Il est devenu légendaire pour ses nombreux sauvetages de voyageurs et de pèlerins perdus ou ensevelis dans la neige. Son histoire est emblématique de la bravoure et de la loyauté des chiens Saint Bernard. Barry a servi à l’hospice pendant environ 12 ans. Durant cette période, il a sauvé la vie de plus de 40 personnes. Grâce à son odorat exceptionnel, sa force et son endurance, il était capable de retrouver des personnes ensevelies sous la neige et de les dégager.

Une des histoires les plus célèbres de Barry raconte comment il a sauvé un enfant perdu dans une tempête de neige. Barry a trouvé l’enfant, l’a léché pour le réchauffer et l’a incité à s’agripper à son dos. Il a ensuite ramené l’enfant en sécurité à l’hospice. Ce sauvetage a particulièrement marqué les esprits et a contribué à la renommée de Barry.

Barry a été retiré de ses missions de sauvetage après une douzaine d’années de service, une durée exceptionnellement longue pour un chien de travail. Il a passé ses dernières années à Berne, en Suisse, où il est mort en 1814.

ci-contre : l’enfant sur le dos de Barry, 1880, gravure, 28 x 35 cm

P201 VFCC01 : LES MURS DE LAVAUX

P227 VFCC02 : LE VERNACULAIRE INDUSTRIEL

P253 VFCC03 : LES MOULINS DE LIDDES

P301 VFCC04 : L’HOSPITALITÉ AU COL DU GRAND SAINT BERNARD

VFCC : VIA FRANCIGENA CULTURE CONSTRUTIVE

Une grande partie de l’étape de la VFS05 vous emmène à travers les vignes de Lavaux, également appelés les terrasses de Lavaux. Le chemin serpente sur les terrains accidentés des vignes. Selon la saison, vous observerez les nombreux acteurs qui permettent d’inscrire ce site au patrimoine de l’UNESCO.

De nombreux promeneurs, les habitants des villages alentours, les vignerons qui travaillent méticuleusement les vignes tout au long de l’année. En hiver, il taille leur vignes, décompacte le sol et l’engraisse. Au printemps, il arque les baguettes pour que la sève circule jusqu’aux bourgeons. Le printemps est là, le viticulteur élimine les mauvaises herbes à chaque pied de vigne. Au début de l’été, les raisins commencent à se former, c’est un moment important car la qualité du vin dépend des conditions climatiques. Au milieu de l’été, le viticulteur et son équipe installent des fils pour guider les branches des vignes vers le haut. La période de véraison permet au raisin de mûrir jusqu’au début de l’automne. L’automne marque les vendanges, une période intensive de récoltes et de fêtes. Il s’agit de la première étape de la vinification.

La réputation du vin des terrasses de Lavaux et la vue imprenable sur les Alpes en font une étape incontournable. Mais ce patrimoine perché sur ses terrasses très en pente nécessite un entretien acharné. Que seraient les vignes de Lavaux sans leurs murs de pierres ? Les 450 kilomètres de murs sont façonnés par la main de l’homme, ils soutiennent 10 000 terrasses. Nous vous proposons une analyse de ces murs si particulière.

GLOSSAIRE P223

- LA CONSTRUCTION DES MURS -

Le patchwork de murs de soutènement et de chemins de dessertes constitue une configuration territoriale typique de Lavaux qui remonte au Moyen-Âge, les murs sont cependant difficiles à dater. Sur un terrain aussi escarpé, dont l’aménagement a débuté au XIIe siècle avec l’émergence des domaines viticoles monastiques, la construction de ces murs répondait principalement à une nécessité pratique immédiate. Elle représentait une forme d’architecture spontanée et traditionnelle, dont les traces étaient discrètes au cours des premiers siècles. De plus, la fonction de soutènement était souvent difficile à distinguer de celle de limite de propriété.

L’histoire remonte à l’époque romaine, lorsque les premières vignes ont été plantées sur des pentes escarpées. Cependant, c’est au Moyen-Âge, entre le XIè et le XIVè siècle, que les terrasses ont pris leur forme actuelle. À cette époque les moines bénédictins et cisterciens ont commencé à cultiver des vignes dans la région utilisant des techniques de terrassement ingénieuses pour maximiser l’espace disponible et exploiter le potentiel viticole des collines de Lavaux.

Les moines ont construit des murs de soutènement en pierre le long des pentes, créant ainsi des terrasses en gradins qui permettaient de planter et de cultiver les vignes. Ces murs ont été construits à la main, pierre par pierre, et leur construction a exigé une expertise acharnée. Des escaliers et des sentiers ont également été aménagés pour faciliter l’accès aux vignobles, ce qui a contribué à l’essor de la viticulture dans la région.

page précédente : Vendange à Lavaux, 1808, François Aimé Louis Dumoulin

ci-contre : Lavaux, premier printemps, 1942 huile sur toile 81 x 65 cm. Steven Paul Robert

- LES MURS DE PIERRES -

Les murs de pierre des vignes de Lavaux sont un témoignage vivant du savoir-faire traditionnel des artisans locaux et de l’histoire viticole de la région. Leur conservation et leur entretien sont essentiels pour conserver le patrimoine et la production viticole. C’est pour cela que les terrasses de Lavaux sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007.

Bien que ces murs aient résisté à l’épreuve du temps, ils sont aujourd’hui confrontés à l’érosion, au vieillissement et au manque d’entretien. La restauration et la préservation de ces structures exigent donc une attention particulière pour assurer leur pérennité et maintenir l’intégrité du paysage de Lavaux.

Les murs sont construits à la main en utilisant les pierres locales, principalement calcaire extraite des carrières avoisinantes.

Ces murs servent à soutenir les terrasses de vignes en pente créant ainsi des niveaux de culture sur les collines abruptes de Lavaux. Ils permettent de protéger les vignes des vents forts et des érosions du sol tout en favorisant un microclimat propice à la culture de la vigne.

L’épaisseur du mur varie selon la hauteur de l’ouvrage, l’épaisseur représente généralement 1/3 de la hauteur. On nomme les deux faces «mur extérieur» et «mur intérieur», ce dernier est entièrement en terre. Les murs sont également une délimitation des propriétés viticoles.

ci-contre : coupe sur un mur de vigne production personnelle

- COMBATTRE L’ÉROSION -

Les 450 kilomètres de murs de vigne de Lavaux se distinguent comme l’un des traits les plus remarquables de ce paysage. Il est donc primordial d’exprimer notre gratitude et apporter un soutien sans faille au travail colossal des artisans qui, depuis des siècles, veillent à l’entretien des 10 000 terrasses qui confèrent à ce lieu son caractère exceptionnel.

ÉVALUER LES MURS À RÉNOVER

Il convient de démonter et de reconstruire le mur avant qu’il ne s’effondre. L’analyse des murs se fait à l’œil. Un mur en mauvais état se voit, on peut par exemple observer un déformement, ce que l’on appelle souvent un « ventre ».

C’est-à-dire que des pierres inférieures commencent à sortir de l’alignement des pierres supérieures. Après un grand orage également, des pièces peuvent s’effriter. Ce sont les pluies incessantes et par la suite le gel qui fragilise les murs.

De nombreuses reconnaissances sont organisées afin de prédire le temps restant avant la restauration d’un mur. Les travaux ont ensuite lieu de fin Octobre à fin Mars pour obtenir une meilleure prise du ciment.

Comme un dicton disait « Mur d’hiver, mur de fer ».

DÉMONTER LE MUR

Toutes les pierres sont mises de côté afin de pouvoir les réutiliser. Ils démontent le mur par étape en faisant des tas selon la localisation des pierres afin de pouvoir les replacer facilement à leur place. Une fois les pierres retirées, les maçons peuvent accéder aux fondations. Ils les protègent d’une bâche pour que la pluie ne ruisselle pas sur la terre. Un tuyau de drainage est posé pour évacuer l’eau vers une coulée.

Pour éviter que la terre s’effondre le temps des travaux, un biais est donné à la terre. La terre est stockée plus bas pour être remise par la suite.

MAINTENIR L’ÉTANCHÉITÉ

Le mur doit être protégé de la pluie afin d’éviter que l’eau puisse rentrer à l’intérieur. Cela abîme prématurément le mortier, l’eau peut également geler et provoquer des fissures. Le mur assure son étanchéité par la pierre couverte située au sommet du mur, elle distribue les eaux vers l’extérieur de la maçonnerie.

L’étanchéité verticale est assurée par l’enduit. Un relevé d’étanchéité est fait du côté intérieur du mur, pour que l’eau stagnante ne s’infiltre pas. L’eau est absorbée par la terre puis drainée par de petites pierres récupérées sur place. Enfin, l’eau est évacuée par les barbacanes.

Les vignes constituent un véritable réseau, les eaux ruissellent vers les coulées et les tranchées descendent vers le Léman.

Les murs extérieurs sont recouverts de chaux comme l’enduit des façades des maisons que l’on peut trouver dans les différents villages. La chaux assure une liaison naturelle avec les pierres et le patrimoine des villages.

LA PIERRE COUVERTE

La pierre couverte, au sommet, assure l’étanchéité.

C’est une couvertine. Il faut s’assurer qu’elle n’est pas gélive. Cette pierre est la plus difficile à placer car elle doit être plate. Un travail de calcul de longueur de pierre et d’épaisseur de mortier est fait avant de construire afin d’avoir une finition droite.

Les pierres couvertes sont rares, elles viennent parfois des carrières de Villeneuve.

1 4 2 3

Situé sur le mur intérieur, le relevé d’étanchéité fait barrière à l’eau stagnante au bas de la pente des récoltes. Le maçon enduit avec le crépis sur 50 à 60 centimètres de haut.

PIERRES DRAINANTES

Les plus petites pierres calcaires trouvées sur place sont disposées le long du mur, elles filtrent l’eau de pluie accumulée. Le terrain reste plus stable.

Ce sont de petites ouvertures laissées dans le mur pour permettre à l’eau de s’écouler vers le mur extérieur. Il n’y a pas de tuyau, ce sont des écartements de pierres recouverts légèrement de crépis pour limiter l’infiltration en partie inférieure.

LA BARBACANE

RECONSTRUITE LE MUR

Après avoir nettoyé les pierres, les maçons les positionnent de façon harmonieuse en alternant petites et grandes pierres pour avoir un mur hétérogène. Les pierres sont assemblés par un mortier en grande partie de chaux, de sables des carrières voisines et d’une très petite quantité pour assurer une bonne durabilité de la maçonnerie. Il applique le mortier à la truelle en le projetant sur le mur.

Parfois l’opération de reconstruction est périlleuse due à la grande hauteur de certains murs retenant une pente très escarpée. Les ouvriers installent des pontenages, une sorte d’échafaudage pour accéder aux niveaux supérieurs.

La dernière rangée doit être alignée. Ils s’aident d’une ficelle pour marquer la ligne haute du mur, cela permet d’avoir une finition à niveau. Les dernières pierres sont les plus difficiles à placer, les maçons doivent trouver des petites roches pour mettre à niveau la pierre couverte et les placer en dessous. Par la suite, le maçon recouvre de mortier pour combler les vides sur le mur intérieur. Il mettra par la suite du crépi pour faire le relevé d’étanchéité.

disposition de petites pierres pour stabiliser les grosses pierres application du mortier en partie supérieur du mur pour assurer l’étanchéité

- HABITER LES VIGNES -

LES MAISONS VIGNERONNES

Les maisons des villages vignerons sont étroites et contiguës, construites de la sorte pour laisser le plus d’espace possible pour la vigne. L’habitat vigneron est basé sur le principe de la superposition des locaux, construits en hauteur. Le rez-dechaussée accueille le pressoir et la cave.

Les premiers et deuxièmes étages sont les lieux d’habitations. Le deuxième étage était souvent utilisé pour la main d’œuvre saisonnière. Jusqu’en 1950, le dernier étage sous les toits étaient systématiquement utilisé comme galetas où l’on déposait des outils, des ceps, des échalas en bois etc. Un système permettait de monter les différents matériaux depuis la rue à l’aide d’une simple corde reliée à une poulie, car les escaliers des maisons vigneronnes sont trop étroits.

ci-contre : Vue du Lavaux depuis la corniche, 2022, huile sur toile 41 x 65 cm.

Alain Duplain

De nombreuses maisons sont adossées le long des murs de soutènement. Ces maisons permettent un renforcement des murs agissant comme un véritable contrefort. Elles forment une protection des murs fragiles.

Elles sont monorientées vers le lac et donc exposées au sud. Les habitations profitent de la fraîcheur de la terre pour s’autoréguler.

Comme les traditionnelles maisons des terrasses, elles sont étroites. Les volumes s’adaptent aux vignes, les hauteurs sont réglées en fonction des murs. Les maisons sont parfois éparpillés en plusieurs morceaux pour se glisser sur le dénivelé.

D’autres maisons sont au contraire en retrait du mur. L’orientation de la maison est alors étudiée afin de ne pas faire ombre sur les domaines.

Elles profitent d’une avancée ou d’un terrain défavorable pour la culture viticole pour s’installer. Leurs positionnements sont favorables au vent. De grandes ouvertures à l’Ouest et à l’Est permettent d’aérer et de faire circuler l’air.

Un jardin arboré au sud ombrage la façade largement exposée au soleil.

Enfin, l’emplacement des bâtisses offrent un panorama vertigineux sur le Léman.

Un autre type de maison que nous avons observé sur le chemin est une variante hybride des maisons troglodytes.

C’est un cas très spécifique observé à proximité de Puidoux le long de la Route Cantonale. Ce n’est pas une habitation mais une cave à vin.

Le grand volume principal s’intègre dans le paysage, le vignoble s’étale sur la toiture comme une toiture végétalisée. Cependant la maintenance de la vigne ainsi que la qualité de la terre interrogent. L’irrigation du terrain est plus compliquée à maîtriser.

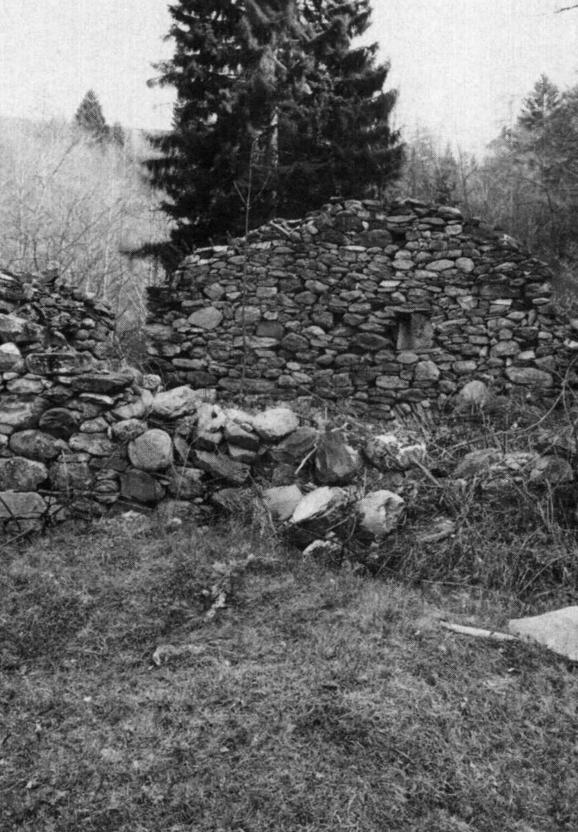

Enfin le dernier type de bâtiment relevé sur le domaine de Lavaux, ce sont les capites. Ce sont de petites constructions qui servaient autrefois de remise à outils. Elles servaient également d’abris temporaires aux ouvriers de la vigne.

Leur petite taille limite le nombre des convives et confère à ces maisonnettes une charge affective importante faite d’intimité et de privilège, qui relie au terroir et au travail particulier de la vigne.

Elles sont aujourd’hui utilisées pour accueillir des clients privilégiés et connaisseurs de vins.

LES MURS ET LES VIGNES

BARBACANE

Ouverture horizontale étroite avec une légère pente dans la maçonnerie d’un ouvrage pour faciliter l’écoulement des eaux d’infiltration.

BARRIQUE

Fût de chêne, sert au stockage et à l’élevage du vin après la fermentation.

CHAUX

Substance utilisée dans la construction pour faire des mortiers, des enduits et du ciment.

CÉPAGE

Variété de vigne cultivée possédant des caractéristiques distinctes, telles que la forme et la taille des grappes et des baies, la couleur de la peau du raisin, ainsi que les arômes et les saveurs qu’il peut apporter au vin.

CHAI

Lieu d’entreposage où se déroule la vinification depuis les vendanges jusqu’à la mise en bouteilles des vins et des eaux-de-vie.

COULÉE

Petite vallée ou une pente douce favorable à la culture de la vigne, offrant des conditions optimales de drainage et d’exposition au soleil.

CRÉPI

Enduit de mortier appliqué sur une surface pour la protéger et lui donner un aspect esthétique. Le crépi est souvent utilisé sur les murs extérieurs des bâtiments, mais il peut aussi être appliqué à l’intérieur.

CEPS

Partie ligneuse de la plante de vigne qui est plantée dans le sol et à partir de laquelle les raisins poussent. Le cep de vigne est composé de plusieurs parties, y compris les racines, le tronc et les sarments.

CULTURE EN TERRASSE

Cultures pratiquées sur des terrains en pente découpés en paliers juxtaposés, limités par des murets de pierres sèches ou maçonnées.

DOMAINE VITICOLE

Territoire de production du vin, constitué de vignes et d’infrastructures permettant d’élaborer et transformer le raisin en bouteille.

ENDUIT

Couche de matériau appliquée sur une surface, généralement pour la protéger, la lisser ou pour des raisons esthétiques.

ÉCHALAS

Tuteur, généralement en bois, utilisé pour soutenir un jeune arbre ou une plante pendant sa croissance. Le terme est souvent utilisé dans le contexte de l’arboriculture fruitière.

ÉROSION

Lente détérioration du relief causé par un agent externe comme le climat, le relief, des facteurs écologiques, des actions humaines etc.

FRUIT

Inclinaison donnée à un ouvrage pour assurer une meilleure stabilité. Dans le cadre des vignes, le fruit donné au mur de soutènement permet de constituer un contrefort pour supporter le poids de la terre.

GALETAS

Logement ou une pièce située sous les toits d’un bâtiment, souvent caractérisé par des conditions de vie modestes et des aménagements rudimentaires.

MORTIER

Mélange de liant formant une pâte adhésive utilisée pour lier et sceller des unités de construction comme des briques, des blocs de béton, des pierres etc.

MICROCLIMAT

Conditions météorologiques spécifiques qui prévalent dans une petite zone, souvent à l’échelle locale et influencées par des facteurs topographiques, géographiques et environnementaux particuliers..

MUR DE SOUTÈNEMENT

Structure construite le long d’un terrain incliné ou en pente pour résister à la pression des terres et maintenir le sol en place. Il est conçu pour retenir le sol derrière lui et éviter les mouvements de terrain, l’érosion ou l’affaissement.

VITICULTURE

Ensemble des techniques agricoles et des pratiques de gestion appliquées à la culture des vignes, principalement en vue de produire des raisins destinés à la fabrication de vin.

Le chemin traverse la vallée du Rhône, dans un premier temps le long des villages à l’Ouest puis vous mettez le cap à l’est en coupant la vallée. Un pont vous permet de traverser le Rhône.

La vallée du Rhône tient son nom du fleuve qui traverse la plaine. Auparavant ligne de rupture du fait de la présence de terrains marécageux difficilement franchissables, le Rhône construisait aussi une frontière entre rive droite ensoleillée et rive gauche à l’ombre. Elle sépare d’ailleurs encore aujourd’hui deux cantons : le Vaud et le Valais.

Son axe vers l’Italie et la Suisse orientale fait de la vallée un lieu privilégié pour l’implantation des activités industrielles et commerciales. La pression exercée par les activités humaines compromet ses valeurs esthétiques et écologiques.

Le Rhône semble avoir été le maître de la planification de cette vallée. Le Rhône au centre, l’activité économique, menée par les secteurs de l’industrie et l’agriculture, de part et d’autres du fleuve.

Alors que de nombreuses villes sont traversées par des fleuves, le Rhône donne l’impression de repousser les villages en pied de montagnes.

GLOSSAIRE P249

Les grands bouleversements du Rhône commencent avec ses origines glaciaires. Pendant les périodes glaciaires, les glaciers ont sculpté la vallée, laissant derrière eux un paysage caractérisé par des moraines et des vallées en forme de cuvette. Au fur et à mesure que les glaciers se retirent, ils libèrent de vastes quantités d’eau, alimentant le fleuve et modelant son cours. En amont du lac Léman, le Rhône parcourt près de 170 kilomètres et reçoit les eaux d’environ deux cents torrents (vaudois et valaisans).

Pendant la période de domination française, le canton de Vaud est formé en 1803. Le canton du Valais intègre la Confédération en 1815. Ces changements politiques ont pour conséquence une volonté de développer le Valais, notamment par un renforcement de l’agriculture. Ainsi, des routes sont tracées et des ponts construits à travers le canton. En 1850, une ligne de chemin de fer est construite pour relier le lac Léman et Sion. La protection de la vallée du Rhône contre les crues du fleuve est donc de plus en plus envisagée.

En 1860, des inondations ont provoqué la destruction des récoltes mais aussi celle de plusieurs villages. Les habitants de la vallée du Rhône tentent de se protéger contre les inondations. La vallée du Rhône, incite à entreprendre la première correction du fleuve entre 1863 et 1894. Cependant, leurs moyens étant restreints, les travaux ne se limitent qu’aux périmètres des commues et sont réalisés sans grande coordination.

Une deuxième correction est réalisée entre 1930 et 1960. Le lit est resserré et le tracé est tendu avec de longues lignes droites et des virages à grand rayon de courbure. Les berges sont constituées de digues de protection. Ces modifications ont favorisé le dessèchement de plusieurs marais, le défrichement de grandes surfaces et ainsi a permis de procurer à la population de la terre arable.

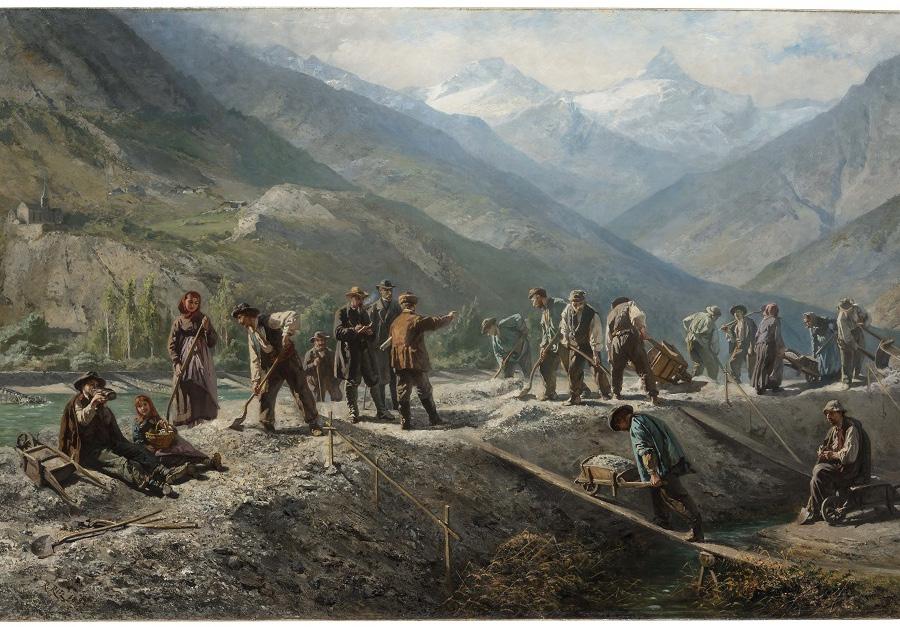

- RAPHAEL RITZ -

Le tableau se veut être une représentation fantasmée du travail colossal effectué pour l’endiguement de la centaine de kilomètres du glacier du Rhône au Léman. Des travaux qui n’auront pas domptés le Rhône.

Ce tableau, peint vers la fin du XIXe siècle, capture un moment crucial dans l’histoire de la région du Valais : les travaux de correction du Rhône. Ces travaux, entrepris pour maîtriser les crues dévastatrices du fleuve, ont profondément transformé le paysage et la vie des habitants.

Le tableau de Raphael Ritz montre une scène animée de travaux de génie civil. Au premier plan, des ouvriers sont occupés à creuser et à construire des digues. Leur travail acharné et leur concentration sont palpables, reflétant la dureté des conditions et l’importance de la tâche. Les pelles, les pioches et autres outils sont peints avec un souci du détail qui témoigne de la précision et du réalisme de l’artiste.

À l’arrière-plan, on aperçoit le Rhône lui-même, serpentant à travers la vallée. Le fleuve, autrefois sauvage et imprévisible, est représenté ici comme un géant dompté par l’effort humain. Les montagnes majestueuses, typiques du paysage valaisan, se dressent à l’horizon, encadrant la scène et ajoutant une dimension de grandeur et de permanence.