Habiter la Zone :

Transformation urbaine d’un secteur d’activité économique

William-Björn Boom & Ulysse Duhayon

Carnet de projet de fin d’étude

Session 2023-2024

Professeurs encadrants :

Magali Paris & Jean-Patrice Calori

Thématique : Construire les mondes des co-existences

École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles

Nous tenons à remercier

Pour leur encadrement :

Magali Paris & Jean Patrice Calori

Pour leurs soutiens

Anna Le Hir

Coraline Schorderet

Cristobal Molin

Bastien Pinçon

Hiba-aya Benjouad

Karim Boussouf

Jordan Favre

Juliette Guerin

Alexandre Polycarpe

Clara Bello

Antonin Gasquet

Lucas Thalamy

Lila Vanwassenhove

Nos familles, Merci.

- 00 - Introduction - 01 - La France Moche - 02 - Annecy Ville de l’Image - 03 - Objectif ZAN - 04 - Urbanisme des Transitions - 05 - Architecture des Limites - 06 - Sélection de photos du site existant

-00Introduction

Depuis le XXe siècle, l’urbanisme et plus largement nos villes se retrouvent modifiées par de grandes actions qui provoquent des changements importants de nos lieux de vie.

Comment ne pas citer Haussmann qui décide en 1854 d’entreprendre de lourds travaux pour assainir la ville de Paris. Mais aussi la Chartre d’Athènes, tirée d’une publication de Le Corbusier de 1933, qui propose une ville du « zoning », un lieu, une fonction, ou plus simplement la loi Pasqua de 1998 qui entraine la densification de notre système autoroutier et transforme les aires urbaines. Tous ont engendré des changements plus ou moins importants sur nos villes, notre manière de les vivre, de les percevoir mais aussi de les comprendre. Tous sont issus de choix politiques, sociaux ou sociétaux. Aujourd’hui, le nôtre est écologique : le changement climatique.

Avec près de 80%1 de la population française vivant dans une zone urbaine, nos villes doivent une nouvelle fois changer, ou devrais-je dire s’adapter, évoluer. Le but ne doit plus être de démolir ou de construire en masse ou de classifier, mais de traiter avec l’existant pour tirer le meilleur de chaque territoire tout en restant humain.

Face à ces problématiques, le paradigme des villes se retrouve profondément changé. Cela se distingue dans l’urbain par des places publiques dé-artificialisées ou des berges aménagées, etc.

1 Données de l’INSEE sur 2020

De nombreux lieux sont (re)questionnés.

L’objectif ? Retrouver de la pleine terre, de l’eau, de la végétation, de la vie de manière générale et se préparer aux changements dont on perçoit d’ores et déjà les répercutions.

Les leviers principaux qu’ont identifié les villes aujourd’hui sont les friches urbaines. Ces zones longtemps oubliées et délaissées sont aujourd’hui soignées et reconnues via des OAP ou des appels à intérêt mais toujours dans une recherche d’efficacité au milieu d’une ville de plus en plus contrainte.

Pourtant d’autres territoires sont sous les feux des projecteurs et font débat. Ils représentent des fonciers importants que certains aimeraient utiliser pour refaire la ville à neuf, ou simplement faire disparaitre… Pourtant ne pourraient-ils pas devenir des lieux

d’expérimentation de la transition lente de la ville loin du rapport binaire : compliqué = démolition d’un principe d’urbanisme révolu depuis les enjeux écologiques ?

Parlons de la «France Moche», de la «Zone»

«

Notre démarche choisit de ne pas attendre les grands projets régaliens dont la France a le privilège et qui condamnent des générations entières à vivre dans les

friches »1

Michel Desvigne

-01La «France Moche»

« L’urbanisme raconte ce que nous sommes. Le Moyen

Age a eu ses villes fortifiées et ses cathédrales. Nous avons nos hangars commerciaux et nos lotissements. »2

Télérama, 2010

I. Histoire de la «France Moche»

« France périphérique », « territoires délaissés », « espaces de relégation »... les espaces périurbains ont pu être qualifiés selon des termes peu amènes1 . Depuis l’article de Télérama publié le 12 février 2010 intitulé « Comment la France est devenue moche », les points de vues et débats sur le sujet nous questionnent sur cette part de l’urbanisation de nos villes et son image. Au-delà de son image, historiens, anthropologues ou encore urbanistes sont venus soulever la question des raisons de cette « France Moche » mais aussi de ses particularités… La «France Moche» : c’est l’urbanisation des périphéries, les formes de l’étalement urbain ou plus simplement dit, le périurbain. Historiquement il y a plusieurs points qui font naitre ce périurbain. Nous pourrions dire que le premier est la Chartre d’Athènes écrite en 1933. Elle donne un premier axe à la transformation du territoire2, incluant ce qu’on appelle le «zoning» ou un lieu, un usage. Une partie de la ville sert d’industrie, l’autre de logement, l’idée que chaque partie de la ville serait rattachée à sa vocation fonctionnelle sans forcément de lien avec son contexte. C’est aussi la vision « tabula rasa » à savoir «la ville historique n’est plus capable de répondre aux exigences de la modernité»3 . Cette vision assez limitée et très éloignée des dynamiques recherchées actuellement notamment avec la ville du ¼ heure, a amené le territoire à définir des outils de fabrication du territoire tel que les Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP) ou les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), ce qui nous intéresse tout parti-

1 Faire la Ville Productive», concours international EUROPAN mené par le Plan Urbanisme Construction Architecture

2 Certain questionne la relation entre la Chartre d’Athènes et l’urbanisme du périurbain que l’on connait, mais pour ce PFE nous avons préféré limiter le débat sur cette question et considéré qu’elle marque un tournant dans l’histoire.

3 https://chroniques-architecture.com/et-si-on-lisait-vraiment-la-charte-dathenes/

I. Histoire

culièrement car encore d’actualité.

En pleine période d’après-guerre avec le Baby-Boom, l’accélération de l’exode rurale et l’immigration, l’état urbanise en masse pour répondre aux besoins et notamment ceux des taudis urbains.4

Mais ce qui rend possible de penser la ville en dehors du centre-ville, c’est l’arrivée de la voiture. Dès les années 50, les tramways pourtant bien implantés sont remplacés par la voiture et, dès le milieu des années 70, 64% des ménages étaient motorisés. En 2002 ce n’est pas loin de 80% des ménages qui possèdent une voiture5 .

Dès cet instant, c’est tout un système d’urbanisation complexe qui se met en place.

Au sein de ce système, on y retrouve et on y concentre, lieux de consommation, éléments bruyants, et quelques logements abordables, généralement le pavillonnaire en zone tampon6, évidemment moins cher que dans le centre-ville puisque produit à la chaine par des promoteurs.

La loi Pasqua, quant à elle, précise que chaque lieu de vie doit se trouver à moins de 45 min d’une voie d’autoroute et finit par quadriller notre territoire. Des terres agricoles gagnent de la valeur et c’est le début du mitage urbain. Car en effet tout ce qui est accessible à la voiture devient intéressant, dans cette vision de « no parking no business » les bretelles d’autoroutes deviennent des terrains intéressants. Ancré dans ce système commercial, sur le principe de consomma-

4 A l’instar de l’époque de «la Zone» qui désignait «désigne une bande de terre de 250 m de large, qui court le long des 34 km de fortifications érigées autour de Paris en 1844. Il s’agit d’une zone militaire affectée d’une servitude qui la rend inconstructible, de manière à laisser un champ dégagé à l’artillerie, mais très vite, ce système de défense de la capitale s’avère inefficace et est abandonné. Une population pauvre, exclue de la ville et du logement, en profite pour occuper ces terrains qui se couvrent progressivement d’un enchevêtrement de constructions précaires, baraques souvent insalubres, dépourvues d’eau et d’électricité.» (https://lumieredesroses.com/expositions/la-zone) un mot très connoté mais très proche à ce que l’on assimile aujourd’hui à la France Moche finalment.

5 David Mangin. La ville Franchisé

6 Comme l’expliquait David Mangin, vivre dans le pavillionaire à une certaine époque c’est « être contraint à l’éxil urbain » défendu également par Thiery Paquot philosophe de l’urbain « l’habitat se banalise et conduit à cette France moche qui nie totalement l’esprit des lieux »

tion de masse à petit prix, l’ensemble de l’urbain se dessine autour de ces pôles.

Puis l’outil qu’est la ZAC permet l’aménagement de ces grandes zones vides de manière efficace et rapide créant les différentes zones du périurbain que nous connaissons avec les zones d’activités économiques ou encore les zones commerciales, zones industrielles…

La voiture finit par effacer toute relation sociale et crée du même coup un empire de l’efficacité et de la consommation loin des villes. Malgré la loi Raffarin qui bloque la construction de commerces au-delà de 300 m² sans autorisation, le territoire en est profondément changé7 .

Pourtant aujourd’hui après de nombreuses années d’étalement urbain et d’utilisation massive du foncier, ces zones d’activités économiques (ZAE) et ce périurbain de manière générale se retrouvent souvent à proximité d’habitations et des villes, ils constituent même parfois l’entrée des villes, loin de la volonté initiale d’éloigner le bruit et les désagréments.

Mais de là à dire que cet ensemble est «moche», il y a toute une façon de penser.

Certes ces zones ne répondent pas aux critères de beauté d’un centre-ville et peuvent entrer en dissonance avec le tissu existant mais, cette « mocheté » ne serait elle pas qu’une question d’image et de perception ?

7 Dans les démarches de politiques publiques, il n’était pas rare de voir des maires accepté la construction de ces commerces puisqu’il proposait en contrepartie de financer des équipements publics de la ville…

II. La «France Moche», une perception ?

Tout n’est qu’une question de perception, Eric Chauvier comme David Mangin expliquaient que chacun a une vision différente de la «France Moche» même eux. Pour David Mangin, c’est la standardisation, ces boîtes qu’on pourrait retrouver un peu partout tant qu’elles sont desservies par la voiture ; « construit pour et par la voiture »8.

D’un autre côté Eric Chauvier lui explique que la «France Moche» à ses yeux est ce manque d’insonorisation au sein des grands ensembles. Chacun voit de son point de vue ce qui est «moche» dans l’urbain comme l’architecture. Eric Chauvier l’explicait dans son livre Contre Telerama9, la réelle problématique c’est le fait que certains prennent de haut ces lieux avec des émotions allant du dégout à la fascination voir l’indifférence.

Malgré cela, ces lieux sont reconnus pour leur émulation, leur activité qui amènent d’ailleurs Éric Chauvier à parler d’esthétisme participative pour qui prend le temps de l’apprécier.

Car tout l’enjeu de cette «France Moche» c’est l’activité, l’économie, le travail qu’elle crée et propose. 70% du chiffre d’affaires français est réalisé au sein des périphéries, 10% dans les quartiers et 20% dans les centres-villes10 . D’ailleurs c’est tout le propos des maires français qui s’accordent sur le fait que ces lieux sont essentiels au bon fonctionnement des villes11 et qui ont par ailleurs pour la plupart permis leur développement.

8 Interview France Culture : Qu’est ce qu’une ville Moche ? Avec David Mangin et Eric Chauvier

9 Nous aurions pu citer les passages Neige mais aussi Franchisé de son livre qui reprennent le jugement que portent certaines personnes à ce périurbain.

10 David Mangin. La ville Franchisé

11 Magasine Traits Urbains de Mars/Avril 2024. La «France moche» en voie de mutation

Mais cette «France Moche» est assez frappante dans certains contextes. L’image qu’elle diffuse peut contraster dans le cadre de certains contextes géographiques idylliques, notamment les montagnes.

Dans les régions montagneuses nous sommes souvent marqués par ces massifs en «fond de toile» et cet aspect majestueux qu’ils dégagent. Or il n’est pas rare qu’à l’approche d’une ville on découvre une zone industrielle, une « France Moche » qui vient tacher la toile qu’on se fait de ces décors.

En France on retrouve deux départements particulièrement marqués par ces stigmates, induit par leur histoire industrielle importante à savoir la Savoie et la Haute-Savoie.

Proche de la chaîne des Alpes, ces deux départements situés au cœur de la ressource, ont su profité, lors de leur indépendance, des possibilités qu’elles offrent pour le fonctionnement des usines. Ils ont su rester compétitif une fois rattaché à la France notamment grâce au principe de la «Houille Blanche» marquant le début d’une énergie hydroélectrique abondante. Sur le même principe d’implantation, les zones d’activités se sont donc développées en entrée de ville, proposant un aménagement utile et surtout cherchant à limiter le désagrément mais à contrecourant d’une recherche d’image.

Comme toujours une exception existe au sein de ces généralités et tout particulièrement dans ce contexte montagneux.

La ville d’Annecy n’a pas décidé son aménagement de la même manière.

-02Annecy Ville de l’Image

« Capitale de la Haute-Savoie, la ville accueille chaque année 2,5 millions de visiteurs à la découverte de son cœur historique parsemé de ruelles piétonnes le long de canaux fleuris, lui valant le surnom flatteur de « Venise des Alpes ».3

Brochure de voyage

Annecy ou « la Venise des Alpes » est une ville particulièrement attractive. Près de 2,5 millions de touristes par an pour une ville de 120.000 habitants, une demande croissante de logements avec un taux de vacance et de résidence secondaire plus bas que la moyenne française1 . C’est son cadre de vie qui fait rêver et qui attire de nombreuses personnes. En effet entre Lac, Montagne, Canaux, Forêt, la ville donne plus des airs de ville de nature que de cœur urbain de Haute-Savoie.

Avec des objectifs et des demandes croissantes de tourisme et d’emménagement, la ville d’Annecy peine à proposer suffisamment de logements, et d’infrastructures qui y sont liées. Cette attractivité est également dûe à sa proximité avec la Suisse qui, comme expliqué dans le PADD, à un impact sur le marché et donc sur l’agglomération de manière générale (problématique des écoles qui ferment, de plus en plus de personnes agées en cœur de ville, des travailleurs d’Annecy obliger de déménager en dehors d’Annecy ou dans les ZAE qui ne sont pas adaptées, etc.).

En conséquence, on retrouve un manque général d’infrastructures pour les actifs d’Annecy relégué en périphérie de la ville voire dans les ZAE. Ces lieux éloignés du cadre touristique ne sont pas pris en compte dans les aménagements touristiques qui sont de toute manière en dissonance avec les besoins des habitants. Outre ce rapport d’échelle de 2,5 millions de touristes et 120.000 habitants, le cœur de ville regroupe les richesses, les activités mais aussi les personnes âgées ce qui provoquent des fermetures d’écoles, de crèches sans forcément de remplacement. La ville ayant récemment fusionné pour créer Annecy nouvelle com-

1 Donnée de l’INSEE, prise d’information sur 2009-2014 et 2020

mune, on retrouve de vraie disparité dans la réparation des infrastructures de vie quotidienne surtout dans les quartiers où vivent les actifs d’Annecy créant des manques dans l’aménagement de la ville.2

Cet ensemble nous a rapidement amené à nous questionner sur la situation urbaine actuelle à Annecy. Comme de nombreuses autres villes son développement se fixe aux règles d’urbanisation classiques depuis les années 60 dictées par l’automobile (et le système viaire qui l’accompagne) ainsi que l’étalement urbain, tous deux moteurs de l’urbanisation. Aujourd’hui l’automobile est au coeur de nombreux débats sur, notamment, la place des mobilités douces, sur la question des transports en commun (trop souvent rapportée à la seule réponse contre la voiture3).

Mais n’oublions pas que même avant l’annexion de la Savoie, c’est aussi la ressource qui a guidé le développement de la ville d’Annecy très proche d’un réservoir d’eau naturelle.

Par ailleurs, la ville cherche tout naturellement à retravailler toujours plus ce retour de la ressource au sein de la ville tant pour pallier au changement climatique à venir que pour renouer avec son histoire.

Car Annecy (et plus généralement la Haute-Savoie) se réchauffe plus rapidement qu’une partie du monde de par sa situation de cuvette glaciaire. De fait, Annecy a entrepris de réhabiliter toutes les friches liées aux ressources durant

2 Basé sur des discussions avec plusieurs habitants, les retours concordaient et pointaient tous sur le manque d’infrastructure dans la périphérie du cœur de ville. Les villes raliées à Annecy Nouvelle Commune construisait sous la pression d’Annecy des logements sans infrastructure puisque l’ensemble des quartiers sont tournés vers le cœur. (M. des forges, Mme des Archives, Mme de l’office du tourisme, Mmes de l’accueil de la Mairie de Sevrier)

3 La question des mobilités douces ne semble pas être le cœur du discours de la ville d’Annecy, le vélo notamment est vu avant tout comme un loisir mais pas vraiment en tant que report modal envisageable. On le retrouve principalement au sein du tour du lac et très peu au cœur de la ville encore dominée par la voiture. Cette vision assez rétrograde de la mobilité réduite à la possibilité du transport en commun est notamment abordé par Jean Marc Offner dans son livre Anachronismes Urbain.

ces 10 dernières années notamment pour son image et sous la pression foncière afin d’intégrer ces éléments au cadre.

Mais, ce qui reste particulier à Annecy par rapport à d’autres villes de Haute-Savoie, hormis son attractivité, c’est sa manière de gérer les zones d’activités économiques. D’ailleurs c’est son image et son attractivité qui guident ses choix, pour maintenir cette industrie très lucrative, les ZAE sont venues naturellement s’implanter au côté d’anciennes industries, très proche du centre-ville dans les cuvettes de la ville plutôt qu’en entrée de ville4. Ce positionnement stratégique permet à ces zones de s’effacer partiellement du paysage de la ville et n’être visible que depuis certains points de vue à l’opposé des lieux touristiques.

Mais cette part de la «France Moche» n’ayant aucun impact sur l’industrie touristique de la ville et étant particulièrement utile comme « back office », ces lieux n’ont jamais plus été questionnés.

En clair, il serait assez simple pour la ville de continuer à construire de nouvelles maisons et de ne pas chercher à se densifier pour limiter les problématiques du réchauffement climatique tout en accueillant toujours plus de monde. Sauf que depuis peu, ces lieux se retrouvent au cœur des réflexions, car simplement s’étaler n’est plus une solution.

4 Lors de la construction d’Annecy la plupart des Usines se trouvaient le long du Thiou ou des rivières attenantes au cœur des lits des rivières qui naturellement forment des cuvettes dans ce territoire.

-03Objectif ZAN

« En décrétant le ZAN, on a décidé qu’un bien abondant devenait rare »4

Stéphan de Fay

Depuis de 22 aout 2021 la loi Climat et résilience fixe un nouvel objectif pour les villes, le Zéro Artificialisation Net (ZAN) d’ici 2050 et la réduction de de moitié de l’artificialisation de nouveaux sols sur la période 2021-2031 par rapport à 2011-2021.

La conséquence de cet objectif, c’est la limitation induite de l’étalement urbain des villes. En 2010 nous étions à 300 Hectares de terre fertile qui disparaissaient sous le bitume »1, aujourd’hui la France perd entre 20.000 et 30.000 hectares de terre naturelle sous la pression des activités humaines sur la dernière décennie2 .

C’est dans cette dynamique de baisse accélérée de la consommation de nouvelle terre que s’inscrit cette loi avec l’objectif d’avoir un impact à l’échelle nationale et de changer durablement notre vision de la ville et notre façon d’urbaniser.

Face à ce nouveau facteur particulier dans la conception des villes, les lieux de prédilection des villes changent, les amenant notamment à réétudier leurs territoires et plus précisément les zones d’activités, les zones commerciales, le pavillonnaire … la «France Moche».

Requestionner ces fonciers, fait partie des enjeux de ce siècle et n’est en rien un mauvais postulat, ce sont des territoires trop artificialisés, trop peu arborés, des parkings à foisons, de nombreuses friches, des espaces monofonctionnels… Peu de ces points précédents parviennent à s’intégrer aux nouveaux objectifs qui sont les nôtres mais offre de nombreux espaces pour pourvoir la ville en infrastructure manquante.

Et c’est d’ailleurs tout ce que souhaite la ville d’Annecy qui explique vouloir re-

1 Telerama. Comment la France est devenue moche ?

2 https://www.vie-publique.fr/eclairage/287326-zero-artificialisation-nette-zan-comment-proteger-les-sols

définir correctement ces lieux3 aujourd’hui avec « Fort rendement économique mais faible optimisation de l’occupation des sols » qu’explique également l’agence nationale de cohésion des territoires. Proposer ce qui manque à chaque site, mais un point nous a marqué lors de cet échange : l’envie de passer par une ZAC.

Car oui malgré tout ce que nous savons et que nous avons brièvement expliqué, la ZAC est encore un outil de prédilection pour certaines villes pour justement venir lisser la complexité de certains sites qu’elle ne souhaite plus requestionner4. Pourtant c’est ce même outil qui a amené la «France Moche» que l’on connaît, les zones périurbaines mal desservies, dépendantes de la voiture et qu’on a du mal à améliorer. Mais le principe de la ZAC c’est l’idée de la Tabula Rasa, c’est un impact écologique important pour tout remettre à plat, mais c’est surtout une déconnexion des enjeux et de la réalité de chaque site.

D’ailleurs David Mangin en parle dès 2008 lors de son Grand prix d’urbanisme : « Eviter la ville des ZAC si parfaitement achevées soient elles, impose d’inventer, avec les acteurs de l’aménagement, des processus qui permettent de concevoir des villes plus hétérogènes. Cela implique de pouvoir densifier les faubourgs et demain la périphérie, quitte à laisser parfois ouvert le champ à l’esthétiquement incorrect mais urbanistiquement juste. Car l’hétérogénéité réelle n’est pas une nouvelle version du pittoresque mais l’acceptation d’acteurs très différents dans le processus constructif. »5

3 En toute modestie puisqu’il sont aujourd’hui beaucoup plus sur une dynamique de construire du logement que de prévoir les infrastructures qui y sont lié.

4 L’intervenant que nous avons eu l’occasion d’interviewer nous expliquait que les propos de l’agence d’architecture concerné par la mise en place du plan guide était trop précis trop détaillé et ne correspondait pas à ce que la ville attendait. L’objectif était plutôt de traiter rapidement le problème pour montrer au citoyen une action importante et rapide d’où l’idée de la ZAC (qui n’est pas rapide mais qui montre des échéance « clair »)

5 Grand prix de l’urbanisme de 2008 ; David Mangin. La ville passante.

Au-delà de sa vision, c’est le processus qu’il met en avant. Dans le cadre de ces zones complexes c’est la temporalité qui est la clé, l’aménagement sur le long terme. Définir une globalité à construire qui mettra 20 ans à apparaitre et qui ne sera plus au gout du jour d’ici là. Il faut développer un urbanisme qui répond au besoin sans chercher une homogénéité du tissu urbain.

« Il faut se demander aujourd’hui si les indicateurs et les méthodes des décennies précédentes sont encore pertinents et suffisants pour interroger les territoires en cours d’urbanisation. […] De nouveaux processus bouleversent radicalement la façon de faire la ville »6

La recherche d’homogénéité c’est aussi un moyen de simplifier, de supprimer tout ce qui sort du cadre et de ne jamais requestionner un site urbanisé, pourtant ce sont les enjeux évidents du changement climatique. Il nous faut réfléchir à une nouvelle façon d’habité et donc de faire la ville.

Ces ZAE sous-exploitées et sur de très grandes superficies, peuvent être perçues à tort comme inutiles. Pourtant elles sont essentielles tant pour l’usage qu’elles proposent que pour la mutation des villes sur le long terme.

L’objectif est de proposer une mixité et une pluralité des usages dans ces lieux où l’expérimentation est possible. Sortir de cette vision très Corbusienne de la ville du zonning et proposer une ville qui se vit et non pas une ville que l’on traverse. Tout dans ces lieux est à repenser, mais tout n’est pas à jeter.

Selon nous l’un des objectifs de ce siècle c’est d’améliorer l’existant, et le laisser évoluer dans le temps.

Pour nous il est clair que le risque aujourd’hui est que de nombreuses villes aient recours à cet outil, à savoir la ZAC, pour gérer les enjeux de l’objectif ZAN tout en retirant le « moche » de leurs villes.

6 Grand prix de l’urbanisme de 2008 ; David Mangin. La ville passante.

« Ces zones témoignent d’un changement d’époque et illustrent la fabrique urbaine dans ses complexités »7

Mais ne pouvons-nous pas prendre cette complexité et chercher une nouvelle façon de faire de l’urbanisme, de l’architecture, à la fois respectueuse de l’existant mais dans la recherche d’une évolution, d’une reconstruction de la ville sur elle-même ?

Comment faire transitionner cette «France moche» ces «Zones» et dans le cas présent les ZAE à l’heure où la ZAC n’est plus un outil viable ?

7 Magasine Traits Urbains de Mars/Avril 2024. La «France moche» en voie de mutation

-04Urbanisme des Transitions

« Je ne dessine pas une ville mais je crois à la puissance de la recomposition de nos territoires urbains dans leur géographie. Je crois à la construction des espaces publics manquant à l’échelle des grands étalements urbains du siècle dernier. Ma ville idéale n’est pas un modèle. Ma ville idéale est n’importe quelle ville dont on dessinerait la lisère. Cette maigre clôture de développement »5

Michel Desvignes

Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il nous fallait un site, une zone d’étude, une ZAE qui soit dans une phase de tension urbaine. Avec l’objectif ZAN ce n’est pas ce qui manque, mais l’important pour nous était de comprendre la vision de la ville sur ces problématiques. De cet échange avec un chargé de projet à l’aménagement de la ville d’Annecy ressort deux secteurs clés : le Vallon du Fier et le quartier des 3 Fontaines.

Le Vallon du Fier (ancien méandre du Fier et grande forêt) est aujourd’hui en grande partie composé de boites à chaussures encore actives. L’objectif de la ville pour ce secteur est de venir se réapproprier les bords du Fier et de laisser la place à la forêt de se redévelopper cherchant à créer l’un des noyaux de biodiversité de la ville.

Concernant le quartier des 3 Fontaines, le discours est plus mitigé. La ville souhaite y intégrer de nouveaux logements mais conserver une part d’activités principalement commerciales. L’objectif est d’amortir la pression immobilière importante et ceux des prochaines années sur ce secteur. Aujourd’hui des cabinets d’urbanisme proposent de traiter au cas par cas le quartier particulièrement complexe. Le retour de la personne a été rapide sur le sujet, passer par une ZAC sera plus simple.

Pour nous la décision s’impose d’elle-même prenons comme acquis la transformation du territoire du Vallon du Fier et parlons donc du quartier des 3 Fontaines dans son ensemble, montrons ce qu’il est possible de proposer sur le territoire que la ville souhaite raser et reconstruire, cela servira d’exemple à ce qu’il est possible de faire dans ces «zones».

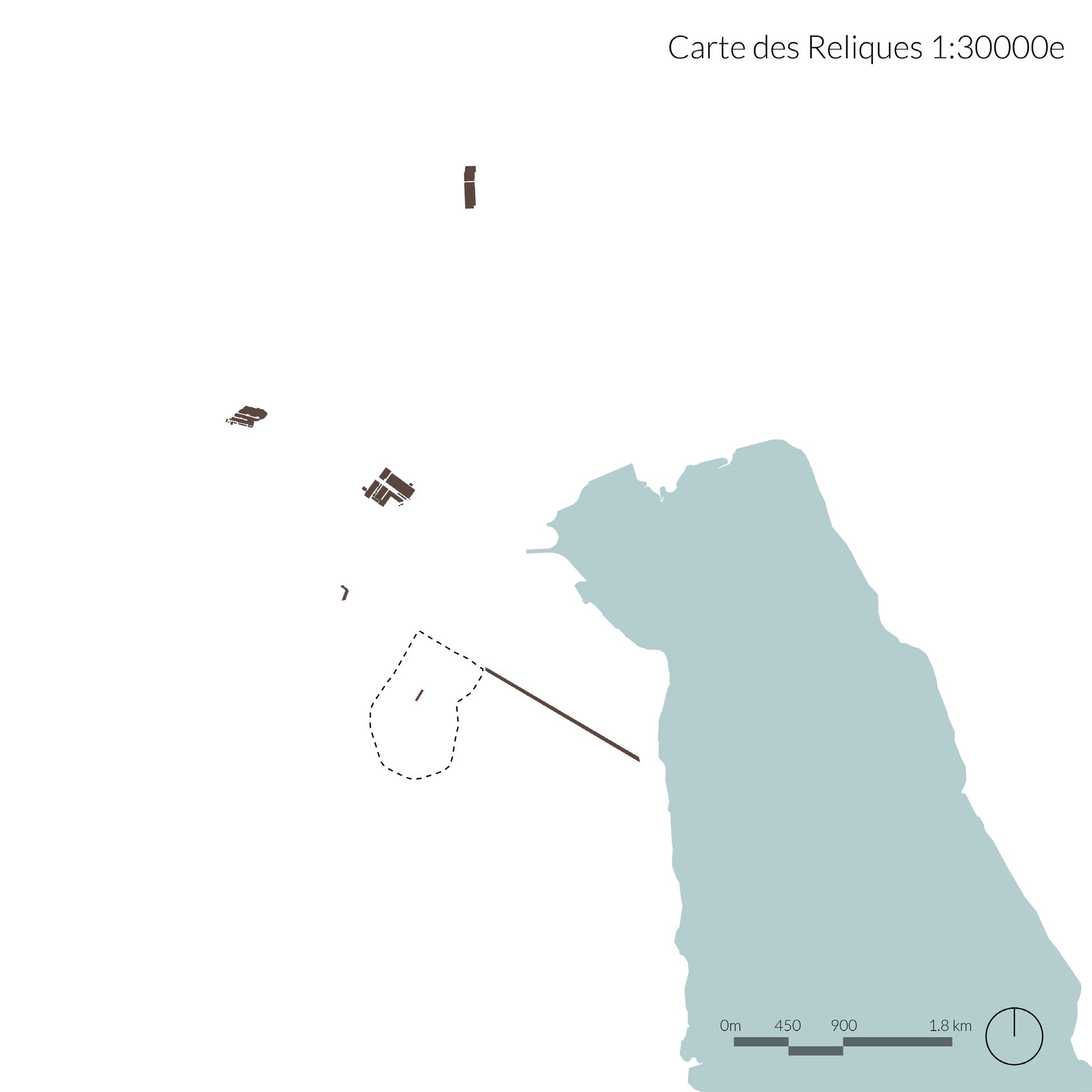

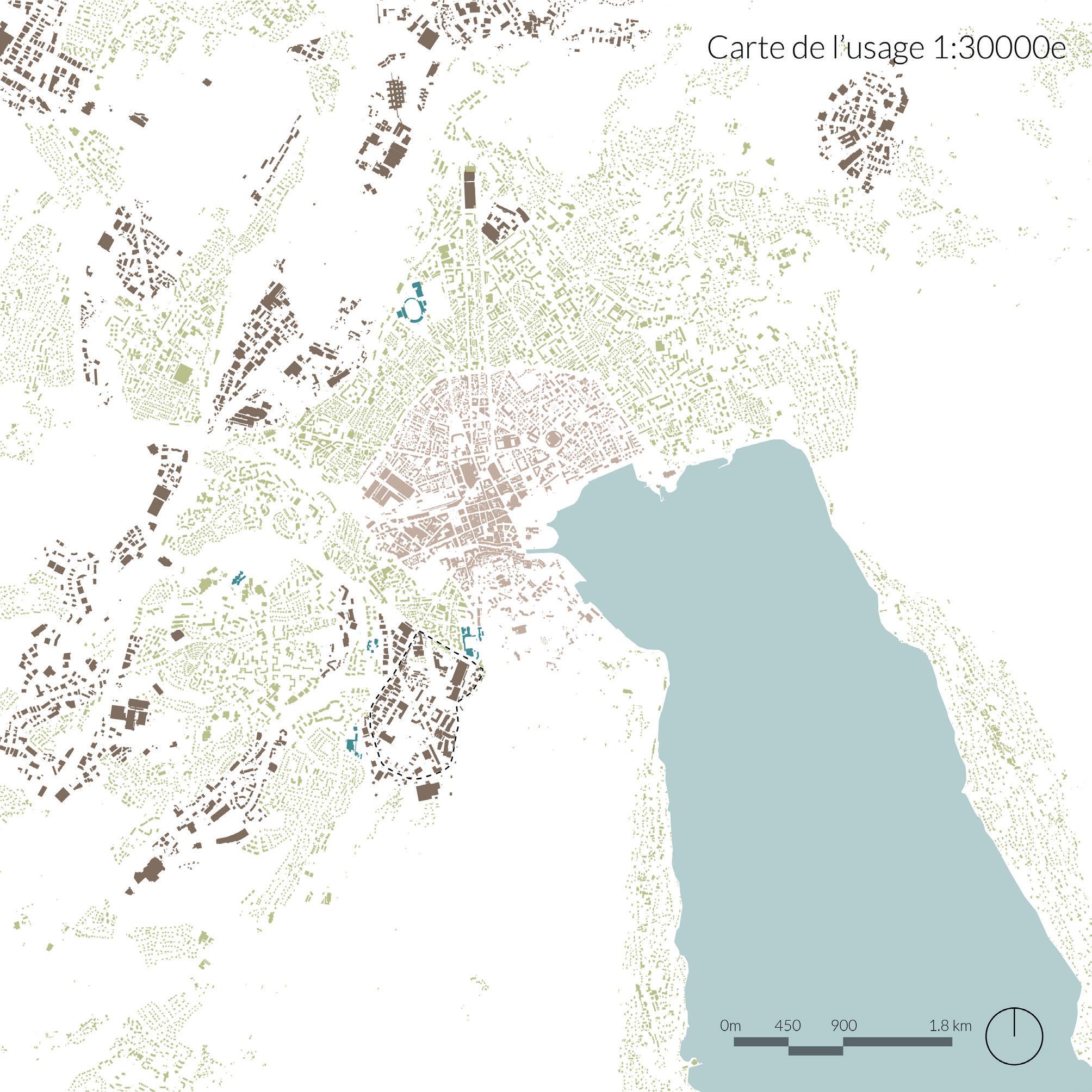

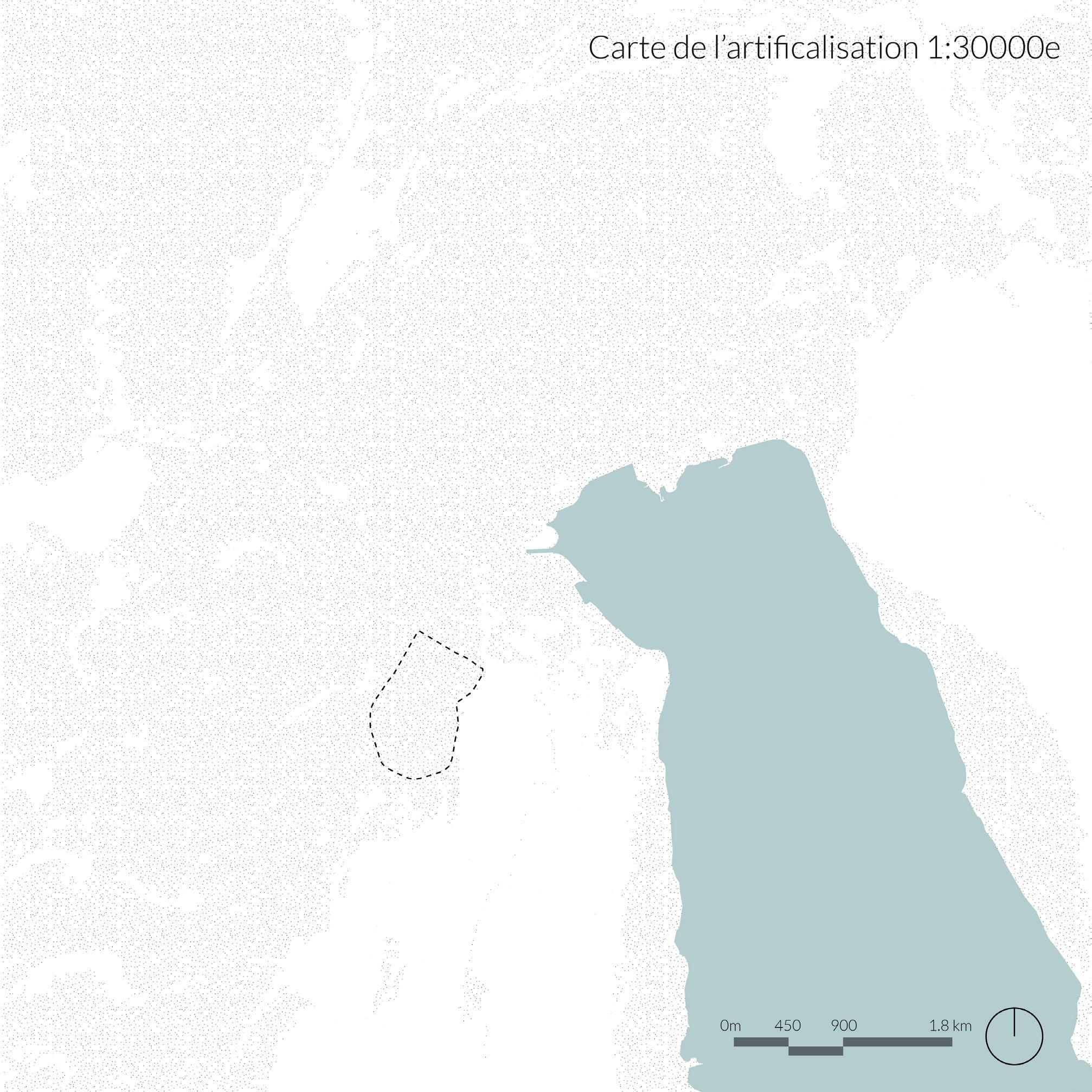

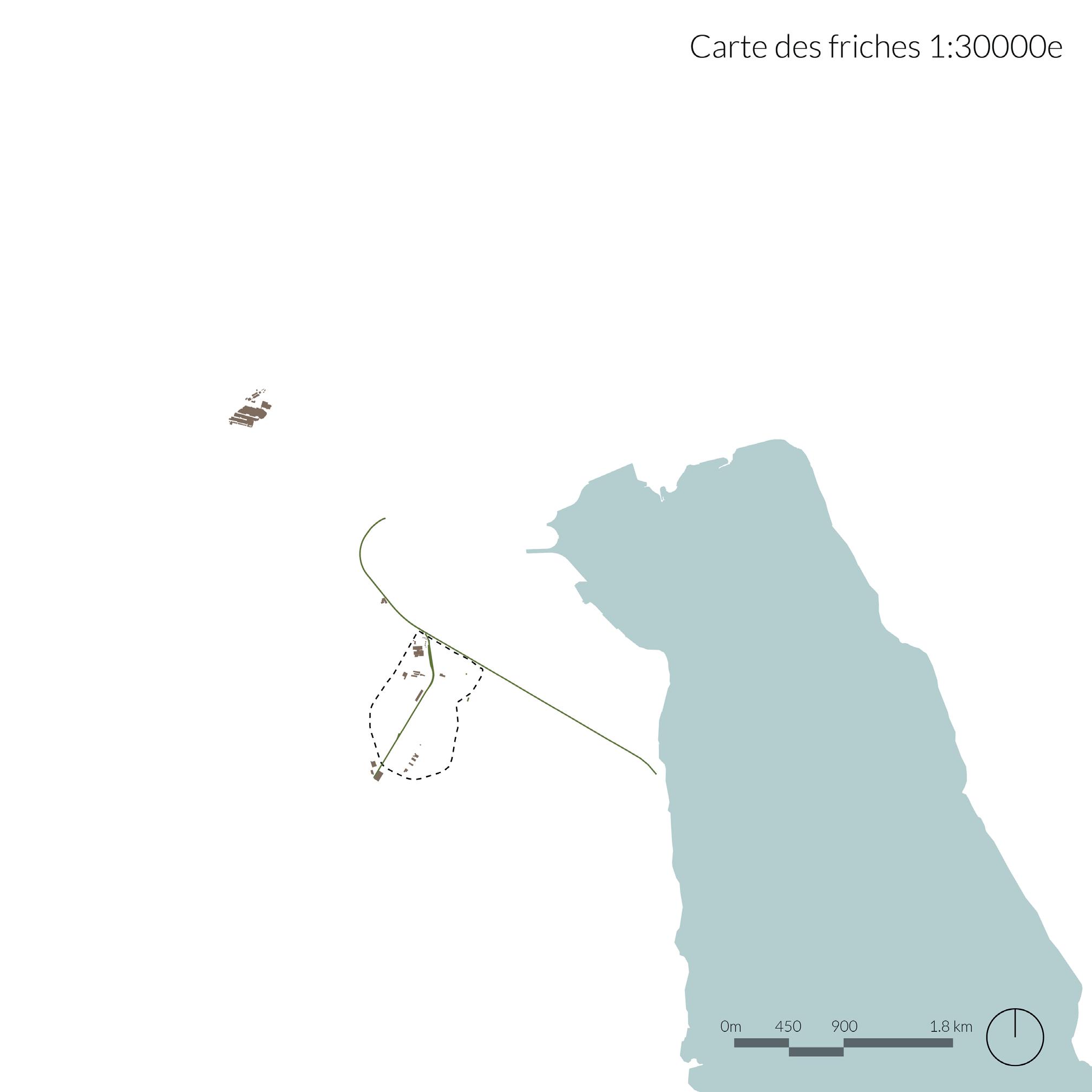

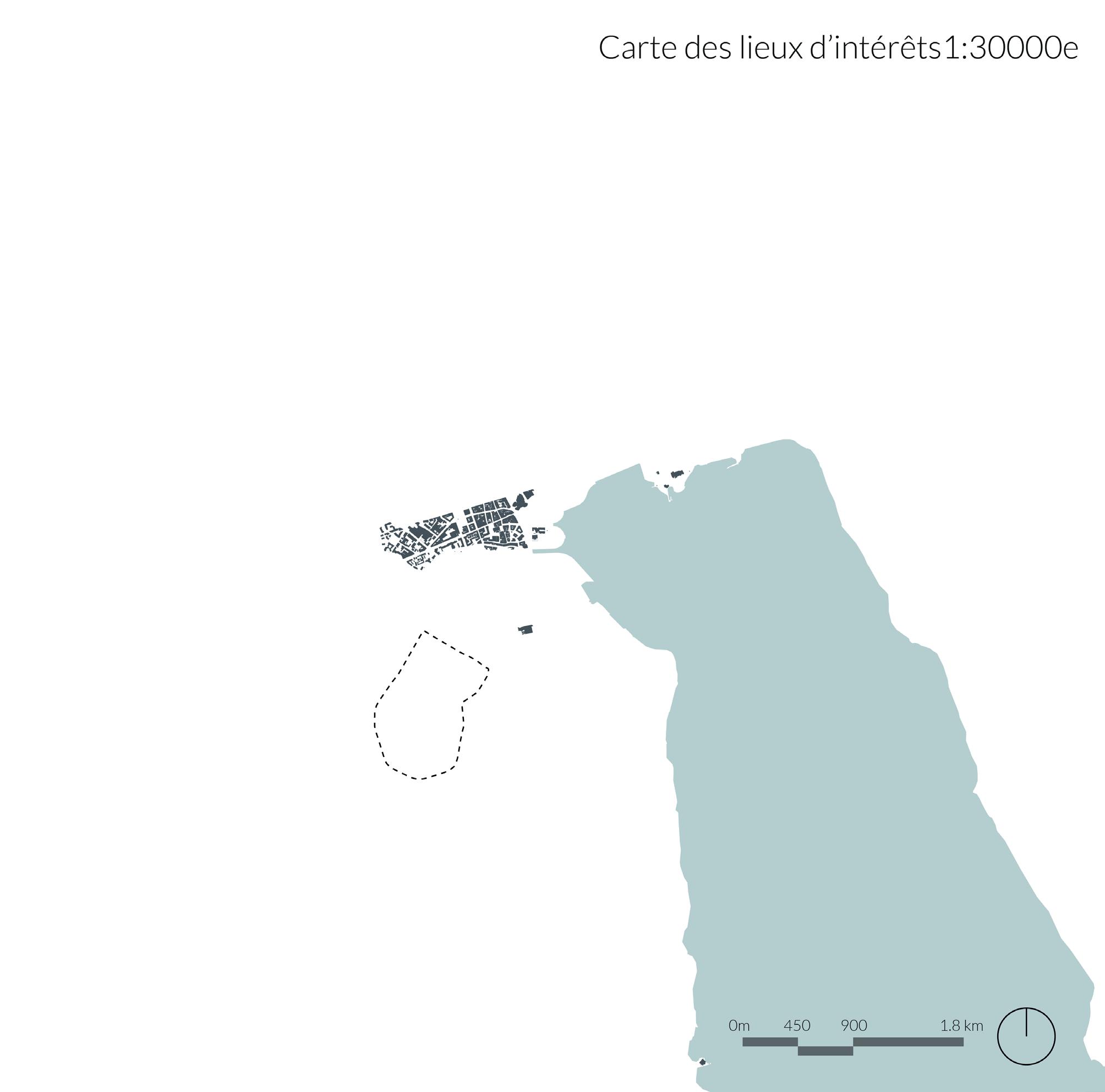

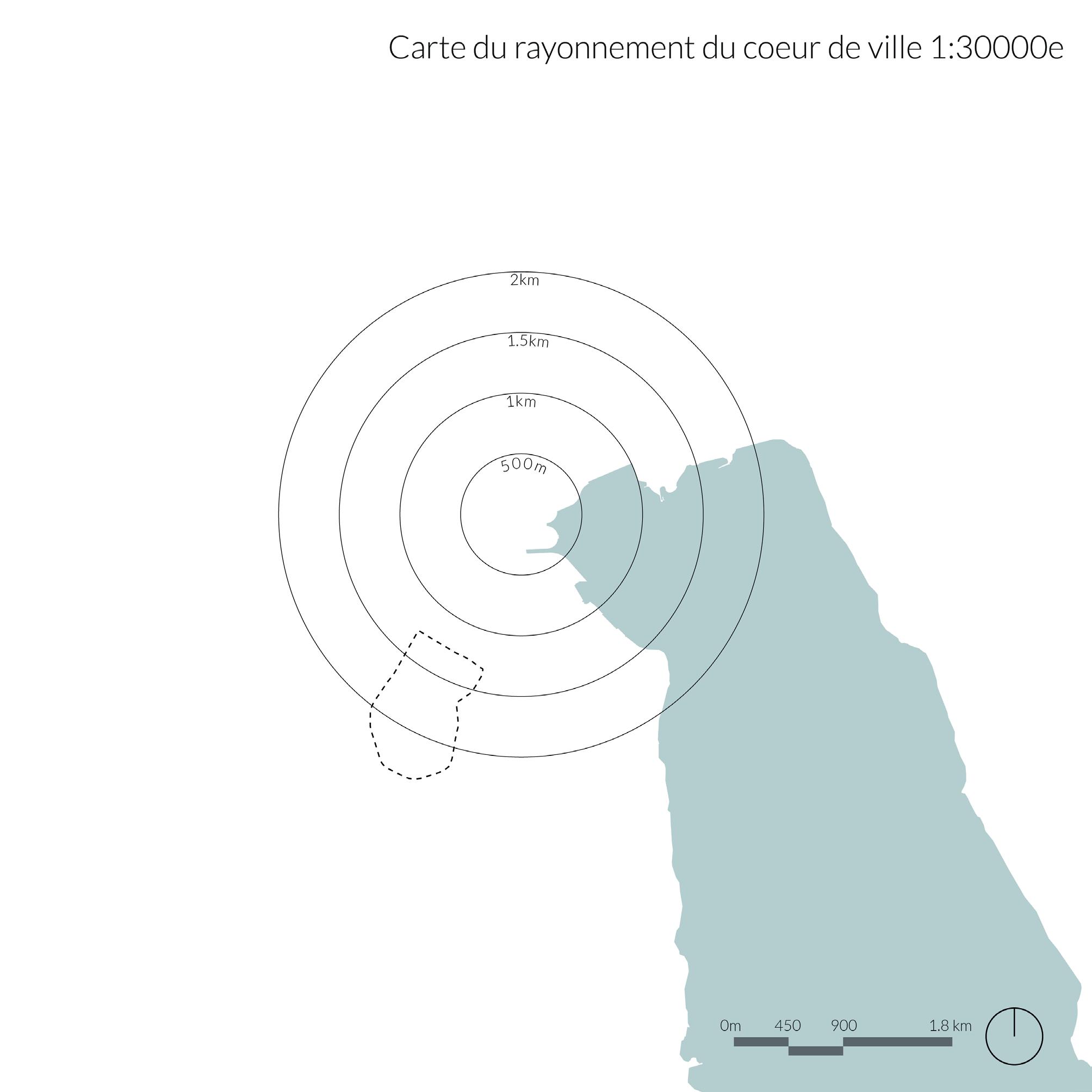

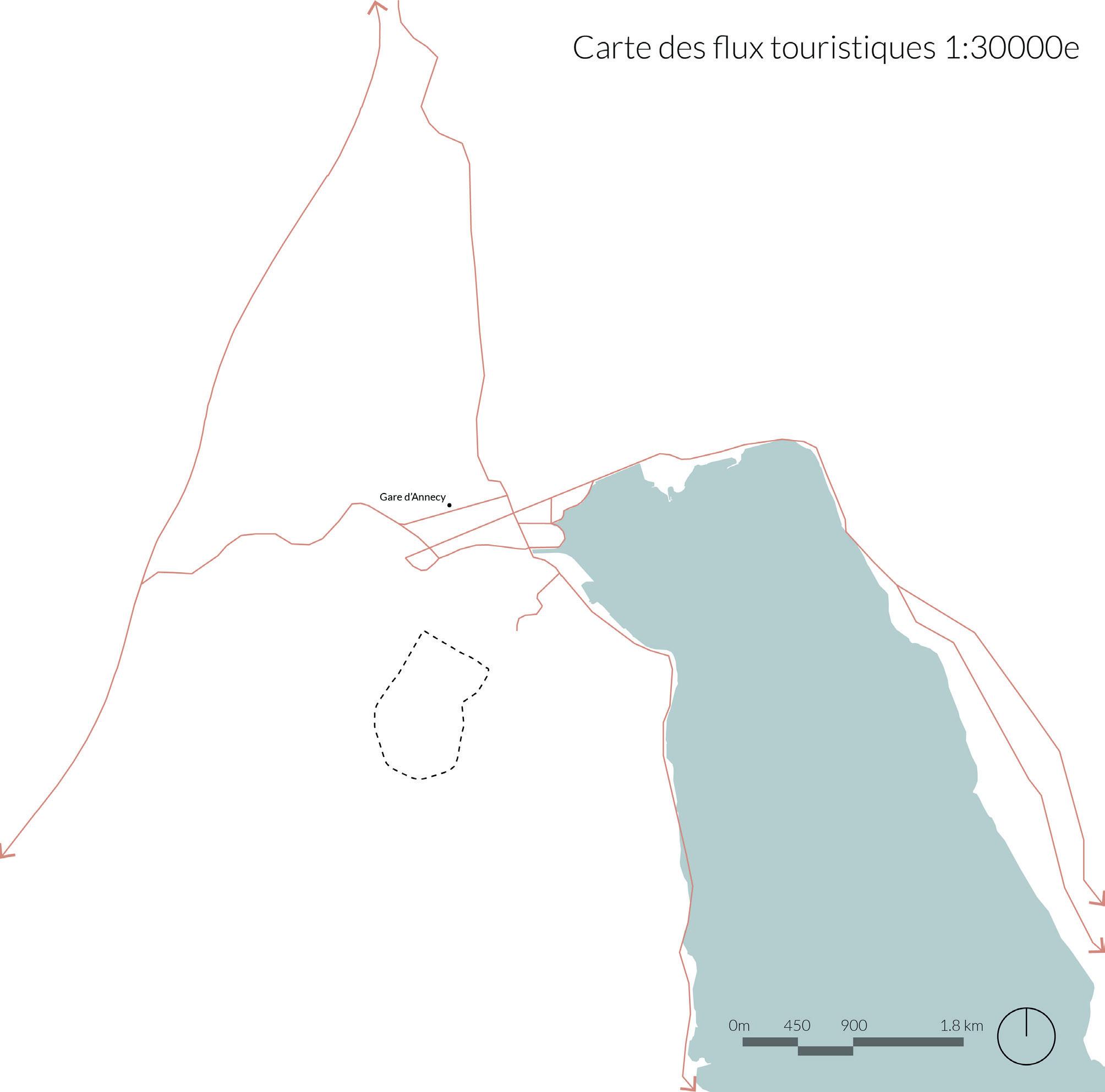

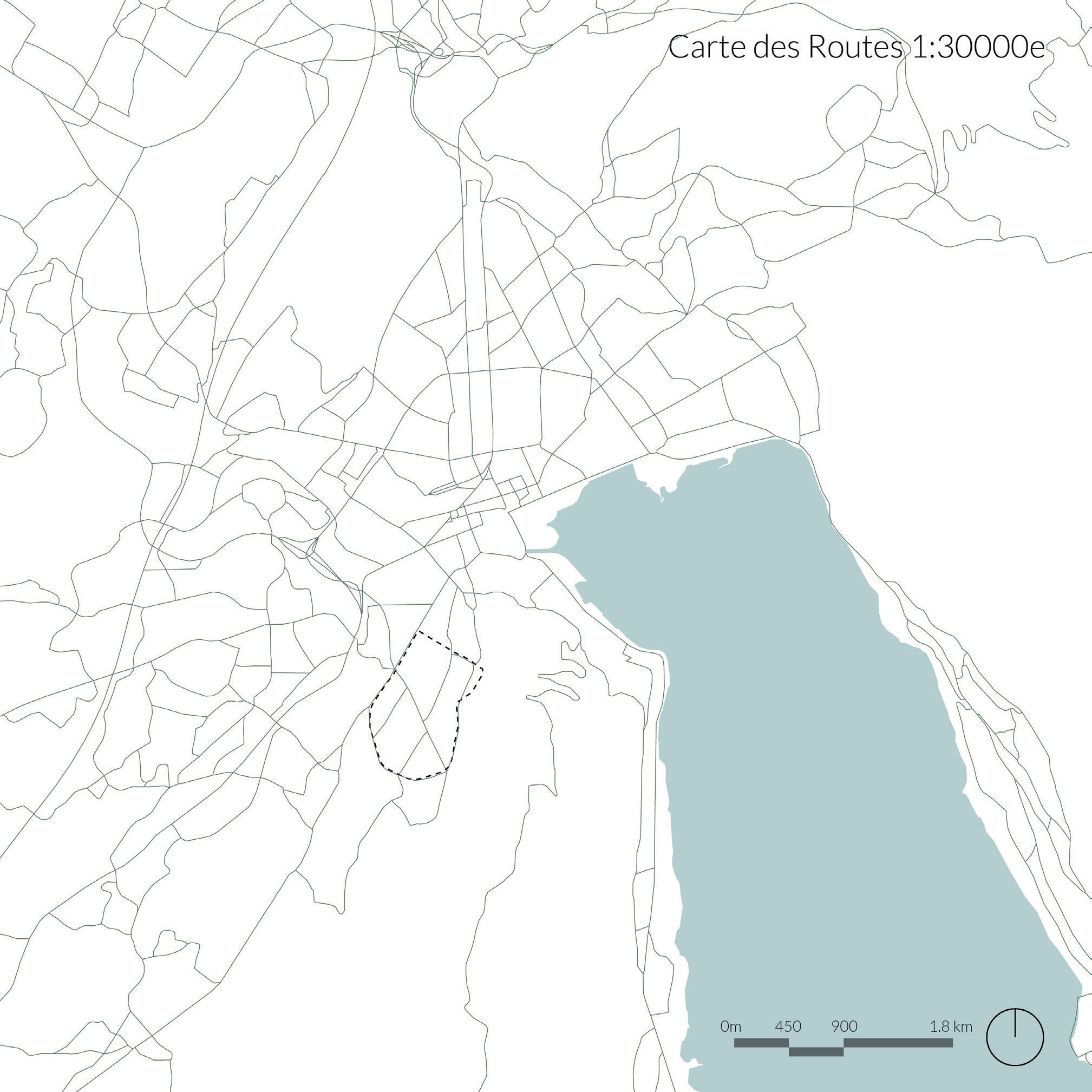

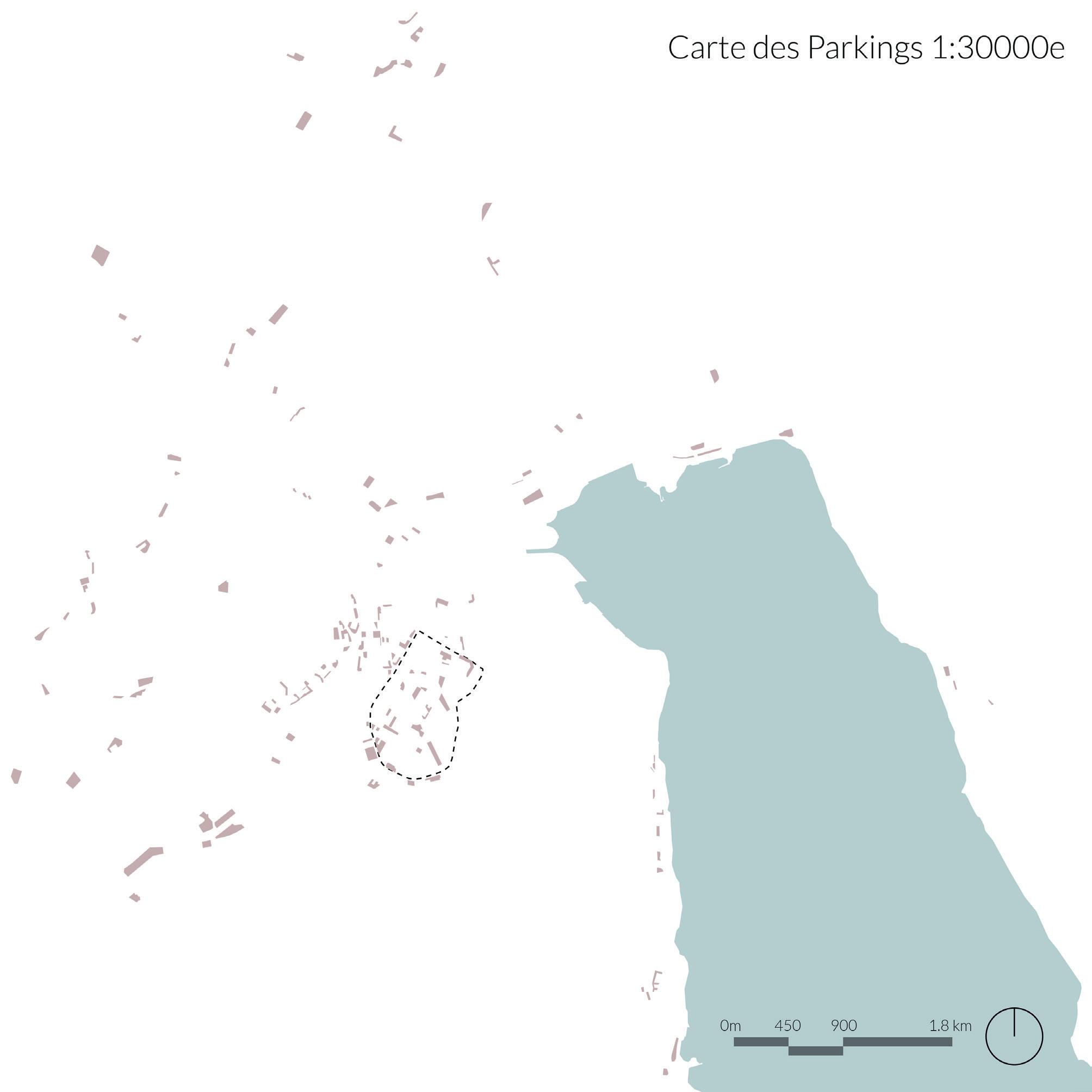

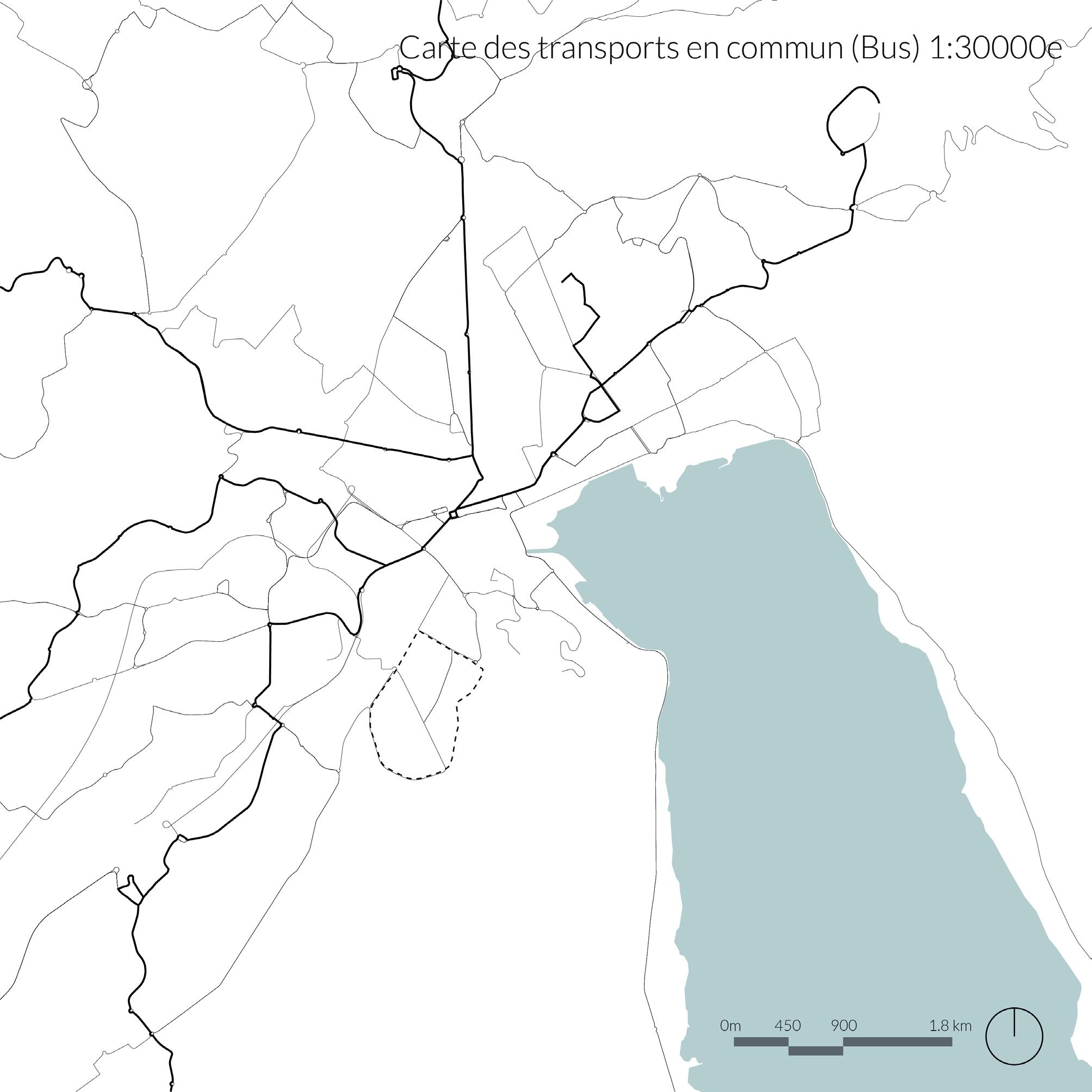

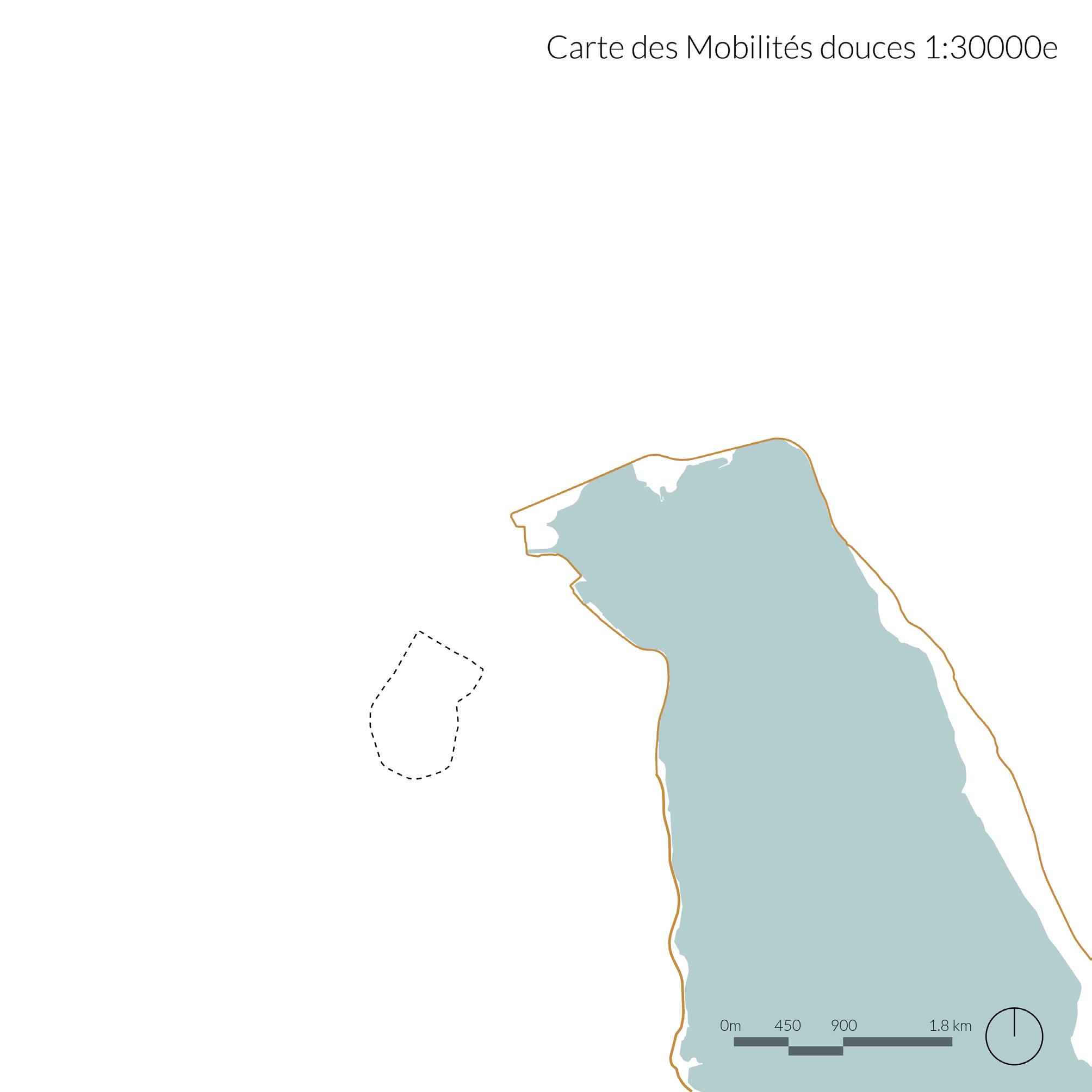

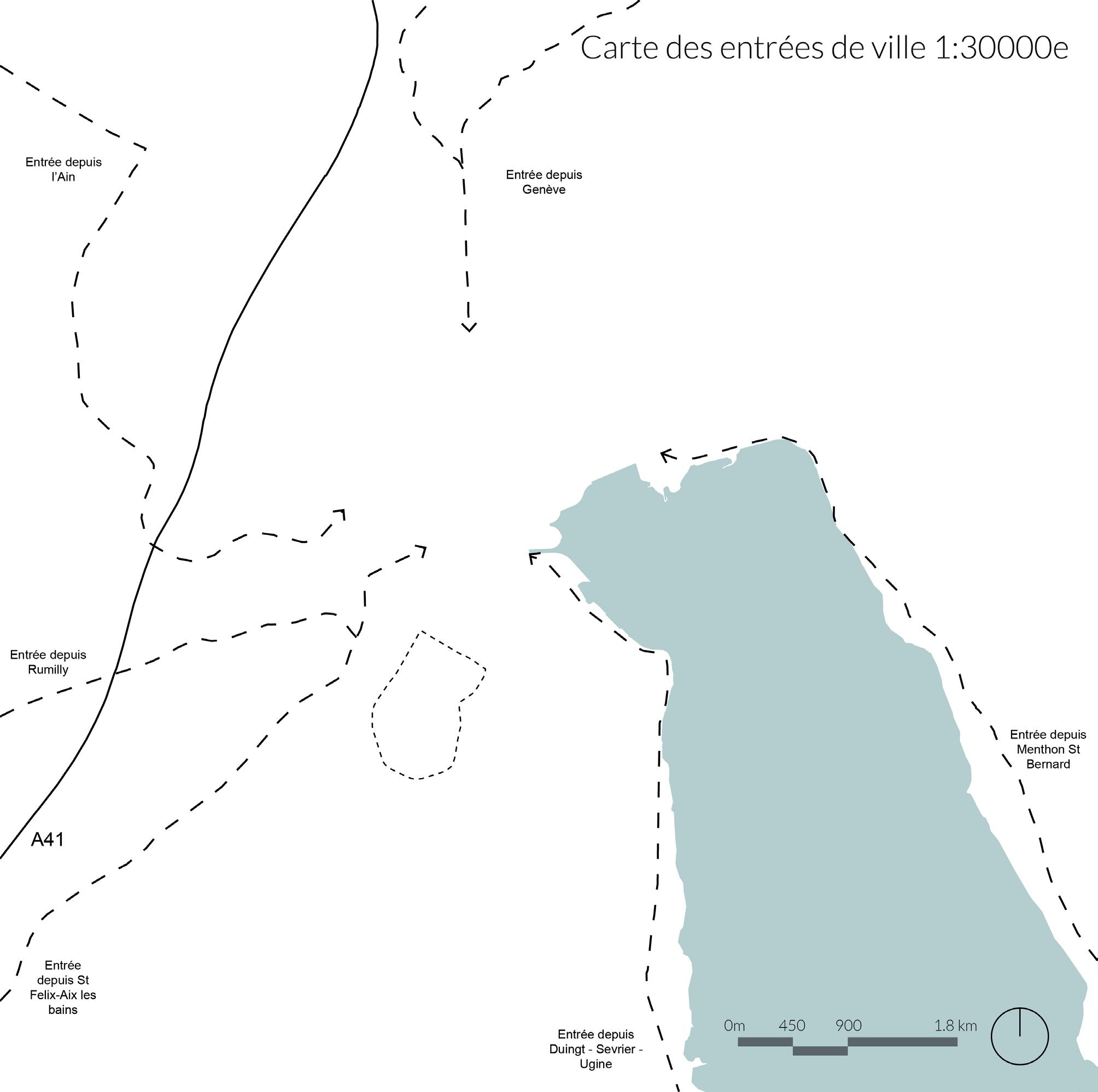

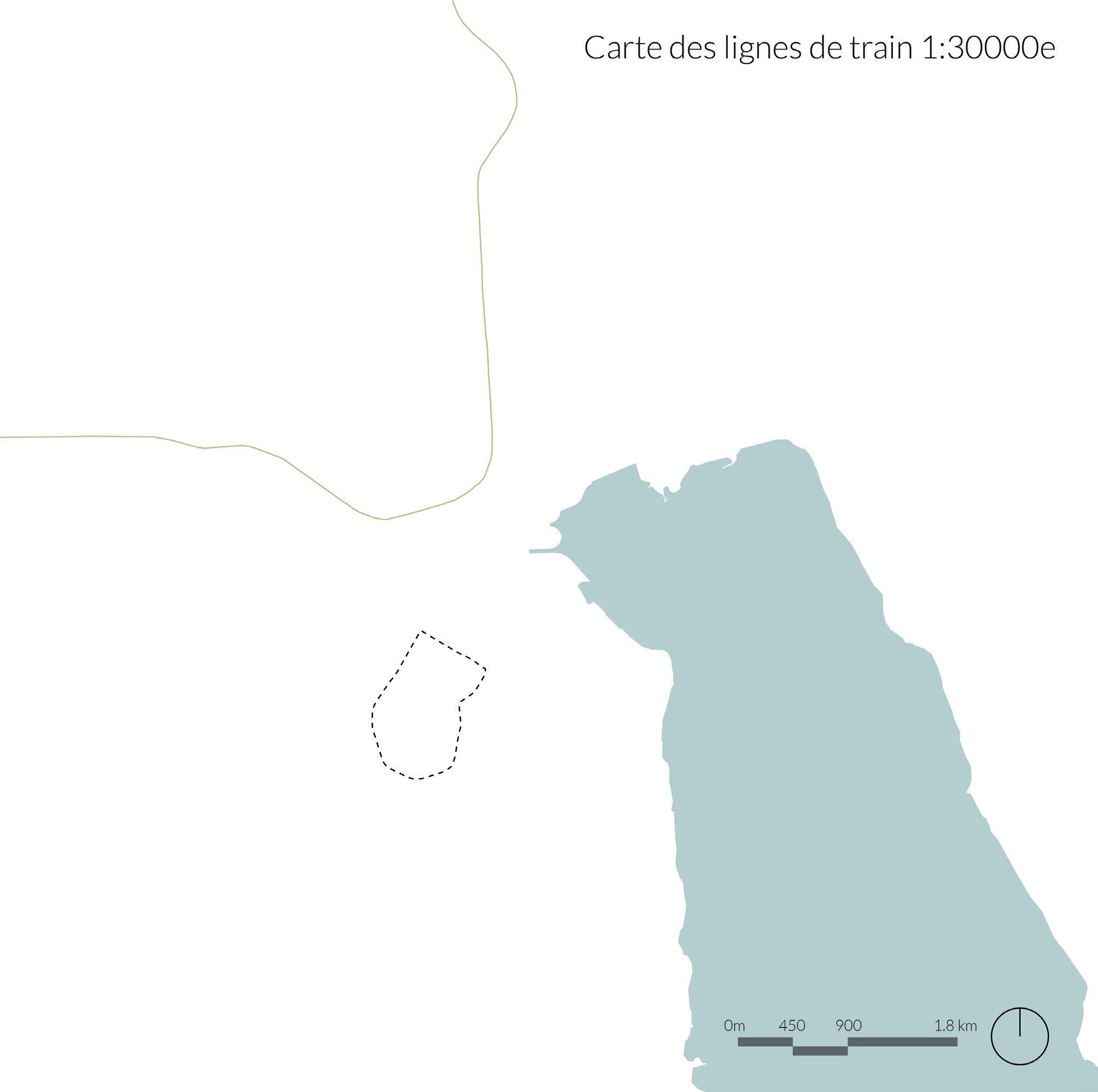

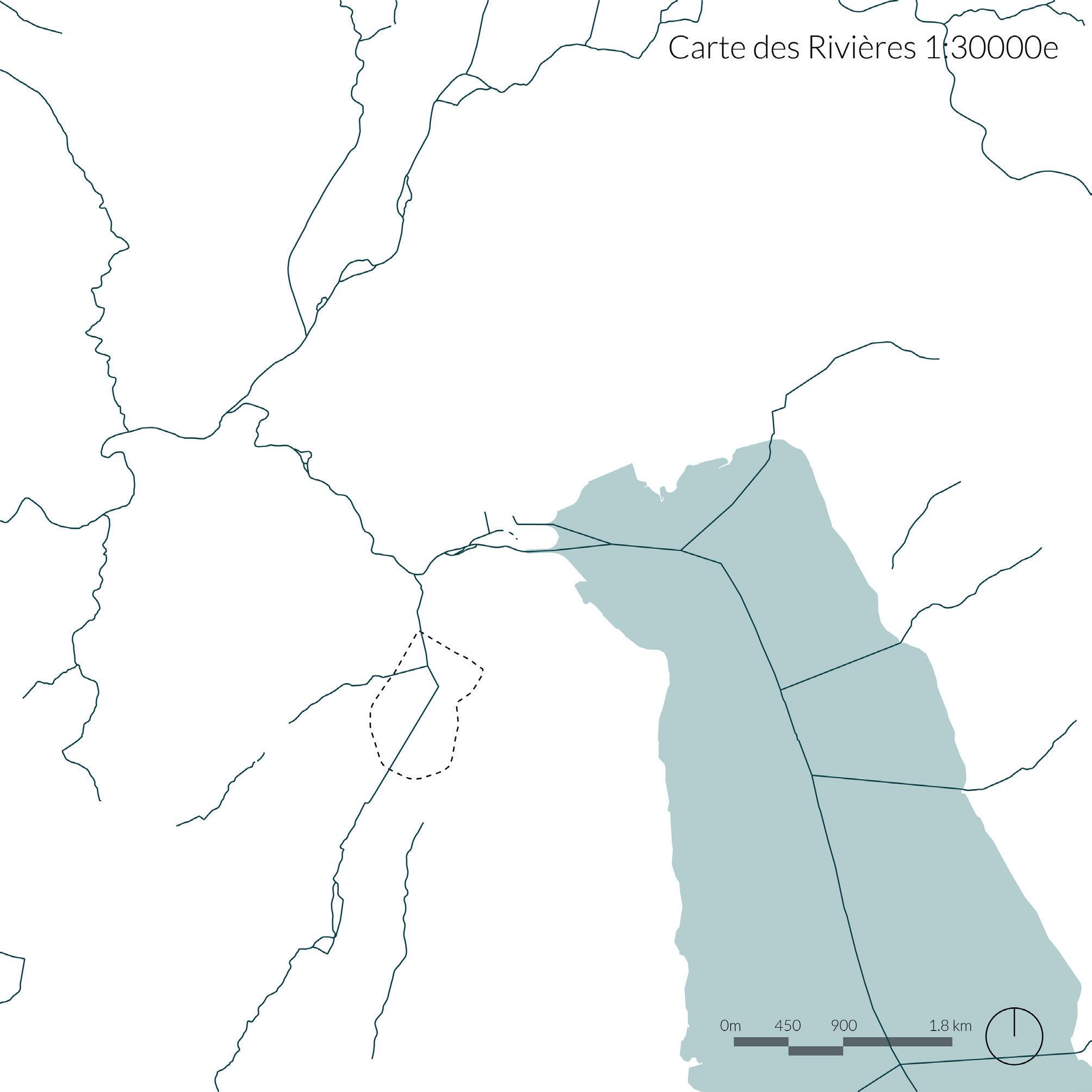

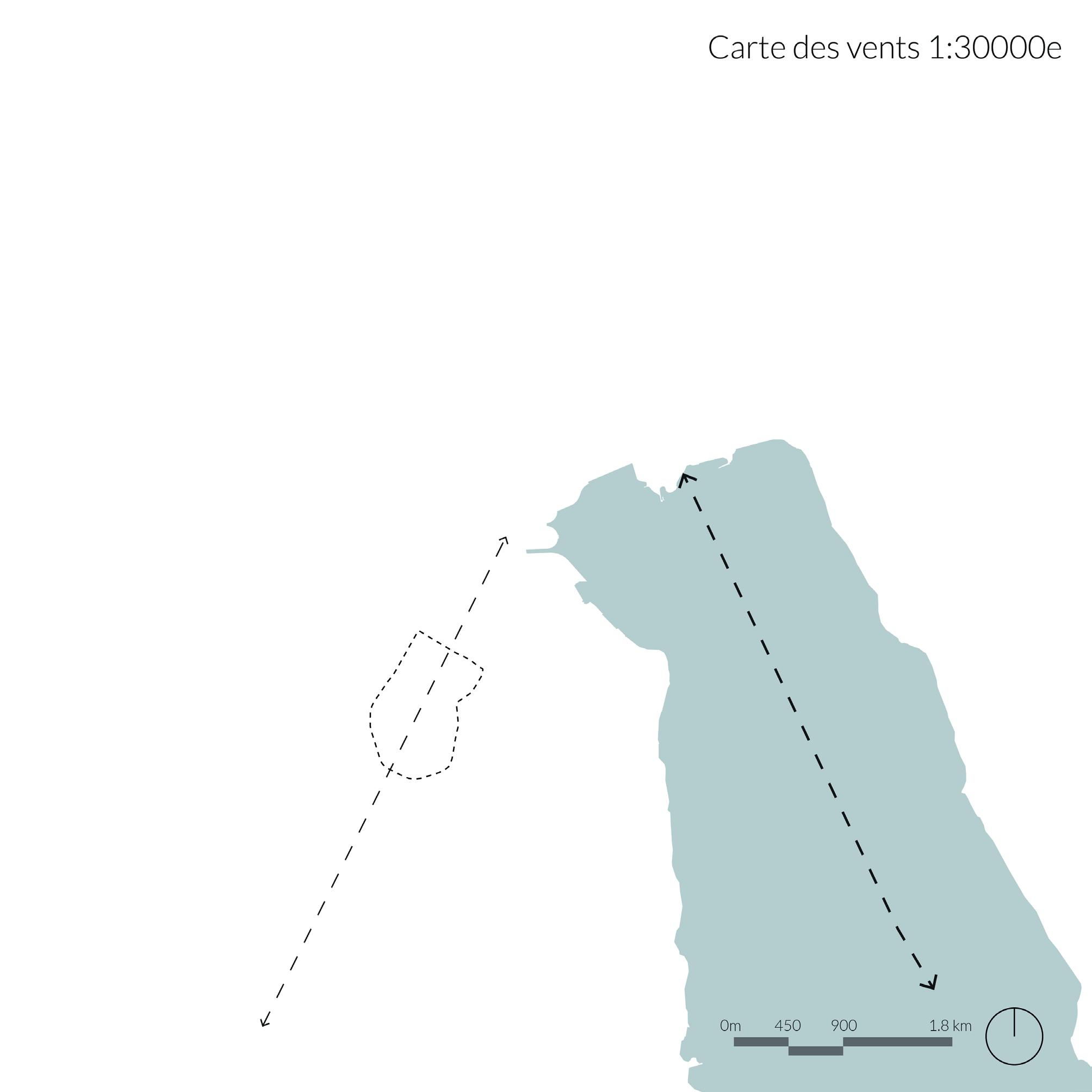

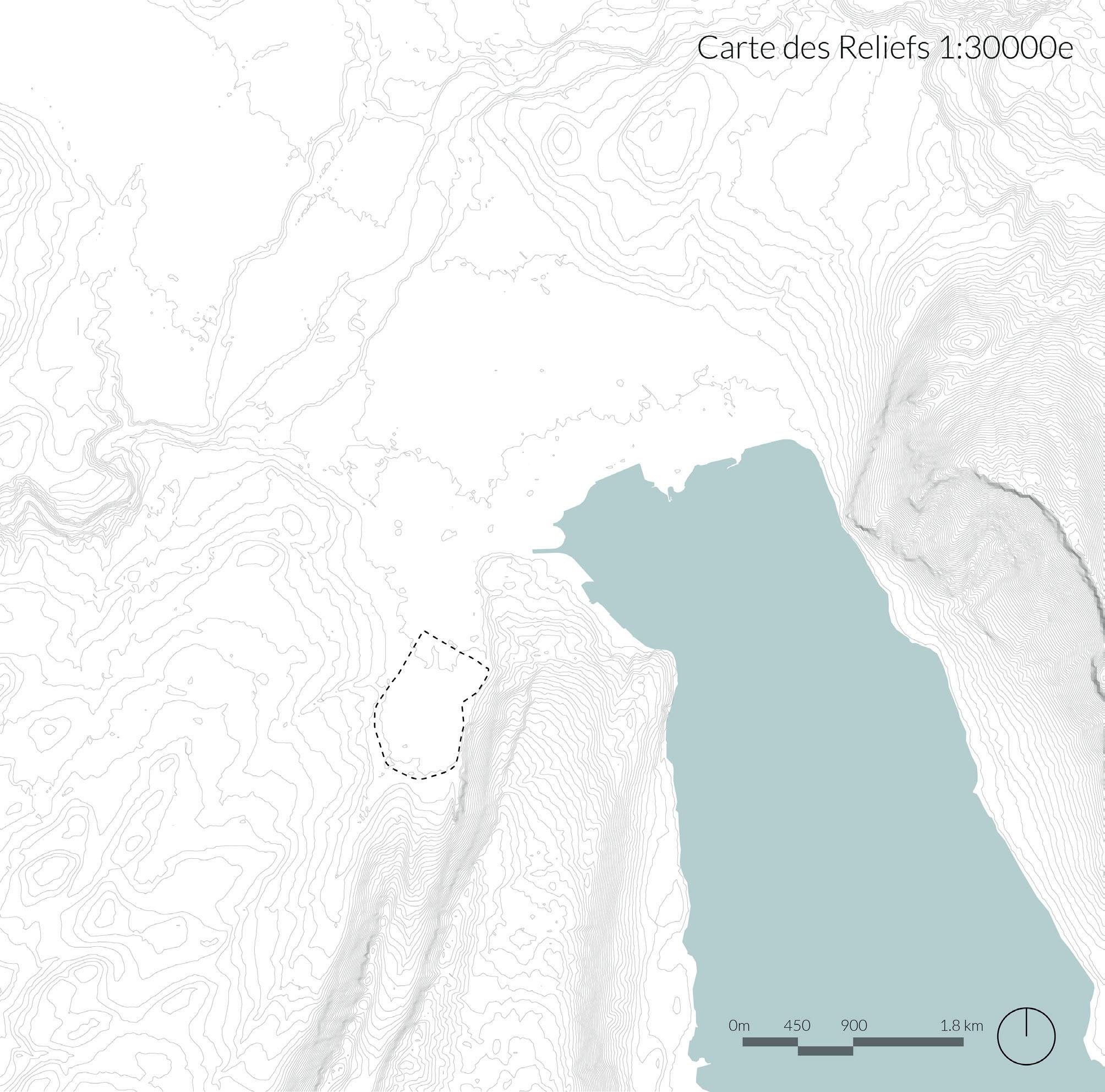

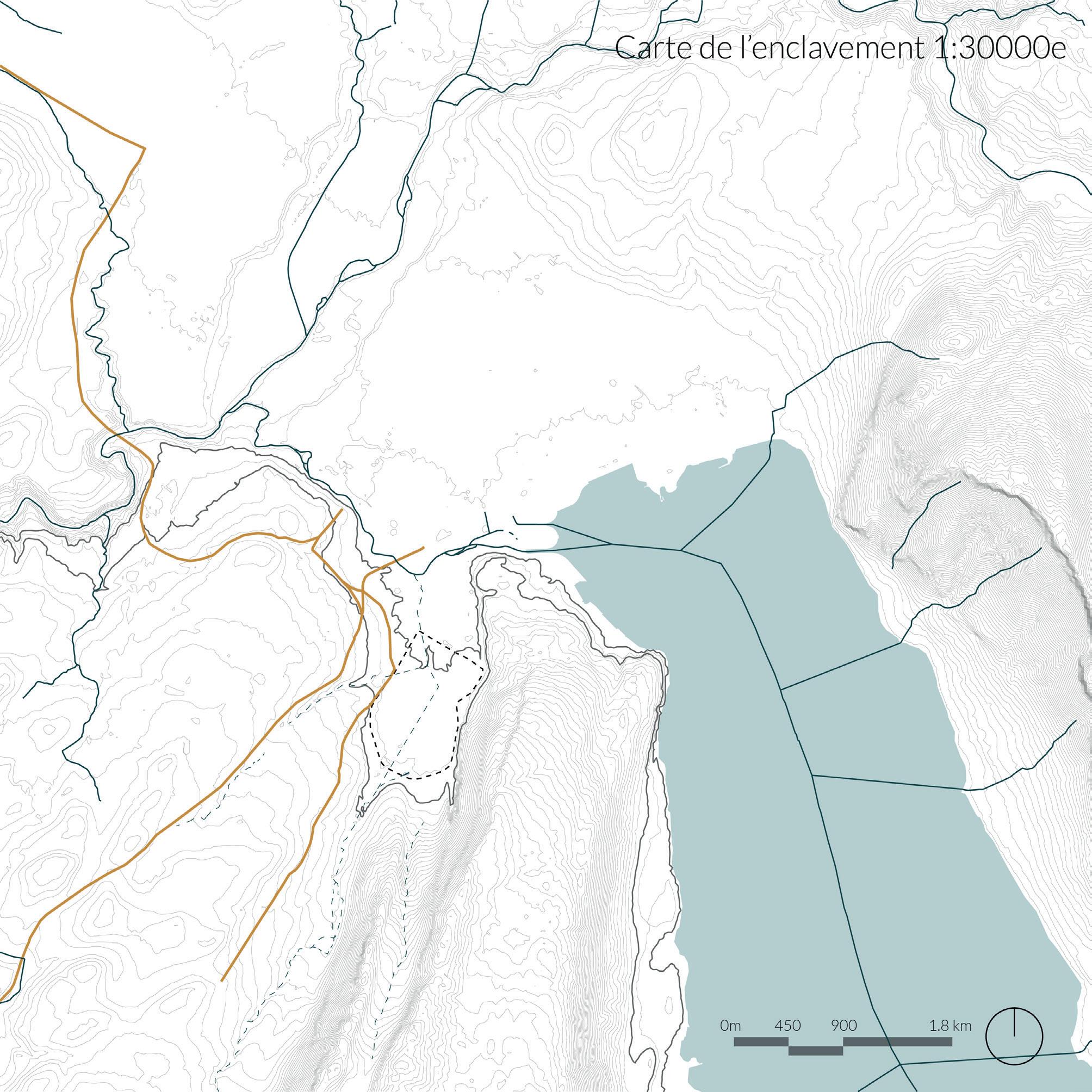

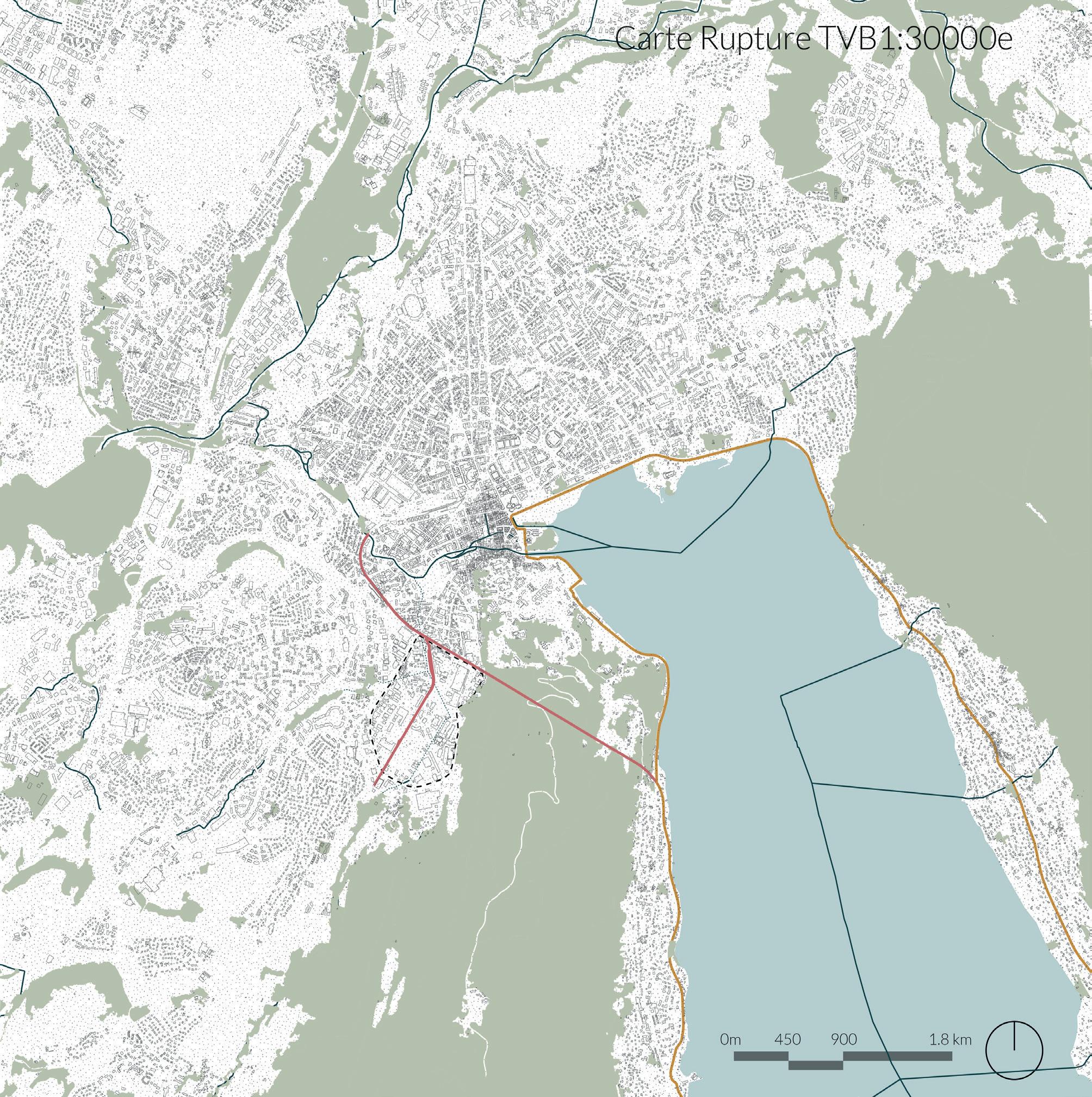

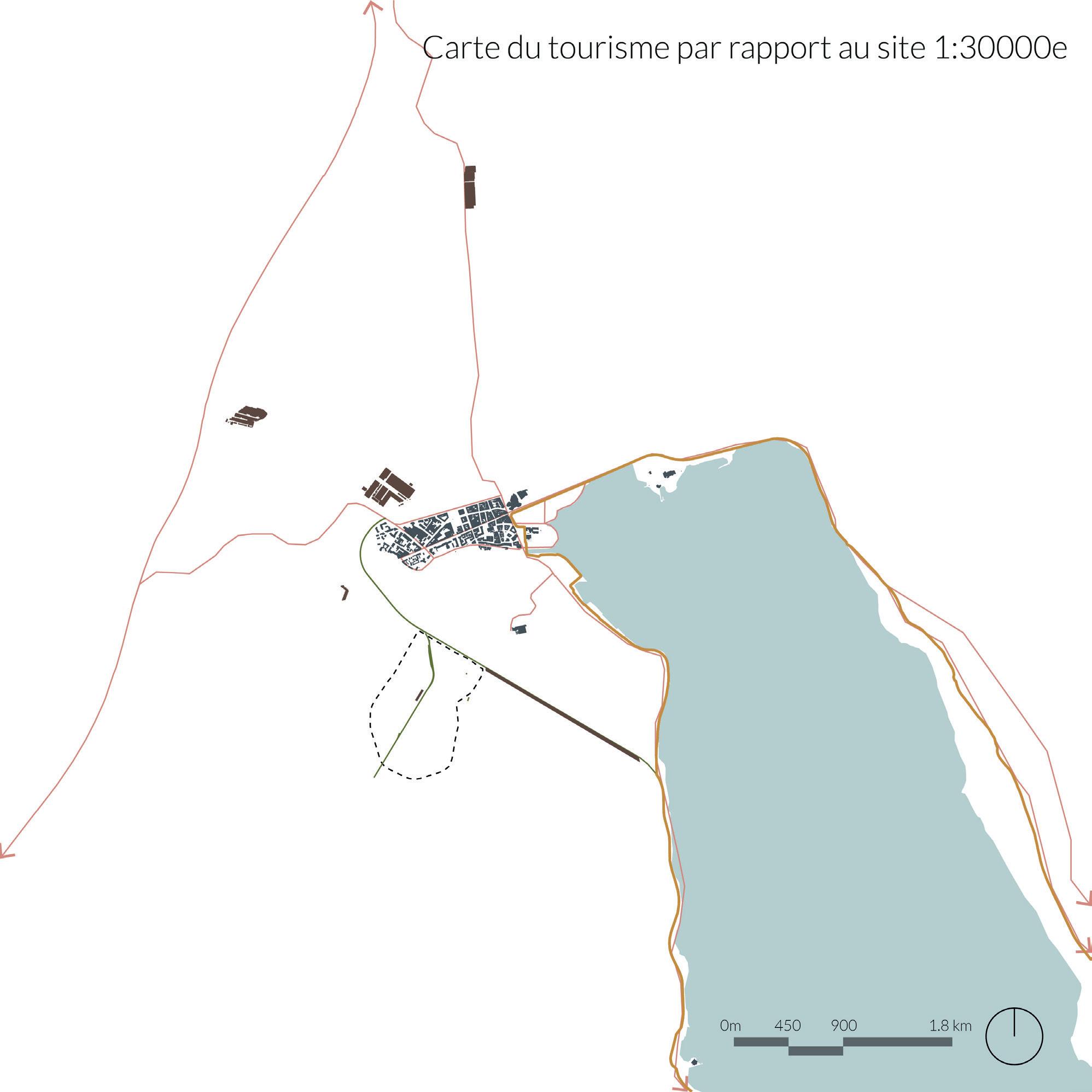

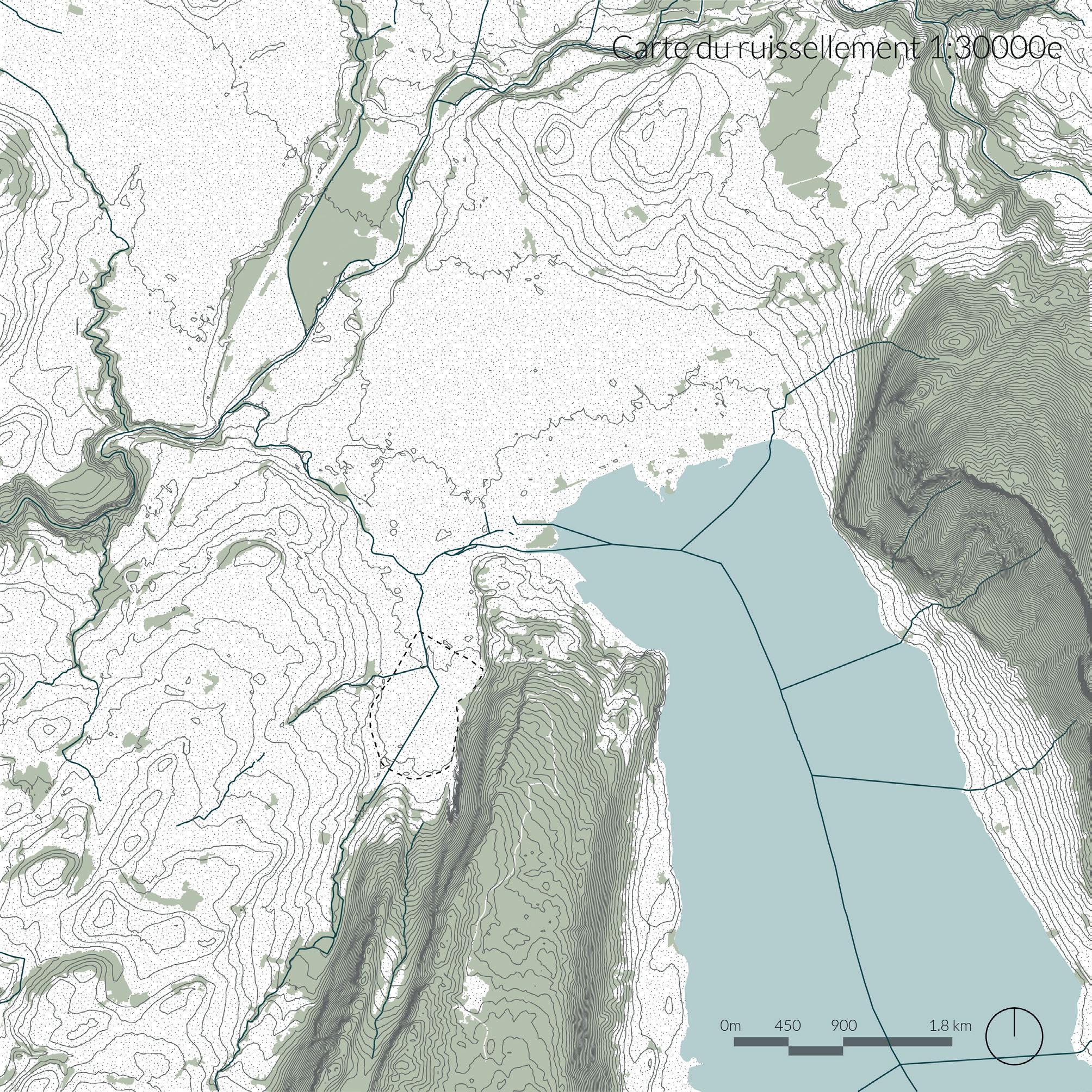

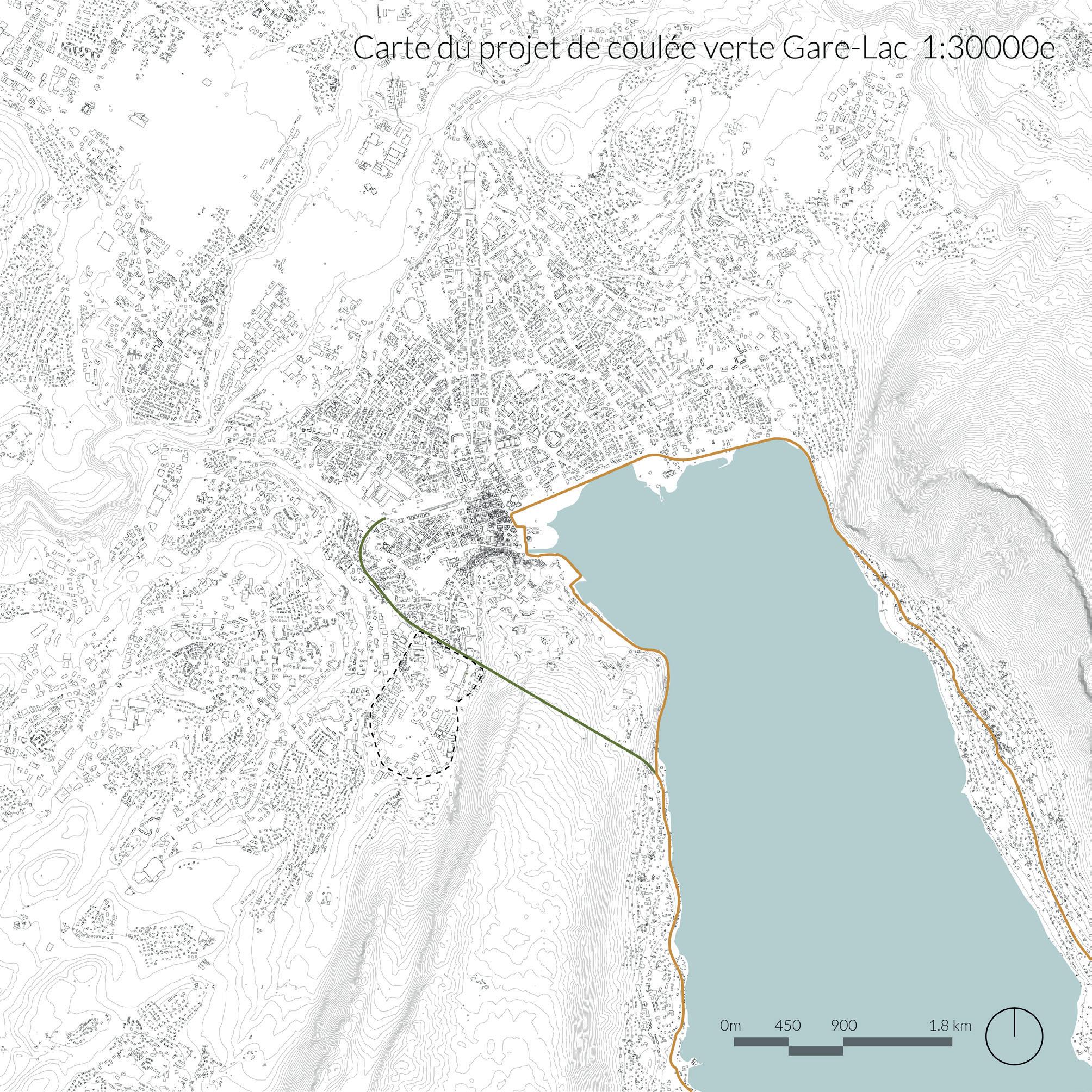

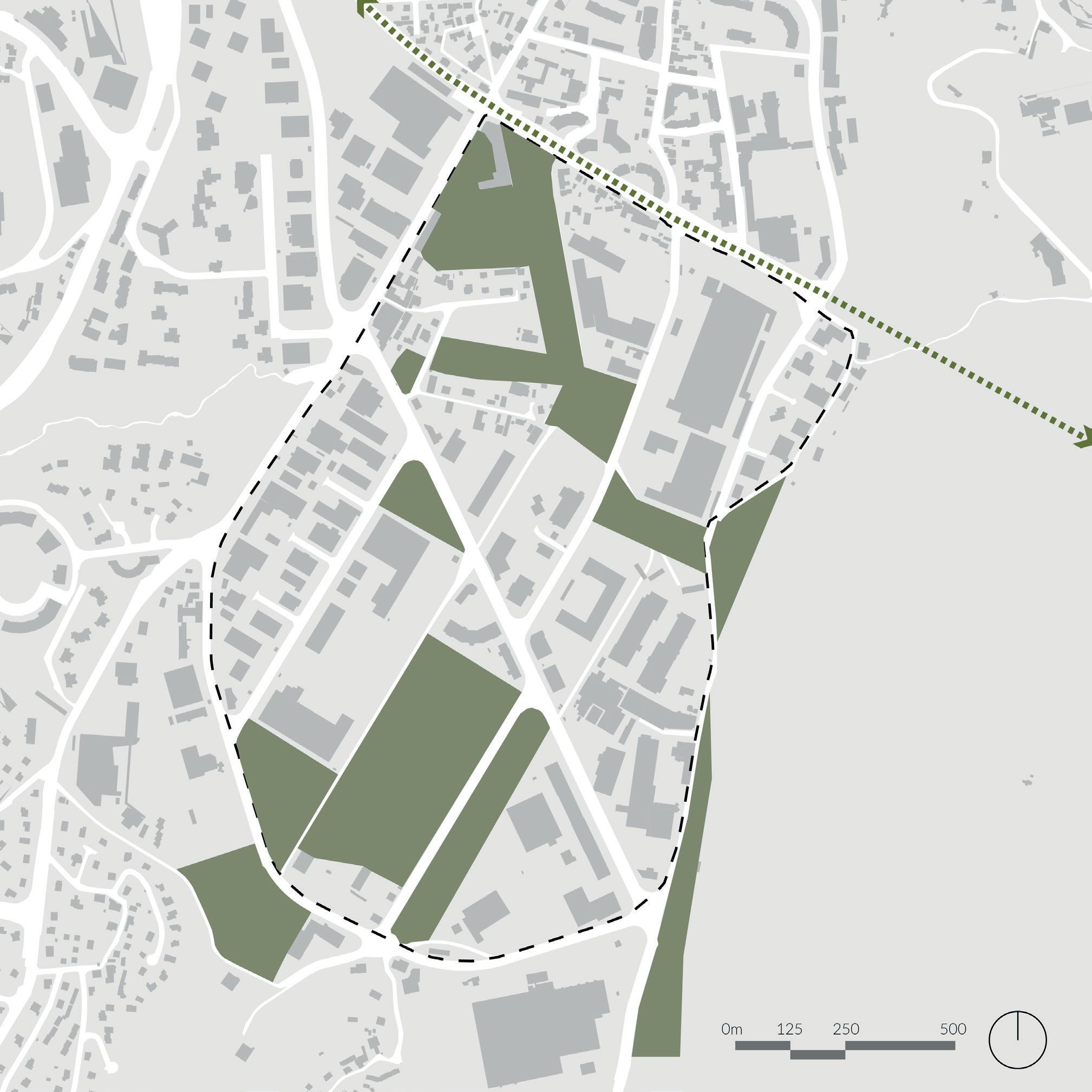

Nous débutons au 1/30.000e pour identifier les différents enjeux qui entourent le site, la complexité du territoire mais aussi ses ressources. On repère aisément les deux secteurs dont la ville nous a parlé ou la morphologie urbaine est assez particulière.

Il y a plusieurs thématiques essentielles à Annecy qu’on a eu l’occasion d’aborder en filigrane de notre discours précédent : la mobilité, la ressource, les ZAE et les friches, le tourisme.

Chacune de ces parties représente la ville d’Annecy et impacte forcément le site que nous avons sélectionné.

Tout d’abord notre site ici dessiné en pointillé tout au long des cartes et des explications qui vont suivre nous parlerons des différentes thématiques de contexte qui l’entoure.

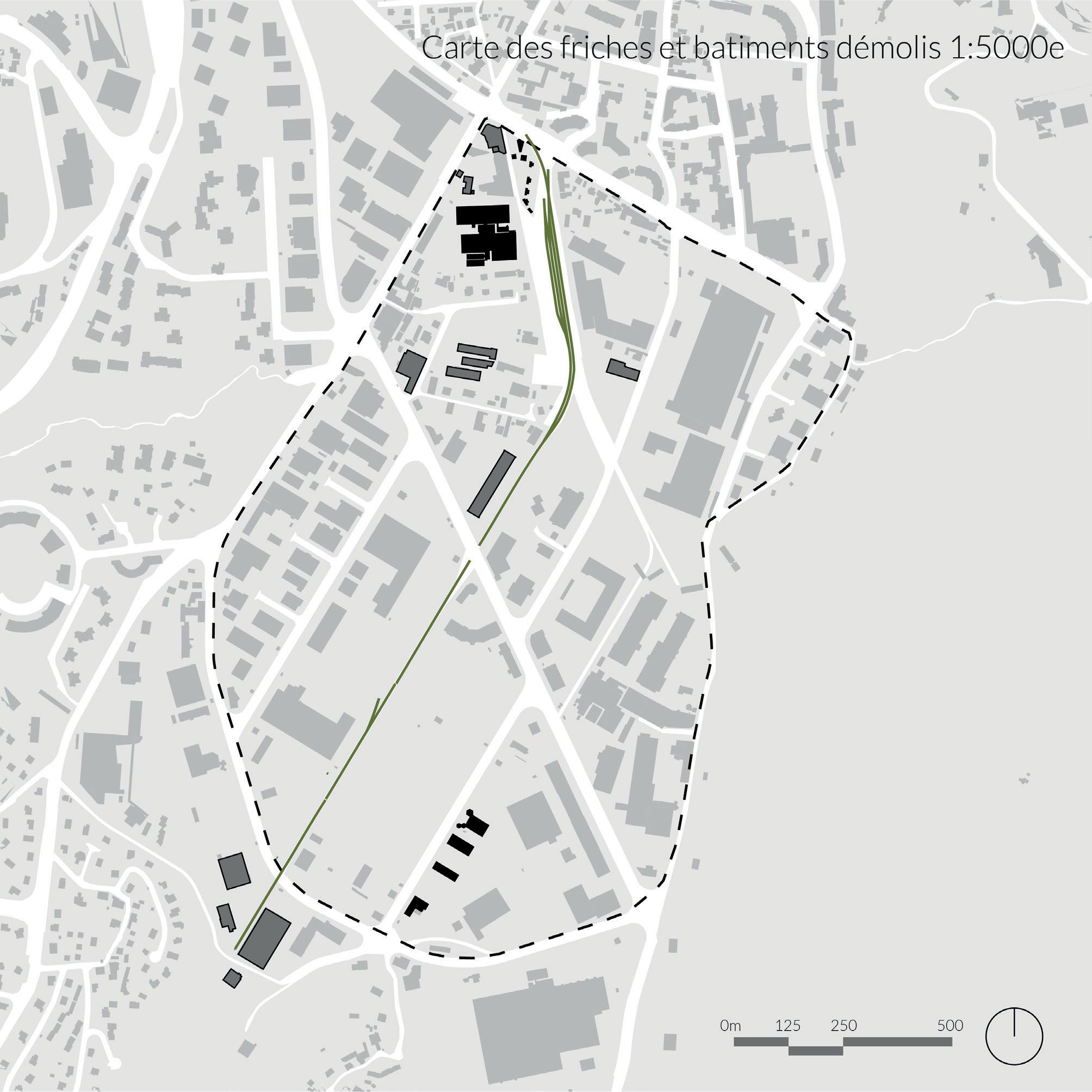

Débutons par les ZAE, l’important est d’identifier les zones urbaines particulières ou reliques qui marquent le site tel que les forges, le tunnel, la friche des rails. Mais pour être en mesure de comprendre les enjeux il faut également comprendre la répartition : le zonning qu’avait instauré Le Corbusier qui s’est mis en place au sein de la ville. D’autres cartes donnent la base d’une compréhension de l’évolution urbaine des quartiers telle que l’artificialisation ou les friches qui démontrent que certains secteurs sont particulièrement urbanisés et particulièrement vides comme le quartier des 3 Fontaines.

En rebondissant sur les cartes du tourisme et le rayonnement du cœur de ville on remarque que certaines ZAE sont également particulièrement proches du centre-ville et pas si éloignées des lieux clés mais n’ont pas forcément de flux touristiques qui les traversent, principalement concentrées autour du lac. Cela s’explique notamment par notre première remarque d’Annecy qui a installé ses ZAE dans les lits des rivières qui bordaient la ville.

A Annecy, comme de nombreuses villes, c’est la voiture qui régit l’urbain et tous les déplacements se font dans ce mode de transport à l’aide de nombreuses routes et de très nombreux parkings pour absorber la quantité de véhicules.

Néanmoins Annecy développe un réseau de bus important malgré qu’il ne soit pas en site propre (sauf quelques rares exceptions). Enfin, les mobilités douces ne font pas vraiment parties des enjeux de la ville plutôt situées au niveau des lieux touristiques et des flux de touristes l’ensemble reste principalement tourné sur le lac et le loisir.

Enfin concernant la Ressource qui est tout de même la clé du développement historique d’Annecy on remarque que certaines ZAE sont très proches de la végétation qui est pourtant assez peu présente en leur sein. L’eau, quant à elle, est réservée au touriste via le lac et le Thiou, le Fier et ses gorges font parties d’un tourisme assez particulier qui se développe en aval d’Annecy. Pourtant dans le quartier des 3 Fontaines 2 ruisseaux sont enterrés malgré le surnom de Venise des Alpes. Le relief est important à Annecy et particulièrement autour du lac.

D’ailleurs le lac et les montagnes créent des corridors de vent appréciés des parapentistes. Pourtant la plupart des quartiers éloignés du lac n’ont que peu de vent et pas de vent dominant compte tenu de la situation géographique d’Annecy.

Finalement il y a certaines de ces cartes qui superposées posent de véritables questions concernant notre site, pour la lisibilité de ce carnet nous les avons regroupé sous forme de «carte synthèse» pour y mettre en avant certains enjeux.

La question de l’enclavement, En superposant les cartes du relief, des rivières et des routes, on remarque un enclavement important de certains sites délimités par des limites géographiques naturelles ou liés à l’Homme (relief, route, rivière). En cela le quartier des 3 Fontaines est particulièrement concerné puisque 2 limites sur 4 n’ont aucune continuité, il forme comme un cul-de-sac pour la ville. Le quartier a tout intérêt à retisser des liens avec ses limites qui aujourd’hui provoquent surtout une barrière au quartier.

La question de la rupture de la TVB, En superposant les cartes rivières, végétations, artificialisation, friches et batiments, on remarque une rupture de la continuité de la TVB qui est marquée par un système urbain pourtant très lacunaire mais très artificialisé et en manque cruel d’éléments naturels. Le sol est particulièrement artificialisé. Mais on peut lire que certaines friches parsement les «vides» de ce territoire et peuvent être des outils d’un retour de cette TVB d’autant qu’il peut participer au lien du quartier à la ville.

La question du tourisme et son rapport au site, En superposant les cartes flux tourisme, tracés abandonnés, lieux clés, éléments remarquables, mobilités douces, on remarque que des lieux clés ne sont aujourd’hui pas reliés et pourtant anciennement utilisés. Le tunnel et les rails reliaient la gare au lac (et plus loin évidemment jusqu’à Ugine puis Albertville) et aujourd’hui sont comme absents et marquent une diminution de l’intérêt depuis la disparition de ce tracé. Ce sont des flux touristiques importants pourtant qui transite entre ces deux lieux mais sans réelle efficacité et sans mobilité douce adaptée.

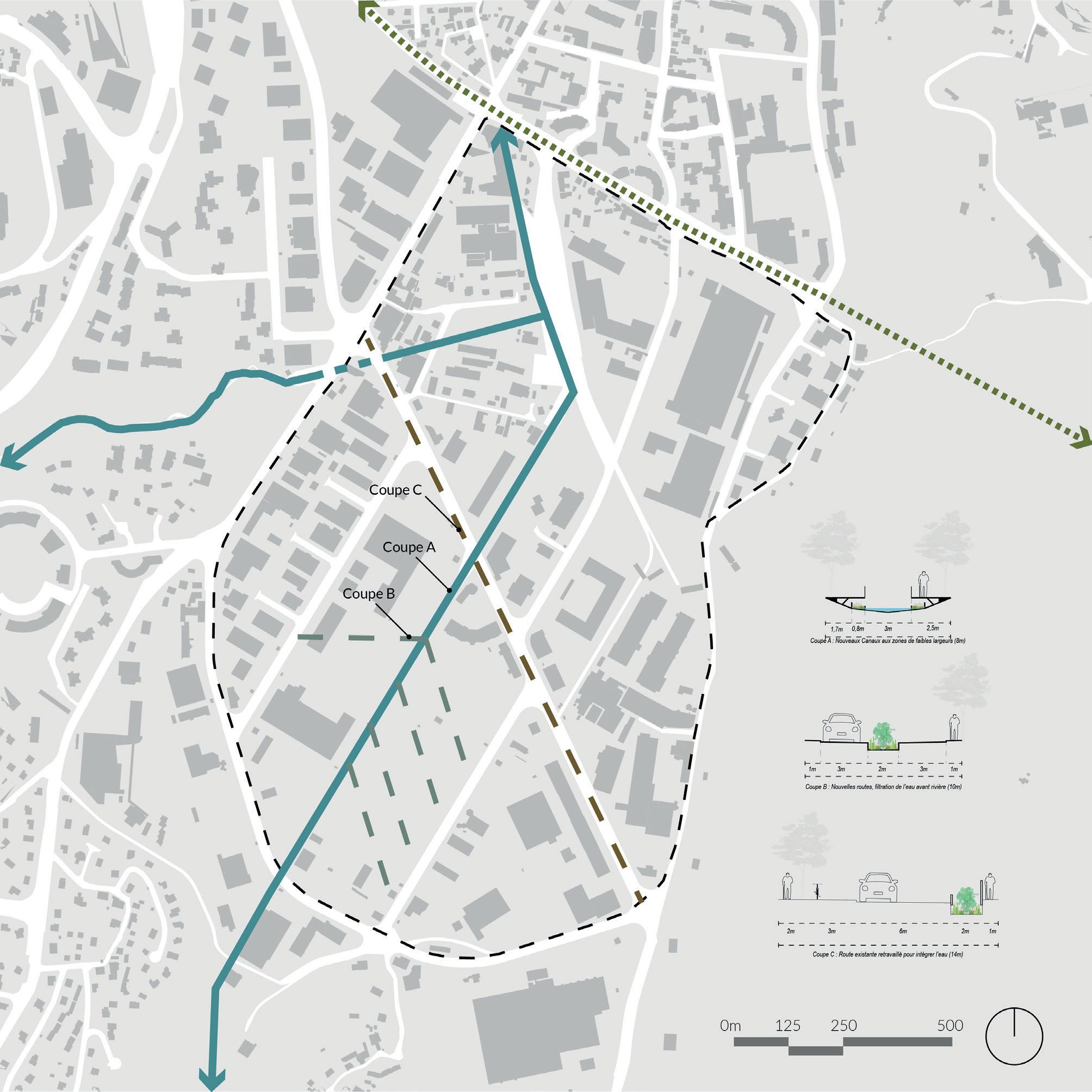

La question du ruissellement, En superposant les cartes Eau, Relief, Végétation et artificialisation, on remarque que le quartier des 3 Fontaines a de grandes chances d’être confronté à des enjeux de ruissellement important notamment accentué par son effet cuvette et son artificialisation important. L’eau déjà présente sur site rend compte d’une vraie question sur la gestion de l’eau à l’échelle du site.

De ces cartes synthèses nous retirons 2 informations clés.

La première se travaillera à l’échelle du quartier et correspond à l’enjeu de gestion de la ressource en eau au sein du site.

La seconde est à une tout autre échelle. Des 3 autres cartes synthèses, il nous parait clair que le quartier nécessite un lien plus concret avec la ville mais également avec les activités et les lieux importants de manière générale.

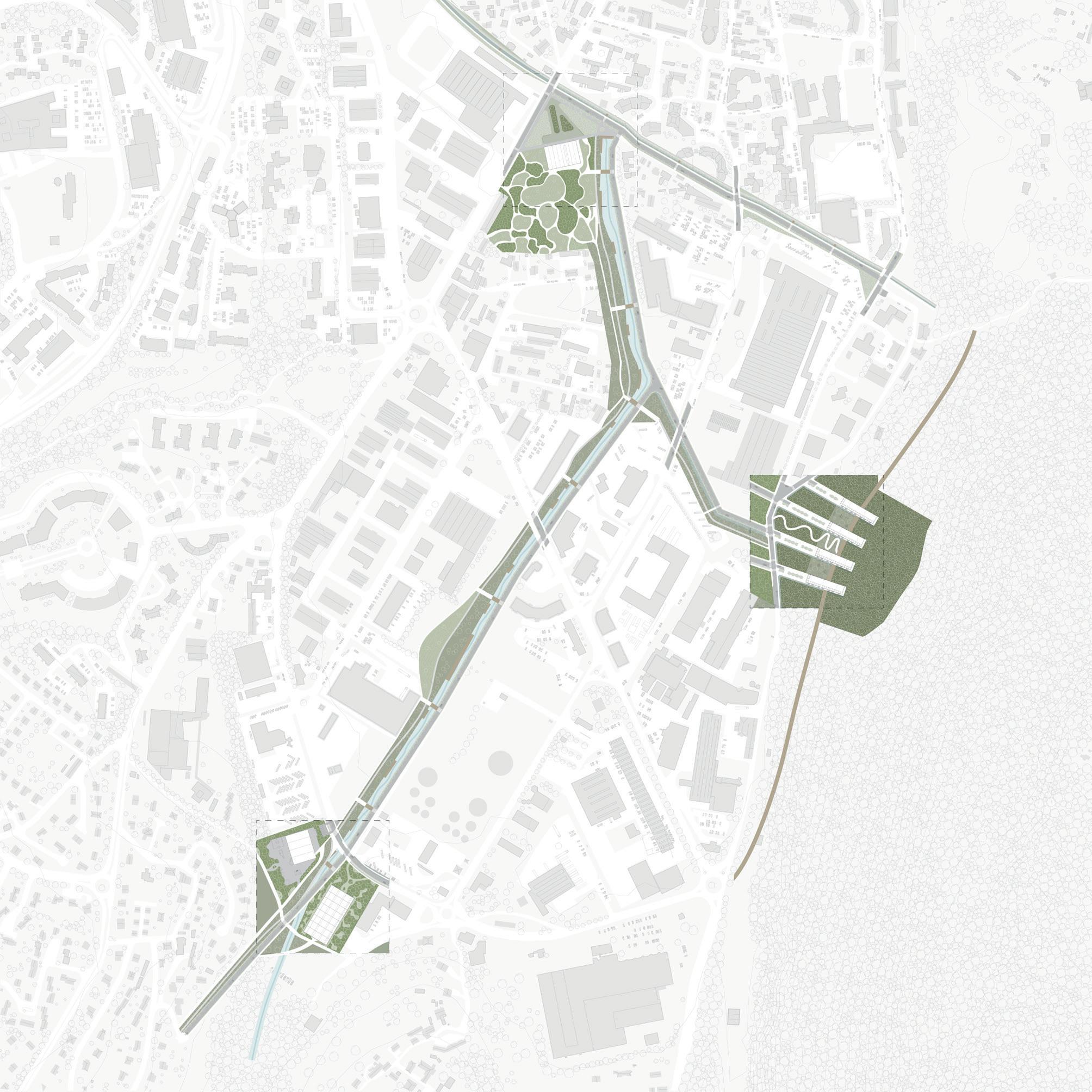

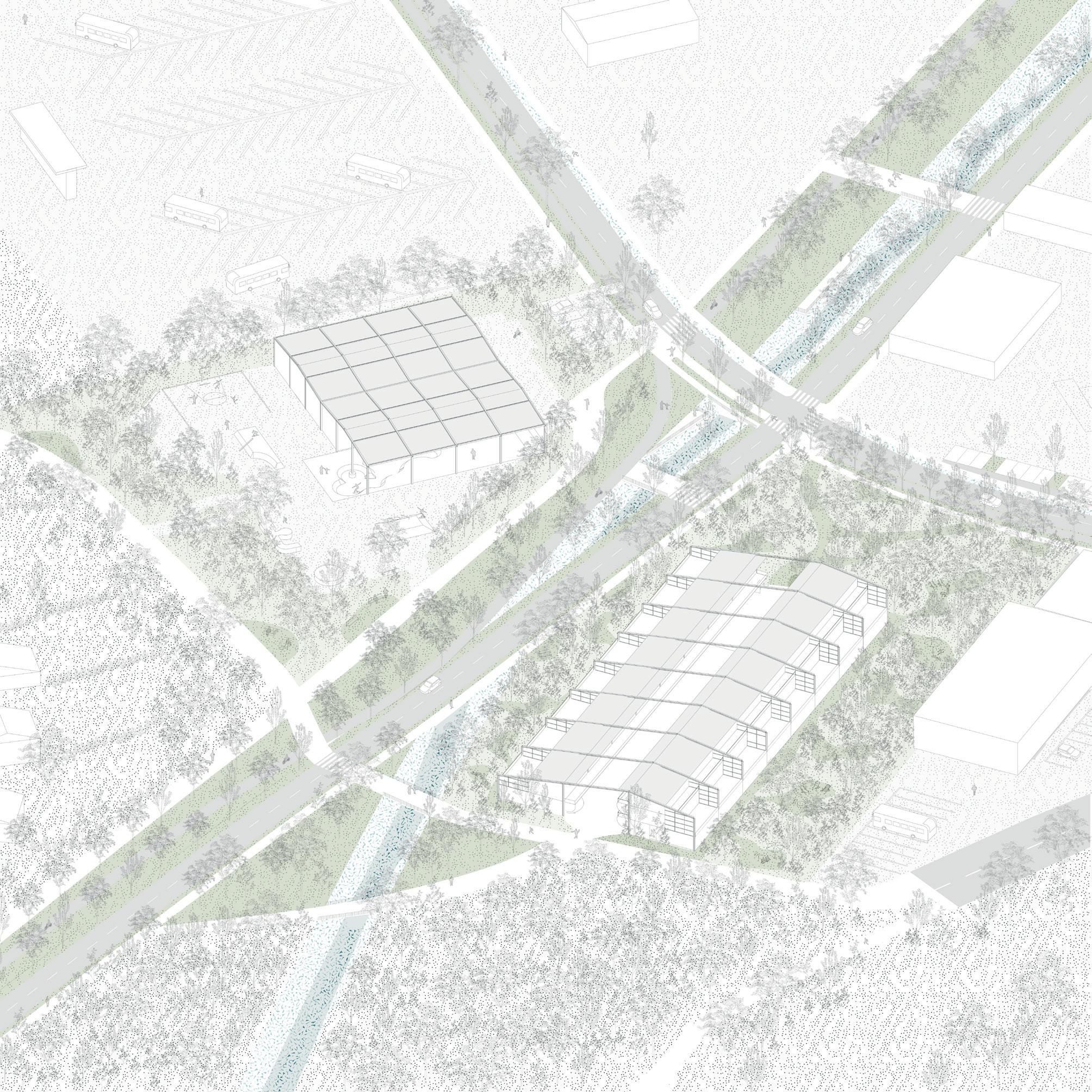

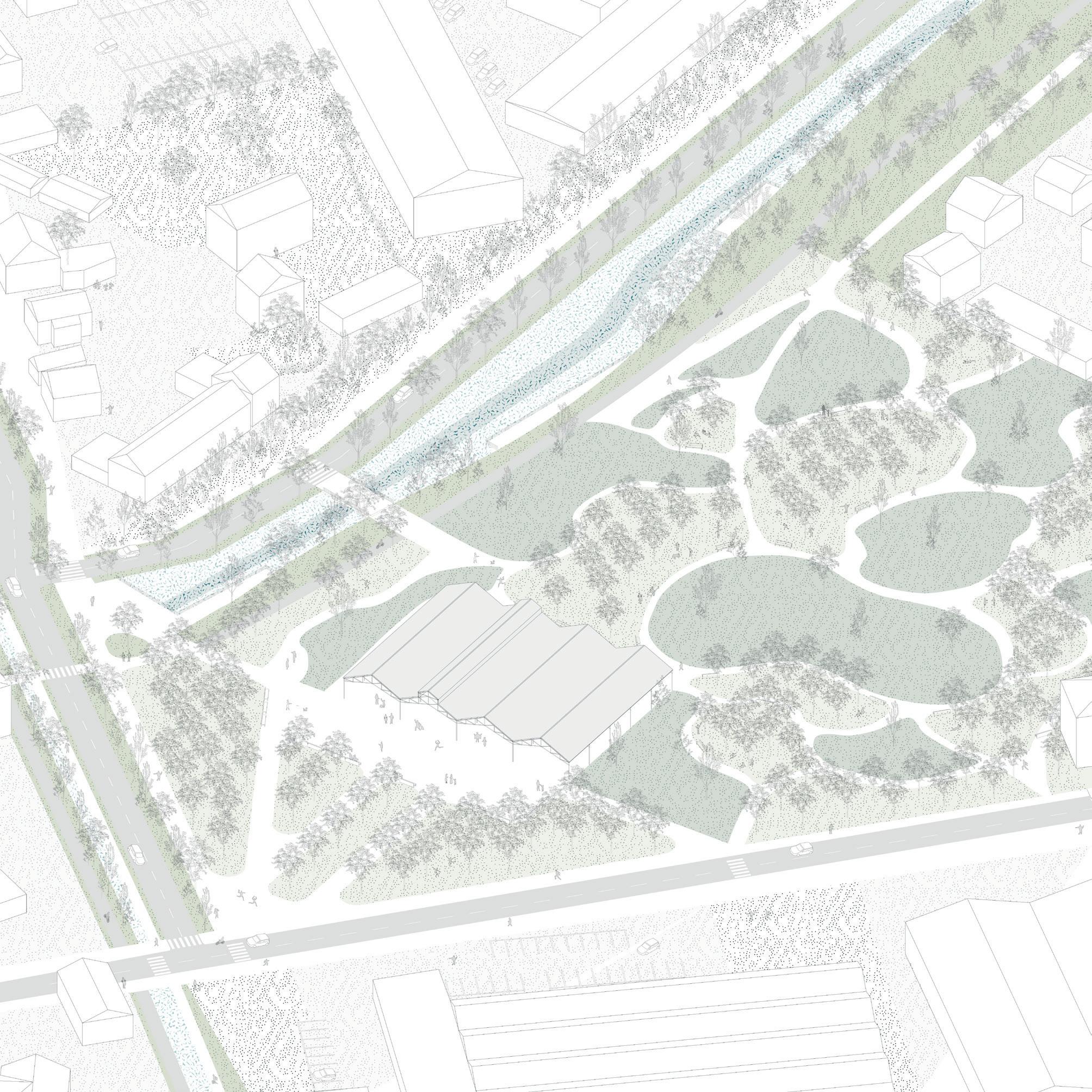

La première intervention que nous proposons est donc de réutiliser les rails existant et de rétablir leur ancien usage de mobilité en venant poursuivre la coulée verte du lac jusqu’à la Gare d’Annecy. Cela permettrait plusieurs dynamiques, tout d’abord un meilleur déplacement des touristes en évitant le vélo sur route et en étant dans un contexte plus végétalisé. Cela permettrait également de lancer des dynamiques de ville lente au sein de ce quartier en grande partie utilisé par les actifs d’Annecy. La coulée verte arborée et uniquement accessible à pied ou à vélo traverse le tunnel sous le Semnoz (que la ville est en train d’aménager marqué en vert ci-contre) et ancrera cette linéarité dans un enjeu de corridor écologique entre le Semnoz et le Thiou (et ses berges végétalisées) devenant ainsi une trame clé dans le projet général de trame Verte et Bleue d’Annecy.

Comme le disait d’ailleurs Alain Marguerit, « La mise en tension du site avec son environnement impose des grands tracés qui se dessinent en cohérence avec les aménagements et les détails de construction ; c’est cette résonance qui fait sens » L’important selon nous à cette échelle est de se rendre compte et d’apprécier les particularités du site pour être en mesure d’échapper à ce hors-sol qu’a proposé l’outil de la ZAC. En prenant en compte les éléments du contexte on trouve souvent les clés pour requestionner l’urbain.

Mais outre ces enjeux, l’aménagement d’un quartier ne peux être décidé à cette échelle où l’on peine à identifier, architecture, urbanisme et paysage. Abordons ces sujets au 2000e

En zoomant évidemment tout semble plus clair mais tout se complexifieégalement. Sur notre site on se rend compte que celui-ci rencontre de nombreuses problématiques. En plus de la liaison avec la nouvelle coulée verte, le quartier est en lien avec des flux de poids lourds, très proche du cœur de ville... On pourrait requestionner l’eau, la végétation et de nombreuses autres cartes précédentes à cette échelle mais il nous faut également aborder certains points identifiables uniquement au 2000e à savoir le soleil et le mitage urbain et cette question d’ancrage.

Tout d’abord il est assez clair que la question de l’eau est essentielle au site, en zoomant, on se rend compte que les rails existant se situent à l’endroit exact de l’ancien lit du ruisseau, et que de nombreuses friches se situent autour. La question des flux aussi importante, comme identifiée précédemment avec l’enclavement, le site manque de cohérence dans ses axes majeurs puisque le train a disparu. On retrouve donc des voiries très imposantes pour permettre le passage des camions.

Mais deux nouveaux points clés s’imposent. Tout d’abord on constate un mitage urbain en cours au sein de cette ZAE qui nous pousse à croire que le tissu urbain est déjà en train d’évoluer dans ce secteur. Le tout s’inscrit dans la dynamique de la ville de densifier ce secteur en logement et nécessite d’être dès à présent proposé et maitrisé.

D’un autre côté on remarque assez aisément que les usines longent principalement la montagne et cela s’explique simplement par le manque de soleil lors de la période hivernale où la lumière n’apparait qu’à partir de 11h dans certains de ces secteurs

Finalement ce qu’il manque au site c’est un côté humain, c’est de la végétation, c’est sûrement un rapport à l’eau trop présent pour l’éviter, c’est un axe vivant…

Selon nous, de cette analyse urbaine, il faut non pas en chercher un projet architectural en cohérence avec nos thématiques, mais plutôt un projet d’urbanisme de relation au paysage permettant le développement du site à l’échelle humaine tout en l’ancrant dans son contexte.

De ce choix nous avons cherché à faire des aménagements en fonction de chacune des thématiques, en cherchant à aménager du mieux possible pour chacune des problématiques.

Nous avons fait de nombreux tests mais 3 sortent du lot.

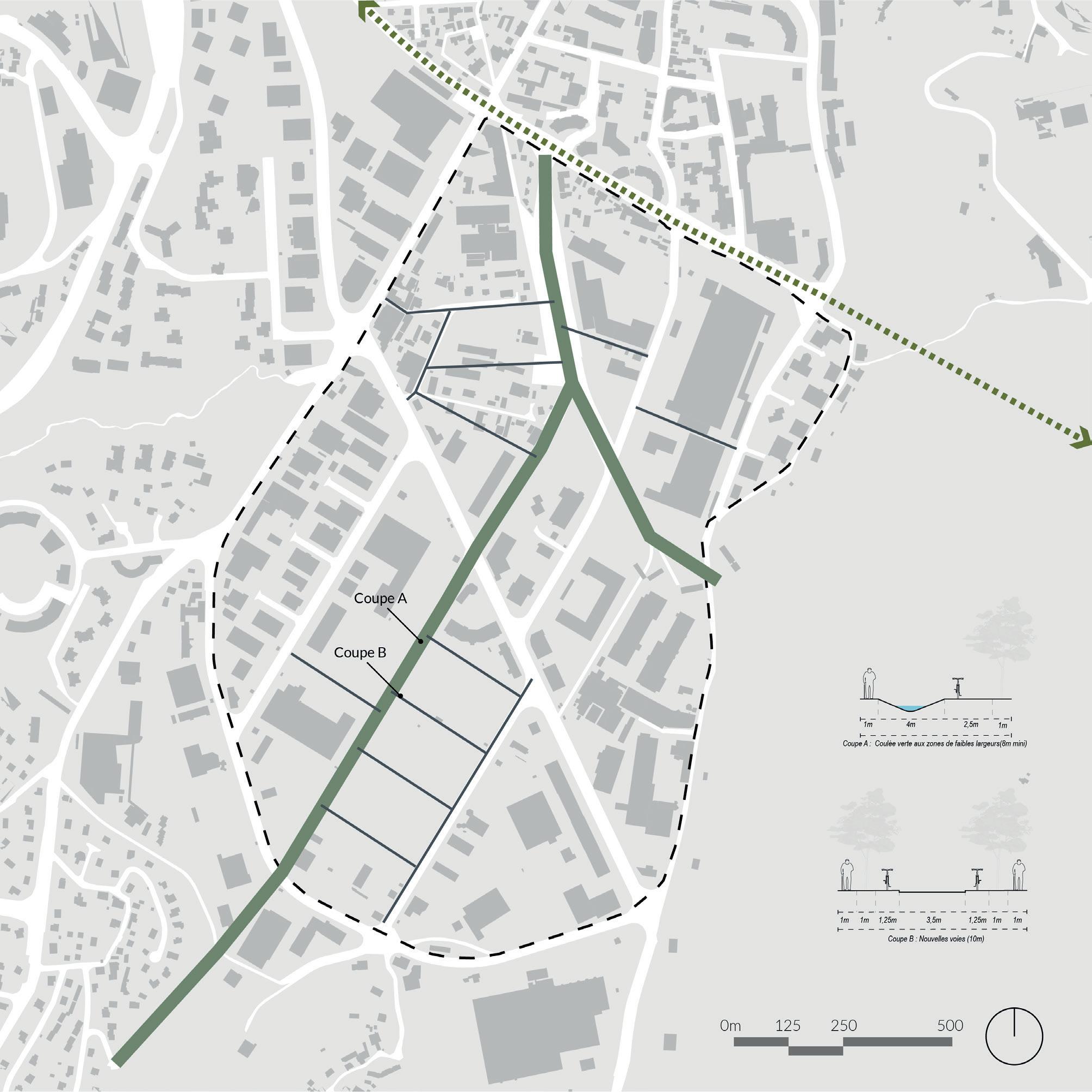

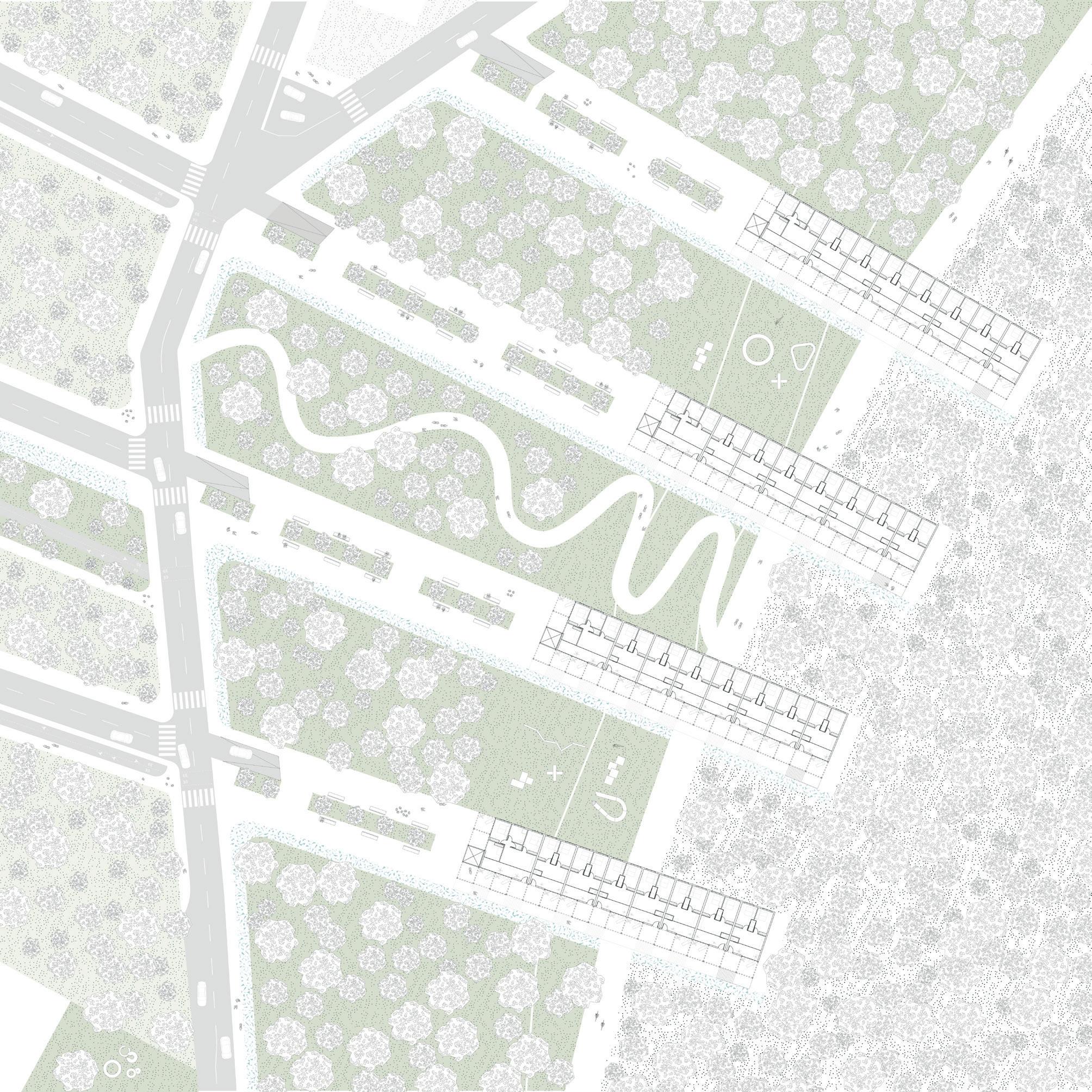

Le premier a pour objectif de reprendre le principe de la coulée verte sur l’ancienne voie ferrée et de la prolonger pour former la colonne vertébrale verte du site. Ancré le territoire, axé son développement autour d’une trame principale généreuse. Faire redécouvrir cet ancien Axe majeur des rails d’une nouvelle manière au travers d’un corridor vert.

Alain Marguerite

« Le projet de paysage a la capacité de mettre en relation les multiples acteurs concernés par le site, afin que leurs différentes logiques servent l’ensemble. Ce dialogue participe à la dynamique globale, accompagne l’évolution du projet, qui se développe tel un organisme vivant ? Seul le dialogue peut révéler à quel point tout ce qui vit sur un territoire et le territoire lui-même sont porteur de projet ».

« Pour éviter que de nouvelles ruptures maltraitent ce territoire, la pérennité est décisive. Le projet définit des structures assez simples et fortes pour intégrer les évolutions, saisir les opportunités qui se présentent »

Le second cherche avant tout à se tourner sur la ressource en eau omniprésente sur ce site mais cachée. L’idée est de rouvrir les rivières et d’aménager les rues de sorte à accompagner cette ressource de manière naturelle à l’échelle du site. Cela permet de créait un nouvel axe bleu, qui propose peu en matière de mobilité mais qui créer des berges et un certain cadre de vie autour de cette ressource. C’est le travail d’un système urbain fonctionnel dans lequel l’eau est l’élément essentiel à traiter partout et sous toutes ses formes guidant l’aménagement. Les futures rues seraient orientées dans le sens d’écoulement de l’eau tout en proposant une infiltration des eaux de pluie au plus proche du lieu de chute.

Michel Desvignes

« Par exemple lorsque la construction d’un paysage cohérent et collectif est légitimée grâce à des raisons techniques -comme la gestion des eaux. Le recours à de tels procédés tend à définir un paysage marqué par une certaine naturalité (bois, prairies, marais) et cette référence donne une logique réellement géographique aux projets de paysage et aux plantations »

« Dans les zones suburbaines, cette écologie pragmatique s’avère plus pertinent que l’unique recours à des tracés qui cherchent à pallier un ordre défaillant. Ces lieux souffrent d’abord d’un défaut de lisibilité, traversés par des grandes infrastructures dont les tracés sont généralement plus politiques que techniques, pollués par des entrées de ville que l’on tente de rendre «urbaines en invoquant les modèles classiques ou haussmanniens. Face à la confusion qui règne dans les périphéries une attitude honnête consiste à redonner de la lisibilité : nettoyer, clarifier, identifier les strates qui se superposent en différenciant ce qui est de l’ordre de la nature, du paysage construit, des réseaux. »

Enfin le troisième c’est l’idée de saisir l’opportunité, sur le site actuellement de nombreuses friches ou terrains vacants existent et peuvent tout simplement permettre de renaturer le site existant. Ce sont des leviers de l’urbain qui permettent de mettre en œuvre différentes dynamiques mais surtout de commencer à retrouver l’échelle humaine du site.

Michel Desvignes

« Y créer une nature intermédiaire donne l’occasion d’initier un paysage refondateur puissant moteur de transformation et de régénération urbaine. »

« Les exemples présentés y développent une attitude pragmatique, qui cherche à exploiter les terrains vacants ».

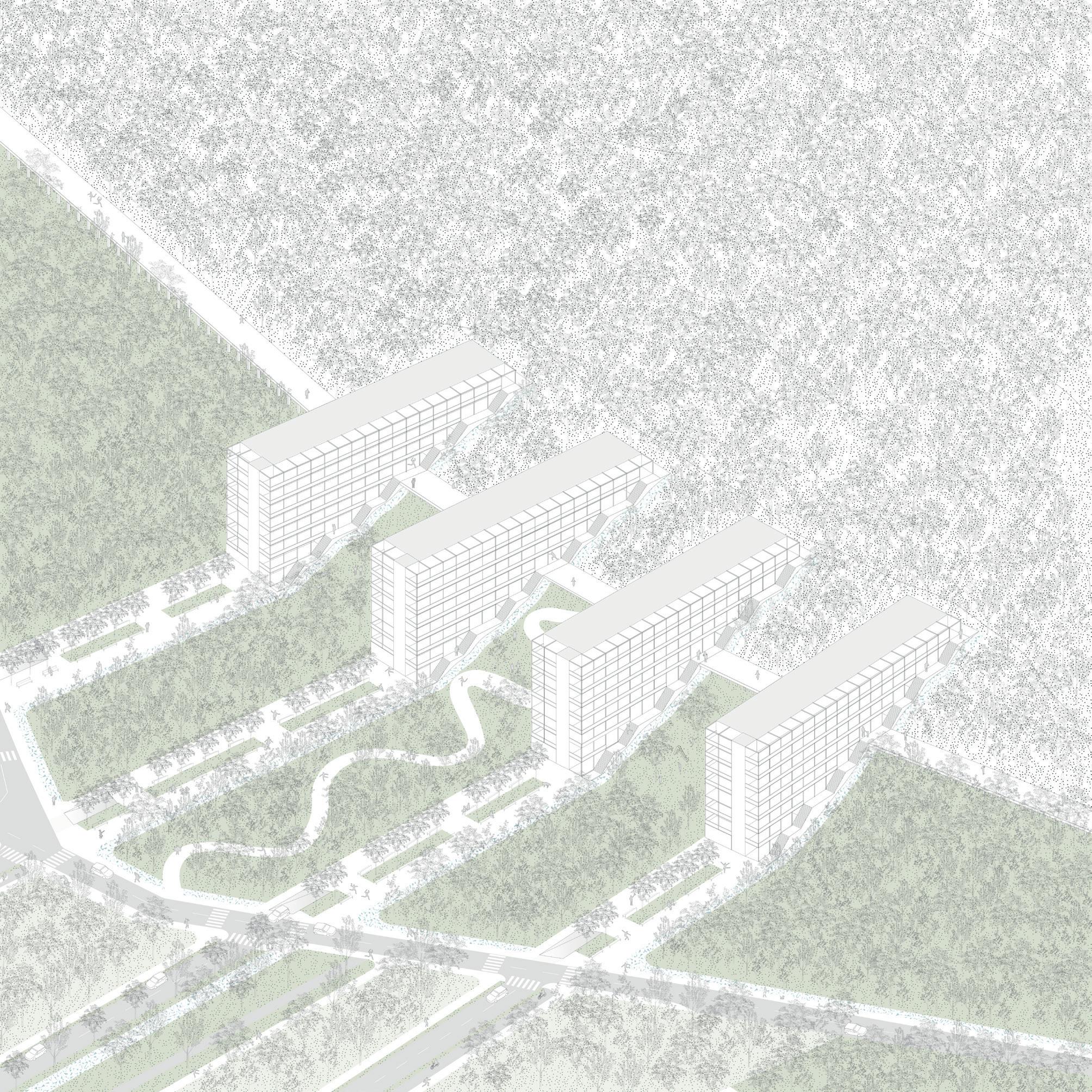

Finalement ces 3 cartes très différentes nous ont amené à une synthèse globale avec un objectif, créer une trame qui guide le futur de l’aménagement de ce quartier, qu’elles qualifient les enjeux du site, répondent à un besoin clair de mobilité centrale et soient le déclencheur d’un développement du quartier. L’intention doit être un élément fédérateur au cœur du quartier, un lien entre tous les usages et les formes, une échelle pour les habitants. Pour y répondre nous avons pris le parti que chacune des 3 cartes peuvent être assemblées dans une seule et même réponse urbaine. Ce projet urbain s’apparentrait à un grand corridor de la trame verte et bleue (TVB) permettant de renouer avec l’histoire du site, mêlant eau et végétation devenant l’axe du site tant dans sa mobilité que dans son développement. Certaines zones telles que la friche des rails créeront un parc dans l’épaisseur et permettront d’apporter une certaine densité de végétation dans cette linéarité. Pour nous ces 2 propositions urbaines marquent le Temps 1 (T1) de notre projet (le T0 étant le site existant). Comme nous l’avons abordé lors de notre explication de l’outil de la ZAC, l’important est d’ancrer du définitif pour permettre un développement différent et ponctué du site s’inscrivant dans une temporalité qui lui est propre. Comme l’expliquait par ailleurs Alain Marguerit : « Le point de vue philosophique définit cette concertation de façon plus large : il s’agit d’intégrer l’Autre à la démarche, ainsi que la notion du temps inhérente à la fabrication de la ville et du projet qui de toute façon ne nous appartient pas. »

Nous avons conscience que le site évoluera, mutera, le mitage urbain en donne déjà un avant-goût. Mais ce projet urbain a pour objectif de donner un cadre, un lien avec l’échelle humaine. Dans cette phase qui s’apparente à un processus de mise en œuvre de la ville, l’objectif est de donner le cadre et les règles de l’aménagement futur.

Et pour cause, l’important dans cette phase 1 c’est également de ne pas perdre de vue la réalité du site, à savoir la pollution du sol. Mais cette trame essentielle au développement du site ne peut être réalisée d’ici 30-40 ans (ce qui représente le temps de dépollution d’un site naturellement). Les actions doivent permettre le début de la transition même lente du reste du site. Pour se faire et dans le cadre de ce travail, nous optons pour une végétation qui fixe la pollution telle que certaines graminées ou certains arbres (peuplier) sur le principe de phytostabilisation.

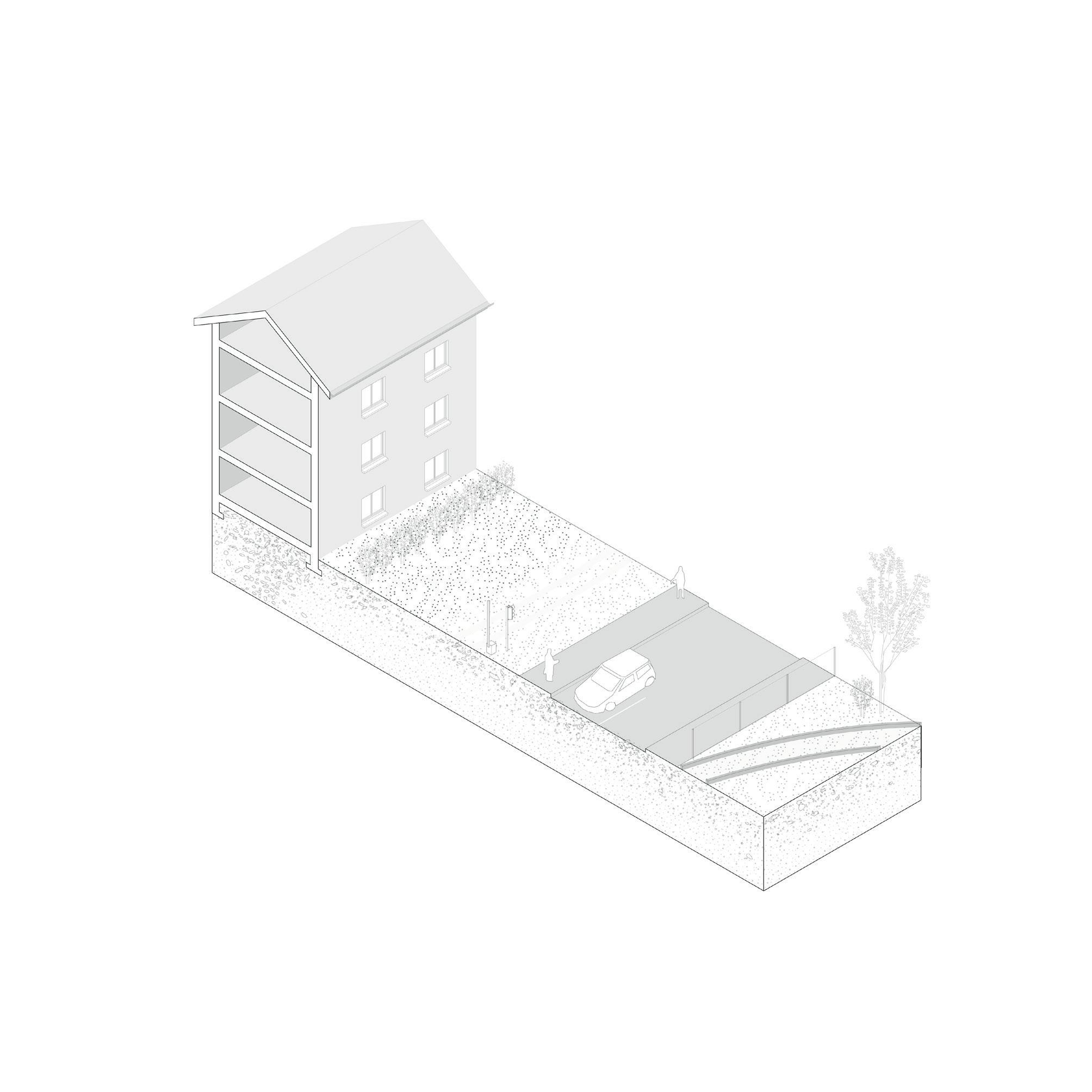

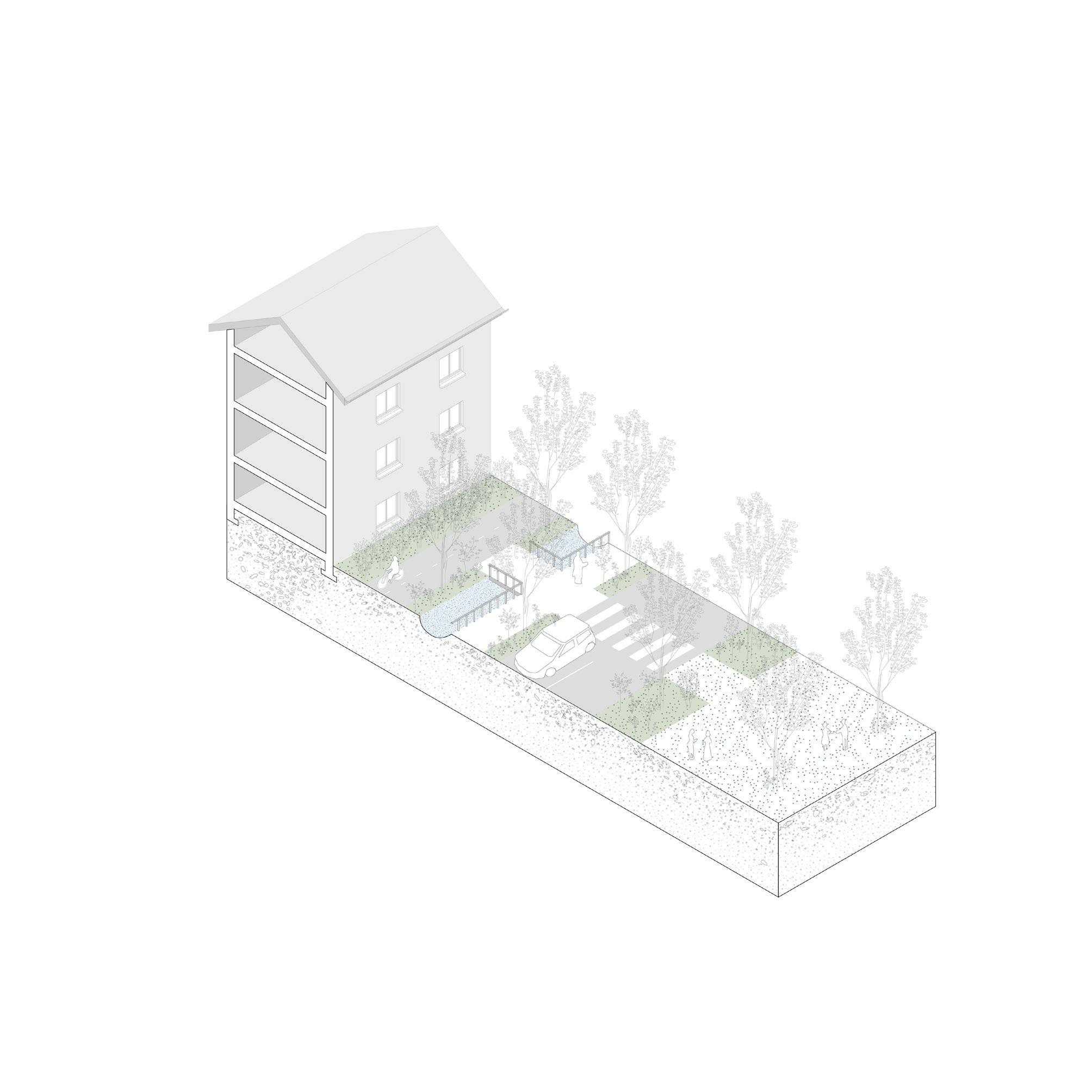

Mais pour l’ensemble du site il nous fallait une règle forte qui guide l’urbanisation de ce quartier. De notre point de vue, il faut traiter ce quartier comme un archipel. L’archipel représente les emprises des bâtiments existants que l’on conserve pour la construction ou la réhabilitation. Le reste est considéré comme un foncier lattant dont la dépollution sera traitée par la végétation et n’a pas forcément vocation à être réurbanisé (sauf les axes de mobilités).

Cette règle créée des temporalités très variées qui permettent une flexibilité dans l’aménagement notamment sur l’évolution des zones à désartificialiser

Mais afin d’être en mesure d’expliciter nos propos, l’échelle architecturale est plus adaptée à donner différents exemples de ce que l’on avance.

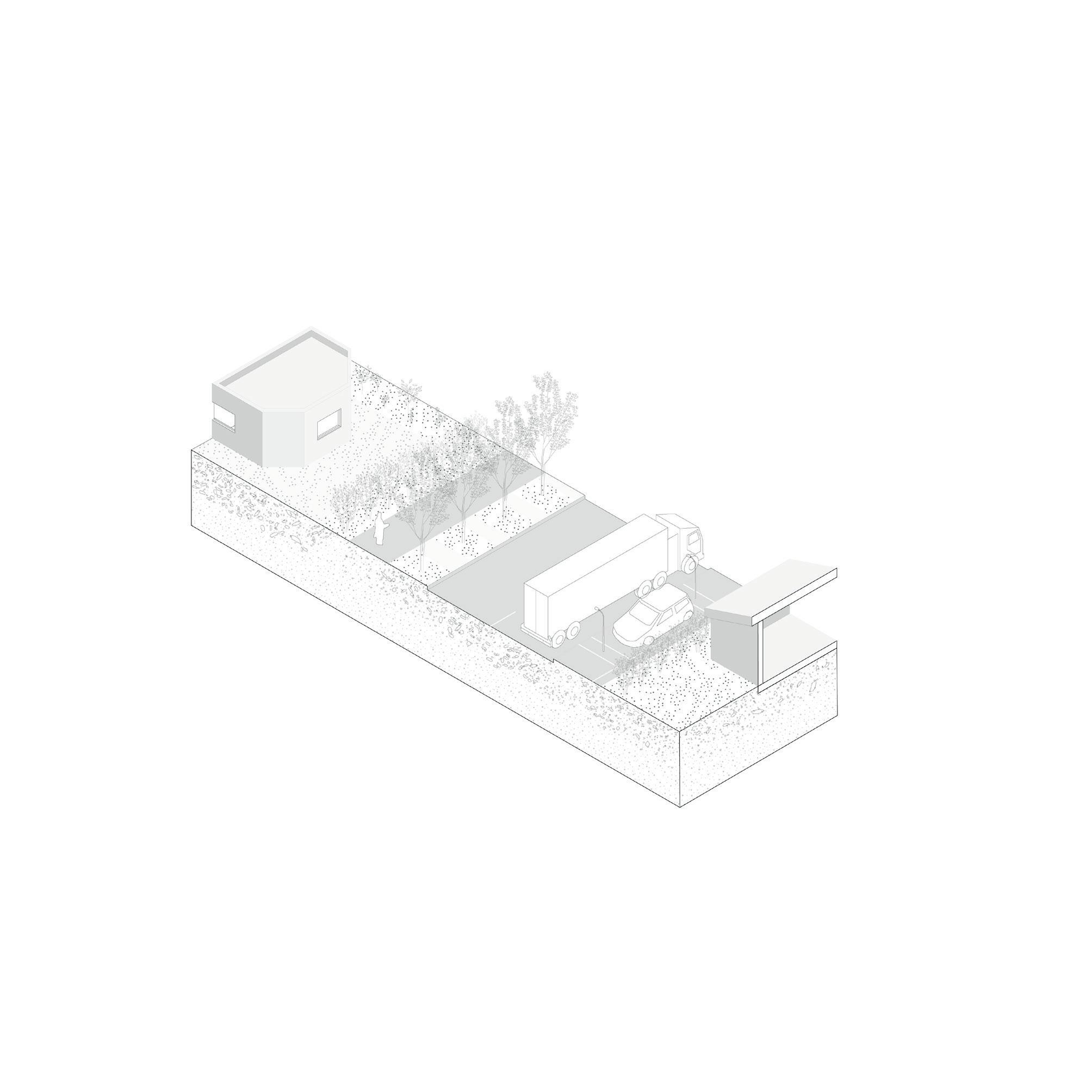

Gare - Lac ; Existant

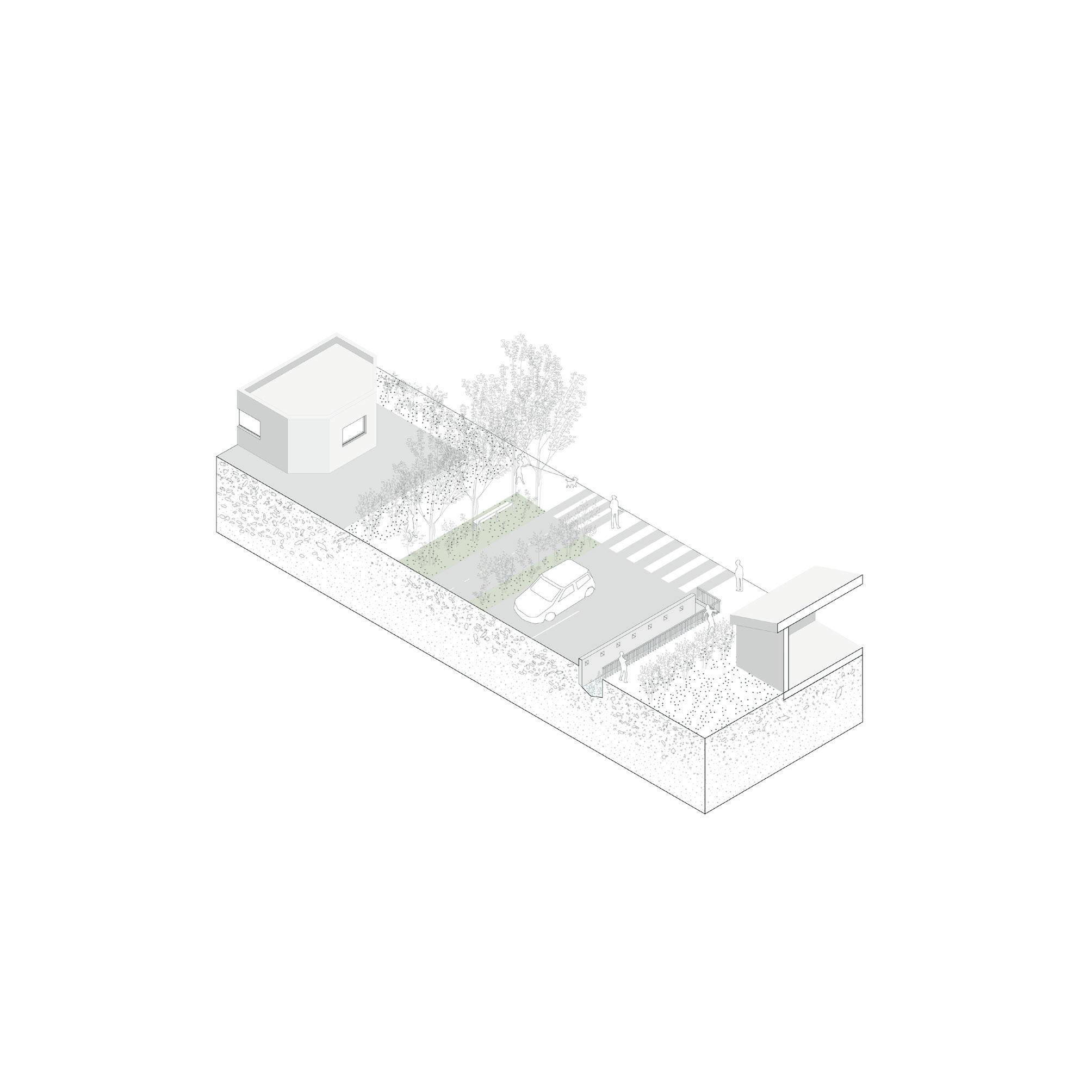

Gare - Lac ; Projet

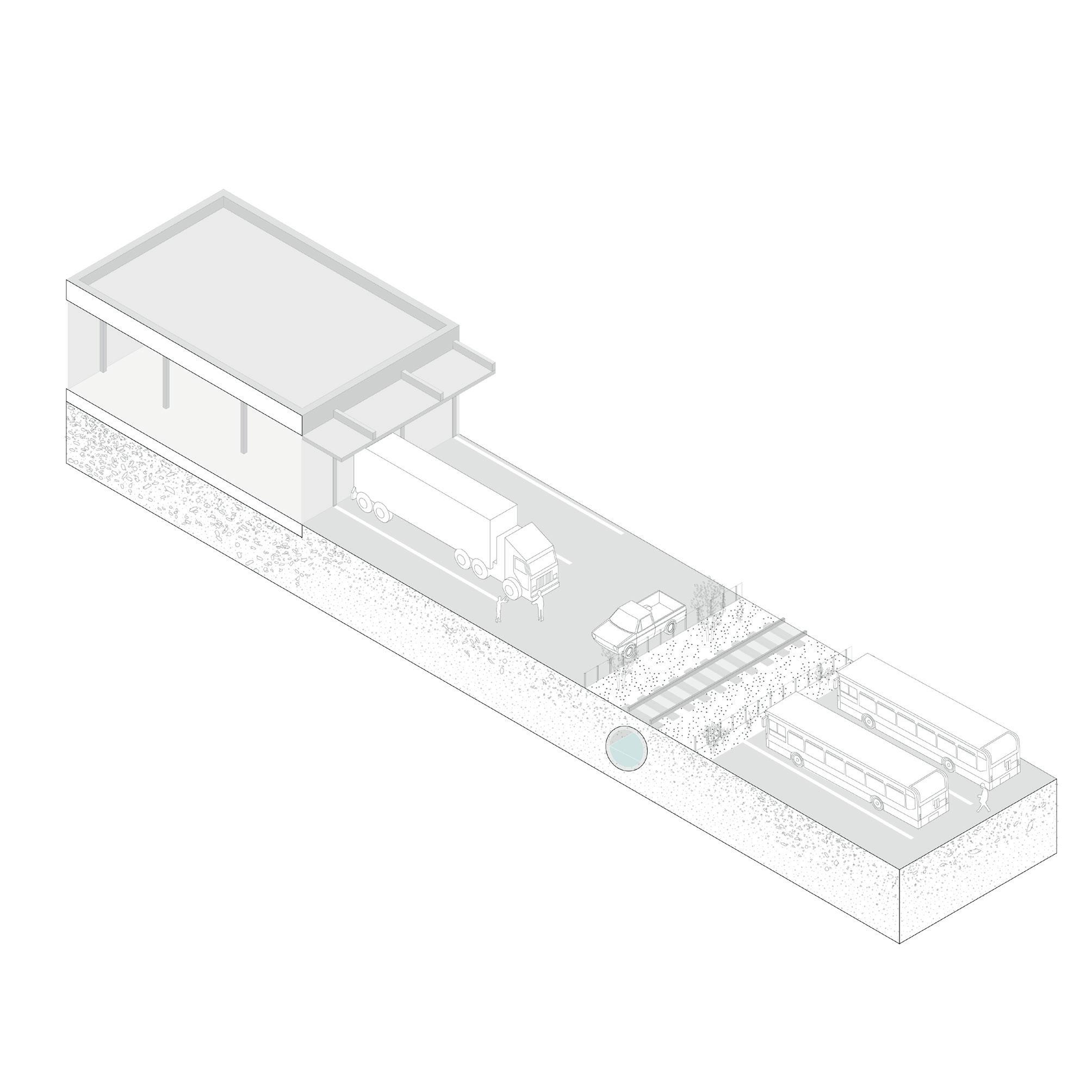

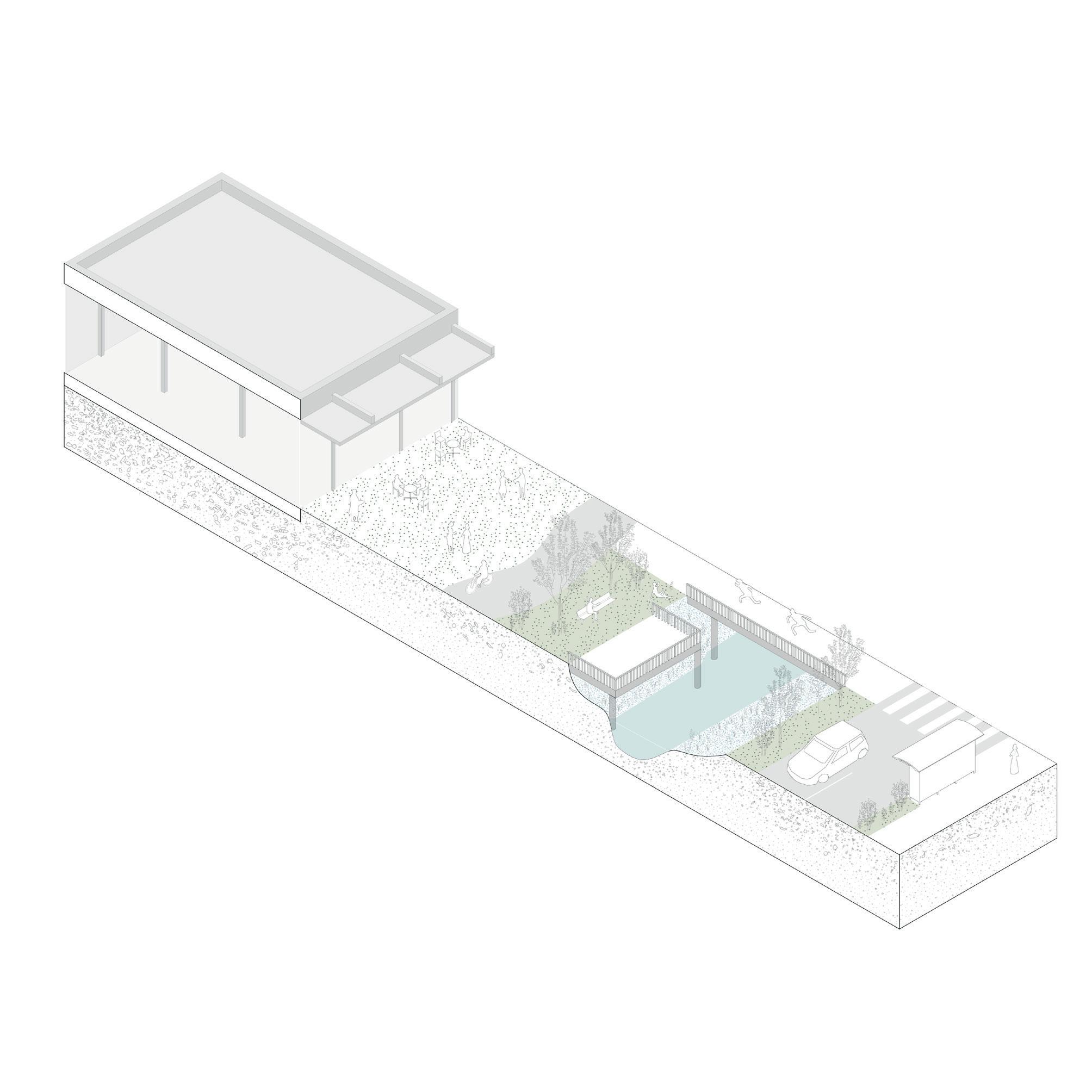

; Projet

-05Architecture des Limites

«Pour qu’elle soit bien ressentie dans le paysage, une limite n’a pas à être nécessairement infranchissable; dans les faits, la limite agit souvent comme une couture qui réunit plutôt qu’une barrière qui sépare.»6

Kevin Lynch

L’idée était de travailler les différentes limites du quartier, sa relation au contexte.

L’objectif est de fabriquer une couture, que la limite disparaisse au profit d’une liaison claire entre les éléments. Cette liaison dans le cadre de notre projet traite 3 domaines : l’architecture, l’urbanisme et la relation au vivant que ce soit dans l’intégration à la coulée verte, dans la mise en place de règles ou comme lanceur de dynamique.

Mais avant d’aborder le comment, il faut expliquer le pourquoi.

L’architecture c’est ce qui nous permet de casser le zoning, en définissant un programme, un besoin pour y proposer une architecture adaptée. Dans notre contexte, et en temporalité 2, l’important est de retrouver du logement et de proposer une mixité des usages au sein de cette zone.

La végétation s’inscrit dans le rapport que tisse les architectures à la coulée verte et la manière de le gérer. L’urbanisme marque les grands enjeux qui touche chacune des limites : la relation au cœur de ville / densité ; la relation à la montagne ; la relation au pavillonnaire.

C’est dans cette recherche de cohérence à chaque échelle et dans chaque domaine avec la complexité de la temporalité que le site parviendra à muter.

Pour une meilleure compréhension des documents graphiques,

Le vert clair montre la phytostabilisation,

Le vert moyen désigne la coulée verte et les zones accessibles non polluées

Le vert foncé représente les zones de phytoextraction.

Les architectures développant le projet sont détaillées

Le reste fait partie de l’existant.

-06-

Sélection de photos du site existant

Références Bibliographiques clés :

Comment la France est devenue Moche ? Télérama

Contre Télérama ; Eric Chauvier

La ville Franchisé ; David Mangin

Inteview France Culture Qu’est qu’une ville Moche ; Avec Eric Chauvier et David Mangin

La ville Passante ; Grand prix de l’urbanisme 2008 ; David Mangin

Le paysage en préalable ; Grand prix de l’urbanisme 2011 ; Michel Desvigne

Penser la ville par le paysage ; Ariella Masboungi

Traits Urbain n° 142 Avril 2024 : La Franche Moche en voie de mutation ?

L’image de la Cité ; Kevin Lynch

Anachronismes Urbain ; Jean-Marc Offner

Iconographie :

Toutes les cartes et photos non cités ci dessous ont été faites par nous même :

Photo 2 : https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/03/22/l-ex-zone-d-activite-economique-fait-le-plein

Notes de fin

1 Citation de la partie ecrite par Michel Desvignes dans le cadre du livre Penser la ville par le paysage, sous la direction de Ariella Masboungi.

2 Citation issue de l’Article écrit en 2010 par Vincent Remy, Xavier de Jarcy sur Comment la France est devenue Moche dans la revue Telerama.

3 Brochure de voyage proposé par Fidexi mettant en avant les qualités de la ville d’Annecy disponible sur internet via le lien : https://fidexi.com/documentation-np/fidexi-nue-propriete-brochure-annecy-le-grand-large.pdf.

4 Citation issue de Traits Urbain n° 142 Avril 2024 : La Franche Moche en voie de mutation ? écrite par Stéphane De Fay Directeur général de Grand Paris Aménagement (GPA)

5 Citation de la partie écrite par Michel Desvignes dans le cadre du livre Le paysage en préalable sortie en 2011 pour son Grand prix de l’urbanisme.

6 Citation tiré du livre l’Image de la Cité de Kevin Lynch