Groupe de mémoire de fin d’études

Matière à Expérimentation

Enseignants : Stéphane Berthier

avec les interventions de Julien Boitard, Klaas de Rycke, Nicolas Didier, Martial Marquet, Xavier Tiret

Les problématiques abordées dans le cadre de ce groupe de mémoire interrogent nos manières d’agir et de construire au XXIe siècle, après la prise de conscience du désastre écologique engendré par la société industrielle et extractiviste du XXe siècle. Si le XXe siècle a été le siècle de la transition industrielle du secteur du bâtiment, le XXIe siècle sera celui de la transition écologique qui nous impose désormais d’apprendre à construire autrement, dans le respect de nos écosystèmes.

Les thématiques abordées dans le cadre de ce groupe de mémoire articulent et interrogent les mots clés suivants : Transition écologique, ressources, matières, matériaux, réversibilité, recyclage, production circulaire, circuits courts, biosourcés, expérimentation, art de bâtir, technologies, outils artisanat, industrie, fabrication numérique.

Groupe Matière à expérimentation

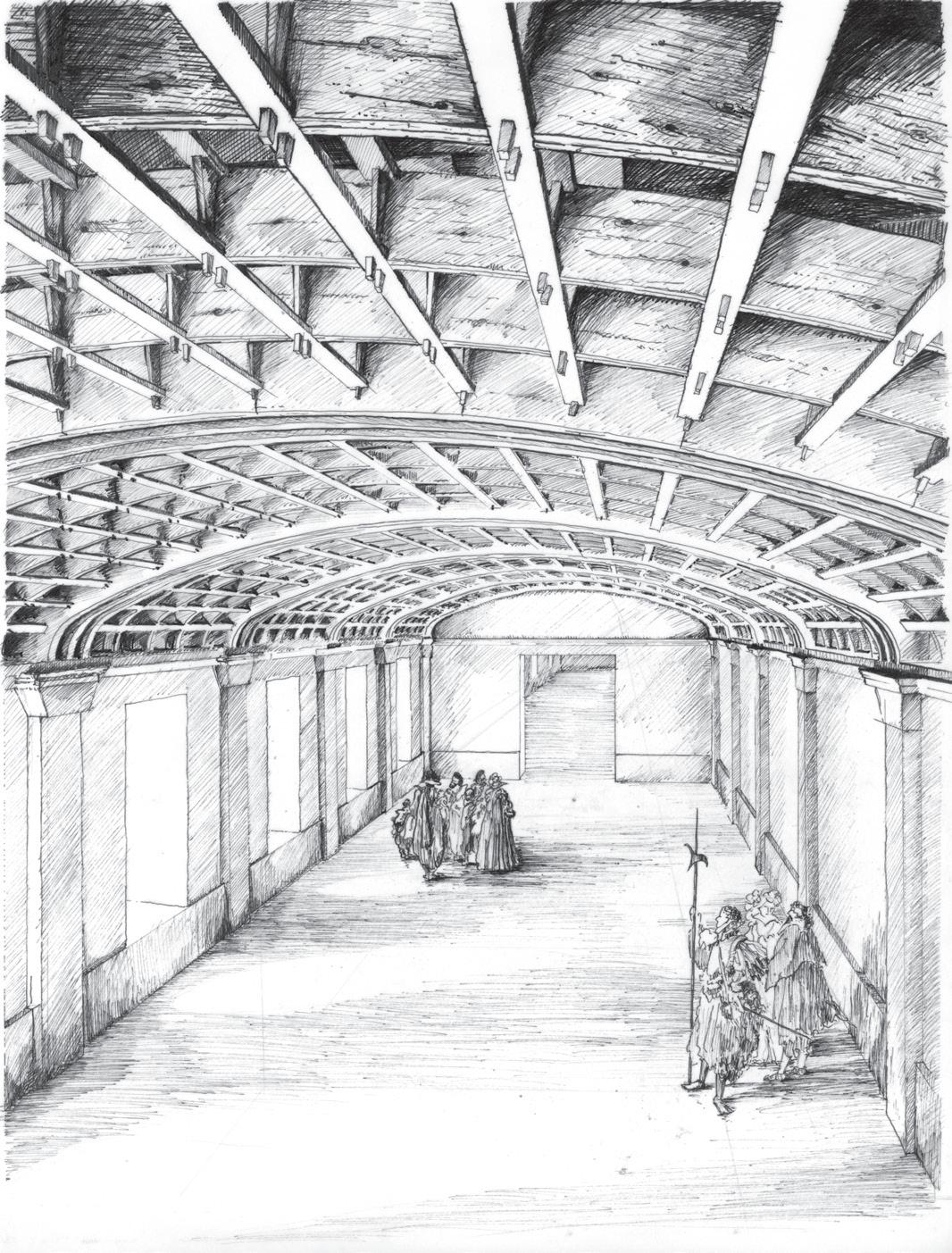

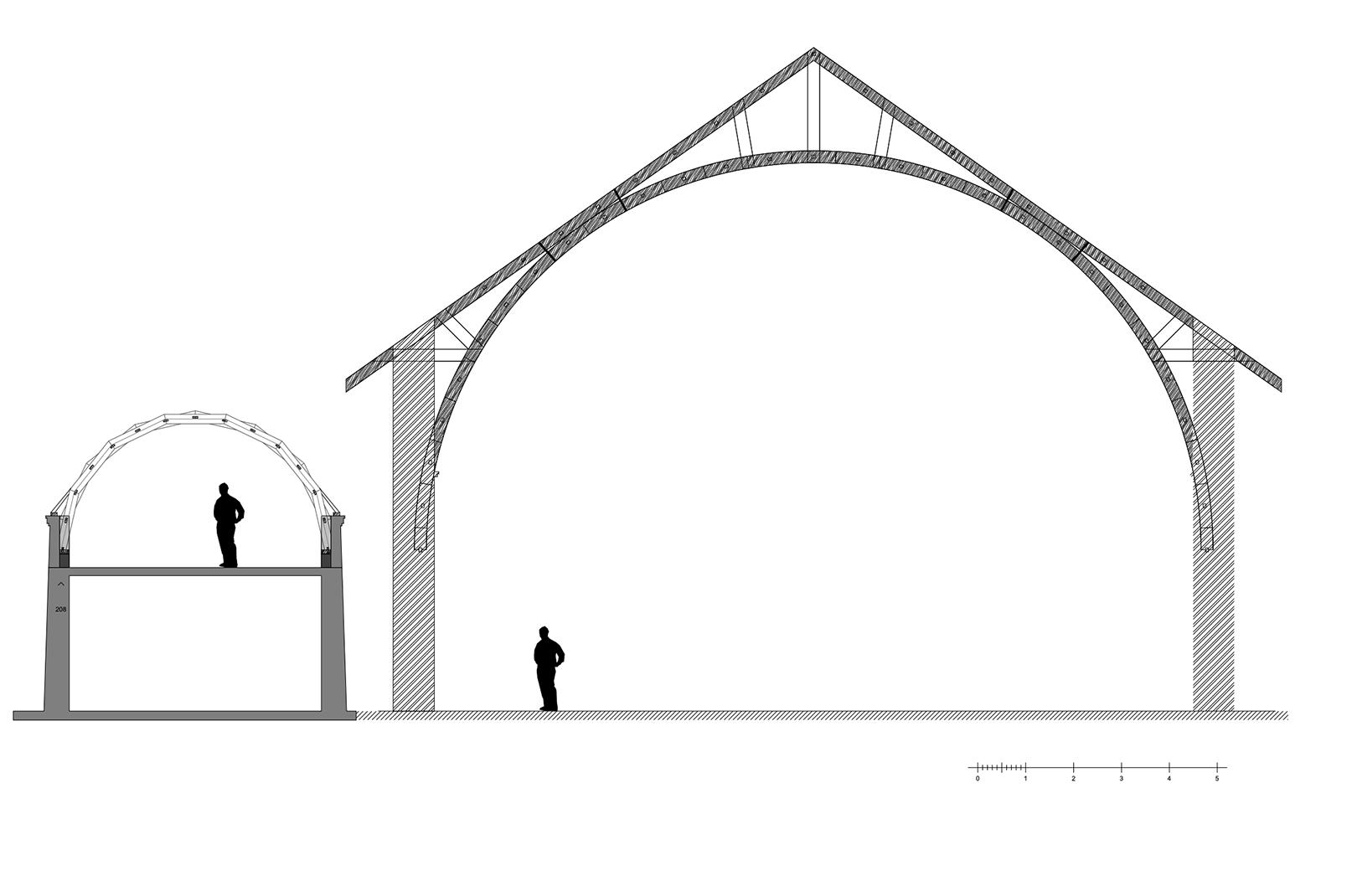

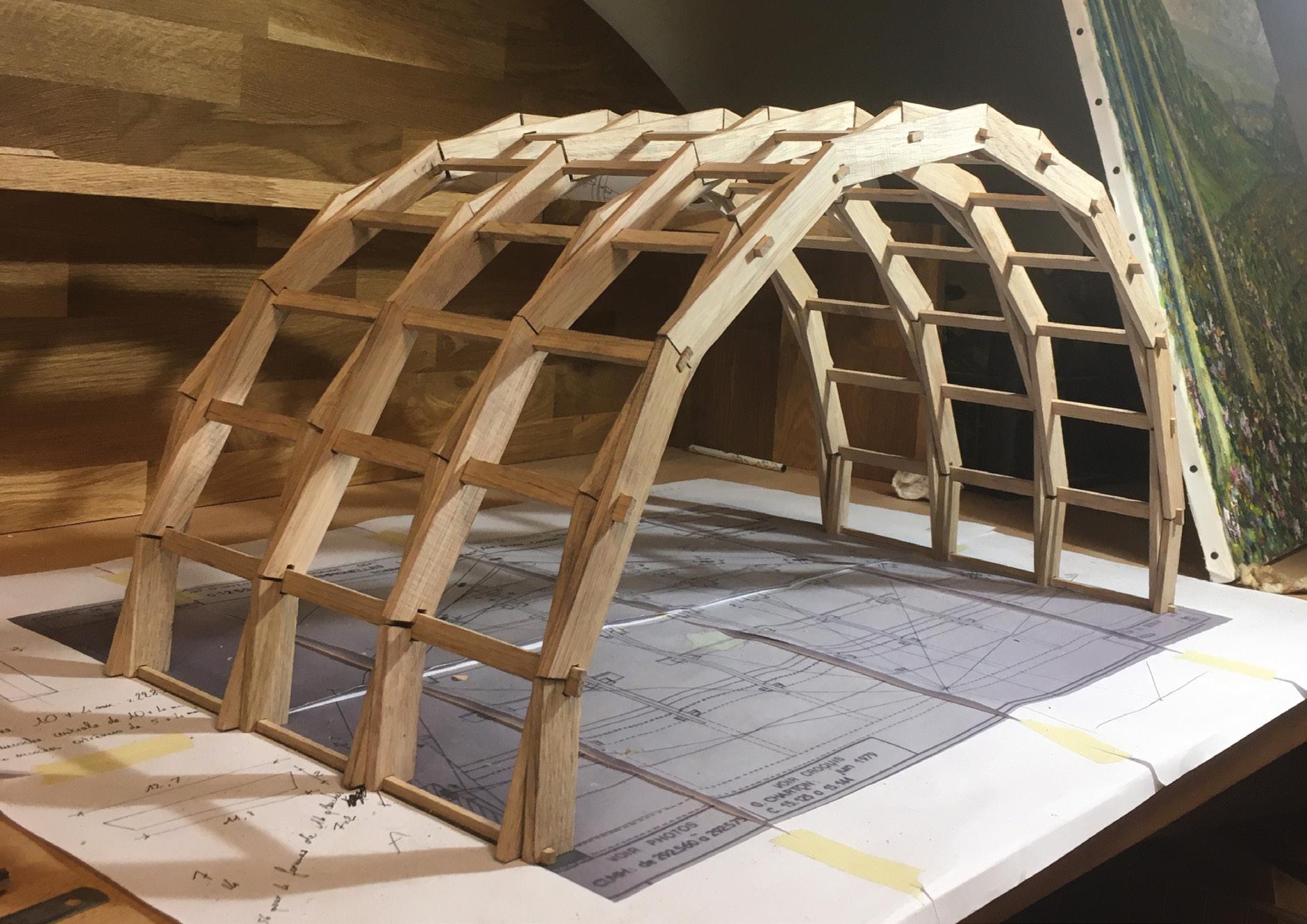

Construire en petit bois massif

projet à partir des planChers à petit bois de philibert de l’orme

Jean Garnier

Juin 2022

Direction : Stephane Berthier, Nicolas Didier, Klaas de Rycke

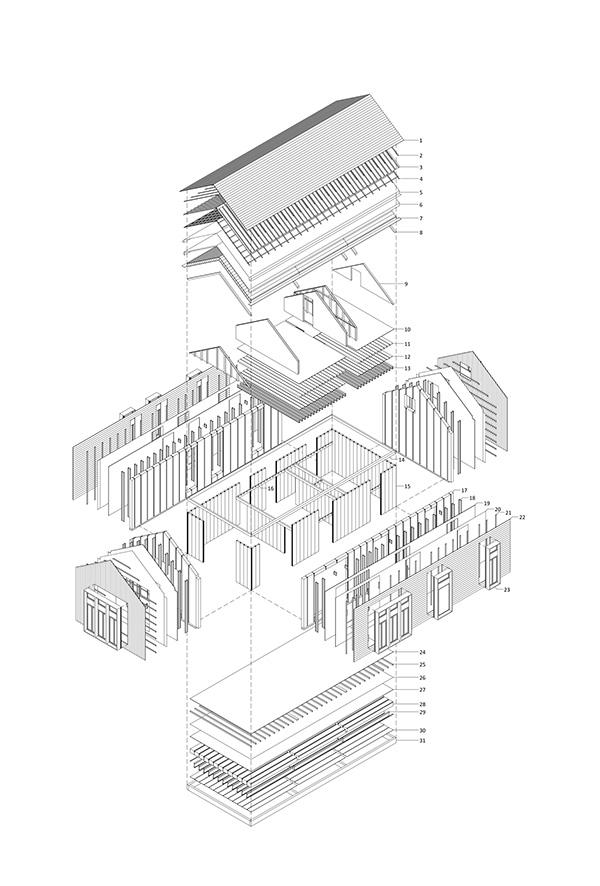

Une analyse basée sur le deuxième volume des Nouvelles Inventions de Philibert de l’Orme permet de reconstituer ce qu’on pu être ces structures rares et complexes. Issues du principe développé pour créer les charpentes à petit bois, les planchers présentent des pathologies similaires et laissent supposer de nouvelles faiblesses.

Dans une deuxième partie, le projet permet par une suite d’expérimentations en maquette et par des logiciels de modélisation structurelle de proposer des optimisations de ces planchers de plus en plus aboutie. C’est en passant d’un système résillé, par opposition à un système de fermes successives, que l’on obtient les résultats les plus probants, tout en tirant le meilleur parti d’un nouveau système d’assemblage des planches. Un PFE qui explore la notion de patrimoine comme le passage à travers les époques d’un savoir faire, d’une invention, que chaque génération peut interpréter et apprécier au regard des enjeux qui lui son propre, afin de continuer à pratiquer et transmettre une oeuvre cohérente à la fois avec son origine et son temps.

Maquette Jean Garnier

Comparaison des charpentes du Château du Parc Viel (Yonne) et du Manège Royal (Saint Germain-en-Laye)- 1:100e Plancher «à la de l’Orme»Groupe Matière à expérimentation

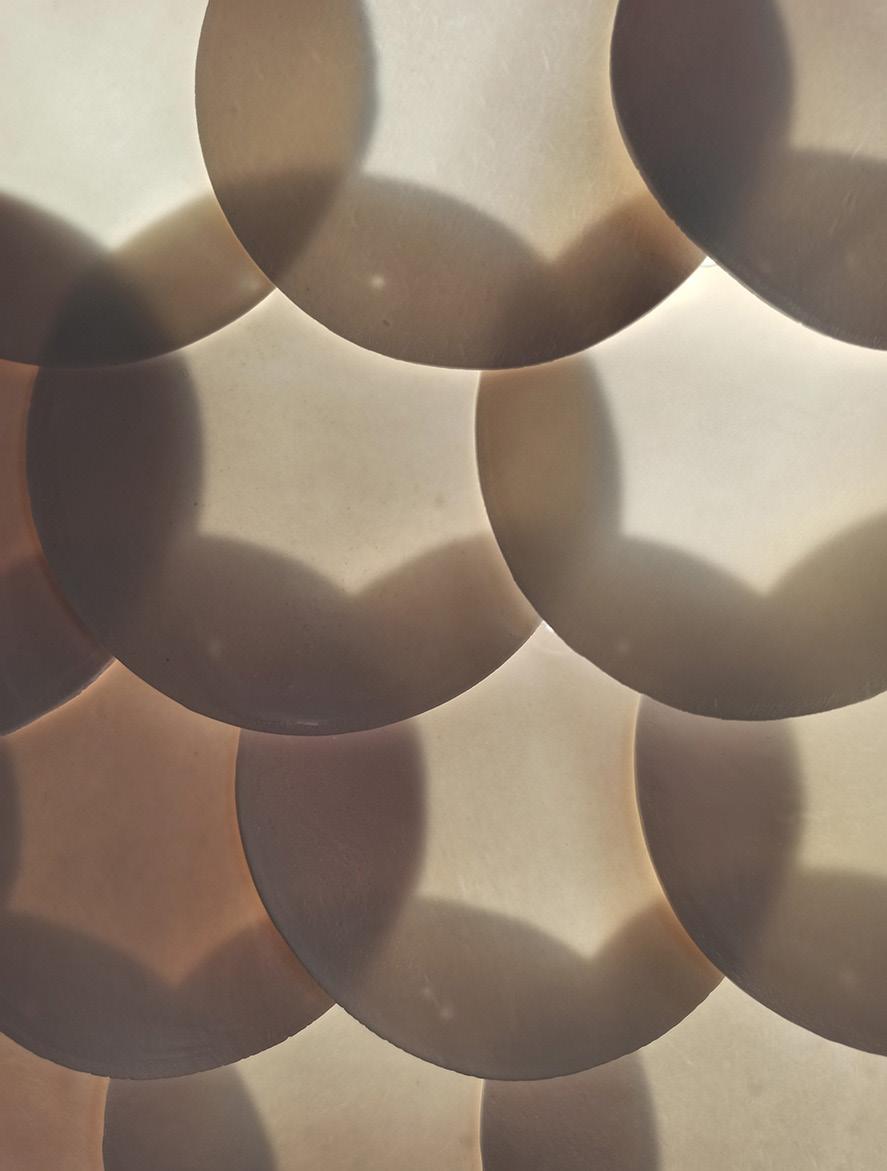

la porCelaine de limoges

étude d’un brise-soleil en porCelaine

Jeanne Godineau

Janvier 2023

Direction : Stephane Berthier, Gilles Ebersolt

Cette recherche universitaire s’intéresse aux potentialités de la translucidité de la porcelaine de Limoges, dans le domaine architectural. Ainsi, ce travail s’articule autour de la porcelaine et de son rapport à la lumière. La problématique qui se dégage s’intéresse aux potentiels de la porcelaine de Limoges appliquée en brise-soleil. Dans quelles mesures cet usage peutil être garant d’une qualité architecturale ?

Répondre à cette problématique et aux questionnements qu’elle soulève, nécessite la réalisation d’un prototype expérimental de brise-soleil, afin d’étudier l’interaction de ce dispositif avec son environnement.

Photo. Jeanne Godineau

Photo. Jeanne Godineau

Photo. Jeanne Godineau

Photo. Jeanne Godineau

Photo. Jeanne Godineau

Photo. Jeanne Godineau

Groupe Matière à expérimentation

les ConstruCtions en matériaux naturels et Crus vers une arChiteCture déCarbonée ?

Maïlys Fabre

Janvier 2023

Direction : Stephane Berthier, Gilles Ebersolt

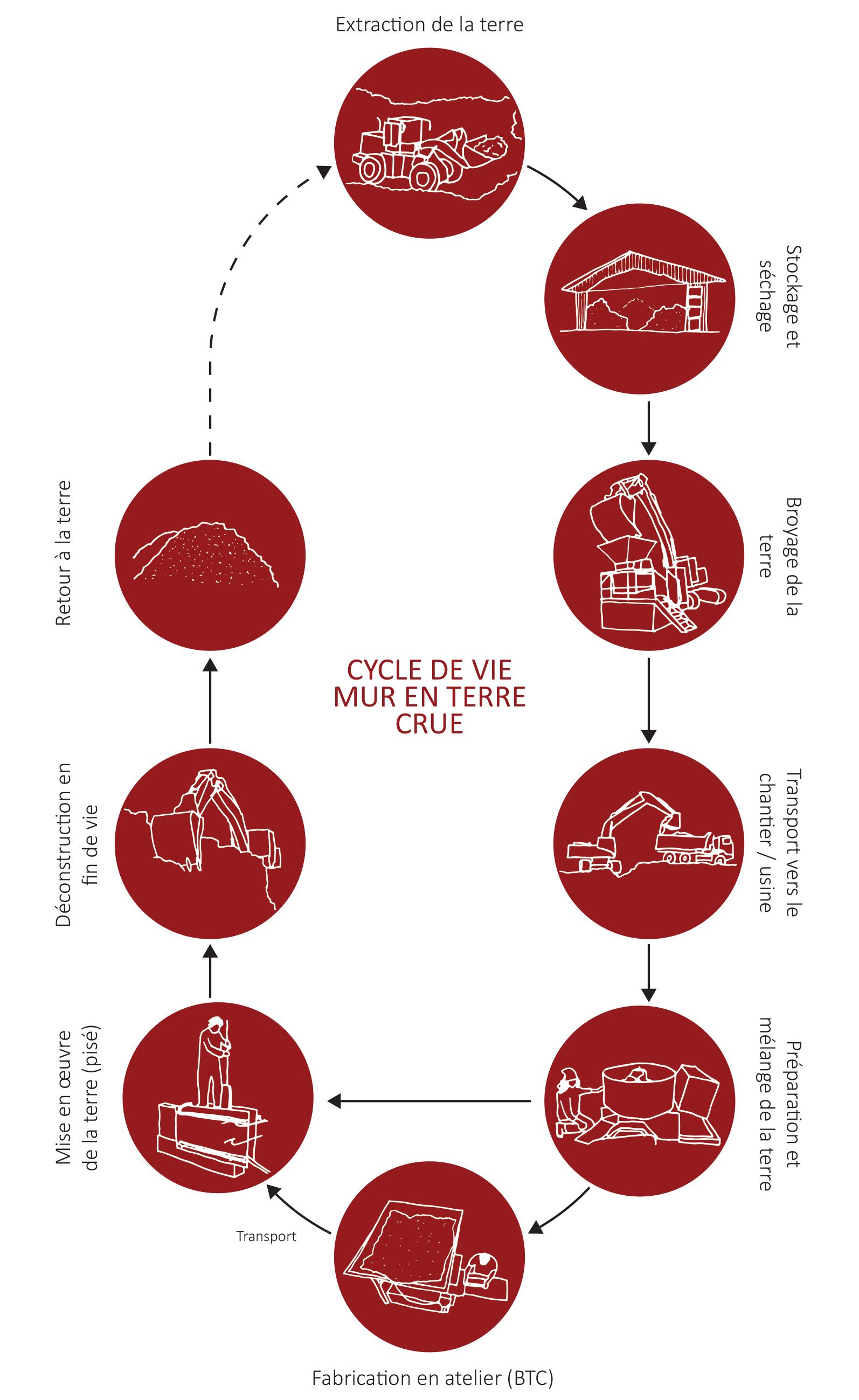

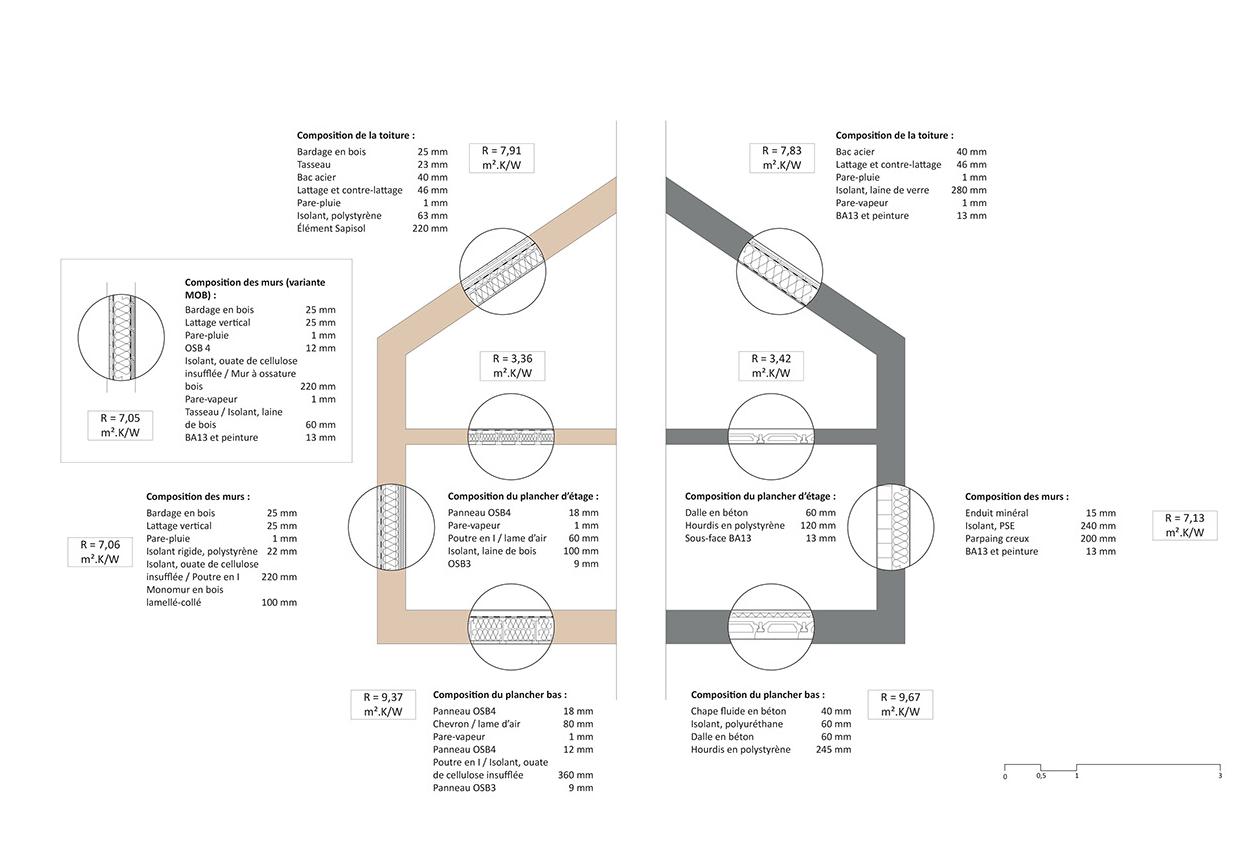

L’objectif de cette étude est d’évaluer les bénéfices supposés de l’utilisation de matériaux naturels et crus, c’est-à-dire les matériaux issus de la nature et n’ayant pas subi de cuisson, dans la construction de maisons individuelles au regard des émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces matériaux présentent un intérêt en termes de bilan carbone grâce à une faible émission de gaz à effet de serre, s’expliquant en partie par l’absence de cuisson mais également par le possible stockage de carbone, appelé carbone biogénique, au sein de leur biomasse. Par conséquent, la construction en matériaux naturels et crus se redéveloppe donc en France ces derniers temps notamment à travers la construction de maisons individuelles, parfois auto-construites. La nouvelle réglementation environnementale RE2020 plébiscite ces matériaux. Néanmoins, selon leurs mises en œuvre et la morphologie des bâtiments construits avec, le caractère vertueux de ces constructions peut être remis en cause. D’autant plus que d’autres matériaux au faible bilan carbone, tels que les parpaings, viennent aussi interroger l’intérêt de ces matériaux naturels et crus. Ainsi, au travers d’une analyse comparée de quatre maisons en matériaux naturels et crus et de leurs variantes en matériaux conventionnels, ce mémoire questionnera le caractère bas-carbone de ces constructions et de ces matériaux mais également l’application de la RE2020.

Coupe schématique maison Homelib

Coupe schématique maison Homelib

Groupe Matière à expérimentation

stoCker,

aCCueillir, Créer du froid étude de Cas du frigo du désert?

Abily Marjorie

Janvier 2023

Direction : Stephane Berthier

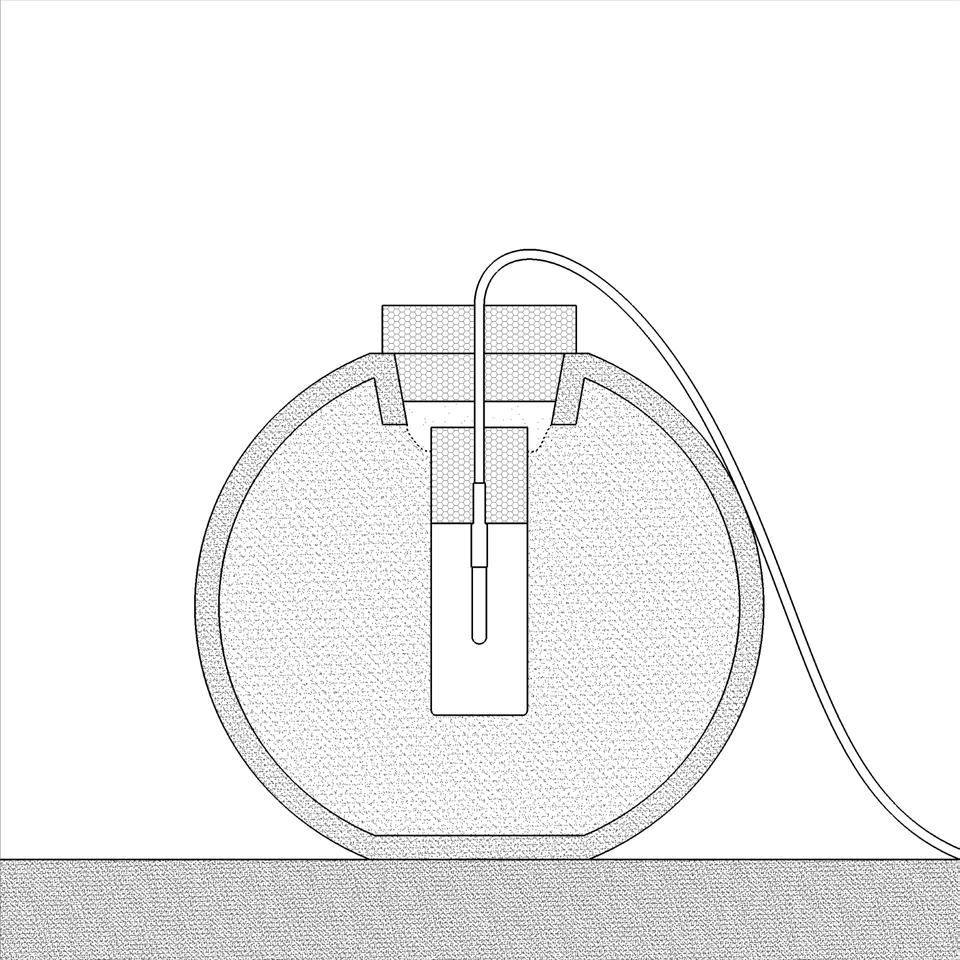

Quels sont les différents systèmes que l’être humain a développés jusqu’à nos jours pour réfrigérer des denrées? Ou de manière plus générale climatiser des espaces? Ce mémoire présente ces systèmes et les distingue selon qu’ils stockent une quantité finie de froid, voire qu’ils accueillent ou créent du froid supplémentaire.

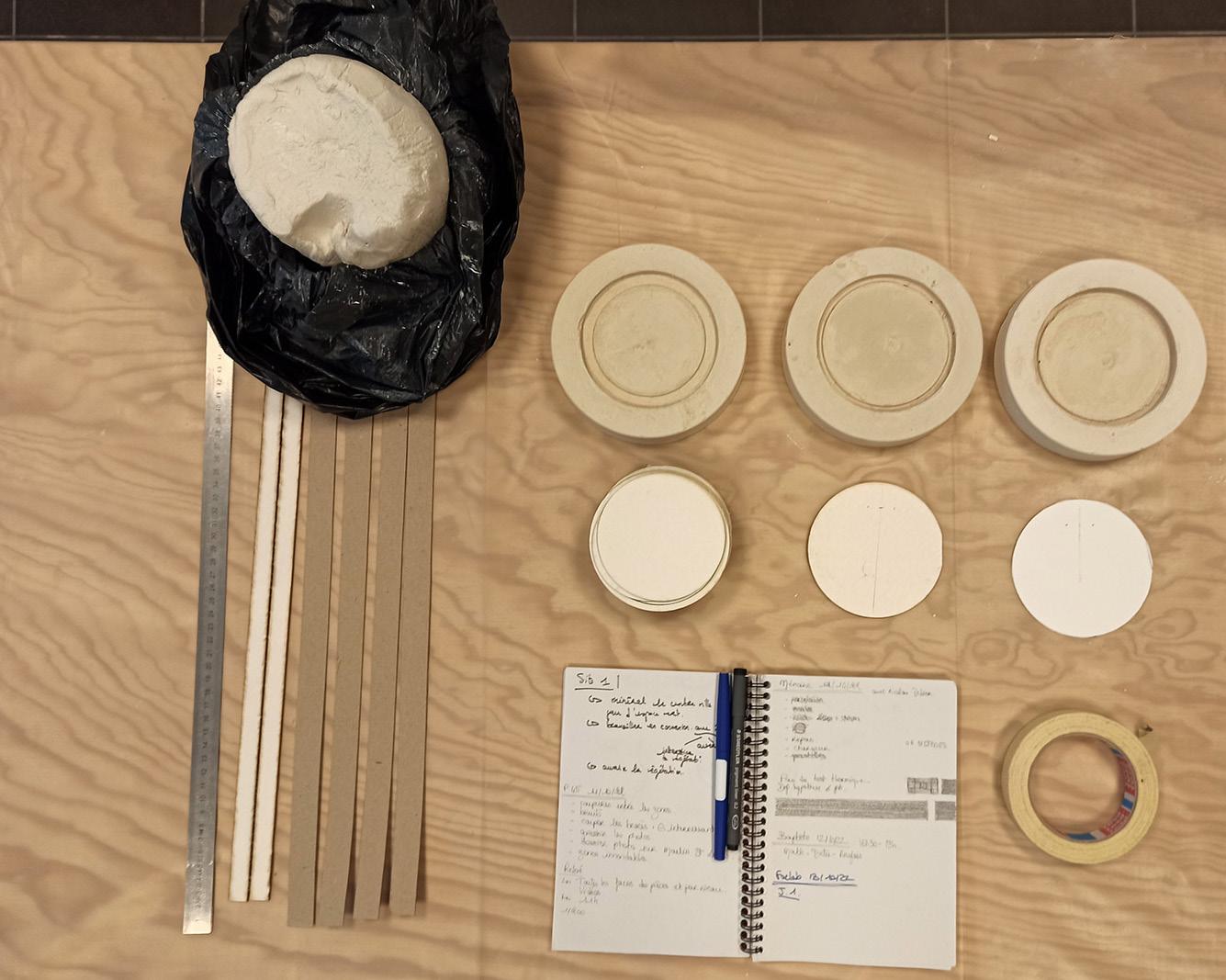

Avant la mise au point des premières machines électriques de production de froid au XXème siècle, les modes de réfrigération / climatisation étaient situés, c’est-à-dire étroitement liés à un contexte climatique spécifique ; on peut dire qu’ils étaient bioclimatiques. Un système bioclimatique basé sur les fonctions « stocker et créer du froid » va être en particulier étudié dans ce mémoire : le frigo du désert. Il consiste en une enveloppe de sable humide maintenue entre deux pots en terre cuite emboîtés l’un dans l’autre. On l’entre-ouvre la nuit si la température chute et le ferme en journée. L’enveloppe a deux rôles : stocker le plus longtemps possible les frigories gagnées la nuit, et faire support d’évaporation de l’eau migrant du sable vers l’extérieur à travers la terre cuite perméable. En surface du frigo et au contact de l’air, l’eau s’évapore en absorbant des calories à son milieu proche, c’est-à-dire à l’enveloppe du frigo et à l’air voisin.

On se demandera dans quel type de climat le frigo du désert fonctionne le mieux, puis s’il est possible de l’optimiser - alors qu’il n’a pas changé depuis cinq millénaires - à partir des leviers de l’architecte comme la forme et le matériau, ainsi que d’outils de mesure contemporains.

Les questions pratiques suivantes se posent alors : comment ralentir les échanges thermiques du frigo avec son milieu chaud et accélérer l’évaporation de l’eau qu’il contient?

Frigo du désert - Photo. Jeanne Godineau

Coupe

Moulages

Compacité

Frigo du désert - Photo. Jeanne Godineau

Coupe

Moulages

Compacité

Groupe Matière à expérimentation

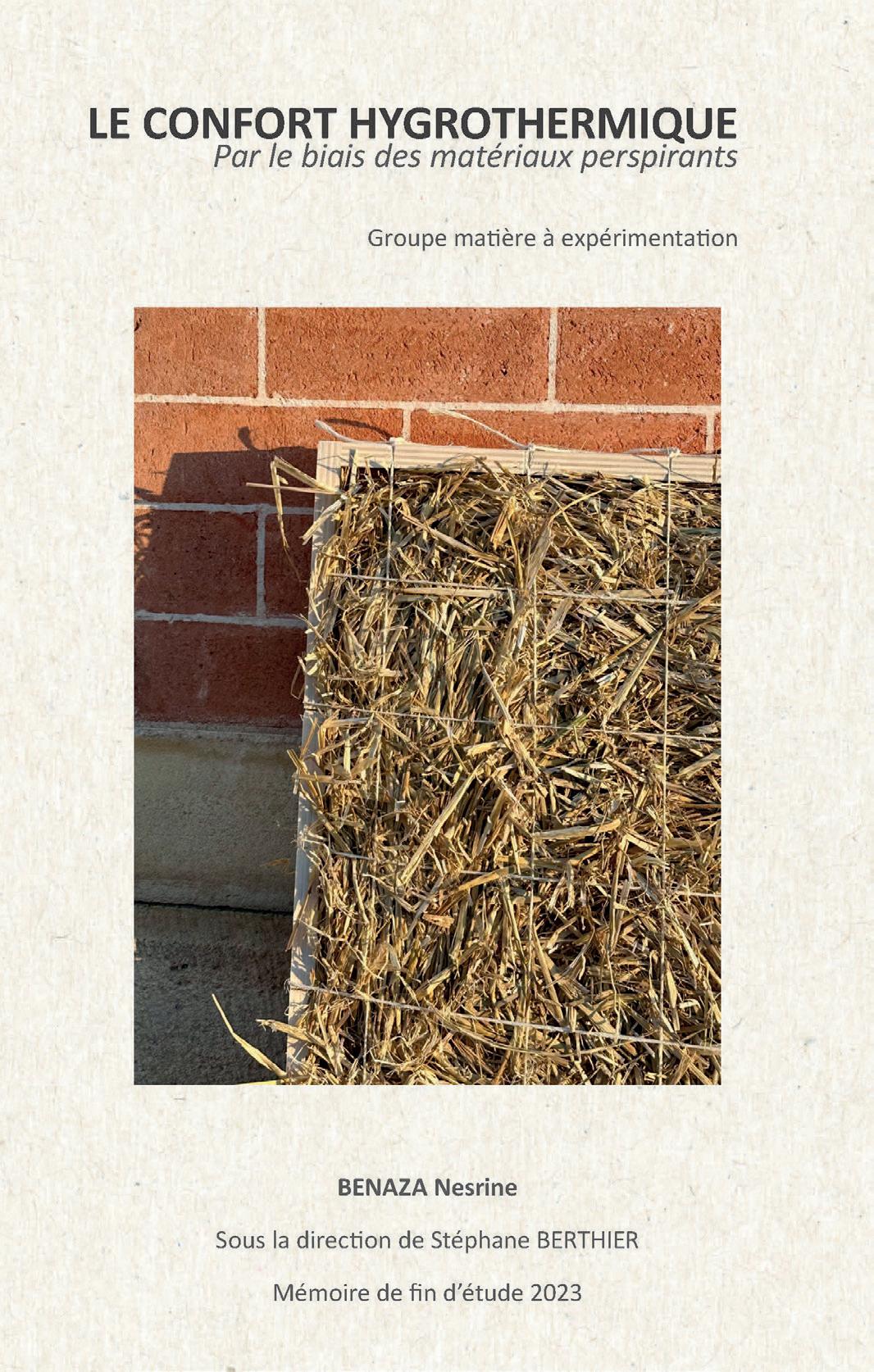

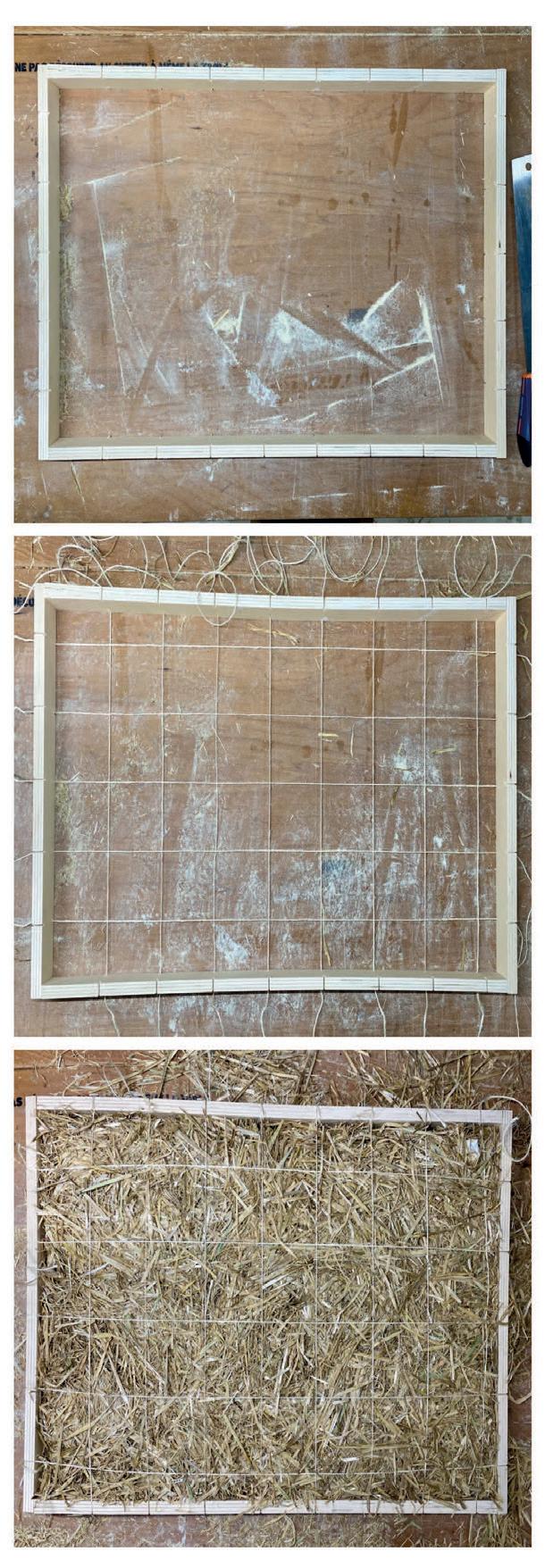

le Confort hYgrothermiQue

par le biais des matériaux perspirants

Nesrine Benaza

2023

Direction : Stephane Berthier

Ce mémoire de recherche a pour objectif de recherche, l’analyse de transfert hygrothermique d’une paroi en terre crue et isolation paille. En effet, les matériaux biosourcés montrent une forte hygroscopie, ce qui rend difficile la simulation de leur comportement thermique. Notamment les isolants en fibres végétales qui regroupent plusieurs propriétés. Ils sont de faible conductivité thermique, ce qui leur donne une bonne capacité d’isolation. Leur forte perméabilité favorise le transfert d’humidité. Ces propriétés engendrent le phénomène de couplage chaleur et masse. Le transfert de chaleur au sein d’un matériau poreux humide est dû à plusieurs mécanismes simultanés comme la conduction thermique, le déplacement d’une masse d’air dans le sens ho- rizontal ou le changement de phase de l’eau. Ce sont tous ces paramètres qui nous permettent d’évaluer la capacité de ces matériaux à réguler le confort hygrothermique. En parallèle de ses capacités hygrothermiques, la terre crue possède une très forte conductivité thermique. Ce qui fait que ce matériau n’est pas du tout isolant. Ce qui laisse à penser cela, c’est sa forte inertie thermique, cette capacité à conser- ver la chaleur ou la fraîcheur. Les mécanismes de transfert de la terre crue étant identiques à ceux des isolants en fibres, une paroi multicouche en terre crue et fibre végétale est totale- ment perméable. De ce fait, l’hypothèse serait d’estimer que l’inertie et l’isolation peuvent être complémentaires et agir si- multanément.

Les

Les

Groupe de mémoire de fin d’études

Habiter la ville Ici et ailleurs, hier et demain

Enseignantes : Roberta Borghi et Magali Paris

Ce groupe de mémoire propose une réflexion sur la question de l’Habiter au croisement de deux approches : l’ici et l’ailleurs.

On s’intéresse à l’habiter à travers une appropriation de l’ici, des territoires que nous pratiquons, en tant qu’habitants, étudiants, travailleurs... Il s’agit d’interroger les lieux de notre quotidien, de repenser la manière dont nous les observons et représentons pour comprendre comment l’habitat est construit, les rencontres interindividuelles s’organisent, les déplacements se configurent et comment nous interagissons avec les phénomènes externes…

On propose également de porter attention à l’habiter à travers une appropriation de l’ailleurs, des territoires que nous découvrons et vivons, par choix, par hasard ou par nécessité, en tant que touristes, voyageurs, migrants, travailleurs, nomades... Il s’agit d’interroger les effets de notre présence et de nos actions sur les lieux que nous fréquentons de manière occasionnelle, temporaire, fugitive, imprévue... Cette approche demande à être réinterrogée, en termes d’échelles et de pratiques, à la lumière des crises que nous traversons (sanitaire, écologique, climatique, économique, politique…) : Quels ailleurs ? Quelles limites/

limitations ? Quels déplacements et quel rapport aux autres ? Comment penser, et, surtout, construire notre habitat ? Comment lire le rôle de l’architecte dans la construction de nouveaux liens entre l’architecture, ses habitants et son environnement ?

Ouvert aux expériences personnelles et engagées (choix du sujet, du terrain, des méthodes d’enquête, des formes de valorisation), ce groupe est conçu comme une rencontre exploratoire entre les intuitions des étudiants et l’accompagnement théorique et méthodologique des enseignantes. Nous encourageons une pratique intensive du terrain, enrichie d’observations et d’enquêtes attentives sur ce qui se passe dans le réel, et questionne aujourd’hui l’architecte.

Les articulations entre mémoire et projet (P45 et/ou PFE) ainsi que l’exploration de modes de représentation originaux sont vivement encouragées.

Chercher à faire la ville à partir d’une compréhension de nos modes d’habiter et de leurs transformations passées - en cours - et à venir, nécessite sans doute d’adopter une perspective plurielle et d’élargir nos champs de compétences.

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

l’architecture bénéfique

Construire dans un écosystème rural

Théophile Bianciotto

Juin 2021

Direction : Roberta Borghi, Anne-Sylvie Bruel

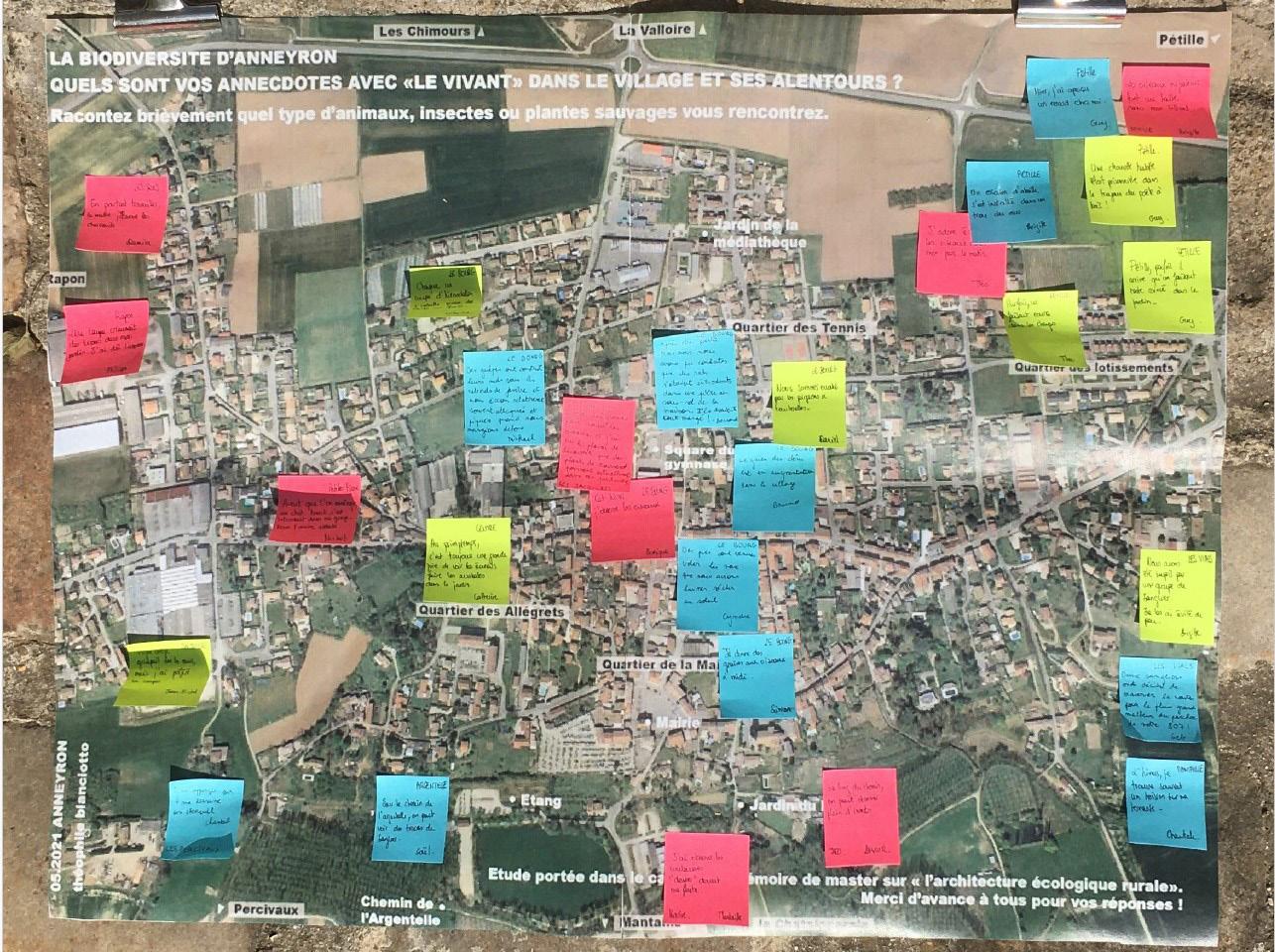

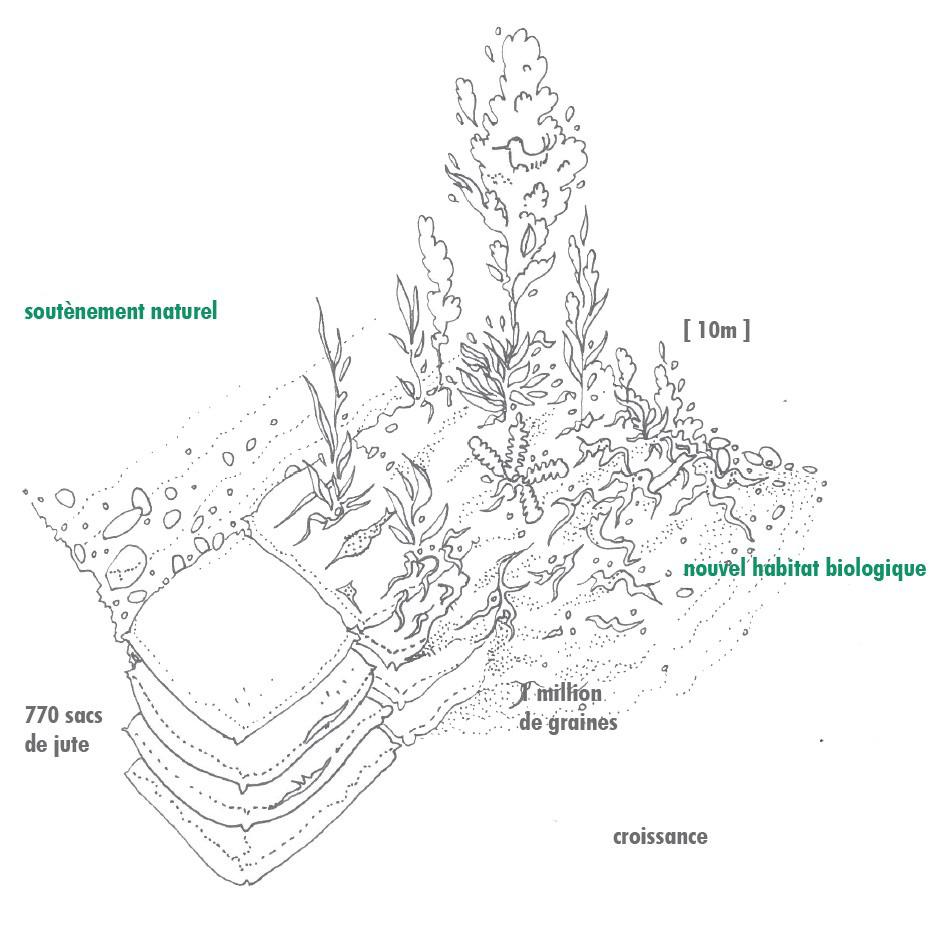

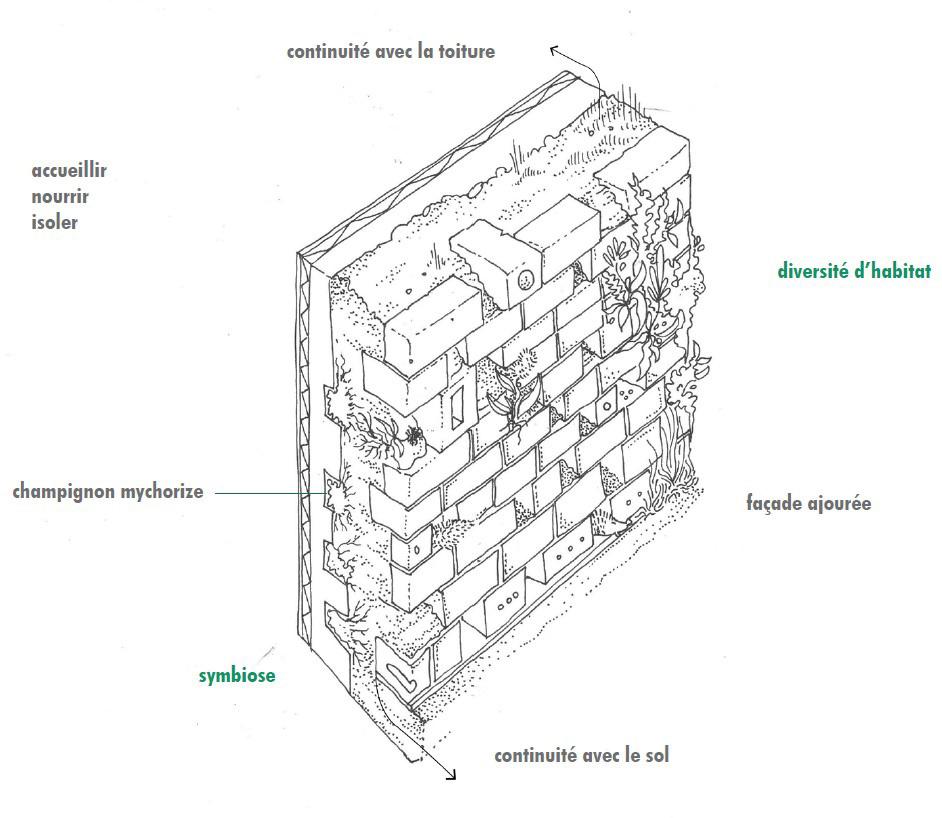

Comment peut-on construire de manière à prendre en compte la biodiversité rurale ? Face à l’extension urbaine croissante induisant une fragmentation des habitats naturels, les villes commencent à rectifier le tir en pensant aménagement par le prisme de la biodiversité. Toutefois le problème reste entier pour le monde rural. Comprenant 70% du territoire métropolitain et l’essentiel des réserves naturelles, le paysage pastoral concentre un puissant enjeu d’aménagement. Encore exclusivement métropolitaines, les expérimentations gagneraient à étendre les frontières de leurs réflexions aux autres formes urbaines périphériques. Il s’agit de faire preuve de résilience, pour anticiper la cohabitation entre l’humain et les autres vivants sur leur habitat naturel. Inspirée d’une nouvelle génération d’écologie scientifique, nous verrons qu’une démarche architecturale se distingue en cherchant une connivence avec leur écosystème, afin d’établir une relation bénéfique mutuelle. Face au manque cruel d’informations et références d’architectures rurales liées à la biodiversité sauvage, nous mènerons une quête prospective abordant des réalisations de natures, d’échelles et de disciplines variées. Cette analyse méthodique nous permettra d’identifier les pistes de recherches pour le développement d’une architecture bénéfique rurale. Nous verrons comment ces concepteurs encouragent une promiscuité avec la biodiversité, afin de tirer profit durablement de leurs services écosystémiques. L’architecture est plus que jamais une discipline en mouvement, engagée dans la construction selon de nouveaux points de vue sur notre environnement.

Carte participative avec les habitants d’Anneyron, dans la Drome. Théophile Bianciotto, 2021, p.57

Co-construire : Hanging Garden, Mona Hatoum, Dessin de Théophile Bianciotto, 2021, p.108

Associer : Murs biodiversitaires - ChartierDalix - Paris – 2021, Dessin de Théophile Bianciotto, 2021, p.118

Carte participative avec les habitants d’Anneyron, dans la Drome. Théophile Bianciotto, 2021, p.57

Co-construire : Hanging Garden, Mona Hatoum, Dessin de Théophile Bianciotto, 2021, p.108

Associer : Murs biodiversitaires - ChartierDalix - Paris – 2021, Dessin de Théophile Bianciotto, 2021, p.118

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

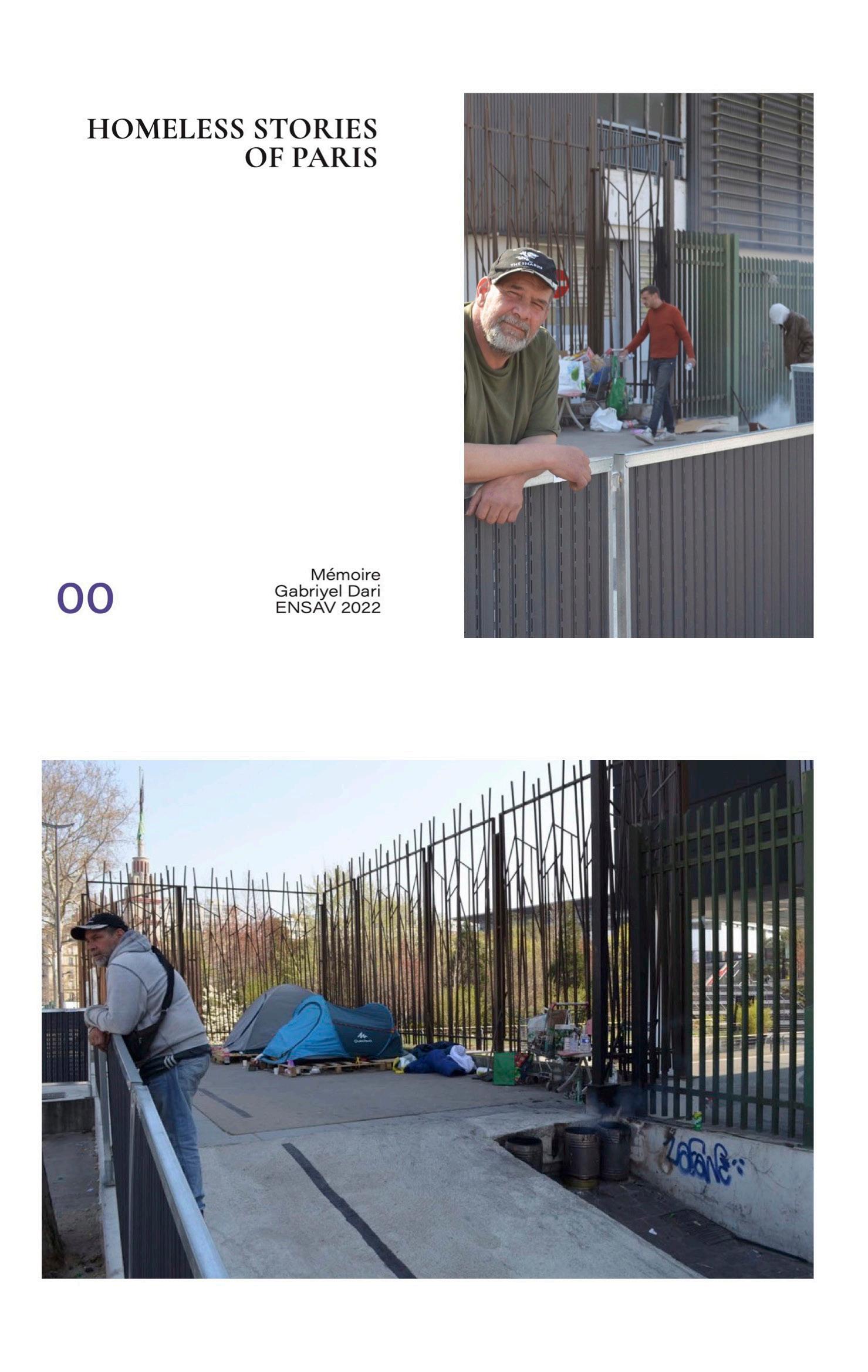

homeless stories of paris

Gabriyel Dari

Juin 2022

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

It is now February 2022 and I am starting my Erasmus semester in Paris. I knew beforehand that I wanted to do a project in Paris to get to know the city better and make comparisons with Berlin. I lived in Belleville for the first two months and I immediately noticed the many homeless people and the many tents. Homelessness here is much stronger and even more obvious, but somehow I can‘t shake the feeling that Parisians don‘t notice it or deliberately overlook it. In this memoire, I want to get to the bottom of this and talk to the homeless and document how they spatially arrange themselves on the street through photographies and drawings. I am interested in the spatial situation and the personal stories and how they might be connected. Within the framework of the memoire group “Habiter la ville“, I started to define it as life in urban space. I want to know how people really live in urban space. People who have to sleep, live, eat and wash themselves on the street. A few questions immediately come to mind. How do people get by on the street? What infrastructures does the city provide for the homeless? Which infrastructures are perhaps reinterpreted by the homeless? How do you settle in on the street? What are the relationships with other homeless people, Parisians, organisations and politics? And what does their everyday life actually look like?

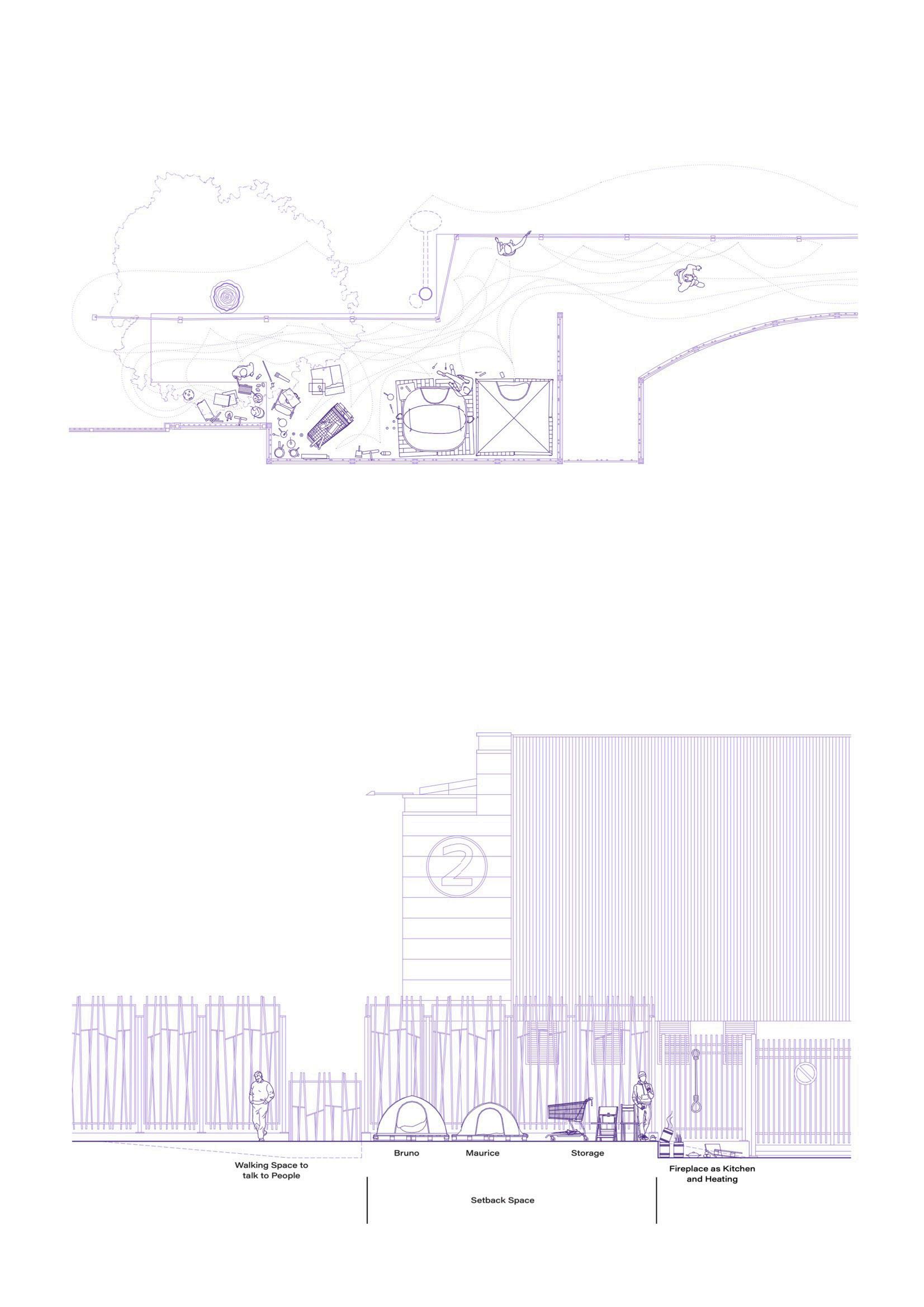

Drawings by Gabriyel Dari of Porte de Versailles situation 1 sur 4, pp.22-25, vol. 1

Photographies by Gabriyel Dari, 2022 ; Maurice, Bruno and Thomas at Porte de Versailles situation 1 sur 4, p.4, p.13, vol. 1

Drawings by Gabriyel Dari of Porte de Versailles situation 1 sur 4, pp.22-25, vol. 1

Photographies by Gabriyel Dari, 2022 ; Maurice, Bruno and Thomas at Porte de Versailles situation 1 sur 4, p.4, p.13, vol. 1

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

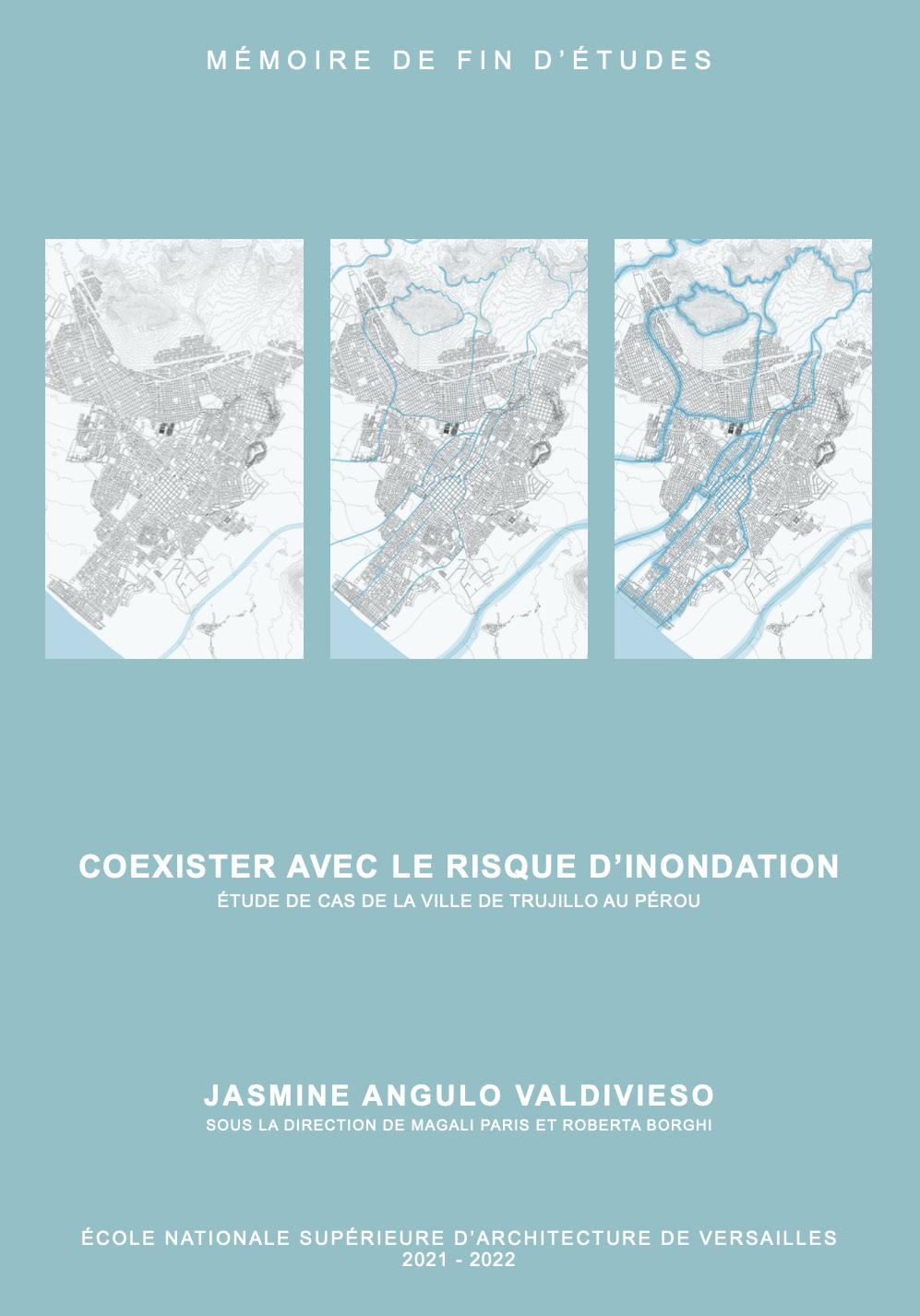

coexister avec le risque d’inondation

Étude de cas de la ville de Trujillo au Pérou

Jasmine AnguloJuin 2022

Direction : Roberta Borghi, Anne-Sylvie Bruel, Magali Paris

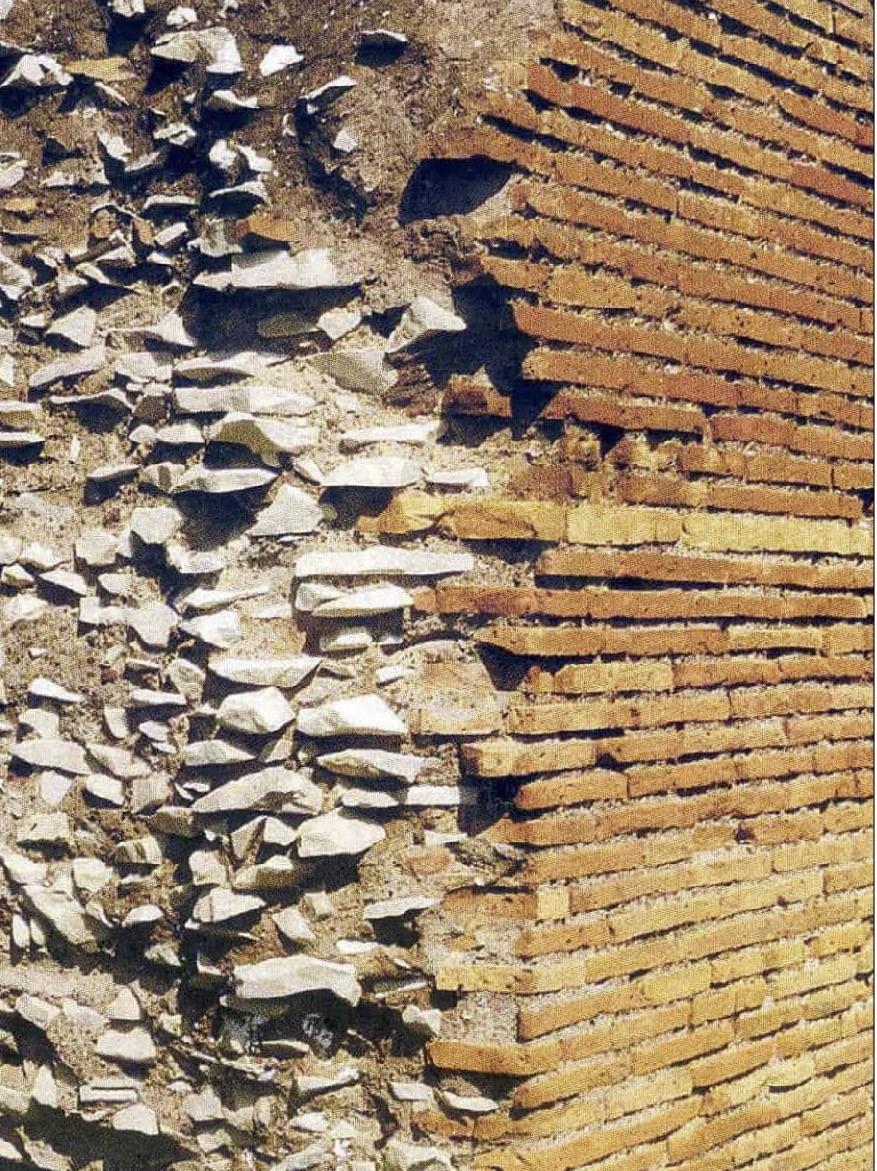

J’ai quitté le Pérou il y a 5 ans, dans la dernière ligne droite de mon master, j’observe ma ville natale avec une nouvelle vision de l’architecture et de l’urbanisme à l’occasion de ce mémoire. J’ai développé un intérêt pour l’échelle territoriale à la fin de ma licence, c’est la raison pour laquelle je suis partie à Rio de Janeiro pour travailler avec une agence sur la réorganisation de deux favelas en risque de glissement de terrain. Cette expérience a nourri mon intérêt d’étudier, en profondeur, la notion de risque dans les villes d’Amérique du Sud, ainsi que ma curiosité pour le traitement de l’eau à l’échelle territoriale et pour l’architecture d’urgence dans les endroits les plus vulnérables. C’est pour cette raison que j’ai décidé, à la fin de mes études, de retourner dans ma ville natale, Trujillo. Grâce au recul de ces cinq années et avec une nouvelle perception de la dimension urbaine, je me sens la capacité d’analyser la vulnérabilité de cette ville, où patrimoine culturel et citoyen sont en prise avec un risque constant d’inondation. La méthode développée propose un transect de la ville - des montagnes à l’océan - jalonné d’entretiens avec les habitants et d’observations par la photographie des marques de vulnérabilité géographique. A cette récolte in situ, j’ai associé une recherche d’archives journalistiques et des entretiens longs avec les services de la ville et des experts en hydraulique. Dans l’espoir que ce mémoire apporte une modeste contribution aux futurs projets urbains du Nord du Pérou et ainsi apporter à la ville de Trujillo, à travers mes études et connaissances, un peu de ce que la ville m’a donné quand j’ai grandi avec elle.

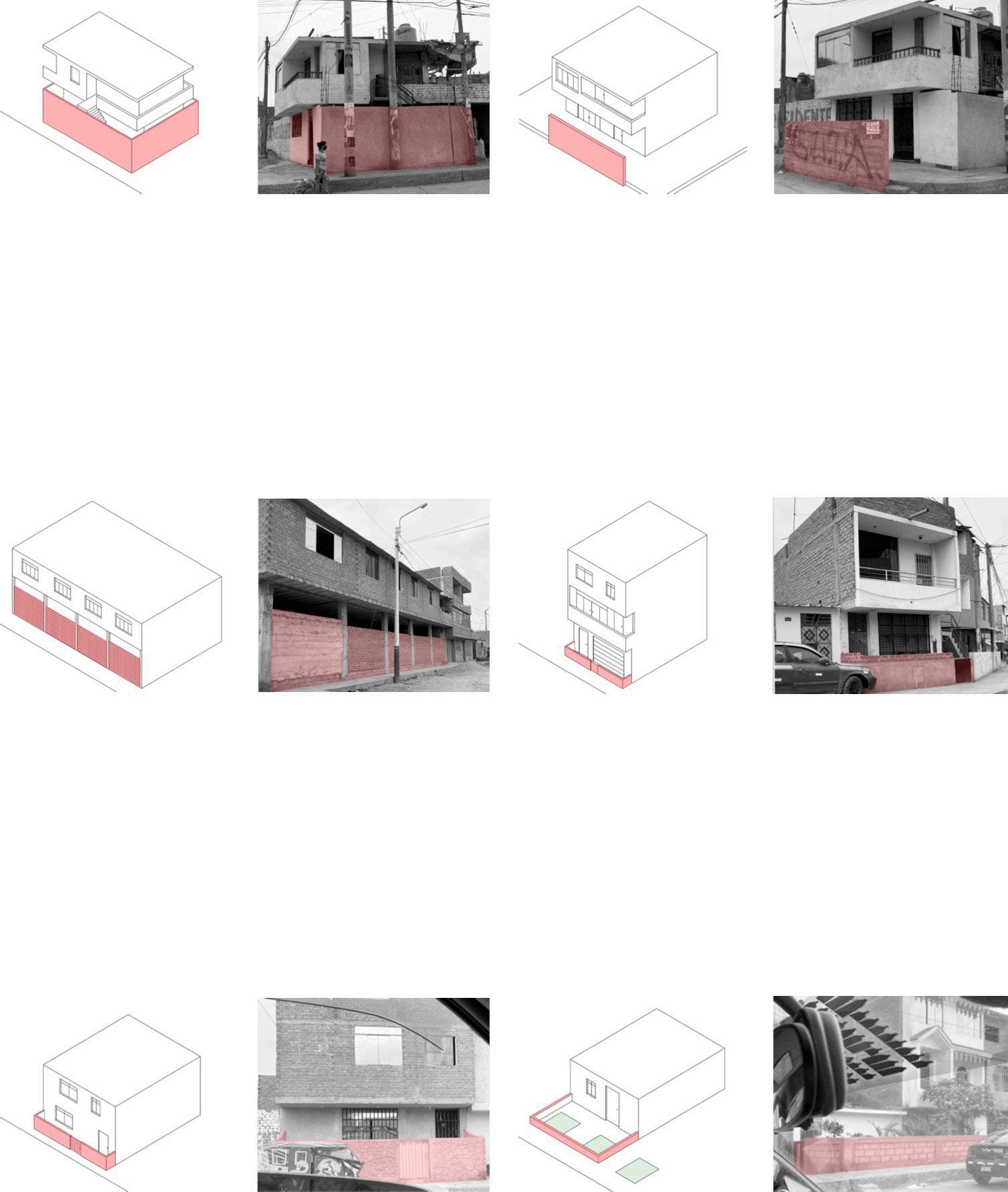

Extrait typologie de murs protégeant les habitations des inondations Bidonville El Porvenir, Dessins et photographies de Jasmine Angulo, 2022, pp.104-105 Réseau des rivières et cours d’eau de Trujillo, cartographies de Jasmine Angulo, 2022, page de couverture

Extrait typologie de murs protégeant les habitations des inondations Bidonville El Porvenir, Dessins et photographies de Jasmine Angulo, 2022, pp.104-105 Réseau des rivières et cours d’eau de Trujillo, cartographies de Jasmine Angulo, 2022, page de couverture

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

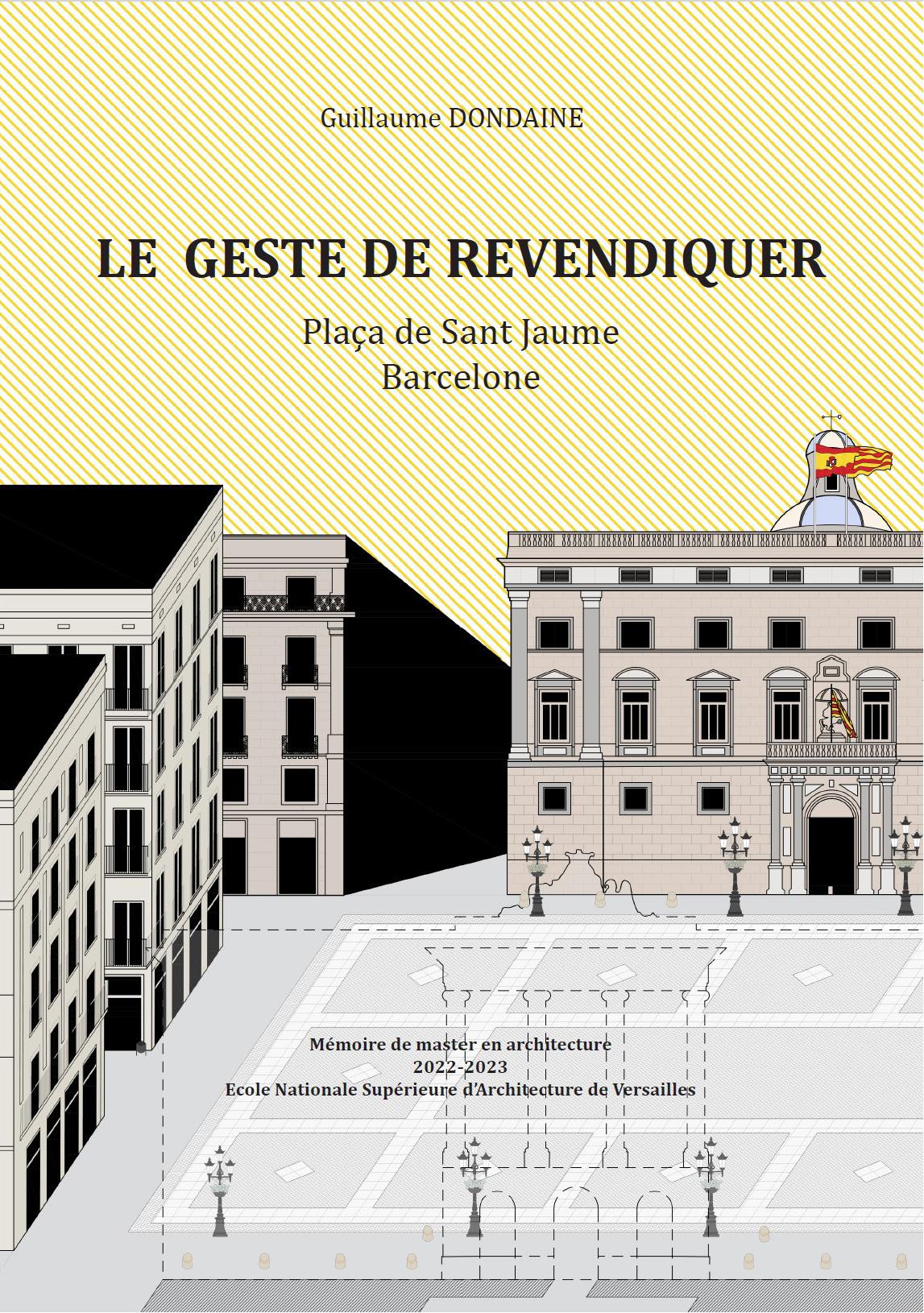

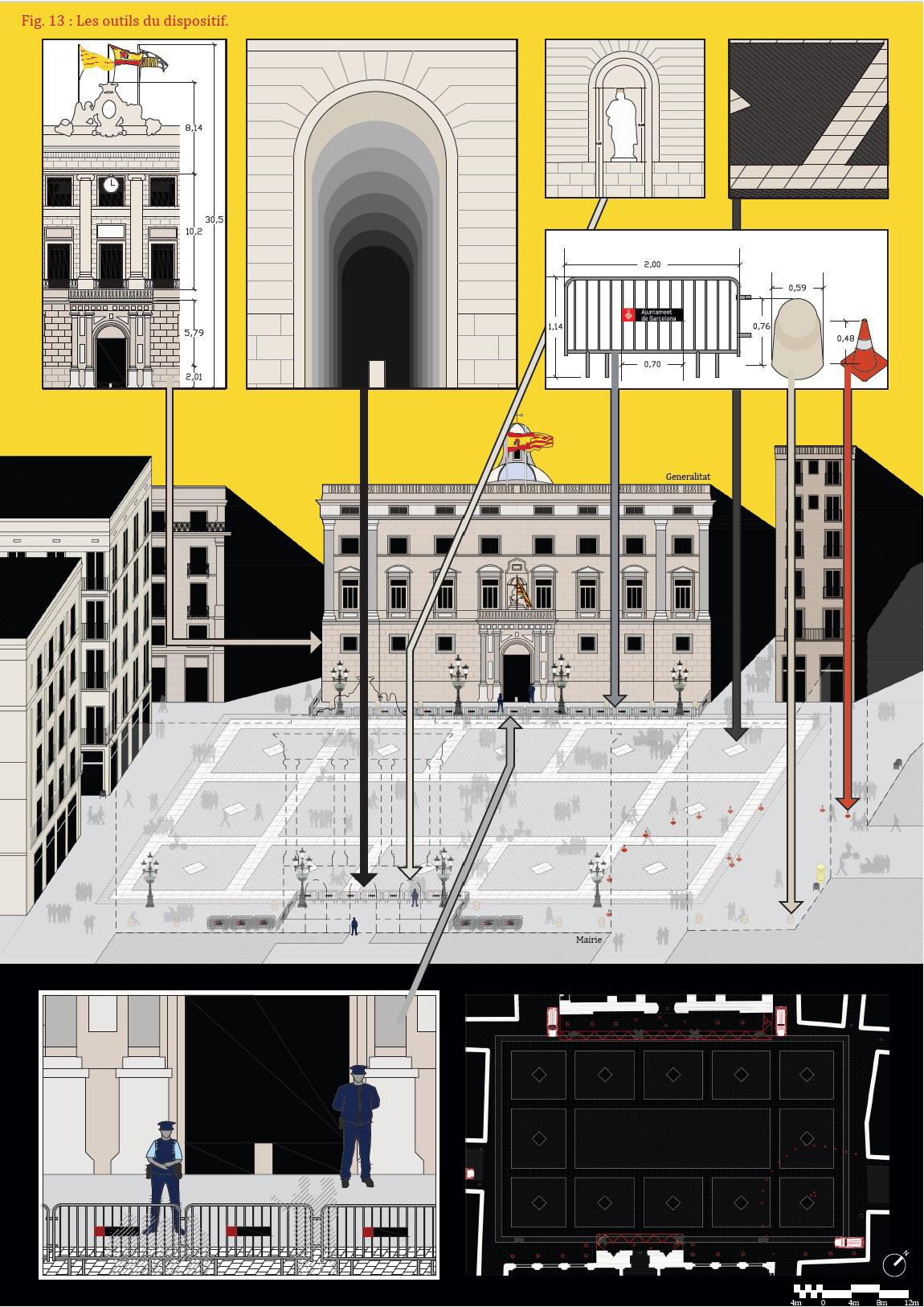

le geste de revendiquer

PLAÇA DE SANT JAUME, BARCELONE

Guillaume Dondaine

Février 2023

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

Le thème de l’instrumentalisation politique de l’architecture et de la ville a suscité de l’intérêt depuis des centaines d’années et plus récemment gagné celui des philosophes, architectes et urbanistes. Ainsi, mon travail de recherche consiste à étudier les relations d’un contre-pouvoir avec une architecture qui pourrait tendre à le canaliser. On focalise sur le cas de l’indépendantisme catalan à Barcelone. La méthodologie adoptée se base sur la théorie du dispositif de Michel Foucault selon laquelle des arrangements, notamment architecturaux et urbains, exercent un contrôle sur la population, l’encadrent ou l’influencent. L’analyse des informations recueillies permet de constater des ruses agissantes d’abord par une distorsion de l’espace-temps puis par une instrumentalisation positionnelle du symbole. La première ruse relève de la capacité des manifestants à étendre leur corps en hauteur pour dominer (et s’approprier) l’espace libre au sol et sur les façades, et à user du son pour distraire et rompre avec le rythme initial. La seconde agit sur la position du corps par rapport aux arrangements architecturaux et sur l’interprétation des symboles catalans et indépendantistes.

Groupe Habiter la ville. Ici et ailleurs, hier et demain

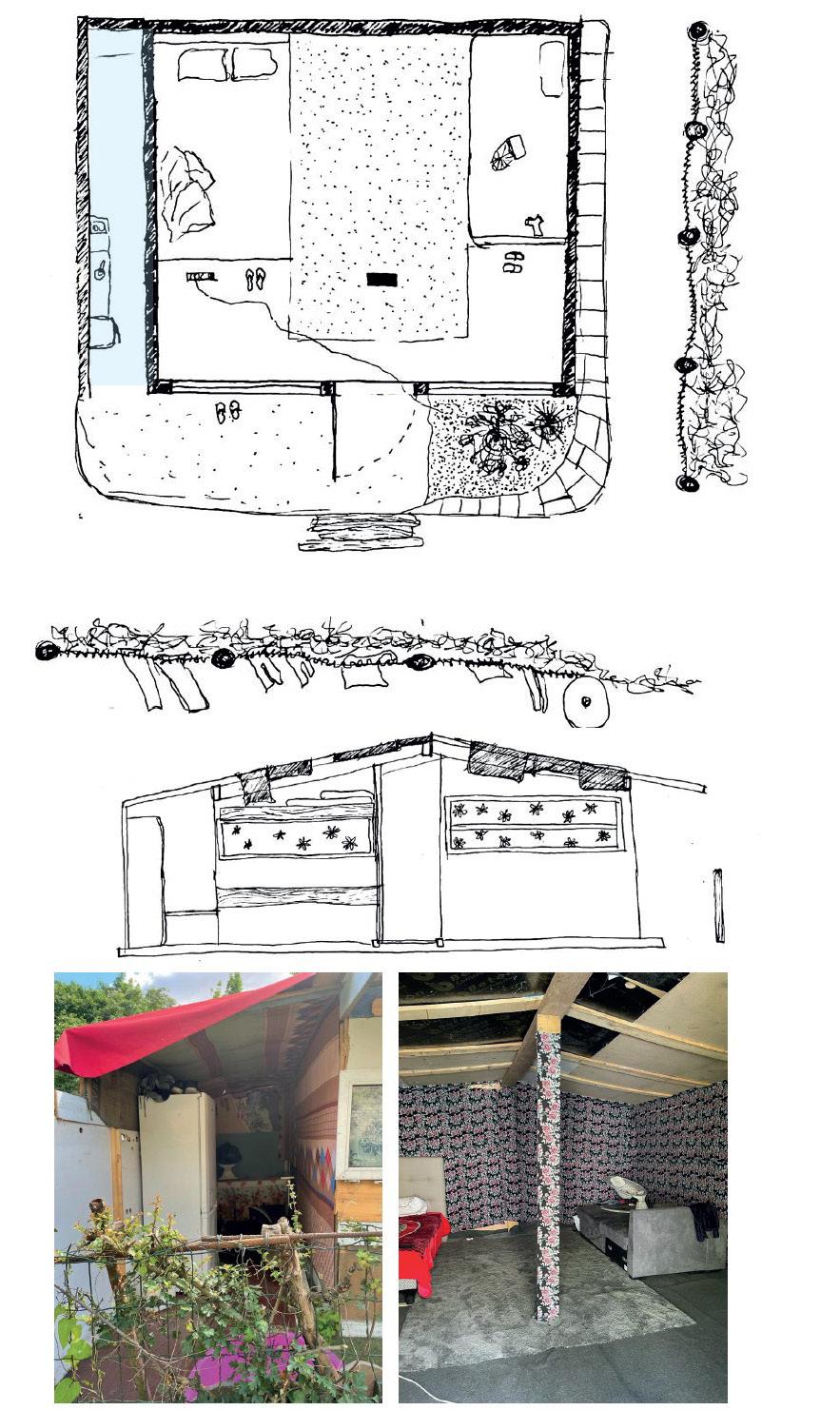

le palimpseste des bidonvilles

L’HABITER INQUIÉTÉ PAR L’IMPERMANENCE

Marie-Françoise Sanad

Février 2023

Direction : Roberta Borghi, Magali Paris

L’habitat informel et les quartiers autoconstruits existent depuis des siècles à Saint-Denis. C’est ainsi que les personnes les plus défavorisées habitent un territoire et s’en servent pour en faire un « chez soi ». La question des bidonvilles a suscité beaucoup d’intérêt auprès des sociologues et des ethnologues, dont Colette Pétonnet. La manière dont les personnes habitent les bidonvilles, dont ils s’intègrent à la société, et les différentes apparitions et formes de bidonville enrichissent mon étude. D’une part, une enquête de terrain a été menée dans les « amorces » de bidonville à Saint-Denis, nourrie par les entretiens avec leurs habitants. Parallèlement, une étude a été menée aux archives de Saint-Denis, pour comprendre l’histoire et l’évolution des bidonvilles dans cette ville. L’objectif est de donner une nouvelle lecture des bidonvilles et des modes de vie qu’ils accueillent aujourd’hui, en mettant l’accent sur l’intérêt des réalisations habitantes, dans l’optique de faire évoluer les réponses de logements que les architectes pourraient apporter.

Présentation de la cabane 1 de l’amorce du camp: la cuisine semi-ouverte (situé dans le plan de masse p.34), Dessins et photos de Marie-Françoise Sanad, 2023, p.44.

Photos du camp montrant les espaces partagés, le 21 mai 2022, photos de Marie-Françoise Sanad, 2023, p.59.

Présentation de la cabane 1 de l’amorce du camp: la cuisine semi-ouverte (situé dans le plan de masse p.34), Dessins et photos de Marie-Françoise Sanad, 2023, p.44.

Photos du camp montrant les espaces partagés, le 21 mai 2022, photos de Marie-Françoise Sanad, 2023, p.59.

Groupe de mémoire de fin d’études

Écrire la ville Traces, périphéries, limites

Enseignantes : Sophie Brones, Michela de Giacometti et Maud Santini

Écrire la ville : traces, périphéries, limites est un séminaire de Master qui s’inscrit dans le champ des sciences humaines et sociales. Chaque année, les étudiants sont amenés à prendre pour terrain d’enquête un territoire métropolitain. Ils sont encouragés à s’interroger, collectivement puis individuellement, sur les modes de restitution l’enquête, sur les façons de rendre compte des connaissances qu’elle permet d’acquérir et sur les formes d’écriture et de récit possibles en anthropologie. L’approche collective débute par une journée commune sur le terrain, en début de semestre de M1. Le territoire choisi est arpenté par la marche, tout au long d’une journée au cours de laquelle les étudiants sont familiarisés à l’enquête ethnographique. Les recherches ainsi initiées articulent différentes échelles d’observation, elles envisagent tant les dimensions spatiales et formelles que la pluralité des usages sociaux des espaces et des lieux (jeux d’acteurs, institutions, formes de sociabilité, formes de la ségrégation, anonymat, cosmopolitisme, pratiques habitantes).

Le M2 s’inscrit dans la continuité de la recherche collective menée

en M1. Il correspond à une phase plus individuelle de l’investigation. Il a pour but la production d’un mémoire qui contribue d’une manière ou d’une autre à une réflexion sur la ville qui ne dissocie pas nécessairement logique classificatoire et ordre sensible, archive et fiction, statut de la trace et potentiel narratif du détail. Les étudiants sont incités à travailler sur les différentes formes de perception et d’appropriation des espaces publics comme privés et sur les rythmes socialement codifiés, en portant une attention particulière aux imaginaires urbains, aux ambiances et aux façons d’en rendre compte.

La démarche et les outils mis en œuvre au cours de l’enquête sont variés : enquête ethnographique, usages de la photographie, enquête dans les archives, attention aux objets, aux images, aux récits. Dans ce contexte, des répertoires comme ceux de la littérature et du cinéma peuvent aussi être mobilisés, afin de questionner tantôt une forme architecturale, un usage de la ville, un rapport au paysage.

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

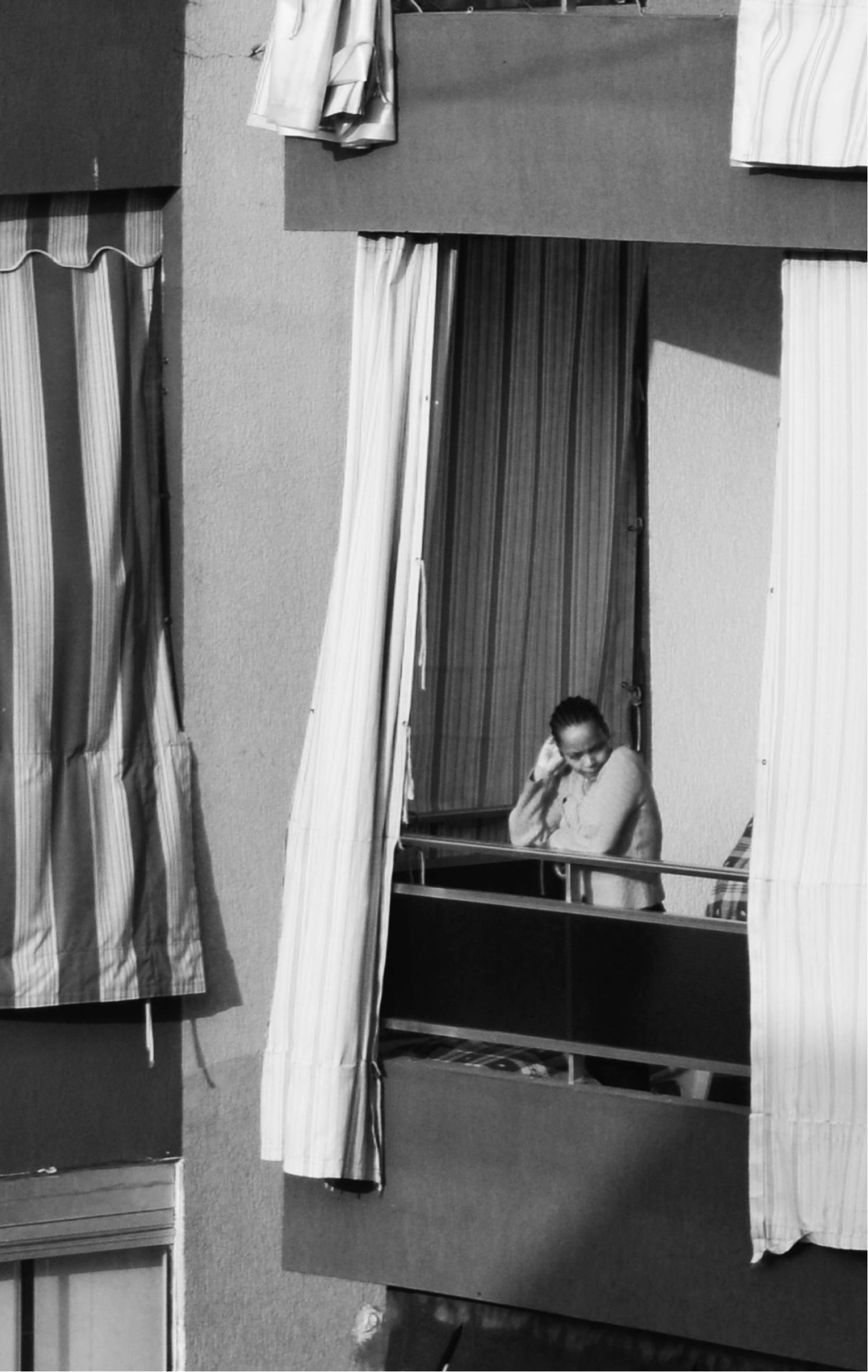

beyrouth

Agathe Blondeau

Février 2021

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

Je suis là, à quatre ou peut-être dix mètres au-dessus du sol de Beyrouth. Je contemple la ville, elle me regarde à son tour. Ma voisine d’en face me lance un hi habibiiiii (bonjour chérie). Tant individuellement que réciproquement, sur mon balcon, les regards franchissent la frontière de la balustrade en fer forgé. Et puis peut-être que tout ça n’était qu’un rêve ; car il m’arrive souvent de flâner en grillant une cigarette. Ce mémoire tend à porter une réflexion sur les liens qui se tissent sur les balcons de Beyrouth, entre intérieur et extérieur, entre corps et espace, entre visible et invisible. Il s’attache également à la manière dont le balcon régit la vie quotidienne des beyrouthins à travers les représentations littéraires, sociales, picturales, musicales ou poétiques. Bavardages, courses, voyeurisme, flâneries, repos, ragots. Ya habibte, 3anjad? Comprenez, ma chérie, sérieusement ?

beyrouth beirut

Plan, Agathe Blondeau

Plan, Agathe Blondeau

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

l’immobilier

L’envers du décor

Antoine Minarro

Février 2023

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

pris le fonctionnement d’une grande machine bien plus dense et complexe que ce que j’avais en tête.

Photo immeuble de logements à Meudon-laForêt source photographie, J.Richer site internet behance.net , 2013

Dessin quartier du Panorama à Clamart source : A. Minarro, 2022

L’architecte présente et vend son projet source : Ayn Rand, The fountainhead, 1949

Photo immeuble de logements à Meudon-laForêt source photographie, J.Richer site internet behance.net , 2013

Dessin quartier du Panorama à Clamart source : A. Minarro, 2022

L’architecte présente et vend son projet source : Ayn Rand, The fountainhead, 1949

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

monographie d’un squat montreuillois

L’EIF ou comment se manifeste le discours politique et militant dans les modalités d’habitation

Juliette Joinville

Février 2022

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

« Au départ, forme clandestine et individuelle de résistance, le squat devient progressivement un mode collectif de contestation. « (Cécile Péchu).

Le squat repense l’organisation de l’habitat, il vient intriquer des réflexions politique, économique et sociale, redéfinissant ainsi ses propres règles. Cette enquête par de l’observation participante, une étude historique et des entretiens suit les habitant-e-s d’un squat montreuillois, l’EIF, dans leur lutte pour une dépollution propre et maitrisée. Mais surtout dans leur exploration de nouveaux modes d’habiter, dans la construction non hiérarchique d’une communauté. La spatialisation des luttes des squatteur-se-s se manifeste par des symboles, une organisation spatiale, des signes, des codes, mais se heurte à des dynamiques de genre, de gentrification et de politique publique. Un laboratoire incroyable de développement de modes de vie en dehors des normes sociétales.

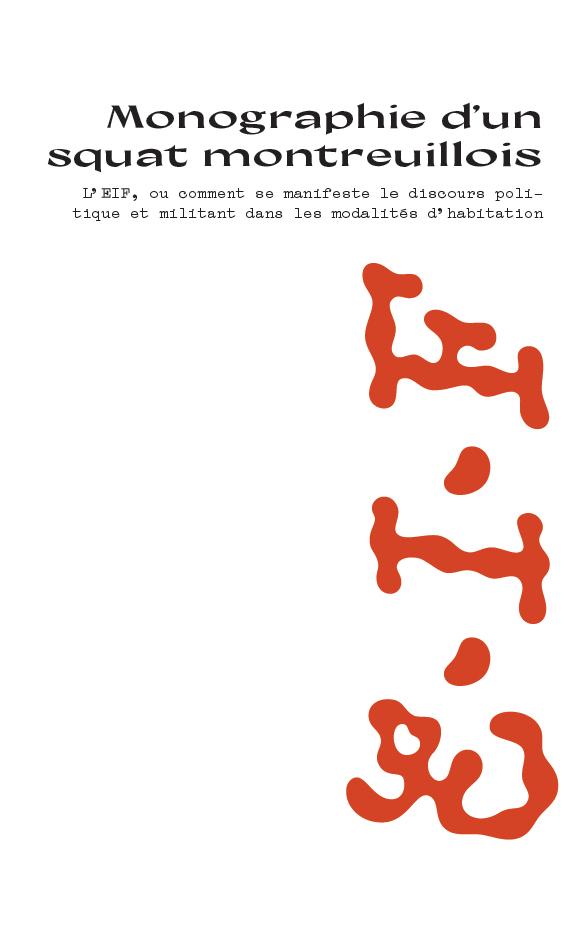

Tract pour une dépollution maîtrisée par le collectif Restes Ensemble du squat de l’EIF

Photographie de l’atelier de menuiserie de l’EIF, Juliette Jonville, 2022

Plan de situation de l’EIF, Juliette Jonville, 2022

Tract pour une dépollution maîtrisée par le collectif Restes Ensemble du squat de l’EIF

Photographie de l’atelier de menuiserie de l’EIF, Juliette Jonville, 2022

Plan de situation de l’EIF, Juliette Jonville, 2022

Groupe Écrire la ville

Traces, périphéries, limites

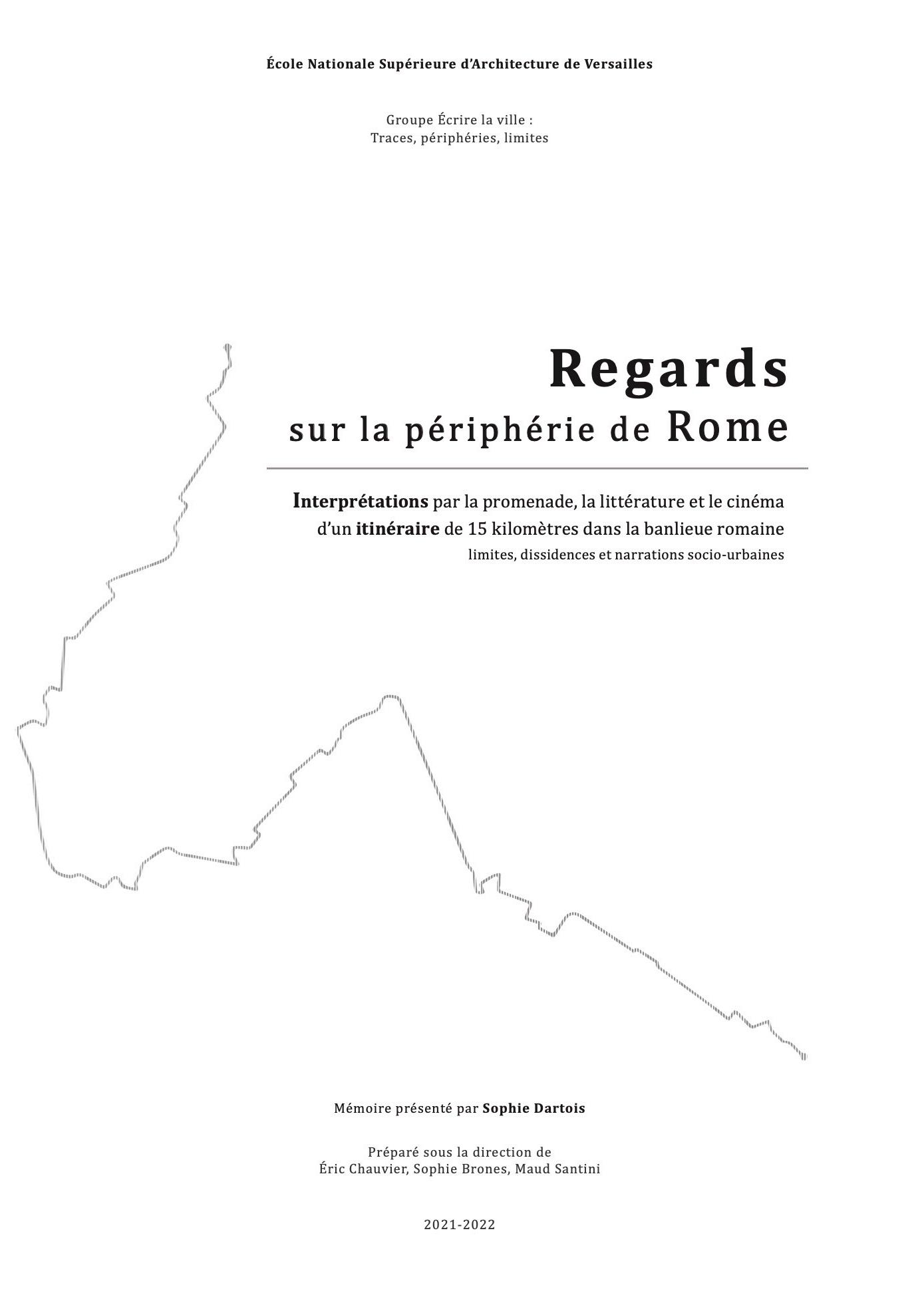

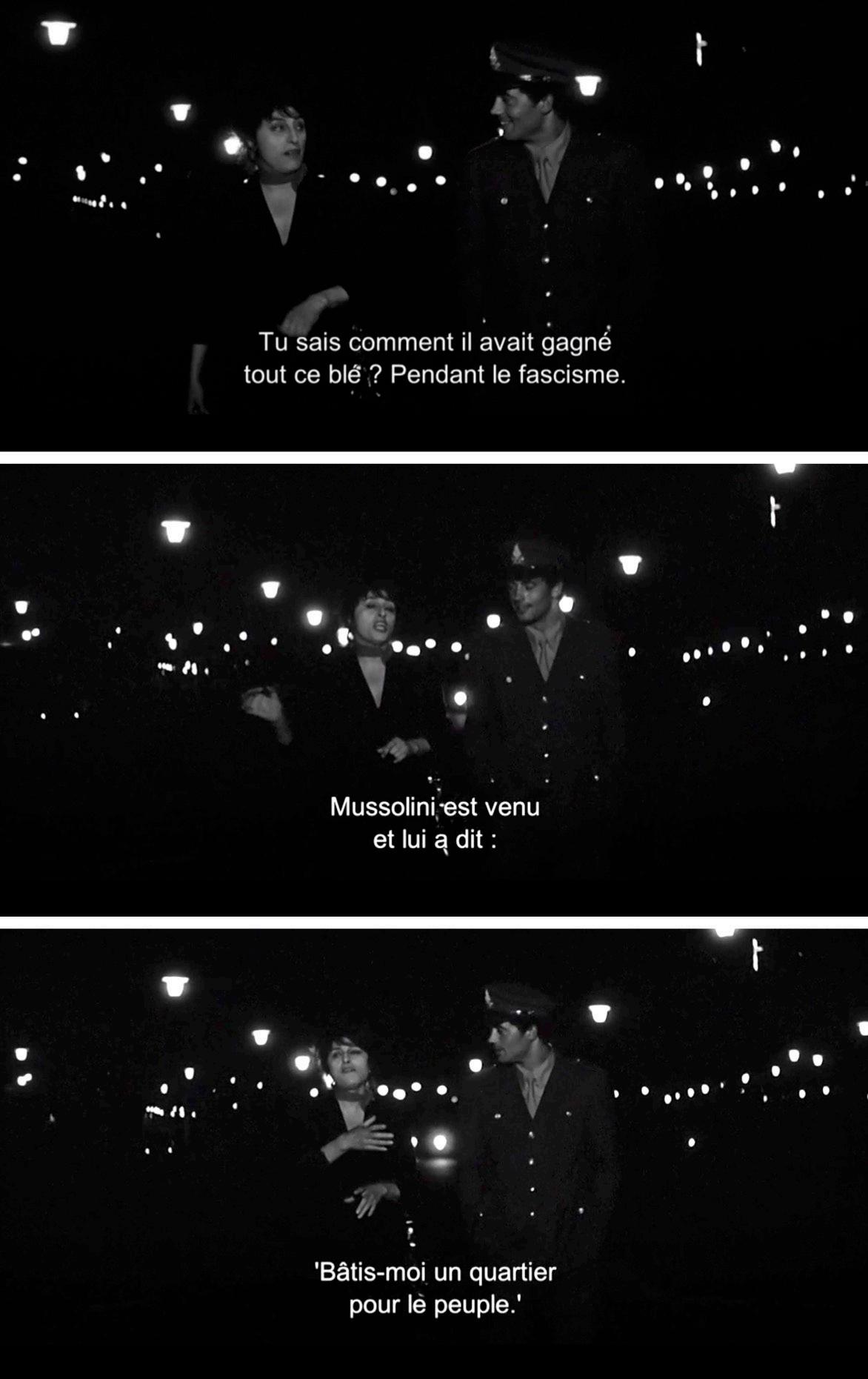

REGARDSSURLAPERIPHERIEDEROME

Sophie Dartois

Février 2022

Direction : Sophie Brones, Eric Chauvier, Maud Santini

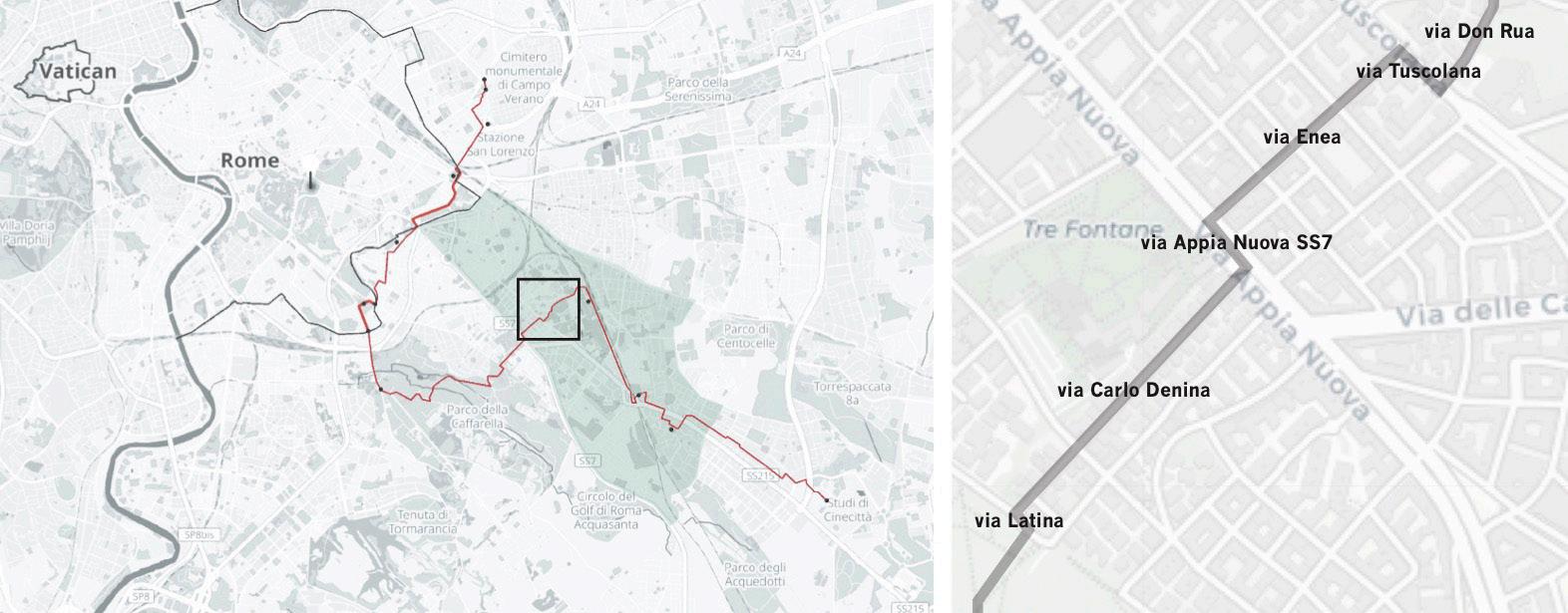

Rome, dont le territoire occupe 1300 kilomètres carrés, voit son célèbre centro storico ne représenter qu’un dixième de son étendue, laissant les 90% de la ville s’étirer au-delà des anciennes murailles auréliennes. L’approche adoptée dans le cadre de ce mémoire met ainsi en lumière la dissonance caractérisée par le maintien d’une frontière à la fois géographique et symbolique entre le noyau historique romain et sa périphérie. Ce travail interroge alors les implications sociologiques, urbaines, anthropologiques et historiques résultant de l’expansion de la capitale italienne. À travers la méthodologie de l’itinéraire, élaboré sur la base de quatre œuvres littéraires majeures et six films italiens, le mémoire propose huit promenades à onze « regards mandatés » participants de l’enquête. Chacun a eu la liberté de choisir un ou plusieurs parcours et de me témoigner oralement son exploration, la finalité consistant à l’élaboration d’un atlas de perceptions sensibles en vue de la mise en relation des différentes perspectives et permettant in fine d’appréhender les mécanismes à l’œuvre au sein des quartiers de la périphérie romaine.

Le quartier de Tuscolano à la lisière du centre historique : qualifications industrielles et commerciales, le premier âge de la banlieue romaine, Plan et carte, Sophie Dartois

Groupe de mémoire de fin d’études

Expérimentations documentaires

Enseignants : Vincent Jacques & Gilles Paté

« S’essayer » à ce travail nécessite une grande implication et une motivation forte mais pour autant, malgré son exigence formelle, l’exercice demandé reste modeste et ne s’apparente pas à une réelle œuvre de cinéma : tout au plus à une « proposition ». Il s’agit donc de réaliser un module très court (moins de 12 minutes). On pourrait dire que c’est une difficulté de plus qui oblige à concentrer son sujet et son objet et à adopter un style qui autorise une entrée possible et qui excite le désir et la curiosité des personnes qui vous regardent, car, en définitive, c’est bien de vous qu’il s’agit. Le M1 consiste en une recherche documentaire, des lectures critiques et une recherche filmique, ainsi qu’en divers exercices vidéo regardés et commentés collectivement.

Le M2 est le tournage/montage du documentaire. Modalités de contrôle des connaissances : Dossier M1 et Documentaire + présentation écrite en M2.

Bibliographie sommaire :

Amanda Roblès, Alain Cavalier, filmeur, De l’incidence éditeur, 2014.

Anne Bénichou, Ouvrir le document. Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains, Les presses du réel, 2010.

Hakim Boulouiz, Désirs de rue, l’urbain, une matrice pour un nouveau cinéma, MétisPresses, 2019.

Jean-Louis, Comolli, Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire, Paris, Verdier, 2004.

Serge, Daney, Ciné journal 1981-1986, Paris, Cahiers du Cinéma,1996.

Peter Giemer, Images par accident. Une histoire des surgissements photographiques, Les presses du réel, 2018. Jacques Rancière, Le travail des images. Conversations avec Andrea Soto Calderon, Les presses du réel, 2019.

Jean-Louis, Comolli, Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire, Paris, Verdier, 2004

Groupe Expérimentations documentaires

chez soi hors de chez soi

Maya Mouttappa

Février 2022

Direction : Vincent Jacques, Gilles Paté

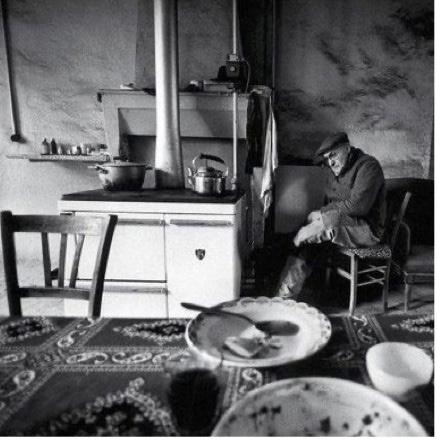

Ce travail s’inscrit à la suite d’un évènement familial : mes grands-parents quittant leur maison pour une maison de retraite. J’interroge la façon dont les personnes âgées territorialisent ce qui va être leur dernier habitat. En passant par la question de l’objet et sa symbolique, pour ensuite interroger le rôle qu’occupe la personne âgée dans la société, ce film tente de capturer l’essence de ce qui constitue le chez-soi lorsqu’on quitte un lieu intime et empreint d’histoire pour rejoindre un établissement normé et imposant une nouvelle vie en communauté. Thématique abordée : redéfinition du chez-soi lors de la transition d’une maison familiale à un établissement pour personnes âgées, dépendantes ou non.

Géographies : Japon, Kobe, Sumiyoshi, Ashiya

Extrait documentaire Maya Mouttapa Chez-soi hors de chez-soi 2022

Extrait documentaire Maya Mouttapa Chez-soi hors de chez-soi 2022

Groupe Expérimentations documentaires

base muette

Visions de la base navale de Saint-Nazaire

Laïma Jundulaite

Février 2023

Direction : Vincent Jacques, Gilles Paté

La base sous-marine de Saint Nazaire : un édifice emblématique de la seconde guerre mondiale, bâti par les nazis. Aujourd’hui absorbée dans le tissu urbain de la ville, la base et la ville se sont enchevêtrées ensemble, l’une ne pouvant pas se dissocier de l’autre. La base étant indestructible, la ville et ses habitants lui attribue des fonctions qui ne sont pas liées à sa fonction militaro-portuaire initiale. Un paradoxe intéressant est ainsi créé. Du fait de ses transformations récentes, le public vient la visiter. Il s’agit pourtant d’un édifice qui fait référence à la guerre. Peut-il ou non échapper à l’empreinte de son histoire ? Ce film a pour objectif de questionner la valeur des traces de la mémoire autour de la base sous-marine de Saint-Nazaire, ce à travers la parole de plusieurs intervenants : habitants, paysagiste… mais aussi par le prisme d’une figure blanche éphémère qui incarne les lieux et redécouvre le temps passé.

Extrait documentaire Laïma Jundulaïte Base muette ; visions de la base navale de Saint-Nazaire 2023

Extrait documentaire Laïma Jundulaïte Base muette ; visions de la base navale de Saint-Nazaire 2023

Groupe Expérimentations documentaires

entre est et ouest

Oltion Cuni

ND

Direction : Vincent Jacques, Gilles Paté

Portrait de Bilal, un ancien pêcheur habitant à Zogaj au bord du lac de Shkodra en Albanie. A travers son témoignage, il nous incite à nous questionner sur la relation entre l’architecture et son environnement, l’humain et la politique, les traditions et leurs rapports au passé, au présent et au futur.

Groupe Expérimentations documentaires

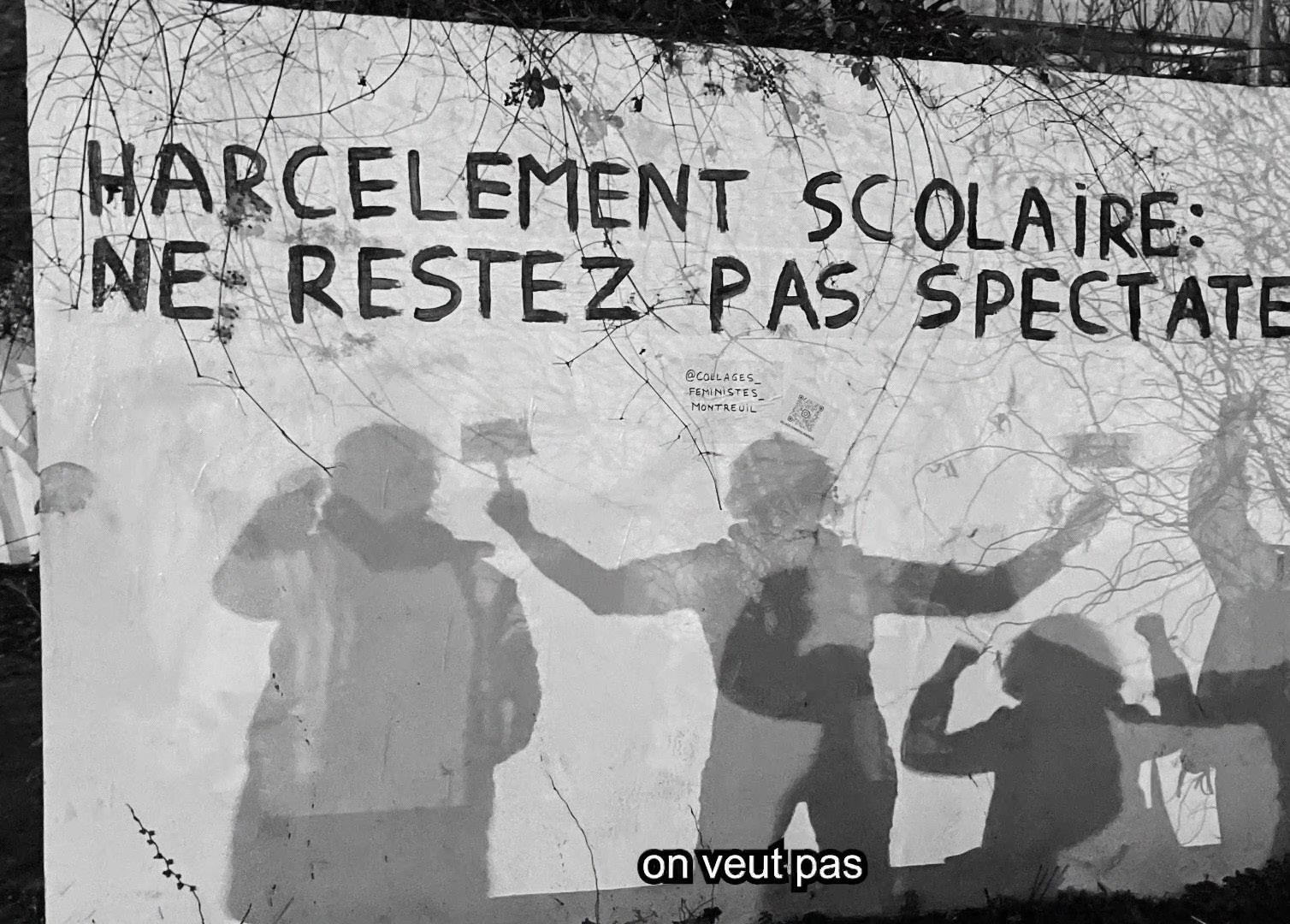

coll.e.es

Maxime Burnat

Juin 2023

Direction : Vincent Jacques, Gilles Paté

Si la ville s’élève et se densifie vers le ciel, elle offre un terrain sans limite à ses pieds. Des murs lisses, des rues de passages, des cadres vides entre les flux. Elle est un moyen d’expression politique, militante, artistique et engagée. L’espace urbain devient medium. Le mur affiche des tags, des fresques, affiches, collages. La.e vandale qui écrit sur les murs devient anarchiste, porteu.r.se de messages, artiste.

Groupe Expérimentations

documentaires

tour 19

Yvan Taar

Février 2023

Direction : Vincent Jacques, Gilles Paté

Pour ce mémoire, je confronte les différents points de vue d’acteurs de la démolition de la Tour 19 du quartier du Londeau à Noisy-le-sec en SeineSaint-Denis. Je porte attention aux habitants, aux bailleurs, à la mairie ou encore aux architectes du projet d’origine. Ces différents points de vue sont montrés à travers des interviews filmés sur site, face caméra. Des images d’archives sont intégrées au récit ainsi que des dessins, des schémas, ou autres vidéos explicatives. Une voix off accompagne le spectateur tout au long des dix minutes. L’empreinte du site est très présente dans ce film, la démolition de la tour 19 en est le fil conducteur.

Groupe de mémoire de fin d’études

Philosophie politique de la nature

Enseignant : Jeremy Lecomte

Le séminaire entend stimuler, orienter et encadrer le travail d’étudiants soucieux de considérer l’architecture comme un champ de problématisation matérielle de l’état de crise écologique dans lequel nous vivons. Si cette crise écologique (réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinction extensive de la faune et de la flore) ne saurait faire débat, la question de savoir comment l’analyser et comment y répondre est loin d’être aussi consensuelle. Quel est véritablement l’anthropos dont nous parlons quand nous parlons d’anthropocène ? De quel modèle de société parlons-nous quand nous parlons d’effondrement ? Jusqu’où faisons-nous remonter les causes de la crise à laquelle nous sommes confrontés ?

Dans ce séminaire il s’agira d’abord de comprendre quels sont les ressorts matériels et anthropiques de cette crise, en la comprenant avant tout comme une mise en crise de la conception de la nature sur laquelle se sont fondés les idéaux économiques du capitalisme, les idéaux politiques de la démocratie et la réalité matérielle du processus d’urbanisation dont nous continuons de

faire l’expérience. En M1, le séminaire s’organisera ainsi autour de la lecture et de la discussion quotidienne de textes ayant trait à l’articulation de ces questions. Nous attacherons une grande importance à la variation des rythmes et des supports de travail : discussions en petits groupes, discussion plénière, moments de cours magistraux, visionnage de films, courts temps de recherches, exercices d’écriture, présentations de l’avancement des travaux des étudiants en phase d’écriture, exposés en groupe, exposés individuels... etc. L’idée étant de faire avancer le niveau de conversation collective sur les sujets de fond, et d’apporter, à chacun, le plus grand soutien quant aux nombreuses questions pratiques et méthodologiques que pose la rédaction d’un premier véritable travail de recherche. En M2, le séminaire lui-même laissera la place au suivi individuel des projets des étudiants, alternant entre des séances mensuelles de discussion collective de ces travaux, et une forme de suivi plus personnalisé.

Groupe Philosophie politique de la nature

la commande architecturale face au souci écologique

Al-‘Ula, une nature morte

Fiona Bencharif

Février 2021

Direction : Jeremy Lecomte

Ce travail de recherche analyse les commandes architecturales et paysagères relatives au développement touristique de la vallée d’Al-‘Ula en Arabie Saoudite. Ponctué de vestiges nabatéens, le cadre paysager de la région saoudienne mobilise depuis 2018 plusieurs architectes et paysagistes. Les attributs naturels et patrimoniaux du territoire ont convaincu les commanditaires à s’engager dans la construction d’un site touristique respectueux de l’environnement, de l’histoire et des populations locales. Ainsi, les attentes architecturales se limitent aux exigences écologiques quelque peu douteuses de la maîtrise d’ouvrage. Cette dernière a été constituée en réaction à des impératifs géopolitiques. Les commandes architecturales sont, avant toute ambition écologique, le fruit de stratégies économiques, financières et politiques. Maintenues dans les méandres d’un réseau néolibéral régi par le marché mondial et administré par les infrastructures régnantes, ces commandes forment des outils indispensables pour les autorités. Ainsi, après avoir analysé les manœuvres géopolitiques d’un tel projet et les dynamiques néolibérales opérées sur le territoire saoudien, ce travail interroge la place des architectes au sein de ce contexte, peu familier pour la plupart d’entre eux. L’analyse porte aussi sur la manière dont ces architectes usent de leur capacité décisionnelle face à l’urgence écologique que le projet prétend prendre en compte. Aux prises avec des dynamiques néolibérales toujours plus intenses, l’étude spatiale des projets territoriaux semble peu propice à l’impératif écologique, les architectes risquent d’ailleurs d’être responsables d’un résultat tout opposé.

Une habitante d’Al-’Ula se recueille devant les débris d’une maison détruite par les bulldozers, 2020. Capture d’écran d’une vidéo disponible sur YouTube

Groupe Philosophie politique de la nature

face aux acqua alta

Le Mose, un ouvrage technique innovant ?

Camille de Broissia

Février 2022

Direction : Jeremy Lecomte

Ce mémoire analyse les stratégies de protection mises en place pour faire face aux phénomènes d’acqua alta à Venise. Il se concentre sur le barrage Mose, situé entre les eaux de la mer Adriatique et de la lagune de Venise, cet ouvrage technique empêche l’inondation de la ville historique lors de marées exceptionnelles. Face à la montée du niveau de la mer dûe au réchauffement climatique, le risque d’inondation des villes situées sur le littoral est un phénomène croissant. Du fait de son statut de patrimoine mondial, la protection de Venise est particulièrement discutée. La municipalité de Venise et l’état italien, à la suite de l’acqua alta exceptionnelle de 1966, ont favorisé la mise en place d’un dispositif technique innovant, le Mose pour endiguer le phénomène d’acqua alta. Si à l’époque ce phénomène paraissait naturel, depuis, la croissance de la crise climatique et la prise de conscience de l’impact environnemental de l’urbanisation de la lagune au cours du XXème siècle, il est davantage perçu comme la conséquence d’un dérèglement du phénomène des marées dû à l’artificialisation du territoire. Ce mémoire cherche à opposer ces deux lectures du risque, risque naturel et risque artificiel, afin de questionner les différentes stratégies envisagées pour protéger Venise des inondations. Il se décompose en trois parties. Après une approche historique présentant les causes et la croissance du phénomène d’acqua alta, on comparera les stratégies envisagées. On analysera d’abord la stratégie officielle, le barrage Mose, avant d’aborder le point de vue des opposants, présentant les limites de l’ouvrage technique et les alternatives possibles. Ce mémoire montre comment le changement de perception de la nature permet de réinterpréter les actions passées : si les risques d’inondation qui nous paraissaient « naturels » sont finalement créés, ou du moins artificiellement aggravés, dans quelle mesure un ouvrage technique peut-il y faire face ?

Photographie du Mose. 2020. mosevenezia.eu

Photographie du Mose. 2020. mosevenezia.eu

Groupe Philosophie politique de la nature

un cloud en laponie suédoise

L’impact spatial de l’industrie de la big data à Luleå

Clara Bello

Février 2023

Direction : Jeremy Lecomte

Ce mémoire explore les enjeux liés à la délocalisation de l’activité digitale sur de nouveaux territoires naturels : dans ce cas, celui du cercle polaire. Ce travail se concentre tout particulièrement sur le modèle mis en place par Facebook, qui a récemment implanté différents bâtiments et infrastructures à 150 kilomètres du cercle arctique, dont il étudie l’impact spatial sur le territoire. L’exemple de Facebook n’est pas isolé : tandis que les entreprises de big data voient leur activité de cloud exploser, elles cherchent de plus en plus des moyens efficaces pour ventiler naturellement leurs infrastructures.

S’agissant des serveurs de stockage informatique, l’enjeu du refroidissement est effectivement primordial : système indispensable au bon fonctionnement d’un data center, il est également très énergivore. Avec ses trois data centers hyperscale, situés dans la ville nordique de Luleå en Suède, l’exemple de Facebook illustre les conséquences spatiales de la digitalisation croissante de l’économie contemporaine. Dans un contexte de crise écologique et énergétique mondiale, la ville de Luleå cherche à attirer des investisseurs et répondre aux besoins des GAFAM, alliant écologie et économie. En retraçant l’historique du projet, ce mémoire invite à questionner la typologie architecturale du data center, le rapport entre Facebook et son environnement, et finalement l’avenir de l’industrie des data centers à différentes échelles territoriales. L’environnement naturel particulier de Luleå est-il véritablement un facteur essentiel dans la décision d’implantation des data centers sur le territoire ?

Panneau de signalisation, novembre 2022. Photographie personnelle

Panneau de signalisation, novembre 2022. Photographie personnelle

Groupe Philosophie politique de la nature

de l’ombre à la lumière

Le complexe minier d’Arlit, au Niger

Jordan Favre

Février 2023

Direction : Jeremy Lecomte

Dans le contexte de réchauffement climatique et de bouleversement écologique actuel, l’intérêt pour l’énergie nucléaire, notamment en France, a été ravivé en tant que moyen viable permettant de respecter les objectifs de la transition écologique et l’atteinte de neutralité carbone d’ici 2050. Partant de ce constat, ce projet de recherche se concentre sur le site minier d’uranium d’Arlit, situé dans la région désertique de l’Aïr au nord du Niger. Ce site, exploité depuis 1970 par le groupe industriel français Orano, présente la caractéristique de produire une quantité assez importante de minerai d’uranium servant à l’approvisionnement des centrales nucléaires françaises. Au total, c’est un tiers de l’électricité du pays qui est tributaire des mines de cette région. Analysant les dynamiques à l’œuvre sur ce territoire, il semble que la médiatisation de l’énergie nucléaire en tant que solution viable face au réchauffement climatique occulte, malgré quelques inconvénients parfois reconnus, la logique extractive qui conduit à cette forme d’énergie. Ce mécanisme d’invisibilisation n’est pas nouveau, et s’il a grandement participé à légitimer l’exploitation de l’énergie nucléaire en France et à en faire une énergie considérée comme « propre », les conséquences néfastes sur l’environnement d’Arlit et sa population questionne la viabilité du nucléaire en tant que source viable de transition énergétique. En présentant le contexte historique, politique et économique du territoire, les conséquences liées à la mine et son acte d’extraction, et enfin, les rapports de domination qui résultent de cette exploitation minière, ce mémoire s’attache à mettre en lumière ce qui, au sujet du nucléaire et au-delà des critiques liées à la gestion, en aval, de ses déchets, est dissimulé en amont de cette chaîne de production.

Vue satellite de la mine d’Arlit ©Benjamin Grant, Arlit, Niger, 2015

Vue satellite de la mine d’Arlit ©Benjamin Grant, Arlit, Niger, 2015

Groupe Philosophie politique de la nature

la gestion des risques d’inondation dans la métropole de manille

Les limites sociales et environnementales d’un plan directeur d’ingénierie technique

Laura Molières

Février 2023

Direction : Jeremy Lecomte

: Examinant le Plan Directeur de gestion des inondations dans la Métropole de Manille et ses alentours, ce mémoire questionne la pertinence et l’impact concret des mesures gouvernementales et internationales prises contre les risques d’inondation vis-à-vis du contexte social, géographique, urbain et environnemental de la région.

Ce Plan Directeur est élaboré par le gouvernement philippin en collaboration avec plusieurs institutions financières internationales, notamment la Banque Mondiale, qui le financent et participent à son processus, de l’élaboration à la mise en œuvre.

Ainsi, ce Plan Directeur, élaboré et mis en œuvre avec une quantité inédites de moyens techniques et financiers, par une multitude d’acteurs internationaux et expérimentés, est-il plus approprié à la résolution des problématiques locales des Philippines que les mesures gouvernementales précédentes ? De plus, les mesures composant le Plan Directeur, relevant majoritairement de l’ingénierie technique, constituent-elles la réponse la plus pertinente à ces problématiques, considérant le contexte, leur impact, leur durabilité et leur coût ?

Bullit Marquez, Un camion de livraison renversé à la suite des pluies et vents extrêmes causés par la tempête tropicale Karding, le 12 août 2018, inquirer.net

Bullit Marquez, Un camion de livraison renversé à la suite des pluies et vents extrêmes causés par la tempête tropicale Karding, le 12 août 2018, inquirer.net

Groupe de mémoire de fin d’études

Well-managed Environment

Enseignant : Matthieu Gelin

Ce groupe de mémoire cherche à explorer les relations entre architecture, économie et management et s’inscrit dans le partenariat de l’ÉNSA Versailles avec l’ESSEC.

Nous nous proposons donc d’explorer les contradictions d’une discipline architecturale qui semble peu se préoccuper d’économie et d’organisation. En convoquant les concepts outils de : traduction, acteur réseau ou d’intéressement, nous tenterons de produire une hybridation entre les trois disciplines que sont l’architecture, le management et l’économie.

Après la définition d’un sujet, l’esquisse d’une problématique et l’exploration d’un premier état de l’art, les étudiant·es proposeront les instruments, méthodologie et procédures afin de produire le matériau de leur recherche.

la complémentarité du marketing au modèle architectural Groupe Well-managed Environment

La conception des lotissements dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée

Antoine Beauchamp

Février 2022

Direction : Matthieu Gelin

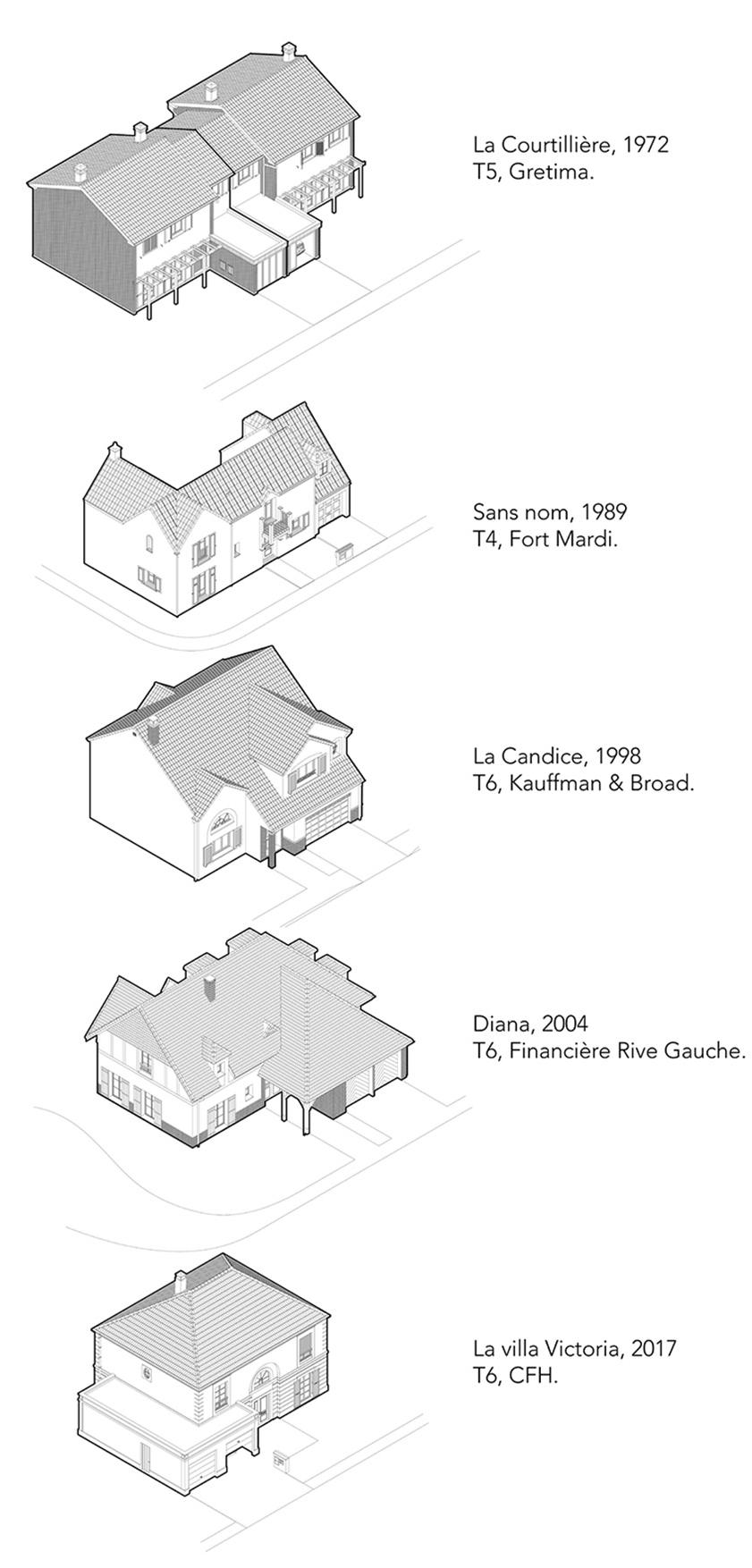

L’introduction du marketing et du management dans le secteur de la construction a exercé une influence féconde sur les métiers de l’architecture de la deuxième moitié du XXème siècle. Les grands courants architecturaux semblent tomber en disgrâce face à l’habileté des grands groupes de constructeurs et d’aménageurs à produire de l’architecture. Les français sont plus au courant de la production contemporaine par le biais de catalogues de ventes que des revues d’architectures. Dans la pratique, les institutions politiques ont déjà permis la canonisation d’un modèle architectural construit par l’interprétation des stratégies managériales et financières. Pourtant perçu par les agences d’architectures comme un modèle en manque de philanthropie, il est indéniable que le marché du promoteur s’est répandu dans le monde entier comme un objet de consommation, banalisant ainsi le faux vieux, le pignon en brique décoratif, les pilastres cannelés en enduits ou les panneaux de bois naturel. J’ai décidé de poser la question du marketing comme un nouveau fondement expressionniste qui lance les dés d’un post-modernisme. La façade ou le positionnement de quelques cloisons apparaissent, pour l’architecte, comme le “reste à faire” quand le gabarit est déjà déterminé par les règlements d’urbanisme et des logements structuré par des normes incendies ou PMR. Comment le marketing intervient pour donner au “reste à faire”, non pas une authenticité esthétique mais une valeur architecturale mesurable pour les professions managériales. Le sujet sera analysé par le biais de deux lotissements conçus en accord avec les ambitions de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.

Cadavre-exquis de maisons construites à Marne-la-Vallée

Cadavre-exquis de maisons construites à Marne-la-Vallée

Groupe Well-managed Environment

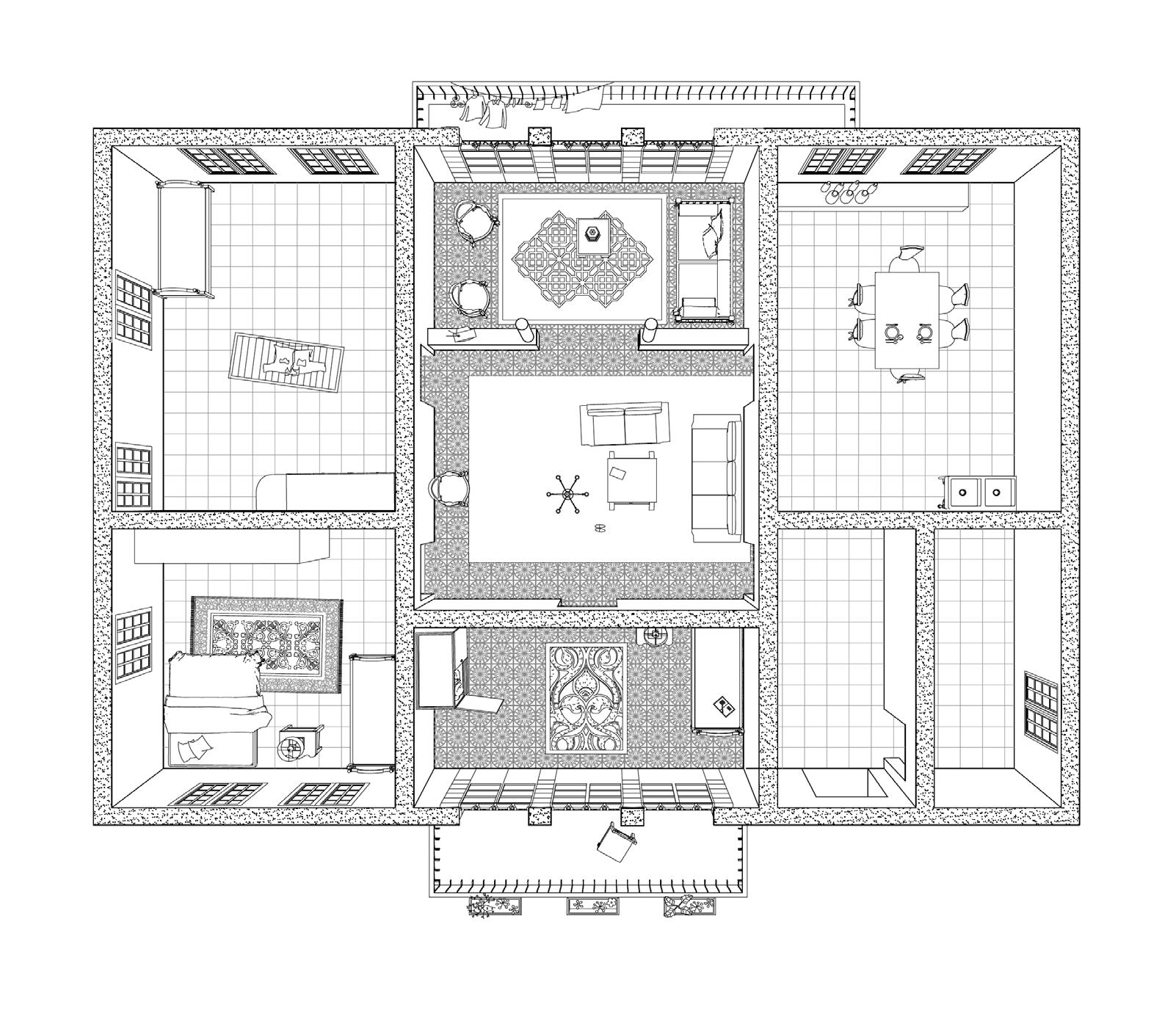

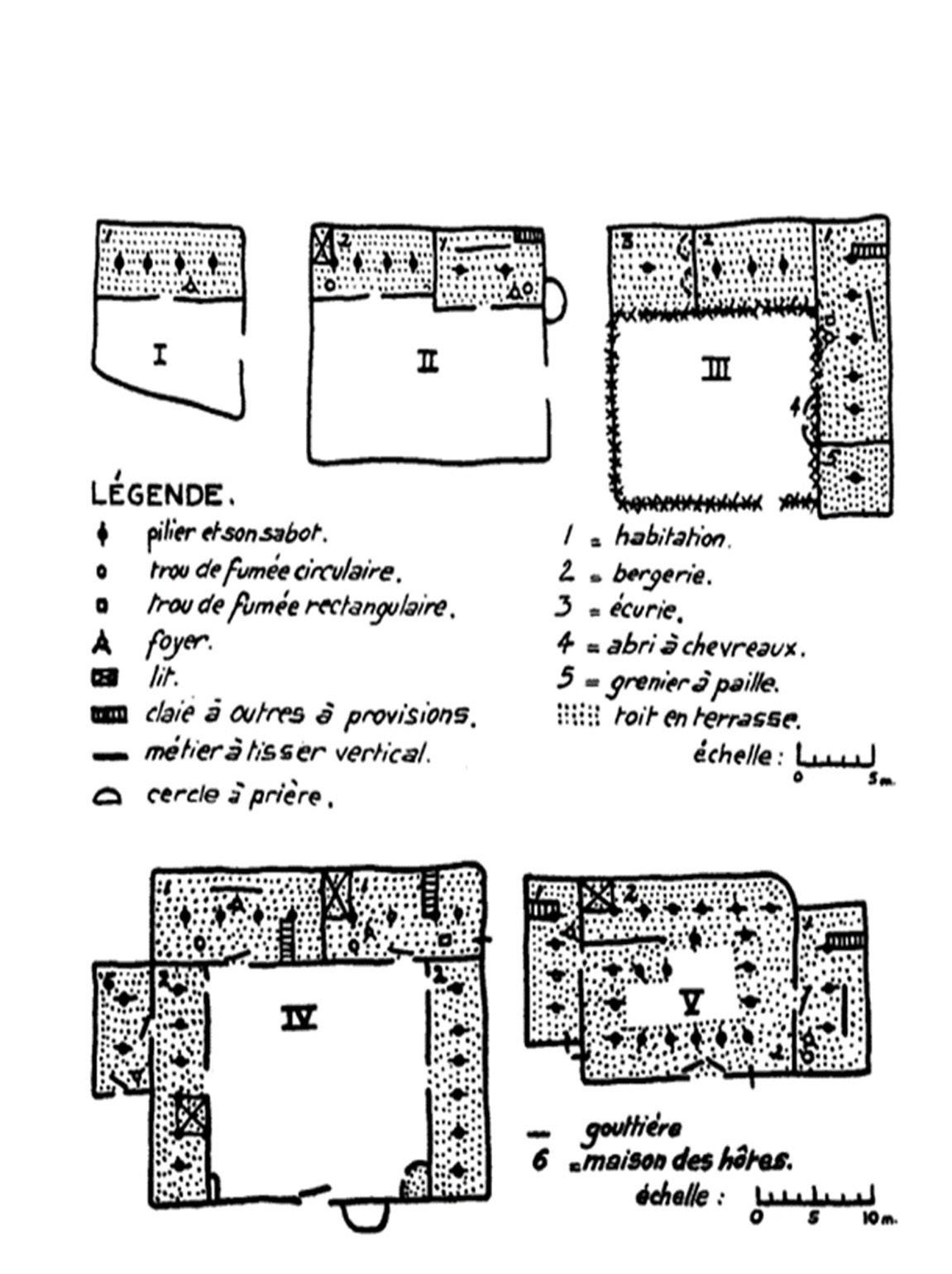

100 ans de logement social en algérie, le résultat ?

Sofia Amel Idir

Juin 2023

Direction : Matthieu Gelin

L’Algérie possède une riche histoire en matière de logement social qui mérite d’être explorée et redécouverte. Ce projet vise à retracer les 100 ans de logement social en Algérie en étudiant les intentions architecturales, l’architecture et la sociologie. La méthodologie de recherche se concentre sur l’analyse des plans des logements, depuis leur introduction par les Français en 1920 jusqu’aux projets nationaux de développement de 2020. L’objectif est de comprendre l’évolution de l’architecture des logements sociaux et les différentes influences culturelles, sociales et politiques qui ont façonné les plans architecturaux. Une attention particulière sera accordée aux réalisations de l’architecte italien Luigi Moretti, qui ont été peu considérées en Algérie.

Groupe Well-managed Environment

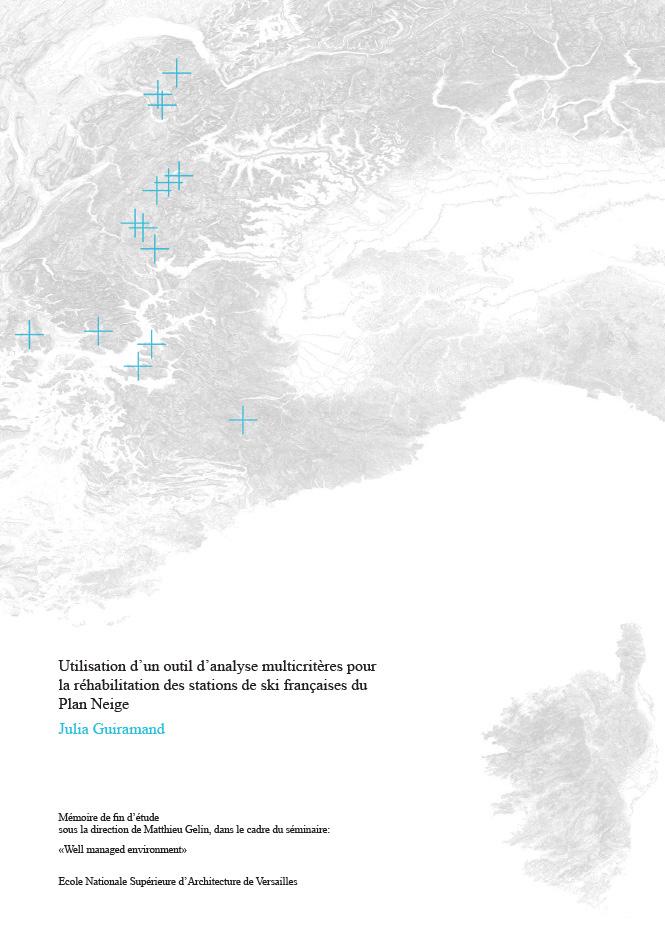

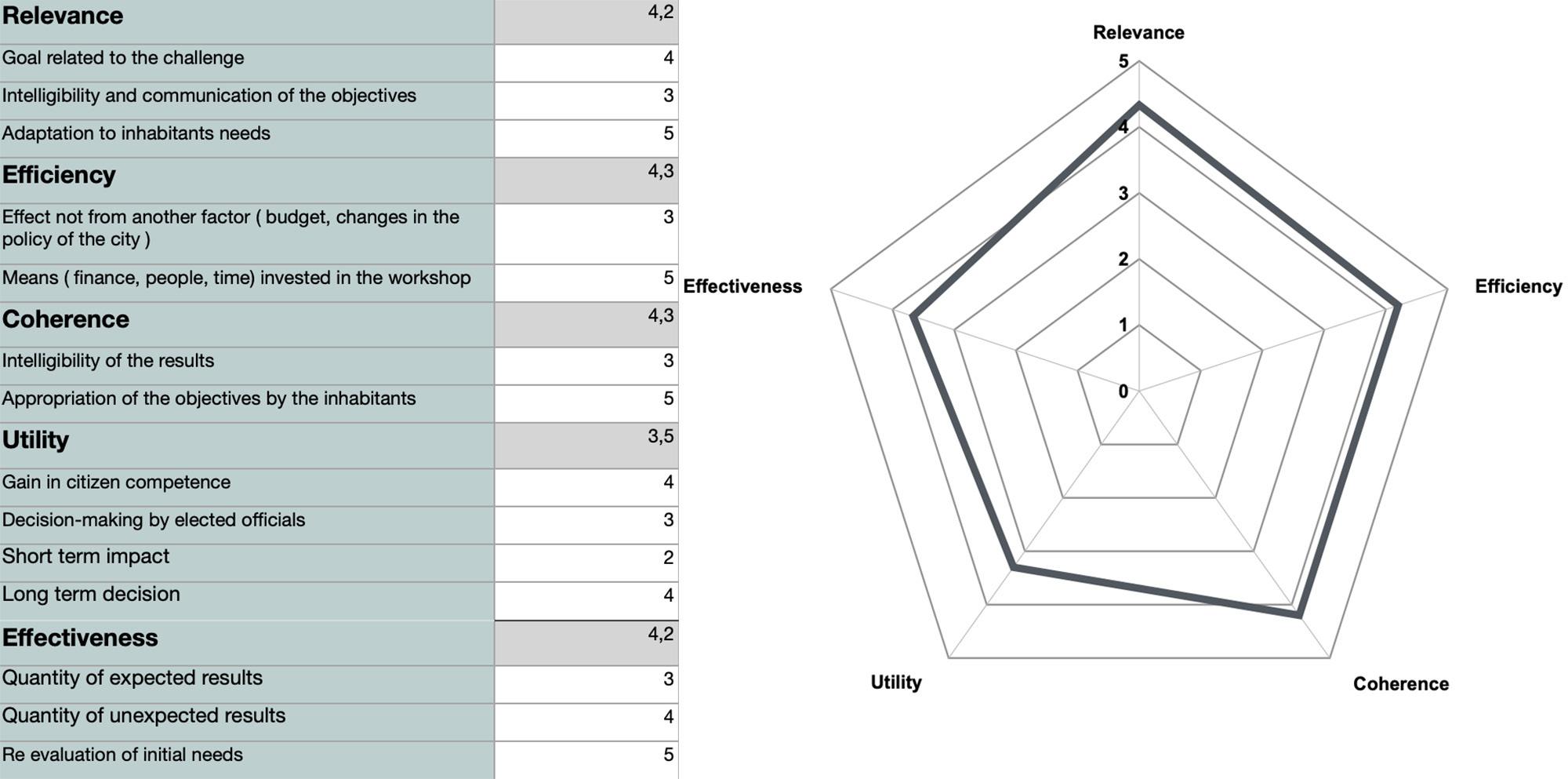

utilisation d’un outil d’analyse multicritères pour la réhabilitation des stations de ski françaises du plan neige

Julia Guiramand

Février 2023

Direction : Matthieu Gelin

Ce mémoire expérimente une méthode analytique d’efficience de bâtiments dans le cadre hypothétique d’une réhabilitation massive du patrimoine du plan neige. Ces stations-villes sont des territoires en crise qui sont confrontés à l’obsolescence d’un modèle fonctionnaliste mis en exergue tant par un phénomène de réchauffement climatique accentué en milieu Alpin qu’une urgence réglementaire. Face à une fin d’exploitation inexorable des initiatives privées et publiques se multiplient pour mieux anticiper le devenir de ces territoires. Quelle méthodologie est la plus adaptée pour identifier et réhabiliter les bâtiments les plus vulnérables face à l’évolution de ces milieux ? Ce mémoire expérimente l’adaptation d’outils décisionnels existants pour la prise de décision sur le devenir d’un échantillon de bâtiments. Il s’agit donc d’une appréciation quantitative et qualitative d’un échantillon d’immeubles. Face aux enjeux climatiques, la réhabilitation va bien au-delà d’une mise aux normes de la performance énergétique d’un bâtiment. Il s’agit d’analyser la qualité d’une architecture dans son contexte et son adaptabilité dans un environnement en mutation. L’évolution nécessaire de notre environnement bâti face aux problématiques du réchauffement climatique nécessite de questionner à la fois la place de l’architecte dans toutes les étapes du cycle de vie d’un bâtiment et les outils décisionnels à sa disposition.

Groupe de mémoire de fin d’études

Des patrimoines en devenir Paysages urbains

Enseignantes : Stéphanie de Courtois et Paola Scaramuzza

Que ce soient du bâti, des parcs publics, des promenades, des cœurs d’îlots d’habitation, des places, des dispositifs militaires, que ce soient des projets faits par des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des artistes, que les usages soient ceux prévus et qu’ils aient été ou dû être modifiés, les projets architecturaux, urbains et paysagers sont rarement regardés pour leurs qualités spatiales propres et pour les services qu’ils continuent d’offrir dans des villes toujours plus sollicitées.

Dans des villes en déprise ou au contraire des villes menacées d’implosion, ces projets et leur site ont continué d’évoluer, sensibles au cadre législatif, au tissu social, aux financements aléatoires, et aux nouveaux engagements participatifs, mais aussi aux conditions naturelles et aux attentes écologiques, tendant un miroir aux nombreuses facettes au chercheur et au projeteur de demain.

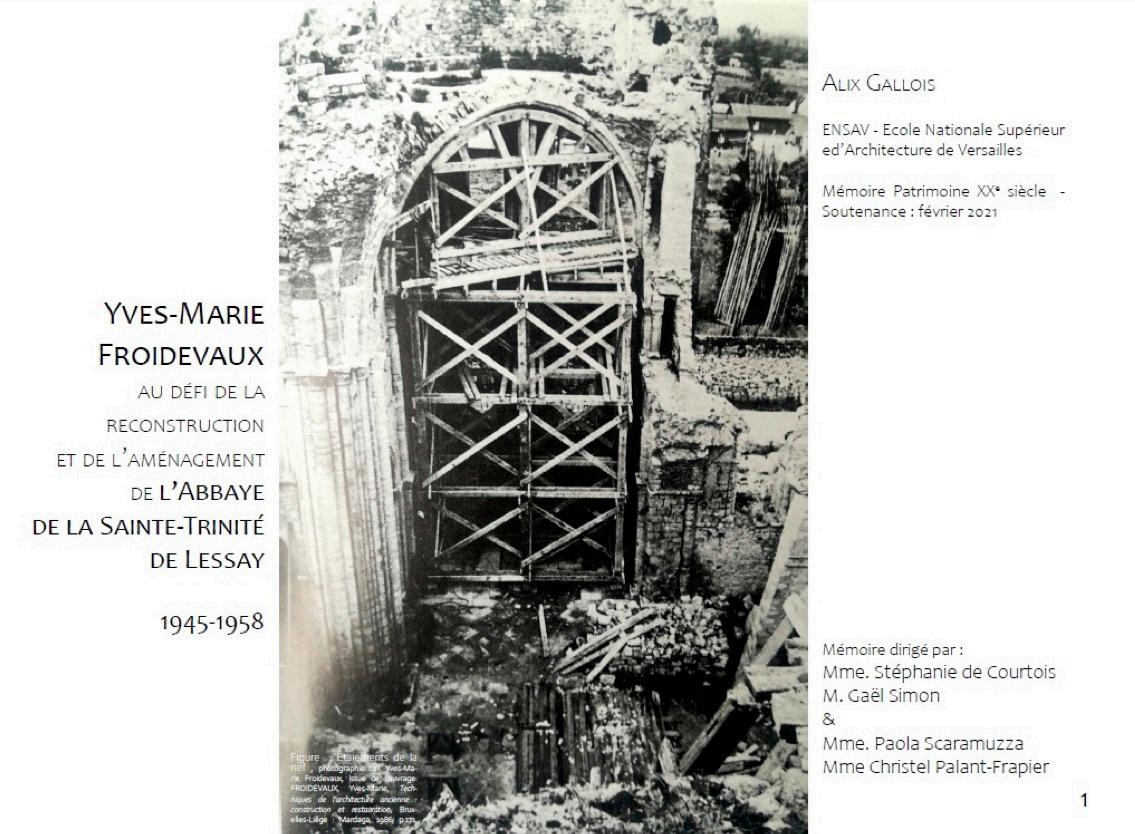

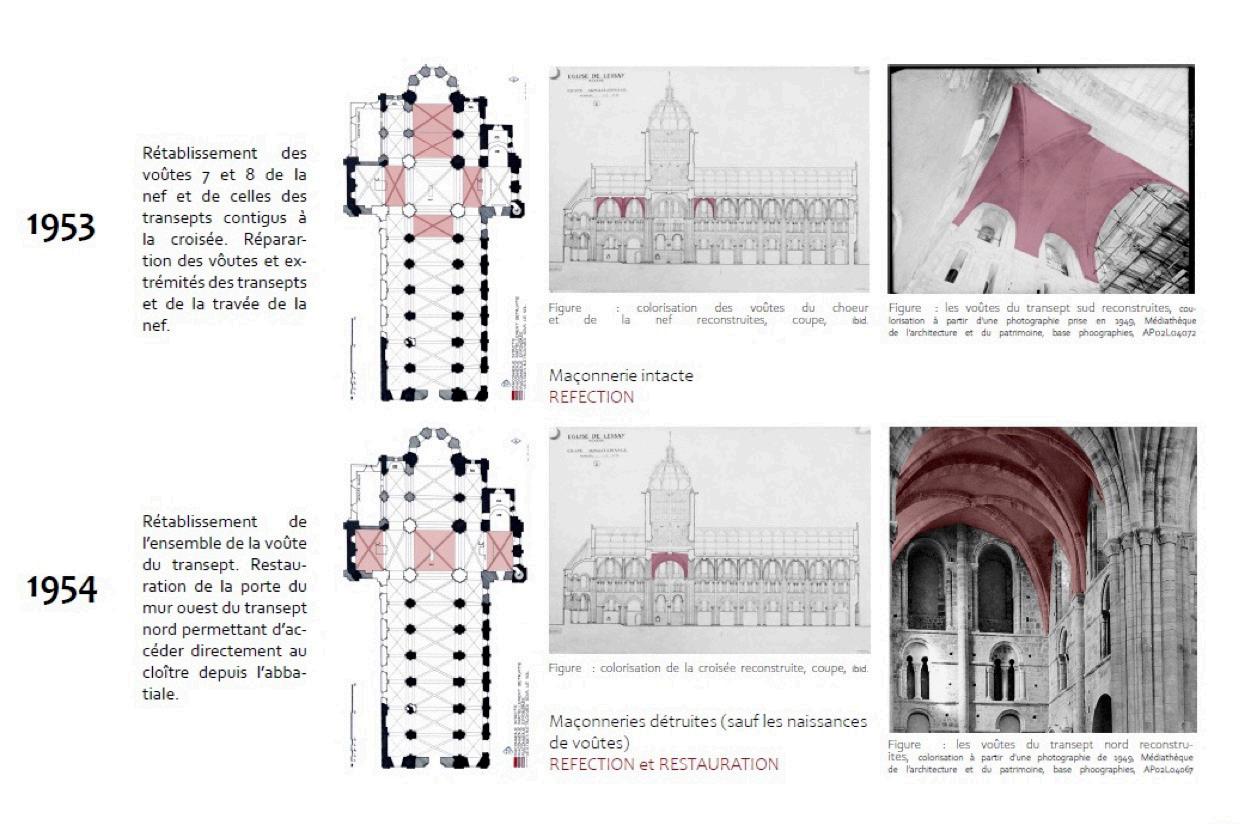

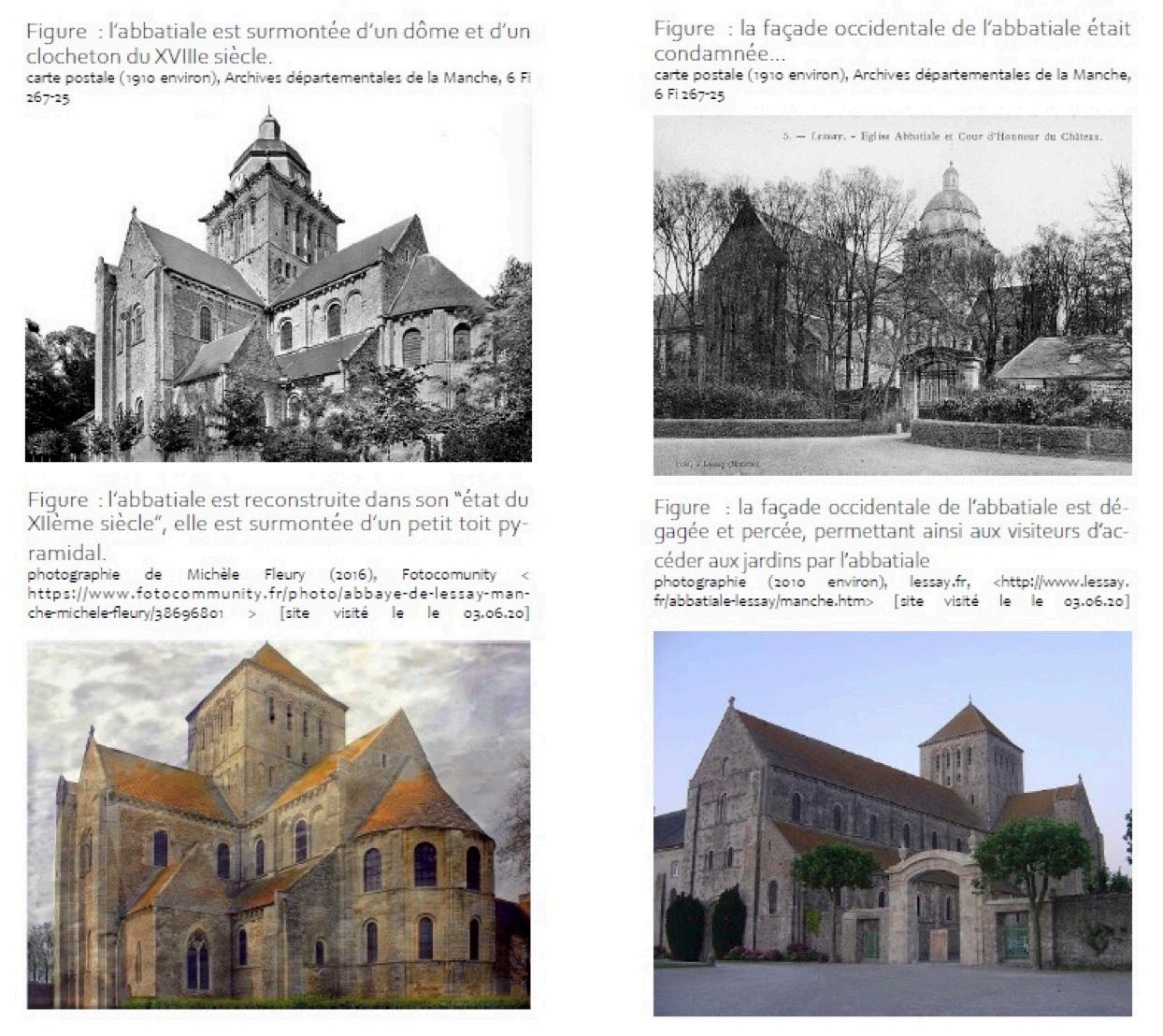

Groupe Des patrimoines en devenir.Paysages urbains

yves-marie froidevaux au défi de la reconstruction et de l’aménagement de l’abbaye de la sainte-trinité de lessay,

1945-1958

Alix Gallois

2020-2021

Ce mémoire a pour objet la restauration proposée par l’Architecte en chef des monuments Historiques, Yves-Marie Froidevaux, à l’abbaye de Lessay, dans la Manche, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Étant normande de cœur, passionnée de vieilles pierres et de patrimoine, je découvris cette abbaye de Lessay. Ce ne fut que quelques années plus tard, en revisitant les lieux, que mes yeux s’attardèrent par hasard sur les panneaux d’exposition disposés sur les bas-côtés. La stupéfaction fut totale : cette abbaye, il y a environ soixante-dix ans, était une ruine… Je compris que ce fut l’œuvre de passionnés, d’artisans, et surtout le résultat d’un projet titanesque sous l’impulsion d’un architecte, Yves-Marie Froidevaux. Du chaos de 1944, l’église-abbatiale – dont le service des Monuments Historiques avait d’abord refusé le projet – est inaugurée en grande pompe en mai 1958. Comment ce chantier a-t-il été rendu possible ? Quelles sont les raisons et conditions de sa reconstruction accordée par le Service des Monuments Historiques? Qu’est-ce qui distingue « l’authentique» de « l’identique » ? En quoi ce chantier pourrait-il être remarquable – ou regrettablepour les générations futures ? En pleine crise doctrinale sur la méthode de restauration à employer sur les monuments détruits, ce projet s’inscrit dans une période tangente où la norme de restauration n’est toujours pas établie

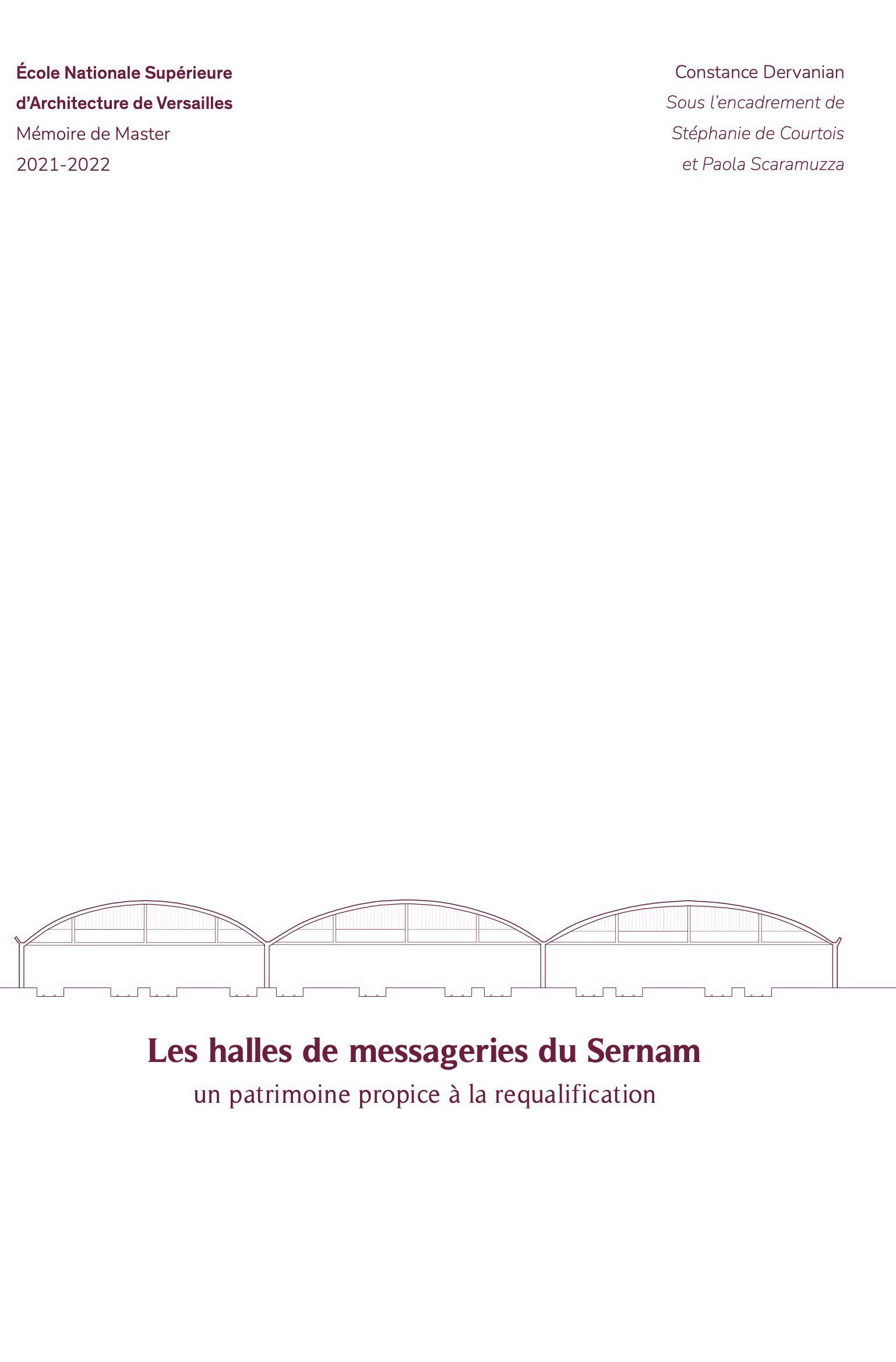

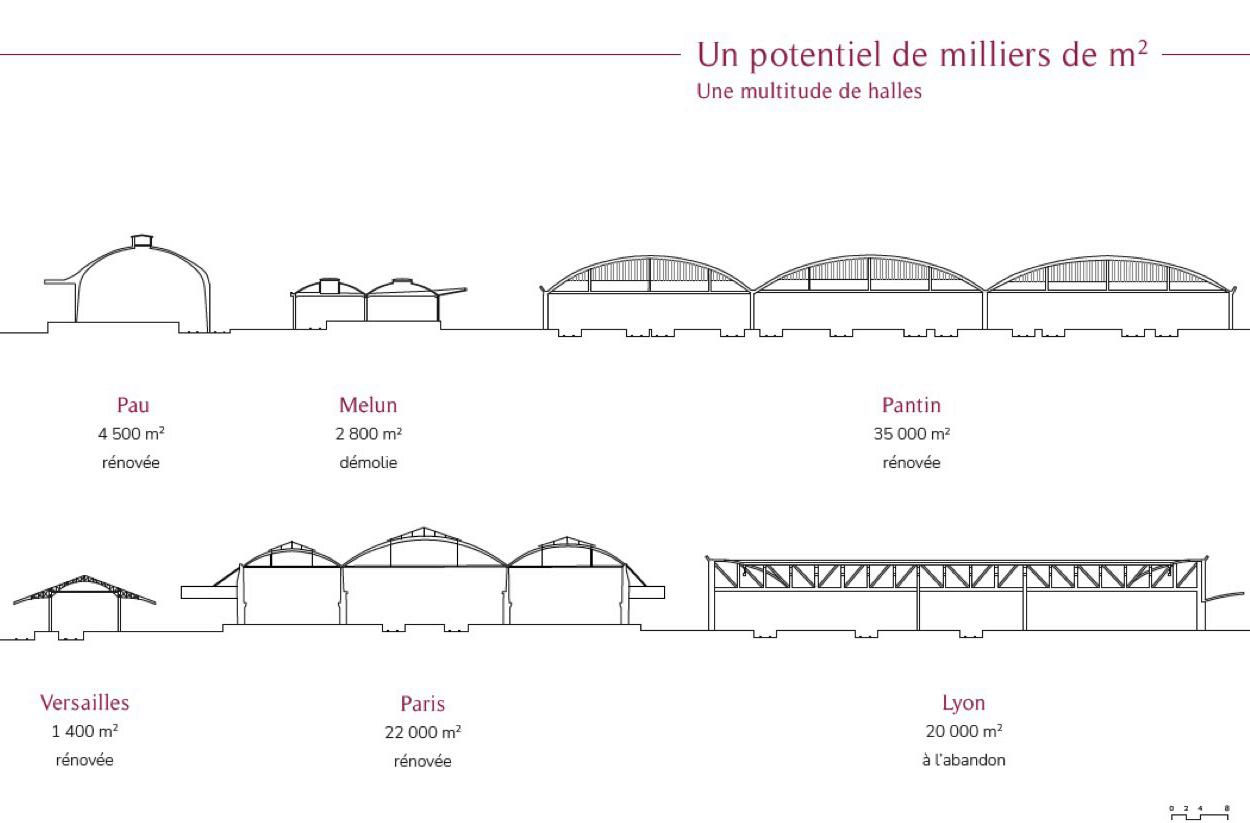

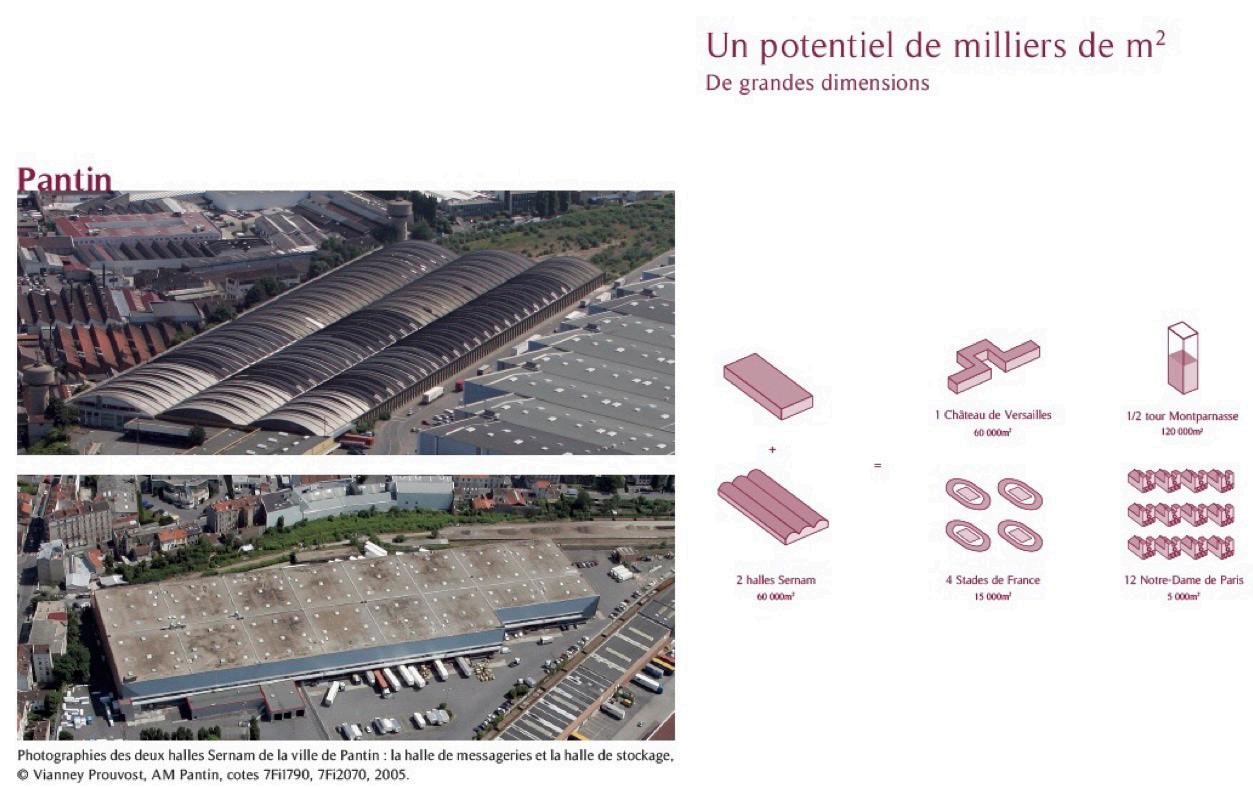

les halles de messageries du sernam

un patrimoine propice à un ré-usage

Constance Dervanian

2020-2021

Ce mémoire aborde comme thème général le patrimoine ferroviaire du XXe siècle, et plus précisémment le patrimoine des halles de messageries du Sernam (Service National des Messageries). Ce service, directement en lien avec la SNCF, ferme ses portes en 2007, entraînant la fermeture de tous ses équipements, et laissant à l’abandon des milliers de m2 disponibles. Ces halles sont soumises à des futurs très différents selon les situations : certaines restent à l’abandon, d’autres sont détruites sans souci particulier de leur histoire, et d’autres sont protégées et réhabilitées par les villes ou par des acteurs privés.

Dans ce mémoire, je m’intéresse aux raisons pour lesquelles ces bâtiments représentent un potentiel pour les municipalités des villes : leurs qualités constructives, leur implantation, leurs dimensions généreuses, représentent des qualités qui peuvent être considérées comme de véritables atouts. Nous aborderons également les débats autour de leur implantation, qui peut représenter à la fois un avantage et un inconvénient. Par l’utilisation de plusieurs études de cas différentes, nous pourrons voir que ces halles peuvent être considérées comme un ensemble d’objets dont les qualités peuvent être mises en avant en vue d’un ré-usage.

la

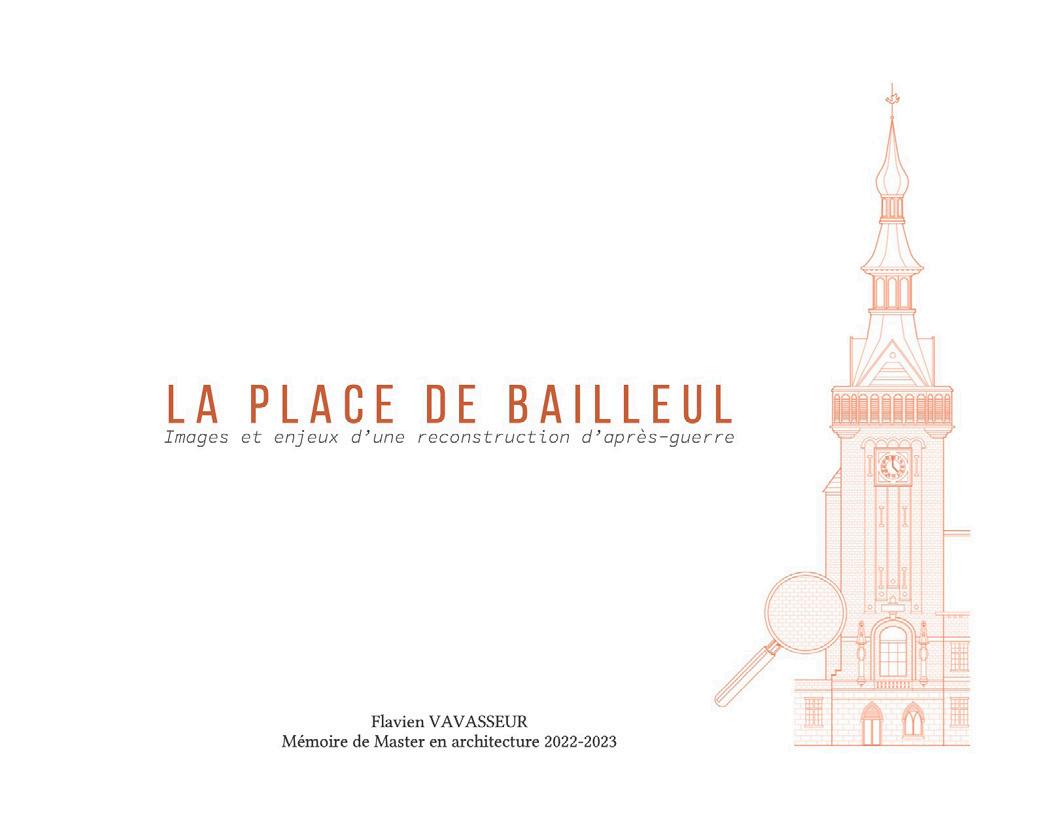

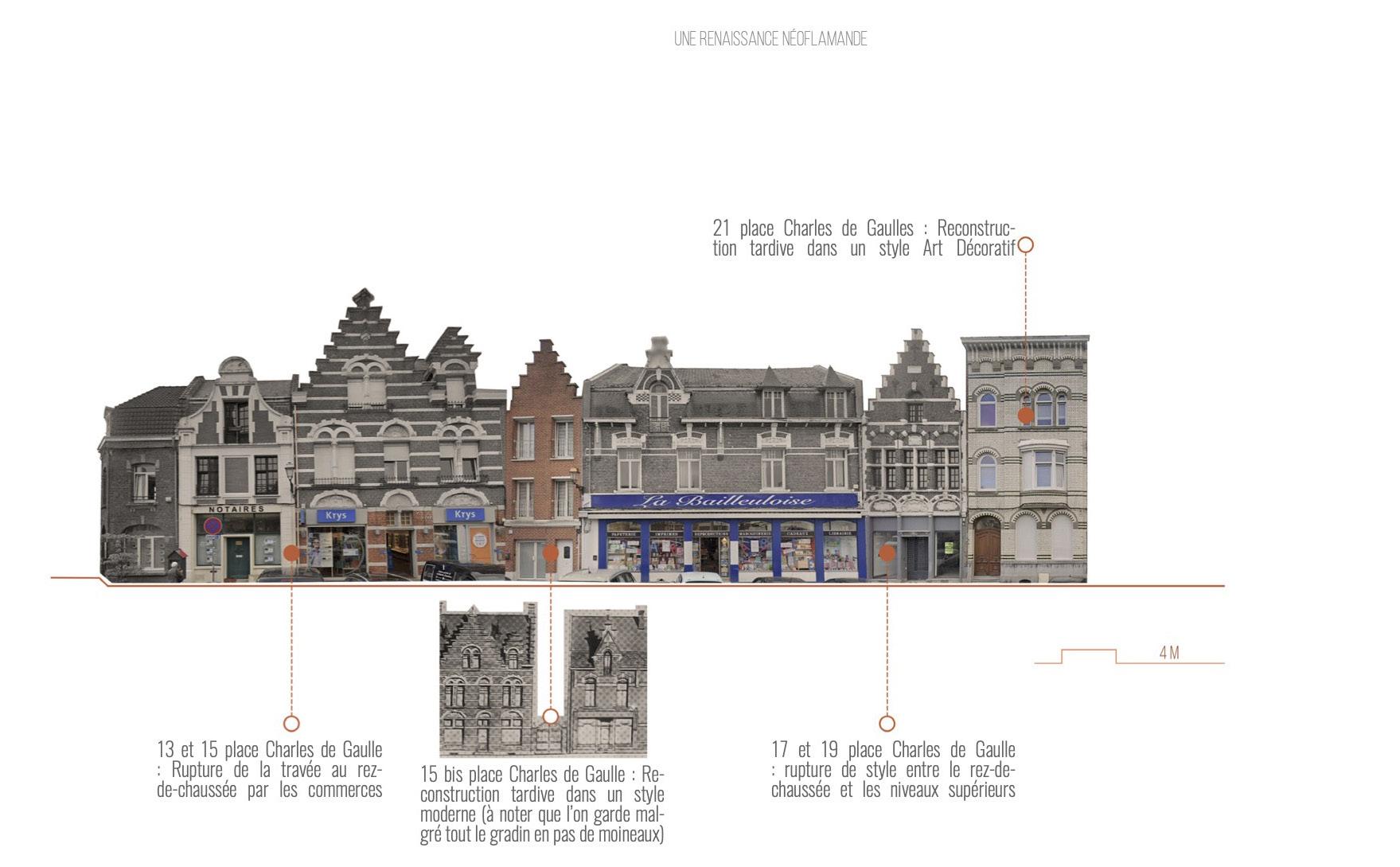

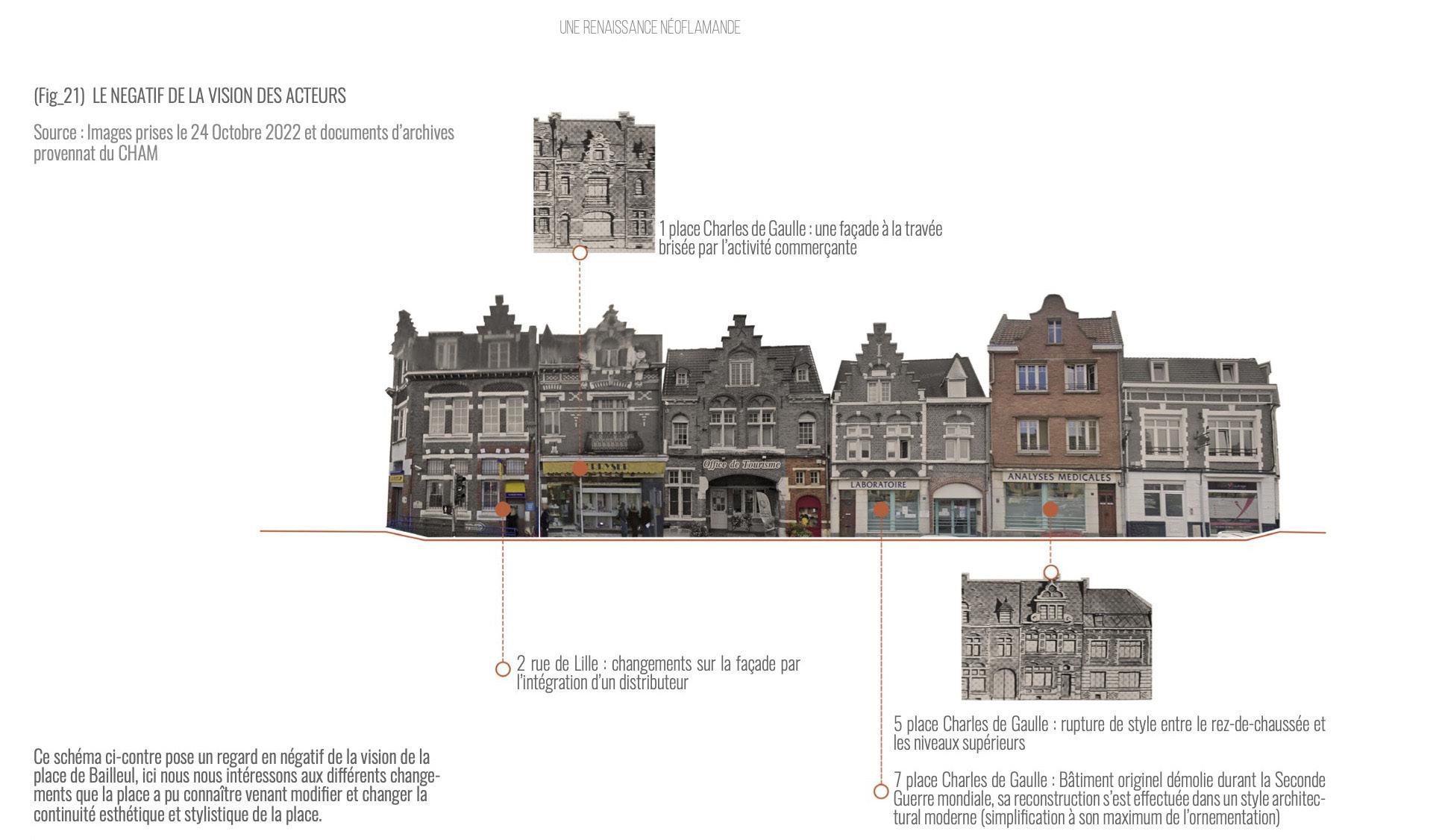

place de bailleul images et enjeux d’une reconstruction d’après-guerre

Flavien Vavasseur

2022-2023

À l’aube du centenaire de la reconstruction des villes dévastées par la Première Guerre mondiale, ce mémoire s’intéresse et analyse l’expression d’une pensée régionaliste, entre folklore esthétique et techniques constructives modernes, prenant comme lieu d’étude le centre-ville de Bailleul, Nord (59).

« De nos jours, la réflexion sur la symbolique du patrimoine de Bailleul porte exclusivement sur sa qualité plastique. Mise en scène théâtrale d’une ambition touristique, cette architecture de façade paraît être devenue une source économique pour la ville. Cependant, les marques de la modernité semblent avoir « défiguré » cette image de ville flamande. De ce constat, le mémoire ci présent propose d’analyser ce patrimoine reconstruit en le relisant à l’aune de sa matérialité, donnant ainsi un rééquilibrage et redéfinissant sa notion. L’envie n’étant pas de proposer une vision du patrimoine primant sur une autre, mais plutôt de venir enrichir celle actuelle, de par une perception architecturale, lui permettant ainsi de dépasser cette image de décor cinématographique, en y intégrant une pensée matérielle et régionale, se faisant aux prémices d’une pensée moderne. »

Groupe Des patrimoines en devenir.Paysages urbains

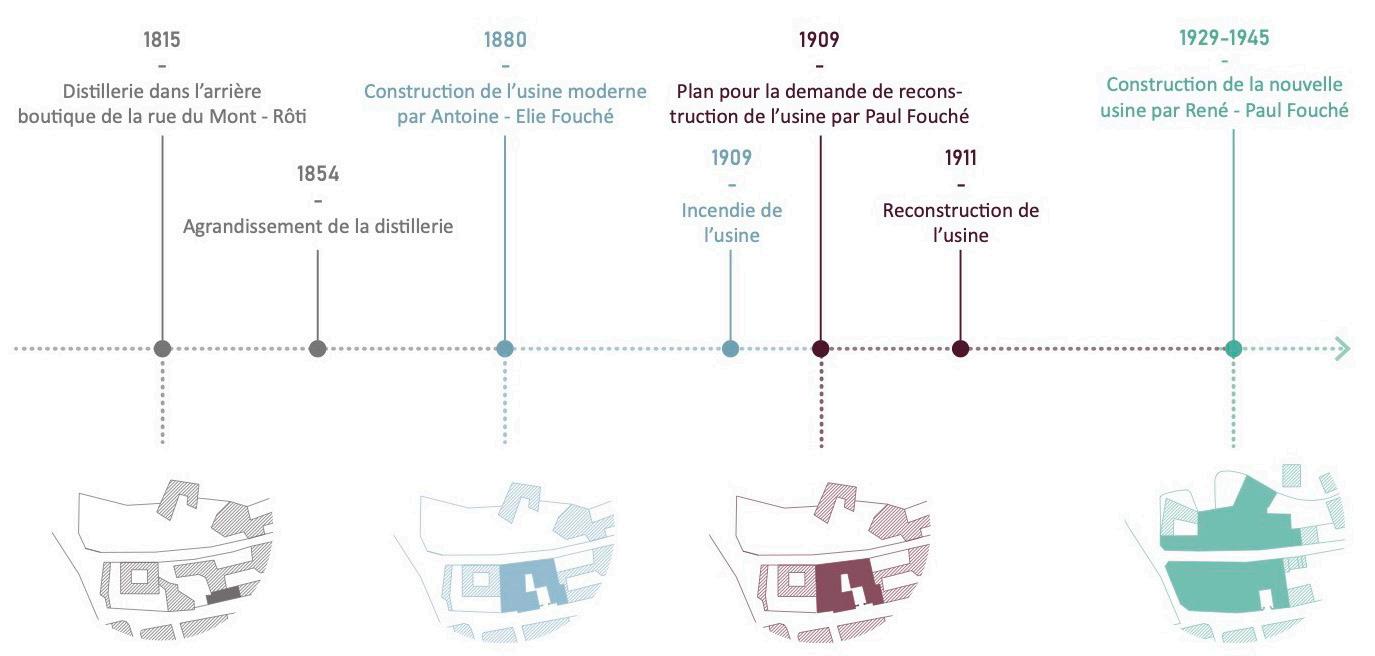

du cœur de bourg au territoire les trois vies de l’usine fouché à houdan

Laëtitia Pham

2022-2023

Si les grands sites industriels dans les cités ouvrières ou les grandes villes ont été pris en charge rapidement après la désindustrialisation, il est intéressant de regarder les architectures industrielles situées dans des territoires plus ruraux tels que les petites villes et les bourgs. Ce mémoire s’intéresse à ce travail industriel qui prend à la fois place dans le tissu urbain de la ville comme le tissu rural et par conséquent au lien que cette production industrielle tisse avec le territoire et le paysage local. Cette recherche s’intéresse également à la réhabilitation des bâtiments du centreville, aux caractéristiques de cette dernière mais aussi à l’impact de celle-ci sur le lien créé avec le territoire et les nouveaux enjeux urbains de la ville.

Chronologie des bâtiments d’une production qui se diversifie

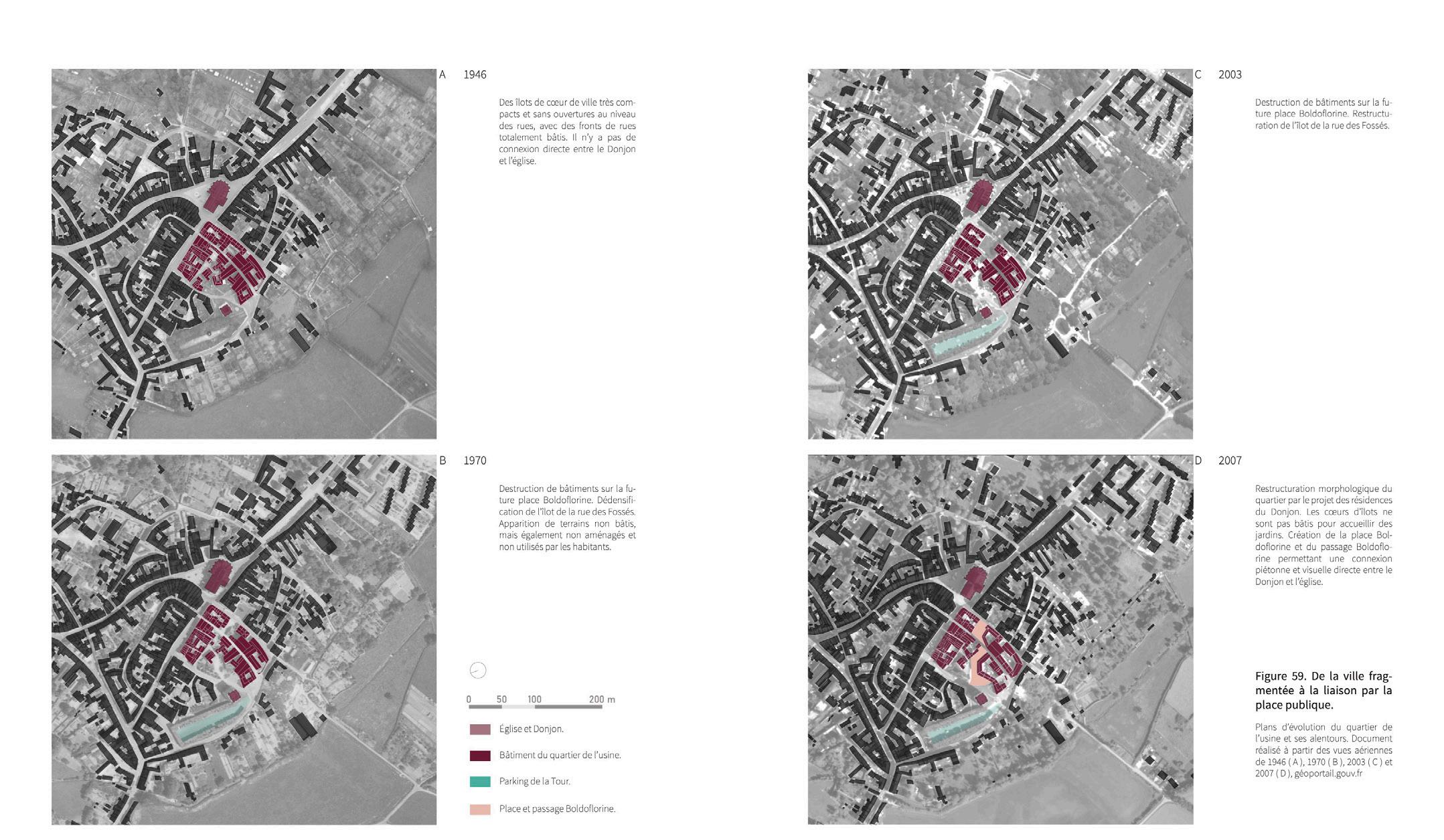

De la ville fragmentée à la liaison par la place publique. Plans d’évolution du quartier de l’usine et ses alentours. Document réalisé à partir des vues aériennes de 1946 ( A ), 1970 ( B ), 2003 ( C ) et 2007 ( D ), géoportail.gouv.fr

Chronologie des bâtiments d’une production qui se diversifie

De la ville fragmentée à la liaison par la place publique. Plans d’évolution du quartier de l’usine et ses alentours. Document réalisé à partir des vues aériennes de 1946 ( A ), 1970 ( B ), 2003 ( C ) et 2007 ( D ), géoportail.gouv.fr

lespatrimoineSd’unepetiteville

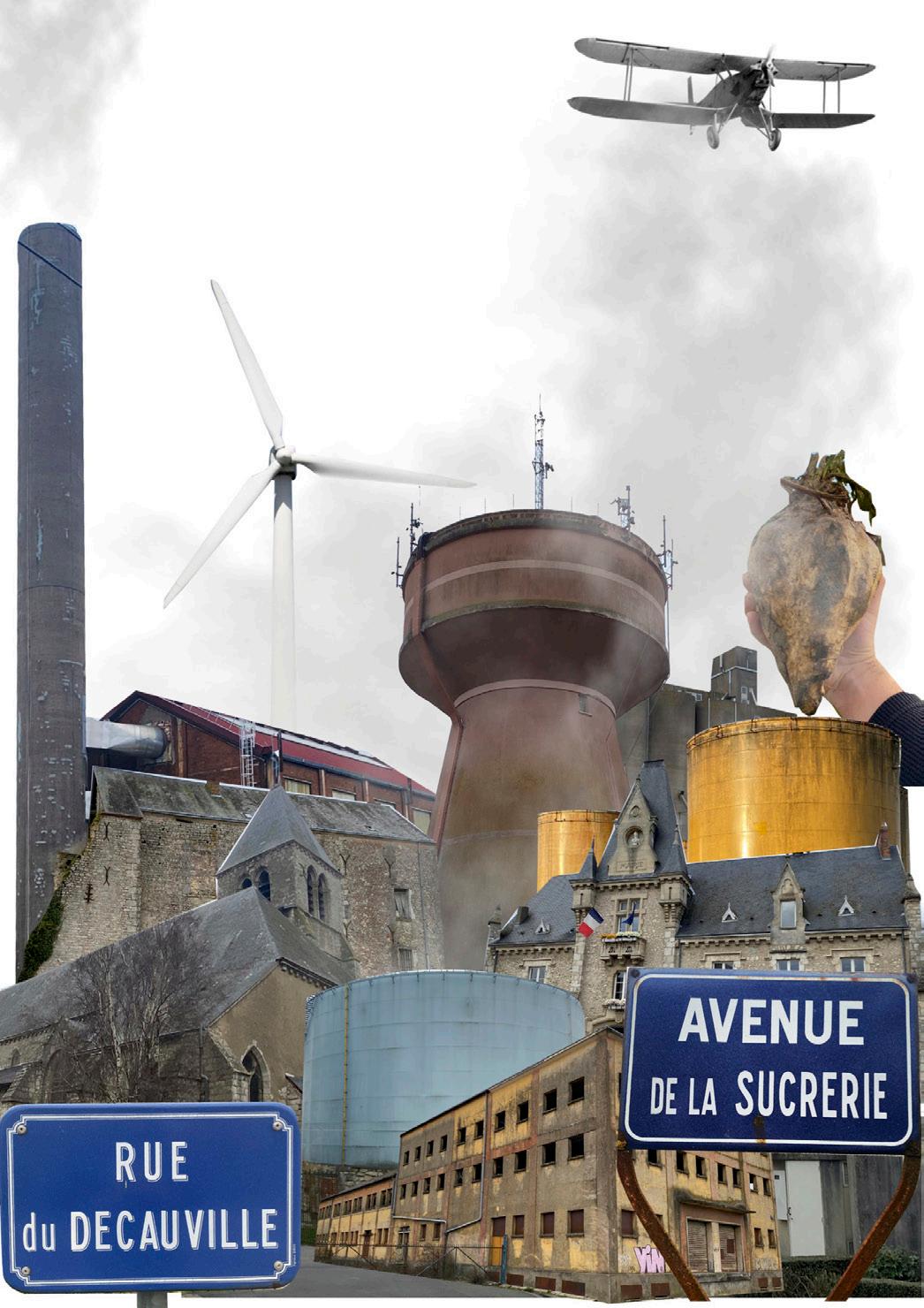

la sucrerie de toury (28)

Hendrix Renoncé

2021-2022

Originaire de la ville de Toury, cette usine qui est impressionnante par sa taille mais aussi par son incidence sociale dans la vie des Tourysiens m’a toujours intrigué. Suite à sa fermeture en 2019, j’ai ressenti comme un manque. Tous ces saisonniers d’hiver qui se baladaient de bistrot en bistrot ont disparu, les camions et tracteurs chargés de betteraves ne bouchent plus la ville. L’odeur infâme des cheminées ne traverse plus les rues. Tous les évènements qui étaient organisés par cette usine qui rassemblaient des centaines de personnes chaque année n’ont plus lieu. Il ne reste que cette grande infrastructure visible à des kilomètres, totalement à l’arrêt, presque oubliée. Je me suis donc penché sur ce sujet, car je pense que c’est le patrimoine majeur de cette ville. Elle a animé son territoire pendant presque 150ans. Mon analyse m’a permis de confirmer l’importance de cette usine agricole sur le point économique, social et environnemental.

Groupe de mémoire de fin d’études

Hier et aujourd’hui

Art et architecture

Enseignant.es : Annalisa Viati Navone, Roula Matar, Elisa Culea-Hong avec JulesValentin Boucher (M2 S1), Benoît Carrié (M1 S2), Marianela Porraz Castillo (M1 S2)

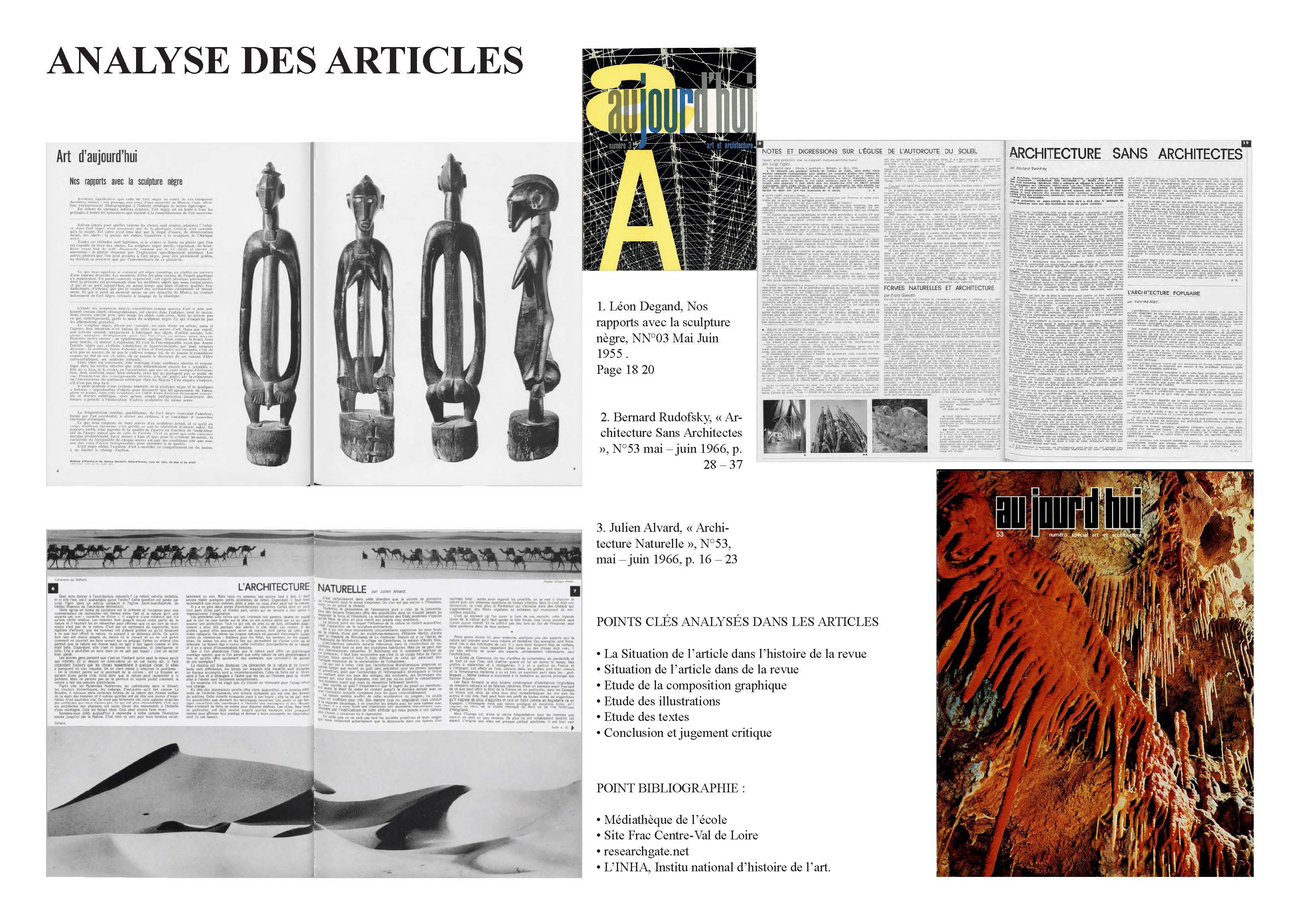

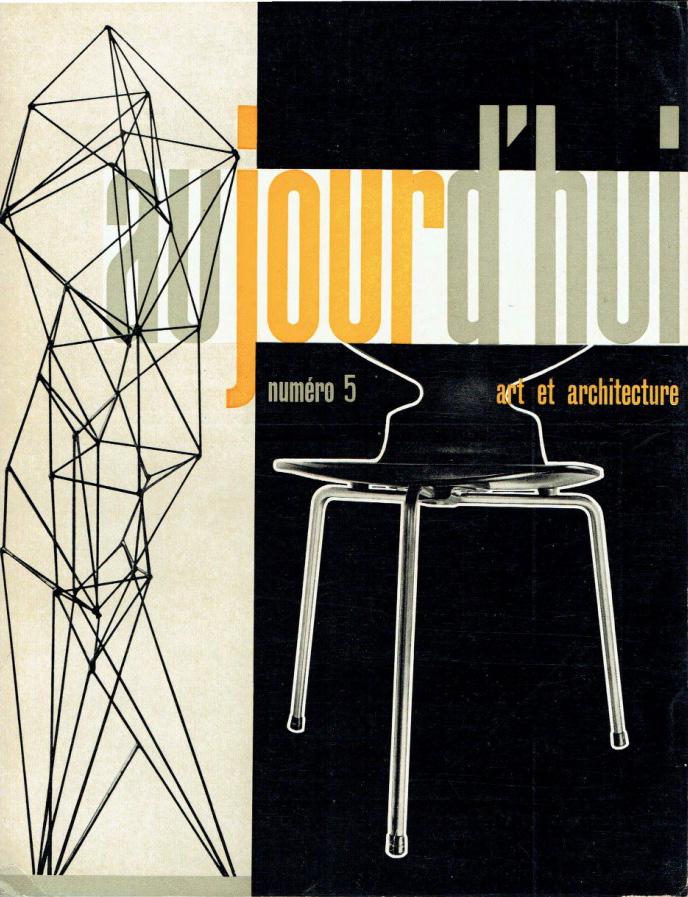

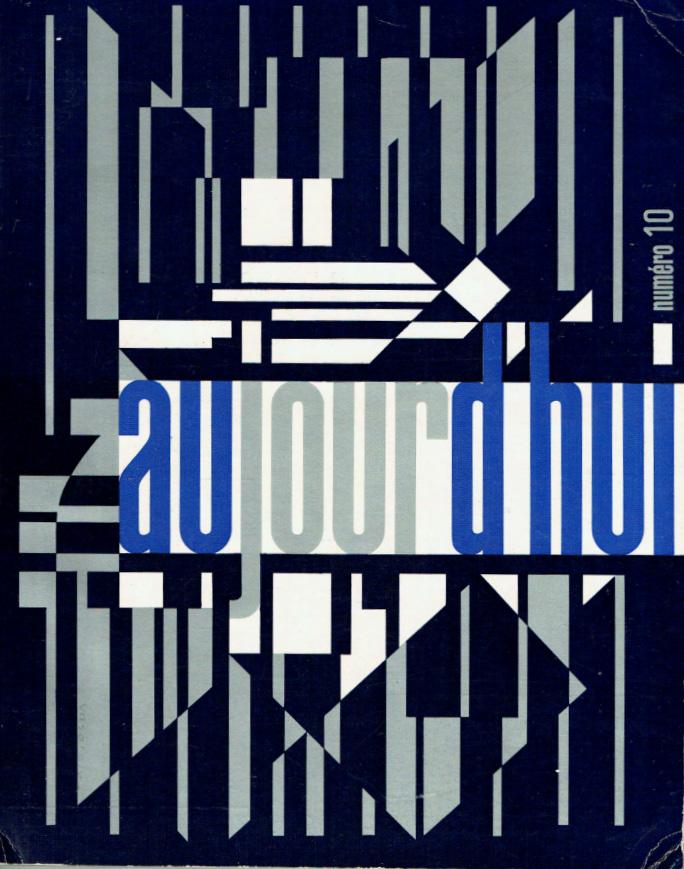

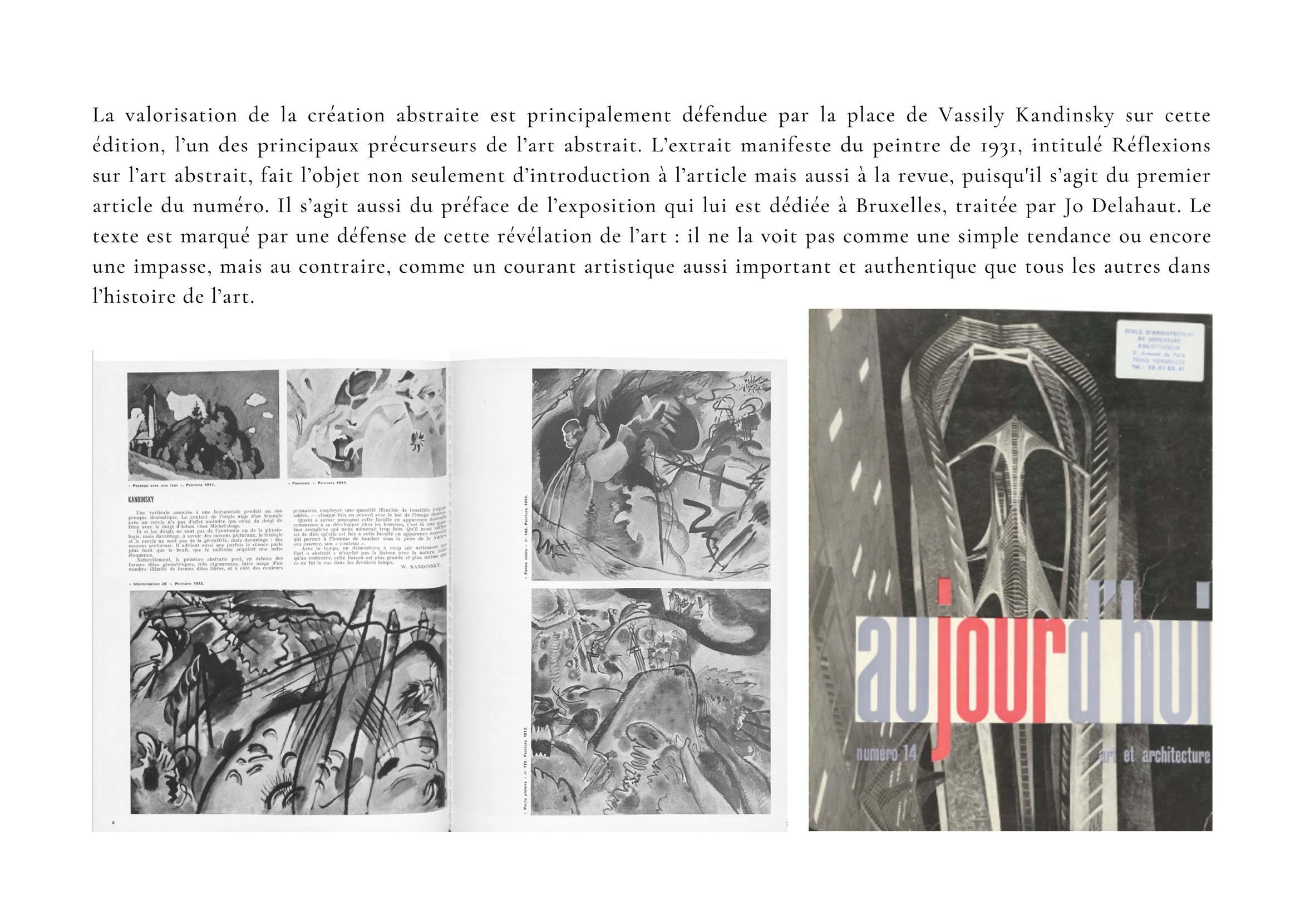

Le graphiste Pierre Lacombe, dans le dernier numéro de la revue

« Aujourd’hui : Art et Architecture », définit ainsi ses visées : « L’ambition de la revue Aujourd’hui fut de donner un reflet vivant des créations artistiques de tous les domaines plastiques. Tout en traitant de peinture et sculpture comme Art d’aujourd’hui, elle élargit son programme à l’architecture, les arts appliqués, le mobilier, l’équipement, l’art photographique, l’art de l’ingénieur, constructions, ponts, avions, navires, esthétique industrielle, etc… Aucun domaine plastique dont la qualité était reconnue ne la laissa indifférente. Cette optique s’accordait parfaitement aux idées d’André Bloc, qui souhaitait un monde harmonieux où tous les éléments fussent en accord, et dont les préoccupations plastiques prenaient le pas sur toute autre considération ». Le projet artistique et éditorial d’André Bloc visant l’Unité de création et l’Intégration des arts plastiques dans la vie, servira de point de départ de notre enquête sur les relations multiples entre l’architecture et les arts, les artistes et les architectes.

« Aujourd’hui : Art et architecture » (1955-1967, bimestrielle, sortie en 60 numéros, environ 5 par an) est, parmi les revues fondées et dirigées par André Bloc, la troisième ainsi que la dernière. La nouvelle revue intègre l’ancienne « Art d’aujourd’hui »(1949-1954) sous la forme de rubrique et complète le panel des disciplines artistiques traitées avec l’architecture, les arts appliqués, la photographie, le mobilier, etc. en introduisant celles à vocation artistique telles que la science et la technique. Les études sur l’apport culturel de la revue étant peu nombreuses, le séminaire propose une analyse détaillée, numéro par numéro, de sa structure formelle et de son contenu avec un regard particulier sur les espaces intérieurs censés être le lieu où l’intégration entre disciplines artistiques se manifeste de manière à la fois plus flagrante et intime.

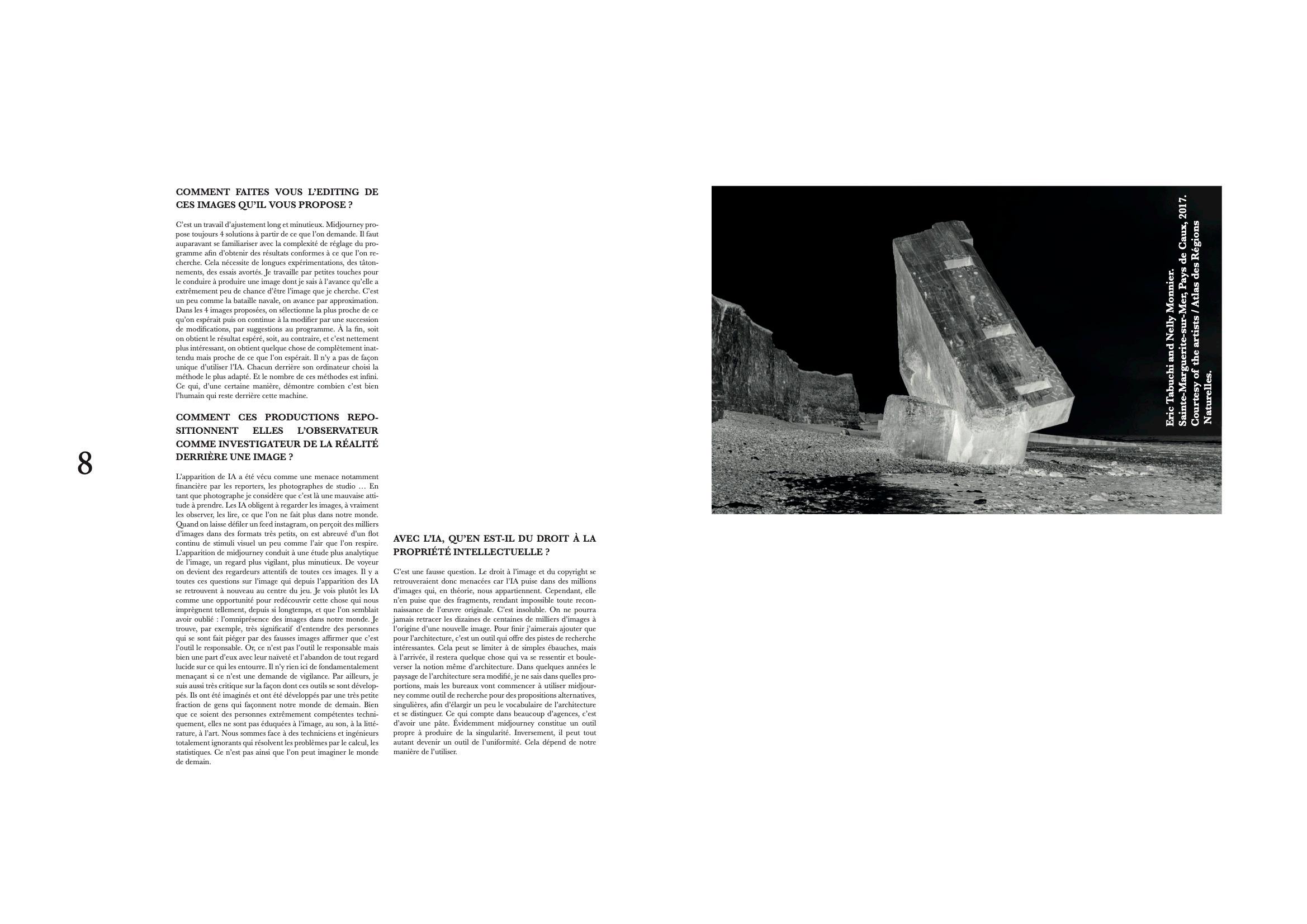

Groupe Hier et aujourd’hui, Art et architecture

LA POÉSIE SPATIALE DU PARALLÉLISME ASSYMÉTRIQUE

Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal, miroir de la pensée de Léopold Sédar Senghor sur l’architecture sénégalaise post-indépendance

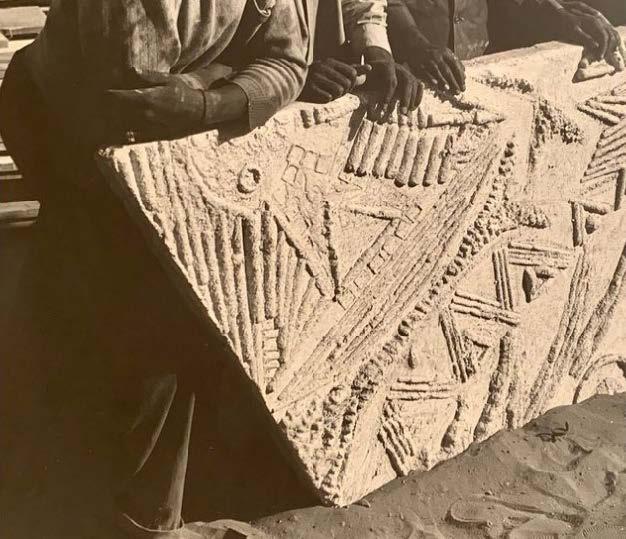

Mon mémoire s’interroge sur l’intersection entre l’architecture du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) réalisé par les architectes français Jean-François Lamoureux et Jean-Louis Marin de 1970 à 1974 à Dakar et la théorie du parallélisme asymétrique, politique esthétique que le président Léopold Sédar Senghor développe au Sénégal dans les années 1970. En effet, Le franco-sénégalais Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant en 1960 tente d’établir une nouvelle identité de ce que devrait être l’art et l’architecture négro-africaine. Il croit que l’Afrique et pas seulement le Sénégal devrait se construire une identité culturelle unique.

C’est ainsi que dans sa lancée politique et dans le domaine architectural, il devient le commanditaire du Centre Internationale Du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).

Le mémoire a pour but de comprendre dans une première partie le contexte historique dans lequel se développe cette théorie de 1930 à 1960 et dans une seconde partie les liaisons entre cette nouvelle esthétique et le domaine architectural sénégalais de 1960 à 1988, date de démission de Senghor de son poste de présidence.

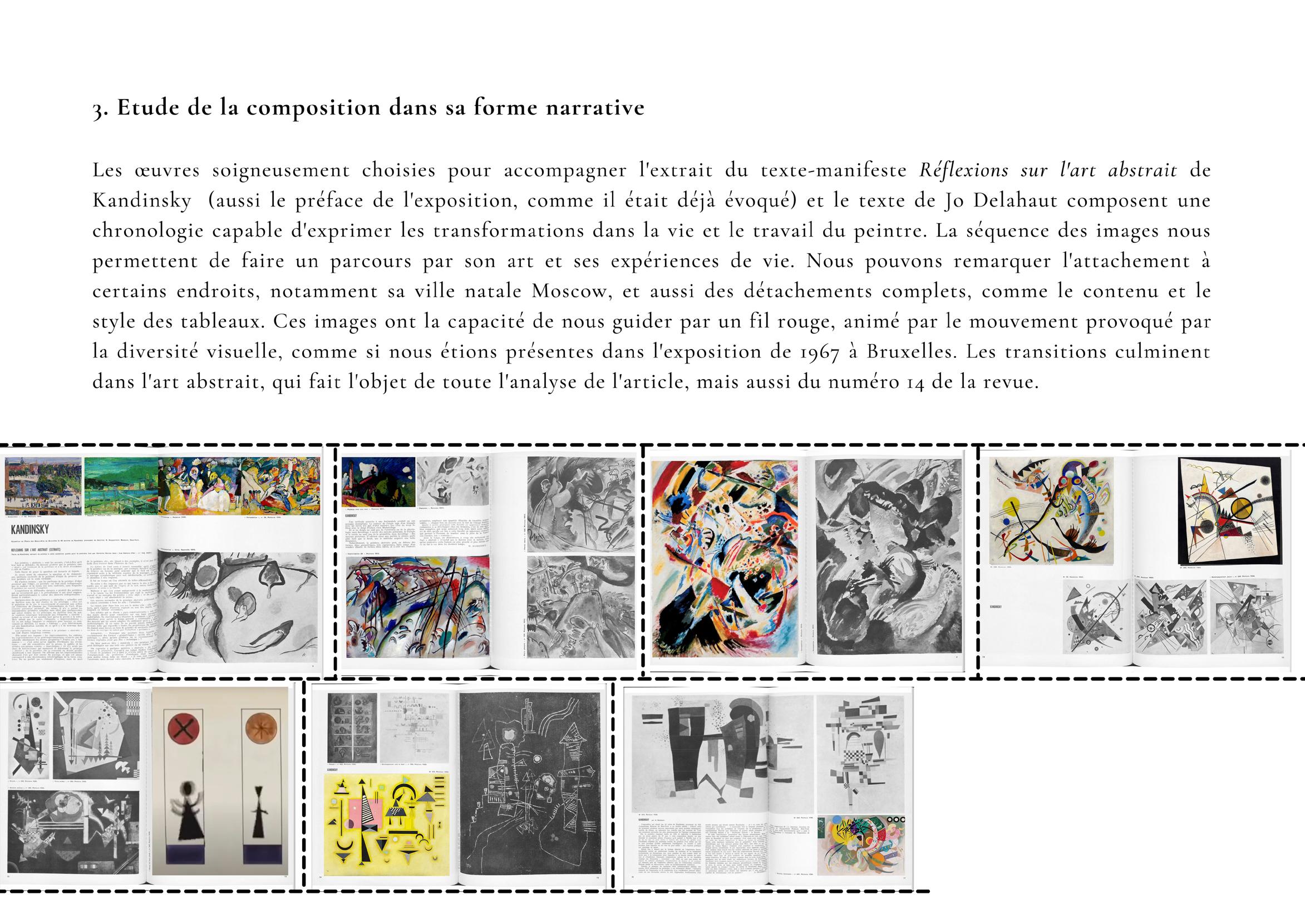

AnALYSE DES ARTIcLES

POINTS CLÉÉS ANALYSÉÉS DANS LES ARTICLES

• La Situation de l’article dans l’histoire de la revue

• Situation de l’article dans de la revue

• Etude de la composition graphique

• Etude des illustrations

• Etude des textes

• Conclusion et jugement critique

POINT BIBLIOGRAPHIE :

• Médiathèque de l’école

• Site Frac Centre-Val de Loire

• researchgate.net

• L’INHA, Institu national d’histo

1. Léon Degand, Nos rapports avec la sculpture nègre, NN°03 Mai Juin 1955 Page 18-20 2. Bernard Rudofsky, « Architecture Sans Architectes », N°53 mai – juin 1966, p. 28 – 37 3. Julien Alvard, « Architecture Naturelle », N°53, mai – juin 1966, p. 16 – 23Groupe Hier et aujourd’hui, Art et architecture

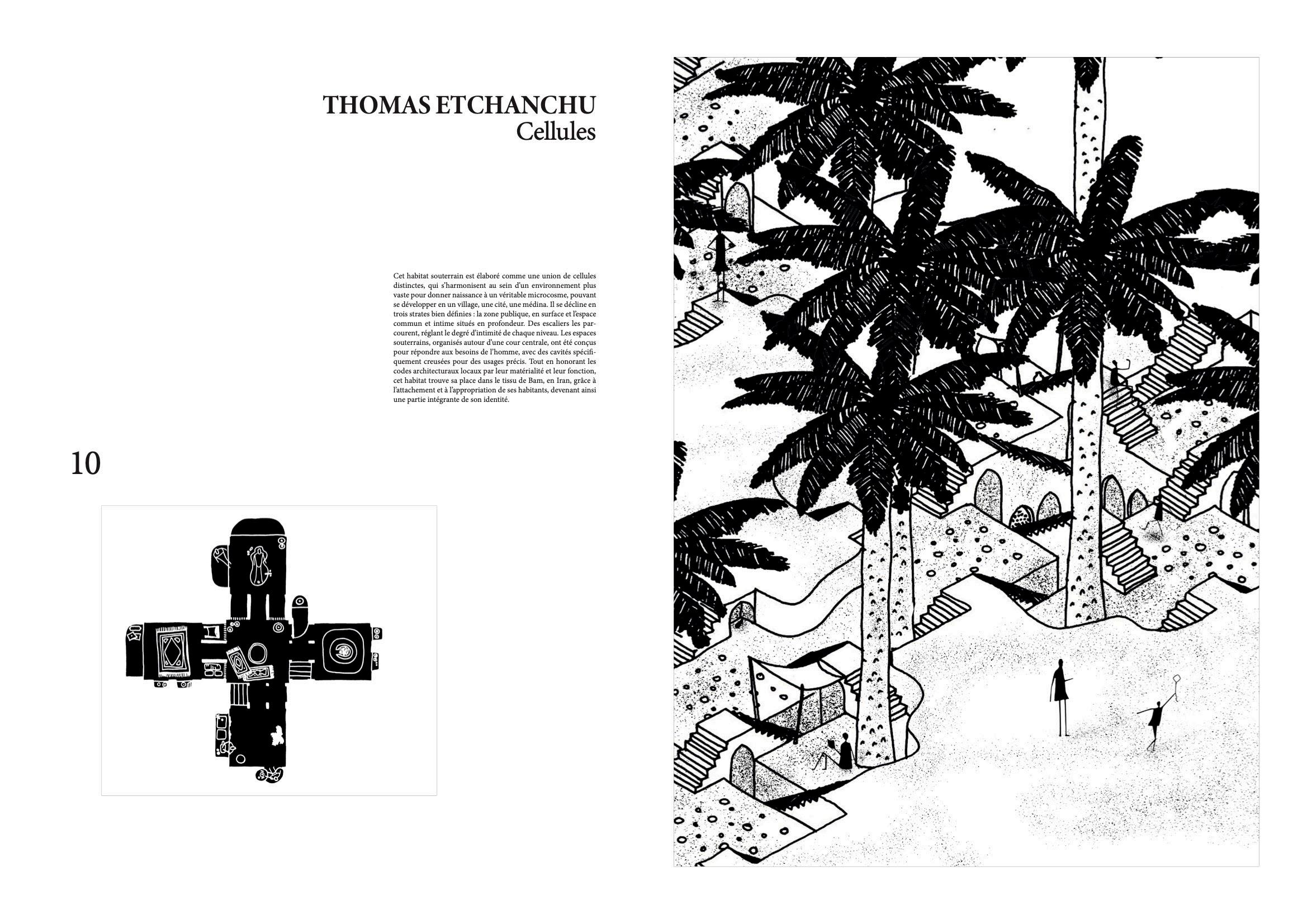

vERA SzÉkELY

LA MAISON-ATELIER À MULLERON

Maylis Laborde

2022-2023

Le mémoire s’interroge sur les relations entre l’art et l’architecture. Mon sujet s’est porté sur la maison-atelier de Vera Székely, une artiste d’origine hongroise quiexerce son art en France depuis 1946.

L’étude de sa maison-atelier à Mulleron est utilisée pour déterminer comment sa pratique artistique a pu influencer l’architecture de ce lieu, et comment sa production en est impactée.

La première partie du mémoire est une étude de la carrière artistique de Vera Székely. Elle vise à déterminer quels sont les éléments importants de sa pratique artistique en utilisant principalement la monographie rédigée par Daniel Léger, un amateur d’art retraçant les oeuvres produites au cours de sa vie.

La seconde partie est une analyse de la maison-atelier de l’artiste, qu’elle construit en 1970. Elle en dessine les plans, et fait appel à l’architecte Henri Mouette pour la maîtrise d’oeuvre.

La dernière partie du plan met en lien l’art de Vera Székely et la conception de sa maison-atelier. Des détails caractéristiques de sa pratique artistique peuvent se révéler à l’observation de l’architecture de l’édifice, et son art ultérieur à la construction de la maison-atelier est impactée par cette dernière.

Photographie du salon de la maison-atelier de Vera Székely. Maïlys Laborde, le 27 octobre 2022.

Modélisation 3D de la maison-atelier de Vera Székely.

Maïlys Laborde et Micaela Sepulveda Garcia, mars 2023, selon les plans du 8 mai 1970 issus du fonds Henri Mouette. Centre d’archives de l’IFA.

Photographie du salon de la maison-atelier de Vera Székely. Maïlys Laborde, le 27 octobre 2022.

Modélisation 3D de la maison-atelier de Vera Székely.

Maïlys Laborde et Micaela Sepulveda Garcia, mars 2023, selon les plans du 8 mai 1970 issus du fonds Henri Mouette. Centre d’archives de l’IFA.

numéro 5

AnALYSE DES ARTIcLES

•Peu de textes

•Peu de textes

• Choix de mise en page

•Choix de mise en page

•Illustrations

•Illustrations

•Contexte de l’article

•Contexte de l’article

Contexte

•Présentation des artistes

•Présentation des artistes

POINT BIBLIOGRAPHIE :

POINT BIBLIOGRAPHIE

•Médiathèque de l’école

•Médiathèque de l’école

•Site Frac Centre-Val de Loire

•Site Frac Centre-Val de Loire

•Persée.fr

•Persée.fr

•Blog avec des articles de 1955 sur le sujet scannés

•Blog avec des articles de 1955 sur le sujet scannés

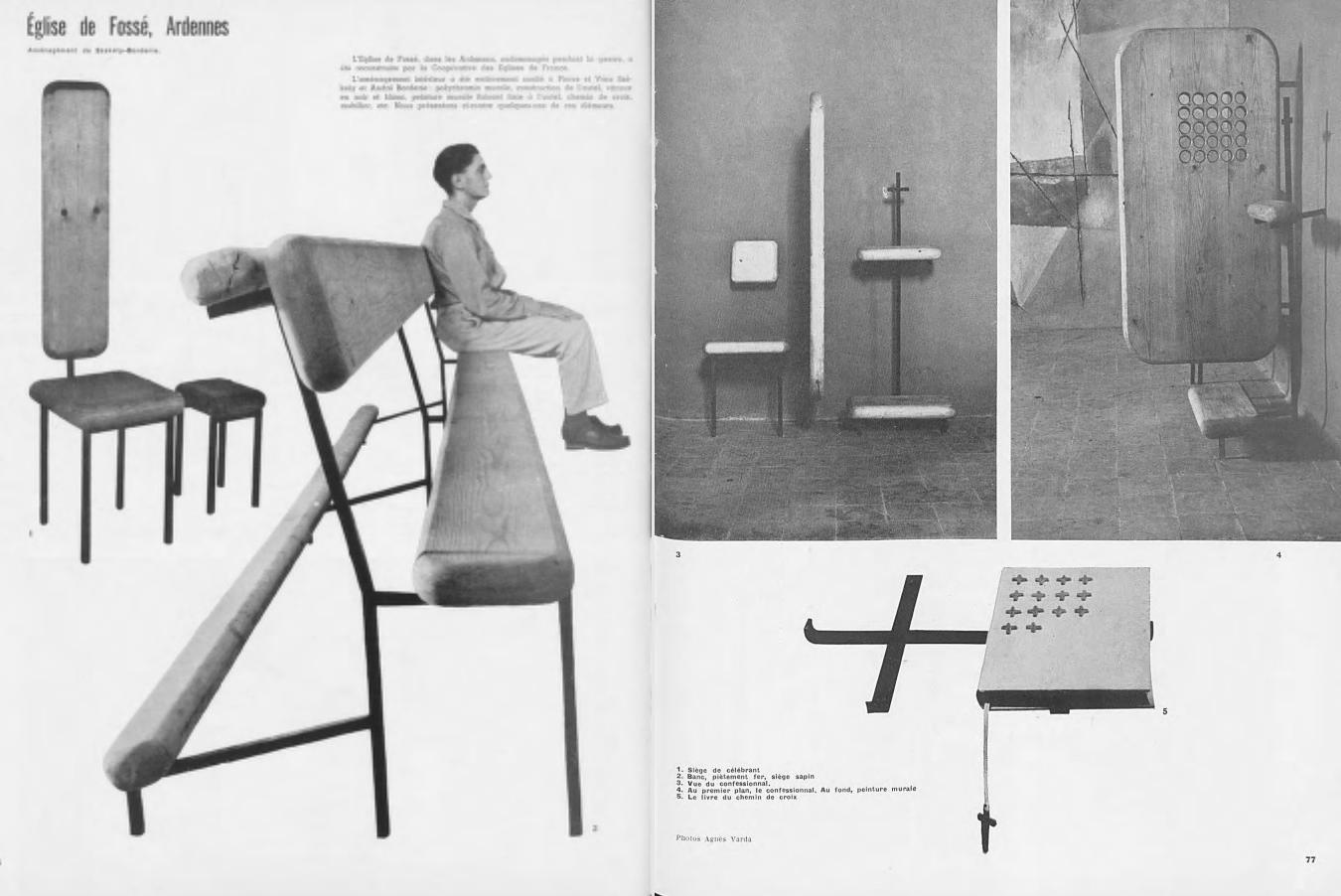

En Novembre 1955 la revue Aujourd’hui Art et Architecture présente un article sur l’Eglise de Fossé. Cette église, détruite pendant la seconde guerre mondiale, est reconstruite en 1954 par une entreprise de maçonnerie locale. Elle est ensuite réaménagée sur la demande de la coopérative de reconstruction des églises de France dévastées. Le sculpteur Pierre Székely, l’artiste céramiste Vera Székely, le peintre André Borderie et la cinéaste Agnès Varda sont chargés du projet. L’article qui traite le sujet s’inscrit dans la rubrique « Equipements » de la revue numéro 5 d’Aujourd’hui Art et Architecture paru en 1955. Ce numéro est caractérisé par une abondance de documents iconographiques qui dominent les textes peu denses. Ainsi l’article est constitué d’un court texte qui expose le contexte de l’opération d’aménagement. Il se centre davantage sur les objets nés des interventions des artistes. En étudiant le contexte de l’aménagement intérieur de l’église et en analysant les choix graphiques des photographies et de la mise en page, nous pouvons nous demander comment l’article sert de promotion pour le groupe Espace.

•Etude du texte

•Etude du texte

•Contexte de l’article

•Contexte de l’article

•Détails de quelques courants artistiques présentés

•Détails de quelques courants artistiques présentés

• Choix des illustrations

•Choix des illustrations

•Composition graphique

•Composition graphique

POINT BIBLIOGRAPHIE :

POINT BIBLIOGRAPHIE

• Médiathèque de l’école

•Médiathèque de l’école

•Site Frac Centre-Val de Loire

•Site Frac Centre-Val de Loire

•researchgate.net

•researchgate.net

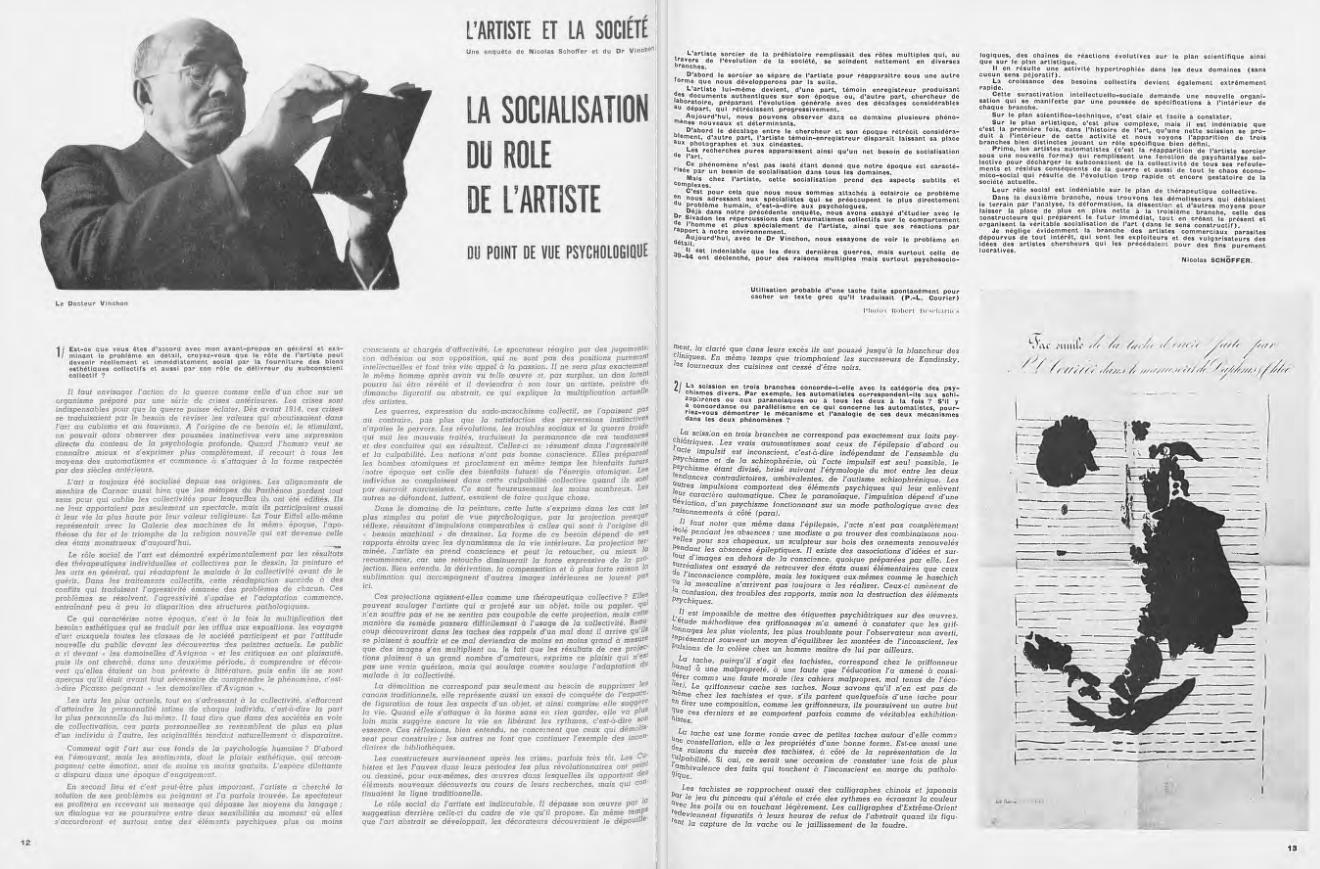

En effet, il évoque un « net besoin de sociabilisation de l’art ». Selon lui, les deux dernières guerres, qui ont causé d’importants troubles psychologiques au sein des sociétés, ont entraîné une évolution du rôle social de l’artiste vers une vocation plus collective. Dans ce contexte où les pathologies mentales affectent une partie de la population, naissent différents courants artistiques en réaction à ce besoin d’art et à la volonté d’exprimer l’inconscient touché par les crises.

L’automatisme est mouvement québécois né dans la fin des années 1940 qui entretient des liens étroit avec le surréalisme français. Les peintres automatistes s’inspirent de l’écriture automatique initiée par André Breton et transposent cette pratique au domaine des arts plastiques. L’écriture automatique consiste à noter tout ce qui vient à notre esprit, sans réfléchir au préalable. Selon lui, il suffirait de laisser l’inconscient s’exprimer devant la conscience. Paul-Émile Borduas, le fondateur du mouvement, réalise ainsi des peinture sans avoir de modèle, de sujet et d’idée. Il peint ses tableaux à partir d’un trait ou d’une tâche

Maïlys Laborde, le 10 Mai 2022

Au cours de la bataille des Ardennes qui se déroula de décembre 1944 à janvier 1945, l’armée américaine détruit le choeur et la sacristie de l’église Saint-Nicolas de Fossé en utilisant une charge pour attaquer un blockhaus allemand. L’église, datée d’environ la fin du XVIème siècle, est partiellement détruite et n’est alors plus utilisable. Les éléments démolis sont reconstruit à l’identique par une entreprise de maçonnerie locale (les frères Prévot) en 1954. Dans une volonté de reconstruction, et sous l’accord de la commission diocésaine d’art sacré, trois artistes reçoivent une commande de la coopérative de reconstruction des églises de France dévastées du diocèse de Reims pour un réaménagement intérieur de l’église. Les travaux prennent fin le 14 août 19551

Pierre Székely, sculpteur, Vera Székely, céramiste et André Borderie, peintre, sont choisis pour le projet. A leurs côtés, la cinéaste Agnès Varda réalise un travail de documentation photographique. Pierre Székely et André Borderie sont tous deux membres du groupe Espace créé en 1951 par André Bloc .

1 MAURIN Camille, La modeste église de Fossé est maintenant un témoin de l’art contemporain [en ligne]. Blog Free, L’Ardennais, Article publié le 16 août 1955 [Consulté le 6 mai 2022].http://j.p.karinthi.free.fr/5501h. htm

Eglise de Fossé, Ardennes 1

de couleur qu’il complexifie progressivement (Figure 2). Ce mouvement s’inscrit dans une volonté de combattre les valeurs traditionnelles de la société québécoise, et notamment les obligations liées à la religion catholique. Selon le Docteur Vinchon, Les automatistes peuvent être rapprochés des épileptiques en ce sens que l’acte impulsif est inconscient.

Les surréalistes ont tenté d’approcher un état d’inconscience complète à l’aide de substances qui entraînent une confusion mais ne détruisent pas la conscience et le psyché et donc l’état d’inconscience n’est pas total.

Le tachisme est un courant de la peinture abstraite apparu dans les années 1950 en Europe. La pratique des peintres est caractérisée par la projection de tâches et de coulures. Le courant partage avec l’expressionisme abstrait américain, une volonté d’expérimenter une forme de peinture plus sensible et instinctive. La tache réfère au geste spontané, à la création de projection de peinture sans idée préconçue et en invoquant l’inconscient. Le courant se rapproche en ce sens des automatistes. Le tachisme émerge en réaction au cubisme et à l’abstraction des formes géométriques. Contrairement à l’abtraction européenne des années 1940, qui s’oppose à la figuration en conservant des valeurs classiques de composition, le tachisme se détache de ces considérations. Nous pouvons citer parmi les artistes tachistes Wolls, Georges Mathieu et Hans Hartung. Les tachistes sont caractérisés par des coups impulsifs et irréf léchis de pinceau,

Groupe

Hier et aujourd’hui, Art et architecture

L’ESPAcE-TEMPS DU MAM RIO à TRAvERS

LA REvUE AUjOURD’hUI ART ET ARchITEcTURE

LES DIMENSIONS SPATIALES, CULTURELLES ET SOCIALES DU MUSÉE D’ART MODERNE AU COURS DU TEMPS

Marilia Macedo Espina

2021-2022

L’espace-temps du MAM Rio à travers la revue Aujourd’hui Art et Architecture est inscrit dans l’atelier de mémoire Hier et Aujourd’hui, Art et Architecture, axé sur Espaces, corps et sensibilité. Ce séminaire de recherche m’a permis de découvrir le travail de l’artiste André Bloc et du dialogue si riche qu’il cherche à établir entre le domaine artistique et architectural à travers les publications. La double contemplation, à la fois des œuvres d’art et de l’architecture elle-même, représente la rencontre entre l’art et l’architecture qu’est le musée. J’ai vécu cette coexistence de manière encore plus profonde en analysant la revue Aujourd’hui - Art et Architecture, d’André Bloc, dans le cadre de ce mémoire.

La dérive virtuelle proposée par les photographies historiques montre un côté inédit de l’architecture : la découvrir par le regard des artistes-créateurs. Une attention particulière est portée au Brésil qui devient une destination récurrente et mise en valeur au sein de la revue. Cette approche extensive et sensible était pour moi l’opportunité de porter un regard étranger sur mon propre pays. Mon propos est de montrer comment le mouvement architectural moderne peut apporter une identité culturelle et sociale au Brésil, en ayant comme étude de cas le Musée d’Art Moderne de Rio de Janeiro (MAM Rio). Parcourir le musée via les différents numéros de la publication est une expérience assez unique, principalement quand nous pouvons analyser une période aussi étendue dans un laps de temps aussi court.

À la suite de la recherche et des incessantes promenades imaginaires, je suis partie en Amérique du Sud ain de parcourir le musée dans une optique plus personnelle. Mon intention est non seulement de mettre en lumière les liens existants entre le musée et la revue, le Brésil et la France, mais également de montrer comment ce projet a contribué au développement de la culture locale. L’architecture du musée d’art moderne permet d’établir une nouvelle médiation de l’art, en la rendant plus accessible au grand public au il des années. Ce caractère social de l’institution est mis en corrélation avec les dispositifs architecturaux du XXème siècle et les enjeux présents dans la diffusion des arts plastiques au sein de la communauté.

La conception du musée par l’architecte Affonso Eduardo Reidy et l’ingénieure Carmen Velasco Portinho est faite en parallèle à celle du site, le Parc du Flamengo, par l’architecte et urbaniste Maria Carlota Costallat de Macedo Soares. Les projets sont présentés de manière unique à travers ces articles historiques. Ils nous montrent une vision de l’état brut de la matière, comme dans un musée d’architecture. Le bâtiment vide fait l’objet d’une exposition du musée en lui-même. La structure totalement dépourvue d’ornements rend explicite l’élégance de l’ingénierie de l’édiice combinée à la simplicité architecturale. Je cherche également à analyser la nature des expositions qui ont lieu au MAM Rio, en mettant en évidence la sphère éducative du musée. L’institution accorde une grande place à l’éveil artistique des artistes indépendants et des formations accessibles à tous. Grâce à cette dimension populaire et pédagogique, le musée devient le scénario des divers mouvements avant-gardistes nationaux. Ces courants sont bien répandus à l’échelle internationale, notamment pour ce qui concerne les échanges artistiques entre le Brésil et la France qui sont abordés de manière chronologique dans les publications et dans cette étude.

Enin, mes analyses se basent principalement sur des images du magazine ainsi que quelques photographies personnelles prises à l’occasion de mon voyage. Prendre du recul et porter un regard étranger est essentiel pour mieux comprendre notre propre nature. En analysant mon propre pays depuis la France, j’ai pu le revisiter de manière plus critique et sensible.

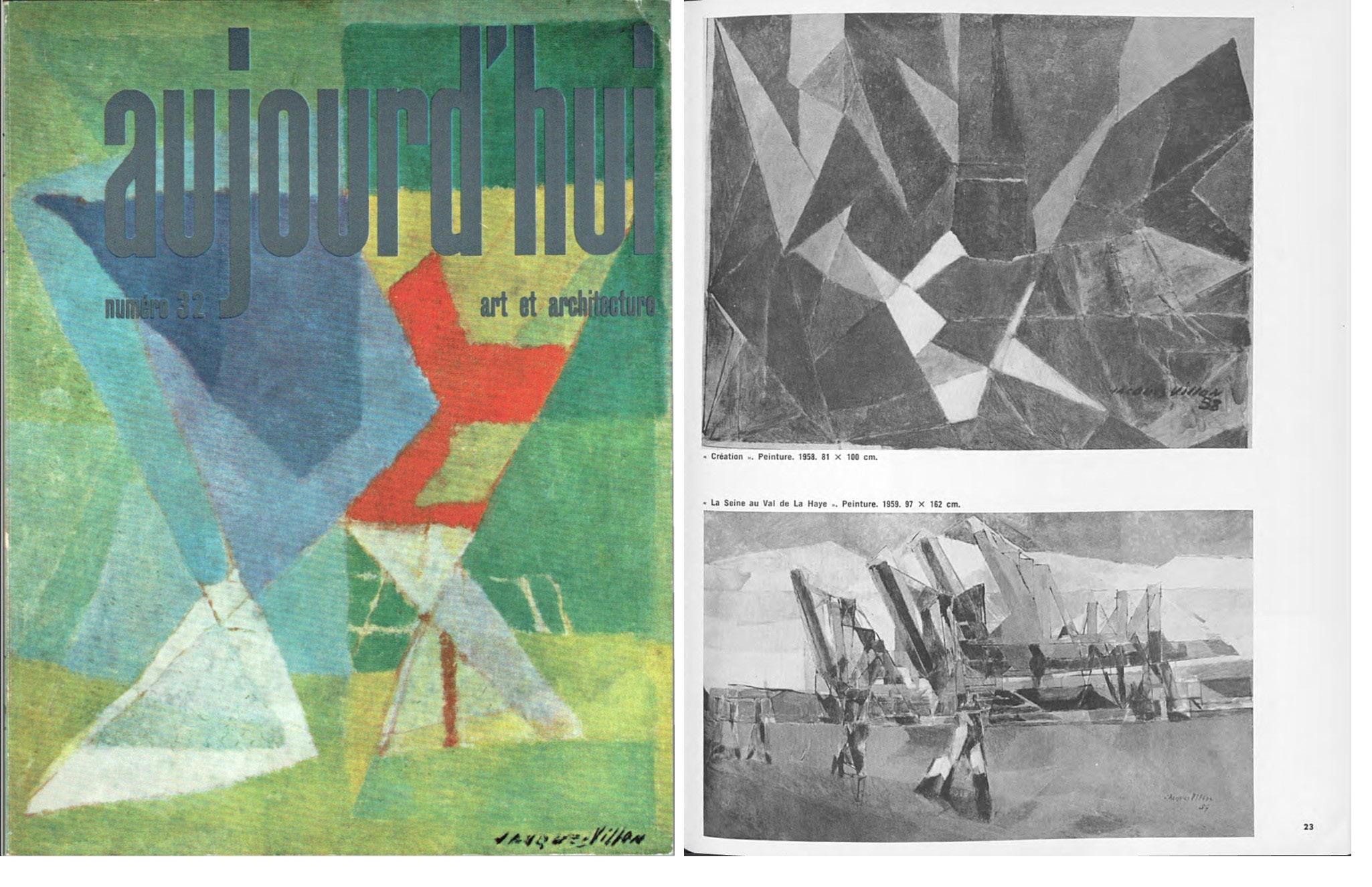

Couverture de la revue Aujourd’hui Art et Architecture n° 32 (édition spéciale Jacques Villon de 1961) et images de l’article Jacques Villon sur la même édition.

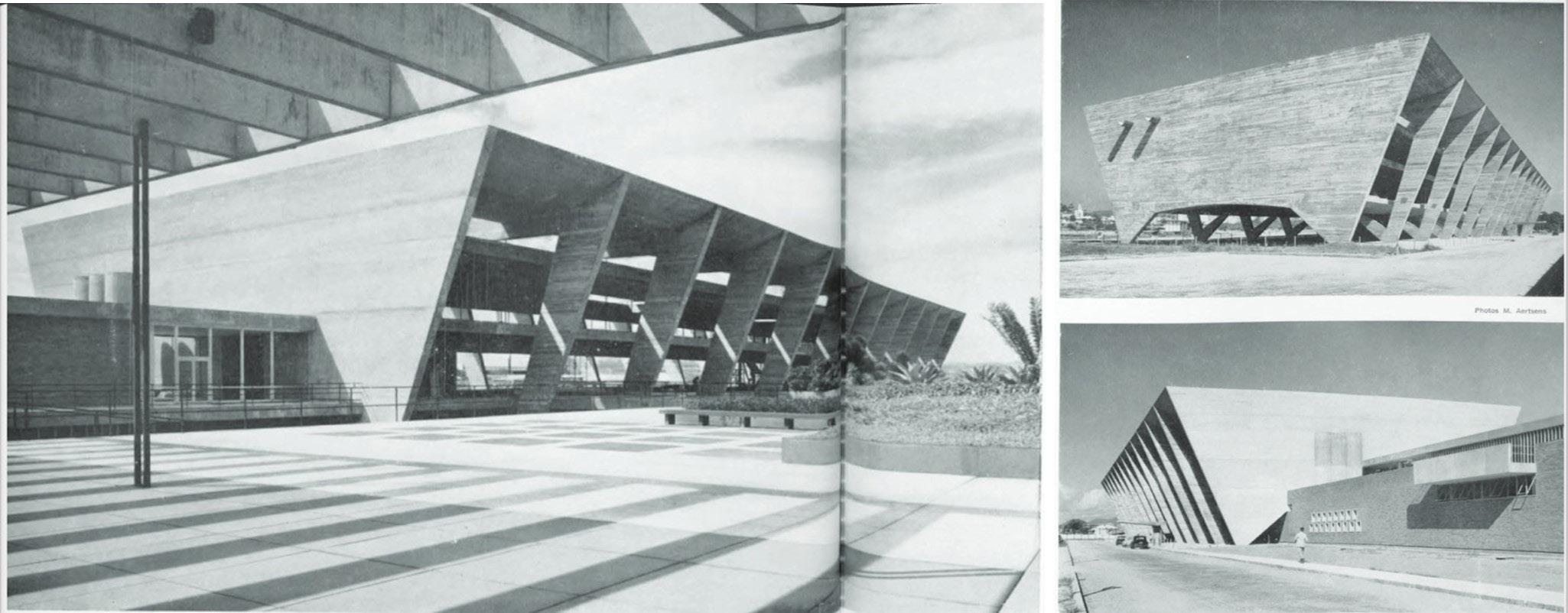

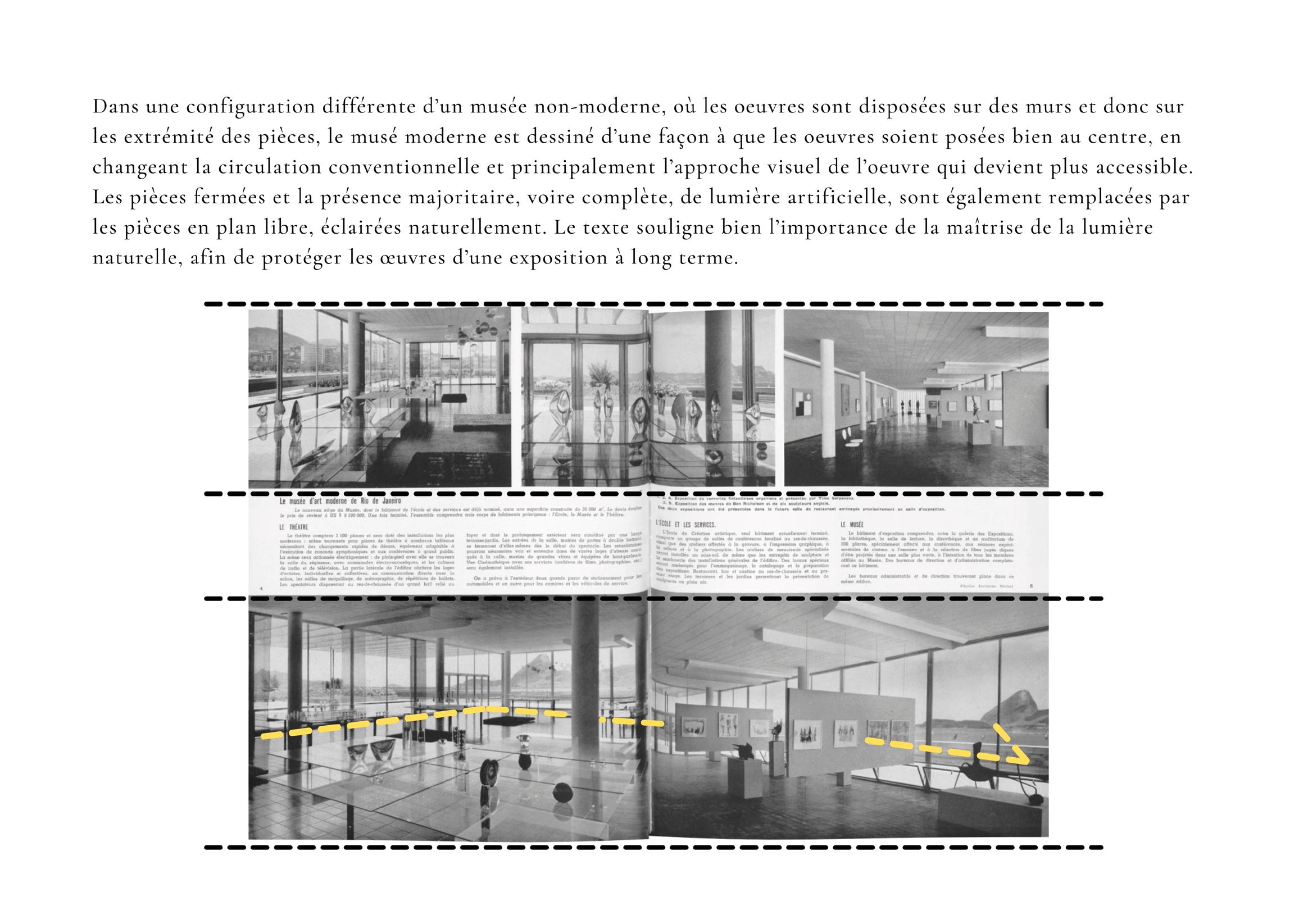

Images de l’article Le Musée d’Art Moderne de Rio de Janeiro, revue Aujourd’hui Art et Architecture n° 32 (édition spéciale Jacques Villon, 1961).

Couverture de la revue Aujourd’hui Art et Architecture n° 32 (édition spéciale Jacques Villon de 1961) et images de l’article Jacques Villon sur la même édition.

Images de l’article Le Musée d’Art Moderne de Rio de Janeiro, revue Aujourd’hui Art et Architecture n° 32 (édition spéciale Jacques Villon, 1961).

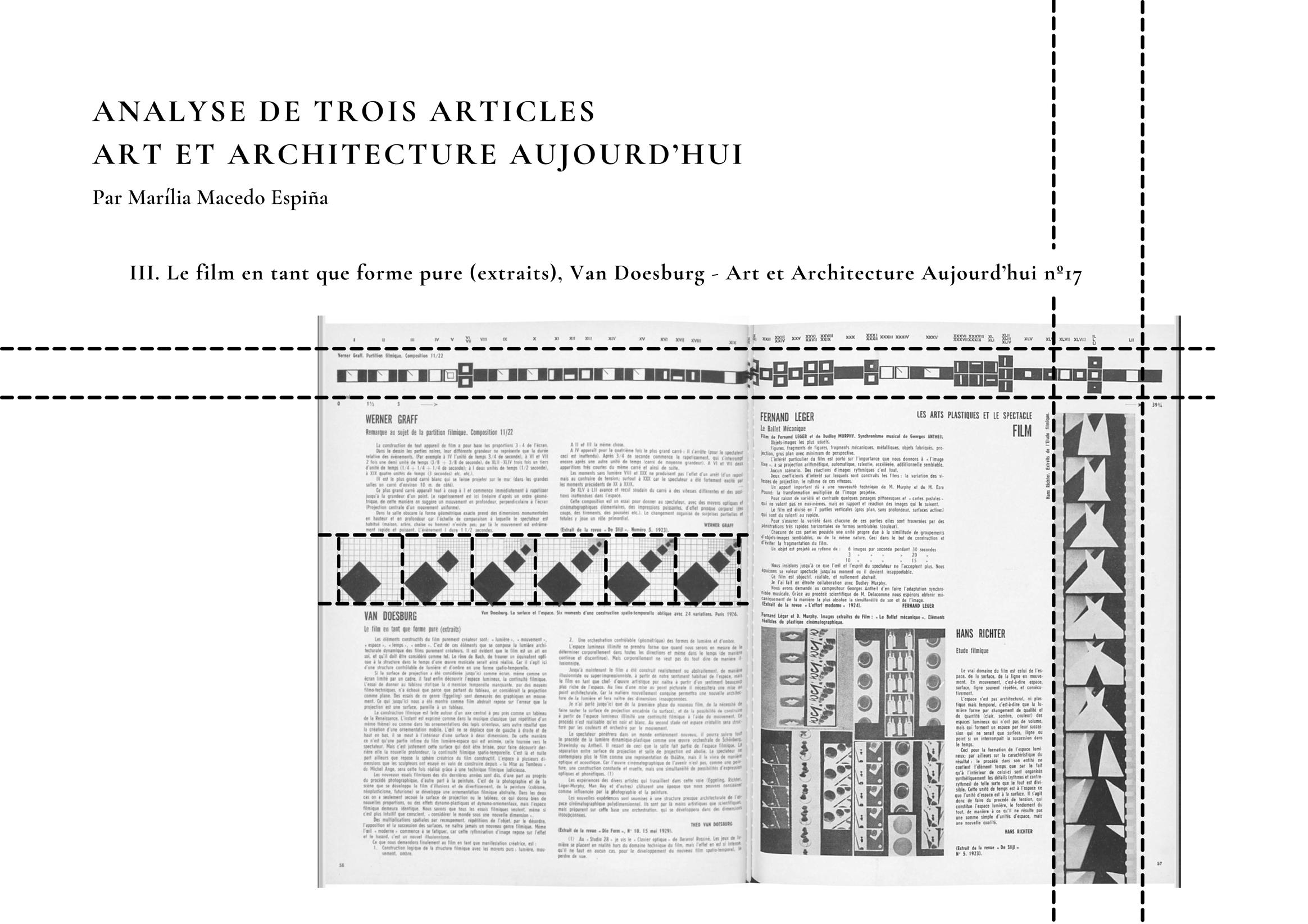

AnALYSE DE TROIS ARTIcLES

ART ET ARchITEcTURE AUjOURD’hUI

Groupe de mémoire de fin d’études

À propos d’architecture...

Et autres belles choses de ce monde !

Enseignant : Frank Rambert