ARMELLE WEISMAN

NICOLAS DIDIER DIRECTRICE ARCHITECTE-INGÉNIEUR

ERIC MAILLET

MÉÏTABELLE SALLY

JENNIFER CAUBET

MAUD SANTINI NATHAN MASLÉ

CHRISTOPHE CUZIN

ANTHROPOLOGUE ARTISTE ARTISTE

ALEJANDRA RIERA ARTISTE ARTISTE

ELISABETH LEMERCIER

LILY MEULE

PHILIPPE BONNIN

ARCHITECTE

NOLAN CORDIER

ANTONIN LECOQ

JÉRÔME BOUTTERIN

ARTISTE

CORTO DUBAY

GASPARD BLANC

OLIVIER MARTY

ARTISTE

AGNÈS PRÉVOST

ARTISTE

ANTHROPOLOGUE

JULIETTE BRETEAU

CÉLINE BERCHICHE

HISTORIENNE DE L’ART

AURÉLIA DURAND

MAUD SANTINI

ANTHROPOLOGUE PAYSAGISTE

BRUNO TANANT

BAPTISTE CERIEZ

ASSISTANT FAB-LAB

THOMAS GOLSENNE

HISTORIEN DE L’ART

FLORA MAYER BERTRAND

LORAINE BAUD

AUTEUR RADIO

ELISABETH LEMERCIER

ARCHITECTE

LILY MEULE

VINCENT GÉRARD

RÉALISATEUR DE CINÉMA

CLÉMENT DUROSELLE

SOPHIE BRONES

ANTHROPOLOGUE

ARCHITECTE

ERIC MAILLET

ANTONIN LECOQ

ARMELLE WEISMAN

LILY MEULE

DIRECTRICE ARTISTE

ALEJANDRA RIERA

ARTISTE

PAUL JUDIC

GRAPHISTE

XAVIER TIRET

SYD REYNAL

CHARLOTTE CHARBONNEL ARTISTE ARTISTE

ANDREAS KOFLER ARCHITECTE

MANON ANNE

PAYSAGISTE

CHRISTOPHE CUZIN

ARTISTE

PHILOSOPHE

GABRIEL LE PRISÉ

SIMON MASSEGLIA

CLAUDIA TRIOZZI

ARTISTE

JEAN-LUC VERNA

LILIAN DARDILL

INGÉNIEUR DESIGNER

ISABELLE BROUX

VANESSA BRO

HANAA BASRI

CURATEUR

ARCHITECTE

EUGÉNIE DENARNAUD

JENNIFER CAUBET ANDREAS KOFLER

CHRISTIAN GIORDANO

ARTISTE

RÉGISSEUR D’EXPOSITION

ADAM BEN LAHBIB

ANDRÉ BALDINGER

TYPOGRAPHE

MUSICIEN

DANSEUSE CHORÉGRAPHE

LUC KHERADMAND

ANTOINE JACOBSOHN

DIRECTEUR ADJOINT ENSP

RESPONSABLE DU POTAGER DU ROI

PAYSAGISTE

ELOISE MASSEGLIA

SÉVERINE PRÉHEMBAUD

MONTEUSE CINÉMA

NATHANAEL COUPE

ÉMILIE AUDOUIN

FRANÇOIS-XAVIER DELBOUIS

JARDINIER EN CHEF DU POTAGER DU ROI

ACCUEIL ARCHITECTE

AUXENCE ROUDEAU

CURATEUR

JULIEN PHEDYAEFF

MANAGEUR FAB-LAB

RAFAELLE HUBERT

ALICE GRÉGOIRE

ARCHITECTE

WALTER CHALONER

SYD REYNAL

NICOLAS BALLERIAUD

PHYSICIEN ARTISTE

PASCAL GILLE ARTISTE

DIRECTEUR ADJOINT

TOAN VU-HUU

GRAPHISTE

ÉLISE LE FLOCH

ADJOINTE À LA DEVE ENSP

MOHAMMED BOUZID

SÉCURITÉ COMPTABILITÉ GESTION DE L’INVENTAIRE

HANAA BASRI

COORDINATION

LISA-MARIE HILLEN-SAILLARD

PHILOSOPHE CURATEUR ÉDITEUR

FABIEN VALLOS

CHRISTINE BOURGET

ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE

KARINE MANGIN

DIRÉCTRICE DE LA PÉDAGOGIE ET DE LA RECHERCHE

CORTO DUBAY

AGNÈS PRÉVOST

ÉDITEUR JULIETTE

MANON ANNE PAYSAGISTE

ARTISTE LORAINE

PHILIPPE

BRETEAU

BONNIN

ANTHROPOLOGUE

BAUD

RADIO

AUTEUR

MAÏLYS MARCHAL

FORMATION

ARCHITECTE

PHILIPPE BONNIN CLÉMENT DUROSELLE

NOLAN CORDIER

ARTISTE

AGNÈS PRÉVOST

ARTISTE

ANTHROPOLOGUE

BAPTISTE CERIEZ

NICOLAS BALLERIAUD

ARTISTE

ARCHITECTE

MANON ANNE

ELISABETH LEMERCIER

LISA-MARIE HILLEN-SAILLARD

MAUD SANTINI PAYSAGISTE

ARCHITECTE

OLIVIER MARTY

ARTISTE

GASPARD BLANC

CÉLINE BERCHICHE

HISTORIENNE DE L’ART

AURÉLIA DURAND

ASSISTANT FAB-LAB

THOMAS GOLSENNE

FLORA MAYER BERTRAND

SYD REYNAL

ARTISTE ARTISTE ARCHITECTE-INGÉNIEUR

VINCENT GÉRARD

ALEXIA GUIMONT

CHRISTOPHE CUZIN ERIC MAILLET

CHARLOTTE CHARBONNEL

RÉALISATEUR DE CINÉMA

NICOLAS DIDIER CLÉMENT DUROSELLE

ARCHITECTE

SOPHIE BRONES

ANTHROPOLOGUE

ANTONIN LECOQ

LILY MEULE

FERIEL KADA

ARTISTE

FRANÇOIS-XAVIER DELBOUIS

JARDINIER EN CHEF DU POTAGER DU ROI

RAFAELLE HUBERT

ARMELLE WEISMAN

DIRECTRICE ARTISTE

ALEJANDRA RIERA

ARTISTE

PASCAL GILLE

DIRECTEUR ADJOINT

LILIAN DARDILL

TOAN VU-HUU

GRAPHISTE

PAUL JUDIC

GRAPHISTE

LORAINE BAUD

AUTEUR RADIO ARCHITECTE

JULIETTE BRETEAU

ANDREAS KOFLER

CURATEUR

CORTO DUBAY

EUGÉNIE DENARNAUD

PAYSAGISTE

GABRIEL LE PRISÉ

ANDRÉ BALDINGER

HANAA BASRI

JENNIFER CAUBET

CHRISTIAN GIORDANO

RÉGISSEUR D’EXPOSITION

CRÉATEUR DES CARACTÈRES

CLAUDIA TRIOZZI

DANSEUSE CHORÉGRAPHE

JEAN-LUC VERNA

ÉMILIE AUDOUIN

INGÉNIEUR DESIGNER

ÉLISE LE FLOCH

OLIVIER MARTY

PHILIPPE BONNIN ARTISTE

MÉÏTABELLE SALLY

ALEJANDRA RIERA

ARTISTE

JÉRÔME BOUTTERIN

ARTISTE

MAUD SANTINI NATHAN MASLÉ

ANTHROPOLOGUE

CHRISTOPHE CUZIN

ARTISTE

SIMON NICAISE ARTISTE

ARTISTE

ARTISTE

ADAM BEN LAHBIB

LUC KHERADMAND

MUSICIEN

GABRIEL LE PRISÉ

ANTOINE JACOBSOHN

DIRECTEUR ADJOINT ENSP

RESPONSABLE DU POTAGER DU ROI

ELOISE MASSEGLIA

SÉVERINE PRÉHEMBAUD

MONTEUSE CINÉMA

NATHANAEL COUPE

JULIEN PHEDYAEFF

MANAGEUR FAB-LAB

ALICE GRÉGOIRE

ARCHITECTE

WALTER CHALONER

SYD REYNAL

PHYSICIEN

JENNIFER CAUBET

ARTISTE

SIMON MASSEGLIA

XAVIER TIRET

FABIEN VALLOS

ARTISTE PHILOSOPHE

CURATEUR ÉDITEUR

AUXENCE ROUDEAU

ACCUEIL

KARINE MANGIN

MOHAMMED BOUZID

CHRISTINE BOURGET

ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE

ISABELLE BROUX

ADJOINTE À LA DEVE ENSP

VANESSA BRO

DIRÉCTRICE DE LA PÉDAGOGIE ET DE LA RECHERCHE

ACCUEIL SÉCURITÉ COMPTABILITÉ GESTION DE L’INVENTAIRE

ELISABETH LEMERCIER

BRUNO TANANT PAYSAGISTE ARCHITECTE

FABIEN VALLOS

PHILOSOPHE

LORAINE BAUD

AUTEUR RADIO

ANTONIN LECOQ

NICOLAS DIDIER

ARCHITECTE-INGÉNIEUR

SIMON NICAISE

NICOLAS DIDIER AUTEUR RADIO

ARCHITECTE-INGÉNIEUR

SIMON NICAISE

MÉÏTABELLE SALLY

JÉRÔME BOUTTERIN

NATHAN MASLÉ

ARTISTE

MAUD SANTINI

ANTHROPOLOGUE ARTISTE

CHRISTOPHE CUZIN

ARTISTE

OLIVIER MARTY

LILY MEULE

PHILOSOPHE SYD REYNAL SOPHIE BRONES

ANTHROPOLOGUE ARTISTE

PHILIPPE BONNIN

ARCHITECTE

NOLAN CORDIER

ANTONIN LECOQ

JÉRÔME BOUTTERIN

ARTISTE

AUTEUR RADIO

CORTO DUBAY

GASPARD BLANC

OLIVIER MARTY

ARTISTE

LORAINE BAUD

ANDREAS KOFLER AUTEUR RADIO ARCHITECTE

MANON ANNE

PAYSAGISTE

BRUNO TANANT PAYSAGISTE

ERIC MAILLET FABIEN VALLOS

ARTISTE

ANTHROPOLOGUE

JULIETTE BRETEAU

CÉLINE BERCHICHE

HISTORIENNE DE L’ART

GABRIEL LE PRISÉ

MAUD SANTINI

ANTHROPOLOGUE

AURÉLIA DURAND

BAPTISTE CERIEZ

ASSISTANT FAB-LAB

THOMAS GOLSENNE

HISTORIEN DE L’ART

FLORA MAYER BERTRAND

LORAINE BAUD

AUTEUR RADIO

NICOLAS DIDIER

ARCHITECTE-INGÉNIEUR

LILY MEULE

VINCENT GÉRARD

RÉALISATEUR DE CINÉMA

CLÉMENT DUROSELLE

SOPHIE BRONES

ANTHROPOLOGUE

ARCHITECTE

ERIC MAILLET

ANTONIN LECOQ

ARMELLE WEISMAN

DIRECTRICE

LILY MEULE

PHILOSOPHE

LILIAN DARDILL

SIMON MASSEGLIA

CLAUDIA TRIOZZI

HANAA BASRI

CURATEUR

ARCHITECTE

EUGÉNIE DENARNAUD

JENNIFER CAUBET ANDREAS KOFLER

ARTISTE

CHRISTIAN GIORDANO

RÉGISSEUR D’EXPOSITION

ADAM BEN LAHBIB

ANDRÉ BALDINGER

LUC KHERADMAND

MUSICIEN

TYPOGRAPHE

ANTOINE JACOBSOHN

DIRECTEUR ADJOINT ENSP

RESPONSABLE DU POTAGER DU ROI

ELOISE MASSEGLIA

SÉVERINE PRÉHEMBAUD

MONTEUSE CINÉMA

NATHANAEL COUPE

PHILOSOPHE

DANSEUSE CHORÉGRAPHE

ARTISTE

ÉMILIE AUDOUIN

CURATEUR

JULIEN PHEDYAEFF

MANAGEUR FAB-LAB

RAFAELLE HUBERT

ALICE GRÉGOIRE

ARCHITECTE

FRANÇOIS-XAVIER DELBOUIS

JARDINIER EN CHEF DU POTAGER DU ROI

JEAN-LUC VERNA

ARTISTE

ALEJANDRA RIERA

ARTISTE

PAUL JUDIC

LILIAN DARDILL

GRAPHISTE GRAPHISTE

XAVIER TIRET

INGÉNIEUR DESIGNER

ISABELLE BROUX

PASCAL GILLE

TOAN VU-HUU

ÉLISE LE FLOCH

ADJOINTE À LA DEVE ENSP

VANESSA BRO

MOHAMMED BOUZID

SÉCURITÉ

GESTION DE L’INVENTAIRE

MOHAMMED BOUZID

COMPTABILITÉ

MAÏLYS MARCHAL

HANAA BASRI

COORDINATION

AUXENCE ROUDEAU

DIRECTEUR ADJOINT

ACCUEIL

WALTER CHALONER

SYD REYNAL

PHYSICIEN ARTISTE

NICOLAS BALLERIAUD

LISA-MARIE HILLEN-SAILLARD

ÉDITEUR

FABIEN VALLOS

ARTISTE

CURATEUR

CHRISTINE BOURGET

ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE

KARINE MANGIN

DIRÉCTRICE DE LA PÉDAGOGIE ET DE LA RECHERCHE

CORTO DUBAY

AGNÈS PRÉVOST

ARTISTE

PHILIPPE BONNIN

ARCHITECTE

MANON ANNE PAYSAGISTE

LORAINE BAUD AUTEUR RADIO

JULIETTE BRETEAU

FORMATION

L’objectif de cette édition est de faire part des expériences et des productions des étudiants tout au long de cette première année de licence APA à travers un exercice initiatique conduit par les étudiants eux-mêmes. C’est pour eux

l’occasion d’aborder le travail sur la synthèse des contenus par l’écriture et le choix de l’iconographie et de s’initier au graphisme et à la typographie sous la conduite de l’agence de graphisme Baldinger•Vu-Huu.

Qu’est-ce que l’APA ?

L’APA (Art, Paysage, Architecture) est une année plurielle, qui privilégie un décloisonnement des champs disciplinaires, un croisement des savoirs, des points de vue, des sensibilités. Chaque étudiant forge son propre questionnement en résonance avec les débats à l’œuvre dans le groupe. L’année est divisée en quatre saisons, la Salle, le Voyage, les Satellites et le Festin. Les projets sont réalisés dans l’instant, sur la durée, en groupe ou individuellement. Parallèlement à ce travail séquencé, une recherche individuelle, intime, évolue et se déploie en continu. Elle prend la forme du Journal de Recherche Personnel. C’est une année de découvertes, de partage entre les étudiants et de rencontres où l’on apprend théories et pratiques manuelles avec des professionnels reconnus dans leur domaine.

L’APA est un lieu inédit, fécond et expérimental qui s’articule entre les écoles nationales supérieures d’art de Paris-Cergy, de paysage et d’architecture de Versailles. Les échanges entre ces trois écoles construisent une perception et une approche affranchie des limites imposées par un enseignement traditionnel.

Cette année permet d’envisager de nouvelles visions, de nouvelles attitudes poussant sans cesse à questionner les relations entre ces domaines.

Programmation et coordination Pédagogique

Jérôme Boutterin artiste

Christophe Cuzin artiste

Elisabeth Lemercier architecte

Eric Maillet artiste

Agnès Prévost artiste

Bruno Tanant paysagiste

Intervenants

Manon Anne paysagiste

André Baldinger typographe, créateur des caractères

Nicolas Balleriaud artiste

Loraine Baud artiste, auteure radio

Céline Berchiche historienne de l’art

Philippe Bonnin écrivain, architecte, anthropologue

Sophie Brones anthropologue

Jennifer Caubet artiste

Baptiste Ceriez assistant Fab-Lab

Charlotte Charbonnel artiste

François-Xavier Delbouis jardinier en chef du potager du roi

Eugénie Denarnaud paysagiste, artiste

Nicolas Didier architecte-ingénieur

Clément Duroselle architecte

Vincent Gérard réalisateur de cinéma

Christian Giordano régisseur d’exposition

Thomas Golsenne historien de l’art

Alice Grégoire architecte, curatrice

Antoine Jacobsohn directeur adjoint ENSP et responsable du potager du Roi

Paul Judic graphiste

Luc Kheradmand alias « Voisky » musicien

Andreas Kofler architecte, curateur

Olivier Marty artiste, paysagiste

Simon Nicaise artiste, auteur radio

Julien Phedyaeff manager fab-lab

Séverine Préhembaud monteuse cinéma

Syd Reynal artiste, physicien

Alejandra Riera artiste

Maud Santini anthropologue

Xavier Tiret ingénieur, designer

Claudia Triozzi danseuse, chorégraphe

Fabien Vallos philosophe, artiste, éditeur, curateur

Jean-Luc Verna artiste

Toan Vu-Huu graphiste

Coordination administrative

Karine Mangin directrice de la pédagogie et de la recherche ENSP

Christine Bourget assistante pédagogique APA

Accueil Campus des Métiers

Armelle Weisman directrice

Pascal Gille directeur adjoint

Maïlys Marchal coordination formation

Mohamed Bouzid accueil, sécurité, comptabilité, gestion de l’inventaire

Étudiants

Émilie Audouin

Hanaa Basri

Adam Ben Lahbib

Gaspard Blanc

Juliette Breteau

Vanessa Bro

Walter Chaloner

Nolan Cordier

Nathanael Coupé

Lilian Dardill

Corto Dubay

Aurélia Durand

Alexia Guimont

Lisa-Marie Hillen-Saillard

Rafaëlle Hubert

Fériel Kada

Élise Le Floch

Gabriel Le Prisé

Antonin Lecoq

Nathan Maslé

Éloïse Masseglia

Flora Mayer Bertrand

Lily Meulé

Auxence Roudeau

Meïtabelle Sally

APA ART – PAYSAGE – ARCHITECTURE ÉDITION N°2 / 2021 – 2022 ENSAPC – ENSP – ENSAV – CY UNIVERSITÉ

La S a ll e Édition N° 2 2021 –2022

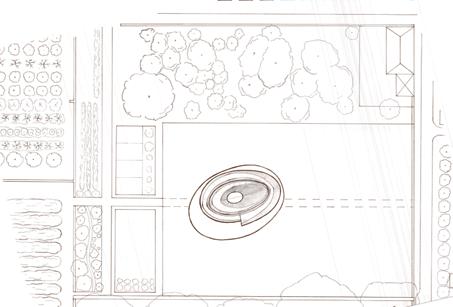

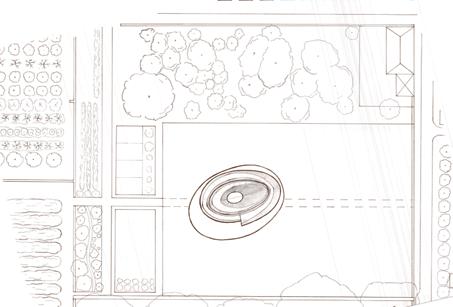

La Salle, saison marquant l’ouverture de la formation, nous arrime directement aux trois domaines de l’APA. Le projet consiste à concevoir un espace approprié à la pratique et à l’enseignement de l’Art, du Paysage et de l’Architecture au sein du Potager du Roi.

La réflexion a été engagée autour de cinq notions : Horizon, Ciel, Frontière, Sol et Lumière. Chacune de ces propositions a été attribuée à un groupe de cinq étudiants.

Ce projet pluridisciplinaire s’étale sur deux mois. Il est alimenté par des cours magistraux et des ateliers, explorant des questionnements théoriques, le dessin et la visualisation du projet par la réalisation de maquettes. Des allers retour s’opèrent ainsi entre différents champs disciplinaires. Le projet ne cesse d’évoluer et de s’enrichir au fur et à mesure des passages, de la petite à la grande échelle, de la feuille à la maquette, du texte à l’objet, de l’idée à la fabrication, de l’anthropologie à la matériologie.

La Salle travaille la conception du projet en questionnant les cadres culturels de chacun, en les remettant parfois en cause. Ce principe est également à l’œuvre dans la façon de penser les rapports et le dialogue entre espace et usagers.

HORIZON

La salle Horizon est un monolithe élevé à un angle de 40°, situé dans un environnement vide mettant en lumière sa forme. L’angle confère une dynamique qui projette vers différents horizons et invite à apprivoiser le lointain. L’accès à l’intérieur se fait par un long couloir souterrain, officiant de contrepoids. Cette entrée est un espace de transition qui marque le changement de statut.

Dans ce périscope incliné, la salle est escalier. L’horizon ne s’éteint qu’à l’issue des efforts pour le gravir. L’utilisateur doit se hisser pour atteindre l’horizon et assouvir sa curiosité. Cette difficulté rend l’individu acteur de son expérience au sein de la structure. L’escalier est constitué de marches et gironds aux hauteurs variables fondées sur le Modulor, pensés pour être utilisés en tant qu’assises, tables, appuis. L’architecture fait mobilier. L’organisation de cette salle génère des espaces destinés à des cours magistraux, à des ateliers, à des moments d’échanges ainsi qu’à des temps de travail personnel. L’imagination et la fabrication sont au centre de l’APA, entraînant des besoins spécifiques. La salle y répond par la diversité des espaces de travail qui la composent, tout en constituant un espace ouvert impliquant chaque individu au sein d’un groupe.

Toutefois, l’espace est suffisamment généreux pour que chacun puisse se retrouver seul. En effet, les hauteurs de marches et renfoncements nous distancent. Quelques marches creusées dans la façade supérieure proposent un horizon opposé à celui de la terrasse. Un espace d’introspection, dont l’horizon est l’instigateur.

FRONTIÈRE

Une frontière est une limite, une séparation. Elle peut désigner une rupture, un barrage, un obstacle mais elle peut également être le lieu d’une alliance, d’une réunion et d’échanges. Il est donc important de souligner qu’une frontière évoque une certaine notion de porosité et non quelque chose d’infranchissable. La structure frontière a pour but de symboliser une frontière physique, sans exclure l’idée de passage.

sans exclure lidée de passage. L a salle se r é sume en une « F ermer pour sa iFltdl’idiidl ouv frontiè a société ôtre, sociaux d l imposan salle sem s. C’est là ransfo ass o ulté scalier es sur le puis. L’ar e esp ments d’ ion et la écifique compos dividu a e est suf En effet

n on est l’in izon est

L’horizon est la perspective d’un ailleurs et d’un avenir, un horizon d’attente.

LUMIÈRE

La salle Lumière baigne parmi d’innombrables reflets, renvoyés par le bassin, au centre du jardin. L’absence de végétaux de hautes tiges en ce lieu, fait du bassin qui l’occupe un catalyseur de lumière. Lumière qui devient actrice de l’espace et de l’ambiance de la Salle. La rencontre entre l’eau et la lumière fait naître,dans la Salle, un plafond mouvant, fait de caustiques. Elle est la liaison entre ces deux matières, un échange harmonieux auquel nous sommes sensibles. L’exposition au soleil influence l’humeur, le comportement et l’apprentissage.

La salle se résume en une phrase « Fermer pour ouvrir ». Fermer les portes de l’individuel, pour ouvrir celle du collectif. La structure marque la frontière entre le privé et le public, l’individu et la société. Située dans le potager du Roi au jardin Le Nôtre, elle se situe entre deux espaces avec des statuts sociaux différents, accueillant ces usagers par un seuil imposant créé par le toit. D’apparence fermée, cette salle semble faire barrière au passage des visiteurs. C’est là tout le jeu entre privé et public. Comment transformer l’espace restreint de la classe en lieu de passage ? La salle frontière invite le public, grâce à ses poteaux, à faire le tour de la structure de manière à observer les jeux de lumière formés par les parois.

é po ntre deu s, accueil r le toit. D e barrièr eu entre ce restre rontière tour e lumière formés par les parois Lasallefrontièrefaitentrerlepublicpardeuxpans

La salle frontière fait entrer le public par deux pans de mur qui s’ouvrent vers l’intérieur pour laisser place à un passage. La mobilité de ceux-ci amène à la réflexion sur le mouvement et la transformation d’une salle. Les tables s’emboîtent dans le sol pour permettre la métamorphose d’une salle de classe en lieu de passage. Finalement, il n’y a pas de disposition précise au sein de la salle, ce qui permet aux usagers de disposer de celle-ci comme ils le souhaitent en fonction des activités.

ver c et du t ure d orique incitant l’ amisée p changemen

Le toit devient amphithéâtre , afin de profiter de cours en plein air. Hors des heures de cours magistraux, les étudiants peuvent s’isoler pour observer le potager. L’espace devient alors privé car il sort du cadre du public et du partage. L’amphithéâtre questionne le principe d’espace privé et public. La salle comporte des formes en « V » que l’on emboîte. La structure légère dans un esprit de cabane de pêcheur transgresse le côté historique du potager et transfigure le bassin. Le seuil est long et sombre, incitant l’utilisateur à passer sans s’y poser, ni discuter. Devoir passer dans ce couloir à la lumière tamisée a pour effet de mettre l’utilisateur dans un esprit de travail. Le changement de niveau à l’intérieur distingue les usages.

La salle frontière invite l’utilisateur à communiquer avec l’environnement extérieur, à travers les vitres. L’extérieur et l’intérieur s’influencent mutuellement dans cette salle. Une fenêtre située entre le toit et les murs permet aux élèves de faire intervenir selon leur volonté, les bruits présents en extérieur. Fermer les fenêtres permet de travailler dans le calme qu’offre une pièce. Cette modularité ouvre l’échange entre usagers quand l’espace est fermé.

SOL

CIEL

du monde l e epermettantdefairedelasallelumièreunrefuge,

La Salle perchée sur l’eau, isole du monde les usagers. Le rideau d’ombre à l’entrée accentue la frontière entre une salle extérieure visible par tous et une salle intérieure cachée permettant de faire de la salle lumière un refuge, un lieu d’instruction et de partage pour inventer un autre monde.

Le ciel n’existe que par nos yeux. La vue est l’unique sens qui nous permet de le percevoir. Du point de vue du sol terrestre, le ciel apparaît comme une surface plane opposée à la nôtre. Comme un toit inatteignable, un volume visuellement composé de vide. On y perd la notion de profondeur où toutes les échelles sont distordues.

éch

La structure en form e

La structure en forme de cône elliptique, sans arêtes, ni cloisons, efface les repères physiques. Une petite ellipse au centre forme la cour. Le sommet de la structure est une ellipse inclinée, d’où chutent des parois vitrées. Enfin une spirale forme les parois extérieures de la salle. La fente qu’offre la spirale permet d’entrer dans la salle. Le passage d’un extérieur éclairé à un couloir sombre et circulaire marque une première transition, entre le dehors et le dedans.

es ex a salle. L que une

eillis p s usag térieu ù la co êtres gées me d’ mel, so n arriva visuel, f es vitres f Tournées d l

sancre dans le sol et s

L a structure sur le crée spac

Le p infé coli ne p prop i bie ue. e qu raba ager ance istant rabattre

l’intimité d’une

Les éléments du ciel sont accueillis par la salle, établissant un espace de travail agréable et accueillant pour les usagers. Les longues vitres inclinées laissent entrer les rayons du soleil à l’intérieur. Ses rayonnements passent au-dessus de l’ellipse Sud même en hiver où la course de l’astre est plus basse. Lorsqu’il pleut, l’eau ruisselle sur les fenêtres, permettant de contempler la beauté des éléments. Les rigoles grillagées permettent de récupérer l’eau, filtrée puis redistribuée dans le système d’eau potable. Implantée dans le jardin Duhamel, son vaste terrain offre un champ de vision dégagé vers le ciel. Ainsi, en arrivant par le Nord au Duhamel, le ciel est le seul acteur du spectacle visuel, favorisé par la disposition des vitres intérieures et extérieures. Les vitres font entrer la lumière et les regards, rendant la salle accueillante. Tournées vers le paysage, ces ouvertures permettent également, de l’intérieur, d’observer l’évolution, la transition du terrain en friche. Implanté dans la partie sud de la structure, un espace de détente où l’espace sous toit est court, épouse cette atmosphère sensationnelle ; l’intimité d’une pause s’y cultive.

Les différences de niveau offrent des perspectives variées. Formés d’espaces interconnectés les uns aux autres, les enseignements transversaux entre Arts Paysage et Architecture sont travaillés en totale mobilité avec des espaces interchangeables et vides laissant un support vierge pour l’imagination des étudiants. La Salle capte le ciel. Le ciel traverse la salle et les étudiants s’en servent comme rampe d’accès vers leur propre chemin.

Le sol est devenu au fil du temps un médium pour l’Homme qu’il modifie, artificialise pour subvenir à ses besoins. La salle est dédiée au travail de l’art, de l’architecture et du paysage, appuyée par cette fameuse maxime « À force de persévérance, n’importe qui peut parvenir à déplacer une montagne ». La terre n’est pas silencieuse. Ce bâti représente la puissance du sol, constamment en mouvement, s’étend, se rétracte et se superpose. La salle Sol est empreinte de cette mobilité. Deux configurations sont possibles. La première est un prolongement horizontal du sol, incarnant la continuité de la terrasse du potager du Roi. La seconde est un prolongement vertical, symbolisant une montagne qui s’ancre dans le sol et s’élève dans le ciel. La structure repose sur le renfoncement et la terrasse du potager, pour créer un allongement du sol, de sorte à offrir deux espaces de travail : le plateau et le rez-de-chaussée. Le passage entre la partie supérieure et la partie inférieure du bâtiment, se fait par un escalier en colimaçon rétractable. Le rez-de-chaussée est une plateforme rétractable. Déployée en été, elle propose un large espace de travail sans toiture. Si bien qu’elle devient lieu d’observation théorique. En hiver, la plateforme qui fait office de sol au rez-de-chaussée serait rabattue sur elle-même, de sorte à fournir aux usagers un toit et un espace couvert. Durant les vacances, la salle offre une troisième disposition, consistant à rabattre davantage la plateforme mobile, pour former au niveau de la terrasse un mur. De cette manière, on obtient un espace événementiel et de projection. La salle s’étend et se rabat sur elle-même pour proposer différents modules qui deviennent Sol.

3

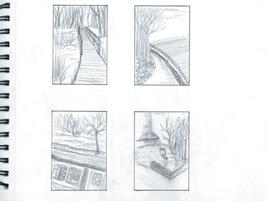

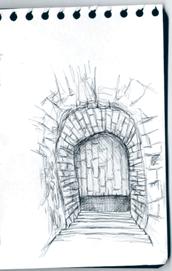

DESSIN /

Dess perm pe papi visua de re un vo

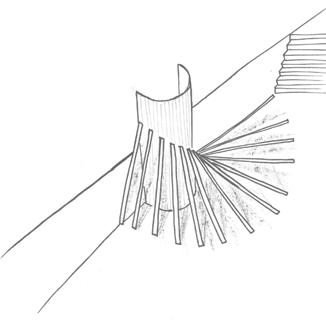

sont les débu roquis d t de matérialiser sa p t s ant cours l’imaginat l’imagin ns de formes et d’esp d’e he, tr e, que des mots. qp

Dessins et croquis sont les débuts de l’élaboration durant cette saison. Ils permettent de matérialiser sa pensée et de mettre les premières idées sur papier, laissant cours à l’imagination. Ce sont des processus de recherches, de visualisations de formes et d’espace possibles. Le dessin n’est pas qu’un outil de recherche, il est un outil de transmission, parfois plus à même d’expliquer un volume que par des mots.

4

OQUIS

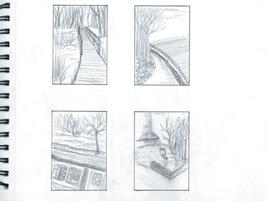

2 : mise en situations

: mise en situation 2 2 1

1

3b

3a : recherche de forme

3b : représentation

4b

4a : recherche de façade

4a : recherche de façade

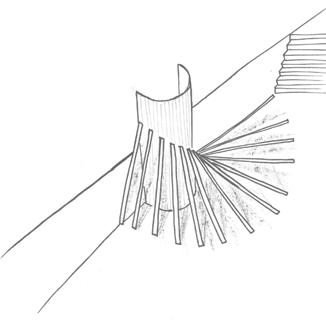

4b : matérialisation du flux de passage de Frontière

5 : recherche de la structure de Sol

5

4a

5 5 5 5 5 5 5

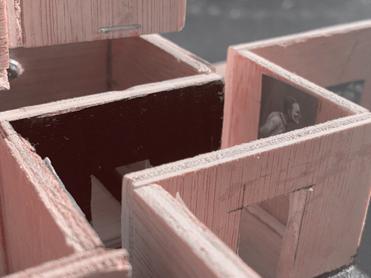

BALSA

Le travail à l’échelle 1/10 e avec du balsa nous permet de manipuler une maquette, alliant la théorie et la pratique. Il apporte une représentation en 3D, après le travail amorcé avec le dessin, qui nous permet encore de revenir facilement sur ce que l’on a fait. Ce travail permet aux étudiants de prendre conscience des rapports de forces entre les planches et de mieux appréhender la construction à l’échelle une.

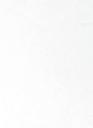

1 : maquette de la structure construite d’Horizon

2 : maquette de la structure construite de Lumière

2 : de la structure

6

1 2

2

3a : recherche de forme en balsas

3b : maquette de la structure construite de Ciel

4 : maquette de la structure construite de Frontière

5a : maquette de la structure construite de Frontière fermée

5b : maquette de la structure construite de Frontière ouverte

7

3a

3b

4

4

5a

4

5b

Les d perm tech une abor

rassembl rassem t compréhensi du bâtiment par ses m u par se ure tec ans anslesfuturesannannée

Les dessins techniques rassemblent les plans, les coupes et les axonométries permettant une compréhension toute autre du projet. Ils offrent une lecture technique du bâtiment par ses mesures, ses ouvertures et ses accès. Il a été une ouverture aux questions techniques et physiques qui seront davantage abordées dans les futures années d’études.

TECHNIQUE

1a : Coupe longitudinale

1b : Perspective

1c : Coupe transversale

1d : Plan de niveau

1a : élévation Sud

1b : élévation Nord

1c : Coupe longitudinale

1c :

8

2a 2c

1a 1c 1c 1d 1d 1b

Ciel

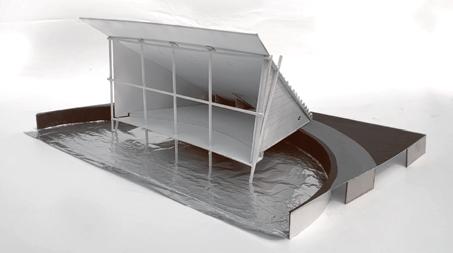

3a : plan à 3,2 m

3b : plan masse

3c : coupe longitudinale médiane 3b

3c

4c

Frontière

4a : vue

4a : vue axonométrique

4b : plan masse

4c : plan de niveau

Sol

5a : coupe longitudinale, structure relevée

5b : coupe longitudinale, structure fermée

5c : coupe longitudinale, structure ouverte 5a

9

4b

5b 5c

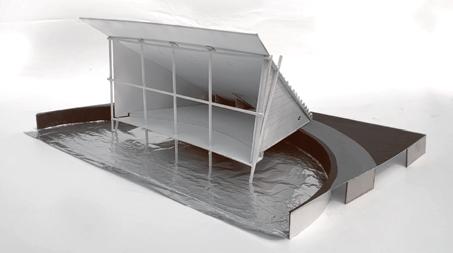

La maquette à l’échelle 1/33e est un outil de représentation dans le processus d’un projet. Il a permis de vérifier la forme extérieure et son aménagement intérieur afin d’anticiper les difficultés techniques, de formes et d’esthétique.

La maquette est un très bon outil pour communiquer et représenter une idée.

La maq La m d ’un pr d’un intérieu ntér L a maq La m

MAQUETTES 1/33

Horizon

1a : maquette intérieure

1b : maquette extérieure

Lumière

2a : détails des caustiques sur le plafond incliné

2b : maquette extérieure

2c : vue intérieure

2b

10

1a 1b

1a

2a 2b

2c

QU

Ciel

3a : plan rapproché

3b : maquette extérieur 3a

Frontière

4a : maquette extérieure

4b : plan rapproché

4a : extérieure : vue

4c : vue de haut 4b

5c

Sol 5a : maquette extérieure structure ouverte

5b : structure fermée

5c : plan rapproché

11

3b

3b 4a

5a 5b

L’échelle 1 est un exercice pratique où l’on y assemble des planches de cinq mètres avec des brêlages de corde. Il permet tout au long du projet de visualiser l’ampleur que va prendre la salle et son rapport à l’espace et au paysage. Il est la concrétisation de la maquette, par un fragment de la structure.

mètr mèt liser Il est

12

1a : fragment final d’Horizon 1b : assemblage des faces

2a : construction

2b : fragment final de Lumière

1a

1b

2a

2b

2a

3a : fragment final de Ciel

3b : construction

4a : essai d’une face

4b : assemblage de deux façades

de deux

4c : final

4c : fragment final de Frontière

5a : fragment final de Sol ouvert

5b : fragment final de Sol en mouvement

5c : fragment final de Sol fermée

13

3a

3b

3b

4a4b

4c

5a5b5c

14 APAÏENS E Horizon Lumière Ciel Frontière Sol

APAÏENNES

La Salle

Emilie Audouin

Hanaa Basri

Adam Ben Lahbib

Lilian Dardill

Flora Mayer-Bertrand

Publication réalisée en clôture de l’année pilote APA (art paysage architecture)

2021 – 2022

ENSAPC, ENSP, ENSA-V, CY Université

Encadrement édition

baldinger • vu-huu, graphistes

Élisabeth Lemercier, architecte

Maud Santini, anthropologue Manon Anne, paysagiste

Impression

Le réveil de la Marne, 300 exemplaires

2022, tous droits réservés

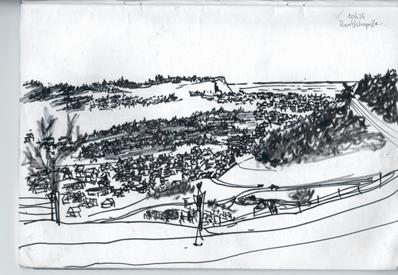

Cette saison Voyage a vocation à plonger le groupe en immersion dans un territoire.

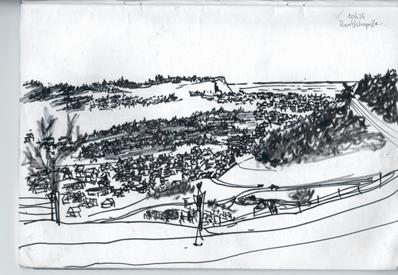

Les étudiants ont marché, dessiné, filmé, enregistré et récolté en parcourant le paysage normand de la vallée de la Bresle, entre Eu, Le Tréport et Mers les Bains. Depuis les hauteurs jusqu’à la mer, en passant par les rives du fleuve, les Apaïens et Apaïennes ont aiguisé leurs regards, délié leurs traits pour capter la complexité du site. Ainsi s’amorce le début d’une pensée critique.

Ces voyages et les productions qui en ont découlé, vingt-cinq cartographies, cinq films et vingt-cinq objets, ont renforcé notre cohésion.

Voyager et découvrir un lieu commun, c’est devenir compagnons.

Édition N° 2 2021 –2022

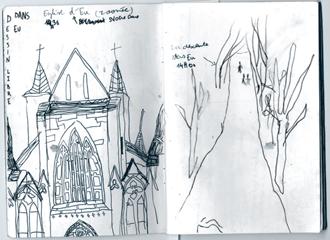

Esquisses dans le train : la vallée normande apparait...

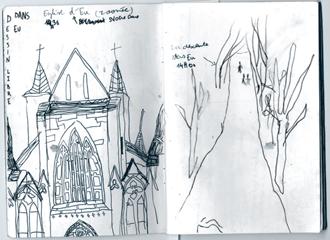

Carnet de voyage Jour 1

Le carnet individuel est l’outil quotidien du premier voyage. Tenu tel un journal de bord, il regroupe notes, plantes glanées sur le chemin et croquis.

Il permet d’appréhender in situ la complexité de la vallée, entre zone balnéaire et touristique, zone industrielle et portuaire, de la ville à la ruralité. Au fur et à mesure des jours, cet objet devient support de recherche.

À cette étape, le dessin est plutôt privilégié par rapport à la photographie. Les mains assimilent de nouveaux gestes, elles s’expriment sans a priori, elles rencontrent la pluie et le froid. La marche permet de prendre la mesure de la distance entre chaque lieu, d’inscrire le corps dans l’espace et de renforcer nos liens de groupe.

2

Tréport et son funiculaire de 1908, vue du port depuis le haut de la falaise.

Dessins de la baie du Tréport, funiculaire, falaises : comment les 3 villes s’agencent entre elles.

Initiations aux croquis randonneurs dans Mers les Bains.

Après-midi pluvieuse dans la ville et sur la côte.

Jour 2

3

Dessins de retour, remontée de la Bresle et de sa zone industrielle.

Dessins et feuilles séchées du Jardin Jungle.

Jour

Randonnée dans la forêt, feuilles de brassaiopsis mitis du Jardin Karlowski Fougères et lierres épiphytes : ils poussent sur d’autres végétaux.

4

Croquis mouillés de l’église et de la mairie d’Eu.

Jour 4

5

Prises

de notes lors de l’arpentage de la vallée : ses différents milieux humides, sa végétation, sa gestion (arbre de la ormaie, marais au bord de la Bresle, ancienne papeterie).

Vue des hauteurs près de la ferme de Tout Ventet croquis de la chapelle Saint Laurent qui surplombe la vallée.

Balade écologique le long du coteau calcaire, chemenceau avec haie bocagère vue de maisons et de la zone industrielle du Tréport.

Randonnée sous la pluie

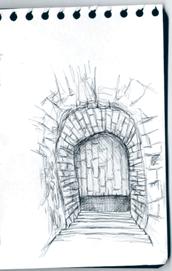

Dessins de l’interieur du bunker de Kahl Burg. Construit dans la falaise crayeuse du Tréport, par des prisonnières Ukrainiennes pendant la guerre.

Dernière vue de la vallée depuis le train

6

flanc de

Nathanaël

Forêt à

vallée.

Grâce aux souvenirs, aux sensations, aux impressions passées de chacun dans la vallée de la Bresle, des réalisations personnelles de cartes sensibles sont nées.

Pour la cartographie, il est nécessaire de sélectionner les éléments à montrer et ceux à omettre.

Sans se soucier des règles et des conventions classiques, mais toujours appuyés sur des données vérifiées, apporter une part de poésie, teintée par des médiums différents tel l’encre, le sel, la peau de clémentine, des épingles…

Les résultats de cette semaine d’expérimentation sont très hétéroclites, et traduisent la diversité des possibilités d’interprétation du territoire.

Cartographie

7

Carte de l’imperméabilisation des sols. Rafaëlle

Eau salée infiltrée dans la vallée. Eloïse

Une vallée parmi d’autre. Gaspard

Les routes s’adaptent au territoire. Aurélia

La Bresle creuse sa topographie. Meitabelle

Évolution démographique des trois villes de 1920 à nos jours. Hanaa

Carte de la perception du territoire par la marche. Gabriel

Court-métrage

Le film est la production centrale de la saison Voyage. Suite au premier séjour en Normandie, l’écriture de scénarios tournés vers le paysage débute.

Des documentaires d’auteurs et films d’artistes rythment les soirées, et permettent de découvrir les visions contrastées des professionnels sur ce qui fait le territoire et comment le retranscrir.

L’élaboration des films passe par du dessin, des storyboards, des découpes techniques

Pour préparer au mieux la deuxième semaine de déplacement in situ, des prises de contact avec des habitants normands ainsi que des programmes de tournage sont organisés.

Une fois sur place la principale contrainte est de filmer, uniquement avec le téléphone portable.

Le son lui, est pris à l’aide de micros professionnels, nous initiant à l’art du bruitage et de la captation d’ambiance et de paroles.

De retour à Versailles débute le montage du son et de l’image et l’adaptation des scénarios à partir de nos prises. Cinq films sont produits : Le gratin d’Eu, 16, En Apnée, Allochtone et Chantal.

8

Chantal

Chantal, un peintre, raconte sa vision du paysage en l’éprouvant avec son corps. Il chemine à travers le territoire normand.

Chantal, au fur et à mesure de ces arpentages devient « avatar paysager », incarnation changeante : il capte la langueur du territoire et la rudesse des éléments par ses propres errances et débordements. Il est emporté par les chemins qu’il emprunte ou par son trait colérique, tout comme les débris sédimentaires charriés par le fleuve jusqu’à la mer. Chantal analyse et est une analyse du paysage de la vallée dissonante et en évolution permanente.

Bouclant la métaphore paysage-personnage. Chantal plonge dans la Manche, s’incorpore totalement avec ce paysage. Laissant une question en suspens : où réside la frontière, entre corps et lieu ?

9

–

Mayer-Bertrand –Corto Dubay –Gaspard Blanc –Alexia Guimont

Lillian Dardill

Flora

En remontant le cours disparu de la Bresle, un groupe de cinq explorateurs se fraye un chemin à travers champs, bois, pré-marais, bitume et constructions.

Ils parcourent en moyenne seize kilomètres par jour. La Bresle, fleuve canalisé qui unit les trois villes sœurs – Eu, Mers-les-Bains et Le Tréport – court au creux de la vallée normande.

Ce film remonte le tracé du fleuve de 1860, en s’appuyant sur une carte d’État major où il apparaît, non canalisé mais déjà détourné. Des plans fixes guident l’œil, lui permettent de se figurer l’ancien lit de l’eau.

À ces plans, se mêlent des séquences de caméra embarquée. Elles permettent au spectateur de suivre le groupe dans son exploration, porté par son énergie.

10

16

Walter

Chaloner –Nolan Cordier –Meitabelle Sally –Lisa-Marie Hillen –Saillard –Emilie Audouin

Allocthone

Le terme d’Allochtone provient du grec ; « Allos » qui signifie « étranger » et « chton », « terre » : littéralement « terre d’ailleurs ». Il résume le sentiment d’être en décalage par rapport aux territoires. L’Allochtone vient d’un autre endroit, a été transporté. Ce regard est montré par un personnage énigmatique, à la silhouette étrange, en contraste avec un territoire dissonant. L’étranger va se perdre et traverser cette vallée à sa manière. Dans l’inédit de sa hasardeuse déambulation, une rencontre fortuite va lui permettre d’appréhender le lieu .

L e terme du grec ; « « Allos » signifie « étra » et « et« chton » , « »,« terre ter » : littéralement « : « terre d’ailleurs terre ». »

incon inco le paysage s’accélère et son passage se fluidif ie se fluidif

Grâce à son nouveau compagnon, sa quête inconnue à travers le paysage s’accélère et son passage se fluidifie. La douceur du personnage, contraste avec les dissonances brutales des fragments du paysage. Ce film tente de retranscrire la manière étrange dont cohabitent les différents éléments de la vallée de la Bresle, entre la zone portuaire du Tréport et la zone balnéaire de Mers-les-Bains. Le long de la Bresle humide jusqu’aux hauteurs sèches et venteuses des falaises, le personnage affronte le contraste et parfois le rejet.

11

Gabriel Le Prisé –Aurélia Durand –Vanessa Bro –Nathan Maslé –Antonin Lecoq

En Apnée

Ce film est un lent balancement dans la vallée de la Bresle, suivant ses courbes et ses pôles d’attraction.

Ce film est un lent balancement dans la vallée de la su s vant ses courbes et ses d’attraction t ses

Un souffle nous au fond de ce lieu étouffant et dense e no jusqu’auxhauteursdelafalaiseUnspleenlointains’ install hau

Un souffle nous guide au fond de ce lieu étouffant et dense, jusqu’aux hauteurs de la falaise. Un spleen lointain s’installe progressivement, empli d’une atmosphère flottante, floue. En son creux congestionné, habitent les éléments inanimés et autres êtres vivants qui animent les zones urbaines. L’atmosphère sonore dialogue avec les images, ajoute de la profondeur aux détails texturés et donne la parole au territoire. Ainsi le paysage fragmenté se rassemble et devient une identité à part entière. La vallée capture le visiteur essoufflé et lui insuffle une certaine nostalgie avant de le guider vers une ultime remontée.

12

Le Floch –Rafaëlle Hubert –Nathanaël Coupé –Hanaa Basri –Eloïse Masseglia

Elise

Gratin d’Eu

Durant le voyage en Normandie, un gratin d’œufs au goût questionnable, nous a été servi. Un souvenir marquant pour notre groupe.

d’œufs au ques nous a été servi. Un souvenir marquant pour notre

De cette anecdote est née l’envie de recueillir les histoires des habitants sur leurs goûts de leur habitat.

Ce film va à la rencontre du territoire normand. Il s’intéresse à son gratin de population, ses couches de témoignages. C’est aussi ce territoire composé des trois villes sœurs : Le Tréport, Mers-les-Bains et Eu qui crée ce volume vivant de paysage.

Les voix des habitants et habitantes sont mêlées aux images de la mer, du port, des falaises, des villes, mais sont dissociées et ne s’illustrent pas.

Leurs paroles se répondent, émerge alors une discussion entre leurs différents points de vue.

Ce dialogue inattendu, parsemé de chants, agrémenté de rires enfantins, imbibé de témoignages nostalgiques, peuple la vallé : c’est le gratin d’Eu.

Un dialogue inattendu survient entre les chants d’une chorale, jeunes et personnes âgées, actifs et retraités, familles et voyageurs, il peuple cette vallée normande.

13

Juliette Breteau –Auxence Roudeau –Feriel Kada –Adam Benl Lahbib –Lily Meulé

Objet Paysage

L’objet paysage fut une production plastique individuelle basée sur les films.Chaque film propose une vision singulière du paysage normand, et chaque objet paysage est une interprétation abstraite en volume de ces espaces cinématographiques.

14

J’ai voulu retranscrire le rythme du film. Toute ma structure joue sur les points d’équilibre entre les éléments qui donne cette impression d’élancement.

Vanessa Bro

Le bleu permet de relever les formes plus brutes, apportant alors une certaine ambiguïté entre les mouvements fluides créés par les objets blancs plus nombreux.

Alexia Guimont

J’ai essayé de trouver les matières permettant de retranscrire l’atmosphère du film et j’ai surtout travaillé les liens entres elles.

Rafaëlle Hubert

J’ai ensuite réfléchi au socle qui devait être unepartie intégrante de la structure. Le paysage du « Gratin » est un lieu qui se meurt qui est isolé du reste du monde mais qui garde une forme d’attraction.

Lilian Dardill

Cette matière composite, modulable, serpente à la découverte de son environnement, mur et sol immuables.

Elise Le Floch

Donner un effet de compression si on le regarde de haut en bas, et au contraire un effet de décompression si on le regarde de bas en haut.

Walter Chaloner

J’ai souhaité représenter le personnage comme le pivot du film ou tous les objets gravitent autour et finissent par être attirés.

Émilie Audouin

15

La pluie de Normandie nous a accompagnés tout le long de notre voyage. Nous avons apprécié le gratin d’œufs servi à l’auberge. Nous avons beaucoup marché, appris, rigolé et surtout grandi lors de ce magnifique périple.

Bien à vous, Juliette Breteau

Vanessa Bro

Aurélia Durand

Rafaëlle Hubert Élise Le Floch

Voyage

Juliette Bréteau

Vanessa Bro

Aurélia Durand

Rafaëlle Hubert

Elise Le Floch

Publication réalisée en clôture de l’année pilote APA (art paysage architecture) 2021 – 2022

ENSAPC, ENSP, ENSA-V, CY Université

Encadrement édition

baldinger • vu-huu, graphistes Élisabeth Lemercier, architecte Maud Santini, anthropologue Manon Anne, paysagiste

Impression

Le réveil de la Marne, 300 exemplaires

2022, tous droits réservés

SAT ELLIT ES ATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

S A T E

SAT ELLIT ES SATELLITES

SATELLITES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES LLIT ES ITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SATELLITES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES ELLIT ES LLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES

SAT ELLIT ES SATELLITES SAT ELLIT ES SATELLITES

ES SATELLITES SAT

SAT ELLIT ES SATELLITES

SATELLITES

SATELLITES S

T E L L I T E

S

T E L L I T E

S A T E L L I T E S SATELLITES S

T E L L I T

TELLITES

A

S SATELLITES ATELLITES

A

S SATELLITES

A

E S SATELLITES SAT ELLIT ES SATELLITES

S A T E L L I T E S SATELLITES

S A T E L L I T E S SATELLITES

T E L L I T E S SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES S

T E L L I T E S

S A

A

SATELLITES AT ELLIT ES ELLITES

S

T E L L I T E S SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES

A

ATELLITES

ELLIT ES SATELLITES

ELLIT ES SATELLITES

ELLIT ES ATELLITES SAT ELLIT ES SATELLITES

LIT

SATELLITES

ELLIT ES SATELLITES SAT ELLIT ES SATELLITES

ELLIT

LIT ES SATELLITES

SAT

SAT

SAT

SAT EL

ES

SAT

SAT

EL

L

L I T E S SATELLITES

I

SAT ELL

T ES ATELLITES

S A T E L L I T E S SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES

S A T E L L I T E S SATELLITES

Édition N° 2 2021 –2022

Jennifer Caubet est sculptrice.

Le Territoire, le Projet : « La maquette est un espace de projection où les desseins d'agencements s'esquissent, prennent forme et se modèlent. Elle permet de trouver une justesse, comme une transition entre l'idée et notre environnement, entre le présent et le futur.

C'est un endroit où l’utopie commence. Rien n’y est fixe, tout peut bouger. Cet ‹ objet › est fait pour cela. Penser des possibles entre pensée et réalité. »

Éric Maillet est artiste.

WebCulture : « Inventer un monde, c’est mettre en place un univers personnel à la fois sensible et cohérent, et dans le cas de vos sites webs nourrir d’un regard sur une particularité du monde existant. »

Luc Kheradmand est ingénieur, monteur et auteur de son.

Paysage Sonore : « Ce satellite visait à créer un paysage sonore à partir d’un visuel, une carte postale. Pour concevoir ces ambiances, chaque étudiant a employé un large éventail d’outils. »

Claudia Triozzi est danseuse, chorégraphe et plasticienne.

Passage, le corps dans l’espace : « Prendre consciencede la parole du corps : comment le corps fait signe, agit, l’un envers l’autre, avec l’autre, comment le corps se signifie ? C’est conscientiser des choses que l’on fait, que l’on sait déjà faire, mais que l’on n’a jamais envisagé de restructurer, recadrer ; que l’on n’a pas envisagé de partager et de mettre en commun. C’est prendre conscience d’une construction de l’espace par le mouvement. »

Alice Grégoire est architecte.

Recycling : « L’ambition de ce workshop, qui prend place dans le bâtiment des Petites Ecuries, est d’explorer la matérialité de l’édifice afin de lire et de donner à lire l’Architecture comme une Géographie Naturelle. »

Christophe Cuzin est artiste peintre en batiment.

Objet, le Détail : « Le travail que nous produirons à cette occasion dans le cadre du Fab Lab de l’ENSAV interrogera celui fait lors de la saison ‹ la Salle › grâce aux outils numériques, de la CNC et de la découpe laser. »

Syd Reynal est chercheur et artiste sonore.

Circuit Bending : « L’objectif de Circuit Bending était d’envisager la création sonore sous l’angle du recyclage entendu au sens le plus large : recyclage de composants ou de ‹ bouts › de circuits (typiquement des années 70-80), recyclage d’objet du quotidien (transformés en objets sonores par la pose de microphones piezo) »

Antoine Jacobsohn est directeur du Potager du Roi et directeur adjoint à la direction de l’ENSP.

Eclosion : « Il ne s’agit pas de produire mais d’entretenir. C’est aussi une manière de montrer aux étudiants qu’il faut apprendre à connaître les ‹ mauvaises herbes › et à en prendre soin, car si on veut survivre il faut que le reste survive aussi. »

Thomas Golsenne docteur en histoire de l’art et maître de conférences en histoire de l’art et culture visuelle modernes à l’Université de Lille.

Il a été tout au long de cette saison notre intervenant en Bricologie.

2

Satellites est la troisième saison de l’année. Elle se découpe en huit workshops d’une semaine : Le Territoire, le Projet – Passage : le Corps dans l’Espace – Objet, le Détail –Circuit Bending – Paysage Sonore – Éclosion – Web Culture – Recycling.

Ces projets se déroulent dans quatre lieux différents : l’École Nationale Supérieure d’Art de Paris Cergy, l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles et Neuvitec (un bâtiment dépendant de l’école d’art).

Avant chaque nouvelle semaine, un cours de bricologie ou d’histoire des arts se tenait au Potager du Roi de Versailles. Les quatre jours restant étaient consacrés à la réalisation des satellites.

En orbite autour de différents lieux et différents projets, il a pourtant été possible d’établir un lien entre tous. En plus d’un rapport avec les trois disciplines de l’année, ces satellites gravitent autour de la bricologie. La courte durée des workshops pousse à manipuler, détourner, bidouiller, arranger, s’approprier, se réapproprier, à bricoler. À travers des heures de travail, de réflexions, de débats et d’expérimentations, le processus de création est mis en valeur et permet de déconstruire le mythe de la conception et de l’artiste génial. Révélant le mécanisme et le fonctionnement de chaque projet, cette déconstruction rend compte de praticabilité, l’accessibilité de produire, avec le peu de matière disponible.

SAISON SATELLITE

3

CERGY

Située à Cergy, l’ENSAPC forme des étudiants jusqu’au niveau de master. Dans ce lieu se déroule un satellite : le territoire, le projet. Tout au long de l’année, les étudiants, répartis en ateliers, montent leurs projets artistiques de manière autonome. Quatre fois par an, ils présentent à des professeurs les avancées de chacun de leur projet.

Située à Cer gy, l’EN SAP C master. ce se un : le territoire, Tout au de l’année, les étudiants, manière autonome. Quatre fois an, ils présentent à des professeurs les avancées de chacun de leur

D’une certaine manière, le Journal de Recherche Personnel a pu nous donner une première vision de la formation que propose l’École de Cergy. Dans leur enseignement, l’expérimentation est placée au cœur de l’apprentissage avec de nombreux ateliers mis à disposition pour tous, tel que le studio photo, l’atelier bois ou encore métal, qui a été découvert lors du satellite

D’une certaine le Journal de Recherche Personnel que propose l’ École de Cergy. pp Dans leur cœur de avec de nombreux ateliers mis à que studio l’atelier bois ou encore métal, qui a été découvert lors du satellite le territoire, le projet .

ENSAPC

a à une d ’un

Le territoire, le projet

08 au 11 février 2022

entre une L’idée ce était un entre

Cergy en sur des et structures et

Ce satellite nous a poussé à imaginer une passerelle, d’un entre-deux lieux, celui du présent et de l’avenir, la passerelle entre une nouvelle école et l’actuelle. L’idée de ce workshop était de créer un lien entre la future école de Cergy et l’actuelle en s’appuyant sur des maquettes et des structures architecturales et artistiques.

Ces maquettes devaient s’imprégner et rappeler ces lieux, les lier l’un à l’autre pour faciliter la transition entre les deux écoles. Elles sont des liens informels entre les étudiants et professeurs à leur établissement et à la friche qui va devenir leur prochain lieu de travail.

Ces maquettes devaient et ces lieux, pour faciliter la entre sont et à leur la friche va devenir leur lieu

Elles ne sont pas réalisées à partir de matériaux neufs mais de matériaux de récupération : d’objets présents sur la friche comme à l’ENSAPC, qu’il s’agisse de végétaux ou de carton, de palettes ou de composants électroniques… C’est en récupérant des objets de chaque lieu que des liens se sont formés. On a réalisé nos structures avec des matériaux ayant déjà vécu, ayant une histoire. Une histoire dans chacun de ces deux lieux.

Elles ne sont pas réalisées à par tir de matériaux de : d ’objets sur la comme à l’ENSAPC , qu’il s ’agisse de ou carton, de ou de électroniques C ’est des de lieu que des liens se a structures avec une ces lieux.

Satellite n° 1

NEUVITEC

A ncienne arrêt de RER A) .

C’est ce :

Ancienne pépinière d’entreprise, elle se situe à proximité de l’école d’art de Cergy (un arrêt de RER A). C’est dans ce lieu que se déroulent trois satellites : Passage : le Corps dans l’Espace, Circuit Bending, Paysage Sonore. Aujourd’hui désaffectée, l’ENSAPC a vu l’occasion de mettre en place des ateliers dans ce bâtiment qui offre de grands espaces de travail.

P assage : le Circuit l’ENSAP C a vu l’occasion de mettre en des ateliers dans ce bâtiment de

L a diversité des salles et de leur échelle – bureaux salles de réunions, hangars – permet de se réapproprier

La diversité des salles et de leur échelle – bureaux individuels, salles de réunions, hangars – permet de se réapproprier l’espace, de l’occuper sous différents angles. Cette ancienne entreprise accueille principalement des diplômés et doctorants de l’ENSAPC, en manque d’ateliers et d’espaces vastes. Sans la préciosité des bâtiments en fonction, ces espaces accordent aux artistes des lieux qui acceptent tous types d’expérimentations artistiques.

Cette ancienne entreprise accueille des diplômés et doctorants de l’ENSAP C, et d’espaces vastes. Sans la préciosité des bâtiments en fonction, ces accordent aux artistes des lieux acceptent tous types

6

ENSAPC

Passage : le corps dans l’espace

du quotidien. L’idée

comment on peut

Ce workshop nous a fait réfléchir sur les questions du mouvement dans l’espace et des gestes quotidien. L’idée n’était pas d’employer des mouvements techniques de danse, mais plutôt de voir comment on se déplacer, avec de nouvelles manières.

08 au 11 févvri r er 20022 pour sortir d’une de sortir en nous sur nous ou en C ’est moins direct ou mais cela permet se recentrer sur nos contact sur notre peau. C ’est en fait des gestes interprétés d’une nouvelle

notre de

Par exemple pour sortir d’une pièce, plutôt que de sortir en marchant, nous sortions en tournant sur nous même, ou en zigzagant. C’est moins direct ou rapide, mais cela permet de se recentrer sur nos ressentis, le contact du sol et des vêtements sur notre peau. C’est en fait des gestes classiques qui, interprétés d’une nouvelle manière, transforment notre perception de l’environnement. essentiellement

Ce travail de recherche et de ressenti s’est déroulé en groupes. Pour la plupar t des chorégraphies semi-improvisées, semi-prévues, nous étions tous ensemble, un groupe de 17 élèves. Cela permet de faire un travail de mouvements en prenant en compte les autres personnes de la classe, et ainsi s ’adapter, ajuster, et être concentré sur notre environnement

Satellite n° 2

Circuit Bending

09 au 11 mar s 2022

Lors du satellite Circuit Bending, nous avons utilisant comme base

Lors Circuit nous avons créé des sons en

électroniques des années 70-80. Ce workshop a permis une réelle pratique de la bricologie, le matériel

provenait de vieux circuits électroniques d’anciens téléphones fixes, de composants d’ordinateurs, etc… Ce genre d’objets

des systèmes des réelle de la le matériel mis à disposition de vieux circuits d ’anciens f ixes, de d ’ordinateurs, etc… Ce représentent parfaitement ce que d’un on même qualif ier cette réserve de « on sait ça peut ser vir », dans cette idée n’ont pas 10 euros. C ’est le de la

manières, avec

parfaitement ce que contient le stock d’un bricoleur, on pourrait même qualifier cette réserve de « on sait jamais, ça peut toujours servir », dans cette idée nos créations n’ont pas dépassé les 10 euros. C’est le principe de la bricologie, on recycle ce que l’on a et l’on cherche toujours à bidouiller du mieux possible pour arriver à un résultat qui nous convienne. Il s’agissait d’un travail enrichissant, on découvrait au fur à mesure de nos expériences à quoi allait pouvoir ressembler le résultat. En temps normal, il est courant d’imaginer un projet de A à Z avant de se lancer dans sa réalisation, mais la bricologie aborde les choses différemment. Pour ce faire, l’expérimentation était au cœur de notre travail, nous testions chaque sonorité qu’il était possible d’extraire de vieilles résistances de circuit électronique de téléphone fixe. Chaque groupe à su

ce l’on a et l’on cherche arriver à un nous convienne. Il s’agissait d’un travail on mesure nos à quoi allait ressembler le résultat. En temps il est courant un de avant se dans sa choses faire, au notre nous testions sonorité était d’extraire de circuit de fixe. Chaque groupe à su s ’ appropr pr p ier un fonctionnneement qui lui était singu ng lier, chaque circuuit i était branché de d dififférentes avec c différents compposants, et créant différen en e ts sons plus ou moins ns aigus et au rythme e plus où moins r apide. de d Avec les résistances s de nombreux rythmees s sonores s’offraient à nous, variant selon la puissance de chacune, ou de leur fonctionnement entre les photorésistances sensibles aux variations de lumière et les thermor ésistances réagissant à la chaleur environnante. Nombre de rythmes s’entremêlaient, créant une symphonie par fois déroutante.

Satellite n° 3

Paysage sonore

22 au mar s

22 au 25 mars 2022

cette semaine de la saison paysages sonores

par groupe de cinq Dans ce workshop, Luc un

Le de postale. À terme de g cette un sonore doit être

de ce la carte

Dans le cadre de cette cinquième semaine de la saison Satellites, des paysages sonores ont été réalisés par groupe de cinq. Dans ce workshop, accompagné par Luc Kheradmand, un travail audio s’entame. Le point de départ est une image de carte postale. À terme de cette semaine, un paysage sonore doit être produit, à partir de ce qu’inspire la carte postale.

L’image, donnant à offre une interprétation assez

L’image, donnant à chacun des ambiances différentes, offre une interprétation assez surprenante, une fois le travail de groupe entamé et les opinions et visions partagés.

une groupe enntam ta t é et les oppininions et e vi v sions par tag ag a és. Dans c s es bandes au a dio, les au a diteur s traver ve e er sent différeents n univerers, s simplemennt à traver r s l s e son.

Le satellite Paysage la découverte de la

Dans ces bandes audio, les auditeurs traversent différents univers, simplement à travers le son. Ces paysages sonores ne suivent pas de manière littérale, la première vision que l’on peut se faire de chaque carte. Les petits détails dans chacune des bandes sonores les ont toutes rendu un peu particulières.

e sonores n s e p pas a as de man ma a ière p a rememière vision l ’on on o peut se faire de chaaque e ca c rte. L es petitts d s étails da d ns chacunne d ed e es sonnore or s ont tou to tes un peu par ticulières.

implique : l’utilisation de nombreux logiciels de son, pour jouer avec les basses, les aigües, la position sonore, la transformation et la modification de sons existants… Ce travail nous mène au monde

tenter de retrouver la sensation d’un bruit, l’association de chaque bruitage pour créer

Le satellite sonore permet production audio et tout ce que ça : l’utilisation de nombreux son, pour avec les basses, les la transformation et sons du bruitage, aux expériences pour tenter retrouver la sensation d’un au montage par l’a l ssociation de bruuita it i ge pour la bannde de d son s

Satellite n° 4

POTAGER DU ROI

L’ENSP se situe à Versailles dans le Potager du Roi, dans les bâtiments de l’ancienne école d’horticulture. Elle propose une formation de paysagiste allant jusqu’au doctorat. Dans ce lieu se déroulent deux satellites : Éclosion et Web culture.

L’EN SP se situe à Versailles dans le du Roi, bâtiment s l ’ancienne d ’hor ticulture. propose satellites : et Web culture.

Le Potager du Roi à Versailles, classé monument historique et jardin remarquable, permet aux étudiants de paysage de vivre un jardin, d’assister à ses changements et à son entretien, sur une année complète. Les interactions avec l’équipe des jardiniers, que l’on a pu avoir notamment pendant un des satellites, permettent une approche de la botanique beaucoup plus pratique que ce que l’on peut apprendre en cours, et de s’apercevoir de la quantité de travail derrière l’entretien d’un tel territoire.

L e du Roi à Versailles, classé monument et jardin permet aux é tudiants paysage de vivre un d’assister à ses et à son entretien, sur une année complète. L es interactions avec des jardiniers, que l’on a pu avoir notamment un des satellites, permettent une de la beaucoup plus que ce que l’on peut en cours, et de s ’apercevoir de de d ’un tel

ENSP

10

Web Culture

La consigne de ce workshop était de créer un monde, et pour ce faire, nous devions créer des sites internet à l’image de nos mondes. Cette expérience nous a permis d’exprimer plus que jamais notre créativité. De toutes nos idées ont émergé différents styles, différentes manières de faire et surtout différentes perceptions de ce qu’est un monde.

L a de ce workshop était de créer un et pour ce faire, nous créer sites internet à nous a que notre nos idées ont différents st yles, de différentes de ce un monde

GENDARME

AGE

n° 6

AGE OF FRIGO Satellite

PARFEUILLE

05 au 08 avril 2022

PA SS ERELLE

I L E S E N T I N E L L E

Éclosion

La semaine

L a s’est en Les deux ont été

29 mars au 01 avril 2022

à le potager à la saison où

mais des événements la biennale la fête de l’Arrosoir… nous avons main

dans le des des escaliers… élèves ont contribué à la récolte des

s’est déroulée en deux parties. Les deux premiers jours ont été consacrés au jardinage afin de commencer à préparer le potager à la saison printanière où il accueille notamment de nombreux visiteurs mais également des événements comme la biennale BAP, la fête de l’Arrosoir… Ainsi, nous avons prêté main forte aux jardiniers dans le désherbage des allées, des escaliers… Certains élèves ont également contribué à la récolte des poireaux.

L’un des objectifs des trois derniers jours, était de réactiver des connaissances observant la végétation spontanée, non cultivée par les jardiniers, le Potager du Roi. Nous étions alors répartis en 5 groupes

objectifs des trois derniers était réactiver en botanique en observant la non cultivée présente dans le du Roi. groupes de 5 étudiants. attribué une délimitée et du dans observer s ’ y les nommer et ou toxicité terme de cette lors du des mets réalisés partir des identifiées ; l’on n’a pas de consommer bourrache…).

Chaque groupe s’est vu attribué une parcelle délimitée et précise du potager, dans laquelle il fallait observer les plantes qui s’y trouvaient puis les nommer et déterminer leur comestibilité ou leur toxicité. Au terme de cette semaine, lors du rendu, des mets ont été réalisés à partir des plantes identifiées ; plantes que l’on n’a pas forcément l’habitude (pissenlit, pâquerettes,

Satellite n° 5

12

PETITES ÉCURIES

Située dans un monument historique, les Petites Écuries du Roi, cette école propose une formation d’architecture allant jusqu’au doctorat.

Située dans un monument historique, les Petites Écuries du Roi, cette école propose une formation d’architecture allant jusqu ’au doctorat.

C ’est dans ce lieu que se déroulent deux satellites : le Détail et De nombreuses salles spécialisées à tous les étudiants d’avoir accès aux diverses ressources et au

C’est dans ce lieu que se déroulent deux satellites : Objet, le Détail et Recycling. De nombreuses salles spécialisées permettent à tous les étudiants d’avoir accès aux diverses ressources et au matériel de l’école.

Le FABLAB, laboratoire local avec des accès à des outils de fabrication à commande numérique, accueille un des workshops et permet l’accès à un espace pour inventer, innover, expérimenter, tester, échanger. En dehors des différentes salles et laboratoires de l’école, le bâtiment lui-même a une histoire qui est abordée lors d’un satellite à travers sa construction et sa réédification, la provenance des ses matériaux de construction et des procédés constructifs...

L e laboratoire local avec des accès à des outils de des workshops et permet l’accès à un espace pour inventer, innover, expérimenter, tester, En dehors

13 ENSAV

Objet, le détail

15 5 au 18 février 2022

Le satellite « Objet / au FABLAB de l’École Nationale Supérieure Versailles. Le travail que nous avons produit a interrogé celui fait

des outils numériques

Le satellite « / Détail » s’est tenu au FABLAB l’École Nationale d’Architecture de Ver sailles. travail que nous avons à cette occasion a celui fait lors de la saison la Salle à travers des outils s et des logiciels.

Le but de ce workshop était de réaliser une maquette par groupe d’un bâtiment faisant

propositions réalisées

la Salle que sont Ciel, Horizon, Frontière, Lumière et Sol. Une fusion de l’idée ou des idées principales de

Le but de ce works ks k hop était réaliser r u une maquette par gr g oupe d ’ un bâtimennt f t aisant la fusion dees s cinq propositiions on réalisées lors de l la s a aison la Salle e q que sont Ciel, Horizo zo z n, Lummièr iè i e et fussiioion des e idées de cha ch c que structure.

Le deuxième but était d’imaginer un assemblage des modules échelle 1, réalisés durant la sai s son la qu’on c co construirait le e Fes F tin avec des pet ettite it s maquettes réalis issées é à la laser

était d’imaginer un cinq modules échelle 1, saison la Salle, qu’on construirait pendant petites maquettes réalisées à la découpe

Ce workshop est également orienté sur et le recyclage, que ce soit la récupération de matériaux comme celle de fichiers « open source ». Recycler les idées des différentes structures lors de la saison la Salle, mais aussi recycler les idées d’autres personnes à disposition sur internet. Ce workshop pousse à aller chercher des informations déjà existantes et de les remanier pour en faire quelque chose d’autre.

Ce workshhoop est t orienté sur la récupérat a ion et le rec ycllage a , que ce soit la récu é pération a au comme celle de fic icchiers « open source ». Rec R ycler les es e structure ur u s saison n on la mais ausssi si rec ycler les idées d’a ’aautr u es à dis d di position sur internet. Ce pousse et remanier pour en faire quelque chose d’autre.

Satellite n° 6

14

Recycling

12

was to the of the to a da d rchchitetectuture re e as natural

The ambition was to explore the materiality of the building to read architecture as natural geography; this satellite will take place at ENSA Versailles in the building built in 1681 by Jules Hardouin-Mansart.

at ENSA Versailles in the built in 1681 Jules Hardouin-Mansar t.

to a of the we have visited the and for construction

Firstly, the idea was to do a dissection of the building “Les Petites Écuries”. Therefore, we have visited the building and looked for materials that were used for the construction.

Then, each group of 5 students had to take care of one material to study between stone, clay (terra cotta), wood, sand, and metal.

Then, each of to care one material to wood, and metal.

The outcome of this the making of a model of the whole school from material only.

been documented with pictures, and texts as well as the assumption location of the material.

outcome e o thi th s work w will ll l lead a to the h of a model from material only This research has some sketches, texts as well as of the origin and material

of the week, students had to design a small exhibition with all their documents and a model of each material with the estimation of its quantity present

Finally, at the end of the students had to a small with a with the of its quantit y present in the building

Satellite n° 7

15

15

2022

au

avril

Satellites

Corto Dubay

Alexia Guimont

Lisa-Marie Hillen-Saillard

Antonin Lecoq

Lily Meulé

Publication réalisée en clôture de l’année pilote APA (art paysage architecture)

2021 – 2022

ENSAPC, ENSP, ENSA-V, CY Université

Encadrement édition

baldinger • vu-huu, graphistes Élisabeth Lemercier, architecte Maud Santini, anthropologue Manon Anne, paysagiste

Impression Le réveil de la Marne, 300 exemplaires

2022, tous droits réservés

S A T E L L I T E S SATELLITES SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES SATELLITES SATELLITES SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES SATELLITES SATELLITES S A T E L L I T E S SATELLITES SATELLITES SATELLITES SATELLITES SATE SAT SATELLIT SATELL SATE SAT SA SAT A SATELL SATE SATELL SATE SATELLITE SATELLIT S A T E L L I T E S SATELLITES SATELLITES SATELLITES

Journal de Recherche Personnel

Édition N° 2 2021 –2022

Le Journal de Recherche

Personnel, n’est pas une saison, il s’étale sur l’année. C’est le temps de l’expérimentation. Il met face à l’expérience de la liberté dans le cadre d’un travail d’étude. Liberté, autant dans le choix des médiums et formes d’expression que dans le choix des territoires de recherche. Le JRP c’est un espace, flou, indéfini et inconnu qui réverbère les avancées et les hypothèses d’une recherche personnelle. C’est le lieu de l’utopie, dénué de toute contrainte extérieure. C’est l’espace du questionnement, un questionnement en prise avec les problématiques du monde actuel, à l’aune de l’intimité de chacun.

Les élèves sont répartis en trois groupes. Chaque groupe est encadré par deux enseignants représentant deux des trois écoles référentes. Tous les mois, un entretien avec ces encadrants vient ponctuer la recherche. Le but est la réflexion au fil du temps.

La cartographie qui suit retrace des cheminements sur des territoires personnels. Elle rend compte des questionnements, des mondes explorés par chacun.

Alexia Guimont

Une pierre posée dans une pièce vide. La possibilité d’arpenter l’espace librement autour de cette pierre afin de prendre le temps de réfléchir, sur ce que l’on pourrait ressentir et ce qu’elle pourrait représenter pour chaque personne en la voyant. Elle est accompagnée des dessins et empreintes issues de l’observation de ses détails (ombres, textures, marques du temps...) et des informations faisant état de sa provenance, ses mesures, sa composition... La pierre servait à fermer les volets de la maison de famille, à assurer sa « protection ».

Pierre La couleur

Lisa Hillen-Saillard J’ai décidé de travailler sur la couleur car c’est quelque chose qui est partout, que l’on ne peut éviter, c’est un domaine vaste, varié, qui peut être vu de manière théorique comme de manière pratique. C’est ce qui m’a plu sur ce projet. Je me suis d’abord concentrée sur l’aspect théorique, puis j’ai voulu entrer dans la pratique où je suis passée dans une phase d’expérimentation, je testais pleins de choses. Toutes ces expérimentations m’ont menée à mon sujet final, le hasard dans la couleur / la peinture. Après avoir travaillé pendant des mois sur les théories de la couleur, les significations etc, j’ai voulu partir à l’opposé : ne plus essayer de contrôler la couleur, de la dominer. Le but est de laisser la peinture faire, se mélanger ellemême, et laisser aussi les facteurs de l’environnement agir sur elle.

Pour mon rendu final j’ai donc fait une démonstration en extérieur, lors de laquelle j’ai laissé le pouvoir au hasard. J’ai suspendu un pot de peinture percé, pour laisser la peinture couler sur la toile située en dessous. La couleur se laisse alors guider par le vent, le poids du sceau… Il y a donc tout de même une part de « non hasard » puisque c’est moi qui ai choisi la peinture, sa couleur et sa texture, et qui ai fait balancer le pot ; mais il reste surtout le côté hasardeux où je n’attends aucun résultat particulier, ou je laisse le pot se balancer tout seul grâce au vent, où je respecte sa trajectoire et sa fin quand le pot décide de s’arrêter. Il faut apprendre à se détacher du résultat d’une œuvre / peinture. S’étonner, apprécier, être déçu… c’est une manière de mieux vivre le moment présent.

Retour vers le passé

Auxence Roudeau

« Demain, je pars en voyage de Strasbourg à Zagreb… »

Ce film, retraçant mon périple en 1900, est une passerelle mémorielle. Ce voyage me permet de re/vivre les souvenirs des autres. Je puise cette inspiration de mon vécu : j’ai la chance d’avoir des parents, des grands-parents qui me racontent leurs histoires, et cet été je suis parti à vélo de Strasbourg à Zagreb. Ma recherche met en exergue une réflexion sur l’évasion immobile, où le trajet n’est plus seulement attente de l’arrivée mais il est voyage à lui seul. Ce voyage immobile conjugue présence du passé et celle de l’itinérance. Au moment où vous regardez le film je suis toujours en voyage pour une nouvelle destination, rejoignez moi !

Antonin Lecoq

À l’origine de mon JRP je me suis documenté sur l’utilisation des aquariums dans le monde de l’Art et sur la possibilité de m’exprimer à travers eux. Ainsi j’ai découvert que certains artistes utilisaient le vivant pour exposer. J’ai alors eu l’idée de créer des jarrariums, il s’agit d’aquariums que l’on réalise dans des bocaux. Cette technique m’a permis d’aller prélever du vivant dans des lieux extérieurs tels que des cours d’eau, mares, forêts, chemins de randonnées, et de constituer les biotopes directement sur place. De plus, j’ai choisi d’utiliser des bocaux « Le Parfait » ce que l’on utilise pour conserver des aliments puisqu’ils se ferment de manière hermétique. De la même façon, j’ai voulu « capturer » les lieux en les conservant dans ces bocaux que je refermais, soit représenter un lieu par le vivant, ce qui est devenu le titre de mon travail.

Représenter un lieu par le vivant

Feriel Kada

« La solitude que j’aime et que je prêche, ce n’est principalement que ramener à moi mes affections et mes pensées » Montaigne

Pour reconnaître notre solitude, il faut avant tout se rendre compte du monde qui nous entoure. Cette réflexion a provoqué en moi la vision de fenêtres, une multitude de fenêtres, donnant chacune sur la vie avec une atmosphère générale à la fois obscure et lumineuse. Ces fenêtres représentent tout ce monde, ou du moins un fragment de l’immensité des vies qui m’entourent.

Chaque fenêtre est comme une ouverture vers quelqu’un, une brèche dans son intimité. Mon souhait est que chaque spectateur se plonge dans les différentes fenêtres et s’imagine la vie qui se cache derrière. Chaque fenêtre peut venir d’un pays, d’une époque ou d’un milieu social différent. Le fait qu’il y ait différentes tailles et formes de fenêtres permet de montrer qu’il ne s’agit pas d’un morceau d’immeuble qui pourrait exister mais bien d’une grande métaphore. Ces images sont l’interprétation d’une solitude qui m’est propre, ces vies font partie du monde qui m’entoure.

Dans ma production, aucune harmonie ne vient lier les fenêtres entre elles, les éléments de fenêtres viennent s’ajouter grossièrement, par fragments, tout comme les fragments de vie vers lesquels elles renvoient.

Depuis le début de mon cheminement à propos de ce JRP, mon intention a toujours été de raconter quelque chose, que ce soit de manière directe ou indirecte. En passant de la création d’un univers à partir de collage, à l’écriture d’un scénario, je finis par retranscrire ma vision a travers cette production.

Raconter, détourner

Les silences

Gabriel Le Prisé

La parole est un terrain que je connais, dans lequel je contrôle ce qui vient. Mais quand le silence commence c’est comme si je naviguais à vue dans une matière uniquement composée de présent. La temporalité de la parole est linéaire, facile à suivre, sans surprise ; quelque chose arrive et appartiendra bientôt au passé. Le silence lui perd toute forme connue, sans fond, comme en constante expansion. C’est un moment de profonde vérité qui s’abat et vient peser de tout son poids. Un moment de vide total, un entre deux temps. Un moment en suspens qui donne l’impression de perte de contrôle sur l’avant et l’après silence. Comme entrer dans une faille dans le temps dans laquelle on subit une micro-transformation, comme muer sans connaître ni avant ni après la nature de la mutation.

Deux corpus se sont donc formés, l’un réunissant des photographies prises sur la côte pacifique colombienne il y a deux ans avec un appareil photo et l’autre composé de photos prises avec mon téléphone tout au long de cette année et qui n’a donc cessé d’évoluer. Ces deux corpus s’unissent en duo sur des diapositives pour tenter de recréer un espace non défini, un moment de flottement ou cet entre deux temps que peut être un silence.

Points de vues

Mon journal personnel s’est peu à peu orienté vers la redécouverte de la chaise.

Cet objet du quotidien est observé grâce à des comportements inédits, qui seront présentés par dix personnes que j’invite à performer. Cette performance est créée sur la base d’un protocole qui est le suivant : chaque personne participant à la présentation entre en scène à mon appel, avec le nombre de chaises que je lui ai indiqué. Cette performance remet en cause nos habitudes vis-à-vis de la chaise. Il ne s’agit donc plus de déplacer une chaise avant de s’asseoir dessus, mais de redécouvrir cet objet sous un nouvel angle.

Ainsi, nous réfléchissons par nous même, nous prenons conscience de notre corps et de ce qui nous entoure.

Ces personnes n’auront que trois règles à suivre :

1) Ne pas s’asseoir sur une chaise !