Sentieri dell’immaginario

I PROMESSI SPOSI Antologia

Le cinque macrosequenze

Gli snodi fondamentali del romanzo

Attività guidate

Lettura espressiva di tutti i testi

Le cinque macrosequenze

Gli snodi fondamentali del romanzo

Attività guidate

Lettura espressiva di tutti i testi

Le cinque macrosequenze Gli snodi fondamentali del romanzo

Attività guidate

Lettura espressiva di tutti i testi

equilibri

#PROGETTOPARITÀ

Coordinamento redazionale: Marco Mauri

Redazione e ricerca iconografica: Jacopo Tarantini per Studio Roveda Marelli, Milano

Art direction: Enrica Bologni

Impaginazione: Controlx srl

Copertina: Enrica Bologni

Illustrazione di copertina: Daniele Fabbri

Contenuti digitali

Progettazione: Marco Mauri, Giovanna Moraglia

Realizzazione: BSmart Labs

Lettura espressiva: Eleonora Calamita

Referenze iconografiche

Archivio Principato, Shutterstock

Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

ISBN 978-88-416-5176-6

Sentieri dell’immaginario Antologia dei Promessi Sposi

ISBN 978-88-6706-546-2

Sentieri dell’immaginario Antologia dei Promessi Sposi

eBook+

Prima edizione: febbraio 2023

Printed in Italy

© 2023 - Proprietà letteraria riservata

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti o nel sito www.principato.it e www.gruppoeli.it – materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.

Casa Editrice G. Principato

Via G.B. Fauché 10 - 20154 Milano

sito web: http://www.principato.it e www.gruppoeli.it e-mail: info@principato.it

La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato e-mail: info@principato.it

Stampa: Tecnostampa - Pigini Group Printing Division - Loreto - Trevi 22.85.199.0P

Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. (Italo Calvino, Perché leggere i classici)

Il romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è qui presentato in forma antologica.

I criteri che hanno presieduto alla scelta dei percorsi, delle immagini e dei brani sono scaturiti dall’esperienza didattica e dal desiderio di offrire agli studenti una visione completa di un grande classico della nostra tradizione letteraria ancora capace di coinvolgere e appassionare.

Come utilizzare il volume

GUARDARE le immagini in un confronto costante con il testo.

Dal testo all’immagine. Il ricco apparato iconografico contribuisce ad ampliare lo sguardo del lettore: dalle immagini del repertorio tradizionale all’arte e allo spettacolo contemporanei.

LEGGERE in modo facile e autonomo.

La trama. Per abbracciare più facilmente la complessa trama dei Promessi Sposi abbiamo suddiviso il romanzo in cinque macrosequenze: Il matrimonio mancato (capitoli 1-10); Le avventure di Renzo (capitoli 11-17); Le peripezie di Lucia (capitoli 18-27); Le grandi calamità (capitoli 2834); Le nozze tanto attese (capitoli 35-38).

Una doppia pagina illustrata apre ciascuna macrosequenza e immette nel mondo del romanzo: fornisce le indicazioni di tempo, indica i capitoli di cui sono riportati gli episodi salienti, visualizza concetti e immagini incuriosendo il lettore e invitandolo a una lettura attiva.

In sintesi. Un sommario espone la storia e la riassume in brevi paragrafi contraddistinti da titoli esplicativi, gli stessi che il lettore ritroverà poi nelle pagine del capitolo.

CAPIRE il romanzo.

Guida alla lettura è centrata sugli aspetti specifici presenti nel capitolo – temi, personaggi, azioni, tecniche narrative – e sulla scrittura di Alessandro Manzoni, puntualmente indagata e spiegata o accompagnata da voci di autorevoli critici della letteratura italiana (Lettura critica), accuratamente scelte fra quelle più accessibili e significative in una vasta gamma di interpretazioni, riscritture e approfondimenti (In primo piano) e percorsi di Lettura dell’immagine.

Nel colonnino si ritrovano i titoli presenti nella sintesi e brevi annotazioni e citazioni dal testo richiamano l’attenzione sulle scene e gli snodi principali della storia e sui passi più famosi.

Note lessicali ed esplicative guidano il lettore a comprendere e a gustare la narrazione favorendo la lettura autonoma.

Modi di dire illustra un modo di dire particolare, spesso usato ancora oggi nel linguaggio di tutti i giorni.

Il laboratorio delle competenze rende lo studente protagonista attivo del percorso di apprendimento attraverso l’attenzione al linguaggio e al lavoro sul testo per comprendere, analizzare e interpretare, commentare; un invito alla scrittura documentata, ma anche uno spazio per riflettere ed esprimere le proprie emozioni e il proprio coinvolgimento affettivo (A te la parola).

Il testo è stato composto con un carattere e un corpo che permettono un’ottima leggibilità

ASCOLTARE in modo piacevole e coinvolgente.

L’antologia è accompagnata da una lettura espressiva dei brani, accessibile online e tramite l'app Librarsi.

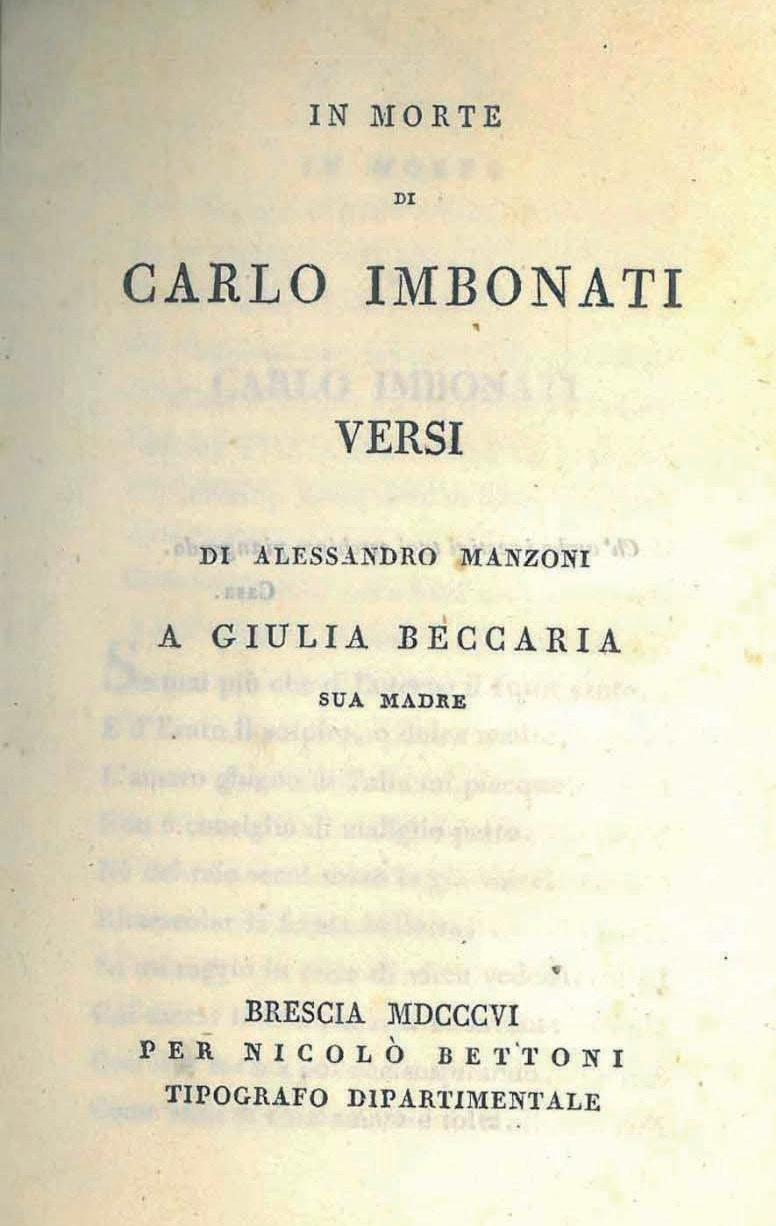

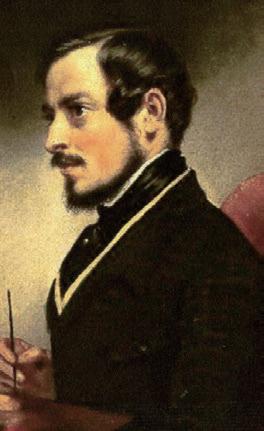

La famiglia d’origine Alessandro Manzoni nasce a Milano il 7 marzo 1785 Sua madre è Giulia Beccaria, una donna colta, figlia del marchese Cesare Beccaria, autore del trattato contro la pena di morte dal titolo Dei delitti e delle pene. Il padre di Alessandro è il conte Pietro Manzoni: un anziano e ricco possidente di ventisei anni più vecchio della moglie (il matrimonio – celebrato nel 1782 – è stato combinato dalle famiglie). Il conte Pietro è ombroso, autoritario e di idee conservatrici. La vivacissima Giulia si adatta malvolentieri alle nozze anche perché è già legata affettivamente a Giovanni Verri: la relazione, iniziata nel 1780 e ostacolata dalla famiglia di lui, prosegue anche dopo il matrimonio e presto circola la voce che sia Giovanni il padre naturale di Alessandro. Dieci anni dopo le nozze Giulia e Pietro si separano (1792) e Giulia si trasferisce a Parigi con Carlo Imbonati, il suo nuovo compagno. Il piccolo Alessandro rimane in affidamento al padre.

Gli anni della formazione A sei anni Alessandro Manzoni inizia gli studi e le peregrinazioni da un collegio all’altro. Nel 1805 Alessandro raggiunge la madre a Parigi, dove entra in contatto con gli ambienti intellettuali, illuministi e riformisti.

Nel 1807, alla morte del padre Pietro, Alessandro rientra a Milano. Nell’ottobre dello stesso anno conosce Enrichetta Blondel, figlia sedicenne di un banchiere svizzero, e la sposerà l’anno successivo (6 febbraio 1808). La giovane è di fede calvinista e il matrimonio viene celebrato secondo il rito civile seguito dal rito protestante: in questo periodo Alessandro Manzoni è ancora indifferente alle questioni di fede. Nel 1808 la coppia si trasferisce a Parigi dove nasce Giulia, la prima di ben dieci figli.

Movimento religioso e filosofico fondato nel XVII secolo dal teologo olandese Giansenio (forma italianizzata del nome di Cornelius Otto Jansen, 1585-1638) che attribuiva importanza fondamentale alla predestinazione divina. Secondo i giansenisti l’uomo è fondamentalmente corrotto, e quindi destinato a fare il male. Solo la grazia di Dio può impedirgli di peccare, inducendolo a compiere il bene.

Il giansenismo ebbe il suo centro nell’abbazia francese di Port-Royal (distrutta nel 1712). Condannato dal papato e dalla monarchia francese, il giansenismo rimase tuttavia vitale e la sua influenza continuò anche nell’Ottocento.

La conversione religiosa e la stagione creativa Negli anni seguenti Alessandro Manzoni si riavvicina al cattolicesimo: la “folgorazione” avenuta nella chiesa di San Rocco a Parigi – dove si sarebbe rifugiato per sfuggire al caos durante i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d’Austria – è probabilmente poco più che un aneddoto.

Il ritorno nell’alveo della fede cattolica di Alessandro Manzoni, la cosiddetta “conversione” avvenuta nella primavera del 1810, è il punto di arrivo di un periodo di profondo travaglio spirituale e morale dello scrittore, motivato anche da forti simpatie gianseniste .

Nel 1810 Alessandro ed Enrichetta si sposano di nuovo, questa volta secondo il rito cattolico; quindi, insieme a Giulia, ritornano a vivere in Italia soggiornando a Milano, in piazza Belgioioso, e nella tenuta di Brusuglio, in Brianza. Qui Alessandro inizia a dedicarsi, con intenso studio e passione, all’agricoltura, diventando ben presto un esperto agronomo e botanico. Inizia anche la prima stesura del romanzo I Promessi Sposi. La sua vita, pur costruttiva e feconda, è però afflitta da diversi disturbi nervosi: le sue giornate sono spesso costellate da crisi di ansia, tic, convulsioni, agorafobia (timore ossessivo dei luoghi aperti).

I lutti familiari e il silenzio dello scrittore Mentre la fama dello scrittore si accresce in Italia e in Europa, la sua vita è funestata da dolorosissimi lutti familiari. Enrichetta muore nel 1833, seguita poco dopo dalla scomparsa della figlia Giulia e poi quella della madre. Nel 1837 Alessandro Manzoni si sposa con una vedova, Teresa Borri Stampa. In questa fase della sua vita l’operosità creativa si attenua. Nel 1860, dopo l’annessione della Lombardia al Piemonte viene nominato senatore a vita da Vittorio Emanuele II. Alessandro Manzoni muore quasi novantenne a Milano il 22 maggio 1873 per i postumi di una caduta avvenuta pochi mesi prima, all’uscita dalla chiesa di San Fedele.

Le opere principali di Manzoni comprendono gli Inni Sacri (La Resurrezione, Il Natale, La Passione, Il nome di Maria, 1812-15; un quinto, La Pentecoste, uscì nel 1825), alcuni componimenti poetici ispirati agli ideali indipendentistici risorgimentali (Aprile 1814, Marzo 1821, Il Cinque Maggio, alla morte di Napoleone) e le tragedie storiche Il Conte di Carmagnola (1816) e Adelchi (1822). Scrisse anche alcuni saggi (Osservazioni sulla morale cattolica, 1819; Lettera a Monsieur Chauvet, 1820; Sul Romanticismo, 1823; Del romanzo storico, 1850).

L’Introduzione dell’autore Alessandro Manzoni premette al romanzo una Introduzione. In essa afferma di avere trovato la storia di cui si accinge a narrare in un antico manoscritto anonimo del Seicento. Ambientata in Lombardia al tempo della dominazione spagnola la storia di Renzo e Lucia gli è parsa subito interessante e avvincente, ma lo stile ampolloso e antiquato in cui era scritta l’avrebbe, a suo parere, resa noiosa e pesante per il lettore moderno. Perciò, dice, ha provveduto a riscriverla in una forma più semplice e chiara: il fiorentino parlato dalle persone colte dell’Ottocento.

Il ritrovamento di un antico manoscritto è una finzione letteraria tradizionale, un espediente poetico dai precedenti illustri, fra cui l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto; Don Chisciotte di Miguel de Cervantes; Ivanhoe di Walter Scott.

Alessandro Manzoni, utilizza la finzione del manoscritto ritrovato in maniera originale e con diverse finalità:

• collocare la vicenda in una dimensione storica;

• attribuire alla storia un fondamento di “verità”;

• disporre di due narratori: – l’anonimo secentesco, la cui voce sembra provenire dal passato; – un narratore-autore moderno, dell’Ottocento. Il suo nome non compare nell’Introduzione, ma è citato nel sottotitolo del romanzo.

STORIA MILANESE DEL SECOLO XVII SCOPERTA E RIFATTA

La vicenda narrata I Promessi Sposi è un romanzo storico. La storia prende avvio dalle vicende di due personaggi di fantasia, due umili popolani, Renzo e Lucia, che vivono in un villaggio del ducato di Milano. La narrazione si allarga quindi fino a diventare un quadro della società del Seicento, inglobando:

• parti storiche: la terribile carestia che travaglia la Lombardia fra il 1627 e il 1629, la sommossa di Milano dell’11-12 novembre 1628 (la “rivolta del pane”), le ripercussioni in Italia della guerra dei Trent’anni (1618-48), la peste, che spopolò il Milanese tra il 1629 e il 1630;

• personaggi storici: il cardinale Federigo Borromeo, arcivescovo di Milano, il potente signore Bernardino Visconti (indicato nel romanzo come l’innominato), i rappresentanti del governo spagnolo, la monaca di Monza. Negli ultimi capitoli il cerchio narrativo torna a restringersi alle vicende dei due protagonisti.

Le vicende narrate nei Promessi Sposi coprono un arco di tempo di circa 3 anni: dal 7 novembre 1628 all’autunno del 1631

Il contenuto è disposto in 38 capitoli preceduti da una Introduzione dell’autore

L’itinerario creativo

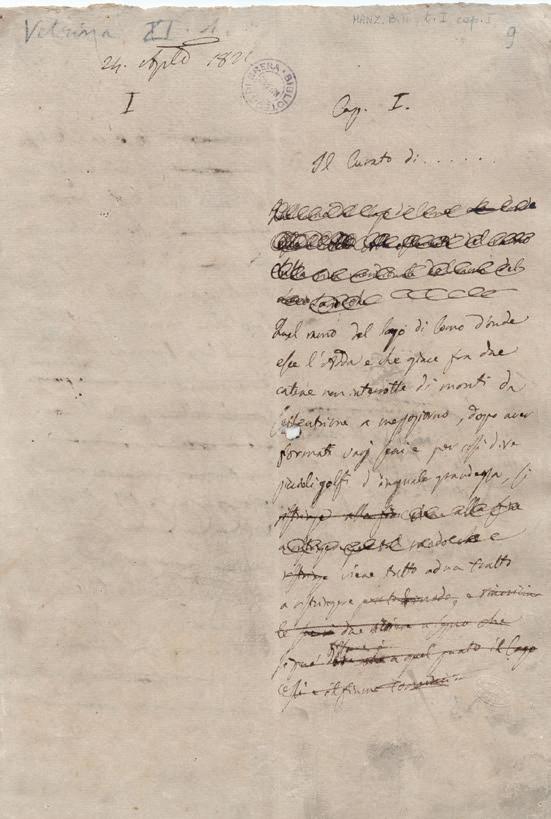

La scrittura dei Promessi Sposi ha occupato oltre venti anni della vita di Alessandro Manzoni. Abbiamo infatti tre stesure dell’opera, di cui l’ultima, quella del 1840, corrisponde all’edizione odierna, quella che noi leggiamo.

La prima minuta

I 1821-1823 Stesura in quattro parti della prima minuta del romanzo, mai pubblicata da Alessandro Manzoni e nota con il titolo di Fermo e Lucia, dai nomi dei due protagonisti. Il testo verrà stampato da Giuseppe Lasca nel 1915 con il titolo Gli Sposi Promessi

L’edizione del 1827

II 1824-1827 Stesura della seconda minuta del romanzo, I Promessi Sposi: è la prima edizione (chiamata dai filologi “Ventisettana”), pubblicata in tre volumi presso l’editore milanese Ferrario.

L’edizione definitiva del 1840

III 1840-1842 Stesura nella forma definitiva del romanzo I Promessi Sposi: è l’edizione che noi leggiamo (chiamata dai filologi “Quarantana”). Nel 1840, dopo una lunga attività di revisione linguistica (iniziata già dal 1827), e dopo essersi recato a Firenze per la famosa “risciacquatura in Arno” della lingua del romanzo (rivista secondo l’uso toscano), Alessandro Manzoni inizia a pubblicare a dispense dagli stampatori milanesi Guglielmini e Radaelli l’edizione definitiva dei Promessi Sposi, arricchita dalle illustrazioni del pittore e incisore Francesco Gonin.

Nel 1842, in appendice all’edizione a dispense dei Promessi Sposi, viene pubblicata la Storia della colonna infame, la ricostruzione storica del supplizio subito da due sventurati innocenti - Giangiacomo Mora e Guglielmo Piazza - accusati di avere malignamente sparso la peste a Milano nel 1630. Di questo processo ai due untori, condannati a una morte atroce, si fa cenno nel capitolo 32 del romanzo.

Lago di Como

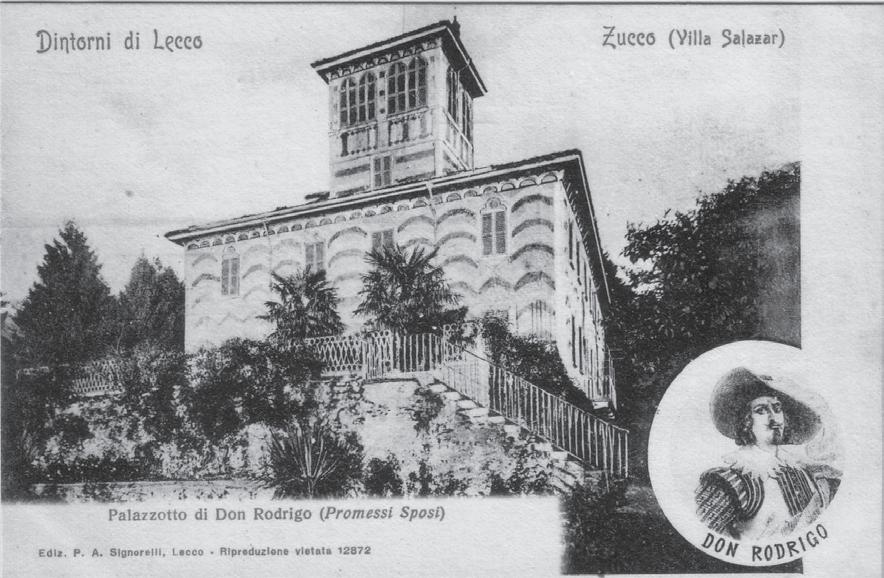

Palazzo di don Rodrigo Paese di Renzo e Lucia

Lago di Como

Palazzo di don Rodrigo

Paese di Renzo e Lucia

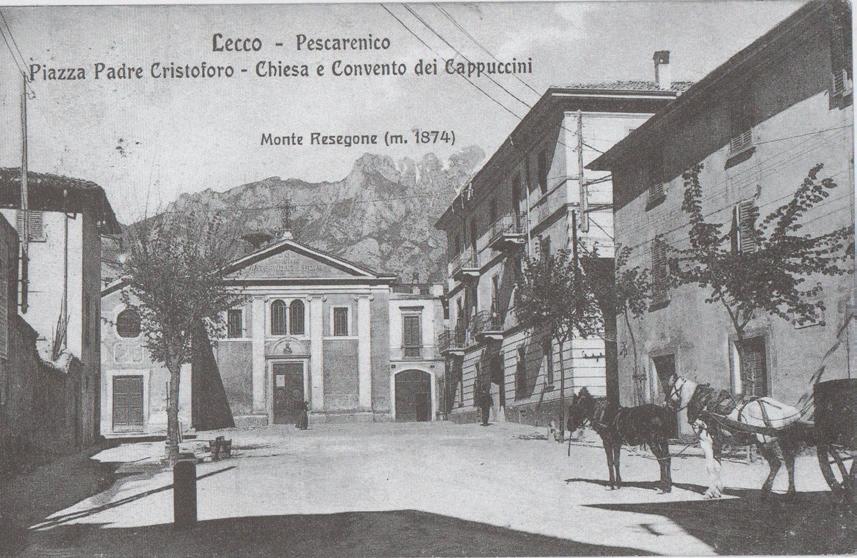

Pescarenico

Lago

Resegone

Garlate DUCATO

Merate

Fiume Add a

Sesto

Gorgonzola

Castello dell’innominato Lazzaretto

Liscate

Almenno

(paese del cugino Bortolo)

Seicento e Ottocento a confronto Nel romanzo ha grande rilievo il principio morale di giustizia e di uguaglianza. L’autore delinea con realismo i caratteri della società lombarda del Seicento: la dominazione spagnola, i contrasti sociali, l’incapacità delle leggi di proteggere i deboli e difenderli da prepotenze e violenze.

Questa situazione permette di chiamare in causa, sia pure indirettamente, quella dell’Italia dell’Ottocento. Negli anni in cui Alessandro Manzoni scrive I Promessi Sposi, la Lombardia è sottoposta alla dominazione austriaca e il paese è percorso dai moti rivoluzionari del Risorgimento italiano.

Alessandro Manzoni, assertore del diritto inalienabile della libertà dei popoli, appoggia gli ideali di un’Italia unita, libera dal giogo straniero, come scrive nell’ode Marzo 1821:

Una d’arme, di lingua, d’altare, Di memorie, di sangue e di cor

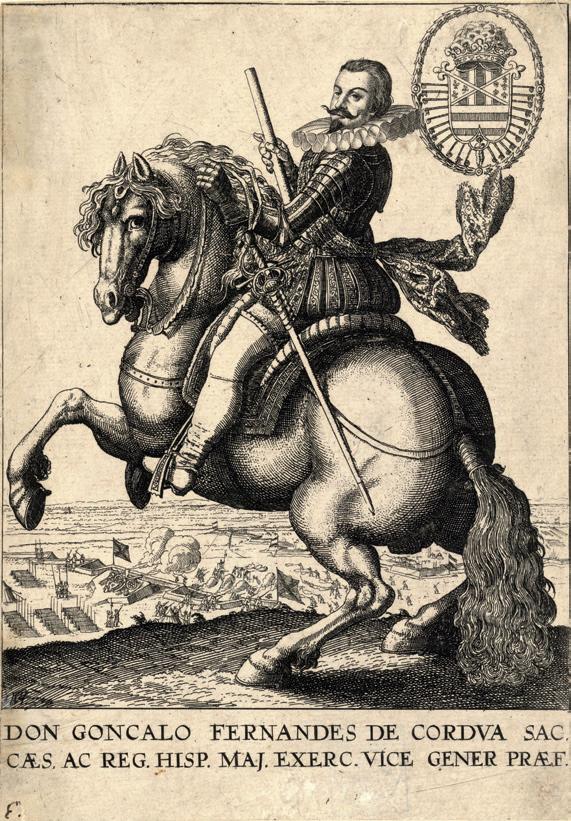

Il ducato di Milano era stato annesso ai domini spagnoli da Carlo V nel 1535, alla morte di Francesco II, ultimo degli Sforza.

Il governatore del ducato di Milano (dal 1626 al 1629) don Gonzalo Fernández de Cordoba in un’incisione di Wenceslaus Hollar.

Nel Seicento regnava sulla Spagna re Filippo IV (16051665), salito al trono nel 1621. Il ritratto, del 163132, è di Diego Velázquez (National Gallery, Londra).

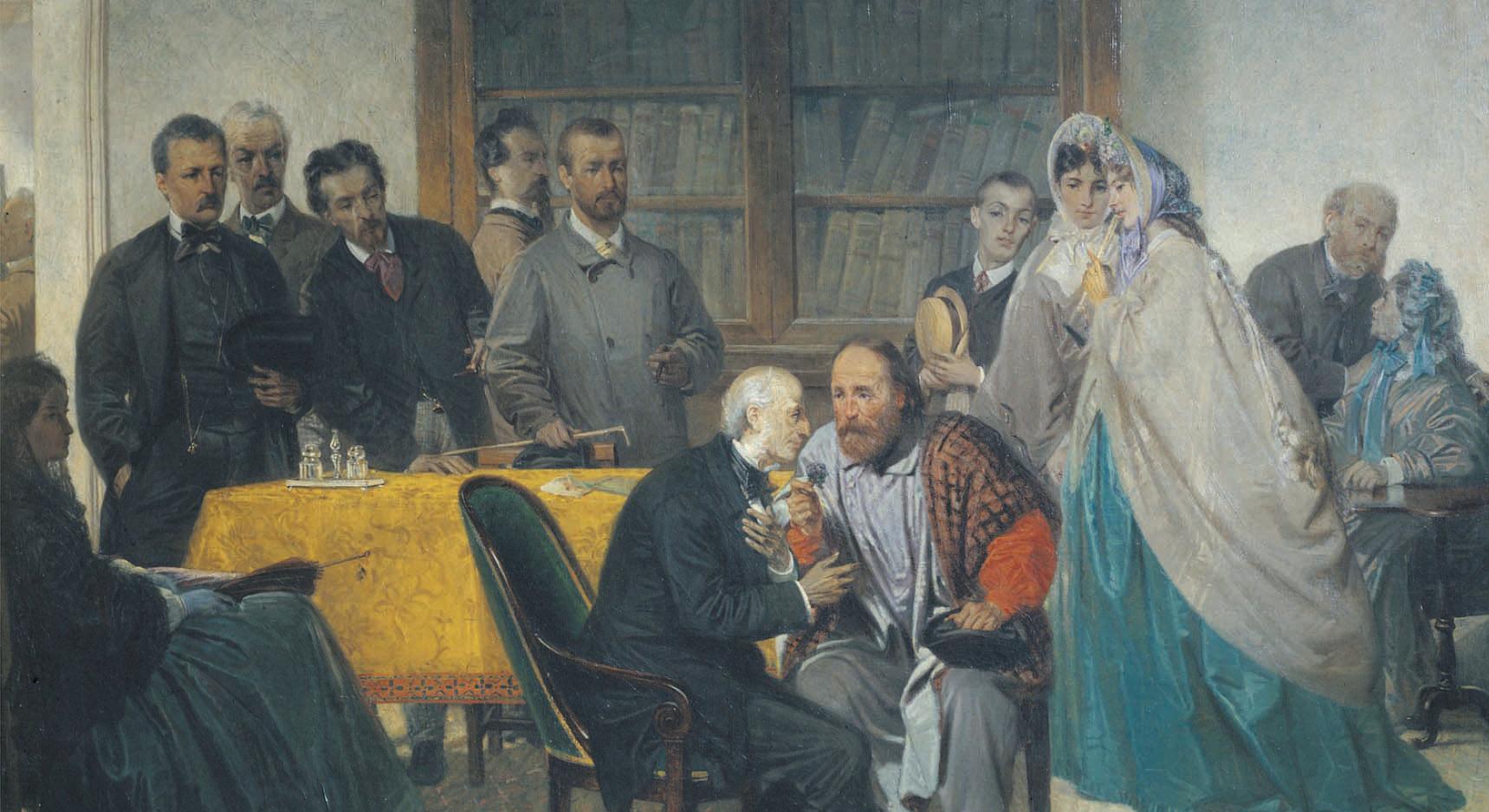

Giuseppe Garibaldi in visita da Manzoni, 15 marzo 1862. Il dipinto, dell’anno successivo, è di Sebastiano de Albertis (Museo del Risorgimento, Milano).

L’Italia di Alessandro Manzoni

Gli Stati italiani nel 1843.

Regno di Sardegna Milano

Torino Venezia Regno Lombardo-veneto

Ducato di Parma Ducato di Modena Principato di Massa e Carrara

Firenze

Ducato di Lucca

Granducato di Toscana

Repubblica di San Marino

Stato della Chiesa

Roma

Napoli

Un episodio delle Cinque

Giornate di Milano in un dipinto di Baldassarre Velazzi anteriore al 1866 (Museo del Risorgimento, Milano). L’insurrezione, durata dal 18 al 22 marzo, portò alla liberazione della città, allora parte del Regno LombardoVeneto, dal dominio austriaco.

Palermo

Regno delle Due Sicilie

Impero d’Austria

CAPITOLI 1-10

BRANI ANTOLOGIZZATI

Cap. 1 Don Abbondio incontra i bravi

Cap. 8 La fuga dal villaggio

Cap. 9 Lucia e la monaca di Monza

TEMPO Dal 7 all’11 novembre 1628

I protagonisti

I protagonisti del romanzo sono due giovani del popolo, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, il cui matrimonio non viene celebrato per la prepotenza di un signorotto del luogo, don Rodrigo, che si è incapricciato della giovane e ha scommesso col cugino Attilio di sedurla.

La storia prende avvio il 7 novembre 1628 in un paese nei pressi del Lago di Como, nel Ducato di Milano, territorio allora governato da un viceré del regno di Spagna.

Trama completa online

Le nozze sono sospese (Capitoli 1-3) Il timoroso don Abbondio, il curato del paese, viene minacciato da due bravi di don Rodrigo: “questo matrimonio non s’ha da fare”. Spaventatissimo, torna a casa e si confida con Perpetua, la sua fedele serva.

Il mattino seguente, il giorno delle nozze, Renzo non crede ai pretesti del curato e riesce a estorcere il nome del prepotente. Quindi avverte Lucia e fa interrompere i preparativi per il matrimonio. Per cercare di ottenere giustizia Renzo si rivolge all’avvocato Azzecca-garbugli

Ma quando gli rivela il nome del prepotente che impedisce le nozze, viene scacciato.

I promessi sposi chiedono aiuto a padre Cristoforo, frate cappuccino del vicino convento di Pescarenico che ha preso a cuore le sorti di Lucia.

La storia di padre Cristoforo (Capitolo 4) Digressione sul personaggio. Storia della vita di Lodovico, del mortale duello con un nobile per futili ragioni di

Una veduta del lago di Como, dipinta fra il 1885 e il 1890 dal pittore lombardo Silvio Poma. Il dipinto è esposto nelle Gallerie di Piazza Scala a Milano.

precedenza su una strada, del suo pentimento e del suo ingresso tra i cappuccini col nome di padre Cristoforo.

Tutti i piani falliscono (Capitoli 5-8) Padre Cristoforo si reca da don Rodrigo per convincerlo a interrompere la sua persecuzione, ma il colloquio si fa tempestoso e si trasforma in uno scontro.

Su consiglio di Agnese, la madre di Lucia, i due promessi sposi organizzano un matrimonio a sorpresa che consiste nel presentarsi davanti al sacerdote con due testimoni e pronunciare le formule di rito. Intanto don Rodrigo incarica il fedelissimo Griso di rapire Lucia.

Ma tutti i piani falliscono: i bravi trovano la casa di Lucia vuota e don Abbondio reagisce al tentativo di nozze impedendo a Lucia di pronunciare la formula sacramentale. Quella stessa notte, aiutati da padre Cristoforo, i due promessi sposi e Agnese fuggono: una barca li attende per portarli sull’altra riva del lago: lì i due giovani si separano. Lucia e Agnese troveranno rifugio in un convento di Monza; Renzo si avvia a Milano, al convento dei cappuccini.

La storia della monaca di Monza (Capitoli 9-10) Digressione sul personaggio. Storia della vita di Gertrude, la sventurata e potente “signora” del convento: l’infelice infanzia e adolescenza, la sua monacazione forzata, la tresca con Egidio e la sua complicità nell’uccisione di una conversa che minacciava di rivelare la verità.

I luoghi

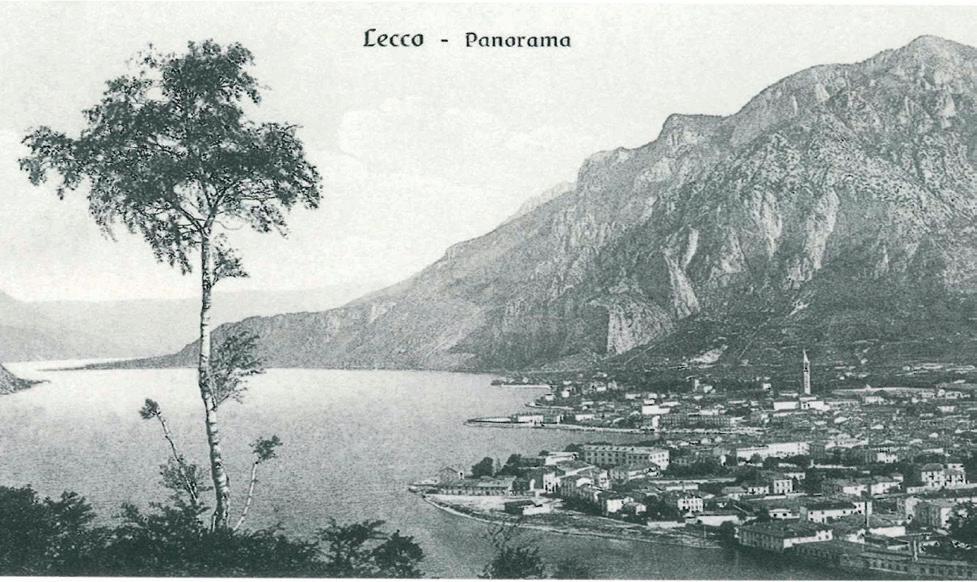

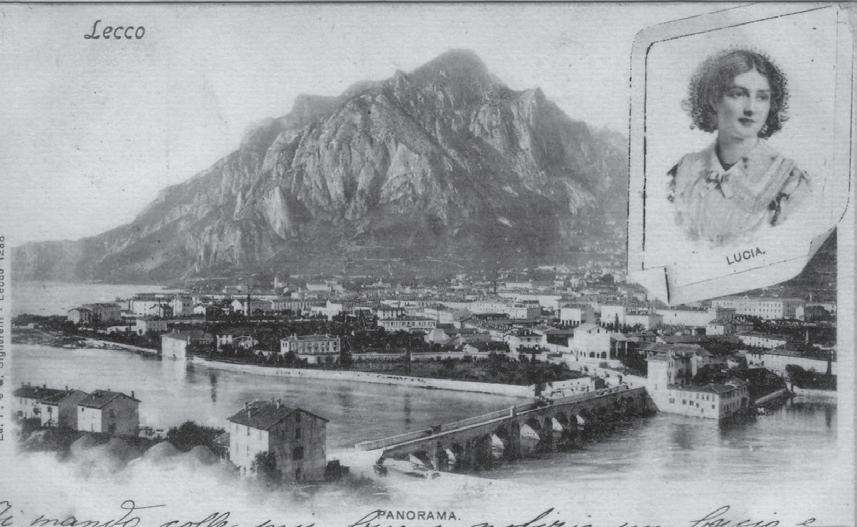

Il romanzo si apre con un’ampia e minuziosa descrizione del paesaggio lombardo in cui prende avvio la vicenda: il ramo meridionale del lago di Como, che fa capo alla città di Lecco, i monti che lo circondano, i boschi, le vigne, i laghetti, i villaggi.

Quel ramo del lago di Como,1 che volge a mezzogiorno,2 tra due catene non interrotte di monti,3 tutto a seni4 e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra,5 e un’ampia costiera6 dall’altra parte; e il ponte,7 che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia,8 per ripigliar poi nome di lago9 dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito10 di tre grossi torrenti,11 scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talchè non è chi, al primo vederlo, purchè sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno,12 in quella lunga e vasta giogaia,13 dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte14 e in ispianate, secondo l’ossatura de’ due monti, e il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de’ torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali;15 in qualche parte boschi, che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti16 che prendiamo a raccontare, quel borgo,17 già considerabile,18 era anche un castello,19 e aveva perciò l’onore d’alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia20 alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan21 di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell’estate, non mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l’uve,22 e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia. Dall’una all’altra di quelle terre, dall’alture alla riva, da un poggio all’altro, cor-

1 Quel ramo del lago di Como: il ramo orientale, rivolto verso Lecco. Su questa sponda del lago, nei pressi di Pescarenico, la famiglia Manzoni possedeva una villa, e quindi i luoghi erano noti allo scrittore

2 che volge a mezzogiorno: che si estende verso sud

3 due catene non interrotte di monti: le Alpi Orobie a est, i monti della Brianza (Prealpi e Alpi Bergamasche) a ovest

4 seni: insenature

5 a destra: rispetto a chi guardi il pa-

esaggio da nord verso sud

6 costiera: leggero pendio tra il monte e la riva del lago

7 il ponte: il ponte di Lecco

8 l’Adda rincomincia: il fiume Adda, dopo aver formato il lago di Como, ne diventa emissario a Lecco

9 per ripigliar poi il nome di lago: il fiume forma il lago di Garlate

10 dal deposito: dai detriti trascinati e ammassati dalle acque

11 tre grossi torrenti: il Gerenzone, il Galdone e il Bione

12 non lo discerna tosto, a un tal

contrassegno: non lo distingua subito (tosto) per via della particolare forma che lo contraddistingue

13 giogaia: catena montuosa

14 erte: salite con forte pendenza

15 di terre, di ville, di casali: di paesi, di villaggi, di cascinali

16 Ai tempi in cui accaddero i fatti: nel 1628, come sarà precisato poco più avanti

17 quel borgo: Lecco

18 considerabile: considerevole, importante

19 castello: roccaforte, fortezza

militare. Il ducato di Milano, di cui faceva parte anche Lecco, era entrato a far parte dei domini spagnoli nel 1535.

20 insegnavan la modestia: molestavano, violentavano

21 accarezzavan: bastonavano

22 diradar l’uve: rubare (il diradamento dell’uva viene fatto per togliere i grappoli in eccesso e migliorare la qualità di quelli che restano)

Il romanzo si apre con una delle più celebri descrizioni della nostra letteratura: lo sguardo del narratore percorre il paesaggio con precisione

Macrosequenza 1

Il matrimonio mancato

CAPITOLI 1-10

Macrosequenza 2

Le avventure di Renzo

CAPITOLI 11-17

23 tuttavia: tuttora

24 iscoprite: vedete, scorgete

25 prospetti: panorami

26 piglian: abbracciano

Macrosequenza 3

Le peripezie di Lucia

CAPITOLI 18-27

Macrosequenza 4

Le grandi calamità

CAPITOLI 28-34

Macrosequenza 5

Le nozze tanto attese

CAPITOLI 35-38

revano, e corrono tuttavia,23 strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non iscoprite24 che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto elevate su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per prospetti25 più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti piglian26 più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia,27 spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio d’acqua; di qua lago, chiuso all’estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l’acqua riflette capovolti, co’ paesetti posti sulle rive; di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra’ monti che l’accompagnano, degradando28 via via, e perdendosi quasi anch’essi nell’orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate que’ vari spettacoli, vi fa spettacolo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde,29 vi svolge, al di sopra, d’intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v’era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l’ameno,30 il domestico di quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.31

La sera del 7 novembre del 1628 don Abbondio, parroco di un piccolo paese vicino a Lecco, come d’abitudine passeggia tranquillo per una stradina di campagna, recitando le sue preghiere. A un tratto, scorge due “bravi”, due uomini armati: chi staranno aspettando? Professionisti del delitto e dell’oppressione, i bravi costituivano una grave piaga per la Lombardia, come mostrano le numerose e inefficaci “gride”, i provvedimenti legislativi emanati dai Governatori spagnoli della Lombardia.

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello32 dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato33 d’una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, nè il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto,34 nè a questo luogo nè altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio,35 e talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi36 del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze37 di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata38 della stradetta, dov’era solito d’alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi:

28 degradando: digradando

29 passeggiate le falde: percorrete con lo sguardo i pendii rocciosi

30 l’ameno: l’aspetto piacevole

27 campeggia o si scorcia: appare in piena prospettiva oppure di scorcio

31 orna vie più il magnifico dell’altre vedute: rende ancor più bello il

restante panorama

32 bel bello: tranquillo

33 curato: parroco

34 nel manoscritto: nell’immaginario autografo dell’anonimo del Seicento

35 ufizio: o “uffizio divino”, le preghiere contenute nel breviario

36 fessi: fenditure, spaccature

37 pezze: chiazze

38 voltata: curva

Entra in scena don Abbondio, uno dei personaggi più popolari del romanzo e della nostra letteratura

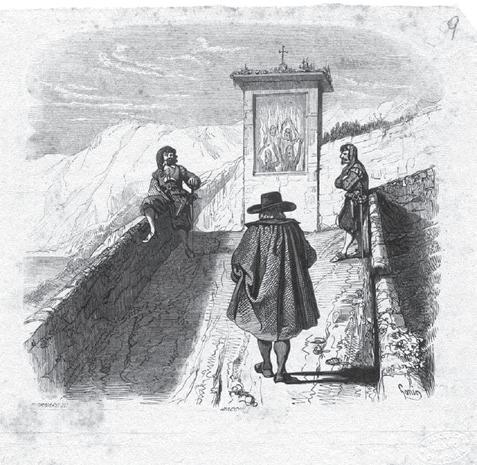

e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia39 d’un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cura:40 l’altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all’anche del passeggiero. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo,41 sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert’altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigiognolo,42 con qualche scalcinatura43 qua e là. Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com’era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al confluente,44 per dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l’altro piede posato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L’abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov’era giunto il curato, si poteva distinguer dell’aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull’omero45 sinistro, terminata in una gran nappa,46 e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo:47 due lunghi mustacchi48 arricciati in punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d’un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone, con una gran guardia49 traforata a lamine d’ottone, congegnate come in cifra,50 forbite51 e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de’ bravi 52

La minacciosa intimazione

I bravi intimano a don Abbondio di non celebrare il matrimonio fra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, previsto per l’indomani. Il perentorio invito è accompagnato da bestemmie e da allusive minacce. Intimano inoltre al curato di non fare parola di ciò a nessuno, “altrimenti...”. Quando uno dei due bravi nomina “l’illustrissimo signor don Rodrigo nostro padrone”, il potente signorotto fonte del divieto, don Abbondio cede alla prepotenza dichiarandosi “disposto sempre all’ubbidienza”.

Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa troppo evidente; ma quel che più dispiacque a don Abbondio fu il dover accorgersi, per certi atti, che l’aspettato era lui. Perchè, al suo apparire, coloro s’eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutt’e due a un tratto53 avevan detto: è lui; quello che stava a cavalcioni s’era alzato, tirando la sua gamba sulla strada; l’altro s’era staccato dal muro; e tutt’e due gli s’avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse,

39 foggia: forma

40 menava alla cura: conduceva alla casa parrocchiale (la chiesa e l’annessa canonica, sede del curato)

41 tabernacolo: cappelletta, nicchia su cui è dipinto un rozzo e ingenuo affresco

42 bigiognolo: tinta fra il grigio ce-

nere e il color mattone

43 scalcinatura: tratto in cui il muro è rovinato

44 al confluente: nel punto in cui si congiungevano

45 omero: spalla

46 nappa: fiocco

47 ciuffo: il ciuffo di capelli, uno dei

segni distintivi dei bravi, serviva a nascondere il volto

48 mustacchi: lunghi baffi arricciati in punta

49 guardia: la parte dell’impugnatura della spada che ripara la mano

50 congegnate come in cifra: disposte come in un arabesco

51 forbite: pulite, lucide

52 bravi: malviventi al servizio di un signorotto locale, che garantiva loro un salario e l’impunità in cambio di servizi di difesa e di offesa (dal latino pravus, malvagio)

53 a un tratto: insieme, nello stesso momento

Macrosequenza 1

Il matrimonio mancato

CAPITOLI 1-10

Macrosequenza 2

Le avventure di Renzo

CAPITOLI 11-17

Macrosequenza 3

Le peripezie di Lucia

CAPITOLI 18-27

Macrosequenza 4

Le grandi calamità

CAPITOLI 28-34

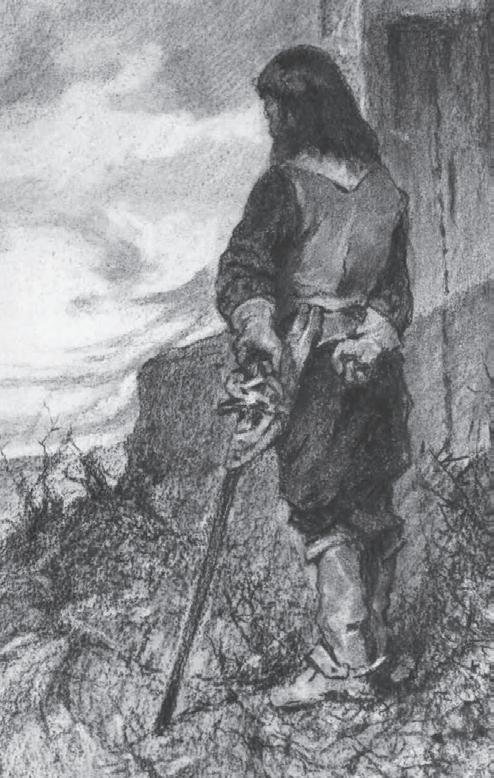

L’incontro di don Abbondio con i bravi è lo snodo fondamentale del capitolo. Nella litografia del 1830 di Gaetano Dura, (collezione Bertarelli, Milano) Don Abbondio è raffigurato in modo caricaturale, diversamente da quanto fatto da Francesco Gonin

Anche il pittore ➔ Giovanni Fattori, caposcuola dei Macchiaioli, lo ha illustrato nel 1895. Va detto che Fattori, che non conosceva il romanzo, lo lesse in quell’occasione, trovandolo lontano dalla sua poetica, anche per le tematiche religiose. I “bravi” di Manzoni sono i “cattivi” di turno: non i principali antagonisti degli eroi della storia, ma piccoli malviventi che “fanno il lavoro sporco” per il loro capo. Sono i “picciotti” della mafia, i ragazzi della camorra ➔ della serie televisiva Gomorra, in produzione dal 2014, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Macrosequenza 5

Le nozze tanto attese

CAPITOLI 35-38

54 uscita di strada: deviazione

55 gli sovvenne: si ricordò

56 il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto:

spingeva lo sguardo in su, per ispiar le mosse di coloro; e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a sè stesso, se, tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada,54 a destra o a sinistra; e gli sovvenne55 subito di no. Fece un rapido esame, se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo; ma, anche in quel turbamento, il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto:56 i bravi però s’avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l’indice e il medio della mano sinistra nel collare,57 come per raccomodarlo; e, girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all’indietro, torcendo insieme la bocca, e guardando con la coda dell’occhio, fin dove poteva, se qualcheduno arrivasse; ma non vide nessuno. Diede un’occhiata, al di sopra del muricciolo, ne’ campi: nessuno; un’altra più modesta sulla strada dinanzi; nessuno, fuorchè i bravi. Che fare? tornare indietro, non era a tempo: darla a gambe, era lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, perchè i momenti di quell’incertezza erano allora così penosi per lui, che non desiderava altro che d’abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto58 a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e ilarità che potè, fece ogni sforzo per preparare un sorriso; quando si trovò a fronte dei due galantuomini,59 disse mentalmente: ci siamo; e si fermò su due piedi.

l’espressione è sarcastica: la coscienza testimonia a don Abbondio di non essersi mai messo in contrasto con alcun potente, e ciò bastava a conso-

larlo (alquanto: non del tutto)

57 collare: colletto

58 versetto: uno dei periodi in cui sono divisi i salmi dell’uffizio

59 galantuomini: in senso ironico

60 sur: su

61 ribalderia: scelleratezza

62 tremolante: tremula

63 banco: banca

64 del comune: della comunità

65 non me ne vien nulla in tasca: non ci guadagno nulla

66 ciarle: chiacchiere

67 il primo oratore: il primo dei due che aveva parlato

68 forte: nel culmine

69 che sa di latino: che è un uomo istruito (il tono è di scherno)

«Signor curato,» disse un di que’ due, piantandogli gli occhi in faccia.

«Cosa comanda?» rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani, come sur60 un leggìo.

«Lei ha intenzione,» proseguì l’altro, con l’atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull’intraprendere una ribalderia,61 «lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!»

«Cioè...» rispose, con voce tremolante,62 don Abbondio: «cioè. Lor signori son uomini di mondo, e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c’entra: fanno i loro pasticci tra loro, e poi... e poi, vengon da noi, come s’anderebbe a un banco63 a riscotere: e noi... noi siamo i servitori del comune.»64

«Or bene,» gli disse il bravo, all’orecchio, ma in tono solenne di comando, «questo matrimonio non s’ha da fare, nè domani, nè mai.»

«Ma, signori miei,» replicò don Abbondio, con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente, «ma, signori miei, si degnino di mettersi ne’ miei panni. Se la cosa dipendesse da me,... vedon bene che a me non me ne vien nulla in tasca...»65

«Orsù,» interruppe il bravo, «se la cosa avesse a decidersi a ciarle,66 lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, nè vogliam saperne di più. Uomo avvertito... lei c’intende.»

«Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli...»

«Ma,» interruppe questa volta l’altro compagnone, che non aveva parlato fin allora, «ma il matrimonio non si farà, o...» e qui una buona bestemmia, «o chi lo farà non se ne pentirà, perchè non ne avrà tempo, e...» un’altra bestemmia.

«Zitto, zitto,» riprese il primo oratore,67 «il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo; e noi siam galantuomini, che non vogliam fargli del male, purchè abbia giudizio. Signor curato, l’illustrissimo signor don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente.»

Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, nel forte68 d’un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente e in confuso gli oggetti, e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un grand’inchino, e disse: «se mi sapessero suggerire...»

«Oh! suggerire a lei che sa di latino!»69 interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce. «A lei tocca. E sopra tutto, non si lasci uscir parola su questo avviso, che le abbiam dato per suo bene; altrimenti... ehm... sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica in suo nome all’illustrissimo signor don Rodrigo?»

Modi di dire

Nel Seicento il titolo onorifico “don” veniva usato, oltre che per gli ecclesiastici, anche per qualificare tutte le persone di riguardo, anche non nobili, purché potenti e ricche. In Italia questo uso del titolo era diffuso soprattutto nei territori dei domini spagnoli.

È questo il caso di don Rodrigo, uno dei tanti signorotti del Ducato di Milano: “L’illustrissimo signor don Rodrigo nostro padrone”.

Macrosequenza 1

Il matrimonio mancato

CAPITOLI 1-10

Macrosequenza 2

Le avventure di Renzo

CAPITOLI 11-17

Macrosequenza 3

Le peripezie di Lucia

CAPITOLI 18-27

«Il mio rispetto...»

«Si spieghi meglio!»

Macrosequenza 4

Le grandi calamità

CAPITOLI 28-34

Macrosequenza 5

Le nozze tanto attese

CAPITOLI 35-38

«... Disposto... disposto sempre all’ubbidienza.» E, proferendo70 queste parole, non sapeva nemmen lui se faceva una promessa, o un complimento. I bravi le presero, o mostraron di prenderle nel significato più serio.

«Benissimo, e buona notte, messere,»71 disse l’un d’essi, in atto di partir col compagno. Don Abbondio, che, pochi momenti prima, avrebbe dato un occhio per iscansarli, allora avrebbe voluto prolungar la conversazione e le trattative. «Signori...» cominciò, chiudendo il libro con le due mani; ma quelli, senza più dargli udienza,72 presero la strada dond’era lui venuto, e s’allontanarono, cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere.73 Il povero don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato; poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l’altra, che parevano aggranchiate.74 Come stesse di dentro, s’intenderà meglio, quando avrem detto qualche cosa del suo naturale,75 e de’ tempi in cui gli era toccato di vivere.

Don Abbondio e la società del Seicento

Le minacce dei bravi si inseriscono nel clima di sopraffazione del Seicento: i potenti potevano impunemente commettere ogni tipo di violenza, mentre i deboli, scarsamente protetti dalla giustizia, potevano solo subire. Il discorso si allarga poi al carattere di don Abbondio, di cui viene tracciato un ritratto morale. Abbondio è un uomo debole: “non era nato con un cuor di leone”, e si è fatto prete per mettersi al riparo dalle prepotenze entrando in una classe privilegiata e rispettata. Dà sempre ragione al più forte, cerca di schivare tutti i contrasti e, quando non li può scansare, cede. Quando però è sicuro di non correre pericoli tiranneggia i più deboli, e critica coloro che non seguono la sua filosofia del quieto vivere. Così facendo, è riuscito a superare l’età di sessant’anni “senza grandi burrasche”.

Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone.76 Ma fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui.

In un secolo violento, un uomo debole come don Abbondio non ha trovato di meglio che farsi prete

Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione,77 d’essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti,78 che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava: procacciarsi di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe riverita e forte, gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno:79 nessuna lo dispensa dal farsi

70 proferendo: pronunciando

71 messere: signore (dal provenzale meser, mio signore)

72 udienza: ascolto

73 trascrivere: ricopiare qui dal manoscritto dell’anoimo

74 aggranchiate: irrigidite come da un crampo, rattrappite dalla paura

75 del suo naturale: della sua indole, del suo carattere

76 non era nato con un cuor di leone: era un vile (litote)

77 gli anni della discrezione: l’età del discernimento, del giudizio

78 parenti: genitori

79 segno: punto

civilià 81 dissimulando: fingen-

di ignorare 82 soverchierie: soprusi

80 podestà laiche: autori20 25 30 35 40 45 50 55 60

un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente ne’ pensieri della propria quiete, non si curava di que’ vantaggi, per ottenere i quali facesse bisogno d’adoperarsi molto, o d’arrischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel cedere, in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora frequentissime, tra il clero e le podestà laiche,80 tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, nate da una parola, e decise coi pugni, o con le coltellate. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia, e procurando di far vedere all’altro ch’egli non gli era volontariamente nemico: pareva che gli dicesse: ma perchè non avete saputo esser voi il più forte? ch’io mi sarei messo dalla vostra parte. Stando alla larga da’ prepotenti, dissimulando81 le loro soverchierie82 passeggiere e capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da un’intenzione più seria e più meditata, costringendo, a forza d’inchini e di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso, quando gl’incontrava per la strada, il pover’uomo era riuscito a passare i sessant’anni, senza gran burrasche.

Non è però che non avesse anche lui il suo po’ di fiele in corpo;83 e quel continuo esercitar la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, que’ tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato84 a segno che, se non avesse, di tanto in tanto, potuto dargli un po’ di sfogo, la sua salute n’avrebbe certamente sofferto. Ma siccome v’eran poi finalmente al mondo, e vicino a lui, persone ch’egli conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche volta il mal umore lungamente represso, e cavarsi anche lui la voglia d’essere un po’ fantastico,85 e di gridare a torto. Era poi un rigido censore86 degli uomini che non si regolavan come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno, anche lontano, pericolo. Il battuto era almeno almeno un imprudente; l’ammazzato era sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostener le sue ragioni contro un potente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non difficile, perchè la ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro. Sopra tutto poi, declamava87 contro que’ suoi confratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d’un debole oppresso, contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi gl’impicci a contanti, un voler raddirizzar le gambe ai cani; diceva anche severamente, ch’era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero.88 E contro questi predicava, sempre però a quattr’occhi, o in un piccolissimo crocchio,89 con tanto più di veemenza, quanto più essi eran conosciuti per alieni90 dal risentirsi, in cosa che li toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie: che a un galantuomo, il qual badi a sè, e stia ne’ suoi panni, non accadon mai brutti incontri.

Macrosequenza 1

Il matrimonio mancato

CAPITOLI 1-10

Macrosequenza 2

Le avventure di Renzo

CAPITOLI 11-17

Macrosequenza 3

Le peripezie di Lucia

CAPITOLI 18-27

Il romanzo si apre con un’ampia e minuziosa descrizione del paesaggio, la cui funzione primaria è delineare la scena in cui la vicenda si colloca: il lago di Como, che si restringe fino a diventare fiume (“l’Adda”), le montagne (“due catene non interrotte di monti”), tra le quali risalta il rilievo del Resegone, e il borgo (“Lecco”), che dà nome al territorio nel quale si trova il paesello di Renzo e Lucia.

La descrizione è condotta in modo oggettivo, preciso e realistico, come se il narratore stesse scorrendo una carta geografica. La sintassi è articolata e abbondano le enumerazioni, spesso organizzate in binomi ( “pendio lento” e “continuo” “poggi e valloncelli” ...).

Ma il paesaggio è solo apparentemente idilliaco . La descrizione è interrotta da una breve riflessione sul Seicento ( “Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare” ), in cui il narratore accenna con amara ironia ai soprusi e al comportamento violento dei soldati spagnoli nei confronti della popolazione: “insegnavan la modestia alle fanciulle... accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito... non mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia” (rr. 26-35, pp. 14-15).

Quindi la descrizione riprende. Nella parte conclusiva, la distesa serenità del paesaggio e la varietà dei luoghi vengono segnalate anche dal linguaggio, ricco di periodi brevi e veloci.

L’ordine con cui la descrizione del paesaggio lombardo viene condotta è quello del movimento degli occhi: dall’alto verso il basso, da sinistra a destra. Cambia invece continuamente il punto di osservazione: lo sguardo del narratore va dal generale al particolare, dall’alto dei monti giù verso il lago, evidenziando gli elementi di spicco; poi dal basso risale verso i monti, in una prospettiva panoramica; quindi entra nel paesaggio e di nuovo ne esce in una visione generale.

Il risultato è un’immagine complessa, in cui s’intrecciano, si separano, si ricongiungono diversi elementi del paesaggio: i monti, il lago, il fiume, i pendii, le spianate, i campi, le stradette.

Alcuni critici attribuiscono alla complessità dell’immagine iniziale un valore simbolico: anche le vicende storiche e quelle dei personaggi di cui si narra nel romanzo sono concatenate tra loro, come il paesaggio, in un groviglio complesso, rappresentativo della complessità della vita e dei diversi modi di intendere la realtà.

Macrosequenza 4

Le grandi calamità

CAPITOLI 28-34

Macrosequenza 5

Le nozze tanto attese

CAPITOLI 35-38

In questo primo capitolo viene delineato il ritratto psicologico di don Abbondio. Il narratore non si sofferma sulle caratteristiche fisiche dell’anziano curato, di cui si limita a fornire alcune scarne informazioni anagrafiche, fra cui l’età, circa sessant’anni. Entra direttamente nell’interiorità del personaggio, prima mostrandolo nel corso della passeggiata serale e dell’incontro con i bravi di don Rodrigo, poi soffermandosi a tratteggiare le motivazioni che lo hanno portato al sacerdozio e la sua filosofia del quieto vivere. È così possibile per il lettore conoscere l’animo del personaggio e comprendere le motivazioni del suo agire, del suo inchinarsi ai desideri dei potenti.

Il ritratto morale di don Abbondio viene introdotto da una figura retorica, la litote, che consiste nella negazione del contrario di quello che si vuole affermare: “non era nato con un cuor di leone”. Il personaggio è dunque un debole, un codardo. Per questo il narratore lo paragona a un animale incapace di difendersi (“senza artigli e senza zanne”), anche se poco propenso a essere divorato.

La sua condizione sociale e psicologica viene ribadita con una triplice negazione (“non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno”), a cui segue una similitudine diventata proverbiale.

La sua debolezza morale lo rende simile a un vaso fragile (“di terra cotta”) che, trasportato insieme a molti vasi di ferro, rischia continuamente di essere ridotto in frantumi. Don Abbondio è dunque anche vittima della violenza del secolo in cui vive (“que’ tempi”). Nel XVII secolo infatti la legge non proteggeva in alcun modo “l’uomo tranquillo, inoffensivo”

Il suo comportamento è guidato da una morale utilitaristica, dominata da impulsi egoistici. La sua filosofia del quieto vivere (il “suo sistema”) si concretizza “nello scansar tutti i contrasti, e nel cedere, in quelli che non poteva scansare”. Il suo desiderio di pace nasce dunque unicamente dalla sua vigliaccheria. Inoltre è un aspro critico (“rigido censore”) di tutti coloro che non seguono questa filosofia.

La sottomissione e la riverenza che il curato manifesta per i potenti nascondono un senso acuto e impotente di ribellione.

Don Abbondio, quando è sicuro di non correre rischi, tiranneggia i più deboli (“Non è però che non avesse anche lui il suo po’ di fiele in corpo”). Egli sfoga il malumore lungamente represso, la stizza (“fiele”), pigliandosela, per rivalsa, con quanti sono “incapaci di fare del male”, esercitando piccoli soprusi e mostrandosi bizzarro e capriccioso (“fantastico”).

L’ambiente

1. In quale luogo e in quale secolo prende avvio la storia? A Milano, nella prima metà del Cinquecento Nei pressi di Milano, nella prima metà del Seicento Nei pressi di Lecco, nella prima metà del Seicento A Lecco, nella prima metà dell’Ottocento

Il linguaggio

2. Le paure più nascoste di don Abbondio, i “mille pensieri” che lo assalgono quando incontra i bravi (“disse mentalmente: ci siamo; e si fermò su due piedi”) vengono riferiti così come si vanno affastellando nella mente del personaggio, vale a dire in forma di discorso diretto discorso indiretto soliloquio

Il tempo

3. In quale data (giorno, mese e anno) ha inizio la storia narrata nei Promessi Sposi?

L’epoca storica

4. Come mai nel XVII secolo a Lecco era presente una “stabile guarnigione di soldati spagnoli”?

5. Qual era il comportamento dei soldati nei confronti della popolazione? Perché “accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre”?

6. Nel complesso, quale valutazione del Seicento viene data dal narratore? Positiva o negativa?

Don Abbondio

7. Chi è don Abbondio?

8. Perché si è fatto prete?

9. In che cosa consiste la sua “filosofia del quieto vivere”?

Don Abbondio e i bravi

10. L’avvenimento centrale e drammatico del primo capitolo è l’incontro di don Abbondio con i bravi di don Rodrigo. Quando il curato scorge i bravi appostati sul suo cammino non dice una parola. Ma il suo comportamento, simile a una pantomima (una rappresentazione scenica muta in cui l’espressività è affidata ai gesti e ai movimenti), parla per lui. Che cosa fa don Abbondio? Come mai volge la faccia all’indietro, torcendo la bocca? In che cosa spera?

11. Don Abbondio “vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere”. Perché? Chi sono i bravi?

12. Ripercorri il dialogo tra don Abbondio e i bravi ed evidenzia nel testo alcuni elementi (almeno 5-6) che mostrano la spavalderia dei due sgherri.

Ad esempio: la mimica con cui i due bravi rafforzano le minacce (gli occhi si piantano “in faccia” a don Abbondio; …).

13. Analizza la frase sottolineata:

«Lei ha intenzione,» proseguì l’altro, con l’atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull’intraprendere una ribalderia, «lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!»

Dal comportamento dei bravi emerge un ribaltamento ironico delle parti: perché? Chi sta compiendo una scelleratezza?

14. Come si conclude l’incontro? Quali accordi vengono presi fra i bravi e don Abbondio?

Giocare con il testo

15. Utilizzando un dizionario a tua scelta gioca con l’incipit del romanzo Regola: sostituire a ogni sostantivo quello che lo segue di n posti nel dizionario. Tutte le parole che non sono sostantivi rimangano invariate (vengono modificate solo se necessario per la concordanza).

Completa le seguenti trasformazioni.

a. Ogni sostantivo viene sostituito con il sostantivo che lo segue nel dizionario.

I Promessi Spostati

Quel ramolaccio della lagrima di Como, che volge a mezzorilievo, tra due catenacci non interrotti…

b. Ogni sostantivo viene sostituito con il sostantivo che lo precede nel dizionario.

I Promessi Sposalizi

Quel ramno del lagno di Como, che volge a mezzo, tra due cartelli non interrotti di montature...

c. Ogni sostantivo viene sostituito con il 47° sostantivo che lo segue nel dizionario

Le Promesse Spugne

Quel ranuncolo della lancella di Como, che volge a microspia, tra due cause non interrotte di moricce, tutto a sequenze e a gotti...

Il sistema di vita di don Abbondio consiste innanzitutto “nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare”. Quali sentimenti suscita in te questo personaggio, sperduto e debole in una società governata dai potenti? Quali riflessioni?

Fallito il tentativo del matrimonio a sorpresa, Renzo, Lucia e Agnese si incamminano nella

Al convento di Padre Cristoforo

“I nostri fuggiaschi”, camminando attraverso i campi, raggiungono la chiesa del convento di Pescarenico, dove li attende padre Cristoforo. Il frate, che ha già provveduto a organizzare la loro fuga, li esorta a lasciare il paese quella stessa notte: Lucia e Agnese si recheranno con una sua lettera di raccomandazione in un convento di Monza. Renzo, anch’egli con una lettera di raccomandazione, troverà invece rifugio al convento dei cappuccini di Milano. Quindi tutti si inginocchiano a pregare e, dopo un commosso saluto, si separano.

Quelli ripresero la loro strada, tutti pensierosi; le donne innanzi, e Renzo dietro, come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre, e scansava dolcemente, e con destrezza, l’aiuto che il giovine le offriva ne’ passi malagevoli di quel viaggio fuor di strada; vergognosa in sè, anche in un tale turbamento, d’esser già stata tanto sola con lui, e tanto famigliarmente, quando s’aspettava di divenir sua moglie, tra pochi momenti. Ora, svanito così dolorosamente quel sogno, si pentiva d’essere andata troppo avanti, e, tra tante cagioni di tremare, tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male,1 per quel pudore che ignora sè stesso, somigliante alla paura del fanciullo, che trema nelle tenebre, senza saper di che.

«E la casa?» disse a un tratto Agnese. Ma per quanto la domanda fosse importante, nessuno rispose, perchè nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio la loro strada, e poco dopo, sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento.

Renzo s’affacciò alla porta, e la sospinse bel bello.2 La porta di fatto s’aprì; e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida, e la barba d’argento del padre Cristoforo, che stava quivi ritto in aspettativa.3 Visto che non ci mancava nessuno, «Dio sia benedetto!» disse, e fece lor cenno ch’entrassero. Accanto a lui, stava un altro cappuccino; ed era il laico4 sagrestano, ch’egli, con preghiere e con ragioni, aveva persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta, e a starci in sentinella, per accogliere que’ poveri minacciati: e non si richiedeva meno dell’autorità del padre, e della sua fama di santo, per ottener dal laico una condiscendenza incomoda, pericolosa e irregolare.5 Entrati che furono, il padre Cristoforo riaccostò la porta adagio adagio. Allora il sagrestano non potè più reggere, e, chiamato il padre da una parte, gli andava susurrando all’orecchio: «ma padre, padre! di notte... in chiesa... con donne... chiudere... la regola... ma padre!» E tentennava la testa. Mentre diceva stentatamente quelle parole, – vedete un poco! – pensava il padre Cristoforo, – se fosse un masnadiero6 inseguito, fra Fazio non gli farebbe una difficoltà al mondo;7 e una povera innocente, che scappa dagli artigli del lupo... – «Omnia munda mundis,»8 disse poi, voltandosi tutt’a un tratto a fra Fazio, e dimenticando che questo non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l’effetto. Se il padre si fosse messo a questionare9 con ragioni, a fra Fazio non sarebber mancate altre ragioni da

1 dalla trista scienza del male: dalla triste consapevolezza di avere compiuto il male

2 bel bello: pian piano

3 aspettativa: attesa

4 laico: frate non ordinato sacerdote

5 incomoda, pericolosa e irregolare: scomoda perché frate Fazio deve vegliare; pericolosa, perché i fuggiaschi sono perseguitati da un potente signorotto; irregolare, perché si va contro la regola che non ammette

donne di notte nel convento

6 masnadiero: furfante

7 non gli farebbe una difficoltà al mondo: lo accoglierebbe senza fare obiezioni, in virtù del diritto d’asilo (si veda il cap 1)

8 Omnia munda mundis: tutto è puro per i puri, per chi agisce per scopi onesti (San Paolo, Epistola a Tito 1.15)

9 questionare: discutere

Macrosequenza 1

Il matrimonio mancato

CAPITOLI 1-10

Macrosequenza 2

Le avventure di Renzo

CAPITOLI 11-17

10 gravide: piene, ricche

11 ricoverati: Lucia, Renzo e Agnese

12 sospesi: incerti sul da farsi

13 È una prova: la prova mandata

Macrosequenza 3

Le peripezie di Lucia

CAPITOLI 18-27

Macrosequenza 4

Le grandi calamità

CAPITOLI 28-34

Macrosequenza 5

Le nozze tanto attese

CAPITOLI 35-38

opporre; e sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita. Ma, al sentir quelle parole gravide10 d’un senso misterioso, e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S’acquietò, e disse: «basta! lei ne sa più di me».

«Fidatevi pure,» rispose il padre Cristoforo; e, all’incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all’altare, s’accostò ai ricoverati,11 i quali stavano sospesi12 aspettando, e disse loro: «figliuoli! ringraziate il Signore, che v’ha scampati da un gran pericolo. Forse in questo momento...!» E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccol messo: giacchè non sospettava ch’essi ne sapesser più di lui, e supponeva che Menico gli avesse trovati tranquilli in casa, prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto d’una tale dissimulazione, con un tal uomo; ma era la notte degl’imbrogli e de’ sotterfugi.

«Dopo di ciò,» continuò egli, «vedete bene, figliuoli, che ora questo paese non è sicuro per voi. È il vostro; ci siete nati; non avete fatto male a nessuno; ma Dio vuol così. È una prova,13 figliuoli: sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio, e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarvi un rifugio, per questi primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornar sicuri a casa vostra; a ogni modo, Dio vi provvederà,14 per il vostro meglio; e io certo mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro,15 nel servizio di voi suoi poveri cari tribolati. Voi,» continuò volgendosi alle due donne, «potrete fermarvi a ***. Là sarete abbastanza fuori d’ogni pericolo e, nello stesso tempo, non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera: sarà per voi un altro fra Cristoforo. E anche tu, il mio Renzo, anche tu devi metterti, per ora, in salvo dalla rabbia degli altri, e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porta Orientale16 in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, per fin che tu non possa tornare a viver qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione.» È un torrente a pochi passi da Pescarenico. «Lì vedrete un battello fermo; direte: barca; vi sarà domandato per chi; rispondete: san Francesco. La barca vi riceverà, vi trasporterà all’altra riva, dove troverete un baroccio17 che vi condurrà addirittura18 fino a ***.»

Chi domandasse come fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione que’ mezzi di trasporto, per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere d’un cappuccino tenuto in concetto di santo.

Restava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a quelli che Renzo e Agnese gl’indicarono. Quest’ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran sospiro, pensando che, in quel momento, la casa era aperta, che c’era stato il diavolo, e chi sa cosa ci rimaneva da custodire!

«Prima che partiate,» disse il padre, «preghiamo tutti insieme il Signore, perchè sia con voi, in codesto viaggio, e sempre; e sopra tutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò ch’Egli ha voluto.» Così dicendo s’inginocchiò nel mezzo

da Dio è la separazione dei due fidanzati e l’esilio

14 vi provvederà: vi assisterà con la sua provvidenza

15 ministro: umile intermediario.

16 Porta Orientale: una delle porte per cui si entrava a Milano: corrisponde all’attuale Porta Venezia

17 baroccio: barroccio, carretto a due ruote

18 addirittura: direttamente

Padre Cristoforo congeda i promessi sposi e Agnese con parole di fede e di speranza

della chiesa; e tutti fecer lo stesso. Dopo ch’ebbero pregato, alcuni momenti, in silenzio, il padre, con voce sommessa, ma distinta, articolò queste parole: «noi vi preghiamo ancora per quel poveretto19 che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia, se non ve la chiedessimo di cuore per lui: ne ha tanto bisogno! Noi, nella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messi Voi: possiamo offrirvi i nostri guai; e diventano un guadagno.20 Ma lui!... è vostro nemico. Oh disgraziato! compete con Voi!21 Abbiate pietà di lui, o Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi.»

Alzatosi poi, come in fretta, disse: «via, figliuoli, non c’è tempo da perdere: Dio vi guardi, il suo angelo v’accompagni: andate». E mentre s’avviavano, con quella commozione che non trova parole, e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse, con voce alterata:22 «il cuor mi dice che ci rivedremo presto».

Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto.

L’addio al paese natio

Renzo, Lucia e Agnese si incamminano e “zitti zitti” arrivano alla riva del lago. Lì, come convenuto, trovano la barca che subito prende il largo. Il capitolo si chiude con la voce del narratore che esprime con un linguaggio poetico i pensieri di Lucia.

Senza aspettar risposta, fra Cristoforo, andò verso la sagrestia; i viaggiatori usciron di chiesa; e fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio, con la voce alterata anche lui. Essi s’avviarono zitti zitti alla riva ch’era stata loro indicata; videro il battello pronto, e data e barattata la parola,23 c’entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda,24 se ne staccò; afferrato poi l’altro remo, e vogando a due braccia, prese il largo, verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento;25 il lago giaceva liscio e piano, e sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tremolare e l’ondeggiar leggiero della luna, che vi si specchiava da mezzo il cielo. S’udiva soltanto il fiotto26 morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido, il gorgoglìo più lontano dell’acqua rotta tra le pile27 del ponte, e il tonfo misurato di que’ due remi, che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo28 grondanti, e si rituffavano. L’onda segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa,29 segnava una striscia increspata, che s’andava allontanando dal lido. I passeggieri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti, e il paese rischiarato dalla luna, e variato30 qua e là di grand’ombre. Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne: il palazzotto di don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda31 del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia d’addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide, e rabbrividì;32 scese con l’occhio giù giù per

19 quel poveretto: don Rodrigo

20 e diventano un guadagno: per un innocente il dolore si trasforma in merito

21 compete con Voi!: osa sfidarVi

22 alterata: dalla commozione

23 data e barattata la parola: pronunciata e ricevuta in risposta la parola d’ordine

24 proda: riva

25 Non tirava un alito di vento: inizia qui la lunga pausa conclusiva del

capitolo.

26 il fiotto: l’onda

27 pile: piloni

28 a un colpo: contemporaneamen-

te

29 poppa: parte posteriore della

barca

30 variato: variamente segnato, ombreggiato

31 falda: striscia

32 rabbrividì: provò un brivido di terrore

Macrosequenza 1

Il matrimonio mancato

CAPITOLI 1-10

Macrosequenza 2

Le avventure di Renzo

CAPITOLI 11-17

Macrosequenza 3

Le peripezie di Lucia

CAPITOLI 18-27

Macrosequenza 4

Le grandi calamità

CAPITOLI 28-34

Macrosequenza 5

Le nozze tanto attese

CAPITOLI 35-38

la china, fino al suo paesello, guardò fisso all’estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera; e, seduta, com’era, nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse segretamente.33 Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari;34 torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville35 sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti;36 addio! Quanto è tristo il passo37 di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana! Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono,38 in quel momento, i sogni della ricchezza; egli si maraviglia d’essersi potuto risolvere,39 e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che, un giorno, tornerà dovizioso.40 Quanto più s’avanza nel piano,41 il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell’ampiezza uniforme; l’aria gli par gravosa e morta; s’inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose; le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro; e davanti agli edifizi ammirati dallo straniero, pensa, con desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso, da gran tempo, e che comprerà, tornando ricco a’ suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo,42 chi aveva composti in essi tutti i disegni43 dell’avvenire, e n’è sbalzato lontano, da una forza perversa! Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini, e disturbato nelle più care speranze, lascia que’ monti, per avviarsi in traccia44 di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere, e non può con l’immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno! Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto,45 s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato46 con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera,47 casa sogguardata48 tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un rito;49 dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo;50 addio! Chi dava a voi tanta giocondità51 è per tutto; e non turba mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande.

Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell’Adda.

33 segretamente: di nascosto

34 de’ suoi più familiari: delle persone conosciute intimamente e care

35 ville: villaggi, gruppi di case

36 pascenti: pascolanti

37 il passo: l’esperienza

38 si disabbelliscono: perdono tutto il loro fascino

39 risolvere: decidere (a lasciare il

paese)

40 dovizioso: ricco, facoltoso

41 nel piano: nel territorio pianeggiante

42 fuggitivo: fugace, momentaneo

43 disegni: progetti

44 in traccia: alla ricerca

45 con un pensiero occulto: il pensiero dell’amore

46 un passo aspettato: quello di Renzo

47 casa ancora straniera: la casa di Renzo, dove Lucia sarebbe andata da sposa, ma per il momento per lei ancora estranea, sconosciuta

48 sogguardata: guardata di sottecchi, di nascosto

49 un rito: il rito del matrimonio

50 l’amore venir comandato, e chiamarsi santo: l’amore tra i coniugi, in virtù del sacramento del matrimonio, è legittimato (comandato) e santificato

51 giocondità: letizia, gioia

“L’addio al paese natio”

Il capitolo si chiude con il passo più famoso del romanzo, quello che segna il lacerante distacco dei protagonisti – Renzo, Lucia e Agnese – dai luoghi in cui sono cresciuti e da cui sono costretti ad allontanarsi. Svolge perciò, nell’economia dell’opera, la funzione di concludere le vicende narrate in questi primi otto capitoli e di introdurre il motivo del viaggio, permettendo il passaggio alla parte successiva.

Il narratore esprime dall’interno i sentimenti di Lucia, quasi identificandosi con lei (le presta, per così dire, la sua voce). La narrazione risulta così sospesa in uno squarcio lirico di grande intensità, caratterizzato da un linguaggio elevato e da un andamento poetico.

Il passo “L’addio” (qui alle pp.26-27) è suddivisibile in quattro parti più una conclusione: scorriamole insieme prestando particolare attenzione alle caratteristiche del paesaggio, ai sentimenti e ai pensieri di Lucia, al linguaggio e alle scelte stilistiche.

I. Il paesaggio notturno (rr. 6-15, p. 26)

Il paesaggio notturno è caratterizzato dalla calma e dal silenzio della natura. Il lago e il cielo partecipano a una stessa atmosfera di serenità. La descrizione si fonda su alcuni particolari visivi (la superficie liscia dell’acqua, “il tremolare e l’ondeggiar leggiero della luna, una striscia increspata”) e uditivi (la mancanza di vento, i diversi rumori dell’acqua: “fiotto, gorgoglio, tonfo”) in perfetta corrispondenza armonica. Osserva come l’uso dell’imperfetto (“Non tirava un alito di vento; il lago giaceva liscio e piano...”) sottolinei una continuità senza fratture.

II. Il silenzio dei personaggi (rr. 15-23, pp. 26-27)

Al silenzio della natura corrisponde quello dei personaggi nel drammatico momento del distacco. Il loro sguardo è rivolto alle montagne e al paese da cui si stanno allontanando con sofferenza. La scena descritta assume un valore simbolico: da una parte il “paesello”, le “casucce”, la “casetta”, a loro cari, divengono emblema degli umili; dall’altra “il palazzotto di don Rodrigo” rappresenta la violenza del potente (“pareva un feroce”). Il dolore di Lucia, su cui si focalizza l’attenzione del narratore, nasce quindi non solo dal distacco ma anche dalla consapevolezza dell’ingiustizia subita: la ragazza prova infatti un improvviso spavento (a cui corrisponde un mutamento nei tempi verbali: “rabbrividì”) alla vista del “palazzotto”. Quando il suo sguardo, restringendosi sempre più, arriva alla finestra della sua camera, il dolore non può a questo punto che sciogliersi in pianto. Un pianto sommesso e segreto, riservato come

lei. Presta attenzione nell’ultimo periodo alle ripetizioni (“scoprì... scoprì... posò... posò”) che sottolineano la lentezza del movimento del suo sguardo e della sua reazione emotiva.

III. I sentimenti di Lucia (rr. 24-38, p. 27)

Il narratore interpreta i sentimenti di Lucia e traduce il suo pianto in parole.

Presta attenzione al periodo con cui si apre l’“Addio”.

Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio!

La parola “addio” segna il doloroso distacco dal paesaggio a lei familiare.

Alcuni elementi sono già presenti nella descrizione precedente e vengono qui soltanto specificati: i “monti” sono “elevati al cielo”, le loro “cime” sono riconoscibili, le case “sono ville sparse e biancheggianti sul pendio”; il fatto che assomiglino a “branchi di pecore pascenti” sottolinea il carattere di mitezza degli abitanti. Ad essi viene aggiunta l’immagine dei “torrenti” con il loro scroscio. Questi quattro elementi naturali, elencati senza congiunzione (per asindeto) e chiusi da un secondo “addio”, costituiscono un insieme che rappresenta l’idea di familiarità”: è veramente difficile separarsi dai luoghi come dalle persone che ci appartengono da sempre. La sofferenza per il distacco, commenta poi il narratore, viene sentita anche da chi “se ne parte volontariamente”, spinto dal desiderio di ricchezza: ai suoi occhi di montanaro, le città rivelano un aspetto negativo (gli appaiono “tumultuose”, soffocanti per l’intrico di case e di strade: “pare che gli levino il respiro”). Il suo “paese” viene ricordato con nostalgia e con la speranza di tornarvi ricco per acquistare un “campiello” o una “casuccia”.