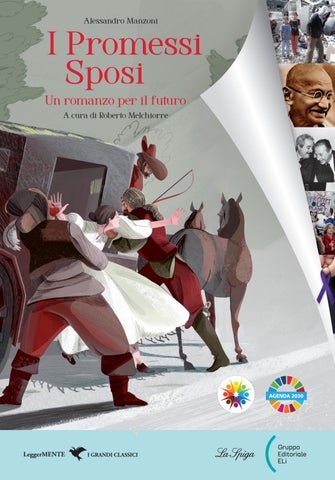

I Promessi Sposi

Un romanzo per il futuro

A

Lo scartafaccio 7

Capitolo 1.

Un’intimidazione mafiosa. «Questo matrimonio non s’ha da fare» [cap. I] 10

Capitolo 2.

La giustizia ingiusta. «A saper maneggiare le gride, nessuno è reo, nessuno è innocente» [capp. II-III] 30

Capitolo 3.

L’inutilità della violenza. «Il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate» [capp. IV-VI] 46

Capitolo 4.

In fuga dal pericolo come migranti. «Addio, monti sorgenti dall’acqua, ed elevati in cielo…» [capp. VI-VIII] 69

Capitolo 5.

Il destino segnato delle donne. «O dire un no più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripeté, e fu monaca per sempre» [capp. IX-XI] 90

Capitolo 6.

La fame e la protesta. «Se concian così tutti i forni, dove voglion fare il pane? Ne’ pozzi?» [capp. XII-XV] 113

Capitolo 7.

La violenza sulle donne. «Zitta, zitta, non abbiate paura, non vogliamo farvi male» [capp. XVI-XX] 144

Capitolo 8.

La forza del perdono. «Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? E farvi Salvo? E compiere in voi l’opera della redenzione?» [capp. XXI-XXIII] 165

Capitolo 9.

La Storia e le storie. «Molte cose importanti, di quelle a cui più specialmente si dà titolo di storiche, erano accadute in questo frattempo» [capp. XXIV-XXVIII] 187

Capitolo 10.

Il flagello della peste. «L’imperversar del disastro aveva inselvatichito gli animi, e fatto dimenticare ogni cura di pietà, ogni riguardo sociale» [capp. XXIX-XXXIV] 216

Capitolo 11.

Il trionfo della Provvidenza. «Fu, da quel punto in poi, una vita delle più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili» [capp. XXXV-XXXVIII] 244

Focus

Alessandro Manzoni: il romanzo di una vita 280

Attività - Nuova educazione civica 284 Debate e compiti di realtà

Manzoni era simpatico. Proprio così, nulla a che vedere con quel signore serioso, grigio e severo che troppo spesso ci viene presentato a scuola. Aveva uno spiccato senso dell’ironia, amava fare battute, soprattutto in dialetto milanese, era un affabile conversatore, gioviale con gli amici, non disdegnava la compagnia di belle donne e, anche quando divenne famoso, non si prese mai troppo sul serio. Certo, ebbe una vita difficile, complicata, spesso dolorosa. Pensate: finisce in collegio a sei anni quando i suoi genitori si separano; otto dei suoi dieci figli e la moglie Enrichetta, oltre agli amici più cari, muoiono quando lui è ancora in vita; la sua salute, fisica e mentale, gli dà tanti fastidi, anche se vive fino a ottantotto anni, un vero record per quei tempi; infine, questo in pochi lo raccontano, nonostante la celebrità e il successo delle sue opere, negli anni della maturità e della vecchiaia, affronta anche seri problemi economici, sia per i tanti soldi investiti male in un allevamento di bachi da seta, sia per le numerose copie taroccate delle sue opere che venivano acquistate assai più dell’originale (anche a quei tempi c’erano le copie pirata!). Fatto sta che fu costretto a vendere molte delle sue proprietà. Tuttavia, nonostante tante avversità, su cui ci soffermeremo durante il nostro racconto, non smise mai di fare progetti, non perse mai la passione e l’entusiasmo per la storia e la letteratura, né smarrì la voglia di conoscere e raccontare il mondo, soprattutto quello delle persone comuni, di quella varia umanità che popola città, borghi e campagne, che ogni giorno affronta la faticosa battaglia per l’esistenza, spesso resa ancora più dura dalle ingiustizie e dai soprusi dei potenti e degli imbroglioni di turno. Il mondo, insomma, narrato nei Promessi sposi, un romanzo che potrebbe far pensare ingiustamente a qualcosa fuori moda, pesante e noioso. Niente di più falso: si tratta, infatti, di un’opera viva, pulsante, moderna, tutt’altro che vecchia e polverosa, piena zeppa di fatti e personaggi che, seppur ambientati nel secolo XVII, parlano direttamente a voi, ragazze e

ragazzi del terzo millennio, per di più con una lingua di straordinaria bellezza. L’intento di questo libro è proprio quello di dimostrarvi tutto ciò, proponendovi le pagine più significative e celebri del romanzo, mettendo allo stesso tempo in evidenza, attraverso riflessioni e approfondimenti, fatti, personaggi e argomenti che rimandano direttamente all’attualità: dalla violenza sulle donne alle ingiustizie sociali, dalla lotta contro la povertà e la fame alle pandemie, oltre a fenomeni che hanno da sempre contraddistinto la natura umana come l’odio, la vendetta, l’omertà, il coraggio, il pentimento. Un viaggio, quindi, nella Lombardia del Seicento dominata dagli spagnoli, ma anche e soprattutto nell’Italia e nel mondo di oggi.

N.B. Il testo è quello originale del romanzo di Manzoni. Il curatore, Roberto Melchiorre, ha inserito in grassetto testi di raccordo tra le varie parti dell’opera.

Il libro inizia con una introduzione che l’autore premette alla vicenda narrata e che rappresenta un classico espediente narrativo, cioè una finzione che ha come scopo quello di rendere più avvincente la storia in modo da aumentare il coinvolgimento del lettore. Una tecnica questa, utilizzata da molti scrittori, che rafforza il patto narrativo, cioè quell’accordo che viene stipulato tra autore e lettore che ha come obiettivo rendere credibile la vicenda narrata e, di conseguenza, provocare quell’immedesimazione nella storia che è poi la vera magia della lettura. L’espediente utilizzato da Manzoni è di riportare, all’inizio del romanzo, le prime pagine di un presunto manoscritto del Seicento, ovviamente un falso. In realtà è lo stesso scrittore a essere l’autore del manoscritto. Egli si nasconde dietro l’immagine di un narratore che sostiene di aver ritrovato uno scartafaccio seicentesco, cioè dei fogli piegati e legati insieme, da cui avrebbe tratto ispirazione per la composizione del suo romanzo. Questa parte iniziale del libro non è facile da comprendere perché Manzoni utilizza, proprio per rendere più credibile la finzione, la lingua letteraria del Seicento lombardo. Per questo ve la proponiamo ridotta e già parafrasata.

La Storia è come una grande battaglia contro il tempo perché racconta, fa rivivere, gli eventi passati come cadaveri riportati in vita. Gli storici famosi che in tale lotta raccolgono successi, raccontano solo le imprese di principi e potenti, ricamando con l’acutezza del loro ingegno e con parole brillanti le azioni gloriose. Perciò a un modesto cronista come me non è lecito trattare di tali argomenti politici di segretezza e di intrighi, e delle grandi imprese di guerra: solo che avendo avuto notizia di fatti memorabili che capitarono a operai o artigiani di umile condizione, mi accingo a lasciarne una testimonianza alle generazioni future, schiettamente e genuinamente facendone il racconto, ovvero la descrizione. In tale re-

lazione vedremo compiersi in ambito angusto tragedie luttuose, azioni di grande malvagità intermezzate da imprese virtuose e bontà angelica, opposta alle operazioni diaboliche. E veramente, considerando che i nostri paesi siano sotto la protezione del Re di Spagna che è quel Sole che mai tramonta, e che sopra di essi, come una Luna che non tramonta mai, risplende di luce riflessa il Campione di Nobile Stirpe, cioè il Governatore del Ducato di Milano che rappresenta temporaneamente il Re di Spagna, e i magnifici Senatori come Stelle fisse, e gli altri magistrati come Pianeti erranti espandono la luce ovunque, venendo a formare un Cielo assai nobile, non si può trovare altra causa del vederlo trasformato in inferno da azioni oscure, malvagità e vizi che nascono e si moltiplicano dagli uomini temerari, se non l’arte e la stregoneria del Diavolo, visto che la malizia degli uomini non dovrebbe bastare a resistere a tanti amministratori che […] allungano le mani, allo scopo di riscuotere tasse, apparentemente per il pubblico vantaggio. Per cui descrivendo questo racconto avvenuto durante la mia giovinezza, benché la maggior parte delle persone che vi hanno un ruolo non vengano ricordate dai posteri, ma abbiamo pagato, morendo, il loro tributo alle Parche, per rispetto ai familiari, si tacerà il loro nome, cioè la parentela, e lo stesso si farà con i luoghi, indicando soltanto genericamente il territorio. Nessun critico parlerà di imperfezione nel racconto e di deformità nella mia opera a meno che non sia un ignorante: in quanto coloro che la leggeranno, si accorgeranno che niente manca alla narrazione […] Ma quando io avrò sopportato l’eroica fatica di trascrivere la storia da questo manoscritto scolorito dal tempo e l’avrò data alle stampe, si troverà poi qualcuno che sopporterà la fatica di leggerlo?

Da questa sintesi dell’introduzione si ricavano alcune importanti informazioni, fondamentali per proseguire il nostro racconto. Innanzitutto nei Promessi sposi il lettore non troverà come protagonisti né principi e né re, bensì persone comuni, povera gente, vittime di soprusi e angherie, che cercano riscatto e giustizia. Tuttavia, vengono narrati fatti accaduti in una regio-

ne, la Lombardia, durante un periodo storico ben definito, quello caratterizzato dall’occupazione spagnola. Questo vuol dire che ci troviamo di fronte a un romanzo storico, cioè a un’opera ambientata nel passato, in questo caso nel Seicento, con un’accurata ricostruzione dell’epoca attraverso atmosfere, usi e costumi, condizioni sociali, economiche e mentalità, ma che contiene anche elementi frutto dell’invenzione e della creatività dello scrittore. Una miscela, quindi, composta da fatti e personaggi nati dalla fantasia dell’autore e da riferimenti a episodi e uomini realmente esistiti.

È ora arrivato il momento di iniziare davvero il racconto de I Promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni.

Questo matrimonio non s’ha da fare CAP. I

Il protagonista dell’incipit (è con questa espressione latina che si indica l’inizio di un’opera letteraria o di una poesia) del romanzo è il paesaggio, lo spazio geografico in cui si svolge la prima parte della vicenda narrata da Manzoni. Si tratta sicuramente della descrizione paesaggistica più celebre della nostra letteratura.

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno1, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni2 e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura3 di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda4 rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui5, l’uno detto di san Martino, l’altro, con voce6 lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega: talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno7, in quella lunga e

1 volge a mezzogiorno: si dirige verso sud.

2 seni: insenature.

3 figura: aspetto.

4 Adda: è un fiume dell’Italia settentrionale, il cui corso è interamente compreso in Lombardia.

5 contigui: vicini.

6 voce: termine, vocabolo.

7 non lo discerna tosto, a un tal contrassegno: non lo distingua subito (tosto), grazie a un simile segno di riconoscimento.

vasta giogaia8, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un pendìo lento e continuo; poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate9, secondo l’ossatura10 de’ due monti, e il lavoro dell’acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de’ torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto11 dal ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran borgo al giorno d’oggi, e che s’incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello12, e aveva perciò l’onore d’alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell’estate, non mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia. Dall’una all’altra di quelle terre, dall’alture alla riva, da un poggio all’altro, correvano, e corrono tuttavia13, strade e stradette, più o men ripide, o piane; ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde14, alzando lo sguardo, non iscoprite15 che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte; ogni tanto elevate16 su terrapieni aperti: e da qui la vista spazia per prospetti17 più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti piglian più o meno della vasta scena circostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato

8 giogaia: catena montuosa.

9 in poggi e in valloncelli, in erte e in ispianate: in piccole colline e strette valli, in pendii ripidi e in tratti pianeggianti.

10 l’ossatura: la struttura.

11 discosto: lontano.

12 castello: fortezza.

13 tuttavia: tuttora.

14 donde: da dove.

15 iscoprite: vedete soltanto.

16 elevate: rialzate.

17 prospetti: panorami.

specchio dell’acqua; di qua lago, chiuso all’estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano18, a uno a uno, allo sguardo, e che l’acqua riflette capovolti, co’ paesetti posti sulle rive; di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra’ monti che l’accompagnano, degradando19 via via, e perdendosi quasi anch’essi nell’orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate que’ vari spettacoli, vi fa spettacolo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde20, vi svolge, al di sopra, d’intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in gioghi ciò che v’era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa: e l’ameno, il domestico di quelle falde tempera21 gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.

Sono convinto che dopo aver letto l’inizio dei Promessi sposi piacerebbe anche a voi descrivere in questo modo un paesaggio al quale siete particolarmente affezionati! Una mission impossible direte voi. Sono d’accordo, la bellezza della prosa di Manzoni è irraggiungibile, tuttavia provateci, qualcosa di bello uscirà e, soprattutto, vi divertirete. Ma torniamo al romanzo. Dopo l’ampia descrizione dei luoghi – le rive del lago di Como, i paesini lì intorno – dove si ambienterà la prima parte della storia, l’autore ci presenta il primo personaggio dei Promessi sposi. Si tratta di un curato di campagna, cioè di un parroco che si prende cura delle anime di fedeli che vivono fuori dalle mura di una città. Il suo nome, molti di voi forse già lo conosceranno, è don Abbondio, un uomo mediocre, pavido, sottomesso per carattere ai potenti, che ha come unica ambizione quella di starsene alla larga da qualsiasi responsabilità. Questo è anche il motivo che gli ha fatto scegliere la strada del sacerdozio, non certo per vocazione, ma piuttosto per sentirsi protetto grazie all’appartenenza a una classe di privilegiati. Tutte queste caratteristiche Manzoni le illustra immediatamente, dal primo episodio che vede protagonista don Abbondio: l’incontro con i bravi.

18 si spiegano: si rivelano.

19 degradando: scendendo lentamente.

20 falde: pendii.

21 tempera: addolcisce.

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello 22 dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio 23, e talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario 24 , tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi 25 del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze 26 di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio 27, giunse a una voltata 28 della stradetta, dov’era solito d’alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia 29 d’un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cura 30: l’altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all’anche del passeggiero 31. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo 32 , sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert’altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mat-

22 bel bello: tranquillo.

23 ufizio: preghiere.

24 breviario: libro che raccoglie le preghiere.

25 i fessi: le fenditure.

26 pezze: macchie.

27 squarcio: brano.

28 voltata: curva.

29 foggia: forma.

30 menava alla cura: portava a casa del curato.

31 passeggiero: passante.

32 tabernacolo: piccola cappella con immagini sacre.

tone, sur un fondo bigiognolo 33, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com’era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l’uno dirimpetto all’altro, al confluente 34, per dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l’altro piede posato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L’abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov’era giunto il curato, si poteva distinguer dell’aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione 35. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull’omero 36 sinistro, terminata in una gran nappa 37, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi 38 arricciati in punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d’un taschino degli ampi e gonfi calzoni: uno spadone, con una gran guardia 39 traforata a lamine d’ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti 40: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de’ bravi 41 .

Chi erano i bravi? L’etimologia (la scienza che studia la storia delle parole) di questo nome è, come spesso accade, piuttosto incerta: c’è chi sostiene che la parola derivi dal latino – dall’unione di barbarus, selvaggio, e pravus, storto, malvagio –, mentre altri studiosi pensano che il vocabolo venga dal celtico brau, che vuol dire terrore. Fatto sta che il significato che oggi attribuiamo a bravo è l’esatto contrario sia di quello originario sia di quello manzoniano.

33 bigiognolo: d’un grigio sbiadito.

34 al confluente: nel punto d’incontro.

35 condizione: identità.

36 omero: spalla.

37 nappa: una specie di ornamento fatto da un mazzetto di fili riuniti a una estremità.

38 mustacchi: baffi.

39 guardia: la parte della spada che protegge l’impugnatura.

40 congegnate come in cifra, forbite e lucenti: sistemate come a formare le iniziali nitide e scintillanti di un nome.

41 si davano a conoscere per individui della specie de’ bravi: si facevano riconoscere come bravi.

I bravi dei Promessi sposi sono, infatti, degli uomini armati, al servizio di un signorotto (in questo caso di un certo don Rodrigo, di cui presto faremo la conoscenza), che si contraddistinguono per spavalderia e spesso per violenza, ma anche per un modo particolare di abbigliarsi e di conciarsi i capelli. I bravi, infatti, li portavano lunghi, con un ciuffo che, raccolto in una retina, cadeva sulla fronte allo scopo di nascondere il volto e renderlo irriconoscibile a testimoni e autorità quando commettevano le loro bravate (termine che oggi indica un’azione sconsiderata e inutilmente rischiosa). Don Abbondio sa bene che si tratta di elementi assai poco raccomandabili, sempre pronti a usare le maniere forti, per cui, appena li intravede all’orizzonte cerca di evitarli.

Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualcheduno, era cosa troppo evidente; ma quel che più dispiacque a don Abbondio fu il dover accorgersi, per certi atti, che l’aspettato era lui. Perché, al suo apparire, coloro s’eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutt’e due a un tratto avevan detto: è lui; quello che stava a cavalcioni s’era alzato, tirando la sua gamba sulla strada; l’altro s’era staccato dal muro; e tutt’e due gli s’avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su, per ispiar le mosse di coloro; e, vedendoseli venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se, tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra; e gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame, se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo; ma, anche in quel turbamento, il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto: i bravi però s’avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l’indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo; e, girando le due dita intorno al collo, volgeva intanto la faccia all’indietro, torcendo insieme la bocca, e guardando con la coda dell’occhio, fin dove poteva, se qualcheduno arrivasse; ma non vide nessuno. Diede un’occhiata, al di sopra del muricciolo, ne’ campi: nessuno; un’altra più modesta sulla strada dinanzi: nessuno, fuorché i bravi. Che fare? Tornare indietro, non era a tempo: darla a gambe,

era lo stesso che dire, inseguitemi, o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, perché i momenti di quell’incertezza erano allora così penosi per lui, che non desiderava altro che d’abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e ilarità che poté, fece ogni sforzo per preparare un sorriso; quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: ci siamo; e si fermò su due piedi.

Che cosa potevano volere da un curato di campagna questi due loschi figuri? Da un prete che, tra l’altro, si era sempre guardato bene dal fare dei torti ai potenti e si era fatto sempre i fatti suoi? Presto detto: non celebrare un matrimonio, quello tra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, due ragazzi di vent’anni, di cui vi innamorerete presto, i veri protagonisti del romanzo.

– Signor curato, – disse un di que’ due, piantandogli gli occhi in faccia.

– Cosa comanda? – rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani, come sur un leggìo.

– Lei ha intenzione, – proseguì l’altro, con l’atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull’intraprendere una ribalderia42, – lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella!

– Cioè... – rispose, con voce tremolante, don Abbondio: – cioè. Lor signori son uomini di mondo, e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c’entra: fanno i loro pasticci tra loro, e poi... e poi, vengon da noi, come s’anderebbe a un banco a riscotere; e noi... noi siamo i servitori del comune43.

– Or bene, – gli disse il bravo, all’orecchio, ma in tono solenne di comando, – questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai.

– Ma, signori miei, – replicò don Abbondio, con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente, – ma, signo-

42 ribalderia: scelleratezza. 43 del comune: della comunità.

ri miei, si degnino di mettersi ne’ miei panni. Se la cosa dipendesse da me... vedon bene che a me non me ne vien nulla in tasca...

– Orsù, – interruppe il bravo, – se la cosa avesse a decidersi a ciarle, lei ci metterebbe in sacco44. Noi non ne sappiamo, né vogliam saperne di più. Uomo avvertito... lei c’intende.

– Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli...

Ma, – interruppe questa volta l’altro compagnone, che non aveva parlato fin allora, – ma il matrimonio non si farà, o... – e qui una buona bestemmia, – o chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo, e… – un’altra bestemmia.

– Zitto, zitto, – riprese il primo oratore: – il signor curato è un uomo che sa il viver del mondo; e noi siam galantuomini, che non vogliam fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l’illustrissimo signor don Rodrigo nostro padrone la riverisce caramente.

Immaginate il terrore che coglie don Abbondio, un uomo che nella sua vita ha accuratamente evitato di schierarsi dalla parte di chi poteva procurargli dei guai, preferendo sempre dare ragione ai potenti, proprio il contrario di quello che un prete dovrebbe fare. Figuratevi poi quando sente pronunciare il nome di don Rodrigo, un signorotto del luogo che, oltre a essere conosciuto per la sua ricchezza e il suo potere, aveva la reputazione di un uomo violento e malvagio. A questo punto, trattandosi di un romanzo storico, vi domanderete: don Rodrigo è esistito veramente? Un interrogativo che ci porremo più volte in relazione ad altri protagonisti dei Promessi sposi. Ebbene, don Rodrigo non è esistito con questo nome, ma sicuramente a ispirare Manzoni è stato un tale che gli somigliava molto. Si chiamava Paolo Orgiano, un giovane nobile che, forte di un piccolo esercito di bravi e dell’appoggio di potenti amici aristocratici, spadroneggiava nel villaggio dove viveva, un borgo del vicentino che aveva lo stesso nome di questo arrogante signorotto. Egli fu protagonista di una vicenda incredibilmente simile a quella che narrerà più avanti lo scrittore milanese. Paolo, insieme a un suo cugino e protetto da uno zio molto influente, tra le tante azioni criminali che commetteva, aveva anche l’abitudine di rapire fanciulle. Un

44 se la cosa…in sacco: se la questione si dovesse decidere a parole, lei vincerebbe.

giorno, sempre in compagnia del cugino, condusse con la forza nel suo castello una ragazza di nome Fiore, strappandola a suo marito Vincenzo, e abusò di lei. A denunciare il fatto e a prendere le difese della giovane fu un frate di nome Ludovico Oddi che informò il tribunale di Venezia dell’accaduto. Il processo si svolse nel 1607 e si concluse con una condanna durissima: «Sententiamo Paolo Orgiano che sia mandato a Venetia et posto nella preggion forte, dove habbi a finir sua vita». Nella galera più dura di Venezia egli, infatti, morì il 6 aprile del 1613.

da Manzoni a oggi

L’omertà e il pizzo

Secondo il dizionario Treccani, la parola “omertà” è una variante napoletana di “umiltà”. Del resto la «società dell’umiltà» era la definizione che indicava la camorra per il fatto che i suoi affiliati dovevano sottostare, umilmente e senza mai ribellarsi, a un capo e a determinate leggi. Questo atteggiamento di totale sottomissione creò la consuetudine nella malavita meridionale (mafia, camorra, ’ndrangheta) – ma anche nella società delle regioni da essa dominate – di mantenere l’assoluto silenzio su qualsiasi fatto criminale di cui o si è testimone o informato. Quante volte abbiamo ascoltato o visto interviste a persone che negavano l’esecuzione di un delitto avvenuto magari proprio sotto i loro occhi? Oppure a intere comunità che, come nel caso della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, hanno fatto finta di non vedere e di non sapere? La ragione del comportamento omertoso non è solo frutto della paura, del timore di subire la vendetta dell’associazione criminale, ma anche di una sorta di vincolo, sociale e culturale, con la mentalità delle mafie. È il caso, appunto, di don Abbondio: egli, infatti, si sottomette al volere dei bravi, perché terrorizzato dalle conseguenze di una sua possibile resistenza alla volontà di don Rodrigo, ma anche perché sente di essere legato, come ecclesiastico, più al mondo di quel signorotto arrogante, violento – oggi diremmo senz’altro anche “mafioso” – che non a quello di Renzo e Lucia. Concludendo, possiamo tranquillamente definire il comportamento di don Abbondio come omertoso. E, definendo un boss don Rodrigo, l’attualità dell’episodio da cui prende avvio I Promessi sposi ci appare davvero indiscutibile. In ogni caso è sempre bene tenere a mente ciò che diceva il giudice Giovanni Falcone: «Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola».

A questo proposito non si può non fare riferimento a un altro comportamento criminale, purtroppo assai diffuso nei territori del nostro Paese dove è maggiore la presenza delle mafie: il pizzo. Come si legge in un dossier della Camera dei Deputati, «La mafia

ha conosciuto svolte ed evoluzioni, ma il “pizzo”, la più antica attività mafiosa, ha sempre mantenuto caratteri costanti: i boss possono essere arrestati o uccisi, le famiglie scompaginate, ma il racket resta sempre un’attività insostituibile, compatibile sia con i traffici più sofisticati sia con le nuove forme della mafia. Ci può essere attività estorsiva senza mafia, ma non c’è, né può esserci, mafia senza estorsione: il racket ne rappresenta l’essenza, le fondamenta su cui poter costruire l’edificio del crimine»45. Per racket, sinonimo di pizzo, si intende la richiesta, sotto minacce e violenze, del pagamento, il più delle volte, di una somma di denaro in cambio di una protezione illegale. Tuttavia i gruppi criminali possono chiedere anche beni e servizi, come la fornitura di merci. Quello del pizzo è un reato molto difficile da combattere perché le vittime hanno paura di denunciare quello che accade loro: meglio pagare e tacere, pensano molte delle vittime del pizzo, piuttosto che rischiare di subire violenze fisiche oppure vedere andare letteralmente in fiamme la propria attività. Ebbene, anche don Abbondio riceve dai bravi un trattamento simile a quello che mettono in atto i criminali del pizzo. In questo caso per evitare guai seri il povero curato deve rifiutarsi di celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. Una vera e propria estorsione!

L’ironia

Abbiamo iniziato con la premessa che Manzoni fosse simpatico. Ebbene, come facciamo a rintracciare nei Promessi sposi questo tratto del carattere dello scrittore milanese? Certamente non troveremo mai delle battute o delle barzellette, ma tanta ironia sì, sparsa in tutto il romanzo. Ma che cos’è l’ironia? Si tratta di una figura retorica con cui si afferma il contrario di quello che si pensa. Sicché, quando una frase è ironica, sta al lettore il compito di trovarne il senso. Facciamo qualche esempio preso dal primo capitolo. Manzoni scrive: «Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l’onore d’alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell’estate, non mancavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l’uve, e alleggerire a’ contadini le fatiche della vendemmia». Se ci fermassimo al significato letterale del testo penseremmo di trovarci di fronte a dei bravi soldati spagnoli rispettosi delle fanciulle e che addirittura si da-

45 Andate su https://legislature.camera. it/_bicamerali/antimafia/sportello/ dossier/dossier11_13.html, troverete

un ampio dossier sul tema del pizzo e dell’estorsione, materiale assai utile per chi voglia approfondire l’argomento.

vano da fare per aiutare i contadini nel loro lavoro. In realtà Manzoni vuole comunicarci esattamente il contrario e cioè che il borgo era tiranneggiato da una soldataglia che molestava le fanciulle e saccheggiava il raccolto. La stessa tecnica è usata nel riferire ciò che per don Abbondio è un galantuomo: «Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie: che a un galantuomo, il qual badi a sé, e stia ne’ suoi panni, non accadon mai brutti incontri». Non ingannatevi e leggete dietro le righe: per Manzoni, ovviamente, galantuomo è una persona onesta e di sani principi, non certo chi bada solo a se stesso.

Torniamo ora al romanzo. Don Abbondio, dopo essere stato minacciato dai bravi e aver tentato invano di convincere i due manigoldi del fatto che lui né aveva colpe né aveva il potere di evitare quel matrimonio, spaventatissimo, se ne torna in canonica tormentato da una tempesta di brutti pensieri.

Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private. Le leggi anzi diluviavano; i delitti erano enumerati, e particolareggiati, con minuta prolissità46; le pene, pazzamente esorbitanti e, se non basta, aumentabili, quasi per ogni caso, ad arbitrio del legislatore stesso e di cento esecutori47; le procedure, studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli d’impedimento a proferire una condanna: gli squarci che abbiam riportati delle gride contro i bravi, ne sono un piccolo, ma fedel saggio48. Con tutto ciò, anzi in gran parte a cagion di ciò, quelle gride, ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamen-

46 enumerati…prolissità: elencati nei minimi particolari.

47 le pene…esecutori: le pene, già assai dure, potevano essere rese ancora

più severe dal legislatore o da chi era incaricato di farle applicare.

48 saggio: esempio.

te l’impotenza de’ loro autori; o, se producevan qualche effetto immediato, era principalmente d’aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano da’ perturbatori49, e d’accrescer le violenze e l’astuzia di questi.

Segue una ulteriore descrizione dell’indole, del carattere del personaggio: Manzoni utilizza un’immagine divenuta tra le più celebri del romanzo, e che egli riprende da Esopo. Chi è Esopo? Non mi dite che non avete mai sentito parlare de Il lupo e l’agnello, La volpe e l’uva, La cicala e la formica e di tante altre favole di questo scrittore dell’antica Grecia! Ebbene, fu proprio lui a raccontare che: Un vaso di terracotta e un vaso di rame galleggiavano trascinati dalla corrente di un fiume. Il vaso di terracotta diceva a quello di metallo: «Nuota al largo, non al mio fianco, perché, anche se non ho nessuna voglia di toccarti, basta che tu mi tocchi e io vado in frantumi». Immagine che descrive perfettamente lo stato d’animo del nostro curato.

Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione50, d’essere, in quella società, come un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di rame. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti, che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava: procacciarsi di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe riverita e forte, gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno: nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema51 particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente ne’ pensieri della propria quiete, non si curava di que’ vantaggi, per ottenere i quali facesse bisogno d’adoperarsi molto, o d’arrischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti, e nel cedere,

49 perturbatori: delinquenti e prepotenti.

50 anni della discrezione: età della ragione.

51 farsi un suo sistema: costruirsi un proprio modo di vivere secondo personali regole e principi.

in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora frequentissime, tra il clero e le podestà laiche52, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, nate da una parola, e decise coi pugni, o con le coltellate. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia, e procurando53 di far vedere all’altro ch’egli non gli era volontariamente nemico: pareva che gli dicesse: ma perché non avete saputo esser voi il più forte? ch’io mi sarei messo dalla vostra parte. Stando alla larga da’ prepotenti, dissimulando54 le loro soverchierie passeggiere e capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelle che venissero da un’intenzione più seria e più meditata55, costringendo, a forza d’inchini e di rispetto gioviale, anche i più burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso, quando gl’incontrava per la strada, il pover’uomo era riuscito a passare i sessant’anni, senza gran burrasche. Non è però che non avesse anche lui il suo po’ di fiele in corpo; e quel continuo esercitar la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, que’ tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno56 che, se non avesse, di tanto in tanto, potuto dargli un po’ di sfogo, la sua salute n’avrebbe certamente sofferto. Ma siccome v’eran poi finalmente al mondo, e vicino a lui, persone ch’egli conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche volta il mal umore lungamente represso, e cavarsi anche lui la voglia d’essere un po’ fantastico, e di gridare a torto57. Era poi un rigido censore58 degli uomini che non si regolavan come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno, anche lontano, pericolo. Il battuto59 era almeno un imprudente; l’ammazzato era sempre stato

52 podestà laiche: autorità non religiose.

53 procurando: facendo in modo.

54 dissimulando: fingendo.

55 meditata: ragionata.

56 esacerbato a segno: esasperato al punto.

57 gridare a torto: alzare la voce senza un valido motivo.

58 rigido censore: critico assai severo.

59 il battuto: il perdente, lo sconfitto.

un uomo torbido60. A chi, messosi a sostener le sue ragioni contro un potente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non difficile, perché la ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro. Sopra tutto poi, declamava contro que’ suoi confratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d’un debole oppresso, contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi gl’impicci a contanti61, un voler raddirizzar le gambe ai cani; diceva anche severamente, ch’era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero. E contro questi predicava, sempre però a quattr’occhi, o in un piccolissimo crocchio, con tanto più di veemenza, quanto più essi eran conosciuti per alieni dal risentirsi, in cosa che li toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie: che a un galantuomo, il qual badi a sé, e stia ne’ suoi panni, non accadon mai brutti incontri.

A questo punto del romanzo, incontriamo un brano che inizia con una frase con la quale Manzoni indica un numero assai limitato di lettori: appena venticinque. Perché fa questa affermazione? Forse pensava che il suo romanzo non avrebbe suscitato un grande interesse? Oppure era convinto che, essendo la storia troppo lombarda, lettori di altre regioni non ne avrebbero compreso appieno né la lingua né la storia? Ma figuriamoci! Manzoni era un personaggio già famoso, aveva scritto opere (Gli Inni Sacri, Il Conte di Carmagnola, l’Adelchi…) che avevano riscosso successo tra i lettori e i critici letterari. La verità è che dire di rivolgersi a un pubblico così limitato rappresenta un esercizio di falsa modestia, di umiltà, finalizzato a suscitare simpatia nel lettore.

Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull’animo del poveretto, quello che s’è raccontato. Lo spavento di que’ visacci e di quelle parolacce, la minaccia d’un signo-

60 torbido: impuro, anche se in questo caso sta a significare poco onesto.

61 questo chiamava un comprarsi

gl’impicci a contanti: la frase definisce l’atteggiamento di chi cerca i guai con grande facilità.

re noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere, ch’era costato tant’anni di studio e di pazienza, sconcertato in un punto, e un passo dal quale non si poteva veder come uscirne: tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente62 nel capo basso di don Abbondio. “Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via; ma vorrà delle ragioni; e cosa ho da rispondergli, per amor del cielo? E, e, e, anche costui è una testa: un agnello se nessun lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli... ih! E poi, e poi, perduto dietro a quella Lucia, innamorato come... Ragazzacci, che, per non saper che fare, s’innamorano, voglion maritarsi, e non pensano ad altro; non si fanno carico de’ travagli in che mettono un povero galantuomo. Oh povero me! Vedete se quelle due figuracce dovevan proprio piantarsi sulla mia strada, e prenderla con me! Che c’entro io? Son io che voglio maritarmi? Perché non son andati piuttosto a parlare... Oh vedete un poco: gran destino è il mio, che le cose a proposito mi vengan sempre in mente un momento dopo l’occasione. Se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portar la loro imbasciata...” Ma, a questo punto, s’accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell’iniquità63 era cosa troppo iniqua64; e rivolse tutta la stizza de’ suoi pensieri contro quell’altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosceva don Rodrigo che di vista e di fama, né aveva mai avuto che far con lui, altro che di toccare il petto col mento, e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche volte che l’aveva incontrato per la strada. Gli era occorso di difendere, in più d’un’occasione, la riputazione di quel signore, contro coloro che, a bassa voce, sospirando, e alzando gli occhi al cielo, maledicevano qualche suo fatto: aveva detto cento volte ch’era un rispettabile cavaliere. Ma, in quel momento gli diede in cuor suo tutti que’ titoli che non aveva mai udito applicargli da altri, senza interrompere in fretta con un oibò. Giunto, tra il tumulto di questi pensieri, alla porta di casa sua, ch’era in fondo

62 tumultuariamente: tumultuosamente.

63 iniquità: malvagità.

64 iniqua: in questo caso con il significato di ingiusta.

del paesello65, mise in fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; aprì, entrò, richiuse diligentemente; e, ansioso di trovarsi in una compagnia fidata, chiamò subito: – Perpetua! Perpetua! –, avviandosi pure verso il salotto, dove questa doveva esser certamente ad apparecchiar la tavola per la cena. Era Perpetua, come ognun se n’avvede, la serva di don Abbondio: serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l’occasione, tollerare a tempo il brontolìo e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerar le proprie, che divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passata l’età sinodale66 dei quaranta, rimanendo celibe, per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti, come diceva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevan le sue amiche.

Ecco quindi un altro importante personaggio del romanzo che Manzoni chiama Perpetua, un nome che deriva dal latino perpetuus (eterno). Venivano definite in questo modo, nelle prime comunità cristiane, le figlie femmine come augurio di un’eterna fedeltà in Cristo. La Perpetua dei Promessi sposi è premurosa, obbediente e accudente, ma anche un po’ pettegola e incapace di mantenere la bocca chiusa. Don Abbondio, invece, si rivolge a lei spesso in modo burbero e scortese.

Il personaggio di Perpetua ebbe a tal punto successo che da Manzoni in poi la figura della domestica del prete sarà indicata proprio con il suo nome. Si tratta, quindi, di un genere di antonomàsia, una figura retorica che, in questo caso, indica una qualità o un ruolo “per eccellenza”. Insomma, la Perpetua dei Promessi sposi è diventata la domestica dei preti per eccellenza. La donna, per la quale don Abbondio non ha segreti, si rende conto subito che qualcosa in lui non va, che l’uomo deve aver ricevuto una cattiva notizia o fatto qualche brutto incontro. Così, insiste per sapere che cosa sia accaduto, giurando che mai avrebbe riferito ad altri la confidenza del suo parroco.

– Vengo, – rispose, mettendo sul tavolino, al luogo solito, il fiaschetto del vino prediletto di don Abbondio, e si mosse lentamen-

65 paesello: probabilmente Manzoni fa riferimento a Olate, oggi un quartiere della città lombarda di Lecco.

66 età sinodale: il Concilio di Trento (1545-1563) aveva stabilito che le donne al servizio dei sacerdoti non potevano avere meno di quaranta anni.

te; ma non aveva ancor toccata la soglia del salotto, ch’egli v’entrò, con un passo così legato, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non ci sarebbero nemmen bisognati gli occhi esperti di Perpetua, per iscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero.

– Misericordia! Cos’ha, signor padrone?

– Niente, niente, – rispose don Abbondio, lasciandosi andar tutto ansante sul suo seggiolone.

– Come, niente? La vuol dare ad intendere a me? Così brutto com’è? Qualche gran caso67 è avvenuto.

– Oh, per amor del cielo! Quando dico niente, o è niente, o è cosa che non posso dire.

– Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere?

– Ohimè! Tacete, e non apparecchiate altro: datemi un bicchiere del mio vino.

– E lei mi vorrà sostenere che non ha niente! – disse Perpetua, empiendo il bicchiere, e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare.

– Date qui, date qui, – disse don Abbondio, prendendole il bicchiere, con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta, come se fosse una medicina.

– Vuol dunque ch’io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? – disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita68 appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto.

– Per amor del cielo! Non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi: ne va... ne va la vita!

– La vita!

– La vita.

– Lei sa bene che, ogni volta che m’ha detto qualche cosa sinceramente, in confidenza, io non ho mai...

67 gran caso: avvenimento importante. 68 gomita: gomiti.

–Brava! come quando...

Perpetua s’avvide d’aver toccato un tasto falso; onde, cambiando subito il tono, – Signor padrone, – disse, con voce commossa e da commovere, – io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l’animo...

Il fatto sta che don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto, quanta ne avesse Perpetua di conoscerlo; onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più d’una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti ohimè, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento; e don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con un gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo: – Per amor del cielo!

– Delle sue! – esclamò Perpetua. – Oh che birbone! Oh che soverchiatore! Oh che uomo senza timor di Dio!

– Volete tacere? O volete rovinarmi del tutto?

– Oh! Siam qui soli che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor padrone?

– Oh vedete, – disse don Abbondio, con voce stizzosa: – vedete che bei pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come farò, come farò; quasi fosse lei nell’impiccio, e toccasse a me di levarnela69.

– Ma! Io l’avrei bene il mio povero parere da darle; ma poi...

– Ma poi, sentiamo.

– Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo70 è un sant’uomo, e un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e, quando può fare star a dovere un di questi

69 levarnela: toglierla dai guai.

70 arcivescovo: l’arcivescovo a cui ci si riferisce è il cardinale Federigo Borromeo di cui parleremo più avanti.

prepotenti, per sostenere un curato, ci gongola71; io direi, e dico che lei gli scrivesse una bella lettera, per informarlo come qualmente...

– Volete tacere? Volete tacere? Son pareri codesti da dare a un pover’uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi! L’arcivescovo me la leverebbe?

– Eh! Le schioppettate non si dànno via come confetti: e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano! E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti, e farsi stimare, gli si porta rispetto; e, appunto perché lei non vuol mai dir la sua ragione, siam ridotti a segno che tutti vengono, con licenza, a...

– Volete tacere?

– Io taccio subito; ma è però certo che, quando il mondo s’accorge che uno, sempre, in ogni incontro, è pronto a calar le...

– Volete tacere? È tempo ora di dir codeste baggianate?

– Basta: ci penserà questa notte; ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute; mangi un boccone.

– Ci penserò io, – rispose, brontolando, don Abbondio: – sicuro; io ci penserò, io ci ho da pensare – E s’alzò, continuando: – non voglio prender niente; niente: ho altra voglia: lo so anch’io che tocca a pensarci a me. Ma! La doveva accader per l’appunto a me.

– Mandi almen giù quest’altro gocciolo, – disse Perpetua, mescendo. – Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco.

– Eh! Ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro. Così dicendo prese il lume, e, brontolando sempre: – Una piccola bagattella72! A un galantuomo par mio! E domani com’andrà? – e altre simili lamentazioni, s’avviò per salire in camera. Giunto su la soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca, disse, con tono lento e solenne: – Per amor del cielo! – e disparve.

71 ci gongola: ne è contento, ne va fiero.

72 una piccola bagattella: una cosa di poco conto.