GUIDA DIDATTICA

G razie alle espansion i digitali dei libri si potrà accedere a numerosi contenuti e st rumenti aggiuntivi, da utilizzare in classe oppure a casa , in mod o semplic e e autonomo.

Attivare e scaricare il libro digitale, collegandosi alla pagina www.gruppoeli.it/libridigitali e seguendo le istruzioni.

Il codice da inserire, quando richiesto, è:

Il libro digitale, sfogliabile e interattivo, presenta: espensioni con approfondimenti ; audio per l’ascolto; video e animazioni; giochi interattivi e didattici; libro liquido: versione accessibile ad alta leggibilità che consente di modificare il tipo di carattere e la sua dimensione, l’interlinea e il colore dello sfondo della pagina e attivare il sintetizzatore vocale.

Il libro digitale è utilizzabile sia o nline sia offline ed è disponibile per PC, Mac, Tablet, LIM e Monitor interattivi.

Inquadrare i QR code presenti nelle pagine del volume, che condurranno direttamente ai contenuti a udio e video di ogni u nità.

L’insegnante può accedere, inoltre, alle risorse online contenute nella sezione # altuofianco, all’indirizzo www.gruppoeli.it/altuofianco, e utilizzarle nel modo che riterrà più opportuno.

Per ricevere assistenza, è possibile collegarsi all’indirizzo www.gruppoeli.it/assistenza/ e scegliere tra le opzioni proposte.

Seguic i anch e su

Gratis 52 numeri in versione digitale a scelta tra: Accesso gratis a:Corsi gratuiti: ELICERT-217644

oppure

«La scuola continua a essere il luogo in cui le persone possono essere riconosciute in quanto tali, possono sentirsi accolte e incoraggiate. Nonostante non si dovrà dimenticare l’importante dimensione di efficienza ed efficacia nella trasmissione delle conoscenze che permetteranno ai nostri giovani di trovare il proprio posto nella società, è fondamentale che siamo, prima di tutto, “maestri d’umanità”.

E questo può essere un contributo importantissimo offerto dall’educazione cattolica a una società che a tratti sembra avere rinunciato agli elementi che ne facevano una comunità: la solidarietà, il senso di giustizia, il rispetto per l’altro, in particolare per il più debole o più piccolo».

Papa Francesco in Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare

DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L’insegnamento della Religione cattolica è una disciplina curricolare che entra a pieno titolo nel piano dell’offerta formativa della scuola e che favorisce la crescita integrale degli alunni nella loro dimensione umana e spirituale. L’IRC si qualifica come laico, aperto a tutti i valori umani, come è citato nel testo dell’ACCORDO DI REVISIONE CONCORDATARIA:

«La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». Questo insegnamento è impartito «nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola».

DPR 751/85 integr. dal DPR 202/90 all’art. 1.1

L’insegnamento della Religione cattolica si realizza inoltre in un rapporto di continuità con l’AZIONE EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti. Esso si svolge infine secondo criteri di continuità con l’IRC della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici una progressione che corrisponda ai processi di MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEGLI ALUNNI .

Presentazione del progetto

Il mio libro di Religione Nuovo Detto... fatto!

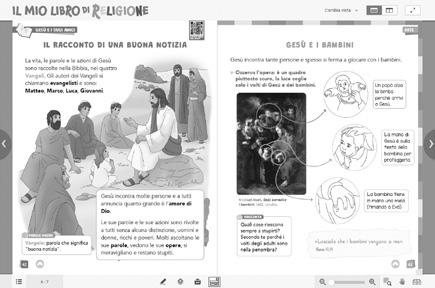

Il Corso IL MIO LIBRO DI RELIGIONE - NUOVO DETTO... FATTO! recepisce le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012) e le riferisce in modo organico al vissuto esperienziale degli alunni, al fine di stabilire un parallelo significativo tra le sfide poste dalla Rivelazione e dalla sapienza delle religioni e i “COMPITI EVOLUTIVI” DEGLI ALUNNI . Suddiviso in 4 volumi separati (testo ed eserciziario integrati), il corso presenta i contenuti scanditi/ritmati da una successione di "contenuti" (logo del libro) e pagine di "attività" (logo della matita). Tale metodologia, evidenziata dagli appositi loghi, si riconduce allo “stile” stesso di Dio che, fin dalla prima pagina della Bibbia, “dice” e quello che dice “avviene, si fa”: «Sia la luce! E la luce fu».

Gli ELEMENTI DIGITALI del testo sono evidenziati in ogni pagina, nella parte più in basso, da appositi loghi:

elementi video

elementi audio

notizie e curiosità

giochi e quiz

Il testo presenta i CONTENUTI DELLA FEDE CRISTIANA CATTOLICA in un’ottica di gradualità didattica, considerando la tenera età delle prime classi, lo sviluppo spesso precoce di molti studenti che si sentono già grandi e, infine, il contesto multietnico e multireligioso dell’epoca attuale, evidenziando il contributo che il Cristianesimo ha dato e dà al patrimonio umano, culturale e valoriale italiano ed europeo, con riferimenti anche alle varie discipline scolastiche, tra le quali in particolar l’arte, la cittadinanza, l’inglese, la storia, la matematica e le scienze.

All’alunno è proposto non solo di apprendere dei contenuti, ma di relazionarsi personalmente ai vari temi a partire dalle sue esperienze di vita quotidiana. Si dà di conseguenza spazio ai contenuti presentati dall’insegnante, al contesto, ovvero alle emozioni dell’alunno e alla metodologia, al “fare” in prima persona, a partire dai quali si innestano le finalità e i contenuti propri dell’insegnamento della Religione cattolica in quanto disciplina.

Il testo si struttura, come anticipato, in quattro volumi, in modo tale da poter graduare l’espressione lessicale ed il livello di difficoltà dei concetti proposti secondo l’età degli allievi, nel seguente modo:

VOLUME classe prima (testo/eserciziario pagg. 84)

VOLUME classi seconda e terza (testo/eserciziario pagg. 192)

VOLUME classe quarta (testo/eserciziario pagg. 120)

VOLUME classe quinta (testo/eserciziario pagg. 120)

Nei volumi sono offerti sia i contenuti del “testo”, con il logo del LIBRO, che del “quaderno operativo”, con il logo della MATITA, favorendo così l’immediata correlazione e fruizione tra i due componenti del corso, che sono presentati in modo immediato per ogni singolo argomento.

I contenuti di ciascuna classe sono articolati in 5 o 6 sezioni, ciascuna delle quali instaura un rapporto tra i contenuti IRC e le situazioni esperienziali che gli alunni si trovano a vivere nelle tappe della propria crescita. Queste le sezioni proposte che approfondiscono a “spirale” alcuni macro-nuclei tematici ricorrenti, ognuno caratterizzato dal medesimo colore ogni anno nell’impostazione grafica delle pagine:

Classe prima

Sezione 1 e 2 Primi giorni / A scuola per... settembre

Sezione 3 Una storia d’Amore ottobre - novembre

Sezione 4 È Natale! dicembre

Sezione 5

Ecco Gesù! gennaio - febbraio

Sezione 6 È Pasqua! marzo - aprile

Sezione 7 Ecco la Chiesa! maggio - giugno

Classe seconda

Sezione 1 Si ricomincia! settembre

Sezione 2 Una grande amicizia ottobre - novembre

Sezione 3 L’attesa di Gesù dicembre

Sezione 4 Gesù e i suoi amici gennaio - febbraio

Sezione 4 La luce di Pasqua marzo - aprile

Sezione 6 La Chiesa ieri e oggi maggio - giugno

Presentazione del progetto

Classe terza

Sezione 1 Si ricomincia! settembre

Sezione 2 Le grandi domande ottobre - novembre

Sezione 3 Un popolo eletto dicembre - gennaio - febbraio

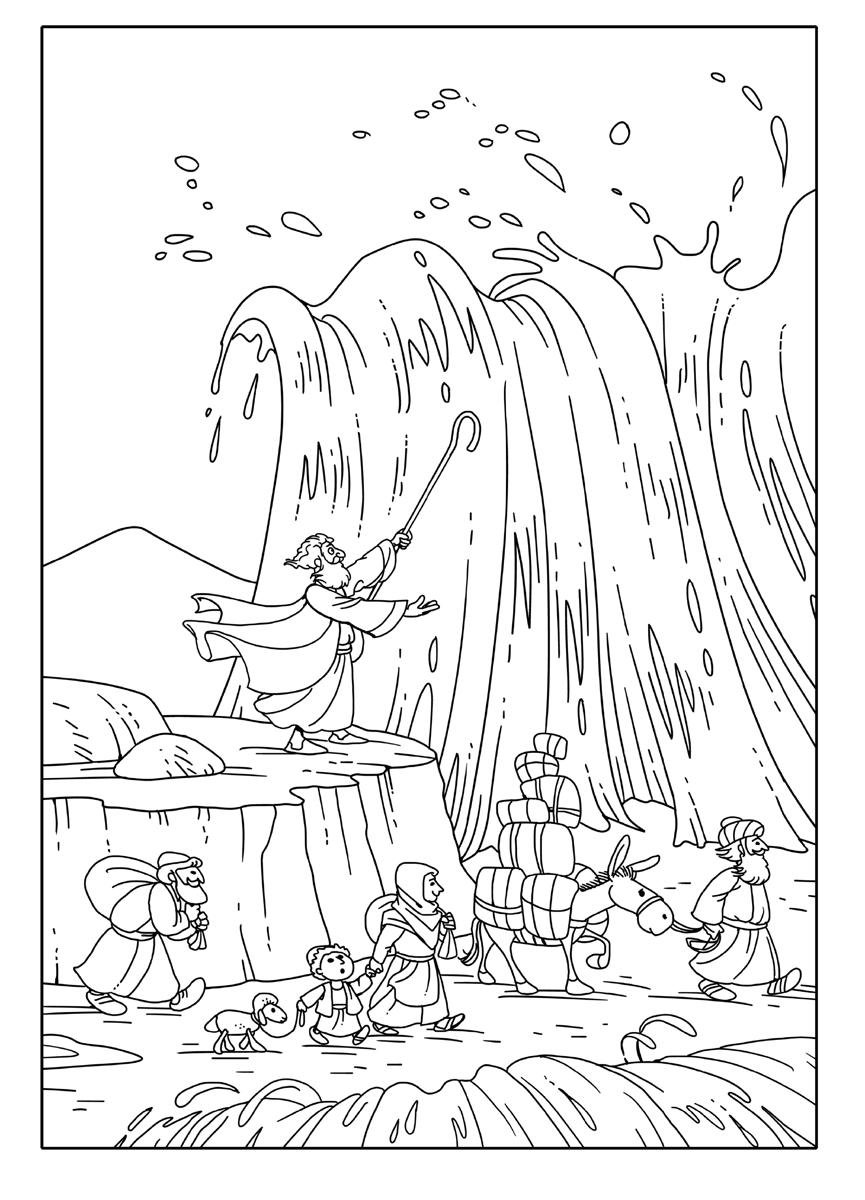

Sezione 4 Una grande alleanza In una nuova terra marzo - aprile

Sezione 4 Nella pienezza dei tempi maggio - giugno

Classe quarta

Sezione 1 Per partire in quarta! settembre

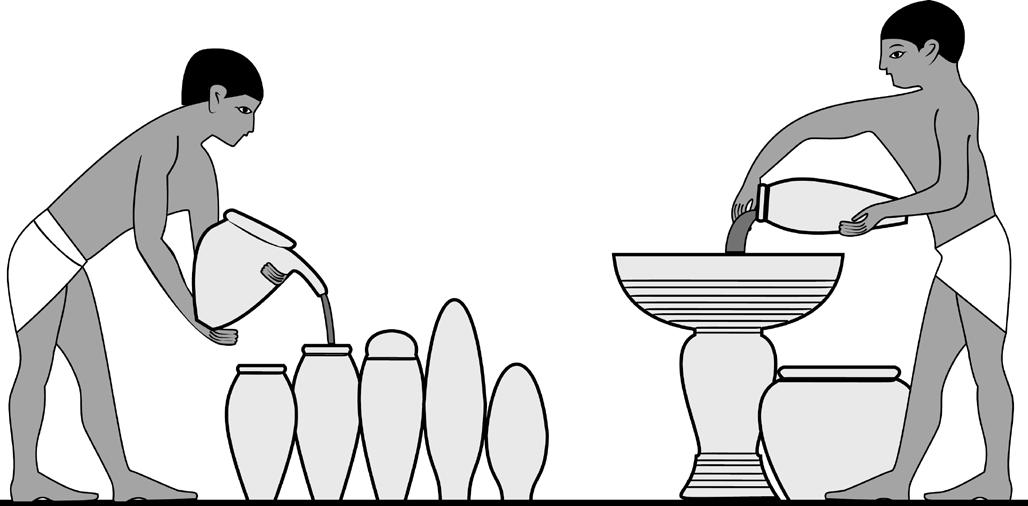

Sezione 2 Viaggio nella storia ottobre

Sezione 3 Gli ebrei nella storia novembre

Sezione 4 Gesù, il Cristo dicembre - gennaio - febbraio

Sezione 4 La Pasqua cristiana marzo - aprile

Sezione 6 La Chiesa di Gesù maggio - giugno

Classe quinta

Sezione 1 Di nuovo in viaggio settembre

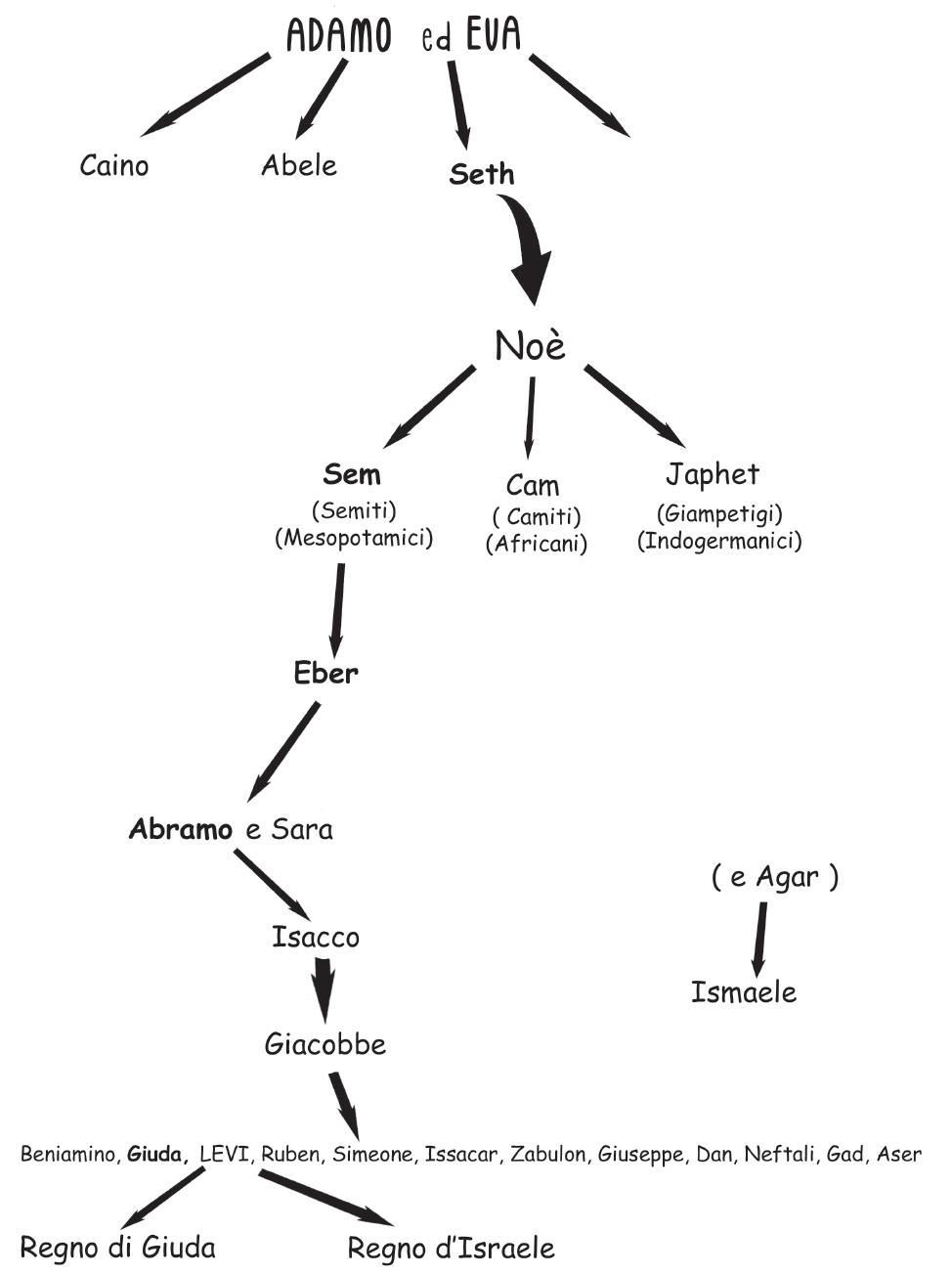

Sezione 2 I giganti dell’inizio ottobre

Sezione 3 La Chiesa delle origini novembre - dicembre

Sezione 4 La Chiesa nel tempo gennaio - febbraio

Sezione 4 La vita della Chiesa marzo - aprile

Sezione 6 Le grandi religioni maggio - giugno

Nelle diverse sezioni sono presenti delle pagine speciali, dedicate ai bambini con bisogni speciali (BES/DSA), alla MULTIDISCIPLINARITÀ, ai COMPITI DI REALTÀ, una MAPPA DI SINTESI che riassume e semplifica i contenuti proposti e una verifica per valutare l’apprendimento.

Una delle pagine “speciali” che caratterizzano il testo, è caratterizzata da un apposito logo posto nella parte alta della pagina. Presenta i temi più importanti che riguardano l’alunno in quanto “cittadino del domani”.

Caratterizzata da un apposito logo questa speciale pagina è proposta a conclusione di ogni sezione tematica affrontata. Le tematiche trattate in queste pagine si riferiscono ai contenuti della sezione in corso ma, in modo semplificato (“chiaro”) e con il testo ad alta leggibilità, particolarmente utile anche (ma non solo) per situazioni di BES/DSA.

Pagina dedicata in modo speciale espressamente all'Arte, in modo operativo e direttamente connesso alle tematiche delle sezioni in corso. Quando l'Arte... insegna!

Sintetizza e riassume i contenuti della sezione ed è caratterizzata dal colore azzurrino. Il testo delle mappe, corredato di immagini significative, è scritto per tutte e cinque le classi in stampato maiuscolo con font (carattere) certificato per la lettura facilitata.

“Impariamo con i Santi” è una serie di pagine speciali dedicata a numerosi Santi e Sante (dall'antichità ai giorni d'oggi) che rappresentano una significativa testimonianza dei valori non solo del Vangelo, ma anche della solidarietà, pace, dialogo e accoglienza.

Per ognuna delle 5 classi sono proposte figure inerenti le tematiche trattate e, in questa guida didattica, sempre in relazione ai medesimi Santi e Sante ci sono letture, laboratori e numerose schede operative aggiuntive.

Diversi box presenti all’interno del testo, ciascuno dei quali ha una sua caratteristica particolare e presentano le attività proposte in modi e tipologie differenti:

BOX ATTIVITÀ: propone dei piccoli esercizi o attività relative al testo letto;

BOX RACCONTA: suggerisce all’insegnante le domande utili per il confronto e la discussione in classe;

BOX LO SAPEVI CHE?: presenta delle curiosità o aspetti particolari dei vari argomenti trattati;

BOX PAROLE NUOVE: definisce parole nuove o difficili.

A inizio di ciascuna sezione tematica di ogni classe un Qrcode permette di accedere alle risorse digitali speciali inerenti le tematiche delle sezioni stesse.

Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria Presentazione del progetto

consistono, in primis, nel libro digitale sfogliabile in MODALITÀ INTERATTIVA, con numerose opzioni: lettura audio vocale del testo, possibilità di impaginazione fluida lineare per BES/DSA con font e fondini ad alta leggibilità, evidenziazione/esclusione di parti sulla pagina, annidamento di appunti (testo, immagini, link…) e molto altro.

Tra gli elementi digitali presenti per ogni sezione tematica, vi sono degli APPROFONDIMENTI DI CONTENUTO considerabili come "espansioni" del testo stesso degli alunni.

Queste le espansioni proposte.

Classe prima

Wow, che emozioni!

Costruire o creare

Quando arriva Natale

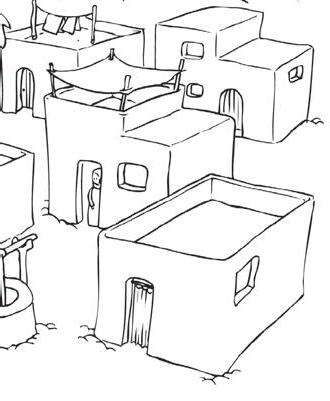

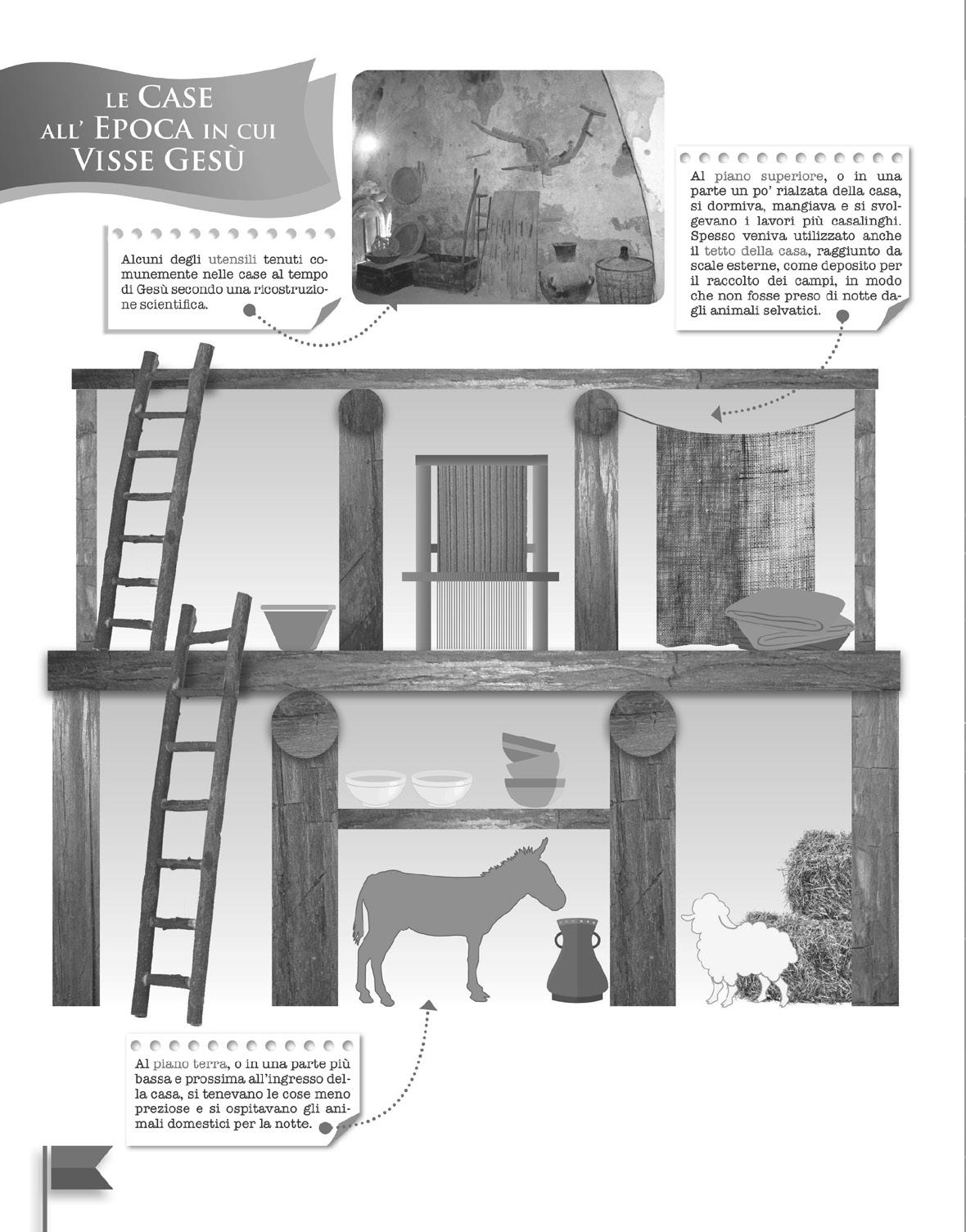

Case di un tempo

La Pasqua e i suoi segni

Classe terza

La Bibbia dei poveri

Il valore ospitalità

I nomi nella Bibbia

Un passaggio portentoso

Nel campo dei pastori

Classe seconda

Il dono di Madre Terra

L’Annunciazione nell’arte

Il rito del Battesimo

Gli ultimi giorni di Gesù

Nel mondo della preghiera

Classe quarta

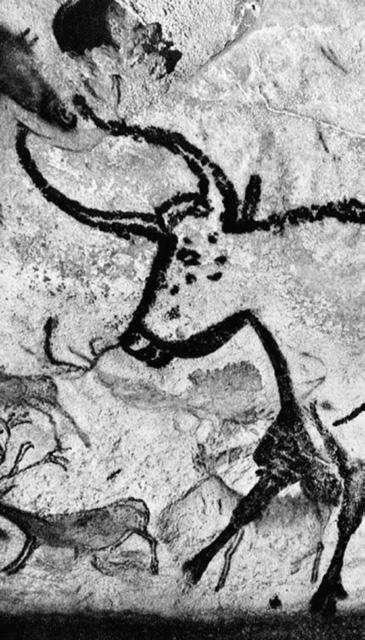

Nelle grotte di Altamira

Una storia avvincente

Nel mondo dei Vangeli

Paesaggi palestinesi

I successori di Pietro

Classe quinta

Chiesa, Duomo, Cattedrale, Santuario L’Islamismo

Un Dio in tre Persone L’Induismo

Tra conventi e monasteri

Il Buddismo in Italia

L’arcipelago protestante Il Buddismo

La tradizione ebraica

Le religioni tradizionali africane

Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria

Presentazione del progetto

Il testo, nell’ottica di un approccio protagonista e creativo dei contenuti, propone per ogni unità didattica e per ciascuna classe, un COMPITO DI REALTÀ (oltre a quelli presenti nel cartaceo) dando istruzioni online e fornendo anche elementi per la valutazione mediante le “Competenze chiave” a valenza europea.

Questi i compiti di realtà proposti.

Classe prima

La mappa dei nomi

Viaggio nel passato

Tre doni speciali

Non sono mai solo

Coi 5 sensi in chiesa

Classe terza

Al quiz della Bibbia

Abramo all’anagrafe

Interpretatori di sogni

Una rassegna poetica

Le regole dell’amicizia

Classe quinta

Itinerari del territorio

In tribunale dinanzi ai cristiani

Giornalisti di cronaca bianca

Tutti in redazione

Un documento ecumenico

Classe seconda

Esploratori naturali

Io, presepista

Donne di ieri e di oggi

Intervista agli Apostoli

La prima comunità cristiana

Classe quarta

Indagine sul senso della vita

Le feste della luce

Maschi vs femmine

Con l’emozionometro

Il valore di un pasto insieme

Corso di religione CattoliCa per la sCuola primaria

Presentazione del progetto

programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento

Periodo: settembre-ottobre

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o

L’alunno

• riflette sulle emozioni e sulle esperienze dei primi giorni di scuola;

• impara il senso della condivisione e del rispetto degli oggetti;

• sviluppa il senso di convivenza e appartenenza al gruppo classe.

I valori etici e religiosi

• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.

• Prendere coscienza della dimensione religiosa dell’uomo attraverso la scoperta delle emozioni.

Periodo: ottobre-novembre

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze

L’alunno

• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa;

L’alunno

fa propria la nuova esperienza scolastica e conosce nuovi compagni; attraverso il confronto con i pari, coglie l’unicità di ciascuno.

• Che cos’è la scuola?

• Eccomi a scuola

• Una nuova avventura

• Io come una matita

• Io sono unico

• Pronti, partenza, via!

• La mia scuola

• A scuola per imparare

• A scuola di emozioni

• Nel mio zaino

• Campioni del cuore

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani. Dio e l’uomo

• Scoprire che per la religione cristiana

Dio è Creatore e Padre

La Bibbia e le altre fonti

• Ascoltare la storia biblica sulla creazione

I valori etici e religiosi

• Scoprire che il creato è un dono da rispettare.

L’alunno

inizia ad aprirsi agli altri e a riconoscere il mondo intorno a sé come un dono creato da Dio.

• La storia della creazione

• Il mondo intorno a me

• San Francesco

• Il rispetto della natura

• Dio crea, l’uomo costruisce

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Periodo: dicembre-gennaio

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o

L’alunno

• riconosce il significato cristiano del Natale. Il linguaggio religioso

• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.

Periodo: gennaio-febbraio-marzo

L’alunno

scopre, attraverso l’osservazione del mondo che lo circonda, che il Natale è una festa fondamentale per la tradizione cristiana.

• Io sono speciale

• Si avvicina il Natale

• San Nicola

• Segni e simboli di Natale

• Una mamma speciale

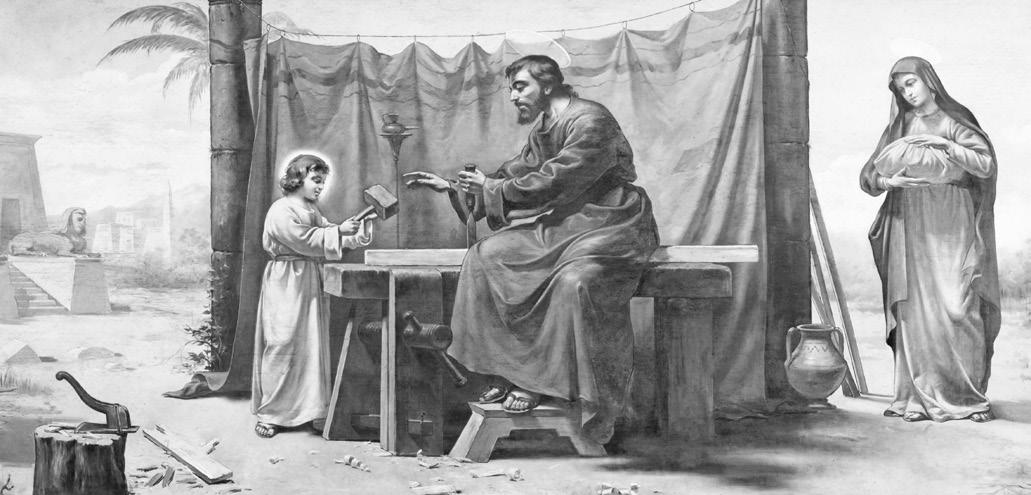

• Giuseppe il falegname

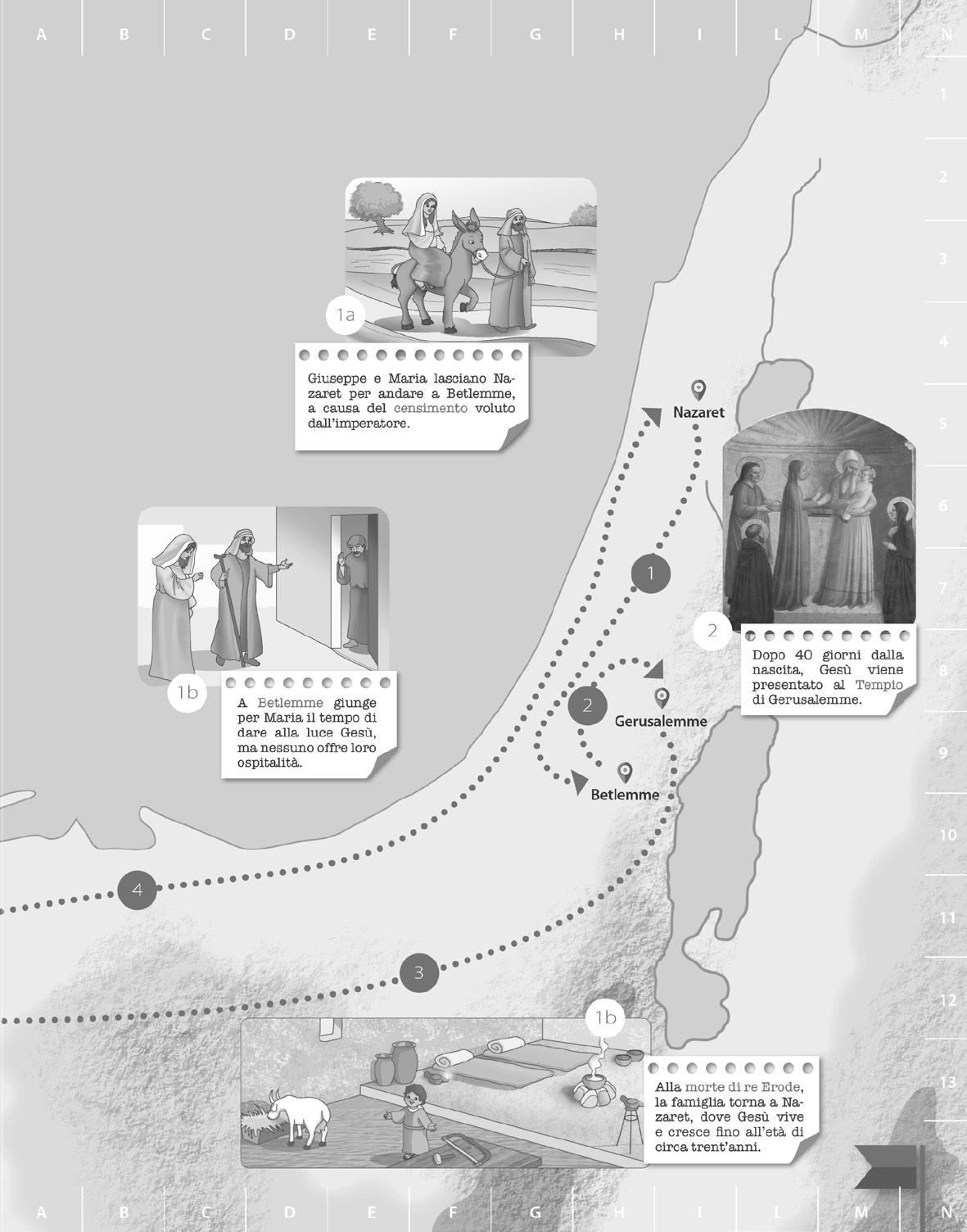

• Da Nazaret a Betlemme

• La nascita di Gesù

• L’arrivo dei magi

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o

L’alunno

• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù.

Dio e l’uomo

• Scoprire che Gesù è stato un bambino come tutti;

• Conoscere Gesù di Nazareth;

• Ricostruire alcuni aspetti fondamentali della vita di Gesù.

La Bibbia e le altre fonti

• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcuni semplici episodi chiave dei racconti evangelici.

L’alunno confronta alcuni aspetti dell’infanzia di Gesù e li confronta con la propria vita.

• Una famiglia in Palestina

• Gesù bambino a Nazaret

• Gesù bambino come me

• Io e Gesù

• Gesù incontra tutti

• Santa Gemma Galgani

• Il Vangelo di Gesù

• Un messaggio d’Amore

• Gli amici di Gesù

• I dodici apostoli

• Le parabole di Gesù

• La giornata della gentilezza

• I miracoli di Gesù

programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento

Periodo: marzo-aprile

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o o bie TT ivi formaT ivi Con T enu T i didaTT i C i

L’alunno

• riconosce il significato cristiano della Pasqua.

Periodo: maggio-giugno

Il linguaggio religioso

• Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.

L’alunno

Riconosce la primavera come momento di rinascita e scopre la relazione che intercorre con la morte e la risurrezione di Gesù.

• Arriva la Primavera

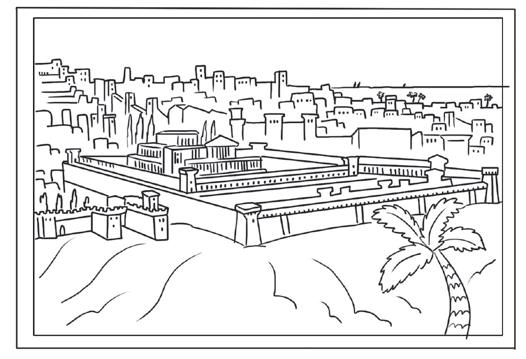

• Gesù a Gerusalemme

• Segni e simboli della Pasqua

• È Pasqua, Gesù risorge

• Un “passaggio” necessario

• La storia di Pasqua

Traguardi per lo Sviluppo delle Compe T enze o bie TT ivi di a pprendimen T o

L’alunno

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. Dio e l’uomo

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa.

I valori etici e religiosi

• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.

• Conoscere, per maturare forme di rispetto, i luoghi sacri delle religioni più diffuse al mondo.

L’alunno impara ad aprirsi al mondo confrontando la propria esperienza religiosa con quella dei compagni provenienti da paesi differenti; riconosce la Chiesa come propria comunità di appartenenza.

• La comunità è un dono

• Io sono un dono per la comunità

• La casa dei cristiani

• Dentro la Chiesa

• Cristiani, ebrei e musulmani

• I luoghi della preghiera

• Per un mondo di pace

• Santa Caterina da Siena

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Obiettivi minimi

• Scoprire che la natura è un dono di Dio.

• Comprendere che Dio crea dal nulla e l’uomo costruisce elaborando ciò che è stato creato.

• Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto per il creato.

• Riconoscere l’edificio chiesa tra le vie del paese.

• Conoscere Gesù e la sua famiglia.

• Riconoscere le principali feste cristiane.

• Prendere coscienza del nuovo gruppo nel quale si viene inseriti.

• Cogliere il valore del rispetto all’interno del gruppo classe.

Competenze finali

L’alunno…

• si rende conto che per i credenti la realtà naturale ed umana che lo circonda è un dono amorevole di Dio, in riposta al quale si esprimono sentimenti di gratitudine;

• acquisisce una prima consapevolezza della presenza, nel proprio ambiente sociale, di elementi del cristianesimo.

• sa riferire gli eventi principali della vita di Gesù e, cogliendone il significato religioso, si rende conto dell’incidenza che ha nella vita sociale.

• sa riconoscere e rispettare altre realtà religiose presenti nella società, individuandone i tratti salienti più evidenti.

Metodologia

• Lezione interattiva.

• Lavoro individuale.

• Lavoro di gruppo.

• Conversazioni guidate.

Materiali

• Libro di testo.

• Allegati al testo.

• Quaderni.

• Schede e immagini.

• Disegni.

• Materiale audiovisivo.

Spazi

• Aula.

• Aula informatica.

• Biblioteca.

• LIM

Discipline coinvolte: Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia

Verifica e valutazione (degli obiettivi e delle competenze)

• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.

• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale

• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.

• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.

• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.

programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento

Il percorso della classe prima è scandito dalle sei unità di apprendimento che affrontano, in ordine, i seguenti argomenti:

1-2 Primi giorni / A scuola per..., l’accoglienza come valore di condivisione e unità, per vivere insieme un momento di crescita;

3 Una storia d’Amore, la creazione e il tema della vita, l’esistenza, per i cristiani e per altre esperienze religiose, di un Creatore;

4 È Natale, la festa del Natale, dai cristiani intesa come un dono di Dio, e un momento di pace e amore per tutti;

5 Ecco Gesù, la conoscenza, in modo ampio e generale, della figura di Gesù di Nazaret;

6 È Pasqua, la Pasqua cristiana, attraverso i suoi segni e i suoi significati, una festa di vita e di gioia per tutti;

7 Ecco la Chiesa, la Chiesa intesa come comunità, dove stare bene con gli altri, e quale luogo di preghiera dei cristiani.

Competenze in Chiave Europee

• Alfabetica funzionale.

• Personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

• Multilinguistica.

• Matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.

• Consapevolezza ed espressione culturali.

• Cittadinanza.

Metodologia, spazi e materiali

• Lezione interattiva.

• Lavoro individuale e di gruppo.

• Conversazioni guidate.

• Libro di testo e allegati.

• Quaderni.

• Schede, disegni e immagini.

• Materiale audiovisivo.

• Aula (classica, LIM, informatica).

Verifica e valutazione

• Compiti di realtà su obiettivi relativi a uno o più traguardi.

• La prova sarà valutata in base ai livelli definiti dalla rubrica valutativa del curricolo verticale.

• Osservazione sistematica dei progressi nel processo di apprendimento.

• Per gli alunni alloglotti, con H, con DSA, con scheda BES, si fa riferimento ai documenti appositamente predisposti.

• La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi compiuti, nonché dell’impegno e del grado di maturazione.

Saranno coinvolte le seguenti discipline: Educazione Civica, Italiano, Arte e immagine, Inglese, Matematica, Musica, Storia.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• riflette sulle emozioni e sulle esperienze dei primi giorni di scuola;

• impara il senso della condivisione e del rispetto degli oggetti;

• sviluppa il senso di convivenza e appartenenza al gruppo classe;

• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa;

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani;

• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua;

• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù;

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.

Obiettivi di Apprendimento d io e l’uomo l a b ibbia e le alT re fon T i i l linguaggio religio S o i valori

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.

• Scoprire che Gesù è stato un bambino come tutti.

• Conoscere Gesù di Nazareth.

• Ricostruire alcuni aspetti fondamentali della vita di Gesù.

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa.

• Ascoltare la storia biblica sulla creazione e di alcuni episodi chiave dei racconti evangelici.

• Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

• Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.

• Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto e fiducia verso gli altri.

• Prendere coscienza della dimensione religiosa dell’uomo attraverso la scoperta delle emozioni.

• Scoprire che il creato è un dono da rispettare.

• Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i cristiani.

• Conoscere, per maturare forme di rispetto, i luoghi sacri delle religioni più diffuse al mondo.

programmazione didaTTiCa annuale per unità di apprendimento

• Che cos’è la scuola?

• Eccomi a scuola

• Una nuova avventura

• Io come una matita

• Io sono unico

• Pronti, partenza, via!

• La mia scuola

• A scuola per imparare

• A scuola di emozioni

• Nel mio zaino

• Campioni del cuore

• La storia della creazione

• Il mondo intorno a me

• San Francesco

• Il rispetto della natura

• Dio crea, l’uomo costruisce

• Io sono speciale

• Si avvicina il Natale

• San Nicola

• Segni e simboli di Natale

• Una mamma speciale

• Giuseppe il falegname

• Da Nazaret a Betlemme

• La nascita di Gesù

• L’arrivo dei magi

• Una famiglia in Palestina

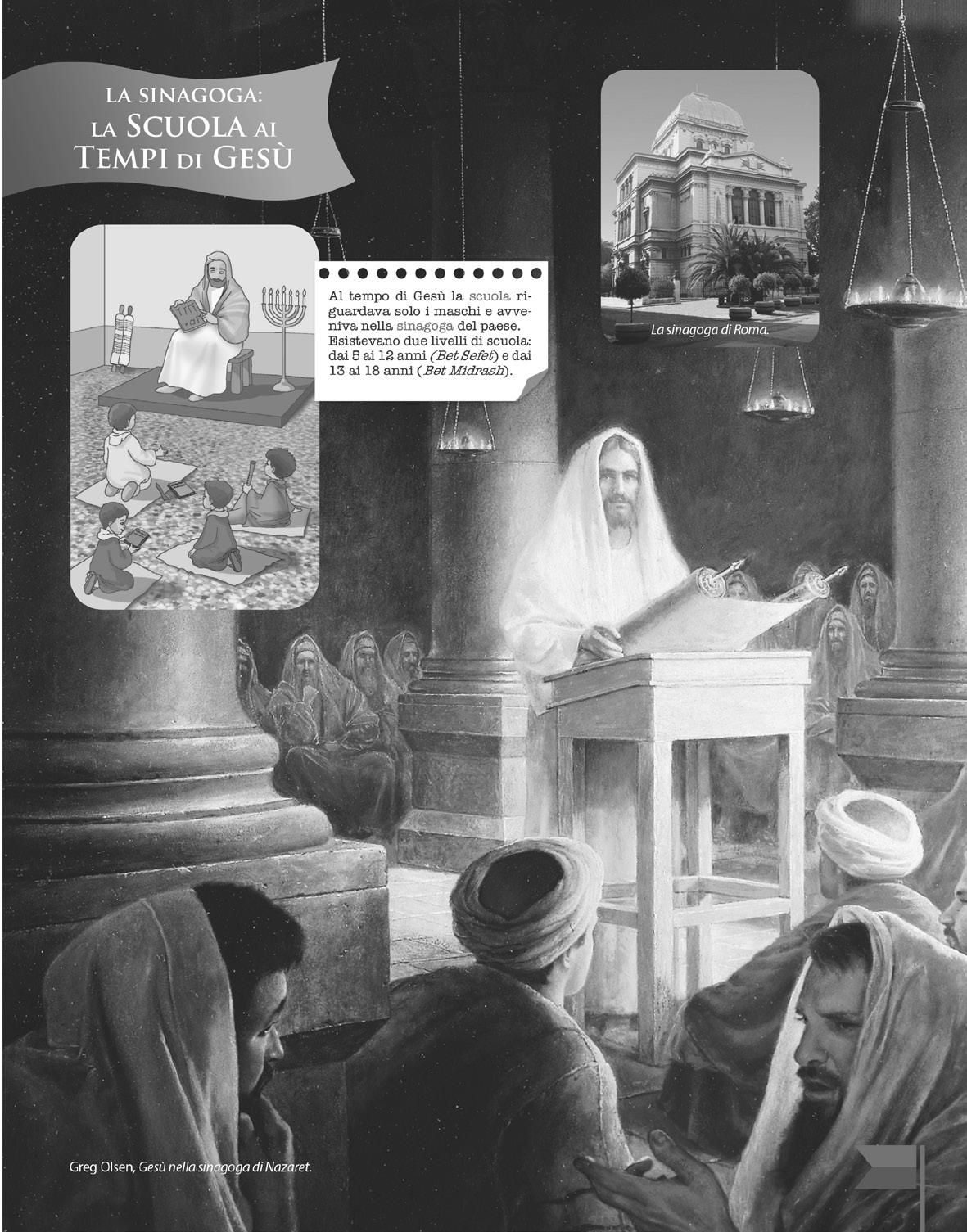

• Gesù bambino a Nazaret

• Gesù bambino come me

• Io e Gesù

• Gesù incontra tutti

• Santa Gemma Galgani

• Il Vangelo di Gesù

• Un messaggio d’Amore

• Gli amici di Gesù

• I dodici apostoli

• Le parabole di Gesù

• La giornata della gentilezza

• I miracoli di Gesù

• Arriva la Primavera

• Gesù a Gerusalemme

• Segni e simboli della Pasqua

• È Pasqua, Gesù risorge

• Un “passaggio” necessario

• La storia di Pasqua

• La comunità è un dono

• Io sono un dono per la comunità

• La casa dei cristiani

• Dentro la Chiesa

• Cristiani, ebrei e musulmani

• I luoghi della preghiera

• Per un mondo di pace

• Santa Caterina da Siena

• Percepire la dimensione del sé e dell’altro.

• Scoprire il mondo come una realtà meravigliosa.

• Riconoscere come nella bellezza del creato gli uomini possono scoprire tracce di Dio.

• Comprendere che per i cristiani il mondo è un dono di Dio.

• Scoprire gli elementi della festa e comprendere il “fare festa” come momento per ricordare eventi importanti e da vivere insieme con gioia;

• Conoscere le caratteristiche principali delle feste cristiane del Natale e della Pasqua;

• Realizzare che i cristiani a Natale ricordano la nascita di Gesù, e a Pasqua celebrano la sua risurrezione.

• Scoprire l’ambiente dove Gesù è cresciuto, attraverso un confronto tra la vita quotidiana nella Palestina di quel tempo ed il vissuto di oggi.

• Percepire che il messaggio di Gesù è “universale”, cioè “buono” per tutti gli uomini.

• Scoprire che i cristiani si riuniscono ogni domenica in chiesa per celebrare la messa;

• Scoprire il valore del gesto del segno di croce dei cristiani;

• Scoprire gli elementi principali presenti all’interno dell’edificio chiesa.

L’alunno…

• sa essere consapevole delle diverse fasi della propria crescita;

• prendendo coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l’ambiente che lo circonda, sa vivere la dimensione dell’incontro;

• sa maturare atteggiamenti di rispetto, condivisione e collaborazione;

• scoprendo la realtà naturale che lo circonda sa manifestare stupore di fronte alle bellezze del mondo;

• riconosce che il creato e la vita, per i cristiani, sono un dono di Dio;

• sa individuare nell’ambiente che lo circonda le cose create da Dio distinguendole da quelle costruite dall’uomo.

• Sa riconoscere nell’ambiente i segni e i simboli che caratterizzano le feste cristiane del Natale e della Pasqua e ne comprende il significato;

• conosce i principali episodi evangelici legati alla nascita e alla risurrezione di Gesù.

• conosce alcuni aspetti della persona e dell’ambiente di Gesù;

• descrive gli aspetti fondamentali della vita di Gesù, confrontandoli con la propria esperienza;

• attua e sperimenta atteggiamenti congrui con il messaggio d’amore insegnato da Gesù.

• percepisce la preghiera come dimensione di dialogo tra gli uomini e Dio;

• riconosce la Chiesa come luogo di preghiera per i cristiani, e ne sa individuare gli elementi fondamentali;

• sa riconoscere nella croce il simbolo principale della religione cristiana.

ALFABETICA FUNZIONALE

PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

MULTILINGUISTICA

MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

CITTADINANZA

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Competenze in Chiave Europee

• Esprimere la propria opinione e riportare un avvenimento.

• Arricchire il proprio linguaggio con lessico specifico.

• Acquisire e assimilare nuove conoscenze.

• Conoscere nuovi termini e vocaboli di lingue differenti.

• Utilizzare il pensiero matematico per risolvere semplici problemi.

• Esprimere in modo creativo le emozioni personali attraverso semplici disegni.

• Avvicinarsi a un’opera d’arte.

• Rispettare i turni di parola.

• Mettere in atto prime competenze collaborative.

raCCordo diSCiplinare Con: eduCazione CiviCa

L’educazione civica favorisce il riconoscimento di valori e comportamenti coerenti con la Costituzione attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, volti a incoraggiare un pensiero critico personale, aperto e costruttivo, in un percorso formativo che, coinvolgendo la persona nella sua interezza e unitarietà.

Nucleo tematico: Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 1

• Sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto di ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla consapevolezza della appartenenza ad una comunità, sulla partecipazione e sulla solidarietà, sostenuti dalla conoscenza della Carta costituzionale, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Internazionale dei Diritti umani.

Obiettivi di Apprendimento

• Individuare i diritti e i doveri che interessano la vita quotidiana di tutti i cittadini, anche dei più piccoli. Condividere regole comunemente accettate. Sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità locale, nazionale ed europea.

• Rispettare ogni persona, secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Riconoscere, evitare e contrastare forme di violenza e bullismo presenti nella comunità scolastica.

• Curare gli ambienti, rispettare i beni pubblici e privati così come le forme di vita (piante, animali) che sono state affidate alla responsabilità delle classi.

• Aiutare, singolarmente e in gruppo, coloro che presentino qualche difficoltà per favorire la collaborazione tra pari e l’inclusione di tutti.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 2

• Interagire correttamente con le istituzioni nella vita quotidiana, nella partecipazione e nell’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dalla conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni dello Stato, dell’Unione europea, degli organismi internazionali, delle Regioni e delle Autonomie locali. Essere consapevoli dell’appartenenza ad una comunità, locale e nazionale.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere il valore e il significato dell’appartenenza alla comunità nazionale.

• Conoscere il contenuto generale delle Dichiarazioni Internazionali dei diritti della persona e dell’infanzia. Individuare alcuni dei diritti previsti nell’ambito della propria esperienza concreta.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 3

• Rispettare le regole e le norme che governano la democrazia, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere ed applicare le regole vigenti in classe e nei vari ambienti della scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipare alla loro eventuale definizione o revisione. Conoscere il principio di uguaglianza nella consapevolezza che le differenze possono rappresentare un valore quando non si trasformano in discriminazioni.

• Conoscere i principali fattori di rischio dell’ambiente scolastico, adottare comportamenti idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza proprie e altrui e contribuire a definire comportamenti di prevenzione dei rischi.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 4

• Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere e attuare le principali regole per la cura della salute, della sicurezza e del benessere proprio e altrui, a casa, a scuola, nella comunità, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare, motorio, comportamentale.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Nucleo tematico: Sviluppo economico e sostenibilità educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 5

• Comprendere l’importanza della crescita economica e del lavoro. Conoscere le cause dello sviluppo economico e sociale in Italia ed in Europa, le diverse attività economiche. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, del decoro urbano, degli ecosistemi e delle risorse naturali per una crescita economica rispettosa dell’ambiente e per la tutela della qualità della vita.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà. Individuare, con riferimento alla propria esperienza, ruoli, funzioni e aspetti essenziali che riguardano il lavoro delle persone con cui si entra in relazione, nella comunità scolastica e nella vita privata. Riconoscere il valore del lavoro.

• Riconoscere, a partire dagli ecosistemi del proprio territorio, le trasformazioni ambientali ed urbane dovute alle azioni dell’uomo; mettere in atto comportamenti alla propria portata che riducano l’impatto negativo delle attività quotidiane sull’ambiente e sul decoro urbano.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 6

• Comprendere le cause dei cambiamenti climatici, gli effetti sull’ambiente e i rischi legati all’azione dell’uomo sul territorio.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere ed attuare i comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …).

• Individuare alcune trasformazioni ambientali e gli effetti del cambiamento climatico.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 7

• Maturare scelte e condotte di tutela dei beni materiali e immateriali.

Obiettivi di Apprendimento

• Identificare nel proprio ambiente di vita gli elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, anche con riferimento alle tradizioni locali, ipotizzando semplici azioni per la salvaguardia e la valorizzazione.

• Riconoscere, con riferimento all’esperienza, che alcune risorse naturali (acqua, alimenti…) sono limitate e ipotizzare comportamenti di uso responsabile, mettendo in atto quelli alla propria portata.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 9

• Maturare scelte e condotte di contrasto all’illegalità.

Obiettivi di Apprendimento

• Conoscere le varie forme di criminalità, partendo dal rispetto delle regole che ogni comunità si dà per garantire la convivenza. Conoscere la storia dei vari fenomeni mafiosi, nonché riflettere sulle misure di contrasto. Conoscere il valore della legalità.

Nucleo tematico: Cittadinanza digitale educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 10

• Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.

Obiettivi di Apprendimento

• Ricercare in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.

• Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 11

• Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.

Obiettivi di Apprendimento

• Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.

• Conoscere e applicare semplici regole per l’utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.

• Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.

Programmazione didattica annuale per unità di apprendimento

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 12

• Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

• Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.

• Conoscere i rischi connessi con l’utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.

• Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• riflette sulle emozioni e sulle esperienze dei primi giorni di scuola;

• impara il senso della condivisione e del rispetto degli oggetti;

• sviluppa il senso di convivenza e appartenenza al gruppo classe

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o

Primi giorni

• Prendere coscienza di sé. Scoprire la propria identità.

• La scuola, i suoi ambienti e i suoi elementi.

• Uguaglianza e diversità: il valore delle relazioni interpersonali.

Da pag. 2 a pag. 11 I valori etici e religiosi

• sa essere consapevole delle diverse fasi della propria crescita;

• fondamentali; sa riconoscere nella croce il simbolo principale della religione cristiana.

I bambini, provenienti dall’esperienza della Scuola dell’infanzia, dopo la pausa estiva, si ritrovano davanti l’INGRESSO NELLA SCUOLA PRIMARIA . Questo è un momento molto importante, perché sono chiamati ad affrontare MOLTE NOVITÀ: compagni, insegnanti, collaboratori scolastici, luoghi da conoscere. La prima parte del percorso didattico, che ha lo scopo di FAVORIRE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA di tutti, deve essere segnato dal “gioco”. Grazie all’attività ludica, si ha la possibilità di conoscere meglio se stessi, in quanto, giocando, i bambini (ma anche gli adulti) si mostrano per quel che sono veramente, in piena spontaneità. Inoltre, attraverso il gioco, i bambini vengono aiutati a SUPERARE DIFFICOLTÀ

E TIMIDEZZE. Di fondamentale importanza sarà quindi, creare un clima sereno, distensivo e accogliente, attraverso la presentazione di vari giochi che favoriscano l’INTESA DI GRUPPO, il CONFRONTO TRA GLI ALUNNI e il RISPETTO RECIPROCO.

L’insegnante, grazie alle attività didattiche e ludiche proposte, avrà la possibilità di conoscere meglio i singoli alunni e l’intero gruppo classe, mettendo in evidenza alcuni fattori:

• il nome di ciascuno e la propria identità, che rende unico ogni bambino e bambina;

• i nuovi spazi e i materiali, il conoscere e il sapersi muovere all’intero della nuova scuola;

• il valore dell’amicizia, inteso come esperienza di condivisione e solidarietà;

• i valori dell’uguaglianza e della diversità, sottolineando come nel mondo siamo in tanti e tutti diversi e che dobbiamo imparare a vivere insieme.

Leggiamo ai bambini il racconto che segue, li aiuterà a capire l’importanza di avere un nome e di avere persone che li conoscono e li chiamano per nome. Dopo il racconto, proponiamo loro delle domande e la scheda 1 di pagina 35 con i disegni da sistemare nel corretto ordine logico-temporale.

C’era una bambina che aveva un nome come tutti i bambini del mondo. Era allegra, e andava spesso a giocare in un certo giardino. Un giorno lanciò la palla al di là di una siepe e, quando andò a cercarla, non la trovò. Cerca qua, cerca là, la palla non c’era: la bambina era stupita e anche un po’ spaventata. A un tratto sentì una vocina in alto: «È tua questa bella palla, piccina?».

La bambina guardò su, e vide un omettino magro seduto a cavallo di un ramo: aveva la palla tra le mani. «Certo che è mia. Dammela!», disse la bambina.

«E tu cosa mi dai, in cambio?».

«Niente! La palla è mia!».

«Ma adesso ce l’ho io!».

«Non ho niente da darti!» disse la bambina.

«Sì che ce l’hai: dammi il tuo nome!».

Pensando che l’ometto scherzasse, la bambina gli disse: «Va bene, te lo do: butta la palla!». Quello sorrise, lasciò cadere la palla, lei la prese e tornò a casa: si sentiva strana.

E più strana si sentì quando si accorse che la salutavano senza più dire il suo nome: poi pensandoci, si accorse che nemmeno lei lo ricordava.

«Mamma, come mi chiamo io?» chiese allora la bambina a sua madre.

«Tu? Non hai nessun nome!» rispose la mamma.

La bambina andò a guardare i suoi libri, i suoi quaderni, e vide che non c’era nessun nome.

«Tu, scendi a fare merenda!» gridò la mamma di sotto.

«La mamma mi ha sempre detto di non chiamare nessuno Tu. È proprio perché io un nome non ce l’ho...» pensò con

tristezza.

Allora, piangendo, la bambina prese la palla, andò in giardino, arrivò sotto l’albero.

L’omino era ancora lassù, con la mano chiusa, e sorrideva.

«Ridammi il mio nome! -

gridò la bambina - Ti darò la palla, se vuoi».

«Tieniti la palla, piccolina, e anche il tuo nome: e un’altra volta, non darlo a nessuno, capito?». Aprì la mano e, all’improvviso, la bambina ricordò di chiamarsi

Antonella.

Antonella si mise a saltare per la gioia. Corse a casa e la mamma chiese: «Dove sei andata, Antonella?». «Avevo perso una cosa importante, mamma»

disse la bambina. E lo disse così seria che la mamma le diede un bacio di quelli che fanno rumore.

R. Piumini - N. Costa, C’era una volta, ascolta, Edizioni EL

• Come si chiama la bambina, protagonista del racconto?

• Che cosa le succede?

• Che cosa le propone l’omino?

• Antonella, cosa comprende dopo lo scambio?

• Anche tu hai un nome: chi conosce il tuo nome?

Gigetto è un bambino di sei anni che, da pochi giorni, ha iniziato la sua nuova avventura nella Scuola Primaria del suo quartiere. È un bimbo sveglio, vivace e un po’ birichino.

Gli piace andare a scuola perché incontra tanti compagni con cui giocare: c’è Marietto che porta sempre le figurine da scambiare, c’è Luisella con le penne brillantate con cui disegnare delle bellissime macchinine sportive e c’è Bruno con cui giocare a palla fuori in cortile.

Insomma la scuola per lui è una pacchia… quando si può giocare! Il lato che non sopporta della scuola sono i compiti da fare: «Uffa, bisogna sempre faticare!» pensava ogni volta che doveva scrivere o fare dei calcoli o imparare a memoria delle poesie.

Nei momenti in cui rifiutava di far fatica, la sua grande immaginazione spaziava e lo portava a fare dei sogni ad occhi aperti: immaginava una scuola dove non c’erano maestri, ma solamente tanti bambini simpatici con cui giocare tutto il giorno.

Una bella mattina, nel mezzo di un piccolo racconto da ricopiare sul quaderno, la sua fantasia lo trasportò nella sua scuola ideale… Che bello!

Stava giocando con i suoi amici a pallone in palestra quando, all’improvviso, un corto circuito nella presa di corrente fa scoppiare un incendio! I bambini sono soli, non hanno adulti che li controllano o a cui rivolgersi, perciò si spaventano e vanno in panico. Gigetto è costretto a prendere in mano la situazione e decide di chiamare i pompieri. Sicuro di questa decisione, parte e va al vicino telefono ma scopre che per telefonare occorre saper cercare il numero sulla guida telefonica e, ahimè, lui non ha voluto imparare a leggere e a conoscere i numeri… era troppo faticoso… Cosa deve fare per salvare se stesso e i bambini?

RIFLETTIAMO

• Come viene presentato Gigetto?

• Come si chiamano i tre compagni?

• Come descrive la sua scuola ideale?

• Prova a dare un finale a questa storia.

L’insegnante leggerà la STORIA DELL’ELEFANTINO

ELMER

, quindi in classe i bambini parleranno di quando si sono sentiti diversi come il protagonista, che dovranno colorare seguendo le indicazioni numeriche date dopo il racconto.

C’era una volta un branco di elefanti. Ce n’erano di vecchi e di giovani, di alti e di bassi, di grassi e di magri, ma erano tutti dello stesso colore: color ...elefante! Tutti, tranne Elmer. Elmer era diverso, era differente da loro perché era color ...Arlecchino. Lo conoscete questo colore? No?!? E allora vi diremo che Elmer era giallo, era verde, era arancione, era rosso, era blu, era viola, era lilla, era bianco, era azzurro, era nero …insomma era di tutti i colori, ma non era di color elefante. Elmer era sempre felice e spensierato e rendeva allegri tutti gli altri elefanti. A volte lo prendevano in giro, ma dovunque c’era un sorriso, era Elmer che lo aveva acceso.

Una notte, mentre tutti gli elefanti dormivano, Elmer non riusciva a prendere sonno e mille pensieri tristi giravano nella sua testa. “Mi sono stancato di essere un elefante diverso dagli altri; che cosa se ne fanno di un elefante a toppe? Ecco perché, giustamente, ridono di me!”. Così, prima che tutti gli elefanti fossero completamente svegli, Elmer lasciò il branco in silenzio, senza farsi notare da nessuno. Mentre camminava nella giungla, incontrò alcuni animali.

«Buongiorno, Elmer!».

«Buongiorno, signor leone».

«Buongiorno, Elmer! Che faccia triste, che cosa ti succede?».

«Buongiorno, signora tigre! Te lo spiegherò un’altra volta!».

«Buongiorno, Elmer! Fermati un po’ con noi».

«Buongiorno, signora zebra! Ho da fare, ora non posso».

Cammina e cammina, finalmente trovò quello che cercava.

“Guarda, un albero con le bacche color elefante. Proprio quello che cercavo!”. Elmer si avvicinò, afferrò l’albero con la sua proboscide e lo scosse, lo scosse, lo scosse con tanta forza per far cadere le bacche a terra.

“Oh, quante! Adesso mi ci tuffo dentro e me le strofino addosso. Come sono fresche e appiccicose!”.

Elmer rotolò, rotolò e rotolò in quel succo grigio. Tutti i suoi bei colori piano piano sparirono ed Elmer diventò tutto grigio: era finalmente color elefante. Quando ebbe finito, era proprio uguale a qualsiasi altro elefante. Tornò nella foresta e incontrò di nuovo gli animali.

«Buongiorno, signor elefante!».

«Buongiorno, signor leone!».

«Buongiorno, signor elefante!».

«Buongiorno, signora tigre!».

«Buongiorno, signor elefante!».

«Buongiorno, cara zebra!».

“Non mi hanno riconosciuto. Che bello! Che bello! Che bello! Sono proprio diventato un elefante come tutti gli altri!”.

Quando arrivò al branco, trovò tutti gli altri elefanti in piedi, uno vicino all’altro, e in silenzio. S’infilò fra loro. Nessuno si era accorto che Elmer era tornato nel gruppo. Dopo un po’ a Elmer sembrò che qualcosa non andava: ma che cosa?

“La giungla è la stessa, il cielo ha lo stesso colore azzurro, la nuvola che sta per portare la pioggia è la stessa, gli elefanti sono sempre gli stessi. Eppure c’è qualcosa di diverso!”.

Elmer osservava gli elefanti; erano in piedi ed erano silenziosi. Erano così seri, così silenziosi, così fermi che gli venne voglia di ridere. Chiuse la bocca per non far uscire la risata, ma… “Non ce la faccio, non ce la faccio, non riesco più a trattenermi”.

Alzò la proboscide e la sua risata, trasformatasi in uno strano verso, gli uscì dalla bocca. Gli elefanti, sorpresi, cominciarono a saltare. Allora Elmer scoppiò in una risata a non finire.

Gli altri elefanti cominciarono a dire: «È Elmer! È tornato Elmer!». «Che gioia! Sei tornato! Ci mancavi tanto!». «Evviva Elmer, evviva Elmer, evviva Elmer!». Mentre ridevano, cominciò a cadere la pioggia dal cielo. Il giallo, il verde, l’arancione, il rosso, il blu, il viola, il lilla, il bianco, l’azzurro, il nero presero il posto del grigio sul corpo di Elmer. Parlò il più vecchio degli elefanti: I tuoi scherzi ci sono sempre piaciuti, ma questo è il più divertente che tu ci abbia fatto. Festeggeremo questo giorno ogni anno. Questo sarà il giorno di Elmer. Tutti gli elefanti si dipingeranno di cento colori e Elmer si dipingerà di “color elefante”. Questo è esattamente quello che gli elefanti fanno ogni anno: si colorano e organizzano una sfilata. E se vedete in capo alla fila un solo elefante di color elefante, non sorprendetevi. Quello è proprio Elmer.

L’insegnante legge ai bambini la FAVOLA DEL BRUTTO ANATROCCOLO, e in seguito gli alunni dovranno rispondere alle domande che riguardano il brano.

C’era una volta un brutto anatroccolo, nato in un cortile fra tanti animali: oche, galline, tacchini.

Tutti lo beccavano, perché era molto brutto. Solo la mamma anatra lo difendeva e aveva cura di lui. Disperato, un giorno fuggì e andò in giro per il mondo, ma tutti lo cacciarono. Incontrò perfino dei cacciatori che volevano ucciderlo. Arrivò l’inverno e il brutto anatroccolo aveva tanto freddo. Cercò un rifugio e riuscì a sopravvivere. A primavera era diventato grande e forte. Un giorno, in un ruscello, si incantò a guardare dei cigni bianchi: erano bellissimi. Poi nell’acqua vide la propria immagine e capì che non era più un anatroccolo brutto, ma era diventato anche lui un cigno bellissimo. Allora, finalmente felice, raggiunse gli altri cigni.

• Dove viveva il brutto anatroccolo?

• Perché gli altri animali lo beccavano?

• Chi era l’unica che se ne prendeva cura?

• Dove fuggì il brutto anatroccolo?

• Quando arrivò l’inverno cosa gli successe?

• Cosa successe a primavera?

• Cosa vide riflessa nell’acqua?

• In cosa si trasformò il brutto anatroccolo?

L’oggetto magico

I bambini si dispongono in cerchio. Al loro centro mettiamo il peluche di un animaletto simpatico o un vasetto di fiori. Mettiamoci al centro, prendiamolo in mano e presentiamolo come un oggetto magico per chi lo possiede, dicendo che dà il potere di parlare e di essere ascoltati.

L’oggetto nascosto

Iniziamo noi dicendo: «Mi chiamo maestra/o …, mi piace… e oggi sono felice». Riponiamo l’oggetto al centro e invitiamo un bambino a prenderlo e a parlare come abbiamo fatto noi. Si tratta di dire il proprio nome, ciò che piace e l’emozione che si prova. Ogni volta l’oggetto viene riposto al centro del cerchio e si continua fino a che tutti i bambini hanno potuto parlare di se stessi. Si accompagna momentaneamente un bambino fuori dall’aula. Si nasconde quindi un pupazzo in un angolo dell’aula o in un cassetto. Al suo rientro, gli si spiega che deve trovare il pupazzo e che il gruppo gli farà capire dov’è cantando. La classe esegue un canto conosciuto, alzando il volume della voce ogni volta che il bambino si avvicina al pupazzo e diminuendolo ogni volta che si allontana da esso.

Attraverso le seguenti filastrocche invitiamo i bambini a capire che a scuola non solo si viene per apprendere, ma anche per STRINGERE NUOVE E IMPORTANTI AMICIZIE. Al termine facciamo loro ripetere le strofe che più li divertono.

L’insegnante proporrà la tematica della DIVERSITÀ e dei diversi punti di vista per accettarsi, per conoscere e CONVIVERE BENE CON GLI ALTRI SENZA GIUDIZI e conflitti.

Chi trova un amico

Ho trovato un vero amico, sono proprio fortunato!

Posso dirgli ogni segreto, posso chiedere il suo aiuto.

Ho trovato un vero amico, non sarò mai più da solo, perché chi trova un amico, trova davvero un grande tesoro.

V. Baraldi - E. Storchi

Filastrocca delle differenze

Tu non sei come me: tu sei diverso

Ma non sentirti perso

Anch’io sono diverso, siamo in due

Se metto le mie mani con le tue

Certe cose so fare io, ed altre tu E messi insieme sappiamo far di più

Tu non sei come me: son fortunato

Davvero ti son grato

Perché non siamo uguali:

Vuol dire che tutt’e due siamo speciali

B. Tognolini

Questa mattina nello zainetto sai tu che cosa ci metto?

Non i quaderni e l’astuccio firmato, né per merenda, il cioccolato.

Prova a guardare con attenzione, vi troverai forse un pallone?

Quel che mi serve per questa avventura

sarà per te novità sicura: un fascio lucente di FANTASIA, un pizzico o più di ALLEGRIA, tanta AMICIZIA da regalare e tanta VOGLIA di IMPARARE!

Vorrei una scuola tutta di cioccolato, con il tetto di zucchero filato.

Vorrei una scuola fatta di fiori, con uccelli e farfalle di mille colori.

Vorrei la scuola più grande per me, ma la mia Scuola è la più bella che c’è.

Riordina le sequenze della storia, segnando nei riquadri i numeri delle vignette in successione, e poi colora.

Completa il viso connotandolo con i tratti e le caratteristiche che ti contraddistinguono.

Prova a leggere e collega le azioni ai rispettivi disegni. Colora.

Colora solo i disegni che esprimono amicizia.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa;

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani.

u ni Ta di apprendimen T o p er la p rogrammazione S e TT imanale r iferimen T i al T e ST o o bie TT ivi di apprendimen T o

Una storia d’Amore

• Percepire la grandezza e la bellezza del mondo intorno a sé.

• Scoprire che per i cristiani il mondo è un’opera di Dio.

• Mettere in atto atteggiamenti di rispetto verso il creato.

Da pag. 22 a pag. 27 Dio e l’uomo

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.

La Bibbia e le altre fonti

• Ascoltare la storia biblica sulla Creazione.

I valori etici e religiosi

• Scoprire che il creato è un dono da rispettare.

Passiamo come seconda unità, alla SCOPERTA DELL’AMBIENTE NATURALE e delle sue meraviglie.

Ogni bambino e bambina, intorno a sé, ha un mondo tutto da scoprire, al quale si avvicina con stupore e meraviglia, prendendo gradualmente coscienza di ciò che lo circonda.

Attraverso la loro insita spontaneità, un attento spirito di osservazione e tanta curiosità, gli alunni saranno accompagnati a riflettere sull’ESISTENZA DI UN CREATO, bello e immenso, delle sue leggi e dei suoi equilibri.

Una proposta potrebbe essere quella di guidarli fuori nel giardino della scuola per lasciarli liberi di osservare e scrutare coi loro occhi tutto il creato.

Una volta rientrati in classe, saranno loro stessi a raccontare quante sono le cose

belle che ci circondano, sottolineando quelle che a loro piacciono di più e quelle meno.

A questo punto, compito dell’insegnante, sarà quello di accompagnarli nella riflessione che porterà alla conoscenza delle origini e da dove tutto il creato viene, guidandoli alla consapevolezza dell’esistenza di un Dio creatore che per amore dona tutto agli uomini, a partire dalla vita stessa.

Attraverso la lettura di questo racconto i bambini vengono stimolati a PERCEPIRE

L’ESISTENZA DI DIO che ha dato vita a tutto ciò che ci circonda, una vita di cui loro stessi sono parte integrante.

C’era una volta un uomo che voleva conoscere più cose possibili su Dio. Un mattino, dunque, partì per chiedere a tutti gli uomini e a tutte le cose di parlargli di Dio.

Disse al soldato: «Parlami di Dio!».

E il soldato lasciò cadere le armi.

Disse al povero: «Parlami di Dio!».

E il povero gli offrì il suo mantello.

Disse al ciliegio: «Parlami di Dio!».

E il ciliegio fiorì.

Disse alla casa: «Parlami di Dio!».

E la casa aprì la sua porta.

Disse all’albero: «Parlami di Dio!».

E l’albero allargò i suoi rami per proteggerlo dai raggi di sole.

Disse al bambino: «Parlami di Dio!».

E il bambino si mise a sorridere.

Disse alla neve: «Parlami di Dio!».

E la neve continuò a fioccare lieve, lieve.

Disse al pesce: «Parlami di Dio!».

E il pesce guizzò via come una freccia.

Disse all’ippopotamo: «Parlami di Dio!».

E l’ippopotamo si mise a ciondolare.

Disse al cielo: «Parlami di Dio!».

E il cielo indicò la terra e il creato.

Arrivata la sera, l’uomo se ne tornò a casa, tutto contento: non aveva mai imparato tante cose su Dio come in quel giorno!

Allora, per non dimenticare nulla, ripassò a memoria tutti gli incontri, e gli venne spontaneo ringraziare.

«Grazie, soldato: da te ho imparato che Dio è pace».

«Grazie, povero: da te ho imparato che Dio è generosità».

«Grazie, ciliegio: da te ho imparato che Dio è bellezza».

«Grazie, casa: da te ho imparato che Dio accoglie tutti».

«Grazie, albero: da te ho imparato che Dio è benigno».

«Grazie, bambino: da te ho imparato che Dio è un sorriso».

«Grazie, neve: da te ho imparato che Dio è silenzio». «Grazie, pesce: da te ho imparato che Dio è sempre giovane».

«Grazie, ippopotamo: da te ho imparato che Dio è umorista».

«Grazie, cielo: da te ho imparato che Dio è il grande Creatore di tutto!».

P. Pellegrino, Ti racconto Dio, M. Astegiano Editore

• Che cosa voleva conoscere il protagonista del racconto?

• Ricordi a chi si è rivolto per avere una risposta?

• Qual è la parola che l’uomo pronunciò al termine dei suoi incontri?

• Che cosa ha imparato?

Un giorno, in un bosco di montagna, una farfalla meravigliosa svolazzando tra un fiore e l’altro, si posò su di un fiore nato vicino ad una pietra.

La pietra vedeva passare ogni giorno quella farfalla e quel giorno, visto che le era così vicina, le disse: «Ciao, che meravigliosi colori che hai e come è bello vederti svolazzare, io invece sono qui immobile e posso vedere ben poco del mondo e poi… ho solo questo colore grigio!».

La farfalla un po’ vanitosa rispose: «Sì, ho dei bellissimi colori, tutti mi ammirano e vado dove voglio. Tu invece sei sempre lì. Ma non ti annoi?».

La pietra ci pensò un poco e rispose: «No, non mi annoio perché comunque posso vedere le cose belle del mondo che riesco a vedere di qui e ho tanti amici alberi attorno a me, però mi sento un po’ male se penso che non posso andare dove vorrei, come te».

A quel sentire, un faggio maestoso che aveva ascoltato tutto intervenne e disse: «Cara mia vecchia amica pietra, se tu non fossi qui, io come altri alberi e altra vegetazione attorno a te non potremmo vivere perché le nostre radici sono affondate nel terreno e si abbracciano con forza a te per sostenerci.

Tu che sembri una piccola pietra sei invece maestosa e imponente ed è proprio perché sei lì da secoli immobile che hai permesso a noi alberi attorno a te di crescere stabili.

È vero quindi che non hai i colori della farfalla ma la tua bellezza sta nell’essere roccia.

Tu invece cara piccola farfalla, è vero che sei splendida con i tuoi colori ed è bello vederti volare quei pochi giorni della tua vita, ma non potresti esistere se non ci fosse questa vegetazione che abbraccia le proprie radici a rocce maestose come questa che sembra una piccola pietra, ma non lo è».

Da quel giorno, la farfalla andò a trovare ogni giorno la pietra per raccontargli del creato che lei vedeva, e quando la farfalla fu sul punto di morire la pietra le disse: «Cara amica mia ti ricorderò per sempre perché, anche se pochi giorni, hai rinunciato a svolazzare un po’ del tuo tempo per raccontarmi le cose belle del mondo che io da qui non posso vedere».

RIFLETTIAMO

• Chi sono i protagonisti della storia?

• Perché non si annoia la pietra? Cosa vede ogni giorno?

• Il faggio, che interviene in un secondo momento, come descrive la pietra?

• Cosa dice invece alla farfalla?

• Cosa fa la farfalla dopo le parole del faggio?

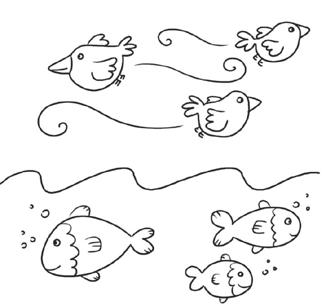

Molto, molto tempo fa, prima dell’inizio del mondo, non c’era nulla. Il mondo era completamente deserto e buio. Vi era solo un mare grandissimo e lo Spirito di Dio si muoveva sopra le sue acque. Allora Dio disse: «Ci sia la luce!». E subito ci fu la luce. Dio chiamò la luce giorno e il buio notte. Questo fu il primo giorno.

Poi Dio disse: «Ci sia ora un grande tetto trasparente, tondo come una cupola, che vada fin lassù in alto e divida in due parti tutte queste acque!». E così avvenne. Dio chiamò questo tetto cielo e lo mise in mezzo alle acque, separando così quelle della pioggia che stanno in alto da quelle del mare che stanno in basso. Questo fu il secondo giorno.

Poi Dio disse: «Ora le acque del mare che stanno sotto il cielo si spostino per far spazio alla terra asciutta!». E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e le acque attorno ad esso mare e vide che tutto questo era proprio bello. Allora Dio disse: «Dalla terra esca ora l’erba verde, crescano piante e frutti di ogni tipo!». E così avvenne. La terra produsse piante e frutti di ogni specie. E Dio vide che tutto questo era proprio bello. Questo fu il terzo giorno.

Poi Dio disse: «Ci siano ora delle luci lassù nel cielo, per distinguere il giorno dalla notte e per segnare le feste, i giorni e gli anni». E così avvenne. Dio fece due luci, una più grande per il giorno, il Sole, e una più piccola per la notte, la Luna. Poi Dio fece tutte le stelline luccicanti del cielo che rischiarano la notte. E Dio vide che tutto questo era proprio bello. Questo fu il quarto giorno. Il quinto giorno della creazione Dio disse: «Le acque del mare si riempiano di pesci piccoli e grandi e nel cielo volino cinguettando gli uccelli!». E così fu. Dio creò tutti

gli animali del mare e del cielo e li benedisse dicendo: «Moltiplicatevi e andate in tutti i mari e i cieli del mondo». Questo fu il quinto giorno.

Poi Dio disse: «Ora ci siano anche tutti gli altri animali che vivono sulla terra, domestici e selvatici». E così avvenne. E Dio vide che tutto questo era proprio bello.

Allora, dopo aver fatto il cielo, la terra, il mare, il sole, la luna, le stelle, le piante e tutti gli animali, Dio disse: «Ora facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. Egli si prenderà cura di tutti gli animali: i pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame, gli animali selvatici e tutti i rettili che strisciano sulla terra».

Così Dio creò l’uomo a sua immagine, lo creò simile a se stesso, cioè soffiò in lui il suo respiro di vita, comunicandogli un’intelligenza e un cuore simili ai suoi. Maschio e femmina li creò.

Poi, li benedisse con queste parole: «Siate numerosi e riempite il mondo. Governatelo con saggezza e prendetevi cura di tutte le piante e gli animali».

E Dio vide che quanto aveva fatto era bellissimo. Questo fu il sesto giorno.

Nel settimo giorno Dio finì il suo lavoro e si riposò. Egli benedisse il settimo giorno e lo rese speciale perché era il giorno nel quale aveva finito la creazione del mondo.

Per introdurre il tema della creazione presentiamo ai bambini una canzone tradizionale dal titolo Alla corte di Spagna. Per far meglio memorizzare il testo, si possono accompagnare le strofe con dei gesti liberamente creati dai bambini stessi.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

Il sole è così, il sole è così.

Il sole è così, il sole è così.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

I monti son così.

Il sole è così.

Il sole è così.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

Il mare è così, il mare è così.

I monti son così.

I monti son così.

I monti son così.

Il sole è così.

Il sole è così.

I monti son così.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

Le donne son così.

Le donne son così.

Il mare è così, il mare è così.

I monti son così.

I monti son così.

Il sole è così.

Il sole è così.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

Gli uomini son così.

Gli uomini son così.

Le donne son così.

Le donne son così.

Il mare è così.

Il mare è così.

I monti son così.

Il sole è così.

Il sole è così.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

I tori son così.

I tori son così.

Gli uomini son così.

Gli uomini son così.

Le donne son così.

Le donne son così.

Il mare è così.

Il mare è così.

I monti son così.

I monti son così.

Il sole è così.

Il sole è così.

Alla corte di Spagna - Olé.

Alla corte di Spagna - Olé.

Per il tema della creazione, le ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE E MANIPOLATIVE sono le più immediate da proporre. Facciamo realizzare ai bambini un semplice lavoretto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

REALIZZAZIONE

Fotocopiare la scheda a pagina 46.

• Brillantini dorati

• Cartoncino giallo e azzurro

Colorare le sagome del sole, della luna e delle stelle di un colore giallo lucente, la base rotonda di azzurro.

Ritagliare e incollare le sagome del sole, della luna e delle stelle su un cartoncino giallo. Ritagliare la base rotonda e incollala su un cartoncino azzurro.

Ritagliare nuovamente tutte le sagome.

Fare un forellino nei punti indicati e appendere il sole, la luna e le stelle al cielo azzurro con la corda o con il nastrino. 1 3 5 2 4

• Colla

• Colori

• Nastrino di raso o corda

• Forbici

Dopo la parte iniziale dedicata ai racconti, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.

Aria, acqua, terra, fuoco

Amica aria che volteggi leggera, che riempi tutta la nostra atmosfera, aria preziosa da respirare, aria pulita da non inquinare.

Amica acqua che nasci alla fonte che scendi veloce giù dal monte, acqua preziosa per dissetare, acqua pulita da salvaguardare.

Amica terra su cui camminiamo, su cui costruiamo e coltiviamo, terra preziosa da seminare, fertile terra da rispettare.

Amico fuoco che dai calore, che illumini tutto col tuo bagliore, fuoco prezioso per rischiarare, utile fuoco per riscaldare.

R. Sabatini

In natura sai cosa c’è?

Un mondo di cose tutte per te: alberi alti e verdeggianti, mari e fiumi serpeggianti, montagne altissime e piene di neve, cieli azzurri e vento lieve, arcobaleni di mille colori, tenera erbetta e piccoli fiori, ma la cosa più preziosa non è il profumo di una rosa, non è il sole del mattino ma è il sorriso di un bambino.

R. Sabatini

Filastrocca sul rispetto dell’ambiente

Qui si impara inver giocando, risparmiando e riciclando… per salvare questo mondo in allegro girotondo. L’acqua oggi è assai preziosa, più importante di ogni cosa, non sprecarla nella doccia e conservane ogni goccia

Pile, carta, lampadine, vetro, plastica e lattine, non buttarle tutte insieme, differenziale per bene! Mentre giochi coi colori, puoi scoprir nuovi valori: il rispetto dell’ambiente, della terra e della gente.

J. Restano

Colora le stelle, il sole e la luna, poi mediante dei fili appendili al cerchio grande come mostrato dal modellino.

Colora il pacco dono con i tuoi colori preferiti, poi incolla nel riquadro una tua fotografia.

Leggi le parole, descrivi le immagini e colora. Quale delle parole descrive un dono? Quali parole descrivono sentimenti?

10 + 6 = 16

Colora gli esseri viventi di cui Dio è Padre e Creatore. Cerchia di rosso ciò che non è vivo e non creato da Dio.

CON GLI OCCHI

CON LE ORECCHIE

CON LA BOCCA

CON LE MANI

CON I PIEDI

Colora gli esseri viventi di cui Dio è Padre e Creatore. Cerchia di rosso ciò che non è vivo e non creato da Dio.

Il mondo è pieno di meraviglie: mari, monti, animali di ogni genere, piante e fiori. Tocca a noi prenderci cura di questi doni.

Colora solo ciò che è “essere vivente”, cerchia ciò che non lo è.

Colora solo chi sta rispettando la natura e cancella con una X rossa chi invece tratta male la natura. Spiega il perché della tua scelta.

Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze L’alunno…

• riconosce il significato cristiano del Natale. u ni Ta di apprendimen T

È Natale!

rogrammazione

• Riconoscere i segni e i simboli della festa cristiana del Natale.

• Il racconto evangelico della nascita di Gesù.

Da pag. 28 a pag. 43 Il linguaggio religioso

• Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

• -Saper collegare alcuni segni e simboli delle feste che rappresentano.e.

Dal miracolo e mistero affascinante della vita come dono, si passerà ad affrontare una delle feste più attese e amate da tutti i bambini del mondo: il Natale. Probabilmente è il momento più bello dell’anno, e non solo per i più piccoli, anche per i grandi, quando tutti si sentono più buoni. La riflessione partirà, anche in questa parte, dal vissuto di ogni singolo bambino, a partire dalla loro data di nascita.

Una proposta può essere quella di chiedere in quale giorno sono nati, e renderli consapevoli che ogni anno, in quella data, festeggiano il loro compleanno. Così, come ogni persona ricorda il giorno in cui è nato, i cristiani, a Natale, ricordano la nascita di Gesù, il “Dio-con-noi”, il figlio di Maria nato, più di duemila anni fa, povero in una mangiatoia a Betlemme.

Successivamente la riflessione si sposterà sulla parola simbolo, intesa come espressione e rappresentazione efficace di una realtà complessa, e l’insegnante guiderà gli alunni alla scoperta dei segni e dei simboli legati alla festa del Natale, scoprendo come, nella vita di tutti i giorni sono davvero tanti quelli presenti nella vita di ciascuno. Segni e simboli che diventano motivo per interrogarsi, per capire e per vivere meglio gesti semplici, ma importanti, quali sono un incontro, un momento in famiglia, lo scambio dei regali.

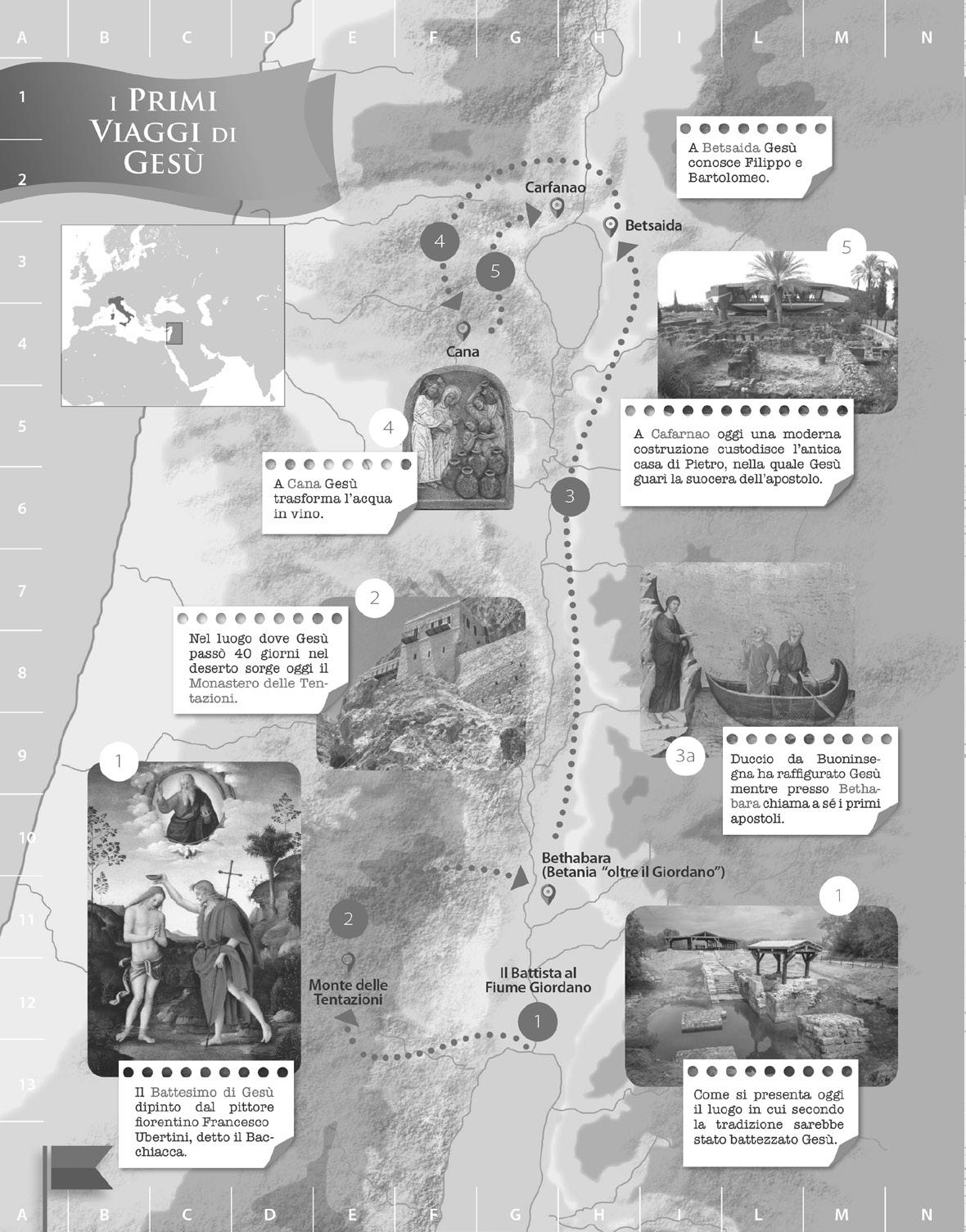

Una ragazza di nome Maria viveva in un paese chiamato Nazaret e stava per sposare un falegname di nome Giuseppe. Il Signore Dio mandò un giorno l’angelo Gabriele da Maria per portarle un annuncio importantissimo. L’angelo entrò in casa sua e le disse: «Rallegrati, Maria, piena di grazia: il Signore è con te!». Maria si meravigliò nel sentire queste parole e quasi si spaventò.

Ma l’angelo Gabriele le disse: «Non aver paura, Maria, Dio mi ha mandato per dirti che avrai un figlio che chiamerai Gesù. Egli sarà un grande re e sarà chiamato Figlio del Dio Altissimo. Il suo regno durerà per sempre!».

Allora Maria disse all’angelo: «Come può accadere questo? Come posso avere un bambino se sono ancora così giovane?».

E l’angelo rispose: «Dio può fare tutto: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza di Dio ti darà questo figlio. Perciò il bambino che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ecco, anche Elisabetta, tua cugina, avrà un figlio anche se è già anziana: vedi che nulla è impossibile a Dio?». Allora Maria chinò il capo e disse: «Eccomi, farò tutto quello che vuole il Signore». E l’angelo si allontanò da lei.

• Perché secondo te l’angelo saluta Maria con quelle parole?

• Qual è la reazione di Maria? RIFLETTIAMO

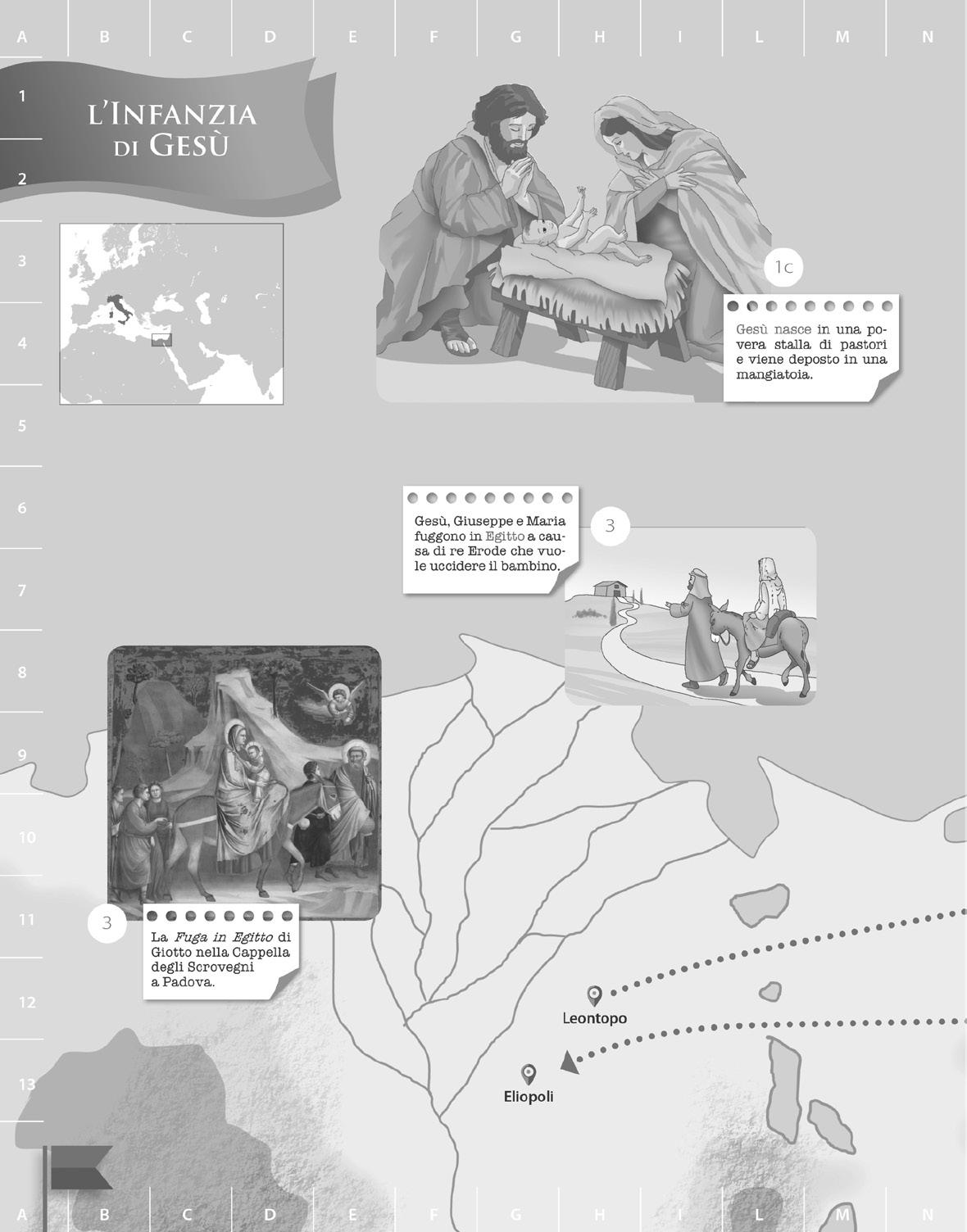

Maria e Giuseppe vivevano felici a Nazaret, aspettando la nascita di Gesù. Un giorno dovettero partire per un paesello chiamato Betlemme, dove Giuseppe era nato, perché l’imperatore romano Cesare Augusto voleva sapere quanti erano esattamente gli abitanti del suo regno. Maria sua sposa andò con lui cavalcando un asinello.

Mentre si trovavano a Betlemme, durante una notte, arrivò per Maria il tempo di far nascere Gesù. Giuseppe chiese allora di poter entrare in una delle locande del paese, ma erano tutte piene e non ci fu posto per loro.

Maria diede quindi alla luce suo figlio Gesù dentro una povera stalla. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire tra la paglia in una mangiatoia.

C’erano vicino a Betlemme dei pastori che facevano la guardia di notte alle loro pecore. Un angelo luminoso si presentò a loro e disse: «Vi porto una bella notizia: oggi a Betlemme è nato il Salvatore del mondo, Gesù!».

E subito apparvero molti altri angeli che lodavano Dio cantando così: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini, che egli ama».

Allora i pastori raggiunsero in fretta Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. Dopo averlo visto, dissero a tutti ciò che avevano sentito dire dagli angeli e la gente che li ascoltava si stupiva molto delle cose che essi raccontavano.

Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un angelo radunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia nella stalla. Per primo, naturalmente, si presentò il leone. «Solo un re è degno di servire il Re del mondo», ruggì «io mi piazzerò all’entrata e sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!». «Sei troppo violento» disse l’angelo.

Subito dopo si avvicinò la volpe. Con aria furba e innocente, insinuò: «Io sono l’animale più adatto. Per il Figlio di Dio ruberò tutte le mattine il miele migliore e il latte più profumato. Porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni un bel pollo!». «Sei troppo disonesta!» disse l’angelo.

Tronfio e splendente arrivò il pavone. Sciorinò la sua magnifica ruota color dell’iride: «Io trasformerò quella povera stalla in una reggia più bella del palazzo di Salomone!». «Sei troppo vanitoso!» disse l’angelo. Passarono, uno dopo l’altro, tanti animali ciascuno magnificando il suo dono. Invano.

L’angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene. Vide però che l’asino e il bue continuavano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino, nei pressi della grotta.

L’angelo li chiamò: «E voi non avete niente da offrire?». «Niente, - rispose l’asino e afflosciò mestamente le lunghe orecchie - noi non abbiamo imparato niente oltre all’umiltà e alla pazienza. Tutto il resto significa solo un supplemento di bastonate!».

Ma il bue, timidamente, senza alzare gli occhi, disse: «Però potremmo di tanto in tanto cacciare le mosche con le nostre code». L’angelo finalmente sorrise: «Voi siete quelli giusti!».

Bruno Ferrero

Quando Gesù nacque a Betlemme, arrivarono nella vicina città di Gerusalemme alcuni Magi che venivano dalla lontana terra d’Oriente.

Essi domandarono: «Dov’è quel bambino di cui tutti parlano? In Oriente abbiamo visto apparire in cielo la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo come il più grande dei re!».

Queste parole misero in agitazione Erode, che era re in quel periodo, poiché aveva paura di perdere il regno. Appena lo seppe, egli radunò tutti i suoi saggi e chiese loro: «In quale paese deve nascere questo bambino?». Essi risposero: «Secondo le antiche profezie, a Betlemme!».

Allora il re Erode chiamò i Magi venuti da lontano e li mandò a Betlemme dicendo: «Andate e cercate il bimbo. Quando l’avrete trovato, ditemelo, così anch’io andrò ad onorarlo». Ma questo non era vero: Erode aveva paura che Gesù gli rubasse il regno e voleva ucciderlo.

Ricevuto questo comando da parte del re, i Magi partirono. In viaggio, la stella che essi seguivano si muoveva davanti a loro fino a quando non arrivò sopra il posto dove si trovava il bambino. Là si fermò. Essi allora entrarono nella stalla e videro il neonato, Giuseppe e sua madre, Maria. Si inginocchiarono e adorarono il bambino. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Un angelo poi li avvertì in sogno di non tornare da Erode perché era cattivo e voleva uccidere Gesù. Essi, allora, ritornarono alla loro terra lontana per un’altra strada.

Anche Gesù, Giuseppe e Maria fuggirono da Betlemme e andarono a cercare rifugio in Egitto.

Scatoline variopinte

Si disegna su di un cartoncino una mini scatola da appendere come addobbo all’Albero di Natale. Dopo aver colorato ogni parete della scatola con un colore diverso si ritaglia la sagoma. Successivamente si ripiegano le pareti e le linguette che andranno poi incollate per ottenere la forma finale. Con del nastro colorato, infine, si legherà la scatola in modo da poterla appendere all’Albero di Natale.

Dopo la lettura della storia, possiamo far ascoltare e ripetere una delle seguenti filastrocche.

C’è nel cielo una grande stella, dietro di lei una pecorella. Arrivano alla capanna dove Gesù fa la nanna.

Ci sono Giuseppe e Maria che gli fanno compagnia.

C’è il timido asinello che riscalda il Bambinello.

Arrivano i pastori per offrire i loro cuori.

Quest’anno Natale

mi ha fatto un bel dono, un dono speciale.