Tecniche di trapianto di fegato negli adulti

H. Jeddou, S. Tzedakis, F. Robin, A. Merdrignac, P. Houssel, M. Rayar, V. Desfourneaux, D. Bergeat, M. Lakehal, L. Sulpice, K. Boudjema

Riassunto: Il 1◦ marzo 1963, Thomas Starzl tenta il primo trapianto di fegato a Denver, in Colorado. Operazione “dell’impossibile”, che si conclude “in tragedia” con un’emorragia incontrollabile. I fallimenti si susseguono e in realtà sono dovuti all’assenza di terapia immunosoppressiva. Questi fallimenti non scoraggeranno il chirurgo che, facendo affidamento su un programma pluriennale di sperimentazione animale, finisce per imporre il “suo” trapianto come l’unica cura efficace delle gravi malattie del fegato. È la ciclosporina che salva il trapianto di fegato e il suo promotore. I primi successi dell’innesto ortotopico cosiddetto “classico”, con circolazione extracorporea, daranno l’avvio a perfezionamenti tecnici e alla variazione della tecnica principale: innesto senza bypass, trapianto a partire da fegati ridotti, innesto per due a partire da un innesto condiviso in situ o ex vivo, innesto con emitrasposizione cavoportale, innesto ausiliario eterotopico e poi ortotopico e infine innesto a partire da un emifegato prelevato da un donatore vivente. Non ce n’è più uno solo, ma esistono numerosi trapianti di fegato.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Tutti diritti riservati.

Parole chiave: Epatopatia; Insufficienza epatica; Innesto ortotopico; Innesto ausiliario; Donatore vivente; Innesto; Fegato nativo

■ Introduzione 1

■ Organizzazione generale del trapianto di fegato in Francia 1

■ Impostazioni generali 2

Fase I dedicata all’exeresi del fegato nativo 2 Fase II caratterizzata dall’assenza anatomica e funzionale del fegato 2

Fase III dedicata alla ricostruzione arteriosa e biliare 2

■ Trapianto ortotopico del fegato intero 3 Preparazione ex vivo dell’innesto 3

Trapianto standard: exeresi del fegato nativo con conservazione della vena cava inferiore, anastomosi portocavale temporanea e impianto dell’innesto a “piggyback” 4

Trapianto senza conservazione della vena cava inferiore retroepatica 12

Trapianto combinato e simultaneo del fegato e di un altro viscere 15

■ Trapianto ortotopico di un emifegato 16

Trapianto di emi-innesti prelevati da donatore cadavere 16

■ Trapianto ausiliario 19

Principi generali 19

Principi dell’impianto 20

Impianti ortotopici 20

■ Conclusioni 21

Introduzione

Applicato all’inizio come terapia di ultima istanza, il trapianto di fegato è diventato il trattamento più efficace per l’epatopatia cronica allo stadio terminale, per alcuni tumori primari e per le forme più gravi di insufficienza epatica acuta. Questa prestazione,

legata in primo luogo al progresso dell’immunosoppressione, alla qualità della conservazione dell’innesto nonché all’esecuzione dell’anestesia e della rianimazione perioperatoria, è anche il risultato di un costante miglioramento della tecnica chirurgica di impianto dell’innesto.

Nel suo lavoro Experience in hepatic transplantation [1] pubblicato nel 1969, Thomas Starzl, padre della metodica, descrisse i principi fondamentali che, ancora oggi, garantiscono il successo dell’operazione. Il miglioramento e la semplificazione dei mezzi di derivazione del sangue della vena cava inferiore durante l’impianto dell’innesto, la razionalizzazione dei processi di ricostruzione vascolare e biliare, lo sviluppo di tecniche di riduzione [2] o di bipartizione del trapianto di fegato per trapiantare i bambini [3] o gli adulti [4] e, più recentemente, l’utilizzo di innesti prelevati da donatori viventi [5, 6] sono venuti ad arricchire la tecnica di trapianto e ad ampliare il campo della sua applicazione. Sono successivamente affrontate qui le tecniche di trapianto epatico ortotopico (TEO) di un fegato intero e di un emifegato e di trapianto ausiliario. In quanto processo del tutto eccezionale in Francia, il trapianto di fegato da un donatore vivente è qui citato in un capitolo che tratta l’impianto dell’innesto e anche la sua rimozione, vera e propria sfida tecnica.

Organizzazione generale del trapianto di fegato in Francia

Esistono attualmente 16 centri di trapianto di fegato per gli adulti in Francia. Quando si considera un’indicazione per il trapianto di fegato [7] , i candidati al trapianto vengono inseriti in una lista d’attesa. La lista d’attesa per il trapianto di fegato è unica e nazionale. Qualsiasi paziente in attesa di un trapianto in Francia deve essere iscritto lì, e questo in un unico centro. Il livello di ciascun paziente nella lista dipende dalla gravità della sua malattia.

I

– 40-165-B Tecniche di trapianto di fegato negli adulti

Per poter classificare i pazienti, tale gravità viene quantificata da un punteggio chiamato “punteggio fegato”. Il punteggio fegato viene stabilito al momento dell’iscrizione e fissa il livello di attesa, poi viene riaggiustato almeno ogni 3 mesi.

Il punteggio fegato è calcolato a partire dal livello di gravità dell’insufficienza epatica, valutato attraverso il model for end stage liver disease (MELD) oppure, per i tumori o le malattie gravi senza insufficienza epatica, attraverso l’assegnazione regolamentata di punti. Più alto è il punteggio del fegato di un paziente, più breve è il tempo che lo separa dal trapianto. È possibile stimare con grande precisione il momento in cui il paziente verrà trapiantato. È l’Agence de la biomédecine (ABM) che organizza e regola l’attività del trapianto di fegato. Gestisce la lista d’attesa nazionale, definisce con esperti del settore le modalità di calcolo del “punteggio fegato” e riceve tutte le proposte di trapianto che distribuisce tra i pazienti e il centro da cui dipendono in base al loro livello nella lista. La compatibilità immunologica tra donatore e ricevente è limitata all’identità del gruppo sanguigno.

Impostazioni generali

Possono essere impiantati diversi tipi di innesti: • innesti interi, perché non hanno subito alcuna riduzione di volume, prelevati da donatore cerebroleso o deceduto per arresto circolatorio [8] . I peduncoli vascolari sono intatti, lunghi e di buon calibro, quindi facili da impiantare; • emi-innesti destri o sinistri, derivanti dalla bipartizione ex situ o in situ [9] di un innesto intero o prelevato da un donatore vivente. La loro funzione immediata proporzionale al loro volume, il piccolo calibro dei vasi spesso multipli e delle vie biliari e la presenza di una fetta di sezione sono tutti elementi che aumentano la morbilità postoperatoria. Qualunque sia la natura dell’innesto utilizzato, un trapianto di fegato avviene in tre fasi successive, distinte per la loro difficoltà tecnica e per le loro conseguenze fisiologiche.

Fase I dedicata all’exeresi del fegato nativo

L’exeresi del fegato nativo può essere rapida e semplice. Questo è il caso quando l’indicazione al trapianto è rappresentata da un’epatite fulminante o un’epatopatia metabolica senza alterazione macroscopica della struttura del fegato e del suo peduncolo. In realtà è spesso complicata da ipertensione portale e da disturbi emostatici che accompagnano la cirrosi, indicazione più comune al trapianto. Una storia di chirurgia dell’ipocondrio destro aggiunge, in questo contesto, un’ulteriore difficoltà legata alla presenza di aderenze, responsabili di varici legate all’ipertensione portale. Queste aumentano le difficoltà di dissecazione e possono rendere questa fase una tappa talmente emorragica da coinvolgere la prognosi vitale dell’operato, precipitandolo nelle complicanze della trasfusione massiva.

Fase II caratterizzata dall’assenza anatomica e funzionale del fegato

Questa è la fase “anepatica”. Inizia nel momento in cui il fegato nativo è stato rimosso e termina con la rivascolarizzazione dell’innesto. Di durata variabile a seconda delle condizioni operatorie, questa fase è dedicata al perfezionamento dell’emostasi del letto di epatectomia e poi alla preparazione delle anastomosi venose che precedono la rivascolarizzazione dell’innesto. La fase anepatica è caratterizzata dall’insorgenza di anomalie emodinamiche e metaboliche legate rispettivamente all’interruzione del ritorno venoso dai territori splancnico e dalla vena cava inferiore e all’assenza di funzionalità epatica. Il deficit di funzionalità epatica può essere compensato dall’assunzione parenterale di fattori della coagulazione e dalla correzione dell’ipocalcemia o dell’acidosi metabolica che si instaurano rapidamente. L’interruzione del flusso portale e della vena cava inferiore, in assenza di vie di derivazione, può avere gravi conseguenze:

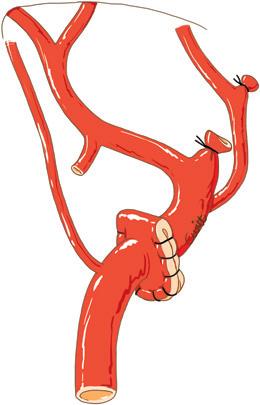

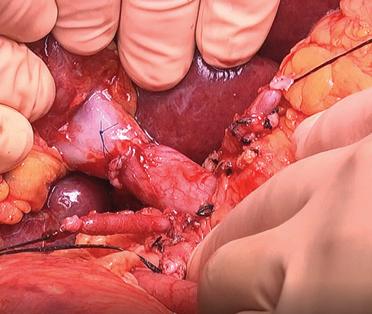

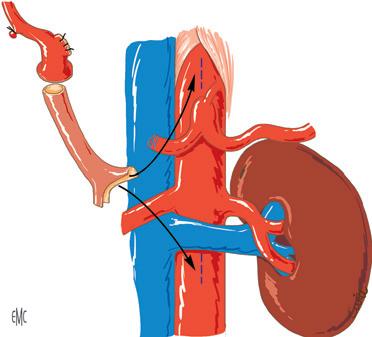

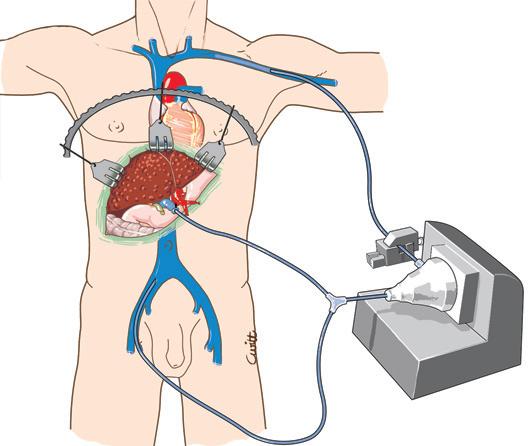

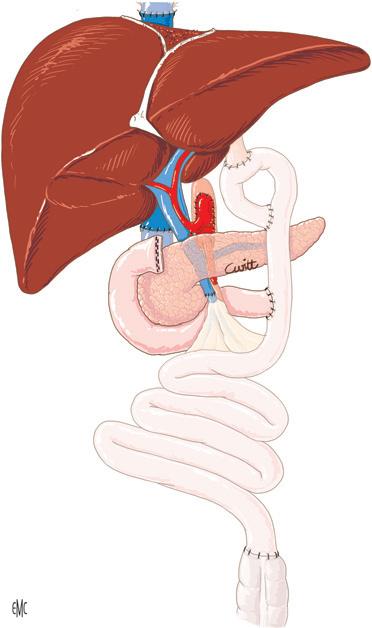

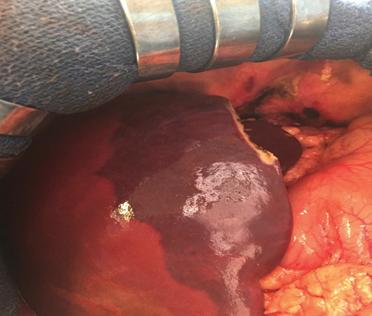

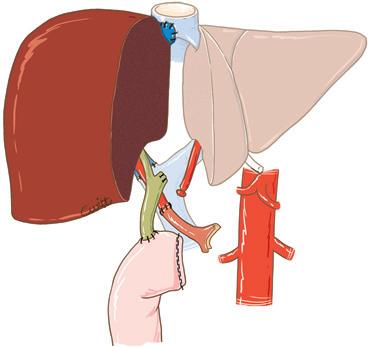

Figura 1. La rimozione del fegato nativo viene eseguita preservando la continuità della vena cava inferiore. Viene praticata temporaneamente un’anastomosi portocavale terminolaterale per preservare, durante la fase anepatica, il drenaggio venoso del territorio splancnico. 1. Vena cava inferiore; 2. anastomosi portocavale.

• calo della gittata cardiaca a causa della grave amputazione del precarico;

• anuria dovuta all’associazione di un’ipoperfusione arteriosa e di un ostacolo all’effluente venoso dei reni;

• stasi venosa nel territorio splancnico, le cui conseguenze sono una proliferazione microbica con rilascio di endotossine al momento della riperfusione nonché un aumento dell’ipertensione portale che rende difficile, se non impossibile, l’asciugatura, per quanto indispensabile, del letto di epatectomia.

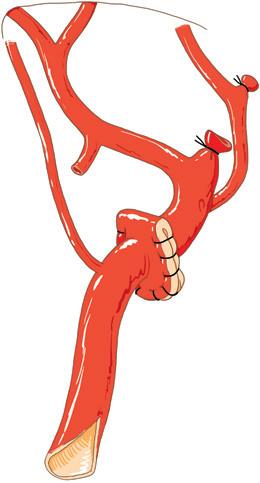

La conservazione della continuità della vena cava inferiore durante la rimozione del fegato malato e la creazione di un’anastomosi portocavale temporanea (durante la fase anepatica) sono i modi più semplici ed efficaci di evitare queste complicanze [10] (Fig. 1). È divenuto inoltre eccezionale il ricorso all’impianto di uno shunt extracorporeo venovenoso tra la vena porta e la vena cava inferiore (VCI) (attraverso la vena iliaca esterna) da un lato e la vena cava superiore (tramite la vena ascellare) dall’altro (Fig. 2). Una volta installato, lo shunt utilizzato dalla maggior parte delle equipe è uno shunt “attivo”, con il sangue propulso tramite una pompa. L’uso proposto da Shaw et al. [11] della pompa non occlusiva, operante per effetto Venturi (Biomedicus® ) e associata a un circuito “rivestito” di eparina, evita l’anticoagulazione del ricevente per via sistemica.

Una volta effettuate le anastomosi cavoportali, si rimuovono le clamp e si rivascolarizza l’innesto.

Questo istante può essere segnato dall’insorgere di una sindrome da rivascolarizzazione, dall’espressione emodinamica del rilascio da parte del fegato riossigenato di sostanze tossiche accumulate durante il suo stoccaggio e dalla produzione di radicali liberi al momento della sua riperfusione.

Fase III dedicata alla ricostruzione arteriosa e biliare

In questa fase, il trapianto, rivascolarizzato attraverso la vena porta e drenato dalla VCI, non è più in stato di ischemia e il ricevente non è più in situazione di anepatia. Questa fase segna quindi la fine dell’atmosfera stressante che a volte caratterizza le due fasi precedenti. Tutta l’attenzione degli operatori è dedicata alla ricostruzione accurata dell’arteria e del dotto biliare. Queste

EMC - Tecniche chirurgiche - Addominale

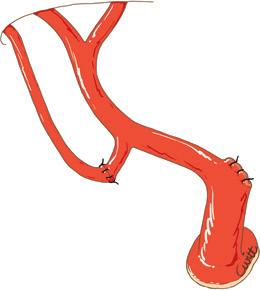

Figura 2. Il fegato nativo viene talvolta rimosso insieme al segmento retroepatico della vena cava inferiore. Il mantenimento del flusso cavale inferiore e del flusso splancnico è assicurato dal posizionamento di uno shunt venovenoso extracorporeo attivo. La puntura venosa dei territori della vena cava inferiore e dell’area splancnica viene eseguita rispettivamente attraverso la vena safena interna destra e il tronco portale o la vena mesenterica inferiore. Il ritorno avviene nel territorio della vena cava superiore attraverso la vena ascellare.

due anastomosi rimangono la sede della maggior parte delle complicanze chirurgiche del trapianto di fegato [12, 13] .

Trapianto ortotopico del fegato intero

Preparazione ex vivo dell’innesto

Questa fase, eseguita contestualmente all’inizio dell’intervento nel ricevente, su un tavolo dedicato, consiste nella preparazione dei siti di anastomosi vascolare e biliare dell’innesto. L’operatore (idealmente colui che ha rimosso l’organo) e il suo assistente sono seduti l’uno di fronte all’altro ai lati di un tavolo di dissecazione. L’innesto, estratto dal suo contenitore di trasporto con le maggiori precauzioni asettiche, viene immerso in una vasca contenente liquido di conservazione, la cui temperatura è mantenuta tra i 4 e gli 8 ◦ C con del ghiaccio sterile.

Preparazione della vena cava inferiore

L’innesto è esposto attraverso la sua superficie posteriore. La VCI è tesa tra quattro fili di riferimento, posti a ore 3 e a ore 9 rispetto ai margini delle sue estremità. Il suo segmento sovraepatico viene liberato dal collarino diaframmatico che è stato asportato con il fegato. Durante questa manovra, le vene diaframmatiche vengono accuratamente legate o suturate. Il loro ostio, visibile nel lume della vena cava, ne facilita l’individuazione. A destra, il rilascio del frammento di diaframma portato via con il fegato prosegue nel piano del legamento triangolare destro, rimanendo a contatto con la capsula epatica.

Preparazione

degli elementi del peduncolo epatico

Questa fase dipende dal metodo di prelievo realizzato in monoblocco o con dissecazione in situ. Il prelievo in monoblocco è più accurato ed evita incidenti come ferite arteriose, portali o biliari. Il prelievo in monoblocco ha generalmente asportato in continuità il peduncolo epatico, la testa del pancreas e il tronco arterioso celiomesenterico.

Ogni elemento del peduncolo deve essere isolato. I vasi vanno manipolati con la massima delicatezza, senza trazioni, evitando la dissecazione per discissione che traumatizza l’avventizia e favorisce la trombosi.

In pratica, la vena porta viene liberata dai tessuti circostanti pur rimanendo a filo con la sua avventizia. Ciò evita il sezionamento accidentale dei rami a destinazione coledocica dell’arteria epatica e del suo ramo destro che attraversano davanti o talvolta dietro la vena. La dissecazione prosegue posteriormente fino all’altezza della placca ilare, dove si biforca. Questo rilascio, spinto in alto sotto la placca ilare, permette di aggiustare al meglio l’asse della vena al momento del suo impianto e di evitare il twisting. La vena porta viene infine incannulata mediante un drenaggio che spurga il fegato, prima che sia rivascolarizzato, dai prodotti del metabolismo anaerobico e dai detriti cellulari accumulati durante la fase di conservazione.

L’arteria epatica viene preparata secondo la sua distribuzione anatomica. Il rischio è quello di recidere inavvertitamente uno dei suoi rami anormalmente distribuiti: arteria epatica nata da un tronco gastroepatico e che attraversa il piccolo epiploon o arteria epatica destra nata dall’arteria mesenterica superiore (AMS) e che scorre dietro alla vena porta e alla sua destra. Oggi, tutti i donatori sono stati esplorati mediante TC total body con fase arteriosa e le varianti anatomiche dell’arteria epatica vengono riconosciute prima del prelievo ed è eccezionale non conoscerle al momento della preparazione dell’innesto.

L’arteria epatica è fragile e una trazione mal dosata può provocare fratture dell’intima in corrispondenza degli speroni delle biforcazioni. La conseguenza di queste fratture è drammatica. Il vaso, infatti, si intasa immediatamente o nelle ore successive al trapianto. La riparazione è illusoria. Bisogna rifare il trapianto.

I segmenti retro- e sottoepatici della VCI vengono poi ripuliti dal tessuto cellulare lasso che li ricopre. Il legamento epatocavale viene reciso per fornire tessuto alla VCI retroepatica perché è lì che si porterà l’anastomosi. La vena surrenale destra viene legata al suo sbocco nella VCI, con questa legatura assicurata da un punto a “x”. La perfetta tenuta dell’asse cavale viene infine verificata obliterando il suo orifizio superiore e iniettando, attraverso l’orifizio inferiore, del liquido di conservazione freddo, a bassa pressione. Le estremità prossimale e distale della vena cava retroepatica vengono lasciate aperte o chiuse con una fila di graffette a seconda della modalità di impianto scelta.

Spesso unica, l’arteria è stata prelevata in continuità con il tronco celiaco e un segmento dell’aorta. L’ostio celiaco viene individuato e intorno ad esso viene intagliato un patch aortico. Un filo guida, fatto passare attraverso questo patch, mantiene l’asse arterioso teso dal peso di una piccola pinza inguainata, mentre viene rilasciato in maniera anterograda dalla sua guaina linfatica. Così vengono successivamente identificati uno o due rami diaframmatici nati dall’origine del tronco celiaco, il moncone dell’arteria gastrica sinistra, l’origine dell’arteria splenica (che potrebbe essere stata prelevata con l’innesto pancreatico) e il moncone dell’arteria gastroduodenale. Quest’ultimo segna il limite oltre il quale è pericoloso andare a dissecare. Tutti i rami dell’arteria epatica sono lasciati aperti e possono essere utilizzati come patch di ingrandimento al momento dell’impianto.

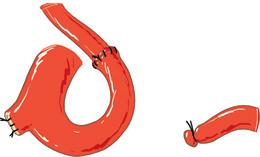

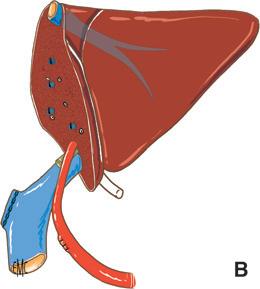

In quasi il 40% dei casi, è presente un’arteria epatica destra o sinistra di distribuzione non modale [3] . Dal momento che la distribuzione arteriosa del fegato è di tipo terminale, queste arterie devono essere conservate indipendentemente dal loro calibro. L’arteria epatica sinistra atipica di solito nasce da un tronco gastroepatico sorto dal tronco celiaco (Figg. 3A, B) e prelevato contemporaneamente ad esso. Il trattamento di questo vaso accessorio comporta la legatura del ramo a destinazione gastrica del tronco gastroepatico. Quando un’arteria epatica sinistra nasce direttamente dall’aorta, il suo ostio viene identificato e trasportato insieme al tronco celiaco sul patch aortico.

L’arteria epatica destra di solito nasce dall’AMS. Il peduncolo epatico comprende quindi due arterie separate che conviene unire. Questo lavoro è meglio farlo ex situ. Sono stati riportati molti metodi di ricostruzione: la tecnica originale, descritta da Gordon et al. [14] (Figg. 3C, D), consiste nell’anastomizzare in continuità il tronco celiaco e l’AMS e poi nell’impiantare l’estremità distale del segmento dell’AMS asportato. Questa tecnica è fonte di piegamenti. Si preferisce anche il reimpianto diretto dell’arteria

I – 40-165-B Tecniche di trapianto di fegato negli adulti

epatica destra nel moncone dell’arteria gastroduodenale o, in mancanza, quello dell’arteria splenica (Figg. 3E, F).

Identificati gli elementi arteriosi e venosi del peduncolo epatico, il tessuto linfatico da cui sono stati separati viene accorciato e legato con piccoli punti restando lontano dal dotto biliare principale, per non devascolarizzarlo.

L’innesto preparato viene pesato (il rapporto tra peso dell’innesto e peso del trapiantato è un parametro importante per l’analisi della sua funzione iniziale). In attesa del suo impianto, viene tenuto immerso nella sua soluzione di conservazione a 4 ◦ C oppure messo in una macchina di perfusione [15] . I vasi iliaci prelevati dal donatore contemporaneamente al fegato vengono spogliati del loro tessuto cellulare, sigillati tramite l’obliterazione degli osti collaterali e conservati anche a 4 ◦ C, pronti all’uso se necessario al momento del reimpianto.

Trapianto standard: exeresi del fegato nativo con conservazione della vena cava inferiore, anastomosi portocavale temporanea e impianto dell’innesto a ‘‘piggyback’’

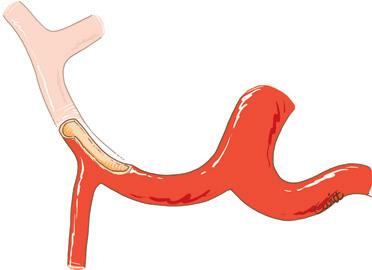

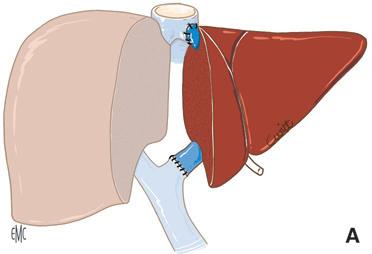

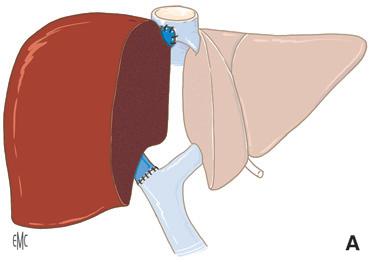

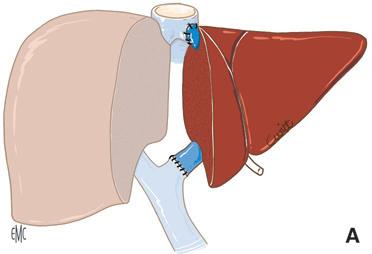

Piggyback è il termine anglosassone che caratterizza il modo in cui si porta qualcuno “a cavallo sulle spalle”. Questa metafora illustra perfettamente la tecnica del trapianto epatico che consiste nel preservare la continuità della vena cava dal lato ricevente, per impiantare lì, addossandola, la vena cava dell’innesto che riceve gli osti delle vene epatiche [16] . Il vantaggio di questa tecnica è quello di aggirare la difficoltà di realizzare le due anastomosi cavali inferiori (sovra- e sottoepatica) nella tecnica originaria descritta da Starzl (Fig. 4).

Installazione

Il ricevente entra in sala operatoria 1-2 ore prima del momento previsto per l’incisione. Si tratta del tempo necessario per l’equipe di anestesia per impostare le vie d’accesso vascolare necessarie per il riempimento e il controllo dell’emodinamica (grandi vie venose e catetere arterioso radiale e talvolta catetere di Swan-Ganz).

Il paziente viene posto in posizione supina, con il braccio destro lungo il corpo per lasciare spazio all’operatore e al suo secondo aiutante. Il braccio sinistro in abduzione rimane accessibile agli anestesisti. I punti di appoggio sensibili (punti delle scapole, gomiti, testa del perone, sacro, talloni), esposti nei cirrotici malnutriti, sono accuratamente protetti per prevenire l’insorgere di piaghe da decubito o di paralisi periferiche.

La pelle viene lavata, asciugata e poi disinfettata. Il campo standard va dalla linea mammaria al pube. Lateralmente, l’incisione deve poter arrivare fino ai fianchi. Quando si prevede di utilizzare uno shunt venovenoso durante la fase anepatica, i teli ven-

gono applicati in modo da esporre contemporaneamente l’accesso addominale e i siti di cannulazione (cavo ascellare sinistro e radice della coscia destra). Nell’esperienza degli autori, lo shunt non è stato utilizzato per 20 anni in più di 2 000 trapianti.

L’operatore si colloca alla destra del paziente. Il primo e il secondo aiutante sono posti rispettivamente di fronte a lui e alla sua sinistra. Vengono installati due aspiratori, uno dei quali può essere collegato a un sistema di autotrasfusione (Cell-Saver® ).

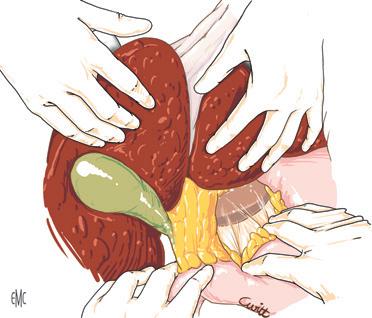

Fondamentale è la presenza di uno strumentista e di un toelettatore circolante. Lo strumentista siede ai piedi e alla sinistra del paziente (Fig. 5).

Vie d’accesso

È ormai accettato che la via d’accesso sia esclusivamente addominale (Fig. 6). Un’incisione sottocostale che inizia all’apice del processo xifoideo, che, a destra, scende in basso nel fianco, espone perfettamente l’intero piano sovra-meso-colico e fornisce accesso al piano sotto-meso-colico. Se necessario, questa incisione sottocostale destra può essere estesa a sinistra.

Il tessuto adiposo preperitoneale sottoxifoideo viene asportato insieme alle grosse varici che lo percorrono per evitare che vengano accidentalmente infilzate durante la chiusura dell’aponeurosi.

Tutte le venule parietali di derivazione portocavale vengono accuratamente collegate prima di essere recise. Il legamento rotondo, a volte carico di una grossa vena ombelicale permeabilizzata, viene reciso tra due legature supportate. Dal lato del fegato, il filo posto in attesa su una pinza robusta serve a sollevare il fegato e a esporre la regione sottoepatica. L’impugnatura è solida e non rischia di lacerare il parenchima. I primi centimetri del legamento falciforme vengono recisi, liberando la faccia anteriore del fegato dal suo attacco parietale. Viene esplorata la cavità addominale così aperta: l’ascite viene prelevata per l’esame batteriologico, poi svuotata. Viene controllata la corretta posizione del sondino gastrico. In questa fase dell’esplorazione è necessario ricercare l’eventuale lesione che potrebbe essere sfuggita alle indagini preoperatorie e che metterebbe in discussione la prosecuzione dell’intervento chirurgico.

La parete è protetta e viene posto un retrattore rigido e potente, in grado sia di sollevare che di allargare l’arcata costale. Possono essere utilizzati due semplici valvole sottocostali attaccate a picchetti di testa articolati o meno oppure un retrattore più sofisticato come il retrattore Bookwalter® (Codman® ) o di Ulrich® (Ulrich medical). La qualità dell’esposizione fornita da questi retrattori facilita notevolmente le fasi successive.

Fase I: exeresi del fegato nativo

Non esiste una tattica operatoria individuale per eseguire l’escissione del fegato nativo. Tutte le tecniche sono buone purché soddisfino la regola d’oro di questa fase: ridurre al minimo le

3.

A. Principali anomalie delle modalità di distribuzione delle arterie dell’innesto. a. Arteria epatica sinistra che ha origine da un tronco gastroepatico. L’arteria epatica sinistra (1) scorre nel piccolo epiploon all’incrocio tra pars flaccida e condensa. Nasce da un tronco gastroepatico (2) che irrora anche l’arteria gastrica sinistra (3). b. Arteria epatica destra (1) che ha origine dall’arteria mesenterica superiore (2).

Figura

Figura 3. (seguito)

B. Arteria epatica destra che ha origine dall’arteria mesenterica superiore. Plastica secondo Gordon [14] a. Vengono tagliati dei patch d’aorta a “8” intorno agli osti dei due tronchi arteriosi. b. Una cerniera, trattenuta tra i due arrotondamenti, permette di accostare gli osti l’uno all’altro. È l’estremità distale dell’arteria mesenterica superiore che ormai funge da unico asse di impianto.

C. Altre metodiche di ricostruzione ex situ di un’arteria epatica destra che ha origine dall’arteria mesenterica superiore. a. Impianto nell’ostio dell’arteria gastroduodenale. b. Impianto terminoterminale all’estremità distale di un segmento di arteria splenica.

perdite ematiche. La difficoltà dell’obiettivo deriva dall’esistenza di cirrosi con ipertensione portale dove tutti i legamenti del fegato sono sede di un denso e fragile circolo venoso collaterale. La sezione tra le legature deve essere preferita alla coagulazione elettrica. Questa prima fase può essere complicata dall’esistenza di aderenze periepatiche, più dense se il paziente è già stato operato nel quadrante superiore destro (colecistectomia o intervento di riparazione biliare).

Epatectomie semplici

Prima fase: isolamento degli elementi del peduncolo epatico. Gli elementi del peduncolo devono essere mantenuti sufficientemente a lungo in modo da non correre il rischio di rimanere senza tessuto durante l’impianto dell’innesto. Vengono avvicinati un po’al di sopra del bordo superiore del primo duodeno, perché a questo livello sono il più delle volte unici e di grosso calibro. Una colecistectomia preliminare non è raccomandata. Questa fa sanguinare. La dissecazione viene eseguita passo dopo passo, legando tutti i tessuti prima di sezionarli. Questo atteggiamento limita la perdita ematica intraoperatoria e previene la linforragia che può complicare il periodo postoperatorio. Il secondo aiutante, munito di una valvola protetta, spinge verso l’alto il margine libero del fegato mentre il primo aiutante abbassa il blocco duodenopancreatico per presentare un peduncolo epatico teso (Fig. 7).

Figura 4. Metodi di impianto della vena cava inferiore dell’intero innesto in situazione ortotopica.

A. Metodo classico. Il segmento di vena cava retroepatica dell’innesto è interposto sul percorso della vena cava inferiore nativa portata via con il fegato nativo. Ci sono due anastomosi cavali: sovra- e sottoepatica.

B. Impianto a piggyback. Il segmento di vena cava retroepatica dell’innesto è “appoggiato” contro la vena cava nativa conservata.

La dissecazione del peduncolo epatico prevede tre fasi successive.

La prima consiste nel portarsi sul lato destro del peduncolo per avvicinarsi al coledoco. Quest’ultimo è esposto dal basso verso l’alto fino all’origine del dotto cistico che viene reciso tra delle legature. A questo livello, il coledoco viene bypassato “alla larga” per non rischiare di ledere le grosse vene fragili che lo circondano. Questa manovra viene eseguita utilizzando un dissettore a punta smussata. Il coledoco viene sezionato tra due legature supportate e la sua estremità distale viene reclinata verso il basso. Non è raro scoprire, posteriormente, un’arteria epatica destra che viene legata e recisa. La sezione del coledoco espone il fianco destro del tronco portale e il ramo destro dell’arteria epatica.

La seconda ricerca l’arteria epatica sulla faccia anteriore del peduncolo. L’apertura del foglietto anteriore del piccolo epiploon e il graduale assottigliamento del peduncolo espongono prima l’arteria epatica propria. Questa viene recuperata tramite un laccetto e il suo rilascio a valle si arresta ai suoi rami di divisione che sono legati e messi su dei fili trattori. L’asse arterioso viene delicatamente tirato in avanti per essere separato dall’alto in basso dal tessuto linfatico denso che lo riveste. L’asse arterioso viene così liberato fino all’impianto dell’arteria gastroduodenale. Meglio non lasciare una clamp alla sua origine. L’ischemia della parete arteriosa a valle può essere un fattore che favorisce la trombosi postoperatoria e la stenosi anastomotica.

Figura 5. Posizione dell’equipe intorno al paziente. 1. Anestesista; 2. secondo aiutante; 3. primo aiutante; 4. operatore; 5. strumentista.

Nel peduncolo rimane solo la vena porta. Questa viene esposta facilmente, a filo con il duodeno, rimuovendola dal tessuto linfatico che la circonda. Il tronco della vena porta viene successivamente liberato dal basso verso l’alto, viene clampato e i suoi rami destro e sinistro vengono tagliati tra legature solide o più semplicemente sezionati mediante una suturatrice tagliente tipo endo-GIA® vascolare.

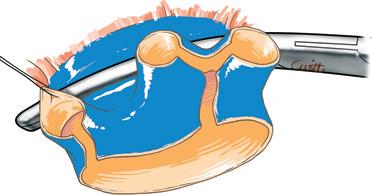

Seconda fase: anastomosi portocavale temporanea. Questa anastomosi portocavale assicura il drenaggio del territorio splancnico durante tutta la fase anepatica appena iniziata. Il suo interesse rimane dibattuto. Molti lavori retrospettivi non hanno mostrato il suo interesse. Tuttavia, uno studio prospettico randomizzato ha mostrato i benefici che fornisce in termini di consumo di emoderivati [17] e, in uno studio comparativo di popolazioni aggiustate, gli autori hanno mostrato il suo interesse nel migliorare la sopravvivenza degli innesti marginali [18] Comunque sia, gli autori difendono l’idea che non vi sia alcun rischio nel realizzarla mentre il beneficio può essere notevole se per caso la fase anepatica deve essere prolungata in maniera anomala o per dare sicurezza ai chirurghi in formazione.

Il segmento interepatorenale della VCI è quindi ben esposto. Viene liberato dal foglietto peritoneale precavale che lo ricopre e la faccia anteriore della VCI viene clampata lateralmente. L’anastomosi portocavale terminolaterale è facilmente realizzabile grazie all’ottima esposizione fornita dalla sezione del peduncolo epatico. Quando il lobo di Spiegel è ipertrofico, l’esposizione del segmento sottoepatico della VCI può essere difficile, al punto da abbandonare l’idea di un bypass temporaneo (Fig. 8).

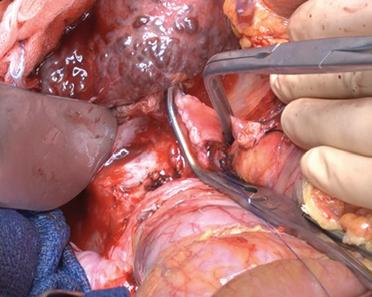

Terza fase: resezione del fegato nativo mantenendo la continuità della vena cava inferiore. Il fegato è ora completamente devascolarizzato. È collassato. Questa riduzione di volume ne facilita la mobilizzazione. Con la mano sinistra, possibilmente indossando un guanto di stoffa per migliorare la presa, l’operatore abbassa il fegato posizionando l’indice e il medio su entrambi i lati del legamento falciforme. Questo è sezionato all’origine dei lembi anteriori dei legamenti triangolari destro e sinistro. La trazione

6. Incisione a J (1) ingrandita a sinistra a “stella di Mercedes” (2).

Figura 7. Exeresi del fegato nativo. Esposizione del peduncolo epatico. Il primo aiutante abbassa il blocco duodenopancreatico. Il secondo aiutante solleva il bordo libero del fegato ed espone la sua faccia inferiore.

esercitata sul fegato tende la vena cava sovraepatica, rivelando il suo bordo destro, corrispondente al bordo destro della vena epatica destra. Questo punto di repere localizza il livello della faccia anteriore della VCI nel tessuto cellulare lasso che lo ricopre e consente di esporre in tutta sicurezza il tronco comune delle vene epatiche media e sinistra, più anteriore. È rimanendo a contatto con esso che si trova il piano di distacco del legamento triangolare destro, il cui collasso inizia nell’arco di pochi centimetri. La mobilizzazione del fegato continua a sinistra. Il legamento triangolare sinistro viene sganciato passo dopo passo. Il lobo sinistro viene inclinato a destra dal secondo assistente. La sezione del piccolo epiploon, fino all’inserzione diaframmatica della pars condensa, consente l’accesso al fianco sinistro della VCI ancora ricoperta dal segmento I. Il passo successivo è il distacco del fegato dai suoi attacchi posteriori. Molte equipe liberano il fegato passando da destra. L’assistente per primo, con la mano destra (coperta da un guanto in tessuto che aggancia senza sforzo la capsula epatica), reclina il fegato a sinistra e senza trazione in avanti, mentre l’operatore scolla il legamento triangolare destro. Questo basculamento epatico viene portato sul fianco destro della VCI. La ghiandola surrenale destra doveva essere prima scollata, la sua vena di drenaggio doveva essere eventualmente legata e, più in alto, doveva

EMC - Tecniche chirurgiche - Addominale

Figura

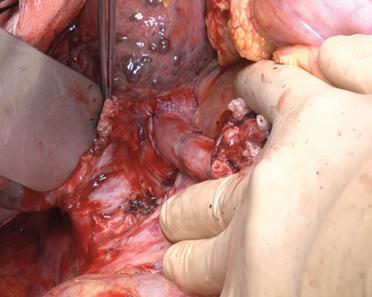

Figura 9. Campo operatorio durante la fase anepatica. Il flusso della vena cava e il flusso splancnico sono rispettivamente preservati dalla conservazione della vena cava inferiore retroepatica e dalla creazione di un’anastomosi portocavale temporanea.

essere sezionato, tra legature supportate o usando l’endo-GIA® vascolare, il legamento epatocavale. Resta da liberare la VCI dal settore dorsale che la racchiude e a cui è attaccata attraverso le sue vene epatiche. Le vene epatiche accessorie provenienti dal fegato destro sono collegate passo dopo passo dal basso verso l’alto man mano che si presentano. Il tronco della vena epatica destra finisce così per essere esposto. La sua sezione a monte di una legatura supportata permette l’accesso alla fila dei vasi epatici nati dalla parte sinistra del settore dorsale. Il tronco comune delle vene epatiche media e sinistra viene sezionato per primo per esporre in gran parte le piccole vene spiegeliane di sinistra. Questa fase è lunga e deve essere guidata con cautela, con ogni legatura che merita di essere sostenuta. Ogni ferita vascolare è fonte di sanguinamento abbondante. Sembra però che passare da sinistra offra il vantaggio di indurre meno ipotensione in relazione al ripiegamento della VCI e di essere più facilitati quando, come spesso accade in un fegato cirrotico, il fegato destro è ipotrofico e il sinistro è ipertrofico [19] . Il fegato viene espiantato e inviato nella sua interezza per l’esame anatomopatologico. L’ipocondrio destro è vuoto. La VCI lo attraversa longitudinalmente nella sua parte sinistra (Fig. 9). Si increspa sotto le onde pressorie dall’atrio destro. La vena porta vi sbocca a pieno canale. Il ritorno al cuore destro è così preservato, il territorio splancnico è drenato ed è limitata la perdita di sangue.

Epatectomie difficili

Questo è il caso quando l’ipertensione portale è grave e c’è una storia di chirurgia dell’ipocondrio destro. L’esistenza di aderenze spesse, retrattili, estremamente emorragiche e la scomparsa dei piani di dissecazione impediscono l’accesso ai vari siti di clampaggio e di anastomosi. Nella pratica, si incontrano tre tipi di difficoltà.

Mancanza di passaggio tra il diaframma e il fegato. Può essere il caso dopo una precedente epatectomia su un fegato con cirrosi. La fetta di sezione si è fusa con il muscolo diaframmatico e

Figura 8. Creazione di un’anastomosi portocavale temporanea terminolaterale sulla superficie anteriore della vena cava inferiore sottoepatica (A, B). Previene la stasi venosa splancnica e la congestione del tubo digerente e assicura il mantenimento di una buona emodinamica per il tempo necessario all’epatectomia totale.

qualsiasi tentativo di attraversarlo provoca un’emorragia difficile da controllare oppure una breccia pleurica o addirittura entrambe. La deafferentazione vascolare primaria del fegato descritta nel capitolo precedente permette di fatto di passare in zona sottocapsulare o nel parenchima senza il rischio di emorragie significative poiché il fegato non è più vascolarizzato.

Vena cava sovraepatica inaccessibile. Questa è una situazione frequente quando l’origine della cirrosi è la sindrome di Budd-Chiari o quando si tratta di un’echinococcosi alveolare che si sviluppa nella parte superiore del fegato. La malattia infiammatoria o il “tumore” parassitario avvolgono la VCI con un tessuto cicatriziale impossibile da sezionare. Meglio non avvicinarsi alla vena cava nello spazio inter-epato-diaframmatico. Si controlla molto facilmente attraverso una breve frenotomia orizzontale nel suo segmento intrapericardico.

Peduncolo epatico indissecabile. Il peduncolo viene clampato in massa alla sua base e sezionato il più distalmente possibile. Ciascuno degli elementi che lo compongono può essere riconosciuto e sezionato a partire dalla fetta di sezione.

Non è raro, in questa situazione, scoprire una trombosi della vena porta. La realizzazione di un’anastomosi portocavale temporanea non è necessaria poiché nel tempo sono state create numerose ed efficaci vie di derivazione. Nel capitolo dedicato al reimpianto, si vede come aggirare la difficoltà di impianto creata da questa situazione.

Fase II: anepatia

Questa fase è dedicata al perfezionamento dell’emostasi del letto di epatectomia e poi all’esecuzione delle due anastomosi venose (cava e porta) dovute all’impianto dell’innesto epatico prima della sua rivascolarizzazione.

Emostasi del letto di epatectomia

Sul lato destro della vena cava, la ghiandola surrenale destra, deperitoneizzata e talvolta privata del suo sistema di drenaggio, trasuda ancora. Gli aghi fatti passare non faranno altro che peggiorare l’emorragia. L’emostasi viene eseguita con un’elettrocauterizzazione. L’utilizzo di un coagulatore a getto di argon, quando disponibile, rende l’operazione molto semplice. L’area cruenta di inserzione del legamento triangolare destro viene chiusa mediante alcuni punti a forma di X o con un bisturi elettrico. Gli autori sconsigliano le suture andata e ritorno, che finiscono per avvicinare le sue radici anteriore e posteriore e restringere il compartimento subfrenico destro al punto da ostacolare l’impianto dell’innesto.

Il perfezionamento dell’emostasi è un imperativo che può richiedere molto tempo. Questo è il vantaggio di aver realizzato un’anastomosi portocavale.

Preparazione delle anastomosi venose

L’innesto viene estratto dal suo contenitore sterile o scollegato dalla macchina di perfusione. Durante l’intero processo di realizzazione delle anastomosi, viene ricoperto con un campo umido e freddo regolarmente spruzzato con acqua ghiacciata.

La tecnica per eseguire le anastomosi venose varia da scuola a scuola. Variano soprattutto l’ordine delle anastomosi, il calibro e la natura dei fili utilizzati, la necessità o meno di spurgare il fegato

Figura 11. Prima anastomosi vascolare: impianto della vena cava dell’innesto sulla vena cava del ricevente, laterolaterale. L’anastomosi deve portarsi sul fianco destro della vena cava inferiore del ricevente per evitare qualsiasi “twist” quando l’innesto viene inclinato nell’ipocondrio destro.

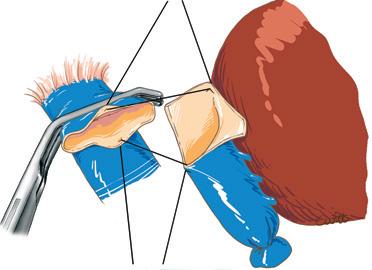

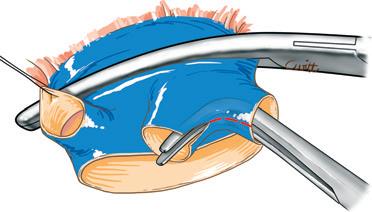

prima che venga rimesso in carica nonché la natura del liquido di lavaggio (sangue, albumina diluita, soluzione fisiologica, ecc.). Impianto cavale. A seconda della natura dell’anastomosi eseguita tra la vena cava del donatore e del ricevente, sono state descritte tre tecniche (Fig. 10).

Nella prima (Figg. 10A, B), la più antica, l’estremità distale della vena cava retroepatica dell’innesto è impiantata in modalità terminolaterale, alla faccia anteriore della vena cava del ricevente, a livello dello sbocco delle vene epatiche. I ponti di parete venosa che separano gli osti dalle vene epatiche vengono caricati

Figura 10. Le tre modalità di attuazione piggyback dell’innesto.

A. Terminolaterale sugli osti uniti delle vene epatiche media e sinistra con clampaggio della vena cava.

B. Terminolaterale sugli osti uniti delle vene epatiche destra, media e sinistra senza clampaggio della vena cava. 1. Vena cava inferiore sovraepatica; 2. vena epatica destra; 3. vena epatica sinistra; 4. vena epatica media.

C. Faccia a faccia. La vena cava dell’innesto viene divisa longitudinalmente e fissata sulla vena cava inferiore del ricevente.

D. Laterolaterale.

su un dissettore e poi sezionati. Questa plastica di ingrandimento crea un’ampia bocca anastomotica e facilita l’esecuzione dell’anastomosi cavo-sovra-epatica. L’esecuzione di questa anastomosi di solito richiede un doppio clampaggio della VCI. Una variante senza clampaggio della VCI (Figg. 10A, B) è stata descritta da Tayar et al. [20] L’estremità prossimale della VCI sul lato dell’innesto viene legata o graffata dopo aver pulito l’innesto.

Nella seconda (Fig. 10C), la vena cava dell’innesto viene tagliata in un ampio patch che circonda gli osti di tutte le vene epatiche, principali e accessorie. Questo patch di vena cava viene impiantato “faccia a faccia” sulla superficie anteriore della vena cava del ricevente lungo un’incisione verticale [3] . È nuovamente necessario un doppio clampaggio della cava.

La terza è quella preferita dagli autori (Figg. 10D, 11). La vena cava dell’innesto è conservata, ma impiantata laterolateralmente alla VCI del ricevente. Per fare ciò, le due estremità della vena cava dell’innesto vengono chiuse per prime (usando una fila di graffette vascolari o una sutura a punti continui) e poi viene chiusa la sua faccia posteriore anastomizzata sulla VCI nativa, lungo un’incisione lateralizzata a destra, nell’asse del moncone della vena sovraepatica destra.

È sufficiente un semplice clampaggio laterale della VCI del ricevente. Con la realizzazione di un’anastomosi portocavale temporanea, il flusso portocavale viene dunque mantenuto. Dopo aver superato i punti d’angolo superiore e inferiore dell’anastomosi, l’innesto viene posizionato nella loggia epatica. I punti dell’angolo superiore e inferiore vengono legati. Con la mano sinistra, il secondo assistente solleva il lobo sinistro. Il bordo destro della sutura viene reso transanastomotico da sinistra a partire dall’angolo superiore. I punti caricano uno spessore di vena

- Tecniche chirurgiche - Addominale

12.

vascolare: anastomosi portale terminoterminale.

Figura 13. Anastomosi portale terminoterminale. Confezionamento di un growth factor o fattore di espansione della sutura sotto pressione venosa splancnica.

pari al passo. Quando sono interessati i tre quarti dell’anastomosi, si utilizza l’altro capo per completare l’anastomosi. Il risciacquo dell’innesto viene drenato attraverso le maglie allentate della sutura. Questo risciacquo libera il fegato del potassio che si è accumulato lì durante lo stoccaggio statico e svuota la VCI dell’aria che contiene.

Figura 14. Jump graft tra la vena porta dell’innesto e la superficie anteriore della vena mesenterica superiore per trattare l’obliterazione completa della vena porta del ricevente. L’innesto è una vena iliaca prelevata dal donatore.

colico, all’estremità della vena mesenterica superiore. L’innesto venoso passa successivamente davanti al blocco duodenopancreatico, poi attraverso la radice del mesocolon trasverso ai piedi della quale viene impiantato in posizione terminolaterale sulla faccia anteriore della vena mesenterica superiore (Fig. 14). La vena mesenterica superiore è controllata nella radice del mesentere, ai piedi del mesocolon trasverso davanti al terzo segmento duodenale. Viene liberata per 2-3 cm, il che avviene attraverso la sezione tra legature di uno o due affluenti digiunali. Questa dissecazione presenta un grave rischio emorragico per la presenza di vene digiunali fini, tese e numerose. In questo contesto, può essere utile posizionare uno shunt venovenoso tra il territorio splancnico e il territorio della vena cava inferiore.

Anastomosi portale (Fig. 12). Di solito, è un’anastomosi facile da realizzare. La vena porta nativa viene staccata dal suo impianto cavale. Una legatura supportata o una fila di graffette, 0,5 cm sopra l’anastomosi portocavale è sufficiente. La vena porta del ricevente è collegata a quella del trapianto in posizione terminoterminale. Le lunghezze devono essere valutate attentamente per non rischiare piegamenti durante l’allentamento dei retrattori. La distanza corretta è a 15 mm dal bordo superiore del pancreas sul lato ricevente e a livello del moncone della vena pancreaticoduodenale sul lato destro della porta dell’innesto. L’anastomosi viene eseguita utilizzando una sutura continua di Prolene® 5/0. Il nodo della sutura viene realizzato dopo declampaggio a distanza dall’anastomosi, lasciandogli una possibilità di espansione (Fig. 13). È il growth factor descritto da Starzl et al. [21] .

L’anastomosi portoportale può essere difficile nei pazienti con trombosi parziale o completa della vena porta, complicanza frequente nel corso di una cirrosi. Il coagulo che, di regola, non supera la confluenza splenomesaraica è nella maggior parte dei casi estirpabile. Il piano di scissione si situa oltre l’endotelio, lasciando in posizione un manicotto di avventizia abbastanza solido da supportare una sutura. Si epitelizza nel tempo. Raramente, il trombo non è estirpabile. Non è stato quindi possibile effettuare un’anastomosi portocavale provvisoria. Tuttavia, l’ipertensione portale è raramente fastidiosa perché l’obliterazione portale cronica ha favorito lo sviluppo di una collateralità significativa ed efficace. L’allungamento della vena porta dell’innesto con l’aiuto di un segmento di vena iliaca dello stesso donatore, prelevato sempre contemporaneamente al fegato [22] , permette di andare a cercare un flusso splancnico a livello sotto-meso-

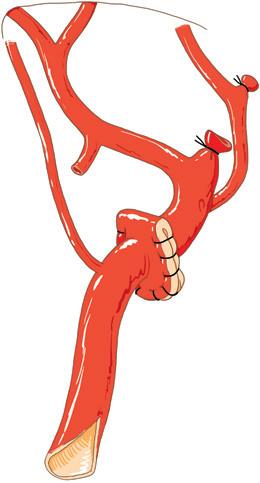

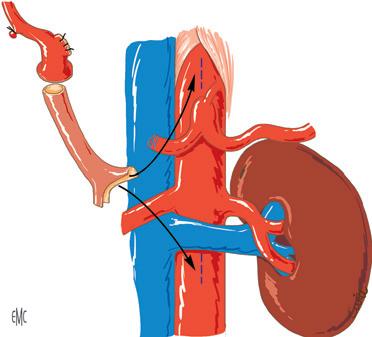

In alcuni casi eccezionali, l’intero sistema venoso splancnico è otturato. Questa situazione non costituisce una controindicazione al trapianto. L’impianto della vena porta dell’innesto può riguardare l’estremità distale della vena renale sinistra, anastomosi terminale (i fattori trofici derivanti dal territorio splancnico passano attraverso le molteplici derivazioni splenorenali che si sono sviluppate con il tempo nel paziente cirrotico), o la VCI, che realizza quella che è stata chiamata emitrasposizione cavoportale (Fig. 15). È di tipo terminoterminale [23] dopo la legatura della VCI a valle dell’anastomosi. Che sia renoportale o cavoportale, l’emitrasposizione non corregge l’ipertensione portale, ma la normalizzazione della funzionalità epatica riduce il rischio di sanguinamento e contribuisce alla risoluzione dell’ascite. L’anastomosi renoportale ha il vantaggio di non interrompere il flusso cavale.

Declampaggio

La comunicazione con gli anestesisti è particolarmente importante al momento del declampaggio, consentendo di anticipare e prevenire la sindrome da riperfusione e l’iperkaliemia associate al ripristino della vascolarizzazione epatica.

La clamp cavale viene rilasciata per prima. La tenuta della sutura viene verificata prima di ricollegare la vena porta; segue il declampaggio della vena porta. Massaggiare l’anastomosi aiuta la sutura portocavale a distendersi per allargare la linea di sutura. La ricolorazione dell’innesto è lenta; il parenchima epatico viene massaggiato delicatamente per “lisciare” i sinusoidi. Il fegato viene riscaldato cospargendolo di soluzione tiepida.

Bisogna assicurarsi nell’immediato che non vi siano perdite dalle anastomosi o dall’innesto. Il lobo destro del fegato viene impalmato dal primo aiutante e totalmente inclinato a sinistra. Questa manovra espone perfettamente il lato destro della vena cava e il segmento retroepatico della VCI. Poi il lobo sinistro viene

Figura

Seconda anastomosi

Figura 15. Trombosi del sistema venoso splancnico: non è più una controindicazione al trapianto. La vena porta dell’innesto può essere impiantata in tre siti.

A. Sulla vena renale sinistra in posizione terminoterminale.

B. Sulla vena cava inferiore e quest’ultima collegata o aggraffata a valle per impedire il furto del flusso portale.

C. Sulla vena cava inferiore sezionata e sganciata per darle lunghezza. Un taglio smussato permette di adattare il suo calibro a quello della vena porta.

Figura 16. Realizzazione dell’anastomosi arteriosa. Tre siti sono privilegiati per le possibilità che offrono di eseguire una plastica di ingrandimento.

A. Biforcazione tra arterie epatiche destra e sinistra.

B. Biforcazione tra arteria epatica propria (1) e arteria gastroduodenale sezionata (2).

C. Confluenza tra arteria epatica comune (3) e arteria gastroduodenale (2).

inclinato a destra per controllare il lato sinistro. Si verifica che la sutura della vena porta sia tesa e che vi sia una buona emostasi nei tessuti che circondano gli elementi del peduncolo. Una clamp bulldog non traumatica viene posizionata sopra l’arteria e la via biliare per evitare che il reflusso di sangue venoso inondi il campo.

L’emostasi deve essere perfetta prima di passare alla fase successiva.

Fase III: ricostruzione arteriosa e biliare

La creazione di una buona anastomosi arteriosa è necessaria per la vascolarizzazione della via biliare dell’innesto. Tuttavia, non è sufficiente garantire la qualità dell’anastomosi biliare, che deve essere tecnicamente perfetta. La distribuzione anatomica non modale è associata a un aumentato rischio di trombosi postoperatoria [24, 25] .

Fondamentale è il rilascio di un eventuale legamento arcuato.

Anastomosi arteriosa

Devono essere preferite le anastomosi arteriose a punti separati, meglio se eseguite con gli occhialini.

È stato descritto un gran numero di tecniche di arterializzazione dell’innesto epatico, diverse per sito di anastomosi utilizzato, lato dell’innesto o lato ricevente. Si presentano due situazioni radicalmente differenti a seconda che l’arteria epatica del ricevente si presti o meno a realizzare un’anastomosi di buona qualità in virtù della sua consistenza.

Arterie epatiche del ricevente utilizzabili. L’arteria è di buone dimensioni, con una parete sana.

L’impianto viene eseguito meglio a cavallo dell’arteria epatica comune e propria, di fronte all’ostio dell’arteria gastroduodenale.

Quest’ultima è infatti un’importante via di sostituzione in caso di stenosi dell’origine del tronco celiaco da parte di un legamento arcuato e il suo ostio allarga la zona dell’anastomosi.

Dal lato dell’innesto, non è necessario conservare l’intero asse arterioso. La sua lunghezza viene regolata tra tensione eccessiva e plicatura. Sono preferibili due siti di impianto: la convergenza arteria gastroduodenale/arteria epatica comune oppure la convergenza tronco celiaco/arteria splenica (Fig. 16). Un’arteria adeguatamente rivascolarizzata batte forte e freme sotto le dita. In ogni caso, il controllo del flusso per effetto Doppler è sistematico alla fine dell’operazione. La riparazione dell’anastomosi arteriosa in caso di dubbio sulla sua qualità è una misura efficace per ridurre l’incidenza delle trombosi arteriose postoperatorie.

Quando un’arteria epatica destra è stata collegata al tronco celiaco con la tecnica di Gordon, l’anastomosi viene eseguita sull’estremità distale dell’AMS, possibilmente spatolata con una linea di divisione (Fig. 17).

Arterie epatiche del ricevente non utilizzabili. Ciò avviene quando sono trombizzate o quando le loro pareti sono state dissecate da un ematoma sottoavventiziale.

L’arteria splenica è il sito recettore più vicino. È accessibile nel suo quarto prossimale al bordo superiore del pancreas, dove generalmente descrive una bella ansa. L’asse arterioso dell’innesto è sufficientemente lungo da potervi essere impiantato senza ricorrere all’interposizione di un innesto vascolare. L’anastomosi è di tipo terminolaterale, utilizzando per esempio il patch aortico, o di tipo terminoterminale, tra il tronco celiaco dell’innesto e l’arteria splenica prossimale mobilizzata e sezionata per essere ribaltata (Fig. 18). Gli autori utilizzano quest’ultimo metodo di reimpianto quando la lunghezza dell’arteria dal lato dell’innesto non è sufficiente per ottenere un’anastomosi senza tensione o quando è

Figura 17. Sito di anastomosi arteriosa sul lato dell’innesto dopo plastica di Gordon (cfr. Fig. 7). Plastica di taglio sull’arteria mesenterica superiore impiantata nel sito arterioso del ricevente. 1. Arteria epatica sinistra; 2. tronco celiaco; 3. arteria mesenterica superiore.

A

B

Figura 18. Arterializzazione dell’innesto epatico. Quando l’arteria epatica del ricevente non può essere utilizzata, bisogna che sia impiantata sull’arteria splenica in posizione terminolaterale (A) o sull’arteria splenica in posizione terminoterminale (B). La milza rimane arterializzata attraverso dei vasi corti.

indicata la legatura dell’arteria splenica (deafferentazione di un aneurisma situato a valle).

Quando non è possibile utilizzare né l’arteria epatica né l’arteria splenica prossimale del ricevente, l’arteria dell’innesto viene impiantata direttamente nell’aorta. L’aorta celiaca è accessibile all’impianto diretto, ma è difficile da esporre perché è profondamente incastonata tra i pilastri del diaframma, a meno che l’impianto non sia stato preparato durante la fase anepatica mediante un primo innesto di un segmento di arteria iliaca prelevato dal donatore.

La faccia anteriore dell’aorta addominale sottorenale è un sito molto più conveniente, facilmente esposto per via sotto-meso-colica, mobilizzando la prima ansa digiunale. L’aorta viene liberata dalle strutture linfatiche che la ricoprono per alcuni centimetri, per consentire un clampaggio laterale sicuro. L’allungamento dell’asse arterioso dell’innesto è stavolta essenziale. Per fare ciò, gli autori utilizzano il treppiede iliaco prelevato contemporaneamente al fegato fino a quel momento tenuto freddo. La biforcazione iliaca esternoipogastrica permette di applicare idealmente questo innesto alla faccia anteriore dell’aorta (Fig. 19). Ci sono due possibili vie per portare l’innesto iliaco sul sito di anastomosi aortica. La via retroperitoneale (che passa successivamente davanti alla vena renale sinistra, a destra dell’origine dell’AMS, dietro il corpo del pancreas, e che infine emerge nell’ilo del fegato, al margine sinistro della VCI sottoepatica) viene utilizzata eccezionalmente perché non è possibile alcun controllo dell’innesto arterioso nel suo tragitto retropancreatico. La seconda via è meno diretta ma intraperitoneale, e l’innesto arterioso è facil-

Figura 19. Arterializzazione dell’innesto epatico. Quando l’arteria epatica o l’arteria splenica del ricevente sono impraticabili, l’arteria dell’innesto viene impiantata nell’aorta mediante l’interposizione di un innesto iliaco (prelevato dal donatore). Sono possibili due siti aortici: l’aorta celiaca, esposta e preparata durante la fase anepatica, o l’aorta sottorenale, immediatamente al margine inferiore della vena renale sinistra.

mente controllabile su tutta la sua lunghezza. Questa via passa successivamente attraverso la radice del mesocolon trasverso e poi nella cavità posteriore degli epiploon, prima di emergere nella parte sinistra dell’ilo del fegato. L’anastomosi sull’aorta viene eseguita utilizzando una sutura monofilamento riassorbibile 4 × 0. L’anastomosi arteriosa distale non presenta difficoltà. Quando l’apporto arterioso dell’innesto è completo, l’emostasi viene nuovamente controllata prima di iniziare la fase di ricostruzione del dotto biliare. Il fegato viene sganciato da destra, poi da sinistra, alla ricerca di eventuali sanguinamenti sulle anastomosi cavali o sul letto di epatectomia. In questa fase, ci si concentra in particolare sull’emostasi del tessuto connettivo pericoledocico, ricco di arteriole che iniziano a sanguinare non appena l’arteria viene ricostruita, segno di una buona vascolarizzazione.

Ricostruzione biliare

Dopo essere stato oggetto di tecniche esoteriche (anastomosi colecistodigiunale su ansa a “Y”, doppio dotto di Calne, ecc.), il principio base che guida questa fase operatoria è semplice e fisiologico nel rispetto dei principi della chirurgia biliare convenzionale. La scelta della tecnica di ricostruzione biliare dipende dalle condizioni anatomiche. Quando le estremità coledociche sono sane, larghe, ben vascolarizzate e sufficientemente lunghe da consentire un’anastomosi senza tensione, tutto si presta a eseguire un’anastomosi coledoco-coledocica terminoterminale [26] Altrimenti, viene utilizzata un’anastomosi biliodigestiva.

Qualunque sia la tecnica scelta, il primo passo è rimuovere la vescicola dall’innesto. L’emostasi del letto della colecisti deve essere perfetta e le legature dell’arteria e del dotto cistico devono essere ben fissate.

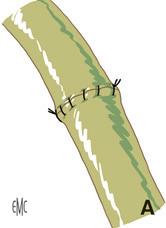

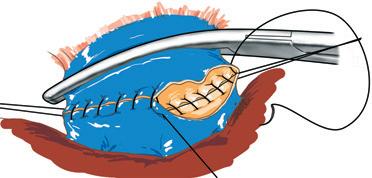

Anastomosi coledoco-coledocica terminoterminale. Questa anastomosi coinvolge dotti fini.

Viene realizzata con l’aiuto di punti separati di sutura riassorbibile monofilamento (PDS® ). È meglio proteggerla con un drenaggio a “T”, anche se uno studio randomizzato ha mostrato il beneficio a breve termine di non drenare [27] La presenza di un drenaggio nella via biliare permette di controllare l’esistenza di un flusso biliare nei primi giorni postoperatori e offre la possibilità di opacizzare le vie biliari in caso di complicanza o di dubbio sullo stato dell’anastomosi.

Dopo aver unito le due estremità coledociche utilizzando due punti d’angolo destro e sinistro, il piano posteriore viene costruito per primo. Sono sufficienti pochi punti regolarmente distribuiti, che afferranno ampiamente i margini coledocici. I fili vengono annodati all’interno del lume biliare.

Viene poi posizionato un drenaggio di Kehr (Fig. 20). Il ramo verticale della “T” si esteriorizza attraverso l’anastomosi oppure attraverso la parete del coledoco del lato ricevente, a distanza (da

Figura 20. Anastomosi coledoco-coledocica terminoterminale. Un drenaggio di Kehr è stato posizionato in zona transanastomosi.

0,5 a 1 cm) dalla linea di sutura (Fig. 21). Prima di essere posizionati nel lume coledocico, i rami orizzontali della “T” vengono tagliati per evitare che attraversino lo sfintere di Oddi sottostante o che cateterizzino selettivamente uno dei due dotti epatici in alto. Il piano anteriore viene infine chiuso, utilizzando punti di presa spessi.

La tenuta dell’anastomosi viene verificata iniettando acqua attraverso il drenaggio.

Anastomosi coledoco-coledocica laterolaterale. Questa anastomosi proteggerebbe dalle stenosi anastomotiche [28] Viene criticata perché richiede una buona lunghezza del coledoco dal lato dell’innesto e, perciò, di posizionare l’anastomosi su un’area poco vascolarizzata.

Anastomosi biliodigestiva. L’anastomosi viene eseguita su un’ansa digiunale montata a “Y” secondo la tecnica di Roux. La lunghezza dell’ansa esclusa è di 75 cm. L’anastomosi ai piedi dell’ansa, terminolaterale, viene eseguita manualmente anziché con una pinza automatica per garantire l’emostasi delle fette di sezione digestiva. Il coledoco viene impiantato in modalità terminolaterale, utilizzando punti separati di fili riassorbibili fini, sul bordo antimesenterico dell’ansa, a 1 cm dalla sua estremità prossimale. È preferibile drenare la via biliare secondo la tecnica di Voelker, utilizzando un drenaggio (tipo transcistico CH 5) esteriorizzato ai piedi dell’ansa dove è “tunnellizzato” secondo Witzell per 2-3 cm (Fig. 22).

Dopo aver eseguito un ultimo “giro di emostasi” e aver lavato il sito chirurgico con soluzione calda, il compartimento epatico viene drenato mediante due drenaggi fini posti dietro il fegato e messi in aspirazione. Il ramo verticale del drenaggio di Kehr è esteriorizzato alla cute, sotto la porzione costale destra, al di sopra della linea di incisione. Il suo tragitto intraperitoneale è quindi il più breve possibile e passa attraverso il letto vescicolare, zona favorevole alla creazione di aderenze. Questo drenaggio rimarrà al suo posto 4 mesi ed è importante che tenga bene. Per questo, viene utilizzata una tecnica qui descritta.

La parete viene richiusa piano per piano con l’aiuto di fili riassorbibili forti.

Trapianto con shunt intraepatico transgiugulare

Lo shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (TIPS) è un trattamento efficace per l’ascite refrattaria, per l’emorragia digestiva alta o per la sindrome epatorenale nei candidati al trapianto di fegato [29] .

L’impianto di un TIPS prima del trapianto migliora gli esiti dell’intervento e la sopravvivenza del paziente [30] Tuttavia, nel 30% dei pazienti possono verificarsi complicanze come la migrazione dello stent nella vena porta o nella VCI o persino nell’atrio destro e complicare l’impianto del trapianto di fegato. Dal momento che l’imaging preoperatorio ha identificato uno stent posizionato male o spostato, è necessario prevedere la gestione chirurgica dello stent migrato durante il trapianto di fegato.

La migrazione dello stent nella vena porta e nella vena mesenterica superiore è il caso più frequente. Lo stent si è incastrato nella parete e insistere nel tentativo di rimuoverlo può provocare una lesione venosa irrecuperabile. La vena e la protesi devono essere recise e l’anastomosi deve essere portata al di sopra, come se fosse assente (Fig. 23).

Figura 21. Anastomosi coledoco-coledocica terminoterminale. Quando le condizioni anatomiche lo consentono, non è necessario drenare (A). In caso contrario, è meglio proteggere l’anastomosi con un drenaggio a “T”, il cui ramo verticale esce attraverso l’anastomosi (B) o il segmento distale del coledoco (C).

Figura 22. Anastomosi biliodigestiva su ansa montata a “Y” e drenata alla Voelker.

La migrazione dello stent nella VCI sovraepatica è meno frequente. In questo caso, la protesi può essere lasciata in posizione e la sutura si porterà su di essa [31] . Gli autori hanno recentemente riportato un caso di trapianto di fegato eseguito in una giovane donna la cui estremità superiore del TIPS raggiungeva la valvola tricuspide e che ha potuto essere rimossa sotto circolazione extracorporea (CEC) [32]

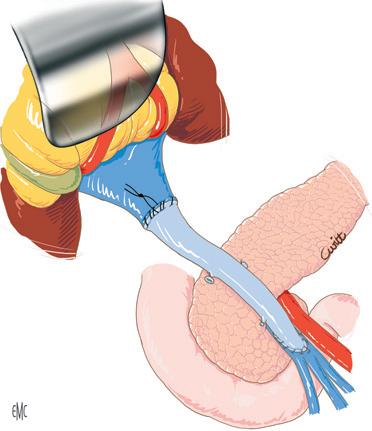

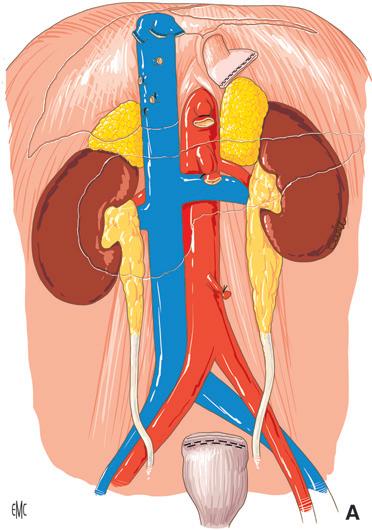

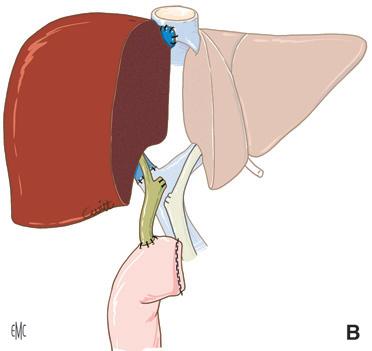

Trapianto senza conservazione della vena cava inferiore retroepatica

È la tecnica originale descritta da Starzl [1] . La sua applicazione è diventata eccezionale, riservata alle situazioni in cui la VCI retroepatica merita di essere resecata (tumore al contatto, vena cava inferiore, TIPS intracavale). Si differenzia dalla tecnica standard per la necessità di controllare la vena cava retroepatica prima di asportarla con il fegato nativo, di allestire uno shunt venovenoso extracorporeo durante la fase anepatica se si vogliono derivare le aree della vena cava inferiore e splancniche e di includere due anastomosi cavali al momento del reimpianto.

Installazione dello “shunt” venovenoso

Oggi, l’installazione dello shunt venovenoso è eccezionale. Essa anticipa e presume di aver lasciato accessibili i siti di cannulazione durante l’installazione dei teli.

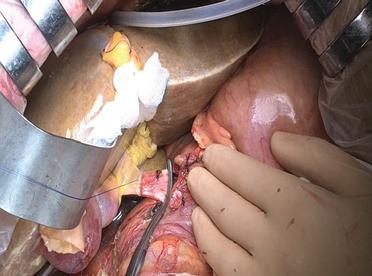

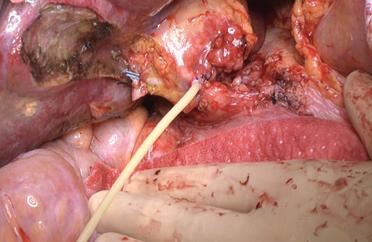

Figura 24. Installazione dello shunt venovenoso extracorporeo. Il momento delicato di questa manovra è l’introduzione della cannula di prelievo del sangue venoso splancnico nella vena porta.

L’accesso delle vene femorale e ascellare può essere realizzato mediante puntura percutanea sotto controllo ecografico o per via diretta. L’arco della vena safena interna destra viene avvicinato nella cavità inguinale destra, mediante un’incisione verticale di 5 cm, tracciata un dito traverso all’interno dell’arteria femorale.

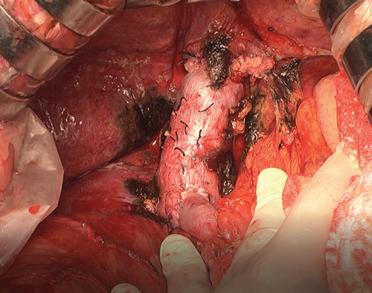

Figura 23. L’endoprotesi (shunt intraepatico transgiugulare [TIPS]) si è incastrata nella parete e persistere nel tentativo di rimuoverla può portare a una lesione venosa irrecuperabile. La vena e la protesi devono essere recise e l’anastomosi deve essere portata al di sopra, come se fosse assente (A, B). VCI: vena cava inferiore; AE: arteria epatica; freccia: TIPS.

Viene messo in attesa su due fili di Nylon® forte che permettono di fissare la cannula dello shunt.

Gli ultimi centimetri della vena basilica e l’origine della vena ascellare vengono esposti attraverso un’incisione orizzontale praticata sul lato interno della radice del braccio sinistro. La vena è sottoaponeutica. Viene accuratamente liberata dagli elementi del plesso brachiale che la circondano sempre a questo livello. Viene liberata dai suoi affluenti per 3-4 cm e poi messa in attesa su due laccetti, montati su tornelli.

Due cannule vengono introdotte rispettivamente nella vena safena destra e nella vena ascellare sinistra alla sua origine. Spinte per 10 cm circa, la loro corretta posizione è confermata dall’esistenza di un reflusso. Entrambe vengono accuratamente fissate, sciacquate con soluzione fisiologica tiepida e poi clampate in attesa di essere collegate al circuito extracorporeo.

La cannula portale può essere inserita nella vena mesenterica inferiore (VMI) e spinta nella vena porta. La posizione della sua estremità prossimale viene controllata per consentire il clampaggio della vena porta sopra. Può anche essere posizionata direttamente nella vena porta. La manovra di introduzione della cannula portale è caratterizzata dal rischio di lasciarsi scappare la vena. Per evitare questo incidente, si procede in tre fasi (Fig. 24):

• il tronco portale viene serrato all’origine e poi sezionato a livello della sua biforcazione, con i rami destro e sinistro legati con filo di Nylon® lasciato in attesa;

• in esso viene introdotta una cannula serrata alla sua estremità distale fino a battere contro la clamp; un tornello assicura la cannula;

• la clamp portale viene aperta, con il tornello, tenuto stretto, che non impedisce di spingere la cannula di soli 5 cm, in modo che la sua estremità sia a livello della confluenza splenomesaraica. La vena viene poi fissata saldamente alla cannula utilizzando un filo di Nylon® forte. Quest’ultimo viene liberato dall’aria. Le estremità distali delle cannule safena e porta vengono unite mediante un connettore a “Y”. Questo connettore e la cannula ascellare sono collegati a entrambe le estremità del circuito extracorporeo che passa dietro il secondo assistente, in cui la testa della pompa è collegata al suo motore.

Tutte le clamp vengono aperte e la pompa viene attivata.

Controllo della vena cava sopra e sotto il fegato

Il legamento falciforme viene reciso all’origine dei foglietti anteriori dei legamenti triangolari destro e sinistro. La trazione esercitata sul fegato sollecita la vena cava sovraepatica. A questo punto si vede il bordo esterno della vena epatica destra. È rimanendo a contatto con esso che si trova il piano di dissecazione

della faccia posteriore della VCI, staccato di tre quarti da questo lato, con l’aiuto di un dissettore a punta mozza. L’aggiramento della vena cava sovraepatica si completa passando per il suo lato sinistro. La sezione del piccolo epiploon consente l’accesso alla superficie posteriore della VCI e di ricongiungersi al piano della dissecazione iniziata a destra. La VCI sovraepatica viene messa in attesa con un laccio.

La VCI sottoepatica, esposta reclinando la cannula portale a sinistra, si presenta attraverso la sua superficie anteriore. Dopo aver liberato il peritoneo che la ricopre, viene aggirata a questo livello, utilizzando il dissettore a punta mozza, rimanendo in buon contatto con la sua parete in modo da non perdere il piano di dissecazione. Al suo bordo sinistro, si passa sopra l’impianto della vena renale sinistra. Questa viene messa su laccio.

Resezione epatica nativa

Il fegato deve prima essere liberato dai suoi attacchi posteriori destri. Questa fase è facile quando il parenchima epatico è devascolarizzato (Fig. 25).

I foglietti anteriore e posteriore del legamento triangolare destro vengono sezionati mediante elettrocauterizzazione, rimanendo a filo con la capsula epatica. Il lobo destro, rilasciato gradualmente, viene inclinato a sinistra. Questa manovra dà accesso alla VCI retroepatica di cui vengono liberati il fianco destro e poi la faccia posteriore. In basso, questa manovra è possibile solo dopo aver sezionato la vena surrenale destra tra due legature.

La vena cava sovraepatica viene clampata utilizzando una clamp vascolare lunga e solida (tipo De Bakey, Codman® ) che afferra il diaframma. La presenza del pilastro destro del diaframma conferisce all’asse di clampaggio una direzione obliqua. La vena cava sottoepatica viene clampata perpendicolarmente al suo asse e su un piano frontale mediante una clamp più sottile, sufficientemente corta da entrare nella cavità addominale (tipo De Bakey, Codman® ). I due anelli di ciascuna clamp sono fissati da un robusto filo metallico, per impedirne l’apertura accidentale durante l’impianto dell’innesto.

La vena cava sovraepatica è sezionata 1 cm a monte dell’impianto delle vene epatiche per mantenere un moncone sufficiente, facile da anastomizzare. Non bisogna esitare a incidere il parenchima epatico per soddisfare questo requisito.

Inserendo il dito medio della mano sinistra nella vena cava retroepatica, l’operatore solleva il fegato e lo inclina verso destra. La vena cava retroepatica viene separata dal lobo di Spiegel per 2 cm prima di essere sezionata.

L’emostasi del letto di scollamento della VCI retroepatica si ottiene utilizzando una sutura a punti continui oppure tre o quattro punti a cornice.

Impianto cavale dell’innesto

Il moncone cavale sottodiaframmatico viene liberato dal tessuto epatico circostante. L’ultimo centimetro delle vene epatiche

Figura 25. Exeresi del fegato nativo con il suo segmento di vena cava.

A. Emostasi del letto di resezione della vena cava inferiore.

B. Emostasi della superficie d’inserzione del legamento triangolare destro.

Figura 26. Plastica d’ingrandimento del moncone distale della vena cava inferiore utilizzando gli osti delle vene epatiche.

destra, media e sinistra si collega al suo fianco destro e alla sua faccia anteriore. Il ponte di parete venosa che le separa dalla vena cava viene caricato su un dissettore e poi sezionato al centro. Questa plastica di ingrandimento facilita la realizzazione dell’anastomosi cavale sovraepatica (Fig. 26). La vena cava sottoepatica viene preparata obliterando gli orifizi di impianto delle vene del settore dorsale del fegato che sono state recise durante l’exeresi del fegato nativo.

La realizzazione dell’anastomosi cavale sovraepatica richiede una perfetta esposizione. Dopo aver superato i punti d’angolo destro e sinistro della linea di sutura, l’innesto viene introdotto nell’ipocondrio destro. Con la mano sinistra, il primo assistente lo spinge in fondo alla sua loggia mentre lo abbassa per esporre l’area dell’anastomosi. Con la mano destra, tiene la sutura. Per questa anastomosi, viene utilizzata una sutura monofilamento 4/0 non riassorbibile. Il piano posteriore viene realizzato per primo per via anteriore, partendo dall’angolo sinistro. I punti comprendono un ampio spessore di vena e sono evertenti, applicando ciascun margine dell’intima l’uno contro l’altro (Fig. 27) e, quando viene raggiunto il centro della faccia anteriore, si utilizza l’altro capo per finire l’anastomosi.

L’anastomosi della vena cava sottoepatica viene eseguita con una sutura 4/0 non riassorbibile utilizzando la stessa tecnica della precedente: la vena cava dal lato ricevente è talvolta troppo lunga e in questo caso deve essere recisa. I punti d’angolo sono messi a posto e sotto tensione per garantire l’assenza di twist dal lato dell’innesto. Durante la realizzazione della sutura, il fegato viene

EMC - Tecniche chirurgiche - Addominale

27. Preparazione dell’anastomosi cava sovraepatica. La sutura del piano posteriore, effettuata attraverso il piano anteriore, fa un effetto “materasso”.

lavato per via portale, utilizzando una soluzione (1 litro) di albumina umana diluita al 4%, fredda oppure no. Il risciacquo viene interrotto contemporaneamente alla chiusura dell’anastomosi.

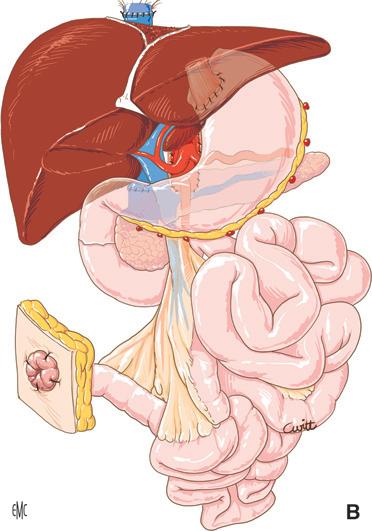

Trapianto combinato e simultaneo del fegato e di un altro viscere

È una situazione sempre più frequente dopo la spettacolare osservazione di un trapianto di cuore-fegato, eseguito nel febbraio 1984 dall’equipe Starzl sulla persona di Stormy Jones [33] . Da allora, si sono moltiplicati gli esempi di trapianti di fegato associati a quello di altri visceri, siano essi trapianti doppi (fegato-rene) [34] , tripli (fegato-cuore-polmoni) [35] o trapianti in monoblocco, del fegato e di un segmento più o meno grande del tubo digerente. Questi ultimi, chiamati a “grappolo” (cluster operation), poiché tutti gli organi che costituiscono l’innesto sono contigui allo stesso tronco vascolare, hanno indicazioni limitate [33, 36] .

Trapianti doppi o tripli

Il trapianto di fegato viene eseguito secondo la tecnica descritta sopra, immediatamente prima dell’innesto ad esso associato o dopo. La scelta dell’ordine di impianto dell’innesto è determinata dalla resistenza all’ischemia fredda e dalla tolleranza ai disturbi emodinamici nella fase anepatica.

In tal modo:

• in caso di doppio trapianto fegato-rene, è meglio trapiantare prima il fegato, che ha una tolleranza all’ischemia fredda più breve rispetto al rene. Inoltre, l’interruzione del flusso della vena cava durante la fase anepatica potrebbe essere causa di una compromissione della funzionalità del trapianto renale, se fosse impiantato prima del fegato. Il rene viene impiantato per via convenzionale, iliaca retroperitoneale, dopo aver richiuso l’incisione epatica;

• durante un trapianto fegato-cuore o fegato-cuore-polmone, è necessario iniziare con l’impianto degli organi toracici la cui tolleranza all’ischemia fredda è molto più breve di quella del fegato (da 4 a 6 ore rispetto a 12 ore).

Trapianti a “grappolo” o “cluster operation”

Bisogna considerare due situazioni radicalmente diverse. Trapianto di fegato e del blocco duodenopancreatico

L’indicazione viene generalmente posta per il trattamento di un tumore maligno epatico o pancreatico a sviluppo regionale, la cui asportazione radicale comporta lo svuotamento del piano sovrameso-colico comprendente fegato, pancreas, stomaco, milza e talvolta colon trasverso.

Figura 28. Trapianto del blocco fegato-pancreas o cluster operation L’anastomosi cavale è di tipo laterolaterale o classica (doppia). A livello del peduncolo, l’anastomosi venosa si porta tra le vene mesenteriche superiori del ricevente e dell’innesto. Viene impiantato un patch di aorta che comprende tronco celiaco e arteria mesenterica superiore sulla faccia anteriore dell’aorta del ricevente. La continuità esofagodigiunale viene ristabilita utilizzando un’ansa montata a “Y”.

L’innesto comprende il fegato e il blocco duodenopancreatico. Il suo peduncolo afferente è doppio, costituito dal tronco arterioso celiacomesenterico prelevato da un ampio patch d’aorta e di vena mesenterica superiore, reciso al margine inferiore dell’istmo pancreatico. Il ritorno venoso avviene nella vena cava adiacente al fegato, attraverso le vene epatiche.

L’impianto dell’innesto inizia con l’impianto cavale. Dato l’ingombro causato dall’innesto, la seconda anastomosi è l’anastomosi arteriosa tra il patch aortico che contiene il tronco celiacomesenterico dal lato dell’innesto e la faccia anteriore dell’aorta celiaca oppure la biforcazione arteria splenica-arteria epatica comune del ricevente.

È solo quando l’anastomosi arteriosa è completata che la VMS del ricevente viene impiantata su quella dell’innesto, in modalità terminoterminale.

Il ripristino della continuità digestiva si ottiene utilizzando la prima ansa digiunale che drena successivamente il secondo duodeno dal lato dell’innesto e poi lo stomaco (Fig. 28).

Trapianto di fegato, pancreas e intero apparato digerente È stato Starzl a riportare per primo questo tipo di trapianto [37] Il trapianto comprende i due terzi dello stomaco, il fegato, il blocco duodenopancreatico, tutto l’intestino tenue e talvolta il colon. Questo innesto “multiviscerale” viene perfuso unicamente attraverso il tronco arterioso celiacomesenterico prelevato da un ampio patch aortico e drena nel segmento di vena cava prelevato con il fegato. Il peduncolo epatico è intatto.

La prima fase dell’operazione consiste nell’eviscerazione intraperitoneale, cercando di mantenere la continuità della vena cava. I limiti superiore e inferiore dell’exeresi digestiva sono determinati dalle possibilità di drenaggio venoso dei restanti segmenti. In basso, la sezione del colon passa a filo del riflesso e, in alto, la sezione gastrica si appoggia sul cardias, lasciando un collarino gastrico intorno all’esofago (Fig. 29A).

Figura

L’impianto dell’innesto comprende successivamente:

• l’impianto del tronco celiacomesenterico sulla faccia anteriore dell’aorta e poi quello della vena cava sovraepatica sulla faccia anteriore della VCI mediante la tecnica del piggyback;

• il ripristino della continuità digestiva, impiantando l’esofago del ricevente sulla faccia anteriore della cavità gastrica dell’innesto. La continenza gastroesofagea viene ripristinata mediante una plastica anteriore secondo Nissen. Una piloroplastica assicura il corretto svuotamento dell’innesto denervato;

• l’apertura cutanea dell’estremità inferiore del segmento digestivo per fornire un facile accesso alle biopsie iterative, essenziali per il monitoraggio dell’innesto (Fig. 29B).

Trapianto ortotopico di un emifegato

Il trapianto di un emifegato adulto generato dalla bipartizione di un intero fegato o dal prelievo da un donatore vivente, inizialmente concepito per trovare una soluzione alla drammatica carenza di trapianti di fegato pediatrici [2] , è oggi un mezzo per gestire la carenza di trapianti nella popolazione adulta. Il ricorso a un donatore vivente è eccezionale in Francia.

Trapianto di emi-innesti prelevati da donatore cadavere

La dissecazione del fegato di un donatore in morte cerebrale può essere eseguita in situ a cuore pulsante o ex situ. Ogni fegato genera potenzialmente due innesti. Può essere un emifegato destro e sinistro o un lobo destro e un lobo sinistro. La scelta dell’innesto dipende dalle anomalie di distribuzione vascolare riscontrate, la maggior parte delle quali è stata smembrata da Couinaud e Houssin [3] . Dipende anche dal peso del destinatario. La regola d’oro per il ricevente è rispettare un rapporto peso innesto/peso ricevente maggiore o uguale allo 0,8% [5]

La sezione in situ, “a cuore pulsante”, del parenchima epatico ha il notevole vantaggio di generare innesti in cui l’emostasi delle fette viene acquisita prima del reimpianto. Lo svantaggio è che questa epatotomia può essere difficile in un donatore con scarsa emostasi, la cui emodinamica è labile.

Bipartizione fegato destro-lobo sinistro (Fig. 30)

La linea di sezione parenchimale passa a destra della scissura ombelicale, segue il fianco destro del peduncolo glissoniano sini-

Figura 29. Trapianto multiviscerale.

A. Exenterazione addominale in preparazione dell’impianto di un blocco viscerale.

B. Innesto viscerale in sede. L’innesto ha comportato due anastomosi vascolari: vena cava inferiore e poi asse arterioso celiomesenterico.