Abbildungsnachweis

Der Venveis auf die jflveilige Abbildungsq_uelle befindet sic h bei allen Abbildungen i.Jn Werk an1 Ende des Legendentextes in eckigen KJaromern

L106

L107

L126

Ll41

L217

M375

Rll0-19

Rl70-3

R252

S007 - 22

S007 - l -23

S007-3-23

SOl0-2-16

Henriette Rintelen, Velbert

Michael Budowick, l\oiünchen

Dr. med Katja Dalkowsk.i, Erlangen

Stefan Elsberge r, .Planegg

Estl1er Schenk- Pani c, München

Prof. Dr Ulrich \1\1 elsch, München

Rössler, Rüther: Orthopädie und Unfallchirurgie. 19. Aufl, Elsevier GmbH, Urban & Fischer, 2005

\'velsch , U.: Lehrbuch Histologie Elsevier Urban & Fischer, 3. Auß., 2010

Sobo tta, J.: Atlas Histologie , Elsevier/Urban & Fischer , 7. Auflage 2005

Sobotta, J. : Atlas der Anatomie des Menschen Elsevie r

Urban & Fischer, 22. J\.uflage 2007

Sobotta, Atlas der Anatomießd. 1, 23. Aufl, Elsevier Urban & Fischet 2010 ISBN 978-3-437-44071-7

Sobotta, Atlas der Anatomie Bel 3, 23. Aufl , Elsevier Urban & Fischer 2010 ISBN 978-3-437-44073-l

Benninghotf{Dreuckbahn : Anato1nie Bd 2 Elsevier Urban & Fischer, 16. Auflage 2004

SI30-3

Deetjen/Speckmann: Physiol ogie, 3. Aufl. , Urban & Schwarzenberg, München-v\/ien-Baltimore

Toldt, C. & Hochs tetter, F.: A.natomischer Atlas Urban & Schwarzenberg 1979

Prof. Dr Martin Trepel, Klinikum Augsburg. Medizinische Klinikll

Prof. Dr. J. Klisch, Klinikum Erfurt. Institut für diagnostische, interventionelle Radiologie und Neuroradiologie

Prof Dr.1'1. Schuhmacher, ehern. Univer sitätsklinikum Freiburg. Abt . für Neuroradiologie

Prof. Dr M. Manfredi, Department of Nenrological Sciences, Universität Rom, Italien

Prof. Dr 0 Petersen, ehern. UniYers it ätsklinkum Schleswig Holstein , Campus Lüb eck, Abt Neuroracliologie

Prof. Dr. lvL Langer, Universitätsklinik.um Freiburg, Klinik für Radiologie

Prof. Dr. A. Berlis, Klinikum Augsburg. Klinik für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie

Dr. J. Zyroff, Scripps Clinic, San Diego, USA

Prof. DT. Krö ncke, Klinikum Augsburg. Klinik für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie abavo Satzbüro

5.2 4 5.2. 5

2 6

2.7

8

2.9

10

2 11

2 12

13

3 1

.3

6 1

2 6.2 . 1 6.2 2 6 3 6.3 . 1

6.3 .2 6.3 3

Kern des N. t rochlearis

Ke rne des N. trigeminus

Ke rn des N. abducens

Kerne des N. facialis 122

Kerne des N. vestibulococh learis 122

Kerne des N. glossopharyngeus

Ke rne des N. vagus

Kerne des N accesso rius

Kern des N. hypoglossus 125

Die Hirnne rvenkerne: Übe rsich t 125

Weitere Kernkomplexe in Medu ll a oblongata und Pons

Olivenkernkomplex und oliväres System

Brückenkerne (Ncll. pontis)

Hinterstrangkerne (Nd. gracilis und Nd cuneatus)

Überblick über Quer schn i tte durch Medull a oblongata und Pon s .

Mittelhirn (Mesencephalon)

Abgrenzung, äußere Gestalt und Gliederung 135

Tectum me sen cephali

Collicull superiores

Colliculi inferiores

Tegmentum mes encephali

Nd rube r

Substantia nigra

Formatio ret icu laris 140

Zentrale Verschaltung der Augenmuskelkerne , Augenbewegungszent ren 144

Crura cerebri 147

5 6.5 1

.3

.6

7

.8

Bahnsysteme des Hirnstamms 148

Kortikospi nale und kortikonukleäre Bahn 148

Kortikopontine Bahnen 148

Lemniscus medialis und Lemniscus t rigeminalis . . . 149

Tractus sp inothalamicus 149

Lemniscus lateralis 150

Fascicul us longi t udinalis medialis 150

Fasciculus longitudinal is postierior 150

Tractus t egmentalis centralis 1SO

Kleinhirn (Cerebellum) 155

Äußere Gestalt und Gl iederung .

.2

3 7.2.4

3 7.3.1 7.3 .2

155

Mikroskopische Anatomie der Kl einhirnrinde 158

Purkinje-Zellschicht (Strat um purkinjense) 158

Kö rnerschicht (S t ratum granu losum)

. 160

Molekularschicht (Stratum moleculare) 160

Verschal t ungsprinzip der Kleinhi rnrinde . . . . . . . . . 161

Afferente und efferente Verbindung en des Kleinhirns 161

Afferente Bahnen .

7.3 3 7 4 7 5 8 8 1 8.2 8.2 .1

8.2.2

8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3 5 8 4 8.5 8. 5.1

8.5.2 8.5 .3 8.5.4 8.6 9 9.1

9.1. 1

9.1.2

9.1.3

9.1.4 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2 4 9.2.5

Klein hirnkerne und efferente Bahnen 165

Funktion des Kle inhirns 168

Funktionsstörung en des Kl einh irns 170

Zwischenhirn (Oiencephalon) 177

Abgre nzung , Gli ederung und äußere Gest alt 177 Thal amu s 179

Thalamuskeme mit Faserbezjehungen zu umschriebenen Kortexarealen 180

Thalamuskerne ohne Faserbeziehungen zu umschriebenen Kortexarealen 183

Funktionsausfall bei Schädigung des Thalamus 184

Hypothal amu s 185

Einteilung der Kerngebiete des Hypothalamus 185

Vordere Kerngruppe des Hypothalamus 185

Mrttlere Ker ngruppe des Hypotha lamus 186

Hintere Kerngruppe des Hypothal amus 187

Faserverbindungen des Hypotha lamus 187 Hypophyse 188

Epithal amu s 191

Epiphyse (Glandula pinealis) 191

Habenula und Stria medul laris 191

Area pret ectalis 192

Comm issura posterior 192

Subtha lamus 192

Großhirn (Telencephalon) und funktionelle Bahnsysteme 195

Äuß.ere Gestalt und Gliederung 196 Die wichtigsten Ansichtsperspektiven 196

Entstehung der Hirnlappen und Rota t jon der Hemisphären 199

Entwicklungsgeschich t liche Gliederung des Großhirns 199

Rindenfeldergliederung nach Brodmann .

200

161

Weiterleitung der Impulse von der Rinde zu den Kleinhi rnkernen 165

9.2.6 9.2.7 9.3 9.3.1 9.3 .2 9.3.3 9.3.4

Basalg angl ien und assoziierte S t rukturen, zentrale Regulation der Motorik 200 Lage und Morphologie der Basalganglien 200 Striatum

Pallidum (Globus pallidus)'

Nd. subthalamicus

Genaueres Verschaltungsprinzjp der Basalganglien

Claustrum

Zusammenwirken der Basalganglien und zentrale Regulation der Motorik

201

204

204

205

205

206

Paleokortex und Riechhirn 208

Riechbahn und Riechrinde (olfaktorischer Kortex)

208

Septumregion (Area septalis) 208 Corpus amygdaloideum

209

Basale Vorde rhirnstrukturen 210

Archikortex und limbisches Sy stem

Histologie der Hippocampusformation und des Arch ikortex

Anatomische Grundlagen des Gedächtnisses Gyrus cingul

Gyrus precentralis, Pyramidenbahn und pyramidale Motorik 220

Prämotorische und supplemen t ärmotorische Rinde

Frontales Augenfeld

Motorisches Sprachzentrum

Blasenzentrum

Parietallappen

Somatosensib le Bahnen, afferentes Syst em zur sensiblen Rinde

Gyrus postcentralis, primäre somatosensible

Sekundäre somatosensible Rinde und posteriorer parieta ler Kortex

Vestibuläre Bahn und vestibulärer Kortex

Gyrus angularis

Ok zipitallappen und visu elles Sys tem

Sehbahn, afferentes Sys tem zur Sehrinde

Primäre Sehrinde ...•.

Sekundäre Sehrinde und übergeordnete visuelle Rindenfelder

Temporallapp en, auditor ~s che s Syst em und zentra le Regulation der Sprach e Hörbahn, afferentes System zur Hörrinde

P ·1 a " r Ho· r· d r m e r rn e

Sekundäre Hörrinde

Einige sprachassoziierte Schaltkreise

Inselrind e (Lobus insulari s) und ., mul t isensoris ch er" Kortex

Multisensorischer Kortex oler tnselrinde

Viszerosensible und gustatorische Bahn, viszerosensibler und gustatorischer Kortex

Bahnsysteme innerhalb des Groß hirns

Corpus cal los um (Balken)

Capsu la interna

Frontal-, Horizont al- und Sagitta lschn itte durch Groß- und Zwi sch enh irn

Frontalschnitte

Liquor-, Ventrikelsystem und Hirnhäute

Liqu

und Ventrikels yste m Ventrikelsystem

Liquorbildung und Plexus choroideus

Liquorresorption

Funktion des Liquors Hirnhäute (Meningen)

und Sinu s dura e matr is

Sinus durae matris

Lymphgefäße und lympha t ischer Abfluss aus dem Geh irn

Vegetatives Nervensystem

Funktionell e Gru ndlag en

Anat omische Grundlagen

Transm itter und Rezept oren

Vegetative (autonom e) Plexus

Sympa t hikus

Halsteil des Truncus sympathicus

Brustteil des Truncus sympathicus

Bauch - und Beckenteil des Truncus sympathicus

Parasympathikus ........................

Hirnstammzentren

Sakrale Zent ren

Vegetative Kontro lle von Harnbla se, Rektum und Genitali en Harnblase

Rektum

En

13 Sinnesorgane

13.1.1 Aufbau und Gliederung des Augapfe ls (Bulbus oculi)

13 .1.2 und 13 1 3 Tunica fibrosa bu lbi

13. 1. 2 Kornea

13. 1.3 Sklera

13 .1 4 Tunica vasculosa bulbi (Uvea)

13.1.5 Tunica interna bulbi (Retina)

13 1.6

13.1.7 Linse (Lens)..

13.1 8 Corpus cil iare (Ziliarkö rper)

13.1 9 Augenkammern und Kammerwasser

13 1 11 Visuelle Reflexe

13.1 12 Umgebungsstrukturen und Schutzorgane des Auges

13.1.13 Augenmuskeln

Grundlagen, Begriffe und Definrtionen

vensystem, > Kap. 12). Es di ent der rmb ewusst en und nn,villkürlichen Steuerung der inneren Organe und damit lebensi,richtiger Vorgänge ,,rie Verdauung oder Blutdruckregulation Auch die Informationen, die über den sensiblen Teil des vegetativen Nenre nsystems dem ZNS zugeleitet ,verden (MitteilW1g von den Vorgängen in den Organen), gelangen meist nicht zum Bevro.sstsein.

1.2 Funktionsprinzip des ervensystems

Periphere Sinnesreize ,i11erden über einen Rezepto r ,vahrgenommen und über eine sensible Nervenfas er dem ZNS zugeleitet. Dort ,verden die ankommenden {afferenten) Impulse verarbeitet Das ZNS bildet dabei Neuronenkreise (Hintereinanderschaltung von Nervenzellen) aus, die im Dienst dieser Verarbeihmg stehen. Diese Neuronen.kreise enden schließlich an einer Nervenz.elle, deren ableitende motorisch e (efferente) Faser ,vieder vom ZNS fortzieht, um in der Peripherie die Impulse des ZNS an ein Erfolgsorgan, meis t eine Muskelzelle (oder z.ß. auch eine Drüse ), weiterzugeben.

1.3 Zytologie und Histologie des Nervensystems

Das Nervensystem is t aus Nervenge·w·ebe aufgebaut. Das Nervengewebe setzt sich aus Nervenzellen (Neuronen) und einem eigenen, speziellen „Bindege, ,rebe'\ den Gliazell en 3 , zusamn1en.

13.1 Das Neuron~

Die funktionelle Grundeinheit des Nervensystems ist die Nervenzelle (Neuron, Ganglienzelle). Das gesamte menschliche Nervensys · tem enthält ca. l 0 11 Neurone. Wir betrachten hier den Aufbau eines Neurons nur einführend, soweit es zum allgemeinen Verständ.nis der Funktions,veise des Nervensystems nohvenclig ist Für v1eitere Details ,vird auf ausführlichere Nachschlagewerke der Histologie verwiesen.

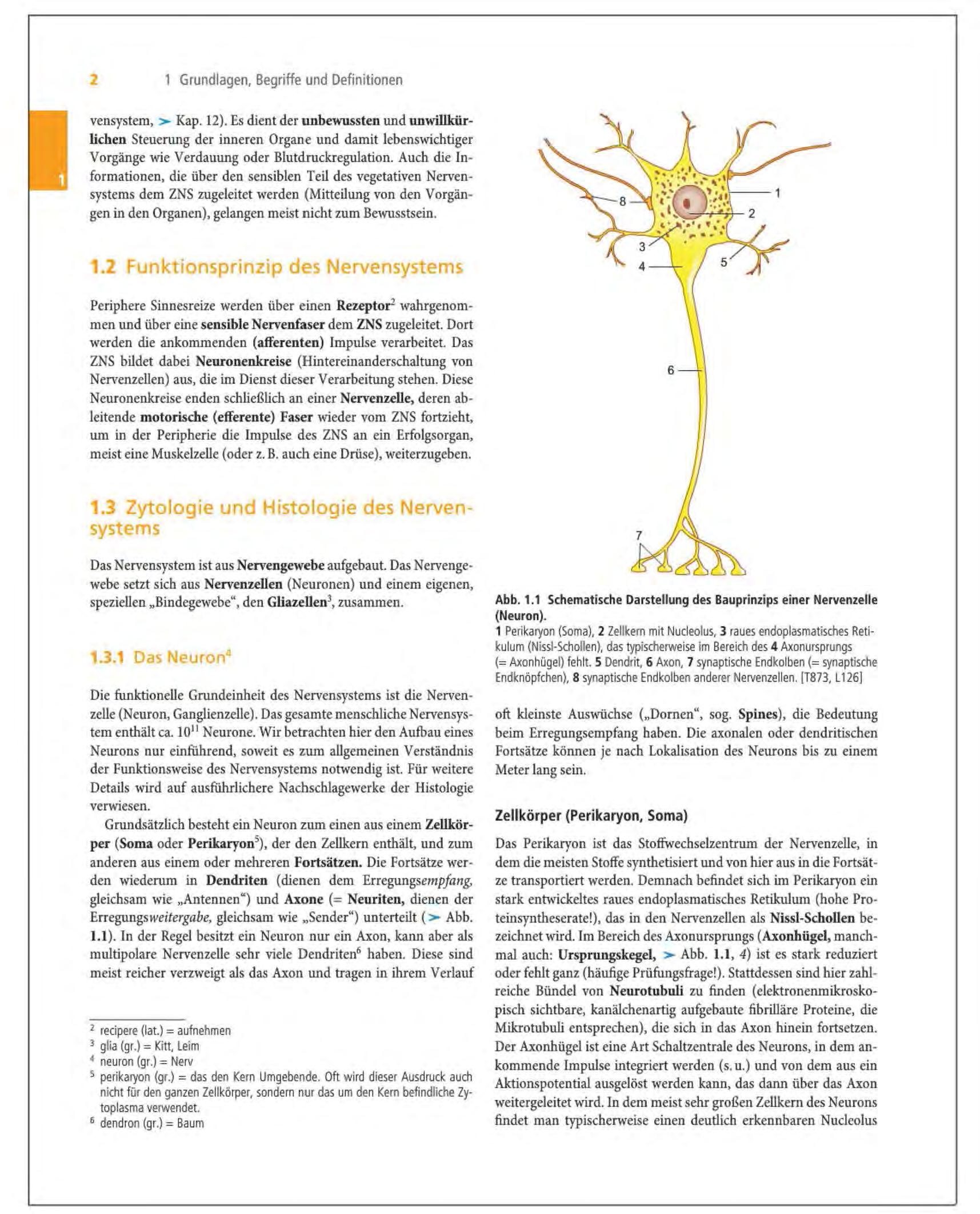

Grundsätzlich besteht ein Neuron zum einen aus einem Zellkö rp er (Soma oder Peri ka ryon 5) , der den Zellkern enthält, und zum anderen aus einen1 od er mehreren Fortsätze n. Die Fortsätze \\re rden ,viederum in Dendriten (dienen den1- Erregungse,-npfang, gleichsam "\\'le ,,Antennen") und Axone (= Neuriten, dienen der Erregungsweite1iabe, gleichsam wie ,.,Sender ") unterteilt ( > Abb. 1.1). ln der Regel besitzt ein Neuron nur ein Axon, kann aber aJs multipolare Nervenzelle sehr viele Dendriten6 haben. Diese sind meist reicher , 1 erzweigt als das Axon W1d tragen in ihrem Verlauf

2 recipere (lat.) = aufnehmen

3 glia (gr.) = Kitt, leim

4 neuron (gr.) = Nerv

5 perikaryon (gr.) = das den Kern Umgebende Oft wird dieser Ausdruck auch nicht f ür den ganzen Zellkörper , sondern nur das um den Kern befindliche Zytoplasma verwendet.

6 dendron (gr .) = Baum

Abb. 1. 1 Sch ematische Darst ell ung de s Baupr inz ips ei ne r Ne rv enzelle (Neuron ).

1 Perikaryon (Soma), 2 Zellkern mit Nucleolus, 3 raues endoplasmatisches Retikulum (Ni ssl-Schollen}, das typischerweise im Bereich des 4 Axonurspru ngs (= Axonhüge l) fehlt 5 Dendrit, 6 Axon, 7 synaptische Endkolben (= synaptische Endknöpfchen). 8 synaptische Endkolben andere r Nervenzellen. [T873 1 L126]

oft kleinste Aus-i,rüchse (,,Domen", sog. Spines ), die BedeutllDg beim Erregungsempfang haben . Die axonalen oder dendritischen Fortsätze können je nach Lokalisation des Neurons bis zu einem Meter lang sein.

Zellkörper (Perikaryon i Soma)

Da s Perikaryon ist das Stoffwechselzentrum der Nervenzelle, in dem die meisten Stoffe synth etisiert und Yon hier au s in di e Fortsätze transportiert werden Demnach befindet sich im Perik.aryon ein stark enh,'ick.eltes raues endoplasmatisches Retikulum (h ohe Pro · teinsynthese rate!), das in den Nervenzellen als Nissl- Schollen bezeichnet ,,rird. Im Bereich des A.-xonursprungs (Axonbügel, n1anchmal auch: Urs prungsk egel, > Abb 1 1, 4) ist es stark r eduzi ert oder fehlt ganz (häufige Prüfungsfrage!) Stattdessen sind hier zahl reiche Bündel von Neurotnbuli zu finden (elektronenmikroskopisch sichtbare, k.anäl chenartig aufgebaute fibrilläre Prot eine, die Mik:rotubuli entsprech.en), die sich in das Axon hinein fortsetzen. Der Axonhügel ist eine Art Schaltzentrale des Ne urons , in dem ankommende Impulse integriert ,verden (s. u .) und von dem aus ein Aktionspotential ausgelöst ,verden kann, das dann über das Axon ,,reitergelei t et ,vird. In dem meis t sehr großen Zellkern des Neurons findet man typischerweise einen deutlich erkennbaren Nucleolu.s

1 Gru ndlagen, Begriffe und Definrtione n

upta.ke des Transmitters), sodass der axonale Transport neuer Transnlittcnnoleküle aus dem Perikaryon nur in geringerem Maße aonv-endig ist Von dem oben geschilderten, sog. s chnellen a:mnale n Tran sport ,\ri.rd ein l angsamer axo n aler Transpo rt unterschieden (0,2-Smm pro Tag), der roikrotubnlusunabbängig ist und dem Transport von Enzymen und großen Zellgerüstproteinen ruent

Durch das Organisationsprinzip der chemischen Synapsen ist die Erregungsweitergabe eines Neurons an sein Erfolgsorgan in einer bestimmten Richtung festgelegt (,.Einbahnstraßenprinzipj. Die Erregungsausbreitung innerhalb einer Zelle hingegen ist nicht an die Synapsen, sondern lediglich an die Zellmembran gebW1den und kann deshalb im Neuron so,\'ohl orthograd (anterograd) in Ricl1tung Synapse als auch retrograd in Richtung Perika:ryon oder gar über dieses hinaus in die Dendriten gerichtet sein. Dies spielt klinisch in der elektrophysiologischen Funktionsdiagnostik peripherer Nerven eine große Rolle.

Plastizität von Synapsen

Wenngleich die Anzahl an Neuronen bereits vor der Geburt das Maxin1um erreicht und danach nur noch abnirnmt, trifft für die Anzahl der Synapsen das Gegenteil zu. Im ZNS des Menschen gibt es ernra 10 14 Synapsen! Der Haup t teil davon bildet sich erst im Laafe der ersten Lebensjahre aus, und ihre Neubildungsfahigkeit bleibt für das ganze Leben erhalten. Jeder Lernvorgang ist mit der Neubildung oder einer funktionellen Veränderung von Synapsen verknüpft. Das heißt: In Abhängigkeit von den zu verarbeitenden Informationen „baut" sich das ZNS zeitlebens um. Dennoch is t die Fähigkeit, neue sy11aptische Kontal'te zu bilden, von Regio n zu Region im ZNS verschieden und auch nicht zu jeder Lebensphase gleich. Manche Hirnregionen verlieren ihre Plastizität und daal.it ihre „Lernfahigkeit" nach bestin1mten Entwicklungsperioden, sodass bestimmte Lernvorgänge aur mehr langsamer oder gar niclit mehr stattfinden können (z.B. Sehrinde im Großhirn, die <las Verarbeiten visueller Impulse nur in den ers ten Lebensjahren l ernen kann).

Elektrische Synapsen

Die oben beschriebene chemische Synapse (Signah'l'eitergab e mittels eines Transmitters) ist das Funktionsprinzip. das beim Menschen mit Abstand am häufigsten anzutreffen ist. Daneben gibt es aber auch aoch eine weitere Art interneuronaler Signalvermittlung, die elektri· sehe Synapse. Diese ko1nmt durch eine Verbindung ~veier Nervenzellen über interzelluläre Ionenkanäle (Nexus , Gap junctions) zustan · de. die einen Ionenaustausch ~vischen beiden Zellen ermöglicht So kann die elektrische Erregung von einem Neuron auf das andere übertragen werden, ohne einen Transmitter und dan1it eine chemische Synapse zu benötigen. Diese Art der Erregungsübertragung von Zelle zu Zelle ist z.B. im Herz- oder auch im glatten Mu.skelge,vebe der Normalfall, ,vährend sie im Nervensystem zumindest als alleiniger übe.rtragungsmechanismus eher eine Ausnahme darstellt.

Motorische Endplatte

Die meisten Synapsen des peripheren Nervensys t ems ,v erd en in den Ske lettmuskeln gebildet. Die Synapse an der Skelettmu.skelfaser

~rird motorische Endplatte oder auch neuromuskuläre Junktion genannt( > Abb . 1.3). Der Transmitter an der motorischen Endplatte ist Acetylcholin. Ein Axon kann mit seinen Aumveigungen sehr viele Ivf uskelfasern versorgen. Die Gesamtheit eines Axons und der von ihm erregten lviuskelfasern bezeichnet man als motorische Einheit

Histologie der motorischen Endplatte

Die synaptischen Endigungen senken sich in eine Grube an der Oberfläche der iYluskelzelle ein. Diese Grube ist zur Vergrößerung der Kontaktfläche stark gefaltet( > Abb 1.3, 7). Der synaptische Endkolben \vird von einer Schv.'an.0 -Zelle bedeckt, die aber an dieser Stelle keine Markscheide mehr bildet ( > Abb. 1.3, 3). Eine Besonderheit der motorischen Endp latte gegenüber Synapsen im ZNS ist, dass der synaptische Spalt von einer Basallamioa durchzogen ist ( > Abb. 1. 3, 10), die u. a. das transmitterspaltendc Enzym Acctylcholinesterase gebunden hat.

Neuronentypen

Nervenzellen las sen sich in multipolare, bipolare, unipolare und pseudounipolare Neurone einteilen.

• Multipolare Neurone ( > Abb. 1.4, 1): Sie kommen mit Ab· stand am häufigsten vor und zeichnen sich durch mehr als zwei Fortsätze (ein Axon und mehrere Dendriten) aus, die vom Perikaryon ihren Ursprung nehmen.

• Bipolare Neurone ( > Abb. 1.4, 2): Sie haben neben dem Axon nur einen Dendrit. Dieser gle icht allerdings elektronenmikrosko pisch in seiner Fe instruktur eher einem Axon, besitzt jedoch als remvahrn ehmender Fortsatz natürlich keine synaptischen .Endkolben.

• Unipolare Neurone ( > Abb. 1.4, 4): Diese sehr seltenen Neurone haben nur ein Axon und keine Dendriten Die Rei.Z\vahra ehmung :findet bei diesen Zellen über Synapsen enhveder am Perikaryon oder am .Axon statt

• Pseudounipolare Neurone ( > Abb. 1.4, 3): Man findet sie praktisch nur in den sensibl en Ganglien der Spinalnerven und Hirnnerven. Sie haben scheinbar nur einen Fortsatz, der vom Perikaryon entspringt, sich dann aber in einen axonalen und ein en dendritischen Fortsatz aufzweigt Diese Zellen entstehen aus ursprünglich bipolaren Neuro n en durch Verschmelzung der beiden Fortsätze. Den dendritischen Fortsatz pseudounipolarer Neurone bezeichnet man häufig auch als peripheres oder dendritisches Axon, weil er (als Dendrit eines ehemals bipolaren Neurons) nicht nur die Feinstruktur eines Axons besitzt, sondern auch - ,vie sonst nur axonale Fortsätze - von einer Markscheide nmbülit ist Diesem dendrititschen vri.rd dann der axonale Fortsatz als zentrales Axon (bz,\'. zentraler Neurit) gegenübergestellt. Die Erregung, die von dem afferenten Fortsatz eines pseadounipolaren Neurons in Richtung Perikaryon geleitet ,vird, springt direkt an der Verzweigungsstelle vom dendritischen auf den axonalen Fortsatz über . Ohne über das Perikaryon

Abb . 1.3 Motorische Endplatte . 1 Axon des motorischen Neurons, 2 synaptische r End· kalben (Endknöpfchen). 3 Schwann -Zelle,. 4 Markscheide, 5 Skelettmuskelzelle , 6 präsynaptische Memb ran, 7 postsynaptische Membran, die sich als subneurales Fal tenfeld darstellt, mit 8 Acetylcholin-Rezeptoren (Ionenkanäle), 9 synaptische Vesikel , 10 Basallam ina (setzt sich in den synaptischen Spalt hinein fort), 11 Mitochondrien [T873. L141]

zu ve rlaufen, gelangt die Err egw1g direkt üb er den zentralen axon ale n Fo rtsatz zu den t erminal en s ynaptis chen Endko lbe n

Se hr selten sind s og. anaxonische Neur one. die gar kein e Fort sätze haben

Einteilung der Nervenfasern nach Kaliber und Leitungsgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit, m:it der eine Nervenfaser elektrische Erregung weiterleitet, steigt proportional zu ihrem Kaliber. Entsprechend teilt man die Nervenfasern in drei Klassen ein: A- (am schnellsten)> B- und C-Fasern (am langsamsten, in der Regel marklose Nervenfasern, s. u.). Bei den A-Fasern können v.rir ,veitcrhi.J1

Aa- (ain schnellsten), AP-, Ay- und Aß-Fasern (am langsamsten) unterscheiden. Es existieren noch 'rvcitere Einteilungen dieser Art (z.B. 1-IV für bestimmte sensible Fasern), auf die hier jedoch nicht eingegangen .,,.erden kann.

KLINIK

Neuronale Regeneration

Nervenzellen können z.B. im Rahmen eines Traumas, eines Schlaganfalls, einer Entzündung oder einer neurodegenerativen Krankheit wie Morbus Parkillson oder Morbus Alzheimer zugrunde gehen. Sehr lange ging man davon aus, dass ein solcher Verlust von Nervenzellen aufgrund ihrer fehlenden Teilungsfähigkeit nicht durch neue Neurone ersetzt werden kann. Heute wissen wir, dass auch im Gehirn eines Erwachsenen noch neurale Stammzellen vorhanden sind, sodass die Entstehung neuer Neurone auch im höheren Alter noch in gewissem Umfang möglich ist Diese Stammzellen finden sich beim Menschen iiberwiegend in der Umgebung der Hirnventrikel und im Hippocampus, einem speziellen Rindentell des Großhirns. Von dort aus können sie während der Reifung zu Neuronen in andere Hirnregionen auswandern. Man nimmt an, dass die Neuentstehung von Nervenzellen regelmäßig stattfindet und so zu Lernprozessen beiträgt. Möglicherweise tragen diese Stammzellen auch zur Erholung nach Neuronenverlusten1 z. 8. im Rahmen der o.g. Erkrankungen, bei. Derzeit wird intensiv an Methoden gearbeitet, mit denen diese Zellen in solchen Situationen gezielt zur Proliferation und Elnwanderung in einzelne Hirnregionen angeregt werden können.

1 Grundlagen, Begriffe und Definrtionen

Je nach Dicke des Isolations -Mantels (Markscheide) unterscheidet man stark 111nmarkte ( > Abb. l.Sa, oben) , scll,vach nmmarkte und sog. ,,marldo se« Nervenzellfortsätze. Letztere weisen im peripheren Nervensystem dennoch meist eine sch·w·ache Ummantelung auf( > Abb. l 5a, unten) Diese entsteht, indem sich eine Schwann-Zelle mit ihrem Zytoplasma um ,n eh rere Fortsätze berumlegt Im Querschnitt fehlt daher clie Lamellenstruktur Dennoch ist damit eine gc,v-isse elektrische Isolierung gegeben. Solche ,,marklo sen" Nervenfasern des peripheren Nervensystems kommen vor allem in vegetativen Nerven und Schmerzafferenzen vor. In1 ZNS hingegen kommen auch wirklich marklose Neurone ohne jegliche Ummantelung vor. Grundsätzlich gilt: Je clicker das Axon, desto dicker ist auch seine Ummantelung. Nervenfasern mit einem Querschnitt von ,veniger als 1-2 µm sind meist marklos

Zentrale Gli azellen

Wir können vor allem vier Typen von Gliazellen im ZNS unterscheiden:

• Astrozyten

• Oligodendrozyten

• Mikro- oder Mesoglia

• Ependymzellen

Diese Gliaz ellen mach en vom Volumen her insgesamt beinahe di e Hälfte des gesam ten ZNS aus und stelle n ca. 90 % seiner Zellen!

KLINIK

Fast alle Hirntumoren gehen von den Gliazellen aus (sog. Gliome). Die meisten davon sind bösartig. Entsprechend der Gliazellart, aus der sie hervorgehen. bezeichnet man sie als Astrozytome, Oligodendrogliome oder Ependymome

Astrozyten

Diese sternfornligen Zellen 10 erinnern in ihrer Morphologie auf den ersten Blick an Nervenzellen{ > Abb. 1.6, 1). Thr Zellkörper ist allerdings deutlich kleiner, und die zahlreichen Fortsätze verzweigen sich nicht so stark Vfie neuronale Fortsätze. Man kann Astrozyten mit zahlreichen. schlanken und vtenig verl'~eigten Fortsätzen (nbrilläre Astrozyten) von s olchen mit reicher verz,ve.igten und clickeren Fortsätz en (protoplasmatische Astrozyten ) unters cheiden. Di e fibrillär en Astrozyten kommen vor allem in der weißen Substanz des ZNS vor Die protoplasmatisclten Astrozyt en dagegen sind eher in der grauen Substanz des ZNS zu finden, wo sich clie Perikaryen der Nervenzellen befinden (s. u.).

Die Funktionen der Astrozyten sind sehr vielfültig. Sie haben ein e strukturgebende Stützfunktion im ZNS, ähnlich dem Bindege"rebe im übrige11 Körper Entsprechend ,vird auch zugrunde gegangenes Ge,vebe im Gehirn zum Teil durch Proliferation vonAstrozy-

ten „ersetzt" (s og. Glianarben ). '\"leiterhin ziehen die Astrozyten mit zahlreichen Fortsätzen zu den Blutgefaßen ( > Abb . 1.6, la ).

Dort sind sie einerseits am Austausch von Nährstoffen und Stoffv,rechselprodukten i1vischen Neuronen und Blut beteiligt (Neurone selbst kommen mit der Bl'Utbahn mit "rcnigen Ausnahmen nicht in Berührung! ). Sie können dabei bedarfsabhängig örtlich scharf begrenzt den Blutfluss im Gehirn regulieren. Andererseits vvirken sie mit ihren p erivaskulären Fortsätzen entscheidend an der Ausbildung der Blut-Hirn -S chranke mit ( > I<ap. 11 , 1.2), die das Gehirn vor möglicherweis e schädlichen, im Blut zirkulierenden Stoffen schützt

Weitere wichtige Aufgaben von Astrozyten sind:

• Beteiligung an der Differenzierung von Neuronen aus embryonalen und adulten neuralen Stammzellen

• Beteiligung an der Wiederaufnahme von in ihrer Umgebung ausgeschütteten Transmittern, clie sie auch ,vieder freisetzen können (somit Einfluss auf Signalvermittlung 2'\rischcn Neuronen)

• Aktive Veränderung des interzellulären Ionenmilieus (dadurch Modulation der Erregbarkeit der umliegenden NerYenzcllen)

• Synthese antioxidativer Substanzen (Schutz umliegenden Nervenge\\Tebes vor schädlichen i\gcnzien)

• Mit ihren Fortsätzen können sie die Synapsenbildung Z1\Tischen Neuronen blockieren und umgekehrt auch ermöglichen. z. ß. ,-vcnn sie ihre Fortsätze aktiv zurückziehen und über '1Vachstumsfaktoren aktiv das Axonwachstum fordern. Damit beeinflussen sie ,vahrscheinlich auch Lernprozesse.

Astrozyten nehmen also eine hochkomplexe Stellung in der physiologischen Aktivi t ät der Nervenzellen ein und sin d an der Informationsverarb eitung im ZNS entscheidend beteiligt.

Oligodendrozyten

Vvie der Name andeutet, haben cliese Zellen , venige Fortsätze, die nur kurz und kaum verl'veigt sind 11 • Die Oligodendrozyten sind di e zentralnervösen Äqui,raJente der Sch,vanJ1- Zellen des peripheren Nervensystems, d h ., sie sind die

• Markschejdenbildner des ZNS .

Aller dings erfolgt die Markscheidenbildung hier in anderer Form. aJs b eim peripheren Nervensys tem ( > Kap. 1.3.2, periphere Gliazellen) . Die Oligodendrozyten urnbiülen die neuronalen Fortsätze nicht '\\rie clie Scb,vann-Zellen mit ihrem Zellleib, sondern lediglich mit ihren Fortsätz en Da ein Oligodendrozyt mehrere Fortsätze hat, kann er auch mehrere Axone oder Dendriten gleichzeitig umhüllen ( > Abb 1.6, 2). Dabei ,verden meistens , aber nicht iJnmer Ranvi er-Sc hnürringe gebildet. Die b ei Sch,vann - Zell -Ummarkungen im PNS zu find enden Schmidt-Lantermann -Einkerbungen gibt es im ZNS nicht.

10 aster (gr.) = Stern

11 oligos (gr.) = i,.1enig, dendron (gr.) =Baum

Abb . 1.6 Gliazelle n des Zentralne rv en syste ms .

1 Astrozyt (hier: protoplasmatischer Astrozyt; umgrelft mit seinen Fortsätzen eine 1a Hirnkapillare), 2 Oligodendrozyt (bildet mit seinen Fortsätzen Markscheiden um 2a Axone), 3 Mikroglia (spezielle Form von rvtakro phagen), 4 Ependymzellen. [T873, L1261

KLINIK

Die Tatsache, dass Oligodendrozyten als Markscheidenbildner im ZNS für die Funktion der dortigen Neurone unerlässlich sind, hat große klinische Bedeutung. Die MuJtipJe Sklerose ist eine AutoimmunreaktJon des Körpers, die gegen Oligodendrozyten gerichtet ist, sodass im ZNS (und nur dort) die Markscheiden zerstört werden. Die begleitende Entzündungsreaktion führt zum Funktionsverlust der betroffenen Nervenzellfortsätze. So entstehen Lähmungen, Sensibilitätsverluste etc.

Mikro - oder Mesoglia (Hortega-Zellen)

Diese Zellen ,veisen die größten Formvariationen aller Zellen im ZNS auf. Meist tragen sie Fortsätze ( > Abb. 1.6, 3). Im Gegensatz zu den anderen Zellen des ZNS sind sie nicht ortsständig, sondern können sich zwischen dem dichten Fasergeflecht, das sie umgibt, von einer Stelle zur anderen be1,regen und damit Form und Position ständig ändern. Ihrer Herkunft nach sind Mikroglia keine Abkömmlinge des Neuralrohrs, sondern ins ZNS eingewanderte Makrophagen. Entsprec hend ist auch ihre Funktion: Sie dienen als Abräum- und Ab,vehrzellen, indem sie Reste untergegangenen Ge,vebes ebenso wie Antigen -Antikörper -Komplexe phagozytieren. Sie helfe11 bei der Gev;eberegeneration und können auch ins ZNS eingedrungene Mikroorganismen direkt zers tören. Beim Zustandekommen immuno logischer Abwehnrorgänge im Gehirn spielen sie eine Schlüsselrolle. Man könnte die Nlikroglia somit gleichsam als eine Kombination von „1'1üliabfuhr und Polizei" im ZNS bezeich-

ne.11, v,as sie insofern besonders ,vichtig macht, als das ZNS ansonsten ein vergleichs,veise immnnologisch wenig abgedecktes Organ ist

KLINIK

So segensreich die Mikrogliazellen bei Abwehr- und Abräumvorgängen im Gehirn sind, können sich ihre zerstörenden Eigenschaften auch schädlich bei Krankheiten auswirken. Man nimmt an, dass sie eine wichtige Rolle bei der Zerstörung von Hirngewebe Im Rahmen der HIV-Infektion (HIVDemenz), der Multiplen Sklerose und auch der Alzheimer- Krankheit spielen.

Ependymzellen

Dies e Gliaze llen erinnern in ihren1 Aussehen an iso- bis hochprismatische Epithelzellen ( > Abb 1.6, 4). Sie kleiden die inneren Ljquorräume (Ventrikel) mit einer Zellschicht aus 12, die den Liquor vom Nervenge\,rebe trennt. An ihrer Oberfläche tragen sie zum einen Kinozillen und zum anderen zahlreiche Mikrovilli , ,vas auf eine starke Sekretions- oder Resorptionstätigkeit hinweist ( > Kap. 10 .1.4).

12 ependyma (gr.) = Oberkleid

Gru ndlagen, Begriffe und Definrtione n

kommen neben den eben erwähnten Substanzen die An1inosäuren Glutamat, y-Aminobuttersäure (GAßA ) und Glycin, verschiedene biogene A 1nine (= Monoao1in e) und diverse (N euro -) Peptide als Transmitter in den einzelnen Neuronenpopulationen vor Man spricht dann von GABAergen) cholinergen, glutamatergen, dopaminergen etc. Neuronen. Sowohl im zentralen als auch im peripheren Nervensyste1n kann ein einzelnes Neuron jedoch auch mehr als nur einen Transmitter venY'enden .

Ein zweiter Transmitter in einem Neuron ,rud als Kotran smitter bezeichnet, der isoliert oder ge.meinsain mit dem ersten Transmitter des Neurons ausgeschüttet werden kann . Als Kotransmitter sind Neuropeptide (z. B. Substanz P, E nkephalin und viele andere) besonders häufig .

Eine spezielle Kotransmitterform ist Sti cks toffm onoxi d (= NO), besonders im enter1Schen Nervensystem, aber auch an vielen Stellen im ZNS. Dieser gasfürnrige Neurotransmitter ist nicht wie andere Neurotransmitter in Membranvesikel verpackt Er diffundiert auf bestimmte Stimuli hin durch die tcnninale Membran des Neurons über den synaptischen Spalt hinweg in die Erfolgszclle, um dort z.B. deren Erregbarkeit durch einen anderen Neurotransmit· ter zu modulieren. Im Gehirn spielt NO auf diese Vv eise eine ,vichtige Rolle bei Lernvorgängen

Wichtig ist, dass

• exzitatorisch e (erregende) Transulitterwirkungen und

• inhibitorisch e (hemmende) Transmitter"rirkungen

unterschieden ,verden. Ex:zi tatorisch ,v:irkende Transmitter stfrnulieren die elektrische Erregung der nachfolgenden Zelle, inhihi torisch "rirkende unterdrücken sie. Ob eine Substanz hemmend oder erregend ,virkt, hängt dabei grundsätzlich von1 Rezepto r an der Erfolgszelle ab und nicht direkt von der Substanz selbst Ein Transmitter kann gleichermaßen hemmend und erregend ,,rirken, je nachdem, auf ,velchen Rezeptor er trifft.

Vergleichen ,vir einen Trans1nitter mit einer Nachricht ,\Ti.e „Der Hamburger Sportverein hat das Fußballspiel gegen den FC Bayern München gev,ronnen " . Diese Nachricht lh'l.fd beim Empfänger (Rezeptor) Freude auslösen, wenn er der Konfiguration nach Hamburg-Fan ist, oder Trauer, ,venn er Bayern-München-Fan ist. Die Antwort, die ausgelöst "•ird und die er v1eiterleitet (»Das ist ein gutes/ schlechtes Sportergebnis"), •Nird also primär durch die Art des Rezeptors bestimmt. Vv enn der Rezeptor auf der Zielzelle nicht vorhanden ist (,,Mir ist Fußball oder diese beiden Fußballvereine egal" ), erfolgt gar keine Reaktion.

Ein Beispiel aus der NeuroaJ1atomie ist das Noradrenalin im sympathischen Nenrensystem. Je nachdem , ob es auf einen ß-R ezeptor oder auf einen a- Rezeptor an den glatten Gefaßmuskelzellcn trifft, wirkt es auf diese dilatierend oder kontrahierend. Entsprechend verhält es sich auch mit vielen Transmittern des ZNS. Dennoch gibt es Substanzen, die aufgrund der vorhandenen spezifischen Rezeptoren in der Regel exzitatorisch oder in der Regel i.nhibitorisch ,Y'irken. Die "richtigsten (,,reil häufigsten) e,uitatorischen

Transmitter sind Glutamat und Acetylcholin. Die häufigsten inhibitorischen Transmitte r sind GA.BA und Glycin.

Exzitatorisch wirkende Transmitter (z.B. Glutamat, Acetykholln) stimulieren die elektrische Erregung, inhibitorisch wirkende TranS'mitter (z.B. GABA, Glycin) unterdrücken sie.

Die erregende oder hemmende V\firkung der Transmitter hängt also vom postsynaptischen Rezeptor ab.

• Errege nd wirkende Transn1ittcr im ZNS tmd an der motorischen Endplatte öffnen mit dem Rezeptor verbundene N atriumkanäle Sie be\\'lI'ken so einen Natriumeinstrom in die Zelle und damit eine Depolarisation der Membran, ,vodu rcb ein Aktionspotential entsteht oder begünstigt ,\lird.

• Hemmend '"Tirkende Tr ansmitter öffnen hingegen in der post synaptischen Membran mit dem Rezeptor verbWldene Chlorldkanäle . Die dadurch entstehende Hyperpolaris ation der Membran erschwert oder verhindert somit die Auslösung eines Aktionspotentials durch einen erregend ,rukendcn Transmitter.

Neben dieser schnellen, direkt Ionenkanal-vermittelten Signalübertragung gibt es im vegetativen Nervensystem, aber auch im ZNS im Bereich peptiderger oder monoaminerger Synapsen sog. lan ~ ame Signalübertragungen. Diese wirken über G-Proteine oder über Second-m essenger-Mechan:is men (z.B. cAMP ode r cGMP-Anstieg) hyperpolarisiercnd oder depolarisierend. Insbesondere im ZNS wirken sie oft eher modulierend auf die Erregbarkeit der postsynaptischen Zelle als direkt aktionspotentialausJösend oder -verhindernd. lm peripheren vegetativen Nervensystem hingegen ist dies die häufigste Art der Signalübertragung auf das Erfo lgsorgan. Grundsätzlich halten durch langsame Signalübertra gung bedingte Transmitterwirkungen länger an als direkt Ionenka· nal- vermittelte.

> Tab 1.2 gib t einen Überblick übe r die ,vichtigsten Neurotransmitter (im Anhang findet sich eine detailliertere übersieht). Vver sieb neu in die Neuroanatomie einden.kt (und das wird bei den meisten Lesern bei Lektüre dieser Textstelle noch so sein), kann und muss diese Tabelle noch nicht im Detail verstehen. Sie soll hier vor allem einen Eindruck der vorhandenen Transinittervielfalt geben. Nach dem Studium der Rücken1narks - und Gehirnkapitel dieses Buches kann man auf > Tab. 1.2 ode r auf die Tabelle der Transmittersysteme, > Kap. 15, zurückgreifen, um sich z.B. zur Prü.fungsvorbercitnng einen zusammenfassenden überblick über die dort besprochenen Transmitter zu verschaffen.

KLINIK

Bei vielen Krankheiten kann man einzelne Transmittersysteme geziett mit Medikamenten beeinflussen. So greif1 z.B. der Wirkstoff Diazepam (z. 8. Valium®) an den GABAergen Synapsen an und wirkt über diese allgemein dämpfend auf das ZNS (Verwendung als Beruhigungsmittel, Schlafmittel oder Antiepileptikum). Andere Beispiele sind das beim Parkinson-Syndrom (> Kap. 6.3.2) verwendete L-Oopa, das nach Durchwanderung der Blut-