Avertissement

Information sur la navigation dans les compléments en ligne

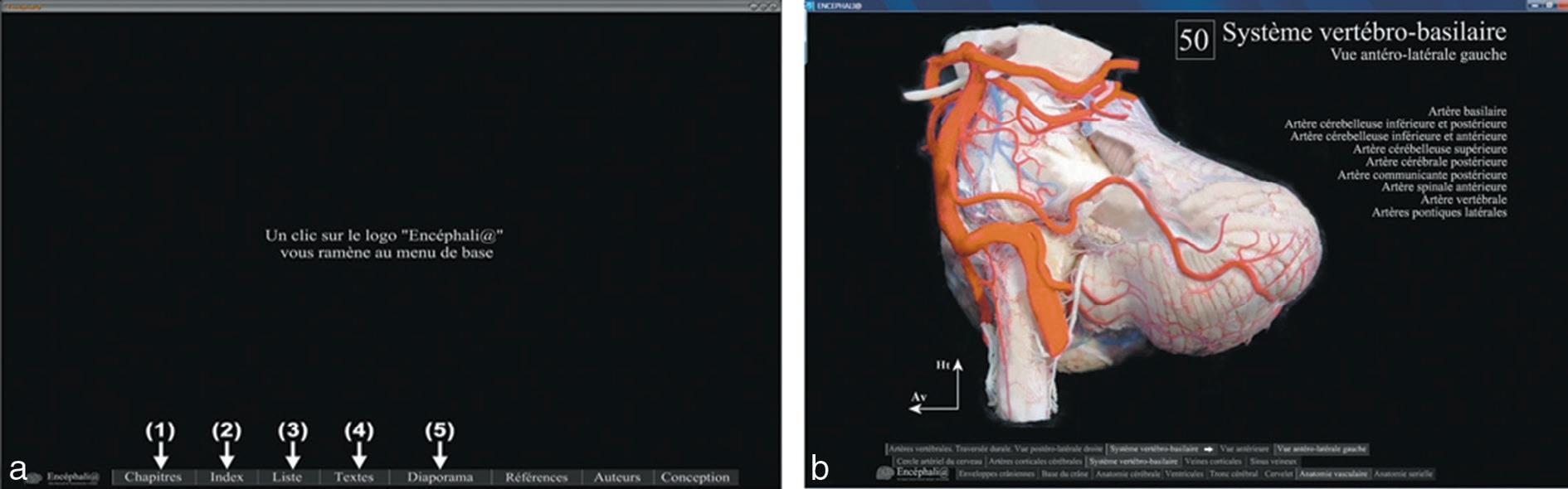

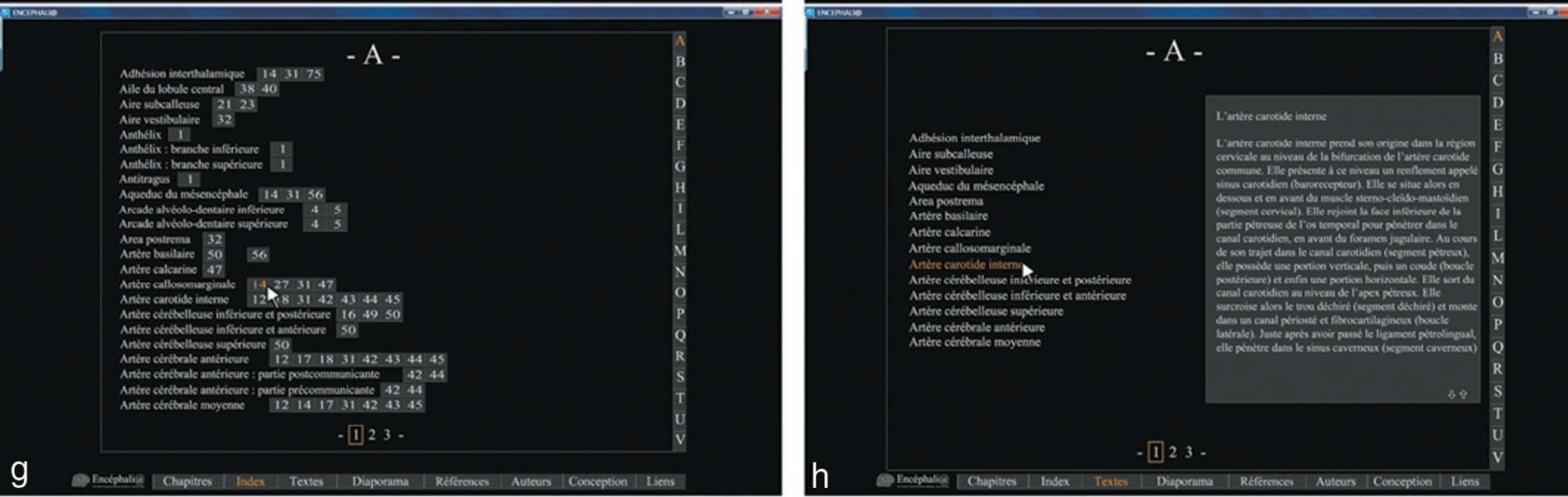

A. Le contenu des compléments en ligne est accessible par la barre de menu principal en bas de l’écran grâce à cinq entrées : « Chapitres » (1), « Index » (2), « Liste » (3), « Textes » (4) et « Diaporama » (5). Le lecteur a toujours la possibilité de revenir au menu principal en cliquant sur le logo « Encéphalia » en bas à gauche de l’écran.

B. En cliquant dans le menu principal sur « Chapitres » (1), le lecteur atteint une sous-section dont le menu donne accès aux 63 planches anatomiques interactives regroupées selon le plan d’étude du livre.

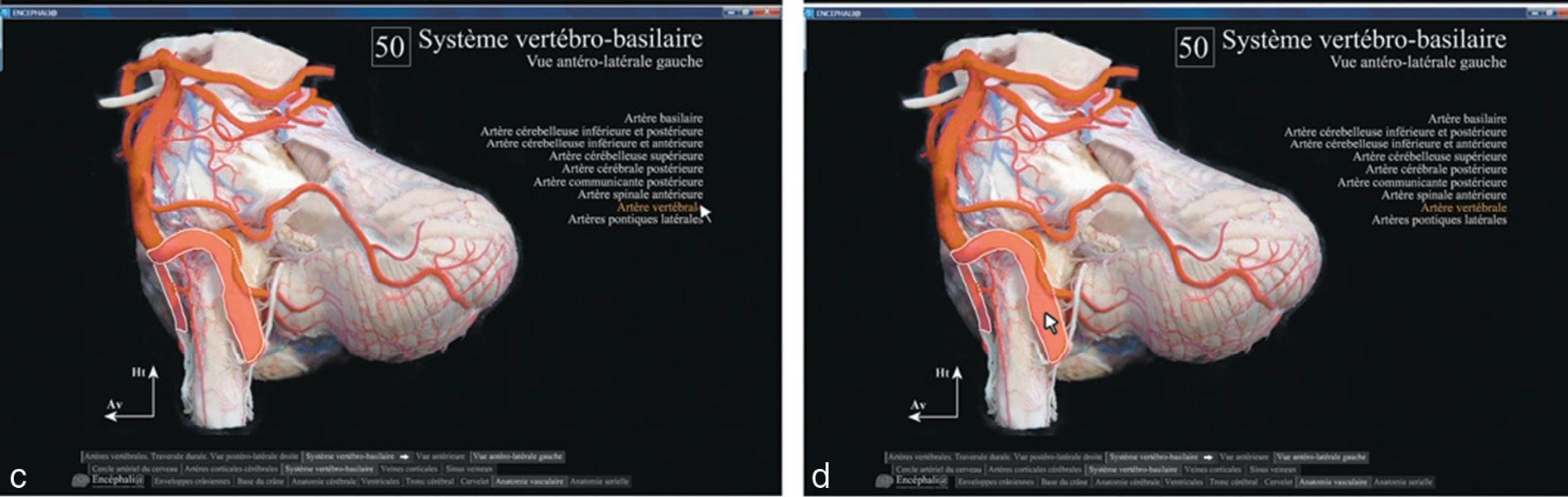

C et D. Sur chaque planche, le survol des différentes structures anatomiques ou de leur dénomination entraîne simultanément l’activation de leur contour et l’éclairage de la dénomination.

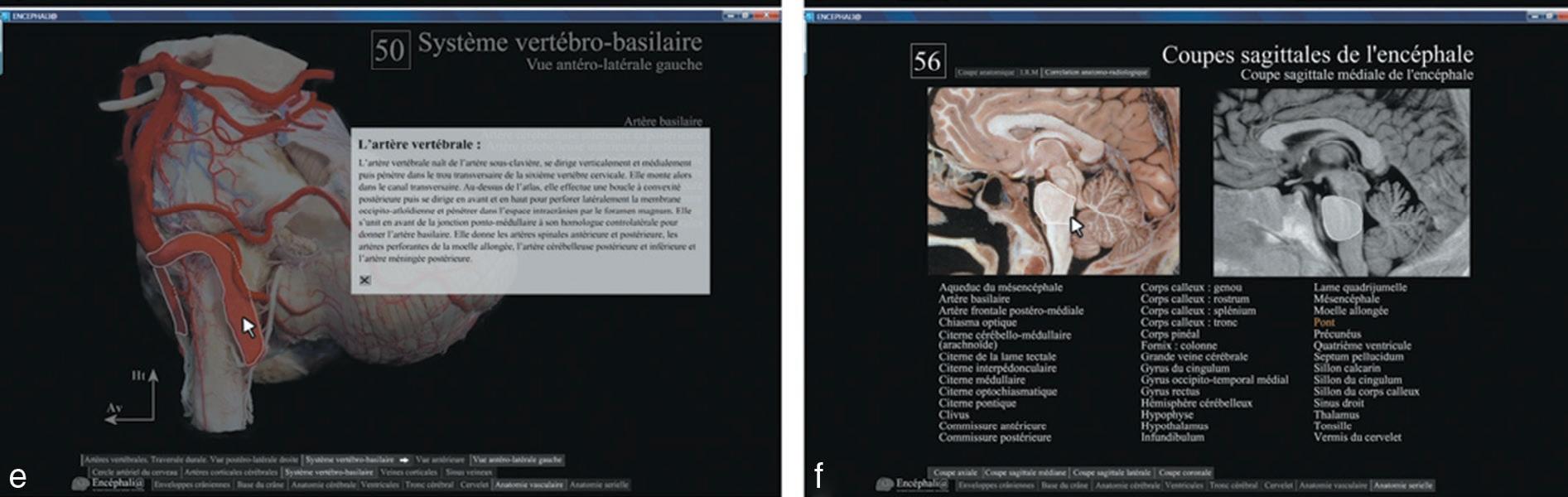

E. En sélectionnant, par un simple clic gauche, la structure ou sa dénomination sur la planche, le lecteur ouvre une fenêtre qui affiche la description résumée de la structure tirée du livre.

F. La dernière partie présente, de façon complémentaire au livre, des planches d’anatomie sérielle dans les trois plans de l’espace qui sont corrélées aux coupes équivalentes en imagerie par résonance magnétique (IRM).

G. L’« Index » (2) permet de retrouver facilement toutes les planches contenant une structure anatomique donnée présente dans les compléments en ligne. En cliquant sur l’un des numéros de planche présent en face de la structure recherchée (classée par ordre alphabétique), le lecteur fait apparaître la planche anatomique contenant cette structure.

H. La partie « Textes » (4) permet au lecteur d’accéder à la description des structures dont un commentaire est présent dans les compléments en ligne.

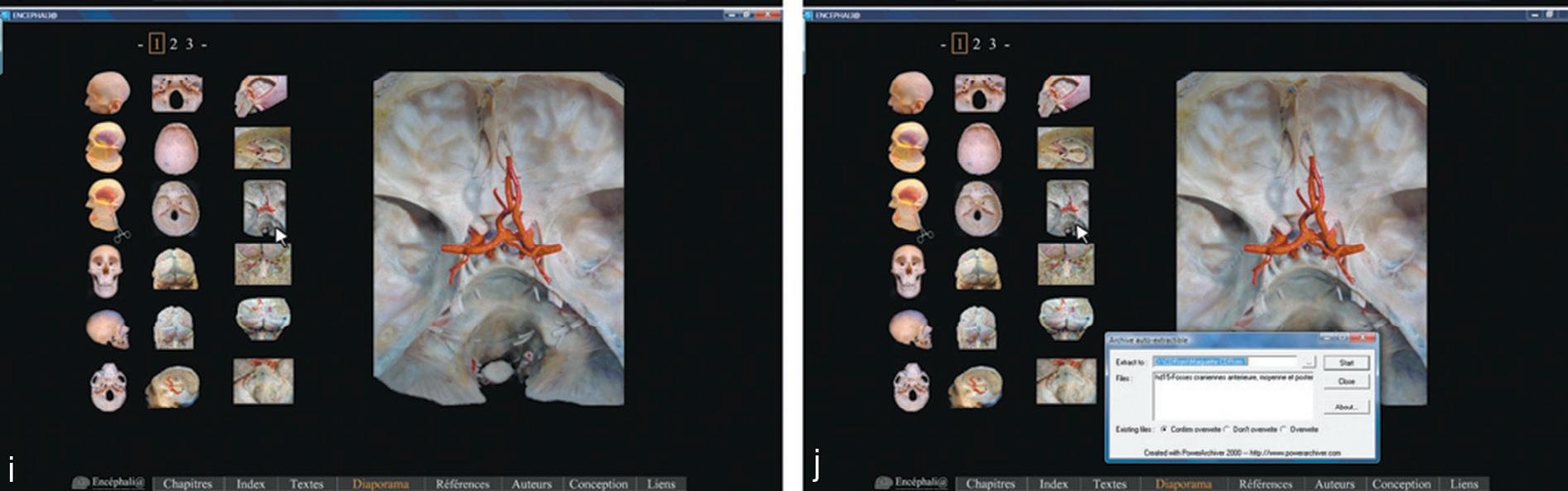

I et J. La partie « Diaporama » (5) présente au lecteur toutes les planches anatomiques sans aucune annotation. Celles-ci sont téléchargeables par simple clic sur la vignette de la planche souhaitée.

Péricrâne

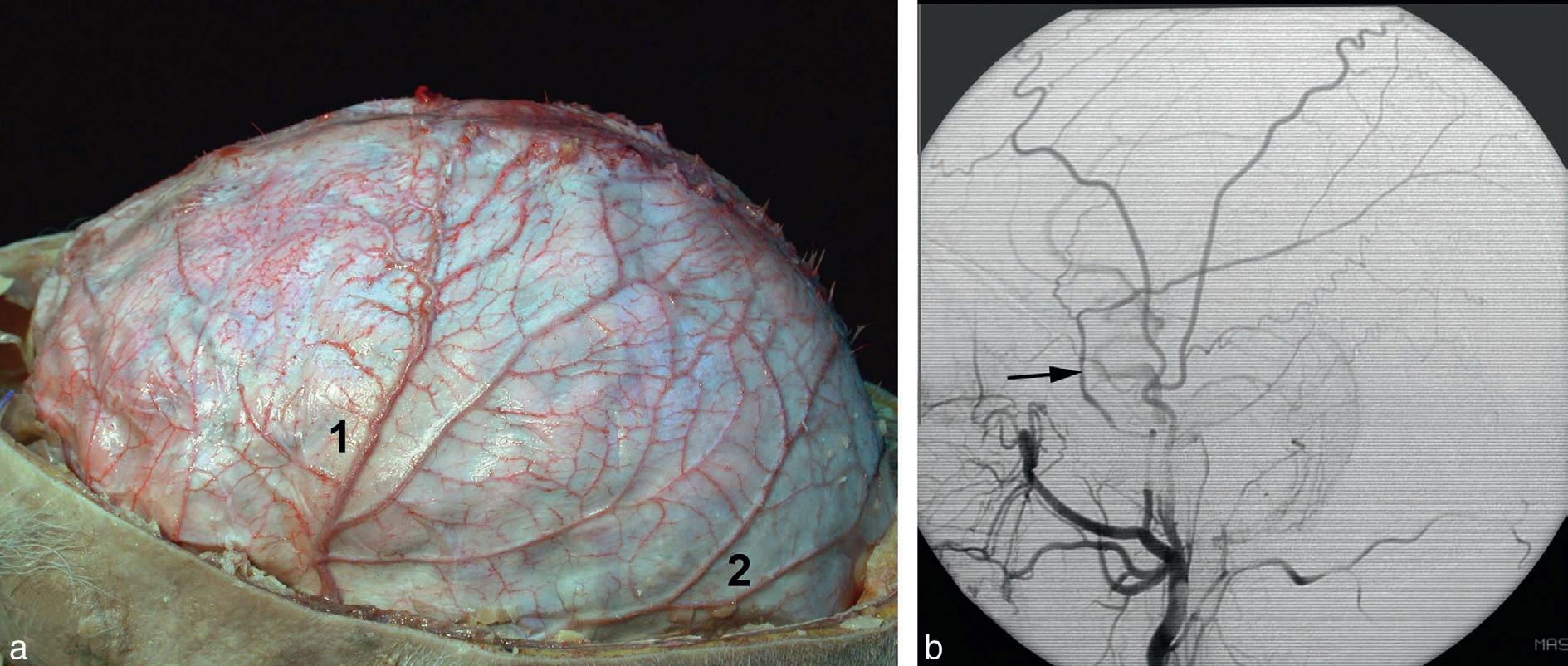

Il s'agit du périoste de la voûte crânienne (fig. 1.1). Il est très adhérent au niveau des sutures et se décolle plus facilement entre elles.

P

athologie

La formation, chez le nouveau-né, d'un hématome entre os et péricrâne constitue un céphalhématome (fig. 1.3).

A pplication technique

Cette membrane résistante peut être prélevée par le neurochirurgien comme substitut autologue de réparation de la dure-mère lors d'une chirurgie intracrânienne.

Vascularisation

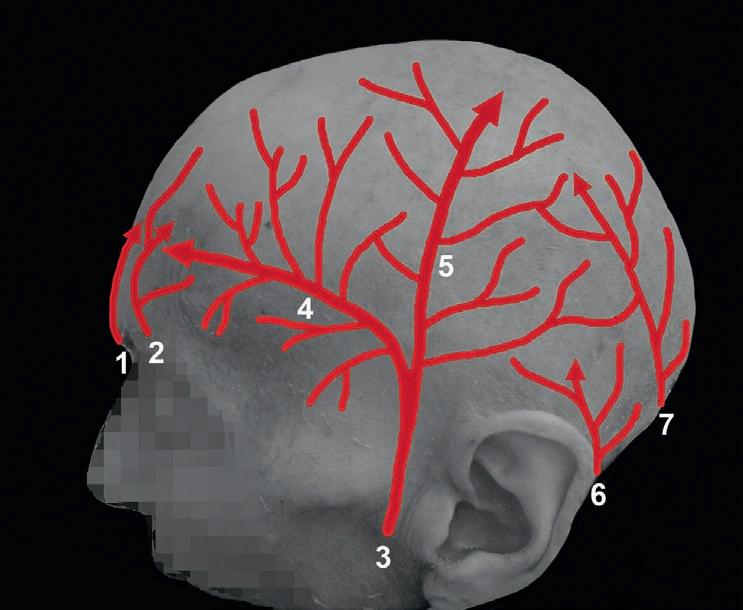

Les artères qui vascularisent le cuir chevelu sont, d'avant en arrière (fig. 1.4) :

l l'artère supratrochléaire : branche médiale de l'artère ophtalmique (artère carotide interne), elle part du canthus interne de l'œil pour rejoindre la région frontale en passant le rebord orbitaire ;

l l'artère supra-orbitaire : branche latérale de l'artère ophtalmique (artère carotide interne), elle gagne la région frontale en passant par le canal supra-orbitaire ;

l l'artère temporale superficielle : branche de l'artère carotide externe, elle se divise en avant du tragus en un rameau

frontal et un rameau pariétal qui vascularisent respectivement les parties antérieure et moyenne du cuir chevelu ;

l l'artère auriculaire postérieure : branche de l'artère carotide externe, après avoir cravaté le nerf facial, elle passe entre l'auricule et le processus mastoïde pour vasculariser la partie postérolatérale du cuir chevelu. Elle est anastomosée en avant avec la branche pariétale de l'artère temporale superficielle, et en arrière avec l'artère occipitale ; l l'artère occipitale : branche de l'artère carotide externe, elle traverse l'insertion occipitale du muscle trapèze pour vasculariser le pôle postérieur du cuir chevelu. Elle est anastomosée avec son homologue controlatéral et l'artère auriculaire postérieure.

Schéma de la vascularisation du cuir chevelu (a) et artériographie (b) de l'artère carotide externe, vues latérales gauches. 1 : Artère supratrochléaire. 2 : Artère supra-orbitaire. 3 : Artère temporale superficielle. 4 : Artère temporale superficielle, rameau frontal. 5 : Artère temporale superficielle, rameau pariétal. 6 : Artère auriculaire postérieure. 7 : Artère occipitale.

Fig. 1.3

Céphalhématome (flèche). ab

Fig. 1.4

P athologie

La maladie de Horton ou artérite gigantocellulaire est une panartérite à cellules géantes segmentaire et plurifocale prédominant dans les vaisseaux de moyen et de gros calibre du territoire céphalique (essentiellement au niveau des branches de l'artère carotide externe dont l'artère temporale superficielle), mais capable de diffuser à tous les gros troncs artériels. Une biopsie sur au moins 3 cm d'une des branches de l'artère temporale superficielle peut aider au diagnostic dans la majorité des cas.

A pplication technique

Lors d'une intervention neurochirurgicale crânienne, l'incision du scalp doit respecter les pédicules vasculaires du cuir chevelu afin de permettre une cicatrisation optimale de la plaie. C'est la raison pour laquelle sont réalisés, le plus souvent, des lambeaux arciformes à charnière vers le bas ou des incisions linéaires verticales.

Les veines de la région frontale se drainent vers la veine faciale. Les veines de la région temporopariétale se drainent vers la veine temporale superficielle, satellite de l'artère temporale superficielle. Les veines de la région occipitale se drainent vers les veines auriculaires postérieure et occipitale. On retrouve de façon superposable un réseau veineux dans le diploé du crâne : veines diploïques frontales, temporales et occipitales. Le réseau veineux intracrânien communique avec le réseau superficiel par des veines émissaires transosseuses : veines émissaires frontales, pariétales, occipitales et mastoïdiennes.

A pplication technique

Lors d'une intervention neurochirurgicale crânienne, la craniotomie (réalisation d'un volet crânien) peut ouvrir des lacs veineux diploïques au travers desquels, quand la tête du patient est très surélevée (pression veineuse négative), peut se produire une embolie gazeuse (passage d'air dans le réseau veineux vers le cœur et les artères pulmonaires pouvant produire une défaillance respiratoire ou cardiaque).

Le drainage lymphatique se fait pour la région frontale vers les nœuds lymphatiques submandibulaires, pour la région pariétale vers les nœuds lymphatiques parotidiens ou mastoïdiens et pour la région occipitale vers les nœuds lymphatiques sous-occipitaux.

Innervation

La région frontale est innervée par les rameaux médial et latéral du nerf supra-orbitaire. Il est issu du nerf ophtalmique (V1) et pénètre cette région par l'incisure supra-

orbitaire. La région temporopariétale est innervée en avant par les rameaux zygomaticofacial (en regard du processus zygomatique de l'os frontal) et zygomaticotemporal (sous l'aponévrose temporale) du nerf maxillaire (V2) et en arrière par le nerf auriculotemporal issu du nerf mandibulaire (V3), qui chemine en avant du tragus le long de l'artère temporale superficielle. La région mastoïdienne est innervée par le nerf grand auriculaire et le nerf petit occipital issus du plexus cervical. La région occipitale est innervée par le nerf grand occipital issu du rameau postérieur du 2e nerf cervical (nerf d'Arnold) et qui traverse l'insertion occipitale du muscle trapèze le long de l'artère occipitale, 2 cm en dehors de la protubérance occipitale externe (fig. 1.5).

Ostéologie du crâne

Définition

Le crâne (fig. 1.6 et 1.7) désigne la partie postérieure de la tête osseuse dont la partie antérieure est constituée par la face. Il contient les méninges crâniennes, les vaisseaux intracrâniens et l'encéphale. Sa paroi supérieure convexe et lisse est appelée calvaria ou voûte crânienne et sa paroi inférieure est appelée base du crâne (détail dans le chapitre 2). Son sommet, situé quelques centimètres en arrière du bregma, est appelé vertex. Le crâne est constitué de huit os, quatre impairs, médians et symétriques (os frontal, os ethmoïde, os sphénoïde, os occipital) et deux pairs, latéraux (os pariétaux, os temporaux).

Fig. 1.5

Schéma de l'innervation du cuir chevelu, vue latérale gauche. 1 : Rameau médial du nerf supra-orbitaire. 2 : Rameau latéral du nerf supra-orbitaire. 3 : Nerf auriculotemporal. 4 : Nerf grand auriculaire. 5 : Nerf petit occipital. 6 : Nerf grand occipital.

Endocrâne, vue latérale et supérieure gauche. 1 : Partie orbitaire de l'os frontal. 2 : Cristal galli. 3 : Foramen du nerf ethmoïdal antérieur et de l'artère ethmoïdale antérieure. 4 : Suture frontoethmoïdale. 5 : Lame criblée. 6 : Petite aile de l'os sphénoïde. 7 : Jugum sphénoïdal. 8 : Limbus sphénoïdal. 9 : Canal optique. 10 : Processus clinoïde antérieur. 11 : Fissure orbitaire supérieure. 12 : Fissure orbitaire inférieure. 13 : Pilier optique. 14 : Sillon préchiasmatique. 15 : Foramen rond. 16 : Grande aile de l'os sphénoïde. 17 : Foramen ovale. 18 : Foramen épineux. 19 : Foramen carotico-clinoïdien. 20 : Processus clinoïde moyen. 21 : Tubercule de la selle. 22 : Selle turcique. 23 : Sillon carotidien. 24 : Processus clinoïde postérieur. 25 : Dos de la selle. 26 : Trou déchiré. 27 : Canal carotidien. 28 : Sillon du nerf grand pétreux. 29 : Apex de la partie pétreuse de l'os temporal. 30 : Clivus. 31 : Bord supérieur de la partie pétreuse. 32 : Sillon du sinus pétreux supérieur. 33 : Méat acoustique interne. 34 : Foramen jugulaire. 35 : Sillon du sinus pétreux inférieur. 36 : Empreinte trigéminale. 37 : Canal du nerf hypoglosse. 38 : Foramen magnum. 39 : Canal condylien. 40 : Sillon du sinus sigmoïde. 41 : Tubercule jugulaire.

Os sphénoïde 5, 7, 9

C'est l'os central de la base du crâne (fig. 1.8 à 1.10). Il participe à la fois à la constitution des fosses crâniennes antérieure et moyenne. Il comporte une partie médiane, le corps, une partie latérale constituée de chaque côté par une petite aile et une grande aile, et une partie inférieure constituée par les processus ptérygoïdes.

Le corps est creusé par les deux sinus sphénoïdaux, souvent asymétriques, séparés par une cloison osseuse paramédiane. Chaque sinus s'ouvre en avant à la partie postérieure de la fosse nasale correspondante par un ostium situé en haut, de part et d'autre du rostrum sphénoïdal,

éperon osseux à la partie antérieure du corps. La partie supérieure du corps comporte d'avant en arrière : le jugum et le limbus sphénoïdal qui participent à l'étage antérieur, le sillon préchiasmatique, la selle turcique (entre tubercule et dos de la selle, et qui accueille l'hypophyse) et les processus clinoïdes postérieurs qui participent à la fosse crânienne moyenne. La face latérale du corps présente l'empreinte de l'artère carotide interne appelée sillon carotidien. La face postérieure du corps se prolonge en bas par la partie basilaire de l'os occipital formant ainsi le clivus.

La petite aile du sphénoïde délimite à sa partie médiale le canal optique dont le plancher est constitué par le pilier optique. Elle se prolonge en arrière et en dedans par le

Fig. 1.10

processus clinoïde antérieur. Parfois, ce dernier est uni à un processus clinoïde moyen pour former un foramen carotico-clinoïdien.

La grande aile du sphénoïde limite en haut avec la petite aile la fissure orbitaire supérieure. Elle est ensuite traversée à sa base inféromédiale successivement de haut en bas par les foramens rond, ovale et épineux. Sur la convexité, son écaille s'unit à l'os pariétal pour former le ptérion, barre du H suturaire entre les os frontal, pariétal, temporal et sphénoïde. En bas et en arrière, elle limite avec l'apex pétreux le trou déchiré.

Os occipital 5, 6, 9

L'os occipital est situé à la partie postéro-inférieure du crâne. Il s'unit en avant et en haut au sphénoïde par sa partie basilaire, latéralement aux processus mastoïdes des os temporaux (sutures occipitomastoïdiennes) et en haut aux os pariétaux (sutures pariéto-occipitales ou lambdoïdes). L'angle suturaire entre os pariétal, occipital et processus mastoïde est appelé astérion. Il présente une large ouverture, le foramen magnum, qui laisse passage à la jonction bulbomédullaire, aux méninges de la jonction occipitocervicale, aux artères vertébrales, spinales antérieures et postérieures et aux nerfs accessoires (XI). Son bord antérieur est appelé basion et son bord postérieur opisthion. Sa face externe présente à sa partie moyenne la crête occipitale externe, entre le bord postérieur du foramen magnum et la protubérance occipitale externe (inion). De part et d'autre de cette dernière part la ligne nuchale supérieure, insertion des muscles trapèzes. L'os occipital s'articule en bas avec les foveas articulaires supérieures de l'atlas (première vertèbre cervicale) grâce aux condyles occipitaux (fig. 1.8 à 1.10).

Os pariétal 4, 5, 8, 9

Situés à la partie haute et moyenne de la voûte (entre os frontal et occipital), les os pariétaux ont une forme convexe et s'unissent sur la ligne médiane au niveau de la suture interpariétale ou sagittale. L'angle entre suture coronale et sagittale est appelé bregma et celui entre suture sagittale et pariéto-occipitale est appelé lambda. Il présente à sa face externe les lignes temporales supérieure et inférieure respectivement zones d'insertion de l'aponévrose temporale et du muscle temporal. Il s'unit en bas à la grande aile du sphénoïde (ptérion) et à l'os temporal (sutures pariétosquameuse et pariétomastoïdienne).

Os temporal 4, 5, 6, 7, 9

L'os temporal comporte trois parties : squameuse, pétreuse et tympanique (fig. 1.8 à 1.10).

L'écaille est unie en haut à l'os pariétal (suture squameuse), en avant à la grande aile du sphénoïde (suture sphénosquameuse) et en arrière au rocher (suture squamosomastoïde). Elle se prolonge latéralement par le processus zygomatique qui vient se fixer sur l'os zygomatique (suture temporozygomatique).

Le rocher a une forme pyramidale à base externe et est orienté en avant et en dedans. Il est uni en arrière à l'os occipital, en avant à l'écaille temporale et en dedans au sphénoïde. Il contient les cavités de l'oreille moyenne (audition) et de l'oreille interne (audition par la cochlée et équilibre par les canaux semi-circulaires). Il est traversé par le canal carotidien (artère carotide interne intrapétreuse) et le canal du nerf facial qui s'ouvre au niveau du foramen stylomastoïdien. Il se prolonge en bas par le processus mastoïde, qui contient les cellules mastoïdiennes communiquant avec les cavités de l'oreille moyenne, et par le processus styloïde.

La partie tympanique, située sous l'écaille temporale, limite le méat acoustique externe.

Crâne du nouveau-né

À la naissance, les os du crâne sont souples et « mobiles », car séparés par des sutures (bandes de tissus fibreux) ouvertes et des fontanelles. Ces sutures facilitent le passage de la tête au travers de la filière pelvienne lors de l'accouchement et permettent, par la suite, l'adaptation du volume crânien à la croissance de l'encéphale.

On retrouve quatre types de suture : sagittale (composée de la suture métopique puis interpariétale), coronale ou frontopariétale, lambdoïde ou pariéto-occipitale et pariétotemporale. Les sutures ne sont plus fonctionnelles après 3 ans.

On retrouve quatre fontanelles : antérieure ou bregmatique (grande fontanelle), postérieure ou lambdatique (petite fontanelle), latérale-antérieure, ptérique ou sphénoïdale et latérale-postérieure, astérique ou mastoïdienne. La fontanelle postérieure se ferme dans les deux premiers mois, les fontanelles latérales vers 6 mois et la fontanelle antérieure vers 18 mois.

P athologie

Les craniosténoses (fig. 1.11) sont des déformations du crâne liées à la fermeture (synostose) prématurée d'une ou de plusieurs sutures.

Elles s'accompagnent d'une diminution du diamètre crânien perpendiculairement aux sutures atteintes et d'une

Artère méningée moyenne, vue latérale gauche. a. Dissection. (1 : Branche frontale. 2 : Branche pariétale.) b. Artériographie (flèche).

P athologie

Les fistules artérioveineuses durales intracrâniennes (fig. 1.15) sont des communications directes anormales entre les artères méningées et les veines ou sinus duraux. Lorsque la fistule se draine par des veines corticales, elle peut se rompre et provoquer une hémorragie cérébrale.

Arachnoïde 11

Il s'agit du feuillet superficiel de la leptoméninge. L'arachnoïde est un tissu conjonctif lâche, translucide et avasculaire.

Son feuillet pariétal tapisse la face interne de la dure-mère et les cloisons qui en sont issues. Son feuillet viscéral est appliqué sur la pie-mère mais ne s'insinue pas dans les sillons. Il émet vers la surface piale des trabéculations de fibres de collagène qui lui donnent son aspect en toile d'araignée. Les espaces arachnoïdiens sont remplis de liquide cérébrospinal. Par endroits, ces espaces s'élargissent pour constituer les citernes (fig. 1.16) :

l à la base du cerveau ou autour du tronc cérébral : citerne chiasmatique (entre chiasma et artères carotides internes), citerne interpédonculaire (entre les pédoncules cérébraux), citerne ambiante (autour du pédoncule cérébral), citerne de la grande veine cérébrale, citerne de la lame tectale, citerne cérébelleuse supérieure (au-dessus du culmen), citerne

Fistule artérioveineuse durale (flèches) pariéto-occipitale à drainage veineux cortical. Angiographie carotidienne externe gauche, profil.

pontique (autour du pont), citerne médullaire (autour de la moelle allongée), citerne pontocérébelleuse (au niveau de l'angle pontocérébelleux), citerne cérébellomédullaire ou grande citerne (entre face inférieure du cervelet et partie postérieure de la moelle allongée) ;

l à la surface du cerveau : citerne du sillon central, citerne de la fosse latérale du cerveau (au fond du sillon latéral, vallée sylvienne), citerne péricalleuse (autour du corps calleux).

L'arachnoïde produit à la convexité cérébrale au travers de la dure-mère des villosités appelées granulations arachnoïdiennes. Celles-ci s'insinuent dans le sinus sagittal supérieur ou dans les veines diploïques et sont les sites principaux de résorption du liquide cérébrospinal.

Fig. 1.14

Fig. 1.15

Fig. 1.16

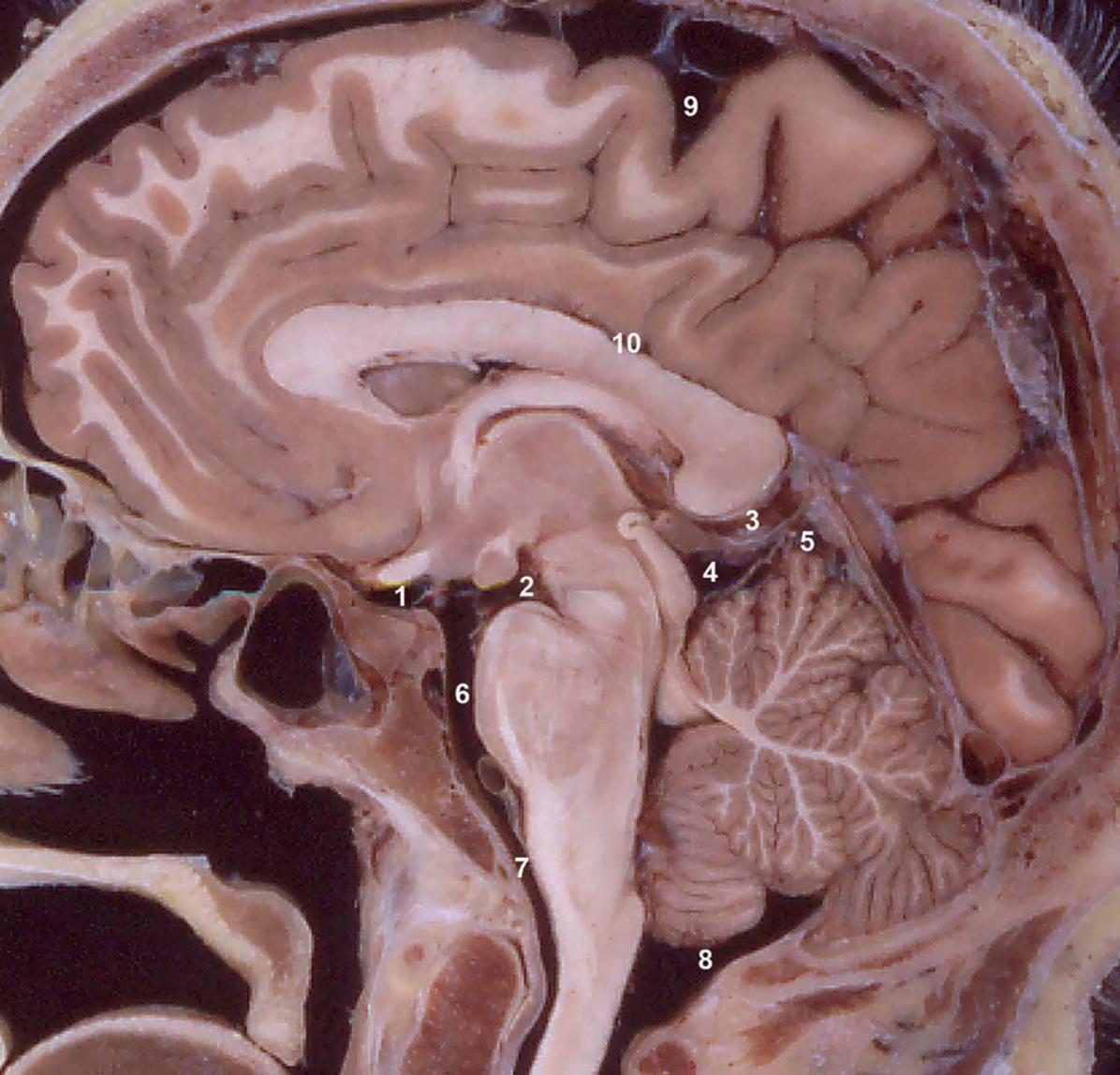

Citernes des espaces sous-arachnoïdiens.

1 : Citerne chiasmatique. 2 : Citerne interpédonculaire. 3 : Citerne de la grande veine cérébrale. 4 : Citerne de la lame tectale. 5 : Citerne cérébelleuse supérieure. 6 : Citerne pontique. 7 : Citerne médullaire. 8 : Citerne cérébellomédullaire. 9 : Citerne du sillon central. 10 : Citerne péricalleuse.

P athologie

Les kystes arachnoïdiens (fig. 1.17) correspondent à un élargissement anormal des espaces sous-arachnoïdiens. Ils sont bénins, le plus souvent congénitaux et asymptomatiques.

L'obstruction des granulations arachnoïdiennes dans les suites d'une méningite ou d'une hémorragie méningée peut être responsable de la survenue d'une hydrocéphalie chronique.

Les méningiomes (fig. 1.18) sont des tumeurs le plus souvent bénignes développées à partir des cellules arachnoïdiennes adhérentes à la dure-mère. Ils peuvent se révéler par des céphalées, des crises d'épilepsie, des troubles neuropsychologiques (méningiome sous-frontal) ou un déficit neurologique focal. Ils sont également fréquemment découverts de façon fortuite.

Pie-mère

Feuillet profond de la leptoméninge, la pie-mère est une membrane très fine et transparente qui est appliquée

contre le cortex jusqu'au fond des sillons et qui contient les vaisseaux corticaux. Elle est divisée en deux couches : l'intima pia, une couche avasculaire constituée de fibres élastiques et réticulaires qui accompagne les artères au cours de leur pénétration dans le parenchyme cérébral et séparée des vaisseaux par un espace périvasculaire (de Virchow Robin) ; la couche épipiale formée de fibres collagènes et qui contient les vaisseaux (fig. 1.19).

Espaces méningés

On distingue à partir de ces différents feuillets trois espaces : l l'espace extradural (virtuel) entre table osseuse interne et dure-mère ; l l'espace sous-dural (virtuel) entre dure-mère et arachnoïde ; l l'espace sous-arachnoïdien, entre arachnoïde et piemère, qui contient le liquide cérébrospinal.