Tiroidectomia mediante cervicotomia

R. Kania, B. Vérillaud, N. Le Clerc, P. Herman, J. Lee, W.Y. Chung, G. Materazzi, P. Miccoli, G.W. Randolph

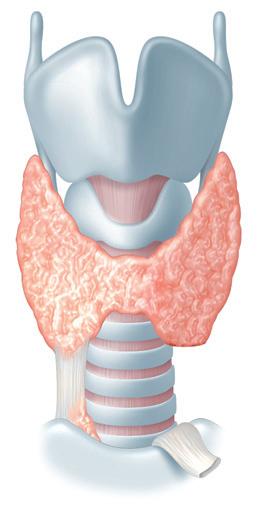

Riassunto: La chirurgia della tiroide si è evoluta dalla sua descrizione iniziale di Kocher alla fine del XIX secolo. Alla fine del XX secolo, è apparsa la tiroidectomia endoscopica, chiamata anche videoassistita. All’inizio del XXI secolo, gli sviluppi tecnologici hanno permesso la realizzazione della tiroidectomia robotica. Se la tiroidectomia convenzionale tramite cervicotomia rimane la tecnica più ampiamente utilizzata in tutto il mondo, essa ha visto la sua pratica implementata dal monitoraggio dei nervi ricorrenti e vago. La tiroidectomia ha le sue indicazioni per il cancro della tiroide e per le patologie benigne della tiroide. In caso di cancro, comprende un trattamento del tumore tiroideo e delle aree linfonodali. Le raccomandazioni internazionali hanno tentato di standardizzare le indicazioni chirurgiche per le lesioni maligne. Questo articolo descrive la tecnica della tiroidectomia convenzionale tramite cervicotomia.

© 2021 Elsevier Masson SAS. Tutti diritti riservati.

Parole chiave: Tiroidectomia; Cancro della tiroide; Svuotamenti; Chirurgia della tiroide e dei linfonodi; Monitoraggio intraoperatorio

■

■ Casi particolari 13 Carcinomi tiroidei localmente avanzati

■ Sequele postoperatorie 18

Rischio di ematoma postoperatorio 18

Rischio di ipocalcemia postoperatoria 19

Rischio di disturbi della voce e della respirazione 19

Introduzione

La tiroidectomia è indicata per lesioni sia benigne che maligne. Può essere eseguita una lobectomia in caso di nodulo benigno, se le dimensioni del nodulo provocano disagio. Secondo la classifi-

cazione citologica di Bethesda che indica il rischio di cancro, una tiroidectomia totale o una loboistmectomia sono indicate nei casi di citologia maligna, di nodulo sospetto di malignità, di neoplasia follicolareo di neoplasma a cellule di Hürthle [1] (Tabella 1). Il trattamento dei carcinomi della tiroide comprende i carcinomi differenziati di tipo vescicolare, il carcinoma midollare e il carcinoma anaplastico, trattando la tiroide e le aree linfonodali. Per quanto riguarda le lesioni benigne, la tiroidectomia è indicata per l’ipertiroidismo, i gozzi cervicotoracici e i gozzi multinodulari. La tiroidectomia totale può essere presa in considerazione in caso di gozzo multinodulare voluminoso e, soprattutto, in caso di evoluzione volumetrica o funzionale verso l’ipertiroidismo, diventando un gozzo multinodulare tossico chiamato anche “basedowiano”. Prima di eseguire una tiroidectomia, si realizzano la ricerca anamnestica di una storia clinica, un esame obiettivo con laringoscopia per valutare la mobilità laringea e la funzionalità del nervo ricorrente, una valutazione biologica e radiologica e, infine, un’analisi citologica. Un’ecografia cervicale esamina la tiroide e le aree linfonodali e cervicali centrali e laterali (Tabella 2). La TC cervicotoracica è raccomandata in caso di gozzo voluminoso o di sospetta estensione intratoracica. In caso di cancro, la TC con mezzo di contrasto è anch’essa utile in caso di sospetta invasione della laringe, della trachea e/o dell’esofago (occorre attendere sei settimane tra la realizzazione della chirurgia e del trattamento con iodio radioattivo). Il dosaggio della tireoglobulina all’interno di un linfonodo ingrossato ci permette di affermare che si tratta di una metastasi linfonodale di un carcinoma tiroideo. Un’attenta sintesi dei seguenti elementi consente al chirurgo di valutare l’estensione della chirurgia.

L’obbligo di informazione medica prima della tiroidectomia comprende le ragioni cliniche e gli esami complementari che hanno portato all’indicazione di tiroidectomia, la spiegazione del decorso della tiroidectomia secondo i dati intraoperatori, i rischi frequenti o gravi normalmente prevedibili, le conseguenze postoperatorie, le conseguenze e le alternative della tiroidectomia,

Tabella 1.

Classificazione citologica di Bethesda che indica il rischio di cancro e la raccomandazione adattata in base alla terminologia. Terminologia

Bethesda 2009 Rischio di cancro Raccomandazione

Non diagnostico ? Se nodulo solido, 2a FNA 3 mesi dopo la 1a puntura

Benigno 0-3% Controllo ecografico semplice a 6-18 mesi di intervallo per un periodo di 3-5 anni

Lesione follicolaredi significatoindeterminato

Neoplasma follicolare/neoplasma a cellule di Hürthle

5-15% Se il TSH è basso, prendere in considerazione la scintigrafia, altrimenti 2a puntura entro 3-6 mesi sotto controllo ecografico

15-30% Controllo chirurgico

Sospetto di malignità 60-75% Controllo chirurgico

Maligno 97-99% Controllo chirurgico

FNA: fine needle aspiration; TSH: thyroid-stimulating hormone

il decorso in assenza di intervento chirurgico e l’utilizzo o meno del neuromonitoraggio laringeo intraoperatorio per evitare, soprattutto in caso di patologia benigna della tiroide, una paralisi laringea bilaterale [2, 3] .

Tiroidectomia

Incisione e accesso alla loggia tiroidea

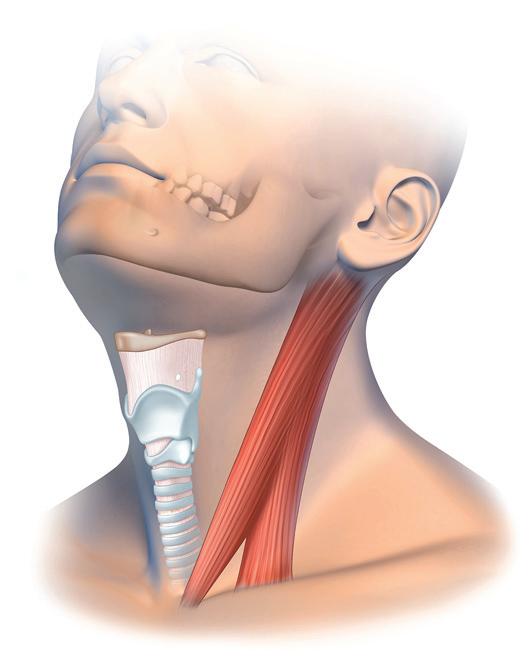

Installazione

Se è pianificato un monitoraggio dei nervi ricorrenti, deve essere utilizzata una sonda di intubazione adeguata. Il paziente viene installato, sotto anestesia generale, in decubito dorsale, ponendo la testa in leggera iperestensione (10-15◦ ) o alzando le spalle con un cuscino o posizionando la testa in maniera declive. Questa iperestensione deve essere moderata, per evitare dolori cervicali postoperatori. L’elettrodo di raccolta viene posizionato attorno alla sonda di intubazione. Vengono verificati il corretto posizionamento e il buon funzionamento degli elettrodi di raccolta a livello delle corde vocali, una volta posizionata la testa in posizione operatoria.

Si realizza una disinfezione cutanea cervicale, classicamente per mezzo di un prodotto non iodato. La disinfezione cutanea deve estendersi dalla parte alta del torace alla mandibola e consentire la realizzazione di svuotamenti delle aree linfonodali cervicali lateralmente, se necessario. Nei rari casi in cui deve essere eseguita una manubriotomia per l’escissione di un’estensione mediastinica, i teli vengono posizionati in modo tale da esporre lo sterno.

Incisione

L’incisione dovrebbe essere fatta a livello del bordo superiore dell’istmo tiroideo in una piega del collo, 1 o 2 cm sotto la cricoide, in modo da facilitare la dissecazione del polo superiore. Una piega naturale alla base del collo si identifica meglio prima dell’intubazione. Alternativamente, l’incisione è posta 2 cm sopra la fossa soprasternale. L’estensione dell’incisione è tipicamente superiore a 6 cm. Un’incisione inferiore a 6 cm definisce una via minimamente invasiva. L’incisione è proseguita fino al piano delle vene giugulari anteriori, che si continua a dissecare verso l’alto fino all’osso ioide e in basso fino al manubrio sternale. I margini dell’incisione possono essere fissati con i teli chirurgici.

Accesso della loggia tiroidea

Questo accesso viene effettuato mediante incisione della linea alba tra i muscoli sottoioidei, su un’area che si estende dalla cartilagine tiroidea fin sopra al manubrio sternale. I muscoli sottoioidei

Tabella 2.

Segni ecografici che possono suggerire un cancro ai noduli tiroidei e nelle aree linfonodali.

Segni ecografici che possono suggerire un cancro ai noduli tiroidei

Aspetto solido più che cistico, più spesso che largo

Sfocatura con perdita dell’alone periferico

Ipoecogeno

Rottura capsulare

Microcalcificazioni

Vascolarizzazione centrale

Alta densità all’elastografia

Segni ecografici che possono essere suggestivi di linfoadenopatia metastatica

Aspetto cistico

Scomparsa dell’ilo centrale, forma rotonda

Iperecogeno

Rottura linfonodale

Microcalcificazioni

Ipervascolarizzazione centrale e anarchica

vengono divaricati per esporre l’istmo tiroideo, un eventuale lobo piramidale lungo la cartilagine tiroidea e la trachea cervicale sottoistmica mediante palpazione cervicale. Le vene sottoistmiche vengono legate. Il lobo piramidale viene sezionato dall’alto verso il basso, asportando, in caso di cancro, l’intera zona VI superiore dall’osso ioide, fino all’istmo tiroideo.

Istmectomia

L’emostasi dei vasi dell’arcata sovraistmica viene eseguita in modo da identificare la faccia anteriore della cricoide e la trachea cervicale. L’inserzione anteriore del muscolo cricotiroideo sulla cricoide deve essere rispettata. La parte superiore dell’istmo può, talvolta, coprire una parte della cricoide. In questo caso, si libera la parte superiore dell’istmo su ciascun lato, in modo che si possa mobilizzare l’istmo verso il basso e che ci si possa avvicinare alla trachea appena sotto la cricoide. Si seziona, dunque, la faccia anteriore della trachea con le forbici, cosa che permette di mobilizzare l’istmo e di tagliarlo con le forbici, con un bisturi elettrico o con una strumentazione adattata tipo bisturi a ultrasuoni, per esempio, o con forbici curve.

Il legamento tireotracheale viene, poi, leggermente sezionato attraverso la trachea, per mobilizzare la ghiandola. L’istmectomia non viene eseguita in caso di tiroidectomia in blocco e in caso di cancro dell’istmo o di svuotamento del compartimento centrale in blocco.

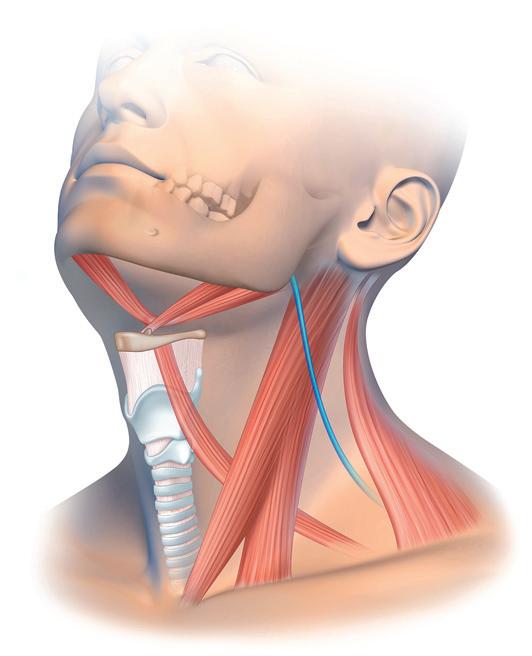

Liberazione della faccia anteriore e laterale del lobo

La faccia mediale dei muscoli sternoioidei e sternotiroidei viene incisa, consentendo la dissecazione degli attacchi fibrosi tra la superficie anteriore della ghiandola tiroidea e la superficie profonda dei muscoli sternoioidei. Si ottiene l’emostasi di una o più vene tiroidee medie. Si identificano, così, l’arteria carotide comune (ACC) e la vena giugulare interna (VGI). Se viene utilizzato un monitoraggio nervoso intraoperatorio, il nervo vago può essere stimolato posizionando lo stimolatore tra l’ACC e la VGI, a un’intensità di 3 mA, per ottenere una risposta e convalidare il funzionamento del sistema di monitoraggio. Se viene utilizzato il monitoraggio continuo del nervo vago, il nervo vago viene sezionato per posizionare il sistema di stimolazione continua a contatto con esso.

Accesso al polo superiore

Accesso e legatura del polo superiore

Il polo superiore viene sezionato sulla sua faccia interna nel piano tra il muscolo cricotiroideo e la ghiandola tiroidea. Per visualizzare correttamente questo piano ed evitare una lesione del ramo esterno del nervo laringeo superiore, si esegue una leggera trazione dal polo superiore in avanti e verso l’esterno. Questa trazione permette l’apertura di uno spazio di dissecazione triangolare tra la faccia interna del polo superiore lateralmente e

EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia generale

il muscolo cricotiroideo medialmente. La dissecazione delle due facce interna ed esterna del polo superiore permette la sua mobilizzazione e l’individualizzazione dei rami e del peduncolo tiroideo superiore. Due divaricatori posti a 90◦ l’uno dall’altro, che sollevano il muscolo sternotiroideo, consentono l’esposizione dei vasi del peduncolo superiore. Non bisogna esitare a tagliare il muscolo sternotiroideo in maniera da esporsi bene (Fig. 1). In caso di cancro tiroideo, si raccomanda la resezione del muscolo sternoioideo per ottenere una resezione chirurgica completa, perché è possibile un’estensione extratiroidea di un cancro della tiroide, che costituisce un elemento significativo della prognosi, secondo la classificazione TNM (tumor, node, metastasis) [4] . Viene, quindi, eseguita l’emostasi selettiva dei vasi del polo superiore.

Figura 1. Sezione del muscolo sternotiroideo per visualizzare meglio il polo superiore della ghiandola tiroidea e i suoi vasi. Notare i rapporti con il ramo esterno del nervo laringeo superiore. 1. Muscolo sternoioideo; 2. dissecazione individuale dei rami dell’arteria superiore tiroidea; 3. bordi ritagliati del muscolo sternotiroideo; 4. polo tiroideo superiore rimosso (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

Si mobilizza, dunque, la faccia profonda del polo superiore della ghiandola tiroidea in avanti e verso il basso.

Non appena si fa dondolare il polo superiore della ghiandola avanti e indietro, si prova a vedere direttamente se non c’è una ghiandola paratiroidea superiore, per poterla sezionare a filo con la faccia posteriore della tiroide senza effettuare una trazione eccessiva, per preservare la vascolarizzazione della ghiandola paratiroidea.

L’arteria tiroidea superiore può dare origine a un ramo posteriore che vascolarizza la ghiandola paratiroidea superiore. Questo ramo arterioso viene preservato mediante legature selettive. In caso di cancro, specialmente quando si sospetta un’estensione extratiroidea, si asporterà il muscolo sternotiroideo. L’uso di un bisturi a ultrasuoni o di forbici curve consente la coagulazione e la legatura dei vasi del polo superiore. In uno studio prospettico randomizzato, il tempo operatorio era ridotto con l’aiuto del bisturi a ultrasuoni, rispetto alle suture convenzionali [5]

Conservazione del ramo esterno del nervo laringeo superiore (RENLS)

Se il nervo laringeo superiore non deve sempre essere identificato visivamente, la sua presenza può essere esclusa in maniera visiva e/o elettrica. Il RENLS è di piccolo diametro e penetra nel muscolo costrittore inferiore a un’altezza variabile. La dissecazione del polo superiore della tiroide va fatta il più vicino possibile alla faccia interna della ghiandola, per rispettare il RENLS e il muscolo cricotiroideo. La dissecazione può essere proseguita verso l’alto fino all’identificazione del RENLS. La sua identificazione può essere confermata attraverso una sti molazione elettrica a 0,5 o 1 mA, con conseguente risposta diffusa del muscolo cricotiroideo. Il RENLS è importante per ottimizzare i risultati vocali postoperatori, in particolare sul mantenimento della frequenza fondamentale. Cernea ha riportato le variazioni anatomiche del RENLS [6] (Fig. 2):

• nel tipo 1 (23% dei casi), il RENLS attraversa i vasi troidei superiori almeno 1 cm sopra il livello del polo superiore;

• nel tipo 2a (15%), il RENLS attraversa i vasi tiroidei superiori a meno di 1 cm sopra il livello del polo superiore;

• nel tipo 2b (54%), il RENLS passa sotto e dietro il polo superiore, il che lo espone maggiormente a lesioni durante la dissecazione del polo superiore.

L’uso del monitoraggio può essere interessante sia per verificare l’identificazione visiva del RENLS sia per escludere che il RENLS si

Figura 2. Variazione dei rapporti tra il ramo esterno del nervo laringeo superiore (1) e l’estremità superiore del polo superiore della ghiandola tiroidea. Tipi 1 (A), 2a (B) e 2b (C). 1. Arteria tiroidea superiore; 2. ramo esterno del nervo laringeo superiore; 3. muscolo costrittore inferiore (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

trovi sequestrato, durante l’esecuzione della legatura dei vasi del polo superiore, soprattutto in caso di un voluminoso gozzo in cui il BENLS passa sotto il livello del polo superiore [7] .

“ Punto importante

La conservazione del ramo esterno del nervo laringeo superiore è assicurata da una dissecazione a contatto con la faccia interna del polo superiore della tiroide, delicatamente tirata in avanti e verso l’esterno per rispettare il RENLS e il muscolo cricotiroideo. Il RENLS può incrociare i vasi del peduncolo superiore, soprattutto in caso di gozzo voluminoso. Conviene effettuare una dissecazione e una legatura selettiva dei vasi del polo superiore e, se necessario, il controllo visivo e/o mediante stimolazione elettrica del RENLS.

Dissecazione del nervo ricorrente

Accesso laterale al nervo ricorrente per lobectomia tiroidea standard

Una volta che i vasi del polo superiore della tiroide vengono legati, il polo superiore viene spostato in basso e in avanti, esponendo la faccia profonda della ghiandola tiroidea a partire dalla quale si ricerca la ghiandola paratiroidea superiore (P4). Questa si trova vicino alla parte posteriore del polo superiore e all’articolazione cricotiroidea.

La palpazione dell’articolazione cricotiroidea è un primo punto di repere vicino al nervo ricorrente. Proseguendo la dissecazione verso il basso, è possibile ricorrere alla legatura di una vena tiroidea, la cui accessibilità potrebbe essere stata precedentemente difficile a causa delle dimensioni del lobo tiroideo. Continuando la dissecazione verso il basso e all’indietro a filo con la ghiandola tiroidea, si cerca di vedere se esiste un’estensioneposteriore della tiroide sotto forma di un tubercolo di Zuckerkandl, che è un punto di repere eccellente e molto costante del nervo ricorrente.

Infatti, il nervo ricorrente si trova, in più del 90% dei casi, proprio sulla faccia profonda del tubercolo di Zuckerkandl [8] . Pertanto, la dissecazione passo dopo passo a livello del tubercolo di Zuckerkandl porta, nella quasi totalità dei casi, alla scoperta del nervo ricorrente.

Tabella 3.

Punti di repere del nervo ricorrente e interesse di questi punti di repere anatomici.

Punti di repere anatomici del nervo ricorrente

Punto d’ingresso nella laringe ++

Legamento di Berry o legamento tireotracheale ++

Interesse dei punti di repere anatomici

Punto di repere costante circa 1 cm sotto l’articolazione cricotiroidea

Una trazione del lobo sposta l’ultimo centimetro extralaringeo del nervo ricorrente in situazione più ventrale

Densificazione della capsula tiroidea sulla parte posterolaterale della cricoide fino al2o o al 3o anello tracheale

Nella maggior parte dei casi, il nervo ricorrente è più profondo del legamento di Berry, ma può passare attraverso nel 30% dei casi

Tubercolo di Zuckerkandl +++

Arteria tiroidea inferiore (ATI) +

Può essere utilizzata una dissecazione del polo inferiore della tiroide dalla faccia profonda dei muscoli sottoioidei, per la mobilizzazione sopra e dentro la tiroide. Pertanto, il nervo ricorrente viene visualizzato mediante un accesso laterale. Il nervo ricorrente viene avvicinato lateralmente nel suo punto d’entrata nella laringe, che è un punto di repere costante, circa 1 cm sotto e davanti all’articolazione cricotiroidea. La palpazione dell’articolazione cricotiroidea è un elemento di localizzazione. La neurostimolazione sopraliminare può essere utilizzata per colpire l’area di dissecazione. La dissecazione viene eseguita meglio con una pinza dalle estremità smusse nel senso presunto del nervo ricorrente. Una volta visualizzato, il nervo ricorrente viene sezionato a una lunghezza minima. Si può confermare la sua identificazione visiva tramite stimolazione elettrica di 1 mA. La dissecazione anterograda del nervo sulla sua superficie ventrale prosegue fino al punto di penetrazione nella laringe. Questo permette di liberare gli attacchi del legamento tireotracheale in prossimità del nervo. Va notato che anche una leggera trazione del lobo può spostare l’ultimo centimetro extralaringeo del nervo ricorrente in situazione più ventrale. Può esistere una biforcazione extralaringea del nervo ricorrente. In questo caso, è il ramo anteriore a essere, il più delle volte, il ramo motore. Se si utilizza un monitoraggio nervoso intraoperatorio, il ramo motore può essere confermato da una neurostimolazione.

La ghiandola paratiroidea superiore è ben localizzata posteriormente al nervo ricorrente e si ha cura di preservare la vascolarizzazione di P4 a partire dall’arteria tiroidea inferiore.

Ottimo punto di riferimento del nervo ricorrente, perché il tubercolo di Zuckerkandl è quasi sempresul lato ventrale del nervo ricorrente

Punto di repere molto incoerente del nervo ricorrente:

- nervo ricorrente sotto l’ATI: 50% dei casi

- nervo ricorrente sopra l’ATI: 25% dei casi

- nervo ricorrente tra i rami di divisione dell’ATI: 25% dei casi

La dissecazione del nervo ricorrente viene proseguita verso il basso, per tenerlo lontano dal polo inferiore della tiroide ed evitare qualsiasi tensione nel nervo. Si può, allora, mobilizzare meglio il polo inferiore della tiroide, localizzare la paratiroide inferiore P3 e terminare con la sezione del legamento di Berry, anche chiamato legamento tireotracheale. La dissecazione deve essere proseguita il più vicino possibile alla tiroide, per evitare danni alla ghiandola paratiroidea inferiore, la cui situazione è anteriore rispetto al nervo ricorrente appena identificato. Questa tecnica consente la migliore conservazione di P3, la cui posizione non viene sempre visualizzata. La dissecazione del polo inferiore consente la mobilizzazione mediana della ghiandola. Le vene tiroidee inferiori vengono legate o coagulate il più vicino possibile alla ghiandola tiroidea, il che consente anche di abbassare il legamento tireotimico e di esporre la faccia anteriore della trachea.

L’arteria tiroidea inferiore (ATI) viene legata il più strettamente possibile alla ghiandola tiroidea, al fine di preservare meglio la vascolarizzazione delle ghiandole paratiroidee.

Esiste una vicinanza anatomica tra l’ATI e il nervo ricorrente, ma i rapporti anatomici sono variabili: il nervo ricorrente passa sotto l’ATI nel 50% dei casi, sopra di esso nel 25% dei casi o tra i suoi rami di divisione nel 25% dei casi. La Tabella 3 riassume i punti di repere anatomici del nervo ricorrente. Una volta che il nervo ricorrente gira all’indietro e lateralmente attraverso il muscolo costrittore inferiore della faringe, siamo sicuri di aver individuato il suo punto d’ingresso laringeo. Si può, quindi, eseguire la sezione del legamento tireotracheale. Il legamento di Berry è denso e vascolarizzato da un piccolo ramo arterioso dell’ATI. La sua emostasi di questo piccolo ramo è ben nota ai chirurghi, il più delle volte eseguita all’interno del nervo ricorrente a contatto con la trachea e, il più delle volte, costituendo la fine della lobectomia tiroidea.

Vie d’accesso del nervo ricorrente.

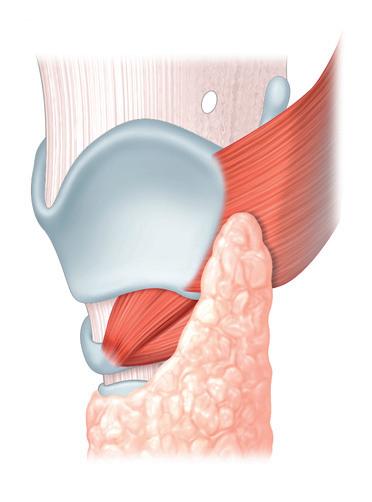

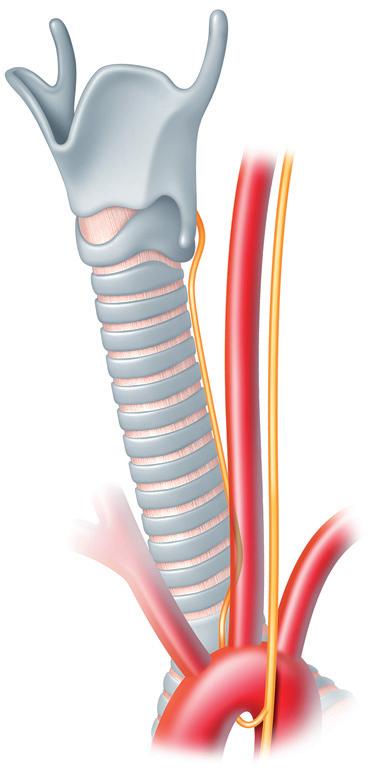

Ci sono tre modi per identificare il nervo ricorrente [9] (Fig. 3).

L’approccio laterale è la tecnica di scelta. Consiste nel ricercare il nervo ricorrente lateralmente con una retrazione mediana del lobo tiroideo. Il vantaggio di questo accesso è di non estendere la dissecazione del nervo ricorrente su un’ampia lunghezza e di consentire una buona conservazione della vascolarizzazione delle ghiandole paratiroidee. Il tubercolo di Zuckerkandl viene individuato. Questa via d’accesso può essere difficile in caso di gozzo voluminoso. L’esposizione viene eseguita dopo aver collegato i

EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia generale

vasi del polo superiore e le vene tiroidee inferiori e medie e dopo aver liberato il polo inferiore. Poi, si esercitano, da un lato, una leggera trazione mediale sulla ghiandola e, dall’altro, una controtrazione sui muscoli sottoioidei. L’articolazione cricotiroidea può essere palpata per identificare l’ultimo centimetro extralaringeo del nervo ricorrente.

L’approccio inferiore in caso di revisione chirurgica o in caso di grosso gozzo può non essere possibile in caso di gozzo immerso. La ricerca del nervo ricorrente avviene per via paratracheale a sinistra e nella parte laterale del canale cervicotoracico destro. Il nervo ricorrente viene, generalmente, ritrovato in un tessuto lasso che non è stato sezionato in precedenza. Il nervo ricorrente viene sezionato su una distanza maggiore rispetto alla via d’accesso laterale, il che può comportare un rischio maggiore di devascolarizzazione della ghiandola paratiroidea inferiore.

L’approccio superiore è preferito nei casi di voluminoso gozzo cervicale e immerso e quando gli approcci laterale e inferiore non sono possibili [9] . Il nervo ricorrente viene identificato nel suo punto d’ingresso nella laringe, dopo aver dissecato e inclinato il lobo superiore verso il basso. Si identificano l’articolazione cricotiroidea, il bordo inferiore della tiroide, il legamento tireotracheale (legamento di Berry) e il bordo inferiore del muscolo costrittore inferiore, per trovare il nervo ricorrente. Gli svantaggi di questo approccio sono il sanguinamento frequente intorno al legamento tireotracheale e le divisioni extralaringee del nervo ricorrente.

Principi di dissecazione del nervo ricorrente

La Tabella 4 riassume i principi di dissecazione del nervo ricorrente. Visivamente, il nervo ricorrente si identifica per il suo caratteristico aspetto, ondulato, bianco, con una fine vascolarizzazione al suo contatto. La tecnica “non visto, non preso” nei confronti del nervo si traduce in un più alto tasso di paralisi ricorrenziale. L’importanza dell’identificazione visiva ed elettrica del nervo ricorrente (quando si utilizza il monitoraggio nervoso intraoperatorio) è quella di consentire la dissecazione delle altre strutture anatomiche vicine sotto il controllo del nervo ricorrente. Un campo operatorio chiaro senza sanguinamento è essenziale per identificare correttamente il nervo ricorrente. Non esitare a tagliare una parte dei muscoli sottoioidei, soprattutto in caso di gozzo voluminoso. L’eccessiva retrazione del lobo tiroideo può causare danni da trazione del nervo. La palpazione dell’articolazione cricocricoidea si concentra sul punto in cui il nervo ricorrente entra nella laringe. In più della metà dei casi, esiste un prolungamento tiroideo retrofaringeo sotto forma di tubercolo di Zuckerkandl [10] Si distinguono tre gradi, a seconda delle dimensioni: grado I, inferiore a 0,5 cm, grado II, tra 0,5 e

Tabella 4.

Figura 3. Diversi modi per identificare il nervo ricorrente (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

A. Accesso inferiore 1. Nervo ricorrente sinistro; 2. lamina tireotimica.

B. Accesso superiore 1. Nervo ricorrente sinistro; 2. legamento di Berry; 3. polo superiore tiroideo riflesso.

C. Accesso laterale 1. Legamento di Berry; 2. nervo ricorrente.

Principi di dissecazione del nervo ricorrente.

Principi di identificazione e dissecazione del nervo ricorrente

Non con la tecnica del “non visto, non preso”: identificazione visiva L’esposizione del nervo ricorrente ha la precedenza se la vascolarizzazione di una paratiroide non può essere preservata: la ghiandola paratiroidea può essere autotrapiantata

Visualizzare sempre il nervo durante la retrazione del lobo: durante la retrazione del lobo tiroideo, un’arteria nutritizia può strangolare il nervo ricorrente creando una lesione neuroaprassica

Visualizzare il nervo ricorrente, specialmente quando ci si avvicina al legamento tireotracheale, per assicurarsi che le manovre non espongano il nervo ricorrente a lesioni da stiramento

La stimolazione del nervo vago prima e dopo è un “must”. È necessaria all’inizio dell’operazione per ottenere una risposta elettromiografica per convalidare il funzionamento del monitoraggio e del nervo ricorrente e per poter contare sulla stimolazione negativa del nervo ricorrente (perdita di segnale) durante l’intervento. La stimolazione vagale può essere eseguita alla fine della procedura per garantire il corretto funzionamento del nervo ricorrente

Non tagliare un elemento nell’area ricorrenziale senza avere individuato il nervo ricorrente senza stimolazione nervosa, se si dispone di un monitoraggio del nervo ricorrente

Il tubercolo di Zuckerkandl è un eccellente punto di repere del nervo ricorrente. Il nervo ricorrente si trova, nella stragrande maggioranza dei casi (> 90%), dietro il tubercolo di Zuckerkandl

Se il nervo ricorrente è sottile nel punto d’ingresso laringeo, sezionare il nervo a monte: ricerca di una divisione extralaringea del nervo ricorrente; il ramo anteriore è, generalmente, il ramo motore da preservare; ci si può falsamente rassicurare individuando un grosso ramo posteriore e ledere un ramo motore anteriore del nervo ricorrente

Se la tiroide è aderente al punto d’ingresso, un frammento minimo può essere lasciato in sede

Attenzione alla medializzazione del lobo tiroideo attraverso il parto: rischio di stiramento del nervo

Dopo la resezione del lobo, prestare attenzione a eventuali danni al nervo da aspirazione o contatto

Coagulazione bipolare in prossimità del legamento di Berry: protetta (dito, batuffolo), bassa intensità, durata minima

1 cm, e grado III, superiore a 1 cm. Il nervo ricorrente è tipicamente sulla faccia profonda del tubercolo di Zuckerkandl ma può essere incassato in una rientranza tra la faccia profonda del tubercolo di Zuckerkandl e il lobo tiroideo adiacente. La dissecazione fine a contatto e la salita di questo tubercolo di Zuckerkandl permettono di trovare il nervo ricorrente [10] Il nervo ricorrente si trova, nella stragrande maggioranza dei casi (93% dei casi), sulla

Tabella 5.

Vantaggi del monitoraggio nervoso intraoperatorio.

Vantaggi del monitoraggio intraoperatorio del nervo ricorrente e del nervo vago

Evitare una diplegia laringea bilaterale:

- la stimolazione elettrica fornisce informazioni sul funzionamento nervoso che la sola visualizzazione del nervo non consente - senza monitoraggio, il chirurgo raramente si rende conto di una lesione del nervo ricorrente.

- se la stimolazione elettrica suggerisce che il primo nervo ricorrente sia leso (perdita di segnale), il secondo lato può essere rimandato. In questo modo, la paralisi ricorrenziale bilaterale non dovrebbe verificarsi

Identificare il ramo esterno del nervo laringeo superiore, soprattutto in caso di gozzo voluminoso, dove il ramo esterno del nervo laringeo superiore può attraversare i vasi del peduncolo superiore

Aiuta a identificare il ramo motore del nervo ricorrente:

- prima della visualizzazione per una dissecazione diretta

- soprattutto in caso di divisione del nervo ricorrente, essendo frequenti le divisioni extralaringee del nervo ricorrente

- per gli accessi laterale e superiore del nervo ricorrente

Diagnosticare un nervo ricorrente non ricorrente quando la stimolazione vagale prossimale fornisce una risposta EMG, mentre una stimolazione più distale non suscita una risposta

- un nervo non ricorrente ha una latenza significativamente più breve (< 2,7 ms) durante una stimolazione vagale

Mappare il nervo ricorrente:

- prima della visualizzazione per una dissecazione diretta

- soprattutto in caso di revisione chirurgica

Aiuto alla dissecazione dopo visualizzazione, in particolare in caso di monitoraggio continuo del nervo vago

Prognosi della funzionalità nervosa postoperatoria: con una stimolazione nervosa di 1 mA, una risposta di 1 200 microvolt (da 150 a 5 400 microvolt) o una soglia di risposta di 0,37 mA (0,15-0,48), la funzionalità nervosa postoperatoria può essere considerata normale e si può considerare un intervento chirurgico del lobo controlaterale

EMG: elettromiografia.

superficie profonda del tubercolo di Zuckerkandl, ma, nel 7% dei casi, può trovarsi nella sua parte anteriore e superficiale, che può, così, metterlo in posizione vulnerabile [11] Una volta che il lobo tiroideo viene rimosso, spesso avviene un sanguinamento in prossimità del legamento tireotracheale (legamento di Berry). Bisogna avere pazienza per farne l’emostasi con una breve cauterizzazione bipolare di bassa intensità o una clip. Il vaso sanguinante viene isolato dal nervo ricorrente, mediante un batuffolo non tessuto o ponendo il dito in contatto con il sito di penetrazione laringea del nervo ricorrente per proteggerlo.

“ Punto importante

L’approccio laterale al nervo ricorrente costituisce lo standard di dissecazione nella maggior parte dei casi di tiroidectomia. I reperi anatomici del nervo ricorrente nell’ultimo centimetro extralaringeo sono l’articolazione cricotiroidea e il tubercolo di Zuckerkandl. Si evita di infliggere delle trazioni sul nervo ricorrente, meccanismo il più delle volte coinvolto nel danneggiamento del nervo ricorrente.

Monitoraggio del nervo ricorrente

Quando si utilizza il monitoraggio nervoso intraoperatorio, il monitoraggio del nervo ricorrente è in grado di confermare elettricamente l’identificazione visiva del nervo, evitando, così, falsi positivi “visivi”. L’identificazione elettrica del nervo ricorrente non è un sostituto all’identificazione visiva del nervo. Il principale vantaggio del monitoraggio è la prevenzione di una paralisi bilaterale delle corde vocali [12] Gli altri interessi, riassunti nella Tabella 5, risiedono principalmente nell’identificazione del nervo ricor-

rente e delle sue variazioni anatomiche e nell’identificazione del ramo esterno del nervo laringeo superiore. Sebbene una metanalisi che ha analizzato 44 studi non abbia mostrato una differenza significativa tra i pazienti con tiroidectomia senza monitoraggio e i pazienti con tiroidectomia con monitoraggio [13] , anche se il numero di pazienti da includere per mostrare una differenza statisticamente significativa oltrepassa i 40 000 pazienti in ciascun braccio per i tumori maligni e i 9 milioni di pazienti in ciascun braccio per i gozzi benigni [14] , alcuni studi hanno mostrato il loro interesse, con tassi inferiori di paralisi ricorrenziale con il monitoraggio comparativamente alla sola identificazione visiva [15–17] .

Se si dispone di un monitoraggio del nervo ricorrente, è possibile stimolare il nervo vago per verificare l’integrità funzionale del nervo ricorrente prima di iniziare la sua dissecazione. Ci si porta sulla scanalatura giugulocarotidea e senza necessariamente identificare visivamente il nervo vago e una neurostimolazione soprasoglia da 0,5 a 3 mA tra l’arteria carotide comune e la vena giugulare interna provoca un risposta di ampiezza normale (da 100 a 500 mV). Ottenere una risposta conferma, da un lato, che il nervo risponde alla stimolazione e, dall’altro, che il sistema di monitoraggio funziona.

Il monitoraggio intraoperatorio del nervo ricorrente può alterare la tecnica di dissecazione chirurgica. Cercando il nervo ricorrente in prossimità dell’arteria tiroidea, la sua localizzazione può essere stimata utilizzando una stimolazione di 2 mA a livello dell’angolo tracheoesofageo. Una volta stimata la posizione del nervo ricorrente, si continua la dissecazione finché non si visualizza il nervo ricorrente e si testa con una stimolazione di 1 mA, per confermare che si tratta del nervo ricorrente funzionale. Poi, il nervo ricorrente viene meticolosamente dissecato al suo punto d’ingresso nella laringe. In caso di monitoraggio continuo del nervo vago, la risposta sonora agli impulsi ripetuti di stimolazione è un segno che il nervo sta funzionando e, come corollario, i cambiamenti in questa risposta sonora possono essere segnali di avvertimento in caso di sofferenza del nervo ricorrente. Soprattutto in caso di trazione del nervo, si possono eseguire delle variazioni di ampiezza di risposta elettrica, nonché delle variazioni della latenza della risposta.

“

Punto importante

Il monitoraggio nervoso intraoperatorio presenta i seguenti vantaggi:

• possibile stimolazione del ramo esterno del nervo laringeo superiore;

• aiuto nella dissecazione e nella localizzazione del nervo ricorrente;

• conferma dell’identificazione del ramo motore del nervo ricorrente, specialmente nei casi, che sono frequenti, di divisione extralaringea del nervo ricorrente;

• evitare una diplegia laringea non eseguendo una tiroidectomia controlaterale, quando è sospettata una paralisi ricorrenziale attraverso una perdita di segnale elettrico alla fine della lobectomia iniziale.

Cosa fare in caso di ferita o sezione intraoperatoria del nervo ricorrente?

Se il nervo ricorrente è stirato o compresso, non bisogna realizzare nessun trattamento chirurgico immediato. La terapia corticosteroidea orale può essere aggiunta in assenza di controindicazioni. Di norma, il recupero spontaneo è abbastanza soddisfacente senza comparsa di sincinesie.

In caso di sezione franca del nervo e in assenza di perdita di sostanza nervosa, si realizza una sutura diretta del nervo ricorrente attraverso alcuni punti monofilamento 9/0 al microscopio, più o meno associati a della colla biologica. Il ramo posteriore del nervo ricorrente può essere isolato in modo da suturare solo il ramo anteriore motore, evitando la comparsa di sincinesie.

EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia generale

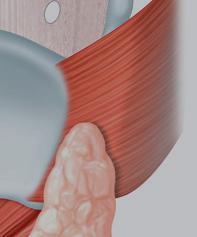

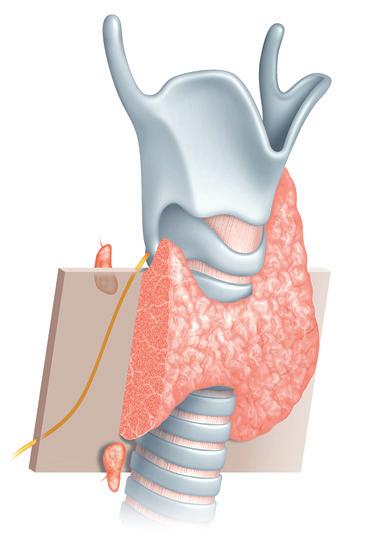

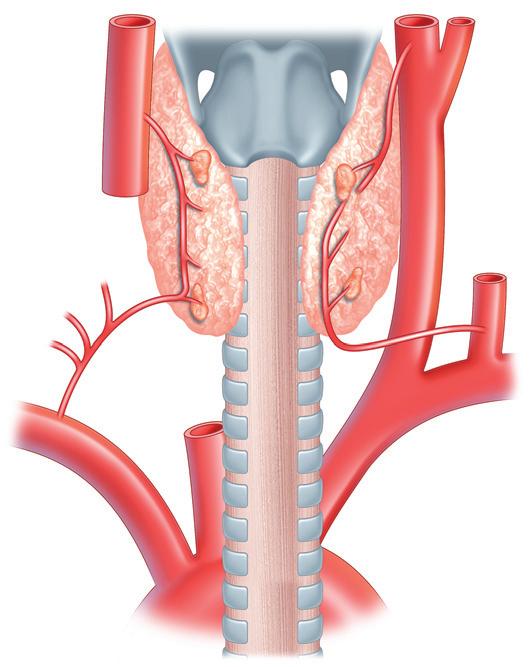

Figura 4. Relazioni anatomiche delle ghiandole paratiroidee rispetto al nervo ricorrente. La paratiroide superiore (P4) è in situazione posteriore a un piano coronale che passa per il nervo ricorrente, mentre la paratiroide inferiore (P3) si trova in una situazione anteriore. 1. Ghiandola paratiroidea superiore (P4) profonda (dorsale) rispetto al piano coronale del nervo ricorrente laringeo; 2. piano coronale del nervo ricorrente laringeo; 3. ghiandola paratiroidea inferiore (P3) superficiale (ventrale) al piano coronale del nervo laringeo ricorrente; 4. cartilagine tiroidea; 5. cartilagine cricoidea; 6. tiroide; 7. trachea (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

In caso di sezione franca del nervo ricorrente, con perdita di sostanza nervosa che non consente la sutura diretta, si realizza un’anastomosi nervosa, idealmente con il ramo discendente del nervo ipoglosso (XII), perché è possibile un’anastomosi senza tensione [9] Il ramo discendente del nervo XII è situato in prossimità del nervo ricorrente. Il suo diametro corrisponde a quello del nervo ricorrente. Il ramo discendente del nervo XII può essere sezionato e anastomizzato direttamente con il nervo ricorrente o il suo ramo anteriore.

“ Punto importante

In caso di sezione intraoperatoria del nervo ricorrente, è raccomandata una sutura immediata al microscopio. Se c’è una perdita significativa di sostanza nervosa che non consente una sutura end-to-end, viene eseguita un’anastomosi diretta al microscopio con il ramo discendente del nervo ipoglosso (XII).

Dissecazione delle ghiandole paratiroidee

Situazione anatomica delle paratiroidi rispetto al nervo ricorrente

Al fine di ridurre al minimo il rischio di ipoparatiroidismo postoperatorio, si consiglia di identificare le ghiandole paratiroidee e di conservarle con la loro vascolarizzazione. In caso di devascolarizzazione, viene, quindi, eseguito un reimpianto. Le ghiandole paratiroidee inferiori (P3 derivanti dal terzo arco branchiale) sono in situazione anteriore e inferiore a un piano coronale

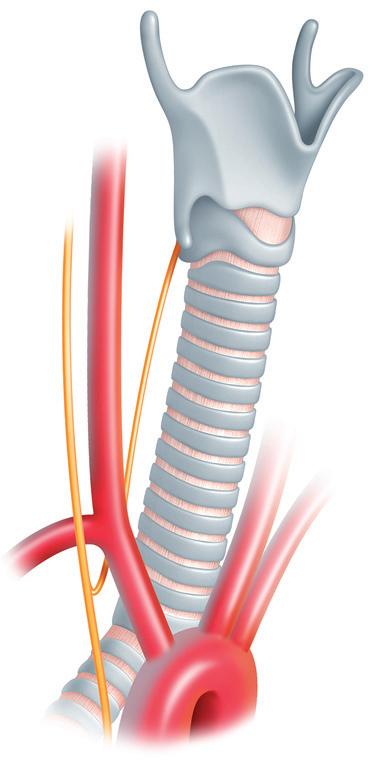

Figura 5. Vascolarizzazione delle ghiandole paratiroidee (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

passante per il nervo ricorrente, mentre le paratiroidi superiori P4 (derivanti dal quarto arco branchiale) sono retrotiroidee in situazione posteriore e superiore (Fig. 4). Le ghiandole paratiroidee inferiori possono essere trovate in situazione inferiore, laterale o posteriore rispetto al polo inferiore. Le ghiandole paratiroidee superiori sono meno variabili nella loro posizione e si trovano spesso in prossimità dell’articolazione cricotiroidea. Ogni ghiandola misura 3-8 mm ed è classicamente di colore giallo camoscio, ma il suo colore può variare (dal giallo al rosso-marrone).

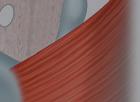

Identificazione delle ghiandole paratiroidee

Il principio della dissecazione di una ghiandola paratiroidea è di sezionarla a filo con la ghiandola tiroidea e di reclinarla in fuori rispetto alla ghiandola tiroidea preservando la sua vascolarizzazione. Ci si può aiutare con delle lenti di ingrandimento. Esiste un piano di scorrimento sottocapsulare tra la tiroide e la paratiroide. Questo piano può essere identificato con un “batuffolo di cotone” o delle forbici. Si fa attenzione a non manipolare direttamente la ghiandola paratiroidea, ma il tessuto connettivo adiacente. L’arcata vascolare nutritizia prossimale viene preservata. L’emostasi distale dei vasi a contatto con la ghiandola tiroidea viene eseguita utilizzando dei fili sottili, delle clip o delle pinze bipolari a bassa intensità, a 2-3 mm dalla ghiandola paratiroidea. A livello della ghiandola paratiroidea superiore P4, la vascolarizzazione può provenire da un ramo posteriore del peduncolo tiroideo superiore, ma, il più delle volte, ha origine dall’arteria tiroideainferiore (Fig. 5). Quindi, la direzione della dissecazione della sua vascolarizzazione deve essere orientata a partire dall’estremità distale della ghiandola paratiroidea al suo ilo vascolare, cioè dal bordo anterosuperiore di P4.

La ghiandola paratiroidea inferiore P3 si trova vicino al lobo inferiore, a 1 cm circa. Le sue variazioni anatomiche sono più numerose, possibilmente nel legamento tireotimico (25%), lateralmente a più di un centimetro dal polo inferiore (12%) o medialmente verso la trachea (8%). Alcune localizzazioni ectopiche si collocano nel mediastino anteriore o parte inferiore del

I

– 46-460 Tiroidectomia mediante cervicotomia

timo (3%). Quando si esegue uno svuotamento del compartimento centrale, il timo deve, allora, essere preservato [18] Le altre localizzazioni ectopiche sono di localizzazione intratiroidea retro- o paraesofagea, iuxta-avventiziale carotidea o nel tessuto adiposo sotto i muscoli sottoioidei, cosa che richiede sempre la dissecazione il più vicino possibile ai muscoli sottoioidei [19] La vascolarizzazione della ghiandola paratiroidea inferiore è fornita dall’arteria tiroidea inferiore. La tecnica di dissecazione di P3 è identica a quella di P4, mediante una dissecazione sottocapsulare della tiroide, senza manipolare direttamente la ghiandola, dall’estremità distale all’ilo vascolare situato al confine anteroinferiore.

Solo i rami terminali dell’arteria tiroidea inferiore, vale a dire quelli localizzati medialmente rispetto a P3 ed entranti direttamente nella ghiandola tiroidea, devono essere legati. In alcuni casi, la paratiroide inferiore non può essere visualizzata. Se, nonostante tutte queste precauzioni prese, la ghiandola paratiroidea inferiore non viene visualizzata in prossimità del polo inferiore, non è necessariocontinuare la dissecazione della loggia alla sua ricerca. La soluzione fisiologica fredda può essere un fattore di ischemia delle ghiandole paratiroidee ed è meglio evitarla. L’uso del bisturi ad ultrasuoni sembra ridurre la frequenza dell’ipocalcemia postoperatoria temporanea rispetto alle tecniche convenzionali [20]

Se viene realizzato uno svuotamento del compartimento centrale, deve essere fatto ogni sforzo per identificare e preservare le ghiandole paratiroidee superiori, poiché quelle inferiori sono più difficili da identificare e possono essere asportate con lo svuotamento del compartimento centrale.

Autotrapianto

In caso di devascolarizzazione della ghiandola paratiroidea o di paratiroidectomia involontaria, può essere indicato un reimpianto di ghiandola paratiroidea.

Prima di inviare la ghiandola tiroidea per l’esame anatomopatologico, si identifica bene la sua superficie per assicurarsi che non ci sia una ghiandola paratiroidea a contatto con essa. In questo caso, la ghiandola paratiroidea viene autotrapiantata utilizzando la tecnica della frammentazione e dell’interramento muscolare.

Durante l’operazione, se una ghiandola paratiroidea si scurisce a livello del sito operatorio, si può incidere la sua capsula per evacuare il sangue venoso in eccesso. Se la paratiroide riprende una colorazione soddisfacente, viene lasciata sul posto. In caso di dubbia vascolarizzazione o di impossibilità di preservazione della vascolarizzazione, si raccomanda di autotrapiantare.

L’autotrapianto permette di attenuare il rischio di ipoparatiroidismo postoperatorio. Ogni paratiroide trovata sul pezzo di tiroidectomia o in uno svuotamento del compartimento centrale deve essere reimpiantata [21] . Pederson et al. hanno descritto l’uso di una gamma-camera e di un’iniezione di sestamibi per identificare una paratiroide all’interno di uno svuotamento del compartimento centrale [22] A differenza del grasso, una ghiandola paratiroidea espiantata affonda in una coppetta di soluzione fisiologica, cosa che ne conferma la natura. In caso di cancro o di dubbio con un’adenopatia, può essere richiesto un esame estemporaneo di un frammento, prima del reimpianto.

La ghiandola paratiroidea espiantata viene, dunque, tagliata in più frammenti.

I frammenti paratiroidei vengono posti in una loggia muscolare, il più delle volte nel muscolo sterno-cleido-mastoideo omolaterale.

La loggia muscolare viene, poi, richiusa, utilizzando un punto di filo non riassorbibile per consentire un’eventuale identificazione ulteriore. Possono essere realizzate diverse logge muscolari, se vengono asportate più ghiandole paratiroidee.

“ Punto importante

Qualsiasi paratiroide non vascolarizzata deve essere autotrapiantata.

Chiusura

L’ispezione del campo operatorio ha quattro obiettivi:

• controllare l’emostasi;

• testare il nervo ricorrente e il nervo vago mediante il monitoraggio nervoso intraoperatorio, se utilizzato;

• valutare la vitalità delle ghiandole paratiroidee;

• assicurarsi che non ci sia del tessuto tiroideo residuo sotto forma di nodulo residuo. Il controllo dell’emostasi deve permettere di identificare se esiste un sanguinamento. Si ispezionano la regione del polo superiore, la regione inferiore alla giunzione cervicomediastinica e la loggia ricorrenziale. Esiste spesso un’ipotensione arteriosa indotta dall’anestesia generale. Per smascherare un possibile sanguinamento, soprattutto venoso, si può esercitare una leggera pressione sull’addome o far eseguire una manovra di Valsalva all’anestesista. Si ricercano dei segni di ischemia delle ghiandole paratiroidee sezionate. In caso di devascolarizzazione, si procede a un reimpianto. Quando si utilizza il monitoraggio nervoso intraoperatorio, la neurostimolazione del nervo vago e del nervo ricorrente permette di registrare i valori di latenza, di ampiezza e di soglia dei segnali ottenuti alla fine dell’intervento e di continuare l’operazione, se deve essere effettuata una tiroidectomia totale. La resezione completa della tiroide è verificata controllando l’assenza di residuo. La palpazione e l’ispezione della loggia permettono di assicurarsene. La questione del drenaggio postoperatorio è dibattuta. In due metanalisi, il drenaggio chirurgico mediante il posizionamento di drenaggi di Redon non si è dimostrato efficace nella prevenzione di ematomi o sieromi [23, 24] In alcuni pazienti che devono essere operati sotto anticoagulanti o antiaggreganti, il drenaggio può essere effettuato mediante lama per limitare la formazione di un eventuale ematoma.

La chiusura avviene accostando la linea alba con alcuni punti di sutura riassorbibile. Si effettua una chiusura per via sottocutanea con alcuni punti separati. La chiusura della pelle può essere eseguita con colla biologica, punti separati, suture cutanee adesive sterili oppure graffette.

Svuotamento cervicale

La dissecazione cervicale può essere indicata nei casi di cancro della tiroide, soprattutto in funzione della classificazione TNM del cancro (Tabella 6). Lo svuotamento cervicale riguarda il compartimento centrale, talvolta associato al compartimento laterale. Le informazioni mediche sullo svuotamento linfonodale sono date oralmente e possono essere spiegate con un diagramma sottotitolato e completate con un foglio informativo delle società scientifiche.

Svuotamento del compartimento centrale

Definizione dello svuotamento del compartimento centrale

Secondo le raccomandazioni dell’American Thyroid Association e della Société franc¸aise d’oto-rhino-laryngologie (SFORL), lo svuotamento del compartimento centrale è definito, come mostrato nella Figura 6, dall’ablazione del tessuto adiposo in situazione prelaringea, pretracheale e, almeno, in una regione paratracheale, comunemente denominata svuotamento ricorrenziale [25, 26] (Tabella 7). Lo svuotamento del compartimento centrale può, quindi, essere uni- o bilaterale. Lo svuotamento del compartimento centrale non deve essere limitato alla realizzazione di uno svuotamento ricorrenziale. La zona VI superiore è importante da svuotare, così come la regione pretracheale, che è un importante sito di drenaggio linfaticodei carcinomi tiroidei.

Indicazioni dello svuotamento del compartimento centrale

Paziente N1a: svuotamento terapeutico [26]

In caso di linfoadenopatia autenticata preoperatoriamente mediante imaging o ad opera del chirurgo (svuotamento terapeutico), lo svuotamento del compartimento centrale è consigliato

Tabella 6.

Classificazione TNM (tumor, node, metastasis) dei tumori tiroidei.

Tumore primitivo (T) - carcinoma papillare, follicolare o midollare della tiroide

TXImpossibile valutare il tumore primitivo

T0Nessuna evidenza di tumore primitivo

T1 Tumore di 2 cm o meno di diametro e limitato alla tiroide

T1a: tumore di 1 cm o meno di diametro

T1b: tumore più grande di 1 cm ma non superiore a 2 cm di diametro

T2 Tumore più grande di 2 cm ma non superiore a 4 cm di diametro e limitato alla tiroide

T3 Tumore di oltre 4 cm di diametro e limitato alla tiroide o tumore di qualsiasi dimensione che ha iniziato a diffondersi leggermente ai tessuti vicini alla tiroide (estensione extratiroidea)

T4Tumore che si è diffuso oltre il rivestimento della tiroide

T4a: il tumore ha invaso i tessuti molli vicini come la laringe, la trachea, l’esofago o il nervo che scorre lungo la laringe (nervo laringeo ricorrente)

T4b: il tumore ha invaso l’area che circonda le ossa della colonna vertebrale (fascia prevertebrale) o uno dei principali vasi sanguigni vicini, come i vasi mediastinici o l’arteria carotide

Tumore primitivo (T) - carcinoma anaplastico della tiroide a

T4aTumore di qualsiasi dimensione limitato alla ghiandola tiroidea (solo carcinoma anaplastico)

T4b Tumore di qualsiasi dimensione che si è diffuso oltre la capsula tiroidea (solo carcinoma anaplastico)

NXImpossibile valutare i linfonodi regionali

N0 Assenza di metastasi nei linfonodi regionali

N1 Presenza di metastasi nei linfonodi regionali

N1a: presenza di metastasi nei linfonodi pretracheali, paratracheali e prelaringei (o gangli delfiani)

N1b: presenza di metastasi negli altri linfonodi dello stesso lato, dall’altro lato o su entrambi i lati del collo o nei linfonodi della parte superiore del torace (gangli linfatici mediastinici superiori)

Metastasi a distanza (M)

M0 Assenza di metastasi a distanza

M1 Presenza di metastasi a distanza

a Tous les carcinomes anaplasiques de la thyroïde sont considérés comme des tumeurs T4.

Tabella 7.

Limiti dello svuotamento ricorrenziale o paratracheale (compartimento centrale).

LimitiSvuotamento destro Svuotamento sinistro

AltoCricoide Cricoide

Basso Tronco venosoanonimoTronco venoso anonimo Fuori Arteria carotide primitiva Arteria carotide primitiva

Dentro Trachea Trachea

Profondità Esofago: lo svuotamento asporta il tessuto tra il nervo ricorrente e l’esofago

Esofago: lo svuotamento sinistro asporta solo il tessuto davanti al nervo ricorrente

in maniera bilaterale (raccomandazione 21, grado A) a causa delle possibilità di attraversamento del drenaggio linfatico [26] . Uno svuotamento del compartimento laterale, in linea di principio sul lato omolaterale al tumore, è stato raccomandato nei pazienti N+ a livello del compartimento centrale [26] (raccomandazione 24, grado B). Lo svuotamento mediastinico superiore (svuotamento zona VII) deve essere deciso prima dell’intervento, in caso di linfoadenopatia metastatica maggiore di 1 cm o in caso di recidiva dopo intervento chirurgico e trattamento allo iodio radioattivo [26] (raccomandazione 37, grado B). Questo svuotamento mediastinico viene eseguito con un chirurgo specializzato mediante manubriotomia. Non si realizza nessun picking

Figura 6. Definizione dello svuotamento del compartimento centrale (SCC). Lo svuotamento del compartimento centrale deve includere almeno lo svuotamento prelaringeo, indicato anche come zona VI superiore (verde), pretracheale (blu) e paratracheale, anche denominato ricorrenziale (rosso). Lo svuotamento VI inferiore include almeno lo svuotamento pretracheale e paratracheale (ricorrenziale). Lo svuotamento del compartimento centrale può essere unilaterale o bilaterale. 1. Linfonodi prelaringei; 2. linfonodi paratracheali; 3. linfonodi pretracheali (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

Paziente N0: svuotamento profilattico

In caso di paziente N0 senza linfoadenopatie autenticate prima dell’intervento o durante, si parla di svuotamento profilattico. Le micrometastasi (200 m-2 mm) o macrometastasi (> 2 mm) sono difficili da diagnosticare preoperatoriamente mediante imaging o intraoperatoriamente mediante palpazione delle aree linfonodali [26] In caso di tumore a basso rischio (T1, T2, istologia non aggressiva, assenza di invasione vascolare, paziente N0), sono possibili due atteggiamenti: o eseguire uno svuotamento (prelaringeo, pretracheale e almeno uno ricorrenziale) o astensione [25, 26] Non bisogna realizzare alcun picking Lo svuotamento del compartimento centrale può essere uni- o bilaterale. In caso di tumore ad alto rischio in un paziente N0 (tumori ad alto rischio definiti come T3, T4, rottura capsulare, età > 45 anni, variante aggressiva), lo svuotamento del compartimento centrale è raccomandato in linea di principio (raccomandazione 22, grado B). Può essere unio bilaterale [25, 26] .

Scoperta postoperatoria

In caso di scoperta di un microcarcinoma dopo l’intervento, non si raccomanda di eseguire uno svuotamento in caso di carcinoma papillare e in assenza di fattori di gravità [26] (raccomandazione 40, grado B). Se è decisa una totalizzazione per un carcinoma scoperto dopo l’intervento, non è consigliabile eseguire uno svuotamento omolaterale al tumore [26] (raccomandazione 23, accordo professionale).

Realizzazione dello svuotamento del compartimento centrale (SCC)

Svuotamento VI superiore o svuotamento prelaringeo

Si tratta di rimuovere tutto il tessuto adiposo, le linfoadenopatie e il lobo piramidale, tra l’osso ioide sopra, la cricoide sotto e i muscoli sottoioidei lateralmente.

Può essere condotto dal basso verso l’alto o dall’alto verso il basso ed è annotato (raccomandazione 7, grado A) per esame anatomopatologico [26]

Svuotamento VI inferiore (pretracheale e paratracheale)

Gli svuotamenti pretracheali e paratracheali possono essere fatti separatamente o in monoblocco. In caso di SCC bilaterale, lo svuotamento pretracheale può essere reciso al centro e asportato con lo svuotamento ricorrenziale omolaterale. Si inizia con lo svuotamento sul lato omolaterale al tumore. In caso di svuotamento ricorrenziale unilaterale, viene eseguito anche uno svuotamento pretracheale.

La Tabella 7 riassume i limiti dello svuotamento ricorrenziale destro e sinistro, la cui differenza sta nell’escissione del tessuto adiposo sotto il piano del nervo ricorrente dal lato destro quando non è necessario sezionare la faccia profonda del nervo ricorrente sinistro. Infatti, il nervo ricorrente sul lato sinistro è a contatto con l’esofago, che costituisce il limite profondo dello svuotamento. Tuttavia, a destra, il nervo ricorrente gira intorno all’arteria succlavia destra, prima di risalire nella loggia ricorrenziale, ed esiste del tessuto celluloadiposo da rimuovere dal lato profondo del nervo ricorrente(Fig. 7). In basso, il limite teorico è il tronco venoso anonimo. Nella pratica, se a questo livello c’è il timo, si lascia il timo, che costituisce il limite inferiore. Dal momento che il paziente è spesso posto in posizione di iperestensione del collo, parte del tessuto adiposo della zona linfatica mediastinica VII sale. Inoltre, la trazione sullo svuotamento porta anche alla rimozione del

Figura 7. Estensione dello svuotamento ricorrenziale destro e sinistro (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

A. Lato destro 1. Nervo vago destro; 2. nervo laringeo inferiore destro.

B. 1. Nervo laringeo inferiore sinistro; 2. nervo vago sinistro.

tessuto celluloadiposo mediastinico. Ecco perché il livello della clavicola può fungere da limite inferiore allo svuotamento ricorrenziale.

Tutto il tessuto adiposo viene rimosso, preservando le ghiandole paratiroidee eseguendo un’emostasi iperselettiva (raccomandazione 28, grado C) o, anche, uno o più reimpianti, in caso di devascolarizzazione di una o più paratiroidi [26] (raccomandazione 29, grado C). Il monitoraggio nervoso intraoperatorio è indicato nei casi di recidiva bilaterale ricorrenziale o nei casi di paralisi ricorrenziale preoperatoria [26] (raccomandazione 31, grado C).

Il campo operatorio è, nella migliore delle ipotesi, esposto da un supporto mediale sulla cricoide e da un divaricatore laterale sotto i muscoli sottoioidei.

Lo svuotamento convenzionalmente condotto dall’alto verso il basso inizia con l’individuazione dei limiti laterali del recesso (trachea, carotide primitiva). L’incisione del tessuto fibroso sopra l’arteria carotide primitiva permette la mobilizzazione mediale dello svuotamento ricorrenziale.

La trachea cervicale viene rilasciata dall’alto verso il basso dai suoi attacchi allo svuotamento ricorrenziale sotto controllo visivo del nervo ricorrente.

Le ghiandole paratiroidi vengono identificate, per esempio, utilizzando una clip, in modo da conservarle bene. La loro vascolarizzazione a partire dall’arteria tiroidea inferiore deve essere identificata, sezionata e preservata.

Sul lato destro, il nervo ricorrente risale lungo l’angolo tracheoesofageo destro, separando, così, un compartimento anteriore e un compartimento posteriore rispetto al suo tragitto. La linfoadenopatia metastatica dell’area ricorrenziale destra è spesso localizzata nel compartimento posteriore. I due compartimenti possono essere rimossi separatamente o in monoblocco. La dissecazione del recesso rispetto al nervo ricorrente viene fatta dall’alto verso il basso in maniera retrograda.

Infiltrazione del nervo ricorrente di scoperta intraoperatoria

1. Conferma istologica (assenza di patologia benigna o linfoma)

2. Ragionare in termini di paralisi del ricorrente preoperatoria

Assenza di paralisi del ricorrente preoperatoria

Preservare il nervo ricorrente

Considerare una resezione parziale

Paralisi del ricorrente preoperatoria

Resecare il nervo ricorrente

Considerare un'anastomosi nervosa

La resezione monoblocco dello svuotamento ricorrenziale destro può essere fatta incidendo il tessuto celluloadiposo davanti al nervo ricorrente. Poi, sezionando la parte laterale dello svuotamento del tessuto fibroso pericarotideo, si mobilizza la parte laterale dello svuotamento per farla passare sulla faccia profonda del nervo ricorrente, che può essere leggermente mobilizzato in avanti. L’escissione in monoblocco dei compartimenti anteriore e posteriore viene terminata a livello della trachea. In alternativa, si può fare una dissecazione dall’interno all’esterno per una resezione monoblocco [27] . Si ha cura di esplorare dietro l’arteria carotide primitiva destra, che può essere sede di linfoadenopatie metastatiche che devono essere asportate. Si controlla l’integrità anatomica del nervo ricorrente su tutta l’altezza del suo tragitto. Se viene utilizzato un monitoraggio nervoso intraoperatorio, il funzionamento del nervo ricorrente viene controllato tramite stimolazione del nervo ricorrente alla giunzione cervicotoracica e mediante stimolazione del nervo vago, prima di considerare la realizzazione dello svuotamento ricorrenziale controlaterale.

A sinistra, si esegue una dissecazione retrograda in contatto con il nervo ricorrente per rimuovere tutto il tessuto celluloadiposo tra la trachea in mezzo, la carotide all’esterno, l’esofago in profondità e la clavicola in basso.

Lo svuotamento viene orientato e inviato per un esame anatomopatologico. Lo svuotamento ricorrenziale sinistro completato fornisce una visualizzazione perfetta del nervo ricorrente, che può essere stimolato per tutto il suo tragitto attraverso l’esofago e le paratiroidi sezionate.

Qualunque sia il primo lato eseguito dello svuotamento ricorrenziale, si può verificare l’integrità anatomica del nervo ricorrente, prima di passare allo svuotamento controlaterale. Se viene utilizzato un monitoraggio nervoso intraoperatorio, si associa la verifica dell’integrità funzionale del nervo. Al termine dell’operazione, in caso di SCC bilaterale, viene controllato l’intero campo di SCC e, se si utilizza un monitoraggio nervoso, si possono registrare le risposte alla stimolazione del nervo ricorrente e del nervo vago su ciascun lato.

“ Punto importante

Lo svuotamento del compartimento centrale comprende l’exeresi del tessuto celluloadiposo in situazione prelaringea, pretracheale e in almeno una regione paratracheale, comunemente nota come svuotamento ricorrenziale. Lo svuotamento del compartimento può, quindi, essere unio bilaterale.

Strategia in funzione dell’invasione tumorale del nervo ricorrente

L’exeresi incompleta di una malattia invasiva influisce sulla prognosi. Il fallimento locale per malattia del ricorrente recidivante a

Figura 8. Algoritmo decisionale. Cosa fare in caso di infiltrazione del nervo ricorrente.

livello della loggia tiroidea è un fattore che influenza la sopravvivenza [28] . La strategia di resezione totale o parziale del nervo deve essere adattata in base alla mobilità laringea preoperatoria (Fig. 8). In caso di paralisi ricorrenziale preoperatoria, se viene trovata un’infiltrazione carcinomatosa del nervo ricorrente, il nervo deve essere asportato.

Infatti, un nervo infiltrato dal tumore con paralisi preoperatoria ha poche possibilità di guarigione. Prima di asportare il nervo ricorrente, ci si assicura che sia davvero un tumore maligno, perché alcune patologie benigne possono infiltrare il nervo ricorrente. Allo stesso modo, ci si assicura che non si tratti di un’infiltrazione linfomatosa. Si può consigliare di verificare il lato controlaterale. Quando si utilizza il monitoraggio nervoso intraoperatorio, la funzionalità del nervo ricorrente controlaterale può essere testata prima di asportare il nervo ricorrente, che è infiltrato dal tumore. In caso di infiltrazione (rara) sul nervo ricorrente controlaterale, il nervo ricorrente viene asportato solo da un lato, quello meno infiltrato dal tumore. La ricostruzione del nervo ricorrente è consigliata perché dà migliori risultati fonatori: può essere eseguita un’anastomosi del nervo mediante sutura diretta, interposizione di un innesto nervoso e anastomosi con un’ansa del nervo cervicale o, anche, con il nervo vago [29]

In assenza di paralisi ricorrenziale preoperatoria e in presenza di un’infiltrazione carcinomatosa, si cerca di preservare il nervo ricorrente. Il tumore viene sezionato con un bisturi freddo dal tronco del nervo ricorrente. Lo scopo di questa dissecazione a livello del nervo ricorrente è preservare parte del nervo ricorrente e rimuovere il tumore. Questa resezione parziale del nervo ricorrente con un bisturi freddo è possibile mantenendo la normale funzionalità del nervo ricorrente in oltre l’80% dei casi [30, 31] In caso di metastasi o di altri siti di resezione incompleta, gli argomenti a favore della resezione parziale del nervo rispetto alla resezione completa sembrano ancora più convincenti [30, 31] . Una possibile patologia residua minima può essere trattata con iodio radioattivo. Se si considera che un residuo tumorale importante viene lasciato in sede, se il chirurgo ritiene che il tumore resta troppo grande senza poter essere individualizzato dal nervo, si può considerare la resezione del nervo ricorrente infiltrato. Prima di considerare una tale resezione di un nervo ricorrente infiltrato ma funzionale, viene eseguita la procedura chirurgica controlaterale. Se il nervo ricorrente controlaterale è indenne da infiltrazione tumorale e funziona bene dopo la dissecazione completa quando viene utilizzato il monitoraggio del nervo intraoperatorio, allora il chirurgo, se sente che è rimasto troppo residuo a causa dell’infiltrazione del nervo, può decidere di asportare il nervo ricorrente e considerare l’esecuzione di un’anastomosi nervosa.

Se la funzionalità del nervo ricorrente è incerta, assenza di paralisi preoperatoria ma perdita di segnale durante l’intervento chirurgico quando si utilizza il monitoraggio nervoso intraoperatorio, si verificano prima le connessioni del monitoraggio nervoso intraoperatorio e la posizione della sonda e si cerca una risposta laringea palpabile a una stimolazione sopraliminare, testando il controllo del nervo vago controlaterale. Se il nervo ricorrente

46-460 Tiroidectomia mediante cervicotomia

Tabella 8.

Limiti dello svuotamento del compartimento laterale.

Limiti Zona IV Zona III

Alto Muscolo omoioideo a o membrana cricotiroidea b

Biforcazione carotidea a oppure osso ioide b

Basso Clavicola Muscoloomoioideo a o membrana cricotiroidea b

FuoriMuscolo SCM (bordo posteriore) Muscolo SCM (posteriore)

Dentro Muscolo sternoioideo (bordo laterale)

Zona II Zona V

Muscolo digastrico (ventre posteriore) Muscolo digastrico (ventre posteriore)

Biforcazione carotidea a oppure osso ioide b Clavicola

Muscolo SCM (posteriore) Muscolo trapezio (bordo anteriore)

Muscolo sternoioideo (bordo laterale) Muscolo sternoioideo (bordo laterale) Muscolo SCM (bordo posteriore)

ProfonditàFascia cervicale profonda Fascia cervicale profonda Fascia cervicale profonda Fascia cervicale profonda

SCM: sterno-cleido-mastoideo. a Repère chirurgical. b Repère clinique.

Tabella 9.

Zone delle aree linfatiche cervicali.

Zona Gruppo linfonodale

I Ia: sottomentale

Ib: sottomandibolare

II IIa: giugulare superiore davanti al nervo XI

IIb: giugulare superiore dietro il nervo XI

III Giugulare medio

IV IVa: giugulare inferiore dietro il capo sternale del muscolo

SCM

IVb: giugulare inferiore dietro il capo clavicolare del muscolo

SCM

VVa: del triangolo posteriore (gruppo del)

Va: del triangolo posteriore (gruppo dell’arteria cervicale trasversa, gruppo sopraclavicolare)

VI Compartimento centrale VI superiore (prelaringeo) e VI inferiore (pretracheale e paratracheale, vale a dire ricorrenziale)

SCM: sterno-cleido-mastoideo; nervo XI: nervo accessorio.

controlaterale è funzionale, allora si può considerare, per ragioni oncologiche, di realizzare la sezione del nervo ricorrente su cui si trova il tumore. Se il nervo ricorrente controlaterale non è funzionale, si può, allora, temere che ci sia una diplegia laringea. È, quindi, preferibile preservare la continuità anatomica del nervo ricorrente anche in presenza di piccoli frammenti tumorali sul nervo ricorrente, dopo aver tentato di rimuovere quanto più tumore possibile. In caso di diplegia laringea, il recupero spontaneo della funzionalità di uno o due nervi ricorrenti è possibile quando l’integrità anatomica dei nervi ricorrenti è stata preservata.

Svuotamento del compartimento laterale

Definizione dello svuotamento del compartimento laterale

La Tabella 8 riassume i limiti delle aree linfonodali cervicali secondo la classificazione di Robbins [32] Come mostrato nella Figura 9, esistono alcune divisioni delle aree linfonodali cervicali in zona A e B (Tabella 9). Le aree linfatiche cervicali coinvolte nello svuotamento del compartimento laterale del collo per cancro della tiroide sono classicamente le zone II, III, IV e V.

Le zone laterali più vicine alla tiroide sono le zone IV, III e IIa. È raro che le zone I (Ia sottomentoniera e Ib sottomandibolare) debbano essere rimosse nel cancro della tiroide.

Indicazioni dello svuotamento del compartimento laterale

Paziente N1b: svuotamento terapeutico [26]

In caso di coinvolgimento linfonodale preoperatorio o intraoperatorio, si effettua uno svuotamento terapeutico che rimuove

le aree linfonodali da II a V omolaterali alla lesione [26] (raccomandazione 25, grado B). Quando ci sono delle linfoadenopatie N+ laterali, uno svuotamento del compartimento centrale bilaterale deve essere abbinato allo svuotamento del compartimento laterale. In caso di tumore di grandi dimensioni classificato come pT4 o in presenza di una linfoadenopatia maggiore di 3 cm, è raccomandato uno svuotamento del compartimento controlaterale (raccomandazione 26, grado C).

Paziente N0: svuotamento profilattico [26]

In caso di tumore a basso rischio (T1, T2, istologia non aggressiva, assenza di invasione vascolare, paziente N0), secondo SFORL, sono possibili due atteggiamenti [26] (raccomandazione 27, accordo professionale): o l’astensione (spesso preferita) o lo svuotamento del compartimento laterale, in linea di principio dopo la realizzazione dello svuotamento del compartimento centrale. Lo svuotamento del compartimento laterale può essere limitato, secondo le equipe, alle aree linfonodali III e IV omolaterali, che possono essere realizzate attraverso la stessa incisione. Per tumori che coinvolgono il polo superiore del lobo tiroideo, viene preferibilmente realizzato lo svuotamento Ila, III, IV. Non bisogna realizzare alcun picking

In caso di tumore ad alto rischio in un paziente N0 (tumori ad alto rischio definiti come T3, T4, rottura capsulare, età > 45 anni, variante aggressiva), si raccomanda lo svuotamento del compartimento laterale (raccomandazione 28, grado C). Si esegue dal lato omolaterale al tumore, asportando le aree linfonodali IIa, III, IV. Le aree linfonodali IIb e V vengono rimosse in caso di coinvolgimento istologico linfonodale [26] (raccomandazione 15, grado C).

Realizzazione dello svuotamento del compartimento laterale

Lo svuotamento del compartimento laterale è convenzionalmente uno svuotamento cosiddetto “funzionale”, che preserva la vena giugulare interna, il nervo XI e il muscolo sterno-cleidomastoideo. Si inizia con lo svuotamento sul lato omolaterale al tumore. I limiti sono riassunti nella Tabella 8 Un’incisione cervicale bassa estesa lateralmente può consentire di realizzare lo svuotamento laterale con risultati estetici migliori rispetto a un’incisione che risale al punto mastoideo. L’incisione di Mc Fee è un’alternativa. Il muscolo platisma del collo viene inciso, sollevato e sezionato attraverso la sua faccia profonda. Dopo l’incisione dell’aponeurosi cervicale superficiale, si realizza l’escissione della totalità del tessuto celluloadiposo, preservando le radici, le paia craniche IX, X, XI e XII e i vasi (arteria carotide e vena giugulare interna, nonché i loro rami). In zona II, il recesso viene fatto passare sotto il nervo accessorio XI, per la rimozione in monoblocco con il resto dello svuotamento.

Si individua il piano delle radici sopra il quale si isolano le aree III e IV.

Poi, lo svuotamento è classicamente proseguito dal basso verso l’alto e da fuori verso dentro, inserendo le forbici nella guaina del nervo vago X.

Si seziona a filo della vena giugulare interna, preservandone al meglio i rami e dissecando delicatamente la vena, soprattutto

EMC - Tecniche chirurgiche - Chirurgia generale

Figura 9. Rappresentazione schematica delle aree linfonodali cervicali (A) e diagramma dei sottogruppi delle aree cervicali (B) (secondo: “Surgery of the Thyroid and Parathyroid glands” di G. Randolph).

A. 1. Osso ioide; 2. cartilagine tiroidea; 3. membrana cricotiroidea; 4. muscolo sterno-cleido-mastoideo.

nella parte superiore dello svuotamento, in cui possono esserci un certo grado di rotazione della vena giugulare interna dovuto alla trazione sullo svuotamento e un rischio di lesioni della vena giugulare interna.

Una volta completato lo svuotamento, questo viene orientato sezionando le aree linfonodali cervicali e annotandole per l’esame anatomopatologico definitivo.

Dietro le radici cervicali, lo svuotamento della zona V viene eseguito in caso di linfoadenopatia metastatica (svuotamento terapeutico).

In zona IV, sia a sinistra che a destra, può esserci perdita di linfa.

La linfostasi viene, nella migliore delle ipotesi, colmata intraoperatoriamente mediante suture che possono essere associate a un riempimento mediante lembo muscolare di sterno-cleido-mastoideo e colla biologica o, anche, biomateriali che assicurano la linfostasi.

Casi particolari

Carcinomi tiroidei localmente avanzati

I carcinomi localmente avanzati per estensione extratiroidea rappresentano il 10-15% dei carcinomi della tiroide, principalmente per danno dei muscoli sottoioidei (53%), del nervo ricorrente (47%), della trachea (30%), dell’esofago (21%) e della laringe (12%) [33] . L’estensione extratiroidea può essere divisa in lesione anteriore o posteriore [34] . L’estensione anteriore riguardante i muscoli sottoioidei che possono essere facilmente asportati non rappresenta un problema chirurgico maggiore né un coinvolgimento significativo sulla qualità della vita. Al contrario, le lesioni posteriori (nervo ricorrente, laringe, trachea, esofago) sono più difficili chirurgicamente ed espongono a un più alto tasso di recidiva locale. Nel momento in cui ci sono sintomi respiratori, una rapida evoluzione e segni di compressione o disfonia, l’esecuzione di una scansione TC è importante per rilevare e valutare un cancro della tiroide localmente avanzato. È estremamente

importante valutare con precisione l’estensione del tumore per apprezzare come asportarlo chirurgicamente. Il principio è asportare l’intero tumore preservando le funzioni vitali e facendo di tutto per preservare la funzionalità dei nervi ricorrenti. Una laringectomia è raramente necessaria, in prima intenzione. Bisogna ricercare l’equilibrio ottimale tra il miglior controllo locale e una qualità della vita soddisfacente. Terapie complementari con iodio radioattivo, radioterapia esterna e chemioterapia sono, di solito, necessarie.

La valutazione preoperatoria della mobilità delle corde vocali è estremamente importante. Una TC con contrasto in sezioni sottili permette di studiare l’estensione della malattia, se ci sono un coinvolgimento della trachea o della laringe e un’irregolarità della mucosa o della parete paratracheale. Lo studio della cricoide è fondamentale. La valutazione preoperatoria include un’esofagoscopia, una tracheoscopia e una broncoscopia, per valutare l’estensione e il coinvolgimento sottomucoso o intraluminale. Unarisonanza magnetica (RM) può aiutare la valutazione, ma la TC con contrasto, di solito, è sufficiente. La PET-scan (tomografia a emissione di positroni) può essere eseguita in pazienti con tumori avanzati, per rilevare metastasi, in caso di interventi chirurgici difficili o per valutare varianti istologiche aggressive [35] . Un agoaspirato o una biopsia sotto TC sono interessanti per escludere un cancro tiroideo anaplastico. In riunione multidisciplinare, può essere presa una decisione di chirurgia parziale laringea o di laringectomia totale. In caso di coinvolgimento tracheale, le tecniche chirurgiche prevedono la resezione della parete tracheale in maniera conservativa con bisturi a freddo, delle resezioni parziali a tutto spessore o delle resezioni-anastomosi di trachea o, anche, una resezione-anastomosi cricotracheale. L’approccio più conservativo (resezione tangenziale della parete tracheale con bisturi a freddo) dipende dalle caratteristiche biologiche dei tumori della tiroide ben differenziati a crescita lenta. A meno che non ci sia un coinvolgimento della parete tracheale, il tumore può essere facilmente asportato dalla parete tracheale nella maggior parte dei casi di carcinoma papillare ben differenziato. La resezione parziale non circonferenziale della trachea è definita come una

Tabella 10.

Trattamento chirurgico del morbo di Basedow: indicazioni, vantaggi, svantaggi.

Indicazioni Vantaggi Svantaggi

Gravidanza

Sospetto di malignità

Gozzo voluminoso

Fallimento della terapia con iodio

Oftalmopatia

Preferenze del paziente

Miglioramento immediato dei sintomi

Assenza di recidiva tramite tiroidectomia totale

Trattamento dei cosiddetti carcinomi incidentali più frequenti nel morbo di Basedow

Miglioramenti oftalmici a

Crisi di tireotossicosi b

a Des manifestations liées à une hypersécrétion adrénergique. b Si le patient n’est pas bien préparé.

resezione di una porzione della parete tracheale, per precedenti lesioni tracheali o laterali limitate. Circa un terzo della circonferenza tracheale può essere asportato, assicurandosi, mediante esame estemporaneo, che i limiti di resezione siano negativi. La chiusura può essere effettuata direttamente o con lembo periostale. Può essere lasciata aperta posizionando una tracheotomia temporanea. Una resezione-anastomosi della trachea consente una valutazione approfondita dell’estensione e dei margini di resezione. Quando esiste un’estensione della trachea in maniera sottomucosa o intraluminale, le resezioni parziali non possono asportare l’intero tumore e questi pazienti godranno maggiormente di una resezione-anastomosi tracheale. Si può effettuare una resezione parziale della parte anteriore del cricoide, ottenendo, così, una resezione cricotracheale. Il castone cricodeo viene, poi, fresato, in modo da adattare il diametro della regione sottoglottica a quello della trachea che verrà anastomizzata. La sutura anteriore collega l’anello tracheale alla parte inferiore della cartilagine tiroidea. In caso di coinvolgimento esofageo, il tumore è, generalmente, aderente alla muscolatura esofagea e, in queste condizioni, di solito è necessaria una resezione adattata del tumore e del tessuto muscolare, preservando il rivestimento esofageo. Una particolare cura deve accompagnare la dissecazione dei nervi ricorrenti e delle ghiandole paratiroidi. In caso di devascolarizzazione delle ghiandole paratiroidi, devono essere realizzati uno o più autotrapianti.

Trattamento chirurgico dell’ipertiroidismo