Dedication

A dedicationtomygrandmother lateMrs.HarbansKaur

Thispageintentionallyleftblank

Listofcontributors xvii

Abouttheeditor xxi

Foreword xxiii

Acknowledgments xxv

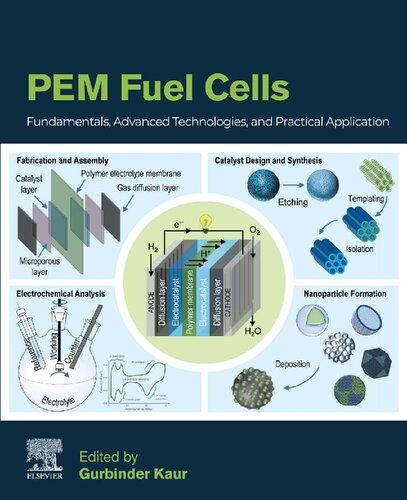

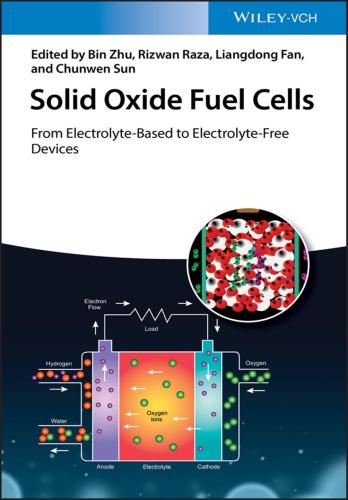

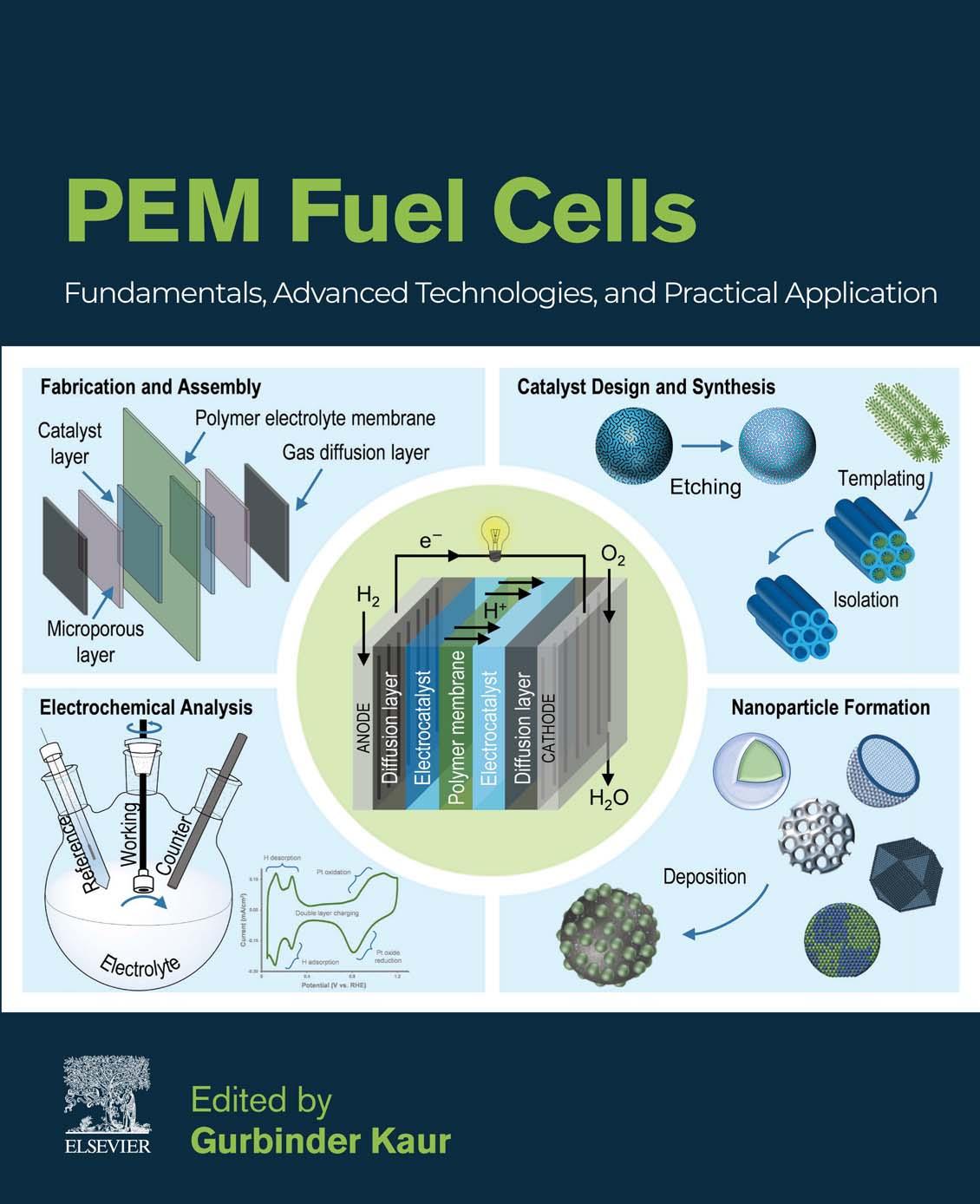

1.Protonexchangemembranefuelcells:fundamentals, advancedtechnologies,andpracticalapplications1 PiyushSharmaandO.P.Pandey

1.1 Introduction 1

1.2 Protonexchangemembranefuelcells3

1.3 ComponentsofPEMfuelcells6

1.3.1 Membrane6

1.3.2 Anodeandcathodeelectrodes9

1.3.3 Bipolarplates12

1.3.4 Othercomponents15

1.4 PracticalapplicationsofPEMfuelcells18

1.4.1 Portablepowersystems18

1.4.2 Transportation19

1.5 Summary 21 References 22

2.Protonexchangemembraneformicrobialfuelcells25 SangeethaDharmalingam,VaidhegiKugarajahandVijayakumarElumalai

2.1 Biofuelcells 25

2.2 Microbialfuelcell26

2.3 Typesofionexchangemembraneinmicrobialfuelcell28

2.3.1 Anionexchangemembrane30

2.3.2 Bipolarmembrane30

2.3.3 Cationexchangemembrane30

2.4 Essentialcationexchangemembranepropertiesanditsdetermination31

2.4.1 Wateruptake31

2.4.2 Protonconductivity34

2.4.3 Extraiontransport34

2.4.4 Ionexchangecapacity34

2.4.5 pHsplitting35

2.4.6 Oxygenintrusion35

2.4.7 Internalresistance36

2.4.8 Substratecrossoverandbiofouling37

2.5 Polymericmembranes38

2.5.1 Polymer-polymercomposites39

2.5.2 Metal-basednanopolymercomposites43

2.5.3 Carbon-polymercomposites44

2.6 Saltbridge 44

2.7 Ceramicmembranes45

2.8 Membrane-lessmicrobialfuelcell45

2.9 Conclusion

3.Electrocatalysts:selectivityandutilization55

N.Dyantyi,J.C.CalderónGómez,L.Mekuto,P.BujloandG.Pattrick

3.1 Introduction 55

3.1.1 Electrocatalystanditsuses55

3.1.2 Typesofelectrocatalysts56

3.1.3 Selectivityandutilization58

3.2 Optimizationparameters60

3.2.1 Shapemodification61

3.2.2 Facetarrangement62

3.2.3 Ionomer/catalystinteraction65

3.3 Summary

4.Bipolarplatesforthepermeableexchangemembrane: carbonnanotubesasanalternative71

TanzilaYounas

4.1 Introduction 71

4.2 Polymerelectrolytemembranefuelcells71

4.3 Carbonnanotubes76

4.4 Researchesonpermeableexchangemembranefuelcellsandcarbonnanotubes78

4.5 Discussion 81

4.6 Otherapplications86

4.7 Conclusion 86 Acknowledgments86

5.Gasdiffusionlayerforprotonexchangemembranefuelcells91 RezaOmrani

5.1 Introduction 91

5.2 Gasdiffusionlayermaterials93

5.3 Gasdiffusionlayerproperties96

5.3.1 Overview96

5.3.2 Structuralproperties96

5.3.3 Transportproperties98

5.3.4 Gasdiffusionlayercompressibility104

5.4 Modificationsofgasdiffusionlayers105

5.4.1 Hydrophobization105

5.4.2 Microporouslayerapplicationongasdiffusionlayersubstrate107

5.4.3 Structuralmodifications109

5.5 Durabilityofgasdiffusionlayer110

5.6 Summary 112

References 113

6.Thermodynamicsandoperatingconditionsforprotonexchange membranefuelcells123 VincenzoLisoandSamuelSimonAraya

6.1 Introduction123

6.2 Hydrogenhigherandlowerheatingvalue124

6.3 Thermodynamicsoffuelcells124

6.4 Firstlawanalysis126

6.5 Secondlawanalysis126

6.6 Effectofcellconditionsofreversiblevoltage128

6.6.1 Effectoftemperatureonreversiblevoltage129

6.6.2 Effectofpressureonreversiblevoltage129

6.6.3 Effectofreactantconcentrationonreversible131

6.7 Efficiencyoffuelcells132

6.7.1 Firstlawefficiency132

6.7.2 Realfuelcellefficiency133

6.8 Chaptersummary135

References 136

7.Protonexchangemembranetestinganddiagnostics137 AbhaBhartiandRajalakshmiNatarajan

7.1 Generaloverview137

7.2 Testingofprotonexchangemembranefuelcell138

7.2.1 Pretestingprocedures138

7.2.2 Testingtechniquesandstandardprotocols144

7.2.3 Posttestingprocedures147

7.3 Diagnostictoolsforprotonexchangemembranefuelcell150

Contents

7.3.1 Polarizationcurve151

7.3.2 Cyclicvoltammetry153

7.3.3 Electrochemicalimpedancespectroscopy155

7.3.4 Currentmapping158

7.3.5 Temperaturemapping163

7.3.6 Cathodedischarge164

7.4 Summary 165 References 166

8.Chargeandmasstransportandmodelingprinciplesin proton-exchangemembrane(PEM)fuelcells173

MojtabaAghajaniDelavarandJunyeWang

8.1 Introduction173

8.2 PEMthermodynamicsandelectrochemistry175

8.2.1 Electrochemicalreaction175

8.2.2 Gibbsfreeenergyandelectricalwork175

8.2.3 Electricalpotentials176

8.2.4 Tafelequation179

8.3 Chargeandmasstransportinmembrane-electrode-assembly180

8.3.1 Chargetransport181

8.3.2 Masstransport185

8.4 Modelingmasstransportinafuelcell186

8.4.1 Mathematicalmodels187

8.4.2 Modelingvoltage189

8.4.3 Numericalsolution193

8.5 Closingremarks195 References 195

9.Degradationandfailuremodesinprotonexchangemembrane fuelcells199

SamuelSimonAraya,NaLiandVincenzoLiso

9.1 Introduction199

9.2 Failuremodesanddegradation200

9.2.1 Membranedegradation201

9.2.2 Mechanicaldegradationofprotonexchangemembrane204

9.2.3 Catalystdegradation205

9.2.4 Degradationofgasdiffusionlayers209

9.2.5 Degradationofbipolarplates211

9.2.6 Degradationofothercomponents211

9.3 Stressorsinprotonexchangemembranefuelcells212

9.3.1 Open-circuitvoltage212

9.3.2 Start/stopcycling213

9.3.3 Thermalcyclingandfreeze/thawcycling214

9.3.4 Reactantstarvation215

9.3.5 Fuelimpurities215

References 216

10.High-temperatureprotonexchangemembrane aninsight223

SundararajanRamakrishnan,KrishnanRamyaandNatarajanRajalakshmi

10.1 Introduction223

10.2 HT-PEMFCmaterials224

10.2.1 Membrane224

10.2.2 Catalystandcatalystlayer226

10.2.3 Bipolarplates229

10.3 HT-PEMFCstacksandsystems231

10.4 DurabilityinHT-PEMFC233

10.5 Degradationmechanisms:materials234

10.6 ApplicationsofHT-PEMFC236

10.7 Conclusion238

Acknowledgments238

References 238

11.Advancedmodificationsinnonnoblematerialsforprotonexchange membrane243

RameezAhmadMirandGurbinderKaur

11.1 Introduction243

11.2 Roleofnoblemeatal(Pt)catalyst245

11.3 Alternativestopureplatinum247

11.3.1 AdvancesinnonnoblesupportedPtcatalyst247

11.3.2 OrderedPt-noblemetal(Pt-M)alloys/metalalloying249

11.4 Featuresofnonnoblematerialsforprotonexchangemembranefuelcells254

11.5 Nonnoblematerialsforprotonexchangemembranefuelcells254

11.5.1 Transitionmetalcarbidesasoxygenreductionreactioncatalyst/support255

11.5.2 ModificationsinPt-freenonnoblematerials262

11.5.3 AdvancesinnonnobleM-N-Ccatalystsintheformofmetalorganic frameworkprecursors263

11.6 Conclusion270

11.7 Futureperspective271

References 271

12.TechnologicalrisksanddurabilityissuesfortheProtonExchange MembraneFuelCelltechnology279

PavithraPonnusamy,ManojKumarPanthalingalandBijiPullithadathil

12.1 Introduction279

12.2 Workingofprotonexchangemembranefuelcells281

12.3 Majorchallengesinprotonexchangemembranefuelcells282

12.4 Sluggishoxygenreductionreactionkinetics282

12.5 Effectofelectrocatalystsandcarbonsupportmaterials287

12.6 Durabilityissuesanddeteriorationmechanism288

12.6.1 Studyonstart-up/shut-downcycling288

12.6.2 Reversalcurrentdecaymechanism289

12.6.3 Fuelstarvation290

12.6.4 Mechanismofcarboncorrosion292

12.6.5 CatalystdissolutionandOstwaldripening296

12.6.6 Roleofcatalystsizeincatalystloss298

12.6.7 Catalystdetachment/agglomeration301

12.7 Conclusions306 Acknowledgments306

13.Porousmediaflowfieldforprotonexchangemembranefuelcells315

GuobinZhang,YunWang,LizhenWu,PatrickHongandKuiJiao

13.1 Introduction315

13.2 Structureofporousmediaflowfield317

13.2.1 Foammaterial317

13.2.2 3Dfinemesh318

13.2.3 Others319

13.3 Materialpropertyofporousmediaflowfield319

13.3.1 Structurereconstruction319

13.3.2 Permeabilityandpressuredrop322

13.3.3 Heattransfer323

13.3.4 Two-phaseflow324

13.4 Porousmediaflowfieldperformance330

13.4.1 Experiment330

13.4.2 Simulation334

13.4.3 Data-drivensurrogatemodel338

13.5 Summary 339 References 340

14.AutomotiveapplicationsofPEMtechnology347

MahbodMoeinJahromiandHadiHeidary

14.1 Fuelcells(FCs)intransportationapplications347

14.1.1 Transportationapplication348

14.1.2 Otherapplications350

14.2 FCdrivetrainconfiguration351

14.2.1 ICEVdrivetrainconfiguration351

14.2.2 BEVdrivetrainconfiguration352

14.2.3 HEVdrivetrainconfiguration352

14.2.4 FCVdrivetrainconfiguration353

14.3 FCmarket 357

14.4 Welltowheelgreenhousegasemissionofcars360

14.4.1 Tanktowheelemissionandefficiency361

14.4.2 Welltotankemissionandefficiency362

14.4.3 Welltowheelemissionandefficiency362

14.4.4 Reviewonliteratureofgreenhousegasanalysis365

14.5 FCmanufacturingcost365

14.6 Totallifecyclecostofthevehicle369

14.7 LatestprogressinPEMautomotiveapplications377

14.7.1 Performanceimprovement378

14.7.2 Durabilityandfueleconomyimprovementduetotheenergy managementstrategies379

14.7.3 Membraneelectrodeassemblyperformanceanddurability380

14.7.4 Watermanagement392

14.7.5 Heatmanagement392

14.7.6 Coldstarts393

14.7.7 Hydrogensupplying,refuelingandtankstorage393

14.8 LatestindustrialprogressinFCVs394

14.8.1 Performanceimprovement394

14.8.2 Watermanagementdevelopment395

14.8.3 Heatmanagementandcoldstart397

14.8.4 Balanceofplantprogressandpackagingdevelopment398 References 399

15.Economic,business,technical,andcommercializationhindrancesfor thepolymerelectrolytemembranefuelcell407

GurbinderKaur,ByronD.Gates,H.Chhina,A.K.Taylor,SakshiGautam, MerissaSchneider-CoppolinoandK.L.Duncan

15.1 OverviewofPEMFCtechnology407 15.2 ChallengesinPEMFCtechnology410

15.2.1 Challengesforactivematerials410

15.2.2 ThermodynamicchallengesforPEMFC413

15.2.3 PerformanceofPEMFC416

15.3 Technicalchallenges419

15.3.1 Stationarypowersystems(comparisonamongthefuelcell technologies)419

15.3.2 Transportationsystems421

15.3.3 Auxiliarypowersystemsandearlymarketchallenges424

15.4 Conclusions425

References 425

16.Configurationofprotonexchangemembranefuelcellgasand coolingflowfields429

EbrahimAfshari,NabiJahantighandSeyedAliAtyabi

16.1 Introduction429

16.2 Bipolarplates429

16.3 Flowchannelsandcoolingchannels433

16.3.1 Functionsofgaschannels434

16.3.2 Functionsofcoolingchannels436

16.4 Shapeandsizeofgasflowchannelsandcoolingchannels440

16.5 Flowfieldorientation443

16.6 Configurationsofgasandcoolingchannels445

16.6.1 Parallelstraight445

16.6.2 Single-channelserpentineandspiralchannelarrangement449

16.6.3 Multichannelserpentinearrangement451

16.6.4 Pin-typeflowfield455

16.6.5 Integratedflowfield457

16.6.6 Interdigitateddesign458

16.6.7 Nature-inspireddesigns:fractalarrangementandbiomimeticdesign459

16.6.8 Metalfoamasdistributorofgasfloworcoolingfluid460

References 461

17.Nanocatalystsforprotonexchangefuelcells:design,preparation, andutilization465

MerissaSchneider-Coppolino,SakshiGautamandByronD.Gates

17.1 Introduction465

17.2 Fundamentalsoftheoxygenreductionreactionmechanism471

17.2.1 Thehydrogenoxidationandoxygenreductionreactions471

17.2.2 Theoxygenreductionreactionmechanismonplatinumcatalysts472

17.2.3 Electrochemicalmethodsfortheanalysisoftheoxygenreductionreaction476

Another random document with no related content on Scribd:

wurde ein Fläschchen mit Strychnin und in einem Papier eingewickelt Strychnin und Oxalsäure gefunden. Unter diesen Umständen wurde zunächst an Strychninvergiftung gedacht. Die chemische Untersuchung des Mageninhaltes ergab aber keines dieser Gifte, auch kein Cyankalium, sondern beträchtliche Mengen von Arsenik! Erbrechen und Diarrhoe waren in keinem dieser Fälle beobachtet worden und die Obduction ergab auch keine typischen Magen- und Darmbefunde.

Auch in jenen Fällen, in denen mehrere Individuen gleichzeitig und scheinbar unter gleichen Umständen mit verhältnissmässig kleinen Mengen vergiftet worden sind, wurden verschiedene Erscheinungen beobachtet. Taylor (l.c. 227) berichtet über eine Vergiftung von 340 Schulkindern mit arsenikhältiger Milch. Jedes Kind hatte etwa 1 Gran Arsenik bekommen. An fast allen kam Frostschauer, Schmerz im Magen und in den Eingeweiden, bei den meisten Erbrechen, bei anderen Kopfschmerzen, Coryza, bei sieben croupartiger Husten zur Beobachtung. Drei erbrachen Blut und bei einem ging Blut mit dem Stuhle ab. Eine gleichzeitige Vergiftung von 15 Personen mit arsenikhältigem Pudding hat Morley (Virchow’s Jahrb. 1873, I, 362) publicirt. Die Hauptsymptome waren bei allen Schwäche, Magenbeschwerden und intensive Schmerzen im Rücken (welche nach Anwendung eines Brechmittels nachliessen, aber wiederkehrten und bei den meisten 10 Stunden anhielten), bei vielen bestanden Schüttelfröste, bei einem Mädchen trat ein Ohnmachtsanfall ein, in einem Falle geringe Hämatemese. Injection der Bindehäute kam bei allen vor. Bei mehreren bestanden noch am zweiten Tage Sehstörungen (Scotomata), so dass Schreiben und Nähen unmöglich war. Bei einer Patientin wurde am 3. und 4. Tage excessives Hautjucken beobachtet. Leroy de Barres (ibid. 1886, I, 560) berichtet über eine Vergiftung von 270 Personen durch arsenikhaltiges Brod. Der Tod erfolgte in keinem Falle. Die Symptome waren: Uebelkeit und Diarrhöe, Durst, Brennen im Halse, entzündliche Röthe im Pharynx (am 2. Tage), Kopfschmerz, Klopfen in den Schläfen, Kreuzschmerzen, Abgeschlagenheit. Bei ziemlich vielen trat Anschwellung des Gesichtes (am 3. Tage), bei den meisten Anschwellung der Augenlider ein. Später fanden sich Hauteruptionen (4. Tag), Herpes, Erythem, Urticaria (am 6. Tage), Bläschen, Pusteln, Blasen (am 15. Tag). Ueber die Vergiftung einer grossen Zahl von Individuen in Hyères durch arsenikhaltigen Wein, sowie über die wahrscheinlich absichtlich herbeigeführte, in Havre vorgekommene Vergiftung von 15 Personen durch wiederholte kleine Gaben von Arsenik wurden von Brouardel und Pouchet (Annal. d’hygiène publ. 1889, XXII, pag. 137 u.ff.) ausführliche Mittheilungen gebracht. In den protrahirter verlaufenden Fällen liessen sich vier Perioden unterscheiden. In der ersten prävalirten die gastrischen, in der zweiten grippeartige Erscheinungen, in der dritten traten Kopfschmerzen, Ameisenlaufen, schmerzhafte Haut- und Muskelempfindungen und Sensibilitätsstörungen, inbesondere in den unteren Extremitäten auf. In der vierten Periode bestanden

Massenvergiftung.

Sectionsbefund. paralytische Symptome, Muskelschwäche, Schleudern der Füsse und Entartungsreaction. Zurückbleiben von Lähmungen nach Arsenvergiftungen wurde wiederholt beobachtet und von Mařik („Ueber Arsenlähmung.“ Wiener klin. Wochenschr. 1891, Nr. 31–40) ausführlich besprochen.

Der Sectionsbefund ergibt in den typischen Fällen eingefallene und halonirte Augen, manchmal Cyanose des Gesichtes, sowie der Hände und der Füsse. Sonstige äussere Befunde fehlen. Ebenso bietet die Schleimhaut der Schlingorgane nichts Abnormes. Dagegen finden sich in der Regel ausgesprochene Veränderungen im Magen, besonders aber im Darm. Die subperitonealen Gefässe des Magens und des Darms sind in der Regel stark mit dickflüssigem, dunklem Blute injicirt. Der Magen enthält meist gallertigen, fadenziehenden oder glasigen, mitunter wie geronnenen, gewöhnlich blutig tingirten Schleim. Die Schleimhaut erscheint in exquisiten Fällen gewulstet, gelockert und intensiv injicirt, häufig auch ecchymosirt. Die Veränderung kann über die ganze Magenschleimhaut gleichmässig verbreitet sein, oder ist nur auf gewisse Strecken, besonders auf den Magengrund und die untere Magenwand, beschränkt, oder auch nur auf der Höhe der Falten ausgesprochen. In dem gallertigen Schleime, welcher der Schleimhaut auflagert, sowie auf der Schleimhaut selbst lassen sich, wenn das Gift nicht etwa in Lösung genommen wurde, in der Regel harte weisse Arsenikkörnchen sehen, und noch leichter fühlen, und die Schleimhaut erscheint an jenen Stellen, denen solche Körnchen aufliegen, stärker geröthet, gewulstet und sammtartig gelockert. Ebenso lassen sich mikroskopisch Arsenikkrystalle nachweisen. Aehnliche Befunde ergibt gewöhnlich auch der Zwölffingerdarm und wir haben wiederholt in diesem grössere Mengen von Arsenikkörnchen in Schleimklumpen eingebettet gefunden. Förmliche Corrosionen haben wir niemals gefunden. Doch befindet sich im hiesigen pathologisch-anatomischen Museum ein so zu deutendes Präparat und von Dr. Felkl wurde uns mitgetheilt, dass er bei einem Weibe, welches zu Fruchtabtreibungszwecken (!) Arsenik genommen hatte, ein deutliches Corrosionsgeschwür gefunden habe. Auch Andere wollen

solche beobachtet haben, namentlich Filehne (Virchow’s Arch. 83. Bd., pag. 1) bei Thieren, der jedoch die Destruction als eine peptische, in Folge der sauern Beschaffenheit des Mageninhaltes auftretende Erscheinung erklärt, die auch bei subcutaner Application von Arsenik sich einstellt, dagegen nicht eintritt, wenn der Mageninhalt dauernd alkalisch erhalten wird. Die Gedärme, namentlich die dünnen, sind gewöhnlich schwappend mit wässerigem, molkig getrübtem Inhalt gefüllt, während der Dickdarm ausserdem meist massenhaften gallertigen, wie geronnenen Schleim enthält, der die Schleimhaut in dicker Lage bedeckt und bei der mikroskopischen Untersuchung sich ausser mit reichlichen desquamirten Darmepithelien mit massenhaften lymphoiden Zellen durchsetzt erweist und stellenweise selbst einen croupösen Charakter besitzen kann. Die Schleimhaut des Dünndarms sowohl als des Dickdarms ist stark gelockert, in der Regel serös infiltrirt (ödematös), schlotternd, dabei bleich, wie ausgewässert. Die Gekrösdrüsen sind geschwellt. Die Nieren in den ersten Stadien der trüben Schwellung, fast constant Fibrincylinder enthaltend, das Blut im Herzen locker geronnen, in den peripheren Gefässen in Folge des grossen Wasserverlustes mehr weniger eingedickt, mitunter von syrup- bis theerartiger Consistenz. Die sonstigen Befunde, wie Hyperämie des Gehirns und seiner Häute, sowie der Lungen, sind weder constant, noch charakteristisch.

In protrahirteren Fällen finden sich körnige und fettige Degeneration der Magenlabdrüsen, der Nieren und der Leber, sowie der Musculatur, insbesondere jener des Herzens, und zwar desto ausgesprochener, je länger der Krankheitsverlauf gedauert hatte. Ecchymosen an den serösen Häuten, namentlich unter dem Periund Endocard, besonders an letzterem, sind häufig und wir haben sie schon in ganz acuten Fällen, unter Anderem bei einer Dienstmagd, die Abends noch gesund und am Morgen todt und bereits todtenstarr am Abort sitzend gefunden wurde, angetroffen. Bei einem 12jährigen Mädchen, welches Arsenik im gepulverten Zustand genommen hatte und nach 4 Tagen gestorben war, glich der Befund in vielen Beziehungen dem nach Phosphorvergiftung: leichter

Icterus, fettige Degeneration des Herzens (leicht), der Leber (stärker) und der Nieren (sehr stark, wie bei der typischen Phosphorniere); keine in der willkürlichen Musculatur. Ecchymosen unter der Rachenschleimhaut und im Halszellgewebe, bohnengrosse unter der Pleura, zu beiden Seiten der Wirbelsäule und in beiden Mediastinalräumen, bis hanfkorngrosse am Herzen, besonders hinten. Hämorrhagische Erosionen und trübe Schwellung im Magen, wässerig-schleimiger, doch gallig gefärbter Inhalt in den Gedärmen und gelockerte schlotterige Schleimhaut. Auch wurden in vereinzelnten Fällen diphtheritische Zerstörungen im Dickdarm, besonders auf der Höhe der Falten, beobachtet.

Die Intensität der betreffenden Erscheinungen ist nicht immer die gleiche. Namentlich kann die Magenschleimhaut mitunter nur sehr geringfügige Veränderungen, insbesondere nur die Erscheinungen der trüben Schwellung, zeigen, während der Befund im Darm ungleich constanter ist, was mit der Thatsache übereinstimmt, dass nach Arsenikvergiftungen profuse Diarrhöen fast ausnahmslos sich einstellen.

Ueber die Ursache der giftigen Wirkung des Arseniks ist gegenwärtig nicht viel Positives bekannt. Bis in die neuere Zeit wurde das Gift als ein in erster Linie local irritirendes, ja ätzendes angesehen. Die irritirende Wirkung kann zwar nicht geleugnet werden, da entzündliche Röthung und Schwellung der Magenschleimhaut auch bei ganz acuter Vergiftung fast regelmässig, wenn auch nicht immer in gleich hohem Grade vorkommt und namentlich an solchen Stellen stärker zu bemerken ist, welchen Arsenikkörner auflagern. Auch spricht für die locale Wirkung der hochgradig entzündete und selbst brandige Zustand der Scheidenschleimhaut und des Muttermundes, der in solchen Fällen gefunden wurde, in denen bei Frauen entweder in mörderischer Absicht (Fälle von Ansiaux, vide Henke’s Zeitschr. 1821, II, 187) oder zu Fruchtabtreibungszwecken (Fälle: Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1864, XXV, 110, und Deutsche Klinik. 1873, Nr. 41), ferner bei Stuten, mit welchen man in dieser Richtung Versuche anstellte (Ansiaux, l.c.), Arsenik in die Scheide gebracht worden war. Trotzdem ist weniger die locale, als vielmehr die Allgemeinwirkung des Arseniks die Ursache seiner Giftigkeit, wofür ausser den nervösen Symptomen der Arsenvergiftung insbesondere der Umstand spricht, dass die klinischen und anatomischen Erscheinungen der Gastroenteritis, insbesondere die eigenthümlichen, über dessen ganze Länge gleichmässig ausgedehnten Veränderungen im Darmcanal in gleicher

Arsenik. Ursache der Giftwirkung.

Weise sich entwickeln, ob nun das Gift per os oder auf anderem Wege, z.B. durch die Haut, beigebracht wurde.[433]

In welcher Weise die körnige und fettige Degeneration bei der Arsenikvergiftung zu Stande kommt, ist bis jetzt nicht sichergestellt (vide pag. 638), ebensowenig, wodurch die cerebrospinalen Symptome veranlasst werden, die mitunter aufzutreten pflegen. Die eigenthümliche Eindickung des Blutes, die bei an Arsenikvergiftung Gestorbenen gewöhnlich gefunden wird, erklärt sich aus den profusen Diarrhöen, respective aus den mit diesen verbundenen grossen Wasserverlusten. In gleicher Weise kommt die Eindickung des Blutes bei profusen Darmcatarrhen, namentlich aber bei der Cholera zu Stande, mit welcher überhaupt das Bild der Arsenikvergiftung sowohl während des Lebens, als an der Leiche eine grosse Aehnlichkeit besitzt, worauf wiederholt und mit Recht hingewiesen wurde. [434] Sonstige Veränderungen des Blutes, insbesondere der Blutkörperchen, finden sich bei Arsenikvergiftungen nicht, obwohl Blut, wenn man es mit einer Lösung arseniger Säure zusammenbringt, sich bald dunkler färbt und das Hämatinspectrum zeigt.

In einzelnen Fällen von Arsenikvergiftung wurde Verzögerung der Fäulniss und bei exhumirten Leichen Mumification beobachtet, die sich theils aus den profusen Wasserverlusten, theils aus der bekannten conservirenden Wirkung des Arseniks erklärt, welch letztere selbstverständlich nur dort eintreten kann, wo grössere Mengen von Arsenik im Körper zurückgeblieben sind, während anderseits die Mumification auch aus anderen Ursachen (z.B. im trockenen, sandigen Boden) sich einzustellen vermag. Zaaijer (De Toestand der Lijken na Arsenicum-Vergifting. Amsterdam 1885 und Virchow’s Jahrb. 1885, I, 533) hat die exhumirten Leichen von 13, von einer gewissen Frau van der Linden vergifteten Personen untersucht und ausserdem 60 Fälle von Arsenikvergiftung aus der Literatur zusammengestellt und gefunden, dass sich die Leichen von an Arsenikvergiftung Verstorbenen weder vor, noch nach der Exhumation anders verhalten als gewöhnliche Leichen, weshalb er den Bestand einer sogenannten Arsenikmumification vollkommen in Abrede stellt. Auch verhielt sich die Schimmel- und Madenbildung wie bei anderen Leichen.

Mumification durch Arsenik.

Ausscheidung des Arsens. Arsenpräparate.

Die Ausscheidung des Arseniks aus dem Körper erfolgt im Allgemeinen schneller als bei anderen metallischen Giften. Der durchschnittliche Termin der vollständigen Elimination wurde von Orfila auf 30, von Chatin nur auf 12–15 Tage berechnet (Tardieu, l.c. 209) und nach Flandin (Casper-Liman, l. c. 421) waren bei Thieren 15 Gran sogar schon in 3 Tagen aus dem Körper verschwunden. Von Roussin (Journ. de pharm. et de chim. XLIII, 102) dagegen wurde angegeben, dass die Knochen das Arsen noch hartnäckig festhalten, nachdem es aus anderen Organen längst verschwunden ist. Nach

Brouardel’s und Pouchet’s aus Anlass der Massenvergiftungen in Hyères und Havre (s. oben) angestellten Untersuchungen findet sich bei acuter Intoxication Arsen in der compacten, bei chronischer auch in der spongiösen Knochensubstanz. Von unserem Collegen Professor E. Ludwig werden uns folgende Beobachtungen mitgetheilt: Ein kräftiger Fleischerhund erhielt durch 20 Tage je 0·1 Grm. Arsenik; 39 Tage nach der letzten Arsenikgabe wurde das Thier getödtet. Bei der chemischen Untersuchung wurden aus der Leber noch einige starke Arsenspiegel erhalten, während Gehirn, Knochen und Muskeln schon arsenfrei waren. Ein zweiter Hund erhielt während 16 Tagen je 0·1 Grm. Arsenik; am 28. Tage nach der letzten Arsenikgabe wurde das Thier getödtet. Die chemische Untersuchung ergab hier im Harn noch eine sehr geringe Spur von Arsen, im Gehirn und Knochen gleichfalls noch nachweisbare Arsenmengen, aus der Leber wurden noch starke Arsenspiegel erhalten. Einem dritten Hunde wurden während 26 Tagen je 0·1 Grm. Arsenik gegeben, 22 Tage nach der letzten Arsenikgabe wurde das Thier getödtet; in diesem Falle wurden aus der Leber noch mehrere starke Arsenspiegel erhalten und auch Gehirn, Herz, Knochen und Harn erhielten noch leise Spuren von Arsen.

Im Allgemeinen ist es nicht undenkbar, dass ein Individuum an den Folgen einer Arsenikvergiftung stirbt, nachdem das Arsen bereits vollständig ausgeschieden ist. Noch eher ist es möglich, dass nur Spuren davon sich ergeben, wobei ausserdem doch zu erwägen kommt, dass ein grosser Theil des Giftes schon durch Erbrechen und den Stuhl entleert wird und ein anderer erst im Grabe im Laufe der Fäulniss und Verwesung dem Körper entzogen werden kann; durchaus Umstände, die, wenn es sich um die Diagnose einer Arsenikvergiftung überhaupt handelt oder speciell um die Frage, in welcher Menge das Gift beigebracht wurde, wohl in Betracht gezogen werden müssen.

Das metallische Arsen (Scherbenkobalt, Fliegenstein) ist als solches nicht giftig, oxydirt sich jedoch besonders in feuchter Luft, sowie im Wasser zu arseniger Säure (Fliegenwasser). Die Arsensäure (As2 O5) ist weniger giftig als die arsenige Säure, zeigt aber sonst gleiche Wirkungen wie diese. Bei ihrer beschränkten Verbreitung sind Vergiftungen mit derselben äusserst selten. Die Schwefelverbindungen des Arsens, das Zweifachschwefelarsen oder Realgar (As2 S2) und das Dreifachschwefelarsen oder das Auripigment (As2 S3) gelten im reinen Zustand als ungiftig, doch enthalten die käuflichen Sorten beträchtliche Mengen arseniger Säure und wirken daher wie diese. Bei Arsenikvergiftungen wird möglicherweise ein Theil der arsenigen Säure durch den Schwefelwasserstoff des Darmcanals in das Sulphid umgewandelt und dadurch unlöslich und unwirksam gemacht. Dass auch erst in der Leiche in Folge der Einwirkung des Schwefelwasserstoffes der Fäulnissgase solche Sulphide sich bilden können, haben Lerch und Buchner (Schmidt’s Jahrb. 1848, LX, 275; Friedreich’s Centralarch. 1849, pag. 696) dargethan; diese Umwandlung kann

Arsenikhaltige Farben. Arsenwasserstoff.

jedoch entgegen der früheren Annahme, wie ein von uns beobachteter Fall („Befund von gelbem Schwefelarsenik im Verdauungstractus nach Vergiftung mit weissem Arsenik.“ Wiener med. Wochenschrift 1886, Nr. 10–12) gezeigt hat, im Dickdarm, besonders im Cöcum schon vor der Beerdigung und vielleicht noch während des Lebens erfolgen. Bei mit weissem ungelösten Arsenik vergifteten und der Fäulniss überlassenen Hunden konnten wir diese Umwandlung schon nach 8–14 Tagen nachweisen und instructive Museumpräparate gewinnen. Pearson (Virchow’s Jahrb. 1888, I, 480) hat sie schon 7 Wochen nach dem Tode beobachtet. Sehr verbreitet sind die arsenikhaltigen grünen Farben: das Schweinfurtergrün (arseniksaures und essigsaures Kupferoxyd) und das Scheele’sche Grün (arseniksaures Kupfer). Damit gefärbte Spielwaaren, Esswaaren u. dergl., ebenso Kleider und Tapeten haben wiederholt sowohl zu acuten, als zu chronischen Vergiftungen Veranlassung gegeben. In einem unserer Fälle war Schweinfurtergrün in grossen Mengen zur Vertilgung von Ungeziefer angewendet worden und hatte eine acute Vergiftung erzeugt, ebenso haben wir zweimal Selbstmord mit dieser Farbe beobachtet. Die Substanz ist in Wasser unlöslich, löst sich aber im sauern Magensaft. Von den mit Arsengrün gefärbten Ballkleidern (Tarlatan) enthalten nach Ziurek 20 Ellen 300 Grm. Schweinfurtergrün mit 60 Grm. Arsenik. Beträchtliche Mengen von arseniger Säure enthalten die meisten Sorten des käuflichen Fuchsins, der bekannten rothen Anilinfarbe, die gegenwärtig stark zum Färben von Liqueuren, aber auch zur Weinverfälschung benützt wird.[435] Von arsenikhaltigen Medicamenten ist die Solutio arsenicalis Fowleri zu erwähnen, eine Lösung von arsensaurem Kali im Wasser (1 Grm. arseniger Säure in 90 Grm. der Solution nach der österr. Pharm., nach der deutschen 1 Theil auf 90 Theile). Der Arsenwasserstoff ist ein ungemein heftiges Gift. Beim Arbeiten damit sind Prof. Gehlen in München und Prof. Britton in Dublin um’s Leben gekommen. Ueber eine solche Vergiftung eines Chemikers und eines Arbeiters durch ein Knallgasgebläse, in dessen Wasserstoffapparat statt Schwefelsäure irrthümlich Arsensäure eingebracht worden war, wird im Jahresber. f. Pharm. 1870, pag. 522, berichtet; über eine andere von Frost in der Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1873, XVIII, 269, welche 3 Arbeitern das Leben kostete und bei 6 anderen eine schwere Erkrankung veranlasste, und über eine neuere von Wächter (ibid. XXVIII, 251), welche 4 Italiener betraf, die sich mit der Füllung von Kinderballons mit Wasserstoff beschäftigten und sich zur Bereitung des letzteren arsenhältigen Zinks und käuflicher, zweifellos arsenhaltiger Schwefelsäure bedient hatten. Unwohlsein, Brechneigung, hochgradige Schwäche, flüssige Stühle, blutiger Urin, soporöser Zustand, auch Delirien und bei einzelnen Icterus[436] waren die hauptsächlichsten Erscheinungen. Die Section bot die Erscheinungen wie bei Vergiftung mit Arsenik. Wichtig ist auch die Beobachtung von C. Bischof (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1882, XXXVII, 163) über Bildung von Arsenwasserstoff aus Arsen durch Schimmelpilze, weil dieselbe bei manchen Vergiftungen durch arsenhaltige Tapeten eine Rolle spielen kann. Man hat erstere immer nur von dem sich ablösenden

arsenhaltigen Farbenstaub abgeleitet. Viel gefährlicher jedoch scheinen aber auf feuchten Mauern klebende Tapeten zu sein, und zwar wegen des sich bildenden Arsenwasserstoffes. Ueber eine wahrscheinlich auf diese Weise zu Stande gekommene letale Vergiftung mehrerer Kinder berichtet Rossbach (Tod durch arsenhaltige Tapeten oder Vergiftung mit Phosphor. Jena 1890), welche deshalb eine besondere Bedeutung erhielt, weil der in manchen Beziehungen nicht ganz klargestellte Fall von anderen Sachverständigen für eine (absichtliche) Phosphorvergiftung gehalten wurde und noch gehalten wird.

Die chronische Arsenikvergiftung hat nur ein untergeordnetes forensisches Interesse, und wir verweisen bezüglich dieser auf die Handbücher der Toxikologie. Davon ist zu unterscheiden die langsame Vergiftung, welche durch wiederholt beigebrachte, nicht letale, doch toxische Gaben erzeugt worden ist, wie Flandin (Taylor, l.c. 202) einen solchen Fall erzählt, in welchem ein Weib ihrer Mitmagd täglich kleine Dosen von Arsenik in der Suppe beibrachte, die jedesmal Ueblichkeit und Erbrechen und schliesslich einen hochgradigen Schwächezustand erzeugten. Auch in dem berüchtigten Falle Duval in Paris (Annal. d’hygiène publ. 1878, Nr. 106, pag. 72) wurde dieser beschuldigt, dass er seine Frau durch wiederholt gereichte kleine Dosen vergiftet habe.

Eine gewisse Aehnlichkeit mit Arsenikvergiftungen zeigen Vergiftungen mit (im Magensaft) löslichen Baryumsalzen (Chlorbaryum, kohlensaurer Baryt).

Baryumvergiftung.

Seydel berichtet über einen Selbstmord mit kohlensaurem Baryt, der noch nach der Section für eine Arsenikvergiftung gehalten wurde (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXVII, 213) und Reincke (ibid. XXVIII, 248) über eine Vergiftung von mehreren Personen durch eine Torte, zu welcher mit kohlensaurem Baryt vermengtes Mehl genommen worden war. Brechdurchfall und Lähmungserscheinungen waren die Hauptsymptome. Die Section ergab in dem Falle Seydel’s eine hochgradig ecchymosirte Magenschleimhaut und sandige weisse Körnchen in dem sie bedeckenden Schleim, zahlreiche Ecchymosen im Duodenum, Schwellung und leichtes Oedem der Darmschleimhaut. Als Dosis letalis für Chlorbaryum werden von Husemann schon 15·0 Grm. angegeben.

Die Phosphorvergiftung.

Man unterscheidet bekanntlich den gewöhnlichen, farblosen und den amorphen oder rothen Phosphor. Letzterer ist als solcher nicht

giftig, ersterer dagegen gehört unter die heftigsten und zugleich tückischesten Gifte. Als Dosis toxica letalis werden 10–20 Cgrm. angenommen, doch haben weit geringere Dosen, namentlich bei Kindern, bereits den Tod herbeigeführt. So erhielt nach Kessler (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. IV, 271) ein siebenwöchentliches Kind 6–7 Zündhölzchenköpfchen (mit etwa 8 Mgrm. Phosphor) und starb nach 3–4 Stunden, und Sonnenschein berichtet sogar von einem 5 wöchentlichen Kinde, das schon in Folge des Verschluckens nur eines einzigen Zündhölzchenköpfchens gestorben sein soll. Die häufigsten Vergiftungen geschehen mit den Köpfchen der Phosphorzündhölzchen, die, da sie in jeder Haushaltung sich finden, immer zur Hand sind. Ihr Gehalt an Phosphor ist sehr variabel. Durchschnittlich beträgt derselbe bei der ursprünglichen Zündmasse 6–7 Procent und auf 100 Kuppen werden etwa 6–8 Cgrm. Phosphor berechnet. Fälle, in denen schon die Köpfchen eines Päckchens Zündhölzchen zu 80 bis 100 Stück eine tödtliche Vergiftung Erwachsener bewirkten, sind gewöhnlich. Die Zündmasse der sogenannten schwedischen Zündhölzchen enthält keinen Phosphor, sondern nur Kaliumchlorat, Mennige, Schwefelantimon und Kaliumbichromat. Die Reibfläche der Schachteln besteht aus amorphem Phosphor, der manchmal arsenhältig zu sein pflegt (Vierteljahrschr. f. gerichtliche Med. 1879, XXX, 382). Seltener geschieht die Vergiftung mit Phosphorpasta, einer Mischung von Phosphor mit Mehlteig in verschiedenen Verhältnissen, mit oder ohne Zusatz von Fett, welche als Mittel zur Vertilgung von Ratten, Mäusen u. s. w. zur Anwendung kommt. In fetten Oelen ist der Phosphor etwas löslich (Phosphoröl), weshalb, wenn der Phosphor mit fetten Substanzen genommen wurde, die Resorption und Allgemeinwirkung leichter und schneller eintreten kann, anderseits aber das Verabreichen von Oel und Fett (Milch) als Gegenmittel contraindicirt erscheint.

Die Symptome der Phosphorvergiftung können in einzelnen Fällen schon wenige Minuten nach dem Verschlucken des Giftes eintreten, in der Regel jedoch verfliesst

Symptome. Acuter und subacuter Verlauf.

einige Zeit, selbst mehrere Stunden und auch halbe, seltener ganze Tage, bevor dies geschieht. Druck und schmerzhaftes Gefühl in der Magenwand, Ueblichkeiten, Aufstossen nach Phosphor riechender und im Dunkeln leuchtender Dämpfe und hierauf Erbrechen[437] ebenso beschaffener Massen, grosser Durst sind die ersten Erscheinungen. Dieselben können in progressiver Steigerung schon in wenigen Stunden unter Collapsus zum Tode führen, und zwar, wie bei Kindern beobachtet wurde, schon nach 4–8 Stunden. Bei Erwachsenen ist ein so acuter Verlauf verhältnissmässig selten. In einem von uns untersuchten Falle starb ein Mädchen, welches die Köpfchen von 5 Päckchen Zündhölzchen genommen hatte, schon nach 8 Stunden, in einem anderen (Phosphorpasta) erfolgte der Tod schon nach 24, in einem dritten nach 27 und in einem vierten (Phosphor und Laugenessenz) in 40 Stunden. Auch Tüngel sah letalen Ausgang 9½ Stunden nach der Vergiftung, Axel Jäderholm nach 7, Maschka (Wiener med. Wochenschr. 1884) dreimal nach 8 Stunden, Hammer (Prager Wochenschr. 1888, Nr. 8) und A. Paltauf (Wiener klin. Wochenschr. Nr. 25) nach 9 Stunden eintreten. Im letzten Falle waren die Köpfchen von 10, im vorletzten sogar von 38 Päckchen Zündhölzchen genommen worden. In der Mehrzahl der Fälle ist der Verlauf ein subacuter und führt erst nach mehreren (meist 3–7) Tagen zum Tode. Das Erbrechen kann nachlassen oder es dauert fort und es werden dann meist kaffeesatzfärbige (bluthältige) Massen entleert. Die Magengegend ist etwas aufgetrieben und empfindlich. Der Stuhl anfangs meist zurückgehalten, während später von zersetztem Blut missfarbige Stoffe entleert werden. Sehr bald, manchmal schon am zweiten Tage, zeigt sich (hepatogener) Icterus[438], der sich rasch und intensiv entwickelt, wobei in der Regel eine Grössenzunahme der Leber nachweisbar ist, die am 4. bis 9. Tage in eine Verkleinerung übergehen kann. Enorme Muskelschwäche und Hinfälligkeit, kleiner frequenter Puls, schwacher Herzschlag. Die Temperatur, mässig erhöht, sinkt vor dem Tode auf die normale Körpertemperatur und selbst unter dieselbe. Die Harnabsonderung unterdrückt. Der Harn enthält frühzeitig Gallenpigment und in der Regel schon in den ersten Tagen Eiweiss und Blut. Faserstoffcylinder fehlen in der Regel,

doch wird ihr Befund von Mannkopff (Wiener med. Wochenschr. 1883, Nr. 26, Beilage) angegeben. Der Harnstoffgehalt wurde in einzelnen Fällen vermindert und in anderen bedeutend vermehrt gefunden. Im ersteren Falle treten niedere Oxydationsproducte des Stickstoffes auf und nach Schulzen constant Fleischmilchsäure. Schütz (Prager med. Wochenschr. 1882, pag. 111) fand bei Phosphorvergiftung im Harn freies Fett, Selmi (Virchow’s Jahrb. 1880, I, 440) phosphorhaltige Basen, nicht aber bei Icterus gravis. Das Bewusstsein bleibt meist bis zum Tode erhalten. In einzelnen Fällen waren Delirien kurz vor dem Tode und ein comatöser Zustand eingetreten.[439] Bemerkenswerth ist noch das vereinzelt beobachtete Auftreten von Ecchymosen in der Conjunctiva und unter der Haut unter dem Bilde der Purpura haemorrhagica. Genesung nach intensiver Phosphorvergiftung ist nicht häufig, wurde jedoch wiederholt und selbst in Fällen beobachtet, in denen bereits Icterus und Collapserscheinungen aufgetreten waren.[440]

Der Leichenbefund hängt wesentlich von der Dauer der durch die Vergiftung veranlassten Erkrankung ab. In sehr acuten Fällen kann sich ausgesprochener Phosphorgeruch des Magen- und Darminhaltes, sowie ein Leuchten desselben beim Schütteln im Dunkeln finden und man ist mitunter noch im Stande, Phosphorstückchen, beziehungsweise Zündhölzchenköpfchen zu erkennen. Noch leichter ist es, die Anwesenheit von Phosphor chemisch, insbesondere durch Destillation in dunklem Raume, nachzuweisen. Dafür sind die übrigen Befunde meist negativ, da die Organe ausser etwa trüber Schwellung der Magenschleimhaut keine auffallenden mikroskopischen Veränderungen bieten. Auch die mikroskopische Untersuchung kann ein ganz negatives Resultat ergeben, wie dies bei einem von uns obducirten Mädchen der Fall war, welches Abends Zündhölzchenköpfchen genommen und am frühen Morgen sich aus dem Fenster gestürzt hatte. Doch konnten wir bei dem oben erwähnten, schon nach acht Stunden verstorbenen Mädchen nicht blos „trübe Schwellung“ der Magenschleimhaut, sondern bereits körnige Degeneration der Leberzellen, sowie ein wie bestäubtes Aussehen der Nierenepithelien und der Herzmuskelfasern constatiren, noch ausgesprochener aber in den nach 24 oder 40 Stunden abgelaufenen Fällen.

Sectionsbefund nach Phosphorvergiftung. Ecchymosen.

War jedoch, wie meistens, der Tod erst nach 3–5 Tagen eingetreten, so ist der Sectionsbefund ein sehr charakteristischer. Die Leiche ist auffallend icterisch[441] und die äussere Besichtigung lässt manchmal Ecchymosen in den Conjunctiven, und durch die Haut durchscheinend, im subcutanen Zellgewebe erkennen, die mitunter wie traumatische Suffusionen aussehen können. Die inneren Organe erscheinen mehr weniger icterisch und von diesen die meisten im Zustande hochgradiger acuter, fettiger Degeneration. Letztere ist namentlich in der Leber und in der Niere ausgesprochen, welche vergrössert, auffallend gelb von Farbe und von teigiger Consistenz erscheinen, am Durchschnitt fettig glänzen und deren Parenchymzellen unter dem Mikroskope von massenhaften

Fetttröpfchen durchsetzt sich erweisen. Ebenso zeigen sich die Magenlabdrüsenzellen, insbesondere die Hauptzellen, hochgradig fettig degenerirt, so dass schon bei makroskopischer Besichtigung der Magenschleimhaut die Drüsenmündungen in Form gelblicher Punkte hervortreten (Virchow’s Gastradenitis phosphorica), während die Schleimhaut im Ganzen eigenthümlich bleichgelb, trüb und etwas geschwellt erscheint. Ecchymosen der Magenschleimhaut und hämorrhagische Errosionen finden sich häufig. Der Mageninhalt ist entweder eine graue trübe Flüssigkeit oder ist bluthaltig und dann chocoladebraun. Letzterer Inhalt findet sich häufig, und zwar im Allgemeinen häufiger als im Magen, im Darmcanal, und zwar mit und ohne Ecchymosirung der Darmschleimhaut. Diese erscheint in der Regel bleich oder noch häufiger gelblichgrau. Im Dickdarm finden sich in jenen Fällen, in denen Stuhlverhaltung bestand, lehmfarbige oder schiefergraue breiige Massen, in denen nicht selten der Nachweis von Phosphor in Substanz gelingt, während dies im Magen und übrigen Darminhalt in der Regel nicht mehr möglich ist. Ausser in den parenchymatösen Organen ist die fettige Degeneration auch in der Musculatur ausgesprochen, namentlich in jener des Herzens, aber auch in den Gefässwandungen, besonders in jenen der kleinen Gefässe. Auch die weissen Blutkörperchen zeigen sich von Fetttröpfchen durchsetzt. Das Blut ist theils flüssig, theils locker geronnen[442], dabei aber missfärbig, die Blutkörperchen sind vielfach verknittert und zerfallen, mit Wasser verdünnt erscheint das Blut auffallend trübe und setzt einen reichlichen feinkörnigen Bodensatz ab (Globulin?). Ob die Verknitterung und Auflösung der rothen Blutkörperchen schon während des Lebens stattfinde oder erst an der Leiche in Folge der meist frühzeitig eintretenden Fäulniss, ist nicht sichergestellt. Ersteres ist jedoch wahrscheinlich, wurde auch durch die Untersuchungen von Taussig (Arch. f. experim. Path. 1892, XXX, pag. 161) bestätigt und dieser Umstand zugleich mit der durch die fettige Degeneration bewirkten grösseren Zerreisslichkeit der Gefässe ist der Grund eines anderen, der Phosphorvergiftung sehr constant zukommenden Befundes, nämlich der Ecchymosen, welche unter den serösen Häuten, aber auch an anderen Stellen sich finden. Von ersteren ist es insbesondere das

Peritoneum, welches namentlich zwischen den Blättern der Netze und Gekröse grössere und kleinere Ecchymosen enthält, ebenso die Pleura und das Pericardium. Häufig sind auch Ecchymosen im subcutanen, insbesondere aber im intermusculären Bindegewebe, namentlich an abhängigen Stellen, in den Mediastinalräumen, besonders den hinteren, ferner an den Schleimhäuten, so schon im Rachen und im Oesophagus gewöhnlich aber in der Magen- und Darmschleimhaut, sehr constant in den Nierenbecken. In einzelnen Fällen wurden Ecchymosen sogar im Ependym der Ventrikel beobachtet. Bei der Entstehung der Ecchymosen können auch mechanische Einflüsse mitwirken. So fand Seydel (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1893, VI, pag. 281) bei einer an subacuter Phosphorvergiftung gleich nach der Entbindung verstorbenen Frau die Ecchymosen besonders massenhaft in der vorderen Bauchwand und an einem Oberschenkel, was er einestheils von der vorgenommenen Placentarexpression, anderseits von einem Fall auf’s Knie herleitet, den die Untersuchte kurz vor ihrem Tode gemacht hatte. In den von uns secirten Fällen finden wir auffallend häufig Ecchymosen an den Rippeninsertionen der Brustmuskeln und an den Rippenbögen verzeichnet, bei deren Entstehung die Zerrung der Muskeln bei der angestrengten Athmung eine Rolle spielen dürfte.

Bemerkenswerth ist das in einzelnen Fällen beobachtete Auftreten von (symmetrischer) Hautgangrän an den Füssen. Ausser in einem 1882 von Ehrlich in Berlin veröffentlichten solchen Fall und in zwei von R. Paltauf und Kretz vor Kurzem beobachteten, aber noch nicht publicirten Fällen kam ein solcher Befund in unserem Institute zur Beobachtung und wurde von Haberda bei der Wiener Naturforscherversammlung (Wiener klin. Wochenschr. 1894, pag. 798) mitgetheilt. Er betraf ein nach Abortus verstorbenes Mädchen, bei welchem zwei Tage vor dem Tode an beiden Fussrücken gangränöse Flecken auftraten. Man dachte an eine Fruchtabtreibung durch Secale cornutum, während die Obduction eine zweifellose Phosphorvergiftung ergab. Haberda erklärt diese Gangränen aus der

Hautgangrän.

Blutzersetzung, aus den Veränderungen an den Gefässen, vorzugsweise aber aus der schwachen Herzaction.

Zwischen diesen höchst ausgeprägten und kaum zu verkennenden Fällen von Phosphorvergiftung und jenen sehr acuten, die bei der Section keine auffallenden Veränderungen in den inneren Organen zeigen, gibt es andere, in denen die genannten Organe die verschiedenen Uebergänge zwischen „trüber Schwellung“ und fettiger Degeneration zeigen, und es muss festgehalten werden, dass der Tod in Folge einer Phosphorvergiftung in allen Stadien derselben erfolgen kann. Auch ist zu bemerken, dass der Tod noch vor vollständigem Ablauf der Vergiftung durch Hämorrhagien eintreten kann, die in Folge der fortschreitenden fettigen Degeneration der peripheren Gefässe sich einstellen können. So berichtete Heschl[443] über einen Fall, in welchem im Verlaufe einer Phosphorvergiftung eine tödtliche Hirnhämorrhagie auftrat, und einen gleichen Fall hatten auch wir zu obduciren Gelegenheit, sowie mehrere, in welchen es zu einer profusen Darmblutung gekommen war, die als nächste Todesursache aufgefasst werden musste.

Ueber die Ursache der giftigen Wirkung des Phosphors ist man noch sehr im Unklaren. Eine ätzende Wirkung namentlich auf die Magenschleimhaut kommt dem Phosphor nicht zu, und die Angaben Einzelner, dass sie angeätzte und selbst brandige Stellen im Magen fanden, stehen im Widerspruch mit den zahlreichen Beobachtungen Anderer, welche niemals ähnliche Befunde constatiren konnten, womit auch unsere an einer grossen Reihe von Phosphorleichen gemachten Erfahrungen übereinstimmen. Was die Allgemeinwirkungen des Phosphors betrifft, so verlangt das Verständniss dieser zunächst eine genauere Kenntniss über die Art und Weise, wie der Phosphor überhaupt zur Resorption gelangt. Da letzterer als im Wasser unlöslich angesehen wird, so ist eine Resorption schwer verständlich, weshalb einzelne Forscher (Munk und Leyden) die Ansicht aussprachen, dass der Phosphor im Magen sich zu phosphoriger und Phosphorsäure oxydire, und dass diese Säuren, weil sie im concentrirten Zustand resorbirt werden, giftig wirken. Diese Anschauung ist unhaltbar, weil sie eine Anätzung der Magenschleimhaut voraussetzt, die sich niemals findet. Schuchardt und Dybkowsky wieder sind der Meinung, dass sich im Magen die nichtentzündliche Varietät von Phosphorwasserstoff bilde und resorbirt giftig wirke, indem dieser auf Kosten des Sauerstoffes des Blutes zu phosphoriger Säure sich oxydire. Auch diese Anschauung hat wegen der geringen

Wirkung des Phosphors.

Mengen von Sauerstoff, die dem Blute dabei entzogen würden, nicht viel für sich. Am plausibelsten erscheint gegenwärtig die Annahme, dass der Phosphor als solcher in das Blut gelange, und zwar entweder als Phosphordampf, welcher nach Versuchen Bamberger’s thierische Membranen zu durchdringen im Stande ist, oder indem der Phosphor durch die im Magen oder im Darm befindlichen Fette gelöst wird und auf diese Weise zur Resorption kommt. Ueberdies neigen sich einzelne Beobachter zur Ansicht hin, dass der Phosphor doch nicht im Wasser so ganz unlöslich sei, wie gewöhnlich angenommen wird.[444] H. Meyer (Arch. f. exp. Path. XIV, 313) findet, dass dem Phosphor eine direct schwächende Einwirkung auf das Herznervensystem zukomme, ähnlich wie dem Arsen und dem Antimon, ausserdem eine Einwirkung auf die Blutgase, da die Grösse des Sauerstoffgehaltes des Blutes zwar normal bleibt, dagegen der Gehalt der gesammten und der auspumpbaren Kohlensäure ausserordentlich tief herabsinkt. Briliant wieder (ibid. XV, 39) kommt auf Grundlage seiner Thierversuche zum Schlusse, dass zwischen den Wirkungen des Phosphors und des Phosphorwasserstoffes kein wesentlicher Unterschied bestehe, und dass die Kreislaufstörungen bei diesen Vergiftungen analog sind denen bei Arsen- und Antimonvergiftung. Dagegen treten die Gastrointestinalerscheinungen gegen die nervösen Störungen sehr in den Hintergrund. Als charakteristisch bezeichnet er das Stadium tiefster Narcose, welches dem Tode bei Phosphor- oder Phosphorwasserstoffvergiftung unmittelbar vorausgeht, während, wie oben erwähnt, bei Menschen das Bewusstsein in der Regel bis zum Tode sich erhält. Neuere Ansichten über den „Mechanismus der Phosphorvergiftung“ hat Corput am 10. internationalen Congress in Berlin vorgebracht.

Die hochgradige Verfettung der inneren Organe, der Icterus und die Ecchymosen an den serösen Häuten und an den Schleimhäuten sind für die subacute Phosphorvergiftung sehr charakteristisch und gewähren ein so eigenthümliches Bild, dass dieses in den meisten Fällen für sich allein die Diagnose gestattet. Trotzdem gibt es einige Processe, die, wenn auch nicht gleiche, so doch ähnliche Sectionsbefunde gewähren. Es sind dies alle jene Erkrankungen, die ebenfalls eine acute körnige und fettige Degeneration der inneren Organe nach sich ziehen und die wir bereits oben (pag. 638) angeführt haben. Specielle Erwähnung verdient hier die „acute Leberatrophie“, deren Aehnlichkeit mit der Phosphorvergiftung seit jeher hervorgehoben worden ist. Dieselbe tritt bekanntlich am häufigsten bei Schwangeren und Wöchnerinnen auf und verläuft sehr acut unter dem Bilde des Icterus gravis, wobei schon während des Lebens eine

Acute gelbe Leberatrophie.

Abnahme des Lebervolumens klinisch nachgewiesen werden kann. Die Section zeigt ebenfalls hochgradige, fettige Degeneration der Nieren und des Herzens, sowie der willkürlichen Musculatur und auch Ecchymosen unter den serösen Häuten und auf den Schleimhäuten, wenn auch nicht so constant wie bei der Phosphorvergiftung. Dagegen bietet, wie gewöhnlich behauptet wird, die Leber ein anderes Verhalten, als die Phosphorleber. Während letztere vergrössert erscheint und die teigige Consistenz der Fettleber zeigt, ist die acut atrophirte Leber, wie schon die Bezeichnung ausdrückt, verkleinert und dabei auffallend schlaff, die Oberfläche häufig stellenweise eingesunken. Während ferner die Phosphorleber eine reingelbe, gleichmässig mit Rothbraun oder Gelbbraun untermischte Farbe bietet, zeigt das Organ bei der acuten gelben Atrophie ein schmutziggelbbraunes, am Durchschnitte sowohl als an der Oberfläche von verwaschenen schmutzigrothen Flecken und Streifen unterbrochenes Aussehen. Die mikroskopische Untersuchung ergibt nicht eine einfache Infiltration der Leberzellen mit Fetttropfen, sondern gleichzeitig einen Zerfall der Leberzellen, die als solche grösstentheils unkenntlich erscheinen. Dabei sind sowohl in dem Detritus als in den feinsten Gallengängen massenhaft Bacterien vorhanden, deren Invasion sich auch in anderen Organen, so namentlich in den Nieren, im Herzen und in den Hirngefässen, nachweisen lässt (Waldeyer, Klebs). Endlich zeigt das interstitielle Lebergewebe eine reichliche Einlagerung kleiner Rundzellen, deren rapide Wucherung nach Ansicht Winiwarter’s Compression der Gefässe und Zerfall der Leberzellen bedingt, ein Befund, der sich bei der Phosphorleber gar nicht oder nur in sehr geringem Grade ergibt. Leider aber zeigt auch bei entschiedener Phosphorvergiftung die Leber mitunter ein gleiches Verhalten wie bei der acuten gelben Leberatrophie. Insbesondere kann auch bei dieser eine Verkleinerung und ein Matschwerden der Leber sich finden. So berichtet Ermann (Vierteljahrschr. für gerichtl. Med. 1880, XXXIII, pag. 61) über einen 19jährigen Mann, der die Köpfchen von 5 Bund Streichhölzchen verschluckt hatte und nach 10 Tagen starb, nachdem während des Lebens Chylurie (fetthaltiger Harn) eingetreten war, bei dem eine matsche, ungleichmässig gefärbte und

stark verkleinerte Leber von nur 870 Grm. gefunden wurde. Hessler (l. c.) constatirte unter 48 Fällen während des Lebens 12mal eine Vergrösserung der Leber; in 2 Fällen gleich von Anfang eine Verkleinerung, in den übrigen mit oder ohne vorausgegangene Vergrösserung eine Verkleinerung vom 2. bis 9. Tage angefangen. Auch wir haben bei einem entschiedenen Phosphorvergiftungsfalle eine ausgesprochene Leberatrophie (690 Grm.) gefunden.

Ossikovszky (Wiener med. Wochenschr. 1881, Nr. 33), der schon 1870 auf das Vorkommen von Leberatrophie bei protrahirteren Formen der Phosphorvergiftung aufmerksam machte, hält überhaupt die „acute Leberatrophie“ und die Phosphorvergiftung für identisch. Ob und in welcher Beziehung die „acute gelbe Leberatrophie“ zu der besonders bei Schwangeren und Wöchnerinnen von R. Paltauf, Jürgens und auch von uns beobachteten Fällen von „Hepatitis haemorrhagica“ steht, bedarf noch weiterer Studien.

Ein der Phosphorvergiftung ähnliches Bild erzeugt auch die Variola haemorrhagica, besonders wenn der Tod im sogenannten Ausbruchsstadium erfolgt. Bei einem 5½jährigen Mädchen fanden wir nur spärliche, von einem hämorrhagischen Hof umgebene Knötchen an der linken Gesichtshälfte, an den Seitentheilen des Thorax, am Bauche und den Oberschenkeln, aber bis bohnengrosse zahlreiche Hämorrhagien im subcutanen und intermusculären Bindegewebe, ebenso in beiden Mediastinalräumen und besonders in den Gekrösen, parenchymatöse Degeneration der Muskeln, der Leber und der Nieren, trübe Schwellung im Magen, acuten Milztumor, keinen Icterus.

Differentialdiagnose. Acute Leberatrophie.

Nachweis von Phosphor in der Leiche.

Bezüglich des Nachweises des Phosphors wurde bereits erwähnt, dass in einzelnen Fällen die Anwesenheit von Phosphor im Magen- und Darminhalt durch das charakteristische Leuchten der im Dunkeln bei Luftzutritt geschüttelten Massen constatirt werden kann. Hier sei hinzugefügt, dass nur saure oder neutrale Massen leuchten, dass daher die Contenta, wenn sie, namentlich in Folge der Fäulniss, alkalisch reagiren, früher angesäuert werden müssen. Das Mitscherlich’sche Verfahren, den Phosphor in Leichentheilen nachzuweisen, besteht in Destillation der angesäuerten Massen im dunklen Raume. Ist Phosphor vorhanden, so zeigt sich, wenn die Masse im Kolben in’s Kochen geräth, an der Stelle, an welcher das vom Kolben abgehende Rohr in das Kühlrohr eintritt, das charakteristische Leuchten, eine Reaction, die so empfindlich ist, dass schon 1–2 Zündhölzchenköpfchen dieselbe geben. Das

Leuchten kann jedoch verhindert werden durch Anwesenheit von Alkohol, Aether, Terpentinöl, Buttersäure und wahrscheinlich durch andere stark riechende Stoffe, die daher, bevor man den Versuch anstellt, entfernt werden müssen. Die Methode von Dussard und Blondlot beruht auf der Darstellung von Phosphorwasserstoff, die in analoger Weise ausgeführt wird, wie die des Arsenwasserstoffes im Marsh’schen Apparate, und bezweckt den Nachweis der charakteristischen, prächtig grünen Phosphorwasserstoffflamme.

Da der Phosphor sich im Organismus rasch oxydirt, ein Theil überdies theils durch Erbrechen und manchmal auch durch Diarrhöen entleert wird, so gelingt der chemische Nachweis des Phosphors als solcher in der Regel nur in acuteren Fällen, selten und dann nur im unteren Darm in jenen, die länger gedauert hatten. Doch kann dann noch der Nachweis von phosphoriger Säure, die im normalen Organismus nicht vorkommt, die Diagnose sicherstellen. In acut verlaufenden Fällen kann der Phosphor unter Umständen noch in der faulen Leiche unzersetzt sich erhalten. So haben Fischer und Müller (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1876, XXIV, 1) den Phosphor noch nach 8 Wochen und noch nach 12 Wochen phosphorige Säure in den Leichen damit vergifteter Thiere nachweisen können, und Elvers (ibid. XXV, 25) beschreibt einen Fall, in welchem es gelang, in der exhumirten Leiche einer mit Phosphorpasta vergifteten Frau noch 35 Tage nach dem Tode die Anwesenheit von Phosphor mittelst des Mitscherlich’schen Apparates zu constatiren. In dem von uns untersuchten, nach 8 Stunden letal abgelaufenen Fall zeigte der leicht verschlossen aufbewahrte, hochgradig faule Darminhalt noch nach 2 Monaten, in einem anderen (Tod nach 8 Tagen) die im Mastdarm gefundenen, erweichte Zündhölzchenköpfchen und Schwefelstückchen enthaltenden Fäces noch nach 5 Monaten ein deutliches Leuchten im Mitscherlich’schen Apparate; in einem weiteren (Phosphorpasta) war schon 7 Tage nach der Aufbewahrung kein Phosphor mehr nachweisbar. Friedberg (Virchow’s Arch. LXXXIII, 501) berichtet über einen Fall, in welchem nach 3 Monaten nach der Beerdigung die Phosphorvergiftung durch den Nachweis von phosphoriger Säure sichergestellt wurde. Die chemische Untersuchung ergab zugleich kleine Mengen von Arsen und Antimon, welche auch in dem in Beschlag genommenen Mäusegift (Phosphorbacillen) gefunden wurden.[445] Da die Zündhölzchenköpfchen durch Mennige gefärbt sind, sind die Leichentheile auch auf Blei zu untersuchen, welches sich bekanntlich leicht nachweisen lässt. Dieser Nachweis ist uns wiederholt im Darminhalt gelungen, nachdem bereits Phosphor als solcher nicht mehr vorhanden war. In einem von Tardieu (l.c. 264) mitgetheilten Falle konnte noch nach 1½ Jahren in der exhumirten Leiche Zinnober nachgewiesen werden, womit die betreffenden Zündhölzchen gefärbt gewesen waren. In einzelnen unserer Fälle gelang es, im Magen- und Darminhalt noch Stückchen der Hölzchen aufzufinden und auch unter dem Mikroskope als von Nadelholz herrührend, an den bekannten Tüpfelgefässen zu erkennen. Insbesondere fanden wir bei einem aus der Donau gezogenen Manne etwa 30

abgebrochene, bis 1·5 Cm. lange Zündhölzchenstücke im Dünndarm. Auch der Schwefel der gewöhnlichen Zündhölzchenköpfchen kann nachweisbar sein, doch kam hier auch ein Fall zur (pathologischen) Section, in welchem bei einer an Laugenessenzvergiftung verstorbenen Dienstmagd auch eine Menge von Schwefelstückchen im Magen gefunden wurde, indem dieselbe gestossenen Schwefel, weil sie diesen entweder für giftig hielt oder mit Phosphor verwechselte, der Laugenessenz beigemischt hatte.

Vergiftung mit Opium und Morphium.

Die hierher gehörenden, zur forensischen Untersuchung gelangenden Vergiftungen geschehen entweder mit dem Absud von Mohnköpfen oder mit Opium und seinen pharmaceutischen Präparaten oder mit dem wichtigsten und am meisten bekannten und benützten Alkaloid desselben, dem Morphin. Die Vergiftung durch Absud von Mohnköpfen betrifft fast ausnahmslos Kinder, denen derselbe als schmerzstillendes oder einschläferndes Mittel gereicht wurde, welcher gefährliche Usus so verbreitet ist und bereits so vielen Kindern das Leben kostete, dass das gegenwärtige österr. St.-G. sich veranlasst fand, im §. 377 die Anwendung des Absudes von Mohnköpfen bei Kindern ausdrücklich als Uebertretung, beziehungsweise als Vergehen zu bezeichnen und hervorzuheben. Zufolge der Untersuchung von Sydenham, Winkler und Menz sind in vier Stück unreifer und getrockneter Mohnköpfe 0·019 Grm. Morphium enthalten, doch ist bei der Verwerthung dieser Angabe ausser auf den wechselnden Morphiumgehalt der Mohnköpfe und des Opiums überhaupt, auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass zerkleinerte Mohnköpfe, wenn sie gekocht werden, viel mehr Morphium abgeben, als wenn sie, wie häufig geschieht, in toto gekocht worden sind. Auch ist der Opiumgehalt der Mohnkapseln ein sehr verschiedener, insbesondere der der unreifen ein höherer als der reifen. Den Untersuchungen Bělohoubek’s zufolge (Virchow’s Jahresb. 1893, I, pag. 499) soll in den käuflichen Mohnköpfen auch

eine strychninartige Substanz vorkommen. Ebenso giftig ist der bei uns früher im Handverkauf der Apotheker gestattete, aus Mohnkapseln bereitete Syrupus Diacodii, der unter dem Namen „Bockshörndlsaft“ häufig zur Beruhigung der Kinder angewendet wird. Wir haben mehrere damit vergiftete Kinder obducirt, darunter einen Säugling, der für 2 kr. (10 Grm.) des Syrups erhalten hatte. Fast unmittelbar nach der Darreichung erfolgte tiefer Schlaf, der in Sopor und Tod überging. Die Obduction ergab mässige Bronchitis, enge Pupillen, ausgedehnte Harnblase und geronnenes Blut. Die Vergiftung mit Opium als solchem, sowie die mit dessen pharmaceutischen Präparaten, wie Tinctura opii simplex und crocata, sind bei uns selten und kommen fast nur als medicinale Vergiftungen vor. In England sind Selbstmorde damit häufig. Als Dosis toxica letalis vom Opium wird 1–2 Grm. angenommen. Die Maximaldosis der österreichischen sowohl als der deutschen Pharmakopöe beträgt 0·15 in der Einzelgabe und 0·5 pro die. Von Morphium und seinen Salzen sind durchschnittlich 20–40 Cgrm. schon im Stande, einen Erwachsenen zu tödten.

Maximaldosis der österreichischen Pharmakopöe für Morphin. hydrochl. pro dosi 0·03 und pro die 0·12; jene der deutschen Pharmakopöe, sowohl für Morphin als für seine Salze 0·03 für die Einzelngabe und 0·12 pro die, ausserdem für subcutane Injectionen 0·006 bis 0·03. Kinder reagiren ungleich empfindlicher gegen Opiate als Erwachsene. Tardieu berichtet von einem 5½jährigen Kinde, das nach Genuss von 20 Cgrm. Opium in wenigen Stunden starb, und von einem anderen, bei welchem schon nach ¹⁄₂₀, ja schon nach ¹⁄₉₀ Gran Opium bei Säuglingen der Tod eintrat. Ebenso sind Fälle, in denen nach Bruchtheilen eines Grans von Morphium bei Kindern der Tod eintrat, in beträchtlicher Zahl bekannt (Zusammenstellungen von Dongall, s. Wiener med. Wochenschr. 1878, pag. 924). Anderseits wurden Genesungen nach 1–1·5 Grm. Morphin und nach 60 bis 192 Grm. Laudanum beobachtet.[446] Ferner ist es eine Thatsache, dass nach successiver Steigerung der Gabe schliesslich enorme Mengen von Morphium und Opium vertragen werden. Husemann sah in Göttingen eine Frau, der täglich 20 Gran Morphium gegeben wurden. Credé berichtet von einem Individuum, das täglich 52 Gran Morphium nahm, und nach L. Herrmann (l.c. 373) existirte bei Zürich eine Frau, welche sich täglich 1·2 Grm. Morphinsalz auf einmal einspritzte!

Die Vergiftungserscheinungen treten in der Regel erst nach einer halben bis einer Stunde ein, manchmal aber noch später und

bestehen zunächst in Schwindel, Schwere des Kopfes, rauschartiger Aufregung, Sinnesdelirien und grosser Empfindlichkeit gegen Licht und Schall, manchmal auch Hautjucken (Husemann). Ueblichkeiten sind häufig, ebenso Erbrechen, können jedoch fehlen. Dieses Aufregungsstadium geht nach kurzer Dauer in das Depressionsstadium über, in dem sich Betäubung, tiefer, in Sopor übergehender Schlaf einstellt; die Reflexe sind erloschen, das Athmen nur langsam und später stertorös, der Puls meist frequent (Vaguslähmung), doch schwach, die Ausscheidungen sistirt (Blasenlähmung), die Pupillen meist hochgradig verengert, ein Symptom, auf welches Taylor und Husemann (Deutsche Klinik. 1874, Nr. 7 und 8) ein besonderes Gewicht legen, und das auch bei mehreren unserer Fälle constatirt worden ist. In einzelnen, besonders in nicht letal abgelaufenen Fällen wurden unscheinbare, wahrscheinlich auf Gefässlähmung beruhende Röthungen der Haut und Hautjucken beobachtet. (Ueber derartige und andere üble Zufälle nach Morphiuminjectionen vide insbesondere Schüle, Handb. d. Geisteskh. 1878, pag. 668.) Der Tod erfolgt unter Erscheinungen centraler Lähmung einige (5 bis 12) Stunden nach Beginn der ersten Intoxicationserscheinungen, bei Kindern in der Regel ungleich früher.

In einzelnen Fällen kommen die Individuen wieder zum Bewusstsein, um jedoch nach einiger Zeit wieder in Betäubung und Sopor zu verfallen, in welchem sie schliesslich, und zwar in der Regel erst auch mehreren Stunden und selbst Tagen, sterben. Taylor (l.c. III, 9) hat diesen Verlauf als remittirende Form der Opiumvergiftung beschrieben. Wir haben einen gleichen Verlauf bei einem Mädchen beobachtet, welches 2 Gran Morphium in Chloroform genommen hatte (Wiener med. Presse. 1877, Nr. 3–4), und erklären uns das neuerliche Auftreten von soporösen Erscheinungen aus pneumonischen Processen, die durch während der Betäubung und während des Darniederliegens der Reflexe erfolgende Aspiration von erbrochenen Substanzen sich ungemein rasch entwickeln, eine Anschauung, die in einem anderen Falle bestätigt wurde, in welchem bei einem Manne, der über 1 Grm. Morphium pur. genommen hatte und erst nach 8 Stunden starb, die Bronchien bis in die feinsten Verzweigungen geronnene Milch enthielten, die man ihm als Gegenmittel gereicht hatte. Bei „nervösen“ Personen kann die Morphiumvergiftung mitunter einen ganz anormalen Verlauf nehmen und Pellacani (Virchow’s Jahrb. 1885, I, 533) hat einen solchen beobachtet, wo nach subcutaner Injection Trismus und Opisthotonus aufgetreten waren.

Der Leichenbefund bietet nichts Charakteristisches. Eine auffallende Pupillenverengerung haben wir nur in wenigen unserer Fälle gefunden und dies erklärt sich daraus, dass die anfangs in der Regel bestehende Pupillenverengerung in den letzten Stadien der Vergiftung sich wieder verliert. In einem Falle von Selbstmord durch Morphium war die eine Pupille mittelweit, die andere enge. Hirn- und Lungenhyperämien sind sehr constante Befunde und erklären sich aus der Gefässlähmung, die das Morphium bewirkt. Wenn Opium in Substanz oder als Tinctur genommen wurde, so kann der charakteristische Opiumgeruch im Magen sich finden, ebenso eine auffallend safrangelbe Färbung, wenn die Vergiftung mit Tinct. opii crocata geschah, wie wir in einem Falle beobachteten, wo eine Unze derselben statt Aq. laxat. Viennensis gegeben worden war. In einem anderen Falle, wo die Vergiftung mit Abkochung von Mohnköpfen geschah, vermochten wir noch Partikel der Mohnkapseln im Mageninhalt zu erkennen. Das Blut ist in sehr acuten Fällen flüssig, in subacuten locker geronnen. Dauerte die Agone lange und hatten sich bereits pneumonische Processe oder auch nur Lungenödem zu entwickeln begonnen, so kann man massigen Fibringerinnseln im rechten Herzen und den Pulmonalgefässen begegnen.[447]

Sectionsbefund nach Opiumvergiftung. Chloroform.

Dem Morphin in seinen Wirkungen sehr ähnlich ist das Chloroform. Es sind meist medicinale Vergiftungen, die damit vorkommen. Insbesondere ist die Zahl der Fälle, in denen, während einer zu chirurgischen Zwecken eingeleiteten Chloroformnarcose, die Individuen starben, eine nicht unbedeutende. Ueber einen Fall, in welchem ein Chloroformliniment irrthümlich innerlich genommen wurde, berichtet Thomayer (Wiener med. Wochenschr. 1882, Nr. 39). Auch als Berauschungsmittel wurde in einzelnen Fällen das Chloroform angewandt. Selbstmord, sowohl durch Verschlucken von Chloroform als durch Inhalation desselben, ist wiederholt und mehrmals auch von uns beobachtet worden. In einem unserer Fälle wurde eine Frau in ihrem Bette todt aufgefunden. Vor dem Munde hatte sie einen nach Chloroform riechenden Schwamm, über welchen ein Stück Wachstaffet und dann ein Tuch gelegt und letzteres im Nacken zugebunden war. Das Chloroform war ihr angeblich von einem Arzte zu Inhalationen verschrieben worden. Es war jedoch aus der Art der Anwendung, die unmöglich

von einem Arzte angerathen worden sein konnte, und aus den Umständen des Falles ungleich wahrscheinlicher, dass die Betreffende sich selbst um’s Leben gebracht hatte. Ganz zweifellos war dies bei einem im Jahre 1851 in seinem Zimmer todt gefundenen Spitalsarzte, der einen Chloroform enthaltenden Ballon mittelst Heftpflasterstreifen und Kautschuk am Munde befestigt hatte und bei welchem ausserdem beide Nasenlöcher mit Pfropfen von Charpie und darübergelegten Heftpflasterstreifen verschlossen sich fanden. In einem 1877 von uns obducirten Falle hatte ein 30jähriges blindes Mädchen nach einem Familienstreite sich in sein Zimmer begeben und war 6–10 Minuten darauf bereits röchelnd in seinem Bette gefunden worden, und es ergab sich, dass es 35–40 Grm. Chloroform getrunken hatte. Fälle von Mord durch Chloroform sind ungemein selten. Casper (l.c. 544) erwähnt eines solchen, in welchem ein Berliner Zahnarzt seine Frau, zwei Kinder und dann sich selbst um’s Leben brachte.

Wie viel Chloroform, wenn verschluckt, schon hinreicht, um einen Menschen zu tödten, lässt sich nicht genau bestimmen. Die maximale Einzelngabe wird von C. P. Falck mit 0·5–2·0, jene pro die mit 7·5 Grm. angegeben. Taylor sah bei einem 4jährigen Kinde nach blos 3 Grm. und bei einer Frau nach 15 Grm. den Tod eintreten, dagegen berichtet Tardieu (l.c. 467) von einem Manne, der zwei Unzen Chloroform verschluckt hatte und doch noch (mittelst Anwendung der Magenpumpe) gerettet wurde, aber erst nach 14 Tagen vollkommen genas. Nach dem Verschlucken tritt schon nach wenigen Augenblicken ein rauschartiger Zustand ein, der bei toxischen Gaben sofort oder in wenigen (5–10) Minuten in Narcose übergeht, die, wie in unserem Falle, schon innerhalb der ersten Stunde zum Tode führen kann. Ein remittirender Verlauf, wie wir ihn bei der Morphiumvergiftung erwähnt haben, ist ebenfalls beobachtet worden (Taylor). Einer unserer Fälle betraf einen an eiteriger Pericarditis erkrankten Tabiker, der irrthümlich statt Aq. chlorof. einen Esslöffel reines Chloroform erhalten hatte, rasch bewusstlos wurde und trotz sofortiger Hilfe in kurzer Zeit starb. Hier musste zugegeben werden, dass das Chloroform weniger als solches, sondern wegen des hochgradig krankhaften Zustandes des Mannes zum Tode geführt habe.

Was die Chloroformeinathmungen betrifft, so ist es aus der alltäglichen Erfahrung bekannt, dass, wenn correct vorgegangen wird, Individuen stundenlang ohne Schaden in der Narcose erhalten werden können. Andererseits sind die Fälle, in denen während der zu chirurgischen Zwecken eingeleiteten Chloroformnarcose schon nach wenigen Athemzügen der Tod eintrat, in beträchtlicher, allerdings aber gegenüber der Unmasse der gelungenen Narcosen verschwindend kleiner Zahl (nach Richardson kommt 1 Todesfall auf 3500 Narcosen) vorgekommen. Der Tod erfolgte fast in allen Fällen im Stadium der Excitation in Folge plötzlichen Aufhörens der Respirationsbewegungen und des Herzschlages, seltener unter Dyspnoe. Der Stillstand der Respiration wird auf reflectorische Lähmung des Respirationscentrums in der Medulla oblongata, der Stillstand des Herzens von Einzelnen auf reflectorische Reizung des Vaguskerns, von Anderen auf Lähmung

der im Herzen selbst befindlichen motorischen Ganglien zurückgeführt. In der Mehrzahl der Fälle scheinen individuelle krankhafte Zustände (Herzkrankheiten) oder eine anormale Reaction des Individuums gegen Chloroform die Ursache eines so unglücklichen Ausfallens der Narcose zu sein[448] , in einzelnen mag allzu plötzliche oder ungeschickte Anwendung des Chloroforms die Schuld getragen haben, namentlich vielleicht der Umstand, dass für genügenden Luftzutritt nicht genug Sorge getragen wurde.

Die Befunde an der Leiche sind in den Fällen, in welchen der Tod durch Inhalation von Chloroform erfolgte, in der Regel ganz negativ. Im Allgemeinen finden sich die Zeichen des acuten Erstickungstodes. Von Chloroformgeruch ist meist nichts zu bemerken. Doch lässt sich Chloroform mitunter noch chemisch nachweisen, wie dies aus dem Blute der oben erwähnten Frau gelang, die sich durch Vorbinden eines mit Chloroform getränkten Schwammes getödtet hatte. Wurde Chloroform geschluckt, so kann sich dieses noch im Magen durch den Geruch kundgeben. Bei dem blinden Mädchen, das etwa 40 Grm. Chloroform getrunken hatte, fanden wir fast die ganze Menge noch im Magen, als eine schwere, durch Galle grün gefärbte Schichte im Magengrunde. In diesem Falle war das Epithel des Rachens, des Kehlkopfeinganges und des Oesophagus missfärbig, theils abgängig, theils erweicht und leicht abstreifbar. Die Schleimhaut des Magengrundes an einer zweihandflächengrossen Stelle in einen mürben, grauen, bis in die tieferen Schichten der Schleimhaut dringenden Schorf verwandelt, die übrige Schleimhaut getrübt ohne Ecchymosen mit einer dicken Lage zu einer grauen Sulze geronnenen Schleims belegt, ebenso die Schleimhaut des Duodenums. Eine Verätzung der betreffenden Schleimhäute war hier unverkennbar und dieselbe ist auch bei der grossen Menge des geschluckten Chloroforms und bei dem Umstande, dass letzteres schon auf den Lippen heftig brennt, begreiflich. Auch haben wir gefunden, dass die Oberfläche von Organen durch Chloroform thatsächlich getrübt und grau verfärbt wird, womit sich die Angaben, dass Chloroform die Eiweisskörper nicht wesentlich verändert, nicht im Einklang befinden. Ob das Chloroform im vorliegenden Falle vielleicht salzsäurehaltig gewesen war, liess sich nicht eruiren, doch kann nicht angenommen werden, dass so grosse Mengen von Salzsäure darin gewesen wären, dass von diesen allein die Aetzwirkung ausgegangen ist. Auch Mygge (Virchow’s Jahrb. 1881, I, 424) fand bei einem Potator, der 40 Grm. Chloroform verschluckt hatte und nach 5 Tagen an Pneumonie starb, ausgebreitete Ulcerationen im Magen und im Jejunum; ebenso Reuss (ibid. 1880, I, 456) bei einer Frau, die 27 Stunden, nachdem sie 50 bis 60 Grm. Chloroform in selbstmörderischer Absicht verschluckt hatte, gestorben war.

Leichenbefund nach Chloroformvergiftung.

Das Blut ist in jenen Fällen, in denen der Tod plötzlich erfolgt, dunkelflüssig, wenn aber demselben eine längere Agonie vorausging, im Herzen und den grossen

Gefässen locker geronnen, zeigt aber sonst kein von der Norm abweichendes Verhalten. Die Fäulniss scheint nach Chloroformvergiftung rasch einzutreten und davon rührt auch die Schlaffheit des Herzens her, sowie die Gasblasen im Blute, die von älteren Beobachtern als pathognomonisch für die Chloroformvergiftung angegeben wurden.

Die schon von Casper, Langenbeck u. A. hervorgehobene Möglichkeit einer längeren, insbesondere auch tödtlichen Nachwirkung von Chloroforminhalationen und nach Ablauf der Narcose ist von Ungar (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1887, XLVII, Heft 1) und Strassmann (Virchow’s Arch. 1889, Bd. 115) experimentell an Hunden geprüft und bestätigt worden. Die Ursache derselben sind parenchymatöse Degenerationen, insbesondere der Leber und des Herzens. Auch Ostertag (Virchow’s Arch. CXVIII), sowie Thiem und Fischer (Deutsche Med.-Ztg. 1889, Nr. 96) haben solche Beobachtungen mitgetheilt und Kast und Mester (Zeitschr. f. klin. Med. XVIII, 469) experimentell andauernde Steigerung des Eiweisszerfalles nachgewiesen und die an 100 Chloroformirten vorgenommenen Untersuchungen von Friedländer (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, VIII, Suppl. 94) haben ergeben, dass unter 60 Fällen, deren Harn vor der Narcose vollständig normal war, 36 nach der Narcose eine kurze Zeit andauernde Albuminurie nachwiesen, von 47 Fällen aber, die früher bereits Eiweiss im Harn zeigten, nach der Narcose 22 keine Veränderung, 9 eine leichte Steigerung und 7 eine Verminderung des Eiweisses ergaben. Drei Fälle von tödtlicher Nachwirkung der Bromäthylnarcose wurden, wie Mittenzweig (Zeitschr. f. Medicinalb. 1890, pag. 40) vorläufig mittheilt, kurz hintereinander in Berlin beobachtet. Die Narcose war nicht tief, die Dosis nicht allzugross (ca. 20 Grm.). Die Patienten erwachten ohne erhebliche Beschwerden, fühlten sich erst zu Hause schwach und unwohl, wurden schwindlich, schliesslich bewusstlos und starben nach circa 30 Stunden. In einem von Kollmar (Therapeut. Monatsh. 1889, 11) berichteten Falle war irrthümlich statt Aethylum bromatum das ausserordentlich giftige Aethylenum bromatum angewendet worden. Ueber eine grosse Zahl von Bromäthylnarcosen berichten Gleich (Wiener klin. Wochenschrift, 1891, Nr. 53) und R. v. Baracz (ibidem 1892, Nr. 26) in günstigster Weise; schon wenige Monate darauf war aber Gleich in der Lage, einen Todesfall mitzutheilen, der während einer solchen Narcose bei einem an Anthrax operirten Kranken vorkam und bei dem die von uns vorgenommene Obduction Bromäthylgeruch und parenchymatöse Degeneration des Herzens ergab (ibidem 1892, Nr. 11). Wir sind der Meinung, dass in den meisten Fällen von Tod in der Narcose derselbe nicht in Folge einer specifischen Wirkung des Narcoticums, sondern nur in Folge des durch die Narcose gesetzten Eingriffes in toto, wozu auch die Aufregung und Angst des Patienten gehört, eintritt und dass dieser Eingriff nur eine der vielen Gelegenheitsursachen bildet, welche bei zur Herzlähmung disponirten Individuen zu dieser führt. Deshalb wird

Tödtliche Nachwirkung von Chloroform und Bromäthyl.

es wahrscheinlich nie eine Form der Narcose, respective ein Narcoticum geben, welches als ein unter allen Umständen harmloses wird bezeichnet werden können. Thatsächlich gibt es fast kein Inhalationsanästheticum, bei welchem nicht derartige Unglücksfälle vorgekommen wären und auch bei dem neuesten, dem Pental, sind solche bereits vorgekommen.

Das jetzt so häufig zur Anwendung gelangende Chloralhydrat (Maximaldose nach Falck 4·0 pro dosi und 8·0 pro die) hat bereits wiederholt zu (medicinalen) Vergiftungen Veranlassung gegeben[449]; auch wir hatten Gelegenheit, eine Geisteskranke zu obduciren, welche, nachdem sie etwa 5 Grm. auf einmal verschluckt hatte, soporös wurde und in einigen Stunden starb. Der Chloralgeruch war im Magen deutlich und das Chloral wurde auch chemisch nachgewiesen. (Destillation des Mageninhaltes mit Kalilauge gab Chloroform). Die Magenschleimhaut war etwas stärker injicirt, namentlich im Fundus, zeigte jedoch weiter keine Veränderungen. Sonstiger Befund negativ.

Vergiftung durch Chloralhydrat.

Von den neuen Schlafmitteln ist das Sulfonal zu erwähnen, welches bis zur Maximaldose von 5 Grm. gegeben wird und ähnliche Wirkungen wie Chloral erzeugt. Schwere Betäubungen wurden schon nach „mässigen“ Dosen von 1–3 Grm. beobachtet. Nach grösseren Dosen oder nach längerem Gebrauch wird der Harn bluthältig (Hämatoporphyrin).

Alkohol coagulirt im concentrirten Zustande Eiweiss und entzieht den Geweben Wasser, wirkt daher ätzend. Einen Fall von absichtlicher Vergiftung zweier Kinder mit 30gradigem Spiritus hat Maschka (Prager med. Wochenschr. 1864, 46) veröffentlicht. Wir selbst haben einen Tischler obducirt, der in selbstmörderischer Absicht etwa 1 Seidel in starkem Alkohol aufgelösten Schellack (sog. Politur) ausgetrunken, und eine 80jährige Frau, die sich mit Arnicatinctur vergiftet hatte, ferner einen Branntweinschänker, der 1 Liter Alkohol in selbstmörderischer Absicht genommen und unmittelbar darauf sich von der Dampftramway überfahren liess. Im Magen fand sich reichlicher Alkohol und die Schleimhaut daselbst und in den Schlingorganen war weissgrau verätzt.

Vergiftung durch Alkohol.