Econométrie appliquée : Synthèse de cours et exercices corrigés Eric Dor Visit to download the full and correct content document: https://ebookmass.com/product/econometrie-appliquee-synthese-de-cours-et-exercic es-corriges-eric-dor/

More products digital (pdf, epub, mobi) instant download maybe you interests ...

Pathologie générale : enseignement thématique. Biopathologie tissulaire, cellulaire et moléculaire (3ème édition) Le cours - Exercices corrigés. JeanFrançois Emile

https://ebookmass.com/product/pathologie-generale-enseignementthematique-biopathologie-tissulaire-cellulaire-etmoleculaire-3eme-edition-le-cours-exercices-corriges-jeanfrancois-emile/

Contrôle de Gestion et Gestion Budgétaire - Corrigés des exercices 4e Edition Charles Horngren

https://ebookmass.com/product/controle-de-gestion-et-gestionbudgetaire-corriges-des-exercices-4e-edition-charles-horngren/

Pharmacologie des médicaments de la douleur, des pathologies inflammatoires, immunitaires et rhumatismales et de l'anesthésie Société Française De Pharmacologie Et De Thérapeutique (Sfpt)

https://ebookmass.com/product/pharmacologie-des-medicaments-dela-douleur-des-pathologies-inflammatoires-immunitaires-etrhumatismales-et-de-lanesthesie-societe-francaise-depharmacologie-et-de-therapeutique-sfpt/

Me■decine physique et de re■adaptation 6e édition. Edition Cofemer

https://ebookmass.com/product/medecine-physique-et-dereadaptation-6e-edition-edition-cofemer/

Pharmacologie des anti-infectieux Société Française De Pharmacologie Et De Thérapeutique (Sfpt)

https://ebookmass.com/product/pharmacologie-des-anti-infectieuxsociete-francaise-de-pharmacologie-et-de-therapeutique-sfpt/

Parasitoses et mycoses: Réussir les ECNi Association

Française Des Enseignants Et Praticiens Hospitaliers Titulaires De Parasitologie Et Mycologie Médicales.

https://ebookmass.com/product/parasitoses-et-mycoses-reussir-lesecni-association-francaise-des-enseignants-et-praticienshospitaliers-titulaires-de-parasitologie-et-mycologie-medicales/

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Collège

Hospitalo-Universitaire Français De Chirurgie MaxilloFaciale Et Stomatologie

https://ebookmass.com/product/chirurgie-maxillo-faciale-etstomatologie-college-hospitalo-universitaire-francais-dechirurgie-maxillo-faciale-et-stomatologie/

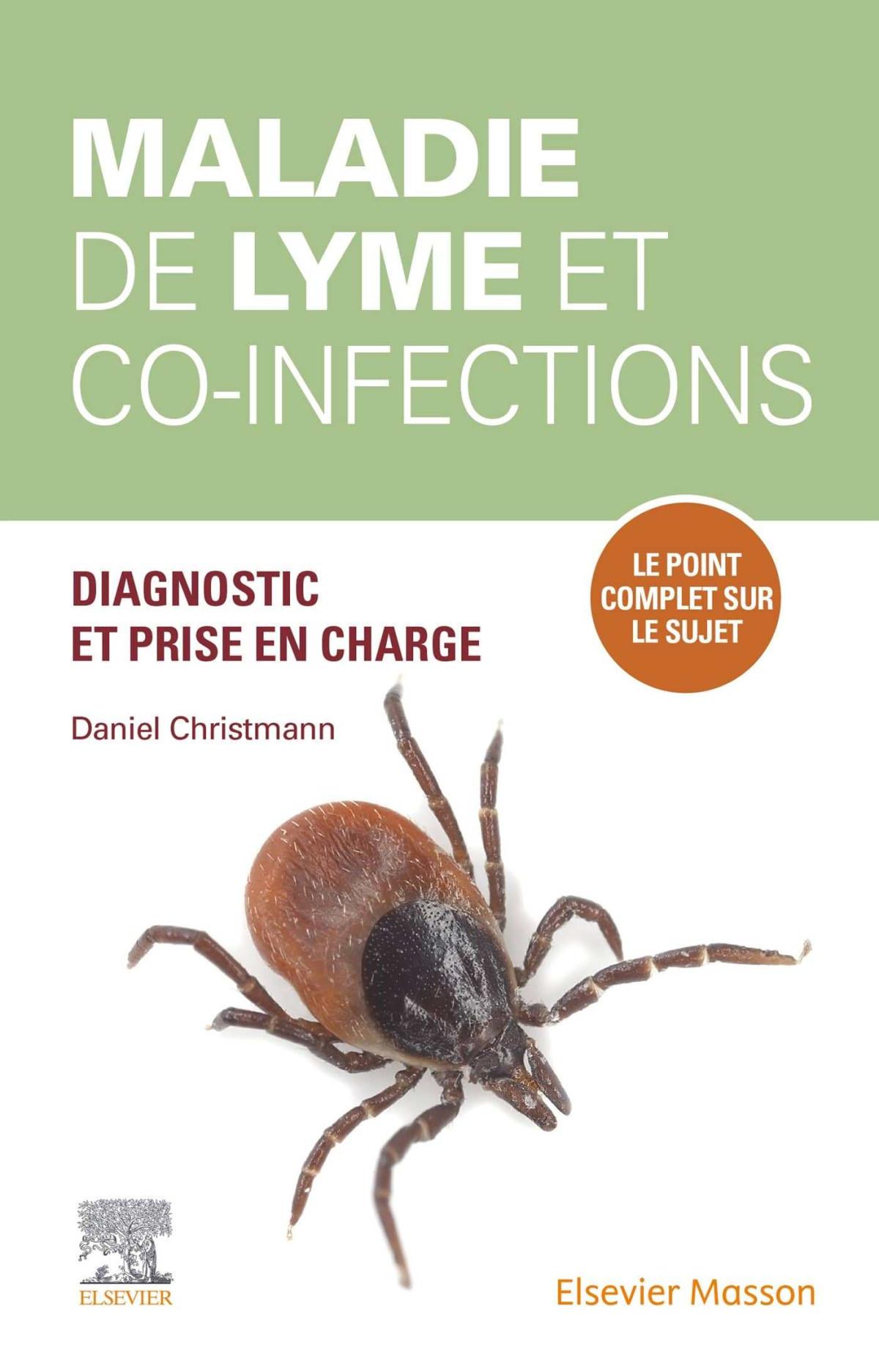

Maladie de Lyme et co-infections Daniel Christmann [Christmann

https://ebookmass.com/product/maladie-de-lyme-et-co-infectionsdaniel-christmann-christmann/

Imagerie Médicale: Radiologie Et Médecine Nucléaire. Réussir Les Ecni College National Des Enseignants De Biop Et Al.

https://ebookmass.com/product/imagerie-medicale-radiologie-etmedecine-nucleaire-reussir-les-ecni-college-national-desenseignants-de-biop-et-al/

Synthèse de cours exercices corrigés & Économétrie Cours et exercices adaptés aux besoins des économistes et des gestionnaires

Corrigés détaillés avec Excel, SPSS, TSP, Easyreg

Données utiles aux exercices sur www.pearson.fr Collection synthex

Économétrie Synthèse decours & Exercices corrigés Économétrie ÉricDOR professeurassociéd’Économétrie àl’IESEG SchoolofManagement (Lille)

Directiondecollection:RolandGillet professeuràl’universitéParis1Panthéon-Sorbonne

Microsoft®Excel2000estunemarquedéposéedeMicrosoftCorporation.Lescapturesd’écrandel’ouvrage respectentstrictementlesconditionsimposéesparMicrosoftCorporation,publiéessurlapageInternet http://www.microsoft.com/france/permission/copyrigt/cop-img.htm#ScreenShot enfévrier2004.

ISBN : 978-2-7440-4071-9

Copyright© 2009 Pearson Education France

Tousdroitsréservés

CompositionsousLATEX:ScripTEX

Toutereproduction,mêmepartielle,parquelqueprocédéquecesoit,estinterditesansautorisationpréalable.Unecopieparxérographie,photographie,film,supportmagnétiqueouautre, constitueunecontrefaçonpassibledespeinesprévuesparlaloi,du11mars1957etdu3juillet 1995,surlaprotectiondesdroitsd’auteur.

Modèlelinéaireenuniversstationnaire

Chapitre3• Complémentssurlesmodèleslinéaires

Chapitre4• Équationsmultiplesenuniversstationnaire

Chapitre5• TestsderacineunitaireetmodèlesARIMA

Chapitre6• Variablesintégrées,modèles VAR etcointégration

Chapitre7• Variablesdépendantesdiscrètes etvolatilitéconditionnelleautorégressive

L’auteur ÉricDor estdocteurèsscienceséconomiques.Ilestdirecteurdelarechercheetprofesseur associéàl’IESEGSchoolofManagementdeLille,membredelaConférencedesGrandes ÉcolesdeFrance.Ilenseigneégalementàl’InstitutCatholiquedesHautesÉtudesCommerciales(ICHEC)deBruxelles.Ilestl’auteurdenombreusespublicationsscientifiques, enparticulierdansdesrevuescomme OxfordBulletinofEconomicsandStatistics, Empirical Economics, RecherchesÉconomiquesdeLouvain,et RecherchesetApplicationsenMarketing. Aucoursdesacarrière,ilaétéSeniorEconomistchezWhartonEconometricForecasting Associates.Ilaétéfréquemmentmaîtredeconférencesinvitéàl’UniversitéCatholique deLouvainetaétéinvitédansplusieurscentresderechercheinternationaux,dontle GraduateCenterdelaCityUniversityofNewYork.

Introduction L’approchedecelivreestrésolumentpédagogique.Sonobjectifestdeprésenterclairement lesprincipalesméthodeséconométriquesetd’expliquerendétailcommentlesutiliseren pratique.Notreouvragesedistingueparl’abondancedesétudesdecasexposées,qui utilisentsystématiquementdesdonnéesréellesetquiportentaussibiensurdesproblématiquesd’entreprisequesurdesproblématiquesfinancièresoumacroéconomiques.Ce livreconstituedoncunoutilparticulièrementutileàl’apprentissagedel’économétriepar desétudiantsensciencesdegestioncommeenscienceséconomiques.

L’ouvragesedistingueégalementparlaplacequ’ilaccordeàexpliquercommentles modèlessontspécifiéspourdifférentstypesd’applications.L’enseignementdel’économétrieseconcentretropsouventexclusivementsurlestechniquesd’estimationdes modèles,sansdétailleraupréalablelesméthodesdespécificationdecesmodèles.Or, danslapratique,lavaliditéd’uneétudeéconométriquedépenddelapertinencede laspécificationdumodèleestimé;ilestvaindeconnaîtrelesdifférentesméthodes d’estimationetd’inférencestatistiquesionlesappliqueàdesmodèlesincohérents.

TouteslesdonnéesutiliséesdanslesexercicespeuventêtretéléchargéessurlesiteInternet del’éditeur,àl’adresse www.pearsoneducation.fr.Lesapplicationssontréaliséesàl’aide dedifférentslogiciels,dontl’usageesttrèsrépandu.D’unepart,pourcertainsexercices simples,nousmontronscommentréaliserdescalculséconométriquesavecunlogicielde typetableur,Excel,enraisondesapopularitésurlespostesdetravail.D’autrepart,nous initionslelecteuràl’utilisationdelogicielséconométriquesspécialisésdegrandequalité: TSP,SPSSetEasyreg.Ceux-cisontcomplémentaires:ilsdiffèrentdansleurmodede fonctionnement,cequidonneaulecteurtouteslesclésdesoutilsinformatiques–TSPest basésurlaprogrammationdeséquencesd’instructiontandisqueSPSSetEasyregreposent surdeschoixdemenus.Pourchacundeslogicielsutilisés,lelivreprésenteuneintroduction détailléeàsonutilisationdebase.Decettemanière,lelecteurpeutpasseràunemiseen pratiqueimmédiatement,sansavoiràlireaupréalablelesnoticesd’utilisationfournies parleséditeurs.Toutefois,notreouvrageneprétendpassesubstitueràladocumentation officielle,dontlalectureestindispensablepouruneutilisationapprofondie.Précisons égalementquelechoixdeceslogicielsn’impliquepasdejugementdevaleurquantaux autresoutilséconométriquesquiexistentsurlemarché–iln’étaitpaspossibled’inclure uneprésentationdétailléedetousleslogicielsdisponibles.

Lacompréhensiondel’ouvragenécessitelaconnaissancedequelquesnotionsmathématiquesdebase.Aubesoin,lelecteurpeutseréféreràl’ouvrageMathématiquesappliquées àlagestiondeArianeSzafarz.Delamêmemanière,uneconnaissancedebasedela théoriestatistiqueestnécessaire.LelecteurpeutsereporterutilementaulivredePatrick Roger:Probabilités,statistiqueetprocessusstochastiques,publiédanslamêmecollection. Lesméthodesd’estimationetleurspropriétéssontprésentéesavecunegranderigueur mathématiqueetstatistique,toutens’efforçantd’expliquerlaportéepratiquedesrésultats présentés;lelecteurdoitcomprendresousquellesconditionschaqueméthodeouchaque testpeutêtreutiliséàbonescient.Lespreuvesmathématiquesdesdifférentsrésultats etpropriétésnesonttoutefoispasdétailléesdanscetouvrage,lelecteurintéresséétant renvoyépourcelaauxnombreuxouvragesd’économétriethéoriqueexistants.Notre convictionestquel’enseignementdel’économétriedoitd’abordintéresserl’étudiant àladisciplineenluimontrantd’embléelesapplicationspratiquesenthousiasmantes qu’ellepermetderéaliser.Lamotivationquienrésultedevraitinciternaturellement lelecteuràapprofondirensuitesaconnaissancedel’économétrie,ens’intéressantaux développementsmathématiquesàlasourcedesméthodesetdeleurspropriétés.

Cetouvrageconstituelemanuelidéalpourunpremiercoursd’économétrie,centrésur l’explicationdesméthodesetsurleurmiseenpratique.Leprofesseurpeutyajouterluimême,àsapropreconvenance,lesdémonstrationsmathématiquesdecertainsrésultats. Danslesprogrammesd’enseignementoùl’onorganiseséparémentdescoursd’économétriethéoriqueetuncoursd’économétrieappliquée,notreouvrageconstituebiensûrun manuelappropriéàcedernier.Celivrepeutégalementêtreutiliséencomplémentd’un manuelessentiellementthéorique.

JetiensàremercierTSPInternationalpourm’avoirautoriséàreproduireicidesextraits derésultatsproduitsaveclelogicielTSP,HermanBierenspouravoirpermislareproductiondecapturesd’écranissuesd’Easyreg,etSPSSFrancepourunaccordsimilaireconcernantSPSS.Lareproductiond’élémentsissusd’Excelrespectelesconditions imposéesparMicrosoftCorporation,tellesqu’ellesétaientpubliéessurlapageInternet http://www.microsoft.com/france/permission/copyrgt/cop-img.htm#ScreenShot enfévrier2004.

JeremercieégalementRolandGillet,ledirecteurdelacollection,pourlaconfiancequ’il m’atémoignéeenmeproposantderédigercemanuel,ainsiquePearsonEducationFrance pourlesoinapportéàlaréalisationdel’ouvrage,enparticulierPascalePernet,Antoine Chéret,ettoutspécialementChristopheLennepoursonengagement,sapatienceetsa rigueur.Leurprofessionnalismepermetdeproposeraulecteurunproduitdegrande qualité.

ÉricDor Docteurèsscienceséconomiques

Directeurdelarecherche

IESEGSchoolofManagement

Lille

Modélisation enéconomie etgestion Modélisationenéconomieetgestion

1.Utilitéetdéfinitiondel’économétrie..1

2.Relationséconomiques...............2

3.Vérificationdel’adéquationempirique desrelations.........................2

4.Mesuredestauxderéaction.........3

5.Formesfonctionnellesetparamètres..3

5.1Choixd’unerelationlinéaire......3

5.2Choixd’unerelationnonlinéaire4

6.Validationempiriqueettypes dedonnées..........................5

6.1Dimensiondutempsoudesagents5

7.Formulationstatistiquedesrelations économiques........................6

8.Processusstochastiques..............7

9.Modèlesstatiquesoudynamiqueset théorieéconomique..................8

Problèmesetexercices ......11

1.Ventesetpublicité....................11

2.Élasticitédesventesauxprix..........11

3.Spécificationd’unefonctionde production...........................12

4.Fonctiondeconsommationàprixcourants ouconstants?.........................13

5.Consommation,revenudisponibleet salaire...............................13

6.Tauxd’intérêtnominalouréel?.......14

7.Choixdesdonnées...................15

8.Spécificationd’unefonctionde consommationdynamique............16

9.Spécificationd’unmodèledynamiquede tauxdechange.......................19

Cechapitredéfinitl’objectifetlaméthodegénéralede l’économétrie.Ilprécisequelquesnotionsdebase indispensablesàlacompréhensiondel’ouvrage,liées àlamodélisationmathématiquedesphénomènes rencontrésenscienceséconomiquesetensciencesde gestion.

1 Utilitéetdéfinition del’économétrie L’économétrieestleprincipaloutild’analysequantitativeutilisé parleséconomistesetgestionnairesdansdiversdomainesd’application,commelamacroéconomie,lafinanceoulemarketing. Lesméthodesdel’économétriepermettentdevérifierl’existence decertainesrelationsentredesphénomèneséconomiques,etde mesurerconcrètementcesrelations,surlabased’observationsde faitsréels.

Danssonacceptionlaplusrestreinte,l’économétrieestunensemble detechniquesutilisantlastatistiquemathématiquequivérifientla validitéempiriquedesrelationssupposéesentrelesphénomènes économiquesetmesurentlesparamètresdecesrelations.Ausens large,l’économétrieestl’artdeconstruireetd’estimerdesmodèles empiriquesadéquatsparrapportauxcaractéristiquesdelaréalité, etintelligiblesauregarddelathéorieéconomique.

Relationséconomiques Laréflexionquel’onpeutmenersuruneréalitééconomiquequelconqueconduittoujoursàétablirdesrelationsentrelesphénomèneséconomiquesconcernés.Uneréflexion approfondiedansundomainedescienceéconomiqueousciencedegestionestàlabase detouteanalyseéconométrique.End’autrestermes,laréalisationdetravauxéconométriquessupposelaconnaissancepréalabledesdisciplineséconomiquesenjeu,puisqu’elles suggèrentletypederelationàvérifiersurlesdonnéesréellesobservées.

Exemple Onsupposequelaconsommationtotaledesménagesaugmenteavecleurrevenudisponible réel,maisdiminuequandletauxd’intérêtmonte.Unetellerelationéconomiques’écritdela manièresuivante:

où c correspondàlaconsommation, yd aurevenudisponibleet r autauxd’intérêt.Lanotation f (,) désigneunefonctionquelconque,linéaireounon(ilfaudraitposerdeshypothèses supplémentairespourenpréciserlaformefonctionnelle,maiscen’estpasleproposdecette section).Lasuppositiondedépartseformuledelafaçonsuivante:ladérivéepartiellede f par rapportà yd estpositive–àtauxd’intérêt r inchangé,uneaugmentationdurevenudisponible ydimpliqueuneaugmentationdelaconsommation c –etladérivéepartiellede f parrapport à r estnégative–àrevenudisponibleinchangé,uneaugmentationdutauxd’intérêt r implique unediminutiondelaconsommation c

Exemple Unerelationéconomiquesuggèrequeletauxd’intérêtnominalRestunefonctioncroissantedu tauxd’inflationINFetdutauxdecroissancedelaproductionCR:

3 Vérificationdel’adéquationempirique desrelations Pourexpliquercommentsedétermine(nt)unouplusieursphénomèneséconomiques, onconstruitunmodèleàpartirdecertaineshypothèsesetdesrésultatsqu’ellesdonnent danslecadred’unethéorieparticulière.Onvérifiequecemodèledécritréellementla manièredontleoulesconcept(s)d’intérêtsedétermine(nt)danslaréalité.Ilfautpour celadisposerdemesuresréellesdesphénomènes(les«statistiques»)etvérifieraumoyen detechniquesissuesdelastatistiquemathématique (1) quelemodèlecorrespondàces donnéesobservées.

1.Sinécessaire,quelquesrappelsutilesdelastatistiquemathématiquepeuventêtrepuisésdanstoutbon manueldebase,commeparexemplelelivredeProbabilités,statistiqueetprocessusstochastiquesdePatrick Roger,publiéchezPearsonEducationFrancedanslamêmecollection.

4 Mesuredestauxderéaction Danslamesureoùlemodèleestacceptable,onsouhaiteégalementmesurerquantitativementlestauxderéactiondesphénomènesexpliquésauxvariationsdesphénomènes explicatifs.Cesmesurespermettrontdesimulerultérieurementl’effetdetelleoutelle variationhypothétiqued’unphénomèneexplicatifsurlesphénomènesexpliqués.

Soitunmodèleexplicatifdutauxd’intérêt,souslaformed’uneéquationoùletauxd’inflationestunevariableexplicative.Onvérifiesonadéquationàlaréalitéobservée.Comme ondisposealorsdesmesuresdestauxderéactiondutauxd’intérêtàsesdéterminants, onpeutévalueràl’avancel’effetsurletauxd’intérêtd’uneaccélérationdel’inflation d’unmontantdéterminé.Souvent,plusieursthéoriesconcurrentesexpliquentlesmêmes réalitéséconomiques.Lestechniqueséconométriquespermettentd’identifiercellequi expliquelemieuxlaréalité,cellequiestauplusprèsdesobservations.

5 Formesfonctionnellesetparamètres L’objectifestdevérifierl’adéquationd’unmodèleàlaréalitéobservéeetdemesurerles tauxderéactiondesphénomènesexpliquésauxphénomènesexplicatifs.Pourconfronter efficacementmodèleetdonnées,ilconvientd’exprimercederniersousuneforme«manipulable».Selonlarelation(a),laconsommationestunefonctiondurevenudisponibleet dutauxd’intérêt.Cetteformulationestmathématiquementtrop«vague»pourpouvoir êtreconfrontéeàlaréalitéobservée.Pourpallierleproblème,ilfautspécifier apriori une formefonctionnelleparticulièredelafonction f ().Lespossibilitéssontinnombrables.

5.1CHOIXD’UNERELATIONLINÉAIRE Lechoixleplussimpleestceluid’unerelationlinéaire.Ilsejustifiequandonpeut raisonnablementsupposerquelesdérivéespartiellesdelavariabledépendanteparrapport àchaquevariableexplicativenesontpasfonctiondesniveauxatteintsparcesvariables explicatives.Cettehypothèsesignifiequelavariationdelavariabledépendante,suiteà unevariationdeuneunitédel’unedesvariablesexplicatives,esttoujourslamêmequels quesoientlesniveauxdéjàatteintsparcelles-ci.

Exemple Onsupposequelafonction f () estlinéaire.Soientlesparamètres α, β et γ telsque: c = α + βyd + γr , avec β >

Onadonc

.Onremarqueque:

Lecoefficient β estdoncladérivéepartiellede c parrapportà yd.Ilrendcomptedel’importance delavariationde c quand yd augmentedeuneunité,à r constant.Quesepasse-ilquand r nechangepas,maisque yd augmentedeuneunité(ils’agitdel’unitédanslaquelle yd est exprimé)?Laréponseestque c variede β unités(ils’agiticidel’unitédemesuredanslaquelle c estexprimé).Delamêmemanière, γ estladérivéepartiellede c parrapportà r.Ilrendcompte del’importancedelavariation(parexempleenmilliardsd’eurosàprixconstants)de c quand r augmentedeuneunité(parexempled’unmontantabsolude1%lorsque r estexpriméen pourcentage), yd restantinchangé.Lorsquelarelationentrelesvariablesestsupposéelinéaire, chaqueparamètreestinterprétécommeladérivéepartielledelavariabledépendantepar

rapportàlavariableexplicativeconcernée.Chaqueparamètremesuredonclavariationdela variabledépendantesuiteàuneaugmentationdeuneunitédelavariableexplicativeconcernée, lesautresvariablesexplicativesrestantinchangées.

5.2CHOIXD’UNERELATIONNONLINÉAIRE Lalinéaritéestcertescommode,maisn’estpastoujoursunepropriétéadéquateàlarelation traitée.Souvent,ilestirréalistedesupposerquelavariationdelavariabledépendanteest toujourslamême,suiteàunevariationdeuneunitéd’unevariableexplicative,quelsque soientlesniveauxdéjàatteintsparcettedernièreetparlesautresvariablesexplicatives. Onnepeutalorspartirduprincipequelesdérivéespartiellessontindépendantesdes niveauxdesvariables.Danscecas,ontravailleavecdesrelationsformaliséessouslaforme d’équationsnonlinéaires.

Exemple Onsouhaitemodéliserlarelationentrelesventesd’unproduitdegrandeconsommationVet lesdépensesdepublicitéPUBdel’entrepriseproductrice.Sil’onpensequela«productivité», entermesdeventes,desdépensesdepublicitédécroîtavecleurmontant,onpeutécrire:

Cettespécificationimpliqueeneffetunedérivéepremièrede V parrapportàPUB,quidécroît aveclemontantdePUB.Autrementdit,aufuretàmesurequelesdépensespublicitaires augmentent,l’augmentationdesventesdevientdeplusenplusfaible.

Certainesrelationsnonlinéairessontéquivalentesàdesrelationslinéairesentredes transformationsdesvariables.

Exemple Sil’ontransformelesvariablesenlogarithmes,unefonctiondeproductiondeCobb-Douglas, dutype Y = AK β Lγ ,où Y , L et K sontlaproduction,letravailetlecapital,impliqueunerelation linéaireentreles transformations desvariables:

ln(Y ) = ln(AK β Lγ ) etdonc ln(Y ) = ln(A) + β ln(K) + γ ln(L).Ellen’impliquepastoutefoisla constancedesproductivitésmarginales,quirestentbiensûr ∂

Cettenouvelleéquationneconstituequ’uneautremanièred’exprimerlamêmefonctionde production:chacunedesdeuxécrituresimpliquel’autreetlespropriétéséconomiquessont exactementlesmêmes.L’écritureenlogarithmemetenévidenceque

ln Y

Y

=

et

L L Y sontlesélasticités (1) delaproductionauxquantitésdefacteurscapitalet travail.Cesélasticitéssontsupposéesconstantes(indépendantesdesquantitésdefacteurs K et L)dansunetellefonctiondeproduction(Cobb-Douglas).Alorsqueladérivéepartielled’une variable x1 parrapportàunevariable x2 mesurelavariationde x1 (ennombresd’unités)quand x2 augmentedeuneunité,l’élasticitéde x1 à x2 mesurelavariationde x1 (enpourcentage)quand x2 augmentede1%.Lescoefficients β et γ,quinesontdoncpasdesproductivitésmarginales, sontdesrapportsentreproductivitésmarginalesetmoyennes.LafonctiondeCobb-Douglas impliqueeneffetlaconstancedecesrapports,ausensdeleurindépendanceparrapportà K et L

1.Affirmerquel’élasticitéde x1 à x2 estégaleà2revientàaffirmerlapropositionsuivante:lorsque x1 augmente de1%,alors x2 augmentede2%.

Celadit,denombreusesformesfonctionnellesnonlinéairesnepeuventêtrelinéarisées moyennantunetransformationdesvariables.

Exemple SoitlafonctiondeproductionCES,ayantlaforme:

Ellenepeutêtrelinéariséeexactement(c’est-à-diretransforméeenunerelationlinéairereliant destransformationsnonlinéairesséparéesdechaquevariable).

Remarque Uneerreurdespécificationàéviter:laredondance Ilestimportantdecomprendrel’interprétationdescoefficientsentermesdedérivéespartiellespouréviterdeserreursdanslaspécificationd’unerelation.Uneerreurtrèsrépandue consisteàintroduireunevariableexplicativesupplémentairesousprétextequ’elleaffectela variabledépendanteparsoneffetsuruneautrevariableexplicativedéjàintroduite.C’estle phénomènedelaredondance!

6 Validationempiriqueettypesdedonnées 6.1DIMENSIONDUTEMPSOUDESAGENTS Unefoisreprésentéespardesformesfonctionnellesadéquates,lesrelationsthéoriques, c’est-à-direlemodèle,peuventêtreconfrontéesauxdonnéesobservées.Ils’agitdevérifier leurcaractèreexplicatifdelaréalitéetdemesurerconcrètementlavaleurdeleurs paramètres.Ilestalorspossibledecalculerlestauxderéactiondesvariablesexpliquées auxvariablesexplicatives.Lesdonnéesobservéespeuventêtredessériestemporelles,des donnéesencoupeinstantanéeoudesdonnéespanel.

Sériestemporelles Quanduneéquationsembledécrirecorrectementlamanièredontunevariableévolue d’unepériodeàl’autre,enfonctiondel’évolutiontemporelledecertainesvariables explicatives,ellepeutêtrevuecommeunerelationstableetvalableàtoutmoment.Ses coefficientsnesontpasindicésparletemps.Onlessupposeconstantsdansletemps.C’est unehypothèseforte,maisdanslamesureoùlathéorieéconomiqueaunequelconque validitépourexpliquerlesphénomèneséconomiques,onpeutsupposerl’existencede relationsstables.Pourlesvérifierempiriquement,ilfautestimerleurscoefficientsàpartir desobservationshistoriquesdesvariablesdumodèle,appelées«sériestemporelles»(ou «sérieschronologiques»).

Donnéesencoupeinstantanée Quanduneéquationsembleplutôtdécrirelamanièredontdifférentsagentséconomiques (entreprises,individus,régions,pays,secteurs...)déterminentlavaleurparticulièred’une variableenfonctiondesvaleursqueprennentpoureuxcertainesvariablesexplicatives, ellepeutêtrevuecommeunerelationcommuneauxdifférentsagents.Lescoefficients

sontsupposéslesmêmespourtouslesagents,durantunepérioded’étudedonnée.Pour vérifiercetterelation,ilfautlaconfronteràdesobservationsconcrètesdesvariablesdu modèlepourunensembled’agentsdifférents,durantunemêmepériode.Onappellede tellesobservationsdes«donnéesencoupeinstantanée».

Donnéespanel Quanduneéquationsembledécrirelamanièredontunevariablevaried’unepériodeà l’autreetdiffèred’unagentàl’autreenfonctiondel’évolutiondansletempsdecertaines variablesexplicativesetdeleursdifférencesd’unagentàl’autre,ellepeutêtrevuecomme unerelationstableetcommuneàtous,décrivantlecomportementdetouslesagents duranttouteslespériodes.Pourmesureretvérifierunetellerelation,ilfautlaconfronter àdesobservationsdesvariablesdumodèlepourunensembled’agentsdifférents,surdes périodesdifférentes.Onappelledetellesobservationsdes«donnéespanel».

Donnéesréellesounominales Unevariabledefluxoudestockpeutgénéralementêtremesuréeentermesnominaux(à prixcourants,envaleur...)ouentermesréels(àprixconstants,envolume...).Lamesure entermesréelsestégaleàlamesureentermesnominauxdiviséeparunindicedeprix approprié.Lechoixd’untypedemesureaudétrimentdel’autredépendlogiquementdu contextedelarelationétudiée.Demanièregénérale,lavariabledépendanteetcertaines variablesexplicativesdoiventêtreexpriméesentermesréelssilavaleurréelledelavariable dépendanteresteinchangéequandlesvaleursnominalesdecesvariablesexplicatives doublentetquetouslesprixdoublentsimultanément.

Certainesvariablesdetauxexistentenversionnominaleouréelle.C’estlecasdestaux d’intérêtetdestauxdechange.Onréaliseuneapproximationdutauxd’intérêtréelen calculantladifférenceentreletauxd’intérêtnominaletletauxd’inflation.Onobtientle tauxdechangeréelentredeuxdevisesenmultipliantletauxdechangenominalparle rapportentrelesindicesdeprixdesdeuxzonesconcernées.Unefoisdeplus,lechoixde l’unedesdeuxversionsestdictélogiquementparlecontextedelarelationétudiée.

7 Formulationstatistiquedesrelations économiques Enéconométrie,onsupposegénéralementquelesvariableséconomiquessontaléatoires. End’autrestermes,onconsidèrequelavaleurobservéed’unphénomèneéconomique, parexemplel’investissementtotaleffectuédurantuneannéeparticulière,estenpartie dueauhasard:c’estlaréalisationd’unevariablealéatoirecorrespondantesusceptiblede produired’autresréalisationssil’onrépétel’expérience.

Exemple Àchaquepériode t,onobservelavaleurdelavariablealéatoire ct ,enl’occurrencelaconsommation,mais,d’unpointdevueconceptuel,onpourraitobserverd’autresvaleurs,éventuellement différentes,sil’onrépétaitl’expérience.Delamêmemanière,àchaquepériode t,lesvaleurs effectivementobservéesde ydt et rt sontperçuescommedesréalisationsuniquesdesvariables aléatoirescorrespondantes ydt et rt ,quipourraientavoird’autresréalisations.

Lehasarddétermineenpartielesréalisationseffectivementobservéesdesvariableséconomiquesetlesrésultatsauraientpuêtredifférents.Lesprobabilitésd’obtenirtelleou tellevaleureffectivementréaliséesontdéterminéesparlesdistributionsstatistiquesdes variables.Lesrelationséconomiquessupposéesparlathéorieéconomiqueimposent desliaisonsentrecesdistributions.

Exemple Unerelationcomme(a )relielesréalisationsparticulièresdesvariablesaléatoires ct , ydt et rt qu’ellecontient,paruneformefonctionnelleavecdescoefficients α, β et γ supposésnon aléatoires.Habituellement,onajouteunaléa ut àlarelation:

(L’exempleestprésentédansuncadretemporel,maisilenvademêmeencoupeinstantanée: c

,ouenpanel:

Onjustifiededifférentesfaçonslaprésenced’unaléadansunerelationentredesvariables. Trèssouvent,onaffirmequ’unerelationéconomiquen’estpasunereprésentationexacte etcomplètedelaréalité.Ellenereprendquelesprincipauxfacteursquiinfluencent c ; l’aléa u,communémentappelé«termed’erreur»,représentetousleseffetsquiont tendanceàsecompensermutuellement,detouteslesautresvariablesquiinfluencent également c.Cetteinterprétation,trèsintuitive,alongtempsétéfavoriséedanslesmanuels d’économétrie,audétrimentdesautres,sansquecechoixsoitréellementjustifié.Selon uneautreinterprétation(quin’exclutpaslaprécédente),trèsancienneégalement,les mesuresconcrètesdesréalisationsdesvariables,tellesqu’ellessontcalculéesetpubliées parlesinstitutsdestatistiques,s’accompagnentd’erreursaléatoiresetl’aléaureprésente l’effetcumulédetoutesceserreurssurlarelationoriginale(pourquecettedernièresoit exacte,ilfaudraitquelesconceptssoient«parfaitement»mesurés).Autreinterprétation: sil’onconsidèrequelaformule α + βydt + γrt constitueuneapproximationdelavariable aléatoire ct parunefonctiondesvariablesaléatoires ydt et rt , ut estl’erreurd’approximation quienrésulte.

8 Processusstochastiques Enfinance,enmarketingetenmacroéconomie,laplupartdesdonnéesseprésentent souslaformedesériestemporelles.Rappelonsqu’unesérietemporelleestunensemble d’observationsquiportenttoutessurunmêmeconcept,maisàdesdatessuccessives. Onsupposequ’àchaquepériode,ladonnéeobservéeestuneréalisation(unique)d’une variablealéatoirespécifique,etquel’onobtiendraitd’autresréalisationssil’onrépétait l’expérience.Onmesuredonclaréalisationd’unevariablealéatoire(univariée)par périodeetl’ensembledesvariablesaléatoiresconsidéréessurlespériodessuccessives formeunprocessusstochastique.Unesérietemporelleeestuneréalisationd’unprocessus stochastique,ausensoùchaquedonnéedelasérieestlaréalisationdel’unedesvariables aléatoiresquicomposentleprocessusstochastique.

Lesprocessusstochastiquesserépartissentendeuxgroupesselonqu’ilssontstationnaires ounon.Lorsqu’ilslesont,l’espérance(valeurmoyenne)etlavariance(dispersion)restent constantesdansletemps,etlescovariancesentredescomposantesdedatesdifférentes

nedépendentquedel’écartdetempsquilessépare.Uncasparticulierdeprocessus stochastiquestationnaireestleprocessus«bruitblanc»(traductionlittéralede«white noise»):l’espéranceestnulleentoutepériode,lavarianceestconstantedansletempset lescovariancesentrecomposantesdedatesdifférentessonttoujoursnulles.

Lesprocessusstochastiquesnonstationnairesserépartissenteux-mêmesendeuxgroupes selonqu’ilssontàtendanceuniquementdéterministeouàtendancestochastique(on lesappellealors«processusintégrés»ou«processusàracineunitaire»).Lorsqu’ilssont àtendanceuniquementdéterministe,leurnon-stationnaritéestdueàunphénomène purementmécanique;elleestinhérenteàleurpartiedéterministe,maisenrienàleur partiealéatoire.Lorsqu’ilssontàtendancestochastique,leurnon-stationnaritéestdueà uneaccumulationprogressivedechocsaléatoires;elleestdoncaumoinspartiellement inhérenteàleurpartiealéatoire.Cesprocessuspeuventavoirégalementunetendance déterministe.

Sil’ontravailleavecdessériestemporelles,lechoixdesméthodesd’inférencestatistique àemployerdépenddelanaturedesprocessusstochastiquesquiontgénérélesdonnées. C’estpourquoilesdistinctionsévoquéesprécédemmentsonttrèsimportantes.

Dansunprocessusstochastiquestationnaire,lescoefficientsdecorrélationsentredeux composantesdedatesdifférentessontappelés«coefficientsd’autocorrélation».Ilsne dépendentquedel’écartdetemps,ouretard,quiséparelesdeuxcomposantes.La successiondecescoefficientsd’autocorrélation,pourdesretardscroissants,formentce quel’onappelleun«autocorrélogramme».Ilmontreavecquelleintensitélesréalisations duprocessusrestentliéeslinéairementàleursvaleurspassées,pourdesretardsdeplusen pluséloignés.

9 Modèlesstatiquesoudynamiques etthéorieéconomique Unmodèlestatiqueimpliquequel’influenced’unevariationd’unevariableexplicativesur lavariabledépendanteproduittousseseffetsdurantlapériodeoùcettevariationalieu.Il excluttouteinertieettoutdélaidanslesajustementsdelavariabledépendanteauxfluctuationsdesvariablesexplicatives,alorsqu’ilssontl’unetl’autrepluslarèglequel’exception. Eneffet,unevariabledépendantedépendsouventdesvaleurspassées,etpasseulement desvaleursactuelles,desesvariablesexplicatives(délaisd’ajustement),ainsiquedesa proprevaleurpassée(inertie,effetsd’habitude).Denombreuxphénomèneséconomiques réelssontdoncmieuxexpliquésparunmodèledynamiqueplutôtquestatique.

Lesrelationsentrelesvariablesquelathéorieéconomiqueproposesontsouventformulées demanièrestatiqueetreprésententunesituationd’équilibre(plusaucuneforceéconomiquenepousseàchangerdesituation;touslesajustementssonteffectués).Pourautant, lathéorieéconomiqueneprétendpasque,danslaréalité,lasituationsoitéquilibréeà chaqueinstant.Lesdonnéesobservéesrendentcompteobligatoirementdecetétatdefait. Ilestdoncerronédevérifierunethéorieenestimantlemodèlestatiqueissudecette théorieàpartirdesdonnéesobservées,carlarelationd’équilibrethéoriquen’estpasvraie àchaquepériode.Ilfautenfaitestimer,surlabasedecesdonnées,unmodèledynamique suffisammentrichepourprendreencomptetouteslesinertiesetdélaisd’ajustement,et vérifierquelarelationentrelesvariablesmisesenjeupourunesituationd’équilibreest compatibleaveclarelationd’équilibrethéorique.Pourqu’ilensoitainsi,onpeutimposer auxparamètresdumodèledynamiquegénérallescontraintesourestrictionsnécessaires.

Unmodèledynamiquegénéralrelieunevariabledépendanteàsesvaleurspasséeset auxvaleursprésentesetpasséesdesesvariablesexplicatives.Cemodèledécritdonc latrajectoiredelavariabledépendanteenfonctiondelatrajectoiredesesvariables explicatives.

Exemple Soitunevariabledépendante ln(Y ),etsesvariablesexplicatives ln(X), ln(W ) et ln(L).Sil’on neprendqu’unevaleurpasséepourchaquevariable,lemodèledynamiques’écritcommesuit, lesdeuxformesétantéquivalentes:

Lasolutiond’équilibrestationnairedecemodèledynamiquegénéralestlarelationentre lesvariablesquiprévautdansunesituationoùellesrestenttoutesconstantesàchaque période,toutenrespectantlarelationdécriteparlemodèledynamiquegénéral.

Exemple(suite) Dansl’exempleprécédent,lasolutiond’équilibrestationnaireest:

ouencore:

Lasolutiondecroissanceéquilibréed’unmodèledynamiquegénéralestlarelationentre lesvariablesquiprévautdansunesituationoùellescroissentaumêmetaux,touten respectantlarelationdécriteparlemodèledynamiquegénéral.

Exemple(suite) Dansl’exempleprécédent,ilfautdoncimposerquelestauxdecroissancede Y , X, W et L, quisontrespectivementdonnéspar ln(Yt ) ln(Yt 1 ),ln(Xt ) ln(Xt 1 ),ln(Wt ) ln(Wt 1 ) et ln(Lt ) ln(Lt 1 ),soientdesconstantes:

ln(Yt ) ln(Yt 1 ) = g

Lasolutiondecroissanceéquilibréeestalors:

Remarque Parfois,mêmeencroissanceéquilibrée,certainesvariablesnepeuventavoirlogiquement qu’unecroissancenulle(commeenéquilibrestationnaire).C’estgénéralementlecasdes variablesdetaux,commelestauxd’intérêt.

Exemple(suite) Sic’estlecasde L dansl’exempleprécédent,alors gL = 0 et

Parfoislathéorieéconomiquesuggèrequ’àlongterme,lavariabledépendantedoitêtre proportionnelleàunevariableexplicative,c’est-à-direavoiruneélasticitéunitairepar rapportàcettevariableexplicative.Ilestalorsaiséd’identifierlesconditionsnécessaires surlescoefficientsdumodèledynamiquegénéralpourquesessolutionsd’équilibre soientcompatiblesaveclathéorie.Lemécanismeàcorrectiond’erreurestlemodèle qu’onobtientenimposantcesrestrictionsaumodèlelinéairegénéral.

Exemple(suite) Soitlecasdefiguresuivant:selonlathéorieéconomique,àlongterme Y doitêtreproportionnel à X,etdoncl’élasticitédelongtermede Y à X doitêtreégaleà1.Pourquelessolutions d’équilibredumodèlelinéairegénéralsoientcompatiblesaveccettethéorie,ilfautque β2 +β3 = 1 β8 .Le mécanismeàcorrectiond’erreur estalorslemodèlequ’onobtientenimposant cetterestrictionaumodèlelinéairegénéral:

Résumé L’économétriepermetdevérifierl’existencederelationsdedépendanceentre desphénomènesetdemesurerlestauxderéactionquicaractérisentces relations,enutilisantdesdonnéesobservées.Pourréalisercesobjectifs,toute relationdoitd’abordêtreexpriméemathématiquementaumoyend’uneforme fonctionnelleappropriée.Lalinéariténesejustifiequelorsqu’ilestréalistede supposerquel’impactd’unemêmevariationd’unevariableexplicativesur lavariabledépendanteesttoujourslemême,quelsquesoientlesniveauxdes variablesaudépart.L’économétriereconnaîtd’embléelecaractèrestochastique desphénomènesqu’elleétudie.Lesvariablesobservéessontainsiconsidérées commedesréalisationsdevariablesaléatoiresetlesmodèlesspécifiéssont perçuscommepertinentsàuntermed’erreuraléatoireprès.Ilestsouvent nécessairederecouriràdesmodèlesdynamiquespourrendrecomptede l’inertiedescomportements.Pourplusdedétailssurlanaturedel’économétrie etsurcertainspointsdéveloppésdanscechapitre,onpeutseréféreràJohnston etDiNardo[JOH1997],Hendry[HEN1995]etSpanos[SPA1986].

Problèmes etexercices EXERCICE 1VENTESETPUBLICITÉ Énoncé

Lesventes V d’uneentreprisesontunefonctioncroissantedesesdépensesdepublicité PUB,maisaufuretàmesurequelesdépensesdepublicitéaugmentent,l’accroissement desventesdevientdeplusenplusfaible,d’autantplusqueleniveaudedépartdesdépenses publicitairesestélevé.

Larelationentrelesventes V etlesdépensesdepublicité PUB est-ellebienreprésentée parunedesspécificationssuivantes,etlaquelle?

Solution

Ladeuxièmespécificationreprésentebienlarelationentreventesetdépensespublicitaires.

Ladérivéede Vt parrapportà PUBt vauteneffet

etcettedérivéediminue quand PUBt augmente,parceque

EXERCICE 2ÉLASTICITÉDESVENTESAUXPRIX Pourquel’élasticitédesventes V auprix P duproduitsoitenvaleurabsolueunefonction décroissantedesdépensesdepublicité PUB,ilfautqu’unedesrelationssuivantesprévale:

Parmicestroisrelations,laquelleestàretenir?

Solution Lapremièrespécificationestappropriée,puisquel’élasticitédesventesauprixvaut β

+ (β3/PUBt ) .Cetteexpressionestnégativepuisque

pardéfinition.Envaleurabsolue,cetteélasticitévautdonc

+ (

/PUBt ) .Elledécroît si PUBt augmenteétantdonnéque PUBt setrouveaudénominateuretque β3 > 0.

EXERCICE 3SPÉCIFICATIOND’ UNEFONCTIONDEPRODUCTION Énoncé

Solution

Soitunefonctiondeproduction,qu’onreprésentedelamanièresuivante,etenprenant commehypothèsed’absencedeprogrèstechnique:

Y estlaquantitéproduite, K estlecapitalet L l’emploi. Parmicesdeuxspécifications,laquelleestréaliste: Y

Exprimercetterelationsousuneformelinéaire, Y = α + βK + γL,revientàimposerarbitrairementquelesproductivitésmarginalessontconstantes,doncqu’ellesne dépendentpasdesquantitésdefacteurs.Eneffet,avecunetellespécification, β =

K estlaproductivitémarginaleducapitalet γ = ∂ Y ∂ L estlaproductivitémarginaledu travail.Cesproductivitésmarginalessontsupposéesindépendantesdesquantitésde facteurs,puisqu’ellessontégalesàdesconstantes β et γ.Parconséquent,enmodélisant laproductiondecettemanière,onignoredélibérémentdescaractéristiquesbienconnues debeaucoupdeprocessusdeproductionréels.Onnetientpascompteenparticulier desdeuxphénomènessuivants:laproductivitémarginaledutravaildiminuequandla quantitédetravailaugmenteetquelestockdecapitalresteàunniveauconstant,etelle croîtquandlestockdecapitalaugmenteetquelaquantitédetravailresteinchangée. Concrètement,ajouterl’unaprèsl’autredesouvrierssupplémentairesàuneéquipequi travaillesurunemachineconduitengénéralàdesaccroissementsdemoinsenmoins importantsdelaproductionetdevientauboutd’uncertaintempscontre-productif (onprovoqueunecongestionquidiminuelaproduction).Parcontre,mieuxéquiper lesouvrierspermetd’augmenterlacontributionproductiveapportéeparuneéventuelle main-d’oeuvresupplémentaire.Unespécificationlinéairedelafonctiondeproduction n’impliquepascespropriétésréalistes;elleestdoncinadéquatedanslecasd’unefonction deproduction.

Pourreprésentercorrectementdetellescaractéristiques,onutilisedesformesfonctionnellesnonlinéairescommelafonctiondeCobb-Douglas:

Laproductivitémarginaledutravailsemesurealorspar

productivitémarginaleducapitalpar

etla

.Cettefois,lesproductivitésmarginalesnesontpasconstantes,maisvarientenfonctionduniveaudéjàatteint par L et K.Onpeutvérifierqu’ellesrespectentlespropriétésréalistesmisesenévidence précédemment.Eneffet,quand K estinchangé,lesupplément

L deproductioninduit parl’interventiond’unouvriersupplémentairediminueaufuretàmesurequ’augmente

lenombred’ouvriers L déjàenplace:

négatifàconditionque γ soitinférieurà1.Pourunnombredonné L d’ouvriersdéjàà l’œuvre,augmenterlestockdecapital K permetd’accroîtrelesupplémentdeproduction apportéparunintervenantsupplétif:

EXERCICE 4FONCTIONDECONSOMMATIONÀPRIXCOURANTS OUCONSTANTS ? Énoncé

Solution

Soient ct lesquantitésconsomméeset pt leurprix,àlapériode t.Laconsommationréelle estdonc ct etlaconsommationnominale Ct = pt ct .Lerevenunominalest Yt etlerevenu réelest yt = Yt /pt .Entermesnominaux,larelationentreconsommationetrevenuest Ct = a + bYt tandisqu’entermesréels,elles’écrit ct = a + byt Larelationentreconsommationetrevenudoit-elleêtrespécifiéeentermesréelsou nominaux?

Entermesnominaux,larelationest Ct = a + bYt ,etdonc pt ct = a + bYt ,cequiimplique que ct = (a/pt ) + b(Yt /pt ),c’est-à-dire ct = (a/pt ) + byt .Silesprix pt etlerevenu nominal Yt doublentsimultanément,lerevenuréel yt resteinchangé.Toutefois,leterme a/pt change.Larelation Ct = a + bYt impliquedoncquelesquantitésconsommées ct diminuentlorsquelesprixetlerevenunominaldoublentsimultanément.

Logiquement,silesprixdoublentetquelerevenunominaldoubleaussi,celanechange rienaupouvoird’achatdesconsommateurs;lesquantitésachetéesdevraientrester inchangées.Larelationentermesnominauxnereflètedoncpasuncomportement rationneldelapartdesconsommateurs.Ilfautluipréférerlarelationentermesréels: ct = a + byt .

EXERCICE 5CONSOMMATION, REVENUDISPONIBLEETSALAIRE Onajouteàlarelation c = α + βyd + γr d’autresvariablesexplicativessusceptiblesde contribueràdéterminerl’évolutiondelaconsommation,enl’occurrenceleniveaumoyen dessalaires w –parceque«lorsquelessalairesaugmentent,lerevenudisponibleaugmente etlaconsommations’élève».Onformuleunenouvellerelationlinéairedelaforme: c = α + βyd + γr + λw (a )

Cettesuggestionest-elleraisonnable?

Solution Cettesuggestionn’estpasfondée.Cetterelationestredondanteetn’estpascorrectement spécifiée.Pourquoi?Lecoefficient λ estladérivéepartiellede c parrapportausalaire w. Ilmesuredonclaréactiondelaconsommation c àunevariationdessalaires w,lerevenu disponible yd etletauxd’intérêtrestantinchangés.Oronavoulujustifierl’apport de w enindiquantquesesvariationsprovoquentunevariationdurevenudisponible yd,

etparlàmêmede c.Manifestement, λ nemesurepascetyped’effet,maisplutôtun impactdirecthypothétiquede w sur c,quand yd estinchangé(doncuneffetde w surc,quinepasseraitpaspar yd).C’esttoutàfaitdifférentdel’effetindirectqu’on voulait(inutilement)mettreenévidence– w influence yd,quilui-mêmeinfluence c –etquiestdéjàprisencompteàtravers yd dansl’équation;iln’estdoncpasnécessaire d’ajouter w.Lecoefficient β mesurel’impactsur c d’unevariationde yd,quellesque soientlescausesdecechangement,ycomprisunevariationde w.Pourajouter w à l’équation(a ),etdoncutiliser(a ),ilfautêtresûrque,indépendammentdesoneffet indirect via soninfluencesur yd, w influenceaussidirectement c,pouruneautreraison (c’estseulementcetautreeffetquiseramesuréparsoncoefficient).Dansl’exemple utilisé,ilestdifficiledejustifieréconomiquementunetellehypothèse.Pourexpliquerles variationsde c,ilestdoncinutiled’ajouterlavariableexplicative w quandellen’exerce qu’uneffetindirectsur c.Maisquandl’intérêtdel’étudeporteeffectivementsurla mesuredel’effetindirectde w sur c,etnonsuruneexplicationdesvariationsde c, commentmesurerceteffetindirect?Ilfautspécifierunenouvellerelationdanslemodèle, quiexplique yd enfonctionde w etdesesautresdéterminantsqu’onreprésenteici parunevariable x :parexemple, yd = ρ + ϕw + µx.L’effetindirectde w sur c est alors

=

=

;ilestobtenuàpartirdescoefficientsdedeuxéquations différentes.

EXERCICE 6TAUXD’INTÉRÊTNOMINALOURÉEL ? Énoncé

Lerevenunominalest Yt àlapériode t,et Yt+1 àlapériode t + 1.Soient ct lesquantités consommées,et pt leurprix,àlapériode t.Soient ct+1 lesquantitésconsommées,et pt+1 leurprix,àlapériode t + 1.Lesconsommationsnominalesdesdeuxpériodessont Ct = pt ct et Ct+1 = pt+1ct+1.Letauxd’intérêtnominalest Rt .Letauxd’intérêtréel est rt = (1 + Rt )/(1 + It ) 1,où It estletauxd’inflation: It = (pt+1 pt )/pt

Lesconsommateurschoisissentlesquantitésconsommées ct et ct+1 souslacontrainte budgétairenominaleintertemporelle Ct+1 = (Yt Ct )(1 + Rt ) + Yt+1.Onveutspécifier unmodèleexpliquantlesquantitésconsommées ct enfonctiondurevenuréel yt ,du revenuréel yt+1 etdutauxd’intérêt.

Celui-cidoit-ilêtreletauxd’intérêtnominalouréel?

Solution Lacontraintebudgétairenominaleestencore pt+1ct+1 = (Yt pt ct )(1 + Rt ) + Yt+1, cequiimpliquelarelationsuivanteentrelesquantitésconsommées: ct+1 = (Yt /pt ) ct / (1 + Rt )/(pt+1/pt ) + (Yt+1/pt+1).Cettecontraintepeutseréécrire ainsi: ct+1 = (Yt /pt ) ct / (1 + Rt )/(pt+1/pt ) + (Yt+1/pt+1).Elledevientdonc ct+1 = (yt ct )/(1 + rt ) + yt+1,où yt = Yt /pt estlerevenuréelàlapériode t, yt+1 = Yt+1/pt+1 estlerevenuréelàlapériode t + 1, rt estletauxd’intérêtréel,défini par rt = (1 + Rt )/(1 + It ) 1et It estletauxd’inflationdéfinipar It = (pt+1 pt )/pt . Lacontraintebudgétaireainsiexpriméemontrequeleschoixdesquantitésconsommées auxpériodes t et t + 1sontinfluencésparlesrevenusréelsauxpériodes t et t + 1etparle tauxd’intérêtréel.C’estdoncletauxd’intérêtréel,etnonletauxd’intérêtnominal,qui doitintervenirdansunefonctionexplicativedesquantitésconsommées.

Énoncé

HOIXDESDONNÉES Lafonctiondeconsommationsuivanteexpliquelesdépenses c enfonctiondurevenu disponible yd etdutauxd’intérêt r :

= α + βyd + γr

Vousvoulezvérifierlapertinencedecemodèle,c’est-à-direvousassurerqu’ilpeutrendre comptedesdonnéesobservées.Expliquezdansquelscasvousutilisez:

• desdonnéesensériestemporelles;

• desdonnéesencoupeinstantanée;

• desdonnéespanel.

Solution

• Sériestemporelles. Silafonctiondeconsommationsembleunebonnedescriptionde lamanièredontlaconsommationagrégéed’unpaysévolued’unepériodeàl’autre,en fonctiondel’évolutiontemporelledurevenuetdutauxd’intérêt,cettefonctionpeutêtre vuecommeunerelationstableetvalableàtoutepériode t.Soient ct laconsommation réelleagrégéedurantlapériode t, ydt lerevenudisponibleréeldurantlapériode t,et rt letauxd’intérêtmoyendurantlapériode t.L’équationdevient:

c t = α + βydt + γrt ,pourtout t

Lescoefficients α, β, γ nesontpasindicéspar t,contrairementauxvariables ct , ydt et rt . Onlessupposeconstantsdansletemps.Larelationéconomiquethéoriquereprésentée parlafonctiondeconsommationestvraisemblablementuneloiéconomiquestabledans letemps.C’estunehypothèseforte,maisdanslamesureoùlathéorieéconomiqueaune quelconquevaliditépourexpliquerlesphénomèneséconomiques,onpeutsupposer l’existencedesrelationsstables.Pourlesvérifier,ilfautestimerleurscoefficientsàpartir desobservationshistoriquesde c, yd et r,appelées«sériestemporelles».

• Donnéesencoupeinstantanée. Sil’équationsembleplutôtdécrirelamanièredont différentsagents(icilesconsommateurs)déterminentleurconsommationparticulière enfonctiondeleurrevenudisponiblepersonneletdutauxd’intérêt,durantunepériode donnée,ellepeutêtrevuecommeunerelationcommuneauxdifférentsagents.Soient ci laconsommationdel’agent i, ydi lerevenudisponibledel’agent i et ri letauxd’intérêt auquell’agent i peutprêterouemprunter.Lemodèledevient:

ci = α + βydi + γri ,pourtout i

Lestauxderéactionàcesvariables,c’est-à-direlescoefficients β et γ,sontsupposés lesmêmespourtouslesagents,durantunepérioded’étudedonnée.Pourvérifiercette relation,ilfautlaconfronteràdesobservationsconcrètesdelaconsommation,du revenuetdutauxd’intérêtpourunensembled’agentsdifférents,durantunepériode précise.Cesobservationssontlesdonnéesencoupeinstantanée.Remarque:quandle tauxd’intérêtestlemêmepourtouslesconsommateurs,etprenddoncunevaleur r, soneffetestdiluédansuntermeconstantcommunreprésentépar α + γr etletauxde réaction γ n’estpasidentifiable.

c

• Donnéespanel. Sil’équationsembledécrirelamanièredontlaconsommationvarie d’unepériodeàl’autreetdiffèred’unagentàl’autreenfonctiondel’évolutiondans letempsdurevenuetdutauxd’intérêtetdeleursdifférencesd’unagentàl’autre,la fonctiondeconsommationpeutêtrevuecommeunerelationstableetcommuneàtous, décrivantlecomportementdetouslesagentsduranttouteslespériodes.Soient cit la consommationentermesréelsdel’agent i durantlapériode t, ydit lerevenudisponible réeldel’agent i durantlapériode t,et rit letauxd’intérêtpourl’agent i durantla période t.L’équationdevient: cit = α + βydit + γrit ,pourtout i etpourtout t

Onpeutremplacer rit par rt quandonsupposequetouslesagentsontlemême tauxd’intérêt.Pourmesureretvérifierunetellerelation,ilfautlaconfronteràdes observationsdurevenuetdutauxd’intérêtpourunensembled’agentsdifférents,sur despériodesdifférentesdelaconsommation.Detellesdonnéessontappelées«données panel».

EXERCICE 8SPÉCIFICATIOND’UNEFONCTION DECONSOMMATIONDYNAMIQUE Lesthéoriesmacroéconomiquesàfondementsmicroéconomiquesimpliquentgénéralementquelaconsommationréelleagrégéeest,àl’équilibre(à«longterme»),proportionnelleaurevenudisponibleréelagrégéetquelaconstantedeproportionnalitéestune fonctiondutauxdecroissanced’équilibredurevenudisponibleréel,dutauxd’inflation d’équilibreetdutauxd’intérêtd’équilibre.Spécifiezunmodèledynamiqueexplicatifde laconsommationagrégée,enveillantàcequesessolutionsd’équilibrerespectentcequi vientd’êtredit.

Solution

Larelationd’équilibrethéoriquepeutseformulerainsi:

Ct = AYt ,avec A = f (gY , gP, R)

Yt estlerevenudisponibleréelagrégéàlapériode t ;

gY estletauxdecroissanced’équilibredurevenudisponibleréel;

gP estletauxd’inflationd’équilibre(outauxdecroissanced’équilibredesprix);

R estlavaleurd’équilibredutauxd’intérêt;

Ct estlaconsommationréelleagrégéeàlapériode t.

Cetterelationthéoriques’écrit:

ln(Ct ) = A + ln(Yt ) ,où A = ln(A)

Lathéorieimpliquedoncque,àl’équilibre,l’élasticitédelaconsommationaurevenuest unitaire:

C

ln(C)

ln(Y ) = 1

Ilfautcommencerparestimer,àpartirdesdonnées,un modèledynamiquegénéral (MDG)quicontientlesvaleursprésentesetpasséesdechaquevariable:

Cemodèledynamiquecaptetouslesdélaisd’ajustement,effetsd’habitudeetautres inerties,touslesdéséquilibresdecourttermequifontquelaconsommationn’estpas,à chaquepériode,enrelationd’équilibreavecsesdéterminants.Onpeutécrirecemodèle dynamiquegénérald’uneautremanière,sachantquel’égalitésemaintientsil’onsoustrait lamêmequantitéàgaucheetàdroite:

Lemembrededroiteestévidemmentinchangésionajouteetsoustraitenmêmetemps lesmêmeséléments:

Celapeutencores’écriredelamanièresuivante:

Onobtientdoncle modèledynamiquegénéralreparamétré (MDGR):

LesrelationsentrelesparamètresdesdeuxéquationsMDGetMDGRsont:

LeséquationsMDGetMDGRnesontpasdeuxmodèlesdifférents,maisdeuxécritures, deuxreprésentationsdifférentesdumêmemodèledynamique.L’uneimpliquel’autre! Ilfautensuiterechercherla solutiond’équilibrestationnaire dumodèledynamique,qui estunepropriétédecemodèle.Elleseprésentesouslaformed’unerelationentreles variablesqu’ilimpliquelorsqu’ellessontconstantesdansletemps,lorsqu’ellessonten équilibrestationnaire.Danscetexercice,lasolutiond’équilibrestationnairedumodèle dynamiqueestlarelationentrelesvariablesimpliquéessimultanémentparl’équation MDG(ouMDGR)etleshypothèsesdestationnaritésuivantes:

Pourtrouvercettesolution,ilsuffitdoncd’intégrerceshypothèsesdestationnaritédans l’équationMDG.Onobtient:

Celaimplique:

Cerésultatestlasolutiond’équilibrestationnairedumodèledynamique (1) .Ils’agitde larelation(etnond’unnouveaumodèle)qu’ilimpliquedanslecasparticulierd’une situationd’équilibrestationnaire.Pourtestersurlesdonnéeslathéorie,ilfautestimer lemodèledynamiqueetvérifierquesescoefficientssonttelsquesasolutiond’équilibre stationnaireestcompatibleaveclarelationd’équilibredelathéorie.Celle-ciestdonc vérifiéesileshypothèsessuivantesnesontpasrejetées:

Onpeutobjecterque,surdesdonnéesmacroéconomiquescaractériséesparunecroissance continue,leconceptd’équilibrestationnaireestpeupertinent.Onpeutaussirechercherla solutiondecroissanceéquilibréedumodèledynamiquequiestuneautredesespropriétés. Cettesolutionestlarelationentrelesvariablesquelemodèleimpliquelorsquetoutescelles quireprésententleflux,lesstocksetlesprixcroissentàuntauxconstantdansletemps (ellessontencroissanceéquilibrée)etquelesvariablesrelativesauxtauxsontconstantes dansletemps(ellessontenéquilibrestationnairepuisqu’ilestinsenséqu’untauxd’intérêt augmenteàuntauxdecroissanceconstantindéfiniment).Danscetexercice,lasolutionde croissanceéquilibréedumodèledynamiqueestlarelationentrelesvariablesimpliquées simultanémentparl’équationMDG(ouMDGR)etleshypothèsesdecroissanceéquilibrée suivantes:

Pourtrouvercettesolution,ilestpréférabled’utiliserlareprésentationMDGRdumodèle dynamique.Sil’onintègreceshypothèsesdecroissanceéquilibréedansl’équationMDG, ontrouve:

Celaimplique:

Etdonc:

1.Ontrouveexactementlamêmesolutionensubstituantleshypothèsesdestationnaritédansl’équation MDGR.C’estlogiquepuisqueMDGetMDGRsontdeuxreprésentationsdifférentesdumêmemodèle.

Ou,demanièreéquivalente:

Cerésultatestlasolutiondecroissanceéquilibréedumodèledynamique.Ils’agitdela relationqu’ilimpliquedanslecasparticulierd’unesituationdecroissanceéquilibrée. Pourtestersurlesdonnéeslathéorie,ilfautestimerlemodèledynamiqueetvérifierque sescoefficientssonttelsquesasolutiondecroissanceéquilibréeestcompatibleavecle postulatderelationd’équilibrethéorique.Cetterelationestdoncvérifiéesilesrestrictions ouhypothèsessuivantesnesontpasrejetées:

Pours’assurerquelemodèledynamiquegénéralrespectelathéorie,c’est-à-direpourque sessolutionsd’équilibrestationnaireetdecroissanceéquilibréesoientcompatiblesavec larelationd’équilibredelathéorieéconomique,ilsuffitd’imposercescontraintesàses paramètres.Sil’onprocèdeainsi,lemodèledynamiquegénéraldevientlemécanismeà correctiond’erreur,enl’occurrence:

Onpeutcalculersessolutionsd’équilibrestationnaireetdecroissanceéquilibrée:

Ellessontbiencompatiblesaveclathéoriemacroéconomique.Quand C estproportionnel à Y , gC = gY .

EXERCICE 9SPÉCIFICATIOND’UNMODÈLEDYNAMIQUEDETAUXDECHANGE Lathéoriedelaparitédespouvoirsd’achatimpliquequ’àl’équilibre,letauxdechange entredeuxdevisess’ajustedemanièreàégaliserlecoûtd’acquisitiond’unpanierdebiens danslesdeuxpaysconcernés,lorsquelesbienssontexprimésdansunemêmedevise. Àcourtterme,letauxdechangefluctueégalementenfonctiond’autresvariables,telle différentieldetauxd’intérêtsnominauxentrelesdeuxpays.Spécifiezunmodèleexplicatif del’évolutiondutauxdechange eij entrelesdevisesdedeuxpays i et j,quisoitapproprié àcourttermetoutenétantcompatibleaveclathéoriedelaparitédespouvoirsd’achatà longterme.Supposezquelespériodessontannuellesetqueladynamiquepeutseréduire àdesretardsd’unepériode.