Sobre o Progresso e a Educação

Traduzido e comentado por Rodrigo Jungmann

São Paulo - 2020

Copyright © 2020 por John Stuart Mill

Sobre o Progresso e a Educação

John Stuart Mill

1a Edição

1a tiragem – setembro de 2020

Edição

Editora Lux

Revisão: XXXXXXXXXX

Diagramação: Regina Paula Tiezzi

Capa: XXXXXXXXXXXX

ISBN – XXX-XX-XXXX-XX-X

CIP – (Cataloguing-in-Publication) – Brasil – Catalogação na Publicação Ficha Catalográfica feita na editora

XXXX, #Nome# #Título# / #subtítulo# / #Nome# . 1 ed. São Paulo, Editora Lux, 2020.

158 p.; 21cm (broch.);

ISBN XXX-XX-XXXX-XX-X

CDD B869.35 CDU 82-31

Índice para catálogo sistemático

Editora Lux

Endereço: Avenida Conceição, 130

São Paulo – SP - CEP: 02072-000

Tel.: 11 4213-0401

WhatsApp.: 11 95916-6965

E-mail: contato@editoralux.com.br

Para a minha mulher, com todo o meu amor.

Introdução

Uma rápida consulta aos sites on-line das livrarias brasileiras, e mesmo à página de uma conhecida rede de sebos, revela um escasso número de traduções para a nossa língua dos trabalhos de John Stuart Mill (Londres, 20 de maio 1806 — Avignon, 8 de maio de 1873). Muito raramente se encontrará alguma obra para além dos títulos habitualmente referidos. No domínio da filosofia, podemos nos deparar com várias edições de O Utilitarismo, Sobre a Liberdade, A Sujeição das Mulheres e Considerações sobre o Governo Representativo. Sua fascinante Autobiografia também foi objeto de tradução em português. Além de filósofo, Mill foi um economista clássico de renome e, compreensivelmente, os seus Princípios de Economia Política também são encontradiços, ainda que o livro possa eventualmente estar fora de catálogo.(1)

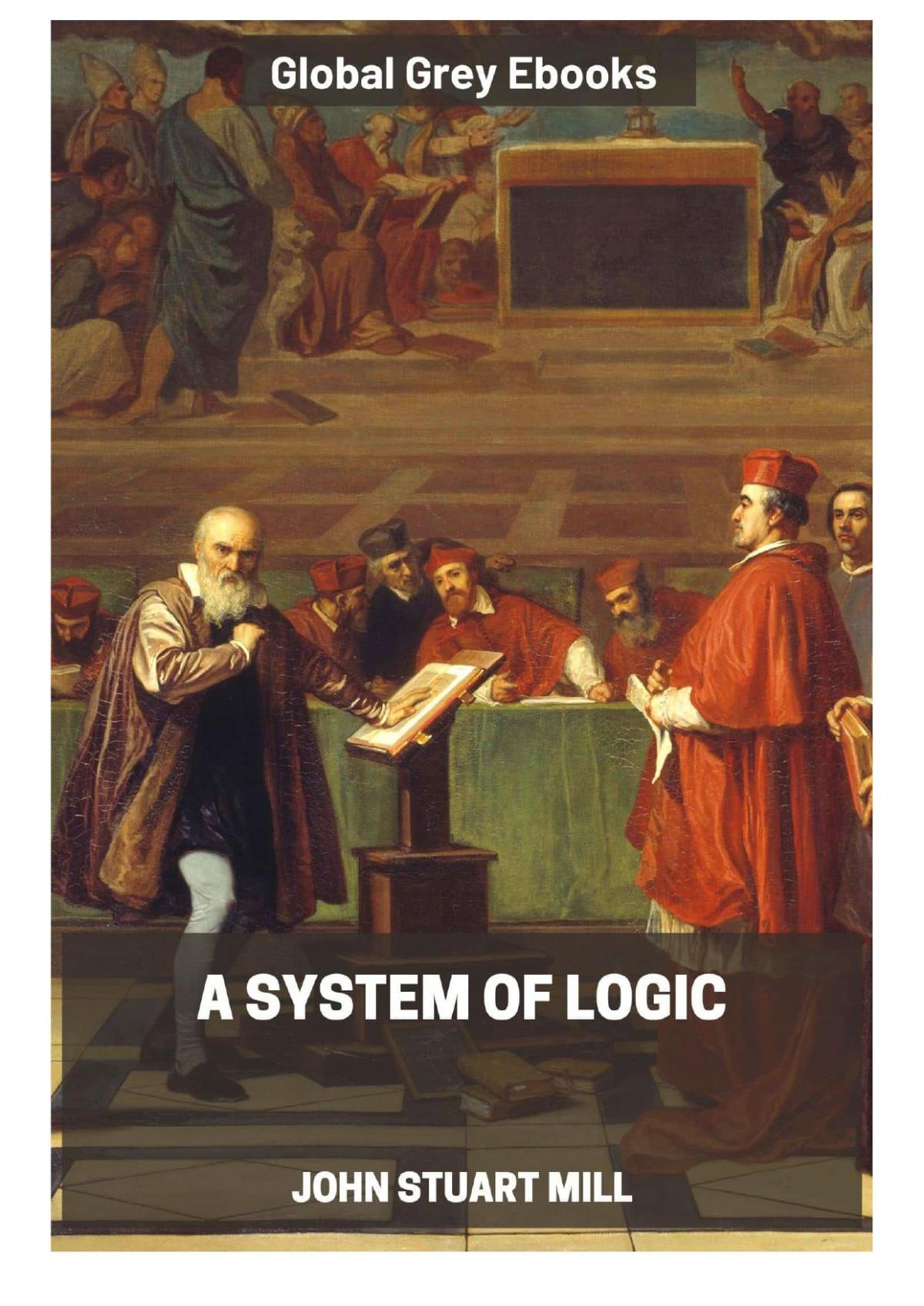

O maciço tomo de A System of Logic: Raciocinative and Inductive lamentavelmente não teve tradução integral em português, tanto quanto eu saiba. Livro de vastas ambições e amplitude temática, muito respeitado como obra de filosofia pura por décadas depois de sua publicação, é pouco conhecido ou mesmo mencionado entre nós. Talvez tal desinteresse se deva menos ao seu volume físico do que ao fato de que foi em larga medida voltado para considerações nos

(1) On Liberty se prestou a títulos diversos, tais como Da Liberdade, Sobre a Liberdade e A Liberdade. As datas das obras clássicas supracitadas, em sua primeira aparição em língua inglesa, são A System of Logic (1843), Principles of Political Economy (1848), On Liberty (1859), Utilitarianism (1861), Considerations on Representative Government (1861), Subjection of Women (1869) e Autobiography (1873). Esta última obra é póstuma e veio a lume exatos cinco meses de dez dias após a morte de Mill na França.

campos da lógica, da metafísica, da epistemologia e da linguagem, áreas em que Mill já não desperta o mesmo entusiamo que logrou manter, mesmo um século e meio depois de seu desaparecimento, enquanto pensador da ética e da política.(2)

Contudo, mesmo naqueles domínios em que hoje permanece atual e influente como referência incontornável de pensador liberal, utilitarista, teórico da democracia e mesmo na sua condição de feminista avant la lettre, a compreensão do pensamento de Mill em nosso país é decerto prejudicada pela escassez de traduções de uma obra vastíssima que, em sua forma completa, ocupa os 33 volumes de Collected Works of John Stuart Mill.(3)

Além de teórico, John Stuart Mill trabalhou de forma incansável como jornalista, ativista político, reformador e mesmo, por uns poucos anos, como membro da Câmara dos Comuns. Tanto as suas obras teóricas menos conhecidas como seu infatigável labor diuturno, voltado para escritos breves e polêmicas, e mais achegado às questões concretas do seu dia, contribuem para a composição de um quadro mais completo do seu pensamento, ajudando a lançar luzes sobre uma obra eclética, multi-facetada e influenciada em grau enormemente maior pela obra de pensadores franceses seus contemporâneos do que se costuma ter notícia no Brasil; isso, é claro, sem mencionar sua imensa dívida para com o pensamento clássico de Platão e de Aristóteles. Já é hora de deixar de lado uma visão tacanha de John Stuart Mill como simplesmente um pensador utilitarista um tanto mais sofisticado do que os seus mentores na juventude, a saber, James Mill (1173 — 1836), seu pai, e Jeremy Bentham (1748 — 1832).(4)

(2) Há de notar-se, no entanto, que questões éticas, políticas e sociais não estão em absoluto ausentes das páginas de A System of Logic, tratadas que são em seções bastante extensas. Uma tradução recente das passagens relevantes, no seu Livro VI, aparece como A Lógica das Ciências Morais. São Paulo, Iluminuras, 2020.

(3) Editado por John M. Robson, inicialmente para a University of Toronto Press. A coleção foi subsequentemente encampada pelo Liberty Fund e pela editora Routledge. Pode ser efetuado o download gratuito de todos os volumes em versão pdf no site do Liberty Fund.

(4) Muito contribui para uma visão simplificada do utilitarismo de Mill o fato de ser O Utilitarismo apresentado por vezes em versão abreviada entre as capas de diversas antologias filosóficas. Mesmo o estudante que tem o volume com-

O tomo que o leitor tem em mãos é apenas o primeiro de uma série planejada, que deverá totalizar de nove a onze volumes. Trazendo como título Sobre o Progresso e a educação, é auto-explicativo em sua nomeação. Para a sua composição, o editor (e tradutor) teve a felicidade se deparar com uma espécie de pré-seleção na coletânea

John Stuart Mill: On Democracy, Freedom and Government & Other Selected Writings (Zbigniew Janowski e Jacob Duggan). Os textos como tais obviamente estão em domínio público.

Os demais volumes projetados trarão por títulos, e pela ordem de aparição, Bentham, Ideologias e Governança, Ensaios sobre a religião, Ensaios sobre a liberdade, A condição das mulheres, A América e a democracia, Os clássicos gregos (um ou dois volumes) e O positivismo de Auguste Comte (um ou dois volumes).

Cada volume, a começar do primeiro, terá uma introdução geral à sua temática e breves comentários sobre os textos individuais traduzidos. Talvez me fosse lícito deixar as coisas por aqui e proceder imediatamente aos comentários sobre o conteúdo deste volume em particular, mas bem imagino o leitor a questionar-se sobre a relevância e necessidade de uma coletânea de textos de John Stuart Mill até bem pouco tempo inéditos em português.

Por um lado, poderia ressaltar o brilhantismo e interesse intrínsecos das breves obras aqui traduzidas e anotadas. Mas prefiro seguir adiante e aduzir, à guisa de justificativa, observações adicionais. Pouco acima, aludi ao ecletismo e ao caráter multi-facetado da obra de Mill e à necessidade de nos havermos com tais características. Que Mill pode ser tido na conta de um pensador eclético é uma verdade ineludível assinalada pelo próprio autor, que, já no prefácio de A System of Logic, não se acanha de propugnar a necessidade de “harmonizar as partes verdadeiras de teorias discordantes”.(5)

Desde já se deve assinalar que o que se apresenta a alguns pesquisadores como saudável ecletismo e incansável busca da verdade pode muito bem se afigurar ante o crivo de outras mentes como um

pleto em mãos com alguma frequência descura de sua parte final ou simplesmente não a lê por se ter acabado o período letivo.

(5) Prefácio de A System of Logic. A referência ocorre à página cxi no vol. 7 de Collected Works of John Stuart Mill, John M. Robson, edição do Liberty Fund.

Sobre

projeto confuso e incoerente. Em que pese estar o editor convencido da veracidade da interpretação mais benevolente, aqui não é o lugar apropriado para uma tentativa de solucionar a questão.

Certo é que Mill foi um pensador complexo, de vastos interesses, que inquestionavelmente se ocupava com a labuta incessante de “harmonizar” visões e tendências real ou aparentemente conflitantes. Dizer que da pena de Mill promanou uma obra multi-facetada é incorrer no que os ingleses chamam de understatement.

Atente-se, com efeito, para os seguintes contrastes, carentes de análise e, se possível, de resolução:

Pensador da democracia, Mill desejava sinceramente a ampliação, ainda que gradual, da participação popular e a extensão do sufrágio. Cultivador de excelsas virtudes intelectuais e morais, além de defensor incansável da educação — fosse no sentido mais estrito atinente à frequência de escolas e universidades, fosse ainda no que concerne ao auto-cultivo do intelecto, da sensibilidade e do discernimento, simultaneamente requeridos para a cidadania responsável e desenvolvido em seu exercício — o elitista que jazia no peito de Mill temia, por outro lado, que o avanço da democracia se desse com demasiada rapidez, tão temeroso que era como o Marquês de Tocqueville quanto aos ganhos que autoritários e populistas poderiam auferir para si mesmos com a manipulação do sentimento popular, ou que o próprio sentimento popular, perpassado por uma mediocridade ainda não destronada, pudesse redundar na “tirania da maioria”, um estado de coisas, reputado sumamente indesejável para Mill, em que a maioria, seja pelo poder da coerção, seja pela força irresistível da opinião pública, pudesse sufocar os interesses e projetos de minorias e indivíduos considerados um a um, interesses estes defendidos por Mill com eloquência e vigor incomparáveis em Sobre a liberdade.

É certo, ademais, que Mill, em Considerações sobre o governo representativo, louva decididamente os benéficos efeitos da participação e ação políticas sobre o intelecto das massas em virtude do “exercício mental que daí advém”(6), dando mostras evidentes do (6) Collected Works of John Stuart Mill, vol. 19, p. 412.

seu apreço pelo que Wendy Donner, em obra conjunta com Richard Fumerton, chama de “o princípio da participação”(7).

O mesmo Mill, no entanto, espera que as pessoas de pouca educação se deixem guiar “pelos conselhos e pela influência de um, ou de uns poucos superiormente dotados e instruídos”(8) e com isso mostra seu apego ao que Donner na mesma obra chama de “o princípio da competência”. Se não souberem mostrar a adequada deferência às opiniões dos homens mais sábios de sua comunidade, os indivíduos mal iniciados e pouco treinados na ação política poderão se deixar seduzir pelo que, em última análise, não são seriam os seus verdadeiros interesses, mas aquilo a que Mill se refere por vezes como “os interesses sinistros”, vale dizer, os de um tipo que em verdade se opõe ao bem comum. Por tudo isso, em Considerações sobre o Governo Representativo, Mill defende sem meias palavras, em se considerando horizonte do futuro previsível, um sistema de votação ponderada, em que os votos de indivíduos mais cultos e capazes poderiam valer por dois ou mais.

Esse conflito de difícil resolução entre uma devoção sincera às causas populares e um não menos vigoroso endosso da primazia das elites intelectuais perpassa toda a obra de John Stuart Mill. São ainda dignos de nota, nesse comentário preliminar, três ou quatro outros pontos de conflito real ou aparente.

Economista clássico e defensor dos mercados livres, Mill nem por isso se furtou a um genuíno compadecimento face às agruras em que estavam mergulhados os trabalhadores no seio do industrialismo britânico do Século XIX e suas inegáveis iniquidades. Se, de uma parte, Mill seguramente cultivava o gradualismo e se oporia denodadamente a uma revolução violenta dos trabalhadores, não era menos verdadeiro que chegou a nutrir vivas esperanças de que num futuro distante a produção viesse a estar a cargo de cooperativas de trabalhadores, no que talvez pudesse ser apelidado de “socialismo democrático de mercado”.(9)

(7) John Stuart Mill, Wendy Donner e Richard Fumerton, Edições 70, 2011.

(8) On Liberty. In: Collected Works of John Stuart Mill, vol. 18, p. 269.

(9) É a sincera opinião do editor, embora não de Mill, que o esquema em tela é, em última análise, inviável e utópico. Mas certamente não é de escasso interesse saber o que John Stuart Mill pensava a esse propósito.

Mill não chegou a formular uma filosofia da história tão elaborada ou sofisticada como as de Santo Agostinho, Hegel ou Marx. Certo é, no entanto, que ao menos os contornos genéricos de uma concepção da história e do progresso estão presentes em sua vasta obra e apontam inexoravelmente para um avanço da participação popular na vida econômica e política, para a democratização em sentido amplo, para a melhora dos níveis gerais de bem-estar, cultura e civilização. O otimismo de John Stuart Mill pode ser creditado a pelo menos três influências: seu temperamento pessoal, os assombrosos progressos da ciência de Newton em diante e o seu contato a um só tempo respeitoso e crítico com o positivismo de Auguste Comte.

À semelhança de Comte, Mill lançava um olhar de funda reprovação aos aspectos daninhos da religião institucionalizada, embora, também nesse terreno, sua obra seja ocasionalmente tocada por comentários mais matizados, em que concede à religião o mérito de ter contribuído para a ordenação social. Não menos dignos de nota, vindos de um homem que se manteve ateu por toda a vida, são o seu profundo respeito e a sua admiração por Jesus Cristo.

À diferença de Marx, Mill via os avanços ocorridos na marcha da história inteiramente nos termos do que o pensador alemão costumava chamar de “superestrutura”. Os avanços se dão, de acordo com Mill, em função do se que se passa nas searas da cultura, da educação e da política. Não se encontrará nada remotamente análogo a uma determinação econômica do processo histórico, seja ela entendida em termos mecanicistas e crus ou mais intelectualmente elaborados. E lá onde Marx pôs o proletariado como classe responsável por excelência pelo devir revolucionário, Mill não lhe atribuiu uma missão nem remotamente análoga. Não menos do que Marx, Mill tinha plena consciência dos conflitos existentes entre as classes, mas era aos segmentos cultos e ilustrados dos setores médios da sociedade inglesa do Século XIX que costumava creditar o quanto houvesse de ganho em matéria de inventividade, inovação e avanço intelectual e moral em sua época, que enxergava como um período de transição, no qual o poder político estava sendo, a seu juízo, submetido a um processo inapelável de transferência das aristocracias que tradicionalmente o exerceram para as mãos de pessoas mais capazes de o

exercer, de preferência uma aristocracia do intelecto, formada pelos homens mais cultos e mais capazes, representantes ilustrados das classes médias.

É a sincera convicção deste editor que a leitura desses opúsculos inéditos poderá auxiliar o leitor brasileiro que esteja em busca de uma compreensão mais fina e menos esquemática do pensamento liberal e utilitarista de John Stuart Mill.

E, nesse passo, para concluir essa introdução geral à totalidade dos volumes da série que ora se inicia, bem como deste tomo em particular, gostaria de acrescentar que nutro muito especialmente a esperança de que a leitura dos opúsculos aqui presentes, assim como os das coletâneas vindouras desta série, possa ajudar o amável leitor a entender aquilo que reputo como a tensão fulcral, em acréscimo às já mencionadas, que perpassa o pensamento de John Stuart Mill como um todo: aquela existente entre as propostas presentes O Utilitarismo e em Sobre a liberdade. Há uma dificuldade bem real, que a nenhum leitor atento de Mill terá passado desapercebida, entre o utilitarismo e o liberalismo do eminente filósofo inglês.

Com efeito, Mill pertence em tese a uma corrente filosófica que repudia uma certa concepção de direitos, a dos direitos naturais, cuja existência está na dependência de alguma concepção metafísica robusta da natureza das coisas e do ser humano. É conhecida a assertiva de Jeremy Bentham de que a doutrina dos direitos naturais é “uma simples bobagem”, “uma bobagem retórica”, “uma bobagem montada em pernas de pau”.(10) E, coerentemente com sua rejeição de um fundamento metafísico para os direitos, Bentham sustenta com vigor uma concepção que hoje seria tida na conta de jus-positivista. Direitos nada mais seriam do que convenções, do que realidades positivadas em lei.

Teria sido essa uma posição partilhada por John Stuart Mill?

Num primeiro momento, poderia parecer que sim. Não menos do que Bentham, Mill defende a promoção da maior feli-

(10) Em “A Critique of the Doctrine of Natural, Inalienable Rights”, ensaio constante de Anarchical Fallacies, vol. 2 dos Works de Jeremy Bentham, editado em 1843 por John Bowring. O original inglês traz “Natural rights is simple nonsense: natural and imprescriptible rights, rethorical nonsense — nonsense upon stilts”.

cidade para o maior número. Numa interpretação apressada das primeiras páginas de O Utilitarismo, o leitor bem poderia catalogar Mill prontamente como um defensor do que modernamente tem se chamado de “utilitarismo do ato”, a teoria de que o guiamento correto de nossa conduta moral deve repousar num cálculo da felicidade — ou utilidade — advinda de atos individualmente considerados. Correta seria a ação que gera o saldo mais favorável possível na balança em cujos pratos se assentam, de um lado e de outro, o prazer e a dor por ela causados indistintamente a todas as pessoas afetadas. Ora, não é difícil imaginar circunstâncias em que esse cálculo poderia justificar um assalto a liberdades individuais em nome do bem comum.

Afortunadamente, Mill rejeita o hedonismo crasso de Bentham. Não é apenas a felicidade no sentido hedônico mais simples de gozo e contentamento imediata e diretamente experimentados que há de servir de baliza para o julgamento moral das ações. O tipo de prazer gerado também deve ser levado em conta. Os prazeres do intelecto e da sensibilidade assomam como mais significativos do que os dos sentidos.

Complicações adicionais derivam da análise de certas passagens de O Utilitarismo que têm sido interpretadas por alguns comentadores como contendo uma defesa implícita daquilo que hoje se chama de “utilitarismo das regras”.(11)

De uma forma ou de outra, há uma tensão prima facie entre as alegações de O Utilitarismo e a defesa pungente das liberdades individuais face ao arbítrio externo em Sobre a Liberdade. Este último livro já começa com uma apresentação daquilo que a literatura tem chamado de “The Harm Principle”, ou “O princípio do dano”. (11) Esse não é o lugar propício para tratar da questão, coisa que demandaria um comentário extenso. Há na literatura uma tendência crescente a ver John Stuart Mill como um utilitarista sui generis que definitivamente não parece merecer inclusão no rol dos defensores do utilitarismo do ato, mas que tampouco é bem caracterizado como um utilitarista da regra. Uma excelente abordagem nesse sentido está em An Introduction to Mill’s Utilitarian Ethics, de Henry R. West, 2004.

Conforme o referido princípio , todo indivíduo adulto e mentalmente são é senhor soberano das ações que digam respeito exclusivamente a si próprio e que não possam causar danos a terceiros.(12)

Ora, a prerrogativa de ter estilos de vida bem particulares e não consentâneos com os da maioria, ou de professar a religião que se queira ou nenhuma religião, de expressar-se livremente na fala e na escrita, tudo isso, é certo, confere aos possuidores de tais prerrogativas as liberdades individuais tão caras a Mill, a ponto de serem invioláveis. Ter uma liberdade inviolável implica o direito inviolável de intromissões contra a referida liberdade.

Não pareceria haver aqui qualquer séria dificuldade para aqueles pensadores, como John Locke, que professam a doutrina dos direitos naturais e inalienáveis, estabelecidos por Deus ou pela natureza mesma das coisas e das pessoas.

Mill discorre extensamente sobre direitos na última seção de O Utilitarismo, aquela intitulada “Da relação entre a justiça e a utilidade”. Mas, se, no entender de Mill, qualquer doutrina acerca dos nossos direitos deve forçosamente prescindir de um fundamento metafísico, é o caso de indagarmos no que se baseará e de que forma permanecerá coerente tanto com os preceitos do utilitarismo de Mill, como com os do seu liberalismo.

Na referida seção final de O Utilitarismo, Mill se antecipa a possíveis críticas. Diz-nos o nosso autor: “Ter um direito é, pois, na minha concepção, ter algo cuja posse a sociedade deve defender. Se algum opositor insistir e perguntar por que sociedade deve fazê-lo, não posso dar-lhe outra razão além da utilidade geral”(13).

(12) Para dar um exemplo contemporâneo, a conduta de um adulto que assiste, sozinho e na privacidade do seu lar, a conteúdo pornográfico poderia ser objeto de horror moral mas jamais de uma ação coercitiva de indivíduos e, muito especialmente do estado, destinada a coibi-la. Poderia ser montada contra tal conduta uma barragem de críticas, de conselhos e exortações morais, sem que, no entanto, jamais se legitime a sua proibição pela força.

(13) Em O Utilitarismo, editora Iluminuras, 2020. A tradução é de Alexandre Braga Massella.

Significa dizer que, para Mill, a defesa da liberdade parece se apresentar como um princípio derivativo. A viga mestra e fundacional do seu sistema continuaria sendo a promoção da utilidade, ou felicidade.(14)

A liberdade é inviolável pelos outros e irrenunciável pelo seu detentor. E o é por ser um componente basilar da obtenção de uma boa vida, de uma vida digna de ser vivida. Seja por atos ou por palavras, é inevitável que amiúde cometamos erros. A crença de Mill nas limitações humanas, o seu falibilismo abertamente proclamado, demonstra vividamente a própria necessidade de sermos livres. Erramos e, no entrechoque de opiniões com quem discorda de nós e nos corrige, seguimos no caminho do auto-desenvolvimento moral e intelectual. Uma sociedade precisa ser aberta ao pluralismo de opiniões porque tal abertura é tão benéfica para os indivíduos que a compõem quanto para a própria sociedade. Só com a liberdade podemos avançar em discernimento e virtude. E crescer em discernimento e virtude é o aspecto central da busca da felicidade, no entender de Mill.(15)

Como se pode esperar, o avanço da liberdade é reputado indissociavelmente ligado ao progresso, uma noção que para Mill é sobretudo atinente aos níveis de cultura e civilização de uma sociedade qualquer que esteja sob exame — e muito particularmente a sociedade britânica do Século XIX —, de que se ocupam predominantemente os opúsculos sobre os quais teremos um pouco mais a dizer adiante. E falar em civilização e cultura é impensável sem tratar da educação, seja em sentido lato, ou mais estrito. E são esses, o progresso e a educação, os temas centrais deste primeiro volume.

Antes de procedermos a um breve exame de cada um dos opúsculos que perfazem o corpo desta coletânea, convém tecer algumas breves considerações sobre as fontes e a tradução. Os títulos constantes do sumário do primeiro volume desta série não neces-

(14) Aqui não é o lugar para ajuizar da correção da solução de Mill, mas apenas para mencioná-la e para pedir ao leitor que tenha a questão bem presente quando estiver entretido com a obra de Mill.

(15) Claro está que os argumentos apresentados em Sobre a Liberdade são muito mais complexos e sutis do que esse breve apanhado. Serão objeto da introdução ao volume pertinente da série ora iniciada.

sariamente são do próprio Mill. Representam aqui e ali escolhas dos editores de Janowski e Duggan, na coletânea supracitada. São escolhas que, quando divergem do título original, primam, em todo caso, por capturar com perfeição o teor dos excertos substanciais extraídos de publicações um pouco mais extensas. “A perfectibilidade” abrevia um discurso preparado por Mill para um debate realizado em 1828 na London Debating Society. O discurso está contido na íntegra em Autobiography by John Stuart Mill with an Appendix of Hitherto Unpublished Speeches, editado por Harold Laski (Londres: Oxford University Press, 1924). “O espírito da época” foi extraído de uma série de publicações sob a rubrica geral de The Spirit of the Age, para o periódico Political Examiner, no ano de 1831. “A Civilização” contém o essencial de Civilization, escrita para o London and Westminster Review, abril de 1836. “A utilidade do conhecimento” vem de Speech on the Utility of Knowledge, delivered at the Mutual Improvement Society in 1823 ”. Está publicado em Autobiography of John Stuart Mill with an Appendix of Hitherto Unpublished Speeches, editado por Harold Laski (Londres: Oxford University Press, 1924). “Sobre a educação” contém o que há de mais memorável no discurso proferido por Mill ao assumir a posição de reitor na Universidade de St. Andrews. A íntegra aparece como o Inaugural Address delivered to the University of St. Andrews, publicado em Londres com este título por London Longmans, Green, Reader and Dyer, em 1867. Por fim, “Sobre a estabilidade social” abrevia ensaio que veio a lume com o título Coleridge, uma vez mais no London and Westminster Review, em 1840.

Traduzir John Stuart Mill representa um desafio que não é de pequena monta. Nesses ensaios, o tradutor é forçado a haver-se muitas e muitas vezes com a sintaxe tortuosa de extensos períodos gramaticais, além de uma pontuação extremamente idiossincrática, para dizer o mínimo. Inapelavelmente, impuseram-se algumas adaptações na passagem para o português. Desejo o que todo tradutor deseja: respeitar a índole semântica e sintática da língua para a qual se traduz, sem perder algo do particular colorido do original como resultante de sua ambiência e autoria: no caso presente, o da Inglaterra vitoriana vista pela ótica de um dos seus maiores expoentes intelectuais.

A perfectibilidade

Neste discurso, Mill contraria a tese pessimista de que a maior parte de nossa humanidade decaída está condenada a rastejar mais ou menos permanentemente no lodo da barbárie moral. Credita as opiniões negativas nesse terreno a uma certa disposição de espírito defeituosa de seus proponentes. O homem que descrê da perfectibilidade humana seria fundamentalmente alguém que alberga um horror secreto à simples possibilidade de que o ser humano possa se aperfeiçoar porque não deseja fazê-lo ele mesmo, assim como não deseja assumir o fardo de contribuir para o aperfeiçoamento alheio. De resto, a história humana, se analisada com esmero, não fornece, no entender de Mill, fundamento indutivo apropriado para tamanho pessimismo; na verdade, a história vem em socorro da concepção oposta. Mill nota o que ninguém pode negar: a existência no passado de um certo número de homens que lograram atingir um nível elevado de excelência moral. Por outras palavras: houve homens virtuosos. Cabe indagar: a que se deveram tais realizações individuais. Em cada caso, haverá de se constatar que os indivíduos em questão se aprimoraram graças a uma educação moral esmerada nos seus anos mais tenros e, numa fase mais madura, à pressão exercida sobre seus hábitos pela sociedade e pela opinião pública. Os processos que um dia lograram algum modesto êxito podem vir a fazê-lo num grau mais extenso em circunstâncias propícias. O artigo procede a uma análise meticulosa e, em última análise, otimista dos fatores que ensejam o avanço moral da humanidade.

O espírito da época

Ensaio brilhante e infelizmente muito pouco conhecido entre nós, “O espírito da época”, tão notável sob inumeráveis aspectos, não o é em sua designação. Com efeito, a expressão empregada já estava em uso havia algum tempo. O título provavelmente ecoa o da obra de William Hazlitt, The Spirit of the Age; or, Contemporary Portraits, que veio a lume em 1825, também no Political Examiner.(16) (16) William Hazlitt (1778-1830), homem de letras inglês, foi um respeitado ensaísta e crítico cultural ao seu tempo.

É bem digno de nota ter sido bem recebido por Thomas Carlyle, um crítico acerbo do Utilitarismo, que, de inúmeras formas, foi um autor de pendores inteiramente contrários ao de John Stuart Mill. Hoje tido como reacionário de primeira hora, Carlyle certamente não via com bons olhos a tese do progresso indefinido da condição humana, tão cara a Mill.(17)

Mas talvez sua reação não nos devesse causar espanto. O ensaio encerra uma análise fina e persuasiva do que havia tanto de promissor quanto de preocupante na Inglaterra à época em que foi escrito — uma análise quiçá persuasiva o bastante para convencer observadores dos mais distintos matizes políticos. Encerra, ademais, um exame instigante das relações entre a posse do poder político e o grau de aptidão moral e intelectual dos indivíduos e classes aptos a exercê-lo e do que os leva a efetivamente exercê-lo ou não. A marca distintiva do espírito da época em que viveu Mill era o de refletir uma percepção amplamente disseminada de que se tratava de uma época de transição.

No estado que Mill reputava o natural nos assuntos humanos, o poder político é exercido pelas pessoas mais aptas a fazê-lo. E a circunstância de serem as mais aptas pode se impor à contemplação dos seus contemporâneos de duas maneiras distintas. Idealmente, são escolhidas para o exercício do poder pelos demais concidadãos em virtude de possuírem uma estatura moral e intelectual reputada superior. Tal teria sido o caso nos períodos mais felizes de Atenas e da Roma republicana. Tal ainda era o caso nos Estados Unidos da América, segundo Mill. Mas o estado natural não era, nos termos da lúcida análise de Mill, uma condição que houvesse vigorado ao longo da história apenas nas repúblicas e democracias em que, num grau maior ou menor, têm voz os cidadãos. O que a história testemunha é que alguns dirigentes são a lçados ao poder em virtude de qualidades

(17) Thomas Carlyle (1795-1881), escritor e historiador escocês, notabilizou-se pela teoria de que um punhado de homens heróicos exerce uma influência decisiva e desproporcional no curso da história. Algumas de suas frases de efeito, tornaram-se célebres. A economia, segundo Carlyle, é “a ciência lúgubre” (dismal science). Referiu-se ao utilitarismo de Bentham como “uma filosofia apropriada para porcos”. Acredita-se que as críticas de Carlyle às primeiras versões da teoria utilitária tenham deixado uma marca indelével sobre Mill.

previamente adquiridas. Outros potentados as adquiriram em algum grau, por vezes bastante elevado, porque, nascidos para o poder, não podem senão exercê-lo e são compelidos pelas circunstâncias a estarem à altura da tarefa. Essa segunda modalidade de estado natural pôde, nos períodos mais afortunados, se impor no seio das monarquias e da nobreza de alguns países europeus.

O estado transicional, precisamente o estado que Mill tem em mente ao tratar do que era amplamente percebido no escrutínio do espírito de sua época, era seguramente o da Inglaterra da primeira metade do Século XIX. Ocorre quando há um flagrante descompasso entre a constituição dos grupos que detêm o poder e a daqueles moral e intelectualmente dotados para o fazer, tanto quanto humanamente possível num certo estágio civilizacional.

Com os avanços na participação popular, com níveis superiores de educação se comparados aos dos séculos precedentes, com um acesso muito mais amplo ao letramento e à própria leitura, homens que nem em sonhos pertenceriam à aristocracia britânica, passaram a conhecer os assuntos públicos e as artes da governança em grau bem mais elevado do que os membros das aristocracias hereditárias, que se aferravam ao poder tanto quanto o podiam. Contudo, era irresistível a marcha da democracia e do acesso ao poder político. E a decadência moral e intelectual das aristocracias de sangue tornava tal marcha de todo irreversível.

A civilização

É sem dúvida possível usar o vocábulo “civilização” num sentido infalivelmente laudatório. Numa comparação entre dois países, poder-se-ia simplesmente conferir a alcunha de “civilizado” àquele que houvesse alçado a um grau mais elevado de desenvolvimento aqueles traços de conformação humana e social que são reputadas mais próximas da perfeição. Ser mais civilizado, nesta acepção, vale por ser mais feliz, mais nobre e mais sábio.

Não é difícil notar, no entanto, que esse gênero de definição incorre no risco de se mostrar de todo inútil, visto que o avanço civilizatório, compreendido desta forma, haveria de se tornar objeto forçoso de aprovação. Que a civilização seja algo de bom seria uma

verdade da mesma maneira pouco interessante em que são verdadeiras as tautologias.

Um sentido claramente mais útil, do qual Mill se ocupa ao longo do seu ensaio, é aquele mais estreito, que opõe civilização a barbarismo. Por civilização se entende aqui o estado de coisas marcado pelo abandono das características que marcaram as sociedades selvagens. Estão presentes na civilização, mas não entre os selvagens, realizações tais como o emprego em larga escala da agricultura, da manufatura e do comércio. Ademais, pelo que respeita às instituições públicas, faltam aos povos selvagens, ao passo que sobejam entre os civilizados, mecanismos para a administração pública da justiça e resolução de conflitos. Impõe-se o império da lei, de sorte que há uma delegação consensual de poder a instâncias superiores e de alcance coletivo, a bem da proteção dos interesses individuais de todos. Não havendo a quem recorrer, na vida selvagem, um homem não pode prevalecer de nenhuma forma sobre seus rivais, se não pela força bruta ou pela astúcia.

Em contraste, com o modo de vida selvagem, a civilização se caracteriza pela ativa cooperação entre os seus membros. A marca do selvagem é a incapacidade de olhar mais adiante do seu próprio interesse imediato e colaborar com o seu semelhante na persecução de objetivos comuns. Não admira que exércitos de nações civilizadas com enorme frequência tenham logrado acachapantes vitórias militares contra contingentes bárbaros que lhe eram numericamente muito superiores. Assim como não deveria admirar a crescente e benfazeja divisão cooperativa do trabalho. A divisão de trabalho, reputada por Marx um dos horrores da modernidade, é reconhecida por Mill como uma das maiores realizações humanas.

De quanto foi dito acima, o leitor não haverá de se surpreender com a visão fundamentalmente otimista de Mill face aos avanços das sociedades civilizadas. Contudo, ele não se furta a apontar alguns dos problemas e armadilhas que acompanham a marcha civilizacional.

A história ensina que os ingredientes materiais e institucionais acima elencados sempre caminham pari passu e que um povo se alça ao nível dos civilizados quando há suficiente proteção das

pessoas e propriedades individuais, do que resulta o crescimento acelerado da riqueza e do tamanho das populações.

Ora, desde sempre, a capacidade de influir nos negócios humanos se deve fundamentalmente a dois fatores: a posse de propriedades materiais e a de capacidades e realizações intelectuais. No entender de Mill, à medida que avança a civilização, é inelutável a transformação de um estado de coisas em que a propriedade e o cultivo da inteligência são posses exclusivas de um punhado de indivíduos num outro, à vista de todos na Inglaterra de seu tempo, em que as massas cada vez mais ganham o seu quinhão em ambos os departamentos.

O indivíduo se apequena diante das massas, e mesmo os mais poderosos veem a redução de sua importância pessoal. E o quanto lhes sobra de influência é devido sobretudo à capacidade que ainda possuam de moldar a opinião pública crescentemente mais bem informada e exigente.

Se tudo isso é em larga medida positivo, não se segue, no entanto, que não haja um preço a ser pago. Pois o avanço intelectual das massas, por mais real e benfazejo que seja se cotejado à sua anterior ausência de quaisquer luzes, mostra-se ainda limitado e superficial. As opiniões se tornam voláteis e manipuláveis. A trapaça e o engodo avançam. Lê-se muito mais do que em qualquer período anterior da história humana. No entretanto, lê-se mal, pois já vai longe a época em que o que era escrito com cuidado e vagar era objeto de um exame não menos cuidadoso e alentado.

A democracia põe à mostra de todos a sua face menos risonha, também identificada por Tocqueville: a sua tendência à mediocridade, ao excesso de individualismo e à avareza. E já não restam, para ensejar um foco de poder contrastante, muitos homens de excelsa virtude e cultivo intelectual entre as velhas aristocracias. Verifica-se a conjunção inapelável entre o excesso de segurança dos bem nascidos, nas suas pessoas e propriedades, e sua perda de vigor e têmpera.

Mill tudo percebe e tudo assinala, mas o faz calmamente e sem se entregar ao pessimismo. Para o enfrentamento daqueles aspectos menos nobres e menos dignos da sociedade que via brotar ante os seus olhos Mill prescreve o remédio tão habitual em seus escritos: uma sólida e socialmente extensiva formação do caráter e do intelecto.

A utilidade do conhecimento

Mill rechaça com zombarias a tese de Rousseau quanto à suposta decadência que os progressos das artes e das ciências teriam trazido ao gênero humano. O genuíno conhecimento — ainda que não certas contrafações que às vezes se apresentem sob a nobre essa nobre rotulação — não pode senão ser extremamente benéfico à humanidade. E o foi por ter promovido a felicidade humana para muito além do que era conhecido em épocas bárbaras. Mill é especialmente contundente na sua condenação do mundo feudal.

Com o progresso do conhecimento — entendido como avanço generalizado, nos países por ele tocados, das artes e ciências —, a humanidade passou a desfrutar de benefícios e confortos desconhecidos de nossos ancestrais. Naquilo que Mill parece ver como uma relação de causalidade de mão dupla, o progresso científico gerou uma vasta riqueza, que, por seu turno, não poderia deixar de reforçá-lo.

Como teórico da ética, Mill não se furta a tratar dos efeitos advindos na esfera da moralidade pública e, ao fazê-lo, chega a uma conclusão otimista, a saber, a de que a humanidade foi de tudo isto beneficiária também no plano moral. Com a difusão da riqueza, lograram-se ganhos no que concerne ao lazer e é só com algum lazer que o comum dos homens, e já não mais apenas os potentados do passado, veio a se regalar com a difusão geral da informação. E, numa perspectiva muito cara a Mill, é de notar-se que o tempo livre e a informação dão força ao olhar vigilante da opinião pública, o que, por seu turno, implica que as ações de todos os homens passam cada vez mais a se apresentar ante o crivo do julgamento dos outros homens, o que, por sua vez, não pode ser deixar de ter um impacto benfazejo na própria moralidade. O ensaio prossegue com comentários sumamente duros acerca das formas de governança pré-democráticas e dos abusos do poder eclesiástico. Mill vê aquilo que reputa como civilização em franca ascendência contra as forças do atraso, aquelas que, segundo crê, tudo fizeram contra o avanço do conhecimento e seu potencial liberador para o homem comum. Julga que é uma batalha em curso, em que não se pode celebrar prematuramente a vitória.

Sobre a educação

Homem de fabulosa cultura e talentos inicialmente desenvolvidos numa idade sumamente precoce — seu pai começou a familiarizá-lo com o vocabulário grego antes dos cinco anos —, Mill curiosamente nunca frequentou uma universidade.

Todavia, suas realizações intelectuais foram reconhecidas em vida e, por isso, não nos deveria espantar o convite da Universidade de St. Andrews, na Escócia, para o reitorado.

Os excertos que aqui apresentamos contêm as passagens mais memoráveis do seu discurso de posse, que se ocupou amplamente do que deve se esperar de uma universidade no âmbito de uma educação liberal — a mais adequada para homens livres.

É bem provável que muito do que aqui vem expresso se afigure inicialmente estranho ao leitor brasileiro. Afinal, a educação em nosso país é excessivamente especializada e hiper-fragmentada, com múltiplos departamentos que só um tanto raramente se comunicam entre si.

Se tal afirmativa parecer desabonadora, que sirva de alívio a circunstância evidente de que esse mal não é exclusivo ao nosso país.

E o que é mais: as tendências que levaram a esses estados de coisas já pareciam estar em estado embrionário na época de Mill.

Bem, que tipo de pensamento pedagógico é afinal propugnado por nosso autor? Convém perguntar antes de mais nada a que se destina uma universidade. A essa questão a resposta de Mill é inequívoca e contundente. Uma universidade não deve ser primacialmente voltada para a formação profissional em compartimentos diversos mas para a formação do intelecto em sentido profundo. Não se trata em primeiro lugar de ensinar os fatos e saberes a serem dominados pelos praticantes de um metiê ou de um outro, mas, por um lado, de treinar as jovens mentes nos rigores do intelecto indagador, aquele que busca aprender os métodos de raciocínio e observação propícios ao desvendamento da verdade, e, por outro lado, de treinar os estudantes, por meio da exposição a vários dos mais brilhantes e sábios textos já produzidos pelo gênio humano, no domínio da expressão e da forma.

De um modo amplo, o mero aprendizado de fatos desacompanhado de reflexões deve ser evitado nas universidades. Espera-se que os alunos já os tragam de sua formação básica prévia ou de suas leituras individuais.

Naturalmente, nada disso implica dizer que as escolas de formação profissional não devam existir, nem sequer que não devam coexistir nas mesmas localidades físicas que são usadas para a educação universitária geral. Mas, como certamente assinalaria Mill, se um homem há de ser um advogado, que seja um advogado treinado nos rigores do pensamento humano e não um simples aplicador mecânico de regras formalizadas nas leis ou consagradas pelos costumes.

À sua época, prosseguia uma disputa ingente entre os cultivadores de uma educação clássica e os defensores das disciplinas científicas em ascensão. Sempre um otimista, Mill rejeita qualquer dilema neste terreno e insiste na presença simultânea de ambas as modalidades educativas no âmbito das instituições superiores. Àqueles que apontam para fracassos bem demonstrados no passado, digamos, no ensino do latim ou do grego, Mill responde muito simplesmente que o ensino das línguas clássicas carecia de melhores métodos. Aos pessimistas quanto ao aprendizado concomitante de matérias tão diversas, Mill responde com uma ênfase que lhe é muito característica. Não se podem fixar de antemão os limites do intelecto humano, que, segundo pensava, poderia alçar voos notáveis quando provido das condições propícias.

Suas palavras sobre as línguas e culturas clássicas são de uma pungência impressionante, assim como o são os seus encômios à obra de Platão e Aristóteles, para mencionar apenas os dois principais baluartes da Plêiade de autores gregos e romanos que Mill desejava ver lidos ao corrente em seus originais e com plena compreensão pelos jovens leitores universitários do seu tempo. Obras escritas com grande vagar por autores que dispunham de tempo e amplos lazeres e destinadas a leitores que costumavam desfrutar das mesmas vantagens, eram tidas por Mill na conta de muito provavelmente inexcedíveis na forma, sem prejuízo de permanecerem igualmente inestimáveis em virtude de sua sabedoria perene.

Disso não se depreenda que Mill via com menoscabo o cultivo das línguas e literaturas europeias modernas. Julgava, no entretanto,

que o seu aprendizado pudesse ser levado a cabo de maneira mais prática e incomparavelmente mais rápida numa Europa em que se poderiam passar temporadas proveitosas em nações estrangeiras.(18)

No campo da ciência, é bem digno de nota e surpreendente o louvor que dirige ao estudo da fisiologia humana, assim como o são os argumentos aduzidos em sua defesa.

Falibilista convicto, Mill não vê lugar para o ensino de sistemas éticos, políticos e religiosos nas universidades, exceto pelo que respeita à sua simples exposição imparcial. Notando que intelectos dos mais distintos adotaram as mais variadas posições nesses domínios, Mill insiste que não cabe ao educador ensinar qualquer dessas matérias a partir de uma perspectiva unilateral, e menos ainda, dogmática, destinada a inculcar nos alunos as mesmas concepções de seus mestres. Antes, caberia aos aprendizes conhecer os fatos, os argumentos e a as concepções presentes em teorias divergentes entre si, para saber formar suas próprias convicções. Modernamente, diríamos que não é tarefa de um professor doutrinar os seus alunos.

A influência moral benfazeja que um professor pode e deve exercer é a de servir de exemplo em sua própria pessoa. Cabe-lhe ensinar movido pelo dever, apresentar o saber como componente irrenunciável de uma vida plenamente digna, realçar a sua utilidade concreta para o mundo, além do seu valor na exaltação do caráter da espécie humana.

Sobre a estabilidade social

Pouco acima, procurei dar a devida ênfase a um dos traços mais marcantes da conformação intelectual de John Stuart Mill: a sua abertura para considerar e ajuizar dos méritos de concepções diversas das suas, de “harmonizar” posições distintas, buscando nelas encontrar o quanto houvesse de verdadeiro. O presente ensaio fornece uma ilustração percuciente dessa sua incansável disposição para ouvir as vozes alheias.

(18) Para que isso não se afigure insuportavelmente elitista às sensibilidades atuais, convém reforçar o ponto de que, na prática, a educação universitária não havia se universalizado. Os tempos eram bem outros.

Com efeito, Mill nunca é apontado como simpatizante do conservadorismo. Não costuma ter seu nome mencionado em companhia dos de Edmund Burke ou Joseph de Maistre. Em vez disso, é de rigueur incluí-lo no rol dos pensadores liberais, um homem pertencente à tradição de John Locke, Montesquieu e Tocqueville.

No entanto, ao tratar da estabilidade social em artigo originalmente intitulado “Coleridge”, Mill presta um elegante tributo à sua contribuição para o pensamento filosófico e social. Coleridge viera a adotar posições marcadamente conservadoras sob a influência de pensadores alemães. Com evidente satisfação, e sem dar nenhum sinal de contrariedade, Mill faz importantes concessões de princípio ao que esses pensadores tiveram a dizer no que concerne à desejável preservação da estabilidade social, sem prejuízo da possibilidade de mudanças e avanços do tipo pelo qual Mill se bateu ardorosamente por toda a sua vida.

Diferentemente de Rousseau e dos philosophes em geral, os pensadores aos quais Mill dirige seus encômios perceberam que a caducidade de uma ordem social em declínio não implica a necessidade de rejeitá-la por completo. Não nos obriga a desconsiderar o que possam ter produzido de bom e de merecedor de preservação.

Certos pensadores franceses e alemães perceberam nitidamente a importância de três condições basilares para que o progresso não redunde na renúncia irrefletida do passado. Foi por não atinar com essas condições que a obra dos philosophes serviu de fundamento intelectual e justificativa para os excessos da Revolução Francesa. Foi esse grosseiro erro de julgamento que fez de Rousseau o pai intelectual de Robespierre.

As três condições indispensáveis são explicitadas. A primeira delas é a manutenção de uma “disciplina limitadora”, apta a subordinar impulsos e objetivos pessoais aos fins da sociedade como um todo”(19). Mill se ocupa de descrever brevemente as sociedades em que a disciplina limitadora esteve presente, além de ressaltar em cada caso o que a teria tornado possível. A segunda condição consiste em (19) Não vejo aqui nenhuma contradição com os princípios esposados por Mill em Sobre a liberdade. A disciplina limitadora deve, a meu juízo, ser vista como um fator de contenção ao tipo de ações afetas aos interesses de terceiros e não às da alçada exclusiva do próprio indivíduo.

estarem presentes entre os membros da sociedade sólidos vínculos de lealdade civil e de compromissos mútuos. A existência de tais vínculos, seja numa monarquia ou numa democracia, pressupõe uma certa intocabilidade de algo que se repute digno de permanência, que se possa, coerentemente com o liberalismo de Mill, contestar em teoria, mas que, como realidade empírica ninguém queira destronar na prática. O sentimento de apego que subjaz aos vínculos em questão pode se voltar para um Deus ou deuses por todos cultuados, ou às pessoas dos guardiões do estado, ou, o que certamente representa o estado de coisas desejado por Mill, às leis, estatutos e liberdades consagradas pelo tempo.(20) Por fim, a terceira condição trata da coesão entre os homens e mulheres pertencentes a um mesmo corpo político. Se, por um lado, Mill rejeita frontalmente qualquer forma de nacionalismo xenófobo e incapaz de enxergar virtudes nas práticas vigentes em países estrangeiros, não é menos certo que Mill reputa altamente desejável o reconhecimento dos interesses partilhados pelos nacionais de um estado, o sentido de solidariedade recíproca, um senso de pertença a uma comunidade limitada por um território, ciente de uma herança histórica peculiar que se intenta preservar. Aos ingleses da época de Mill, assim como aos nacionais de qualquer comunidade bem delimitada, releva a preservação de um sentimento por todos abraçado de estarem “no mesmo barco”.

Esse último ponto é especialmente interessante. Pensadores liberais são amiúde criticados à esquerda e à direita pelo, muitas vezes real, algumas vezes suposto, desapreço pela comunidade. Seriam, nos termos de uma distinção já presente entre os autores alemães, campeões da Gesellschaft, a sociedade civil entre indivíduos semelhantes a átomos sociais, que têm pouco a uni-los que não aqueles laços políticos, comerciais ou de outra sorte que livremente escolheram e pactuaram. Aqui se estabelece o contraste com a Gemeinschaft, uma comunidade que não se escolhe e na qual o indivíduo se vê atirado pela história e que, no entanto, tem o direito de contar com o seu afeto e com a sua lealdade. Enxergo nisso um

(20) Neste passo, ainda que não no anterior, inclino-me a questionar se a defesa da condição sob análise é compatível com os argumentos centrais de Mill em Sobre a Liberdade, livro que viria a lume dezenove anos depois da publicação de “Coleridge”, o que talvez sugira não uma incoerência, mas uma mudança de opinião.

aspecto particularmente louvável do pensamento de Mill, e que sem dúvida o coloca num patamar superior de respeitabilidade quando se cotejam as suas teorias e os seus compromissos de vida com aqueles de pensadores liberais mais recentes de muito menor alcance teórico e envergadura intelectual.

[...] [S]eria(21) de fato um erro supor que a humanidade seja capaz de grandes avanços? E seria realmente um sinal distintivo de sabedoria escarnecer como visionários todos os grandes projetos de aperfeiçoamento humano? Posso assegurar a cavalheiros honrados que, muito longe de constituir evidência de qualquer grau de sabedoria, há nisso algo que qualquer idiota é capaz de fazer tão bem quanto eles mesmos, e eu creio que são principalmente os idiotas que associaram a tal modo de proceder uma reputação de sabedoria. Com efeito, tenho observado que, se houver, na vida pública ou privada, um homem de obtusidade tão impenetrável que a razão e a argumentação jamais lhe causam a mais ligeira impressão, as pessoas obtusas imediatamente o classificam como homem de excelente juízo e robusto bom-senso, como se do fato de que homens de talento e gênio são por vezes deficientes em seus julgamentos se seguisse que tudo o que se requer de um homem para que possua uma capacidade consumada de formar juízos é que seja alguém desprovido de qualquer centelha de talento ou gênio, já que as pessoas às vezes se enganam de maneira semelhante em razão de suas esperanças precipitadas. Creio ter observado que não é o homem que mantém suas esperanças enquanto os outros se desesperam, mas antes o homem que se desespera enquanto os outros mantêm suas esperanças que é admirado por um grande número de pessoas como se fora

(21) A presente tradução é abreviada. Pontos suspensivos são usados em alguns momentos para sinalizar que partes do texto original foram suprimidas. A capitalização em “[S]eria” atende à convenção de de não se iniciar parágrafo com letra minúscula. A palavra em inglês do ponto em que começa a tradução está no meio do texto, em letra inicial minúscula.

um sábio, e que se supõe que a sabedoria consiste não em enxergar mais longe do que as outras pessoas, mas em não enxergar tão longe quanto elas. Não pretendo desrespeitar algumas pessoas altamente estimáveis cuja opinião nessa matéria é distinta da minha, mas estou convencido de que a vasta maioria dos que riem das esperanças daqueles que pensam que o homem pode ser elevado em alguma medida a um nível superior como um ser moral e intelectual o fazem com fundamento em um princípio muito diferente da sabedoria ou do conhecimento do mundo. Creio que a grande maioria daqueles que falam da perfectibilidade como um mero sonho o fazem porque se trata de um sonho que não lhes traria nenhum prazer se fosse realizado. Creio que têm na conta de uma quimera a capacidade de progredir da mente humana, porque estão cônscios de que não estão eles mesmos fazendo coisa alguma para a promover e de que estão ansiosos por julgar impossível essa grande empreitada, para a qual, se ela fosse possível, eles sabem que seria seu dever contribuir. Creio que há algo mais que impele fortemente muitas pessoas a chegar à mesma conclusão: a consciência de que não desejam livrar-se de suas próprias imperfeições e, como consequência, a indisposição para crer que seja factível que os outros se desvencilhem das suas. Creio que, se, por um lado, pessoas que desconhecem o mundo às vezes fazem estimativas errôneas por se fiarem numa humanidade mais sábia e melhor do que ela é, por outro lado, aquelas pessoas que mais se dão ares de conhecerem o mundo fazem incessantes estimativas errôneas no sentido oposto e, confiantes, contam com um grau de vilania e loucura entre os homens maior do que o realmente existente. Na verdade, essas pessoas mencionadas por último diferem das outras por não estarem tão prontas a corrigir seu equívoco, visto que é a mesma completa incapacidade de albergar quaisquer visões generosas e ampliadas, na raiz do seu erro, o que as impede de descobri-lo e que as faz atribuir tão-somente a uma espécie diferente de egoísmo aqueles efeitos da melhor parte da natureza humana com os quais não contaram. Diria mesmo que entregar-se ao desespero quanto ao aprimoramento humano está tão longe de ser um sinal de sabedoria que, na realidade, não há indicação mais certeira de visões acanhadas e de compreensão limitada do que esta indicação e que os homens mais sábios que emitiram todos os tipos de opiniões políticas e re-

ligiosas, desde Condorcet(22) até o Sr. Coleridge(23), estiveram muito próximos de crer na perfectibilidade. Na verdade, vou mais longe, a ponto de dizer que a doutrina da imperfectibilidade, longe de ser chancelada pela experiência, é proposta em oposição a uma das experiências mais claras que os assuntos humanos apresentam e que, consoante todas as acertadas regras de indução, devemos concluir que um nível extremamente alto de excelência moral e intelectual pode ser levado a prevalecer no seio da humanidade em geral, visto que existem causas acerca das quais se admite que foram julgadas suficientes para produzi-la em muitos casos particulares.

No pouco que eu pretendo dizer, tentarei fazer pouco mais do que expandir e elaborar este último comentário. Há outros homens nessa Sociedade muito mais competentes do que eu para discutir em detalhes os progressos passados da mente humana e os estágios através dos quais ela provavelmente passará em seu caminho para melhoras ulteriores. Deixo a eles o encargo de indicar como se haverá de lutar com as dificuldades — a mim me basta que eu possa provar, fundamentado em sólida experiência, que tais dificuldades podem ser superadas.

Limitar-me-ei, num primeiro momento, à questão do progresso moral. Não pedirei ao senhor(24) que espere encontrar na humanidade qualquer nível de excelência moral que não admita paralelos. Meu padrão será um outro, que todos conhecemos, no qual todos acreditamos, com o qual estamos todos familiarizados na nossa própria experiência. Suponho que não se negará que existem e existiram pessoas que possuíram um nível muito elevado de virtude. Bem, aqui eu finco minha posição: tais pessoas existiram. A mim não importam quantos foram nem quem eram. Se eu me propusesse a nomear qualquer pessoa, qualquer personagem histórico, a quem eu julgue que tal atribuição é aplicável, não resta dúvida de que a pessoa em questão poderia ser objeto de cavilações e que algo poderia ser desenterrado para lançar dúvidas quanto à sua virtude, pois é difícil aduzir provas de tal monta que não subsista a possibilidade de ca-

(22) Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, o Marquês de Condorcet (1743 — 1794). Filósofo e matemático. Pensador revolucionário francês.

(23) Samuel Taylor Coleridge (1772 — 1834). Poeta, filósofo e pensador inglês.

(24) Dirige-se a um debatedor cujo nome não é declinado.

vilar; mas será que as pessoas que dizem que este homem ou aquele homem não foram virtuosos irão além e dirão que ninguém jamais foi virtuoso? Eu suponho que não. Tudo que podem dizer é que no mais virtuoso houve alguma fragilidade, algum defeito ou fraqueza, que tornou até o melhor deles menos do que perfeito. Certamente, tudo isso pode ser aceito com segurança. Não afirmarei que os homens em geral podem ser tornados melhores do que os homens mais excelentes que a humanidade produziu até agora.

Pois bem, eis um fato: existiram homens virtuosos. Ora, o que os fez virtuosos? Conclamo aos cavalheiros do outro lado [deste debate] a responder essa questão, pois se se verificar que aqueles que são virtuosos o são em consequência de causas que, embora agora afetem apenas uns poucos, podem ser levadas a afetar toda a humanidade, ou a maior parte dela, está ao alcance do esforço hu mano tornar todos os homens ou a maioria deles tão virtuosos quanto aqueles o são.

Portanto, desafio os honrados cavalheiros a dizer a que atribuem a excelência moral superior de algumas pessoas. Se não responderem, eu o farei. É a influência original de uma boa educação moral em seus anos tenros e a imperceptível influência do mundo, da sociedade, da opinião pública, sobre seus hábitos e associações na vida posterior. Aqui então está uma experiência específica. Provou-se de forma clara que estas duas forças, a educação e a opinião pública, quando são postas em jogo de maneira justa e levadas a agir em harmonia uma com a outra, são capazes de produzir uma elevada excelência moral. E, no entanto, a maior parte dos argumentos que foram aduzidos contra nós nesta noite destina-se a provar que a educação moral e a opinião pública não são capazes de produzir esses efeitos.

Por que motivo, então, tais causas não produziram sobre todos os mesmos efeitos que produziram sobre alguns? Ora, por que seria mesmo se não pelo fato de que não agiram sobre todos? Não se despenderam esforços para a educação moral da humanidade de forma geral. A grande tarefa da educação moral, a de formar hábitos mentais virtuosos, é, posso dizê-lo, inteiramente descurada: uma criança é, com efeito, punida por certos atos imorais, mas pelo que respeita a ir à raiz do mal e a corrigir as propensões em que tais atos se originam,

nunca se reflete sobre a matéria, ou se se chega sequer a fazê-lo, nada pode ser de uma ineficácia mais ridícula do que os meios que são empregados para tal fim. E tudo isso por pura ignorância, visto que não se trata de uma falha em atribuir-se um valor suficiente àqueles hábitos mentais que levam a bons hábitos de conduta; o caso é que as pessoas realmente não sabem como tais hábitos são gerados, do que dependem, nem que tipo de educação os favorece ou neutraliza. Enquanto, por um lado, aquele tipo de educação a que se chama de educação está nesse estado deplorável, aquela educação imperceptível a que não se costuma chamar de educação está ainda pior, pois quase em toda parte os objetos grandemente ambicionados, aqueles que deveriam ser as recompensas de uma elevada excelência moral e intelectual, ou são as recompensas auferidas da riqueza, como é o caso neste país, ou são as obtidas com os favores pessoais, como na maior parte dos outros; e é um fato provado acerca da natureza humana o de que, quaisquer que sejam os meios pelos quais as grandes recompensas ambicionadas devam ser obtidas, a pessoa que possui esses meios e que, portanto, pode aspirar a tais recompensas é a pessoa que exerce influência sobre as mentes do público; é a pessoa cujos favores são buscados, cujas ações são imitadas, cujas opiniões são adotadas e cujos sentimentos contagiam as grandes massas da humanidade.

É uma opinião pública muito ruim e mal repartida a que pode ser formada de um agregado tão mal composto. E, no entanto, a opinião pública resultante de uma educação moral tão ruim é suficiente, sempre que for combinada com uma educação moral melhor, para produzir toda a virtude que vemos desenvolvida em alguns indivíduos em seu estado atual.

Dir-se-á, naturalmente, que, embora uma boa educação moral e a atuação da opinião pública produzam tanta excelência em algumas pessoas, disso não se segue que o possam fazer em todas. Eu sustento a opinião contrária, a de que há muito menos dificuldade para produzi-la em todos do que houve para produzi-la em alguns. A excelência moral hoje existente, qualquer que seja sua magnitude,

foi produzida a despeito de mil obstáculos, a despeito de sistemas educacionais que, se tivessem seus nomes alterados e nos fossem apresentados como se existissem em algum país muito distante, seriam considerados inacreditáveis em razão da absoluta fatuidade, da completa renúncia ao intelecto, por eles exibidas; a despeito de leis que de mil maneiras infligem o mal a um homem para o benefício de um outro e que geram um espírito dominador e opressivo numa das partes e, na outra, um espírito esquivo e servil, entremeado nesta última com um ressentimento amargo e vingativo; a despeito de sistemas de procedimento judicial que parecem concebidos de propósito para dar ao certo e ao errado a mesma chance e no qual todos os encorajamentos possíveis são oferecidos ao vício da insinceridade — a despeito de instituições políticas que ao menos neste país, o mais civilizado do mundo, fazem da riqueza a única aquisição que é desejada e da pobreza quase o único mal que é temido. Todos esses males poderiam ser remediados pela mão de Deus. Se, nada obstante todas essas coisas, a melhor educação moral permitida pelas atuais circunstâncias da humanidade produziu tanta excelência naqueles a quem foi dada, o que não pode ser esperado se removermos esses obstáculos e, quando forem jogados fora, dermos uma educação moral da mesma boa qualidade para a maior parte da humanidade — e até mesmo para toda a humanidade? Afinal, a excelência moral não pressupõe um patamar elevado de cultivo intelectual, visto que amiúde é encontrada em sua maior perfeição nas mentes mais rudes.

No que concerne às doutrinas apresentadas nesta noite pelo outro lado [do debate], algumas delas, devo confessar, surpreenderam-me. Foi-nos dito que é impossível diminuir a magnitude dos vícios porque os vícios brotam das paixões, sendo impossível subjugar as paixões. Muito bem, senhor, a isso lanço a objeção de que, em primeiro lugar, é uma visão muito estreita dos princípios da moral e da natureza da mente humana a de quem supõe ser necessária, para qualquer bom propósito, a subjugação das paixões. Não há uma só das paixões que não possa, mediante uma educação bem regrada, ser convertida em força auxiliar do princípio moral. Não há uma só das paixões cuja

gratificação não possa ser obtida, de modo tão completo e muito mais permanente, mediante um padrão de conduta virtuosa, do que pelos vícios. E, se esse é o caso, seguramente seria o pior procedimento sequer considerar a excelência moral sem nenhuma mínima atenção à felicidade e erradicar as paixões, porque são elas que fornecem o princípio ativo, a força motriz; as paixões são a fonte, ao passo que o princípio moral é apenas a força reguladora da vida humana.

Mas vou além. A própria asserção de que as paixões não podem ser subjugadas pode ser tomada como um espécime da filosofia rasa destes senhores e de sua familiaridade muito superficial com a humanidade. Aqueles que professam conhecer a natureza humana tão bem parecem muito pouco cientes daquilo de que ela é capaz. Já não vimos que homens se deitaram a vida toda sobre camas de pregos; que se puseram de pé a vida toda no topo de pilares; que permaneceram por toda sua vida sem se mexerem, em uma postura estacionária, porque assim o quiseram? Não foram pendurados com ganchos que trespassavam as suas costas e não se permitiram esmagar por rodas de carruagens e não se deitaram voluntariamente sobre pilhas funerárias para serem queimados? Não é verdade que essas coisas foram feitas não por heróis e filósofos mas por milhares e por milhões de homens comuns que receberam uma educação comum? Então que se apresentem cavalheiros e que forneçam argumentos que, se é que provam alguma coisa, provam a impossibilidade de tudo isso. Não poderíamos fazer nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque nunca nos acostumamos a fixar nossa imaginação nessas coisas por tempo suficiente para que nosso primeiro horror diante delas pudesse passar. Mas o que causou essas façanhas surpreendentes? Deve ter sido a religião, a consciência ou a opinião pública; os cavalheiros podem escolher. Será uma das três. Ouvimos com que força se intentou minimizar cada uma das três e ouvimos argumentos muito plausíveis aduzidos para provar que nenhuma delas é forte o bastante para produzir tais efeitos. E, no entanto, os efeitos são produzidos. Seja-me permitido perguntar novamente a estes cavalheiros qual é a razão disso. Conceder-lhes-ei, resignado, quaisquer duas das forças

em questão se eles me concederem a terceira. Caso me perguntem, respondo que a minha opinião é a de que todas contribuíram, mas que o motivo imediato exerceu a maior influência, aquele resultante da opinião pública. E alguns honrados cavalheiros, que às vezes ficaram se perguntando o porquê de ouvirem nesta Sociedade a opinião pública sendo mencionada como a força imensa que é, talvez agora possam ver nesses casos a razão de ser tão mencionada...

Mas, se tal é a força da opinião pública, o que está faltando para a produção daquele elevado estado de moralidade geral a que aspiramos? Apenas que a opinião pública seja bem direcionada no que respeita à moralidade, que um tal sistema de educação possa existir de sorte que se conceda às massas não a erudição mas o senso-comum — a capacidade de formar juízos práticos em casos comuns — e de sorte que as torne capazes de ver que uma coisa é errada quando for errada, de tal forma que as torne capazes de desprezar os embustes e de discernir os casuísmos e as imposturas, e de não aceitar subterfúgios e pretextos para negligenciar um dever, e de não pensar que a mesma coisa é louvável quando mencionada com uma denominação elegante e culpável quando mencionada com uma denominação vulgar. Que sejam capazes, por exemplo, de não pensar, como alguns nessa sala, que dar a um homem dinheiro, ou algo do mesmo valor monetário, é um crime quando se lhe chama de suborno, mas que é louvável quando chamada de legítima influência da propriedade; de julgar os homens pela maneira como agem e não pela maneira como falam, de não estimar a excelência moral de um homem pelas suas caretas de nojo ou pelo montante de hipocrisia cuja expressão ele exige de sua família ou de seus dependentes; de não dar crédito a homens por fazerem grandes sacrifícios às custas de outras pessoas, ou por serem filantrópicos quando afastados mas contidos quando estão em casa; de não pensar que a caridade consiste em elaborar leis que retiram o pão dos pobres, enquanto contribuem para alguma instituição anualmente com algumas libras para que ela lhes dê o pão; e, em suma, de não ver muitas outras distinções especiosas que as pessoas refinadas e cultas da atual era são capazes

de ver e com base nas quais estão sempre prontas a agir. E há algo mais que é requerido: retirar os homens do alcance exclusivo das opiniões expressas em seus grupelhos separados e privados e torná-los receptivos ao tribunal geral do público inteiro e não deixar nenhuma classe de posse de poder suficiente para a proteção mútua de seus membros enquanto desafiam a opinião pública e elaboram um código de moralidade separado como guia da sua conduta privada; e organizar as instituições políticas de um país de tal forma que ninguém possa deter poder algum, salvo o que lhe possa ser concedido pelos sentimentos favoráveis, não de qualquer classe em separado, com seus interesses privados, mas do povo.

O espírito da época

O“espírito da época” é, em alguma medida, uma expressão inovadora. Não creio que seja encontradiça em nenhuma obra com mais de cinquenta anos de existência. A ideia de comparar a própria época com épocas anteriores, ou com nossas noções das ainda vindouras, já ocorrera a filósofos, mas nunca antes foi ela mesma a ideia dominante de qualquer época.

É essencialmente uma ideia que pertence a uma época de mudanças. Antes que os homens comecem a pensar intensa e longamente sobre as peculiaridades de seu próprio tempo, devem ter pensado que esse tempo é, ou está destinado a ser, distinto de maneira muito notável daqueles que o precederam. A humanidade, então, dividese entre aqueles que ainda são o que foram e aqueles que mudaram — entre os homens da época atual e os homens do passado. Para os primeiros, o espírito da época é um tema que produz entusiasmo; para os últimos, é um tema que produz terror; para ambos, é objeto de interesse ávido e ansioso. A sabedoria dos ancestrais e o progresso do intelecto circulam de boca em boca, sendo cada qual dessas expressões originalmente uma expressão de respeito e homenagem e acabando por ser usurpada pelos partidários do slogan oposto e, pela amargura de seus espíritos, transformados em uma gozação sarcástica eivada de ódio e insultos.

Os tempos atuais possuem esse caráter. Deu-se uma mudança na mente humana, uma mudança que, tendo sido levada a cabo em gradações imperceptíveis, e sem alarido, já havia avançado muito antes de ter sido amplamente percebida. Quando o fato se deu a co-

nhecer, milhares de pessoas acordaram como que de um sonho. Elas não sabiam que processos tinham se manifestado nas mentes alheias, ou mesmo nas próprias, até que a mudança começou a invadir os objetos externos. E tornou-se claro que eram verdadeiramente novos homens aqueles que insistiram em ser governados de outro modo. Mas agora a humanidade está consciente de sua nova situação. Já não está longe de se firmar universalmente a convicção de que os tempos estão prenhes de transformações e de que o Século XIX será conhecido pela posteridade como a era de uma das maiores revoluções cuja recordação foi preservada pela história, seja na mente humana, seja no inteiro tecido da sociedade humana. Até mesmo o mundo religioso fervilha com novas interpretações das Profecias, prenunciando mudanças portentosas num futuro próximo. Percebe-se que os homens deverão doravante ser unidos por novos laços e separados por novas barreiras, visto que os laços antigos não mais unirão e nem tampouco os antigos limites os haverão de confinar. Aqueles homens que trazem seus olhos na parte de trás de suas cabeças e que não conseguem ver parte alguma da trajetória da humanidade que não seja aquela que já foi percorrida imaginam que o rompimentos dos antigos laços implica que doravante a humanidade não será unida por laço algum. E daí vêm sua aflição e suas advertências apavorantes. Como demonstração dessa assertiva, posso me referir ao livro mais sombrio jamais escrito por um homem de temperamento alegre — os Colloquies on the Progress and Prospects of Society, de Southey — uma ilustração deveras curiosa e instrutiva de um dos pontos de vista desde os quais o espírito da época pode ser contemplado. Aqueles que preferem os desvarios de um político partidário aos pensamentos de um recluso podem consultar um velho artigo na Blackwood’s Magazine, com o mesmo título com que prefixei este artigo. Para vermos o cenário oposto, basta-nos olhar para qualquer jornal ou resenha populares.

Em meio a todas esses louvores ou ataques igualmente indiscriminados, essas esperanças e esses temores igualmente sem nuances, parece ser um objeto muito apropriado de investigação filosófica o

de determinar qual é realmente o espírito da época e como ou no que ele difere do espírito de qualquer outra época. O assunto é de uma importância profunda. Afinal, seja o que for que pensemos ou que possamos fingir pensar da época atual, não podemos nos livrar dela; devemos sofrer seus sofrimentos, nos deleitar com seus deleites; devemos partilhar o seu fardo e, para sermos úteis ou para ficarmos tranquilos, devemos até mesmo tomar parte da sua natureza. Nenhum homem cujas boas qualidades tenham sido as de outra época jamais exerceu muita influência sobre a sua própria. E, visto que toda época contém em germe todas as épocas futuras, tanto quanto as bolotas contêm em si a futura floresta, o conhecimento da nossa própria época é a fonte de profecias — a única chave para a história da posteridade. É só no presente que podemos conhecer o futuro; é só por meio do presente que está ao nosso alcance influenciar o que está por vir.

E, no entanto, uma vez que nossa época nos é familiar, presumese, se me é lícito julgar pelas aparências, que é natural que a conheçamos. De um homem público, por exemplo, caso dele se requeira que tenha estudado alguma coisa (o que, no entretanto é mais do que eu ousaria asseverar) supõe-se que tenha estudado história — que, na melhor das hipóteses, é o espírito de épocas muito remotas, e, mais comumente, a mera carcassa inanimada despossuída de espírito. Mas será que em algum momento se pergunta (se é que a questão sequer ocorre à mente de alguém) se ele compreende a sua própria época?

E, no entanto, também isso é história, e a parte mais importante da história, e a única parte que um homem pode conhecer e compreender com absoluta certeza mediante o emprego dos meios apropriados. Numa caminhada matinal, ele pode aprender mais a respeito da história da Inglaterra no Século XIX do que todos os auto-nomeados tratados de história lhe dirão sobre os outros dezoito séculos, pois raramente passa pela cabeça de alguém registrar os fatos óbvios e universais, que todos veem e com os quais ninguém se espanta, e a posteridade, se é que aprende a regra, aprende-a geralmente graças à atenção concedida pelos contemporâneos a alguma exceção acidental.

E, no entanto, políticos e filósofos são perpetuamente exortados a

julgar o presente com fundamento no passado, quando o presente por si só fornece uma base de materiais que serve ao julgamento, uma base mais rica do que todos os depósitos do passado e muito mais acessível.

Contudo, é desaconselhável deter-nos por mais tempo neste tópico, para que não se considere que exageramos propositalmente a magnitude dessa necessidade, para cuja satisfação desejamos que o leitor nos julgue qualificados. Seria melhor, sem maiores preâmbulos, entrar logo no assunto e que sejamos julgados pelos nossas próprias ideias e não pela necessidade que possa haver delas.

A primeira das principais peculiaridades da presente época é que é uma época de transição. A humanidade superou as antigas instituições e as antigas doutrinas, sem, no entanto, ter adquirido novas. Quando dizemos que houve superação, não pretendo prejulgar nada. Um homem não é nem melhor nem mais feliz aos vinte e seis anos de idade do que aos seis, mas a mesma jaqueta que então nele cabia não cabe mais agora.

O traço proeminente da que acabamos de salientar no modo de ser da época presente até uns poucos anos atrás era óbvio apenas para as pessoas de maior discernimento. Atualmente, ele se impõe até aos mais desatentos. Muita coisa há que poderia ser dita e que será dita, numa ocasião propícia, sobre a maneira pela qual o antigo arranjo das coisas se tornou inadequado ao estado da sociedade e da mente humana. Mas, quando todas as nações do continente europeu atingiram, ou estão caminhando rapidamente para atingir, uma mudança em sua forma de governo, quando o nosso próprio país, em todos os períodos anteriores o mais apegado da Europa às suas antigas instituições, proclama quase a uma só voz que elas são viciosas tanto em seus contornos gerais quanto em seus detalhes, e que elas haverão de ser renovadas e purificadas e adequadas ao homem civilizado, então já podemos pressupor que uma parte dos efeitos da causa logo acima apontada fala por si mesma de maneira suficientemente ruidosa. Para aqueles que são capazes de reflexão, mesmo esses efeitos não são mais do indicações que apontam para uma mudança mais vital e radical. Não se dá meramente o caso de que, na opinião de quase todos os homens, as coisas tais como estão estejam erradas, mas que, de acordo com a mesma opinião, não será

permanecendo com os procedimentos antigos que elas serão endireitadas. A sociedade exige e espera não apenas uma nova máquina mas uma máquina construída de uma nova maneira. A humanidade não será conduzida por suas velhas máximas nem pelos seus velhos guias, e as pessoas não escolherão nem as suas opiniões nem os seus guias como o fizeram até o presente. Os antigos textos constitucionais eram no passado como feitiços que espicaçavam ou acalmavam o ânimo do povo inglês a bel-prazer. O que foi feito dos seus encantos? Quem pode manter a esperança de influenciar a consciência do público por meio das antigas máximas do direito, do comércio ou da política externa ou eclesiástica? Quem ainda tem seus sentimentos inflamados pelos lemas e divisas dos Whigs ou dos Tories? E que homem, seja Whig ou Tory, seria capaz de comandar dez seguidores na peleja política só pelo peso de sua própria autoridade pessoal? Mais ainda: que senhorio conseguiria conduzir seus inquilinos e que fabricante de manufaturas conduziria seus subordinados? Será que os pobres respeitam os ricos ou adotam suas opiniões? Será que os jovens respeitam os velhos ou adotam suas opiniões? Acerca das opiniões de nossos ancestrais quase se pode dizer que retemos apenas aquelas que representam a melhora natural e necessária da sociedade humana, seja lá como tenha sido constituída. E, de minha parte, limito-me a adotar a a expressão enérgica empregada por um membro da Câmara dos Comuns há menos de dois anos, quando disse que mesmo os jovens de alta posição social estão dispostos a alardear publicamente que estão em busca de opiniões.

Visto que os fatos são tão evidentes, é maior a chance de que umas poucas reflexões sobre suas causas e prováveis consequências recebam do leitor aquela fatia de sua atenção de que porventura sejam merecedoras.